Противотанковая мина — тихое и коварное оружие

Минное оружие является одним из основных видов инженерно-технических средств вооружений. Особенно это оружие стало актуальным, когда на вооружении армий появилась тяжелая бронированная техника и другие транспортные средства. Для борьбы с бронированной техникой противника едва ли не самым удобным средством противотанковой обороны является противотанковая мина. Правильно установленный фугасный заряд может не только вывести из строя танк или бронетранспортер. Минные поля могут стать непреодолимой преградой для механизированных подразделений противника, предотвращая наступление на наиболее угрожаемых участках противостояния.

Минное оружие становится основным средством обороны

Первоначально мина в том виде, в котором мы привыкли воспринимать это оружие, не вызывала у военных особого энтузиазма. Минное оружие главным образом применялось в инженерных целях для прорыва прочных оборонительных порядков противника, для разрушения долговременных оборонительных укреплений. Только с появлением на вооружении механизированных средств мины стали использоваться более целенаправленно.

Первыми познакомиться с минным оружием пришлось военным кораблям. Установка мин на пути следования военных судов ставила под угрозу все существующие транспортные коммуникации. Русско-японская война стала первым вооруженным конфликтом, во время которого массово использовались мины. Результаты оказались ошеломляющими. Более 20% всех военных судов противоборствующих сторон было потоплено с помощью мин. Мина могла легко вывести из строя любой крупный военный корабль. С этого момента мина прочно вошла в арсенал всех флотов, став важнейшим элементом морской оборонительной стратегии.

На сухопутном театре военных действий мины стали активно использоваться в ходе Первой Мировой войны. Когда на поле боя стали появляться первые бронированные транспортные средства, пришлось вспомнить о минном оружии. В то время применялись мины фугасного действия, способные взрывом мощного заряда тротила нанести серьезные разрушения наземным объектам. Разделение минного оружия на противотанковые и противопехотные мины произошло гораздо позже, когда возникла необходимость в создании эффективного инженерного средства сдерживания наступательных действий. Долговременные оборонительные рубежи, возникшие на границах Франции и Германии, на советской Западной границе и на рубежах между Финляндией и Советским Союзом, включали в себя масштабные минные поля. Акцент делался на закладку фугасных зарядов, способных сдержать механизированные и подвижные соединения. Сначала это были объектные фугасы, мины противотранспортного действия, которые не имели четко определенной цели. Как правило, такие заряды срабатывали при простом механическом воздействии на взрыватель, или приводились в действие с помощью электрического разряда.

Полноценная табельная противотанковая мина ТМ появилась в начале 30-х годов. В Германии и в СССР к созданию этого оружия отнеслись с интересом. Все дело в том, что именно военная доктрина фашисткой Германии и Советского Союза предполагала во время военного конфликта массированное использование бронетанковых соединений. Противостоять удару бронированной техники можно было только с помощью эффективной противотанковой обороны. Одним из важнейших элементов такой обороны и стали противотанковые мины.

Начало 30-х годов ознаменовалось активной работой по созданию новых типов минного оружия, способного поражать все виды бронированной техники.

Развитие минного оружия в СССР

Официально в СССР первая противотанковая мина появилась в 1934 году. Говорить о сложной конструкции взрывного устройства не приходилось. Основной заряд представлял собой набор тротиловых шашек, которые приводились в действие взрывателем нажимного действия. Изделие после проведения ряда испытаний так и не получило широкого распространения. На смену ей в 1935 году пришла более совершенная конструкция — противотанковая мина ТМ-35. Это изделие уже было сделано основательно и продуманно. Заряд тротила весом 2,8 кг был заключен в стальной корпус. Установка мины осуществлялась в ручном режиме, практически в любой тип грунта. Мина приводилась в действие с помощью универсального взрывателя.

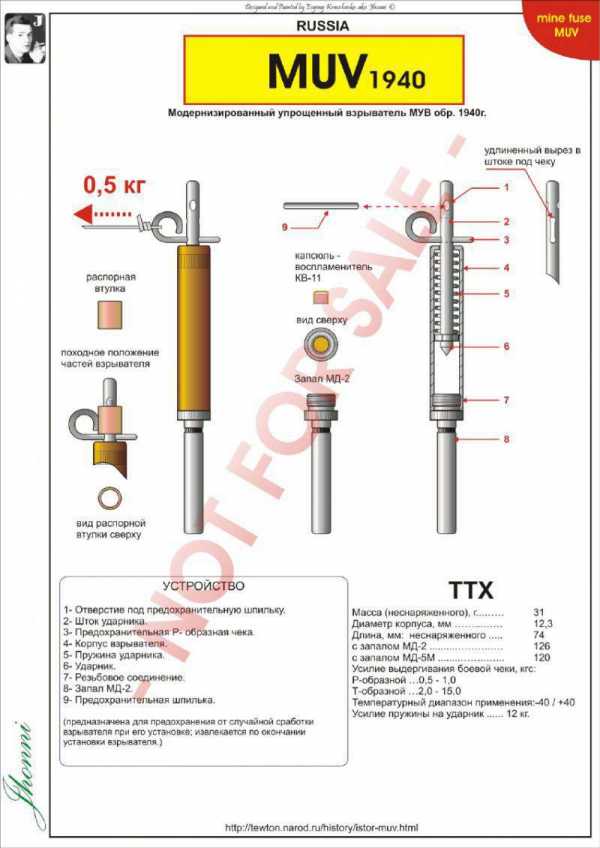

Созданный в 1935 году взрыватель МУВ имел простую и надежную конструкцию, благодаря которой продолжает использоваться и в наши дни. Серьезным преимуществом, которым обладал взрыватель данного типа, являлось наличие технической возможности обезвреживания мины. Установив на шток взрывателя предохранительную втулку или чеку, можно было приступать к разминированию.

Арсенал инженерно-технических средств РККА перед началом Великой Отечественной войны насчитывал следующие виды минного оружия:

- противотанковая мина ТМ-39;

- противотанковые мины ПМЗ-40 и ТМД-40;

- противотанковая мина АКС;

- противопехотные мины ПМК-40, ППМ-6 и мина ПОЗМ — боеприпас осколочного действия.

Все минное оружие, находящееся на оснащении РККА, комплектовалось взрывателями различного действия. Это могли быть детонаторы замедленного действия, капсюли-детонаторы, взрыватели натяжного или нажимного действия. Особых успехов советские военные инженеры добились в конструировании дистанционных взрывателей и электродетонаторов. Огромная заслуга в создании советского минного оружия, с которым пришлось вплотную столкнуться подразделениям вермахта, принадлежит генералу Д.М. Карбышеву.

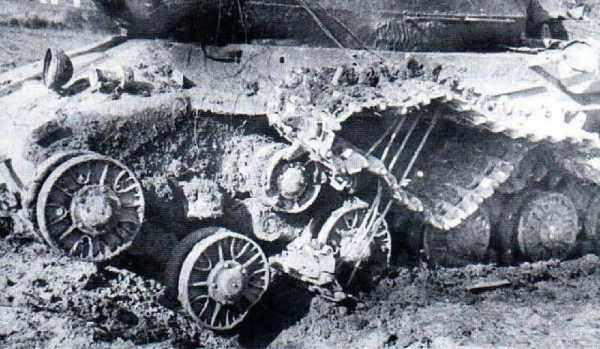

Советский Союз активно использовал минное оружие в ходе Великой Отечественной войны. Наиболее массово советские противотанковые мины использовались в 1942-43 гг., в период наиболее активных боевых действий на советско-германском фронте. Курская битва стала апофеозом минного оружия. Наибольшие потери немецкие танковые соединения понесли именно в результате подрывов на противотанковых фугасах. В последующие месяцы, ввиду начавшегося полномасштабного наступления советских войск по всей линии фронта, интенсивность применения противотанковых и противопехотных мин снизилась.

Всего за годы войны советские военные инженеры и саперы установили более 70 млн. мин различного назначения.

В период 1941-42 годов средняя плотность минных полей составляла 200-600 мин на километр фронта. В 1943 году это значение достигло максимальной цифры – 800 мин на километровый участок фронта.

Огромное количество мин после окончания Второй Мировой войны оставалось на армейских складах. Некоторое количество противотанковых мин было использовано при оборудовании государственной границы в Средней Азии, в Закавказье и на Дальнем Востоке. На смену устаревшим образцам минного оружия, доставшегося в наследство со временем Великой Отечественной войны, в 1957 году пришла противотанковая мина ТМ 57. Это оружие имело вес основного заряда 6,5 кг и могло устанавливаться в грунт, в снежный покров или под воду. Мина стала первым инженерно-техническим средством, которое можно было устанавливать вручную или механизированным способом. Боевая работа минного оружия новой конструкции не имела ограничений по времени.

Следом за миной ТМ-57 на вооружение Советской Арии поступило в 1962 году новое оружие. Это был более совершенный пассивный боеприпас, имеющий практичную и универсальную конструкцию. Устройство приводилось в действие посредством взрывателя нажимного действия. Установка мины могла осуществляться вручную или механизированным способом. Основной заряд представлял собой 7,5-8 кг. тротила, ТГА или МС. Противотанковая противогусеничная мина ТМ 62М – это инженерно-техническое устройство продолжает оставаться на вооружении и в наши дни, являясь едва ли не единственным пассивным средством организации противотанковой обороны.

Противотанковое оружие вермахта

Как и в СССР, Германия вступила в войну, имея ограниченное количество минного оружия. Акцент в новом вооруженном конфликте делался на атакующие действия, поэтому инженерно-технические и специальные средства вооружения оставались на заднем плане. В дальнейшем, когда вермахт столкнулся с ожесточенным сопротивлением Красной Армии, когда советские войска стали предпринимать контратакующие действия, немцам пришлось прибегнуть к минному оружию.

История развития мин в Германии идентична процессам, происходящим в Советском Союзе. Еще в 1929 году была создана немецкая противотанковая мина Tellermine 29. В дальнейшем, с приходом к власти Гитлера, немецкие военные инженеры приступили к работам по созданию противопехотных и противотанковых мин. В отличие от советского оружия, где основная противотанковая мина ТМ имела мощный фугасный заряд и взрыватель нажимного действия, немецкие взрывные устройства несли меньший основной заряд. Однако количество взрывателей было увеличено до трех, что повышало вероятность срабатывания боеприпаса.

К началу военных действий арсенал минного оружия вермахта не отличался большим разнообразием. Только в 1943 году, после начала коренного перелома в военных действиях на Восточном фронте, немецкая армия стала получать в огромных количествах противотанковые и противопехотные мины. Немецкие минные поля устанавливались на наиболее вероятных участках прорыва советских бронетанковых частей. Однако появление на оснащении Советской Армии механизированных средств разминирования позволяло успешно преодолевать это препятствие.

В итоге

Мины, как пассивное средство вооружений, продолжают оставаться в арсенале всех современных армий. Благодаря этому оружию более слабой стороне конфликта удается сдержать наступательный порыв сильнейшего противника. Это прекрасно проявилось во время арабо-израильских войн, во время войны в Персидском Заливе. Огромные минные поля существенно ограничивали действие коалиционных войск в Кувейте и в Южном Ираке. В отличие от других средств вооружений, мины продолжают оставаться опасными и спустя длительное время. До сих пор на участках наиболее ожесточенных боев во время вооруженных конфликтов продолжают находить поставленные на боевой взвод противотанковые и противопехотные мины.

comp-pro.ru

Противотанковая мина ТМД-40 » Военное обозрение

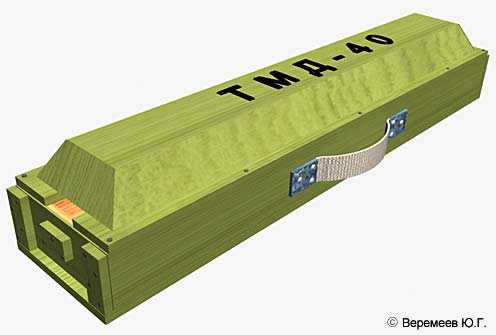

Противотанковая мина ТМ-39 образца 1939 года имела, как считалось, некоторые положительные черты, но при этом не была лишена недостатков. В качестве одного из главных назывался сравнительно дорогой материал корпуса. Ввиду ограниченных возможностей промышленности даже кровельное железо могло оказаться дефицитом. Требовалось разработать новую противотанковую мину в дешевом деревянном корпусе. Так появилось изделие ТМД-40.При разработке проекта ТМД-40 использовался любопытный подход. Советские оружейники решили не делать полностью новую мину, основанную на новых принципах и деталях. Наоборот, в качестве основы для нее была взята существующая ТМ-39. Фактически новая мина в деревянном корпусе представляла собой переработку существующего металлического боеприпаса с использованием более дешевых материалов. За счет самого широкого применения дерева удалось сократить количество металлических деталей до минимально необходимого. Все элементы новой мины предлагалось делать из дерева. Металлическими были только детали взрывателя, оси взрывных механизмов и гвозди, которыми скреплялись доски.

Общий вид мины ТМД-40. Рисунок Saper.etel.ru

Основой мины ТМД-40 был корпус, сколачивавшийся из досок нужных размеров. Собранный корпус имел длину около 58 см, ширину 13 см и высоту около 10-10,5 см. Корпус собирался из четырех длинных досок и нескольких небольших планок, находившихся на торцах получившегося параллелепипеда. В верхней доске корпуса предусматривались две длинные прорези по краям. Вместо торцевых крышек в корпус вставлялись две тонкие дощечки с небольшими импровизированными ручками. На боковой поверхности корпуса предусматривалась матерчатая ручка для переноски.

Сверху на корпус устанавливалась крышка сравнительно сложной конструкции. Ее основой была доска размерами около 50х6 см со скошенными торцами. К последним гвоздями приколачивались тонкие дощечки трапециевидной формы, отвечавшие за обеспечение правильного усилия срабатывания мины. На нижней поверхности центральной доски крышки имелись два бруска (т.н. деревянные болты), входившие в прорези крышки корпуса.

За счет сравнительно тяжелого материала мина ТМД-40 при схожих габаритах имела больший вес в сравнении с ТМ-39. Снаряженный боеприпас с зарядом взрывчатого вещества и взрывными механизмами весил до 7,9-8 кг. Деревянные корпуса окрашивались в темно-зеленый цвет. В дальнейшем, с целью упрощения и ускорения производства, некоторые серии мин покрывались только олифой, а иные вообще не получали никакого покрытия. На корпуса краской наносилась маркировка завода-изготовителя.

Компоновка корпуса мины. Фото Weaponland.ru

Компоновка внутренних агрегатов корпуса мины ТМД-40 была полностью заимствована у предыдущей ТМ-39. Всю центральную часть корпуса занимали шашки взрывчатого вещества весом 400 г. Габариты корпуса позволяли уместить семь таких шашек. По краям корпуса, рядом с взрывным механизмом, находились четыре 200-граммовые шашки. Противотанковая мина могла оснащаться шашками из тротила, французской смеси и т.д. Общий вес заряда составлял 3,6 кг.

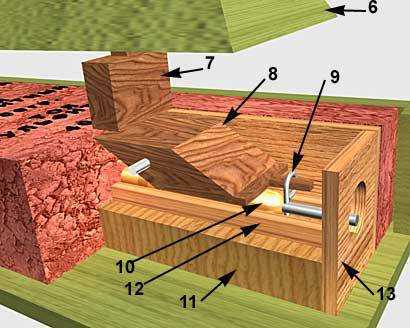

В составе мины ТМД-40 использовались два взрывных механизма, являвшихся дальнейшим развитием агрегатов, использовавшихся в предыдущей мине. Механизм представлял собой небольшой (10х5х5 см) деревянный ящичек с относительно толстым дном. Ящичек не имел крышки и одного из малых торцов. В имеющейся стенке 5х5 см предусматривалось отверстие для установки взрывателя. В средней части ящичка имелся закрепленный на оси рычаг. Рычаг представлял собой деталь ромбического сечения с тонкой палочкой/гвоздем на одном из плеч. Рычаг мог свободно качаться при нажатии на разные его концы.

Мина ТМД-40 должна была использовать взрыватели МУВ с запалами МД-2. Взрыватель представлял собой трубку, внутри которой имелся подпружиненный стержень-ударник. В боевом положении ударник был выдвинут из корпуса и зафиксирован чекой. Для безопасной транспортировки взрыватели серии МУВ имели предохранительную чеку, которую следовало извлекать при установке. Взрыватели МУВ для мин ТМД-40 оснащались Р-образной чекой. Взрыватель с запалом помещались внутри взрывного механизма. Выступающий из ящичка запал при этом входил в отверстие тротиловой шашки, а чека надевалась на стержень рычага.

Размещение деталей внутри корпуса. Рисунок Saper.etel.ru

По принципу действия противотанковая мина ТМД-40 ничем не отличалась от своего металлического прототипа. Датчиком цели служила крышка, на которую должна была наезжать вражеская техника. При нажатии с усилием не менее 80-90 кг боковые наклонные доски крышки не выдерживали и ломались, позволяя центральной доске сдвинуться вниз. После этого каждый из двух «деревянных болтов» давил на рычаг своего взрывного механизма, что приводило к извлечению чеки и взрыву.

В отличие от предыдущих ТМ-39, мины ТМД-40 поставлялись в войска в полностью собранном состоянии. В корпуса загружались шашки взрывчатого вещества и устанавливались взрывные механизмы без взрывателей. Торцы корпуса закрывались сдвижными крышками, а крышка-датчик цели закреплялась на своем месте при помощи гвоздей. Помещать взрыватели на свои места предлагалось непосредственно во время установки мины.

Снаряжение мины зарядом на заводе-изготовителе заметно облегчило использование нового оружия в войсках. Ранее противотанковые мины приходилось снаряжать в частях, что приводило к излишним тратам времени и сил. Теперь мина могла доставляться к месту установки в собранном виде, а саперу оставалось только установить взрыватели.

Установка мины начиналась с извлечения торцевых крышек корпуса. После этого минер должен был соединить взрыватель МУВ и запал МД-2. Запал и взрыватель с извлеченной предохранительной чекой помещались во взрывной механизм через круглое боковое отверстие. Конструкция мины позволяла вытаскивать механизм, устанавливать на свое место взрыватель и после этого возвращать их на место. Во время установки взрывателя нужно было следить за его правильным положением. Запал должен был попасть в гнездо ближайшей шашки, а петля чеки – на рычаг. После установки двух взрывателей торцевые крышки возвращались на место.

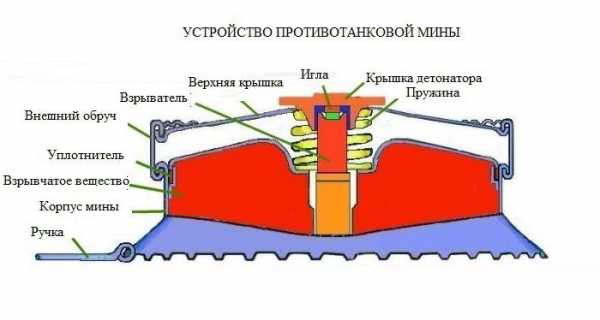

Конструкция взрывателя типа МУВ

Мина с установленными взрывателями была готова к использованию. Ее можно было устанавливать в грунт, на грунт или в снег. При этом следовало учитывать некоторые особенности местности, принимая во внимание низкую стойкость деревянных деталей к внешним воздействиям. Необходимо отметить, из-за высокой чувствительности взрывателей МУВ, чека которых извлекалась с усилием не более 2-3 кг, после завершения подготовки к установке мина представляла большую опасность.

Подобно другим минам первых моделей, ТМД-40 не имела специальных устройств, затруднявших извлечение или обезвреживание. Тем не менее, обезвреживание такого боеприпаса было крайне сложным ввиду высокой чувствительности взрывателя. Для исключения подрыва штатным образом нужно было извлечь мину из грунта, вынуть торцевые крышки и извлечь оба взрывателя. В большинстве случаев проведение подобных сложных и рискованных процедур было нецелесообразным. Кроме того, под воздействием влаги крышки могли разбухать, из-за чего их безопасное извлечение становилось невозможным.

Срок службы мины не ограничивался документами, но обычно не превышал нескольких месяцев. Несмотря на защитное покрытие, деревянный корпус был подвержен воздействию воды и других внешних факторов. Со временем доски начинали гнить, что сказывалось на характеристиках изделия. В частности, из-за потери прочности боковых досок крышки снижалось усилие срабатывания. К схожим результатам приводило и размягчение деталей взрывного механизма. Таким образом, со временем мина ТМД-40 теряла заданные характеристики, из-за чего в ряде случаев становилась опаснее.

Взрывной механизм. Рисунок Saper.etel.ru

Противотанковые мины ТМД-40 активно использовались саперами-красноармейцами в течение всей Великой Отечественной войны. К началу боев на вооружении состояли несколько типов боеприпасов для создания противотанковых заграждений. Все они использовались для установки минных полей на различных участках фронта.

Являясь доработанным вариантом мины ТМ-39, изделие ТМД-40 имело те же недостатки. Более того, некоторые негативные особенности этого оружия стали «тяжелым наследием» устаревшей мины ТМ-35. Главные претензии касались неудобства и опасности обращения с взрывателем после извлечения предохранительной чеки. Установка взрывателей была сложным делом, затруднявшим подготовку мин и требовавшим большой внимательности. Из-за этого установка мин ТМД-40 могла производиться только днем и только на достаточном удалении от переднего края.

Со временем дал о себе знать недостаточный вес заряда. 3,6 кг тротила или другого взрывчатого вещества могли уничтожать автомобили, но с трудом справлялись с бронированной техникой. Появление массовых средних танков со сравнительно мощным бронированием привело к тому, что существующие противотанковые мины могли повреждать ходовую часть, но не были способны пробивать корпус и уничтожать экипаж. Для решения этой проблемы рекомендовалось устанавливать мины по две или обкладывать боеприпас дополнительными шашками взрывчатки.

Музейный разрезной макет мины

Мины ТМ-39 и ТМД-40 имели удлиненный корпус, который, как ожидалось, должен был повышать вероятность наезда на боеприпас. Тем не менее, эта особенность имела и отрицательные особенности. Из-за сравнительно большой длины корпуса, под колесом или гусеницей и корпусом цели оказывалась только небольшая часть мины и заряда. Как следствие, часть энергии взрыва уходила в сторону, не нанося ущерб цели.

Несмотря на недостатки, мины ТМД-40 активно использовались для создания противотанковых минных полей. Это оружие получило широкую известность как в Красной Армии, так и в Вермахте. Известно, что немецкие саперы, увидев характерную форму деревянного корпуса, прозвали советскую мину Kindessarg («Детский гроб»). Тем не менее, этот «гроб» был предназначен именно для немецкой техники.

Производство противотанковых мин ТМ-39 требовало поставок кровельного железа или иных схожих материалов, из-за чего было слишком дорогим для первых лет войны. В результате производство такого оружия было свернуто в 1942-43 годах. Предприятия-изготовители более дешевых мин ТМД-40, в свою очередь, почти не испытывали трудностей с поставками сырья. Благодаря этому производство деревянных противотанковых мин продолжалось до конца войны. Со временем ТМД-40 полностью вытеснили своих предшественников, а затем арсеналы саперных частей пополнились более новыми и совершенными боеприпасами для уничтожения бронетехники противника.

По материалам сайтов:

http://saper.etel.ru/

http://eragun.org/

http://lexpev.nl/

http://weaponland.ru/

topwar.ru

Противотанковая мина ТМД-40 — Истребители танков в Красной Армии

Противотанковая противогусеничная мина в деревянном корпусе. Предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника за счет разрушения элементов ходовой части (траки гусениц, колеса).

Эта мина по своей сути копия металлической удлиненной мины ТМ-39, принятая на вооружение в 1940 году, как компромиссный вариант в связи с недостатком производственных мощностей, дефицита металла в стране и скудным финансированием инженерных войск. Производство металлических противотанковых мин ТМ-35, ТМ-39 и ПМЗ-40 количественно не устраивало Главное Военно-Инженерное Управление. Перед конструкторами была поставлена задача поиска не дефицитных материалов и возможности производства мин без использования металлообрабатывающих производств.

В 1940 году была разработана мина ТМБ с корпусом из прессованной целлюлозы, но для ее производства требовалось задействовать целлюлозно-бумажное производство, что опять таки не устраивало ГВИУ.

Мину же ТМД-40 оказалась возможным изготавливать в любой деревообрабатывающей мастерской и даже в армейских тыловых ремонтных мастерских. ТМД-40 стала первой советской деревянной миной, которая прошла всю войну.

От автора. Известный советский специалист в области минного оружия полковник Старинов И.Г. в своих книгах обвиняет советское военное руководство в пренебрежении минным оружием, в результате чего якобы к началу войны армия располагала крайне незначительным запасом мин (около 1 миллиона вместо потребных 3 миллионов), вследствие чего останавливать немецкие танки оказалось нечем.

Что сказать на это. В тридцатые годы только в Германии, СССР и Финляндии уделялось существенное внимание этому виду оружия Армии ведущих в военном отношении стран — Англии и Франции минами почти не интересовались. Англия на вооружении мин не имела вообще.

Опыт минных действий финской армии в период советско-финской войны 1939-40гг. был Наркоматом обороны тщательно изучен и ГВИУ было приказано предпринять все меры к насыщению войск противотанковыми минами. Что и было сделано тогдашними начальниками инж.войск генерал-майором Хреновым А.Ф., затем генерал-майором Галицким И.П. (кстати, конструктор единственной в мире к началу войны противобортовой мины ЛМГ) насколько это было возможно. Но промышленность была сверх предельно загружена производством более актуальных видов вооружения (танки, самолеты, стрелковое оружие, артиллерия, минометы, боеприпасы, автомобили, тягачи). Что уж тут говорить о минах, если даже истребители нам приходилось строить из фанеры и перкаля, настолько был дефицитен металл.

Так что обвинения уважаемого Ильи Григорьевича, мягко говоря, беспочвенны. А точнее — он просто передергивает в угоду антисоветским пропагандистам. Не мог он не знать, сколь напряженно в стране положение дел с металлом, станочным парком, взрывчаткой. Страна только-только смогла подняться после двух войн (Первой Мировой и Гражданской). Стариновские бвинения очевидно идут просто от обиды, что после войны маршал инженерных войск Воробьев просто убрал Старинова из армии за нецелесообразностью дальнейшего использования. Значит счел его не слишком ценным офицером и специалистом.

И как то режет слух самовозвеличивание Ильи Григорьевича — «Супер-диверсант Сталина». «Бог диверсий советской империи».

Производство этой мины было массовым до появления в начале 1942 года также деревянной мин ЯМ-5, которая имела ряд преимуществ — один взрыватель вместо двух, большая компактность корпуса, более удобна в обращении и существенно проще в изготовлении. Мины ЯМ-5 и ТМД-40 производились параллельно до момента принятия в tmd-40-1-02.jpg (35453 bytes)1943 году на вооружение значительно более совершенной и простой в обращении мины ТМД-Б, а затем в 1944 году ее модификации ТМД-44. Хотя производство ЯМ-5 и ТМД-40 уже в 1943 г. было значительно сокращено, а в 44-м и вовсе прекращено, однако использовались они почти до конца войны.

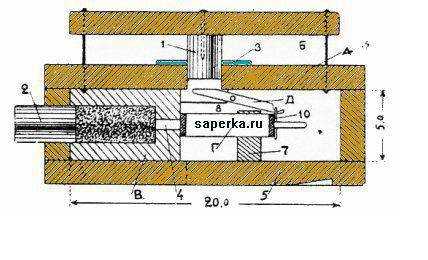

Мина представляет собой деревянный дощатый корпус (1) с прибитой к нему на гвоздях крышкой (2). К одной из боковых сторон прибита тесьмяная ручка для переноски.

В корпус уложено семь 400-граммовых тротиловых шашек и четыре 200-граммовые шашки. Возможна замена тротиловых шашек шашками из французской смеси или сплава «Л».

У торцевых стенок корпуса расположены два взрывных механизма (3). Для доступа к взрывным механизмам с тем, чтобы ввести в них взрыватели в торах корпуса имеются сдвижные вверх деревянные заслонки (4).

Датчиком цели мины является нажимная доска (5), которая опирается на крышку (2) с помощью четырех наклонно расположенных тонких дощечек (6). Все эти элементы (2,5,6) скреплены гвоздями.

К нажимной доске снизу прикреплены два деревянных плунжера (7), которые в инструкции называются «деревянные болты». Эти плунжеры проходят через прорези в крышке (2) и касаются двуплечих рычагов взрывных механизмов.

Взрывной механизм (3) по своей конструкции аналогичен взрывным механизмам мин ТМ-35 и ТМ-39, но изготовлен из дерева.

он представляет собой открытую сверху и с одного из торцов деревянную коробку, внутри которой на оси подвешен двуплечий рычаг (8). Над верхним концом рычага находится плунжер (7) нажимной доски (6). Нижний конец рычага заострен и входит в ушко Р-образной чеки (9) взрывателя УВ (10). Взрыватель лежит на нижней дощечке (11) коробки и зафиксирован от боковых смещений двумя направляющими планками (12). В торцевой дощечке (13) коробки имеется отверстие, через которое взрыватель вводится в коробку.

Капсюль-детонатор взрывателя входит в гнездо 400-граммовой тротиловой шашки, расположенной вплотную ко взрывному механизму.

При нажатии плунжера на верхний конец двуплечего рычага, последний поворачивается на своей оси. При этом нижний конец рычага поднимается ввех и вытягивает из взрывателя Р-образную боевую чеку. высвободившийся ударник бьет про своему капсюль-воспламенителю, от которого взрывается капсюль-детонатор. А от него в свою очередь заряд мины.

Взрывные механизмы вставлены в корпус мины свободно и их можно извлечь, если сдвинуть вверх заслонки (4).

Мина поставляется в войска с уложенными в корпус тротиловыми шашками и взрывными механизмами, но без взрывателей, которые поставлялись отдельно..

При подготовке мины к использованию необходимо сдвинуть вверх заслонки (4), извлечь оба взрывных механизма и убедиться в том, что рычаги свободно поворачиваются на осях.

Проткнуть шаблоном заклейку 400-граммовой тротиловой шашки, видной внутри корпуса в обеих торцах мины)..

Затем вставить взрывные механизмы на свои штатные места и убедиться, что нижний конец рычага не поднялся верх.

Подготовить два взрывателя (соответствующим образом развернуть Р-образную чеку, снарядить взрыватель капсюль-детонатором (запалом МД-2) и извлечь предохранительную чеку).

Осторожно вставить взрыватели в коробки, следя за тем, чтобы запал вошел в шашку, а петелька Р-образной чеки наделась на конец двуплечего рычага.

Убедившись, что конец ударника не выступает за торцевую стенку коробки, задвинуть заслонки на свои места.

Мина снаряжена и находится в боевом положении.

От автора. Очень не продумана в этом плане конструкция мины. Выполнять какие то действия со взрывателем, находящимся в боевом положении крайне опасно. А делать то же самое с двумя взрывателями вдвойне опасно. Можно было бы предложить вставлять взрыватель в коробку, извлеченную перед этим из мины. Так все же легче контролировать ситуацию. Однако и в этом случае приходится предварительно удалять предохранительную чеку. Иначе взрыватель никак не вставить в коробку. Да и точно попасть торчащим из коробки детонатором в отверстие в шашке тоже задача еще та.

Переносить мину, имеющую два взрывателя, находящиеся в боевом положении, устанавливать ее и маскировать, вообще недопустимо.

А ведь как раз в области штока ударника в крышке мины имеется щель (она хорошо заметна на рисунке в начале статьи). Вполне можно было бы через нее извлекать предохранительную чеку уже после того как мина установлена. Только чуток доработать конструкцию мины.

Но что есть, то есть. Рисунки автор составлял в точном соответствии с чертежами.

Мина гнезд для дополнительных взрывателей (на неизвлекаемость) не имеет. Обезвреживание возможно сдвиганием заслонок в торцах корпуса, после чего становится возможным изъять из мины взрывные механизмы, из которых в свою очередь следует удалить взрыватели . Таким образом мина ТМД-40 относится к извлекаемым обезвреживаемым минам.

От автора. Если мина какое то время простояла во влажном грунте, то фанерная заслонка разбухала и вытащить ее из мины становилось невозможно. Таким образом мина становилась фактически необезвреживаемой.

Действие мины. При наезде на нажимную доску (5) гусеницы танка или колеса автомобиля. удерживающие ее четыре тонкие дощечки (6) не выдерживают нагрузку 80-110 кг. и ломаются. Нажимная доска с вделанными в нее плунжерами (8) опускается вниз. При этом оба плунжера, или один из них (при несимметричной нагрузке) давят на верхние концы двуплечих рычагов (8). По действием плунжера рычаг поворачивается на своей оси. Нижний конец рычага поднимается вверх, увлекая за собой Р-образную чеку (9). Высвободившийся ударник под действием пружины бьет по капсюлю-воспламенителю, что приводит детонатор ко взрыву. От детонатора взрывается основной заряд мины.

В зависимости от того, какая часть гусеницы оказалась над миной, разрушаются 2-8 траков. У легких танков пробивается днище и разрушается каток.

Тактико-технические характеристики мины TМД-40

Тип мины…………………………………………………………. противотанковая противогусеничная нажимного действия.

Материал корпуса…………………………………………………………. дерево

Вес общий……………………………………………………………………. 7.9 кг.

Масса заряда ВВ (тротил)…………………………………………….. 3.6кг. (7 шашек 400-граммовых и 4 шашки 200-граммовые)

Длина………………………………………………………………………….. 58 см.

Ширина (по корпусу)……………………………………………………. 13 см.

Высота (по корпусу)…………………………………………………….. 10.16 см.

Размеры датчика цели………………………………………………….. 5.6 х 49.5 см.

Усилие срабатывания…………………………………………………… 80-110кг.

Применяемый взрыватель (2 шт. в мине)………………………. МУВ с запалом МД-2, УВ с КД №8, УВГ с КД№8

Температурный диапазон применения………………………….. -40 — +40 градусов.

Извлекаемость/ Обезвреживаемость……………………………. да/да

Самоликвидация/самонейтрализация……………………………. нет/нет

Время боевой работы……………………………………………………. не определено

Окраска.

Мина окрашивалась масляной краской в темно-зеленый цвет. Мины производства военного времени обычно окраски не имели. Корпус иногда вместо окрашивания просто покрывался олифой.

Маркировка.

Маркировка наносилась на крышку мины черной краской по трафарету и обычно включала в себя только обозначение мины «ТМД-40». Мины, изготовленные в мелких мастерских и в войсках обычно маркировки не имели.

Мина пользовалась большой популярностью в войсках, хотя в боевой работе была довольно неудобна и опасна из-за большого количества операций, которые было необходимо выполнить до начала минирования и в процессе минирования. Однако, солдаты быстро нашли способ сделать работу с миной более удобной. Они отделяли крышку от корпуса и все операции по подготовке мины к установке производили сверху. Это значительно облегчало работу и повышало безопасность, хотя работа с миной в ночных условиях оставалась трудно выполнимой из-за сложности визуального контроля действий со взрывателем.

Деревянный корпус, выдерживал в сырых грунтах около года или несколько больше, что в общем-то отвечало условиями военного времени. Разрушение корпуса от гниения приводило к тому, что поведение мины становилось непредсказуемым. Негерметичность корпуса приводила к проникновению воды под крышку и отказу взрывателей, особенно типов УВ и УВГ.

Рекомендовалось усиливать мину дополнительными тротиловыми шашками (2-3 кг., укладываемыми под мину или рядом с ней, или же производить при необходимости парную установку мин (т.е. две мины вместе). Однако это приводило к большому расходу мин.

За основу взята статья Веремеева Ю.Г. — http://www.saper.etel.ru/mines-2/tmd-40-1.html

Литература:

- Учебник Инженерные войска. Военное издательство. Москва. 1982г.

- А.Ф.Ильин-Миткевич. Краткий справочник по военно-инженерному делу. ВИА им. Куйбышева. Москва. 1941г.

- Коллекция мин Найдена Илиева, Болгария.

- Cайт «Jane’s» (www.janes.com).

- Информационно-методический сборник №5 2000г. Центральный музей Вооруженных Сил России.

- Противотанковая деревянная мина ТМД-40. Описание, применение и инструкция по изготовлению. Воениздат. Москва. 1940г.

- И.Старинов. Супер-диверсант Сталина. Мины ждут своего часа. ЯУЗА, ЭКСМО. Москва. 2004г.

- И.Старинов. Заместитель по диверсиям. Бог диверсий советской империи. ЯУЗА, ЭКСМО. Москва. 2005г.

- И.Старинов. Записки диверсанта. Альманах вымпел. Москва. 1997г.

- Тайны и уроки зимней войны 1939-1940. Полигон. Санкт-Петербург. 2002г

broneboy.ru

Противотанковая мина ПМЗ-40 » Военное обозрение

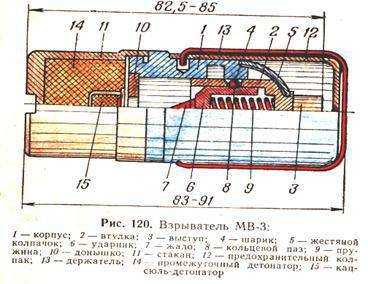

К концу тридцатых годов на вооружении инженерных подразделений Красной Армии состояли несколько типов противотанковых мин с различными характеристиками, основывавшиеся на одних и тех же технических решениях. При всех имеющихся отличиях, эти боеприпасы имели одну общую черту: их конструкция была максимально упрощена с учетом ограниченных возможностей отечественной промышленности. В 1940 году была предпринята попытка преодолеть имеющиеся ограничения и создать противотанковую мину, на конструкции которой не сказывались бы проблемы промышленности. Так появилось изделие ПМЗ-40.Противотанковая мина ПМЗ-40 разрабатывалась под руководством Б.М. Ульянова. Целью этого проекта было создание нового боеприпаса, лишенного недостатков имеющихся изделий. Одним из способов повышения характеристик должен был стать отказ от использования имеющихся технических решений и компонентов. Новая мина должна была полностью основываться на новых компонентах. В частности, специально для ПМЗ-40 был создан взрыватель нажимного действия МВ-3.

Следует отметить, что Ульянов и его коллеги, пытаясь сформировать новый технический облик противотанковой мины, переусложнили конструкцию своей разработки. В составе мины присутствовали детали, наличие которых может вызывать определенные сомнения. Кроме того, новый проект подразумевал отказ от существующих компонентов, из-за чего требовалось развернуть производство достаточно большого количества новых деталей.

Мина ПМЗ-40, вид сверху. Фото Lexpev.nl

Сложность конструкции мины ПМЗ-40 становится заметна уже на стадии изучения ее корпуса. В отличие от других изделий этого класса, мина ПМЗ-40 не имела единого корпуса. Вместо этого предлагалось использовать сразу три металлические детали особой формы. Основой конструкции являлся т.н. внутренний корпус, внутри которого располагался заряд взрывчатого вещества и взрыватель. Поверх него следовало устанавливать внешний корпус и нажимную крышку. Все это усложняло производство и эксплуатацию оружия в войсках.

Внутренний корпус мины представлял собой цилиндр с выгнутыми торцевыми крышками. Кроме того, на его нижнем торце имелось специальное кольцо с зубцами. Последние должны были обеспечивать лучший контакт с грунтом и не позволять боеприпасу сдвинуться с места при наезде техники противника. В центре верхней крышки имелось отверстие для установки стакана взрывателя. В середине нижней крышке предусматривалось отверстие с резьбой для пробки. Через него предлагалось снаряжать мину взрывчатым веществом. На дне внутреннего корпуса имелись крепления для проволочной ручки, при помощи которой мину можно было переносить.

Внешний корпус был выполнен в виде сравнительно высокого кольца с Г-образными выпуклостями на поверхности. Сверху на внешнем корпусе имелся кольцевой горизонтальный выступ с несколькими вырезами. За счет этого выступа и взаимодействия выпуклостей со штифтами, расположенными на внешней поверхности внутреннего корпуса, внешний корпус должен был удерживаться на своем месте.

Нажимная крышка имела форму диска с загнутыми краями. В ее центре имелось отверстие для установки взрывателя, прикрытое выпуклой крышкой. Также на поверхности крышки корпуса мины предусматривались штампованные ребра жесткости и отверстия для специальных ключей, используемых при установке. Во время работы крышка выполняла функции датчика цели.

Мина в разрезе. Рисунок Saper.etel.ru

В собранном виде мина ПМЗ-40 имела диаметр 28 см и высоту около 11,5 см. Диаметр нажимной крышки составлял 20 см. Все элементы корпуса штамповались из металла, некоторые детали собирались воедино сваркой. Большая часть внутреннего корпуса была отдана под размещение взрывчатого вещества. В качестве основного заряда мины использовался порошкообразный тротил общим весом 2,8 кг. При изготовлении мины его засыпали в готовый внутренний корпус, после чего отверстие для засыпки закрывали специальной пробкой. Вес противотанковой мины в сборе достигал 6,4 кг.

В составе новой мины предлагалось использовать новый взрыватель МВ-3. Внутри его цилиндрического стального корпуса с оживальной головной частью располагался ударный механизм и капсюль-детонатор. При нажатии на головную часть такого взрывателя происходила деформация колпачка, после чего усилие передавалось на центральный механизм, удерживавший на своем месте ударник. В случае приложения достаточного усилия происходила разблокировка подпружиненного ударника, после чего он бил по капсюлю и воспламенял промежуточный детонатор.

Взрыватель нажимного действия МВ-3 находился в центральном стакане внутреннего корпуса. По задумке конструкторов, его следовало устанавливать через отверстие в нажимной крышке мины, причем для затруднения извлечения и правильной передачи усилия от датчика цели крышка была оснащена специальной пружиной. Снизу к нажимной крышке предлагалось крепить пружину в виде проволоки, изогнутой особым образом. Центральная часть такой детали, напоминавшей букву «Л», закреплялась на крышке, концы – оставались свободными.

Мина, вид сбоку. Хорошо виден внешний корпус и Г-образная выпуклость для штифта. Фото Lexpev.nl

Мины ПМЗ-40 поставлялись в войска в частично готовом виде. Предприятие-изготовитель собирало корпус и заполняло его взрывчатым веществом. Затем на внутренний корпус устанавливался внешний с нажимной крышкой, после чего изделие помещали в укупорку и отправляли войскам. Взрыватели поставлялись отдельно.

Из-за нестандартной конструкции установка мины ПМЗ-40 представляла собой достаточно сложную процедуру, состоявшую из нескольких этапов. Вырыв лунку для мины, сапер должен был поместить в нее внутренний корпус. После этого на внутренний корпус следовало установить внешний, соединенный с нажимной крышкой. Следующим этапом подготовки мины к работе была установка взрывателя, являвшаяся довольно сложным процессом.

Сняв со своего места крышку отверстия для взрывателя, минер должен был установить взрыватель. Для этого в одно из отверстий крышки вставлялся Г-образный ключ. Его загнутый конец попадал в пространство между двумя ветвями изогнутой пружины. При помощи ключа следовало развести в стороны концы пружины, после чего они фиксировались в таком положении вторым ключом в форме буквы «П», вставленным в два других отверстия крышки. Установленный второй ключ удерживал центральную часть пружины в нужном положении, что позволяло поместить взрыватель в стакан корпуса. Далее П-образный ключ извлекался, а крышка взрывателя возвращалась на свое место. Кроме того, во время установки мины нажимная крышка поворачивалась в нужное положение, после чего удерживалась на своем месте только несколькими срезными штифтами. Мина была готова к работе и после маскировки могла атаковать технику противника.

Схема взрывателя МВ-3.

Противотанковая мина ПМЗ-40 изготавливалась из металла, что определяло ее срок службы. Этот параметр отдельно не оговаривался, но штатное срабатывание боеприпаса обеспечивалось только до тех пор, пока корпус не начинал разрушаться под действием коррозии. Таким образом, мина могла работать правильным образом только в течение нескольких месяцев, причем конкретный срок серьезно зависел от климата и особенностей внешних воздействий.

Со временем влага могла приводить к коррозии и разрушению металлических деталей. При этом происходило размягчение мины, что значительно снижало усилие, необходимое для ее срабатывания. Наконец, разрушение деталей взрывателя могло привести к самопроизвольному взрыву в любой момент. Примечательно, что вода могла не только делать мину опасной, но и «обезвреживать» ее. Осенью или зимой вода могла попасть под нажимную крышку и замерзнуть там. Слой льда не позволял мине взорваться даже при чрезмерном давлении на датчик цели.

Мина ПМЗ-40 не имела специальных средств, затруднявших обезвреживание, однако была крайне сложна в обращении. Для правильного обезвреживания требовались специальные ключи, без которых нельзя было извлечь взрыватель. Кроме того, взрыватель МВ-3 срабатывал при нажатии с усилием не более 2-3 кг. Таким образом, в большинстве случаев наиболее простым способом обезвреживания мины было уничтожение при помощи накладного заряда.

Мина, вид снизу. Видна пробка в отверстии для засыпки взрывчатки. Фото Lexpev.nl

Имея оригинальную конструкцию, мина ПМЗ-40 отличалась от другого оружия и способом работы. При наезде на нажимную крышку мины цель должна была давить на нее с силой не менее 90-100 кг. В таком случае датчик цели передавал усилие на срезные штифты и обламывал их. Не имея опоры, крышка опускалась вниз и при помощи изогнутой пружины давила на взрыватель. Нажатие приводило к разблокировке ударника, после чего следовал взрыв.

Изделие ПМЗ-40 имело тротиловый заряд весом 2,8 кг. Этого хватало для уничтожения автомобильной техники или повреждения ходовой части бронетехники. В случае с гусеничными машинами мина разрушала несколько траков и наносила повреждения опорному катку. После этого цель теряла ход и не могла полноценно участвовать в боевых действий. В некоторых случаях противотанковая мина могла превращать технику противника в неподвижную мишень для артиллерии.

Разработка мины конструкции Б.М. Ульянова завершилась в 1940 году. До начала 41-го мина прошла испытания и была принята на вооружение. Тогда же стартовало серийное производство нового оружия. В ходе производства были установлены основные отрицательные черты мины. Прежде всего, это была сравнительная сложность и дороговизна производства. К примеру, в качестве серьезного недостатка можно отметить переусложненную конструкцию корпуса, состоявшего из трех основных частей.

Саперы с минами ПМЗ-40

Не менее сложной новая мина была и в эксплуатации. Ее применение затрудняла необходимость полной сборки боеприпаса на месте установки, сложность монтажа взрывателя и его высокая чувствительность. Все эти особенности мины ПМЗ-40, среди прочего, не позволяли выполнять минирование в темное время суток.

К моменту начала Великой Отечественной войны на складах имелось большое количество противотанковых мин различных типов, в том числе ПМЗ-40. Металлические мины конструкции Ульянова активно применялись саперами на разных участках фронта, однако использование этого оружия затруднялось его врожденными недостатками. Количество негативных отзывов было настолько велико, что в первые месяцы войны было решено разработать новый аналогичный боеприпас, отличающийся меньшей сложностью изготовления и эксплуатации.

К осени 1941 года на вооружение Красной Армии была принята новая мина ТМ-41 в металлическом корпусе. Было решено прекратить производство ПМЗ-40 в пользу новой ТМ-41. Остававшиеся на складах мины устаревшего типа активно использовались саперами до полного израсходования запасов. Последние мины ПМЗ-40 были установлены в конце 1941 года. Упоминания использования таких боеприпасов в 1942-м отсутствуют.

Целью проекта ПМЗ-40 было создание новой противотанковой мины с повышенными характеристиками. Тем не менее, это изделие не имело заметных преимуществ перед существующими минами, такими как ТМ-39 или ТМД-40. Более того, присутствовали некоторые недостатки, затруднявшие как производство, так и эксплуатацию. В результате противотанковые мины ПМЗ-40 находились в серийном производстве примерно один год, после чего были заменены более совершенными ТМ-41. После прекращения производства все имевшиеся ПМЗ-40 были использованы по прямому назначению.

По материалам:

http://saper.etel.ru/

http://lexpev.nl/

http://eragun.org/

Федосеев С. Истребители танков Второй Мировой. Противотанковое оружие пехоты – ружья, гранаты, гранатометы. – М.: Эксмо, Яуза, 2014

topwar.ru

Британские противотанковые мины Второй Мировой войны (Часть 2)

(Окончание. Начало в статье «Британские противотанковые мины Второй Мировой войны (Часть 1)»)

Северная Африка

В апреле 1940 года Италия, ставшая союзником Германии, оказалась в состоянии войны с Великобританией. Для Англии возникла угроза своим колониям в Африке. Так, английская колония Кения могла быть захвачена итальянцами из соседних итальянских колоний Сомали и Абиссинии. В сентябре 1941 войска Британского Содружества Наций в Кении создали полосу обороны, чтобы сорвать ожидаемое наступление. Войск в Кении было очень мало и они были очень невысокого качества. Противотанковых орудий в этих войсках не было совсем. Поэтому, на некоторых направлениях англичане стали устанавливать противотанковые мины. Так 1180 противотанковых мин были спешно изготовлены в Найроби (Nairobi) и установлены возле Гариссы (Garissa) у реки Тана (Tana).

Однако основные боевые действия в Африке развернулись вдоль северного побережья в полосе шириной меньше 100 км. Начало им положило наступление итальянских войск маршала Грациани на Египет в сентябре 1940 года. Итальянцы имели подавляющее преимущество перед английскими силами генерала Уэйвелла, которые состояли всего из 36 тысяч английских, новозеландских и индийских солдат.

Местность Северной Африки представляет собой обширные открытые плоские пространства. Лишь немногие холмы могли ограничивать возможности для маневренных наступательных действий подвижных войск, и прежде всего, танков. В целом местность была совершенно не подходящей для обороны. Англичан в этот период спасли лишь большая пасивность итальянцев и очень небольшое количество у них танков, да и вообще автотранспорта.

Однако в феврале 1941 года Гитлер бросил на помощь итальянцам свои войска. Первой в Африке в Триполи в марте высадилась 5-я легкая дивизия, имевшая в своем составе батальон легких танков (86 танков типа Pz.Kpfw I и Pz.Kpfw II). Во главе немецких сил был поставлен генерал Роммель. Танки легко рвали английскую оборону, обходя опорные пункты и расстреливая английские противотанковые пушки с флангов и тыла. Ставка британцев на артиллерию в противотанковой обороне оказалась битой. Танки в Африке оказались куда подвижнее ПТ орудий, и ни разу англичанам не удавалось вовремя перебросить пушки на опасные направления. Помочь здесь могли бы мины, но их не было. К середине апреля 1940 года англичане были выбиты из всей Киренаики и отброшены к границам Египта. Лишь в тылу немцев еще держался город и порт Тобрук.

В ходе первых же боев в Северной Африке англичане во время своих наступлений и контрударов убедились в высокой эффективности противотанковых мин, умело и активно использовавшихся Роммелем.

Нужда мать таланта. Командование 8-й английской армии быстро поняло, что в африканских условиях мины приобретают очень серьезное, а порой и решающее значение. Минные поля становятся основой обороны. Они в пустыне играют ту же роль, что и европейские естественные препятствия ( танконедоступный рельеф, болота, леса, водные преграды и т.п.). За ними можно иметь устойчивую оборону с очень небольшими силами. Мины не дают обходить опорные пункты. Британцы стали активно использовать мины. Сначала, они просто использовали немецкие же минные поля, укрываясь за ними в случаях выхода на немецкие рубежи. Затем стали снимать и переустанавливать немецкие и итальянские мины в своих интересах. Однако, трофейными минами решать задачи минной войны было невозможно. Слишком много требовалось мин. Англичанами только в районе Газалы будет установлено около 500 тыс. мин, а в целом, несколько миллионов. Например, к началу битвы у Эль-Аламейна сплошные минные поля протянутся более чем на 30 километров.

Доставка мин из Англии оказалась невозможной. Весь тоннаж транспортного флота был задействован для других жизненно важных грузов снабжения (танки, самолеты, артиллерия, снаряды, боеприпасы). Да и прорыв каждого судна через Атлантику и Средиземное море был сопряжен с большой опасностью, а плечо подвоза из Азии было слишком длинным. Королевское военно-инженерное руководство предложило 8-й армии организовать производство мин на месте, опираясь на производственные мощности Каира, Александрии, Порт-Саида. Были присланы образцы противотанковых мин Mk.II и чертежи к ним.

Однако, сразу же выяснилось, что организовать их производство в Египте невозможно. Собственно, корпуса мин египтяне могли бы изготавливать. И даже снаряжать не баратолом (смесью тротила с нитратом бария), а чистым тротилом, запасов которого в Египте было вполне достаточно. Проблемой стали взрыватели No.1 Mk.II для изготовления которых в Египте не было ни достаточно квалифицированных рабочих, ни подходящей стали, ни достаточно токарных и винторезных станков (в одном взрывателе нарезалось по 10 различных резьб), ни пружинной стали. Последнее обстоятельство исключило возможность изготовления и более простых взрывателей No.2 Mk.I и No.3 Mk.I.

Английские инженеры в Каире срочно переработали мину Mk.II с учетом возможностей египетских заводов. Фактически получилась совершенно иная мина, но она получила тоже самое обозначение, а для того, чтобы в документации эти две мины можно было различать, добавили впереди аббревиатуру E.P., что означало «египетский вариант».

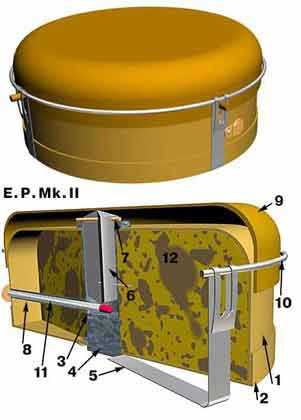

A/TK Mine E.P.Mk.II

Эта мина существенно отличалась от своего прототипа своим устройством. Она имела диаметр 25.4 см. (против 19.05 см.), высоту 10.16см. (против 8.26). Весила 3.1 кг (против 3.85 кг.). Заряд взрывчатки из чистого тротила был 2.04 кг., тогда как у мины из метрополии только 1.8 кг. баратола. Т.е. египетский образец мины был более мощным.

Корпус мины не имел конусности и изготавливался из двух деталей — корпуса и днища, которое просто плотно надевалось на корпус и несколько обжималось на нем.

В корпус вкладывалась шашка специальной формы из прессованного тротила. Таким образом отпадала необходимость в промежуточном детонаторе, поскольку прессованный тротил надежно взрывается от стандартного капсюля-детонатора.

Корпус имел в центре металлический стакан, заимствованный от мины G.S.Mk.II, но вместо взрывателя в него вставлялся тяжелый металлический груз, подвешенный на срезной шпильке. Сверху на корпус мины надевалась нажимная крышка, имевшая вид обычной сковородки без ручки. Крышка имела четыре горизонтальных пальца с помощью которых крышка крепилась на корпусе. Для этого к днищу корпуса были приделаны четыре жестяные ленты. После надевания крышки на корпус на нее опускалось проволочное кольцо, которое ложилось на пальцы. Ленты пропускались под кольцом и загибались. Таким образом, получалось вполне надежное и простое соединение нажимной крышки с корпусом.

От автора. Английские солдаты действительно использовали нажимную крышку мины именно в качестве сковородки, сетуя при этом, что конструкторы вполне могли бы приделать и ручку.

Поскольку изготавливать взрыватель, использовавшийся в мине G.S.Mk.II, в Каире не могли, то был срочно разработан собственный взрыватель E.P.MkII.

Он представлял собой длинную металлическую трубку, закрытую с одного конца. В нее помещалась стеклянная ампула с пиротехническим составом, чувствительным к давлению и удару. В трубку при подготовке взрывателя к применению вставлялся стандартный капсюль-детонатор №8. От продольных перемещений он вместе с ампулой удерживался длинным металлическим стержнем. На открытый конец трубки надевался медный диск, который играл роль пробки. Длина взрывателя была рассчитана так, что когда он вставлялся сбоку горизонтально в корпус мины через специальное отверстие, то его конец оказывался под висящим. грузом. Взрыватель удерживался в мине за счет отгибающейся заслонки, приклепанной к боковой стенке мины.

При давлении на крышку мины больше, чем 160 кг. она давила на верхушку груза. Срезная шпилька не выдерживала и груз падал на конец взрывателя. Трубка взрывателя сминалась, ампула разбивалась, что приводило к вспышке пламени. От этого взрывался капсюль-детонатор и далее основной заряд мины.

В целом мина получилась очень простая в производстве и довольно надежная в работе. Однако она обладала очень существенным недостатком — взрыватель мины был крайне опасен в применении из-за стеклянной ампулы с пиротехническим составом. И еще более он был опасен в изготовлении. Много египетских рабочих пострадало при изготовлении взрывателей. Происходили и несчастные случаи среди английских саперов. Обычно в момент подготовки взрывателя к применению. Иногда он взрывался в момент, когда в него вставляли распорный стерженек или тарелкообразную крышку.

Поэтому, с началом производства мин E.P.MkII началась разработка более совершенного варианта мины, получившего обозначение E.P.Mk.V. Иначе поступить было невозможно. Противотанковые мины 8-й английской армии были жизненно необходимы уже вчера. Сохранились фотографии той поры, где видно, что египетские рабочие изготавливают мины за длинными столами прямо под открытым небом.

От автора. Надеюсь, что читателю теперь понятно почему у англичан существовали мины Mk.II и Mk.V с аббревиатурами G.S. и E.P. Хотя, конечно, проще бы было присвоить им различные обозначения, а не путать людей. Но кто их разберет этих скрытных и странных англичан.

A/TK Mine E.P.Mk.V

Эта мина отличалась от E.P.MkII более простой конструкцией. Она утратила отверстие в центре дна корпуса с резьбовой втулкой, которая прижимала жестяные ленты к дну корпуса и удерживала на месте их концы. Эти ленты стали просто приклепывать к дну корпуса. Стало ненужным проволочное кольцо, вокруг которого нужно было загибать ленты. Теперь они просто застегивались на горизонтальные пальцы крышки. Из корпуса мины убрали канал для взрывателя и заслонку, удерживавшую взрыватель на месте.

Мина изменилась и в размерах. Диаметр стал 20.3 см, т.е. на 5 см. меньше, высота увеличилась и стала 12.8 см. Несколько больше стал общий вес -3.63 кг, хотя заряд остался прежним 2.04 кг. тротила.

Но самым существенным изменение в новой мине стал взрыватель E.P.No.1. Он представлял собой металлический корпус с крышкой, в отверстие которой подвешен на срезной шпильке металлический стержень. На дно корпуса помещался стандартный капсюль-детонатор №27, в который была вставлена стеклянная ампула с пиротехническим составом, чувствительным к давлению и удару. Конец этой ампулы выходил из капсюля-детонатора и находился как раз под висящим стержнем. Над ними размещались две тетриловые шашки (промежуточный детонатор).

При нажатии на крышку мины, последняя, опускаясь, давила на верхний конец стержня. Шпилька не выдерживала и стержень, падая, разбивал ампулу и ударял по пиротехническому составу. Вспышка этого состава взрывала тетриловые шашки, а от них взрывался основной заряд мины.

Это было большим прогрессом. Значительно упрощались действия минера, Они становились более безопасными, поскольку устранялась опасность случайного раздавливания ампулы. При транспортировке взрывателя (даже установленного в мину) можно было извлечь стержень из взрывателя, исключая таким образом его случайное срабатывание. Действия минера при установке мины сводились к трем простым операциям — снять крышку с мины, вставить во взрыватель стержень, установить крышку на место.

Однако, в целом мина оставалась опасной. Падение взрывателя на твердую поверхность с высоты более полуметра обычно приводило к разбиванию ампулы и взрыву взрывателя. Еще хуже, если роняли мину со вставленным взрывателем. Падение мины приводило к ее взрыву. Таких случаев было слишком много. Избежать в полевых условиях грубого обращения с минами невозможно.

Известен случай, когда при перевозке к месту минирования подготовленных мин, у грузовика открылся задний борт и мины посыпались на землю. Взрывы упавших мин, привели к детонации, оставшихся в кузове. Всего, в общей сумме взорвалось более 400 кг. тротила. Погибло около 20 саперов.

В конце концов было решено прекратить производство опасных в обращении мин E.P.MkII и E.P.MkV, и наладить доставку из Англии достаточно безопасных взрывателей No.3 Mk.I, что и было сделано к началу 1942 года. Под этот взрыватель очень быстро была разработана мина E.P.MkVI.

A/TK Mine E.P.Mk.VI

Не пришлось даже переналаживать производство мин E.P.MkV, разве что ее несколько упростили. Крепежные ленты стали приклепывать прямо к боковой стенке корпуса, да изменили размеры стакана под взрыватель. Правда под новый взрыватель пришлось увеличить высоту мины до 14.7 см. Собственно, просто крышка мины стала располагаться выше на 1.9 см. Это было вынужденной мерой, определяемой размерами взрывателя.

В остальном размеры мины и вес не изменились.

1942 год стал решающим годом войны в Северной Африке. В июне разернулись бои за Тобрук, где немцам, чтобы выйти к городу, пришлось преодолевать английские минные поля протяженностью более 60 километров. Они стали камнем преткновения в борьбе за Тобрук. Успех наступления целиком зависел от того — удастся ли проделать проходы в английских минных полях или нет. Дело дошло до того, что немцы стали использовать бомбардировщики для этого.

В конце августа началась битва у Эль-Аламейна, где пути немецкого наступления преграждали обширнейшие минные поля англичан. Они тянулись с севера на юг от побережья Средиземного моря почти до Эль-Катарской впадины, т.е. более 120 километров. Глубина минных полей в некоторых местах достигала 10-15 км. И здесь все сводилось к борьбе за проходы в минных поля. Немцы пробивали проходы, а англичане их вновь и вновь закрывали. И только 6 сентября Роммелю удалось преодолеть минные поля. На этом его наступательные возможности иссякли. Без преувеличения можно сказать, что именно своим минам англичане обязаны успеху своей обороны.

В конце октября 1942 года, укрывавшиеся за минными полями, англичане накопили достаточно сил и начали свое наступление. Теперь уже для англичан мины и немецкие и собственные (которые немцы теперь приспособили для своей защиты) стали серьезнейшим препятствием. Не случайно именно тогда родилось английское слэнговое название минных полей — «Сады Дъявола» (Delivers Gardens). На них застревали целые танковые бригады, срывались самые лучшие планы атак. Дело дошло до того, что однажды усиленному танковому полку из 10-й бронетанковой дивизии (43 танка) было приказано атаковать прямо по минному полю, невзирая на потери. Храбрецы пошли в атаку, но после потери 28 танков у них не выдержали нервы и они остановились. Немцы из своих нескольких 88-мм. зениток расстреляли все как поврежденные, так и просто брошенные экипажами неподвижные танки. Полк перестал существовать за какие то два часа. Без мин немецкие зенитчики никогда не смогли бы добиться такого успеха.

Но почти трехкратное превосходство в танках сделало свое дело. Оборона Роммеля была все же прорвана и к маю 1943 года война в Северной Африке была закончена.

Уже к началу 1943 года производство мин в Египте было свернуто, а к маю 1943 года полностью прекращено. Мины E.P.Mk. II, E.P.Mk.V и E.P.Mk.VI, сыгравшие ключевую роль во всех событиях войны в Северной Африке, сошли с арены и были забыты. Аббревиатура E.P. очень быстро исчезла из английских служебных документов, а затем из описаний Второй Мировой войны. Одновременно за ненадобностью исчезла и аббревиатура G.S. в обозначениях английских противотанковых мин. В конце концов стала возникать путаница с английскими противотанковыми минами, поскольку все знали о минах с обозначениями Mk.II, Mk.III….Mk.V, а дополнительные аббревиатуры впереди стали воспринимать, как полные аналоги мин, английского производства, но производившиеся в Египте. Однако, как мы видим, египетского производства мины это нечто совсем иное.

От автора. Писатель Юлиан Семенов утверждал, что «запоминается последняя сказанная фраза». Не знаю, как с фразами, но вот у английских солдат и офицеров в памяти войны в Африке свои мины, решившие исход обороны как то стерлись. А вот проблемы, потери и трудности, связанные с преодолением минных заграждений, остались в памяти прочно. В общем, и у воевавших в Африке английских офицеров и генералов о минах сложилось крайне неблагоприятное впечатление. Очевидно, все вместе взятое ( паническое минирование южного побережья Англии с последующими проблемами, и минные проблемы Северной Африки) породило в английской армии на все будущие времена более чем сдержанное отношение к минному оружию вообще. Отсюда и весьма скудный минный арсенал во второй половине XX века, и невнимание к противоминным средствам. С другой же стороны всеобщий английский энтузиазм по поводу запрещения минного оружия вообще, хотя и в Англии трезвые головы заявляют, что мины изъять из военного оборота просто нереально.

Рассказ об английских противотанковых минах Второй Мировой войны был бы не полным , если не упомянуть о минах, которые в принципе не предназначались для использования на обычных полях боевых действий. Тут стоить заглянуть попристальнее в область внешней политики Англии и ее методов, практикуемых империей во все времена.

От автора. А дело в том, что Англия во все времена и во всех странах всегда поддерживала в большей или меньшей степени антигосударственные движения и силы, в том числе и антиправительственные экстремистские вооруженные организации. Для английской короны политика дозированного ослабления других государств всегда являлась краеугольным камнем внешней политики вообще. А что может быть лучше для этого, чем наличие в той или иной стране группировок, ведущих вооруженную борьбу против своего правительства? Особенно, если эти группы целиком и полностью зависят от подпитки со стороны Англии. Очень легко регулировать размах таких действий. Нужно — подбросили средств побольше и раздули огонек. Не нужно, перекрыли поток средств и группировки притухают. Но никогда эти тлеющие угольки англичане не гасят совсем.

Вспомним, что в конце XIX- начале XX века Британия давала приют российским социал-демократам, укрывая их от царской охранки. Так стоит ли удивляться, что сегодня в Англии находят приют многие чеченские боевики и их руководители, проходили и проходят подготовку на базах SAS чеченские минеры-подрывники. Стоит ли удивляться значительности мусульманской диаспоры в Великобритании. Это ведь все люди, которые, так или иначе, напрямую или через своих родственников и друзей могут создавать проблемы в странах, которые, по мнению англичан слишком усилились, и их политика не отвечает интересам короны. Возможно, что и прошлогодние (2007) беспорядки мусульманской молодежи в Париже косвенно или прямо инспирировались Лондоном.

Не удивлюсь, если однажды выяснится, что корни трагедии 11 сентября в Нью-Йорке тянутся из Лондона. Да, сегодня Великобритания это доминион США и послушно делает все, что требуют американцы, но кто сказал, что англичанам это нравится, и что они не мечтают возродить ту роль и значение Британской империи в мире, какую она играла на протяжении многих веков? А коль так, то…

Я не утверждаю, что этот теракт готовился в Лондоне, но давайте вспомним трагичное для США нападение японцев на Перл-Харбор в январе 1941. Англичане знали о дате японской атаки и о запланированных для этого силах, имея в руках японские шифры, но их больше занимала проблема сохранения своего источника информации, чем то, что союзники потеряют несколько линкоров и несколько сот моряков, а их силы в зоне Тихого океана будут серьезно подорваны. Знали и молчали. Знали и молчали…

Кто то из английских политиков однажды сказал: «У Великобритании нет постоянных друзей или врагов, есть только постоянные интересы».

И в период Второй Мировой войны, следуя своим основным внешнеполитическим принципам, англичане всячески поддерживали и подпитывали любое антинемецкое вооруженное движение в оккупированных странах, поставляя туда оружие, боеприпасы и посылая туда своих коммандос. Это и Югославия, и Италия, и Польша, и Франция и Чехословакия. Достаточно вспомнить, что знаменитый английский пистолет-пулемет Стэн был не только сделан под немецкий автоматный патрон, но и мог использовать магазины от немецкого автомата MP40.

И как только англичане сочли, что Германия достаточно ослабла, а СССР слишком усилился, как они принялись за разрушительную деятельность против союзника — СССР. Они стали подталкивать польскую Армию Крайову, украинскую УПА к партизанским действиям против Красной Армии, укрывать бывших солдат украинской дивизии СС «Галичина». Ну и вплоть до того, что после Победы попытались сохранять структуры Вермахта в своей зоне оккупации. Как то очень ловко умалчивается, что вплоть до 1947 года в английской зоне существовала немецкая 25-я армия, и что в подавлении коммунистического вооруженного выступления в Греции в этот же период участвовали бок о бок с англичанами полки вроде как не существующего Вермахта во главе с немецкими же офицерами.

Проявляя большую сдержанность в отношении противотанковых и противопехотных мин общего назначения и запуская их в производство только в силу острой необходимости, англичане создали большое количество различного рода взрывных устройств диверсионного назначения, начиная от простейших взрывателей, с помощью которых можно легко изготавливать импровизируемые мины и фугасы, и до специальных магнитных мин. Кстати, одной из английских магнитных мин, которые англичане поставляли по ленд-лизу в СССР для партизан, был убит гауляйтер Белоруссии В.Кубе.

Среди таких диверсионного назначения мин были и две мины, которые официально англичане относили к категории противотанковых мин, но которые из-за очень незначительного заряда ВВ удовлетворительно действовать против танков не могли. Эти две мины более подходили для коммандос в качестве взрывных устройств, к которым требовалось добавлять более или менее солидный заряд взрывчатки. Однако, поскольку официально эти мины отнесены к противотанковым, то о них стоит упомянуть в этой статье.

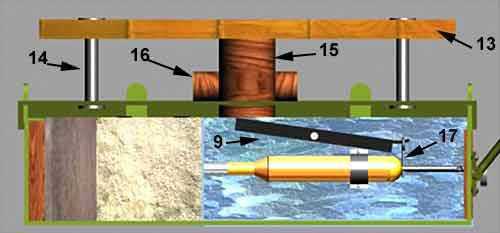

Mine No.75 Hawkins Grenade Mark I (No.75 Mk. I)

Эта мина представляла собой тонкостенную стальную фляжку овальной формы. С торца фляжка имеет винтовую горловину, через которую в мину засыпается порошкообразный аммонал. Горловина закрывается навинчивающимся колпачком. В противоположной от горловины стороне фляжки вделан тетриловый детонатор.

На боковой стороне фляжки приделаны два кронштейна, на которых с помощью загибающихся лапок крепится нажимная пластина. Примерно посередине эта пластина имеет поперечный выгиб вниз.

Под нажимной пластиной находятся два держателя специальных нажимных химических взрывателей. В держателях имеются два выреза, которые располагаются так, что взрыватели, помещенные в держатели, имеют свою чувствительную к нажатию часть как раз под этими прорезями. А выгиб нажимной пластины тоже находится над этими вырезами.

При нажатии на нажимную пластину усилием более чем 136 кг., она прогибается и заставляет сработать взрыватели, взрыв которых приводит к детонации тетрилового промежуточного детонатора, а от него основного заряда,

Мина имеет длину 16.5 см, ширину, 9.2 см, высоту 4.8 см. Общий вес снаряженной мины 1.021 кг, а заряд взрывчатки всего 680 грамм. такеой заряд может повредить покрышку колесной машины, но неспособен разбить хотя бы один трак даже легкого танка.

Интересен взрыватель этой мины, который использовался только в ней и нигде больше. Поэтому он не имеет собственного обозначения. Он представляет собой просто металлическую тонкостенную трубку, расплющенную с одного конца. На нее надета резиновая трубка, которая закатана с открытого конца мет. трубки. Внутри мет. трубки находится все та же ампула с пиротехническим составом, чувствительным к давлению. При подготовке взрывателя к использованию в него вставляется стандартный капсюль-детонатор №27 и резиновая трубка раскатывается, таким образом, получается герметичное соединение капсюля-детонатора с трубкой. На трубке имелась красная метка для контроля правильности размещения взрывателя в мине.

От автора. На то, что это не противотанковая мина, указывает обозначение не характерное для английских противотанковых мин (хотя в документации они отнесли ее к противотанковым). Номерами англичане обозначали противопехотные мины и различного рода гранаты (вспомним английскую гранату Миллса (No.23 Mills Grenade), диверсионные взрыватели и взрывные устройства.

Она сделана максимально облегченной и упрощенной. Я бы сказал — примитивной, если учитывать уровень развития английской конструкторской и мысли промышленного производства. Очевидно, что во главу угла здесь ставилась максимальная простота, дешевизна, минимальный вес. Даже и в ущерб боевым качествам.

Это разумно и логично. Снабжая своих коммандос этими минами, командование наверняка, обеспечивало их и дополнительными зарядами, что превращало это устройство в действительно противотанковую, а при необходимости и противопоездную мину. Бойцам Сопротивления (партизанам, франтирерам, маки) эта мина посылалась в основной комплектности. Ведь британское командование считало основной задачей сил Сопротивления лишь изнурение противника, отвлечение с фронта дополнительных сил для антипартизанской борьбы, усиления охраны объектов, создание в немецком тылу нервозной обстановки.

Это изделие получило название «граната Хокинса» (Hawkins Grenade) потому, что изначально предполагалось использовать ее как противотанковую гранату, бросая ее под гусеницы танка, или бросая с зажигательной трубкой на крышу танка.

Mine No.75 Hawkins Grenade Mark II (No.75 Mk. II)

По конструкции от своей предшественницы эта мина отличается лишь используемыми взрывателями и соответственно измененной конструкцией взрывателедержателей. По габарито-весовым характеристикам эти мины не отличаются друг от друга.

Внешне мину No.75Mk.II можно отличить от No.75Mk.I по наличию ребра жесткости проходящему по нажимной пластине вдоль.

В мине No.75Mk.II используются два взрывателя Igniter Special, No.1 Mk I .

Взрыватель представляет собой бакелитовую колодку, в которую сверху вставлен металлический нажимной стержень, опирающийся на ампулу с пиротехническим составом, чувствительным к давлению. На выступающую горизонтально трубчатую часть колодки надевается и приклеивается стандартный капсюль-детонатор №27.

Этот взрыватель, кроме мины No.75Mk.II, предназначался в качестве диверсионного для коммандос и бойцов Сопротивления при изготовлении импровизируемых мин. Однако, он оказался опасным в обращении и широкого применения не нашел.

Существовала также мина No.75 противопехотная. Вся разница состояла в том, что усилие срабатывания за счет некоторого изменения конструкции кронштейнов и нажимной пластины было снижено со 136 до 4.5 кг. Малоопытному саперу различить противопехотный и противотанковый варианты мины сложно.

P.S. В этой статье я описал английские мины Второй Мировой войны лишь противотанковые. Весь остальной английский минный арсенала остался за бортом. Не оценив в должной мере минное оружие на полях сражений, и потому не развивая особенно ни противотанковые, ни противопехотные мины, британцы больше сосредоточились на развитии специальных диверсионных взрывателей и мин, с помощью которых было возможно на месте изготавливать мины самого различного назначения, начиная от простейших мин-ловушек и заканчивая объектными и противопоездными минами. Хотя и здесь главным была простота и дешевизна изделий.

Юрий Веремеев

Анатомия Армии

weaponland.ru

Первая советская противотанковая мина Т-4 » Военное обозрение

В начале тридцатых годов стало ясно, что в ближайшем будущем танки и другая бронетехника должны получить самое большое распространение и стать одним из главных инструментов ведения войны. Для противодействия такой угрозе требовалось соответствующее вооружение. В результате начали появляться различные проекты нового оружия, в том числе специализированных противотанковых мин. Первым отечественным серийным изделием этого класса стала мина Т-4.Проект Т-4 был разработан Н.Н. Симоновым в самом начале тридцатых годов. Проект был представлен специалистам Наркомата вооружений, которые его изучили и дали добро на развертывание серийного производства. Необходимо отметить, что Симонов создавал новую мину с нуля, не имея нужной информации. Более того, создание всех ранних противотанковых вооружений сталкивалось с подобными проблемами. Полноценная тактика применения бронетехники еще не была сформирована и опробована на практике, что оказывало специфическое влияние на разработку средств борьбы с подобными машинами. Тем не менее, советскому инженеру удалось разработать любопытный проект, дошедший до серийного производства.

В самом начале тридцатых годов в Советском Союзе отсутствовала развитая промышленность, и этот факт накладывал серьезные ограничения на конструкцию вооружений. Симонову пришлось строить новую мину на основе самых простых и дешевых материалов. Кроме того, в составе боеприпаса требовалось использовать исключительно существующие компоненты, производство которых было уже освоено. Можно представить, насколько сложной была работа конструктора в условиях дефицита материалов и отсутствия опыта создания противотанкового вооружения.

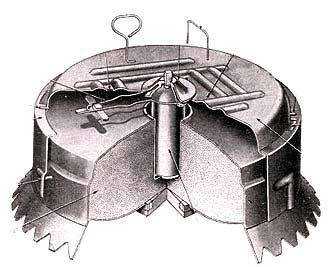

Общий вид мины

Основным элементом мины Т-4 был корпус размерами 21,5х21,5 см и высотой 6 см. Общий вес, в зависимости от материала корпуса, доходил до 4-4,5 кг. Кроме того, за счет вынесенного вверх датчика цели общая высота изделия увеличивалась до 10 см. Корпус можно было сколачивать из досок или собирать из штампованных металлических деталей. В случае с деревянным корпусом все детали соединялись с использованием гвоздей, а металлический корпус мины собирался при помощи зубцов в верхней части основного ящика, входивших в прорези крышки и после этого загибавшихся. В боковой стенке и днище мины предусматривалась съемная крышка, предназначенная для установки взрывателя.

В качестве датчика цели мина Т-4 использовала доску размерами 20х20 см. К ее центральной части снизу крепился шток, отвечавший за взаимодействие с взрывателем и входивший в круглое отверстие в центре крышки корпуса. При сборке мины крышка-датчик устанавливалась на некоторой высоте над крышкой корпуса и фиксировалась в таком положении металлическими стержнями или гвоздями. В средней части штока датчика цели имелось сквозное отверстие, в которое вставлялся деревянный стержень, выполнявший функцию предохранительной чеки и отвечавший за подрыв мины при нажатии нужной силы.

В центральной части корпуса, со сдвигом к передней стенке, предусматривался небольшой лоток, вмещавший в себя взрыватель и связанные с ним механизмы. Вокруг лотка укладывались шашки взрывчатого вещества. Размеры корпуса, а также свободное место между лотком и стенками позволяли поместить в мину пять шашек весом 400 г и три 200-граммовых заряда. Мина Т-4, в зависимости от возможностей предприятия-изготовителя, могла снаряжаться взрывчатыми веществами различных типов. Предлагалось использовать тротил, мелинит, французские смеси разных типов. Кроме того, допускалось использование не только шашек, но и порошкообразной взрывчатки. В таком случае при сборке мины следовало использовать промасленную бумагу, в которую помещалось взрывчатое вещество.

Компоновка мины Т-4

Мины с металлическим корпусом обычно содержали различные вспомогательные материалы. Дело в том, что проект Т-4 подразумевал изготовление металлических и деревянных корпусов с одинаковыми внешними размерами. Из-за меньшей толщины металла внутренний объем «железных» мин был немного больше, чем в случае с «деревянными». Для удержания шашек на своих местах приходилось использовать небольшие дощечки-прокладки или заполнять свободное место другими материалами, вплоть до бумаги или смолы.

Заряд взрывчатого вещества весом до 2,6 кг должен был помещаться внутрь корпуса на предприятии-изготовителе. После этого на свое место устанавливалась крышка корпуса и датчик цели. Для установки взрывателя в передней стенке и днище корпуса предусматривался вырез, прикрытый сдвижной крышкой. С его помощью минер получал доступ к центральному лотку корпуса.

Для подрыва основного заряда в составе мины Т-4 использовался взрыватель УВ. Он имел трубчатый корпус, внутри которого находился подпружиненный ударник. Во взведенном положении ударник выдвигался наружу и фиксировался при помощи чеки с петлей на конце. При извлечении чеки ударник освобождался и под воздействием боевой пружины бил по капсюлю. Для непосредственного воспламенения основного заряда использовался капсюль-детонатор №8.

Центральный лоток корпуса вмещал в себя все детали, необходимые для подрыва мины при нажатии на датчик цели. В задней стенке лотка предусматривалось отверстие для хвостовой части капсюля-детонатора (ближайшая шашка укладывалась гнездом к этому отверстию), в средней – кольцо для удержания корпуса взрывателя. Кроме того, имелся специальный рычаг, подвешенный на оси за центральную часть. На его переднем плече предусматривался цилиндрический штифт.

Разрез корпуса, видны шток, рычаг и взрыватель

Прибыв на место установки мины, сапер должен был снять сдвижную крышку корпуса и установить на свое место взрыватель с капсюлем-детонатором. При этом капсюль-детонатор проходил через отверстие лотка, а корпус взрывателя фиксировался металлическим кольцом. Во время установки взрывателя петля чеки надевалась на тонкий выступ плеча рычага, после чего мина была готова к закладке и маскировке.

Для удобства переноски мина Т-4 оснащалась проволочной ручкой, закрепленной на передней стенке корпуса. Некоторые мины для этого имели отрезок веревки, закрепленный на гвоздях. В большинстве случаев на передней стенке сдвижной крышки предусматривалась небольшая ручка, облегчавшая ее извлечение. Транспортировать мины следовало отдельно от взрывателей. Количество одновременно переносимых мин определялось поставленной задачей и физическими возможностями минеров. Мину можно было устанавливать в грунт, на грунт и в снег. При этом, однако, в некоторых случаях могли возникать проблемы с грунтами, затруднявшие работу механизмов мины.