Последняя битва эпохи парусников » Военное обозрение

И. К. Айвазовский. «Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года»

Подготовка к войне

В начале 18 века Османская империя была огромным государством, контролировавшим весь Балканский полуостров, огромные территории на севере от Дуная и на берегах Черного моря. Но в начале XIX века от империи откололась Греция, французы захватили Алжир, англичане стали контролировать Египет, Сирию и Палестину. Османская империя начала утрачивать свое былое влияние.

«Турция – умирающий человек. Мы можем пытаться сохранить ему жизнь, но это нам не удастся» – говорил Николай I об османской империи.

В 1783 году Россия присоединила к себе Крым и построила могучий Черноморский флот. Османская империя всеми силами пыталась помешать укреплению позиций России на Кавказе. Великобритания, стремясь подчинить весь Ближний Восток, боялась усиления влияния русских в области черноморских проливов и на Балканах. Австрия была заинтересована в придунайских районах.

В начале 1853 года в Константинополе князь Меншиков вел с турками долгие, но бесплодные переговоры. Виновником этого был опытный британский дипломат Стратфорд де Редклиф. Он вынудил Меншикова предъявить султану ультиматум и заставил султана отвергнуть любые предложения России. Поэтому в итоге отношения с Турцией были разорваны, война стала неизбежной.

Морской флот в середине 19-го века

С появлением паровых машин на флоте произошла настоящая революция. Их применение позволило кораблям не зависеть от ветра, значительно увеличить скорость и маневренность. Главным недостатком самых первых пароходов было слишком уязвимое для огня противника гребное колесо. Однако уже в 40-ых годах появились пароходы с гребным винтом. Россия последней из морских держав начала строить суда с паровыми двигателями.

В корабельной артиллерии начали использоваться разрывные бомбы и нарезные корабельные орудия, обладающие намного большей дальностью и точностью стрельбы. Самым последним улучшением были бомбические пушки, названные в зарубежной литературе орудиями Пексана. Короткие крупнокалиберные пушки стреляли с огромных дистанций пустотелыми разрывными снарядами, снабженными дистанционной разрывной трубкой. По воспоминаниям очевидцев бомба взрывалась уже внутри корабля, причиняя страшный ущерб деревянным конструкциям. Французский флот первым в 1827 году стал устанавливать эти орудия. Адмирал Михаил Лазарев, возглавивший с 1833 года весь Черноморский флот и порты Черного моря, с большим трудом уговорил вышестоящее начальство начать производство таких пушек. Отливка их началась в 1838 году.

Боевые действия

4 октября 1853 года Османская империя объявила войну России, и уже 11 октября батареи турецкой крепости Исакчи на Дунае обстреляли пароходы «Прут» и «Ординарец». Ночью 16 октября турецкие войска захватили пост Святого Николая на побережье Черного моря. При этом весь гарнизон погиб в сражении.

Позже с этого поста был обстрелян пароходофрегат «Колхида». Погибли 14 человек, в том числе и командир корабля К.А. Кузьминский. 140-тысячное войско Омер-паши форсировало Дунай и атаковало позиции генерала М.Д. Горчакова. Однако 82-тысячная русская армия отбила атаку, причем удалось уничтожить весь турецкий флот на Дунае. На Закавказском направлении войска Абди-паши также понесли серьезное поражение.

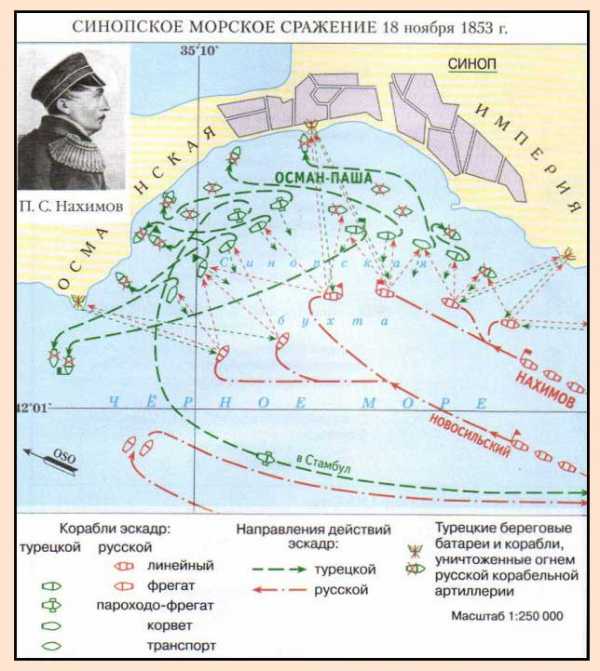

В октябре объединенная эскадра англичан и французов вошла в Дарданеллы, и ободренный этим султан отправил на восток Черного моря эскадру из 12 кораблей, 2 бригов и 2 военных транспортов с десантом под началом вице-адмирала Осман-паши. Всего на турецких судах насчитывалось около 470 орудий.

Спасаясь от шторма, Осман-паша укрылся в гавани Синопа, где его нашли корабли Нахимова. Понимая, что будет нешуточный бой, турецкий вице-адмирал решил принять его в Синопской гавани под прикрытием шести береговых батарей. Большинство батарейных пушек уже устарели, но все же палили калеными ядрами, которые вызывали взрывы и пожары на деревянных кораблях. Свои суда Осман-паша расположил полумесяцем для перекрестного огня по любому противнику, входящему на Синопский рейд. Транспорты и пароходы встали во второй линии. 16 ноября к кораблям Нахимова присоединились суда Ф.М. Новосильского – три мощных 120-пушечных линейных корабля – «Три Святителя», «Великий князь Константин» и «Париж». Таким образом, перед битвой русская флотилия насчитывала шесть линкоров и два фрегата, имея более чем 700 орудий. Также нельзя не учитывать высокий боевой дух и выучку русских моряков, которые формировались в течение многих лет практически непрерывных войн. Николай I много внимания уделял подготовке первоклассных офицерских кадров и регулярно проверял Морской кадетский корпус, возглавляемый с 1827 по 1842 год знаменитым мореплавателем Иваном Федоровичем Крузенштерном.

П.С. Нахимов на палубе флагманского корабля «Императрица Мария» во время Синопского сражения Н.П. Медовиков

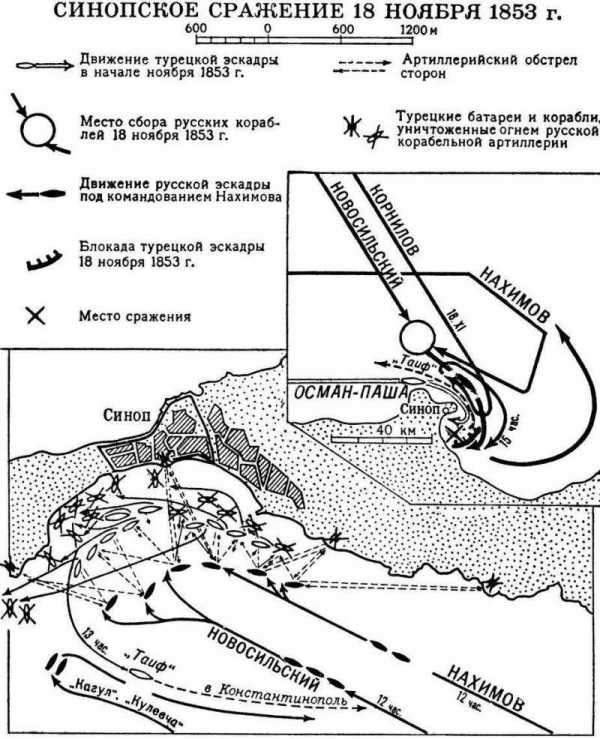

Рано утром 17 ноября на флагманском корабле «Императрица Мария» был организован совет. План сражения предусматривал атаку противника двумя колоннами. В 9:30 утра поднялся сигнал готовиться к бою, команды позавтракали и заняли свои места. Около полудня в полном молчании колонны кораблей приблизились к Синопскому рейду. Правую, которая была ближе к туркам, возглавлял сам вице-адмирал Нахимов, левую колонну вел контр-адмирал Новосильский. В 12:30 все турецкие суда, пятая и шестая береговые батареи открыли ураганный огонь по русской эскадре. Позже, опоздав, к ним присоединились батареи №3 и №4. Ядра первой и второй батарей не доставали до русских. Корабли Нахимова выходили на предначертанные позиции. Выстроившись параллельно турецкому флоту, русская эскадра открыла огонь. После этого итог сражения был предрешен. Первым в 13:00 загорелся флагман «Авни-Аллах», за ним настала очередь крупного фрегата «Фазли-Аллах». К 14:30 после точного огня русских артиллеристов один за другим выходят из сражения и выбрасываются на берег турецкие корабли «Несеми-Зефер», «Дамиад», «Фейзи-Меабуд» и «Низамие». Среди турок царит паника. «Великий князь Константин» совместно с «Чесмой» методично сравнивают с землей береговые батареи. На воздух взлетают фрегаты «Каиди-Зефер» и «Навек-Бахри», корвет «Гюли-Сефид». Пожар с береговых батарей перекидывается на город. В 18:00 русские корабли, полностью уничтожив береговые укрепления и турецкую эскадру противника, покидают Синопский рейд. С места сражения удается сбежать только пароходофрегату «Таиф». Осман-паша и еще два командира кораблей попадают в плен.

Итоги сражения

Победа стала подлинным триумфом отечественного флота. Турецкая сторона лишилась 15 кораблей, а из 4500 человек более трех тысяч погибли, многие были ранены. Русская эскадра потеряла 37 моряков убитыми, 229 ранеными. Корабли получили повреждения, но все они самостоятельно вернулись в Севастопольский порт. За несколько часов от внушительной турецкой эскадры не осталось ровным счетом ничего. Однако эта победа заставила Лондон и Париж обратить самое пристальное внимание на Россию. Так началась печально известная Крымская война.

Вице-адмирал П.С. Нахимов был удостоен ордена Святого Георгия второй степени.

Император Николай I лично написал в указе: «Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись Русского флота новою победою, которая навсегда останется памятною в морской истории».Синопское сражение стало последней крупной битвой эры парусников и первой с массовым участием пароходов, а также использованием орудий и боеприпасов нового типа. Оно показало, что даже самые крепкие деревянные борта судов не способны защитить от ужасной разрушительной мощи бомбических орудий. Наступала пора кораблей с бронезащитой. topwar.ru

Почему европейцы негодовали из-за победы русских в Синопском сражении

1 декабря в России будут отмечать День воинской славы. А именно — события 1853 года около турецкого города Синоп. Здесь эскадра под командованием вице-адмирала Павла Нахимова наголову разбила флотилию Османской империи. Это был последний бой крупных сил парусного флота. Правда, произошел он не 1 декабря, а 30 ноября.

Война, которая впоследствии получила название Крымской, поначалу для Российской империи разворачивалась вполне удачно. На первом этапе противником была только Османская империя, из-за разногласий с которой война и началась в октябре 1853 года.

В ноябре русское командование получило сведения, что в городе Синоп собирается турецкая эскадра, которая должна была высадить десанты на побережье Грузии. Было решено этот план сорвать, для чего из Севастополя были отправлены несколько линейных кораблей под командованием Нахимова. К нему уже возле берегов Турции присоединилась эскадра контр-адмирала Федора Новосильского. А позднее подошли три пароходофрегата вице-адмирала Владимира Корнилова.

Преимущество было на стороне русских линейным кораблям противостояли корветы и фрегаты. Правда, турецкие корабли находились в Синопской бухте и их прикрывали батареи на берегу. Но все равно, орудий у русской эскадры было в полтора раза больше: 720 против 520 турецких.

Сам бой продолжался менее двух часов. Турецкая эскадра была полностью разгромлена, в плен попал вице-адмирал Осман-паша. Нахимов спустя некоторое время после сражения получил звание адмирала.

В западной прессе поднялась шумная кампания, в которой всячески умалялось значение победы русского флота. Особенно отличились английские газеты, где произошедшее именовалось не иначе как «Синопской резней» хотя речь шла о бое двух эскадр, а не о какой-то карательной экспедиции.

Но подобная шумиха имела вполне определенную цель «накачать» общественное мнение против России. Собственно, решение о вступлении в войну на стороне Османской империи Англии и Франции уже было принято правительствами обоих государств. Так что антирусские пропагандистские кампании следовали одна за другой.

Читайте также:

Как Павел I Индию покорял

«Русских гораздо легче убить, чем победить»

«Дело семейное»: как поляки восстали против России и лишились своего царства

Зачем царю Петру понадобился титул императора

www.rusday.com

Олег Стародубцев: Синоп — последняя битва парусных флотов

«Лебединой песней парусного флота» называют Синопское сражение, ставшее последней битвой парусных флотов. В честь этой победы русских моряков в Крымской войне 1 декабря объявлен Днем воинской славы России. В сражении между русской и турецкой эскадрами были уничтожены все, кроме оного, корабли турок. Русский флот потерь не понес.

Английская пресса весьма негативно оценила действия русских моряков, назвав сражение «Синопской резней». Пущена была даже ложная информация о том, что русские расстреливали в воде турок, пытавшихся спастись с тонущих судов. В конечном итоге события 30 ноября (по н.с.) были использованы Великобританией и Францией в качестве повода для вступления в войну (в марте 1854) на стороне Османской империи.

В сражении на рейде турецкого порта Синоп всего за 4 часа удалось победить противника — столько длился бой. Началось все с того, что русские патрульные корабли обнаружили морские суда турков в Синопской бухте. Те намеревались перебросить силы на Кавказ — к Сухуми и Поти. Командующий российским флотом, адмирал Павел Нахимов приказал блокировать выход из бухты и вызвать подкрепление из Севастополя. Эскадра двумя колоннами, одну из которых вел Нахимов, вторую — контр-адмирал Федор Новосильский, вошла в бухту. Под шквальным огнём неприятеля российские корабли приблизились к турецким судам и только с расстояния 300 метров точными бортовыми залпами уничтожили все корабли Осман-паши. Лишь один смог выйти из бухты, оторваться от преследования, дойти до Стамбула и сообщить о крахе эскадры. Турецкий адмирал попал в плен, его палаш до сих пор хранится в музее Севастополя. Потери противника составили более 3000 человек убитыми и ранеными. Со стороны России погибли 38 матросов, чуть больше 200 были ранены.

У турок было численное преимущество — 16 кораблей против 8 русских судов. Правда, у них не было ни одного линейного, что в общей сложности давало 500 орудий, против 720 у россиян, имеющих 6 линкоров. И даже помощь 38 пушек береговой охраны не спасла турецкий флот от гибели. Стоит добавить, что русские впервые применили 68-фунтовые бомбические орудия, которые стреляли разрывными снарядами. Именно это оружие во много определило столь блестящую победу России. Залп из бомбических пушек мог отправить на дно любой из существующих на то время кораблей. Применения такого оружия стало фактически концом для классических парусных деревянных военных судов.

Адмирал Нахимов командовал сражением с корабля «Императрица Мария». Флагману досталось больше всех — его буквально засыпали вражеские ядра, была перебита большая часть мачт и рангоута. Тем не менее, «Императрица Мария» шла вперед, сокрушая на своем пути турецкие корабли. Подойдя к турецкому флагману «Ауни Аллах», российский флагманский корабль встал на якорь и в течении получаса вел бой. В результате «Ауни Аллах» загорелся и выбросился на берег. После этого «Императрица Мария» победила еще один турецкий фрегат «Фази Аллах» и отправилась на сражение с пятой батареей.

А.Д.Кившенко. Палуба линейного корабля «Императрица Мария» во время боя при Синопе. . 1853 год

А.Д.Кившенко. Палуба линейного корабля «Императрица Мария» во время боя при Синопе. . 1853 годОтличились в бою и другие корабли. Нахимов во время боя обычно выражал благодарность морякам за хорошее сражение. На этот раз ему понравились действия линкора «Париж». Стоя на якоре, корабль открыл батальный огонь по корвету «Гюли-Сефид» и фрегату «Дамиад». Взорвав корвет и отбросив на берег фрегат, поразил огнем фрегат «Низамие», судно сдрейфовало к берегу и вскоре загорелось. Командующий приказал просигналить свою благодарность команде, но сигнальные башни на флагмане были разбиты. Тогда он отправил шлюпку с моряками, которые лично передали благодарность адмирала морякам «Парижа».

И.К. Айвазовский. 120-пушечный корабль «Париж»

И.К. Айвазовский. 120-пушечный корабль «Париж»Окончив сражение, корабли русского флота начали исправлять повреждения, и через два дня снялись с якоря, чтобы следовать в Севастополь. Около полудня 4 декабря при общем ликовании они победоносно вошли на Севастопольский рейд. Адмирал Нахимов, который добился этой блестящей победы, погиб через полтора года во время осады Севастополя.

Узнав о победе под Синопом, знаменитый маринист Иван Айвазовский немедленно выехал в Севастополь, куда вернулись суда Черноморского флота. Художник расспрашивал обо всех деталях боя, о расположении кораблей, о том, что Нахимов завязал бой «на самой близкой дистанции». Собрав необходимые сведения, художник написал две картины — «Синопский бой днем», о начале сражения,

и «Синопский бой ночью» — про его победоносное окончание и разгроме турецкого флота. «Картины чрезвычайно верно сделаны», — отозвался о них адмирал Нахимов, герой Синопа.

И.К. Айвазовский. Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года. 1853

И.К. Айвазовский. Синоп. Ночь после боя 18 ноября 1853 года. 1853По большей части взято здесь: http://www.russiapost.su/archi…

cont.ws

Корабли России — Синопское сражение

Синопское сражение

Дата

30 ноября 1853 (18 ноября)

Расположение

Синоп , Османская

империя

Результат

Решительная победа России

Воюющие

Русская империя Османская империя

Командующие

Павел Нахимов

Осман-паша

Адольф

Слэйд

Силы

Русская империя

Османская империя

6 линейных кораблей

7 фрегатов

2 фрегатов 3 корвета

3 пароходов

2 пароходов

Военные потери

Российской импери:

37 убитых,

233 ранены,

~ 3 линейных корабля повреждены

Османской империи:

~ 3000 убитыми и ранеными,

1 фрегат затонул,

1 пароход затонул,

6 фрегатов принудительно посажены не мель,

3 корвета принудительно посажены не мель,

~ 2 береговые батареи уничтожены

Синопское сражение, состоявшееся 18 ноября (30 по новому стилю) 1853 г., стало последней крупной битвой парусных кораблей. Хотя в составе как российского, так и турецкого флота уже имелись пароходы, при Синопе они не сыграли сколько-нибудь заметной роли. Исход битвы решило превосходство парусных линейных кораблей над парусными же фрегатами и корветами.

Нахимов против Османа-паши: силы сторон

Утром 16 ноября с блокировавшей Синоп эскадры Нахимова заметили

подходившие корабли отряда контр-адмирала Ф. М. Новосильского. Вскоре

объединенная эскадра легла в дрейф примерно в 20 милях от турецкого

порта. В тот же день Меншиков распорядился отправить к Синопу отряд

пароходных фрегатов. Однако оказалось, что лучший из них —

«Владимир», а также

«Бессарабия» находятся в ремонте и выйти в море

сразу не смогут. Поэтому в состав отряда, покинувшего Севастополь 17

ноября, вошли относительно слабые «Одесса»,

«Крым» (флаг контр-адмирала А. И. Панфилова) и

«Херсонес». Возглавил это соединение начальник

штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов. Владимир

Алексеевич стремился успеть к началу сражения (в том, что оно

неизбежно, российское командование не сомневалось) и принять в нем

самое деятельное участие.

17 ноября к эскадре Нахимова присоединился еще один корабль —

фрегат «Кулевчи». Теперь у Синопа находилось восемь

русских кораблей: по три 120-пушечных («Париж»,

«Великий князь Константин» и «Три

Святителя») и 84-пушечных («Императрица

Мария», «Ростислав» и

«Чесма») линкора, а также два больших фрегата

(«Кагул» и «Кулевчи»). Прибыв

на флагман Новосильского — 120-пушечный

«Париж», — Павел Степанович объявил о

своем решении атаковать противника на следующий день. Он подготовил

детально проработанный план (точнее, приказ), который определял общий

порядок действий при движении эскадры и развертывании на рейде Синопа,

но не должен был сковывать инициативу подчиненных.

В последнем, 10-м пункте особо подчеркнул: «…В заключение я

выскажу свою мысль, что все предварительные наставления при

переменившихся обстоятельствах могут затруднить командира, знающего

свое дело, и потому я предоставляю каждому совершенно независимо

действовать по усмотрению своему; но непременно исполнить свой

долг». Заканчивался приказ словами, обращенными ко всем

морякам: «Государь Император и Россия ожидают славных

подвигов от Черноморского флота; от вас зависит оправдать

ожидания».

По штату российские линкоры имели 624 орудия, в том числе 76

бомбических 68-фунтовых, а также четыре бомбических орудия более

старого образца — одно пудовых

«единорога».

В составе находившейся в Синопе эскадры Османа-паши линейных кораблей

не имелось. Ее основу составляли семь фрегатов: 64-пушечный

«Низамие», 60-пушечный

«Неджми-Зафер», 58-пу-шечный

«Навики-Бахри», 54-пушечный

«Кади-Зафер», 44-пушечные

«Ауни-Аллах» и «Фазли-Аллах», а

также египетский 56-пушечный «Дамиат». Это были

разномастные корабли, заметно различавшиеся не только по числу, но и по

калибрам орудий. Например, флагманский «Ауни-Аллах»

и «Низамие» (корабль младшего флагмана

Гуссейна-паши) имели вполне современные и достаточно мощные 32-фунтовые

пушки, а «Кади-Зафер» и

«Фазли-Аллах» располагали только 18-и 12-фунтовыми,

не способными причинить по-настоящему серьезные повреждения большим и

прочно построенным линкорам.

Также по-разному были вооружены и три турецких корвета. 24-пушечный

«Фейзи-Мабуд» нес 32-фунтовые орудия, а 24-пушечный

«Неджми-Фешан» и 22-пушечный

«Гюли-Сефид» — лишь 18- и 12-фунтовые.

Совершенно разными оказались два турецких парохода. В то время как

«Эрегли» имел на вооружении всего две 12-фунтовые

пушки и сравнительно маломощную машину, первоклассный пароходный фрегат

«Таиф» в дополнение к двум десяткам 42- и

24-фунтовых пушек располагал двумя грозными бомбическими 10-дюймовыми

«гигантами». Два турецких транспорта

(«Ада-Феран» и «Фауни-Еле»),

как и два торговых брига, в расчет можно было не принимать.

Наличие у противника пароходов заметно беспокоило Нахимова, хорошо

понимавшего исходящую от них угрозу. Российский адмирал счел

необходимым посвятить им особый пункт в приказе: «Фрегатам

«Кагул» и «Кулевчи» во время

действия остаться под парусами для наблюдения за неприятельскими

пароходами, которые, без сомнения, вступят под пары и будут вредить

нашим судам по выбору своему».

Турецкие корабли располагались полумесяцем перед портом Синоп,

поддержать их огнем могли шесть береговых батарей с 38 орудиями

(впрочем, две из них — 6- и 8-пушечная —

располагались достаточно далеко от порта и в сражении не участвовали).

Пушки на этих батареях стояли самые разнообразные, имелись даже три

68-фунтовые бомбические. Однако остальные орудия в основном являлись

18-фунтовыми, а часть из них вовсе следовало считать музейными

экспонатами (по свидетельству английского офицера на турецкой службе А.

Слейда, на некоторых батареях сохранились старинные генуэзские орудия).

Зато при береговых батареях наличествовали печи для каления ядер. Для

деревянных кораблей каленые ядра представляли немалую опасность, но и

от артиллерийских расчетов применение подобных снарядов требовало

немалого мастерства, поскольку малейшая оплошность при заряжании могла

привести к повреждению самих орудий и жертвам среди пушкарей.

Без учета оставленных в море «Ка-гула» и

«Кулевчи» эскадра Нахимова имела примерно

полуторное превосходство над противником по общему числу орудий, однако

за счет более тяжелого вооружения русских кораблей вес бортового залпа

оказывался практически вдвое большим. Но главное заключалось в лучшей

подготовке русских артиллеристов, хотя в середине XIX в. основное

внимание уделялось скорее умению быстро заряжать пушки, чем точной

стрельбе. Прицельные при

korablirossii.ru

Последнее сражение парусных флотов. к 163летию Синопского сражения

30 ноября 1853 года российский Черноморский флот под командованием Павла Степановича Нахимова атаковал в Синопской бухте турецкую эскадру Османа-паши.

Сражение считается последним боем эпохи парусных флотов и первым – с применением бомбических пушек, стрелявших разрывными снарядами.

Силы турецкой эскадры, прибывшей в Синоп из Стамбула и готовившейся к высадке крупного морского десанта в районе Сухум-Кале (современное название – Сухум) и Поти, состояли из двух пароходофрегатов, семи парусных фрегатов, трех корветов и четырех транспортов.

Флагманским кораблем турецкой эскадры являлся фрегат «Аунни Аллах». По данным русскоязычных источников, командование турецкими кораблями осуществлял Осман-паша, в свою очередь, англоязычные источники (в частности, книга Р. Эрнеста Дюпюи и Тревора Н. Дюпюи «Всемирная история войн») называют в качестве командующего Гусейн-пашу. Возможно, Гусейн-паша принял командование эскадрой уже в ходе боя, после ранения Осман-паши.

Турецкая береговая оборона состояла из шести артиллерийских батарей (одна восьмиорудийная, три шестиорудийные и две батареи неустановленного состава), имевших на вооружении 38 пушек.

Русская эскадра состояла из шести линейных кораблей, двух парусных фрегатов и трех пароходофрегатов. Командовал русской эскадрой вице-адмирал Павел Степанович Нахимов, а флагманским кораблем являлся линкор «Императрица Мария».

Синопская битва имела своеобразную прелюдию. Подойдя к Синопу 23 ноября и обнаружив в бухте отряд турецких кораблей, адмирал Нахимов решил блокировать порт силами трех линейных кораблей («Императрица Мария», «Чесма» и «Ростислав») до прибытия подкрепления из Севастополя. Значительная часть историков осуждает турецкого адмирала за то, что, имея значительное преимущество в артиллерии (472 пушки против 252), он не атаковал русские корабли. Однако авторы учебных пособий по военно-морской тактике относятся к Осман-паше более лояльно. По их мнению, адмирал Нахимов, блокировав порт, оставлял турецкому «коллеге» два варианта развития событий: или, взяв на борт десант, прорываться к Сухум-Кале и Поти, или попытаться уничтожить русские корабли и потом принять на борт десант. Первый вариант мог привести к значительным жертвам среди десанта, а во втором случае русские корабли могли отступить, не принимая боя, и, дождавшись возвращения турецких кораблей в порт, возобновить блокаду. Поэтому многие специалисты по военно-морской тактике считают решение турецкого адмирала ждать подкрепления абсолютно оправданным.

После прибытия подкрепления адмирал Нахимов решил атаковать турецкую эскадру. Поскольку основную угрозу для своих кораблей он видел в турецких береговых орудиях, способных использовать в бою раскаленные ядра, была выбрана тактика, призванная максимально сократить время боя. Для сокращения времени выхода на огневые позиции русские корабли должны были двигаться двумя кильватерными колоннами (правую колонну (в составе линкоров «Императрица Мария», «Чесма» и «Ростислав») вел сам Нахимов, левую (в составе линкоров «Париж», «Великий князь Константин» и «Три святителя») – контр-адмирал Ф. М. Новосильский). Для сокращения времени огневого контакта открытие огня планировалось с дистанции 1,5–2 кабельтова (около 270–370 метров).

Сражение началось в 9 часов 30 минут с поднятия на линейном корабле «Императрица Мария» сигнала «Приготовиться к бою и идти на Синопский рейд». Активная часть боя началась в 12 часов 28 минут, когда турецкий флагманский корабль «Ауни Аллах» дал первый залп по русским кораблям. Сражение длилось до 16 часов и завершилось полным разгромом турецкой эскадры. По итогам боя фрегат «Навек Бахри», два корвета («Нежм Фишан» и «Гюли Сефид») и пароходофрегат «Эркиле» были уничтожены, а шесть фрегатов («Аунни Аллах», «Фазли Аллах», «Низамие», «Несими Зефер», «Дамиад» и «Каиди Зефер») и корвет «Фейзе Меабуд» – выбросились на берег. Общие потери турок составили до 3000 человек убитыми и ранеными, а также 200 человек пленными, включая адмирала Осман-пашу.

Единственным спасшимся турецким кораблем является пароходофрегат «Таиф» под командованием капитана Адольфа Слейда (иногда встречается другой вариант написания – Слэд) – англичанина, принявшего ислам (русскоязычные источники не имеют однозначного мнения о мусульманском имени капитана, именуя его «Яхья-бей» или «Мушавер-паша»).

Не менее противоречива история с прорывом корабля из Синопа. Вопреки расхожему мнению, «Таиф» не покинул Синопскую бухту сразу после начала боя, а пошел на прорыв только около 13 часов (по другой версии – 14 часов). Точно известно, что корабль участвовал в бою – среди команды было 11 убитых и 17 раненых. По наиболее распространенной версии, по возвращении в Стамбул капитан Адольф Слейд был уволен со службы с лишением чина за «недостойное поведение». По легенде султан Абдул-Меджид был очень недоволен бегством «Таифа», сказав: «Я бы предпочел, чтобы он не спасся бегством, а погиб в бою, как и остальные».

Принято считать, что победа русской эскадры была предопределена перевесом в количестве орудий. На самом деле, при общем перевесе в количестве пушек орудий (612 пушек на шести участвовавших в бою с самого начала русских линкорах против 510 пушек на турецких кораблях и береговых батареях), стороны обладали примерным паритетом по количеству пушек, одновременно участвовавших в бою (306 против 274). Решающим стал качественный перевес русской артиллерии – 76 (по другим данным – 78) 68-фунтовых бомбических пушек против двух 10-дюймовых бомбических пушек у турок. Основным отличием бомбических орудий было использование бомб вместо сплошных ядер. Разрыв бомбы, выпущенной с дистанции 500–1000 метров, пробивал в борту деревянного корабля брешь площадью более одного квадратного метра (теоретически линейный корабль или фрегат противника мог быть потоплен 20–25 выстрелами бомбических пушек). Обычные же орудия, стрелявшие сплошными ядрами, пробивали толстый деревянный борт лишь с расстояния около 100–150 метров, не нанося при этом существенного ущерба самому корпусу – артиллерийская дуэль могла продолжаться часами, до полного уничтожения экипажа противника.

Потери русского флота, сохранившего на плаву все корабли, составили всего 38 человек убитыми и 235 ранеными. По словам адмирала флота Советского Союза И. С. Исакова, «история еще не знала столь решительного боя со столь необычными результатами».

www.colors.life