Проект сверхтяжелого танка Flying Elephant (Великобритания) » Военное обозрение

В середине весны 1916 года армия Великобритании выдала промышленности первый заказ на строительство танков Mark I. В течение нескольких следующих месяцев вооруженные силы должны были получить уникальные машины, на тот момент являвшиеся единственными представителями своего класса техники. Тем не менее, уже в это время конструкторы и командующие понимали, что в существующем виде первый в мире танк имеет определенные проблемы, мешающие его боевой работе. Попыткой избавиться от имеющихся проблем стал проект сверхтяжелого танка Flying Elephant.Первые британские танки, как позже показали сражения на полях Первой мировой войны, могли оказать самое серьезное влияние на ход боя. Однако уже на стадии разработки и испытаний этой техники были определены основные ее недостатки. Основными проблемами считалась малая скорость на пересеченной местности и сравнительно тонкая броня. Боевая машина, не защищенная бронированием даже дюймовой толщины, движущаяся со скоростью пехотинца, могла оказаться легкой мишенью для артиллерии. Орудие среднего или большого калибра могло пробить броню и уничтожить танк. Таким образом, наиболее удобным и перспективным путем модернизации техники сочли увеличение толщины брони. Тем не менее, доработку существующих танков сочли нецелесообразной. Более толстая броня должна была использоваться в совершенно новом проекте.

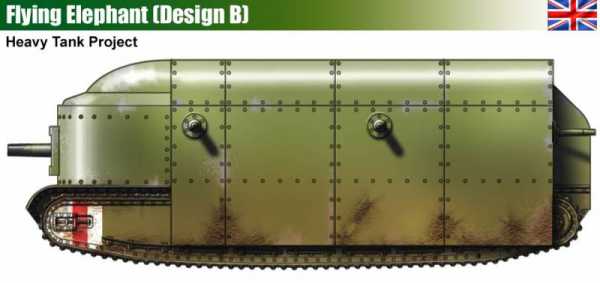

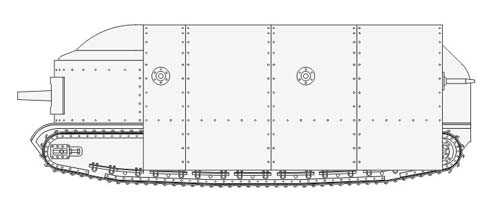

Сверхтяжелый танк Flying Elephant B в представлении художника. Рисунок Stringbagsandrattleboxes.blogspot.ru

Инициатором разработки следующего танка с серьезным бронированием стал полковник Уильям Триттон, один из создателей самого первого британского проекта подобной техники. Уже весной 1916 года он озаботился проблемой повышения стойкости защиты, что в итоге привело к появлению нового проекта боевой машины. В апреле специалист, проанализировав имеющиеся возможности, пришел к выводу о необходимости создания полностью нового проекта, в котором можно было использовать некоторые существующие идеи. В то же время, необходимые нововведения требовали разработать перспективную боевую машину с нуля.

В то время британские специалисты имели ограниченные знания в области бронирования. В частности, отсутствовали сведения о могуществе снарядов артиллерии среднего и большого калибра, а также о средствах защиты от такого оружия. Из-за этого У. Триттону пришлось инициировать проведение специальных испытаний, целью которых был обстрел различной брони из трофейных орудий. К концу апреля 1916 года на одном из полигонов начались испытания 2-дюймовой (50,8 мм) брони обстрелом из разных пушек немецкого производства. Этими испытаниями руководил лейтенант Кеннет Саймс.

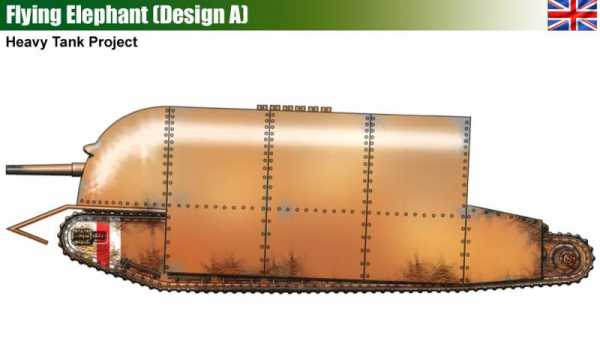

Современная реконструкция облика танка версии «A». Рисунок Wardrawings.be

К июню артиллеристы и инженеры собрали определенный объем данных, который планировалось использовать при создании перспективного танка. После этого было решено провести дополнительные испытания брони. Компания William Beardmore and Company представила несколько типов броневой защиты с разными параметрами, которые вновь подверглись обстрелу из немецких пушек. Второй этап исследований позволил подтвердить часть теоретических расчетов, а также сформировать требования к новому танку. К середине июня программа испытаний была выполнена.

Вскоре полковник Триттон представил армии предварительный облик перспективного танка, стойкого к большей части артиллерии противника. 19 июня 1916 года специальная комиссия, занимавшаяся бронетанковой техникой, одобрила это предложение. Автор идеи получил разрешение на разработку нового проекта с последующим строительством опытного образца. Официальное разрешение позволило завершить проектирование танка, причем на эти работы ушло минимально необходимое время. Полный проект сверхтяжелой боевой машины был подготовлен в конце августа.

В отличие от многих других проектов бронетанковой техники, созданной в Великобритании в период Первой мировой войны, проект У. Триттона не успел получить официальное наименование. Из-за этого во время работ для обозначения новой машины применялось неофициальное прозвище. В дальнейшем оно стало общепринятым названием проекта, под которым он так и остался в истории британского танкостроения. Авторы разработки выбрали рабочее название со здоровой долей иронии: Flying Elephant («Летающий слон»). Следует отметить, некоторыми своими чертами танк действительно должен был напоминать крупное животное с хоботом.

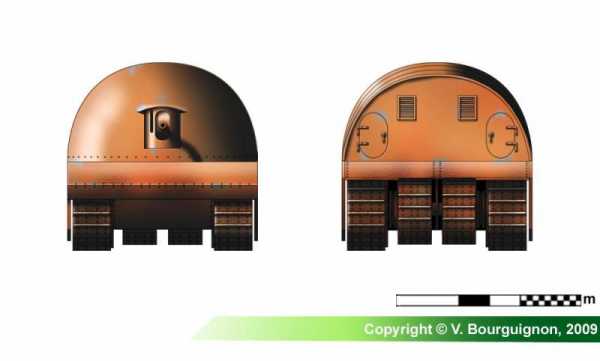

Лобовая и кормовая части. Рисунок Wardrawings.be

Главной предпосылкой к появлению проекта стало требование о повышении уровня защиты танков. Дальнейшие испытания выпускаемой брони, в свою очередь, позволили сформировать подход к обеспечению защиты экипажа и агрегатов машины. У. Триттон предложил оснастить «Летающего слона» лобовой броней толщиной 3 дюйма (76,2 мм). Борта и корма должны были иметь защиту в виде 2-дюймовых (50,8 мм) бронеплит. Кроме того, в проекте использовалась оригинальная конструкция броневых деталей, позволявшая сократить их размеры и массу при обеспечении некоторого повышения уровня защиты.

Известно, что в ходе проектных работ У. Триттон и его коллеги последовательно предложили два проекта. Первый из них обозначался дополнительной литерой «A», второй – «B». Проекты отличались, в первую очередь, конструкцией корпуса. Первый вариант бронемашины оказался слишком сложным с точки зрения будущего производства, из-за чего форма броневых агрегатов была изменена на более технологичную. При этом основные идеи не затрагивались, что привело к значительному сходству двух предложенных танков.

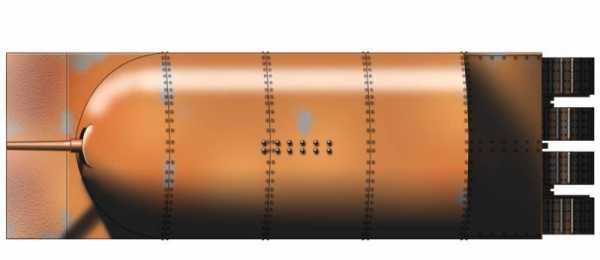

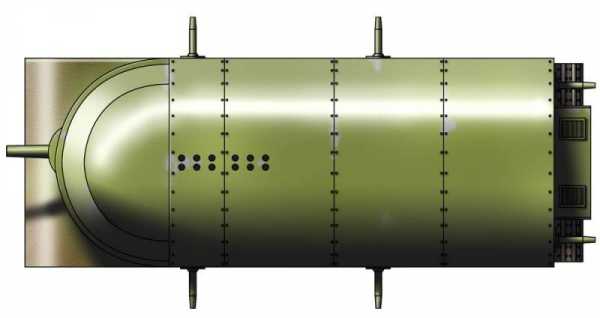

Вид сверху. Рисунок Wardrawings.be

Проектом «A» предлагалась следующая конструкция корпуса. В качестве лобовой детали использовался выгнутый агрегат. Функции бортов и крыши должны были выполнять несколько изогнутых листов. При этом каждый из этих листов был и крышей, и двумя бортами, для чего их следовало изгибать в форме подковы. На кормовой части такого корпуса имелся агрегат уменьшенной высоты, прикрывавший часть ходовой. На лобовой части корпуса, ниже изогнутой детали предлагалось крепить конструкцию треугольного профиля из прямоугольных листов. Она должна была прикрывать переднюю часть гусениц, а также в определенной мере защищать их.

В танковом музее г. Бовингтон присутствует макет «Летающего слона», соответствующего проекту «B». Лобовая часть корпуса такого танка имела нижний агрегат в виде защищенного короба, вмещающего часть агрегатов, а также выполняющего функции основания ходовой части. Спереди и сверху гусеницы должны были прикрываться изогнутым листом-брызговиком. Центральная часть лба корпуса должна была выполняться из крупного изогнутого бронелиста соответствующей толщины. Над ней сверху предлагалось помещать выгнутую деталь крыши. Позади такого лба проектом предусматривалась установка вертикальных бортов, нижняя часть которых выполняла функции экранов ходовой части. На бортах находилась изогнутая крыша. Корма в таком случае должна была выполняться из прямого листа со скругленной верхней частью. В ее центре мог устанавливаться выступающий агрегат для размещения некоторых устройств.

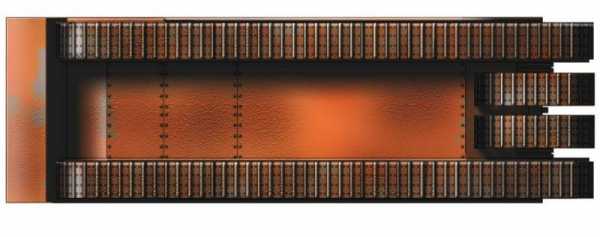

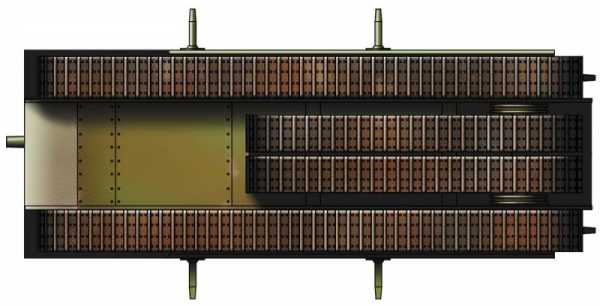

Вид снизу, можно рассмотреть оригинальную конструкцию ходовой части. Рисунок Wardrawings.be

Во всех вариантах проекта внутренние объемы корпуса должны были отдаваться под размещение вооружения и экипажа. Центральная часть общего отсека выделялась под установку двух двигателей. С целью экономии внутреннего пространства планировалось разместить двигатели один за другим вдоль продольной оси машины. За ними помещались агрегаты трансмиссии, связанные с кормовыми ведущими колесами.

Танк Flying Elephant должен был оснащаться двумя бензиновыми двигателями Daimler-Foster мощностью по 105 л.с. каждый. При помощи механической трансмиссии двигатели соединялись с агрегатами ходовой части. В отличие от некоторых других проектов того времени, двигатели должны были сопрягаться с общей трансмиссией, а не с собственной гусеницей каждый. Предполагалось, что такая силовая установка позволит иметь подвижность на уровне уже созданных танков. Кроме того, для улучшения параметров подвижности в проекте были предложены некоторые другие идеи.

Сверхтяжелый танк конструкции У. Триттона должен был оснащаться четырьмя гусеницами. Основными являлись две гусеницы, проходившие по всей длине машины. Главный движитель должен был иметь не менее 15-16 опорных катков на каждом борту, объединенных несколькими тележками, передние ведущие колеса с механизмом натяжения и кормовые ведущие. Из-за большой длины основные гусеницы должны были выходить за габариты обитаемой части корпуса.

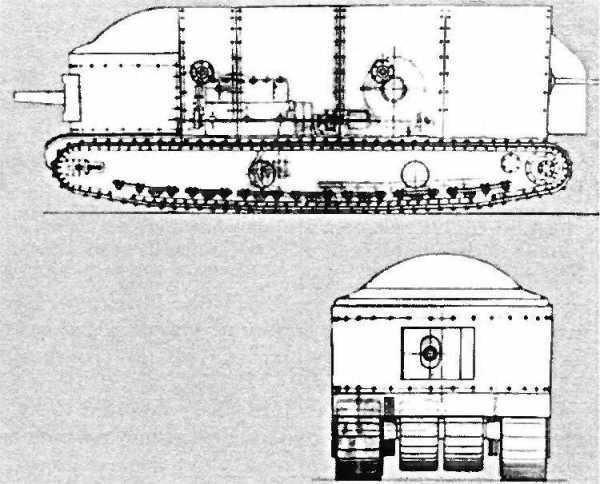

Схема танка Flying Elephant B. Рисунок С. Федосеев «Танки Первой Мировой»

В кормовой части бронемашины, между основными гусеницами, предлагалось поместить две дополнительные тележки. Они должны были получить гусеницу меньшей длины и иметь иной состав основных агрегатов. Задние ведущие колеса малых гусениц при помощи отключаемого сцепления могли соединяться с ведущими колесами основного движителя. Малые гусеницы предназначались для повышения проходимости на сложных ландшафтах. Они могли увеличивать площадь сцепления с поверхностью, а также помогать преодолению сложных препятствий. В частности, при попадании кочки или иной подобной возвышенности в пространство между основными гусеницами танк получал шанс спуститься с такого препятствия при помощи дополнительного движителя. Проекты «A» и «B» отличались длиной дополнительных гусениц. В более новой версии танка они должны были занимать почти половину общей длины машины.

«Летающий слон» должен был нести достаточно мощное вооружение. В лобовой детали корпуса предусматривалась поворотная установка для основного орудия. В проекте «A» лобовая пушка была единственным орудием машины. Второй вариант проекта подразумевал применение дополнительного вооружения. В таком случае в бортах корпуса помещалось по две дополнительные амбразуры. Еще два таких устройства могли находиться в кормовом листе.

Согласно большинству источников, в лобовой установке танка должна была монтироваться 6-фунтовая пушка калибра 57 мм. В проеме лобового листа предлагалось помещать цилиндрическое устройство с возможностью поворота вокруг вертикальной оси. В цилиндрическом агрегате следовало устанавливать качающуюся артиллерийскую часть с подвижной маской орудия. Такая конструкция установки позволяла вести огонь в пределах небольшого сектора передней полусферы.

Вторая версия бронемашины, вид сбоку. Рисунок Wardrawings.be

По-видимому, в ходе проработки проекта было решено, что единственная пушка не обеспечивает требуемую огневую мощь. Из-за этого в бортах и корме появились шесть дополнительных амбразур. В качестве вспомогательного оружия, обеспечивающего атаку целей сбоку и сзади от танка, были предложены серийные пулеметы винтовочного калибра.

В состав экипажа должно было входить до 10 человек, в зависимости от состава вооружения. Внутри обитаемого отсека планировалось расположить командира, водителя и его помощника, расчет носового орудия, а также несколько пулеметчиков. Все они должны были находиться в общем отсеке, объединяющем боевое отделение и отделение управления.

Общая длина сверхтяжелого танка Flying Elephant должна была достигать 8,4 м, ширина и высота – около 3 м. По расчетам, боевая масса могла превысить 100 т. Из-за этого авторы проекта не рассчитывали на получение высоких характеристик подвижности. Два двигателя на 210 л.с. не могли обеспечить высокую удельную мощность. В то же время, подобные недостатки были платой за высокий уровень защиты, являвшийся основной задачей проекта.

Виды спереди и сзади. Рисунок Wardrawings.be

Разработка проекта перспективного танка с высоким уровнем защиты завершилась к началу осени 1916 года. Вскоре после этого конструкторы и военные начали решать вопрос строительства опытного образца. До конца года решение о строительстве так и не было принято. Тем не менее, дальнейшая судьба разработки недолго оставалась предметом споров. Не позднее начала 1917 года было решено отказаться от дальнейших работ. По целому ряду причин предложенная бронемашина не представляла интереса для армии. Опытный образец так и не был построен.

Имеющиеся сведения о проекте Flying Elephant позволяют утверждать, что перспективный танк мог иметь только одну положительную особенность конструкции – высокий уровень защиты. Одновременно с этим толстая броня привела к значительному утяжелению машины, ударив по подвижности. Удельная мощность 100-тонной машины с двумя двигателями не могла превышать 2,1 л.с. на тонну. Для сравнения, танки Mark I, в зависимости от модификации и вооружения, показывали удельную мощность до 4 л.с. на тонну. Как следствие, «Летающий слон» должен был отличаться чрезвычайной медлительностью. Кроме того, машина не имела возможности самостоятельно преодолевать многие препятствия или даже выбираться из грязи.

Очередной анализ проекта показал, что новый сверхтяжелый танк, несмотря на высочайший уровень защиты и возможность выживания после прямого попадания различных артиллерийских снарядов, не имеет реальных перспектив. Неприемлемо малая скорость и плохая проходимость делала его превосходной мишенью для артиллерии противника. Массированный и координированный удар артиллерии, в свою очередь, делал 76,2-мм броню танка бесполезной. Одновременно с этим предложенное оружие в виде 6-фунтовой пушки и пулеметов не давало значительных преимуществ перед существующими и разрабатываемыми танками.

Вид сверху. Рисунок Wardrawings.be

Также на дальнейшей судьбе проекта могли сказаться некоторые взгляды военачальников. К концу 1916 года британские военные сформировали концепцию, согласно которой подвижность имела больший приоритет в сравнении с броней. Действительно, в ряде ситуаций высокая скорость и проходимость могли защитить экипаж лучше, чем броня. «Летающий слон», в отличие от других танков, не соответствовал этим идеям, что дополнительно ухудшало его шансы на серийное производство.

Специфическое соотношение положительных и отрицательных качеств сказалось на дальнейшей судьбе проекта. Не позднее начала 1917 года полковник У. Триттон получил отказ от потенциального заказчика. Все работы по проекту с «внутренним» названием Flying Elephant следовало прекратить за отсутствием перспектив. Первый опытный образец, по некоторым данным, не только не был построен, но даже и не закладывался. Естественно, планы относительно возможной сборки двух десятков танков первой партии были отвергнуты.

Имеются сообщения о дальнейшей судьбе проекта. Согласно этим данным, в 1917 году полковник Триттон предпринял попытку доработки перспективной боевой машины с целью повышения некоторых характеристик. Новый вариант «Летающего слона» подразумевал сохранение общих аспектов конструкции, однако отличался двукратным сокращением бронирования. Соответственно, лобовая часть корпуса оснащалась листом толщиной 1,5 дюйма (38,1 мм), борта – 1 дюйма (25,4 мм). Силовая установка, ходовая часть, вооружения и экипаж могли оставаться без изменений.

Вид снизу, заметн отличия ходовой части. Рисунок Wardrawings.be

Доработанный Flying Elephant образца 1917 года отличался меньшей массой и, как следствие, большей удельной мощностью. Предложенные доработки проекта позволяли сократить вес конструкции до 55-60 т. Удельная мощность при этом должна была превышать 3,5 л.с. на тонну, что уже позволяло рассчитывать на приемлемую подвижность. Огневая мощь оставалась на прежнем уровне, однако должно было иметь место заметное сокращение уровня защиты. Тем не менее, в измененном виде проект представлял больший интерес в сравнении с исходной версией.

Дальнейшая судьба обновленного проекта «Летающий слон» достоверна неизвестна. Тем не менее, отсутствие каких-либо точных сведений на этот счет явно говорит о том, что проект – даже если и был представлен потенциальному заказчику – не получил одобрения. Все три версии танка конструкции У. Триттона так и не сошли с чертежей, оставив за собой незначительное место в истории британского танкостроения.

Проект сверхтяжелого танка под рабочим названием «Летающий слон» разрабатывался в качестве решения одной из главных проблем первых танков Великобритании. Поставленная в серию техника не отличалась высоким уровнем защиты, из-за чего было решено создать машину с мощным бронированием. Тем не менее, толщина брони привела к неприемлемому росту массы конструкции, который нельзя было компенсировать существующими двигателями. Получившийся в итоге танк должен был отличаться низкой подвижностью, из-за чего не мог представлять интереса для армии. Попытка доработки исходного проекта так же не дала ощутимых результатов: обновленный танк был предложен военным слишком поздно. К этому времени на вооружение были приняты бронемашины новых моделей, характеристики которых более полно соответствовали требованиям армии. Проекты У. Триттона в такой ситуации не имели никаких реальных перспектив.

По материалам:

http://aviarmor.net/

https://civilianmilitaryintelligencegroup.com/

http://wardrawings.be/

Glanfield J. The Devil’s Chariots: The origins and secret battles of tanks in the First World War. Osprey Publishing, 2006

Fletcher D. The British Tanks 1915-19. The Crowood Press, 2001

Федосеев С. Танки Первой Мировой. – М.: Яуза: Эксмо, 2010.

topwar.ru

| |

| БОЕВАЯ МАССА | 100000 кг |

| ЭКИПАЖ, чел. | 8-10 |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |

| Длина, мм | 8150 |

| Ширина, мм | 3000 |

| Высота, мм | 3150 |

| Клиренс, мм | ? |

| ВООРУЖЕНИЕ | одна 57-мм пушка и четыре-шесть 8-мм пулеметов в корпусе |

| БОЕКОМПЛЕКТ | ? |

| ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ | оптические пулеметные и телескопический орудийный прицел |

| БРОНИРОВАНИЕ | лоб корпуса — 76 мм борта корпуса — 51 мм корма корпуса — 51 мм |

| ДВИГАТЕЛЬ | два Daimler-Foster, бензиновые, V-образные, мощностью 105 л.с. каждый |

| ТРАНСМИССИЯ | механического типа |

| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | гусеничная, двухсекционная, опорные катки с блокировнной подвеской, передние направляющие и задние ведущие колеса, крупнозвенчатые гусеницы с литыми траками |

| СКОРОСТЬ | ? |

| ЗАПАС ХОДА ПО ШОССЕ | ? |

| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ | |

| Угол подъёма, град. | ? |

| Высота стенки, м | ~1,00 |

| Глубина брода, м | ~1,00 |

| Ширина рва, м | ~4,00 |

| СРЕДСТВА СВЯЗИ | отсутствовали |

aviarmor.net

Слон (танк) | Метропедия | FANDOM powered by Wikia

- У этого термина существуют другие значения, см. Слон.

«Слон»

Экипаж

3 человека

Скорость

35-45 км/ч

Годы эксплуатации

1973 — 2005

Вооружение

125мм пушка, 2 пулемёта

«СЛОН» — «именной» экземпляр танка Т-72, в мире «Метро 2033» находящийся в Киевском метрополитене на станции Крытая.

Принадлежит бандитам Лёнчика Космоса. Мельком описывается в романе Александра Шакилова «Война кротов».

Общая информация Править

Внешне представляет собой советский Т-72 в отличном состоянии — с зенитным пулемётом на башне, целыми гусеницами и бортовыми бронеэкранами. Судя по всему, является единственной техникой, которую смогли доставить на станцию Киевского метро. На башне белым по камуфляжу написана аббревиатура «С.Л.О.Н.». Стоит в зале бандитской станции Крытая.

Танк лишь мелькает на фоне станции. Его замечает отряд «спасателей» Фиделя, который бандиты Саида ведут на аудиенцию с паханом Черновецким. Больше всех из отряда удивилась амазонка Гильза, никогда не видавшая довоенную технику.

- В данном случае, под «СЛОНом» подразумевается вовсе не животное, а аббревиатура, на жаргоне уголовников означающая Смерть Легавым От Ножа.

metro.fandom.com

Тигр, Слон и Мышь: супертанки Porsche

Как у многих автомобильных производителей, у компании Porsche есть и военная история. Хоть и с переменным успехом, во время Второй мировой они выпускали танки для армии Третьего рейха.

«Тигр»

Panzerkampfwagen VI или «Тигр Порше» был представлен в 1942 году, но так и остался на стадии перспективной задумки. Танк не пошёл в серию из-за электрической трансмиссии, которая требовала на изготовление большое количество дефицитной меди, хотя сама машина фактически была готова к серийному выпуску. Поэтому по результатам военной комиссии был выбран другой «Тигр», фирмы «Хеншель». В танке от Porsche устанавливалось два двигателя воздушного охлаждения V10 по 320 лошадиных сил каждый, которые работали на два генератора, а те, в свою очередь, питали два тяговых электромотора, приводящих в движение ведущие колёса. Всего было построено пять «Тигров» фирмы Porsche, и все они были переданы на завод в Дёллерсхайме для тренировок.

«Тигр-II»

Со вторым «Тигром» от Porsche произошла аналогичная история. Разрабатывая новый проект ещё более мощного и защищённого танка, Порше взял за основу свой отвергнутый ранее проект. Получившийся тяжёлый танк должен был стать мощнейшим серийным танком времён Второй мировой войны и последним серийным тяжёлым танком нацистской Германии – «Королевским тигром». Но проект вновь был отвергнут, и немецкое руководство снова выбрало концепт фирмы Henschel und Sohn. Тем не менее, к тому моменту, когда проект Порше отклонили, для новой модели уже было изготовлено пятьдесят башен. Эти башни отличались обтекаемой формой и выступавшим за боковую стенку основанием командирской башенки. Изготовленные башни было решено использовать для вооружения первых 50 танков с корпусами Хеншеля. Так что первые «Королевские тигры» всё-таки получили кое-что и от Порше.

«Слон»

Тяжёлая самоходная артиллерийская установка «Фердинанд», названная в честь самого Порше, была одним из самых сильно вооружённых и мощно бронированных представителей немецкой бронетехники того периода. За что и получила своё второе название – «Элефант» или «Слон». «Слон» был разработан в 1942—1943 годах, и был по сути импровизацией на базе шасси первого «Тигра Порше». Проект создавался в большой спешке и нёс на себе немало экспериментальных решений, новых и необычных для немецкого и мирового танкостроения. Самые заметные из них – это электрическая трансмиссия и подвеска с использованием продольных торсионов. Однако, несмотря на некоторую дороговизну в эксплуатации, артиллерийская установка показала хорошие боевые качества и продержалась до самого падения нацистской Германии. Дебютировал «Слон» на Курской битве в 1943-м, а свой последний бой принял уже в окрестностях Берлина весной 1945 года.

«Мышь»

Сверхтяжёлый танк Panzerkampfwagen VIII «Maus» или просто «Мышь» производства Porsche был самым крупным по массе танком за всю историю бронетехники. Его боевая масса составляла 188 тонн. Машина была изготовлена всего в двух экземплярах и не принимала участия в боевых действиях (в основном, из-за неспособности вести ближний бой). «Мышь» оснащалась 12-цилиндровым V-образным турбодвигателем мощностью 1080 (на втором экземпляре – 1250) лошадиных сил. Хотя у танка было два топливных бака по 1560 литров каждый, запас хода составлял всего 180 километров. В апреле 1945 года, при приближении частей Красной Армии к полигону, немцы уничтожили прототипы «Мыши». Они взорвали оба танка, но только один подвергся значительным разрушениям. Позднее один танк был восстановлен и до сих пор хранится в Бронетанковом музее в Кубинке.

5koleso.ru

Сверхтяжёлый танк — это… Что такое Сверхтяжёлый танк?

Британский Летающий СлонСверхтяжёлые танки — танки, массо-габаритные параметры которых выходят за рамки принятых для тяжёлых танков. Обычно к таковым относят образцы бронетехники огромных размеров и массой свыше 80 тонн.

Идея разработки сверхтяжёлого танка базировалась на желании создать неуязвимый танк для прорыва вражеских линий обороны, без сопутствующих таким кампаниям тяжёлых потерь в технике. Работы по созданию сверхтяжёлых танков достаточно активно велись в большинстве стран, обладающих развитыми бронетанковыми войсками (в частности, Великобритания, Германия, СССР), с момента появления танков вплоть до 1960-х годов. Что же до материального воплощения данных разработок, то, в подавляющем большинстве, сверхтяжёлые танки оставались «на бумаге». За всю историю танковых войск было создано лишь несколько экземпляров подобных танков, и ни одна из этих машин не применялась в боевых действиях.

Проекты по странам

Россия — СССР

Российская империя

«Танк Менделеева», Масса — 86 т«Танк Менделеева» (также «Бронированный автомобиль» Менделеева) — установившееся в историко-технической литературе обозначение первого русского и одного из первых мировых проектов танка. Разработан в 1911—1915 годах инженером-кораблестроителем В. Д. Менделеевым. Будучи первым в мире проектом сверхтяжёлого танка, отличался высочайшими для своего времени показателями огневой мощи и бронезащиты. Проект содержал большое количество оригинальных конструкторских решений и новшеств, однако не вышел из стадии чертежей и не был воплощён в металле.

СССР

КВ-5, (или объект 225[1], иногда также называемый КВ-6[1]) — советский проект двухбашенного сверхтяжёлого танка периода Великой Отечественной войны. Масса порядка 100 т, в металле не реализован. Разработка проекта была прекращена летом 1941 года ради более насущных задач того времени.

Японская империя

О-И, или Тип 100 — разработанный Японией в конце Второй мировой войны проект сверхтяжёлого танка, который должен был использоваться на Тихоокеанском ТВД. Достоверная информация о том, вышел ли танк за рамки проектирования или остался «на бумаге», отсутствует, равно как и какие-либо сохранившиеся изображения или фотографии проекта. Боевая масса — 120—130 т.

Германия

Германская империя

K-WagenK-Wagen (также Kolossal-wagen, Kolossal или просто K) — немецкий сверхтяжёлый танк периода Первой мировой войны. Отличался огромными размерами и весом, из-за чего представлял собой скорее не танк, а «подвижной форт». К концу войны ни один танк так и не был закончен полностью, а незаконченный первый экземпляр танка и детали второго сразу же по окончании войны были уничтожены. Масса- 150 т.

Третий рейх

Landkreuzer P. 1500 Monster Немецкий сверхтяжёлый танк E-100 (модель-копия)Интерес к танкам в Германии резко возрос после гражданской войны в Испании (1936—1939 гг.), которая продемонстрировала ясную необходимость присутствия на поле боя тяжелых бронемашин, которые способны «взламывать» оборону противника. Именно после этой войны многие страны, в том числе и Германия, занялись развитием этого вида боевой техники, пытаясь наверстать упущенное время после Первой мировой войны. Работы велись в основном в двух направлениях: создание «легких» пушечно-пулеметных танков и «средних», вооруженных пушками большого калибра и «экипированных» в противоснарядную броню. Причём с постоянным усилением вооружения, защиты и ростом мощности двигателей масса танков непрерывно возрастала.

В июне 1942 года концерн «Крупп» подготовил эскизный проект и техническое задание на танк Р.1000 «Ратте» («Крыса»). Инициатором проекта выступал инженер Эдвард Гроте, который в те годы занимался в германском министерстве вооружений разработкой подводных лодок. На танк невероятных размеров (длина 35 м, ширина 14 м, высота 11 м) предполагалось установить трехорудийную башню от «карманного» линкора типа «Дойчланд» со снятым центральным орудием. Проект «Ландкройцер», как назвал его сам Эдвард Гроте, был одобрен Адольфом Гитлером. Фюреру были свойственны гигантомания и страсть к «супероружию», тем более, когда дело доходило до разработки перспективной военной техники.

На «Ландкройцере» инженер Гроте остановиться не мог и уже к концу 1942 года представил комиссии Генштаба эскизный проект танка Р.1500 «Монстр» боевой массой 1500 т, вооруженного мощнейшим артиллерийским орудием — пушкой «Дора» калибром 800 мм, который до этого устанавливался на железнодорожную платформу. После выстрела этого орудия рельсовое полотно вминалось на 5 см в землю. Но проект был отвергнут почти сразу же, особенно после испытаний орудия, не показавшего эффективность. Начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии, генерал-полковник Франц Гальдер, охарактеризовал «Дору» как «произведение искусства, однако совершенно бесполезное».

Летом 1942 года, когда еще ничто не предвещало Германии сокрушительного поражения, концепция подобного танка себя оправдывала, при условии, что использовать его будут в качестве сверхтяжелой САУ. Сверхтяжелое орудие было незаменимо при взятии хорошо укрепленных позиций врага, при предполагаемом штурме городов-крепостей, таких как Ленинград и Москва.

Был и ещё вариант применения, о чем говорит инициатива со стороны Кригсмарине. Тяжелый танк «Ратте» мог стать передвижной береговой батареей для отражения морского десанта.

По одной версии, орудийная башня от так и не построенного сверхтяжелого танка Р.1000 была установлена в качестве стационарной береговой батареи в Норвегии.

Появление и присутствие на поле боя танка столь внушительных размеров сопровождалось бы отрицательным влиянием на психологическое состояние вражеских сил. Этот сверхтяжёлый танк с большой вероятностью мог бы стать флагманом танковых войск Германии. Однако реализация такого проекта крайне дорого обошлась бы Третьему рейху. Производство такого танка было возможно только на специализированном заводе или судостроительной верфи, а также потребовало бы затрат колоссального количества ресурсов.

В 1943 году министр вооружений и военной промышленности Альберт Шпеер приказал прекратить работы по «Ландкройцерам» с целью высвобождения ресурсов и производственных мощностей для изготовления стандартных боевых единиц, необходимость в которых росла с каждым днем.

Список сверхтяжелых танков Германии

Франция

- Char 2C (фр. Танк 2C, в ряде источников обозначается, как FCM 2C) — 75 тонн, серийный. Разработан во время Первой мировой войны, однако в военных действиях участия не принимал.

- FCM F1 — 140 тонн, опытный образец

- AMX Tracteur С — 140 тонн, только проект

Великобритания

Британский сверхтяжёлый танк Tortoise Британский TOG2 T28, 105mm Gun motor carriage T95 — опытная сверхтяжёлая по массе самоходная артиллерийская установка (САУ) США периода Второй мировой войны- TOG — 80 тонн, свертяжелый танк, повторяющий по форме и мобильности танки времен Первой мировой войны. Танк был создан в Великобритании в 1939—1940 годах. Эта машина, помимо гусениц, охватывающих ромбовидный корпус, ещё и несла вооружение в спонсонах (башня, правда, также имелась). Несмотря на моральную устарелость конструкции этот танк испытывался до 1943 года. Впрочем, этой своеобразной реинкарнацией танки Первой мировой обязаны всё тому же У. Триттону, который входил в коллектив конструкторов танка TOG. Собственно, само название танка являлось ничем иным, как аббревиатурой англ. The Old Gang — в буквальном переводе «Старая гвардия», что подчёркивало авторство конструкторов-ветеранов. Тем не менее, TOG, как и его несколько «осовремененный» вариант TOG-2, не был принят на вооружение.

- TOG2 — 80 тонн, несколько улучшенный вариант танка TOG1 с большей башней и 76,2-мм пушкой (17-фунтовкой). Как и TOG1, танк не имел мягкой подвески и поэтому развивал пешеходную скорость — до 13 км/час.

- Летающий Слон (Flying Elephant) — свыше 100 тонн, проект времён Первой мировой войны

| проект 100-тонного «Летающего слона», разработанный еще в 1916 году, остался нереализованным. Вагонообразный корпус «танка-слона», опиравшийся на две гусеницы, кроме того был снабжен парой гусениц под днищем для предотвращения «вывешивания» машины на препятствиях. |

- Tortoise (танк) — 80 тонн, британский сверхтяжёлый танк времен Второй мировой войны. Прототип был построен и испытан.

США

- T28, 105mm Gun motor carriage T95 — опытная сверхтяжёлая САУ периода Второй мировой войны

Примечания

См. также

- Ягдтигр — (75,2 тонн) был разработан в 1942—1944 годах на шасси тяжёлого танка «Тигр II» и стал самым тяжёлым серийно производившимся образцом бронетехники всех времён. «Ягдтигр» серийно производился с 1944 по 1945 год, однако из-за перебоев с поставками материалов и разрушения заводов воздушными бомбардировками, было выпущено всего, по разным данным, от 70 до 79 САУ этого типа.

- Самоходная мортира «Карл» — немецкая тяжёлая самоходная мортира периода Второй мировой войны. Боевая масса — 126 т. Бетонобойный снаряд весом 2170 кг пробивал бетонную стену толщиной от 3 до 3,5 м или стальную плиту толщиной 450 мм.

- Объект 279 — тяжёлый танк, разработанный в 1957 году. Танк предназначался для прорыва подготовленной обороны противника и действий на труднопроходимых для обычных танков участках местности.

- Атомный танк — танк с ядерной силовой установкой. Проекты таких боевых машин разрабатывались в США в 1950-е годы, однако практического воплощения ни один из них не получил.

- Царь-танк — самая крупная бронированная сухопутная боевая машина из когда-либо построенных.

- Оружие возмездия

- «Гусеничный транспортёр НАСА» — созданный для программы полетов на луну в 1965 году весит 2400 тонн, и состоит из платформы на восьми гусеницах.

- Bagger 288 — экскаватор, который является крупнейшей самоходной установкой в мире, с весом 13 500 тонн.

- вымышленные

- Боло (англ.)русск. — вымышленный сверхтяжёлый танк весом свыше 1000 тонн.

- Ableben-атомный танк весом 1500 тонн.

- Танк «Мамонт» — вымышленный сверхтяжёлый танк в серии стратегий «Command & Conquer», является своеобразным символом игры. Также именно «Мамонт» является олицетворением C&C-шного раша, заключающегося в постройке огромной лавины танков, которую крайне трудно уничтожить чем-либо, кроме такой же лавины.

- AT-AT, AT-TE — вымышленные сверхтяжёлые шагоходы во вселенной Star Wars.

- Танк «Гибельный клинок» — сверхтяжёлый танк во вселенной Warhammer 40,000.

Ссылки

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 14 мая 2011. |

dic.academic.ru

Мамонты из 502-го батальона в синявинских болотах.

Мамонт — эмблема 502-го schwere Panzerabteilung .

Адольф Алоизыч Гитлер был любитель устраивать над новейшей немецкой бронетехникой всяческие бесчеловечные эксперименты. Так получилось и с первым боевым применением тяжелого танка «Тигр», имевшего в вермахте официяльное традиционно-зубодробительное наименование Pz.Kpfw.VI (Sd.Kfz.181) Tiger Ausf.H.

Специально для танков «Тигр» была создана новая тактическая единица — тяжёлый танковый батальон (schwere Panzerabteilung — sPzAbt), представлявший собой отдельную воинскую часть, которая могла действовать как самостоятельно, так и придаваться другим частям или соединениям вермахта.

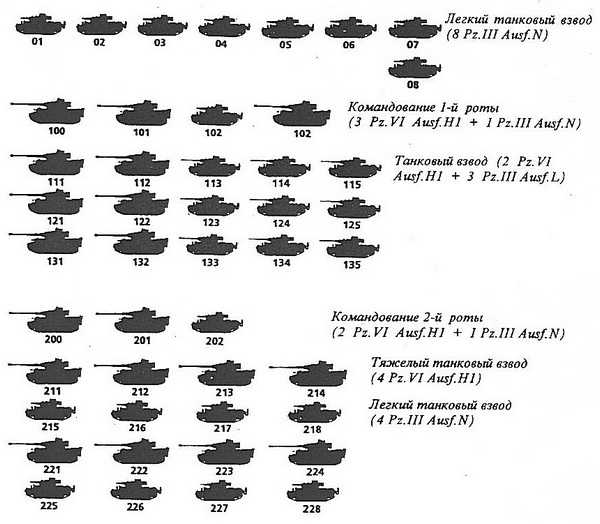

В 1942 и в начале 1943 года тяжёлый танковый батальон организационно состоял из четырёх рот, причём только две из них были танковые (с весны 1943 года — соответственно пять и три). Следует отметить, что в ряде случаев вплоть до осени 1943 года батальоны имели смешанный боевой состав. Наряду с тяжёлыми танками «Тигр» на их вооружении состояли средние Pz.Kpfw.III Ausf.L, М и N. Причём в 1942 году в тяжёлых батальонах последние составляли большинство.

Боевой состав и башенные номера танков 502-го тяжёлого танкового батальона (декабрь 1942 г.).

Первым 19 августа 1942 года получил «тигры» 502-й батальон. Ранним утром 23 августа 1-ю танковую роту (четыре «тигра» и несколько Pz.III) погрузили на железнодорожные платформы и отправили на фронт — Гитлер торопил, ему не терпелось узнать, каковы новые танки в деле. 29 августа эшелон с боевыми машинами и личным составом 1-й роты sPzAbt 502 выгрузился на станции Мга, недалеко от Ленинграда. Уже входе выдвижения на исходные позиции для атаки начались поломки. У двух танков вышли из строя коробки передач, у третьего — перегрелся и загорелся двигатель. Эти агрегаты, и так работавшие с перегрузкой по причине большой массы танков, испытывали дополнительную нагрузку из-за движения по мокрому заболоченному грунту. Под покровом темноты «тигры» отбуксировали в тыл, и заводские механики, сопровождавшие машины, занялись их ремонтом. Не подлежавшие восстановлению агрегаты заменили на привезённые из Германии. К 15 сентября «тигры» были готовы к бою.

Вот один из этих «тигров» на ремонте.

Дальше начинаются чудеса.

21 сентября 1-ю роту sPzAbt 502 передали в оперативное подчинение 170-й пехотой дивизии, которой предстояло действовать против полуокружённой 2-й ударной армии Волховского фронта. На следующий день рота пошла в атаку в районе посёлка Тортолово. Один Pz.III перевернулся при переходе через дамбу, несколько других были подбиты советской артиллерией. Что же касается «тигров», то у одного из них заглох и не заводился двигатель (после боя механик-водитель заявил, что возникла неисправность в электропроводке) и экипаж покинул машину. Позже этот танк загорелся, так как кто-то из танкистов, предположив, что машину спасти не удастся, бросил в люк ручную гранату. Три других «тигра» сумели немного продвинуться вперёд, но затем застряли в болоте. Через несколько дней при поддержке артиллерии и пехоты, с большими трудностями их удалось эвакуировать. Четвёртая же, повреждённая, машина осталась на нейтральной полосе, где простояла почти месяц. Затем по личному указанию Гитлера её взорвали.

«Быстрый Гайнц» так описывает эпизод с участием первых «тигров» в боях под Ленинградом: «В сентябре 1942 года „Тигр“ вступил в бой. Ещё по опыту Первой мировой войны было известно, что при создании новых образцов вооружения следует запастись терпением и дождаться их массового производства, а затем применить их сразу в больших количествах. Зная об этом, Гитлер, тем не менее, хотел как можно быстрее увидеть в деле свой главный козырь. Однако перед новыми танками была поставлена абсолютно второстепенная задача: локальная атака в труднопроходимой местности в заболоченных лесах под Петербургом. Тяжёлые танки могли двигаться только в колонну по одному по узким просекам, попадая под огонь противотанковых пушек, расставленных вдоль них. В результате — потери, которых можно было избежать, преждевременное рассекречивание новой техники и, как следствие, невозможность в будущем застать противника врасплох».

В общем-то Гудериан был прав, никакого решающего значения в этих боях несколько «тигров» не могли сыграть. Лишним подтверждением этого служит то, что их применение было абсолютно не замечено советскими войсками.

Впоследствии, в январе 1943 года 1-я рота 502-го батальона участвовала в тяжёлых боях в ходе отражения советского наступления по прорыву блокады Ленинграда. На 10 января в составе роты имелось семь «тигров», а также три Pz.IIIN и семь Pz.IIIL. К концу месяца в строю батальона осталось только два «тигра» и несколько Pz.III, при этом все танки имели технические неисправности и боевые повреждения. 31 января командование 502-го тяжёлого танкового батальона направило в штаб 26-го армейского корпуса рапорт со списком безвозвратно потерянных «тигров»:

«Pz.Kpfw.VI(H) заводской номер 250003 — застрял в болоте 17 января, взорван после неудачных попыток эвакуировать;

Pz.Kpfw.VI(H) заводской номер 250004 — поломка двигателя и радиатора, оставлен экипажем;

Pz.Kpfw.VI(H) заводской номер 250005 — попадание снаряда противотанковой пушки в моторное отделение, танк сгорел;

Pz.Kpfw.VI(H) заводской номер 250006 — попадание снаряда противотанкового орудия в башню, поломка трансмиссии, подорван 17 января;

Pz.Kpfw.VI(H) заводской номер 250009 — застрял в болоте, оставлен экипажем;

Pz.Kpfw.VI(H) заводской номер 250010 — подбит огнём танка Т-34, загорелся, взрыв боекомплекта».

Один практически не поврежденный танк был захвачен нашими войсками. Причем версии его захвата существуют совершенно фантастические.

Например маршал Мерецков пишет: «Во время прорыва нами вражеской обороны фашистское командование бросило в бой новый тяжёлый танк „Тигр“, ранее проходивший испытания под Сталинградом. Он предназначался для участия в штурме Ленинграда. И вот это чудовище остановили наши пехотинцы-бронебойщики, повредив смотровые приборы танка. Экипаж не выдержал и бежал, бросив в целом исправную машину. Фашисты долго держали её под непрерывным огнём и даже пытались отбить танк контратаками. Позднее я распорядился переправить „Тигр“ на наш опытный полигон, где изучили стойкость его брони и выявили уязвимые места».

В биографии наркома танковой промышленности В. А. Малышева этот «Тигр» тоже упомянут: «В январе 1943 года при прорыве блокады Ленинграда в торфянике возле карьеров кирпичного заводика у Рабочего посёлка № 5 произошло следующее.

По узкому коридору, отделявшему Волховский и Ленинградский фронты, на одну из советских частей двинулся не совсем обычный танк. Ударившие по нему снаряды наших противотанковых пушек не остановили тяжёлой машины. Он продолжал двигаться на Шлиссельбург. Но к дороге в это время подошла ещё одна — 18-я стрелковая дивизия, которая сразу же обрушила на него сильный огонь орудий прямой наводки. Снаряды снова не вывели его из строя, но… Как предполагает генерал-полковник В. 3. Романовский, командующий 2-й ударной армией, водитель танка, видимо, струсил, свернул с дороги, намереваясь уйти на Синявинскую высоту. Но, разворачиваясь, фашистский танк, оказавшийся неповоротливым, попал в торфяник, забуксовал и вскоре совсем завяз. Фашисты выскочили из машины, не уничтожив даже новенький технический паспорт, приборы, орудие, но их тут же перестреляли».

Находившийся на Волховском фронте в качестве представителя Ставки Г. К. Жуков, описывая подробности захвата первого образца тяжёлого танка «Тигр», рассказывал: «Это было 14 января 1943 г. Мне доложили, что между Рабочими посёлками № 5 и № 6 наши артиллеристы подбили танк, который по внешнему виду резко отличался от известных нам типов боевых машин. Причём гитлеровцы принимали всевозможные попытки для эвакуации его с нейтральной полосы. Я заинтересовался этим и приказал создать специальную группу в составе стрелкового взвода с четырьмя танками, которой была поставлена задача захватить танк, отбуксировать его в расположение наших войск, а затем тщательно обследовать его. В ночь на 17 января группа во главе со старшим лейтенантом Косаревым приступила к выполнению боевого задания. Этот участок местности противник держал под непрерывным обстрелом. Тем не менее вражеская машина была захвачена и отбуксирована в расположение советских войск. В результате изучения танка и формуляра, подобранного в снегу, мы установили, что гитлеровское командование перебросило танк „Тигр“ на Волховский фронт для испытания… Танк был отправлен нами на испытательный полигон, где опытным путём установили его уязвимые места, которые впоследствии стали достоянием всех наших фронтов».

Но самая экзотическая версия написана в книге «Оружие победы», изданной Центральным музеем Вооружённых Сил СССР в 1986 году: «Было это под Ленинградом в январе 1943 года. В районе Синявинских высот в густых зарослях кустарника расположилась на огневой позиции батарея 122-мм пушек образца 1931/37 гг. 267-го корпусного артиллерийского полка. Внезапно послышался рокот танкового мотора. Два огромных танка с крестами на бортах надвигались на батарею. Когда до одного из орудий осталось не более 50 метров, прозвучал выстрел. Бронебойный снаряд весом 25 кг со скоростью 800 м/с врезался в башню головного „Тигра“, которая, расколовшись, слетела с танка. Сильные удары крупных осколков башни по броне второго „Тигра“ заставили его экипаж бежать, не заглушив двигателя».

Конечно эти разночтения вызывают нездоровый сарказм у людей, занимающихся историей танкостроения времен Второй Мировой войны. Вот что пишет М. Барятинский по поводу всех этих описаний захвата этого танка в своей книге посвященной тяжелому танку «Тигр»: «Опытный тяжёлый танк „Тигр“ (или два „тигра“, но никак не больше), проходивший испытания под Сталинградом, но почему-то предназначавшийся для штурма Ленинграда, после того как советскими пехотинцами-бронебойщиками были выведены из строя все его смотровые приборы, очевидно сослепу, доехал аж до позиций нашей корпусной артиллерии, где был брошен экипажем. После этого 18-я стрелковая дивизия Волховского фронта эвакуировала этот танк (причём с работающим двигателем) от Рабочего посёлка № 5, а 86-й танковый батальон Ленинградского фронта от Рабочего посёлка № 1».

Но на самом деле все было проще. Сохранились воспоминания непосредственных участников этого эпизода, произошедшего вообще-то 18 января 1943 года.

Лейтенант В. Шариков, командир взвода инженерной разведки 18-й стрелковой дивизии, описывает захват «тигра» так: «после 16.00, когда уже начинало смеркаться, по дороге от Пильной Мельницы к Рабочему посёлку № 5 появился одиночный танк. Не доходя 200 м до юго-западной окраины посёлка правой гусеницей на развороте он сошёл с накатанной дороги в кювет, занесённый снегом и наклонился на правый борт. Поскольку по этой дороге наступали ленинградцы и тянули с собой на лыжах стальные пулемётные колпаки, то наши бойцы приняли этот танк за наш — ленинградский и не обратили на него внимания. Из танка вышли какие-то люди, но как только к ним направились наши сапёры и стрелки, эти люди бросились бежать через торфяной карьер в направлении Рабочего посёлка № 6. Наши воины открыли по ним огонь, но штабеля торфа в карьере и сгущающиеся сумерки позволили бегущим скрыться. Сапёры и стрелки подошли к танку необычного вида с длинной пушкой с дульным тормозом. На башне белой краской был нарисован мамонт с поднятым хоботом (эмблема 502-го тяжёлого танкового батальона), поэтому бойцы и назвали танк — „Слон“. Танк стоял с открытыми люками, совершенно целый, даже с неповреждённой краской. Я, как командир взвода инженерной разведки, послал своего бойца с донесением о танке дивизионному инженеру, а сам начал осторожно обследовать незнакомую машину.

Из штаба армии последовал приказ установить охрану танка и не допускать в него никого, до прибытия специалиста».

Ещё более подробно описывает это событие старший лейтенант Г. Воробьёв, помпотех командира роты 98-й танковой бригады: «В боях по прорыву блокады Ленинграда в январе 1943 года наша 98-я отдельная танковая бригада была придана 18-й стрелковой дивизии. Танки бригады обеспечивали продвижение дивизии по насыпи узкоколейной железной дороги, идущей в 1,5 км южнее Рабочего посёлка № 8 к центру Рабочего посёлка № 5.

Предпринятая утром 18 января атака Рабочего посёлка № 5 увенчалась успехом, и мы, овладев посёлком, на юго-западной окраине соединились с воинами 136-й стрелковой дивизии 67-й армии Ленинградского фронта, наступавшими с запада. Тем самым блокада Ленинграда была прорвана и враг откатился на Синявинские высоты. Наша бригада сосредоточилась в Рабочем посёлке № 5. Танкисты сюда стаскивали повреждённые танки. Подвозились горючее, боеприпасы, продовольствие, эвакуировались раненые».

Далее Г. Воробьёв практически слово в слово с В. Шариковым воспроизводит события, связанные с появлением неизвестного немецкого танка и его захватом, однако более подробно описывает последующие события.

«Я тоже побежал к этому танку, залез в открытый люк водителя и обнаружил всё в исправности, кроме перерезанной электропроводки у щита управления. Боеприпасы были целы и лежали в своих гнёздах. Я вышел из машины и осмотрел танк снаружи. На его башне был нарисован белой краской слон с поднятым хоботом. С помощью рулетки замерил толщину брони и габариты танка, калибр и длину пушки. Хотел забраться в моторное отделение, но надмоторный люк был задраен. Я доложил своему начальству об этом танке и просил разрешения заняться его запуском, но мне приказали заниматься восстановлением своих танков.

Возле танка „Слон“ появился высокий худощавый танкист, который и занялся его изучением. Мне было приказано оказывать ему содействие. По его просьбе двумя нашими танками Т-34 вытащили танк „Слон“ на дорогу, поставили на ровное место. Затем с моей помощью после долгого изучения специалист открыл надмоторный люк. Мотор был 12-цилиндровый, бензиновый, в развале цилиндров была коробочка из какого-то дорогого дерева, в которой лежали две свечи зажигания.

По просьбе специалиста танк „Слон“ покрыли брезентом до самой земли, поставили под танк железную печку и усиленной топкой прогрели танк. Когда танк хорошо прогрелся, то он легко завёлся с помощью „самопуска“ (сжатым воздухом). В ночь на 20 января танк „Слон“ своим ходом проследовал по насыпи узкоколейной дороги на железнодорожную станцию Поляна, где был погружен на платформу и отправлен в тыл. Во время движения танка по нему вела сильный обстрел немецкая артиллерия с Синявинских высот. На этом моё знакомство с танком „Слон“ закончилось».

Прикольно то, что в рапорте командования 502-го тяжёлого танкового батальона вышестоящим инстанциям в качестве причины оставления этого танка (заводской номер 250004) экипажем указана поломка двигателя и радиатора. А он оказывается вполне себе был на ходу.

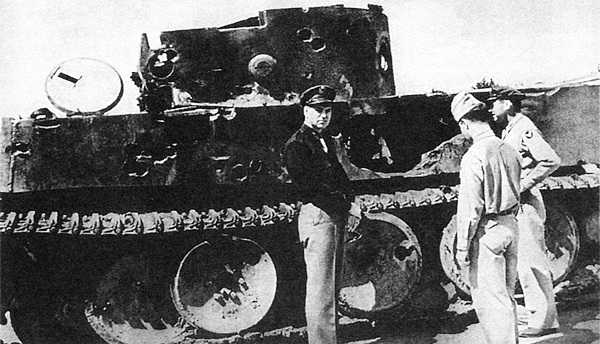

Трофейный «Тигр» с тактическим номером 100 доставили на полигон в Кубинку, где он прошёл испытания. Затем танк стал экспонатом выставки трофейной техники в ЦПКиО имени Горького в Москве, открывшейся 22 июня 1943 года. В конце года танк вновь отправили в Кубинку, где он и находился вплоть до 1947 года, после чего был, к сожалению сдан в металлолом. Именно этот танк командира роты с номером 100 является самым знаменитым танком 502-го тяжелого батальона.

Вот он жив и здоров в заснеженном поле

Вот он же на НИБТ полигоне в Кубинке

Этот же самый танк на выставке на выставке трофейного вооружения в ЦПКиО имени Горького в Москве летом 1943 года

«Тигр» №100 вызывал неподдельный интерес у разных посетителей выставки.

ДАЖЕ У ТАКИХ.

Г. К. Жуков, Н. Н. Воронов и К. Е. Ворошилов осматривают первый захваченный «Тигр» на выставке трофейного вооружения в ЦПКиО им. Горького, Москва, лето 1943 года. Кстати ящик для инструментов на боку башни большая редкость — отличительный признак самых первых «тигров»

И ДАЖЕ У ТАКИХ 🙂

Руководители партии и правительства (справа — налево: И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, А. И. Микоян, Л. П. Берия и Г. М. Маленков) проходят мимо «Тигра» № 100 во время посещения выставки трофейного вооружения в ЦПКиО им. Горького. Москва, июнь 1943 года.

Эта машина также была снята в документальном советском ЦВЕТНОМ фильме Трофеи великих битв Мосфильм. 1943 г.

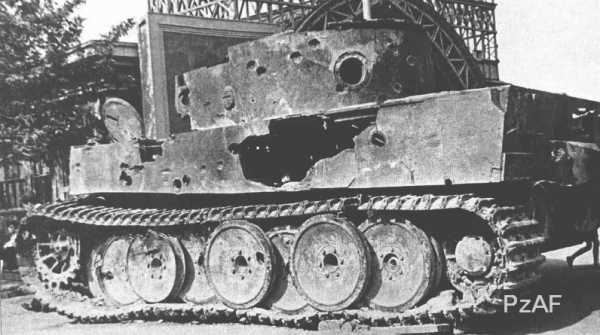

Вторым по популярности «тигром» из первого состава 502-го тяжелотанкового батальона является «Тигр» с тактическим номером «121» (заводской номер 250009) захваченный у того же Рабочего посёлка № 5 почти одновременно с танком под номером «100». Машина имела повреждения и была не на ходу. После эвакуации танк доставили в Кубинку, где в апреле 1943 года с него сняли все приборы, двигатель, вооружение, а корпус с башней подвергли обстрелу из орудий различных калибров. Испещрённые пробоинами, в июне 1943 года они также стали экспонатами выставки трофейной техники в Москве. Осенью, после поступления на выставку новых танков (трофейных «тигров» к тому времени было уже достаточно), корпус с башней «Тигра» № 121 были сданы в металлолом.

Вот этот танк спустя несколько часов после захвата

Эта же машина на испытаниях в Кубинке

А вот так он стал выглядеть после обстрела на НИБТ полигоне. Он тоже был экспонатом выставки в Москве в 1943 году

Этот жутко изрешеченный танк также попал в цветной документальный фильм Трофеи великих битв

Также известны фотографии «тигров» из первого состава 1-й роты 502-го батальона с тактическими номерами 102, 111, 112, 122, 123. С ними можно ознакомиться здесь: http://www.tiif.de/board.php?boardid=3&sid=46fec5d14cb7ec6744f22971275ce6f2

И вот похоже найден еще один из самых первых «Тигров» 1-й роты 502-го тяжелотанкового батальона. Видео от 23 октября 2014 года. Возможно это именно та машина, которая было подорвана по личному приказу Адика

UPD Есть еще фотографии вот этой машины из состава 1-й роты 502-го тяжелотанкового батальона. номер танка не известен. Но это точно не 100 и не 121. Какой-то другой

mihalchuk-1974.livejournal.com

Немецкий истребитель танков «Элефант». История танка (1916 – 1996)

Немецкий истребитель танков «Элефант»

Заготовленные на заводе «Нибелунген» 90 корпусов танка Порше использовали для самоходной штурмовой установки, поначалу называвшейся в честь конструктора «Фердинанд» (и под этим наименованием она вошла в историю), поручили фирме «Алькетт» в Берлине, которая в апреле – мае 1943 года переделала 88 корпусов в САУ, а остальные – в ремонтно-эвакуационные машины.

Самоходка официально называлась то Jagdpanzer «Tiger»(P), Elefant (Sdkfz184 , то Sturngeschutz mit 8,8 cm Pak 43/2. «Алькетт» на гужонах поставила на лоб корпуса (угол к вертикали – 25°) и отделения механика- водителя и радиста (12 ) дополнительные 100-мм броневые плиты, доведя толщину брони в лобовых деталях до 200 мм.

Пушка Рак 43/2, установленная в рубке на станке, имела ограниченный угол горизонтального обстрела – по 14° влево-вправо. Углы возвышения + 14° , снижения – 8° . Пулемета «Элефант» не имел, что было большим упущением, лишавшим экипаж средства защиты в ближнем бою. Этот недостаток впоследствии исправили, радист получил пулемет.

Для пушки разработали новые боеприпасы, хотя могли использовать выстрелы от 88-мм зенитной пушки образца 1941 года. Новые унитарные имели массы: с фугасным снарядом – 19,5, с бронебойной трассирующим – 22,685 кг. Их дополняли с кумулятивным и подкалиберными снарядами. Два заряжающих могли обеспечить боевую скорострельность 10 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы фугасным снарядом (масса 9,4 кг) – 15 300, подкалиберным – 3000 м.

С расстояния 1000 м бронебойно-трассирующий снаряд пробивал под углом 30° к нормали – 165 мм, а подкалиберный – 193 мм гомогенной брони. Несмотря на большую массу, малую скорость, низкую проходимость, «Эпефанты» были грозным оружием. Известны случаи, когда они поражали танки с дистанции 4 – 5 км.

На «Алькетте» отказались от сложных и капризных двигателей Порше. В средней части корпуса поместили два «Майбах» HL120TRM, которые работали на генераторы постоянного тока (мощностью по 260 кВт, напряжение тока – 385 В), расположенные ближе к передней части корпуса. Тяговые электродвигатели и ведущие колеса располагались в корме под рубкой. Для охлаждения генераторов, электродвигателей, радиаторов и вентиляции боевого отделения имелось 10 вентиляторов.

Каждый электродвигатель через двухрядный бортовой редуктор приводил в движение свою гусеницу. В случае повреждения двигателя или генератора одного борта электропитание могло поступать от генератора другого борта. Кроме электрической, имелась пневматическая система торможения с тормозами в направляющих колесах.

Ходовая часть состояла из блокированных попарно шести катков на борту с очень сложной, но высокоэффективной системой подвески с продольными торсионами, разработанной Порше.

Водитель и радист были размещены в переднем отсеке корпуса изолированно от остальных 4 членов экипажа.

«Элефанты» пошли в бой 6 июля 1943 года в составе 656-го танкоистребительного полка (653-й и 654-й дивизионы) на Курской дуге. Полк действовал на ее северном фасе в составе группы армий «Центр». 7 июля «Элефанты» участвовали в бою под Понырями, потери за июль достигли 39 машин.

В октябре 1943 года они сражались в районе Житомира. Незадолго до этого их вооружили пулеметом в лобовой установке.

Затем их отправили в Италию. На 1 сентября 1944 года насчитывалось еще 12 машин. Поздних сведений о них не имеется.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

tech.wikireading.ru