Первое противотанковое орудие «Шкоды» | Warspot.ru

Ведущий чехословацкий оружейный концерн «Шкода» не мог обойти вниманием новый класс артиллерийского вооружения, появившийся на рубеже 20–30-х годов — малокалиберные противотанковые пушки. Созданное в Пльзени орудие kpúv vz. 34 стало первым представителем этого класса, принятым на вооружение армии Чехословакии. Хотя объёмы производства этой артсистемы были небольшими, она стала основой для создания более совершенных и массовых 37-мм и 47-мм пушек.

Как известно, первые попытки создания противотанковых орудий предпринимались ещё в ходе Первой мировой войны. Окончание её вместе с послевоенным экономическим кризисом и сокращением военных расходов вынудило армии большинства стран мира умерить свои аппетиты. Одним из главных требований к вновь разрабатываемым системам вооружения становится экономия средств.

Тупик универсальности

В середине 20-х годов умы военных специалистов завоевала идея универсальности — отказа от специализированных артиллерийских орудий в пользу систем, способных выполнять несколько функций. Прежде всего, это касалось пехотной артиллерии: новые образцы таких орудий должны были не только поддерживать пехоту на всех этапах боя, но и, в случае появления вражеских танков и бронемашин, уничтожать их. Совместить качества классического пехотного орудия и противотанковой пушки в одной артсистеме оказалось нелегко. Необходимую для пехотного орудия поражающую мощь осколочно-фугасного снаряда трудно было реализовать в калибре меньшем, чем 70–75 мм. С другой стороны, для противотанковой пушки требовалась высокая начальная скорость снаряда (вовсе не обязательная, а порой даже вредная для пехотного орудия), калибр же мог быть вдвое-втрое меньшим.

Конструкторы концерна «Шкода» попытались решить эту проблему, что называется, в лоб: раз совместить противоречивые качества в одной артсистеме невозможно — создадим две! Предложенное ими орудие 37/70 ВА/АВ представляло собой 70-мм гаубицу со сравнительно коротким стволом, в который можно было вложить 37-мм ствол противотанковой пушки. Орудие получилось очень лёгким — в боевом положении оно весило всего 160 кг. Лафет оригинальной конструкции обеспечивал круговой обстрел. Однако испытания 37/70 ВА/АВ, проведённые в 1931–1932 годах, военных не удовлетворили. Малая масса орудия оказалась скорее не преимуществом, а недостатком — оно было неустойчивым при стрельбе. К тому же, прочность 37-мм ствола была крайне низкой.

Провал с орудием 37/70 ВА/АВ отнюдь не означал полного отказа от идеи универсальности. «Шкода» предприняла ещё одну попытку создания универсальной пушки — на этот раз совмещавшей в себе качества противотанковой и зенитной. В этом случае можно было обойтись одним стволом, поскольку требования по баллистике к орудиям обоих классов были сходными. Так появилась серия противотанковых/зенитных пушек Z (калибров 40 и 47 мм). Однако и на этот раз изделия «Шкоды» были забракованы военными. Для зенитного огня они имели недостаточную скорострельность, являясь не автоматическими, а полуавтоматическими, а для противотанковых целей были признаны слишком тяжёлыми.

Фирма попыталась выйти из положения, предложив самоходные варианты своих орудий на шасси грузовиков и танкеток. В частности, в 1933–1934 годах испытывалась САУ на базе танкетки MU 6, вооружённая 40-мм пушкой Z-1 со стволом длиной 71 калибр. Самоходка представляла собой настоящий «трансформер»: при переводе в положение для зенитного огня передние и боковые бронелисты складывались, обеспечивая орудию круговой обстрел. Машина весила 4,5 т (правда, на опытном экземпляре бронирование отсутствовало — его имитировала 5,5-мм мягкая сталь) и при двигателе в 55 л.с. разгонялась до 41 км/ч. Боекомплект орудия составлял 60 снарядов — для зенитки маловато, но вполне достаточно для лёгкого истребителя танков. Для борьбы с неприятельской пехотой в лобовом листе установили 7,92-мм пулемёт. Но и эта САУ не была принята на вооружение. Чешские авторы обвиняют тогдашнее министерство обороны в отсутствии перспективного мышления, мы же рискнём предположить, что военным попросту не хватило денег: как раз в то время чехословацкая армия готовилась к принятию на вооружение танков и на самоходку, выглядевшую суррогатом, предпочла не тратиться.

САУ MU 6 в противотанковой конфигурации.forum.valka.cz САУ MU 6 в положении для зенитного огня.

forum.valka.cz

«Настоящая» противотанковая пушка

Вдоволь «порезвившись» с универсальными орудиями, заказчик, равно как и разработчик, пришёл к выводу о необходимости внедрения в пехотные и кавалерийские части двух различных артсистем: миномётов и противотанковых пушек. Требования к противотанковому орудию были сформулированы весной 1933 года. Главными из них являлись два параметра: бронепробиваемость не менее 30 мм на дистанции 1000 м и масса в боевом положении не более 250 кг. Бронепробиваемость выбрали, исходя из имевшихся сведений о новейших зарубежных танках, а малая масса орудия должна была обеспечить возможность передвижения орудия силами расчёта.

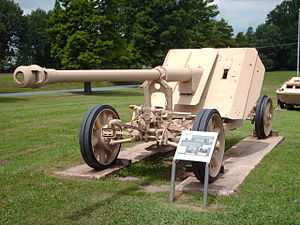

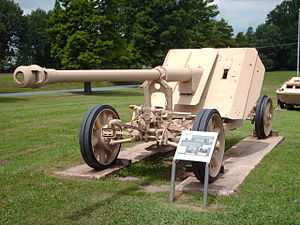

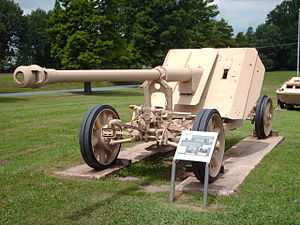

Уже в июне 1934 года «Шкода» представила на испытания три опытных образца 37-мм противотанковой пушки, получившей фирменный индекс А3. Первые тесты подтвердили полное соответствие изделия предъявленным требованиям, и пушки А3 передали на войсковые испытания. Они показали, что благодаря значительному углу горизонтальной наводки (составлявшему 50° — 26°30′ вправо и 23°30′ влево) орудие может поражать цели, движущиеся со скоростью до 40 км/ч. «Паспортная» скорострельность составляла 12 выстрелов в минуту, но подготовленный расчёт мог выдавать и вдвое больше. Этому способствовала удачная конструкция полуавтоматического затвора. Боекомплект орудия состоял из унитарных выстрелов с двумя типами снарядов: осколочной гранатой (максимальная дальность стрельбы — 4200 м) и бронебойным (масса — 850 г, эффективная дальность выстрела — 2000 м).

Ствол А3 — автофретированный моноблок длиной 36 калибров, снабжённый дульным тормозом. Тормоз отката — гидравлический, накатник — пневматический. Затвор — вертикальный клиновой.

Лафет орудия А3 имел бронированный щит и раздвижные станины, которые могли складываться для транспортировки орудия в кузове грузовика. В зависимости от рода войск, для которого предназначались пушки, имелось три разновидности исполнения лафета. В варианте «Р» (для пехоты) колёса лафета были деревянными со стальными обручами — считалось, что такие колёса лучше подходят для перемещения орудия по полю боя силами расчёта (состоявшего из пяти человек). Для кавалерии и моторизованных частей предназначались орудия с металлическими колёсами и сплошными резиновыми шинами. По результатам войсковых испытаний для кавалерийского варианта «J» складывающиеся станины признали непригодными, и такие орудия производились с цельными станинами. В пехоте пушка А3 транспортировалась одноконной упряжкой, в кавалерии — двуконной, с передком.

Пушка А3 в экспозиции Военно-исторического музея в Праге, вид спереди.delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz Пушка А3 в экспозиции Военно-исторического музея в Праге, вид сбоку.

delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz

Уже в конце 1934 года пушку А3 приняли на вооружение чехословацкой армии под обозначением 3,7 kanon proti útočné vozbě vz. 34 (3,7 kpúv vz. 34). Она же стала основой для танкового орудия UV vz. 34, устанавливавшегося на танке LT-35 и его экспортных вариантах.

Танковый вариант пушки А3.utocnavozba.wz.cz

Служба

1 октября 1935 года в пехотных, горных и драгунских полках были сформированы роты поддержки (дословно — «роты оружия сопровождения», roty doprovodných zbraní). В их составе были созданы взводы противотанковых орудий, ставшие первыми специализированными противотанковыми подразделениями чехословацкой армии. Для их вооружения в начале 1935 года было заказано 160 пушек kpúv vz. 34 в исполнении «Р», 14 — в исполнении «М» (они предназначались для велосипедных батальонов) и 22 — в варианте «J». До конца года армия получила первые 46 пушек, остальная часть заказа была готова в 1936 году.

Орудие kpúv vz. 34 на огневой позиции.utocnavozba.wz.cz

Взводы противотанковых пушек получили лишь по два орудия, излишек поступил на склады мобилизационного резерва. Для обеспечения боевой подготовки «Шкода» совместно с предприятием «Збройовка Брно» разработала для пушки kpúv vz. 34 вкладной стволик калибра 7,92 мм.

Перемещение kpúv vz. 34 силами расчёта.utocnavozba.wz.cz

Дальнейших заказов на пушки kpúv vz. 34 не последовало, хотя министерство обороны декларировало такую возможность. Причиной, как ни удивительно, стала позиция фирмы-производителя: «Шкода» по собственной инициативе провела серию испытаний орудия на бронепробиваемость, применив в качестве мишени новую цементированную броню. Оказалось, что проникающая способность снарядов kpúv vz. 34 по такой броне существенно ниже требуемой. Поэтому «Шкода» свернула производство орудий А3, приступив к созданию пушки А4 — того же калибра, но с более длинным стволом. Таким образом, выпуск kpúv vz. 34 ограничился 196 экземплярами (танковых пушек UV vz. 34 изготовили значительно больше — 516 единиц).

Вплоть до конца 1937 года 196 пушек kpúv vz. 34 являлись единственным вооружением взводов и рот противотанковых орудий. Массовые поставки новых пушек kpúv vz. 37 не привели к полному вытеснению более старых орудий — в октябре 1938-го kpúv vz. 34 составляли примерно треть парка противотанковой артиллерии чехословацкой армии.

Замаскированное орудие kpúv vz. 34 (вариант «М» или «J» — с металлическими колёсами и резиновыми шинами).utocnavozba.wz.cz

После Мюнхенских соглашений, определивших судьбу Чехословакии, правительство страны занялось распродажей значительной части запасов вооружений. Считалось, что в новой геополитической ситуации вооружённое сопротивление возможной германской агрессии будет невозможным — следовательно, содержать крупную армию не имеет смысла. В числе образцов, выставленных на продажу, оказалось и большинство пушек kpúv vz. 34 — все 160 экземпляров в исполнении «Р», 14 единиц модификации «М» и 8 единиц модификации «J». Однако сбыть их до оккупации Чехии в марте 1939 года не удалось. Бо́льшая часть орудий kpúv vz. 34 (113 единиц) досталась Словакии, в составе словацких войск они применялись в войне против Советского Союза. Те же экземпляры, что стали немецкой добычей, никакого интереса у новых хозяев не вызвали.

История пушки kpúv vz. 34 является отличным примером поговорки «лучшее — враг хорошего». Изделие «Шкоды» выглядело вполне достойно на фоне своих «одноклассников» — немецких и шведских 37-мм противотанковых пушек. В 1939 году kpúv vz. 34 могла поражать любые типы танков вермахта, кроме Pz.Kpfw. IV. Однако повышение требований к бронепробиваемости привело к прекращению выпуска kpúv vz. 34 и созданию нового образца противотанковой пушки в том же калибре.

|

Калибр, мм |

37,2 |

|---|---|

|

Длина ствола, мм / калибров |

1330/36 |

|

Масса в боевом положении, кг |

273,5 («Р»), 281,7 («М»), 295,6 («J») |

|

Высота орудия по верхней кромке щита, мм |

1040 («Р»), 1090 («М» и «J») |

|

Высота линии огня, мм |

580 («Р»), 630 («М» и «J») |

|

Ширина орудия, мм |

1154 |

|

Расчёт, чел. |

5 |

|

Горизонтальный угол наводки, град. |

50 |

|

Вертикальный угол наводки, град. |

-8, +30 |

|

Масса бронебойного снаряда, кг |

0,85 |

|

Начальная скорость бронебойного снаряда, м/с |

675 |

|

Бронепробиваемость на дистанции 500 м, мм |

31 |

|

Практическая скорострельность, выстр./мин |

12 |

Литература:

- Kralický V. Československé dělostřelecké zbraně. – Praga: Naše vojsko, 1975

- delostrelectvocsarmady1918-1939.estranky.cz

- forum.valka.cz

- utocnavozba.wz.cz

warspot.ru

Противотанковое орудие — Howling Pixel

Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с броневым и танковым вооружением и техникой противника как правило путём стрельбой прямой наводкой.

В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности. ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

История

Идея специализированной противотанковой пушки возникла сразу же после появления танков в Первой мировой войне в кайзеровской Германии. По ряду причин немцам не удалось построить прототип такой пушки, но в качестве противотанковых они с успехом использовали различные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение как стрелковых (пехотных) частей, так и специализированных подразделений противотанковой артиллерии. Как правило, стрелковый (пехотный) батальон армий ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов второй половины 1930-х годов. Во время гражданской войны в Испании, столкновений СССР и Японии на Дальнем Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной бронёй являются французские боевые машины S-35 и Char B1, английская «Матильда» и советские Т-34 и КВ-1. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих государств увеличили калибр своих орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в 5 — 10 раз. Однако платой за это стала резко возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный артиллерийский тягач или самоходная база.

После Второй мировой войны значение ПТО уменьшилось в связи с появлением большого количества новых противотанковых средств некинетического принципа действия. Однако на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации до сих пор остаются противотанковые пушки калибра 100 мм. Их эффективность против лобовой брони современных основных танков невелика, однако сейчас основным их тактическим применением является стрельба в борт с близких дистанций. В этом качестве они способны поразить любой современный танк. Кроме того, противотанковые пушки весьма эффективны против боевых машин пехоты, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок, которые по своей суммарной численности даже превосходят основные танки в современных армиях. Как правило, современное ПТО дороже в изготовлении, чем противотанковый ракетный комплекс; но в отличие от противотанковых ракет снаряды ПТО практически не поддаются перехвату. Кроме того, современный бронебойный снаряд также может быть управляемым или «интеллектуальным» боеприпасом. Примером такого управляемого снаряда является «Кастет» разработки Тульского КБ приборостроения. Однако даже «древние» боеприпасы 1940—1980-х годов сохраняют определённое значение — они очень дёшевы в производстве и не могут быть «обмануты» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Поэтому у ПТО в настоящее время остаётся своя ниша применения, а с развитием технологии (дальнейшее повышение скорости снарядов и падение эффективности ракет из-за всё улучшающихся средств РЭБ) возможно их возвращение как основного средства борьбы с броневым и танковым вооружением и техникой противника.

Литература

Ссылки

100-мм противотанковая пушка МТ-12100-мм противотанковая пушка МТ-12 (Индекс ГРАУ — 2А29, в ряде источников имеет названия Т-12А и «Рапира») — советское буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, созданное в конце 1960-х годов. Представляет собой модернизацию 100-мм противотанковой пушки Т-12 (индекс ГРАУ — 2А19), заключавшуюся в размещении орудия на новом лафете.

2А45М125-мм противотанковая пушка с самодвижением 2А45М «Спрут-Б» — советское/российское самодвижущееся противотанковое орудие. Представляет собой модернизацию пушки Д-13 «Спрут-А» (индекс ГРАУ — 2А45), заключавшуюся в размещении орудия на самодвижущемся лафете от гаубицы Д-30. Предназначена для поражения бронетанковой техники, легкобронированных целей, автомобилей, живой силы и инженерных сооружений противника.

Выпущено 24 единицы.

37-мм противотанковая пушка Тип 137-мм противотанковая пушка Тип 1 (一式機動三十七粍速射砲 Isshiki Kidō sanjyūnana-miri sokushahō) — противотанковое орудие, применявшееся Императорской армией Японии в годы Второй мировой войны.

37-мм противотанковая пушка образца 1930 года (1-К)37-мм противотанковая пушка образца 1930 года (1-К, индекс ГАУ — 52-П-162) — советское лёгкое противотанковое орудие периода Второй мировой войны.

4,2 cm PaK 414,2 cm Panzerjägerkanone 41 или сокр. 4,2 cm Pak 41 (нем. 4,2-см противотанковое орудие) — немецкая лёгкая противотанковая пушка, использовавшаяся немецкими воздушно-десантными дивизиями в годы Второй мировой войны.

45-мм противотанковая пушка образца 1932 года (19-К)45-мм противотанковая пушка образца 1932 года (сорокапятка, Индекс ГАУ — 52-П-243А) — советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм.

45-мм противотанковая пушка образца 1942 года (М-42)М-42 (Индекс ГАУ — 52-П-243С) — советское полуавтоматическое противотанковое орудие калибра 45 мм. Полное официальное название орудия — 45-мм противотанковая пушка обр. 1942 года (М-42). Оно использовалось с 1942 года до конца Великой Отечественной войны, но в связи с недостаточной бронепробиваемостью было частично заменено в производстве в 1943 году на более мощную пушку ЗИС-2 калибра 57 мм. Окончательно пушка М-42 была снята с производства в 1946 году. За 1942—1945 годы промышленность СССР изготовила 10 843 таких орудий.

47-мм противотанковая пушка Böhler M3547-мм противотанковая пушка Böhler M35 — легкое пехотное и противотанковое орудие образца 1935 года, разработанное австрийской фирмой «Бёлер» («Böhler»). Состояла на вооружении ряда европейских стран.

47-мм противотанковая пушка Пюто образца 1937 года47-мм противотанковая пушка Пюто образца 1937 года (Canon antichar de 47 mm modèle 1937) — французское лёгкое противотанковое орудие, разработанное арсеналом «l’Atelier de Puteaux». Является лучшей французской противотанковой пушкой периода Второй мировой войны.

5 cm KwK 395 cm KwK 39 L/60 (5 cm Kampfwagenkanone 39 L/60) — германская танковая пушка калибра 50 мм, использовавшаяся главным образом в качестве основного вооружения среднего танка PzKpfw III модификаций Ausf J1, L, M.

Оснащённые ею машины принимали участие в боевых действиях во Второй мировой войне.

Пушка хорошо проявила себя в Северной Африке против британских крейсерских танков и американских лёгких танков M3 «Стюарт».

Однако против советских Т-34 и тем более КВ-1 была недостаточно эффективна, и от неё постепенно отказались в пользу пушки 7,5 cm KwK 37 L/24, которая могла стрелять кумулятивными снарядами.

Аналогичное буксируемое противотанковое орудие носило обозначение 5 cm Pak 38.

На основе KwK 39 была разработана тяжёлая авиационная пушка BK 5, которая получила ограниченное распространение, и устанавливалась на самолёты-перехватчики, такие как Me 410A-1/U4, Junkers Ju 88P-4 и Me 262A-1a/U4.

7,5 cm Infanteriegeschütz 377,5 cm Infanteriegeschütz 37, сокращённо 7,5 cm IG 37 (нем. 7,5 см пехотное орудие) — немецкое пехотное (полковое) и противотанковое орудие, состоявшее на вооружении вермахта в годы Второй мировой войны (в качестве противотанкового имело индекс 7,5 cm PaK 37.

Орудия датируются 1937 годом, хотя большая часть была произведена в 1944—1945 годах. Де-факто было составлено из частей разнообразных орудий: лафет был частично заимствован у немецкой PaK 35/36 и советской 1-К. Ствол был взят у IG 42.

Пушка могла использоваться не только в качестве полкового орудия, но и в качестве средства борьбы с танками. Для этого использовался мощный противотанковый снаряд массой около 500 г, который пробивал под прямым углом броню толщиной 85 мм со скоростью 395 м/с. Первые 84 орудия были собраны в июне 1944 года, за период войны немцы собрали 1304 таких орудия.

Marder IIMarder II (нем. Marder — «Куница») — германская лёгкая противотанковая САУ периода Второй мировой войны, активно использовавшаяся на всех фронтах; большинство из них применялось на Восточном фронте. Представляла собой самоходное противотанковое орудие с открытой сзади рубкой, установленной на шасси лёгкого танка PzKpfw II (или других машин соответствующего класса). Орудие было либо чисто немецкое 7,5 cm Pak 40/2 калибром 7,5 см, либо 7,62 cm Pak 36 (Pz Sf) — доработанная советская трофейная Ф-22.

QF 17 pounderOrdnance QF 17-pounder (англ. Ordnance Quick Firing 17-pounder, дословно — «Скорострельное 17-фунтовое артиллерийское орудие», или просто 17-фунтовка) — английская противотанковая пушка калибра 76.2 мм времён Второй мировой войны. Она использовалась как самостоятельно на колёсном лафете, так и для вооружения целого ряда английских танков и САУ. Являлась лучшей противотанковой пушкой союзников. С использованием бронебойного подкалиберного снаряда с отделяющимся поддоном она была способна пробить броню любого немецкого танка. В войсках после войны была заменена на 120-мм безоткатное противотанковое орудие L6 WOMBAT, для установки на танки на смену была принята 84-мм Ordnance QF 20 pounder.

TACAM T-60TACAM T-60 (рум. Tun Anticar pe Afet Mobil, Самоходное противотанковое орудие Т-60) — румынская противотанковая САУ времён Второй мировой войны, созданная на основе трофейных советских танков Т-60 и трофейных советских же пушек Ф-22. Всего было выпущено 34 САУ за всю войну.

ПТОПТО — многозначная аббревиатура, могущая означать:

Планово-технический отдел

Производственно-технический отдел

Производственно-техническое объединение

Профессионально-техническое образование

Подъемно-транспортное оборудование

Пункт технического обслуживания

Противотанковое орудие

Противотанковая САУИстребитель Танков (ИТ) — самоходное орудие на гусеничном, либо колёсном ходу, специализированное для борьбы с бронетехникой противника.

Создавался обычно на шасси танка, БТР или другой БТВ и вооружалась средствами борьбы с танками на средних и больших дистанциях: противотанковой пушкой или ракетой.

Пупхен8,8 cm Raketenwerfer 43 «Puppchen» (нем. Puppchen — куколка) — немецкое противотанковое орудие (фактически станковый гранатомет), стрелявшее реактивными снарядами. Использовалось как на Западном фронте, так и Восточном Фронте.

Рапира (значения)Рапи́ра:

Рапира — холодное оружие.

Спортивная рапира — спортивное оружие.

Рапира — устройство прокладки утка ткацкого станка.

Рапира — советское противотанковое орудие МТ-12.

Рапира — британская ракета класса «земля-воздух».

Рапира (Rapira) — торговая марка лезвий для бритв, компании ПАО «МосТочЛегМаш».

Тип 94 (противотанковая пушка)37-мм противотанковая пушка Тип 94 (九四式三十七粍速射砲 Kyūyon-shiki sanjyūnana-miri sokushahō) — японское противотанковое орудие, применявшееся императорской армией в ход войны с Китаем, пограничных конфликтов с СССР и Второй мировой войны.

На других языках

This page is based on a Wikipedia article written by authors

(here).

Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.

Images, videos and audio are available under their respective licenses.

howlingpixel.com

Противотанковое орудие — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с бронетехникой противника путём стрельбы прямой наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности.

ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

История

Идея специализированной противотанковой пушки возникла сразу же после появления танков в Первой мировой войне в кайзеровской Германии. По ряду причин немцам не удалось построить прототип такой пушки, но в качестве противотанковых они с успехом использовали различные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение как пехотных частей, так и специализированных подразделений противотанковой артиллерии. Как правило, пехотный батальон армий ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов второй половины 1930-х гг. Во время гражданской войны в Испании, столкновений СССР и Японии на Дальнем Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной бронёй являются французские машины S-35 и Char B1, английская «Матильда» и советские Т-34 и КВ-1. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих стран увеличили калибр своих орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в 5-10 раз. Однако платой за это стала резко возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный артиллерийский тягач или самоходная база.

После Второй мировой войны значение ПТО уменьшилось в связи с появлением большого количества новых противотанковых средств некинетического принципа действия. Однако на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации до сих пор остаются противотанковые пушки калибра 100 мм. Их эффективность против лобовой брони современных основных боевых танков невелика, однако сейчас основным их тактическим применением является стрельба в борт с близких дистанций. В этом качестве они способны поразить любой современный танк. Кроме того, противотанковые пушки весьма эффективны против боевых машин пехоты, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок, которые по своей суммарной численности даже превосходят основные боевые танки в современных армиях. Как правило, современное ПТО дороже в изготовлении, чем противотанковый ракетный комплекс; но в отличие от противотанковых ракет снаряды ПТО практически не поддаются перехвату. Кроме того, современный бронебойный снаряд также может быть управляемым или «интеллектуальным» боеприпасом. Примером такого управляемого снаряда является «Кастет» разработки Тульского КБ приборостроения. Однако даже «древние» боеприпасы 1940—1980-х гг. сохраняют определённое значение — они очень дёшевы в производстве и не могут быть «обмануты» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Поэтому у ПТО в настоящее время остаётся своя ниша применения, а с развитием технологии (дальнейшее повышение скорости снарядов и падение эффективности ракет из-за всё улучшающихся средств РЭБ) возможно их возвращение как основного средства борьбы с танками.

Видео по теме

Противотанковые орудия СССР

Литература

Ссылки

wiki2.red

Противотанковое орудие — это… Что такое Противотанковое орудие?

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 14 мая 2011. |

Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с бронетехникой противника путём стрельбы прямой наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности.

ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

История

Идея специализированной противотанковой пушки возникла сразу же после появления танков в Первой мировой войне в кайзеровской Германии. Однако по ряду причин немцам не удалось построить прототип такой пушки, и в качестве противотанковых они с успехом использовали различные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение как пехотных частей, так и специализированных подразделений противотанковой артиллерии. Как правило, пехотный батальон армий ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов второй половины 1930-х гг. Во время гражданской войны в Испании, столкновений СССР и Японии на Дальнем Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной бронёй являются французские машины S-35 и B-1bis, английская «Матильда» и советские Т-34 и КВ. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих стран увеличили калибр своих орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в 5-10 раз. Однако платой за это стала резко возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный артиллерийский тягач или самоходная база.

После Второй мировой войны значение ПТО уменьшилось в связи с появлением большого количества новых противотанковых средств некинетического принципа действия. Однако на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации до сих пор остаются противотанковые пушки калибра 100 мм. Их эффективность против лобовой брони современных основных боевых танков невелика, однако сейчас основным их тактическим применением является стрельба в борт с близких дистанций. В этом качестве они способны поразить любой современный танк. Кроме того, противотанковые пушки весьма эффективны против боевых машин пехоты, бронетранспортёров и самоходно-артиллерийских установок, которые по своей суммарной численности даже превосходят основные боевые танки в современных армиях. Как правило, современное ПТО дороже в изготовлении, чем ракетный противотанковый комплекс; но в отличие от противотанковых ракет снаряды ПТО практически не поддаются перехвату. Кроме того, современный бронебойный снаряд также может быть управляемым или «интеллектуальным» боеприпасом. Примером такого управляемого снаряда является «Кастет» разработки Тульского КБ приборостроения. Однако даже «древние» боеприпасы 1940—1980-х гг. сохраняют определённое значение — они очень дёшевы в производстве и не могут быть «обмануты» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Поэтому у ПТО в настоящее время остаётся своя ниша применения, а с развитием технологии (дальнейшее повышение скорости снарядов и падение эффективности ракет из-за всё улучшающихся средств РЭБ) возможно их возвращение как основного средства борьбы с танками.

Противотанковые орудия СССР

Ссылки

dic.academic.ru

Противотанковое орудие — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с бронетехникой противника путём стрельбы прямой наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности.

ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

История

Идея специализированной противотанковой пушки возникла сразу же после появления танков в Первой мировой войне в кайзеровской Германии. По ряду причин немцам не удалось построить прототип такой пушки, но в качестве противотанковых они с успехом использовали различные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение как пехотных частей, так и специализированных подразделений противотанковой артиллерии. Как правило, пехотный батальон армий ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов второй половины 1930-х гг. Во время гражданской войны в Испании, столкновений СССР и Японии на Дальнем Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной бронёй являются французские машины S-35 и Char B1, английская «Матильда» и советские Т-34 и КВ-1. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих стран увеличили калибр своих орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в 5-10 раз. Однако платой за это стала резко возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный артиллерийский тягач или самоходная база.

После Второй мировой войны значение ПТО уменьшилось в связи с появлением большого количества новых противотанковых средств некинетического принципа действия. Однако на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации до сих пор остаются противотанковые пушки калибра 100 мм. Их эффективность против лобовой брони современных основных боевых танков невелика, однако сейчас основным их тактическим применением является стрельба в борт с близких дистанций. В этом качестве они способны поразить любой современный танк. Кроме того, противотанковые пушки весьма эффективны против боевых машин пехоты, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок, которые по своей суммарной численности даже превосходят основные боевые танки в современных армиях. Как правило, современное ПТО дороже в изготовлении, чем противотанковый ракетный комплекс; но в отличие от противотанковых ракет снаряды ПТО практически не поддаются перехвату. Кроме того, современный бронебойный снаряд также может быть управляемым или «интеллектуальным» боеприпасом. Примером такого управляемого снаряда является «Кастет» разработки Тульского КБ приборостроения. Однако даже «древние» боеприпасы 1940—1980-х гг. сохраняют определённое значение — они очень дёшевы в производстве и не могут быть «обмануты» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Поэтому у ПТО в настоящее время остаётся своя ниша применения, а с развитием технологии (дальнейшее повышение скорости снарядов и падение эффективности ракет из-за всё улучшающихся средств РЭБ) возможно их возвращение как основного средства борьбы с танками.

Противотанковые орудия СССР

Литература

Ссылки

wikipedia.green

Противотанковое орудие Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. ПТО.Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с броневым и танковым вооружением и техникой противника как правило путём стрельбой прямой наводкой.

В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности. ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

История

Идея специализированной противотанковой пушки возникла сразу же после появления танков в Первой мировой войне в кайзеровской Германии[источник не указан 35 дней]. По ряду причин немцам не удалось построить прототип такой пушки, но в качестве противотанковых они с успехом использовали различные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение как стрелковых (пехотных) частей, так и специализированных подразделений противотанковой артиллерии. Как правило, стрелковый (пехотный) батальон армий ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов второй половины 1930-х годов. Во время гражданской войны в Испании, столкновений СССР и Японии на Дальнем Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной бронёй являются французские боевые машины S-35 и Char B1, английская «Матильда» и советские Т-34 и КВ-1. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих государств увеличили калибр своих орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в 5 — 10 раз. Однако платой за это стала резко возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный артиллерийский тягач или самоходная база.

После Второй мировой войны значение ПТО уменьшилось в связи с появлением большого количества новых противотанковых средств некинетического принципа действия. Однако на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации до сих пор остаются противотанковые пушки калибра 100 мм. Их эффективность против лобовой брони современных основных танков невелика, однако сейчас основным их тактическим применением является стрельба в борт с близких дистанций. В этом качестве они способны поразить любой современный танк. Кроме того, противотанковые пушки весьма эффективны против боевых машин пехоты, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок, которые по своей суммарной численности даже превосходят основные танки в современных армиях. Как правило, современное ПТО дороже в изготовлении, чем противотанковый ракетный комплекс; но в отличие от противотанковых ракет снаряды ПТО практически не поддаются перехвату. Кроме того, современный бронебойный снаряд также может быть управляемым или «интеллектуальным» боеприпасом. Примером такого управляемого снаряда является «Кастет» разработки Тульского КБ приборостроения. Однако даже «древние» боеприпасы 1940—1980-х годов сохраняют определённое значение — они очень дёшевы в производстве и не могут быть «обмануты» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Поэтому у ПТО в настоящее время остаётся своя ниша применения, а с развитием технологии (дальнейшее повышение скорости снарядов и падение эффективности ракет из-за всё улучшающихся средств РЭБ) возможно их возвращение как основного средства борьбы с броневым и танковым вооружением и техникой противника.

Противотанковые орудия СССР

Примечания

Литература

Ссылки

wikiredia.ru

Противотанковое орудие — Википедия. Что такое Противотанковое орудие

Противотанковое орудие (аббр. ПТО) — специализированное артиллерийское орудие, предназначенное для борьбы с бронетехникой противника путём стрельбы прямой наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности.

ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

История

Идея специализированной противотанковой пушки возникла сразу же после появления танков в Первой мировой войне в кайзеровской Германии. По ряду причин немцам не удалось построить прототип такой пушки, но в качестве противотанковых они с успехом использовали различные полевые орудия.

В промежутке между двумя мировыми войнами во всех ведущих военно-промышленных державах были разработаны ПТО, соответствующие уровню развития танков того времени. Как правило, это были лёгкие полуавтоматические пушки калибра 25-47 мм на лафетах с подрессоренным колёсным ходом. Очень часто колёса заимствовались от коммерческих образцов автомобильной или мотоциклетной техники. Противотанковые орудия первого поколения были дёшевы в производстве и могли буксироваться без помощи специализированных артиллерийских тягачей. Выпускаемые в больших количествах, эти пушки поступали на вооружение как пехотных частей, так и специализированных подразделений противотанковой артиллерии. Как правило, пехотный батальон армий ведущих держав того времени имел по штату несколько лёгких ПТО. Мощь нового вида артиллерии была наглядно продемонстрирована в ходе вооружённых конфликтов второй половины 1930-х гг. Во время гражданской войны в Испании, столкновений СССР и Японии на Дальнем Востоке, советско-финской войны 1939−1940 г. танки с противопульной бронёй были для этих орудий лёгкой добычей.

Как следствие, в предвоенный период появились новые конструкции танков с противоснарядным бронированием, которые были почти неуязвимы для ПТО первого поколения. Наиболее известными примерами довоенных танков с противоснарядной бронёй являются французские машины S-35 и Char B1, английская «Матильда» и советские Т-34 и КВ-1. Две последние сыграли важнейшую роль как в эволюции конструкции танка, так и в развитии противотанковой артиллерии во время Второй мировой войны. Для борьбы со всё более усиливающейся бронезащитой вражеских танков артиллерийские конструкторы всех воюющих стран увеличили калибр своих орудий и начальную скорость снаряда; бронепробиваемость по сравнению с орудиями первого поколения выросла в 5-10 раз. Однако платой за это стала резко возросшая сила отдачи от выстрела, для гашения которой пришлось вводить более мощные противооткатные устройства, дульный тормоз и усиливать конструкцию лафета. В результате у ПТО неизбежно возрастали габариты и масса; это приводило к существенным затруднениям при маскировке и ухудшению мобильности. Если для транспортировки ПТО первого поколения было достаточно лёгких джипов, то для ПТО конца Второй мировой войны требовался специализированный и достаточно мощный артиллерийский тягач или самоходная база.

После Второй мировой войны значение ПТО уменьшилось в связи с появлением большого количества новых противотанковых средств некинетического принципа действия. Однако на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации до сих пор остаются противотанковые пушки калибра 100 мм. Их эффективность против лобовой брони современных основных боевых танков невелика, однако сейчас основным их тактическим применением является стрельба в борт с близких дистанций. В этом качестве они способны поразить любой современный танк. Кроме того, противотанковые пушки весьма эффективны против боевых машин пехоты, бронетранспортёров и самоходных артиллерийских установок, которые по своей суммарной численности даже превосходят основные боевые танки в современных армиях. Как правило, современное ПТО дороже в изготовлении, чем противотанковый ракетный комплекс; но в отличие от противотанковых ракет снаряды ПТО практически не поддаются перехвату. Кроме того, современный бронебойный снаряд также может быть управляемым или «интеллектуальным» боеприпасом. Примером такого управляемого снаряда является «Кастет» разработки Тульского КБ приборостроения. Однако даже «древние» боеприпасы 1940—1980-х гг. сохраняют определённое значение — они очень дёшевы в производстве и не могут быть «обмануты» средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Поэтому у ПТО в настоящее время остаётся своя ниша применения, а с развитием технологии (дальнейшее повышение скорости снарядов и падение эффективности ракет из-за всё улучшающихся средств РЭБ) возможно их возвращение как основного средства борьбы с танками.

Противотанковые орудия СССР

Литература

Ссылки

wiki.sc