ОКБ Поликарпова

Поликарпов Николай Николаевич

(1892-1944)

Советский авиаконструктор, доктор технических наук (1940), Герой Социалистического Труда (1940). По окончании Петроградского политехнического института и курсов авиации при нём (1916) работал на Русско-Балтийском вагонном заводе, где под руководством И.И. Сикорского участвовал в постройке самолёта «Илья Муромец» и проектировании истребителей РБВЗ. С 1918 работал на заводе «Дукс» (авиазавод №1), где до 1923 г. руководил техническим отделом.

Весной 1923 г. Поликарповым был создан первый советский истребитель И-1 (ИЛ-400), ставший первым в мире истребителем — свободонесущим монопланом. В 1923 под руководством Поликарпова создан и разведчик Р-1. В январе 1925 Н.Н.П. (после отъезда Д.П.Григоровича в Ленинград) добился организации на ГАЗ 1 им. Авиахим опытного отдела и стал его начальником. В феврале 1926 г. Н.Н.Поликарпова назначили начальником отдела сухопутного самолетостроения (ООС) ЦКБ «Авиатреста». В 1927 он создает истребитель И-3, в 1928 — разведчик Р-5 (получил широкую известность в связи со спасением экспедиции парохода «Челюскин»), самолёт первоначального обучения У-2, получивший всемирную известность и переименованного в По-2 после смерти конструктора). У-2 (По-2) строился до 1959 г. За это время выпущено более 40 тысяч машин, на них было подготовлено более 100 тысяч летчиков. Во время Великой Отечественной Войны У-2 успешно применялись в качестве разведчиков, ночных бомбардировщиков.

Поликарпов был необоснованно репрессирован. В октябре 1929 г. его арестовывают по стандартному обвинению — «участие в контрреволюционной вредительской организации» — и без суда приговаривают к высшей мере наказания. Более двух месяцев Поликарпов находился в ожидании расстрела. В декабре того же года (без отмены или изменения приговора) его направляют в «Особое конструкторское бюро» (ЦКБ-39 ОГПУ), организованное в Бутырской тюрьме, а затем переведенное на Московский авиазавод № 39 им. В.Р.Менжинского. Здесь совместно с Д.Григоровичем в 1930 он разработал истребитель И-5, который находился на вооружении 9 лет. В 1931 г. коллегия ОГПУ приговорила Поликарпова к десяти годам лагерей.

Но после удачного показа Сталину, Ворошилову, Орджоникидзе самолета И-5, пилотировавшегося Чкаловым и Анисимовым, было решено считать приговор в отношении Поликарпова условным. В июле того же года Президиум ЦИК СССР принял решение об амнистии группы лиц, в том числе Поликарпова. Только в 1956 г. — через 12 лет после смерти конструктора — Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила прежнее решение Коллегии ОГПУ и прекратила дело в отношении Поликарпова.

В 30-х гг. им были созданы истребители И-15, И-16, И-153 «Чайка», составившие основу советской истребительной авиации в предвоенные годы. 21 ноября 1935 г. на И-15 летчик В.К. Коккинаки установил мировой рекорд высоты — 14575 км.

После ареста А.Н. Туполева Н.Н. Поликарпов был назначен Главным конструктором авиазавода № 156 (ЗОК ЦАГИ). В начале января 1938 его КБ переехало сюда с завода № 84. К концу 1938 г. был построен истребитель И-180 — развитие И-16 с двигателем М-87. Но гибель на нем В.П.Чкалова в первом же испытательном полете вновь ввергло Поликарпова в опалу. Были арестованы его заместитель — ведущий конструктор Д.Томашевич, директор завода №156 Усачев и др. Самого Поликарпова от ареста спасло только то, что он отказался подписать акт готовности самолета к первому полету и ходатайство Байдукова. В мае 1939 работы по И-180 были переданы на Государственный авиазавод № 1. Сюда же перевели и КБ, а Поликарпов стал техническим директором и главный конструктором завода. Параллельно со скоростным И-180 Поликарпов продолжил и линию маневренных бипланов — И-190 (1939), И-195 (проект 1940).

Последние работы Поликарпова

Мое примечание: Любопытны высказывания А.С. Яковлева (работавшего в то время на должности заместителя наркома по опытному самолетостроению) о последних работах Н.Н. Поликарпова и их судьбе в своей книге «Рассказы авиаконструктора»:

«И-180» был построен в количестве трех экземпляров. На первом из них, в самом начале летных испытаний, в ноябре 1938 года, погиб В.П. Чкалов. На втором из них, спустя немного времени, разбился военный летчик-испытатель Сузи. Позже, на третьем «И-180» известный летчик Степанченок, совершая вынужденную посадку из-за остановки двигателя, не дотянул до аэродрома, врезался в ангар и сгорел.»

Следует заметить, что информация в книге Яковлева неверна. На первом самолете В.П. Чкалов погиб 15 декабря (а не в ноябре) в первом полете из-за остановки двигателя при низких температурах наружного воздуха.

Вторая катастрофа произошла также по причине отказа двигателя (разрушение маслорадиатора).

Третий самолет разбился на госиспытаниях из-за ошибки летчика, при этом летчик Прошаков выбросился с парашютом и остался жив.

Описываемая Яковлевым катастрофа с летчиком Степанченок произошла много позже на самолете И-185 — М-71 из-за отказа двигателя (засорился жиклер карбюратора). По оценке НИИ ВВС это был истребитель, превосходивший все истребители мира 1942 года, притом перспективный…

Перед войной Поликарпов работал также над двухмоторным самолетом — истребителем танков — «ВИТ» (воздушный истребитель танков). Николай Николаевич правильно и своевременно понял, что для борьбы с танками еще до их выхода на поле боя наиболее эффективным оружием может стать самолет. Однако осуществить свою идею ему не удалось: самолеты «ВИТ» — первый и второй опытные экземпляры — при испытательных полетах из-за ошибок, допущенных при проектировании, разрушились в воздухе, похоронив под своими обломками экипажи во главе с известными летчиками Головиным и Липкиным.

Здесь Яковлев опять допускает ошибку, катастрофы произошли не на ВИТ-1 и ВИТ-2, а на более поздней модели СПБ (скоростной пикирующий бомбардировщик).

Если учесть, что эти трагические события произошли за сравнительно короткое время — всего за 2-3 года — и что почти после каждой катастрофы кто-нибудь из ближайших сотрудников привлекался к ответственности то станет ясно, почему Поликарпов молча и неподвижно сидел передо мной…

…Поликарпову приходилось соревноваться со всеми перечисленными конструкторами (Лавочкиным, Горбуновым, Гудковым, Микояном, Гуревичем, Шевченко, Флоровым, Боровковым, Пашининым, мое ОКБ и некоторые другие), которые хотя и не имели такого, как он, опыта и знаний, но были молоды, полны энергии и стремления во что бы то ни стало добиться успеха и завоевать для себя и своих конструкторских коллективов права на жизнь.

Для всех нас молодых это был конкурс.

Следует однако иметь ввиду, что ко времени проведения конкурса «молодой» Яковлев был уже заместителелем наркома.

Катастрофы с самолетами Поликарпова не остались без «внимания» — КБ Поликарпова оказалось практически разгромленным. Работы Н.Н. Поликарпова прервала смерть, последовавшая 30 июля 1944 года на 52-м году жизни.

Самолеты

РТЭ

Статьи

www.airpages.ru

Трагедия Николая Поликарпова. Последний самолёт короля истребителей | История | Общество

8 июня 1892 года родился легендарный советский авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов.

Все знают про такие самолёты времён Второй мировой войны, как «Яки», «Лавочкины», «МиГи», каждый хоть что-то слышал о «Туполевых», «Илах» и про компанию «Сухой». О крупнейшем авиаконструкторе СССР начала XX века напоминает сегодня только «небесный тихоход», биплан По-2, который, по странной иронии судьбы, был переименован из У-2 (учебный) уже после смерти конструктора. Ирония состоит в том, что Поликарпова называли «королём истребителей»: в течение более 10 лет в 1930-е годы ВВС СССР вооружались только его самолётами.

Николай Поликарпов родился в семье сельского священника. После окончания Духовного училища он против воли отца сдаёт экстерном экзамены за курс гимназии и в 1911 году поступает на механическое отделение Петербургского политехнического института. С 1914 года, увлекшись авиацией, он занимается также на воздухоплавательных курсах при кораблестроительном отделении института.

После окончания института Николай Поликарпов начинает работать на авиационном отделении Русско-Балтийского вагонного завода, которым руководил знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский. После революции Сикорский из-за своего происхождения попал в опалу и был вынужден эмигрировать в США. Он звал с собой Поликарпова, обещая идеальные условия для творчества, но тот отказался.

«Оно и видно, Иосиф Виссарионович»

В ноябре 1929 года Поликарпов был арестован ОГПУ по обвинению в «участии в контрреволюционной вредительской организации» и без суда приговорён к смертной казни. После двух месяцев ожидания исполнения приговора, в декабре того же года его направляют в «шарашку» — Особое конструкторское бюро (ЦКБ-39 ОГПУ). Здесь совместно с Д. П. Григоровичем и другими конструкторами в 1930 году Поликарпов разработал истребитель И-5, который находился на вооружении более 9 лет. В 1931 году коллегия ОГПУ приговорила Поликарпова к десяти годам лагерей, но после удачного показа Сталину И-5 было решено считать приговор условным.

Советский истребитель И-5. Фото: Public Domain

Советский истребитель И-5. Фото: Public DomainПоликарпов был белой вороной в СССР 1930-х годов. Он никогда не состоял в партии, носил нательный крестик и посещал церковь, ничуть этого не смущаясь, а с партийной верхушкой и даже с самим Сталиным вёл себя достаточно дерзко. Один из его сослуживцев, конструктор Василий Тарасов, рассказывал о следующем случае. В мае 1935 года, после того, как Валерий Чкалов с блеском продемонстрировал самолет разработки Поликарпова И-16 Сталину, тот решил подвезти Поликарпова и Тарасова домой. Машина была семиместная. Сталин — на заднем диванчике, шофёр и охрана впереди, а авиаконструкторы разместились на откидных сиденьях. Сталин спросил: «Вот, Николай Николаевич, вы знаете, что между нами общего?». «Не знаю», — ответил Поликарпов. «Всё очень просто: вот и ты учился в семинарии, и я учился в семинарии — вот что у нас общего. А знаешь, чем мы отличаемся? Ты семинарию закончил, а я — нет». Поликарпов невозмутимо ответил: «Оно и видно, Иосиф Виссарионович».

«Поликарпова всё равно расстреляют»

В 1939 Поликарпов был направлен в командировку в Германию. В его отсутствие директор завода Павел Воронин и главный инженер П. В. Дементьев выделили из состава КБ часть подразделений и лучших конструкторов (в том числе Михаила Гуревича) и организовали новый Опытный конструкторский отдел, а по сути — новое конструкторское бюро под руководством Артёма Микояна, брата наркома внешней торговли СССР Анастаса Микояна. Заодно Микояну передали проект нового истребителя И-200 (будущий МиГ-1), который Поликарпов направил в Наркомат авиационной промышленности (НКАП) на утверждение перед своей поездкой.

Под КБ Поликарпова в старом ангаре на окраине Ходынки был создан новый государственный завод № 51, не имевший никакой собственной производственной базы и даже здания для размещения КБ. Тем не менее, конструктору удалось создать на этой площадке лучшие опытные истребители Второй мировой войны — И-180 и И-185.

Гибель Чкалова

Конструктивно эти машины были модификациями самого массового самолета СССР того времени И-16, и главная идея состояла в том, что внедрить их в серийное производство было бы намного проще, чем перепрофилировать заводы под выпуск новых машин. Особенно это было важно в преддверии войны, когда на счету был каждый час. Однако началу серийного производства И-180 помешала гибель в первом испытательном полёте Валерия Чкалова.

О смерти известного лётчика написано много книг, выдвинуто множество версий, но говорить о том, что в трагедии виноват самолёт, всё же нельзя. Лётное задание включало в себя взлёт, круг над аэродромом и посадку. Чкалов же, сделав первый круг над аэродромом, ушёл на второй большой круг, вылетев за пределы поля, и именно в этот момент у самолёта заглох плохо доведённый на тот момент двигатель М-88. Лётчик чуть-чуть не смог дотянуть до взлётной полосы, при посадке за её пределами самолёт зацепился за провода, а лётчик ударился головой об оказавшуюся на месте падения металлическую арматуру и через два часа скончался в больнице. Справедливости ради стоит отметить, что многочисленные катастрофы и смерти пилотов на испытаниях других самолётов не помешали их запуску в серийное производство.

Последний проект

И-185, последний истребитель Поликарпова, на конец 1941 года по сумме характеристик в опытных образцах превосходил все серийные советские и иностранные поршневые истребители тех лет. Самолет с ЛТХ (лётно-техническими характеристиками), сопоставимыми с И-185 (Ла-7), был выпущен только к середине 1944 года. Однако в серию вместо этого самолета были запущены истребители с худшими ЛТХ: Як-1, МиГ-1, ЛаГГ-3.

И-185 с двигателем М-71. Фото: Public Domain

И-185 с двигателем М-71. Фото: Public DomainПервый полёт И-185 совершил 11 января 1941 года, а 18 ноября 1942-го, после эвакуации завода из Москвы, эталонный экземпляр И-185 поступил на госиспытания в НИИ ВВС. Более того, в конце декабря 1942 г. самолёт проходил фронтовые испытания (участвовал в боях) на Калининском фронте, в 728-м Гвардейском истребительном полку, и получил положительные отзывы лётчиков. Но запуск самолёта в серийное производство постоянно откладывался. Понимая, что самолет нужен фронту, Поликарпов написал письмо-доклад об испытаниях Сталину, в связи с чем было созвано совещание.

Вот как позже его описывает в своих мемуарах Александр Яковлев, заместитель наркома авиационной промышленности по новой технике, а также конструктор тех самолётов, которые уже находились в серии, Як-1, Як-9 и Як-7 (то есть, говоря современным языком, прямой конкурент Поликарпова): «16 февраля 1943 вечером <…> Сталин прочёл вслух письмо конструктора Н. Н. Поликарпова, в котором тот докладывал о новом быстроходном истребителе, проходившем заводские испытания и показавшем большую скорость. Он спросил: «Что знаете об этой машине?» «Хорошая машина. Скорость действительно большая». Сталин сразу же: «Вы бросьте свою корпоративную мораль. Не хотите обидеть конструктора, хорошо высказываетесь. Как беспристрастно?» Мы с Шахуриным [наркомом авиационной промышленности — прим. ред.] постарались объективно оценить машину и дать ей возможно более исчерпывающую характеристику <…> Сталина заинтересовала дальность полёта. Мы назвали цифру дальности. Сталин: «Проверена ли в полёте?» Я отвечаю: «Нет. Дальность не проверена в полёте. Это расчётные данные». Сталин: «Я словам не верю. Сперва проверьте в полёте дальность, а потом будем решать, как быть с этой машиной». И отложил письмо Поликарпова в сторону».

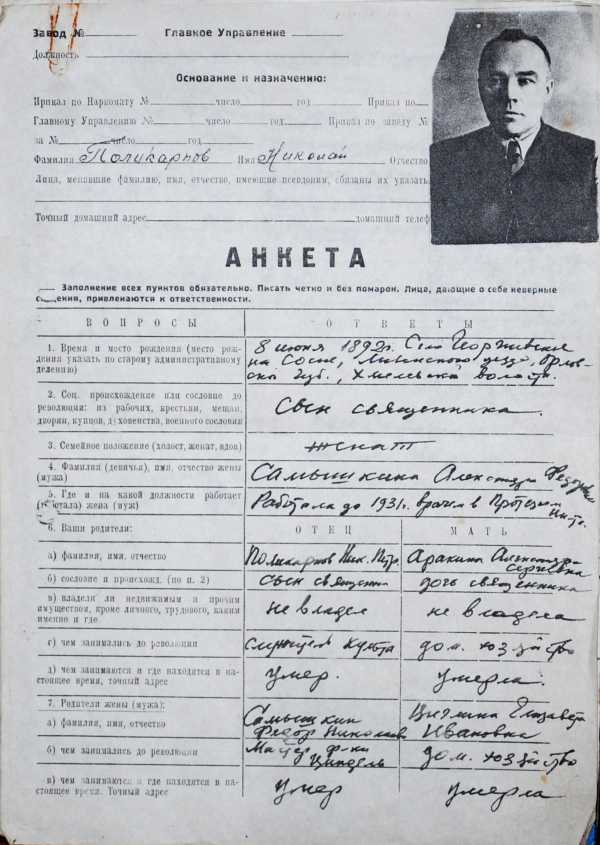

Николай Поликарпов, анкета. Фото: Public Domain

Николай Поликарпов, анкета. Фото: Public DomainЕсли то, что написано в мемуарах Яковлева, правда, то Сталин был дезинформирован. Самолёт на тот момент прошёл не заводские испытания, а испытания в НИИ ВВС, дальность в полёте проверена была, и эта характеристика была не ниже всех запущенных в серию советских и немецких машин Второй мировой войны. Другие письма Поликарпова Сталину не возымели никакого действия: И-185 в серию запущен не был.

На 1 июня 1943 года со стороны СССР было 10252 самолета, а с германской — 2980. Это говорит в первую очередь о том, что ставка командования была сделана на количество, а не на качество вооружения, и это нашло свое отражение в количестве погибших лётчиков. Безвозвратные потери лётного состава ВВС Красной Армии с 1941 по 1945 г. составили 48 158, в том числе 28 193 лётчика-пилота. Германия потеряла в этот же период убитыми и пропавшими без вести более 66 тыс. человек лётного состава на двух фронтах. По другим данным, Люфтваффе с 1939 по 1945 г. потеряли всего около 24 тыс. убитыми и 27 тыс. пропавшими без вести.

Смерть

История с И-185 подкосила здоровье Поликарпова. Он умер в 1944 году от рака желудка в возрасте 52 лет. Его ранняя смерть поразила многих: он никогда не употреблял алкоголя и не курил, всю жизнь занимался спортом и всегда был полон сил. Поликарпов умирал мучительно, до последних дней продолжая руководить КБ. Зная, что осталось совсем немного, он писал записки в ЦК с просьбами не расформировывать коллектив, сохранить завод. Пожелания его выполнены не были — вскоре после смерти конструктора его последние проекты были закрыты, а КБ расформировано.

Реабилитирован Поликарпов был только 1956 году.

aif.ru

| Николай Николаевич Поликарпов | |

|---|---|

| Дата рождения | 28 мая (9 июня) 1892(1892-06-09) |

| Место рождения | село Георгиевское, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 30 июля 1944(1944-07-30)[1](52 года) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Научная сфера | самолётостроение |

| Место работы | Русско-Балтийский вагонный завод, «Дукс», авиазаводы №№ 1, 21, 25, 39, 84, 156, 51, ЦКБ-39 ОГПУ |

| Альма-матер | Петербургский политехнический институт им. Петра Великого |

| Учёная степень | доктор технических наук (1940) |

| Учёное звание | профессор (1943) |

| Известные ученики | |

ru-wiki.ru

| Николай Николаевич Поликарпов | |

|---|---|

| Дата рождения | 28 мая (9 июня) 1892(1892-06-09) |

| Место рождения | село Георгиевское, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 30 июля 1944(1944-07-30)[1](52 года) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Научная сфера | самолётостроение |

| Место работы | Русско-Балтийский вагонный завод, «Дукс», авиазаводы №№ 1, 21, 25, 39, 84, 156, 51, ЦКБ-39 ОГПУ |

| Альма-матер | Петербургский политехнический институт им. Петра Великого |

| Учёная степень | доктор технических наук (1940) |

| Учёное звание | профессор (1943) |

| Известные ученики | Михаил Кузьмич Янгель, Александр Васильевич Потопалов |

| Известен как | |

ru-wiki.ru

Р-1 (самолёт Поликарпова) Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Поликарпов. У этого термина существуют и другие значения, см. Р-1.Р-1 — первый советский массовый самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова, созданный на основе британского лёгкого бомбардировщика и разведчика de Havilland D.H.9A образца 1916 года.

История

Идея разработки новой машины на основе D.H.9A возникла по инициативе конструкторского отдела ГАЗ № 1, начальником которого был Н.Н.Поликарпов. В феврале 1923 года техническим директором ГАЗ No.1 и, соответственно, начальником КО назначили Д.П.Григоровича, который находился в этом качестве вплоть до августа 1924 г. Затем последовало возвращение Поликарпова. Таким образом, оба конструктора причастны к созданию самолета, получившего впоследствии обозначение Р-1. Необходимость доработки D.H.9A приведена в следующем пояснении Поликарпова к проекту: «Самолет создан в спешке военного времени, имеет многочисленные конструктивные недостатки, строился из английских материалов и не подходит для постройки на русских заводах». Под «английскими материалами» прежде всего понимался спрус — американская приморская ель, отличавшаяся наилучшими показателями прочности и отсутствием сучков. Несмотря на все достоинства этой древесины, импортировать ее в Россию представлялось нецелесообразным. Поэтому конструкцию Р-1 пересчитали под сибирскую сосну. Этот процесс, изменение чертежей и технологии продолжались в течение нескольких лет, что, однако, мало изменило внешний облик самолета. В процессе пересмотра и перерасчета конструкции самолета были перепроектированы фюзеляж, коробка крыльев, узлы крепления нижних крыльев, пол кабин, моторама, изменен профиль крыла. Технология производства была изменена под возможности ГАЗ № 1. В целом новый самолет, сохраняя общие очертания DH-9A, имел на 30% меньше деталей, на 30-35% меньшую трудоемкость изхготовления. Масса самолета стала на 20 кг меньше массы исходного DН-9А, а полезная нагрузка возросла на 90 кг.[3]:97-98

С самолёта Р-1 выросла авиапромышленность СССР. Вплоть до 1930 года Р-1 являлся самым массовым самолётом, выпускаемым в СССР, несмотря на свои заурядные данные. Строился в Таганроге на Авиационном заводе № 31 до 1931 года[4]. Было построено более 1000 самолётов[4].

В августе-сентябре 1925 года пара самолётов Р-1, пилотируемые М. М. Громовым и М. А. Волковойновым, совершили перелёт Москва-Пекин-Токио. Первые серийные советские моторы М-5 Обуховского завода в Ленинграде, скопированные с американских авиадвигателей Liberty L-12, отработали свой ресурс без «сучка и задоринки». По политическим соображением, в прессе того времени был освещён только перелёт Москва-Пекин.

Использовался более 10 лет для разведки и корректировки огня артиллерии, в качестве лёгкого бомбардировщика и штурмовика, для подготовки гражданских и военных лётчиков, морского патрулирования, связи, буксировки мишеней, доставки почты, а также в экспериментальных целях.

С середины 1920-х годов стал поставляться в Персию, Афганистан и Монголию.

Описание

- Аэродинамическая схема — биплан

- Конструкция — деревянная

- Шасси — неубираемое

Боевые действия

Р-1 во время конфликта на КВЖД (1929)Тактико-технические характеристики

Приведённые характеристики соответствуют модификации Р-1.

Источник данных: Маслов М.А., 2004 г.; Шавров, 1985 г.

- Технические характеристики

- Лётные характеристики

- Максимальная скорость: 202 км/ч (у земли)

- Посадочная скорость: 90 км/ч

- Практическая дальность: 700 км

- Практический потолок: 4800 м

- Время набора высоты: 2000 м за 10,2 мин

- Время виража: 30 с

- Нагрузка на крыло: 49,2 кг/м²

- Тяговооружённость: 134 Вт/кг

- Длина разбега: 250 м

- Вооружение

- Стрелково-пушечное:

- Боевая нагрузка: до 400 кг

Версии

Поплавковый МР-1- Р-1, Р-2 — копии британского de Havilland D.H.9A с двигателями Mercedes D.IV или Armstrong Siddeley Puma, а позже М-5 (копией Liberty L-12). Построено около 2400 шт.

- Р-1 BMW — версия с двигателем BMW IVa, построено 20 шт.

- МР-1 — морской разведчик (МР), гидросамолет (двухпоплавковый), построено 124 шт.

- ПМ-2 — прототип гидросамолета с металлическими поплавками.

- Р-4 — версия с множественными изменениями конструкции (другие наименования корпусной разведчик Р. Л.-IV, Р-1бис, РЛ-1бис), создан один экземпляр, который так и остался экспериментальным.

Примечания

- ↑ Маслов М.А., 2004, с. 6

- ↑ Маслов М.А., 2004, с. 13

- ↑ Иванов В. П. «Неизвестный Поликарпов». — М.: В.П. Иванов 2009, «Яуза», «ЭКСМО», 2009. — 864 с. — (Война и мы. Авиаконструкторы). — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-34759-9

- ↑ 1 2 Емельянов С. Н. Таганрогская авиация. — Таганрог: Стайл-Плюс, 2006. — 360 с. — ISBN 5-8319-0036-3.

Литература

Ссылки

wikiredia.ru

Р-1 (самолёт Поликарпова) Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Поликарпов. У этого термина существуют и другие значения, см. Р-1.Р-1 — первый советский массовый самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова, созданный на основе британского лёгкого бомбардировщика и разведчика de Havilland D.H.9A образца 1916 года.

История[ | ]

Идея разработки новой машины на основе D.H.9A возникла по инициативе конструкторского отдела ГАЗ № 1, начальником которого был Н.Н.Поликарпов. В феврале 1923 года техническим директором ГАЗ No.1 и, соответственно, начальником КО назначили Д.П.Григоровича, который находился в этом качестве вплоть до августа 1924 г. Затем последовало возвращение Поликарпова. Таким образом, оба конструктора причастны к созданию самолета, получившего впоследствии обозначение Р-1. Необходимость доработки D.H.9A приведена в следующем пояснении Поликарпова к проекту: «Самолет создан в спешке военного времени, имеет многочисленные конструктивные недостатки, строился из английских материалов и не подходит для постройки на русских заводах». Под «английскими материалами» прежде всего понимался спрус — американская приморская ель, отличавшаяся наилучшими показателями прочности и отсутствием сучков. Несмотря на все достоинства этой древесины, импортировать ее в Россию представлялось нецелесообразным. Поэтому конструкцию Р-1 пересчитали под сибирскую сосну. Этот процесс, изменение чертежей и технологии продолжались в течение нескольких лет, что, однако, мало изменило внешний облик самолета. В процессе пересмотра и перерасчета конструкции самолета были перепроектированы фюзеляж, коробка крыльев, узлы крепления нижних крыльев, пол кабин, моторама, изменен профиль крыла. Технология производства была изменена под возможности ГАЗ № 1. В целом новый самолет, сохраняя общие очертания DH-9A, имел на 30% меньше деталей, на 30-35% меньшую трудоемкость изхготовления. Масса самолета стала на 20 кг меньше массы исходного DН-9А, а полезная нагрузка возросла н

ru-wiki.ru

| Николай Николаевич Поликарпов | |

|---|---|

| Дата рождения | 28 мая (9 июня) 1892(1892-06-09) |

| Место рождения | село Георгиевское, Ливенский уезд, Орловская губерния, Российская империя |

| Дата смерти | 30 июля 1944(1944-07-30)[1](52 года) |

| Место смерти | |

| Страна | |

| Научная сфера | самолётостроение |

| Место работы | Русско-Балтийский вагонный завод, «Дукс», авиазаводы №№ 1, 21, 25, 39, 84, 156, 51, ЦКБ-39 ОГПУ |

| Альма-матер | Петербургский политехнический институт им. Петра Великого |

| Учёная степень | доктор технических наук (1940) |

ru-wiki.ru