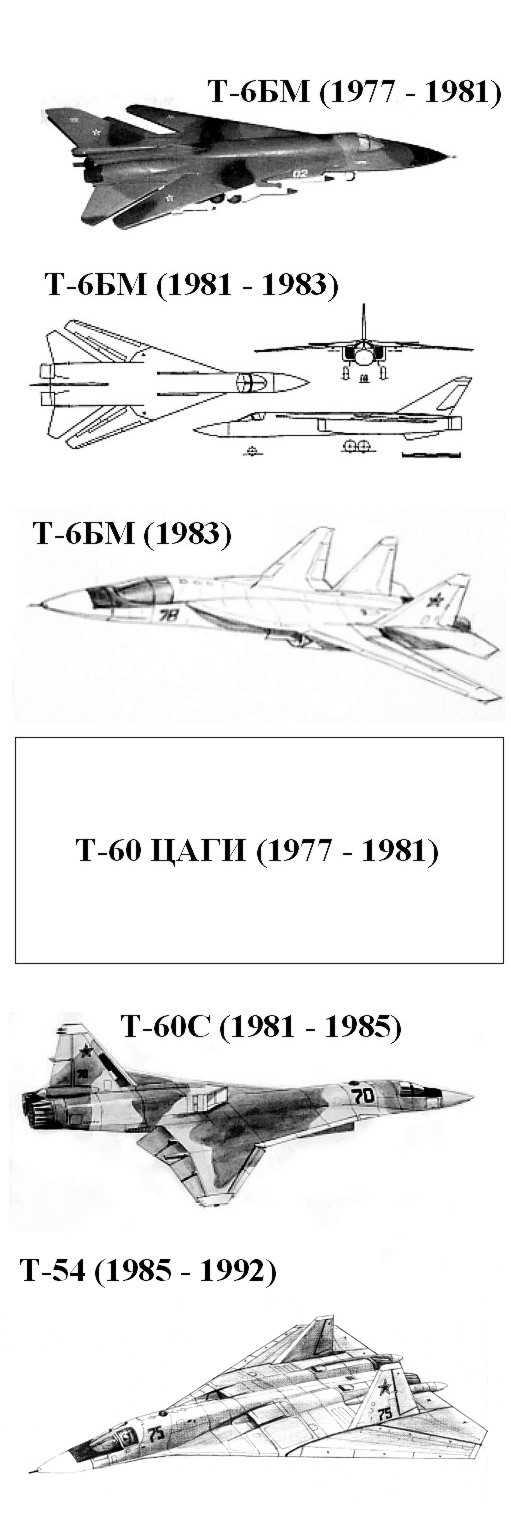

Бомбардировщик-90, объект 54, самолет Т-60 (Т-60С)

Перспективный бомбардировщик

Т-6БМ, Т-60, Т-60С, объект 54, объект 54С.

Индекс «объект 54» можно расшифровать следующим образом:

5 — пятое поколение, девяностые годы.

4 — первый полет в 1994 году.

Фрагмент из книги «Битва за скорость»

Валерий Августинович

Был ли «советский стелс»? Да, был, но только на стадии опытных работ — дальше не успели: началась так называемая «перестройка». Главным конструктором «стелса» был известный Н.С. Черняков в КБ Сухого, и это был плохой признак. Н.С. Чернякову не везло: он был главным конструктором закрытого на стадии опытных работ проекта стратегической крылатой ракеты «Буря» у Лавочкина до перепрофилирования его КБ на космическую тематику, затем главным конструктором также закрытого уникального самолета Т-4. Та же судьба постигла и «советский стелс», хотя, как и все проекты КБ Сухого, этот самолет был новаторским. Планировалось, что этот самолет будет почти «электрическим», т.е. с минимумом гидравлических и механических связей и полной интеграцией электронных систем управления двигателя и самолета. Первый экземпляр самолета уже начали делать в Новосибирске. По размерности этот самолет был значительно меньше американского В-2, т.е. «советский стелс» не был стратегическим бомбардировщиком.

Как раз в это время ОКБ-300, потеряв позиции в «мейнстриме» основных самолетов воздушного боя, попыталось сделать нишевый продукт — двигатель Р79-300 для вертикально взлетающего самолета Як-141 морской авиации. Двигатель Р79-300 кардинально отличался от своих предшественников разработки этого же ОКБ. Во-первых, он был двухконтурным с большой для военных (скоростных) двигателей степенью двухконтурности, равной 1. Во-вторых, он имел поворотное на 90° сопло, что в сочетании с впереди установленным подъемным двигателем (РД36-35, или РД-38, разработки Рыбинского ОКБ) обеспечивало самолету вертикальные взлет и посадку. В-третьих, в отличие от пионера двигателей вертикального взлета «Пегас» разработки «Бристоль-Сиддли», Р79-300 имел форсажную камеру, что обеспечивало сверхзвуковой полет самолету. Короче, это был инновационный двигатель, по сути, аналог суперсовременного F136 для американского JSF F-35 «Локхид-Мартин», только с большей массой — число ступеней турбины в нем было в два раза больше, чем у нынешнего «американца». Уровень конструкторских разработок ОКБ-300 был традиционно высок, особенно в области охлаждаемых лопаток турбин (фирменной разработкой была конструкция паянной из двух половин лопатки с высокой эффективностью охлаждения), но, как оказалось, и не только в ней. Конструкция поворотного сопла оказалась настолько удачной, что в 1990-е безденежные годы эту разработку купили, или, еще более точно, «оторвалисруками», американцы. Сегодня именно на американском F136 можно увидеть это «советское» поворотное сопло. В общем, двигатель Р79-300 обещал быть очень перспективным, особенно если бы его еще и поставили на «советский стелс». Но… не судьба — СССР «развалился», а вместе с ним и мощный советский авиапром.

А с распадом СССР в 1991 г. закончилось и бездумное пиршество авиапрома (вслед за таким же безумием ВПК США). Еще в конце 1980-х гг. собирались строить новые заводы авиационной промышленности, в частности большой моторный завод в Ульяновске — разметка площадки уже была сделана. Очевидное экономическое безумие. Несмотря на то, что авиационная техника к этому времени усложнилась и подорожала на порядок в сравнении с 1930-ми гг. и соответственно требовала для управления разработками глубоко продуманной стратегии, мышление в советском ВПК оставалось на прежнем, тактическом уровне. «Армиями» командовали, как «полками». Морская команда для судов, идущих кильватерным строем, «поворот все вдруг» использовалась слишком часто в советском авиапроме.

—————

Когда в середине семидесятых годов администрация президента Картера отказалась финансировать серийное производство нового бомбардировщика В-1А, производители наперебой принялись предлагать свои варианты его дешевой замены. В 1977 году фирма General Dynamics предложила тяжелую модификацию хорошо себя зарекомендовавшего фронтового бомбардировщика F-111 — FB-111H. Машину предполагалось оснастить двигателями F101. Внутренний отсек позволял разместить до 12 ракет SRAM. Но новая американская администрация отдала предпочтение улучшенной версии В-1 — В-1В, поэтому проект FB-111H так и остался на бумаге.

Отечественный аналог, фронтовой бомбардировщик Су-24 шел практически вслед-вслед за своим американским братом. В начале восьмидесятых годов в ОКБ «Сухого» шли работы над новой модификацией Су-24 — Су-24БМ (большая модификация) с двигателями АЛ-31Ф. Под руководством В.Ф. Марова был разработан эскизный проект, построен натурный макет самолета. Эскизный проект был успешно защищен перед комиссией ВВС. Но в начале восьмидесятых Симонов добился передачи работ по «Бомбардировщику-90» из ЦАГИ в ОКБ «Кулон» (опытный завод ОКБ Сухого), где эта тема начала теснить проект Су-24БМ, и без того продвигавшийся трудно. Тогда сторонниками развития Су-24 был предприняли дерзкий шаг — крыло изменяемой геометрии Су-24БМ было заменено фиксированными консолями с наплывом, самолет получил двухкилевое оперение и перспективное радиоэлектронное оборудование, взятое из проекта Т-60С. Следует отметить, что идея фиксированного крыла также была заимствована у фирмы-лидера General Dynamics. В 1983 году был построен полноразмерный макет этой машины, но под давлением Симонова и Силаева работы были остановлены с обещаниями скорейшего окончания проектирования Т-60С.

…В 1985 году прорабатывали варианты Су- 24ММ («малая модернизация»). Первый — с увеличенной на 2000 кг взлетной массой и повышенной дальностью полета благодаря установке новых, более мощных и экономичных ТРДДФ АЛ-31Ф. Новый самолет отличал дополнительный воздухозаборник над фюзеляжем, что было обусловлено повышенным расходом воздуха у АЛ-31Ф. Второй вариант активно продвигали представители ВВС. Он предусматривал увеличение дальности полета за счет накладных конформных топливных баков еще до того, как это применили американцы на своем F-16 (серийном F-16 — прим. paralay). Одним из авторов идеи был В.Р.Ковтун. Однако работы по Су-24ММ так и не вышли из стадии проектных исследований. Возможно, этому способствовало не совсем удачное название машины: местные остряки расшифровывали аббревиатуру «ММ» как «Мертворожденный Монстр». Другая версия — «Му-му» (собачку, как известно, по приказу барыни тоже утопили). Возможно, причина была куда более «прозаичной» — даже несмотря на то, что Су-24М, в отличие от Су-27ИБ, способен в том числе «на сверхзвуке» выполнять маловысотный полет с огибанием рельефа местности, для ОКБ выгоднее было продвигать именно Су-27ИБ, хотя стоимость эксплуатации даже обычного Су-27 выше, чем Су-24М…

Аэрокосмический обзор

Окончательно прекратив разработку Су-24БМ фирма всерьез занялась проектированием «Бомбардировщика девяностых» Т-60С (объект 54?).

Тема Т-60 ведет свое начало с 1981 года в рамках программы Б-90 «Бомбардировщик девяностых». Самолет был рассчитан на установку двух двигателей Р-79 ( 18500 кгс ), позже, Р-179-300 или АЛ-41Ф (изд.20) с тягой по 18500 — 20000 кгс.

В своё время М.П.Симонов под впечатлением от успеха Т-10С настоял чтобы так сказать концепция нового бомбардировщика разрабатывалась в ЦАГИ. Высококлассным теоретикам «практическая работа» оказалась в новинку. Используя наработки по стратегическому ракетоносцу Т-4МС, ЦАГИ наводнила проект разными «чудесами».

Вот что пишет Олег Сергеевич Самойлович в своей книге «Рядом с Сухим»:

В конце 1979 г. М. Симонов получил должность заместителя министра авиационной промышленности. До того Иванов всеми силами пытался препятствовать этому назначению. Несмотря на то, что под симоновское назначение ему удалось договориться с В. Казаковым о назначении меня Главным конструктором, он предрекал, что если Симонов станет замминистра, то нашему КБ в будущем предстоят нелегкие времена. Я вместе с директором завода А. С. Зажигиным пытались успокоить Иванова, уверяя, что его опасения не имеют под собой никаких оснований. К сожалению, прав оказался Евгений Алексеевич. В то время нам Постановлением правительства была задана очередная модификация самолета Су-24, называемая Су-24БМ (БМ — большая модификация). Мы разработали эскизный проект, построили натурный макет самолета. Эта разработка проводилась под руководством ведущего конструктора В. Ф. Марова. Эскизный проект был успешно защищен перед комиссией ВВС, а акт приемки эскизного проекта и макета утвержден Главкомом ВВС П. Кутаховым. Осталась только согласующая подпись министра авиапромышленности И. Силаева. Вот тут-то и вмешался М. Симонов. Он сумел убедить министра, что Су-24БМ — это вчерашний день, и нужно делать совершенно новый самолет. Так по настоянию Симонова тема Су-24БМ была закрыта. Когда это случилось, П. Кутахов пришел в бешенство. Он приехал к нам на фирму вместе с М. Н. Мишуком. Иванова не было, он где-то задерживался. Главкома принимали Симонов и я. Симонов начал докладывать Кутахову сам. Тот разозлился, встал и сказал, что ему здесь больше нечего делать — он утвердил акт защиты эскизного проекта и макета Су-24БМ, и МАП обязан приступить к созданию этого самолета, а не предлагать что-то новое. Симонов побежал на «кремлевку» просить помощи от Силаева. Министр ответил, что немедленно приедет и попросил Кутахова задержаться. Конфликт был погашен, но самолет Су-24БМ так и не был построен. Став заместителем министра, М. П. Симонов выдвинул идею, что проекты всех новых самолетов должны разрабатываться в ЦАГИ, а КБ обязаны реализовывать эти проекты. В качестве «подопытного кролика» было выбрано наше КБ. Это понятно, потому что все другие Генеральные конструкторы мгновенно бы дали «от ворот поворот». Такой проект под обозначением Т-60 с отчетом о проведении модельных испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ был передан нам в 1981 году, и КБ приступило к работе над ней (Главный конструктор Н. Черняков, ведущий конструктор отдела проектов В. Ф. Маров). Что интересно, разработка эта почти полностью копировала проект нашего же самолета Т-4МС, за исключением двух новых и абсолютно абсурдных технических решений. Первое — это уборка поворотных консолей крыла полностью под фюзеляж без учета реальных деформаций крыла. Предложив такое, «специалисты» из ЦАГИ обнаружили полное свое непонимание работы конструкции. Второе — это применение двигателя с изменяемой степенью двухконтурности на основе так называемого «двухтрубного» двигателя. И в данном случае глупость «лежала на поверхности», однако для высшего руководства все преподносилось как наш советский прорыв в области авиационной техники. Тем более, что такой двигатель был создан в КБ П. А. Колосова и прошел стендовые испытания. При этом не учитывались только два обстоятельства: как этот двигатель «впишется» в самолет, и какими будут выходные летно-технические характеристики. После внимательного изучения отчета ЦАГИ о продувках модели самолета в трубах Т-106, Т-112 и Т-113 я сумел отвергнуть эту компоновку. Оказалось, что результаты продувок, приведенные в итоговых отчетах, были сфальсифицированы: на графике изменения положения фокуса по числу М начальная точка отсчета положения центра тяжести самолета была сдвинута на 3% вверх. Я немедленно поехал к начальнику 10-го отделения ЦАГИ Л. М. Шкадову и указал ему на это несоответствие. В ответ Шкадов с усмешкой сказал: «Олег Сергеевич, 3% -это мелочь». Да, мелочь, если не учитывать, к чему она отнесена. А поскольку она была отнесена к полной длине самолета, равной 40 м, то эти три процента равнялись изменению положения центра тяжести самолета на 1200 мм. А это уже означало, что компоновка самолета должна быть проведена заново. Я официально, в письменном виде, вернул ЦАГИ их рекомендации и попросил уточнений. Ответа не последовало. Эпопея с Т-60 — не единственная подложенная Симоновым «свинья». По его инициативе нам в эти годы поручали разработку велосипеда, стиральной машины, машин для расфасовки сахарной пудры.

Под руководством Самойловича, теперь уже Т-60С, превратился в однорежимный самолет способный прорываться к цели на высокой крейсерской скорости и большой высоте. Внешний вид этой машины аналогичен МДП 70.1 КБ МиГ, но в отличии от этого перехватчика, Т-60С оснащен интегрированным радиолокационным комплексом «Хищник» . В четырех отсеках располагались 4 крылатых ракеты большой дальности Х-55. Возможна также и внешняя подвеска. Упор был сделан на снижение заметности и повышение аэродинамического качества самолета, что в целом привело к рекордной дальности 11000 км. Бортовой оборудование разработанное в рамках этой темы было позже использовано на Су-34.

В 1985 го

sciencestory.ru

учебно-тренировочный самолёт Т-38 » Военное обозрение

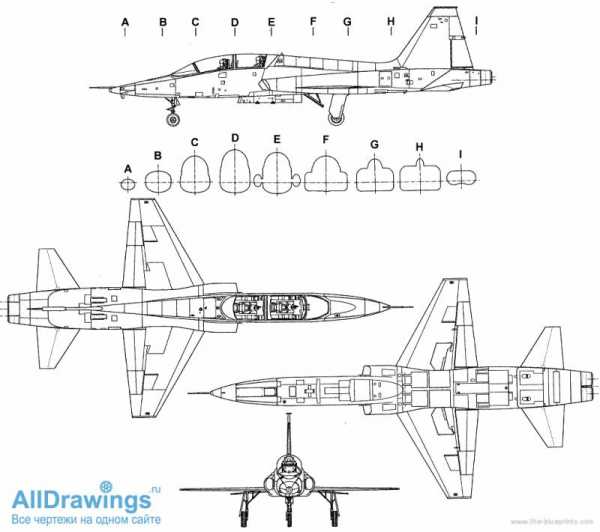

Долголетие в авиации — удел не только тяжелых машин. Среди самолетов-долгожителей встречаются и небольшие модели. Примером является американский сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет Т-38 Talon, который совершил свой первый полет еще в 1959 году. В это трудно поверить, но и спустя более 50 лет самолеты Т-38 остаются основным учебным самолетом американских ВВС. Данные самолеты используются для подготовки военных летчиков после прохождения ими базовой летной практики на учебно-тренировочных самолетах Beechcraft T-6A Texan II.Northrop T-38 Talon (Нортроп T-38 «Тэлон» ) — это двухместный американский сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет. Первый полет машина совершила 10 марта 1959 года. А уже 17 марта 1961 года первые сверхзвуковые учебные самолеты начали поступать на вооружение учебных частей ВВС США. В основном данный самолет использовался для подготовки летчиков. В настоящее время в распоряжении американских ВВС находится около 500 подобных самолетов, а всего за годы производства заводские цеха покинули 1187 самолетов T-38, также на основе «Тэлона» был создан легкий истребитель Northrop F-5. С помощью Northrop T-38 Talon было подготовлено порядка 75 тысяч пилотов, а общий налет составляет уже более 13 миллионов часов. Помимо ВВС, самолет используется и НАСА, являясь основным учебным реактивным самолетом астронавтов. Один из пилотов НАСА даже установил рекорд, налетав 9200 часов на самолете Т-38. Самолет продолжает оставаться в строю и в наши дни.

Как первый сверхзвуковой самолет, который проектировался в качестве учебно-тренировочного, начиная со стадии эскиза, Т-38 добился существенного успеха и обеспечил себе продолжительную карьеру, главным образом, в составе американских ВВС. Созданный компанией Northrop как N-156T, учебно-боевой самолет Talon (англ. коготь) являлся побочным продуктом программы компании по разработке модели легкого истребителя (N-156C), результатом которой в будущем стал F-5 Freedom Fighter (англ. борец за свободу), продававшийся в достаточно больших объемах на экспорт.

Стоит отметить, что работа по созданию самолета Т-38 велась компанией по собственной инициативе, на свой страх и риск на протяжении двух лет, пока американские ВВС наконец-то не разработали проект требований именно на такой сверхзвуковой учебно-боевой самолет. К работе над самолетом инженеры компании Northrop приступили в середине 50-х годов прошлого века, работы велись на собственные средства. Целью работ было создание легкого истребителя с высокими летными характеристиками — N-156. Данный проект должен был открывать целое семейство самолетов, включая и сверхзвуковой учебно-тренировочный N-156T.

Три опытных образца новой машины — YT-38 — были заказаны военными в декабре 1956 года, а в июне 1958 года их количество было доведено до 6. Первый из этих самолетов-прототипов впервые поднялся в небо 10 апреля 1959 года. Первые две машины были оснащены бесфорсажными ТРД Дженерал Электрик YJ85-GE-1 тягой по 953 кгс, однако уже остальные машины получили более мощные двигатели YJ85-GE-5 с тягой 1663 кгс и форсажной камерой. Именно испытания самолета с более мощными двигателями привели к успеху — заключению первоначального контракта на учебно-тренировочный самолет T-38A Talon, первый из которых был передан военным 17 марта 1961 года.

Сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет, предназначенный для базовой подготовки летчиков и обладающий двухместной кабиной для ученика и инструктора, был оборудован тандемными катапультируемыми креслами, которые имели полностью автоматическую систему управления. При этом самолет обладал высочайшим уровнем надежности. Когда в начале 1972 года производство самолета было завершено, всего было собрано 1187 машин, главным образом использовавшихся для тренировки пилотов. В те годы единственным иностранным покупателем самолета стала Португалия, которая в 1977 и 1981 годах получила две партии, состоящие из 6 самолетов, оснащенных ракетами «Сайдуиндер». Португалии передавались самолеты из состава ВВС США, они должны были заменить на службе истребителей F-86 «Сейбр», применяясь и как учебно-тренировочные.

Пять самолетов у ВВС США приобрели американские ВМС. Некоторое количество самолетов приобрело и американское космическое агентство, которое использовало их в качестве тренировочных для подготовки астронавтов. Еще 46 учебно-тренировочных самолетов Т-38 через американские ВВС были поставлены ВВС ФРГ. Данные самолеты применялись для подготовки германских летчиков, которые проходили ее в США. Два самолета T-38A Talon после процесса их переделки для оценки в качестве учебного штурмовика и опытно-экспериментального самолета получили обозначения AT-38A и NT-38A соответственно. Еще 4 самолета T-38 Talon ВВС США были переоборудованы в летающие пункты управления беспилотными мишенями, получив обозначение DT-38A. Также существовал вариант AT-38B — легковооруженный самолет, который использовался для вводной подготовки летчиков-истребителей. Часть самолетов T-38A была переделана в мишени QT-38A и в улучшенный вариант — T-38C. В целом можно отметить, что на экспорт данный самолет шел очень ограниченно, при этом продавались обычно самолеты из наличия ВВС США.

Учебно-тренировочный самолет T-38 «Talon» представляет собой низкоплан, построенный по классической схеме, с прямым трапециевидным крылом относительной толщины 4,8% и положительным углом стреловидности передней кромки 24 градуса. Задняя кромка крыла обладала небольшой отрицательной стреловидностью. Коэффициент сужения крыла — более двух. Крыло-моноблок было оснащено щелевыми закрылками, отклоняемыми с помощью электропривода в диапазоне от 0 до 44 градусов и блокируемыми в произвольном положении и элеронами.

Удлиненный фюзеляж сверхзвукового учебного самолета был выполнен в соответствии с правилом площадей. Контур плоской нижней части фюзеляжа был образован тремя дугами. Плоская форма фюзеляжа самолета во взаимодействии с крылом способствовали созданию необходимой подъемной силы. В передней части фюзеляжа находились: кабина экипажа (пилоты сидят друг за другом) и отсек оборудования. Кабина экипажа оснащалась трехсекционным фонарем кабины, который состоял из открываемой вверх-вперед передней и вверх-назад задней и средней частей. В центральной части фюзеляжа находились топливные баки самолета, а также два двигателя, которые инженер расположили рядом друг с другом в горизонтальной плоскости. Малая длина силовой установки позволила на практике применить скошенную линию разъема центральной и хвостовой частей фюзеляжа самолета. На хвостовой части T-38 «Talon» был установлен только управляемый стабилизатор.

Классическое вертикальное оперение самолета с небольшим рулем направления и дефлектором, установленным на конце киля, крепилось к силовым шпангоутам центральной части фюзеляжа при помощи двух узлов. На нижней поверхности центральной части фюзеляжа находились 2 тормозных щитка, которые с помощью гидропривода могли отклоняться в диапазоне от 0 до 50 градусов. В системе управления самолетом применялись бустеры и автоматы загрузки командных рычагов, которые функционировали в зависимости от угла отклонения ручки управления, скорости полета и положения педалей. Передаточное отношение от органов управления самолетом к рулям изменялось в зависимости от положения шасси. В канале тангажа был использован демпфер низкочастотных продольных апериодических и периодических колебаний. Шасси самолета было трехстоечным с пневматиками высокого давления и одинарными колесами. Передняя стойка шасси убиралась вперед в фюзеляж, а главные стойки — в крыло, вдоль размаха. При этом сами стойки полностью убирались в консоли крыла, а колеса — в нижнюю часть фюзеляжа машины. Учебно-тренировочные самолеты T-38A не несли никакого вооружения.

Первые 2 опытных образца самолета получили по два турбореактивных двигателя YJ58-GE-1 производства компании «General Electric». На последующих опытных экземплярах самолета, равно как и на серийных машинах, были установлены другие двигатели — J85-GE-5 с тягой 11,12 кН (1134 кгс) без форсирования и 17,12 кН (1746 кгс) в форсированном режиме работы. На самолете использовались боковые воздухозаборники — нерегулируемые, дозвуковые, с выдвинутой вперед верхней кромкой. Интересной была топливная система машины. Каждый из двух расположенных в центральной части фюзеляжа топливных баков, как правило, питал свой двигатель, но в случае необходимости существовала возможность подсоединения любого двигателя к любому баку. Установленная на самолете система питания позволяла двигателям работать даже при пикировании или «горке» под углом 90 градусов, в планирующем полете с углом скольжения 25 градусов, а также с набором некоторых ограничений при полете в перевернутом положении.

Самолет постоянно модернизируется, а сроки нахождения его на службе продлеваются. К примеру, в 2009 году отмечалось, что самолет T-38 Talon, который используется для подготовки военных летчиков, будет оставаться на вооружении как минимум до 2020 года. Летом 2015 года появилась уточненная информация, согласно которой ВВС США начали получать первые учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 Talon, которые были модернизированы в рамках работ по программе Pacer Classic III. По информации издания Janes.com, американские военные хотят модернизировать по этой программе 150 из 453 имеющихся у них самолетов данного типа. Модернизация сможет продлить жизнь этих учебно-тренировочных самолетов до 2029 года. Программа по проведению модернизации самолетов должна закончиться к 2021 году. По мнению представителей ВВС США, это наиболее крупная конструктивная модернизация самолета, которая когда-либо проводилась с Northrop T-38 Talon. Всего на реконструкцию было потрачено примерно 8900 человеко-часов.

Стоит отметить, что за годы производства с 1961 по 1972 год свет увидело более 10 модификаций данной машины. В настоящее время помимо ВВС США данные самолеты применяются армиями Германии, Турции, Португалии, Южной Кореи и Тайваня. Помимо этого, по информации из СМИ, некоторыми самолетами в настоящее время владеют и частные лица.

Летно-технические характеристики T-38 Talon:

Габаритные размеры: длина — 14,14 м, высота — 3,92 м, размах крыла — 7,7 м, площадь крыла — 15,79 кв. м.

Масса пустого самолета — 3270 кг.

Максимальная взлетная масса — 5360 кг.

Силовая установка — 2 ТРД General Electric J85-GE-5, тяга 2х11,2 кН, на форсаже — 2х17,12 кН.

Максимальная скорость полета — 1381 км/ч.

Крейсерская скорость полета — 935 км/ч.

Скороподъемность — 10 240 м/мин.

Практическая дальность полета — 1835 км.

Практический потолок — 15 240 м.

Экипаж — 2 человека.

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/other/t38.html

http://www.dogswar.ru/voennaia-aviaciia/samolety/1538-ychebno-trenirovochn.html

http://avia.pro/blog/northrop-t-38-talonr-5-freedom-fighter-foto-harakteristiki

http://aviadejavu.ru/Site/Crafts/Craft21886.htm

http://www.i-mash.ru/news/zarub_sobytiya/70187-obnovlen-pervyjj-uts-northrop-t-38-talon.html

topwar.ru

Самолет «Бичкрафт» Т-43 — летающий «Ментор»

В 1947 году конструктор и владелец авиационной фирмы «Бичкрафт» Уолтер Бич в инициативном порядке приступил к разработке нового учебного самолета, получившего обозначение «модель 45».

Согласно задумке конструктора, «модель 45» должна была стать более дешевой в эксплуатации альтернативой учебному самолету АТ-6 «Тексан». В качестве основы для разработки был взят легкий гражданский самолет «Бонанза» («модель 35»). При переделке в военную учебную машину он получил двухместную тандемную кабину. Оригинальное V-образное хвостовое оперение было заменено нормальным, а конструкцию планера усилили, чтобы она могла выдерживать большие перегрузки. Поршневой двигатель «Континентал» Е-185 развивал мощность 185 л. с. — менее трети мощности мотора «Тексана».

Прототип «модели 45» впервые поднялся в воздух 2 декабря 1948 года. Следом фирма построила три предсерийных самолета А45Т. Однако заказов от военных пока не последовало — и ВВС и авиация ВМС располагали достаточным количеством «Тексанов». Лишь по мере их износа военные приступили к закупкам учебных монопланов «Бичкрафт». В 1953-1956 годах ВВС получили 450 самолетов Т-34А «Ментор» (в том числе 100 канадского производства), оборудовавшихся двигателями «Континен- тал» О-470-4 (225 л. с). С 1955 года начались поставки модификации Т-34В для авиации ВМС (отличавшейся составом оборудования). До октября 1957 года поставили 423 таких самолета. Кроме того, «Ментор» под фирменным обозначением В45 широко поставляли на экспорт. Производство по лицензии наладили канадская фирма «Кенэдиен Кар энд Фаундри» (125 машин), японская «Фудзи» (162) и аргентинская FMA (75).

СЛУЖБА

В ВВС США самолеты Т-34А использовали для первоначальной летной подготовки, после которой курсанты пересаживались на Т-28А, и лишь затем — на реактивные машины T-33A. Но уже к началу 1950-х годов оба типа поршневых самолетов были заменены реактивными машинами Сессна Т-37 «Твит». Почти новые «Менторы» частью были переданы союзникам, частью — проданы гражданским лицам.

Более длительной оказалась служба Т-34В в авиации ВМС. В качестве основного самолета первоначального обучения «Менторы» служили до середины 1970-х годов, а как вспомогательные — даже до начала 90-х. Канада, получившая 25 самолетов Т-34А, эксплуатировала их недолго, передав Турции (за исключением одной машины, потерянной в аварии). В Аргентине, ВВС которой получили 15 самолетов из США и 75 собственной постройки, эксплуатация В45 продолжается до сих пор. 66 машин В45 получили Чили (списаны в начале 90-х годов), 42 В45 и шесть Т-34В — Колумбия (служили до 2010 года). «Менторы» служили в Мексике, Эквадоре, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Перу, Венесуэле, Уругвае, Боливии, Японии, Индонезии, Филиппинах, Испании.

«ТУРБО МЕНТОР»

Еще до начала серийного производства Т-34 фирма «Бичкрафт» приступила к разработке его реактивного варианта «Джет Ментор» («модель 73»). Прототип, оборудованный ТРД «Континентал» J69 тягой 415 кгс, впервые поднялся в воздух 18 декабря 1955 года. Но в серийное производство «Джет Ментор» не попал — ВВС остановили выбор на Т-37. ВМС поначалу выбрали другой реактивный самолет — Темко ТТ «Пинто», но в 1960 году отказались от него, оставшись при поршневых Т-34В и Т-28. Когда же в начале 1970-х годов им потребовалась замена, «Бичкрафт» предложила «Турбо Ментор» — вариант «Ментора», оборудованный турбовинтовым двигателем РТ6А-25. Вдвое большая мощность последнего по сравнению со стоявшим на Т-34А/В поршневым мотором позволила существенно поднять скорость, скороподъемность и потолок самолета.

Первый из двух прототипов YT-34C, переделанных из серийных Т-34В, начал летные испытания 21 сентября 1973 года. В 1975 году начались поставки самолетов Т-34С для авиации ВМС США. В 1977-м развернулось производство экспортного варианта Т-34С-1, отличавшегося наличием четырех подкрыльевых узлов для подвески вооружения общей массой до 550 кг (250-фунтовые бомбы, пусковые установки 70-мм неуправляемых ракет, контейнеры с пулеметами). Производство Т-34С продолжалось до 1990 года. В общей сложности для ВМС США и на экспорт изготовили 353 самолета. В ВМС США последние «Турбо Менторы» были списаны в 2011 году. 15Т-34С-1 приобрела авиация ВМС Аргентины. Самолеты приняли участие в Фолклендской войне, действуя как разведчики и легкие штурмовики. 44 Т-34С-1 поставили на Тайвань, 16 — Индонезии, 12 — Марокко, шесть — Алжиру, четыре — Габоону, три — Уругваю, 24 — Еквадору, семь — Перу.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЧКРАФТ Т-34А «МЕНТОР» (Т-34С «ТУРБО МЕНТОР»)

- Тип: одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет

- Двигатель: ПД «Континентал» О-470-4 мощностью 225 л. с. (ТВД «Праттэнд Уитни Канада» РТ6А-25 мощностью 550 л. с.)

- Размеры:

— длина, м: 7,87 (8,75)

— высота, м: 2,92

— размах крыла, м: 10,01 (10,15)

— площадь крыла, м²:16,50 (16,69) - Вес, кг:

— пустого самолета: 932 (1356)

— нормальный взлетный: 1179 (1950)

— максимальный взлетный: 1315 (2494) - Технические характеристики:

— максимальная скорость, км/ч: 302 (518)

— дальность полета, км: 1240 (1310)

— практический потолок, м: 6465 (9145)

Нравится Тронуло Ха-Ха Ого Печаль Злюсь

5987warfor.me

Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский

www.arms-expo.ru

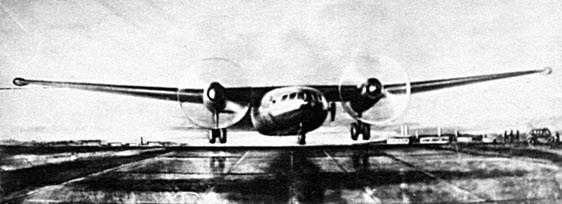

Глава 7 Первый в мире широкофюзеляжный самолет Т-117

Глава 7

Первый в мире широкофюзеляжный самолет Т-117

В 1945 году в 4-м спецотделе НКВД под руководством Р.Л. Бартини завершилось эскизное проектирование пассажирского самолета Т-107 с двумя двигателями АШ-82ФН. Это был среднеплан с двухъярусным герметизированным фюзеляжем и трехкилевым оперением, рассчитанный на перевозку до 40 пассажиров и 2710 кг грузов на расстояние до 1200 км. В варианте на 20 пассажиров (в салоне «люкс») и 800 кг груза самолет мог преодолеть расстояние до 8400 км. Расчетная максимальная скорость Т-107 — 470 км/ч. На верхней палубе машины находились помещения для пассажиров, а внизу — грузовой отсек. Однако до постройки дело не дошло, поскольку к тому времени ВВС и ГВФ остановили свой выбор на Ил-12.

Вслед за этим Бартини предложил проект легкого транспортного самолета Т-108 — двухбалочный высокоплан с грузовой кабиной и неубираемым шасси, оснащенный двумя дизельными 340-сильными двигателями. Но и он остался на бумаге.

Часто, пытаясь найти объяснение, начинающие исследователи задают вопрос: почему проекты транспортных самолетов Бартини начинал с буквы «Т». И тут же отвечают — транспортный. Казалось бы, все логично, в действительности буква «Т» означала «тюрьма», к которой Роберт Людвигович за годы своей жизни, похоже, привык. И он не одинок в своем выборе обозначения. Достаточно напомнить, что Н.Н. Поликарпов, находясь в заключении, обозначил истребитель И-5 как ВТ-11 — «внутренняя тюрьма».

Куда более реальным оказался проект Т-117, который конструктор задумал в 1944 году, предвидя скорое окончание войны. К тому времени в Таганроге на территории, которую когда-то занимал завод № 31 им. Георгия Димитрова, эвакуированный в годы Великой Отечественной войны в Тбилиси, организовали новый авиазавод № 86. В 1946-м в Таганрог вернулось и ОКБ Г.М. Бериева, и в том же году на территорию предприятия перевели одно из подразделений тюремного конструкторского бюро во главе с Бартини. Для этого на предприятия вдали от основных цехов, в бывшем ангаре, оборудовали помещение для конструкторского бюро, во главе с Робертом Людвиговичем.

О том, что происходило на территории Спецтехбюро МВД, удалось узнать по отрывочным архивным документам и рассказам приближенных к Бартини лиц.

К тому времени Бартини, если не считать разработчиков турбореактивного двигателя ТРД-7 в аналогичной же «шараге», находившейся в городе Рыбинске на территории завода № 36, был одним из последних ведущих сотрудников Особого технического бюро НКВД (с 1946 года — Министерство внутренних дел — МВД).

По свидетельству одних из очевидцев, рядом с ангаром построили барак со сторожевой вышкой, где поселили 126 специалистов из числа политзаключенных. В то же время, по рассказу Сергея Николаевича Емельянова, вместе с Робертом Людвиговичем на завод в товарных вагонах прибыли 64 заключенных. Среди них были начальник бригады фюзеляжа Д.А. Лосик, бывший когда-то главным инженером завода, начальник группы технических описаний П.Д. Дузь, известный историк авиации. Его книга «Воздухоплавание и авиация в России до 1907 г.» без указания автора, но под редакцией Попова вышла из печати в 1956 году. Авторство Петру Дмитриевичу вернули лишь 40 лет спустя.

Инженером-конструктором в бригаде высотного оборудования у Бартини трудился и известный полярный летчик В.М. Махоткин, именем которого был назван остров в Карском море в архипелаге Норденшельда, летчик-истребитель М.Г. Мартыщенко (13 апреля 1943 года в воздушном бою по ошибке сбил Ла-5 летчика И. Творогова, за что был арестован и осужден), совершивший на Балтике два воздушных тарана, «сидел» инженером-конструктором в бригаде винтомоторной группы, где начальником был А.С. Назаров.

Крупными специалистами и авторитетами в авиационных кругах были Ю.М. Румер — начальник бригады теоретических исследований и вибраций, К.С. Сцилард — начальник бригады аэродинамических и тепловых расчетов, П.С. Кочетков — начальник бригады прочности, В.И. Лерхендорф — начальник бригады крыла и оперения.

Всех заключенных «расквартировали» в сохранившемся здании электроцеха, а рабочие места ОКБ организовали в баковом цехе № 10.

Во главе ОКБ был подполковник МГБ Ямалутдинов, его заместителем — майор МГБ Безроднов. К работам приступили 10 ноября 1946 года. Рабочий день продолжался с 8 до 17 часов, хотя фактически он длился много дольше. Что было делать в душном и тесном маленьком здании, где все было заставлено трехъярусными койками? Лучше на работе, быстрее сделать самолет, возможно, быстрее отпустят. Ведь они уже многие годы были оторваны от семей. Послевоенный и так нелегкий быт был для Бартини и его сотрудников тяжел вдвойне. Они голодали. В 1947 году умер от истощения П.А. Вальтер. Одного из крупнейших физиков СССР Ю.Б. Румера 26 апреля 1948 года отконвоировали в городскую тюрьму, и больше на завод он не вернулся.

Вскоре в ОКБ НКВД № 86 работало уже 156 человек за счет принятых вольнонаемных. 50 инженеров, механиков и мастеров прибыли из числа военнопленных и интернированных по линии МВД СССР, а Министерство авиационной промышленности разрешило директору завода ввести аккордную оплату труда за особо срочные работы по самолету Т-117. Был увеличен лимит электроэнергии и заводу, и строительно-монтажному управлению № 24, восстанавливавшему разрушенные и строившему новые заводские корпуса.

Взлет транспортного самолета Т-117 (рисунок)

Тогда же решением коллегии МАП на завод перевели свыше 200 квалифицированных рабочих и 30 конструкторов с других серийных авиазаводов страны, в том числе из Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Тбилиси и Омска. Для усиления технического руководства главным инженером назначили Н.И. Полонского.

В ОКБ Бартини работала и известная поэтесса Н.В. Образцова. В своем стихотворении «Главный конструктор» она, в частности, отметила:

«… огромный зал. Здесь был ангар когда-то.

Потом — рядами длинные столы,

Конструктор главный тихо проходил.

Берег слова. Он говорил немного.

В глазах прищуренных таились думы.

Нелегкий путь дошел до Таганрога.

Начало? Адриатика. Фиуме…

Прищур тех глаз спокойных, синих,

Зрачков бездонных глубина.

Таким запомнился Бартини,

Таким остался дорог нам…»

По мере продвижения работ по Т-117 многих расконвоировали. Бартини — в 1947-м, а Карла Сциларда — в марте 1948 года. Бартини предоставили квартиру в заводском доме № 32 (ныне улица Свободы № 12), где он мог теперь иногда бывать, но дальше Таганрога выезд ему был запрещен.

Строительство самолета Т-117 фактически в эти годы вернуло завод из разряда ремонтных в самолетостроительный.

«В моей жизни, — рассказывал Сергей Николаевич Емельянов, — я дважды встречался с Бартини. Первый раз — холодной зимой 1948 года. В нашем дворе (а жили мы в ту пору в доме № 12 по улице Свободы) выпало много снега, и мы, мальчишки, от души радовались снегопаду и весело играли в снежки, несмотря на морозец. Как-то незаметно в нашу игру влился незнакомый коренастый человек с густой роскошной шевелюрой. На шее у него был как-то не по-нашему повязан огромный шарф, а большое черное пальто было просто наброшено на плечи, и оттого он смотрелся как большая черная птица. Он, как и мы, усердно греб большими ладонями снег, лепил снежки и кидал их в нас. Мы опешили, а потом включились в эту игру. Несколько минут мы молотили друг друга мягкими пушистыми снежками. Игра внезапно прекратилась. Незнакомый мужчина подошел к нам, подняв шапку Вовки Степанова, сбитого снежком. Стряхнул снег и надел на голову Вовки. Мы остановились и молча ждали, что будет дальше. А он вытащил из кармана три больших красивых конфеты и вручил каждому из нас. Повернулся и молча пошел к большой черной машине, возле которой стояли два одинаково одетых мужчины, внимательно следившие за нашей игрой. Все уселись в авто и уехали. Мы только смотрели вслед, а потом стали рассматривать фантики (обертки) конфет. У всех они были разными. Вечером дома я рассказал домашним об этом странном человеке. Мама ничего не сказала, а тетушка моя поведала: «Это наш сосед, он живет в квартире рядом». — «А почему я его никогда не видел?» — «А он много и долго работает на заводе». И разговор был замят, и мне больше ничего о нем не говорили. Только много лет спустя я узнал, что нашим соседом и был тот самый Бартини.

Прошло 27 лет. Шел февраль 1975 года. Погода была хмурая, метельная, морозная. Я находился в заводском профилактории. Был вечер. Сидеть в палате было тошно, соседи ушли домой. И я отправился в красный уголок, где стоял телевизор, решив посмотреть перед сном программу «Время». В большой полутемной комнате работал телевизор, перед ним стояло несколько рядов мягких кресел, но людей не было. Я прошел поближе и сел. И только теперь увидел в соседнем кресле человека. Большая голова с роскошными, уже седыми волосами и наброшенный на плечи пиджак меня удивили. Я буркнул тихо: «Добрый вечер». В ответ тоже услышал невнятное приветствие. Примерно пятнадцать минут мы оба внимали новостям, а потом сосед поднялся и направился к выходу. Я оглянулся и узнал в нем Бартини. Приезжая в Таганрог по делам своего «детища» ВВА-14, он жил в заводском профилактории. Такие вот две встречи с почти вербальным общением».

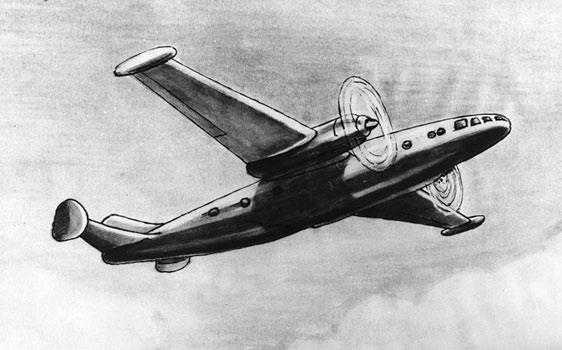

Самолет Т-117 в полете (рисунок)

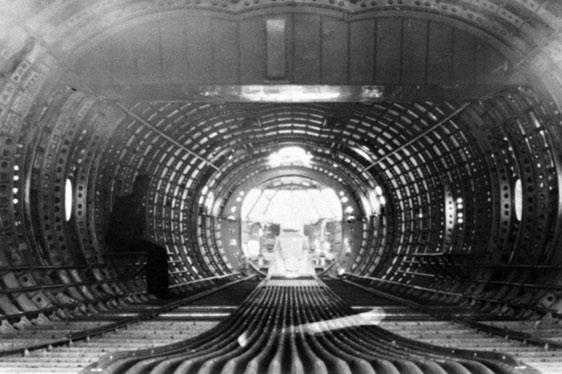

Бартини считал, что чисто пассажирский самолет в ближайшем будущем не сможет решить проблемы авиаперевозок. Нужен многоцелевой, то есть грузо-пассажирский самолет, в первую очередь для доставки в отдаленные районы страны крупногабаритных грузов. Из множества проектов военных и гражданских машин, предложенных Робертом Людвиговичем в стенах этого «предприятия», самым значительным стал транспортный самолет Т-117, отличавшийся смелостью замысла и оригинальными техническими решениями. Прежде всего это касается фюзеляжа. В отличие от классического круглого или квадратного поперечного сечения, фюзеляж Т-117 образовывался тремя сопряженными окружностями. Для герметизированных отсеков (таким был задуман фюзеляж Т-117) это сулило определенную весовую выгоду. Причем для транспортного варианта самолета грузовой отсек герметизировать не собирались, это предполагалось сделать только в пассажирском «Авиабусе» путем установки стенок вдоль фюзеляжа, образовывавших негерметичный коридор. По мнению конструктора, это техническое решение позволяло обеспечить пассажирам необходимый уровень комфорта при более легком планере.

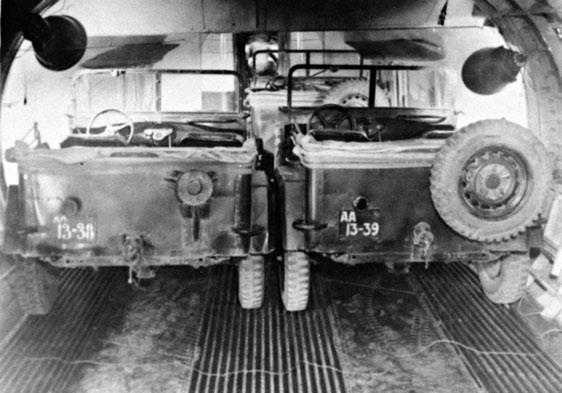

Основным считался военно-транспортный вариант самолета. Грузовой отсек длиной 12,75 метра (силовой пол), высотой 2,75 метра и шириной 4,5 метра (объем свыше 100 м3) предназначался для перевозки самоходной артиллерийской установки, бронеавтомобилей БА-64, автомобилей ЗИС-5, ГАЗ-67Б, ГАЗ-АА и М-1, мотоциклов М-72, 120-миллиметровых минометов, артиллерийских орудий калибра от 57 до 122 мм, а также прочих грузов, включая различное мелкое вооружение и боеприпасы. Все варианты загрузки самолета осуществлялись через задний люк шириной 3,2 метра и высотой 2,6 метра, закрывавшийся двумя створками. Одна из них служила трапом для самоходной техники.

Экипаж самолета — пять человек: два летчика, штурман, борттехник и бортрадист.

До появления проекта Т-117 воздушно-десантные войска о подобной технике и мечтать не могли. В десантном варианте он мог перевозить до 80 полностью экипированных бойцов. Для сравнения: военно-транспортный самолет Ту-75 с четырьмя такими же моторами, построенный на базе американской «Летающей крепости» В-29 компании «Боинг», отличался куда более скромными возможностями.

Один из вариантов загрузки самолета Т-117

Машина рассчитывалась под выпускавшееся и перспективное радиосвязное и пилотажно-навигационное оборудование. На крыле запланировали тепловые, а на воздушных винтах (4Ф-1 или АВ-16ИМ диаметром 4,8 и 5,055 метра соответственно) — жидкостные противообледенительные устройства, способствовавшие всепогодности применения самолета.

Допускалась буксировка самого тяжелого отечественного грузового планера Ил-32, предназначавшегося для транспортировки самоходных артиллерийских установок АСУ-76 или 122-миллиметровых орудий с тягачом, боеприпасами и боевым расчетом. При этом скорость полета аэросцепки находилась в диапазоне 200–250 км/ч, а дальность — 1500 км. Очень важно отметить, что планер Ил-32 создавался из расчета буксировки его четырехмоторными самолетами Ту-4, Ту-75 и первого варианта Ил-18 с поршневыми двигателями. Двухмоторный самолет Ил-12 с менее мощными двигателями АШ-82ФН для этой цели не годился, а Т-117 был в самый раз.

В варианте «Авиабуса» при нормальном полетном весе допускалась перевозка до 50 пассажиров, располагавшихся в комфортабельных креслах со столиками, и 500 кг груза на расстояние 1600 км/ч с крейсерской скоростью 365 км/ч с учетом встречного ветра и часового аэронавигационного запаса топлива. Причем уровень комфорта получался выше, чем у других отечественных самолетов аналогичного назначения.

Конструкторы предусмотрели и салонный вариант самолета, предназначенный для перевозки особо важных, или, как сейчас говорят, VIP-персон — двенадцати— и двухместных кают. Огромный же объем грузового отсека в случае установки более мощных двигателей позволял увеличить пассажировместимость машины почти в полтора раза.

В июне 1947 года комиссия под председательством Г.Ф. Байдукова, в прошлом летчика-испытателя и участника трех перелетов на самолете АНТ-25, рассмотрела макет самолета в грузовом варианте и выдала положительное заключение. Казалось, все шло хорошо, но год спустя из-за сокращения бюджетного финансирования по Министерству авиационной промышленности июньским постановлением Совета Министров СССР ОКБ-86, возглавлявшееся Бартини, ликвидировали и постройку опытного Т-117 прекратили. Согласно официальной версии, причиной тому стали двигатели АШ-73 (их гарантийный ресурс в то время не превышал 25 часов, а наработка на отказ в начале эксплуатации — несколько часов), устанавливавшиеся на стратегический бомбардировщик Ту-4. Но я этому не верю, ведь нашлись же моторы для Ту-70, Ту-75 и Ил-18. Скорее всего, дело в личных амбициях чиновников Министерства авиационной промышленности.

Руководство Таганрогского авиационного завода № 86 не согласилось с данным решением и направило в правительство письмо, где, в частности, говорилось:

«…государственная макетная комиссия <…> считает, что конструктивно в самолете Т-117 наиболее удачно решены вопросы, обеспечивающие многоцелевое его использование в сравнении с имеющимися двухмоторными самолетами Ил-12, Ли-2, С-47, а по грузоподъемности ставящие его в ряд четырехмоторных машин…

Экспериментальные исследования в ЦАГИ подтвердили его высокие аэродинамические характеристики. Т-117 в военном варианте может быть использован для перевозки крупногабаритных грузов, транспорта и других объектов общей грузоподъемностью 8 т…

Самолет оборудован замками для буксировки тяжелых планеров.

Используя более глубоко конструкцию планера Т-117, установлена возможность применения его как безмоторного планера <…> с очень высоким качеством (аэродинамическим. — Прим. авт.) с перевозкой тех же грузов…»

Загрузка автомобилей ГАЗ-67Б в грузовой отсек Т-117

Загрузка автомобилей ГАЗ-67Б в грузовой отсек Т-117

Размещение «пассажиров» в грузовом отсеке самолета Т-117

Недостроенный планер самолета Т-117

Несмотря на, казалось, окончательно решенную судьбу самолета Т-117, у руководства 86-го завода и Бартини еще теплилась надежда на спасение проекта. Кто-то предложил заменить моторы на АШ-82ФН, в недостатке которых страна не испытывала трудностей. Они развивали значительно меньшую мощность, зато считались доведенными, да и проблем с их получением не было. Министерство авиационной промышленности данное предложение сразу не отвергло, и в результате появился проект очередного постановления правительства по Т-117, где, в частности, говорилось:

«В целях обеспечения возможности переброски крупногабаритной военной техники при проведении воздушно-десантных операций Совет Министров СССР постановляет:

1. Обязать МАП тов. Хруничева М.В., главного конструктора (какой же он товарищ, если находится в тюрьме. — Прим. авт.) Бартини Р.Л. и директора завода № 86 тов. Федоренко П.М. закончить в производстве и передать на государственные испытания десантно-транспортный самолет Т-117 с двумя моторами АШ-82ФН со следующими летно-техническими данными:

Максимальная скорость на высоте 2000 м — 415 км/ч

Посадочная скорость — 118 км/ч

Высота — 8000 м

Техническая дальность — 2200 км

Десантная нагрузка — 4300 кг

Длина разбега — 535 м

Срок предъявления первого экземпляра на государственные испытания — февраль 1949 г.

На втором экземпляре самолета Т-117 установить моторы АШ-73, верхнюю стрелковую установку (электрифицированную. — Прим. авт.) из двух пушек 20 мм (СЭБ-3А) и кормовую установку с одним пулеметом 12,7 мм (ЛУ-68). Самолет предъявить на государственные испытания со следующими летно-техническими данными:

Максимальная скорость на высоте 2000 м — 428 км/ч

Посадочная скорость — 122 км/ч

Высота — 7100 м

Техническая дальность — 2200 км

Десантная нагрузка нормальная — 4300 кг

максимальная — 8000

Длина разбега — 550 м

Срок предъявления на государственные испытания второго экземпляра самолета — апрель 1949 г.

2. Предусмотреть возможность установки на самолет Т-117 более мощных двигателей (поршневых. — Прим. авт.) типа АШ-2 или ВК-2 (перспективных турбовинтовых. — Прим. авт.).

3. Разрешить МАП <…> для выполнения заданий, предусмотренных настоящим Постановлением, сохранить опытно-конструкторское бюро при заводе № 86 (ОКБ-86) Главного конструктора т. Бартини…

5. Для ускорения работ по производству самолета Т-117 на заводе № 86 министру внутренних дел тов. Круглову организовать на заводе № 86 группу технической помощи из числа заключенных специалистов 4-го спецотдела МВД СССР».

Каркас фюзеляжа, вид сзади

Но похоже, что появление проекта постановления Совета Министров СССР было лишь отпиской, чтобы сгладить отношения Министерства авиационной промышленности с заводом № 86 и Бартини, поскольку вопрос давно был закрыт и к нему руководство ведомства не собиралось возвращаться. Сказанное является косвенным подтверждение того, что причина прекращения постройки Т-117 связана лишь с личностью Бартини, а не с моторами АШ-73.

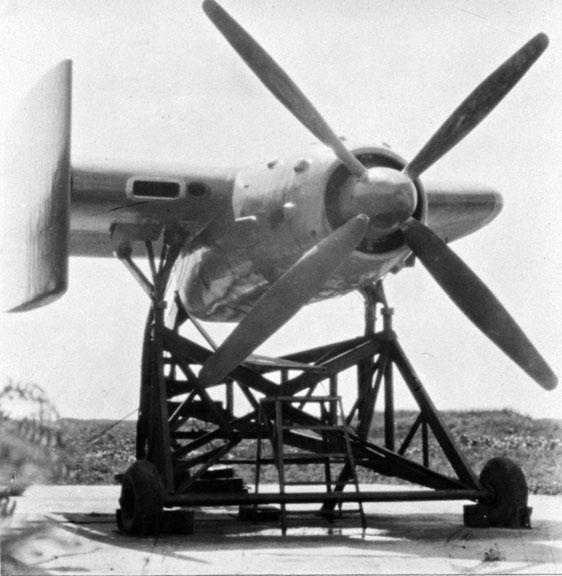

Стенд для наземной отработки силовой установки с двигателем АШ-73 самолета Т-117

Для транспортировки же военных грузов и НЕКОТОРЫХ видов вооружения приспособили пассажирский самолет Ил-12, сделав в его левом борту большую грузовую дверь.

Последним проектом тюремного конструкторского бюро, предложенным в 1947 году, стал тяжелый военно-транспортный двухбалочный и двухкилевой самолет Т-200, по схеме, близкой к Т-117, — высокоплан с фюзеляжем большого объема, обводы которого были образованы крыльевым профилем. В Новочеркасском политехническом институте даже построили испытательный стенд для проверки предложенных технических решений.

Рисунок транспортного самолета Т-200 со смешанной силовой установкой

Задняя часть фюзеляжа, образованного крыльевым профилем, раскрывалась вверх и вниз, между двумя хвостовыми балками, и открывала проход шириной пять и высотой три метра для загрузки крупногабаритных грузов и техники.

Предполагалась комбинированная силовая установка, включавшая два поршневых звездообразных четырехрядных двигателя (видимо, АШ-2) мощностью по 2800 л.с. и пары турбореактивных РД-45Ф тягой по 2270 кгс, расположенных в общих с поршневыми моторами гондолах. В местах сочленения фюзеляжа с крылом его хорда достигала 5,5 метра, а для безотрывного обтекания несущей поверхности в варианте Т-210 предусматривалось управление пограничным слоем.

В 1952 году Бартини разрабатывал летающую лодку Т-203, а еще более грандиозным был проект двухкилевого самолета Т-217 с четырьмя турбовинтовыми двигателями и подкосным высокорасположенным крылом типа «обратная чайка». Но все они так и остались на бумаге.

Ходит много разговоров о том, что разработки Бартини широко использовал О.К. Антонов. Более того, утверждается, что грузовой самолет Ан-8 — это развитие идей Роберта Людвиговича. Как инженер, я думаю, что здесь больше вымыслов, исключение составила лишь конструкция грузового пола, хотя использование отдельных идей Бартини исключить нельзя. Ан-8 больше повторяет концепцию американского самолета С-130 «Геркулес» компании «Локхид», но и здесь следует напомнить, что идея фюзеляжа с большим грузовым люком в его хвостовой части в авиастроении была реализована еще в годы Второй мировой войны.

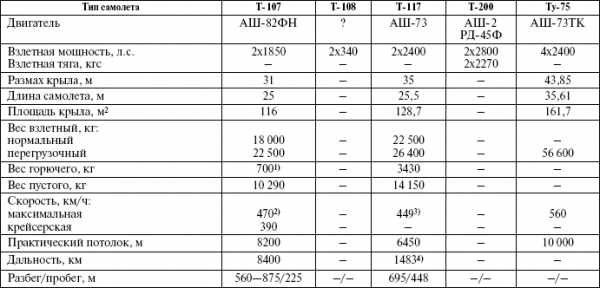

Основные данные проектов транспортных и пассажирских самолетов Р.Л. Бартини

Примечание. 1. При полной коммерческой нагрузке. 2. На высоте 5000 м. 3. На высоте 2300 м. 4. С полной коммерческой нагрузкой 8 т.

После освобождения из заключения до 1952 года Бартини работал в Таганроге в ОКБ морского самолетостроения, возглавлявшегося Г.М. Бериевым. Но Роберт Людвигович занимался не только проектированием гидросамолетов. После войны нашлись желающие претворить в жизнь мечту о кругосветном перелете. В 1950-е годы один из первых Героев Советского Союза, участник спасения челюскинцев Николай Петрович Каманин, возглавлявший в те годы Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), предложил Р.Л. Бартини разработать самолет, способный пролететь по маршруту Москва — Северный полюс — Южный полюс протяженностью 40 000 км. Однако эта идея не получила поддержки в правительстве, и о ней быстро забыли. Претворить же в жизнь мечту советских летчиков, «перешагнуть» через два полюса, довелось лишь в 1991 году на самолете-гиганте Ан-124 «Руслан», правда с промежуточными посадками.

Полагаю, что озвученные автором проекты Бартини — лишь часть его огромного наследия. Хочется надеяться, что многие из его задумок со временем станут достоянием гласности, и лишь тогда мы сможем в полной мере оценить величие этого человека.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

biography.wikireading.ru

Новый самолет Т-Х для ВВС США совершил свой первый полет — Naked Science

Учебно-тренировочный самолет (УТС) Northrop T-38 Talon «взрастил» не одно поколение американских военных летчиков: ВВС США начали эксплуатировать его в далеком 1961 году. Но сегодня эта заслуженная машина уже морально устарела. Именно поэтому была объявлена программа Т-Х, целью которой явилось создание замены для «ветерана». И теперь компании Boeing и Saab начали летные испытания своего детища, которое может стать победителем конкурса для ВВС США.

Крылатая машина поднялась в воздух с аэродрома Boeing (в Сент-Луисе, штат Миссури). Первый полет нового учебного самолета признан успешным. Его продолжительность составила 55 минут: за это время самолет успел подняться на высоту 3,4 тыс. метров и развить скорость в 426 км/ч.

Самолет Т-Х использует уже проверенные системы, узлы и агрегаты. По этой причине в Boeing недавно заявили, что серийное производство новой машины можно будет начать совсем скоро. Однако полный отказ от летных испытаний, конечно, невозможен. Отметим также, что Boeing уже собрал еще один образец Т-Х, а вскоре появятся и другие машины.

Характеристики Т-Х не раскрываются. Известно лишь то, что самолет оснащен одним турбовентиляторным реактивным двигателем F404, созданным компанией General Electric. Это надежный и проверенный временем двигатель, использующийся, в частности, на палубном истребителе F/A-18 Hornet.

В конкурсе Т-Х участвует множество компаний, включая таких гигантов, как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon. Недавно, кстати, еще одна компания – Sierra Nevada Corporation – предложила свой вариант для конкурса ВВС США. Он, в отличие от «боинговского» самолета, имеет два двигателя.

Пока сложно сказать, кому отдадут предпочтение Военно-воздушные силы США. Интрига сохраняется. При этом известно, что одним из важнейших критериев отбора будет дешевизна самолета. Кроме этого, управление будущей «летающей партой» должно быть максимально похожим на управление истребителями пятого поколения: именно для управления ими и будут готовить летчиков.

naked-science.ru

Самолет Т-50А для тендера США совершил первый полет — Naked Science

Northrop T-38 Talon – по-своему легендарная машина. Эта «летающая парта» верно служила американцам начиная с 1961-го. Самолет не раз модернизировался и, согласно новым планам, он будет эксплуатироваться до 2026 года. Между тем США уже сейчас вовсю работают над заменой для T-38. Программа, в рамках которой должен быть создан новый самолет, называется Т-Х: множество компаний предложили свой вариант замены T-38.

Один из них – T-50A, созданный совместными усилиями американской компании Lockheed Martin и южнокорейской Korea Aerospace Industries. Именно на заводском аэродроме последней T-50A и совершил свой полет. Одна из причин рождения T-50A (и для тендера Т-Х в целом) – появление истребителей пятого поколения, для управления которыми необходима соответствующая подготовка. Здесь, нужно полагать, особых проблем не будет. «Я не сомневаюсь, что этот самолет (T-50A – NS) ликвидирует разрыв, который сейчас существует между учебно-тренировочными машинами и пятым поколением», – заявил летчик, совершивший первый полет на новом T-50A.

В настоящий момент США активно строят свой новый истребитель F-35. По состоянию на 2016 было произведено 75 самолетов F-35A (самая технологически простая модификация), 39 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также 17 палубных F-35C.

Базовый учебно-боевой KAI T-50 Golden Eagle совершил первый полет в 2002 году. Основную массу средств на его создание (порядка 70%) выделило правительство Южной Кореи, а кроме того, проект финансировался Lockheed Martin и Korea Aerospace Industries, которые и разработали самолет. Он может быть вооружен ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM, ракетами класса «воздух-земля» AGM-65 Maverick, управляемыми и неуправляемыми бомбами, а также неуправляемыми ракетами Hydra 70, LOGIR. Golden Eagle – сверхзвуковой самолет. Он способен развивать максимальную скорость 1485 км/ч.

Построенному на его базе T-50A, как мы уже говорили, предстоит нелегкая конкуренция с машинами, разработанными другими компаниями. В частности, речь идет о T-100, продвигаемом Raytheon и его итальянскими партнерами. В целом, участие в тендере Т-Х принимают почти все авиастроители США. И во всех случаях они выступают совместно с партнерами из других стран мира.

Напомним, недавно в мире авиации состоялась другая важная премьера. В воздух впервые поднялся японский «невидимка» Advanced Technology Demonstrator X (ATD-X). Речь идет о демонстраторе технологий, который может пригодиться при создании японского истребителя пятого поколения.

naked-science.ru