Кто же сейчас «главный по тарелочкам» над Землей? LEONIDS-INFO

Лента новостей

Армия и Флот

Наука и Техника

Разглядеть погоны военных США из космоса: что наводит панику на Пентагон

12 апреля 2017 г.

Автор: Виктор Сокирко

Первый полет человека в космос, который осуществил 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин, принято считать началом космической эры. Впрочем, освоение околоземного пространства началось несколько раньше – помимо отработки технических характеристик самой ракеты, отрабатывались и возможности военного характера запускаемых спутников, в первую очередь разведывательного. Космос оказался идеальной «наблюдательной вышкой», на которую забрались и другие конкуренты, спор за господство на орбите с которыми не прекращался ни на минуту. Кто же сейчас «главный по тарелочкам» над Землей?

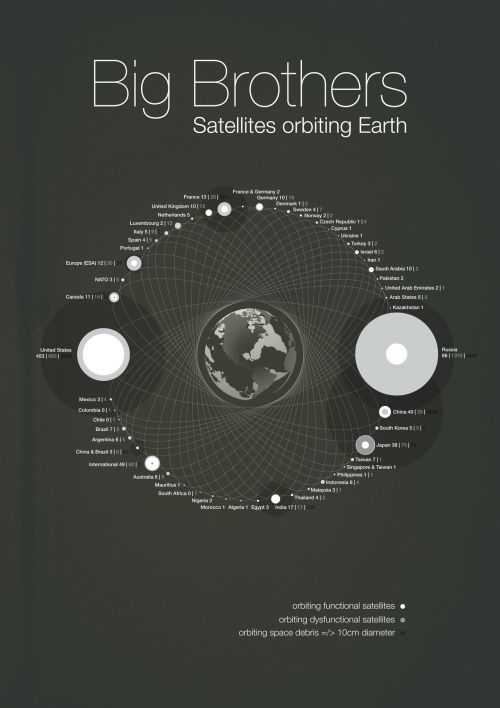

Лидерство, в первую очередь численное, в космосе бесспорно принадлежит США – на околоземной и геостационарной орбитах у них летает и «висит» более 400 спутников. Российские показатели несколько скромнее – наша орбитальная группировка (по заявленному количеству) составляет более 140 космических аппаратов. Хотя точную их цифру никто, естественно, не назовет – может меньше, а может и больше, не в этом суть. Тут важнее результат, а он по определенным позициям выше у американцев, а по другим у России. Хотя, надо признать, техническая оснащенность спутников США, особенно с учетом поддержки и умелого использования получаемых данных, у наших конкурентов пусть на полшага, но впереди. Банальное сравнение – разрешимость получаемых из космоса снимков (а это одна из основ разведдеятельности) у американцев составляет 20 пикселей, а у нас всего 28.

«Нельзя говорить, что все возможности американских спутников просто миф, но своих придумок на счет космических способностей у них, конечно, хватает, – считает военный эксперт Борис Джерилиевский. – США старательно на протяжении десятилетий рекламировали свои космические программы, а NASA стала едва ли не идолом технического совершенства. Даже бытовая техника, созданная при помощи этих технологий, обладает, как утверждается, неограниченным сроком годности, хотя выходит из строя как любой другой прибор. Еще в советские времена существовал некий миф, что американцы из космоса могут рассмотреть количество звезд на офицерском погоне и сфотографировать номера машин комсостава. И якобы у командиров частей, в первую очередь ракетных и находящихся за пределами страны в группах войск, был график пролета вражеских спутников, во время которого запрещалось проводить построения и строевые смотры.

Ну к подобным возможностям американцы сейчас только приближаются, но молва уже приписывает им возможность заглянуть через замочную скважину едва ли не в сейф с секретными картами. Естественно, что и в самих США всячески пиарят свой космический потенциал и заявляют едва ли не каждый чих на Земле. Но вот почему-то представить снимки катастрофы того же злополучного малайзийского «Боинга 777», сбитого над Донбассом, так и не удосужились. Не захотели, или просто таких документальных свидетельств объективного контроля территории, о которой так пекутся в Вашингтоне, не существует в природе?

Считается, что отставание нашей страны от США в космосе началось еще в 70-е годы прошлого века, когда Вашингтон активно разрабатывал и строил новые спутники, а Москва лишь модернизировала старые. Это не совсем верно. Мы основной упор сделали на космические полеты с человеком на борту, что гораздо затратнее и технически оснащеннее, американцы больше пуляли на орбиту «болванки», в том числе с функциями ведения разведки, обеспечения связи и прочими мирными и не совсем мирными задачами. Но взять числом, не значит взять умением. Особенно при нынешнем расширении потенциала российской орбитальной космической группировки, которое уже пугает американцев. Панику вызвал у них недавний пролет одного из наших аппаратов, который за один виток вокруг Земли успел пройти в непосредственной близости от четырех американских спутников. И теоретически мог их все уничтожить. Стали говорить, что у русских, мол, есть некий «электрический космический двигатель», позволяющий маневрировать, наподобие шустрого автомобиля в дорожной пробке. Мне сложно судить о технических возможностях подобного «чуда», но если оно у нас существует – мы еще не проиграли космос».

Отработавших свой космический век российских спутников (мы говорим сейчас лишь о спутниках оборонного и двойного назначения), которые еще называют «частично действующие», действительно накопилось немало – запас прочности есть даже у них. Явно под списание пойдет спутниковая навигационно-связная система «Циклон-Б», первые аппараты которой отправились на орбиту еще в советские времена. Подобная судьба ждет и систему спутниковой связи на основе космического аппарата серии «Молния-1Т». Чуть лучше выглядит Единая система спутниковой связи нового поколения (ЕССС-2), группировка которой насчитывает от 4 до 8 КА на высокоэллиптической орбите и 5 КА на геостационарной орбите. Последний пуск ракеты-носителя с этими спутниками был произведен в 2009 году. Поскрипывает космическими бортами и группировка из 24 аппаратов системы ГЛОНАСС, которая поддерживается в избыточном составе. Впрочем, ее судьба не так уж и плачевна, и Глобальная навигационная спутниковая система еще послужит армии и народу.

Этот «грустный список» можно было бы и продолжить еще некоторыми космическими системами, но их не так уж и много. А если сравнить с орбитальной космической группировкой США, в которой спутники точно так же вырабатывают свой ресурс, то картина на их фоне не совсем уж удручающа. Тем более, что еще активно действуют спутниковая система связи «Родник», состоящая из не менее 12 КА (последнее обновление – 2015 год). Космическая система ретрансляции цифровой информации со спутником «Гарпун», которая поддерживает радиотехническую и видовую разведку. Спутниковая система «Око» и «Око-1» (предположительно, 35 КА), позволяющая обнаружить старты межконтинентальных баллистических ракет. Единая космическая система обнаружения и боевого управления (ЕКС), которая помимо пусков МБР, БРПЛ, оперативно-тактических и даже тактических ракет, способна вычислить траекторию к району поражения, а также выполнить функцию наведения на них. (У американцев существует ее прямой аналог – система SBIRS.) А морской космической разведки и целеуказаний «Лиана» вызывает откровенную грусть у военнослужащих US NAVY, которые бритыми затылками чувствуют ее взгляд в любой части Мирового океана.

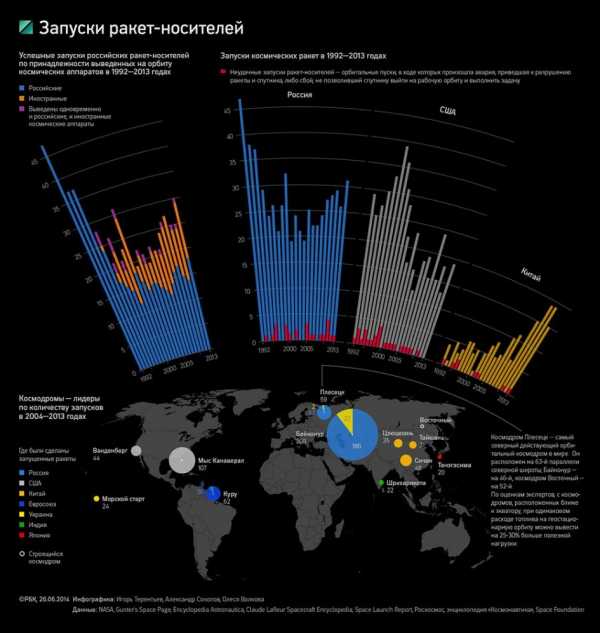

В общем, нам тоже есть чем похвастать (выше приведен далеко не полный список спутниковых систем военного и двойного назначения) и обеспечение группировкой запросов и нужд в космической сфере Минобороны России вполне соответствуют требованиям времени. Но самое главное и чего панически боятся американцы, так это заметно увеличившееся количество запусков российских спутников (в 2014 году у России было 9 пусков, против 7 США). Помимо Плесецка и Байконура, пуски сейчас можно производить с космодрома Куру (Французская Гвиана), с подвижной платформы в Тихом океане, а также из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области.

Подробности о том, какие именно спутники размещает на орбите Министерство обороны РФ, естественно, не разглашаются, но можно предположить, что речь идет о создании мощной космической разведывательной сети. И теперь уже американские капралы и первые лейтенанты будут прикрывать свои погоны, чтобы их не разглядели русские из космоса. Предполагается, что оборудование спутников позволяет распознавать не только номера автомобилей, но и черты лица человека.

Вероятно, что речь идет о многопозиционной спутниковой системе разведки «Акварель», оснащенной спутниками «Раздан», разработку которых заканчивает Минобороны и Роскосмос, и обещающую стать в ближайшее время (ориентировочно 2019 год) самой мощной разведывательной системой в России.

Фото: nasa.gov, Роскосмос, Минобороны России

Метки: аппарат, господство, группировка, космический, космос, орбитальный, паника, Пентагон, Россия, спутник, США

www.leonids-info.ru

Россия в космосе. Как действительно обстоят дела в отечественной космонавтике

Количество пусков

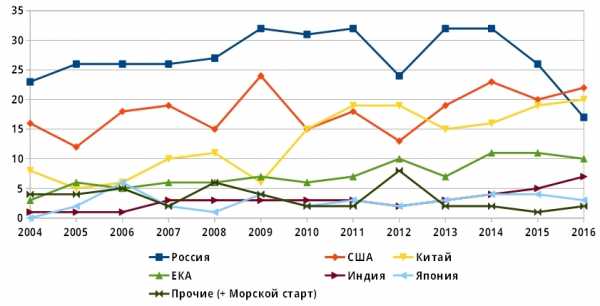

Тринадцать лет подряд Россия лидировала по количеству космических запусков. Но в 2016 году нас обогнали США и — впервые — Китай. В 2017 году одна частная компания SpaceX имеет шансы обогнать Россию по количеству запусков. Наше лидерство по этому параметру было предметом гордости, и его потеря стала поводом для расстройства. Насколько оно обосновано?

Количество пусков по странам с 2004 года

Количество пусков по странам с 2004 годаБольшое количество российских запусков в последние годы имеет сразу несколько причин. Во-первых, развертывались прикладные спутниковые группировки — ГЛОНАСС для навигации, «Экспресс», «Ямал» для связи, «Ресурс» для дистанционного зондирования Земли, военные спутники. Во-вторых, активно запускались иностранные космические аппараты по коммерческим контрактам.

Когда в 90-х годах российские ракеты-носители вышли на мировой рынок, они оказались дешевыми и были очень востребованы.

Специально созданная компания ILS предлагала выгодные цены на «Протоны», и с 1996 года было произведено уже 98 пусков на самую коммерчески востребованную геостационарную орбиту. В-третьих, по пилотируемой программе каждый год стартует 4 «Союза» с космонавтами и 4–5 грузовых «Прогрессов», это уже как минимум 8 пусков в год.

Сейчас ГЛОНАСС развернута и требует меньшего количества запусков для поддержания группировки. С коммерческими контрактами ситуация ухудшилась: на рынок пусковых услуг пришла частная компания SpaceX, составив конкуренцию ценам ILS. В 2016 году авария «Протона» не привела к потере полезной нагрузки, спутник был успешно выведен на целевую орбиту, но расследование происшествия наложилось на обнаружение неправильного припоя в двигателях, и в результате «Протон» не летал почти год. Даже в пилотируемой программе убрали один грузовой «Прогресс», из-за чего пришлось сократить российский экипаж МКС с 3 человек до 2.

Парадоксально, но сокращение пусков является следствием и одной хорошей причины. В 80-е годы СССР производил в районе сотни пусков в год, но его связные спутники «Стрела» могли работать на орбите только полгода, а разведывательные «Зениты» — всего две недели.

Когда срок активного существования спутников настолько мал, он сводит на нет эффект от большого количества запусков. Сейчас наши спутники стали работать на орбите гораздо дольше, поэтому и запускать новые на замену нужно реже.

Также параллельно идет процесс замены ракет-носителей. Старые «Космос» и «Циклон» уже не летают, конверсионные «Днепры» тоже постепенно заканчивают свою карьеру. И если новый легкий «Союз-2.1в», впервые полетевший в конце 2013 года, в июне 2017 стартовал уже в третий раз, то у «Ангары» дела идут менее успешно. После двух испытательных пусков в 201

knife.media

Россия проигрывает космическую гонку Китаю :: Экономика :: РБК

Фото: ИТАР-ТАСС

Плюсы – мы еще умеем делать сложную космическую технику (правда, в основном ракеты). Минусы – несоблюдение сроков (например, разработка «Ангары», если считать от определения победителя конкурса проектов, уже заняла почти 20 лет), неэффективность и завышенные затраты. Ракета получилась очень дорогой, и цена может отрицательно сказаться на ее перспективах, если конкурентам – миллиардеру Элону Маску и китайцам – удастся добиться более низкой себестоимости вывода полезной нагрузки в космос.

Коммерческий рынок доставки грузов в космос – единственный сегмент космической отрасли, где Россия сохраняет лидерство: около 40% российских ракет летают только с иностранной полезной нагрузкой – спутниками или астронавтами. Причем в масштабах всей экономики космоса этот сегмент небольшой – менее 1% (около $2 млрд). А теперь с приходом новых конкурентов есть большая вероятность, что мы потеряем и этот рынок.

Уже в ближайшие годы в космической гонке нас окончательно потеснит Китай. Количество действующих спутников на орбите у наших стран уже сравнялось: за последние три года китайцы довели их число до 117 единиц (+72%), тогда как Россия – до 118 (+20%). В конце 2013г. Китай запустил луноход, а к 2020г. планирует высадить человека на Луну и построить собственную орбитальную станцию. Китайцы уже догнали США по количеству ракетных запусков, а по темпам развития отрасли вышли на первое место.

При этом расходы России на космос за последние 10 лет выросли в 14 раз и в 2013г. составили около $10 млрд (14% мировых госрасходов). Однако если по затратам мы одни из лидеров, то по уровню космических доходов наша страна находится на периферии. По оценке РБК, на Россию приходится не более 1,6% мировой выручки коммерческого космоса, который, по данным авторов доклада Space Report 2014 , достиг в предыдущем году $240 млрд.

Космические челноки

С 1957 по 1991гг. было совершено примерно 3,68 тыс. орбитальных пусков ракет, из них 2,45 тыс. пусков пришлось на СССР. Именно благодаря заделу СССР в запусках космических ракет Россия пока еще удерживает 1-е место по числу орбитальных пусков. Из 82 космических стартов в 2013г. на Россию пришелся 31 запуск, на международный проект «Морской старт» – еще 1 пуск. В общей сложности это составляет 39% мировых запусков.

Лидерство России во многом обеспечено коммерческими запусками. По данным Федерального управления гражданской авиации США , в 2013г. было осуществлено 23 коммерческих запуска, которые принесли выручку в $1,9 млрд. 12 из таких пусков пришлись на Россию, которая заработала $759 млн.

До сих пор основным конкурентным преимуществом России являлась более низкая стоимость вывода полезной нагрузки в космос. По оценке РБК, средневзвешенная по количеству запусков последних пяти лет рыночная стоимость доставки максимальной полезной нагрузки на низкую опорную орбиту (НОО) с помощью российских ракет составила $6,3-8,9 тыс./кг. У США этот показатель — $12,5-18,8 тыс./кг, у Европы — $11,0-13,6 тыс./кг. У Китая стоимости доставки грузов на НОО приближается к российскому уровню и составляет $8,1-10,8 тыс./кг. Рыночная стоимость доставки грузов на геопереходную орбиту (ГПО) уже меньше отличается между странами и составляет примерно $21-27 тыс./кг у России и $21-32 тыс./кг у США.

Как мы считали стоимость доставки полезной нагрузки на орбиту

На основании данных открытых источников Space Foundation, Federal Aviation Administration, Encyclopedia Astronautica, Федерального реестра государственных контрактов и др. определялась минимальная и максимальная оценка стоимости запуска всех действующих ракет-носителей различных стран. В зависимости от даты оценки или даты запуска учитывалась инфляция доллара, то есть стоимость запуска переводилась в цены 2014г. Стоимость доставки 1 кг полезной нагрузки рассчитывалась как средневзвешенная по количеству запущенных в 2009-2013гг. ракет-носителей страны-производителя: сумма умножений min и max относительной стоимости запуска в $тыс./кг на количество запусков данной ракеты-носителя, соотнесенная с количеством запусков.

Уже в ближайшие годы лидерство России как космического перевозчика будет оспорено, поскольку США, ЕС и Китай разрабатывают новые ракеты и космические корабли, в том числе для доставки пилотов и грузов на МКС. Так, после начала эксплуатации челноков Dragon американской компании SpaceX (основатель – миллиардер Элон Маск, в числе проектов которого Tesla Motors и PayPal) спрос на российские транспортные корабли «Прогресс» упал на треть, отмечал глава РКК «Энергия» Виталий Лопота. В разработке SpaceX находится тяжелая ракета Falcon Heavy, способная доставить на НОО до 53 т грузов всего за $1,5-2,5 тыс./кг. Китай также разрабатывает относительно недорогие тяжелые ракеты Long March 5/7, а уже к 2020г. планирует довести свою долю в коммерческих пусках до 15% (в 2013г. китайцы не осуществили ни одного коммерческого запуска).

Через три года Россия может лишиться и еще одного источника заработка – отправки американских астронавтов на МКС. В 2013г. Россия заработала на этом $335 млн. На 2014 – первую половину 2016г. NASA подписала контракт с Роскосмосом на отправку 12 астронавтов за $753 млн. Но с середины 2017г. NASA планирует отказаться от российских услуг по доставке пилотов на МКС и использовать для этих целей свой пилотируемый корабль : агентство финансирует разработку сразу трех проектов компаний SpaceX, Boeing и Sierra Nevada.

Гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров видит главную угрозу для российской космической промышленности в США, а не в Китае. «Особенность Китая в том, что его космические программы носят существенно автономный характер, основаны на принципе полного самообеспечения», — полагает Комаров. Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского (РАКЦ) Юрий Караш в свою очередь считает, что Китай в скором времени может не только обогнать Россию по количеству запусков и потеснить на рынке коммерческой доставки грузов, но и занять место России в качестве второй космической державы. В 2011г. и 2012г. Китай уже опережал по количеству ракетных пусков не только Европу, но и США.

Чем ответит Россия? Ракета-носитель «Ангара», чей первый тестовый запуск был запланирован еще в 2005г., уже привлекла внимание аудиторов Счетной палаты. Согласно заключению ведомства, средства, вложенные в проект за два десятилетия («беспрецедентный в мировой практике срок»), многократно подняли цену этого, пока еще не готового носителя. Точная стоимость ракеты пока не раскрывается, и в ГКНПЦ имени Хруничева не ответили на запрос РБК. Однако, судя по цене двигателей для первой ступени, разгонного блока, комплекса пусковых услуг, стоимость «Ангары-5» (тяжелая версия ракеты-носителя), способной доставить до 24,5 т на НОО, может составить минимум $100 млн (или $4,1 тыс./кг). Это превышает не только себестоимость доставки грузов на Falcon Heavy ($1,5-2,5 тыс./кг), но и ракетой «Протон-М» ($3,3 тыс./кг).

Оптимизма не прибавляет и рост аварийности полетов. За последние 3,5 года неудачными оказались 7% российских пусков, тогда как в 2000-е гг. доля неудачных пусков не превышала 4%. Если у России восходящий тренд аварийности полетов, то у Китая — ярко выраженный нисходящий. Аварийность китайских ракет семейства Long March за последние 10 лет составила 1,8%, причем у Long March 3 не было серьезных происшествий. Безаварийно летали и европейские ракеты Ariane-V, американские Atlas-V, японские H-II, индийские PSLV. Правда, у России тоже есть безаварийные ракеты – Союз-ФГ – именно они специализируются на доставке космонавтов на МКС.

«Ухудшение очевидно. Настораживает то, что связаны все

www.rbc.ru

Количество спутников у каждой страны мира. – Шкаff

Разместил: METTER

Просмотров: 14407 c 02.02.2010 22:58

Рабочие спутники / вышедшие из строя / мусор

Как обычно, нажать для увеличения

Нажмите для увеличения изображения

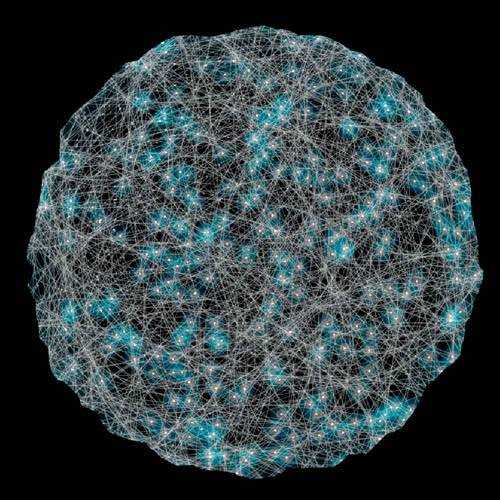

Далее о космическом мусоре…

Впервые о масштабном загрязнении космоса ученые заговорили в 1980-х, когда концентрация мусора на орбите Земли достигла такой плотности, что баллистикам требовалось хорошенько поработать, чтобы безопасно разместить среди него тот или иной спутник. В последнее десятилетие ситуация только ухудшилась. «Количество мусора в околоземном пространстве столь велико, что это создает реальную опасность для работающих там автоматических станций. В ближайшем будущем сложности будут нарастать как снежный ком», – полагает старший научный сотрудник НИИ астрономии РАН Александр Багров. Основания для этого у него весьма серьезные.

Свалка на небе – неприятности на Земле

В первую очередь от космического мусора страдают, конечно, объекты, находящиеся на орбите. «Службы наземного наблюдения иногда фиксируют столкновения частиц космического мусора друг с другом, из-за чего их количество множится в геометрической прогрессии, – рассказывает председатель комиссии по проблемам космического мусора РАН, заместитель директора Института прикладной математики им. Келдыша Эфраим Аким. – Мелкие фракции представляют не меньшую опасность, чем крупные. Только представьте крупнокалиберную пулю, движущуюся со скоростью 8–10 км/с. При попадании подобной частицы в действующий космический аппарат сила соударения просто чудовищная. Ни один корабль не выдержит такого столкновения. Если же соударение произошло, облако обломков на орбите расползется по всем направлениям всего за пару недель, угрожая уничтожить и других соседей».

И хотя вероятность вывода из строя орбитальных спутников космическим мусором все еще крайне мала, неприятные инциденты уже были, в том числе с пассажирскими космическими кораблями и орбитальными станциями.

В 1983 году экипаж печально знаменитого шаттла Challenger обнаружил на лобовом стекле своего корабля небольшой след от соударения с посторонним предметом. Кратер был всего 2,5 мм в глубину и столько же в ширину, но заставил сильно поволноваться инженеров NASA. После приземления корабля специалисты тщательно осмотрели повреждения и пришли к выводу, что причиной соударения стала микрочастичка краски, отслоившаяся от какого-то другого космического аппарата. Пострадала от космического мусора и советская орбитальная станция «Салют-7», поверхность которой была буквально испещрена микроскопическими кратерами от соударения с частицами мусора. Чтобы предотвратить возможность подобных инцидентов в дальнейшем, станция «Мир» и пришедшая ей на смену МКС были оснащены экранами, защищавшими обитаемые модули от соударений с мелким мусором. Впрочем, и это не помогло. В июне 1999 года тогда еще необитаемая МКС имела все шансы столкнуться с обломком разгонного блока одной из ракет, уже долгие годы вращавшегося вокруг Земли. К счастью, специалистам российского Центра управления полетами (ЦУП) удалось своевременно скорректировать ее орбиту, и обломок пролетел мимо на расстоянии 6,5 км. В 2001 году МКС пришлось предпринимать специальный маневр, чтобы не столкнуться с семикилограммовым прибором, потерянным во время выхода в открытый космос американскими астронавтами. С тех пор станция уворачивается от космического мусора с завидной регулярностью, несколько раз в год.

Космический мусор представляет опасность и для далеких от космоса землян, падая на их головы в прямом смысле этого слова. В 1978 году таежные области на севере Канады пострадали от падения советского спутника «Космос-594». Годом позже обломки американской космической станции Skylab рассыпались над пустынными районами Австралии.

В 1964 году в ходе неудачного запуска навигационного спутника США с ядерными источниками энергии на борту радиоактивные материалы рассеялись над акваторией Индийского океана. Всем памятна ситуация и со станцией «Мир», затопленной в Тихом океане. Тогда у десятков тысяч жителей островных государств случился форменный массовый психоз. Люди панически боялись, что «русская громадина» свалится им прямо на голову. А вот для жителей Алтайского края этот кошмар стал реальностью. Именно над этим регионом России пролегают траектории полета ракет, запускаемых с Байконура, и именно сюда валятся обломки первых ступеней с остатками высокотоксичного топлива.

Но что же представляет собой космический мусор? Откуда он берется?

Это кто же здесь сорит?

«Ситуация складывается парадоксальная, – считает Александр Багров. – Чем больше мы запускаем аппаратов в космос, тем менее пригодным для использования он становится». И действительно, по оценкам российских специалистов, в настоящее время в космосе находится более 10 тысяч летательных аппаратов и спутников Земли, при этом функционируют из них только 6%. Космические аппараты выходят из строя с завидной регулярностью, а в результате плотность космического мусора на орбите ежегодно увеличивается на 4%. В настоящее время вокруг нашей планеты вращается около 70–150 тысяч объектов размером от 1 до 10 см, частиц же менее 1 см в диаметре – миллионы. «И если на низких орбитах, примерно до 400 км, мусор притормаживает о верхние слои атмосферы и со временем падает на Землю, то на геостационарных орбитах он может вращаться бесконечно долго», – продолжает Александр Багров.

Свой вклад в дело увеличения космического мусора вносят и разгонные блоки ракет, с помощью которых спутники выводятся на геостационарные орбиты. В их баках остается примерно 5–10% топлива, которое весьма летуче и легко превращается в пар, что нередко приводит к мощным взрывам. После нескольких лет пребывания в космосе отслужившие ступени ракет разлетаются на куски, разбрасывая вокруг себя «шрапнель» мелких осколков. За последние годы в околоземном пространстве было зафиксировано 182 подобных фейерверка. Только один недавний взрыв ступени индийской ракеты-носителя привел к образованию 300 крупных обломков и бесчисленного множества мелких, но не менее опасных объектов. Первые жертвы уже были.

В июле 1996 года на высоте примерно 660 км французский спутник столкнулся с фрагментом третьей ступени французской же ракеты Arian, запущенной много раньше. Относительная скорость во время столкновения составляла около 15 км/с, или около 50 000 км/ч. Французские баллистики, прозевавшие на орбите приближение своего же крупного объекта, потом долго кусали локти, и было от чего. Происшествие не закончилось крупным международным скандалом только потому, что оба объекта имели французское происхождение. Как же очистить орбиту от космического мусора?

Вакансия космического мусорщика все еще открыта

«К сожалению, на данный момент эффективных способов уничтожения космического мусора не существует», – считает Эфраим Аким. По его мнению, собирать обломки при помощи американских шаттлов безумно дорого, да и челноки вот уже несколько лет стоят на приколе. Еще большее безумие сжигать космический мусор при помощи лазера, поскольку расплавленный металл, остывая, превратится в смертоносную «шрапнель», которая расползется по орбите, еще больше загрязнив космос. Заменить многоступенчатые ракеты многоразовыми системами тоже пока не представляется возможным, слишком уж они дороги. «Конечно, хорошо запускать и забирать спутники при помощи летающих тарелок. В любой момент взлетел, зацепил его и сел обратно на Землю, – смеется Эфраим Аким. – Увы, человечество подобными техническими устройствами не располагает. Пока они не появились, нам надо всеми силами предотвращать дальнейшее загрязнение космоса, иначе в будущем из-за опасности встречи с космическим мусором его освоение превратится в очень рискованное мероприятие».

Единственное, что пока могут предложить ученые, – тщательное картографирование космической свалки. Но и здесь все не так просто. «На сегодняшний день только два государства в мире способны эффективно отслеживать поведение космического мусора», – считает главный баллистик ЦУП Николай Иванов. Легко догадаться, что это Россия и США, которые, к слову сказать, являются и главными «загрязнителями» космоса. «У нас, как и в Америке, существуют уникальные наземные комплексы, позволяющие обнаруживать на низких орбитах кусочки до нескольких сантиметров в диаметре, но необходимо также совместно разрабатывать меры по их нейтрализации. Было бы неплохо создать международную систему слежения, объединить каталоги объектов, разработать общую систему предупреждений о рисках столкновений, только в этом случае можно реально обезопасить полеты», – продолжает Николай Иванов. «Чтобы на космических дорогах не было аварий, необходимо выработать международные правила космического движения», – вторит ему Эфраим Аким. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Правила космического движения

«Предотвращением дальнейшего загрязнения космического пространства занимаются несколько международных комиссий, в том числе под эгидой ООН, – рассказывает ученый секретарь Совета по космосу РАН Александр Алферов. – Правда, они сталкиваются с неповоротливостью ряда агентств, предпочитающих все очень тщательно взвесить, прежде чем идти на сотрудничество. Дело в том, что многие спутники принадлежат военным ведомствам и полную информацию о них получить весьма сложно. Нельзя сбрасывать со счетов и коммерческую сторону вопроса». Впрочем, приватизация космоса играет на руку тем, кто ратует за его чистоту. «Космос постепенно превращается в зону вложения капитала, а коммерсантов всегда интересовали вопросы страхования рисков и возмещения потерь в результате тех или иных форс-мажорных обстоятельств, – считает Александр Багров. – Без выработки единых правовых норм достичь этого не удастся. К примеру, кто должен отвечать, если старый безжизненный спутник или разгонный блок ракеты, запущенной одним государством, протаранит автоматическую станцию, принадлежащую другой стране? Пока на этот вопрос ответа нет, хотя подобные прецеденты уже имели место». И хотя частные космические компании делают только первые шаги, сам факт их появления на свет подтолкнул к выработке единых международных правил. «В настоящее время интенсивно вырабатываются новые требования к космической технике, определяются зоны работы спутников и оговариваются методики захоронения выработавших свой срок аппаратов», – рассказывает Эфраим Аким.

Одним из первых реальных достижений в деле борьбы с космическим мусором стала выработка новых международных стандартов в отношении искусственных спутников Земли. Теперь на их борту должны присутствовать резервные запасы топлива, чтобы по истечении срока работы увести аппараты в специально отведенные районы околоземных орбит или направить к Земле. Желательно также оснащать спутники дополнительными системами управления, способными в случае поражения аппарата частицами мусора уводить его с рабочих орбит. Предполагается, что «кладбища спутников» будут располагаться на 200–300 км выше зоны геостационарных орбит. «Конечно, внедрение новых стандартов идет очень медленно, – признает Эфраим Аким, – ведь они связаны с существенными затратами. Изменение в конструкции спутников влечет за собой дополнительные многомиллионные вложения, что нравится не всем аэрокосмическим корпорациям. Но без этих мер на данный момент просто не обойтись, и все это понимают».

Другой важный шаг – внесение в международные правила использования космоса требования оснащать разгонные блоки ракет системами слива топлива. Оказавшись в космосе, после завершения маневра управляющая электроника в обязательном порядке должна открыть клапаны и выбросить излишки горючего. К сожалению, и этого порой недостаточно. Из-за особенностей топлива и невозможности полностью выбросить его из резервуаров взрываются даже «опустошенные» баки. А значит, должны быть предприняты меры по совершенствованию конструкции космических ракет.

На сегодняшний день космический мусор хорошо изучен. Как отмечают ученые, он распределен по орбитам слоями, словно начинка пирога. Это напрямую связано с функциональной нагрузкой на ту или иную орбиту. Чем она удобнее, тем больше спутников на ней работает. Через некоторое время часть из них превращается в безжизненный металлолом, загрязняющий пространство, где еще недавно проходила их жизнь

Первый пояс мусора находится на высоте 850–1200 км от поверхности Земли. Именно здесь движется огромное количество метеорологических, военных, научных спутников и зондов. Второй пояс загрязнения лежит в районе геостационарных орбит (свыше 30 000 км). Сейчас там находится около 800 объектов разных стран. Каждый год к ним присоединяется 20–30 новых станций

По данным РАН, около 85% космического мусора приходится на долю крупных частей ракет и разгонных блоков, с помощью которых искусственные спутники Земли выводятся на орбиту, а также самих отработанных спутников

Еще 12% мусора – это элементы конструкции, отделяющиеся в процессе запуска спутников и их эксплуатации. Все остальное – мелкие фракции и осколки, возникшие в результате их соударения

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев. Возможно, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

www.shkaff.net

Список космических запусков — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поискуЭтот список содержит краткие данные об орбитальных запусках.

Список не включает в себя суборбитальные запуски, однако присутствуют сведения о неудачных орбитальных запусках.

| ВСЕГО: | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |

| 1957[3] | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 11) | 1 | — |

ru.wikipedia.org

кто побеждает в космической гонке :: Технологии и медиа :: РБК

РБК сравнил достижения компании SpaceX Илона Маска, впервые запустившей в космос частную сверхтяжелую ракету, и российской госкорпорации «Роскосмос» за последние годы — российское лидерство всерьез испытывается на прочность

Автомобиль Tesla Roadster, который был запущен на гелиоцентрическую орбиту сверхтяжелой ракетой Falcon Heavy (Фото: SpaceX / AP)

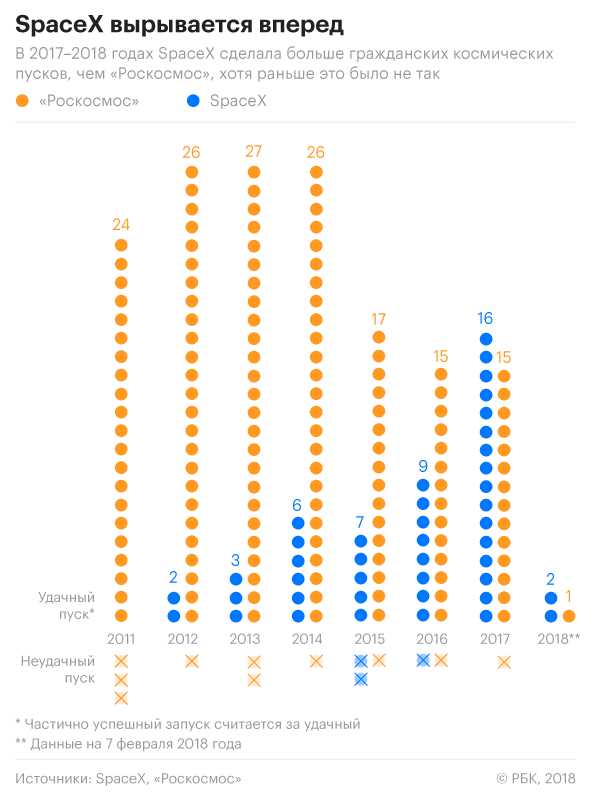

Американская компания SpaceX Илона Маска, действующая в области космической индустрии и в начале февраля 2018 года относительно успешно запустившая сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, в 2017 году впервые обогнала «Роскосмос» по количеству гражданских пусков. РБК сравнил успехи и провалы российской госкорпорации и ее американского частного конкурента за последние восемь лет.

Вишневый запуск

Единственной полезной нагрузкой ракеты Falcon Heavy, запущенной 6 февраля с мыса Канаверал в 15:45 по местному времени (23:45 мск) и способной вывести на орбиту почти 64 т груза, стал электромобиль главы компании Илона Маска — вишневый Tesla Roadster с одетым в скафандр производства SpaceX водителем-манекеном. При старте аудиосистема электромобиля играла песню Дэвида Боуи Space Oddity, эта дорожка включалась и на трансляции пуска. На экране, встроенном в приборную панель автомобиля, во время запуска горела надпись «Не паниковать!».

Маск впервые запустил к Марсу частную сверхтяжелую ракету Falcon Heavy Технологии и медиаПосле старта два боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились и спустя восемь минут приземлились на посадочные платформы. Видеотрансляция их одновременного приземления стала одним из самых зрелищных моментов запуска. Центральный ускоритель Falcon Heavy, который должен был сесть на плавучую платформу, разбился. Маск пояснил позже, что это произошло, вероятно, из-за того, что закончилось топливо.

В SpaceX утверждают, что стоимость пуска составила примерно $90 млн. Это в несколько раз дешевле, чем стоящий до $400 млн запуск американской сверхтяжелой ракеты Delta 4 Heavy, способной вывести на орбиту около 28 т.

Опрошенные РБК эксперты отмечали, что этот запуск — еще один шаг на пути к высшей цели Илона Маска, достижению Марса. В «Роскосмосе» назвали запуск Falcon Heavy «очень хорошим трюком».

Тяжелая монополия

В мире всего четыре страны — США, Россия, Франция и Китай — располагают тяжелыми ракетами. Сверхтяжелые носители запускали только два государства — США и СССР. Речь идет об американской Saturn V (13 успешных пусков в 1967–1973 годах), которая могла вывести на низкую околоземную орбиту 141 т, и советской ракете «Энергия», которая выводила в космос многоразовый корабль «Буран» весом 105 т около 30 лет назад. Новая российская сверхтяжелая ракета появится только к 2028 году, заявил 1 февраля гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. В 2018–2019 годах будут выполнены работы над эскизным проектом сверхтяжелой ракеты, отмечал он. Ее основная задача, по словам Комарова, «изучение Солнечной системы, планет Солнечной системы, Луны и окололунного пространства».

Потеря лидерства

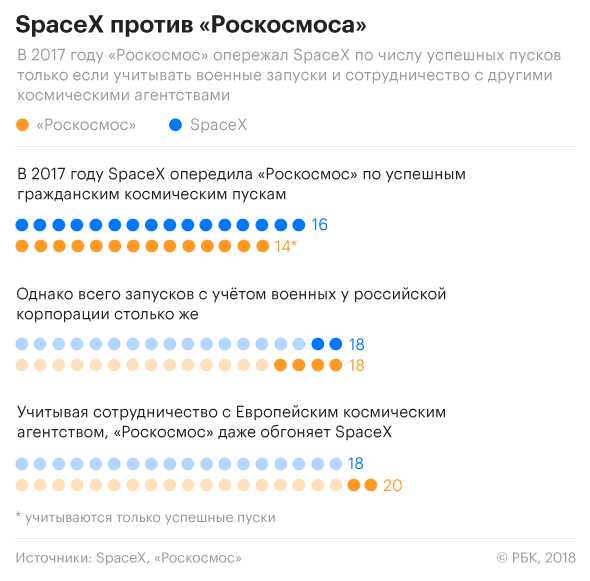

С 2011 по 2016 год включительно «Роскосмос» был неоспоримым мировым лидером по количеству гражданских пусков. До 2017 года у SpaceX не было ни одного военного запуска. Однако за последние полтора года ситуация кардинально изменилась. В 2017 году у SpaceX было 16 гражданских пусков. У «Роскосмоса» (с учетом пояснения пресс-службы корпорации, что все указанные на ее сайте пуски — гражданские) было 15 пусков, один из которых оказался неудачным. Пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане не учитывались.

Немного иначе выглядит картина, если к гражданским добавить заказы военных, а также учесть поступившее в РБК заявление «Роскосмоса» о том, что госкорпорация считает совершенные в 2017 году пуски с Куру «своими», так как «оператор и ракета были российскими». Тогда, если сравнивать суммарное количество гражданских запусков и пусков в интересах военных, в 2017 году счет становится равным — 18:18. Если же считать пуски «Союзов» с Куру роскосмосовскими, то госкорпорация выходит в лидеры — 18:20.

Вывести тонну груза на Falcon Heavy в два раза дешевле, чем на российском «Протоне» и почти в три раза дешевле, чем на «Ангаре-А5» — $1,4 млн против $2,8 млн и $3,9 млн соответственно.

Эксперты в разговоре с РБК отмечали, что пока непонятно, чем SpaceX будет загружать свою сверхтяжелую ракету. По мнению создателя сообщества «Открытый космос» Виталия Егорова, Маск рассчитывает на планы Пентагона «запускать большие спутники». Гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин предполагал, что Маск ориентируется на «орбитальные станции и производство в космосе, а также туристические орбитальные крупные станции».

www.rbc.ru

Сколько спутников в космосе? – Журнал «Все о Космосе»

17:54 18/07/2018👁 448

Их много. А еще много мусора. Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия на функционирующие космические аппараты, особенно пилотируемые. В некоторых случаях, крупные или содержащие на борту опасные (ядерные, токсичные и т. п.) материалы объекты космического мусора могут представлять прямую опасность и для Земли — при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании при прохождении плотных слоев атмосферы Земли и выпадении обломков на населённые пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и т. п.

Проблема засорения околоземного космического пространства «космическим мусором» как чисто теоретическая возникла по существу сразу после запусков первых искусственных спутников Земли в конце пятидесятых годов. Официальный статус на международном уровне она получила после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космической деятельности на окружающую среду» 10 декабря 1993 г., где особо отмечено, что проблема имеет международный, глобальный характер: нет засорения национального околоземного космического пространства, есть засорение космического пространства Земли, одинаково негативно влияющее на все страны.

Дорогие друзья! Желаете всегда быть в курсе последних событий во Вселенной? Подпишитесь на рассылку оповещений о новых статьях, нажав на кнопку с колокольчиком в правом нижнем углу экрана ➤ ➤ ➤

aboutspacejornal.net