ЗСУ-23-4 «Шилка» — самая распространенная в мире

Советская ЗСУ «Шилка» — наиболее распространенная в мире зенитная самоходная установка. Эта легендарная боевая машина легко узнается как по внешнему виду, так и по характерному звуку стрельбы.

Зенитная самоходная установка «Шилка» создавалась объединенными усилиями нескольких разработчиков. Головным исполнителем являлось ОКБ-40 Мытищинского машиностроительного завода (главный конструктор Н. А. Астров), разработкой приборного комплекса занималось ленинградское ОКБ-357 (главный конструктор В. Э. Пиккель), РПК «Тобол» разрабатывало КБ тульского завода № 668 (главный конструктор Я. И. Назаров), 23-мм автоматическую зенитную пушку «Амур» — ОКБ-575 (главный конструктор Н. Е. Чудаков).

«Шилка» предназначалась для замены зенитной самоходной установки ЗСУ-57-2. Разрабатывалась для ПВО мотострелковых полков в соответствии с Постановлением СМ СССР от 17 апреля 1957 года. Принята на вооружение Постановлением СМ СССР от 5 сентября 1962 года. Серийно производилась на заводе № 535 (артиллерийская часть) и ММЗ (шасси и сборка) с 1964 по 1982 год.

МОДИФИКАЦИИ

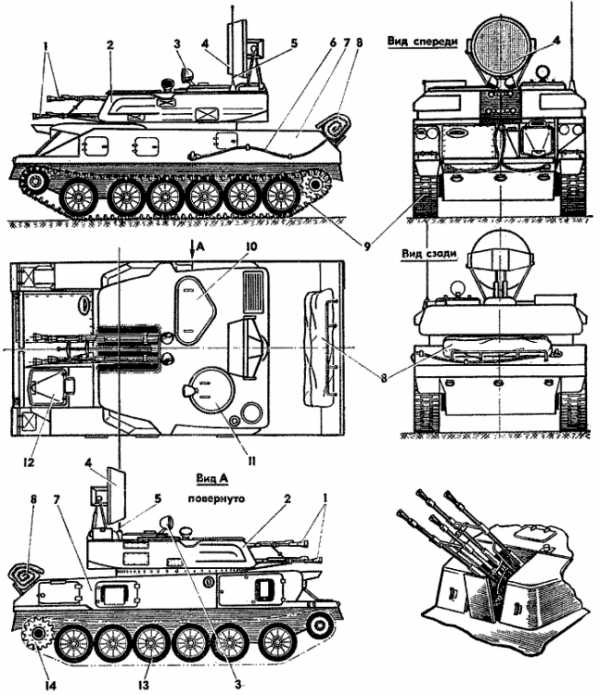

ЗСУ-23-4 — в качестве базы служит гусеничная машина ГМ-575 специальной разработки. Отделение управления — в носовой части, боевое — в средней, силовое — в кормовой. В башне установлена 23-мм счетверенная пушка АЗП-23 «Амур». Вместе с башней она имеет индекс ГРАУ 2А10, а автоматы пушки — 2А7. Суммарный темп стрельбы 3400 выстр/мин, начальная скорость снаряда 950 м/с, наклонная дальность стрельбы по зенитным целям 2500 м. Углы наведения: горизонтальный — 360°, вертикальный — 4°.. .+85°. В кормовой части крыши башни на складывающихся стойках размещена антенна РЛС радиолокационно-приборного комплекса РПК-2 «Тобол». Машина имеет систему электропитания, включающую в себя одновальный газотурбинный двигатель типа ДГ4М-1, предназначенный для вращения генератора постоянного тока, систему ПАЗ, навигационную аппаратуру ТНА-2 и ППО. ЗСУ-23-4В — модернизированный вариант. Повышена надежность различных узлов и агрегатов. Кожух системы вентиляции размещен на правом борту корпуса. Введен командирский прибор наведения.

ЗСУ-23-4В1 — модернизированный вариант ЗСУ-23-4В. Повышена надежность различных узлов и агрегатов, в первую очередь РПК. Кожухи системы вентиляции размещены на лобовых скулах башни. Увеличен ресурс газотурбинного агрегата.

ЗСУ-23-4М1 — модернизированные автоматы 2А7М и пушка 2А10М. Повышена живучесть стволов с 3000 до 4500 выстрелов. Улучшена надежность РЛС и увеличен ресурс ГТА с 600 до 900 ч.

ЗСУ-23-4М2 — модернизация ЗСУ-23-4М1 для использования в горных условиях Афганистана. Из установки был исключен РПК, за счет чего увеличен боекомплект снарядов с 2000 до 3000 шт., введена аппаратура ночного видения для ведения стрельбы ночью по наземным целям.

ЗСУ-23-4М3 «Бирюса» — ЗСУ-23-4М1 с установкой наземного радиозапросчика «Лук» системы радиолокационного опознавания воздушных целей по признаку «свой-чужой».

ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» — модернизация с установкой радиолокационной СУО и возможностью установки ЗРК «Стрелец». Ввод в состав батареи в качестве командного пункта подвижного пункта разведки и управления (ППРУ) «Сборка М1» и внедрение в ЗСУ телекодового канала связи обмена информацией между ЗСУ и КП. Замена аналогового счетно-решающего прибора на современную ЦВС. Устанавливается цифровая следящая система. Модернизация гусеничного шасси, направленная на улучшение управляемости и маневренности самохода и снижения трудоемкости его технического обслуживания и эксплуатации. Активный прибор ночного видения, новые средства связи, кондиционер, система автоматизированного контроля работоспособности радиоэлектронной аппаратуры.

ЗСУ-23-4М5 «Шилка-М5» — модернизация ЗСУ-23-4М4 с установкой радиолокационной и оптико-электронной СУО.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ЗСУ-23-4 стали поступать в войска в 1965 году, и к началу 1970-х полностью вытеснили ЗСУ-57-2 из подразделений ПВО. Первоначально танковому полку по штату полагался дивизион «Шилок», который состоял из двух батарей по четыре машины. В конце 1960-х годов часто одна батарея в дивизионе вооружалась «Шилками», а другая — ЗСУ-57-2. Позже мотострелковые и танковые полки получили типовую зенитную батарею, куда входили два взвода. Один взвод имел четыре ЗСУ «Шилка», а другой — четыре самоходных ЗРК «Стрела-1» (затем ЗРК «Стрела-10»).

«Шилки» широко применялись Советской армией в Афганистане. Причем в условиях отсутствия воздушных целей эта ЗСУ полностью реализовала и возможность вести огонь по наземным целям в горах. Появился специальный «афганский вариант» — за ненадобностью на нем демонтировали РПК, за счет чего удалось увеличить боекомплект до 4000 выстрелов. Был также установлен ночной прицел. Аналогично «Шилки» использовались Российской армией и в Чечне.

ЗСУ-23-4 широко экспортировались в страны Варшавского договора, на Ближний Восток и в другие регионы. Они принимали активное участие в арабо-израильских войнах, ирако-иранской войне, а также в войне в зоне Персидского залива в 1991 году.

КОНСТРУКЦИЯ ЗСУ-23-4

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 относится к типу закрытых самоходных установок с кормовым расположением МТО.

В средней части корпуса установлена вращающаяся башня, в которой размещена счетверенная автоматическая 23-мм зенитная пушка АЗП-23 «Амур» с приводами наведения, радиолокационно-приборный комплекс поиска и наведения РПК-2 «Тобол», боеприпасы и три члена экипажа. Вращающаяся башня повышенной точности изготовления установлена на шариковой опоре башни танка Т-54. Корпус и башня сварены из 6- и 8-мм броневых листов.

Амбразура пушки при максимальном угле возвышения стволов частично прикрывается подвижным броневым щитком, ролик которого скользит по направляющей нижней люльки. В боевом отделении слева от пушки находится рабочее место командира машины, справа — оператора дальности, а между ними — оператора поиска-наводчика. Наблюдение за полем боя командир осуществляет через перископические приборы, расположенные во вращающейся командирской башенке.

В боевой обстановке механик-водитель использует для наблюдения перископический прибор БМ-190 или два стеклоблока Б-1. Вне боевой обстановки механик-водитель наблюдает за местностью через свой открытый люк или через ветровое стекло, расположенное в крышке его люка.

ПУШКА АЗП-23 «АМУР»

В башне установлена 23-мм счетверенная пушка АЗП-23 «Амур». Ей вместе с башней присвоен индекс 2А10, автоматам пушки — 2А7, а силовым приводам — 2Э2. Действие автоматики пушки основано на отводе пороховых газов через боковое отверстие в стволе. Ствол состоит из трубы, кожухов системы охлаждения, газовой камеры и пламегасителя. Затвор клиновой, с опусканием клина вниз. Масса одного автомата 85 кг, масса всей артиллерийской части 4964 кг.

Подача патронов боковая, досылание прямое, непосредственно из звена с перекосом патрона. Правые автоматы имеют правую подачу ленты, левые — левую. Подача ленты в приемные окна автоматов производится из патронного короба. Для этого используется энергия пороховых газов, приводящих в действие механизм подачи через затворную раму, и частично — энергия отдачи автоматов. Пушка комплектуется двумя коробками по 1000 патронов (из которых на верхний автомат приходится 480, а на нижний — 520 патронов) и пневматической системой перезарядки для взведения подвижных частей автоматов при подготовке к стрельбе и перезарядке при осечках. На каждой люльке смонтированы два автомата. Две люльки (верхняя и нижняя) укреплены на станине одна над другой на расстоянии 320 мм друг от друга в горизонтальном положении, нижняя выдвинута по отношению к верхней вперед на 320 мм.

Параллельность стволов обеспечивает параллелограммная тяга, соединяющая обе люльки. К нижней люльке крепятся два зубчатых сектора, входящих в зацепление с шестернями входного вала редуктора вертикального наведения. Пушка «Амур» размещена на основании, поставленном на шаровой погон. Основание состоит из верхнего и нижнего коробов. К торцу верхнего короба прикреплена броневая башня. Внутри основания имеются две продольные балки, служащие опорой станины. В подшипниках станины и качаются на цапфах обе люльки с закрепленными на них автоматами.

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ

Питание автоматов снарядами — непрерывное. Темп стрельбы из четырех автоматов — 3600-4000 выстр./мин. Управление стрельбой — дистанционное, с помощью электроспусков. Спуск затворной рамы (то есть открытие огня) производят или командир установки, или оператор поиска. Количество автоматов, назначенных для стрельбы, а также количество выстрелов в очереди определяет командир установки в зависимости от характера цели. Поражение малоскоростных целей (самолеты, вертолеты, парашютные десанты, наземные цели) производится короткими очередями по 3-5 или по 5-10 выстрелов на ствол. Поражение скоростных целей (скоростные самолеты, ракеты) производится короткими очередями по 3-5 или 5-10 выстрелов на ствол, а при необходимости — длинными очередями до 50 выстрелов на ствол с перерывом между очередями 2-3 с.

Независимо от типа очереди после 120-150 выстрелов на ствол делался перерыв на 10-15 с для охлаждения стволов. Охлаждение стволов автоматов во время стрельбы осуществляется жидкостной системой открытого типа с принудительной циркуляцией жидкости. В качестве охлаждающей жидкости в летнее время применяется вода, а в зимнее — НОЖ 65.

БОЕКОМПЛЕКТ

В боекомплект пушки входят 23-мм бронебойно-зажигательные трассирующие (БЗТ) и осколочно-фугасно-зажигательные трассирующие (ОФЗТ) снаряды. Бронебойные снаряды БЗТ массой 190 г не имеют взрывателя и взрывчатого вещества, а содержат лишь зажигательное вещество для трассирования. Осколочные снаряды ОФЗТ массой 188,5 г имеют головной взрыватель МГ-25. Масса патрона 450 г. Гильза стальная, однократного пользования. Баллистические данные обоих снарядов одинаковы — начальная скорость 980 м/с, табличный потолок 1500 м, дальность табличная 2000 м. Снаряды ОФЗТ снабжены самоликвидаторами с временем действия 5-11 с. Каждый пятый патрон в ленте — БЗТ.

РПК-2

Радиолокационный приборный комплекс РПК-2 (1А7) размещается в приборном отсеке башни и состоит из радиолокационной станции 1РЛ33 и приборной части комплекса «Тобол». Радиолокационная станция позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные цели, а также точно измерять их текущие координаты. Радиолокационная станция 1РЛ33 работает в импульсном режиме в сантиметровом диапазоне волн и имеет защиту от активных и пассивных помех. Обнаружение станцией воздушных целей осуществляется при круговом или секторном (30-80°) поиске, а также в режиме ручного управления. Станция обеспечивает захват цели на автосопровождение на дальностях не менее 10 км при высоте полета 2000 м и не менее 6 км при высоте полета 50 м. Станция смонтирована в приборном отсеке башни. Антенна станции размещена на крыше башни. В нерабочем положении антенна автоматически складывается и фиксируется.

warfor.me

Рассказы об оружии. ЗСУ-23-4 «Шилка» снаружи и внутри

Плавно переходим от ЗСУ-57-2 к великой (и совсем вот не побоюсь этого слова) преемнице. «Шайтан-арбе» — «Шилке».

Об этом комплексе можно говорить бесконечно, но достаточно одной короткой фразы: «В строю с 1965 года». И достаточно, в общем и целом.

История… Историю создания растиражировали так, что добавить что-то новое или пикантное нереально, но, говоря о «Шилке», нельзя не отметить несколько фактов, которые просто вписывают «Шилку» в нашу военную историю.

Итак, 60-е годы прошлого века. Реактивные самолеты уже перестали быть чудом, являя собой вполне серьезную ударную силу. С совершенно иными скоростями и возможностями по маневру. Вертолеты тоже встали на винт и рассматривались не только как транспортное средство, но и как вполне себе приличная оружейная платформа.

А главное, вертолеты начали пытаться догонять самолеты Второй мировой, а самолеты совершенно обогнали своих предшественников.

И со всем этим надо было что-то делать. Особенно на армейском уровне, «в полях».

Да, появились зенитно-ракетные комплексы. Пока еще стационарные. Вещь многообещающая, но в будущем. Но основную нагрузку по-прежнему несли зенитные пушки всех размеров и калибров.

Мы уже рассказывали о ЗСУ-57-2 и тех сложностях, с которыми столкнулись расчеты установок при работе по низколетящим быстрым целям. Зенитные комплексы ЗУ-23, ЗП-37, ЗСУ-57 могли попасть в скоростные цели случайно. Снаряды установок, ударного действия, без взрывателя, для гарантированного поражения должны были попасть в саму цель. Насколько высока была вероятность прямого попадания, судить не берусь.

Несколько лучше дела обстояли с батареями зенитных орудий С-60, наведение которых могло вестись автоматически по данным радиоприборного комплекса РПК-1.

Но в целом ни о каком точном зенитном огне речь уже не шла. Зенитные пушки могли поставить заслон перед самолетом, вынудить летчика сбросить бомбы или осуществить пуск ракет с меньшей точностью.

«Шилка» стала прорывом в области поражения летающих целей на небольших высотах. Плюс мобильность, которую уже оценили по ЗСУ-57-2. Но главное – точность.

Сегодня всеми, кто мыслит современными категориями, термин «автономный комплекс» воспринимается как должное. А в шестидесятых это был подвиг конструкторской мысли, вершина инженерных решений.

Генеральному конструктору Николаю Александровичу Астрову удалось создать бесподобную машину, которая прекрасно показала себя в боевых условиях. И не раз.

Это при том, что Астров не был авторитетом в области создания зенитных систем! Он был конструктором танков!

Малые плавающие танки Т-38 и Т-40, гусеничный бронированный тягач Т-20 «Комсомолец», лёгкие танки Т-30, Т-60, Т-70, самоходная установка СУ-76М. И другие, менее известные или не пошедшие в серию модели.

Что же такое ЗСУ-23-4 «Шилка»?

Наверное, стоит начать с предназначения.

Предназначена «Шилка» для защиты боевых порядков войск, колонн на марше, стационарных объектов и железнодорожных эшелонов от нападения воздушного противника на высотах от 100 до 1500 метров, на дальностях от 200 до 2500 метров при скорости цели до 450 м/с. «Шилка» может вести огонь с места и в движении, снабжена аппаратурой, обеспечивающей автономный круговой и секторный поиск целей, их сопровождения, выработку углов наведения пушек.

РекламаВооружение комплекса состоит из 23-мм счетверенной автоматической зенитной пушки АЗП-23 «Амур» и системы силовых приводов, предназначенных для наведения.

Вторая компонента комплекса — радиолокационно-приборный комплекс РПК-2М. Его назначение тоже понятно. Наведение и управление огнем.

Конкретно эта машина модернизирована в конце 80-х, судя по командирскому триплексу и ночному прицелу.

Важный аспект: «Шилка» может работать как с РЛС, так и с обычным визирным оптическим устройством прицеливания.

Локатор обеспечивает поиск, обнаружение, автоматическое сопровождение цели, определяет ее координаты. Но в середине 70-х годов американцы изобрели и начали вооружать самолеты ракеты, которые могли по радиолокационному лучу найти локатор и поразить его. Тут и пригодилась простота.

Третья составляющая. Шасси ГМ-575, на котором все, собственно, и смонтировано.

Экипаж «Шилки» состоит из четырех человек: командира ЗСУ, оператора поиска-наводчика, оператора дальности и механика-водителя.

Механик-водитель — это самый блатной член экипажа. Он находится в просто ошеломительной роскоши, по сравнению с другими.

Остальные находятся в башне, где мало того, что тесно и как в нормальном танке есть обо что приложиться головой, так еще и (нам так показалось) током приложить может легко и непринужденно. Очень тесно.

Места оператора дальности и наводчика-оператора. Вид сверху в зависшем состоянии.

Экран локатора

Аналоговая электроника… Смотришь с благоговейным трепетом. По круглому экрану осциллографа, судя по всему, оператор и определял дальность… Ух…

Боевое крещение «Шилка» получила во время так называемой «Войны на истощение» 1967-70 годов между Израилем и Египтом в составе ПВО Египта. И после этого на счету комплекса еще два десятка локальных войн и конфликтов. В основном на Ближнем Востоке.

Но особое признание «Шилка» получила в Афганистане. И почетное прозвище «Шайтан-арба» у моджахедов. Лучший способ угомонить организованную в горах засаду – это применить «Шилку». Длинная очередь из четырех стволов и последующий ливень фугасных снарядов на предполагаемых позициях – лучшее средство, спасшее не одну сотню жизней наших солдат.

Кстати, взрыватель вполне нормально срабатывал при попадании в глинобитную стену. И попытка спрятаться за дувалами кишлаков обычно ни к чему хорошему не приводила душманов…

Учитывая, что авиации у афганских партизан не было, «Шилка» полностью реализовала свой потенциал ведения огня по наземным целям в горах.

Более того, был создан специальный «афганский вариант»: был изъят радиоприборный комплекс, совершенно не нужный в тех условиях. За счет него боекомплект удалось увеличить с 2000 до 4000 выстрелов и был установлен ночной прицел.

К концу пребывания наших войск в ДРА, колонны, сопровождаемые «Шилкой», редко атаковывались. Это тоже признание.

Также признанием можно считать то, что в нашей армии «Шилка» по-прежнему в строю. Более 30 лет. Да, это уже далеко не та машина, начинавшая свою карьеру в Египте. «Шилка» перенесла (успешно) не одну глубокую модернизацию, а одна из таких модернизаций получила даже имя собственное, ЗСУ-23-4М «Бирюса».

39 стран, причем не только наши «верные друзья», приобрели у Советского Союза эти машины.

И сегодня на вооружении российской армии тоже числятся «Шилки». Но это уже совсем другие машины, о которых стоит вести отдельный рассказ.

labuda.blog

Украинские ЗСУ-23-4 Шилка: militarizm

1. Некоторые сомненияВсё время этой войны меня не покидало ощущение, что чего-то не хватает, витала в воздухе недосказанность. Укропы уже всё, что могли выкатили против Донбасса, но одна вещь осталась за кадром. Это 2А6 ЗСУ-23-4 «Ши́лка». Старая, но поверенная во многих войнах система.

Рукопожатая Вика даёт туманную формулировку:

«Украина — по официальной информации состоят на вооружении, количество и состояние неизвестны (Официальный сайт Министерства обороны Украины (английская версия)». Откровенно говоря, ни о чём.

Укропия за все годы существования приобретала дурную славу разбазаривателя наследия СССР, средства ПВО сухопутных войск не стали исключением. Собираясь на войну с Россией, войска были массово отмобилизованы и выдвинуты, но с воздуха их прикрывало всего с десяток «Тунгусок», незначительное количество «Стрел-10» и «Ос». Ко всему прочему, большинство зенитных ракет уже пережило по два срока службы. От безысходности протоукры использовали 2С6 как скорострельную пушку в боевых порядках пехоты, одну из них разорвало прямым попаданием снаряда в Дебальцево.

Самая же печальная судьба ждала ЗСУ-23-4 — её просто не оказалось в войсках от слова совсем.

Опыт последних военных конфликтов с участием «Шилки» показал её как серьёзную боевую единицу, не так может быть в силовом, как в психологическом воздействии на противника — её шквал огня не всякая пехота выдержит. Именно в универсальности целей и заключается её мощь. Причём на Донбассе ей поначалу ничего бы практически не угрожало — авиации и средств борьбы с бронетехникой в начале войны у ополчения не было.

Разбор полётов привел к интересным выводам: живых ЗСУ-шек оказалось незначительное количество, даже меньше, чем им же памятников.

2. Уцелевшие экземпляры.

Информация собиралась буквально по крохам, так её мало.

Самым первым было фото из крымского посёлка Перевальное, где в марте месяце 2014 года безуспешно держала оборону 36-я бригада береговой обороны укропоармии. Илья Варламов порадовал мир кадром из парка части, где 12 «Шилок» замерли на вечной стоянке. Они же попали в репортажи KP.ru и an.crimea.ua с погрузки на платформы для отправки владельцу, примерно пять установок, некоторые бортовые номера: 413, 415, 416, 421. Техническое состояние неудовлетворительное, не красились со времён СССР.

2.2. Одновременно в других частях были отсняты еще несколько машин:

— три в пгт Черноморское:

— две в с. Ульяновка (один из номеров 262):

— ещё две в 93-й механизированной бригаде (номера 847 и 848):

2.3. Каким-то изворотом судьбы две ЗСУ оказались на южном и северном блок-постах города Николаева, когда куевкая хунта весной истерично окружала ими все города. Номеров нет, но одна из установок имела необычный трёхцветный камуфляж:

2.4. Уже осенью, в связи с катастрофической убылью техники на фронте, укропы начали лихорадочно вводить в строй разный металлолом, в этом процессе засветились ещё три «Шилки»:

— в учебном центре «Десна»:

— в какой-то в/ч г. Балаклея Харьковской области:

— в г. Николаев, где какие-то ПТУ-шники с помпой в прессе начали её ремонт:

Всего отмечено примерно 15 установок, из них на ходу около половины. Негусто, прямо скажем.

Далекоидущие планы подпиндосников по поводу «Шилок» засветились в двух моментах:

— перевозка на трейлере ЗСУ №842 в новомодной «кроватной» бронезащите (может на фронте увидим?):

— участие в показных учениях на одессщине николаевской установки, куда её для этого специально доставили:

Там она была продемонстрирована в пешем порядке и даже стреляла:

Итого, можно констатировать, укропия продемонстрировала отсутствие матчасти в товарных количествах и плачевное состояние имеющейся.

3. Памятники былого могущества.

— Полтава, училище ПВО:

— Запорожье, музей под открытым небом:

— Энергодар, Запорожская область:

— Южноукраинск, Николаевская область:

— Харьков, возле ХУВС:

— Николаев, парк:

— Киев, музей Великой Отечественной войны:

— Киев, военная академия:

— учебный центр «Десна», Черниговская область:

— Балаклея, Харьковская область:

— какая-то воинская часть:

Вне конкурса выступают «Шилки» военной кафедры Донецкого политехнического института. Было в наличии пять, на фото две из них:

4. Заключение

Применить на нынешнем этапе легкобронированные «Шилки» на фронте было бы величайшей глупостью. Это война гаубиц, РСЗО и беспилотных летательных аппаратов. Наличие у ополчения танков и многочисленных противотанковых средств сделает их лёгкой добычей. Лучше пусть укропы строят новые постаменты для оставшихся установок.

militarizm.livejournal.com

Современные варианты модернизации ЗСУ-23-4 «Шилка»

В связи с принятием на вооружение зенитного пушечно-ракетного комплекса 2К22 «Тунгуска» в 1982 году было прекращено серийное строительство зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка». К этому времени в войсках имелась подобная техника нескольких модификаций, самой новой из которых была ЗСУ-23-4М3. По имеющимся данным, со временем большая часть остававшихся в войсках «Шилок» прошла модернизацию до состояния «М3» и уже в таком виде продолжала службу до самого списания.

Проект модернизации ЗСУ-23-4М3 был создан еще в конце семидесятых годов, что соответствующим образом сказывалось на достигнутых характеристиках. Появление нового комплекса «Тунгуска», в свою очередь, привело к полной остановке развития проекта «Шилка». Тем не менее, спустя некоторое время появились новые варианты модернизации старых зенитных самоходок.

С конца девяностых годов начались работы по модернизации этой техники путем использования нового оборудования. Два новых проекта позволяют заметно повысить боевой потенциал устаревшей техники и продлить сроки ее эксплуатации.

ЗСУ-23-4М4

Во второй половине девяностых годов Ульяновский механический завод предложил оригинальную концепцию развития устаревших систем семейства «Шилка». За счет некоторых доработок конструкции и установки нового оборудования планировалось значительно повысить характеристики боевых машин, обеспечив возможность их применения в современных вооруженных конфликтах. Кроме того, обновление бортового оборудования самоходок позволяло повысить их ремонтопригодность за счет использования современной элементной базы.

Новый проект модернизации зенитной самоходки получил обозначение, соответствующее ранее применявшейся номенклатуре, – ЗСУ-23-4М4 или «Шилка-М4». Основную часть работ по созданию этого проекта взял на себя Ульяновский механический завод. Он должен был разработать обновленный комплекс радиоэлектронных средств, а также освоить его выпуск. Кроме того, к проекту привлекли белорусское предприятие «Минотор-Сервис», которое должно было модернизировать базовое шасси и его агрегаты.

В рамках модернизации по проекту ЗСУ-23-4М4 существующая техника лишается большей части имеющейся аппаратуры, вместо которой предлагается устанавливать новую. В частности, вместо аналогового счетно-решающего устройства предлагается использовать цифровую вычислительную систему. Кроме того, применяется новая система управления огнем. Также в проекте имелись некоторые иные доработки.

Использование новой аппаратуры позволило заметно повысить характеристики боевой машины, а также сократить объемы, необходимые для ее размещения. Так, радиолокационно-приборный комплекс старых «Шилок» размещался в семи шкафах. В проекте «М4» под это оборудование выделяется только пять шкафов.

В ходе модернизации самоходка «Шилка-М4» сохраняет основные принципы боевой работы. Как и предыдущие машины семейства, новая ЗСУ-23-4М4 должна вести наблюдение за обстановкой и производить атаку целей при помощи радиолокационной системы управления огнем. Антенна РЛС обнаружения целей по-прежнему располагается в кормовой части башни.

В состав бортовой электроники предлагается включать аппаратуру приема внешнего целеуказания и выдачи данных по телекодовому каналу. Эта аппаратура обеспечивает совместную работу с батарейным командным пунктом «Сборка», что расширяет боевые возможности как отдельной боевой машины, так и всего соединения. К примеру, обеспечивается возможность одновременного обстрела одной цели пятью самоходками.

Еще одним важным нововведением проекта ЗСУ-23-4М4 является тренировочное устройство операторов радиолокационной станции, при помощи которого может проводиться подготовка личного состава без использования сторонних средств.

Все использованные доработки призваны повышать боевую эффективность отдельных машин и батарей. Возможность связи с батарейным командным пунктом и получения стороннего целеуказания позволяет интегрировать зенитные самоходки в общую структуру войсковой ПВО и, как следствие, расширить информационное поле воздушной обстановки. Обновленная цифровая аппаратура боевой машины имеет более высокую производительность в сравнении с электроникой предыдущих моделей, что сокращает работное время, а также позволяет быстрее обрабатывать данные и выполнять атаку.

В отличие от своих предшественников, «Шилка-М4» может работать в сложной помеховой обстановке, а также эффективно производить обнаружение целей, идущих на малых высотах. Также автоматика комплекса самостоятельно учитывает метеорологические условия, износ стволов пушек и другие факторы, влияющие на траекторию полета снарядов.

Модернизированная боевая машина имеет несколько новых режимов работы. В первую очередь необходимо отметить возможность автоматизированной работы зенитной установки под управлением вышестоящего командного пункта. В режиме тренировки операторов РЛС автоматика способна имитировать работу в сложных условиях. В таком случае на экранах выводится информация о нескольких (не более пяти) целях. Также возможна имитация пассивных и активных помех.

С целью значительного повышения боевых характеристик обновленная самоходка ЗСУ-23-4М4 получает управляемое ракетное вооружение. В кормовой части башни предлагается монтировать две пусковые установки «Стрелец» с креплениями для четырех транспортно-пусковых контейнеров ракет «Игла». Пусковые установки имеют собственные приводы вертикального наведения. Наведение по азимуту осуществляется поворотом всей башни. Исходные элементы наземной аппаратуры комплекса «Игла» не используются. Их функции, касающиеся поиска цели и управления огнем, выполняются имеющимся радиоэлектронным оборудованием зенитной самоходки.

Проект ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» подразумевает только модернизацию существующей техники, поскольку боевые машины семейства «Шилка» давно сняты с производства. При этом, однако, проектом предусматриваются некоторые меры, направленные на продление ресурса техники. Так, в ходе изготовления перспективной зенитной самоходной установки предполагается проводить капитальный ремонт всех узлов и агрегатов, не подлежащих замене новыми. Кроме того, устаревшие блоки аппаратуры и т.д. демонтируются и на их место устанавливаются новые. Все это позволяет значительно продлить ресурс машины, обеспечив ее дальнейшую эксплуатацию.

В ходе модернизации до состояния «М4» не производится никаких серьезных переделок базовой конструкции, благодаря чему обновленная самоходка сохраняет габариты и вес на уровне базовой модели. Кроме того, сохраняются прежние характеристики подвижности.

Новая радиоэлектронная аппаратура позволяет «Шилке-М4» производить обнаружение цели и брать ее на сопровождение на дальностях до 10 км. При интеграции боевой машины в систему войсковой ПВО этот параметр значительно увеличивается. При совместной работе с батарейным командным пунктом и сторонними средствами обнаружения дальность, на которой засекается цель, увеличивается до 34 км.

В ходе модернизации ЗСУ-23-4М4 сохраняет старое артиллерийское вооружение в виде счетверенного автомата 2А7М калибра 23 мм. Эти орудия могут наводиться в любом направлении по азимуту с углом возвышения от -4° до +85°. При начальной скорости снаряда на уровне 950-970 м/с возможна эффективная стрельба на дистанции до 2-2,5 км. Досягаемость по высоте – 1,5 км. Боекомплект – 2000 снарядов на все четыре орудия. При имеющихся характеристиках автоматы могут использоваться для атаки воздушных целей, движущихся со скоростью до 500 м/с.

При использовании управляемых ракет 9М39 «Игла» максимальная дальность поражения целей увеличивается до 5-5,2 км, высота – до 3-3,5 км. Максимальная скорость поражаемой цели, в зависимости от ракурса, достигает 360-400 м/с. Поражение цели производится при помощи осколочно-фугасной боевой части. На двух пусковых установках башни размещаются четыре контейнера с ракетами 9М39. По некоторым данным, еще четыре ракеты могут транспортироваться внутри машины и крепиться на пусковые установки после израсходования готового к применению боекомплекта.

ЗСУ-23-4М5

Одновременно с проектом «Шилка-М4» был предложен вариант модернизации под обозначением ЗСУ-23-4М5. Как и предыдущий проект, он создавался в рамках сотрудничества предприятий двух государств. При этом, ввиду иного состава специального оборудования, к разработке самоходки «М5» привлекли минское НПО «Пеленг». Оно должно было разработать и поставить некоторое новое оборудование, предназначенное для использования в составе системы управления огнем.

Проект модернизации ЗСУ-23-4М5 основывается на тех же идеях, что и ЗСУ-23-4М4, однако получает ряд нового оборудования. Обе боевые машины имеют одинаковые системы управления огнем, вооружение и т.д. Единственное отличие «Шилки-М5» заключается в наличии оптико-локационного канала в составе системы управления огнем. За счет этого обеспечивается определенное расширение боевых возможностей самоходки, поскольку оптико-локационная система способна обеспечить боевую работу даже в условиях сильных помех, мешающих радиолокационной станции.

В проекте «Шилка-М5» предлагается оснащать самоходку дополнительным телевизионным визиром и лазерным дальномером. Эта аппаратура интегрируется с другими бортовыми системами, благодаря чему в распоряжении экипажа оказывается комплекс оптических и радиолокационных средств, дополняющих друг друга.

Предложенные оптико-локационные системы позволяют следить за обстановкой, находить цели и брать их на сопровождение в любое время суток без серьезных ограничений по метеоусловиям и другим факторам. Кроме того, характеристики и общая эффективность телевизионного визира повышаются благодаря параллельному применению РЛС. В итоге телевизионный визир с дальномером и радиолокационная станция, дублируя друг друга, повышают вероятность взятия цели на сопровождение с дальнейшим обстрелом с использованием пушечного или ракетного вооружения.

Зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4М4 и ЗСУ-23-4М5 имеют одинаковые габариты и характеристики подвижности. Также отсутствуют различия в характеристиках дальности и высоты поражаемых целей, их скорости и т.д. Таким образом, единственным серьезным отличием двух боевых машин является состав систем управления огнем. В случае с проектом «М5» предлагается универсальный комплекс с радиолокационным и оптическим каналом, который в ряде ситуаций может обеспечивать большую эффективность боевой работы в сравнении с аппаратурой машины «М4».

***

Широкая общественность впервые узнала о новых проектах модернизации ЗСУ-23-4 «Шилка» в 1999 году. На выставке МАКС в Жуковском был показан прототип «Шилки-М4», в то время проходивший испытания. В дальнейшем эту машину неоднократно демонстрировали на других выставках. Кроме того, со временем к прототипу машины проекта «М4» присоединился опытный образец «Шилки-М5».

Два новых проекта представляют большой интерес для потенциальных заказчиков, поскольку они позволяют с минимальными затратами обновить имеющуюся в войсках технику, заметно повысив ее характеристики. При этом весьма интересный облик боевой машины складывается из нескольких основных составляющих. В первую очередь, это максимально возможное использование оригинальных комплектующих с минимальным их изменением. В ходе модернизации по новым проектам «Шилка» в базовой конфигурации должна проходить ремонт, а также сохранять основные элементы конструкции, в том числе вооружение.

Повышение характеристик достигается за счет полной переработки бортовых радиоэлектронных систем с заменой устаревшей аналоговой аппаратуры современным цифровым оборудованием. В результате этого появляются новые режимы работы, в том числе возможность эффективного применения оружия в сложной помеховой обстановке. Наконец, проекты подразумевают введение в состав аппаратуры боевой машины некоторого полностью нового оборудования. Это пусковые установки для управляемых ракет в обоих новых проектах, а также оптико-локационная система в проекте ЗСУ-23-4М5.

Предложенные проекты модернизации зенитных самоходок «Шилка» представляют определенный интерес для многих стран, на вооружении которых до сих пор состоит подобная техника. Далеко не все эти государства имеют возможность списать имеющиеся ЗСУ-23-4 и заменить их более новой техникой. Предложения Ульяновского механического завода, компании «Минотор-сервис» и НПО «Пеленг», в свою очередь, позволяют серьезно обновить парк техники без крупных затрат, свойственных покупке полностью новых машин.

Тем не менее, насколько известно, пока проекты ЗСУ-23-4М4 и ЗСУ-23-4М5 не ушли дальше демонстрации опытных образцов на выставках. Несмотря на все усилия разработчиков, пока никто не выразил желание обновить свою технику до модификаций «Шилка-М4» или «Шилка-М5». Эта техника пока существует только в виде нескольких опытных образцов.

Когда появятся контракты на подобную модернизацию зенитных самоходок – пока до конца не ясно. Возможно, активное развитие боевой авиации и авиационных средств поражения, наблюдаемое в последние годы, станет стимулом для некоторых государств. Однако нельзя исключать, что два интересных проекта так и не станут предметом контрактов на модернизацию техники.

/Кирилл Рябов, topwar.ru/

army-news.ru

ЗСУ-23-4 «Шилка» (СССР) — ЗСУ — Бронетехника — Каталог статей

шилкаЗенитная

самоходная установка ЗСУ-23-4

СССР

Анализируя итоги войны 1973 года на Ближнем Востоке,

иностранные военные обозреватели отметили, что за первые три дня боев сирийские

ракетчики уничтожили около 100 израильских самолетов. По их мнению, это

объяснялось тем, что плотный огонь автоматических ЗСУ-23-4 советского

производства заставил израильских летчиков уйти с малых высот туда, где как раз

была зона действия зенитных ракет.

Появление в 50-х годах зенитных ракетных комплексов, способных поражать

воздушные цели на средних и больших высотах, привело к тому, что летчики

штурмовой и бомбардировочной авиации освоили новый тактический прием — заход на

наземные объекты с малых, до 300 м, и предельно малых высот. Поразить

скоростной самолет, атакующий в течение 15-30 с, расчеты ракетных и ствольных

зенитных установок просто не успевали. Понадобилась новая техника — мобильная,

быстродействующая, с высокой степенью автоматизации, могущая вести огонь с

места и на ходу. Над такими зенитками принялись работать и советские

конструкторы, которые сразу же столкнулись с рядом серьезных проблем, поскольку

раньше ничем подобным не занимались.

Прежде всего это касалось компоновки. Сравнительно легкую, но громоздкую

электронную аппаратуру поначалу предполагали разместить внутри корпуса

самоходки, но по ряду причин, прежде всего из-за длинных волноводов

радиолокационной станции, этот вариант отвергли. Тогда решили смонтировать

вооружение, аппаратуру и места экипажа в крупной, закрытой башне. Правда,

тактико-техническое задание позволяло ограничиться полузакрытой машиной, однако

крыша понадобилась, чтобы защитить от влаги и пыли радиоэлектронику.

Состоявшие тогда на вооружении 37- и 57-мм пушки не устроили конструкторов из-за кассетного механизма заряжания (отсюда низкий темп стрельбы) и большой массы, требовавшей мощных силовых приводов. Другое дело -23-мм автоматическая пушка с ленточным питанием, что, кстати, позволило обойтись без заряжающего. А сравнительно небольшая мощь ее осколочного снаряда вполне компенсировалась значительным весом секундного залпа — такой метод давно применяется в истребительной авиации.

Немало хлопот доставил выбор места для антенны радиолокатора. Ведь при установке стволов перед стрельбой на упреждение возникает рассогласование между линией выстрела и электрической осью локатора, из-за чего они, стволы, могут стать помехой для радиолуча. Сначала пушки думали установить попарно по бортам башни, а антенну и оптический визир впереди. Однако разнесенные артсистемы увеличили бы момент инерции вращающейся башни, а при отказе одной возникали бы асимметричные нагрузки на приводы. Кроме того, зеркало антенны перекрывало бы наводчику наблюдение за передней полусферой. Поэтому место стволам выделили в центре установки, а антенну поставили впереди и сбоку от них. Однако при выстрелах на полигоне дульная волна разрушила ее…

В окончательном варианте антенну смонтировали на корме, на высоком кронштейне (в походном положении ее зеркало укладывали над крышей силового отделения), а стволы — впереди, в два яруса, между которыми уложили короба с боезапасом.

Изготовленные башни обкатывали на ходовых макетах, выполненных на базе СУ-85, которую предполагали использовать в качестве шасси для будущей машины, сняв штатную пушку и уменьшив бронирование. Удалось сэкономить 4 т, да масса полностью укомплектованной башни превысила 8 т! Более подходящим был ПТ-76, но требовалась основательная переделка корпуса, чтобы установить тяжелый и сложный погон диаметром 2700 мм под башню. Лучше уж создать специальный корпус. Так и сделали — башня держалась на погоне Т-54, опущенном ниже верхней кромки бортов и опиравшемся на легкую коробчатую раму, которая обеспечивала прочность тонкобронному корпусу. Ее нижняя цилиндрическая часть удачно разместилась в надгусеничных нишах.

Общая компоновка была классической — впереди отделение управления, за ним

боевое, в корме моторно-трансмиссионное. Для повышения удельной мощности

форсированного двигателя В-6Р применили эжекционную систему охлаждения. Она

потребляла всего 2,2-2,5% его мощности (против 10-12% для вентилятора). Заборник

воздуха для двигателя оснастили лабиринтной системой перегородок, где

застревали крупные частицы пыли, потом воздух проходил по туннелю вдоль борта и

поступал в основной фильтр с эжекционным отсосом остатков пыли выхлопными

газами. Крутящий момент от двигателя передавался на ведущие колеса через

гитару, главный фрикцион, пятиступенчатую коробку передач с синхронизаторами,

планетарные механизмы поворота и бортовые передачи. Ходовую часть с шестью

однорядными опорными катками на борт заимствовали у ПТ-76, плавное движение

обеспечивала торсионная подвеска с большими ходами и мощными амортизаторами на

первых, пятом левом и шестом правом узлах. Срок службы гусеницы повысили,

уплотнив резиновыми втулками торцы шарниров, чтобы на трущиеся части не

попадали абразивные частицы. Запас топлива находился во внутренних баках: один

— в силовом отделении, другой — справа от водителя.

При марше по хорошей дороге станция электропитания работала от основного

двигателя, на тяжелых грунтах и стационарной позиции автоматически включался

газотурбинный ДТ-4 мощностью 80 л. с., который хоть и поглощал много топлива,

зато давал нагрузку через минуту после включения. Равные с танками подвижность

и проходимость позволяли боевой машине прикрывать войска на марше — эффективный

огонь велся благодаря системе стабилизации линии выстрела и визирования.

Радиолокационный комплекс обеспечивал автоматический поиск, обнаружение и поражение воздушных целей на высотах 100-1500 м. При работе в комбинированном режиме, когда дальность задается локатором, а угловые координаты — оптическим визиром, стрельба ведется по самолетам, летящим на сверхмалых высотах. Если же они ставят помехи или пускают ракеты, самонаводящиеся по излучению радара, станция отключается и наводчик осуществляет прицеливание по визиру.

После всесторонних испытаний зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» была принята на вооружение. В процессе производства ее несколько раз модернизировали. В частности, значительные изменения претерпела система воздухопитания радиоприборного комплекса. Поскольку для его охлаждения (а следовательно, для надежной работы) требовался постоянный приток особо чистого воздуха, в передней части корпуса установили воздухозаборник с эффективной системой очистки. Заодно усилили производительность вентиляции боевого отделения.

Рассматривалась возможность замены счетверенной 23-мм установки 30-мм сшестеренной пушкой с вращающимся блоком стволов, что позволило бы резко увеличить плотность огня. Однако эта артсистема, созданная для флота, оказалась слишком привередливой для сухопутных условий.

Кроме того, сравнительные испытания различных зениток показали, что даже со

штатным оружием «Шилка» не уступает батарее из четырех 57-мм пушек

комплекса С-60, в который входит 12 единиц боевой техники с расчетом в 57

солдат и офицеров.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Боевая масса, т 20,5

Экипаж, чел 4

Двигатель В-6Р

мощность, л.с. 280

Максимальная скорость, км/ч 50

Запас хода, км 450

Дальность обнаружения цели, км 12

при автосопровождении 10

Дальность стрельбы, м по вертикали 100-1500

наклонная 2500

по горизонтали 2000

Углы наведения, град. по вертикали -4…+85

по горизонту 360

Скорость наведения, град./с по азимуту 70

по углу возвышения 60

Темп стрельбы, выстр./мин не менее 3400

Начальная скорость снаряда, м/с 950-1000

Боекомплект 2000

Количества ЗСУ-23-4 Шилка-М:

Страна Количество

Алжир 210

Ангола 10

Афганистан 150

Болгария 50

Венгрия 20

Вьетнам 10

Египет 350

Индия 10

Иордания 16

Иран 30

Йемен 40

КНДР 50

Куба 36

Мозамбик 5

Нигерия 5

Перу 35

Польша 44

Сирия 300

Всего: 1371 (По данным www.army-guide.com)

warfront.ucoz.ru

ЗСУ-23-4 «Шилка»

«Шилка» была разработана в начале 60-х годов, и впервые показана публично в 1965 году. Самоходная установка была предназначена для борьбы как с воздушными, так и с наземными целями. В больших количествах эти установки поставлялись на Ближний Восток. Так, в 1973 году Египет имел в своем распоряжении 150 установок, а Сирия – 100. В течение первых трех дней египетско-израильской войны «Шилки» сбили 30 израильских самолетов. Это было достаточно убедительное доказательство надежности зенитной установки, что обеспечило ей долгие годы службы во многих армиях мира. Американцам удалось захватить несколько установок, и проведя исследования, им пришлось признать, что «Шилка» является весьма эффективным средством для борьбы с вертолетами. Хотя, с другой стороны, были отмечены недостатки в системе охлаждения стволов, а также предполагалось, что бортовые системы РЭБ смогут вывести из строя радар установки.

ЗСУ-23-4 «Шилка» вооружена четырьмя синхронизированными пушками АЗП-23 калибра 23 мм. Пушки размещены во вращающейся башне и обеспечивают сектор обстрела по горизонтали 360 градусов, а по вертикали – от -4 до 85 градусов. Скорострельность составляет 3600 выстр./мин. Боекомплект составляет 2000 снарядов двух типов: для борьбы с воздушными целями используются комбинированные снаряды – осколочно-зажигательные, а для стрельбы по наземным целям бронебойно-зажигательные. Дальность стрельбы составляет 2500 м, потолок – 1600 м. Управление стрельбой может осуществляться вручную или автоматически по радару. Дальность действия радиолокатора составляет 30 км. Стрельба может осуществляться как с места, так и на ходу при скорости движения до 25 км/час.

В 1977 году была разработана новая модификация установки, отличающаяся новым радаром, системой охлаждения пушек и вентиляции машины. В 1990 году на Украине башня была установлена на шасси Т-80УД, а также в дополнение к пушкам были установлены пусковые установки ракет «Игла». Фактически, получился комплекс «Чаппарел-Вулкан» в одном флаконе. Этот гибрид получил название «Донец». В 2000 году опять же на Украине была предпринята попытка очередной модификации «Шилки» — радиолокатор предполагалось заменить оптико-электронной системой обнаружения целей, установить новый двигатель и систему электропитания, уменьшить экипаж до 3 человек и заменить «Иглу» на ракеты «Гром» или какой-нибудь западный аналог.

Анализируя итоги войны 1973 года на Ближнем Востоке, иностранные военные обозреватели отметили, что за первые три дня боев сирийские ракетчики уничтожили около 100 израильских самолетов. По их мнению, это объяснялось тем, что плотный огонь автоматических ЗСУ-23-4 советского производства заставил израильских летчиков уйти с малых высот туда, где как раз была зона действия зенитных ракет.

Появление в 50-х годах зенитных ракетных комплексов, способных поражать воздушные цели на средних и больших высотах, привело к тому, что летчики штурмовой и бомбардировочной авиации освоили новый тактический прием — заход на наземные объекты с малых, до 300 м, и предельно малых высот. Поразить скоростной самолет, атакующий в течение 15-30 с, расчеты ракетных и ствольных зенитных установок просто не успевали. Понадобилась новая техника — мобильная, быстродействующая, с высокой степенью автоматизации, могущая вести огонь с места и на ходу. Над такими зенитками принялись работать и советские конструкторы, которые сразу же столкнулись с рядом серьезных проблем, поскольку раньше ничем подобным не занимались.

Прежде всего это касалось компоновки. Сравнительно легкую, но громоздкую электронную аппаратуру поначалу предполагали разместить внутри корпуса самоходки, но по ряду причин, прежде всего из-за длинных волноводов радиолокационной станции, этот вариант отвергли. Тогда решили смонтировать вооружение, аппаратуру и места экипажа в крупной, закрытой башне. Правда, тактико-техническое задание позволяло ограничиться полузакрытой машиной, однако крыша понадобилась, чтобы защитить от влаги и пыли радиоэлектронику.

Состоявшие тогда на вооружении 37- и 57-мм пушки не устроили конструкторов из-за кассетного механизма заряжения (отсюда низкий темп стрельбы) и большой массы, требовавшей мощных силовых приводов. Другое дело -23-мм автоматическая пушка с ленточным питанием, что, кстати, позволило обойтись без заряжающего. А сравнительно небольшая мощь ее осколочного снаряда вполне компенсировалась значительным весом секундного залпа — такой метод давно применяется в истребительной авиации.

Немало хлопот доставил выбор места для антенны радиолокатора. Ведь при установке стволов перед стрельбой на упреждение возникает рассогласование между линией выстрела и электрической осью локатора, из-за чего они, стволы, могут стать помехой для радиолуча. Сначала пушки думали установить попарно по бортам башни, а антенну и оптический визир впереди. Однако разнесенные артсистемы увеличили бы момент инерции вращающейся башни, а при отказе одной возникали бы асимметричные нагрузки на приводы. Кроме того, зеркало антенны перекрывало бы наводчику наблюдение за передней полусферой. Поэтому место стволам выделили в центре установки, а антенну поставили впереди и сбоку от них. Однако при выстрелах на полигоне дульная волна разрушила ее…

В окончательном варианте антенну смонтировали на корме, на высоком кронштейне (в походном положении ее зеркало укладывали над крышей силового отделения), а стволы — впереди, в два яруса, между которыми уложили короба с боезапасом.

Изготовленные башни обкатывали на ходовых макетах, выполненных на базе СУ-85, которую предполагали использовать в качестве шасси для будущей машины, сняв штатную пушку и уменьшив бронирование. Удалось сэкономить 4 т, да масса полностью укомплектованной башни превысила 8 т! Более подходящим был ПТ-76, но требовалась основательная переделка корпуса, чтобы установить тяжелый и сложный погон диаметром 2700 мм под башню. Лучше уж создать специальный корпус. Так и сделали — башня держалась на погоне Т-54, опущенном ниже верхней кромки бортов и опиравшемся на легкую коробчатую раму, которая обеспечивала прочность тонкобронному корпусу. Ее нижняя цилиндрическая часть удачно разместилась в надгусеничных нишах.

Общая компоновка была классической — впереди отделение управления, за ним боевое, в корме моторно-трансмиссионное. Для повышения удельной мощности форсированного двигателя В-6Р применили эжекционную систему охлаждения. Она потребляла всего 2,2-2,5% его мощности (против 10-12% для вентилятора). Заборник воздуха для двигателя оснастили лабиринтной системой перегородок, где застревали крупные частицы пыли, потом воздух проходил по туннелю вдоль борта и поступал в основной фильтр с эжекционным отсосом остатков пыли выхлопными газами. Крутящий момент от двигателя передавался на ведущие колеса через гитару, главный фрикцион, пятиступенчатую коробку передач с синхронизаторами, планетарные механизмы поворота и бортовые передачи. Ходовую часть с шестью однорядными опорными катками на борт заимствовали у ПТ-76, плавное движение обеспечивала торсионная подвеска с большими ходами и мощными амортизаторами на первых, пятом левом и шестом правом узлах. Срок службы гусеницы повысили, уплотнив резиновыми втулками торцы шарниров, чтобы на трущиеся части не попадали абразивные частицы. Запас топлива находился во внутренних баках: один — в силовом отделении, другой — справа от водителя.

При марше по хорошей дороге станция электропитания работала от основного двигателя, на тяжелых грунтах и стационарной позиции автоматически включался газотурбинный ДТ-4 мощностью 80 л. с., который хоть и поглощал много топлива, зато давал нагрузку через минуту после включения. Равные с танками подвижность и проходимость позволяли боевой машине прикрывать войска на марше — эффективный огонь велся благодаря системе стабилизации линии выстрела и визирования.

Радиолокационный комплекс обеспечивал автоматический поиск, обнаружение и поражение воздушных целей на высотах 100-1500 м. При работе в комбинированном режиме, когда дальность задается локатором, а угловые координаты — оптическим визиром, стрельба ведется по самолетам, летящим на сверхмалых высотах. Если же они ставят помехи или пускают ракеты, самонаводящиеся по излучению радара, станция отключается и наводчик осуществляет прицеливание по визиру.

После всесторонних испытаний зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» была принята на вооружение. В процессе производства ее несколько раз модернизировали. В частности, значительные изменения претерпела система воздухопитания радиоприборного комплекса. Поскольку для его охлаждения (а следовательно, для надежной работы) требовался постоянный приток особо чистого воздуха, в передней части корпуса установили воздухозаборник с эффективной системой очистки. Заодно усилили производительность вентиляции боевого отделения.

Рассматривалась возможность замены счетверенной 23-мм установки 30-мм сшестеренной пушкой с вращающимся блоком стволов, что позволило бы резко увеличить плотность огня. Однако эта артсистема, созданная для флота, оказалась слишком привередливой для сухопутных условий.

Кроме того, сравнительные испытания различных зениток показали, что даже со штатным оружием «Шилка» не уступает батарее из четырех 57-мм пушек комплекса С-60, в который входит 12 единиц боевой техники с расчетом в 57 солдат и офицеров.

Источник: www.yaplakal.com/

bashny.net

ЗСУ-23-4 «Шилка» — это… Что такое ЗСУ-23-4 «Шилка»?

Тактико-технические характеристики • Силовая установка • Вооружение • Факты • Основные модификации17 апреля 1957 года Совет Министров принимает Постановление № 426-211 о разработке новых скорострельных ЗСУ «Шилка» и «Енисей» с радиолокационными системами наведения. Это был наш ответ на принятие на вооружение М42А1.«Шилка» разрабатывалась для обеспечения ПВО мотострелковых полков для поражения целей на высотах до 1500 м.

ЗСУ «Шилка» предназначалась на замену в мотострелковых полках и воздушно-десантных дивизиях 14,5-мм счетверенных зенитных пулеметных установок ЗПУ-4 и 37-мм пушек 61-К (обр.1939 г.).

Корпус сварной, состоит из носовой части, бортов, кормовой части, днища и крыши.

Корпус разделен на отделение управления в носовой части, боевое отделение посередине, где установлена башня, и силовое отделение в кормовой части. Между отделениями имелись перегородки, которыми являлись передняя и задняя опоры башни.

На ЗСУ установлен дизель типа 8Д6, которому заводом-изготовителем в комплектации для установки на машину ГМ-575 дано обозначение В-6Р. На машинах, изготовляемых с 1969 года, устанавливался двигатель В-6Р-1, имевший небольшие конструктивные изменения по сравнению с В-6Р.

Силовая передача ГМ-575 механическая со ступенчатым изменением передаточных чисел, расположена в кормовой части. Редуктор силовой передачи одноступенчатый, с передаточным отношением 1,235. Главный фрикцион многодисковый, сухого трения. Диски стальные: ведущих 5, ведомых б. Привод управления главным фрикционом механический, от педали на месте водителя. Коробка передач механическая трехходовая, пятискоростная с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах.

Механизмы поворота планетарные, двухступенчатые, с блокировочными фрикционами. Бортовые передачи одноступенчатые с цилиндрическими шестернями, передаточные отношения 4,778.

Гусеничный движитель машины состоит из двух ведущих колес, двух направляющих колес с механизмом натяжения гусениц, двух гусеничных цепей и двенадцати опорных катков.

ЗСУ-23-4 «Шилка» начали поступать в войска в начале 1965 года и к началу 70-х годов полностью вытеснили ЗСУ-57-2 из развернутых войск. Первоначально в танковом полку по штату был дивизион «Шилок», который состоял из двух батарей по четыре ЗСУ. В конце 60-х годов часто бывало, что в одном дивизионе была одна батарея ЗСУ-23-4 и одна батарея ЗСУ-57-2.

Позже мотострелковые и танковые полки получили типовую зенитную батарею, состоявшую из двух взводов. Один взвод имел четыре ЗСУ «Шилка», а другой взвод четыре боевых машины ЗРК «Стрела-1» (а затем ЗРК «Стрела-10»),

Эксплуатация «Шилки» показала, что РПК-2 хорошо работает в условиях применения пассивных помех. Активных помех «Шилке» на наших учениях практически не ставили, так как у нас не было средств радиопротиводействия на рабочих частотах «Шилки» (по крайней мере в 70-х годах).

Первая модернизация «Шилки» была проведена в 1968-1969 гг. В ходе нее была повышена надежность эксплуатации установки, улучшились условия обитания для расчета, был увеличен ресурс газотурбинного агрегата с 300 до 450 часов. Для удобства наведения РЛС сопровождения для визуально обнаруженную цель был введен командирский прибор наведения. Модифицированная установка получила индекс ЗСУ-23-4В.

В 1970-1971 гг. был модернизирован счетно-решающий прибор. Это позволило повысить точность и эффективность-стрельбы, а также надежность автосопровождения цели при увеличении скорости движения установки с 20 до 40 км/ч. Повысилась надежность работы РЛС. Вновь был увеличен ресурс газотурбинного агрегата с 450 до 600 часов. После второй модернизации установка получила индекс ЗСУ-23-4В1.

В октябре 1967 года вышло Постановление СМ о более серьезной модернизации «Шилки». Важнейшей частью модернизации была переделка автоматов 2А7 и пушки 2А10 в целом. Цель модернизации заключалась в повышении надежности и стабильности работы комплекса, повышении живучести деталей пушки и сокращении времени на техническое обслуживание.

В процессе модернизации пневмозаряд-ка автоматов 2А7 была заменена пирозаряд-кой. Это позволило исключить из конструкции пушки 2А10 ненадежно работавший компрессор и ряд других узлов.

При модернизации 2А7 сварной вариант трубки отвода охлаждающей жидкости был заменен гибким трубопроводом, что позволило увеличить ресурс ствола с 3500 до 4500 выстрелов.

В 1973 году модернизированная ЗСУ-23-4М была принята на вооружение вместе с автоматом 2А7М и пушкой 2А10М. ЗСУ-23-4М имела заводское обозначение «Бирюса», но ее по-прежнему в войсках называли «Шилкой».

В 1977 — 1978 гг. установка получила радиозапросчик «Лук» — систему опознавания самолетов «свой-чужой». Эта ЗСУ получила индекс ЗСУ-23-4МЗ.

В 1978 — 1979 гг. была произведена модернизация ЗСУ «Шилка» для использования ее в горных условиях в Афганистане. Из установки был исключен РПК, за счет чего был увеличен боекомплект снарядов с 2000 до 3000 штук, введена аппаратура ночного видения для стрельбы ночью по наземным целям.

В 90-х годах «Шилка» прошла последнюю модернизацию.

voennaya.academic.ru