Крейсер «Аврора» — вестник революции

Для советских людей крейсер «Аврора» был своеобразным символом. Ведь этот легендарный корабль своим залпом возвестил начало новой эры. Поэтому его часто называли вестником Октябрьской революции.

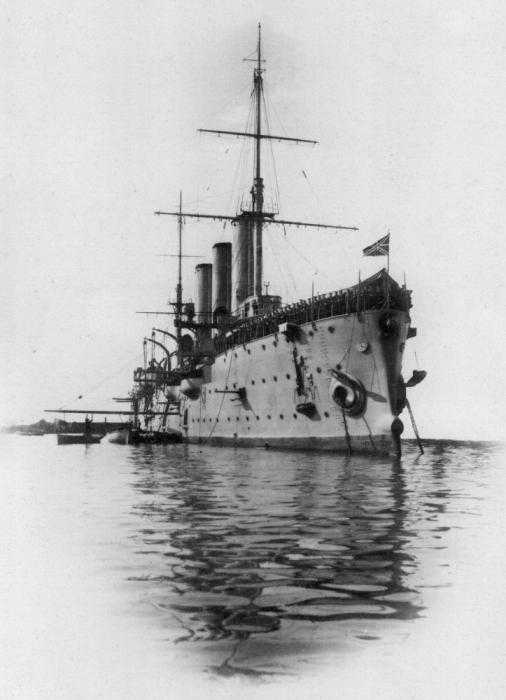

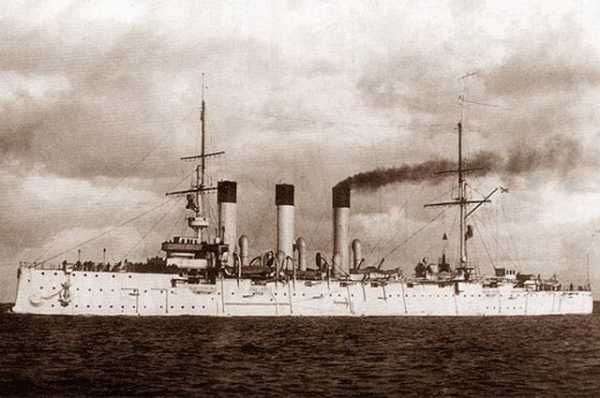

Но крейсер «Аврора», кроме этих высокопарных эпитетов, имеет и определенную историю. В конце позапрошлого века военный флот России все время пополнялся. Если говорить классификацией того времени, то это легендарное судно относилось к подклассу бронепалубных. Закладывали его в мае 1897 года, а местом его рождения был Петербург. Крейсер «Аврора» строился шесть лет и сразу же после спуска на воду оказался в составе Северного флота.

Особой уникальностью своих боевых качеств этот корабль не выделялся. Скорость его хода была всего в девятнадцать узлов, на борту находилось восемь основных шестидюймовых орудий.

Однако своему прямому предназначению — ведению разведки и уничтожению судов неприятеля, а также дозорной службе крейсер «Аврора» соответствовал достаточно хорошо. Кроме того, у него было солидное по тем временам водоизмещение — около семи тысяч тонн, а, значит, и хорошая мореходность и автономность. При полной зарядке углем корабль мог без бункеровок доплывать от Владивостока до Порт-Артура и обратно.

Крейсер «Аврора» предназначался для Тихого океана, в котором назревал конфликт с Японией. Там уже находилось несколько кораблей, когда легендарный броненосец принял курс на Дальний Восток.

Спустя месяц в водах Средиземного моря судно присоединилось к отряду нескольких миноносцев и броненосцев, однако к месту назначения опоздало. В порту Джибути командиру эскадры сообщили, что японцы уже напали на тихоокеанский флот. Началась война. Плыть дальше было опасно, поскольку Порт-Артур был блокирован, а встреча с мощным противником была очень рискованной. В конце концов командование предписало идти в порт Владивостока.

После войны крейсер «Аврора» был модернизирован. Он принял на борт минное оружие и зенитные пушки.

В гражданской войне крейсер «Аврора» участия не принимал. Многие из нас видели его только на фото. Крейсер «Аврора» для наших прадедов и дедов был символом революции, ведь именно его залп стал сигналом к штурму Зимнего дворца.

Нехватка топлива привела к сокращению Балтийского флота до размеров «действующего отряда», в распоряжении которого оставалось всего несколько боевых единиц. Легендарный корабль был выведен в резерв, а в 1918 году с него демонтировали часть его орудий для установки их на канонерские лодки, а также речные и озёрные флотилии.

В 1922 году «Аврора» — единственный корабль, оставшийся от императорского флота, было решено восстановить и использовать как в учебный. Корабль отремонтировали, установив на нём зенитки, пулемёты. Десять лет крейсер принимал на свой борт курсантов для прохождения практики. Однако годы делали свое дело. И после очередного ремонта стало ясно, что крейсер превратился в несамоходное плавсредство.

В годы Великой Отечественной легендарный крейсер был пришвартован в Ораниенбауме. А сегодня он стоит на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге и принимает на свой борт экскурсии.

fb.ru

Крейсер «Аврора». Чем он известен, кроме холостого выстрела в 1917 году? | Культура

Корабль уже давно стал символом революции, и не все теперь знают, что за его кормой десятки тысяч миль океанских походов, участие в трех войнах, а также многие тысячи подготовленных для флота офицеров.

«Аврора» была заложена на Санкт-петербургской судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» в мае 1897 года, а 11 мая 1900 года спущена на воду. Свое название крейсер получил в честь парусного 44-пушечнного фрегата «Аврора», прославившегося в боях на Дальнем Востоке во время войны 1853−56 годов. В строй боевых кораблей российского флота крейсер вступил в июле 1903 года. Это был типовой корабль, параллельно с ним строились еще два крейсера этого же проекта — «Диана» и «Паллада».

При солидных размерах (длине 126,7 метров и ширине 16,8 метров), «Аврора» имела слабое бронирование — корабль относился к разряду бронепалубных крейсеров 1-го ранга. Первоначально на нем даже часть артиллерийских орудий не имела бронещитов. Крейсер обладал хорошим вооружением, на нем было установлено: 152-мм орудий — 8, 75-мм — 24, 37-мм — 8, 63,5-мм — 2, а также три торпедных аппарата. Впоследствии количество, и калибр орудий неоднократно менялись, появились зенитные орудия, пулеметы и устройство для установки минных заграждений.

При столь солидном вооружении крейсер имел невысокую скорость: максимальную — чуть больше 19 узлов, экономическую — всего 11 узлов (для сравнения, у крейсера «Варяг» было 24 и 16 узлов) и небольшую дальность автономного плавания (2500 миль на экономической скорости и 1320 миль на максимальной), что значительно снижало возможности его боевого применения. «Аврора» предназначалась для самостоятельных действий на небольшом удалении от мест базирования, а также для поддержки в бою броненосцев при действиях в составе эскадры.

В свой первый поход крейсер вышел уже 25 сентября 1903 года, предполагалось, что он поступит на усиление эскадры в Порт-Артуре. Но в связи с началом войны с Японией, крейсер «Аврора», присоединившийся в средиземном море к отряду кораблей контр-адмирала А. А. Вирениуса, был возвращен на Балтику.

В новый поход крейсер «Аврора» отправился в августе 1904 года в составе эскадры вице-адмирала З. П. Рожественского, шедшей в Тихий океан для участия в Русско-японской войне. Поход для крейсера начался неудачно. 10 октября в него по ошибке попало несколько снарядов с других русских кораблей, обстрелявших английские рыболовные суда, принятые в тумане за миноносцы. На крейсере погиб корабельный священник и был ранен один матрос.

Боевое крещение крейсер «Аврора» принял в Цусимском бою 14 мая. В ходе боя, длившегося для крейсера с 14:30 до 18:00 часов, «Аврора» получила около 10 прямых попаданий снарядов. На крейсере неоднократно возникали пожары, было затоплено несколько отсеков, вышли из строя пять орудий и все дальномерные станции. Погибли командир корабля капитан 1 ранга Е. Р. Егорьев и 14 членов экипажа, 83 человека было ранено. Но корабль не потерял хода и ночью вместе с крейсерами «Олег» и «Жемчуг», отбившись от японских миноносцев, смог оторваться от преследования противника. Пробиться на север в сторону Владивостока крейсера не смогли, и вынуждены были уйти в нейтральный филиппинский порт Манила, где были интернированы американцами.

На Балтику крейсер «Аврора» вернулся в 1906 году. Корабль прошел капитальный ремонт, после чего стал учебным судном, на котором проходили практику кадеты и гардемарины Морского корпуса. В то время ученики кадетского корпуса, успешно прошедшие полный курс наук, получали звание корабельных гардемаринов и направлялись в длительное (до года и более) плавание на боевых кораблях, после которого сдавали экзамены и получали первый флотский офицерский чин «мичман».

До лета 1912 года «Аврора» совершила несколько плаваний с отрядами гардемаринов Морского корпуса других учебных заведений флота, какое-то время была кораблем-стационером в бухте Суда на Крите. В период Первой мировой войны «Аврора» в составе 2-й бригады крейсеров воевала на Балтике, в основном выполняя разведывательные и дозорные функции, прикрывая постановку минных заграждений и действия легких кораблей. В это время была усилена огневая мощь корабля, вместо шести 75-мм орудий были установлены 152-мм орудия, а также пять зенитных пушек.

В конце 1916 года крейсер «Аврора» стал на ремонт в Петрограде, где и принял участие в революционных событиях. В экипаже крейсера было сильно влияние большевиков, поэтому в период подготовки к вооруженному восстанию 25 октября 1917 года кораблю поручили войти в Неву и взять под защиту Николаевский мост, соединяющий Васильевский остров с центральной частью города. Именно оттуда и прозвучал знаменитый выстрел «Авроры». По мнению ряда историков, выстрел был дан значительно раньше, чем начался штурм Зимнего. Принципиальной роли это уже давно не играет, так как именно «Аврора» стала символом революции.

Благодаря участию в тех событиях, «Авроре» было сохранено название, хотя большинство боевых кораблей были новой властью переименованы. В ходе Гражданской войны экипаж «Авроры» значительно поредел. И в 1919 году корабль поставили на консервацию. Решение о возвращении корабля в строй было принято осенью 1922 года. Крейсер «Аврора» снова стал учебным кораблем, на котором до 1940 года проходили морскую практику курсанты военно-морских учебных заведений.

Великую Отечественную войну крейсер «Аврора» встретил в порту Ораниенбаума (ныне юго-западная часть Санкт-Петербурга). Непосредственно в боях сам крейсер практически не участвовал, кроме отражения налетов вражеской авиации. На корабле оставалась лишь небольшая часть экипажа, остальные моряки, сняв с крейсера большинство орудий, громили врага на подступах к Ленинграду.

В 1948 году отремонтированный крейсер «Аврора» был поставлен на якоря у Петроградской набережной. До 1956 года он использовался как учебный корабль Ленинградского Нахимовского училища, а затем на нем был открыт музей, ставший филиалом Центрального Военно-морского музея. В 1992 году на крейсере «Аврора» снова (через 75 лет!) был поднят Андреевский флаг.

Уже 110 лет крейсер «Аврора» находится в строю. После того, как он стал музеем, крейсер посетили десятки миллионов человек, чтобы прикоснуться к живой истории славного российского военно-морского флота. Естественно, что от подлинной «Авроры», спущенной на воду в мае 1900 года, на крейсере осталось менее 50 процентов, но это не умаляет историческую ценность корабля, с честью пронесшего Андреевский флаг через легендарное Цусимское сражение. Не даром же говорят, что на борту «Авроры» оживает история.

shkolazhizni.ru

Крейсер «Аврора»: правда и мифы :: Параллельный мир

«Аврора» — один из трех главных символов прошлого столетия. И если два из них — Красное знамя и эмблема с серпом и молотом — были лишь дизайнерской находкой, то боевой крейсер русского флота, да еще с таким удачным и многообещающим названием (Аврора — богиня утренней зари), оказался настоящей идеологической жемчужиной. Однако же стихи и песни, романы и фильмы создавали образ корабля декоративного, мифологического — без биографии, без истории. Казалось, он возник из ниоткуда и создан был лишь для того, чтобы своим залпом дать сигнал к штурму Зимнего дворца, знаменуя начало новой эры.

Немногие знают, что «Аврора» — настоящий боевой крейсер, биографии которого могут позавидовать многие военные корабли. «Аврора» оказалась на удивление везучей — ей трижды удалось избежать верной гибели и стать № 1. Однако… символом революции легендарный крейсер оказался совершенно случайно, и в тот хмурый октябрьский вечер 1917 года перед ним стояли совершенно иные задачи.

СИМВОЛ РОССИИ

Странно, что крейсер 1-го ранга «Аврора» не участвует в конкурсе на звание главного символа России. Корабль, честно служащий Отечеству уже второе столетие, более чем достоин этого звания. Его не раз стремились уничтожить враги и хотели затопить свои. Придется очень постараться, чтобы среди флотов всего мира найти столетний корабль, принимавший участие в трех войнах, две из которых — мировые. Непосредственный участник главных событий XX века, круто изменивших судьбу всей планеты, «Аврора» во все времена гордо несла флаг Родины на своем флагштоке и не спустила его ни в страшном Цусимском сражении, ни в Великую Отечественную, ни в мутные 1990-е. И еще: «Аврора» — единственный корабль, не сменивший названия после революции. Корабль, победивший время. Корабль-эпоха!

МЛАДШАЯ СЕСТРА

В конце XIX века российский флот остро нуждался в усилении, и в 1896 году принимается решение о постройке крейсеров нового типа. За основу был взят проект английского крейсера 1-го ранга «Тэлбот». Первоначально планировали заложить два корабля такого класса, но вскоре решили строить и третий. Все они получили имена греческих богинь — «Диана», «Паллада» и «Аврора». Последний был наречен самим Николаем II в честь парусного фрегата «Аврора», героически сражавшегося в составе русской эскадры в годы Крымской войны в 1854 году. Торжественный спуск корабля на воду состоялся 11 мая 1900 года в присутствии императорской семьи. При этом на верхней палубе в составе почетного караула находился 78-летний матрос, служивший еще на той, самой предыдущей, «Авроре». Был на торжестве и вице-адмирал К. П. Пилкин, в прошлом офицер прославленного парусника.

Ничем уникальным по своим боевым качествам новые корабли не отличались. При водоизмещении 6 630 тонн «Аврора» развивала максимальную скорость хода 19 узлов (около 35 км/ч) и имела восемь шестидюймовых орудий главного калибра. Численность экипажа составляла 570 человек, в том числе 20 офицеров. Проект оказался довольно «сырым»: маломощные машины, слабая артиллерия. Во флоте даже родилась шутка: мол, от обычного пассажирского парохода «Аврора» отличается более низкой скоростью и небольшим количеством орудий. Но в целом своему прямому назначению она соответствовала. В ее задачи входило ведение разведки, уничтожение транспортных судов неприятеля, прикрытие Линейных кораблей, дозорная служба. «Аврора» стала первым отечественным кораблем, оснащенным новейшими в то время якорями Холла. Установили и рентгеновский аппарат, впоследствии впервые в мире использованный в боевых условиях, что помогло спасти жизни многих российских моряков.

НА ЦУСИМУ

16 июня 1903 года «Аврора» вошла в состав Российского императорского флота. 25 сентября под командованием капитана 1-го ранга И. В. Сухотина она направилась в Италию, чтобы оттуда в составе соединения отправиться к восточным берегам Российской империи. 31 января 1904 года была получена депеша о начале войны с Японией, а затем и приказ о возвращении на Родину. После этого крейсер был включен в состав 2-й Тихоокеанской эскадры. В Кронштадте были произведены некоторые изменения: смонтированы броневые щиты для защиты личного состава, обслуживающего орудия главного калибра и установлены оптические прицелы, а на носовом мостике появились два пулемета системы «Максим». Сменили и «одежду»: корабль перекрасили в боевые цвета 2-й Тихоокеанской эскадры — черные борта и светло-желтые трубы.

2 октября 1904 года «Аврора» отправилась в дальний поход — к Цусиме. Причем она была одним из немногих кораблей отряда, испытанных в длительном плавании. Перед военморами стояла непростая задача: пройти почти 20 тысяч миль и, соединившись с 1-й Тихоокеанской эскадрой, сорвать снабжение сухопутных войск Японии, воюющих против России на континенте. Переход получился чрезвычайно тяжелым: на пути следования не было ни баз, ни угольных станций. Но на фоне остальных кораблей, в основном укомплектованных плохо подготовленными офицерами и матросами запаса, крейсер «Аврора» выделялся в лучшую сторону. И это — заслуга нового командира крейсера капитана 1-го ранга Е. Р. Егорьева. На корабле был не только дружный боевой экипаж, но даже свой оркестр и театральная труппа, состоящая из офицеров и матросов. Старший врач «Авроры» В. С. Кравченко вспоминал: «Первое впечатление от «Авроры» самое благоприятное. Команда веселая, бодрая, смотрит прямо в глаза, а не исподлобья, по палубе не ходит, а прямо летает, исполняя приказания… На «Авроре» даже и авральные, и судовые работы исполняются под звуки оркестра… Лихо работает команда! Под звуки своего марша авроровцы полезут куда угодно. Как жаль, что во время боя оркестр не может играть».

ЯПОНСКИЙ КОШМАР

Командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой адмирал 3. П. Рожественский слыл большим оригиналом. Одной из его причуд была привычка давать вверенным ему боевым кораблям оскорбительные прозвища. Крейсер «Адмирал Нахимов» он называл «Идиотом», броненосец «Сисой Великий» — «Инвалидным убежищем». «Аврора» удостоилась титула «Проститутка подзаборная». Знал бы Рожественский, какой корабль он так презрительно именует! К сожалению, в последующих баталиях адмирал не проявил себя столь же ярко. Уже в первом переходе крейсер получил свою первую пробоину. В густом тумане у берегов Британии передовые корабли отряда приняли английские рыбацкие лодки за японские миноносцы и открыли орудийный огонь, потопив одну из них. Туман сыграл еще одну злую шутку: когда в полной неразберихе русские корабли начали сближаться, они вновь открыли огонь из орудий, но уже стреляя друг в друга. В итоге «Аврора» получила повреждения от броненосца «Князь Суворов». В нее попало пять снарядов, в результате чего погиб судовой священник и был ранен матрос. Из-за гибели рыбацкой шхуны разразился международный скандал, получивший название «Гулльский инцидент».

А вице-адмирал Рожественский продолжил поход к восточным берегам империи, где к ним присоединилась и 3-я эскадра под командованием контр-адмирала Н. И. Небогатова. Опасаясь обнаружения, без разведки, вслепую. А при этом японский адмирал Того был осведомлен о составе и местонахождении русских сил. К тому же японская армада значительно превосходила русскую в количестве боевых единиц, скорости и вооружении. Достаточно сказать, что мощность единовременного залпа японской эскадры превышала русский залп в 15 раз!

Корабли сошлись в жестокой схватке рано утром 14 мая 1905 года в проливе между Кореей и Японией, к востоку от острова Цусима. Несмотря на неравенство сил, русские офицеры и матросы проявляли чудеса героизма. «Авроре» вместе с «Олегом» пришлось веста бой сразу с восемью броненосцами противника! За время сражения на ней шесть раз осколками снарядов сбивали флаг. Но матросы, рискуя жизнями, вновь и вновь поднимали его. Самый критический момент возник, когда один из снарядов перебил электрический кабель управления рулем. Крейсер стал идеальной мишенью для противника, и, если бы не героизм минного электрика А. Подлесного, бросившегося под ураганным огнем исправлять повреждения, «Аврора» наверняка бы разделила судьбу кораблей, затонувших в тот день возле острова Цусима. После боя в корпусе крейсера насчитали несколько сотен пробоин. Потери личного состава оказались значительными: 15 человек погибло и свыше 80 ранены. От осколка снаряда погиб и командир крейсера капитан 1-го ранга Е. Р. Егорьев.

Наутро японцы продолжили преследовать остатки русской эскадры. Был взят в плен адмирал Рожественский. Но «Авроре» вместе с крейсерами «Олег» и «Жемчуг» удалось уйти от погони. И в какой-то момент Небогатое испугался. На его флагманском корабле поднялся трех флажный сигнал. Три цифры — 9, 5 и 3 — однозначно давали понять: «Готов вести переговоры о капитуляции». Впоследствии он объяснял это желанием спасти людей. Почти все корабли отряда послушно подняли те же флаги. Лишь командир «Изумруда», капитан 2-го ранга В. Н, Ферзен, по громкой связи обратился к экипажу: «Господа офицеры, а также и вы, братцы-матросы! Я решил прорваться, пока японские суда не заградили нам путь. …Если не удастся уйти от врага, то лучше погибнуть с честью в бою, чем позорно сдаваться в плен. Как вы на это смотрите?..» Матросы и офицеры «Изумруда» поддержали своего капитана. И не только потому, что в российском Морском уставе — со времен Петра Великого — для сдавшихся без боя предусматривается всего один вид кары — расстрел.

В результате недостаточной оснащенности и бездарного управления Цусимское сражение стало черной страницей не только флота, но и всей истории Российского государства. До сих пор об этом стараются не говорить. Еще бы! Результат сражения был катастрофическим. Наша сторона потеряла убитыми и утонувшими 5 045 человек. В плен попали 7 282 человека, включая командующего эскадрой адмирала Рожественского. Из 38 русских кораблей 21 затонул, сдались в плен и захвачены 6, а еще 6 интернированы в нейтральных портах до конца войны. Япония потеряла куда меньше. По донесению адмирала Того, количество погибших составило 116 человек, а японский флот потерял всего 3 небольших миноносца.

«Аврора» с двумя другими кораблями дошла до Филиппин, в Манилу, где они были интернированы. Увы, три оставшихся крейсера оказались последней надеждой державы в этих водах. Стоит ли удивляться тому, что им приказано было выжить любой ценой? Домой «Аврора» вернулась лишь в феврале 1906 года. К тому времени Россия, имевшая до того третий флот в мире, превратилась во второстепенную морскую державу.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

Перед Первой мировой «Аврора» входила в состав отряда кораблей, на которых проходили практику гардемарины Морского корпуса и Морского инженерного училища. За это время крейсер совершил несколько длительных походов. В ноябре 1910 года корабль прибыл в Мессину (Сицилия) для получения золотой медали в честь русских моряков, принявших участие в спасательных работах во время страшного землетрясения 1908 года. В первую же ночь визита в городе вспыхнул страшный пожар. И здесь экипаж «Авроры» показал себя с наилучшей стороны: аварийная бригада с крейсера оказалась на месте бедствия раньше всех и первой вступила в борьбу с огнем. За это в качестве награды моряки получили 1 800 апельсинов и столько же лимонов. И теперь на улицах Мессины можно увидеть названия: «Улица русских моряков», «Улица русских моряков Балтийской эскадры». А в ноябре 1911 года крейсер принял участие в торжествах в Бангкоке в честь коронации сиамского короля.

Первую мировую «Аврора» встретила на Балтике. Она выполняла задачи по боевому охранению и прикрытию судов, изучала шхеры и новые маршруты. 11 октября 1914 года на входе в Финский залив германская подводная лодка U-26 под командованием капитан-лейтенанта фон Беркхейма обнаружила два русских корабля. Одним из них был броненосец «Паллада», унаследовавший свое название от погибшего под Цусимой крейсера, второй — подошедшая ему на смену «Аврора». Новый броненосный крейсер являлся куда более привлекательной добычей. «Паллада» была торпедирована. Она затонула вместе с экипажем. Бороться с подводными лодками тогда еще не умели, поэтому «Аврора» вынужденно ушла в шхеры. Фортуна уже второй раз хранила корабль, и он продолжил исполнять свой долг, поддерживая русские войска на суше и на море огнем своей артиллерии.

НАСТРОЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ

В 1916 году «Аврора» встала на ремонт в Петрограде и тут же оказалась в центре событий. Экипаж не очень разделял революционные настроения — все последние годы корабль провел за границей, вдали от большевистской агитации. Однако матросы видели: война поставила Россию на грань катастрофы. Измотанная, обескровленная и плохо вооруженная армия несла огромные потери и терпела поражение за поражением. Наступал голод. Не хватало хлеба, мяса, керосина, предметов первой необходимости. Несмотря на это, «Аврора» оставалась самым надежным кораблем российского флота. Однако за год нахождения в доке экипаж почти полностью утратил свои лучшие качества. С каждым днем возрастала напряженность. Способствовало этому и насаждаемая командиром крейсера М. И. Никольским и новым старшим помощником П. П. Ограновичем жесткая дисциплина. Своими бесконечными придирками и неуважительным отношением к экипажу они настроили против себя не только рядовой состав, но и офицеров. Примечательно: свое отношение к командиру они выражали тем, что ни разу не пригласили его в кают-компанию. «Особенно сильно обострились у всех отношения со старшим лейтенантом Ограновичем, сумевшим за полтора месяца своего старшего офицерства вселить искреннюю ненависть команде крейсера, команде, считавшейся одной из лучших в Балтийском флоте» — так описывал обстановку офицер «Авроры» инженер-механик лейтенант А. И. Угрюмов.

Забили офицеров, с которыми незадолго до этого сражались бок о бок на Первой мировой… На «Авроре» жертвами красного террора стали Никольский и Огранович. В считанные дни обстановка превратила боевые части в неорганизованную и чрезвычайно опасную для власти вооруженную толпу. Именно в связи с этим большевики впоследствии приняли решение отправить моряков как пехоту на подавление контрреволюционных мятежей подальше от Петрограда. В конце концов, чтобы не рисковать завоеванным и не зависеть от настроений разнузданной матросни, было принято решение о переводе столицы в Москву. Балтийский флот не затопили, как Черноморский, но он перестал быть реальной военной силой.

РЕВОЛЮЦИЯ: МИФЫ И ФАКТЫ

Женщина на корабле — быть беде. Но что делать, если эта женщина настолько красива, что ей невозможно ни в чем отказать? Высокая, стройная, одетая в белоснежное платье и при этом суровая и прекрасная, как Балтийское море. «Словно ожившая статуя», — вспоминали потом матросы. Именно такая женщина взошла на «Аврору» вечером 25 октября 1917 года, и именно она в 21 час 40 минут отдала приказ произвести залп. И моряки не посмели ее ослушаться. Некоторые историки, изучавшие октябрьские события 1917 года, сошлись во мнении, что таинственной незнакомкой могла быть известная революционерка и писательница Лариса Рейснер. Эта красивая, но мало кому известная легенда живет уже почти столетие.

О роли «Авроры» в Великой Октябрьской революции написаны сотни книг, сложены поэмы и сняты фильмы. Многое не соответствует действительности. Хотя все это объяснимо: для настоящей идеологии нужны символы. Яркие, зримые, героические, запоминающиеся. Что может быть более впечатляющим, чем овеянный славой боевой крейсер?

Вся правда об октябрьском перевороте едва ли будет когда-нибудь открыта. Многое либо уничтожено, либо сфальсифицировано. Но даже то, что уцелело, меняет представление о роли корабля в октябре 1917 года.

Всем известно о грозном залпе, якобы давшем сигнал к штурму Зимнего дворца и свержению Временного правительства. На самом деле никакого боевого залпа не было. Хотя бы потому, что залп — это одновременный выстрел минимум из двух орудий. «Аврора» же произвела одиночный холостой выстрел. Да и тот, по признанию участников событий, являлся вовсе не сигналом к штурму, а всего-навсего призывом к бдительности, обращенным к другим кораблям. Об этом уже через два дня говорилось в открытом письме экипажа, опубликованном в газете «Правда». Однако этот миф живет уже второе столетие, с того самого момента, как комендор Е. Огнев произвел из орудия «Авроры» выстрел, ставший точкой отсчета новой эпохи. Эпохи, коренным образом повлиявшей на судьбу всей планеты.

Согласно официальной легенде, перед экипажем поставили задачу выдвинуться к Николаевскому мосту, захватить и обеспечить передвижение по нему революционных войск. Может создаться впечатление, что крейсеру следовало преодолеть какое- то большое расстояние. На самом деле мост находился всего в нескольких сотнях метров от стенки Франко-русского завода, где с 1916 года на ремонте стояла «Аврора». С этой позиции караулы юнкеров на Николаевском мосту были так же легко уязвимы. А вот переход даже на столь незначительное расстояние требовал разогрева котлов с самого раннего утра, чтобы к вечеру набрать нужное давление. Для этого необходимо было заранее организовать и обеспечить доставку не менее ста тонн угля и его многочасовую погрузку. Такого количества топлива хватало, чтобы дойти до Ревеля (нынешний Таллин) или Гельсингфорса (Хельсинки). Кроме того, кораблю, стоявшему у стенки ремонтного завода, запрещено иметь на борту боезапас. Но на «Авроре» 25 октября снаряды имелись. Их доставка могла быть сделана только заранее, поскольку ночные переходы судов в Финском заливе из- за минной опасности категорически запрещались.

Могучий боевой корабль, расположенный в центре столицы и укомплектованный опытной командой, таил в себе огромную и непредсказуемую опасность для Временного правительства. Учитывая тревожную обстановку и необходимость согласования действий в разных местах и службах, можно предположить, что в этом принимали участие очень влиятельные персоны. В Петрограде в это время не было силы, которая по вооружению и организованности могла бы противостоять «Авроре», Уже известно, что в те дни на крейсере располагался запасной штаб восстания, но из воспоминаний члена ЦК Балтфлота матроса Ховрина следует, что в ночь октябрьского переворота многие авроровцы испытывали сомнение и страх. И именно поэтому умышленно зарядили орудие холостым зарядом. Неисполнение приказа революционного комитета закончилось бы расправой со стороны матросов-большевиков. Однако в случае провала восстания он мог бы их как-то оправдать. Существует и иное мнение: сигнал к штурму Зимнего должны были дать орудия Петропавловской крепости. На «Авроре» устали ждать и решили привлечь внимание — мол, ну когда уже? — вот и дали холостой выстрел. И это объяснение хорошо стыкуется с мифом о прекрасной незнакомке в белоснежном платье.

Однако есть и третья версия: на самом деле корабль предназначался для бегства большевистских вождей в случае неудачи. Один из очевидцев событий писал в своем дневнике 28 октября 1917 года: «В городе говорят, что, когда в город войдут войска Керенского, большевики сядут на «Аврору» и уплывут в Кронштадт». Тогда становится понятным требование быть под парами и выдвинуться ближе к Смольному, поскольку в случае провала дорога была каждая минута. Косвенным доказательством является и то, что вахтенный журнал крейсера впоследствии изъяли. Он был найден лишь осенью 1937 года в сейфе одного из видных большевиков после его ареста. И самое главное: в этом журнале страницы, связанные с периодом октябрьского переворота, вырваны. Скорее всего, делалось это с благой целью: икона революции должна быть без изъянов.

ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ

После революции «Аврора» продолжала нести службу. Вслед за октябрьскими событиями была попытка отравить весь экипаж, и только своевременно оказанная медицинская помощь позволила избежать массовой гибели. Был предотвращен и подрыв корабля с помощью фугаса, который обнаружил и обезвредил старший офицер Б. Ф. Винтер, получивший в итоге тяжелое ранение. Во время Гражданской войны, в 1919 году, «Аврору» даже планировали затопить под Кронштадтом, чтобы преградить путь кораблям Антанты. В 1923 году случилось непонятное происшествие на форте «Павел I», который оказался почти полностью разрушен — взорвались находившиеся там в огромном количестве старые боезапасы. По одним свидетельствам, виновниками пожара были курсанты с учебного крейсера «Аврора», решившие устроить пикник после шлюпочных учений. Другие утверждают: взрыв в форте на самом деле являлся сигналом к началу Кронштадтского мятежа. Третьи считают, что трагедия произошла из-за халатности матросов с линкора «Парижская коммуна», а моряки с «Авроры» прибыли туда для ликвидации разгорающегося пожара. Так или иначе, а девять военморов с «Авроры» были награждены орденами Красного Знамени. Четверо из них — посмертно.

В качестве учебного корабля «Аврора» совершила несколько дальних переходов. Последним стал поход вдоль берегов всего Скандинавского полуострова, завершившийся в августе 1930 года.

В конце 1930-х ветеран несколько лет служил плавучей базой подводных лодок. Но вскоре над ним сгустились тучи: 16 мая 1941 года нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов подписал приказ о присвоении имени «Аврора» одному из новых крейсеров, а революционную «Аврору» планировалось «пустить на иголки». И вновь, уже в третий раз, ей удалось избежать гибели. Стране стало не до того. Началась Великая Отечественная война.

Выступать в качестве полноценной боевой единицы «Аврора» уже не могла. Но часть экипажа и снятые с нее орудия участвовали в героической обороне Ленинграда. Сам корабль стал одной из точек противовоздушной обороны, отражая атаки немецкой авиации, оставаясь при этом плавучей базой подводных лодок, а после полученных в конце сентября 1941 года повреждений от попадания артиллерийских снарядов он стал учебной базой, откуда курсанты уходили на действующие корабли Балтфлота. За все время войны на корабле ни разу не был спущен Военно-морской флаг СССР, что приводило в бешенство немецкое командование.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Сразу после войны, в 1946 году, «Аврора» вместе с экипажем приняла участие в съемках кинофильма, где сыграла роль легендарного крейсера «Варяг». (Совсем недавно она снялась еще в одном известном фильме — «Адмирал».) Впоследствии заслуженный ветеран трех войн стал учебной базой Нахимовского училища. 17 ноября 1948 года его перевели к окончательному месту стоянки — на Большую Невку. С 1956 года «Аврора» стала музеем. Последняя крупная реставрация корабля производилась в 1987 году.

Интерес к крейсеру не утихает до сих пор. Ежегодно его посещают полмиллиона туристов. В 2004 году «Аврора» вошла в состав Ассоциации исторических морских кораблей, в которую входят 90 кораблей-музеев из девяти стран мира. «Аврора» — единственный корабль, награжденный двумя орденами: орденом Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции, на котором он сам, кстати, и изображен. И никто, зная историю прославленного корабля, не усомнится в заслуженности этих высоких наград. Совсем недавно на высшем правительственном уровне было заявлено, что крейсер 1-го ранга «Аврора» будет отремонтирован, а затем приведен в ходовое состояние. Но в полностью историческом виде корабль предлагается не восстанавливать, а использовать современные машины и технологии.

Евгения ОРЫНЯНСКАЯ, Александр ГУНЬКОВСКИЙ

paraljel-nyjmir.webnode.com

Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Факты из истории «корабля революции» | История | Общество

Судьба знаменитого крейсера «Аврора», в последнее время казавшаяся довольно туманной, определена. Директор Центрального военно-морского музея ВМФ Александр Петров заявил, что в ближайшее время корабль ждет ремонт, который займет от года до полутора лет, после чего «Аврора» вернется на место своей «вечной стоянки» в привычном качестве музея, причем его экспозиция будет значительно расширена, а интерьеры приближены к историческим.

Правда, свой ход кораблю не вернут — эксперты сочли эту задачу технически сложной и не имеющей практического смысла. Тем более, что для самостоятельного передвижения «Авроре» нужен экипаж в составе 150 человек.

Но, судя по изменению отношения к крейсеру у нового руководства Минобороны, никаких скандальных VIP-вечеринок на «Авроре» более не будет, и корабль-музей будет поддерживаться в достойном его статуса состоянии.

Имя от императора

За свою более чем вековую историю в жизни крейсера «Аврора» было очень много интереснейших событий, которые чаще всего оставались в тени его «революционного статуса».

«Аврора» была заложена в 1897 году, и относилась к типу бронепалубных крейсеров «Диана». «Сестрами» «Авроры» были «Диана» и «Паллада». Все корабли этого типа были названы в честь древнеримских богинь и, одновременно, в честь парусных фрегатов, ранее входивших в состав Русского флота.

Предшественник крейсера, парусный фрегат «Аврора», совершил два кругосветных путешествия и отличился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

Крейсер «Аврора» был официально заложен одновременно с «Дианой» и «Палладой», но строительство его шло значительно сложнее — в состав флота он вошел в 1903 году, на два года позднее других кораблей своего типа.

Будущий «корабль революции» получил имя «Аврора» от последнего русского императора Николая Второго. Название это монарх выбрал из одиннадцати предложенных ему вариантов.

Уже в советские времена, когда крейсер обрел революционный статус, к его наименованию часто добавляли эпитет «грозный». Между тем, даже в момент постройки «Аврора» уступала иностранным аналогам мощностью машин и орудий. Флотская шутка того времени гласила — от парохода «Аврора» отличается только низкой скоростью и некоторым количество маломощных пушек.

«Проститутка», уцелевшая при Цусиме

Далее всех в своих издевательствах над крейсером пошел вице-адмирал Рожественский, командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, которая приняла участие в печально известном Цусимском сражении. Флотоводец называл «Аврору»… «Подзаборной проституткой». Впрочем, и другим кораблям адмирал раздавал не менее «лестные» прозвища: броненосец «Сисой Великий» — «Инвалидное убежище», крейсер «Адмирал Нахимов» — «Идиот», и так далее.

Именно в составе 2-й Тихоокеанской эскадры крейсер «Аврора» принял «боевое крещение» в сражении при Цусиме: с «Авроры» шесть раз сбивался флаг, но он неизменно поднимался вновь. Крейсер оказался в числе тех русских кораблей, которые не достались противнику и не затонули, а вышли из сражения только после его завершения. Среди погибших в этом бою моряков был и его командир — капитан 1 ранга Е.Р.Егорьев.

После Цусимы «Аврора» в составе уцелевшей эскадры ушла в Манилу, где ввиду повреждений вынуждена была встать на ремонт, разрешение на который было получено от контролировавшего Филиппины правительства США только в обмен на отказ от дальнейшего участия в войне. Такой отказ был санкционирован лично Николаем Вторым.

Апельсины из Италии

На Родину «Аврора» вернулась лишь в феврале 1906 года, после окончания русско-японской войны и в разгар первой русской революции.

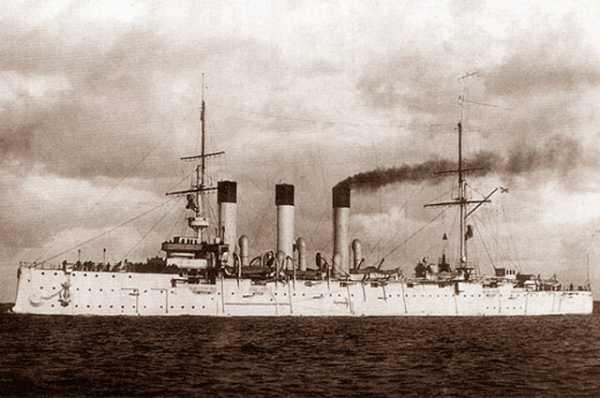

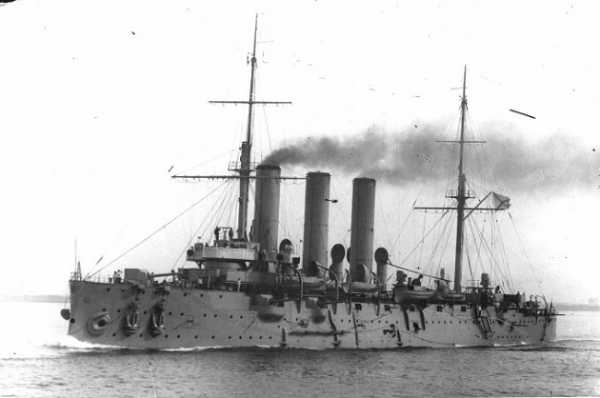

Крейсер «Аврора» на испытаниях 14 июня 1903 года. Фото: Commons.wikimedia.org

В 1910 году с «Авророй» и ее экипажем произошла поистине уникальная история. Во время заграничного плавания крейсер зашел в итальянский порт Мессина. «Аврора» должна была торжественно получить золотую медаль в честь русских моряков, спасавших жителей города при землетрясении 1908 года. Однако в первую же ночь визита в городе вспыхнул сильнейший пожар, и уже моряки самой «Авроры» отправились спасать итальянцев от нового бедствия. Причем аварийная партия с русского корабля прибыла значительно быстрее местной пожарной команды. За это благодарные итальянцы наградили экипаж «Авроры» апельсинами и лимонами.

Крейсер «Аврора» на испытаниях 14 июня 1903 года. Фото: Commons.wikimedia.org

В 1910 году с «Авророй» и ее экипажем произошла поистине уникальная история. Во время заграничного плавания крейсер зашел в итальянский порт Мессина. «Аврора» должна была торжественно получить золотую медаль в честь русских моряков, спасавших жителей города при землетрясении 1908 года. Однако в первую же ночь визита в городе вспыхнул сильнейший пожар, и уже моряки самой «Авроры» отправились спасать итальянцев от нового бедствия. Причем аварийная партия с русского корабля прибыла значительно быстрее местной пожарной команды. За это благодарные итальянцы наградили экипаж «Авроры» апельсинами и лимонами.Кстати, через восемь дней после этого, находясь в испанской Малаге, матросам крейсера снова пришлось тушить пожар на берегу.

Несостоявшийся «утопленник»

Перед Первой Мировой войной «Аврора» выступала в качестве учебного судна для будущих офицеров флота. В начале войны она участвовала в военных операциях, в 1916 году была отправлена на плановый капитальный ремонт. Командир крейсера, капитан 1-го ранга Михаил Никольский выступал категорически против этого, считая, что во время стоянки экипаж подвергнется вредной «революционной агитации». Никольский, сторонник жесткого порядка и железной дисциплины, пользовался нелюбовью как у матросов, так и у офицерского состава. Но в своем прогнозе капитан Никольский не ошибся — в феврале 1917 года команда поддержит революцию, а сам командир «Авроры», лично расстреливавший матросов, которых считал «агитаторами и подстрекателями», будет застрелен 28 февраля 1917 года.

К лету 1917 года основу экипажа «Авроры» составили большевики, которые подчинили себе и офицерский состав судна. Так, например, накануне Октябрьского восстания «Авроре» было дано задание очистить Николаевский мост от юнкеров. Командир корабля лейтенант Н.А.Эриксон был не в восторге от этой идеи, но судно к мосту привел лично, чтобы оно не село на мель.

Крейсер «Аврора» Фото: www.russianlook.com

Крейсер «Аврора» Фото: www.russianlook.comХолостой выстрел «Авроры» в сторону Зимнего дворца 25 октября 1917 года произвел комендор Евдоким Огнев. После взятия Зимнего дворца Огнев, как и многие другие матросы «Авроры», будет поддерживать революционный порядок в Петрограде, а весной 1918 года погибнет в боях с белогвардейцами на Дону.

Летом 1918 года, во время наступления белой армии Юденича на Петроград, так и не отремонтированный до конца крейсер планировали затопить в Кронштадте, чтобы закрыть путь кораблям интервентов, однако такого приказа так и не последовало.

После окончания Гражданской войны «Аврора» прошла ремонт и вошла в состав флота уже в привычном качестве учебного судна.

Честь флага

Свой последний дальний поход «Аврора совершила летом 1930 года вокруг Скандинавского полуострова. Судно уже не могло совершать длительные плавания — сказывался возраст. Новый капитальный ремонт стоил слишком дорого, и был нецелесообразен. Некоторые исследователи полагают, что в 1941 году «Аврора» и вовсе могла быть исключена из состава флота — ее, по традиции, должен был сменить новейший корабль с тем же именем. Однако в эти планы вмешалась Великая Отечественная война.

Когда гитлеровцы приблизились к Ленинграду, из орудий, снятых с «Авроры», была сформирована батарея «А», которая в начале сентября 1941 года в полном окружении сдерживала атаки противника.

Оставшаяся на судне команда со средствами ПВО участвовала в отражении атак авиации противника. В сентябре 1941 года экипажем «Авроры» был уничтожен самолет противника.

Воздушные атаки и артиллерийские обстрелы «Авроры» продолжались даже тогда, когда с судна был снято и вооружение, и экипаж. Крейсер все это время не спускал своего флага, что вызывало ярость у нацистов.

Крейсер «Аврора». 1944 год. Фото: www.russianlook.com

Крейсер «Аврора». 1944 год. Фото: www.russianlook.comВ роли «Варяга»

Летом 1944 года, сразу после снятия блокады Ленинграда, исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся принял постановление, по которому «Аврору» надлежало установить у Петроградской набережной в качестве музея-памятника истории флота и учебного базы Нахимовского училища.

Однако новая жизнь в качестве музея началась для «Авроры» со съемок в кино. Осенью 1945 года в Советском Союзе начали снимать фильм о другом легендарном крейсере — «Варяге». Роль «Варяга» досталась «Авроре», на которой для этого установили дополнительное оборудование, в том числе четвертую, фальшивую трубу.

В 1948 году крейсер «Аврора» был установлен на постоянную стоянку у Нахимовского училища на Большую Невку. Базой училища крейсер оставался до 1960 года, когда решением Совета Министров СССР был включен в число памятников, охраняемых государством.

Орден с «Авророй»

В 1967 году в истории «Авроры» произошло еще одно уникальное событие — крейсер стал единственным на флоте дважды орденоносным кораблем. Орден Красного Знамени «Аврора» получила к 10-летию Октябрьской революции, а к 50-летию Октября крейсер наградили орденом Октябрьской революции.

Любопытно, что на ордене Октябрьской революции, которым наградили «Аврору», была изображена… сама «Аврора».

В августе 1984 года крейсер вновь был поставлен на капитальный ремонт, завершенный в 1987 году, к 70-летию революции. Днище судна было фактически построено заново, так как настоящая подводная часть крейсера находилась в критическом состоянии. Именно эта часть ремонта вызвала горячие споры и даже заставила говорить о корабле как о «новоделе».

Как бы то ни было, крейсер «Аврора» занял прочное место в истории нашей страны, став героем фильмов, песен и народного фольклора.

www.aif.ru

Что тебе снится, крейсер «Аврора»? Факты из истории «корабля революции» — Флот — Статьи — Статьи

Легендарный корабль снимался в кино «под чужим именем» и получал «свой» орден.

Судьба знаменитого крейсера «Аврора», в последнее время казавшаяся довольно туманной, определена. Директор Центрального военно-морского музея ВМФ Александр Петров заявил, что в ближайшее время корабль ждет ремонт, который займет от года до полутора лет, после чего «Аврора» вернется на место своей «вечной стоянки» в привычном качестве музея, причем его экспозиция будет значительно расширена, а интерьеры приближены к историческим.

Правда, свой ход кораблю не вернут — эксперты сочли эту задачу технически сложной и не имеющей практического смысла. Тем более, что для самостоятельного передвижения «Авроре» нужен экипаж в составе 150 человек.

Но, судя по изменению отношения к крейсеру у нового руководства Минобороны, никаких скандальных VIP-вечеринок на «Авроре» более не будет, и корабль-музей будет поддерживаться в достойном его статуса состоянии.

Имя от императора

За свою более чем вековую историю в жизни крейсера «Аврора» было очень много интереснейших событий, которые чаще всего оставались в тени его «революционного статуса».

«Аврора» была заложена в 1897 году, и относилась к типу бронепалубных крейсеров «Диана». «Сестрами» «Авроры» были «Диана» и «Паллада». Все корабли этого типа были названы в честь древнеримских богинь и, одновременно, в честь парусных фрегатов, ранее входивших в состав Русского флота.

Предшественник крейсера, парусный фрегат «Аврора», совершил два кругосветных путешествия и отличился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.

Крейсер «Аврора» был официально заложен одновременно с «Дианой» и «Палладой», но строительство его шло значительно сложнее — в состав флота он вошел в 1903 году, на два года позднее других кораблей своего типа.

Будущий «корабль революции» получил имя «Аврора» от последнего русского императора Николая Второго. Название это монарх выбрал из одиннадцати предложенных ему вариантов.

Уже в советские времена, когда крейсер обрел революционный статус, к его наименованию часто добавляли эпитет «грозный». Между тем, даже в момент постройки «Аврора» уступала иностранным аналогам мощностью машин и орудий. Флотская шутка того времени гласила — от парохода «Аврора» отличается только низкой скоростью и некоторым количество маломощных пушек.

«Проститутка», уцелевшая при Цусиме

Далее всех в своих издевательствах над крейсером пошел вице-адмирал Рожественский, командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, которая приняла участие в печально известном Цусимском сражении. Флотоводец называл «Аврору»… «Подзаборной проституткой». Впрочем, и другим кораблям адмирал раздавал не менее «лестные» прозвища: броненосец «Сисой Великий» — «Инвалидное убежище», крейсер «Адмирал Нахимов» — «Идиот», и так далее.

Именно в составе 2-й Тихоокеанской эскадры крейсер «Аврора» принял «боевое крещение» в сражении при Цусиме: с «Авроры» шесть раз сбивался флаг, но он неизменно поднимался вновь. Крейсер оказался в числе тех русских кораблей, которые не достались противнику и не затонули, а вышли из сражения только после его завершения. Среди погибших в этом бою моряков был и его командир — капитан 1 ранга Е.Р.Егорьев.

После Цусимы «Аврора» в составе уцелевшей эскадры ушла в Манилу, где ввиду повреждений вынуждена была встать на ремонт, разрешение на который было получено от контролировавшего Филиппины правительства США только в обмен на отказ от дальнейшего участия в войне. Такой отказ был санкционирован лично Николаем Вторым.

Апельсины из Италии

На Родину «Аврора» вернулась лишь в феврале 1906 года, после окончания русско-японской войны и в разгар первой русской революции.

Крейсер «Аврора» на испытаниях 14 июня 1903 года

В 1910 году с «Авророй» и ее экипажем произошла поистине уникальная история. Во время заграничного плавания крейсер зашел в итальянский порт Мессина. «Аврора» должна была торжественно получить золотую медаль в честь русских моряков, спасавших жителей города при землетрясении 1908 года. Однако в первую же ночь визита в городе вспыхнул сильнейший пожар, и уже моряки самой «Авроры» отправились спасать итальянцев от нового бедствия. Причем аварийная партия с русского корабля прибыла значительно быстрее местной пожарной команды. За это благодарные итальянцы наградили экипаж «Авроры» апельсинами и лимонами.

Кстати, через восемь дней после этого, находясь в испанской Малаге, матросам крейсера снова пришлось тушить пожар на берегу.

Несостоявшийся «утопленник»

Перед Первой Мировой войной «Аврора» выступала в качестве учебного судна для будущих офицеров флота. В начале войны она участвовала в военных операциях, в 1916 году была отправлена на плановый капитальный ремонт. Командир крейсера, капитан 1-го ранга Михаил Никольский выступал категорически против этого, считая, что во время стоянки экипаж подвергнется вредной «революционной агитации». Никольский, сторонник жесткого порядка и железной дисциплины, пользовался нелюбовью как у матросов, так и у офицерского состава. Но в своем прогнозе капитан Никольский не ошибся — в феврале 1917 года команда поддержит революцию, а сам командир «Авроры», лично расстреливавший матросов, которых считал «агитаторами и подстрекателями», будет застрелен 28 февраля 1917 года.

К лету 1917 года основу экипажа «Авроры» составили большевики, которые подчинили себе и офицерский состав судна. Так, например, накануне Октябрьского восстания «Авроре» было дано задание очистить Николаевский мост от юнкеров. Командир корабля лейтенант Н.А.Эриксон был не в восторге от этой идеи, но судно к мосту привел лично, чтобы оно не село на мель.

Крейсер «Аврора»

Холостой выстрел «Авроры» в сторону Зимнего дворца 25 октября 1917 года произвел комендор Евдоким Огнев. После взятия Зимнего дворца Огнев, как и многие другие матросы «Авроры», будет поддерживать революционный порядок в Петрограде, а весной 1918 года погибнет в боях с белогвардейцами на Дону.

Летом 1918 года, во время наступления белой армии Юденича на Петроград, так и не отремонтированный до конца крейсер планировали затопить в Кронштадте, чтобы закрыть путь кораблям интервентов, однако такого приказа так и не последовало.

После окончания Гражданской войны «Аврора» прошла ремонт и вошла в состав флота уже в привычном качестве учебного судна.

Честь флага

Свой последний дальний поход «Аврора совершила летом 1930 года вокруг Скандинавского полуострова. Судно уже не могло совершать длительные плавания — сказывался возраст. Новый капитальный ремонт стоил слишком дорого, и был нецелесообразен. Некоторые исследователи полагают, что в 1941 году «Аврора» и вовсе могла быть исключена из состава флота — ее, по традиции, должен был сменить новейший корабль с тем же именем. Однако в эти планы вмешалась Великая Отечественная война.

Когда гитлеровцы приблизились к Ленинграду, из орудий, снятых с «Авроры», была сформирована батарея «А», которая в начале сентября 1941 года в полном окружении сдерживала атаки противника.

Оставшаяся на судне команда со средствами ПВО участвовала в отражении атак авиации противника. В сентябре 1941 года экипажем «Авроры» был уничтожен самолет противника.

Воздушные атаки и артиллерийские обстрелы «Авроры» продолжались даже тогда, когда с судна был снято и вооружение, и экипаж. Крейсер все это время не спускал своего флага, что вызывало ярость у нацистов.

Крейсер «Аврора». 1944 год

В роли «Варяга»

Летом 1944 года, сразу после снятия блокады Ленинграда, исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся принял постановление, по которому «Аврору» надлежало установить у Петроградской набережной в качестве музея-памятника истории флота и учебного базы Нахимовского училища.

Однако новая жизнь в качестве музея началась для «Авроры» со съемок в кино. Осенью 1945 года в Советском Союзе начали снимать фильм о другом легендарном крейсере — «Варяге». Роль «Варяга» досталась «Авроре», на которой для этого установили дополнительное оборудование, в том числе четвертую, фальшивую трубу.

В 1948 году крейсер «Аврора» был установлен на постоянную стоянку у Нахимовского училища на Большую Невку. Базой училища крейсер оставался до 1960 года, когда решением Совета Министров СССР был включен в число памятников, охраняемых государством.

Орден с «Авророй»

В 1967 году в истории «Авроры» произошло еще одно уникальное событие — крейсер стал единственным на флоте дважды орденоносным кораблем. Орден Красного Знамени «Аврора» получила к 10-летию Октябрьской революции, а к 50-летию Октября крейсер наградили орденом Октябрьской революции.

Любопытно, что на ордене Октябрьской революции, которым наградили «Аврору», была изображена… сама «Аврора».

В августе 1984 года крейсер вновь был поставлен на капитальный ремонт, завершенный в 1987 году, к 70-летию революции. Днище судна было фактически построено заново, так как настоящая подводная часть крейсера находилась в критическом состоянии. Именно эта часть ремонта вызвала горячие споры и даже заставила говорить о корабле как о «новоделе».

Как бы то ни было, крейсер «Аврора» занял прочное место в истории нашей страны, став героем фильмов, песен и народного фольклора.

www.aif.ru

biblio-klad.ru

Аврора (крейсер) — Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — статья

Авро́ра — крейсер первого ранга российского Балтийского флота, корабль-музей; участвовал в русско-японской войне, Первой мировой войне, Гражданской войне в России, Великой Отечественной войне. Крейсер «Аврора» принял активное участие в событиях Октябрьской революции 1917 года.Строительство корабля началось в 1897 году в Петербурге на судостроительном заводе «Новое адмиралтейство». Группу конструкторов, работавших над проектом судна, возглавлял управляющий Балтийским заводом старший судостроитель К.К. Ратник. 23 мая 1900 года судно было спущено на воду, в состав русского военно-морского флота оно вошло в 1903 году. Конструктивно корабль относился к типу бронепалубных крейсеров. Всего было построено три однотипных крейсера: «Диана», «Паллада», «Аврора». Свое название корабль получил в честь парусного фрегата «Аврора», прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Водоизмещение крейсера составило 6731 т, скорость хода 20 узлов; вооружение: 8 152-мм орудий, 24 75-мм орудия, 8 37-мм орудий; экипаж включал 578 человек. Корабль предназначался для выполнения функций крейсера-разведчика и борьбы с торговым судоходством противника на небольшом удалении от баз, а также для поддержки броненосцев в эскадренном бою.

Во время русско-японской войны (1904-1905) крейсер «Аврора» в составе Второй Тихоокеанской эскадры совершил переход из Балтики в Японское море и участвовал в Цусимском сражении (1905). В ходе сражения корабль получил 37 пробоин, но не вышел из строя. Война выявила недостатки крейсера: недостаточную дальность плавания, малую скорость, слабость вооружения и защиты. С 1908 года «Аврора» стала учебным судном Морского корпуса. Во время Февральской революции, 28 февраля (13 марта) 1917 года, матросы «Авроры», находившейся в Петрограде, подняли восстание и захватили власть на корабле. Во время Октябрьского восстания в ночь на 25 октября (7 ноября) 1917 года «Аврора» по приказу Петроградского ВРК подошла к Николаевскому мосту (ныне мост лейтенанта Шмидта). Команда «Авроры» под руководством комиссара А.В. Белышева захватила мост и обеспечила переход отрядов Красной Гвардии с Васильевского острова в центр города. В 21 часов 45 минут 25 октября (7 ноября) «Аврора» холостым выстрелом дала сигнал к штурму Зимнего дворца; десант с «Авроры» непосредственно участвовал в вооруженном восстании.2 ноября 1927 года «Аврора» награждена орденом Красного Знамени за революционные заслуги.

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был установлен на вечную стоянку у левого берега Малой Невы в Ленинграде как памятник Октябрьской революции. До 1956 года крейсер использовался в качестве учебной базы Ленинградского нахимовского училища. В 1957 году на «Авроре» был создан филиал Центрального военно-морского музея.

22 февраля 1968 года корабль был награжден орденом Октябрьской Революции.

В 1984-1987 годах на заводе имени Жданова (позднее Северная верфь) был проведен ремонт корабля, во время которого старый клепаный корпус был заменен новым сварным.

Крейсер «Аврора» входил в состав военно-морского флота России на протяжении 107 лет, до 1 декабря 2010 года, когда приказом министра обороны России он был выведен из боевого состава.

megabook.ru

Легендарный крейсер Аврора — символ революции

1917 год принес России немало бурь и разочарований, начавшаяся революция уничтожила веками устоявшийся строй, погубив сотни замечательных людей, а тысячи вынудив покинуть пределы страны. Наступившие перемены затронули всех – военных, моряков, гражданских, миллионы тех, кто и понятия не имел о Революции, людей, машины и корабли, среди которых самая большая слава досталась одному уже далеко не новому крейсеру под названием «Аврора».

«Аврора» — крейсер Балтийского флота, 1-го ранга, вошедший в его состав 16 июля 1903 года.

Строили крейсер целых 6 лет, после чего он имел водоизмещение, превышающее 7 тысяч тонн, и развивал скорость в 19 узлов. «Аврора» относилась к типу русских крейсеров, предназначавшихся для прохождения боевой службы в акватории Тихого океана и близлежащих морей, потому после того, как на борт взошла команда общим числом в 559 человек «Аврора» отправилась в первое плавание от Кронштадского порта в Северное море, а затем дальше на Дальний Восток. Выйдя в Средиземное море, крейсер должен был стать частью отряда контр-адмирала Вирениуса А.А. и, следуя, через африканские порты добраться к Японскому морю. Но в африканском порту Джибути командующий узнал о начале Русско-японской войны, и дальнейшее плавание в силу недостаточной боевой подготовленности было решено прервать, вплоть до поступления дальнейших распоряжений.

Легендарный крейсер Аврора

Легендарный крейсер Аврора5 апреля 1904 года «Аврора» вернулась обратно в Кронштадский порт и была включена в состав 2-й Тихоокеанской эскадры, командующим которой был назначен вице-адмирал Рожественский. В октябре этого же года крейсер вышел из порта по направлению к Цусиме, где 14 мая следующего года она приняла участие в Цусимском сражении, прикрывая колонну следующих с востока транспортов. Непосредственно в гуще событий участия «Аврора» не принимала, действуя под прикрытием миноносцев и броненосцев, и лишь ближе к его завершению вступила в бой с однотипными кораблями противника, получив при этом не менее 10 попаданий снарядов разного калибра, в результате которых погибли более десятка человек, в том числе и капитан корабля, в которого попал отколовшийся при выстреле осколок.

Положение корабля стало критическим, на борту начались пожары, вышли из строя дальномерные станции, серьезные повреждения имелись в дымовых трубах. Положение было спасено флагманским кораблем, под прикрытием которого «Аврора» оторвалась от преследователей и 21 мая пришла на Филиппины, встав на якорь в порту Манила, где и оставалась вплоть до окончания боевых действий. Капитан и команда крейсера по настоятельной просьбе американских властей подписали документ об отказе от принятия участия в дальнейших боевых действиях.

В 1906 году «Аврора» вернулась домой, из боевого корабля переквалифицировавшись в учебный, в следующем 1907 году корабль, основательно отремонтированный и переоснащенный, получил новый статус, переквалифицировавшись из крейсера 1-го ранка, просто в крейсер.

Осенью 1909 года крейсер «Аврора» отправился в дальнее плавание, на пути следования заходя в Алжир, Бизерту, Тулон, Смирну, Неаполь и ряд других значимых городов Европы, Азии и Африки. К 1911 году на счету крейсера было уже три подобных плавания, «Аврора» побывала в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, принимала участие в торжественных парадах и смотрах, была включена в состав эскадры, отправившейся на защиту Крита, сопровождала яхту самого императора в его путешествии в Ригу. Особого участия в Первой мировой войне крейсер не предпринимал, так как был в недостаточной мере оснащен для борьбы с немецкими подводными лодками.

Крейсер Балтийского флота Аврора

Крейсер Балтийского флота АврораВ сущности, суждено было «Авроре» стать всего лишь одним из многих военных кораблей русского флота и отправиться в свое время на слом, но октябрь 1917 года все изменил. Взбунтовавшиеся матросы, проникшиеся идеей мировой революции, захватили управление крейсером, стоявшим в одном из доков Петрограда на ремонте, наведя его пушки на не желавший сдаваться Зимний дворец. В итоге столь кардинальных действий Зимний был взят, а корабль стали считать символом надвигающихся перемен, революции и новой хорошей жизни.

По сей день остается неизвестным был ли произведен «Авророй» хоть один выстрел по дворцу, или же нет, доказать обратное, впрочем, за давностью лет не представляется возможным, потому и сегодня посетители музея, в который превратили корабль в конце прошлого века, могут свободно лицезреть табличку с надписью о том, что именно с этого корабля 25 октября 1917 года был произведен выстрел, определивший дальнейшую судьбу России.

После оказанной революции помощи «Аврора» была вновь препровождена на ремонт, после которого более задействована в боях не была, Великую Отечественную войну крейсер застал в Ораниебауме, а после ее окончания перебазировался на Петербургскую набережную, став учебным центром для кадетов и музеем.

Статья в тему: Современные крейсера

Январь, 12, 2015 383 0

Поделитесь с друзьями:

sea-man.org