Что такое мундир? Российская военная форма

Что такое мундир? Откуда он к нам пришел? Какая его история? Об этом и пойдет речь в статье.

Что такое мундир?

Слово «мундир» изначально происходит от французского monture, что переводится как «снаряжение», от латинского mundus, означающего «наряд». В настоящее время мундир — это форменная одежда, главное отражение ведомственной принадлежности и статуса его владельца. Данный тип форменной одежды во все времена был важным элементом национальной культуры, противопоставляясь «цивильному платью». В былые времена, довольно часто определяя для себя вариант начала военной карьеры, молодой человек большое внимание уделял и внешней привлекательности той или иной разновидности формы одежды. Вручение новичку мундира признавалось одним из важнейших событий в жизни служащего. В некоторых случаях оно давало реальный повод для написания парадного портрета, на котором хозяин изображался в полный рост и с детальным отображением всех необходимых атрибутов. Золотое шитье ордена и другие наградные знаки отличия перевоплощали обмундирование в произведение прикладного искусства.

Из чего он состоит?

Что такое мундир, и из чего он состоит? В широком понимании данный вид одежды включает в себя полный комплект офицерских принадлежностей. Изначально в него входили кафтан, жилет, мундирный фрак, штаны, зимняя шинель, несколько пар обуви, головные уборы и ряд других аксессуаров. К нему прилагаются знаки отличия, орденские ленты, медали, наградное или другое оружие. Перечисленные структурные компоненты размещаются в строго определенном порядке.

В узком смысле под понятием мундира подразумевался его главный элемент — парадный кафтан.

Требования, предъявляемые к мундиру

Что такое мундир, и каковы требования к нему? Основные предъявляемые требования:

- единообразие;

- внешняя привлекательность;

- удобство при ношении.

Объединить данные требования в одном образце удавалось достаточно редко. Такая форменная одежда должна была указывать на отношение к определенному роду войск или ведомству, информировать о звании и должности его обладателя. В большинстве случаев она могла сопровождать владельца всю его жизнь, начиная с учебного заведения и заканчивая выходом на пенсию. Мундир вполне мог рассматриваться как своего рода награда, в нем видели символ ведомственной солидарности и явный повод для гордости.

Становление отечественной военной формы

Довольно большой период времени на Руси не было как таковой единообразной и узаконенной военной формы. Этот факт объясняется тем, что тогда фактически отсутствовали постоянные войска. Российская военная форма берет свое начало со времен царя Петра I. Вместо расформированных стрелецких полков будущий император сформировал регулярную армию. При этом он за основу по большинству позиций, в том числе и в обмундировании и экипировке, принимал заграничные аналоги. Следует отметить, что в петровский период правления функциональность армейской формы по большому счету никого не волновала. В дальнейшем периодически вводились кардинальные изменения, как во внешний вид формы, так и в правила ее ношения, делая ее то излишне броской и изысканной, то, наоборот, несколько упрощенной.

Советский период

После революции стартовал абсолютно новый этап истории армейской формы в нашей стране. В ее начале Красная армия в силу имеющихся на тот момент объективных причин не имела возможности создания единого обмундирования. Но определенные перемены назрели. Так, например, как пережиток прошлого были упразднены погоны, на смену которым пришли ромбы и шпалы на петлицах, указывающих принадлежность к роду войск и воинские звания. К погонам вернулись лишь в тяжелом 1943 году. Именно в этот год произошел коренной перелом в течение Великой Отечественной войны.

Поэтому как нельзя кстати были возвращены не только погоны, но и началось определенное восстановление и других традиций ношения формы русской армии. Был разработан и введен для ношения парадный мундир для всех категорий военнослужащих.

Вслед за этим уже в послевоенные годы новшества в форме военнослужащих хоть и имели место, но они были достаточно редкими и не масштабными. Такие изменения произошли в конце семидесятых и в начале восьмидесятых годов прошлого столетия.

После событий в Афганистане в войсках появился унифицированный всесезонный полевой костюм, получившие название «афганка».

Российская военная форма: развитие

Прекращение существования Советского Союза в полной мере отразилось и на армии, а затем, как следствие, и на форме одежды военнослужащих. Почти сразу была практически устранена советская военная форма. В ее современном дизайне и покрое произошли значительные изменения. Главенствующим цветом как парадной, так и повседневной формы военнослужащих стал оливковый. На смену шинелям были введены зимние пальто, на кителях появились накладные карманы. Принадлежность к конкретному роду войск или войсковой части определялась по шевронам и нашивкам.

Позднее перемены продолжились. Фундаментом армейской униформы в наше время считается принцип нескольких слоев, а также предоставление военным возможности собственноручно комбинировать различные составляющие комплекта обмундирования в зависимости от стоящих перед ними задач и погодных условий, в которых они выполняются. При создании комплектов формы различного назначения с успехом применяются самые современные материалы и технологии, многократно доказавшие свою способность сохранять тепло утеплители, быстросохнущие и хорошо пропускающие воздух ткани. Военный мундир изначально считался полноправным атрибутом парада. Данный вид формы также не миновала волна перемен. Он стал более утянутым, а на высокой фуражке появился двуглавый орел.

Модернизированная таким образом экипировка прошла суровые испытания в различных условиях и была требовательно оценена ее будущими носителями. Так что в данном конкретном случае дилемма «красота или комфорт» снизошла практически до минимального уровня. А в дальнейшем этот вопрос полностью утратит свою актуальность.

fb.ru

обмундирование Советской армии, России, Франции, США, история появления, назначение, изменения

На протяжении всей военной истории у воюющих сторон существовала проблема различия своих и чужих солдат на поле боя. Применявшаяся для различия военная форма, кроме того, должна была отличаться удобством и простотой, а так же дешевизной.

Русская армия также была озабочено проблемой единообразия. Если княжеские дружины могли позволить себе носить что угодно, то с организацией массовых армий возникла необходимость единой формы. В разное время варианты обмундирования менялись от неудобных и сложных, для солдат, до вполне практичных образцов.

Военная форма в допетровской России

В Средние века, когда основные боевые действия осуществляла дружина, в форме особой нужды не было. Геральдического рисунка на щите или боевого клича вполне хватало, причем не только в войнах с иноземцами, но и в междоусобных стычках. Ополчение, составлявшее массовую армию, банально не имело возможности сшить какую-либо одежду, напоминающую форму.

Максимум, на что могли рассчитывать воины для опознания «свой-чужой» на поле боя, это укрепленные на головных уборах цветные знаки типа перьев или цветов определенной расцветки, либо же повязки на рукавах.

С созданием профессиональных войск появляются первые образцы единой одежды для русских воинов. Произошло это во времена Ивана Грозного, всерьез озаботившегося созданием стрелецкого войска.

Все стрельцы должны были носить одинаковые красные кафтаны с белыми берендейками, так назывался широкий кожаный чересплечный ремень, на который подвешивались заранее отмерянные пороховые заряды, а так же мешочек с пулями и рожок с порохом. Вводятся и полковые различия между стрелецкими полками.

Каждый полк имел определенного цвета шапку, различие могло быть и в сапогах и в цвете ремней.

Интересно, что доспехи были редкостью. Максимум, на что мог рассчитывать зажиточный стрелец того времени, это так называемая «железная шапка», или шлем. Командный состав отличался более дорогостоящей формой, а так же широким кушаком и тростью.

В XVII веке форма усложняется, появляются полки нового строя. Заметная доля личного состава состояла из иноземцев, и это вносило свою лепту в форму. Иностранные солдаты предлагали привычные в европейских армиях элементы, и полковой командир часто шел им навстречу, одобряя введение этих элементов.

Однако традиции остаются во главе угла. Так, к примеру, минимальные изменения происходят с дворцовой стражей, известной как рынды. Их форма не меняется со времен Рюриковичей.

Петровские преобразования и последующие годы

Реформы Петра Великого, начавшиеся на закате XVII века, превратили русскую армию в одну из самых грозных в Европе, а саму страну вывели в ранг империи. Была изменена и военная форма. Старые стрелецкие кафтаны вызывали в Петре искреннее отвращение, поскольку напоминали о стрелецком бунте, из-за которого царь едва не лишился престола, и символизировали старую Россию.

Новая форма была взята по образцу сильнейшей (на тот момент) европейской армии – шведской.

Она отличалась сравнительной простотой и удобством, особенно с учетом времени, в которое она была разработана. Русские солдаты получали кафтан длиной примерно до колен, под него поддевали красный камзол.

Кафтан в пехоте окрашивался в зеленый цвет, в то время как широкие обшлаги на рукавах, а так же некоторые детали были красными. В зависимости от поставщика, а также от срока службы самого солдата, цвета могли различаться от темно-зеленого до почти бирюзового.

В первом случае могли использоваться разные краски. Во втором случае ткань выцветала. В дальнейшем ситуация улучшается после того, как будут организованы мануфактуры по производству ткани. Кавалерия носила темно-синие кафтаны. Поверх солдату вместо шинели полагалась епанча, толстый шерстяной плащ.

Ноги прикрывали штаны до колен, носимые вместе с чулками. Цвет чулок различался, армия носила зеленые чулки, гвардейцы, «преображенцы» и «семеновцы» – красные. По неподтвержденным документами данным, это связано с первой крупной битвой Петра. Неудача под Нарвой, когда русское войско постигло поражение, выковало гвардию.

Преображенский и Семеновский полки стояли до конца боя «по колено в крови», и им одним было позволено уйди со знаменами и оружием. В качестве обуви использовались тупоносые ботинки с пряжками.

Кавалеристы носили высокие сапоги, имевшие раструб для удобства надевания.

На головах фузилеры, так назывались солдаты, вооруженные фузеей или мушкетом, носили модные тогда треуголки, как правило, черного цвета. Гренадеры, отличавшиеся особым положением в армии за счет своей силы и роста, носили колпаки, называемые гренадерками. Бомбардиры имели кожаные шапки с медным налобником, на котором помещалось какое-либо изображение, связанное с их специальностью или полковыми традициями.

Офицерская форма по своему дизайну ничем не отличалась от солдатской экипировки. Зато богатый дворянин, служивший в полку, мог позволить себе любую ткань и любую отделку, были бы деньги. На поле боя офицеры отличались плюмажем, перьями и прочими украшениями на шляпах, а также горжетами. Это были небольшие металлические пластины, носившиеся в районе ключиц, на которых были нанесены либо герб, либо изображение какого-нибудь полкового знака.

В дальнейшем, форма шла по пути усложнения. Армия XVIII века предъявляла к солдатам требования быть винтиками в безупречном механизме линейной тактики. Поэтому дисциплине и отрешению от всяческих эмоций уделялось огромное внимание. Так, солдаты в казармах должны были быть заняты исключительно делами службы.

Для этого вводятся дополнительные ремни, которые нужно было чистить, пуговицы, чистоте которых уделялось уйма времени, а так же особые прически, прозванные рассадниками вшей. Для ее создания иногда требовалось несколько часов. Длинные волосы смачивали квасом, затем посыпали мукой, и так несколько раз. Образовывавшуюся на голове седую корку из муки и волос, сформированную в косичку и букли, завитки на висках, оставляли на несколько дней.

Вновь об удобстве солдата задумываются при князе Потемкине и Александре Суворове.

Они, при поддержке Екатерины II Великой, выступают за упрощение формы, введение более удобных и широких шаровар вместо узких лосин, а так же просторных мундиров. Суворовские солдаты, не раз доказывавшие свою боеспособность, были в восторге от нововведений.

Но с воцарением Павла I начинается обратный отсчет. Новый император, стремясь упрочить дисциплину в армии, закручивает гайки, возвращаясь к буклям и косицам. То, что было хорошо на парадах никак не шло в действующей армии, и сначала Суворов и Павел находят компромисс, а потом оба отправляются в мир иной по своей или чужой воле.

В защиту Павла можно упомянуть, что он впервые вводит в войсках легендарные шинели, спасавшие жизнь солдатам во время зимних кампаний наполеоновских и всех последующих войн.

Форма российского солдата в XIX веке

Новый век вынуждает создать новую форму для армии. Павловские мундиры, призраки прусской армии прошлого века, уходят в прошлое, им на смену приходят двубортные мундиры.

Сложность формы XIX века в том, что каждый полк, особенно кавалерийский, имел свои особенности и свою расцветку.

Теоретически это было необходимо для лучшего ориентирования на поле боя, но на практике частенько рядовые понятия не имели, чья кавалерия появилась на горизонте, и с какой новой напастью придется столкнуться в бою. Разнообразие формы происходит за счет новых видов войск, и большей специализации, таких как, например:

- гусары, первоначально тяжелая конница, к XVIII веку ставшая легкой кавалерией, особого развития в русской армии достигла к наполеоновским войнам;

- кирасиры, тяжелые всадники на могучих лошадях, элита и гордость любой армии;

- уланы, польские всадники, вооруженные пиками;

- егеря, вооруженная нарезными штуцерами пехота, элитные части;

- пионеры, так назывались выделенные в особую службу инженерно-саперные части.

Это не весь список новых подразделений в армии, и каждый из этих воинов носил свою форму, подчас отличавшуюся как вычурностью, так и удобством. В дизайне формы прослеживалось французское влияние, так как революционная, а затем наполеоновская армия была сильна как никогда, и многое положительное в ней остальные армии брали на вооружение. В это же время массово вводятся погоны и эполеты, правда, служат они для определения полка, а не личного звания.

В эпоху Николая I происходит очередная военная реформа, коснувшаяся военной формы. Влияние Франции после поражения в войне начинает убывать. В мундирах все сильнее начинают проявляться прусские черты. Строгость, обилие конских хвостов на касках, введённых вместо киверов, отличают армию Николая Павловича. Много внимания вновь уделяется парадной стороне, чистке амуниции и шагистике. Разрабатываемые мундиры порой были так узки, что под них приходилось надевать корсеты.

При преемнике Николая I, Александре II в армии происходят коренные перемены.

Поражение в Крымской войне показало несоответствие русской военной формы современным требованиям. Вместо узких мундиров вводятся более просторные кителя, вместо узких штанов более просторные шаровары.

Упрощается снаряжение и амуниция, убирается множество ненужных ремней. Перевооружение армии на казнозарядные винтовки с унитарным патроном также влияет на упрощение патронных сумок. Солдат окончательно получает кожаные сапоги вместо штиблет и гамашей.

В 1870-х годах вводится предмет формы, просуществовавшей в армии почти сто лет, известный как рубаха для гимнастических занятий, или гимнастическая рубаха, или просто гимнастерка. Похожая на крестьянскую рубаху, она прекрасно вписывается в русскую армию. Солдатам она напоминает крестьянские косоворотки, а военное ведомство подсчитывает прибыль от экономии на мундирах.

Первоначально гимнастерки были белого цвета, но русско-японская война показывает, что белый не самый лучший цвет для военной формы. В одном из боев японцы ведут прицельную стрельбу по окопам русских. Причина эффективного огня в том, что, трупы в белой форме, выброшенные за пределы траншеи для удобства перемещения солдат, дают японцам точные координаты, по которым нужно стрелять.

Солдаты в промежутках между боями вымачивают гимнастерки в грязи для маскировки. Лишь после окончания войны солдатские рубахи шьют из ткани защитного цвета, или цвета хаки.

Форма Рабоче-крестьянской красной и советской армии

В 1918 году из обломков бывших царских войск и всевозможных добровольческих отрядов создается Красная Армия. Появляются подразделения, боровшиеся за новую, Советскую власть. Для их обмундирования молодая республика не жалела ничего, но в условиях неразберихи междоусобной войны сделать более или менее однотипную форму нового образца возможности не было.

Главным нововведением стала отмена погон и воинских званий.

Теперь унтер-офицеры назывались отделенными командирами, а генералы комкорами и комбригами. Вместо погон вводились нарукавные знаки различия и петлицы. С небольшими изменениями они просуществуют до 1943 года, хотя на фронте будут встречаться кое-где до конца войны.

Проблемы снабжения армии формой решили с помощью царских вещевых складов. Там же нашли один из символов Красной армии в Гражданской войне, своеобразный головной убор, известный как будёновка. По самой распространенной версии, создан он был художником Васнецовым для русской императорской армии в годы Первой мировой войны.

В этих головных уборах, похожих на шлемы былинных богатырей, солдаты должны были пройти парадным маршем по поверженному Берлину. Но с парадом не вышло, зато советы с радостью воспользовались возможностью одеть своих сторонников. Первое название шапки, богатырка, быстро забылось. Кое-где будёновка была известна как фрунзевка, в честь М.В. Фрунзе, одного из главных полководцев Рабоче-Крестьянской Красной армии.

В период Гражданской войны на форме было много знаков, отличающих красных от белых. Так, на шинелях и гимнастерках носили красные клапаны, банты и звезды. С окончанием боев форма приобретает более спокойный тон. Только в 1930-х годах, на волне общего подъема и подготовки в новой большой войне, Красная армия приобретает множество нововведений. Гимнастерки получают отложной воротник вместо воротника-стойки.

Знаки различия и принадлежность к роду войск определяются по многочисленным петличным и нарукавным знакам.

Для каждой специальности определяется кант и цвет на фуражках и пилотках. Вместо фуражек повсеместно вводятся пилотки, предназначенные для совместного ношения с каской. Но цветовое великолепие Советской военной формы заканчивается летом 1941 года. Цветные петлицы оказываются слишком хорошей мишенью и в августе 1941 года их меняют на петлицы защитного цвета.

Зима 1942-43 годов ознаменовалась возвращением в армию погон. С минимальными изменениями эта система сохранится до наших дней. Боец Красной армии вновь облачается в гимнастерку со стоячим воротничком и петельками под погоны. Опытные бойцы, правда, будут хранить свои гимнастерки со споротыми петлицами до конца войны.

Различались гимнастерки рядового и командного состава. Так, у рядовых не было карманов на груди, в то время как у офицеров были два наружных кармана, защищённых клапаном, и один внутренний.

Гимнастерки будут служить до 1960-х годов. В это время война во Вьетнаме продемонстрирует могучую и страшную силу напалма. Поскольку гимнастерка снимается через голову, ее признают не лучшей формой для возможной войны. Гимнастерки сменят «хэбэ», кителя на пуговицах, известные по многим фото и кино 1960-х…1980-х годов.

Но и «хэбэ» окажется промежуточным вариантом. Во время войны в Афганистане появится легендарная «афганка», песочного цвета форма, приспособленная для ведения боевых действий в любых условиях.

Военная форма российской армии

Развал СССР оставил армию с промежуточными образцами военной формы. Кто-то продолжал нести службу в «хэбэ», и на погонах продолжали красоваться буквы «СА». Где-то появится первый камуфляж, по сути одного дизайна с «афганкой», но расцвеченный в камуфляж «дубок», «березка», «флора» и прочие.

Несколько попыток создать форму нового образца натыкались на финансовые неурядицы или недостаточное качество формы.

Один из самых известных случаев, введение «цифры» с 2008 года.

Министр обороны Сердюков (известный в войсках под прозвищем Табуреткин), дал задание разработать форму известному модельеру Валентину Юдашкину. Получившиеся образцы были разосланы в войска, и на них были получены крайне негативные отзывы. Юдашкин оправдывался тем, что от его задумки остался лишь дизайн, а саму форму пошили из намного более некачественных тканей.

Постепенно с ситуации разобрались, и на сегодняшний день форма армии РФ имеет следующие компоненты:

- 1 слой, облегченное нательное белье;

- 2 слой, флисовое белье, также нательное;

- 3 слой, флисовая куртка;

- 4 слой, куртка-ветровка;

- 5 слой, демисезонный костюм из брюк и куртки;

- 6 слой, костюм, защищающий от ветра и воды;

- 7 слой, утепленный жилет-безрукавка;

- 8 слой, утепленный костюм;

- Голова защищается шлемом-маской, или утепленной шапкой.

Особенность формы в ее универсальности, можно комбинировать разные слои на свой выбор. Расцветки камуфляжа представлены чрезвычайно широко, в зависимости от места службы и от места выполнения конкретной боевой задачи. При этом развитие и движение вперед военной формы российской армии продолжается.

Видео

warbook.club

Нашивки на военную форму. Форма Российской армии. Военные шевроны

Военные большинства армий мира имеют знаки, позволяющие различать звания, и нашивки на военную форму. РФ не исключение. Российские военнослужащие, а также их украинские и белорусские коллеги активно используют элементы, позволяющие определить принадлежность солдат к тому или иному роду войск, на парадной и полевой одежде. Когда появились нашивки? Какие элементы одежды исторически предшествовали им? Как их обычно носят?

Что такое нашивки?

Личный состав вооруженных сил практически любой армии мира представлен во множестве воинских званий. Для того чтобы понимать, кто из военных — солдат, а кто — генерал, существуют так называемые знаки различия. Основными из них считаются погоны, закрепляемые, как правило, на плечевых областях военного обмундирования. Но, кроме них, существуют также и другие типы знаков различий, в числе которых нашивки. На военную форму они прикрепляются с помощью швейных стежков – отсюда такое название.

Они располагаются в основном на рукавах военной одежды. Помимо различительной функции, нашивки иногда могут отражать некие достижения военнослужащего, принадлежность к какому-либо роду войск или подразделений. Этот элемент армейской одежды популярен и в гражданской среде. При помощи нашивок люди обозначают принадлежность к какой-либо организации, движению, объединению.

Технологии изготовления нашивок

Универсальных стандартов изготовления нашивок нет, каждая швейная фабрика применяет собственные технологии. Достаточно популярен вариант, когда нашивка представляет собой сукно, проклеенное качественным флизелином (для придания жесткости). Такие образцы, как правило, устойчивы к воздействиям извне, стиркам. Их форма сохранятся долго. Бывают нашивки, изготавливаемые с помощью сублимации (или термопереноса). Они характеризуются возможностью нанесения на них любых изображений. Пришиваться к ткани нашивки могут вручную или же с помощью швейных машин. Есть аппараты, способные к нанесению нашивок в рамках больших партий одежды – «конвейерным» методом. Есть те, которые адаптированы к обработке определенных видов одежды – брюк, курток, бейсболок.

Что такое шеврон

В числе популярных знаков различия – шевроны. Это слово французского происхождения, обозначает (в самой распространенной трактовке) стропило (как правило, корабельное). Шевронами считаются нашивки на военную форму в виде V-образных элементов. Могут быть изготовлены из галуна, шнура, тесьмы. Располагаются, как правило, на рукавах. В период, когда вооруженные силы нашей страны назывались Рабоче-крестьянской Красной Армией, то, что сейчас называется шевроном, именовалось «нарукавным знаком различия».

Этот элемент используется в геральдике (в составе флагов и гербов), как архитектурный компонент (для описания частей конструкций, орнаментов), на боевой военной технике (в основном как знаки различия). Многие солдаты армии РФ, служащие по призыву, называют шевронами изображения или нашивки на одежде, которые не обязательно имеют V-образную форму.

История появления шевронов

Как таковое слово «шеврон» появилось и стало распространяться в средние века. Дело в том, что в еще более давние времена офицеры парусных кораблей нашивали нарукавные знаки на камзолах в форме стропил, то есть треугольные. Это делалось для того, чтобы командиров судна было хорошо видно в ходе боя. «Шеврон», как было уже сказано выше, — это «стропило» по-французски. Несмотря на то что форма нашивок, располагаемых на военной форме, могла в дальнейшие годы отличаться от классической треугольной, название «шеврон» осталось.

Историки отмечают, что с течением времени предназначение шевронов менялось. В какие-то периоды военные шевроны на рукавах солдат означали старшинство по рангу. В иные времена количество нашивок могло означать число полученных солдатом ранений или срок службы. Шевроны не были исключительным атрибутом военной одежды. Они использовались и в гражданской жизни. Например, в качестве символов профессиональной или социальной принадлежности носителя одежды.

Как используются знаки, различающие звания, в армии

Нашивки на военную форму – это один из многих знаков различия, используемых в вооруженных силах. В числе других – погоны, кокарды (на головных уборах), эполеты, горжеты, пуговицы, канты. Знаки различия закрепляются на военном обмундировании для того, чтобы обозначить ранг военного, классный чин, должность, или персональное воинское звание. Часто – для определения принадлежности солдата к конкретному роду войск или ведомству. Первые знаки отличия появились во времена родо-племенных отношений. Они использовались, чтобы люди, принадлежащие к разным родам, могли отличать друг друга (а те, что были из одного, – производить взаимную идентификацию). Знаки различия помогали людям формировать иерархию в отношениях. Прообразами современных нашивок некоторые историки считают татуировки. Первые знаки различия, прикрепленные или изображенные на одежде, по мнению ряда историков, были в Древнем Китае. Пользовались такими знаками также и легионеры в армии Римской империи. Постепенно нашивки на военную форму стали размещать и воины других европейских держав.

Военная и невоенная форма

В России статус военной формы определен на государственном уровне Геральдическим советом при Президенте. Такого типа одежда носится гражданами, проходящими службу в нескольких органах власти. Это Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки России, МЧС, а также Федеральное агентство специального строительства Минобороны и Главное управление специальных программ Президента России. Для иных ведомств предусмотрено два других вида формы – одежда госслужащих государственной правоохранительной службы, обладающих специальными званиями, а также одежда госслужащих правоохранительной и гражданской службы, обладающих классными чинами.

Элементы различия воинских званий на петлицах

В ряде современных армий или воинских подразделений (например, в вооруженных силах России) применяются так называемые петличные знаки различия. Это эмблемы (почти всегда парные), располагаемые на воротнике униформы (петлице). Во времена Российской империи основным знаком отличия были погоны.

Но петлицы появились после революции 1917 года. Впервые историки зафиксировали их использование в 1922 году. Эмблемы родов войск были введены в 1924-м, а еще через год военное командование СССР решило, что солдаты обязаны носить петлицы, на которых есть знаки различия по категориям службы и специальностям, а также с эмблемами подразделений (частей). В 1935 году появились воинские звания в звучании, близком к современным. Петличные знаки различия применялись в Советской Армии до 1943 года, когда были введены погоны (а вместо эмблем петлицы стали размещать на себе пуговицу).

В дальнейшем правила ношения этого знака различий менялись. В 1950-х была возвращена традиция носить на петлицах эмблемы, и сохранялась она до 1994 года. После петлицы не носились (за исключением расположения эмблем на углах воротников и погонах). Но в 2004-м были введены «классические» эмблемы. Форма российской армии содержит петличные знаки различия почти во всех родах войск.

Шевроны в армии РФ

Официальное название шевронов в современной российской армии – «нарукавные знаки различия». Они определяют принадлежность военнослужащего к конкретному армейскому формированию. Расположение нашивок на военной форме – левый рукав мундира.

Официально шевроны есть в большинстве родах войск РФ, но не во всех. Нарукавные знаки различия носят военнослужащие Генштаба России, солдаты Сухопутных Войск, служащие Минобороны РФ, летчики ВВС России, моряки ВМФ, десантники ВДВ, а также солдаты, проходящие службу в Ракетных войсках и подразделениях Воздушно-космической обороны вооруженных сил РФ.

Армия Украины: элементы военной формы

В числе стран, армия которых использует нашивки на военную форму, – Украина. В частности, нарукавные элементы есть на мундирах солдат Морской пехоты. Такие нашивки используются для того, чтобы можно было определить, в какой части служит военный.

Они носятся на левом рукаве и располагаются в 10 см от края погона. На полевой форме по-другому: на левом рукаве есть накладной карман. На нем и крепится нашивка.

Армия Беларуси: особенности различия званий

Нашивки на военную форму в качестве знаков различия активно используются белорусскими военными. В зависимости от ранга, военнослужащие Республики Беларусь носят определенный тип одежды и погоны. Например, солдаты и сержанты (при ношении парадных кителей) надевают красные нашивные погоны, прапорщики – защитного цвета, офицерский состав – золотистые. Вне зависимости от ранга, на полевой форме используются погоны защитного цвета, к тому же они съемные. На парадных рубашках – погоны такого же цвета, что и на кителе, но, так же как и в случае полевой формы, съемные.

fb.ru

Военная форма разных времен: история становления военного костюма

История военной формы ведется не с древних времен, как можно подумать сначала. То, что мы привыкли считать формой появилось лишь в 17 веке, с началом военных реформ в Европе. Однако первые образцы военной форменной одежды можно увидеть уже в древней Греции.

Конечно же форменный армейский костюм — изобретение относительно недавнее, но некий воинский стиль одежды существовал всегда. Нельзя было просто взять в руки меч или лук и стать в глазах противников солдатом. Произведем небольшой тур в историю одежды воинов древности.

Военная форма древних веков

Древний мир открыл двери в эпоху профессиональных армий. Несмотря на то, что армии античности имели некое однообразие, говорить о стандартизированной униформе нельзя. 300 спартанцев в реальной Греции могли иметь разве что одинаковые красные туники – все остальное выглядело было индивидуально для каждого гоплита. Даже римские легионеры, которых мы привыкли видеть в фильмах одинаково одетыми и экипированными, в реальности были достаточно разношерстным формированием. Римский легионер, пусть и одетый по некому стандарту, мог иметь различие в стиле со своими братьями по оружию в экипировке, также отличался цвет щита. Это было связано с отсутствием в те времена массового производства. Даже после введения в обиход пластичной брони (лорика сегментата), римский солдат не получил настоящего единообразия, так как стиль брони отличался в зависимости от региона производства.

Падение Римской империи ознаменовало начало Раннего Средневековья, а с ним и переселения народов. Основными участниками военных столкновений становятся кочевники и племена. Тяжело представить, что военная форма одежды появилась в эти времена, ведь орды кочевников и варваров не особо заботились о единообразие. Отличить своих от чужих на поле боя было достаточно просто. Средневековый период также не дал развития форменной одежде и в более цивилизованных странах, вроде Византии и остатков Римской империи. Так как армии снаряжались за счет военачальников и королей, а часто были попросту наемными, то в лучшем случае они имели некую общую цветовую палитру.

Военная форма среднего времени

17 век изменил военное дело на столетия вперед, а с ним и военный костюм. Появление огнестрельного оружия сделало доспехи, мечи, луки и прочие пережитки Средневековья бесполезными. Новая армия формировалась из людей с ружьем, для которых, собственно, кроме этого самого ружья, ничего и не надо было. Содержать такую армию гораздо дешевле, поэтому в эту эпоху у всех государств начинают появляться регулярные армии. Такая армия содержится на деньги государства, поэтому важным качеством экипировки становится стоимость и возможность массового производства в короткое время. Несмотря на то, что броня в виде кирас все еще позволяет защититься от пуль, изготовление подобной брони было и остается дорогим удовольствием.

Новая эра в развитии военного костюма

Военная одежда новой эры взяла за основу гражданскую одежду. Штаны, обувь, верх – все это в своих очертаниях и стиле напоминало о гражданском костюме. Отличительной чертой нового времени становится единообразие формы и экипировки. Военная форма нового образца приобретает стандарты расцветки и стиль одежды. Теперь солдата можно отличить не только по тому, под каким стандартом он марширует или чей герб у него на щите. Цвет униформы «кричит» о том, к армии какого государства он принадлежит, и какие у него функции. Европейские державы выпускали форму определенного цвета, который не менялся столетиями. Например, британские вооруженные силы того времени были знамениты своими красными кафтанами, за что быстро получили прозвище «редкотс» (redcoats). Вот небольшой список государств Европы и их цветов:

- Россия – зеленый;

- Австрия – белый;

- Пруссия – синий;

- Португалия – темно-синий;

- Великобритания – красный;

- Франция – синий;

- Швеция – синяя с желтым.

Качество краски того периода оставляло желать лучшего, поэтому разноцветная форма быстро выцветала, а белая форма часто становилась серой в короткий промежуток времени. Также выбор цветов был ограничен (например красный цвет носили не только британцы, но и датчане), поэтому каждое государство стремилось к некому уникальному стилю и различным отличительным особенностям своей формы, чтобы во время боя солдат мог отличить своего от чужого. По мнению современников, самый красивый военный костюм принадлежал французской армии. По-большому счету дизайн формы был практически идентичен во всей Европе. Будь то русская или прусская форма, солдаты обычно были одеты в кафтан, под ним был камзол, штаны или бриджи с колготками, башмаки и головной убор, чаще всего шляпа. В связи с тем, что единообразие надо было поддерживать, появляются правила ношения военной формы одежды. Кавалерия, будучи привилегированным родом войск, одевалась более разнообразно и вычурно. Цвет их формы отличался от обычных войск так же, как и головные уборы, а тяжелая конница, кирасиры, имели даже броню. Интересно, что переход к новой форме проходит почти одновременно во многих странах. Не было никакого родоначальника формы или первопроходца. Тридцатилетняя война, которая велась по всей Европе, сделала очевидным для всех необходимость подобной революции в армии. Российская революция немного запоздала, но в целом прошла в те же временные рамки, что и у остальных.

После 400 лет с момента полного перехода на огнестрельное оружие, все, о чем нужно было заботится дизайнерам военной формы — насколько она красиво выглядит и соответствует цветовой палитре, угодной государю. Еще до начала Первой мировой ряд стран отказывается от ярких цветов. Британская империя еще в середине 19 века начинает использовать хаки в Индии, а после переносит этот опыт и на родину. Многие страны, такие Германская империя или Франция, сохраняют традиционную окраску формы. Само собой в этот список входят страны с синими или темными оттенками униформы (Германия традиционно являлась хранителем традицией прусской армии). Пестрые цвета или белая военная одежда стали непригодны для несения службы, а опыт Первой мировой заставил все армии отказаться даже от мелких элементов, украшающих военный костюм солдата, таких, например, как красные штаны французской армии или навершия на касках германской армии.

Военная форма в начале XX века

Первая мировая принесла не только смерть и разрушения, уничтожение множества империй и волну революций, но и новый мир, новый порядок и новую военную доктрину. Германская империя — один из основных участников и зачинщиков Первой мировой — вступила в войну с планом быстрого захвата Парижа, капитуляции Франции и собственно скорого окончания войны. Победа была настолько очевидна, что склады с боеприпасами были рассчитаны всего на год. Затяжная четырехлетняя война стала настоящим испытанием, не только для наследников Пруссии, но и для всех государств. 4 года в окопах под огнем артиллерии и газовыми атаками, внесли свои коррективы в то, как будет выглядеть военная форма одежды этого века.

Стало очевидным что форма ВС должна быть не только удобной, но и малозаметной. Пестрая военная одежда не давала никакой возможности для маскировки, что не было проблемой раньше, ведь эффективная дистанция ружья в течение 300 лет была просто смешной, даже по меркам начала прошлого века. В XX веке дистанция выросла до значительной, и теперь возможность слиться с окружающей средой могла спасти жизнь солдату. Ружья первой мировой могли поражать противника на дистанции 400м, поэтому если в Первую мировую еще оставались страны, имеющие на вооружении униформу с яркими или пестрыми тонами, вроде французских красных бриджей, то еще до начала 30-х годов все страны переходят на хаки. Традиционные цвета и украшения становятся достоянием парадов и празднований. Многие страны начинают использовать стальные каски для частичной защиты от пуль, осколков и породы, поднимающейся килограммами в небо при разрыве снаряда. В период между войнами военная форма одежды теряет все лишнее. Немецкие шлемы на прусский манер теряют свои наконечники так же, как и знаменитая русская «буденовка», повышая тем самым малозаметность солдата.

На смену промежуточным моделям Первой мировой приходит обмундирование современного солдата. Каска становится атрибутом солдата любой армии (в той же Первой мировой многие армии их не использовали), хаки или темно-серые тона формы становятся приоритетом. В армиях происходит переход к специализированной униформе, появляется военная форма одежды для авиации и танковых частей, ведь до этого они в основном носили то же, что и части регулярной армии.

После революции советское руководство пыталось на протяжении почти двух десятков лет разработать уникальный внешний вид нового советского воина, но в итоге пришло к тому, что пошив военной формы ведется по образцу императорской армии, благодаря удобству в пошиве и более низкой стоимости, по сравнению с тем, что предлагали дизайнеры «нового строя».

Ко Второй мировой окончательно стираются различия между командиром и солдатом. Лишь высшее руководство можно было отличить по форме с первого взгляда. Младший же офицерский состав ничем не отличался от своих рядовых сослуживцев. Раньше офицера всегда было видно и различные звания и рода войск отличались по форме. Теперь же для этого используют знаки отличия, такие как: нашивка, петлица, погон, кокарда и шевроны на форме.

Женская военная форма

На службе в войсках всегда присутствовал женский персонал, выполняя в основном медицинские функции. До наступления 20 века это не были девушки в военной форме, которая для женщин появилась лишь после Первой мировой, когда количество женщин в армии возросло значительно, и их функции расширились. Во многом это произошло за счет появления и повсеместного внедрения печатных машинок, в связи с чем офисная работница стала необходимостью, особенно в период войн, когда большинство мужчин уходило на фронт и не могли работать в тылу. Новая военная форма стала отличной от мужской для военнослужащих женского пола. Женщины, принимавшие непосредственное участие в боевых действия, естественно носили полевую форму армии. Офисная форма принимала такой же цвет, как и любая военная одежда того времени, в основном цвет был хаки. Парадная форма же часто была белая, но, например, русская форма была цвета хаки, поэтому не было какого-то отличия между тем как выглядит парадная форма мужчин и женщин в плане цвета.

Парадный военный костюм

Вторая половина 20-го века вносит все больше изменений в униформу в сторону утилитарности, комфорта и маскировки. Несмотря на одинаковые в большинстве своем цвета, солдата любой армии можно было отличить по дизайну формы. Даже в пылу битвы среди дыма и сажи можно по простому очертанию отличить солдата американского от японского или немецкого, а русского от британского или французского. Интересная культурологическая особенность стала появляться в этот период: парадная форма, в которой обычно солдаты шли в увольнение, стала пережитком прошлого. Современные солдаты все больше предпочитали гражданскую форму одежды или же покидать место службы в повседневной военной форме. Парадная форма теперь используется только в особых случаях.

Современная эпоха военной формы

Начиная с 50-х годов, военная одежда эволюционирует дальше в пользу маскировки и защиты солдата. Расцветка становится сложной, состоящей из нескольких цветов. Черная и темно-синяя форма сохраняется в военно-морских силах, но некоторые армии, ВМФ штатов например, начинают переходить на своего рода военно-морской камуфляж. Еще сильнее стираются границы между рядовыми и даже генеральским составом, которые вне штаба носят фактически одну и ту же форму. Знаки отличия также становятся минимальными, усложняя задачу снайперов по уничтожению командного состава. Размеры военной формы все больше разнятся, чтобы каждый солдат чувствовал себя более комфортно во время несения службы.

Бронежилет становится нормой и постепенно внедряется в сухопутные войска всего мира. Со временем материалы для изготовления жилетов совершенствуются и становятся легче и прочнее. Современная военная форма помимо бронежилета может иметь защиту для шеи, паха, плечей, бедра и даже, как бы смешно это не звучало, бронетрусы, которые могут спасти жизнь солдату наступившему на мину. Спец одежда саперов так вообще больше напоминает рыцарский доспех, в котором тяжело передвигаться, но который дает максимальный уровень защиты. Форма и бронированные элементы теперь подбираются в соответствии с задачей, которую будет выполнять солдат. Помимо соответствующих цветов формы, все элементы брони съемные, поэтому обмундирование может моделироваться в зависимости от задачи, которую должен будет выполнять боец.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

warways.ru

Правила ношения военной формы одежды

Военная форма представляет собой вид одежды, который носят граждане, находящиеся на военной службе. Ее вид и правила ношения устанавливаются в соответствии с законодательством и регулируются специальными приказами, правилами и указами, а также иными нормативными актами. Поэтому правила ношения военной формы одежды существенно отличаются, например, от тех, которые регулируют ношение различных униформ. Военная форма одежды обязательна для ношения служащими вооруженных сил и их формирований. Некоторые другие граждане нашей страны тоже имеют право носить военную форму, но это оговаривается определенными положениями, например, уставами или актами.

Военная одежда на протяжении всего существования вооруженных сил постоянно меняется, но правила ношения военной формы одежды в любое время строго определяются законами. В любую эпоху они остаются практически неизменными и всегда четко прописаны в уставе воинской службы. Правила ношения военной формы одежды устанавливают несколько ее видов, которые широко распространены в нашей армии. Парадный вариант формы военнослужащие надевают в строго определенные дни – он предназначен для торжественных мероприятий. Особыми событиями считаются парады, торжественное возложение венков в память о различных событиях, вручение государственной награды или получение государственной премии, присвоение звания высшей офицерской степени.

Служащие военно-морского флота облачаются в парадную форму при спуске кораблей на воду, в момент подъема флага, установленного на корабле, а также иных мероприятий, которые имеют определенное торжественное значение. Причиной надевания парадной военной формы может также стать получение наград от Правительства страны за определенные достижения в службе или иных отраслях.

Повседневная форма одежды предназначена для времени несения военной службы. Данные правила ношения военной формы одежды распространяются на военнослужащих сухопутных и морских войск. В повседневной форме служащие исполняют свои непосредственные обязанности – ведут работы в штабе, участвуют в проведении учебных мероприятий, несут дежурства на боевом посту. Ношение военной формы одежды может иметь место и в других ситуациях – например, во время поездки на работу и обратно, приема пищи в заведениях общепита и т.д.

Полевая форма военной одежды носится в соответствии со специальными указаниями командира военной части или лица, которое его заменяет. Ее используют во время проведения таких мероприятий, как учения, пограничная служба или несение службы в виде суточного наряда. Правила ношения военной формы в данном случае практически ничем не отличается от правил, касающихся других видов одежды, хотя некоторые нюансы все же имеются. Например, если повседневную форму одежды нельзя использовать в грязном виде, то полевую форму можно носить в любом состоянии. Ведь на учениях ее можно не только испачкать, но и порвать.

Специальная форма военной одежды предназначается для строго определенных моментов несения военной службы. Это касается специальных учений, задач, прохождения занятий в специализированных учебных центрах и времени работы с боевой техникой. Специальная форма используется при проведении военнослужащими ремонтных работ, связанных с техникой, с работой в гаражах, на кораблях, на специальных складах. Стоит отметить, что ношение данной формы в другое время строго запрещено нормами правил. Все приведенные категории военной формы представлены в современных войсках в двух вариантах – зимнем и летнем. Дизайн военной формы достаточно часто меняется, соответствующие поправки незамедлительно вносятся и в законодательство.

fb.ru

Военная форма — Википедия

Военная форма одежды (обмундирование, иностранное − униформа /унифицированная форма/) — одежда военнослужащих, установленная специальными нормативными актами (указами, приказами, правилами и тому подобное), ношение которой является обязательным для военнослужащих вооружённых сил того или иного государства и прочих формирований, в которых предусмотрена военная служба.

В конце XIX века в России официально называлась «форма обмундирования войск» или «форма обмундирования»[1]. В соответствии с Гаагскими конвенциями, ношение военной формы во время боевых действий или вооружённых конфликтов является необходимым условием определения военнослужащих, как легальных комбатантов со всеми вытекающими из этого статуса особыми правами. При этом обязательным элементом военной формы являются знаки различия, явно указывающие на принадлежность к вооружённым силам той или иной стороны вооружённого конфликта. Участвующее в подобных конфликтах народное ополчение может носить и неоднообразную форму, но должно иметь отличимые, по крайней мере, на расстоянии выстрела знаки (повязки, кресты и тому подобное).

История

Военная форма одежды всегда имела некоторое сходство с обычной гражданской одеждой, носимой в данное время. Штатская мода также оказывала влияние на развитие военной формы одежды, и поэтому её следует учитывать при изучении военного обмундирования определённого периода. Стоит отметить, что первоначально различие между штатской и военной одеждой было менее значительным, чем можно предположить.

Традиции всегда играли важную роль в развитии военной формы одежды, что характерно для всех эпох. Даже современный вид военной формы одежды несёт отпечаток древних традиций. Со временем детали костюма, указывавшие на ту или иную эпоху, хоть и теряли своё изначальное предназначение, но часто сохранялись в виде символического орнамента.

В тех государствах, где имелось кастовое устройство, одежда касты воинов была и обмундированием войска. Вообще говоря, первоначально каждый мужчина, способный носить оружие, был воином и выходил на войну в том платье, которое носил постоянно; доспехи специально воинские были весьма примитивны и разнообразны. Однако стремление отличать свои войска от неприятельских по возможности издали приводило уже в давние времена к тому, что вооружённые силы старались иметь одноцветную одежду или по крайней мере отличительные знаки при разнообразной одежде. Если какой-либо род войска имел значение постоянного и почётного, он получал и отличительные знаки своего достоинства (например, отряд «бессмертных» или гвардия персидских царей).

Европейская античность

Римские легионеры (реконструкция)Военная форма одежды, по мнению военных историков, впервые появилась в Спарте, но это было лишь последствием своеобразного устройства всего спартанского быта: регламентация, предписывавшая правила умывания, расписание блюд за обедом и т. п., не могла не коснуться такого важного события, как выступление на войну, и не предусмотреть цвета одежды, наиболее удобного для этой цели, — и спартанцы избирают красный цвет, чтобы текущая из ран кровь была менее заметна и не смущала малодушных.

Удобство однообразного обмундирования не могло не быть осознано и другими греками, а за ними и римлянами. Римские легионы имеют нечто вроде формы обмундирования в современном смысле: одежду белого цвета, однообразное вооружение и доспехи, а на шлемах разноцветные, отличающие легион от легиона перья.

Древнеримские легионеры носили стандартную экипировку и одежду. Однако концепция военной формы не была частью их культуры и имели место существенные различия в деталях. Даже доспехи, массово изготовлявшиеся на государственных предприятиях, различались в зависимости от места происхождения. Фрагменты уцелевшей одежды и настенных изображений указывают, что основная туника римского солдата имела красную или неокрашенную (не совсем белую) шерсть. Старшие военачальники, как известно, носили белые плащи и перья. Центурионов, которые составляли старослужащую основу легионов, отличали поперечные султаны на их шлемах, нагрудные украшения, соответствующие современным медалям и длинные посохи, которые они несли. Униформа:

- В I—II вв.: paenula (короткий шерстяной тёмный плащ с капюшоном-вариант пончо).

- С III в.: туника с длинными рукавами, сагум — плащ без капюшона, прежде неверно считавшийся классическим римским военным.

Поздняя Римская империя и Византия

Средние века

В Средние века регулярной армии, собственно говоря, не было, так как войско составлялось из вассалов и их оруженосцев и ратников; о каком-либо однообразии в форме обмундирования не могло быть речи, но каждый носил отличительные знаки своего господина; покрой одежды также был приблизительно одинаковый, в зависимости от звания.

Одежда богатых баронов и их слуг отличалась роскошью, которая была предметом соперничества между ними. Под военной Формой в то время собственно следует понимать военные доспехи, в которых выходили в бой. Позже, при появлении наемных отрядов, замечается стремление со стороны их начальников одеть свои дружины однообразно; по цвету, преобладающему в их костюме, эти банды получали иногда и свои названия.

В Средние века в качестве отличительных знаков стали использовать изображение креста. Так, например, с начала XV века англичане нашивали на груди и спине красный крест, французы и швейцарцы — белый, а воины Германской империи — крест Святого Андрея или бургундский крест.

XVII—XVIII века

Униформа появилась с образованием постоянных армий после Тридцатилетней войны (1618—1648). Идея создания униформы не принадлежит какой-нибудь одной стране или одному человеку, так как она была введена одновременно в нескольких странах. Это происходило по очевидным причинам: необходимо было с первого взгляда отличать своего товарища от врага в ходе сражения, а также обозначить принадлежность войска к определённому государству. Наибольшей роскошью отличались форма во Франции и государствах, находившихся под её влиянием. Наиболее красивые и разнообразные из форм во всех государствах принадлежали более состоятельным и малочисленным кавалеристам. Скромнее других были обмундированы прусские и шведские войска.

Кресты заменили шарфами, которые носили на поясе или через плечо. Расцветку шарфа выбирал сам монарх, и поэтому она обычно соответствовала цветам королевского герба. Например, датский король Фредерик II решил, как гласит указ 1563 года, что «все, кто входит в состав королевской армии, должны носить отличительный знак в виде ленты или шарфа красного и жёлтого цветов на шапке, одежде или поверх кирасы». Эти цвета являлись цветами герба королевского Ольденбургского дома. В 1625 году, вступая в Тридцатилетнюю войну, Кристиан IV выбрал шарф синий и красновато-коричневый с золотистым оттенком и дополнил головной убор белым пером. Позднее король вновь вернулся к цветам Ольденбургского дома, которые существуют и поныне. Символическим напоминанием о прежнем шарфе является темляк в виде узкого витого шнура красного цвета с золотым на эфесе офицерской сабли.

В Швеции цвет шарфа также менялся. Он был синим у армии Густава II Адольфа во время Тридцатилетней войны, синим и жёлтым в правление Карла X Густава, каким и сохранился до наших дней. В период Тридцатилетней войны испанцы и воины Германской империи носили красные шарфы, французы — белые, голландцы — оранжевые, а саксонцы — зелёные. В Англии Кромвель ввёл оранжевый шарф, а у роялистов были белые шарфы. В ходе крупных сражений считалось необходимым дополнить шарфы другим отличительным знаком, например соломенными жгутами или зелёными ветками на шляпе или каске. Так солдаты союзных армий узнавали друг друга на поле боя и легко отличались от солдат неприятельской коалиции.

Введение униформы вызвало некоторые затруднения. Поначалу солдаты получали обмундирование, стоимость которого удерживалось из жалования. Таким образом, обмундирование полностью принадлежало им и не изымалось по окончании службы. Обычно полковники —командиры и владельцы полка — приобретали и распределяли походное обмундирование. Для солдата это было невыгодно, так как каждое сэкономленное экю шло не в его карман, а в карман полковника. Но по мере укрепления королевской власти влияние полковников ослабевало. Внешний вид и детали униформы, а также способ её ношения утверждались приказами монарха. Постепенно снабжение армий обмундированием стало производиться централизованно. В случае ликвидации или преобразования воинской части государство возмещало стоимость обмундирования и распределяло его между другими полками.

Первоначально стремились придать особый вид униформе каждого полка, но достаточно быстро убедились в том, что предпочтительней ввести для каждого рода войск (а затем и всей армии) униформу одного покроя, а войсковые части различать между собой формой и цветом воротника, отворотов, обшлагов, галунов, тесьмы, а также пуговиц. Однако некоторые войсковые части, такие, как, например, гусары, сохранили своё особое обмундирование

Французская революция и войны, последовавшие за ней, а затем постоянный рост армий повлекли за собой упрощение и удешевление формы обмундирования.

Гусарская форма

Русская гусарская форма заимствовала много у венгерской

- Доломан — короткая (до талии) однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами, на которую накидывается ментик

- Кивер — с султаном, шнурами (этишкетами) и репейком. С 1803 г. До этого — шапка.

- Кушак с гомбами (перехватами)

- Ментик — короткая куртка (со шнурками), обшитая мехом, надевалась поверх доломана

- Портупея

- Рейтузы (чакчиры)

- Сабля

- Сапоги (ботики) — низкие

- Сарсан — убор для гусарских лошадей

- Ташка — сумка

- Этишкет — шнур с кистями

Все обильно украшалось галунами, шнурами, бахромой и тесьмой

- Польские гусары:

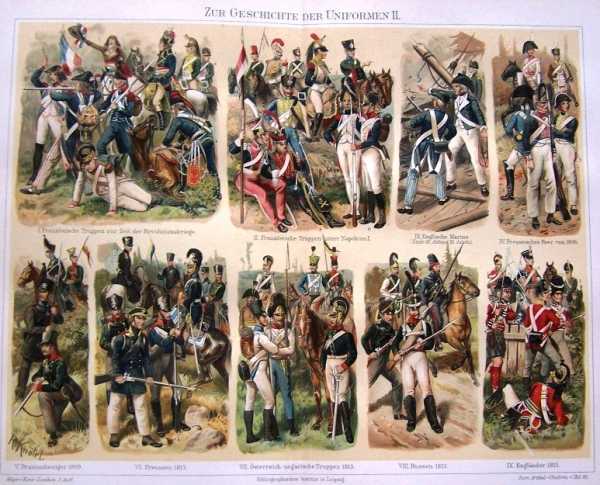

| Военные формы: 1. Армии Курфюршества Бранденбург, 2. Французской армии Людовика XIV, 3. Армии принца Евгения Савойского, 4. Армий Швеции и России (периода Северной войны), 5. Прусской армии Фридриха Великого, 6. Австро-Венгерской армии Марии-Терезии, 7. Русской армии (периода Семилетней войны), 8. Британской армии (периода американской революции) |  Военные формы: Военные формы:1. Армии революционной Франции, 2. Армии Наполеона I, 3. Британского королевского ВМФ (конец XVIII в.), 4. Прусской армии 1806 г., 5. Армии Брауншвейга 1809 г., 6. Армии Пруссии 1813 г., 7. Австро-Венгерской армии 1813 г., 8. Русской армии 1813 г., 9. Армии Великобритании 1815 г. |

XIX—XX века

Только в начале XIX века установился обычай одевать всю армию, или её самую значительную часть, главным образом пехоту, в почти одинаковое обмундирование и различать полки по вензелям на головных уборах и знакам, выгравированным на пуговицах. Такая тенденция прослеживается на протяжении всего XIX века, но при этом стремление сохранить традиции не исчезло. Каждое государство имело главный цвет обмундирования своих войск: в России и Швеции — темно-зеленый; в Пруссии и большинстве германских государств — синий, в Австрии — белый, во Франции и Италии — синий, в Баварии и Нидерландах — голубой, в Великобритании и Дании — красный.

Довольно яркие цвета униформ не изменялись, пока гладкоствольные ружья, заряжаемые через дуло, имели незначительную дальнобойность. Позднее повышение эффективности огнестрельного оружия заставило взглянуть на униформу совершенно с новой стороны. Чтобы передвижение солдат на местности было незаметным для врага, униформа должна совпадать по цвету с окружающим ландшафтом. Впервые форма защитного цвета хаки была введена в британской армии (массово — во время англо-бурской войны 1899—1902 годов).

В начале XX века в большинстве стран выбрали почти одинаковый покрой для военных униформ. Но гвардейские и кавалерийские части во многих случаях по-прежнему носили роскошное и богато украшенное обмундирование.

В ходе Первой мировой войны во всех воюющих армиях была введена униформа, отвечающая этому требованию. Все рода войск имели униформу одного покроя и цветового оттенка. Отличительные знаки состояли из мелких букв или цифр, а также едва заметных значков и окантовки.

Современность

Канадские и афганские солдаты осуществляют совместное патрулирование во время войны в Афганистане, 2010 г.Постоянно увеличивавшиеся точность и дальнобойность оружия, а также овладение воздушным пространством, привели к появлению военного снаряжения, обеспечивавшего максимальную маскировку в различных ситуациях, не ограничивая при этом свободу движения. Существуют одноцветные и многоцветные камуфляжи. Самый «популярный» цвет однотонного камуфляжа, с которым он обычно и ассоциируется, — цвет хаки. Для маскировки в различных видах лесов, в пустынях, в снегах и т. д. существует много цветовых схем[2]. Никогда ещё военная униформа так не отличалась от штатской одежды, как в наши дни.

Военная форма по странам

Российская империя

СССР

Вооружённые силы Российской Федерации

Виды

Существовали и существуют следующие виды формы одежды:

- летняя, зимняя, для жаркого климата и так далее;

- походная (ранее), сейчас полевая;

- обыкновенная (ранее), сейчас повседневная;

- парадная, особая парадная;

- рабочая;

- другая.

Элементы военной формы

См. также

Примечания

- ↑ ЭСБЕ

- ↑ Обычно камуфляж используют военные и охотники, однако элементы камуфлированной одежды используется и в повседневной жизни (так называемый стиль «милитари»).

Литература

Ссылки

wikipedia.green

Военная форма — WiKi

Военная форма одежды всегда имела некоторое сходство с обычной гражданской одеждой, носимой в данное время. Штатская мода также оказывала влияние на развитие военной формы одежды, и поэтому её следует учитывать при изучении военного обмундирования определённого периода. Стоит отметить, что первоначально различие между штатской и военной одеждой было менее значительным, чем можно предположить.

Традиции всегда играли важную роль в развитии военной формы одежды, что характерно для всех эпох. Даже современный вид военной формы одежды несёт отпечаток древних традиций. Со временем детали костюма, указывавшие на ту или иную эпоху, хоть и теряли своё изначальное предназначение, но часто сохранялись в виде символического орнамента.

В тех государствах, где имелось кастовое устройство, одежда касты воинов была и обмундированием войска. Вообще говоря, первоначально каждый мужчина, способный носить оружие, был воином и выходил на войну в том платье, которое носил постоянно; доспехи специально воинские были весьма примитивны и разнообразны. Однако стремление отличать свои войска от неприятельских по возможности издали приводило уже в давние времена к тому, что вооружённые силы старались иметь одноцветную одежду или по крайней мере отличительные знаки при разнообразной одежде. Если какой-либо род войска имел значение постоянного и почётного, он получал и отличительные знаки своего достоинства (например, отряд «бессмертных» или гвардия персидских царей).

Европейская античность

Римские легионеры (реконструкция)Военная форма одежды, по мнению военных историков, впервые появилась в Спарте, но это было лишь последствием своеобразного устройства всего спартанского быта: регламентация, предписывавшая правила умывания, расписание блюд за обедом и т. п., не могла не коснуться такого важного события, как выступление на войну, и не предусмотреть цвета одежды, наиболее удобного для этой цели, — и спартанцы избирают красный цвет, чтобы текущая из ран кровь была менее заметна и не смущала малодушных.

Удобство однообразного обмундирования не могло не быть осознано и другими греками, а за ними и римлянами. Римские легионы имеют нечто вроде формы обмундирования в современном смысле: одежду белого цвета, однообразное вооружение и доспехи, а на шлемах разноцветные, отличающие легион от легиона перья.

Древнеримские легионеры носили стандартную экипировку и одежду. Однако концепция военной формы не была частью их культуры и имели место существенные различия в деталях. Даже доспехи, массово изготовлявшиеся на государственных предприятиях, различались в зависимости от места происхождения. Фрагменты уцелевшей одежды и настенных изображений указывают, что основная туника римского солдата имела красную или неокрашенную (не совсем белую) шерсть. Старшие военачальники, как известно, носили белые плащи и перья. Центурионов, которые составляли старослужащую основу легионов, отличали поперечные султаны на их шлемах, нагрудные украшения, соответствующие современным медалям и длинные посохи, которые они несли. Униформа:

- В I—II вв.: paenula (короткий шерстяной тёмный плащ с капюшоном-вариант пончо).

- С III в.: туника с длинными рукавами, сагум — плащ без капюшона, прежде неверно считавшийся классическим римским военным.

Поздняя Римская империя и Византия

Средние века

В Средние века регулярной армии, собственно говоря, не было, так как войско составлялось из вассалов и их оруженосцев и ратников; о каком-либо однообразии в форме обмундирования не могло быть речи, но каждый носил отличительные знаки своего господина; покрой одежды также был приблизительно одинаковый, в зависимости от звания.

Одежда богатых баронов и их слуг отличалась роскошью, которая была предметом соперничества между ними. Под военной Формой в то время собственно следует понимать военные доспехи, в которых выходили в бой. Позже, при появлении наемных отрядов, замечается стремление со стороны их начальников одеть свои дружины однообразно; по цвету, преобладающему в их костюме, эти банды получали иногда и свои названия.

В Средние века в качестве отличительных знаков стали использовать изображение креста. Так, например, с начала XV века англичане нашивали на груди и спине красный крест, французы и швейцарцы — белый, а воины Германской империи — крест Святого Андрея или бургундский крест.

XVII—XVIII века

Униформа появилась с образованием постоянных армий после Тридцатилетней войны (1618—1648). Идея создания униформы не принадлежит какой-нибудь одной стране или одному человеку, так как она была введена одновременно в нескольких странах. Это происходило по очевидным причинам: необходимо было с первого взгляда отличать своего товарища от врага в ходе сражения, а также обозначить принадлежность войска к определённому государству. Наибольшей роскошью отличались форма во Франции и государствах, находившихся под её влиянием. Наиболее красивые и разнообразные из форм во всех государствах принадлежали более состоятельным и малочисленным кавалеристам. Скромнее других были обмундированы прусские и шведские войска.

Кресты заменили шарфами, которые носили на поясе или через плечо. Расцветку шарфа выбирал сам монарх, и поэтому она обычно соответствовала цветам королевского герба. Например, датский король Фредерик II решил, как гласит указ 1563 года, что «все, кто входит в состав королевской армии, должны носить отличительный знак в виде ленты или шарфа красного и жёлтого цветов на шапке, одежде или поверх кирасы». Эти цвета являлись цветами герба королевского Ольденбургского дома. В 1625 году, вступая в Тридцатилетнюю войну, Кристиан IV выбрал шарф синий и красновато-коричневый с золотистым оттенком и дополнил головной убор белым пером. Позднее король вновь вернулся к цветам Ольденбургского дома, которые существуют и поныне. Символическим напоминанием о прежнем шарфе является темляк в виде узкого витого шнура красного цвета с золотым на эфесе офицерской сабли.

В Швеции цвет шарфа также менялся. Он был синим у армии Густава II Адольфа во время Тридцатилетней войны, синим и жёлтым в правление Карла X Густава, каким и сохранился до наших дней. В период Тридцатилетней войны испанцы и воины Германской империи носили красные шарфы, французы — белые, голландцы — оранжевые, а саксонцы — зелёные. В Англии Кромвель ввёл оранжевый шарф, а у роялистов были белые шарфы. В ходе крупных сражений считалось необходимым дополнить шарфы другим отличительным знаком, например соломенными жгутами или зелёными ветками на шляпе или каске. Так солдаты союзных армий узнавали друг друга на поле боя и легко отличались от солдат неприятельской коалиции.

Введение униформы вызвало некоторые затруднения. Поначалу солдаты получали обмундирование, стоимость которого удерживалось из жалования. Таким образом, обмундирование полностью принадлежало им и не изымалось по окончании службы. Обычно полковники —командиры и владельцы полка — приобретали и распределяли походное обмундирование. Для солдата это было невыгодно, так как каждое сэкономленное экю шло не в его карман, а в карман полковника. Но по мере укрепления королевской власти влияние полковников ослабевало. Внешний вид и детали униформы, а также способ её ношения утверждались приказами монарха. Постепенно снабжение армий обмундированием стало производиться централизованно. В случае ликвидации или преобразования воинской части государство возмещало стоимость обмундирования и распределяло его между другими полками.

Первоначально стремились придать особый вид униформе каждого полка, но достаточно быстро убедились в том, что предпочтительней ввести для каждого рода войск (а затем и всей армии) униформу одного покроя, а войсковые части различать между собой формой и цветом воротника, отворотов, обшлагов, галунов, тесьмы, а также пуговиц. Однако некоторые войсковые части, такие, как, например, гусары, сохранили своё особое обмундирование

Французская революция и войны, последовавшие за ней, а затем постоянный рост армий повлекли за собой упрощение и удешевление формы обмундирования.

Гусарская форма

Русская гусарская форма заимствовала много у венгерской

- Доломан — короткая (до талии) однобортная куртка со стоячим воротником и шнурами, на которую накидывается ментик

- Кивер — с султаном, шнурами (этишкетами) и репейком. С 1803 г. До этого — шапка.

- Кушак с гомбами (перехватами)

- Ментик — короткая куртка (со шнурками), обшитая мехом, надевалась поверх доломана

- Портупея

- Рейтузы (чакчиры)

- Сабля

- Сапоги (ботики) — низкие

- Сарсан — убор для гусарских лошадей

- Ташка — сумка

- Этишкет — шнур с кистями

Все обильно украшалось галунами, шнурами, бахромой и тесьмой

- Польские гусары:

| Военные формы: 1. Армии Курфюршества Бранденбург, 2. Французской армии Людовика XIV, 3. Армии принца Евгения Савойского, 4. Армий Швеции и России (периода Северной войны), 5. Прусской армии Фридриха Великого, 6. Австро-Венгерской армии Марии-Терезии, 7. Русской армии (периода Семилетней войны), 8. Британской армии (периода американской революции) |  Военные формы: Военные формы:1. Армии революционной Франции, 2. Армии Наполеона I, 3. Британского королевского ВМФ (конец XVIII в.), 4. Прусской армии 1806 г., 5. Армии Брауншвейга 1809 г., 6. Армии Пруссии 1813 г., 7. Австро-Венгерской армии 1813 г., 8. Русской армии 1813 г., 9. Армии Великобритании 1815 г. |

XIX—XX века

Только в начале XIX века установился обычай одевать всю армию, или её самую значительную часть, главным образом пехоту, в почти одинаковое обмундирование и различать полки по вензелям на головных уборах и знакам, выгравированным на пуговицах. Такая тенденция прослеживается на протяжении всего XIX века, но при этом стремление сохранить традиции не исчезло. Каждое государство имело главный цвет обмундирования своих войск: в России и Швеции — темно-зеленый; в Пруссии и большинстве германских государств — синий, в Австрии — белый, во Франции и Италии — синий, в Баварии и Нидерландах — голубой, в Великобритании и Дании — красный.

Довольно яркие цвета униформ не изменялись, пока гладкоствольные ружья, заряжаемые через дуло, имели незначительную дальнобойность. Позднее повышение эффективности огнестрельного оружия заставило взглянуть на униформу совершенно с новой стороны. Чтобы передвижение солдат на местности было незаметным для врага, униформа должна совпадать по цвету с окружающим ландшафтом. Впервые форма защитного цвета хаки была введена в британской армии (массово — во время англо-бурской войны 1899—1902 годов).

В начале XX века в большинстве стран выбрали почти одинаковый покрой для военных униформ. Но гвардейские и кавалерийские части во многих случаях по-прежнему носили роскошное и богато украшенное обмундирование.

В ходе Первой мировой войны во всех воюющих армиях была введена униформа, отвечающая этому требованию. Все рода войск имели униформу одного покроя и цветового оттенка. Отличительные знаки состояли из мелких букв или цифр, а также едва заметных значков и окантовки.

ru-wiki.org