Портреты века. Анатолий Ляпидевский. К 110-й годовщине » Военное обозрение

Конечно, называть Анатолия Васильевича Ляпидевского первым Героем Советского Союза несколько неправильно. Все-таки подвиг был коллективный, и считаться, кто сделал больше, точно не стоит.

Они были первые, и этого достаточно.

А наш герой, который прожил весьма интересную жизнь, – один из «великолепной семерки».

110-й годовщине со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского посвящается.

Анатолий Ляпидевский родился 10 (23) марта 1908 года в селе Белая Глина Ставропольской губернии (ныне Краснодарского края), в семье священника.

Детство провел в Ейске. Парня тянуло к технике, потому в юности он охотно работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки, помощником шофёра на маслобойном заводе.

Но настоящей страстью Анатолия было море…

Когда в 1926 году Ляпидевского призвали на службу в РККА, он хотел поступить в морское училище. Однако «непролетарское происхождение» поставило крест на карьере в военном флоте.

Мы никогда уже не узнаем имени того, кто посоветовал расстроенному парню идти в школу летчиков. Но этому человеку надо было сказать большое «спасибо».

В 1927 году Ляпидевский окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а в 1928 году — Севастопольскую школу морских лётчиков.

Служил в ВВС Краснознамённого Балтийского флота, затем был переведен на должность лётчика-инструктора в знаменитейшую впоследствии Ейскую школу морских лётчиков.

В 1933 году Анатолий Ляпидевский был отправлен в запас. Он ушел из армии в Гражданский воздушный флот и попросился на одну из самых трудных линий – сахалинскую, в Чукотский отряд Управления полярной авиации Главсевморпути.

Летал из Хабаровска через Татарский пролив в Александровск. Трасса эта очень тяжелая, но освоив ее, Ляпидевский, душа которого явно требовала подвига, перевелся на Крайний Север.

Что такое полеты на нашем Севере, да еще в те годы, рассказывать могут лишь те, кто летал. Мы же просто констатируем факт того, что Ляпидевский летал, и летал хорошо.

Когда в 1934 году случилась катастрофа с теплоходом «Челюскин», Ляпидевский был одним из тех, кого бросили на поиски. И это – лучшая характеристика умениям как самого Ляпидевского, так и его экипажа.

Самолет: АНТ-4, это который ТБ-1.

Командир экипажа: Анатолий Ляпидевский.

Второй летчик: Евгений Конкин.

Штурман: Лев Петров

Бортмеханик: Михаил Руковской.

Могли. Умели. Летали.

И здесь самым лучшим девизом были бы слова «Один в поле не воин». Тем более, когда поле ледяное или снежное на Севере.

Это сейчас у всех путешественников и туристов есть GPS или ГЛОНАСС и спасатели четко знают, куда лететь. И то бывают трудности и сложности.

А в 30-е годы прошлого века… Экипаж Ляпидевского примерно знал, куда им надо лететь.

Снимок не экипажа Ляпидевского, но на АНТ-4 летали так все.

29 полетов оказались неудачными. И только на 30-й раз, 5 марта 1934 года, они нашли челюскинцев.

«Двадцать девять раз пытались мы пробиться сквозь пургу и туманы в тяжелейших условиях Заполярья, и все безуспешно… Вылетали, брали курс, и каждый раз возвращались – стихия свирепствовала, мороз доходил до минус 40 градусов, а летали мы тогда без стеклянных колпаков над кабиной и даже без защитных очков, просто лицо оленьей шкурой обматывали и оставляли маленькие щелочки для глаз. Но от холода ничего не спасало. В конце концов на 30-й полет я обнаружил этот лагерь.

Солнце, тишина, но страшный мороз – 40-45 градусов… Мы всматривались до боли в глазах. И наконец, прямо «уперлись» в лагерь Шмидта. Первым лагерь увидел Лев Васильевич Петров, наш штурман, показал мне пальцем: «Толя, смотри!..»

Решил садиться. Захожу на посадку раз, другой, но для большой тяжелой машины площадка была очень маленькой, всего 400 на 150 метров. Промажу – ударюсь о льды, проскочу – свалюсь в воду. Сделал два круга и на минимальной скорости сел на льдину. Когда вылез, все вокруг кричали, обнимались, лезли целоваться. А у меня в голове одна мысль: черт, а как же я отсюда взлетать-то буду?!

Посоветовались с Отто Юльевичем Шмидтом и решили сразу взять с собой десять женщин и двух девочек… Самолет большой, тяжелый… впихнули, фигурально выражаясь, в большие, тяжелые малицы женщин и детей, и им пришлось кому-то лежать, кому-то сидеть, сильно сжавшись».

(Из мемуаров А. В. Ляпидевского.)

После первого полета на льдину Ляпидевский неоднократно вылетал из Уэлена к лагерю челюскинцев, но из-за погоды не мог к нему пробиться. 15.03.1934 г. он должен был доставить запас горючего в Ванкарем.

Рейс закончился аварией: сломался коленвал одного из двигателей.

Вынужденная посадка, сломанное шасси. Повторюсь – 30-е годы прошлого века. Радиосвязь – очень условная.

«Экипаж пропал без вести…»

Однако не на тех нарвались. С помощью местных жителей, которым Ляпидевский с экипажем буквально на свое счастье свалились на головы, экипаж добрался до Ванкарема. На собаках.

В Ванкареме были мастерские, в которых изготовили все необходимое для ремонта сломавшейся лыжи. Плюс коленвал для двигателя. Самолет отремонтировали и своим ходом вернулись на базу.

Сорок два дня в ледяной пустыне.

А. Ляпидевский совершил 30 поисковых полётов, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек — десять женщин и двух детей.

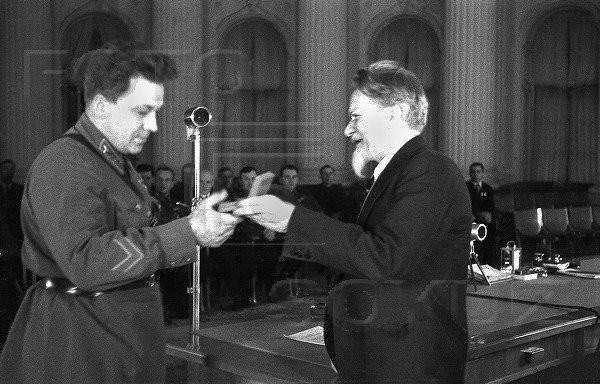

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Ляпидевскому Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 515). 4 ноября 1939 года, при вручении медалей «Золотая Звезда», ему была вручена медаль № 1.

По Ляпидевскому не было отдельного постановления, но, поскольку в списке он значился первым, его и стали считать героем №1. Когда в августе 1939 года учредили «Золотую звезду», то и медаль №1 досталась ему.

В стране начался культ семерки полярных летчиков, а вместе с ними – исследований Севера.

Испортило ли это героев? Не те времена, не те… Да и люди, в общем-то тоже другие.

В 1934 году в Москве участникам экспедиции была устроена торжественная встреча с руководителями советского государства. На приеме в Георгиевском зале к Ляпидевскому подошел сам Сталин. Ляпидевский на 100% использовал ситуацию, попросив Сталина дать ему возможность продолжить учебу.

Уже через несколько дней нарком обороны СССР Ворошилов поставил на рапорте Ляпидевского о поступлении в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского свою знаменитую резолюцию: «Проверить знания тов. Ляпидевского: если подготовлен – принять, если не подготовлен – подготовить и принять».

Для академии Ляпидевский оказался подготовлен.

Ворошилов взял полное шефство над полярными летчиками. В 1938 году, к 20-й годовщине РККА, летчикам хотели дать звание майоров (они в основном были капитанами, только Каманин майором). Ворошилов лично написал на представлениях к званию: «ПОЛКОВНИКИ!».

В 1939 году полковник Ляпидевский окончил Военно-воздушную Академию РККА им. Жуковского и был назначен заместителем начальника Главной инспекции Наркомата авиационной промышленности. Потом перешел в ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт, где работал начальником 8-го отдела (отдел эксплуатации, лётных испытаний и доводок).

Но настоящая работа была впереди.

В 1940 году Ляпидевский был назначен директором авиационного завода №156 в Москве.

Директором завода и встретил начало войны полковник Ляпидевский.

4 июля 1941 года Наркомат авиационной промышленности издал приказ об организации в городе Омске авиационного завода. Вдали от линии фронта. Завод создавался на базе Московского опытно-конструкторского завода № 156 и Тушинского серийного завода № 81.

Первым директором нового завода в Омске 18 июля 1941 года и был назначен А. В. Ляпидевский. Впоследствии завод №166 станет ОНПО «Полет».

Осушение болот, расчистка территории, возведение на ней корпусов завода в условиях военного времени (а значит, нехватки буквально всего) стали испытанием для директора. Главное, что в Омске того времени просто не было в наличии столько рабочих рук и техники, сколько требовалось для срочного (как иначе в условиях войны) запуска завода.

Даже НКВД с ГУЛАГом не смогли решить проблемы. Не было уже столько рабочих рук в лагерях.

C середины октября 1941 года авиазавод № 166 вышел в нормальный производственный режим, в сборочном цехе из деталей и агрегатов, изготовленных в Москве, начали собирать первый фронтовой бомбардировщик Ту-2.

За годы Великой Отечественной войны завод № 166 изготовил 80 бомбардировщиков Ту-2, более 3500 истребителей Як-9.

А Ляпидевский рвался на фронт…

В мае 1942 года его перевели из Омска в Подмосковье на должность начальника отдела испытаний НИИ ВВС. И все-таки в сентябре 1942 года Ляпидевский был назначен заместителем командующего ВВС 19-й армии по тылу.

В декабре 1942 — сентябре 1943 года полковник Ляпидевский служил начальником отдела полевого ремонта 7-й воздушной армии (Карельский фронт).

Участвовал в обороне Заполярья. На его плечах лежала забота о сотнях вернувшихся из боя машин, а что такое ремонт техники в условиях полевых аэродромов Заполярья — это понять может только тот, кто там сам служил.

В 1946 году А. В. Ляпидевскому присвоили звание генерал-майора и назначили главным контролёром Министерства госконтроля СССР.

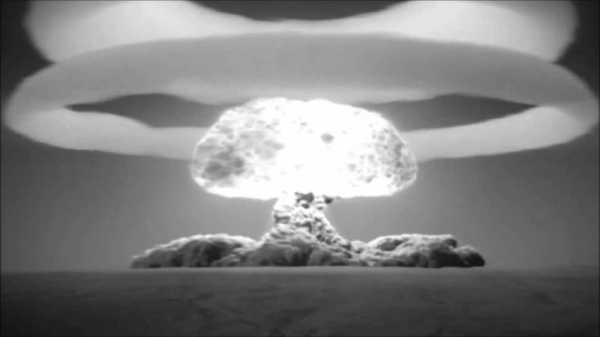

В 1949 году А. В. Ляпидевский был назначен по приказу самого Сталина в сверхсекретный КБ-25 (ныне Всероссийский НИИ автоматики), где группой физиков-ядерщиков под руководством И. Е. Тамма и А. Д. Сахарова разрабатывались блоки автоматики для водородных бомб.

Вот так к 1954 году герой-летчик снова стал директором. И до 1961 года Ляпидевский работал в должности директора этого самого опытного завода КБ-25.

В 1961 году произошло событие, которое в очередной раз круто изменило судьбу Ляпидевского.

Во время испытаний самой мощной в мире 50-мегатонной водородной бомбы над Новой Землей, Ляпидевский, как и все участники правительственной комиссии, получил жесткую дозу облучения.

По этой причине в том же 1961 году Ляпидевский по состоянию здоровья вышел в отставку.

Но подлечившись понял, что просто так сидеть и умирать от лейкемии – дело не интересное. Однако годы и сильно пошатнувшееся здоровье не предполагали, что Ляпидевский сможет полноценно работать.

Слава обстоятельствам, что снова в жизни Анатолия Васильевича нашелся человек, который считал так же.

Артем Иванович Микоян, светлая ему память.

И до самого конца своей жизни Ляпидевский руководил разработкой истребителей «МиГ», в том числе МиГ-25 и МиГ-27. Сначала ведущим инженером (после директорских кресел такого уровня!), в 1962-1965 годах, затем ведущим конструктором — в 1965-1971 гг.

Закончил свою трудовую карьеру Анатолий Васильевич заместителем главного инженера по капитальному строительству. И вел активную общественную жизнь.

Умер генерал-майор Ляпидевский 29 апреля 1983 года, простудившись на похоронах, на которые просто не мог не прийти.

29 декабря 1982 года хоронили Василия Сергеевича Молокова, который был одним из первых его летных инструкторов и товарищем по спасению «челюскинцев».

К сожалению, для больного и ослабленного лейкемией организма Анатолия Васильевича эта простуда стала фатальной. Несколько месяцев он сражался с болезнью, но… возраст взял свое.

И первый Герой СССР ушел из жизни последним из той «великолепной семерки».

110 лет со дня рождения, 35 лет со дня смерти.

Вечная память и вечная благодарность за все: за спасенных челюскинцев, за сотни боевых самолетов и самолето-вылетов, за МиГи, за «Царь-бомбу».

topwar.ru

Полярный летчик Анатолий Ляпидевский

Анатолий Васильевич Ляпидевский родился 23 марта 1908 г. в с. Белая Глина (Краснодарский край), в семье священнослужителей. Детство будущего героя прошло в г. Ейске. Когда мальчику исполнилось 12 лет, он ушел на заработки в ст. Старощербинскую (Кубань), где работал батраком почти 4 года. Затем стал подручным кузнеца и учеником слесаря, а после этого — помощником шофера маслобойного завода.

Анатолий Васильевич Ляпидевский родился 23 марта 1908 г. в с. Белая Глина (Краснодарский край), в семье священнослужителей. Детство будущего героя прошло в г. Ейске. Когда мальчику исполнилось 12 лет, он ушел на заработки в ст. Старощербинскую (Кубань), где работал батраком почти 4 года. Затем стал подручным кузнеца и учеником слесаря, а после этого — помощником шофера маслобойного завода.

В 1926 год Ляпидевский вступил в Красную Армию, а когда по всей стране прокатились лозунги партии, призывающие молодежь вступать в ряды авиации, молодой парень исполнил свою давнюю мечту — в следующем году успешно закончил военно-теоретическую школу для летчиков. Его наставниками стали такие опытные инструкторы Сигизмунд Леваневский и Василий Молоков.

В 1928 г. Анатолий Ляпидевский стал выпускником Севастопольской высшей школы красных морских летчиков. Трудовой стаж парня на этом поприще прошел через ВВС Краснознаменного Балтийского флота, а также через Школу морских летнабов Ейска, где он работал летчиком-инструктором. В 1933 г вышел в запас.

Но и после этого Ляпидевский не оставил своей любви к небу и попросился на один из самых трудных летных линий – Сахалинскую, где был пилотом в правлении ГВФ Дальнего Востока. Затем, уже на Крайнем Севере, трудился в отряде управления полярной авиации Главсевморпути.

В 1934 году ему довелось участвовать в спасении команды челюскинцев, находившихся в плену у полярных льдов. Он самым первым прибыл в зону бедствия и совершил на своем двухмоторном самолете АНТ-4 целых двадцать девять поисковых полетов в страшную пургу, которые вначале не привели к успеху. Наконец пятого марта 1934 г, Анатолию Ляпидевскому удалось обнаружить лагерь Шмидта, сесть на дрейфующую льдину и вывезти оттуда десять женщин и двоих грудных детей.

Подвиг двадцатипятилетнего молодого парня сделал его известным далеко за пределами СССР. Анатолий Васильевич Ляпидевский стал считаться лучшим полярным летчиком во всем мире, но… слишком секретным. Из — за «железного занавеса» иностранным журналистам пришлось довольствоваться лишь крохами информации о его биографии.

За совершенный полярный подвиг Анатолию Ляпидевскому самому первому в СССР 20 апреля 1934 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. А четвертого ноября 1939 года он был удостоен медали «Золотая Звезда» под номером 1.

В 1935 году Анатолий Ляпидевский вернулся в армию, одновременно поступив в военно – воздушную академию им. Жуковского. После окончания ВУЗа, в 1939 году был назначен на должность заместителя главы инспекции Народного комиссариата авиапромышленности, а с октября 1941 г, Анатолий Васильевич Ляпидевский возглавлял авиационный завод №156 в столице.

Когда началась Великая Отечественная война А.В. Ляпидевский стоял во главе четвертого отдела НИИ ВВС, а в сентябре 1943 г его назначили заместителем командующего ВВС девятнадцатой армии. После этого опытного управленца и летчика направили на Карельский фронт в качестве начальника полевого ремонта седьмой воздушной армии.

Начиная с 1943 года, и до окончания войны, Анатолий Васильевич Ляпидевский возглавлял авиационный завод. После окончания ВОВ был главным контролером Госконтроля СССР, первым замом министра авиапромышленности, руководил заводом, подконтрольным Министерству машиностроения. В 1961 году генерал-майор авиации Анатолий Васильевич Ляпидевский уволился в запас.

Умер двадцать девятого апреля 1983 года от простуды. Похоронили героя на Новодевичьем кладбище в городе Москва.

Биографии и подвиги Героев Советского Союза и кавалеров Советских орденов:

ordenrf.ru

Ляпидевский Анатолий Васильевич : wiki : Факты о России

Ляпиде́вский Анато́лий Васи́льевич (10 (23) марта 1908 — 29 апреля 1983) — советский летчик, первый Герой Советского Союза (1934), генерал-майор авиации (1946).

Биография

Родился 23.03.08 г. в селе Белая Глина Краснодарского края. Русский. Детство провёл в городе Ейск. Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом, помощником шофёра на маслобойном заводе.

В РККА с 1926 г. В 1927 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков, в 1928 г. — Севастопольскую высшую школу красных морских лётчиков. Служил в ВВС Краснознаменного Балтийского флота, а затем лётчиком-инструктором в Школе морских летчиков и летнабов им. Сталина в г. Ейске. С 1933 г. — в запасе.

Работал пилотом в Дальневосточном управлении ГВФ. Затем работал в Чукотском отряде Управления полярной авиации Главсевморпути.

Вспоминает генерал-полковник авиации Каманин: «Анатолий Ляпидевский — кубанский казак, человек широкой натуры, вихрастый, плотно сбитый крепыш. Свой путь в авиации он начал в родной мне Ленинградской школе теоретического обучения — «терке». Но если я в «терку» пришел прямо со школьной скамьи, то Анатолий до нее поработал в кузнице, в слесарной мастерской, на маслобойном заводе, помощником шофера в автобусе. Когда по стране прокатился клич: «Молодежь — в авиацию!» — Анатолий Ляпидевский осуществил свою заветную мечту: стал летчиком.

Путевку в небо ему дали опытные инструкторы Василий Молоков и Сигизмунд Леваневский. В 1929 году Анатолий Ляпидевский стал летчиком, начал работать инструктором во вновь образованной школе морских летчиков в Ейске. Бывал в Москве у летчиков-испытателей, где получил «провозные» на АНТ-4. Совершил несколько длительных перелетов из Москвы в Ейск.

1933 год круто изменил судьбу летчика Ляпидевского. Он ушел из армии в Гражданский Воздушный Флот и попросился на одну из самых трудных линий — сахалинскую. Летал из Хабаровска через Татарский пролив в Александровск. Трасса эта очень тяжелая, но, освоив ее, неугомонный любитель новых трудностей перевелся на Крайний Север.

И вот Анатолий Ляпидевский получил приказание на тяжелом самолете вылететь на помощь челюскинцам. В состав его экипажа входили: второй летчик Е.М. Конкин, летчик-наблюдатель Л.В. Петров, бортмеханик М.А. Руковский».

В 1934 г. Ляпидевский принимал участие в спасении экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», затертого во льдах. Первым прибыл в район поисков. В ходе поисков на двухмоторном самолете АНТ-4 совершил 29 безрезультатных полётов в пургу и в ненастье.

5.03.34 г., он, наконец, обнаружил лагерь Шмидта, совершил посадку на льдину и вывез десять женщин и два грудных ребенка.

Ляпидевский вспоминает: «Двадцать девять раз пытались мы пробиться сквозь пургу и туманы в тяжелейших условиях Заполярья, и все безуспешно… Наконец удача. Солнце, тишина, но страшный мороз — 40-45 градусов… Мы всматривались до боли в глазах. И наконец прямо «уперлись» в лагерь Шмидта.

Первым лагерь увидел Лев Васильевич Петров, наш штурман, показал мне пальцем: «Толя, смотри!» Я обратил внимание: действительно, маленькая палаточка и около палатки три человека. Потом выяснилось — это были Погосов, Гуревич и бортмеханик Бабушкина Валавин, команда аэродрома, которая, живя в палатке, наблюдала за состоянием поля. Образовалась глубокая трещина, которая отрезала лагерь от площадки аэродрома…

Я с минимальной скоростью подошел и удачно произвел посадку. Зарулил к троим этим храбрецам. Мы им привезли аккумуляторы для питания радиостанции, две туши оленей, взбодрили их. Они убедились, что самолет — это реальное спасение. Посоветовались с Отто Юльевичем Шмидтом и решили сразу взять с собой десять женщин и двух девочек… Самолет большой, тяжелый… впихнули, фигурально выражаясь, в большие, тяжелые малицы женщин и детей, и им пришлось кому-то лежать, кому-то сидеть, сильно сжавшись».

Вспоминает подполковник Кренкель: «5 марта было холодно. Термометр показывал около сорока, когда… на сигнальной вышке появился флаг, означавший: к нам летит самолет. Это семи с половиной метровое сооружение было воздвигнуто на шестиметровом торосе. Вышка использовалась для наблюдений и сигнализации о положении на аэродроме.

Процессия женщин и детей двинулась к аэродрому. В воздухе показался самолет — большая тяжелая машина АНТ-4. Радостный крик. Самолет пошел на посадку. Все заспешили вперед к аэродрому и… огромная полынья, длиной в несколько километров и шириной метров в 20-25, преградила дорогу… Нежданная водная преграда была преодолена — на рысях была доставлена шлюпка-ледянка…

В тот день к нам, наконец, пробился молодой летчик комсомолец Анатолий Ляпидевский. Это был трудный полет. В хаосе ледяных глыб и ропаков искать лагерь с воздуха было не легче, чем иголку в стоге сена. От мороза запотевали, летные очки, и Ляпидевский прилетел в пыжиковой маске, защищавшей лицо, но ухудшавщей видимость. По его признанию, такой маленькой площадки, 450х50 метров, он в своей летной жизни не видел. Машина у Ляпидевского была тяжелая, и посадить ее на наш ледовый аэродром, наверное, не удалось бы, если бы не упорная тренировка пилота. Взлетая со своего аэродрома, он, возвращаясь на него, приземлялся на немыслимо крохотный пятачок, специально отмеченный сигнальными флажками.

Появление Ляпидевского в лагере Шмидта сразу же ввело этого замечательного молодого человека в число лучших полярных летчиков мира. Мир требовал подробностей, но… у журналистов было слишком мало информации…

Привожу рассказ репортера «Правды» Льва Хвата, как он добывал нужную информацию:

— Вскочил в газик, спешу в Аэрофлот… И вот у меня в руках тоненькая папка: «Краткая автобиография пилота А.В. Ляпидевского». Заглядывая в листок, диктую по телефону редакционной стенографистке: «Летчику Анатолию Васильевичу Ляпидевскому двадцать пять лет… Да, да, только двадцать пять… Абзац. Он родился в 1908 году, в семье учителя. Двенадцати лет ушел на заработки в станицу Старощербинскую на Кубани, почти четыре года батрачил. Осенью 1924 года переехал в город Ейск, там вступил в комсомол. Больше года работал на маслобойном заводе. Районным комитетом комсомола был направлен в авиационную школу… Записали? Продолжаю. Абзац. В 1929 году Анатолий Ляпидевский успешно окончил школу морских летчиков. Был оставлен инструктором в авиашколе. Опять абзац. В марте 1933 года перешел на службу в гражданский воздушный флот. Работал на авиалиниях Дальнего Востока, затем переведен в полярную авиацию».

После первого полета на льдину Ляпидевский неоднократно вылетал из Уэлена к лагерю челюскинцев, но из-за погоды не мог к нему пробиться.

15.03.34 г. он должен был доставить запас горючего в Ванкарем. Однако во время полета в одном из двигателей его машины сломался коленчатый вал. Ляпидевскому пришлось идти на вынужденную посадку. При этом самолет повредил шасси и выбыл из строя. На ремонт ушло сорок два дня.

20.04.34 г. Ляпидевскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После учреждения медали «Золотая Звезда», как знака особого отличия для Героев Советского Союза, ему была вручена медаль Љ 1. Член ВКП(б) с 1934 г.

Вспоминает подполковник Кренкель: «С Ляпидевским в дальнейшем у нас сложились отличные отношения… Душевный и на редкость доброжелательный человек…

Хорошо помню, как через пять лет после нашего спасения, в 1939 году, мы получали с Ляпидевским Золотые Звезды Героев Советского Союза. Дело в том, что звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года, а знак отличия — Золотая Звезда — появился в 1939 году. Судьба свела нас в один и тот же день в Кремле. На обороте каждой Золотой Звезды имеется очередной номер. Когда мы вышли из ворот Спасской башни на Красную площадь, я сказал:

— Толя, ты только подумай, Звезды будут получать еще тысячи людей. Все они, разглядывая номер на оборотной стороне, будут вспоминать тебя, потому что на твоей Звезде номер первый.

Ляпидевский улыбнулся и промолчал. Моя возвышенная тирада его явно смутила.

Когда мы возвращались из Арктики, Толю прозвали «дамским летчиком». Прозвали его так потому, что он вывез из лагеря десять взрослых женщин и двух маленьких девочек, а прозвище пристало плотно еще и потому, что был Ляпидевский холост, и любое красноречие бессильно описать то внимание, которым одаряла Героя номер один прекрасная половина рода человеческого. По непроверенным слухам, письма и нежные записки носили нашему Толе, чуть ли не бельевыми корзинами».

С 1935 г. — в кадрах РККА.

Автор книги «Пятое марта» (1935) и др.

Вспоминает журналист Бронтман: «Был вчера у… Ляпидевского. Он рассказывал, как Ворошилов оберегает их от всяких покушений. Многие хотели забрать героев на работу. Ворошилов не дает: пусть сначала окончат Академию.

К XX годовщине РККА ребятам хотели дать звание майоров (они были капитанами). Ворошилов лично написал «ПОЛКОВНИКИ!».

В 1939 г. полковник Ляпидевский окончил ВВА РККА им. Жуковского и был назначен заместителем начальника Главной инспекции Наркомата авиационной промышленности.

Избирался членом ЦИК СССР 7-го созыва и депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

В 1940-41 гг. — начальник 8-го отдела (отдел эксплуатации, лётных испытаний и доводок) ЦАГИ, а затем — директор авиазавода № 156 в Москве.

Участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1942 по сентябрь 1943 гг. Был заместителем командующего ВВС 19-й армии, а затем начальником отдела полевого ремонта 7-й ВА (Карельский фронт).

С 1943 г. — директор авиазавода.

В 1946 г. ему было присвоено воинское звание генерал-майор авиации.

В послевоенные годы работал главным контролёром Госконтроля СССР, заместителем министра авиационной промышленности, директором авиазавода. С 1961 г. — в запасе. Жил в Москве. Работал заместителем главного инженера опытного завода.

29.04.83 г. умер. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Именем героя названа улица в Москве.

Герой Советского Союза (20.04.34). Награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями.

Смотрите также

Ссылки

rufact.org

Ляпидевский Анатолий Васильевич — биография. Генерал-майор авиации Летчик

Анатолий Ляпидевский родился 23 марта 1908 года в казачьей станице Белоглинской Ставропольской губернии. Детство его прошло в городе Ейск. Работать он начал еще подростком и перепробовал многие профессии: был подручным в кузнице и на маслобойном заводе, учеником слесаря и мотористом косилки.

В 1926 году Анатолия призвали в ряды Красной Армии, он хотел стать моряком, но квот в мореходные училища не было, и он поступил в Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а затем, в 1928 году, окончил и Севастопольскую школу морских летчиков. После чего Ляпидевский служил в ВВС Балтийского флота и инструктором в Ейской школе морских летчиков.

После увольнения из армии в 1933 году, его за «непролетарское происхождение» отправили работать пилотом на Дальний Восток — в управлении Гражданского Воздушного флота. А затем он подал рапорт с просьбой зачислить его на службу в только что открывшееся управление Главсевморпути, где его и застала новость о катастрофе парохода «Челюскин». Ляпидевский принимал самое деятельное участие в спасении «челюскинцев» – совершив 29 поисковых вылетов исключительно в трудных погодных условиях, именно он 5 марта 1934 года обнаружил лагерь экспедиции, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек (10 женщин и 2 детей). И уже вслед за ним другие советские летчики вывезли остальных полярников. Слава на Ляпидевского и других его 6-х коллег «свалилась» после публикации об их подвиге во всех советских изданиях. В народе летчиков прозвали «великолепной семеркой», а за мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, им всем были присвоены звания Героев Советского Союза с вручением орденов Ленина. Кстати, по Ляпидевскому не было отдельного постановления, но поскольку в списке он значился первым, его и стали считать Героем №1 (а когда в августе 1939 года была учреждена Золотая Звезда, то и медаль №1 досталась ему). Теперь для молодого летчика-героя были открыты все двери.

В 1935 году он вновь вступил в ряды Красной Армии и поступил на инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, после окончания которой в 1939 году был назначен заместителем начальника Главной инспекции Народного комиссариата авиационной промышленности, потом перешел в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), а перед самой войной был назначен директором авиационного завода № 156 в Москве (а с октября 1941 года – в Омске). С началом Великой Отечественной войны Ляпидевский возглавил 4 отдел НИИ ВВС, а в сентябре 1942 года стал заместителем командующего ВВС 19-й армии, начальником полевого ремонта 7-й воздушной армии на Карельском фронте. На его плечах лежала забота о сотнях боевых машин, возвращавшихся из воздушных боев. В 1943 году он вновь занял пост директора авиационного завода.

После окончания войны Анатолий Васильевич, которому было присвоено звание генерал-майора авиации, сначала был назначен на пост главного контролера Госконтроля, а в 1949 году — заместителя министра авиационной промышленности СССР. В том же 1949-м Ляпидевский занял один из руководящих постов в сверхсекретном КБ-25 (ныне Всероссийский НИИ автоматики), занятом созданием водородной бомбы. Там он работал в тесном сотрудничестве с группой физиков-ядерщиков, в том числе И.Таммом и А.Сахаровым, а о своей работе не рассказывал даже самым близким. Известно это стало лишь в 1961 году, когда над Новой Землей была испытана самая мощная в мире 50-мегатонная водородная бомба. А все участники правительственной комиссии, в том числе и Ляпидевский, получили огромную дозу облучения.

В 1961 году Анатолий Васильевич по состоянию здоровья уволился в запас. Но диагноз «лейкемия» не стал для него приговором, и совсем в отставку генерал-майор авиации не ушел. Не усидев на пенсии, он долгое время работал ведущим конструктором в КБ Микояна, куда его пригласил сам Артем Иванович, – руководил разработкой МИГов. Мемориальная доска на доме в Москве, где жил Ляпидевский в 1938-1983 годах Ляпидевский был настоящим трудоголиком, ни минуты не мог сидеть без дела. В 1930-х годах он к тому же был членом ЦИК СССР 7 созыва, а в 1937-1946-х – депутатом Верховного Совета СССР. Его перу принадлежит книга «Пятое марта». Генерал-майор авиации он был награжден многими государственными наградами. В начале 1983 года простудившись на похоронах летчика Василия Молокова, своего товарища, с которым вместе спасал челюскинцев, Ляпидевский серьезно заболел (ведь человеку с диагнозом лейкемия опасен даже насморк) и уже не смог оправиться.

Анатолий Васильевич Ляпидевский скончался 29 апреля 1983 года в Москве, где и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Именем Героя названы улицы во многих городах России и Украины, Омский летно-технический колледж гражданской авиации и Чебоксарский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Памятник ему установлен в селе Белая Глина (ранее – станица Белоглинская) и во дворе школы №1 станицы Старощербиновской, также носящей имя Ляпидевского.

ruspekh.ru

Клуб ИТР: Первый Герой Советского Союза.

23 марта 1908 года родился Анатолий Васильевич Ляпидевский — советский лётчик, первый обнаруживший и вывезший на большую землю, терпящих бедствие «челюскинцев». За мужество и героизм, проявленные при спасении людей, Анатолию Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Анатолий Васильевич Ляпидевский родился селе Белая Глина Ставропольского уезда (ныне Краснодарского края), с 12 лет работал учеником слесаря, затем кузнецом, мотористом и помощником шофёра. По окончании 9 классов в 1926 году был призван в армию, в 1927 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а на следующий год Севастопольскую школу морских лётчиков. Проходил службу в морской авиации, затем обучал курсантов в Ейской школе морских лётчиков. В 1933 году был уволен в запас. |

Анатолий Васильевич Ляпидевский |

После окончания службы, Анатолий Васильевич работал пилотом Гражданского Воздушного Флота СССР на Дальневосточном направлении.

В феврале 1934 года Ляпидевский вместе с другими лётчиками принимает участие в операции по поиску и спасению экипажа парохода «Челюскин» погибшего во льдах. Совершив 29 поисковых вылетов в сложнейших погодных условиях при сорокаградусном морозе, Анатолию Васильевичу удаётся обнаружить терпящих бедствие челюскинцев. И 5 марта лётчик вывозит на большую землю десять женщин и двоих детей.

Операция по спасению челюскинцев завершается 13 апреля 1934 года. Фамилии пилотов, принимавших участие в сложнейшей операции, становятся известны всему миру. Семь лётчиков были удостоены звания Героя Советского Союза, первым из них был Анатолий Васильевич Ляпидевский. В 1939 году, когда были учреждены знаки особого отличия, Ляпидевскому вручается медаль «Золотая звезда» №1.

С 1935 года Анатолий Васильевич возвращается в действующую армию. В 1939 году оканчивает инженерный факультет военно-воздушной академии имени Жуковского, после чего получает назначение на должность заместителя начальника Главной инспекции Народного комиссариата авиационной промышленности. В 1940 году занимает должность начальника отдела лётных испытаний ЦАГИ, а в конце года становится директором авиазавода №156. В этой должности Ляпидевский встречает Великую Отечественную

войну.

|

ТБ-1 (АНТ-4) Анатолия Васильевича Ляпидевского |

В сентябре 1942 года получает назначение в действующую армию, занимает должность заместителя командующего ВВС 19 армии по тылу, затем переводится на должность помощника начальника и начальника отдела полевого ремонта 7 воздушной армии. В 1943 году возвращается на должность руководителя предприятия — опытного завода ОКБ А. Н. Туполева, которую занимает до победного 1945 года.

После войны занимает должность главного контролёра Министерства госконтроля СССР, заместителя министра авиационной промышленности СССР.

В марте 1961 года генерал-майор Ляпидевский уходит в запас. После увольнения из армии работает в ОКБ А. И. Микояна в должности ведущего инженера, затем ведущим конструктором и заместителем главного инженера по капитальному строительству.

29 апреля 1983 года первый Герой Советского Союза, кавалер орденов: Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной Войны (I и II степени). Трудового Красного Знамени и Красной Звезды (трижды), скончался.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

http://vis0tnik.livejournal.com/404660.html

…И встречает в дверях, улыбаясь по-детски,

…И встречает в дверях, улыбаясь по-детски,Хоть прибавилось к детству немало седин,

Анатолий Васильевич, сам Ляпидевский,

У которого Звёздочка номер один.

И когда про него прозвучали стаканы,

«Каюсь, хлопцы, не

я», — он вздохнул тяжело,

«Самым первым Героем — был Федя Куканов.

Должен был. И не стал. Просто не повезло…»

«Валька

Чкалов, Байдук…», — имена-то какие!

А о самых о первых — что знаем о них?

И подумалось мне о богатстве России,

У которой на

всё достает запасных…

Да и слава-то, в общем, обидно проходит:

Как тачанка в степи, как немое кино,

Где фанерный летает

при полном народе,

Чтоб сегодняшним мальчикам было смешно.

Пусть меня посчитают отсталым и странным,

Пусть тридцатые

годы я знаю из книг,

Мне любых реактивных дороже бипланы —

Из героев герои блистали на них!

Космонавтов везут, будет

что-то другое,

Не запомнят иных — не напишешь на лбу.

И кого-то из тех — самых-самых — Героев

Постовой оттолкнет за канаты,

в толпу…

Феликс Чуев

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=568

peternor999.blogspot.com

Ляпидевский, Анатолий Васильевич — Википедия (с комментариями)

Ты — не раб!

Закрытый образовательный курс для детей элиты: «Истинное обустройство мира».

http://noslave.org

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ляпидевский.

Анато́лий Васи́льевич Ляпиде́вский (1908—1983) — советский лётчик, генерал-майор авиации (1946), первый Герой Советского Союза (1934).

Биография

Родился 10 (23) марта 1908 года в селе Белая Глина Ставропольской губернии (ныне Краснодарский край) в семье священника. Семья из династии священнослужителей Тульской губернии. Русский. Детство провёл в станице Старощербиновской и городе Ейске Кубанской области (ныне Краснодарского края). Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки, помощником шофёра на маслобойном заводе.

В Красной Армии с 1926 года. В 1927 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1928 году — Севастопольскую школу морских лётчиков. Служил в строевой части ВВС Краснознамённого Балтийского флота, затем — лётчиком-инструктором в Ейской школе морских лётчиков. С 1933 года — в запасе. Работал пилотом в Дальневосточном управлении Гражданского Воздушного флота (ГВФ).

В 1934 году А. В. Ляпидевский принимал участие в спасении челюскинцев. Совершил 29 поисковых полётов в пургу и в ненастье, прежде чем 5 марта 1934 года, обнаружив их лагерь, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек — 10 женщин и двоих детей.

За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Ляпидевскому Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 515). 4 ноября 1939 года, при вручении медалей «Золотая Звезда», ему была вручена медаль № 1.

С 1935 года вновь в рядах армии. В 1939 году окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. С 1939 года — заместитель начальника Главной инспекции Народного комиссариата авиационной промышленности, директор авиационного завода № 156 (г. Москва, с октября 1941 года — г. Омск).

Участник Великой Отечественной войны: с мая по сентябрь 1942 года — начальник 4 отдела НИИ ВВС, в сентябре 1942 − сентябре 1943 — заместитель командующего ВВС 19-й армии, начальник полевого ремонта 7-й воздушной армии (Карельский фронт).

С 1943 года — вновь директор авиационного завода. После окончания войны работал главным контролёром Госконтроля СССР, заместителем министра авиационной промышленности, директором завода Министерства среднего машиностроения. С 1961 года генерал-майор авиации А. В. Ляпидевский — в запасе.

Умер 29 апреля 1983 года, простудившись на похоронах В. Молокова. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Награды

Память

- В 1935 году выпущена почтовая марка СССР, посвященная подвигу Ляпидевского.

- Именем Ляпидевского названы улицы во многих городах России и Украины.

- Памятник А. В. Ляпидевскому установлен в 1990 году в парке 30-летия ВЛКСМ села Белая Глина.

- На здании школы, где учился А. В. Ляпидевский установлена мемориальная доска.

- Именем А. В. Ляпидевского назван Омский лётно-технический колледж гражданской авиации.

- Именем А. В. Ляпидевского названа средняя школа № 1 станицы Старощербиновской Краснодарского края. Во дворе школы установлен бюст легендарного лётчика.

- Именем А. В. Ляпидевского названа средняя школа № 2 города Ейска, выпускником которой он являлся.

- Именем А. В. Ляпидевского назван Чебоксарский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ.

- Именем А. В. Ляпидевского названа средняя школа № 12 села Белая Глина (на момент его рождения это был дом его родителей).

- Именем Анатолия Ляпидевского назван пароход.

- Именем Анатолия Ляпидевского назван самолёт ИЛ-76 МЧС России..

В филателии

В кино

Напишите отзыв о статье «Ляпидевский, Анатолий Васильевич»

Литература

- Слепнёв М. Первые Герои Советского Союза. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1955. — 64 с. — (В б-ку школьнику).

Ссылки

[www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=568 Ляпидевский, Анатолий Васильевич]. Сайт «Герои Страны».

- [www.airwar.ru/history/aces/legend/pilot/lapidevsky.html Биография А. В. Ляпидевского в энциклопедии «Уголок неба»].

- [avia.biz.ua/content/view/265/22/ Биография Ляпидевского А. В.]

- [visualrian.ru/images/item/95871 Фото А. В. Ляпидевского].

- [www.mirnagrad.ru/cgi-bin/exinform.cgi?basket=&page=1&un_code=obkzs&ppage=0&rpage=35&id=189&name=%CB%FF%EF%E8%E4%E5%E2%F1%EA%E8%E9+%C0%ED%E0%F2%EE%EB%E8%E9+%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7 Мир наград. Сайт российских коллекционеров.]. «Мир наград». — Ляпидевский Анатолий Васильевич. Проверено 13 марта 2009.

Отрывок, характеризующий Ляпидевский, Анатолий Васильевич

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.– Священную древнюю столицу России! – вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. – Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

– Я, господа, – сказал Кутузов, – не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например… (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было… не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля… – Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы, и чувствовалось, что говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.

– Eh bien, messieurs! Je vois que c’est moi qui payerai les pots casses, [Итак, господа, стало быть, мне платить за перебитые горшки,] – сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. – Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я – приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого я не думал!

– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.

– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и они, только бы…

В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.

Событие это – оставление Москвы и сожжение ее – было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения.

Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.

Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что осталось.

Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12 го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.

«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», – говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.

wiki-org.ru

Белоглинская межпоселенческая районная библиотека — Ляпидевский Анатолий Васильевич

Герой Советского Союза, Кавалер Золотой Звезды № 1

Родился Анатолий Васильевич 23 марта 1908 года в селе Белая Глина, Медвеженского уезда, Ставропольской губернии (ныне Белоглинский район, Краснодарский край), в семье сельского учителя, в доме школы № 9 (ныне 12), Отец героя — Василий Иванович — работал учителем в школе, преподавал юным белоглинцам физику и математику, а мать была домохозяйка. Сына своего, Толю, отец очень любил, в свободное время рассказывал ему о смелых людях родного села, Кубани, России, об их мужественной борьбе за светлое будущее народа. Сын с упоением слушал рассказы отца. С детства Толя мечтал стать летчиком.

Через несколько лет Василия Ивановича перевели в Старощербиновскую школу, и Толя стал учиться в школе-десятилетке города Ейска. Там он вступил в комсомол.

В 1926 году, по путевке Ейского райкома комсомола Анатолий Ляпидевский был послан на учебу в школу летчиков в город Севастополь, которую окончил в 1929 году. Затем служил в различных частях ВВС РККА и ГВФ до 1934 года.

Все эти годы молодой летчик совершенствовал мастерство, настойчиво изучал технику, понимая, что авиации принадлежит будущее и наше небо должны бороздить лучшие машины в мире.

Были упорная учеба, напряженная практика, первый самостоятельный полет, потом было много таких полетов, затем полет по спасению экипажа челюскинцев…

В начале 1930-х годов наша страна приступила к практическому освоению Северного Морского пути. После того, как трассу успешно прошел за одну навигацию ледокольный пароход «Сибиряков», была организована новая экспедиция. На этот раз — первая попытка пройти с запада на восток по морской арктической трассе на грузопассажирском судне неледокольного типа.

Экспедицию на «Челюскине» возглавил профессор Отто Юльевич Шмидт. На корабле был коллектив специалистов разного профиля, всего 105 человек.

10 августа 1933 года пароход «Челюскин» вышел из Мурманска. В Чукотском море в районе Колючинской губы наступили долгие дни испытаний. Здесь начался дрейф. 19 сентября 1933 года пароход застрял во льдах, три месяца экспедиция челюскинцев блуждала в ледяных тисках. В это время 8 членов экспедиции тяжело заболели, они были срочно переправлены на землю чукчами на собаках.

4 ноября 1933 года корабль снова вынесло в воду и мощным течением понесло назад, 10 ноября 1933 года корабль далеко относится в море, и начальник экспедиции Шмидт срочно посылает радиограмму в Москву о помощи.

14 ноября 1933 года корабль дальше не двигался. 16 ноября 1933 года «Челюскин» остановился на зимовку. Ноябрь, декабрь, январь, февраль — четыре месяца длилась труднейшая зимовка при температуре — 40-45 градусов.

А 13 февраля 1934 года корабль начал трещать от огромного вала, поток воды пошел в корабль и он начал уходить под лед. «Челюскин» тонул медленно. За 1 час на лед было выгружено все необходимое для предстоящей полярной зимовки. В течение второго часа затопления за борт выбрасывалось все, что можно было спасти.

13 февраля 1934 года в 15 часов 30 минут московского времени на 187-й день дрейфа корабль затонул. Не успел выбраться из корабля член экспедиции Могилевич Борис.

Начальник экспедиции Шмидт срочно направил радиограмму в Москву следующего содержания: «Полярное море, в 15 час, 30 мин. в 155 милях от мыса Северного в 144-х милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул раздавленный сжатием льдов». Советских людей потрясла весть о трагической гибели парохода «Челюскин». Все внимание прогрессивного человечества было приковано к дрейфу льдины, на которую высадились участники экспедиции.

Правительственная комиссия для спасения челюскинцев выделила 7 самолетов, которыми управляли Слепнев, Молоков, Кананин, Водопьянов, Доронин, Леваневский и наш земляк — Анатолий Васильевич Ляпидевский.

Начались долгие мучительные дни розыска челюскинцев во льдах Северного Ледовитого океана. Анатолий Васильевич Ляпидевский на самолете АНТ-2 28 раз вылетал из местечка Уэлен (около мыс Дежнева) в сторону Ледовитого океана, и 28 раз пурга и циклоны заставляли его возвращаться на землю. И только 5 марта 1934 года на 29-м вылете летчик Ляпидевский со своим штурманом Петровым увидели челюскинцев на льдине, приземлили самолет и первым рейсом вывезли на землю 10 женщин — членов экспедиции и 2-х маленьких девочек: Аллу Буйко 3-х летнего возраста и Карину Васильеву 6-ти месячного возраста. Остальные шесть отважных летчиков уже по проложенной трассе вывозили челюскинцев на землю.

13 апреля 1934 года перевозка всей экспедиции на землю была полностью закончена.

Родина высоко оценила подвиг отважных летчиков. Постановлением МКа СССР 16 апреля 1934 года была установлена высшая степень отличия — звание Героя Советского Союза. Семи летчикам были вручены Золотые Звезды Героев.

Грудь нашего земляка Анатолия Васильевича Ляпидевского украсила Золотая Звезда с порядковым номером 1 и орден Ленина. Вручая ему высокую награду, М. И. Калинин сказал: «Ну, Анатолий Васильевич, откроем счет героических дел во славу нашей великой Родины». В 1934 году 2 октября особым совещанием ЦК ВКП(б) Ляпидевский был принят в члены партии без прохождения кандидатского стажа.

В 1939 году он окончил инженерный факультет Военно-воздушной академии им. Жуковского в г. Москве и перешел на инженерную работу. Во время Великой Отечественной войны он находился в действующей Армии сначала на Калининском, а затем до конца войны на Карельском фронте в Заполярье. После окончания войны работал в конструкторских бюро авиационной промышленности. До последних дней А. В. Ляпидевский был заместителем главного инженера авиационного завода.

Кроме Золотой Звезды Героя № 1 Ляпидевский был награжден тремя Орденами Ленина, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Боевого Красного Знамени, Орденами Отечественной войны I и II степени, Орденом Трудового Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Знак Почета и одиннадцати медалями.

В 1946 году Постановлением Совета Министров СССР ему было присвоено звание — Генерал-Майор авиации.

29 апреля 1983 года на 76-м году жизни, после тяжелой болезни А. В. Ляпидевский умер.

С целью увековечения памяти нашего земляка, решением исполкома Белоглинского сельского Совета от 18 мая 1983 года, переулок Базарный переименован в улицу им. Ляпидевского.

В центре с. Белая Глина, в парке культуры, установлен памятник А.В. Ляпидевскому. Открытие этого памятника состоялось в августе 1990 г. в день празднования 170-летия с. Белая Глина.

Похоронен А.В. Ляпидевский в г. Москве на Новодевичьем кладбище.

bgbiblio.ucoz.ru