Забытые подвиги Первой мировой войны, в которые сейчас сложно поверить

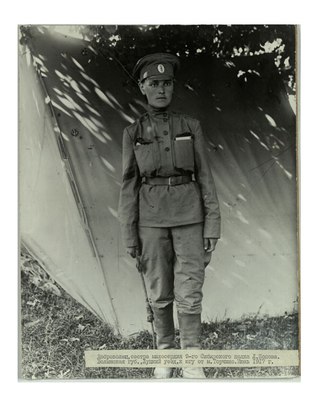

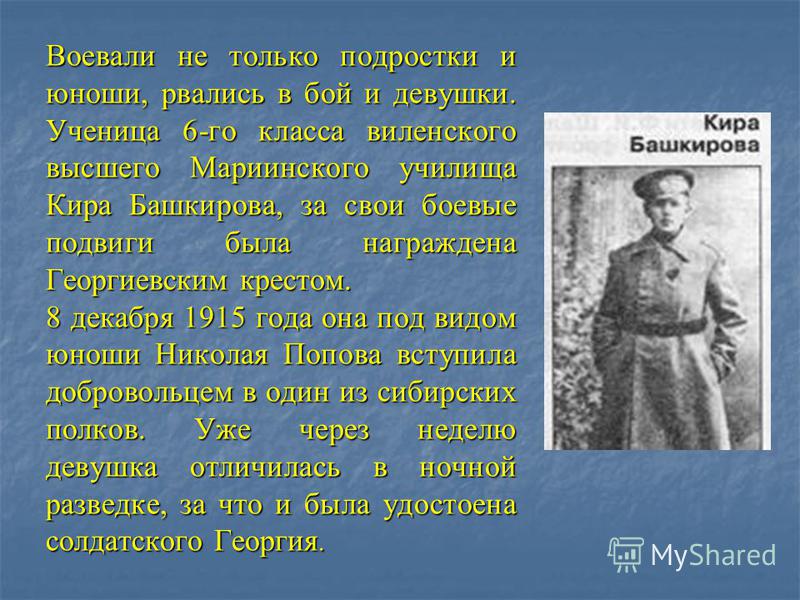

Надо сказать, что, сообщив домашним в первом же письме о своем побеге на фронт, Кира сразу их и предупредила, чтобы никаких попыток вернуть ее не предпринимали: все равно убежит снова, но тогда уж никаких писем пусть от нее не ждут.

В разведку Кира старалась ходить почаще, так как жалела своих старших товарищей. Мужикам по сорок лет, дома у них жены, дети — а ну как убьют и семья кормильца потеряет? Бывало, иные ее сами просили подменить в патруле. Не отказывалась никогда.

Во время командировки в родной Вильно за полковым оружием она встретила на улице генерала и лихо отдала ему воинское приветствие. Но тот лишь усмехнулся в усы: бросьте, мол, во фрунт становиться, все ж таки барышня. Неудивительно: ее тайна была безнадежно раскрыта родными и знакомыми, а гордые за свою героическую землячку горожане вывешивали на главном Георгиевском проспекте ее портреты с подписями: «Кира Башкирова — доброволец Николай Попов».

Тем не менее в полку она пока еще сохраняла инкогнито и продолжала воевать. Однажды в бою Кира была легко ранена в руку. В лазарет пошла на своих ногах, но по дороге потеряла сознание: тиф свалил. В госпитале, конечно, правда открылась уже для всех. Когда до полкового начальства дошло это известие, девушку немедленно демобилизовали, как не имевшую права служить в армии. Однако честно заработанную награду оставили за ней. Так что после излечения георгиевский кавалер Кира Башкирова отправилась домой.

Думаете, теперь она успокоилась? Ничуть не бывало. В 1916 году вновь бежала на фронт, вновь поступила добровольцем, но уже в другой полк, где ее не знали. Георгиевскому кавалеру всегда рады, так что взяли «излечившегося от ран ветерана» без лишних вопросов. До октября 1917 года «вольноопределяющийся Николай Попов» служила рядовым в третьем батальоне 30-го стрелкового Сибирского полка.

Кира Александровна Башкирова, в замужестве Лопатина, родила двоих детей, в Великую Отечественную работала медсестрой, спасая жизни тяжелораненых солдат. Награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За боевые заслуги». На ее долю выпало много различных испытаний, и достойно их перенести помогал «Николай Попов», который вовсе не остался лишь в памяти о днях героической юности.

Награждена медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За боевые заслуги». На ее долю выпало много различных испытаний, и достойно их перенести помогал «Николай Попов», который вовсе не остался лишь в памяти о днях героической юности.

Забытые герои Первой Мировой и Гражданской войны

Прошло более 100 лет с того дня, когда началась Первая Мировая война, так же известная как Великая война. Давно отгремели сражения, не осталось в живых ни одного участника тех событий, но вплоть до недавнего времени и ее события, и ее герои так и оставались в тени, не получив в России ни должной оценки, ни полноценных исследований, ни соответствующих памятников и мемориалов, ни долга памяти.

Первая Мировая — война, которая до неузнаваемости изменила политическую карту мира, положила конец четырем великим империям, принесла неисчислимые беды, унесла жизни миллионов людей, дала толчок развитию революционных движений по всему миру, в том числе и Февральской и Октябрьской революциям в России, приведших к крушению Российской империи и построению СССР. Однако, не только в общеполитическом влиянии на судьбу нашего мира, приведшим к глобальному пере- устройству карты мира, но и в военном плане, она оставила определяющий след, повлиявший на дальнейшее развитие военной науки. На полях сражений этой войны произошло рождение бронетанковых, зенитных, химических войск, состоя- лось становление авиации — как ударного вида вооружений, дальняя бомбардировочная авиация и подводный флот обрели в этот период то неоспоримое значение, которое и сейчас они имеют во всем мире, стремительное развитие средств связи, минная война на суше и на море, разведка и контрразведка, окончательное закрепление приоритета за автоматическим оружием и многое, многое другое — все это принесла с собой эта война.

Однако, не только в общеполитическом влиянии на судьбу нашего мира, приведшим к глобальному пере- устройству карты мира, но и в военном плане, она оставила определяющий след, повлиявший на дальнейшее развитие военной науки. На полях сражений этой войны произошло рождение бронетанковых, зенитных, химических войск, состоя- лось становление авиации — как ударного вида вооружений, дальняя бомбардировочная авиация и подводный флот обрели в этот период то неоспоримое значение, которое и сейчас они имеют во всем мире, стремительное развитие средств связи, минная война на суше и на море, разведка и контрразведка, окончательное закрепление приоритета за автоматическим оружием и многое, многое другое — все это принесла с собой эта война.

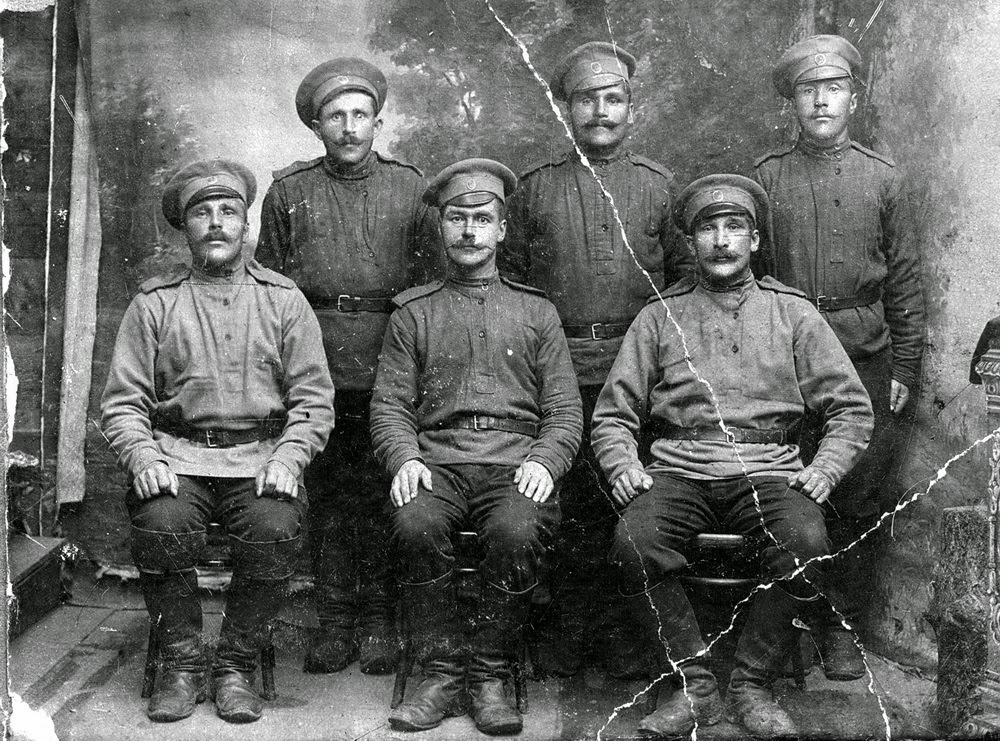

Но именно люди, солдаты той войны, были ее главным и основополагающим элементом. Их многолетнее участие в сражениях на полях Европы, Азии и Ближнего Востока, около 10 миллионов отданных жизней, их подвиги стали предметом пристального изучения, нашедшего свой результат на страницах этого издания. Россия, принимавшая участие в этой войне, как участница Антанты, против стран Тройственного союза, вы- несла на себе колоссальную нагрузку, ведя боевые действия и на Западе и на Востоке, понесла огромные потери в людях, добилась и выдающихся побед, и потерпела жестокие поражения, все было на этой войне, но отдельно все-таки стоят ее СОЛДАТЫ, простые люди, вынесшие на себе все тяготы этой войны.

Россия, принимавшая участие в этой войне, как участница Антанты, против стран Тройственного союза, вы- несла на себе колоссальную нагрузку, ведя боевые действия и на Западе и на Востоке, понесла огромные потери в людях, добилась и выдающихся побед, и потерпела жестокие поражения, все было на этой войне, но отдельно все-таки стоят ее СОЛДАТЫ, простые люди, вынесшие на себе все тяготы этой войны.

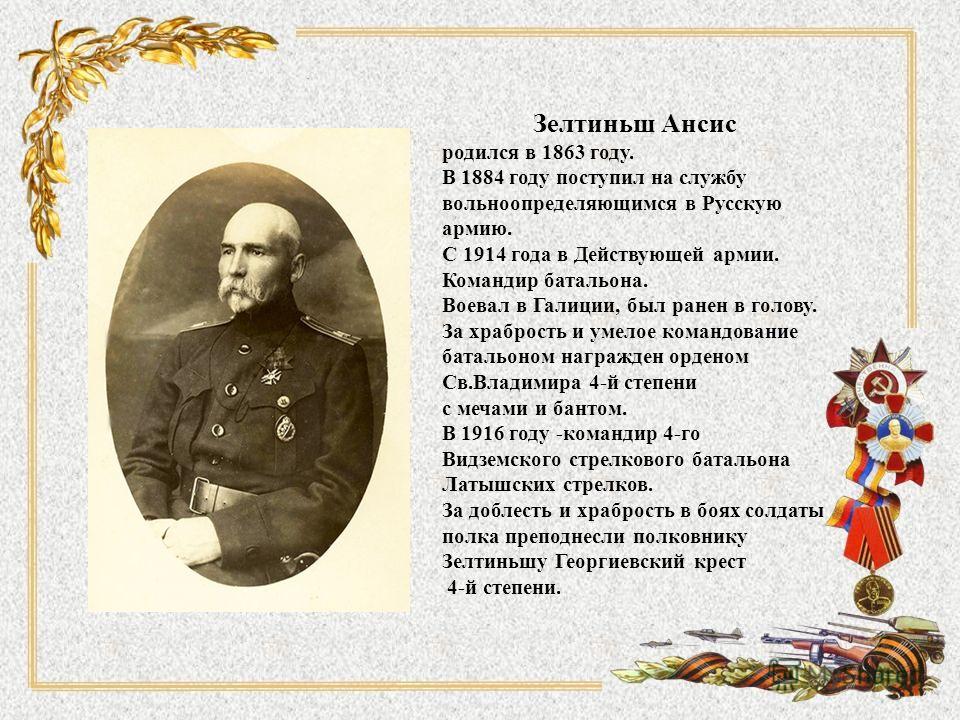

Русские, украинцы, белорусы, поляки, грузины, армяне, латыши, литовцы, эстонцы, евреи, молдаване, тата- ры, башкиры, буряты, калмыки и многие другие — представители практически всех национальностей, населявшие нашу страну и призывавшиеся по мобилизации под знамена Российской Императорской армии — вместе сражались на полях той войны, совершали геройские подвиги и погибали, попадали под газовые атаки и месяцами зимой мерзли в окопах, ходили в конные и рукопашные атаки, победоносно наступали и мужественно держали оборону. И даже те, кто обычно не призывался в ряды Императорской армии, сами, в качестве добровольцев, сформировав собственные, собранные по национальному принципу, части — вместе со всеми, достой- но прошли весь долгий путь, стяжав себе славу бесстрашных и несгибаемых бойцов, наводивших ужас на своих противников одним своим приближением к линии боевых действий — это были кабардинцы и черкесы, чеченцы и дагестанцы, осетины и азербайджанцы, ингуши и абхазы.

Именно этим солдатам и офицерам, не заслуженно отодвинутым в тень истории последующими событиями развития нашей Родины, необходимо отдать последний долг памяти и нашей признательности. И, безусловно, отдельное место в этом вопросе занимает Георгиевский крест, которым награждались наиболее отличившиеся в боях нижние чины, а в самом конце войны — и офицеры, получавшие эту награду с особым отличительным элементом — лавровой веткой. Георгиевский крест — самая почетная и желанная награда русского солдата, и эта награда стала важнейшим знаком отличия подвигов, совершенных на полях той забытой, но Великой войны. За годы Великой войны около одного миллиона солдат и офицеров были удостоены награждения Георгиев- ским крестом 4-й степени, более 150 000 были награждены крестами 3-й и 4-й степеней, более 40 000 получили кресты 2-й, 3-й и 4-й степеней, и почти 15 000 стали полными Георгиевскими кавалерами, т.е. были награждены всеми четырьмя степенями этой почетнейшей награды.

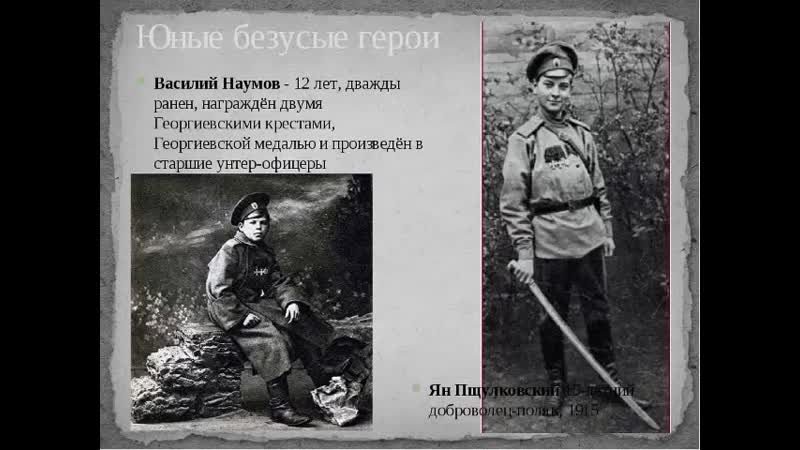

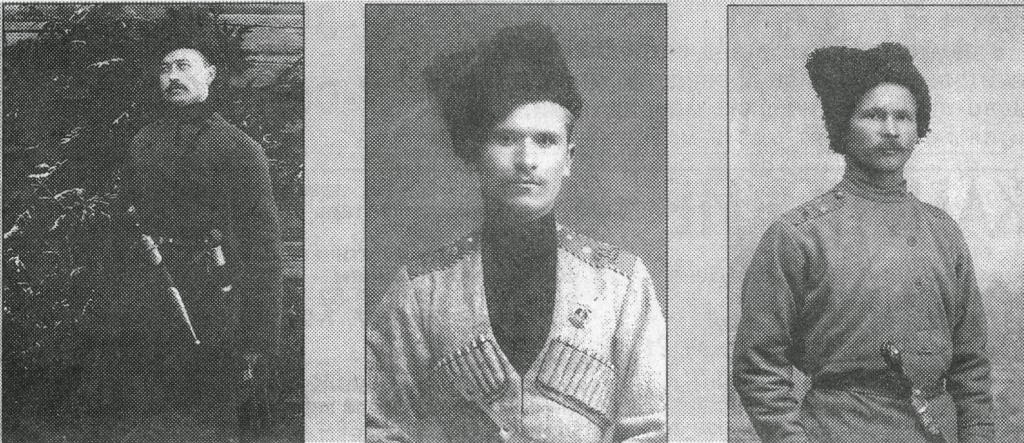

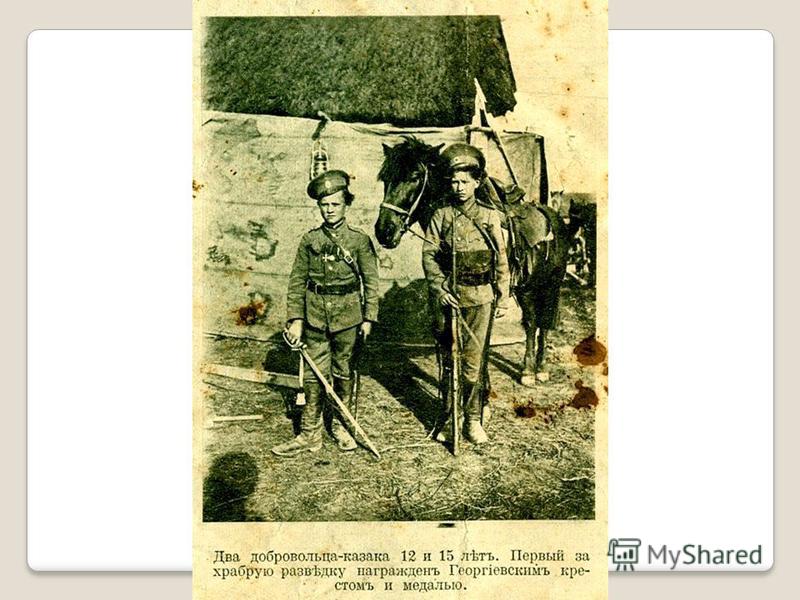

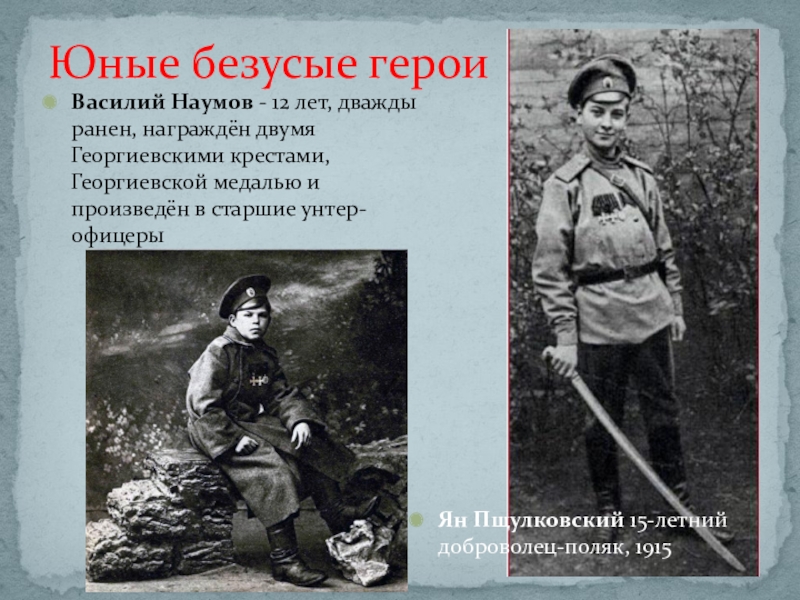

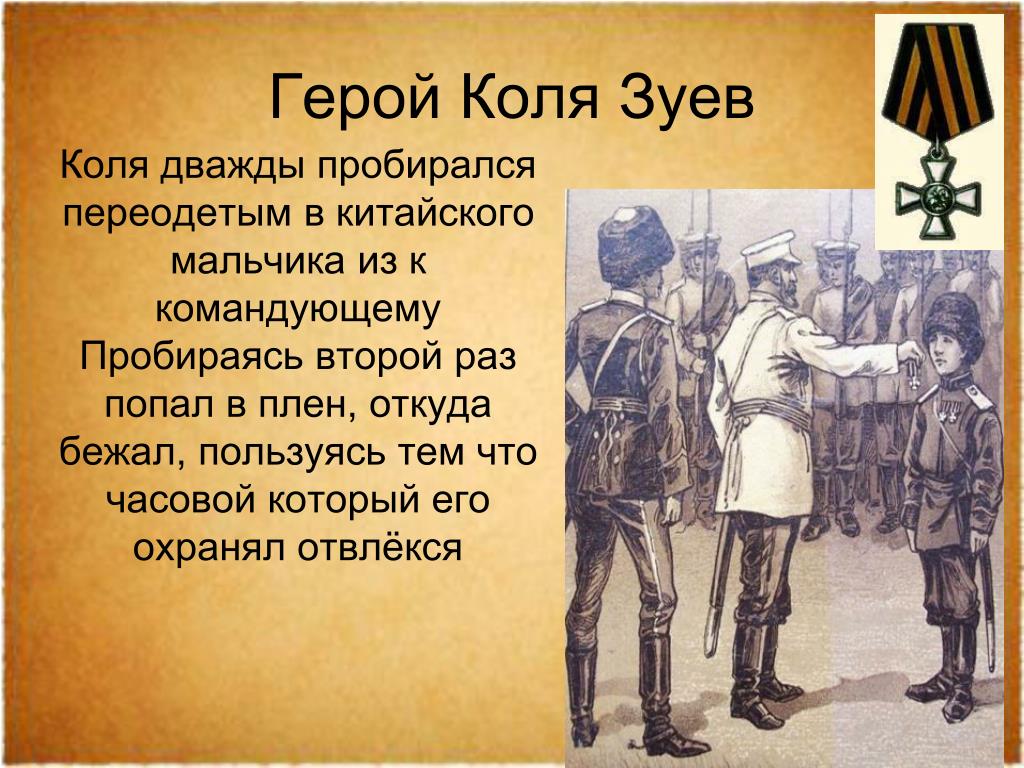

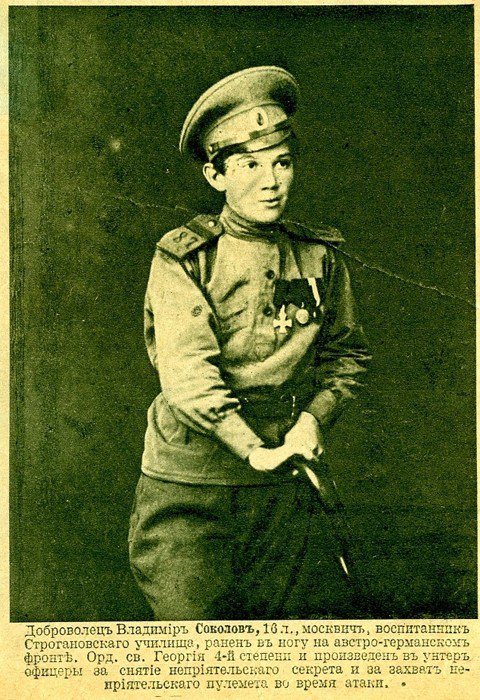

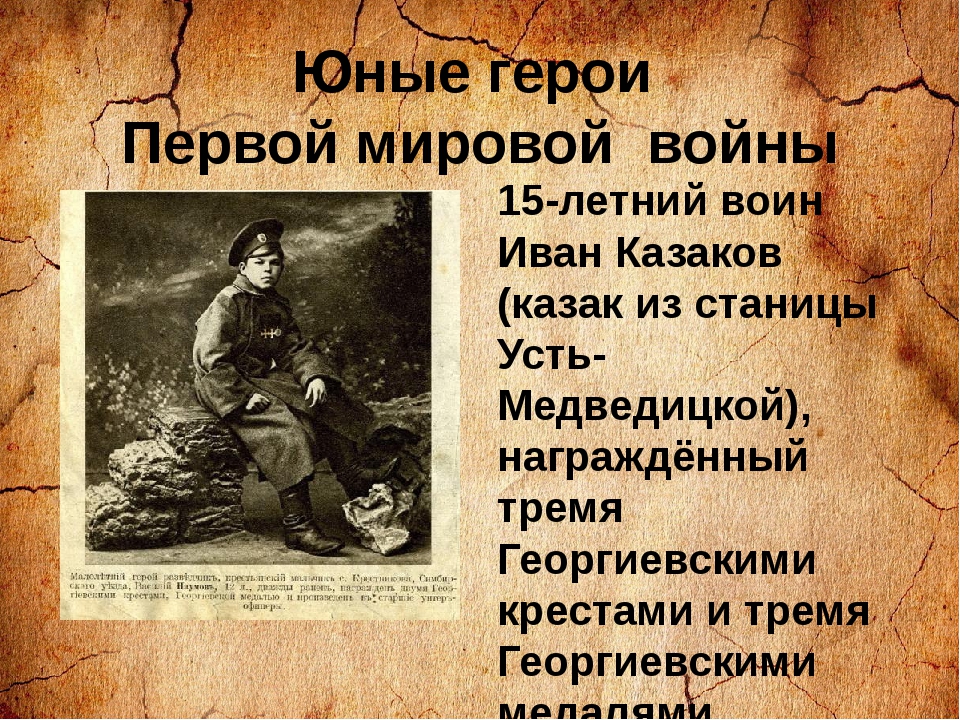

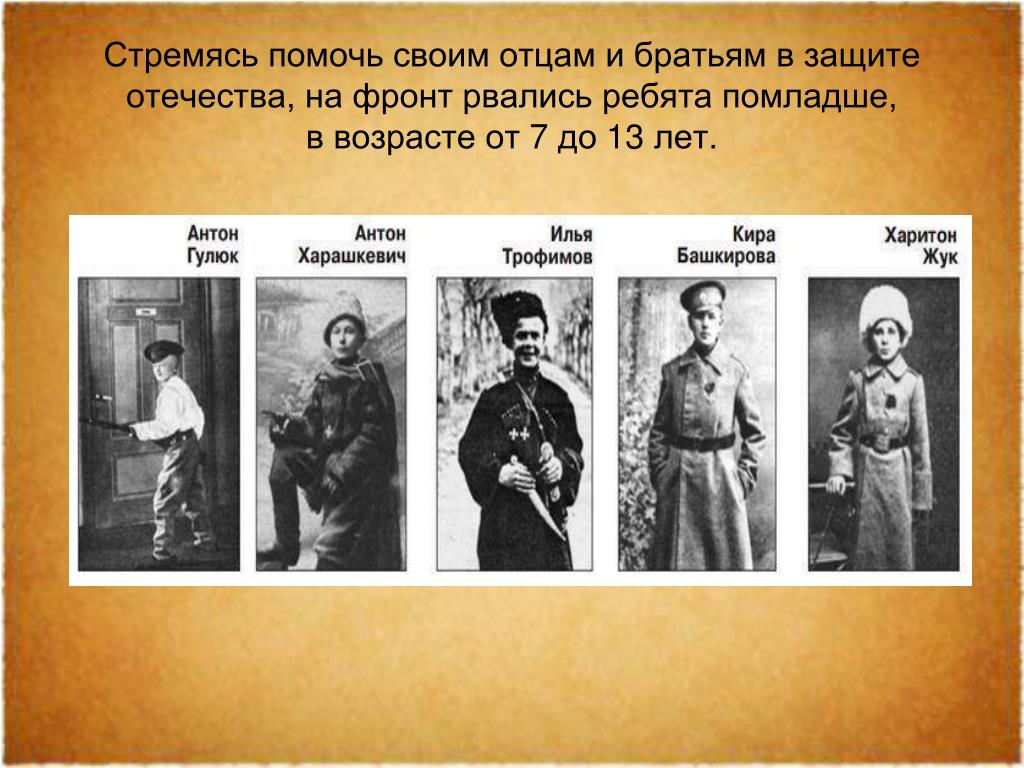

Среди награжденных оказались и те, кто по Георгиевскому Статута не мог быть награжден им, но, в силу особых, исключительных обстоятельств, тем не менее, награждался. Здесь необходимо отметить случаи награждения женщин, детей, иностранных подданных, военных и гражданских лиц, не служивших в Российской Императорской армии, врачей, сотрудников Российского общества Красного Креста, журналистов и корреспондентов Российских и иностранных печатных изданий. Впервые в практике наградной системы Императорской России стали награждать нижних чинов посмертно, за совершенные ими подвиги на полях сражений, чего никогда не было прежде. В процессе поисков удалось обнаружить огромное количество ранее не известных свидетельств о проявлении подлинного героизма солдат и офицеров Российской Императорской армии. И теперь есть все основания считать, что эти герои, обретшие на страницах данного издания свое второе рождение, уже никогда больше не исчезнут ни со страниц истории нашей многострадальной Родины, ни из благодарной памяти своих потомков.

Здесь необходимо отметить случаи награждения женщин, детей, иностранных подданных, военных и гражданских лиц, не служивших в Российской Императорской армии, врачей, сотрудников Российского общества Красного Креста, журналистов и корреспондентов Российских и иностранных печатных изданий. Впервые в практике наградной системы Императорской России стали награждать нижних чинов посмертно, за совершенные ими подвиги на полях сражений, чего никогда не было прежде. В процессе поисков удалось обнаружить огромное количество ранее не известных свидетельств о проявлении подлинного героизма солдат и офицеров Российской Императорской армии. И теперь есть все основания считать, что эти герои, обретшие на страницах данного издания свое второе рождение, уже никогда больше не исчезнут ни со страниц истории нашей многострадальной Родины, ни из благодарной памяти своих потомков.

Начиная около 20 лет тому назад собирать данные об этих награждениях, автор не представлял, с каким количеством трудностей придется столкнуться в этой работе. К огромному сожалению, буквально сразу выяснилось, что еще в самом начале 20-х годов прошлого столетия, были целенаправленно уничтожены практически все Георгиевские алфавиты, которые велись во всех частях и соединениях Российской Императорской армии на протяжении всей войны. К настоящему моменту, из более чем 2000 этих алфавитов, сохранилось всего около 40, причем, большинство из них, далеко не полных. Изучая материалы фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных, полковых и более мелких формирова- ний, автор столкнулся с огромными потерями, пропусками, лакунами в соответствующих фондах. В документах многих корпусов, дивизий и полков вообще не сохранились материалы по строевой части, в которых бы имелась необходимая информация по наградной части. Необходимо отметить, что очень большое количество дел нахо- дится в настоящий момент в так называемом, плохом физическом состоянии, и такие дела также недоступны исследователям.

К огромному сожалению, буквально сразу выяснилось, что еще в самом начале 20-х годов прошлого столетия, были целенаправленно уничтожены практически все Георгиевские алфавиты, которые велись во всех частях и соединениях Российской Императорской армии на протяжении всей войны. К настоящему моменту, из более чем 2000 этих алфавитов, сохранилось всего около 40, причем, большинство из них, далеко не полных. Изучая материалы фронтовых, армейских, корпусных, дивизионных, полковых и более мелких формирова- ний, автор столкнулся с огромными потерями, пропусками, лакунами в соответствующих фондах. В документах многих корпусов, дивизий и полков вообще не сохранились материалы по строевой части, в которых бы имелась необходимая информация по наградной части. Необходимо отметить, что очень большое количество дел нахо- дится в настоящий момент в так называемом, плохом физическом состоянии, и такие дела также недоступны исследователям.

Все это, вместе взятое, привело к тому, что процесс выявления наградных приказов, зачастую выливался в настоящее криминалистическое расследование, с поиском и сборам по крупицам отсутствующей в большин- стве дел нужной информации. В самом начале работы над этим изданием большую помощь оказали автору руководители и сотрудники Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства Культуры РФ — А. И. Вилков, А. В. Кибовский, В. В. Петраков. Все эти годы поиск осуществлялся во многих государственных архивах России, таких как РГВИА, РГИА, РГА ВМФ, РГВА, ГА РФ, ГА КБР и некоторых зарубежных архивах. Однако, основная работа по выявлению наградной информации, была сосредоточена в фондах Российского Государственного Военно-Исторического архива. Необходимо отметить большой вклад в обеспечение возможности и сам поиск необходимой информации, ко- торый внесли директор РГВИА И. О. Гаркуша и группа сотрудников этого архива: Т. Ю. Бурмистрова, И. А. Ганичев, В. О. Денисова, С. В. Костко, А. Д. Лазерсон, М. С. Нешкин, Л. Ю. Соболевская, Л. И. Цвижба, О. В. Чистяков, В. М. Шабанов, Д. П. Шергин, Д. А. Юсов.

Особую благодарность автор выражает своему многолетнему ближайшему другу Алексею Тизенгаузену, все эти годы поддерживавшего советами и убеждавшего не прекращать эту тяжелейшую работу. Также нужно отметить огромную помощь при работе с архивными документами и при поиске необходимых сведений во многих Российских архивах моего друга С. Б. Лыскова, без скрупулезной и сложной поисковой ра- боты которого, многие герои, практически наверняка, до сегодняшнего дня так бы и оставались безымянными. Автор приносит свою глубокую благодарность коллекционеру-исследователю В. Ю. Усанову, предоставившему из своего личного архива большой дополнительный материал по отсутствующим награждениям и пробелам во многих сложных и запутанных местах. Стоит отметит большую помощь, которую, на начальном этапе работы, оказал автору краевед-исследователь Ю. Г. Курепин. Нельзя обойти стороной и руководителей нумизматической фирмы «Монеты и Медали», в лице ее руководителей И. А. Лаврука и Д. Н. Максимова, убедивших автора в необходимости издания этой работы и приложивших огромные усилия непосредственно к самому процессу ее издания, и А. В. Гайсинского — замечательного программиста, компьютерного дизайнера, руками которого набирались, верстались и создавались эти тома.

Также нужно отметить огромную помощь при работе с архивными документами и при поиске необходимых сведений во многих Российских архивах моего друга С. Б. Лыскова, без скрупулезной и сложной поисковой ра- боты которого, многие герои, практически наверняка, до сегодняшнего дня так бы и оставались безымянными. Автор приносит свою глубокую благодарность коллекционеру-исследователю В. Ю. Усанову, предоставившему из своего личного архива большой дополнительный материал по отсутствующим награждениям и пробелам во многих сложных и запутанных местах. Стоит отметит большую помощь, которую, на начальном этапе работы, оказал автору краевед-исследователь Ю. Г. Курепин. Нельзя обойти стороной и руководителей нумизматической фирмы «Монеты и Медали», в лице ее руководителей И. А. Лаврука и Д. Н. Максимова, убедивших автора в необходимости издания этой работы и приложивших огромные усилия непосредственно к самому процессу ее издания, и А. В. Гайсинского — замечательного программиста, компьютерного дизайнера, руками которого набирались, верстались и создавались эти тома.

Также автор хотел бы выразить свою искреннюю благодарность издательско-полиграфической фирме «Духовная Нива», в лице ее Генерального директора О. В. Чепелева и его заместителя А. О. Чепелева, приложивших немало усилий и терпения для успешного выхода в свет этого издания, сумевших воплотить все пожелания автора и по качеству и по внешнему виду каждого тома. Особую благодарность автор приносит своей жене Ирине, за неиссякаемое терпение и понимание, проявленные на протяжении всех этих долгих 18 лет, отданных автором работе над изданием. Подводя итог, необходимо отметить, что данная работа — это всего лишь начало долгого пути по возвращению в нашу историю всех людей и их подвигов, совершенных на полях Великой войны, и автор надеется, что она, став основой, послужит хорошей отправной точкой для дальнейших исследований и поисков, уточнений, дополнений и исправлений, необходимость которых не вызывает сомнений, так как, к сожалению, многие документы до сих пор так и остались недоступными и все еще ждут своих исследователей.

С.Б.Патрикеев. Сводные списки кавалеров Георгиевского креста 1914–1922 гг.

В этом издании впервые приведены данные о более чем 900 000 награжденных Георгиевскими крестами за подвиги, совершенные во время Первой Мировой и Гражданской войн в период с 1914 по 1922 годы. Эта информация получена в результате многолетнего, кропотливого поиска в фондах РГВИА, РГИА, РГА ВМФ, ГАРФ, РГВА, ряда областных исторических архивов, а также в архивах Великобритании, США, Франции и Чехии.

Издание представляет несомненный интерес для широкого круга научных работников, сотрудников музеев, историков, коллекционеров, а также для всех, интересующихся этими страницами истории нашей Родины.

Материал создан: 17.12.2016

создано на основе этого материала

Забытые герои Первой мировой войны — Рамблер/субботний

Цифры 1917 давно стали синонимом двух русских революций. Но фильм «1917», снятый кинематографистами США и Великобритании, совсем о другом. Картина рассказывает об одном дне Первой мировой войны. 6 апреля упомянутого года двум младшим капралам – Тому Блэйку и Уиллу Скофилду поручено доставить записку – телефонная связь прервана — полковнику Маккензи, командиру второго Девонширского батальона. На рассвете он собирается двинуть войска в наступление, но оно грозит большими потерями, ибо немцы приготовили англичанам дьявольскую ловушку.

6 апреля упомянутого года двум младшим капралам – Тому Блэйку и Уиллу Скофилду поручено доставить записку – телефонная связь прервана — полковнику Маккензи, командиру второго Девонширского батальона. На рассвете он собирается двинуть войска в наступление, но оно грозит большими потерями, ибо немцы приготовили англичанам дьявольскую ловушку.

Еще одна важная деталь — в Девонширском батальоне служит брат одного из капралов, лейтенант Блэйк. И, если приказ об отмене атаки не придет вовремя, он погибнет…

В фильме нет героического пафоса, батальных сцен, не слышно барабанного боя, зовущего в атаку. Все просто — капралы вылезли из окопов, пробрались через колючую проволоку и побрели по равнинам, взгорьям, грязному месиву, через опустошенную ничейную землю, минуя смердящие трупы людей и лошадей, обходя воронки от снарядов и бомб. Они встречают на своем пути лишь ворон, пожирающих падаль и огромных крыс, заполонивших брошенные немецкие окопы. Германские траншеи глубоки, извилисты, отменно укреплены – это целый город с тайными проходами и длинными переходами. Стоит напомнить, что Первая мировая была в основном войной окопной — противники зарылись глубоко в землю и поливали друг друга свинцом. «На Западном фронте без перемен» — это не только название известного романа Ремарка, но и констатация происходящего.

Стоит напомнить, что Первая мировая была в основном войной окопной — противники зарылись глубоко в землю и поливали друг друга свинцом. «На Западном фронте без перемен» — это не только название известного романа Ремарка, но и констатация происходящего.

Мертвая – в прямом смысле тишина – лишь усиливает напряжение, которое сопровождает зрителей с первых кадров вылазки солдат. Накал не ослабевает, не дает выровнять прерывистое дыхание. И неспроста – каждый шаг героев, каждое движение может оказаться последним. Увы, гибель настигает Блейка, которому наносит смертельное ранение пилот сбитого немецкого аэроплана…

Смерть охотится и за вторым капралом — Скофилдом. Она караулит его всюду – в разрушенном доме, где прячется немецкий снайпер, в пучине быстрой реки, на улицах разрушенного города, на ферме, где-то кто-то оставил ведро с теплым, только что надоенным молоком. Его и часть своего пайка Скофилд отдает француженке с крошечным ребенком, которая странным образом оказалась в пекле войны…

Сюжет — не высосан из пальца, он реальный, зримый — эту историю постановщик, американский режиссер Сэмюэль Мендес когда-то услышал от своего деда Альфреда. Тот был участником Первой мировой, и подобный эпизод описал в своей книге Autobiography of Alfred H. Mendes. Сценарий Мендес написал вместе с шотландкой Кристи Уилсон-Кернс.

Тот был участником Первой мировой, и подобный эпизод описал в своей книге Autobiography of Alfred H. Mendes. Сценарий Мендес написал вместе с шотландкой Кристи Уилсон-Кернс.

В фильме есть оплошности, неточности (а у кого их нет?), но они почти не влияют на восприятие происходящего. Кадры наваливаются, давят, будоражат и хочется лишь одного – чтобы Скофилд во что бы то ни стало добрался до цели, спас полторы тысячи своих соотечественников — молодых, красивых ребят, среди которых брат его погибшего товарища.

Особенно волнительны кадры, где Скофилд, сломя голову, несется со своей запиской по нескончаемому лабиринту траншей в поисках полковника Маккензи. Он то и дело наталкивается на других солдат и потому вылезает из окопа и мчится по равнине под свист пуль и разрывы снарядов. Тем временем, первая волна англичан уже устремляется в губительную атаку…

В заключительной сцене опустошенный и вконец вымотанный Уилл садится на траву, прислонившись к дереву. Он достает фотографии своих родных с коротким пожеланием: «Возвращайся домой». И пристально вглядывается в их лица. Удалось ли уцелеть этому храброму парню?

И пристально вглядывается в их лица. Удалось ли уцелеть этому храброму парню?

…Я смотрел фильм об англичанах, воевавших с немцами на Западном фронте, и невольно думал о россиянах. Они в том же 1917 году дрались с германцами и австро-венграми на фронте Восточном.

Когда-то Первую мировую в России называли Второй Отечественной. Когда началась война с немцами, депутат Государственной думы Павел Милюков в своей речи в июле 1914 года сказал, что «наше дело – правое, и мы победим». В июне 1941-го примерно так же выразился заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов, сообщивший по радио о нападении Германии на Советский Союз

В советское время о Первой мировой почти не вспоминали, разве что мимоходом, вскользь. Потому что считалось, что та война была «империалистической», несправедливой и так далее. И бывшие воины прятали свои награды, сжигали фронтовые снимки и благодарственные награды с императорским вензелем…

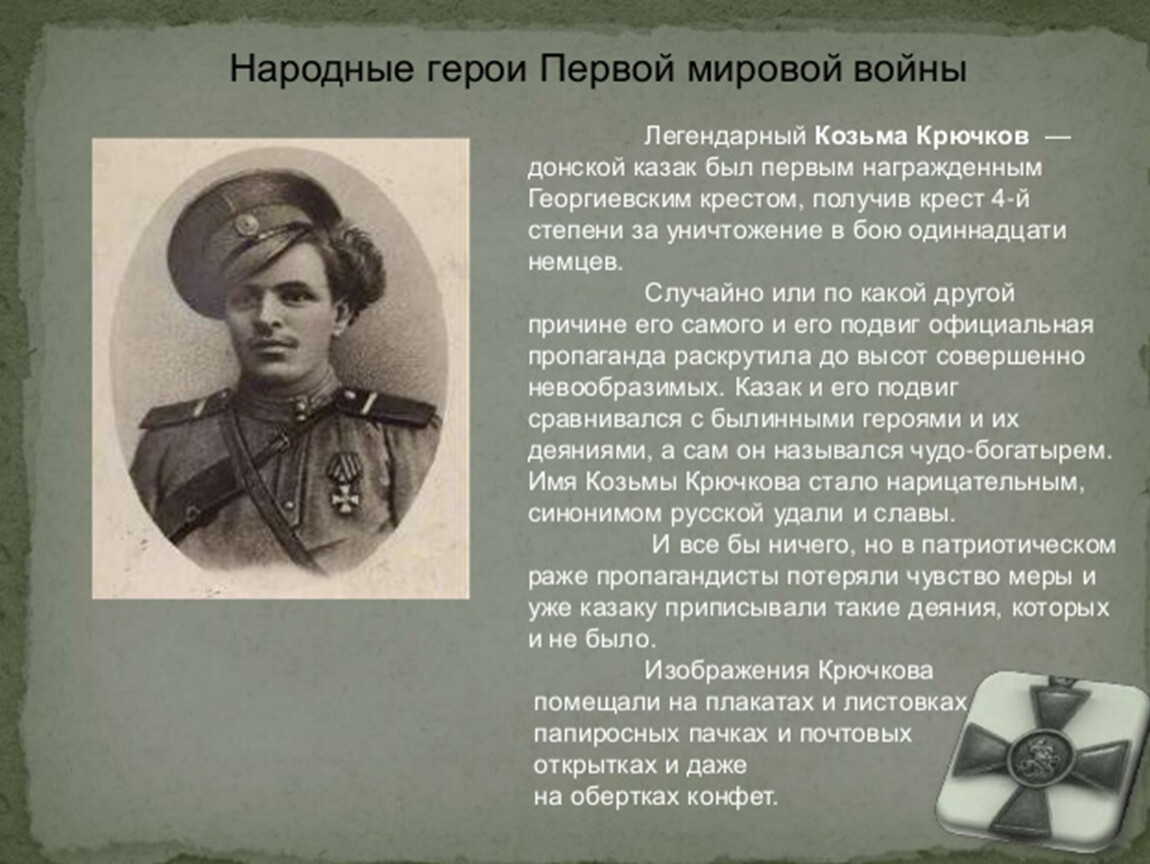

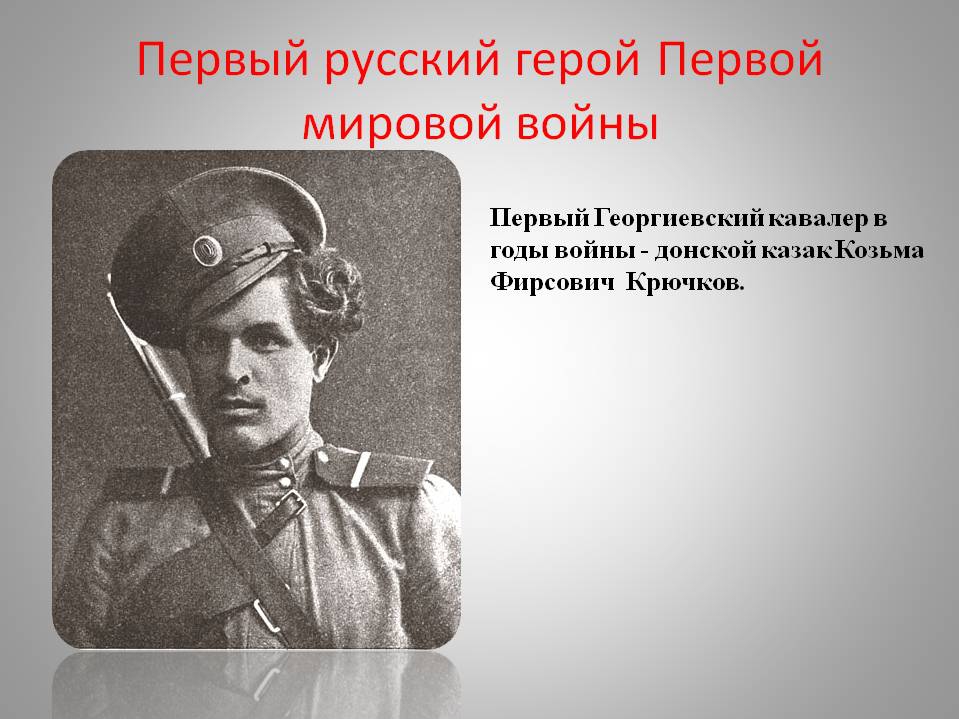

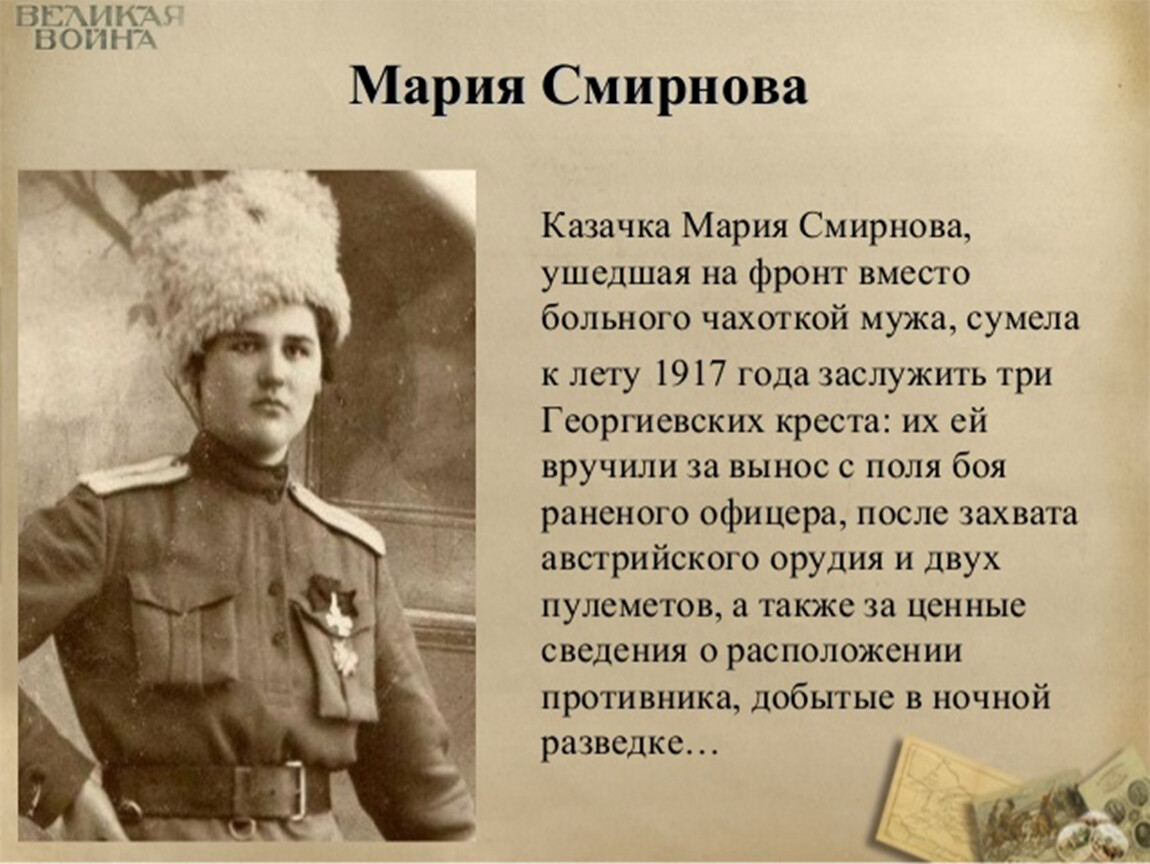

Это — горько и обидно. Ведь на ту войну шли – кто добровольно, кто по мобилизации — миллионы людей. Они тоже защищали родину. И тоже становились героями. На всю страну гремели имена Георгиевских кавалеров — казака Козьмы Крючкова, заколовшего в отчаянной рубке больше десятка германцев, отважной сестры милосердия Риммы Ивановой, поднимавшей солдат в атаку, пилота Петра Нестерова, погибшего в воздушном сражении с австрийцами, матроса Петра Семенищева спасшего корабль от гибели…

Они тоже защищали родину. И тоже становились героями. На всю страну гремели имена Георгиевских кавалеров — казака Козьмы Крючкова, заколовшего в отчаянной рубке больше десятка германцев, отважной сестры милосердия Риммы Ивановой, поднимавшей солдат в атаку, пилота Петра Нестерова, погибшего в воздушном сражении с австрийцами, матроса Петра Семенищева спасшего корабль от гибели…

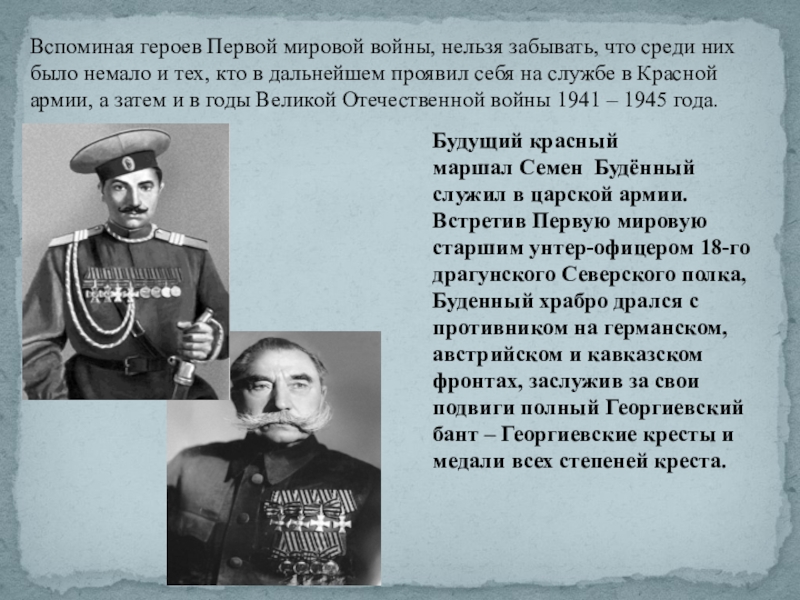

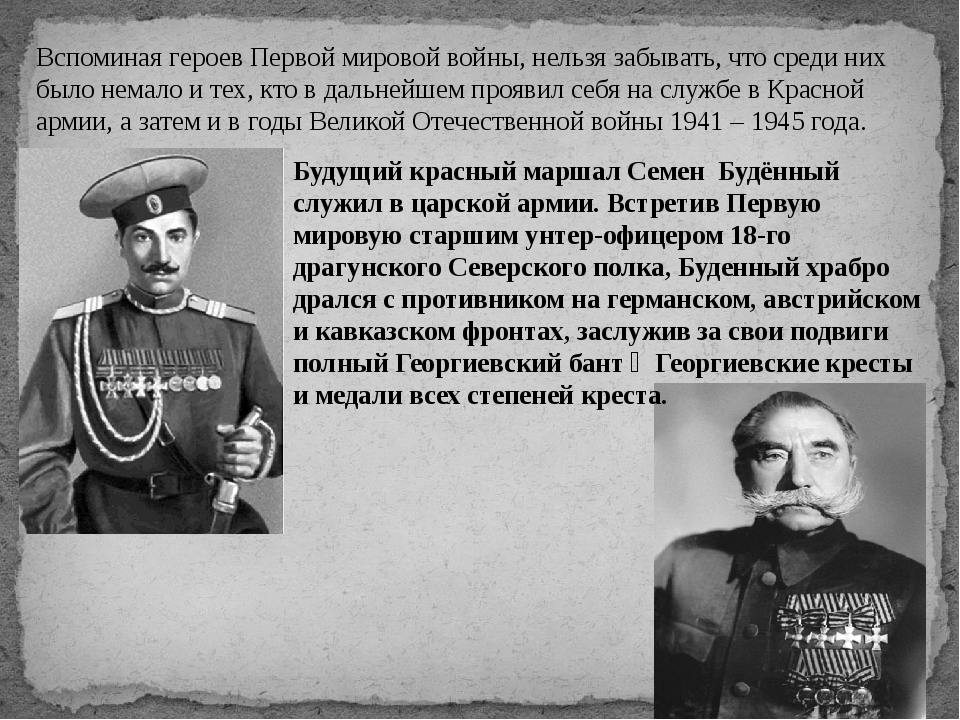

Храбро сражался в Первую мировую лихой кавалерист, унтер-офицер Семен Буденный, будущий красный маршал. Прославился своими подвигами и хорунжий Григорий Семенов, ставший в Гражданскую белогвардейским атаманом. Много было на Руси и других людей – разных по вере, убеждениям, но объединенных во время войны одной целью. Солдаты 1914-го испытывали те же чувства, что и воины 1941 года. Их с неистовой силой выразил поэт Константин Симонов: «Если ты не хочешь отдать / Немцу с черным его ружьем, / Дом, где жил ты, жену и мать, / Все, что родиной мы зовем, — / Знай: никто ее не спасет, / Если ты ее не спасешь; / Знай: никто его не убьет, / Если ты его не убьешь…»

В огне Первой мировой войны погибло… Впрочем, можно говорить только о примерных потерях. Они таковы: 1,7 миллиона убитых и умерших от ран солдат и офицеров. И еще почти 5 миллионов раненых, увечных!

Они таковы: 1,7 миллиона убитых и умерших от ран солдат и офицеров. И еще почти 5 миллионов раненых, увечных!

Огромные, страшные цифры! Но катастрофа была ожидаема. Российская империя была совершенно не готова к войне. В армии не хватало всего, чего требовалось на войне и, прежде всего, вооружения. Был даже дефицит винтовок, не говоря уже о пушках, аэропланах.

В Государственной думе депутаты драли глотки, газеты пестрели возмущенными статьями, да что толку? Режим напрочь прогнил — всюду царило взяточничество, воровство. На российском троне сидел апатичный, безвольный император Николай II. Военными делами занимался ленивый, изворотливый толстяк с закрученными усами и бородкой клинышком — генерал Владимир Сухомлинов. В 1916 году он был отдан под суд за казнокрадство. Его приговорили к пожизненным каторжным работам. Однако в 1918 году генерал был освобожден по большевистской амнистии и выехал, причем в стан врага – Берлин…

«Весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти, — вспоминал генерал Антон Деникин. — Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии… Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем…»

— Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии… Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали — нечем…»

Тогда, наверное, и родилась эта песня:

Брали русские бригады Галицийские поля, И достались мне в награду Два железных костыля. Мы из дому трое вышли, Трое первых на селе. И остались в Перемышле Двое гнить в сырой земле…

Война – страшный, уродливый монстр в 1917-м родила другое чудовище – революцию. Она буквально за несколько дней сожрала огромную Российскую империю. Ее гигантский организм слабел, кровоточил. Передышка, возможно, спасла бы страну, но не стихающие побоища на огромном фронте требовали все новых и новых жертв. Но англичане и французы не позволили бы царю убрать Русскую армию с театра военных действий. Да и традиции русского воинства не позволили изменить союзническому долгу…

Прогремела, как странная зимняя молния Февральская революция, а война все шла и шла. Уже не было у власти тех, кто ее затеял, а все гавкали пулеметы, выли орудия. Все больше становилось могил, так же мчались на восток поезда, полные окровавленных, изуродованных, но еще живых тел. Тянулись вереницы изнуренных беженцев с жалким скарбом. По улицам городов и весей стучали костыли инвалидов в потертых гимнастерках, бренчащих крестами и медалями, слышались их злые возгласы…

Уже не было у власти тех, кто ее затеял, а все гавкали пулеметы, выли орудия. Все больше становилось могил, так же мчались на восток поезда, полные окровавленных, изуродованных, но еще живых тел. Тянулись вереницы изнуренных беженцев с жалким скарбом. По улицам городов и весей стучали костыли инвалидов в потертых гимнастерках, бренчащих крестами и медалями, слышались их злые возгласы…

В фильме «1917» англичане показаны прилично экипированными, сытыми, хорошо вооруженными. Когда меняли позиции, не брели пешком, а передвигались на грузовиках. Сдается, что в Русской армии дела обстояли куда хуже. Так и видятся усталые солдаты в драных, замызганных шинелях, без касок (у англичан они были) привычно месящие грязь, подгоняемые окриками офицеров. Но, заняв позиции, Русская армия воевала упорно, храбро, не считаясь с потерями. Деревенские и городские мужики палили из винтовок, молотили неприятеля из пулеметов, поднимались в штыковую атаку. Они дрались отчаянно, как сражались встарь их деды и прадеды…

«Можно сказать, что, если на Западноевропейском фронте противники состязались друг с другом в мужестве и технике, — писал Деникин, — то на Восточном мы, особенно в первые два года, противопоставляли убийственной технике немцев — мужество и. .. кровь»

.. кровь»

…В преддверии очередной, 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне появляются новые книги и фильмы о том времени. Великий подвиг, безусловно, достоин всяческого уважения и почитания. Но не следует забывать и другие важные вехи российской истории, где в полной мере проявились героизм и мужество народа. Первая мировая – Вторая Отечественная – одна из них.

О той войне надо знать больше. И чтить ее героев чаще.

Классный час «Забытые герои Первой Мировой войны»

Классный час «Забытые герои Первой мировой войны»

Цель: Формировать патриотические чувства и познавательный интерес учащихся к истории Российского государства.

Задачи:

воспитывать у учащихся благодарную память о прошлом нашего государства, чувство гордости за свою страну;

формировать преемственность героических традиций старших поколений;

вспомнить героев, сражавшихся в рядах Русской Императорской Армии, подвиги офицеров и солдат, для которых вера, царь и отечество были достаточным предлогом, чтобы отдать жизнь.

Содержание классного часа

И воистину светло и свято дело величавое войны

Николай Гумилев

Включается фрагмент фильма “Тихий Дон”, эпизод атаки русских войск. На фоне последних кадров 4 ученика по очереди читают наизусть

стихотворение Н. Гумилёва “Наступление”

Та страна, что могла быть раем,

Стала логовищем огня.

Мы четвертый день наступаем,

Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного

В этот страшный и светлый час,

Оттого, что Господне слово

Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели

Ослепительны и легки.

Надо мною рвутся шрапнели,

Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу, и мой голос дикий.

Это медь ударяет в медь.

Я, носитель мысли великой,

Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые

Или волны гневных морей,

Золотое сердце России

И так сладко рядить Победу,

Словно девушку, в жемчуга,

Проходя по дымному следу

Отступающего врага. <1914>

Учитель. Ребята, как вы думаете, кадры какой кровопролитной войны вы сейчас посмотрели? (учащиеся узнают и называют Первую мировую войну).

Вы прослушали стихотворение Николая Гумилева «Наступление», написанное им в 1914 году. Николай Гумилев оказался одним из немногих поэтов эпохи Первой мировой войны, который решился внести не только поэтический вклад в будущую победу, но непосредственный — он в первые недели пошел добровольцем на фронт. Его боевой путь начался в Восточной Пруссии, затем пролегал через Русскую Польшу, а окончился в экспедиционном корпусе во Франции. Стихи Гумилева отмечены не только патриотизмом и яркостью образов, но и отражают реалии военной жизни (2 слайд).

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», который предусматривает введение новой памятной даты. Теперь перечень памятных дат пополнился Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 годов. Праздник будет отмечаться 1 августа. Эта памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

Глава государства поднял тему Первой мировой войны в ходе обращения к Федеральному собранию 12 декабря. Российский лидер напомнил, что Первая мировая война была вычеркнута из памяти по ряду политических соображений, что неправильно, и с этим забвением необходимо покончить. Стране нужны памятники героям Первой мировой войны. «Наши предки называли ее великой войной, но она была незаслуженно забыта», — указал тогда В.В. Путин.

И сегодня в преддверии 100-летия Первой мировой войны наш классный час будет посвящен некоторым страницам этой Великой войны (3 слайд).

А все начиналось 100 лет назад так.

1 ученик. 28 июня 1914 г. небольшой городок Сараево, центр австро-венгерской провинции Босния, населенный сербами, был необычайно оживлен. В этот солнечный летний день жители Сараево ожидали приезда наследника императорского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги герцогини Гогенберг, чтобы выразить протест против владычества австрийцев, пришедших на смену почти пятисотлетнему игу турков. Одной из террористических групп, созданной на базе молодежных патриотических сил, было поручено убить Франца Фердинанда.

Одной из террористических групп, созданной на базе молодежных патриотических сил, было поручено убить Франца Фердинанда.

2 ученик. 10 часов 25 минут. Автомобиль эрцгерцога въехал на центральную улицу города. В него полетел букет цветов, из которого пробивалась струйка дыма. Догадавшись об опасности, наследник отбросил букет. Бомба взорвалась несколько секунд спустя. Взрывом были ранены офицер охраны и несколько человек из толпы. Однако спустя час, уже на набережной реки Милчки, эрцгерцог и его супруга были убиты выстрелами из револьвера. Стрелявший юноша — серб Гаврила Принцип был схвачен.

3 ученик. Весь мир был взволнован происшедшим. Желанный предлог для войны, который уже давно искали могущественные коалиции стран Антанты (Франция, Россия и Великобритания) и Центрального блока (Германия, Австро-Венгрия, Турция), наконец-то был найден.

4 ученик. Выстрелы в Сараево оказались подобными взрыву бомбы в пороховом складе, отмечал позже известный зарубежный историк Лиддел Гарт.

1 ученик. В Первой мировой войне было свыше 35 миллионов пострадавших солдат и гражданских. Более 15 миллионов погибли, и 20 миллионов были ранены. Вооруженные силы России в Первой мировой насчитывали 12 миллионов солдат, таким образом, это была самая большая армия в этой войне. Более 3/4 были убиты, ранены или пропали без вести.

2 ученик. Незадолго до смерти французский второй лейтенант Альфред Жубер писал о Первой мировой в своем дневнике: «Человечество сошло с ума! Нужно быть сумасшедшим, чтобы делать то, что творится. Что за резня… Что за сцены ужаса и кровавой бойни! Я не могу найти слов, чтобы передать свои впечатления.

Учитель. Далее мы расскажем о некоторых забытых или неизвестных героях той далекой Первой мировой и Второй Отечественной или Великой, как в те годы называли эту одну из самых жестоких и кровопролитных войн в истории. В нашей исторической памяти существует большой пробел под названием Первая мировая война. Миллионы российских солдат и офицеров в течение нескольких лет отдавали жизни «за веру, царя и Отечество», сделав все зависящее, чтобы одержать победу. О той эпохе мы знаем предельно мало, удовлетворившись выводами советских историков, которые не ставили задачу отдать дань российским героям. В действительности, из нашей памяти исчезли многие знаменательные битвы, а память о героях (не менее славных, нежели Багратион или Неверовский) предана забвению.

3 ученик. Так, немногие сейчас вспомнят Гумбинненскую победу (7/20 августа 1914 г.). Уступая противнику, измотанная наступлением, упустив инициативу, 1-я русская армия выиграла это сражение только благодаря выдержке русских офицеров и героизму наших солдат по всему фронту. Искусные действия генералов позволили остановить напор врага и заставить его отступить. В 1930 году У. Черчилль заявил: «Очень мало людей слышали о Гумбиннене и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русская контратака 3 корпуса, тяжелые потери Маккензена вызвали в 8-й немецкой армии панику; она покинула поле сражения, оставив на нем своих убитых и раненых; она признала факт, что была подавлена мощью России

Искусные действия генералов позволили остановить напор врага и заставить его отступить. В 1930 году У. Черчилль заявил: «Очень мало людей слышали о Гумбиннене и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русская контратака 3 корпуса, тяжелые потери Маккензена вызвали в 8-й немецкой армии панику; она покинула поле сражения, оставив на нем своих убитых и раненых; она признала факт, что была подавлена мощью России

4 ученик. Не меньше героизма показали русские части, отступавшие из Восточной Пруссии в феврале 1915 года. В Августовских лесах 20-й и 26-й корпуса грозили попасть в окружение. Немцы уже готовились замкнуть кольцо, однако 3 (16) февраля русские солдаты (силой до полка) под командованием полковника В.Е. Белолипецкого у д. Махарце атаковали позиции свежей германской дивизии. Немецкий полковник, видевший эту атаку, спросил: «Это наступает русская гвардия?» и оказался поражен, узнав, что это всего лишь усталые пехотные части, измученные многочисленными боями в тяжелейших природных условиях. В результате были взяты орудия, 1000 пленных, и — главное — сорваны планы окружения, что позволило 26-му корпусу успешно отойти. Части же 20-го корпуса продолжали сражаться до последнего, из-за ошибок командования они погибли, однако спасли целую армию от разгрома, а русский фронт — от угрозы развала.

В результате были взяты орудия, 1000 пленных, и — главное — сорваны планы окружения, что позволило 26-му корпусу успешно отойти. Части же 20-го корпуса продолжали сражаться до последнего, из-за ошибок командования они погибли, однако спасли целую армию от разгрома, а русский фронт — от угрозы развала.

1 ученик. Все мы из истории Великой Отечественной помним оборону Брестской крепости и славим мужество ее защитников, но в годы Первой мировой не менее героической стала многомесячная оборона маленькой крепости Осовец. Германцы, бравшие самые современные крепости за неделю, были абсолютно уверены в легкой победе и даже отправили коменданту генералу Бжозовскому предложение капитулировать за крупную сумму. Естественно, ответом стал отказ, а итогом — героическая оборона, которая прекратилась только ввиду общей обстановки на фронте. Во время этих боев 19 августа 1915 года немцы предприняли мощнейшую газовую атаку, а на зачистку пустили 14 батальонов ландвера. Наши защитники не имели противогазов, три роты погибли целиком, от других четырех остались в живых около 100 человек. Однако полуживые, отплевывая куски легких на гимнастерку, они перешли в контратаку, которая вошла в историю как «атака мертвецов». При поддержке крепостной артиллерии и других частей, они остановили продвижение шокированного противника.

Однако полуживые, отплевывая куски легких на гимнастерку, они перешли в контратаку, которая вошла в историю как «атака мертвецов». При поддержке крепостной артиллерии и других частей, они остановили продвижение шокированного противника.

2 ученик. В 2011 г. на набережной реки Сены, в самом центре Парижа, состоялось открытие памятника воинам Русского экспедиционного корпуса, погибшим в боях за Францию в годы Первой мировой войны. Во Франции помнят и чтут память о русских воинах, волею судеб оказавшихся на Западном фронте и отчаянно сражавшихся там за русского царя и французскую республику. Напротив, в России до сих пор нет ни одного памятника в честь русских солдат и офицеров, погибших в Первую мировую. Судьба Русского экспедиционного корпуса многие годы оставалась малоизвестной российской публике. Численность русского экспедиционного корпуса составила в общей сложности до 45 тыс. военнослужащих. Первая бригада, отправленная на Запад раньше остальных, ступила на французскую землю в апреле 1916 года и вскоре приняла активное участие в обороне Реймса – города, в котором издревле короновались все французские монархи. С тех пор за русскими частями прочно закрепилась слава храбрых воинов, а многие из участников тех сражений были удостоены французских наград. «Если Франция не была стерта с карты Европы, то этим она обязана прежде всего России», – эти слова французского маршала Фоша, подписавшего в 1918 году перемирие с Германией, лучше всего подходят для понимания подвига наших воинов. (6 слайд).

3 ученик. В соответствии с решением стран Антанты русское командование решило в середине июня 1916 г. начать крупное наступление на всех фронтах. В 1916 Алексей Алексеевич Брусилов был назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом, что позволило ему действовать сравнительно независимо. Благодаря тщательной подготовке сравнительно небольшими силами был осуществлен прорыв обороны австро-германских войск (впоследствии названный Брусиловский прорыв), ставший одной из крупнейших операций на рус.-германском фронте, нанесший громадные потери неприятелю (до 1,5 млн. убитых, раненых и пленных) и заставивший немцев перебросить с Западного фронта на восток 17 дивизий. Но этот блестящий маневр не получил стратегического развития. Ставка Николая II не смогла выполнить своего назначения (7 слайд).

Но этот блестящий маневр не получил стратегического развития. Ставка Николая II не смогла выполнить своего назначения (7 слайд).

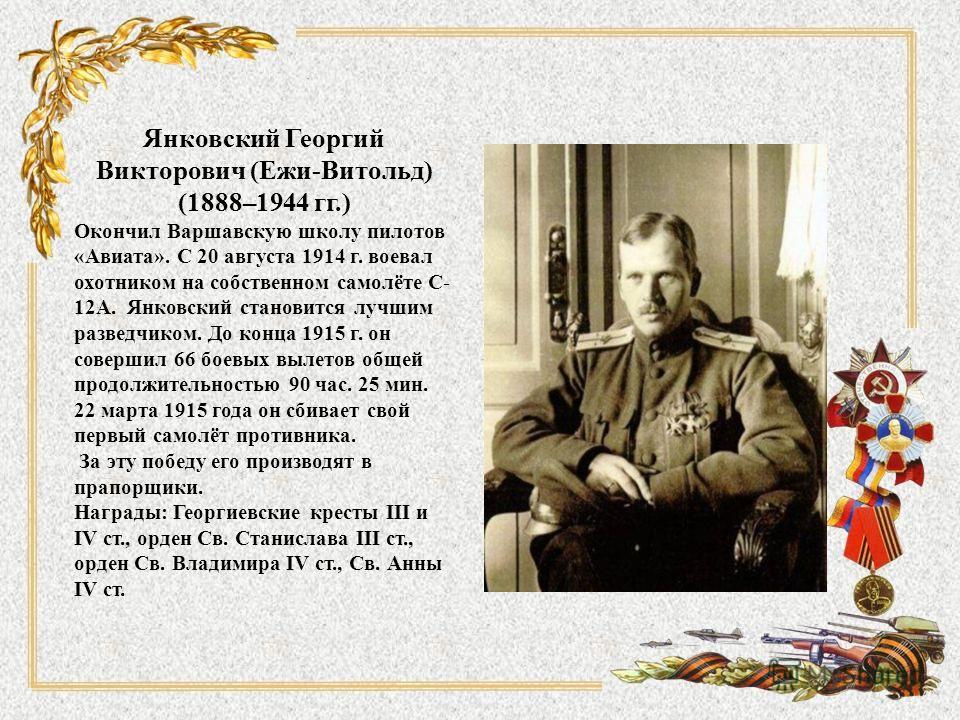

4 ученик. Нестеров Петр Николаевич – один из первых русских авиаторов. Еще до войны он первый в мире совершил «мертвую петлю», однако отличался не только мужеством, но и выдающимися конструкторскими способностями (сам построил планер, разработал конструкцию самолета без вертикального оперения, занимался вопросам усовершенствования двигателей). Первую мировую войну встретил в чину штабс-капитана во главе авиационного отряда. Воевал на Юго-западном фронте и погиб 8 сентября у Жолква во время первого в мире воздушного тарана. В «Акте расследования по обстоятельствам геройской кончины начальника 11-го корпусного авиационного отряда штабс-капитана Нестерова» писалось: «Штабс-капитан Нестеров уже давно выражал мнение, что является возможным сбить неприятельский воздушный аппарат ударами сверху колёсами собственной машины по поддерживающим поверхностям неприятельского аппарата, причем допускал возможность благополучного исхода для таранящего лётчика» (8-9 слайд).

1 ученик. Александр Александрович Казаков. Родился в дворянской семье в Херсонской губернии. С января 1914 г. приступил к лётной подготовке в первой российской Офицерской воздухоплавательной школе в Гатчине. В сентябре 1914 г. получил квалификацию «военный лётчик», но затем некоторое время совершенствовал навыки в Военной авиационной школе. Первая воздушная победа — в 1915 г., он совершил второй после Петра Нестерова воздушный таран, в котором сбил германский аппарат типа «Альбатрос», сам же благополучно приземлился. За этот подвиг был удостоен Георгиевского оружия. Он был признан самым результативным российским лётчиком-истребителем периода Первой мировой войны (10-11 слайд).

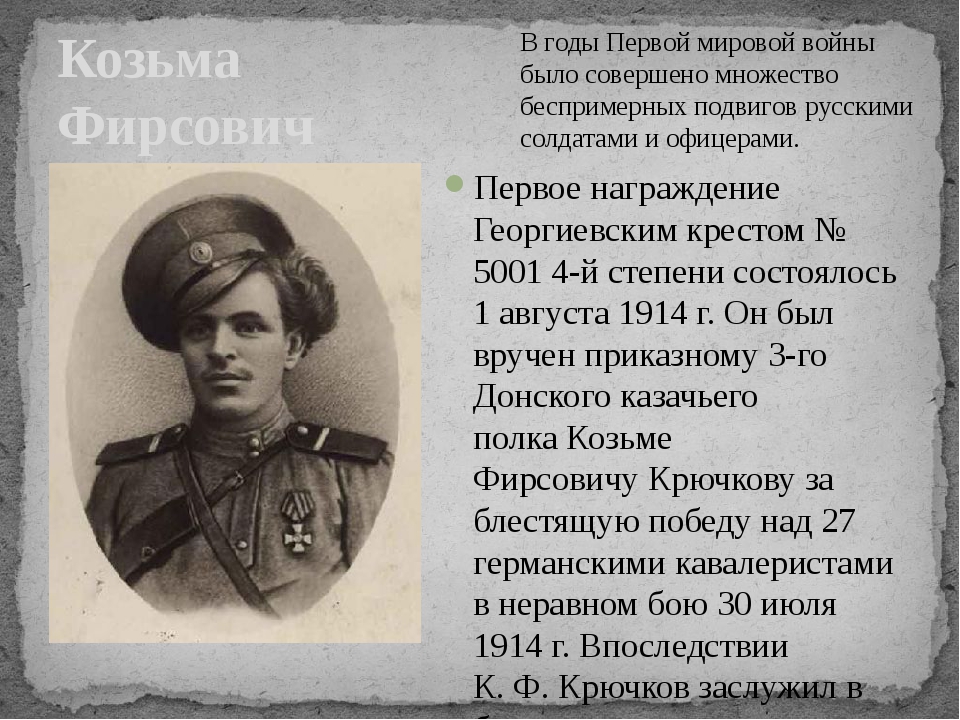

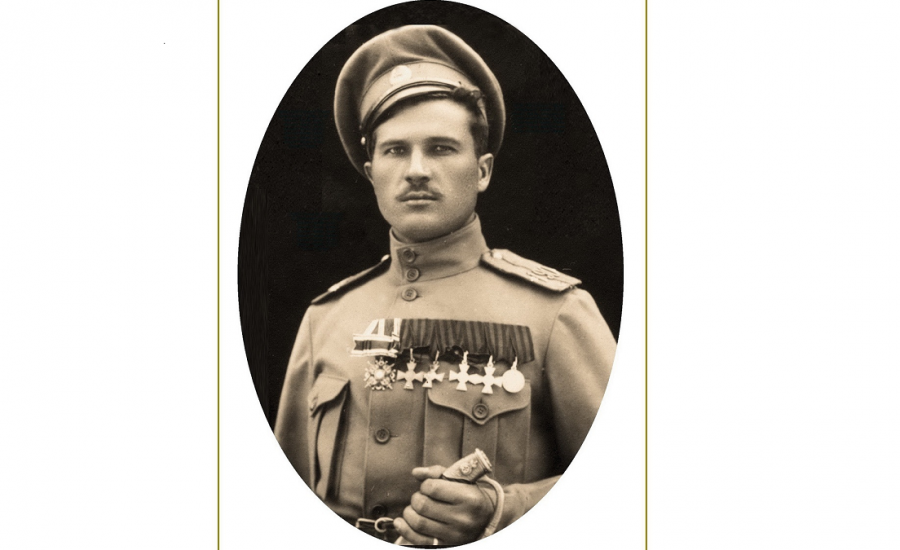

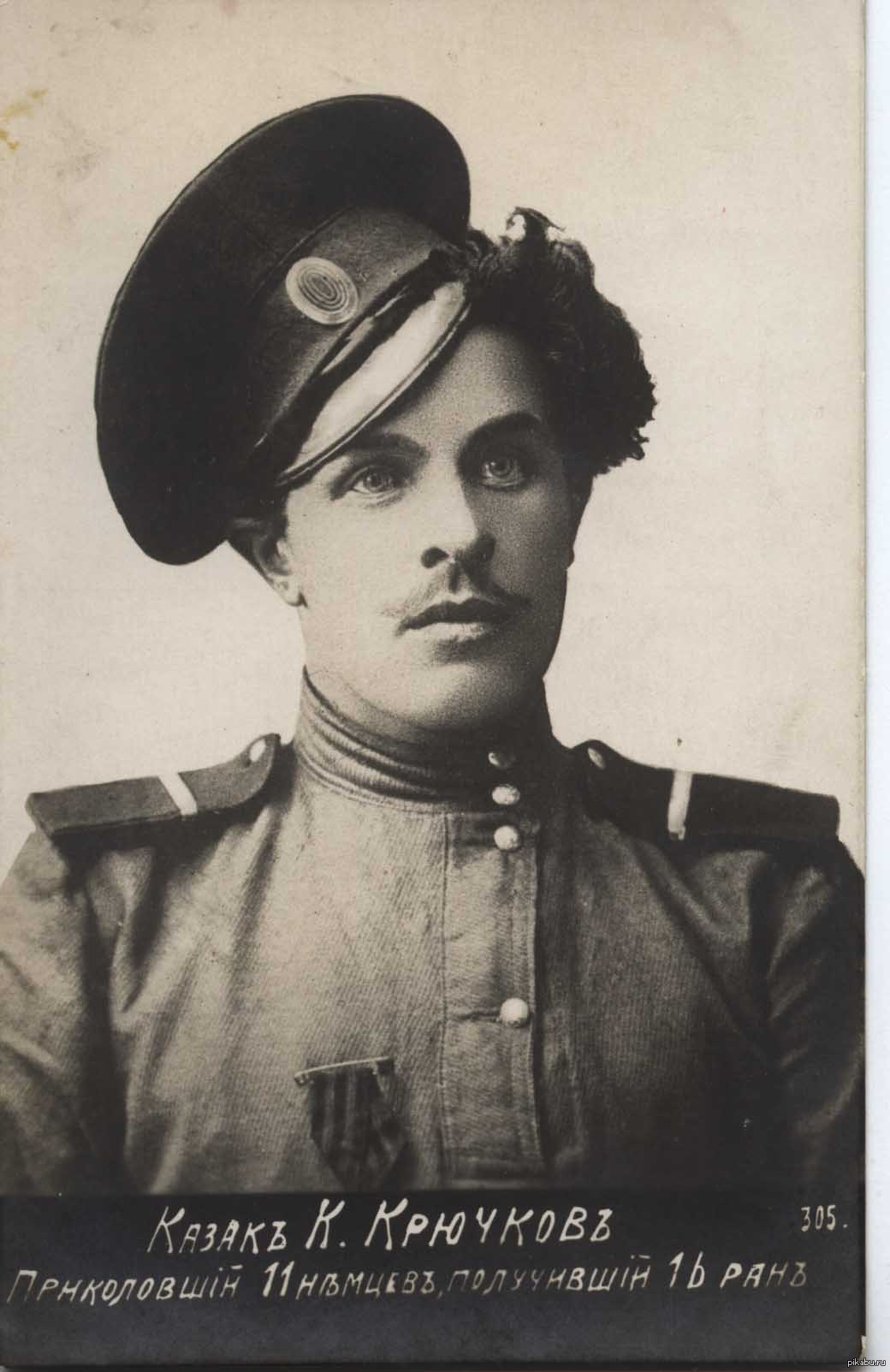

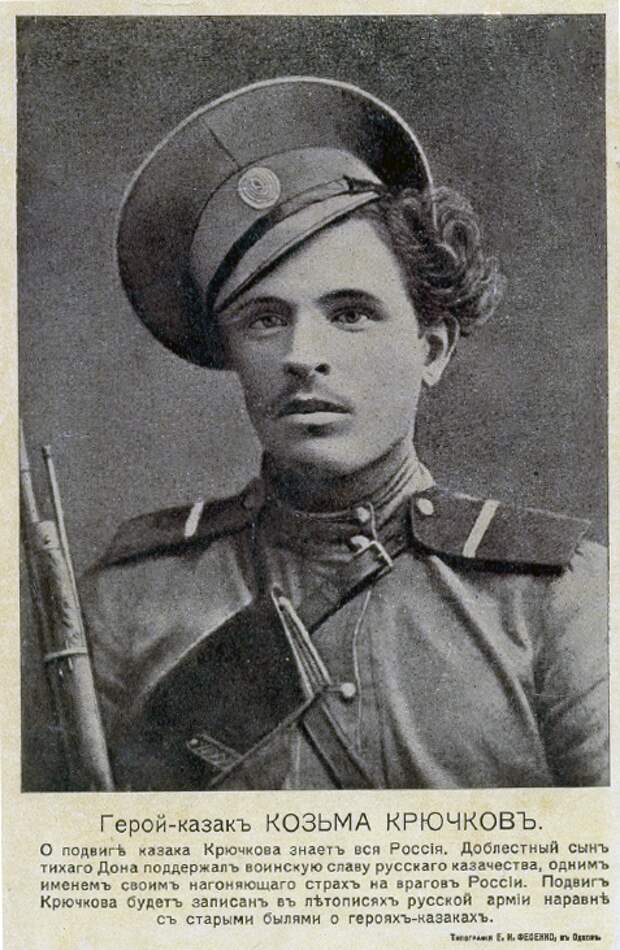

2 ученик. В годы Первой мировой войны имя Козьмы Фирсовича Крючкова было известно всей России. Бравый казак красовался на плакатах и листовках, папиросных пачках и почтовых открытках. Его портреты и лубочные картинки, изображающие его подвиг, печатались в газетах и журналах, в том числе уже во втором номере столичного еженедельника «Летопись войны 1914 года» и в 34-м номере от 26 августа 1914 г. популярного иллюстрированного журнала «Огонек». Московский иллюстрированный альманах «Великая война в образах и картинах» в передовой статье своего второго выпуска сообщал: «Вызывает всеобщий энтузиазм громкий подвиг казака Крючкова, открывшего длинный ряд случаев награждения нижних чинов орденом Святого Георгия за выдающиеся подвиги личной храбрости»*. Столь громкая слава рядового воина была следствием не только его невероятной доблести. Немаловажно, что свой подвиг казак Крючков совершил как нельзя вовремя — в первые дни войны на германском фронте, когда патриотические чувства переполняли русский народ, воодушевленный идеей Второй Отечественной войны против западных супостатов.

3 ученик. Полк, в котором служил Козьма Крючков, был расквартирован в Польше. Получив приказ от начальства, Крючков и трое его товарищей: Иван Щегольков, Василий Астахов и Михаил Иванков — около 10 часов утра отправились в сторожевой дозор от Кальварии в сторону имения Александрово. Проехав 6 верст, казаки начали было подниматься на горку по пути следования, чтобы с возвышенности осмотреть окрестности, и внезапно столкнулись с разъездом немецких улан численностью 27 человек. Встреча была неожиданной для обеих сторон. Немцы поначалу растерялись, однако, разобравшись, что русских всего четверо, решили взять их в плен и бросились в атаку. Казаки попытались ускакать врассыпную, но немецкие кавалеристы перекрыли пути отступления и окружили их.

Проехав 6 верст, казаки начали было подниматься на горку по пути следования, чтобы с возвышенности осмотреть окрестности, и внезапно столкнулись с разъездом немецких улан численностью 27 человек. Встреча была неожиданной для обеих сторон. Немцы поначалу растерялись, однако, разобравшись, что русских всего четверо, решили взять их в плен и бросились в атаку. Казаки попытались ускакать врассыпную, но немецкие кавалеристы перекрыли пути отступления и окружили их.

4 ученик. Несмотря на неравенство сил, донцы и не думали сдаваться, решив в схватке дорого продать свою жизнь. Козьма Крючков сорвал с плеча винтовку, но второпях слишком резко передернул затвор, и патрон заклинило. В тот же миг сблизившийся с ним германец рубанул казака саблей по пальцам, и винтовка полетела наземь. Казак выхватил шашку и вступил в бой с окружившими его 11 врагами. В завязавшейся кровавой сече Крючкова выручали ловкость, удача и быстрая, послушная лошадь. Сабельные удары то и дело доставали казака в спину, в шею, в руки, но, по счастью, они не наносили слишком серьезных ран. Через минуту боя Козьма был уже весь в крови, при этом его собственные удары по большей части оказывались смертельными для врагов.

Через минуту боя Козьма был уже весь в крови, при этом его собственные удары по большей части оказывались смертельными для врагов.

Однако постепенно силы стали оставлять казака и его клинок стал разить недостаточно быстро. Немедля найдя выход из положения, казак схватил пику одного из улан и немецкой сталью проткнул поодиночке последних из 11 нападавших. К тому времени его товарищи справились с остальными германцами. На земле лежали 22 трупа, еще двое немцев были ранены и попали в плен, а потерявшие своих седоков немецкие кони, носились в испуге по полю. Только трое улан уцелели в схватке и спаслись бегством. Все казаки получили ранения, на теле Козьмы Крючкова позже насчитали 16 ран. Его лошадь также пострадала от ударов германских сабель, но исправно доставила хозяина в расположение казачьего полка. Пять дней отлежал Козьма Крючков в лазарете в Белой Олите. Там 1 августа 1914 г. его навестил командующий русской армией генерал Павел Ренненкампф, сам в прошлом лихой рубака-кавалерист. Генерал поблагодарил Козьму за доблесть и мужество, а затем снял Георгиевскую ленточку со своего мундира и приколол на грудь героя-казака.

Генерал поблагодарил Козьму за доблесть и мужество, а затем снял Георгиевскую ленточку со своего мундира и приколол на грудь героя-казака.

За свой подвиг Козьма Крючков был награжден Георгиевским крестом 4-й степени № 5501, он стал первым русским воином, получившим боевую награду в начавшейся Мировой войне. Трое его братьев по оружию были удостоены Георгиевских медалей. О доблестном донском казаке доложили императору Николаю II. Козьма Крючков стал знаменит, в общественном мнении он сделался символом русской воинской удали и отваги, достойным наследником былинных богатырей (12-13 слайд).

Учитель. Мы стремились рассказать о боевых операциях в первую очередь через призму подвигов, выделяя роль отдельных личностей, будь то командующий армией или простой солдат. Значение возрождения памяти о героях тех лет для нас заключено в том, что люди, совершавшие подвиги, могут служить живыми примерами воплощения нормативных идеалов верности, служения, чести, единения, самопожертвования, отваги, презрения к противнику, из-за недостатка коих так страдает современное общество. Нам, всему российскому обществу еще предстоит вспомнить и оставить для потомков память о героях той далекой Великой, но незаслуженно забытой Первой мировой войны (14 слайд).

Нам, всему российскому обществу еще предстоит вспомнить и оставить для потомков память о героях той далекой Великой, но незаслуженно забытой Первой мировой войны (14 слайд).

Список литературы

Бондаренко В.В. Герои Первой мировой — М.: Молодая гвардия, 2013.

http://www.firstwar.info.

http://www.rosimperija.info.

http://hero1914.com

Забытые герои Первой мировой / От первого лица / Радиостанция «Радио России»

Через Россия будет отмечать столетие начала Первой мировой войны. Но что мы знаем о сражениях и героях этой войны? В сущности, не так уж и много. В Европе чуть ли не ежедневно отдают дань памяти павшим воинам, а в нашей стране интерес появился только в связи с круглой датой. О том, почему российские герои Первой мировой войны были на долгое время практически забыты, мы поговорим с нашим гостем Алексеем Денисовым, телеведущим и автором документальных фильмов.

(Запись этой беседы слушайте в аудиофайле)

Мне удалось посмотреть ваш фильм «Украденная победа» и горько стало. Фильм очень хороший, спокойный и без истерики. Как же так получилось, что герои и битвы Первой мировой войны не отложились в памяти народной?

Алексей ДЕНИСОВ: Я тоже долго об этом думал и сейчас у меня сформировался ответ. Дело в том, что Россия в XX веке пережила такое количество катаклизмов, катастроф и потрясение, что мы много чего не знаем. В 1914 началась Первая мировая война, а в 1991 году рухнул Советский Союз. Этот кратчайший отрезок времени вместил в себя две мировых войны, гражданскую войну, две революции, коллективизацию, индустриализацию, колоссальное количество мелких войн, крушение Советского Союза.

Первая мировая война была плохо известна, потому что в советское время было принято рассматривать ее как прелюдию к революции. Тем не менее сейчас мы наблюдаем, что во Франции, в Англии об этой войне помнят даже больше Второй мировой, потому что количество жертв и изменения, к которым она привела, были значительно больше. Европейские историки рассматривают две мировых войны как одну, потому что первая из них стала прелюдией ко второй.

Европейские историки рассматривают две мировых войны как одну, потому что первая из них стала прелюдией ко второй.

В советское время произошла еще одна страшная вещь. Все кладбища героев Первой мировой были уничтожены, поэтому мы ничего не знаем, разорвалась цепь поколений.

После Первой мировой войны родился термин «потерянное поколение». Слушатели, которые читали Хэмингуэя или Ремарка, могут представить, насколько была трагична судьба тех, кто попал на эту войну. Ведь мы же действительно ничего не знаем о них.

Алексей ДЕНИСОВ: Я вам простой пример приведу: разве кто-нибудь из нас знал, что за время Первой мировой войны население России выросло на 2,5 миллиона человек за счет естественного прироста? В деревне при этом ощущалась сильная нехватка рабочих рук, потому что мужиков выгребали миллионами. Есть еще множество фактов, которые необходимо знать, чтобы ответить на существенные исторические вопросы, но и не повторять ошибок прошлого.

Возвращаясь к фильму, хочется сказать, что когда я смотрю такие картины, вижу на лицах людей дух России, которую мы потеряли. Я не очень люблю это выражение, но оно здесь лучше всего подходит. Потерян тот самый национальный дух, над созданием которого мы сейчас бьемся.

Я не очень люблю это выражение, но оно здесь лучше всего подходит. Потерян тот самый национальный дух, над созданием которого мы сейчас бьемся.

Алексей ДЕНИСОВ: Вы совершенно правы, потому что мы потеряли всю военную элиту. Во время Первой мировой войны вся та военная интеллигенция, которая формировалась с петровских времен, полегла на фронтах войны. Самое важное, что я для себя вынес при создании фильма – русский солдат и офицер во время Первой мировой войны воевал также честно, бескорыстно и жертвенно, как во все времена. Также он воевал при Суворове, при Кутузове, как он потом воевал при Жукове. Самое страшное, что произошло – мы вычеркнули из истории этих людей, их благородство, достоинство, мужество. Наша нация стала бедней от этого.

Первая мировая война (1914-1918) | Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

В 2014-м году отмечается столетие начала Первой мировой войны – войны нового типа, приобретшей черты, ставшие обычными для вооружённых конфликтов XX века. Это и неотделимость тыла от фронта, и тотальная мобилизация экономики на военные нужды, и ведение информационной войны в государственных масштабах. Сухопутные сражения обогатили военную науку тактикой танковых атак. На море впервые была развёрнута подводная война, причём против гражданских судов. Фактически за время войны произошло становление нового вида вооружённых сил – авиации, ставшей полноправным средством ведения вооруженной борьбы. Российская Империя в этой войне входила в военно-политический блок с Францией и Великобританией, которому противостояли Центральные державы – Германия и Австро-Венгрия. Война, поначалу воспринимавшаяся многими современниками как Вторая Отечественная (по аналогии с войной 1812 года), достаточно быстро способствовала развитию кризисных явлений во всех сферах жизни государства и общества. Быстро обозначившиеся трудности со снабжением армии и фронта выявили неготовность производственной базы и слабость инфраструктуры, прежде всего железнодорожной, к потребностям большой войны.

Это и неотделимость тыла от фронта, и тотальная мобилизация экономики на военные нужды, и ведение информационной войны в государственных масштабах. Сухопутные сражения обогатили военную науку тактикой танковых атак. На море впервые была развёрнута подводная война, причём против гражданских судов. Фактически за время войны произошло становление нового вида вооружённых сил – авиации, ставшей полноправным средством ведения вооруженной борьбы. Российская Империя в этой войне входила в военно-политический блок с Францией и Великобританией, которому противостояли Центральные державы – Германия и Австро-Венгрия. Война, поначалу воспринимавшаяся многими современниками как Вторая Отечественная (по аналогии с войной 1812 года), достаточно быстро способствовала развитию кризисных явлений во всех сферах жизни государства и общества. Быстро обозначившиеся трудности со снабжением армии и фронта выявили неготовность производственной базы и слабость инфраструктуры, прежде всего железнодорожной, к потребностям большой войны. Попытки правительства решить нарастающие трудности привели к ставшему нарицательным явлению «министерской чехарды», а сотрудничество власти и частного капитала оказалось недостаточно продуктивным. Мощный приток в города сельского населения привёл не только к кризису снабжения, но и к изменению социального облика горожан. Череда поражений на фронте способствовала ухудшению обстановки внутри страны.

Попытки правительства решить нарастающие трудности привели к ставшему нарицательным явлению «министерской чехарды», а сотрудничество власти и частного капитала оказалось недостаточно продуктивным. Мощный приток в города сельского населения привёл не только к кризису снабжения, но и к изменению социального облика горожан. Череда поражений на фронте способствовала ухудшению обстановки внутри страны.

Для Российского государства Великая война оказалась рубежом эпох, переходом от сословной монархии к социалистической республике, сопровождавшимся революционными потрясениями и разрухой Гражданской войны. Политическая конъюнктура советского времени закрепила за Первой мировой войной определение «империалистической», что на практике означало рассмотрение её в основном как катализатора революционных событий. Получивший распространение в последние годы эпитет «забытой войны» отражает не только слабую изученность данного временного периода, но и фактическое его выпадение из исторической памяти нации.

В качестве основных материалов для представления в коллекции использованы исследования, публицистика, официальные документы, архивные материалы (включая картотеку героев войны), листовки и художественная литература. Особое внимание уделено мемуарам и изобразительным источникам, отражающим участие России в Первой мировой войне.

Коллекция включает более 1200 единиц.

Для подготовки данной коллекции были использованы многочисленные материалы из фондов Архангельской областной научной библиотеки им. Н. А. Добролюбова, Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, Библиотеки Конгресса США, Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук, Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи МО РФ, Государственного архива Российской Федерации, Государственного архива Тюменской области, Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации, Государственной общественно-политической библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки, Детского музея открытки, Московской областной государственной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького, Российской государственной библиотеки, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного исторического архива, Русского Исторического Канала, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки, Центральной военно-морской библиотеки, Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти.

Н. К. Крупской, Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького, Российской государственной библиотеки, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского государственного исторического архива, Русского Исторического Канала, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки, Центральной военно-морской библиотеки, Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти.

Багрин Е. А. Обзор коллекции «Первая мировая война (1914-1918)»

Страшная и забытая война: правда о Первой мировой

Захоронения воинов Первой мировой начали активно искать только в последние годы. Так, в Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии, сейчас остается около ста братских могил солдат и офицеров, павших здесь осенью 1914 года. Тогда русская армия ценой героических усилий фактически спасла Париж от захвата германскими войсками.

На покосившиеся православные и католические кресты отец Георгий наткнулся случайно. Мемориал, созданный в память о русских и немецких солдатах и офицерах, павших в боях Первой мировой войны, находится прямо в лесу. Самого поселка, который при немцах носил название Скруджен, давно не существует, и о воинском захоронении позабыли. «Проведена была экспертиза этого захоронения, — рассказывает протоиерей Георгий Бирюков. — Сейчас оформили документы, чтобы включить его в реестр памятников истории и культуры, объектов исторического наследия».

В Калининградской области развернулась масштабная программа по паспортизации воинских захоронений времен Первой мировой. Региональная служба по охране объектов исторического наследия изучает состояние захоронений, ведет поисковую работу.

По данным архивов 1939 года, на территории Восточной Пруссии было зарегистрировано больше двух тысяч братских могил солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне. Но до наших дней чудом уцелело не больше сотни воинских захоронений. Остальные находятся в лесах и полях, где давно ведутся сельхозработы. Никаких сведений о них не сохранилось.

Первая мировая – забытая война, но она была одной из самых страшных. За четыре года — более 20 миллионов погибших, глобальные политические последствия. С карты мира исчезли четыре империи — Германская, Османская, Австро-Венгерская и Российская. Война началась 28 июля 1914 года. А 1 августа Германия объявила войну России и затем напала на Бельгию и Францию. «Идеологические штампы работали, — говорит Сергей Чернявский, директор российского государственного архива военно-морского флота Санкт-Петербурга. – И поэтому мы не знали героев этой войны, не было ни памятников, ни могил. А на самом деле подвиги совершались, и наши солдаты воевали невероятно самоотверженно».

Поле, расположенное у восточных границ Калининградской области, местные жители по привычке называют совхозным. Но в историю оно вошло как Гумбинненское. Почти 100 лет назад здесь произошло первое сражение Первой мировой войны на Восточном фронте. Тогда победа при Гумбиннене далась тяжело. Но русская армия выстояла, сорвав планы кайзеровской Германии по разгрому Франции и победоносному броску на Париж. «Здесь рвались снаряды, люди гибли, — рассказывает отец Георгий. — Кто не выдержал, тот и отступил. К концу дня германские войска просто бежали».

Тогда победа при Гумбиннене далась тяжело. Но русская армия выстояла, сорвав планы кайзеровской Германии по разгрому Франции и победоносному броску на Париж. «Здесь рвались снаряды, люди гибли, — рассказывает отец Георгий. — Кто не выдержал, тот и отступил. К концу дня германские войска просто бежали».

Военный пенсионер Валентин Миловский долгие годы не знал, что его родной отец, Анатолий Федорович Миловский, в 1914 году в чине младшего офицера пулеметной команды 159 пехотного полка принял бой под Гумбинненом и за отвагу был награжден именным оружием. Он ни разу не рассказывал о своем подвиге. В советское время о службе в царской армии не принято было говорить. «Считалось, что Первая мировая была последней войной того романтического периода, — рассказывает сын героя Валентин Миловский. – Были актуальны вопросы чести, отваги».

О героях этой войны — Колчаке и Жукове, Деникине и Буденном — сегодня можно узнать на выставках, посвященных Первой мировой. Позже эти герои окажутся в разных окопах, и советские историки разделят их на красных и белых. А тогда они служили одному Отечеству.

А тогда они служили одному Отечеству.

Забытых героев первой мировой войны | The Guardian Foundation

«Они подошли к бортам кораблей и посмотрели на землю — коричневое войско», — гласила статья вместе с двумя фотографиями, опубликованными Manchester Guardian в октябре 1914 года. «Мы разглядели тюрбаны и темные лица… лишенные тунике, в серой рубашке и брюках цвета хаки, ноги свисают с набережной, а кроме них «Лес Индус», сидящий на корточках, скрестив ноги, в позе идолов, счастливых на солнце».

Индийские войска расположились лагерем во Франции, 8 октября 1914 г. Фото: The Guardian В ходе войны более миллиона индийских солдат будут отправлены воевать за границу.Прием, несомненно, был положительным во время войны, учитывая преимущества дополнительных сил для Великобритании. Король и император Индии Георг V поприветствовал их по прибытии: «Я надеюсь, что все мои индийские солдаты поддержат британское владычество против агрессивного и безжалостного врага. Я знаю, с какой готовностью мои храбрые и верные индийские солдаты готовились выполнить это священное поручение на поле боя, плечом к плечу со своими товарищами со всех концов моей Империи».

Читать статью полностью: Местным солдатам

Одно особенно интересное письмо в газету месяц спустя признавало их участие, призывая читателей не забывать о личных вкусах индийского солдата: «Индийский местный солдат очень ценил бы сахарные леденцы (если возможно индийский мисри), засахаренный кокосовый орех, орех авека (супари), нарезанный тонкими ломтиками, корица и гвоздика.Все это высоко ценится представителями различных индейских рас».

Утешение для индийских войск, 21 сентября 1914 г. Фото: Мена Султан/The GuardianЧитать статью полностью: Утешение для индийских войск

Боевые качества индийских войск, безусловно, застали немецкую армию врасплох. В письме домой, опубликованном Guardian, немецкий солдат написал: «Сегодня нам впервые пришлось сражаться с индейцами, и черт знает, что этих коричневых негодяев нельзя недооценивать. Сначала мы говорили с презрением об индейцах. Сегодня мы научились смотреть на них в другом свете… С прикладами, штыками, шпагами и кинжалами мы сражались друг с другом, и у нас была тяжелая тяжелая работа».

Сначала мы говорили с презрением об индейцах. Сегодня мы научились смотреть на них в другом свете… С прикладами, штыками, шпагами и кинжалами мы сражались друг с другом, и у нас была тяжелая тяжелая работа».

Ко дню перемирия солдаты с субконтинента завоевали 11 Крестов Виктории. The Guardian сообщила о первых двух 27 января 1915 года: Сепой Худадад Хан, один из пулеметных полков 129-го полка белуджей герцога Коннотского, который в одиночку остановил немецкую атаку во время битвы при Ипре, и Найк Дарван Сингх Неги, из первого батальона 39-го Гархвалиса, который первым из своего полка помог отбить британские окопы возле Фестуберта, несмотря на то, что был дважды ранен в голову.

Индия была не единственной страной, войска которой набирались для помощи в военных действиях. Несколько меньше обсуждается африканская сторона этой истории, несмотря на большие человеческие жертвы и серьезные последствия для будущего африканского континента. В какой-то момент газета оценила количество туземцев, работающих только на перевозчиках, в 200 000 человек в то конкретное время и признала «ужасную смертность» среди жителей Восточной Африки.

Читать статью полностью: История авианосца

Отрывок из истории авианосца, 9 июня 1916 г. Фотография: Мена Султан/The GuardianВойска западноафриканского полка Фотография: The GuardianКитайцы на Западном фронте. Новая немецкая стратегия неограниченной подводной войны в 1917 году привела к тому, что Китай в конечном итоге объявил войну. Однако и до этого страна оказывала вспомогательную помощь Великобритании.Китайский трудовой корпус был создан для оказания поддержки, высвобождая войска для работы на передовой.

К середине сентября 1918 года газета Guardian сообщила, что около 50 000 китайских рабочих строили дороги и рельсы, ремонтировали машины и выполняли кузнечные и столярные работы для союзников. Ретроспективно общее количество китайских и вьетнамских рабочих за время войны оценивается более чем в 100 000 человек.

Несмотря на такой большой вклад небелых неевропейцев, расовые предрассудки и стереотипы усилили тревогу среди многих западных граждан.В колонке под названием «Проблема коренных рас» от 18 июля 1918 года один писатель обсуждал трудности, которые «должны существовать всякий раз, когда две расы разных уровней цивилизации вступают в контакт друг с другом». Среди этих «трудностей» был вопрос о последствиях войны. Писатель разъяснял опасения людей: «Раббатовцы могут быть и, вероятно, будут репатриированы. Но приехав в Европу, они и другие приедут снова. В Манчестере и других крупных городах Англии уже занято больше цветных мужчин, чем когда-либо прежде… Захотят ли английские рабочие в тяжелые дни после провозглашения мира, чтобы местные жители конкурировали на рынке квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы?»

Однако в более поздних поминовениях была предпринята попытка создать достойное место для неевропейских солдат и полей сражений в повествовании о Первой мировой войне. В 2015 году тогдашний президент Барак Обама наградил Почетной медалью еврея и афроамериканского солдата за их героизм на полях сражений во Франции. В этом году Британской библиотеке были предложены последние свидетельства индийских военнослужащих, что позволило лучше понять их опыт и трудности военного времени.

В разгар войны газета опубликовала редакционную статью: «Если что-то и можно с уверенностью сказать в это нынешнее время сомнений, так это то, что мы никогда не вернемся в прежнюю колею после войны».В конце концов, война «безжалостно вцепилась в жизни миллионов людей». Будет правильным признать, что люди, чьи жизни она затронула, выходят за рамки полей сражений и солдат Европы и составляют более четырех миллионов небелых мужчин, мобилизованных в европейскую и американскую армии.

Дополнительная литература

Опыт колониальных войск

Как колониальное насилие вернулось домой: неприглядная правда о Первой мировой войне

Британская библиотека: раса, империя и колониальные войска окопы

Иностранные бойцы рассказывают нам историю, отличную от окопов

Имперский военный музей: империя призывается к оружию

Последняя почта: письма домой в Индию во время первой мировой войны

The History Press | Чернокожие военнослужащие: незамеченные герои Первой мировой войны

Почти полное исключение из наших учебников истории чернокожих военнослужащих времен Первой мировой войны является постыдным.

Одним из немногих исключений был Уолтер Талл (1888-1918). В последние годы он стал самым знаменитым чернокожим британским солдатом Первой мировой войны.

Одним из немногих исключений был Уолтер Талл (1888-1918). В последние годы он стал самым знаменитым чернокожим британским солдатом Первой мировой войны.Уолтер Талл поступил на военную службу в декабре 1914 года, получил контузию, вернулся в строй в битве на Сомме и был награжден звездой 1914-15 годов и другими британскими медалями за войну и победу. Назначенный офицером в 1917 году, Вальтер упоминался в депешах за его «галантность и хладнокровие» в битве при Пьяве в Италии в январе 1918 года, но два месяца спустя он был убит на нейтральной полосе во время второго сражения на Сомме.Книги и телевизионные документальные фильмы обеспечили Уолтеру его место в британской истории, но он не существовал изолированно. Есть много других, которые были упущены из виду в книгах по истории и должны быть признаны.

После того, как 4 августа 1914 года Великобритания вступила в Первую мировую войну, чернокожих новобранцев можно было найти во всех родах вооруженных сил. С 1914 года чернокожие британцы служили добровольцами в вербовочных центрах, к ним присоединились колонисты из Вест-Индии. Они ездили на «Родину-мать» за свой счет, чтобы принять участие в борьбе с немцами.Нужна была их поддержка, и они ее оказали. Вскоре после начала войны были набраны солдаты из Нигерии, Золотого Берега, Сьерра-Леоне, Гамбии и других африканских колоний. Они помогали защищать границы своих стран, которые соприкасались с немецкими территориями, а позже сыграли важную роль в кампаниях по изгнанию немцев из Африки. На протяжении всей войны 60 000 чернокожих южноафриканцев и 120 000 других африканцев также служили в рабочих отрядах.

Они ездили на «Родину-мать» за свой счет, чтобы принять участие в борьбе с немцами.Нужна была их поддержка, и они ее оказали. Вскоре после начала войны были набраны солдаты из Нигерии, Золотого Берега, Сьерра-Леоне, Гамбии и других африканских колоний. Они помогали защищать границы своих стран, которые соприкасались с немецкими территориями, а позже сыграли важную роль в кампаниях по изгнанию немцев из Африки. На протяжении всей войны 60 000 чернокожих южноафриканцев и 120 000 других африканцев также служили в рабочих отрядах.

Никто не мог бы быть более преданным своему королю и стране, чем гайанский моряк-торговец Лайонел Терпин.Ему было всего 19 лет, он поступил на службу в британскую армию и был отправлен с 32-м британским экспедиционным корпусом на Западный фронт в Европе. Он участвовал в боях на Сомме, и его армейская служба закончилась в 1919 году с двумя медалями, двумя обожженными газом легкими и осколочным ранением в спину. Лайонел умер в 1929 году от последствий отравления газом во время войны. История Лайонела типична для многих черных и азиатских колонистов, пришедших на помощь «Родине» во время Первой мировой войны.

История Лайонела типична для многих черных и азиатских колонистов, пришедших на помощь «Родине» во время Первой мировой войны.

В 1915 году было одобрено предложение о создании отдельного контингента из Вест-Индии для помощи в военных действиях.Следовательно, Британский Вест-Индский полк (BWIR) был сформирован как отдельное подразделение чернокожих в составе британской армии. Первые новобранцы отплыли с Ямайки в Великобританию и прибыли в октябре 1915 года для обучения в лагере недалеко от Сифорда на побережье Суссекса. Батальон 3 rd прибыл в начале 1916 года в Плимут, в то время как другие батальоны отправились прямо в Египет и прибыли в Александрию в марте 1916 года. К концу войны в ноябре 1918 года в общей сложности насчитывалось 15 204 чернокожих, представляющих Британскую Гвиану и все карибские колонии. , служил в БВИР.13 940 были отклонены. Из общего числа принятых 10 280 (66%) прибыли с Ямайки. Однако чернокожие солдаты BWIR получали более низкую заработную плату и пособия, чем их белые соотечественники, и их в основном возглавляли белые офицеры, и они использовались в качестве нестроевых солдат в Египте, Месопотамии и некоторых частях Европы. Например, в июле 1916 г. 3-й -й -й и 4-й -й -й батальоны БВИР были отправлены во Францию и Бельгию для работы в качестве подвозчиков боеприпасов. Боевые действия должны были вести белые солдаты.BWIR проводил большую часть своего времени за тяжелой работой, такой как загрузка боеприпасов, прокладка телефонных проводов и рытье траншей, но им не разрешалось сражаться как батальон.

Например, в июле 1916 г. 3-й -й -й и 4-й -й -й батальоны БВИР были отправлены во Францию и Бельгию для работы в качестве подвозчиков боеприпасов. Боевые действия должны были вести белые солдаты.BWIR проводил большую часть своего времени за тяжелой работой, такой как загрузка боеприпасов, прокладка телефонных проводов и рытье траншей, но им не разрешалось сражаться как батальон.

К концу войны БВИР потерял 185 солдат (убитыми или умершими от ран). Еще 1071 человек умер от болезней и 697 были ранены. На кладбище Сифорд находится более 300 военных захоронений Содружества, а на девятнадцати надгробиях изображен герб BWIR.

Расизм после войны

В конце Первой мировой войны многие африканские и вест-индские солдаты, сражавшиеся за свою «Родину», решили сделать Британию своим домом, но в некоторых городах, включая морские порты Кардифф и Ливерпуль, они подверглись нападению.После демобилизации многие бывшие военнослужащие столкнулись с безработицей, а вернувшиеся белые солдаты возмущались присутствием чернокожих мужчин, особенно тех, кто нашел работу и женился на белых женщинах. В период с января по август 1919 года в семи городах Великобритании произошли античерные «расовые беспорядки». Черное население Кардиффа увеличилось во время войны с 700 в 1914 году до 3000 к апрелю 1919 года. Напряженность между белыми и черными общинами переросла в насилие в Бьюттауне (также известном как «Тигровая бухта») в июне 1919 года.2000 белых людей напали на магазины и дома, связанные с чернокожими гражданами. Многие были ранены.

В период с января по август 1919 года в семи городах Великобритании произошли античерные «расовые беспорядки». Черное население Кардиффа увеличилось во время войны с 700 в 1914 году до 3000 к апрелю 1919 года. Напряженность между белыми и черными общинами переросла в насилие в Бьюттауне (также известном как «Тигровая бухта») в июне 1919 года.2000 белых людей напали на магазины и дома, связанные с чернокожими гражданами. Многие были ранены.

Расовые беспорядки в Ливерпуле оказали глубокое влияние на будущие поколения старейшей чернокожей общины Великобритании. К 1919 году их число возросло до 5000 человек, в основном из рабочего класса, но за рабочие места была жесткая конкуренция со стороны белых бедняков. В 1919 году многие чернокожие ливерпульцы были уволены с работы на местных маслобойнях и сахарных заводах, потому что белые отказались работать вместе с ними. Преследуемый разгневанными бунтовщиками из своего дома, Чарльз Уоттен, молодой чернокожий моряк, прыгнул в Королевский док в районе Токстет-парка в Ливерпуле и утонул. Его тело было обнаружено через несколько часов. При расследовании его смерти коронер Ливерпуля постановил, что причиной смерти Уоттена действительно было утопление, но добавил, что «как он попал в воду, доказательств недостаточно, чтобы показать». Это было прикрытием, которое чернокожее сообщество Ливерпуля никогда не забудет и не простит.

Его тело было обнаружено через несколько часов. При расследовании его смерти коронер Ливерпуля постановил, что причиной смерти Уоттена действительно было утопление, но добавил, что «как он попал в воду, доказательств недостаточно, чтобы показать». Это было прикрытием, которое чернокожее сообщество Ливерпуля никогда не забудет и не простит.

За жестоким и позорным убийством Чарльза Уоттена, служившего своему королю и стране в Первую мировую войну, вскоре последовал еще один позорный инцидент. Говорит Питер Фрайер в «Оставаясь в силе» (1984): «…. для всего черного сообщества Британии последняя капля пришла через месяц после беспорядков, когда было решено не допускать никаких черных войск к участию в праздновании победы в Лондоне: широко разрекламированном Марше мира 19 июля 1919 года. «Для черного сообщества Британии 1919 год осветил реальность, как вспышка молнии».

Окончательные жертвы черных торговых моряков и солдат во время Первой мировой войны, убийство Чарльза Уоттена и античерные беспорядки в британских городах в 1919 году остались в сознании целого поколения чернокожих британцев и колонистов. После этого они и их потомки знали, какой будет их судьба, если они не будут бороться за равенство и справедливость. Это борьба, которая продолжалась десятилетиями: беспорядки против чернокожих в Ноттинг-Хилле в 1958 году, восстания в Брикстоне и Токстете в 1981 году и трагические убийства Келсо Кокрейн (1959) и Стивен Лоуренс (1993). Он существует и по сей день, но в 1918 году, всего через несколько недель после окончания войны, к нему обратился Джон Арчер, бывший мэр Баттерси, когда он произнес речь на учредительном собрании Африканского союза прогресса:

После этого они и их потомки знали, какой будет их судьба, если они не будут бороться за равенство и справедливость. Это борьба, которая продолжалась десятилетиями: беспорядки против чернокожих в Ноттинг-Хилле в 1958 году, восстания в Брикстоне и Токстете в 1981 году и трагические убийства Келсо Кокрейн (1959) и Стивен Лоуренс (1993). Он существует и по сей день, но в 1918 году, всего через несколько недель после окончания войны, к нему обратился Джон Арчер, бывший мэр Баттерси, когда он произнес речь на учредительном собрании Африканского союза прогресса:

‘Наши соотечественники из Африки, Америки и Вест-Индии сражались на полях Франции и Фландрии с иноземным врагом.Жители этой страны прискорбно невежественны в отношении темных рас, и наша цель — показать им, что мы отказались от идеи стать дровосеками и водоносами, что мы претендуем на свое законное место в этой Империи. …если мы достаточно хороши, чтобы участвовать в войнах страны, мы достаточно хороши, чтобы получать блага страны».

Стивен Борн

Забытые американские герои Первой мировой войны

Утро 8 октября 1918 года озарилось туманом с обещанием лучшего дня в окопах северо-восточной Франции.В 6:10 утра капрал Элвин С. Йорк вышел из-под контроля со 2-м батальоном 328-го пехотного полка, входящего в состав 82-й дивизии американских экспедиционных сил.

Очистив свою первоначальную цель, холм, взвод Йорка вошел в открытую долину, окруженную деревьями аргоннского леса. Они обеспечили отличное прикрытие для немцев, открывших огонь.

К середине утра командир взвода Йорка был среди мертвых, и он оказался во главе семи солдат, еще боеспособных.