«Ручные» комплексы ПВО. Часть 5. ПЗРК FIM-92 Stinger » Военное обозрение

К одним из самых известных во всем мире переносным зенитным ракетным комплексам наряду с ПЗРК «Игла» и «Стрела», безусловно, относится американский ПЗРК FIM-92 Stinger. «Стингер» (от английского Stinger – «жало») имеет в американский армии общевойсковой индекс FIM-92 и, как и его «коллеги» из других стран, предназначен для поражения низколетящих воздушных целей: беспилотников, вертолетов и самолетов. Помимо этого, Stinger обеспечивает стрелку-оператору ограниченные возможности по обстрелу небронированных наземных или надводных целей. Принятый на вооружение американской армии в 1981 году комплекс по-прежнему остается на вооружении.Созданный в США комплекс с 1981 года не только находится на вооружении американской армии, но и активно поставляется на экспорт. Помимо США его производством занималась компания European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) в Германии и Roketsan в Турции. За все время производства было выпущено более 70 тысяч ракет к данным комплексам всех типов. ПЗРК является одним из самых распространенных в мире, находится на вооружении 30 государств.

ПЗРК «Стингер» предназначен для поражения самолетов, включая сверхзвуковые, и вертолетов как на встречных, так и на догонных курсах. В том числе целей, совершающих полеты на малых и предельно малых высотах. Разработкой комплекса занимались специалисты компании «General Dynamics». Разработке ПЗРК «Stinger» предшествовали работы по программе ASDP (Advanced Seeker Development Program), которые начались еще в середине 1960-х годов, незадолго до начала серийного выпуска первого американского ПЗРК «Red Eye». Целью данных работ была теоретическая проработка и экспериментальное подтверждение осуществимости концепции переносного комплекса «Red Eye 2» с зенитной ракетой, на которой планировалось использовать всеракурсную инфракрасную головку самонаведения.

Успешное выполнение данной программы позволило Минобороны США в 1972 году приступить к финансированию разработки перспективного ПЗРК, который сразу же получил наименование «Stinger». Разработка комплекса, несмотря на возникшие в процессе работ трудности, была завершена к 1977 году. В том же году компания «General Dynamics» приступила к выпуску первой партии готовых образцов. Их испытания проводились в США в течение 1979-1980 годов и закончились успешно.

Результаты испытаний нового ПЗРК с зенитной управляемой ракетой FIM-92A, которая была оснащена инфракрасной (ИК) ГСН (диапазон волн 4,1-4,4 мкм), подтвердила способности комплекса по поражению воздушных целей на встречных курсах. Продемонстрированные результаты позволили Минобороны США принять решение о серийном выпуске комплексов и принятии их на вооружение. С 1981 года они массово начали поступать на вооружение сухопутных войск США в Европе. При этом объем выпуска ПЗРК в этой модификации был значительно сокращен в связи с достигнутыми успехами в создании новой ГСН POST, разработка которой велась с 1977 года и к началу 1980-х годов находилась уже на завершающем этапе.

Двухдиапазонная ГСН POST, которая использовалась в ракете FIM-92B, работает не только в ИК, но и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн. В отличие от ГСН ракеты FIM-92A, где информация о положении воздушной цели относительно ее оптической оси извлекалась из сигнала, модулированного вращающимся растром, в новой ракете использовался безрастровый координатор цели. Его детекторы УФ и ИК излучений, функционирующие в одном контуре с двумя цифровыми микропроцессорами, позволяли осуществлять розеткообразное сканирование. Это обеспечивало ГСН ракеты возможность селекции воздушной цели в условиях фоновых помех, а также защищенность от средств противодействия ИК диапазона.

Производство данных ракет началось в 1983 году, но в связи с тем, что уже в 1985 году компания «General Dynamics» приступила к работам по созданию новой зенитной ракеты FIM-92C, темпы выпуска ЗУР FIM-92B также были снижены по сравнению с предусмотренными ранее. В новой ракете, разработка которой была полностью закончена в 1987 году, использовалась новая ГСН POST-RPM, оснащенная перепрограммируемым микропроцессором, который обеспечивал возможность адаптации характеристик системы наведения ракеты к помеховой и целевой обстановке за счет выбора подходящих программ. Сменные блоки памяти, в которых хранились типовые программы, размещались в корпусе пускового механизма ПЗРК «Stinger-RPM». До 1991 года было выпущено около 20 тысяч ракет FIM-92C, все они поставлялись только в армию США. Дальнейшие работы по усовершенствованию ракет, оснащенных ГСН POST-RPM, велись в части оснащения ракеты FIM-92C литиевой батареей, кольцевым лазерным гироскопом, улучшенным датчиком угловой скорости по крену.

Широкое распространение получили ЗУР FIM-92E Block I, которые были оснащены двухдиапазонной помехозащищенной ГСН розеточного типа, работающей в ИК и УФ диапазонах длин волн. Данные ракеты оснащались осколочно-фугасной боевой частью весом 3 кг, их дальность полета выросла до 8 километров, а скорость ракеты составляет М=2,2 (около 750 м/с). Ракеты FIM-92E Block II комплектовались всеракурсной тепловизионной ГСН с расположенной в фокальной плоскости оптической системы матрицей ИК-детекторов. Первые ракеты FIM-92E начали поступать на вооружение американской армии в 1995 году. Практически весь запас ракет ПЗРК «Стингер», находившихся на вооружении армии США, был заменен на эти ЗУР.

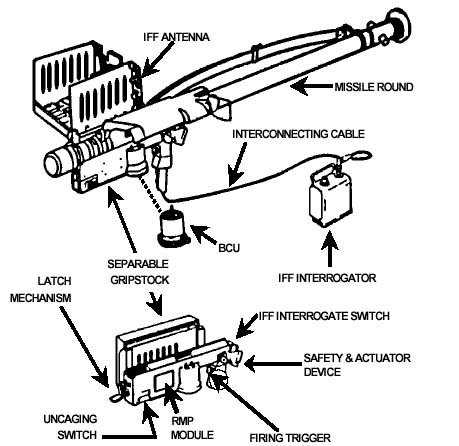

ПЗРК «Stinger» всех без исключения модификаций состоит из следующих основных компонентов:

— зенитной управляемой ракеты в транспортно-пусковом контейнере;

— пускового механизма;

— оптического прицела для визуального обнаружения и сопровождения воздушной цели, а также приближенного определения дальности до цели;

— блока электроснабжения и охлаждения с электрической батареей, а также емкостью с жидким аргоном;

— аппаратуры опознавания «свой-чужой» AN/PPX-1 (электронный блок, который носится на поясном ремне стрелка-оператора комплекса).

Головка самонаведения ракеты: Под прозрачным колпаком виден следящий координатор цели на гиростабилизированной платформе

Ракета ПЗРК «Стингер» выполнена по аэродинамической схеме «утка». В носовой части ракеты расположены четыре аэродинамических поверхности, две из которых являются рулями, а еще две остаются неподвижными относительно корпуса ракеты. Для управления с помощью одной пары аэродинамических рулей ракета вращается вокруг своей продольной оси, а сигналы управления, которые поступают на рули, согласуются с ее движением относительно этой оси. ЗУР приобретает начальное вращение за счет наклонного расположения сопел стартового ускорителя относительно ее корпуса. Для поддержания вращения ракеты в полете плоскости хвостового стабилизатора, которые, как и рули, раскрываются при выходе ЗУР из ТПК, установлены под некоторым углом к ее корпусу. Управление с помощью одной пары рулей позволило конструкторам достичь значительного снижения массы, а также стоимости аппаратуры управления полетом.

Ракета оснащается двухрежимным маршевым твердотопливным двигателем «Atlantic Research Mk27», который обеспечивает ее разгон до скорости 750 м/с и поддержание столь высокой скорости в течение всего полета до цели. Маршевый двигатель ЗУР включается лишь после отделения стартового ускорителя и удаления ракеты на безопасное расстояние от стрелка-оператора комплекса (примерно на 8 метров). Поражение воздушных целей обеспечивается мощной осколочно-фугасной боевой частью массой около трех килограмм. БЧ оснащена взрывателем ударного действия и предохранительно-исполнительным механизмом, который обеспечивает снятие ступеней предохранения взрывателя и передачу команды на самоликвидацию ЗУР в случае ее промаха.

Зенитная ракета помещается в герметичный цилиндрический ТПК из стеклопластика, который заполняется инертным газом. Оба конца данного контейнера закрываются разрушающимися в момент пуска крышками. Передняя из них выполнена из материала, который пропускает ИК и УФ излучение, что позволяет головке самонаведения производить захват цели без нарушения уплотнения и герметичности ТПК. Достаточно высокая надежность аппаратуры ЗУР и герметичность ТПК обеспечивают хранение зенитных ракет в войсках без проведения технического обслуживания в течение 10 лет.

Пусковой механизм, при помощи которого осуществляется подготовка ЗУР к запуску и осуществляется пуск, присоединяется к ТПК при помощи специальных замков. Электрическая батарея блока энергосбережения и охлаждения (данный блок устанавливается в корпус пускового механизма при подготовке к ведению огня) подключается к бортовой сети ракеты через штепсельный разъем, а емкость с жидким аргоном через штуцер соединяют с магистралью системы охлаждения. На нижней поверхности пускового механизма ПЗРК расположен штепсельный разъем, предназначенный для подключения электронного блока аппаратуры опознавания «свой-чужой», а на рукоятке находится спусковой крючок с двумя рабочими и одним нейтральным положениями. После нажатия на спусковой крючок и перевода его в первое рабочее положение, происходит активизация блока энергоснабжения и охлаждения, после чего электроэнергия от батареи (напряжение 20 вольт, продолжительность работы составляет не менее 45 секунд) и жидкий аргон поступают на борт ЗУР, обеспечивая охлаждение детекторов ГСН, раскрутку гироскопа и выполнение других операций, которые непосредственно связаны с подготовкой ракеты к пуску. При дальнейшем давлении стрелка-оператора на спусковой крючок и занятии им второго рабочего положения активизируется бортовая электрическая батарея, которая в состоянии питать электронную аппаратуру ЗУР в течение 19 секунд и срабатывает воспламенитель стартового двигателя зенитной ракеты.

В процессе боевой работы данные о воздушных целях поступают от внешней системы обнаружения и целеуказания или номера расчета, который осуществляет наблюдение за воздушным пространством. После того как воздушная цель обнаружена стрелок-оператор кладет ПЗРК «Стингер» себе на плечо и наводить комплекс на выбранную цель. После того как ГСН зенитной ракеты захватывает цель и начинает ее сопровождать, включается звуковой сигнал и вибрационное устройство оптического прицела, к которому оператор прижимается щекой, предупреждая о захвате воздушной цели. Затем оператор нажатием кнопки активирует гироскоп. Перед самим пуском стрелок-оператор вводит также необходимые углы упреждения. Указательным пальцем стрелок нажимает на пусковую скобу, после чего начинает работать бортовая батарея. Выход батареи на нормальный режим работы обеспечивает срабатывание патрона со сжатым газом, который отбрасывает отрывной штекер, отключая питание от блока электроснабжения и охлаждения, включая пиропатрон запуска стартового двигателя ракеты.

Расчет ПЗРК «Стингер» состоит из двух человек – стрелка-оператора и командира, в распоряжении которых имеются 6 ракет ЗУР в ТПК, электронный блок оповещения и отображения воздушной обстановки, а также автомобиль повышенной проходимости. Расчеты ПЗРК имелись в штатах зенитных дивизионов американских дивизий (в бронетанковой – по 75, в легкой пехотной – по 90, в воздушно-штурмовой – 72), а также в дивизионах ЗРК «Patriot» и «Improved Hawk».

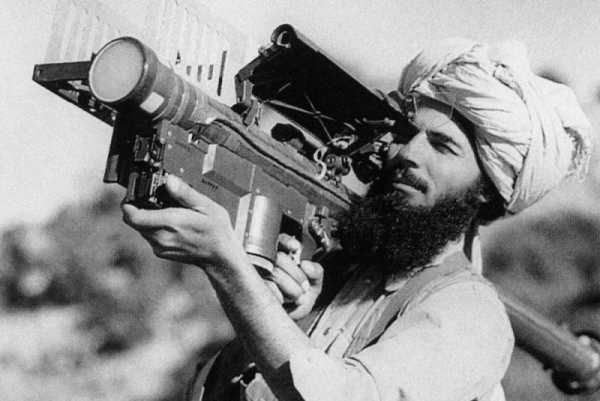

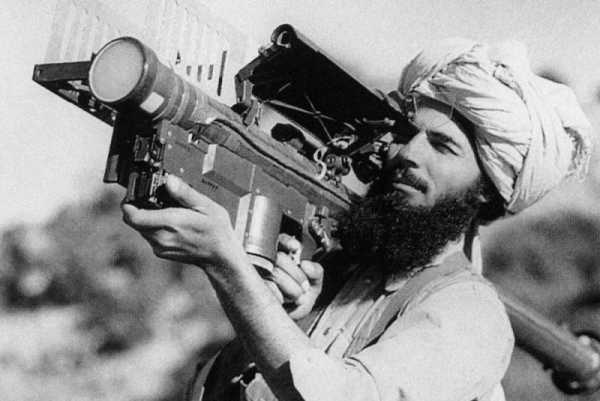

Американские переносные комплексы «Стингер» активно применялись в различных локальных конфликтах последних десятилетий. В том числе афганскими моджахедами против советских войск. Термоловушки не всегда спасали самолеты и вертолеты от выпущенных ракет, а мощная боевая часть достаточно эффективно поражала даже двигатели штурмовиков Су-25. Потери советской авиации от ПЗРК «Stinger» в Афганистане были ощутимыми. По разным оценкам, до половины из 450 потерянных в Афганистане советских самолетов и вертолетов могли быть сбиты с земли огнем ПЗРК.

Появление в Афганистане американских ПЗРК «Стингер» в конце 1986 – начале 1987 года стало по-настоящему серьезной проблемой для советской авиации. Только за девять месяцев 1987 года американцы передали афганским моджахедам около 900 комплексов данного типа. Решить проблему широкого применения противником ПЗРК пытались разными способами, не только установкой на вертолеты и самолеты систем отстрела ложных тепловых целей. Была изменена и тактика применения авиации как транспортных вертолетов и самолетов, так и ударных машин. Полеты транспортной авиации стали выполняться на больших высотах, где их не могли достать ракеты ПЗРК. Посадка и взлет самолетов происходили по спирали с резким набором или наоборот резкой потерей высоты. Вертолеты во время полетов наоборот начали прижиматься к земле, используя для полетов сверхмалые высоты, пытаясь укрыться в складках местности. Несмотря на все меры, массовое появление у моджахедов современных ПЗРК снизило эффективность действий советской авиации на конечном этапе Афганской войны.

Стоит отметить, что у ПЗРК «Стингер» существуют и альтернативные варианты боевого применения. С его помощью можно обстреливать также небронированные наземные и надводные цели. По своим критериям данный комплекс соответствует определению ракет «поверхность-поверхность». Ограниченное применение ПЗРК «Stinger» для этих целей было наглядно продемонстрировано во время совместных испытаний, которые проводились Корпусом морской пехоты США и американской армией летом 2003 года в Техасе на полигоне Макгрегор базы Форт-Блисс. Во время испытаний ракетами «Стингер» были подбиты: средний армейский грузовик типа пикап M880, грузовик с фургоном, плавающий гусеничный бронетранспортер типа Amtrack, быстроходная моторная лодка. На основании данных испытаний рассматривалась возможность вооружения ПЗРК «Stinger» нарядов американских военнослужащих на блок-постах для защиты от шахид-мобилей вместо ПТРК «Javelin», которые стоили на порядок дороже «Стингеров», однако до воплощения этой идеи в жизнь дело так и не дошло.

Необходимо отметить, что разработанный в 1970-е годы комплекс по-прежнему актуален. Это единственный ПЗРК, находящийся на вооружении американских военных. При этом сейчас он выходит из практически 15-летнего забвения. 17 января 2018 года интернет-портал defensenews.com сообщил о том, что американская армия возобновила программы обучения стрелков-операторов ПЗРК FIM-92 Stinger, которые практически не велись все последние годы. «Возвращение ПЗРК Stinger связано с самоидентифицированным разрывом, созданным и признанным американской армией. Мы возвращаемся к основам и возвращаем в боевые подразделения ракетные системы ПВО ближнего радиуса действия», – рассказал журналистам подполковник Аарон Фелтер, являющийся руководителем учебных программ Объединенного управления противовоздушной обороны (Air Defense Integrated Office).

Согласно новой программе обучения операторов, ПЗРК в первую очередь будет использоваться для борьбы с многочисленными беспилотными летательными аппаратами, а также ударными вертолетами. По словам американского генерала Рэндалла Макинтайра, «в продолжающемся российско-украинском конфликте произошли трансформации российской армии, БПЛА все активнее применяются в военных целях, поэтому нам необходимо иметь инструменты для защиты европейских стран». По сути, американские военные включили свою старую «пластинку», что, однако, никак не отменяет того факта, что любые ПЗРК еще очень рано списывать со счетов, особенно при наблюдаемом росте использования всевозможных беспилотников в военных конфликтах различной степени интенсивности по всему миру.

Тактико-технические характеристики FIM-92 Stinger:

Дальность поражаемых целей (вдогон) – до 4750 м (до 8000 м для FIM-92E).

Минимальная дальность поражаемых целей – 200 м.

Высота поражения целей – до 3500-3800 м.

Максимальная скорость ракеты – 750 м/с.

Диаметр ракеты – 70 мм.

Длина ракеты – 1,52 м.

Стартовая масса ракеты – 10,1 кг.

Масса боевой части ракеты – 3 кг.

Масса комплекса в боевом положении – 15,2 кг.

Боевая часть – осколочно-фугасная.

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/stinger/stinger.shtml

https://warspot.ru/11011-stingery-vozvraschayutsya

https://militaryarms.ru/boepripasy/rakety/fim-92-stinger

Материалы из открытых источников

topwar.ru

Переносной Зенитный Ракетный Комплекс «Стингер»

FIM-92 «Стингер» (англ. FIM-92 Stinger — Жало) – это переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) американского производства. Основное его предназначение – поражение низколетящих воздушных объектов: вертолетов, самолетов и БПЛА.

Разработку ПЗРК «Стингер» вела компания «Дженерал Дайнемикс». Он создавался в качестве замены для ПЗРК FIM-43 Redeye. Первую партию из 260 ед. зенитно-ракетных комплексов ввели в опытную эксплуатацию в середине 1979 года. После этого компании-производителю заказали еще одну партию в 2250 ед. для американской армии.

«Стингеры» приняли на вооружение в 1981 году, они стали самыми распространенными в мире ПЗРК, которыми укомплектованы армии более двадцати государств.

Всего было создано три модификации «Стингера»: базовая («Stinger»), «Stinger»-RMP (Reprogrammable Microprocessor) и «Stinger»-POST (Passive Optical Seeking Technology). У них одинаковый состав средств, высота поражения цели и дальность стрельбы. Различие между ними в головках самонаведения (ГСН), которые используются на зенитных ракетах FIM-92 (модификации А, В, С). В настоящий момент компания «Raytheon» производит модификации: FIM-92D, FIM-92E Block I и II. У этих модернизированных вариантов лучшая чувствительность ГСН, а также защищенность от помех.

ГСН POST, которую применяют на ЗУР FIM-92B, работает в двух диапазонах длины волны– ультрафиолетовом (УК) и инфракрасном(ИК). Если в ракете FIM-92A ИК ГСН получает данные о положении цели относительно ее оптической оси из сигнала, который модулирует вращающийся растр, то ГСН POST использует безрастровый координатор цели. Детекторы УФ и ИК излучений работают в контуре с двумя микропроцессорами. Они могут проводить розеткообразное сканирование, которое обеспечивает высокую возможность выбора цели в условиях сильных фоновых помех, а также защищено от средств противодействия, работающих в ИК диапазоне.

Производство ЗУР FIM-92B с ГСH POST запустили в 1983 году. Однако в 1985 году фирма General Dynamics начала разработку ЗУР FIM-92C, поэтому темпы выпуска несколько снизились. Разработка новой ракеты была завершена в 1987 году. В ней используется ГСH POST-RMP, процессор которого можно перепрограммировать, что обеспечивает адаптацию системы наведения к целевым и помеховым условиям при помощи соответствующей программы. Корпус пускового механизма ПЗРК «Stinger»-RMP содержит сменные блоки памяти с типовыми программами. Последние доработки ПЗРК предусматривали оснащение ракеты FIM-92C литиевой батареей, кольцевым лазерным гироскопом, а также модернизированным датчиком угловой скорости по крену.

Можно выделить следующие основные элементы ПЗРК Stinger:

Транспортно-пусковой контейнер (ТПК) с ЗУР, а также оптический прицел позволяющий проводить визуальное обнаружение и сопровождение цели и определять приближенную дальность до нее. Пусковой механизм и блок охлаждения и электроснабжения с емкостью жидкого аргона и электрической батарей. Также установлена аппаратура «свой-чужой» AN/PPX-1 с электронным носителем, который закрепляется на поясе стрелка.

На ракетах FIM-92E Block I устанавливаются двухдиапазонные помехозащищенные розеточные головки самонаведения (ГСН), которые работают в УФ и ИК диапазонах. Кроме того осколочно-фугасные боевые части, вес которых составляет три килограмма. Их дальность полета составляет 8 километров, а скорость М=2.2 В ракеты FIM-92E Block II устанавливается всеракурсная тепловизионная ГСН, в фокальной плоскости которой расположена оптическая система матрицы ИК-детекторов.

При производстве ракет использовалась аэродинамическая схема «утка». Носовая часть содержит четыре аэродинамических поверхности: две играют роль рулей, а две другие сохраняют неподвижность относительно ракетного корпуса. При маневрировании при помощи одной пары рулей ракета вращается вокруг продольной оси, при этом сигналы управления, которые на них поступают, согласованы с движением ракеты вокруг этой оси. Начальное вращение ракете обеспечивают наклонные сопла стартового ускорителя относительно корпуса. Вращение в полете поддерживается благодаря раскрытию плоскостей хвостового стабилизатора при выходе из ТПК, которые также расположены под углом к корпусу. Использование пары рулей при управлении существенно снизило массу и стоимость приборов управления полетом.

Ракета приводится в движение твердотопливным двухрежимным маршевым двигателем Atlantic Research Mk27, обеспечивающим разгон до скорости M=2.2 и поддерживающим ее в течение всего полета к цели. Этот двигатель начинает работать после того, как стартовый ускоритель отделился, а ракета отошла на безопасное расстояние от стрелка – примерно 8 метров.

Вес боевого снаряжения ЗУР составляет три килограмма – это осколочно-фугасная часть, взрыватель ударного действия, а также предохранительно-исполнительный механизм, который обеспечивает снятие предохраняющих ступеней и дает команду на самоликвидацию ракеты в случае, если она не попала в цель.

Для размещения ЗУР используется герметичный цилиндрический ТПК из ТПК, который заполнен инертным газом. У контейнера две крышки, которые разрушаются при пуске. Материал передней пропускает ИК и УФ излучения, что дает возможность захвата цели без необходимости нарушать уплотнение. Контейнер достаточно надежен и герметичен, чтобы обеспечить хранение ракет без необходимости технического обслуживания в течение десяти лет.

Для присоединения пускового механизма, подготавливающего ракету к запуску и запускающего ее, используются специальные замки. При подготовке к пуску в корпус пускового механизма устанавливают блок охлаждения и электроснабжения с электрической батареей, который подключается к бортовой системе ракеты при помощи штепсельного разъема. Емкость с жидким аргоном соединяется с магистралью системы охлаждения посредством штуцера. В нижней части пускового механизма есть штепсельный разъем, который используется для подключения электронного датчика системы «свой-чужой». На рукоятке находится спусковой крючок, у которое есть одно нейтральное и два рабочих положения. При переводе крючка в первое рабочее положение активизируются блоки охлаждения и энергоснабжения. На борт ракеты начинают поступать электроэнергия и жидкий аргон, которые охлаждают детекторы ГСН, раскручивают гироскоп и выполняют другие операции для подготовки ЗРК к запуску. При переводе крючка во второе рабочее положение начинается активизация бортовой электрической батареи, которая обеспечивает питание электронной аппаратуры ракеты в течение 19 секунд. Следующий шаг – начало работы воспламенителя стартового двигателя ракеты.

В процессе боя информация о целях передается внешней системой обнаружения и целеуказания или номером расчета, который наблюдает за воздушным пространством. После того как цель обнаружена, оператор-стрелок кладет ПЗРК на плечо, начиная наведение на выбранную цель. После захвата цели ГСН ракеты, срабатывает звуковой сигнал, а оптический прицел начинает вибрировать при помощи устройства, прилегающего к щеке оператора. После этого по нажатию кнопки включается гироскоп. Кроме того перед пуском стрелку необходимо ввести необходимые углы упреждения.

При нажатии на спусковую скобу активизируется бортовая батарея, которая выходит на нормальный режим после срабатывания патрона со сжатым газом, отбрасывающего отрывной штекер, отключая тем самым питание, передаваемое блоком охлаждения и электроснабжения. Затем включается пиропатрон, запускающий стартовый двигатель.

ПЗРК «Стингер обладает следующими тактико-техническими характеристиками.

Зона поражения составляет 500-4750 метров по дальности, и 3500 метров по высоте. Комплект в боевом положении весит 15.7 килограмм, а стартовая масса ракеты – 10.1 килограмм. Длина ракеты составляет 1500 мм, диаметр ее корпуса 70 мм и размах стабилизаторов 91 мм. Ракета летит со скоростью 640 м/c.

Как правило, расчеты ПЗРК во время боевых действий выполняют задачи самостоятельно или в составе подразделения. Огнем расчета управляет его командир. Возможен автономный выбор цели, а также с использованием команд, которые передает командир. Огневой расчет производит визуальное обнаружение воздушной цели, определяет принадлежит ли она противнику. После этого, если цель достигает расчетной дальности и дана команда на уничтожение, расчет запускает ракету.

В действующих инструкциях по ведение боя присутствуют приемы ведения огня для расчетов ПЗРК. К примеру, для уничтожения одиночных поршневых самолетов и вертолетов применяют метод под названием «пуск-наблюдение-пуск», для одиночного реактивного самолета «два пуска-наблюдение-пуск». В этом случае по цели одновременно стреляют и стрелок, и командир расчета. При большом количестве воздушных целей, огневой расчет выбирает самые опасные цели, причем стрелок и командир обстреливают разные цели при помощи метода «пуск-новая цель-пуск». Происходит следующее распределение функций членов расчета – командир обстреливает ведомую или летящую слева от себя цель, а стрелок атакует ведущий или правый крайний объект. Огонь ведут до полного расхода боекомплекта.

Координацию огня между разными расчетами проводят с использованием предварительно обговоренных действий по выбору установленных секторов обстрела и выбору цели.

Стоит отметить, что огонь в ночное время демаскирует огневые позиции, поэтому в этих условиях рекомендуется вести стрельбу в движении или во время коротких остановок, меняя позицию после каждого пуска.

Первое боевое крещение ПЗРК «Стингер» прошло во время Британо-Аргентинского конфликта в 1982 году, причиной которого стали Фолклендские острова.

При помощи ПЗРК обеспечивалось прикрытие для британского десанта, который высадился на берег, от ударов штурмовиков аргентинской армии. По словам английских военных, они сбили один самолет, а еще нескольким сорвали атаки. В то же время произошла интересная вещь, когда ракета, которую выпустили по турбовинтовому штурмовику «Пукара», поразила вместо него один из выпущенных штурмовиком снарядов.

Лёгкий Аргентинский турбовинтовой штурмовик «Пукара»

Но настоящую «славу» этот ПЗРК получил после того, как его стали применять афганские моджахеды для атак на правительственную и советскую авиацию.

С начала 80-х годов моджахеды использовали американские системы «Ред Ай», советские «Стрела-2», а также британские ракеты «Блоупайп».

Стоит также отметить, что до середины 80-х годов при помощи ПЗРК сбивалось не более 10% всех летательных аппаратов, принадлежащих правительственным войскам и «ограниченному контингенту». Самая эффективная ракета на то время — поставляемая Египтом «Стрела-2м». Она превосходила всех конкурентов в скорости, маневренности и мощности боевой части. К примеру, у американской ракеты «Ред Ай» были ненадежные контактные и бесконтактные взрыватели, иного ракета разбивалась об обшивку и отлетала от вертолета или самолета.

В любом случае, успешные пуски происходили достаточно регулярно. Однако вероятность попадания были почти на 30% ниже, чем у советской «Стрелы».

Дальность обеих ракет не превышала трех километров для огня по реактивным самолетам, двум для Ми-24 и Ми-8. А по поршневым Ми-4 они и вовсе не попадали из-за слабой ИК-сигнатуры. Теоретически, у британского ПЗРК «Блоупайп» были гораздо большие возможности.

Это была всеракурсная система, которая могла вести огонь по боевому самолету на встречном курсе на расстоянии до шести километров, а по вертолету – до пяти километров. Она легко обходила тепловые ловушки, а вес боевой части ракеты составлял три килограмма, что обеспечивало приемлемую мощность. Но было и одно, но… Наведение посредством ручных радиокоманд, когда для управления ракетой использовался джойстик, перемещаемый большим пальцем, при недостатке опыта у стрелка означало неминуемый промах. Кроме того, весь комплекс весил более двадцати килограмм, что также мешало его широкому распространению.

Ситуация кардинально изменилась, когда на территорию Афганистана попали новейшие американские ракеты «Стингер».

Небольшая 70-мм ракета была всеракурсной, а наведение было полностью пассивным и автономным. Максимальная скорость достигала значений в 2М. Всего за одну неделю использования с их помощью было сбито четыре самолета Су-25. Машину не могли спасти термоловушки, а трехкилограммовая боевая часть была весьма эффективна против двигателей Су-25 – в них перегорали тросы для управления стабилизаторами.

В течение первых двух недель боевых действий с использованием ПЗРК «Стингер» в 1987 году было уничтожено три Су-25. Два летчика погибли. В конце 1987 года потери составили восемь самолетов.

При стрельбе по Су-25 хорошо зарекомендовал себя метод «смещения», но он был малоэффективен против Ми-24. Однажды в советский вертолет попал сразу два «стингера», причем в один и то же двигатель, но поврежденной машине удалось вернуться на базу. Для защиты вертолетов использовались экранированные выхлопные устройства, которые снижали контрастность ИК-излучения примерно в два раза. Также был установлен новый генератор подачи импульсных ИК-сигналов под названием Л-166В-11Е. Он уводил ракеты в сторону, а также провоцировал ложный захват цели ГСН ПЗРК.

Но у «Стингеров» были и слабые стороны, которые сначала отнесли к плюсам. У пусковой установки был радиодальномер, который обнаруживался летчиками Су-25, что позволяло использовать ловушки превентивно, увеличивая их эффективность.

Душманы могли использовать «всеракурсность» комплекса только в зимний период, так как у разогретых передних кромок крыльев штурмовиков не хватало контрастности для пуска ракеты в полусферу спереди.

После начала использования ПЗРК «Стингер» понадобилось внести изменения в тактику использования боевой авиации, а также улучшить ее защищенность и постановку помех. Было принято решение увеличить скорость и высоту во время огня по наземным целям, а также создать специальные звенья и пары для прикрытия, которые начинали обстрел, в котором были обнаружены ПЗРК. Очень часто моджахеды не решались использовать ПЗРК, зная о неминуемом возмездии со стороны этих самолетов.

Стоит отметить, что самыми «несбиваемыми» самолетами стали Ил-28 – безнадежно устаревшие бомбардировщики афганских ВВС. Во многом это произошло из-за установленной на корме огневой точки из спаренных 23-мм пушек, которая могла подавить огневые позиции расчетов ПЗРК.

ЦРУ и Пентагон вооружали моджахедов комплексами «Стингер», преследуя ряд целей. Одна из них — испытания нового ПЗРК в реальном бою. Американцы соотносили их с поставками советского оружия во Вьетнам, где советские ракеты сбили сотни американских вертолетов и самолетов. Однако СССР помогал законным властям суверенной страны, в то время как США отправляли оружие для антиправительственных вооруженных моджахедов – или «международных террористов, как их сейчас классифицируют сами американцы.

Официальные российские СМИ поддерживают мнение, что впоследствии афганские ПЗРК использовались чеченскими боевиками для огня по российской авиации в ходе «контртеррористической операции». Однако это не могло соответствовать действительности по некоторым причинам.

Во-первых, одноразовые батареи питания хранятся два года, после чего их необходимо менять, а саму ракету можно хранить в герметичной упаковке десять лет, после чего ей необходимо техническое обслуживание. Афганские моджахеды не могли самостоятельно заменить батареи и обеспечить квалифицированное обслуживание.

Большую часть «Стингеров» перекупил в начале 90-х годов Иран, который смог ввести часть из них обратно в строй. По словам иранских властей, в настоящий момент у «Корпуса стражей исламской революции» есть около пятидесяти комплексов «Стингер».

В начале 90-х годов с территории Чечни вывели подразделения советских военных, а после них осталось множество складов с оружием. Поэтому особой необходимости в «Стингерах» не было.

Во время Второй чеченской компании боевики применяли ПЗРК разных типов, которые поступали к ним из разных источников. Большей частью это были комплексы «Игла» и «Стрела». Иногда встречались и «Стингеры», которые попадали в Чечню из Грузии.

После того как на территории Афганистана начались операции международных сил, не было зафиксировано ни одного случая использования ПЗРК «Стингер».

В конце 80-х годов «Стингеры» использовали солдаты Иностранного Французского легиона. С их помощью они вели огонь по ливийским боевым машинам. Но достоверных подробностей в «открытых источниках» нет.

В настоящее время ПЗРК «Стингер» стал одним из самых эффективных и распространенных на планете. Его ракеты используются в различных зенитных комплексах для ведения ближнего огня – Aspic, Avenger и других. Кроме того, они используются на боевых вертолетах в качестве оружия самообороны от воздушных объектов.

super-arsenal.ru

характеристики и сравнение с аналогами

Среди современного вооружения, широко примяняемого в локальных конфликтах, важную роль играют ПЗРК. Они широко применяются как армиями различных у государств, так и террористическими организациями в борьбе с воздушными целями. Настоящим эталоном данного вида вооружений считается американский ПЗРК «Стингер».

История создания и внедрения

ПЗРК «Стингер» был спроектирован и производится в американской корпорации General Dynamics. Начало работ по данной системе вооружений относится к 1967 году. В 1971 году концепция ПЗРК была одобрена армией США и принята как прототип для дальнейшего усовершенствования под индексом FIM-92. В следующем году было принято и общеупотребительное ее наименование «Стингер», что в переводе с англ. означает «жало».

Из-за технических трудностей первые реальные пуски ракет из данного комплекса состоялись только в середине 1975 года. Серийное производство ПЗРК «Стингер» началось в 1978 году с целью замены морально устаревшего ПЗРК FIM-43 Red Eye, выпускавшегося с 1968 года.

Кроме базовой модели было разработано и выпускалось более десятка различных модификаций данного оружия.

Распространенность в мире

Как было отмечено выше, ПЗРК «Стингер» стал преемником системы ПЗРК «Red Eye». Его ракеты являются эффективным средством борьбы с маловысотными воздушными целями. В настоящее время комплексы данного типа используются вооруженными силами Соединенных Штатов и 29 других стран, они производятся Raytheon Missile Systems и по лицензии компанией EADS в Германии. Система оружия «Стингер» обеспечивает надежную противовоздушную оборону для современных наземных мобильных воинских соединений. Ее боевая эффективность была доказана в четырех крупных конфликтах, в которых с ее помощью было уничтожено более чем 270 боевых самолетов и вертолетов.

Назначение и характеристики

Рассматриваемые ПЗРК — это легкие, автономные системы ПВО, которые могут быть оперативно развернуты на военных платформах в любой боевой ситуации. По каким целям могут применяться ПЗРК «Стингер»? Характеристики ракет, управляемых перепрограммируемыми микропроцессорами, позволяют использовать их как для пуска с вертолетов в режиме «воздух-воздух» для борьбы с воздушными целями, так и для противовоздушной обороны в режиме «земля-воздух». Сразу же после запуска наводчик может свободно укрыться, чтобы не попасть под ответный огонь, тем самым достигается его безопасность и боевая эффективность.

Ракета имеет длину 1,52 м и диаметр 70 мм с четырьмя аэродинамическими рулями высотой 10 см (два из них являются поворотными, а два – неподвижными) в носовой части. Она весит 10.1 кг, в то время как вес ракеты с пусковой установкой составляет около 15,2 кг.

Варианты ПЗРК «Стингер»

— FIM-92A: первая версия.

— FIM — 92C: ракета с репрограммируемым микропроцессором. Влияние внешних помех было компенсировано добавлением более мощных цифровых компьютерных компонентов. Кроме того, программное обеспечение ракеты теперь была перенастроено таким образом, чтобы в короткий срок реагировать быстро и эффективно на новые виды контрмер (помех и ложных целей). До 1991 года было выпущено около 20 000 единиц только для армии США.

— FIM-92D: различные модификации были использованы в этой версии для того, чтобы увеличить устойчивость к помехам.

— FIM-92E: ракета с репрограммируемым микропроцессором Block I. Добавление нового датчика опрокидывания, пересмотр программного обеспечения и управления привели к значительному улучшению управления полетом ракеты. Кроме того, была улучшена эффективность поражения мелких целей, таких как беспилотные самолеты, крылатые ракеты и легкие разведывательные вертолеты. Первые поставки начались в 1995 году. Почти весь запас ракет «Стингер» в США был заменен на эту версию.

— FIM-92F: дальнейшее усовершенствование Е-версии и версия текущего производства.

— FIM — 92G: неопределенное обновление для варианта D.

— FIM — 92H: D-вариант, улучшенный до уровня E-версии.

— FIM-92I: ракета с репрограммируемым микропроцессором Block II. Этот вариант был планово разработан на основе версии E. Усовершенствования включали инфракрасную головку самонаведения. В этой модификации расстояния обнаружения целей и способность преодоления помех были значительно увеличены. Кроме того, изменения в конструкции позволяют значительно увеличить дальность действия. Хотя работы достигли стадии испытаний, программа была прекращена в 2002 году по бюджетным причинам.

— FIM-92J: в ракетах с репрограммируемым микропроцессором Block I обновлены устаревшие компоненты, чтобы продлить срок службы еще на 10 лет. Боеголовка также оснащена неконтактным взрывателем для повышения эффективности против беспилотных летательных аппаратов.

ADSM, подавление средств ПВО: вариант с дополнительной пассивной радиолокационной головкой самонаведения, этот вариант может также использоваться против радарных установок.

Способ пуска ракеты

Американский ПЗРК «Стингер» (FIM-92) содержит ракету AIM-92, заключенную в удароустойчивый жесткий пусковой контейнер многоразового использования. С обеих торцов он закрыт крышками. Передняя из них пропускает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, которое анализируется головкой самонаведения. При пуске эта крышка разбивается ракетой. Задняя крышка контейнера разрушается струей газов от стартового ускорителя. За счет того, что сопла ускорителя расположены под наклоном по отношению к оси ракеты, она еще при выходе из пускового контейнера приобретает вращательное движение. После выхода ракеты из контейнера в ее хвостовой части раскрываются четыре стабилизатора, которые расположены под углом к корпусу. За счет этого относительно ее оси в полете действует вращающий момент.

После отлета ракеты на расстояние до 8 м от оператора стартовый ускоритель отделяется от нее и запускается маршевый двухступенчатый двигатель. Он разгоняет ракету до скорости 2,2М (750 м/с) и поддерживает ее в течение всего полета.

Способ наведения и подрыва ракеты

Продолжим рассматривать самый знаменитый ПЗРК США. «Стингер» использует пассивный инфракрасный искатель воздушных целей. Он не испускает излучения, которое может обнаруживать самолеты, а вместо этого фиксирует инфракрасную энергию (тепло), испускаемую воздушной целью. Поскольку ПЗРК «Стингер» работает в режиме пассивного самонаведения, то это оружие соответствует принципу «выстрелил и забыл», который не требует никаких указаний от оператора после выстрела, в отличие от других ракет, нуждающихся в корректировке их траектории с земли. Это позволяет оператору «Стингера» приступать к поражению других целей сразу после выстрела.

Боеголовка фугасного типа имеет вес 3 кг с взрывателем ударного типа и таймером самоуничтожения. Боеголовка состоит из инфракрасного датчика-искателя целей, секции взрывателей и одного фунта бризантных взрывчатых веществ, заключенного в цилиндре из пирофорного титана. Взрыватель является чрезвычайно безопасным и не позволяет подорвать ракету каким-либо видом электромагнитного излучения в боевых условиях. Боеголовки могут быть взорваны только при столкновении с целью или вследствие самоуничтожения, которое происходит через время от 15 до 19 секунд после запуска.

Новое прицельное устройство

Последние версии ПЗРК комплектуется штатным прицелом AN/PAS-18. Это прочный, легкий тепловизионный прицел, который крепится на пусковой контейнер, обеспечивая возможность запуска ракеты в любое время суток. Прибор разработан для обнаружения самолетов и вертолетов за пределами максимальной дальности полета ракеты.

Основная функция AN/PAS-18 — повышать эффективность ПЗРК. Он работает в том же диапазоне электромагнитного спектра, что и инфракрасный искатель ракеты, и обнаруживает любые источники инфракрасного излучения, которые может обнаружить и ракета. Эта возможность также позволяет осуществлять вспомогательные функции ночного наблюдения. Работая пассивно в инфракрасном спектре, AN/PAS-18 позволяет наводчику давать целеуказания стрелять из ПЗРК в полной темноте и в условиях ограниченной видимости (например, туман, пыль и дым). Днем или ночью AN/PAS-18 может обнаруживать самолеты на большой высоте. В оптимальных условиях обнаружение может быть на расстоянии от 20 до 30 километров. AN/PAS-18 наименее эффективен в обнаружении самолетов на низкой высоте, летящих непосредственно в сторону оператора. Когда шлейф выхлопных газов скрыт корпусом самолета, он не может быть обнаружен, до тех пор, пока он находится за пределами зоны в 8-10 километров от оператора. Дальность обнаружения увеличивается, когда самолет изменяет направление полета, обеспечивая показ собственного выхлопа. AN/PAS-18 готов к эксплуатации в течение 10 секунд после включения питания. Он питается от литиевого аккумулятора, который обеспечивает 6-12 часов жизни батареи. AN/PAS-18 является вспомогательным прибором ночного видения и не обладает разрешением, необходимым для идентификации самолетов.

Боевое применение

При подготовке к применению к пусковому контейнеру с помощью спецзамков присоединяется пусковой механизм, в который предварительно устанавливается блок питания. Он посредством кабеля со штепсельным разъемом подключается к батарее. Кроме того, к бортовой сети ракеты через штуцер присоединяется баллон с жидким инертным газом. Еще одним полезным устройством является блок опознавания целей по системе «свой-чужой» (IFF). Антенна этой системы, имеющая весьма характерный «решетчатый» внешний вид, также крепится к пусковому механизму.

Сколько человек нужно, чтобы выполнить пуск ракеты из ПЗРК «Стингер»? Характеристики его позволяют сделать это одним оператором, хотя официально для его обслуживания требуется два человека. При этом второй номер ведет наблюдение за воздушным пространством. Когда цель обнаружена, оператор-стрелок кладет комплекс на плечо и наводит его на цель. При ее захвате инфракрасным искателем ракеты подается звуковой и вибросигнал, после этого оператор нажатием спецкнопки должен разарретировать гиростабилизированную платформу, которая в полете сохраняет неизменное положение относительно земли, обеспечивая управление мгновенным положением ракеты. Затем следует нажатие пускового крючка, после чего жидкий инертный газ для охлаждения инфракрасного искателя самонаведения поступает из баллона на борт ракеты, в работу запускается ее бортовая батарея, отбрасывается отрывной штекер питания и включается пиропатрон запуска стартового ускорителя.

Как далеко стреляет «Стингер»?

Дальность стрельбы ПЗРК «Стингер» по высоте составляет 3500 м. Ракета ищет инфракрасный свет (тепло), производимые двигателем самолета-цели, и отслеживает самолет, следуя за этим источником инфракрасного излучения. Ракеты также определяют ультрафиолетовую «тень» целевого объекта и используют ее для выделения цели на фоне других объектов, вырабатывающих тепло.

Дальность ПЗРК «Стингер» вдогон за целью имеет широкий диапазон для разных его версий. Так, для базового варианта максимальная дальность равна 4750 м, а для версии FIM-92E она достигает до 8 км.

ТТХ ПЗРК «Стингер»

| Вес ПЗРК в положении «к бою», кг | 15,7 |

| Стартовый вес ракеты, кг | 10,1 |

| Длина ракеты, мм | 1500 |

| Диаметр корпуса ракеты, мм | 70 |

| Размах носовых стабилизаторов, мм | 91 |

| Вес боеголовки | 2,3 |

| Скорость полета, м/с | 650-750 |

Российский ПЗРК «Игла»

Представляет известный интерес сравнение характеристик ПЗРК «Стингер» и «Игла-С», принятого на вооружение российской армии в 2001 году. На фото ниже показан момент выстрела из ПЗРК «Игла-С».

У обоих комплексов близкие веса ракет: у «Стингера» – 10, 1 кг, у «Иглы-С» – 11,7, хотя российская ракета на 135 мм длиннее. А вот диаметр корпуса у обеих ракет весьма близкий: 70 и 72 мм соответственно. Обе они способны поражать цели на высоте до 3500 м инфракрасными самонаводящимися боеголовками примерно одинакового веса.

А насколько схожи другие характеристики ПЗРК «Стингер» и «Игла»? Сравнение их демонстрирует примерный паритет возможностей, что еще раз доказывает, что уровень еще советских оборонных разработок вполне может быть поднят в России до лучших зарубежных образцов оружия.

autogear.ru

ПВО. ПЗРК FIM-92 Stinger.Часть 5.

К одним из самых известных во всем мире переносным зенитным ракетным комплексам наряду с ПЗРК «Игла» и «Стрела», безусловно, относится американский ПЗРК FIM-92 Stinger. «Стингер» (от английского Stinger – «жало») имеет в американский армии общевойсковой индекс FIM-92 и, как и его «коллеги» из других стран, предназначен для поражения низколетящих воздушных целей: беспилотников, вертолетов и самолетов. Помимо этого, Stinger обеспечивает стрелку-оператору ограниченные возможности по обстрелу небронированных наземных или надводных целей. Принятый на вооружение американской армии в 1981 году комплекс по-прежнему остается на вооружении.

Созданный в США комплекс с 1981 года не только находится на вооружении американской армии, но и активно поставляется на экспорт. Помимо США его производством занималась компания European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) в Германии и Roketsan в Турции. За все время производства было выпущено более 70 тысяч ракет к данным комплексам всех типов. ПЗРК является одним из самых распространенных в мире, находится на вооружении 30 государств.

ПЗРК «Стингер» предназначен для поражения самолетов, включая сверхзвуковые, и вертолетов как на встречных, так и на догонных курсах. В том числе целей, совершающих полеты на малых и предельно малых высотах. Разработкой комплекса занимались специалисты компании «General Dynamics». Разработке ПЗРК «Stinger» предшествовали работы по программе ASDP (Advanced Seeker Development Program), которые начались еще в середине 1960-х годов, незадолго до начала серийного выпуска первого американского ПЗРК «Red Eye». Целью данных работ была теоретическая проработка и экспериментальное подтверждение осуществимости концепции переносного комплекса «Red Eye 2» с зенитной ракетой, на которой планировалось использовать всеракурсную инфракрасную головку самонаведения.

Успешное выполнение данной программы позволило Минобороны США в 1972 году приступить к финансированию разработки перспективного ПЗРК, который сразу же получил наименование «Stinger». Разработка комплекса, несмотря на возникшие в процессе работ трудности, была завершена к 1977 году. В том же году компания «General Dynamics» приступила к выпуску первой партии готовых образцов. Их испытания проводились в США в течение 1979-1980 годов и закончились успешно.

Результаты испытаний нового ПЗРК с зенитной управляемой ракетой FIM-92A, которая была оснащена инфракрасной (ИК) ГСН (диапазон волн 4,1-4,4 мкм), подтвердила способности комплекса по поражению воздушных целей на встречных курсах. Продемонстрированные результаты позволили Минобороны США принять решение о серийном выпуске комплексов и принятии их на вооружение. С 1981 года они массово начали поступать на вооружение сухопутных войск США в Европе. При этом объем выпуска ПЗРК в этой модификации был значительно сокращен в связи с достигнутыми успехами в создании новой ГСН POST, разработка которой велась с 1977 года и к началу 1980-х годов находилась уже на завершающем этапе.

Двухдиапазонная ГСН POST, которая использовалась в ракете FIM-92B, работает не только в ИК, но и в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне длин волн. В отличие от ГСН ракеты FIM-92A, где информация о положении воздушной цели относительно ее оптической оси извлекалась из сигнала, модулированного вращающимся растром, в новой ракете использовался безрастровый координатор цели. Его детекторы УФ и ИК излучений, функционирующие в одном контуре с двумя цифровыми микропроцессорами, позволяли осуществлять розеткообразное сканирование. Это обеспечивало ГСН ракеты возможность селекции воздушной цели в условиях фоновых помех, а также защищенность от средств противодействия ИК диапазона.

Производство данных ракет началось в 1983 году, но в связи с тем, что уже в 1985 году компания «General Dynamics» приступила к работам по созданию новой зенитной ракеты FIM-92C, темпы выпуска ЗУР FIM-92B также были снижены по сравнению с предусмотренными ранее. В новой ракете, разработка которой была полностью закончена в 1987 году, использовалась новая ГСН POST-RPM, оснащенная перепрограммируемым микропроцессором, который обеспечивал возможность адаптации характеристик системы наведения ракеты к помеховой и целевой обстановке за счет выбора подходящих программ. Сменные блоки памяти, в которых хранились типовые программы, размещались в корпусе пускового механизма ПЗРК «Stinger-RPM». До 1991 года было выпущено около 20 тысяч ракет FIM-92C, все они поставлялись только в армию США. Дальнейшие работы по усовершенствованию ракет, оснащенных ГСН POST-RPM, велись в части оснащения ракеты FIM-92C литиевой батареей, кольцевым лазерным гироскопом, улучшенным датчиком угловой скорости по крену.

Широкое распространение получили ЗУР FIM-92E Block I, которые были оснащены двухдиапазонной помехозащищенной ГСН розеточного типа, работающей в ИК и УФ диапазонах длин волн. Данные ракеты оснащались осколочно-фугасной боевой частью весом 3 кг, их дальность полета выросла до 8 километров, а скорость ракеты составляет М=2,2 (около 750 м/с). Ракеты FIM-92E Block II комплектовались всеракурсной тепловизионной ГСН с расположенной в фокальной плоскости оптической системы матрицей ИК-детекторов. Первые ракеты FIM-92E начали поступать на вооружение американской армии в 1995 году. Практически весь запас ракет ПЗРК «Стингер», находившихся на вооружении армии США, был заменен на эти ЗУР.

ПЗРК «Stinger» всех без исключения модификаций состоит из следующих основных компонентов:

— зенитной управляемой ракеты в транспортно-пусковом контейнере;

— пускового механизма;

— оптического прицела для визуального обнаружения и сопровождения воздушной цели, а также приближенного определения дальности до цели;

— блока электроснабжения и охлаждения с электрической батареей, а также емкостью с жидким аргоном;

— аппаратуры опознавания «свой-чужой» AN/PPX-1 (электронный блок, который носится на поясном ремне стрелка-оператора комплекса).

Головка самонаведения ракеты: Под прозрачным колпаком виден следящий координатор цели на гиростабилизированной платформе

Ракета ПЗРК «Стингер» выполнена по аэродинамической схеме «утка». В носовой части ракеты расположены четыре аэродинамических поверхности, две из которых являются рулями, а еще две остаются неподвижными относительно корпуса ракеты. Для управления с помощью одной пары аэродинамических рулей ракета вращается вокруг своей продольной оси, а сигналы управления, которые поступают на рули, согласуются с ее движением относительно этой оси. ЗУР приобретает начальное вращение за счет наклонного расположения сопел стартового ускорителя относительно ее корпуса. Для поддержания вращения ракеты в полете плоскости хвостового стабилизатора, которые, как и рули, раскрываются при выходе ЗУР из ТПК, установлены под некоторым углом к ее корпусу. Управление с помощью одной пары рулей позволило конструкторам достичь значительного снижения массы, а также стоимости аппаратуры управления полетом.

Ракета оснащается двухрежимным маршевым твердотопливным двигателем «Atlantic Research Mk27», который обеспечивает ее разгон до скорости 750 м/с и поддержание столь высокой скорости в течение всего полета до цели. Маршевый двигатель ЗУР включается лишь после отделения стартового ускорителя и удаления ракеты на безопасное расстояние от стрелка-оператора комплекса (примерно на 8 метров). Поражение воздушных целей обеспечивается мощной осколочно-фугасной боевой частью массой около трех килограмм. БЧ оснащена взрывателем ударного действия и предохранительно-исполнительным механизмом, который обеспечивает снятие ступеней предохранения взрывателя и передачу команды на самоликвидацию ЗУР в случае ее промаха.

Зенитная ракета помещается в герметичный цилиндрический ТПК из стеклопластика, который заполняется инертным газом. Оба конца данного контейнера закрываются разрушающимися в момент пуска крышками. Передняя из них выполнена из материала, который пропускает ИК и УФ излучение, что позволяет головке самонаведения производить захват цели без нарушения уплотнения и герметичности ТПК. Достаточно высокая надежность аппаратуры ЗУР и герметичность ТПК обеспечивают хранение зенитных ракет в войсках без проведения технического обслуживания в течение 10 лет.

Пусковой механизм, при помощи которого осуществляется подготовка ЗУР к запуску и осуществляется пуск, присоединяется к ТПК при помощи специальных замков. Электрическая батарея блока энергосбережения и охлаждения (данный блок устанавливается в корпус пускового механизма при подготовке к ведению огня) подключается к бортовой сети ракеты через штепсельный разъем, а емкость с жидким аргоном через штуцер соединяют с магистралью системы охлаждения. На нижней поверхности пускового механизма ПЗРК расположен штепсельный разъем, предназначенный для подключения электронного блока аппаратуры опознавания «свой-чужой», а на рукоятке находится спусковой крючок с двумя рабочими и одним нейтральным положениями. После нажатия на спусковой крючок и перевода его в первое рабочее положение, происходит активизация блока энергоснабжения и охлаждения, после чего электроэнергия от батареи (напряжение 20 вольт, продолжительность работы составляет не менее 45 секунд) и жидкий аргон поступают на борт ЗУР, обеспечивая охлаждение детекторов ГСН, раскрутку гироскопа и выполнение других операций, которые непосредственно связаны с подготовкой ракеты к пуску. При дальнейшем давлении стрелка-оператора на спусковой крючок и занятии им второго рабочего положения активизируется бортовая электрическая батарея, которая в состоянии питать электронную аппаратуру ЗУР в течение 19 секунд и срабатывает воспламенитель стартового двигателя зенитной ракеты.

В процессе боевой работы данные о воздушных целях поступают от внешней системы обнаружения и целеуказания или номера расчета, который осуществляет наблюдение за воздушным пространством. После того как воздушная цель обнаружена стрелок-оператор кладет ПЗРК «Стингер» себе на плечо и наводить комплекс на выбранную цель. После того как ГСН зенитной ракеты захватывает цель и начинает ее сопровождать, включается звуковой сигнал и вибрационное устройство оптического прицела, к которому оператор прижимается щекой, предупреждая о захвате воздушной цели. Затем оператор нажатием кнопки активирует гироскоп. Перед самим пуском стрелок-оператор вводит также необходимые углы упреждения. Указательным пальцем стрелок нажимает на пусковую скобу, после чего начинает работать бортовая батарея. Выход батареи на нормальный режим работы обеспечивает срабатывание патрона со сжатым газом, который отбрасывает отрывной штекер, отключая питание от блока электроснабжения и охлаждения, включая пиропатрон запуска стартового двигателя ракеты.

Расчет ПЗРК «Стингер» состоит из двух человек – стрелка-оператора и командира, в распоряжении которых имеются 6 ракет ЗУР в ТПК, электронный блок оповещения и отображения воздушной обстановки, а также автомобиль повышенной проходимости. Расчеты ПЗРК имелись в штатах зенитных дивизионов американских дивизий (в бронетанковой – по 75, в легкой пехотной – по 90, в воздушно-штурмовой – 72), а также в дивизионах ЗРК «Patriot» и «Improved Hawk».

Американские переносные комплексы «Стингер» активно применялись в различных локальных конфликтах последних десятилетий. В том числе афганскими моджахедами против советских войск. Термоловушки не всегда спасали самолеты и вертолеты от выпущенных ракет, а мощная боевая часть достаточно эффективно поражала даже двигатели штурмовиков Су-25. Потери советской авиации от ПЗРК «Stinger» в Афганистане были ощутимыми. По разным оценкам, до половины из 450 потерянных в Афганистане советских самолетов и вертолетов могли быть сбиты с земли огнем ПЗРК.

Появление в Афганистане американских ПЗРК «Стингер» в конце 1986 – начале 1987 года стало по-настоящему серьезной проблемой для советской авиации. Только за девять месяцев 1987 года американцы передали афганским моджахедам около 900 комплексов данного типа. Решить проблему широкого применения противником ПЗРК пытались разными способами, не только установкой на вертолеты и самолеты систем отстрела ложных тепловых целей. Была изменена и тактика применения авиации как транспортных вертолетов и самолетов, так и ударных машин. Полеты транспортной авиации стали выполняться на больших высотах, где их не могли достать ракеты ПЗРК. Посадка и взлет самолетов происходили по спирали с резким набором или наоборот резкой потерей высоты. Вертолеты во время полетов наоборот начали прижиматься к земле, используя для полетов сверхмалые высоты, пытаясь укрыться в складках местности. Несмотря на все меры, массовое появление у моджахедов современных ПЗРК снизило эффективность действий советской авиации на конечном этапе Афганской войны.

Стоит отметить, что у ПЗРК «Стингер» существуют и альтернативные варианты боевого применения. С его помощью можно обстреливать также небронированные наземные и надводные цели. По своим критериям данный комплекс соответствует определению ракет «поверхность-поверхность». Ограниченное применение ПЗРК «Stinger» для этих целей было наглядно продемонстрировано во время совместных испытаний, которые проводились Корпусом морской пехоты США и американской армией летом 2003 года в Техасе на полигоне Макгрегор базы Форт-Блисс. Во время испытаний ракетами «Стингер» были подбиты: средний армейский грузовик типа пикап M880, грузовик с фургоном, плавающий гусеничный бронетранспортер типа Amtrack, быстроходная моторная лодка. На основании данных испытаний рассматривалась возможность вооружения ПЗРК «Stinger» нарядов американских военнослужащих на блок-постах для защиты от шахид-мобилей вместо ПТРК «Javelin», которые стоили на порядок дороже «Стингеров», однако до воплощения этой идеи в жизнь дело так и не дошло.

Необходимо отметить, что разработанный в 1970-е годы комплекс по-прежнему актуален. Это единственный ПЗРК, находящийся на вооружении американских военных. При этом сейчас он выходит из практически 15-летнего забвения. 17 января 2018 года интернет-портал defensenews.com сообщил о том, что американская армия возобновила программы обучения стрелков-операторов ПЗРК FIM-92 Stinger, которые практически не велись все последние годы. «Возвращение ПЗРК Stinger связано с самоидентифицированным разрывом, созданным и признанным американской армией. Мы возвращаемся к основам и возвращаем в боевые подразделения ракетные системы ПВО ближнего радиуса действия», – рассказал журналистам подполковник Аарон Фелтер, являющийся руководителем учебных программ Объединенного управления противовоздушной обороны (Air Defense Integrated Office).

Согласно новой программе обучения операторов, ПЗРК в первую очередь будет использоваться для борьбы с многочисленными беспилотными летательными аппаратами, а также ударными вертолетами. По словам американского генерала Рэндалла Макинтайра, «в продолжающемся российско-украинском конфликте произошли трансформации российской армии, БПЛА все активнее применяются в военных целях, поэтому нам необходимо иметь инструменты для защиты европейских стран». По сути, американские военные включили свою старую «пластинку», что, однако, никак не отменяет того факта, что любые ПЗРК еще очень рано списывать со счетов, особенно при наблюдаемом росте использования всевозможных беспилотников в военных конфликтах различной степени интенсивности по всему миру.

Тактико-технические характеристики FIM-92 Stinger:

Дальность поражаемых целей (вдогон) – до 4750 м (до 8000 м для FIM-92E).

Минимальная дальность поражаемых целей – 200 м.

Высота поражения целей – до 3500-3800 м.

Максимальная скорость ракеты – 750 м/с.

Диаметр ракеты – 70 мм.

Длина ракеты – 1,52 м.

Стартовая масса ракеты – 10,1 кг.

Масса боевой части ракеты – 3 кг.

Масса комплекса в боевом положении – 15,2 кг.

Боевая часть – осколочно-фугасная.

Источник:https://topwar.ru/148040-ruchnye-kompleksy-pvo-chast-5-pzrk-fim-92-stinger.html

alex-news.ru

«Игла» против «Стингера» и «Мистраля»

Сравнительные характеристики переносных зенитных ракетных комплексов мира 11 марта 1981 года на вооружение был принят переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-1». Он пришел на смену ПЗРК «Стрела», позволив с большей точностью поражать самолеты противника во всех ракурсах их движения. У американцев аналог появился в том же году. Значительных успехов в этой области добились французские и британские конструкторы.

11 марта 1981 года на вооружение был принят переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-1». Он пришел на смену ПЗРК «Стрела», позволив с большей точностью поражать самолеты противника во всех ракурсах их движения. У американцев аналог появился в том же году. Значительных успехов в этой области добились французские и британские конструкторы.

История вопроса

Идея поражать воздушные цели не зенитным огнем артиллерии, а ракетами появилась еще в 1917 году в Великобритании. Однако реализовать ее было невозможно в силу слабости технологий. В середине 30-х годов проблемой заинтересовался С.П.Королев. Но и у него дело не пошло дальше лабораторных испытаний ракет, наводящихся по лучу прожектора.

Первый зенитно-ракетный комплекс – С-25 — сделали в Советском Союзе в 1955 году. В США аналог появился три года спустя. Но то были сложные, перевозимые на тягачах ракетные установки, развертывание которых и перемещение требовало значительного времени. В полевых условиях на сильно пересеченной местности их использование было невозможно.

В связи с чем конструкторы приступили к созданию переносных комплексов, которыми смог бы управлять один человек. Правда, подобное оружие уже существовало. В конце Второй мировой войны в Германии, а в 60-е годы в СССР были созданы зенитные гранатометы, которые не пошли в серию. Это были многоствольные (до 8 стволов) переносные пусковые установки, стрелявшие залпом. Однако их эффективность была невысока из-за того, что выпущенные снаряды не имели никакой системы наведения на цель.Необходимость в ПЗРК возникла в связи с возрастанием в военных действиях роли штурмовой авиации. Также одной из важнейших целей создания ПЗРК была поставка их в нерегулярные армии для партизанских группировок. И СССР, и США были заинтересованы в этом, поскольку оказывали помощь во всех частях света неправительственным группировкам. Советский Союз поддерживал так называемые освободительные движения социалистической ориентации, США – повстанцев, которые боролись с правительственными войсками стран, где социалистическая идея уже начинала укореняться.

Первыми ПЗРК сделали в 1966 году англичане. Однако они выбрали малоэффективный способ наведения ракет Blowpipe – радиокомандный. И хоть этот комплекс и выпускали до 1993 года, но у партизан он популярностью не пользовался.Первый достаточно эффективный ПЗРК «Стрела» появился в СССР в 1967 году. В его ракете была использована тепловая головка самонаведения. «Стрела» прекрасно проявила себя во время Вьетнамской войны – с ее помощью партизаны сбили более 200 американских вертолетов и самолетов, в том числе и сверхзвуковых. В 1968 году и у американцев появился аналогичный комплекс – Redeye. Он основывался на тех же самых принципах и имел схожие параметры. Однако вооружение им афганских моджахедов не дало ощутимых результатов, поскольку в афганском небе летали уже советские самолеты нового поколения. И лишь появление «Стингеров» стало чувствительным для советской авиации.

У первых ПЗРК существовали определенные проблемы, в частности, относительно целеуказания, которые удалось решить в комплексах следующего поколения.

«Стрелу» сменяет «Игла»

ПЗРК «Игла», разработанный в коломенском КБ Машиностроении (главный конструктор С.П.Непобедимый) и принятый на вооружение 11 марта 1981 года, эксплуатируется и по нынешний день в трех модификациях. Используется в армиях 35 стран, среди которых не только наши бывшие попутчики на социалистическом пути, но и, например, Южная Корея, Бразилия, Пакистан.

Главные отличия «Иглы» от «Стрелы» заключаются в наличии запросчика «свой-чужой», более совершенном способе наведения и управления ракетой, большей мощности боевого заряда. Также в комплекс был введен электронный планшет, на котором по поступающей информации от средств ПВО дивизии высвечивалось до четырех целей, присутствующих в квадрате 25х25 км.Дополнительная ударная мощь была получена за счет того, что в новой ракете в момент поражения цели происходил подрыв не только БЧ, но и неизрасходованного топлива маршевого двигателя.

Если первая модификация «Стрелы» могла поражать цели только на догонных курсах, то затем этот недостаток был устранен за счет охлаждения головки самонаведения жидким азотом. Это позволило повысить чувствительность приемника инфракрасного излучения и получить более контрастную видимость цели. За счет такого технического решения появилась возможность всеракурсного поражения цели, в том числе и летящих навстречу.Использование ПЗРК во Вьетнаме позволило вытеснить низколетящие штурмовики на средние высоты, где с ними разбирались ЗРК-75 и зенитная артиллерия.

Однако к концу 70-х годов использование самолетами ложных тепловых целей – отстреливаемых пиропатронов, захватываемых датчиками ИК – существенно понизило эффективность «Стрелы». В «Игле» эта проблема была решена за счет комплекса технических мероприятий. К ним относятся повышение чувствительности головки самонаведения (ГСН) и применения в ней двуканальной системы. Также в ГСН введен логический блок выделения истинных целей на фоне помех.

«Игла» имеет и еще одно существенное достоинство. Ракеты предыдущего поколения точно наводились на самый мощный тепловой источник, то есть на сопло двигателя самолета. Однако эта часть летательного аппарата не слишком уязвима за счет использования в ней особо прочных материалов. В ЗУР «Иглы» прицеливание происходит со смещением – ракета поражает не сопло, а наименее защищенные участки самолета. Благодаря новым качествам «Игла» способна поражать не только сверхзвуковые самолеты, но и крылатые ракеты.С 1981 года ПЗРК периодически модернизируется. Сейчас в армию поступают новейшие комплексы «Игла-С», принятые на вооружение в 2002 году.

Американский, французский и британский комплексы

Американский ПЗРК нового поколения «Стингер» также появился в 1981 году. И через два года начал активно использоваться душманами во время Афганской войны. При этом о реальной статистике уничтожения целей при помощи него говорить сложно. Всего было сбито около 170 советских самолетов и вертолетов. Однако моджахеды в равной мере применяли не только американское переносное оружие, но и советские комплексы «Стрела-2».

Первые «Стингеры» и «Иглы» имели примерно одинаковые параметры. То же самое можно сказать и о последних моделях. Однако существуют существенные отличия относительно и динамики полета, и ГСН, и механизма подрыва. В российских ракетах установлен «вихревой генератор» — индукционная система, срабатывающая при пролете вблизи металлического поражаемого объекта. Данная система более эффективна, чем инфракрасные, лазерные или радио-взрыватели на зарубежных ПЗРК.

«Игла» имеет двухрежимный маршевый двигатель, у «Стингера» — однорежимный, поэтому у российской ракеты больше и средняя скорость (хоть максимальная и ниже), и дальность полета. Но при этом ГСН «Стингера» работает не только в инфракрасном, но и в ультрафиолетовом диапазоне.

У появившегося в 1988 году французского ПЗРК «Мистраль» оригинальная ГСН. Ее просто взяли с авиационной ракеты «воздух-воздух» и загнали в «трубу». Это решение позволяет инфракрасной ГСН мозаичного типа захватывать истребители из передней полусферы на дальности в 6-7 км. Пусковая установка оснащена прибором ночного видения и радиоприцелом.

В 1997 году в Великобритании был принят на вооружение ПЗРК «Старстрейк». Это очень дорогое оружие, значительно отличающееся от традиционных схем. Во-первых, из «трубы» вылетает модуль с тремя ракетами. Он оснащен четырьмя полуактивными лазерными ГСН – одна общая и по одной на каждую отделяющуюся боеголовку. Разделение происходит на расстоянии 3 км до цели, когда головки ее захватывают. Дальность стрельбы достигает 7 км. Причем это дальность применима даже для вертолетов с ЭВУ (устройством, снижающим температуру выхлопа). Для тепловых ГСН в данном случае это расстояние не превышает 2 км. И еще одна важнейшая особенность – боеголовки являются кинетическими осколочными, то есть не имеют взрывчатого вещества.

ТТХ ПЗРК «Игла-С», «Стингер», «Мистраль», «Старстрейк»

Дальность стрельбы: 6000 км – 4500 м – 6000 м – 7000 м

Высота поражаемых целей: 3500 м – 3500 м – 3000 м – 1000 м

Скорость целей (встречный курс/догонный курс): 400 м/с / 320 м/с – н/д – н/д – н/д

Максимальная скорость ракеты: 570 м/с – 700 м/с – 860 м/с – 1300 м/с

Масса ракеты: 11,7 кг – 10,1 кг – 17 кг – 14 кг

Масса БЧ: 2,5 кг – 2,3 кг – 3 кг – 0,9 кг

Длина ракеты: 1630 мм – 1500 мм – 1800 мм – 1390 мм

Диаметр ракеты: 72 мм – 70 мм – 90 мм – 130 мм

ГСН: ИК – ИК и УФ – ИК — лазерная

Снимок в открытие статьи: переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» / Фото: Иван Руднев/ РИА Новостиtehnowar.ru

| FIM-92 Stinger | |

|---|---|

| Морской пехотинец США с полевой радиостанцией принимает сведения о воздушной цели, передавая целеуказание в реальном времени стрелку ПЗРК «Стингер» | |

| Тип | ПЗРК |

| Статус | на вооружении |

| Разработчик | General Dynamics |

| Годы разработки | 1967 — 1977 |

| Начало испытаний | ноябрь 1973 |

| Принятие на вооружение | IOC: 1981 |

| Производитель | Raytheon Missile Systems |

| Годы производства | c 1978 |

| Единиц произведено | >70 000 |

| Стоимость единицы | US$ ~60—70 000[1] |

| Годы эксплуатации | 1981 — н. в. |

| Основные эксплуатанты | США США Великобритания Великобритания Германия Германия |

| Другие эксплуатанты | |

ru-wiki.ru

характеристики и сравнение с аналогами

Новости и общество 22 декабря 2015Среди современного вооружения, широко примяняемого в локальных конфликтах, важную роль играют ПЗРК. Они широко применяются как армиями различных у государств, так и террористическими организациями в борьбе с воздушными целями. Настоящим эталоном данного вида вооружений считается американский ПЗРК «Стингер».

История создания и внедрения

ПЗРК «Стингер» был спроектирован и производится в американской корпорации General Dynamics. Начало работ по данной системе вооружений относится к 1967 году. В 1971 году концепция ПЗРК была одобрена армией США и принята как прототип для дальнейшего усовершенствования под индексом FIM-92. В следующем году было принято и общеупотребительное ее наименование «Стингер», что в переводе с англ. означает «жало».

Из-за технических трудностей первые реальные пуски ракет из данного комплекса состоялись только в середине 1975 года. Серийное производство ПЗРК «Стингер» началось в 1978 году с целью замены морально устаревшего ПЗРК FIM-43 Red Eye, выпускавшегося с 1968 года.

Кроме базовой модели было разработано и выпускалось более десятка различных модификаций данного оружия.

Распространенность в мире

Как было отмечено выше, ПЗРК «Стингер» стал преемником системы ПЗРК «Red Eye». Его ракеты являются эффективным средством борьбы с маловысотными воздушными целями. В настоящее время комплексы данного типа используются вооруженными силами Соединенных Штатов и 29 других стран, они производятся Raytheon Missile Systems и по лицензии компанией EADS в Германии. Система оружия «Стингер» обеспечивает надежную противовоздушную оборону для современных наземных мобильных воинских соединений. Ее боевая эффективность была доказана в четырех крупных конфликтах, в которых с ее помощью было уничтожено более чем 270 боевых самолетов и вертолетов.

Назначение и характеристики

Рассматриваемые ПЗРК — это легкие, автономные системы ПВО, которые могут быть оперативно развернуты на военных платформах в любой боевой ситуации. По каким целям могут применяться ПЗРК «Стингер»? Характеристики ракет, управляемых перепрограммируемыми микропроцессорами, позволяют использовать их как для пуска с вертолетов в режиме «воздух-воздух» для борьбы с воздушными целями, так и для противовоздушной обороны в режиме «земля-воздух». Сразу же после запуска наводчик может свободно укрыться, чтобы не попасть под ответный огонь, тем самым достигается его безопасность и боевая эффективность.

Ракета имеет длину 1,52 м и диаметр 70 мм с четырьмя аэродинамическими рулями высотой 10 см (два из них являются поворотными, а два – неподвижными) в носовой части. Она весит 10.1 кг, в то время как вес ракеты с пусковой установкой составляет около 15,2 кг.

Варианты ПЗРК «Стингер»

— FIM-92A: первая версия.

— FIM — 92C: ракета с репрограммируемым микропроцессором. Влияние внешних помех было компенсировано добавлением более мощных цифровых компьютерных компонентов. Кроме того, программное обеспечение ракеты теперь была перенастроено таким образом, чтобы в короткий срок реагировать быстро и эффективно на новые виды контрмер (помех и ложных целей). До 1991 года было выпущено около 20 000 единиц только для армии США.

— FIM-92D: различные модификации были использованы в этой версии для того, чтобы увеличить устойчивость к помехам.

— FIM-92E: ракета с репрограммируемым микропроцессором Block I. Добавление нового датчика опрокидывания, пересмотр программного обеспечения и управления привели к значительному улучшению управления полетом ракеты. Кроме того, была улучшена эффективность поражения мелких целей, таких как беспилотные самолеты, крылатые ракеты и легкие разведывательные вертолеты. Первые поставки начались в 1995 году. Почти весь запас ракет «Стингер» в США был заменен на эту версию.

— FIM-92F: дальнейшее усовершенствование Е-версии и версия текущего производства.

— FIM — 92G: неопределенное обновление для варианта D.

— FIM — 92H: D-вариант, улучшенный до уровня E-версии.

— FIM-92I: ракета с репрограммируемым микропроцессором Block II. Этот вариант был планово разработан на основе версии E. Усовершенствования включали инфракрасную головку самонаведения. В этой модификации расстояния обнаружения целей и способность преодоления помех были значительно увеличены. Кроме того, изменения в конструкции позволяют значительно увеличить дальность действия. Хотя работы достигли стадии испытаний, программа была прекращена в 2002 году по бюджетным причинам.

— FIM-92J: в ракетах с репрограммируемым микропроцессором Block I обновлены устаревшие компоненты, чтобы продлить срок службы еще на 10 лет. Боеголовка также оснащена неконтактным взрывателем для повышения эффективности против беспилотных летательных аппаратов.

ADSM, подавление средств ПВО: вариант с дополнительной пассивной радиолокационной головкой самонаведения, этот вариант может также использоваться против радарных установок.

Способ пуска ракеты

Американский ПЗРК «Стингер» (FIM-92) содержит ракету AIM-92, заключенную в удароустойчивый жесткий пусковой контейнер многоразового использования. С обеих торцов он закрыт крышками. Передняя из них пропускает инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, которое анализируется головкой самонаведения. При пуске эта крышка разбивается ракетой. Задняя крышка контейнера разрушается струей газов от стартового ускорителя. За счет того, что сопла ускорителя расположены под наклоном по отношению к оси ракеты, она еще при выходе из пускового контейнера приобретает вращательное движение. После выхода ракеты из контейнера в ее хвостовой части раскрываются четыре стабилизатора, которые расположены под углом к корпусу. За счет этого относительно ее оси в полете действует вращающий момент.

После отлета ракеты на расстояние до 8 м от оператора стартовый ускоритель отделяется от нее и запускается маршевый двухступенчатый двигатель. Он разгоняет ракету до скорости 2,2М (750 м/с) и поддерживает ее в течение всего полета.

Способ наведения и подрыва ракеты

Продолжим рассматривать самый знаменитый ПЗРК США. «Стингер» использует пассивный инфракрасный искатель воздушных целей. Он не испускает излучения, которое может обнаруживать самолеты, а вместо этого фиксирует инфракрасную энергию (тепло), испускаемую воздушной целью. Поскольку ПЗРК «Стингер» работает в режиме пассивного самонаведения, то это оружие соответствует принципу «выстрелил и забыл», который не требует никаких указаний от оператора после выстрела, в отличие от других ракет, нуждающихся в корректировке их траектории с земли. Это позволяет оператору «Стингера» приступать к поражению других целей сразу после выстрела.

Боеголовка фугасного типа имеет вес 3 кг с взрывателем ударного типа и таймером самоуничтожения. Боеголовка состоит из инфракрасного датчика-искателя целей, секции взрывателей и одного фунта бризантных взрывчатых веществ, заключенного в цилиндре из пирофорного титана. Взрыватель является чрезвычайно безопасным и не позволяет подорвать ракету каким-либо видом электромагнитного излучения в боевых условиях. Боеголовки могут быть взорваны только при столкновении с целью или вследствие самоуничтожения, которое происходит через время от 15 до 19 секунд после запуска.

Новое прицельное устройство

Последние версии ПЗРК комплектуется штатным прицелом AN/PAS-18. Это прочный, легкий тепловизионный прицел, который крепится на пусковой контейнер, обеспечивая возможность запуска ракеты в любое время суток. Прибор разработан для обнаружения самолетов и вертолетов за пределами максимальной дальности полета ракеты.