смертоносные изобретения советских партизан » Перуница

Вторжение в СССР преподнесло немало сюрпризам и самим немцам. Те не ожидали увидеть в руках советских солдат автоматические винтовки, которые сперва приняли за пулемёты.

В Великой Отечественной войне Советский Союз столкнулся с казалось бы непобедимой военной машиной Вермахта. Немецкие войска в кратчайшие сроки покорили Европу, где простые солдаты получили опыт ведения реальных боевых действий, а командный состав опробовал новейшие стратегии военных теоретиков. В сжатые сроки немецкие инженеры сумели создать простое и надёжное оружие, благодаря которому Германия получила тотальное преимущество над своими соседями.

Однако вторжение в СССР преподнесло немало сюрпризам и самим немцам. Те не ожидали увидеть в руках советских солдат автоматические винтовки, которые сперва приняли за пулемёты. Не ожидали столкнуться с танками Т-34, чья броня с лёгкостью выдерживала попадания большинства немецких орудий. Ещё одной неожиданностью стало партизанское движение. Войска Вермаха и раньше сталкивались с сопротивлением гражданского населения на оккупированных территориях, например во Франции в крупных городах действовали подпольщики, а в Югославии «классические» партизаны, но на территории Белоруссии и Украины и немцев ждал истинный ад. Советские партизаны не были «назойливыми мухами», а вели отдельную настоящую войну, и потери Германия несла соответствующие.

В партизаны шли люди самые разные. В большинстве своём это были местные мужчины и женщины, которых просто не успели призвать на фронт ввиду стремительного наступления германских частей. К наиболее крупным отрядам Москва отправляла профессиональных диверсантов, которые обучали личный состав и планировали дерзкие операции. А бывало и так, что в лесах среди партизан искали спасения обычные солдаты, отставшие от своих частей или сбежавшие из плена. Одним из таких беглецов был грузин Тенгиз Шавгулидзе.

Ещё до начала войны Шавгулидзе окончил Московский электромеханический институт инженеров транспорта и в РККА был призван в железнодорожные войска. Однако весь боевой талант молодого офицера раскрылся после того, как он сбежал из немецкого плена и примкнул к одному из белорусских отрядов. Пользуясь полученными знаниями, он разработал самодельную гранату. Основой послужила обычная труба, а запалом – фитиль. Но конструкция оказалась столь удачна, что из соседних отрядов к нему начали приходить умельцы с просьбой научить и их собирать такие смертоносные бабахалки. Вдохновлённый таким успехом офицер продолжил свои изыскания. Их итогом стала разработка самого настоящего гранатомёта. Благодаря тому, что партизаны делали гранаты по его схеме, то и размер у них был одинаков. И совпадал он по диаметру с гильзой от 45-мм пушечного снаряда. С помощью подручных инструментов Шавгулидзе сделал обрез «Мосинки» и прикрепил на обрезок ствола гильзу с вынутым капсюлем. С помощью холостого патрона такой гранатомёт забрасывал самодельные гранаты на расстояние в 300 и более метров.

Но прославился Шавгулидзе благодаря своему легендарному «клину». С помощью одного из кузнецов из отряда офицер сделал «фальшивую» стрелку для железнодорожного полотна. Крепилась она всего за пару минут, а эффект оказывала как многокилограммовый фугас – у немецких поездов просто не было шансов. Важность этого значения переоценить трудно, потому как на момент его создания у белорусских партизан был кризис со взрывчаткой, а «клинья Шавгулидзе» собирались из того, что мог принести любой мальчишка. Кроме того, установка занимала крайне мало времени, а это было важно, потому что нередко немцы перед основным составом пускали проверочный, с парой пустых вагонов. И главное было успеть установить «клин» в интервале между этими поездами. Ну а в случае обнаружения было не жалко с ним расстаться.

Но многие имена многих «лесных левшей» остались неизвестны. Так, никто не знает, кто первым из партизан придумал делать фальшивые патроны для немецкого оружия. Например, брался обычный немецкий винтовочный патрон, разбирался и вместо пороха закладывалась куда более мощная взрывчатка. Потом один из местных жителей просто подбрасывал такой партон немцам, например пулемётному расчёту. Если такой снаряд попадал в ленту, то при выстреле обычно не выживал не только пулемёт, но и расчёт.

Но настоящие чудеса творили оружейники и их творчество достойно отдельной статьи. Попробуем перечислить наиболее необычные чудеса инженерной мысли партизан. Например, В 1944 году два мастера-оружейника из действующего в Белоруссии партизанского отряда имени Котовского, Яков Темяков и Янкель Менкин, на основе ППШ и MP-40 разработали свой собственный пистолет-пулемет. Режим огня только автоматический, боепитание из секторного магазина на 35 патронов 7,62×25 мм ТТ. Для изготовления стволов к ТМ-44 использовались, как и в большинстве подобных самоделок, обрезанные стволы от винтовок Мосина и пулеметов Дегтярева. Водопроводные трубы и рамы для велосипедов шли на изготовление ствольной коробки и элементов приклада.

Свой пистолет-пулемёт создал и партизан Долганов. Ствол был позаимствован от ДП-27, барабанный магазин – от ППШ, затвор в прошлом был валом разбитой немецкой машины, кожух затворной коробки – водосточной трубой. Бочка из-под бензина послужила для изготовления элементов ударно-спускового механизма, а приклад Долганов изготовил из куска толстой проволоки.

Подобные «агрегаты» создавали практически в каждом крупном отряде. Зачастую дело было даже не в нужде, потому как после Гражданской войны у многих были припрятаны «Мосинки», а уж с их помощью можно было добыть и трофейное оружие. Зачастую такие самопалы делались мастерами как именное оружие, поэтому на них нередко можно встретить дарственные надписи или личные послания врагу.

www.perunica.ru

Лесные оружейники | Warspot.ru

Советское партизанское движение – уникальное явление. Оно состояло из людей, большая часть которых до войны к армии не имело никакого отношения, и тех, кто, будучи солдатом, уже успел испытать все ужасы окружения и плена. Все они, волею судеб оказавшись на оккупированных территориях и не имея связи с советскими войсками, не испугались и не сдались. Главной их проблемой на начальном этапе борьбы были даже не оккупанты и коллаборационисты, а банальное отсутствие оружия.

Зачастую народным мстителям приходилось незаметно для врага под покровом ночи собирать то, что осталось после очередных боев. Но благодаря смекалке нашего народа, партизаны научились не только чинить найденное, но и изготавливать знакомое оружие из подручных средств, а порой даже создавать свои собственные эксклюзивные образцы.

«Клин»

В 1942 году железные дороги оккупированной Белоруссии наводнили немецкие эшелоны. С небольшими интервалами они шли и шли, доставляя на Восточный фронт солдат, оружие и технику. Основной задачей партизан в этом регионе было сокращение численности эшелонов, доходящих до места назначения, но в свете острой нехватки взрывчатки большинство таких миссий больше походило на самоубийство. Группы плохо вооруженных людей с ломами и гаечными ключами становились легкой добычей немецких патрулей. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не лейтенант железнодорожных войск Тенгиз Шавгулидзе, который в 1942 году бежал из немецкого лагеря и примкнул к белорусским партизанам. Опираясь на свою природную смекалку и опыт службы в железнодорожных войсках, он создал приспособление, которое действовало по принципу железнодорожной стрелки и эффективно пускало немецкие составы под откос.

Система, получившая название «Клин», весила 20 килограмм и состояла из, собственно, самого клина и откосной рейки, закрепленных на основании. Приспособление могло быть прикреплено болтами к рельсу всего за несколько минут. Переднее колесо локомотива, наезжая на клин, теряло контакт с рельсом и по откосной рейке переводилось с внутренней стороны рельса на внешнюю. В итоге весь эшелон уходил под откос. Клинья Шавгулидзе показали себя как самое эффективное и простое в изготовлении оружие диверсионных групп, которое действовало даже лучше взрывчатки. Дело в том, что когда под поездом взрывали мину, она нарушала работу воздушных тормозов, от чего те автоматически срабатывали и последние вагоны эшелона избегали крушения. Когда в дело вступал «Клин», поезд разрушался полностью. Это изобретение помогло белорусским партизанам нанести немалый вред оккупантам и при этом сэкономить большое количество взрывчатки.

Интересный факт: Свое изобретение Тенгиз Шавгулидзе испытал лично. Он незаметно пробрался к железнодорожным путям и примерно за минуту установил «Клин». Первый же немецкий эшелон, наскочив на одноразовую стрелку, нырнул под откос. Только после этого Шавгулидзе предложил свое изобретение в качестве альтернативы минам.

ППД-40

Пистолет-пулемет Дегтярева – первое оружие подобного типа, изготовленное в СССР. Вместе с этим ППД также стал первым советским автоматическим оружием, попавшим в партизанские отряды. Он оказался там вместе с чудом уцелевшими пограничниками и вышедшими из окружения бойцами РККА. ППД является типичным представителем первого поколения пистолетов-пулеметов, которые изготавливались с оглядкой на немецкие MP-18 и MP-28. С началом войны изготовление такого оружия в заводских условиях стало сложной и дорогой затеей, поэтому изобретение Дегтярева очень быстро потеснил простой и дешевый ППШ. Но одно дело заводы и совсем другое – партизанские мастерские. Как это ни парадоксально, но в условиях примитивного оборудования и острого дефицита инструментов для партизанских самородков самым оптимальным в изготовлении оказался именно ППД – его можно было собрать из того, что было под рукой.

Кустарный ППД, принадлежавший бойцу из бригады им. Кирова Минского партизанского соединения (http://popgun.ru)

Основные узлы изготавливались из труб различного диаметра, в качестве ствола отлично подходил ствол пулемета Дегтярева ДП-27 или винтовки. Распилив длинный винтовочный ствол, партизан-оружейник мог изготовить два, а то и три пистолета-пулемета. Конечно, качество такого кустарного оружия на первых порах оставляло желать лучшего, но это все же было лучше, чем идти на врага с голыми руками. К сожалению, нет достоверных сведений о том, какой именно из партизанских отрядов первым стал изготавливать свои собственные ППД.

Интересный факт: Боевым крещением для ППД стала советско-финская война 1939-1940 гг. Там он показал себя как эффективное оружие, что, в свою очередь, повлияло и на отношение советского руководства к пистолетам-пулеметам. До этого их считали оружием исключительно полицейским, предназначенным для подавления выступлений бастующего пролетариата.

ПРГШ

В 1943 году уже упомянутый Тенгиз Шавгулидзе работал в Штабе минского партизанского движения на должности инструктора подрывного дела, поэтому он как никто другой знал, как сильно партизанам не хватает ручных гранат. Весной того же года он представил командованию гранату своего собственного изготовления. Ручная граната Шавгулидзе представляла собой обрезок водопроводной трубы с запалом в виде бикфордова шнура и капсюля-детонатора. Это изобретение получило большую популярность среди партизан, так как разрушительная сила самоделки в разы превосходила штатные боеприпасы.

Тенгиз Шавгулидзе (слева) и типичная партизанская мастерская (справа) (http://xexe.club)К концу 1943 года в кустарных мастерских Минской области было изготовлено порядка 7000 гранат Шавгулидзе. Конструктор-самородок на этом не остановился, и в этом же году изобрел партизанский ружейный гранатомет. ПРГШ был прост в изготовлении, как и все партизанское оружие. Из гильзы от 45-миллиметрового снаряда изготавливалась мортирка, которая крепилась на ствол укороченной винтовки Мосина. В качестве снаряда использовались все те же гранаты Шавгулидзе. Выстрел из мортирки происходил благодаря холостому патрону. Дальность полета гранаты составляла примерно 500 метров. К 1 января 1944 года партизанские отряды Минской бригады располагали уже 120 ПРГШ.

Интересный факт: Шавгулидзе также приписывают авторство различных хитроумных мин. Одной из таких считается мина-сюрприз, которая выглядела как обычный винтовочный патрон, но начинкой был не порох, а взрывчатое вещество. Партизаны подбрасывали такой сюрприз во вражеский боекомплект станкового пулемета, и при первой же очереди пулемет и его расчет выходили из строя.

Партизанский ружейный гранатомет Шавгулидзе (http://guns.allzip.org)

ППШ

Пистолет-пулемет Шпагина, без сомнения, можно назвать самым массовым оружием Великой Отечественной. Он является символом войны, который нашел отражение в большинстве памятников, посвященных подвигу народа. Однако, производить его в полевых условиях было весьма затруднительно: требовались мощные прессы, которые партизанам были недоступны. Поэтому лесные умельцы штамповку заменяли ковкой. Второй проблемой стали магазины, и если с производством секторных образцов на 35 патронов проблем не возникло и их освоили довольно быстро, то дисковые магазины требовали выпуска пружин подавателя, изготовить которые в кустарных условиях было почти невозможно.

Кустарный ППШ в музее ВОВ в Минске (http://popgun.ru)

По этой причине большинство партизанских ППШ было оснащено заводскими магазинами, но некоторые умельцы нашли решение. В качестве злосчастной пружины подавателя использовали пружину от патефона. Эти случаи стоит признать единичными, так как достать патефон в условиях оккупации порой было затруднительнее, чем новый ППШ. Кстати, первый ППШ-41 в кустарных условиях изготовил некий мастер П.В. Чернигов, оружейник партизанской бригады «Разгром», действовавшей на территории Минской области. Могилевские же самородки из партизанской бригады «Чекист» поставили своего рода рекорд, изготовив в период с 30 марта по 3 июля 1943 года сразу десять ППШ. Всего к июлю 1944 года из подручных материалов и сломанного оружия ими было собрано 122 пистолета-пулемета Шпагина.

Интересный факт: Немцы также по достоинству оценили ППШ. Трофейное оружие они часто переделывали под патрон 9х19 мм «Парабеллум» и магазин от MP-40. В Вермахте такие переделки ППШ носили обозначение 9-mm Maschinenpistole 717(r). В свою очередь, в СС предпочитали ППШ такими, какими их выпускали с советских заводов и желательно с барабанным магазином.

Пистолет-пулемет скрытого ношения конструкции Сергеева

В период с весны 1943 по лето 1944 гг. старший мастер партизанской бригады «Разгром» Николай Степанович Сергеев разработал и изготовил пять пистолетов-пулеметов своей собственной конструкции. Изобретение Сергеева предназначалось для скрытого ношения и неожиданного применения на коротких дистанциях. Пистолет-пулемет был разработан под патрон 7,62×25 мм ТТ. Главной особенностью этого образца являлся затвор – ни с одной, ни с другой стороны ствольная коробка не имела рукоятки взвода. Чтобы взвести пистолет-пулемет, нужно было потянуть на себя прицельную мушку. Металлический кожух сцеплялся с затвором и ставил его на боевой взвод. Такая компоновка вкупе с малым размером (длина 50,5 см) делала оружие более плоским и пригодным для скрытой носки.

Пистолет-пулемет скрытого ношения конструкции Сергеева. Минский музей ВОВ (http://popgun.ru)

В основном ПП Сергеева предназначался для автоматического огня, но было несколько образцов, имевших специальный переводчик для переключения на одиночный режим. В этом пистолете-пулемете все, кроме ствола, который Сергеев позаимствовал у ППШ, было изготовлено кустарным способом с применением самых простых инструментов. Конечно, у него были и свои минусы. Так, например, эффективную стрельбу из этого оружия можно было вести лишь на дистанциях не более 100 метров, а некоторые образцы могли взводиться непроизвольно. К тому же, на некоторых экземплярах не было плечевого упора, что также негативно сказывалось на меткости стрельбы. Но если исходить из того, что подобное оружие должно было применяться неожиданно для противника и на близкой дистанции, то такой пистолет-пулемет мог оказать значительное влияние на успех операции.

Интересный факт: Пистолет-пулемет скрытого ношения конструкции Сергеева производился им не просто так, а под конкретного владельца с учетом особенностей его дальнейшего применения. К тому же, такое оружие носило для партизан еще и сакральный характер. Для них оно было символом борьбы и силы духа.

Пистолет-пулемет скрытого ношения их экспозиции ЦМВС (http://popgun.ru)

ППС

Пистолет-пулемет Судаева был разработан в 1942 году (ППС-42) в блокадном Ленинграде. Алексей Иванович Судаев воплотил в этой модели все черты, которые должны быть присущи оружию военного времени: малый расход боеприпасов и простота в производстве и использовании. До партизан этот пистолет-пулемет дошел уже в своей второй модификации, ППС-43. У этой модели был укорочен ствол и приклад, кожух ствола и ствольная коробка представляли собой одну деталь, изменениям также подверглись флажок предохранителя и защелка плечевого упора. Основным материалом для его изготовления была листовая сталь, которая имелась в мастерских у партизан-оружейников.

ППС-43 – лучший пистолет-пулемет Великой Отечественной войны (http://army.lv)Партизанам нравилось это простое и безотказное оружие, однако большого распространения в их рядах оно так и не получило. Всему виной период, в который ППС попал к народным мстителям: в это время советские войска уже вели наступательные операции и постепенно переносили боевые действия на территории других стран. Возможно, появись этот пистолет-пулемет годом или двумя ранее, он вытеснил бы из партизанских мастерских все прочие виды автоматического оружия. Несколько образцов пистолета-пулемета системы Судаева образца 1943 года, выпущенных партизанскими мастерскими, все еще можно встретить в музейных коллекциях России и СНГ.

Групповое фото командного состава Полтавского партизанского соединения им. Молотова. Большинство партизан вооружено пистолетами-пулеметами системы Судаева (http://warhistory.livejournal.com)Интересный факт: ППС был снят с вооружения лишь в середине 50-х годов, когда на смену ему пришел АК-47. Однако еще долго ППС использовался специальными мобильными частями КНДР, а также террористическими группировками по всему миру. Террористы, кстати, как и партизаны, полюбили ППС из-за надежности, простоты, а также возможности изготовить его в кустарных условиях.

Пистолет-пулемет Долганова

Этот пистолет-пулемет был создан 1944 году партизаном действовавшей в Витебской области бригады «Гроза» Василием Николаевичем Долгановым. Он, имея опыт боевых действий, осознавал, что лучшей схемой действий для партизанских отрядов является принцип «ударил – отошел». Придерживаться подобного принципа было сложно из-за отсутствия в бригаде достаточного количества автоматического оружия, и Долганов предложил свое решение. Использовав довоенный опыт работы слесаря-инструментальщика, он изготовил собственный пистолет-пулемет. Ствол был позаимствован от ДП-27, барабанный магазин – от ППШ, затвор в прошлом был валом разбитой немецкой машины, кожух затворной коробки – водосточной трубой. Бочка из-под бензина послужила для изготовления элементов ударно-спускового механизма, а приклад Долганов изготовил из куска толстой проволоки.

Пистолет-пулемет системы Долганова (http://www.sb.by)Стрелял ППД патронами 7,62×25 мм ТТ, темп стрельбы составлял примерно 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность не превышала 200 метров, что для пистолетов-пулеметов того времени (особенно кустарных) было достойным показателем. Первый ППД Долганов отдал для испытаний своему однополчанину, который после первого боя дал высокую оценку оружию. Вскоре вся бригада собирала детали для оружейника, и Василий Николаевич изготовил несколько десятков своих пистолетов-пулеметов.

Интересный факт: Основным недостатком ППД был выдвижной приклад, который имел ненадежное крепление. Также, при заряжении барабанного магазина нужно было снарядить не 71 патрон, на который тот был рассчитан, а максимум 69, еще лучше 67 – тогда при стрельбе никаких проблем не возникало.

ТМ-44

В 1944 году два мастера-оружейника из действующего в Белоруссии партизанского отряда имени Котовского, Яков Темяков и Янкель Менкин, на основе ППШ и MP-40 разработали свой собственный пистолет-пулемет. Схема автоматики была следующей: свободный затвор, жестко закрепленный ударник, стрельба с заднего шептала. Режим огня только автоматический, боепитание из секторного магазина на 35 патронов 7,62×25 мм ТТ. Предохранительных устройств на большинстве образцов не имелось. Для изготовления стволов к ТМ-44 использовались, как и в большинстве подобных самоделок, обрезанные стволы от винтовок Мосина и пулеметов Дегтярева 1927 года. Водопроводные трубы и рамы для велосипедов шли на изготовление ствольной коробки (она же кожух) и элементов приклада.

Пистолет-пулемет Темякова и Менкина, музей ЦМВС (http://popgun.ru)

Источником пружин служили подбитые аэростаты и самолетные кресла. Для затвора подходили любые детали цилиндрической формы – от мельничного вала до осей немецких БМП. Большая часть деталей спускового механизма конструкторы-самоучки вырезали из железных бочек для топлива. Накладки для рукояти пистолетного типа мастера вытачивали из коровьего рога. Визуально ТМ-44 напоминает MP-40 или MP38, но при сравнении этих пистолетов-пулеметов становится заметно, что белорусский аналог намного длиннее немецкого, да и к тому же значительно тяжелее.

ТМ-44 с гравировкой «На память ком. полка Бакрадзе Д.И. от п/о им. Котовского, 10.05.44» (http://popgun.ru)Интересный факт: Всего Темяковым и Менкиным было изготовлено 45 экземпляров ТМ-44. Самый первый они подарили командиру своего батальона В.З. Комарову, и сейчас он находится в музее Великой Отечественной войны в Минске. Помимо этого, ТМ-44 можно увидеть в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.

Статистика

Для партизанских мастеров-оружейников не было ничего невозможного. Чтобы понять, насколько большой вклад они внесли в дело борьбы с захватчиками, достаточно посмотреть хотя бы статистику мастерской партизанской бригады имени Валерия Чкалова, которая была сформирована в 1943 году. За время своего существования ее мастерами было отремонтировано 1250 винтовок, 278 пистолетов-пулеметов, 120 пистолетов, изготовлено примерно 2100 деталей к винтовкам и пулеметам, и все это без учета того, что партизаны ваяли сами из подручных средств. Также не стоит забывать, что мастера зачастую не имели подходящего образования, инструментов и чертежей. Они все делали на глазок и опираясь только на свой опыт.

Партизаны не ограничивались местечковым изобретательством, самые лучшие и проверенные наработки они отправляли на «большую землю», чтобы оттуда их передали в другие партизанские отряды. Так, по приблизительным подсчетам Белорусского штаба партизанского движения, в период с 1 января по 1 августа 1944 года к ним на экспертизу поступило 43 рационализаторских и изобретательских предложения, и 21 из них было одобрено и запущено производство в партизанских мастерских. Кроме того, четыре предложения получили рецензию и были отправлены в соответствующие инстанции для дальнейшего заключения, еще по пяти предложениям у авторов запросили дополнительные данные и чертежи, и лишь 15 идей были отклонены.

Все вышесказанное совершенно не клеится с тем образом партизана, который рисует нам современная киноиндустрия. Для многих из нас партизан – эдакий недалекий деревенский мужичок в ушанке и ватнике, которого немецкие зондеркоманды гоняют по лесам, а он отстреливается из старой берданки. Советское партизанское движение было уникальным явлением, сплотившим все слои общества от крестьян до интеллигенции. Люди, оказавшиеся в партизанских бригадах, уже успели посмотреть на войну со всех ракурсов. То, что ломало многих, для них стало стимулом продолжить борьбу. Они считали, что если удалось выжить, то нужно приложить все возможные усилия и помочь своей земле скинуть оковы оккупации – ведь партизанам, в отличие от регулярных войск, отступать было некуда, и попросту не на кого было надеяться, кроме себя, и оружие, которое партизаны создавали «на коленке» при помощи самых примитивных инструментов – самое лучшее тому доказательство.

warspot.ru

«Лесные левши»: смертоносные изобретения советских партизан

В Великой Отечественной войне Советский Союз столкнулся с казалось бы непобедимой военной машиной Вермахта. Немецкие войска в кратчайшие сроки покорили Европу, где простые солдаты получили опыт ведения реальных боевых действий, а командный состав опробовал новейшие стратегии военных теоретиков. В сжатые сроки немецкие инженеры сумели создать простое и надёжное оружие, благодаря которому Германия получила тотальное преимущество над своими соседями.

Однако вторжение в СССР преподнесло немало сюрпризам и самим немцам. Те не ожидали увидеть в руках советских солдат автоматические винтовки, которые сперва приняли за пулемёты. Не ожидали столкнуться с танками Т-34, чья броня с лёгкостью выдерживала попадания большинства немецких орудий. Ещё одной неожиданностью стало партизанское движение. Войска Вермаха и раньше сталкивались с сопротивлением гражданского населения на оккупированных территориях, например во Франции в крупных городах действовали подпольщики, а в Югославии «классические» партизаны, но на территории Белоруссии и Украины и немцев ждал истинный ад. Советские партизаны не были «назойливыми мухами», а вели отдельную настоящую войну, и потери Германия несла соответствующие.

В партизаны шли люди самые разные. В большинстве своём это были местные мужчины и женщины, которых просто не успели призвать на фронт ввиду стремительного наступления германских частей. К наиболее крупным отрядам Москва отправляла профессиональных диверсантов, которые обучали личный состав и планировали дерзкие операции. А бывало и так, что в лесах среди партизан искали спасения обычные солдаты, отставшие от своих частей или сбежавшие из плена. Одним из таких беглецов был грузин Тенгиз Шавгулидзе.

Ещё до начала войны Шавгулидзе окончил Московский электромеханический институт инженеров транспорта и в РККА был призван в железнодорожные войска. Однако весь боевой талант молодого офицера раскрылся после того, как он сбежал из немецкого плена и примкнул к одному из белорусских отрядов. Пользуясь полученными знаниями, он разработал самодельную гранату. Основой послужила обычная труба, а запалом – фитиль. Но конструкция оказалась столь удачна, что из соседних отрядов к нему начали приходить умельцы с просьбой научить и их собирать такие смертоносные бабахалки. Вдохновлённый таким успехом офицер продолжил свои изыскания. Их итогом стала разработка самого настоящего гранатомёта. Благодаря тому, что партизаны делали гранаты по его схеме, то и размер у них был одинаков. И совпадал он по диаметру с гильзой от 45-мм пушечного снаряда. С помощью подручных инструментов Шавгулидзе сделал обрез «Мосинки» и прикрепил на обрезок ствола гильзу с вынутым капсюлем. С помощью холостого патрона такой гранатомёт забрасывал самодельные гранаты на расстояние в 300 и более метров. Но прославился Шавгулидзе благодаря своему легендарному «клину». С помощью одного из кузнецов из отряда офицер сделал «фальшивую» стрелку для железнодорожного полотна. Крепилась она всего за пару минут, а эффект оказывала как многокилограммовый фугас – у немецких поездов просто не было шансов. Важность этого значения переоценить трудно, потому как на момент его создания у белорусских партизан был кризис со взрывчаткой, а «клинья Шавгулидзе» собирались из того, что мог принести любой мальчишка. Кроме того, установка занимала крайне мало времени, а это было важно, потому что нередко немцы перед основным составом пускали проверочный, с парой пустых вагонов. И главное было успеть установить «клин» в интервале между этими поездами. Ну а в случае обнаружения было не жалко с ним расстаться.Но многие имена многих «лесных левшей» остались неизвестны. Так, никто не знает, кто первым из партизан придумал делать фальшивые патроны для немецкого оружия. Например, брался обычный немецкий винтовочный патрон, разбирался и вместо пороха закладывалась куда более мощная взрывчатка. Потом один из местных жителей просто подбрасывал такой партон немцам, например пулемётному расчёту. Если такой снаряд попадал в ленту, то при выстреле обычно не выживал не только пулемёт, но и расчёт.

Но прославился Шавгулидзе благодаря своему легендарному «клину». С помощью одного из кузнецов из отряда офицер сделал «фальшивую» стрелку для железнодорожного полотна. Крепилась она всего за пару минут, а эффект оказывала как многокилограммовый фугас – у немецких поездов просто не было шансов. Важность этого значения переоценить трудно, потому как на момент его создания у белорусских партизан был кризис со взрывчаткой, а «клинья Шавгулидзе» собирались из того, что мог принести любой мальчишка. Кроме того, установка занимала крайне мало времени, а это было важно, потому что нередко немцы перед основным составом пускали проверочный, с парой пустых вагонов. И главное было успеть установить «клин» в интервале между этими поездами. Ну а в случае обнаружения было не жалко с ним расстаться.Но многие имена многих «лесных левшей» остались неизвестны. Так, никто не знает, кто первым из партизан придумал делать фальшивые патроны для немецкого оружия. Например, брался обычный немецкий винтовочный патрон, разбирался и вместо пороха закладывалась куда более мощная взрывчатка. Потом один из местных жителей просто подбрасывал такой партон немцам, например пулемётному расчёту. Если такой снаряд попадал в ленту, то при выстреле обычно не выживал не только пулемёт, но и расчёт.

Но настоящие чудеса творили оружейники и их творчество достойно отдельной статьи. Попробуем перечислить наиболее необычные чудеса инженерной мысли партизан. Например, В 1944 году два мастера-оружейника из действующего в Белоруссии партизанского отряда имени Котовского, Яков Темяков и Янкель Менкин, на основе ППШ и MP-40 разработали свой собственный пистолет-пулемет. Режим огня только автоматический, боепитание из секторного магазина на 35 патронов 7,62×25 мм ТТ. Для изготовления стволов к ТМ-44 использовались, как и в большинстве подобных самоделок, обрезанные стволы от винтовок Мосина и пулеметов Дегтярева. Водопроводные трубы и рамы для велосипедов шли на изготовление ствольной коробки и элементов приклада. Свой пистолет-пулемёт создал и партизан Долганов. Ствол был позаимствован от ДП-27, барабанный магазин – от ППШ, затвор в прошлом был валом разбитой немецкой машины, кожух затворной коробки – водосточной трубой. Бочка из-под бензина послужила для изготовления элементов ударно-спускового механизма, а приклад Долганов изготовил из куска толстой проволоки.

Свой пистолет-пулемёт создал и партизан Долганов. Ствол был позаимствован от ДП-27, барабанный магазин – от ППШ, затвор в прошлом был валом разбитой немецкой машины, кожух затворной коробки – водосточной трубой. Бочка из-под бензина послужила для изготовления элементов ударно-спускового механизма, а приклад Долганов изготовил из куска толстой проволоки. Подобные «агрегаты» создавали практически в каждом крупном отряде. Зачастую дело было даже не в нужде, потому как после Гражданской войны у многих были припрятаны «Мосинки», а уж с их помощью можно было добыть и трофейное оружие. Зачастую такие самопалы делались мастерами как именное оружие, поэтому на них нередко можно встретить дарственные надписи или личные послания врагу.

Подобные «агрегаты» создавали практически в каждом крупном отряде. Зачастую дело было даже не в нужде, потому как после Гражданской войны у многих были припрятаны «Мосинки», а уж с их помощью можно было добыть и трофейное оружие. Зачастую такие самопалы делались мастерами как именное оружие, поэтому на них нередко можно встретить дарственные надписи или личные послания врагу.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sovsojuz.mirtesen.ru

Штыком и гранатой — Ярослав Огнев — LiveJournal

«Известия» №72, 27 марта 1942 годаОтечественная война требует от нас мобилизации всех наших экономических ресурсов. Экономить во всем и везде! Беречь материалы, горючее, электроэнергию! Беречь государственные средства!

# Все статьи за 27 марта 1942 года.

Суворов в своей «Науке побеждать» учил русского воина:

«Трое наскочат: первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун…» «Коли другого, коли третьего; богатырь заколет полдюжины: больше!»

Русские богатыри всегда славились мощью своего штыкового удара и не имели равных в искусстве рукопашной схватки. Ближний бой, требующий прямого и непосредственного соприкосновения с противником, сохранил большое значение и в современном военном мастерстве. Уже с первых дней отечественной войны наши бойцы подметили, как слабость немецко-фашистской армии, ее стремление уклониться от штыковой атаки; сплошь да рядом немцы избегали тесной схватки и бежали от грозного красноармейского штыка. Это показало нашим бойцам на опыте значение и силу древнего русского средства борьбы с врагом, и в ходе войны мы видели бесчисленные примеры поистине суворовского, богатырского применения советскими воинами искусства рукопашной схватки.

Немцы применяют в войне множество «устрашающих» средств и хватаются за них даже тогда, когда они не дают серьезного боевого эффекта. Бойцы Красной Армии давно раскусили фашистские «пугала» и посмеиваются над ними. Не так давно гитлеровцы ввели в действие шумные, нето рычащие, нето ревущие пушки, действие которых, однако, ничем, кроме шума, не отличается от обыкновенных старых орудий. Наши бойцы презрительно окрестили новую немецкую пушку «коровой» — ревет, а толку мало.

Но немцам не удались прежние, не удадутся и последующие фокусы. Война мерится отвагой и храбростью войск, умелостью и доблестью бойца. Никакие архисовременные средства не отменили этого коренного и основного качества воина.

Конечно, рукопашная схватка сейчас располагает и большим количеством средств, и более сильными средствами, чем в прежние времена. В руках бойца не только винтовка и штык: он пользуется современной винтовкой, автоматом, ручным пулеметом, «карманной артиллерией» — гранатой. Но суворовский принцип: «первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун» — остается в силе, независимо от того, наступит ли карачун фашисту от штыка или гранаты.

Совсем на-днях на одном участке Карельского фронта младший сержант Никитин с двумя бойцами схватился с двенадцатью фашистами. Три советских воина в перестрелке уложили 8 фашистских солдат и тогда бросились на врага в штыки. Четверо оставшихся в живых врагов бежали с поля боя.

На Калининском фронте четыре наших разведчика нащупали вражеский блиндаж, скрытый под снегом. Бойцы тт. Филькин, Земляков, Исаев и Крюков подкрались к отверстию в снегу и бросили в блиндаж гранаты. Из норы выскочил один немец, который был уложен на месте. Не теряя времени, красноармеец Земляков прыгнул внутрь блиндажа. Там на него набросились три немца. Действуя винтовкой и штыком, Земляков уложил всех троих. Блиндаж был захвачен смелыми разведчиками.

Советское Информбюро сообщило о том, как в бою у одной деревни красноармейцы тт. Хомутов и Тугов ворвались в немецкий блиндаж, уничтожили гранатами 26 гитлеровцев и захватили 4 станковых пулемета и фашистское знамя.

Красноармеец Овчаренко столкнулся с двумя грузовыми автомашинами, в которых находились немецкие солдаты. Гитлеровский офицер предложил красноармейцу сдаться в плен. Тов. Овчаренко мгновенно выхватил штык и убил им гитлеровца. Затем, воспользовавшись замешательством немцев, находчивый боец бросил в машины одну за другой несколько гранат. 20 вражеских солдат было убито, остальные разбежались. Тов. Овчаренко благополучно вернулся в свою часть.

Гвардейцы части, которой командует тов. Сиязов, штурмуя опорный пункт немецкой обороны, приблизились к снежному валу, за которым в траншее укрывались враги. Гвардейцы через вал забросали траншею гранатами: командир отделения Кочян и сержант Светличный первыми вскочили на вал. С криком «вперед!» Светличный бросился в рукопашную схватку с врагом. За ним ворвались остальные бойцы: штыком и прикладом они уничтожили оставшихся в траншее гитлеровцев. Дно траншеи было устлано телами немецких солдат; оборонительный рубеж фашистов был прорван.

Можно без конца приводить подобные примеры, пользуясь данными хотя бы только последних дней боевых действий. Пожалуй, нет такого участка фронта, такой части наших войск, где бы в больших или меньших масштабах каждодневно не проявлялись отважные качества советских бойцов, их умение бесстрашно искать встречи с врагом и побеждать его в тесной схватке, в борьбе мужества и доблести.

Бой в блиндаже, бой в тылу врага, операции разведчиков, схватка на улицах села — эти характерные повседневные действия наших бойцов при наступлении неизбежно рождают тесное соприкосновение с противником и ближнюю форму боя. Немцы пытаются закрепиться на отдельных участках, врыться в землю, укрыться за линиями обороны, сдержать наступательный натиск наших войск. Выкуривая гитлеровцев из всех нор, ломая, круша очаги сопротивления врага, советские воины знают, что в их руках, кроме новейших и наиболее мощных орудий войны — самолетов, танков, пушек, минометов и пулеметов, находится могучее и действенное средство — рукопашная схватка.

Конечно, она применяется обычно после огневой подготовки, после того, как все современные боевые средства уже сказали свое слово. Тогда берет последнее слово личная доблесть советского бойца, тогда говорит его умение винтовкой, штыком, прикладом, гранатой поражать врага, гнать его вон с советской земли. Эти средства — верные спутники советского воина. И уменье пользоваться ими на страх врагу должно воспитываться и культивироваться в наших войсках, как исконная боевая традиция русского воинства.

Один против нескольких, один против многих, группой против превосходящего численно противника — смело выходит советский боец и выходит победителем. Если он вооружен храбростью, боевой дерзостью, сметкой, — винтовка, штык, граната в его руках творят чудеса. «Богатырь заколет полдюжины: больше!» — утверждал Суворов; пуля возьмет и того более; граната уложит десятки врагов. Советский воин, поднявшийся на борьбу против гитлеровских захватчиков, знает упоение в бою с врагом, упоение тесной схватки, когда верное сердце, зоркий глаз и точная рука говорят последнее, решающее слово в схватке, когда меткая граната выбрасывает врага из норы, пуля, штык и приклад довершают дело и оставляют на поле боя вражеские тела или гонят врага неотступно все дальше в дальше, прочь с родной земли.

Советский боец знает, что за танками, авиацией, артиллерией, минометами, пулеметами, всеми средствами боевой техники часто завершающее слово принадлежит личному оружию воина, — оно могуче и увесисто говорит на всех фронтах в руках наших доблестных воинов. Силу его познали враги нашей родины в прежних войнах; силу его почувствовали немецко-фашистские захватчики за прошедшие месяцы войны; силу его им еще предстоит узнать в полной мере в грядущих боях.

****************************************

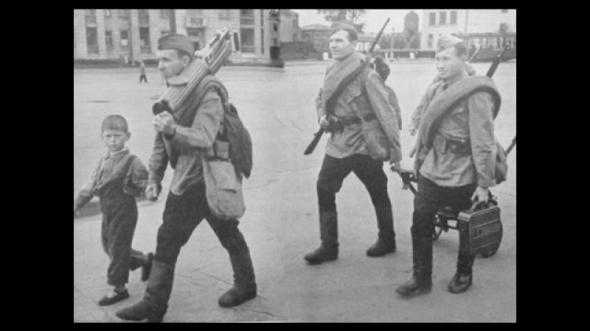

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. Гвардейцы-автоматчики захватывают вражеский блиндаж.

Фото А.Гаранина

****************************************

Подвиг лейтенанта Мурина

Лейтенанту Мурину, командовавшему группой саперов, было поручено обеспечить продвижение отряда к населенному пункту, где окопались фашисты, — обезвредить минное поле.

Под покровом темноты отряд наших бойцов пробрался в тыл немцев. Мурин и его саперы без устали отыскивали и обезвреживали одну мину за другой. Но вдруг взвились вверх несколько ракет, фашисты заметили отряд и открыли стрельбу.

Бойцы неуклонно продвигались вперед, отвечая огнем на огонь. Лейтенант Мурин продолжал свою работу под ливнем неприятельских пуль. Осколком снаряда был выведен из строя миновылавливатель. До села оставалось несколько сот метров. Мурин решил отыскивать и обезвреживать мины без миновылавливателя руками.

Пренебрегая опасностью, он полз по глубокому снегу, его наметанный глаз быстро находил смертоносную ловушку, замаскированную врагом. Он не успокоился, пока не разминировал все поле. Последняя мина взорвалась у него в руках и оборвала жизнь этого беззаветно храброго человека.

Путь для бойцов был открыт. Ударом с фланга и тыла немцы были выбиты из населенного пункта. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 26 марта. (Спецкор. ТАСС)

Уничтожили 700 гитлеровцев

На одном из участков фронта немцы предприняли сильную контратаку. Завязался ожесточенный бой, в котором враг потерял 700 солдат и офицеров и 17 танков.

В этом сражении наши бойцы, командиры и политработники показали новые замечательные примеры храбрости и боевого умения. Красноармейцы подразделения, которым командует т. Олешев, в течение суток мастерки отбили несколько яростных контратак фашистов, подбили и захватили семь танков и уничтожили до двухсот гитлеровцев.

Красноармеец Сергей Пономарев с группой своих товарищей первым ворвался в деревню с фланга, сломил сопротивление немцев и захватил три вражеских пулемета, которые тут же были повернуты в сторону удирающих фашистов. Смельчаки расстреляли из немецких пулеметов несколько десятков гитлеровцев. Командир отделения т. Полканов несколькими меткими бросками гранат разрушил два блиндажа с вражеской пехотой и подавил один неприятельский станковый пулемет. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 26 марта. (Спецкор. ТАСС).

Победили умением

Двадцать пять советских бойцов под командой сержанта Серсацкого в ходе боя были отрезаны от своего подразделения. Враги — до 120 солдат и офицеров с остервенением наседали на группу бойцов, стремясь смять ее и уничтожить. Однако горстка смельчаков вместе с отважным своим командиром организовала круговую оборону. Неравный бой продолжался более четырех часов. Наконец, группа отважных во главе с Серсацким решила сама атаковать врага. По сигналу своего командира все 25 бойцов бросились вперед со штыками наперевес, навязав врагу рукопашный бой. И победили.

В этом бою было уничтожено 40 и ранено 50 фашистов, остальные в панике разбежались. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 26 марта. (От спец. корр. «Известий»)

****************************************

ПО РАЙОНАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. Строительство нового моста взамен разрушенного гитлеровцами при их отступлении.

Фото П.Трошкина.

________________________________________

Л.Кассиль: Ироды («Известия», СССР)**

Так они жили в январе («Известия», СССР)

В.Бредель: Убитые и самоубийцы («Известия», СССР)

Моральная сила советских воинов («Известия», СССР)

Т.Тэсс: Восемь немецких фотоснимков («Известия», СССР)**

Газета «Известия» №72 (7758), 27 марта 1942 года

0gnev.livejournal.com

Оригинальное оружие партизан Великой Отечественной / Назад в СССР / Back in USSR

В годы Великой Отечественной войны советскими партизанами часто использовались самодельные образцы пистолетов-пулеметов, созданных как на основе принятых в армии, так и собственной, иногда очень оригинальной конструкции. ППД-40

ППД-40ППД-40 стал, пожалуй, первым отечественным пистолетом-пулеметом, появившимся в партизанских отрядах. ППД были у оказавшихся в партизанских отрядах бойцов Красной Армии, пограничников, а затем производство этого оружия было налажено в партизанских мастерских.

Примечательно, что если в заводских условиях более простым, технологичным и дешевым было производство ППШ, то для партизан более оптимальным оказался ППД, основные узлы которого изготовлялись из труб различного диаметра. Ствол пистолета-пулемета изготовлялся из стволов пулемета Дегтярева (ДП-27) или винтовок, длинный винтовочный ствол распиливался на несколько частей и мог быть использован для производства двух-трех пистолетов-пулеметов.

ППШ-41

ППШ-41 — самый массовый пистолет-пулемет не только Красной Армии, но и всей Второй мировой войны. Но в партизанских отрядах производство этого образца в сравнении с другими пистолетами-пулеметами было весьма непростым. Оно требовало наличия мощного прессового оборудования, которого в партизанских отрядах естественно быть не могло, поэтому в производстве штамповка нередко заменялась ковкой.

Второй проблемой было производство дисковых магазинов, требовавших выпуска пружины подавателя, создать которую вне заводских условий весьма проблематично. Поэтому даже самодельные ППШ, выпущенные в партизанских отрядах чаще всего имели магазины заводского производства. Зато выпуск секторных магазинов на 35 патронов для ППШ было наоборот легко освоено в партизанских мастерских. На фото представлен самодельный рожок.

ППС-43

Пистолет-пулемет системы Судаева появился в середине войны и первоначально основной выпуск приходился на предприятия блокадного Ленинграда. Впоследствии оружие постепенно распространяется в войсках и партизанских отрядах.

Простой и технологичный в производстве пистолет-пулемет выпускался из листовой стали, которая была в наличии у партизан. Тем не менее, поскольку ППС получил распространение в период, когда Красная Армия вела уже в основном наступательные операции, постепенно перенося боевые действия на территорию других стран, большого распространения в партизанских отрядах ППС получить не успел. В музейных коллекциях имеется ряд ППС, принадлежавших партизанам, а также выпущенных кустарным образом в партизанских мастерских.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ СЕРГЕЕВА

Созданный Сергеевым пистолет-пулемет выгодно отличался от других образцов своей компактностью и возможностью скрытного ношения под одеждой. Особенностью оружия было то, что взвод оружия осуществлялся при помощи мушки, передвигавшейся в кожухе ствола.

При движении назад штоки упираются в переднюю часть затвора и отводят его назад. Ствольная коробка изготавливалась из листовой стали методом ковки; затвор схож с использовавшимся у ППШ-41.

Наличие двух спусковых крючков обеспечивало одиночный и непрерывный огонь при отсутствии переводчика огня. Недостатком оружия стали отсутствие фиксации мушки и возможность непроизвольного взвода. Также отрицательно сказывается на ведении прицельного огня отсутствие плечевого упора, а эффективная стрельба возможна лишь на предельно короткой дистанции.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ КОНСТРУКЦИИ В. Н. ДОЛГАНОВА

Пистолет-пулемет, созданный Долгановым, предназначен для ведения только автоматического огня. Оружие имеет секторный прицел на 500 метров; мушка защищена намушником. Питание осуществляется из секторного магазина, разработанного Долгановым или дискового магазина от ППШ. Приклад выдвижной, но из-за слабого крепления ненадежен при стрельбе. Достоинством оружия стали его относительно небольшие габариты и оригинальная конструкция затвора.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ КОНСТРУКЦИИ ТЕМЯКОВА-МЕНКИНА

Этот партизанский пистолет-пулемет, созданный Я. И. Темяковым и Я. И. Менкиным выпускался в 1944 году. Оружие создано на основе знакомства партизан с трофейными немецкими пистолетами-пулеметами Фольмера и отечественным ППШ.

Пистолет-пулемет допускает ведение только автоматического огня. Питание осуществляется из секторного магазина. Ствольная коробка удлиненной формы является одновременно кожухом. Если внешне партизанский пистолет-пулемет очень похож внешне на конструкцию Фольмера, то затвор и предохранитель аналогичны тем, что использованы на ППШ.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «УРАГАН»

Был создан М. М. Березиным и производился у партизан Минской области в 1943-44 годах. Для производства пистолета-пулемета использован ствол от трехлинейной винтовки обр. 1891/1930 года. Приклад — складной, схожий с немецким MP-40.

Оружие может вести только автоматический огонь. Рукоятка управления огнем пистолетного типа. Прицел заимствован с немецкого MP-40 и позволяет вести огонь на расстояние 100 и 200 метров. Все части пистолета-пулемета, кроме ствола и прицела кустарного производства. Как и в остальных советских пистолетах-пулеметах Великой Отечественной войны, как заводского, так и самодельного производства, использовался патрон к пистолету ТТ.

Юрий Старшов

back-in-ussr.com

Патриотизм незнания. Часть третья. В чем подвиг, брат?

Глуп тот, кто верит чужой пропаганде. Вдвойне глуп тот, кто верит пропаганде своей.

Когда к ноябрю 1941 года число «уничтоженных» советской пропагандой немецких солдат достигло 4 миллионов, самолетов – 13 000, а танков более 15 000, возник немой вопрос — а кто же это тут собрался Москву брать? И как им удалось до Москвы добраться?

В этих условиях агитпроповская фишка насчет того, что повар с топором может захватить танк с экипажем, а один ездовой с топором и гранатами убивает и разгоняет 50 немцев, уже не катила.

Понадобилось пропагандировать подвиг самопожертвования

А это значит – одноразовый герой, размен с немцами один к одному.

Вот такие герои, настоящие, в 1941 году были не в чести.

Посмотрите сами — 4 «георгия» за Первую Мировую, Звезда Героя за Великую Отечественную…

Это наводит на нехорошие мысли – оказывается, можно быть героем, бить врага, и при этом не отдать жизнь за бездарных правителей и генералов. Да еще где же тут руководящая роль партии?

Нет! Даешь подвиг самопожертвования! Это такой выверт, который придумала советская пропаганда – дескать, так любили советские воины Советскую родину и особливо — товарища Сталина, что им было мало просто погибнуть, непременно с каким ни будь небывалым антраша.

Или обвязавшись гранатами, броситься под вражеский танк, или заткнуть собой амбразуру дзота, или загоревшийся самолет влепить в моторизованную колонну немцев.

И тут уж не моги уклониться! Как назначили главным «камикадзе» Николая Гастелло, самолет которого протаранил немецкую моторизованную колонну, так уж не имеет значения, что даже с одним подбитым мотором бомбардировщик ДБ-3Ф (Ил-4) терял управление и его невозможно направить куда то. Неважно, что согласно боевому донесению, самолет упал в 40 метрах от зенитной батареи и не причинил ей вреда. Неважно, что самолет и останки экипажа нашли в 170 метрах от шоссе. Неважно, что в 1951 году, при перезахоронении, нашли личные вещи совсем другого экипажа — командира 1-й эскадрильи 207-го ДБАП капитана Алесандра Маслова и его стрелка-радиста Григория Реутова. (А самолет Гастелло упал на лес, в болото).

Назначен Гастелло – и до сих пор так.

А между тем, и погибший экипаж самолета Гастелло, и экипаж Маслова – безусловно герои! Настоящие, непридуманные, и героизм их состоит в том, что дальние бомбардировщики вынужденно использовали для бомбометания с малых высот, и потому сам вылет на тихоходном ДБ-3 был настоящим подвигом — из 27 бомбардировщиков, вылетавших на ту бомбардировку, вернулся только один.

Но – понты дороже правды!

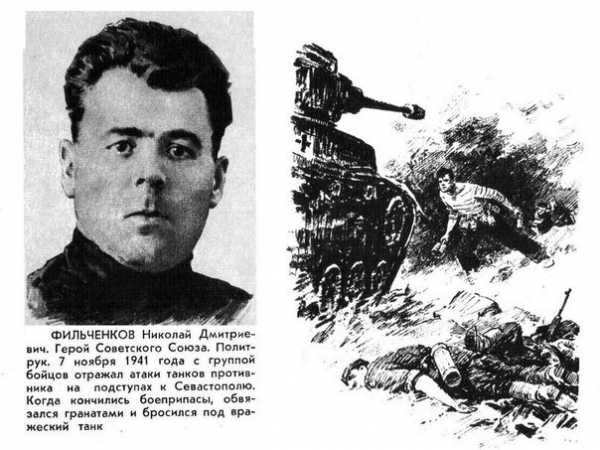

Как написали давным-давно в агитке, что в ноябре 1941 политрук Фильченков обвязался гранатами и бросился под танк, а вслед за ним краснофлотцы Паршин и Одинцов, так до сих пор это пережевывается — Ах, подвиг самопожертвования!

Как придумали дикую мульку, что немецкие пулеметы чудесным образом захлебываются кровью, если лечь на амбразуру, так и продолжают ее тиражировать.

Никто не задумывается – зачем ложиться на амбразуру, закрывать собой, если можно мешок с землей сунуть, скатку шинели и прочее?

Не говоря уж о том, что у нас были специальные танки – КВ-2, которые лупили специальными бетонобойными снарядами доты и дзоты так, что клочки летели. Да и простой КВ-1 мог спокойно подойти к амбразуре любого ДОТа и в упор шарахнуть в эту амбразуру осколочно-фугасным снарядом так, что невозможно было бы сосчитать — Сколько там было немцев возле пулеметов?

Вот только где были эти танки?

А вот они – их немцы обхаживают-лелеют.

Точно так же, никто не задумывается – а зачем ложиться под танк с гранатами?

Здравый смысл.

Исследуя еще один «подвиг самопожертвования», — обвязался гранатами и бросился под танк — я вдруг обнаружил, что одним из бойцов, которому приписывают этот подвиг, был Василий Павлов, и он был знаком с моим дедом, Федором Патраковым, и они даже работали в одной артели на строительстве моста.

(Мой дед, Федор Иванович Патраков, из деревни Олюшино близ Шонги, был ранен и простужен в Финскую, умер в 1942 году, похоронен в Еловино)

Дело в том, что Василий Павлов, , как и мой дед, до войны плотничал на строительстве мостов, был десятником, а потом и мастером дорожного строительства. Под его руководством перед самой войной были сделаны два моста второго класса и десятки других мостов. За самоотверженный труд В. М. Павлов имел благодарности от дорожного отдела Никольского райисполкома.

И когда абстрактный герой стал для меня реальным человеком, я почувствовал, что что-то здесь не так.

Я понял — ЭТОГО не могло быть! Не мог плотник Павлов из деревни Верхний Рыстюг, у которого дома остались дети, (сын и три дочери) обвязаться гранатами и тупо сунуться под танк, и дело не только в личных качествах, хотя и это имеет значение

Плотники – народ обстоятельный, аккуратный.

«Пословица «Сила есть — ума не надо» родилась в плотницком мире в насмешку над тупоумием и горячностью. (…) Настоящие плотники экономили силу. Были неторопливы. Без однорядок-рукавиц не работали. Бревна катали, а не волочили. Времени на точку топоров не жалели». (В.Белов. «Лад».

Граната — это всего лишь инструмент, в не орудие самоубийства во славу партии и правительства, а уж инструмент наши мужики знали досконально.

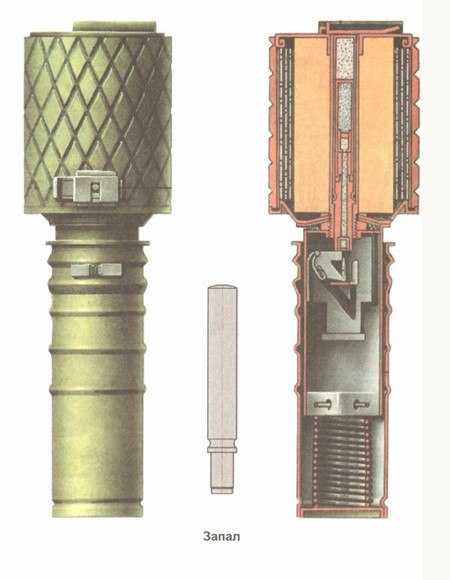

Так вот, давайте и мы узнаем свойства инструмента, которым и была граната РГД-33, которую и связывали в связки вот таким макаром, прежде чем БРОСАТЬ под танк.

Именно – бросать, кидать, метать!

Граната РГД-33 имела интересную систему предохранения — при БРОСКЕ срабатывал инерционный механизм, который заставлял ударник наколоть капсюль и через 3.5-4 сек происходил взрыв. А если БРОСКА НЕ БЫЛО, то граната оставалась на боевом взводе.

Этим обеспечивалась безопасность бойца от случайного взрыва, но это же свойство не позволяло просто засунуть гранату в люк танка, амбразуру огневой точки и проч.

Да, были еще ручные противотанковые гранаты на вооружении РККА, это такие образцы, как РПГ- 40 и РПГ – 41.

Но — оба эти образца сконструированы как прототип РГД-33, использовались идентичные запалы и для инициации запала нужен был энергичный бросок.

То есть – даже если просто положить под танк двадцать гранат, то он и не почешется, поедет дальше.

Нужно — именно — БРОСИТЬ, метнуть гранату с энергичного замаха, иначе инерционный предохранитель не срабатывал.

Откуда же взялся миф о том, что наши бойцы бросались под танк со связками гранат, да еще, якобы, обвязывались ими?

А это с расстояния, в бинокль или стереотрубу наблюдательного пункта так виделось, ибо связку из пяти гранат далеко не кинешь — почти 4 кило веса. Вот и подпускали танк поближе или подползали на расстояние броска.

А на таком расстоянии — 5-6 метров – это почти верная смерть, да еще если танк по инерции проедет несколько метров…

Вечная память героям, которые ценой своей жизни останавливали фашистские танки.

И снова повторю – За каждым подвигом стоит чья то подлость.

Почему наш земляк, Василий Павлов, должен был связывать гранаты и проделывать смертельный аттракцион, чтобы остановить немецкий танк?

…В ожесточённых боях против Красной Армии в октябре 1941 года немцы израсходовали 561.000 тысячу снарядов калибра 75 мм., а промышленность произвела 76.000, в декабре – 494.000, а получили из фатерлянда 18.000.

Как так? Помимо того, что немцам оставили больше 16 тысяч орудий, вблизи границы, прямо в лесу штабелями и в брошенных эшелонах, лежали миллионы ящиков снарядов и патронов. А ещё – то ли 8, то ли 10 миллионов винтовок.

Только Западный фронт потерял 4216 вагонов с боеприпасами и более 50 000 тонн горючего. Красная Армия в начале войны потеряла 500 000 тонн снарядов, а так же ¾ пороховых и снарядных заводов. Лучшим немецким противотанковым орудием была… наша пушка Ф-22 калибра 76,2 мм., которые в большом количестве захватили у границы.

Её же ставили на самоходные противотанковые орудия «Мардер-2». В 1942–1943 годах германская промышленность изготовила тысячи противотанковых самоходок «Мардер», вооруженных трофейными советскими орудиями.

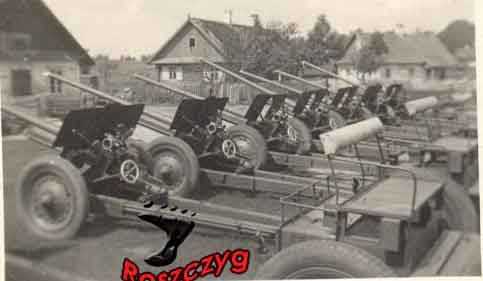

А вот трофейная советская танкетка буксирует советскую пушку Ф-22

Вот потому то вологодский мужик, Василий Павлов, и связал пяток гранат, что взводу на танкоопасном направлении было придано только одно противотанковое орудие.

А еще — инструкция:

Истребляй фашистские танки ручными гранатами, бросая их с расстояния в 25-30 метров. Лучшее средство в этом случае — противотанковая граната. Метай ее из укрытия. Целься в гусеницу, ведущие колеса, крышу моторной группы, крышу башни. Нет у тебя специальной противотанковой гранаты — бросай заранее подготовленные связки гранат.

Связку сделай так. Пять гранат, заряженных и поставленных на предохранительный взвод, крепко свяжи бечевкой, проводом, проволокой: четыре гранаты рукоятками в одну сторону, а пятую — в противоположную. Возьми связку за рукоятку пятой гранаты и бросай ее в танк. Эта граната рвется первой и взрывает всю связку.

Бросив гранаты, пригнись в своем укрытии.

Окончание следует Читайте далее

Комиссарские побрехушки. Сколько могил у Александра Панкратова?

Часть первая

Часть вторая

newsvo.ru

Об «одной винтовке на троих»

Есть устойчивая легенда,что в начале войны наша армия воевала «с одной винтовкой на троих». Точное происхождение этого мифа сейчас уже вряд ли возможно выяснить, однако, есть версия, что он связан с выходом агитационного ролика «Чапаев с нами». Если на данный момент никто не оспаривает того, то регулярные части Красной Армии на начало войны были полностью укомплектованы стрелковым оружием, то вокруг народного ополчения всё ещё муссируется тема «одна винтовка на троих».

Вот что пишет главный хранитель фондов Государственного музея обороны Москвы С.Е. Соболева в своей статье «Стрелковое оружие защитников столицы при формировании народного ополчения Москвы», основываясь на архивных документах о степени укомплектованности вооружением всех двенадцати дивизий московского народного ополчения на 3 сентября 1941г – «Обеспечение винтовками, автоматами, ручными и станковыми пулеметами, 50-мм минометами, 76-мм дивизионными пушками, 122-мм гаубицами в них значится 100 %. Среди общего количества станковых пулеметов насчитывается 412 станковых пулеметов Кольта обр. 1915 г. В действительности положение с материально-техническим обеспечением ополченческих дивизий выглядело несколько иначе. Согласно донесению штаба 33 Армии штабу Резервного (фронта о боевом и численном составе частей армии — шести дивизий народного ополчения, направленном не ранее 20 сентября 1941 г. (датирование по тексту).

Винтовок имелось 34 721 вместо положенных 28 952, станковых пулеметов 714 вместо положенных 612. Но ощущался недостаток в следующих видах оружия: автоматических винтовок имелось 7 796, а требовалось по штату 21 495, ручных пулеметов было 869, вместо необходимых 956, пистолетов-пулеметов Дегтярева насчитывалось 784, вместо положенных 928. На шесть дивизий имелось всего 2 зенитных пулемета вместо положенных 102 и 7 крупнокалиберных пулемета вместо 51».

Как видно из вышеприведённых данных, недостаток вооружений действительно имелся, но он не касался личного стрелкового оружия. Более того, в винтовках даже был избыток.

Проблема была в другом – ополченцам выдавались не только современные винтовки, но в и вообще всё, что могло стрелять – оружие образца Первой мировой, финское трофейное, иностранное оружие, переданное Российской империи в 1914-1917 гг. Возникала проблема несовместимости оружия и патронов – «При внешнем сходстве советских винтовочных патронов обр. 1908 г. и финских, финские патроны заедали в наших пулеметных лентах и стрелять очередью ими было не возможно. По этой же причине для наших винтовок не подходили финские обоймы. Поэтому стрелять финскими патронами можно было только по одному».

Была ли такая ситуация уникальной? Вот как описывает вооружённость народного ополчения в Англии Альфред Рессел в книге «По дорогам войны» — «Для обороны Англии не было орудий, зенитной артиллерии и прежде всего танков. Легкое оружие, которым располагала армия, если не считать легкого пулемета типа Брен, который производился по чехословацкой лицензии, было устаревшим, но и его не хватало. Ополчение, состоявшее из бывших военных и штатских, вооружалось в силу необходимости берданками и заостренными железными прутами из ограждений парков. Пошли в ход даже исторические алебарды из музеев и родовых имений как оружие, удобное для ближнего боя».

Вот что пишет Константин Телегин, бывший в годы войны членом Военного совета ряда фронтов, в своей книге «Войны несчитанные вёрсты» — «Военный совет принял решение о мобилизации всех ресурсов оружия, какие могли быть изысканы в учебных заведениях, штабах и тыловых частях.. И работники управлений Московского военного округа с каждым днем наращивали усилия в поиске внутренних резервов. При внимательном изучении дел на местах выяснилось, что резервы все же есть, и даже немалые. Первый из них — артиллерийские базы, непосредственно подчиненные ГАУ». На одной из таких баз как раз находился значительный запас отремонтированного или требовавшего ремонта иностранного стрелкового оружия, лежавшего на складах со времени гражданской войны.

Как пишет Телегин, к концу июля на ремонтных мощностях базы удалось наладить выпуск до

5000 единиц отремонтированного оружия в сутки.

Необходимо отметить, что сформированные ополченческие подразделения «первой волны», отправились не на фронт, а на строившуюся в тылу Можайскую линию обороны, где занимались боевой подготовкой и строительством укреплений. В сентябре дивизии народного ополчения были переформированы по штатам обычных стрелковых дивизий Красной армии.

Как видим, проблемы с вооружением для московского ополчения действительно имелись, но речь ни в коем случае не идёт о том, что ополченцев бросали в бой безоружными с одной винтовкой на троих – личным стрелковым оружием все были обеспечены. Может быть, на других фронтах, например Ленинградском, обстановка была хуже?

Из данных книги Александра Колесника «Ополченческие формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны» можно составить такую таблицу по вооружённости дивизий народного ополчения (ДНО):

Как видим, только у одной из трёх дивизий имелся некомплект винтовок, но он покрывался ещё большим некомплектом личного состава. Удивительно, но ровно эти же данные приводит в своей статье «Одна винтовка на троих» Анатолий Цыганок как доказательство тезиса о большой нехватке стрелкового оружия.

Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что проблемы с вооружением народного ополчения были, но не носили такого катастрофического характера, чтобы можно было говорить о том, что ополченцев бросали в бой без оружия «с одной винтовкой на троих».

спасибо

feldgrau.info