Нечеловеческие условия в колониях ГУЛАГа

В период с 1930 по 1960 годы на территории СССР существовали исправительно-трудовые колонии ГУЛАГа. В них попадали не только преступники, но и часто невинные люди, на которых вешали ярлык «враг народа». Число безвинно осужденных было велико, им приходилось сносить все тяготы суровой лагерной жизни. И вернуться из-за колючей проволоки домой суждено было далеко не всем.

Смертельный СЛОН

Крупнейшим исправительным учреждением в СССР являлся Соловецкий Лагерь Особого Назначения — СЛОН. Он был основан в 1923 году на территории Соловецкого архипелага, на месте бывшего мужского монастыря. По состоянию на конец 1933 года, официальная численность арестантов здесь составляла 19287 человек, из которых более 10 тысяч погибли.

Заключенных отправляли на вырубку леса, прокладку железной дороги, добычу торфа. От выработки зависел дневной пай хлеба. Иногда, чтобы поглумиться над заключенными, надзиратели заставляли их проделывать бесполезную работу: перетаскивать с места на место камни или считать чаек.

В книге 10 Соловецкой энциклопедии, посвященной истории лагеря, сообщается, что однажды, начальник СЛОНа решил проучить 34 заключенных за невыполненный план по лесозаготовкам, принудив тех стать на лед Белого моря и простоять там целую ночь при температуре минус 30 градусов. В результате большинство погибло в лазарете, а тем, кто выжил, пришлось ампутировать отмороженные конечности.

Особенно тяжело было женщинам, чтобы не умереть от тяжкого труда и голода многие из них вступали в интимные связи с надзирателями, которые давали им работу полегче. Изнасилования здесь также происходили. Часто в таких «союзах» рождались дети, которых, естественно, «отцы» не признавали. Многие женщины в отчаянии умерщвляли новорожденных и вслед за ними заканчивали жизнь самоубийством.

Акмолинская «тюрьма для мам»

В 1938 году в Казахстане был основан Акмолинский лагерь для репрессированных жен изменников Родины. АЛЖИР — так его прозвали обитательницы — был закрытого типа, обнесенный несколькими рядами колючей проволоки. Свидания с родственниками или письма здесь были строго запрещены. Так содержались «особо опасные» преступницы. Женщины были задействованы в полях или на строительстве.

Отопления в бараках не было, поэтому узницам зимой приходилось довольно туго. Температура здесь не превышала 6-8 градусов. Чтобы согреться, женщины собирали камыш с озера, которое находилось на территории тюрьмы, и топили им печки-буржуйки. По приказу узницам должны были выдаваться теплые вещи, но на деле никто ничего не выдавал.

Пережившая ужасы лагеря Алжирки Галина Степанова-Ключникова вспоминала, что у некоторых здешних женщин были грудные дети, которых размещали в специальных бараках. Матерей туда приводили под конвоем и только лишь для кормления ребенка. Когда малышу исполнялось 3 года, его переводили в детдом.

В 1939 году, тюрьму перевели на обычный режим, что означало отмену полной изоляции от внешнего мира. Теперь заключенные могли получать посылки и общаться с родственникам. Первое письмо пришло от восьмилетней девочки, адресованное одной из заключенных. На обороте значился адрес получателя: «Город Акмолинск. Тюрьма для мам».

Воркутинская каторга

Одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей был Воркутлаг, через стены которого прошли около 73000 человек. Сюда сгоняли предателей, шпионов и изменников родины. Заключенные были полностью изолированы от внешнего мира и выполняли самую тяжелую работу. Арестантов принуждали к добыче угля и строительству шахт. Бывший узник Сулимов И.Н вспоминал, что среди заключенных встречались мальчишки от 12 до 15 лет. Измученные дальними пересылками и ужасным питанием, они выглядели словно дикие звери, перепуганные и одичавшие. Отправили их туда за мелкое хулиганство.

Питание, медобслуживание и санитарное состояние оставляло желать лучшего. Многие истощенные и измождённые люди погибали. Некоторые источники сообщают, что трупы складывали в одной из комнат, а когда прихватит мороз, вывозили на санях в тундру, где просто выбрасывали. Но документальных подтверждений этому не найдено.

В 1953 году в соседнем лагере Воркуты вспыхнуло восстание: заключенные отказались выходить на работы до тех пор, пока не будут пересмотрены их дела, изменен режим содержания и улучшено питание. Конечно же, никто не собирался выполнять эти требования. В результате мятежа около 60 человек были убиты, а 135 ранены. Некоторые из них впоследствии тоже умерли.

Долина Смерти — Бутугычак

Самым страшным исправительным лагерем ГУЛАГа был Бутугычак, основанный в 1937 году на территории Магаданской области. В колонии разрабатывались оловянные и урановые рудники. Заключенные добывали руду голыми руками, без каких-либо защитных средств. Конечно же, высокий уровень радиации не мог не сказаться на здоровье: многие из них через пару недель умирали от облучения. Тех, кто отказывался от работы в штольнях, отправляли работать на поверхности на мороз. Об этом свидетельствуют воспоминания бывшего узника Бутугычага Жигулина Анатолия.

На фото вход в урановую штольню Бутугычака.

Информация о Бутугычаке была строго засекречена на государственном уровне, а все следы жестокого обращения с людьми подлежали уничтожению. Когда заключенные отправлялись на другие лагеря Колымы, с каждого брали подписку о неразглашении. За каждым освобожденным затем тщательно следили органы КГБ. Об этом рассказал А.В. Жигулин в своей автобиографической повести.

Есть версии, что на территории лагеря располагалась медицинская лаборатория, в которой над заключенными проводились опыты полостных операций в противогазах и на мозге, посредством трепанации черепа. Эту информацию якобы подтверждают множество ужасных находок, где лобная половина аккуратно отпилена от нижней, но кроме фотографий с «места находок» достоверной информации нет.

Зоны матери и ребенка

Больше всего не повезло детям, которые либо прибывали вместе с матерями, либо уже были рождены в стенах лагеря. На апрель 1941 года в тюрьмах содержалось 2500 женщин с маленькими детьми, 8500 беременных женщин. Часто отцами становились надзиратели, охранники, другие арестанты, вольные работники. Изнасилование стало обычной практикой лагерей.

Амнистия по рождению ребенка не предусматривалась. От работы женщины освобождались перед самими родами, а в качестве пеленки им выдавался кусок портяночной ткани. Первые месяцы после рождения ребенка кормила мать. Если она опаздывала на кормление хоть на минуту, ее могли не пустить к малышу.

Затем за детьми стали присматривали няньки. Некоторые источники утверждают, что те не стеснялись их избивать или пинать, а чтобы накормить — ему связывали руки за спиной и насильно запихивали пылающую жаром кашу.

У некоторых нянек были свои дети, поэтому они могли спокойно отобрать еду у другого ребенка, чтоб накормить своего. Если верить им, то не удивительно, что детская смертность в лагерях была очень высокой. Конечно, были и доброжелательные, с любовью относящиеся к детям. Одной из таких была Елена Владимировна Иванова (Маркова). В своих воспоминаниях она рассказывала, что выжившие дети развивались очень плохо, поздно начинали разговаривать и ходить, поскольку заниматься с ними было некому.

grimnir74.livejournal.com

Women’s prison through the eyes of Gulag prisoners.

In the thirties, someone from the Bolshevik government decided that the most dangerous enemy of “any regime” can be – a Woman!

Someone’s “sick brain” felt that because of the sincerity, cordiality, worldview, Orthodoxy – it is impossible to change the character of women in the right direction, but it can be done through a women’s prison. Of course, if the vast majority of men could be convinced of the correctness: “taking away from the peasants a single cow or the last bag of wheat and shooting “exploiters”, the “merciful Keeper of the hearth” did not accept such arguments!

Thus, the Soviet government began to classify “their enemies” not only by class, but also by gender.

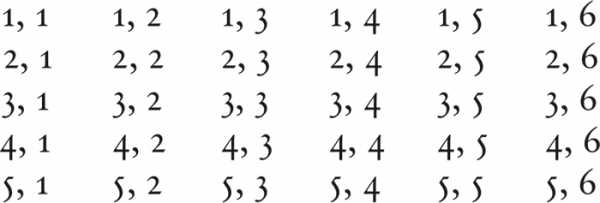

For the prisoners and the prisoners were given a separate criminal classification:

VSWR – family member of the enemy of the people

CSIR – family member of a traitor of the Motherland

SOE – socially dangerous element

Sve – socially harmful element

etc.

The most “dangerous with the rod” prisoners in prisons and Gulag camps – raped, tortured, humiliated, brought to suicide, and the most persistent after all – shot!

To break the will of the prisoners, to turn into a weak-willed creature, invented various kinds of torture and punitive actions to intimidate others.

This was told to the whole world by the Gulag prisoners themselves, as well as those who witnessed this nightmare.

Torture children – what could be worse than this mother?

Watching such bullying, the wardens themselves went crazy.

From the memoirs of a psychiatrist Professor from 1949. The original text with a stored spelling:

“……The second test subject — the warden of the women’s prison — was presented to me by the investigator: “a good worker, and suddenly went crazy and poured a steep boiling water on her head.”

Brought to me a full simple woman of 50 years struck me with his eyes: her eyes were full of horror, and his face was stone.

When we were alone, she suddenly said, slowly, monotonously, as if absent soul: “I’m not crazy. I was a party member, and now I don’t want to be in the party anymore!” And she talked about what she’s been through lately. As a female warden, she overheard a conversation between two investigators, one of whom boasted that he could make any prisoner say and do whatever he wanted. As proof of his “omnipotence” he told how he won the “bet” – forcing one mother to break the finger of his own one-year-old child.

The secret was that he broke the fingers of another, her 10-year-old child, promising to stop this torture if the mother breaks only one little finger to a one-year-old baby. Mother was tied to a hook on the wall. When her 1-year-old son shouted — “Oh, mom, I can’t” — she broke down and broke. And then she went crazy. And she killed her little baby. Grabbed by the legs and the stone wall head enough…

“So I heard that”, — finished his story the Warder, — “so I imagine boiling water was poured on my head… I’m a mother too. I have kids. And also 10 years and 1 year old”…

I don’t remember leaving this exam… I myself was in a “reactive state.”.. After all, a psychiatrist nerves of steel!…..»

(Prof. I. S. Vozrozhdenie, Paris, notebook sixth, November-December 1949, pp. 142-149.)

Rape by prison guards.

Forcing female prisoners to cohabitate was common in the Gulag.

“To the head of the Kemsky camp to Chistyakov women not only prepared a dinner and cleaned boots, but even washed it. It usually selected the most young and attractive women… Actually, they are all on the Solovki was divided into three categories: “ruble”, “prorubila” and “pyatnadcatiletnij” (“patienterna”). If anyone from the camp administration asked for a young pretty convict from the newcomers, he said to the guard: “Bring me “ruble”…

Every security officer on Solovki had a combined three to five concubines. Toropov, who in 1924 was appointed assistant to the Kem commandant for the economic part, established a real harem in the camp, constantly replenished to his taste and order. From among the prisoners, 25 women were selected daily to serve the red army soldiers of the 95th division guarding the Solovki. It was said that the soldiers were so lazy that the prisoners even had to make their beds…

A woman who refused to be a concubine, automatically lost the “improved” ration. And very soon she died of dystrophy or tuberculosis. On the Solovetsky island, such cases were especially frequent. Bread for the winter is not enough. Until the navigation began and new food supplies were brought, and the already meager rations were cut by almost half…”

(Boris Shiryaev. “An unquenchable lamp.»)

Rejected jailers took revenge and so:

“….Once upon a time a very attractive Polish girl of seventeen was sent to Solovki. Which had the misfortune to attract the attention of Toropov. But she had the courage to refuse his harassment. In retaliation Toropov told you to bring her to the office and putting forward a false version of “harboring counter-revolutionary documents” section naked and in front of the entire camp guard carefully felt the body in those places, where, he said, is best to hide the documents…

…..In one of February days in the female barracks included several drunken guards, headed by the security officer Popov. He unceremoniously threw off the blanket with the prisoner, once belonging to the highest circles of society, dragged her out of bed, and the woman was raped in turn each of the entered…”

(Malsagov Sozerko. “Hell’s Islands: the Owls. a prison in the far North.»)

Punishment cell.

“Anya was convicted of espionage… her Indignation knew no bounds. In her own way she struggled: defiantly did not get up when the authorities entered, spoke loudly, without permission opened the window. Naturally, I got to the punishment cell. And conditions in a punishment cell were such: the room without Windows; food – 400 g of bread a day and two mugs of hot water; topchan bring for 6 hours, the rest time it is necessary to stand or go on the two-meter cold room or to sit on the floor filled with water. The punishment cell was given for a period of 4 to 20 days. She must have really pissed off the warden that he gave that poor girl all 20 days. For the first time in my camp life, I was faced with such a period. Usually and after five days went sick.

After that Anya lived with us for a month. She was getting worse, and one night she started bleeding from her throat. Anya was taken to the hospital. She died two days later. She was only 21 years old…”

(from the memoirs of a prisoner of the Gulag Adamova-Sliozberg, O. L.).

Hot and cold punishment cell.

“….Because of my character, I often found myself in punishment cells on different floors. In one of them I woke up one night from the noise in the corridor. The door of my punishment cell was next to the door to the stairs, and opposite was the post of wardens. That night there was an unusual excitement in the corridor. The guards forgot about the silence, strictly observed around the clock, when all orders are given almost in a whisper and no one speaks in a normal voice. Now they constantly opened the door to the stairs, ran out on the platform and, finally, someone excitedly said: “Led, led…”I listened. Footsteps, as usual, were not heard. Then a heavy door slammed below, there was silence, and then two shots… When I was still sitting in the common cell, and we were led down to the bath, I was shown this door — heavy, iron-bound, and said that behind her shot. It’s amazing how much they know where they want to hide everything…

…. under the ceiling in the corridors were huge pipes, and above the door of the chamber was a lattice through which the hot air. There was also a catch, so that the prisoners could adjust the temperature at will, it was only necessary to knock and call the warden. But when it was necessary to punish the prisoner, no requests helped: either very hot or absolutely icy air went to the cell…

…And the hot and icy punishment cell I got is not because I refused to answer the interrogation. I tell them what it really is, and not what we would like the investigator, and each time he saw my point and had nothing to do with it. And in the punishment cells I was sent to the head of the prison, Latvian, with whom we both hated each other.

It all started from the first morning — with the mandrel. We were built in pairs and led along carpet paths to the lavatory. Here I learned that the restrooms in turn wash the prisoners from all the cameras. It angered me because I knew that political from cleaning latrines released. But no matter how I tried to persuade my new cellmates that it was a mockery, that everyone should refuse, they did not agree to protest, so I was the only one who protested at the next round of the cells by the head of the prison. And immediately fell into the hole. The warden went around the cells once a week, and when he arrived, all the prisoners had to get up. I demonstratively sat down on the bench and… got another punishment cell.

By the way, there was another one — not cold, not hot, but small and narrow, in which the air came only through the peephole in the door, so that the person soon began to suffocate, being between consciousness and fainting…

…For protests against the regime, I soon found myself in a solitary cell, where they pumped hot air, bringing the temperature to about 50°C. the Heat I endured easily, it did not act on me. It was much worse when I was transferred to the ice chamber. It was a slit about two meters long, to one of the walls of which was attached a Board with a width of 10-15 centimeters. The prisoner here could only stand or sit on this perch, leaning back against the wall, and the wall was ice, because that winter frosts reached minus 30°C. However, perhaps it could cool and artificially.

Поделиться ссылкой:

arestantka.ru

Тюрьмы ГУЛАГА (фото) | КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ВОРЫ В ЗАКОНЕ |

ГУЛАГ — одно из самых суровых испытаний для людей, оказавшихся в этих тюрьмах.

В нашем архиве пока что не хватает фото тюремщиков.

Метки: фото

Опубликовано 25 Янв 2013 | Денис Артемов

Тюрьма, Фото материал

www.mzk1.ru

Глава двенадцатая Тюрьма. Гулаг. Абезь. XX век Лины Прокофьевой

Глава двенадцатая

Тюрьма. Гулаг. Абезь

Лина Ивановна Прокофьева получила 58-ю статью (шпионаж) и была осуждена на двадцать лет лагеря строгого режима в находящемся за полярным кругом посёлке Абезь близ Воркуты.

В переводе с ненецкого языка Воркута – «Медвежье место». Район находится в зоне вечной мерзлоты, за 67 параллелью. Зима длится там восемь месяцев, с октября по май. Холодный период – 234 дня, температура опускается до минус 50 градусов по Цельсию, почти ежедневная пурга. Высота снежного покрова достигает двух метров. С конца мая до середины июля солнце не заходит, а с середины декабря до начала января не показывается. В короткое полярное лето людям нет спасения от полчищ кровососущих насекомых (гнус). Кругом бескрайняя топь, заболоченная приполярная тундра с кустарниками и мхами, деревьев нет.

Даже в наше время, пролетая вдоль Северного полярного круга над этими местами, не увидишь человеческого жилья. Ледяная, беспросветная, насквозь продуваемая сильными арктическими ветрами пустыня, не пригодна для жизни человека.

В находящемся поблизости, на реке Уса, заполярном посёлке Абезь организовали Северное управление лагерей железнодорожного строительства. Это была суперлагерная структура, включавшая семь лагерей. В Абези находился один из самых больших послевоенных лагерей политзаключённых (таких же, как Лина Прокофьева!), мужчин и женщин – более 30 000. Обычно их селили в разных крыльях бараков. В предыдущие годы заключённых использовали для строительства железной дороги на северо-восток: знаменитая «Мёртвая дорога», через Воркуту, на Мыс Каменный (Салехард – Игарка). Они проложили более 20 км пути для временного рабочего передвижения. К началу прибытия новых этапов в Абези оставалось 3900 заключённых, которых использовали на подготовительной и подсобной работе. Судьба остальных 26 000 остаётся неизвестной.

Зекам довелось класть шпалы лишь до поры до времени, потому что помимо обычной бесчеловечности, выдумка ЦК и СНК отличалась (тоже как обычно) бездарностью и полной некомпетентностью. Адская работа была лишена смысла. После смерти Сталина строительство прекратили, а всё построенное забросили.

В Абези среди многих тысяч погибших скончались арестованный в 1949 году один из самых значительных русских мыслителей первой половины 20 века Лев Карсавин (в 1952 году), в 1953 году замечательный искусствовед Н. Н. Пунин – муж А. А. Ахматовой. На допросах Н. Н Пунина заставили отказаться от всех его эстетических воззрений и сказать: «Искусство Сезанна, Ван Гога является выражением упаднического направления и оценивается советской общественностью как формалистическое. К формалистам относится и Пикассо, несмотря на его полезную общественную деятельность в пользу мира.» Лине Ивановне доводилось несколько раз встречаться в Абези с Даниилом Андреевым.

В Абези в ГУЛАГе зеки – поэты и прозаики, религиозные деятели, священники, актёры которые по 58-й статье – «за контрреволюционную деятельность», «за контрреволюционную троцкистскую деятельность», за участие в «контрреволюционных группировках», «социально опасные элементы», вредители, шпионы, террористы, – воспитывали и учили не зеков, а тех, кто их охранял – надзирателей, лагерное начальство, их детей.

Теперь обществу «Мемориал» удалось соорудить мемориальное кладбище, а в 1989 году был установлен памятный знак жертвам политических репрессий 1930–1950 годов – в поселке Абезь. Не приходится говорить о том, что погибших во много раз больше, чем могил, и нет возможности, несмотря на все старания, установить имена всех жертв и отпущенные им сроки жизни.

Так что Лину Ивановну везли по этапу Москва – Инта – Воркута не куда-нибудь, а в Абезь, строго режимный лагерь, где вопросам обеспечения государственной безопасности придавалось первостепенное значение.

Кого из заключённых могла знать Лина Ивановна, остаётся только гадать. Судьба руководствуется какими-то неведомыми нам законами. В Мадриде Наталья Новосильцов случайно встретилась с вдовой испанца, не только хорошо знавшего Лину Ивановну по совместному заключению в Абези, но и посвятившего ей несколько страниц в своём дневнике. Дневник представляет собой объёмистую рукопись, на сегодняшний день не расшифрованную до конца. Вдова Педро Сепеда была настолько любезна, что передала для этой книги ксерокопии нескольких страничек рукописи своего мужа, где он описывает два эпизода из своего общения с Линой Ивановной в Абези.

Когда в Испании началась Гражданская война, анархист из Малаги по имени Педро Сепеда, чтобы спасти жизнь своих детей, послал их в СССР под покровительство Долорес Ибаррури, прославившейся своей жестокостью по отношению к своим испанцам. Его сына – героя нашего рассказа – также звали Педро Сепеда. Во время Второй мировой войны Педро Сепеда служил в Красной Армии, плавал на подводной лодке в Чёрном море. По окончании войны Педро Сепеда захотел вернуться в Испанию, но, конечно, как и все, получил отказ. Выехать из СССР не разрешалось никому, за этим строго следила и сама Пассионария. И тогда на Рождество 1948 года Педро Сепеда решил бежать. Отчаянная попытка пересечь границу вместе со своим другом аргентинцем в дипломатической почте (в кофре) почти по недоразумению сорвалась, он был арестован, обвинён в шпионаже и попытке нелегального побега и приговорён к 25 годам концентрационного лагеря. Этим концентрационным лагерем оказался Абезь. Там он и встретился с Линой Ивановной, «женой известного композитора Сергея Прокофьева, чистокровной испанкой». Сепеда правдиво рассказывает о судьбе Сергея Прокофьева в СССР, о его взлёте, наградах, славе, а затем уничтожении Ждановым его музыки, аресте жены.

В лагере, как принято, поощрялась художественная самодеятельность. Сепеда, обладавший приятным тенором, пел в сценах из оперы Масканьи «Сельская честь». Лина Прокофьева руководила постановкой этих сцен.

Шла репетиция. Вступление. При закрытом занавесе Туридду восхваляет красоту Лолы в знаменитой Сицилиане. Потом должен подняться занавес, зазвучат колокола, зовущие верующих на мессу на главной площади в сицилийской деревушке, и… Карбонеро (прозвище Сепеды) снова забыл слова.

– Педро, ради Бога, или не пой или перестань ротозейничать, – вырвалось у Лины на прекрасном испанском языке. – Прав Давид, – добавила жена известного композитора, кивнув в сторону Рабиновича, крупнейшего советского музыковеда. – У тебя в голове ветер гуляет.

– Сейчас вспомню, – упорно отвечал Педро.

Другой эпизод заключается в том, что Карбонеро предпринял фантастическую попытку проникнуть на территорию женского лагеря на свидание с Верой Б., своей пассией. Но их предала из ревности её подруга. Педро был жестоко избит надзирателями и водворён в карцер. Когда его, избитого, вели туда, к нему приблизилась Лина Ивановна и шепнула ему по-испански:

– Успокойся. Я попрошу Амирана Михайловича, чтобы он тебя навестил.

И в самом деле, она исполнила своё обещание: через час Амиран Марчаладзе, доктор и друг Карбонеро, навестил его, дал советы по поводу сломанных рёбер (не двигаться) и «забыл» в карцере большой пакет. После его ухода заключённый обнаружил в нём шмат сала, кусок колбасы, печенье и папиросы.

Вместе с Л. И. в том же лагере отбывала срок писательница Евгения Александровна Таратута, известная своими книгами о Ленине. Летом 1989 года в подмосковном Доме творчества «Переделкино» она рассказала о своих встречах с Линой Ивановной Прокофьевой. По тем временам она была «подельницей» Лины Прокофьевой, тоже обвинена в шпионаже. Её арестовали позже, в 1951 году, по той же знаменитой 58-й статье (в России каждый знает эту страшную цифру) присудили к 15 годам лагерей усиленного режима и отправили по том же этапам: Инта – Воркута – Абезь.

В Инте заключённых сортировали и направляли на постоянное место поселения отбывать долгие сроки. Кого – куда. Евгению Александровну – в Абезь, где она и познакомилась с Линой Ивановной.

Жизнь в зоне вечной мерзлоты, когда к утру волосы примерзают к стене, а лопату не вонзили бы в окаменевшую от морозов землю и силачи – не говоря о писательницах, певицах, профессорах, окончивших Сорбонну, – выходит за пределы наших представлений. Сгребать снег этой лопатой в кадушку из-под селёдки (вёдер-то не было), которую невозможно было поднять не только в одиночку, но и с помощью других «шпионок» – такой вид труда изобрели для них в ГУЛАГе. Никакой определённой работы не было. Разве что тщательно убирать – разбирать каменеющую на глазах помойку: задача состояла в том, чтобы в помои не попал мусор. Бак с помоями предстояло везти на тачках далеко в лес, не в одиночку, тачку толкали сообща. По рассказу Евгении Александровны Лина Ивановна, толкая тачку вместе с другими женщинами, иной раз настолько увлекалась своим рассказом о Париже или о своих выступлениях, что начинала жестикулировать и отпускала поручни тачки, становившейся для других более тяжёлой. Женщины относились к ней с некоторой снисходительностью, называли «цветочек-одуванчик», разговоры на политические темы в её присутствии не вели, благо она была совершенно безучастна к политике.

Язык не поворачивается рассказывать, какие бесчеловечные допросы и пытки (все виды пыток во время допросов были описаны и регламентированы) остались позади, сколько издевательств и физических мук перенесли женщины, одни не уступали другим, физическое или нравственное унижение было настолько сильным, что заключённые не вспоминали об этом ни в лагере, ни потом, оказавшись на свободе. Якобы по состоянию здоровья иных направляли в в инвалидные лагеря.

Впрочем, причиной отправки в инвалидный лагерь было, конечно, и отсутствие намёков на сколько-нибудь полезную деятельность, не будем же мы говорить о сочувствии. Если бы была работа, то уж, конечно, преспокойно хоронили бы одну за другой или вместе. Сталинская экономика была в огромной степени построена на рабском труде заключённых, похороненных в общих могилах или не похороненных вовсе. Направление в инвалидный лагерь выходило, видимо, не из-за подорванного на допросах и следствии допросов, но и перенасыщения перенасыщения женщинами пенитенциарныз заведений.

В январе 2005 года Сергей Олегович рассказал мне:

«Авия мало и редко рассказывала мне о тех восьми годах, которые провела в тюрьме, а потом в лагере. Сначала она была в Лефортовской тюрьме, где её допрос проводил лично Рюмин, бывший правой рукой Берии и славившийся своей жестокостью и умением быстро „выжать“ из своей жертвы то, что надо. Её пытали отсутствием сна. Следователь сидел за столом напротив. На неё был направлен луч прожектора. Сзади тоже сидел некто, и в любой угодный им момент они переходили к перекрёстному допросу. Потом её уводили в камеру, но там наблюдали за ней через глазок и как только она задрёмывала, сразу же вызывали обратно. Они должны были выбить из неё признание в шпионаже, но пытками не удавалось сделать это. Тогда они пригрозили ей расправой с детьми, и она подписала все, что они хотели.

Вообще же она и там вела себя независимо и рассказывала мне: „Я им многое назло говорила“. Она даже позволяла себе насмешки в адрес следователя, чем приводила его в полную ярость. Держалась мужественно. Никакого страха. Испанский характер.»

В лагере допросов уже не было, зато начальник приводил с собой сынишку, который по указанию отца плевал в идущую мимо женщину – «зека».

После работы давали мороженую картошку, утром овсянку, одеты были соответственно: стёганые ватные штаны, огромные валенки, бушлаты.

Е. А. Таратута и Л. И. Прокофьева попали в наихудшие условия так называемых особых лагерей, где содержались все осуждённые за шпионаж, диверсии, троцкизм, меньшевики, эсеры и т. д. Набор, знакомый до боли. Среди осуждённых женщин в Абези больше всех оказалось уроженок Украины, России, Белоруссии, очень много из Литвы, Польши, Эстонии, немало немок. Были и иностранки. Е. А. Таратута рассказывает, как украинки выдёргивали откуда-то взятыми иглами (строжайше запрещалось!) нитки из старых кофт и всё свободное от перевозки помоев время посвящали вышиванию.

За годы жизни познакомившись с несколькими женщинами, в прошлом которых осталось заключение в сталинских лагерях, я хорошо знаю, насколько серьёзное значение придавали сталинские палачи самодеятельности. В силу состава заключённых иной раз поставленным им спектаклям могли бы позавидовать профессиональные театры. В основном же, конечно, все пели. Хором и сольно. Участникам лагерной самодеятельности даже выходило какое-то послабление. А некоторые святые по характеру женщины, вроде моей тёти Марины – дочери композитора А. А. Спендиарова (она преподавала пение Светлане Сталиной) – искренне увлекались, забывали обо всём и погружались в идею приобщения к искусству народа в лице как зеков, так и охраны.

Е. А. Таратута пишет, что в лагере была КВЧ (культурно-воспитательная часть) при библиотеке, где заключённые пели хором, а некоторые молодые женщины и соло. В репертуаре в основном были известные советские песни, «Каким ты был, таким остался», «Руки» из репертуара Клавдии Шульженко. Эти песни все знали наизусть, пели по памяти, под аккомпанемент балалайки. Лина Ивановна пела в хоре и горько жалела, что потеряла голос.

Об участии в самодеятельности и некоторые другие подробности рассказал Святослав Сергеевич: «-Кстати, о самодеятельности. Участвовал в ней и Давид Рабинович („Додик Рабинович“), он играл на баяне. Разумеется, шпион.[93]

Какой-то немец из гэдээровских там тоже был. Как-то раз, когда они проходили мимо, или их вели (чужие – не из их лагеря), мама вдруг слышит, как её окликают, но как?!

„Три апельсина! Три апельсина!“ Чтобы не называть фамилию.

Кстати, о немцах. Там был немец, который работал врачом (из заключённых), он принимал больных и из уважения к папе взял к себе маму медицинской сестрой. Всё же это было лучше, облегчало жизнь. Там же у них были мужские работы, уборка лагеря, тяжести таскала. Вообще же о лагере говорила очень мало. Я её не расспрашивал.»

Этот врач по фамилии Зоммер, Эрик Зоммер сейчас живёт, по словам Сергея Олеговича в Мюнхене. В 1984 году Лина Ивановна пригласила его на премьеру оперы Прокофьева «Огненный ангел», в Бонне.

Их встреча в лагере оказалась в определённой мере спасительной. Эрик Зоммер прекрасно знал музыку Прокофьева, Лина Ивановна говорила по-немецки, они разговорились, и так произошло их знакомство. Положение Авии в это время было катастрофическим. Шёл четвёртый год её лагерной жизни. В течение месяцев она должна была чистить замёрзшую и твёрдую как камень картошку тупыми ножами. Нормы были огромными, так как картошка предназначалась и для окрестных мужских лагерей. Авия дошла до предела истощения. И тогда ей на помощь пришёл Эрик. Он заявил, что ему, не знающему русского языка, необходима переводчица для общения с пациентами в лагерной больнице. Начальство нехотя согласилось. Это, возможно, спасло ей жизнь. Но спасительный период в лагерной больнице длился недолго, так как Зоммер вскоре был амнистирован и вернулся в Германию. Лина Ивановна всегда помнила о нём и, вернувшись на запад, предприняла все усилия, чтобы разыскать его. Ей это удалось.

Евгения Александровна свидетельствует:

«Всё случившееся с ней она переживала очень тяжело, у неё были мучительные перепады настроений, но она не верила по-настоящему в то, что с ней происходило, не верила, что это надолго и в свой двадцатилетний срок не верила совсем. О тюрьме никогда не говорила, и, может быть, лишь однажды упомянула о том, что допросы были очень тяжёлыми.»

Евгения Александровна не помнила точно момент, когда она познакомилась с Линой Ивановной, но это и не так важно и не мешает ей дать нам удивительно красочный, яркий образ Лины Ивановны, – я узнаю её в каждом слове.

Она рассказывает, что Лина Ивановна страдала, может быть, больше других. Испанка, родившаяся в Мадриде, привыкшая к тёплому морю в Европе, а потом и в России, она была не в силах переносить страшные морозы. Да и условия её жизни на воле разительно отличались от представлений о комфорте других заключённых. Блестящая жизнь, прожитая в Париже, да и в России рядом с Прокофьевым, настолько контрастировала с лагерем усиленного режима Абезь, что это не вмещалось в сознание. Она как будто попала в ад. Но не сосредоточивалась на этом. С ней было легко общаться. Евгения Александровна пишет, что Лина Ивановна была очень радушна, общительна, доброжелательна ко всем. Никто не чувствовал её превосходства, потому что она сама его не ощущала.

Сыновья присылали ей посылки, и она всегда щедро делилась со всеми женщинами присланными продуктами, оставшимися в посылке после того, как в ней покопалось лагерное начальство. «Разрешалось посылать посылки, – элементарные – масло, сахар, письма со временем разрешили писать, и она отвечала, сохранились её письма оттуда, – конечно, ни слова о лагере, а так, типа воспоминаний», – рассказывал мне Святослав Сергеевич.

Писать письма разрешалось раз в год, они были под строжайшей цензурой, но получать можно было сколько угодно. Лина Ивановна не часто получала письма, но вряд ли в этом были виноваты мальчики, поскольку письма отнюдь не всегда доставлялись адресатам. Некоторые из заключённых допускались к тому, чтобы убирать квартиры охранников, и там находили выброшенными пачки писем.

«В условиях лагеря она постоянно была настроена на добро и красоту, любила и умела общаться с людьми. Нередко, страдая от одиночества, она стояла где-нибудь между бараками (хождение из барака в барак не поощрялись) или шла туда, где можно было общаться – в индивидуальную кухню, где разрешалось вскипятить присланный из дому чай, в библиотеку – чтобы с кем-нибудь поговорить. Особенно хотелось ей поговорить по-французски. Очень любила вспоминать Париж, свои путешествия с Сергеем Сергеевичем…»

Я узнала Лину Ивановну и в рассказе Е. А. Таратута о том интересе, который вызывал у неё разноцветный шерстяной платочек, торчавший из кармана серого бушлата заключённой Таратута. Лина Ивановна часто им восхищалась. Недаром она сохранилась в моём первом воспоминании как разноцветное явление на тусклом фоне.

Вспоминается рассказ Софьи Прокофьевой о первом посещении квартиры на Чкаловской некоторое время спустя после ареста Лины Ивановны.

«Я бывала у неё на квартире на Чкаловской ещё до того, как её поменял на свою поменьше Куприянов – один из Кукрыниксов. Я помню, как Олег однажды привёл меня в эту квартиру, пустую, откуда вывезено было всё, – ковры, инструмент, мебель, и она была усыпана чёрными длинными перчатками, я помню, я их нашла и забрала их себе с разрешения Олега. Я даже сшила себе под них жёлтое платье, и на меня смотрела с удивлением Майя Плисецкая, перчатки произвели ошеломляющее впечатление даже на Плисецкую. Это 48–49 годы. Потом в эту квартиру уже въехал Куприянов. Что ещё меня поразило в этой квартире – огромное количество искусственных цветов, великолепные пармские фиалки. Поскольку жену Святослава Надю это не интересовало, я взяла их себе. Как-то, помню, я была в тоненькой кофточке, длинной юбке и с этими фиалками, и Нейгауз сказал: „Самая элегантная женщина“».

Она искала и находила в окружающей обстановке всё сколько-нибудь красивое, она всё время вспоминала, мечтала. Её окружала особая атмосфера.

«Она любила делать комплименты, видела в женщинах, давно утративших женственность, остатки ушедшей красоты, и всегда говорила об этом вслух. Или воображала: „Вот давайте представим себе, что мы с Вами в театре и сейчас поднимется занавес.“ (…)

Она была ещё хороша. О зеркале в лагере речи быть не могло, но она взбивала свои тёмные волосы перед оконным стеклом.»

Густые вьющиеся волосы с лёгкой проседью Лина Ивановна сохранила не только до последних дней, когда я видела её (в 1974 году ей было уже 77 лет!), но, как рассказывают очевидцы, до самой смерти в 1989 году.

Пребывание в ГУЛАГе Лины Ивановны сократилось только по одной причине: 5 марта 1953 году умер Сталин. Упоминаю его имя только по суровой необходимости. Прекрасно помню этот день, всеобщий ужас и растерянность, но прекрасно помню и другое: моя мама была убита другим известием: умер Сергей Сергеевич Прокофьев. Суждено было умереть ему в один день с палачом. Помню, мама сказала тогда: «Посмотрим лет через двадцать, кого будут поминать в этот день.» Оказалась права.

Прошла весна, а летом, во время одного из рейсов с помоями, прибежала женщина и сказала, что в Аргентине состоялся концерт памяти Сергея Прокофьева. Лина Ивановна заплакала и, не сказав ни слова, пошла прочь. Таков рассказ Е. А. Таратута.

Сергей Олегович Прокофьев донёс до нас рассказ Лины Ивановны, будто незадолго до смерти Сергей Сергеевич явился ей во сне весь в белом. Она поняла, что он умер.

– Авия рассказывала мне, что в лагере она перенесла смерть Сергея Сергеевича. У неё был сон. Сергей Сергеевич явился ей одетый во всё белое (ведь она, по крайней мере, со стороны отца происходит из простой испанской семьи, там были живы ещё поверья, суеверия), и когда Сергей Сергеевич явился ей во сне в белом, она сразу поняла, что он умер. Это Авия мне сама рассказывала.

И две недели спустя одна из её солагерниц рассказала, что когда мыла пол у коменданта, то услышала по радио слова о том, что «в связи с тем, что две недели тому назад умер Сергей Сергеевич Прокофьев…», и побежала тогда сообщить ей об этом.

В 1954 году Л. И. написала заявление Генеральному прокурору СССР. Если бы в этой главе оказалось только одно это заявление, то и его было бы достаточно, чтобы дать полное представление о происходившем и чтобы волосы на голове зашевелились. Лина Ивановнаа умудрилась сохранить его текст. Вот он (текст написан от руки, орфографию и пунктуацию сохраняю):

Генеральному Прокурору СССР

От заключённой Прокофьевой Лины Ивановны

1897 г. рождения, по постановлению Особого Совещания

объявленного 1-ч1-48 г отбывающей наказание по

ст. 58, 1а, на срок 20 лет И.Т.Л. с конфискацией

Адрес: Коми АССР, Интинский Р-н, посёлок Абезь

П.я. 388/16 б

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я была арестована на улице, в Москве, 20 февраля 1948 г. 9? месяцев меня продержали в Лефортовской тюрьме; Следствие длилось 3? месяца, остальные 6 месяцев меня не вызывали на допрос.

В ходе следствия в основном выявились следующие обвинения:

1. попытка к бегству заграницу.

2. кража секретного документа из Информбюро.

3. передача письма Инж.(енера) Шестопала его жене Сусанне.

4. Кроме того, мне ставили в вину знакомства с Норис Чипманом и Фредериком Рейнгардтом, оба секретари пос.(ольства) США, и Анны Холдкрафт, сотрудницы прессбюро английского посольства, называя эти знакомства «преступными связями».

Эти обвинения я целиком отвергаю. Всё это фальсификация, создание следователей Зубова, Маликова, Белова и завершившего эту работу Рюмина. Начальник следственного отдела Кулишев.

Постараюсь объяснить обстоятельства, благодаря которым я оказалась в заключении, фактически пожизненном, мне ведь 56 лет, и здоровье моё очень подорвано.

1. попытка к бегству заграницу:

Я иностранка, родилась в Мадриде. Приехав в СССР в 1936 г. с моим мужем, композитором Сергеем Прокофьевым, приняла Советское гражданство. В 1946 году оффициально (sic) хлопотала о разрешении выехать в Париж, повидаться с больной старой матерью, которая там проживает. На следствии это человеческое желание было превращено в «попытку бегства заграницу». Ведь в Москве оставались мои сыновья и муж. Между тем когда в 1937 и 1938 гг. мы были с мужем заграницей, там считали, что мы ведём советскую пропаганду.

2. кража секретного документа. В 1944-45 * г. по рекомендации писателя Афиногенова я работала с перерывами, в Совинформбюро переводчицей – на дому. В общей канцелярии, дальше которой я доступа не имела, мне давали макулатуру (бумагу, где одна сторона была чистая, другая использованная). На следствии мне предъявили фотографию какого-то длинного документа, напечатанного типографическим способом, и обвинили меня в том, что я этот документ «украла», в то время как я этого документа никогда не видала. Я только помню, что однажды в макулатуре был лист, на котором было напечатано несколько строк на машинке, точного содержания которых я не помню, и была-ли это выдержка из этого документа, я не знаю. Ни о какой краже документа здесь не может быть и речи.

3. Письмо Инж. Шестопала, адресованное его жене, моей знакомой Сусанне Рот(з)енберг, я действительно передала Фанни Чипман, уезжавшей заграницу в 1940 г. Предварительно это письмо я прочла сама, оно носила характер чисто-бытовой и ничего подозрительного в нём не было. Сам же Шестопал на очной ставке со мной сказал, что в письме имелись сведения о заводе в Горьком, а также то, что мы с его женой собирали «шпионские сведения» – ничего конкретного, ни одного факта, в чём состояли эти сведения им не было приведено. Но внешний вид Шестопала и его поведение, достаточно красноречиво показывали, каким путём от него добились таких ложных показаний – это был совершенно измученный, доведённый до крайности человек.

4. С Фанни Чипман, женой Нориса Чипмана, (секретарь посольства США), племянницей известного французского скульптора, Антуан Бурделя, я познакомилась в Париже много лет назад, до её замужества. С Фредерик Рейнгардт (сек. пос. США) познакомилась у Чипманов в 1939 году. Изредка встречала его на оффициальных приёмах, когда он бывал в Москве. Перед отъездом Рейнгардта в Париж я передала ему подарки для моей приятельницы Фанни Чипман. (Встреча, передача подарков и наша прогулка на автомобиле была названа «преступной связью»). С Анной Холдкрафт, (сотрудницей пресс-бюро английского пос.) у меня были сугубо приятельские отношения, и назвать это знакомство «преступной связью» никак нельзя.

В чём я виновата? В основном только в том, что ставши советской гражданкой я не прекратила своих иностранных знакомств, которые и явились причиной моего несчастья. С этими знакомыми я встречалась преимущественно на приёмах, куда я попадала благодаря мировому музыкальному имени моего мужа, Сергея Прокофьфева, кроме того я жила за границей до 1936 года, где и была со многими знакома. Но никогда я не использовала иностранных знакомств во вред Советскому Государству, – это были только личные бытовые отношения, в которых ничего преступного не было.

Сообщаю о себе краткие автобиографические данные:

Родилась в Испании, г. Мадрид в 1897 г. в семье испанского артиста. Мои родители в связи со своей профессией много путешествовали, поэтому среднее и высшее (незаконченное) образование получила за границей. Владею шестью языками. Училась пению во Франции и в Италии, где и выступала как певица в опере, концертах и Радио, так же в других странах. С 1936 г. я нахожусь в СССР, приняла Советское гражданство, жена Советского композитора Сергея Прокофьева с 1922 г. и мать его двух сыновей. Участвовала в его концертах по Европе и Америке, и выступала в Советских Посольствах. В СССР выступала в Московской филармонии, Харьковской, Архангельской. Вследствие нервного заболевания оставила сцену. Во время войны брала переводы статей на английский и французский язык для Совинформбюро. Я была поглощена своей семьёй, творчеством мужа и профессией.

Следствие моё велось методами недопустимыми (в Советском Государстве). Показания искажались до неузнаваемости, и это называлось перекладыванием «моей белиберды» на юридический язык. Мне говорили: будьте умницей, подписывайте – мы знаем, что Вы не шпионка, но так надо. Меня запугивали тем, что судьба моих детей будет погублена. Следователь Зубов плевал на меня, толкал ногами. В течение трёх с половиной месяцев (период следствия) мне не давали спать ни ночью ни днём, я дошла почти до психической болезни. Два раза по пять суток я сидела в карцере, вернее «стояла», ноги у меня отекли как брёвна. В сильный мороз меня водили из карцера на допрос через двор, без верхней одежды. Ночью, на допросах, из кабинетов следователей в Лефортовской тюрьме доносились дикие крики. Когда мне становилось очень не по себе, меня следователеь Маликов «утешал»: «Ничего. Вы ещё сильнее закричите, когда получите резиновой палкой по ж…!» Весьма часто меня угощали отборным матом. Полковник Кулишев назвал моего мужа «белым эмигрантом», имеющим капиталы за границей, что я его покрывала, и буду строго за это наказана. В конце следствия я пыталась протестовать, хотела всё изложить на бумаге, но мне в этом было отказано.

После смерти вождя стали делать послабления, возникло название «Потьма», об этом рассказывает Святослав Сергеевич:

– Мы с братом ездили к маме, потому что в последние годы стало легче, и даже появилась возможность выбрать по желанию другой лагерь. Она была в Инте, там зима жуткая и вечная эта темнота – Абезь. Полгода вообще нет солнца. Это, говорят, очень подавляет. Предлагали на выбор другие места, и мама согласилась. Её перевели в Мордву – Потьма. Она этого хотела, говорила, что там уже наша широта. В средней полосе нормальная природа, деревья, цветочки. И года за два до освобождения она дала нам знать в письме, что можно приехать повидать её.

И вот мы поехали, в Мордовскую ССР, в Потьму. Я помню, сначала железная дорога шла куда-то на юг, потом надо было сделать пересадку, перпендикулярно к этой железнодорожной магистрали, на другую ветку, около часа мы ехали, и кругом всё лагеря, лагеря, лагеря. Какой-то кошмар. Мы приехали поздно вечером, но нас всё-таки приняли и разрешили переночевать в административном помещении, так что мы с Олегом спали на столах. А утром нас уже повели в домик для свиданий, и мы в нём жили три дня. Рядом был магазинчик, питались, гуляли по зоне. Там было очень много эстонцев. Туда же половину Эстонии арестовали. Одной художнице – дали сарай для работы, и мы туда к ней ходили. Даже было какое-то ощущение свободы. Тем не менее это была зона, с колючей проволокой и всем что положено.

К этому времени мы не видели маму уже шесть лет. Это было в 1954 году.

– Как вы её нашли?

– Вы знаете, ничего. Она изменилась. Не то, чтобы очень худая, но всё-таки другая. Конечно, у неё был подъём от нашего приезда. Кроме того, в воздухе пахло освобождением. Уже некоторых освободили по непонятной очерёдности.

Правда, ещё раньше к ней ездил Олег. Совсем мальчишкой. На север, в Абезь. Он боялся, что его арестуют. Это была тяжёлая поездка. Говорил, что это было ужасно, что его чуть не арестовали, думали, что он – шпион. Он был одет не так, как заключённые, его заметили. Тогда ещё не было комнаты для свиданий. Он повидался и вернулся.

По амнистии 27 марта 1953 года были освобождены все осуждённые на срок до пяти лет. Заключённых стало вдвое меньше. Лагерей осталось «всего» около семидесяти. Осуждённые на более продолжительные сроки должны были ждать решения своей участи. Срок наказания Лины Ивановны сократился до восьми лет вместо двадцати.

Система ГУЛАГа просуществовала до 1960 года.

Лина Ивановна была реабилитирована за отсутствием состава преступления в 1956 году, о чём и сказано в типовой, общей для всех справке (форма № 30), которую прилагаю.

ФОТОГРАФИЯ СПРАВКИ.

Расшифровка справки.

Слева: герб СССР. Под ним: Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР

15 июня 1956 г

№ 4н-07415/56

Москва, ул. Воровского, д. 13

Справа. В верхнем правом углу: Форма № 30 (мелким шрифтом)

В центра большими буквами:

СПРАВКА

Дело по обвинению ПРОКОФЬЕВОЙ Лины Ивановны пересмотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 13 июня 1956 года.

Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 16 октября 1948 года в отношении ПРОКОФЬЕВОЙ Л. Т. отменено и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЕБНОГО СОСТАВА ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ

Подпись (П. Лихачёв)

Печать

Приложение к главе

С помощью Виталия Шенталинского мне и Д. Н. Чуковскому удалось связаться с проживающим в Сыктывкаре А. А. Поповым, пролившим некоторый свет на дело Лины Ивановны с помощью общества «Мемориал».

Сведения присланы из Абези председателем тамошнего «Мемориала» В. В. Ложкиным, – пишет в письме, адресованном мне и Д. Н. Чуковскому А. А. Попов.

«Мне известно, что она была певица и первая жена композитора Сергея Прокофьева. От брака с ним имела двух сыновей. Свой срок в Абези отбывала при Минлаге. Умерла в Англии в 1991 году…

Если по Вашим данным она находилась в Абези 8 лет, а этапирована в Дубровлаг 5 января 1956 года, следовательно, у нас сидела с 1949 года.

Жду новых любых сообщений о Лине Ивановне и других узниках Абезьского лагеря. В. Ложкин».

Из ответа Воркутинского архива МВД Республики Коми от 16.02.98 г, № 12/172.

«… Гражданка Прокофьева Лина Ивановна, 1898 г.р., уроженка г. Мадрид (Испания), осуждена особым совещанием при МГБ СССР 16 октября 1948 года по статье 58-1а УК РСФСР на 20 лет л/cв.

Начало срока с 20 февраля 1948 года.

Этапирована в Дубровлаг 5 января 1956 года вместе с личным делом.

Завю архивом УИН МВД РК

И. С. Скопич»

В следующем письме А. А. Попов сообщает текст ответа, полученный им из Воркуты:

«Согласно Вашему заявлению сообщаем: гр. Прокофьева Лина Ивановна, 1898 г.р., движение по лагпунктам:

4-ое лаготделение 10.08.1949 по 2.10.1949 г.,

6-ое лаготделение 3.10. 1949 по 4.01.1956 г.

и 5 января 1956 года этапирована в Дубровлаг».

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

biography.wikireading.ru

ГУЛАГ. Часть 1 — Информагентство «Ледокол» — LiveJournal

От редакции информагенства «Ледокол»: Не смотря на то, что более 20 лет назад разными историками были опубликованы документально подтвержденные факты о заключенных ГУЛАГа, большинству читателей эта информация осталась неизвестной. Для ознакомления читателей с подлинными данными государственных архивов, мы публикуем работу В.Н. Земскова «ГУЛАГ — Историко-социологический аспект», журнал «Социологические исследования» — №6, №7, 1991 год.

В Таблице №01 и №02 редакция публикует статистические данные, которые могут пригодиться читателю для сравнения:

Таблица №01

| Население СССР | 1922 год | 1940 год | 1956 год |

| Тыс. человек | 136100 | 194077 | 208827 |

Источник: «Народное хозяйство СССР 1922-1982»

Таблица №02

| Количество заключенных 2006 год | Население Млн.чел. | Количество Заключенных 2013 год | Население Млн.чел. | |

| США | 2,186,230 | 296,4 | 2,239,751 | 312,72 |

Источник: http://www.prisonstudies.org

Редакция информагенства «Ледокол» не согласна с некоторыми выводами автора о Советском Союзе, статья ценна, как источник архивных данных.

Цель настоящей статьи — показать подлинную статистику заключенных ГУЛАГа, значительная часть которой уже приводилась в статьях А.Н.Дугина, В.Ф.Некрасова, а также в нашей публикации в еженедельнике «Аргументы и факты» [1].

Несмотря на наличие этих публикаций, в которых называется соответствующее истине и документально подтвержденное число заключенных ГУЛАГа, советская и зарубежная общественность в массе своей по-прежнему находится под влиянием надуманных и не соответствующих исторической правде статистических выкладок, содержащихся как в трудах зарубежных авторов (Р.Конквест, С.Коэн и др.), так и в публикациях ряда советских исследователей (Р.А.Медведев, В.А.Чаликова и др.). Причем в работах всех этих авторов расхождение с подлинной статистикой никогда не идет в сторону преуменьшения, а исключительно только в сторону многократного преувеличения. Создается впечатление, что они соревнуются между собой в том, чтобы поразить читателей цифрами, так сказать, поастрономичней.

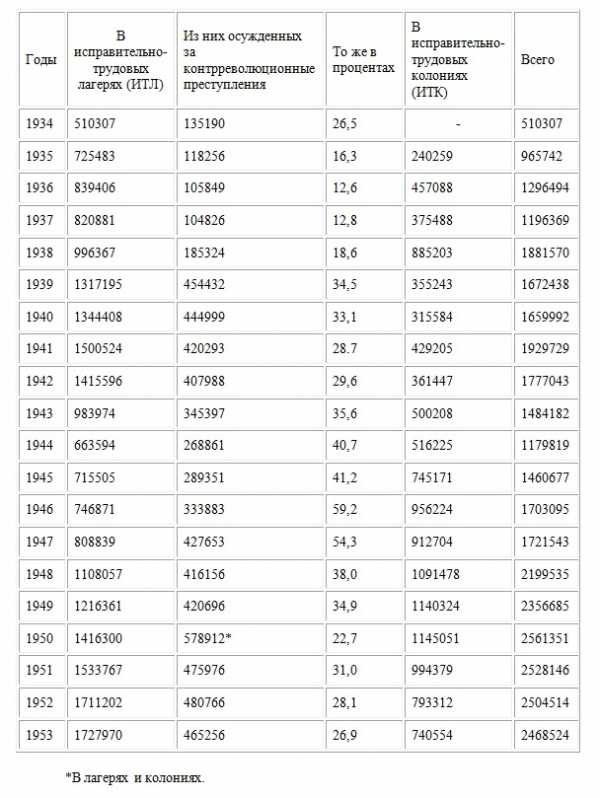

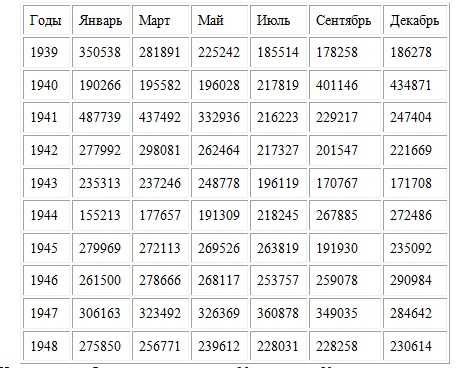

Вот что, например, пишет С.Коэн (со ссылкой на книгу Р.Конквеста «Большой террор», изданной в 1968 г. в США): «… К концу 1939 года число заключенных в тюрьмах и отдельных концентрационных лагерях выросло до 9 млн. человек (по сравнению с 30 тыс. в 1928 году и 5 млн. в 1933-1935)» [2]. В действительности же в январе 1940 г. в лагерях ГУЛАГа содержалось 1 334 408 заключенных, в колониях ГУЛАГа — 315 584 и в тюрьмах — 190 266 человек. Всего в лагерях, колониях и тюрьмах находилось тогда 1 850 258 заключенных (табл.1, 2), т.е. приведенные Р.Конквестом и С.Коэном статистические данные преувеличены почти в пять раз.

Р.Конквесту и С.Коэну вторит советский исследователь В.А.Чаликова, которая пишет: «Основанные на различных данных, расчеты показывают, что в 1937-1950 годах в лагерях, занимавших огромные пространства, находилось 8-12 млн. человек» [3]. В.А.Чаликова называет максимальную цифру — 12 млн. заключенных ГУЛАГа (по-видимому, в понятие «лагеря» она включает и колонии) на какую-то определенную дату, но в действительности за период 1934-1953 гг. максимальное число заключенных в ГУЛАГе, приходившееся на 1 января 1950 г., составляло 2 561 351 человек (см. табл.1). Следовательно, В.А.Чаликова, вслед за Р.Конквестом и С.Коэном, примерно в пять раз преувеличивает подлинную численность заключенных ГУЛАГа.

Свою лепту в запутывание вопроса о статистике заключенных ГУЛАГа внес и Н.С.Хрущев, который, видимо, с целью помасштабнее представить собственную роль освободителя жертв сталинских репрессий, написал в своих мемуарах: «… Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 млн. человек» [4]. В действительности же 1 января 1953 г. в ГУЛАГе содержалось 2 468 524 заключенных: 1 727 970 — в лагерях и 740 554 — в колониях (см. табл. 1). В ЦГАОР СССР хранятся копии докладных записок руководства МВД СССР на имя Н.С.Хрушева с указанием точного числа заключенных, в том числе и на момент смерти И.В.Сталина. Следовательно, Н.С.Хрущев был прекрасно информирован о подлинной численности гулаговских заключенных и преувеличил ее в четыре раза преднамеренно.

Таблица 1. Численность заключенных ГУЛАГа (по состоянию на 1 января каждого года) [5]

Таблица 2. Численность заключенных в тюрьмах СССР [6]

(данные на середину каждого месяца)

Имеющиеся публикации о репрессиях 30-х — начала 50-х годов, как правило, содержат искаженные, сильно преувеличенные данные о числе осужденных по политическим мотивам или, как это тогда официально называлось, за «контрреволюционные преступления», т.е. по печально известной статье 58 УК РСФСР и по соответствующим статьям УК других союзных республик. Это касается и данных, приводимых Р.А.Медведевым о размахе репрессий в 1937-1938 гг. Вот что он писал: «В 1937-1938 гг., по моим подсчетам, было репрессировано от 5 до 7 миллионов человек: около миллиона членов партии и около миллиона бывших членов партии в результате партийных чисток 20-х и первой половины 30-х годов, остальные 3-5 миллионов человек — беспартийные, принадлежавшие ко всем слоям населения. Большинство арестованных в 1937-1938 гг. оказалось в исправительно-трудовых лагерях, густая сеть которых покрыла всю страну» [7].

Если верить Р.А.Медведеву, то число заключенных в ГУЛАГе за 1937-1938 гг. должно было увеличиться на несколько миллионов человек, однако этого не наблюдалось. С 1 января 1937 г. по 1 января 1938 г. численность заключенных ГУЛАГа возросла с 1 196 369 до 1 881 570, а к 1 января 1939 г. понизилась до 1 672 438 человек (см. табл. 1). За 1937-1938 гг. в ГУЛАГе действительно произошел всплеск роста численности заключенных, но на несколько сотен тысяч, а не на несколько миллионов. И это было закономерно, т.к. в действительности число осужденных по политическим мотивам (за «контрреволюционные преступления») в СССР за период с 1921 г. по 1953 г., т.е. за 33 года, составляло около 3,8 млн. человек. Утверждения Р.А.Медведева о том, что будто бы только в 1937-1938 гг. было репрессировано 5-7 млн. человек, не соответствуют истине. Заявление же председателя КГБ СССР В.А.Крючкова о том, что в 1937-1938 гг. было арестовано не более миллиона человек, вполне согласуется с изученной нами текущей гулаговской статистикой второй половины 30-х годов.

В феврале 1954 г. на имя Н.С.Хрущева была подготовлена справка, подписанная Генеральным прокурором СССР Р.Руденко, министром внутренних дел СССР С.Кругловым и министром юстиции СССР К.Горшениным, в которой называлось число осужденных за контрреволюционные преступления за период с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. Всего за этот период было осуждено Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 3 777 380 человек, в том числе к высшей мере наказания — 642 980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже — 2 369 220, в ссылку и высылку — 765 180 человек. Указывалось, что из общего числа арестованных за контрреволюционные преступления ориентировочно 2,9 млн. человек были осуждены Коллегией ОГПУ, «тройками» НКВД и Особым совещанием (т.е. внесудебными органами) и 877 тыс. — судами, военными трибуналами, Спецколлегией и Военной Коллегией. В настоящее время, говорилось в справке, в лагерях и тюрьмах содержится заключенных, осужденных за контрреволюционные преступления, — 467 946 человек и, кроме того, находится в ссылке после отбытия наказания — 62 462 человека.

В этом же документе отмечалось, что созданным на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 г. Особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до 1 сентября 1953 г., было осуждено 442 531 человек, в том числе приговорено к высшей мере наказания — 10 101, к лишению свободы — 360 921, к ссылке и высылке (в пределах страны) — 67 539 и к другим мерам наказания (зачет времени нахождения под стражей, высылка за границу, принудительное лечение) — 3 970 человек. Подавляющее большинство, дела которых рассматривались Особым совещанием, были осуждены за контрреволюционные преступления.

В первоначальном варианте справки, составленной в декабре 1953 г., когда число имевшихся тогда в наличии в местах лишения свободы осужденных за контрреволюционные преступления составляло 474 950 человек, приводилась география размещения 400 296 заключенных: в Коми АССР — 95 899 (и, кроме того, в Печорлаге — 10 121), в Казахской ССР — 57 989 (из них в Карагандинской обл. — 56 423), в Хабаровском крае — 52 742, Иркутской обл. — 47 053, Красноярском крае — 33 233, Мордовской АССР — 17 104, Молотовской обл. — 15 832, Омской обл. — 15 422, Свердловской обл. — 14 453, Кемеровской обл. — 8 403, Горьковской обл. — 8 210, Башкирской АССР — 7 854, Кировской обл. — 6 344, Куйбышевской обл. — 4 936 и в Ярославской обл. — 4 701 человек. Остальные 74 654 политических заключенных находились в других краях, областях и республиках (Магаданская обл., Приморский край, Якутская АССР и др.).

В этом же варианте справки было отмечено, что лица, находившиеся в конце 1953 г. в ссылке и высылке, из числа бывших заключенных, осужденных за контрреволюционные преступления, проживали: в Красноярском крае — 30 575, Казахской ССР — 12 465, на Дальнем Севере — 10 276, в Коми АССР — 3 880, Новосибирской обл. — 3 850, в других регионах — 1416 человек [8].

Необходимо подчеркнуть: из приведенного выше официального государственного документа вытекает, что за период с 1921 по 1953 гг. к высшей мере было приговорено менее 700 тыс. из числа арестованных по политическим мотивам. В этой связи мы считаем своим долгом опровергнуть заявление бывшего члена Комитета партийного контроля при ЦК КПСС и Комиссии по расследованию убийства С.М.Кирова и политических судебных процессов 30-х годов О.Г.Шатуновской, которая, ссылаясь на некий документ КГБ СССР, впоследствии якобы таинственно исчезнувший, пишет: «… С 1 января 1935 г. по 22 июня 1941 г. было арестовано 19 млн. 840 тыс. «врагов народа». Из них 7 млн. было расстреляно. Большинство остальных погибло в лагерях» [9].

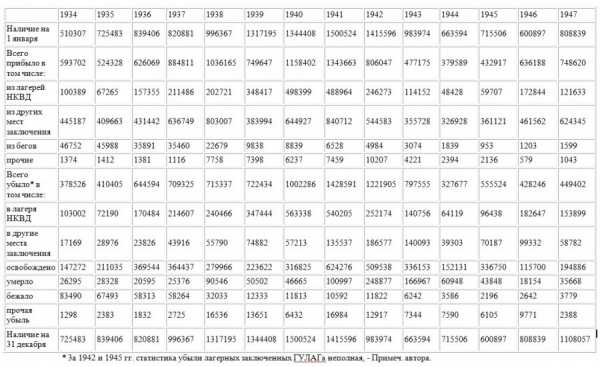

В этой информации О.Г.Шатуновской допущено более чем 10-кратное преувеличение и размаха репрессий, и числа расстрелянных. Она также уверяет, что большинство остальных (надо полагать, 7-10 млн. человек) погибло в лагерях. Мы же располагаем совершенно точной информацией, что за период с 1 января 1934 г. по 31 декабря 1947 г. в исправительно-трудовых лагерях ГУЛАГа умерло 963 766 заключенных, причем в это число входят не только «враги народа», но и уголовники (табл.3).

Динамика движения лагерных заключенных ГУЛАГа за период с 1934 по 1947 гг., включающая в себя такие показатели, как смертность, побеги, задержание и возвращение беглецов, освобождение из заключения и др., приведена в табл.3. Кроме того, в табл.4 показано соотношение между осужденными внесудебными и судебными органами среди заключенных, находившихся в лагерях ГУЛАГа в период с 1934 по 1941 гг. К сожалению, аналогичной статистикой по заключенным, содержавшимся в колониях ГУЛАГа, мы не располагаем.

По состоянию на 1 марта 1940 г., ГУЛАГ состоял из 53 лагерей (включая лагеря, занятые железнодорожным строительством) со множеством лагерных отделений, 425 исправительно-трудовых колоний (в том числе 170 промышленных, 83 сельскохозяйственных и 172 «контрагентских», т.е. работавших на стройках и в хозяйствах других ведомств), объединяемых областными, краевыми, республиканскими отделами исправительно-трудовых колоний (ОИТК), и 50 колоний для несовершеннолетних. С середины 1935 г. по начало 1940 г. через колонии для несовершеннолетних прошли 155 506 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из них 68 927 судившихся и 86 579 несудившихся. В марте 1940 г. в системе ГУЛАГа действовали 90 «домов младенца» (в них было 4 595 детей), матери которых являлись заключенными [11].

Таблица 3. Движение лагерного населения ГУЛАГа [10]

По характеру преступлений заключенные ГУЛАГа распределялись следующим образом (1 марта 1940 г.): за контрреволюционную деятельность — 28,7%, за особо опасные преступления против порядка управления — 5,4%, за хулиганство, спекуляцию и прочие преступления против управления — 12,4%, кражи — 9,7%, должностные и хозяйственные преступления — 8,9%, преступления против личности — 5,9%, расхищение социалистической собственности — 1,5%, прочие преступления — 27,5%. Общий контингент заключенных, содержавшихся в ИТЛ и ИТК ГУЛАГа, определялся, по данным централизованного учета на 1 марта 1940 г., в 1 668 200 человек. Из этого числа в ИТК содержалось 352 тыс., в том числе в промышленных и сельскохозяйственных ИТК — 192 тыс. и в «контрагентских» ИТК — 160 тыс. человек [Там же].

В ГУЛАГе единственным исключением из правила — каждый заключенный должен работать — были больные и признанные негодными к труду (таковых в марте 1940 г. насчитывалось 73 тыс.). В одном из документов ГУЛАГа в 1940 г. отмечалось, что расходы, связанные с содержанием больных и признанных негодными к труду заключенных «ложатся тяжким бременем на бюджет ГУЛАГа» [Там же].

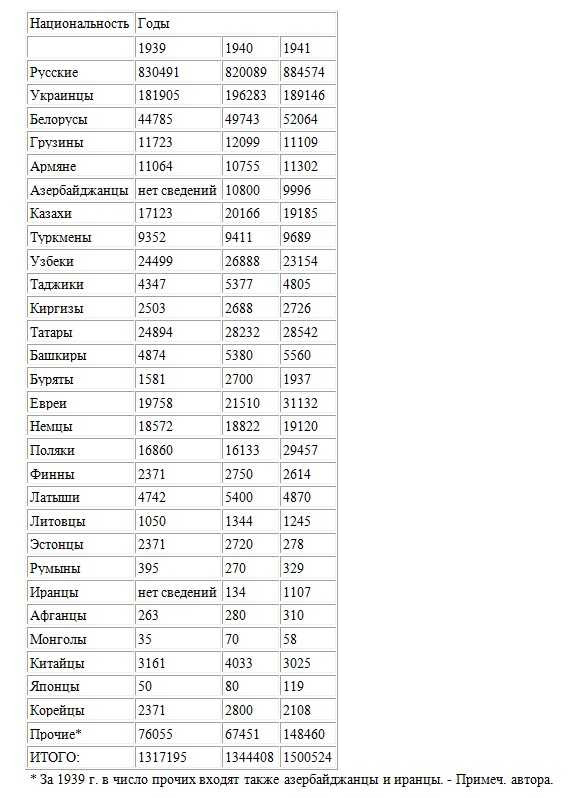

В марте 1940 г. в ГУЛАГе первое место по удельному весу занимали осужденные на сроки от 5 до 10 лет (38,4%), второе — от 3 до 5 лет (35,5%), третье — до трех лет (25,2%), свыше 10 лет — 0,9%. Возрастной состав заключенных ГУЛАГа (1 марта 1940 г.): моложе 18 лет — 1,2%, от 18 до 21 года — 9,3%, от 22 до 40 лет — 63,6%, от 41 до 50 лет — 16,2%, старше 50 лет — 9,7%. 1 января 1941 г. в ИТЛ находилось 4 627 заключенных в возрасте старше 70 лет [Там же]. По состоянию на 1 января 1939 г., в составе лагерных заключенных ГУЛАГа было 63,05% русских, 13,81% украинцев, 3,40% белорусов, 1,89% татар, 1,86% узбеков, 1,50% евреев, 1,41% немцев, 1,30% казахов, 1,28% поляков, 0,89% грузин, 0,84% армян, 0,71% туркмен и 8,06% других (табл.5).

Весьма показательны данные об образовательном уровне лагерных заключенных ГУЛАГа в 1934-1941 гг. (табл.6). За период с 1934 по 1941 гг. удельный вес лиц с высшим образованием возрос в три раза, а со средним — почти в два раза. Столь значительное увеличение удельного веса заключенных с высшим и средним образованием произошло несмотря на одновременный рост численности лиц с низшим образованием, малограмотных и неграмотных. Например, численность малограмотных среди лагерных заключенных возросла с 217 390 в 1934 г. до 413 122 в 1941 г., т.е. почти в два раза, но их удельный вес в общем составе заключенных ИТЛ за этот период понизился с 42,6% до 28,3%. Численность же заключенных с высшим образованием увеличилась за 1934-1941 гг. более чем в восемь раз, со средним — в пять раз, что обусловило возрастание и их удельного веса в общем составе лагерников.

Эти данные говорят о том, что опережающими темпами в составе лагерных заключенных росли численность и удельный вес интеллигенции. Недоверие, неприязнь и даже ненависть к интеллигенции — это общая черта коммунистических вождей. Практика показала, что, дорвавшись до безграничной власти, они были просто не в силах удержаться от соблазна поглумиться над интеллигенцией. При этом способ глумления над интеллигенцией в маоистском Китае — отправка на «трудовое перевоспитание» в сельское хозяйство — можно назвать относительно гуманным. Наиболее «радикально» поступил другой коммунистический вождь — Пол Пот (правивший в Кампучии в 1975-1979 гг.), который физически истребил почти всю интеллигенцию в своей стране. Сталинский же вариант глумления над интеллигенцией, заключавшийся в отправке части ее в ГУЛАГ на основе надуманных или сфабрикованных обвинений, занимал как бы срединное положение между маоистским и полпотовским вариантами. Нерепрессированной части интеллигенции была уготована форма глумления в виде «идеологических взбучек», руководящих и направляющих указаний «сверху» о том, как ей следует мыслить, творить, почитать «вождей» и т.п.

15 июля 1939 г. вышел приказ НКВД СССР ь0168, согласно которому заключенные, уличенные в дезорганизации лагерной жизни и производства, предавались суду. До 20 апреля 1940 г. оперативно-чекистскими отделами лагерей на основании этого приказа было привлечено к ответственности и предано суду 4 033 человека, из них 201 человек был приговорен к высшей мере наказания (правда, части из них потом смертная казнь была заменена заключением на сроки от 10 до 15 лет) [Там же].

Таблица 4. Соотношение между осужденными органами НКВД, судами и трибуналами среди лагерных заключенных ГУЛАГа (на 1 января каждого года) [11]

Таблица 5. Национальный состав лагерных заключенных ГУЛАГа в 1939-1941 гг.

(по состоянию на 1 января каждого года) [12]

В 1940 г. централизованная картотека ГУЛАГа отражала соответствующие данные почти на 8 млн. человек — как по лицам, прошедшим через изоляцию в прошедшие годы, так и по находившимся тогда в заключении [Там же].

Наряду с органами изоляции в систему ГУЛАГа входили так называемые «Бюро исправительных работ» (БИРы), задачей которых являлась не изоляция осужденных, а обеспечение выполнения судебных решений в отношении лиц, приговоренных к отбыванию на принудительных работах без лишения свободы, В марте 1940 г. на учете БИРов ГУЛАГа состояло 312 800 человек, присужденных к исправительно-трудовым работам без лишения свободы. Из их состава 97,3% работали по месту своей основной работы, а 2,7% — в других местах, по назначению органов НКВД [Там же].

Спустя несколько месяцев численность этой категории осужденных резко возросла, что было следствием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» [14], введшего уголовную ответственность за самовольный уход с предприятий и из учреждений, за прогулы и опоздания на работу на 21 мин и более. Большая часть этих «указников» приговаривалась к исправительно-трудовым работам по месту основной работы сроком до шести месяцев и с удержанием из заработной платы до 25%.

ledokol-ledokol.livejournal.com

Суровые условия в исправительно-трудовых колониях ГУЛАГа | Fresher

В период с 1930 по 1960 годы на территории СССР существовали исправительно-трудовые колонии ГУЛАГа. В них попадали не только преступники, но и часто невинные люди, на которых вешали ярлык «враг народа». Число безвинно осужденных было велико, им приходилось сносить все тяготы суровой лагерной жизни. И вернуться из-за колючей проволоки домой суждено было далеко не всем.

Смертельный СЛОН

Крупнейшим исправительным учреждением в СССР являлся Соловецкий Лагерь Особого Назначения — СЛОН. Он был основан в 1923 году на территории Соловецкого архипелага, на месте бывшего мужского монастыря. По состоянию на конец 1933 года, официальная численность арестантов здесь составляла 19287 человек, из которых более 10 тысяч погибли. Заключенных отправляли на вырубку леса, прокладку железной дороги, добычу торфа. От выработки зависел дневной пай хлеба. Иногда, чтобы поглумиться над заключенными, надзиратели заставляли их проделывать бесполезную работу: перетаскивать с места на место камни или считать чаек. В книге 10 Соловецкой энциклопедии, посвященной истории лагеря, сообщается, что однажды, начальник СЛОНа решил проучить 34 заключенных за невыполненный план по лесозаготовкам, принудив тех стать на лед Белого моря и простоять там целую ночь при температуре минус 30 градусов. В результате большинство погибло в лазарете, а тем, кто выжил, пришлось ампутировать отмороженные конечности. Особенно тяжело было женщинам, чтобы не умереть от тяжкого труда и голода многие из них вступали в интимные связи с надзирателями, которые давали им работу полегче. Изнасилования здесь также происходили. Часто в таких «союзах» рождались дети, которых, естественно, «отцы» не признавали. Многие женщины в отчаянии умерщвляли новорожденных и вслед за ними заканчивали жизнь самоубийством.

Заключенных отправляли на вырубку леса, прокладку железной дороги, добычу торфа. От выработки зависел дневной пай хлеба. Иногда, чтобы поглумиться над заключенными, надзиратели заставляли их проделывать бесполезную работу: перетаскивать с места на место камни или считать чаек. В книге 10 Соловецкой энциклопедии, посвященной истории лагеря, сообщается, что однажды, начальник СЛОНа решил проучить 34 заключенных за невыполненный план по лесозаготовкам, принудив тех стать на лед Белого моря и простоять там целую ночь при температуре минус 30 градусов. В результате большинство погибло в лазарете, а тем, кто выжил, пришлось ампутировать отмороженные конечности. Особенно тяжело было женщинам, чтобы не умереть от тяжкого труда и голода многие из них вступали в интимные связи с надзирателями, которые давали им работу полегче. Изнасилования здесь также происходили. Часто в таких «союзах» рождались дети, которых, естественно, «отцы» не признавали. Многие женщины в отчаянии умерщвляли новорожденных и вслед за ними заканчивали жизнь самоубийством.Акмолинская «тюрьма для мам»

В 1938 году в Казахстане был основан Акмолинский лагерь для репрессированных жен изменников Родины. АЛЖИР — так его прозвали обитательницы — был закрытого типа, обнесенный несколькими рядами колючей проволоки. Свидания с родственниками или письма здесь были строго запрещены. Так содержались «особо опасные» преступницы. Женщины были задействованы в полях или на строительстве. Отопления в бараках не было, поэтому узницам зимой приходилось довольно туго. Температура здесь не превышала 6-8 градусов. Чтобы согреться, женщины собирали камыш с озера, которое находилось на территории тюрьмы, и топили им печки-буржуйки. По приказу узницам должны были выдаваться теплые вещи, но на деле никто ничего не выдавал. Пережившая ужасы лагеря Алжирки Галина Степанова-Ключникова вспоминала, что у некоторых здешних женщин были грудные дети, которых размещали в специальных бараках. Матерей туда приводили под конвоем и только лишь для кормления ребенка. Когда малышу исполнялось 3 года, его переводили в детдом.

Отопления в бараках не было, поэтому узницам зимой приходилось довольно туго. Температура здесь не превышала 6-8 градусов. Чтобы согреться, женщины собирали камыш с озера, которое находилось на территории тюрьмы, и топили им печки-буржуйки. По приказу узницам должны были выдаваться теплые вещи, но на деле никто ничего не выдавал. Пережившая ужасы лагеря Алжирки Галина Степанова-Ключникова вспоминала, что у некоторых здешних женщин были грудные дети, которых размещали в специальных бараках. Матерей туда приводили под конвоем и только лишь для кормления ребенка. Когда малышу исполнялось 3 года, его переводили в детдом.  В 1939 году, тюрьму перевели на обычный режим, что означало отмену полной изоляции от внешнего мира. Теперь заключенные могли получать посылки и общаться с родственникам. Первое письмо пришло от восьмилетней девочки, адресованное одной из заключенных. На обороте значился адрес получателя: «Город Акмолинск. Тюрьма для мам».

В 1939 году, тюрьму перевели на обычный режим, что означало отмену полной изоляции от внешнего мира. Теперь заключенные могли получать посылки и общаться с родственникам. Первое письмо пришло от восьмилетней девочки, адресованное одной из заключенных. На обороте значился адрес получателя: «Город Акмолинск. Тюрьма для мам».Воркутинская каторга

Одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей был Воркутлаг, через стены которого прошли около 73000 человек. Сюда сгоняли предателей, шпионов и изменников родины. Заключенные были полностью изолированы от внешнего мира и выполняли самую тяжелую работу. Арестантов принуждали к добыче угля и строительству шахт. Бывший узник Сулимов И.Н вспоминал, что среди заключенных встречались мальчишки от 12 до 15 лет. Измученные дальними пересылками и ужасным питанием, они выглядели словно дикие звери, перепуганные и одичавшие. Отправили их туда за мелкое хулиганство. Питание, медобслуживание и санитарное состояние оставляло желать лучшего. Многие истощенные и измождённые люди погибали. Некоторые источники сообщают, что трупы складывали в одной из комнат, а когда прихватит мороз, вывозили на санях в тундру, где просто выбрасывали. Но документальных подтверждений этому не найдено. В 1953 году в соседнем лагере Воркуты вспыхнуло восстание: заключенные отказались выходить на работы до тех пор, пока не будут пересмотрены их дела, изменен режим содержания и улучшено питание. Конечно же, никто не собирался выполнять эти требования. В результате мятежа около 60 человек были убиты, а 135 ранены. Некоторые из них впоследствии тоже умерли.

Питание, медобслуживание и санитарное состояние оставляло желать лучшего. Многие истощенные и измождённые люди погибали. Некоторые источники сообщают, что трупы складывали в одной из комнат, а когда прихватит мороз, вывозили на санях в тундру, где просто выбрасывали. Но документальных подтверждений этому не найдено. В 1953 году в соседнем лагере Воркуты вспыхнуло восстание: заключенные отказались выходить на работы до тех пор, пока не будут пересмотрены их дела, изменен режим содержания и улучшено питание. Конечно же, никто не собирался выполнять эти требования. В результате мятежа около 60 человек были убиты, а 135 ранены. Некоторые из них впоследствии тоже умерли.

Долина Смерти — Бутугычак

Самым страшным исправительным лагерем ГУЛАГа был Бутугычак, основанный в 1937 году на территории Магаданской области. В колонии разрабатывались оловянные и урановые рудники. Заключенные добывали руду голыми руками, без каких-либо защитных средств. Конечно же, высокий уровень радиации не мог не сказаться на здоровье: многие из них через пару недель умирали от облучения. Тех, кто отказывался от работы в штольнях, отправляли работать на поверхности на мороз. Об этом свидетельствуют воспоминания бывшего узника Бутугычага Жигулина Анатолия. На фото вход в урановую штольню Бутугычака. Информация о Бутугычаке была строго засекречена на государственном уровне, а все следы жестокого обращения с людьми подлежали уничтожению. Когда заключенные отправлялись на другие лагеря Колымы, с каждого брали подписку о неразглашении. За каждым освобожденным затем тщательно следили органы КГБ. Об этом рассказал А.В. Жигулин в своей автобиографической повести. Есть версии, что на территории лагеря располагалась медицинская лаборатория, в которой над заключенными проводились опыты полостных операций в противогазах и на мозге, посредством трепанации черепа. Эту информацию якобы подтверждают множество ужасных находок, где лобная половина аккуратно отпилена от нижней, но кроме фотографий с «места находок» достоверной информации нет.

На фото вход в урановую штольню Бутугычака. Информация о Бутугычаке была строго засекречена на государственном уровне, а все следы жестокого обращения с людьми подлежали уничтожению. Когда заключенные отправлялись на другие лагеря Колымы, с каждого брали подписку о неразглашении. За каждым освобожденным затем тщательно следили органы КГБ. Об этом рассказал А.В. Жигулин в своей автобиографической повести. Есть версии, что на территории лагеря располагалась медицинская лаборатория, в которой над заключенными проводились опыты полостных операций в противогазах и на мозге, посредством трепанации черепа. Эту информацию якобы подтверждают множество ужасных находок, где лобная половина аккуратно отпилена от нижней, но кроме фотографий с «места находок» достоверной информации нет.

Зоны матери и ребенка