САУ СУ-76 Фото. Видео. Вооружение. Устройство

Осенью 1942 г. на базе танка Т-70 была разработана легкая самоходная артиллерийская установка под заводской маркой СУ-12. 9 декабря того же года состоялось правительственное испытание машины. Самоходная установка получила армейское наименование СУ-76 и была принята на вооружение Красной Армии. В январе 1943 г. началось серийное производство самоходных установок. Машина была предназначена для поддержки

САУ СУ-76 — видео

В передней части установки находилось место водителя. С правой стороны располагалась силовая установка, агрегаты трансмиссии. В кормовой части машины находилась боевая рубка с 76-мм пушкой ЗИС-З. Боевая рубка была защищена крышей толщиной 7 мм. Лобовая часть корпуса и рубка закрывались броней, толщина которой составляла 25—35 мм. Всего было произведено 360 установок.

Практически сразу стало очевидно, что САУ СУ-76 имеет серьезные дефекты. К ним были отнесены следующие: два карбюраторных двигателя через две коробки передач работали параллельно на один общий вал. Именно поэтому во время переключения передач нередко срезались шестереночные зубья. К тому же при стрельбе в боевом отделении была большая загазованность. Это серьезно мешало экипажу. Государственный комитет обороны постановил в самые кратчайшие сроки устранить все недостатки. В 1943 г. после модернизации машины, началось серийное производство усовершенствованных САУ СУ-76М.

Советская легкая САУ СУ-76M в городском бою. Судя по углу возвышения,бьет по верхним этажам домов разбивая,например, пулеметные гнезда или позиции фаустников. Скорее всего расчетам орудия ЗИС (которое виднеется чуть впереди) и даже какой-то гаубицы (у входа под арку) этого сделать не удалось(по всей видимости здорово мешал огонь противника), вот и подогнали САУ.

Теперь в машине два двигателя были размещены последовательно друг за другом. Коленчатые валы соединялись между собой. Броневую крышу убрали. Это было сделано потому, что крыша мешала наводке орудия. Помимо того, упростилась трансмиссия, благодаря чему управление стало более простым. Масса самоходной установки снизилась с 11,2 т до 10,5 т. С точки зрения артиллеристов, новая самоходная установка СУ-76М получилась удачной. Кроме того, условия для экипажа стали более комфортными. Самоходки имели большую скорость. Благодаря своей легкости установка прекрасно маневрировала на поле боя. САУ СУ-76 весьма эффективно уничтожали пулеметные точки, легкие танки врага и минометные батареи.

САУ СУ-76М проявили себя и при отражении атак пехоты, в наступлении, разрушении ДОТов и ДЗОТов, при уничтожении танков. Подкалиберный заряд универсальной дивизионной пушки ЗИС-З на расстоянии 500 м мог пробить броню вражеского танка, толщина которого составляла 91 мм. У средних немецких танков типа «Пантеры» и «Тигра» как раз была такая толщина брони.

Самоходные артиллерийские установки СУ-76М гвардии подполковника Василия Степановича Шоничев (1910 г.р., командир 1513 сап), первыми вступившие на австрийскую землю, проходят по улицам одного из населенных пунктов Австрии.

Боекомплект установки СУ-76М состоял из 60 осколочно-фугасных и бронебойных снарядов. В него также входил переносный пулемет ДТ для самообороны. Хорошая броня самоходки защищала экипаж от огня, малокалиберной артиллерии и осколков. Все СУ-76М были снабжены радиостанциями. На шоссе установка развивала скорость 41—45 км/ч, на грунтовой дороге — до 25 км/ч. Запас хода самоходки был 320 и 190 км соответственно. Установка могла преодолеть окоп шириной до 2 м и имела подъем до 30*. Также СУ-76М могла пройти брод глубиной до 0,9 м. К несомненным плюсам установки можно было отнести небольшие размеры, невысокое удельное давление на грунт. Оно составляло 0,545 кгс/см2. САУ 76М могла передвигаться по лесисто-болотистой местности. Эго давало возможность установке сопровождать пехоту в тех местах, где не могли передвигаться средние танки.

У установки была весьма эффективная система охлаждения, а также присутствовал надежный предпусковой подогреватель двигателя. Благодаря этому СУ-76М могла принимать участие в боях в разное время года. Установка работала на автомобильных 6-цилиндровых двигателях, которые были освоены немного раньше до начала войны. Двигатели были весьма надежными. Они могли долгое время работать в танковом режиме.

Летом 1943 г. Горьковский автомобильный завод был основным предприятием, изготавливающим СУ-76М. Именно этот автозавод имел большие возможности в плане производства, а также квалифицированные инженерные кадры. Заместитель главного конструктора по танкостроению Н. А. Астров руководил работой по технологии массового производства самоходных артиллерийских установок.

В конце 1943 г. производить СУ-76М стали еще и на подмосковном заводе, где было открыто конструкторское бюро. На специализированных предприятиях производились бронекорпуса, которые затем поставляли на завод. За 1943 г. было выпущено 928 установок, в 1944 г. удалось изготовить в 3,7 раза больше машин.

На Горьковском заводе постоянно шла модернизация самоходных установок. Усовершенствование касалось брони и вооружения. Летом 1943 г. были созданы СУ-74А и СУ-74Д с танковой пушкой Ф-34 и с одиночными двигателями — ЗИС-16Ф и импортным дизельным агрегатом. В конце 1943 г. произошел выпуск самоходной артиллерийской установки, предназначенной для уничтожения вражеских танков СУ-74Б с мощной 57-мм противотанковой пушкой и форсированным до 122 л. с. двигателем ЗИС.

В конце Великой Отечественной войны легкие самоходные артиллерийские установки вели сражения и с тяжелыми танками противника. Тысячи установок СУ-76М вступили на территорию Германии, участвовали в уличных боях, где особенно пригодилась маневренность и подвижность САУ.

Всего было произведено около 14 300 самоходных установок СУ-76. Их выпуск продолжался до конца войны. Солдаты называли САУ СУ-76 «Коломбиной». Почти через 25 лет после победы советских войск маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вспоминал: «…Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников…»

Варианты

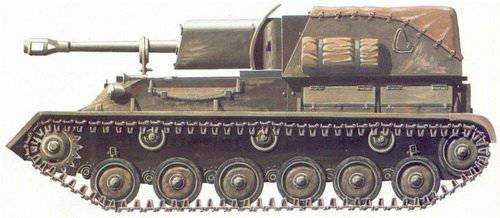

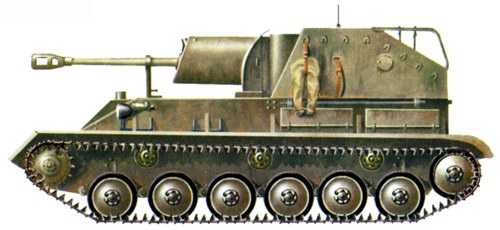

СУ-76 с параллельной установкой двигателей и броневой крышей боевого отделения;

СУ-76М с параллельной установкой двигателей с повышенным моторесурсом и без броневой крыши боевого отделения;

СУ-76 с последовательной установкой двигателей, работающих на общий вал, суммарной мощностью 140 л. с.;

СУ-76 с двигательной установкой, работающей на общий вал суммарной мощностью 170 л. с.

Советская САУ СУ-76 на одной из разрушенных улиц Берлина

Тактико-технические характеристики САУ СУ-76

— Компоновочная схема: объединённое моторно-трансмиссионное и управления спереди, боевое сзади

— Годы разработки: 1942

— Годы производства: 1942—1945

— Годы эксплуатации: 1942—1953

— Количество выпущенных, шт.: 14 280

— Экипаж: 4 человека

Вес САУ СУ-76— Боевая масса, т: 11,2

Габаритные размеры САУ СУ-76

— Длина корпуса, мм: 5000

— Ширина, мм: 2740

— Высота, мм: 2200

— Клиренс, мм: 300

Бронирование САУ СУ-76

— Тип брони: стальная катаная

— Лоб корпуса (верх), мм/град.: 25 / 60°

— Лоб корпуса (низ), мм/град.: 35 / 30°

— Борт корпуса, мм/град.: 15 / 0°

— Корма корпуса (верх), мм/град.: 10 / 20°

— Корма корпуса (середина), мм/град.: 15 / 0°

— Корма корпуса (низ), мм/град.: 15 / 30°

— Днище, мм: 7 / 81—90°

— Крыша корпуса, мм: 7

— Лоб рубки, мм/град.: 35 / 25°

— Борт рубки, мм/град.: 10 / 25°

— Корма рубки, мм/град.: 10 / 20°

— Крыша рубки, мм/град.: 7

Вооружение САУ СУ-76

— Калибр и марка пушки: 76,2-мм ЗИС-3

— Тип пушки: нарезная

— Длина ствола, калибров: 41,6

— Боекомплект пушки: 60

— Углы ВН, град.: −3…+25

Двигатель САУ СУ-76

— Тип двигателя: спаренные рядные

— 6-цилиндровые карбюраторные жидкостного охлаждения

— Мощность двигателя, л. с.: 2 × 70

Скорость САУ СУ-76

— Скорость по шоссе, км/ч: 44

— Запас хода по шоссе, км: 250

— Удельная мощность, л. с./т: 12,5

— Тип подвески: индивидуальная, торсионная

— Преодолеваемый подъём, град.: 30

— Преодолеваемая стенка, м: 0,6

— Преодолеваемый ров, м: 2,0

— Преодолеваемый брод, м: 0,9

Фото САУ СУ-76

Советская САУ СУ-76М переправляется через реку рядом с разрушенным мостом

Колонна советских САУ СУ-76M входит в населенный пункт в северной части провинции Померания (Pommern)

Советская САУ СУ-76М проезжает мимо разбитого 88-мм немецкого зенитного орудия (8,8 cm FlaK 18) в Вильнюсе. И на переднем плане фрагмент гусеницы от Т-34 валяется. Зенитка с выдвинутыми домкратами. Очевидно, ее оставили на перекрестке в качестве противотанкового средства.

Раненого советского бойца перекладывают с САУ СУ-76М на носилки под Берлином. Встречал упоминания, что к концу войны не редко СУ-76м использовали как БМП для вывоза раненых с поля боя, данная фотография проливает свет на то как это могло быть.

Советская легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76М, подбитая и горящая у поселка Освея Верхнедвинского района Витебской области. Судя по повреждениям, снаряд выпущенный слева попал в левую нижнюю часть корпуса САУ, оторвав второй опорный каток. Вследствие этого, в месте попадания загорелись и частично обгорели бандажи (части бандажей обращенные в сторону вырванного катка) первого и третьего опорных катков. Бандаж оторванного катка сохранился. Очедидно, загорелись и топливные баки, находящиеся в районе 1-3-го опорных катков левого борта машины. Следы копоти на первом и втором поддерживающих катках, на гусенице и надгусеничной полке свидетельствуют об интенсивном горении на участке попадания снаряда.

Самоходные артиллерийские установки СУ-76М советского 1513-го самоходного артиллерийского полка пересекают венгро-австрийскую границу. Впереди САУ с бортовым № 126.

Офицеры 9-го панцер-гренадерского полка СС «Германия» 5-й танковой дивизии СС «Викинг» осматривают советскую САУ СУ-76, подбитую в боях к востоку от Варшавы летом 1944 года. Слева — унтерштурмфюрер СС Герхард Ман, командир 11-й роты 9-го панцер-гренадерского полка СС «Германия», в центре — гауптштурмфюрер СС Фридрих Ханнес, командир 12-й роты 9-го панцер-гренадерского полка СС «Германия». По моему не осматривают, а подрывают ствол орудия. В 44-м обстановка менялась быстро и не в пользу немцам. Таким простым способом можно «добить» подбитое. Причём стоящий в центре офицер вроде как показывает своим коллегам, как это делается. На фронте такое действительно практиковалось (по мемуарам), причём использование М24, как наиболее удобной для подобных целей, иногда приводило к тому, что при подрыве ручка гранаты «со свистом» вылетала обратно.

Экипаж самоходной установки Су-76М под командованием мл. лейтенанта И.И. Иванова ведет бой в провинции Бранденбург. Экипаж не поскупился, целых 3 брёвнышка для самовытаскивания к борту приторочил. И немецкий трофейный котелок очень на него похож, что прицеплен к корме.

Колонна советских самоходок СУ-76 проезжает мимо закопанного немецкого танка Pz.Kpfw.IV, использовавшегося как ДОТ на улице Берлина. В распоряжение обороняющих Берлин было переданно в неисправном состоянии10 PzKfw 5 и 12 PzKfw 4 все были установлены как неподвижные огневые точки, на крупных перекрестках.

Советские САУ СУ-76 с десантом направляются к последним немецким позициям в Вислинском заливе. Район города Хайлигенбайль (в настоящее время город Мамоново в Калининградской области).

Экипаж советской САУ СУ-76М в готовности к ведению огня по противнику. Видна «мягкая» обшивка дверцы и части задней стенки боевого отделения выполнялась стандартно, в заводских условиях, обивка выполняет роль амортизатора вылетающих гильз снарядов. Даже отметину от удара гильзы видно. Экипаж не отказался от использования трофейного МР. Командир орудия — слева, осматривается в перископ панорамы. Только он из всего экипажа включен в ТПУ или работает с рацией. В его шлемофон вставлены телефоны. У заряжающего шлемофон зимний. Рукавицы при работе с выстрелами он не использует.

Советские САУ СУ-76М на одной из улиц Берлина

Колонна советской бронетехники на улице немецкого города. На фотографии танки Т-34-85 и САУ СУ-76М. Вот что значит господство в воздухе — опознавательные знаки на СУ-76, вероятно из-за своей внешней схожести с немецкими САУ самоходчикам пришлось воевать под крестами.

САУ СУ-76М с солдатами на броне из состава 10-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 2-го Белорусского фронта и тела немецких солдат на улице Мюльхаузена (ныне польский город Млынары). Город Мюльхаузен был освобожден от гитлеровских войск 24 января 1945 года в ходе Млавско-Эльбингской операции.

Добавить комментарий

oruzhie.info

Рассказы об оружии. САУ СУ-76М » Военное обозрение

Как только не обзывали эту машину, как не критиковали. Тем не менее, выпущенная в количествах, уступающим только Т-34, СУ-76 стала надежным спутником пехоты как в обороне, так и в наступлении.

СУ-76 была создана на базе легкого танка Т-70, в первую очередь, как мобильное средство сопровождения пехоты. Именно так, и никак иначе. Именно нерациональное использование САУ и повлекло за собой большие и неоправданные потери в первое время и критику в адрес самоходки.

Легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76 (СУ-76М).

Эта машина использовалась в качестве орудия сопровождения пехоты (конницы), а также как противотанковое средство для борьбы с легкими и средними танками и САУ противника. Для борьбы с тяжелыми машинами СУ-76М была малоэффективна из-за слабой броневой защиты корпуса и недостаточной мощности орудия. С оговорками, правда.

Большую критику вызывала открытая сверху боевая рубка. Кстати, по первоначальному плану боевое отделение было полностью закрыто броней, но в ходе работ по модернизации от бронированной крыши отказались.

Несмотря на то, что противопульное бронирование являлось слабостью САУ, машины этого типа широко использовались в боевых действиях. Имея в боекомплекте различные типы боеприпасов, СУ-76М могли поражать живую силу, артиллерию и бронированные цели противника.

Достаточно сказать, что подкалиберный снаряд, появившийся в 1943 году, с дистанции 500 метров пробивал броню толщиной 100-мм. Но на такую дистанцию выстрела к «Тиграм» подойти было не просто.

Легкие самоходно-артиллерийские установки в годы Великой Отечественной войны создавались на базе легких танков Т-60 и Т-70 с установкой в броневой рубке 76,2-мм орудия ЗИС-З на заводах:

завод №38 (главный конструктор М.Н. Щукин)

Завод №40 (главный конструктор Л.Ф. Попов)

Горьковский автозавод (зам. главного конструктора Н.А. Астров).

Всего было выпущено 14 280 САУ СУ-76 и СУ-76М.

Командир машины и заряжающий находились у правого борта броневой рубки, наводчик — слева от пушки.

Рабочее место механика-водителя САУ было оборудовано в центре отделения управления в носовой части корпуса. У механика-водителя имелся свой входной люк, располагавшийся в верхнем лобовом листе корпуса, в крышке которого устанавливался смотровой перископический зеркальный прибор. Посадка и выход экипажа, а также загрузка боекомплекта производилась через двухстворчатую бронедверь, располагавшуюся в верхнем кормовом листе боевой рубки.

В качестве основного оружия в боевом отделении на станке была установлена 76,2-мм пушка ЗИС-З образца 1942 года с клиновым затвором и полуавтоматикой механическою (копирного) типа.

Горизонтальные цапфы орудия устанавливались в подшипниках, закрепленных на переднем листе рубки. Две боковые распорки станка пушки были связаны с бортами корпуса машины.

При стрельбе прямой наводкой использовался штатный прицел пушки ЗИС-З, при стрельбе с закрытых огневых позиций — панорамный прицел. Для наблюдения за полем боя в крыше рубки устанавливался перископ-разведчик, который имел шкалы измерения углов для корректирования стрельбы. В походном положении этот прибор укладывался внутри машины.

Кроме того, в листе боевой рубки слева от пушки был установлен 7,62-мм пулемет ДТ.

Личное вооружение экипажа состояло из пистолетов-пулеметов ППШ или ППС и десятка гранат Ф-1

Силовая установка состояла из двух четырехтактных шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ-202 жидкостного охлаждения, установленных параллельно вдоль бортов корпуса. Общая мощность силовой установки составляла 140 л.с. (103 кВт). Пуск двигателей САУ производился с помощью двух электростартеров или вручную с помощью заводной рукоятки. Включение стартеров отдельное — для каждого двигателя. Емкость топливных баков составляла 320 л, запас хода машины по шоссе достигал 250 км.

Механическая трансмиссия САУ состояла из двух четырехступенчатых КПП. В качестве механизма поворота использовались бортовые фрикционы. Приводы управления были механические. Максимальная скорость движения по шоссе составляла 45 км/ч.

Для внешней радиосвязи предусматривалась установка радиостанции 9Р, для внутренней — танкового переговорного устройства ТПУ-ЗР. Для связи командира с механиком-водителем использовалась световая сигнализация (сигнальные цветные лампочки).

Как только не называли эту самоходку… «Сукой», «коломбиной» и «голо…м фердинандом», «братской могилой экипажа». СУ-76 принято ругать за слабое бронирование и открытую боевую рубку. Однако объективное сравнение с однотипными западными образцами убеждает, что СУ-76 мало в чем уступала немецким «мардерам», не говоря уж о британских «бишопах».

Тем не менее, наличие этой САУ в первых рядах при наступлении воспринималось чуть с меньшим восторгом, чем работа «Катюш», но все-таки. Легкие и верткие, и ДОТ заткнут, и пулемет на гусеницы намотают. Одним словом, лучше с «коломбинами», чем без них.

А открытая рубка не позволяла отравиться пороховыми газами экипажу. Напомню, что Су-76 использовалось именно как орудие поддержки пехоты. Пушка ЗиС-5 имела скорострельность 15 выстрелов в минуту, и можно только представить, в каком аду приходилось действовать самоходчикам при ведении огня на подавление.

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вспоминал:

«…Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников…»

При правильном использовании, а это пришло не сразу, СУ-76М хорошо показали себя как в обороне — при отражении атак пехоты и как подвижные, хорошо защищенные противотанковые резервы, так и в наступлении — при подавлении пулеметных гнезд, разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с контратакующими танками.

СУ-76 иногда использовались для стрельбы с закрытых позиций. Угол возвышения её орудия был максимальным среди всех советских серийных самоходок, и дальность стрельбы могла достигать пределов установленного на ней орудия ЗИС-3, то есть 13 км.

Низкое удельное давление на грунт позволяло самоходке нормально передвигаться в болотистой местности, где другие типы танков и САУ неминуемо бы завязли. Это обстоятельство сыграло большую положительную роль в боях 1944 г. в Белоруссии, где болота играли роль естественных преград для наступающих советских войск.

СУ-76М могли проходить по наспех сооруженным гатям вместе с пехотой и атаковать врага там, где он меньше всего ожидал ударов советских самоходок.

Неплохо СУ-76М проявила и в городских боях — открытая ее рубка, несмотря на возможность поражения экипажа огнем стрелкового оружия, обеспечивала лучший обзор и позволяла весьма тесно взаимодействовать с бойцами пехотных штурмовых отрядов.

Наконец, СУ-76М могла поражать своим огнем все легкие и средние танки и равноценные ей самоходки вермахта.

С окончанием Второй Мировой войны служба СУ-76М не закончилась. В Советской Армии они эксплуатировались до начала 50-х годов, 130 машин, переданных в период войны Войску Польскому, так же были списаны к середине 50-х, несколько десятков доставшихся КНДР приняли довольно активное участие в Корейской войне, но в большинстве своем ее не пережили.

Каков же итог? А итог прост, как бронебойный снаряд. Созданная вокруг отличной пушки ЗИС-3 на базе неплохого легкого танка Т-70, выпускавшаяся большими сериями, СУ-76 сделала самоходную артиллерию Красной Армии действительно массовой.

СУ-76 стала надежным средством огневой поддержки пехоты и таким же символом Победы, пусть и не столь явным, как «тридцатьчетверки» и «зверобои». Но по массовости СУ-76 уступали только Т-34.

Источники:

Музей военной истории с. Падиково Московской области

Игорь Шмелев. «Самоходная артиллерия»

Г.Л. Холявский «Полная энциклопедия танков мира 1915 — 2000 гг»

http://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/samohodnie-ustanovki/101-su-76m

topwar.ru

Самоходное орудие СУ-76 (СССР) | Армии и Солдаты. Военная энциклопедия

«Первая советская самоходная артустановка — СУ-76. Особенности конструкции и боевого применения»

Характеристики самоходного орудия СУ-76 | |

|---|---|

| |

| Страна: | СССР |

| Тип: | САУ |

| Дата выпуска: | 1942 г |

| Длинна: | 4,42 м |

| Ширина: | 2,47 м |

| Высота: | 2,07 м |

| Броня, лоб: | 35 мм |

| Броня, борт: | 15 мм |

| Броня, башня: | 15 мм |

| Экипаж: | 4 человека |

| Двигатель: | ГАЗ-203, 140 л.с. |

| Дальность хода: | 250 км |

| Максимальная скорость: | 45 км/ч |

| Масса: | 10,6 т |

| Вооружение: | 1х 76,2-мм ЗИС-3 (60 снарядов), 1х пулемет 7,62-мм ДТ |

История создания САУ СУ-76

Самоходная артиллерийская установка СУ-76 была создана в СССР уже в ходе Великой Отечественной войны и была первой полноценной САУ Советского Союза — до войны этот молодой класс боевой техники в нашей стране был незаслуженно обделен вниманием. Первое применение нового оружия состоялось поздней осенью 1942 года.

Конструктивно установка СУ-76 была построена по популярной в те годы схеме «дешево и сердито», когда боевая машина создавалась не с учетом того, как лучше, а с оглядкой на то, что есть на складе.

Производство легкого танка Т-70 к концу 1942 года уже шло на убыль (хотя фактически едва успело начаться), поэтому его освоенное в производстве шасси послужило основой для будущей самоходки. В качестве орудия СУ-76 приспособили надежную и хорошо знакомую артиллеристам 76,2-мм пушку ЗИС-3.

Получившаяся в итоге легкая САУ СУ-76 была максимально простой в изготовлении, дешевой, легкой в обслуживании. Маневренная и проходимая, СУ-76 несмотря на слабость брони, могла использоваться не только в качестве противотанкового средства, но также сама ходить в атаку (и за более мощное орудие, ценимая пехотой больше чем танк Т-70) выступая в качестве легкого танка или средства непосредственной огневой поддержки.

Также, хотя об этом забывают создатели многочисленных игр, СУ-76 могла использоваться не только как «линейная» машина, но вести огонь и с закрытых позиций (угол возвышения её пушки — наибольший среди советских танков и самоходок времен войны, 15°), накрывая цели на расстоянии до 13 км.

Начатое в 1942 году производство СУ-76 продолжалось до 1945 год, всего было выпущено 14300 самоходок.

советская самоходная артустановка — СУ-76

Конструкция САУ СУ-76

В качестве ходовой части самоходного орудия СУ-76 использовалось усиленное шасси легкого танка Т-70. Из-за необходимости разместить в боевой машине довольно крупную артсистему, корпус оригинального танка пришлось удлинять, а следом за ним удлинилось и шасси — на одну пару опорных катков (6 опорных катков на борт). Во всем остальном, корпус СУ-76 повторял корпус Т-70.

Бронирование противопульное.

76-мм пушка ЗИС-3 устанавливалась на станке за броневым щитом рубки (не башни). Первоначально рубка была полностью закрыта броней, но в ходе модернизации, связанной с переходом на использование шасси танка Т-70М, от броневой крыши отказались.

Командир машины размещался в боевой рубке справа от орудия, наводчик — слева, а заряжающий — сзади.

Противооткатные приспособления пушки заключены в броневой кожух, что обеспечивает углы горизонтальной наводки по 15° влево и вправо, а вертикальной — 5° (снижения) и 15° (возвышения). Боекомплект включает 60 унитарных выстрелов разного типа, в том числе и подкалиберные боеприпасы. Тренированный расчет СУ-76 мог в минуту произвести 8-10 прицельных выстрелов.

Все самоходки СУ-76 оснащались приемно-передающей радиостанцией и танковым переговорным устройством.

Чертеж САУ СУ-76

Можно долго спорить о том, что машина типа СУ-76 со слишком легкой броней, к тому же с открытой боевой рубкой на поле боя это нонсенс, «братская могила». Мнение довольно распространенное, хотя и непрофессиональное. Бронирование рубки обеспечивает достаточно надежную защиту в лобовой проекции, а в случае попадания в корму… так это уничтожит совершенно любую машину. Напротив, непосредственно в бою, открытая рубка позволяет более эффективно взаимодействовать с пехотой (которую СУ-76 поддерживает на поле боя), без специальных приспособлений отводить пороховые газы, а в случае повреждения машины — легко и быстро покинуть её экипажу.

При этом, часто упускается из виду, что сравнительно легкая и маленькая «сушка» была способна сжечь практически любой танк противника — её снаряды пробивали бортовую броню даже тяжелых Pz V «Пантер», не говоря о более ранних германских машинах. Конечно против Pz VI «Тигр» СУ-76 была практически бессильна, однако, особые машины, предполагают и особые средства борьбы с ними.

Вид сзади на СУ-76

Модификации и машины на базе СУ-76

- СУ-76 с параллельной установкой бензиновых двигателей ГАЗ-202 (70 л.с.) и броневой крышей боевой рубки (выпущено 320 машин).

- СУ-76М — частично модернизированная самоходка с открытой сверху боевой рубкой. Двигатели остались прежние, но с увеличенным моторесурсом.

- СУ-76 — перекомпонованная версия самоходки с новой спаренной установкой двигателей ГАЗ-203 (как у Т-70), работающей на общий вал (140 л.с. в сумме). Наиболее массовая модификация, двигатель впоследствии был форсирован до 170 л.с.

- ЗСУ-37 — первая советская зенитная самоходная установка (37-мм автоматическая пушка) созданная в 1945 году на базе СУ-76. Была предназначена для защиты танковых колонн на марше от воздушных угроз и выпускалась даже после прекращения выпуска оригинальной САУ.

Самоходка СУ-76

источник: компиляция по материалам из открытых источников сети интернет

armedman.ru

Рассказы о вооружении: самоходная артустановка СУ-76М

Как только не обзывали эту машину, как не критиковали. Тем не менее, выпущенная в количествах, уступающим только Т-34, СУ-76 стала надежным спутником пехоты как в обороне, так и в наступлении.

СУ-76 была создана на базе легкого танка Т-70, в первую очередь, как мобильное средство сопровождения пехоты. Именно так, и никак иначе. Именно нерациональное использование САУ и повлекло за собой большие и неоправданные потери в первое время и критику в адрес самоходки.

Легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76 (СУ-76М).

Легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76 (СУ-76М).

Эта машина использовалась в качестве орудия сопровождения пехоты (конницы), а также как противотанковое средство для борьбы с легкими и средними танками и САУ противника. Для борьбы с тяжелыми машинами СУ-76М была малоэффективна из-за слабой броневой защиты корпуса и недостаточной мощности орудия. С оговорками, правда.

Большую критику вызывала открытая сверху боевая рубка. Кстати, по первоначальному плану боевое отделение было полностью закрыто броней, но в ходе работ по модернизации от бронированной крыши отказались.

Несмотря на то, что противопульное бронирование являлось слабостью САУ, машины этого типа широко использовались в боевых действиях. Имея в боекомплекте различные типы боеприпасов, СУ-76М могли поражать живую силу, артиллерию и бронированные цели противника. Достаточно сказать, что подкалиберный снаряд, появившийся в 1943 году, с дистанции 500 метров пробивал броню толщиной 100-мм. Но на такую дистанцию выстрела к «Тиграм» подойти было не просто.

Легкие самоходно-артиллерийские установки в годы Великой Отечественной войны создавались на базе легких танков Т-60 и Т-70 с установкой в броневой рубке 76,2-мм орудия ЗИС-З на заводах:

— завод №38 (главный конструктор М.Н. Щукин)

— завод №40 (главный конструктор Л.Ф. Попов)

— Горьковский автозавод (зам. главного конструктора Н.А. Астров).

Всего было выпущено 14 280 САУ СУ-76 и СУ-76М.

Командир машины и заряжающий находились у правого борта броневой рубки, наводчик — слева от пушки.

Рабочее место механика-водителя САУ было оборудовано в центре отделения управления в носовой части корпуса. У механика-водителя имелся свой входной люк, располагавшийся в верхнем лобовом листе корпуса, в крышке которого устанавливался смотровой перископический зеркальный прибор. Посадка и выход экипажа, а также загрузка боекомплекта производилась через двухстворчатую бронедверь, располагавшуюся в верхнем кормовом листе боевой рубки.

В качестве основного оружия в боевом отделении на станке была установлена 76,2-мм пушка ЗИС-З образца 1942 года с клиновым затвором и полуавтоматикой механическою (копирного) типа.

Горизонтальные цапфы орудия устанавливались в подшипниках, закрепленных на переднем листе рубки. Две боковые распорки станка пушки были связаны с бортами корпуса машины.

При стрельбе прямой наводкой использовался штатный прицел пушки ЗИС-З, при стрельбе с закрытых огневых позиций — панорамный прицел. Для наблюдения за полем боя в крыше рубки устанавливался перископ-разведчик, который имел шкалы измерения углов для корректирования стрельбы. В походном положении этот прибор укладывался внутри машины.

Кроме того, в листе боевой рубки слева от пушки был установлен 7,62-мм пулемет ДТ.

Личное вооружение экипажа состояло из пистолетов-пулеметов ППШ или ППС и десятка гранат Ф-1

Силовая установка состояла из двух четырехтактных шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ-202 жидкостного охлаждения, установленных параллельно вдоль бортов корпуса. Общая мощность силовой установки составляла 140 л.с. (103 кВт). Пуск двигателей САУ производился с помощью двух электростартеров или вручную с помощью заводной рукоятки. Включение стартеров отдельное — для каждого двигателя. Емкость топливных баков составляла 320 л, запас хода машины по шоссе достигал 250 км.

Механическая трансмиссия САУ состояла из двух четырехступенчатых КПП. В качестве механизма поворота использовались бортовые фрикционы. Приводы управления были механические. Максимальная скорость движения по шоссе составляла 45 км/ч.

Для внешней радиосвязи предусматривалась установка радиостанции 9Р, для внутренней — танкового переговорного устройства ТПУ-ЗР. Для связи командира с механиком-водителем использовалась световая сигнализация (сигнальные цветные лампочки).

Как только не называли эту самоходку… «Сукой», «коломбиной» и «голо…м фердинандом», «братской могилой экипажа». СУ-76 принято ругать за слабое бронирование и открытую боевую рубку. Однако объективное сравнение с однотипными западными образцами убеждает, что СУ-76 мало в чем уступала немецким «мардерам», не говоря уж о британских «бишопах».

Тем не менее, наличие этой САУ в первых рядах при наступлении воспринималось чуть с меньшим восторгом, чем работа «Катюш», но все-таки. Легкие и верткие, и ДОТ заткнут, и пулемет на гусеницы намотают. Одним словом, лучше с «коломбинами», чем без них.

А открытая рубка не позволяла отравиться пороховыми газами экипажу. Напомню, что Су-76 использовалось именно как орудие поддержки пехоты. Пушка ЗиС-5 имела скорострельность 15 выстрелов в минуту, и можно только представить, в каком аду приходилось действовать самоходчикам при ведении огня на подавление.

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вспоминал:

«…Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников…»

При правильном использовании, а это пришло не сразу, СУ-76М хорошо показали себя как в обороне — при отражении атак пехоты и как подвижные, хорошо защищенные противотанковые резервы, так и в наступлении — при подавлении пулеметных гнезд, разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с контратакующими танками.

СУ-76 иногда использовались для стрельбы с закрытых позиций. Угол возвышения её орудия был максимальным среди всех советских серийных самоходок, и дальность стрельбы могла достигать пределов установленного на ней орудия ЗИС-3, то есть 13 км.

Низкое удельное давление на грунт позволяло самоходке нормально передвигаться в болотистой местности, где другие типы танков и САУ неминуемо бы завязли. Это обстоятельство сыграло большую положительную роль в боях 1944 г. в Белоруссии, где болота играли роль естественных преград для наступающих советских войск.

СУ-76М могли проходить по наспех сооруженным гатям вместе с пехотой и атаковать врага там, где он меньше всего ожидал ударов советских самоходок. Неплохо СУ-76М проявила и в городских боях — открытая ее рубка, несмотря на возможность поражения экипажа огнем стрелкового оружия, обеспечивала лучший обзор и позволяла весьма тесно взаимодействовать с бойцами пехотных штурмовых отрядов.

Наконец, СУ-76М могла поражать своим огнем все легкие и средние танки и равноценные ей самоходки вермахта.

С окончанием Второй Мировой войны служба СУ-76М не закончилась. В Советской Армии они эксплуатировались до начала 50-х годов, 130 машин, переданных в период войны Войску Польскому, так же были списаны к середине 50-х, несколько десятков доставшихся КНДР приняли довольно активное участие в Корейской войне, но в большинстве своем ее не пережили.

Каков же итог? А итог прост, как бронебойный снаряд. Созданная вокруг отличной пушки ЗИС-3 на базе неплохого легкого танка Т-70, выпускавшаяся большими сериями, СУ-76 сделала самоходную артиллерию Красной Армии действительно массовой. СУ-76 стала надежным средством огневой поддержки пехоты и таким же символом Победы, пусть и не столь явным, как «тридцатьчетверки» и «зверобои». Но по массовости СУ-76 уступали только Т-34.

/Роман Скоморохов, Роман Кривов, topwar.ru/

army-news.ru

Легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76, модель

Легкая самоходная артиллерийская установка СУ-76

Важной составляющей системы бронетанкового вооружения Красной армии в период противоборства СССР с гитлеровской Германией и ее сателлитами являлась самоходная артиллерия. Как известно, в части РККА поступали тяжелые (СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122), средние (СУ-122, СУ-85, СУ-100) и легкие (СУ-76, СУ-76М) самоходные артиллерийские установки. Процесс создания последних был запущен 3 марта 1942 года после образования специального бюро самоходной артиллерии. Его сформировали на основе 2-го отдела Наркомата танковой промышленности, начальник которого С. А. Гинзбург начиная с сентября 1941 года выдвигал предложения о разработке штурмовых и зенитных САУ на базе устаревших и легких танков.

Судя по всему, к весне 1942 года Гинзбургу удалось достучаться до руководства НКТП. Спецбюро поручили сконструировать единое шасси для САУ с использованием автомобильных агрегатов и узлов танка Т-60. На основе этого шасси предполагалось создать 76-мм самоходное орудие поддержки пехоты и 37-мм зенитную самоходную пушку. В мае-июне 1942-го опытные образцы штурмовой и зенитной САУ были изготовлены заводом № 37 НКТП и поступили на испытания. Обе машины обладали одинаковым шасси, в котором имелись агрегаты танков Т-60 и Т-70. Испытания в целом прошли успешно, а потому в июне 1942 года ГКО отдал распоряжение о скорейшей доводке машин и выпуске первой серийной партии для войсковых испытаний. Однако развернувшиеся вскоре масштабные бои на южном фланге советско-германского фронта потребовали от предприятий НКТП наращивания производства танков и работы по самоходкам свернули.

Вновь к разработке установок вернулись осенью 1942-го. 19 октября ГКО принял решение о подготовке серийного выпуска штурмовых и зенитных артсамоходов калибром от 37 до 152 мм. Исполнителями по штурмовым САУ стали завод № 38 им. Куйбышева (город Киров) и ГАЗ. Сроки выполнения заданий были жесткими – уже к 1 декабря 1942 года требовалось доложить в ГКО о результатах испытаний новых боевых машин.

В ноябре штурмовые САУ СУ-12 (завод № 38) и ГАЗ-71 (Горьковский автозавод) вышли на испытания. Компоновка машин в целом соответствовала предложению спецбюро НКТП, сформулированному еще летом 1942-го: два параллельно расположенных спаренных двигателя в передней части самоходки и боевое отделение в корме. Однако имелись и некоторые нюансы. Так, на СУ-12 моторы находились по бортам машины, а механик-водитель размещался между ними. На ГАЗ-71 силовую установку сместили к правому борту, посадив водителя ближе к левому. Кроме того, горьковчане разместили ведущие колеса сзади, протащив к ним через всю машину длинный карданный вал, что существенно снизило надежность трансмиссии. Результат такого решения не заставил себя ждать: 19 ноября 1942 года комиссия, проводившая испытания, отвергла ГАЗ-71 и рекомендовала к принятию на вооружение СУ-12 с учетом устранения выявленных в ходе испытаний недостатков. Впрочем, дальнейшие события развивались по широко распространенному в годы войны печальному сценарию.

Уже через 10 дней войсковой эксплуатации у большинства СУ-76 обнаружились поломки коробок передач и главных валов. Попытка поправить положение за счет усиления последних оказалась безрезультатной. Более того, «модернизированные» самоходки ломались даже чаще. Стало очевидно, что у трансмиссии СУ-76 принципиальный конструктивный порок – параллельная установка двух спаренных двигателей, работавших на общий вал. Такая схема трансмиссии приводила к возникновению на валах резонансных крутильных колебаний. Причем максимальное значение резонансной частоты приходилось на наиболее напряженный режим работы двигателей (движение на 2-й передаче по бездорожью), что и способствовало их быстрому выходу из строя. Ликвидация этого дефекта требовала времени, вот почему 21 марта 1943 года производство СУ-76 приостановили.

В ходе последовавшего «разбора полетов» комиссией под председательством главы НКТП И. М. Зальцмана главным виновником признали С. А. Гинзбурга, которого отстранили от должности и отправили в действующую армию начальником ремонтной службы одного из танковых корпусов. Забегая вперед, скажем, что Сталин, узнав об этом решении, не одобрил его и приказал отозвать талантливого конструктора в тыл, но было поздно – Гинзбург погиб. Однако еще до отъезда на фронт он предложил решение, позволившее в значительной степени разрешить проблему. Между двигателями и коробками передач установили две упругие муфты, а между двумя главными передачами на общем валу – фрикционную проскальзывающую муфту. Благодаря этому удалось снизить аварийность боевых машин до приемлемого уровня. Такие самоходки, получившие заводской индекс СУ-12М, пошли в серию в мае 1943 года, когда возобновился выпуск СУ-76.

Боевое крещение эти артсамоходы получили в феврале 1943-го на Волховском фронте, в районе Смердыни. Там сражались два самоходно-артиллерийских полка – 1433-й и 1434-й. Они имели смешанный состав: четыре батареи СУ-76 (всего 17 единиц, включая машину командира части) и две – СУ-122 (8 единиц). Однако такая организация себя не оправдала и начиная с апреля 1943 года самоходно-артиллерийские полки оснащались однотипными боевыми машинами: в полку СУ-76, например, насчитывалось 21 орудие и 225 военнослужащих.

Новая САУ появилась в результате конкурса, объявленного руководством НКТП на создание легкого штурмового артсамохода с 76-мм дивизионной пушкой. В соревновании приняли участие ГАЗ и завод № 38.

Горьковчане предложили проект САУ ГАЗ-74 на шасси легкого танка Т-70. Машину предполагалось оснастить одним двигателем ЗИС-80 или американским GMC и вооружить 76-мм пушкой С-1, разработанной на основе танкового орудия Ф-34.

На заводе № 38 решили применить в качестве силовой установки двигательный агрегат ГАЗ-203 от танка Т-70, состоявший из двух моторов ГАЗ-202, соединенных последовательно. Ранее использование данного агрегата на САУ считалось неприемлемым из-за его большой длины. Теперь эту проблему попытались устранить за счет более тщательной компоновки боевого отделения, изменения конструкции ряда узлов, в частности орудийной установки.

Пушка ЗИС-3 на новой машине СУ-15 монтировалась без нижнего станка. На СУ-12 это орудие ставили с минимальными изменениями, не только с нижним станком, но и с обрезанными станинами (на машинах поздних выпусков они были заменены специальными распорками), упиравшимися в борта. На СУ-15 от полевой пушки использовались только качающаяся часть и верхний станок, который крепился на поперечной П-образной балке, приклепанной и приваренной к бортам боевого отделения. Боевая рубка по-прежнему была закрытой.

Кроме СУ-15, завод № 38 предложил еще две машины – СУ-38 и СУ-16. Обе они отличались применением штатной базы танка Т-70, а СУ-16, кроме того, боевым отделением, открытым сверху.

Испытания новых артсамоходов проводились на Гороховецком полигоне в июле 1943 года в разгар Курской битвы. Наибольшим успехом у военных пользовалась СУ-15, ее и рекомендовали к серийному производству после некоторых доработок. Требовалось облегчить машину, что и было сделано путем снятия крыши. Это одновременно решило все проблемы с вентиляцией, а также облегчило посадку и высадку экипажа. В июле 1943-го СУ-15 под армейским обозначением СУ-76М приняли на вооружение Красной армии.

Слева от пушки сидел наводчик орудия, справа – командир установки. Заряжающий располагался в левой задней части боевого отделения, дверь в кормовом листе которого предназначалась для посадки этих членов экипажа и загрузки боекомплекта. От атмосферных осадков боевое отделение закрывалось брезентовым тентом.

В передней части боевого отделения была приварена поперечина коробчатой формы, в которой крепилась опора верхнего станка 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1942 года. Она имела клиновой вертикальный затвор и полуавтоматику копирного типа. Длина ствола орудия составляла 42 калибра. Углы наведения – от -5о до +15о по вертикали, по 15о влево и вправо по горизонтали. Для ведения огня прямой наводкой и с закрытых позиций применялся штатный перископический прицел орудия (панорама Герца). Скорострельность пушки с исправлением наводки доходила до 10 выстр/мин, при беглом огне – до 20 выстр/мин. Максимальная дальность стрельбы составляла 12 100 м, дистанция стрельбы прямой наводкой – 4000 м, прямого выстрела – 600 м. Уравновешивание бронировки качающейся части пушки осуществлялось с помощью установки 110-килограммового противовеса, крепившегося к люльке снизу сзади.

Боекомплект пушки включал 60 унитарных выстрелов. Бронебойно-трассирующий снаряд массой 6,5 кг обладал начальной скоростью 680 м/с, на дистанциях 500 и 1000 м он пробивал по нормали броню толщиной 70 и 61 мм соответственно. Бронебойно-подкалиберный снаряд массой 3 кг и начальной скоростью 960 м/с на дистанциях 300 и 500 м пробивал 105-мм и 90-мм броню.

Вспомогательное вооружение СУ-76М состояло из 7,62-мм пулемета ДТ, который перевозился в боевом отделении. Для стрельбы из него использовались закрываемые броневыми заслонками амбразуры в бортах рубки и в ее лобовом листе справа от пушки. Боекомплект ДТ – 945 патронов (15 дисков). В боевом отделении укладывались также два пистолета-пулемета ППШ, 426 патронов к ним (6 дисков) и 10 ручных гранат Ф-1.

Трансмиссия САУ состояла из двухдискового главного фрикциона сухого трения, четырехступенчатой коробки передач ЗИС-5, главной передачи, двух многодисковых бортовых фрикционов с плавающими ленточными тормозами и двух бортовых редукторов.

В ходовую часть машины применительно к одному борту входили шесть обрезиненных опорных катков, три поддерживающих катка, ведущее колесо переднего расположения со съемным зубчатым венцом и направляющее колесо, аналогичное по устройству опорному катку. Подвеска – индивидуальная торсионная. Мелкозвенчатая гусеница цевочного зацепления включала в себя 93 трака шириной 300 мм.

Боевая масса машины – 10,5 тонны. Максимальная скорость вместо расчетной 41 км/ч ограничивалась 30 км/ч, так как при ее увеличении начиналось биение левой полуоси главной передачи. Запас хода по топливу: 320 км – по шоссе, 190 км – по грунтовой дороге.

Осенью 1943 года после полного прекращения производства легких танков Т-70 к выпуску СУ-76М подключились ГАЗ и завод № 40 в подмосковных Мытищах. С 1 января 1944-го головным предприятием по СУ-76М стал Горьковский автозавод, а главным конструктором САУ был назначен Н. А. Астров. Под его руководством на ГАЗе уже с осени 1943-го велись работы по совершенствованию самоходки и приспособлению ее конструкции к условиям массового изготовления. Изменения вносились в конструкцию СУ-76М и в дальнейшем. Так, машины поздних выпусков получили высокий кормовой лист боевого отделения с двумя амбразурами и дверью большего размера, для крепления пулемета в кормовой части рубки появилась труба, приваренная к ее правому и левому бортам, стали использоваться амбразуры новой формы, более приспособленные для стрельбы из пулемета, и т. д.

Серийное производство СУ-76М продолжалось до 1946 года. Всего было выпущено 13 732 самоходки этого типа, в том числе 11 494 – до окончания Великой Отечественной.

СУ-76М, как и ее предшественница СУ-76, поступала на вооружение нескольких десятков легких самоходно-артиллерийских полков, сформированных в годы войны. В начале 1944-го началось создание самоходно-артиллерийских дивизионов (в каждом насчитывалось сначала 12, а позже – 16 СУ-76М). Они заменили в нескольких десятках стрелковых дивизий отдельные истребительно-противотанковые дивизионы. Тогда же приступили к формированию легких самоходно-артиллерийских бригад РВГК. В этих соединениях имелось по 60 установок СУ-76М, пять танков Т-70 и три американских бронетранспортера «Скаут» М3А1. Всего в Красной армии были четыре такие бригады.

Говоря о боевом применении СУ-76М, следует подчеркнуть, что на начальном этапе эти самоходки, как, впрочем, и все остальные, использовались довольно безграмотно, преимущественно как танки. Большинство командиров танковых и общевойсковых соединений не имели никакого представления о тактике действий самоходной артиллерии и часто посылали полки САУ буквально на убой. Неправильное применение, а также тот факт, что поначалу экипажи артсамоходов комплектовались бывшими танкистами (сравнение между танком и легкобронированной САУ было явно не в пользу последней), вызвали негативное отношение к СУ-76, что нашло свое выражение в солдатском фольклоре. «Братская могила на четверых», «пукалка», «старая девка» – это были еще наиболее мягкие прозвища. В сердцах солдаты называли СУ-76М «сукой» и «голожопым «Фердинандом»!

Однако со временем отношение к этой машине поменялось. Во-первых, изменилась тактика применения, во-вторых, экипажи, не имевшие танкового прошлого, совсем иначе смотрели на свои машины. Они не считали недостатком, например, отсутствие крыши. Наоборот – благодаря этому облегчалось наблюдение за местностью, стало возможно нормально дышать (вентиляция, как известно, являлась большой проблемой для советских танков и закрытых САУ), можно было вести длительную интенсивную стрельбу без риска задохнуться. При этом в отличие от полевой пушки ЗИС-3 расчет СУ-76М благодаря броне не поражался с бортов и частично сзади пулями и осколками. Кроме того, отсутствие крыши давало возможность экипажу, во всяком случае тем его членам, которые находились в боевом отделении, быстро покинуть машину при ее выходе из строя. Заложником в такой ситуации, увы, оставался механик-водитель. Лучше всех защищенный, он и погибал чаще других самоходчиков.

Вместе с отношением изменился и фольклор, отразившийся в прозвищах и названиях боевых машин: «ласточка», «смелый», «снежинка». СУ-76М начали называть «сухариком» и уж совсем высокоэстетично – «коломбиной».

СУ-76М стала второй по массовости советской боевой бронированной машиной Великой Отечественной. В Красную армию поступило больше только «тридцатьчетверок»!

Легкие самоходки состояли на вооружении Советской армии до начала 50-х годов. Последней же ареной их боевого применения была Корея. К началу вспыхнувшей здесь 55 лет назад войны в войсках КНДР насчитывалось несколько десятков СУ-76М. Имелись эти машины и у китайских «народных добровольцев». Впрочем, применение СУ-76М на Корейском полуострове не сопровождалось большими успехами. Низкий уровень подготовки экипажей, превосходство неприятеля в танках, артиллерии и авиации привели к тому, что СУ-76М были быстро выбиты. Потери, правда, восполнились за счет поставок из СССР, и к концу противоборства северокорейские части располагали 127 самоходками этого типа.

Модель предоставлена:

МИНИМОДЕЛС

Магазин для моделистов в Санкт-Петербурге.

Расположен по адресу:

Торфяная дорога, дом. 7

Напротив метро «Старая деревня», ТРК «Гуливер»

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерыва на обед.

телефон 441-23-27

Особая благодарность руководству магазина:

Сорокину Ярославу Владимировичу

Зенкиной Нине Андреевне

memo-randum.net

Советские САУ времен войны (часть 1) – Су-76 » Военное обозрение

Во Вторую мировую войну Красная Армия вступила, не имея в войсках ни одной серийной версии САУ, которая могла бы использоваться как для поддержки пехоты в наступлении, так и для борьбы с танками противника. Поступившие на вооружение в конце 1930-х годов САУ СУ-5, созданные на базе легкого танка Т-26, были выпущены очень незначительной серией и применялись лишь эпизодически во время похода в Польшу. Летом 1941 года вопрос о необходимости в войсках САУ встал настолько остро, что уже к концу года на свет появилась суррогатная самоходка ЗИС-30, созданная на базе артиллерийского тягача «Комсомолец». Данная машина обладала малым запасом хода, была неустойчива и перетяжеленна, хотя и могла при этом достаточно успешно поражать практически всю бронетехнику вермахта.Попытку разработать полностью бронированную самоходку, вооруженную 76-мм пушкой, Горьковский автозавод по своей инициативе предпринял осенью 1941 года. Тогда же на предприятии осваивали выпуск легкого танка Т-60 и занимались проектированием более совершенной машины – Т-70. Используя элементы трансмиссии и ходовой части этих танков, конструкторы создали артиллерийскую самоходную установку СУ-71 с двумя параллельно расположенными автомобильными 6-цилиндровыми двигателями ГАЗ-202. Наряду с ней шли работы по унифицированной зенитной установке СУ-72 с 37-мм автоматической пушкой в поворачивающейся башне. Однако в итоге ни одна из машин в серию не пошла.

Ситуация изменилась лишь к весне 1942 года, когда в СССР наступил перелом в увеличении производства бронетехники и задача по созданию САУ встала с новой силой. Было совершенно очевидно, что в современных условиях войны поддерживать в наступлении пехоту, конницу и танки должна была самоходная артиллерия, которая могла бы легко маневрировать на местности, сближаться с противником и быть защищенной от его пулеметного огня. САУ могли достаточно эффективно и без долгой подготовки уничтожать танки противника и его огневые точки прямой наводкой, а также с закрытых позиций.

К июлю 1942 года был построен первый образец самоходки ОСУ-76, созданный на базе танка Т-60, но оснащенный более дешевым в производстве автомобильным мотором М-1. Данная машина оказалась неустойчивой при ведении огня из-за достаточно короткой своей базы, да и броневая защита у нее была слишком слабой. В действительности создать полноценную, подвижную, достаточно защищенную самоходную дивизионную пушку ограниченной массы (до 10 тонн), которую выдержало бы шасси легкого танка, было нетривиальной задачей.

Осознавая необходимость САУ для фронта, Государственный Комитет Обороны (ГКО) к 1 декабря 1942 года поручает создать новую самоходную установку. В этот раз за основу взяли шасси танка Т-70, который был хорошо освоен промышленностью. Боевое отделение САУ располагалось сзади таким образом, что ствол орудия ЗИС-3 не выходил за габариты машины. Силовая установка включала в себя 2 параллельно работающих двигателя ГАЗ-202 общей мощностью в 140 л.с. Точно такой же двигатель (в одном экземпляре) использовался на танке Т-60.

В первую очередь конструкторов привлекала возможность движения САУ на одном двигателе при выходе из строя другого, а также унификация машины с освоенными агрегатами и легкость замены. При проектировании по какой-то причине не был учтен опыт неудачного использования блоков из двух параллельных моторов, которые работали бы на 1 выходной вал. Создатели проигнорировали последовательное соединение двигателей в линию, которое уже применялось на танке Т-70. Как бы то ни было, созданная самоходка прошла испытания и была принята на вооружение под обозначением СУ-76. Ее серийное производство началось в январе 1943 года, а уже в конце месяца 2 первых полка вооруженных данными САУ отбыли на Волховский фронт. Здесь то машины и «посыпались». Дал о себе знать врожденный дефект такого соединения двигателей – при работе возникали резонансные крутильные колебания, которые очень скоро приводили к выходу из строя трансмиссии.

В марте 1943 года производство САУ было остановлено (выпущено около 170 машин). Машину предстояло избавить от всех недостатков в кратчайшие сроки. В результате уже к маю 1943 года новая версия, получившая название СУ-76М встала на конвейер. Машину оперативно переработали под установку двигателя от танка Т-70, с боевого отделения убрали крышу, которая мешала наведению орудия и работе расчета, упростили трансмиссию и управление, масса машины снизилась с 11,2 до 10,5 тонн. Уже в июле 1943 года новая самоходка получила боевое крещение во время сражения на Курской дуге.

Описание конструкции

СУ-76 является полуоткрытой САУ с задним расположением боевого отделения. В передней части бронекорпуса размещалось место механика-водителя, двигательная установка и трансмиссия, бензобаки. Двигатель располагался справа от осевой линии самоходки. Орудие, боезапас и места остальных членов экипажа находились в кормовой части в открытой сверху и сзади боевой рубке.

Боевое отделение представляло из себя рубку, которая защищалась двумя боковыми и передним бронелистами. Бронирование было дифференцированным противопульным. Лобовой лист корпуса рубки толщиной в 35 мм. был расположен под углом в 60 градусов к нормали, боковые стенки рубки имели толщину в 10 мм. и располагались под углом в 25 градусов. Бронирование самоходки защищало экипаж из 4 человек от огня стрелкового оружия и крупных осколков. Задняя стенка рубки была ниже бортов и имела специальную дверцу. Для защиты от непогоды на самоходке использовался брезентовый тент, который выполнял роль крыши. Командир САУ размещался справа от орудия, наводчик слева, а заряжающий сзади. Все машины СУ-76 оборудовались приемно-передающими радиостанциями и танковым переговорным устройством.

САУ СУ-76 оснащалась силовой установкой, которая состояла из двух 4-тактных рядных шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ-202 общей мощностью в 140 л.с. САУ поздних серий выпуска оснащались форсированными до 85 л.с. двигателями. Подвеска самоходки была торсионной, индивидуальной для каждого из 6 опорных катков малого диаметра (на каждый борт). Ведущие колеса находились спереди, в то время как ленивцы были идентичны опорным каткам.

На шоссе самоходка могла разгонятся до 41-45 км/ч, скорость на грунте была ниже и составляла 25 км/ч. Запас хода по шоссе равнялся 250 км., по пересеченной местности – 190 км. СУ-76 могла преодолеть окоп шириной до 2 метров, взобраться в гору с уклоном в 30 градусов и преодолеть брод глубиной до 0,9 метра. Благодаря низкому давлению на грунт (всего 0,545 кгс/см.кв.) СУ-76 могла достаточно легко передвигаться в условиях лесисто-болотистой местности, поддерживая пехоту там, где ей на помощь не могли прийти средние танки и другие САУ. Развитая система охлаждения и наличие безотказного предпускового подогревателя двигателя позволяли эксплуатировать машину в любое время года на всем протяжении советско-германского фронта от северных районов Карелии до Крыма. Автомобильные 6-цилиндровые двигатели, которые были освоены в производстве незадолго до начала войны, успешно работали в напряженном танковом режиме. Необычная установка двигателей в «затылок» друг другу нигде в мире больше не применялась.

Основным вооружением самоходки являлось универсальное дивизионное орудие ЗИС-3. Подкалиберный снаряд данной пушки на дистанции в полкилометра был в состоянии пробить броню толщиной до 91 мм. То есть пушка могла поражать любое место корпуса немецких средних танков, а также борта «Тигров» и «Пантер». Дополнительно САУ имели переносной пулемет ДТ для самообороны, для этих же целей экипаж мог использовать пистолеты-пулеметы ППС и ППШ, а также несколько ручных гранат Ф-1.

Орудие ЗИС-3 имело длину ствола 40 калибров, клиновой вертикальный затвор и механизм полуавтоматики. Бронебойный снаряд данной пушки весил 6,3 кг, осколочно-фугасный – 6,2 кг. Начальная скорость бронебойного снаряда равнялась 662 м/с. Орудие монтировалось на станке за броневым щитком рубки. Противооткатные механизмы были заключены в броневой кожух. Прицельное оборудование состояло из штатного панорамного прицела. Углы вертикальной наводки составляли от -5 до +15 градусов, углы горизонтальной наводки равнялись 15 градусам (в каждую сторону). Боекомплект самоходки включал в себя 60 унитарных выстрелов, среди которых могли быть бронебойные, осколочно-фугасные и кумулятивные. Достаточно тренированный расчет мог добиться скорострельности на уровне 8-10 выстрелов в минуту.

Небольшая металлоемкость САУ СУ-76, а также использование в ее конструкции хорошо освоенных советской промышленностью автомобильных узлов и агрегатов определили ее массовый выпуск. Что в свою очередь позволило в кратчайшие сроки усилить и уплотнить артиллерийские порядки пехоты, которая достаточно быстро полюбила и оценила данные машины по достоинству. Всего с 1943 по 1945 год было произведено 14 292 подобных САУ. Именно СУ-76 стала второй по объемам выпуска после танка Т-34 бронированной машиной Красной Армии.

Боевое применение

СУ-76 была предназначена для огневой поддержки пехоты на поле боя и использовалась в роли легкого штурмового орудия или ПТ-САУ. Она полностью заменяла легкие танки непосредственной поддержки пехоты, которые были распространены в Красной Армии. При этом оценка машины была достаточно противоречивой. Пехотинцам САУ СУ-76 нравилась, так как ее огневая мощь превосходила танк Т-70, а открытая рубка позволяла тесно взаимодействовать с экипажем, особенно в городских боях. При этом сами самоходчики часто отмечали слабые места машины, к которым относилось в частности слабое противопульное бронирование, повышенная пожароопасность бензинового двигателя и открытая боевая рубка, которая не защищала от огня сверху. Одновременно с этим открытая рубка была удобна для работы экипажа, а также снимала проблему загазованности боевого отделения во время ведения огня, а также позволяла в случае необходимости быстро покинуть САУ. Также положительными сторонами машины были – надежность, легкость в обслуживании, малошумность, высокая проходимость.

В качестве ПТ-САУ СУ-76 могла достаточно успешно бороться со всеми типами легких и средних танков вермахта, а также с равноценными ей САУ немцев. Самоходка имела шансы на победу даже против «Пантеры», пробивая ее тонкую бортовую броню. При этом против «Тигра» и более тяжелых машин она была малоэффективна. При встрече с тяжелыми танками экипаж мог вести огонь по ходовой части или пытаться повредить ствол, а также бить в борт с близких дистанций. Введение в боекомплект подкалиберных и кумулятивных снарядов несколько упростило борьбу с хорошо бронированными целями, но проблему полностью не решило.

Грамотное применение рельефа местности и маскировки при маневрировании от одного отрытого в грунте укрытия до другого позволяло опытным экипажам САУ успешно отбивать танковые атаки немцев. Иногда СУ-76 использовалась для ведения огня с закрытых позиций. Угол возвышения ее орудия был максимальным среди всех советских самоходок, а максимальная дальность стрельбы составляла 17 км. На завершающем этапе войны самоходки часто использовались в роли эрзац-БТР, машин для эвакуации раненных, а также в качестве машины передовых артиллерийских наблюдателей.

Тактико-технические характеристики: СУ-76

Масса: 10,5 т.

Габаритные размеры:

Длина 5 м., ширина 2,74 м., высота 2,2 м.

Экипаж: 4 чел.

Бронирование: от 7 до 35 мм.

Вооружение: 76,2-мм пушка ЗИС-3

Боекомплект: 60 снарядов

Двигатель: два 6-цилиндровых бензиновых двигателя ГАЗ 202, мощностью по 70 л.с. каждый.

Максимальная скорость: по шоссе – 44 км/час, по пересеченной местности – 25 км/час

Запас хода: по шоссе – 250 км., по пересеченной местности – 190 км.

topwar.ru

СУ-76 Самоходная артиллерийская установка — aviArmor

|

Разработчик: КБ ГАЗ

Год начала работ: 1942

Год выпуска первого прототипа: 1942

Серийный выпуск продолжался до 1945 г., после войны СУ-76 оставались на вооружении до начала 1950-х гг.

Достаточно длительное время было принято считать, что в первые годы войны в Советском Союзе не уделялось внимания самоходным артиллерийским установкам. Это утверждение не совсем правильно – действительно, в 1941-1942 гг. танковые войска РККА практически получили ни одной специализированной САУ. Связано это было, в первую очередь, с планами организации механизированных корпусов, где основную роль отводили танкам различных типов, часть которых планировали использовать как штурмовые и КВ-2 яркий тому пример. Не стоит также забывать, что с июля 1941 г. основные предприятия танковой промышленности находились в эвакуации, и о развертывании выпуска новых видов техники пришлось забыть почти на год. Впрочем, это не означало, что работа по САУ не велась.

Если вспомнить межвоенные годы, то по числу типов и модификаций самоходных орудий именно СССР удерживал лидерство. То, что большая часть этих уникальных образцов не строилась серийно вовсе не говорит о том, что советские САУ были непригодны к боевой эксплуатации. Как раз наоборот, от конструкторов требовали довести самоходки до максимально возможного боевого уровня при минимальных затратах. С 1936 по 1938 гг. танковые воска получили только два типа САУ (СУ-1-12 на шасси грузовых автомашин и СУ-5-2 на шасси танка Т-26), но в скором времени ожидалось появление более тяжелых самоходок типа СУ-14. В дополнение к ним, с 1937 г., серийно выпускались так называемые “артиллерийские танки” БТ-7А, вооруженных 76-мм пушкой КТ-28 и предназначавшихся для непосредственной поддержки пехоты. Абсолютно большая часть этих машин была потеряна в летних боях 1941 г. и восполнить их на тот момент было нечем.

В то же время удачные действия немецких САУ поддержки неоднократно отмечались в донесениях с фронтов. Как правило, наиболее массовые тогда StuG III, применялись стрельбы прямой наводкой по живой силе и укреплениям, но в ряде случаев имело место борьба с танками и бронемашинами. Выстрела 75-мм короткоствольной пушки 7,5cm StuK37 L/24 было достаточно для пробития 70 мм листа брони, установленного под углом 30. Сделать это, правда, можно было с дистанции 100 метров, но для легких танков типа БТ или Т-26 с намного меньшей бронезащитой этого было более чем достаточно. Чтобы компенсировать нехватку самоходных орудий в сентябре 1941 г. начальник 2-го отдела НКТП, известный советский конструктор, С.А.Гинзбург выступил с предложением разработать на базе легкого танка Т-60 целую серию бронированных гусеничных машин, среди которых была и САУ. Своевременного отзыва на это тогда получить не удалось – у наркомата хватало работы по серийным машинам, но на очередном совещании НКТП, прошедшем 26-28 января 1942 г., Гинзбург сумел убедить чиновников в необходимости иметь на вооружении легкую самоходку с мощным вооружением, способную эффективно бороться со средними и тяжелыми (имелись в виду Pz.III и Pz.IV) танками противника. Инициативу конструктора поддержал не только нарком вооружения, но и представитель наркомата обороны. По всей видимости, легкая противотанковая САУ представлялась им в виде конструктивно упрощенного танка без башни, что одновременно позволяло уменьшить её стоимость.

Прошло чуть больше месяца, и 3 марта 1942 г. был издании приказ НКТП об образовании специального бюро самоходной артиллерии, основой для которого послужил тот самый техотдел под руководством Гинзбурга. Никто тогда и предположить не мог, что для этого выдающегося конструктора одна из самых массовых САУ времен войны станет последней – будущая “сучка” оказалась роковой не только в жизни её экипажей.

А пока Гинзбург предложил по крайней мере 7 вариантов бронированных гусеничных машин на основе узлов и агрегатов танка Т-60 и моторов ГАЗ и ЗИС. Среди них были санитарная машина, самоходный миномет, машина техпомощи, бронетранспортер, 37-мм зенитная САУ и 76-мм САУ поддержки.

Тем временем артиллерийское управление выработало собственные требования к самоходным орудиям, разделив их на три класса: легкие, средние и тяжелые. Основными задачами для них стало применение в качестве штурмовых орудий и для борьбы с самолётами. По распоряжению ГКО на НКТП возлагались задачи по проектированию ходовой части и энергетических установок, а наркомат вооружения должен был предоставить необходимые орудия.

Для реализации столь обширного проекта требовались не менее большие средства, поэтому было решено сконцентрироваться только на двух вариантах: 37-мм ЗСУ и 76-мм САУ. Разработка унифицированного шасси для этих самоходок завершилась к концу апреля 1942 г. и уже в мае-июне на заводе №37 были построены обе САУ. На первой, как и планировалось, был установлен 37-мм зенитный автомат. Вторая самоходка получила специальную 76-мм артиллерийскую установку У-31, разработанную в УЗТМ инженером А.Н.Шляковым. Возможно, именно эта САУ стала прообразом для серийной СУ-76.

Данных об испытаниях САУ завода №37 не сохранилось, хотя ГКО рекомендовало их к серийному производству. Впоследствии заказ был отменен – начавшиеся бои под Сталинградом заставили полностью сосредоточиться на выпуске серийной продукции.

Снова о самоходках вспомнили спустя три месяца – 19 октября 1942 г., ГКО СССР, по ходатайству ГАУ, издал приказ №2429сс, согласно которому возобновлялось проектирование самоходных артиллерийских установок, калибром от 37 до 152 мм. Работы по САУ поддержки возлагались на Коломенский завод №38 им.Куйбышева и горьковский ГАЗ им.Молотова.

“Газовская” самоходка ГАЗ-71, построенная к ноябрю 1942 г., несколько отличалась от выданного ранее САУ НКТП технического задания. Вопреки нему, два двигателя устанавливались на по обеим бортам, а к левому борту, переместив заодно ведущее колесо в кормовую часть. Это позволяло увеличить защищенность ходовой части и обойтись одной КПП, в то время как разработка “конкурентов” имела их две. В то же время, предстояло синхронизировать работу двигателей, а применение длинного карданного вала усложняло трансмиссию и ухудшало её надежность.

Самоходка завода №38, названная СУ-12, внешне мало чем отличалась от ГАЗ-71, но её компоновка отвечала требованиям технического отдела. Сопоставив результаты и особенности конструкции САУ, приемочная комиссия пришла к выводу, что наиболее приемлемым вариантом будет принятие на вооружение СУ-12, хотя и она по ряду показателей не отвечала ТТЗ.

После доработок модернизированная САУ завода №38 в короткий срок прошла пробеговые испытания, но поскольку проходил он по шоссе серьёзных недостатков тогда не выявили. С января 1943 г. начался выпуск серийной продукции под новым обозначением СУ-76. Поскольку в производстве активно использовались узлы легких танков первые самоходки были переданы заказчику уже 14 января.

Согласно новому штату №08\158, изданному в декабре 1942 г., самоходно-артиллерийский полк (САП) должен был иметь четыре батареи СУ-76 (по 4 машины в каждой и 1 командирская) и две СУ-122 (8 машин). По такой схеме на Волховский фронт ушли 1433-й и 1434-й сап, сформированные весной 1943 г. В процессе обучения личного состава на фронт прибыла комиссия от НКТП во главе с Гинзбургом, которой предстояло выявить слабые места новой техники и учесть замечания экипажей. В ходе десятидневных боевых испытаний отработали тактику использования легких самоходок. Как правило, СУ-76 поддерживали огнем прямой наводкой наступавшую пехоту и танки с дистанции 300-600 метров, а затем занимали оборонительные позиции на занятых рубежах. Стрельба с закрытых позиций практически не проводилась. Спустя несколько недель самоходки поступили на войсковые испытания, проведя несколько боёв под г.Смердынь.

Отчет об этих испытаниях был не в пользу СУ-76. Большая часть легких САУ вышла тогда из строя по техническим причинам, главным образом из-за поломок КПП и карданных валов. Гинзбург, предполагая, что первые серийные СУ-76 имеют конструктивный дефект, предложил временно приостановить их производство с целью устранения причин.

Это заставило пересмотреть штат формирования САПов – теперь полк должен был состоять из трех батарей СУ-122 и двух СУ-76 по четыре машины в каждой. Дополнительно, 1 февраля 1943 г. в поселке Клязма открылся учебный центр самоходной артиллерии №1, где началась подготовка специализированных только на САУ экипажей. Первое время в его распоряжение поступали самоходки СГ-122(А) и трофейные StuG III.

Выпуск СУ-76 был остановлен 21 марта 1943 г. после сборки 350 машин.

Причину выхода из строя элементов трансмиссии нашли довольно быстро. Основная проблема заключалась в синхронизации оборотов двух двигателей, поскольку в случае даже небольшого отклонения возникали сильные крутильные колебания. Чаще всего это происходило на 2-й передачи при движении по глубокому снегу или грязи. Чтобы устранить этот недостаток спецбюро САУ и ОГК НКТП начали работу сразу в двух направлениях – гашение крутильных колебаний рабочего вала и синхронизация работы моторов. Второй вариант оказался хотя и более надежным, но и на столько же трудоёмким. Тогда конструкторы С.Гинзбург и М.Щукин решили сосредоточиться на первом методе и уже в марте 1943 г. на испытания поступила усовершенствованная самоходка СУ-15 (СУ-76М).

Доработанные самоходки были тотчас поставлены на конвейер, но полностью удовлетворить потребности фронта предприятия были не состоянии. Серийный выпуск СУ-12М начался в мае 1943 г. уже под новым обозначением СУ-76М. Пока заводы осваивали улучшения нарком НКТП И.Зальцман образовал специальную комиссию под собственным председательством, задачей которой стало выявление причин задержек с выпуском серийной продукции. Не сильно вникая в суть проблем, комиссия обвинила начальника ОГК НКТП С.А.Гинзбурга, бывшего главного конструктора завода №37 и директора завода №38 виновными в срыве поставок СУ-76. Из этой тройки только Гинзбург был понижен в звании и отправлен на фронт в должности начальника ремонтной службы одного из танковых корпусов. Спустя несколько месяцев знаменитый конструктор погибнет…

СУ-76 и СУ-76М не пользовались большой популярностью у бывших танкистов и новоприбывших “самоходчиков”. Не имея нормальной вентиляции в боевом отделении САУ скапливались пороховые газы и выхлопы от двигателя, так что “угорание” экипажа во время боя было не таким уж редким делом. Справедливости ради надо отметить, что этим же недостатком страдали средние САУ СУ-122 и тяжелые СУ-152, и устранили его далеко не сразу. Немало проблем доставило расположение самих моторов, а работать в тесной рубке в летний период было крайне сложно из-за высокой температуры. В боевых условиях выявился ещё один, намного более существенный недостаток всех СУ-76. При попадании снаряда в топливный бак воспламенившееся топливо выливалось прямо на механика-водителя, практически лишая его шансов выбраться из подбитой самоходки. Такие случаи часто имели место на начальном этапе использования СУ-76, когда самоходки пытались использовать в качестве машин непосредственной поддержки пехоты. В дальнейшем, отношение к СУ-76 изменилось в лучшую сторону. Собственно отсюда (в зависимости от применения) и появились неофициальные названия самоходки: «жу-жу», «коломбина» (женский персонаж итальянской комедии дель арте), “голожопый Фердинанд”, “сучка” и “душегубка”.

Проблему с вентилированием боевого отделения пытались решить путем установки дополнительного вытяжного вентилятора, что можно было сделать в полевых условиях. Но более простым оказался метод срезания крыши боевого отделения, что впоследствии получило одобрение в официальных документах. В остальном импровизировать удавалось редко – как правило, ремонт СУ-76 сводился к полной замене КПП, карданных валов, бортовых передач и других элементов трансмиссии.

И всё же, СУ-76, при всех её недостатках, оказалась чрезвычайно мобильным средством поддержки пехоты. Обладая небольшим удельным давлением на грунт самоходка могла без особых проблем передвигаться по лесистой и заболоченной местности, чем не могли похвастать средние танки и САУ. Высоко боевой эффективности способствовали хорошие баллистические качества пушки ЗИС-3Ф, бронебойный снаряд которой пробивал броню “пантеры” и любого среднего немецкого танка, не говоря уже о менее защищенных машинах. С “тиграми” бороться было сложнее, но после введения подкалиберных снарядов СУ-76 могла пробить его лобовую броню, правда с предельно близкой дистанции.

Оставлять в войсках СУ-76 и СУ-76М в принятом виде в 1944 г. не решились, и с лета их начали выводить во вторую линию, передавая самоходки учебным подразделениям. На смену им пришла обновленная САУ под таким же названием.

Не дожидаясь, пока СУ-12М пройдет испытательный цикл и будет запущена в серийное производство, инженеры завода №38 выдвинули сразу три проекта улучшенной САУ, проходивших под индексами СУ-15, СУ-16 и СУ-38.

СУ-15 была прямым развитием СУ-12, но с силовой установкой как у ГАЗ-71 со спаренным двигателем ГАЗ-203 и доработками в системе воздухоочистки. Для более комфортной работы экипажа рубка была немного увеличена, но в остальном САУ не претерпела больших изменений.

СУ-16 базировалась на ходовой части легкого танка Т-70 образца 1943 г., от которого также переняли двигатель и трансмиссию. Из-за изменившегося корпуса самоходка стала немного выше, при этом изменили форму боевой рубки, увеличив в ней рабочее пространство и полностью срезав крышу.

Третий вариант – СУ-38 – также использовала множество элементов от Т-70, но с небольшими изменениями в компоновке. Полностью закрытую боевую рубку перенесли немного вперед для лучшего распределения нагрузки на ходовую часть САУ. Лобовую броню при этом довели до 45 мм.

Единственной общей чертой всех трех опытных САУзавода №38, кроме двигателя ГАЗ-203, было использование 76,2-мм орудия С-1, обладавшего большей мощностью. На состоявшихся летом 1943 г. совместных испытаниях лучшим был признан вариант СУ-16, однако неудачное расположение экипажа заставило отказаться от дальнейших работ над ним и сосредоточить усилия на доработке СУ-15.

Модернизация опытной самоходки проводилась параллельно с выпуском СУ-76М, что позволило внести несколько корректив в её конструкцию как говориться “на ходу”. Обновленный вариант СУ-15, переименованный в СУ-15М, отличался отсутствием крыши и стенки боевого отделения, спаренной силовой установкой ГАЗ-203 с общей системой охлаждения и трансмиссией. Хотя и эта САУ не полностью удовлетворяла всем требованиям, учитывая острую надобность в машинах такого типа в августе 1943 г. её приняли к серийному производству под обозначением СУ-76. Серийное производство новой модификации “сучки” началось в октябре и продолжалось до июня 1945 г. включительно.

Не отставал от своих “конкурентов” и ГАЗ. Проект ГАЗ-74А, в целом соответствовавший СУ-12, предполагал использование отечественных дизелей ЗИС-16Ф и ЗИС-80 мощностью 90-116 л.с., или американского GMC мощностью 120-210 л.с. Вооружение самоходки состояло из 76,2-мм пушки С-1, конструкция маски которой была частично заимствована от Т-34 первых серий. Постройка прототипа так и не состоялась в виду более приоритетных разработок завода №38. С осени 1943 г. горьковский завод начал постепенно сворачивать выпуск легких танков, а вместо них наладили производство самоходок СУ-76 (СУ-15М) под собственным заводским индексом ГАЗ-15-126. В октябре первые серийные машины этой партии были отправлены на фронт.

Источники:

А.Чубачин «СУ-76. Братская могила или оружие победы». Москва. Яуза\БТВ-Книга\ЭКСМО. 2009

М.Свирин «Самоходки Сталина. История советской САУ 1919-1945». Москва. Яуза\ЭКСМО. 2008

М.Барятинский «Советские танки в бою.От Т-26 до ИС-2». ЯУЗА\ЭКСМО. Москва. 2007.

«Полная энциклопедия танков мира 1915-2000». сост.Г.Л.Холявский. Харвест.Минск\АСТ.Москва. 1998 г.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОХОДНОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ УСТАНОВКИ

СУ-76М обр.1943 г.

| БОЕВАЯ МАССА | 11200 кг |

| ЭКИПАЖ, чел. | 4 |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |

| Длина, мм | 4966 |

| Ширина, мм | 2715 |

| Высота, мм | 2100 |

| Клиренс, мм | ? |

| ВООРУЖЕНИЕ | одна 76,2-мм пушка ЗиС-3 |

| БОЕКОМПЛЕКТ | 60 выстрелов |

| ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ | ? |

| БРОНИРОВАНИЕ | лоб корпуса – 35 мм рубка — 25 мм борт корпуса — 25 мм корма — 15 мм крыша — 10 мм днище — 7 мм |

| ДВИГАТЕЛЬ | ГАЗ-203, карбюраторный, мощностью 140 л.с.; ёмкость баков — 400 литров |

| ТРАНСМИССИЯ | механического типа: два главных фрикциона сухого трения, две 4-ступенчатые КПП, два карданных вала, муфта соединительного вала, две главные передачи, два многодисковых бортовых фрикциона с ленточными тормозами, два бортовых редуктора |

| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | (на один борт) 6 сдвоенных опорных катков, 3 поддерживающих ролика, переднее ведущее и заднее направляюще колесо, мелкозвенчатая гусеница гусеница из стальных траков |

| СКОРОСТЬ | 40 км\ч по шоссе ? км\ч по грунту |

| ЗАПАС ХОДА | 300 км по шоссе |

| ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ | |

| Угол подъёма, град. | ? |

| Высота стенки, м | 0,60 |

| Глубина брода, м | 0,90 |

| Ширина рва, м | 2,00 |

| СРЕДСТВА СВЯЗИ | радиостанция 13РТ или 9\9Р и переговорное устройство ТПУ-3Р |

aviarmor.net