Орбита Меркурия — период обращения, скорость, время планеты

Мекурий

Планета Меркурий, которая располагается ближе к Солнцу в сравнении с остальными планетами солнечной системы, получила свое имя за 700 лет до нашей эры.

Так как планета была доступна для наблюдений без различных приборов и инструментов, поэтому люди исследовали планету еще с древних времен. Она появлялась в мифах, легендах, сказаниях. Первые упоминания Меркурия тогда же найдены в табличке Мул Апин, которая была записями астрономических и астрологических явлений вавилонян.

Имя Меркурию дали еще в Древнем Риме, для жителей которого он был одним из главных божеств, покровителей путешественников и торговцев. Историки считают, что информация о появлении планеты была еще до нашей эры.

Древние греки давали нынешнему Меркурию два названия. Апполон — утреннее имя, Гермес — вечернее. Эта двойственность возникла из-за того, что греки не знали, что видят одну и ту же планету.

Планета является одной из пяти планет, которые были обнаружены без использования астрономического оборудования.

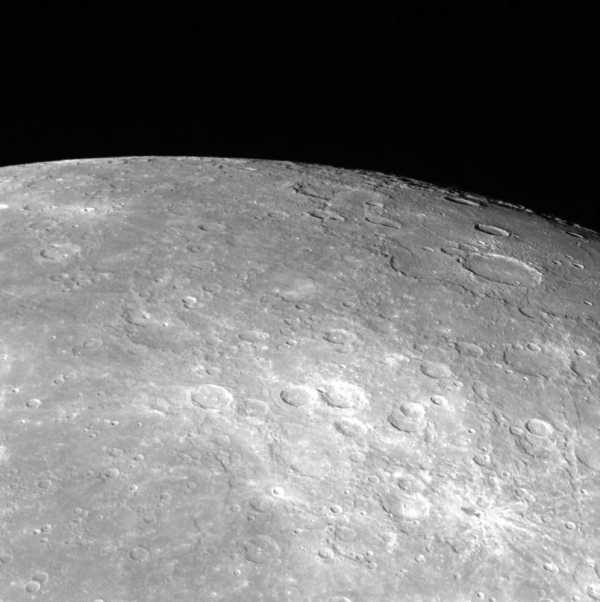

Его диаметр равен примерно 4 879 км. Он является неким отражением Луны.

Как найти Меркурий

Он является одной из самых раскаленных планет, которые существуют, температура дневной стороны составляет около 427 градусов по Цельсию. На ночной стороне температура примерно -173 градусов по Цельсию. Из-за отсутствия атмосферного слоя, планета не может обеспечивать равномерную температуру, поэтому появляются такие большие перепады температуры.

Период обращения планеты вокруг центра солнечной системы

Вращение Меркурия кардинально отличается от вращения земного шара. Вращения его медленны вокруг своей оси, зато с достаточно непродолжительным орбитальным периодом.

Один оборот вокруг оси совершается за 116 земных суток и каждые 116 суток он сближается с Землей, а орбитальный период вращения, время совершения полного оборота вокруг Солнца или год на Меркурии равняется 88 дням. За один год на Земле он совершает 4 круга вокруг Солнца.

До 1962 года считали, что планета повернута к Солнцу одной и той же стороной. В 1962 году ученым-исследователям с помощью обсерваторий удалось установить четкий период обращения, который также назвали меркурским днем (сутки на Меркурии), равному 59 дней.

Когда Меркурий приближается к афелию, движение планеты по орбите увеличивает скорость и составляет 149% угловой скорости.

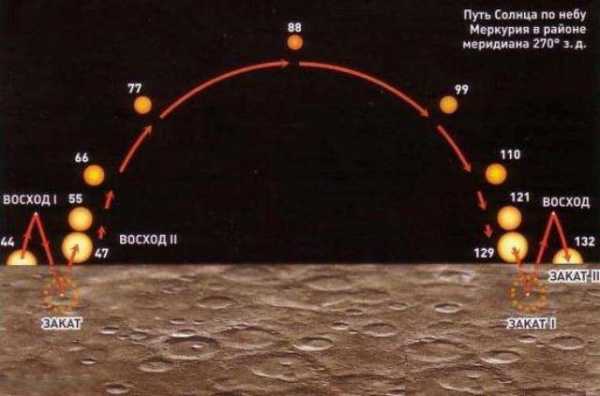

При приближении его к перигелию, движение Солнца, относительно планеты, сначала замедляется, потом вовсе останавливается. Но, потом снова начинает движение, сначала с маленькой скоростью, потом с все увеличивающейся скоростью. Когда происходит изменение скорости движения по небосклону, видимый размер Солнца тоже начинает меняться сначала становится то больше, то меньше. Зависит от того, какое расстояние между Меркурием и Солнцем.

При исследованиях и опытах определили, что сутки на этой планете составляют большую часть (2/3) от его года. Синодический (внешний) орбитальный период планеты Меркурий, тоже составляет большую часть (2/3) от меркурианских суток. Удивительно, что эти отношения у планеты равны.

Около перигелия внутреннее вращение суммируется с внешним вращением, из-за чего и возникает увеличение скорости планеты. Он является единственной планетой, которая совершает практически полный оборот вокруг Солнца в окружающем или наблюдаемом пространстве.

Изучение орбиты Меркурия

Скорость

Экваториальная скорость вращения планеты составляет 10,89 км/час. Скорость орбитального движения зависит от местоположения планеты на ее орбите.

Первая космическая скорость — это минимальная скорость, которую нужно сообщить объекту, чтобы он совершал движения по орбите вокруг Меркурия. Рассчитывается она по формуле и примерно равна 3,1 км/сек.

До 60-х годов 20 века считалось, что планета вращается одновременно с вращением Солнца, а вокруг своей оси не вращается совсем. Это произошло из-за того, что ученые изучали его лишь в одном положении, никогда его не меняя, поэтому и результаты всегда были идентичны друг другу. А часть планеты вообще была всегда скрыта. Лишь в 1965 году ученым из Америки удалось доказать движение Меркурия вокруг своей оси.

Орбита Меркурия

Продолжительное время движение планеты было загадкой для астрономов, других ученых. Все это было из-за сильно вытянутой эллиптической формы орбиты.

Выдвигалась даже такая версия, что на его орбиту давит какая-то неизведанная миром планета.

На данный момент орбита уже достаточно изучена, но все же многое остается загадкой.

На этой планете можно наблюдать необычайный восход Солнца. После того, как Меркурий меняет свое положение к Солнцу, приближаясь к нему, его угловая орбитальная скорость становится больше угловой скорости и Солнце снова изменяет направление движения на противоположное.

Годовой прирост всей скорости составляет примерно два-три градуса за день.

За время полного поворота планеты вокруг Солнца, Меркурий делает примерно полтора оборота вокруг себя.

Отличительные признаки движения

Движение Меркурия вокруг Солнца по орбите — вращательное, формой которой является эллипс, плоскость ее наклонена к плоскости под углом равным 7 градусам. Орбита является самой искривленной в плане эллиптичности и вытянутости, по сравнению с остальными планетами Солнечной системы. Средняя скорость движения Меркурия по орбите вокруг светила, равна 48 км/час.

Вращение Меркурия

Ось вращения Меркурия наклонена к поверхности его орбиты не более чем на три градуса, благодаря чему заметных сезонных изменений на этой планете не наблюдается вовсе.

Наблюдать планету с Земли можно, но лишь в определенное время.

Восход Солнца на Меркурии по продолжительности является очень кратковременным, но очень запоминающимся. После восхода Солнце заходит, а потом появляется вновь, эта последовательность продолжается. Во время заката эта последовательность происходит в обратном порядке.

Восход и заход Солнца на Меркурии

Лучшее время для наблюдения Меркурия – восход или закат Солнца на Земле. Именно в этот период планета Меркурий находится настолько низко, что практически достигает уровня горизонта. Если на Меркурий смотреть чисто зрительно, то никаких деталей его поверхности и структуры разглядеть нельзя. Для того, чтобы увидеть планету в максимальной красоте, стоит воспользоваться специальным оборудованием.

Самое лучшее время для наблюдения за Меркурием это тогда, когда он находится на большом расстоянии от Солнца и занимает наивысшую точку над горизонтом.

Времена года на Меркурии из-за маленького угла наклона практически отсутствуют, смены времен года как таковой не существует, поэтому день и ночь можно считать этой сменой, так как они длятся примерно год.

В северных районах Меркурий лучше всего наблюдать в весеннее время года, тогда планета видна в вечернее время суток. Также он виден и осенью, тогда планету лучше всего наблюдать ранним утром.

Наблюдения

Внешний облик планеты не так привлекает людей, как вид других планет.

Он виден только в период максимальной видимости. Из-за низкого положения Меркурия над горизонтом, его очень сложно изучать. Две третьи части планеты скрыты. Изображения постоянно искажено и редко удавалось запечатлеть в полной мере.

Главной задачей по изучению планеты считается изучение пятен, так как древние районы планеты Меркурий состоят из пород, которые родились при высоком давлении на границе между ядром и мантией.

В то же время, более молодые регионы состоят из минералов, которые родились у поверхности Меркурия. Поверхность Меркурия, как стало известно, представляет собой лоскутное полотно, состоящее из магния и серы и других минералов.

Эти пятна видно с помощью телескопа. Конечно, изображение будет искаженным. Но зато благодаря искажениям выявляются смещения или прецессии орбиты Меркурия при наблюдении обращения Меркурия вокруг Солнца относительно звёзд. Это означает, что планеты вращаются и траектория вращения — спирально-сферической. Понятно, что это косвенное подтверждение.

oplanetah.ru

Вращение Меркурия

Особенности вращения Меркурия вокруг Солнца: скорость, период, сколько планета тратит времени на орбиту в Солнечной системе, длительность дня и года с фото.

Из всех планет движение и период вращения Меркурия является самым необычным. Дело в том, что сам процесс осевых оборотов проходит замедленно. Если ось вращения Меркурия занимает 175.97 дней, то на облет орбиты вокруг Солнца уходит 88 дней. То есть, день длится в 1.999 раз больше года. Экваториальный скоростной показатель – 10.892 км/ч. Это приводит к солнечным дням, где на оборот тратится 58.647 дней.

Орбита вращения Меркурия

Если бы вы побывали в гостях у планеты, то смогли бы наблюдать, как Солнце поднимается до половины и задерживается на одной точке в течение всего дня. Это случается за 4 дня до момента перигелия из-за того, что орбитальная скорость превышает угловую, а звезда запускает обратное движение.

Вращение Меркурия вокруг Солнца

Давайте детальнее рассмотрим вращение Меркурия вокруг Солнца. Во время одного из меркурианских лет среднее солнечное движение достигает двух градусов в день в западной направленности, из-за чего день увеличивается втрое, чем вращение. В зависимости от года движение будет меняться. А момент афелия оно замедлится и даст 3 градуса в день. Но Солнце также замедлится и приостановит свое смещение к западу, перейдет восточнее и снова вернется к западному направлению. Ниже продемонстрирован наклон оси вращения Меркурия.

Ось вращения Меркурия

Стоит понимать, что в момент перемены солнечной скорости звезда увеличится в наблюдаемых размерах, а затем уменьшится.

Об особенностях и скорости вращения планеты не знали до 1965 года. Тогда полагали, что все зависит от планетарных приливов к Солнцу. Прорыв сделали советские исследователи, которым в 1962 году удалось отбить радиосигналы от поверхности Меркурия. Позже американцы использовали Аресибо и подтвердили результаты, а также период вращения, достигавший 58.647 дней.

Полезные статьи:

Положение и движение Меркурия

Строение Меркурия

Поверхность Меркурия

v-kosmose.com

Орбитальный период вращения Меркурия составляет 88 дней

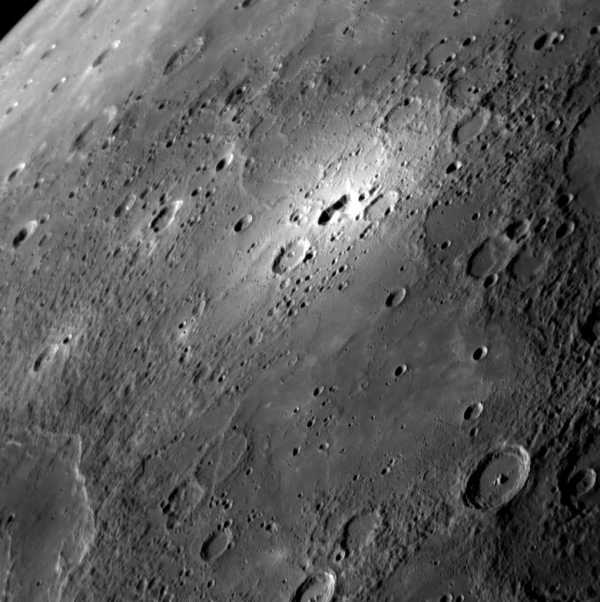

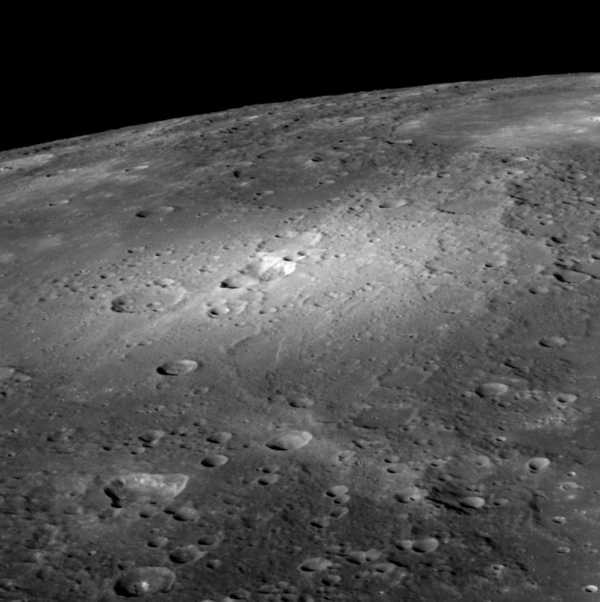

Поверхность Меркурия снятая космическим аппаратом MESSENGER

Вращение Меркурия весьма странное, по сравнению с Земным. Он вращается вокруг оси сравнительно медленно, по сравнению со своим орбитальным периодом.

Орбитальные характеристики

Один оборот у планеты занимает 116 земных суток, а орбитальный период вращения равен всего 88 дней. Таким образом, день гораздо длиннее, чем год. Экваториальная скорость вращения планеты составляет 10,892 км/час.

В некоторых местах, на планете, наблюдатель может увидеть весьма необычный восход Солнца. После восхода, Солнце останавливается на один Меркурианский день (это почти 116 земных суток). Это случается примерно за четыре дня до перигелия из-за того, что угловая орбитальная скорость планеты равна его угловой скорости вращения. Это и вызывает видимую нам остановку в небе планеты. После того, как Меркурий добирается до перигелия, его угловая орбитальная скорость превышает угловую скорость и светило снова начинает двигаться в обратном направлении.

Вот еще один способ объяснить это более подробно: Во время одного Меркурианского года, средняя скорость движения Солнца составляет два градуса в день, из-за того, что день дольше, чем период вращения.

Изменение движения в разные времена года

При приближении к афелию, орбитальное движение замедляется, а его движение по небосводу планеты увеличивается более чем на 150% от нормальной угловой скорости (до трех градусов в день). С другой стороны, при приближении его к перигелию, движение Солнца замедляется и останавливается, а затем начинает медленно двигаться на запад, а затем все быстрее и быстрее. В то время, как светило меняет скорость движения по небосклону планеты, его видимый размер становится то больше, то меньше, в зависимости от того, как далеко оно находится от планеты.

Период вращения не был обнаружен до 1965 года. Несколько десятков лет назад считалось, что Меркурий приливными силами повернут к Солнцу всегда одной и той же стороной.

Но в результате радиолокационного исследования планеты в 1962 году, с помощью обсерватории Аресибо, было установлено, что планета вращается и звездный период вращения планеты составляет 58,647 день.

comments powered by HyperComments

spacegid.com

НОВОСТИ АСТРОНОМИИ И АСТРОФИЗИКИ: Меркурий

|

| Меркурий в натуральном цвете (снимок Маринер-10). |

Меркурий — самая маленькая планета земной группы. Его радиус составляет всего 2439,7 ± 1,0 км, что меньше радиуса спутника Юпитера Ганимеда и спутника Сатурна Титана. Масса планеты равна 3,3×1023 кг. Средняя плотность Меркурия довольно велика — 5,43 г/см³, что лишь незначительно меньше плотности Земли. Учитывая, что Земля больше по размерам, значение плотности Меркурия указывает на повышенное содержание в его недрах металлов. Ускорение свободного падения на Меркурии равно 3,70 м/с². Вторая космическая скорость — 4,25 км/с.

Несмотря на меньший радиус, Меркурий всё же превосходит по массе такие спутники планет-гигантов, как Ганимед и Титан. Астрономический символ Меркурия представляет собой стилизованное изображение крылатого шлема бога Меркурия с его кадуцеем.

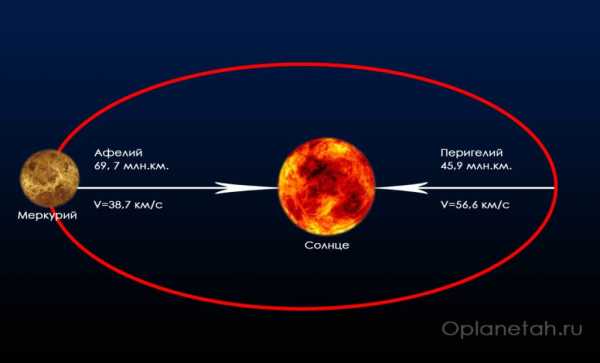

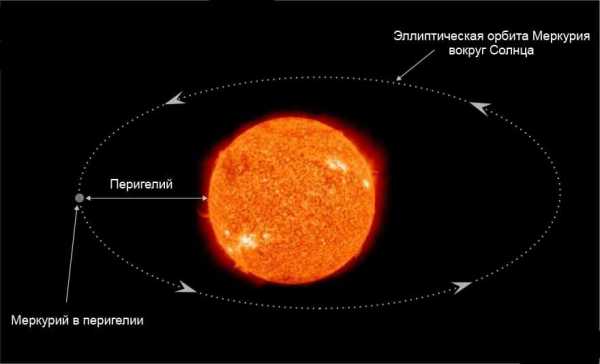

Меркурий движется вокруг Солнца по довольно сильно вытянутой эллиптической орбите (эксцентриситет 0,205) на среднем расстоянии 57,91 млн км (0,387 а. е.). В перигелии Меркурий находится в 45,9 млн км от Солнца (0,3 а. е.), в афелии — в 69,7 млн км (0,46 а. е.) В перигелии Меркурий более чем в полтора раза ближе к Солнцу, чем в афелии. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 7°. На один оборот по орбите Меркурий затрачивает 87,97 земных суток. Средняя скорость движения планеты по орбите 48 км/с. Расстояние от Меркурия до Земли меняется в пределах от 82 до 217 млн км.

| Прецессия орбиты Меркурия. |

В течение долгого времени считалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной и той же стороной, и один оборот вокруг оси занимает у него те же 87,97 земных суток. Наблюдения деталей на поверхности Меркурия не противоречили этому. Данное заблуждение было связано с тем, что наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия повторяются через период, примерно равный шестикратному периоду вращения Меркурия (352 суток), поэтому в различное время наблюдался приблизительно один и тот же участок поверхности планеты. Истина раскрылась только в середине 1960-х годов, когда была проведена радиолокация Меркурия.

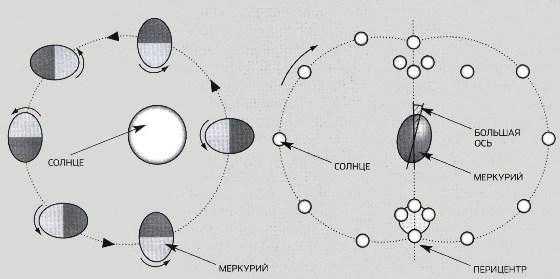

Оказалось, что меркурианские звёздные сутки равны 58,65 земных суток, то есть 2/3 меркурианского года.Такая соизмеримость периодов вращения вокруг оси и обращения Меркурия вокруг Солнца является уникальным для Солнечной системы явлением. Оно, предположительно, объясняется тем, что приливное воздействие Солнца отбирало момент количества движения и тормозило вращение, которое было первоначально более быстрым, до тех пор, пока оба периода не оказались связаны целочисленным отношением. В результате за один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота. То есть если в момент прохождения Меркурием перигелия определённая точка его поверхности обращена точно к Солнцу, то при следующем прохождении перигелия к Солнцу будет обращена в точности противоположная точка поверхности, а ещё через один меркурианский год Солнце снова вернётся в зенит над первой точкой. В результате солнечные сутки на Меркурии длятся два меркурианских года или трое меркурианских звёздных суток.В результате такого движения планеты на ней можно выделить «горячие долготы» — два противоположных меридиана, которые попеременно обращены к Солнцу во время прохождения Меркурием перигелия, и на которых из-за этого бывает особенно горячо даже по меркурианским меркам.

На Меркурии не существует таких времён года, как на Земле. Это происходит из-за того, что ось вращения планеты находится под прямым углом к плоскости орбиты. Как следствие, рядом с полюсами есть области, до которых солнечные лучи не доходят никогда. Обследование, проведённое радиотелескопом «Аресибо», позволяет предположить, что в этой студёной и тёмной зоне есть ледники. Ледниковый слой может достигать 2 м и покрыт слоем пыли.

|

| Меркурий (снимок MESSENGER), у правого края в южном полушарии виден кратер Толстой. |

Интересно также, что, хотя ближайшими по расположению орбит к Земле являются Марс и Венера, Меркурий чаще других является ближайшей к Земле планетой (поскольку другие отдаляются в большей степени, не будучи столь «привязанными» к Солнцу).

Меркурий находится близко к Солнцу, поэтому эффекты общей теории относительности проявляются в его движении в наибольшей мере среди всех планет Солнечной системы. Уже в 1859 году французский математик и астроном Урбен Леверье сообщил, что существует медленная прецессия орбиты Меркурия, которая не может быть полностью объяснена на основе расчёта влияния известных планет согласно ньютоновской механике. Прецессия перигелия Меркурия составляет 5600 угловых секунд за век. Расчёт влияния всех других небесных тел на Меркурий согласно ньютоновской механике даёт прецессию 5557 угловых секунд за век. Пытаясь объяснить наблюдаемый эффект, он предположил, что существует ещё одна планета (или, возможно, пояс небольших астероидов), орбита которой расположена ближе к Солнцу, чем у Меркурия, и которая вносит возмущающее влияние (другие объяснения рассматривали неучтённое полярное сжатие Солнца). Благодаря ранее достигнутым успехам в поисках Нептуна с учётом его влияния на орбиту Урана данная гипотеза стала популярной, и искомая гипотетическая планета даже получила название — Вулкан. Однако эта планета так и не была обнаружена.Так как ни одно из этих объяснений не выдержало проверки наблюдениями, некоторые физики начали выдвигать более радикальные гипотезы, что необходимо изменять сам закон тяготения, например, менять в нём показатель степени или добавлять в потенциал члены, зависящие от скорости тел. Однако большинство таких попыток оказались противоречивыми. В начале XX века общая теория относительности дала объяснение наблюдаемой прецессии. Эффект очень мал: релятивистская «добавка» составляет всего 42,98 угловых секунд за век, поэтому потребуется по меньшей мере 12 миллионов оборотов Меркурия вокруг Солнца, чтобы перигелий вернулся в своё первоначальное положение. Подобное, но меньшее смещение существует и для других планет — 8,62 угловых секунд за век для Венеры, 3,84 для Земли, 1,35 для Марса и 10,05 для Икара.

По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну, сильно кратерирован. У планеты нет естественных спутников, но есть очень разреженная атмосфера. Планета обладает крупным железным ядром, являющимся источником магнитного поля по своей совокупности составляющим 0,01 от земного. Ядро Меркурия составляет 70 процентов от всего объёма планеты. Температура на поверхности Меркурия колеблется от 90 до 700 К (от −180 до +430 °C). Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.

|

| Кратер Койпер (чуть ниже центра). Снимок КА MESSENGER. |

В ходе исследований, проводимых зондом MESSENGER, было сфотографировано свыше 80 % поверхности Меркурия и выявлено, что она однородна, что отличает Меркурий от Луны или Марса, у которых одно полушарие резко отличается от другого.

| Маленький кратер Хун Каль (указан стрелкой), служащий точкой привязки системы долгот Меркурия. Фото АМС «Маринер-10». |

|

| Снимок участка поверхности Меркурия, полученный аппаратом MESSENGER. В правом нижнем углу — часть кратера Sveinsdóttir с темнеющим в нём уступом Beagle. |

Одна из самых заметных деталей поверхности Меркурия — равнина Жары (лат. Caloris Planitia). Эта деталь рельефа получила такое название потому, что расположена вблизи одной из «горячих долгот». Её поперечник составляет около 1550 км. Вероятно, тело, при ударе которого образовался кратер, имело поперечник не менее 100 км. Удар был настолько сильным, что сейсмические волны, пройдя всю планету и сфокусировавшись в противоположной точке поверхности, привели к образованию здесь своеобразного пересечённого «хаотического» ландшафта. Также о силе удара свидетельствует тот факт, что он вызвал выброс лавы, которая образовала высокие концентрические круги на расстоянии 2 км вокруг кратера.

Точка с самым высоким альбедо на поверхности Меркурия — это кратер Койпер диаметром 60 км. Вероятно, это один из наиболее «молодых» крупных кратеров на Меркурии.

|

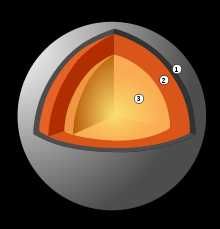

| 1. Кора, толщина — 100—200 км. 2. Мантия, толщина — 600 км. 3. Ядро, радиус — 1800 км. |

Процентное содержания железа в ядре Меркурия выше, чем в любой другой планете Солнечной системы. Было предложено несколько теорий для объяснения этого факта. Согласно наиболее широко поддерживаемой в научном сообществе теории, Меркурий изначально имел такое же соотношение металла и силиката, как в обычном метеорите, имея массу в 2,25 раза больше, чем сейчас. Однако в начале истории Солнечной системы в Меркурий ударилось планетоподобное тело, имеющее в 6 раз меньшую массу и несколько сот километров в поперечнике. В результате удара от планеты отделилась большая часть изначальной коры и мантии, из-за чего относительная доля ядра в составе планеты увеличилась. Подобный процесс, известный как теория гигантского столкновения, был предложен и для объяснения формирования Луны.

Ядро окруженно силикатной мантией толщиной 500—600 км. Согласно данным от «Маринера-10» и наблюдениям с Земли толщины коры планеты составляет от 100 до 300 км.

Как и у Земли, Луны и Марса, геологическая история Меркурия разделена на эры. Они имеют следующие названия (от более ранней к более поздней): дотолстовская, толстовская, калорская, поздняя калорская, мансурская и койперская. Данное разделение периодизирует относительный геологический возраст планеты. Абсолютный возраст, измеряемый в годах, точно не установлен.

После формирования Меркурия 4,6 миллиарда лет назад происходила интенсивная бомбардировка планеты астероидами и кометами. Последняя сильная бомбардировка планеты произошла 3,8 миллиарда лет назад. Часть регионов, например Равнина Жары, формировались также за счёт их заполнения лавой. Это привело к образованию гладких плоскостей внутри кратеров, наподобие лунных. Затем, по мере того, как планета остывала и сжималась, стали образовываться хребты и разломы. Эти хребты и разломы можно наблюдать на поверхности более крупных деталей рельефа планеты, таких, как кратеры, гладкие плоскости, что доказывает более позднее время их образования. Период вулканизма на Меркурии закончился, когда мантия сжалась достаточно для предотвращения проникновения лавы на поверхность планеты. Это, вероятно, произошло в первые 700—800 миллионов лет её истории. После этого все изменения рельефа обусловлены ударами о планету внешних тел.

Меркурий обладает магнитным полем, напряжённость которого в 100 раз меньше напряжённости магнитного поля Земли. Магнитное поле Меркурия имеет дипольную структуру и в высшей степени симметрично , а его ось всего на 10 градусов отклоняется от оси вращения планеты, что налагает существенное ограничение на круг теорий, объясняющих его происхождение. Магнитное поле Меркурия, возможно, образуется в результате эффекта динамо, то есть таким же способом, каким оно образуется на Земле. Это эффект является результатом циркуляции жидкого ядра планеты. Из-за выраженного эксцентриситета планеты возникает чрезвычайно сильный приливной эффект. Он поддерживает ядро в жидком состоянии, что необходимо для эффекта динамо.

| График, показывающий относительную напряжённость магнитного поля Меркурия. |

В течение второго пролёта планеты 6 октября 2008 года MESSENGER обнаружил, что магнитное поле Меркурия может иметь значительное количество окон. Космический аппарат столкнулся с явлением магнитных вихрей — сплетённых узлов магнитного поля, соединяющих корабль с магнитным полем планеты. Вихрь достигал 800 км в поперечнике, что составляет треть радиуса планеты. Данная вихревая форма магнитного поля создаётся солнечным ветром. Так как солнечный ветер течёт мимо магнитного поля планеты, связанное с ним поле проносится с ним и завивается в вихреподобные структуры. Эти вихри магнитного потока формируют окна в планетарном магнитном щите, через которые солнечный ветер попадает и ударяется о поверхность Меркурия. Процесс связи планетного и межпланетного магнитных полей, названный магнитным пересоединением, — обычное явление в космосе. Оно возникает и у Земли, когда она генерирует магнитные вихри. Однако, по наблюдениям MESSENGER, частота пересоединения магнитного поля Меркурия в 10 раз выше.

Близость к Солнцу и довольно медленное вращение планеты, а также отсутствие атмосферы приводят к тому, что на Меркурии наблюдаются самые резкие перепады температур в Солнечной системе. Этому способствует также рыхлая поверхность Меркурия, которая плохо проводит тепло (а в отсутствие атмосферы тепло может передаваться вглубь только теплопроводностью). Поверхность планеты быстро нагревается и остывает, но уже на глубине в 1 м суточные колебания перестают ощущаться, а температура становится стабильной, равной приблизительно +75 °C.

Средняя температура его дневной поверхности равна 623 К (349,9 °C), ночной — всего 103 К (−170,2 °C). Минимальная температура на Меркурии равна 90 К (−183,2 °C), а максимум, достигаемый в полдень на «горячих долготах» при нахождении планеты близ перигелия, — 700 К (426,9 °C).Несмотря на такие условия, в последнее время появились предположения о том, что на поверхности Меркурия может существовать лёд. Радарные исследования приполярных областей планеты показали наличие там сильно отражающего радиоволны вещества[38], наиболее вероятным кандидатом в которое является обычный водяной лёд. Поступая на поверхность Меркурия при ударах о неё комет, вода испаряется и путешествует по планете, пока не замёрзнет в полярных областях на дне глубоких кратеров, куда никогда не заглядывает Солнце, и где лёд может сохраняться практически неограниченно долго.

При пролёте космического аппарата «Маринер-10» мимо Меркурия было установлено наличие у планеты предельно разреженной атмосферы, давление которой в 5×1011 раз меньше давления земной атмосферы. В таких условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Атмосферу составляют атомы, захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности, — гелий, натрий, кислород, калий, аргон, водород. Среднее время жизни определённого атома в атмосфере — около 200 суток.

| Концентрация натрия в атмосфере Меркурия. |

Новые данные о хвосте Меркурия появились после второго и третьего пролета АМС MESSENGER в начале ноября 2009 года. На основе этих данных сотрудники НАСА смогли предложить модель образования данного явления.

Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от −1,9 до 5,5, но его нелегко заметить по причине небольшого углового расстояния от Солнца (максимум 28,3°). В высоких широтах планету никогда нельзя увидеть на тёмном ночном небе: Меркурий виден в течение очень небольшого промежутка времени после наступления сумерек. Оптимальным временем для наблюдений планеты являются утренние или вечерние сумерки в периоды его элонгаций (периодов максимального удаления Меркурия от Солнца на небе, наступающих несколько раз в год).Наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия — в низких широтах и вблизи экватора: это связано с тем, что продолжительность сумерек там наименьшая. В средних широтах найти Меркурий гораздо труднее и возможно только в период наилучших элонгаций, а в высоких широтах невозможно вообще. Наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия в средних широтах обоих полушарий наблюдаются вблиз равноденствий (продолжительность сумерек при этом минимальная).Наиболее раннее известное наблюдение Меркурия было зафиксировано в таблицах Мул. Апина (сборник вавилонских астрологических таблиц). Это наблюдение, скорее всего, было выполнено ассирийскими астрономами примерно в XIV веке до н. э. Шумерское название, используемое для обозначения Меркурия в таблицах Мул. Апина, может быть транскрибировано в виде UDU.IDIM.GU\U4.UD («прыгающая планета»). Первоначально планеты ассоциировали с богом Нинуртой, а в более поздних записях её называют «Набу» в честь бога мудрости и писцового искусства.

В Древней Греции во времена Гесиода планету знали под именами Στίλβων («Стилбон») и Ἑρμάων («Германон»). Позже греки стали называть планету «Аполлон», когда она была видна на утреннем небе, и «Гермес», когда она была видна вечером. Около IV века до н. э. греческие астрономы поняли, что обозначаемые двумя именами объекты на самом деле одно и то же небесное тело. Римляне назвали планету в честь быстроногого бога торговли Меркурия, который эквивалентен греческому богу Гермесу, за то, что он перемещается по небу быстрее остальных планет. Римский астроном Клавдий Птолемей, живший в Египте, написал о возможности перемещения планеты через диск Солнца в своей работе «Гипотезы о планетах». Он предположил, что такое прохождение никогда не наблюдалось потому, что такая планета, как Меркурий, слишком мала для наблюдения или потому, что момент прохождения наступает нечасто.

В Древнем Китае Меркурий назывался Чэнь-син (辰星), «Утренняя звезда». Он ассоциировался с направлением на север, черным цветом и элементом воды в У-син. По данным «Хань шу», синодический период Меркурия китайскими учёными признавался равным 115,91 дней, а по данным «Хоу Хань шу» — 115,88 дней. В современной китайской, корейской, японской и вьетнамской культурах планета стала называться «Водяная звезда» (水星).

Индийская мифология использовала для Меркурия имя Будха (санскр. बुध). Этот бог, сын Сомы, был главенствующим по средам. В германском язычестве бог Один также ассоциировался с планетой Меркурий и со средой. Индейцы майя представляли Меркурий как сову (или, возможно, как четыре совы, причём две соответствовали утреннему появлению Меркурия, а две — вечернему), которая была посланником загробного мира. На иврите Меркурий был назван «Коха́в Хама́» (ивр. כוכב חמה) («Солнечная планета»).

В индийском астрономическом трактате «Сурья-сиддханта», датированном V веком, радиус Меркурия был оценен в 2420 км. Ошибка по сравнению с истинным радиусом (2439,7 км) составляет менее 1 %. Однако эта оценка базировалась на неточном предположении об угловом диаметре планеты, который был принят за 3 угловые минуты.

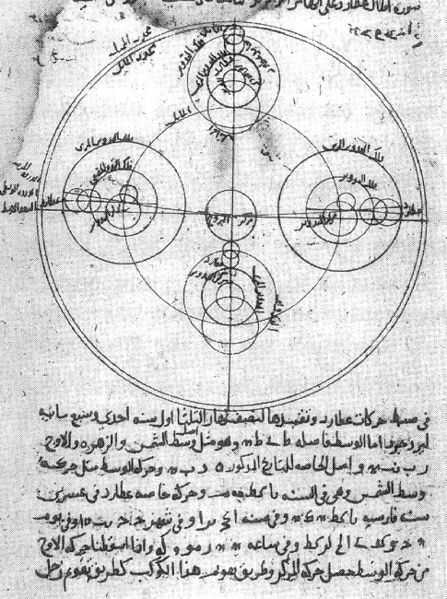

|

| Модель движения Меркурия, предложенная Ибн аш-Шатиром. |

Средневековые наблюдения Меркурия в северных частях Европы затруднялись тем, что планета всегда наблюдается в заре — утренней или вечерней — на фоне сумеречного неба и довольно низко над горизонтом (особенно в северных широтах). Период его наилучшей видимости (элонгация) наступает несколько раз в году (продолжаясь около 10 дней). Даже в эти периоды увидеть Меркурий невооружённым глазом непросто (относительно неяркая звёздочка на довольно светлом фоне неба). Существует история о том, что Николай Коперник, наблюдавший астрономические объекты в условиях северных широт и туманного климата Прибалтики, сожалел, что за всю жизнь так и не увидел Меркурий. Эта легенда сложилась исходя из того, что в работе Коперника «О вращениях небесных сфер» не приводится ни одного примера наблюдений Меркурия, однако он описал планету, используя результаты наблюдений других астрономов. Как он сам сказал, Меркурий всё-таки можно «изловить» с северных широт, проявив терпение и хитрость. Следовательно, Коперник вполне мог наблюдать Меркурий и наблюдал его, но описание планеты делал по чужим результатам исследований.

Первое телескопическое наблюдение Меркурия было сделано Галилео Галилеем в начале XVII века. Хотя он наблюдал фазы Венеры, его телескоп не был достаточно мощным, чтобы наблюдать фазы Меркурия. В 1631 году Пьер Гассенди сделал первое телескопическое наблюдение прохождения планеты по диску Солнца. Момент прохождения был вычислен до этого Иоганном Кеплером. В 1639 году Джованни Зупи с помощью телескопа открыл, что орбитальные фазы Меркурия подобны фазам Луны и Венеры. Наблюдения окончательно продемонстрировали, что Меркурий обращается вокруг Солнца.Очень редким астрономическим событием является перекрытие одной планетой диска другой, наблюдаемое с Земли. Венера перекрывает Меркурий раз в несколько столетий, и это событие наблюдалось только один раз в истории — 28 мая 1737 года Джоном Бевисом в Королевской Гринвичской обсерватории. Следующее перекрытие Венерой Меркурия будет 3 декабря 2133 года.

|

| Меркурий на звёздном небе(вверху, над Луной и Венерой). |

Итальянский астроном Джузеппе Коломбо заметил, что период вращения составляет 2/3 от сидерического периода обращения Меркурия, и предположил, что эти периоды попадают в резонанс 3:2. Данные с «Маринера 10» впоследствии подтвердили эту точку зрения. Это не означает, что карты Скиапарелли и Антониади являются неверными. Просто астрономы видели одни и те же детали каждый второй оборот вокруг солнца, и заносили их в карты, и игнорировали наблюдения в другое время, когда Меркурий был направлен к солнцу другой стороной, так как из-за геометрии орбиты в это время были плохие условия для наблюдения.

Близость солнца создаёт некоторые проблемы для телескопического изучения Меркурия. Так, например, телескоп Хаббл никогда не использовался и не будет использован для наблюдения этой планеты. Его конструкция не допускает наблюдения объектов, близких к Солнцу, при попытке сделать это аппаратура будет необратимо повреждена.

Меркурий — наименее изученная планета земной группы. К телескопическим методам его изучения в XX веке добавились радиоастрономические, радиолокационные и исследования с помощью космических аппаратов. Радиоастрономические измерения Меркурия были впервые проведены в 1961 году Ховардом, Барреттом и Хэддоком с помощью рефлектора с двумя установленными на нем радиометрами. К 1966 году на основе накопленных данных получены неплохие оценки температуры поверхности Меркурия: 600 К в подсолнечной точке и 150 К на неосвещенной стороне. Первые радиолокационные наблюдения были проведены в июне 1962 года группой В. А. Котельникова в ИРЭ, они выявили похожесть отражательных свойств Меркурия и Луны. В 1965 году подобные наблюдения на радиотелескопе в Аресибо позволили получить оценку периода вращения Меркурия: 59 дней.Только два космических аппарата были направлены для исследования Меркурия. Первым был «Маринер-10», который в 1974—1975 годах трижды пролетел мимо Меркурия; максимальное сближение составляло 320 км. В результате было получено несколько тысяч снимков, охватывающих примерно 45 % поверхности планеты. Дальнейшие исследования с Земли показали возможность существования водяного льда в полярных кратерах.

Из всех планет, видных невооружённым глазом, только Меркурий никогда не имел собственного искусственного спутника. В настоящее время НАСА осуществляет вторую миссию к Меркурию под названием MESSENGER. Аппарат был запущен 3 августа 2004 года, а в январе 2008 года аппарат впервые совершил пролёт мимо своей цели — Меркурия. Для выхода на орбиту вокруг планеты в 2011 году аппарат совершил ещё два гравитационных манёвра вблизи Меркурия: в октябре 2008 года и в сентябре 2009 года. MESSENGER также выполнил один гравитационный манёвр у Земли в 2005 году и два манёвра вблизи Венеры: в октябре 2006 и в июне 2007 года, в ходе которых производил проверку оборудования.

Маленький кратер Хун Каль (указан стрелкой), служащий точкой привязки системы долгот Меркурия. Фото АМС «Маринер-10»

Европейским космическим агентством (ESA) совместно с японским аэрокосмическим исследовательским агентством (JAXA) разрабатывается миссия BepiColombo, состоящая из двух космических аппаратов Mercury Planetary Orbiter (MPO) и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Европейский аппарат MPO будет исследовать поверхность Меркурия и его глубины, в то время, как японский MMO будет наблюдать за магнитным полем и магнитосферой планеты. Запуск BepiColombo планируется на 2013 год, а в 2019 году он достигнет орбиты Меркурия, где и разделится на две составляющие.

|

| Кратер Койпер (чуть ниже центра). Снимок КА MESSENGER. |

Развитие электроники и информатики сделало возможным наземные наблюдения Меркурия с помощью приёмников излучения ПЗС и последующую компьютерную обработку снимков. Одним из первых серии наблюдений Меркурия с ПЗС-приёмниками осуществил в 1995—2002 годах Йохан Варелл в обсерватории на острове Ла Пальма на полуметровом солнечном телескопе. Варелл выбирал лучшие из снимков, не используя компьютерное сведе́ние. Сведение начали применять в Абастуманской астрофизической обсерватории к сериям фотографий Меркурия, полученным 3 ноября 2001 года, а также в обсерватории Скинакас Ираклионского университета к сериям от 1—2 мая 2002 года; для обработки результатов наблюдений применили метод корреляционного совмещения. Полученное разрешённое изображение планеты обладало сходством с фотомозаикой «Маринера-10», очертания небольших образований размерами 150—200 км повторялись. Так была составлена карта Меркурия для долгот 210—350°.

|

| Прохождение Меркурия по диску солнца. Меркурий виден как маленькая точка чуть ниже центра картинки. |

17 июня 2011 года стало известно, что, по данным первых исследований, проведённых КА «Мессенджер», магнитное поле планеты не симметрично относительно полюсов; таким образом, северного и южного полюса Меркурия достигает различное количество частиц солнечного ветра. Также был проведён анализ распространённости химических элементов на планете.

|

| Сравнительная диаграмма планет и спутников. |

newastronom.blogspot.com

Почему Меркурий вращается вокруг Солнца совсем не так, как надо

Группа астрофизиков из Парижского университета имени Дидро предложило гипотезу, которая объясняет, почему Меркурий вращается вокруг Солнца совсем не так, как ему бы следовало это делать. С их точки зрения, в этом виновата «детская травма» — столкновение этой небольшой планеты с крупными астероидами на заре формирования Солнечной системы.

Самая маленькая планета Солнечной системы Меркурий (а таковой он стал тогда, когда в 2006 году Плутон лишили гордого звания планеты) еще к тому же самая… неправильная. Конечно же, этого следовало ожидать от небесного тела с подобным названием, поскольку, как мы помним, вестник богов Меркурий всегда отличался странным, а временами даже просто асоциальным поведением. Однако некоторые «выверты» данной планеты просто поражают воображение ученых. И далеко не все они могут быть объяснены с точки зрения астрофизики.

Например, расчеты и данные наблюдений достаточно долгое время говорили о том, что день на Меркурии должен быть равен году. Напомню, что эта самая близкая к Солнцу планета совершает свой оборот вокруг светила за 87,97 земных суток. И оборот вокруг своей оси он совершает, как считали астрофизики, примерно за столько же. Именно поэтому многие думали, что Меркурий постоянно обращен к Солнцу одной и той же стороной.

Читайте также: Меркурий: новости от «Мессенджера»

Собственно говоря, никого такое положение вещей не удивляло — ведь при такой близости к Солнцу по-другому и быть не может (а максимальное расстояние от Меркурия до светила составляет 57,91 миллиона километров), если считать, что орбита его такая же, как и у всех остальных планет. Огромная звезда посредством приливной силы, отбирая момент количества движения, тормозит вращение маленькой планеты вокруг собственной оси, поэтому-то и сутки на Меркурии равны году.

Следует заметить, что данное заблуждение было связано с тем, что наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия повторяются через период, примерно равный шестикратному периоду вращения этого небесного тела (352 суток). Из-за этого получалось так, что в различное время наблюдался приблизительно один и тот же участок поверхности Меркурия. Истинное положение дел раскрылась только в середине 1960-х годов, когда была проведена радиолокация планеты.

И вот тут-то посыпались сюрпризы — выяснилось, что на самом деле за год Меркурий поворачивается вокруг своей оси на полтора оборота (а не на один). А за два витка вокруг Солнца планета совершает ровно три оборота вокруг своей оси. Кроме того, орбита у Меркурия весьма нестандартная — прецессия, то есть явление, при котором момент импульса тела меняет свое направление в пространстве под действием момента внешней силы, перигелия (ближайшей точки орбиты к Солнцу) Меркурия составляет 5600 угловых секунд за век. Хотя, согласно расчетам влияния всех других небесных тел на планету, она должна быть не более 5557 угловых секунд за век.

То есть кто-то добавляет смещение на целых три секунды за сто лет. Но кто — непонятно, ведь спутников у Меркурия нет (хотя ученые и подозревали существование рядом гипотетической планеты Вулкан, однако ее так и не обнаружили). То есть такого тела, которое бы «вытягивало» несчастного «вестника богов» на такую нестандартную орбиту, нет.Но почему же он не летает вокруг Солнца так, как положено?

Прежде астрофизики считали, что в этом виновато жидкое железное ядро планеты — периодически возникающие в нем токи от того, что планета движется вокруг светила неравномерно, «сбивает» Меркурий с «пути истинного» (а скорость орбитального движения «вестника богов » постоянно изменяется, при том, что скорость вращения вокруг своей оси всегда постоянна — в результате наблюдателю на поверхности планеты может показаться, что временами Солнце на небе Меркурия останавливается и начинает двигаться в обратном направлении — с запада на восток). Однако недавно группа астрофизиков под руководством Марка Вечорека из Парижского университета имени Дидро предложила другую, весьма оригинальную гипотезу, объясняющую современную орбиту Меркурия.

Согласно их построениям, Меркурий был выбит на свою современную орбиту ударом крупного небесного тела вроде астероида. Это случилось на заре формирования солнечной системы, когда привычных нам планет еще не было, а по всему околосолнечному пространству носились разные астероиды и планетоиды, сталкиваясь друг с другом и кроша на своем пути все, что мельче их (подробнее об этом «регби» космического масштаба читайте в статье «Планеты играли в футбол метеоритами «).

По мнению французских астрофизиков, сделавший это «черное дело» астероид должен был оставить кратер диаметром от 250 до 450 километров, не меньше. И такие отметины на Меркурии есть — согласно снимкам «Мессенджера», на его поверхности имеется около 40 кратеров, имеющих подобные размеры. И еще есть около четырнадцати, размеры которых даже превышают расчетные пределы Вечорека — среди указанных «ямок» попадаются и такие, чей диаметр равняется 650 и даже 1100 километрам.

Далее ученые установили, куда должен был попасть астероид, сбивший Меркурия с орбиты. По их расчетам, «отметинки» от этих пришельцев должны были находиться ближе к полюсам (ведь когда Меркурий вращался по «нормальной орбите», для таких атак были открыты именно приполярные зоны). И вот астрофизики еще раз внимательно изучили снимки поверхности Меркурия, полученные космическими зондами «Маринер» и «Мессенджер».

Результат оправдал все ожидания — согласно фотографиям, на экваторе и прилегающих к нему территориях практически отсутствовали крупные кратеры (это, кстати, подтвердило то, что когда-то Меркурий вращался по «нормальной» орбите вокруг Солнца). А вот наибольшее число следов столкновений » вестника богов» и астероидов находилось именно в приполярных областях. И, соответственно, самые крупные кратеры были тоже там.

Читайте также: Войско астероидов грозит всему живому

Итак, получается, что подобное событие действительно могло случиться в древние времена. Подвергшись мощной бомбардировке, Меркурий сошел с «нормальной орбиты» и перешел на ту, по которой вращается в настоящее время. Причем Вечорек и его коллеги считают, что в принципе для этого было достаточно всего одного столкновения. А Меркурий вон сколько «пощечин» от астероидов получил! Так что у него был самый веский повод обидеться и начать вести себя не так, как все нормальные планеты…

Читайте также в рубрике «Наука и техника»

www.pravda.ru

Ближайшая к Солнцу планета Меркурий ее свойства и параметры

Меркурий является не только самой маленькой и четвертой по своей яркости планетой в Солнечной системе, но и ближайшей к этому самому Солнцу. Движется Меркурий вокруг Солнца со средней скоростью 48 км/с по эллиптической орбите, расположенной на среднем расстоянии 57,91 млн км от поверхности светила. Меркурий настолько близко расположен по отношению к Солнцу, что при наблюдении с его поверхности оно выглядит в три раза крупнее, чем при наблюдении с поверхности Земли.

Меркурий является не только самой маленькой и четвертой по своей яркости планетой в Солнечной системе, но и ближайшей к этому самому Солнцу. Движется Меркурий вокруг Солнца со средней скоростью 48 км/с по эллиптической орбите, расположенной на среднем расстоянии 57,91 млн км от поверхности светила. Меркурий настолько близко расположен по отношению к Солнцу, что при наблюдении с его поверхности оно выглядит в три раза крупнее, чем при наблюдении с поверхности Земли.

Увидеть самую маленькую планету Солнечной системы можно даже невооруженным взглядом над самым горизонтом вблизи Солнца непосредственно перед самым его восходом или сразу после захода, в этот момент ближайшая к Солнцу планета выглядит небольшой яркой звездой.

Все остальное время наблюдать данную планету практически невозможно, даже посредством сверхсовременных специализированных телескопов, это обусловлено очень ярким излучением энергии звездой расположенной в непосредственной близости. И именно по этой причине об этой планете на данный момент известно относительно немного.

Истину узнали только в 60-х годах XX века

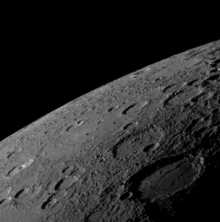

Лимб Меркурия

Долгое время считалось, что Меркурий, абсолютно всегда, обращен к нему одной и той же сильно раскаленной под его действием стороной и одно полное обращение вокруг оси у нго происходит за 87,97 суток. Это заблуждение появилось после того, как было замечено, что один и тот же участок планеты хорошо просматривается через определенный промежуток времени — тройной синодический период.

То есть через каждые 348 земных суток, что, в свою очередь, приблизительно равно 352 суткам, которые, как стало известно позже, составляют шестикратный период вращения Меркурия. Этим и объясняется то, что через определенный промежуток времени виден практически один и тот же участок планеты. Истину узнали только в 60-х годах XX века, благодаря проведенной радиолокации, обнаружив, что звездные сутки на Меркурии равны 58,65 суток на Земле, т. е. 2/3 меркурианского года.

Абсолютно уникальное явление

Бассейн Рахманинова на Меркурии

Синхронность периодов обращения вокруг Солнца и вращения Меркурия вокруг своей собственной оси является абсолютно уникальным явлением для Солнечной системы. И предположительно объясняется возможным уменьшением момента количества движения и торможением вращения Меркурия, которое изначально было быстрее, пока оба периода не оказались взаимосвязанными целочисленным отношением под действием приливного воздействия Солнца. В результате получается, что Меркурий выполняет полтора оборота вокруг своей оси за один меркурианский год и солнечные сутки на его поверхности длятся трое меркурианских звездных суток или два меркурианских года.

Два восхода, два заката

Данная комбинация движений планеты вызывает еще одно абсолютно уникальное явление присущее только Меркурию – через определенный период Солнце на небе Меркурия на мгновение застывает, после чего начинает двигаться в противоположном направлении (с запада на восток), при этом на долготах, отстоящих от меридианов на 90°, Солнце восходит и заходит дважды.

Коротко о планете

comments powered by HyperComments

spacegid.com

Орбита Меркурия вокруг Солнца

Солнечная система > Планета Меркурий > Орбита Меркурия

Описание орбиты Меркурия – первой планеты Солнечной системы. Расстояние к Солнцу, характер вращения вокруг звезды, длительность дня и года, сравнение с Землей.

Меркурий обожает впадать в крайности. Это первая планета от Солнца, которая вынуждена испытывать сильные температурные колебания. Причем пока освещенная сторона страдает от раскаленности, темная мерзнет до критических отметок.

Орбита Меркурия

Также приближенность Меркурия к Солнцу намекает на стремительный орбитальный путь. На один оборот по орбите вокруг звезды уходит 88 дней. Но период вращения крайне медленный, что вызывает много необычных ситуаций.

Орбитальный период

Расстояние от Солнца до Меркурия составляет 57909050 км. Причем планета отличается эксцентричностью орбитального пути: от 46 миллионов км (перигелий) до 70 миллионов км (афелий).

Согласно общему планетарному принципу, скорость перемещения Меркурия увеличивается в наиболее приближенной к Солнцу точке и замедляется на отдалении. Отсюда выводим средний орбитальный скоростной показатель – 47362 км/с.

Эллиптическая орбита Меркурия вокруг Солнца

Из-за такого темпа на орбитальный путь тратится 87.969 дней. Если сравнивать, то на один меркурианский год у нас уходит практически 3 месяца.

Сидерический и солнечный дни

Исследователи полагали, что планета полностью привязана к звезде, а ее период вращения оси сходится с орбитальным. Тогда бы одна сторона всегда указывала на Солнце и постоянно освещалась.

Но дательный обзор показал, что осевой оборот замедленный – 58.646 дней. Из-за этого создается резонанс 3:2 (3 осевых вращения на 2 орбитальных).

Из-за этого возникает разногласие в периоде осевого вращения (сидерический день) и времени, затраченного на солнечный восход/заход (солнечный день). У Солнца уходит 176 дней на полный проход. То есть, один день на Меркурии занимает 2 года!

Да, это не самое простое местечко в нашей системе. Температура также может отличаться от адски жаркой до ледникового периода. К тому же там нет атмосферного слоя, поэтому поверхность вынуждена сталкиваться с огромным количеством вредного излучения. Теперь вы знаете, какой странной способна казаться орбита Меркурия.

Полезные статьи:

Положение и движение Меркурия

Строение Меркурия

Поверхность Меркурия

v-kosmose.com