Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть вторая)

5:1 «…А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож»

(Книга Йездры)

Никому не хочется погибать в бою, ни за правое дело, ни за неправое, и идет на это человек разве что по необходимости. Для этого-то в прошлом люди и обвешивали себя всяким железом, которое защищало их от стрел, мечей и копий, чтобы до них было не добраться, но ко всему прочему, все эти рыцарские доспехи являлись еще и своего рода паролем, который говорил каждому, кто видел человека в таком одеянии: «Я железная курица, несущая золотые яйца! Зачем меня убивать, когда ты можешь взять с меня выкуп?!» И в самом деле, сначала рыцари чаще погибали на турнирах нежели в боях, поскольку ощущали себя неким мировым орденом, а кто же в таком случае убивает «собрата по ремеслу»? Вот почему по крайней мере целых два столетия такой важный вид оружия, как кинжал, в арсенал рыцарского вооружения просто на просто не входил и не изображался, соответственно, на миниатюрах в манускриптах. Более того, обратившись к такому в высшей степени достоверному источнику информации о прошлом, как эффигии, мы… не увидим ни на одной из ранних фигур даже намека на кинжал. Все они изображены с мечами. У некоторых есть даже мешочек на поясе, у других видны застежки в прорезях сюрко на боку или стеганый подбой на подкольчужном одеянии, но чего вы на них не найдете, так это кинжала! То есть до определенного момента рыцарь имел при себе только меч, ну, и, соответственно, копье.

Однако время шло, и рыцари обзавелись кроме меча еще и кинжалом. И вот о самых известных видах этого оружия, служившим для того, чтобы… прикончить своего товарища по ремеслу, если к тому возникла необходимость, сегодня и пойдет наш рассказ.

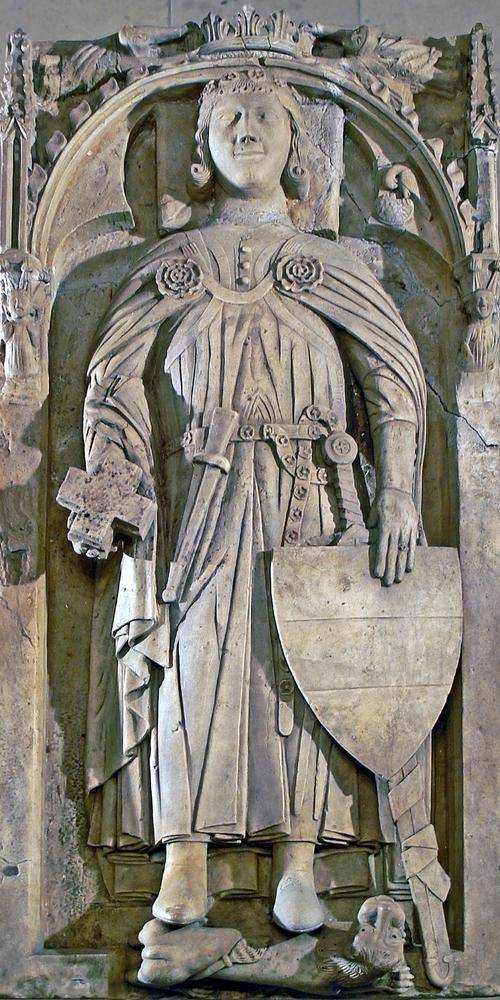

Пожалуй, самая ранняя эффигия, у которой на поясе висит кинжал – вот эта. А принадлежит она рыцарю Готфриду фон Каппенбергу и датируется 1250 годом, в Клостер Каппенберге, в земле Северная Вестфалия, в Германии.

Приглядевшись, нетрудно заметить, что на поясе у него висит баллок (или боллок), который в просторечии называли еще и «почечный кинжал» (из-за манеры его ношения в некоторых странах Европы), и, чисто по-мужски «кинжал с яйцами» – из-за имеющегося сходства с мужским репродуктивным органом (bollocks – тестикулы или яички по-английски).

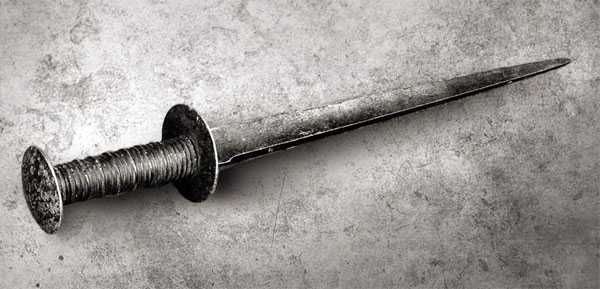

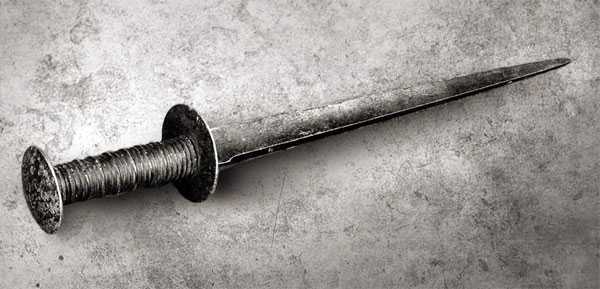

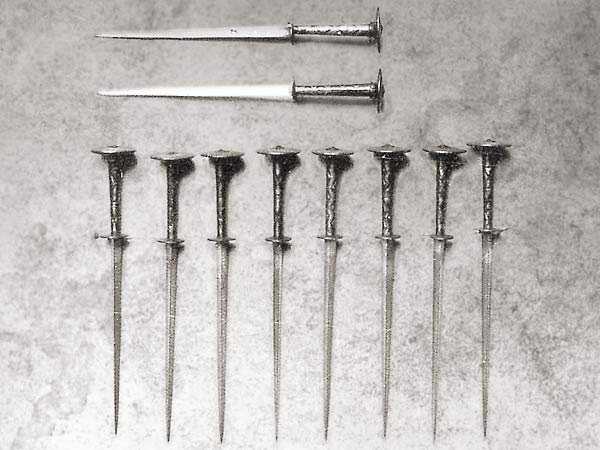

Баллок 1450 – 1499 гг. Королевский арсенал, Лидс. Как видите, у этого кинжала клинок представляет собой практически четырехгранное шило. Им невозможно нарезать колбасу, но вот удар по кольчуге разорвет ее обязательно! Длина 360 мм, длина клинка: 240 мм Вес: 190 г.

Шотландский баллок начала XVII в. Длина: 455 мм. Длина клинка: 342 мм. Вес: 310 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)

Кинжал этого типа имел еще и характерную, расширяющуюся к концу рукоятку и прочный обоюдоострый клинок. Он очень быстро приобрел популярность у рыцарей Северной Европы, а также в Англии и во Фландрии, но продержался на оружейном рынке знати сравнительно недолго, так как на нем появились более совершенные образцы кинжалов для «последнего удара».

Эффигия рыцаря Уильяма де Горджеса, ум. 1346 г. Погребен в Тамертон Фолиот. На рыцаре типичное вооружение переходного периода от кольчужных к пластинчатым доспехам. Из-под матерчатого джупона виден зубчатый подол кольчуги, ноги прикрыты латами, с характерными «ракушечными» крылышками. Рыцарский пояс, богато украшенный, лежит на бедрах горизонтально, и на нем, как это очень хорошо видно, кроме меча с левой стороны укреплен баллок.

Прекрасно сохранившаяся (и понятно, что заботливо реставрированная) эффигия Питера де Грандиссана, ум. 1358 г., из Герефордского собора, демонстрирует нам оригинальный образец «генитального кинжала», представляющего своеобразный гибрид между типичным баллоком (характерные выпуклости на рукояти у клинка) и кинжалом базелард – характерное навершие рукояти в форме буквы «Т». Клинок имеет ромбическую форму и равномерно сужается к острию. Но баллок совсем не исчез, а стал надежным оружием самообороны для купцов, и всяких иных представителей средневекового среднего класса: обороняться против разбойников им было удобно, ну, а теми, кто носил «белые доспехи», сталкиваться им и не приходилось. Были баллоки, сделанные очень грубо, возможно, выкованные на деревенской кузнице. В тех случаях, когда клинок баллока был трехгранный с лезвием, у него могла быть не заточенная часть (рикассо) возле рукояти. В конце XV века ножны баллоков получили «карман» для шила либо маленького ножика для бытовых нужд, все прямо точно так же, как и у средневековых японцев с их кинжалами танто и вакидзаси. При этом они обычно делались из кожи, дерева, а то даже и из серебра. Только лишь к XVI веку баллок был окончательно вытеснен кинжалами типа рондель, но в той же Англии он превратился в национальный шотландский «дирк».

Современный шотландский дирк.

Что же касается кинжала «базелард», то оно произошло от названия швейцарского города Базель, то есть перевести его можно как «базельский», «кинжал из Базеля». Главной его особенностью стала рукоять в форме латинской буквы «Н» с вытянутой в длину поперечиной. Такая рукоять давала прочную опору руке, так что выскользнуть из нее такому кинжалу было довольно трудновато, в особенности, если его рукоять была сделана по руке его владельца. Более того, воткнув его, так сказать, «в объект воздействия» и нажимая сверху на верхнюю поперечину «Т» его рукояти, можно было развить очень большое усилие и таким образом прорезать кольчугу, а то даже и проткнуть латный доспех.

Эффигия итальянского рыцаря Джерардучио де Джерардини из Тосканы, умершего в 1331 году и погребенного в церкви св. Аполлиано Барберино д’Эльза. У него базелард больше похож на меч, нежели на кинжал!

Эффигия Ольбрехта фон Гогенлоэ, ум. 1338 г. Собор Св. Джозефа в Шонтале. Расцвет базеларда пришелся на XIV-XV века, когда им особенно увлекались рыцари Италии и Германии, у которых он мог достигать длины 90 см, и швейцарских ландскнехтов.

Базелард 1300 – 1399 гг. Королевский арсенал, Лидс.

И опять-таки очень скоро базелард сделался популярным оружием у купцов, городских ремесленников и… зажиточных крестьян, которые тоже хотели ходить вооруженными. Интересно, что в XV веке кинжалы такого типа начали называться «швейцарскими кинжалами» или «кинжалами Гольбейна» (по имени известного средневекового художника). Последнее известное нам упоминание слова «базелард» встречается в описи оружия, сделанной в 1602 году в Шотландии. Скопировали их форму в своих наградных кинжалах и оружейники третьего рейха.

Рондель 1400 – 1430 гг. Королевский арсенал, Лидс. Обе гарды из металлических дисков. Длина: 335 мм, длина клинка: 226 мм, вес: 0.2268 г.

Рукоять ронделя 1400 – 1499 гг. крупным планом.

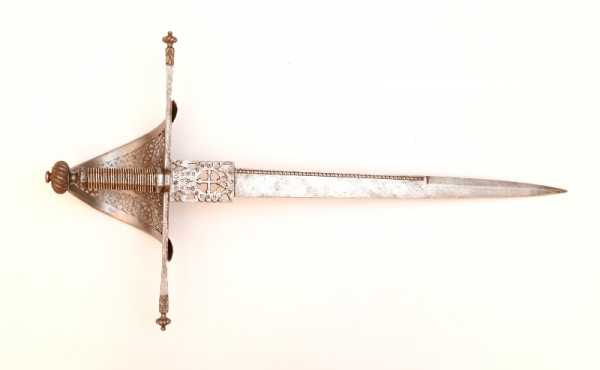

Однако самым популярным кинжалом Средневековья сделался рондель – в высшей степени функциональное оружие рыцарских времен. Появился этот кинжал на рубеже XIII-XIV веков, когда в Европе шла активная борьба за власть. Главная отличительная особенность этого кинжала – характерной формы круглая гарда и такое же навершие у рукояти – отсюда, собственно говоря, и пошло название этого кинжала, поскольку rond по-французски и round по-английски значит «круг». Даже при самых сильных ударах этим кинжалом о металл доспехов диск-гарда не позволяла руке соскользнуть на клинок, а при извлечении его из раны – соскользнуть с рукояти!

Не удивляйтесь! Это не женщина, а эффигия рыцаря Йоханна Каммерера, умершего в 1415 г. Оппенхейм, церковь св. Катерины. На поясе рондель в богато украшенных ножнах. Сегодня трудно и даже невозможно сказать, где именно он появился впервые. Однако его полюбили и в Англии, и в Германии, и во Франции, а также использовали в Скандинавии и в Венгрии. Клинок ронделя был обычно плоским, иглообразным, с рукоятью из дерева, кости или рога. Но одновременно со своим военным предназначением рондели представляли собой модное статусное оружие для самообороны, которым стремились в то время обзавестись все более-менее состоятельные люди. Кинжалы с коротким клинком обычно носили женщины.

Еще один рондель на поясе эффигии архиепископа фон Триера, ум 1340 г. Майнц, Ландмузей.

Квиллон эффигии Джона де de Лайонса, ум. 1350 г. Варкворт. Квилон (от французского слова quillon – поперечина, крестовина) – это изначально рыцарский кинжал, представлявший уменьшенную копию рыцарского меча. Название свое этот кинжал получил из-за дужек гарды, имевших крестообразную форму.

Брас – металлическая чеканная надгробная пластина Джона Грея, ум. 1392 г. Чиннор.

«Ушастый кинжал» с характерными «ушами» был популярен в XIV-XVI вв. Назван он так был из-за двух дисков, походивших на уши, которые крепились на головке ручки. Называли его также «Бургундский кинжал» и «Левантийская дага», по местам распространения. Длина 193 мм, длина 317 мм.

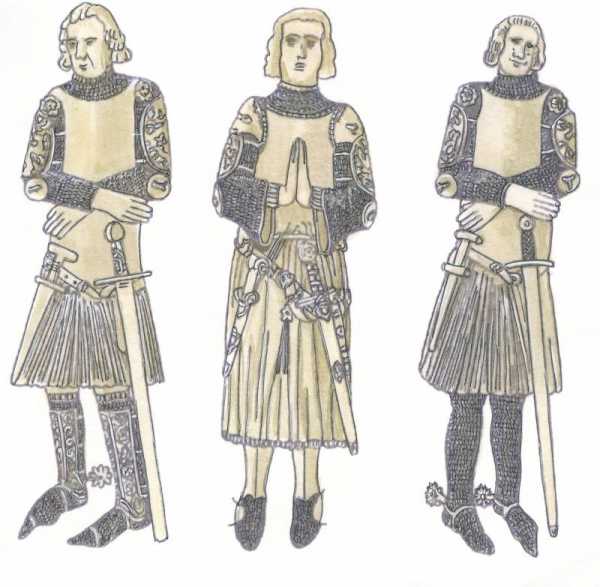

Итальянские эффигии из книги Д.Николя «Nicolle D. Arms and Armour of the Crusading Era 1050-1350: Western Europe and the Crusader States» (Greenhill Books, 1999). У боковых эффигий на поясе висят характерные для итальянцев базеларды, а вот у средней – оригинальный ушастый кинжал с двумя парами «ушей». Рис. А.Шепса. Вначале оба диска располагались почему-то практически вдоль рукоятки, но затем их стали все больше и больше разводить в стороны. Диски украшались, и покрывались пластинами из кости и металла. Гарда у этого кинжала отсутствовала. Чтобы нанести им сильный колющий удар, следовало упереть большой палец в V-образную развилку между «ушами» навершия. Клинок имел двухстороннюю заточку, однако одно лезвие была немного короче другого. Ножны были деревянные, обтянутые кожей. Считается, что это оружие служило больше для украшения, нежели им реально пользовались. С другой стороны, известно, что этот кинжал был излюбленным оружием итальянских наемных убийц.

Кинжал квилон и его развитие.

Из всех основных европейских типов кинжалов не рассмотренным нами остался лишь КВИЛОН. Так сказать эталонный кинжал. Ибо при слове «кинжал» люди в 99 случаях из 100, мысленно представляют себе именно это оружие.

Не баселард, баллок, рондель и ушастый кинжал, которые в определенное время по распространению превосходили кинжалы этого типа, а именно квилон. Возник квилон в 13 веке, по крайней мере уже в Библии Матиевского (которая является одним из самых достоверных художественных источников о вооружении средневекового рыцаря), созданной примерно в 1240-1250 годах, можно увидеть типичный кинжал квилон. Квилон явился развитием боевых ножей раннего средневековья, постепенно перейдя из разряда оружия простолюдинов в обязательный предмет экипировки благородного сословия.

Например на вот этой иллюстрации из Библии Матиевского воина в красном шлеме убивают ударом кинжала

И вот на этой миниатюре кинжал тоже присутствует

В сцене избиения филимистян тоже есть классический квилон

Квилон появился раньше всех основных типов европейских кинжалов, и в общем-то пережил их все, меняясь на протяжении веков вместе с комплексом вооружения европейских воинов. В виде даги он применялся вплоть до середины 19 века.

Вот кинжал середины 14 века. В общем, он представляет собой уменьшенную копию рыцарского меча того времени

Кинжал квилон 15 века. Размеры: общая длина: 336 мм; длина клинка: 219 мм; ширина клинка у пяты: 23 мм

Французский или итальянский обоюдоострый кинжал квилон 1560-1570 г. Общая длина 405 мм.

Итальянский большой квилон эпохи возрождения. Общая длина 46 см, длина клинка 32 см.

Если в 13-14 веках кинжал рассматривался, как вспомогательное оружие, то уже в 15 веке (а тем более позже) появляются техники обоерукого боя с применением кинжала как оружия для левой руки. Такая техника имела специальное название «main gauche», что в переводе с французского означает «левая рука». Это-та техника использования кинжала в бою для левой руки и привела к появлению знаменитой ДАГИ, которая впрочем является поздним подвидом квилона.

Кинжал леворучник из северной Италии. 16 век.

Валлонская Квилон-дага. Начало 17 века. Кольцо на рукояти предназначено, скорее всего, для дополнительного упора кисти руки, нанося колющий удар.

Позолоченный леворучный кинжал Саксонского стиля с клинком из дамасской стали, около 1600 г. Длина клинка 28,5 см.

Леворучник с шотландским клинком и итальянской гардой и рукоятью. Длина общая 390 мм

Леворучный кинжал начала 17 века. Направленные в лево и вниз концы крестовины и кольцо использовались для парирования и перехвата клинка противника при схватке в сочетании с рапирой или мечом в правой руке.

Еще один леворучник 17 века. Длина 45 см, клинок 34 см.

Богатейший кинжал леворучник из собрания Эрмитажа.

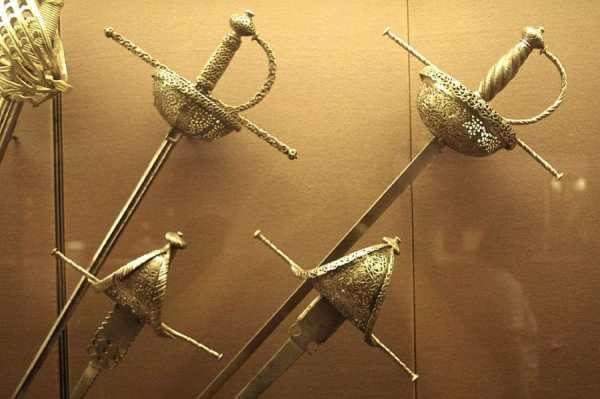

Великолепнейшая шпага и к ней парный кинжал (гарнитур) из музея г. Дрезден. 1562 год

Надо сказать, что термин ДАГА, не совсем верен. По сути своей дага и есть леворучный кинжал, используемый в бою в паре с длинноклинковым оружием. Общее название европейских кинжалов dagger и дало кинжалу для левой руки это название.

Различные даги из собрания шотландского музея Дин Кэстл

Венецианская дага 16 века.

Дага для левой руки, не раньше чем середина 17 века. Толедо, Испания. Общая длина — 48,8 см. Длина клинка — 38,5 см.

Позднее, с развитием европейских фехтовальных школ дага (особенно испанская) получает сплошную гарду, прикрывающую руку полностью совмещая в себе функции щита и оружия для левой руки.

Дага , мастер Педро Вельмонте, Толедо, ок. 1610 г. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Дага, дата изготовления не известна. Длина 51 см, длина клинка 34 см.

Классическая испанская дага

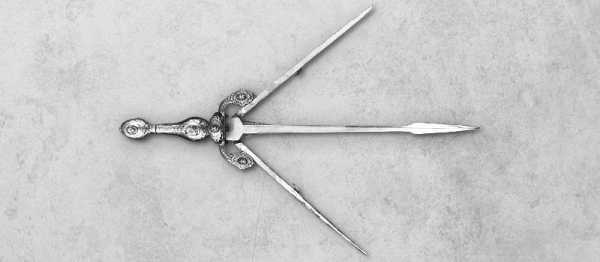

Попадались среди даг и весьма замысловатые образцы. Например даги носившие немецкое имя «шпрингклинг». Использовалась в Европе в 16–17 вв. При нажатии на рычажок на рукоятке клинок раскрывался, превращаясь в трезубец. Точно так же складывался назад. рассказы о том, что сначала противника пыряли этой штукенцией, а потом раскрывали дополнительные лезвия, это не более чем миф. Дополнительные лезвия играли роль захвата клинка противника в бою, этакой неожиданной ловушки.

Так называемые «гарнитуры», когда шпага/рапира и кинжал-дага были выполнены в одном стиле и продавались парой.

Еще один дуэльный «гарнитур». Италия 1630 год. Размеры: Кинжал-дага — рукоять 175 мм, клинок 366 мм. Рапира — рукоять 180 мм, клинок 1000 мм.

mihalchuk-1974.livejournal.com

Кинжалы средневековья. — mihalchuk_1974 — LiveJournal

Кинжал один из самых старейших видов клинкового оружия. Но особого расцвета кинжал достиг в эпоху высокого средневековья и ренессанса. Уже начиная с начала 13 века кинжал обязательно входит в снаряжение каждого рыцаря, а начиная с начала 14 века становится распространенным и среди остальных слоев населения. Особенно среди городских жителей. Но не смотря на огромное количество разнообразных кинжалов существовавших с 13 по 18 век все они входят в строгие рамки всего пяти типов.

1. БАСЕЛАРД. Кинжал швейцарского происхождения. Распространен с середины 13 по конец 16 века.

И его более поздний подтип кинжал Гольбейна.

Об этом виде кинжала можно прочитать тут http://mihalchuk-1974.livejournal.com/70592.html

2. БАЛЛОК. Еще называемый «мужской» кинжал. Если вы посмотрите на некоторые весьма характерные рукояти кинжалов такого типа, эпитет «мужской» не удивит вас не разу :-). Не зря по-русски его иногда называют «кинжал с яйцами». Отличительный признак баллока два круглых выступа на гарде. Наибольшее распространение баллок получил с 1300 года и вплоть до конца 17 века.

Именно к этому типу относятся знаменитые шотладские кинжалы ДИРК

3. КВИЛОН. Представляет из себя сильно уменьшенную копию романского или готического меча. Судя по Библии Матиевского этот тип кинжала был прекрасно известен уже в середине 13 века.

Этот тип кинжала просуществовал во многих вариациях с начала 13 века, и вплоть до начала 18 века. Говоря КИНЖАЛ — люди чаще всего представляют себе в воображении именно квилон. Вот например, эталонный квилон-дага 17 века:

4. «Ушастый» кинжал. Кинжал итальянского происхождения имел своеобразную рукоять, с двумя выступами, эдакими «ушками». Они крепились вместо навершия, сперва параллельно, а затем все с большим и большим углом друг ко другу.

Место между ушами стало точкой упора большого пальца, в случае так называемого «обратного хвата» – когда клинок выходит из кулака со стороны мизинца. Таким образом, удар с упором большого пальца становился особенно сильным — кинжал как бы вколачивали в цель.

5. Рондельный кинжал. Или просто рондель (франц. — диск) это вид кинжала с двумя дисками вместо навершия и гарды. Эти-то диски и дали название оружию. Именно к такому типу кинжала относились знаменитая мизерикордия — «кинжал милосердия».

Некоторые исследователи выделяют в отдельный вид СТИЛЕТ, другие же относят стилет к подвиду квилона. Стилеты (итал. stiletto от лат. stilus — «палочка для письма») получили широкое распространение позже других видов средневековых кинжалов. Их расцвет пришелся на 15-17 века.

И уважаемые друзья — вопрос. Надо ли писать про виды кинжалов подробно, или вас удовлетворит такая справочная информация?

mihalchuk-1974.livejournal.com

Виды кинжалов Средневековья — Proshloe

Кинжалы сопровождали воинов с самых первых веков. За тысячи лет истории они много раз меняли свою форму, однако их главное назначение – убивать – оставалось неизменным.

Что касается кинжалов XI—XIII веков, то информации о них очень мало, хотя несколько экземпляров было найдено и они хорошо известны специалистам.

Гораздо больше примеров появляется, начиная с XIV века. В первую очередь это изображения и надгробные скульптуры, которые изображают погибших или умерших своей смертью рыцарей — разумеется, в полном вооружении.

Надо полагать, что в это время Европа переживала настоящий бум на кинжалы. И хотя все кинжалы разные, большинство из них можно вогнать в строгие рамки видов и типов. Их насчитывают пять.

1. Кинжал «баллок»

Про кинжал «баллок» мы подробно рассказали вот в этой статье. Не менее подробные статьи будут и об остальных видах кинжалов, так что будьте с нами!

Чтобы не пропустить наши новые статьи подпишитесь на нас по электронной почте.

Процесс подписки описан здесь

Форма подписки находится здесь.

Так вот. Оружие имеет два шаровых выступа у основания рукояти и потому называется «кинжал с яйцами» — «баллок» . В более поздние времена его могли называть «почечный кинжал», дабы не использовать «неприличную лексику» в обществе.

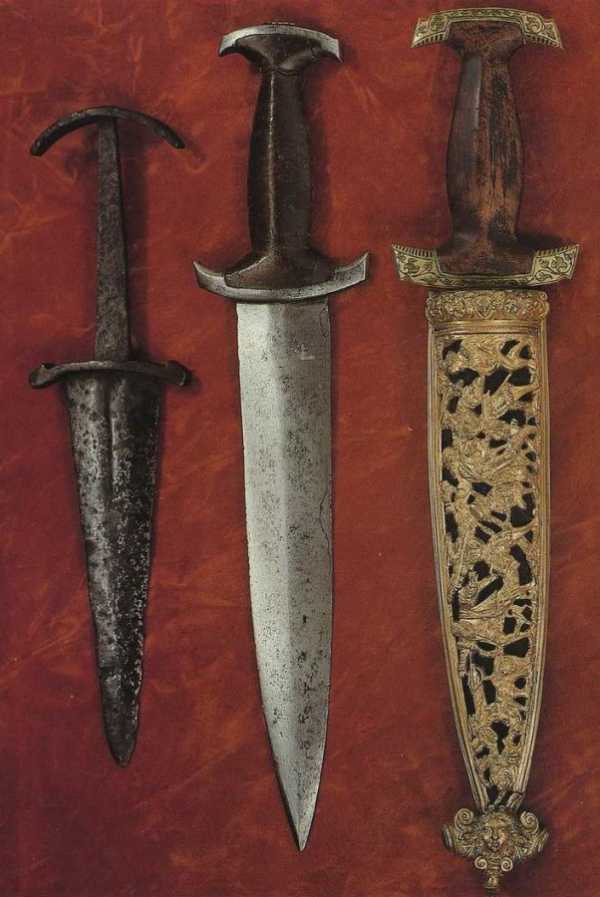

2. Кинжал «басселард»

Кинжал «басселард» отличался симметричной рукоятью в форме буквы «I», к которой так легко было приклепать костяные щечки.

Название за этим видом кинжалов закрепилось благодаря швейцарскому городу Базель. Именно там, как считается, они появились в конце XIII века. Примерно в XV столетии басселарды станут родоначальниками другого вида кинжалов — «гольбейн».

На этих кинжалах не сохранилась деревянная рукоять, однако до сих пор они весьма опасны.

Ранние басселарды затачивались только с одной стороны, как ножи. С течением времени популярность приобрела двусторонняя заточка.

3. Кинжал «квилон»

Квилон очень напоминает короткий рыцарский меч романского или готического типов. Отличие только в размере.

Кстати, зачастую меч и квилон могли изготавливаться в комплекте, с одинаковыми клинками и эфесами.

Появился квилон, как и баселлард, в XIII столетии, однако несколько раньше своего коллеги. Некоторые квилоны замечены на иллюстрациях так называемой Библии Мациевского, которая была изготовлена для короля-крестоносца Людовика IX. Книга датируется 1240-1250 годами, а значит, этот вид кинжала был уже очень хорошо знаком монахам-рисовальщикам.

На фото один из таких кинжалов-квилонов, изготовленный в первой половине XV столетия. Его длина 40 см, клинок заточен с двух сторон.

4. «Ушастый» кинжал

Этот вид кинжала имел своеобразную рукоять, с двумя выступами, эдакими «ушками». Они крепились вместо навершия, сперва параллельно, а затем все с большим и большим углом друг ко другу.

Место между ушами стало точкой упора большого пальца, в случае так называемого «обратного хвата» – когда клинок выходит из кулака со стороны мизинца. Таким образом, удар с упором большого пальца становился особенно сильным — кинжал как бы вколачивали в цель.

5. Кинжал «рондель»

Рондель это вид кинжала с двумя дисками вместо навершия и гарды. Эти-то диски и дали название оружию. Надо сказать, «рондель» это просто диск, а вовсе не обязательно часть кинжала. Например, ронделем принято называть круглую деталь наплечника рыцарских лат, которая бережет подмышку воина.

Разумеется, это не исчерпывающая классификация, но на нее вполне можно опираться. А если хотите подробностей – читайте «Людоту». Скоро будет 😉

Фото — Niels Provos

proshloe.com

Кинжал «рондель» — особое оружие рыцарей

Рондель это кинжал с гардой и навершием в форме дисков. И хотя название «круглый» — именно так переводится слово «рондель» с французского, появилось недавно, оно крепко закрепилось за такими кинжалами.

Они были повсеместно распространены с середины XIV до середины XVI столетий, хотя возможно, возникли и раньше. В Центральной, Западной и Северной Европе их носили повсеместно, главным образом подвешенными на ремне справа или спереди.

Клинок

В первую очередь кинжалы типа рондель были оружием, а вовсе не модным аксессуаром, который дополнял гражданский костюм. Поэтому клинок этого типа кинжалов неоднократно менял свою форму, живо откликаясь на развитие доспехов.

В 14-го веке можно было встретить как однолезвийные, так и обоюдоострые кинжалы.

Кинжал рондель, XIV век

Кинжал рондель, XIV век

Кинжал рондель, XV век

Надо сказать, однолезвийные клинки имели четкое треугольное сечение с толстым и жестким обухом. Как например, этот кинжал из Англии, сделанный в начале XV века. Его длина — 33,5 см., а хранится он в Королевском Арсенале (г. Лидс).

Как однолезвийные, так и обоюдоострые клинки, как правило, сужаются под острым углом, причем часто скос клинка под конус начинался сразу от рукояти.

Эфес кинжала

Определяющей рондель деталью служит его рукоять, а более конкретно — эфес, то есть гарда и навершие. Большое разнообразие форм клинка меркнет по сравнению с разнообразием в оформлении дисков рукояти.

Самые ранние рондели был только с одной дискообразной гардой, отделявшей клинок от рукояти. Верхняя часть рукояти могла заканчиваться отдельным навершием или шаровидном расширением, которое было его частью.

Вероятно — Англия, сер. XV в. или позже. Вес — 155,6 граммов, общая длина: 31 см., длина клинка — 18,4 см., диаметр гарды — 3,2 см.

Впрочем встречаются и обратные примеры — с гардой квилона и навершием в форме диска:

Рондель раннего типа. Длина — 17 см, вес — 106 грамм.

К концу XIV века самой популярной стала рукоять с двумя дисковидными частями эфеса.

Диски не всегда были идеально круглыми – встречаются восьмиугольники, шестиугольники и так далее.

Ранние диски были почти всегда очень толстыми и более правильной формы (круглой или восьмиугольной).

Кинжалы-рондели в т.н. «бургундском» стиле, 1490 год.

Дошедшие до нас кинжалы-рондели XV века почти всегда снабжены слоеными дисками. Они состоят из толстого слоя или слоев дерева, кости или рога, зажатого между пластинами из латуни или железа.

Подобным образом набирались гарда и навершие мечей Великого переселения народов. В качестве примера — меч из захороненния «Вендель 1» в Скандинавии:

Меровингский меч из Скандинавии

Популярность слоеных дисков со временем уменьшилась и их стали заменять цельнометаллическими. Они также могли быть украшены рифлением или позолотой.

Сама рукоять была, первоначально, прямой, цилиндрической формы, и, скорее всего, делалась из цельного куска дерева, рога или кости.

Рукояти кинжалов более высокого качества почти всегда рифленые, спирально резные, или украшены гравировкой.

И в заключение — несколько примеров кинжалов «ронделей»

Сперва — Англия.

Этот экземпляр хранится в Королевском Арсенале (г. Лидс). Он был изготовлен начале XV века, вероятно в Англии. Длина его односторонне заточенного клинка 50,2 см.:

Следующий образец нашли в Темзе. Вообще, оружие часто находят в воде — мы писали о таких находках здесь, здесь и здесь. Его клинок немного короче — 49,5 см., а хранится он так же в Королевском Арсенале в Лидсе:

Еще один кинжал рондель — на этот раз покороче, всего-то 38 см.! Датируется концом XV века, хранится в частной коллекции:

Лезвие этого кинжала составляет 30 с небольшим см. в длину. Середина XV в. Хранится в собрании Уоллеса (Англия):

А это пример трофея — французский кинжал в английской коллекции — собрании Уоллеса. Датируется серединой XV века

И под конец — кинжалы-рондели из Исторического музея в Дрездене, Германия:

При подготовке статьи использованы материалы: Alexi Goranov «Spotlight: The Rondel Dagger»

Фото: Пол Купер

proshloe.com

Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть третья)

22:6 …взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе…

(Бытие)

Подсчитано, что в Библии слово нож встречается всего пять раз, тогда как меч 194. О чем это говорит? Разумеется, о большей значимости последнего перед первым. Нож – это нечто бытовое, хозяйственное, обыденное. Меч – это то, что слабого человека отделяет от сильного. Взял в руки меч – получил определенные права. Ведь недаром, кстати, в Библии не конкретизируется, чем Каин убил Авеля. Скорее всего, он его просто зарезал пастушеским ножом. Но сообщение об этом, будучи записанным, могло бы привести к непредсказуемым последствиям, поэтому-то его и не стали помещать в текст.

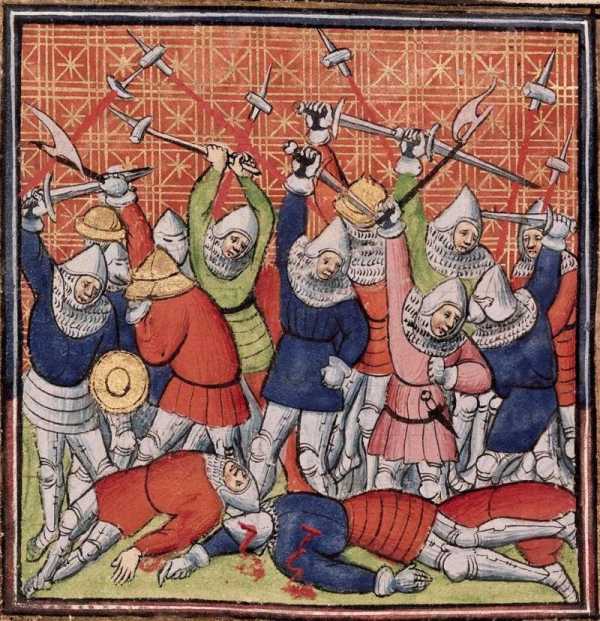

Одна из очень примечательных миниатюр своего времени, которая вполне может считаться первоисточником, несмотря на всю мифологичность своего сюжета. А сюжет банален: «Нашел он (то есть Самсон – В.О.) свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек». Миниатюра взята из манускрипта «Зеркало истории», датируемого 1370 – 1380 гг. (Национальная библиотека Франции, Париж). Однако уберем с нее ослиную челюсть, и перед нами предстанут типичные воины эпохи кольчужно-пластинчатой брони». На головах шлемы-бацинеты без забрала типично французской формы, на одном – «шапель де фер» («железная шляпа»), а сами воины одеты в кольчуги, с трубчатыми доспехами на руках вместе с латными перчатками. Но обратите внимание: один из филистимлян замахивается на Самсона типичным кинжалом рондель! Значит… в это время такие кинжалы уже были в ходу!

Вот и в Средние века свободен был только лишь тот человек, который имел при себе меч и – что самое важное, умел этим мечом пользоваться. Ведь привесить меч на бедро в принципе мог и крестьянин, но без многолетней тренировки он ничего бы не смог им сделать против рыцаря, которому деревянный меч дали в руки в семь лет и с тех пор он только и делал, что обучался искусству мечника.

А вот это миниатюра из знаменитых «Хроник Франции из Сен Дени» и годы практически те же, 1380 – 1400. (Британская библиотека). Опять-таки обратим внимание на детали: на всех воинах шлемы-бацинеты типа «бундхугель», кольчужные оплечья – авентайл, кафтаны джупоны (или жупоны), под которыми скрываются латы на руках, но зато отлично видны латы на ногах, включая петли наголенников. Непонятно почему, но наколенники у всех изображенных на рисунке почему-то показаны позолоченными. И те же жупоны у некоторых подпоясаны, а у некоторых нет. На рисунке явно изображено посвящение в рыцари прямо на поле боя, но интереснее другое – кинжалы рондель, нарисованные в качестве принадлежности костюма двух рыцарей. И тот, и другой висят рукояткой вниз и это так и должно быть, поскольку рукоятка этого кинжала была тяжелее клинка. Но из ножен он не выпадал, значит там присутствовала какая-то «защелка». Кроме того, ни у того, ни у другого воина нет перевязи, на которой висели бы ножны. Значит, они были пришиты прямо к жупону! Но… где же у них мечи? Перевязей-то ведь не видно?

Впрочем, сегодня нас опять-таки интересуют не столько мечи, сколько кинжалы. Причем, если в предыдущем материале источниковой базой нашего исследования послужили непосредственно их артефакты и эффигии, то сегодня мы обратимся к средневековым миниатюрам – т.е. рисункам в манускриптах или «рукописных книгах». К миниатюрам из средневековых книг мы обращались уже неоднократно, и это позволяет нам сделать ряд интересных выводов.

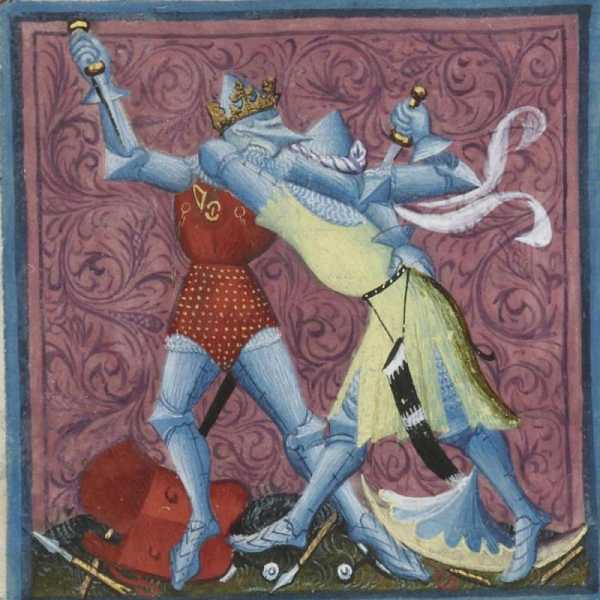

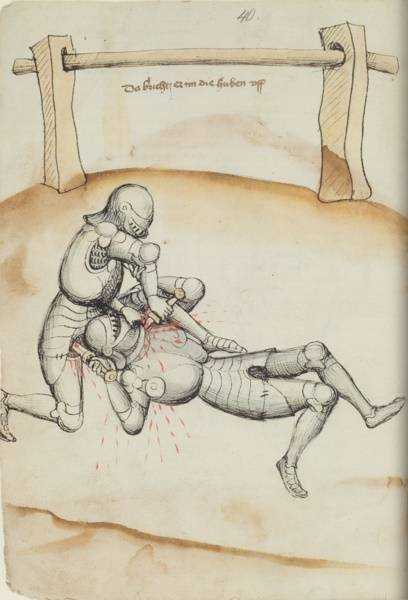

«А вот так их применяли в рукопашной!» Принято считать, что тот же рондель применялся для того, чтобы добивать своих противников. И это притом, что добивать рыцаря означало то же самое, что резать курицу, несущую золотые яйца. Однако на этой миниатюре 1400 – 1425 гг. из Национальной библиотеки Франции в Париже мы видим странную картину: самоубийцу рыцаря на переднем плане, позади которого воин в «железной шляпе» поражает своего противника ударом ронделя в смотровую щель забрала.

Шлем-бацинет вроде тех, что изображены на этих миниатюрах из собрания Музея средневековой войны в замке Кастельно в Перигоне, Франция.

Во-первых, средневековые художники-миниатюристы долгое время исторической перспективой не владели. Например, есть масса миниатюр, изображающих распятие Христа, и на всех этих «картинках» мы видим людей, одетых в одежду своего времени, то есть того времени, когда была сделана эта миниатюра. А вот оружие в руках у «римских легионеров» может быть весьма оригинальным и непохожим ни на какое оружие вообще. То есть… художник, очевидно, понимал, что «тогда, это не сейчас» и каким-то образом хотел это подчеркнуть. Проще всего было придумать и нарисовать фантастического вида оружие, тогда как придумывать еще и одежду было и долго, и хлопотно.

О том, что все так и было, говорит частота повторений миниатюр в манускриптах разных стран. Например, на этой миниатюре их «Хроники» 1410 года (Национальная библиотека Нидерландов) мы видим схватку рыцарей из Фландрии, и они тоже одеты в жупоны, причем у кого-то они не подпоясаны, и они точно также дерутся кинжалами-ронделями.

Миниатюра из манускрипта 1380 – 1400 гг. из Британской библиотеки. Здесь изображено, как победители добивают побежденных. Добивают их мечами, топорами, кинжалами и боевыми молотками. Интересно, что кинжал у воина в центре висит на поясе почему-то слева, вместо меча, а сам он «работает» топором! То есть на меч этот «товарищ» еще не заработал?

Во-вторых, изображения оружия служили определенной цели. Например, очень часто сарацины изображались с жуткого вида «кривыми мечами», реально никогда не существовавшими. Нет их и на собственно арабских миниатюрах – там мечи у всех прямые. То есть этим самым подчеркивалось их несходство с воинами-христианами. Но такие же мечи мы нередко видим и в руках у воинов-европейцев. Как это объяснить? Понятно, что это не трофеи, нельзя взять в качестве трофея то, чего нет. Тогда что? А это злая сатира!!! «Наши» изображены как положено, а вот противник – вооружен оружием неверных. То есть – «они плохие». И, кстати, этот прием применяется в пропаганде и сегодня.

Примером изображения оружия, которого археологи еще не нашли, а может быть, и не найдут уже никогда, является вот эта миниатюра из манускрипта «Ab Urbe Condita» 1400–1425 гг. (Национальная библиотека Франции, Париж). Здесь мы видим фелчен, а также две какие-то совершенно жуткие секиры, в то время как остальные дерутся копьями и топорами. Кинжалов на одежде нет ни у кого. Зато все в типичных для того времени шлемах-бацинетах и жупонах.

Так что средневековым миниатюрам как источнику доверять можно, но при условии, что миниатюры с изображением Троянской войны из манускрипта XIII века мы не станем записывать в источники именно по Троянской войне, равно как и миниатюры из «Романа об Александре» (имеется ввиду Александр Македонский). Далее – им можно доверять, если изображения на них коррелируются с дошедшими до нас артефактами. То есть щиты с выпуклым изображением человеческого лица скорее всего следует признать фантазией миниатюриста. А вот щиты с оковками и умбоном – реальность, поскольку мы видим их и на барельефах, и в руках у эффигий, и целых ряд таких щитов нашли в болотах и… даже сейчас можем подержать некоторые из них, сохранившиеся в стенах замков и монастырей.

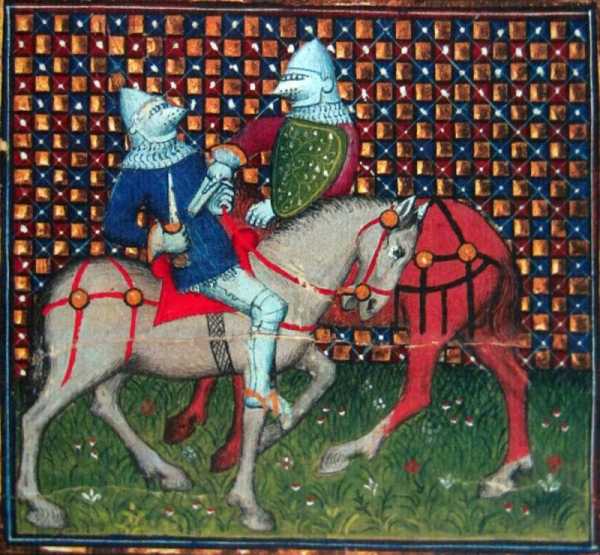

Странная какая-то сценка. Один рыцарь пронзает другого мечом, а тот почему-то держит в руке кинжал…

Очень занятная сцена поединка. «Блуждающий рыцарь» 1400 г. (Национальная библиотека Франции, Париж). На рыцаре слева типичная бригандина, причем с двумя цепями и крюком для копья. Корона на шлеме может означать все, что угодно – это может быть и король, и барон, и просто положительный персонаж, такая была мода. Восточный рыцарь справа имел удивительный (судя по ножнам) меч, но где-то его потерял. Судя по мифическому щиту и ножнам от меча это… «не наш человек», «плохой». Но все остальное снаряжение у него аналогичное «герою» слева. Ну не видел миниатюрист восточных рыцарей и как его «по-восточному» изобразить? Вот он и пририсовал ему меч и щит, а так даже кинжал ему дал в руку обычный – привычный всем рондель!

То же самое касается и оружия. Частотность находок и изображений должна коррелироваться, то есть примерно совпадать. А если этого не происходит, то можно предполагать, что мы имеем дело с… живописной модой, данью времени, или даже необузданной фантазией художника.

А вот на этой серии миниатюр с сайта «военная миниатюра» показана «судьба» рыцаря, пораженного именно кинжалом.

Аминь!

topwar.ru

Глава 4 МЕЧ И КИНЖАЛ — Рыцарь и его доспехи. Латное облачение и вооружение — Эварт Окшотт — rutlib2.com

Глава 4 МЕЧ И КИНЖАЛ

Рыцарский меч — известное всем, но всеми и абсолютно неверно понимаемое оружие. Мне всегда было странно видеть, как много картин изображает меч столь же нелепо, сколь и неточно. Средневековый меч имел три основных элемента — клинок, крестообразную гарду и головку. Эта головка — большая металлическая шишка на конце рукоятки — позволяет уравновесить клинок, чьим противовесом она, по сути, и является. Меч без подходящей головки можно уподобить современному самолету, лишенному хвостовых плоскостей. Такой меч был бы таким же неуправляемым, как, скажем, тот же самолет без стабилизатора. Для ремесленника, изготовляющего меч, оружие — образец красоты и совершенной конструкции; но для этого все пропорции должны были быть верно соблюдены. Так, головка всегда оказывалась слишком большой, чтобы изящно выглядеть. Рисунок 91 дает представление о том, как выглядел меч в рыцарскую эпоху. Формы мечей претерпевали многообразные изменения за период с 1100 по 1500 год, но, по сути, конструкция меча оставалась одной и той же.

Часто говорят, что эти мечи были тяжелы и неуклюжи и что ими было почти невозможно сражаться, но в действительности это не так. В среднем меч весил не больше трех фунтов, и, как я уже сказал, каждый меч был сбалансирован таким образом, что им можно было легко действовать.

Подумайте, конечно, для современного человека даже трехфунтовый меч представляется неимоверно тяжелым, особенно если учесть, что им приходилось сражаться часами, применяя при этом недюжинную силу. Но стоит вспомнить, что воины того времени были тренированными бойцами и учились владеть оружием с десятилетнего возраста. Каждый день мальчик из рыцарского сословия учился владеть мечом. Естественно, их мечи не весили три фунта; мечи для детей имели меньшие размеры и весили много меньше, так как были рассчи

rutlib2.com