Межгосударственные отношения России и Китая

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие.

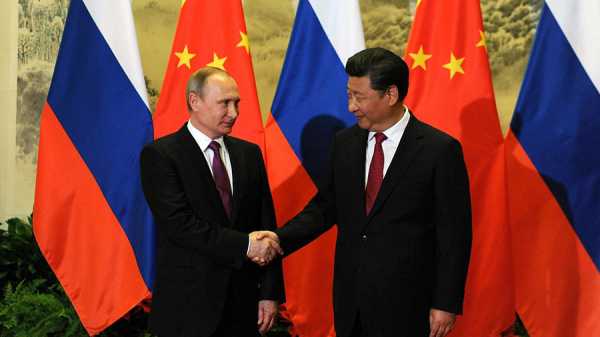

Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.

В июне 2016 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай. В ходе визита Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином и другими представителями руководства страны. Приоритетное внимание в ходе переговоров традиционно было уделено вопросам укрепления сотрудничества в экономической сфере, прежде всего энергетике. Стороны обсудили создание зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС и участие КНР в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань. По итогам переговоров стороны подписали солидный пакет соглашений, которые затронули самые разные аспекты сотрудничества: от космоса и энергетики до туризма и поставок зерна в Китай.

В 2016 году главы государств также провели двусторонние встречи во время саммитов ШОС 23 июня в Ташкенте (Узбекистан), «Группы двадцати» 4 сентября в Ханчжоу (Китай), БРИКС 15 октября в Гоа (Индия) и 19 ноября АТЭС в Лиме (Перу).

14-15 мая 2017 года президент России Владимир Путин в качестве главного гостя принял участие в международном форуме высокого уровня «Один пояс, один путь» в Пекине. Владимир Путин принял участие в церемонии открытия Международного форума и в заседании круглого стола. «На полях» мероприятия президент России провел отдельные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

3-4 июля 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров обсуждались вопросы политического взаимодействия, торгово-экономического, военно-технического и гуманитарного сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая.

В рамках официального визита председателя КНР в Россию Владимир Путин и Си Цзиньпин провели встречу с представителями общественных организаций, деловых кругов и медиасообществ двух стран.

По итогам визита был подписан пакет межправительственных и коммерческих документов о сотрудничестве в различных областях.

В последующем Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались «на полях» саммитов «Группы двадцати» (Гамбург, Германия, 7 июля), БРИКС (Сямэнь, Китай, 3-5 сентября) и АТЭС (Дананг, Вьетнам, 10 ноября).

8-10 июня 2018 года президент России Владимир Путин посетил Китай с государственным визитом. 8 июня состоялись переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, главе Российского государства вручили награду — орден Дружбы КНР. Российский и китайский лидеры также посетили город Тяньцзинь.

9-10 июня Владимир Путин принял участие в саммите ШОС в городе Циндао.

В рамках государственного визита в КНР Владимир Путин также встретился с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном.

26 июля на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялась встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча прошла в закрытом формате.

С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая.

31 октября — 2 ноября 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Китай. В рамках визита состоялась 22-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Дмитрий Медведев также был принят председателем КНР Си Цзиньпином.

Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.

Проводятся консультации по стратегической безопасности. Очередной раунд состоялся в августе 2018 года в Москве.

Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются «на полях» международных мероприятий, в частности по линии ООН, «Группы двадцати», АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.

Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых инвестиций в экономику России — до 12 миллиардов долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 миллиарда долларов.

Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8% — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 27,7% — до 41,2 миллиарда долларов.

По данным ФТС РФ, товарооборот России с Китаем в 2017 году составил 86,964 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 38,922 миллиарда долларов и импорт — 48,042 миллиарда долларов.

По итогам первого полугодия 2018 года, объем взаимной торговли России и Китая составил 49,969 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 25,938 миллиарда долларов и импорт — 24,031 миллиарда долларов.

Российский экспорт в Китай представлен такими товарами как минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них.

В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного взаимодействия.

Масштабы взаимных инвестиций пока значительно отстают от объемов двусторонней торговли. При этом инвестиционные вложения Китая в российскую экономику значительно превосходят инвестиции России в Китай.

По линии Межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству реализуются более 70 приоритетных проектов на сумму свыше 20 миллиардов долларов.

Основными сферами китайских капиталовложений в России являются энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность, производство бытовой электротехники, услуги и др.

Основные направления российских инвестиций в Китае — производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.

Компании двух стран также совместно реализуют целый ряд крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др.

Россия является крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок. В 2017 году было поставлено более 50 миллионов тонн нефти.

Энергетические компании России и Китая совместно участвуют в проекте по добыче и сжижению природного газа «Ямал СПГ». С декабря 2017 года китайские потребители получают газ с этого месторождения.

Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. Китай является крупнейшей страной-поставщиком для Дальнего Востока России, вторым по величине импортером для региона и основным источником иностранного капитала. Все больше китайских предприятий становятся резидентами ТОРов (территория опережающего развития) и Свободного порта Владивосток. Согласно статистическим данным, китайские предприятия инвестировали в 28 проектов на Дальнем Востоке, включая такие сферы, как лесное хозяйство, сельское хозяйство, строительные материалы, легкая промышленность, горнодобывающая промышленность, торговля. Общий объем инвестиций составил около 4 миллиардов долларов.

Россия в настоящее время — единственный крупный поставщик товаров и услуг военного назначения в Китай.

В ноябре 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Пекин отметил, что стороны вышли на уровень около трех миллиардов долларов годового объема по реализации контрактов различной направленности.

Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.

Осуществляется сотрудничество в области туризма. По итогам 2017 года Россию посетили 1,478 миллиона туристов из КНР (за 2016 год — 1,289 миллиона человек). Китай с туристическими целями в 2017 году посетили 2,003 миллиона россиян (за 2016 год — 1,676 миллиона россиян).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ria.ru

Межгосударственные отношения России и Китая

Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.

В мае 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в Россию. 8 мая на встрече председателя КНР с российским лидером Владимиром Путиным был подписан ряд важных двусторонних документов. Лидер КНР также принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне и встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

8-10 июля 2015 года лидер КНР Си Цзиньпин принял участие в саммитах БРИКС и ШОС в Уфе. В рамках двусторонней встречи лидеры двух стран обменялись мнениями по приоритетным вопросам двусторонних отношений, взаимодействию в рамках БРИКС и ШОС, актуальным международным темам.

2-3 сентября 2015 года Владимир Путин посетил Пекин, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 70-й годовщины Победы Китая в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.

В ноябре 2015 года лидеры Росси и Китая встречались дважды: 15 ноября «на полях» саммита «Группы двадцати» в Анталье (Турция) и 30 ноября после пленарного заседания конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже.

23 июня 2016 года президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели встречу «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества.

24-25 июня 2016 года президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. Приоритетное внимание в ходе переговоров с главой КНР Си Цзиньпином было уделено вопросам укрепления сотрудничества в экономической сфере, прежде всего энергетике. По итогам переговоров стороны подписали большой пакет соглашений, которые затронули самые разные аспекты сотрудничества: от космоса и энергетики до туризма и поставок зерна в Китай. Кроме того, в рамках визита глава Российского государства встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Дэцзяном и премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном.

С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. 17 декабря 2015 года в рамках официального визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Китай состоялась 20-я регулярная встреча глав правительств двух стран.

Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.

Проводятся консультации по стратегической безопасности между секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым и членом Госсовета КНР Ян Цзечи. Очередной раунд состоялся в мае 2015 года.

Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются «на полях» международных мероприятий, в частности по линии ООН, «Группы двадцати», АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Украине, на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в Северной Африке совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах. Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.

Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая по итогам 2015 года заняла 16-ю позицию.

Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов, а объема китайских прямых инвестиций в экономику России — до 12 миллиардов долларов.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России с Китаем в 2015 году составил 68 065,15 миллиона долларов, в том числе экспорт России в КНР — 33 263,76 миллиона долларов, импорт из КНР — 34 801,39 миллиона долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Китая по итогам 2015 года составил 63 552,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт 28 606,4 миллиона долларов и импорт 34 945,8 миллиона долларов.

За первые шесть месяцев 2016 года внешнеторговый оборот России и Китая составил 28 292,1 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 13 035,7 миллиона долларов и импорт — 15 256,3 миллиона долларов.

Основные товарные группы российского экспорта в КНР — минеральное топливо, нефть, нефтепродукты; древесина и изделия из нее; цветные металлы; рыба, моллюски, ракообразные; химические товары; руды, шлаки, зола; бумажная масса, целлюлоза; удобрения; машины и оборудование; драгоценные и полудрагоценные камни.

Импорт России из Китая представлен следующими группами товаров: машины и оборудование; химические товары; изделия из черных металлов, одежда текстильная и трикотажная, обувь, изделия из кожи; мебель, матрацы, осветительные приборы и др.

Одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества является активизация инвестиционного взаимодействия. При этом инвестиционные вложения Китая в российскую экономику почти в 10 раз превосходят инвестиции России в Китай. Согласно данным Минкоммерции КНР, на конец 2015 года объем накопленных прямых российских инвестиций в Китае составил 946,9 миллиона долларов, а объем накопленных прямых китайских инвестиций в России — 8 940,0 миллиона долларов.

Компании двух стран совместно реализуют целый ряд крупномасштабных проектов в сфере топливной и ядерной энергетики, гражданского авиастроения, ракетного двигателестроения, спутниковых навигационных систем, сооружения объектов инфраструктуры и др.

Значительный вклад в продвижение дружественных отношений и укрепление общественной базы российско-китайского партнерства вносят масштабные двусторонние проекты сотрудничества. Большой успех имели национальные Годы России в Китае и Китая в России (2006-2007), Годы русского и китайского языков (2009-2010), Годы туризма (2012-2013). В 2014-2015 годах в обеих странах прошли Годы дружественных молодежных обменов. В 2016 году в России и Китае проходит перекрестный Год обменов между китайскими и российскими СМИ.

Осуществляется сотрудничество в области туризма. По итогам 2015 года Россию посетили 1,36 миллиона туристов из КНР, что на 64% превысило показатель 2014 года. В 2016 году эксперты ожидают рост китайского турпотока в Россию до 30%.

Китай с туристическими целями в 2015 году посетили свыше 1,28 миллиона россиян.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ria.ru

Российско-китайские отношения на современном этапе

Российско-китайские отношения являются наилучшими за всю историю связей между двумя странами, взаимодействие этих двух стран на международной арене является одним из важнейших факторов для обеспечения стабильности в международных делах.

В настоящее время продолжается тенденция положительного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В 2015 году Китай и Россия совместно отпраздновали 70-летнюю годовщину победы во Второй мировой войне, скоординировали инициативу строительства экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути 21-го века с ЕАЭС, успешно провели год молодежных обменов, провели тесное и эффективное взаимодействие в международных делах, был достигнут ряд прорывов в развитии двух стран, а также в деле защиты мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе.

Как известно, ни с кем у России нет такой разветвленной сети механизмов сотрудничества: саммиты, встречи глав правительств, четыре комиссии, которые посвящены работе на различных направлениях инвестиционного, торгово-экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества, которые возглавляются вице-премьерами, рабочие группы. Вся эта работа поставлена на системную основу. Она позволяет достигать впечатляющих результатов.

В основе двухстороннего сотрудничества — международное право, его неукоснительное уважение, уважение центральной роли ООН, недопустимость вмешательства во внутренние дела. С этих позиций Китай и Россия теснейшим образом сотрудничают по всем международным проблемам, будь то Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан, иранская ядерная программа, ядерная программа Корейского полуострова, противоракетная оборона. Сотрудничество стран помогает укреплять авторитет БРИКС, ШОС, а также «Группы двадцати», в рамках которой РФ и КНР вместе отстаивают проведение реформы международной валютно-финансовой системы чтобы сделать ее более справедливой.

Валютно-финансовая система нынешняя должна быть более демократичной, отражать возросший вес стран БРИКС, прежде всего. И первый шаг в такой реформе благодаря совместным усилиям – России, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР – был сделан совсем недавно. Пятилетний процесс повышения квот и голосов наших государств завершился, и страны БРИКС теперь практически обладают возможностью применять вето в МВФ, это очень важное достижение.

Характеристика российско-китайского стратегического партнерства как имеющего всеобъемлющий характер означала, что оно преодолело перекос в сторону, главным образом, политической составляющей, характерный для предшествующего десятилетия, определяемый китайской формулой «в политике горячо, в экономике холодно». Данная формула зиждется на трех равноценных составляющих: политическом партнерстве, экономическом взаимодействии и гуманитарных связях [1]. Об этом свидетельствует резкая активизация двустороннего взаимодействия по всем трем направлениям. В 2008 г. после окончания демаркационных работ была окончательно определена линия российско-китайской границы, что устранило важнейший фактор, в перспективе способный привести к обострению отношений. Через год в Екатеринбурге состоялся пилотный саммит БРИК, способный после вступления России в ВТО стать мощным фактором защиты интересов развивающихся стран в разработке справедливых условий мировой торговли. В экономическом сотрудничестве происходили наиболее заметные сдвиги. В 2008 г. объем двусторонней торговли впервые преодолел планку в 50 млрд. долларов. Россия стала превращаться в одного из наиболее перспективных партнеров Пекина в сфере нефтегазового сотрудничества. Была подписана Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009–2018 гг. [2]

Заключенный на двадцать лет Договор 2001 г. продолжает оставаться институциональной основой российско-китайских отношений. Началась реализация уже третьего плана действий по его положениям на период 2013–2016 гг. Первое место в списке приоритетов отводится проблеме сбалансирования и гармонизации количественных и качественных характеристик экономического сотрудничества. Стороны планируют довести к 2020 г. объемы двусторонней торговли до уровня в 200 млрд. долларов США. Энергетическое сотрудничество продолжает оставаться одним из приоритетов двустороннего экономического взаимодействия.

Китай является наиболее емким и перспективным для экспорта российских энергоресурсов. Приводились прогнозы о необходимости доведения объема поставляемой нефти до 50 млн. тонн в год, строительства еще одного трансграничного нефтепровода в дополнение к сданному в 2010 г. Сковородино — Дацин и др. [3]

Основание для углубления энергетического сотрудничества для России — геополитическая уязвимость западных маршрутов, связанная с позицией стран-транзитеров, для Китая — рост энергопотребления в связи с ускоренным экономическим развитием.

В 2011 г. подписана «Сианьская инициатива», давшая старт Энергетическому клубу ШОС. В последнее время в Китае ведутся дискуссии о создании «энергетического сообщества».

По мнению российских экспертов, в среднесрочной перспективе вряд ли произойдет расширение Таможенного союза за счет присоединения других государств Центральной Азии [4]. В подобной ситуации не могут не настораживать предложения некоторых китайских экспертов по распространению на регион Центральной Азии хорошо зарекомендовавшего себя в Гонконге и Макао режима CEPA (CloserEconomicPartnershipArrangement), обеспечивающего упрощенный доступ товаров на рынки друг друга, беспошлинный ввоз и снижение налогов на продажу импортированных товаров [5].

Говоря о гуманитарном сотрудничестве, значительный импульс контактам в области науки, культуры, образования и других гуманитарных сферах придали стартовавшие в 2006 г. год России в Китае и Китая в России, годы национальных языков, годы туризма, годы дружественных молодежных обменов и в этом году годы средств массовой информации России и Китая, а также начавшееся в 2007 г. открытие Институтов Конфуция в российских вузах. Все это активно повышает уверенность народа двух стран и укрепляет их дружбу.

Отношения между Россией и Китаем заняли достойное место в системе межгосударственных отношений в АТР. Для Китая Россия — важнейший источник военных технологий и сырьевых ресурсов. Очевидно, что стабильное и поступательное развитие стратегического партнерства с северным соседом имеет для Пекина крайне важное значение и с точки зрения реализации ресурсов так называемой «мягкой силы», которым руководство КНР уделяет в последние годы столь пристальное внимание [3]. Для России Китай — это в первую очередь сосед и крупнейший торговый партнер в АТР. В нынешней политической ситуации России нужны не просто хорошие, но образцовые отношения с Китаем. Китай — важнейший стратегический партнер России, благодаря связям с которым она успешнее может включиться в интеграционные процессы в АТР, ее внешняя политика способна стать менее односторонней, а ее фронда с Западом приобрести характер принципиального спора по поводу будущего характера мироустройства.

Российско-китайские отношения являются важной составляющей современной системы международных отношений. От того, как будут развиваться отношения между Китаем и Россией, во многом будет зависеть весь ход политических процессов, по крайней мере, в пределах Евразии.

Что касается китайско-российских отношений, иностранные СМИ тоже высоко оценивают их. «Взаимно полезные и с виду дружелюбные по отношению друг к другу, Китай и Россия ведут соперничество за господство в Евразии», — пишет Анита Индер Сингх (AnitaInderSingh), профессор Центра мира и урегулирования конфликтов в Нью-Дели, в своей статье, опубликованной на сайте издания Diplomat. Сложившаяся модель и практика двусторонних отношений является конкретным примером того, как нужно строить двусторонние отношения в XXI веке.

Китай готов совместно с Россией работать над претворением в жизнь договоренностей о сотрудничестве, достигнутых руководителями двух стран, использовать благоприятные возможности, возникающие в связи с наступлением 15-летней годовщины с момента заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, продолжать развивать мирную идею о развитии китайско-российской дружбы, которая должна передаваться из поколения в поколение, превратить преимущество высокого уровня политических отношений между двумя странами в реальные результаты практического сотрудничества и взаимодействия в международных делах, стремиться к большему прогрессу в китайско-российских отношениях, чтобы внести более весомый вклад в обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Литература:

- Сун Тао. Выступление на конференции «Ситуация в Европе и китайско-европейские отношения». 16.08.2012.

- http://www.amursu.ru/attachments/article/11560/10.pdf

- О. А. Тимофеев. Российско-китайские отношения на современном этапе и перспективы их развития// Вестник АГУ. — 2014 – № 64.

- 赵鸣文。中俄关系进入新的历史发展时期。《俄罗斯中亚东欧研究》2015年第5期

- 崔颖。 CEPA扩展到上海合作组织区域经济合作的可行性初探。《经济前沿》2016年第1期

Основные термины (генерируются автоматически): Китай, Россия, отношение, CEPA, энергетическое сотрудничество, экономическое сотрудничество, двусторонняя торговля, гуманитарное сотрудничество, Центральная Азия.

moluch.ru

отношения стратегической неопределённости — Клуб «Валдай»

Предстоящий во Владивостоке II Восточный экономический форум (ВЭФ) должен стать знаменательным событием. Планируется участие как минимум трёх глав государств и правительств – России, Японии и Южной Кореи. Главными вопросами форума станут наращивание торгово-экономических связей России и стран Азии, привлечение инвестиций в российские Сибирь и Дальний Восток, построение большого интеграционного пространства в Евразии – евразийского всеобъемлющего партнёрства. Последней теме будет посвящена отдельная сессия, в которой участвует клуб «Валдай». Важной частью этого проекта станет дальнейшее укрепление российско-китайских экономических связей. Усилиями западных СМИ и части российской элиты эта тема стала одной из наиболее мифологизированных. Утверждается, что эти отношения якобы буксуют и не могут сдвинуться с мертвой точки. Это не так. Реальная картина состояния российско-китайских отношений в экономике и не только – в статье экспертов клуба «Валдай».

Российско-китайские отношения на протяжении последних 20 лет своей истории, со времени установления стратегического партнёрства в 1996 году, отличаются тщательно поддерживаемым двумя сторонами внешним позитивным фоном при сохранении стратегической неопределённости целей данных отношений. Обе стороны так настойчиво твердят, что отношения достигли высшей точки развития, что это само по себе вызывает сомнения у внешних наблюдателей. В то же время они отрицают намерения образовать союз или развивать взаимодействие на антизападной основе, при том что фактически такое взаимодействие в политической сфере уже имеет место. С началом украинского кризиса эти отношения превратились в популярный предмет для дискуссий российского политического класса и части зарубежного экспертного сообщества. Предметом обсуждения являются «сферические российско-китайские отношения в вакууме», почти не имеющие точек пересечения с реальностью. Частично это обстоятельство связано с малым объёмом информации о действительном содержании этих отношений.

Например, практическая бесполезность данных Росстата и ЦБ РФ, с точки зрения определения источников поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций, – общеизвестный факт для всех, кто соприкасается с российской макроэкономической статистикой. Основные инвестиции в Россию (как и в Китай) всегда приходят из оффшорных юрисдикций. Статистика ЦБ показывает ничтожные объёмы китайских инвестиций в Россию, считанные сотни миллионов долларов в год (571 млн в 2015 году) при накопленном объёме китайских инвестиций в $1,7 млрд на начало 2016 года. Китайская статистика была немного более полной и указывала, что уже в середине 2015 года было накоплено 8,7 млрд долларов инвестиций. Вопрос: «Почему Китай не инвестирует в Россию?» – входит в число популярных запросов в поисковиках и является одной из излюбленных тем разделов «Мнения» российской деловой прессы.

Более или менее надёжный подсчёт действительного объёма китайских инвестиций в России был выполнен лишь относительно недавно самими китайцами путём сбора данных «вручную» со своих компаний, имевших известные проекты в России. Этот подсчёт дал цифру в 32–33 млрд долларов, которую они сообщили российской стороне на двусторонних переговорах. Если этот подсчёт является правдивым, это означает, что КНР уже сейчас является одним из крупных инвесторов в российскую экономику. Вероятно, можно ставить вопрос о том, «как увеличить китайские инвестиции», но не о том, «почему Китай не инвестирует». При этом Китай, как известно, является вторым после Евросоюза торговым партнёром России с товарооборотом в $68 млрд в 2015 году, причём доля ЕС в российской торговле падает, а доля Китая – растёт.

При такой нехватке информации возникает и не менее интересный вопрос о реальных объёмах российских инвестиций в Китае, находящихся, по официальной статистике, на уровне статистической погрешности. Отсутствуют пока и сколько-нибудь надёжные данные о динамике инвестиций. При этом данные об отдельных анонсированных в последние годы проектах позволяют предположить, что эта динамика существенно выросла.

Украинский кризис привёл к обострению дискуссий о возможности российско-китайского союза. Руководство двух стран публично отвергало идею заключения формального военно-политического союза неоднократно и по вполне ясным причинам. Вступление в союз с другой крупной державой выбивает из рук России любые аргументы против расширения НАТО и не позволяет Китаю критиковать военное усиление США в Азии.

Что обе стороны могли бы выиграть от объявления формального союза? Во-первых, союз нужен для того, чтобы более сильный союзник мог гарантировать безопасность более слабого. Во-вторых, он нужен для координации в военной и политической сфере. С гарантиями дело обстоит довольно просто – они на данном этапе не нужны ни России, ни Китаю. Россия является ядерной сверхдержавой. Китай, уступая ей по своему ядерному потенциалу, ещё не дошёл до столь низкой точки в своих отношениях с США, чтобы реально нуждаться в таких гарантиях.

А как обстоит дело с реальной координацией? Крупные ежегодные совместные военные учения продолжаются уже более десятилетия, с 2005 года, с каждым годом расширяясь и усложняясь. К ним добавилось и широчайшее китайское участие в проводимых российским министерством обороны военных соревнованиях и состязаниях («танковый биатлон», «Авиадартс», «десантный взвод» и тому подобное). Уровень оперативной совместимости является достаточным для создания совместных тактических групп под единым командованием.

Предметом учений являются совместные операции по разгрому крупных сил «международных террористов» на суше и по борьбе с подводными лодками, авиацией противника и высадке десантов на море. В 2016 году к этому добавились российско-китайские учения в сфере противоракетной обороны и совместные учения российской Национальной гвардии и Народной вооружённой полиции КНР.

К этому следует добавить ежегодные обмены визитами президентов и премьеров двух стран (Путин за время президентства совершил 11 официальных визитов в Китай), постоянную координацию позиций по международным проблемам (Иран, Сирия, американская ПРО и так далее) и выдвижение совместных инициатив (например, по вопросам глобальной стратегической стабильности и информационной безопасности во время недавнего визита Путина). Созданы механизмы постоянного обмена информацией и поддержания диалогов между администрацией президента России и Канцелярией ЦК КПК, экономическими ведомствами, службами безопасности, военными и дипломатами двух стран. Продолжается сотрудничество в сфере технологий военного и двойного назначения.

Тимофей Бордачёв: «Россия и Китай одинаково заинтересованы в удалении внешних игроков, безотносительно их происхождения. Для большинства внерегиональных игроков развитие событий в центре Евразии представляет интерес исключительно в международно-политическом контексте и не является вопросом национальной безопасности. Поэтому их воздействие на ситуацию может в большинстве своём иметь дестабилизирующий характер, поскольку неизбежно делает ставку на рискованную политическую трансформацию центральноазиатских государств».

Такое обилие координационных механизмов и такой масштаб военного сотрудничества явно выходят за рамки обычного добрососедства. Экономический фундамент под этими отношениями может быть не столь впечатляющим, как военно-политическая составляющая, но он прочнее, чем принято считать. И он постепенно укрепляется. Таким образом, российско-китайские отношения уже являются союзническими по многим аспектам, за исключением вывески. Вывеска может быть сменена относительно быстро – если (или – когда) это будет целесообразно. Но на данный момент стратегическая неопределённость отвечает целям обеих сторон наилучшим образом – причём как во внешней, так и во внутренней политике.

В доказательство невозможности слишком тесного сближения Москвы и Пекина обычно приводят якобы отказ Китая поддержать Россию по вопросам Абхазии, Южной Осетии и Крыма и нежелание России ввязываться в конфликт в Южно-Китайском море. Действительно, Китай не может открыто поддержать изменение государственных границ на основе референдума о самоопределении – в этом случае он потеряет Тайвань. При этом России такая поддержка была бы желательна, но по существу бы мало что дала – она, например, не помогла бы снять односторонние санкции США и ЕС.

Тем не менее Китай поддерживает экономические связи с Абхазией и даже позволял работать в Пекине почётному консулу этой страны. Китай имеет и экономические отношения с Крымом, а китайские компании сыграли важнейшую роль в строительстве крымского энергомоста. В самый тяжёлый момент экономического кризиса в декабре 2014 года министр иностранных дел КНР Ван И заявил о готовности оказать экономическую помощь России. Эта помощь была предложена, но предложение было отклонено. Российское руководство, видимо, не считало положение страны настолько тяжёлым и не хотело ослаблять свои переговорные позиции при обсуждении крупных совместных проектов. Что касается проблемы Южно-Китайского моря, то здесь Китай получил поддержку России по наиболее важному для него аспекту проблемы. Москва осудила вмешательство в проблему Южно-Китайского моря внерегиональных держав и призвала к её решению на основе прямых переговоров вовлечённых сторон. Россия не намерена участвовать в спорах Китая по этому вопросу с азиатскими странами, но с удовольствием готова критиковать США.

Разумеется, для двусторонних отношений характерны и многочисленные трудности. Доминирование в экономиках двух стран гигантских, неповоротливых госкомпаний превращает обсуждение каждого совместного проекта в сложное и долгое упражнение. Предрассудки и бюрократическая неэффективность также сыграли свою роль – достаточно вспомнить судьбу проекта моста через Амур в районе Благовещенска, строительство которого сдвинулось с мертвой точки лишь в 2014 году, спустя более 20 лет переговоров. Подобные трудности естественным образом вытекают из особенностей политических систем двух стран и, наряду с конкуренцией и расхождениями по ряду второстепенных вопросов, не влияют на качество отношений.

Постепенный процесс российско-китайского сближения во всех сферах начался в 1990-е годы и продолжается до сих пор, не меняясь по сути. Украинский кризис и одновременное обострение ситуации в Южно-Китайском море пока лишь несколько ускорили процесс сближения. В дальнейшем наиболее важным следствием этих кризисов может стать постепенное исчезновение фактора стратегической неопределённости в отношениях двух стран по мере того, как они втягиваются во всё более глубокое противостояние с США.

ru.valdaiclub.com

Отношения России и Китая сложнее, чем кажется | Мир | ИноСМИ

Вне всякого сомнения, украинский конфликт заставил Россию сблизиться с Китаем, однако это вовсе не означает, что в отношениях между этими странами не существует никаких проблем.

Одним из основных побочных продуктов сближения Москвы с Пекином станет «расширенное» сотрудничество в Средней Азии, как говорит Александр Габуев, старший научный сотрудник и руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги.

«Наибольшее воздействие от укрепления российско-китайских отношений ощутит на себе Центральная Азия — то есть Афганистан, Монголия и пять постсоветских государств Средней Азии», — пишет Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, в своей статье о российско-китайском альянсе.

«В результате, вероятнее всего, возникнет торговая и инвестиционная зона, охватывающая центральную, северную и восточную части Евразии. Поскольку Китай станет ее движущей силой, этот регион можно будет назвать Большой Азией — от Шанхая, ее делового центра, до Санкт-Петербурга, ее аванпоста на границе с Европой».

Мы уже стали свидетелями нескольких инициатив, предложенных Пекином и принятых Москвой, таких как Экономический пояс Шелкового пути, разработка Северного морского пути, высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая должна соединить Москву и Пекин, и Шанхайская организация сотрудничества.

«Путинская концепция “Большой Европы” от Лиссабона до Владивостока, объединяющей Европейский Союз и Евразийский экономический союз, постепенно вытесняется концепцией “Большой Азии” от Шанхая до Санкт-Петербурга», — пишет Тренин.

Между тем, несмотря на совместные инфраструктурные проекты и политическое сотрудничество, в Средней Азии далеко не все гладко.

«Взаимно полезные и с виду дружелюбные по отношению друг к другу, бывшая сверхдержава и потенциальная сверхдержава ведут соперничество за господство в Евразии», — пишет Анита Индер Сингх (Anita Inder Singh), профессор Центра мира и урегулирования конфликтов в Нью-Дели, в своей статье, опубликованной на сайте издания Diplomat.

«Пока Россия выстраивает свою стратегическую ось в восточном направлении и пытается сохранить влияние в Центральной Азии, Китай продвигается на запад с намерением стать великой евразийской державой».

Источником напряженности является тот факт, что Китай стал главным кредитором соседей России (то есть тех государств в Азии, которые прежде входили в состав Советского Союза и которые сохранили тесные связи с Россией после его распада в 1991 году). Между тем, Россия, испытывающая финансовые трудности, не может предложить им такие же «щедроты и инвестиции», как Пекин.

Китайские инвестиции в энергетический сектор Казахстана «раздражают» Россию, как пишет Сингх, а Туркмения (занимающая четвертое место по объемам запасов природного газа) ищет «новые экспортные маршруты для сведения к минимуму своей зависимости от российских трубопроводов».

Как пишет Сингх, постсоветские государства боятся, что Россия может «использовать ЕАЭС для шантажа и усилить их зависимость от слабеющего рубля». (Мы уже видели, как Казахстан отверг предложение России ввести единую валюту.)

Между тем, «Россия поддерживает экономическую деятельность Китая, а российские чиновники и аналитики пишут о четком разделении обязанностей, которое устраивает обе стороны: Китай обеспечивает экономические инвестиции, а Россия отвечает за безопасность и использует свое политическое влияние», — пишет Александр Кули (Alexander Cooley), профессор колледжа Барнарда.

Однако это разделение между политическими и экономическими функциями не всегда работает. Как пишет Кули, Россия «негласно противостояла или медлила практически по каждой масштабной экономической инициативе», которую Китай предлагал в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

«Россия не хочет и дальше повышать возможности Китая, даже в рамках многосторонних альянсов, поскольку она стремится продвигать свои собственные региональные экономические структуры», такие как Евразийский экономический союз или российско-казахский Евразийский банк развития, как пишет Кули.

«В частных беседах представители Китая говорят о недовольстве Пекина такой скрытностью России, но несмотря на это Китай все же продолжает вести свою экономическую деятельность в рамках их двустороннего альянса», — добавляет он.

Учитывая все это, Китай знает, что пока он должен на публике представлять свои отношения с Россией как «дружбу равных», поскольку это поможет ему достичь своих экономических и политических целей в регионе и во всем мире.

«В рамках Шанхайской организации сотрудничества Россия играет неформальную роль соруководителя вместе с Китаем. Пекин также уважает установленные Москвой красные линии в вопросах о заключении военных альянсов и создании военных баз на территории бывшего Советского Союза, — пишет Тренин в своей статье о российско-китайском альянсе. — Это резко контрастирует с западной политикой расширения НАТО и Евросоюза на пограничных территориях бывшего Советского Союза в Восточной Европе».

«Послушная Россия предоставит Китаю больше ресурсов для того, чтобы он смог подготовиться к решающей битве за статус великой державы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия может превратиться в площадку для испытания Китаем его моделей мирового господства (особенно в финансовой сфере), которые Пекин хочет реализовать».

В любом случае, когда речь заходит о политическом партнерстве России и Китая, все вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

inosmi.ru

Мифы российско-китайских отношений. Откровенный разговор о наиболее важном партнёре России

Центральный комитет Коммунистической партии Китая выступил с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут «занимать должность не более двух сроков подряд». Это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбраться на новый, третий срок в 2023 году. В этом свете полезно вновь обсудить российско-китайские отношения, которые зачастую получают неверную трактовку в средствах массовой информации.

СУДЬБОНОСНЫЙ СЪЕЗД

В октябре прошлого года, как известно, в Пекине прошёл съезд китайской компартии, который китайская пресса до сих пор называет не иначе как «судьбоносным». А недавно министр иностранных дел КНР Ван И заявил о том, что доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина на съезде является не чем иным, как «учебником по современному Китаю».

Отметим, что внешнеполитическая тематика в докладе главного и единственного на сегодняшний момент китайского лидера, чьи идеи уже вписаны в Устав партии как «квинтэссенция практического опыта и коллективной мудрости партии и народа», а также «руководство к действию при осуществлении партией и народом великого возрождения китайской нации», занимает мало места. Внешнеполитический раздел доклада составляет чуть более двух страниц китайского текста, и основное внимание в нём уделено строительству «сообщества единой судьбы человечества» и характеристике международной обстановки в целом.

При этом Си Цзиньпин, по сути, повторил формулу деления стран мира, предложенную ещё на предыдущем съезде своим предшественником Ху Цзиньтао, которая, в свою очередь, косвенно перекликается со знаменитой теорией Мао Цзэдуна о «трёх мирах».

В соответствии с этой формулой все страны мира для Китая делятся на три вида: крупные страны (даго), сопредельные страны (чжоубяньгоцзя) и развивающиеся (фачжаньчжун гоцзя). Изменился только перевод, предлагающийся китайской стороной для первой группы стран: если в русскоязычной версии доклада Ху Цзиньтао это были «развитые страны», то теперь их перевели как «ведущие страны». В отношении них нужно, во-первых, «продвигать координацию и сотрудничество», а во-вторых, «установить такие рамки отношений, в которых они бы развивались в целом стабильно и сбалансированно» (пер. — А.О.Виноградов). Заметим, что задача построения с этими странами «нового типа отношений», которая ставилась в докладе Ху Цзиньтао, теперь больше не ставится. То есть она, видимо, считается выполненной.

В отношениях с двумя другими группами стран добавилась концепция «亲诚惠容» (цинь чэн хуэй жун) по отношению к сопредельным странам, которая переводится китайцами как «доброжелательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность». Заметим, что в этой концепции также присутствует иероглиф 惠 (хуэй), использованный для характеристики отношений с соседями и в докладе Ху Цзиньтао. Этот иероглиф, если свериться со словарём, имеет значение «милость, благодетельствовать, оказывать честь, пожаловать, удостоить», что не совсем равноценно переводу «взаимовыгодность». Кстати, и первый иероглиф, переведённый как «доброжелательность», имеет значение «родственный», так что перевод тоже не совсем точный.

Россия, казалось бы, входит во все три группы стран и потому представляет для Китая очень большое значение. Однако мне уже приходилось не один раз писать о том, что это не совсем так. В число развивающихся стран Китай Россию никогда не включал и не собирается, Россия для него — наследница Советского Союза и относится к развитым странам Европы. В то время как Китай, несмотря на поразительные успехи своей экономики и огромные размеры, — страна по-прежнему развивающаяся. Вернее, если использовать китайские формулировки, «самая крупная из развивающихся стран» и «лидер среди развивающихся стран». И понятно, что конкуренция на этом поле Китаю не нужна. Недаром наиболее острые отношения у Китая с партнёром по БРИКС Индией.

В число «крупных» (или «ведущих») стран Китай Россию вроде бы включает. Причём в последнее время даже более чем настойчиво — отношения между КНР и РФ в пропагандистских материалах, особенно на русском языке (см., например, журнал «Китай» за июль 2017 года), представляются даже как «образец отношений между крупными державами». Однако при этом нет-нет да и проскальзывают, даже в интервью того же министра иностранных дел Ван И, «проговорки» по поводу того, что «отношения между крупными державами» — это на самом деле отношения Китай — США. А отношения со всеми остальными странами — это просто «межгосударственные отношения». В любом случае Россия для Китая прежде всего входит во вторую группу, то есть в число стран, которых Китай своим развитием «облагодетельствует».

МИФЫ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сразу скажу, что это отнюдь не единственный случай, когда российско-китайские отношения представляются в более «хорошем» свете, чем есть на самом деле. В том числе и экспертами, комментирующими декларируемый с 2014 года «поворот на Восток». При этом несомненно, что Китай на сегодня является ведущим партнёром России как в экономической, так и в политической области. А отношения с Китаем являются (или, по крайней мере, должны являться) главным направлением внешней политики РФ. И именно поэтому здесь необходим беспристрастный и откровенный разговор и анализ. Нужно не поддаваться магии слов и не заниматься самоуспокоением, а видеть конкретные различия в подходах и конкретные проблемы. И тщательно с ними работать в пользу сближения позиций и нахождения точек соприкосновения.

Происходящее в последние годы определённое «приукрашивание», даже мифологизация российско-китайских отношений, попытки представить их исключительно в безоблачном свете на самом деле мешают видеть существующие проблемы и находить пути и возможности для их решения. Что отнюдь не способствует развитию отношений между нашими странами в направлении долгосрочного сотрудничества. На мой взгляд, подобное «приукрашивание» происходит с двух сторон, хотя и по разным причинам, о которых можно поговорить отдельно. Пока отметим основные точки мифологизации.

Одна из них — это характеристика нынешнего этапа в отношениях двух стран как «наилучшего в истории отношений», которая одно время присутствовала и в заявлениях высшего руководства РФ. Напомним, что для российской историографии «наилучшим периодом» в отношениях наших стран всегда было принято считать период первой половины и середины 50-х годов ХХ века, когда Советский Союз и Китайская Народная Республика были связаны Договором о дружбе, союзе и взаимопомощи. И Советский Союз, в полном соответствии с буквой и духом этого договора, такую помощь Китаю всемерно оказывал (в КНР она тогда с полным основанием называлась «братской помощью»). Нам кажется, что об этом периоде отношений не стоит забывать (а тем более интерпретировать характер советско-китайских отношений в тот период в духе последующих высказываний Мао Цзэдуна).

Второй миф относительно российско-китайских отношений — это заявления о том, что в 2000-х годах стороны окончательно решили (или «закрыли») вопрос о российско-китайской границе. Действительно, в результате заключения Договора 2001 года двум сторонам удалось договориться о линии прохождения границы на всех участках, кроме двух островов у Хабаровска. В 2004 году после проведения размежевания в районе этих островов (имеются в виду острова Тарабаров и Большой Уссурийский) была решена и эта проблема. Однако заметим, что характер размежевания вызвал довольно неоднозначную реакцию не только со стороны российского населения (посчитавшего, что российская сторона отдала свои исконные территории китайцам), но и со стороны китайской общественности, до сих пор уверенной в том, что оба этих острова должны полностью принадлежать Китаю.

Не стоит забывать и о том, что в китайской историографии по-прежнему исходят из позиции, заявленной Мао Цзэдуном в 1964 г., в соответствии с которой Россия в своё время захватила 1,5 млн кв. километров китайской территории. Несмотря на то, что в процессе нормализации отношений между нашими странами в 1989 г. было принято решение начать, по словам Дэн Сяопина, «с чистого листа», факт «захвата» Россией огромной китайской территории, которую КНР считает исторически своей, преподносится китайскому населению как «непреложный». И именно в таком ключе изучается в школах и вузах Китая.

Ещё один широко распространённый миф, часто повторяющийся и с китайской, и с российской стороны, касается совпадения стратегических позиций и интересов России и Китая, вплоть до предложений о заключении военного союза. Если мы говорим об объективном совпадении долгосрочных глобальных интересов народов двух стран, нуждающихся в мире и развитии, а также в установлении более справедливого порядка в международных делах (включая борьбу за изменение сложившейся мировой финансовой и экономической системы), то да, разумеется, они совпадают, хотя и тут далеко не во всём. Однако при этом существуют конкретные различия в позициях двух стран по различным международным проблемам, объясняющиеся их различным положением и различным местом в системе международных отношений, в том числе в структуре мировой экономики. А также различным подходом к решению определённых международных вопросов.

Например, в 2014 году во время голосования в ООН по вопросу о признании итогов референдума в Крыму Китай воздержался (так же, как и другие наши партнёры по БРИКС — Индия, Бразилия, ЮАР), поскольку придерживается позиции невмешательства во внутренние дела других стран и принципа территориальной целостности (таким образом, фактически выступает против вмешательства РФ и отделения Крыма).

Другой пример. Когда мы говорим о том, что «Россия и Китай выступают против попыток отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны и отстаивают её итоги», не стоит забывать, что не только в ряде западных стран, но и в Китае сегодня активно осуществляется пересмотр истории Второй мировой войны в попытках доказать, что именно Китай понёс в ней наибольшие жертвы и внёс наибольший вклад в победу над фашизмом и милитаризмом.

Точно так же, когда мы говорим о том, что «стратегическим консенсусом» России и Китая является противодействие международному терроризму, мы не всегда учитываем тот факт, что Россия и Китай вкладывают в понятие международного терроризма разное содержание. В то время как для России это прежде всего ИГИЛ, для Китая главным противником является Исламское движение Восточного Туркестана и другие уйгурские националисты.

То же самое касается и сотрудничества в сфере безопасности в целом. Например, в опубликованной в январе 2017 года Белой книге КНР по сотрудничеству в сфере безопасности в АТР в перечне важных для Пекина механизмов в сфере безопасности ШОС занимает предпоследнее место, а структура ШОС по борьбе с терроризмом — РАТС — не упомянута вообще. А одну из первых строчек по важности в списке занимает новый антитеррористический механизм с участием Китая, Афганистана, Пакистана и Таджикистана, который не включает Россию и не связан с ШОС.

Подобных примеров можно приводить много. Серьёзные различия в подходах существуют не только по ситуации на Украине и вопросу принадлежности Крыма, но и по событиям в Сирии, и по поводу путей и способов «сопряжения» проектов ЕАЭС и «Один пояс, один путь» и др. В очень многих случаях можно обнаружить различия и в подходе сторон, и в понимании причин и следствий происходящих процессов.

ЛУКАВЫЙ РОСТ

Отдельно стоит разговаривать об экономике и торгово-экономических отношениях двух стран, где вышеупомянутое «приукрашивание» характерно в первую очередь для российской стороны, включая высших должностных лиц. Например, постоянное подчёркивание того факта, что количественный рост взаимной торговли после резкого падения в 2015 году (на одну треть — с 90 с лишним млрд долларов до 63) с 2016 года вновь возобновился. Это действительно так: в 2016 году товарооборот составил, по китайским данным, 69 с половиной млрд (по российским — 66 млрд), в 2017 году — 84 млрд (это по данным китайской таможни, российская свои ещё не предоставила).

Однако считать факт роста взаимной торговли, как это делает, например, премьер РФ Дмитрий Медведев, однозначно положительным явлением вряд ли оправданно. При сложившейся структуре взаимной торговли и при том, что главной причиной её сокращения было падение курса рубля в конце 2014 года, сегодняшний рост означает, по сути, то, что Россия продаёт Китаю большее количество сырья по более дешёвой цене и покупает продукцию китайского машиностроения по более высоким ценам. Именно это, кстати, на самом деле имелось в виду, когда тот же премьер подчёркивал, что в 2015 году товарооборот между нашими странами, хоть и упал в ценовом выражении, в физическом объёме даже вырос. То же самое касается победных реляций о том, что существенно выросли (в 2016 году до 2,14 млрд) экспорт продукции российского машиностроения в Китай и экспорт сельскохозяйственной продукции (до 1,5 млрд).

Рост несырьевого экспорта — действительно положительное явление, однако нужно осознавать, что машиностроение в российском экспорте даже после роста составляет менее 7%, а сельскохозяйственная продукция (в которой подавляющая часть по-прежнему — продукция рыбного хозяйства) — и того меньше. А основным драйвером этого роста также явилось резкое снижение обменного курса рубля.

Далеко не однозначно обстоит дело и с электронной торговлей, рост которой преподносится как развитие инноваций и сотрудничества в сфере «новой экономики». Нынешняя электронная торговля, по сути, заменила «челночную торговлю», поощрение которой в 90-е годы способствовало массовому оттоку валютных средств из РФ и огромному росту коррупции. Рост электронной торговли объясняется отсутствием регулирующих нормативных документов и приводит к тому, что покупки россиян в Китае (которые, по некоторым подсчётам, составляют 3–4 млрд долларов в год) не облагаются ни налогами, ни таможенными пошлинами. При этом мизерные объёмы российских электронных продаж в Китае объясняются отсутствием у российских компаний опыта работы, недостаточными усилиями по «брендированию» и т.п.

А то, что происходит в области китайского туризма в Россию (в 2017 году Россию посетили 1,5 млн туристов из Китая, в 2016 их было 1,3 млн, что больше, чем из всей Европы вместе взятой), заслуживает отдельного разговора. Вместо того чтобы привлекать в Россию иностранную валюту и способствовать росту имиджа нашей страны, китайский туризм в РФ приводит к прямо противоположным результатам — оттоку валюты (подавляющая часть потока — до 95% — обслуживается т.н. «серыми» китайскими фирмами, использующими свою деятельность для «отмывания» зависших в России ещё во времена Черкизона денег) и крайне неблагоприятному впечатлению, которое создаётся у побывавших в нашей стране китайцев (процент приезжающих в РФ повторно близок к нулю).

Повторим, это не мешает искать точки соприкосновения, совсем наоборот: только при фиксации различий можно искать и находить то общее, главное, что нас сегодня объединяет и сближает.

Подчеркнём ещё раз, что Китай сегодня — главный и наиболее важный партнёр РФ на международной арене, что обусловлено не только ухудшением отношений России со странами Запада, но и сложившейся международной ситуацией в целом. Однако при этом не следует забывать о том, что Китай — крайне сложный партнёр, не только преследующий в мировой политике свои собственные интересы, но и умеющий жёстко их отстаивать. И эти интересы далеко не всегда и не во всём совпадают с интересами России.

Андрей Виноградов

Источник

Автор Андрей Олегович Виноградов — канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, преподаватель Факультета мировой экономики и мировой политики и Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Публикация портала СОНАР-2050.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В треугольнике: США(Запад) – Китай – Россия. Что за поворотом страны с Запада на Восток?

Китайский вектор российской политики: кому он выгоден?

Китайский эволюционный вызов

Гибель старшего брата: уроки кризисов Китай учит очень тщательно

Великая Октябрьская революция и ее влияние на Китай

Уроки экономических реформ: опыт Китая и России

Китайский съезд: почему у них получается то, что не вышло у СССР

Китай-Россия: медвежья услуга

Китай и Россия: дружба слона с муравьём

Китайский дракон: геополитические амбиции Поднебесной

Какой формат экономического взаимодействия с Китаем нужен России

Вернуться на главную

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН)

rusrand.ru

«Россия заплатит высокую цену за свои вторжения»

Не пугайтесь, платить надо не прямо сейчас, а в будущем, хоть и не в таком далёком. Многие из нас его застанут.

Сегодняшние новости о том, что Россия всё-таки решила поставлять Китаю комплексы С-400, напомнили мне о занятной статье в проправительственной китайской газете, на перевод которой я натолкнулся пару недель назад.

Шесть войн в которых будет участвовать Китай в ближайшие 50 лет.

Иллюстрация к статье «Шесть войн, которые будет вести Китай»

Ниже русский перевод текста о «шестой войне». Он довольно верный, но механистический, поэтому желающие могут ознакомиться с английским переводом или китайским оригиналом.

Китай не является единой великой державой. Это унижение китайского народа, позор сынов Желтого Императора. Ради национального единения и достоинства, Китай должен провести 6 войн в следующие 50 лет. Некоторые региональные, другие, возможно, тотального характера. Неважно какие, все они неизбежны для китайского воссоединения.

…

ВОЙНА ПЕРВАЯ: ОБЪЕДИНЕНИЕ С ТАЙВАНЕМ (ГОДЫ 2020 – 2025)…ВОЙНА ВТОРАЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСТРОВОВ СПРАТЛИ (ГОДЫ 2025-2030)…ВОЙНА ТРЕТЬЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЮЖНОГО ТИБЕТА (2035-2040 ГОДЫ)…ВОЙНА ЧЕТВЕРТАЯ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОСТРОВОВ ДЯОЮЙДАО (СЕНКАКУ) И РЮКЮ (ГОДЫ 2040 – 2045)…ВОЙНА ПЯТАЯ: ОБЪЕДИНЕНИЕ ВНЕШНЕЙ МОНГОЛИИ (ГОДЫ 2045-2050)…ВОЙНА ШЕСТАЯ: ВОЗВРАТ ЗЕМЕЛЬ У РОССИИ (ГОДЫ 2055 – 2060)Нынешние отношения Китая и России, казалось бы, хороши, но это результат того, что США не оставляют им другого выбора.

Обе страны под пристальным контролем друг друга. Россия опасается, что подъем Китая угрожает ее могуществу, Китай же никогда не забывал утраченных в пользу России владений. Когда подвернется случай, Китай вернет все потерянные территории.

После пяти предыдущих побед к 2050 году, Китай будет предъявлять территориальные претензии на основе сферы владений (домена) династии Цинь (как объединение Внешней Монголии — на основе домена Китайской Республики) и проведет пропагандистские кампании в поддержку таких претензий. Усилия должны быть приложены к тому, чтобы Россия распалась вновь.

Во времена “Старого Китая” Россия заняла 1,6 млн. квадратных километров земель, что равно одной шестой части территории нынешнего домена Китая. Таким образом, Россия — злейший враг Китая.

После победы в предыдущих пяти войнах — самое время заставить Россию заплатить.

Это, должно быть, приведет к войне с Россией. Хотя к этому времени Китай передовая военная держава в области авиации, ВМС, сухопутных и космических войск, это первая война против ядерной державы. Поэтому Китай должен быть хорошо подготовлен в сфере ядерного оружия, возможности ядерного удара по России от начала и до конца конфликта.

Когда Китай лишит Россию возможности ответного удара, Россия осознает что не может тягаться с Китаем на поле боя.

Им останется лишь отдать свои

navalny.com