ТОП-5 зенитно-ракетных комплексов | Слово и Дело

20:34  13 Сентября 2016

83 253

Людям нравится сравнивать разные вещи друг с другом. Кто сильнее: слон или кит? Пробьёт ли гиря крышку люка? Кстати, весь спорт на этом построен. Любят люди сравнивать военную технику, что лучше делать на бумаге, чем в реальном бою. Киле Мизоками из популярного журнала The National Interest решил собрать пятёрку лучших ракетных зенитных комплексов. Свой рейтинг он составил на основании количества сбитых целей и отношения попаданий к промахам.

СА-75 «Двина» (по классификации НАТО: SA-2 Guidline)

СА-75 «Двина» — далеко не новинка, но зато рекордсмен по времени эксплуатации. Разработанный в 1953 году этот зенитно-ракетный комплекс находился в непрерывной эксплуатации по всему миру на протяжении более пятидесяти лет. Ракетами, именно, этого комплекса в 1960 году был сбит американский самолёт-шпион У-2, пилотируемый Пауэрсом.

wiki

wikiЗРК СА-75 «Двина» составляли основу ПВО Северного Вьетнама во время агрессии США против Вьетнама. Над вьетнамским небом было сбито в общей сложности около 2000 американских самолётов, среди которых 64 стратегических бомбардировщика Б-52. «Двина» до сих пор находится на вооружении двадцати стран, естественно, претерпев несколько глубоких модернизаций. Заслуженный первый номер.

9К32 «Стрела» (НАТО: SA-7 Grail)

9К32 «Стрела» является первым поколением советских переносных зенитно-ракетных комплексов. По простоте и дешевизне её можно сравнить с АК-47. Сверхзвуковая ракета способна поразить цель на расстоянии 3.4 км и высоте 1.5 км. Предназначен этот ПЗРК для обеспечения защиты против низколетящих целей. В каждом батальоне советской армии было по три «Стрелы».

militaryrussia.ru

militaryrussia.ruБоевое крещение первый советский ПЗРК получил во время войны Египта с Израилем 1969-1970 года. Египтяне сбили 36 самолётов противника, выпустив 99 ракет. Слабым местом этого комплекса было наведение ракеты по тепловому излучению двигателя. Моджахеды в Афганистане не любили эти ракеты, говоря, что часто они наводятся на солнце и улетают мимо цели.

2К12 «Куб» (НАТО: SA-6 Gainful)

Ветеран конфликтов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке «Куб» стал известен в 1973 году во время войны Судного дня, когда Египет вторгся на Синайский полуостров. У Египта было 32 батареи «Кубов», которые стали неожиданностью для ВВС Израиля, поскольку их системы обнаружения радаров не реагировали на эти ЗРК. Благодаря этому израилитяне в первые три дня войны потеряли пятьдесят самолётов. К концу войны Израиль потерял 14% всего самолётного парка.

modernweapon.ru

modernweapon.ruЗРК 2К12 «Куб» состоял на вооружении в тридцати странах и до сих пор несёт службу в 22. Во время войны в Персидском заливе ПВО Ирака сбили два американских F-16. Один F-16 стал жертвой «Куба» в небе над Боснией в 1995 году. Последним сбитым самолётом на счету этого ЗРК оказался польский Су-22, сбитый по ошибке польскими же ПВО во время учений.

92 FIM-Stinger

«Стингер» относится ко второму поколению ПЗРК, которая сделала себе имя в горах Афганистана в 80-е годы. «Стингер» оказался очень эффективным против советских вертолётов и самолётов. Эффективность «Стингеров» была обусловлена тем, что он мог сбивать самолёты с любых углов, а не только сзади.

wiki

wikiСША начали скрытные поставки «Стингеров» афганским моджахедам в 1986 году. Пятьсот пусковых установок и тысяча ракет были розданы «как леденцы» бородатым бандитам. Всего до вывода советских войск из Афганистана ВВС СССР потеряли около 270 самолётов.

МIМ-104 Patriot

wiki

wikiШироко разрекламированный ЗРК «Пэтриот» впервые стал известен во время войны в Персидском заливе в 1991 году, когда он был использован для защиты коалиционных сил и израильских населённых пунктов от иракских ракет «Скад». Американская пресса его сильно хвалила, но реальные успехи оказались гораздо скромнее. Ни один самолёт противника не был сбит, а результативность попадания по иракским ракетам оценивается в 50%. Во время вторжения в Ирак в 2003 году «Пэтриот» сбил девять целей, две из которых были самолётами коалиции. В целом, «Патриот» не может похвастать ни долгим сроком службы, ни точностью, ни количеством сбитых самолётов.

Многие читатели, добравшись до конца статьи, несомненно поинтересуются, а где же в этом списке С-300 и С-400, почему грозные российские комплексы ПВО не попали в рейтинг? Для таких читателей необходимо еще раз напомнить, что список составлен по боевой результативности. Ни С-300, ни С-400 не принимали участия в боевых действиях. Видимо уже тот факт, что первые три строчки в списке самых результативных зенитно-ракетных комплексов занимают советские образцы, как бы намекает, что с современными российскими ЗРК лучше не связываться.

slovodel.com

Лучшие противокорабельные крылатые ракеты (ПКР) мира. Топ 5.

www.arms-expo.ru

Россия говорит, что эти виды её вооружений — лучшие в мире

Источник перевод для mixednews – molten

Финансируемая выросшими доходами от нефти и газа, армия России находится в середине обещанного Путиным масштабного перевооружения, в ходе которого с 2014 по 2020 год планируется потратить 770 миллиардов долларов.

Нет сомнений, что у бывшей коммунистической страны много достойных видов вооружения, которое поставляется в ту часть мира, которая не приобретает американское оружие.

Нет сомнений, что у бывшей коммунистической страны много достойных видов вооружения, которое поставляется в ту часть мира, которая не приобретает американское оружие.

[blockquote_fact]В целом, 88 стран покупают российские вооружения, и продолжают за ним возвращаться. Следующий список является лишь малой частью того, что им хотелось бы иметь.[/blockquote_fact]

Основной боевой танк России Т-90 такой же высокотехнологичный, как американский М-1, но стоит в два раза меньше

Выпускаемый с 1995 года и до настоящего момента, Т-90 стал модернизацией советского Т-72.

[blockquote_note]Проведённые изменения стали впечатляющими, но ещё более примечателен факт того, что Т-90 сто́ит от $2,8 до $4,3 миллионов, тогда как M1 Abrams стоит $8,6 миллиона.[/blockquote_note]

Производитель Карцев-Венедиктов снабдил танк полным набором РЭБ (радиоэлектронной борьбы; прим. mixednews), а также он оснащён предупреждающими лазерными датчиками, системой электронного подавления и трехуровневой системой защиты, состоящей из защищённой орудийной башни, активной взрывающейся брони и полного набора мер контрнападения.

[blockquote_fact]Несмотря на полностью отвечающий современным требованиям статус, российский Т-90 является лишь промежуточным этапом. Т-99, который ожидается в 2020 году, станет новым основным боевым танком, и на его основе будут разработаны транспортные средства пехоты и бронетранспортёры.[/blockquote_fact]

Производство Т-99 начнётся в 2014 году.

Мста-С 2С19 может работать на шести видах топлива

Хотя эта артиллерийская платформа довольно интересна сама по себе, пожалуй, наиболее её убедительной особенностью является универсальность.

[blockquote_note]В Мста-С 2С19 значительно автоматизирован процесс заряжания и стрельбы, что позволяет экипажу оставаться мобильным во время стрельбы, а кроме того, система может работать на 6 разных видах топлива, включая дизельное топливо, бензин, авиационное топливо и алкоголь. По состоянию на 2008 год у России их было 800.[/blockquote_note]

Мста имеет ряд модификаций, в том числе, колёсный вариант, «лазерный танк» и прототип со спаренной гаубицей.

Сухой Су-35 — самый передовой оперативный истребитель России, находящийся на вооружении

Су-35 представляет собой двухмоторный многоцелевой истребитель. Поскольку с момента разработки самолёта Россия не была вовлечена в существенную войну, сверхманёвренный истребитель в настоящее время используется пилотажной командой Русские витязи. У российских ВВС 11 таких машин, бо́льшая часть которых прошла модернизацию.

ВВС Ливии, Индии, Малайзии и Алжира раздумывают над приобретением этого самолёта.

Экспортер Рособоронэкспорт потерял $4 миллиарда после ливийской революции из-за расторжения контракта, так что будущее истребителей за границами страны остаётся неясным.

Сухой Т-50 станет российским малозаметным истребителем пятого поколения

Это будущее российской боевой авиации.

[blockquote_fact]В настоящий момент существуя в качестве прототипа, вторая его модель провела первый экспериментальный полёт в марте 2011 года. В следующем году Минобороны планирует приобрести 10 самолетов для оценки, а затем в 2016 году сделать закупку первой партии истребителей в 60 единиц.[/blockquote_fact]

Срок службы по прогнозам, будет составлять три десятилетия, и этот истребитель, вероятно, будет противостоять американскому F-35. Однако русским удалось ограничить затраты на разработку примерно десятью миллиардами долларов.

Хотя и будучи менее малозаметным, нежели F-22, как утверждают СМИ, Т-50 более маневренный.

Миг-35 имеет ультрасовременный радар, и является полностью цифровым

Миг-35, это глубокая модернизация Миг-29 — истребителя настолько удачного, что он продолжает оставаться на вооружении по всему миру.

[blockquote_note]Он всё еще находится в разработке, но некоторые российские лидеры совершенно откровенно говорят, что Миг-35 является возможным кандидатом на прямую конкуренцию с F-35.[/blockquote_note]

Установленная на самолете радарная система, разработанная НИИ Фазотрон, станет сверхсовременной. Этот истребитель полностью цифровой. Он сможет достигать скорости в 2,25 Маха и имеет дальность полёта в 125 миль. Свой первый полёт истребитель совершил в 2007 году.

Ми-28 — на данный момент самый продвинутый боевой вертолёт, созданный в Азии

Сейчас Ми-28 находится в топе боевых вертолётов, созданных в Азии. Он функционирует в любую погоду, днём и ночью, и может использоваться только для атаки с воздуха.

Тем не менее, в настоящее время вертолёт является лишь прототипом. Сейчас корпоративный родитель Миля — Российские вертолёты, разрабатывает боевой вертолёт нового поколения.

У вертолёта пятого поколения существуют конкретные цели: он должен быть лёгким, бесшумным и невидимым для радаров. Работу над ним хотят начать после того, как будет закончен Су-35.

Ан-70 может перевозить до 300 человек одновременно

Россия заказала 60 украинских самолётов, которые должны будут быть предоставлены между 2015 и 2016 годами. Сейчас у Антонова закончено два прототипа. Он может брать на борт 300 солдат или 200 раненых. Он получил четыре винта, что сравнимо с C-130J.

Ударная подводная лодка класса «Ясень» может нести до 32 крылатых ракет

Управление военно-морской разведки считает, что субмарина класса Ясень самая тихая в океане, и может соперничать с такими же лодками американского производства.

[blockquote_fact]Субмарина питается от ядерного реактора и одна лодка после спуска в 2010 году сейчас находится на испытаниях. Следующая ожидается до 2015 года. Лодки считаются ультрасовременными, и каждая из них обошлась Кремлю в $1,2 миллиарда.[/blockquote_fact]

Тогда как субмарины класса Борей могут нести с собой баллистические ракеты по всему миру, Ясень имеет на вооружении до 32 крылатых ракет и имеет десять торпедных аппаратов.

Баллистические ракеты Булава, Синева и Лайнер объясняют, почему русские одержимы подводными лодками

Россия пришла к этой точке несколько лет назад, когда начала проектировать субмарины под баллистические ракеты. Сейчас российскую военно-морскую оборону помогают определять три БРПЛ.

БРПЛ Синева была предложена в 2007 году и имеет дальность действия в 7100 километров. Она была спроектирована для запуска с субмарин класса Delta IV, построенных с 1985 по 1992 год.

Булава несёт боеголовку с шестью 150-килотонными бомбами. Она имеет дальность в 6,100 миль, но поскольку ракета может быть запущена с подводной лодки, то её дальность действия от родных берегов можно существенно увеличить. Они должны поступить на вооружение в этом году.

[blockquote_note]БРПЛ Лайнер была разработана ракетным ОКБ Макеева. Она получила 12 боеголовок и предположительно может преодолевать противоракетную оборону. Скоро она должна поступить на вооружение.[/blockquote_note]

Корвет класса «Стерегущий» является основным элементом российской береговой обороны

Стерегущий изначально был разработан для замены класса противолодочных корветов Grisha (по классификации НАТО; прим.).

[blockquote_fact]С начала 2007 года в эксплуатации находилось три таких корабля. На данный момент три находятся в стадии строительства, и еще два, как ожидается, будут экспортированы в Алжир.[/blockquote_fact]

Корабль имеет вертолётный ангар, восемь торпедных аппаратов и 12 ячеек для ракет С-400 класса земля-воздух. Корабли в данный момент проходят морские испытания. При учёте стоимости в 150 миллионов долларов за каждый экспортный корабль, эти суда являются крайне выгодной покупкой для ВМС России по сравнению с планируемыми боевыми прибрежными кораблями США стоимостью в $2,4 миллиарда.

Фрегат Горшков — многоцелевой корабль, который ляжет в основу будущего ВМФ России

Сейчас Северная верфь строит первые три из запланированных 15-20 фрегатов для ВМФ России.

[blockquote_note]План в том, чтобы заменить стареющие эсминцы и фрегаты Современный и Буревестник новыми кораблями. Первый фрегат — Горшков — был начат в 2006 году, спущен в 2010 году, и будет введен в эксплуатацию в 2013 году.[/blockquote_note]

У кораблей будут современные радарные системы, 130-мм морские орудия, ракеты Оникс, множество торпедных аппаратов, и они смогут вмещать один вертолёт.

С-400 может быть лучшей системой противовоздушной обороны в мире

С-400, это существенное обновление успешной российской зенитно-ракетной системы С-300. Хотя в настоящее время она представлена в российской армии в ограниченном количестве, её предшественник является главной системой ПВО России.

[blockquote_fact]Система имеет дальность действия в 250 миль, что как минимум в два раза больше, чем у американской MIM-104 Patriot. Три разные ракеты используются для различных дистанций, а самая быстрая летит со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука. Радар разом может отслеживать до ста целей.[/blockquote_fact]

Такая система угрожает даже самым элитным боевым самолётам мира.

С-500 определённо станет лучшей системой ПРО в мире

С-500, это более эффективная версия С-400, созданная для перехвата баллистических ракет, а также для других оборонительных целей.

Радарные системы станут улучшенной версией систем, оборудованных в С-400, и большинство её комплектующих будет происходить от семейства С-300. Эта система должна будет стать высокомобильной. Опять же, подробности отсутствуют, но такая система серьёзно поменяет правила игры.

Ракетная система Искандер-М заменяет системы SCUD в качестве мобильной тактической баллистической ракеты

Искандер-М — гиперзвуковая одноступенчатая баллистическая ракета класса земля-земля с дальностью в 250 км и точностью 5-7 метров. Она разработана для оснащения обычными боеголовками.

[blockquote_note]В южноосетинской войне против Грузии 2008 года эти ракеты были чрезвычайно эффективны в уничтожении военных целей.[/blockquote_note]

Панцирь-С1 является одной из самых современных и компактных систем ПВО в России

Панцирь С-1 является одной невероятной системой. Она сочетает в себе как ракеты класса земля-воздух средней дальности, так и зенитную артиллерию, и самую продвинутую радарную систему из возможных, и всё это в одной упаковке.

Производимые с 2008 года, эти системы эффективны против самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет. Россия даже установила её на свой авианосец.

Панцирь несёт двенадцать ракет, каждая из которых имеет рабочий диапазон в 12 миль. Главным элементом системы является РЛС с фазированной антенной решёткой, которая имеет 360-градусное покрытие и дальность обнаружения в 20 миль. Она может отслеживать 20 целей одновременно.

Российское небо защищено от входящих угроз.

Тополь является первой новой МБР России после распада Советского Союза

Производимая с 1994 года, Межконтинентальная баллистическая ракета несёт одну 800-килотонную боеголовку, имеет три ступени и приводится в движение с помощью твёрдого топлива. Она имеет рабочий диапазон в 6800 км и летит в 22 раза быстрее скорости звука.

Тополь может быть запущен либо из усиленной ракетной шахты, либо с транспортёра.

Более того, Тополь разрабатывался в качестве носителя многозарядной боевой части, что позволяет вооружить единственную ракету множеством боеголовок.

mixednews.ru

Лучший в мире ПЗРК — от «Стрелы» до «Вербы» и дальше: mikle1 — LiveJournal

Полутораметровая труба цвета хаки, компактный прицельный механизм и ремень через плечо. Это, на первый взгляд, несложное устройство за спиной пехотинца таит в себе смертельную угрозу для пилотов самолетов и вертолетов, действующих на высотах ниже 4,5 тысячи метров. Уйти от «сорвавшейся с поводка» ракеты переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) 9К333 «Верба» практически невозможно — она не реагирует на тепловые ловушки и прочие хитрости.

Карманная ПВО

Первые ПЗРК появились в 1960-х и сразу стали врагом номер один для пилотов, приспособившихся укрываться от дальнобойных зенитных ракет на малых высотах. Заметить замаскированного в складках местности «человека с трубой» из кабины самолета или вертолета практически невозможно, при этом, в отличие от пулеметов и пушек, единственное удачное попадание небольшой ракеты может одним махом «приземлить» даже крупный летательный аппарат. В случае с ПЗРК не нужно тратить драгоценное время на развертывание, заряжание и установку. Навел, выстрелил, забыл.

Особого успеха в разработке принципиально нового на тот момент оружия ПВО удалось добиться советским конструкторам. Командование поручило в сжатые сроки создать максимально недорогой и компактный комплекс, подходящий для эффективного прикрытия сухопутных частей и подразделений с воздуха без лишней возни. Задача стояла нетривиальная: сделать систему, годную для борьбы со всеми типами воздушных целей на высотах до 1,5 километра и на дальности до трех. Ракета должна была гарантированно поражать самолеты навстречу и вдогонку. Обязательное условие — возможность ведения огня одним человеком, причем с неподготовленной позиции.

Так родился первый советский ПЗРК 9К32 «Стрела-2», устроивший настоящую революцию в развитии средств ПВО. Комплекс, принятый на вооружение в 1967-м, включал в себя пусковую трубу, ракету с планером «утка» и двигательной установкой, наземный блок питания, переносной пассивный радиопеленгатор и наземный радиозапросчик, а также средства техобслуживания.

Шок, ужас и полное непонимание происходящего — именно так можно охарактеризовать эмоции израильских пилотов, которым «посчастливилось» первыми попасть под град русских «Стрел» во время Арабо-израильского конфликта. В первой же воздушной атаке было сбито 30 процентов самолетов, после чего ВВС Израиля решили приостановить налеты на несколько дней.

От «Стрелы» до «Вербы»

Затем была усовершенствованная и более помехозащищенная «Стрела-3», потом 9К38 «Игла», которую тоже несколько раз модернизировали, и вот теперь ей на смену пришла «Верба». Точный, чувствительный и устойчивый к помехам комплекс четко разделяет самолеты на «свои» и «чужие» и бьет без промаха, не реагируя на тепловые ловушки и другие помехи. С помощью «Вербы» пехотинец может в одиночку «снять» с неба самые разные летательные аппараты, начиная с ударных вертолетов и самолетов и заканчивая крылатыми ракетами. Диапазон дистанций и высот уже не тот, что был у первых «Стрел», а соизмерим с показателями более серьезных систем войсковой ПВО.

Твердотопливная ракета нового ПЗРК играючи достает цели на высотах до 4,5 тысячи метров и на дальности до 6,5 километра. Фактически это полностью перекрывает высотный диапазон работы фронтовой авиации — штурмовики, тактические бомбардировщики и вертолеты можно «укладывать» прямо из окопа. В этом смысле «Верба» существенно превосходит не только «Иглу-С», но и зарубежные аналоги, в том числе знаменитый американский FIM-92 «Стингер». Для сравнения: «Игла-С» берет воздушные цели на высотах до 3,5 километра, а «Стингер» — до 3,8. Кроме того, нижняя граница высоты захвата цели для «Стингера» — 180 метров, а «Верба» начинает работать уже с десяти. В комплекте поставляется компактная РЛС, устойчивая к помехам. Станция «видит» воздушные цели на удалении до 80 километров.

Автоматизированная система управления учитывает скорость и направление полета самолетов или крылатых ракет и распределяет их между зенитчиками, местоположение каждого из которых на местности определяется по ГЛОНАСС. Бойцы обладают точными векторами для стрельбы. Интересно, что «Верба» через тактический комплекс «Барнаул-Т» интегрируется в общую систему ПВО и может получать информацию о воздушных целях, которые «ведут» большие радары.

Разборчивая невеста

Высокой чувствительностью и «избирательностью» к типам целей ракета «Вербы» обязана фирменной трехспектральной головке самонаведения, «зрение» которой работает в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Ракета еще на подлете способна отличить самолет или вертолет от выпущенной им тепловой «ловушки» и сделать правильный выбор.

Как и многие другие аналогичные ЗРК, «Верба» может не только работать «с плеча», но и устанавливается на корабли и ударные вертолеты в качестве вспомогательного противовоздушного средства. Важное новшество — комплекс гораздо проще в обслуживании, чем «Игла». Ее уже не надо «морозить» — новая конструкция головки самонаведения не требует охлаждать ее азотом. Изготовка к стрельбе занимает считаные секунды с момента обнаружения цели.

«Вербу» начали поставлять в войска относительно недавно, комплектами и партиями. Так, буквально на днях очередной бригадный комплект новейшего ПЗРК поступил в мотострелковое соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае. Как считают военные, новые комплексы обеспечат надежное прикрытие войсковых подразделений не только от атак авиации, но и от массовых налетов крылатых ракет. Кроме того, сейчас на вооружении зенитных отделений, зенитных ракетных взводов и батарей в составе зенитных дивизионов, а также других подразделений Вооруженных сил России стоят тысячи комплексов семейства «Игла», среди которых есть как ранние модификации, так и продвинутые с индексом «С».

А на смену «Вербе» уже готовят новый комплекс. Этот ПЗРК сможет преодолевать и отсеивать новейшие постановщики помех, «В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВАННЫЕ НА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ», — рассказали в КБМ.

РИА Новости https://ria.ru/arms/20170914/1504755988.html

https://ria.ru/defense_safety/20171225/1511551922.html

mikle1.livejournal.com

Лучшие бронебойные комплексы в мире » Военное обозрение

Каждая страна в мире, у которой есть боеспособная армия, имеет на вооружении немало военной техники, способной поразить броню. Но только некоторые бронебойные комплексы приобрели мировую известность благодаря своим характеристикам.Первым противотанковым комплексом, который разработали в СССР в 1960 году, стал 9К11, или «Малютка». Руководил проектом С.П. Непобедимый. Разработки проводились в Коломне в КБ Машиностроения.

Изначально комплекс был предназначен для поражения танков, защищенных дотов и прочих инженерных сооружений, и стал первым массовым комплексом советского управляемого танкового вооружения. Позже данный комплекс был адаптирован для монтажа на воздушных и надводных средствах.

Начиная с 1963 года комплекс начали адаптировать для установки на вертолет Ми-1У. Через некоторое время в Польше стали выпускать модифицированные вертолеты Ми-2 URP с четырьмя такими комплексами. Боевые возможности комплекса долге время скрывали, и открыто стали говорить о них только после того, как в октябре 1973 года при помощи «Малютки» была практически полностью уничтожена 252-я танковая дивизия ЦАХАЛ. Это привело к тому, что в скором времени такие комплексы стали производить практически все союзники СССР: Польша, Болгария, Иран, Китай, Чехословакия и Тайвань. На территории СССР производился до 1984 года. Всего было произведено порядка 300 тысяч единиц.

В конце 60-х годов ракета комплекса была модернизирована и получила индекс 9М14М. Позже был предложен еще один вариант модернизации, получивший название «Малютка-2».

Комплекс был оснащен ручной системой наведения, имел калибр 125 мм. Масса ракеты составляла 10,9 кг, а скорость полета — 120 метров в секунду. Ракета могла преодолевать расстояние от 500 м до 3 км всего за 26 секунд. Боевая часть ракеты была кумулятивной и весила 2,6 кг.

«Малютка» была способна пробивать броню в 40 см под углом 0 градусов и 20 см под углом 60 градусов.

«Малютка» имела и ряд недостатков. К таковым необходимо отнести ручное управление, поскольку его эффективность зависела от степени психофизического состояния у уровня тренированности оператора. Кроме того, уровень боеготовности был не очень высоким, поскольку перед применением ракету необходимо было извлечь из чемодана-ранца, пристыковать боевую часть, раскрыть консольные крылья, разместить ракету на направляющей пусковой установки, которую сначала нужно было развернуть в боевое положение. С целью обеспечения безопасности оператора от влияния газовой струи ракетного двигателя пульт управления необходимо размещать как можно дальше от установки. Чтобы вывести ракету на линию визирования, необходимо было время. И еще один недостаток — недостаточно высокая скорость полета, что давало возможность противнику предпринять меры противодействия.

Впервые «Малютка» была применена в апреле 1972 года в ходе проведения операции по захвату вьетнамского города Тан Чанх, когда при помощи данного комплекса были уничтожены бронетранспортер М113 и танк М48А3 Patton вьетнамской армии. Позже с помощью этих комплексов были уничтожены несколько бункеров и пять танков М41, а еще через несколько дней — три танка М48А3.

Как уже упоминалось выше, «Малютки» широко использовались и в ходе арабо-израильской войны в 1973 году. С их помощью было уничтожено порядка 8 сотен танков израильтян. В 60 процентах случаев попаданий комплекса броня израильских танков американского производства пробивалась, в каждой из машин находилось как минимум два человека.

Использовались бронебойные комплексы «Малютка» и в ходе войны в Афганистане. Советские войска использовали их для борьбы с расчетами вражеских крупнокалиберных пулеметов.

Не уступает «Малютке», а по некоторым характеристикам и значительно опережает ее, другой бронебойный комплекс — «Фагот». Несмотря на свое музыкальное название, данный комплекс очень опасен. Он был разработан в 1970 году в Тульском конструкторском бюро приборостроения. Данная разработка, можно сказать, совершила прорыв в развитии ракетных комплексов.

«Фагот» является переносным противотанковым ракетным комплексом 9К111. Производился не только на российских заводах в Ижевске, Коврове и Туле, но и в Болгарии по лицензии. По номенклатуре НАТО данный комплекс имеет обозначение АТ-4 SPIGOT.

«Фагот» — это первый советский ракетный комплекс, в котором использована полуавтоматическая система наведения, то есть он относится к так называемому второму поколению комплексов.

На вооружении советских войск он появился в начале 70-х годов прошлого века, постепенно замещая комплекс «Малютка». Кроме того, он считался основным противотанковым средством в армиях стран Варшавского договора: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, а также Индии, Северной Кореи. Ливии, Перу, Никарагуа, Вьетнама, Сирии и Афганистана. Как правило, применяют его на средних расстояниях для уничтожения подвижных и стационарных бронированных боевых машин противника.

Масса комплекса составляет 40 кг, при этом вес 120-мм ракеты с контейнером достигает 13 кг, а масса самой ракеты — 8 кг.

В состав комплекса входит управляемая ракета 9М111 и пусковая установка 9Р135. Ракету производят в нескольких вариантах: 9М111-2, пробивающую броню 40 см и имеющую дальнобойность от 70 м до 2 км, и 9М111М, пробивающую 46 см брони и имеющую дальнобойность от 70 м до 2,5 км. Стартовый генератор герметично закрыт крышками, а снаружи его установлена батарея питания аппаратуры пусковой установки.

Обе ракеты оснащены кумулятивными боевыми частями, двумя парами аэродинамических рулей в передней части и четырьмя парами стабилизаторов в задней. Пусковая установка имеет механизм наведения и подъемный механизм. Прибор управления оснащен прицелом с одним окуляром и двухканальным оптико-механическим координатором.

Ракету можно запускать в самоходных и наземных пусковых установок, а также боевых машин пехоты. Благодаря постоянным совершенствования, комплекс «Фагот» получил тепловизионный прицел, который обеспечивает поражение бронированных транспортных средств в ночное время.

В начале 90-х годов был разработан еще один мощный бронебойный комплекс, который сами разработчики назвали «Сто пятнадцатый». Это комплекс «Метис». Несмотря на то, что период его разработки пришелся на время распада СССР, в 1992 году вариант «Метис-М», который был разработан на основе более ранней модели 9К115, приняли на вооружение. Оружейники Тульского конструкторского бюро приборостроения заложили уникальную особенность — данный комплекс разрабатывался для уничтожения перспективных видов бронетехники, оснащенной динамической защитой, а также живой силы противника, фортификационных сооружений при любых погодных и метеорологических условиях.

Изначально этот комплекс был разработан в качестве дополнения к комплексу «Фагот», однако «Метис-М» не только заменил собой более старые образцы «Метиса», но и полностью «вытеснил» «Фаготы». По стандартам НАТО получил обозначение AT-13 «Saxhorn».

Комплекс «Метис-М» имеет вес ракеты 13,8 кг, масса пусковой установки — 10 кг. 130-мм ракета может лететь на расстояние от 80 м до 1,5 км со скоростью до 200 метров в секунду. Из походного в боевое положение комплекс приводится примерно за 10-20 секунд. Бронепробиваемость его составляет 90 см, в боевой расчет входит всего два человека. При этом применяться комплекс может в температурном диапазоне от -30 до +50 градусов.

В состав комплекса «Метис-М» входит пусковая установка 9П151 с приводами наведения, прибором наведения и прицелом, а также механизмом пуска ракет; тепловизионный прицел 1ПН86БВИ «Мулат-115», контрольно-проверочная аппаратура 9В81М и 9В12М, ракеты 9М131 в транспортно-пусковых контейнерах.

Помимо использования «Метиса-М» в качестве носимого комплекса, существует также возможность установки его на БМП и БМД в качестве вооружения. Стрельбу можно вести как на неподготовленных и подготовленных позиций из положения стоя, лежа и с плеча. Возможно также вести стрельбу из зданий, но только при условии наличия свободного пространства за пусковой установкой не менее двух метров.

В 1994 году в Нижнем Новгороде был представлен еще один бронебойный комплекс, который буквально взорвал военно-аналитическое сообщество того времени. Это был противотанковый ракетный комплекс «Корнет», который на западе получил обозначение АТ-14.

Его основное предназначение сводится к поражению современной и перспективной бронетехники, которая оснащена динамической защитой, а также живой силы противника, фортификационных сооружений, малоскоростных надводных и воздушных целей при наличии пассивных и активных оптических помех в любых погодных и климатических условиях.

Данный комплекс является действительно универсальным, поскольку может размещаться на любых носителях, и использовать его можно и в переносном, и в автономном варианте. По своим техническим характеристикам комплекс в полной мере отвечает требованиям, которые предъявляются современному многоцелевому оборонительно-штурмовому оружию, давая возможность в полной мере решать поставленные тактические задачи.

Комплекс состоит из управляемых ракет 9М133-1 с термобарической и кумулятивной боевыми частями, пусковых установок 9П163М-1 (переносная) и многозарядной, размещенной на легких носителях, тепловизионного прицела, учебно-тренировочных средств и средств технического обслуживания.

«Корнет» оснащен полуавтоматической системой управления и наведением ракет по лазерному лучу. Оператор при боевой работе при помощи оптического или тепловизионного прицела обнаруживает цель, сопровождает ее, производит выстрел и удерживает прицел на цели до ее уничтожения.

Комплекс практически полностью защищен от пассивных и активных оптических помех за счет обращения фотоприемного устройства ракеты в сторону стреляющего.

С использованием комплекса «Корнет» были разработаны новые модификации боевых модулей и боевых машин:

— «Кливер» — одноместный боевой модуль с комбинированным ракетно-пушечным вооружением. В нем установлено 4 ПТУР «Корнет», 30-мм автоматическая пушка 2А72. в системе управления предусмотрены лазерный дальномер, прибор ночного видения, система стабилизации. Модуль предназначен для установки на легкобронированных боевых машинах типа БТР и БМП (БМП-1, БМП-2, БТР-80, «Pandur», «Piranha», «Fahd»). Он позволяет вести стрельбу с места, на плаву, в движении по наземным, надводным и воздушным целям;

— «Квартет» — автоматизированная пушечная установка 9П163-2 с четырьмя электромеханическими и направляющими приводами на базе легкого носителя. Установка состоит из турелей с направляющими для ракет, прибора-прицела наведения 1П45М-1, электронного модуля, тепловизионного прицела 1ПН79М-1 и места оператора. Установка постоянно находится в боевой готовности и без перезарядки может свершать до 4 выстрелов;

— боевая машина 9П162, оснащенная автоматом заряжания, что позволяет свести к минимуму подготовку в боевой работе и сократить время перезаряжания. В механизме могут размещаться до 12 управляемых ракет и 4 противотанковых управляемых ракет. Масса данной машины достигает 18 т, она способна развивать скорость до 72 км в ч, по грунтовой дороге — до 52 км в ч, вплавь — до 10 км в ч. Расчет машины составляет 2 человека, запас хода — 600-650 км;

— разработано несколько вариантов размещения на открытых автомобилях возимо-переносного комплекса «Корнет-П». Речь идет о самоходном противотанковом комплексе «Вест», который размещается на шасси УАЗ-3151. Помимо этого, подобное размещение возможно и на машинах УАЗ-3132 «Гусар», ГАЗ-2975 «Тигр», «Скорпион».

Еще один бронебойный комплекс отечественного производства — 9К123/9М123, или «Хризантема», который по номенклатуре НАТО имеет обозначение AT-15 Springer.

«Хризантема» является самоходным противотанковым ракетным комплексом, разработанным в Коломенском Конструкторском Бюро Машиностроения. Основное его предназначение сводится к поражению танков, в том числе и с динамической защитой, боевых машин пехоты и прочей легкобронированной техники, фортификационных и инженерных сооружений, малоскоростных надводных и воздушных целей, а также живой силы противника.

В комплексе предусмотрена комбинированная система управления ракетами: полуавтоматическая с наведением ракеты по лазерному лучу и радиолокационная автоматическая в миллиметровом диапазоне с наведением ракеты по радиолучу.

Возможна установка сразу двух контейнеров с ракетами, пуск которых совершается последовательно.

«Хризантема» состоит из боевой машины 9П157 с ракетами 9М123 и 9М123Ф, контрольно-проверочных машин 9В945 и 9В990 для проведения проверок боевой машины и ракет соответственно, комплекта аппаратуры для проверки ракет 9В946, учебной мишени 9Ф734 и тренажера для обучения 9Ф852.

Боевая машина комплекса создана на базе боевой машины пехоты БМП-3, экипаж ее состоит из 2 человек. Транспортно-пусковые контейнеры вмещают по 15 ракет. Данная машина имеет высокую проходимость и может действовать даже в условиях действия поражающих факторов оружия массового поражения.

Что касается противотанковой управляемой ракеты ПТУР 9М123, то ее вес составляет 46 кг, длина — немногим более 2 м, диаметр — 15,5 см.

Она имеет два варианта исполнения: 9М123 с тандемно-кумулятивной боевой частью и 9М123Ф с термобарической боевой частью. Обе ракеты могут поражать цели на расстоянии от 400 м до 5-6 км.

На базе основного варианта комплекса разработана модифицированная модель — «Хризантема-С», которая получила обозначение 9К123-1. Боевая машина 9П157 в нем заменена на 9П157-2 с дополнением в виде боевой машины командира взвода 9П157-3 и командира батареи 9П157-4.

В настоящее время, помимо России, комплексы «Хризантема» есть на вооружении и других армий мира. На вооружении российских войск находится 10 комплексов. Азербайджан сделал заказа в России на поставку «Хризантем», однако ни количество комплексов, ни сроки поставок не разглашаются. В Ливии находится 14 боевых машин 9П157-2 и 650 противотанковых управляемых ракет 9М123, которые были поставлены из России в 2010-2013 годах и использовались в ходе гражданской войны на стороне повстанцев.

В настоящее время все вышеперечисленные комплексы являются самыми мощными и надежными в мире. Однако прогресс не стоит на месте, и не исключено, что в ближайшие десятилетия появится комплекс, которому в бронебойности не будет равных.

Использованы материалы:

http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201501280849-ufkx.htm

http://vpk-news.ru/articles/13974

http://voinanet.ucoz.ru/index/maljutka_ptrk/0-4697

http://army-news.ru/2015/01/s-xrizantemoj-na-tanki-pyat-luchshix-bronebojnyx-kompleksov/

http://3mv.ru/publ/samokhodnyj_protivotankovyj_raketnyj_kompleks_khrizantema_s/4-1-0-9076

topwar.ru

Где делают самые лучшие ракетные двигатели в мире

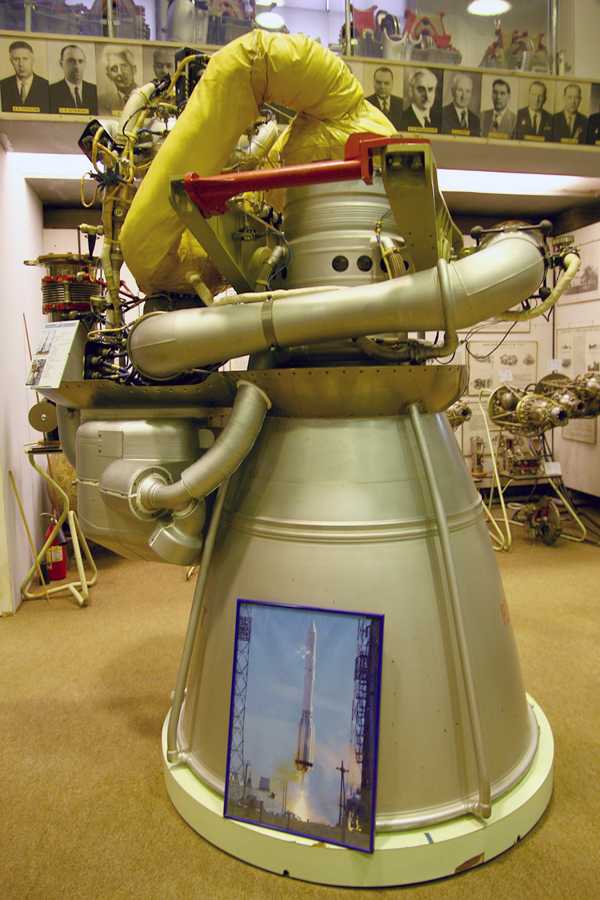

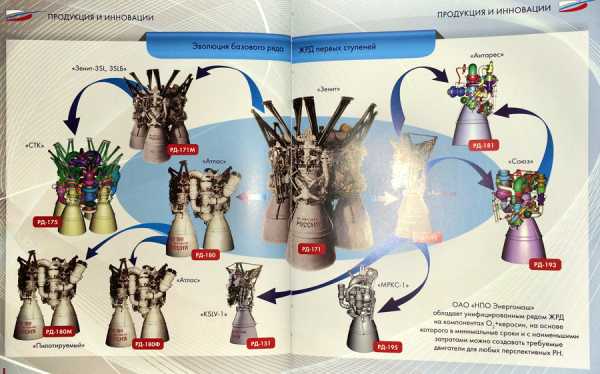

Представилась возможность оказаться на предприятии где создавались и создаются ракетные двигатели, которые вытягивали почти всю советскую космическую программу, а теперь тянут российскую, украинскую, южнокорейскую и, частично, даже американскую. Знакомьтесь: НПО «Энергомаш», недавно вошедшее в Объединенную ракетно-космическую корпорацию России, место где делают самые лучшие и мощные жидкостные ракетные двигатели в мире.

Эти слова не пафос. Судите сами: здесь, в подмосковных Химках, разработаны двигатели для советско-российских ракет «Союз» и «Протон»; для российской «Ангары»; для советско-украинских «Зенита» и «Днепра»; для южнокорейской KSLV-1 и для американской ракеты Atlas-5. Но обо всем по порядку…

После проверки паспорта и прибытия сопровождающего, с проходной выдвигаемся в музей завода, или как тут его называют «Демонстрационный зал».

Хранитель зала Владимир Судаков — начальник Отдела информации. Судя по всему, с обязанностями он справляется неплохо — он один из всех моих собеседников знал кто такой «Zelenyikot».

Владимир провел короткую, но емкую экскурсию в музее.

Видите на столе 7 сантиметровую пшикалку? Вот с нее вырос весь советский и российский космос.

НПО «Энергомаш» развился из небольшой группы энтузиастов ракетостроения, сформированной в 1921 году, а в 1929-м названной Газодинамическая лаборатория, руководителем там был Валентин Петрович Глушко, позже он же стал генеральным конструктором НПО «Энергомаш».

Диск со сферой в центре — это не модель Солнечной системы, как я подумал, а макет электроракетного космического корабля. На диске предполагалось размещать солнечные батареи. На дальнем плане — первые модели жидкостных ракетных двигателей разработки ГДЛ.

За первыми концептами 20-30-х гг. пошли реальные работы на госфинансировании. Тут ГДЛ работало уже вместе с Королевским ГИРД. В военное время в «шарашке» разрабатывали ракетные ускорители для серийных военных самолетов. Создали целую линейку двигателей, и полагали, что являются одними из мировых лидеров жидкостного двигателестроения.

Но всю погоду испортили немцы, которые создали первую баллистическую ракету А4, более известную в России под названием «Фау-2».

Ее двигатель более чем на порядок превосходил советские разработки (25 тонн против 900 кг), и после войны инженеры принялись наверстывать упущенное.

Сначала создали полную реплику А4 под названием Р-1, но с использованием полностью советских материалов. На этом периоде нашим инженерам еще помогали немецкие. Но к секретным разработкам их старались не подпускать, поэтому дальше наши работали сами.

Первым делом инженеры принялись форсировать и облегчать немецкую конструкцию, и добились в этом немалых успехов — тяга повысилась до 51 тс.

Но дальше возникли проблемы нестабильности горения топлива в большей сферической камере сгорания. Глушко понял, что это тупик и занялся разработкой двигателей с цилиндрической камерой.

На этом поприще он преуспел. В руках хранителя музея — первый рабочий прототип, подтвердивший верность выбранной схемы. Что самое удивительное — внутренняя часть камеры сгорания — медный сплав. Кажется, что элемент где давление превышает сотни атмосфер, а температура — тысячу градусов Цельсия, надо делать из какого-нибудь тугоплавкого титана или вольфрама. Но оказалось камеру проще охлаждать, а не добиваться неограниченной термостойкости. Камера охлаждалась жидкими компонентами топлива, а медь использовалась из-за своей высокой теплопроводности.

Первые разработки с новым типом камеры сгорания были военные. В демонстрационном зале они запрятаны в самый дальний и темный угол. А на свету — гордость — двигатели РД-107 и РД-108, которые обеспечили Советскому Союзу первенство в космосе, и позволяют России лидировать в пилотируемой космонавтике по сей день.

Владимир Судаков показывает рулевые камеры — дополнительные ракетные двигатели, которые позволяют управлять полетом.

В дальнейших разработках от подобной конструкции отказалось — решили просто отклонять маршевую камеру двигателя целиком.

Проблемы с нестабильностью горения до конца решить так и не удалось, поэтому большинство двигателей конструкции КБ Глушко — многокамерные.

В зале имеется только один однокамерный гигант, который разрабатывался для лунной программы, но в серию так и не пошел — победил конкурирующий вариант НК-33 для ракеты Н1.

Разница их в том, что Н1 запускали на смеси кислород-керосин, а Глушко был готов запускать людей на диметилгидразине-тетраоксиде азота. Такая смесь эффективнее, но намного токсичнее керосина. В России на ней летает только грузовой «Протон». Впрочем, это ни сколь не мешает Китаю сейчас запускать своих тайконавтов именно на такой смеси.

Можно взглянуть и на двигатель «Протона».

А двигатель для баллистической ракеты Р-36М, до сих пор стоит на боевом дежурстве в ракетах «Воевода», широко известных под натовским названием «Сатана».

Впрочем, сейчас их, под названием «Днепр» тоже запускают с мирными целями.

Наконец добираемся до жемчужины КБ Глушко и гордости НПО «Энергомаш» — двигателю РД-170/171.

На сегодняшний день — это самый мощный кислород-керосиновый двигатель в мире — тяга 800 тс. Превосходит американский лунный F-1 на 100 тс, но достигает этого за счет четырех камер сгорания, против одной у F-1.

РД-170 разрабатывался для проекта «Энергия-Буран», в качестве двигателей боковых ускорителей. По первоначальному проекту предполагалось многоразовость ускорителей, поэтому двигатели были разработаны и сертифицированы для десятикратного использования. К сожалению, возврат ускорителей так и не был реализован, но двигатели сохраняют свои возможности. После закрытия программы «Буран», РД-170 повезло больше чем лунному F-1 — ему нашли более утилитарное применение в ракете «Зенит». В советское время ее, так же как и «Воеводу» разрабатывало КБ «Южное», которое после развала СССР оказалось за границей. Но в 90-е политика не помешала российско-украинскому сотрудничеству, а к 1995 году, совместно с США и Норвегией начал реализовываться проект «Морской старт». Хотя он так и не вышел на прибыльность, прошел реорганизацию и сейчас решается его дальнейшая судьба, но ракеты летали и заказы на двигатели поддерживали «Энергомаш» в годы космического безденежья 90-х- начала 2000-х.

Владимир Судаков демонстрирует фантастическую разработку инженеров «Энергомаша» — составной сильфон узла качания двигателя.

Как добиться подвижности узла при высоких давлениях и экстремальных температурах? Да фигня вопрос: всего лишь 12 слоев металла и дополнительные кольца бронирования, зальем меж слоев жидким кислородом и нет проблем…

Такая конструкция позволяет жестко закрепить двигатель, но управлять полетом отклонением камеры сгорания и сопла, при помощи карданного подвеса. На двигателе он виден чуть ниже и правее центра, над панелью с красными заглушками.

Американцы про свой космос любят повторять «Мы стоим на плечах гигантов». Глядя на такие творения советских инженеров понимаешь, что эта фраза всецело относится и к российской космонавтике. Та же «Ангара» хоть и детище уже российских конструкторов, но ее двигатель — РД-191 эволюционно восходит к РД-171.

Точно так же «половинка» РД-171, под названием РД-180 внесла свой вклад, и в американскую космонавтику, когда «Энергомаш» в 1995 году победил в конкурсе Lockheed Martin. Я спрашивал, не было ли в этой победе пропагандистского элемента — могли ли американцы заключить контракт с русскими, для демонстрации завершения эры соперничества и начала сотрудничества в космосе. Мне не ответили, но рассказали про офигевшие глаза американских заказчиков, когда они увидели творения сумрачного химкинского гения. По слухам, характеристики РД-180 почти вдвое превышали характеристики конкурентов. Причина в том, что в США так и не освоили ракетные двигатели с закрытым циклом. В принципе, можно и без него, тот же F-1 был с открытым циклом или Merlin от SpaceX. Но в соотношении «мощность/масса» двигатели закрытого цикла выигрывают, хоть и проигрывают в цене.

Вот тут на видео испытаний двигателя Merlin-1D видно как из трубки рядом с соплом хлещет струя генераторного газа:

В замкнутом цикле этот газ возвращается в камеру сгорания, что позволяет более эффективно использовать топливо. В музее отдельно установлен ротор бустерного насосного агрегата окислителя. Подобные роторы еще не единожды будут нам встречаться на экскурсии по НПО «Энергомаш».

Наконец, завершение экспозиции — надежда предприятия — двигатель РД-191. Это пока самая младшая модель семейства. Он создавался для ракеты «Ангара», успел поработать в корейской KSLV-1, и его рассматривает в качестве одного из вариантов американская компания Orbital Scienses, которой понадобилась замена самарского НК-33 после аварии ракеты Antares в октябре.

На заводе эту троицу РД-170, РД-180, РД-191 в шутку называют «литр», «поллитра» и «четвертинка».

Ух, что-то объемная получилась экскурсия. Давайте осмотр завода отложим на следующий день. Там тоже много интересного, а главное получилось увидеть, как такое чудо инженерной мысли создается из кучи стальных и алюминиевых болванок.

Не пропустите.

zelenyikot.

Выражаю благодарность Департаменту информационной политики и СМИ Объединенной ракетно-космической корпорации и пресс-службе НПО «Энергомаш», за помощь в организации съемок.

zelenyikot.livejournal.com

Где делают самые лучшие ракетные двигатели в мире | Fresher

Представилась возможность оказаться на предприятии где создавались и создаются ракетные двигатели, которые вытягивали почти всю советскую космическую программу, а теперь тянут российскую, украинскую, южнокорейскую и, частично, даже американскую. Знакомьтесь: НПО «Энергомаш», недавно вошедшее в Объединенную ракетно-космическую корпорацию России, место где делают самые лучшие и мощные жидкостные ракетные двигатели в мире. Эти слова не пафос. Судите сами: здесь, в подмосковных Химках, разработаны двигатели для советско-российских ракет «Союз» и «Протон»; для российской «Ангары»; для советско-украинских «Зенита» и «Днепра»; для южнокорейской KSLV-1 и для американской ракеты Atlas-5. Но обо всем по порядку… После проверки паспорта и прибытия сопровождающего, с проходной выдвигаемся в музей завода, или как тут его называют «Демонстрационный зал».

После проверки паспорта и прибытия сопровождающего, с проходной выдвигаемся в музей завода, или как тут его называют «Демонстрационный зал».  Хранитель зала Владимир Судаков — начальник Отдела информации. Судя по всему, с обязанностями он справляется неплохо — он один из всех моих собеседников знал кто такой «Zelenyikot».

Хранитель зала Владимир Судаков — начальник Отдела информации. Судя по всему, с обязанностями он справляется неплохо — он один из всех моих собеседников знал кто такой «Zelenyikot».  Владимир провел короткую, но емкую экскурсию в музее.

Владимир провел короткую, но емкую экскурсию в музее.  Видите на столе 7 сантиметровую пшикалку? Вот с нее вырос весь советский и российский космос.

НПО «Энергомаш» развился из небольшой группы энтузиастов ракетостроения, сформированной в 1921 году, а в 1929-м названной Газодинамическая лаборатория, руководителем там был Валентин Петрович Глушко, позже он же стал генеральным конструктором НПО «Энергомаш». Диск со сферой в центре — это не модель Солнечной системы, как я подумал, а макет электроракетного космического корабля. На диске предполагалось размещать солнечные батареи. На дальнем плане — первые модели жидкостных ракетных двигателей разработки ГДЛ. За первыми концептами 20-30-х гг. пошли реальные работы на госфинансировании. Тут ГДЛ работало уже вместе с Королевским ГИРД. В военное время в «шарашке» разрабатывали ракетные ускорители для серийных военных самолетов. Создали целую линейку двигателей, и полагали, что являются одними из мировых лидеров жидкостного двигателестроения. Но всю погоду испортили немцы, которые создали первую баллистическую ракету А4, более известную в России под названием «Фау-2». Ее двигатель более чем на порядок превосходил советские разработки (25 тонн против 900 кг), и после войны инженеры принялись наверстывать упущенное. Сначала создали полную реплику А4 под названием Р-1, но с использованием полностью советских материалов. На этом периоде нашим инженерам еще помогали немецкие. Но к секретным разработкам их старались не подпускать, поэтому дальше наши работали сами.

Видите на столе 7 сантиметровую пшикалку? Вот с нее вырос весь советский и российский космос.

НПО «Энергомаш» развился из небольшой группы энтузиастов ракетостроения, сформированной в 1921 году, а в 1929-м названной Газодинамическая лаборатория, руководителем там был Валентин Петрович Глушко, позже он же стал генеральным конструктором НПО «Энергомаш». Диск со сферой в центре — это не модель Солнечной системы, как я подумал, а макет электроракетного космического корабля. На диске предполагалось размещать солнечные батареи. На дальнем плане — первые модели жидкостных ракетных двигателей разработки ГДЛ. За первыми концептами 20-30-х гг. пошли реальные работы на госфинансировании. Тут ГДЛ работало уже вместе с Королевским ГИРД. В военное время в «шарашке» разрабатывали ракетные ускорители для серийных военных самолетов. Создали целую линейку двигателей, и полагали, что являются одними из мировых лидеров жидкостного двигателестроения. Но всю погоду испортили немцы, которые создали первую баллистическую ракету А4, более известную в России под названием «Фау-2». Ее двигатель более чем на порядок превосходил советские разработки (25 тонн против 900 кг), и после войны инженеры принялись наверстывать упущенное. Сначала создали полную реплику А4 под названием Р-1, но с использованием полностью советских материалов. На этом периоде нашим инженерам еще помогали немецкие. Но к секретным разработкам их старались не подпускать, поэтому дальше наши работали сами.  Первым делом инженеры принялись форсировать и облегчать немецкую конструкцию, и добились в этом немалых успехов — тяга повысилась до 51 тс.

Первым делом инженеры принялись форсировать и облегчать немецкую конструкцию, и добились в этом немалых успехов — тяга повысилась до 51 тс.  Но дальше возникли проблемы нестабильности горения топлива в большей сферической камере сгорания. Глушко понял, что это тупик и занялся разработкой двигателей с цилиндрической камерой. Первые разработки с новым типом камеры сгорания были военные. В демонстрационном зале они запрятаны в самый дальний и темный угол. А на свету — гордость — двигатели РД-107 и РД-108, которые обеспечили Советскому Союзу первенство в космосе, и позволяют России лидировать в пилотируемой космонавтике по сей день.

Но дальше возникли проблемы нестабильности горения топлива в большей сферической камере сгорания. Глушко понял, что это тупик и занялся разработкой двигателей с цилиндрической камерой. Первые разработки с новым типом камеры сгорания были военные. В демонстрационном зале они запрятаны в самый дальний и темный угол. А на свету — гордость — двигатели РД-107 и РД-108, которые обеспечили Советскому Союзу первенство в космосе, и позволяют России лидировать в пилотируемой космонавтике по сей день.  Владимир Судаков показывает рулевые камеры — дополнительные ракетные двигатели, которые позволяют управлять полетом.

Владимир Судаков показывает рулевые камеры — дополнительные ракетные двигатели, которые позволяют управлять полетом.  В дальнейших разработках от подобной конструкции отказалось — решили просто отклонять маршевую камеру двигателя целиком. Проблемы с нестабильностью горения до конца решить так и не удалось, поэтому большинство двигателей конструкции КБ Глушко — многокамерные.

В дальнейших разработках от подобной конструкции отказалось — решили просто отклонять маршевую камеру двигателя целиком. Проблемы с нестабильностью горения до конца решить так и не удалось, поэтому большинство двигателей конструкции КБ Глушко — многокамерные.  В зале имеется только один однокамерный гигант, который разрабатывался для лунной программы, но в серию так и не пошел — победил конкурирующий вариант НК-33 для ракеты Н1.

В зале имеется только один однокамерный гигант, который разрабатывался для лунной программы, но в серию так и не пошел — победил конкурирующий вариант НК-33 для ракеты Н1.  Разница их в том, что Н1 запускали на смеси кислород-керосин, а Глушко был готов запускать людей на диметилгидразине-тетраоксиде азота. Такая смесь эффективнее, но намного токсичнее керосина. В России на ней летает только грузовой «Протон». Впрочем, это ни сколь не мешает Китаю сейчас запускать своих тайконавтов именно на такой смеси. Можно взглянуть и на двигатель «Протона».

Разница их в том, что Н1 запускали на смеси кислород-керосин, а Глушко был готов запускать людей на диметилгидразине-тетраоксиде азота. Такая смесь эффективнее, но намного токсичнее керосина. В России на ней летает только грузовой «Протон». Впрочем, это ни сколь не мешает Китаю сейчас запускать своих тайконавтов именно на такой смеси. Можно взглянуть и на двигатель «Протона».  А двигатель для баллистической ракеты Р-36М, до сих пор стоит на боевом дежурстве в ракетах «Воевода», широко известных под натовским названием «Сатана».

А двигатель для баллистической ракеты Р-36М, до сих пор стоит на боевом дежурстве в ракетах «Воевода», широко известных под натовским названием «Сатана».  Впрочем, сейчас их, под названием «Днепр» тоже запускают с мирными целями. Наконец добираемся до жемчужины КБ Глушко и гордости НПО «Энергомаш» — двигателю РД-170/171.

Впрочем, сейчас их, под названием «Днепр» тоже запускают с мирными целями. Наконец добираемся до жемчужины КБ Глушко и гордости НПО «Энергомаш» — двигателю РД-170/171.  На сегодняшний день — это самый мощный кислород-керосиновый двигатель в мире — тяга 800 тс. Превосходит американский лунный F-1 на 100 тс, но достигает этого за счет четырех камер сгорания, против одной у F-1. РД-170 разрабатывался для проекта «Энергия-Буран», в качестве двигателей боковых ускорителей. По первоначальному проекту предполагалось многоразовость ускорителей, поэтому двигатели были разработаны и сертифицированы для десятикратного использования. К сожалению, возврат ускорителей так и не был реализован, но двигатели сохраняют свои возможности. После закрытия программы «Буран», РД-170 повезло больше чем лунному F-1 — ему нашли более утилитарное применение в ракете «Зенит». В советское время ее, так же как и «Воеводу» разрабатывало КБ «Южное», которое после развала СССР оказалось за границей. Но в 90-е политика не помешала российско-украинскому сотрудничеству, а к 1995 году, совместно с США и Норвегией начал реализовываться проект «Морской старт». Хотя он так и не вышел на прибыльность, прошел реорганизацию и сейчас решается его дальнейшая судьба, но ракеты летали и заказы на двигатели поддерживали «Энергомаш» в годы космического безденежья 90-х- начала 2000-х. Как добиться подвижности узла при высоких давлениях и экстремальных температурах? Да фигня вопрос: всего лишь 12 слоев металла и дополнительные кольца бронирования, зальем меж слоев жидким кислородом — и нет проблем… Такая конструкция позволяет жестко закрепить двигатель, но управлять полетом отклонением камеры сгорания и сопла, при помощи карданного подвеса. На двигателе он виден чуть ниже и правее центра, над панелью с красными заглушками.

На сегодняшний день — это самый мощный кислород-керосиновый двигатель в мире — тяга 800 тс. Превосходит американский лунный F-1 на 100 тс, но достигает этого за счет четырех камер сгорания, против одной у F-1. РД-170 разрабатывался для проекта «Энергия-Буран», в качестве двигателей боковых ускорителей. По первоначальному проекту предполагалось многоразовость ускорителей, поэтому двигатели были разработаны и сертифицированы для десятикратного использования. К сожалению, возврат ускорителей так и не был реализован, но двигатели сохраняют свои возможности. После закрытия программы «Буран», РД-170 повезло больше чем лунному F-1 — ему нашли более утилитарное применение в ракете «Зенит». В советское время ее, так же как и «Воеводу» разрабатывало КБ «Южное», которое после развала СССР оказалось за границей. Но в 90-е политика не помешала российско-украинскому сотрудничеству, а к 1995 году, совместно с США и Норвегией начал реализовываться проект «Морской старт». Хотя он так и не вышел на прибыльность, прошел реорганизацию и сейчас решается его дальнейшая судьба, но ракеты летали и заказы на двигатели поддерживали «Энергомаш» в годы космического безденежья 90-х- начала 2000-х. Как добиться подвижности узла при высоких давлениях и экстремальных температурах? Да фигня вопрос: всего лишь 12 слоев металла и дополнительные кольца бронирования, зальем меж слоев жидким кислородом — и нет проблем… Такая конструкция позволяет жестко закрепить двигатель, но управлять полетом отклонением камеры сгорания и сопла, при помощи карданного подвеса. На двигателе он виден чуть ниже и правее центра, над панелью с красными заглушками.  Американцы про свой космос любят повторять: «Мы стоим на плечах гигантов». Глядя на такие творения советских инженеров понимаешь, что эта фраза всецело относится и к российской космонавтике. Та же «Ангара» хоть и детище уже российских конструкторов, но ее двигатель — РД-191 эволюционно восходит к РД-171.

Американцы про свой космос любят повторять: «Мы стоим на плечах гигантов». Глядя на такие творения советских инженеров понимаешь, что эта фраза всецело относится и к российской космонавтике. Та же «Ангара» хоть и детище уже российских конструкторов, но ее двигатель — РД-191 эволюционно восходит к РД-171.  Точно так же «половинка» РД-171, под названием РД-180 внесла свой вклад, и в американскую космонавтику, когда «Энергомаш» в 1995 году победил в конкурсе Lockheed Martin. Я спрашивал, не было ли в этой победе пропагандистского элемента — могли ли американцы заключить контракт с русскими для демонстрации завершения эры соперничества и начала сотрудничества в космосе? Мне не ответили, но рассказали про офигевшие глаза американских заказчиков, когда они увидели творения сумрачного химкинского гения. По слухам, характеристики РД-180 почти вдвое превышали характеристики конкурентов. Причина в том, что в США так и не освоили ракетные двигатели с закрытым циклом. В принципе, можно и без него, тот же F-1 был с открытым циклом или Merlin от SpaceX. Но в соотношении «мощность/масса» двигатели закрытого цикла выигрывают, хоть и проигрывают в цене. Вот тут на видео испытаний двигателя Merlin-1D видно как из трубки рядом с соплом хлещет струя генераторного газа: Наконец, завершение экспозиции — надежда предприятия — двигатель РД-191. Это пока самая младшая модель семейства. Он создавался для ракеты «Ангара», успел поработать в корейской KSLV-1, и его рассматривает в качестве одного из вариантов американская компания Orbital Scienses, которой понадобилась замена самарского НК-33 после аварии ракеты Antares в октябре.

Точно так же «половинка» РД-171, под названием РД-180 внесла свой вклад, и в американскую космонавтику, когда «Энергомаш» в 1995 году победил в конкурсе Lockheed Martin. Я спрашивал, не было ли в этой победе пропагандистского элемента — могли ли американцы заключить контракт с русскими для демонстрации завершения эры соперничества и начала сотрудничества в космосе? Мне не ответили, но рассказали про офигевшие глаза американских заказчиков, когда они увидели творения сумрачного химкинского гения. По слухам, характеристики РД-180 почти вдвое превышали характеристики конкурентов. Причина в том, что в США так и не освоили ракетные двигатели с закрытым циклом. В принципе, можно и без него, тот же F-1 был с открытым циклом или Merlin от SpaceX. Но в соотношении «мощность/масса» двигатели закрытого цикла выигрывают, хоть и проигрывают в цене. Вот тут на видео испытаний двигателя Merlin-1D видно как из трубки рядом с соплом хлещет струя генераторного газа: Наконец, завершение экспозиции — надежда предприятия — двигатель РД-191. Это пока самая младшая модель семейства. Он создавался для ракеты «Ангара», успел поработать в корейской KSLV-1, и его рассматривает в качестве одного из вариантов американская компания Orbital Scienses, которой понадобилась замена самарского НК-33 после аварии ракеты Antares в октябре.  На заводе эту троицу РД-170, РД-180, РД-191 в шутку называют «литр», «поллитра» и «четвертинка».

На заводе эту троицу РД-170, РД-180, РД-191 в шутку называют «литр», «поллитра» и «четвертинка».  На заводе много интересного, а главное получилось увидеть, как такое чудо инженерной мысли создается из кучи стальных и алюминиевых болванок.

На заводе много интересного, а главное получилось увидеть, как такое чудо инженерной мысли создается из кучи стальных и алюминиевых болванок.

www.fresher.ru