ГАЗ-АА (полуторка) – труженик войны и народного хозяйства — История России

29 января 1932 года – день рождения первого серийного советского грузовика ГАЗ-АА. Разработанный инженерами Горьковского автозавода грузовик с грузоподъемностью 1500 кг известен всем нам как полуторка. Этот автомобиль стал самым массовым грузовиком в нашей стране в первой половине ХХ века. Всего на 4 заводах было выпущено 985 тысяч машин (почти миллион!).

Грузовик полюбился водителям за простоту конструкции и надёжность, его сборка не требовала высокой квалификации, а ремонт легко было провести в полевых условиях, что сильно помогло в грозные годы Великой Отечественной войны. Узлы и агрегаты «Полуторки» были такими же, что использовались в конструкциях множества типов военной техники, а сам «газик» имел свыше полусотни модификаций – от автобуса, автоцистерны, пожарного автомобиля до бронемашины.

Этой простой и надежной машине суждено было пройти все героические испытания, выпавшие на долю советских людей. Автомобиль отличился упорным трудом в годы первых пятилеток, а затем на восстановлении народного хозяйства и разрушенных городов после Победы.

Выдержал грузовик и тяготы Великой Отечественной войны. Полуторка, знакомая каждому мальчишке по фильмам и книгам, стала таким же символом войны, как танк Т-34, «Катюша» и трехлинейка.

И сегодня, в годовщину со дня создания этого автомобиля-трудяги, не будет лишним вспомнить его историю и тот непростой путь, который пришлось «Полуторке» пройти.

Гость из-за океана

В СССР шла первая пятилетка (1928-1932), задачи которой были выполнены досрочно – за четыре года. Страна приняла план стремительного развития всех сфер жизни общества и создания мощной индустриальной державы. Строилось и развивалось свыше 1500 различных промышленных и производственных объектов по всей стране. Для выполнения этой масштабной и амбициозной задачи требовалась большая масса грузовых автомобилей всех типов, «рабочих лошадок» стремительной индустриализации.

Ford-AA

Советский Союз был зависим от иностранных поставок автомобилей, но особенно от дорогостоящих запчастей к ним. Всё острее ощущалась потребность в собственных полноценных производственных линиях. И вскоре они начали появляться.

Решено было в сотрудничестве с американскими инженерами из Albert Kahn inc возвести у Нижнего Новгорода автогигант, который по плану должен был производить до 100 тыс. грузовиков в год. Вариантов для выбора было не очень много: AM General не согласилась сотрудничать с СССР, но другой автогигант – Ford, предложил свои услуги. В самой компании тогда шла модернизация, и фордовские автомобили поколения Т сменились новыми – А и АА. Как раз Ford AA. Отвечал всем требованиям, потому и был выбран в качестве образца. Новый грузовичок брал на борт полторы тонны груза, был прост, надежен и неприхотлив, а главное, наши инженеры разработали свою версию машины, внесли коррективы для еще большего упрощения конструкции, но с кратным увеличением её надежности.

Освоение и производство

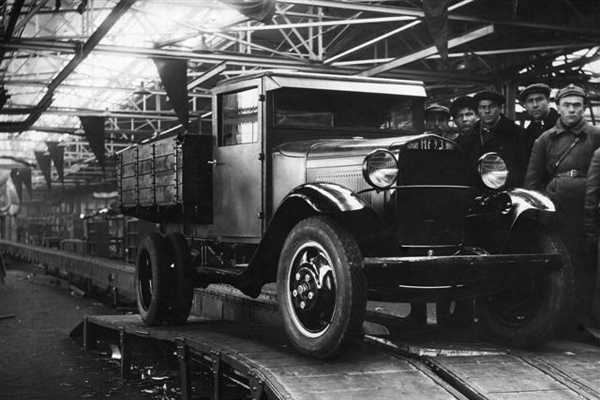

В рекордно короткие сроки в сотрудничестве с инженерами из Albert Kahn и Austin Co. К началу 1932 года в СССР под Нижним Новгородом (в районе села Монастыри) вырос новый советский автогигант. В октябре того же года город переименовали в Горький, а машина получила привычное для нас обозначение ГА3. Рабочие осваивали процесс сборки, и персонал к тому времени на заводе уже был достаточно квалифицированным. К концу 1932 года завод собирал 60 грузовиков в сутки! А с 1933 года автомобиль стал полностью отечественным, собирался только из советских комплектующих и не требовал никаких иностранных поставок.

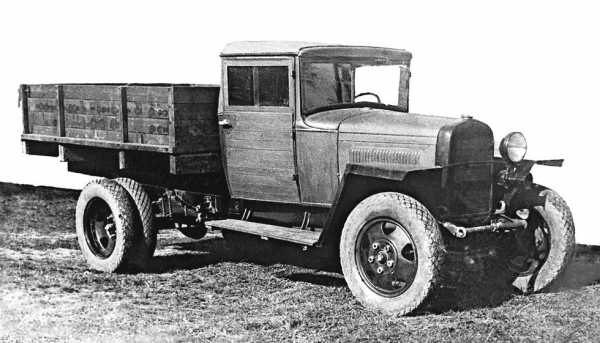

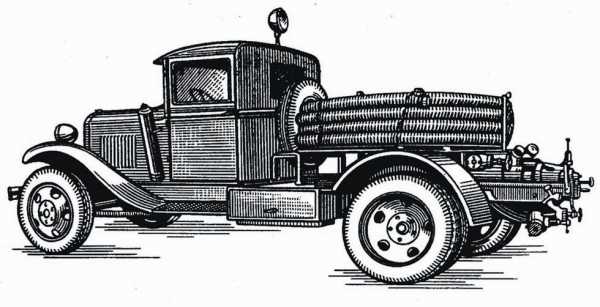

ГАЗ-АА первых выпусков. Источник: http://modeli-gaz.ru/

Год за годом шел и процесс усовершенствования полуторки. Так, в 1938 году появился ГАЗ-ММ, с форсированным до 50 л.с. мотором и множеством доработок, которые делали машину ещё надежнее. Отдельно следует остановиться на модификациях. Специалисты находят свыше 50 вариантов исполнения: это и самый массовый автобус 30-х годов в нашей стране, и пожарный автомобиль, и цистерна, и аэродромная машина. На базе ГАЗ-АА производились и бронеавтомобили.

Годы войны и работы

К началу Великой Отечественной войны Красная Армия и народное хозяйство СССР располагало внушительным автопарком, но потери сказывались, и требовалось максимально форсировать производство грузовых машин всех типов.

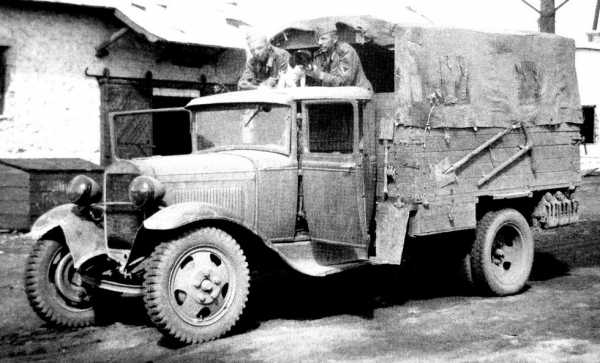

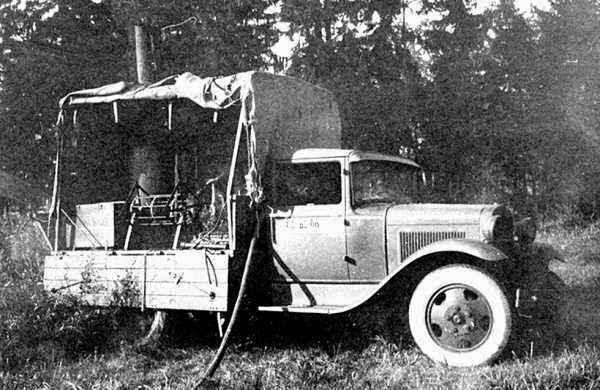

ГАЗ-АА произведенный в годы войны

Инженеры Горьковского завода пошли предельно простым путем: с полуторки сняли всё лишнее. Не стало ни металлических, ни фанерных дверей, их заменили брезентовые накладки. Крышу заменил тент с небольшим окошком сзади. Крылья гнули из простого кровельного железа, а от одного дворника, одной фары и передних тормозов пришлось отказаться. Кузов теперь откидывался только сзади, а не с трех сторон. Полуторка стала надежной рабочей лошадкой советских военных водителей. Простая и неприхотливая она ходила почти всегда с перегрузом (иногда и с двойным). Была создана и еще одна интересная модификация – газогенераторный ГАЗ-42, автомобиль с печкой, который ездил на дровах.

ГАЗ-42 с газогенератором. Источник: https://wroom.ru/

Более 300 тысяч полуторок вместе с нашей армией прошли всю войну, отступая, а затем и наступая, возили раненых, были связными и аэродромными машинами. Работали день и ночь в степях Украины и горах Кавказа, в Заполярье, а затем и в Европе. Но самое главное – они перевезли в годы блокады Ленинграда сотни тысяч тонн военных грузов и продовольствия по льду Ладожского озера, по Дороге жизни.

Полуторка проявляла фантастическую живучесть и ремонтопригодность и отвечала требованиям военного времени. Шоферы, рассказывая о войне, часто упоминают, что там, где немецкие или французские трофейные грузовики увязали, не в силах были справиться с разбитыми фронтовыми дорогами, наш ГАЗ-АА бодро проползал, показывая боевой характер.

Всего до 1951 года было произведено около миллиона полуторок. После войны грузовику вернули классический внешний вид. Машина участвовала в восстановлении страны, ее можно было встретить в городах и селах СССР вплоть до конца 60-х годов. В наши дни легендарный грузовик на дорогах не встретишь. Его можно увидеть разве что в кино или музее, а образцы, восстановленные энтузиастами-реконструкторами, – на торжествах и выставках. Но вряд ли это может сделать его менее значимым для истории страны.

Источник: http://my-travels.club/

Фото обложки: https://www.autowp.ru

История советских грузовиков ГАЗ

Уже к середине тридцатых годов газовская «полуторка», лицензионный Ford AA, устарела и назрела необходимость в её замены. Вот он — звериный оскал капитализма: старому Генри Форду несмотря на его ярый антикоммунизм, антисемитизм и симпатии к германским национал-социалистам всё это не помешало стричь купоны с этих самых коммунистов.

Однако контракт с Фордом закончился и смену ГАЗ-АА советские конструкторы разрабатывали уже сами. На американцев оглядывались конечно, но кто тогда на них не оглядывался!?

Проектирование нового автомобиля с шестицилиндровым рядным карбюраторным двигателем ГАЗ 11 мощностью 76 л. с., получившего марку ГАЗ-51, началось в феврале 1937 года под руководством конструктора В.М. Кудрявцева. В июне 1938 года началось изготовление узлов, в январе 1939 года — сборка, а уже в мае первый автомобиль поступил на дорожные испытания, закончившиеся в июле 1941 года. Ряд источников называют его как ГАЗ-11-51, но в заводских документах с самого начала автомобиль имел индекс «51» — в названиях грузовых моделей ГАЗа индекс двигателя не фигурировал, в отличие от легковых автомобилей того времени с двигателем ГАЗ-11, вошедших в историю с «11» в своём индексе.

Источник:

Однако ряд агрегатов ГАЗ-51: двигатель, полуцентробежное сцепление, коробка передач, карданные шарниры на игольчатых подшипниках — были к тому времени освоены заводом и нашли широкое применение в других выпускавшихся в те годы машинах.ГАЗ 11-51 Опытный ‘1939

Источник:

Работы над перспективными автомобилями возобновились уже в 1943 году. Быстрое развитие техники в годы войны внесло свои неизбежные коррективы в конструкцию ГАЗ-51. Ведущий конструктор А. Д. Просвирник (с 1968 года главный конструктор завода) радикально перекомпоновал и доработал машину, и от довоенного ГАЗ-51, по существу, осталось лишь название. Накопленный опыт эксплуатации на боевых машинах шестицилиндровых моторов позволил значительно усовершенствовать двигатель и обслуживающие его системы. Была увеличена грузоподъёмность до 2,5 тонн. Однако не была и оставлена тема наследника «полуторки».

Источник:

Источник:

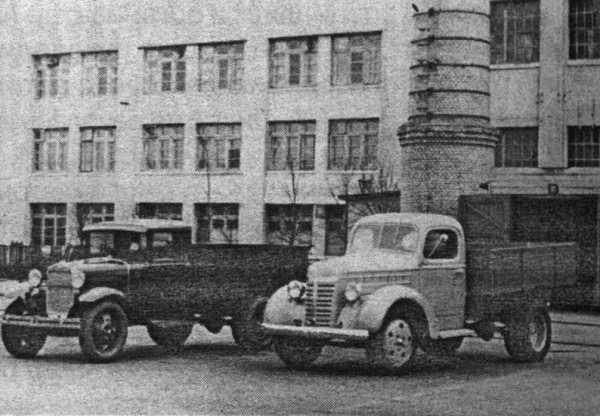

Очень наглядный снимок: «предок» и наследник» — ГАЗ-АА и ГАЗ-51

Источник:

После Победы было решено вернуться к теме небольшого развозного грузовика, в котором остро нуждалось советское народное хозяйство.Первым в создании новой «полуторки» стал ульяновский автозавод, начавший разработку первой собственной модели, получившей название УАЗ-300, еще в 1947 году. Ульяновцы представили первый экземпляр перспективной «полуторки» на праздничной демонстрации 7 ноября 1949 года. Первый вариант внешности машины был сильно похож на ГАЗ-51, однако в 1948-м заводчане разработали оригинальный и очень удачный дизайн. Причём интересно то, что штатного художника-конструктора тогда на заводе ещё не было! ГАЗовцы предложили свой вариант внешности, однако свой оказался привлекательнее.

УАЗ 300 Опытный ‘11.1949

Источник:

УАЗ 300 Опытный ‘11.1949

Источник:

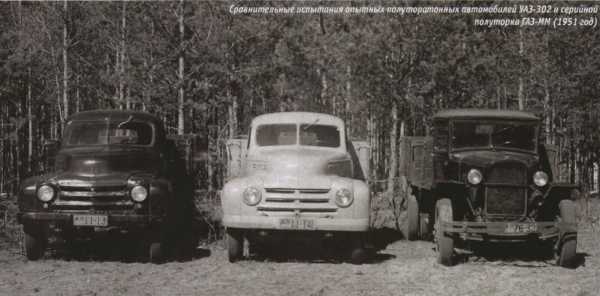

Второй образец был выпущен в 1950 году к 1 мая и к концу этого же года были проведены заводские испытания моделей УАЗ-300, УАЗ-302 и ГАЗ-ММ.УАЗ 300 Опытный ‘1949

Источник:

Сравнительные испытания УАЗ-302 и ГАЗ-ММ, 1951 год. УАЗ-302 отличался от УАЗ-300 деревянным кузовом от ГАЗ-ММ и двускатной ошиновкой задних колёс.

Источник:

По ряду причин модель на конвейер так и не попала, как и газовский вариант ГАЗ-56, о котором ниже.УАЗ 302 Опытный ‘11.1950

Источник:

Источник:

Одной из причин стало то, что в 1951 году Ульяновский автомобильный завод был передан в другую отрасль промышленности, в ведение Министерства радиопромышленности СССР, став на время радиозаводом. Наработки по УАЗ-300/302 были переданы на горьковский автозавод.

Источник:

В 1952 году началось проектирование новой «полуторки» ГАЗ-56. Разработка началась под руководством Александра Дмитриевича Просвирнина. С августа 1954 г ведущим конструктором машины стал Александр Бутусов — недавний выпускник Горьковского политехнического. Это было первое серьёзное (после проектирования автоприцепов) задание для молодого конструктора.ГАЗ 56 Опытный (I серия) ‘1953–54

Источник:

Конструкция автомобиля содержала целый ряд необычных для своего времени технических решений: герметичные барабанные тормоза, самоблокирующийся дифференциал кулачкового типа, неразрезной картер заднего моста и гипоидная главная передача, телескопические амортизаторы, верхневальный двигатель с форкамерно-факельным воспламенением горючей смеси и электромуфтой вентилятора системы охлаждения, рессоры без пресс-маслёнок на резиновых втулках. Компоновка автомобиля была традиционной — капотной.Модернизированный ГАЗ 56 Опытный (I серия) ‘1953–54 с герметичными тормозами и цельнометаллической грузовой платформой

Источник:

Источник:

Внешность ГАЗ-56 разрабатывал художник-конструктор Лебедев. Точнее, «творчески перерабатывал» ульяновский проект. Внешность ульяновского прототипа была упрощена и стала «более грузовой», изменилось членение радиаторной решётки с современной горизонтальной на более консервативную, но и более технологически простую с вертикальными просечками.

Источник:

Работы по ГАЗ-56 велись быстро: пластилиновый макет сразу сделали в натуральную величину. Практика работы на пластилиновых макетах была привезена из США, где в рабочих командировках в тридцатые-середине сороковых побывало немало советских конструкторов. А первые образцы машины вышли на испытания по дорогам Горьковской области уже в 1956 г. Недостатков, конечно же, было выявлено немало. Поэтому работы по доработке машины не прекращались. Одним из первых усовершенствований стало применение на машине герметичных барабанных тормозов, что внешне «вылилось» в иные колесные диски с колпаками, весьма необычного для тех лет вида. Кроме того, добавились штампованные крылья над задними колесами, усилились брусья жесткости на боковых бортах кузова, появились и другие новшества. Чуть позже деревянную бортовую платформу решили заменить на металлическую с аккуратными бортиками и рёбрами жёсткости в них. Заодно поменяли задние крылья на более простые гнутые брызговики. Именно в таком виде машина экспонировалась в 1957— 58 гг. в Москве на ВСХВ (ВДНХ), и стала наиболее известной из всех образцов ГАЗ-56 первой серии. Её фото были опубликованы в журналах и даже «просочились» на спичечные этикетки фабрики «Гигант» Калужского СНХ в 1958 г.ГАЗ-56 были привлечены к масштабным испытаниям совместно с автомобилями отечественного производства — серийным ГАЗ-51А и опытным ГАЗ-62, и иностранного — Ford F350 и Opel Blitz

Источник:

Пока суд да дело — американский дизайн аналогов успел кардинально поменяться — он в пятидесятые менялся ежегодно и для машин второй серии была применена кабина нового перспективного семейства грузовиков ГАЗ-52 и ГАЗ-53. Кабина, куда более крупная, была конечно более удобной, просторной и современнее выглядящей, но она выглядела явно переразмеренной для небольшого автомобиля. К тому же была тяжелее, что негативно сказалось на развесовке и динамике автомобиля — «легковой» двигатель был откровенно дохловат для машины. Однако унификация приближала машину к конвейеру.ГАЗ 56 Опытный (II серия) ‘1958–61

Источник:

Источник:

Машина оказалась «паркетной» и около 1962 года работы по ней были прекращены.

Источник:

fishki.net

Легкие военизированные грузовики ГАЗ — Колеса.ру

Несмотря на то, что о знаменитых полуторках уже слишком много сказано и исписаны тонны бумаги, мы вновь обращаемся к этим простейшим 1,5-тонным грузовичкам, выдержавшим все трудности становления народного хозяйства СССР и все тяготы Великой Отечественной войны. В этой статье вы узнаете о ранее неизвестных военных версиях обычных полуторок со специальным и подчас засекреченным военным оборудованием и вооружением.

Сначала кратко напомним, что с легендарными полуторками были связаны важнейшие исторические вехи развития советского автомобилестроения: они являлись достаточно успешным плодом сотрудничества с американской компанией Ford, первой серийной продукцией нового Горьковского автозавода и первой отечественной транспортной основой Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА).

С 1932 года базовым грузовиком являлся 40-сильный ГАЗ-АА, отличавшийся от американского прообраза Ford-AA усилением ряда узлов, задними двускатными колесами и новой грузовой платформой из сосновых досок. Через шесть лет появился модернизированный вариант ГАЗ-ММ с 50-сильным мотором от легковой «эмки». Впоследствии обе версии собирали одновременно, и только в 1942-м завод переключился на более мощный автомобиль.

|

| Первая полуторка — многоцелевой 1,5-тонный грузовик ГАЗ-АА двойного назначения |

|

| Отремонтированный ГАЗ-ММ, работавший на Дороге жизни и поднятый со дна Ладожского озера (фото автора) |

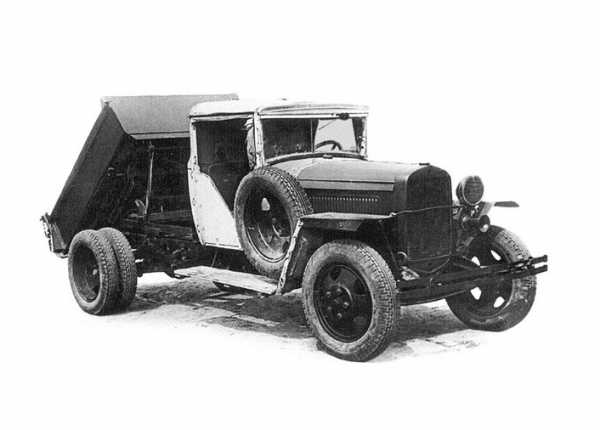

С началом Великой Отечественной довоенные модели стали быстро превращаться в простейшие «бездефицитные» грузовики без передних тормозов, с одной фарой и условной маркировкой ГАЗ-ММВ, которые собирали в нескольких исполнениях, исходя из имевшихся в наличии деталей и материалов. Их внешними отличиями являлись угловатые крылья, упрощенные эрзац-кабины с обшивкой деревянными рейками (вагонкой), фанерными загородками или мягкими фартуками вместо обычных дверей.

|

| Серийная полуторка военного времени ГАЗ-ММ с угловатыми крыльями и одной фарой |

|

| Упрощенный самосвал инженерных войск ГАЗ-410 с загородками вместо дверей |

Вот такие тщедушные машины в трудные военные времена превратились в основные легкие грузовики Красной армии, выполнявшие практически все транспортные задачи в прифронтовой зоне и в глубоком тылу. На 22 июня 1941 года их доля в РККА превышала 150 тысяч единиц, а за все годы войны собрали еще 74 тысячи.

Военные исполнения грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ

До 1941 года состоявшие в РККА полуторки представляли собой обычные и совершенно не подготовленные к военной службе бортовые машины. Для воинских перевозок их оборудовали тентами и съемными скамейками, на которых усаживали до 16 бойцов с полной выкладкой, кронштейнами для винтовок и ящиками для боеприпасов.

|

| На параде грузовики ГАЗ-АА с продольными скамьями для личного состава |

Автомобили применялись также для буксировки легких пушек, прицепов и походных кухонь, и только их небольшая доля служила для монтажа несложного и не слишком тяжелого оборудования и вооружения. Военные возможности полуторок ограничивали малая мощность и полезная нагрузка, недостаточная прочность и откровенно низкая проходимость на местности.

На трофейных машинах наши противники монтировали собственные высокобортные кузова, новые световые приборы, шины, запасные канистры и даже приспособления для езды по рельсам.

|

| Трофейный ГАЗ-ММ с высокобортным кузовом и запасными канистрами (из архива H. Hoppe) |

|

| Железнодорожный автопоезд на стальных колесах, составленный из двух полуторок (из архива NARA) |

Радиотехнические средства

С появлением полуторок в РККА их начали использовать в качестве мобильных штабных пунктов с ламповыми коротковолновыми радиостанциями 5АК. Вариант 11АК устанавливался на автомобилях с упрощенными деревометаллическими кузовами и зарешеченными боковыми окнами. Затем появился подвижный радиоузел РУК армейской и корпусной связи.

|

| Коротковолновая радиостанция 11АК в деревянном фургоне (из архива H. Hoppe) |

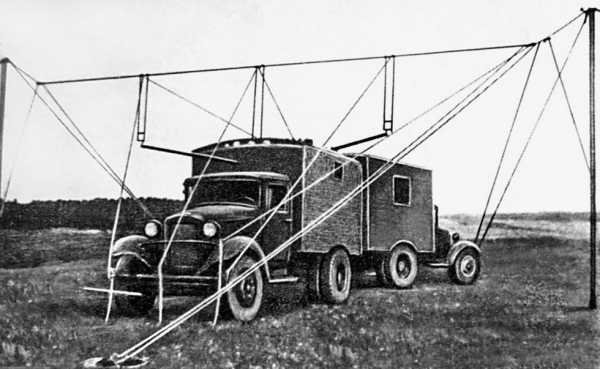

В конце 1930-х на вооружение был принят секретный «радиоулавливатель самолетов» РУС-1 «Ревень» — первая советская автомобильная радиолокационная станция с дальностью обнаружения целей 35 километров. В начале войны ее сменила новая система РУС-2 «Редут».

|

| Первая советская мобильная радиолокационная станция «Ревень» на двух полуторках |

Автомастерские

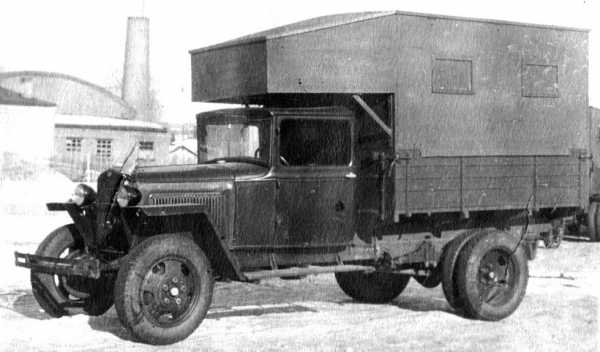

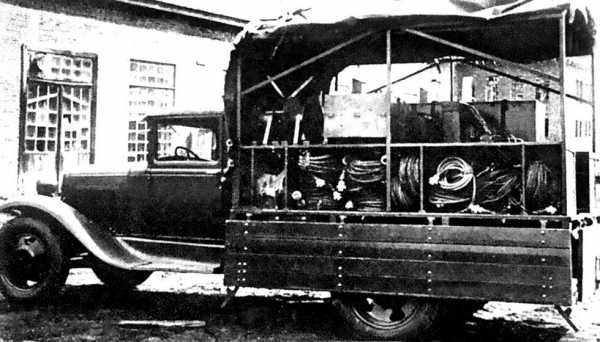

Довоенный набор походных мастерских, прозванных летучками, обеспечивал обслуживание и ремонт основной автобронетанковой и авиационной техники в полевых условиях. Самой распространенной являлась авторемонтная мастерская ПМ-3 (летучка типа А), получившая в годы войны обозначение ПАРМ.

|

| Довоенная авторемонтная мастерская ПМ-3 или летучка типа А на шасси ГАЗ-АА |

|

| Мобильная танкоремонтная мастерская военного времени на шасси ГАЗ-ММ |

К тому времени относились также новые специализированные ремонтные средства. Они размещались в тентованных кузовах или в облегченных фургонах с набором рабочего оборудования, а все операции выполнялись под открытым небом или под навесами.

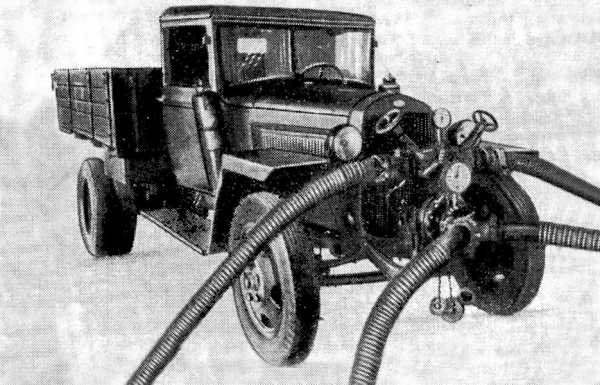

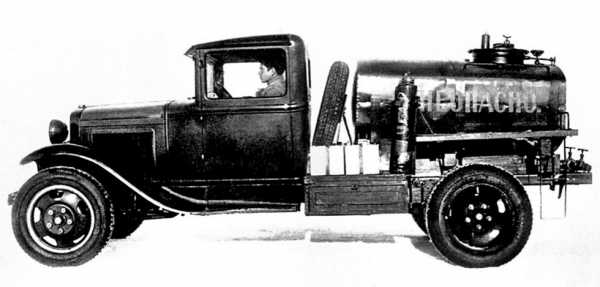

Автомобили службы горючего

С начала 1930-х на шасси ГАЗ-АА монтировали простые цистерны вместимостью до 1200 литров для перевозки и раздачи бензина или керосина, не имевшие своего насосного оборудования. Его обычно заменяли мобильные бензоперекачивающие станции БПС с приводом насосов от раздаточной коробки автомобиля, которые размещались на специальной раме перед радиаторами, в средней или задней частях шасси.

|

| Простая довоенная топливная автоцистерна завода «Промет» на шасси ГАЗ-АА |

|

| Топливоперекачивающая станция БПС-4-АД-90 с задним насосом и комплектом рукавов |

Аэродромная и аэростатная техника

Весьма оригинальными средствами аэродромного обслуживания были забытые ныне авиационные стартеры для запуска двигателей легких летательных аппаратов и подвижные аэростатные лебедки с приводом рабочих органов от трансмиссии автомобиля. На шасси ГАЗ-АА/ММ базировался простейший стартер АС-1, производивший запуск путем захвата самолетного пропеллера и прокручивания коленчатого вала авиамотора. Для этого на высокой стойке были смонтированы продольный вал с захватом и вертикальный приводной, соединенные конической парой.

|

| Авиационный стартер АС-1 для механизированного запуска двигателей легких самолетов |

Необычной во всех отношениях была подвижная механическая лебедка Л-36 для работы с заградительными аэростатами, которые поднимали в небо, преграждая путь вражеской авиации. Смонтированная за кабиной полуторки барабанная лебедка обеспечивала плавный подъем аэростатов, удерживание их на месте дежурства и последующее подтягивание тросом на землю для дозаправки водородом.

|  |

| Автомобильная лебедка Л-36 при запуске заградительного аэростата | Аэростатная лебедка на упрощенном шасси ГАЗ-ММ военного времени |

Инженерная автотехника

Одной из первых инженерных машин на полуторках была автомобильная электростанция АЭС-1, первоначально базировавшаяся на двух грузовиках Ford-AA и служившая для освещения важных военных объектов и подзарядки аккумуляторов. На первой агрегатной машине размещались электрогенератор и кабели для питания 65 прожекторных точек. Для их установки служили элементы шестовой сети, которые доставлял второй вспомогательный грузовик.

|

| Агрегатный автомобиль электростанции АЭС-1 на шасси ГАЗ-АА (из фондов петербургского Музея артиллерии) |

|

| Вспомогательная машина из состава электростанции АЭС-3 (из фондов петербургского Музея артиллерии) |

Более мощная станция АЭС-3 обеспечивала как освещение территорий, так и работу электрических инструментов полевых мастерских.

Автомобили химической службы

На вооружении химических войск и в системе ПВО состояло несколько видов спецмашин для борьбы с различными видами отравляющих веществ. Первой из них была простая автодушевая АД, оснащенная дровяным водогрейным котлом и выносными душевыми отделениями для одновременного помыва или санитарно-химической обработки 16 солдат.

|

| Полевая автомобильная душевая для помыва и химической обработки военнослужащих |

К середине 1930-х относится появление простейших машин для дегазации (обеззараживания) военной техники и важных объектов. Они представляли собой обычные бортовые грузовики, в кузовах которых доставляли паровые пожарные насосы, перекачивавшие воду и спецжидкости для очистки крупных территорий.

|

| Самодельный дегазатор с пожарным насосом во время учений на Загородном проспекте Ленинграда |

|

| Простой дегазатор АХИ на грузовике ГАЗ-АА для разбрасывания хлорной извести |

Первой спецмашиной химической службы стал автомобильный дегазатор хлорной известью АХИ (автоизвесткоразбрасыватель), выполненный по образцу обычных пескоразбрасывателей. К началу войны существовали 11 версий таких машин, но удовлетворить потребности армии они не могли.

Пулеметно-пушечные полуторки

Формирование мобильных взводов ПВО началось на базе грузовиков Ford-AA и активизировалось с началом массового выпуска полуторок. В их кузовах монтировали специальные тумбы или станки для одиночных, спаренных, строенных и счетверенных пулеметов калибра 7,62 мм. В конце 1930-х появились боевые машины с крупнокалиберными системами ДШК конструкции Дегтярева и Шпагина и автоматическими 25-мм пушками. Оказавшиеся практически не защищенными и легко уязвимыми, они применялись лишь на первом этапе войны.

1 / 4

Опытный образец строенной зенитной установки Шпагина в кузове грузовой полуторки

2 / 4

Брошенная машина со счетверенным пулеметом 4М Токарева в первые дни войны

3 / 4

Трофейный ГАЗ-АА с крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом ДШК

4 / 4

Зенитная 25-мм пушка в кузове упрощенного автомобиля ГАЗ-ММ с одной фарой

Санитарные и штабные машины

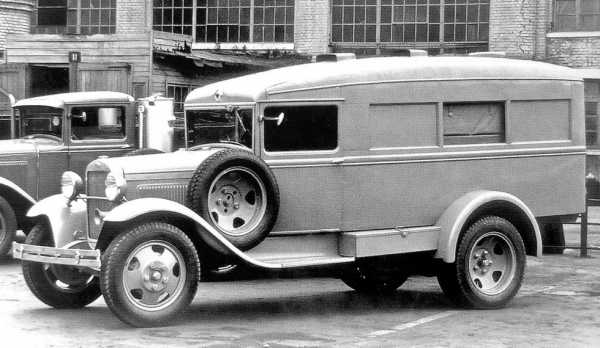

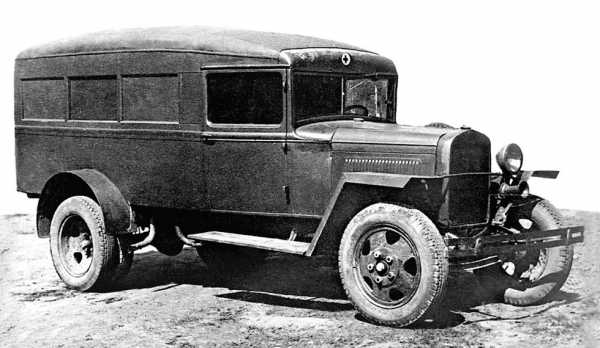

В середине 1930-х простейшие машины медицинской службы на базе Ford-AA заменили более удобные версии с прямоугольными деревянными кузовами, способные одновременно перевозить четырех человек на носилках или до восьми сидячих легко раненных.

|

| Многоцелевая санитарная машина с деревометаллическим кузовом образца 1932 года |

К этому времени относились первые в РККА образцы специализированных санитарных машин с автономными силовыми агрегатами и одноосными прицепами: хирургические, стоматологические, рентгеновские кабинеты и лаборатории переливания крови.

|

| Мобильный рентгеновский кабинет с прицепом (из фондов петербургского Военно-медицинского музея) |

В 1937-м появился первый советский специальный автомобиль медицинской службы ГАЗ-55 с более мягкой задней подвеской на удлиненных рессорах с гидроамортизаторами и трансформируемым кузовом с внутренней перегородкой, позволявшим оперативно приспосабливать его под перевозку до 10 раненых или больных. В его комплект входили подвесные гамаки и медицинский инструментарий. В военное время ГАЗ-55 стал основным армейским санитарным автомобилем и выпускался в упрощенном исполнении без амортизаторов и с жесткими сиденьями.

|

| Первый специальный санитарный автомобиль ГАЗ-55 на шасси ГАЗ-ММ с мягкой подвеской |

|

| Упрощенная машина медицинской службы ГАЗ-55 военного образца |

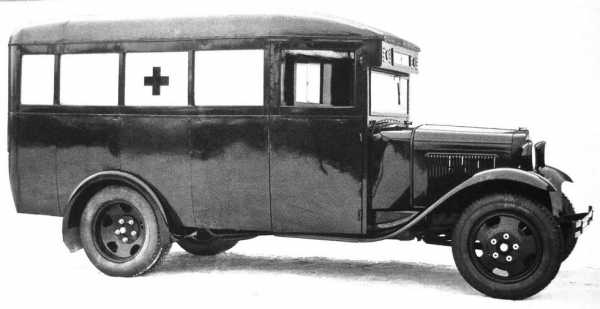

Для перевозки личного состава и доставки раненых в Красной армии применяли обычные автобусы ГАЗ-03-30 с деревометаллическими кузовами. Внешне санитарные версии отличались матовыми стеклами и снабжались гидроамортизаторами в подвеске, съемными боковыми сиденьями и шестью продольными двухуровневыми носилками. С началом войны их тоже выпускали в упрощенном исполнении.

|

| Армейский 17-местный автобус ГАЗ-03-30 для перевозки военнослужащих (из архива М. Соколова) |

В 1937 году завод собрал опытный образец специального санитарного автобуса ГАЗ-03-32 с двумя рычажными гидроамортизаторами на каждом мосту, приспособленного для эвакуации до 12 сидячих раненых, но организовать его выпуск не удалось.

|

| Пробный вариант специального автобуса медицинской службы ГАЗ-03-32 |

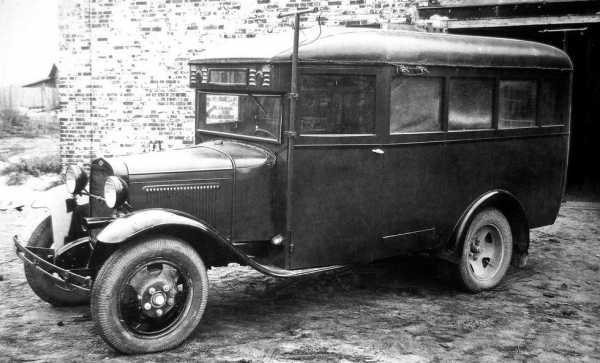

В кузовах довоенных штабных автобусов ГАЗ-03-30 находился восьмиместный рабочий отсек, отделенный от кабины сдвижной дверью. В его комплектацию входили деревянный раскладной стол, продольные лавки, шкаф и светомаскировочные шторы, а также коротковолновая радиостанция, телефонный и телеграфный аппараты.

|

| Штабной вариант автобуса ГАЗ-03-30 для восьми человек офицерского состава |

К прочим военным автомобили специального назначения относились фронтовые звуковещательные станции, агитационные машины с переносными динамиками, топографические станции, подвижные средства обогрева техники и помещений, походные фотолаборатории, типографии, кинопередвижки и даже мобильные голубятни.

|

| Фронтовая агитационная звуковещательная станция в фургоне на шасси ГАЗ-АА |

Бронеавтомобили на базе полуторок

Несмотря на тщедушную конструкцию, в начальный период войны обычные полуторки становились основой импровизированных бронеавтомобилей с пулеметным и пушечным вооружением. Партию таких машин для поддержки Ленинградской армии народного ополчения собрал Ижорский завод.

|

| Импровизированный броневик на шасси ГАЗ-АА с корпусом от трехосной бронемашины |

Когда же кольцо блокады Ленинграда замкнулось, военный завод № 189 изготовил еще несколько броневиков на шасси ГАЗ-ММ с корпусами от трехосных бронеавтомобилей БА-10М, которые применяли для разведки и патрулирования. Почти все они погибли в боях на подступах к Ленинграду.

На заглавной фотографии — мобильная станция БПС-ПД на шасси ГАЗ-АА с передним насосом для перекачивания топлива из железнодорожных цистерн

В статье использованы только аутентичные иллюстрации

www.kolesa.ru

Тест-драйв ГАЗ-АА: «полуторка» — Колеса.ру

Другой признак, по которому «полуторку» можно отличить от чуждого нашему духу «американца», – это реле-регулятор. Наш – прямоугольный, у Форда – круглый. Будете выбирать себе ГАЗ-АА – обратите на это внимание, чтоб вам Форд не подсунули.

Электрооборудование шестивольтовое, с массой на «плюсе» – тогда это было нормой. А вот что заслуживает внимания, так это генератор. Он, ясное дело, вырабатывает постоянный ток. И если напряжение регулирует реле, то силу тока водитель должен был менять вручную. Для этого в генераторе стояла третья щётка, которую, сняв крышку, надо было передвигать каждый раз в зависимости от количества включенных потребителей. Конечно, мало кто имел желание следить за этим фактором, поэтому обычно ток раз и навсегда выставляли максимальным. Отсюда – частое кипение электролита в аккумуляторе и периодический выход из строя электрооборудования. Следить за аккумулятором – тоже удовольствие не слишком большое, учитывая, что спрятан он под дном кабины, и добраться до него без труда сможет только квалифицированный врач-гинеколог. Когда прочитаете в интернете, что слабым местом было это самое оборудование – не слишком верьте. С ним почти всё было в порядке, в отличие от (сейчас опять повторю, хоть убейте!) технической грамотности шоферов.

Отдельных слов заслуживают тормоза. Но такие слова здесь озвучивать нельзя, незаконно это. Скажу так: тормозов толком нет. И это с учётом того, что на нашей машине они на каждом колесе, а ведь есть модификации, где они стоят только сзади. На военных машинах, например, их вообще никогда не было на передней оси. Да и на тех, где они были, передние тормозные механизмы нередко убирали: их механический привод надёжностью не отличался, а толку от них немного. Благо, что скорости тогда были невысокие, и 20-30 км/ч, редко когда 40 (хотя по паспорту – все 70!), позволяли как-то остановиться. Мог выручить и помощник, который сидел рядом с водителем: если он хотел жить, то хватал здоровый рычаг ручного тормоза и тянул на себя. В этом случае ГАЗ-АА останавливался чуть быстрее. Привод тормозов задних колёс тоже весьма своеобразен: под нагрузкой тяги начинали разводить колодки независимо от желания водителя, что резвости машине никак не прибавляло. Помогал опять тот же помощник, которого посылали под машину крутить регулировку длины тяг.

А теперь пару слов в защиту системы. Дело в том, что наши люди не могли себе позволить грузить в полуторатонный грузовик всего полторы тонны. Не по-русски это как-то, поэтому «полундра» обычно ездила с перегрузом, что не могло не отразиться как на эффективности тормозов, так и на состоянии рамы, которую тоже часто ругают за недостаточную прочность. Зря ругают. Во-первых, не надо столько грузить. А во-вторых, рама «полуторки» – гораздо более интересная конструкция, чем кажется на первый взгляд. И собака тут зарыта не где-то, а в трансмиссии.

Есть такое иноземное словосочетание – torque tube. По-русски – «труба карданного вала». Если совсем по-русски, то это система, при которой кардан помещается в закрытой трубе, являющейся продольной тягой. Крутящий момент толкал машину в раму через этот механизм. Конструкция спорная, но она была такой, и никуда от этого не деться. По этой причине на «полуторку» невозможно поставить обычный карданный вал: без трубы усилие срывает задние полуэллиптические рессоры. Схема с использованием толкающей трубы была типична для многих американских автомобилей того времени. Таким образом, рама выполняла и функции рессоры как элемента подвески. Отсюда кажущаяся излишняя мягкость шасси, которая стала хорошим поводом для обвинения её в ненадёжности. Если перегрузить, то можно и БелАЗ сломать, и рама тут ни при чём. А передняя рессора, кстати, у ГАЗ-АА одна, и она поперечная.

www.kolesa.ru

ГАЗ-АА «полуторка» и ГАЗ-ААА масштабные модели

Полуторка ГАЗ АА 1932-1950 гг.

| Модификации ГАЗ-АА | |

| ПМГ-1 (1932-1938) | пожарная машина ГАЗ модель №1 |

| ГАЗ-ААА (1932-1943) | трехосный грузовик |

| ГАЗ-03-30 (1933-1950) | автобус для местного сообщения |

| ГАЗ-С1/410 (1935-1950) | самосвал |

| ГАЗ-55 (1938-1950) | санитарный фургон |

| ГАЗ-ММ (1938-1950) | модернизированный ГАЗ-АА |

| ГАЗ-42 (1939) | газогенераторный грузовик |

| ГАЗ-44 (1939) | газобалонная модификация ГАЗ-ММ |

| ГАЗ-60 (1939-1940) | полугусеничная машина на базе ГАЗ-АА |

| ГАЗ-65 (1940) | полугусеничная машина на базе ГАЗ-ММ |

ГАЗ-АА – легендарный трудяга-грузовичок. Едва появившись, он получил прозвище «полуторка», которое закрепилось за ним навсегда. Почему именно «полуторка»? Все очень просто: ГАЗ-АА был легким грузовиком с грузоподъемностью всего полторы тонны. Во время Второй мировой войны «полуторки» служили рабочими лошадками по всему Советскому Союзу. Их нещадно эксплуатировали, они горели, тонули, взрывались… и бесконечно ломались. Но именно этот трудяга стал символом послевоенной России.

Выбор Нижнего Новгорода в качестве места строительства нового автозавода, гигантского по тогдашним масштабам, был сделан неслучайно. В качестве альтернативы назывались Москва, Ленинград, Ярославль, а также некоторые другие города. Каждое из названных мест имело определенные преимущества. Но в комплексе они были сконцентрированы только в Нижнем Новгороде: здесь имелась достаточно развитая металлообрабатывающая промышленность и квалифицированные кадры, лесные и водные ресурсы; можно было также обеспечить дешевую перевозку полуфабрикатов и готовой продукции. Кроме того, Нижний Новгород уже тогда являлся крупным железнодорожным узлом, находящимся к тому же при слиянии двух судоходных рек — Волги и Оки. Первоначальный эскизный проект автозавода было поручено выполнить Гипромезу и тресту Металлстрой. Однако советские специалисты еще не имели опыта автомобилестроения, особенно крупномасштабного. Поэтому было решено обратиться к частным фирмам США, куда 31 мая 1929 года и выехала правительственная комиссия.

фотография ГАЗ-ММ

Выбор пал на компанию Форда. Он тоже был не случайным. В то время в автомобильном мире не

существовало фигуры более известной, чем Генри Форд, заводы которого выпускали в 1922 году каждый второй автомобиль на планете, в том

числе три из пяти в США. Его модели, начиная со знаменитой “Форд-Т”, завоевали всеобщую популярность своей простотой, надежностью и

дешевизной. Компания Форда обязалась оказывать СССР техническую помощь и консультации в строительстве автозавода; в организации производства

легковых и грузовых автомашин; разрешался и доступ на американские заводы советских специалистов и практикантов в количестве 50 человек ежегодно.

В качестве базовых моделей для производства на новом заводе были определены легковой автомобиль “Форд-А” и

полуторатонный грузовик “Форд-АА”, к тому времени уже широко известные в разных странах и хорошо себя зарекомендовавшие. Ждать

вступления в строй основного завода не стали. В десяти километрах от Нижнего, в Канавине, на заводе «Гудок Октября” установили сборочный

конвейер. По договору с Фордом из США через Мурманск поступали сюда узлы и детали. 1 февраля 1930 года в автосборочном цехе смонтировали

первые 10 грузовиков “Форд-АА», а в конце 1931 года наладили выпуск трехосок “Форд-Тимкен”.

фотография ГАЗ-АА

Тем временем автогигант готовился к пуску. Во второй половине января 1932 года были освоены блок

мотора, коленчатый вал; наладив мощный пресс, отштамповали первые 100 лонжеронов автомобильных рам. Поскольку от смежников еще не поступила

в достаточном количестве листовая сталь, кабины изготовили из фанеры. Наступил торжественный день 29 января 1932 года. Под аплодисменты и крики

“Ура!”, звуки заводской сирены с конвейера сошел первый грузовой автомобиль Нижегородского автозавода НАЗ-АА. К концу года завод ежедневно

выпускал по 60 грузовиков и освоил производство легковых автомобилей ГАЗ-А . Да, да, уже ГАЗ, а не НАЗ, так как в октябре 1932 года Нижний

Новгород переименовали в Горький. Изменил название и автозавод.

Первые автомобили ГАЗ-АА были сделаны по чертежам компании Форда. Однако советские конструкторы

критически подошли к фордовской документации. Пришлось усилить картер сцепления, рулевой механизм, установить воздушный фильтр и т. д.

В 1930 году по советским чертежам была спроектирована грузовая платформа. Необходимо отметить, что автомобиль ГАЗ-АА при всей своей простоте

был технически достаточно совершенным.

На нем устанавливался четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 3285 см3 и мощностью 42 л. с.

(при 2600 об/мин), однодисковое сцепление сухого трения и четырехступенчатая коробка передач. Подвеска — зависимая: передние колеса — на

поперечно расположенной полуэллиптнческой рессоре с толкающими штангами, которые передавали нагрузки на раму; задние — на двух продольных

кантилеверных рессорах без амортизаторов. Рабочий тормоз имел механический привод. В качестве топлива применялся низкооктановый бензин,

что было очень важно в тот период. Бензиновый бак устанавливался перед передней стенкой кабины. Топливо из него поступало в карбюратор самотеком.

Запас хода по топливу составлял 215 км. Грузоподъемность автомобиля равнялась 1,5 тонны (отсюда и его прозвище — полуторка) при собственной массе

в снаряженном состоянии 1810 кг.

фотография ГАЗ-С1/410

В 1935 году инженер М. Катков спроектировал механизм опрокидывания кузова, усовершенствовав

систему Galion. Форму же металлического кузова позаимствовали у американской машины. Такой кузов позволял транспортировать и разгружать

сыпучие грузы: песок, гравий, щебень, уголь, зерно и др. Машина была способна перевозить готовый асфальт, жидкий бетон и грузы больших

объёмов в пределах 1200–1300 кг и не более 1,1 м3. Опытный образец был изготовлен в начале 1935 года. Литейно-механический завод им. Я.М.

Свердлова взялся за изготовление сварных кузовов, собрав у себя первые шесть полноценных опрокидок в декабре 1935 года. Первенец получил

наименование С1 (сокращенно от фамилии товарища Свердлова), имя которого носил механический завод в Горьком.

Надёжная работа механизма, доступность и простота ремонта деталей подъёмника, а также унификация со стандартной

полуторкой сделали самосвал ГАЗ-С1 самым распространённым в период первых пятилеток…

В предвоенный период сборка грузовиков ГАЗ-АА производилась также в Москве на заводе имени КИМа — будущем АЗЛК. В 1938 году двигатель машины форсировали, повысив его мощность до 50 л. с. Подверглись изменению и некоторые другие узлы: рулевой механизм, крепление задних рессор, например. В остальном грузовик оставался прежним. Эта машина получила обозначение ГАЗ-ММ и, кроме Горького, собиралась в Ростове-на-Дону из деталей, поступавших с головного завода.

фотография ГАЗ-АА

Автомобили ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ послужили основой для создания целого семейства машин различного назначения. Еще в Канавине в 1932 году собирали 16-местный автобус ГАЗ-03-30 . В 1934 году началось серийное производство трехосных грузовиков ГАЗ-ААА, в значительной степени унифицированных с двухосной базовой моделью. Эта машина, спроектированная под руководством ведущего конструктора В. А. Грачева, выпускалась вплоть до 1943 года. Всего с конвейера сошло 37 373 трехоски ГАЗ-ААА. В 1936 году началось производство автомобиля- самосвала ГАЗ-410 , с металлическим опрокидывающимся назад кузовом грузоподъемностью 1,2 тонны. В 1938—1939 годах из заводских цехов вышли полугусеничный ГАЗ-60, газогенераторный ГАЗ-42 и газобаллонный ГАЗ-44. Кроме этих машин, на шасси. ГАЗ-АА выпускались бензозаправщики, автофургоны, санитарные и многие другие автомобили специального назначения. В целом же в конце второй пятилетки ГАЗ производил 68,3% всех выпускаемых в СССР автомобилей.

Горьковские полуторки составляли более половины автопарка Красной Армии. Главной их задачей была перевозка войск. Специальных кузовов, как у современных армейских грузовиков, тогда еще не было. Для перевозки бойцов обычные грузовые платформы оборудовались съемными поперечными скамейками. При транспортировке грузов они укладывались на дно кузова. На ГАЗ-АА ставили четыре таких скамейки, на которых размещались 16 человек. В непогоду кузова покрывались тентом. Если на автомобиле перевозили станковый пулемет, то число посадочных мест уменьшалось на два, а при перевозке его в боевом положении — на четыре. При необходимости грузовик мог перевозить и орудие: в кузове ГАЗ-АА размещалась полковая пушка с передком и расчетом.

фотография ГАЗ-АА ПМГ-1

ГАЗ ААА 1936-1943 гг.

фотография ГАЗ-ААА

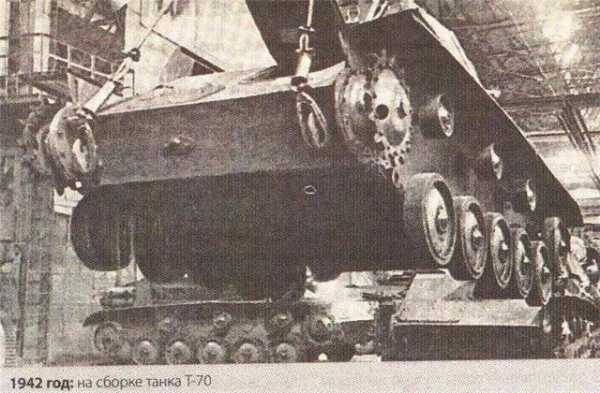

Одно из ведущих предприятий автомобильной промышленности СССР — Горьковский автозавод — с началом войны получил задание перейти на выпуск легких танков, танковых моторов, броневиков, минометов, боеприпасов. Наряду с этим завод, правда уже в меньшем объеме, должен был продолжать выпуск грузовиков ГАЗ-ММ и ГАЗ-ААА, а также самосвалов ГАЗ-С1/410. Последние, хотя и изготовлялись в ограниченном количестве, являлись единственными в годы войны специализированными автомобилями для обслуживания строительства. На шасси ГАЗ-ММ выпускался санитарный автомобиль ГАЗ-55 , а на шасси ГАЗ-ААА штабной автобус ГАЗ-05-193, топливозаправщики, радиолокационные станции, походные мастерские. В годы войны 3850 автомобилей ГАЗ-ААА и ГАЗ-ММ были оборудованы зенитными установками: пушками или счетверенными пулеметами.

Конструкция грузовиков ГАЗ-ММ, как, впрочем, и ГАЗ-ААА, была предельно упрощена, что диктовалось нехваткой металла и стремлением ускорить производство. Вместо штампованных крыльев сложной конфигурации ставили сварные, простой Г-образной формы. Передний буфер и правая фара отсутствовали. Тормоза устанавливались только на задние колеса. У кузова открывался только задний борт. На полуторках, выпускавшихся в 1942 году, вместо стальной кабины ставили упрощенную, с брезентовыми верхом и пологами вместо дверей. С 1943 года стали устанавливать деревянную закрытую кабину. Передняя ее стенка была такой же, как у металлической. Основание и задняя стенка имели деревянный каркас и обшивались досками. Крыша обтягивалась брезентом. Двери имели наружную деревянную облицовку, выполненную заподлицо с каркасом двери, и внутреннюю обивку из картона. Окно двери было раздвижным, а не опускающимся, как обычно.

dar-web.ru

Семь интересных фактов об автомобиле-герое ГАЗ-АА

ГАЗ-АА называют «полуторкой»

Оба названия знаменитого в России грузовика любопытны. Обозначение «АА» передалось от американского грузовика Форда модели АА образца 1929 года. Дело в том, что первоначально наш грузовик был его лицензионной копией (Советский Союз закупил у Америки 72 000 готовых машинокомплектов), вот Форд и «поделился» названием. Позже машину множество раз модернизировали, и она стала боле известна как «полуторка». Это название грузовик получил благодаря своей грузоподъемности — 1,5 тонны. Оно, в свою очередь, произвело еще одно название грузовика: «полундра».

У «газика» был двойник — ГАЗ-ММ

Внешних отличий у машин не было: ММ являлся модификацией АА и был снабжен 50-сильным мотором. Именно упрощенную версию ММ выпускал во время Великой Отечественной войны. Тонкой стали и комплектующих недоставало, поэтому военный грузовик ГАЗ-ММ-В был сильно упрощенной моделью. Вместо дверей у него были треугольные боковые загородки и сворачиваемые брезентовые двери. Для крыльев сгибали кровельное железо. Боковые борта не откидывались, а фара была только одна. Даже тормоза на передних колесах отсутствовали! В 1944 году кабина вновь стала деревянно-металлической и оставалась такой до окончания производства грузовика, появились тормоза, откидные борта и вторая фара.

Грузовики ГАЗ-АА и ММ были весьма неприхотливы

Были у них и недостатки — некоторые детали были подвержены быстрому износу, из-за чего машины приходилось часто ремонтировать. Стартер с аккумулятором редко служили дольше полугода, да еще и были в дефиците, поэтому автомобиль заводили «кривым стартером» — рукояткой. Но это при том, что «полуторку», как правило, перегружали в два раза. Зато двигатели были ремонтопригодные и неприхотливые: могли работать на самых низких сортах топлива (даже на керосине — в жару и на прогретом двигателе), а также на низкокачественных смазочных маслах.

ГАЗ-АА был самым массовым грузовиком в СССР

А перед войной «газик» стал самым популярным автомобилем в целом, благодаря массовому конвейерному производству. За все время производства было выпущено 985 000 экземпляров «газиков». К началу войны в рядах Красной армии числилось 151 100 машин ГАЗ-АА и ММ. Кстати, «полуторка» стала первым серийным автомобилем Горьковского автомобильного завода (в который был переименован Нижегородский автозавод).

«Полуторки» помогли одержать победу в Великой Отечественной войне

Добрую службу сослужила «полуторка» советским солдатам. Несмотря на то, что машину перегружали, она не выходила из строя долгие годы. Ее неприхотливость в трудное военное время была очень на руку. Именно «полуторки» доставляли продовольствие в блокадный Ленинград и другие населенные пункты. К «полуторкам» прицепляли специальные сани, и грузовики за один рейс могли перевозить по 2 тонны груза. При этом по шоссе они могли разгоняться до 70 км/ч, а еще — ходили и по льду, со скоростью в 20 км/ч. Машина-герой во многих городах установлена на постамент.

«Полуторка», помогавшая прорвать блокаду Ленинграда, запечатлена на двухрублевой монете

«Газики» стали основой для военной и специализированной техники

АА и ММ применялись для создания военных и боевых машин, включая даже легкие танки и бронеавтомобили! А их шасси послужило базой для специальных модификаций: например, зарядно-осветительные электростанции, санитарные автолаборатории, авиационно-пусковые машины, радиосистемы дальнего обнаружения, пожарные машины, автобусы, кареты скорой помощи… Даже знаменитая ракетная установка «Катюша» создавалась на базе ГАЗ-АА.

Теперь «газики» можно увидеть разве что в кино

Производство ГАЗ-АА, породившего великое множество самых массовых модификаций, завершилось в 1950 году. Теперь его можно увидеть разве что в кино: например, в советских фильмах «Репортаж с линии огня» (где «полуторке» была даже посвящена песня «Грузовичок-фронтовичок» в исполнении Эдуарда Хиля) и «Ехали два шофера», в современном сериале «Дальнобойщики-2».

www.kp.ru

Горьковский автомобильный завод (21 фото)

Горьковский автомобильный завод вступил в строй 1 января 1932. Сегодня исполняется 83 года ГАЗу. Горьковский автозавод в прошлом флагман советской индустрии, первенец первых пятилеток.

Описывать всю историю легендарного автозавода занятие, не имеющее смысла. На эту тему имеются километры статей, масса книг. Сама подробная — Автомобили ГАЗ 1932 — 1982 года господина Ивана Падерина. Сей талмуд будет любопытен всем любителям автомобильной истории, но и не только. Книга будет интересна и любителям истории СССР.

Я же хочу кратко остановится на некоторых моментах малоизвестных страниц истории ГАЗа, не пытаясь объять необъятное.

История завода началась в 1929 году после подписания соглашения о техническом сотрудничестве между ВСНХ СССР и Ford Motor Company. Собственно СССР от Ford были нужны технологии поточного производства автомобилей. Сам автомобиль большого значения не имел. Его советские специалисты могли скопировать не сильно напрягаясь. С технологиями было сложней. Купить технологию конвейерного производства можно было только у Ford. Близкими технологиями располагал GM, но корпорация была на подъеме и делится за дешево не желала. У Ford наоборот дела шли неважно. Новая модель Ford A бестселлером на рынке США не стала, спрос был сугубо замещающий. Владельцы Ford T меняли его на Ford A. Поэтому Генри Форд отчаянно нуждался в средствах. Был у старика Форда и более далекий расчет. Он считал, что Советская власть в России дольше сороковых годов не продержится. А после падения режима с новыми властями он как-то договорится и в руки фирмы упадет готовый завод, работающий по стандартам Ford.

Но СССР купил не только технологии Ford, но и идеологию фордизма. Эта идеология идеально встроилась в социалистическую модель экономики. И вроде — где Форд, а где социализм. Два мира, две системы. Но редкая смена моделей, минимальные потребительские качества, постоянная борьба с издержками, порой в ущерб качества — все это советский автопром унаследовал от идеологии Форда. Говорить о том, что плохо это или хорошо — глупо. Других вариантов у СССР начала тридцатых просто не было.

На тот момент Нижний Новгород еще не переименовали в Горький и завод называл Нижегородский автомобильный.

Завод вступил в строй 1 января 1932. Первыми собранными из американских запчастей были 1,5-тонные грузовики НАЗ-А.

Главной цель нового завода было насыщение Красной армии автомобильной техникой. Поэтому приоритет отдавался выпуску грузовиков и шасси для броневиков.

Но, как это не удивительно, единственной новой моделью, освоенной заводом перед войной, стала ГАЗ-М -1. По соглашению с Ford, фирма предоставляла советской стороне документацию на выпуск еще одной новой модели автомобиля, вместо ГАЗ-А. Так была получена документация на Ford B. Но Эмка не стала просто копией американского образца. Советские конструкторы существенно переработали ходовую. Прототип Эмки.

А это уже одна из первых партий классической Эмки.

Готовилась замена и полуторке, но в силу разных обстоятельств серийное производство ГАЗ-11-51 развернуть до войны не удалось.

Большое внимание в предвоенный период конструкторы завода уделяли повышению вездеходных возможностей автомобилей. К концу тридцатых стало понятно, что ни полугусеничные, ни трехосные автомобили полноценными внедорожниками быть не могут. Нужны полноприводные автомобили. Развернувшиеся в этом направлении работы привели к появлению ГАЗ-64/67. Грузовые полноприводные автомобили ГАЗ до конвейера так и не добрались, помешала война.

Во время Великой Отечественной завод выпускал легкие танки и грузовики, плюс вездеходы ГАЗ-64/67.

Дефицит полноприводной техники в Красной армии был закрыт поставками американских грузовиков. Но мириться с такой ситуацией было нельзя. Уже в 1943 году была начата разработка новых грузовиков ГАЗ-63 и его неполноприводного варианта ГАЗ-51. По конструкции новые грузовики очень напоминали американскую технику. Кабину для ГАЗ-51/63 вообще позаимствовали у Studebaker US6. Чем приглянулась военным эта кабина — неизвестно.

Конец сороковых-пятидесятые — это время подъема советского автопрома. Для ГАЗа это «Победа», ЗиМ, ГАЗ-69, ГАЗ-21 «Волга»

В этот период было разработано два любопытных семейства автомобилей, до серийного производства не дошедшие. ГАЗ-56 должен был заметь легендарную полуторку. Так как после снятия с производства ГАЗ-ММ в типажном ряду советских автомобилей образовалась брешь, отсутствовал грузовик грузоподъемностью 1,5 тонны, то на ГАЗе было решено разработать преемника полуторки. В силу разных экономических причин в серию ГАЗ-56 не пошел. Не помогла и унификация с будущим ГАЗ-52 по кабине.

В какой-то степени это объяснялось возросшими объемами перевозок. Количество грузовиков росло, количество водителей тоже. Логичным решением было повышение грузоподъемности автомобилей, чтобы один грузовик и один водитель перевозили как можно больше груза. Другим решением проблемы было увеличение количества тягачей с полуприцепами. На ГАЗе был разработан тягач на базе ГАЗ-51, работавший с полуприцепом массой в 6 тонн.Массовым явлением тягач ГАЗ-51П не стал. Сказывался дефицит полуприцепов, наблюдавшийся в СССР до восьмидесятых.

Судьба ГАЗ-62 схожа с историей ГАЗ-56. Так же почти готовый к производству автомобиль остался лишь на фото. ГАЗ-62 задумывался как промежуточное звено между ГАЗ-69 и ГАЗ-63. Автомобиль был унифицирован по некоторым узлам и компонентам с этими автомобилями. Но вскоре после полного цикла испытаний армия потеряла всякий интерес к этому автомобилю, считая его грузоподъемность недостаточной. Ситуацию должна была исправить бескапотная версия. Но и к этому автомобилю у военных был интерес слабый. Армия желала грузовиков с большой грузоподъемностью. Но нет худа без добра, опыт разработки бескапотного ГАЗ-62 пригодился при создании ГАЗ-66.

Легендарная Шишига должна была заменить ГАЗ-63, который разочаровал военных в плане проходимости. ГАЗ-66 оказался редкостным долгожителем и продержался на конвейере с 1964 по 1999 год. Своего рода рекорд. Причем в 1999 году Шишига не исчезла совсем. Она послужила донором по многим деталям для нового полноприводного грузовика Садко.

В начале шестидесятых в СССР началась настоящая гонка по повышению грузоподъемности коммерческих автомобилей. Одно из последствий этого движения — разработка трехосной версии ГАЗ-66 — ГАЗ-34. Автомобиль получился удачный, но по грузоподъемности вплотную подбирался к продукции ЗиЛа, а конкуренции между советскими заводами не должно было быть. Поэтому проект положили под сукно.

Но и гражданские грузовики ГАЗа упрямо стремились конкурировать по грузоподъемности с ЗиЛами. Если ГАЗ-51 имел грузоподъемность в 2,5 тонны, то пошедший в серийное производство в 1961 году ГАЗ-53 имел уже грузоподъемность в 3 тонны, тем самым догнав ЗиЛ-130. Последней модификацией ГАЗ-53 стал ГАЗ-3307 и производные от него. При всей древности конструкции этот грузовик выпускался до последнего времени, и пользовался высоким спросом по причине крайней дешевизны.

ока грузовые автомобили ГАЗа наращивали грузоподъемность, легковые становились все шикарней. ЗиМ сменила ГАЗ-13 Чайка, 21-я Волга была заменена 24-й. В семидесятые на ГАЗе была предпринята попытка создать промежуточный автомобиль между Чайкой и Волгой. От Волги будущему авто должен был достаться корпус, а от Чайки восьмицилиндровый двигатель. Прототипы на фото. До серийного производства автомобиль добрался в сильно усечённом варианте. Без восьмицилиндрового двигателя и с измененным внешним видом. Но и в получившемся виде ГАЗ-3102 был очень любим директорами заводов.

Крайним легковым автомобилем ГАЗа, выпускавшимся серийно, стал ГАЗ-3111. Дальше мелкосерийного производства автомобиль не пошел. И тут конечно сугубо маркетинговые проблемы. В сознании покупателя Волга — премиум-бренд, а покупать такой автомобиль в автосалоне с грузовиками как-то странно. Создавать же специальную сеть салонов только под одну модель не выгодно.

Главной же палочкой-выручалочкой завода стала Газель. Без этого грузовика ГАЗ давно бы загнулся.

Недостатки этого аппарата всем хорошо известны. Скажу только одно в защиту Газели — она кормит. Многие начинали свое дело с этого грузовичка. А на подходе новое семейство этого автомобиля – Газель-Next. Надежда, что недостатков станет меньше, как обычно жива.

nlo-mir.ru