Планы сторон. Правда о Первой Мировой войне

В нашем обзоре преимущество по справедливости отдано плану Германии. Это сделано не только потому, что он явился пружиной, приведшей в движение маятник войны 1914 года, но и потому, что германский план (и это можно сказать с полной уверенностью) оказывал свое влияние и на последующий ход войны. Правда, с осени 1914 года и дальше ход войны мог со стороны показаться производным от потрясающей «осады» центральных держав – представление, совершенно несовместимое с высказанной нами мыслью.

Представление о германском союзе как о побежденной стороне, хотя и верно с экономической точки зрения, предполагает также и потерю инициативы – а этому противоречит вся германская стратегия.

Хотя первоначальный свой план Германии и не удалось провести в жизнь, он даже своим провалом влиял на общий ход последующих действий. Тактически большинство сражений смахивало на осадные операции, но стратегия войны на суше долго блуждала в потемках, не учитывая этих особенностей тактики и не решаясь принять их.

Германцы должны были учитывать, что их силы и силы Австрии вместе значительно уступают совместным силам Франции и России. Чтобы противостоять этому невыгодному соотношению сил, надо было извлечь пользу из своего центрального положения, а также из предположения о такой медленности русской мобилизации, при которой Россия в первые недели войны едва ли сможет оказать на своих противников серьезное давление. Это предположение означало выгоды нанесения решающего удара по России, пока она не будет еще готова, вместе с тем оно говорило о вероятности того, что Россия сосредоточит главные силы в глубине своей территории и что удар Германии по ним вряд ли окажется действенным. К тому же горький опыт Наполеона не мог служить примером, воодушевлявшим на глубокое вторжение в Россию при ее необъятных просторах и бедной сети дорог.

Поэтому план, издавна принятый Германией, заключался в том, чтобы развить быстрое наступление против Франции, сковывая в то же время передовые силы русских – а позднее, когда Франция будет раздавлена, расправиться с русской армией. Но этот план в свою очередь усложнялся серьезным препятствием естественного и искусственного характера. Этим препятствием для вторгавшегося являлась французская граница. Узкая, протяжением лишь около 150 миль, она представляла мало удобств для маневра или хотя бы для развертывания тех масс, которые Германия предполагала бросить против своего врага. На юго-восточном конце граница примыкала к Швейцарии и после неширокой полосы ровной местности, известной под названием «Ворот Бельфора», на протяжении 70 миль она тянулась вдоль Вогез. За этим естественным барьером, удлиняя и углубляя его, лежала почти непрерывная система укреплений, опиравшихся на крепости Эпиналь, Туль и Верден.

В 20 милях за Верденом проходили не только границы Люксембурга и Бельгии, но и малоудобная область Арденн.

За исключением сильно прикрытых Бельфором и Верденом путей наступления, единственно возможным проходом сквозь этот барьер был Шарм, лежащий между Эпиналем и Тулем. Проход этот сознательно был оставлен открытым, чтобы послужить стратегической ловушкой, куда могли быть заманены германцы и где они затем были бы раздавлены французским контрударом.

Имея перед собой такую непреодолимую преграду, германцам, припертым к стене мрачным результатом своих расчетов и естественным характером французской границы, не оставалось ничего другого, как прийти к логически правильному стратегическому выводу – обойти эту стену широким маневром сквозь Бельгию.

Граф Шлиффен, бывший начальником германского Генерального штаба с 1891 по 1906 год, задумал и разработал план, согласно которому французские армии должны были быть окружены путем широкого охвата, и таким образом можно было бы добиться быстрой победы. Этот план был закончен разработкой к 1905 году, тогда же он и вступил в силу.

Чтобы достигнуть поставленной цели, план Шлиффена сосредоточивал главную массу германских сил на правом фланге с целью гигантского заходящего маневра. Шлиффен сознательно шел на риск, сводя до минимальной величины численность войск левого фланга, стоявшего против французской границы.

Крыло захождения, осью которого служили укрепленные районы Мец и Тионвиль, должно было состоять из 53 дивизий, поддержанных частями ландвера и эрзац-резерва по мере их формирования. Вторая армия на левом фланге включала только 8 дивизий. Даже слабость этого фланга помогала в дальнейшем ходе событий главному удару: чем дальше французское наступление оттеснило бы левый фланг германцев назад к Рейну, тем труднее было бы французам отразить удар по их флангу через Бельгию. Это напоминало вращающуюся дверь. Если человек сильно налегает на одну половинку такой двери, другая половинка, сделав круг, ударит его в спину. Именно в этом и заключалась действительная мудрость плана Шлиффена – а не только в географическом обходе.

Германские армии охвата должны были зайти через Бельгию и северную Францию и, продолжая движение по широкой дуге, постепенно поворачивать на восток. Крайний левый фланг должен был пройти южнее Парижа и пересечь Сену у Руана. Затем он прижимал бы французов к Мозелю, где они оказались бы между молотом и наковальней, образуемой крепостями Лотарингии и швейцарской границей.

План Шлиффена выделял 10 дивизий, чтобы сковать русских, пока остальные немецкие силы не раздавили бы Францию.

Необходимо отдать дань предвидению этого выдающегося человека: он рассчитывал на вмешательство в войну Британии и допускал также появление экспедиционной армии в 100 000 человек, оперирующей во взаимодействии с французами. Ему же германцы обязаны проектом использования частей ландвера и эрзац-резерва в активных операциях, а также использование национальных ресурсов в армии. Рассказывают, что последними его словами на смертном одре были: «Дело должно дойти до сражения. Укрепите правое крыло!».

К несчастью для Германии (хотя и к счастью для мира), у младшего Мольтке, преемника Шлиффена на посту начальника Генерального штаба, не хватало его мужества и его стратегической сметки. Мольтке сохранил план Шлиффена, но выхолостил основную его идею. Из 9 новых дивизий, которые Германия организовала за время с 1905 по 1914 год, Мольтке 8 дивизий придал левому флангу и только одну – правому! Правда, он добавил сюда еще одну, сняв ее с русского фронта – но это мизерное подкрепление было куплено дорогой ценой, ведь русская армия 1914 года представляла собой более серьезную угрозу, чем в то время, когда Шлиффен работал над своим планом. В итоге в самый разгар августовской кампании с французского театра военных действий пришлось снять два корпуса для усиления Восточного фронта. Завещание Шлиффена было оставлено его преемником без внимания.

Мольтке внес также изменения и в сам план. Эти изменения имели серьезное политическое значение. Шлиффен предполагал, что правый фланг развернется не только вдоль бельгийской, но и вдоль голландской границы, доходя к северу до Крефельда. Пройдя полоску датской территории, известной под названием «Маастрихтского придатка», легко было обойти флангльежские форты, преграждавшие дорогу на узкой полосе бельгийской территории севернее Арденн. Шлиффен надеялся, что германская дипломатия добьется согласия на проход сквозь Голландию; он не желал зря насиловать Бельгию или Голландию и хотел спасти себя от лишних упреков.

Шлиффен полагал, что открытое незамаскированное развертывание там части германских сил настолько перепугает французов, что заставит их первыми пересечь южную границу Бельгии и занять естественную оборонительную позицию в долине Мааса, южнее Намюра. Этим французы создали бы предлог для вступления также и германцев на нейтральную территорию. Но если бы даже и сорвался план этой искусной ловушки для французов, все же Шлиффен рассчитывал, что он сможет вовремя захватить Льеж и избежать всяких задержек для наступления главных сил германцев. Он хотел поставить крайне жесткие границы времени для захвата Льежа, отсрочив эту операцию до последней минуты, чтобы дать германским государственным мужам все возможности избежать упреков в оскорблении нейтральных стран.

Такие расчеты и смелость решений были не по плечу Мольтке-младшему. Он решил, что Льеж должен быть захвачен немедленно после объявления войны. Таким образом, ради проблематичного обеспечения военных операций он добровольно шел на акт насилия против нейтральных стран, провоцировал Бельгию на сопротивление и втягивал в борьбу против себя Британию. Методы Мольтке – «потопить» противника – были полной противоположностью методов Шлиффена. Все это является наглядным примером тех опасностей, в том числе и военных, которые могут явиться в результате того, что стратегии разрешают доминировать над политикой.

Если ошибкой последнего плана германцев был недостаток смелости, то ошибкой французского плана было как раз обратное.

В последние предвоенные годы французское командование утеряло четкость мышления. После разгрома 1870 года оно вначале остановилось на обороне, опиравшейся на приграничные крепости. Лишь позднее должен был последовать решительный контрудар. В соответствии с этим планом и была создана великая система крепостей, причем были оставлены проходы, вроде Шармского, чтобы ввести в определенное русло вторжение противника и быть готовым опрокинуть его контрударом.

Но в последнее десятилетие возникла новая школа мышления, которая утверждала, что наступление больше соответствует духу и традициям Франции, что наличие 75-миллиметровй полевой пушки – единственной в мире по своей подвижности и скорострельности – делает это тактически возможным, а союз с Россией и Британией позволяет избрать такой образ действий и на стратегическом уровне. Забывая уроки 1870 года, французы вообразили, что «порыв» неуязвим для пуль. Доля ответственности за это заблуждение лежит частично и на Наполеоне, которому принадлежат известные слова: «Соотношение между моральным и физическим элементами выражается как три к одному». Слова эти заставили солдат думать, что возможен разрыв этих двух элементов, в то время как они зависят друг от друга: оружие недействительно без мужества бойца, но так же бесполезны будут храбрейшие войска без достаточного оружия, чтобы защищать свой «дух». Когда солдаты теряют веру в свое оружие, мужество их быстро исчезает.

Результаты оказались плачевными. Новая школа нашла своего пророка в полковнике Гранмезоне. В генерале Жоффре, начальнике Генерального штаба в 1912 году, она нашла рычаг для проведения в жизнь своих планов. Прикрывшись авторитетом Жоффра, сторонники «наступления во что бы то ни стало» получили право распоряжаться военной машиной Франции и, отбросив старую доктрину, сформулировали общеизвестный теперь замечательный план «XVII».

План этот был основан на отрицании исторического опыта и здравого смысла. Построен он был на двойном просчете – сил и места, причем второй просчет оказался опаснее первого. Учитывая возможность того, что германцы с самого начала войны введут в действие свои запасные и резервные части, французы оценивали мощь германской армии на западе предельно в 68 пехотных дивизий. Между тем германцы фактически развернули 83,5 дивизии, считая в том числе части ландвера и эрзац-резерва. Но мнение французов было и оставалось прежним. Они сомневались в возможности развертывания ландвера и эрзац-резерва, причем в критические дни, когда армии противника сосредоточивались и двигались вперед, французская разведка, оценивая силы неприятеля, принимала в расчет только активные дивизии, ошибаясь при этом почти наполовину!

Хотя этот план был построен на несколько меньшем просчете, все же последний наш вывод не оправдывает, а скорее увеличивает его основную неточность. Дело в том, что история не может допустить ни тени оправдания для плана, по которому фронтальное наступление должно было развиваться при почти равном с противником соотношении сил, причем противник мог опираться на свою укрепленную приграничную зону, в то время как наступающий отказывался от всех преимуществ, которые ему могла дать своя система крепостей.

Еще один просчет в отношении места заключался в том, что хотя и признавалась возможность движения германских сил через Бельгию, делалась грубая ошибка в оценке глубины размаха их захождения.

Предполагалось, что германцы любезно выберут трудный путь наступления через Арденны[18], чтобы французы могли с удобством бить по германским сообщениям!

План, основанный на идее немедленного и общего наступления, намечал удар первой и второй армиями вглубь Лотарингии к реке Саар. Слева, против Меца, находилась третья армия. Пятая армия стояла против Арденн. Армии эти должны были в свою очередь перейти в наступление между Мецом и Тионвиллем и, если бы германцы прошли через Люксембург, ударить им во фланг с северо-востока.

Четвертая армия оставалась в стратегическом резерве за центром, а две группы резервных дивизий были расположены позади флангов. Такая пассивная роль резервов демонстрирует мнение французов о способностях резервных соединений вообще.

По этому плану участие Британии на континенте определялось просто «европеизацией» ее военной системы за последнее десятилетие, а не какими-либо расчетами. Эта «европеизация» незаметно влекла к молчаливому принятию английской армией роли, согласно которой ей приходилось действовать как придаток к левому флангу французов, отказавшись от традиционного для нее использования подвижности. На военном совете после объявления войны лорд Робертс, вызванный из отставки, настойчиво требовал отправки экспедиционного корпуса в Бельгию, где он мог бы усилить сопротивляемость этой страны и угрожать флангу германских армий захождения. Но его речь не привела ни к каким результатам – тем более что британский Генеральный штаб обязался действовать в непосредственной связи с французским. Когда генеральные штабы обеих стран заключили свое полуофициальное соглашение между 1905 и 1914 годами[19], они мостили дорогу для того, чтобы опрокинуть вековую политику англичан и заставить ее в будущей войне пойти на такое напряжение, которое вряд ли казалось англичанам мыслимым.

Лорд Китченер, только что назначенный военным министром, обладал изумительно точной интуицией в предугадывании планов Германии. Он пытался предупредить опасность, отстаивая ту точку зрения, что экспедиционный корпус должен сосредоточиться у Амьена, где он меньше будет подвержен ударам врага. Но рьяная поддержка, оказанная Джоном Френчем и его штабом французскому плану, заставила Китченера сдаться.

Позднее он сожалел о своем согласии, считая его ошибкой и слабостью. Китченер все же дал Френчу – командующему экспедиционными силами – инструкцию, которая хотя и имела в виду уменьшить опасность, была слишком неясна для проведения ее в жизнь и, быть может, могла только увеличить опасность. Дело в том, что, хотя задача, поставленная Френчу этой инструкцией, заключалась в «поддержке и взаимодействии с французской армией», она была уточнена несколько противоречиво: «Наиболее ответственное решение будет зависеть от вас в вопросе участия… там… где ваши части не будут подвержены излишним опасностям»… И затем: «Ни в коем случае вы не должны поступать в распоряжение кого бы то ни было из союзных генералов».

На русском фронте план кампании германцев был более «гибким», хуже разработан в деталях и хуже сформулирован. План этот, как и планы действий на Западе, подвергся с течением времени калейдоскопичным превратностям судьбы. Поддавались учету здесь только географические данные. Главным неизвестным была вероятная скорость сосредоточения сил. Российская Западная Польша представляла собой обширную, выдающуюся вперед территорию, с трех сторон охваченную германскими или австрийскими землями. На северном фланге Западной Польши были Восточная Пруссия и за ней Балтийское море. На южном фланге – австрийская область Галиция, подпираемая с юга Карпатскими горами; горы эти охраняли подступы к равнинам Венгрии. С запада примыкала Силезия.

Германские приграничные провинции обладали хорошей сетью стратегических железных дорог, тогда как Польша, как и Россия, обладала крайне бедной сетью сообщений. Поэтому на стороне германцев было большое преимущество – возможность быстрого сосредоточения сил, чтобы парировать наступление русских. Но если бы германские армии в свою очередь перешли в наступление, то чем больше они проникали бы вглубь Польши или России, тем больше они теряли бы эти преимущества. Отсюда наиболее выгодной для них стратегией было заманить русских на позицию, удобную для контрудара, а не развивать самим широкое наступление.

Единственным недостатком такой стратегии было то, что она давала русским время для сосредоточения своих сил и пуска в ход своей громоздкой и ржавой военной машины.

В этом пункте с самого начала возникло разногласие между Германией и Австрией. Обе соглашались, что задача их заключается в том, чтобы держать Россию начеку в течение шести недель, которые должны были пройти раньше, чем Германии удалось бы раздавить Францию и затем перебросить свои силы на восток. Только тогда она вместе с австрийцами смогла бы нанести русским решающий удар. Разногласие, главным образом, касалось метода действий. Германцы в стремлении добиться решения против Франции хотели оставить на востоке минимум сил, и только политическая невыгода оставления на произвол судьбы своей же земли помешала им эвакуировать Восточную Пруссию и развернуть свои армии по течению реки Вислы.

Австрия под влиянием Конрада Гетцендорфа, начальника австрийского Генерального штаба, хотела во что бы то ни стало немедленным наступлением окончательно испортить русскую военную машину. Поскольку такой образ действий обещал надежно сковать русских на время проведения кампании во Франции, Мольтке согласился на эту стратегию. План Конрада заключался в наступлении двух армий в северо-восточном направлении вглубь Польши. Наступление это прикрывалось справа еще двумя армиями, расположенными несколько восточнее. В дополнение к этому, как первоначально было намечено, германцы должны были ударить из Восточной Пруссии в юго-восточном направлении. Таким образом, германская и австрийская армии, развивая удар с двух разных направлений, должны были сойтись в одной точке и отрезать в польском выступе передовые силы русских. Но Конраду не удалось заставить Мольтке сосредоточить для организации этого удара достаточно войск в Восточной Пруссии.

На противоположной стороне желание одного из союзников также сильно влияло на стратегию другого. Русское командование по военным и национальным мотивам хотело вначале провести сосредоточение против Австрии, пока последняя оставалась еще без поддержки, и оставить на время Германию в покое, дожидаясь, пока вся русская армия не будет полностью мобилизована.

Но французы, желая ослабить натиск на них Германии, требовали, чтобы Россия также развила удар против Германии, и убедили русских согласиться на это новое наступление, хотя русские не были к нему готовы ни организационно, ни численно.

На юго-западном фронте две группы по две армии в каждой должны были сразиться с австрийцами в Галиции. На северо-западном фронте две армии должны были бороться с германцами в Восточной Пруссии. Россия, у которой медлительность и несовершенство организации требовали осмотрительной стратегии, собиралась порвать со своими традициями и выкинуть трюк, который был под стать только высокоподвижной и хорошо организованной армии.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

Планы сторон — Первая мировая война

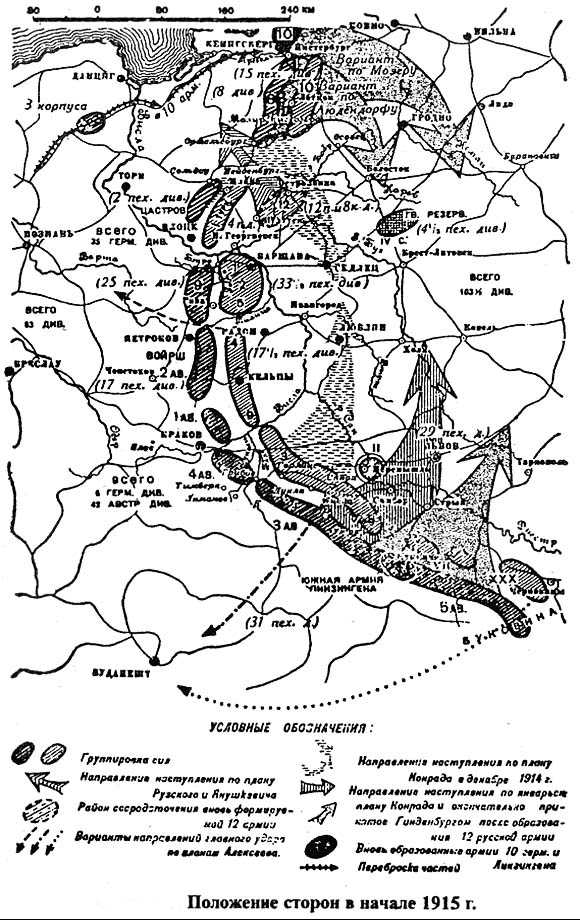

К началу января русские армии, после предрешенного 13 декабря 1914 г. отхода на заранее подготовленные позиции, занимали следующие расположения.

первая мировая война

В Восточной Пруссии — 10-я армия, имея 15 пех. дивизий против 8 германских, остановилась перед укрепленной позицией германцев по р. Ангерапу и Мазурским озерам. Командующий этой армией генерал Сивере считал единственным способом действий медленное продвижение вперед при помощи саперных и минных работ.

На Млавском направлении — войска Новогеоргиевского укрепленного района в составе 4 пех. дивизий вели довольно успешную борьбу против 2 германских дивизий. На левом берегу р. Висла, на участке до р. Пилица, 1-я, 2-я и 5-я армии — всего 33,5 пех. дивизий после упорных боев заняли позицию за pp. Бзура и Равка и уже в течение месяца укрепляли ее. Против них находилась 9-я германская армия в составе 25 пех. дивизий, которая с малыми перерывами продолжала атаковать русские позиции.

К югу от Пилицы до Верхней Вислы стояли 4-я и 9-я армии в составе 17,5 пех. дивизий, имея перед собой германскую армейскую группу Войрша и 4-ю австрийскую армию, всего в составе 17 дивизий, не способных к развитию наступательных действий, но опиравшихся на прочные позиции как на своем фронте по р. Пилица, так и в тылу, на линии Ченстохов — Краков. Выдвинутая уступом вперед 4-я русская армия Эверта обеспечивала левый фланг всего Северо-западного фронта.

В Галиции — русские 3, 8 и 11-я армии — всего 29 пех. дивизий, успешно отразив третье по счету наступление австрийцев, — всего 31 пех. дивизия, на всем фронте от перевала Ужок до района Лиманов — Тымберк закрепляли свои новые позиции по pp. Дунаец и Бяла и далее по линии от Грибова на Горлицу — Дуклу — Лиско. 11-я армия, продолжая блокировать Перемышль, 2 полевыми корпусами обеспечивала восточно-карпатские проходы.

В общем на Русском фронте в этот момент стояло 99 пех. дивизий и, кроме того, в тылу в распоряжении верховного главнокомандующего находились 2 корпуса — Гвардейский и IV сибирский — всего 4,5 пех. дивизии. Против 103,5 русских дивизий имелось 41 германская и 42 австрийские — всего 83 пех. дивизии. Однако русские армии после первых 5 месяцев борьбы были весьма ослаблены. Некомплект армий достигал полумиллиона людей. Особенно был велик некомплект офицеров. Во многих частях пехоты оставалось не более 30% штатного состава: число кадровых офицеров измерялось единицами. Унтер-офицеры в некоторых частях почти полностью были выведены из строя. Кроме боевых потерь и потерь больными и большим числом пленных, число штыков в пехотных полках заметно таяло вследствие постепенного насыщения частей новыми техническими средствами, обслуживание которых требовало большого расхода людей за счет строевых рот. Настроение солдатской массы в пехоте было понижено рядом первых неудач и непопулярностью войны. Стало быстро расти дезертирство и заметно увеличилось число случаев «самострелов», т.е. умышленного саморанения. Уже в конце 1914 г. были введены суровые наказания за причинение себе лично или с помощью другого лица увечий с целью уклониться от военной службы.

Еще более тревоги должно было возбудить материальное обеспечение русской армии к началу 1915 г. Ощущался острый недостаток винтовок. Бывали случаи, что прибывавшие на фронт пополнения оставались при обозах вследствие невозможности поставить их в ряды за отсутствием винтовок. Чтобы обеспечить винтовками безоружных, прибывших из запасных частей, в пехотных полках на фронте устанавливалось денежное вознаграждение за каждую вынесенную из боя излишнюю винтовку, также и на перевязочных пунктах предоставлялись льготы тем раненым, которые представляли свои винтовки. Обучение переменного состава в запасных батальонах страдало от того же недостатка винтовок, вследствие чего в ротах винтовки для занятий давались людям поочередно.

Не лучше обстояло дело с артиллерийскими снарядами. Опыт первых месяцев войны показал, что необходимо иметь до 300 выстрелов в месяц на легкую пушку. Этот расчет с некоторым округлением требовал по 1 местному парку[1] на корпус нормального состава, или ежемесячно 50 парков на всю действующую на Европейском театре войны армию в 100 пех. дивизий. В действительности можно было ожидать на пополнение расхода пушечных патронов не свыше 12 парков в месяц, что составляло менее 25% нормальной потребности в них. Для доведения до нормы только подвижных артиллерийских запасов не хватало свыше 200 тыс. пушечных патронов. В еще худшем положении находилось пополнение снарядов тяжелой артиллерии. Таково было в основных чертах состояние русской армии к началу 1915 г.; в технических подробностях, которые здесь опускаются, это состояние было еще печальнее.

Но, несмотря на это, в середине января в Ставке был разработан генерал-квартирмейстером генералом Даниловым план операций на 1915 г. По этому плану признавалось необходимым вести главный удар на Берлин. В заключительной части этого плана предлагается окончательному решению верховного главнокомандующего вопрос — считается ли по-прежнему главной целью борьбы русских сил нанесение решительного удара по Германии и в утвердительном случае не следует ли ближайшей задачей на пути выполнения этой цели считать овладение Восточной Пруссией.

Ставка предварительно запросила по этому вопросу мнение главнокомандующего Северо-западным фронтом Рузского, который одобрил руководящую мысль плана Данилова о нанесении главного удара по Германии и признал желательным немедленно начать наступление в Восточную Пруссию с фронта Остроленка — Пултуск на Ортельсбург — Солъдау, для чего образовать новую, 12-ю, армию.

Принятый план главного удара на Берлин через Восточную Пруссию, естественно, ставил операцию Юго-западного фронта в подчиненного от этой идеи положение. Но верховное главное командование не обладало ни нужным авторитетом, ни должной настойчивостью, чтобы заставить главнокомандующего этим фронтом Иванова отказаться от самостоятельного плана операций.

Иванов не имел своей собственной стратегической концепции, но его начальник штаба, генерал Алексеев, давно тяготел к мысли о разгроме австро-венгерских армий, в результате чего ему рисовалось распадение лоскутной монархии и заключение с ней сепаратного мира. Для достижения этой цели могло быть выбрано одно из трех направлений: 1) по левому берегу Вислы — бить в стык между германцами и австрийцами; 2) вторгнуться через Карпаты в Венгрию; 3) охватить правый фланг австрийцев через Буковину в Венгрию. Алексеев, как всегда, колебался и в зависимости от момента склонялся то к одному, то к другому направлению. В начале января 1915 г. он стоял за первое направление. Но более устойчивый, хотя и ограниченный, Иванов понимал, что его армии к данному моменту уже нацелились на Карпаты, и потому нужно их преодолеть. Иванов живо ухватился за эту идею и затем упрямо стал ее отстаивать. 5 февраля Иванов прибыл в Ставку и лично доложил, что тяжелое положение армии Юго-западного фронта, создавшееся в Карпатах ввиду зимнего времени и отсутствия помещений, вынуждает поскорее сбросить австрийцев с гор и спуститься в Венгрию.

Ставка легко уступила этим настояниям, и рядом с планом наступления в Восточную Пруссию созрел параллельный план вторжения в Венгрию.

Людендорф в своих воспоминаниях говорит о «гигантском» плане русского верховного главного командования, который будто бы намечался зимой 1914/15 гг. и заключался в одновременном охвате австро-германцев в Восточной Пруссии и на Карпатах. Такого единого плана не существовало, и состояние русских армий не позволяло задаваться такими трудными целями. В действительности в связи со скудоумием русского верховного главного командования возникли два плана операций — один, выработанный Даниловым, другой — Алексеевым, и оба были пущены в действие. Очевидно они были уже при самом возникновении обречены на неудачу, так как ими предрешалось не сосредоточение главных усилий в одном направлении, а распыление их по расходящимся операционным линиям — в Восточную Пруссию и в Венгрию.

Переходя к австро-германскому плану, напомним об упомянутом раньше решении германского главного командования избрать на ближайший период главным фронтом Русский театр, и хотя Фалькенгайн не сочувствовал этому взгляду, но вынужден был под давлением ряда политических факторов присоединиться к такому решению. В период временного затишья на рубеже 1914 и 1915 гг. германское военное министерство энергично принялось за создание новых формирований и увеличение существующих войск, перейдя от 4-полковых к 3-полковым дивизиям и использовав четвертые полки для образования крепких кадров во вновь формируемых дивизиях. Был сформирован стратегический резерв из 4 корпусов, из которых 3 были новыми, а четвертый — свежий корпус с запада, замененный там также вновь сформированным.

Еще в декабре 1914 г. Конрад фон Гетцендорф предложил германскому главному командованию план концентрического наступления на Седлец с севера и с юга для окружения русских армий в Польше. Сначала этот план был забракован германцами, но в январе Конрад вновь повторяет свое предложение удара на Восток, уже в направлении с юго-запада на Львов. Этот план Конрада нашел поддержку у Гинденбурга, который указывал, что удар со стороны Галиции необходимо увязать с решительным ударом в Восточной Пруссии. На этот раз, под угрозой окончательной утери союзника, нельзя было отказать австрийцам в поддержке.

«Относительно состояния союзных войск, — пишет Фалькенгайн[2], — возникли серьезные сомнения, насколько их фронт вообще может быть прочен без сильной немецкой поддержки… Надо было переходить к немедленной и непосредственной поддержке Карпатского фронта… Вот почему с болью в сердце начальник Генерального штаба должен был решиться на использование на Востоке молодых корпусов — единственного к этому моменту общего резерва… Такое решение знаменовало собой отказ, и притом уже на долгое время, от всяких активных предприятий крупного размаха на Западе«.

Это решение оправдывалось лишь одним, но весьма серьезным доводом, — что иначе Австро-Венгрия в короткий срок рухнет, придавленная гнетом войны. Таким образом, к середине января окончательно созрел план операций Центрального союза на 1915 г.: оборона на Французском фронте и перенос направления главного удара по России, для чего намечен был и переезд верховного германского командования на Восток — в Силезию, в замок Плес.

Гинденбургу были предоставлены 4 упомянутых корпуса резерва для наступления из Восточной Пруссии. Эти корпуса составили 10-ю армию под начальством Эйхгорна. А для поддержки австрийского наступления в Карпатах была образована из 3 германских и нескольких австрийских дивизий Южная армия Линзингена для наступления на направлении Мункач — Стрый. Одновременно и австрийское главное командование решило сосредоточить главные усилия на кратчайшем направлении, ведущем со стороны Карпат к Перемышлю, — через Санок и Самбор, для освобождения этой крепости от блокады. Для достижения этой задачи австрийцы перебросили на Карпаты войска даже с Сербского театра, где незадолго перед тем армия Потиорека была разгромлена сербскими войсками.

В итоге германское главное командование, осведомленное о «гигантском» плане русских, решило их предупредить и, воспользовавшись преимуществами в быстроте перегруппировки, ответило широко задуманным контрударом, имевшим целью глубокий охват Русского фронта с обоих флангов: с севера — в направлении Осовец — Гродно или даже Гродно — Лида и с юга — от Карпат на участок Перемышль — Львов. Германцы предупредили русских и захватили инициативу в свои руки.

Русское главное командование вскоре обнаружило этот контрманевр противников и откровенно призналось в своей несостоятельности.

В директиве верховного главнокомандующего от 23 февраля было сказано:

«К сожалению, мы в настоящее время ни по средствам, ни по состоянию наших армий не можем предпринять решительного общего контрманевра, которым мы могли бы вырвать инициативу из рук противника и нанести ему поражение в одном из наиболее выгодных для нас направлений Единственным способом действий, подсказываемым обстановкой, является ослабление до крайнего предела войск левого берега р. Висла, с целью частыми контрманеврами на правом берегу р. Висла и в Карпатах, по выбору главнокомандующих фронтами, остановить попытки противника в развитии им наступательных действий и нанести ему хотя бы частичные поражения«.

Эта директива весьма характерна для главного командования русских. Казалось бы, ограничиваясь частными задачами, Ставка трезво учла силы и средства, которыми она располагала. Предпринимать на 1915 г. операции для осуществления широкого наступательного плана с численно ослабленной и материально необеспеченной армией было бы переходящим в преступление легкомыслием. Подобного рода авантюра, конечно, заранее была обречена на неудачу, и вполне понятно стремление по возможности выиграть время для накопления необходимых сил и средств. Но правильно оценив обстановку, Ставка не нашла в себе ни мужества, ни авторитета провести соответствующее ей решение в жизнь: она не отменила наступления ни в Восточной Пруссии, ни в Карпатах. Она попросту расписалась черным по белому в своей несостоятельности и переложила ответственность на фронты. Таким образом, она уже в феврале 1915 г. подготовила катастрофу, которая, разразившись спустя 2 месяца, в конечном итоге погубила к осени 1915 г. все дело войны для старой России.

Таким образом, обе враждующие стороны наметили свои операции в Восточной Пруссии и на Карпатах, где таковые и разыгрались в феврале и в марте.

Свою операцию в Восточной Пруссии русское командование намеревалось произвести в виде решительного удара с фронта Остроленка — Пултуск на фронт Ортельсбург — Сольдау 12-й армией при обеспечении левого фланга крепостью Новогеоргиевск и массой кавалерии и правого — действиями 10-й армии. Для этой цели на Нареве сосредоточивалось около 12 пех. и 8 кав. дивизий. Нанесению удара 12-й армией должно было также содействовать наступление на левом берегу р. Висла 1, 2 и 5-й армий.

Знаменательна цель, поставленная операции целого фронта, как характеризующая стратегическое мышление части русского Генерального штаба того времени.

Здесь не был затронут вопрос ни о разгроме живой силы противника, ни даже о занятии более выгодного стратегического положения, о чем говорилось раньше. Цель была более узкая и для операции фронта, включавшего большую часть вооруженных сил, оригинальная. Она заключалась в желании вызвать перегруппировку германских сил в Восточной Пруссии, обнаружить те районы, в которых противник будет ослаблен, и там впоследствии развить свой удар. Цель мелкая, демонстративная и совершенно не соответствовавшая положению русской армии, которая при бедности в рельсовых путях не имела возможности использовать германскую перегруппировку, чтобы самой быстро сосредоточить кулак в требуемом направлении.

Совершенно иное мы видим в этом отношении у германцев. Гинденбург, получив 4 свежих корпуса, решил использовать их совместно с австро-венгерской армией для нанесения России нового сокрушительного удара, которой должен был закончить войну, выведя Россию из строя уже в 1915 г. На долю германских генералов выпадало разгромить русских в Восточной Пруссии, направив удар на Лиду — Гродно, а на долю пылкого австрийского начальника штаба Конрада фон Гетцендорфа — разгромить русских в Галиции, направив удар на Тарнополь — Львов.

Широкий шлиффеновский охват всех русских армий от Балтийского моря и до Карпат должен был в Восточной Пруссии вылиться в двойной охват 10-й (Неманской) русской армии, которая имела открытый правый фланг и слабо обеспеченный, ввиду несосредоточения еще 12-й армии, левый фланг. Но маневр двойного охвата, как уже показал широкий опыт 1914 г., может рассчитывать на успех только при неожиданности. Поэтому Гинденбург для достижения неожиданности жертвует сосредоточением всех назначенных для удара сил. Он как бы предугадывает позднюю готовность 12-й русской армии и начинает операцию тотчас же по прибытии к нему первых 4 корпусов подкрепления.

Идея всего маневра сводилась к сосредоточению новой, 10-й, германской армии из 3 корпусов и 1 кав. дивизии между Тильзитом и Инстербургом под прикрытием лесных пространств, в местности, не занятой русскими войсками, и в направлении ее в тыл русской 10-й армии на Владиславов — Кальварию и далее по обстоятельствам. Другой ударный кулак, силой в 1,5 корпуса с кавалерией, должен был сосредоточиться южнее озера Шпирдинг и наступать на Райгород — Августов, где предполагалось сомкнуть кольцо окружения с 10-й армией. Разжиженный фронт должен был наступать, связывая операции обоих флангов. Все основывалось на скрытости от русских сосредоточения войск и на неожиданности нападения, каковые и были достигнуты немцами в полной мере.

Вслед за перевозкой 10-й армии Гинденбург начал перебрасывать сюда и корпуса с левого берега р. Висла, предназначавшиеся как для усиления Наревской группы Гальвица, так и для дальнейшего развития операции после ожидаемого пленения 10-й русской армии. До 20 февраля на фронт Ортельсбург — Нейденбург — Сольдау было перекинуто еще 3 корпуса, 1 кав. дивизия и еще, как выражается Людендорф, «много дивизий». После разгрома русских в Восточной Пруссии Гинденбург предполагал развить удар на фронт Осовец — Гродно с заслоном против Ковно.

[1] Каждый местный парк содержал 29 072 пушечных и 14 100 млн ружейных патронов.

[2] Фалькенгайн. Верховное командование 1914-1916 гг., с. 52.

xn—-7sbbfcoy5atdmf5qh.xn--p1ai

Первая мировая война План: 1. Характеристика основных противоречий

Описание презентации Первая мировая война План: 1. Характеристика основных противоречий по слайдам

Первая мировая война План: 1. Характеристика основных противоречий между странами накануне войны. 2. Повод к войне. 3. Начало войны 4. Кампания 1914 года. 28. 11. 16 Севрюков С.

Первая мировая война План: 1. Характеристика основных противоречий между странами накануне войны. 2. Повод к войне. 3. Начало войны 4. Кампания 1914 года. 28. 11. 16 Севрюков С.

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great War , фр. La Grande guerre ), в Российской империи её иногда называли «Второй Отечественной» , а также неформально (и до революции, и после) — «германской» ; затем в СССР — «империалистической войной» . 28. 11. 16 Севрюков С.

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 1918) — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great War , фр. La Grande guerre ), в Российской империи её иногда называли «Второй Отечественной» , а также неформально (и до революции, и после) — «германской» ; затем в СССР — «империалистической войной» . 28. 11. 16 Севрюков С.

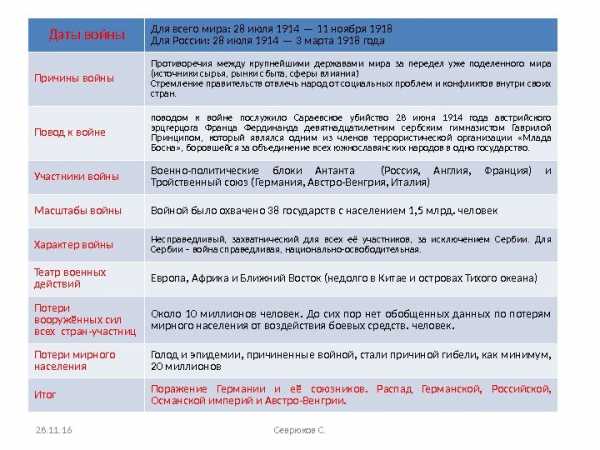

Даты войны Для всего мира: 28 июля 1914 — 11 ноября 1918 Для России: 28 июля 1914 — 3 марта 1918 года Причины войны Противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного мира (источники сырья, рынки сбыта, сферы влияния) Стремление правительств отвлечь народ от социальных проблем и конфликтов внутри своих стран. Повод к войне поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским гимназистом Гаврилой Принципом, который являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна» , боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство. Участники войны Военно-политические блоки Антанта (Россия, Англия, Франция) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) Масштабы войны Войной было охвачено 38 государств с населением 1, 5 млрд. человек Характер войны Несправедливый, захватнический для всех её участников, за исключением Сербии. Для Сербии – война справедливая, национально-освободительная. Театр военных действий Европа, Африка и Ближний Восток (недолго в Китае и островах Тихого океана) Потери вооружённых сил всех стран-участниц Около 10 миллионов человек. До сих пор нет обобщенных данных по потерям мирного населения от воздействия боевых средств. человек. Потери мирного населения Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели, как минимум, 20 миллионов Итог Поражение Германии и её союзников. Распад Германской, Российской, Османской империй и Австро-Венгрии. 28. 11. 16 Севрюков С.

Даты войны Для всего мира: 28 июля 1914 — 11 ноября 1918 Для России: 28 июля 1914 — 3 марта 1918 года Причины войны Противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного мира (источники сырья, рынки сбыта, сферы влияния) Стремление правительств отвлечь народ от социальных проблем и конфликтов внутри своих стран. Повод к войне поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним сербским гимназистом Гаврилой Принципом, который являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна» , боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство. Участники войны Военно-политические блоки Антанта (Россия, Англия, Франция) и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) Масштабы войны Войной было охвачено 38 государств с населением 1, 5 млрд. человек Характер войны Несправедливый, захватнический для всех её участников, за исключением Сербии. Для Сербии – война справедливая, национально-освободительная. Театр военных действий Европа, Африка и Ближний Восток (недолго в Китае и островах Тихого океана) Потери вооружённых сил всех стран-участниц Около 10 миллионов человек. До сих пор нет обобщенных данных по потерям мирного населения от воздействия боевых средств. человек. Потери мирного населения Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели, как минимум, 20 миллионов Итог Поражение Германии и её союзников. Распад Германской, Российской, Османской империй и Австро-Венгрии. 28. 11. 16 Севрюков С.

1. Характеристика основных противоречий между странами накануне войны. Англия — рассчитывала сохранить господство на мировом рынке, свои колонии, устранить или существенно ослабить своего основного конкурента в лице Германии; Франция — вернуть Эльзас и Лотарингию, захватить Саарский угольный бассейн; Россия — укрепить позиции на Балканах, обеспечить благоприятный для России режим в черноморских проливах, захватить польские земли Австрии и Германии; Тройственный союз Германия — захватить части английских и французских колоний, утвердиться на Балканах и Ближнем Востоке, отторгнуть от России Украину, Прибалтику, Белоруссию; Австрия — захватить часть русской Польши, подчинить Балканы; Италия — претендовала на западные районы Балкан и соперничала здесь с Австро-Венгрией (в 1915 г. Италия вступила в войну на стороне Антанты). 28. 11. 16 Севрюков С.

1. Характеристика основных противоречий между странами накануне войны. Англия — рассчитывала сохранить господство на мировом рынке, свои колонии, устранить или существенно ослабить своего основного конкурента в лице Германии; Франция — вернуть Эльзас и Лотарингию, захватить Саарский угольный бассейн; Россия — укрепить позиции на Балканах, обеспечить благоприятный для России режим в черноморских проливах, захватить польские земли Австрии и Германии; Тройственный союз Германия — захватить части английских и французских колоний, утвердиться на Балканах и Ближнем Востоке, отторгнуть от России Украину, Прибалтику, Белоруссию; Австрия — захватить часть русской Польши, подчинить Балканы; Италия — претендовала на западные районы Балкан и соперничала здесь с Австро-Венгрией (в 1915 г. Италия вступила в войну на стороне Антанты). 28. 11. 16 Севрюков С.

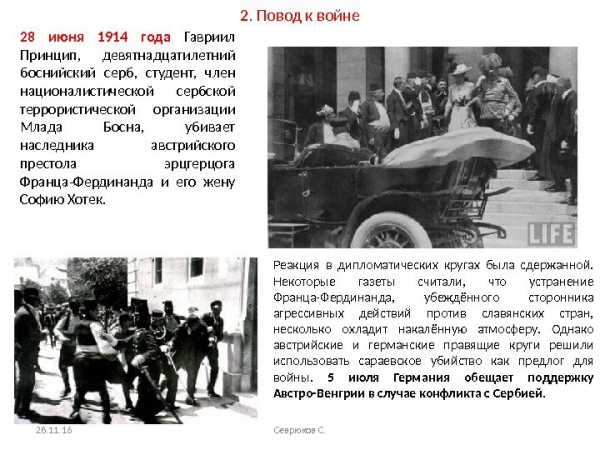

2. Повод к войне 28 июня 1914 года Гавриил Принцип, девятнадцатилетний боснийский серб, студент, член националистической сербской террористической организации Млада Босна, убивает наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену Софию Хотек. Реакция в дипломатических кругах была сдержанной. Некоторые газеты считали, что устранение Франца-Фердинанда, убеждённого сторонника агрессивных действий против славянских стран, несколько охладит накалённую атмосферу. Однако австрийские и германские правящие круги решили использовать сараевское убийство как предлог для войны. 5 июля Германия обещает поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией. 28. 11. 16 Севрюков С.

2. Повод к войне 28 июня 1914 года Гавриил Принцип, девятнадцатилетний боснийский серб, студент, член националистической сербской террористической организации Млада Босна, убивает наследника австрийского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жену Софию Хотек. Реакция в дипломатических кругах была сдержанной. Некоторые газеты считали, что устранение Франца-Фердинанда, убеждённого сторонника агрессивных действий против славянских стран, несколько охладит накалённую атмосферу. Однако австрийские и германские правящие круги решили использовать сараевское убийство как предлог для войны. 5 июля Германия обещает поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией. 28. 11. 16 Севрюков С.

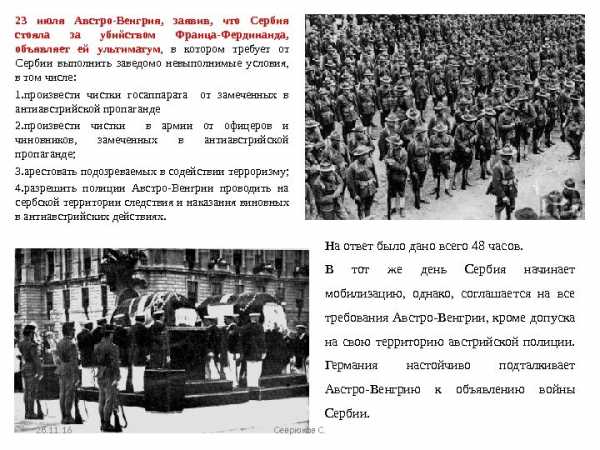

23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца-Фердинанда, объявляет ей ультиматум , в котором требует от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия, в том числе: 1. произвести чистки госаппарата от замеченных в антиавстрийской пропаганде 2. произвести чистки в армии от офицеров и чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде; 3. арестовать подозреваемых в содействии терроризму; 4. разрешить полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствия и наказания виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов. В тот же день Сербия начинает мобилизацию, однако, соглашается на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Германия настойчиво подталкивает Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии. 28. 11. 16 Севрюков С.

23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стояла за убийством Франца-Фердинанда, объявляет ей ультиматум , в котором требует от Сербии выполнить заведомо невыполнимые условия, в том числе: 1. произвести чистки госаппарата от замеченных в антиавстрийской пропаганде 2. произвести чистки в армии от офицеров и чиновников, замеченных в антиавстрийской пропаганде; 3. арестовать подозреваемых в содействии терроризму; 4. разрешить полиции Австро-Венгрии проводить на сербской территории следствия и наказания виновных в антиавстрийских действиях. На ответ было дано всего 48 часов. В тот же день Сербия начинает мобилизацию, однако, соглашается на все требования Австро-Венгрии, кроме допуска на свою территорию австрийской полиции. Германия настойчиво подталкивает Австро-Венгрию к объявлению войны Сербии. 28. 11. 16 Севрюков С.

25 июля Германия начинает скрытую мобилизацию: не объявляя её официально, призывные пункты стали рассылать повестки резервистам. 26 июля Австро-Венгрия объявляет всеобщую мобилизацию и начинает сосредоточивать войска на границе с Сербией и Россией. 28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. 30 июля мобилизация начинается во Франции. 31 июля в Российской империи объявлена всеобщая мобилизация в армию. В тот же день Германия предъявляет России ультиматум: прекратить призыв в армию или Германия объявит войну России. 3. Начало войны 28. 11. 16 Севрюков С.

25 июля Германия начинает скрытую мобилизацию: не объявляя её официально, призывные пункты стали рассылать повестки резервистам. 26 июля Австро-Венгрия объявляет всеобщую мобилизацию и начинает сосредоточивать войска на границе с Сербией и Россией. 28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума не выполнены, объявляет Сербии войну. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сербии. 30 июля мобилизация начинается во Франции. 31 июля в Российской империи объявлена всеобщая мобилизация в армию. В тот же день Германия предъявляет России ультиматум: прекратить призыв в армию или Германия объявит войну России. 3. Начало войны 28. 11. 16 Севрюков С.

4. Кампания 1914 года Война разворачивалась на двух основных театрах военных действий — в Западной и Восточной Европе, а также на Балканах, в Северной Италии (с мая 1915 года), на Кавказе и Ближнем Востоке (с ноября 1914 года) в колониях европейских государств — в Африке, в Китае, в Океании. В 1914 году все участники войны собирались закончить войну за несколько месяцев путём решительного наступления; никто не ожидал, что война примет затяжной характер. 28. 11. 16 Севрюков С.

4. Кампания 1914 года Война разворачивалась на двух основных театрах военных действий — в Западной и Восточной Европе, а также на Балканах, в Северной Италии (с мая 1915 года), на Кавказе и Ближнем Востоке (с ноября 1914 года) в колониях европейских государств — в Африке, в Китае, в Океании. В 1914 году все участники войны собирались закончить войну за несколько месяцев путём решительного наступления; никто не ожидал, что война примет затяжной характер. 28. 11. 16 Севрюков С.

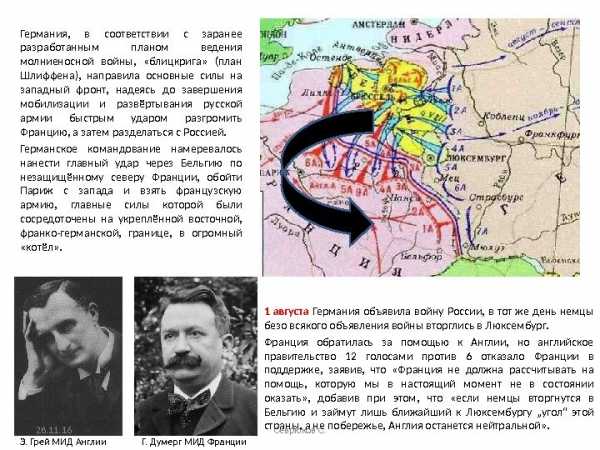

Германия, в соответствии с заранее разработанным планом ведения молниеносной войны, «блицкрига» (план Шлиффена), направила основные силы на западный фронт, надеясь до завершения мобилизации и развёртывания русской армии быстрым ударом разгромить Францию, а затем разделаться с Россией. Германское командование намеревалось нанести главный удар через Бельгию по незащищённому северу Франции, обойти Париж с запада и взять французскую армию, главные силы которой были сосредоточены на укреплённой восточной, франко-германской, границе, в огромный «котёл» . 1 августа Германия объявила войну России, в тот же день немцы безо всякого объявления войны вторглись в Люксембург. Франция обратилась за помощью к Англии, но английское правительство 12 голосами против 6 отказало Франции в поддержке, заявив, что «Франция не должна рассчитывать на помощь, которую мы в настоящий момент не в состоянии оказать» , добавив при этом, что «если немцы вторгнутся в Бельгию и займут лишь ближайший к Люксембургу „угол“ этой страны, а не побережье, Англия останется нейтральной» . Э. Грей МИД Англии Г. Думерг МИД Франции 28. 11. 16 Севрюков С.

Германия, в соответствии с заранее разработанным планом ведения молниеносной войны, «блицкрига» (план Шлиффена), направила основные силы на западный фронт, надеясь до завершения мобилизации и развёртывания русской армии быстрым ударом разгромить Францию, а затем разделаться с Россией. Германское командование намеревалось нанести главный удар через Бельгию по незащищённому северу Франции, обойти Париж с запада и взять французскую армию, главные силы которой были сосредоточены на укреплённой восточной, франко-германской, границе, в огромный «котёл» . 1 августа Германия объявила войну России, в тот же день немцы безо всякого объявления войны вторглись в Люксембург. Франция обратилась за помощью к Англии, но английское правительство 12 голосами против 6 отказало Франции в поддержке, заявив, что «Франция не должна рассчитывать на помощь, которую мы в настоящий момент не в состоянии оказать» , добавив при этом, что «если немцы вторгнутся в Бельгию и займут лишь ближайший к Люксембургу „угол“ этой страны, а не побережье, Англия останется нейтральной» . Э. Грей МИД Англии Г. Думерг МИД Франции 28. 11. 16 Севрюков С.

Первая мировая война началась 28. 11. 16 Севрюков С.

Первая мировая война началась 28. 11. 16 Севрюков С.

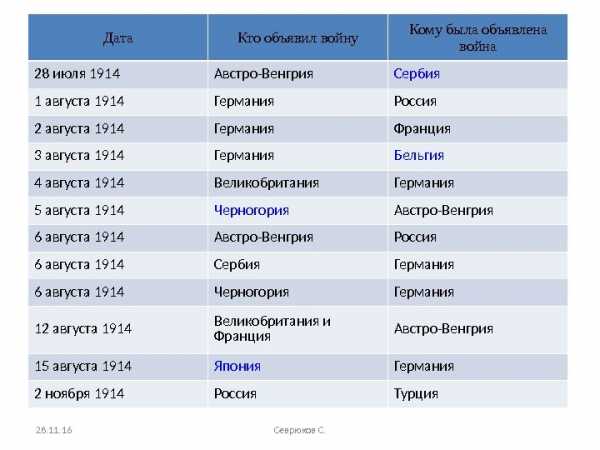

Дата Кто объявил войну Кому была объявлена война 28 июля 1914 Австро-Венгрия Сербия 1 августа 1914 Германия Россия 2 августа 1914 Германия Франция 3 августа 1914 Германия Бельгия 4 августа 1914 Великобритания Германия 5 августа 1914 Черногория Австро-Венгрия 6 августа 1914 Австро-Венгрия Россия 6 августа 1914 Сербия Германия 6 августа 1914 Черногория Германия 12 августа 1914 Великобритания и Франция Австро-Венгрия 15 августа 1914 Япония Германия 2 ноября 1914 Россия Турция 28. 11. 16 Севрюков С.

Дата Кто объявил войну Кому была объявлена война 28 июля 1914 Австро-Венгрия Сербия 1 августа 1914 Германия Россия 2 августа 1914 Германия Франция 3 августа 1914 Германия Бельгия 4 августа 1914 Великобритания Германия 5 августа 1914 Черногория Австро-Венгрия 6 августа 1914 Австро-Венгрия Россия 6 августа 1914 Сербия Германия 6 августа 1914 Черногория Германия 12 августа 1914 Великобритания и Франция Австро-Венгрия 15 августа 1914 Япония Германия 2 ноября 1914 Россия Турция 28. 11. 16 Севрюков С.

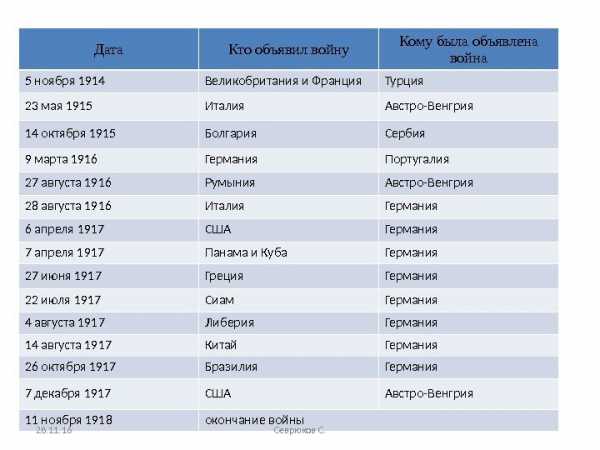

Дата Кто объявил войну Кому была объявлена война 5 ноября 1914 Великобритания и Франция Турция 23 мая 1915 Италия Австро-Венгрия 14 октября 1915 Болгария Сербия 9 марта 1916 Германия Португалия 27 августа 1916 Румыния Австро-Венгрия 28 августа 1916 Италия Германия 6 апреля 1917 США Германия 7 апреля 1917 Панама и Куба Германия 27 июня 1917 Греция Германия 22 июля 1917 Сиам Германия 4 августа 1917 Либерия Германия 14 августа 1917 Китай Германия 26 октября 1917 Бразилия Германия 7 декабря 1917 США Австро-Венгрия 11 ноября 1918 окончание войны 28. 11. 16 Севрюков С.

Дата Кто объявил войну Кому была объявлена война 5 ноября 1914 Великобритания и Франция Турция 23 мая 1915 Италия Австро-Венгрия 14 октября 1915 Болгария Сербия 9 марта 1916 Германия Португалия 27 августа 1916 Румыния Австро-Венгрия 28 августа 1916 Италия Германия 6 апреля 1917 США Германия 7 апреля 1917 Панама и Куба Германия 27 июня 1917 Греция Германия 22 июля 1917 Сиам Германия 4 августа 1917 Либерия Германия 14 августа 1917 Китай Германия 26 октября 1917 Бразилия Германия 7 декабря 1917 США Австро-Венгрия 11 ноября 1918 окончание войны 28. 11. 16 Севрюков С.

Источники • http: //images. yandex. ru • http: //ru. wikipedia. org/wiki/ • http: //www. krugosvet. ru/enc/istoriya/PERVAY A_MIROVAYA_VONA. html • http: //militera. lib. ru/h/zayonchkovsky 1/index. html • http: //www. cultinfo. ru/fulltext/1/008/08 7/877. htm 28. 11. 16 Севрюков С.

Источники • http: //images. yandex. ru • http: //ru. wikipedia. org/wiki/ • http: //www. krugosvet. ru/enc/istoriya/PERVAY A_MIROVAYA_VONA. html • http: //militera. lib. ru/h/zayonchkovsky 1/index. html • http: //www. cultinfo. ru/fulltext/1/008/08 7/877. htm 28. 11. 16 Севрюков С.

present5.com

Россия в эпоху революций и войн (1914–1920 гг.)

Приложения к вопросу 1

Приложение 1

Первая мировая война (1914-1918 )

- Продолжительность -1554 дня

- Число стран-участниц – 38

- Состав коалиций: Англия, Франция, Россия, США и ещё 30 стран; Германия, Австро-Венгрия, Турция Болгария

- Число нейтральных государств – 17

- Число государств, на территории которых проходили боевые действия–14

- Численность населения стран – участниц войны – 1050 млн. человек (62% населения земли)

- Численность мобилизованных – 74 млн.

- Численность погибших – 10 млн. Человек

Приложение 2

Основные причины Первой мировой войны

- Стремление развитых стран к экспансии – территориальному, военно-политическому, финансово-экономическому, социокультурному расширению.

- Многовековое соперничество:

- между Францией и Германией;

- между Австро-Венгрией и Россией на Балканах;

- между Россией и Германией в польском вопросе;

- между Германией и Великобританией за гегемонию на морях и в колониях.

Приложение 3

Противоборствующие коалиции в Первой мировой войне

| Антанта | Четверной Союз | Нейтральные государства, на территории которых велись боевые действия |

| Англия, Франция, Россия, США, Япония, Италия, Румыния | Германия, Австро – Венгрия, Турция, Болгария | Люксембург, Албания, Иран |

Приложение 4

Карта 1. Военная кампания 1914 г . На Восточном (Русском) фронте

Справочный материал к карте 1

Германский генштаб рассчитывал на скоротечность войны и поочередный разгром своих противников, чтобы не допустить военный действий на два фронта. В первый период войны ставилась задача нанести поражение Франции. После чего основные германские силы перебрасывались против России. До этого момента оборону на Восточном (Русском)фронте должна была обеспечить австро-венгерская армия. В военные планы Австро-Венгрии входило наступление четырьмя армиями из Галиции для окружения и разгрома русских войск в Польше. Сосредоточенная в Восточной Пруссии 8-я германская армия должна была способствовать осуществлению этих задач ударом на Седлец.

Русский генштаб разработал два варианта стратегического развертывания вооруженных сил: 1) для направления большей части сил против Австро-Венгрии (план «А») и 2) для направления большей части сил против Германии (план «Г»). Поскольку было известно о намерении Германии развернуть большую часть своих сил против Франции, был принят вариант «А».

Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировала в 1914 г . Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Однако план германского командования на быстрый разгром Франции потерпел крах; этому способствовало наступление русских войск в Восточной Пруссии, вынудившее Германию снять часть войск с Западного фронта. В августе – сентябре 1914 русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 – начале 1915 гг. турецким войскам в Закавказье.

Приложение 5

Карта 2. Военная кампания 1915 г . На Восточном (Русском) фронте

Справочный материал к карте 2

1915 год стал временем тяжелых поражений русской армии. Германское командование сосредоточило свои усилия на востоке с целью разгрома России и вывода ее из войны. С Западного фронта были переброшены лучшие корпуса. Из них была сформирована ударная армия под командованием генерала Макензена. Перед ними стояла задача окружить сражавшиеся в Польше и Галиции русские войска путем фланговых ударов.

В мае 1915 года 11-я армия Макензена и 4-я австрийская армия начали наступление в районе Горлицы. На участке прорыва противник имел превосходство в живой силе более чем вдвое. Он прорвал русские позиции и 22 июня (5 июля) был уже во Львове.

В начале июля германское командование, пытаясь взять русские армии в гигантские клещи, предприняло наступление своим левым флангом на Наревском направлении к крепости Седлец, у Прасныша, а правым флангом — на Люблинском направлении, между Западным Бугом и Вислой, на север.

22 июля (4 августа) русские войска, чтобы не попасть в окружение, оставили без боя Варшаву, а затем и Новогеоргиевск и отошли на линию Рига — Ковно — Брест — Ковель.

Развивая успешные операции, немецкие войска начали атаки на Ковенском направлении. 9 (22) августа комендант Ковенской крепости генерал Григорьев без сопротивления сдал крепость врагу. Русские армии вынуждены были отойти на линию Гродно — река Стырь.

В конце августа немцы прорвали русский фронт у Свенцян и заняли Вильно. Правда, контрударами в районе Двинска и Ровно осенью 1915 г . германское наступление было, наконец, остановлено. Фронт стабилизировался на линии Рига — Двинск — Барановичи — Пинск — Дубно – Каменец-Подольск.

Русские войска были вытеснены из Галиции, Польши, Литвы, части Прибалтики и Белоруссии. Потери были велики. Плохо вооруженная русская армия должна была миллионами жертв расплачиваться за экономическую и военную отсталость своей страны.

Приложение 6

Карта 3. Военная кампания 1916 г . На Восточном (Русском) фронте

Справочный материал к карте 3.

В соответствии с постановлением межсоюзнической конференции в Шантильи русское командование с весны 1916 г . подготовляло решительное наступление на Восточном фронте, которое было намечено на середину июня (н. ст.). 1 апреля 1916 г . в Ставке состоялось обсуждение плана предстоявших операций. Начальник штаба Верховного Главнокомандующего М.В.Алексеев предполагал нанести главный удар силами Северного и Западного фронтов, обладавшими почти двойным численным превосходством над силами противника (1220 тыс. против 620 тыс. человек). За наступление армий своего фронта высказался также и командовавший Юго-Западным фронтом генерал А.А. Брусилов.

11 апреля 1916 г . план наступления был утвержден. Главный удар наносился войсками Западного фронта на виленском направлении; Северный фронт наступал на Видзы — Уцаны; Юго-Западный фронт должен был облегчить выполнение задачи Западному фронту и «тревожить» противника по всему фронту, но главную атаку направить на Луцк. Однако намеченный Ставкой план не был осуществлен.

После неудачной попытки германских войск прорвать оборону союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае — июле 1916 в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника Германии — Австро-Венгрии. В августе 1916 под влиянием успехов Антанты на ее стороне в войну вступила Румыния, однако ее войска действовали неудачно и в конце 1916 были разгромлены. В то же время на Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за русской армией, занявшей в 1916 Эрзурум и Трапезунд.

Приложение 7

У. Черчилль о роли России в первой мировой войне ( Черчилль В. Мировой кризис. – М.; Л., 1932. С. 39.)

[… Среди торжествующих, вооруженных в воинские доспехи государств, представители которых вскоре должны были съехаться в Париж со всех концов мира, одно блистало отсутствием [ Имеется в виду Парижская мирная конференция 1919 г ., в ходе которой обсуждались условия Версальского мирного договора 28 июня 1919 года. Договор юридически оформил результаты первой мировой войны. Россия не участвовала в Версальском мирном договоре.]В начале войны Франция и Великобритания во многом рассчитывали на Россию. Да и на самом деле Россия сделала чрезвычайно много. Потерь не боялись, и все было поставлено на карту. Быстрая мобилизация русских армий и их стремительный натиск на Германию и Австрию были существенно необходимы для того, чтобы спасти Францию от уничтожения в первые же два месяца войны. Да и после этого, несмотря на страшные поражения и невероятное количество убитых, Россия оставалась верным и могущественным союзником.

В течение почти трех лет она задерживала на своих фронтах больше половины всех неприятельских дивизий и в этой борьбе потеряла убитыми больше, чем все прочие союзники, взятые вместе.

Победа Брусилова в 1916 г . оказала важную услугу Франции и особенно Италии; даже летом 1917 г ., уже после падения царя, правительство Керенского все еще пыталось организовать наступление, чтобы помочь общему делу. Эта выдержка России была важнейшим фактором наших успехов вплоть до вступления в войну Соединенных штатов, уступавшим по значению разве только неудаче германской подводной войне, явившейся поворотным пунктом всей кампании…

dot.mpei.ru