История траншейных (окопных) ножей и прочего оружия для рукопашной в окопах

Окопный или траншейный нож появился в начале Первой мировой войны, хотя подобные самодельные образцы встречались у солдат и до этого. Несмотря на то, что войны 20 века были достаточно технологичными, а к началу Великой Отечественной войны холодное оружие было практически повсеместно вытеснено с поля боя, окопный нож сумел удержать свои позиции вплоть до войны в Афганистане.

Считается, что армейский штык ещё в начале 20 века должен был заменить всё холодное оружие, но он не справился со своей задачей. Столкнувшись с ужасами окопной рукопашной, все воюющие стороны оказались практически безоружны. Как свидетельствую рукописи тех лет, в таких битвах в ход шли не только кулаки, но даже зубы. Именно по этой причине большинство выживших в окопной «мясорубке» старались вооружиться любыми ножами, дубинками, булавами или снятыми с винтовок штыками.

Первые модели траншейных (окопных) ножей

Казалось бы, огнестрельное оружие давно вытеснило холодное с военной арены, а солдат нужно просто вооружить револьверами. Но эта задача оказалась невыполнимой, так как даже во время Второй мировой войны солдаты не имели короткоствольного личного оружия. Именно по этой причине их стали снабжать короткоклинковым оружием.

Первые модели траншейных ножей, и прочего оружия, которое использовалось в узких окопах, можно разделить на следующие категории:

- Ножи, форма лезвий которых напоминала тесаки. Это были тяжёлые и массивные изделия, предназначенные для рубящих ударов. Они имели окованные железом ножны. Такие ножи сначала появились в Германии, после чего распространились по всей Европе. Однако первые же бои показали их неэффективность. Металлические ножны были слишком тяжелые, а длина клинка совершенно не способствовала нанесению колющих ударов;Самодельные ножи и кинжалы;Траншейные дубинки;Различного вида кастеты.

Некоторые солдаты во время войны использовали даже боевые цепы, но это были единичные случаи. Ярким представителем траншейных тесаков является русский бебут образца 1907 года.

Самостоятельные переделки траншейных ножей

Невозможность военного командования оснастить свои войска эффективным оружием для рукопашной привела к появлению огромного количества самодельных ножей. Длина клинка тесаков укорачивалась, а лезвию придавалась более удобная для колющих ударов форма. Рукояти были переделаны, появилась массивная гарда, часто переходящая в дужку. Теперь рука не соскакивала на лезвие при нанесении мощного колющего удара.

Кроме переделок из тесаков, огромной популярностью пользовались траншейные ножи из штыка винтовки. Форма штыка идеально подходила для укола, поэтому эти ножи стали основой для создания первых заводских моделей.

Первые заводские модели траншейных ножей

Самым первым заводским оружием для окопных схваток считается нож Венжер 1870, который был известен среди солдат под именем «Мститель». Французская армия получила этот нож в 1916 году, хотя судя по названию, он должен был появиться как минимум на 45 лет раньше. Появление первого фабричного оружия для специфических нужд породило настоящую конкуренцию среди европейских ножевых компаний.

В Германии, которая издавна славилась своими оружейниками, выпуск траншейных ножей быстро наладили несколько крупных компаний. Большинство немецких траншейных ножей имели сходные черты:

- Длина клинка была около 125 мм;Ширина – 20 мм;Деревянная рукоять, как правило, состоящая из двух половинок;Клинок мог быть с долами, но чаще всего, вместо долов использовались рёбра жёсткости.

Деревянные накладки крепились при помощи заклёпок, проходящих насквозь. Именно эти модели послужили прототипом знаменитого траншейного ножа Вермахта, который прошёл две мировые войны 20 века.

Подробнее про немецкие тактические ножи

После того, как короткоклинковое холодное оружие показало свою эффективность во время Первой мировой войны, оно стали неизменным атрибутом амуниции немецких солдат. Ножи Второй мировой войны в Германии остались практически той же формы, но ножны к ним менялись несколько раз.

В 1942 году немецкая промышленность освоила производство нового пехотного клинка, который уже не ковался, а штамповался. Это существенно упростило производство, хотя качество при этом упало. Кроме того, примерно в это же время, появился знаменитый боевой нож Люфтваффе, который также практически не отличался по форме от ножей времён Первой мировой войны.

Современные модели окопных ножей

В настоящее время тяжело себе представить производство специфического холодного оружия, которое будет предназначено для поражения живой силы в окопах. Сейчас мировые производители выпускают широкий спектр короткоклинкового оружия, предназначенного для выполнения самых разнообразных задач. В их число входят и складные модели, так как основную задачу по ликвидации живой силы противника выполняет огнестрельное оружие.

Тем не менее, даже в наше время выпускается американский окопный нож М3, который был разработан в далёком 1943 году. Сейчас его выпускают не только в США, но и в Германии. Это настоящее оружие, и использовать его в качестве универсального туристического ножа крайне нежелательно. Толстый обух и большой угол заточки делает бытовую работу этим ножом настоящим испытанием, а полуторосторонняя заточка предназначена именно для нанесения мощных колющих ударов.

Траншейные ножи появились из-за необходимости в эффективном оружии окопного боя. На их основе изготавливаются все современные модели боевых ножей.

chert-poberi.ru

Окопные ножи : Две войны в строю — Армейское и тактическое ХО

Итак , что же такое окопный нож? Из самого сочетания слов ясно , что это холодное оружие , цель которого применение в окопах . Надо отметить что как правило , такие ножи использовались не только в окопах , но везде где требовалось маневренность и компактность. Во времена Первой Мировой Войны , у солдат стран-участниц не было компактного холодного оружия позволявшего легко работать в условиях ограниченного пространства. Длинный и неповоротливый клинок отьемного штыка , предназначенный для штыковой атаки , был скорее помехой чем оружием , в тесном окопе .

на фото:Типичный отьемный штык времен первой мировой войны .

Необходимость в таком оружии возникла потому , что положение дел на фронте в 1914 году , диктовало враждующим сторонам позиционный характер войны . Были предприняты попытки изменить данное положение наступлениями , но это не сыграло почти никакой роли , однако привело к значительным потерям . Естественно , что перед атакой требовалось добыть как можно больше разведданных , и подобные задания выполняли небольшие по численности группы — разведывательные дозоры . Как правило эти разведгруппы несли большие потери , возвращаясь в расположение войск , неся на себе раненых и пленных солдат , они попадали под огонь противника . Оружие для такой вылазки выбиралось в основном холодное , Однако подходящего образца ХО в их арсенале не было . Как часто бывает солдаты проявили смекалку , и начали укорачивать клинки самостоятельно. Однако подобным образом переделанные штыки все же не стали эффективным холодным оружием. Чуть лучше со своей задачей справлялся «Французский Гвоздь». Это был заточенный металлический прут , со скобой выполнявшей роль рукояти . Такой название обусловлено тем , что такие импровизированные стилеты первоначально пользовались особой популярностью среди французских войск. Однако такое оружие совершенно не было пригодно для режущих и рубящих ударов. Основной причиной популярности такого несовершенного оружия , стала простота его изготовления .

на фото: «Французский Гвоздь»

Недостатки такого примитивного холодного оружия были очевидны , и началось промышленное производство нового вида оружия , в последствии и получившего название «Окопный нож». Немецкие войска заявили о необходимости таких ножей , которые бы могли исполнять не только роль оружия , но и хозяйственно бытового инструмента . Уже тогда было ясно , что нож для солдата не только холодное оружие , но и необходимый в быту предмет. В Германии , которая всегда имела устоявшиеся оружейные традиции , проблем с разработкой и производством подобных ножей не возникло. Конструкция подобных ножей была проста , клинок имел плоский хвостовик и изготавливался из цельной полосы стали. Длинна клинка как правило была от 140 до 170 мм , заточка полуторная , что позволяло при хороших проникающих способностях сохранить также возможность применения ножа в быту . Как правило рукояти таких ножей cобирались с помощью пластинчатого монтажа . Такой способ позволял затрачивать минимальное время на производство , и обеспечивал Высокую прочность конструкции . Изначально рукояти делались симметричной формы , однако в последствии , рукоять окопного ножа приобрела более привычную эргономичную форму . Эти ножи в Германии назывались «Grabendolch» что в переводе дословно означает : «окопный кинжал» .

на фото: Типичный «Grabendolch» времен первой мировой войны с симметричной рукоятью

на фото: Более поздняя модель окопного ножа с более эргономичной рукоятью.

Гарда подобных ножей , как правило была прямой , представляя собой пластину стали надетую на хвостовик клинка . В последствии гарда стала более удобной , и приобрела изгиб в нижней части к навершению рукояти , а верхняя часть со стороны обуха отгибалась в сторону острия и была короче. Такая форма обеспечивала , более комфортное удержание при выполнении колющих ударов , и меньше травмировала руку бойца .

на фото: Модель немецкого окопного ножа с эргономичной рукоятью и оптимизированной гардой.

В настоящее время фирма «Бокер» производит реплику одноименного ножа , копируя окопные ножи тех времен с поразительной точностью. Особенно надо отметить тот факт , что на современных моделях этой фирмы , помимо номера , есть и маркировка страны производителя .Если модель изготовлена в Германии то присутствует надпись «Germany» , однако на ноже «Boker Grabendolch» написано «Doichland». Внимание к деталям всегда отличало немецких производителей .

на фото: Современная реплика окопного ножа «Boker Grabendolch» .

Ножны для окопных ножей были в основном металлическим с фиксирующей клинок пружиной . Также были варианты с кожаными и брезентовыми петлями и страховочными ремешками. Среди в целом однообразного ряда окопников , были довольно оригинальные модели , с возможностью примыкания к винтовке в качестве штыка . Ярким представителем подобной концепции , является отьемный штык-нож окопного типа «Duisberg Demag»

на фото: «Duisberg Demag» отьемный штык — нож окопного типа .

Американские войска , принимавшие участие в первой мировой войне на стороне Антанты , также столкнулись с проблемой отсутствия среди своего арсенала , подходящего вида оружия . 6 апреля 1917 года , американский экспедиционный корпус высадился на западном фронте после , так называемой «телеграммы Циммермана» .Солдаты сразу столкнулись c той же проблемой , что и войска других стран в свое время — стандартные винтовочные штыки были бесполезны в окопах. Офицерский состав американских войск , сообщил о необходимости нового типа оружия. Был устроен конкурс , победителем которого стала фирма «Henry Disson & Sons». Данная фирма предложила по сути стилет с развитой гардой , и трехгранным клинком. Несмотря на это в его официальном названии было использовано обозначение нож : «Trench Knife M1917» . Надо отметить , что и последующая модель образца 1918 года, имела трехгранный клинок , и гарду совмещавшую в себе функции ограничителя , и кастета одновременно . В принципе данная концепция комбинированного холодного клинкового и ударно дробящего оружия , как показывает опыт последующих войн , оказалось не эффективной , однако на тот момент ничего лучше не было .

на фото: Американский окопный нож «Trench Knife M1917».

Американское командование учло недостатки первых образцов , и направило заказ французской ножевой фабрике «Au Lion» , которая разработала новую модель , значительно улучшенную , и принятую в войсках под обозначением «Trench Knife M 1918 Mark I.» . Эта модель отличалась литой бронзовой рукояткой выполненной в виде полноценного кастета , с шипами . Клинок был кинжального типа , с плоскими спусками , полной обоюдоострой заточкой . Это позволяло наносить не только колющие но и неглубокие режущие удары . Кроме того эта модель была более компактна , по сравнению с предыдущим. Ножны выполнялись из металла и кожи , как на более ранних моделях , но имели иную форму и удобный подвес позволявший носить нож закрепив его на снаряжении , в том числе и скрытно сзади . Данная модель в последствии производилась не только на фабрике «Au Lion» во Франции , но и в США . Ножи производимые в США отличались маркировкой на рукояти «U.S.1918» , кроме того рукояти этих ножей покрывались черной краской ,хотя встречаются и ножи без покрытия , произведенные в США.

на фото: Окопный нож модели «U.S.1918 mark I» разработанный на фабрике «Au Lion».

После окончания первой мировой войны , модели 1917 и 1918 mark I были сданы на склады , где пролежали до того момента , когда США вступили во Вторую Мировую Войну. Данные ножи поставлялись на тихоокеанский театр военных действий , а также подразделениям действующим в Европе. Со временем стало ясно , что складских запасов не достаточно . В последствии этот недостаток компенсировали разработанными , моделями Мк I и моделью 1942 года Мк II , с клинками типа Боуи , и рукоятью из прессованной кожи. Эти ножи производились различными фирмами : CASE , Camillus , Ontario . Сейчас модель Мк II широко известна под общим названием ножей данного типа «KaBar» . Надо сказать что ножи «KaBar» скорее утилитарные , полевые ножи . В первую очередь это инструмент для тяжелой работы , и лишь во вторую боевой нож. Едва ли их можно отнести к окопным ножам .

на фото: Нож модели «Mk II USN» для ВМФ США.

Клинок из углеродистой стали

кожаная наборная рукоять

ножны выполненные из хлопкового волокна и синтетической смолы .

Однако для сухопутных войск требовался все таки именно окопный нож . Так в 1943 году , снабженческая служба армии США , разработала новый нож модели «U.S. M3 Trench Knife» . Это был нож , с клинком из углеродистой стали кинжальной формы , полуторосторонней заточкой клинка , пластинчатой гардой верхний рожок которой , был отогнут к острию , что позволяло удерживать нож диагональным хватом , не травмируя большой палец при мощном колющем ударе . Рукоять как и модели Мк II выполнялась из кожи . Ножны образца М8А1 оказались очень удачными , выполнялись методом прессовки хлопкового волокна с синтетической смолой .

на фото: Американский окопный нож «U.S M3» образца 1943 года , с ножнами модели М8А1.

В ходе войны М3 комплектовался также и кожаными ножнами , кроме того встречались модели с перевернутой гардой . М3 был последним из окопных ножей , и по праву был признан одним из лучших образцов холодного оружия времен Второй Мировой Войны. В последствии , на базе этой модели производились штык ножи М4 и М7 . Сейчас модель М3 выпускается двумя фирмами производителями . Американская фирма «Ontario» производит модель М3 с клинком из углеродистой стали 1095 и кожаным чехлом .

на фото: Реплика ножа «U.S M3» фирмы «Оntario»

Также историческую репродукцию ножа М3 выпускает немецкая фирма «Бокер» . Клинок ножа выполняется из высококачественной углеродистой стали SK5 , имеет аутентичные клейма . Также промаркированы и пластмассовые ножны , точно повторяющие прототип. Особенно следует отметить тот факт , что «U.S M3» производится под маркой «Boker Plus» большая часть изделий которой , изготовлена на Тайване и в Китае . Однако данная конкретная модель изготавливается в Германии , что подтверждается клеймами на ножнах .

на фото: Реплика ножа «U.S M3» фирмы «Boker» .

В заключении хочется сказать , что окопные ножи были актуальны на протяжении двух мировых войн , и создавались под влиянием реальных потребностей , став таким образом практичным воплощением холодного оружия XX века . Многие современные боевые и тактические ножи , вобрали в себя лучшие свойства окопных ножей времен Первой и Второй Мировых войн. Окопные ножи , это оружие ближнего боя , в самом прямом смысле этого слова .

автор А.Г.Киселев

Источники :

www.bladeforums.com

www.fightingknives.info

www.myarmoury.com

www.old-smithy.info

www.guns.ru

«Modern combat knives» D.Pohl

rusknife.com

Окопные ножи вермахта.

Не правильно считается, что любой немецкий, трофейный клинок должен рубить гвозди и быть острым, как лезвие. Штык не точился и представлял реальную угрозу, лишь, будучи пристегнутым, к винтовке. Длинное лезвие, выполненное из толстой стали (некачественной и ломкой), массивная ручка, его вес – все это не делают его удобным для применения в боевых условиях без винтовки. (Не редко лезвия ломались между ребер противника в редких штыковых атаках) Единственным действительно «боевым» ножом можно назвать «засапожник» или окопный нож. Эти крайне невзрачные образцы немецкого холодного оружия (внешне похожие на кухонные) имели тонкое, острое лезвие из качественной, упругой стали и предназначались именно для близкого боя. Разведчики — бойцы, имевшие больше всего шансов столкнуться лицом к лицу с противником, использовали эти клинки.

С помощью такого оружия бойцу можно было бесшумно снять часового или сражаться в траншеи, где не развернуться с винтовкой с пристегнутым штыком. Ясно, что пистолет не всегда можно было применить разведчику, да и цена осечки или перекоса патрона в бою была слишком велика. Так что на передовых позициях всех фронтов солдаты Третьего Рейха ценили этот небольшой, практичный в окопной схватке ножик.

И так , что же такое окопный нож? Из самого сочетания слов ясно , что это холодное оружие , цель которого применение в окопах . Надо отметить что как правило , такие ножи использовались не только в окопах , но везде где требовалось маневренность и компактность. Во времена Первой Мировой Войны , у солдат стран-участниц не было компактного холодного оружия позволявшего легко работать в условиях ограниченного пространства. Длинный и неповоротливый клинок отьемного штыка , предназначенный для штыковой атаки , был скорее помехой чем оружием, в тесном окопе.

Необходимость в таком оружии возникла потому , что положение дел на фронте в 1914 году , диктовало враждующим сторонам позиционный характер войны . Были предприняты попытки изменить данное положение наступлениями , но это не сыграло почти никакой роли , однако привело к значительным потерям . Естественно , что перед атакой требовалось добыть как можно больше разведданных , и подобные задания выполняли небольшие по численности группы — разведывательные дозоры . Как правило эти разведгруппы несли большие потери , возвращаясь в расположение войск , неся на себе раненых и пленных солдат , они попадали под огонь противника . Оружие для такой вылазки выбиралось в основном холодное , Однако подходящего образца ХО в их арсенале не было . Как часто бывает солдаты проявили смекалку , и начали укорачивать клинки самостоятельно. Однако подобным образом переделанные штыки все же не стали эффективным холодным оружием. Чуть лучше со своей задачей справлялся «Французский Гвоздь». Это был заточенный металлический прут , со скобой выполнявшей роль рукояти . Такой название обусловлено тем , что такие импровизированные стилеты первоначально пользовались особой популярностью среди французских войск. Однако такое оружие совершенно не было пригодно для режущих и рубящих ударов. Основной причиной популярности такого несовершенного оружия , стала простота его изготовления .

Недостатки такого примитивного холодного оружия были очевидны , и началось промышленное производство нового вида оружия , в последствии и получившего название «Окопный нож». Немецкие войска заявили о необходимости таких ножей , которые бы могли исполнять не только роль оружия , но и хозяйственно бытового инструмента . Уже тогда было ясно , что нож для солдата не только холодное оружие , но и необходимый в быту предмет. В Германии , которая всегда имела устоявшиеся оружейные традиции , проблем с разработкой и производством подобных ножей не возникло. Конструкция подобных ножей была проста , клинок имел плоский хвостовик и изготавливался из цельной полосы стали. Длинна клинка как правило была от 140 до 170 мм , заточка полуторная , что позволяло при хороших проникающих способностях сохранить также возможность применения ножа в быту . Как правило рукояти таких ножей cобирались с помощью пластинчатого монтажа . Такой способ позволял затрачивать минимальное время на производство , и обеспечивал Высокую прочность конструкции . Изначально рукояти делались симметричной формы , однако в последствии , рукоять окопного ножа приобрела более привычную эргономичную форму . Эти ножи в Германии назывались «Grabendolch» что в переводе дословно означает : «окопный кинжал» .

Гарда подобных ножей , как правило была прямой , представляя собой пластину стали надетую на хвостовик клинка . В последствии гарда стала более удобной , и приобрела изгиб в нижней части к навершению рукояти , а верхняя часть со стороны обуха отгибалась в сторону острия и была короче. Такая форма обеспечивала , более комфортное удержание при выполнении колющих ударов , и меньше травмировала руку бойца .

В настоящее время фирма «Бокер» производит реплику одноименного ножа , копируя окопные ножи тех времен с поразительной точностью. Особенно надо отметить тот факт , что на современных моделях этой фирмы , помимо номера , есть и маркировка страны производителя .Если модель изготовлена в Германии то присутствует надпись «Germany» , однако на ноже «Boker Grabendolch» написано «Doichland». Внимание к деталям всегда отличало немецких производителей .

Ножны для окопных ножей были в основном металлическим с фиксирующей клинок пружиной . Также были варианты с кожаными и брезентовыми петлями и страховочными ремешками. Среди в целом однообразного ряда окопников , были довольно оригинальные модели , с возможностью примыкания к винтовке в качестве штыка . Ярким представителем подобной концепции , является отьемный штык-нож окопного типа «Duisberg Demag»

Американские войска , принимавшие участие в первой мировой войне на стороне Антанты , также столкнулись с проблемой отсутствия среди своего арсенала , подходящего вида оружия . 6 апреля 1917 года , американский экспедиционный корпус высадился на западном фронте после , так называемой «телеграммы Циммермана» .Солдаты сразу столкнулись c той же проблемой , что и войска других стран в свое время — стандартные винтовочные штыки были бесполезны в окопах. Офицерский состав американских войск , сообщил о необходимости нового типа оружия. Был устроен конкурс , победителем которого стала фирма «Henry Disson & Sons». Данная фирма предложила по сути стилет с развитой гардой , и трехгранным клинком. Несмотря на это в его официальном названии было использовано обозначение нож : «Trench Knife M1917» . Надо отметить , что и последующая модель образца 1918 года, имела трехгранный клинок , и гарду совмещавшую в себе функции ограничителя , и кастета одновременно . В принципе данная концепция комбинированного холодного клинкового и ударно дробящего оружия , как показывает опыт последующих войн , оказалось не эффективной , однако на тот момент ничего лучше не было .

Американское командование учло недостатки первых образцов , и направило заказ французской ножевой фабрике «Au Lion» , которая разработала новую модель , значительно улучшенную , и принятую в войсках под обозначением «Trench Knife M 1918 Mark I.» . Эта модель отличалась литой бронзовой рукояткой выполненной в виде полноценного кастета , с шипами . Клинок был кинжального типа , с плоскими спусками , полной обоюдоострой заточкой . Это позволяло наносить не только колющие но и неглубокие режущие удары . Кроме того эта модель была более компактна , по сравнению с предыдущим. Ножны выполнялись из металла и кожи , как на более ранних моделях , но имели иную форму и удобный подвес позволявший носить нож закрепив его на снаряжении , в том числе и скрытно сзади . Данная модель в последствии производилась не только на фабрике «Au Lion» во Франции , но и в США . Ножи производимые в США отличались маркировкой на рукояти «U.S.1918» , кроме того рукояти этих ножей покрывались черной краской ,хотя встречаются и ножи без покрытия , произведенные в США.

После окончания первой мировой войны , модели 1917 и 1918 mark I были сданы на склады , где пролежали до того момента , когда США вступили во Вторую Мировую Войну. Данные ножи поставлялись на тихоокеанский театр военных действий , а также подразделениям действующим в Европе. Со временем стало ясно , что складских запасов не достаточно . В последствии этот недостаток компенсировали разработанными , моделями Мк I и моделью 1942 года Мк II , с клинками типа Боуи , и рукоятью из прессованной кожи. Эти ножи производились различными фирмами : CASE , Camillus , Ontario . Сейчас модель Мк II широко известна под общим названием ножей данного типа «KaBar» . Надо сказать что ножи «KaBar» скорее утилитарные , полевые ножи . В первую очередь это инструмент для тяжелой работы , и лишь во вторую боевой нож. Едва ли их можно отнести к окопным ножам .

Однако для сухопутных войск требовался все таки именно окопный нож . Так в 1943 году , снабженческая служба армии США , разработала новый нож модели «U.S. M3 Trench Knife» . Это был нож , с клинком из углеродистой стали кинжальной формы , полуторосторонней заточкой клинка , пластинчатой гардой верхний рожок которой , был отогнут к острию , что позволяло удерживать нож диагональным хватом , не травмируя большой палец при мощном колющем ударе . Рукоять как и модели Мк II выполнялась из кожи . Ножны образца М8А1 оказались очень удачными , выполнялись методом прессовки хлопкового волокна с синтетической смолой .

В ходе войны М3 комплектовался также и кожаными ножнами , кроме того встречались модели с перевернутой гардой. М3 был последним из окопных ножей , и по праву был признан одним из лучших образцов холодного оружия времен Второй Мировой Войны. В последствии , на базе этой модели производились штык ножи М4 и М7. Сейчас модель М3 выпускается двумя фирмами производителями . Американская фирма «Ontario» производит модель М3 с клинком из углеродистой стали 1095 и кожаным чехлом .

Также историческую репродукцию ножа М3 выпускает немецкая фирма «Бокер» . Клинок ножа выполняется из высококачественной углеродистой стали SK5 , имеет аутентичные клейма . Также промаркированы и пластмассовые ножны , точно повторяющие прототип. Особенно следует отметить тот факт , что «U.S M3» производится под маркой «Boker Plus» большая часть изделий которой , изготовлена на Тайване и в Китае . Однако данная конкретная модель изготавливается в Германии , что подтверждается клеймами на ножнах .

В заключении хочется сказать , что окопные ножи были актуальны на протяжении двух мировых войн , и создавались под влиянием реальных потребностей , став таким образом практичным воплощением холодного оружия XX века . Многие современные боевые и тактические ножи , вобрали в себя лучшие свойства окопных ножей времен Первой и Второй Мировых войн. Окопные ножи , это оружие ближнего боя , в самом прямом смысле этого слова.

feldgrau.info

Немецкие окопные ножи Первой мировой войны. — Вооружение

Для тихого устранения часовых, для рукопашного боя накоротке не подходили принятые ранее образцы вооружения. Винтовка со штыком была слишком неповоротливой, сам штык не удовлетворял многим требованиям, взятые было из арсеналов тесаки не годились – требовали пространства для замаха и были мало приспособлены для колющего удара, основного в тесноте окопов и убежищ. Австрийский тесак образца 1915 года, упрощенный до предела, остался у саперов, будучи, скорее, инструментом, чем оружием.Большую популярность как оружие приобрела малая лопатка, но и она подходила далеко не для всех целей, ставящихся перед холодным оружием для «окопного» боя. Дубинки, также получившие значительное распространение, также выполняли свои, достаточно узкие, задачи. Необходим был компактный нож или кинжал, приспособленный как для боя накоротке, так и для решения бытовых задач, которые перед солдатом возникают ежедневно. Получившие популярность, главным образом, во Франции, стилеты, были великолепным колющим оружием, однако совершенно не подходили для режущих ударов и использования как инструмента. Еще менее удобными были примитивные поделки в виде заточенных металлических кольев, скоб, так называемые «французские гвозди». Однако их простота послужила причиной распространения по обе стороны фронта и, как следствие, широчайшего применения всеми воюющими сторонами.В Германии подошли к разработке «окопного ножа» со свойственной им практичностью. Желая решить задачу создания боевого ножа, немецкие производители решили соединить в нем свойства собственно, ножа (удобство резания, в том числе и нанесения режущих ударов), и кинжала (отличная проникающая способность, интуитивность и быстрота применения в стесненных условиях). При наличии развитой промышленности и традиции производства охотничьих и хозяйственных ножей, вопрос был решен довольно быстро. В результате выработался тип «окопного ножа», сбалансированного, компактного и эффективного оружия.Как правило, такой нож имел клинок длиной 14-16 сантиметров, обеспечивающий уверенное поражение противника в любой одежде и через снаряжение, имевший полуторную заточку, облегчавшую проникновение в преграду. Кроме того, такая заточка позволяла не заботится об ориентации клинка, нанося удары сразу после извлечения из ножен. В то же время нож такого типа неплохо резал, то есть, имея полезные свойства кинжала, оставался полезным в хозяйстве ножом.Клинок с плоским хвостовиком изготавливался из одного куска металла. Это обеспечивало простоту изготовления и прочность ножа, хотя и увеличивало расход материала. Деревянные щечки рукояти крепились к хвостовику при помощи тонких заклепок, обеспечивающих, впрочем, достаточно надежное крепление. Обращает на себя внимание то, что рукояти такого типа получались довольно тонкими (15-17 мм) , что нисколько не сказывалось на удобстве удержания ножа в руке.Рукояти изготавливались нескольких типов. Первый тип имел большое распространение ввиду простоты и относительного удобства. Рукоять симметричная, с расширением к середине и в конце, снабжалась деревянными накладками с девятью скошенными под углом около 70 градусов канавками треугольного профиля. Наклон насечки в сторону клинка. Такая рукоятка позволяла не меняя хвата, наносить колющие удары сразу же после извлечения ножа, не заботясь о том, куда направлена режущая кромка.

Другой тип рукояток отличался тем, что они были более привычной для ножа формы, с брюшком, обернутым к лезвию, то есть односторонние. Они обеспечивали несколько большее удобство, но проигрывали по простоте изготовления и удобству мгновенного применения ножа. Сегодня на рынке встречается превосходная реплика ножа с такой рукояткой немецкой фирмы «Бёкер», в точности повторяющая оригинальный «окопник».Важной деталью любого ножа является гарда (конечно, если речь не идет о полном ее отсутствии). И тут мы видим некоторое разнообразие форм, привнесенное разработчиками и производителями ножей.Распространенной была классическая гарда с отогнутым книзу ограничительным выступом с каплеобразным расширением на конце и скошенной к клинку площадкой для большого пальца (при прямом хвате). Такая гарда обеспечивала безопасное нанесение сильных колющих ударов, а ее скругленность и небольшие габариты не создавали помех в виде зацепов за снаряжение и обмундирование.Более простой вариант гарды представлял собой овальную пластину, нередко с отгибом верхней части к клинку, также успешно выполнявшую функцию ограничителя. Конфигурации и габариты пластины могут быть самыми разнообразными.Ножны к ножам изготовлялись из металла, по типу штыковых, то есть с удерживающей клинок пластинчатой пружиной. Вариантов ножен также довольно много, что объясняется особенностями технологии каждого предприятия-производителя. Для предотвращения демаскирующих бликов, ножны имели черную матовую окраску.Достаточно прост был подвес, впрочем, одно из слабых мест конструкции. Он представлял собой кожаную петлю для надевания на ремень, прикрепленную заклепками к ножнам. Перпендикулярно ей крепился ремешок с кнопочной застежкой, охватывающий рукоять ножа. Как видно из описания, соединение с ножнами было прочным лишь до тех пор, пока кожа сохраняла свои качества. По прошествии небольшого времени в «окопной эксплуатации», кожа давала надрывы и трещины, что сказывалось на качестве крепления к ножнам. Кроме того, извлекать из свободно висящих ножен нож было не вполне удобно. Ремешок с кнопкой не столько фиксировал нож в ножнах (с этим прекрасно справлялась пружина), сколько предотвращал болтание ножа на мягком ременном .В пользу такой конструкции (а не традиционных штыковых карманов-«лягушек») говорила ее простота, дешевизна, возможность использования отходов ременного производства, минимизация работ по раскрою и шитью – их заменяли простая операция отмеривания и отрезания ремешка и клепка.Имея развитое ножевое производство, Германия в короткие сроки смогла снабдить армию простым, недорогим, в то же время довольно качественным и эффективным оружием для «окопной войны».Вместе с тем производились масса «окопников» с возможностью примыкания к винтовке. Идея была проста – если без штыка не обойтись, а старые штыки малопригодны для новых реалий войны, то нужно поставить на производство штык, выполняющий роль «окопного ножа», или, если угодно, примыкаемый к винтовке «окопник». Разнообразие таких моделей, иногда выпускаемых по заказу, довольно велико. Стоит упомянуть близкий к «окопным ножам» штык с изогнутой цельнометаллической рукояткой и кинжальным клинком, производившийся дюйсбургской фирмой «Демаг» для немецких и турецких (гарда с кольцом) винтовок.Субъективное впечатление от типичного «окопного ножа» трудно описать. Небольшой, ладный, в то же время неплохо сбалансированный и … «хищный». Взяв в руки немецкий «грабендольх» понимаешь его истинное предназначение и философию производителя – «ничего лишнего». Вероятно, наряду с более поздними «финками» (НР, и традиционный пуукко) этот тип ножа наиболее приспособлен для роли ножа армейского – оружия и инструмента.Немного смущает малая толщина рукояти, но к этому быстро привыкаешь, и неудобств никаких вскоре не чувствуешь вовсе.

Вслед за коллегой по военному союзу, Австро-Венгрия ощутила те же самые проблемы, что и остальные воюющие страны. Это потребовало перемены как тактики действий частей, так и создания новых образцов оружия, в том числе — холодного .Тяжелый тесак обр. 1915 года никак не подходил на роль «окопного ножа» — прежде всего, из-за своих размеров и веса. Меж тем, штурмовые части, уже начавшие формироваться, испытывали необходимость в массовом и простом «грабендольхе».

Австрийцы пошли иным путем, не став на путь слепого копирования немецкого опыта. Оптимальным решением был признан простой по форме, довольно массивный нож с широким клинком.Длина клинка была принята в 220 мм, ширина равнялась 30 мм, клинок толщиной около 5 мм имел полуторную заточку, облегчающую проникновение в преграду при колющем ударе. Подобно немецкому, австро-венгерский образец изготавливался зацело с рукояткой. На ней тремя заклепками крепились деревянные щечки довольно большой толщины (по 10 мм). Форма щечек была предельно проста, насечка на них не наносилась. Тем не менее, рукоять «австрийца» очень хорошо лежит в руке, не проворачиваясь, так как по форме она прямоугольная со скругленными краями, наиболее удобная для хвата.Гарда простейшая, в виде овальной пластинки из толстого металла, тем не менее обеспечивала безопасное нанесение колющих ударов.Ножны приняты металлические с пружинкой-фиксатором, как и к штыку. Окрашивались ножны матовой эмалью в цвет, близкий к хаки. Встречаются и черные или черненые ножны.Ножны известны двух типов, различаются конструкцией узла крепления носильной петли. Так, наиболее распространен вариант ножен с приклепанной к внутренней стороне пластинкой с четырьмя прорезями. Перемычки между прорезями отогнуты вперед, образуя подобие рамок для пропускания брезентовой (или кожаной) петли для ношения на поясе. Второй тип аналогичен ножнам, принятым для эрзац-штыка к винтовке Манлихера. К таким ножнам припаивались две П-образные скобки, через которые пропускалась такая же брезентовая (или же кожаная) петля. Застежки, охватывавшей рукоятку, не было.В плане надежности и долговечности такое крепление носильной петли к ножнам лучше, чем принятое немцами. Кожа сохраняла свою целостность, заменить изношенную или поврежденную петлю можно было просто и быстро.

Благодаря тому, что нож достаточно длинный, поражение противника обеспечивалось даже через зимнее обмундирование и снаряжение, длинная режущая кромка способствовала эффективности режущих ударов. Нож не дотягивает до размеров тесака, и рубить им с достаточным успехом вряд ли возможно, хотя отдельные «тесачные» признаки все же присутствуют.«Окопник» австрийского производства очень прост, лишен абсолютно любых излишеств, и являет собой оду функциональности. Тем не менее, его массивность и длина (на четверть больше таковой у немецкого «грабена») сказываются на удобстве обращения с более длинным оружием. Несмотря на это, нож достаточно удобен и полностью удовлетворяет своему предназначению.Следует отметить, что на базе этих ножей фронтовые умельцы выпускали интересные и самобытные поделки, заключавшиеся, чаще всего, в замене простой деревянной рукояти на более оригинальную. Известны ножи с костяными щечками рукояти, повторяющие по форме штатные, с изготовленными под заказ резными рукоятками, при этом хвостовик переделывался путем обточки. Несколько особняком стоят истинно окопные поделки, где щечки, а то и вся рукоять, изготавливались из подручного материала, вроде алюминия из подобранных осколков дистанционных трубок, и, чаще всего, с использованием для украшения поясков от снарядов. Нередко поверх штатной гарды (или взамен ее) устанавливалась более развитая гарда, чаще это делалось из эстетических соображений.

Некоторое неудобство в плане габаритов, как и недостаток «окопных ножей», провоцировали стихийное «окопное творчество», часто в виде грубых эрзацев, но иногда вполне качественных поделок, в той или иной мере подражавших штатному оружию. Такие поделки изготавливались в мастерских, недалеко от линии фронта, либо мелкими партиями, либо по индивидуальному заказу будущего владельца. Ограничения для мастеров-самодельщиков накладывались самой обстановкой – дефицит специальных сталей, ограниченность в выборе инструмента, прочие неизбежные на фронте дефициты. В то же время, переделка старого, поломанного армейского холодного оружия открывала некоторые перспективы в плане упрощения производства и оснащения армии «окопниками».Как пример такого явления можно привести укороченный штык к винтовке Манлихера обр. 1895 г. бывший унтер-офицерский штык был укорочен почти вдвое, ненужная на окопном ноже кнопочная защелка, упирающаяся в ладонь при прямом хвате, убрана, опилен и «усик» для темляка – за ненадобностью. Штатные ножны обрезаны, вместо кармана-«лягушки» применена простая клипса для надевания на ремень.Нередко по мотивам состоящего на вооружении холодного оружия изготавливались полностью самодельные экземпляры, порой довольно оригинальные.В коллекции автора имеется пример такого «окопного творчества» в виде кинжала, имеющего клинок длиной 170 мм и рукоятку с деревянными щечками и металлическим навершием. Толщина клинка составляет около 2,5 мм, то есть он достаточно тонок. Ширина клинка – 23 мм у основания. Сталь, из которой он изготовлен оставляет желать много лучшего, она достаточно мягкая и плохо держит заточку. Обработка клинка довольно грубая, видны следы наждака, спуски выведены неровно и несимметрично Благодаря тонкому клинку, кинжалом можно также и резать, но невысокая стойкость режущей кромки не позволяет использовать кинжал как полноценный инструмент.Гарда довольно оригинальная, S-образная, с продолговатыми шишечками на отгибах. Она крепится к клинку посредством толстой заклепки.Рукоять представляет из себя комбинацию деревянных и металлических накладок, приклепанных к хвостовику клинка. Деревянные шечки толщиной в 5 мм крепятся на заклепках, расклепанных на металлических шайбочках. Крепление выполнено довольно аккуратно. В задней части к хвостовику прикреплены металлические накладки, образующие навершие. Поскольку никаких усиливающих функций они не несут, предположительно они имеют чисто декоративное предназначение, как и выполненная с претензией на оригинальность гарда. Впрочем, благодаря такому навершию возможно нанесение ударов рукоятью, хотя специально для таких целей навершие должно иметь заостренную форму.

Тем не менее, рукоять можно назвать удобной, хотя для человека с крупной кистью ее длина, возможно, покажется недостаточной.

Ножны, по типу официально состоящих на вооружении образцов, выполнены из металла. Однако, не имея возможности в кустарных условиях изготовить ножны путем штамповки, мастер сделал их из двух выгнутых кусков листового металла, спаяв их вместе припоем. И тут появилось подражание принятым в армии штыковым ножнам – на их наконечник был припаян небольшой, лишенный всякого практического значения, шарик.Точно так же, «по штыковому», был выполнен подвес ножен. К ножнам припаивался Г-образный крюк, продеваемый в вырез кармана-«лягушки». Однако в отличии от штыка, подвес к поясу имел другую конструкцию. Он состоял из собственно кармашка, и пришитых к нему четырех ремешков – пары длинных, укрепленных на задней стенке кармашка, и коротких с рамочными застежками. По замыслу автора, длинные ремешки пропускались под ремень, а спереди застегивались на пряжки, укрепленные на коротких ремешках. Такая конструкция позволяла снимать нож не расстегивая ремня, регулировать высоту подвески ножен, но была сравнительно сложна и недолговечна.Конечно же, вариантов самоделок и переделок штыков существовало великое множество, и описать их все практически невозможно. Однако краткое описание двух типов таких фронтовых поделок дает общее представление о всем классе кустарных «окопных ножей».

В заключение хотелось бы сказать, что концепция, заложенная немцами и австрийцами, нашла свое продолжение и в последующих войнах, во множестве государств. Несмотря на то, что «кризис наступления» был преодолен уже через несколько лет по окончании Великой войны путем разработки новых видом оружия и тактических приемов, армейский нож не сошел с арены по се день.Немцы практически не изменив конструкции «окопного ножа», производили его во время Второй мировой, добавив на ножны более надежную, чем старый подвес, металлическую клипсу, на некоторых образцах отказались от гарды.Итальянцы использовали часть захваченных ими (или переданных по репарациям) австрийских «окопников» для вооружения фашистских военизированных формирований, а новые ножи, изготовленные уже при Муссолини, во многом повторяли австрийские образцы, естественно, отличаясь от них в той или иной мере (большая длина фальшлезвия, иная, более удобная, форма рукояти, крепление для носки на ремне). Даже с изобретением бесшумного оружия и исчезновением монополизма ножа как «тихого оружия для снятия часового», роль ножа в экипировке солдата нисколько не снизилась. Как и столетие назад, существует нужда в универсальном инструменте, который может в исключительном случае послужить средством уничтожения противника в рукопашной схватке.

Несмотря на то, что появилось множество конструкций «боевых ножей» с разнообразнейшим дизайном, следует отметить, что часто их разработчики следуют запросам рынка, а не требованиям практики. Дизайн важен для улучшения потребительских качеств, однако абсолютно бесполезен в реальном применении ножа. И явно вреден, когда усложняет и удорожает производство армейского оружия. Потому старый «грабендольх» и его концепция «ничего лишнего!» не потерял актуальности и по сей день. Подтверждение тому – огромный интерес коллекционеров, довольно высокие цены на рынке антикварного оружия, и постоянный спрос на реплики «окопников».

rusknife.ru

www.nakop.ru

Немецкие окопные ножи Первой мировой войны. — Page 4 — Германия

А известно ли происхождение дырки на пяте у WKS?

Есть предположение, что во вторую войну использовали заготовленные клинки ещё с первой. Дырка — возможно под заклёпку крепления крестовины вот такого траншейника, хотя, сейчас сравнил — не совпадает по длине рикассо. Дырки эти периодически встречаются на клинках.

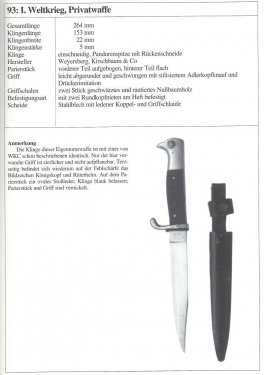

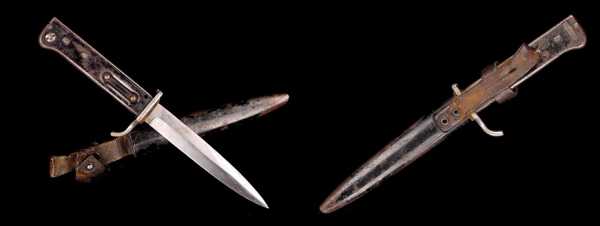

Офицерский частник от WKC на Первую мировую.

Щёчки рукояти выполнены из дерева, на головке рукояти фальшкнопка защёлки. Паз под штыкоприёмник отсутствует.

Скан из Халасца :

rusknife.com

Траншейный нож – боевая модель, называемая «дедушкой ножей спецназа»

В военное время было изобретено множество полезных и эффективных видов холодного оружия. Были метательные клинки, полноценные боевые кинжалы или орудия, для бесшумного убийства или ведения боя в непривычной обстановке. К последней группе относиться траншейный нож – орудие, считающееся прародителем всех современных видов холодного оружия, используемого спецназом.

Историческое происхождение

Потребность в создании такого оружия возникла во времена Первой Мировой войны. Огнестрельное оружие тех времен имело ограниченный боезапас, что зачастую ставило солдата в неловкое и опасное положение. По окончанию патронов, в ход шло вторичное огнестрельное орудие – револьвер или пистолет, но каждая пуля была на счету. Исходя из этого, было принято решение создать маневренное оружие, позволяющее бойцу использовать свой потенциал в ближнем бою и экономить драгоценные патроны.

Определить страну, в которой возникло оружие, не удалось, но его прародителем считается пехотный тесак, бывший на вооружении у солдат в 19 веке. Тесак уменьшили, сделали толстым лезвие, видоизменили рукоять. Считалось, что тесак малоэффективен в ограниченном пространстве, так как не позволяет совершать маневренные движения. К тому же, некоторые разновидности траншейного ножа годились в качестве метательного орудия.

В создании участвовали солдаты-союзники многих стран. За основу было взято пожелание облегчить и укоротить пехотный тесак, а разработчики оружия создали эскиз и поставили на производство первую партию ножей.

Конструкция

Траншейный нож – орудие, в котором отсутствуют лишние модификации или приспособления. Все выполнялось по имеющимся нормам изготовления короткого холодного оружия.

Начнем с размерного ряда. Длина клинка варьировалась от 25 до 33 сантиметров. Лезвие составляло 2/3 от общего размера и достигало 18-20 сантиметров в длину.

Заточка была полуторной, что характерно для холодного орудия времен Первой мировой войны. Клинок был легким, от 170 до 350 грамм. В условиях срочности, лезвие попросту всаживали в рукоять и скрепляли несколькими заклепками.

Ножны для клинка представляли собой простой кожаный футляр в характерной форме. Каждая страна попыталась модифицировать и изготовить собственную версию этого оружия, в результате чего на свет появилось множество разновидностей ножа для «окопников» (так клинок называли солдаты).

Разновидности

Европейские страны соревновались в изобретении оружия с древних времен. Иметь необычное холодное орудие было престижно и солидно, но мало кто задумывался о функциональности клинка. В суровых военных условиях на свет появилось много разновидностей траншейного ножа, с некоторыми модификациями:

- Классический вариант, французский «Венжер». Был изготовлен в 1870 году. Солдаты называли его «мститель»;

- Германский вариант. В отличие от стандартного типа, у этой модели короткое лезвие, едва достигавшее 12 сантиметров. Использовался для бесшумного и быстрого убийства;

- Окопный нож Жоржа Дюбуа. На клинке присутствовало три грани. Рукоять изменилась, на ней появились пирамидальные выступы. На рукояти появились железные выступы, защищавшие пальцы владельца. В будущем, эта модель послужила прародителем для выпуска ножей-кастетов.

Окопный клинок прошел обе войны и продолжает быть актуальным даже сегодня. Коллекционеры и военные историки полагают, что дальнейшие модификации этого орудия могли изменить ход войны.

oruzhie.guru

Окопные ножи Первой Мировой Войны

Как понятно из названия, такие ножи предназначены для использования в окопах или траншеях. Само-собой, что область применения данными фортификациооными сооружениями не ограничивалась. В конце-концов, какая принципиальная разница между траншеей и помещением ДОТа или коридором здания? Правильно, у последних крыша есть. А так — тесно, узко, зачастую — темно. Соответственно, ножи применялись везде, где наличествовал противник, находящийся в ограниченном пространстве.

Линии фронтов, напоровшихся на пулеметы, застыли и начали закапываться все глужбе. Время лихих атак ушло, повиснув на бесконечных рядах колючей проволоки. До легендарных «штурмовых групп» дело еще не дошло, но потребность возникла чуть ли не с первых дней войны, ставшей на Западном Фронте позиционной. К началу Великой Войны, в армиях никого из участников практически не было компактного холодного оружия, предназначенного для решения подобных задач. Винтовки, длина которых с примкнутым штыком блуждала в районе полутора метров, хороши для открытых пространств, где нужно ходить в штыковые атаки или останавливать кавалерийскую лаву. Табельный же штык-нож, хоть и облегчал задачу, все оставался избыточно длинным. До применения малой пехотной лопатки дело еще не дошло. Да и она не всегда оказывалась пригодной.

Достаточно типичный образец, позволяющий составить примерное впечатление о размерах тогдашних штык-ножей.

Штык образца 1907/13 года к магазинной винтовке системы Ли Энфильд (SMLE) №1MKIII. Общая длина — 555 мм, длина клинка — 435 мм.

Как известно, все генералы готовятся к прошедшим войнам. Но ни один здравомыслящий человек не мог представить, что взятый из дому кухонный или перочинный ножик, вдруг станет палочкой-выручалочкой для первых месяцев окопной войны…

Традиционный баварский охотничий нож — никкер. Ножны переделаны под нужды военного времени и имеют, кроме прилива в верхней части, еще и возможность фиксации рукояти в двух положениях — «походном», с застегнутой верхней пряжкой, и «боевом», когда для освобождения ножа, оставалось отщелкнуть только нижнюю

На смену «хозбыту», достаточно скоро пришли переделки табельных штыков и штык-ножей. Как трофейных, так и поврежденных.

Слева — остатки «маузеровского» штыка. Справа — издевательство над «манлихеровским».

И еще немного переделок:

1. Бельгийский окопный нож, выполненный из штыка М 1916 к винтовке Маузера

2. Итальянская переделка штыка к винтовке Маннлихер-Каркано М 91

3. Чехословацкий нож М 1916 «Pungale» – переделка штыка винтовки Веттерли.

Значительной популярностью в окопах пользовались и короткие штыки, до этого предназначавшиеся для вооружения «технических» подразделений типа телеграфистов, велосипедных частей и резервистов.

Немецкий штык обр. 71/84 гг., использовавшийся с винтовками обр. 71/84 гг.. Штык имел короткий клинок длиной около 225 мм, являясь первым настоящим штыком-ножом.

Более поздние варианты немецкого штык-ножа.

Сверху — штык обр. 84/98 гг., «старый тип». К 1914 году состоял на вооружении у велосипедистов, резервных частей пехоты и егерьских частей, позже поступил на вооружение в автомобильные

Снизу — штык обр. 84/98 гг.»новый тип», принятый на вооружение в 1915 году.

Не забыли рачительные интенданты и о пехотных тесаках XIX века. Пережитки прошлого попытались приспособить к новым условиям ведения боевых действий. Для этого их укоротили, на некоторых моделях дополнительно установили прямую или «S»-образно изогнутую гарду. Получившееся оружие, за размеры и облик, зачастую называемое «мясничкими/разделочными ножами», все же задачу не решило. Геометрия оружия, разработанного для рубящих ударов, требовала пространства для размаха, и практически исключало из арсенала бойца колющие удары (уколы), являющиеся наиболее эффективными, хоть и не особо эффектными. Впрочем, праздной публики в траншеях особо не водилось, и красоту замаха вряд ли кто фиксировал для восторженных потомков…

А были ведь, пехотными тесаками…

Под переделку попали не только тесаки со штыками, но и сабли.

В ожидании более эффективного оружия, не дремала и солдатская смекалка, породив множество самоделок из мало-мальски подходящих материалов. Как самостоятельно, так и в полковых/батальонных мастерских. Расклепывали арматуру, прутья для натягивания «колючки», да и все, что подходило для создания оружия, приспособленного для нанесения колющих ударов в ближнем бою.

Самым известным образцом самодельных стилетов стал «французский гвоздь», представляющий собой обрезок прута, заточенного с одной стороны. Вторая сторона сгибалась буков «О», становясь примитвным кастетом.

Сверху — классический «французский гвоздь»,

Внизу — еще более упрощенная модель «окопника»

Переделки и самоделки ситуацию не спасали. Требовалось промышленное производство. Первыми, кто стал промышленно производить «траншейники», стали немцы. Что, в принципе, и не удивительно, зная о мощи германской промышленности. В стране с отличными КБ и не менее толковыми производителями, проблем ни с разработкой, ни с производством не возникло.

Официальной датой появления окопных ножей в рейхсвере, следует считать 8 мая 1915 года, когда был подписан приказ № 47184/15 о включении в штат вооружения пехотных рот шести ножей кинжального типа. Данные ножи назывались «Grabendolch»(«Окопный кинжал»).

На сегодняшний день известно как минимум 27 различных конструкций окопных ножей периода ПМВ с клеймом военной приемки, т.е. они были официально приняты и закуплены для немецкой армии. В действительности, далеко не каждый окопный нож, приобретенный артиллерийскими управлениями, обзавелся клеймом. Да и совими руками соладыт созавали достаточно много вариантов.

В 1917 году окопные ножи и кинжалы, а также т.н. «короткий штык», заменили длинноклинковое оружие даже у самых высоких чинов немецкой армии вплоть до семьи кайзера. Стало модно носить на себе украшение в виде ножа, кинжала или короткого штыка с военной формой даже вне строя. По этим причинам, а также в связи с широким предложением немецких производителей неудивительно, что в немецкой армии было такое большое количество окопных ножей, как в никакой другой армии.

Широкому распространению ножей помогала и крайне технологичная конструкция. Немцы обошлись без украшательств, прекрасно понимая, что пехотинец живет одну-две атаки. И нет ни малейшего смысла снабжать его чем-то сложным. Так же, не забыли про то, что война — «мало-мало стрельбы, и много-много ожидания». Ну а в процессе ожидания солдату, категорически необходим нож, способный выполнять и хозяйственно-бытовые функции, чего стилеты и стилетообразные ножи Антанты были лишены.

Конструкцию упростили до предела. Клинок, длиной от 130 до 180 мм с плоским хвостовиком, изготовленный из цельной полосы стали. Рукоять, как правило, собиралась пластинчатым монтажем, способом, минимализирующем время производства, и позволяющим добиться отличной прочности. На некоторых моделях, рукоять крепилась всадным способом. На первых «окопниках» рукоять выполнялась симметричной, но, вскоре приобрела более эргономичную форму.

Некоторые модели, стоявшие на вооружении рейхсвера.

Отдельно хотелось бы отметить две модели эрзац-штыков, в изготовлении которых экономили на всем, чем могли. Они относятся к группе ножей, имеющих возможность примыкаться к винтовке, называемых «Aufpflanzbare Dolchmesser» (примыкаемые кинжалы) или “Grabendolch aufpflanzbar” (примыкаемый траншейный нож)

Непривычная форма рукояти обусловлена стремлением к упрощению примыкания. Но, ни рабочих, ни боевых качеств, этот нож не потерял. Даже в большой ладони лежит отлично и «пыряльные» функции выполняет прекрасно.

К сожалению, по этой модели никакой информации не нашел…

Австро-Венгрия, несмотря на теснейшее военное сотрудничество, все же не стала слепо повторять наработки союзника. Во многом, поступив не очень умно, ведь с разработкой собственного эрзац-штыка возникли проблемы. Несмотря на все усилия, три вида подобных штыков были приняты на вооружение только в 1916 году – один игольчатый (заостренный пруток с крепежом, обкрученным спиралью вокруг ствола) и два клинковых в виде пластин с заточенными кромками и острием, также имеющие весьма примитивный крепеж. Надо сказать, что качество австрийских эрзацев было крайне низким, несравнимым с германским.До этого штурмовым подразделениям «Двуединой Империи» приходилось вооружаться различными траншейными ножами, в т.ч. была налажена массовая фабричная переделка штыка обр. 1895 г. к винтовке Mannliher и австрийского экспортного штыка к винтовке Mauser, состоявшая в удалении узлов крепления к оружию.

В 1915 г. рядовой состав австрийских саперных частей получил тесак, представлявший собой переделку тесака 19-го века, с деревянными накладками рукояти и металлическими ножнами

«Sturmmesser M1917», штатный австрийский штурмовой нож поступивший на вооружение штурмовых частей в 1917 году.

С другой стороны фронта, страны Антанты тоже не спали. Их промышленность, хоть с с заметным отставанием, начала поставлять в войска окопные ножи промышленного производства.

Позже всех вступившие в войну США,несмотря на достаточно субъективное наблюдение за боевыми действиями из-за океана, сумели снабдить свой экспедиционный корпус окопными ножами в необходимом количестве. «Утечка мозгов» существовала и в то время, поэтому, нет ничего удивительного, что вдохновителем был европеец. А именно, Жорж Дюбуа, бывший на тот момент интендантом Парижа. Полный тезка литературного героя предложил военному министерству проект, объединивший в себе кинжал с узким трехгранным лезвием и кастет. Рукоять имела защитную дужку с отштампованными по всему внешнему периметру короткими пирамидальными остриями. Однако, французское военное ведомство не оценило рац.предложение земляка, занятое принятием на вооружение ножа «Мститель 1870» и многочисленных стилетов из металлических прутьев.

Нож М1917 представлял собой комбинацию из короткого (114 мм) стилета, с кастетообразной рукоятью. В следующем году, когда до производителей дошла простая истина, что колоть — хорошо, но надо иногда и резать. U.S. Ordonnance Department начал выбор новой модели, руководствуясь следующими целями:

1) улучшить захват ножа в руке;

2) нож должен быстро выходить из ножен;

3) нож не должен выпадать из руки даже при ударе;

4) возможность его применения в качестве кастета, чтобы брать пленников;

5) возможность нанесения ударов по всем направлениям;

6) менее длинное и обоюдоострое лезвие;

7) замена древесины рукоятки.

В основу выбора модели были положены следующие критерии: может ли солдат, удерживая в руке нож, применять другое оружие; быстрота применения; выпадет ли нож из рук солдата, если он потеряет сознание; удобство удержания ножа в руке при передви-жении ползком; вероятность того, что нож будет выбит из руки солдата; вес, длина и форма клинка.

В результате сравнительных испытаний Американский экспедиционный корпус и Управление вооружений приняли на вооружение кинжал-кастет «U.S. Mark 1 Trench Knife», предложенный майором Джеймсом Юджином Мак-Нери, офицером интендантства, который служил в то время в Париже.

Поскольку клинок М1918 идентичен «Мстителю.», скорее всего, при создании модели майор вдохновлялся ножами, увиденными им у французских военных, добавив к ним тяжелую рукоять в виде кастета, выполненную из латуни. Модель была запатентована в США 1 июня 1918, в Англии 17 октября 1918 года и во Франции – 25 октября 1918 года.

Первая серия была изготовлена во Франции Генеральным Обществом по производству ножей и ювелирных изделий в Сент-Уан — S.G.C.O. под маркой Au Lion («О Лион» — «У льва»), представлявшей собой лежащего льва под надписью Au Lion, которая была зарегистрирована в Тьере 14 мая 1906 г. Антуаном Гононом, а затем продана компании S.G.C.O. 9 июня 1909 г.

Дальнейший заказ на 1233780 кинжалов был распределен между четырьмя предприятиями: L.F.& C. (Landers, Frary & Clark, New Britain, Connecticut), H.D.& S. (Henry Disston & Sons, Philadelphia), A.C.C. (American Cutlery Company) и O.C.L. (Oneida Community Limited, Oneida N.Y.). Однако из-за перемирия 11 ноября 1918 г. договор был аннулирован. На тот момент изготовили 119 424 кинжалов, в основном, компанией «Landers, Frary & Clark.».

1. Траншейный нож M1917

2. Траншейный нож M1918

3. Траншейный нож M1917. Вариант с круглым, а не треугольным клинком.

4. Траншейный нож М1918 производства «L.FC» (Landers, Frary Clark)

Парадоксальная ситуация сложилась в Великобритании. В стране, с промышленностью и инженерными кадрами, ничуть не уступающим немецким, с многосотлетними традициями производства и применения холодного оружия, наиболее популярными моделями стали американские М1917 и М1918. Британский кастет-нож был двух разновидностей. Одна модель отличалась от американского «собрата» главным образом конструкцией клинка, приспособленного только для колющего удара, а вторая имела плоский клинок, заточенный лишь с внутренней стороны, чтобы было удобнее перерезать горло вражескому часовому. Выемки для пальцев в рукоятке-кастете объединялись попарно.

Конечно, «национальные» части, типа тех же шотландцев, использовали свои традиционные ножи, но в целом, англичане не могли похвастаться ни количеством моделей, ни и проработанностью. Впрочем, бриттов во многом прощает значитальная «револьверизация» личного состава.

Впрочем, никого не должно удивлять то, как легко вписались американские кастето-кинжалы в английскую систему вооружения. На фото — довоенный «нож Клементса». Слева — английский вариант американского М1917

Английский штык обр. 1888 г. Мк II к винтовке системы Ли-Энфильд имел обоюдоострый клинок длиной 304 мм и во время 1-й Мировой войны и тем более после нее активно переделывался в траншейный кинжал с заменой рукояти.

Еще одним британским нововведением времен Первой мировой войны был колющий штык-нож модели Артура Притчарда, лейтенанта 3-го Королевского Беркширского полка, запатентованный им в 1916 году. Он предназначался для крепления к револьверу типа «веблей-скотт Mark VI». изготовлялся в Бирмингеме фирмой У. Гринера, почему и именовался часто как штык модели Притчарда-Гринера.

Webley Mk VI с примкнутым штыком и установленным прикладом.

Во Фрации, войска которой на собственном опыте убедились, что пулемету «Максим» нисколько не страшен ни штык от «лебеля», ни французский «наступательный порыв» к выводу немцев о двойном назначении «окопного ножа» пришли не скоро. До 7 октября 1915 года, когда компания «Ролдье и Дозольм» приступила к выпуску первого специально сконструированного для задач «окопной войны» нож «Мститель 1870», солдаты были вынуждены обходиться переделками штыков и разнообразнейшими стилетами, ведущими свою родословную от игольчатых штыков или металлического мусора.

Как отлично видно на фотографиях, о том, чтобы резать колбасу, хлеб, солдат и офицеров противника, «паулю» мог только мечтать…

Первый специально изготовленный французский «окопник» Франции M1916 или «Le Vengeur de 1870» («Мститель 1870» — названный так в память о поражении в конфликте с Германией в 1870 году).

В Италии, дела обстояли ничуть не лучше. Солдаты, столкнувшиеся с проблемой неразворотливых табельных штыков, начали спешно вооружаться чем попало. Среди них кинжалы, изготовленные из старых кортиков Национальной гвардии, с укороченным лезвием и перекрестьем, из охотничьих ножей, из кусков сабель…

Итальянские штурмовики — «ардити», с момента образования, получили на вооружение, штатный нож, изготавливленный из кусков клинков длинных штыков «Веттерли» обр. 1870 г., ножны изготавливали путем укорочения штатных модели 1870 г. Нож быстро распространился по всем полевым войскам, породив массу изделий, схожих по форме, материалу и происхождению.

Существует два основных типа ножей штурмовых отрядов: «Pugnale da ardito, primo modello» – солдатский штурмовой кинжал обр. 1916 г., первая модель и «Pugnale da ardito, secondo modello» – солдатский штурмовой кинжал обр. 1916 г., вторая модель. Оба представляют из себя штатную переделку штыка обр.1870 г. к винтовке Vetterli-Vitali.

Ножи изготавливались из передней части клинка штыка. У первой модели рукоять изготовлена в виде накладок из натурального дерева с двумя железными заклепками. Вторая модель отличается от первой рукояткой, поскольку при ее изготовлении использовались, из практических соображений, готовые рукоятки для инструментов, которые можно было найти в продаже. Ограничитель, изготовленный из обрезка листовой стали, приобретает форму вогнутого овала; можно найти экземпляры, у которых изгиб направлен к лезвию, и те, у которых он направлен к рукоятке; можно предположить, что это связано со спешкой в производстве, из-за которой сборщики собирали ножи разными способами.

Сверху — солдатский штурмовой кинжал обр. 1916 г., первая модель

Два нижних — ножи второй модели.

Россия. Большинство уроков проигранной русско-японской пошли на пользу. Главным видом боевых действий, по прежнему, считалось наступление, но должное внимание уделялось и обороне. В атаках применялись более редкие боевые порядки, чем в других европейских армиях (интервалы до 5 шагов). Изучался встречный бой, действия в ночных условиях, вместо «ударной», т.е. штыковой, вводилась «огневая» тактика. От солдат требовалось самоокапывание не только в обороне, но и в наступлении…

К сожалению, все попытки введения книнкового штык-ножа провалились. Во многом из-за ретроградства ответственных лиц. Так же, не стоит списывать со счетов и тот момент, что заказчики сами не могли определиться что же им все-таки надо? Модель принимали, затем, по прошествию пары лет, снимали. Чтобы ввести нечто противоположное по смыслу… Любопытствующих отсылаю к книге В.Г. Фёдорова «Холодное оружие». Товарищ генерал-лейтенант был в самой гуще, поэтому матчастью владел отлично.

Несомненным плюсом, так же является то, что многие подразделения российской армии имели на вооружении «кинжал кривой солдатский образца 1907 года», более известный как бебут.

Основной целью принятия бебута на вооружение была замена артиллерийской шашки, мешающей вести огонь орудийному расчету новых скорострельных орудий, поступавших в армию с 1902 г., а также обеспечение возможности ведения рукопашного боя в траншеях и ходах сообщения. Он был принят на вооружение жандармерии, в 1908 г. — нижних чинов пулеметных команд, в 1909 году — всех нижних чинов артиллерийских войск, кроме конной и конно-горной артиллерии, в 1910 году — нижних чинов конных разведчиков пехотных полков. В период 1-й Мировой войны для этих же подразделений изготавливался упрощенный вариант кинжала с прямым клинком.

Ситуацию так же выручало наличие большого количества трофеев и поставки союзников. Да и русская армия, все же, не с тем масштабом участвовала в «траншейной» войне.

П.С. Писалось по материалам из Сети. Так что, если кто встретит свою фотографию — прошу прощения. Не корысти ради, а токомо просвещения для позаимствовал. Так же, прошу прощения за возможные ошибки. Первый опыт написания подобной статьи. Не судите строго)))

Оригинал взят у irkuem в Окопные ножи Первой Мировой Войны

orlan77777.livejournal.com