Имеет ли силу акт отречения Николая Второго, подписанный карандашом — Российская газета

Какой спектакль давали в Мариинке в день штурма Зимнего? Действительно ли Николай Второй отрекся от власти? Глава Росархива Андрей Артизов рассказал о проектах, которые его ведомство посвятит «красным» и «белым» к столетию Революции.

Тема 1917 года сложная, но подход к ее освещению Росархив нашел с самых «простых позиций»: «Своя правда была у «красных», своя у «белых». Одни — граждане нашей страны, и другие. Как среди первых были герои и подонки, так и среди вторых, — объяснил Андрей Артизов. — Поэтому российские архивы уделят внимание и тем, и другим».

Что касается «красных», то в 2017-м году свет увидит первый том научной публикации протоколов Кронштадского совета рабочих депутатов 1917-го года. Раньше эти документы публиковались не целиком, что называется с идеологической правкой: вычеркивались все упоминания об оппортунистах, о том, что в Кронштадт приезжал Керенский и другие члены Временного правительства.

«При подготовке издания выяснилось, что Февральская революция не была такой уж бескровной. В Кронштадте — сотни убитых офицеров и даже адмирал! И никуда вы от этого не денетесь. Любая революция — это кровь! А поскольку Балтфлот был движущей силой и Октября, выйдет и второй том протоколов», — рассказал глава Росархива.

Выставка, посвященную Владимиру Ленину из цикла «Лидеры советской эпохи», откроется в 20-х числах сентября в выставочном зале Федеральных архивов. Это, по предварительным прикидкам, 700 экспонатов (документов и артефактов, связанных с жизнью вождя пролетариата), которые отберут из двух тысяч, найденных в хранилищах.

Другая экспозиция — она пройдет в Санкт-Петербурге — будет рассказывать лишь о нескольких днях Октябрьской революции. Зато с подробностями. Андрей Артизов отметил, хотя фильм Сергея Эйзенштейна, по которому большинство советских да и постсоветских граждан сложили свое представление о революционной стихии Октября, — безусловный шедевр, Петроград в день штурма Зимнего дворца выглядел совсем иначе, чем мы привыкли его видеть на кинопленке.

«Белым» будет посвящен проект ГАРФа — два тома документов о Колчаке. А в 2018-м году (к столетию острой фазы гражданской войны) откроется выставка о белом движении.

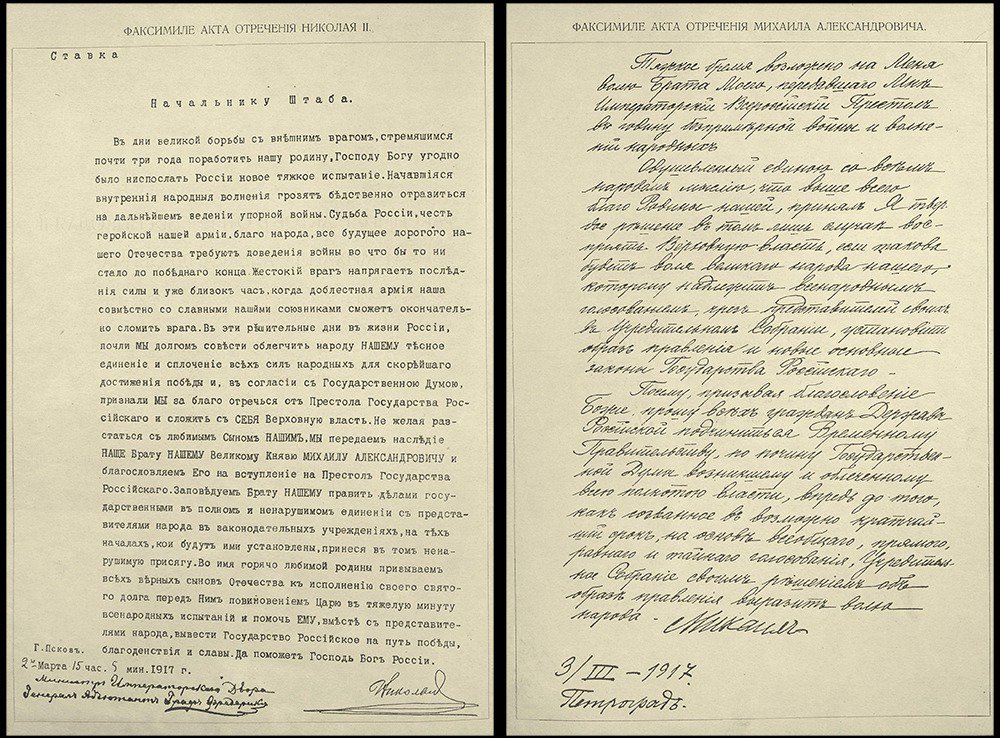

Кстати, руководитель Федерального архивного агентства ответил на вопрос, имеет ли юридическую силу Акт об отречении Николая Второго от престола, если он подписан карандашом.

Петр I в слове из пяти букв делал три ошибки. Нам теперь в документах, которые он подписал, сомневаться?

«С точки зрения источниковедения, которое посвящено методам и приемам работы с историческими документами, подпись — один из важнейших реквизитов документа. И не имеет значения, чем она сделана (ручкой или карандашом), какими чернилами, какого цвета и с какими ошибками. Петр Великий был умнейший человек, но Бог не дал ему грамотности.

Мало того, архив, напомнил Артизов, хранит и другие документы, связанные с отречением. Это записи о встрече царя с делегацией представителей Государственной думы. Телеграммы Николая Второго всем командующим округами о том, как вести себя. Есть и дневниковые личные записи императора.

«Вот такие документы, — подытожил глава Росархива, — а если это кому-то не нравится, это вопрос толкователей, а не архивистов. В Росархиве они хранятся именно так, именно в этом виде мы их и выставляем». И привел пример, как во время конфликта в Нагорном Карабахе в Москву приехали представители ЦК компартии Армении и Азербайджана. Им выдали из Центрального партийного архива два абсолютно одинаковых комплекта документов о том, как возникла Автономная Нагорно-Карабахская область. Но на основании одних и тех же документов были сделаны противоположные выводы.

Проект

Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов: Архивы уделят внимание и красным, и белым. Фото: Александр Корольков/РГ

Фото: Александр Корольков/РГ

Одним из самых ярких проектов Росархива станет оцифровка картотеки российских потерь в Первую мировую войну. Это огромное собрание обычных картонных карточек, которое в пятидесятые годы минувшего века вывезли из Москвы и пристроили в Тюмени, даже не удосужившись их посчитать и пронумеровать. Между тем, это ценнейшие исторические сведения, из которых следует, что в Первую мировую российские архивные службы зафиксировали 10 миллионов 200 тысяч убитых и раненых.

К слову, Андрей Артизов рассказал курьезный случай (к вопросу о критическом чтении документов). В картотеке потерь была обнаружена карточка на Михаила Тухачевского с надписью: «Убит!» Но, как известно, советский военачальник вышел из Первой мировой живым и здоровым и был репрессировал в 1937 году.

Минобороны на днях выставили, оцифровав, первые 2 миллиона архивных образов базы Потерь в открытый доступ. Целиком она будет доступна к столетию окончания Первой мировой.

Отречение императора: заговор, слабость или предательство?

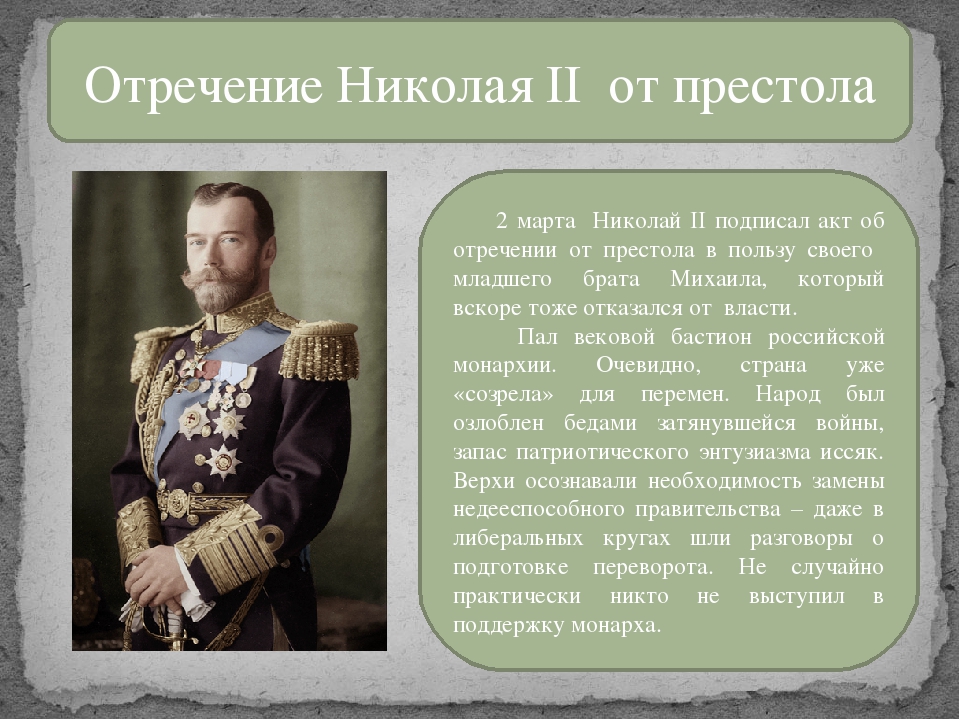

Второго марта 1917 царь Николай II отрёкся от престола. Это событие до сих пор вызывает споры экспертов. Почему оно произошло, как отразилось на дальнейшем ходе исторического процесса, в какой степени актуально? На эти вопросы попытались найти ответы участники очередного заседания Исторического клуба «Парламентской газеты», посвящённого столетию русской революции 1917 года.

Это событие до сих пор вызывает споры экспертов. Почему оно произошло, как отразилось на дальнейшем ходе исторического процесса, в какой степени актуально? На эти вопросы попытались найти ответы участники очередного заседания Исторического клуба «Парламентской газеты», посвящённого столетию русской революции 1917 года.

К чему приводит безволие власти

Понимание ситуации, связанной с отречением Николая II, важно для понимания судеб Отечества с его непростой историей, считает доктор исторических наук, профессор член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

Отречение императора явилось прологом процессов, которые были запущены в 1917 году. Можно найти политические, экономические, социальные причины событий того периода, но, представляется, что корень проблемы лежит гораздо глубже. Его следует искать в социокультурном контексте жизни российского общества того времени.

По сути, мы можем говорить о серьезнейшем конфликте, который существовал и периодически прорывался через революции и восстания в очень неспокойное для России время начала ХХ века. Это конфликт между традиционным, длившимся веками развитием страны, с бурным развитием экономики и социальной сферы. В конечном счёте конфликт привёл к открытой конфронтации, которая вначале была воспринята обществом как демократическая, либеральная революция. Но упоительный запах свободы настолько ускорил события, что страна быстро перешла к гражданскому противостоянию.

Тот самый конфликт между архаичной Россией и либеральными новациями как раз и привёл к тому, что через весьма небольшой промежуток времени социумом оказались востребованы очень простые механизмы социального управления общественной жизни. Есть известная фраза: сталинизм — это искусство простых ответов на очень сложные вопросы.

Первым толчком для движения в этом направлении стало, безусловно, отречение императора. И он сам и власть им возглавляемая оказались безоружными перед решением конфликта традиции и новации. В этом глубинная причина событий.

В этом глубинная причина событий.

Значение отречения состояло именно в том, что была разрушена основа власти. Общество и его отдельные слои почувствовали эту слабость, считает модератор дискуссии, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И это при том, что сам процесс отречения был достаточно скоротечный, а когда произошёл — вызвал потрясение и шок. Мы до сих пор не знаем, что за этим стоит — предательство, обман, коварный замысел или предвидение каких-то необратимых процессов, происходивших в государстве.

К отречению императора подвигли люди, которым он верил и на которых опирался. Не случайно Николай II писал в своём дневнике в тот период: «кругом подлость, предательство, обман…» Предательство военных элит — вот одна из основ того, что произошло. Почему вообще оно произошло именно в среде военных? Ведь ни они сами, ни гражданское общество не было готово к отречению. Да и император был не готов отказаться от монархического строя. Он отказался от престола не в пользу демократической республики, а в пользу своего родственника, который запустил процесс буржуазной революции.

Чем шантажировали Николая II

Нет, отречение — спланированное действие, полное лжи, обмана. Это был заговор, считает отец Владимир (Соколов), иерей храма Девяти Мучеников Кизических в Москве. Он приводит в качестве доказательства такую цепь событий. Начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев направляет срочную телеграмму императору, чтобы он приехал в ставку, не объясняя, чем вызвана такая необходимость. После отъезда Николая II начинаются мятежные события в Петербурге. Закрома полны хлеба, а в столице объявляется хлебный бунт, и открываются арсеналы. Затем останавливают генерала Иванова, который должен был собрать войска для подавления этого мятежа. Император направляется в Царское село, чтобы лично руководить процессом, но ему всячески препятствую это сделать. Мало того, его шантажируют тем, что царская семья находится в руках мятежников. Характерно и то, что даже в имеющихся воспоминаниях очевидцев, присутствовавших рядом с императором в момент подписания акта об отречении, полно нестыковок.

Но, может быть, стоит посмотреть на этот процесс несколько шире, полагает директор международного института новейших государств Алексей Мартынов. По мнению политолога, следует говорить о большой русской революции, которая длилась с 1905 года по январь 1918 года. Этот процесс с разной степени интенсивности имел одни и те же корни и один и тот же смысл. В России как на дрожжах росла экономика, ежегодно давая 300 процентов роста. Страна, говоря современным языком, была бурно растущая инвестиционной площадкой. Но параллельно шел бурный и постоянный процесс десакрализации власти.

Нашлись «помощники» по формированию гражданского общества, зачастую не без внешнего финансирования. А вот государство развитием и формированием политической мысли, практической политологией не занималось вообще. Это отдали на откуп полумаргинальным политическим структурам. России императорской волей был дарован парламент, действовала многопартийная система. Объявлена была свобода слова, либеральные СМИ процветали.

Революция продолжается

Важно понять, сознательно ли это было сделано. По мнению Анатолия Широкова, не стоит углубляться в теорию заговора, и без него против императора работало огромное количество факторов. В любом обществе, полагает сенатор, коллаборационисты могут появиться лишь тогда, когда для этого подготовлена почва.

Ещё в 1913 году происходило огромное, масштабное празднование 300-летие дома Романовых, и это был действительно всенародный праздник. Династия и царь были сакральной и любимой народом властью. В 1914-м с началом войны наблюдался огромный патриотический порыв. И на тот момент власть ещё была сакральна. Но к 1917 году все имевшие в России противоречия — экономические, социальные, политические — обострились настолько, что требовали реальной реакции власти, более жёсткой позиции в высказываниях и действиях.

В обществе накопилась усталость, сказывались неудачи на фронтах, а власть ничего не могла противопоставить нарастающим антивоенным настроениям. Даже гвардия изменилась. Не случайно лейб-гвардии Волынский полк первым встал на сторону восставших. России необходим был сильный лидер, но, к большому сожалению, Николай II таковым не оказался. Отсюда — февраль, октябрь и все последующие события.

Но эту историческую линию, как выясняется можно протянуть и в наши дни. Если взять за основу тот факт, русская революция оказалась растянута во времени, то вполне можно предположить, что продолжалась она вообще до 1999 года, убежден Алексей Мухин. Отречение в последний год ХХ века Бориса Ельцина и отречение Николая II — это практически два идентичных исторических события.

Всплеск патриотизма в 1914 году вполне коррелируется с всплеском патриотизма в 2014-м. Можно даже сказать, что сегодня идёт война за передел сфер влияния, пока — гибридная, и важно не перевести ее в горячую фазу. И это говорит о том, человечество все же учит уроки истории и, в какой-то степени, пытается новые формы взаимодействия, избегая глобальных конфликтов.

«Отречение Николая II – результат политического безволия самого государя» : Аналитика Накануне.RU

«Отречение Николая II – результат политического безволия самого государя»

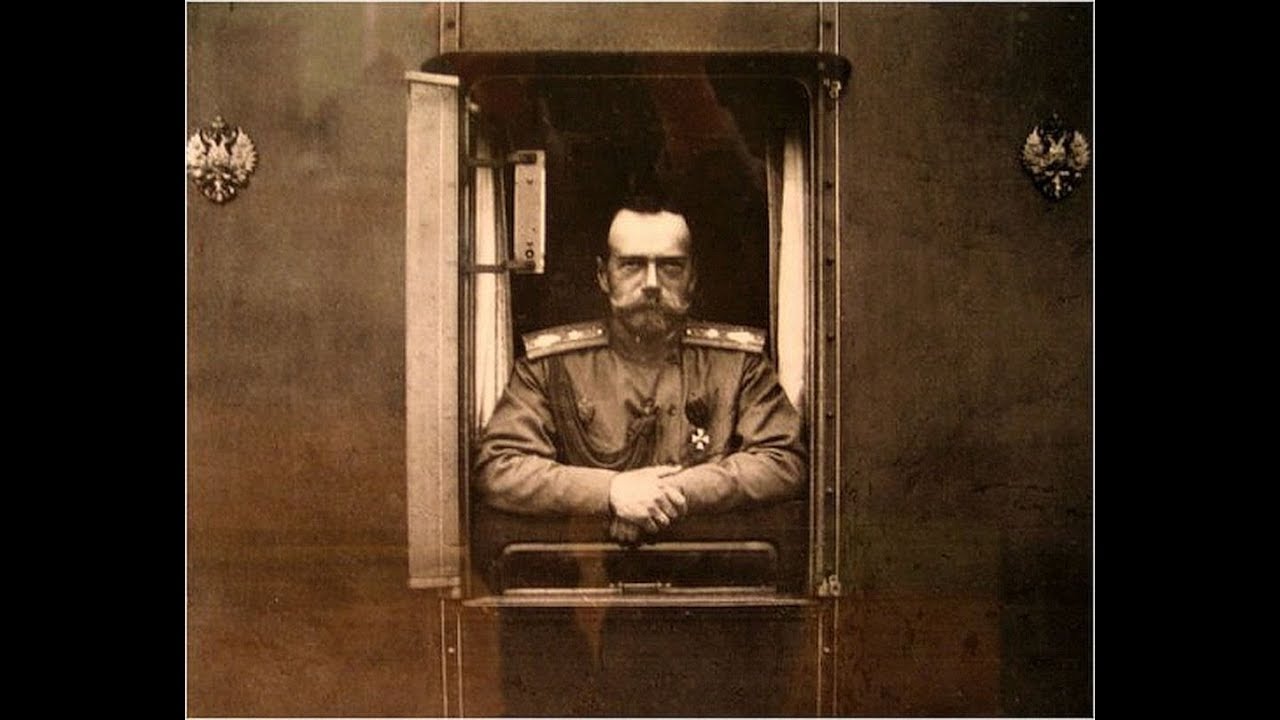

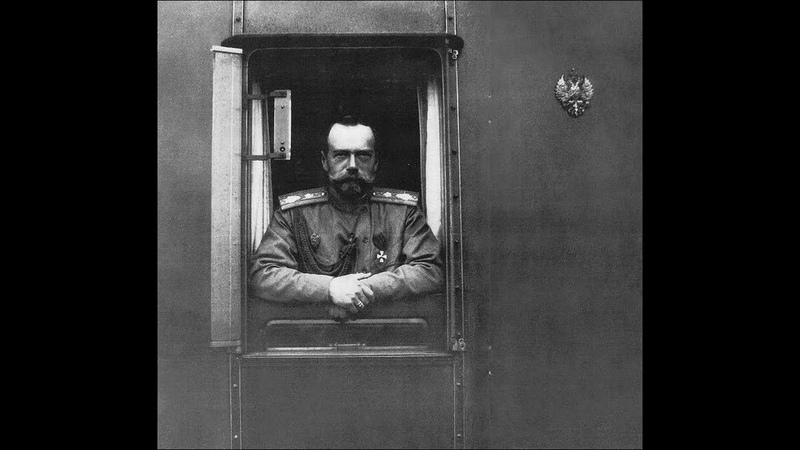

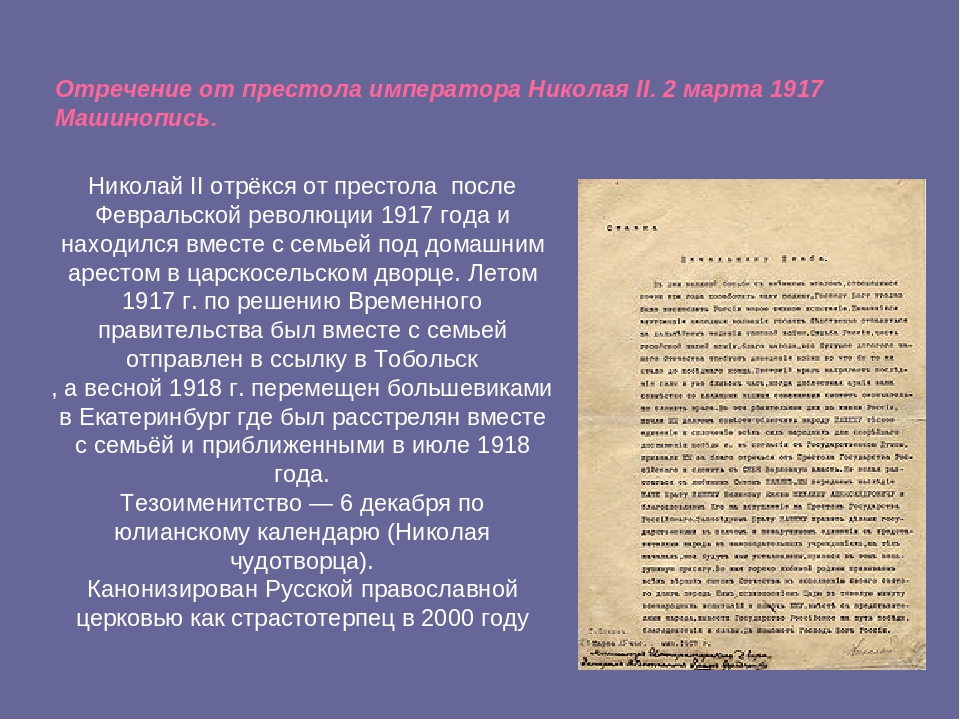

Как окружение императора решило уничтожить династию и отправило его в ссылку2 (15) марта 1917 г. в поезде, стоявшем на вокзале Пскова, отрекся от престола последний российский император Николай Романов. Эксперты отмечают, что расклад политических сил стал далеко не самой главной причиной случившегося. Падение монархии было возможным благодаря тому, что у власти находилось неграмотное правительство, назначенное посредственным с точки зрения управления императором.

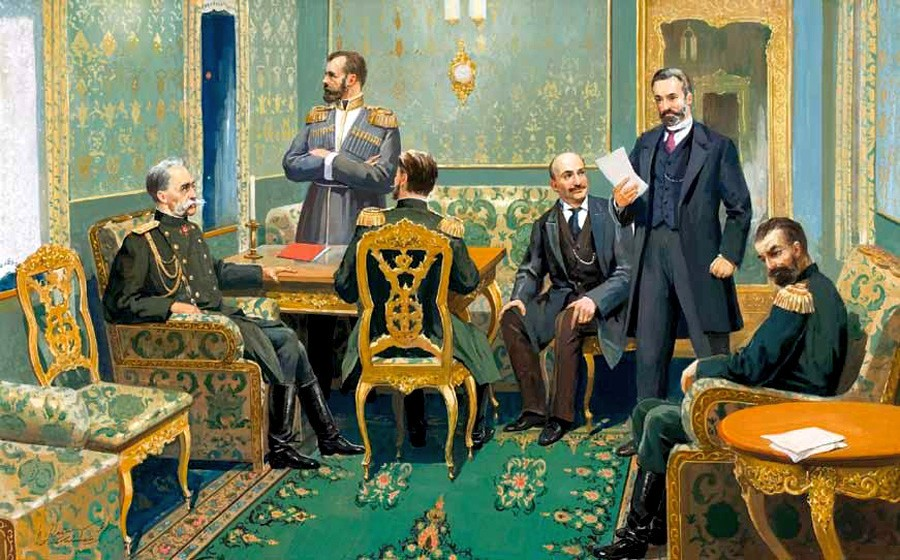

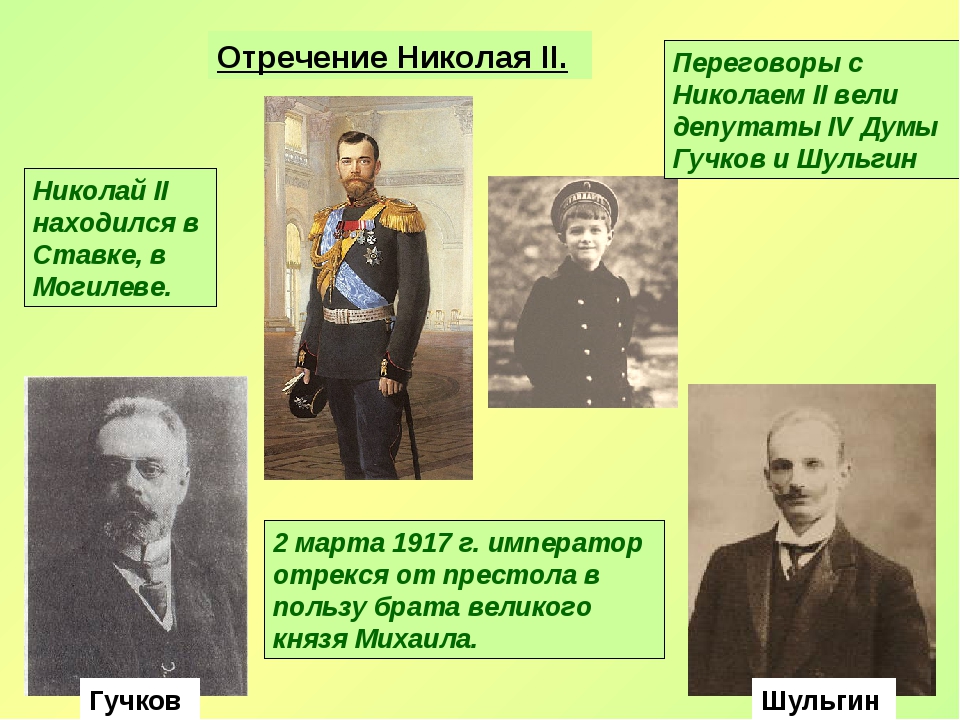

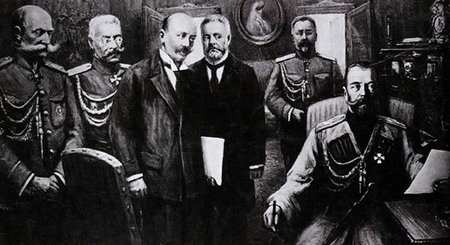

Подписанию документа об отречении предшествовала напряженная работа окружавших императора приближенных: следовало уговорить колебавшегося монарха подписать бумагу. Обсуждение шло весь день 2 марта, подпись Николая под отречением появилась в 23.40.

Весомую роль в падении монархии сыграл, в частности, командующий Северным фронтом Николай Рузский, уверявший, что «не отвечает за жизнь государя, если тот не поставит автограф под документом». Принимали последний манифест императора прибывшие в ставку фронта монархист Василий Шульгин и лидер «Союза 17 октября» Александр Гучков. Примечательно, что эти двое впоследствии окажутся в эмиграции, а многие участники революционных событий погибли в 1917-18 гг.: в частности, Рузского зарубили в составе группы заложников 19 октября 1918 г.

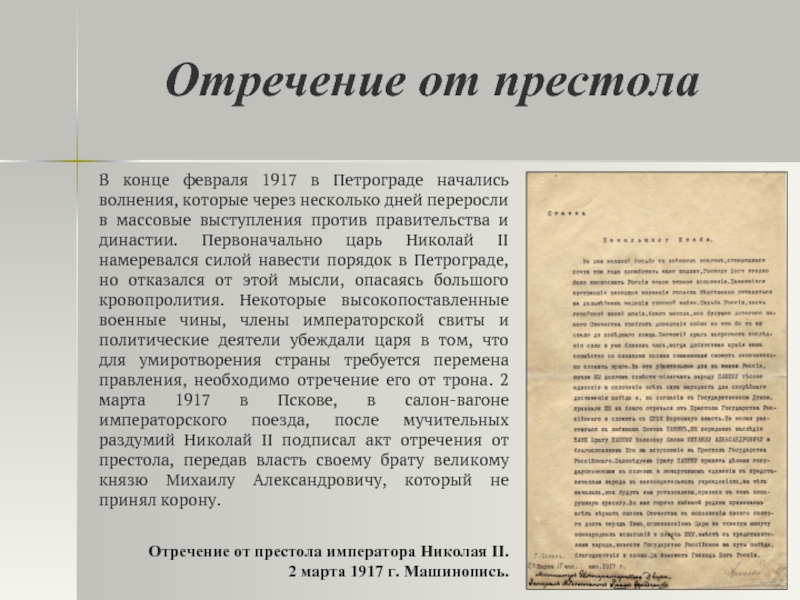

Передача престола великому князю Михаилу Александровичу была абсолютно незаконной. К тому же, брат последнего царя отрекся уже на следующий день, уповая на Учредительное собрание, а реальная власть в стране в итоге перешла к Временному правительству и Петросовету. Первые месяцы государственный аппарат находился под контролем буржуазно-либеральных и демократических партий. Проводился ряд «демократических преобразований», главное было – «отказ от авторитарных методов управления». При этом большевики никак не участвовали в этой революции, руководство наблюдало за случившимся из-за границы.

Писатель, автор книг о Николае II и истории России начала XX века Николай Стариков в беседе с Накануне.RU отмечает, что в феврале 1917 г. государственный переворот произошел из-за стечения нескольких заговоров.

«С одной стороны, сговорились военные, с другой, был заговор членов императорской семьи, с третьей, к этому добавилась активная помощь и организаторская роль британского посольства в России», — полагает писатель.

Исследователь уверен: целью отречения, на котором настаивали заговорщики, было прервать легитимную династию правителей России. Кроме того, они хотели привести к власти правительство марионеток, которое начало бы семимильными шагами разваливать страну.

«Это правительство вошло в историю под названием Временного, и задачу свою – развалить Россию – оно выполнило», — уточнил Стариков.

Он добавил, что предполагалось устранить не Николая II, власть от которого перешла бы к цесаревичу Алексею при регентстве великого князя Михаила Александровича, а династию как класс.

«По указанию заговорщиков и Временного правительства всех в ссылку и отправили. Им пообещали, что отправят в Англию, но сослали в другое место. Но это была не ссылка, а арест и унижение», — рассказал Николай Стариков.

Доктор исторических наук, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин отметил в беседе с Накануне. RU, что ключевую роль в отречении сыграл сам Николай II.

RU, что ключевую роль в отречении сыграл сам Николай II.

«Он как глава государства способствовал возникновению таких условий, которые совершенно неизбежно привели к отречению. Вопиющая некомпетентность создаваемых им правительств и его политическое безволие – вот факторы, способствовавшие созданию революционной ситуации. Еще повлияло полное непонимание реального состояния общества. Объективные причины Февральской революции – в незавершенности аграрной реформы 1861 г. Надо смотреть не на субъективные факторы вроде взаимоотношения политических сил, а глубже и объективно. Основные причины революции – крестьяне так и не получили землю, некомпетентность правительства и «профнепригодность» императора«, — рассказал Тетекин.

По словам эксперта, отречение за сына говорит о том, что у императора не было не только стратегического, но и тактического мышления.

«Он жил сегодняшним днем, был посредственностью. В случае с отречением за Алексея он проявил себя любящим отцом. Здесь нет никакого долгосрочного замысла. Он передал власть младшему брату, который был крепким, но «не срослось». Сложна история ссылки семьи в Тобольск — сначала их хотели отправить в Англию. Это ключевой момент: всех собак вешают на большевиков, а до них от царя отреклась вся семья – английские родственники отказались его принять», — напоминает Вячеслав Тетекин.

В случае с отречением за Алексея он проявил себя любящим отцом. Здесь нет никакого долгосрочного замысла. Он передал власть младшему брату, который был крепким, но «не срослось». Сложна история ссылки семьи в Тобольск — сначала их хотели отправить в Англию. Это ключевой момент: всех собак вешают на большевиков, а до них от царя отреклась вся семья – английские родственники отказались его принять», — напоминает Вячеслав Тетекин.

Николай Стариков отмечает при этом, что в истории с отречением последний император оказался в плену заговорщиков, которые распространяли определенную информацию, развеивать которую впоследствии было некому, да и незачем.

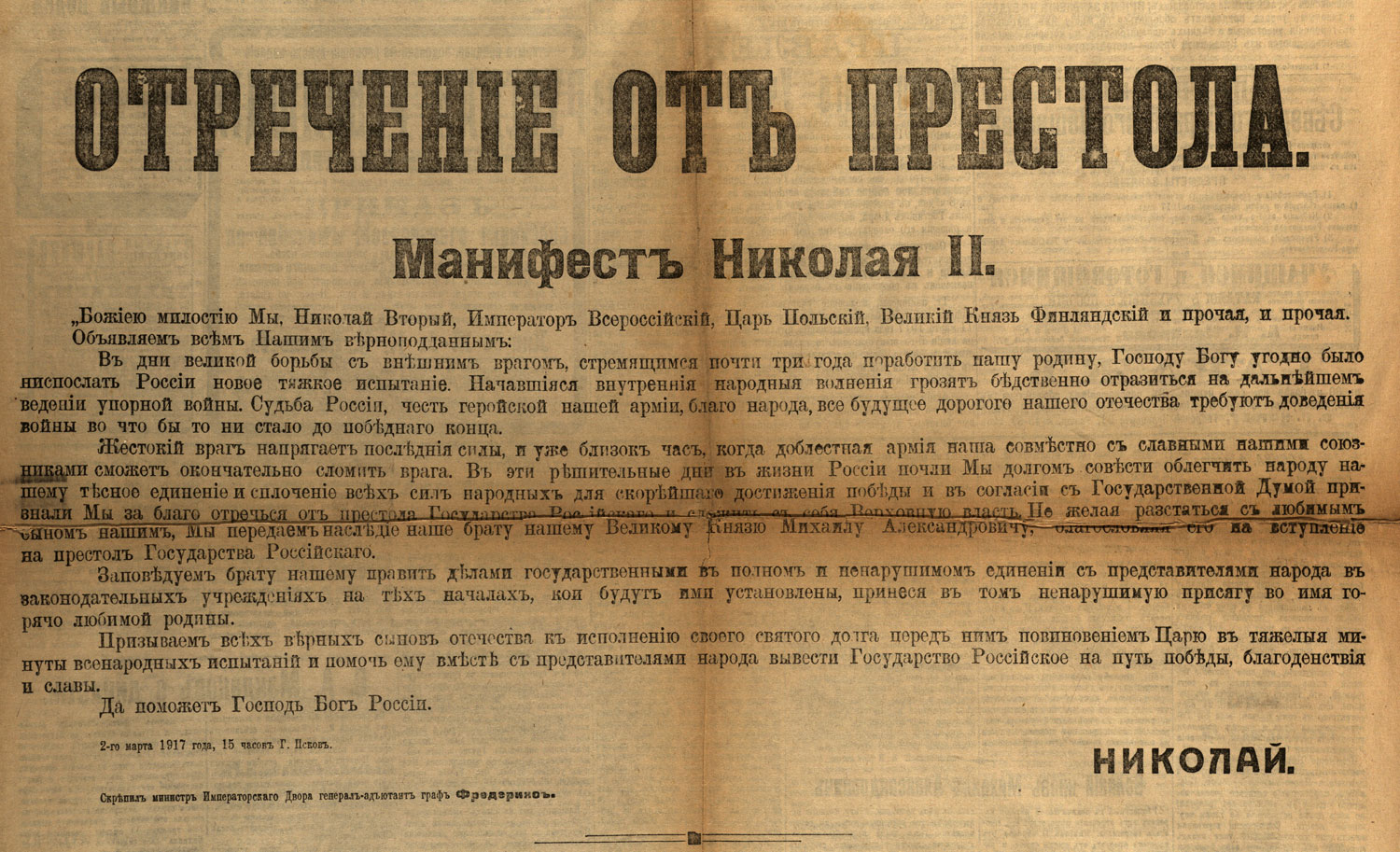

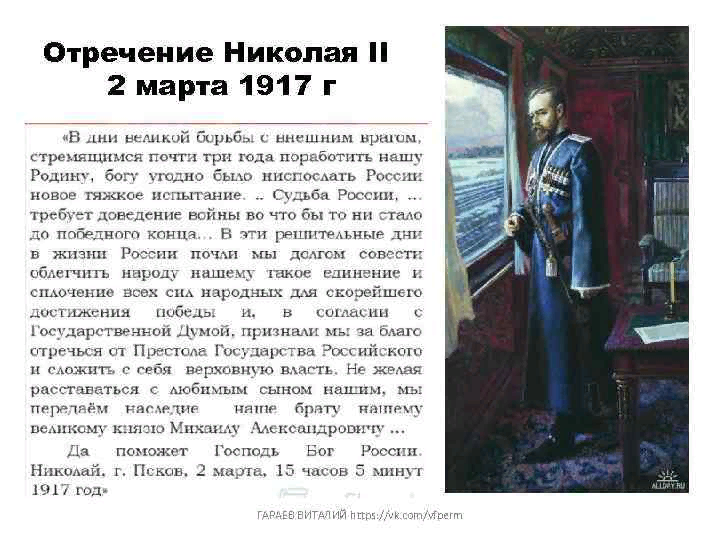

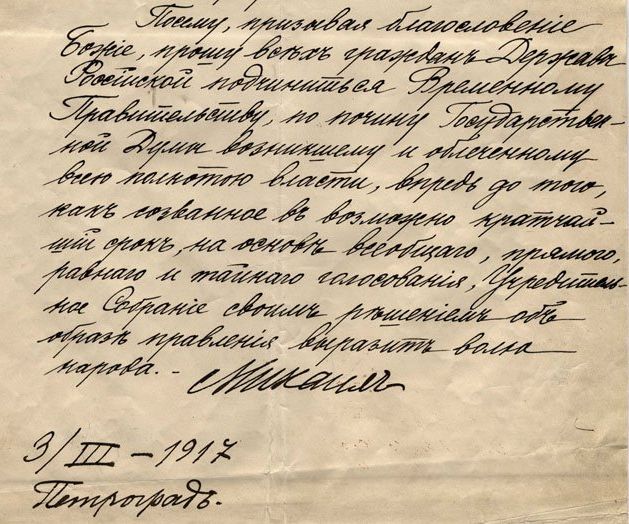

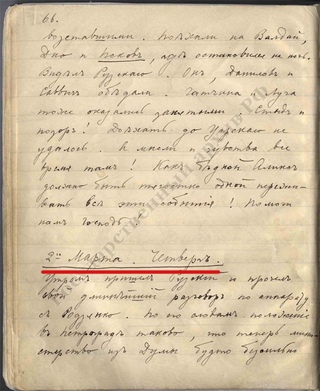

«Ключевую роль в отречении сыграло то, что его не было. В архивах нет документа «Отречение Николая II», есть склеенные между собой телеграфные бланки, на которых написано его обращение к войскам, подписанное карандашом, чего император никогда не делал. Первое, что мы должны иметь в виду, — формального отречения никогда так и не случилось», — считает писатель.

Текст манифеста об отречении

Впрочем, ранее Государственный архив РФ обнародовал документы, имеющие отношение к отречению Николая II и его расстрелу. В список обнародованных бумаг вошел акт отречения Николая II от престола, подписанный карандашом — «Николай». Некоторое время назад Наталья Поклонская озвучила распространенное мнение, что юридической силы такой документ не имеет.

Историк Евгений Спицын в беседе с Накануне.RU отмечал, что выводы об отречении строятся на основании целого ряда факторов и документов: «Все происходило в рамках российского законодательства того времени. Целый ряд статей Свода основных государственных законов Российской империи, в частности 37-я, 38-я и 43-я статьи четко указывали, что государь-император имел право отречься от престола не только за себя, но и за несовершеннолетнего сына, а тогда Алексею Николаевичу было всего 12,5 лет. Есть воспоминания министра императорского двора и уделов графа Фредерикса, где он тоже подтверждает, что произошел акт отречения за него самого и сына. Там же есть дневниковые записи самого Николая II, в которых он тоже подтверждает, что им был подписан акт отречения от престола».

Там же есть дневниковые записи самого Николая II, в которых он тоже подтверждает, что им был подписан акт отречения от престола».

«Некоторые исследователи отвергают факт отречения – это одна сторона проблемы. Другая – я бы не решился объяснять отречение императора какой-то одной причиной», — рассказал в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук, профессор Тюменского госуниверситета Валерий Кружинов.

По его словам, на это событие повлиял целый ряд общероссийских факторов, а также настроений в ближайшем окружении царя.

«Пример из первой группы – есть достаточно крупный петербургский исследователь событий начала XX века Борис Колоницкий. Он провел оригинальное исследование: собирал в архивах негативные высказывания об императорской семье и ее ближайшем окружении. Когда он начинал работу, был уверен: главные объекты критики – Григорий Распутин или императрица Александра Федоровна. В ходе изучения архивов выяснилось: главный объект критики – император. Как тюменский историк, я это подтверждаю: в местных архивах есть материалы, согласно которым, какой-нибудь крестьянин накануне 1917 г. высказывался так: «Если бы мне попался император, я бы его собственными руками задушил». Такого не было даже в период пугачевщины», — рассказал Кружинов.

Как тюменский историк, я это подтверждаю: в местных архивах есть материалы, согласно которым, какой-нибудь крестьянин накануне 1917 г. высказывался так: «Если бы мне попался император, я бы его собственными руками задушил». Такого не было даже в период пугачевщины», — рассказал Кружинов.

Этот фон серьезно влиял на случившееся 2 марта 1917 г. во Пскове.

«Была и другая сторона – был круг людей вокруг императора, часть политической элиты, которую не устраивало происходящее в стране. Об этом, в частности, вспоминал спикер Госдумы Михаил Родзянко: в одну из встреч с царем он сказал, что через месяц в стране грянет революция. Император этому не поверил. Потом окажется, что он ошибся на две недели в большую сторону», — уточнил историк.

Немецкий император Вильгельм II и последний русский монарх

Это, по мнению Кружинова, — краеугольный камень случившегося. Самодержавие расходилось с пониманием обстановки в стране. Общество ждало необходимых перемен, а власть откладывала их на будущее. При этом общество попустительствовало происходившему. Эти факторы и привели к крушению монархии.

Общество ждало необходимых перемен, а власть откладывала их на будущее. При этом общество попустительствовало происходившему. Эти факторы и привели к крушению монархии.

«Информации о том, кто и как принимал решение о ссылке царской семьи, существует крайне мало. Можно опереться на воспоминания главы Временного правительства Александра Керенского. Он объясняет ссылку тем, что в Сибири спокойнее. Можно предположить, что причины были более широкими – царь мог быть знаменем, вокруг которого могли объединиться отдельные группы. Это могло сыграть роль. Но важную роль сыграла позиция Керенского», — уточнил Кружинов.

Именно Временному правительству нужно было убрать царя «с глаз долой – из сердца вон».

«И сейчас до Тобольска сложно добраться, а в те времена город был глухим местом, хотя являлся центром губернии, которая сейчас называется Тюменской областью. Жил царь в комфортабельных условиях – бывший дом губернатора был одним из немногих каменных в городе, у семьи собственная охрана была. Ни о каких репрессиях речи не шло», — сказал Вячеслав Тетекин.

Ни о каких репрессиях речи не шло», — сказал Вячеслав Тетекин.

Историк добавил, что фактически Николай II никому не был нужен после отречения. Он имел все шансы дожить свой век в Тобольске как частное лицо. И, пожалуй, гипотетически это могло быть так, если бы не запущенные при царе и Временном правительстве процессы распада. История распорядилась иначе. Семимильными шагами страна шла от Февраля к Октябрю — в круговороте трагических и судьбоносных для России событий Николай II был уже не императором, а обычным гражданином, безучастно наблюдавшим за судьбой народа, которым когда-то руководил.

«Отторжение царя в обществе и окружении было тотальным – от него отвернулась даже военная верхушка, которая видела своими глазами многочисленных немецких шпионов, воровство. В треугольнике красные – белые – родственники царя Николай II уже никому не был нужен«, — резюмировал Вячеслав Тетекин.

По мнению Николая Старикова, шанс на спасение был у дочерей и императрицы, но тем, кто устроил отречение, следовало разделить семью, ведь, по мнению заговорщиков, император и наследник должны были погибнуть. И тем не менее, в тобольскую ссылку отправилась вся семья.

И тем не менее, в тобольскую ссылку отправилась вся семья.

Но это уже совсем другая история, о которой Накануне.RU обязательно расскажет в серии публикаций о 100-летии событий 1917 г.

Отречение Николая Второго. Доброе утро. Фрагмент выпуска от 15.03.2017

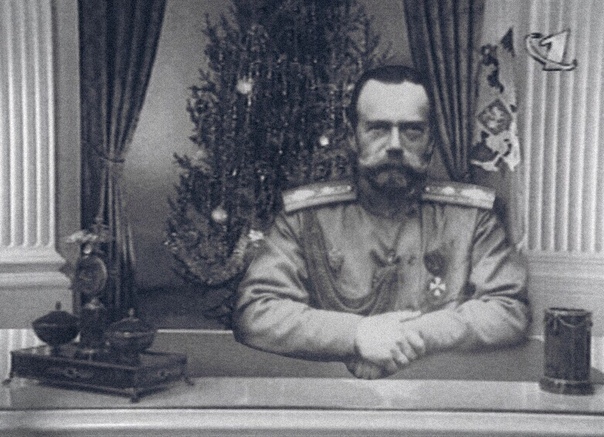

Два с половиной года идет война. В Петрограде растут очереди за хлебом. Императором недовольны все — от рабочих до депутатов и генералов. Даже родственники считают его слабовольным подкаблучником жены. Поэтому, как только Николай II уезжает в ставку главнокомандующего в Могилев, в столице начинаются бунты.

О том, что творилось в Петрограде, Николаю просто не докладывали. Даже назначенный императором министр внутренних дел Протопопов решил отмолчаться. «Он растерялся и не послал императору никаких сведений, не предложил никаких мер, которые надо было принимать в этой обстановке, — рассказывает научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации Зинаида Перегудова. — Поэтому для императора все это было неожиданно». О событиях в Петрограде он узнал на третий день. Министры его правительства арестованы. Власть делят председатель Временного комитета думы Родзянко и Совет рабочих и солдатских депутатов. Николай решает вернуться в столицу, но царский поезд не пускают в Петроград.

— Поэтому для императора все это было неожиданно». О событиях в Петрограде он узнал на третий день. Министры его правительства арестованы. Власть делят председатель Временного комитета думы Родзянко и Совет рабочих и солдатских депутатов. Николай решает вернуться в столицу, но царский поезд не пускают в Петроград.

Из дневника Николая II: «Ночью повернули со станции Малая Вишера назад, так как Любань и Тосно оказались занятыми… Стыд и позор! Доехать до Царского Села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события!»

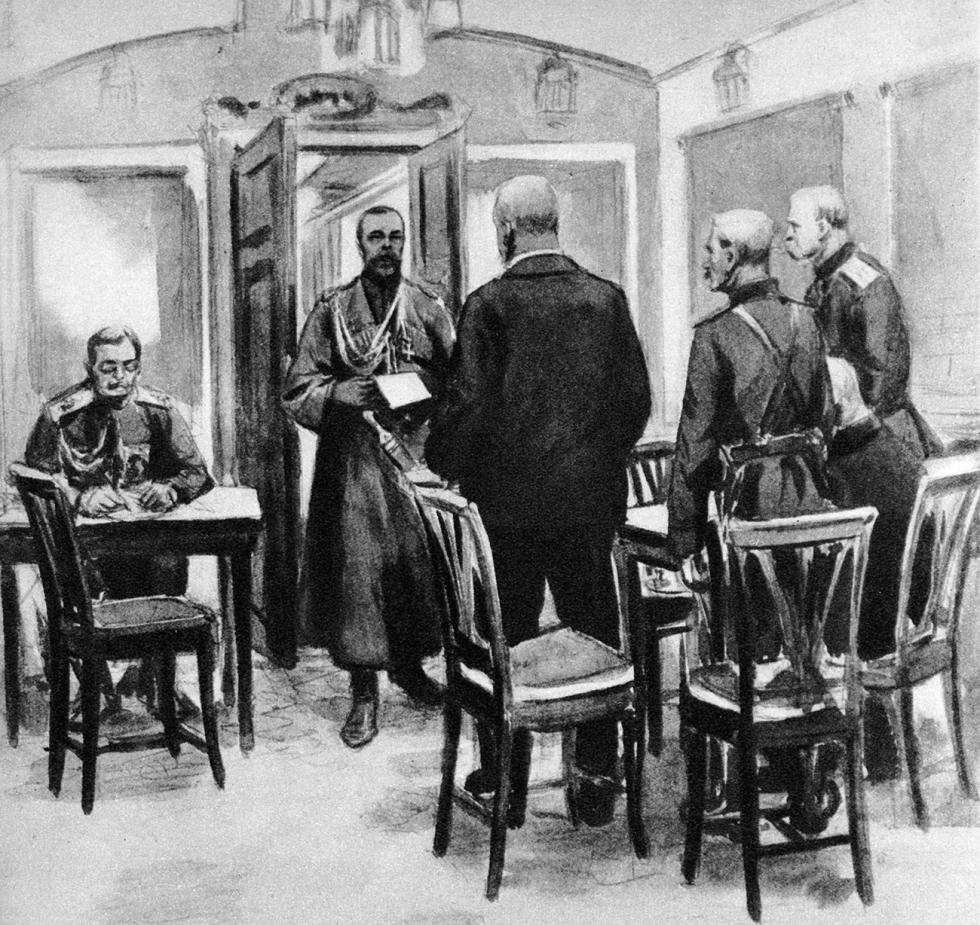

Царский поезд мчится в Псков в надежде на помощь. «Здесь находился штаб Северного фронта. Здесь была армия, которой он всецело доверял, — рассказывает старший научный сотрудник Псковского государственный исторического музея Татьяна Журавлева. — Как оказалось напрасно». Царя на перроне встречал только губернатор со свитой. Перрон был пуст. И это производило гнетущее впечатление. Казалось, что царь уже находится под арестом. Командующий Северным фронтом генерал Рузский, к которому Николай приехал за помощью, одним из первых предложил ему отречься от престола.

Командующий Северным фронтом генерал Рузский, к которому Николай приехал за помощью, одним из первых предложил ему отречься от престола.

В Псковском музее сохранился телеграфный аппарат, который стал для императора единственной связью с внешним миром. По нему он отправил запрос фронтовым генералам. А в дневнике появилась новая запись: «Пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте нужно решиться на этот шаг». И отдельной строкой: «Кругом измена, и трусость, и обман».

15 марта ровно в 15:00 Николай II последний раз поднялся в свой вагон российским императором и ровно через пять минут вышел оттуда обычным гражданином Романовым. Николай отрекся в пользу брата Михаила Александровича, но тот сразу передал власть Временному правительству. Народ ликовал. Люди на улицах обнимались, даже священники в церквях служили с красными бантами.

В Царское село к семье Николай Романов вернулся уже под конвоем. Временное правительство обратилось к королю Великобритании Георгу Пятому с просьбой принять бывшего российского императора с семьей. Спустя месяц Георг отказал кузену, с которым они были похожи, как братья-близнецы. Последнему Романову оставалось жить чуть больше года.

Спустя месяц Георг отказал кузену, с которым они были похожи, как братья-близнецы. Последнему Романову оставалось жить чуть больше года.

законно ли было отречение Николая II?

Продолжаю экскурс в историю отечественного права. Предыдущие публикации можно посмотреть по ссылкам: 1. Назад в прошлое: расследуем убийство князя Андрея Боголюбского; 2. Назад в прошлое: дело о покупке краденой рабыни; 3. Назад в прошлое: проблемы суверенитета – «тварь ли я дрожащая или право имею»; 4. Назад в прошлое: «говорят, царь не настоящий»; 5. Назад в прошлое: сколько было законных жён у Иоанна Грозного?.

***

Вот уже более 100 лет прошло со времен Февральской революции. События революции логически завершились 2 (15) марта 1917 года, когда император в вагоне на станции в Пскове подписал акт об отречении от престола от своего имени и от имени цесаревича Алексея в пользу своего брата великого князя Михаила Александровича. Спор о законности отречения Николая II периодически получает новые витки обсуждения. Насколько издание такого акта соответствовало требованиям законодательства того времени?

Насколько издание такого акта соответствовало требованиям законодательства того времени?

Неужели предусматривалось законом?

В главе второй Свода Основных Государственных Законов, составлявшего часть первую тома первого Свода Законов Российской Империи, содержался порядок наследования престола. Статья 37 указывала, что при действии правил о порядке наследования престола «лицу, имеющему на оный (Престол – автор) право, предоставляется свобода отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании Престола.» Статья 38 той же главы предписывала, что «[о]тречение таковое, когда оно будет обнародовано и обращено в закон, признается потом уже безвозвратным.»

Следовательно, нормы об отречении содержались в действовавшем в то время законодательстве. Но распространялись ли они на случай, когда отрекается от престола уже правящий монарх? Или их действие ограничивается ситуацией отказа от права на престол еще не принявшего царский титул наследника престола? Стоит вспомнить, что правила статей 37 и 38 Свода появились за столетие до рассматриваемых событий. Обратимся к истории царствующего дома.

Обратимся к истории царствующего дома.

«Павловичи» и акт о престолонаследии

Все императоры, находившиеся на русском престоле в XIX веке вплоть до Николая II, были прямыми потомками Павла I (период правления 1796 – 1801 годы). Семья Павла I и императрицы Марии Федоровны была действительно многочисленна и насчитывала 10 детей, среди которых 4 сына: старший сын Александр (будущий император Александр I), Константин, Николай (будущий император Николай I) и младший сын Михаил.

Дабы упорядочить передачу престола Павел I в день своей коронации 5 (16) апреля 1797 года обнародовал акт о престолонаследии. Акт установил правило о переходе престола по прямой мужской линии. Первым наследует престол старший сын и все его мужское поколение. После пресечения мужского поколения старшего сына престол переходит второму сыну императора и так далее.

В последующем Александр I, уже будучи императором, для целей наследования престола манифестом от 20 марта (1 апреля) 1820 года добавил требование о необходимости заключения брака с лицом, принадлежащим к какому-либо царственному или владетельному дому. Дети, родившиеся в браке с лицом, не имеющим соответственного достоинства, лишаются права на престол. Это правило было продиктовано сочетанием его брата Константина Павловича морганатическим браком с графиней Грудзинской, однако не лишало самого Константина права наследовать престол.

Дети, родившиеся в браке с лицом, не имеющим соответственного достоинства, лишаются права на престол. Это правило было продиктовано сочетанием его брата Константина Павловича морганатическим браком с графиней Грудзинской, однако не лишало самого Константина права наследовать престол.

Манифест 1823 года и появление права на отречение

После смерти Павла I царский трон занял его старший сын Александр. Отсутствие наследников у Александра I позволяло Константину претендовать на престол, как второго по старшинству брата в императорской фамилии. Однако, в силу личной нерасположенности к управлению государством, отягощенной невозможностью передать престол по наследству, Константин совершил то, что до него никто не делал – добровольно отказался от права на престол! 14 (26) января 1822 года Константин написал Александру I письмо с просьбой освободить его от бремени стать императором и передать это право тому, кому оно принадлежит после него. Александр I принял отречение брата и 16 (28) августа 1823 года издал по этому поводу тайный манифест. В этом документе были впервые зафиксированы положения, составившие содержание статей 37 и 38 Свода.

В этом документе были впервые зафиксированы положения, составившие содержание статей 37 и 38 Свода.

Манифест 1823 года признавал, что «существующие постановления о порядке наследования Престола у имеющих на него право не отъемлют свободы отрещись от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола». В документе подчеркивались твердость и неизменность свободного отречения Константина от права на престол. Следуя правилам акта о престолонаследии Павла I, наследником престола назначался третий брат Николай.

Манифест хранился втайне вплоть до смерти Александра I в 1825 году. О нем не знал даже новоназначенный наследник – Николай. После кончины Александра I императором был провозглашен Константин, однако после выяснения всех обстоятельств Николай все-таки объявил о принятии императорской власти. 12 (24) декабря 1825 года манифест Александра I был официально обнародован, став приложением к манифесту Николая I о принятии сана. Тайна вокруг манифеста во многом способствовала росту неопределенности в кандидатуре нового царя и, несомненно, добавила пламени в зарождавшееся в эти дни восстание декабристов – но это уже рассказ о другом.

Тайна вокруг манифеста во многом способствовала росту неопределенности в кандидатуре нового царя и, несомненно, добавила пламени в зарождавшееся в эти дни восстание декабристов – но это уже рассказ о другом.

Может ли правящий монарх отказаться от сана?

Итак, норма о возможности отречения от права на престол изначально подразумевала ситуацию, когда наследник престола еще до принятия титула отказывается от него. К ситуации же отречения от престола уже принявшего титул монарха данная норма отношения не имела. Спустя десятилетия на рубеже XIX и XX веков смысл правила об отречении уже изменился. Норма подразумевала не только свободу наследников отказаться от права вступить на престол, но и возможность действующего императора отречься от престола. Связь с событиями наследования престола тремя сыновьями Павла I к тому времени уже была забыта.

В подтверждение этому профессор Н.М. Коркунов в своем курсе Русского государственного права 1909 года со ссылкой на отмеченные нормы сделал вывод: «Может ли отречься от престола уже вступивший на него? Так как закон предоставляет это право всем вообще «имеющим право на престол» и так как лицо царствующее, конечно, также имеет на него право, то, по-видимому, следует разрешить этот вопрос в утвердительном смысле. »

»

Мог ли Николай II отречься от престола от имени малолетнего сына Алексея?

На этот вопрос также нужно ответить утвердительно. Статья 199 Свода устанавливала принадлежность попечения о малолетнем лице императорской фамилии его родителям. Тем самым, Николай II мог реализовать право своего малолетнего сына – цесаревича и от его имени отречься от престола.

Совершившиеся акты отречения не препятствовали дальнейшему наследованию престола, как того требовала статья 37 Свода. Отказы от престола были совершены в пользу брата Николая II великого князя Михаила Александровича и следовали цели сохранения преемственности в передаче власти. Все необходимые требования законодательства были соблюдены. И в вопросе о законности отречения можно поставить точку. По крайней мере, до появления каких-либо новых сведений о событиях вековой давности.

Отречение Николая II: было или не было?

Самодержавие в России пало. Завершилась трёхсотлетняя эпоха правления династии Романовых. Русская императорская армия была обезглавлена. Все эти колоссальные события пришлись на 2 (15) марта 1917 года. Тогда, в салон-вагоне царского поезда на станции в Пскове император Николай II подписал отречение от престола.

Русская императорская армия была обезглавлена. Все эти колоссальные события пришлись на 2 (15) марта 1917 года. Тогда, в салон-вагоне царского поезда на станции в Пскове император Николай II подписал отречение от престола.

Это событие по сей день окружает паутина версий и домыслов. Историки и писатели спорят о причинах фатального поступка царя. Звучат даже версии о том, что отречения не было. Данная статья – попытка разобраться в этом весьма непростом историческом вопросе.

«Заговор генералов»

Одной из наиболее расхожих гипотез о причинах отречения является так называемый «заговор генералов» – военный переворот, предпринятый верхушкой армии и флота. Основными фигурами в этой партии считаются А. И. Гучков и генерал М. В. Алексеев. Но, во-первых, неужели начальнику штаба Ставки было нечего делать, кроме как руководить подготовкой свержения царя в условиях тяжелейшей войны? Вдобавок, следует помнить, что Алексеев был довольно конфликтным военным администратором, непростым во взаимоотношениях. Это влияло и на кадровые решения в верхушке армии — например, трения между ним и Ю. Н. Даниловым не позволили последнему остаться во главе Главного управления Генерального штаба. В переписке с сыном Алексеев высказывался о коллегах вполне однозначно:

Это влияло и на кадровые решения в верхушке армии — например, трения между ним и Ю. Н. Даниловым не позволили последнему остаться во главе Главного управления Генерального штаба. В переписке с сыном Алексеев высказывался о коллегах вполне однозначно:

Генерал Михаил Пустовойтенко, Николай II, генерал Михаил АлексеевПлохо работал Радко, ещё хуже Добророльский, оказавшийся негодным начальником штаба. Иванов обратился за это время совсем в мокрую курицу, Драгом[иров] изнервничался и заменён другим.

Начальника Главного артиллерийского управления генерала А. А. Маниковского обвиняли не только в участии в заговоре против царя, но и в причастности к масонству. Между тем сам он от предложения стать военным диктатором в начале Февральской революции наотрез отказался. И это неудивительно, если ознакомиться с его письмами, написанными полугодом ранее:

Неужели около ГОСУДАРЯ нет такого верного и правдивого слуги, который прямо и открыто доложил [бы] ЕМУ, что так дальше продолжаться не должно <…> А ведь пожар УЖЕ ГОРИТ, и только слепцы, да заведомые враги Царю не видят его…

Наконец, даже сам Гучков впоследствии признавался: «Никого из крупных военных к заговору привлечь не удалось». Однако доподлинно известен и другой факт: 2 (15) марта Алексеев разослал командующим армиями и флотами телеграммы, запросив их мнения о перспективе отречения Николая II. Если ими и двигало стремление низвергнуть корону и переустроить Старый Свет, то оно проявилось так:

Однако доподлинно известен и другой факт: 2 (15) марта Алексеев разослал командующим армиями и флотами телеграммы, запросив их мнения о перспективе отречения Николая II. Если ими и двигало стремление низвергнуть корону и переустроить Старый Свет, то оно проявилось так:

Начальник штаба Ставки генерал-адъютант М. В. Алексеев — вплоть до вечера 28 февраля усердно трудился над планом усмирения питерских волнений, а уже на второй день после отречения Николая II признавался своему генерал-квартирмейстеру А. С. Лукомскому:

Никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, послушался их и послал телеграммы главнокомандующим по вопросу об отречении государя от престола.

Главнокомандующий армиями Северного фронта генерал от инфантерии Н. В. Рузский — глубоко сожалел, что «в своей длительной беседе с государем вечером 1 марта поколебал устои Трона, желая их укрепить…», до конца своих дней не мог без волнения говорить о «трагических днях 1 и 2 марта».

Командующий Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак — из всех адресатов Алексеева он единственный 2 марта не поддержал ультиматум царю. Затем, в разгар революционных событий на Черноморском флоте, Колчак в знак протеста против изъятия оружия у офицеров и постановления Делегатского собрания армии, флота и рабочих об их аресте 6 июня 1917 г. добровольно сдал свою должность. Полтора месяца спустя он, не желая участвовать в политических играх, в составе русской морской миссии при американском флоте отбыл в Соединенные Штаты. Довольно странные проявления рвения к власти на тот момент, не правда ли?

Командующий Петроградским военным округом генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов стал первым революционным генералом, 7 марта 1917 г. арестовав императрицу Александру Фёдоровну, однако впоследствии не скрывал:

Я никогда не был против монархии, так как Россия слишком велика, чтобы быть республикой.

Кроме того, я – казак. Казак настоящий не может не быть монархистом.

Эта сумма фактов ставит под сомнение версию о военном перевороте. Вместе с тем сомневаться не приходится: Николай II отрёкся от престола под гнётом не только обстоятельств, но и военной верхушки страны.

Однако были и генералы, безусловно оставшиеся верными императору. Среди них зачастую упоминается генерал от кавалерии, генерал-адъютант Гусейн Али Хан Нахичеванский. От его имени, но без его ведома начальник штаба Гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор барон Винекен отправил Николаю II свою телеграмму – с выражением преданности и готовности прийти на помощь. Тем не менее, корпус вместе с командиром присягнул Временному правительству чуть более недели спустя. Тогда-то Хан Нахичеванский и вправду отправил телеграмму — правда, адресованную военному министру А. И. Гучкову и следующего содержания:

Довожу до сведения Вашего, что ещё до дня присяги вся гвардейская кавалерия от старшего генерала до последнего солдата была и есть преисполнена желания положить жизнь за дорогую Родину, руководимую ныне новым правительством.

По прошествии ещё нескольких дней свёл счёты с жизнью подлинно оставшийся верным короне Винекен.

Отречение: to be or not to be

Сравнительно недавно возникла и закрепилась в отечественной публицистике совершенно авангардная теория: отречения Николая II не было, текст – подлог. Ряд писателей и историков поддержали её, другие авторы – отвергли как измышления. Между тем данная идея дезавуируется практически по каждому из пунктов.

Прежде всего, отречение объявляют подложным из-за его оформления и подписи Николая II, поставленной карандашом. Первым на ней много лет тому назад заострил внимание беллетрист Валентин Пикуль, написавший в своём романе «Моонзунд»: «Николай же подписал акт отречения не чернилами, а — карандашом, будто это был список грязного белья, сдаваемого в стирку». Каким образом писательская метафора стала аргументом в научной полемике – сказать сложно.

Та самая карандашная подписьДругой довод contra об аутентичности первых экземпляров отречения императора гласит: два автографа с двух разных листов «отречения» абсолютно идентичны. Можно предположить, что Государь за годы правления либо выработал исключительно устойчивую подпись с уникально похожими росчерками, либо подписи нанесены кем-то другим под копирку, или же через стекло. Это предположение не подкрепляется результатами графологической экспертизы: его сторонники ограничивались наложением слоёв с несколькими автографами в графических редакторах на своих ПК. Сверка с более ранними подписями Николая II обнаруживала определённую разницу в начертании – и этого оказывалось достаточно для прочной конспирологической базы. Однако даже автографы царственных особ в течение жизни не являлись константой. Это наглядно демонстрирует эволюция подписей Наполеона Бонапарта.

Можно предположить, что Государь за годы правления либо выработал исключительно устойчивую подпись с уникально похожими росчерками, либо подписи нанесены кем-то другим под копирку, или же через стекло. Это предположение не подкрепляется результатами графологической экспертизы: его сторонники ограничивались наложением слоёв с несколькими автографами в графических редакторах на своих ПК. Сверка с более ранними подписями Николая II обнаруживала определённую разницу в начертании – и этого оказывалось достаточно для прочной конспирологической базы. Однако даже автографы царственных особ в течение жизни не являлись константой. Это наглядно демонстрирует эволюция подписей Наполеона Бонапарта.

Как бы то ни было, впору задаться вопросом: отчего Николай Романов, уже отрёкшийся от престола, никому не поведал об истинной подоплёке событий? Сторонники версии «отречения не было» утверждают, что в течение последующих полутора лет царь находился в информационном вакууме. Те же, кому он мог открыться, якобы были убиты.

Те же, кому он мог открыться, якобы были убиты.

Однако в действительности Николай II рассказал о своём отречении ещё как минимум одному человеку. Причём более чем равному ему. И не убитому, а мирно скончавшемуся в Дании. Речь, разумеется, о его царственной матери – Марии Фёдоровне (Дагмар).

Мария Федоровна с сыном Николаем II на борту яхты «Штандарт»Источник: vokrugsveta.ru

Дневники Марии Фёдоровны, конкретнее – интересующая нас памятная книжка за 1917 г. (начатая 1 января и оконченная 24 апреля 1917 г.) отложилась в Государственном архиве РФ и до 1998 г. никогда не была опубликована. Записи в ней вдовствующая императрица вела на своём родном датском языке. Этот источник впервые был выявлен и переведён на русский язык в 90-е гг. крупным специалистом, вице-президентом Российской ассоциации историков Первой мировой войны, кандидатом исторических наук Ю. В. Кудриной.

3 марта 1917 г. Мария Фёдоровна, узнав об отречении Николая II и будучи, по словам великой княгини Ольги Александровны, «вне себя», отправилась в Могилёв. В Ставке, куда она прибыла вместе с зятем, великим князем Александром Михайловичем, она в последний раз встретилась с сыном. Слово ей:

В Ставке, куда она прибыла вместе с зятем, великим князем Александром Михайловичем, она в последний раз встретилась с сыном. Слово ей:

4 (17) марта 1917 г.: …в 12 часов прибыли в Ставку в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции… Горестное свидание! Он открыл мне своё кровоточащее сердце, оба плакали…

Бедный Ники рассказал мне обо всех трагических событиях, случившихся за два дня. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять всё с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию; затем – чтобы спасти страну – предложил образовать новое правительство и… отречься от престола в пользу своего сына (невероятно!). Но Ники, естественно, не мог расстаться со своим сыном и передал престол Мише! Все генералы телеграфировали ему и советовали то же самое, и он… подписал манифест. Ники был неслыханно спокоен и величествен в этом ужасно унизительном положении…

Ещё одно свидетельство отречения Николая II выявила исследовательница житий новомучеников Нина Карповна Зверева, сестра Сестричества во имя преподобной мученицы Елизаветы Фёдоровны при храме Св. Митрофана Воронежского. Она провела огромную работу в Государственном архиве РФ по изучению наследия царской фамилии. В итоге ею был опубликован дневник протоиерея Афанасия (Беляева), настоятеля Фёдоровского собора в Царском Селе. Вот как о. Афанасий описывал исповедь царской семьи 31 марта 1917 г., в том числе и самого Николая II:

Митрофана Воронежского. Она провела огромную работу в Государственном архиве РФ по изучению наследия царской фамилии. В итоге ею был опубликован дневник протоиерея Афанасия (Беляева), настоятеля Фёдоровского собора в Царском Селе. Вот как о. Афанасий описывал исповедь царской семьи 31 марта 1917 г., в том числе и самого Николая II:

После прочтения разрешительной молитвы и целования Креста и Евангелия своим неумелым словом утешения и успокоения, какую мог я влить отраду в сердце человека, злонамеренно удалённого от своего народа и вполне уверенного до сего времени в правоте своих действий, клонящихся ко благу любимой Родины?

Когда сказал я: «Ах, Ваше Величество, какое благо для России Вы бы сделали, давши в своё время полную Конституцию, и тем бы исполнили желание народа. Ведь Вас, как Ангела добра, любви и мира, приветствовали все». На это с удивлением ответил он: «Неужели это правда! Да, мне изменили все. Мне объявили, что в Петрограде анархия и бунт, и я решил ехать: не в Петроград, а в Царское Село и с Николаевской дороги свернуть на Псков, но дорога туда уже была прервана, я решил вернуться на фронт, но и туда дорога оказалась прерванной… И вот один, без близкого советника, лишённый свободы, как пойманный преступник, я подписал акт отречения от престола и за себя и за Наследника сына.

Я решил, что если это нужно для блага родины, я готов на всё. Семью мою жаль!» И капнула горячая слеза из глаз безвольного страдальца…

Таким образом, доступные сегодня факты не дают веских причин предполагать, что отречения Николая II не было. Да и сама полемика на сей счёт скорее бессмысленна: так или иначе, 98 лет тому назад царь покинул престол. Для него, его родных и близких начался скорбный путь, оборвавшийся 17 июля 1918 года. Страну охватил революционный хаос. Девальвация власти достигла предела, когда большевики буквально подняли её с петроградской мостовой. Генералы, как минимум не препятствовавшие отречению царя, возглавили Белое движение – и в большинстве своём погибли в горниле Гражданской войны. Каждый участник тех событий заплатил свою кровавую цену, не сумев или не пожелав разглядеть её в тумане грядущего. Наибольшие же тяготы и лишения, как всегда, ожидали народ. И это, пожалуй, главный исторический урок Февральской революции.

И не заговор, и не предательство.

Кто виноват в отречении Николая II? владлен измозик

Кто виноват в отречении Николая II? владлен измозикНаследие 11 марта 2020

Сегодня порой можно услышать, что отречение Николая II стало результатом не революции, а заговора и предательства его окружения — высших офицеров Российской империи. Недаром сам император записал в своем дневнике слова про «трусость и измену». Вообще насколько в событиях февраля 1917 года был силен «элемент» предательства? Офицеры, поддержавшие революцию, изменили присяге? Великий князь Кирилл Владимирович, вышедший на улицу с красным бантом, совершил предательство по отношению к Романовым? Степан ФЕДОРЧУК

Отвечает доктор исторических наук профессор СПб государственного университета телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича Владлен ИЗМОЗИК:

— В первый момент, когда стало известно о беспорядках в Петрограде, все командующие фронтами начали формировать части для отправки на подавление «бунта» в Петрограде. Но сведения о событиях в Москве, где гарнизон перешел на сторону революции, и в Кронштадте, где матросы стали убивать офицеров, изменили их точку зрения. Стало понятно, что в тылу может начаться гражданская война. Отсюда — мнение высших офицеров о необходимости отречения царя.

Но сведения о событиях в Москве, где гарнизон перешел на сторону революции, и в Кронштадте, где матросы стали убивать офицеров, изменили их точку зрения. Стало понятно, что в тылу может начаться гражданская война. Отсюда — мнение высших офицеров о необходимости отречения царя.

Как известно, в ту пору перлюстрация писем высших чиновников была делом достаточно обыденным. Так вот: из 121 перлюстрированного письма депутатов Думы, генералов, высших сановников, деятелей церкви с конца 1916-го по 23 февраля 1917 года лишь в одном высказывалась надежда, что Николай II способен овладеть ситуацией.

Эти люди не хотели революции, боялись ее, но были уже готовы к ее приходу. Общая мысль: страна катится в пропасть! И элита, и население устали от Николая II.

Так что его отречение стало результатом не заговора, а прежде всего — стихийного восстания и перехода солдат на сторону демонстрантов. Что же касается того, изменили ли военнослужащие присяге. .. 2 марта 1917 года царь отрекся от престола, значит, после этого его подданные были освобождены от присяги, данной ему.

.. 2 марта 1917 года царь отрекся от престола, значит, после этого его подданные были освобождены от присяги, данной ему.

Другое дело, что монархисты в огромном числе отступили от своего государя. Вот где предательство! Но и царь бросил их, отказался их возглавить. И что они должны были делать, если монарх, вождь оказался таким слабым и ничтожным?

Конечно, не заслуживает уважения великий князь Кирилл Владимирович, который не только пришел к Думе во главе Гвардейского экипажа, но и дал интервью вместе с женой: в нем он жаловался на отсутствие свободы и радовался, что стал свободным гражданином. Все это отдает неприкрытым лукавством…

Другое дело — великий князь Николай Михайлович, который в декабре 1916 года пытался убедить Николая II пойти на соглашение с Думой. Это была открытая политическая позиция, а не предательство. Поэтому, на мой взгляд, надо разделять тех, кто еще до февраля 1917 года, то есть до начала Великой российской революции 1917 — 1922 годов, выступал против власти (в различных формах: подполье, Думе, печати, докладах) и тех, кто немедленно переметнулся на сторону победителей.

Теперь о предательстве. У нас почему-то не принято говорить, что и Елизавета Петровна, и Екатерина II взошли на престол в результате предательства военных. Дворцовые перевороты XVIII века — вот где его торжество! А тех, кто не под покровом ночи, а открыто выступил против негодного правителя, Николая II, именуют предателями. Где логика?

Лучшие очерки собраны в книгах «Наследие. Избранное» том I и том II. Они продаются в книжных магазинах Петербурга, в редакции на ул. Марата, 25 и в нашем интернет-магазине.

Еще больше интересных очерков читайте на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 043 (6441) от 11.03.2020 под заголовком «И не заговор, и не предательство».

Материалы рубрики

Царь Николай II отрекается от престола: полуночное интервью | The Guardian Foundation

The Observer от 18 марта 1917 года включил замечательную статью об отречении царя Николая II в рамках более широкого освещения знаменательных событий в России.

Со вступлением России в Первую мировую войну сопротивление царю и его семье росло огромные потери армии и отчаянная нехватка продовольствия в тылу.

Николай возвращался из военного штаба в Петроград в ответ на известие о забастовках и демонстрациях в столице, а также призывы к нему отказаться от власти. Его поезд был задержан в Пскове повстанческими войсками, и 15 марта 1917 года он был вынужден отречься от престола. . Об этом 16 марта сообщила газета Guardian.

Manchester Guardian сообщает, что великий князь Михаил является регентом, 16 марта 1917 года. Фото: Элли Наревска/The Guardian. , опасаясь, что может случиться с его сыном, больным гемофилией, если он и его жена будут сосланы.Михаил не сразу принял царство и так и не стал императором.

Великий князь Михаил (здесь он назван регентом, а не новым царем), царем Николаем II и его сыном Алексеем и Михаилом Родзянко, главами временного правительства, опубликовано на странице 6 Manchester Guardian 16 марта 1917 года. Фото: The Guardian

Фото: The GuardianМихаил Родзянко, председатель Думы — выборного законодательного собрания, которое собиралось с перерывами с тех пор, как оно было сформировано после революции 1905 года, — стал главой Временного правительства.Он сыграл важную роль в отречении, отправив царю телеграммы, предупреждающие его, что он больше не в силах остановить революцию.

Телеграмма Родзянко царю, опубликованная в Manchester Guardian 16 марта 1917 года. Фото: The Guardian. Дальнейшая телеграмма Родзянко царю с призывом к немедленным действиям, опубликованная в Manchester Guardian 16 марта 1917 года. Фотография: The GuardianThe Manchester Guardian и The Observer посвятил несколько страниц новостям и анализу того, как развивались события.Полные страницы репортажей, из которых взяты приведенные выше статьи, доступны для скачивания ниже:

Manchester Guardian 16 марта 1917 г., стр. 5

Observer 18 марта 1917 г., стр. 7

Несколько русских корреспондентов работали в Manchester Guardian в период революции. , включая Артура Рэнсома, Майкла Фарбмана (который написал «Русскую революцию и войну» после того, как работал корреспондентом в Петрограде), Дэвида Соскиса и Моргана Филлипса Прайса. Некоторые из их писем хранятся в архиве GNM и в библиотеке Манчестерского университета.

, включая Артура Рэнсома, Майкла Фарбмана (который написал «Русскую революцию и войну» после того, как работал корреспондентом в Петрограде), Дэвида Соскиса и Моргана Филлипса Прайса. Некоторые из их писем хранятся в архиве GNM и в библиотеке Манчестерского университета.

Дополнительная литература

Русская революция: тогда и сейчас

Из архива, 16 марта 1917 г.: История русской революции

Из архива, 16 марта 1917 г.: Царь и русский народ

3

2 Революция в России 1917 г.: речи царя Николая II и Владимира Ленина

Царь Николай II — фотография из прошлого

Из архивных страниц, относящихся к России

Сеть учителей: Обучение через ролевую игру — Русская революция

Взгляд Хранителя на 1917 год: радость 100

Предыдущий архив учебных материалов

Дополнительные учебные материалы можно найти на странице наших ресурсов для учителей

Документы, связанные с отречением и арестом Романовых

ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II Депутат Караулов появился в Думе и объявил, что царь Николай II отрекся от престола в пользу Михаила Александровича. Михаил Александрович, в свою очередь, отрекся от престола в пользу народа.

Михаил Александрович, в свою очередь, отрекся от престола в пользу народа.В Думе были большие собрания и овации. Восторг не поддавался описанию.

«Известия», доп. к № 4 от 16 марта 1917 г.

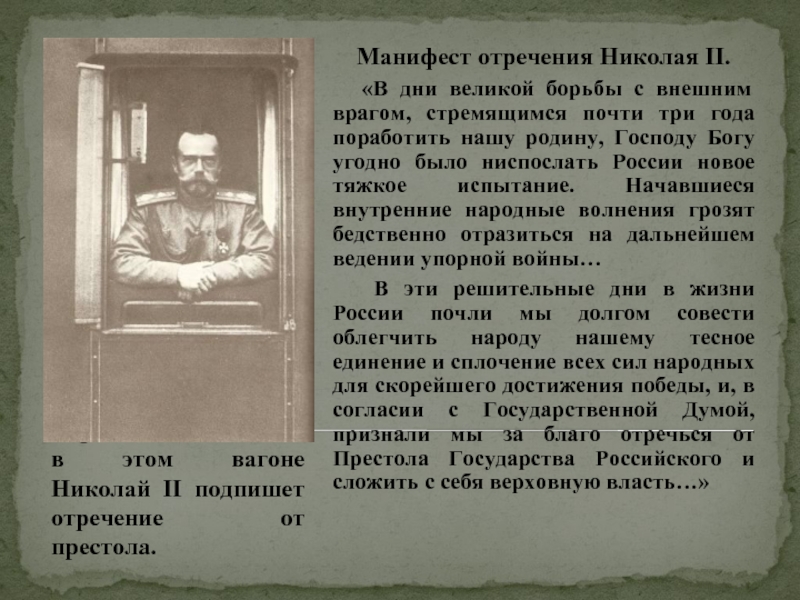

МАНИФЕСТ НИКОЛАЯ 15 марта 1917 г. три года порабощать нашу страну, Богу угодно было возложить на Россию новое и мучительное испытание.Вновь возникшие народные волнения внутри страны ставят под угрозу успешное продолжение упорной борьбы. Судьба России, честь нашей героической армии, благополучие нашего народа, все будущее нашей родной земли требуют доведения конфликта, невзирая на жертвы, до победного конца. Жестокий враг делает последнее усилие, и близок час, когда наша храбрая армия вместе с нашими славными союзниками сокрушит его.

В эти решающие дни в жизни России мы считаем своим долгом сделать все возможное, чтобы помочь нашему народу сплотиться и объединить все свои силы для скорейшего достижения победы.По этой причине мы, по соглашению с Государственной Думой, считаем за лучшее отречься от престола Российского Государства и сложить Верховную Власть. Не желая разлучаться с любимым сыном, мы передаем наше наследство брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на восшествие на престол Российской империи.

Не желая разлучаться с любимым сыном, мы передаем наше наследство брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на восшествие на престол Российской империи.

Мы предписываем нашему брату править в союзе и согласии с представителями народа на таких принципах, которые они сочтут нужным установить.Он должен связать себя клятвой от имени нашей любимой страны.

Призываем всех верных сынов Отечества выполнить свой священный долг перед своей страной, повинуясь Царю в этот час народной беды, и помочь ему и представителям народа вывести Россию из положения, в котором она найти себя, и вывести ее на путь победы, благополучия и славы.

Да поможет Господь Бог России!

15 марта 1917 г., 3 л.м, город Псков.

НИКОЛАЙ.

Скреплено подписью министра императорского двора, генерал-адъютанта, ГРАФ ФРЕДРИКС.

«Известия Комитета петроградских журналистов» № 8, 16 марта 1917 г.

ОТРЕЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА престола России во время невиданной войны и народных волнений.

Воодушевленный мыслью, которая есть в умах всех, что благо государства превыше других соображений, я решил принять верховную власть, только если это будет желанием нашего великого народа, выраженным на всеобщих выборах в своих представителей в Учредительное собрание, которое должно определить форму правления и заложить основные законы Российской империи.

С молитвой к Богу о Его благословении умоляю всех граждан Империи подчиниться Временному правительству, которое создается и облечено всей полнотой власти Государственной Думой, до созыва, в кратчайший срок, Учредительного собрания, избираемого всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, которое формирует правительство в соответствии с волей народа.

марта 16, 1917

Petrograd

Michael

«Известия Комитета петроградских журналистов» № 9, 17 марта 1917.

арест Николай и других членов Romanov Dynasty №

[Протокол Петроградского Совета от 16 марта 1917 г. ]

]

1. Сообщить рабочим депутатам, что Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов постановил арестовать династию Романовых. , и предложить Временному правительству произвести арест совместно с Советом рабочих депутатов.В случае отказа узнать, каково будет отношение Временного правительства, если сам Исполнительный комитет произведет арест. Ответ Временного правительства обсудить на одном из последующих заседаний Исполнительного комитета.

2. В отношении Михаила произвести фактический арест, но формально объявить его подлежащим только фактическому надзору революционной армии.

3. Насчет Николая Николаевича, ввиду опасности ареста его на Кавказе, прежде всего вызвать его в Петроград, а в пути установить за ним строжайший надзор.

4. Арест женщин дома Романовых производить постепенно, в зависимости от роли каждой из них в деятельности старого режима.

Вопрос о порядке производства арестов, а также об организации арестов передать для дальнейшей проработки в военную комиссию Совета рабочих депутатов. Поручить Чхеидзе и Скохелеву довести до сведения правительства резолюцию Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов.

Поручить Чхеидзе и Скохелеву довести до сведения правительства резолюцию Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов.

«Протоколы»,

АРЕС НИКОЛАЯ РОМАНОВА В связи с полученными сведениями о том, что Временное правительство решило разрешить Николаю Романову выехать в Англию и что он в настоящее время направляется в Петроград, Исполнительный комитет постановил немедленно принять чрезвычайные меры к его задержанию и аресту, отдан приказ о занятии нашими войсками всех железнодорожных станций, а на станции Царское Село, Тосно и Званка направлены комиссары с чрезвычайными полномочиями. .

Далее принято решение о радиопередаче во все города с указанием арестовать Николая Романова и вообще принять чрезвычайные меры.

В то же время решено немедленно сообщить Временному правительству, что Исполнительный комитет постановил не допустить отъезда Николая Романова в Англию и арестовать его. Николая Романова решено заключить в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, сменив для этого ее начальствующий состав. Арест Николая Романова произвести во что бы то ни стало, даже с риском разрыва отношений с Временным правительством.

Арест Николая Романова произвести во что бы то ни стало, даже с риском разрыва отношений с Временным правительством.

«Протоколы», 29

Свои комментарии к этой странице и Машине времени присылайте на [email protected]

Отречение Николая II

В дни великой борьбы с иноземным врагом, который почти три года пытался поработить нашу страну, Господь Бог счел нужным послать России новое испытание.Возникшие внутренние волнения в народе будут грозить иметь пагубное отражение в дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь нашей героической армии, благополучие народа, все будущее нашего дорогого Отечества требуют во что бы то ни стало довести войну до победного конца. Жестокий враг напрягает свои последние силы и уже близок тот момент, когда наша доблестная армия вместе с нашими славными союзниками наконец сможет сломить врага.В эти решающие дни в жизни России МЫ посчитали долгом совести содействовать НАШЕМУ народу тесного объединения и сплочения всех национальных сил, для скорейшего достижения победы и с согласия Государственной Думы. МЫ сочли правильным и должным отказаться от Престола Государства Российского и отречься от НАШЕЙ Верховной Власти. Так как мы не хотим расставаться с НАШИМ сыном, МЫ передаем НАШЕ наследие Брату НАШЕМУ Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем Его на восхождение на Престол Государства Российского.МЫ приказываем НАШЕМУ Брату управлять делами Государства в полном и нерушимом единстве с представителями народа в законодательных органах на тех основаниях, которые они примут, и дать для этого нерушимую клятву. Именем горячо любимой Родины призываю всех верных сынов Отечества исполнить свой священный долг перед Ней своим послушанием Царю в трудную минуту всенародных мытарств и помочь ЕМУ вместе с представителями народа возглавить Государство Российское на путь победы, процветания и славы.Да поможет Господь Господи России.

МЫ сочли правильным и должным отказаться от Престола Государства Российского и отречься от НАШЕЙ Верховной Власти. Так как мы не хотим расставаться с НАШИМ сыном, МЫ передаем НАШЕ наследие Брату НАШЕМУ Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем Его на восхождение на Престол Государства Российского.МЫ приказываем НАШЕМУ Брату управлять делами Государства в полном и нерушимом единстве с представителями народа в законодательных органах на тех основаниях, которые они примут, и дать для этого нерушимую клятву. Именем горячо любимой Родины призываю всех верных сынов Отечества исполнить свой священный долг перед Ней своим послушанием Царю в трудную минуту всенародных мытарств и помочь ЕМУ вместе с представителями народа возглавить Государство Российское на путь победы, процветания и славы.Да поможет Господь Господи России. Псков

2 марта 15 ч 5 мин. 1917 г.

Николай

Министр императорского двора

генерал-адъютант граф Фредерикс

Перевод с русского Паули Крузе

Английский перевод отречения Великого Князя Михаила Александровича от принятия верховной власти:

Манифест.

На меня легла тяжкая ноша по воле моего брата в переходе ко мне императорского престола всея Руси во время невиданной войны и народных волнений.

Вдохновленный общенародной мыслью о том, что благополучие нашей Родины превыше всего, я принял тяжелое решение принять верховную власть только в том случае, если на то будет воля нашего великого народа, который в общенациональном масштабе голосование должно избрать своих представителей в Учредительное Собрание, установить новую форму правления и новые основные законы для Российского Государства.

Поэтому, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Российского Государства подчиняться Временному правительству, образованному и облеченному всей полнотой власти по инициативе Государственной Думы, до созыва в кратчайший срок Учредительного собрания. время на основе всеобщего, прямого, равного, тайного голосования, выражает волю народа в своем решении о форме правления.

Подпись:«МИКАЭЛЬ».

3/III - 1917.Петроград.

Прокламация.

Гельсингфорс, 4/17 марта 1917 г.

Источник: Suomalainen Wirallinen Lehti (Официальный вестник Финляндии), №. 64, суббота 17 марта 1917 года (4 апреля в России). Перевод с финского Паули Крузе.Вернемся к содержанию.

Хронологический список избранных событий 1917-1920 гг.

Известия об отречении царя Николая II (Фотографии, принты, обрамление…) #11549911

Фотопринт «Известий» об отречении царя Николая II

Газета «Известия» об отречении царя Николая II — март 1917 г.Дата: 1917

© Мэри Эванс / Коллекция открыток Гренвилля Коллинза

Идентификатор носителя 11549911

1917 Отречение Объявление объявляет Объявление большевик Фронт Заголовок Исторический История Известия марш Николай Николя Октябрь Страница Прокламация Революция Россия русский Царь

Печать 10 x 8 дюймов (25 x 20 см)

Наши фотоотпечатки печатаются на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для обрамления

проверить

Гарантия Pixel Perfectчек

Изготовлен из высококачественных материаловпроверить

Необрезанное изображение 17. 1 х 25,4 см (оценка)

1 х 25,4 см (оценка)чек

Отделка профессионального качествачек

Размер продукта 20,3 x 25,4 см (ориентировочно)Наши водяные знаки не появляются на готовой продукции

Отпечатано на бумаге архивного качества для непревзойденной стойкости изображения и великолепной цветопередачи с точной цветопередачей и плавными тонами. Отпечатано на профессиональной бумаге Fujifilm Crystal Archive DP II плотностью 234 г/м². 10×8 для альбомных изображений, 8×10 для портретных изображений.Размер относится к используемой бумаге в дюймах.

Код продукта dmcs_11549911_676_0

Фотопечать Печать плакатов Печать в рамке Пазл Поздравительные открытки Печать на холсте Художественная печать Печать в рамке Установленное фото Премиум обрамление Коврик для мыши Стеклянная подставка Металлическая печать Сумка Подушка Стеклянная рамка Стеклянные коврики акриловый блок

Полный ассортимент художественной печати

Наши стандартные фотоотпечатки (идеально подходят для оформления) отправляются в тот же или на следующий рабочий день, а большинство других товаров отправляются через несколько дней.

Фотопринт (8,50–121,62 долл. США)

Наши фотоотпечатки печатаются на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для оформления.

Печать плакатов (13,37–72,97 долл. США)

Бумага для постеров архивного качества, идеальна для печати больших изображений

Печать в рамке (54,72–279,73 долл. США)

Наши современные репродукции в рамках профессионально изготовлены и готовы повесить на стену

Пазл ($34.04 – 46,21 долл. США)

Пазлы — идеальный подарок на любой праздник

Поздравительные открытки (7,26–14,58 долл. США)

Поздравительные открытки, подходящие для дней рождения, свадеб, юбилеев, выпускных, благодарностей и многого другого

Печать на холсте (36,48–304,05 долл. США)

Профессионально сделанные, готовые к развешиванию картины на холсте — отличный способ добавить цвет, глубину и текстуру в любое пространство.

Художественная печать (36,48–486,49 долл. США)

Наши художественные репродукции с мягкой текстурированной натуральной поверхностью – это лучшее, что может быть после приобретения оригинальных произведений искусства. Они соответствуют стандартам самых требовательных музейных хранителей.

Печать в рамке (54,72–304,05 долл. США)

Наш оригинальный ассортимент британских репродукций в рамке со скошенным краем

Установленная фотография (15,80–158,10 долл. США)

Отпечатанные фотографии поставляются в специальном картонном футляре, готовые к рамке

Каркас премиум-класса (109,45–352,70 долл. США)

Наши превосходные репродукции в рамке премиум-класса профессионально изготовлены и готовы повесить на стену

Коврик для мыши (17,02 долл. США)

Фотографический отпечаток архивного качества на прочном коврике для мыши с нескользящей подложкой. Работает со всеми компьютерными мышами.

Работает со всеми компьютерными мышами.

Стеклянная подставка (9,72 долл. США)

Индивидуальная стеклянная подставка. Также доступны элегантные полированные безопасные закаленные стекла и термостойкие коврики под тарелки

Металлический принт (71,76–485,28 долл. США)

Изготовленные из прочного металла и роскошных технологий печати, металлические принты оживляют изображения и придают современный вид любому пространству

Большая сумка (36,43 долл. США)

Наши большие сумки изготовлены из мягкой прочной ткани и снабжены ремнем для удобной переноски.

Подушка (30,39–54,72 долл. США)

Украсьте свое пространство декоративными мягкими подушками

Стеклянная рамка (27,96–83,93 долл. США)

Крепления из закаленного стекла

идеально подходят для настенного дисплея, кроме того, мониторы меньшего размера можно использовать отдельно на встроенной подставке.

Стеклянные салфетки (60,80 долл. США)

Набор из 4 стеклянных салфеток. Элегантное полированное безопасное стекло и термостойкое. Соответствующие подставки также доступны

Acrylic Blox (36 долларов США.48 — 60,80 долларов США)

Обтекаемый, односторонний современный и привлекательный принт на столешнице

Оценивает причины отречения царя Николая II в марте 1917 г.

«Влияние Первой мировой войны явилось главной причиной падения царя Николая II в 1917 г.» (20

марки)

Именно это решение ближайших к царю лиц, которое невольно привело в движение то, что оказалось

революцией. Хотя можно было бы утверждать, что главное падение царя в марте 1917 года произошло из-за воздействия Первой мировой войны или долгосрочных политических проблем, в конечном счете, без существовавших ранее социальных и экономических проблем, которые могли бы показать свидетельство Некомпетентность царя, некоторые историки могут

утверждать, что его падение не было неизбежным и могло быть восстановлено.

Одним из факторов, приведших к отречению царя, были

долговременные политические проблемы, связанные с отсутствием конституционных изменений в России. Сюда в основном входил русский народ, желавший конституционного собрания, в котором были бы ограничены полномочия царя; он сможет

управлять только через избранных представителей, решения которых он не может отменить. К 1905 году из-за

рецессий против евреев и хода событий, включая Кровавое воскресенье, Грузия

объявила себя независимым государством, поляки потребовали автономии, а евреи настаивали на равных

правах.В мае кадеты во главе с Павлом Милюковым убедили другие либеральные группы присоединиться к ним в

, образовав «Союз союзов» с целью организации широкого союза, в который вошли бы

крестьян и

фабричных крестьян. рабочие. Была выпущена декларация «Союза союзов», в которой правительство

называлось «ужасной угрозой» и призывалось к созыву учредительного собрания для замены «банды

разбойников», находящейся сейчас у власти; к октябрю царь столкнулся с самой дружной оппозицией в романовской истории. По совету Витте царь издал Октябрьский манифест, в котором, идя дальше, чем он

По совету Витте царь издал Октябрьский манифест, в котором, идя дальше, чем он

в издании Августовского манифеста, сделал различные уступки, включая создание законодательной думы, свободу слова, собраний и вероисповеданий и право политических партий на существование.

Однако, хотя в Октябрьском манифесте

царь, по-видимому, сделал значительные уступки, это были скорее уловки, чем реальные реформы. Дума не должна была быть и не стала ограничением самодержавной власти царя.Это было видно из выпуска Карты Романова

| Николай II, последний российский император, был старшим сыном Александра III и родился 6 мая 1868 года. Вступил на престол после смерти отца 20 октября 1894 г. и был коронован 14 мая 1896 г. Церемонию в Москве омрачила катастрофа на Ходынском поле, где насмерть раздавило более тысячи зрителей. Женат на дочери великого герцога Людвига Гессенского Алисе Виктории Элеоноре Луизе Беатриче (Александре Федоровне), имел пятерых детей. Царевич Алексей страдал гемофилией и был стойким инвалидом. Было четыре дочери. Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. По свидетельствам современников, Николай был кроток и уступчив. Те, кто встречал его, легко забывали, что находятся лицом к лицу с Императором. В личной жизни был нетребователен, но имел противоречивый характер, склонный к слабости и непоследовательности. Упрямый сторонник права суверена, несмотря на растущее давление революции, он не уступал ни в одном вопросе, даже когда этого требовали здравый смысл и обстоятельства. Он отчаянно боролся за власть во время революций 1905 и 1917 годов. Свободы, дарованные людям в его манифесте от 17 октября 1905 г., вскоре были аннулированы. Во внешней политике Николай II предпринял шаги по стабилизации международной обстановки, инициировав проведение двух мирных конгрессов в Гааге. Во время его правления Россия была вовлечена в две войны. В 1904-1905 годах страна потерпела тяжелое поражение от Японии — 400 тысяч человек было убито, ранено или взято в плен, а материальные потери оценивались в 2,5 миллиарда золотых рублей. Еще большие потери, однако, были понесены в Первой мировой войне, в которую Россия вступила на стороне союзников 1 августа 1914 года. Потеря территории, массовые жертвы и неразбериха дома стали основными причинами Второй русской революции в феврале 1917 года. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. После отречения царская семья сначала оставалась в Царском Селе, затем по решению Временного правительства была перевезена в Сибирь. В апреле 1918 года большевистское правительство решило переселить императорскую семью в Екатеринбург на Урале.Здесь все они были расстреляны 17 июля 1918 года. Тела были спрятаны и лишь недавно были найдены и опознаны. |

Почему Николай II был вынужден отречься от престола? Очерк

Почему Николай II был вынужден отречься от престола? Эссе | Основные тесты- Домашняя страница

- Почему Николай II был вынужден отречься от престола? Сочинение

Прислал Darthnikki

Слов: 1449

Страниц: 6

Почему Николай II был вынужден отречься от престола?

1917 год ознаменовался Февральской революцией, отречением царя Николая II и окончанием 300-летнего правления Романовых и столетий царского режима, правившего Россией.

Первая мировая война доставила много проблем царю и народу России, несмотря на первоначальную поддержку царя и матушки-России.Потеря жизни была серьезной проблемой. При Танненберге и первом сражении на Мазурских озерах в 1914 г. Россия потеряла целых две армии общей численностью более 250 000 человек. Война также обострила внутренние проблемы России. Инфляция означала, что еда была недоступна, золотой стандарт был отменен, и было напечатано больше денег, что в конечном итоге сделало их бесполезными. Между 1914 и 1916 годами средний заработок удвоился, а цены на продукты питания и топливо выросли в четыре раза.

Однако есть и много других факторов, способствовавших отречению Николая II.Еще одним обстоятельством была потеря поддержки царя со стороны дворянства и вооруженных сил. Революция 1905 года, возможно, потерпела неудачу, потому что царь все еще пользовался поддержкой этих групп. Дворянство теперь считало царя некомпетентным лидером, злилось на потерю своих сыновей из-за войны и испытывало экономические проблемы, поскольку они больше не могли полагаться на крестьян в работе на своей земле, поскольку они тоже сражались в войне.