Типы наконечников копий и топоров на Руси в IX-XIII в.в.

Боевые топоры и копья на Руси

Копьё пешего воина в длину было немного больше человеческого роста. Состояло оно из прочного древка, на которое насаживался втульчатый наконечник длиной до 50 см. Изготавливались наконечники как цельностальными, так и комбинированными. Во втором случае стальная пластина заковывалась между обычным железом. Таким образом, режущие кромки получались самозатачивающимися. Форма наконечников была разной, но в основном преобладала удлинённо-треугольная. Такие копья применялись воинами не для метания, как многие ошибочно предполагают, а в рукопашном бою. Щит закидывался за спину, копье бралось двумя руками и боец, парируя удары врагов, наносил им рубяще-колотые раны.

Для метания использовались дротики, называемые «сулицами». Длина их не превышала 150 см, и наконечник крепился чаще к древку не втулкой, а черешком. У охотничьих дротиков наконечники были шире, чем у боевых, предназначенных для пробивания вражеских щитов и доспехов.

сулица

Иногда при раскопках обнаруживаются наконечники в форме лаврового листа весом около килограмма. Их длина около 30 см и втулка диаметром до 5 см. Это, так называемая рогатина, с которой древние славяне ходили на медведя, а в руках богатыря превращающаяся в грозное оружие.

У конных всадников также были копья – кавалерийские пики. Их длина была около 3,5 метров, а наконечник представлял собой длинный четырёхгранный стержень.

Классификация наконечников копий на Руси в IX-XIII в.в.

I)Копье с пером ланцетовидной формы легко сужающимся у шейки и плавно переходящим во втулку.Чем севернее, тем ланцетовидных копий больше. В X в. в Юго-Восточном Приладожье они преобладают среди других форм. В русских дружинных погребениях ланцетовидные копья — один из основных типов, бытующих как на севере, так и на юге страны (Владимирские, Гнездовские, Черниговские курганы)

II)Копье с пером ромбической формы. На лезвии видна грань. Все образцы этого типа найдены в средней полосе, главным образом среди муромо-мордовских древностей IX—XI вв. В целом ромбовидные копья для славянского оружия не характерны.

III)Копье с относительно широким пером удлиненно-треугольной формы. Копья этой группы одни из самых популярных и найдены повсеместно.

IV)Копье с пером продолговато-яйцевидной формы, скругленными плечиками, переходящими в невысокую тулью. Основные находки выявлены в северной Руси. Особо стоит отметить тип (IV А), который имеет множество упоминаний в летописях и называется рогатина, служило в древности боевым оружием, а в последствие ставшим охотничьим. Рогатина, по-видимому, русское изобретение, ничего подобного в других странах неизвестно. Интересно, что в польском языке слово «рогатина» заимствовано из русского

V)Копье с пером в виде четырехгранного стержня и воронковидной тульей. Это самые узкие древнерусские копья, их можно назвать пиками. Древнейшие пики, относящиеся к VIII—IX вв., найдены на Харьковщине, в области среднего Дона и на северном Кавказе. В Западную Европу пики проникают едва ли раньше XII—XIII вв. В Скандинавии и в Финляндии в эпоху викингов они очень редки. Из зарубежных аналогий известны английские узкие граненые копья, приблизительно современные русским находкам XII—XIII вв. Таким образом, в X—XI вв. Русь была одной из немногих европейских стран, использовавших копья этого типа, которые были заимствованы из областей степного Юго-Востока, так как пики являлись типичным оружием азиатского воина-кочевника.

VI)Копье с пером вытянуто-треугольной формы и черешком вместо втулки. Черешковые копья встречены в погребальных комплексах X—XI вв. и почти все происходят из районов, где размещались чудские племена (Юго-Восточное Приладожье, западная часть Ленинградской области, Суздальское Ополье, Муромщина). В составе русского оружия черешковые копья случайны и после XI столетия, по-видимому, выходят из употребления. Причина этого, вероятно, непрочное и неудобное скрепление древка и наконечника, заставившее перейти к более надежному втульчатому соединению.

VII)Копье с пером в виде двух расходящихся в стороны шипов. Чаще всего двушипные копья (их название гарпуны) встречены в муромских могильниках. Двушипные копья — в основном охотничье оружие, и в этом отношении они не отличаются от двушипных стрел. Устройство наконечника рассчитано на застревание в теле зверя.

Боевые топоры на Руси

Топоры в качестве боевого оружия на Руси, упоминаются в литературе не очень часто. Сложилось распространённое ошибочное мнение, что боевыми топорами пользовались в основном варвары, вероломно нападающие на мирные народы. Однако это не так. Они были неудобны для наездников, а у пеших воинов присутствовали наравне с мечами.

Имеются несколько основных типов боевых топоров. Вот одни из них:

• Чекан – имел длинное узкое лезвие, позволяющее пробивать доспехи

• Бородатый топор – широкое лезвие как бы оттянуто вниз и изгибается к древку. На обухе у него имелись удлинения, называемые «щековицами». С тыльной стороны делались «мысики». Благодаря этим особенностям, древко не ломалось при извлечении его из дерева, если оно застревало.

Вопреки распространённому мнению секира более всего использовалась как рабочий инструмент, а в качестве боевого применялся «бородатый» топор. Позднее он получил широкое распространение в странах Прибалтики, Скандинавии, Чехии, Польши, что говорит о его русском происхождении. В гуще сражения намного удобнее размахивать лёгким, острым оружием, прикрываясь щитом.

На многих найденных секирах, на лезвиях присутствует отверстие. Существовало множество версий его назначения. Сегодня археологи склонились к мнению, что отверстие предназначалось для закрепления на лезвии чехла, а так же для подвешивания секиры на седле или стене.

Более всего боевые топоры в средневековой Руси получили распространение в северных районах, где преобладала лесистая местность. На юге с его степными просторами, где решающее значение в сражениях получила конница, их находят значительно реже.

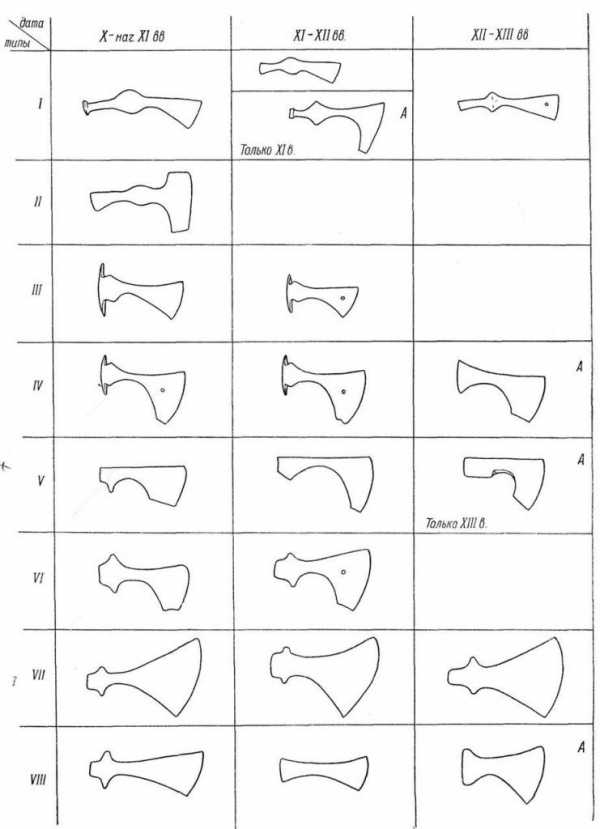

Классификация топоров на Руси X-XIII в.в.

I) Лезвие треугольное, узкое и вытянутое, иногда немного загнутое снизу. Щекавицы обуха треугольной формы, а молоточковая приставка в поперечном сечении всегда дает квадрат. Были распространены в X–XIIІ веках. Именно к этому типу относится чекан – самый популярный у воинов боевой топор на Руси. Именно чеканы обычно находят в дружинных захоронениях. Судя по исключительной многочисленности, эти топоры были не привозным дорогим оружием, а изготовлялись местными умельцами.

II) Еще одна версия чекана. Лезвие у него длинное, трапециевидной формы, а на тыльной части обуха расположен узкий пластинчатый «клюв». Эта версия топора встречается только в захоронениях, датируемых X и первой половиной XI века. Аналогичные модели были обнаружены при раскопках на территории Латвии, Польши, Швеции и Венгрии.

III) Топор боевого назначения с узким лезвием, очень распространенный. Такие модели находили в погребениях X–XI веков по всей территории России. Очень много было извлечено из Владимирских курганов. А вот на севере страны этот тип топора особого распространения не получил. Учитывая количество топориков такого типа, найденных на территории России и других стран, и время их изготовления, можно сделать вывод, что эта модель была создана именно местными мастерами, и уже отсюда перекочевала в сопредельные государства.

IV)Версия топора с вырезным удлиненным обухом и широким треугольным лезвием, вытянутым вниз. Верхняя грань клинка – прямая. Зачастую нижняя часть лезвия имела усеченную форму, это позволяло носить оружие на плече, упирая его клинком в спину. Две зазубрины на щекавицах обеспечивали лезвию надежную фиксацию на обухе. Эти топоры археологи находили как в боевом, так и в рабочем исполнении, в соотношении практически 50/50. Часть хозяйственных топоров была обнаружена в комплекте с оружием и, возможно, использовалась в качестве универсального инструмента, годного и для работы, и для сражения. Найденные топоры датируются X, XI и XII веками. Зачастую это оружие было единственным, которое обнаруживали археологи по воине, и это не удивительно. Исключительно удачная форма топора и надежный, крепкий обух, закрепленный треугольными щекавицами, делали это оружие удивительно эффективным. Русские мастера знали, как сделать боевые топоры практичным и грозным оружием. Этот тип оружия годился для сильного вертикального удара, изогнутая кромка лезвия позволяла наносить режущие удары – свойство, полезное не только в бою, но и в быту. Такие топоры тоже считаются исключительно heccrb[ изобретением: на территории России подобные находки датируются X веком, а зарубежные аналоги были созданы не ранее XI столетия, то есть на 100 лет позже.

V)Тип топора со значительно оттянутым вниз лезвием и выраженной выемкой. Щекавицы имеют всего одну нижнюю зазубрину. Такие топоры были в обиходе в X и начале XII века. На севере Руси именно эти орудия пользовались исключительной популярностью, их обнаружено значительно больше, чем других моделей. И это вполне логично, потому что подобную форму клинка подарила русичам скандинавская культура. Боевых топоров такого типа там было много, они активно вошли в обиход на триста лет раньше.

VI)Отличается от описанной выше модели характерными двойными щекавицами. Поначалу эти топоры использовались как боевые (с X по XI столетие). Но их характеристики были значительно ниже, чем у 4-го типа, и уже к XII веку топоры стали преимущественно рабочими. Они были обычно не боевыми, а хозяйственными инструментами, именно поэтому обух крепился так надежно.

VII)Очень напоминает тип 3-й, но конструкция обуха у него другая. Это устаревшая, мало применяющаяся в боевых условиях форма тяжелого топора-колуна. Такие инструменты были популярны в качестве оружия в V–IX веках, позже им на смену пришли более совершенные формы.

mycoins.info

Копье. Исторические разновидности копий

Копье – это ручное древковое колющее или метательное оружие, предназначенное для поражения противника (боевое копье), зверя (охотничье копье) или рыбы, морского зверя на расстоянии. Копье имеет два варианта использования: ударное и метательное. Копье может бросаться в противника, поражая его, в зависимости от веса, длины и конструкции наконечника, на расстоянии 20–600 м либо использоваться в технике таранного удара.

Копья для метания уменьшались и облегчались, трансформируясь в дроты, их наконечники имеют вытянутую форму, в дальнейшем для повышения прицельности и дальности броска разработаны механические приспособления – копьеметалка, катапульта, бриколь, станковый арбалет.

Копье и дрот считаются предшественниками лука и стрел. Копье ударное утяжелялось, приобретало большую длину для обеспечения максимальной дистанции нанесения удара, для останавливания противника на большом расстоянии от воина. Могли достигать в длину 5–6 м.

Наконечники могли иметь ушки, яблоко, боковые отростки (рогатина) для предотвращения скольжения поражённого противника вдоль древка проткнувшего его копья (медвежье копье). По конструкции копье может быть простым и составным (сложным).

Далее мы разберём некоторые разновидности копий, имевших наибольшую популярность в разные исторические отрезки времени. Кстати, можете заодно почитать: как сделать копье в домашних условиях самостоятельно.

Копье боевое

Представляет собой самый древний вид колющего древкового боевого холодного оружия. Как правило, длина клинка составляла 10–50 см, а длина древка – 1,5–2,5 м. Форма клинка – коническая, пирамидальная, игольчатая, плоская и т. д.

Прочное, тяжёлое и длинное копье. Длина сарисы в войске Александра Македонского – 5–6 м, пики швейцарских наёмников XV–XVII вв. – 6,5 м. Все виды копий, кроме китайских, японских, корейских (и стран Индокитая), имели деревянное древко (ясень, клён, бук) и наконечник с трубкой. Китайские копья имели штыревой наконечник, вставлявшийся внутрь бамбукового древка. Копье колесничего короткое, его, в отличие от остальных видов, держат за конец древка и наносят удары не вперёд или в сторону, а сверху вниз.

Метательное копье (см. ДРОТ) пехоты использовалось дольше, чем любое другое (с каменного века). Обычно имело кинжаловидный наконечник. Поражало на расстоянии до 60 м, разновидности пиллум и ангона, вонзаясь в шиты, и изгибаясь, волочились по земле, утяжеляли щиты, помогая стрелкам разрушить строй противника. Копье наездников получило широкое распространение после изобретения стремян. Имело два подвида.

Копья метательные (дрот, сулица) использовались лёгкой кавалерией, конными лучниками, часто возились по несколько штук, снабжались темляками, а иногда и крючьями. Тяжёлая кавалерия использовала копья ударного типа, длиной до 5 м, постепенно все более утяжелявшиеся и часто имеющие два наконечника на противоположных концах древка (чтобы отражать удары сзади, так как быстро развернуться или развернуть сцепленное с фокром копье рыцарь в XV в. уже не мог).

Копье — дард

Короткое двухметровое копье, использовалось пехотой и рыцарями в пешем бою. Не имеет щитка, снабжено двумя валиками, образующими подобие ограничителей, выделяя рукоять и повышая удобство использования оружия. Применялось преимущественно в XV в.

Копье-дрот

Короткое облегчённое метательное копье, длиной не превышало человеческий рост, его можно было метнуть на расстояние до 65 м и использовать в ближнем бою.

Копье-клевец

Комбинированное древковое оружие, применявшееся в XV в., представляет собой боевой молот, насаженный на копейное древко и отличающийся очень длинным вертикальным остриём наконечника при обычном, а также увеличенном размере горизонтального острия, «клюва» топора. Применялось в ближнем бою против тяжёлой конницы.

Копье охотничье

Является древнейшим колющим древковым охотничьим холодным оружием. Применялось как оружие ударного, а также метательного типов. Изготовлялось обычно самодельным или кустарным способами. Широкое распространение имеет среди местного сельского населения некоторых стран Латинской Америки, Азии и Африки. В России применяется довольно редко.

Копье охотничье длиной в человеческий рост, имело мощное широкое лезвие, по форме и размеру близкое к кинжалу, иногда с перекрестьем, насаженное на крепкое, толстое древко (ратовище) без дефектов древесины. Могло использоваться также для прорубания дороги в кустарнике. Древко часто оковывали, снабжали рукоятью из нашитого куска кожи, подток мог выполняться в форме лопатки, топорика.

Копье простое

Не имеет отдельно изготовленного наконечника, острие формируется непосредственно из древка путём его заострения и отверждения. Так изготавливались бамбуковые копья Азии, Африки с остриём, сформированным, срезанным наискось стволом бамбука, и копья из выпрямленных ветвей, прямых стволов молодых деревьев, очищенных от веток. Верхушка ствола заострялась и обжигалась на костре, что придавало ей остроту и прочность. Иногда острие пропитывалось смолами. Русский вариант названия – колье, дреколье.

Копье рыцарское

Боевое подразделение рыцарского войска. В него входил рыцарь и то количество вооружённых воинов и слуг, которое он мог содержать на свои деньги. Как минимум, в состав копья должны были входить оруженосец, паж, несколько воинов (два конных стрелка и копейщик) и крепостных крестьян в должности слуг. В зависимости от знатности рыцаря, количество оруженосцев, пажей, воинов и прислуги увеличивалось.

Копье составное (сложное)

Состоит из древка (ратовища, искепища) с пятой и боевой части – наконечника, иногда также щитка, рукояти, груза (баланса), оковки пяты – подтока, оковки для сцепления с фокром, декоративных элементов (флажка, перьев). Острие может иметь или не иметь хвостовик, трубку (тулею, втулку) и крепиться врасщеп с обмоткой, оковкой или при помощи трубки, насаженной на древко. Трубка наконечника может быть короткой или достигать длины более метра, препятствуя срубанию наконечника. У многих копий при соединении пера и тулеи выделывали шарообразное украшение – яблоко. Древко, в зависимости от назначения, может иметь разную длину и сечение, утолщения, оковки.

Копье трех граней

Китайское копье с треугольным в верхней части древком, покрытым металлическими накладками.

Копье троянское

Отличается зубчиками по обеим сторонам наконечника. Открыто в Гиссарлике. Имеет сходство с кремнёвыми зубчатыми копьями Скандинавии.

Копье турнирное

Копье (Европа), применявшееся на рыцарских турнирах. Делится на корончатый наконечник и древко с нодусом. Длина турнирного копья 3700 мм, толщина древка 90 мм. В течение нескольких сотен лет трансформировалось из обычного боевого копья для первого нападения (тоже утяжелявшегося) в очень длинное (до 5 м) тяжёлое копье с тупым наконечником, иногда в виде шара. Назначение – таранный удар, позволяющий выбить соперника из седла, нанеся ему при этом минимально возможные телесные повреждения.

До конца XIII в. в поединке использовалось боевое облегчённое копье, его удерживали рукой горизонтально на уровне холки лошади, направляя в живот противника. Наконечники имели форму листа, пирамиды, шила. Древко изготавливали из прочной и лёгкой древесины ясеня. С начала XIV в. турнирное копье стало утяжеляться, получило рукоять и щиток, обрело специфический баланс, обеспечивающийся щитком и противовесом на конце копья. Теперь его зажимали под мышкой с небольшим уклоном наконечника вверх, так как удар следовало наносить в середину шлема. К рукояти копье плавно переходило в коническое утолщение, защищавшее кисть.

Часто рукоять закрывалась составляющим единое целое с копьём круглым щитом, прикрывающим не только правую руку, но и грудь рыцаря с правой стороны. Центр тяжести копья, даже не имевшего противовеса, из-за щитка сдвинулся назад. Такое копье имело большую толщину и массу, вследствие чего удержать его в руке и точно направить было невозможно без дополнительных приспособлений – крюка на кирасе и специальной оковки.

В XV в. крюк турнирного доспеха покрывался мягким деревом или свинцом, а древко турнирного копья позади рукояти оковывалось шипастыми пластинками, впивавшимися в мягкий материал. В результате, копье и кираса прочно скреплялись по типу современной застёжки «велькро», фактически составляя единое целое, и копье от удара не проскальзывало в руке рыцаря.

Во избежание чудовищной отдачи, которая могла при этом выбить из седла рыцаря, нанёсшего удачный удар, конструкция некоторых подобных копий предполагала, что оно сломается рядом с наконечником в момент нанесения удара. При этом силы удара все равно было достаточно, чтобы выбить противника из седла или заставить сработать счётчики ударов на его шлеме или кирасе, подтверждая попадание.

Копье яростного огня

Древковое огневое оружие Китая. Копье, к которому вместо наконечника прикреплён хоцян – большая, высверленная изнутри бамбуковая трубка, набитая порохом особого состава. При поджигании он не взрывался, а фонтанировал огнём.

Копье-металка

Метательное механическое оружие толчкового действия, дощечка или петля, приспособленная для метания копий и дротиков. Как сделать такую копьеметалку в домашних условиях можно прочитать здесь.

Похожие статьи:

sekach.ru

Наконечники копий из Усть-Альминского некрополя

Довольно распространенной находкой из Усть-Альминского некрополя являются наконечники копий. Они имеют аналогии среди подобных изделий, известных по материалам раскопок из других могильников Крыма. Среди ученых долгие годы ведутся споры относительно классификации наконечников. Одни выделяют среди них наконечники копий, другие – наконечники дротиков. При этом в разных работах по-разному представлены одни и те же находки. Некоторой обобщающей работы по крымским экземплярам такого предмета вооружения пока нет, но свою типологию, разработанную с учетом новых находок, происходящих из сарматских памятников Северного Причерноморья, предложил А. В. Симоненко. Она вполне подходит для систематизации наконечников из Усть-Альмы.

Тип 1 включает наконечники с коротким листовидным пером и длинной втулкой. В Усть-Альминском некрополе пока найдено два изделия этого типа (склеп 92/3, могила 1054/3), происходящие из комплексов последней трети I – начала II в. н. э. и первой половины II в. н. э. Наконечники этого же типа найдены в склепах Неапольского могильника, содержащих погребения второй половины II – I в. до н. э., что свидетельствует о длительном существовании данной формы.

Тип 2. Наконечники с длинным листовидным пером (максимальное расширение приходится на нижнюю часть пера) и втулкой, длина которой, составляет не более половины от общей длины изделия. Большая часть наконечников Усть-Альминского могильника относится именно к этому типу изделий (склепы 316, 424А/нижний ярус, 944/7, могилы 381, 383, 480, 493, 848, 858).

Тип 3. Наконечники с пером лавролистной формы (максимальное расширение приходится на среднюю часть пера). Изделий хорошей сохранности, форма которых позволяла бы без колебаний относить их к данному типу, среди находок из УстьАльминского некрополя нет. Наконечник из склепа 92/3 фрагментирован, а его графическое изображение недостаточно качественное, поэтому, несмотря на то, что перо этого изделия вроде бы расширено в средней части, от его безусловного причисления к типу 3 приходится воздержаться. Наконечник из могилы 133, форму пера которого называли «ланцетовидной» или «остролистной» занимает промежуточную позицию между изделиями типов 2 и 3.

Тип 4. Наконечники с круглым в сечении пером. Выделяя такие наконечники в отдельный тип, А. В. Симоненко выразил некоторые сомнения по поводу возможности круглого сечения пера, допуская, что учтенные им находки IV в. н. э. из Нейзаца на самом деле имели линзовидное сечение, форма которого могла измениться в результате коррозии. Находки из УстьАльмы (склеп 634/2, могила 1085) показывают, что наконечники с круглым сечением пера действительно существовали, и эта форма появилось задолго до IV в. н. э. Возможно, к этому же типу следует относить наконечник из склепа 95 (I в. до н. э.) Битакского могильника, перо которого у острия имеет прямоугольное сечение, ведь эта особенность, пусть и менее выраженная, прослеживается и в находке их могилы 1085.

Всего к настоящему времени в погребениях Усть-Альминского некрополя найдено 24 наконечника копий (целых изделий и фрагментов), из них: 11 — в склепах, 9 — в подбойных могилах, 4 — в могилах с каменным перекрытием. Среди них нет наконечников, датирующихся в пределах I в. до н. э. – первой половины I в. н. э. Находки этого времени известны, например, среди материалов Кольчугинского и Беляусского могильников. Серия находок из Усть-Альмы показывает, что наконечников копий, происходящих из погребений первых веков н. э., найдено гораздо больше, чем в захоронениях других позднескифских могильников этого же времени.

Однако их доля в общем количестве предметов вооружения, выявленных на памятнике, относительно невелика, значительно уступая находкам мечей и наконечников стрел. Почти во всех случаях, за исключением двух (могилы 737 и 848), в погребениях отсутствовало какое бы то ни было иное, дополнительное оружие, и наконечник копья являлся единственными предметом вооружения. Эти погребения, кроме наличия наконечника, ничем особенным не отличаются от остальных мужских захоронений Усть-Альминского некрополя. Многие из них сопровождались посудой с погребальной пищей и ножом, а также фибулой.

В состав некоторых комплексов входили браслеты (один или два) и небольшое количество бусин, составляющих ожерелье. В отдельных захоронениях наконечник копья вообще являлся единственным предметом. Никаких экстраординарных вещей, которые могли бы служить признаком высокого социального статуса, в этих погребениях нет.

Серия захоронений Усть-Альминского некрополя, в которых копье является единственным предметом вооружения, вероятно, свидетельствует о воинской специализации умерших. Иными словами, существовала группа воинов, использовавшая в боевых действиях копья и отличающаяся отсутствием в их вооружении меча или лука со стрелами. Эти копейщики имели родственные связи с другими жителями УстьАльминского городища — большинство захоронений совершено в склепах или «семейных» могилах, содержащих останки нескольких захоронений. Увеличение количества погребений с копьями во второй половине I – первой половине II в. н. э., может отражать возросшую военную активность в регионе в этот период.

xn--80aajhqhktebqcvc2c9e6cj.xn--p1ai

|

Поиск Лекций

Опять же Геродот сообщил нам о том, что савроматы, обитавшие за рекой Танаис (Дон), говорят «по скифски, но исстари неправильно». Он связывает такой «казус» с женщинами-воительницами — амазонками, когда-то переселившимися сюда вместе со скифскими юношами, да так и не выучивших хорошо скифский язык. Об амазонках греки слышали давно. Эти женщины вели активную боевую жизнь. Девушка не имела права выходить замуж до тех пор, пока не убивала противника из чужого племени. Поэтому, пишут греки, некоторые из них так и старились безбрачными, т.к. им не удавалось выполнить это жёсткое условие. Только раз в год амазонки возвращались в свои кочевья, где всё их хозяйство вели мужчины. Какое-то время они жили вместе, с весной же уходили в далекие боевые походы, если не были отягощены ребенком. Согласно легенде, если у амазонки рождался мальчик, то его либо убивали, либо оставляли на воспитание мужчин. Ну, а девочек с детства готовили к военным делам. У них даже выжигали правую грудь, чтобы она не связывала движение этой руки. Такая операция, якобы, давала амазонкам возможность хорошо пользоваться луком, далеко оттягивая его тетиву со стрелой, отчаянно рубиться мечом, далеко метать копья и дротики. Подросшая девушка в свое время тоже уходила со своими подругами в степь, в разбойные походы. Побывав в Причерноморских греческих городах-полисах, Геродот, как уже говорилось, собрал достаточно много сведений о местных племенах. Записал он один интересный рассказ о происхождении савроматского народа. Группа амазонок, после битвы с греками в Восточной Анатолии, попала к ним в плен. Греки разместили женщин на нескольких кораблях и, поставив паруса, направились курсом по Понту Эвксинскому (Черному морю) к родным берегам. Ночью женщинам удалось развязать верёвки на руках и ногах и тихо выбраться на палубу корабля. Они быстро перебили всю спящую команду, трупы сбросили в море. Дикая радость от получения свободы сменилась жутким отчаянием. Ведь они не могли управлять парусами, они не знали в каком направлении плыть. И тогда амазонки обратились к своим богам о помощи, отдав свою судьбу в их руки. Неожиданно ветер сменил направление, надул паруса, корабли развернулись и понеслись по водной глади. Через несколько дней корабли пристали к незнакомому берегу. Это, как сейчас считают, были Кремны — местечко у выхода Меотийского озера (Азовское море). Амазонки высадились на берег, захватили лошадей у царских скифов и стали вести разбойную, привычную для них, жизнь. Попытки скифов защитить свое добро, свои угодья от неизвестных смелых воинов, не дали результатов. Тогда им пришлось собрать крупные отряды, которые сумели с трудом одолеть нападающих, а часть из них отогнать в степь. Именно тогда скифы увидели, снимая доспехи с убитых воинов, что воевали с женщинами, с амазонками, слухи о которых давно дошли и до них. Скифы прекращают боевые действия против амазонок. Старики посоветовали молодым воинам познакомиться с девушками. Они «решили так потому, что желали иметь детей от амазонок» (Геродот). Тогда юноши, по совету стариков, расположились на возвышении так, что весь лагерь амазонок хорошо просматривался. Как только они видели вдалеке одинокую фигурку девушки, к ней без оружия направлялся молодой человек, которого она, естественно, не отвергала. Так прошло объединение двух лагерей. Скифы-юноши предложили амазонкам перебраться на становище и жить с ними среди скифских семей. Но женщины отказались, потому что «обычаи у нас не такие…мы стреляем из лука, метаем дротики и скачем верхом на конях…, к женской работе мы не привычны» (Геродот). Женщины предложили юношам взять долю своего наследства и уйти за Танаис (Дон). Так в степях Волго-Донского междуречья и в Заволжье стали жить потомки от брака амазонок и скифов: савроматы. по В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Савроматская культура

Древние авторы и современные археологи отмечали удивительное совпадение многих обрядов, элементов культуры скифов и савроматов. Савроматские племена, оказавшись в нашем регионе, конечно, встретились с местными племенами — населением финальной бронзы и с потомками киммерийцев когда-то оказавшимися в Доно-Волжских степях. Но это были лишь небольшие этнические островки среди той массы кочевников эпохи раннего железного века, которые мигрировали сюда в начале VI в. до н.э. Пришельцы быстро освоили местные угодья и природные ресурсы доступные им. Савроматские кочевники принесли в наши края, так называемую, «скифскую триаду»: совершенную конскую упряжь и оружие и, так называемый, «звериный стиль», то есть такие инновации в быту, в духовной и культурной жизни, истоки которых находились далеко за пределами Волго-Донского региона и которые были характерны только для савроматского населения. Жёсткого седла и стремян еще не изобрели. Поэтому только придуманная тогда система упряжи давала возможность воину-савромату умело управлять скаковой лошадью. Узда состояла из псалий — металлических или костяных стержней, которые с помощью колец и ремней крепилась на голове лошади с поводом и с удилами (грызлом). Перегон огромных табунов лошадей и отар мелкого рогатого скота на летники или зимники был весьма труден. Здесь была опасность не только от степных хищников или привычных потерь скота при переправе через реки. Иногда соседи были не против того, чтобы отбить скот у пастухов и перегнать животных на свою территорию. Тогда пастух моментально превращался в воина: оружие всегда было при нем. Оружие савроматов довольно разнообразно. Это, в первую очередь, массивные наконечники копий. Так, у пос. Жутово Октябрьского района в раскопках Шилова В.П. было обнаружено савроматское погребение, где рядом с воином положили копьё. Древко сгнило, но наконечник и вток с противоположной стороны лежали на своих местах. Вток — это железная оббивка тупого конца древка для того, чтобы при сильном ударе оно не расщеплялось. Ведь им можно было даже сбросить противника с лошади и оглушённого взять в плен для продаж;! через скифов всё тем же грекам. Расстояние между ними было более 3 м. Так что мы теперь знаем длину савроматского копья. Археологи предположили, что копья могут принадлежать знатным савроматам-всадникам, поскольку, их всегда находят только в крупных глубоких погребальных камерах с хорошим набором сопровождающих вещей. Наиболее ранние типы наконечников копий относятся к VI в до н.э. Но самым широко применяемым оружием нападения и защиты были лук и стрелы, обладающие большой убойной силой. Ранние наконечники стрел савроматов были бронзовые двухлопастные втульчатые. То есть, остро заточенное древко, длиной 60-80 см, вбивалось до упора во втулку. Причем, в нижней части лопасти наконечника находилось небольшое «жальце», искривленное острие. Древко можно было выдернуть из раны, но наконечник, который перед боем могли опустить в горшочек с ядом, всегда оставался в теле. Позднее появились бронзовые трехгранные наконечники с внутренней втулкой. Для оперения стрел использовали жесткие перья крупных хищных птиц — беркута, степного орла, белоголового сипа. Свои луки савроматы делали из упругих сортов дерева (берёза, ясень, иногда тополь). Для тетивы они использовали сухожилия животных. Для предохранения ладони от удара тетивы, на неё надевали кожаную перчатку, либо нашивали на рукав боевой одежды кожаную полосу. Считают*, что длина савроматского лука была около 80 см. Колчаны, изготовленные из бересты и дерева, покрытые кожей, воины носили на боку, на ремне, который перебрасывался через плечо, либо — за спиной. Имели длину 60—70 см. Но боевые колчаны, до предела набитые стрелами (примерно, 100—150 штук) крепились перед боем по бокам лошади на особые крюки из железа или бронзы. Впрочем, легкие колчаны носились на таком же крюке и на поясном ремне. К колчану или к ремню могли подвесить мелкие украшения: бронзовые колокольчики, ворворки (колпачки в виде наперстка для удержания пушистой кисти из цветной шерсти или тонких веревочек), амулеты из В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Совромотская культура

клыков кабана. На ремни портупеи или одежду норой пришивали тонкие золотые, серебряные или бронзовые бляшки. Они иногда исполнены в «зверином стиле», то есть, с изображениями мифических зверей, либо известных степнякам животных. Обычной находкой в погребениях воинов-кочевников являются мечи. Они, как правило, в деревянных ножнах, сверху обтянутых тонкой кожей. Самые ранние мечи имеют навершие на рукояти в виде бруска. Савромат подвешивал к поясу короткий меч (типа скифского «акинака»), длина которого была 30—45 см. Кстати, встречены мечи с клинками до метра и более длиной. Им удобно было «доставать» противника в конном бою. К мечу также могли подвесить амулеты, ворворки, мелкие подвески-украшения из бронзы или кости. Система защиты от оружия противника была похожа на скифскую. Те же кожаные рубахи с нашитыми пластинами из кожи вепря или быка. Голову воин предохранял кожаным колпаком или шапкой, сшитыми из плотной кожи. Богатые савро-маты могли надевать перед боем чешуйчатые панцири, а на голову — металлический шлем, с боку которого крепились кожаные нащёчники. Щиты, как полагают, были округлой или подква-дратной формы. Их изготавливали из прочных деревянных пластин, которые сверху обтягивались кожей. Края щита оббивали тонкой полоской кожи бронзовой или золотой лентой. В центре щита приклёпывали полусферический металлический выступ — умбон. Он принимал на себя удар копья или меча, не давая клинку соскользнуть вниз и ранить тело воина. Предметы, связанные с охотой или с военными действиями, либо с ритуальными обрядами, мастер по заказу знатных савро-матов мог покрыть металлическими, роговыми пластинами с изображениями различных животных: хищников (волк, медведь, орел) или травоядных (олень, кабан, баран, сайгак, верблюд, лошадь). Ученые полагают, что эти животные могли быть тотемами племён или несли сакральную нагрузку. Важно отметить, что мастер старался подчеркнуть в рисунке животного качества, важные для кочевника или воина: зоркость, смелость, силу, готовность к борьбе. Это достигалось через де- тальное изображение как отдельных органов животных — когтей, мощных изогнутых рогов, оскаленной пасти, так и самих поз животных, готовых к нападению или отчаянной борьбе. Исполнялось это путем отливки бронзового предмета или художественной резьбой по кости, рогу, а также по дереву. Иногда в погребениях встречаются украшения сбруи или портупеи изготовленные из кабаньих клыков. Пластины хорошо отполированы. Благодаря великолепному искусству резьбы видны оскаленные пасти хищников, с рельефно выступающими огромными острыми клыками. Конечно, все эти изображения на предметах имели глубокий культовый или магический смысл. Они оберегали владельца от злых духов, болезней, смерти в бою, давали человеку качества, присущие изображаемому животному. Такие предметы встречаются обычно в элитных могилах, чем подчеркивают высокий статус умершего савромата в жизни племени. Погребения савроматов в ранний период их появления в степях у Волги и Дона устраивали в курганах более ранних эпох. Но, судя по находкам, они относились к простым общинникам. Поэтому, материал таких скромных погребений не давал полной информации о савроматском населении. Да и особенно богатых савроматских погребений, насыщенных вещами, как у скифов, в наших степях не встречено. Возможно, во многих случаях погребальные камеры ограблены в прошлом. И о значимости погребённого, пгядя на «остатки былой роскоши» на дне огромной ямы, можно только предполагать: здесь был когда-то похоронен видный савроматский «деятель». Но однажды экспедиции Шилова В.П. необычайно повезло. Он открыл первое в истории археологии не ограбленное савромат-ское погребение знатного воина. Курган находился в Чернояр-ском районе Астраханской области. Местные жители издавна называли его «Сазонкин бугор». Наверное, грабители, раскапывая этот курган, были чрезвычайно обескуражены, когда на большой глубине под центром насыпи обнаружили детское сарматское захоронение со скромным могильным инвентарем. Оно было впущено в древний кур- В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Савро/иатская культура

ган много позднее. Глубже они не стали копать, вероятно, подумав, что насыпь сооружена именно над ребёнком. Так, ошибка «чёрных археологов» прошлого века спасла для науки замечательный савроматский памятник. В большой квадратной яме, в её средней части, лежали тела мужчины и женщины. Родственники положили около мужчины мясо жертвенных животных (лошади и барана), железный нож, деревянный сосудик с золотыми обкладками в виде клювов грифонов, большой железный меч, к рукояти которого крепилась бронзовая ворворка (основание кисти темляка). Тут же лежал сгнивший колчан, в котором находилось 145 бронзовых наконечников стрел. За головой женщины разместили куски мяса разрубленной лошади, железный нож, около правой руки — большое бронзовое зеркало и лощило из ребра крупного животного. Руки умерших были протянуты друг к другу так, что их кисти лежали вместе. Именно под ними и был обнаружен тайник — небольшая яма, где археологи нашли золотую шейную гривну, ожерелье из золотых, янтарных и сердоликовых бус, золотые нашивные бляшки и две височные золотые серьги. Каждая серьга — размером со спичечный коробок. Но сколько мастерства и задумок вложил в свое изделие талантливый древний ювелир! Подвеска представляет собой миниатюрную колесницу с четырьмя колёсами, к которой были подвешены на цепочках мелкие золотые шарики. На колеснице припаяны два всадника. Причем, у одного из них на боку прикреплён золотой колчан. В.П. Шилов посчитал, что серьги из этого погребения происходят из ювелирных мастерских древней Иберии (Северный Кавказ), откуда они могли попасть через купцов в степи Нижнего Поволжья. Оттуда же привезен и меч. А вот янтарь попадал в мастерские ювелиров из района Балтийского моря, бронзовое зеркало и золотые нашивные бляшки — из греческих городов Северного Причерноморья. Вот такие обширные торгово-обменные связи наладились у савроматов нашего региона с ремесленными центрами Кавказа и Причерноморья. Интересное захоронение видного воина-савромата было раскопано в кургане у пос. Вертячий Городищенского района. Вся поверхность кургана хранила следы боёв на подступах к Сталинграду: изрезана ходами сообщений, на склоне — ямы от блиндажей. Поэтому археологи не удивились, когда в большой широкой яме обнаружили скелет савромата без черепа (окоп как раз прошелся по шейным позвонкам), а рядом находился ворох пустых пулеметных лент. Около савромата обнаружили два сосуда. Один — местного производства, грубой ручной лепки (кстати, такие горшки вытянутых форм с рядами наколов круглой палочкой, характерны как для савроматской культуры, так и для памятников «переходного» периода эпохи поздней бронзы Волго-Донского региона). Второй сосуд — импортный изящный тонкостенный, с высоким горлом, с аспидно-черной гладкой поверхностью тулова. Он был изготовлен в мастерской где-то в районе нынешнего Моздока. В яму умершего, кроме того, положили крупный наконечник копья, массивный меч с бабочковидным перекрестьем, разбросали по камере пучок стрел с бронзовыми наконечниками. Тут же лежала отрубленная грудина лошади и куски баранины, а рядом — железный нож с костяной орнаментированной рукоятью. Впервые в нашей области в савроматском погребении встречены фрагменты молитвенного алтарика или жертвенника. Это — хорошо отполированная овальная чаша из розового плотного песчаника. Алтарики использовались во время ритуальных молитвенных действий, связанных с культом огня. Поклонение огненному божеству заметно и по следам погребального костра в насыпи кургана и по россыпи углей, золы и пятнам пепла в самом погребении (кстати, известны случаи трупосожжения у савроматов). Чаще всего алтарики находят в захоронениях савроматских женщин, которые могли выполнять обязанности жриц. В Заволжье, около с. Солодовки Ленинского района экспедицией ВГПУ раскопано савроматское погребение мальчика 4—5 лет. Кроме мяса жертвенных животных (рёбра барана), ему положили короткий меч на широком кожаном поясе, который оббит по краю параллельными рядами бронзовых гвоздиков. Родные мечтали видеть его воином. И вот такая неожиданная смерть ребёнка. В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура

Основа производства савроматских племен — кочевое скотоводство. Больше всего у них было лошадей и овец. Отсюда -необходимость постоянного освоения огромных степных пространств. Пригоняя скот к устьям рек, впадающих в Танаис (р. Дон), в его пойму, пастухи устраивались там на долгий зимник. Стада загоняли в пойму реки. Остальное население большой общины скотоводов постепенно подтягивалось на место стоянки по следам ушедших ранее. Кто скакал на лошади, а кто передвигался в войлочных кибитках, жёстко установленных на повозки. Её каркас легко снимался и крепился в уютном, скрытом от ветра, местечке зимней стоянки до следующей весны. Население на месте стоянки обрабатывали продукты скотоводства, вожди различных савроматских племен могли по сигналу собраться на совет. Готовились к будущим походам или охоте, в которых всегда, как отмечают, принимали участие женщины племени. Они прекрасно владели оружием, поскольку также с детства учились военному мастерству. Здесь, на месте зимника, проводились религиозные и семейные праздники, обменивали свои традиционные изделия на импортные вещи у греческих или скифских торговцев, которые давно уже знали время и место встреч на левобережье Танаиса. Купцы всегда привозили сюда нужные товары, а также новости «со всего света». Так, что савроматы были «в курсе» всех международных событий. Савроматы уходят с исторической арены в IV в. до н.э. Именно тогда в Заволжские степи и в Волго-Донское междуречье хлынули из Южно-Уральских районов огромные массы нового населения — сарматские племена. Защитить свои угодья савроматы были бессильны. Их сопротивление вскоре было подавлено. Оставшееся население савроматов со временем влились в состав сарматских племен.

З десь, на краю возвышенности, что круто опускалась к Танаису, находился сарматский некрополь — курганы, священное место, куда привозили своих убитых или умерших сородичей местные сарматы. Все было готово для похорон предводителя. Несколько сарматов, кто рыл глубокую яму с помощью кольев и заступов, теперь со скорбным ожиданием следили за приближением большой телеги, сопровождаемой конными воинами. Её с трудом тащили вверх по крутому склону бугра запряженные волы. За ней тянулись одетые в темные одежды жители сарматского становища. Доносился плач родственников, пение прощальных гимнов, мерные удары бубна шамана. Несколько дней назад сарматы сразились с большим отрядом соседей, которые давно пытались захватить их угодья у излучины реки. Бой был скорый, атаку отбили, нескольких воинов противника повергли на землю, захватили пленников. Но горе пришло в сарматское племя: погиб их молодой вождь. И рана вроде бы была неглубокой: бронзовый наконечник стрелы только жарко резанул шею воина. И только потом спохватились люди, когда внезапно воин свалился с лошади, а судороги стали ломать молодое тело. Враги перед боем опустили пучок стрел в яд. А он, застыв в пазах бронзового наконечника, попал в кровь и был причиной смерти отважного воина. Воины запалили очистительные костры, над которым пронесли несколько раз тело мертвого. Последний прощальный вопль всего племени. И вот уже осторожно тело, укутанное в кожаный плащ, протискивают в небольшой узкий ход, который, изгибаясь где-то под землей, вел в обширную нишу — подземный «дом мертвого». Здесь горели, поставленные по углам, глиняные плошки с бараньим жиром, разложены вещи. Они должны сопровождать хозяина на «тот свет»: короткий меч с костяными обкладками рукояти (изделие с Кавказа), колчан с бронзовыми наконечниками стрел (его поверхность покрыта тонкими рельефными золотыми пластинками), ритон, сосуд для питья вина изготовленный из рога быка. Широкая часть изогнутого рога об- В. И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура

бита по краю тонкими золотыми пластинками. На узкий конец ритона одета небольшая рельефная серебряная обойма с деревянной пробкой в центре. Средняя часть изделия украшена золотым пояском с изображением шествия хищных зверей. Тело осторожно укладывают на зелёную подстилку из куги, камыша и других растений. Тут же вдоль стенок раскладывают кучки нарубленного мяса барана и лошади. Потом воины осторожно принимают сверху закопченный бронзовый котел с ещё горячим варевом, где плавают крупные куски мяса. Помолчав, произнеся прощальные молитвы, все вылезают из душной погребальной камеры. К могиле подводят несколько пленных. Несколько сильных ударов мечом и жертвенной кровью врагов окропляется могила в кургане… Пройдет более двух тысяч лет, прежде чем экспедиция ВГПУ раскопает погребение этого знатного сарматского воина. Г/в. до н.э. — Г/ в.н.э. — время господства сарматских племён на огромной территории от азиатских степей до предгорий Карпат. Название этой громадной территории «Сарматия» появилось на страницах сочинения грека Гераклида Понтийского в IV в. до н.э. Но есть сведения, что в это время где-то на южном левобережье Танаиса (Дона) уже обитало некое племя «сирматов», воины которого не раз нападали на савроматов. Возможно, это были предшественники сарматов, многочисленные орды которых уже в III в. до н.э. хлынут на запад. Под общим именем «сарматы» объединялись, упоминаемые древними писателями и историками, ираноязычные племена языгов, сираков, аорсов, аланов и т.д. Сарматы обрушились на савроматов и быстро заняли левобережные районы Ра (Волги). Возможно, они уже были наслышаны о далёких степях около большой реки. Поэтому в походе на запад, наверное придерживались левобережных рек Еруслана, Торгуна, Узеней, впадающих в Волгу. Позднее они опустились к р.Ахтубе и занялили всю Прикаспийскую низменность. Обширные заволжские степи позволили кочевникам перегонять свои стада (мелкий рогатый скот и лошади), кочуя с юга на север, с зимника на летник. Осенью они всегда возвращались в южные районы, где пережидали зиму. Всю свою жизнь сарматское население проводило в степи, занимаясь кочевым скотоводством. Иногда молодая смелая часть сарматов, организовывалась в боевые дружины, которые уходили в боевые походы «воевать» соседние племена или, выполняя союзнический договор, участвовали в общих сарматских атаках, например, на города Причерноморья. Поэтому, с детства своих детей сарматы приучали к суровой жизни кочевника: «едва отнятый от груди матери станет на ноги, тотчас звонконогий конь подставляет ему спину» (Гай Соллоний Аполлинарий Сидо-ний). Со временем плотность населения в Заволжье возрастает настолько, что это заметно начинает сказываться как на кормовом балансе для скота, так и на вопросах границ между племенами. Такие споры, по тем временам, решались чаще с помощью оружия. Подобная обстановка заставила некоторые сарматские племена форсировать Волгу. Открыв истоки левобережных речек, впадающих в Дон, сарматы, придерживаясь их течения, дошли до его левого берега. Казалось, таким же образом можно было бы быстро освоить и степи правобережья Дона. Но раскопки в Чернышковском, Суровикинском, Калачевском районах показали, что активного продвижения сюда сарматов не было. Археологи обнаружили здесь только несколько разрушенных сарматских погребений поздней поры. По всей видимости, сарматы, освоив Волго-Донское междуречье, повернули на юг и, придерживаясь Дона, скоро оказалась в предгорьях Кавказа, на просторах Кубани. Во II в. до н.э сарматы продолжают движение уже в сторону Крымского полуострова, где громят отряды скифов. Сарматы за эти сотни лет оставили о себе память не только в произведениях античных авторов. В южно-русских степях, в Волго-Донском междуречье и в Заволжье археологами раскопаны их многочисленные погребальные памятники — курганы. Именно материалы раскопок рассказали нам о многих сторонах духовной жизни, хозяйственном укладе, быте и других сторонах культуры этих воинственных кочевников-скотоводов. Изучение накопленного материала сарматской культуры, позволило ар- В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура — 121

хеологам по характерным признакам разделить всю сарматскую эпоху на ранний, средний и поздний периоды. Ранний (III в. до н.э. — I в. до н.э.) — появление сарматов на Волге и Дону. Аммиан Марцеллин, римский историк, пишет о сарматах, что «нет у них шалашей, никто из них не пашет, питаются они мясом и молоком, живут в кибитках, покрытых… кусками древесной коры. Дойдя до богатой травой местности, они ставят свои кибитки в круг и кормятся как звери, а когда пастбище выедено… двигаются дальше.» Скрипкин А.С. (профессор ВолГУ) полагает, что в ранне-сарматское время Волго-Донские степи принадлежали племенам аорсов (о которых упоминал ещё Страбон), которые пришли сюда из районов Южного Приуралья вместе с другими сарматскими племенами. Стандартный погребальный обряд у них был уже выработан. Это — узкая длинная или прямоугольная яма, которая в ранний период жизни сарматского населения чаще рылась в насыпи древнего кургана. Иногда, в одной из длинных сторон делался подкоп по всей её длине, реже — копалась обширная катакомба в узкой стороне ямы. Дно камеры покрывалось слоем куги, бересты или травы, войлоком или тканью. На дне ямы встречаются следы мела, угольков, пепел из погребального костра. На перекрытии ямы, на склоне насыпи кургана остаются следы поминальной тризны: сосуды с варевом, кости жертвенных животных, следы огненного обряда, иногда ставится бронзовый котёл с пищей. В самой погребальной камере рядом с покойником устанавливали посуду с похлёбкой, кувшины с молоком, водой или вином, кладут мясо барана, лошади, а также личные вещи умершего: одежду, портупею, оружие, предметы быта и роскоши. Среди обычной лепной керамики встречаются мелкие сосудики из глины, которые археологи называют курильницами. Их лепили в виде вазочки на ножке или в форме небольшого стаканчика со сквозным отверстием в стенке. Более крупные цилиндрические курильницы имели в средней части налепной валик из глины. Вероятно, такие предметы служили сарматам в ритуальных действиях, молитвах, радениях. Внутри курильницы на горящих угольках зажигалась рубленная пахучая травка: полынь, чабрец, конопля. И тогда нужно было произносить молитвы, просьбы, благодарности духам. Вероятно, считалось, что с дымком из курильницы уходит вверх к богам молитва сармата. Археологи отмечают, что в некоторых сарматских погребениях встречается россыпь или комочки жёлтой серы, рядом с котороыми лежат кремнёвые отщепы. Иногда положены кусочки красного реальгара. Ученые полагают, что у сармат эти предметы выполняли какие-то сакральные функции, символизировали культ огня, очищения. Такую же функцию, вероятно, выполняли и высыпанные на дно ямы погребения или на поверхность сооружаемой насыпи кургана, кучки древесных угольков, пепла. Может быть, они были принесены из ритуального костра или из семейного очага. Полагаем, что к ритуальным предметам сарматов относятся и небольшие костяные ложечки. Возможно, ими пользовались во время приготовления какого-то лекарства или ритуального вещества как мерой малою веса (сейчас в рецептах рекомендуют: «возьмите на кончике ножа…и т.д.»). В погребениях женщин и детей археологи иногда находят небольшие меловые антропоморфные фигурки. Их назвали «куколками». Но. конечно, они носят скорее культовый характер, относятся к женским божествам — богиням-заступницам, хранительницам семейного очага. В женских погребениях часто находят предметы туалета: флакончики с румянами, бальзамом, гримом, благовониями. Наполненные пахучими мазями или красителями для макияжа, флаконы привозили в наши степи из-за «границы»: южноиталийских провинций Рима или из торговых центров Причерноморья. Большим спросом в сарматских степях пользовались изделия мастерских по изготовлению бус, бисера, ожерелий. Рядом с сарматками археологи встречают различные бытовые предметы: небольшие ножи, шильца, проколки и т.д. Но основной находкой, и только в женских погребениях, являются глиняные пряслица. Это — небольшие округлые или биконические грузики с отверстием в центре. Надетые на стержень, вращаясь, В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура

они закручивали шерстяную нить (позднее — веретено), которая была необходима в ткачестве или в вязании. В мужских погребениях присутствует оружие, которое подчеркивало принадлежность покойника к военной «касте». Чаще всего встречаются железные мечи, бронзовые и железные наконечники стрел, крупные втульчатые наконечники копий. Мечи и кинжалы ранних типов имели серповидное навершие и прямое перекрестье. В средне-сарматское время появились мечи с кольцевым навершием и прямым перекрестьем. У поздних сарматов металлическое навершие отсутствует, рукоять заканчивается просто штырём. Но рука, сжимающая рукоять меча, должна была иметь жесткий упор. В этом случае, на штырь рукояти насаживалась крупная бусина, либо округлый деревянный брусок, туго прикрученный к рукояти кожаной лентой. Носились клинки в деревянных ножнах, покрытых кожей. Часто её окрашивали в ярко красный цвет. Рекомендуемые страницы: Поиск по сайту |

|

poisk-ru.ru

коллекция наконечников стрел,копий и фрагментов оружия,Арцах(НКР).

Это коллекция собранна на полях Арцаха(Нагорно-Карабахская Республика),из разных сел,у меня записано откуда найден каждый наконечник.Видеорепортаж поможет лучше разглядеть http://www.youtube.com/watch?v=ZYRWDh7bFZQ&feature=player_embedded#

в конце минут три репортаж с коллекцией,

Помогли мне ее собрать мои коллеги деминеры.

Почему эти наконечники остались в земле?

Вопрос без ответа,можно только строить догадки,ведь оружие всегда подбиралось..,у монголов за войском ходили женщины и дети,которые после боя собирали случайно неподобраные наконечники,даже сломаные,ведь всегда можно было обменять у кузнеца на что-то полезное в хозяйстве.К примеру, на базаре в те времена можно было приобрести за 6 наконечников стрел одного невольника-раба или корову,а барашка за 2 наконечника.

Тот факт,что эти наконечники остались неподобраными,доказывает как туго приходилось разным завоевателям на нашей земле,земля «горела» у них под ногами и они бежали оставив в земле главный залог своего успеха,свое оружие…

аннологичной моей коллекции нет во всем Кавказе, в пределах бывшего Советского Союза мои поиски через интернет выявили всего одного коллекционера,чья коллекция больше моей,но в основном он может похвастатся своими железными наконечниками,а бронзовых и каменых наконечников в моей коллекции больше.Медного же наконечника,который у меня один,больше нет не только у коллекционеров,но даже и в музеях,т.к. медный век в истории человечества был очень короток и медных экспонатов в мире считаные еденицы.

В моей коллекции 5 наконечников стрел из обсидиана(кусок обсидиана -образец,из которого делали эти наконечники стрел)А.О.Мнацаканян в своей книге «Говорят памятники» датирует аннологичные наконечники 20-18 вв.до н. э.(стр. 85,на армянском языке).Средний размер от 4,5 см до 2,5 см.Острый косоугольник,которому шлифовкой боковых углов придана сердевидная форма. Простота изготовления обсидиановых стрел обьясняет то,что их употребление продолжалось еще долгое время после того,как мир вступил в эпоху бронзы из каменого века.

Бронзовый наконечник под номером 10 уникален тем,что черешку придана форма винта,что бы ввинчивать в древко стрелы(это лет за 400-500 до использования Архимедом винта в технических целях),анналога этому наконечнику также не встретил нигде.Похожие на наконечник под номером 11 датируются Р.А. Ишханяном в его книге «Иллюстрированая история армян» 11 в. до н.э.(стр.35,на армянском языке)

Все начиналось с камня…земля в Арцахе(древнее название Нагорного Карабаха),почти как и во всей Армении, в основном это горы.И именно из горного камня и первый экспонат коллекции-каменный нож.Сколько ему лет?10-15 тысяч?больше или меньше… не знаю,но древнее это ножа я не видел ни в одном каталоге,точнее могут это определят только историки посредством углеродной экспертизы,но глядя на него,понимаешь,что принадлежать он мог только пещерному человеку.18-и сантиметровый кусок скального камня,с семметрично расположенным по центру 9-и сантиметровым тщательно заостренным лезвием .Рукоятка в виде обуха топора длиной в 9см. и шириной 8см.

Сквозь тысячелетия трудно увидеть хозяина этого ножа,но судя по ширине рукоятки ножа,кисть руки у пещерного человека была непомерно развита,как минимум вдвое шире моей кисти.Судя по короткому лезвию и на многое пригодной рукоятке ножа,можно утверждать ,что этот нож не предназначался для убийства,он скорее был удобным инструментом под рукой,годным для разделки мяса.Каждый экспонат каменного века уникален.То,что жизнь в Арцахе началась с каменного века,потвердили неоднократные раскопки пещерного комплекса около села Азох. Горы,богатые лесами,пещерами и пресной водой были идеальным местом для проживания человека.Непреступные пещеры надежно укрывали,лес давал топливо и пищу,а нож помогал разрезать…

шиловидные бронзовые наконечники,их появление,возможно,обуславливается тем,что человек стал носить более прочные доспехи-кольчугу,наконечники другой формы не могли их пробивать,поэтому шиловидные наконечники стали необходимостью…

скифы предпочитали отливать свои трехжалые втульчатые наконечники из бронзы.Аннологичные наконечники историки датируют 7-4 веками до н.э.

«Бронзовые тяжелые наконечники стрел,похожие на ультрасовременные формы суперреактивных самолетов или ракет..»,так их описывает И.Долгополов в своем каталоге Мастера и Шедевры.Много книг написанно про скифские наконечники и они действительно стоят того.В моей коллекции их 12 шт. по форме они все отличаются друг от друга,но диаметр втулки,куда насаживалось древко у всех одинаков.В этом не только их уникальность ,но и их взаимозаменяемость.Два наконечника сломаны,5 наконечников-свистуны(около втулки,есть дырочка,через которую во время полета стрелы ветер свистит,по другой версии оттуда впитывался яд, эффект давления на психику врага),один с боковым шипом,когда после попадания стрелы вытягивали из раны,боковой шип оставлял наконечник в теле жертвы.Во втулке другово наконечника осталось частица деревянного древка.Если сделать экспертизу,можно с точностью сказать,какое это дерево и когда точно была срубленна именно эта ветка.

бронзовый наконечник копья,расплющенный в гармошку,вероятно кололи с коня ,удар был очень сильный,вот и расплющился и железные наконечники копий.Самым нижним наконечником при точном попадании легко расщеплялся шит и противник оставался безоружным против стрел…

бронзовые лезвия кинжалов.На обломке от черешка лезвия(номер 26) сохранился бронзовый гвоздик , которым фиксировалась неподвижность деревяной рукоятки,другое лезвие плоского кинжала(номер 23) сломанно,возможно это самый древний бронзовый экспонат в моей коллекции,а так же во всей Армении,так по крайней мере мне обьяснили проффесора из Института Археологии Армении.(судя по слою «благородной» патины).

железные наконечники стрел…легенда о Айке-лучнике,

«Этот Айк,статный,рослый,быстроокий,с божественными кудрями,с крепкими мышцами,славившийся между исполинами храбростью,был противником всех,кто подымал руку единоличного господства над всеми исполинами и полубогами….

Айк,не желая покорится Бэлу,после рождения сына его,Арменака,в Вавилоне,двинувшись пошел в землю Араратскую…

Тогда Бэл титанид,собрав рать,состоящую из полчища пеших воинов,приходит на север в землю Араратскую…

Страшно сколебалась земля от столкновения обеих сторон и от воинского натиска…

Луконосец Айк…устремившись вперед,приблизился к царю и,туго натянув широкий ,как озеро,лук,угодил в наперстник Бэла стрелою с натри-расщепленным наконечником,железо пробилось насквозь меж плеч и упало наземь…»

Так описывает Мовсес Хоренаци,я перепечатал из учебника по Истории Армении. Итак, начало и свобода племени Айка,т.е. армян,на какой то миг зависели от железного натри-расщепленного наконечника стрелы,который как я прочитал ,так и остался на поле боя….у меня в коллекции 16 шт. таких наконечников разных по длине .Но,я считаю,что историк мог и просто так написать то,что наконечник был железный,ведь в его время именно такие наконечники из железа -трехкрылые были наилучшими наконечниками для стрел…

Двушипный наконечник не позволял раненному освободиться от стрелы, не расширив раны, наконечники стрел с острием в форме тупого угла принято называть «срезнями»,они вызывали обильное кровотечение,четырехгранные наконечники стрел пробивали кирасу и доспехи противника..Известно,что лучник окрашивал оперенье стрелы(маркировал),что бы посмотрев и оценив противника,суметь вытащить из колчана нужную стрелу и пронзить его,даже если он одет в защитное снаряжение.

…с конца 15 века особым шиком было делать оплетку на кинжалах из витой проволоки, вплетая стальные, серебряные и золотые проволочные нити. На практике проволока очень полезна в случае применения латных перчаток и рукавиц, которые своими краями глубоко царапают кожаную и деревянную поверхность. http://swordmaster.org/2010/06/25/boevye-nozhi-i-kinzhaly-srednevekovya.html Оплетка проволокой рукояти кинжала, такая оплетка применялась и для мечей.

кинжал входил в экипировку воина,т.к. раны нанесенные мечом вызывали страшные раны, кинжалом добивали поверженного врага,отсюда и название-кинжал милосердия.

Несколько кривых и обоюдоострых кинжалов поставлено в коллекцию скорее для фона,т.к. продолжает ряд от каменого ножа через бронзовые до железных.

gradiw.livejournal.com

|

Поиск Лекций

Кстати, мечи у сарматов играли (как у скифов и савроматов) определенную сакральную роль. Об этом пишет Аммиан Мар-целлин: «…они, по варварскому обычаю, втыкают в землю обнажённый меч и с благоговением поклоняются ему, как Марсу, покровителю стран, по которым они кочуют». Сарматы были прекрасными стрелками из лука, который у них был оружием ближнего боя. Известно, что сарматская конница совершала стремительный набег на противника, причём, воины начинали обстрел уже на подступах к боевым порядкам врага. Только после этого, сарматы могли применить копья, дротики, мечи, топоры. Много внимания сарматы уделяли тренировкам по стрельбе в цель со скачущей лошади. Они следили за состоянием лука, тетивы, её крепления и боевому запасу стрел в колчане. В III в. до н.э. в берестовых или кожаных колчанах сарматов ещё встречаются стрелы с бронзовыми наконечниками. Они трехлопастные втульчатые. Позднее появляются железные трехлопастные втульчатые наконечники, которые довольно быстро заменяются черешковыми наконечниками стрел. Сложность конструкций погребальных камер отдельных сарматских погребений, обширные погребальные действия, большое количество сопровождающих предметов — всё это говорит об уже состоявшемся социальном неравенстве в раннесарматском обществе, где выделяются богатые скотом семьи, племенная или родовая верхушка (вожди, военачальники, знатные воины, шаманы и волхвы) и, с другой стороны, простые скотоводы, воины. Поэтому открытие экспедицией Н.Б. Скворцова погребения знатной сарматки в Николаевском районе со сложным ритуальным обрядом, огромным объёмом земляных работ, проведенным «похоронной командой» воинов-сарматов, является сенсацией. Разнообразен сопровождающий госпожу могильный инвентарь. Прямоугольная яма была глубокой. Дно наклонно шло к одной из узкой сторон могильной ямы. Здесь были выкопаны ниши для двух человек. В одной покоился пожилой мужчина. Его правая ладонь сжимала рукоять кинжала. Тут же стоял медный литой котел (III—I вв. до н.э.). В Нижнем Поволжье подобный котёл встречается второй раз. Чаще их находят в могилах сакских воинов в Средней Азии. В этом котле когда-то сварили мясную похлебку (лежали кости быка), куски баранины были положены вдоль стен камеры. Кроме того, рядом с воином обнаружены: бронзовое зеркало, оселок для заточки ножей, костяная проколка (вилка), колчан с железными наконечниками стрел и крюком для его крепления на портупее, наконечник копья и другие мелкие предметы. Во второй камере похоронили молодую женщину (18—20 лет). Её положили на толстую кошму. Сверху тело покрыли парчовой накидкой. А рядом археологам встретились удивительные вещи: красноглиняный кувшин, аналогий которому нет, сероглиняную миску, курильницу (сосудик для благовоний во время совершения молите), крупные бронзовые колокольчики (такие можно встретить только далеко на Востоке), серебряную чашу, орнаментированную позолоченными поясками (дно чаши намеренно пробили, чтобы «освободить» душу предмета для перехода в иной мир). Обнаружено костяное навершие гребня, которое украшено стилизованными головками птиц и животных. На тонкую костяную пластинку, вероятно, амулет, нанесли магический солярный знак. Собраны бусы из янтаря, гагата и коралла. Около костей барана лежат нож. В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура

В погребальной камере встречено много великолепных изделий из золота: пронизки, штампованные бляшки либо округлой формы, либо в виде ромба или птицы (их нашивали на парадную одежду). Браслеты из золотой проволоки были надеты на руки женщины, на шее — тонкая проволочная золотая гривна в нескольких оборотов, на пальцах — два крупных золотых перстня с вставками из гагата и аметиста. К одежде, кроме того, пришили плетёные цепочки с четырьмя золотыми колокольчиками. Красивые золотые серьги обнаружены у висков женщины. Они состояли из округлых розовых камешков сердолика, оплетённых золотыми тонкими полосками, к которым крепились цепочки. К ним крепились петельками тонкие круглые пластинки, либо трилистниками с капельками синеватого стекла в центре. Уникальным предметом в этом погребении было бронзовое зеркало, одна сторона диска которого когда-то полировалась до блеска. Зеркало крепилось к деревянной рукояти, покрытой с двух сторон золотыми накладками. На них рельефно изображены фигуры воинов-катафрактариев в пластинчатых доспехах. Интересно, что руки человека держали за узду головы двух лошадей. В нижней части накладок мастер изобразил извивающихся змей. Такое зеркало можно отнести ко II в. до н.э. Возможно, оно происходит из мастерских азиатской части Боспора. Археологи отмечают, что, появившись в степях Северного Причерноморья, сарматы воют с поздними скифами, тесня их на Крымский полуостров, где находилась их столица — Неаполь Скифский. И скифская держава гибнет не без участия сарматских военных дружин. Сарматы идут дальше на запад, до Дуная. Здесь они уже сталкиваются с интересами Рима. Теперь о них узнала вся Европа: сарматы все чаще упоминаются в хрониках, записях дипломатов и купцов, историков и географов. Так, известный римский географ и историк Страбон пишет, что на Танаисе (Дону) обитают сарматские племена аорсов, которые в случае военных действий могли бы выставить армию до 200 000 человек. Помпоний Мела несколько страниц своего «Землеописания» также посвящает сарматам. Он, в частности, пишет, что «сарматы не живут в городах и даже не имеют постоянных мест житель- ства; они вечно живут лагерем, перевозя своё имущество и богатства туда, куда привлекают их лучшие пастбища или принуждают отступающие или преследующие враги; племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое, свирепое, что даже женщины участвуют в войнах наравне с мужчинами». Далее он прибавляет, что «…девочки обязаны упражняться в стрельбе из луков, верховой езде, а от взрослых девиц требуется, чтобы они поражали врагов своих так, что никого не убить считается преступлением…» I в. до н.э. — первая половина II вв. н.э. (средние сарматы) — время стабилизации сарматского населения в степях Волго-Донского междуречья, Заволжья, в степях Причерноморья. Угодья были давно распределены между племенами. Полагаем, русла многих рек стали естественными границами между ними, нарушение которых сразу же приводило к военным действиям. В пределах захваченной площади и проходили весенне-осенние перекочевки отар овец и коз, табунов лошадей. Наверное, летние стоянки сарматов, обитавших на левом берегу Дона, находились поблизости от берегов Волги, на Ергенинской возвышенности, где начинаются истоки многих донских речек или в Сарпинской низменности, в окрестности озер Цаца, Барманцак и др. Зимники же — в огромной донской пойме около устья рек, впадающих в Дон. С поздней весной начиналось движение табунов и стад в сторону летника. Вслед за ними передвигались телеги, нагруженные семейным имуществом, в кибитках ехали женщины и малые дети. Подростки скакали рядом на лошадях. Этот длинный обоз охранялся конными воинами. Конечно, полностью население не уходило с территории зимника. Часть сарматов оставалась на зимней стоянке, чтобы беречь угодья от соседей или переселенцев, заготавливать корм для животных на осень, подготавливать шкуры, кожи и другие предметы местного промысла для обмена заезжим торговцам, ухаживать за больными или старыми членами общины. А, если рядом, в обрыве реки или балки обнаруживались выходы пластов хорошей глины, то находилась работа для гончара. Лепные сосуды, обожжённые на костре, ко- 1 26 В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура

нечно, по виду уступали импортной керамике. Но и они широко использовались в хозяйстве. В поймах степных, рек, впадающих в Танаис, находились ставки сарматских вождей, торгово-обменные пункты, куда приходили торговые караваны. В погребениях I—II вв. н.э., наряду с бытовыми вещами, оружием, которое производилось местными сарматскими мастерами, появились импортные изделия из Боспорских городов, Греции и Рима, Средней Азии, Кавказа и Кубани, ремесленных центров. Тот же Страбон отмечал, что сарматы меняли «рабов, кожи и другие предметы» на «одежды, вино и прочие принадлежности культурного обихода». Он упоминал некий торговый путь, который шел на Кавказ, далее — в Мидию, по которому аорсы «вели караванную торговлю на верблюдах индийскими и вавилонскими товарами, получая их в обмен от армян и мидийцев». Из Волго-Донских степей часто уходили в дальние походы дружины молодых сарматских воинов, ведомые опытными военачальниками. Сарматы теперь активно участвуют в военных и политических событиях государств Причерноморья, в борьбе против Рима. Назад возвращались поредевшие отряды, привозя с собой не только трофеи, но и, наверное, останки своих собратьев по оружию. По обычаю тех лет, тела должны быть захоронены на земле предков. Так росли цепочки курганов на высоких террасах по берегам донских и волжских рек. Сохранилось немного рисунков, которые как-то передают внешний вид сармата, его одежду, расположение оружия, предметов амуниции. В это время, конечно, сарматы выработали стандартный «покрой» боевой или повседневной одежды и правила ношения оружия. К сожалению, многие предметы амуниции, изготовленные из дерева, кожи, ткани не сохранились. Поэтому, представляет интерес, в этом плане, захоронение знатного воина из Первомайского курганного могильника, где сопровождающий его инвентарь расположен так, что есть возможность реконструировать амуницию и расположение оружия. По всей видимости, сарматский воин был одет в шаровары, заправленные в полусапожки. Парадный кафтан обшит золо- тыми штампованными бляшками, застегивался на деревянные или кожаные карабины (пуговицы). Кафтан опоясывался широким кожаным ремнём, украшенный рядом крупных бронзовых блях, инкрустированных вставками из белого и синего стекла и пасты. От пояса вниз свешивались тонкие кожаные ремешки, служащие для подвески кинжала, оселка с золотым оконечником, возможно, небольшая кожаная сумка или кошель, где могли находиться мелкие личные вещи. На портупее носился длинный железный меч. За спиной сармата находился в походном положении кожаный колчан. Он мог вместить до сотни стрел. На время боя, естественно, колчан перемещался так, чтобы быть под рукой стрелка. Уникальный обряд погребения сарматских воинов обнаружен в Иловлинском районе у пос. Писаревка. Здесь археологи раскопали длинную, как окоп, траншею, на дне которой стояли две большие колоды, вырубленные из крупных стволов деревьев. В одной колоде покоился простой воин (с ним был только короткий железный меч). Во второй похоронили человека из военно-аристократического круга. Около него лежал меч в парадных ножнах. Они были изготовлены из деревянных пластин, покрытых кожей, сверху которой прикрепили тонкую золотую фольгу. Его принадлежность к знатным воинам подчёркивали также лук и колчан со стрелами. Кожаное покрытие колчана по краю украшалось витой золотой лентойна сверху крепилась золотая бляха, на которой мастер изобразил пантеру, гибкое, гипертрофированно длинное тело которой обвивало травоядное животное. Кроме того, найдены бронзовое зеркало, оселок, плоская галька, нож, крупная тёмно-синяя бусина с белыми глазками. Когда-то его плащ застегнули на бронзовую фибулу (прабабушка нашей «английской» булавки), пояс застёгивался на литую бронзовую пряжку с динамичной сиеной борьбы животных. Мастер изобразил пантеру, вцепившуюся в длинную шею двугорбого верблюда. Интересно отметить, что верблюд караванный. На пряжке хорошо видны поводья, идущие от головы животного к горбам, на которых укреплена широкая площадка седла. В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура

«Почти все аланы высоки ростом и красивы, с умеренно белокурыми волосами; они страшны сдержанным взглядом своих очей, очень подвижны вследствие лёгкости вооружения…им доставляют удовольствие опасность и войны. У них считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении». Так Аммиан Марцеллин оценил тех сарматских кочевников, племена которых появились в степях на Дону и Волге в I в. н.э. О приходе аланов в Волго-Донское междуречье говорят не только письменные источники, но и появление в курганах погребений со своеобразным ритуальным обрядом, ставшим стандартным на долгие годы. Например, они чаще хоронили своих соплеменников под одиночными насыпями. Это были, в основном, захоронения знатных членов племени. Бедные слои населения продолжали устраивать погребения своих родных в более древних курганах. Аланы вытеснили из наших степей аорсов, подмяли остальные сарматские племена, заняв главенствующее положение. По словам Аммиана Марцеллина, они «…постоянными набегами изнурили соседние народы и распространили на них название своей народности…». Благодаря установлению торгово-обменных связей с восточными ремесленными центрами, с Кавказом и с городами Причерноморья, сарматам удалось привлечь купцов в районы Волго-Донья. Те повезли сюда предметы роскоши, вино, ткани, благовония. Их обменивали на продукты скотоводства, изделия местных промыслов и, конечно, на пленников. А.С.Скрипкин считает, что именно в это время сарматы начинают получать караванным путем товары по северному отрогу Великого шёлкового пути. Крупным торгово-ремесленным центром продолжал оставаться город Танаис, который находился в устье Дона (р. Танаис). Именно оттуда, в основном, в далёкие донские и заволжские степи поступала посуда, сформованная на гончарном круге, различные украшения, бытовые вещи. Детали парадного оружия, ювелирные изделия по заказу представителей аристократической верхушки изготавливались из золота, серебра и бронзы с использованием драгоценных и полудрагоценных камней (бирюза, гранат, опал, аметист и т.д.). Два погребения представителей сарматской знати с интересным набором импортных вещей встречены в К&тачёвском районе у пос. Вербовский. В одном погребении, в головах лежащего мужчины положили крупный оселок для заточки меча, поставили небольшой тонкостенный бронзовый тазик римской работы. В античном мире такие ёмкости, изготавливаемые в южноиталийских мастерских, использовались для омовения рук перед приёмом пищи, в различных ритуальных действиях на торжественных пирах и просто как парадная посуда, подчеркивающая значимость римской аристократической семьи. На шее сармата висел амулет, Ювелир использовал для этого крупную опаловую бусину. Она молочного цвета с яркими красными прожилками. К краям бусины прикрепили вишнёвым варом полые золотые колпачки с петельками для подвески. Узкий пояс застегивался на бронзовую проволочную пряжку. На поясе воина висел короткий кинжал, а у левой руки стояла бронзовая чаша, в центре которой когда-то была фигурка Диониса или вак-ха, отлитая из серебра. В ногах лежал тяжелый железный кистень с кольцом для ремня. Самой яркой вещью в захоронении был серебряный кубок с литыми серебряными ручками в виде поджарых волков. Выяснилось, что под слоем многовековой патины, скрыты рисунки. На крышке с золотой каемкой прочерчена звезда, вокруг которой плывут гиппокампы (водяные лошади) и лани с рыбьими хвостами. Округлое тулово кубка разделено’полоской растительности (поверхность земли?) на две части. На верхней поверхности тулова видна сценка из обычной жизни сарматов: конная охота на огромных вепрей. Всадники, одеты в перетянутые поясом, лёгкие куртки, узкие шаровары, на ногах что-то вроде чувяков, тапочек, с переплетёнными крест-накрест шнурами. Охотники сидят на запряжённых лошадях. В руках они держат длинные древки копий-рогатин, которыми пытаются попасть в пасти рассвирепевших кабанов. Внизу кубка — вероятно, подземное царство, где души сарматов (их изображали обычно в образе оленя) терзают грифоны и пантера. Кубок, наполненный священным напитком, мог использовать 130 — В.И. Мамонтов. Далёкое прошлое Волго-Донских степей Сарматская культура