Конструкция самолета МиГ-3. Шасси и ВМГ.

1 2 3

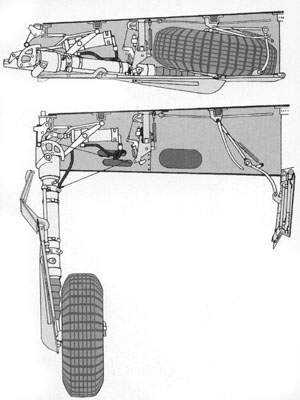

Шасси трехточечное, убирающееся в полете. Механизм уборки шасси и тормоза пневматического типа.

Стойки главного шасси из стали 30 ХГСА. Стойки оснащались гидропневматическими амортизаторами типа «Юнкерс» рабочим давлением 39 атм. Ход амортизатора 250-270 мм. Гидросмесь состояла из 30% глицерина и 70% спирта.

Колеса главного шасси имели размеры 600×180 мм на МиГ-1 и 650×200 мм на МиГ-3.

Основные опоры шасси крепились к торцевым, усиленным, нервюрам центроплана, их уборка и выпуск обеспечивались пневмоцилиндрами. В убранном положении опоры закрывались шитками; каждый шиток состоял из пяти частей, три из которых были подвижными относительно стойки. Две средние части щитка складывались «гармошкой» по мере обжатия амортстойки. Сигнализация выпущенного и убранного положения шасси — электрическая с механическим дублированием (штыри-«солдатики» убранного положения). Масса одной стойки шасси с механизмом уборки, колесом и шитками составляла 85 кг.

Аварийный выпуск шасси осуществлялся с помощью механической тросовой проводки и индивидуальными лебедками на каждую стойку.

Колея главного шасси составляла 2,8 м, база 5,08 м.

Костыльная установка оснащалась гидропневматической амортизацией и системой уборки. Вместо нормального пневматика было применено цельнолитое колесо (грузошина) размерностью 170×90 мм (на более поздних вариантах МиГ-3 его заменил «дутик» — пневматическое колесо большего размера). Соответственно У МиГ-1 створки хвостовой колесной ниши были простые, у МиГ-3 сначала створки имели вырез, а позднее выпуклость, для выступающей части колеса. В выпущенном положении хвостовое колесо отклонялось синхронно с положением руля направления в диапазоне ±10°. После уборки хвостовой опоры, которая осуществлялась с помощью троса, прикрепленного к левой стойке шасси. Масса костыльной установки с щитками — 15 кг.

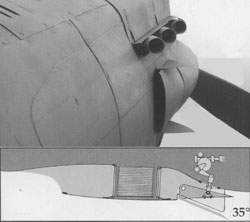

Винтомоторная группа. Самолеты МиГ-1 и МиГ-3 оснащались 12-цилиндровыми V-образными двигателями жидкостного охлаждения АМ-35А. Взлетная мощность двигателя 1350 л.с., на высотах от земли и до 6000 м его мощность поддерживалась приблизительно постоянной в пределах 1100—1250 л.с. с помощью приводного центробежного нагнетателя (ПЦН) и регулятора постоянства давления наддува (РПД). Самолет оснащался трехлопастным автоматическим винтом изменяемого в полете шага ВИШ-22Е диаметром 3 м. Постоянную частоту вращения винта обеспечивал центробежный регулятор Р-2. Угол установки лопастей изменялся в пределах 24—44°. Втулка винта закрывалась коком, изготовленным из электрона.

Двигатель крепился к мотораме двенадцатью болтами. Капот мотора состоял из семи панелей. Помимо четырех съемных панелей для подхода к узлам и агрегатам двигателя снизу под центропланом были предусмотрены два больших люка на петлях. Еще несколько лючков, размешенных на капоте и обшивке фюзеляжа, облегчали доступ к свечам и заливным горловинам баков. Воздух к приводному центробежному нагнетателю мотора подводился через всасывающие патрубки, размещенные в носке центроплана, выхлоп — через сдвоенные реактивные патрубки из жаропрочной стали. Винтомоторная установка весила 1469 кг, в том числе двигатель с водой и маслом — 905 кг, винт ВИШ-22Е — 143 кг и моторама — 36 кг.

Непосредственно под кабиной пилота размешался закрытый обтекателем водяной радиатор ОП-229 емкостью 40 л и лобовой площадью 2300 см² (у МиГ-1) или ОП-310 (у МиГ-3). Регулирование температуры воды осущестлялось при помощи подвижной задней заслонки.

Пол кабины снимался, что обеспечивало хороший доступ к проводке управления и водяному радиатору. От двигателя кабина отделялась противопожарной перегородкой.

Масло охлаждалось в двух маслорадиаторах ВМС-9, установленных симметрично слева и справа от двигателя в двух тоннелях. Регулировка температуры осуществлялась посредством заслонок на выходе, регулируемых на угол открытия до 35°.

Запуск двигателя осуществлялся сжатым воздухом от обшей пневмосистемы, питавшейся от бортового баллона (рабочее давление 120—150 атм) и компрессора АК-50.

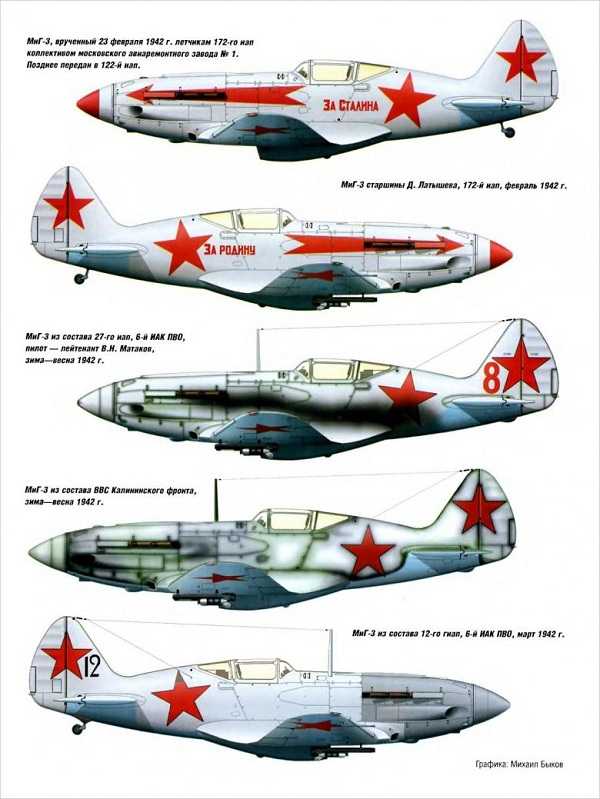

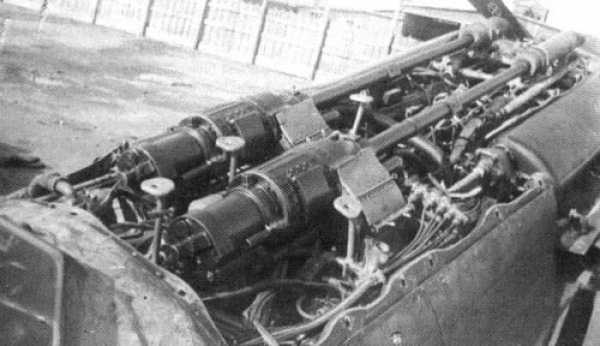

Вооружение. О вооружении самолета подробно здесь. Пулеметы ШКАС ставили на лафетах по бокам от блока цилиндров, а пулемет УБ ставили на фюзеляжной раме. Спуск пулеметов осуществлялся пневматически, с помощью двух кнопок на ручке управления. Одна кнопка служила для спуска двух ШКАСов, другая — для спуска УБС.

В случае аварии пневматической системы, спуск дублировался механически. Выброс стреляных гильз и звеньев пулеметных лент происходил через окно на левой стороне туннеля радиатора.

1 2 3

www.airpages.ru

МиГ-3. МиГ-3

С 20 декабря завод № 1 перешел на выпуск нового самолета, обозначенного как МиГ-3. Новый номер модели был придан тем же приказом НКАП № 704, касающимся обозначения самолетов Микояна, и вступал в действие, начиная с машины № 2101. Главной причиной, обусловившей появление новой модели, стало стремление увеличить радиус действия всех современных типов истребителей.

Решение СНК, касающееся радиуса действия новых истребителей, появилось 2 октября 1940 года. Для одномоторных самолетов определили минимальную дальность полета в 1000 км при 0,9 от максимальной скорости, а для двухмоторных самолетов в 2000 км при 0,8 от максимальной скорости. Дополнительное топливо должно было находиться во внутренних баках, так как предусматривалась возможность сопровождения новых скоростных бомбардировщиков, которых еще пока не было. Также, крейсерская скорость истребителей была не столь высока, а полеты на столь дальние расстояния случались нечасто. Гораздо практичнее в таких ситуациях было использовать подвесные топливные баки, тем более, что опыт использования подвесных баков у советских летчиков уже имелся.

В тот же день 2 ноября появился приказ НКАП № 521, который предписывал установить внутренние топливные баки на всех выпускаемых самолетах и прототипах. Кроме Микояна, этому требованию подчинился Лавочкин, который поставил дополнительные баки на свою машину. Яковлев ставить баки отказался.

В соответствии с директивой НКАП завод № 1 с 15 декабря должен был выпускать модернизированный вариант И-200. Прототипом для него стал И-200 № 4. Этот самолет получил самогерметизирующийся фюзеляжный бак емкостью 250 л, установленный под кабиной пилота.

Поскольку бак частично выступал за силуэт фюзеляжа, пришлось значительно удлинить обтекатель радиатора, чтобы он охватывал и бак. Дополнительную нагрузку в хвостовой части фюзеляжа компенсировали, сдвинув двигатель на 100 мм вперед за счет удлинения моторамы.

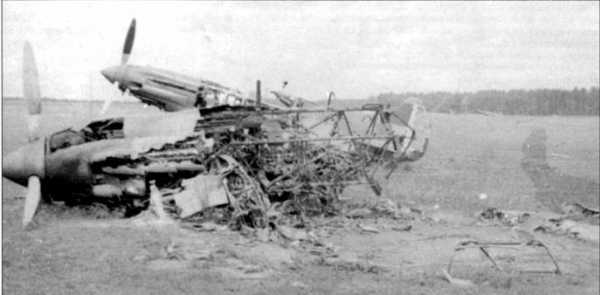

МиГ-3, брошенный на аэродроме в Ковно.

Одновременно в конструкцию самолета внесли еще ряд изменений, оговоренных еще в ходе государственных испытаний:

— увеличено положительное поперечное V крыла с 5? до 6? градусов, что улучшило поперечную устойчивость самолета.

— установлен плиточный радиатор ОП-310, смещенный вперед.

— для компенсации возросшей массы самолета установили колеса главного шасси 650×200 мм.

— изменена конструкция створок колесной ниши. Створка на стойке шасси состояла из трех частей, добавлена створка под фюзеляжем.

— фюзеляжные топливные баки получили самогерметизирующиеся стенки.

Самолет И-200 № 4 передали на заводские испытания 21 октября 1940 года. Первый полет на прототипе совершил А.Н. Екатов 29 октября. В конце ноября самолет отправили в Крым, где более теплый климат позволял продолжать испытания в удобных условиях. Испытания проводились при участии сотрудников НИИ ВВС, выделенных для проведения войсковых испытаний И-200. Заводской коллектив возглавлял А.Т. Карев, коллектив НИИ ВВС — П.С. Никитченко.

Одновременно в Москве разворачивался выпуск нового типа самолета. С 20 декабря МиГ-3 полностью вытеснил МиГа-1. До конца года успели собрать 20 новых самолетов. Другие источники сообщают только об 11 машинах.

Приказ НКАП № 702 от 9 декабря 1940 года определял, что в 1941 году завод № 1 должен построить 3500 МиГов. Одновременно планировалось развернуть выпуск самолетов этого типа на киевском заводе № 43, о чем свидетельствует приказ НКАП № 709 от 10 декабря. План на 1941 год предусматривал выпуск здесь сотни МиГов. Предусматривалась возможность развертывание выпуска МиГ-3 на заводе № 21 в Горьком, но от этого намерения вскоре отказались, та как там разместили выпуск ЛаГГов-3.

Испытания четвертого прототипа прервали в марте 1941 года, поскольку одновременно с 27 января по 26 февраля шли государственные испытания двух раннесерийных самолетов (2107 и 2115), построенных в декабре 1940 года.

Эти испытания имели целью сравнить характеристики МиГ-1 и МиГ-3. Оценивались летные качества, условия пилотажа, а также устранение отмеченных прежде дефектов. Программа испытания также преследовала цель определить устойчивость серийных самолетов, их поведение в штопоре, а также испытание вооружения и оборудования.

Пилотировали серийные самолеты капитан А.Г. Прошаков и военный инженер 2-го класса А.Г. Кочетков.

Внесенные изменения в конструкцию привели к росту массы самолета: с 3099 кг для МиГа-1 до 3355 для МиГа-3. Это почти не сказалось на скоростных качествах самолета. МиГ-3 развивал 640 км/ч на высоте 7800 м. Но ухудшилась скороподъемность. Высоту 8000 м самолет набирал на 1,71 мин дольше. При этом на самолетах стояли улучшенные винты ВИШ-61Ш.

Пилотажные качества самолета практически не изменились. Запас устойчивости при положении ручки «от себя» в горизонтальном полете оставался как на МиГ-1, а при наборе высоты даже уменьшился. В штопоре «тройка» вела себя как «единица» — после двух витков самолет можно было легко перевести в горизонтальный полет. Фигуры высшего пилотажа оба самолета выполняли одинаково, с той разницей, что из-за возросшей массы у МиГа-3 ощущалась большая нагрузка на ручке, которая приводила к более раннему утомлению пилота.

Испытания вооружения на обоих МиГах прошли без проблем. Все случаи заклинивания оружия объяснялись попаданием бракованного выстрела. Выбрасыватели гильз и звеньев лент работали без проблем. Пневматическое устройство перезарядки также не вызвало никаких нареканий. Также безотказно отработали программу и бомбодержатели.

И на «единицу» и на «тройку» ставили одну и ту же радиостанцию РСИ-3 радиусом действия 150 км, большим, чем у радиостанции на И-200. Наибольшие нарекания в ходе испытаний обеих версий МиГа вызвал пропеллер ВИШ-22Е, малоподходящий к двигателю АМ-35А. Винт имел ограниченный диапазон переключения шага — только 20? (от 24? до 44?), что не позволяло полностью использовать мощность двигателя и ограничивало допустимый угол пикирования. Уже при пикировании под углом 50гр-60гр винт начинал крутиться быстрее, чем вал двигателя, что могло привести к выходу двигателя из строя. Хотя завод № 1 получил указание ставить на самолеты новые винты, вплоть до июля 1941 года самолеты комплектовались винтом ВИШ-22Е.

Летчики-испытатели также жаловались на недостаточную эластичность двигателя. Случалось, что при резком форсаже двигатель глох.

Главным пунктом программы испытаний МиГа-3 были полеты на максимальной высоте. Длина трассы составляла 710 км, перелет производился на высоте 7800 м. При максимальных оборотах двигателя 1950 об./мин самолет летел со скоростью 0,9 от максимальной, то есть 574 км/ч. Двигатель АМ-35А, изготовленный московским заводом № 24, не был оснащен высотным корректором, оптимизирующим расход топлива, так как по инструкции, корректор следовало применять на высотах более 8000 м.

Немецкий солдат в кабине МиГа-3.

Первым полетел самолет № 2115. При приземлении в баках самолета оставалось 84 кг, в том числе 34 кг мертвого объема. Из залитых 463 кг бензина израсходовалось 379 кг. С учетом оставшихся 50 кг дальность самолета составила 820 км. Перелет состоялся 22 февраля 1941 года.

Самолет № 2107 совершил свой первый перелет 17 марта. Перелет совершался на той же высоте и с той же скоростью, но при режиме двигателя 1859 об./мин. На следующий день самолет отправился в полет по тому же маршруту, что и № 2115. Из 463 кг бензина осталось 90 кг, в том числе 26 кг мертвого объема. При пересчете оставшегося бензина дальностью полета составила 875 км. До требуемых 1000 км не хватало 180 или 143 км.

Одной из причин нехватки дальности полета был перерасход топлива двигателем, который превышал паспортный на 10-15%. Свой вклад вносила и ошибка в конструкции топливных баков, из-за которой возникал мертвый объем, который невозможно было использовать в полете.

Авиация требовала от изготовителя довести дальность полета истребителя до положенных 1000 км. Изготовитель всячески пытался отвертеться. В письме от 4 апреля 1941 года главный конструктор А.И. Микоян и его заместитель М.И. Гуревич подчеркнули свою позицию. 463 кг топлива при расходе 0,460 кг/км должно хватить на 1010 км. При этом нормы расхода приняты увеличенными, учитывая реальные условия эксплуатации. В ходе испытаний в Крыму на новом двигателе был показан расход 0,380 кг/км. Самолеты, участвовавшие в испытаниях, оснащались двигателями, уже значительно выработавшими свой ресурс (ресурс двигателя АМ-35А составлял только 50 ч), а сами испытания проводили зимой, в условиях центральной полосы. В результате расход вырос до 0,480 кг/км. Не использовалось и высотного корректора.

Было решено провести еще одно испытание. Для него выбрали самолеты № 2592 и 2597 с установленными корректорами. Датой испытания назначили 19 апреля.

Первый самолет (№ 2592) заправили 464,3 кг бензина. На трассе длинной 1100 км самолет на заданном потолке пролетел 1015 км. Остальные километры ушли на набор высоты 7300 м и снижение перед посадкой. Скорость перелета составила 575 км/ч при 1920 об./мин. При посадке в баках оставалось 60,3 кг бензина. Таким образом, дальность полета на высоте 7300 м составила 1180 км, а общая дальность — 1265 км.

Второй самолет (№ 2597) заправили 469,5 кг топлива. Дальность полета составила 970 км при скорости 574 км/ ч и 1850 об./мин. Высота полета составила 7280 м, на этой высоте самолет пролетел 790 км. После посадки в баках оставалось 86,6 кг топлива. При пересчете дальность перелета на заданной высоте составила 1015 км при общей дальности 1195 км.

Таким образом, было доказано, что самолет может перелететь 1000 км на одной заправке, при условии нормальной погоды и использования высокооктанового бензина.

Кроме простых перелетов также проводились испытания, в ходе которых имитировалась работа двигателя в условиях реального боя. Такие испытания проводились в Каче в Крыму. 13 марта 1941 года на самолете № 2147 А.Н. Екатов исследовал расход топлива при наборе высоты с максимальной скоростью.

Во время быстрого набора высоты разрушился ротор наддува. Существуют две версии того, что произошло дальше. По одной версии обломок ротора пробил фюзеляжный бензобак навылет, попал в кабину и убил пилота. По другой версии толчок в момент аварии был настолько сильным, что пилот ударился головой о стенку кабины и потерял сознание. Потерявший управление самолет рухнул на землю.

Гибель известного пилота Екатова получила резонанс. Расследование, проведенное на заводе № 24 показало, что ротор наддува был изготовлен из сплава АК-1. Данный сплав обладал запасом прочности при вращении 2050 об./мин, но на максимальных допустимых оборотах 2350 об./мин запас прочности сокращался до 6%. Кроме того, данный сплав характеризовался быстрым нарастанием усталости.

Все эти события спровоцировали новые чистки в НИИ ВВС. Начальник института генерал-майор А.И. Филин был расстрелян, начальник штаба НИИ ВВС, начальники отделов и многие другие руководители лишились своих должностей, как несоответствующие им.

Из всей этой истории с прибылью сумел выйти один Яковлев. Он не стал наращивать дальность И-26, зато стал рекламировать свой самолет как самый маневренный и простой в пилотаже. Правда, на всякий случай он спроектировал модификацию И-30 с баками достаточного объема. Предполагалось, что этот самолет должен заменить на сборочных линиях И-26 (Як-1).

Самолеты, брошенные на аэродроме в Шяуляе, слева МиГ-3.

В прототипе И-200 № 4 задняя часть фюзеляжа и фонарь кабины были ниже, чем у серийных МиГов-1, и соответствовал МиГу-3. В конструкции фонаря кабины старались использовать как можно больше плоских поверхностей, так как плексиглас на изгибах быстро делался матовым. Уменьшение размеров фонаря, хотя и принесло технологический выигрыш и уменьшило лобовое сопротивление самолета, значительно увеличило тесноту в кабине.

Первое изменение в конструкцию серийного самолета внесли 20 февраля 1941 года. Под крыльями установили гондолы с пулеметами БК калибра 12,7 мм. В гондоле помещался только сам пулемет, тогда как боекомплект из 145 патронов помещался в крыле. Это потребовало изменить раскрой листов обшивки и внести определенные изменения во внутреннюю конструкцию крыла. Хотя гондола была сравнительно невелика, ее появление значительно ухудшило летные качества самолета. В частности, максимальная скорость самолета упала на 20 км/ч. При этом выпуск пулеметов БК был недостаточным, завод № 1 часто недополучал необходимых пулеметов и не мог комплектовать самолеты.

Всего построили 821 самолет в пятиствольной конфигурации. Но вскоре от дополнительных пулеметов отказались.

Серийный выпуск МиГов шел без серьезных проблем. Завод постоянно наращивал темпы выпуска. 12 апреля приказом НКАП № 322 заводу поручили довести норму суточного выпуска до 20 машин. Это позволило бы к концу 1941 года выпустить 4295 самолетов.

Одновременно предпринимались попытки улучшить продольную устойчивость самолета. Для этого серийный самолет обдували в аэродинамической трубе Т-101 в ЦАГИ. По результатам испытаний с 10 мая начался выпуск самолетов с уменьшенным до 140 литров задним фюзеляжным баком.

Брошенные истребители: И-16 Тип 29 и МиГ-3,

Испытания самолета № 2859 с уменьшенным задним фюзеляжным баком показали, что устойчивость самолета заметно улучшилась, в первую очередь, при взлете/посадке и на виражах. Сократился разбег самолета, улучшилась стабильность полета при наборе высоты. На виражах самолет уверенно слушался рулей, а время полного виража уменьшилось на 2-3 секунды.

21 мая провели испытания на максимальную дальность полета у истребителя с «пятью точками» и уменьшенным баком. Они показали, что расчетная дальность полета составила 940 км.

До 22 июня выпускали самолеты с двигателем АМ-35А с редуктором 0,902, вооруженные парой ШКАСов и одним БС. Всего до конца июня успели собрать 1309 машин. По другим данным, 1309 самолетов собрали до 22 июня. Уже в январе завод выпустил 140 самолетов, а к лету иной день удавалось собирать до 25 машин. Для сравнения можно сказать, что до начала войны с Германией удалось построить только 425 Яков-1 и 322 ЛаГГов-3.

Начало войны ускорило процесс совершенствования МиГа-3. Первым крупным изменением стало появление на самолетах 10 июля подвижных предкрылков. Это позволило значительно уменьшить вероятность сваливания в штопор, а также поправило поведение самолета при взлете и посадке. До этого два варианта предкрылков испытывались на серийном экземпляре истребителя.

Анализ фотоматериалов показывает, что на некоторых поздних самолетах предкрылки отсутствуют. Тому есть несколько объяснений. Маловероятно, что самолеты не получили предкрылки при сборке, хотя полностью исключить такую возможность нельзя. Скорее всего, это самолеты, прошедшие ремонт в условиях нехватки запасных частей.

Вскоре в конструкцию планера внесли ряд серьезных изменений. На самолет стали комплектовать редуктором с передаточным числом 0,732 и винтом АВ-5Л-123, угол атаки лопастей у которого регулировался в диапазоне 30?. Удлинили капот двигателя, а центральную часть фюзеляжа, соответственно, сократили. Иногда самолеты этого типа называли «удлиненными», хотя общая длина машины осталась прежней.

Удлинение капота было очень серьезным изменением. Использовавшиеся до той поры замки типа «джус» оказались сложными и ненадежными. Поэтому их заменили замками, скопированными с Bf-109. Новые замки капота появились, начиная с самолета № 2554 4-й производственной серии. Новую крышку капота ввели на самолетах 16-й серии. Одновременно на воздухозаборнике наддува установили створку, автоматически открывающуюся и закрывающуюся в зависимости от положения шасси. Это защищало наддув от попадания песка и травы при взлете и посадке.

Изменилась и конструкция фонаря кабины. Ширина подвижной части фонаря стала чуть меньше, поставили бронестекло. Новый фонарь также встречался на самолетах более ранних серий, без предкрылков и с коротким капотом. Возможно, новый фонарь поставили на них в ходе ремонта.

Киль слегка развернули налево для компенсации крутящего момента винта. Рули остались прежние, зато увеличили площадь горизонтального стабилизатора, сохранив его прежний размах. Первоначальная пропорция площади руля высоты к площади стабилизатора составляла 46:54%, на новом стабилизаторе это соотношение изменилось до 37:63%. Компенсацию элеронов увеличили до 26%.

Все эти изменения улучшили пилотажные характеристики самолета, а также, что еще более важно, заметно повысили его живучесть.

В августе предприняли еще одну попытку радикально модернизировать самолет. В ЦАГИ на серийном самолете (№ 2186 ?) установили новые консоли крыла трапециевидной площади с увеличенными закрылками. Эта мера позволила бы уменьшить посадочную скорость на 4-5 км/ч (вероятно, это уменьшение лежит в пределах погрешности измерений). Но внедрение выпуска новых консолей потребовало бы полной переналадки производства, что в условиях войны было недопустимо.

На этом же самолете позднее испытывалось убирающееся лыжное шасси. В сложенном виде лыжи прижимались к центроплану. О том, ставилось ли такое шасси на серийные самолеты, нет данных. Зато известно, что МиГи-3 оснащались сбрасываемыми лыжами конструкции A.M. Тетерякова. Колеса самолета ставились в прорези лыж, которые оставались на земле после отрыва.

Поскольку эффективность вооружения МиГа-3 оказалась недостаточной, предпринимались попытки увеличить мощность залпа без серьезных изменений в конструкции самолета. Приказом НКАП № 752 от 27 июля 1941 года завод № 1 обязывался оснащать МиГ-3 двумя пулеметами БС и одним ШКАСом. Было подготовлено три варианта решения этой задачи. В первом варианте, точно соответствующем приказу, было исполнено три машины. В одном экземпляре построили самолет, вооруженный парой БСов и парой ШКАСов, а также самолет, вооруженный только парой БСов. Одновременно боекомплект увеличили с 300 до 700 выстрелов на ствол.

С 20 сентября 1941 года, начиная с самолета № 151 27-й производственной серии, ставили только пару БСов. Всего успели выпустить 1976 трехточечных самолетов, 821 пятиточечный и 315 двухточечных, в том числе 251 с пусковыми установками для неуправляемых ракет.

23 сентября приказом ГКО № 708 предписывалось шире использовать на самолетах ракетное оружие. Уже на следующий день появился приказ НКАП № 1009, обязывающий с 5 октября завод № 1 ежедневно выпускать не менее шести самолетов с направляющими для ракет. Дополнительно направляющие установили на пару самолетов прежних серий.

Батарея 3 РОБ-82 состояла из двух держателей, на которых подвешивали ракеты. Использовали ракеты РО-82 с трубчатыми направляющими или упрощенные ракеты УРО-82. Иногда ставили старые направляющие 2 РОБ-82 для двух ракет.

В боевых частях направляющие ставили и на МиГи-3 ранних серий. Кроме ракет, крепление направляющих позволяло ставить подвесные топливные баки емкостью 80 литров. Самолет мог нести ракеты разных типов: РО-82, РО-82М, УРО-82, ЗРО-82, РО-132, РО-132М и ряд экспериментальных моделей. Позднее самолеты также несли ракеты М-8.

Так как пусковые установки уменьшали скорость самолета на 10 км/ч, а с ракетами скорость падала на 15 км/ч, то 10 мая НКАП приказал с 12 мая снять направляющие со всех самолетов. В отношении И-200 данное решение было вполне оправданным, так как точность стрельбы ракетами с этого самолета была минимальной.

Последней попыткой усилить стрелковое вооружение самолета была установка пушек. Проанализировав доступные типы 20 и 23-мм пушек, конструкторы остановились на пушке ШВАК, которая была хорошо освоена промышленностью и выпускалась в массовом количестве. Но после начала войны от попыток поставить на самолет пушку пришлось полностью отказаться.

К идее поставить на самолет пушку вернулись лишь во время эвакуации. А к эвакуации завод начал готовиться уже в начале июля. 9 июля в Куйбышеве началось строительство завода № 122. Одновременно, этот завод профилировали под выпуск МиГов. 22 июля появился приказ НКАП № 729, определяющий эвакуацию авиационной промышленности в восточные районы страны. Завод № 1 попал в списки предприятий, подлежавших эвакуации, которую запланировали на начло октября.

Приказ об эвакуации ГКО № 741 появился 8 октября, а уже на следующий день появился приказ НКАП № 1053, предписывающий начать немедленную эвакуацию. К этому моменту завод успел построить 3120 самолетов.

Подготовленный к эвакуации МиГ-3 попал в руки немцев. Поздняя осень 1941 года.

На новом месте завод № 1 первое время осуществлял сборку самолетов из частей, эвакуированных из Москвы. Все эти самолеты вооружались парой пушек ШВАК калибра 20 мм с боекомплектом 200 выстрелов на ствол.

В момент когда завод выпускал в день 1-2 самолета пришла телеграмма Сталина. Сталин приказывал с 23 декабря прекратить выпуск МиГов и перейти на выпуск штурмовиков. По плану завод № 1 должен был освоить выпуск Ил-2 еще в августе 1941 года, но война спутала все карты. В пользу перехода на выпуск штурмовиков было и то обстоятельство, что двигатель АМ-35А выпускался тем же предприятием, что и двигатель АМ-38 для Ил-2. Высотный двигатель МиГа неустойчиво работал на небольших высотах, имел малый ресурс и отличался сложностью в ремонте. Все это и предрешило судьбу самолета. На новом месте завод успел собрать 22 самолета. В апреле 1942 году часть оборудования, предназначенного для выпуска МиГа, вернули в Москву и передали в экспериментальный завод № 155, переданный в распоряжение ОКБ-155 Микояна. При этом предприняли попытку возобновить выпуск истребителей. С этой целью провели заводские испытания самолета № 6005, вооруженного парой синхронизированных пушек ШВАК. Из частей, полученных с заводов № 1 и № 30 удалось собрать еще 30 машин, из которых 27 передали армейской, а 3 морской авиации. Кроме того, две пушки ШВАК установили на два самолета, доставленных на завод для ремонта.

Всего было построено 3172 МиГ-3, а с учетом МиГ-1 — 3272 самолета (+ 4 прототипа).

Высокая степень унификации и ремонтопригодность самолета обусловила его живучесть. Даже в 1944 году МиГи-3 оставались на вооружении некоторых частей ПВО и авиационных школ. Весной 1944 года в 7-м ИАП Черноморского флота действовала одна эскадрилья, оснащенная МиГами. Несколько МиГов-3 находилось в составе авиации Тихоокеанского флота. Несколько самолетов переделали в экспериментальные машины.

В середине 1941 года ОКО-1 завода № 1 разработал разведывательный вариант МиГа-3, оснащенный фотоаппаратом АФА-1. 3 июля приказом НКАП № 608 определялась оснащение одного самолета фотоаппаратом. Еще три разведывательных самолета следовало подготовить к 5 июля.

Для этого отобрали четыре серийные самолета, которые тут же отправили в авиационные части. На основании рекомендаций пилотов в конструкцию пятого разведчика внесли изменения. После испытаний этот истребитель передали в НИИ ВВС.

Один самолет с вентиляционной аппаратурой передали в распоряжение НДГИ. Два самолета без вооружения и радиостанций использовали в качестве экспериментальных машин. В мемуарной литературе встречаются упоминания о модификации МиГ-3, оснащенной парой пулеметов БС под капотом и парой БК под крыльями. Испытания этого самолета проводились в конце июня 1941 года. Пилотировал машину Марк Галлай.

В 1943 году в НИИ ВВС пробовали увеличить потолок серийного самолета. Причиной тому были полеты немецких разведывательных самолетов Ju-86R, способных забираться на высоту 14400 м. Это позволяло немцам безнаказанно летать. У двух серийных самолетов удалось снизить массу с 3285 до 3098 кг.

Судя по исходной массе, это были машины, выпущенные в июне 1941 года. Но эта мера позволила поднять потолок лишь до 11750 м, тогда как потолок серийных самолетов составлял от 10850 до 1150 м в зависимости от серии. О боевом применение этих самолетов нет данных.

Весной 1941 года пробовали вернуться к концепции самолета, оснащенного двигателем АМ-37. В апреле 1941 года двигатель АМ-37 прошел государственные испытания и получил рекомендацию к серийному производству. Этот двигатель мощностью 1400 л.с. был большой надеждой советской авиационной промышленности, его предполагалось поставить на ряд новых самолетов. Хотя мощность АМ-37 незначительно превышала мощность АМ-35А, двигатель обещал значительно улучшить летные качества самолетов.

Приказом НКАП № 366 определялось провести испытания двигателя АМ-37 на двух МиГах-3. 13 мая приказом № 438 было решено провести испытания одного МиГа, оснащенного двигателем М-82А. Самолет с таким двигателем получил обозначение МиГ-7 (изделие 72). Приказом НКАП № 379 от 26 апреля для проведения испытаний был назначен пилот Н.П. Баулин, а руководителем испытаний назначался В.Н. Сорокин.

Групповой портрет па фоне МиГа.

Заводские испытания очень быстро пришлось прервать. У самолета оказалась очень низкая продольная устойчивость. Двигатель работал неустойчиво. Самолет требовал значительных конструктивных изменений.

В это самое время шли испытания двухмоторного самолета ДИС-200 (МиГ-5), а в распоряжение завода передали только два мотора АМ-37. поэтому двигатель с МиГ-7 пришлось снять и переставить на МиГ-5. Планер истребителя передали в московскую ремонтную базу. Начало войны заставило полностью отказаться от идеи поставить на МиГ двигатель АМ-37.

Предпринималась также попытка поставить на самолет двигатель АМ-38. В 1941 году советская промышленность выпускала только два типа рядных авиационных двигателей: легкий, но недостаточно мощный М-105, а также двигатели линии АМ-34, более мощные, но и более тяжелые.

Планер МиГа-3 был рассчитан на мощный тяжелый двигатель. К этой категории кроме АМ-35 принадлежал также двигатель АМ-38, предназначавшийся для штурмовиков Ил-2. Двигатель АМ-38 был оптимизирован под низкие высоты. У земли он развивал 1600 л.с. и до высоты 4000 м имел неоспоримое преимущество над АМ-35 А. Как показал опыт первых боев, немецкая авиация действует на высотах до 5000 м. В этих условиях установка двигателей АМ-38 должна была значительно повысить характеристики истребителя.

В июле на самолет № 3595 установили двигатель АМ-38 с винтом АВ-5Л-110А. Самолет передали в НИИ ВВС, где и начались его испытания. Первый полет имел место 31 июля. Сначала испытания шли на стандартном самолете, оснащенным новым двигателем. Позднее в конструкцию самолета внесли ряд изменений. Так, самолет получил новые выхлопные патрубки, с него сняли бомбодержатели и систему заполнения бензобаков выхлопными газами. Испытания начались 1 августа, а закончились 12 августа. Вели испытания пилот Ю.К. Станкевич и инженер К.П. Мкртчян. В первом варианте самолет развил на высоте 3400 м скорость 582 км/ч, а после доработок его скорость возросла еще на 10 км/ч.

Двигатель имел большую мощность, тогда как систему охлаждения оставили прежнюю. Это привело к перегреву мотора. Нормальная эксплуатация самолета была возможна только при температуре воздуха не выше +16(С. Кроме недостаточного охлаждения обнаружилась недостаточная эластичность двигателя, но требовать эластичности от мотора, предназначенного для штурмовиков, было сложно.

После устранения всех отмеченных дефектов можно было достаточно быстро перейти на выпуск МиГов-3 с двигателем АМ-38, так как новый двигатель можно было поставить без серьезных изменений в конструкции самолета. Машину вернули на завод для устранения отмеченных дефектов, после чего испытания продолжились. На этот раз обнаружили себя проблемы с поддержанием давления внутри баков. Во время одного из полетов баки попросту деформировались из-за перепада давления. Машину опять вернули на завод для ремонта и устранения этой проблемы.

Дальнейшие испытания проводились уже на заводском аэродроме. Полеты возобновили 4 октября, но уже на следующий день самолет был потерян. Программа испытаний в этот день предусматривала разгон истребителя до максимальной скорости на определенных высотах, а также исследование его скороподъемности.

Первоначально все решили, что самолет перешел в пикирующий полет и разбился, а пилот Н.П. Баулин погиб. Но изучение обломков показало, что из пулемета БС было сделано 50-70, а из ШКАСов 5-10 выстрелов. Это означало, что самолет вступил в воздушный бой и был сбит. Хвостовое оперение самолета было отстрелено, а причиной падения машины стала потеря управления.

МиГ-3 с подломленным шасси. На заднем плане… разбитые немецкие самолеты.

От дальнейших попыток поставить на МиГ двигатель АМ-38 отказались. Но… довольно часто встречается информация, что в ходе ремонта вместо АМ-35А на МиГи ставили АМ-38. Такая переделка самолета выглядит вполне возможной. Более того, мы знаем об одном подтвержденном случае такой переделки. Переделку произвели в 402-м ИАП, сформированном из пилотов НИИ ВВС, поэтому данный случай оказался вполне задокументированным. Механики полка в ноябре 1941 года в полевых условиях поставили АМ-38 на два МиГа. Испытания самолетов проводили командир полка майор К.А. Груздев и командир эскадрильи Б.Г. Бородай. В ходе одного из испытательных полетов Груздев на машине № 4184 атаковал группу немецких самолетов и заявил две воздушные победы.

Хотя установка АМ-38 значительно улучшала характеристики МиГа-3 на малых высотах, от такой переделки пришлось отказаться, так как все двигатели АМ-38 предназначались только для Ил-2.

В музейных коллекциях не сохранилось ни одного МиГа, хотя в ангаре Авиационной академии в Монино после войны еще несколько лет стоял позднесерийный МиГ-3, оснащенный пусковыми для ракет. По-видимому, самолет был списан вместе с массой трофейных машин, хранившихся в ангаре.

В дополнение истории МиГа-3 следует рассказать еще о нескольких нереализованных проектах.

МиГ-3 хотя и считался высотным истребителем, его оперативный потолок ограничивался отсутствием герметичной кабины. В 1940 году завод № 1 получил приказ разработать гермокабины для выпускавшихся на заводе самолетов, а именно И-153 и И-200. Приказ Главного Управления ВВС вместе с планами на второе полугодье представил инженер 2-го ранга Францев 12 сентября 1940 года. Планы предусматривали выпуск десяти И-153 и одного И-200, оснащенных гермокабинами.

Проект герметичной кабины для МиГа-3 разработал А.Ю. Щербаков, инженер завода № 482, имевший опыт в проектировании подобных кабин. В 1941 году были готовы три проекта гермокабины. Но воплощения ни один из них не получил из-за начала войны и последующей эвакуации завода.

Интерес представляла модификация МиГа-3 в варианте СПБ. Необычайные успехи, полученные во время испытаний, а затем на фронте состава «Звено СПБ» (ТБ-3 + два И-16) заставило начать работы над новым вариантом звена, уже в составе бомбардировщика Пе-8 и пары МиГ-3, подвешенных под крыльями.

В таком варианте МиГ мог брать на внешнюю подвеску две бомбы ФАБ-250, а после доработки конструкции и две БРАБ-500 или четыре ФАБ-250. Конструкция ТБ-7 оставалась прежней, если не считать усиления двух шпангоутов, к которым крепилась балка, к которой подвешивался истребитель.

Автором проекта был главный проектировщик завода № 124 Ю. Незвал. Но завод не имел необходимых производственных мощностей, поэтому проект так и остался нереализованным.

Максимальная масса такого звена достигала 33500 кг, а нормальная -30000 кг. Максимальная скорость равнялась 400-420 км/ч, потолок 8700-8900 м. Радиус действия при всех работающих двигателях и высоте 5000-6000 м — 1320-1450 км. Максимальное время пребывания в воздухе достигало 5 часов.

Проект-недоразумение предложил А.А. Сеньков. Этот конструктор намеревался решить проблему слишком высокой посадочной скорости самолета. Чтобы снизить скорость он предложил добавить к самолету второе крыло — парус. Это устройство выпускалось при заходе на посадку и снижало посадочную скорость. Однако масса дополнительного крыла составляла 250 кг, что слишком перегружало самолет. Кроме того, с выпущенным парусом самолет практически не имел шансов в случае необходимости сделать еще один заход на посадку. Предложение было признано неудачным.

В течение многих лет считалось, что МиГ-3 был неудачным самолетом, к тому же опасным в эксплуатации. Это мнение распространял главным образом А.С. Яковлев, который не любил конкурентов и не упускал случая раздуть скандал вокруг их ошибок, чтобы в выгодном свете выставить свои изделия, которые также были не без изъяна. Мнение Яковлева часто принимали некритически.

Следует иметь в виду, что МиГ-3 проектировался под конкретное задание. Это не был универсальный самолет. Но в умелых руках он превращался в достаточно опасную машину.

Статистика первых месяцев войны свидетельствует о превосходстве МиГов над Яками. Полки, оснащенные МиГами, несли заметно меньшие потери в технике, а в личном составе потери были еще меньше, по сравнению с полками, летавшими на Яках. При этом части на МиГах заявили больше воздушных побед. Известный советский ас А.И. Покрышкин, летая на МиГ-3, одержал более десятка побед, в том числе и над Bf-109.

Разбитые МиГи-3 на аэродроме под Минском.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

military.wikireading.ru

Конструкция самолета МиГ-3

1 2 3

Самолеты МиГ-1 и МиГ-3 были во многом схожи и отличались друг от друга только в деталях. В целом их можно охарактеризовать как низкопланы смешанной конструкции с классическим убирающимся шасси и закрытой кабиной.

Фюзеляж самолета имел смешанную конструкцию. Передняя часть представляла собой решетку из хромансилых трубок (сталь 30 XГСА с прочностью на разрыв 110 кг/мм²). В передней части решетки находился бензобак, а в задней — кабина пилота. Снаружи решетку покрывали съемные дюралевые листы, установленные на замках «дзус».

К решетке в четырех местах кренилась хвостовая часть фюзеляжа. Это была деревянная конструкция типа «монокок» с присоединенным килем. Каркас хвостовой части состоял из четырех стрингеров и восьми шпангоутов. Стрингера изготовлены из сосны, а шпангоуты имели коробчатую конструкцию со стенками из бакелитовой фанеры и сердцевиной из обычной древесины. Конструкцию усиливали дополнительные стрингера из бакелитовой фанеры. Снаружи хвостовую часть покрывали фанерой в пять слоев, каждый толщиной 0,5 мм. Фанерная обшивка разделялась пополам в диаметральной плоскости. Внутри обшивку обклеивали тканью и покрывали нитролаком. Снаружи обшивку шпаклевали, шлифовали, обклеивали тканью (маркизет № 289) и покрывали масляным лаком.

Из-за применения крупногабаритного двигателя, установки бензобака и патронных ящиков в замоторном пространстве кабина истребителя оказалась заметно сдвинутой назад, расположившись в задней части фермы фюзеляжа. Сверху она закрывалась трехсекционным плексигласовым фонарем с дюралевым каркасом. Центральная часть фонаря со сдвижными форточками открывалась на правый борт (начиная с девятого серийного МиГ-1 на всех последующих машинах центральная часть фонаря сдвигалась назад на ролика). Задняя часть фонаря при нормальной эксплуатации оставалась неподвижной. При аварийном покидании самолета она сбрасывалась с помощью пружинного механизма, под действием напора воздуха увлекая за собой на специальном тросике центральную подвижную часть фонаря. Лобовое стекло изготавливали из цельного куска плексигласа у МиГ-1 и до июля 1941 года у МиГ-3. Позднее на самолеты ставили лобовое стекло из бронестекла.

Рама из стали 30ХГСА, на которой подвешивался двигатель, соединялась с фюзеляжной рамой в четырех точках. Капот состоял из семи панелей, закрепленных на раме замками «дзус». Начиная с 16-й серии МиГов-3 панель крепили пружинными замками.

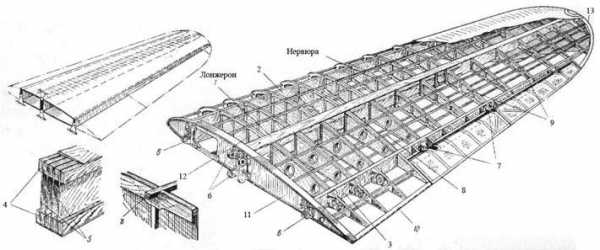

Крыло состояло из трех частей: цельнометаллического центроплана и двух деревянных консолей. Крыло имело профиль Clark YH толщиной 14-8%. Стреловидность крыла +1 гр, а поперечное V 5° на МиГ-1 и 6° на МиГ-3. Удлинение крыла 5,97.

Цельнометаллический (дюралевый) центроплан имел конструкцию, состоящую из главного лонжерона, двух вспомогательных лонжеронов и десяти нервюр. Главный лонжерон имел дюралевые стенки толщиной 2мм с усиливающими профилями и полки из стали 30ХГСА. В сечении лонжерон представлял собой двутавр. Вспомогательные лонжероны имели аналогичную конструкцию. Обшивка верхней части центроплана усиливалось пятью стрингерами. Вся конструкция соединялась заклепками. Между передним и главным лонжеронами находились колесные ниши. Нервюры в районе колесных ниш были усилены.

Между главным и задним лонжеронами находились отсеки с двумя топливными баками, каждый емкостью по 150 л (на прототипе И-200 баки были 75-литровые). Баки изготовлены из сплава АМН, и, за исключением первых серий, имели самогерметизирующиеся стенки. Обшивка центроплана под баками была съемной и усиливалась приклепанными профилями. Крепилась панель шестимиллиметровыми винтами. Соединение центроплана с рамой фюзеляжа было разъемным, что упрощало ремонт машины.

Консоли крыла были деревянные. Их конструкция состояла из главного лонжерона, двух вспомогательных лонжеронов и 15 нервюр. Главный лонжерон имел коробчатую форму, у центроплана насчитывал семь слоев, а у оконцовок пять слоев из сосновой фанеры толщиной 4 мм. Полки шириной 14-15 мм изготавливались из дельта-древисины. Ширина лонжерона у центроплана 115 мм, у оконцовок — 75 мм.

Коробчатые вспомогательные лонжероны имели стенки из березовой фанеры толщиной от 2,5 до 4 мм. Для соединения каркаса с обшивкой крыла использовались казеиновый клей, шурупы и гвозди.

Передняя кромка крыла частично покрывалась толстой фанерой, а между первой и шестой нервюрами имела обшивку из дюралевого листа, крепившегося к внутреннему каркасу шурупами. Снаружи все крыло оклеивалось маркизетом и покрывалось бесцветным лаком. У самолетов поздних серий на передней кромке крепились металлические предкрылки.

На нижней стороне деревянных консолей находились точки крепления подвесного вооружения, эксплуатационные отверстия и многочисленные дренажи.

С центропланом консоли соединялись в трех точках, по одной на каждом лонжероне. Соединение закрывалось полоской алюминиевой жести.

Закрылки типа «Шренк» состояли из четырех частей: двух под центропланом и двух под консолями. Цельнометаллические закрылки имели поперечные усиления на месте стыка с нервюрами и один стрингер. Все элементы закрылков соединялись заклепками. Закрылки крепились на петлях к заднему лонжерону. В движение закрылки приводил пневматический привод, обеспечивающий два фиксированных положения: 18 гр и 50 гр. Площадь закрылков составляла 2,09 м².

Элероны типа «Фрайз» с аэродинамической компенсацией. Металлический каркас с матерчатой обшивкой (ткань ACT-100). Каждый элерон состоял из двух частей на общей оси, закрепленной в трех точках. Это разделение облегчало работу элеронов в том случае, когда из-за чрезмерных перегрузок начиналась деформация крыла. На левом элероне находилась стальной балансир. Элероны отклонялись вверх на 23 гр и вниз на 18гр. Общая площадь элеронов составляла 1,145 м².

Горизонтальное оперение было свободнонесущее, цельнометаллической конструкции. Каркас каждой половины стабилизатора состоял из двух лонжеронов и десяти нервюр. Обе половины не были симметричны. Стабилизатор крепился к фюзеляжу в четырех точках, предусматривалась возможность регулировки угла атаки.

Рули высоты имели металлический каркас (лонжерон и девять нервюр) и матерчатую обшивку. На правом руле имелся металлический триммер. Руль направления также имел металлический каркас с матерчатой обшивкой. Нижняя сторона руля была покрыта дюралевым листом. Крутящий момент винта компенсировался триммером. Но практика показала, что при нейтральном положении киля полностью компенсировать крутящий момент винта не получается. Поэтому у МиГов поздних серий киль слегка развернули влево. Руль направления отклонялся в обе стороны на 25 гр. Площадь киля составляла 1,527 м², в том числе руля направления 0,913 м².

Площадь горизонтального стабилизатора составляла 3,105 м², в том числе площадь рулей высоты 1,446 м². Рули высоты могли отклоняться на 30 гр вверх и 25 гр вниз. На поздних МиГах-3 площадь стабилизаторов увеличили с 1,659 м² до 2,462 м² при том же размахе 3660 мм. Площадь киля составляла 8,75%, а площадь горизонтального стабилизатора 18% от площади крыла.

Проводка управления самолетом выполнялась смешанной. Трубчатые тяги от ручки управления жестко регулировали положение элеронов и рулей высоты, а тросовая проводка педалей — положение руля направления. Проводка управления триммерами также была тросовой.

1 2 3

www.airpages.ru

Летающий МиГ-3 музея Задорожного (14 декабря 2016 ).

Этот самолет вы неоднократно видели и на статических стоянках и в воздухе. Обычно этот борт летал на МАКСах под управлением Владимира Евгеньевича Барсука,директора СибНИА. А мне удалось благодаря Дмитрию Прошину увидеть этот борт в его месте проживания в ангаре на территории Лии им Громова.МиГ-3 — советский высотный истребитель времён Второй мировой войны, основной ночной истребитель ВВС СССР во время Великой Отечественной войны. Построено 3178 самолетов.

По моим подсчетам в нашей стране сейчас как минимум один на постаменте,два в музеях и то ли три,то ли четыре летающих борта.

В свое время компания Авиареставрация восстановила(построила) три МиГ-3. Все они получили вместо родных двигателей Allison V-12.

Музей Вадима Задорожного.

все,что у меня есть по МиГ-3

Как всегда использую информацию с сайтов

http://www.airwar.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki

и других источников найденных мною в инете и литературе.

15 августа 1942 года в ходе Ржевско-Сычевской операции в четырех километрах севернее деревни Чичаково 122-й истребительный авиаполк вел патрулирование и прикрытие переправ на участках в районе города Зубцов. В 6 часов 40 минут шесть МиГ-3, ведомых командиром эскадрильи старшим лейтенантом М. Е. Коробковым, были внезапно атакованы из облаков па-рой «мессершмиттов» Ме-109. Видя атаку вражеских истребителей на самолет командира, лейтенант Алексеев бросил свой самолет навстречу пушечно-пулеметной очереди. Ценой своей жизни он спас командира, который на израненной машине вернулся и благополучно произвел посадку на свой аэродром. Командир звена лейтенант Алексеев был сбит, самолет МиГ-3 врезался в землю и сгорел, летчик погиб. После атаки самолеты Ме-109 ушли в облака, не приняв боя. Юрий Борисович Алексеев был посмертно награжден орденом Красной Звезды приказом по Западному фронту N 0989 от 17 сентября 1942 года. В 2005 году поисковики, возглавляемые Михаилом Романовым, нашли останки летчика и обломки самолета в районе деревни Курьково Тверской области, где и состоялось торжественное захоронение пилота.

Пятилетний труд по восстановлению уникального самолета увенчался первым вылетом в декабре 2009 года. Облетывал МиГ-3 летчик-испытатель Владимир Барсук, генеральный директор СибНИА. Испытания показали высокие эксплуатационные возможности МиГ-3.

К сожалению, чертежи МиГ-3 были уничтожены, и восстановление пришлось начинать с полной прорисовки каждого узла и элемента уникальной машины. Для того чтобы самолет ничем не отличался от оригинала, пришлось перелопатить гору литературы 1940-х годов прошлого века и провести 10 экспедиций по извлечению обломков самолетов МиГ-3 с мест падений времен Великой Отечественной.

В качестве основы для реставрации был выбран МиГ-3 N 3872 командира звена 122-го истребительного авиаполка лейтенанта Юрия Борисовича Алексеева (1920-1942). Лейтенант Алексеев попал на фронт в декабре 1941-го. За свою недолгую военную судьбу он совершил 154 боевых вылета с общим налетом 148 часов и провел 18 воздушных боев, сбив 2 истребителя противника — «Фокке-Вульф» и «Мессершмитт». Командование характеризовало Алексеева как инициативного истребителя, находчивого, исключительно смелого и выносливого в воздушном бою. Ни разу он не вышел из боя и никогда не бросал своих товарищей.

На Миг-3 стоял двигатель конструктора А.А.Микулина АМ-35А взлётной мощностью 1350 лс. Но на восстановленные самолеты в силу отсутствия таких двигателей,пока поставлен Allison V-1710 с мощностью 1475 лс (его не трудно узнать по воздухозаборнику под фюзеляжем).

Просто посмотрим на этот самолет поближе.

Общий вид слева. Самолет зарегистрирован,имеет регистрационный номер RA-1563G как ЕЭВС. И для участия в авиашоу он как и все борта получает СЛГ.

Самолет имеет закрылки(щитки Шренка). Открываются на 50 градусов вниз.

Хвостовое оперение.

Кстати размах крыла всего 10,2 метра,что сравнимо с современными самолетами малой авиации.

Шасси и закрылки управляются пневматикой.

Самолет может развивать у земли горизонтальную скорость до 521 км в час. Скороподъемность у земли 15 метров в сек.

Время набора потолка в 12 тыс метров: 26 минут.

Общий вид справа.

Минимальная скорость одинарного виража на высоте 1000 метров: левый 23 сек,правый 28 сек. И это на скорости 350 км в час.

Заглянем в кабину.

Какой многофункциональный РУС.

Панель приборов.

Общий вид на кабину пилота. Ну и современное крепление для GPS:-)))

Все достаточно компактно.

Разбег на взлете без закрылков порядка 305 метров(отрыв на скорости 171 км в час), а с закрылками на 15 градусов около 268 метров(отрыв на 162 км в час).

А пробег с тормозами и закрылками порядка 400 метров. Без закрылков 710.

Колесо основной стойки 600 на 180 мм. Ход стойки 250-270 мм.

Ниша уборки основной стойки.

А что это за хитрые шланги с таким стежком?

Хорошо видна пятка для торможения вращающегося колеса после уборки.

Воздухозаборник двигателя Allison. Так уж вышло,что эти двигатели сохранились лучше других и поэтому большинство восстанвливаемых самолетов второй мировой получает на борт подобный двигатель.

А перед воздухозаборником обтекатель для вооружения?

Снова идем в кабину. Вид сверху на чашку под парашют.

Снова РУС.

Центральная панель приборов крупнее.

Общий вид кабины сверху.

Бронеспинка.

Пытаюсь взглянуть на боковые панели.

РУС крупным планом.

В принципе все приборы летающим на советской технике знакомы. Надеюсь они не с постоянной светомассой?:-)))

Часы. А что это за «диск телефона»?:-))

Шприц и триммер.

Крупнее

Фото 85.

Сиденье кстати поднимается на 60 мм вверх.

Попытка заглянуть под панель приборов.

Капот двигателя. Поже мы под него заглянем.

Вид на фонарь и лобовое стекло со стороны двигателя.

Крупнее. Все для скорости ну и безопасности в воздухе.

Вид сверху на фонарь.

Общий вид. Антенна интересно,как себя на больших скоростях ведет?

Убираемое хвостовое колесо. Надо бы подкачать.

Общий вид сзади.

Руль высоты с триммером.

Заходим в кабину с другой стороны, Смотрим на левую панель. Тут основное место занимает РУД и другие рычаги управления двигателем.

Указатели давления в системе.

Аварийные замки шасси и указатель положения заслонки в водяном радиаторе. Двигатель то с водяным охлаждением.

Общий вид. Местоположение всех систем должно быть вбито намертво в голову. Потому как думаю у летчика затянутого ремнями и парашюь=том не хватит гибкости,чтобы в нужный момент прочитать надпись на ручке:-)))

А это указатель чего между ног пилота?

Шприц.

Общий вид кабины.

Вид с крыла.

Бронеспинка не симметричная.чтобы можно было открывать фонарь.

Элерон.

ПВД.

Выхлопные трубы двигателя Allison .

Снимаем капот двигателя.

Вот так выглядит двигатель и плотно упакованная обвеска.

А здесь должно было стоять вооружение,которого на этом экземпляре нет. Подозреваю тут стоял ШКАС?

Тут уже так просто не подберешься.

Общий вид слева.

Крупнее двигатель без капота. нижнюю часть снимать не стали.

Это воздухозаборник к карбюратору?

vulkan-avia.livejournal.com

Тест-драйв МиГ-3 из мурманских болот: judgesuhov — LiveJournal

29 октября 1940 года первый полет совершил истребитель И-200 — прототип будущего знаменитого высотного истребителя МиГ-3.

Самолет, кстати, незаслуженно, на мой взгляд, остался в тени более именитых машин Яковлева и Лавочкина, хотя немало потрудился и работал в ПВО практически до конца жизни.

МиГ-3 стал первым советским истребителем, сбившим в 1941 году фашистский самолет над СССР. За три месяца до Войны. 15 апреля 1941 года он повредил двигатель немецкого разведывательного самолета Ju-86R-1, севшего на вынужденную в районе Ровно.

Так же на МиГ-3 был совершен первый в Великой отечественной воздушный таран. Младший лейтенант Дмитрий Васильевич Кокорев винтом отрубил киль бомбардировщику Ju-88.

Так же на этом самолете один из лучших советских асов — Александр Иванович Покрышкин одержал свою первую победу, сбив Bf-109Е.

И как раз кстати, попался мне рассказ о тест-драйве МиГа-3.

Ребята из новосибирской компании «Авиареставрация» отреставрировали самолет, имеющий реальную боевую историю.

23 сентября 1941 года самолет с бортовым номером 3457, который пилотировал командир 147-го истребительного авиационного полка полковник Михаил Головня, после жестокого воздушного боя произвел вынужденную посадку неподалеку от Мурманска. Место посадки было найдено по воспоминаниям самого пилота. Реставраторам отечественных самолетов времен Великой Отечественной войны приходится полагаться только на такие находки.

Итак — тест драйв реконструированного МиГ-3.

Тестирует летчик-испытатель, директор СибНИИА Владимир Барсук.

Интереснейший взгляд профессионала на самолет, который требовал от пилота гораздо больше умения и сноровки, чем нынешние, набитые электроникой и автоматикой крылатые машины.

Взлет

Рекомендуется выполнять со щитками во втором положении. Для выдерживания направления производится в два приема:

1. На оборотах двигателя 2800 в минуту разгон до отрыва на скорости 130 км/ч и набора скорости полета 160 км/ч, правая педаль при этом полностью на упоре — компенсирует реактивный момент от винта. В начале разбега после увеличения оборотов двигателя рекомендуется на 5 см поднять хвостовое колесо отдачей ручки управления от себя для улучшения обзора и предотвращения продольной раскачки.

2. После достижения скорости полета 160 км/ч увеличить режим работы двигателя до взлетного, убрать шасси, занять высоту не менее 50 м и после достижения скорости 220 км/ч убрать щитки. После установления взлетного режима работы двигателя, возможно, потребуется прикрыться правым креном 3−5 градусов для сохранения направления. Выдерживание высоты на 15 м весьма затруднительно по причине ограниченного обзора вперед и искажения воздушного пространства выхлопными газами, выходящими из патрубков, поэтому рекомендуется как можно энергичнее занимать высоту не менее 50 м. На высоте 100 м после уборки щитков следует перевести самолет в набор высоты на скорости 300 км/ч, установив номинальный режим работы двигателя.

Пилотаж

Самолет хорошо выполняет все фигуры прямого пилотажа: переворот, петли, полупетли, поворот на горке, боевой разворот, бочки, виражи. Вертикальные восходящие фигуры выполняются с начальных скоростей в диапазоне от 400 до 550 км/ч с перегрузками от 3,5 до 6,5 ед. Например, петля выполняется как со скорости 400 км/ч при перегрузке 5,5 ед., так и со скорости 550 при перегрузке 3,5 ед., существенно увеличивая при этом радиус маневра. На И-16 при скорости 300 км/ч и перегрузке 3 ед. самолет срывался в штопор, а разогнав его до скорости 450 км/ч, перегрузку необходимо держать не менее 4,5 ед., так как в наборе высоты скорость стремительно падает. МиГ-3 при скорости петли 400 км/ч и перегрузке 5 ед. имеет диаметр фигуры 600 м, а при скорости 550 км/ч и перегрузке 3,5 ед. — 1300 м. Управление самолетом легко и приятно в обоих случаях. Такие возможности самолет имеет по причине высокой энерговооруженности и низкого лобового сопротивления миделя фюзеляжа, устойчивость и управляемость на всех режимах обеспечивается благодаря автоматическим предкрылкам и очень хорошо сбалансированным рулям управления. Возможность устойчивого пилотирования самолета в таком диапазоне на вертикалях в воздушном бою, судя по всему, делала самолет довольно опасным оружием для противника. Отмечаются очень хорошие характеристики разгона на пикировании, при выполнении нисходящей бочки со скорости 160 км/ч и с высоты 1100 м в верхней точке начала фигуры. Вывод после окончания фигуры осуществлялся на высоте 150 м впритык. При выполнении аналогичной фигуры на Л-29 в процессе тренировок самолет уверенно выходил на 350−400 м при тех же начальных параметрах полета. Такие характеристики разгона во время войны не раз помогали нашим летчикам выполнять уход от противника. Особенно отмечается сбалансированность управления по тангажу: усилия на ручку управления по каналу тангажа одинаковые на всех скоростях полета (1,5−2 кг), что позволяет на скорости 350 и 550 км/ч выполнять весь комплекс фигур одной рукой, практически не уставая. Эта особенность позволяет дозировать перегрузку на пределе допустимой для летчика (так называемое опускание шторок) и продолжать пилотирование даже после потери зрения на перегрузке, чем, вероятно, неоднократно пользовались наши летчики в бою.

Пилотирование на малых высотах

Очень ограниченный обзор вниз, высокая скорость полета и равные усилия на ручке управления независимо от скорости существенно осложняют оценку высоты полета на малой высоте. Единственный источник информации о траектории полета — барометрические приборы: высота, скорость и вариометр, которые, к сожалению, сильно запаздывают. Учитывая данные обстоятельства, пилотирование на малых высотах необходимо осуществлять с повышенной осторожностью и не ниже 150 м истинной высоты. Очень хорошие данные при разгоне и большие сложности при пилотировании на малой высоте в период войны становились большой проблемой для молодых летчиков, именно поэтому в книгах и отмечаются преимущества самолетов противника перед МиГами на средних и малых высотах. Однако для опытного летчика эти сложности не опасны, что позволяло и на малой высоте получать преимущества в бою.

Посадка

При всей простоте и приятности пилотирования самолет очень строг на посадке. На глиссаде рекомендуется скорость 230 км/ч, щитки выпустить в положение 4 (50 град.), оттримировать самолет. Заход лучше проводить по крутой глиссаде, что позволяет видеть поверх капота полосу приземления. С высоты 15 м уменьшить вертикальную скорость до 1 м/с и плавно подходить к земле с таким расчетом, чтобы на высоте 2 м скорость установилась 200 км/ч по прибору. С высоты 2 м выровнять самолет в положение, отличающееся от посадочного поднятым хвостовым колесом на 10 см, установить скорость снижения 0,05 м/с и дожидаться касания земли. Рекомендуемая скорость касания 160 км/ч и более. После касания земли задержать ручку управления для гашения скорости до 130 км/ч, затем плавно взять ручку управления на себя и приступить к торможению. Наиболее опасный участок на посадке — это выдерживание направления при торможении самолета в диапазоне скоростей от 160 до 100 км/ч, что связано со слабой эффективностью аэродинамического руля направления без обдувки его винтом и низкой эффективностью на скоростях выше 100 км/ч тормозов шасси.

Посадку рекомендуется выполнять с открытым фонарем в среднем положении пилотского сиденья — такое положение улучшает обзор, позволяет точнее определять высоту на выравнивании и направление.

Общее впечатление от самолета очень хорошее. Приятен в пилотировании, обладает отличными пилотажными и маневренными возможностями, устойчив. Однако это притупляет бдительность и может помешать на посадке. Огромное уважение вызывают летчики, воевавшие на такой сложной машине, ведь никакой навигации не было, на первых машинах, использовавшихся и для ночных полетов в облаках, отсутствовали даже авиагоризонты. В общем, совершенно очевидно, что наши деды были настоящие герои.

P.S.

Самолет с самого начала разрабатывался с мыслью о массовом производстве и частично имел модульную конструкцию. Отдельные узлы самолета было легко снять, отремонтировать и вернуть на место, т.е. МиГ-3 получился весьма ремонтопригодным.

Впоследствии это позволило собирать из трех вышедших из строя самолетов один боеспособный буквально в полевых условиях.

И хотя вследствие высокой массы самолета и, как следствие — худшей, по сравнению с конкурентами, тяговооруженности и сложности пилотирования (много молодых и неопытных летчиков билось при посадке) на малых и средних высотах из МиГа-3 не вышел фронтовой истребитель… Он нашел свое место в ПВО.

Вооружение самолета изначально было достаточно слабым — 2 пулемета ШКАС 7,62мм и один УБС 12,7мм.

С 20 февраля 1941 г. на заводе №1 стали выпускать самолеты МиГ-3 с пятью огневыми точками. Под крылом дополнительно устанавливались два пулемета БК с боезапасом по 145 патронов. Однако из-за дефицита пулеметов БК заводу №1 по указанию НКАП пришлось часто переправлять их на другие авиазаводы. Кроме того, значительно возросший вес самолета привел к еще большему снижению его летных характеристик (-20 км/ч). В связи с этим выпуск МиГ-3 с пятью огневыми точками ограничили 821 самолетом, а в дальнейшем со всех выпущенных истребителей пулеметы БК были сняты.

В целях повышения эффективности боевого применения истребителя МиГ-3 в соответствии с приказом НКАП №752 от 27 июля 1941 г. завод №1 должен был перейти на выпуск самолетов с тремя огневыми точками, включающими два БСа и один ШКАС. В ходе отработки стрелкового вооружения было испытано три варианта: первый — два пулемета БС и два ШКАС, второй — два БС и один ШКАС, и третий — два БСа. По результатам испытаний с 20 сентября 1941 г. с 151 самолета 27 серии в производство запустили двухточечный вариант МиГ-3, при этом за счет пулемета ШКАС боезапас БСов увеличили с 300 до 700 патронов. До начала эвакуации было изготовлено 315 самолетов вооруженных двумя пулеметами БС, кроме того, 215 из них оборудовали двумя строенными пусковыми установками РО-82 для стрельбы реактивными снарядами РС-82.

Установка пушек ШВАК на МиГ-3

Проект радикального улучшения вопроса вооруженности предусматривал установку двух 20-мм пушек ШВАК (ее выбрали по рекомендации НИИ-13) на место 2-х синхронных пулеметов Березина (УБС). Выпуск такого МиГа наладили на заводе после эвакуации. Но выпустить успели всего несколько десятков — пришла директива о переводе завода на выпуск более нужного фронту штурмовика Ил-2. К этому решению привело в том числе и закрытие производства двигателя АМ-35А, устанавливаемого на МиГ-3. Двигатель производился на том же заводе что и АМ-38 для штурмовика Ил-2, и съедал производственные мощности.

Именно поэтому свернули производство самолета в декабре 1941 года. А не потому что самолет был плохой, как утверждают некоторые.

Выпущенные самолеты воевали на фронте до 1943 года — уходил МиГ-3 из армии по уничтожению противником или окончанию рессурса.

Ну а к 1944 году меньше сотни «оставшихся в живых» машин (из 3000 с небольшим выпущенных) были переданы в летные школы и училища.

Интересен факт, что летчики-испытатели, облетавшие машину опровергают сложившийся стереотип о плохой маневренности МиГ-3 на малых и средних высотах.

Сложен и опасен в пилотировании на малой высоте — да. Строгий на посадке — да. Но при этом очень простой в воздухе и… «превосходит И-шестнадцатый на всех высотах по манёвренности».

P.P.S.

За ссылку фильм огромное спасибо комментаторам. 🙂

UPD.

Спасибо камраду stary_sibiryak за поправку в отношении «пятиточечной модификации».

judgesuhov.livejournal.com

МАКС-2011 ч.9: Миг-3 (маленькие картинки)

Модернизированный вариант истребителя Миг-1 получил наименование МиГ-3. Разработан ОКБ Микояна и Гуревича (ОКБ-155) — одномоторный, одноместный, высотный истребитель-перехватчик ПВО ВВС РККА СССР времён Великой Отечественной войны.этот же пост,но с большими картинками

МАКС-2011

Как всегда использую информацию с сайтов

http://www.airwar.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki

и других источников найденных мною в инете и литературе.

Истребитель МиГ-3 представлял собой низкоплан смешанной конструкции.

На Миг-3 стоял двигатель конструктора А.А.Микулина АМ-35А взлётной мощностью 1350 лс.Здесь правда в силу отсутствия таких двигателей,пока поставлен Allison V-1710 с мощностью 1475 лс (его не трудно узнать по воздухозаборнику под фюзеляжем)

интересно, а вот эти дополнительно приклепаные направляющие ,это современное или так должно было быть?

винт видимо тоже шел в комплекте с аллисоном? или нет?

основная стойка,здесь уборка шасси в отличии от и-16 идет не в ручную

В МиГ-3 недостатки МиГ-1 были в основном изжиты, но некоторые его отрицательные свойства преодолеть не удалось. Велика была посадочная скорость, не менее 144 км/ч, недостаточная на небольших высотах маневренность, велик радиус виража, но на высоте более 6 тыс. м он был по маневренности лучше других истребителей. Время виража 26 — 27 с.

Его фюзеляж в передней части форменный, сварной из стальных хромансилевых труб с дюралевой обшивкой, хвостовая часть — деревянный монокок, центроплан — дюралевый.

Фонарь — формованный из плексигласа, без бронестекла; крышка сдвижная на роликах. Бронеспинка — 9 мм (первоначально 8).

Несмотря на значительный взлётный вес (3350 кг), скорость серийного МиГ-3 у земли несколько превышала 500 км/час, на высоте 7 тыс. м достигала 640 км/час. Это была тогда наивысшая в мире скорость, достигнутая на серийных самолётах.

левый бок

Крыло однолонжеронное, консоли крыла (его площадь 17,44 квадратных метров) — деревянные, оперение — дюралевый каркас, обтянутый полотном.Кроме того, был ещё ряд недостатков у прототипа, главный из которых — концевой срыв потока и штопор при больших углах атаки. Недостаток этот удалось устранить введением предкрылков.Тут мы их как раз можем увидеть

Можно отметить, что ремонтные качества МиГ-3 были исключительными. Хорошо была обеспечена взаимозаменяемость. Из двух-трёх поломанных самолётов легко было собрать один целый. На момент принятия на вооружение МиГ-3 был одним из лучших перехватчиков мира.

кабина,внутрь пока пробраться не удалось, но рано или поздно….:-)))

этот самолет также не своим ходом пришел на макс,его привезли и собирали уже здесь. После макса он уедет за рубеж:-(((

интересно: а насколько аутентичная окраска у этого самолета? как то эти разводы не для высотного перехватчика?

кабина и капот с разным фокусом

что за гирька серебристая на капоте?

полетели, пилотирует самолет летчик-испытатель, директор СибНИИА Владимир Барсук.

Тут я понял, что это за гирька!!! Похоже это крепеж для видео камеры!!!

МиГ-3 использовался в различных вариантах. Его основные качества — большой потолок (12 тыс. м) и скорость на высотах более 5 тыс. м позволяли советским лётчикам успешно вести бои с бомбардировщиками и разведчиками противника.

Интересно, колеса здесь очень похожи на стандартные нынче для всех самолетов такого класса.Те они не аутентичны?

К началу войны истребителей МиГ-3 было в строю значительно больше, чем ЛаГГ-3 и Як-1, и на них было переучено немало лётчиков. Однако МиГ-3 был ещё недостаточно освоен строевыми лётчиками, переучивание большинства их ещё не было завершено, и возможности самолётов не всегда использовались.

Внешне выглядит так,что летчик со своим шлемом не поместиться под стеклом :-)))

Сравнение с другим массовым истребителем начала войны — И-16, ведущим свою историю с 1933 года, было явно не в пользу МиГа. И-16, самый маленький истребитель Великой Отечественной войны, был чрезвычайно маневренным (даже более, чем Як-1), мотор надёжно защищал лётчика от лобовой атаки, техническое обслуживание было весьма простым. Но управлять им было не просто, он отзывался на любую дрожь руки.

МиГ, напротив, был «тяжелым» в управлении, мало маневренным. Основная причина — маломощный для такого тяжёлого самолета мотор.

Тут хорошо видны предкрылки.

остался непреодолённым основной недостаток МиГ-3: превосходя все истребители в скорости на высотах более 5000 м, он на малых и средних высотах уступал истребителям Як, Ла и немецким, что вместе со слабостью вооружения не позволяло полноценно использовать МиГ-3 как фронтовой истребитель.

Но он нашёл себе применение как высотный ночной истребитель в системе ПВО, где его большой потолок (до 12 000 м) и скорость на высотах были решающими. Так он в основном и применялся до конца войны, в частности, охраняя Москву.

Самолеты МиГ-3 были единственными среди истребителей нового типа, получившими в предвоенное время бомбодержатели и доведённую проводку системы сбрасывания. Также успешным было применение МиГ-3 как разведчика. Недостатком МиГ-1 и МиГ-3 была невозможность установки пушки через ось редуктора двигателя, вызванная его конструкцией.

Тут бомбодержателей не видно

Производство МиГ-3 было свёрнуто по различным причинам, но главным формальным поводом послужило то, что завод, выпускавший моторы АМ-35А, выпускал ещё и моторы АМ-38 для Ил-2.

Для увеличения производства АМ-38 выпуск двигателей для МиГ-3 свернули. Все же, основной причиной видимо являлось недовольство командования ВВС его техническими характеристиками на малых и средних высотах. Годы производства :декабрь 1940—февраль 1943. Всего произведено: 3178

набор

он нас атакуе

на фоне солнца

еще пара таких фотографий:-)))

теперь посмотрим внимательнее на брюшко этого самолета

и спинку

Варианты:

МиГ-1 (И-200 № 01, № 02, № 03, изд.61) — предшественник. Первый вылет 5 апреля 1940 г.

МиГ-3 (И-200 № 04, изд.61) с мотором АМ-35А — Собственно, МиГ-3. Улучшенная модификация скоростного истребителя И-200 с мотором АМ-35А. Первый вылет состоялся 29 октября 1940 г.

МиГ-3уд — серийная модификация, в которой фюзеляж якобы был удлинён до 8,45 м, благодаря чему, удалось достичь повышения статической продольной устойчивости и небольшого улучшения аэродинамики.

МиГ-3 с мотором АМ-38 — самолёт № 3595 для испытаний

МиГ-9 (И-210) — вариант со звездообразным мотором М-82

МиГ-9Е (И-211) — варианты со звездообразным мотором М-82Ф

МиГ-3У (И-230) с мотором АМ-35А — улучшенный вариант, построенный по Постановлению ГОКО от 26 февраля и приказом НКАП от 27 февраля 1943 г. МиГ-3У (Д-01) совершил первый полёт в мае 1943 г. По заказу ПВО построено 6 экземпляров: Д-01, Д-02, Д-03, Д-04, Д-05 и Д-06.

еще один день полетов: взлет

повтор пролета парой с и-16

а вот теперь была великолепная,полноценная атака на людей с фотоаппаратами

и уход

видно,что не очень хорошо убралось правое шасси или наоборот от перегрузки вылезло слегка

опять против солнца

петля

уходит

ну и тут он сделал пару виражей вокруг нас,чтобы мы его видимо лучше рассмотрели:-)))

посадка

вот он уже на земле

опять повтор балета с и-16

вид сзади в процессе разворота

стало понятно,зачем их зарулили с впп: взлетает пилотажная группа «Русь»

и вот опять на стоянку, тут можно сравнить размеры этих самолетов

еще чуть чуть полетов

с красивой дымкой вокруг винта

почти над нами

и вот мы его наблюдаем сзади сзади

один предкрылок

уходит

Сейчас в России находятся следующие летающие ретро-самолеты:

И-16 — 1 (планируются еще ,номера 34? 65?)

И-153 Чайка — 1 шт вернулась из новой зеландии

И-15бис — летает в Ватулино (Задорожный)

ДИТ — летает в Ватулино (Задорожный)

МиГ-3 — летает в Новосибирске (будет еще одна,одна уедет за рубеж)

Ил-2 — почти готов (планируется еще одна)

Як-7 — восстанавливается на Волжанке

По-2 — 7 штук летающих почти . Итого порядка 14 машин .

Миг-3, восстановленный в Новосибирске компанией «Авиареставрация», имеет реальную боевую историю. 23 сентября 1941 года самолет с бортовым номером 3457, который пилотировал командир 147-го истребительного авиационного полка полковник Михаил Головня, после жестокого воздушного боя произвел вынужденную посадку неподалеку от Мурманска. Место посадки было найдено по воспоминаниям самого пилота. Реставраторам отечественных самолетов времен Великой Отечественной войны приходится полагаться только на такие находки.

Вот только у меня вопрос : это история которого из двух миг-3? Этого или следующего?

Технические характеристики

Экипаж: 1 пилот

Длина: 8,25 м

Размах крыла: 10,2 м

Высота: 3,325 м

Площадь крыла: 17,44 м²

Профиль крыла: Кларк YH

Коэфициент удлинения крыла: 5,97

Масса пустого: 2699 кг

Нормальная взлётная масса: 3355 кг

с пулемётами под крылом: 3510 кг

Масса топлива во внутренних баках: 463 кг

Объём топливных баков: 640 л

Силовая установка: 1 × жидкостного охлаждения АМ-35А

Мощность двигателей: 1 × 1350 л. с. (1 × 993 кВт (взлётная))

Воздушный винт: трехлопастной ВИШ-22Е

Диаметр винта: 3 м

Лётные характеристики

Максимальная скорость:

у земли: 495 км/ч

на высоте: 640 км/ч на 7800 м

Посадочная скорость: 144,5 км/ч

Практическая дальность: 820-857 км на 7860 м

Практический потолок: 11 500 м

Нагрузка на крыло: 192 кг/м²

Тяговооружённость: 284 Вт/кг

Длина разбега: 347 м

Длина пробега: 410 м

Время набора высоты:

5000 м за 6,5 мин

8000 м за 10,28 мин

Время виража: 25-26 с на 4000 м

Вооружение

Стрелково-пушечное:

1 × 12,7 мм пулемёт БС с 300 патр.

2 × 7,62 мм пулемёта ШКАС с 750 патр. на ствол

2 × 12,7 мм пулемёт БК под крылом (дополнительно)

Боевая нагрузка: 200 кг

Неуправляемые ракеты: 6 × РС-82

Бомбы: 2 × 50 кг или 100 кг бомбы

igor113.livejournal.com

|