их рождение, жизнь и смерть [Издание третье, переработанное]

Глава 13 Планетарные туманности, белые карлики и красные гиганты

На последних этапах эволюции красных гигантов (так же как и сверхгигантов) становится существенной потеря массы наружной оболочкой. Этот заключительный этап эволюции очень трудно рассчитывать теоретически ввиду большой его неопределенности. Ведь мы не знаем точно, как осуществляется выбрасывание вещества из оболочек таких звезд. Приходится пока ограничиться качественным рассмотрением.

На всех предыдущих этапах звездной эволюции (гравитационное сжатие протозвезды, пребывание на главной последовательности и уход с нее после исчерпания запасов ядерного горючего в центральных областях) предполагалось, что сколько-нибудь существенной потери массы не происходит. Следует, правда, заметить, что у массивных горячих звезд главной последовательности, как показывают последние спектроскопические наблюдения, выполненные в ультрафиолетовых лучах с ракет и спутников, имеет место довольно значительная потеря массы. Но это другой вопрос. Что касается красных гигантов, то чисто эмпирические аргументы говорят о том, что они прекращают свое существование как звезды отнюдь не из-за исчерпания ядерного горючего, а просто по причине потери своих наружных, богатых водородом оболочек.

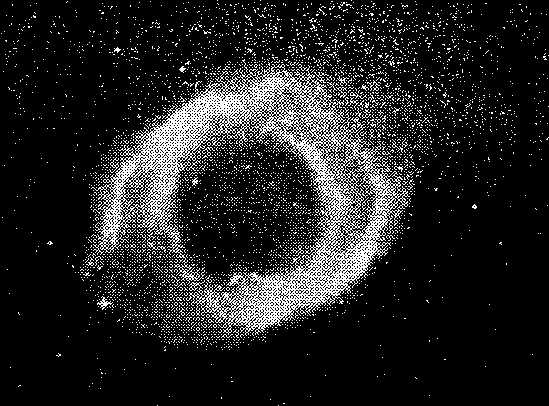

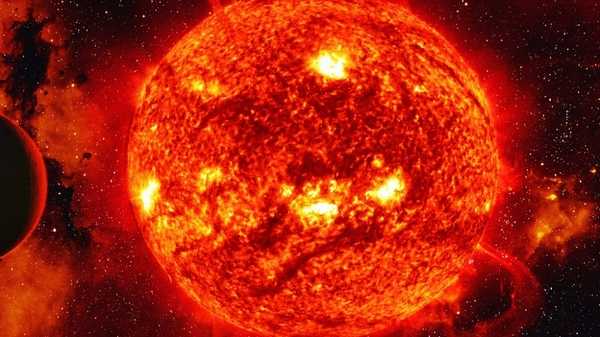

Мы сейчас укажем на один простой аргумент, который был предложен автором этой книги еще в 1956 г. Речь идет о давно известном астрономам феномене, называемом «планетарными туманностями». Это довольно плотные газовые образования, окружающие некоторые весьма горячие звезды низкой светимости. Фотографии двух планетарных туманностей приведены на рис. 13.1. На протяжении нескольких десятилетий эти туманности рассматривались астрономами как природная лаборатория, в которой с большим успехом можно изучать специфические физические процессы, протекающие в межзвездной среде. Изучение планетарных туманностей обогатило астроспектроскопию рядом открытий первостепенной важности. Стоит упомянуть хотя бы об изучении очень интересного процесса флуоресценции атомов под воздействием жесткого излучения, исследовании «запрещенных» переходов линий ионизованных кислорода и азота и др. Именно для планетарных туманностей с большой точностью был определен химический состав, что имеет исключительно большое значение для всей астрономии. Однако такой неизбежно «утилитарный» подход к этим поразительным объектам оставлял без внимания главное: откуда они взялись? Каково их происхождение? Следует заметить, правда, что недостатка в гипотезах не было, но все они были по своему характеру весьма произвольны и искусственны.

|

|

| Рис. 13.1: |

При подходе к решению проблемы планетарных туманностей я обратил внимание на основное, с моей точки зрения, обстоятельство. А именно, газ, образующий туманность, не сдерживается силой притяжения, поэтому эти объекты должны неограниченно расширяться со сравнительно небольшой скоростью и довольно быстро, всего лишь за несколько десятков тысяч лет, рассеяться в межзвездном пространстве. В процессе такого расширения плотность газа будет быстро падать. Еще быстрее должна поэтому падать светимость планетарных туманностей, так как излучение их единицы объема, обусловленное столкновениями электронов с ионами, пропорционально квадрату плотности газа. Как же выглядят эти объекты, когда они еще совсем «молодые», т. е. их возраст порядка нескольких тысяч лет? Анализ показал, что такие «сверхмолодые» туманности, «только что» отделившиеся каким-то образом от своих центральных звезд, во-первых, имеют крайне малые размеры, всего лишь в несколько тысяч астрономических единиц, во-вторых, они достаточно плотны, а в-третьих, и это самое интересное,— их наружные слои должны представлять собой сравнительно холодный неионизованный газ. В то же время светимость таких сверхмолодых туманностей примерно в тысячу раз больше солнечной. Разумеется, никакой центральной горячей звезды (вроде изображенных на рис. 13.1) за толстым слоем газа уже не видно. На что же похож такой странный объект? Нетрудно убедиться, что он по всем своим основным свойствам совпадает с протяженной, холодной атмосферой красного гиганта. Важным дополнительным подтверждением основного вывода, что планетарные туманности — это наружные слои красных гигантских звезд, утратившие связь с более внутренними горячими областями, в которых сосредоточена большая часть первоначальной массы звезды, является анализ пространственного распределения этих объектов. Оказывается, планетарные туманности сравнительно слабо концентрируются к галактической плоскости и обнаруживают значительную концентрацию к центру нашей звездной системы. Уже одно это указывает, что эти туманности являются конечным продуктом длительной эволюции очень старых звезд галактического диска. Точно такое же пространственное распределение имеют и некоторые красные гиганты высокой светимости.

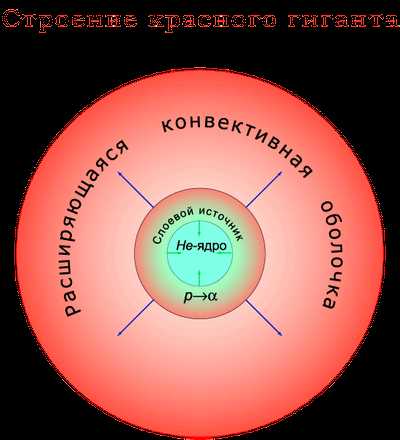

При такой интерпретации планетарных туманностей с необходимостью следует естественный вывод, что очень горячие ядра планетарных туманностей — это «обнажившиеся» недра красного гиганта. Такое «обнажение» произошло после того, как наружные слои красного гиганта по каким-то причинам потеряли с ним связь и, медленно расширяясь, «расползлись» по достаточно большому объему. Заметим, что по моей оценке, ныне являющейся общепризнанной, средняя масса планетарной туманности равна около 0,2 солнечной. А теперь представим себе, как бы выглядела звезда — красный гигант с массой чуть больше солнечной, если бы «вдруг» она лишилась своей столь «мощной» сравнительно холодной «шубы». Это был бы очень маленький объект с весьма высокой температурой, наружные слои которого находятся в состоянии бурной конвекции (см. схему модели на рис. 11.2). Из расчета модели красного гиганта следует, что плотность вещества на. уровне, выше которого имеется 0,2 массы Солнца, порядка 10 -4 г/см3, что в сотню раз больше, чем в солнечной фотосфере. На этом уровне температура будет около 200 000 К, в то время как радиус этого слоя примерно в десять раз превышает радиус Солнца. По-видимому, одновременно с отделением наружных слоев красного гиганта происходит довольно быстрое (но не катастрофическое) сжатие его внутренних областей до размеров лишь в несколько раз превышающих размеры земного шара. Впрочем, вполне возможно, что красные гиганты типа RV Тельца, по-видимому, являющиеся «родителями» планетарных туманностей имеют на заключительной стадии своей эволюции структуру, отличную от описанной выше. Например, у них может быть гораздо более сильная концентрация вещества к центру.

Необходимо подчеркнуть, что отделение наружных оболочек от основного «тела» звезды не носит взрывной характер (как это имеет место, например, в случае сверхновых звезд; см. следующую главу), а происходит спокойно, практически «с нулевой скоростью».

Какова же причина отделения оболочки? Следует заметить, что задача эта еще очень далека от решения. Возможные варианты будут рассмотрены ниже.

Образовавшийся после отделения наружной оболочки очень горячий объект должен быть в неустойчивом «промежуточном» состоянии. Он будет быстро эволюционировать, переходя в некоторое стабильное состояние. Что же это за состояние? Не подлежит сомнению, что таким стабильным объектом, в который эволюционируют ядра планетарных туманностей, должны быть белые карлики. Для отдельных ядер этот вывод следует непосредственно. Например, очень слабое ядро изображенной на рис. 13.1 планетарной туманности NGC 7293 (кстати, это самый близкий к нам объект этого типа) имеет абсолютную величину 13,5 и температуру больше 100 000 К. Отсюда следует, что его линейные размеры лишь немногим превышают размеры земного шара, что при массе около 1 массы Солнца дает среднюю плотность в несколько сотен тысяч граммов на кубический сантиметр. Это типичная плотность белого карлика! Наблюдается также любопытная тенденция: чем «старше» планетарная туманность (а их возраст оценить довольно легко), тем больше их ядра походят на белые карлики. Похоже на то, что за сравнительно короткое время, которое «живут» планетарные туманности, их ядра далеко не всегда успевают «успокоиться» и стать более или менее «нормальными» белыми карликами.

Важнейшим аргументом в пользу нашего вывода о генетической связи планетарных туманностей, красных гигантов и белых карликов является анализ статистических данных. Всего в нашей Галактике одновременно существуют несколько десятков тысяч планетарных туманностей, причем только малая их часть доступна прямым наблюдениям. С другой стороны, среднее время жизни их всего лишь порядка нескольких десятков тысяч лет. Это означает, что из какого-то источника каждый год возникает примерно одна планетарная туманность. И как «побочный продукт» появляется ежегодно точно такое же количество белых карликов — конечный продукт эволюции ядер этих туманностей. Это очень эффективный механизм, который за время эволюции нашей звездной системы привел к образованию нескольких миллиардов белых карликов. Но именно таков порядок величины полного количества белых карликов в Галактике! С другой стороны, статистика красных гигантов типа RV Тельца указывает, что их полное количество в Галактике около миллиона. Отсюда получается, что если считать их «родителями» планетарных туманностей, то время жизни звезд в этой стадии около миллиона лет — величина вполне приемлемая.

В § 11 уже было обращено внимание на то, что вещество самых центральных областей красных гигантов по своим свойствам (вырождение!) тождественно веществу белых карликов. Сейчас мы видим, что это не случайное совпадение. Подобно яйцу в курице, белый карлик постепенно вызревает в центре звезды с тем, чтобы «в подходящий момент» «вылупиться». Новорожденный «цыпленок», т. е. белый карлик, окружен разного рода «скорлупой» и прочими атрибутами своего рождения. Мы его называем «ядром планетарной туманности». Проходит, однако, несколько десятков или сотен тысяч лет — и получается нормальный белый карлик, в то время как образовавшаяся одновременно с ним планетарная туманность уже давно рассеялась в межзвездном пространстве.

Нарисованная только что качественная картина заключительной фазы эволюции красных гигантов к одновременному образованию планетарных туманностей и их ядер — маленьких, плотных горячих звезд, быстро эволюционирующих в белые карлики,— в последние годы получила большое развитие в ряде работ, опирающихся на достижения теории звездной эволюции. Сейчас уже многие детали этого важнейшего для звездной космогонии процесса стали ясными.

|

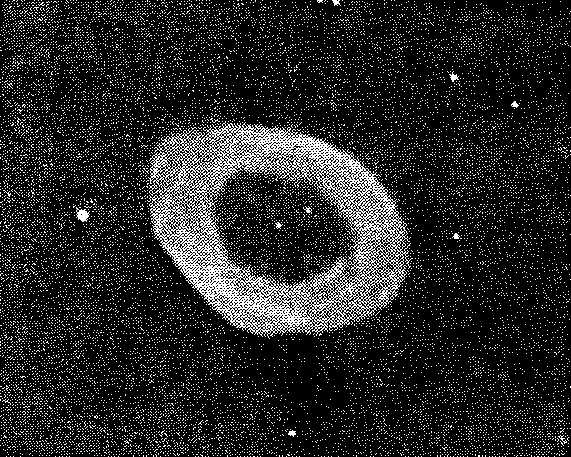

| Рис. 13.2: Эмпирическая зависимость светимости ядер планетарных туманностей от температуры их поверхностей. |

Прежде всего следует более подробно остановиться на процессе эволюции ядра планетарной туманности в белый карлик. В свое время (1956 г.) автор этой книги обратил внимание на то, что в процессе быстрой эволюции ядер температуры их поверхностных слоев вначале растут. Так как при этом светимости меняются не очень-то сильно, то можно было сделать вывод, что ядра быстро сжимаются. Более точные теоретические расчеты, опирающиеся на наблюдения планетарных туманностей в Магеллановых Облаках[ 33 ], привели к установлению эмпирической зависимости между светимостью ядер планетарных туманностей и температурой их поверхностных слоев Te. Эта зависимость схематически представлена на рис. 13.2. На том же рисунке прерывистой линией показана аналогичная зависимость для остывающих белых карликов. Там же приведена зависимость «светимость — температура» для звезд главной последовательности, красных гигантов и так называемой «горизонтальной ветви» диаграммы Герцшпрунга — Рессела для шаровых скоплений. Уменьшение светимости ядер планетарных туманностей после достижения максимума при росте температуры означает их быстрое сжатие. В области диаграммы между самыми горячими ядрами и белыми карликами также наблюдаются слабые звезды. В их спектрах отсутствуют линии излучения и поглощения и очень усилена фиолетовая часть. Почти наверняка это сильно проэволюционировавшие ядра планетарных туманностей, у которых сами туманности, по причине их расширения, рассеялись. Таким образом, диаграмма «светимость — температура» наглядно демонстрирует (притом чисто эмпирически!) генетическую связь ядер планетарных туманностей и белых карликов.

|

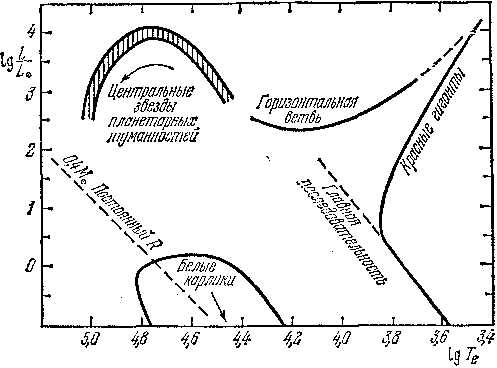

| Рис. 13.3: Теоретическая зависимость светимости ядер планетарных туманностей от температуры их поверхности. |

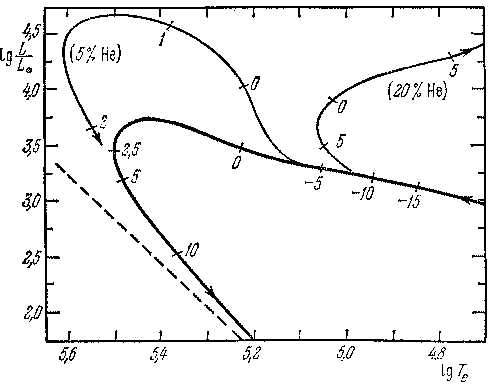

Основы теории такой эволюции могут быть поняты из следующих рассуждений. Рассмотрим однородную по своему химическому составу звезду, которая, исчерпав свои ядерные источники энергии, сжимается за характерное время, определяемое шкалой Кельвина (см. § 3). При этом плотность вещества в ее центре будет расти по закону R-3. Теоретический расчет эволюции такой идеализированной звезды позволяет найти ее болометрическую светимость, центральную температуру, а также температуру поверхности как функции центральной плотности. Кроме того, можно теоретически получить зависимость L — Te. Соответствующие кривые см. на рис. 13.3. Мы видим, что зависимость L — Te для такой модели хорошо представляет эмпирическую зависимость, приведенную на рис. 13.2. Были выполнены также детальные расчеты для более сложных моделей звезд, лишенных ядерных источников (например, при очень высоких центральных температурах следует учитывать процессы образования большого количества нейтрино, свободно уносящих энергию из недр звезды). На рис. 13.4 приведена вычисленная зависимость L — Te для модели звезды с массой 1,02 солнечной, состоящей целиком из однородной смеси углерода и кислорода. Модель, в которой 5% вещества звезды образуют наружную оболочку, состоящую из гелия, сильно меняет рассчитанную кривую (см. рис. 13.4). Все же в широких пределах изменений параметров модели характер зависимости болометрической светимости от поверхностной температуры меняется мало и соответствует эмпирической диаграмме, приведенной на рис. 13.2.

|

| Рис. 13.4: Теоретическая зависимость L — Te для массы ядра «углеродно-азотной» планетарной туманности, равной 1,02M . |

При каких же условиях предположение о том, что звезда эволюционирует без ядерных источников, выполняется? Энерговыделение при ядерных реакциях прежде всего зависит от температуры и притом очень сильно. Следовательно, условием того, что ядерные реакции «не работают», является сравнительная малость центральной температуры. Чем же определяется эта верхняя граница температуры звездных недр? Прежде всего их химическим составом. Если, например, центральная температура равна 5 миллионам кельвинов, а звезда состоит из одного лишь гелия, то, конечно, никаких ядерных реакций там не будет (см. § 8), но если звезда состоит из водорода, то при такой температуре уже начнется протон-протонная реакция. С другой стороны, как мы видели в § 6, центральная температура определяется массой звезды (см. формулу (6.2)). Таким образом, если химический состав звезды дан, то для того, чтобы ее эволюция описывалась треками, приведенными на рис. 13.3, необходимо, чтобы ее масса не превышала некоторое критическое значение. Например, если звезда чисто водородная, ее масса должна быть меньше 0,08M

, если гелиевая — 0,35M , углеродная — меньше 1,04M . Соответствующие центральные температуры равны 4 106, 1,2 108 и 6 108 К.На основании только что изложенного мы должны считать ядра планетарных туманностей объектами, у которых почти весь гелий превратился благодаря ядерным реакциям в углерод, кислород или неон. В противном случае их массы были бы меньше 0,35 солнечной, а это противоречит наблюдаемым сравнительно небольшим (0,2M

) массам планетарных туманностей. Ибо масса красного гиганта, из которого образовались ядро и сама планетарная туманность, должна быть немного больше солнечной. Кроме того, согласно наблюдениям (правда, довольно скудным), большая часть масс белых карликов лежит в пределах 0,5—1,0 солнечной массы. Скорее всего ядра планетарных туманностей покрыты тонкой «коркой» не успевшего «сгореть» гелия, и возможно, водорода. Учет этого обстоятельства в теоретических расчетах делает температуры ядер не такими высокими.  |

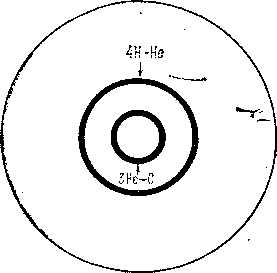

| Рис. 13.5: Схема звезды с «двухслойным» источником ядерной энергии. |

Итак, современная теория внутреннего строения звезд приводит нас к выводу, что звезды, лишенные ядерных источников энергии (какими, несомненно, являются ядра планетарных туманностей), должны эволюционировать в «нормальные» белые карлики. Остается количественно рассмотреть второй, не менее важный, вопрос: как же образуются такие звезды? Что было предшествующей стадией их эволюции? Тот факт, что ядра планетарных туманностей состоят в основном из смеси углерода, кислорода и более тяжелых элементов, сам по себе означает, что мы имеем дело с сильно проэволюционировавшими объектами. Не подлежит поэтому сомнению, что «предки» планетарных туманностей не могут принадлежать к звездам главной последовательности. Значит, они значительно от нее отошли. Но такими объектами могут быть красные гиганты либо звезды «горизонтальной ветви» диаграммы Герцшпрунга — Рессела для достаточно старых скоплений (см. § 12). В настоящую эпоху у старых скоплений «сходят» с этой диаграммы звезды с массой около 1,1M

(для звезд I типа населения, у которых тяжелых элементов сравнительно много) и 0,85M (для бедных тяжелыми элементами звезд II поколения (шаровые скопления)). Для молодых скоплений звезд I типа эти массы больше, но, как правило, не превышают 1,5 солнечной. Мы можем, таким образом, сделать вывод, что массы «предков» планетарных туманностей, принадлежащих преимущественно к I типу звездного населения (диск), должны быть заключены в пределах 1,1—1,5 солнечной. При такой массе у них должны образовываться вырожденные ядра.Как мы видели в предыдущем параграфе, стадия эволюции красных гигантов заканчивается «гелиевой вспышкой», когда во всем гелиевом ядре «загорается» тройная реакция превращения гелия в углерод. Расчеты показывают, что масса гелиевого ядра к этому моменту находится в пределах 0,4

0,5M и почти не зависит от полной массы эволюционирующей звезды. После начала «гелиевой вспышки» звезда эволюционирует вдоль горизонтальной ветви диаграммы Герцшпрунга — Рессела. Через некоторое время после того как значительная часть гелия в ядре превратится в углерод и более тяжелые элементы, ядерные гелиевые реакции будут сосредоточены в тонком слое, окружающем уже второй раз «выгоревшее» ядро. Кроме того, у таких звезд имеется еще один наружный слой, в котором происходят водородные ядерные реакции. Звезды с такими «двухслойными» источниками ядерной энергии (схема структуры такой звезды изображена на рис. 13.5) значительно увеличивают свою светимость, которая достигает порядка нескольких тысяч светимостей Солнца, в то время как на горизонтальной ветви светимость только в сотню раз превышала солнечную. Структура таких звезд, у которых в самых центральных «выгоревших» частях никаких ядерных реакций больше не происходит, должна напоминать структуру красных гигантов. Это означает, что звезда опять «раздувается» и ее радиус доходит до размеров земной орбиты, в то время как радиус зоны «горения» водорода всего лишь порядка 3 109 см. К концу этой фазы эволюции звезда опять становится красным гигантом. Ее светимость может в десятки тысяч раз превосходить солнечную, а масса тонкого гелиевого слоя в ее недрах не превосходит нескольких сотых солнечной. Зона «горения» водорода значительно поднимается наружу, так что область внутри этой оболочки уже содержит 70% массы звезды. Вся эта фаза эволюции с двумя слоями ядерного энерговыделения занимает время порядка миллиона лет. На самых заключительных этапах этой фазы звезда уже вполне «подготовлена», чтобы от нее отошла наружная, богатая водородом оболочка и тем самым образовалась бы планетарная туманность плюс ядро. В самом деле, светимость молодых ядер планетарных туманностей в 104 раза больше солнечной и практически совпадает со светимостью «двухслойной» гигантской звезды. Радиусы, структура и массы ядер практически совпадают с радиусом, структурой и массой этой звезды под слоем «горения» водорода (т. е. «инертной», состоящей из тяжелых элементов центральной части, покрытой тонкой гелиевой «корочкой»), следовательно, будущее ядро планетарной туманности уже «сварилось» в недрах сильно проэволюционировавшей звезды. Остается только понять механизм отделения протяженной наружной, богатой водородом оболочки.Прежде всего обратим внимание на низкую наблюдаемую скорость расширения планетарных туманностей — в среднем около 30 км/с. Естественно сделать отсюда вывод, что вещество туманности «оторвалось» от звезды там, где параболическая скорость того же порядка. Отсюда, полагая массу внутренней части звезды равной 0,8M

, найдем что «отрыв» произошел на расстоянии около одной астрономической единицы (1,5 1013 см) от центра звезды, что как раз соответствует радиусу гигантской звезды — «предка» туманности. Хотя количественной теории «отрыва» оболочки у протяженной сильно проэволюционировавшей звезды пока еще нет (это очень трудная задача!), можно указать по крайней мере на три причины этого явления: а) Из-за особого характера неустойчивости в протяженной оболочке должны возникать сильные колебательные процессы, сопровождаемые изменениями теплового режима звезды. Период таких колебаний порядка десяти тысяч лет. б) Из-за ионизации водорода в некоторой зоне звезды под ее фотосферой может развиться сильная конвективная неустойчивость. Аналогичное явление имеет место на Солнце и служит первопричиной его активности. У холодных гигантских звезд мощность конвективных движений может быть несравненно больше, чем на Солнце. в) Из-за огромной светимости звезды — предка планетарной туманности — световое давление ее потока излучения на наружные слои может привести к их «сбросу». Расчеты, которые мы здесь привести не можем, показывают, что под воздействием светового давления вещество оболочки будет вытекать, причем мощность этого потока может достигнуть 1021—1022 г/с. Это означает, что за несколько тысяч лет может «истечь» практически вся оболочка звезды, что приведет к образованию планетарной туманности. Скорее всего, в действительности действуют все три механизма сброса оболочки, как бы «помогая» друг другу.Важным аргументом в пользу образования планетарных туманностей из наружных слоев красных гигантов является обнаружение значительного избытка инфракрасного излучения практически от всех планетарных туманностей. Это излучение обусловлено находящимися в туманности пылевыми частицами, которые более или менее равномерно перемешаны с горячим газом. Физические условия в планетарных туманностях (прежде всего — высокая температура находящейся там плазмы) исключают возможность образования пылинок из газовой среды. Это означает, что пылинки, находящиеся в планетарных туманностях, имеют реликтовое происхождение, т. е. они там существуют с начала образования туманности и медленно разрушаются (например, в результате столкновений с протонами и жесткими квантами). С другой стороны, в холодных, протяженных атмосферах красных гигантов, где значительная часть газа уже находится в молекулярном состоянии, имеются все условия для образования пылинок. По-видимому, основная часть космической пыли попадает в межзвездную среду именно таким способом, т. е. путем рассеяния в ней планетарных туманностей.

|

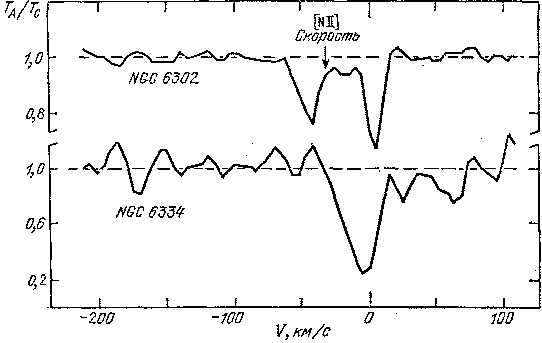

| Рис. 13.6: Вверху — радиоспектр планетарной туманности NGC 6302 в области = 21 см. Видны две линии поглощения, соответствующие лучевым скоростям -40 км/с и +6 км/с. Стрелка указывает на скорость расширения этой туманности, полученную из наблюдений оптических линий [N II]. Внизу — такой же радиоспектр «источника сравнения» — яркой компактной области Н II XGC 6334, находящейся в двух градусах от NGC 6302. Видна только линия +6 км/с, принадлежащая (как и у NGC 6302) межзвездной среде. |

В 1975 г. было обнаружено излучение в радиолинии CO (

= 2,64 мм — см. § 3) от инфракрасных объектов CRL 2688 и CRL 618. Анализ этой линии излучения позволяет сделать вывод, что в этих случаях наблюдаются довольно плотные газовые оболочки, расширяющиеся со скоростью 20 км/с. Отсюда следует, что наблюдаемые в центральных частях этих объектов довольно горячие звезды стали «проглядывать» через соответствующие оболочки только несколько тысяч лет тому назад. В ту эпоху эти объекты должны были быть тождественны красным гигантам, атмосферы которых богаты углеродом. Но это как раз и означает, что объекты CRL 2688 и CRL 618 являются протопланетарными туманностями. Совсем недавно (1982 г.) на величайшем в мире радиотелескопе VLA было впервые обнаружено поглощение на волне 21 см нейтрального водорода сравнительно молодой, яркой планетарной туманности NGC 6302. Эти наблюдения выявили две компоненты линии поглощения, соответствующие лучевым скоростям +6 и -40 км/с (см. рис. 13.6). Первая компонента вызвана поглощением облака межзвездного водорода, находящегося между ними и планетарной туманностью, между тем как линия -40 км/с образуется в наружных слоях этой туманности, обращенных к наблюдателю. Из анализа этих наблюдений можно сделать вывод, что эти наружные слои представляют собой расширяющееся со скоростью 10 км/с кольцо, в то время как внутренняя часть этого кольца состоит из горячего, полностью ионизованного газа. На рис. 13.7 приведена схема строения этой туманности на основе описанных выше радиоастрономических наблюдений. Масса наружной части кольца, состоящей из нейтрального, сравнительно холодного водорода, около 0,06M . Таким образом, спустя 25 лет, наша модель планетарной туманности получила полное экспериментальное подтверждение. По мере расширения туманности размеры ее наружной нейтральной части будут довольно быстро сокращаться, пока она не исчезнет совсем.  |

| Рис. 13.7: Пространственное распределение нейтрального и ионизованного водорода в планетарной туманности NGC 6302. |

По-видимому, с проблемой планетарных туманностей связаны обнаруженные недавно методами внеатмосферной астрономии «точечные» источники мягкого рентгеновского излучения, оказавшиеся очень горячими (температура поверхности T

105 К) белыми карликами. Пока таких объектов известно 4. Скорее всего — это ядра планетарных туманностей, у которых оболочки вследствие расширения имеют ничтожно малую поверхностную яркость. Было бы интересно, с одной стороны, обнаружить оптические «следы» планетарных туманностей около таких объектов, а с другой стороны, попытаться измерить поток мягкого рентгеновского излучения от ближайших планетарных туманностей, например NGC 7293, фотография которой приведена на рис. 13.1 вверху.Таким образом, с точки зрения современной теории звездной эволюции образование планетарных туманностей и их ядер есть закономерный процесс эволюции красных гигантов.

Является ли такой путь образования белых карликов единственно возможным? Можно только утверждать, что такой путь (через образование планетарных туманностей) является весьма распространенным. Вряд ли, однако, он привел к образованию всех белых карликов. Например, можно себе представить постепенное истечение вещества из наружных слоев некоторых красных гигантов, в противоположность «дискретному» отделению оболочки, приводящему к образованию планетарных туманностей. Наконец, «классический», раньше всех открытый белый карлик — знаменитый спутник Сириуса — входит в состав двойной системы. А в таких системах условия эволюции звезд весьма специфичны. Об этом будет идти речь в § 14.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

fis.wikireading.ru

Красные гиганты, белые карлики, пульсары и другие звездные обитатели вселенной

«Звезды то разгорались, то угасали, то меркли, то вспыхивали вновь, складываясь в зыбкие узоры,

которые тут же распадались, уступая место другим.»

А. Камю

По Вселенной рассеяны сотни миллиардов звезд. Они объединяются в галактики, создают вокруг себя планетные системы — в общем, живут своей загадочной звездной жизнью. Каждая из звезд уникальна, но дотошные ученые раздели-

От рождения до старости и вечной жизни

Современное деление звезд на классы — довольно сложная система. В ней учитывается множество факторов: звездная величина, размер, масса, химический состав, положение на цветовом спектре. Но все же главным остается этап эволюции, на котором в данный момент находится звезда. То есть чтобы понять, к какому типу относится то или иное светило, нужно узнать его возраст и этап жизненного пути. Новорожденные звезды — совсем не то же самое, что звезды, достигшие старости.

Взрыв сверхновой звезды

Итак, как все начинается? В одной из холодных туманностей, где повсеместно присутствуют разреженный газ и пыль, под действием сил тяготения начинается процесс сжатия. Облако разреженного межзвездного газа сжимается, и на его месте появляется юная звезда.

По мере увеличения сжатия гравитационная энергия преобразуется в тепло, постепенно температура нарастает. Начинаются горение водорода и процессы ядерного синтеза. На этом этапе светило относится к звездам главной последовательности. Когда весь водород в ядре сгорит, начнется горение оболочки, звезда расширится и превратится в красного гиганта. Постепенно от нее останется только ядро — и она станет белым карликом, который будет очень долго остывать и угасать.

Всего лишь 0,01% звезд, существующих во Вселенной, занесен в астрономические каталоги. Все остальные звезды остаются несосчитанными и неназванными

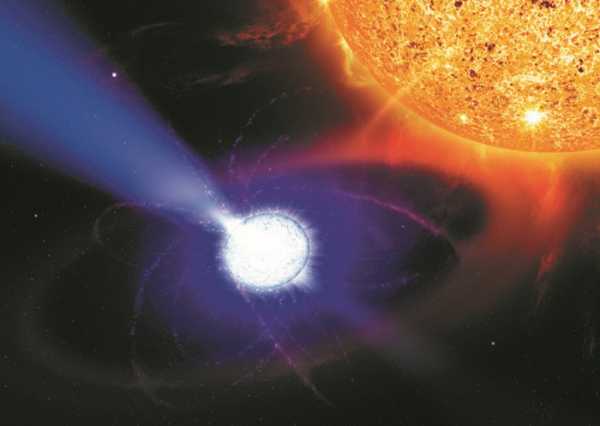

Такой жизненный путь ожидает звезду средней массы, вроде нашего Солнца. Если звезда тяжелее, на заключительном этапе она не превращается в белого карлика, а взрывается сверхновой. В итоге она становится нейтронной звездой, пульсаром или черной дырой. У легких звезд все иначе: став звездами главной последовательности, они превращаются в красных карликов и пребывают в этом состоянии практически вечно.

Вообще можно сказать, что звезды полностью не умирают — они просто переходят в новое состояние: становятся карликами, черными дырами или чем-то еще.

Белые карлики не всегда имеют белый цвет. В зависимости от температуры они могут быть голубыми, желтыми, а иногда даже красными

А теперь подробнее

Наше Солнце относится к звездам главной последовательности, которые еще называют нормальными. Среди таких звезд есть самые маленькие — красные карлики (красными их называют из-за тусклого красноватого оттенка). Их эволюция дальше не продолжается, они остаются в таком состоянии навсегда.

Красные гиганты — это звезды, у которых начала гореть оболочка. Они становятся больше, ярче и при этом холоднее. Солнце станет красным гигантом через 5 миллиардов лет. Внешние слои оболочки постепенно сгорают, их остатки развеиваются звездным ветром, и остается одно ядро — белый карлик. Белые карлики настолько массивны, что если бы мы могли взять всего лишь чайную ложку вещества, из которого они состоят, и поместить его на Землю, она весила бы больше тонны. Они угасают очень долго, по нашим меркам — вечность.

Когда частицы, находящиеся в атмосфере звезды, разгоняются до определенной скорости, способной преодолеть притяжение, они выбрасываются в межзвездное пространство. Так образуется звездный ветер

Крупные массивные звезды, когда выгорают их ядро и оболочка, взрываются, превращаясь в сверхновые. После мощнейшего взрыва, потрясающего все вокруг, на месте сверхновой остается либо нейтронная звезда, либо черная дыра.

Нейтронные звезды — это небольшие образования с огромной массой. Они меньше и тяжелее белых карликов. Чайная ложка такой звезды весила бы на нашей планете миллиард тонн. Среди нейтронных звезд встречаются пульсары — это намагниченные звезды, которые вращаются с бешеной скоростью, до сотни раз за секунду, и излучают пучки энергии.

Массивные звезды живут относительно недолго, и их не так уж много. Поэтому со временем, когда они все взорвутся, наша галактика Млечный Путь будет состоять в основном из красных и белых карликов

Двойные, тройные и так далее

Двойные звезды — вовсе не редкость во Вселенной: почти половина всех светил живут парами. Обычно они рождаются вместе, из одного пылевого облака. Их связывает гравитация — и ничто не может разлучить. Если звезды родились близнецами, то есть одинаковыми по размеру и массе, то они вращаются вокруг общего центра. Если же одна из звезд крупнее, тогда центр масс находится ближе к ней.

Бывают и тройные звездные системы, где три светила, объединенные гравитацией, существуют как единое целое. В таких системах обычно две звезды вращаются рядом, а третья — вокруг них по большей орбите.

Четверная звезда обычно представляет собой союз двух звездных пар, объединенных общим центром вращения. Четыре звезды для звездной системы вовсе не предел, иногда звезды объединяются по пять, шесть и более, но это встречается очень редко. Все системы звезд, в которых больше двух членов, ученые называют кратными.

Иногда то, что кажется наблюдателю с Земли двойной звездой, на самом деле — совершенно разные звезды, расположенные в космосе очень далеко друг от друга. Такие явления называются оптическими двойными звездами.

Молодые, недавно рожденные звезды практически не встречаются поодиночке. Они предпочитают держаться группами и поэтому образуют рассеянные скопления или звездные ассоциации, которые наблюдаются в местах наибольшей плотности межзвездного газа

Поделиться ссылкой

sitekid.ru

Красный гигант – звезда «пожилого возраста»

Содержание:

«Звезда пожилого возраста» по астрономическим меркам это звезда, имеющая десятки миллиардов лет, такой возраст является почтенным даже для порядочной звезды, ведь звезды, как мы знаем, также имеют свой определенный жизненный цикл, период рождения, юности, зрелости, старости и угасания. И какое место во всем этом занимают красные гиганты? Об этом читайте дальше.

]

Характеристика красных гигантов

Красным гигантом в астрономии называют особенно большие звезды поздних спектральных классов, обладающие высокой светимостью и протяженными оболочками. В качестве примеров красных гигантов могут служить такие звезды как Арктур, Альдебаран, Гаркус, находящиеся в так званой ветви красных гигантов.

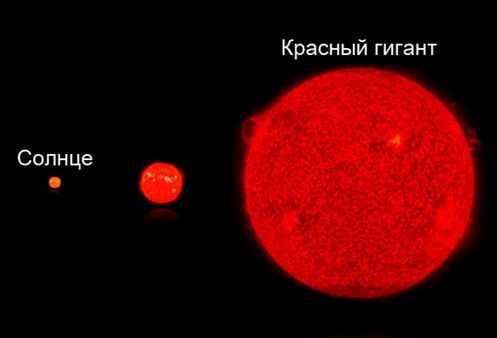

Красные гиганты неспроста так названы, их размеры просто огромны, радиус среднего красного гиганта превосходит радиус нашего Солнца в сотни раз, размеры же больше солнечного примерно в 1500 раз. Но при этом красный гигант в разы холоднее обычной звезды (включая опять таки наше Солнце), которая тепла излучает в два раза больше, нежели красный гигант.

Дело в том, что красный гигант представляет собой звезду, у которой в силу уже почтенного возраста (по звездным меркам, разумеется) истощились запасы водорода. Ядро ее состоит исключительно из гелия, которое в силу действия сил гравитации и отсутствия водорода начинает интенсивно сжиматься, в то же время окружающий ядро слой водорода наоборот начинает расширяться в окружающее пространство, при этом стремительно остывать. Звезда при этом принимает ярко красный свет, отсюда и название.

В целом строение красного гиганта можно таким вот образом изобразить на картинке.

Фото красного гиганта

Ниже представляем вашему вниманию несколько интересных фотографий красного гиганта.

Красный гигант и Солнце

Наше Солнце относительно молодая звезда по галактическим меркам, его возраст составляет примерно «всего лишь» в 4,57 миллиарда лет, и еще пять миллиардов лет оно будет светить в своем «штатном режиме». Но придет момент, когда запасы водорода на нашем светиле таки истощаться и тогда Солнце превратится в красного гиганта.

Когда Солнце станет красным гигантом? Не волнуйтесь, еще очень нескоро, по подсчетам ученых действующих запасов водорода на Солнце хватит на ближайшие 5 миллиардом лет. По прошествии этого срока начнется процесс трансформации нашего светила в красного гиганта, в ходе которого размеры Солнца вырастут в 200 раз – а это почти до современной земной орбиты. Меркурий и Венера, при этом будут испепелены полностью, жизнь же на Земле в таких условиях тоже вряд ли будет возможна.

После трансформации, в состоянии красного гиганта (означающее для звезды уже своего рода «пенсионный возраст») Солнце пробудет еще примерно 100 миллионов лет, после чего окончательно погаснет, превратившись в планетарную туманность с белым карликом во главе.

Тут на картинке представленный жизненный цикл Солнца.

Красный гигант видео

И в завершение познавательное видео от канала National Geographic превращении нашего Солнца в красного гиганта.

www.poznavayka.org

Белый карлик

Белые карлики — проэволюционировавшие звёзды с массой, не превышающей предел Чандрасекара (максимальная масса, при которой звезда может существовать как белый карлик), лишённые собственных источников термоядерной энергии. Белые карлики представляют собой компактные звёзды с массами, сравнимыми или большими, чем масса Солнца, но с радиусами в 100 раз меньшими и, соответственно, болометрическими светимостями в ~10 000 раз меньшими солнечной. Средняя плотность вещества белых карликов в пределах их фотосфер 105—109 г/см3, что почти в миллион раз выше плотности звёзд главной последовательности. По распространённости белые карлики составляют, по разным оценкам, 3—10 % звёздного населения нашей Галактики. Неопределённость оценки обусловлена трудностью наблюдения удалённых белых карликов из-за их малой светимости. Белые карлики представляют собой конечную стадию эволюции небольшой звезды с массой, сравнимой с массой Солнца. Когда в центре звезды, например, как наше Солнце, выгорает весь водород, ее ядро сжимается до больших плотностей, тогда как внешние слои сильно расширяются, и, сопровождаясь общим потускнением светимости, звезда превращается в красного гиганта. Пульсирующий красный гигант затем сбрасывает свою оболочку, поскольку внешние слои звезды слабо связаны с центральным горячим и очень плотным ядром. Впоследствии эта оболочка становится расширяющейся планетарной туманностью. Как видите красные гиганты и белые карлики очень тесно взаимосвязаны. Сжатие ядра происходит до крайне малых размеров, но, тем не менее, не превышает предела Чандрасекара, то есть верхний предел массы звезды, при котором она может существовать в виде белого карлика.

Белые карлики представляют собой конечную стадию эволюции небольшой звезды с массой, сравнимой с массой Солнца. Когда в центре звезды, например, как наше Солнце, выгорает весь водород, ее ядро сжимается до больших плотностей, тогда как внешние слои сильно расширяются, и, сопровождаясь общим потускнением светимости, звезда превращается в красного гиганта. Пульсирующий красный гигант затем сбрасывает свою оболочку, поскольку внешние слои звезды слабо связаны с центральным горячим и очень плотным ядром. Впоследствии эта оболочка становится расширяющейся планетарной туманностью. Как видите красные гиганты и белые карлики очень тесно взаимосвязаны. Сжатие ядра происходит до крайне малых размеров, но, тем не менее, не превышает предела Чандрасекара, то есть верхний предел массы звезды, при котором она может существовать в виде белого карлика.

Первым открытым белым карликом стала звезда 40 Эридана B в тройной системе 40 Эридана, которую ещё в 1785 году Вильям Гершель включил в каталог двойных звёзд. В 1910 году Генри Норрис Расселл обратил внимание на аномально низкую светимость 40 Эридана B при её высокой цветовой температуре, что и послужило впоследствии выделению подобных звёзд в отдельный класс белых карликов.

Белый карлик Сириус Б

Вторым открытым белым карликом стал Сириус Б — ярчайшая звезда земного неба. В 1844 году немецкий астроном и математик Фридрих Бессель при наблюдении Сириуса обнаружил небольшое отклонение звезды от прямолинейного движения, и сделал предположение о наличии у Сириуса невидимой массивной звезды-спутника. Его предположение было подтверждено уже в 1862 году, когда американский астроном и телескопостроитель Альван Грэхэм Кларк, занимаясь юстировкой самого крупного в то время рефрактора, обнаружил возле Сириуса неяркую звезду, которую впоследствии окрестили Сириус Б.

Белый карлик Сириус Б имеет низкую светимость, а гравитационное поле воздействует на своего яркого компаньона довольно заметно, что свидетельствует о том, что у этой звезды крайне малый радиус при значительной массе. Так впервые был открыт вид объектов, названный белыми карликами.

Третьим открытым белым карликом стал Процион B. В 1844 году директор Кёнигсбергской обсерватории Фридрих Бессель, анализируя данные наблюдений, обнаружил, что Процион периодически, хотя и весьма слабо, отклоняется от прямолинейной траектории движения по небесной сфере. Бессель пришёл к выводу, что у Проциона должен быть близкий спутник. Слабый спутник оставался ненаблюдаемым, а его масса должна была быть достаточно велика — сравнимой с массой Сириуса и Проциона, соответственно. В 1896 году американский астроном Д. М. Шеберле открыл Процион B, подтвердив тем самым предсказание Бесселя.

Происхождение белых карликов

В объяснении генезиса белых карликов ключевую роль сыграли две идеи: мысль астронома Эрнста Эпика, что красные гиганты образуются из звёзд главной последовательности в результате выгорания ядерного горючего, и предположение астронома Василия Фесенкова, сделанное вскоре после Второй мировой войны, что звёзды главной последовательности должны терять массу, и такая потеря массы должна оказывать существенное влияние на эволюцию звёзд. Эти предположения полностью подтвердились.

Белые карлики состоят из углерода и кислорода с небольшими добавками водорода и гелия, однако у массивных сильно проэволюционировавших звезд ядро может состоять из кислорода, неона или магния. В процессе эволюции звёзд главной последовательности происходит «выгорание» водорода — нуклеосинтез с образованием гелия. Такое выгорание приводит к прекращению энерговыделения в центральных частях звезды, сжатию и, соответственно, к повышению температуры и плотности в её ядре. Рост температуры и плотности в звёздном ядре ведёт к условиям, в которых активируется новый источник термоядерной энергии: выгорание гелия (тройная гелиевая реакция или тройной альфа-процесс), характерный для красных гигантов и сверхгигантов.

Белые карлики имееют чрезвычайно высокую плотность(106 г/cм3). Белый карлик находится в состоянии гравитационного равновесия и его давление определяется давлением вырожденного электронного газа. Поверхностные температуры белого карлика высокие — от 100,000 К до 200,000 К. Массы белых карликов близки к Солнечной. Для белых карликов существует зависимость «масса-радиус», причем чем больше масса, тем меньше радиус. Радиусы большинства белых карликов сравнимы с радиусом Земли.

Жизненный цикл белого карлика, после этого, остается стабилен до самого своего остывания, когда звезда теряет свою светимость и становится невидимой, входя в стадию так называемого «черного карлика», — конечный результат эволюции, хотя в современной литературе этот термин используется все реже.

astroson.com

Красные гиганты, белые карлики и туманности

Указанные три небесных объекта генетически связаны между собой, можно сказать, между ними имеются родственные связи. На определенной стадии своей эволюции огромный красный гигант (радиус его больше радиуса Солнца в 21 раз) сбрасывает с себя внешнюю часть вещества и вместо него остается только голое ядро красного гиганта радиусом всего около 10 километров, но со сверхплотным веществом внутри. Это белый карлик. Сброшенное красным гигантом вещество (газ) определенное время остается видимым и является не чем иным, как туманностью. На рисунке 8 показана туманность «Летящая». Эту связь красных гигантов, белых карликов и туманностей установил советский астрофизик И.С. Шкловский. Красные гиганты и белые карлики отличаются от всех других обычных звезд тем, что в них не соблюдается известная связь между светимостью и поверхностной температурой. У красных гигантов поверхностная температура сравнительно невелика (всего 3500 К), тогда как светимость очень высокая. Если бы красные гиганты были обычными звездами, то они при их поверхностной температуре светились бы намного менее ярко. Эта особенность красных гигантов обусловлена их строением, тем, что они добывают энергию для своего свечения совсем другим путем, нежели обычные звезды. Красный гигант — звезда старая, в которой водород весь выгорел в результате ядерных реакций и превратился в гелий. Дальнейшие реакции превращения гелия в более тяжелые химические элементы идти там не могут из-за недостаточной для этого температуры. Ядро красного гиганта очень небольшое: его радиус составляет всего около одной тысячной радиуса самой звезды. Следует сказать, что по мере эволюции звезды масса и размеры ее конвективного ядра постепенно уменьшаются. Но в ядре плотность вещества огромная (около 300 килограммов в кубическом сантиметре). Температура вещества ядра звезды составляет сорок миллионов кельвинов. И тем не менее ядро красного гиганта не является термоядерной печью, которая снабжает энергией всю звезду. В нем до этого успело выгореть все горючее. Поскольку в ядре нет бурных процессов, связанных с термоядерными реакциями, температура во всех его частях одинакова, то есть оно является изотермичным. Энергия красного гиганта вырабатывается в весьма тонкой оболочке (толщина ее намного меньше толщины ядра звезды), которая окружает ядро. В этом слое температура вещества звезды уменьшается от 40 миллионов кельвинов в ядре до 25 миллионов кельвинов снаружи слоя. Плотность вещества в этой оболочке в несколько тысяч раз меньше, чем в ядре звезды. Энергия в этом слое выделяется в результате происходящих там температурных реакций углеродно- азотного цикла. Характерным для этих реакций является то, что углерод в них не расходуется, хотя и участвует в реакциях. Он является катализатором. Цикл реакций начинается взаимодействием углерода с ядром водорода — протоном, а заканчивается (в шестой реакции) образованием того же ядра углерода, но вместе с ядром гелия (то есть альфа-частицей). «Сухой остаток» этих реакций — превращение довольно сложным путем водорода в гелий и выделение при этом соответствующей энергии. Выделяющаяся энергия передается от оболочки, где происходят термоядерные реакции, наружу путем лучеиспускания. Но таким путем она может пробиться только на расстояние около одной десятой радиуса звезды. Дальше лучистый перенос энергии становится неэффективным из-за большой непрозрачности вещества звезды. Поэтому дальнейший перенос энергии наружу происходит путем конвекции вещества. У Солнца, например, конвективная зона занимает относительно небольшой по толщине слой, тогда как у красного гиганта большая часть «тела» звезды находится в состоянии конвекции. Описанное строение красного гиганта очень оптимально в смысле долговечности звезды. То, что звезда имеет очень плотное ядро, позволяет ей очень продолжительное время удерживать остальное вещество звезды, находящееся выше. Столь плотное ядро практически не сжимается, поэтому оно не нагревается. В течение длительного времени в ядре звезды не наступает термоядерная реакция превращения гелия в углерод. Эта реакция идет при температурах порядка сотен миллионов кельвинов. Она идет в несколько этапов. Вначале сталкивающиеся ядра гелия будут образовывать радиоактивный изотоп бериллия, который при столкновении с еще одной альфа-частицей с высокой энергией образует устойчивый изотоп углерода. При этом выделяется очень большая энергия: 7,3 миллиона электрон-вольт. Когда температура ядра красного гиганта по каким-то причинам увеличится до необходимой величины — сотен миллионов кельвинов, начнется превращение гелия в углерод, при котором выделяется огромное количество энергии. Это так называемая гелиевая вспышка звезды. Когда в ядре выгорит весь гелий, реакция продолжается только в относительно тонком слое, который окружает выгоревшее во второй раз ядро. Напомним, что ядро окружено и другой оболочкой большего радиуса, в котором идут термоядерные реакции углеродно- азотного цикла, причем водород продолжает превращаться в гелий. Было установлено, что масса гелиевого ядра красного гиганта перед началом гелиевой вспышки практически не зависит от полной массы звезды и составляет около половины массы Солнца. После гелиевой вспышки (точнее, после выгорания гелия в самом ядре) красный гигант становится звездой с «двухслойным» источником ядерной энергии. Оба слоя описаны выше. С увеличением выделения энергии внутри звезды увеличивается и ее светимость. Светимость красного гиганта достигает нескольких тысяч светимостей Солнца (вместо 225 раз до гелиевой вспышки). В результате всего этого звезда «раздувается», а радиус ее катастрофически растет. Если вначале он был равен 21 радиусу Солнца, то сейчас размеры красного гиганта едва вместились бы внутри орбиты Земли. Водородная оболочка постепенно смещается наружу. Со временем внутри нее (в ядре) сосредоточено уже 70 % всей массы звезды. Красный гигант с двумя слоями энерговыделения может еще продержаться около миллиона лет. После затухания ядерных реакций наружная оболочка звезды отторгается от ядра и превращается в туманность. В веществе образовавшейся планетарной туманности много водорода. Планетарная туманность расширяется со скоростью около 30 км/с. На основании этого факта можно подсчитать, что отрыв наружных слоев звезды произошел на расстоянии от ядра около одной астрономической единицы (когда звезда сравнялась в размерах с орбитой Земли). В этих расчетах принималось, что масса внутренней части звезды равна 0,8 массы Солнца. Почему и как происходит сброс наружных слоев красных гигантов? Полной теории этого явления в настоящее время еще нет. Вопрос очень непростой. Но ясны причины, которые могли бы вызвать этот сброс. Одна из них — очень высокое световое давление, создаваемое излучением ядра звезды. Отрыв оболочки может произойти и в результате неустойчивостей ее вещества. Поскольку размеры оболочки огромны, то такая неустойчивость должна вызвать колебательные процессы, что, в свою очередь, должно привести к изменению теплового режима вещества оболочки. Отрыв оболочки звезды от ядра мог бы произойти и в результате сильной конвективной неустойчивости. Она могла развиться как результат ионизации водорода под фотосферой звезды. Так или иначе, отрыв оболочки от ядра происходит, и образуется планетарная туманность. Но красные гиганты поставляют в межзвездную среду не только туманности, но и пылевые частицы — космическую пыль. Пылинки образуются в холодных протяженных атмосферах красных гигантов. Здесь для этого имеются условия, поскольку значительная часть газа находится в молекулярном состоянии. Это подтверждается измерениями инфракрасного излучения от планетарных туманностей. Результаты этих измерений показывают, что имеется значительный избыток этого излучения, исходящего от пылевых частиц. Из газовой среды пылинки образоваться не могут, поскольку газ является горячим и хорошо перемешанным. Теперь нам предстоит рассмотреть ядро красного гиганта, которое после отрыва оболочки превратилось в своеобразную звезду — белого карлика. Ядро красного гиганта состоит из вещества в особом состоянии, которое обусловлено экстремальными условиями в ядре. Газ в таком состоянии называется «вырожденным». Он является порождением квантово-механических процессов в веществе, и, к сожалению, сущность его принципиально нельзя понять (и объяснить) на основании только классической физики. Что же представляет собой вырожденный газ? В ядре красного гиганта находится ионизованный газ большой плотности. Именно из-за того, что эта плотность очень большая, орбитальные электроны в атомах газа движутся не так, как в атомах при обычном давлении. Движение орбитальных электронов регулируется (определяется) набором квантовых чисел. Таких чисел 4. Одно (главное) определяет энергию электрона в атоме, второе фиксирует значение орбитального вращательного момента электрона, третье — проекцию этого момента на направление магнитного поля, четвертое определяет величину собственного вращательного момента, его спин. Это можно сравнить с номерами на автомашине, состоящими из 4 цифр. Имеется железное правило: не может быть двух квантово-механических систем с точно одинаковыми квантовыми числами (как не может быть двух машин с точно одинаковыми номерами). Это можно пояснить и по-другому. Первые три цифры (квантовые числа) однозначно задают траекторию частицы. Ведь элементарная частица может двигаться только по определенным траекториям, а не по любым. Это относится не только к электронам в атоме, которые движутся по своим орбитам, но и к электронам в куске металла, которые давно потеряли свои родные атомы и движутся, входя в сообщество (ансамбль) себе подобных. Для этих электронов в металле квантовый закон (принцип Паули) определяет четкие траектории. При обычных условиях, то есть при обычном давлении, когда частиц не больше, чем отведенных для них траекторий, ничего особенного не происходит: каждый электрон движется по отведенной ему траектории. Но мы знаем, что частицы газа могут двигаться быстрее или медленнее, в зависимости от температуры газа и объема, который он занимает. Известно также, что если увеличить температуру газа, то скорости движения его частиц увеличатся. Как связаны давление газа, его температура и объем, определяется хорошо известными газовыми законами или, как их называют, законами идеального газа. Но при слишком высокой плотности вещества, когда элементарных частиц (электронов) становится больше, чем для них отведено траекторий, газ перестает подчиняться этим законам. Это очень серьезно, так как газ перестает вести себя так, как он должен себя вести, и его поведение выходит за рамки всякого смысла. Надо добавить слово «здравого». Но известно, что квантовая механика и была создана вопреки здравому смыслу. Тем не менее ее законам подчиняется движение элементарных частиц, в том числе и в таких экстремальных условиях. Так вот, когда электронов больше, чем отведенных для них дорожек, принцип Паули разрешает им вставать на одну дорожку не по одному, а по четыре. При обычном давлении на одной траектории, которая задается полностью тремя квантовыми числами, находятся два электрона, но они отличаются своими четвертыми квантовыми числами. Грубо говоря, по одной дорожке бегут два электрона: один электрон вращается при этом влево, а другой — вправо. Говорят, что их спины разные, противоположные (английское слово «спин» означает «вращение»). Именно четвертое квантовое число частицы и определяет ее спин. Так вот, при очень высоком давлении из-за дефицита дорожек разрешается занимать одну и ту же дорожку не только двум электронам, которые имеют противоположное вращение вокруг своей оси, но еще двум электронам дополнительно, но с одним категорически строгим требованием: они должны бежать быстрее первых двух с тем чтобы им не мешать. Насколько им надо бежать быстрее, электроны определяют сами, то есть они бегут быстрее «по необходимости». Но, подчиняясь этому требованию, электроны тем самым не имеют возможности подчиняться газовым законам. Так, в обычном газе скорость частиц становится очень маленькой, когда уменьшается температура газа. При этом уменьшается и давление газа. Совсем другое дело, когда уменьшается температура этого сверхплотного газа (его называют вырожденным). Так как частицам не разрешается уменьшать свои скорости с понижением температуры газа, то не уменьшается и давление газа. Ведь давление газа на определенную стенку создается ударами частиц об эту стенку. Раз скорости большие, то и удары сильные. В результате высокое давление. И это при низкой температуре. Это в корне противоречит газовым законам. Но не противоречит наблюдениям. Так, ядра красных гигантов состоят из вырожденного газа. Естественно, что когда они превращаются в самостоятельные звезды — белые карлики, они по-прежнему состоят из вырожденного газа. Поэтому поведение белых карликов длительное время ставило специалистов в тупик. Не удавалось с помощью газовых законов объяснить условия внутри белого карлика. Белые карлики имеют массу, приблизительно равную массе Солнца, а размеры, равные размерам Земли. Отсюда ясно, насколько вещество уплотнено! В кубическом сантиметре упаковано до десятка тонн вещества. Но при таких условиях температура звезды должна быть огромной, а значит, она должна и сильно светить. А карлики светят в сотни и тысячи раз слабее, чем Солнце. В этом и был парадокс, пока не поняли, что причиной этому является вырожденное состояние газа, из которого состоит белый карлик. Белый карлик живет по законам вырожденного газа, и никакого парадокса, оказывается, нет. Равновесное состояние обычных звезд (когда они не сжимаются и не расширяются) определяется температурой вещества звезды. В случае белых карликов температура в этом плане вышла из игры, она не влияет на равновесное состояние звезды, поскольку из повиновения ей вышли частицы, создающие давление. А равновесие обеспечивается определенным давлением. По законам вырожденного газа (в соответствии с принципом Паули) давление его определяется только плотностью газа. Соотношение между плотностью вырожденного газа и его давлением и заменяет уравнение Клапейрона, которому подчиняются идеальные газы. Причем давление, которое теперь никак не зависит от температуры, зависит от плотности не как первая степень последней, а намного сильнее: давление пропорционально плотности в степени 5/3. Это отражает тот факт, что давление (а значит, и скорость частиц) с добавлением новых частиц (то есть увеличением плотности) должно расти так, чтобы частицы увеличивали свою скорость настолько («по необходимости»), чтобы по их траекториям могли еще побежать и новые частицы, которые уже являются «избыточными». Именно наличие избыточных частиц в газе и делает его вырожденным. Раз известен закон поведения вырожденного газа, то можно вычислить, при какой плотности и температуре газ становится вырожденным. Такие подсчеты дают, что при температуре около 10 миллионов кельвинов, которая достигается в недрах звезд, газ должен становиться вырожденным, если его плотность превышает 1 килограмм в кубическом сантиметре. Как известно, в недрах обычных звезд плотность газа меньше, поэтому он является невырожденным и вполне подчиняется обычным законам газового состояния. Белые карлики состоят из полностью вырожденного газа. Только снаружи у них имеется тонкая оболочка из «обычного» газа. Именно поэтому структура белых карликов не зависит от их светимости, как это имеет место у обычных звезд. Белый карлик может оставаться самим собой даже при абсолютном нуле, поскольку его светимость не зависит от массы. Но одной зависимости карлики подчиняются строго: размеры белых карликов с одинаковой массой также должны быть одинаковы. Для других звезд такая зависимость отнюдь не обязательна. Там все определяет температура. Далее, чем больше масса белого карлика, тем меньше его радиус. Значит, при какой-то предельной массе карлик вообще может сжаться в точку? Согласно теоретическим исследованиям, в природе не может быть белых карликов с массой более чем 2,2 массы Солнца. Кстати, если все же массу белого карлика сильно увеличивать, то избыточных электронов в вырожденном газе становится все больше и больше. Чтобы не мешать друг другу при движении по одним и тем же дорожкам, они должны все больше и больше наращивать свои скорости, пока они не станут приближаться к скорости света. Но при этом вещество меняет свое качество. Новое его состояние называется «релятивистским вырождением». Оно описывается уже другим уравнением, в котором зависимость давления от плотности менее сильная (как степень 4/3). При строго определенной массе звезды давление вырожденного газа звезды будет точно уравновешиваться силой гравитации, и звезда застабилизируется. Если масса звезды больше этого значения, то сила гравитации превысит давление газа и белый карлик вынужден будет сжаться «в точку». Если масса звезды меньше критической, то она расширится и ее размеры установятся в тех пределах, когда звезда стабилизируется, то есть сила гравитации в точности стабилизируется давлением газа. Остается неясным, как это звезда может сжаться «в точку». Этот вопрос очень непростой, но в то же время захва-тывающе интересный. Скажем сразу, что превратиться в точку звезда не может. Чрезмерное ее сжатие приведет к преобразованию ее в «черную дыру». WalkInSpace.ru

in-space.info

Белые карлики и красные гиганты

Наше Солнце — желтый карлик. В этом нет ничего обидного — так астрономы называют широко распространенный тип небольших звезд, имеющих массу, близкую к солнечной. К желтым карликам относятся и некоторые из ближайших к Солнцу звезд — Эпсилон Эридана, Альфа Центавра А, Тау Кита. Но существуют звезды, которые по своим размерам значительно уступают Солнцу — их размеры сравнимы с размерами нашей планеты. Это «белые карлики», целый класс звезд, обладающих поистине удивительными свойствами.

Двойная система Сириус А (слева) и Сириус Б (справа)

В конце долгого пути

Изучая систему Сириуса — двойные звезды Сириус А и Сириус В — астрономы определили их массы. Яркий голубой гигант Сириус А, как и ожидалось, оказался в 2—3 раза массивнее Солнца, но каково же было удивление исследователей, когда выяснилось, что крохотный Сириус В, горячая белая звездочка размером чуть больше нашей Земли, имеет массу, равную солнечной. Это означало, что ее вещество имеет плотность в несколько миллионов раз больше плотности воды, а каждый его кубический сантиметр весит около 100 кг.

Ни одна звезда не рождается белым карликом. Ими становятся звезды, масса которых не более 3—4 солнечных, прошедшие долгий-долгий путь звездной эволюции и истратившие большую часть своего «водородного горючего». Но перед этим белые карлики успевают побывать красными гигантами.

Эволюция звезды солнечного типа к стадии белого карлика

Вещество, из которого состоят белые карлики, ученые называют «вырожденным газом». Это особый вид материи, оболочки атомов которой разрушаются, а элементарные частицы под влиянием огромных давлений более плотно «упаковываются» в пространстве, чем обычная материя, состоящая из атомов и молекул. Огромная масса и малый радиус этих небесных тел делают очень высоким ускорение силы тяжести на них. Тяготение на белых карликах так велико, что даже излучаемый ими свет теряет энергию и становится более «красными».

Взрывающиеся гиганты

После того как в центральных областях звезды «выгорит» весь водород, ее судьба предрешена. Ядро светила, состоящее теперь из почти чистого гелия, начинает сжиматься и разогреваться. Уплотняясь, вещество переходит в состояние вырожденного газа. При этом внешние слои светила расширяются, температура его поверхности падает, и оно становится красным гигантом. Тем временем внутри гиганта уже «сидит» будущий крохотный белый карлик.

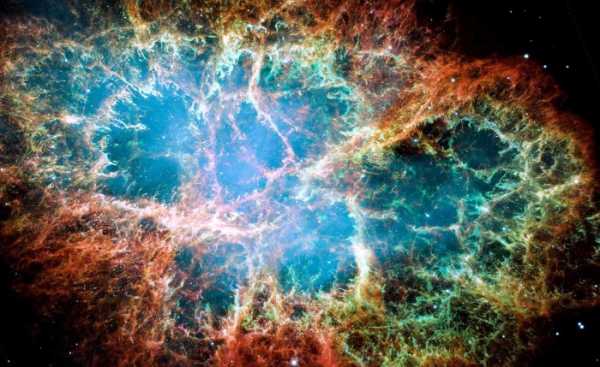

Крабовидная туманность пронизана загадочными сложными структурами. В самом центре ее находится нейтронная звезда с массой, равной массе Солнца, но имеющей всего несколько километров в диаметре

Огромная оболочка красного гиганта слишком разрежена, чтобы в ней могли происходить ядерные реакции, и слабо связана с ядром, поэтому в конце концов звезда «сбрасывает» ее, и она постепенно рассеивается в окружающем пространстве. На месте бывшего красного гиганта остается очень плотная и горячая звездочка — ядро прежней звезды. А оболочка превращается в планетарную туманность — в телескоп она видна как светящееся кольцо вокруг небольшой звездочки.

Иногда конец красных гигантов становится еще более эффектным — они просто взрываются. Это явление называют вспышкой сверхновой звезды. Так, хорошо известная астрономам Крабовидная туманность — остаток вспыхнувшей в 1054 г. сверхновой звезды в созвездии Тельца.

Строение Солнца (слева) и красного гиганта (справа). Отдельно показаны относительные размеры звезд

Внутренние области сверхновой, стремительно сжимаясь, превращаются в крошечную сверхплотную звезду — нейтронную. Радиус ее не превышает 10 км, а плотность в миллионы раз выше, чем плотность белых карликов. Нейтронные звезды стремительно вращаются вокруг своей оси, совершая один оборот за сотые доли секунды и испуская мощное электромагнитное излучение.

Название «новые» с давних времен закрепилось за звездами, которые неожиданно «появлялись» на небосклоне. На самом деле они существовали и раньше как мелкие тусклые звездочки, но их блеск внезапно увеличивался в десятки тысяч раз. Проходило время, и блеск нового светила снижался и постепенно возвращался к прежнему уровню. Яркие новые звезды появляются редко — например в 20 в. их наблюдали только в 1901, 1918 и 1925 гг. Науке пока не известно, какие процессы происходят в недрах звезд, внезапно выбрасывающих потоки излучений, равные всей энергии, излучаемой Солнцем за миллион лет. Новыми становятся только молодые и очень горячие звезды, поэтому нашему Солнцу такая судьба не угрожает.

Читайте также

Поделиться ссылкой

sitekid.ru

История астрономии. Глава 10. Белый карлик

из Википедии Белый карлик  Белые карлики — проэволюционировавшие звёзды с массой, не превышающей предел Чандрасекара, лишённые собственных источников термоядерной энергии. Это компактные звёзды с массами, сравнимыми с массой Солнца, но с радиусами в ~100 и, соответственно, светимостями в ~10 000 раз меньшими солнечной. Плотность белых карликов составляет порядка 106 г/см³, что почти в миллион раз выше плотности обычных звёзд главной последовательности. По численности белые карлики составляют по разным оценкам 3—10 % звёздного населения нашей Галактики.

Белые карлики — проэволюционировавшие звёзды с массой, не превышающей предел Чандрасекара, лишённые собственных источников термоядерной энергии. Это компактные звёзды с массами, сравнимыми с массой Солнца, но с радиусами в ~100 и, соответственно, светимостями в ~10 000 раз меньшими солнечной. Плотность белых карликов составляет порядка 106 г/см³, что почти в миллион раз выше плотности обычных звёзд главной последовательности. По численности белые карлики составляют по разным оценкам 3—10 % звёздного населения нашей Галактики.

На рисунке сравнительные размеры Солнце (справа) и двойной системы IK Пегаса компонент B — белый карлик с температурой поверхности 35,500 K (по центру) и компонент А — звезда спектрального типа A8 (слева).

Открытие В 1844г директор Кёнигсбергской обсерватории Фридрих Бессель обнаружил, что Сириус, ярчайшая звезда северного неба, периодически, хотя и весьма слабо, отклоняется от прямолинейной траектории движения по небесной сфере. Бессель пришёл к выводу, что у Сириуса должен быть невидимый «тёмный» спутник, причём период обращения обеих звёзд вокруг общего центра масс должен быть порядка 50 лет. Сообщение было встречено скептически, поскольку тёмный спутник оставался ненаблюдаемым, а его масса должна была быть достаточно велика — сравнимой с массой Сириуса.

В январе 1862г А.Г. Кларк, юстируя 18-ти дюймовый рефрактор, самый большой на то время телескоп в мире (Dearborn Telescope), поставленный семейной фирмой Кларков в Чикагскую обсерваторию, обнаружил в непосредственной близости от Сириуса тусклую звёздочку. Это был тёмный спутник Сириуса, Сириус B, предсказанный Бесселем. Температура поверхности Сириуса B составляет 25 000 К, что, с учётом его аномально низкой светимости, указывает на очень малый радиус и, соответственно, крайне высокую плотность — 106 г/см³ (плотность Сириуса ~0,25 г/см³, плотность Солнца ~1,4 г/см³).

В 1917г Адриан Ван Маанен открыл следующий белый карлик — звезду Ван Маанена в созвездии Рыб.

Парадокс плотности В начале XX века Герцшпрунгом и Расселом была открыта закономерность в отношении спектрального класса (температуры) и светимости звёзд — Диаграмма Герцшпрунга — Рассела (Г—Р диаграмма). Казалось, что всё разнообразие звёзд укладывается в две ветви Г—Р диаграммы — главную последовательность и ветвь красных гигантов. В ходе работ по накоплению статистики распределения звёзд по спектральному классу и светимости Рассел обратился в 1910г к профессору Э. Пикерингу. Дальнейшие события Рассел описывает так:

- «Я был у своего друга … профессора Э. Пиккеринга с деловым визитом. С характерной для него добротой он предложил получить спектры всех звёзд, которые Хинкс и я наблюдали … с целью определения их параллаксов. Эта часть казавшейся рутинной работы оказалась весьма плодотворной — она привела к открытию того, что все звёзды очень малой абсолютной величины (т. е. низкой светимости) имеют спектральный класс M (т. е. очень низкую поверхностную температуру). Как мне помнится, обсуждая этот вопрос, я спросил у Пиккеринга о некоторых других слабых звёздах…, упомянув в частности 40 Эридана B. Ведя себя характерным для него образом, он тут же отправил запрос в офис (Гарвардской) обсерватории, и вскоре был получен ответ (я думаю, от миссис Флеминг), что спектр этой звезды — A (т. е. высокая поверхностная температура). Даже в те палеозойские времена я знал об этих вещах достаточно, чтобы сразу же осознать, что здесь имеется крайнее несоответствие между тем, что мы тогда назвали бы «возможными» значениями поверхностной яркости и плотности. Я, видимо, не скрыл, что не просто удивлён, а буквально сражён этим исключением из того, что казалось вполне нормальным правилом для характеристик звёзд. Пиккеринг же улыбнулся мне и сказал: «Именно такие исключения и ведут к расширению наших знаний» — и белые карлики вошли в мир исследуемого»

Удивление Рассела вполне понятно: 40 Эридана B относится к относительно близким звёздам, и по наблюдаемому параллаксу можно достаточно точно определить расстояние до неё и, соответственно, светимость. Светимость 40 Эридана B оказалась аномально низкой для её спектрального класса — белые карлики образовали новую область на Г—Р диаграмме. Такое сочетание светимости, массы и температуры было непонятно и не находило объяснения в рамках стандартной модели строения звёзд главной последовательности, разработанной в 1920-х годах.

Высокая плотность белых карликов нашла объяснение лишь в рамках квантовой механики после появления статистики Ферми-Дирака. В 1926г Фаулер в статье «Плотная материя» («Dense matter», Monthly Notices R. Astron. Soc. 87, 114—122) показал, что, в отличие от звёзд главной последовательности, для которых уравнение состояния основывается на модели идеального газа (стандартная модель Эддингтона), для белых карликов плотность и давление вещества определяются свойствами вырожденного электронного газа (Ферми-газа).

Следующим этапом в объяснении природы белых карликов стали работы Я. И. Френкеля и Чандрасекара. В 1928г Френкель указал, что для белых карликов должен существовать верхний предел массы, и в 1930г Чандрасекар в работе «Максимальная масса идеального белого карлика» («The maximum mass of ideal white dwarfs», Astroph. J. 74, 81—82) показал, что белые карлики с массой выше 1,4 солнечных неустойчивы (предел Чандрасекара) и должны коллапсировать.

Происхождение белых карликов

Решение Фаулера объяснило внутреннее строение белых карликов, но не прояснило механизм их происхождения. В объяснении генезиса белых карликов ключевую роль сыграли две идеи: мысль Э. Эпика, что красные гиганты образуются из звёзд главной последовательности в результате выгорания ядерного горючего и предположение В.Г. Фесенкова, сделанное вскоре после Второй мировой войны, что звёзды главной последовательности должны терять массу, и такая потеря массы должна оказывать существенное влияние на эволюцию звёзд. Эти предположения полностью подтвердились.

В процессе эволюции звёзд главной последовательности происходит «выгорание» водорода с образованием гелия (цикл Бете). Такое выгорание приводит к прекращению энерговыделения в центральных частях звезды, сжатию и, соответственно, к повышению температуры и плотности в её ядре, что ведет к условиям, в которых активируется новый источник термоядерной энергии: выгорание гелия при температурах порядка 108 K (тройная гелиевая реакция или тройной альфа-процесс), характерный для красных гигантов и сверхгигантов:

He4 + He4 = Be8 —два ядра гелия (альфа-частицы) сливаются и образуется нестабильный изотоп бериллия;

Be8 + He4 = C12 + 7,3 МэВ — большая часть Be8 снова распадается на две альфа-частицы, но при столкновении Be8 с высокоэнергетической альфа-частицей может образоваться стабильное ядро углерода C12.

Следует, однако, отметить, что тройная гелиевая реакция характеризуется значительно меньшим энерговыделением, чем цикл Бете: в пересчёте на единицу массы энерговыделение при «горении» гелия более чем в 10 раз ниже, чем при «горении» водорода. По мере выгорания гелия и исчерпания источника энергии в ядре возможны и более сложные реакции нуклеосинтеза, однако, во-первых, для таких реакций требуются все более высокие температуры и, во-вторых, энерговыделение на единицу массы в таких реакциях падает по мере роста массовых чисел ядер, вступающих в реакцию.

Дополнительным фактором, по видимому влияющим на эволюцию ядер красных гигантов, является сочетание высокой температурной чувствительности тройной гелиевой реакции и реакций синтеза более тяжёлых ядер с механизмом нейтринного охлаждения: при высоких температурах и давлениях возможно рассеяние фотонов на электронах с образованием нейтрино-антинейтринных пар, которые свободно уносят энергию из ядра: звезда для них прозрачна. Скорость такого объёмного нейтринного охлаждения, в отличие от классического поверхностного фотонного охлаждения, не лимитирована процессами передачи энергии из недр звезды к её фотосфере. В результате реакции нуклеосинтеза в ядре звезды достигается новое равновесие, характеризующееся одинаковой температурой ядра: образуется изотермическое ядро.

В случае красных гигантов с относительно небольшой массой (порядка солнечной) изотермические ядра состоят, в основном, из гелия, в случае более массивных звёзд — из углерода и более тяжёлых элементов. Однако, в любом случае плотность такого изотермического ядра настолько высока, что расстояния между электронами образующей ядро плазмы становятся соизмеримыми с их длиной волны Де Бройля λ = h / mv, то есть выполняются условия вырождения электронного газа. Расчёты показывают, что плотность изотермических ядер соответствует плотности белых карликов, т. е. ядрами красных гигантов являются белые карлики.

Потеря массы красными гигантами

Ядерные реакции в красных гигантах происходят не только в ядре: по мере выгорания водорода в ядре, нуклеосинтез гелия распространяется на ещё богатые водородом области звезды, образуя сферический слой на границе бедных и богатых водородом областей. Аналогичная ситуация возникает и с тройной гелиевой реакцией: по мере выгорания гелия в ядре она также сосредотачивается в сферическом слое на границе между бедными и богатыми гелием областями. Светимость звёзд с такими «двухслойными» областями нуклеосинтеза значительно возрастает, достигая порядка нескольких тысяч светимостей Солнца, звезда при этом «раздувается», увеличивая свой диаметр до размеров земной орбиты. Зона нуклеосинтеза гелия поднимается к поверхности звезды: доля массы внутри этой зоны составляет ~70 % массы звезды. «Раздувание» сопровождается достаточно интенсивным истечением вещества с поверхности звезды, такие объекты наблюдаются как протопланетарные туманности, например Nebula HD44179 (рисунок).

Такие звезды явно являются нестабильными и в 1956г И.С. Шкловский предложил механизм образования планетарных туманностей через сброс оболочек красных гигантов, при этом обнажение изотермических вырожденных ядер таких звёзд приводит к рождению белых карликов (данный сценарий конца эволюции красных гигантов является общепринятым и подкреплён многочисленными наблюдательными данными). Точные механизмы потери массы и дальнейшего сброса оболочки для таких звёзд пока до конца неясен, но можно предположить следующие факторы, могущие внести свой вклад в потерю оболочки:

- В протяжённых звёздных оболочках могут развиваться неустойчивости, приводящие к сильным колебательным процессам, сопровождающимися изменением теплового режима звезды. На рисунке чётко заметны волны плотности выброшенной звездой материи, которые могут быть следствиями таких колебаний.

- Вследствие ионизации водорода в областях, лежащих ниже фотосферы может развиться сильная конвективная неустойчивость. Аналогичную природу имеет солнечная активность, в случае же красных гигантов мощность конвективных потоков должна значительно превосходить солнечную.

- Из-за крайне высокой светимости существенным становится световое давление потока излучения звезды на её внешние слои, что, по расчётным данным, может привести к потере оболочки за несколько тысяч лет.

Так или иначе, но достаточно длительный период относительно спокойного истечение вещества с поверхности красных гигантов заканчивается сбросом его оболочки и обнажением его ядра. Такая сброшенная оболочка наблюдается как планетарная туманность. Скорости расширения протопланетарных туманностей составляют десятки км/с, т. е. близки к значению параболических скоростей на поверхности красных гигантов, что служит дополнительным подтверждением их образования сбросом «излишка массы» красных гигантов.

Особенности спектров

Спектры белых карликов сильно отличаются от спектров звёзд главной последовательности и гигантов. Главная их особенность — небольшое число сильно уширенных линий поглощения, а некоторые белые карлики (спектральный класс DC) вообще не содержат заметных линий поглощения. Малое число линий поглощения в спектрах звёзд этого класса объясняется очень сильным уширением линий: только самые сильные линии поглощения, уширяясь, имеют достаточную глубину, чтобы остаться заметными, а слабые, из-за малой глубины, практически сливаются с непрерывным спектром.

Особенности спектров белых карликов объясняются несколькими факторами. Во-первых, из-за высокой плотности белых карликов ускорение свободного падения на их поверхности составляет ~108 см/с² (или ~1000 Км/с²), что, в свою очередь, приводит к малым протяжённостям их фотосфер, огромным плотностям и давлениям в них и уширению линий поглощения. Другим следствием сильного гравитационного поля на поверхности является гравитационное красное смещение линий в их спектрах, эквивалентное скоростям в несколько десятков км/с. Во-вторых, у некоторых белых карликов, обладающих сильными магнитными полями, наблюдаются сильная поляризация излучения и расщепление спектральных линий вследствие эффекта Зеемана.

Рентгеновское излучение белых карликов

Температура поверхности молодых белых карликов — изотропных ядер звёзд после сброса оболочек, очень высока — более 2·105 K, однако достаточно быстро падает за счёт нейтринного охлаждения и излучения с поверхности. Такие очень молодые белые карлики наблюдаются в рентгеновском диапазоне. Температура поверхности наиболее горячих белых карликов — 7·104 K, наиболее холодных — ~5·10³ K.

Особенностью излучения белых карликов в рентгеновском диапазоне является тот факт, что основным источником рентгеновского излучения для них является фотосфера, что резко отличает их от «нормальных» звёзд: у последних в рентгене излучает корона, разогретая до нескольких миллионов кельвинов, а температура фотосферы слишком низка для испускания рентгеновского излучения.

В отсутствие аккреции источником светимости белых карликов является запас тепловой энергии ионов в их недрах, поэтому их светимость зависит от возраста. Количественную теорию остывания белых карликов построил в конце 1940-х гг С.А. Каплан.

Аккреция на белые карлики в двойных системах

- Нестационарная аккреция на белые карлики в случае, если компаньоном является массивный красный карлик, приводит к возникновению карликовых новых (звёзд типа U Gem (UG)) и новоподобных катастрофических переменных звёзд.

- Аккреция на белые карлики, обладающие сильным магнитным полем, направляется в район магнитных полюсов белого карлика, и циклотронный механизм излучения аккрецирующей плазмы в околополярных областях поля вызывает сильную поляризацию излучения в видимой области (поляры и промежуточные поляры).