Су-27 академии Гагарина — igor113 — LiveJournal

igor113

Теперь немного фотографий по Су-27 академии Гагарина:

Здесь лежит тормозной парашют:

Пушечка

Даже не знаю,что это такое красненькое?

Снова пушечка

Как ее заряжать:

Вид сзади

Заглянем в воздухозаборники:

Интересно :что это такое на хвостовом оперении?

Шасси и то куда их убирают:

Подвески под крыльями для вооружения:

Фонарь и механизм его крепления:

Кресло-катапульта:

И наконец кабина:

Сектор газа

А это в задней части кабины:

igor113.livejournal.com

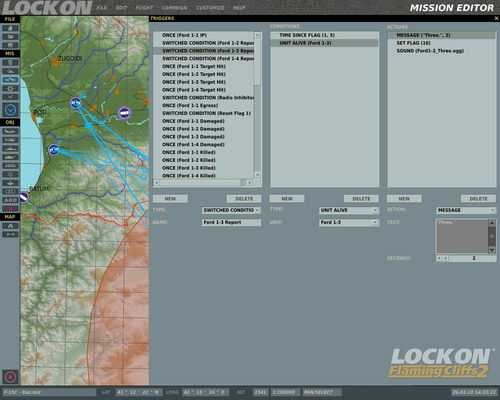

LockOn: Горячие Скалы 2

Обзор «LockOn: Горячие Скалы 2»

Игра «LockOn: Горячие Скалы 2» является дальнейшим развитием игры «LockOn: Горячие Скалы», из которой все управляемые игроком самолёты перенесены в мир серии DCS Ка-50. Игра представляет собой авиационный симулятор современных боевых самолётов Су-27, Су-33, Су-25, Су-25Т, МиГ-29, МиГ-29С, F-15C и А-10А с территорией, охватывающей регионы западного Кавказа от Кубани до Грузии.Игра приобрела новый графический интерфейс, новый редактор миссий с триггерной системой, обновлён графический движок, сделаны новые кампании, присутствует множество других усовершенствований.

Отличия и усовершенствования по сравнению с первой частью игры «LockOn: Горячие Скалы» следующие.

Территория

Территория, охватывающая западные регионы Кавказа, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край, Республику Адыгея, Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Республику Абхазия, Грузию. Новая территории западной Грузии имеет более детальную сетку земли.

Новые аэродромы на территории России и Грузии, включая Минеральные Воды, Нальчик, Цхакая, Кутаиси, Кобулети, Батуми.

Переработаны сезонные текстуры земли.

Миссии и кампании

Новый редактор миссий с триггерной системой, позволяющий создавать интерактивные миссии, в которых события зависят от действий игрока.

Набор новых миссий для всех управляемых самолётов.

Новые кампании для самолётов Су-25 и А-10.

Самолёты и вертолёты

В кабинах самолётов в ограниченных пределах появилась возможность перемещать точку обзора (камеру пилота).

ИЛС всех самолётов сделаны коллиматорными с проецированием изображения в бесконечность.

Пуск ПТУР «Вихрь» и индикация режима на ИЛС самолёта Су-25Т доработана в соответствии с новой методикой пуска, аналогичной Ка-50.

Самолёты ИИ имеют стандартную модель динамики полёта (СФМ), аналогичную используемой в управляемых самолётах (кроме Су-25 и Су-25Т, изначально имеющих АФМ).

Вертолёты ИИ имеют полностью переработанную модель динамики полёта на основе несколько упрощенной АФМ для пилотируемого Ка-50 и полностью новый ИИ, который позволяет вести грамотные боевые действия.

Уточнена модель атмосферы: для всех управляемых аппаратов введена межслойная турбулентность, рассчитываемая автоматически на основе данных о ветре на разных высотах.

Для управляемых аппаратов с АФМ (Су-25, Су-25Т, Ка-50) добавлено влияние земной поверхности на силу ветра.

Сделан механизм вероятностного расчёта столкновений с птицами на малых высотах, ниже 200 м.

Баллистика

Усовершенствованна система ИИ наземной техники. Наземная техника выполняет поиск наиболее опасных наземных и воздушных целей, имеет разные толщины бронирования, количество боеприпасов и время перезарядки, соответствующие известным характеристикам, деградацию боевых возможностей в зависимости от уровня полученных повреждений.

Для всех артиллерийских систем в игре реализован расчёт баллистики в соответствии с таблицами стрельбы и характеристиками боеприпасов, включая рассеивание. Это касается всех ствольных систем, начиная от пехотных пулеметов, заканчивая корабельными и самоходными артустановками, а также всех авиационных пушек, в том числе ГШ-301, ГШ-30, M61 «Vulcan» и GAU-8 «Avenger».

Скорострельность всех артиллерийских систем приведена к реальным данным.

Для бомб и неуправляемых авиационных ракет реализован расчёт баллистики в соответствии с характеристическим временем и баллистическими коэффициентами реальных образцов.

Расчёт динамики полёта противотанковых ракет «Вихрь» ведётся по известным характеристикам ракеты.

Все неуправляемые средства поражения и ПТУР «Вихрь» учитывают действие ветра, установленного в редакторе. Для крупнокалиберной артиллерии используется корректировка прицела по ветру, измеренному на малой высоте, изменение средней точки попадания под влиянием сдвига ветра по слоям устраняют при пристрелке виртуальные корректировщики.

3D модели

Новые типы авиационного оружия. Ракета класса «воздух-воздух» ближнего воздушного боя AIM-9P «Sidewinder». НАР с осколочно-фугасной БЧ С-8ОФП. НАР с осветительной БЧ С-8ОМ.Новые морские юниты — тяжёлый крейсер «Пётр Великий» и легковооружённый катер.

|

|

Новые 3D модели наземной техники: АПА-5Д, АТЗ-10, АТЗМ-5, АЦП-6, БМД-1, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БРДМ-2, БТР-80, БТР-РД, ГАЗ-66, ЗИЛ КУНГ, АПА-80, КАМАЗ, МТ-ЛБ, БМ-21 «Град-1А», 2С9 «Нона-С», 2С1 «Гвоздика», 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», СКП-11, Т-55, Т-72 «Урал», Т-80, УАЗ-469, Урал-375Д, Урал-375 КУНГ, Урал-4320, Урал-4320Т, РСП-7, 1A3 «Marder», LAV-25, AMX-56 «Leclerc», 1A3 «Leopard», 2A5 «Leopard 2», М109 «Paladin», M113, M1025, M1043, M1045, M1126, M1128, M1134, M1A2, M270, M2A2 «Bradley», MCV-80 «Warrior».

Новые 3D модели ПВО: ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗУ-23, 9К338 «Игла-С», 9K33 «Оса», П-37 «Меч», ПРВ-11 «Вершина», 9К31 «Стрела-1», 9К35 «Стрела-10», 9К330 «Тор», 2К22 «Тунгуска», «Gepard» 1A2, M1097 «Avenger», «Chaparrel», M6 «Linebacker», FIM-92 «Stinger», M163 «Vulcan».

Новые 3D модели вертолётов: Ка-27ПЛ, Ка-50 «Чёрная акула», Ми-24 «Крокодил», Ми-28, AH-1W «Super Cobra», AH-64A «Apache», AH-64D «Apache longbow», CH-47D «Chinook», OH-58D «Kiowa», UH-1H «Iroquois», UH-60A «Black Hawk».

Новые 3D модели самолётов и БПЛА: Су-25 «Грач», Як-40, «Tornado» IDS, MQ-1 «Predator».

Новые 3D модели оружия: 3М9М, 48Н6Е2, 5В55Р, 9М117, 9М14, 9М31, 9М311, 9М33, 9М330, 9М333, 9М38М1, 9М39, 9М55К, 9М22У, С-8КОМ, С-8ОМ, С-8ОФП2, С-8ЦМ, Х-59М, AGM-114 «Hellfire», AGM-65D «Maverick», AGM-65E «Maverick», AGM-65K «Maverick», AIM-120B AMRAAM, AIM-120C AMRAAM, AIM-9P «Sidewinder», BGM-71D, FIM-92C «Stinger», Hydra 70, M26, MIM-104 «Patriot», MIM-115 «Roland», MIM-23B «Hawk», MIM-72G, Zuni, C-13.

Вертолёты получили возможность базироваться на вертолётных площадках, которые можно устанавливать в редакторе миссий.

Звук

Новый звуковой движок, позволяющий более корректно озвучивать большее количество звуковых источников с имитацией скорости распространения звуковых эффектов.Cетевая игра

В сетевой игре с целью уменьшения возможностей мошенничества реализована новая система проверки целостности и идентичности файлов, которая настраивается со стороны сервера.

www.lockon.ru

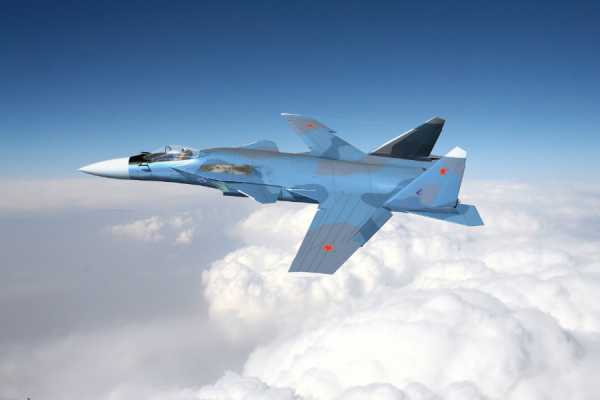

Не «Беркут», но рядом. Су-27КМ: judgesuhov — LiveJournal

Немногие из неспециалистов знают об этом интереснейшем проекте, который должен был заменить Су-33 на палубе советских авианосцев. Глубокая переработка самолета, в которой от «предка» Су-27 остались только цифры 27 в наименовании и фонарь кабины, должна была воплотить новые революционные решения — такие как КОС (крыло обратной стреловидности), плоское сопло и УВТ (управляемый вектор тяги).

Проект Су-27КМ (корабельный, модифицированный) затем лег в основу прототипа истребителя 5 поколения от ОКБ Сухого — Су-47 «Беркут».

Корабельный модифицированный

Практически все лавры, а соответственно, и заказы на самолеты четвертого поколения уходили «Сухим». Поэтому неофициально считалось, что разработку истребителя пятого поколения – проект И-90 (истребитель 1990-х) – следует без конкурса отдать МиГу, чтобы хоть как-то сохранить паритет среди авиапроизводителей. Симонов же придумал асимметричный ответ – он договорился с корабелами на заказ палубного истребителя пятого поколения!

Первые советские самолеты для авианосцев делались, как и сами авианосцы, в авральном порядке и представляли по своей сути морскую адаптацию обычных «наземных» истребителей и штурмовиков. Между тем авианосец – гораздо более долгоживущий тип вооружения, чем самолеты. Его ресурс (30–50 лет) определяется прежде всего моральным старением, а жизненный цикл самолета – 25–30 лет. Поэтому, как правило, за свою жизнь авианосцы успевают пережить смену 2–3 поколений самолетов, которые во всем мире проектируются специально под авианосцы. Было понятно, что советским авианосцам, которые планировалось строить серийно, лет через 15–20 потребуется замена палубных Су-27К, и у Симонова такой самолет как раз будет! Этот истребитель должен был совершить первый полет в 1995 году, а к настоящему времени вовсю поступать на вооружение многочисленных советских авианосцев.

Чтобы особо не афишировать данный амбициозный проект, самолет получил обозначение Су-27КМ (корабельный модифицированный), хотя общим с Су-27 у него был лишь один элемент – фонарь кабины пилота.

Морская авиация

Поскольку серьезно увеличивать размеры авианосцев не планировалось, к самолету были предъявлены универсальные требования: он должен был выполнять функции как перехватчика, так и ударного самолета, то есть быть многоцелевым. Это означало неизменное увеличение массы – аппарат получался тяжелым, с максимальным взлетным весом под 40 т. Вдобавок не было уверенности, что на момент его появления будут решены проблемы с отечественными катапультами, а значит, взлетать ему придется с рампы. В воздушном бою он должен был превосходить основного морского конкурента – американский F-14D SuperTomcat. Самолет изначально создавался с учетом технологии «Стелс», поэтому вся боевая нагрузка размещалась внутри фюзеляжа, а кили были «завалены» внутрь.

Самолет сразу создавался как корабельная машина (заметим, впервые в СССР), поэтому на нем было много чисто морских примочек. Например, отделяемая кабина. Статистика боевых действий корабельной авиации показывала, что летчик погибал в первые сутки нахождения в воде, поэтому проблему спасения простое катапультное кресло не решало. Отделяемая герметичная кабина Су-27КМ спасала пилота даже при отделении на глубине 10 м и могла поддерживать жизнедеятельность летчика около трех суток. Для большей переносимости перегрузок при маневрировании спинка кресла пилота была наклонена назад на 300, против 170 у обычных самолетов. Управляться же самолет должен был джойстиком, установленным справа. Предусматривалось поворотное в вертикальной плоскости плоское сопло.

В общем, самолет получался завидным. Оставалась, правда, одна почти нерешаемая проблема – как поднять все это в воздух без катапульты?

Коленками назад

Был придуман нигде ранее не применявшийся способ – баллистический взлет. Смысл его в том, что самолет сходит с рампы и летит, подобно брошенному камню, по баллистической траектории. Правда, в отличие от камня, с работающими на форсаже двигателями. Достигнув пика траектории, самолет начинает «просаживаться» вниз, причем просадка может достигать 15 м от верхней точки траектории, но за счет возрастающей скорости и очень большого угла атаки крыло «подхватывает» машину, и в нисходящей ветви траектории, примерно на уровне среза рампы, баллистическая траектория переходит в нормальный полет с набором высоты. Проблема состояла в том, что при таком старте при сходе с рампы крыло выходило на большие углы атаки, происходил срыв потока, и самолет просто падал в воду. Выход был один – крыло обратной стреловидности, которое позволяло выходить на большие углы атаки без угрозы сваливания. У «Сухого» уже имелся опыт проектирования легкого (до 20 т) однодвигательного истребителя с таким крылом – проект С-22. Этот проект довели до стадии рабочего проектирования, был выпущен комплект рабочей документации, который затем весь ушел в корзину. Считалось, что на этом проекте Симонов до совершенства «откатал» технологию крыла обратной стреловидности.

У крыла такой конфигурации появился и дополнительный плюс. В идеале при складывании крыла оно должно «ломаться» по технологическому стыку. Однако у Су-27КМ крыло складывалось не перпендикулярно фюзеляжу, как у всех палубных самолетов традиционной схемы, а вперед, как уши у собаки-овчарки, что возможно только при наличии крыла обратной стреловидности.

Ложка дегтя

В общем, самолет получался идеальным. Существовало лишь одно «но».

Дело в том, что выдерживать колоссальные нагрузки на изгиб, испытываемые крылом обратной стреловидности, способно только крыло, выполненное по композитной технологии с использованием углепластиков, где со скручиванием боролись путем направленной намотки углеволокна. Главный недостаток этого материала – его неремонтопригодность. Разрыв карбоновых волокон невозможно ликвидировать, и он ведет к принципиальным изменениям свойств материала. Поэтому поврежденные углепластиковые компоненты всегда приходится менять целиком, как, например, в гоночных болидах «Формулы-1». Пулевые и осколочные пробоины на боевых самолетах, как правило, оперативно заделывают на земле. МиГ-25, изготовленный из стали, позволяет заваривать повреждения даже обычной электросваркой. Теоретически, поврежденное углепластиковое крыло Су-27КМ можно было бы поменять целиком. Только вот до аэродрома такой самолет вряд ли дотянет – при колоссальных нагрузках потерявшее прочность крыло от первого же снаряда мгновенно разрушится в воздухе. Удалось ли инженерам ОКБ Сухого решить эту проблему, «Популярной механике» неизвестно.

В мае 1989 года разработка Су-27КМ была прекращена решением Военно-промышленной комиссии. ОКБ Сухого продолжило работы за свой счет и в начале 1990-х годов совместно с Иркутским авиационным заводом построило всего одну летающую экспериментальную машину, получившую индекс C-37 и прозванную в прессе «Беркутом». Она лишь отдаленно напоминала исходный Су-27КМ и была ошибочно причислена к пресловутым самолетам пятого поколения.

Прототип С-37 «Беркут», ставший затем Су-47

Источники:

Журнал «популярная механика» №61, ноябрь 2007

Фото — http://www.buran.ru

judgesuhov.livejournal.com

Авиатренажер Су-27 | Журнал Популярная Механика

Чтобы прокатиться на истребителе-перехватчике Су-27, в «Авиаклуб 99» приходят именитые летчики-испытатели и просто любители авиации.

«Интересно, сколько всего на свете счастливчиков, которым хоть раз в жизни довелось управлять Су-27?» — подумал я, в очередной раз бросив взгляд на приборы и легким движением пальцев ликвидировав «разнотяг» двигателей. Прочь посторонние мысли, сейчас не до них! Руководитель полетов дал разрешение на посадку, пора стабилизировать курс над живописным ущельем, выравнивать машину и скупыми движениями рукоятки управления контролировать посадочную глиссаду, ловя в прицеле крохотную серую точку аэродрома. Прислушиваясь к указаниям инструктора, я перевожу рычаг управления шасси в положение «выпущено», выпускаю закрылки, свожу на нет тягу двигателей и чисто выполняю зависание у самого края полосы. Колеса плавно касаются земли… в паре метров правее заветного бетона. Техника такого не прощает. Даже катапультироваться было уже поздно.

Я в сердцах срываю с головы наушники, и буквально из глубины души вырывается крепкое словцо. А ведь коллеги предупреждали меня, что следует выбирать выражения, — все полеты на тренажере «Авиаклуба 99» записываются на видео.

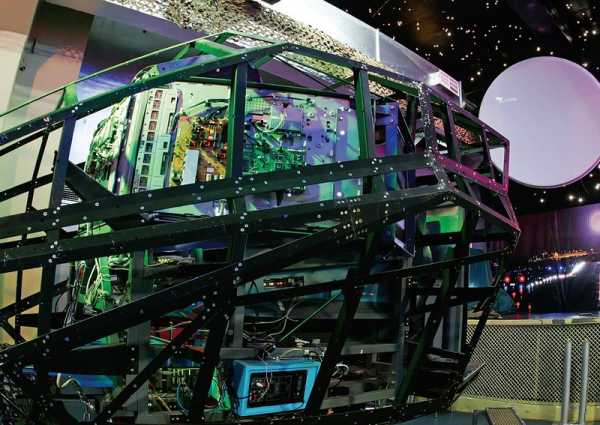

Формула реализма

Цифра 99 в названии авиаклуба означает 99% реализма. За основу уникального симулятора, созданного специалистами компании Virpil, взят графический движок от Eagle Dynamics, разработчика известных игр LockOn и Digital Combat Simulator (симулятор вертолета Ка-50). Eagle Dynamics также предоставила значительную часть трехмерных ландшафтов, имитирующих реально существующую местность и аэродромы. LockOn и DCS в сочетании с продвинутыми контроллерами (джойстиками, HOTAS, педалями) считаются очень реалистичными компьютерными симуляторами, играть в которые могут только очень увлеченные люди. Однако при упоминании компьютерных игр специалисты Virpil лишь снисходительно улыбаются: их тренажер представляет принципиально иной уровень реализма и подходит не только для развлечения, но и для тренировок настоящих пилотов.

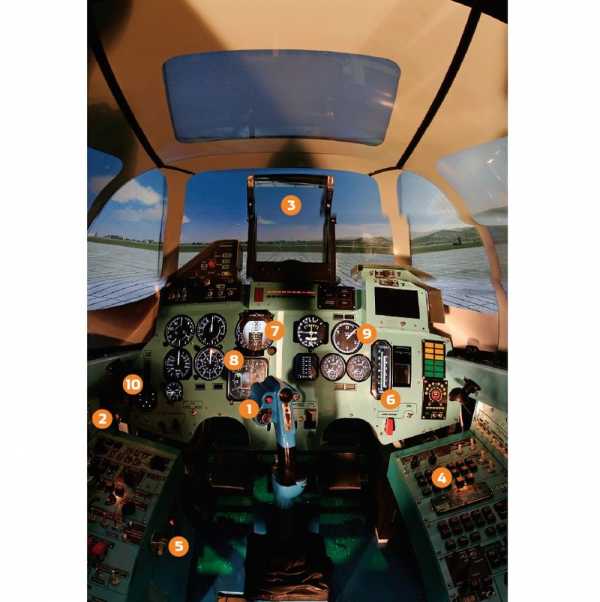

Прежде всего тренажер отличает кабина, полностью повторяющая кокпит истребителя Су-27. «С первого взгляда в это трудно поверить, но в кабине тренажера нет ни одной детали от настоящего самолета», — говорит Максим Суриков, ведущий программист компании Virpil. С руководства полетной эксплуатации Су-27 снят гриф секретности, что позволяет разработчикам точно воспроизводить все элементы кабины в мельчайших подробностях. Лишь некоторые переключатели не удалось воссоздать с абсолютной точностью: они выпускаются специально для Су-27, имеют серийные номера, и каждый из них находит применение в кабине настоящего самолета. Таким компонентам пришлось подобрать замену по принципу максимального внешнего сходства. В результате реальные пилоты-истребители, занимая место в кабине тренажера, чувствуют себя абсолютно как дома. Разумеется, все элементы управления работают и могут использоваться в симуляции. Однако начинающим пилотам вовсе не обязательно знать назначение всех кнопок и тумблеров. Достаточно запомнить расположение рычага управления шасси, кнопок выпуска закрылков и запуска двигателей.

Второе слагаемое реализма — панорамный обзор с углом 180 градусов. Окружающая обстановка демонстрируется пилоту на четырех больших ЖК-панелях. Стыки между панелями скрыты за стойками фонаря кабины, поэтому пилот воспринимает вокруг себя целостное виртуальное пространство. Еще один ЖК-экран прячется за приборной панелью. Именно на нем отображаются шкалы и стрелки всевозможных альтиметров, вариометров и авиагоризонтов, которые при этом выглядят как настоящие аналоговые приборы.

Важнейшее преимущество тренажера перед компьютерным симулятором — имитация ускорений и перегрузок. Это важный канал информации для пилота, который позволяет более точно оценивать положение и динамику аппарата в пространстве. Ощетинившийся проводами металлический каркас оснащен электродвигателями, наклоняющими его по продольной и поперечной осям. Когда самолет тормозит или разгоняется, кабина наклоняется вперед или назад. Если аппарат поворачивает или скользит в сторону, кабина принимает соответствующий крен. Перегрузки по вертикальной оси (при наборе или сбросе высоты) реализованы с помощью переменного натяжения ремней: потяните рычаг на себя, и вас ощутимо вдавит в кресло.

Кабина авиатренажера Су-27 Органы управления и приборы

1) Ручка управления 2) РУД (рычаги управления двигателями)

3) ИЛС (Индикатор на фоне лобового стекла) 4) Пульт управления

навигационной системой 5) Штуцер противоперегрузочного костюма

6) Указатель топливомерной системы 7) Командно-пилотажный

прибор 8) Навигационно-плановый прибор 9) Указатель частоты

вращения двигателей 10) Пилотажно-посадочный индикатор

Кабина авиатренажера Су-27 Органы управления и приборы

1) Ручка управления 2) РУД (рычаги управления двигателями)

3) ИЛС (Индикатор на фоне лобового стекла) 4) Пульт управления

навигационной системой 5) Штуцер противоперегрузочного костюма

6) Указатель топливомерной системы 7) Командно-пилотажный

прибор 8) Навигационно-плановый прибор 9) Указатель частоты

вращения двигателей 10) Пилотажно-посадочный индикатор

Пилоты-истребители летают в противоперегрузочных костюмах. Это что-то вроде надувного комбинезона, который в моменты максимальных ускорений сжимает тело пилота и отгоняет кровь в голову. Костюм поддерживает кровообращение мозга и помогает пилоту не потерять сознание в наиболее экстремальные секунды пилотажа. Такой костюм надевает и пилот тренажера, подключая его к соответствующему пневматическому штуцеру в кабине. Вместе с эффектом вибрации кресла в экстремальных режимах это придает дополнительный реализм.

Живое участие

В отличие от компьютерных игр, тренажер не имеет нескольких уровней сложности. Симуляция всегда проходит в режиме максимального реализма. Как вы думаете, много людей способны, впервые оказавшись в кабине боевого истребителя, оторвать его от земли без посторонней помощи? В реальной жизни обучение пилотов ведется на специальных учебно-боевых версиях самолетов, в которых за спиной курсанта сидит инструктор с полным комплектом дублирующих органов управления. Пожалуй, главное отличие тренажера от игры — это постоянное присутствие живого профессионального инструктора во время полета.

Первый полет проходит по следующей схеме. Инструктор клуба демонстрирует пилоту кабину и органы управления самолетом, помогает надеть противоперегрузочный костюм и устроиться в кресле. После того как кресло будет задвинуто в кабину и надежно зафиксировано, работа инструктора клуба заканчивается, а ученика приветствует в наушниках бодрый голос руководителя полетов, он же РП. Руководителя полетов «Авиаклуба 99» зовут Радий, это профессиональный летчик, пилотирующий самолеты в реальной жизни. Также с вами могут летать помощники РП, очаровательные пилотессы Екатерина и Ирина. В течение следующих 15−20 минут РП контролирует все параметры полета, наблюдает самолет визуально на экране своего компьютера, дает указания относительно курса и выполняемых маневров, поясняет назначение органов управления, дает необходимые разъяснения и советы — в общем, занимается обучением пилота. В некоторых случаях РП может принимать управление на себя, в частности, управлять механизацией — закрылками, шасси, тормозным крюком. Спокойный и уверенный голос РП в наушниках — важное эмоциональное подспорье для пилота, который впервые оказывается в окружении десятков незнакомых приборов и органов управления.

Вторая инкарнация Компания Virpil — это руководитель проекта, два программиста и два конструктора: один из них специализируется на архитектуре кабины, а второй — на электромеханике и электронике. В настоящее время команда работает над вторым авиатренажером, который будет имитировать штурмовик Су-25СМ. Разработчики считают симулятор Су-27, установленный в «Авиаклубе 99», всего лишь опытным образцом, и обещают значительно повысить реализм новой модели. В частности, новый тренажер будет представлять собой не металлический каркас с кокпитом внутри, а фрагмент самолета. У него будет полноценный фонарь, после закрытия которого сверху будет надвигаться видеосистема. Кстати, наличие фонаря — это одно из официальных требований к учебным авиатренажерам. Видеосистема будет состоять из большего количества мониторов меньшего размера, разработчики рассматривают вариант создания стереоэффекта, основанного на принципе коллиматора. Кабина будет устанавливаться не на электрических, а на гидравлических опорах, которые отличаются большей длиной хода и скоростью работы. Таким образом, имитация перегрузок станет еще более правдоподобной. Кроме того, разработчики планируют уделить повышенное внимание поведению самолета в турбулентном воздухе.

Вторая инкарнация Компания Virpil — это руководитель проекта, два программиста и два конструктора: один из них специализируется на архитектуре кабины, а второй — на электромеханике и электронике. В настоящее время команда работает над вторым авиатренажером, который будет имитировать штурмовик Су-25СМ. Разработчики считают симулятор Су-27, установленный в «Авиаклубе 99», всего лишь опытным образцом, и обещают значительно повысить реализм новой модели. В частности, новый тренажер будет представлять собой не металлический каркас с кокпитом внутри, а фрагмент самолета. У него будет полноценный фонарь, после закрытия которого сверху будет надвигаться видеосистема. Кстати, наличие фонаря — это одно из официальных требований к учебным авиатренажерам. Видеосистема будет состоять из большего количества мониторов меньшего размера, разработчики рассматривают вариант создания стереоэффекта, основанного на принципе коллиматора. Кабина будет устанавливаться не на электрических, а на гидравлических опорах, которые отличаются большей длиной хода и скоростью работы. Таким образом, имитация перегрузок станет еще более правдоподобной. Кроме того, разработчики планируют уделить повышенное внимание поведению самолета в турбулентном воздухе.

После того как вы благополучно посадили аппарат или, что более вероятно, раскидали его виртуальные обломки по окрестностям аэродрома, инструктор клуба помогает вам выбраться из кабины и из костюма, а затем преподносит «сюрприз» — DVD-диск с записью полета. Его монтажом в реальном времени инструктор занимался, пока РП учил вас летать. В коротком фильме о полете вы сможете лицезреть не только самолет и окружающие просторы (наслаждаться ими непосредственно в полете нет времени), но и собственное «умное» лицо во всем многообразии выражений, снятое тремя видеокамерами в кабине.

Раньше руководитель полетов находился непосредственно в клубе и контролировал полет пилота из собственной кабины управления. Сейчас РП работают удаленно, общаясь с курсантом при помощи скоростного интернета. Для этого решения есть не только экономические, но и стратегические причины: со временем компания Virpil планирует создать еще несколько авиатренажеров, которые будут расположены в разных местах. При этом РП смогут работать со всеми аппаратами сразу из единой диспетчерской.

Профи и виртуалы

Работой с инструктором и руководителем полетов приятное общение в «Авиаклубе 99» не заканчивается. В разработку тренажера большой вклад внесли профессиональные летчики-истребители. Многих из них сегодня можно встретить в клубе, отрабатывающими те или иные маневры самостоятельно или с учениками. Частый гость клуба — Геннадий Авраменко, пилот-инструктор, бывший заместитель командира пилотажной группы «Стрижи», а ныне — пилот гражданского «боинга».

«Подобные аппараты в основном делятся на два типа: динамические и процедурные, — рассказывает Максим Суриков. — Первые предназначены для развлечений с максимальным адреналиновым эффектом, вторые — для обучения и отработки конкретных управляющих действий. Наш тренажер полноценно сочетает в себе оба типа». Формально аппарат не является учебным тренажером — для этого ему предстоит пройти массу сертификационных процедур. Однако профессионалы дают ему самые лестные оценки, особо отмечая реализм органов управления и имитации перегрузок. Летчик-испытатель Виктор Пугачев, в честь которого названа знаменитая фигура пилотажа «кобра Пугачева», протестировал тренажер и с уверенностью заявил, что применение подобного аппарата в летных училищах могло бы существенно ускорить обучение пилотов и повысить его качество.

«Авиаклуб 99» — это одно из немногих мест, где могут встретиться настоящие летчики-асы, эксперты компьютерных игр и просто любители авиации. В клубе прошли соревнования между пилотами-профессионалами и «виртуальными пилотами» — мастерами компьютерных игр. Соревнования состояли из трех частей: обязательная пилотажная программа, свободная пилотажная программа и боевое задание (поражение транспортного самолета, воздушный бой с сопровождающим истребителем и уничтожение колонны КАМАЗов, охраняемых «Шилкой»). Несмотря на то что виртуальные пилоты привыкли ориентироваться в виртуальном пространстве и хорошо подготовлены теоретически, победу одержали реальные летчики. То, что профессиональный пилот, не знакомый с симуляторами, мог устроиться в кабине и сразу показать столь высокий результат — это наилучшая оценка реализма тренажера. «Виртуальные пилоты продемонстрировали чуть менее точную технику пилотирования, позволяя себе много лишнего, — комментирует Максим Суриков, — летчики же выполняли задания строго по заранее отработанным схемам. Оно и понятно: виртуальные пилоты летают для удовольствия, а профессионалы делают свою работу и подчиняются приказам. Это принципиально разный уровень ответственности за каждый малейший шаг».

Интересно, что никто из основателей компании Virpil никогда не был ни профессиональным летчиком, ни увлеченным геймером. Уникальный развлекательно-учебный тренажер они построили вовсе не для собственного развлечения. «Авиация — это не только техника, это прежде всего люди, — говорит руководитель проекта Андроний Амасьян. — Чтобы стать хорошим пилотом или конструктором, необходимо заболеть небом с детства. Этот аппарат дает любому человеку возможность прикоснуться к миру полетов, ощутить его реальность, обрести мечту. Поэтому именно такой проект может дать мощный толчок развитию авиационной отрасли». И действительно, однажды побывав в виртуальном небе, хочется возвращаться снова и снова. Особенно если посадить своенравную машину с первого раза не удалось.

Статья опубликована в журнале «Популярная механика» (№8, Август 2009).www.popmech.ru

Су-27СКМ

Су-27СКМ

Одноместный многоцелевой истребитель

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Одноместный многоцелевой истребитель Су-27СКМ является модификацией экспортного самолета Су-27СК.

Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в свободном пространстве и на фоне земли, а так же для действий по наземным и надводным целям с применением управляемых и неуправляемых видов авиационных средств поражения, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Основными особенностями самолета Су-27СКМ являются:

- модифицированная система управления вооружением с расширенными возможностями по поражению наземных и морских цепей;

- новая система индикации;

- улучшенная система навигации и радиосвязи;

- более совершенная аппаратура бортового комплекса обороны;

- широкая номенклатура вооружения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», размещаемого на 10 точках подвески;

- система дозаправки топливом в полете.

Система управления вооружением (СУВ) самолета Су-27СКМ обеспечивает обнаружение, сопровождение и поражение средствами авиационного вооружения воздушных, наземных и морских целей в любых погодных условиях днем и ночью. Она позволяет применять расширенную, по сравнению с Су-27СК, номенклатуру авиационных средств поражения (АСП) — управляемую ракету с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) класса «воздух-воздух» РВВ-АЕ, управляемые высокоточные АСП класса «воздух-поверхность» с различными системами наведения. СУВ истребителя Су-27СКМ включает две основных подсистемы: систему управления вооружением класса «воздух-воздух», систему управления вооружением класса «воздух-поверхность».

Основу информационно-управляющего поля кабины самолета составляют два цветных многофункциональных индикатора (МФИ), многофункциональный пульт-индикатор с кнопочным обрамлением и индикатор на фоне лобового стекла, на которые в графической и цифровой форме выводится весь необходимый объем прицельно-пилотажной и навигационной информации, а также информация о работе бортовых систем самолета. Наряду с МФИ на приборной доске кабины размещаются и традиционные электромеханические индикаторы, которым отводятся в основном дублирующие функции.

Радиолокационная станция (РЛС) самолета Су-27СКМ в режиме «воздух-воздух» обеспечивает: поиск воздушных целей; опознавание государственной принадлежности обнаруженных целей; атаку целей ракетами малой и средней дальности с различными системами наведения; поиск, захват и сопровождение визуально видимой цели в ближнем маневренном бою; в режиме «воздух-поверхность»: всепогодное обнаружение, измерение координат радиоконтрастных наземных и надводных целей; выдачу координат надводных целей для обеспечения применения противокорабельной ракеты Х-31А.

Оптико-локационная станция (ОЛС), представляющая собой комбинацию обзорно-следящего теплопеленгатора и лазерного дальномера-целеуказателя, используется для сопровождения воздушной цели по ее тепловому излучению, измерения дальности лазерным лучом до воздушной и наземной цели, а также может применяться для лазерного подсвета наземной цели при применении управляемых ракет класса «воздух-поверхность» с полуактивной лазерной ГСН.

Нашлемная система целеуказания позволяет производить целеуказание ракетам путем поворота головы летчика в сторону той части пространства, где ожидается нахождение цели.

Вооружение самолета Су-27СКМ включает встроенную одноствольную пушку калибра 30 мм типа ГШ-301 и ракетно-бомбовое вооружение, размещаемое на 10 точках подвески под крылом и фюзеляжем.

Ракетное вооружение класса «воздух-воздух» включает управляемые ракеты средней дальности типа Р-27 – с тепловыми ГСН (Р-27Т1, Р-27ЭТ1), с полуактивными радиолокационными ГСН (Р-27Р1, Р-27ЭР1), ракеты ближнего маневренного боя Р-73Э с ИК ГСН, ракеты средней дальности РВВ-АЕ с активными радиолокационными ГСН.

Для поражения наземных (надводных) целей на самолете Су-27СКМ используется большая номенклатура управляемого и неуправляемого вооружения.

Управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» включает высокоскоростные противокорабельные ракеты средней дальности Х-31А c активными радиолокационными ГСН и противорадиолокационные ракеты средней дальности Х-31П c пассивными радиолокационными ГСН, ракеты малой дальности Х-29Т (Х-29ТЕ) c телевизионными или Х-29Л с лазерными ГСН, корректируемую авиабомбу КАБ-1500Кр c телевизионной ГСН и корректируемые авиабомбы КАБ-500Кр (КАБ-500-ОД).

В состав неуправляемого вооружения входят авиабомбы калибра 500, 250 и 100 кг, разовые бомбовые кассеты, зажигательные баки и неуправляемые ракеты С-8, С-13,С-25-ОФМ.

Дополнительные материалы по теме:

www.knaapo.ru

Сухой Су-27КУБ — Global wiki. Wargaming.net

Су-27КУБ на аэродроме

Разработка и производство

| Россия Страна разработки |

| ОКБ имени Сухого Разработчик |

| 29 апреля 1999 г. Первый полет |

История эксплуатации

Общие проектные данные

| 21,2 / 15,9 / 5,7 м. Длина / Размах крыла / Высота |

| 71,38 м2 Площадь крыла |

| / / 38 800 кг. Масса (пустого/норм./макс.) |

Двигатель

| АЛ-31ФП Тип |

| 2 шт. Количество |

| 2х12800 кгс Максимальная тяга |

Лётно-тактические характеристики

| Скорость полета |

| 2120 км/ч . . . максимальная (на высоте) |

| 1300 км/ч . . . максимальная (у земли) |

| 3200 км. Дальность полёта (макс.) |

Экипаж

| 2 Количество человек |

Вооружение

подвесное

- — всего до 8000 кг, в том числе:

- управляемые ракеты «воздух-воздух» — Р-77, Р-27, Р-73;

- управляемые ракеты «воздух-земля» — Х-25, Х-29, Х-31, Х-58, Х-59;

- неуправляемые ракеты, бомбы.

встроенное

- 1 х 30-мм пушка ГШ-30-1

История создания

К 1985 году Советский Союз готовился спустить на воду свой первый авианосный корабль, рассчитанный на самолёты обычного типа (ТАКР «Леонид Брежнев», ныне носящий имя «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»). Боевые самолёты для него — СВВП Як-41 и обычные МиГ-29К и Су-27К — уже разрабатывались самолётостроительными ОКБ. Однако если для яковлевских истребителей вертикального взлёта учебным аналогом могла в какой-то степени послужить спарка Як-38У, то лётчикам будущих МиГ-29К и Су-27К тренироваться во взлётах и посадках на корабль было бы не на чем: учебных спарок, способных взлетать с трамплина и садиться с зацепом троса на палубу, в СССР ещё не существовало.

Су-27К/Су-33 опытной серии, экземпляр Т10К-4 (бортовой № синий 59). Именно этот самолёт был впоследствии перестроен в опытный образец Су-27КУБЧтобы заполнить этот пробел, 23 мая 1985 года было принято решение , на основании которого в ОКБ имени П. О. Сухого начали проектировать учебный палубный самолёт с двойным управлением на базе разрабатываемого в том же КБ палубного истребителя Су-27К. Самолёт предназначался только для обучения и восстановления навыков морских лётчиков, вооружения на нём не требовалось и заданием не предусматривалось. В 1986 году ОКБ представило эскизный проект нового самолёта под обозначением Су-27КУ («КУ» здесь означает «корабельный, учебный»).

Компоновку кабины с посадкой двух лётчиков рядом заимствовали у разрабатываемого тогда же ударного самолёта Т-10В (первоначально обозначался как Су-27ИБ, в дальнейшем был принят на вооружение ВВС России под обозначением Су-34). Экономия веса и объёма, полученные при снятии с самолёта бортового вооружения и РЛС, позволили заложить в конструкцию существенно увеличенные внутренние баки; исходя из этого, ОКБ выдвинуло предложение совместить в Су-27КУ функции учебного самолёта и летающего танкера для дозаправки других самолётов в воздухе. Вместо подвесного агрегата заправки УПАЗ самолёт должен был получить встроенное устройство со шлангом и лебёдкой для его выпуска.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 из боевого состава ВКС России. Компоновку кабины Су-27КУБ выполнили по его образцуРуководство ВВС и авиации ВМФ СССР одобрило предложение ОКБ, так что с 1987 года начался выпуск рабочей конструкторской документации на будущий самолёт, а в 1989 году на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре приступили уже к изготовлению первых агрегатов для опытного экземпляра Су-27КУ.

Параллельно этой работе в ОКБ имени Сухого с 1989 года шла разработка Су-27МК — двухместной ударной версии Су-27К, способной, в отличие от базового самолёта, конкурировать с микояновским МиГ-29К по номенклатуре вооружения класса «воздух-земля» и боевым возможностям при атаке наземных и надводных целей[1]. В сущности, это было развитие идей, заложенных ещё в аванпроекте палубного штурмовика Су-28К. За счёт возросшей боевой нагрузки, дополнительного бортового оборудования и второго члена экипажа Су-27МК получался заметно тяжелее одноместного Су-27К, поэтому часть веса планировалось сэкономить за счёт переноса узлов складывания крыла дальше по размаху и отказа от складного стабилизатора. Возможность взлёта и посадки потяжелевшего самолёта на палубу гарантировала увеличенная площадь и усовершенствованная механизация крыла.

Двухместный Су-27ИБ во время облётов ТАКР «Тбилиси» в Чёрном море, август 1990 годаОценка правомерности принятых по компоновке решений затруднялась тем, что проектируемые самолёты пока существовали только на бумаге. Выручил конструкторов опытный самолёт Су-27ИБ — хотя он для палубного базирования и не предполагался, конструкция кабины у него была такая же, а лётные характеристики близки к палубным самолётам семейства Су-27. Для проверки того, насколько подходит предложенная компоновка кабины для Су-27КУ и Су-27МК, опытный самолёт Т10В-1 (первый образец будущего Су-27ИБ/Су-34) 8 августа 1990 года перегнали на аэродром Саки в Крыму. За период с 8 по 13 августа самолёт выполнил несколько имитаций захода на посадку по «корабельной» глиссаде на палубу идущего в море ТАКР «Тбилиси». Испытания прошли успешно, обзор из кабины признали достаточным, так что компоновка Су-27КУ и Су-27МК с посадкой двух лётчиков рядом была одобрена.

Су-27КУБ на взлётеБольшие размеры и взлётная масса самолётов семейства Су-27 предоставляют конструкторам широкие возможности в размещении оборудования и вооружения, что вполне позволяло совместить функции учебного Су-27КУ и ударного Су-27МК в одном универсальном двухместном самолёте. Исходя из этого, 23 мая 1991 года новым решением ВПК было предписано дальнейшую разработку этих машин объединить в один проект. В ОКБ самолёт, разрабатывающийся по обновлённому заданию, получил название Су-27КУБ («КУБ» здесь означает «корабельный, учебно-боевой»).

Дальнейшую работу над проектом затормозил раздел СССР и последовавший за этим тяжелейший экономический кризис в России. Потребность морской авиации в учебном палубном самолёте уже была к тому времени закрыта за счёт создания невооружённой спарки на базе штурмовика Су-25. Тем не менее, даже в этих условиях в ОКБ Сухого смогли подготовить рабочую конструкторскую документацию на Су-27КУБ к 1995 году. Средств на постройку полностью нового прототипа не было, поэтому было решено переделать его из Т10К-4 — одного из Су-33 опытной серии. Осенью 1995 года Т10К-4 перегнали на завод в Комсомольске-на-Амуре, а в конце 1997 года переделанный планер доставили в разобранном виде на опытный завод в Москве, где и приступили к сборке будущего Су-27КУБ. Опытный экземпляр после переделки сменил обозначение с Т10К-4 на Т10КУБ-1. Параллельно со сборкой и оснащением бортовым оборудованием лётного образца, в 1997 году на основе нелётного образца Су-33 (экземпляра Т10К-0) был собран нелётный Т10КУБ-0 для статических испытаний на стендах.

Сборку и подготовку лётного образца завершили к апрелю 1999 года, и 29 апреля 1999 года экипаж в составе лётчика В. Г. Пугачёва и штурмана-оператора С. Н. Мельникова впервые поднял самолёт в воздух.

Су-27КУБ на полётной палубе ТАКР «Адмирал Кузнецов», 1999 годВ октябре 1999 года самолёт выполнил первоначальную программу испытаний на корабле, совершив несколько посадок и взлётов с палубы ТАКР «Адмирал Кузнецов».

16 июня 2000 года по ходу продолжающихся испытаний произошла предпосылка к лётному происшествию: в полёте на трансзвуковом режиме оторвалась левая поверхность ПГО и сорвало левую створку остекления, отлетевшими частями был повреждён левый воздухозаборник, снесена одна секция адаптивного носка крыла и повреждён стабилизатор, а попавшие в левый двигатель обломки вызвали его пожар. Несмотря на все повреждения, лётчик-испытатель Виктор Пугачёв сумел посадить самолёт. К новому 2001 году повреждения были устранены, и машина возобновила программу испытаний.

Летом 2003 года самолёт получил новую РЛС «Сокол» и двигатели с управляемым вектором тяги. Осенью 2004 года обновлённый Су-27КУБ повторно был направлен для прохождения корабельных испытаний на выходивший в море «Адмирал Кузнецов», успешно совершив ряд посадок на трос и взлётов с трамплина.

МиГ-29КУБ, принятый на вооружение ВМФ России вместо Су-27КУБВ целом по ходу лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ), проводившихся в период с 1999 по 2009 год, на самолёте были сняты лётно-технические и взлётно-посадочные характеристики, а также характеристики устойчивости и управляемости. Была выполнена оценка работы новых систем и оборудования, в том числе двигателей с управляемым вектором тяги (УВТ). Было отмечено, в частности, существенное улучшение и возросшее аэродинамическое качество, что привело к уменьшенному на 15…20% расходу горючего на крейсерских режимах полёта по сравнению с остальными модификациями Су-27. Самолёт успешно прошёл цикл испытаний как на комплексе НИТКА, так и на палубе ТАКР «Адмирал Кузнецов», что позволило сделать вывод об эффективности применённых на нём технических решений. Су-27КУБ трижды появлялся на авиавыставке «МАКС» — в 2001, 2003 и 2005 годах.

На дальнейшую судьбу самолёта повлиял контракт, по которому для ВМС Индии в ОКБ имени А. И. Микояна был разработан многоцелевой палубный самолёт МиГ-29КУБ с близкими к Су-27КУБ возможностями. Безусловно, более лёгкий МиГ не может быть полноценной заменой Су-27КУБ в роли ударного самолёта, но разработка первого и его подготовка к серии была уже оплачена благодаря индийскому заказу, к тому же стоимость более лёгкого самолёта при прочих равных условиях всегда будет меньше. Таким образом, ради экономии военного бюджета был сделан выбор в пользу уже строящихся для Индии МиГ-29КУБ, а дальнейшая разработка и подготовка к серийному производству Су-27КУБ для ВМФ России была прекращена. Некоторое время фирма «Сухой» вела переговоры с представителями Китая, рассчитывая на поставку партии Су-27КУБ в экспортной модификации для достраивающегося тогда в Даляне авианосца «Варяг». Однако в 2009 году китайцы окончательно решили строить палубные самолёты сами, что поставило в судьбе Су-27КУБ точку.

Описание конструкции

Су-27КУБ, общий видКак и все палубные самолёты из семейства Су-27К/Су-33, Су-27КУБ представляет собой реактивный двухдвигательный моноплан интегральной компоновки (с несущим фюзеляжем, плавно сопрягающимся с крылом), оснащённый, помимо стабилизатора, расположенным перед крылом передним горизонтальным оперением. Характерной особенностью самолёта является просторная двухместная кабина с расположением лётчиков бок о бок. Аналогично одноместному Су-33, Су-27КУБ оснащён усиленным шасси, посадочным гаком в хвостовой части фюзеляжа и складывающимся для хранения на палубе или в ангаре крылом. Относительно одноместного прототипа существенно изменена конструкция крыла с увеличением его размаха, площади и доработкой механизации; в конструкции Су-27КУБ доля композитных материалов была увеличена, чтобы отчасти компенсировать возросший на двухместном самолёте взлётный вес.

Фюзеляж

Компоновка кабины экипажа на самолётах Су-34 и Су-27КУБФюзеляж составляет единое целое с центропланом, плавно сопрягаясь с крылом самолёта. В головной части фюзеляжа размещаются носовой отсек с РЛС, кабина экипажа, ниша передней опоры шасси, подкабинный и закабинный отсеки оборудования. Кабина выполняется герметизированной, двухместной с посадкой членов экипажа рядом. Остекление кабины не открывается, доступ в неё экипажа осуществляется по стремянке через нишу передней стойки шасси. По центру козырька кабины, между местами членов экипажа, расположен оптический блок оптико-электронной прицельной системы (в отличие от базового одноместного самолёта, у которого оптический блок ОЭПС смещён вправо от оси фюзеляжа).

В средней части фюзеляжа — основные топливные баки и ниши основных опор шасси. Под средней частью фюзеляжа размещаются воздухозаборники и средние части гондол двигателей с воздушными каналами.

Хвостовая часть фюзеляжа включает в себя центральную балку с отсеками самолётного оборудования и мотогондолы, под ней также крепится тормозной гак.

Крыло и оперение

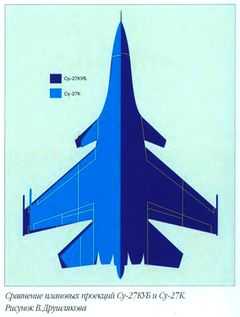

Су-33 и Су-27КУБ, сравнительный вид в плане

Су-33 и Су-27КУБ, сравнительный вид в планеСтреловидное крыло имеет развитую механизацию и аэродинамическую крутку вдоль размаха. По сравнению с одноместным прототипом существенно увеличен размах (более, чем на метр — с 14,7 до 15,9 м) и площадь крыла, при этом выросло и удлинение (до 3,54). Для уменьшения габаритов самолёта при его размещении на палубе или в ангаре авианосца крыло складывается (обеспечивая поперечный габарит в 10,5 м). По сравнению с прототипом узлы складывания перенесены дальше по размаху — в менее нагруженную часть крыла — с тем, чтобы облегчить его конструкцию.

Механизация включает в себя флапероны и гибкий отклоняемый носок. Благодаря возросшей площади крыла, усовершенствованию как самой механизации, так и заложенных в систему управления алгоритмов, аэродинамическое качество Су-27КУБ относительно прототипа выросло более чем на 10%. Эластичная обшивка носка устраняет всякие щели, исключает перетекание воздуха с нижней поверхности на верхнюю и обеспечивает плавность формы крыла при любом положении гибкого носка. В сочетании с отклонением флаперонов это позволяет постоянно оптимизировать профиль крыла в соответствии с выбранным полётным режимом. Такие новаторские решения дали основания называть крыло Су-27КУБ «интеллектуальным» и «адаптивным».

Горизонтальное оперение включает в себя цельноповоротные стабилизатор позади крыла и переднее горизонтальное оперение перед ним. Площадь этих поверхностей тоже была увеличена относительно прототипа, а стабилизатор облегчён за счёт отказа от его складывания на стоянке.

Вертикальное оперение включает в себя два киля с рулями направления и два подфюзеляжных гребня.

Шасси

Шасси — классическое трёхстоечное, убираемое против направления полёта в ниши по стороном от мотогондол и под головной частью фюзеляжа. Основные стойки несут по одному колесу большого диаметра, носовая опора оснащена двумя колёсами поменьше. Прочность и ход амортизаторов шасси рассчитаны на жёсткие удары при касании, неизбежные при посадке обычного самолёта на корабль.

Силовая установка

Хвостовая часть Су-27КУБ, хорошо видны отклоняемые сопла двигателейДля установки на новом самолёте планировались двухконтурные турбореактивные двигатели с форсажной камерой и управляемым вектором тяги — АЛ-31ФП. Эта модель представляет собой усовершенствованную версию ставившегося на Су-33 двигателя АЛ-31Ф разработки машиностроительного завода «Сатурн». Однако к 1999 году двигатели АЛ-31ФП ещё не были готовы, поэтому для первого этапа испытаний самолёт оснастили двумя стандартными АЛ-31Ф с форсажной тягой 12800 кгс на чрезвычайном режиме (таким образом, опытный Су-27КУБ первоначально получил аналогичную серийным Су-33 силовую установку).

В 2003 году на опытном экземпляре самолёта были установлены штатные двигатели с управляемым вектором тяги, так что дальнейшие испытания он проходил уже с ними. Отклонение вектора тяги на АЛ-31ФП производится за счёт поворота сопла целиком, вместе с согласующими сечение створками.

Вооружение и оборудование

Характерная особенность Су-27КУБ, внешне отличающая его от похожего Су-34 — круглый обтекатель РЛС вместо сплюснутогоСистема управления вооружением (СУВ) Су-27КУБ по сравнению с одноместным прототипом должна была стать полностью новой, созданной на основе бортового комплекса истребителя Су-27М[2]. Первые полёты опытный экземпляр совершал ещё без системы управления оружием, но в 2003 году штатная СУВ была на самолёт установлена.

Основу бортового комплекса составила бортовая радиолокационная станция (БРЛС) «Сокол» с фазированной антенной решёткой. Применение новой архитектуры и современной элементной базы позволило в несколько раз понизить массу бортового комплекса с одновременным увеличением его возможностей. Новая РЛС позволяет самолёту одновременно сопровождать до 30 воздушных целей, при этом одновременно обстреливать до 8 из них.

При создании Су-27КУБ особое внимание было уделено оптимизации информационно-управляющего поля кабины. В эргономике рабочих мест экипажа реализовали принцип «тёмной кабины», согласно которому система, которая работает в штатном режиме, ничем не должна напоминать о себе лётчику. Сведено к минимуму и число управляющих органов — рутинные действия по управлению машиной максимально переложены на бортовой комплекс.

Техническое обслуживание БРЛС самолёта Су-27КУБ на аэродромеНа общей приборной доске в кабине экипажа размещено пять цветных индикаторов отечественного производства: один большой, общий с экраном в 533 мм по диагонали, и четыре экрана поменьше (356 мм по диагонали). Разрабатываемый для Су-27КУБ нашлемный прицел-индикатор, как предполагалось, должен был позволить полностью отказаться от применения прозрачных индикаторов на фоне лобового стекла.

Бортовой комплекс самолёта позволяет применять обширную номенклатуру как управляемого, так и неуправляемого вооружения. Против воздушных целей Су-27КУБ располагает управляемыми ракетами «воздух-воздух», такими как:

- средней дальности, с активной радиолокационной головкой самонаведения Р-77;

- средней дальности, с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения Р-27Р, а также с тепловой пассивной Р-27Т;

- высокоманёвренными ближней дальности с пассивным тепловым самонаведением Р-73.

Против наземных или надводных целей самолёт вооружается управляемыми ракетами «воздух-поверхность», такими как:

- 930-кг дозвуковая противокорабельная ракета Х-59 с активной радиолокационной системой наведения и дальностью до 285 км;

- 600-кг наводимая на источник излучения сверхзвуковая противокорабельная и противорадиолокационная Х-31 с дальностью до 110 км;

- 660-кг дозвуковая ракета Х-29 с телевизионным или лазерным наведением и дальностью пуска до 10 км;

- 300-кг сверхзвуковая Х-25 с лазерным или радиокомандным наведением и дальностью пуска до 10 км.

Помимо управляемого вооружения, самолёт оснащён встроенной 30-мм пушкой ГШ-30-1, а также может применять неуправляемые ракетные снаряды (НУРС) и свободнопадающие бомбы. Общая масса боевой нагрузки на внешних узлах подвески может достигать 8000 кг.

См. также

Литература и источники информации

Литература

- Ильин В. Е. Боевые самолёты России XXI века. — «Современная авиация». — М.: АСТ, 2004. — 128 с. — ISBN 5-17-005689-3

- Мороз С., Приходченко И., Колобанов В. Истребитель Су-27. — «Экспринт: Авиационный фонд». — М.: Экспринт, 2004. — 48 с. — ISBN 5-94038-061-1

Ссылки

Примечания

- ↑ Су-27К/Су-33 в первоначальном варианте представлял собой специализированный перехватчик ПВО, способный применять против наземных целей только неуправляемое оружие.

- ↑ Су-27М (фирменное обозначение Т-10М) — разрабатывавшийся с конца 1980-х годов самолёт, развивающий конструкцию исходного Су-27. В 1990-е годы был известен также под названиями «Су-35» и «Су-37» (последний — модификация Су-35 с управляемым вектором тяги). К настоящему времени индекс «Су-35» (или Су-35С) присвоен принятому на вооружение ВКС России самолёту с фирменным обозначением Т-10БМ. В отличие от первого Су-35, современный Су-35С является скорее глубокой модернизацией исходного Су-27, чем новой машиной.

Галерея изображений

Су-27КУБ на взлёте, 1999 год. Самолёт ещё не окрашен

Су-27КУБ выполняет заход на угловую палубу ТАКР «Адмирал Кузнецов», 1999 год

Су-27КУБ на полётной палубе ТАКР «Адмирал Кузнецов», 1999 год

После 2000 года самолёт получил камуфляжную окраску и бортовой номер «21» синего цвета

Су-27КУБ на аэродроме

Опытный Су-27КУБ в полёте, 2005 год

Су-27КУБ в совместном полёте с серийным истребителем Су-33

Проекции общего вида самолёта Су-27КУБ

Видео

wiki.wargaming.net