Гулльский инцидент: тайна трагедии у Доггер-банки

В ночь с 21 на 22 октября 1904 года российская эскадра по ошибке обстреляла британскую рыболовецкую флотилию в районе отмели Доггер-банка. Это событие вошло в историю под названием «Гулльский инцидент» и спровоцировало крупный международный скандал. Для его расследования впервые в истории военных инцидентов была создана независимая международная комиссия, выводы которой оказались весьма неоднозначными. Что же произошло в Северном море 111 лет назад и каковы основные версии причин этой трагедии?

В 1904 году на Дальнем Востоке разгоралась русско-японская война. С балтийской базы в Либаве (сейчас латвийский город Лиепая) на подмогу осаждённой крепости Порт-Артур отправилась Вторая тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского.

Вице-адмирал З. П. РожественскийМаршрут был длинным – через половину земного шара – и очень неспокойным. На пути лежали воды, контролируемые Великобританией, которая хоть и не пребывала в состоянии войны с Россией, но активно поддерживала Японию и недавно подписала с ней договор о военном сотрудничестве. Соответственно, русское командование опасалось провокаций. В Петербург ещё до выхода эскадры поступал буквально шквал документов, говорящих о намерениях японцев воспрепятствовать походу, в том числе и с помощью британских союзников. Порт моряки покинули в полном убеждении, что в пути на эскадру будет совершено нападение. По дороге к Рожественскому пришло несколько сообщений, которые только усилили тревогу – источники в европейских портах докладывали, что в море замечены подозрительные миноносцы.

И трагедия действительно произошла. Всё развернулось в районе Доггер-банки – крупнейшей отмели Северного моря, расположенной у берегов Англии и издревле являющейся традиционным местом рыбного лова.

Доггер-банка (обведена красным)Отставшая от эскадры из-за ремонта машины плавучая мастерская «Камчатка» вечером 21 октября (8 по старому стилю) вышла на связь с флагманским кораблём, броненосцем «Князь Суворов», и доложила, что её преследуют неизвестные миноносцы. Флагман запросил уточнённую информацию – выяснилось, что миноносцев было около восьми, они приближались к «Камчатке» на расстояние менее кабельтова (1 кабельтов – 185,2 метра), но огня пока не открывали. В ответ на запрос позывных передали позывные верные, но просроченные – датированные вчерашним днём (из соображений безопасности позывные эскадры менялись ежесуточно).

Далее началось странное – «Камчатка» запросила координаты эскадры. С «Суворова» ответили, что ей необходимо сначала оторваться от посторонних кораблей, после чего установить своё местонахождение и передать его – тогда уже можно будет сообщить, где находится эскадра. Разумная мера предосторожности, учитывая ситуацию. В ответ вновь поступил запрос координат эскадры. На «Суворове» заподозрили, что запросы передаёт вовсе не «Камчатка», а неизвестный противник, желающий узнать местонахождение основных русских сил. «Камчатке» было велено следовать в сторону Доггер-банки без указания точных координат встречи, а кораблям эскадры был отдан приказ усилить бдительность и готовиться к возможной атаке миноносцев.

В 00:55 22 октября (9 по старому стилю) эскадра вышла на Доггер-банку, практически в центр крупной британской рыболовной флотилии из 22 траулеров. С ходового мостика «Суворова» было обнаружено подозрительное судно, на котором, в отличие от траулеров, не горели огни. Оно шло наперерез броненосцу. После подсветки прожектором судно было опознано как миноносец, и Рожественский отдал приказ об открытии огня.

Личный состав эскадры был подготовлен крайне плохо. Практически все члены экипажей были назначены на корабли недавно и не успели как следует их изучить, многие офицеры были молодыми, досрочно выпущенными из училищ ввиду войны, существенную часть нижних чинов составляли так называемые «прапорщики запаса» – мобилизованные моряки торгового флота. Командная структура управления огнём на кораблях не была отработана, поэтому, несмотря на наличие установленных новейших систем целеуказания (дистанционно управляемые электрические циферблаты со звуковой сигнализацией), пользоваться ими умели не все. Эти факторы, наложенные на нервное напряжение в ожидании атаки, и привели к трагедии. Большинство артиллерийских и пулемётных постов русских кораблей вели огонь самостоятельно, и, судя по всему, попросту палили во всё, что попадалось им в прицел.

Апофеозом паники и нескоординированности стало произошедшее несколькими минутами позже – когда крейсера «Аврора» и «Дмитрий Донской», шедшие в стороне от броненосцев, также зажгли прожектора и открыли огонь в сторону предполагаемой цели. Комендоры нескольких артиллерийских постов на броненосцах приняли их за подкравшиеся под покровом темноты вражеские корабли и обстреляли.

Крейсер «Аврора» в составе Второй тихоокеанской эскадрыВсего обстрел длился менее двадцати минут (свидетели называют срок в 10–15 минут, некоторые — 20). Было израсходовано около пятисот снарядов различного калибра и 1800 пулемётных патронов. В результате стрельбы был затоплен британский рыболовный траулер «Крейн», ещё пять («Гулль», «Маджестик», «Мино», «Молмейн» и «Снайп») получили повреждения. Погиб один рыбак (по другим данным – двое), шестеро оказались ранены. Крейсер «Аврора» получил пять попаданий, проделавших пробоины в бортах и надстройках, два члена его экипажа оказались ранены (один из них позже скончался). На броненосце «Орёл» при стрельбе разорвало ствол 75-мм пушки, что вывело её из строя.

Следы от попадания осколков на одном из траулеровИнцидент имел большой резонанс. Он получил название «Гулльский», так как обстрелянные траулеры были приписаны к порту Гулль (ныне – Кингстон-апон-Халл). Отношения России с Британией по итогам произошедшего накалились до предела, британская пресса, не стесняясь в выражениях, называла русских моряков «опасными безумцами» (собственно, в Британии инцидент до сих пор известен как «Russian Outrage» – «Припадок русского гнева») и призывала вернуть Вторую тихоокеанскую эскадру в Кронштадт, а Рожественского предать трибуналу. Британия подняла свой флот по тревоге и угрожала даже разрывом дипломатических отношений с Россией, но это удалось предотвратить финансовой компенсацией – рыбакам, находящимся на судах, побывавших под обстрелом, русское правительство выплатило 65 тысяч фунтов стерлингов, раненым и родственникам погибших назначило пожизненную пенсию. Что интересно, когда четырьмя годами ранее, в 1900-м, похожий инцидент произошёл в Китае (британский корабль обстрелял показавшееся ему подозрительным судно, в результате чего погибло два русских моряка), российские власти вполне удовлетворились официальными извинениями от англичан, не требуя платить и каяться и не раздувая кампанию ненависти в прессе.

По настоянию России была созвана комиссия, в которую вошли представители («комиссары») Британии, России, Соединённых Штатов, Австро-Венгрии и Франции. Это, кстати, стало первым в истории случаем создания независимой международной комиссии для расследования военного инцидента. Расследование длилось полтора месяца, однако существенных результатов не достигло. Выводы комиссии были расплывчатыми и в равной степени не устраивали ни одну из сторон. Было сказано, что Россия виновна в произошедшем и несёт ответственность за гибель и ранения гражданских лиц. Однако при этом действия русских моряков не были признаны «порочащими», на чём настаивали британцы, поскольку полностью оправдывались реалиями ситуации (то есть, вероятной опасностью нападения), а в заключении особо подчёркивалось:

«Заканчивая рапорт свой, комиссары заявляют, что суждения, в нём формулированные, по их мнению, не бросают никакой тени на военные способности или на чувства человечности адмирала Рожественского и личного состава его эскадры».

Нагляднейшая иллюстрация того, что компромисс является сочетанием наихудших сторон двух крайних альтернатив. О том, присутствовали ли в действительности какие-либо миноносцы на Доггер-банке в ту ночь, комиссия не дала сколько-нибудь однозначного ответа, ограничившись обтекаемой фразой: «большинство комиссаров… полагает, что ни среди рыбаков, ни вообще в этих местах не было никакого миноносца».

Заседание международной комиссии по расследованию Гулльского инцидентаМеж тем, ряд позднейших исследователей считает, что миноносцы русским морякам не почудились. Кто-то совершенно определённо преследовал «Камчатку» и вёл радиоигру с русской эскадрой, и это явно были не британские рыбаки, мирно занимавшиеся своей работой. Наиболее очевидным кандидатом является, разумеется, Япония. Второй в списке идёт Британия – она в то время поддерживала Японию и уже в силу этого не могла не испытывать желания подставить Россию. Целью провокации, по мнению исследователей, являлась задержка в продвижении эскадры Рожественского в зону боевых действий. Если это было так, то попытка оказалась удачной – эскадра действительно была изрядно задержана, простояв в испанском порту Виго до окончания первичного расследования произошедшего.

Неожиданной, но вполне логичной является версия о «немецком следе». По мнению немецкого историка Г. Гейндорна, стравив Россию и Британию, Германия рассчитывала получить немалые политические выгоды. Косвенно правдоподобность теории подтверждает реакция на произошедшее немецкой прессы – газетчики бурно радовались трагедии и взахлёб смаковали возможные подробности гипотетической русско-английской войны, которая, по их мнению, вот-вот могла начаться в результате инцидента. Писатель Валентин Пикуль утверждал, что во время подбора материалов для своего рассказа «Проклятая Доггер-банка» встречал упоминания о находке, совершённой английскими рыбаками спустя некоторое время после инцидента – они выловили из моря возле Доггер-банки сильно повреждённую торпеду немецкого производства. К сожалению, никаких имён и ссылок на документы Пикуль не привёл, так что считать это доказательством причастности немцев к инциденту невозможно.

Как бы то ни было, считать полностью разгаданной тайну трагедии у Доггер-банки нельзя. К сожалению, нет никаких надежд на то, что на неё прольётся свет – слишком много времени прошло. Море умеет хранить свои секреты.

Памятник рыбакам, пострадавшим в инцидентеwarspot.ru

Гулльский инцидент — это… Что такое Гулльский инцидент?

Местоположение Доггер-банки в Северном море

Местоположение Доггер-банки в Северном мореГулльский инцидент (происшествие в Северном море) — атака российской Второй Тихоокеанской эскадрой британских рыболовецких судов в ночь на 22 октября 1904 года в районе Доггер-банки (Северное море), недалеко от английского города Халл (Гулль). В Великобритании инцидент известен также под названием Русский произвол (англ. The Russian Outrage)

Предыстория

Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского была сформирована из кораблей Балтийского флота и направлялась на Дальний Восток для участия в русско-японской войне и деблокирования осаждённого в Порт-Артуре флота. Переход осуществлялся в условиях повышенной боевой готовности. Имелись разведдонесения о возможности атаки кораблей эскадры японскими диверсионными силами. Великобритания, не вступая в войну, поддерживала Японию, что усугубляло опасения командования эскадры на переходе мимо английских берегов. Миноносцы, входившие в состав эскадры, получили следующие приказания:

Вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский- — «на походе ночью не позволять никакому судну пересекать путь эскадры и приближаться к ней расстояние менее 4 кабельтовых»;

- — «выстрелом под нос остановить приближающееся судно, указать ему курс выхода из запретной зоны или ожидать, пока эскадра не пройдёт»;

- — «в случае невыполнения судном требований, применять по нему все виды оружия»;

- — «суда, не мешающие эскадре, освещать прожектором».

Важным новшеством в распоряжении Рожественского было то, что приказ открыть стрельбу мог дать и вахтенный начальник, если хорошо освещённый миноносец или неприятельский корабль вообще находится на расстоянии не большем 10 кабельтовых в то время, когда личный состав не успел ещё занять своих мест по боевому расписанию.

Происшествие

20 октября отряд крейсеров контр-адмирала О. А. Энквиста вошёл в густой туман, из соображений безопасности заставивший уменьшить скорость до 6 узлов. Кроме этого, на транспорте «Камчатка» случилось повреждение в механизмах, вынудившее судно идти под одной машиной 5-узловой скоростью, вследствие чего транспорт сильно отстал от крейсеров «Дмитрий Донской» (флаг начальника отряда) и «Аврора».

К вечеру следующих суток крейсера оказались на левом траверзе кораблей отряда вице-адмирала Рожественского, шедших в строю кильватера курсом зюйд-вест скоростью 7 узлов. Колонну броненосцев (флагманский «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орёл») замыкал транспорт «Анадырь» Около 20.00 часов вечера с транспорта «Камчатка» стали поступать запросы по радио с требованиями указать местоположение эскадры. Вице-адмирал Рожественский, уже предупреждённый русским посольством в Копенгагене о подозрительных миноносцах, находящихся в Северном море, приказал «Камчатке» держаться Доггер-банки и отправил все свои миноносцы во французский порт Брест. Сразу после этого была передана радиограмма с «Камчатки»: «Атакована неизвестными миноносцами… веду огонь!»

«Камчатка» двигалась к этому времени далеко позади своего отряда и оказалась в окружении четырёх миноносцев. На запрос дать позывные они дали точные позывные русской эскадры вчерашнего дня. Около полуночи транспорт открыл огонь по неизвестным целям. Стрельба велась около 30 мин. с перерывами. Всего с «Камчатки» было выпущено 300 штук 47-мм снарядов. В 00 час. 45 мин. донесение «Камчатки» об атаке «со всех сторон миноносцами» приняли на броненосце «Князь Суворов». Согласно расчётам вице-адмирала Рожественского, «нападающие миноносцы, о присутствии которых ему было справедливо или несправедливо сообщено, должны были находиться милях в 50 позади командуемого им отряда и, стало быть, могли его настигнуть около часа пополуночи».

Около полуночи по отряду броненосцев был передан сигнал: «Удвоить бдительность и ожидать атаки миноносцев». Броненосный отряд к 00 час. 55 мин. ночи вышел почти на самое ядро рыболовецкой флотилии. Британские свидетели позже показали, что «все эти суда несли обязательные огни и крейсировали сообразно обыкновенным правилам, под руководством главного начальника рыбаков, который передавал указания свои условными ракетами».

Как бы то ни было, офицеры на ходовом мостике «Князя Суворова» заметили по правому борту на расстоянии 18—20 кабельтовых подозрительное судно. На нём они не видели огней и оно направилось прямо на броненосец. Когда подозрительное судно было освещено прожектором, наблюдавшим показалось, что они заметили миноносец, шедший на «Суворов» полным ходом. На основании этих наблюдений адмирал Рожественский приказал открыть огонь.

Внезапно прямо по курсу «Князя Суворова» появилось судно, опознанное как рыбачье. Условным сигналом о прекращении стрельбы — направление луча прожектора вверх под углом 45° — и оповещением по отряду «не стрелять в рыбаков» адмирал пытался предотвратить расстрел случайного судна.

Но в этот момент с «Суворова» заметили, уже по левому борту, другое подозрительное судно. Огонь был тотчас же открыт по этой второй цели. Таким образом, стрельба велась орудиями обоих бортов. Остальные корабли отряда поддержали флагмана огнём. На значительном удалении от первого отряда, в пределах видимости световых сигналов, как раз проходил эшелон адмирала Фелькерзама (2-ой броненосный отряд). Заметив начавшиеся там интенсивные переговоры по световому телеграфу, многие в отряде приняли его за приближающуюся неприятельскую эскадру. В это время крейсера «Дмитрий Донской» и «Аврора», находившиеся слева на расстоянии 15—20 кабельтовых, также открыли боевое освещение и начали стрелять в том же направлении, что и броненосцы. Их внезапное появление из темноты в непосредственной близости от броненосцев привело к тому что их так же первоначально приняли за вражеские корабли и открыли по ним кратковременный огонь из орудий, в том числе, главного калибра.

Стрельбу броненосный отряд вёл в течение 10—20 мин.

Результаты инцидента: 2 рыбака убито, 6 ранено, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. В крейсер «Аврора» попало 5 снарядов, выпущенных русскими кораблями, которыми был тяжело ранен священник (оторвало руку, позже умерший) и легко — комендор. На корабле пробиты передняя дымовая труба, машинный кожух и надводный борт в трёх местах. На броненосце «Орёл» разорвало во время выстрела дульную часть 75-мм орудия. Также был повреждён один неизвестный миноносец, остававшийся из-за повреждений до утра на Доггер-банке и по неподтвержденным сведениям был потоплен[источник?]. Кораблями сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулемётов.

Последствия

Инцидент привёл к серьёзному дипломатическому конфликту между Россией и Великобританией. Британская пресса называла русских моряков «пиратами», обвиняя их в неоказании помощи пострадавшим. Королевский флот вышел в море, догнал и блокировал эскадру Рожественского в испанском порту Виго до урегулирования инцидента. Россия согласилась выплатить британским рыбакам 65 000 фунтов. Тем не менее, по настоянию Великобритании, для расследования обстоятельств происшествия был создан третейский суд, состоявший из пяти адмиралов различных национальностей, «комиссаров». Это первый в истории опыт создания независимого международного суда для расследования военного инцидента.

Выводы комиссии гласили, что «нет никаких оснований для умаления военных качеств или гуманных чувств адмирала Рожественского или личного состава его эскадры». Главный вопрос — были ли в действительности миноносцы на Доггер-банке или нет — комиссия не рассматривала. Вместе с тем, основные выводы комиссии были не в пользу России:

- — «большинство комиссаров… полагает, что ни среди рыбаков, ни вообще в этих местах не было никакого миноносца; в виду этого открытие адмиралом Рожественским огня не оправдывалось»;

- — «продолжительность огня с правого борта… казалась большинству комиссаров большей, чем это было необходимо»;

- — «большинство комиссаров сожалеют, что адмирал Рожественский при проходе через Па-де-Кале не озаботился известить власти соседних морских держав о том, что он был вынужден стрелять в рыбачьи суда неизвестной национальности и что последние нуждаются в помощи».

- — «суждения, сформулированные в сем рапорте не бросают никакой тени на военные способности или на чувства человечности адмирала Рождественского и личного состава его эскадры.»

Британская пресса после Гулльского инцидента выступила с очень резкими антироссийскими заявлениями, в частности выдвигались требования немедленного возврата Второй тихоокеанской эскадры обратно в Кронштадт и предания адмирала Рожественского суду военного трибунала.

Вопрос был урегулирован дипломатическим путем. Россия уплатила английскому правительству 65 000 фт. ст., которыми и были вознаграждены пострадавшие.

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 22 октября 2011. |

Литература

Сноски

dic.academic.ru

4.2. Гулльский инцидент. Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II

4.2. Гулльский инцидент

А теперь вернемся в Северное море на Доггер-банку, где произошел пресловутый Гулльский инцидент.

Обычно суть его сводят к тому, что 9 октября 1904 года в 0 часов 55 минут по полуночи наша эскадра ни с того ни с сего обстреляла английские рыбачьи суда, мирно ловившие кильку и прочую салаку прямо по курсу русской эскадры. Помните анекдот застойных времен про мирно пахавший советский трактор?

В Книге 1 в главе про адмирала Дубасова уже говорилось о международном уголовно-правовом симпозиуме в Париже, посвященном этому вопросу. Естественно, мнение наших моряков, видевших, по крайне мере, два миноносца, упорно не желавших походить на полные кефали шаланды, просвещенными мореплавателями и их сподручными во внимание принято не было. Ни тогда, ни сейчас.

Английская, в то время самая свободная в мире, а значит и правдивая, как примерно наша 1990-х годов, пресса, единодушно было взвывшая по поводу зверств, учиненных эскадрой «бешеной собаки», как с истинно британскими вежливостью и остроумием был поименован ею — свободной прессой — адмирал Рожественский, внезапно захрипела и чуть было не смолкла после следующего раздутого ею самой эпизода.

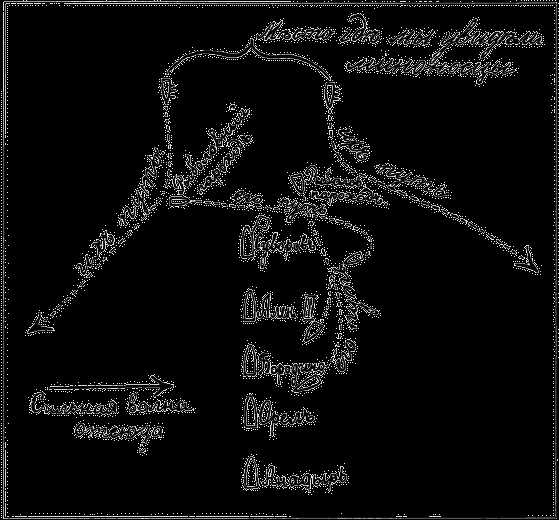

Миноносец на рассвете

В первоначальных сообщениях упоминалось, что на рассвете рыбачьи суда видели среди своих поврежденных сейнеров миноносец, принятый ими за русский и возбудивший негодование тем, что он сперва чинил какие-то свои миноносьи повреждения, а потом ушел, не оказав помощи поврежденным шаландам.

Гулльский инцидент глазами очевидца с нашей эскадры

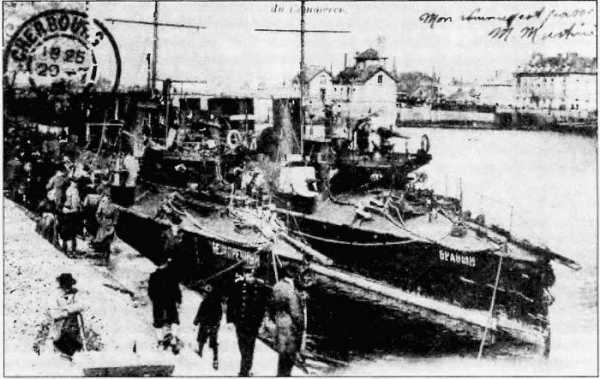

К большому сожалению — не побоюсь сказать, разочарованию — прессы, никаких русских миноносцев в это время при эскадре не было. А стояли они мирно в порту Шербург. Возможно, даже под зонтиками. Узнав об этом печальном для каждого честного британца, а тем более журналиста, факте, пресса дисциплинированно заткнулась и больше об этом миноносце и знать не хотела. Ни видеть, ни нюхать. В смысле — обонять. На симпозиуме в Париже этот факт также не будировался и не муссировался. Не было миноносцев, и баста. Один минтай с мойвой.

Особенно умиляют наши современные авторы, которые, присоединяясь к той прессе в критике действий русского командования — в смысле открытия им огня, приводят в качестве крайнего аргумента такой. Что, мол, нынче опубликованы аглицкие, а может и не только, архивы, и никаких следов японских или Англией для Японии построенных миноносцев не обнаружено.

Это примерно то же, что ожидать, что Форин оффис официально признает гнусную роль британского посольства в Петербурге в подготовке и соучастии в Февральской революции.

Или, скажем, ЦРУ или какая там контора, над ним стоящая, расскажет когда-нибудь правду о том, что оно на самом деле учинило тем самым солнечным днем 11 сентября 2001 года в безоблачном нью-йоркском небе. Рыбакам как-то в данном случае верится больше.

Неразъясненная торпеда

В ноябре того же 1904 года на юго-восточном берегу Немецкого моря другими рыбаками была найдена самодвижущаяся мина Шваркопфа, по современной терминологии — торпеда, сильно избитая волнами о прибрежные камни. Фотография торпеды обошла все европейские иллюстрированные журналы, а в России была напечатана в «Хрониках войны», издаваемых как приложение к газете «Русь».

Как справедливо отметил в «Расплате» Владимир Семенов, каждое изделие такого рода на каждой детали имеет клеймо завода-изготовителя и порядковый номер, по которым не составляет труда узнать, где оно сделано и кому продано.

Наши миноносцы в Шербурге. Почтовая открытка того времени

Удивительно, что наша делегация в Париже прошла мимо и этой мины, и показаний рыбаков о чинившемся миноносце.

Единственное объяснение этому, по мнению капитана 2-го ранга Семенова, в том, что руководство действиями нашей делегации, а возможно и дозирование информации, осуществлялось нашей доблестной дипломатией…

Дальнейшие комментарии, думаю, излишни.

По пятам…

Девять месяцев спустя после случая на Доггер-банке капитан Семенов лежал в японском госпитале в городе Сасебо. От ходячих больных он узнал, что в соседнем бараке лечится японский лейтенант, бывший командир миноносца. Лечился лейтенант от острого ревматизма, нажитого во время тяжелого осенне-зимнего перехода из Европы в Японию. В Портсмуте уже шли мирные переговоры, и лейтенант особо не секретничал. Прямым текстом он сказал, что шли они под нейтральными флагами по пятам отряда адмирала Фелькерзама, когда тот проходил Суэц. На прямой же вопрос о Гулльском инциденте лейтенант засмеялся и просил пощадить его скромность.

Н.Н. Беклемишев в своих чтениях о русско-японской войне говорит совершенно определенно и независимо от В.И. Семенова, что «теперь едва ли может существовать сомнение, что следом за нашим отрядом адмирала фон Фелькерзама шла группа замаскированных японских миноносцев, которые и пришли в Японию раньше наших судов»{165}.

Но что эти торпеды, лейтенанты и миноносцы для наследников духа и дел нашей замечательной дипломатии и прочих полезных для России организаций!

Тщательно нагнетаемое возмущение подданных Великобритании усугублялось уязвленным национальным самолюбием: это как же такое можно терпеть?! В непосредственной близости от метрополии эскадра другой нации, да еще русской, во главе с совершенно самостоятельным Адмиралом поставила свою безопасность превыше возможных осложнений с Владычицей морей. Кроме всего, корабли, посмевшие «свое суждение иметь», благополучно дошли до испанского порта Виго, не встретив ни одного судна самого большого в мире флота. И только 19 октября британские крейсера начали свои запоздалые и далеко не безопасные демонстрации вокруг 2-й эскадры.

Так как пострадали случайные люди, правительство России сразу же объявило, что «все убытки частных лиц будут удовлетворены безоговорочно». Материальная компенсация в 65 000[183] фунтов стерлингов, как только пострадавшая сторона определила итоговую сумму, была немедленно выплачена.

«Государь Император изволил отправить 12 октября телеграмму с выражением сожаления и соболезнования жертвам несчастного случая…»

Вместе с тем Государь выразил полное доверие адмиралу Рожественскому, направив в его адрес сердечную телеграмму.

«А ведь организаторы и участники нагнетания истерии должны были бы еще помнить, как в таких случаях вели себя российские власти. Сам же “Коварный Альбион” и явился автором прецедента, когда в 1900 году, во время подавления восстания ихэтуаней в Китае, британские моряки, открыв ночью стрельбу по подозрительным, с их точки зрения, фигурам, убили двух русских матросов, и нескольких ранили. Инцидент был быстро исчерпан: русский адмирал (по-моему, Гильдебрандт. — Б.Г.) принял извинения главного британского начальника, “вполне поверив их искренности”.

Это английское “оскорбление” не имело дальнейших последствий. Никакой воинственной агитации не было поднято русской печатью… Русское правительство не потребовало денежного вознаграждения, и Англия не предлагала его семействам убитых и раненых…»{166} Все-таки мы действительно «дикая» страна.

И все же первый бой адмирал Рожественский выиграл: сначала в ночь Гулльского инцидента, затем в международном суде (точка зрения русской стороны основывалась на докладе Командующего). «Daily Chronicle» даже назвала решение комиссии «первой за нынешнюю войну победой России». А уж охотники устраивать провокации перед эскадрой грозного Адмирала как-то сразу перевелись.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что, не настояв на окончательном обсуждении вопроса о присутствии миноносцев в районе лова рыбы, русское правительство, как всегда, ограничилось полумерами, а в международных вопросах такое поведение совершенно недопустимо.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

military.wikireading.ru

Гулльский инцидент — Википедия

Местоположение Доггер-банки в Северном море

Местоположение Доггер-банки в Северном мореГулльский инцидент (происшествие в Северном море англ. Dogger Bank incident или англ. The Russian Outrage[1]) — атака российской Второй Тихоокеанской эскадрой британских рыболовецких судов в ночь на 22 октября 1904 года в районе Доггер-банки (Северное море), недалеко от английского города Халл (Гулль).

Предыстория

Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского была сформирована из кораблей Балтийского флота и направлялась на Дальний Восток для участия в русско-японской войне и деблокирования осаждённого в Порт-Артуре флота. Переход осуществлялся в условиях повышенной боевой готовности. Имелись разведдонесения о возможности атаки кораблей эскадры японскими диверсионными силами. Великобритания, не вступая в войну, поддерживала Японию, что усугубляло опасения командования эскадры на переходе мимо английских берегов. Миноносцы, входившие в состав эскадры, получили следующие приказания:

- — «на походе ночью не позволять никакому судну пересекать путь эскадры и приближаться к ней на расстояние менее 4 кабельтовых»;

- — «выстрелом под нос остановить приближающееся судно, указать ему курс выхода из запретной зоны или ожидать, пока эскадра не пройдёт»;

- — «в случае невыполнения судном требований, применять по нему все виды оружия»;

- — «суда, не мешающие эскадре, освещать прожектором».

Важным новшеством в распоряжении Рожественского было то, что приказ открыть стрельбу мог дать и вахтенный начальник, если хорошо освещённый миноносец или неприятельский корабль вообще находится на расстоянии не большем 10 кабельтовых в то время, когда личный состав не успел ещё занять своих мест по боевому расписанию.

Происшествие

20 октября отряд крейсеров контр-адмирала О. А. Энквиста вошёл в густой туман, из соображений безопасности заставивший уменьшить скорость до 6 узлов. Кроме этого, на транспорте «Камчатка» случилось повреждение в механизмах, вынудившее судно идти под одной машиной 5-узловой скоростью, вследствие чего транспорт сильно отстал от крейсеров «Дмитрий Донской» (флаг начальника отряда) и «Аврора».

Вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский

Вице-адмирал Зиновий Петрович РожественскийК вечеру следующих суток крейсера оказались на левом траверзе кораблей отряда вице-адмирала Рожественского, шедших в строю кильватера курсом зюйд-вест скоростью 7 узлов. Колонну броненосцев (флагманский «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орёл») замыкал транспорт «Анадырь» Около 20:00 часов вечера с транспорта «Камчатка» стали поступать запросы по радио с требованиями указать местоположение эскадры. Вице-адмирал Рожественский, уже предупреждённый русским посольством в Копенгагене о подозрительных миноносцах, находящихся в Северном море, приказал «Камчатке» держаться Доггер-банки и отправил все свои миноносцы во французский порт Брест. Сразу после этого была передана радиограмма с «Камчатки»: «Атакована неизвестными миноносцами… веду огонь!»

«Камчатка» двигалась к этому времени далеко позади своего отряда и оказалась в окружении четырёх миноносцев. На запрос дать позывные они дали точные позывные русской эскадры вчерашнего дня. Около полуночи транспорт открыл огонь по неизвестным целям. Стрельба велась около 30 мин. с перерывами. Всего с «Камчатки» было выпущено 300 штук 47-мм снарядов. В 00 час. 45 мин. донесение «Камчатки» об атаке «со всех сторон миноносцами» приняли на броненосце «Князь Суворов». Согласно расчётам вице-адмирала Рожественского, «нападающие миноносцы, о присутствии которых ему было справедливо или несправедливо сообщено, должны были находиться милях в 50 позади командуемого им отряда и, стало быть, могли его настигнуть около часа пополуночи».

Около полуночи по отряду броненосцев был передан сигнал: «Удвоить бдительность и ожидать атаки миноносцев». Броненосный отряд к 00 час. 55 мин. ночи вышел почти на самое ядро рыболовецкой флотилии. Британские свидетели позже показали, что «все эти суда несли обязательные огни и крейсировали сообразно обыкновенным правилам, под руководством главного начальника рыбаков, который передавал свои указания условными ракетами».

Как бы то ни было, офицеры на ходовом мостике «Князя Суворова» заметили по правому борту на расстоянии 18—20 кабельтовых подозрительное судно. На нём они не видели огней и оно направилось прямо на броненосец. Когда подозрительное судно было освещено прожектором, наблюдавшим показалось, что они заметили миноносец, шедший на «Суворов» полным ходом. На основании этих наблюдений адмирал Рожественский приказал открыть огонь.

Внезапно прямо по курсу «Князя Суворова» появилось судно, опознанное как рыбачье. Условным сигналом о прекращении стрельбы — направление луча прожектора вверх под углом 45° — и оповещением по отряду «не стрелять в рыбаков» адмирал пытался предотвратить расстрел случайного судна.

Но в этот момент с «Суворова» заметили, уже по левому борту, другое подозрительное судно. Огонь был тотчас же открыт по этой второй цели. Таким образом, стрельба велась орудиями обоих бортов. Остальные корабли отряда поддержали флагмана огнём. На значительном удалении от первого отряда, в пределах видимости световых сигналов, как раз проходил эшелон адмирала Фелькерзама (2-й броненосный отряд). Заметив начавшиеся там интенсивные переговоры по световому телеграфу, многие в отряде приняли его за приближающуюся неприятельскую эскадру. В это время крейсера «Дмитрий Донской» и «Аврора», находившиеся слева на расстоянии 15—20 кабельтовых, также открыли боевое освещение и начали стрелять в том же направлении, что и броненосцы. Их внезапное появление из темноты в непосредственной близости от броненосцев привело к тому, что их также первоначально приняли за вражеские корабли и открыли по ним кратковременный огонь из орудий, в том числе главного калибра.

Стрельбу броненосный отряд вёл в течение 10—20 мин.

Результаты инцидента: 2 рыбака убито, 6 ранено, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. В крейсер «Аврора» попало 5 снарядов, выпущенных русскими кораблями, которыми был смертельно ранен судовой иеромонах Анастасий Рукин (оторвало руку, в октябре 1904 года умер в госпитале Танжера) и легко — комендор. На корабле пробиты передняя дымовая труба, машинный кожух и надводный борт в трёх местах. На броненосце «Орёл» разорвало во время выстрела дульную часть 75-мм орудия. Кораблями сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулемётов.

Последствия

Комиссия по Гулльскому инцидентуИнцидент привел отношения России и Великобритании к самой низкой точке со времен русско-турецкой войны 1877—1878 гг и конфликта вокруг Пенде в 1885 г.[2] Возмущенная британская пресса назвала эскадру «флотом сумасшедших» («this fleet of lunatics»).[3]Россия согласилась выплатить британским рыбакам 65 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, по настоянию Великобритании, для расследования обстоятельств происшествия был создана международная следственная комиссия, состоявшая из пяти адмиралов различных национальностей, «комиссаров». Это первый в истории опыт создания международной следственной комиссии для расследования военного инцидента.

Выводы комиссии гласили, что «нет никаких оснований для умаления военных качеств или гуманных чувств адмирала Рожественского или личного состава его эскадры», однако основные выводы комиссии были не в пользу России:

- — «большинство комиссаров… полагает, что ни среди рыбаков, ни вообще в этих местах не было никакого миноносца; в виду этого открытие адмиралом Рожественским огня не оправдывалось»;

- — «продолжительность огня с правого борта… казалась большинству комиссаров большей, чем это было необходимо»;

- — «большинство комиссаров сожалеют, что адмирал Рожественский при проходе через Па-де-Кале не озаботился известить власти соседних морских держав о том, что он был вынужден стрелять в рыбачьи суда неизвестной национальности и что последние нуждаются в помощи».

- — «суждения, сформулированные в сем рапорте не бросают никакой тени на военные способности или на чувства человечности адмирала Рожественского и личного состава его эскадры.»

Британская пресса после Гулльского инцидента выступила с очень резкими антироссийскими заявлениями, в частности выдвигались требования немедленного возврата Второй тихоокеанской эскадры обратно в Кронштадт и предания адмирала Рожественского суду военного трибунала.

Примечания

Литература

- Гулльский инцидент и гулльская международная следственная комиссия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Кокцинский И. М. Морские бои и сражения русско-японской войны или Причина поражения: кризис управления. Монграфия.. — М.: Фонд Андрея Первозванного, 2002. — 435 с. — ISBN 5-85608-237-0.

- Пикуль В. С. Проклятая Доггер-банка // Каторга. Богатство : [романы]. — М.: Вече : АСТ, 2008. — 623 с. — 2500 экз. — ISBN 978-5-9533-3181-4.

- Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856—1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. — 454 с., 8 вкл. — ISBN 978-5-87317-784-4.

- Новиков-Прибой «Цусима»

- Walter Wood. Chapter XXII. The Russian Outrage // North Sea fishers and fighters. — London: Regan Paul, Trench, Trubner & co., ltd., 1911. — P. 275-286. — 366 p.

wikipedia.green

Гулльский инцидент Википедия

Местоположение Доггер-банки в Северном море

Местоположение Доггер-банки в Северном мореГулльский инцидент (происшествие в Северном море англ. Dogger Bank incident или англ. The Russian Outrage[1]) — атака российской Второй Тихоокеанской эскадрой британских рыболовецких судов в ночь на 22 октября 1904 года в районе Доггер-банки (Северное море), недалеко от английского города Халл (Гулль).

Предыстория[ | ]

Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского была сформирована из кораблей Балтийского флота и направлялась на Дальний Восток для участия в русско-японской войне и деблокирования осаждённого в Порт-Артуре флота. Переход осуществлялся в условиях повышенной боевой готовности. Имелись разведдонесения о возможности атаки кораблей эскадры японскими диверсионными силами. Великобритания, не вступая в войну, поддерживала Японию, что усугубляло опасения командования эскадры на переходе мимо английских берегов. Миноносцы, входившие в состав эскадры, получили следующие приказания:

- — «на походе ночью не позволять никакому судну пересекать путь эскадры и приближаться к ней на расстояние менее 4 кабельтовых»;

- — «выстрелом под нос остановить приближающееся судно, указать ему курс выхода из запретной зоны или ожидать, пока эскадра не пройдёт»;

- — «в случае невыполнения судном требований, применять по нему все виды оружия»;

- — «суда, не мешающие эскадре, освещать прожектором».

Важным новшеством в распоряжении Рожественского было то, что приказ открыть стрельбу мог дать и вахтенный начальник, если хорошо освещённый миноносец или неприятельский корабль вообще находится на расстоянии не большем 10 кабельтовых в то время, когда личный состав не успел ещё занять своих мест по боевому расписанию.

Происшествие[ | ]

20 октября отряд крейсеров контр-адмирала О. А. Энквиста вошёл в густой туман, из соображений безопасности заставивший уменьшить скорость до 6 узлов. Кроме этого, на транспорте «Камчатка» случилось повреждение в механизмах, вынудившее судно идти под одной машиной 5-узловой скоростью, вследствие чего транспорт сильно отстал от крейсеров «Дмитрий Донской» (флаг начальника отряда) и «Аврора».

Вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский

Вице-адмирал Зиновий Петрович РожественскийК вечеру следующих суток крейсера оказались на левом траверзе кораблей отряда вице-адмирала Рожественского, шедших в строю кильватера курсом зюйд-вест скоростью 7 узлов. Колонну броненосцев (флагманский «

ru-wiki.ru

Гулльский инцидент — Хронтайм

Гулльский инцидент (происшествие в Северном море) — атака российской Второй Тихоокеанской эскадрой оставшихся неизвестными военных судов вследствие их провокации в ночь на 22 октября 1904 года в районе Доггер-банки (Северное море), недалеко от английского города Халл (Гулль). В Великобритании инцидент известен также под названием Русский произвол (англ. The Russian Outrage).

Предыстория

Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского была сформирована из кораблей Балтийского флота и направлялась на Дальний Восток для участия в русско-японской войне и деблокирования осаждённого в Порт-Артуре флота. Переход осуществлялся в условиях повышенной боевой готовности. Имелись разведдонесения о возможности атаки кораблей эскадры японскими диверсионными силами. Великобритания, не вступая в войну, поддерживала Японию, что усугубляло опасения командования эскадры на переходе мимо английских берегов. Миноносцы, входившие в состав эскадры, получили следующие приказания:

— «на походе ночью не позволять никакому судну пересекать путь эскадры и приближаться к ней на расстояние менее 4 кабельтовых»;

— «выстрелом под нос остановить приближающееся судно, указать ему курс выхода из запретной зоны или ожидать, пока эскадра не пройдёт»;

— «в случае невыполнения судном требований, применять по нему все виды оружия»;

— «суда, не мешающие эскадре, освещать прожектором».

Важным новшеством в распоряжении Рожественского было то, что приказ открыть стрельбу мог дать и вахтенный начальник, если хорошо освещённый миноносец или неприятельский корабль вообще находится на расстоянии не большем 10 кабельтовых в то время, когда личный состав не успел ещё занять своих мест по боевому расписанию.

Происшествие

20 октября отряд крейсеров контр-адмирала О. А. Энквиста вошёл в густой туман, из соображений безопасности заставивший уменьшить скорость до 6 узлов. Кроме этого, на транспорте «Камчатка» случилось повреждение в механизмах, вынудившее судно идти под одной машиной 5-узловой скоростью, вследствие чего транспорт сильно отстал от крейсеров «Дмитрий Донской» (флаг начальника отряда) и «Аврора».

К вечеру следующих суток крейсера оказались на левом траверзе кораблей отряда вице-адмирала Рожественского, шедших в строю кильватера курсом зюйд-вест скоростью 7 узлов. Колонну броненосцев (флагманский «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орёл») замыкал транспорт «Анадырь» Около 20:00 часов вечера с транспорта «Камчатка» стали поступать запросы по радио с требованиями указать местоположение эскадры. Вице-адмирал Рожественский, уже предупреждённый русским посольством в Копенгагене о подозрительных миноносцах, находящихся в Северном море, приказал «Камчатке» держаться Доггер-банки и отправил все свои миноносцы во французский порт Брест. Сразу после этого была передана радиограмма с «Камчатки»: «Атакована неизвестными миноносцами… веду огонь!»

«Камчатка» двигалась к этому времени далеко позади своего отряда и оказалась в окружении четырёх миноносцев. На запрос дать позывные они дали точные позывные русской эскадры вчерашнего дня. Около полуночи транспорт открыл огонь по неизвестным целям. Стрельба велась около 30 мин. с перерывами. Всего с «Камчатки» было выпущено 300 штук 47-мм снарядов. В 00 час. 45 мин. донесение «Камчатки» об атаке «со всех сторон миноносцами» приняли на броненосце «Князь Суворов». Согласно расчётам вице-адмирала Рожественского, «нападающие миноносцы, о присутствии которых ему было справедливо или несправедливо сообщено, должны были находиться милях в 50 позади командуемого им отряда и, стало быть, могли его настигнуть около часа пополуночи».

Около полуночи по отряду броненосцев был передан сигнал: «Удвоить бдительность и ожидать атаки миноносцев». Броненосный отряд к 00 час. 55 мин. ночи вышел почти на самое ядро рыболовецкой флотилии. Британские свидетели позже показали, что «все эти суда несли обязательные огни и крейсировали сообразно обыкновенным правилам, под руководством главного начальника рыбаков, который передавал свои указания условными ракетами».

Как бы то ни было, офицеры на ходовом мостике «Князя Суворова» заметили по правому борту на расстоянии 18—20 кабельтовых подозрительное судно. На нём они не видели огней и оно направилось прямо на броненосец. Когда подозрительное судно было освещено прожектором, наблюдавшим показалось, что они заметили миноносец, шедший на «Суворов» полным ходом. На основании этих наблюдений адмирал Рожественский приказал открыть огонь.

Внезапно прямо по курсу «Князя Суворова» появилось судно, опознанное как рыбачье. Условным сигналом о прекращении стрельбы — направление луча прожектора вверх под углом 45° — и оповещением по отряду «не стрелять в рыбаков» адмирал пытался предотвратить расстрел случайного судна.

Но в этот момент с «Суворова» заметили, уже по левому борту, другое подозрительное судно. Огонь был тотчас же открыт по этой второй цели. Таким образом, стрельба велась орудиями обоих бортов. Остальные корабли отряда поддержали флагмана огнём. На значительном удалении от первого отряда, в пределах видимости световых сигналов, как раз проходил эшелон адмирала Фелькерзама (2-й броненосный отряд). Заметив начавшиеся там интенсивные переговоры по световому телеграфу, многие в отряде приняли его за приближающуюся неприятельскую эскадру. В это время крейсера «Дмитрий Донской» и «Аврора», находившиеся слева на расстоянии 15—20 кабельтовых, также открыли боевое освещение и начали стрелять в том же направлении, что и броненосцы. Их внезапное появление из темноты в непосредственной близости от броненосцев привело к тому, что их также первоначально приняли за вражеские корабли и открыли по ним кратковременный огонь из орудий, в том числе главного калибра.

Стрельбу броненосный отряд вёл в течение 10—20 мин.

Результаты инцидента: 2 рыбака убито, 6 ранено, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. В крейсер «Аврора» попало 5 снарядов, выпущенных русскими кораблями, которыми был тяжело ранен судовой иеромонах Анастасий Рукин (оторвало руку, в октябре 1904 года умер в госпитале Танжера) и легко — комендор. На корабле пробиты передняя дымовая труба, машинный кожух и надводный борт в трёх местах. На броненосце «Орёл» разорвало во время выстрела дульную часть 75-мм орудия. Кораблями сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулемётов.

Последствия

Инцидент привел отношения России и Великобритании к самой низкой точке со времен русско-турецкой войны 1877-1878 гг и конфликта вокруг Пенде в 1885 г. Возмущенная британская пресса назвала эскадру «флотом сумасшедших» («this fleet of lunatics»). Королевский флот вышел в море, догнал и блокировал эскадру Рожественского в испанском порту Виго до урегулирования инцидента. Россия согласилась выплатить британским рыбакам 65 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, по настоянию Великобритании, для расследования обстоятельств происшествия был создан третейский суд, состоявший из пяти адмиралов различных национальностей, «комиссаров». Это первый в истории опыт создания независимого международного суда для расследования военного инцидента.

Выводы комиссии гласили, что «нет никаких оснований для умаления военных качеств или гуманных чувств адмирала Рожественского или личного состава его эскадры». Главный вопрос — были ли в действительности миноносцы на Доггер-банке или нет — комиссия не рассматривала. Вместе с тем, основные выводы комиссии были не в пользу России:

— «большинство комиссаров… полагает, что ни среди рыбаков, ни вообще в этих местах не было никакого миноносца; в виду этого открытие адмиралом Рожественским огня не оправдывалось»;

— «продолжительность огня с правого борта… казалась большинству комиссаров большей, чем это было необходимо»;

— «большинство комиссаров сожалеют, что адмирал Рожественский при проходе через Па-де-Кале не озаботился известить власти соседних морских держав о том, что он был вынужден стрелять в рыбачьи суда неизвестной национальности и что последние нуждаются в помощи».

— «суждения, сформулированные в сем рапорте не бросают никакой тени на военные способности или на чувства человечности адмирала Рожественского и личного состава его эскадры.»

Британская пресса после Гулльского инцидента выступила с очень резкими антироссийскими заявлениями, в частности выдвигались требования немедленного возврата Второй тихоокеанской эскадры обратно в Кронштадт и предания адмирала Рожественского суду военного трибунала.

Ссылка на источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53430/Гулльский

chrontime.com

Гулльский инцидент — Википедия. Что такое Гулльский инцидент

Местоположение Доггер-банки в Северном море

Местоположение Доггер-банки в Северном мореГулльский инцидент (происшествие в Северном море англ. Dogger Bank incident или англ. The Russian Outrage[1]) — атака российской Второй Тихоокеанской эскадрой британских рыболовецких судов в ночь на 22 октября 1904 года в районе Доггер-банки (Северное море), недалеко от английского города Халл (Гулль).

Предыстория

Вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского была сформирована из кораблей Балтийского флота и направлялась на Дальний Восток для участия в русско-японской войне и деблокирования осаждённого в Порт-Артуре флота. Переход осуществлялся в условиях повышенной боевой готовности. Имелись разведдонесения о возможности атаки кораблей эскадры японскими диверсионными силами. Великобритания, не вступая в войну, поддерживала Японию, что усугубляло опасения командования эскадры на переходе мимо английских берегов. Миноносцы, входившие в состав эскадры, получили следующие приказания:

- — «на походе ночью не позволять никакому судну пересекать путь эскадры и приближаться к ней на расстояние менее 4 кабельтовых»;

- — «выстрелом под нос остановить приближающееся судно, указать ему курс выхода из запретной зоны или ожидать, пока эскадра не пройдёт»;

- — «в случае невыполнения судном требований, применять по нему все виды оружия»;

- — «суда, не мешающие эскадре, освещать прожектором».

Важным новшеством в распоряжении Рожественского было то, что приказ открыть стрельбу мог дать и вахтенный начальник, если хорошо освещённый миноносец или неприятельский корабль вообще находится на расстоянии не большем 10 кабельтовых в то время, когда личный состав не успел ещё занять своих мест по боевому расписанию.

Происшествие

20 октября отряд крейсеров контр-адмирала О. А. Энквиста вошёл в густой туман, из соображений безопасности заставивший уменьшить скорость до 6 узлов. Кроме этого, на транспорте «Камчатка» случилось повреждение в механизмах, вынудившее судно идти под одной машиной 5-узловой скоростью, вследствие чего транспорт сильно отстал от крейсеров «Дмитрий Донской» (флаг начальника отряда) и «Аврора».

Вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский

Вице-адмирал Зиновий Петрович РожественскийК вечеру следующих суток крейсера оказались на левом траверзе кораблей отряда вице-адмирала Рожественского, шедших в строю кильватера курсом зюйд-вест скоростью 7 узлов. Колонну броненосцев (флагманский «Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Орёл») замыкал транспорт «Анадырь» Около 20:00 часов вечера с транспорта «Камчатка» стали поступать запросы по радио с требованиями указать местоположение эскадры. Вице-адмирал Рожественский, уже предупреждённый русским посольством в Копенгагене о подозрительных миноносцах, находящихся в Северном море, приказал «Камчатке» держаться Доггер-банки и отправил все свои миноносцы во французский порт Брест. Сразу после этого была передана радиограмма с «Камчатки»: «Атакована неизвестными миноносцами… веду огонь!»

«Камчатка» двигалась к этому времени далеко позади своего отряда и оказалась в окружении четырёх миноносцев. На запрос дать позывные они дали точные позывные русской эскадры вчерашнего дня. Около полуночи транспорт открыл огонь по неизвестным целям. Стрельба велась около 30 мин. с перерывами. Всего с «Камчатки» было выпущено 300 штук 47-мм снарядов. В 00 час. 45 мин. донесение «Камчатки» об атаке «со всех сторон миноносцами» приняли на броненосце «Князь Суворов». Согласно расчётам вице-адмирала Рожественского, «нападающие миноносцы, о присутствии которых ему было справедливо или несправедливо сообщено, должны были находиться милях в 50 позади командуемого им отряда и, стало быть, могли его настигнуть около часа пополуночи».

Около полуночи по отряду броненосцев был передан сигнал: «Удвоить бдительность и ожидать атаки миноносцев». Броненосный отряд к 00 час. 55 мин. ночи вышел почти на самое ядро рыболовецкой флотилии. Британские свидетели позже показали, что «все эти суда несли обязательные огни и крейсировали сообразно обыкновенным правилам, под руководством главного начальника рыбаков, который передавал свои указания условными ракетами».

Как бы то ни было, офицеры на ходовом мостике «Князя Суворова» заметили по правому борту на расстоянии 18—20 кабельтовых подозрительное судно. На нём они не видели огней и оно направилось прямо на броненосец. Когда подозрительное судно было освещено прожектором, наблюдавшим показалось, что они заметили миноносец, шедший на «Суворов» полным ходом. На основании этих наблюдений адмирал Рожественский приказал открыть огонь.

Внезапно прямо по курсу «Князя Суворова» появилось судно, опознанное как рыбачье. Условным сигналом о прекращении стрельбы — направление луча прожектора вверх под углом 45° — и оповещением по отряду «не стрелять в рыбаков» адмирал пытался предотвратить расстрел случайного судна.

Но в этот момент с «Суворова» заметили, уже по левому борту, другое подозрительное судно. Огонь был тотчас же открыт по этой второй цели. Таким образом, стрельба велась орудиями обоих бортов. Остальные корабли отряда поддержали флагмана огнём. На значительном удалении от первого отряда, в пределах видимости световых сигналов, как раз проходил эшелон адмирала Фелькерзама (2-й броненосный отряд). Заметив начавшиеся там интенсивные переговоры по световому телеграфу, многие в отряде приняли его за приближающуюся неприятельскую эскадру. В это время крейсера «Дмитрий Донской» и «Аврора», находившиеся слева на расстоянии 15—20 кабельтовых, также открыли боевое освещение и начали стрелять в том же направлении, что и броненосцы. Их внезапное появление из темноты в непосредственной близости от броненосцев привело к тому, что их также первоначально приняли за вражеские корабли и открыли по ним кратковременный огонь из орудий, в том числе главного калибра.

Стрельбу броненосный отряд вёл в течение 10—20 мин.

Результаты инцидента: 2 рыбака убито, 6 ранено, одно судно пошло ко дну, 5 получили повреждения различной степени тяжести. В крейсер «Аврора» попало 5 снарядов, выпущенных русскими кораблями, которыми был тяжело ранен судовой иеромонах Анастасий Рукин (оторвало руку, в октябре 1904 года умер в госпитале Танжера) и легко — комендор. На корабле пробиты передняя дымовая труба, машинный кожух и надводный борт в трёх местах. На броненосце «Орёл» разорвало во время выстрела дульную часть 75-мм орудия. Кораблями сделано 500 выстрелов из орудий и 1800 из пулемётов.

Последствия

Комиссия по Гулльскому инцидентуИнцидент привел отношения России и Великобритании к самой низкой точке со времен русско-турецкой войны 1877—1878 гг и конфликта вокруг Пенде в 1885 г.[2] Возмущенная британская пресса назвала эскадру «флотом сумасшедших» («this fleet of lunatics»).[3]Россия согласилась выплатить британским рыбакам 65 000 фунтов стерлингов. Тем не менее, по настоянию Великобритании, для расследования обстоятельств происшествия был создана международная следственная комиссия, состоявшая из пяти адмиралов различных национальностей, «комиссаров». Это первый в истории опыт создания международной следственной комиссии для расследования военного инцидента.

Выводы комиссии гласили, что «нет никаких оснований для умаления военных качеств или гуманных чувств адмирала Рожественского или личного состава его эскадры», однако основные выводы комиссии были не в пользу России:

- — «большинство комиссаров… полагает, что ни среди рыбаков, ни вообще в этих местах не было никакого миноносца; в виду этого открытие адмиралом Рожественским огня не оправдывалось»;

- — «продолжительность огня с правого борта… казалась большинству комиссаров большей, чем это было необходимо»;

- — «большинство комиссаров сожалеют, что адмирал Рожественский при проходе через Па-де-Кале не озаботился известить власти соседних морских держав о том, что он был вынужден стрелять в рыбачьи суда неизвестной национальности и что последние нуждаются в помощи».

- — «суждения, сформулированные в сем рапорте не бросают никакой тени на военные способности или на чувства человечности адмирала Рожественского и личного состава его эскадры.»

Британская пресса после Гулльского инцидента выступила с очень резкими антироссийскими заявлениями, в частности выдвигались требования немедленного возврата Второй тихоокеанской эскадры обратно в Кронштадт и предания адмирала Рожественского суду военного трибунала.

Примечания

Литература

- Гулльский инцидент и гулльская международная следственная комиссия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Кокцинский И. М. Морские бои и сражения русско-японской войны или Причина поражения: кризис управления. Монграфия.. — М.: Фонд Андрея Первозванного, 2002. — 435 с. — ISBN 5-85608-237-0.

- Пикуль В. С. Проклятая Доггер-банка // Каторга. Богатство : [романы]. — М.: Вече : АСТ, 2008. — 623 с. — 2500 экз. — ISBN 978-5-9533-3181-4.

- Сергеев Е. Ю. Большая игра, 1856—1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2012. — 454 с., 8 вкл. — ISBN 978-5-87317-784-4.

- Новиков-Прибой «Цусима»

- Walter Wood. Chapter XXII. The Russian Outrage // North Sea fishers and fighters. — London: Regan Paul, Trench, Trubner & co., ltd., 1911. — P. 275-286. — 366 p.

wiki.sc