Четыре казармы лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка в Пушкине признаны региональными памятниками

Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова комплекс «Казармы лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка» включён в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

В состав комплекса вошли: «Казарма 1-го эскадрона» (г. Пушкин, Парковая ул., д. 52, лит. А), «Казарма 2-го эскадрона» (г. Пушкин, Парковая ул., д. 48, лит. Л), «Казарма 3-го эскадрона» (г. Пушкин, Парковая ул., д. 44/2, лит. А) и «Казарма 4-го эскадрона» (г. Пушкин, Гусарская ул., д. 4, лит. А).

Казармы, построенные в конце XIX века в приёмах эклектики с элементами классицизма, сохранились до настоящего времени без существенных изменений. Они располагаются в исторической части Царского Села, в районе София, который начал активно осваиваться и застраиваться ещё с 1770-х годов.

С 1810-х годов и более чем на 100 лет эта территория была связана с историей лейб-гвардии Гусарского полка, одного из известнейших гвардейских подразделений Российской Императорской Армии. Здания казарм являлись частью большого и сложного комплекса жилых и хозяйственных построек кавалерийского полка ХIХ – начала XX веков, который включал в себя казармы, конюшни, манеж, госпиталь, лазарет, кузницу, баню, хлебопекарню, тир и другие постройки, в большинстве своём утраченные к середине XX века.

Комплекс казарм лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка является примером развития казарменного строительства в России, когда подобные комплексы военных городков, пришли на смену слободскому квартированию полков при императоре Павле I.

Лейб-гвардии Гусарский полк считался одним из наиболее привилегированных полков Российской императорской гвардии в целом и гвардейской кавалерии в частности (наравне с Кавалергардским и Конным). Офицерами в нём могли служить лишь очень обеспеченные представители дворянства, поскольку дорогими были не только обмундирование и лошади, но и образ жизни, который обязаны были вести гвардейские гусары.

В рядах полка служили П.Я. Чаадаев, М.Ю. Лермонтов, И.В. Ромейко-Гурко. В лейб-гусарах также числились императоры Александр III и Николай II.

В конце XVIII – начале XX веков лейб-гвардии Гусарский полк участвовал практически во всех крупных вооруженных конфликтах, в которых принимала участие Россия: русско-французской войне 1799 года, русско-австро-французской войне 1805 года, русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов, Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах 1813-1815 годов, русско-турецкой войне 1828-1829 годов, войне в Польше 1830-1831 годов, русско-турецкой войне 1877-1878 годов, Первой мировой войне.

Размещение гвардейских частей в пригородах столицы в течение всего периода её существования было обычной практикой того времени. В Стрельне, Петергофе и Ораниенбауме квартировали полки Российской императорской гвардии. Подобное же сосредоточение войск в пределах относительно небольшого города также являлось нормой, поскольку Петербург был подлинно военной столицей Российской империи, например, в 1840-е годы четвёртая часть всех городских зданий относилась к военному ведомству и была связана с армией или флотом.

Архитектурный и дворцово-парковый ландшафт Царского Села дополняли в XIX – начале XX века и комплексы зданий, относящихся к гвардейским полкам, расквартированных в царской резиденции. Одной из этих частей был лейб-гвардии Гусарский полк (с 1855 года – лейб-гвардии Его Императорского Величества Гусарский полк).

Полк был сформирован в царствование Екатерины II. В 1775 году из лучших чинов Сербского полевого, Чёрного, Жёлтого, Молдавского и Волошского поселенных гусарских полков формируется Лейб-Гусарский эскадрон.

Первые эскадроны лейб-гусар появились в Софии в 1814 году. Под их размещение были отведены комплексы построек ХVIII века между Парковой и Фуражной улицами и Софийской площадью. В то время казармы гусар разделяли на три квартала Гусарская, Софийская (позднее Огородная) и Манежная улицы. Ядром комплекса являлись дом командира полка (в центре) и корпуса с башнями по его сторонам, в которых находились гауптвахта, канцелярия, цейхгауз. Изначально эти здания, возведённые по проекту архитектора В. И. Неелова в 1773-1775 годы, предназначались для Вотчинного правления Царского Села.

И. Неелова в 1773-1775 годы, предназначались для Вотчинного правления Царского Села.

В это время казармы были деревянными и одноэтажными, фасады обшиты крупным ленточным рустом.

В середине XIX века казармы 4-х первых эскадронов перестраиваются. Комплекс из казарм 1-го, 2-го, 3-го и 4-го эскадронов лейб-гвардии Гусарского полка перестраивался в 1850-1856 годы, следующая перестройка была в 1889-1890 годы.

Лейб-гвардии Гусарский полк был расформирован приказом комиссариата по военным делам Петроградской трудовой коммуны № 57 в 1918 году. Сведений о бытовании зданий в советский период не выявлено.

В настоящее время здания казарм 1-го, 2-го и 3-го эскадронов используются в качестве многоквартирных жилых домов. Казарма 4-го эскадрона используется под коммерческие цели.

***

Использованы материалы государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Казармы лейб-гвардии Е. И. В. Гусарского полка (4 казармы)» (государственный эксперт Я. В. Губин).

В. Губин).

Гусары разных стран

«Гусары смерти» атакуют французский кирасиров. Худ. Джузеппе Рава

В седле окровавленном конь унесёт меня,

Зелёным нежным клёном от ратного огня.

Горит гусарский ментик, распахнутый в плечах,

В багряно-желтом свете, свете последнего луча.

Гусарская баллада, 1962 г.

Военное дело на рубеже эпох. Ну вот, в нашем цикле про военное дело разных эпох дошло дело и до гусаров. Впрочем, о них здесь уже рассказывалось, в том числе и о польских, с «крыльями». Но сегодня мы начнем свой рассказ с описания французских гусаров, участников Наполеоновских войн, многие из которых, как выяснилось, вернулись в Европу из США, где сражались опять-таки в гусарах против англичан.

Однако первые гусарские полки во Франции появились вскоре после Французской революции 1789 года, когда новое республиканское правительство между 1791 и 1795 годами сформировало 13 гусарских полков. За двадцать лет войны судьбы всех этих полков были более или менее похожи, однако история именно 7-го гусарского полка от всех прочих сильно отличалась.

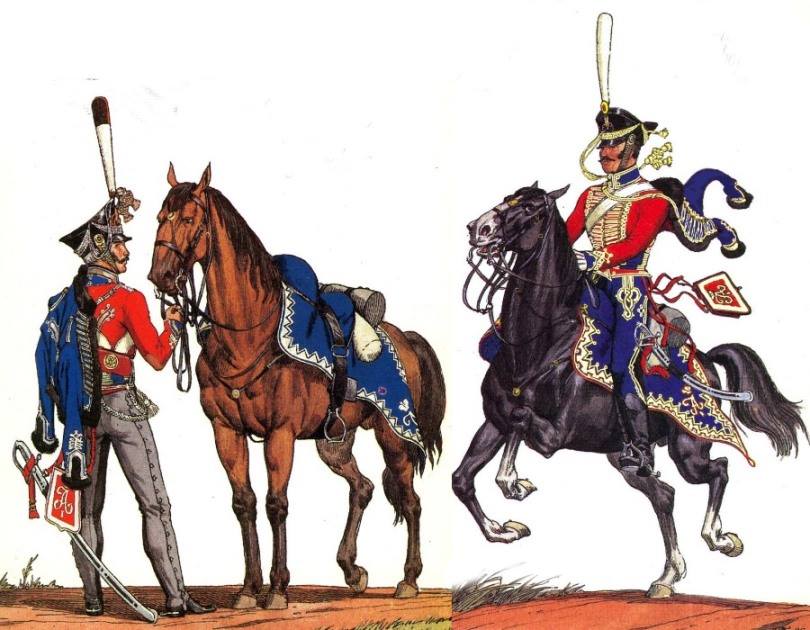

Полковник 7-го гусарского полка французской армии 1813 года. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.193

Полк этот был основан в 1792 году в Компьене указом Конвента и назывался гусарским полком де Ламот. В следующем году он стал 7-м гусарским и в 1794 году вошел в состав армии генерала Питегрю, сражавшейся против англо-голландских войск так называемой Первой коалиции.

Сегодня нам очень повезло. Благодаря фотографиям, сделанным в 50-годы XIX века, когда еще были живы участники наполеоновских войн, мы можем увидеть их воочию, хотя и постаревшими, но живыми и одетыми в сохраненную ими униформу. Вот, например, мсье Мэр, как раз и служивший в 7-м гусарском полку с 1809 по 1815 год. На груди — медаль св. Елены, выпущенная 12 августа 1857 года. Такую получили все к тому времени оставшиеся в живых ветераны войн Великой Французской революции и Наполеона. На нем полная форма наполеоновского гусара, а отороченная мехом шапка с высоким плюмажем говорит о его принадлежности к гусарской элите

В тот год холода наступили очень рано, боевые действия были приостановлены, и войска пошли на зимние квартиры, а английские войска так и вовсе возвратились в Англию. Ну, так вот в то время воевали. В начале ноября замерзла река Ваал, разделявшая две армии. Но тут французский командующий получил известие о возможной революции в Амстердаме; и, не колеблясь, собрал свои силы и пересек Ваал по льду. Гонка со временем началась; нужно было помешать противнику организовать сопротивление в Голландии. У легких кавалерийских частей было больше всего работы, чем у тяжелой конницы, и уж тут им пришлось потрудиться. Ночью 11 января 1795 года 7-й гусарский полк прибыл на якорную стоянку голландского флота в Текселе и увидел, что флот стоят на якорях и при этом вмерз в лед. Гусары поскакали по льду и, окружив корабли, принудили их экипажи сдаться. Так вот 7-й гусарский полк Франции стал единственным кавалерийским полком, вошедшим в историю сражений на море.

Ну, так вот в то время воевали. В начале ноября замерзла река Ваал, разделявшая две армии. Но тут французский командующий получил известие о возможной революции в Амстердаме; и, не колеблясь, собрал свои силы и пересек Ваал по льду. Гонка со временем началась; нужно было помешать противнику организовать сопротивление в Голландии. У легких кавалерийских частей было больше всего работы, чем у тяжелой конницы, и уж тут им пришлось потрудиться. Ночью 11 января 1795 года 7-й гусарский полк прибыл на якорную стоянку голландского флота в Текселе и увидел, что флот стоят на якорях и при этом вмерз в лед. Гусары поскакали по льду и, окружив корабли, принудили их экипажи сдаться. Так вот 7-й гусарский полк Франции стал единственным кавалерийским полком, вошедшим в историю сражений на море.

Квартирмейстер мсье Фабри служил в 1-м гусарском полку, прославившемся своей доблестью даже среди отважных наполеоновских гусаров. С 1792 по 1809 год этот полк одержал ряд блестящих побед, а в конце войны, в 1815 году, понес тяжелейшие потери в битве при Намюре.

На груди у мсье Фабри — медаль св. Елены

На груди у мсье Фабри — медаль св. Елены20 сентября 1806 года в ходе войны с Пруссией Наполеон сформировал бригаду легкой кавалерии из 5-го и 7-го гусарских полков, в котором тогда числилось 935 человек, которую передал под командование генерала Лассаля, самого популярного и «самого гусарского» из всех французских генералов наполеоновских войн. Это как раз он сказал: «Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а дерьмо!», и доказал это тем, что как раз и умер в возрасте 34 лет – был убит в бою под Ваграмом, возглавляя атаку своих кавалеристов.

Мсье Дюпон также из 1-го первого гусарского полка. На нем парадный вариант униформы, расшитый тесьмой и с многочисленными пуговицами. Пуговицы на штанах своей формой и цветом в то время часто указывали на принадлежность к тому или иному полку, как и расцветка шнуров на одежде. Изнутри гусарские брюки подшивались кожей, поскольку обычная ткань довольно быстро истиралась от трения о седло и конскую шерсть. Высокий плюмаж на шляпе указывает на офицерское звание.

Вооружен саблей мамлюков, а это значит, что он участвовал в Египетском походе Наполеона

Вооружен саблей мамлюков, а это значит, что он участвовал в Египетском походе НаполеонаНо до того, преследуя пруссаков, он и его гусары преодолели 1150 км за 25 дней, или в среднем проходили за день 50 км в день. Наконец, во главе 500 человек он захватил крепость Штеттин, гарнизон которой насчитывал 6000 человек и 160 пушек. Наполеон после этого писал Мюрату, которому непосредственно подчинялся Лассаль: «Если ваши гусары берут крепости, то мне остается расплавить тяжёлую артиллерию и распустить инженеров».

Вот этот портрет Лассаля кисти художника Антуана-Жан Гро Музей армии, Париж

После восстановления Первой империи в 1815 году 7-й гусарский полк стал старшим полком в гусарской дивизии генерал-полковника де Хусарса, что давало его кавалеристам право на различные привилегии.

Но потом его все равно расформировали, как слишком уж преданное свергнутому императору.

Но потом его все равно расформировали, как слишком уж преданное свергнутому императору.Потерпев поражение от Франции в 1805 году, Австрия долгое время не могла от него оправиться, однако в 1809 году, после восстания против французских оккупационных войск в Испании и национального пробуждения в Германии, Австрия все-таки решила начать войну с Наполеоном. Тогда прусский герцог Фридрих Вильгельм Брауншвейгский вступил в союз с австрийцами и собрал отряд пехоты и кавалерии, состоявший из тысячи всадников-гусаров и такого же количество пехотинцев. Из-за трагедии, постигшей его семью (смерть отца, павшего на поле брани) и всю его страну, завоеванную неприятелем, герцог для их униформы выбрал черный цвет и череп со скрещенными костями в качестве эмблемы на головные уборы. Кстати, отсюда пошло и название этого корпуса Schwarze Schar («Черная банда»), или «Гусары смерти». Снаряжение и вооружение закупались в австрийских арсеналах, причем гусарский полк имел полных эскадрона четыре эскадрона и еще и конную артиллерийскую батарею из четырех орудий.

«Гусар смерти» 1809 г. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.187

Как известно, боевые действия 1809 года закончились новым поражением Австрии, с которым герцог, однако, не смирился. Он решил пробиться со своими войсками к Атлантическому побережью и отплыть оттуда в Англию. На его пути стояли войска Вестфалии и город Хальберштадт, который защищали 3000 солдат. Однако ночи войска герцога сумели взяли городские ворота, после чего оставшиеся в живых 500 человек гусарского полка, которым командовал майор Шредер, в темноте ворвались на главную площадь города. Расположившийся там резерв противника из нескольких сотен человек вынужден был сдаться, а город, за исключением нескольких очагов сопротивления, — капитулировать. Отдохнув и набрав в городе несколько сотен человек пополнения, герцог спустя два дня прибыл в родной Брауншвейг. Однако за ним гнались многочисленные преследователи, а посланные гонцы успели предупредить французские гарнизоны о продвижении его отряда.

Тем не менее, несмотря ни на что, спустя неделю, после нескольких небольших стычек, «Черный отряд» из 1600 человек сумел-таки выйти к морю. При помощи различных уловок гусары сумели увести преследователей от места посадки, так что у них нашлось даже время продать перед отъездом своих лошадей. Герцог и его люди сели на британские корабли и после высадки в Ярмуте и Гримсби поступили на британскую службу. В следующем году они приняли участие в экспедиции в Испанию вместе с британскими, итальянскими и испанскими войсками под командованием Джона Мюррея и отважно там сражались.

Тем не менее, несмотря ни на что, спустя неделю, после нескольких небольших стычек, «Черный отряд» из 1600 человек сумел-таки выйти к морю. При помощи различных уловок гусары сумели увести преследователей от места посадки, так что у них нашлось даже время продать перед отъездом своих лошадей. Герцог и его люди сели на британские корабли и после высадки в Ярмуте и Гримсби поступили на британскую службу. В следующем году они приняли участие в экспедиции в Испанию вместе с британскими, итальянскими и испанскими войсками под командованием Джона Мюррея и отважно там сражались.На британской службе «черные гусары» оставались до середины 1815 года. Однако для участия в кампании «Ста дней», в ходе которой Наполеон был разбит уже окончательно, герцог сумел собрать еще один полк «черных гусаров» численностью 730 человек. Так что вскоре под его командованием служили уже два гусарских полка, одетых в весьма характерную униформу.

Ну а теперь мы отправимся опять за океан и посмотрим, как обстояло дело с конницей и все с теми же гусарами там. А «там» было так: Война за независимость закончилась, французские гусары уплыли, а вот новых… новых там заводить не стали. Более того, Конгресс оставил в армии всего лишь 100 солдат, потому что больше-то США тогда и не требовалось! Правда, очень скоро выяснилось, что в таком количестве американская армия не может воевать даже с индейцами, и численность ее увеличили до 3000 человек. Кавалерия молодой страны была драгунской, носила каски Тартлона, отделанные по тулье медвежьим мехом, да еще и с тюрбаном по цвету эскадрона, которых было всего… четыре! Ну, а в 1802 году кавалерию в армии США отменили вообще!

А «там» было так: Война за независимость закончилась, французские гусары уплыли, а вот новых… новых там заводить не стали. Более того, Конгресс оставил в армии всего лишь 100 солдат, потому что больше-то США тогда и не требовалось! Правда, очень скоро выяснилось, что в таком количестве американская армия не может воевать даже с индейцами, и численность ее увеличили до 3000 человек. Кавалерия молодой страны была драгунской, носила каски Тартлона, отделанные по тулье медвежьим мехом, да еще и с тюрбаном по цвету эскадрона, которых было всего… четыре! Ну, а в 1802 году кавалерию в армии США отменили вообще!

Тут началась война с Англией 1812 года, и конница опять понадобилась. Драгунская, опять же в касках с гребнем и хвостом, но в мундирах, расшитых шнурами с «венгерскими узлами», что придало ей соблазнительный гусарский вид. Но война закончилась, кавалерию опять отменили, причем на целых 20 лет! Патрулирование границ возложили на милиционные формирования конных рейнджеров. Нанимались они служить на год. Платили им один доллар в день (огромную по тому времени сумму!), но ни дисциплиной, ни боевой эффективностью они не отличались. Ну и никакой формы, разумеется, тоже не носили.

Платили им один доллар в день (огромную по тому времени сумму!), но ни дисциплиной, ни боевой эффективностью они не отличались. Ну и никакой формы, разумеется, тоже не носили.

Кремневое казнозарядное ружье Холла образца 1833 г., находившееся на вооружении американской драгунский кавалерии: калибр .58 (14,3 мм). На фото внизу устройство затвора

Затем конница опять понадобилась, и в 1833 году вновь была создана: Американский драгунский полк, в котором насчитывалось 600 человек. Они получили прямо-таки шикарную униформу с обилием золотого шитья и с высокими, словно у гусаров, киверами с козырьком и султаном, и двойные желтые лампасы на брюках. На плечах у рядовых и офицеров были эполеты, правда, с бахромой, только у офицеров. Мундиры были темно-синие (у трубачей красные!), брюки небесно-голубые. Особенно красивой была парадная форма, причем полк, сражаясь с индейцами племен оседжа и кайова, использовал ее как боевую и с успехом: пораженные внешним видом американцев простодушные индейцы (оседжи, например), только увидев их, сразу согласились заключить мир!

Парадная форма американского драгунского полка 1833—1851 гг.

: 1 — офицер, 2 — горнист, 3 — сержант (две нашивки углом вниз на рукаве) и рядовые драгуны. Рис. Л. и Ф. Функенов

: 1 — офицер, 2 — горнист, 3 — сержант (две нашивки углом вниз на рукаве) и рядовые драгуны. Рис. Л. и Ф. ФункеновПримерно так же выглядела и американская конница на начало 1861 года, и конницы тогда американцам хватало. Но уже После Булл-Ран, первого сражения Гражданской войны, президент Авраам Линкольн призвал в армию, включая и кавалерию, полмиллиона добровольцев. Амбициозный план федерального правительства по оснащению и обучению такого большого числа людей начал давать результаты в течение двух лет.

Очень забавное фото: пистолет «Астон» образца 1842 года калибра .54 (13,7 мм) – первый американский капсюльный пистолет, а внизу, для сравнения, револьвер калибра .31 (7,8-мм) «Кольт-покет» образца 1849 года

В начале войны армия Союза могла рассчитывать на шесть регулярных кавалерийских полков, но к концу 1861 года их было уже 82. В следующем году у Союза было 60 000 солдат, а для армии закуплено почти 300 000 лошадей. Поскольку полки формировались в городах, округах или лояльных Вашингтону штатах, то их и называли в честь этих мест: 1-й нью-йоркский кавалерийский полк, 7-й кавалерийский полк Огайо и так далее.

Все союзные полки тогда назывались просто кавалерийскими, поскольку при сравнении их с аналогичными европейскими частями нам нетрудно было бы заметить, что все они выполняли функции драгун. То есть им приходилось сражаться и пешком, и верхом.

Все союзные полки тогда назывались просто кавалерийскими, поскольку при сравнении их с аналогичными европейскими частями нам нетрудно было бы заметить, что все они выполняли функции драгун. То есть им приходилось сражаться и пешком, и верхом.В ходе Семинольских войн армия США испытала и первые барабанные десятизарядные винтовки Кольта, выпускавшиеся в 1837-1841 гг.: «Кольт Патерсон» калибра .69 (17,5 мм) и «Кольт Патерсон» №2 образца 1838 года калибра .44 (10,9 мм) со скрытым курком – на фото

Барабан и кольцо взведения курка и одновременно поворота барабана

К концу 1863 года обе стороны начали «терять обороты», а война для добровольцев начала терять свою притягательную силу. В Нью-Джерси власти решили сделать набор в кавалерию более интересным и сложным, и по всему штату были вывешены плакаты с надписью: «Конь для верховой езды и меч в руках», рекламирующие набор в 1-й гусарский полк США. Люди довольно глупы, и шанс стать гусаром вместо обычного кавалериста вскоре обеспечил полк необходимым количеством людей.

Им сшили красивую форму, похожую на австрийскую гусарскую, а государство не пожалело расходов на их снаряжение и вооружение. В начале 1864 года полк, полностью экипированный в конном строю, проследовал через Вашингтон, и, как было принято в то время, президент Линкольн провел ему смотр перед Белым домом. Его появление в гусарской форме привлекло внимание прессы, а репродукции с фотографий появились во всех газетах. В армейском списке он значился как 3-й добровольческий кавалерийский полк Нью-Джерси, причем цифра «3» была вышита в венке на их фуражках, но называли его «первым гусарским». Однако он так и остался в истории американской конницы как единственный полк с названием гусарского, а из-за своей богатой формы его кавалеристы получили прозвище «бабочек».

Им сшили красивую форму, похожую на австрийскую гусарскую, а государство не пожалело расходов на их снаряжение и вооружение. В начале 1864 года полк, полностью экипированный в конном строю, проследовал через Вашингтон, и, как было принято в то время, президент Линкольн провел ему смотр перед Белым домом. Его появление в гусарской форме привлекло внимание прессы, а репродукции с фотографий появились во всех газетах. В армейском списке он значился как 3-й добровольческий кавалерийский полк Нью-Джерси, причем цифра «3» была вышита в венке на их фуражках, но называли его «первым гусарским». Однако он так и остался в истории американской конницы как единственный полк с названием гусарского, а из-за своей богатой формы его кавалеристы получили прозвище «бабочек».Рядовой первого гусарского полка, 1864 год. Рис. из книги: V.Vuksic, Z. Grbasic. Cavalry. The history of fighting elite 650BC – AD1914. L.: Cassell, 1994. P.205

13 сентября 1864 года у Берривильской дороги гусары полка разбили крупные силы конницы Конфедерации и заставили сдаться 8-й Южно-Каролинский пехотный полк вместе со знаменами и командиром.

Они также принимали участие в боях при Аппоматтоксе, Сидар-Крике и Файв-Форксе.

Они также принимали участие в боях при Аппоматтоксе, Сидар-Крике и Файв-Форксе.Револьверы Кольта в это время уже нашли себе дорогу в армию. Перед нами один из популярных ранних образцов этого оружия — «Кольт Патерсон» №5, «кобурная модель», калибр .36 (9,6 мм). Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Кольт Патерсон», «поясная модель» №3, калибр .31 (7,7 мм). Метрополитен-музей, Нью-Йорк

С индейцами эти «гусары» не воевали. Тяжесть индейских войн пала на плечи все той же драгунской кавалерии. Но об этом мы расскажем уже в следующем материале.

Продолжение следует…

Венгерские гусары. И жизнь, и слёзы, и любовь.

Утащила к себе интересный рассказ о венгрских гусарах.

Венгрия, Будапешт

О том, что гусары по происхождению — венгерские воины, я узнала лет 10 назад из статьи в российском журнале. Узналаи забыла. А когда приехала сюда, то гусары были первыми венграми, на которых я обратила внимание после того, как сошла с поезда. Приехали мы сюда ранней весной, поэтому гусары были такими.

Эта коллекция насчитывает 18 конных статуй. Один гусар постоянно находится возле конюшни графа Фештечича (сейчас Музей карет) — на Балатоне, в Кестхее. Один раньше стоял возле Музея военной истории в Будапеште (возможно, он есть там и сейчас — навещу в следующий приезд). Если честно, не знаю, установлены ли какие-то из этих статуй ещё где-то постоянно, но каждый год, перед днём 15 марта, многие из них появляются на самых известных и людных площадях венгерской столицы.

Венгрия, Будапешт

Самое полное представление о гусарах — кто такие, как были одеты, что делали — я получила только сейчас, после посещения выставки «Артефакты из шестивековой истории венгерских гусар» (Кестхей, замок графа Фештетича, май-сентябрь 2014; основа выставки — частные коллекции). И наконец-то все пазлы для меня сложились.

История венгерских гусар — такая, какую можно услышать из уст тамошних историков и хранителей древностей — начинается в первой половине 15 века. Тогда срочно требовалось укрепить пограничные заставы на юге страны, чтобы защититься от набегов турок. Конница турок была быстрая, лёгкая и маневренная, поэтому противостоять ей могли только аналогичные войска. Из венгерских и сербских всадников и были сформированы первые отряды гусар, которые были вооружены кавалерийской пикой, саблей, щитом «тарч», имели открытые шлемы и часто носили кольчугу или бехтерец.

Тогда срочно требовалось укрепить пограничные заставы на юге страны, чтобы защититься от набегов турок. Конница турок была быстрая, лёгкая и маневренная, поэтому противостоять ей могли только аналогичные войска. Из венгерских и сербских всадников и были сформированы первые отряды гусар, которые были вооружены кавалерийской пикой, саблей, щитом «тарч», имели открытые шлемы и часто носили кольчугу или бехтерец.

Мы все знаем гусарскую военную форму такой, какой она была в 18-19 вв, но у самых первых, как и у самых последних венгерских гусар, она была другой.

Фото: www.wikipedia.hu

Говорят, что происхождение слова «гусар» (венг. Huszár) «скрыто в глубине веков». Есть исследователи, которые поддерживают его сербское происхождение, другие же версии толкуют, что слово происходит от названия венгерского числительного húsz — «20».

Известно, что в 1474 году 8 тысяч гусар под предводительством короля Матьяша вынудили сдаться в плен 25-тысячную армию короля Чехии. После этого события Антонио Бонфини написал о венгерских гусарах следующее: «Нет воинов лучше них, никто в мире не может лучше них переносить жару и холод, усталость и лишения. Они уважительны, достаточно религиозны,не буянят в лагере, им чуждо богохульство, нарушение данного слова, нечестивые любовные утехи…»

После этого события Антонио Бонфини написал о венгерских гусарах следующее: «Нет воинов лучше них, никто в мире не может лучше них переносить жару и холод, усталость и лишения. Они уважительны, достаточно религиозны,не буянят в лагере, им чуждо богохульство, нарушение данного слова, нечестивые любовные утехи…»

Тот самый щит «тарч». Считается, что он имеет форму капли или слезы.

Гусары составляли 90% кавалерии армии Ференца Ракоци II (это около 30 тыс.человек) и участвовали в антигабсбургской национально-освободительной войне венгерского народа 1703—1711 годов. После заключения Сатмарского мира, часть гусар была зачислена в императорские полки, а те, кто эмигрировал, создавали гусарские отряды при европейских правящих домах.

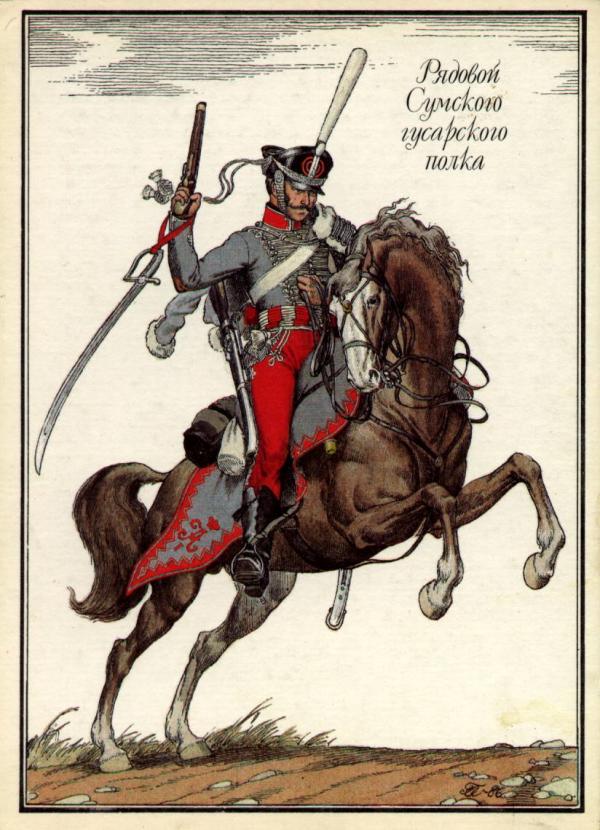

С конца 17 века венгерские гусары — смелые, инициативные, решительные, виртуозно владеющие саблями — стали появляться при дворах европейских монархов. Известно, что в армии французского «короля-солнце» Людовика XIV было три гусарских полка. Русские гусары — это тоже «копия» венгерских гусар: они пришли, вероятнее всего, сначала через Польшу (Речь Посполитую) в 17 в, но не прижились. Затем, уже к середине 18 века, гусарские полки возобновили своё существование в России как пограничные войска и сначала комплектовались преимущественно иностранцами.

Русские гусары — это тоже «копия» венгерских гусар: они пришли, вероятнее всего, сначала через Польшу (Речь Посполитую) в 17 в, но не прижились. Затем, уже к середине 18 века, гусарские полки возобновили своё существование в России как пограничные войска и сначала комплектовались преимущественно иностранцами.

В кавалерии империи Габсбургов в 1740 году было 8 гусарских полков, полностью укомплектованных венгерскими всадниками, а в правление Марии Терезии, которая делала ставку на рыцарские качества дворян, таких полков было уже 12. Столько же их служило под знамёнами Австрийской империи после окончания наполеоновских войн.

Гусарские полки различались по номерам подразделений, по имени владельца и по цветам мундиров. Яркая одежда выделяла этих всадников среди других воинов.

Венгрия, Кестхей

19 век — время революций в Европе. 15 марта 1848 года считается днём начала национальной революции в Венгерском королевстве, входившем в состав Австрийской империи (подробнее см. ссылку)

ссылку)

«Гусары героически сражались во всех битвах Национально-освободительной борьбы, но они вынуждены были склониться перед превосходящими силами австрийского императора и российского царя и под руководством генерал-лейтенанта Артура Гёргеи сложить оружие у населённого пункта Вилагош. Расправа не заставила себя ждать — фельдцейхмейстер Гайнау приказал казнить многих гусарских генералов и штабных офицеров. После подавления национально-освободительной борьбы венгерских гусар из Национальной гвардии зачислили на службу в императорскую армию, и большинство из них вновь были расквартированы за пределами Королевства Венгрии. Тех офицеров, которые не были приговорены к заточению в крепости, разжаловали. Были созданы два новых гусарских полка.» (из сопроводительного текста к выставке).

В 1867 году Австрия и Венгрия подписали договор о равноправии, была создана Австро-Венгерская монархия. В результате переговоров были удовлетворены практически все требования, которые выдвигались во время освободительной борьбы 1848-1849 гг.

Были сформированы совместные императорские и королевские полки, но подразделения гусар укомплектовывались только с территории Королевства Венгрии. Этот род войск представлял собой войсковые формирования первой линии. Венгерская армия выступала под собственным знаменем, командным языком в ней был венгерский, солдаты носили венгерскую форму.

Гусары носили красные брюки, синюю или голубую верхнюю часть формы и более низкие, чем раньше, киверы разных цветов. У гусар из Венгерской Королевской армии галуны были не чёрно-жёлтые, как у императорских, а вишнёво-красные. На киверах у них был не двуглавый австрийский орёл, а герб Венгрии.

На рубеже веков среди гусар возникли новые подразделения: в полках появились взводы сапёров, связистов, пулемётчиков, хотя огнестрельное оружие имелось на вооружении у гусар и раньше.

В преддверии Первой мировой войны цвет униформы армии монархии сменился на мышино-серый, и только гусары по-прежнему имели нарядные яркие мундиры. Из-за этого всадники были прекрасной мишенью на поле боя и уже не могли противостоять вражеской пехоте и артиллерии. Поэтому после Первой мировой количество гусарских полков было ограничено до 4-х, их одежда также стала более «камуфляжной», а сами воины выполняли боевые задачи спешившись, стреляя из карабина или пулемёта.

Так выглядели венгерские гусары в начале 20-го века.

Почтовые открытки 1914-1918 гг.

«Последнюю классическую кавалерийскую атаку выполнил гусарский полк под руководством Кальмана Микеца на территории Украины во время Второй мировой войны. Зрелище гусар, атакующих с саблями наголо, настолько поразило солдат Красной армии, что они сломя голову бежали со своих позиций» (из сопроводительного текста к выставке).

Униформа времён правления Миклоша Хорти (1920-1944 гг). Слева — офицерский гусарский головной убор

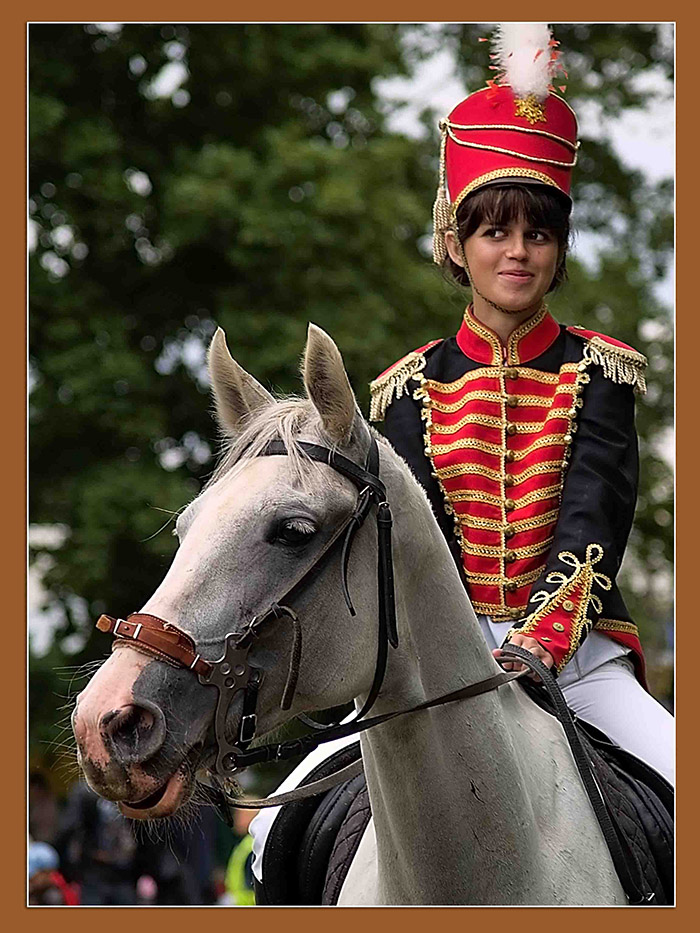

С окончанием Второй мировой войны закончилась история венгерских гусар. Закончилась совсем не романтично. Но гусары для Венгрии — это предмет всеобщей любви, национальное достояние или, если хотите — такой же хунгарикум, как паприка. Яркие мундиры сейчас можно увидеть не только на подобных выставках, но и во время некоторых праздников или реконструкций определённых исторических событий. Так, в сентябре в Будапеште проводится грандиозное мероприятие: Nemzeti Vágta / Национальный галоп (скачки). Площадь Героев становится центром зрелищного шоу,навыки верховой езды показывают даже девушки!

Но гусары для Венгрии — это предмет всеобщей любви, национальное достояние или, если хотите — такой же хунгарикум, как паприка. Яркие мундиры сейчас можно увидеть не только на подобных выставках, но и во время некоторых праздников или реконструкций определённых исторических событий. Так, в сентябре в Будапеште проводится грандиозное мероприятие: Nemzeti Vágta / Национальный галоп (скачки). Площадь Героев становится центром зрелищного шоу,навыки верховой езды показывают даже девушки!

Прямо как в советском фильме «Гусарская баллада»! Фото www.vaskarika.hu

Каждый год 15 марта Венгрия вспоминает гусар обязательно!

15 марта 2015 г, Венгрия, Кестхей

И женское сердце всё так же вздыхает в такт лошадиных копыт, как и тогда 🙂

Венгерский композитор Имре Кальман. Оперетта «Принцесса цирка» / Kálmán Imre. «Cirkuszhercegnő». Исполняется на языке оригинала.

На русском языке. Художественный фильм «Принцесса цирка», экранизация одноимённой оперетты Имре Кальмана. Ремейк фильма «Мистер Икс» 1958 года. СССР, 1982 г.

Ремейк фильма «Мистер Икс» 1958 года. СССР, 1982 г.

| |||||||||||

особенности, история и интересные факты

Рождение нового вида легкой кавалерии

В русский язык слово гусар пришло из Австрии. Именно здесь этот вид легкой кавалерии получил свое развитие, превратившись из конных отрядов ополчения в регулярные воинские подразделения. Действия польской легкой конницы и венгерских отрядов на полях сражений в Центральной и Восточной Европе показали высокую эффективность нового вида кавалерии. Польские гусары, вооруженные легким оружием, обладали мобильностью и могли выполнять различные боевые задачи. Летучие отряды успешно действовали при ведении разведывательных операций, наносили немалый урон коммуникациям противника. При умелом использовании в составе основных сил гусары прекрасно показали себя в качестве ударных подразделений. Лавина легкой конницы смогла внести смятение в ряды пехоты, расстроив боевые порядки противника. Про гусаров говорили – «Они быстры, стремительны и неустрашимы. Их атака всегда, как гром среди ясного неба».

Именно здесь этот вид легкой кавалерии получил свое развитие, превратившись из конных отрядов ополчения в регулярные воинские подразделения. Действия польской легкой конницы и венгерских отрядов на полях сражений в Центральной и Восточной Европе показали высокую эффективность нового вида кавалерии. Польские гусары, вооруженные легким оружием, обладали мобильностью и могли выполнять различные боевые задачи. Летучие отряды успешно действовали при ведении разведывательных операций, наносили немалый урон коммуникациям противника. При умелом использовании в составе основных сил гусары прекрасно показали себя в качестве ударных подразделений. Лавина легкой конницы смогла внести смятение в ряды пехоты, расстроив боевые порядки противника. Про гусаров говорили – «Они быстры, стремительны и неустрашимы. Их атака всегда, как гром среди ясного неба».

Сербские гусары

Стоит напомнить, что гусары были в русской армии еще при царе Михаиле Федоровиче. На службе русского царя состояли наемники из Европы, сведенные в три гусарские роты. Петр I на некоторое время упразднил гусарские подразделения, однако уже в 1723 году в русской армии снова появляются гусарские кавалерийские иррегулярные формирования. Попытки превратить иррегулярную конницу в полноценные строевые подразделения предпринимались фельдмаршалом Минихом, однако успеха эта идея не принесла. Только при Екатерине II были сформованы первые регулярные гусарские полки, набираемые из числа российских граждан. Активную роль в повышении боеспособности легкой кавалерии сыграл Император Павел I. Все гусарские полки в России получили названия по месту постоянной дислокации. Летучая кавалерия стала регулярно участвовать в военных похода российской армии, став полноценным боевым инструментом современной армии.

Петр I на некоторое время упразднил гусарские подразделения, однако уже в 1723 году в русской армии снова появляются гусарские кавалерийские иррегулярные формирования. Попытки превратить иррегулярную конницу в полноценные строевые подразделения предпринимались фельдмаршалом Минихом, однако успеха эта идея не принесла. Только при Екатерине II были сформованы первые регулярные гусарские полки, набираемые из числа российских граждан. Активную роль в повышении боеспособности легкой кавалерии сыграл Император Павел I. Все гусарские полки в России получили названия по месту постоянной дислокации. Летучая кавалерия стала регулярно участвовать в военных похода российской армии, став полноценным боевым инструментом современной армии.

https://youtube.com/watch?v=CW71oNYCF7E

Появление гусар в России

Гусары были особым родом войск, существовавшим в Российской империи еще до Петра Великого. В состав кавалерийских полков в те времена входили прежде всего венгры, а также украинцы, поляки и татарские всадники. Конница лихо врезалась в обозы противника, опрокидывала базы и уничтожала дозоры неприятеля. Бесстрашие кавалерии вошло в поговорку. Но тогда о единой форме у гусар, да и вообще в войске, никто и представления не имел: одевались во что придется, однако эффектный венгерский стиль был в приоритете.

Конница лихо врезалась в обозы противника, опрокидывала базы и уничтожала дозоры неприятеля. Бесстрашие кавалерии вошло в поговорку. Но тогда о единой форме у гусар, да и вообще в войске, никто и представления не имел: одевались во что придется, однако эффектный венгерский стиль был в приоритете.

Исследователями военной истории была определена дата первого в России лейб-гвардии конного полка – 31 декабря 1730 года, который явился преемником Кроншлотского полка драгун, основанного Петром Великим в 1706 году.

Инициатором создания конного полка являлась Анна Иоановна, нуждавшаяся в поддержке гвардии, но не пользовавшаяся любовью у старейших гвардейских полков: Измайловского и Преображенского.

Галантный XVIII век вступил в свои права, и российская гвардия стала элитным родом войск, чему немало способствовали элементы венгерского костюма, внесенные в гусарский мундир

Про гусаров на Руси

Легкие шлемы заменили кованые «со стрелами», защищавшие носы, а кольчуги заменили латами. Они стали уже панцирными гусарами, которые прославились в боях с крымскими татарами и турецкими спагами. Этот вид кавалерии приглянулся Михаилу Федоровичу. Тогда на Руси появились вербованные гусарские шквадроны, в составе которых были немцы и поляки. Во времена Алексея Михайловича в гусарских шквадронах начали появляться и отечественные дворяне.

Они стали уже панцирными гусарами, которые прославились в боях с крымскими татарами и турецкими спагами. Этот вид кавалерии приглянулся Михаилу Федоровичу. Тогда на Руси появились вербованные гусарские шквадроны, в составе которых были немцы и поляки. Во времена Алексея Михайловича в гусарских шквадронах начали появляться и отечественные дворяне.

Во времена Елизаветы Петровны появились грузинские, сербские и македонские гусарские полки. В те времена был сформирован и костюм гусара. Теплые ментики (бывшие мантии), высокая шапка гусара, ботики ниже колен и легендарные ташки — сумки для документации — таков был костюм гусара во второй половине XVIII века. По словам генерала Фермера, гусары обязаны были идти в атаку с присущей им наглостью. Таким образом, впервой зафиксировали психологию в российском гусарстве.

Во времена Екатерины II в гусарских полках в основном были русские солдаты и офицеры. Эту традицию, закрепленную Павлом I, не нарушали до падения самой империи. В гусарских полках часто были люди, которые являлись носителями интеллектуального мышления на элитарном уровне. Хотя, если посмотреть на названия гусарских полков, то с этим можно и не согласиться или только частично.

Хотя, если посмотреть на названия гусарских полков, то с этим можно и не согласиться или только частично.

Гусары в ХХ веке

Первую Мировую войну гусары встречают как обычная кавалерия, используемая наравне с драгунскими полками. Кроме шитья и обозначения на погонах они себя практически ничем не выделяют из общей массы, в общем-то, бесполезной в позиционных боях конницы.

Поделившись на красных и белых, бывшие братья по оружию сражаются между собой на разных фронтах. Те, кто посвятил себя Белому делу, проиграв, навсегда уходит из истории, унося с собой лишь воинскую славу.

Те, кто встал на сторону Красной армии, через короткое время переформировывается в красную кавалерию. Большого притока именно в гусарские полки не было, а держать у себя анахронизм большевики не захотели.

Кликабельно

Неожиданное развитие получает в эти годы парадная гусарская форма. Захваченные большевиками склады, на которых пылилась в ожидании парад в Берлине новая форма, расходится по войскам. Нередко в те годы можно было увидеть расхаживающего в кивере красного кавалериста или выряженного в синий с шитьем доломан советского пехотинца.

Нередко в те годы можно было увидеть расхаживающего в кивере красного кавалериста или выряженного в синий с шитьем доломан советского пехотинца.

Собственно, легендарные «красные революционные шаровары», полученные в подарок за стрельбы комвзвода Трофимовым, скорей всего имеют именно гусарское происхождение.

Окрас паладинов

Внимательно посмотрев на армии Средних веков, можно вновь увидеть одинаковую военную одежду. Теперь речь идет об отношениях вассалов и сеньоров и титулах. Вооруженные силы тех лет являлись армиями не монархов, а паладинов.

Каждый из последних отправлялся на битву со своей маленькой боевой группой – копьем, которое он мог надеть в окрас собственного герба.

В средневековье геральдика являлась как символом рыцаря, так и особой военной наукой, помогавшей в неразберихе битвы увидеть, где находятся войска конкретного феодала. Грамотные специалисты в геральдике, находившиеся на службе тогдашних рыцарей, учили десятки тысяч гербов и обязаны были без труда определить их владельцев. .

.

Часть национальностей полагает, что униформа солдат появилась в эпоху паладинов. Так понятие «waffenrock» происходит не от слова война («waffen»), а от слова «герб» («wappen»).

Хотя слово «uniform» происходит от понятия «нечто, обладающее общей формой». В аналогичном значении понимали военный мундир и в Российской Империи, где она по неясным обстоятельствам появилась почти веком раньше, чем в странах Старого Света.

Ментик

Итак, вы уже знаете, что гусарская накидка называется «ментик». Это куртка, идентичная доломану, но её воротник, низ рукавов и изделия, края бортов оторочены мехом. Военнослужащие каждого полка носили ментики своего цвета, причём он не всегда совпадал с окрасом доломана.

Так, офицеры лейб-гвардии гусарского полка носили бобровый мех чёрного цвета, а солдаты и унтер-офицеры – чёрный недорогой. В армейских гусарских полках офицеры носили серый мех, рядовые – белый, а унтер-офицеры – черный.

Летом ментики носили наброшенными на левое плечо, а зимой – поверх доломанов, надетыми в рукава. Чтобы это изделие не сваливалось, его подвязывали шнурком, который проходил под мышкой правой руки. Летом ментик не носили лишь гусары, вооружённые пиками. В военной обстановке перед атакой эта накидка снималась совсем или надевалась в рукава.

Чтобы это изделие не сваливалось, его подвязывали шнурком, который проходил под мышкой правой руки. Летом ментик не носили лишь гусары, вооружённые пиками. В военной обстановке перед атакой эта накидка снималась совсем или надевалась в рукава.

Гусарские музыканты (литаврщики, трубачи) имели на ментиках и доломанах добавочные украшения в виде так называемых «крыльцев» на плечах, жёлтой и белой тесьмы на рукавах.

Возможные прототипы[ | код]

В России известен дворянский род Ржевских, происходивший от легендарного князя Рюрика и утративший княжеский титул в конце XIV века. Ржевские, чья фамилия названа по городу Ржеву, упоминаются в летописи 1315 года — они были удельными князьями во Ржеве. Князь Родион Федорович Ржевский был убит в Куликовской битве в 1380 году.

- Ржевские жили в девяти российских губерниях: Воронежской, Курской, Тульской, Московской, Орловской, Рязанской, Санкт-Петербургской, Тамбовской, Тверской.

- В Санкт-Петербурге реально существовал капитан русской Императорской армии Ржевский, от фамилии которого произошло название Ржевской слободы, которой он владел, и района города (тогда пригорода) Ржевка.

Данную землю капитан продал морскому ведомству, и там устроили Ржевский артиллерийский полигон. Ныне этот топоним сохранился в названии одноимённой железнодорожной станции, а также располагающегося неподалеку жилого массива «Ржевка-Пороховые».

Данную землю капитан продал морскому ведомству, и там устроили Ржевский артиллерийский полигон. Ныне этот топоним сохранился в названии одноимённой железнодорожной станции, а также располагающегося неподалеку жилого массива «Ржевка-Пороховые». - Первым Ржевским, носившим звание поручика, был Юрий Алексеевич, учившийся в начале 18 века в Италии морскому делу по указу Петра Первого, прапрадед А. С. Пушкина, после чего был назначен в чине поручика в Преображенский полк. Его потомок Николай Ржевский, брат А. С. Пушкина в шестом колене, учился вместе с Пушкиным в Царскосельском лицее.

- В Венёвском уезде Тульской губернии в середине 19 века жил дворянин подпоручик Сергей Семёнович Ржевский, который «безобразничал напропалую, зачастую весьма пошло, и чьи шутки часто шокировали дворянское общество. Рассказы о похождениях «венёвского безобразника» описывались в московской бульварной прессе. В армии он прослужил всего год и три месяца, после чего был выгнан со службы.

В Отечественной войне 1812 года не участвовал, поскольку тогда ещё не родился. Об этом говорится в мемуарах его племянницы Надежды Петровны Ржевской (урождённой Волконской), изданных Тульским краеведческим музеем. Из реальных похождений поручика Ржевского, описанных княгиней и попавших в газеты:

В Отечественной войне 1812 года не участвовал, поскольку тогда ещё не родился. Об этом говорится в мемуарах его племянницы Надежды Петровны Ржевской (урождённой Волконской), изданных Тульским краеведческим музеем. Из реальных похождений поручика Ржевского, описанных княгиней и попавших в газеты:

- В Отечественной войне 1812 года участвовали два брата Ржевских, но среди них не было поручика и они не являются прототипами героя.

- В воспоминаниях гусара подполковника Дениса Давыдова есть участник Отечественной войны подполковник Павел Ржевский, также не являющийся прототипом Дмитрия Ржевского.

- Волгоградский писатель Юрий Войтов считает, что прототипом Ржевского «мог стать уроженец Царицына Николай Ашинов, который был широко известен в конце XIX века. Ашинов был отчаянным авантюристом и столь же ярым патриотом. Это же надо было додуматься — высадить сто с лишним лет назад на территории нынешнего африканского Сомали казачий десант, основать там „африканское казачество со станицей Московская“ и заявить, что отныне эти земли находятся под юрисдикцией российской короны.

Такое мог совершить только истинный… поручик Ржевский.»

Такое мог совершить только истинный… поручик Ржевский.»

Мундир и его роль в жизни военного человека

Первое упоминание о мундирах в России относится к временам правления царя Алексея Михайловича. Уже тогда вместе со стрелецкими полками на службе у русского царя появляются офицеры-иностранцы, предпочитающие носить военный костюм европейского образца. Полки европейского строя можно отличить по более унифицированному военному обмундированию. Военная униформа начинает проникать вместе с иностранцами в светскую и гражданскую жизнь. Мужской костюм европейского фасона только отдаленно напоминает военную одежду. Еще не были в ходу ни знаки отличия, ни специфические для военных элементы воинского костюма. Только после завершения неудачной войны с Турцией за Азов, в русской армии начинается массовый приток иностранцев, которые привнесли вместе с собой в российский обиход понятие военного мундира.

Первые мундиры

В гражданском обществе считается почетным носить военные мундиры. Даже после ухода с действительной военной службы военное обмундирование продолжает оставаться одним из важных элементов гардероба. Зачастую это объясняется уважительным отношением гражданского общества в России к военным людям, к их заслугам перед Отечеством. Воинские мундиры носят, находясь на действительной военной службе, продолжают их носить даже после ухода в отставку. Человек, облаченный в военную форму, негласно заявлял о своей принадлежности к военному ведомству. В те времена это было своего рода визитной карточкой — удостоверением личности. Со временем сформировался определенный негласный порядок ношения воинской одежды в гражданском обществе. Любые изменения во внешнем облике военного мундира строго контролировались на самом высоком уровне. Часто изменения вносились членами царствующего дома или с санкции Их Величества.

Даже после ухода с действительной военной службы военное обмундирование продолжает оставаться одним из важных элементов гардероба. Зачастую это объясняется уважительным отношением гражданского общества в России к военным людям, к их заслугам перед Отечеством. Воинские мундиры носят, находясь на действительной военной службе, продолжают их носить даже после ухода в отставку. Человек, облаченный в военную форму, негласно заявлял о своей принадлежности к военному ведомству. В те времена это было своего рода визитной карточкой — удостоверением личности. Со временем сформировался определенный негласный порядок ношения воинской одежды в гражданском обществе. Любые изменения во внешнем облике военного мундира строго контролировались на самом высоком уровне. Часто изменения вносились членами царствующего дома или с санкции Их Величества.

В XVII-XIX века военный человек в обязательном порядке является членом высокого сословия. Становится модным носить военную форму и военные регалии даже в обычной гражданской обстановке. Соответственно на военном обмундировании отражались и модные тенденции, которые в определенный период доминировали в высшем свете. Цвет и форма военного платья приобретает решающее значение. Для каждого рода войск форме соответствует определенный цвет. На элементах военного костюма появляются мелкие детали, подчеркивающие статус военного человека в обществе и на службе. Мундир офицера – это зашифрованное и закодированное удостоверение личности офицера. Воинское звание, положение в табели о рангах и принадлежность к воинской части можно было прочесть по цвету и форме кителя, по количеству пуговиц, форме эполетов и размеру аксельбантов.

Соответственно на военном обмундировании отражались и модные тенденции, которые в определенный период доминировали в высшем свете. Цвет и форма военного платья приобретает решающее значение. Для каждого рода войск форме соответствует определенный цвет. На элементах военного костюма появляются мелкие детали, подчеркивающие статус военного человека в обществе и на службе. Мундир офицера – это зашифрованное и закодированное удостоверение личности офицера. Воинское звание, положение в табели о рангах и принадлежность к воинской части можно было прочесть по цвету и форме кителя, по количеству пуговиц, форме эполетов и размеру аксельбантов.

Военная форма становится объектом пристального внимания царствующих особ. В те времена среди европейских монархов было модным носить военные мундиры. Такая тенденция сохранилась в большинстве стран вплоть до начала XX века. Это часто было связано с тем, что члены царствующих семей назначались шефами отдельных полков и воинских формирований. Среди правящих царствующих домов в Европе в знак миролюбивых намерений становится модным дарить военную форму национальных вооруженных сил.

Аналогичная картина с военной формой происходила и в Европе. В Пруссии и во Франции военный крой становится одним из самых популярных стилей в одежде. В Англии большой популярностью пользуется военно-морское обмундирование. Морской мундир становится обязательным элементом парадного костюма всех мужчин, представителей монаршей семьи. В России особым почетом среди царствующих особ пользовалась форма кавалергардов. Лицо, облаченное в военно-морской китель или в мундир армейского образца, считалось носителем власти. Со временем такая тенденция не только сохраняется, но и разрастается. Поголовное увлечение мундирами становится обязательным атрибутом светской власти. К примеру, в Оттоманской империи военные мундиры становятся обязательным атрибутом в гардеробе знати, подчеркивая принадлежность человека к военно-феодальной касте.

Военные мундиры представляли объект пристального внимания и даже пристрастий со стороны царствующих и монарших особ. Русские императоры и английские короли сами предпочитали надевать военную форму. В ряде королевских домов Европы стало традицией одевать в военный мундир даже маленьких членов царствующей семьи, включив их в списочный состав воинского подразделения. Наконец – генеральский мундир мог быть пожалован для постоянного ношения в память о боевых заслугах.

Гродненский полк

Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк покрыл себя славой во многих сражениях. В его составе в разное время служили великие поэты и философы. Гродно – древний город в Белоруссии. И именно его герб стал отличительным знаком знамени кавалерийского полка. История его создания связана с объединением в Лейб-гвардии Гродненский гусарский полк 3 эскадронов: Изюмского, Сумского и Ольвиапольского. Это произошло в 1806 году. Тогда же появилось и знамя с гербом.

Со времени Александра I полк в своем составе имел 5 эскадронов.

Через 6 лет после основания полк принял участие во многих сражениях с неприятельской армией Наполеона: бой под Гутштадтом был выигран во многом благодаря гродненским гусарам; сражения возле городов Кенигсберг, Ликендорф, Фридланд оказались весьма запоминающимися для французов, которые называли гродненцев “синими гусарами” из-за отличительного знака на мундире – синего ментика.

При Фридланде только мужество и самообладание командира Кульнева позволило полку вырваться из окружения, в которое гродненцы попали вследствие непродуманных приказов командования. Генерал Кульнев был отмечен орденом св. Анны 2-й степени за свой подвиг.

Гусары Гродненского полка отличились в Шведскую кампанию под предводительством командира полка Кульнева. И тогда же Денис Давыдов командовал одним из эскадроном, а будущий герой войны 1812 года генерал Багратион возглавлял командование корпусом. Героические подвиги и сила духа гродненцев и их полкового командира вызывали восхищение даже у неприятеля: шведский король подписал указ, запрещающий королевским солдатам направлять оружие на генерала Кульнева.

Высочайшее мужество проявили воины Гродненского полка при переправе по ледяному покрову Балтийского моря к берегам Шведского государства. 7 марта 1809 года шведский город Гриссельгам сдался практически без боя. В королевском дворце началась паника, которая завершилась предложением мира. В честь этого ледяного перехода была учреждена медаль “За переход на шведский берег 1809”, которая красовалась на униформе Лейб-гвардии гусарского полка (в частности на ментиках) многих гродненских гусар.

Итоги сражений с армией Наполеона впечатляют: гродненцы проявили себя в более чем 30 важных битвах, а авангардные столкновения были обычным делом. Пленены до 200-х генералов и офицеров вражеской армии, а солдат около 13 тысяч. Полк принимал участие в Заграничном походе русской армии, пройдя через города Реймс, Берлин и вступив в Париж.

437 Крестов святого Георгия были вручены солдатам Гродненского полка, а сам полк был отмечен многими знаками отличия, такими, как серебряные трубы.

Служба в этом полку была весьма почетной, и недаром в его составе находились члены династии Романовых, а также император Александр II, император Александр III, и последний самодержец Николай II.

В 1837 году Михаил Лермонтов прибыл к месту службы в Гродненский гусарский полк, где прослужил до весны 1838 года. “Кавказская серия” поэта была написана именно в этот период.

Гродненские гусары принимали участие в Варшавской кампании 1831 года, в Крымской войне 1855 года, освобождали Болгарию от турецкого халифата. Участник тех событий генерал Скобелев до сих пор почитаем в Болгарии: существуют парк, улица, сквер, памятник, посвященные Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.

За славные подвиги во время освобождения Болгарского царства Гродненский гусарский полк награжден штандартом Святого Георгия.

На полях сражений в Первой мировой войне гродненцы также отличились в Галиции, Люблине, при Варшаве и др. областях.

После прихода к власти большевиков Гродненский гусарский полк был распущен в начале марта 1918 года. Но некоторые его представители воевали в составе Белого движения. Дальше – эмиграция.

Красные мундиры атакуют

В английской армии к красному цвету всегда было особое отношение. Прославились английские войска еще во время войны за освобождение Северо-Американских колоний. В то время, когда во всех армиях мира наметилась тенденция на более спокойные и менее привлекательные цвета в воинском обмундировании, британская армия продолжала оставаться самым консервативным воинским институтом. Английские красные мундиры получили известность во многом благодаря тем актам жестокости, которые английские солдаты и офицеры проявляли по отношению к противнику и гражданскому населению.

Прославились английские войска еще во время войны за освобождение Северо-Американских колоний. В то время, когда во всех армиях мира наметилась тенденция на более спокойные и менее привлекательные цвета в воинском обмундировании, британская армия продолжала оставаться самым консервативным воинским институтом. Английские красные мундиры получили известность во многом благодаря тем актам жестокости, которые английские солдаты и офицеры проявляли по отношению к противнику и гражданскому населению.

Британские гвардейцы

Отношение к красному цвету в британской армии было особенным. Об этом можно судить глядя на приверженность английских военных к своей военной форме. Склонность к яркой расцветке объясняется тем, что английской армии часто приходилось вести боевые действия против туземного населения. Красный цвет должен был стать весомым фактором психологического воздействия на противника. К тому же близкая дистанция огневого боя, практикуемая в XVII-XIX века, никак не отражалась на маскирующих возможностях армейских подразделений на поле боя. Красный цвет военных мундиров британских войск хорошо помнят пехота и ополчение армии Джорджа Вашингтона. Индейцы Канады, народы Персии и Индии на себе ощутили все ужасы военных действий, которые вела английская колониальная армия. Французские гренадеры и кавалеристы навсегда запомнили английские каре с рядами красного цвета в битве при Ватерлоо.

Красный цвет военных мундиров британских войск хорошо помнят пехота и ополчение армии Джорджа Вашингтона. Индейцы Канады, народы Персии и Индии на себе ощутили все ужасы военных действий, которые вела английская колониальная армия. Французские гренадеры и кавалеристы навсегда запомнили английские каре с рядами красного цвета в битве при Ватерлоо.

Однако перед тем как изменить своим традициям, британская армия сумела продемонстрировать миру отвагу и доблесть своих воинов, облаченных именно в форму красного цвета. Английский гусарский мундир был красного цвета, став со временем одновременно символом высшей человеческой глупости и символом бесстрашия.

Атака легкой бригады

Во время Крымской войны англичане вместе с французами и турками принимали участие в боевых действиях в Крыму. В районе поселка Балаклава английская легкая кавалерия под командованием полковника Кардигана была брошена в атаку против русской артиллерии. Замысел атаки, предложенной лордом Регланом, командующим английскими экспедиционными войсками в России, был вполне понятен. Необходимо было выбить русские части с господствующих высот, с которым было удобно вести обстрел направляющихся к Севастополю войск союзников. Английская легкая бригада состояла из 5 гусарских эскадронов. План атаки предусматривал внезапную атаку сразу двух кавалерийских бригад, легкой и тяжелой, однако на убой были брошены именно легкие кавалеристы.

Необходимо было выбить русские части с господствующих высот, с которым было удобно вести обстрел направляющихся к Севастополю войск союзников. Английская легкая бригада состояла из 5 гусарских эскадронов. План атаки предусматривал внезапную атаку сразу двух кавалерийских бригад, легкой и тяжелой, однако на убой были брошены именно легкие кавалеристы.

Итог ужасной атаки был страшен. Легкая кавалерия англичан была расстреляна русскими пушками в упор. На поле боя осталась лежать не одна сотня красных мундиров. С тех пор отношение к красным мундирам на берегах туманного Альбиона стало меняться. Довершили закат яркой военной униформы на поле боя военные действия на Юге Африки. Во время англо-зулуской войны, вспыхнувшей в конце XIX века зулусы, поддерживаемые голландскими охотниками-колонистами, буквально выкашивали британских солдат во время снайперского обстрела из луков и винтовок. Красная униформа английских солдат становилась прекрасной мишенью.

Англичане и зулусы

Характеристика персонажа[ | код]

Потомственный дворянин. По словам его создателя Александра Гладкова, его характер «весь вышел» из одного стихотворения Дениса Давыдова 1818 года — «Решительный вечер».

По словам его создателя Александра Гладкова, его характер «весь вышел» из одного стихотворения Дениса Давыдова 1818 года — «Решительный вечер».

В первоисточнике — пьесе — обладает как отрицательными (склонность к выпивке, хвастовство, брань), нейтральными (умение танцевать), так и положительными качествами: храбрость, ловкость, доверчивость, прямодушие, откровенность, умение обращаться с оружием, любовь к Родине, нелюбовь к «свету», надёжность, верность долгу, слову и друзьям.. По пьесе и фильму Ржевский реальным бабником не является (хоть два раза хвастается успехом у женщин), однако именно «сексуальная» тема является основной составляющей в поздних анекдотах, скетчах и фильмах про поручика. Поручик в современном (1960-х — 2010-х годов) русском фольклоре является «брутальным» альфа-самцом, малообразованным ловеласом, от напора которого женщины теряются.

Сыгравший его Юрий Яковлев считал, что «поручик Ржевский стал как бы реальным лицом — о нём есть анекдоты, как о Чапаеве, а недавно в Ржеве даже решили поставить ему памятник».

Воинская служба[править]

Поручик — потомственный военный, племянник бригадира (командующего бригадой) Ржевского.

В классических произведениях (пьесе и фильме) место службы поручика Ржевского прямо не называется. В пьесе А. Гладкова командир партизанского отряда Давыд Васильев говорит, обращаясь к Ржевскому: «Драчливость, брат, твоя вошла в пословицу давно в полку Ахтырском». Данная фраза может означать как то, что Ржевский ранее служил в Ахтырском полку, так и то, что сам подполковник Денис Давыдов, прототип Давыда Васильева, действительно в 1812 году служил в Ахтырском полку.

В фильме «Гусарская баллада» поручик в мундире Мариупольского гусарского полка, а не Лубенского, Сумского либо Павлоградского, как говорится в некоторых источниках — о чём говорит расцветка ташки (темно-синяя, обклад либо приборный цвет жёлтый), в случае же его службы в Лубенском полку ташка синяя, обклад белый. В Мариупольском полку с января 1808 по апрель 1811 года под именем корнета Александра Андреевича Александрова на самом деле служила „кавалерист-девица“ Надежда Андреевна Дурова. Таким образом, служба поручика в фильме в Мариупольском полку не вызывает сомнений.

Таким образом, служба поручика в фильме в Мариупольском полку не вызывает сомнений.

В фильме Подлинная история поручика Ржевского (2005) отставной поручик также в сине-жёлтом мундире Мариупольского гусарского полка.

В фильме Ржевский против Наполеона (2012) поручик в красной форме Лейб-гвардии Гусарского полка. Современный автор Дм. Репин в произведении „Поручик Ржевский. Гусарская поэма“ (2002) также указывает местом службы Ржевского Гусарский лейб-гвардии полк (ярко-красные мундиры, в этом полку также служил Д. Давыдов с июля 1806 по февраль 1807 года).

В различных юмористических инсценировках, не имеющих ничего общего с историей, военная форма поручика обычно фантастическая — такая, какая есть в реквизите под рукой. Так, Г. Харламов в передаче „Какие наши годы“ одет в голубой гусарский мундир цвета Гродненского полка с жёлтым обкладом Мариупольского полка. В двух передачах „Городок“ Ржевский в фантастической форме Лейб-гвардии Гусарского полка с красными и белыми панталонами, в третьей — в странной жёлто-блакитной раздельной форме цветов Мариупольского полка, в четвёртой — вообще в гусарской форме цвета хаки.

Другой персонаж пьесы Гладкова, Шура Азарова, использует зелёный мундир Павлоградского гусарского полка (Ржевский говорит, обращаясь к ней: – Мундир на вас я вижу Павлоградский), однако в фильме носит светло-серый мундир Сумского гусарского полка, что, вероятно, послужило причиной причисления самого поручика Ржевского к этому полку; — в Павлограде даже был сооружён ему памятник.

Сам Ржевский в пьесе говорит: – По мне милее голубого нет!, а цвет павлоградского мундира не голубой, а светло-песочно-серый. В Павлоградском полку служил и другой вымышленный персонаж, но уже Льва Толстого — Николай Ростов, брат Наташи Ростовой, которая обычно присутствует в анекдотах про Ржевского вместе с другими персонажами романа «Война и мир», по которому в 1967 году вышел фильм Сергея Бондарчука. Поскольку те и другие персонажи — современники, они переплелись в фольклоре.

В стихотворении Николая Асеева «Синие гусары», в частности, говорится об их участии в «Южном обществе» заговорщиков (—), которое располагалось в Малороссии. Синими гусарами были Мариупольский, в котором по фильму служил Ржевский, и Лубенский гусарские полки, там дислоцировавшиеся.

Синими гусарами были Мариупольский, в котором по фильму служил Ржевский, и Лубенский гусарские полки, там дислоцировавшиеся.

Единственным гусарским полком Российской Империи, где в 1812 году носили частично голубую военную форму, был отличившийся в Отечественной войне Гродненский гусарский полк, прозванный в русской армии за этот цвет «голубыми гусарами». Основной же цвет обмундирования Лубенского полка — синий, Мариупольского — тёмно-синий. За кампанию 1812 года Гродненский полк получил награду: серебряные трубы с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года.» Такую же награду получил и Мариупольский полк.

Крещение Господне — история праздника

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы — упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения — в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие — Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения — в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие — Сочельник, со строгим постом и особыми традициями.

В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (их называли оглашенными), поэтому этот день часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах.

Подробнее здесь

В заключение

Костюм гусара продолжал долгое время оставаться в армии самым ярким и выразительным. Не только в русской армии, но и в армиях других государства, гусары всегда были впереди. Их присутствие на поле боя всегда можно было определить по внешнему виду всадников и стилю атаки. Атрибутика, сопровождающая гусаров на всем протяжении их существования, манеры поведения, стиль жизни и боевые заслуги давали обильную почву для армейского фольклора. В гусарских полках служила элита общества. Нередко в составе гусарских полков проходили службу ученые и поэты, художники и артисты. Русский поэт, герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов служил в составе Ахтырского гусарского полка. Сумел отличиться службой в лейб-гвардейском полку поэт Михаил Лермонтов. Гусарами были такие известные личности, как поэт Александр Грибоедов, писатель Михаил Булгаков и будущий Президент Финляндии — маршал Маннергейм.

В гусарских полках служила элита общества. Нередко в составе гусарских полков проходили службу ученые и поэты, художники и артисты. Русский поэт, герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов служил в составе Ахтырского гусарского полка. Сумел отличиться службой в лейб-гвардейском полку поэт Михаил Лермонтов. Гусарами были такие известные личности, как поэт Александр Грибоедов, писатель Михаил Булгаков и будущий Президент Финляндии — маршал Маннергейм.

Гусарские полки входили в состав русской армии до самого краха Российской Империи, считаясь элитными подразделениями.

Автор статьи:

Метальников Александр

Военный историк. Люблю писать на военные темы, описывать исторические события, известные сражения.

Оцените статью:(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!Все отзывы о спектакле «Дамы и гусары» – Афиша-Театры

Давным-давно, когда интернета еще не существовало, а телевизор показывал по бОльшей части всякую фигню, спасением для меня было радио. Да, это я о своем детстве говорю. Больше всего я любила тогда оперетты и музыкальные спектакли: «Вольный ветер», «Давным-давно», «Дамы и гусары» и пр. Обнаружив, что сейчас сюжет пьесы «Дамы и гусары» я помню весьма смутно, решила освежить память и сходила в ЦАТРА.

Да, это я о своем детстве говорю. Больше всего я любила тогда оперетты и музыкальные спектакли: «Вольный ветер», «Давным-давно», «Дамы и гусары» и пр. Обнаружив, что сейчас сюжет пьесы «Дамы и гусары» я помню весьма смутно, решила освежить память и сходила в ЦАТРА.

Надо сказать, первые полчаса после начала спектакля я размышляла над тем, какой черт меня сюда занес. Действие буксовало, актеры сами не знали чего хотят: то ли спектакль играть, то ли новый год встречать. К счастью, потом дело наладилось, тем более, что пьеса Фредро хороша, хотя ей скоро исполнится 200 лет. Сюжет ее заключается в том, что в гости к майору гусарского полка, который, будучи в отпуске, собрал у себя в имении друзей-однополчан, приезжает сестры, племянница и горничные. Всего, значит, 7 баб, то есть дам. Через пару часов жизни вместе с ними и сам хозяин, и его гости готовы бежать куда глаза глядят. Но не все так просто. Во-первых, пани Органива твердо решила женить брата на своей дочери Зосе, во-вторых, эта самая Зося давно и нежно любит поручика Эдмунда, в-третьих, бравому ротмистру приглянулась амазонка Анеля. .. В общем, вы понимаете, теперь скучно не будет.

.. В общем, вы понимаете, теперь скучно не будет.

Отличный текст, приятные песни, хорошие декорации и костюмы , великолепные актерские работы. Моя любимица — это Зося в исполнении совсем юной актрисы. В программке написана только фамилия: Савостьянова. Фотографии ее я не нашла, имени — тоже, но она умница и я от души желаю ей долгой артистической карьеры. Изумительно хорош народный артист России Николай Лазарев в роли ротмистра. Но он из старой надежной гвардии. Прекрасен капеллан (Николая Катин), тем более что у него, ко всему прочему очень выигрышная роль.

Минусы.

А теперь о грустном. В спектакле один из гусаров влюбляется сразу в трех горничных. А что ж не влюбиться, если они юные красотки? Между тем, год рождения актрис, играющих горничных, колеблется около цифры 1960. Я все понимаю: в театре мало ролей для актрис после 40 лет. Там нужны либо юные красотки, либо комические старухи. Но зрители не виноваты. Брать на роль 20-летних 60-летних дам, это значит убить спектакль. Я очень дотошный человек, я нашла ремарки Фредро: «Оргонова, Дындальская, Анеля, майор, девушки. Важно выступает Фрузя, за ней майор, за ними Юзя и Зузя. Девушки, пересмеиваясь, становятся у дверей. Пауза. По знаку Оргоновой девушки уходят.» «Девушки», а не «пожилые дамы».

Я очень дотошный человек, я нашла ремарки Фредро: «Оргонова, Дындальская, Анеля, майор, девушки. Важно выступает Фрузя, за ней майор, за ними Юзя и Зузя. Девушки, пересмеиваясь, становятся у дверей. Пауза. По знаку Оргоновой девушки уходят.» «Девушки», а не «пожилые дамы».

Резюме: ввести на роли Фрузи, Юзи и Зузи молодых актрис и спектакль заиграет новыми яркими красками.

Кто такой гусар. Гусар — это кто? Значение понятия «гусар». История гусарства и интересные факты. Гусары в Европе

И так … Кто они такие и откуда взялись в России?

Вот что говорит по поводу гусар Википедия: Гусары (венг. Huszár) — легковооружённые всадники XV-XX веков, отличающиеся характерной одеждой: кивер (высокая цилиндрическая шапка с козырьком), ментик (меховая накидка), доломан (короткий мундир), рейтузы, сапоги. Все гусары брили бороды и носили усы. В XV-XVII веках они носили лёгкие доспехи. Возникли в Венгрии при короле Матьяше Корвине, который в 1458 г. приказал для защиты от турок образовать особое ополчение от 20 дворян по одному и при каждом из них — соответствующее число вооружённых людей. О происхождении слова «гусар» в венгерском языке существуют разные мнения — многие ученые считают, что слово восходит к лат. cursus — набег, и таким образом родственно слову корсар. По другой версии, huszár от венг. húsz «двадцать», потому что по венгерским законам из двадцати новобранцев один должен был стать кавалеристом. В начале XVI века гусары появились и в Польше, изначально в качестве наёмников из Сербии. Но вскоре появились также и сами венгры, и гусары из числа поляков и литвинов, вооружённых на венгерский манер — кольчуга, шлем, щит, копьё. Широкому распространению гусар за пределами

и Венгрии послужила знаменитая битва под Веной

состоявшаяся в 1683 году, в ходе которой гусары смогли впечатлить не только турок, но и многих европейских монархов. Первый регулярный гусарский полк был образован в Австрии в 1688 году. От Австрии гусар заимствовала и Франция, где впервые упоминается о них в 1693 году. В Пруссии первыми гусарами были поляки; при вступлении на престол Фридриха Великого было 2 гусарских полка, а в конце его царствования — 10.

О происхождении слова «гусар» в венгерском языке существуют разные мнения — многие ученые считают, что слово восходит к лат. cursus — набег, и таким образом родственно слову корсар. По другой версии, huszár от венг. húsz «двадцать», потому что по венгерским законам из двадцати новобранцев один должен был стать кавалеристом. В начале XVI века гусары появились и в Польше, изначально в качестве наёмников из Сербии. Но вскоре появились также и сами венгры, и гусары из числа поляков и литвинов, вооружённых на венгерский манер — кольчуга, шлем, щит, копьё. Широкому распространению гусар за пределами

и Венгрии послужила знаменитая битва под Веной

состоявшаяся в 1683 году, в ходе которой гусары смогли впечатлить не только турок, но и многих европейских монархов. Первый регулярный гусарский полк был образован в Австрии в 1688 году. От Австрии гусар заимствовала и Франция, где впервые упоминается о них в 1693 году. В Пруссии первыми гусарами были поляки; при вступлении на престол Фридриха Великого было 2 гусарских полка, а в конце его царствования — 10.

В России о гусарах как о войске «Нового (иноземного) строя» упоминается в 1634 году. Что любопытно, согласно зарисовкам XVII века, русские гусары возглавлявшиеся в 1654 году полковником Христофором Рыльским носили крылья (латные доспехи, правда, на рисунках отсутствуют). «Полковник Рыльский вел 1000 гусар, обмундированных по польскому образцу, с барабанами и свирелями. У его лошади были: на голове султан, на спине крылья и дорогой, шитый золотом чапрак». Весной 1654 русские гусары торжественно выступают из Москвы и через год уже пропадают из документов. Они не оправдали себя и были переведены в рейтарский строй. В сентябре 1660 года, гусарские роты организует в Новгородском разряде князь Иван Хованский. Эти роты великолепно проявили себя в боях русско-польской войны и в августе 1661 были развернуты в полк, который из Оружейной палаты получил «гусарские древки» (копья) и доспехи. По учреждении Петром Великим регулярной армии гусары исчезли до 1723, когда государь приказал из австрийских сербов-выходцев формировать гусарские полки, сохранить им то жалованье, которое они получали в Австрии, и поселить на Украине. При императрице Анне Иоанновне Миних опять занялся вербовкой гусар из разных выходцев (сербов, венгерцев, валахов, грузинских князей и дворян) с целью образовать из них пограничное войско иррегулярного строя. При Анне Леопольдовне он же преобразовал всех гусар в 5 поселенных гусарских полков (сербский, грузинский, молдавский, валахский и венгерский). При Елизавете (1751) австрийскому выходцу, полковнику Хорвату, поручено было сформировать из сербских выходцев один гусарский полк в 4 тысячи, который был поселен на правом берегу Днепра в так называемой Ново-Сербии; в 1752 было образовано ещё два таких же полка, причём для защиты нового поселения построено укрепление св. Елизаветы (Елизаветград). В 1754 году прибыли в Россию сербы Депрерадович и Шевич с значительным числом их одноплеменников; им указано было поселиться между Бахмутом и Луганском (Славяно-Сербия) и образовать 2 гусарских полка по 1 тысяче человек в каждом. В 1756 году из слободских казаков сформирован слободской гусарский полк, а затем ещё два, из выходцев Македонии и Болгарии, которые в 1761 сведены были в один, македонский.