Создание атомной бомбы СССР — 29 августа 1949

В СССР должна наладиться демократическая форма управления.

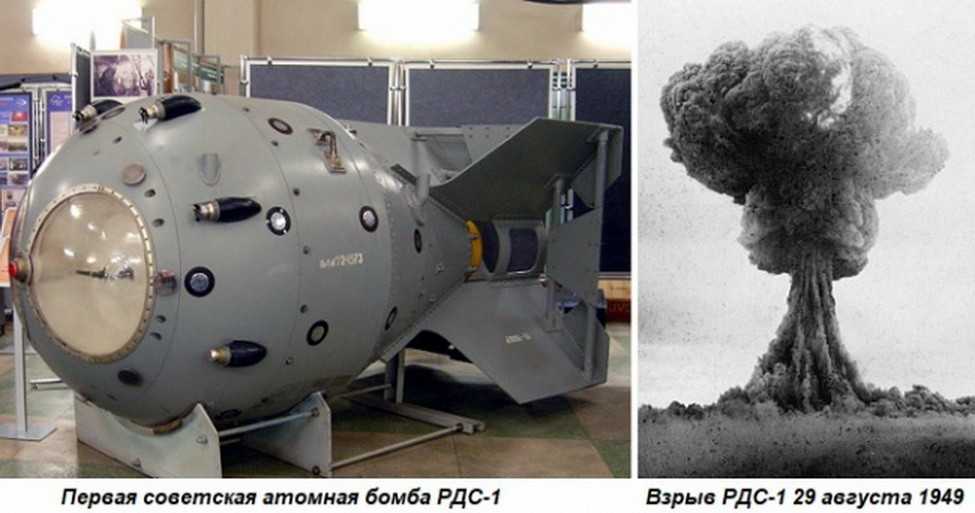

Вернадский В.И.Атомная бомба в СССР была создана 29 августа 1949 года (первый успешный запуск). Руководил проектом академик Игорь Васильевич Курчатов. Период разработки атомного оружия в СССР длился с 1942 года, и закончился испытанием на территории Казахстана. Это нарушило монополию США на подобного рода вооружение, ведь с 1945 года единственной ядерной державой были именно они. Статья посвящена описанию истории возникновения советской ядерной бомбы, а также характеристике последствий этих событий для СССР.

История создания

И.В. Курчатов — создатель атомной бомбыВ 1941 году представители СССР в Нью-Йорке передали Сталину информацию о том, что в США проходит встреча ученых-физиков, которая посвящена вопросам разработки ядерного вооружения. Советские ученые 1930-х годов также работали над исследованием атома, самым известным было расщепление атома учеными из Харькова во главе с Л.

Существует мнение, что работу ученых США ускорили секретные разработки немецких коллег, которые попали в Америку. В любом случае, летом 1945 года на Потсдамской конференции новый президент США Г.Трумэн сообщил Сталину о завершении работы над новым оружием – атомной бомбой. Более того, для демонстрации работы американских ученых, правительство США решило испытать новое оружие в бою: 6 и 9 августа бомбы были сброшены на два японских города, Хиросиму и Нагасаки. Это был первый случай, когда человечество узнало о новом оружии. Именно это событие заставило Сталина ускорить работу своих ученых. И.Курчатова вызвал к себе Сталин и пообещал выполнить любые требования ученого, лишь бы процесс шел как можно быстрее.

Разработка переместилась в три центра:

- Конструкторское бюро Кировского завода, работающее над созданием специального оборудования.

- Диффузный завод на Урале, который должен был работать над созданием обогащенного урана.

- Химико-металлургические центры, в которых изучали плутоний. Именно этот элемент использовался в первой ядерной бомбе советского образца.

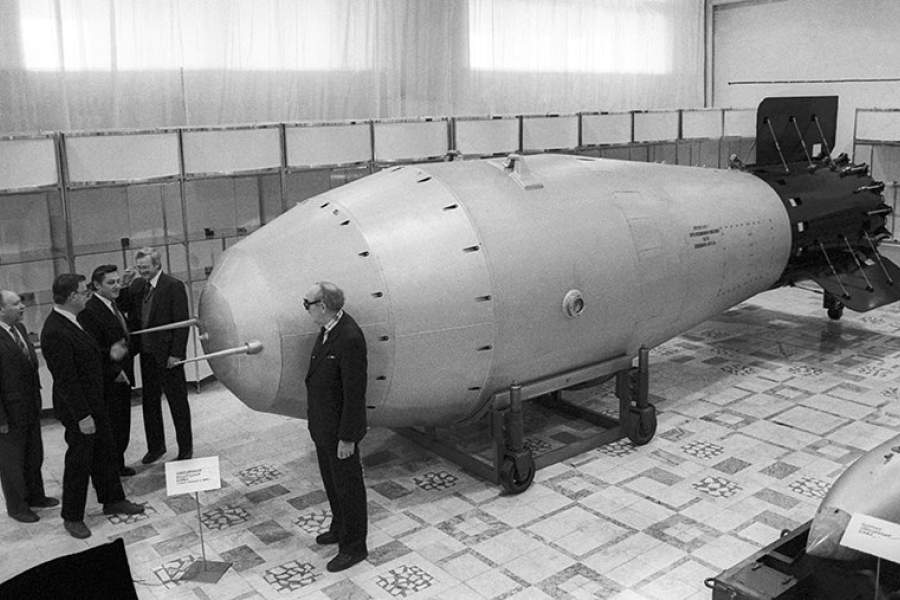

В 1946 году был создан первый советский единый ядерный центр. Это был секретный объект Арзамас-16, находящийся в городе Саров (Нижегородская область). В 1947 году создали первый атомный реактор, на предприятии под Челябинском. В 1948 году был создан секретный полигон на территории Казахстана, возле города Семипалатинск-21. Именно здесь 29 августа 1949 года был организован первый взрыв советской атомной бомбы РДС-1.

Последствия создания атомной бомбы в Советском Союзе

Можно выделить несколько главных последствий успешной разработки советскими учеными атомного оружия:

Более того, начались попытки создания еще более мощного оружия.

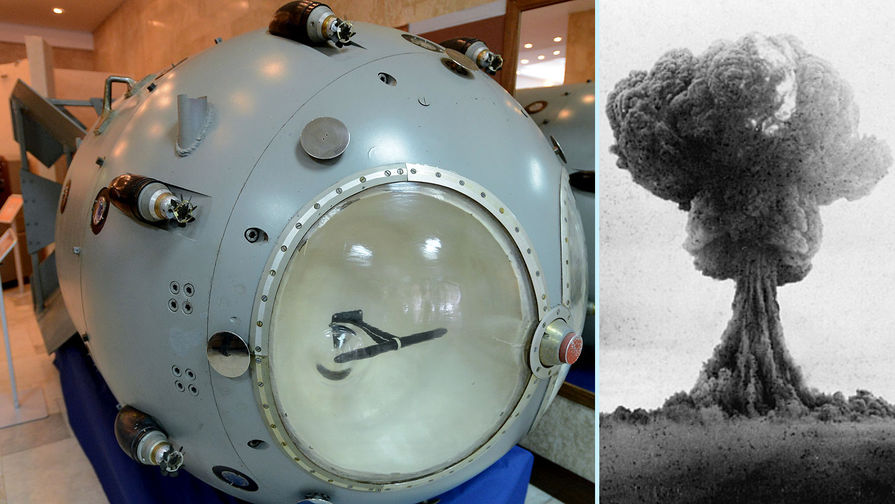

Более того, начались попытки создания еще более мощного оружия.Фотографии первой атомной бомбы и ее испытаний 29 августа

Атомная бомба РДС-1 Взрыв атомной бомбы 29 августа 1949 года Испытание атомной бомбы в СССРИсточники и дополнительный материалпо теме:

- «Атомная бомба: хроника великих открытий» — Губарев В.С. Москва, 2009

«Надо делать». Как Сталин дал старт атомному проекту в СССР

Распоряжение Государственного комитета обороны (ГКО), предусматривающее организацию при Академии наук СССР специальной лаборатории атомного ядра, создание лабораторных установок для разделения изотопов урана и проведения комплексных экспериментальных работ, Иосиф Сталин подписал 28 сентября 80 лет назад. Сегодня этот день считается профессиональным праздником работников атомной промышленности в нашей стране. Тогда же мало кто знал, что это означает на практике: фактически в СССР дали старт работам по созданию собственной атомной бомбы и сопутствующих производств.

Тогда же мало кто знал, что это означает на практике: фактически в СССР дали старт работам по созданию собственной атомной бомбы и сопутствующих производств.

Харьковский физико-технический институт АН УССР

© А. Татаренко/ТАСС

В мировом же масштабе весь спектр проектов в разных странах нес с собой наступление «атомной эры». Высвобождение колоссальной силы, хранящейся в ядре, сулило приобретение как нового источника энергии, так и оружия, способного повлечь невиданные ранее колоссальные разрушения.

Прерванные с началом Великой Отечественной войны исследования в СССР решено было проводить в Казани после того, как разведка сообщила, что подобные работы в строгой секретности и в широком масштабе с высоким ассигнованием уже развернули в США. Работы надлежало возобновить президенту Академии наук академику Абраму Иоффе и признанному в СССР специалисту в атомной области Игорю Курчатову. К 1 апреля следующего года Иоффе необходимо было представить в ГКО доклад о возможности создания урановой бомбы.

Запоздалая реакция

В Советском Союзе активно заниматься исследованиями атомного ядра начали в 1932 году. Первая группа была создана в Харькове, в Украинском физико-техническом институте (УФТИ) — крупном советском научном центре того времени. Там 10 октября 1932 года впервые в СССР расщепили ядро атома. Вторая группа базировалась в Ленинградском ФТИ (ныне Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН) под руководством Игоря Курчатова и все того же академика Абрама Иоффе. Однако тогда речь шла все же в основном о научном теоретическом аспекте. В сентябре 1933 года по инициативе Иоффе в Ленинграде состоялась даже Первая всесоюзная конференция по атомному ядру: в ней приняли участие около 50 человек, председателем оргкомитета являлся профессор Курчатов. Интерес у специалистов вызывали работы Кирилла Синельникова, Александра Лейпунского, Дмитрия Скобельцына и других.

Игорь Курчатов (справа) в Физико-техническом институте АН УССР во время монтажа одного из первых протонных ускорителей, 1932 год

© ТАСС

Принципиальная возможность практического использования ядерной энергии была осознана и начала рассматриваться советскими учеными после эпохальных открытий в области ядерной физики в 1938–1939 годах. В частности, Яков Зельдович и Юлий Харитон теоретически исследовали процесс цепной реакции деления урана медленными нейтронами и сформулировали условия ядерного взрыва с высвобождением огромной энергии (о подобном впервые сообщили французы Фредерик Жолио-Кюри и Жан Перрен еще в 1934 году).

В частности, Яков Зельдович и Юлий Харитон теоретически исследовали процесс цепной реакции деления урана медленными нейтронами и сформулировали условия ядерного взрыва с высвобождением огромной энергии (о подобном впервые сообщили французы Фредерик Жолио-Кюри и Жан Перрен еще в 1934 году).

К числу наиболее ярких довоенных достижений советских ученых в области ядерной физики, имевших непосредственное отношение к проблеме цепной ядерной реакции, следует отнести и открытие Константином Петржаком и Георгием Флёровым спонтанного деления урана, сопровождающегося вылетом нейтронов (при спонтанном делении тяжелых атомных ядер на осколки, что происходит редко, выделяется большая энергия).

До начала Второй мировой войны ученые разных стран часто встречались, обсуждали основные результаты проведенных работ, делились теоретическими выкладками. Теперь же это ушло в прошлое. Настораживало и то, что в западной печати перестали появляться публикации по теме атомного ядра, работы засекретили.

Читайте также

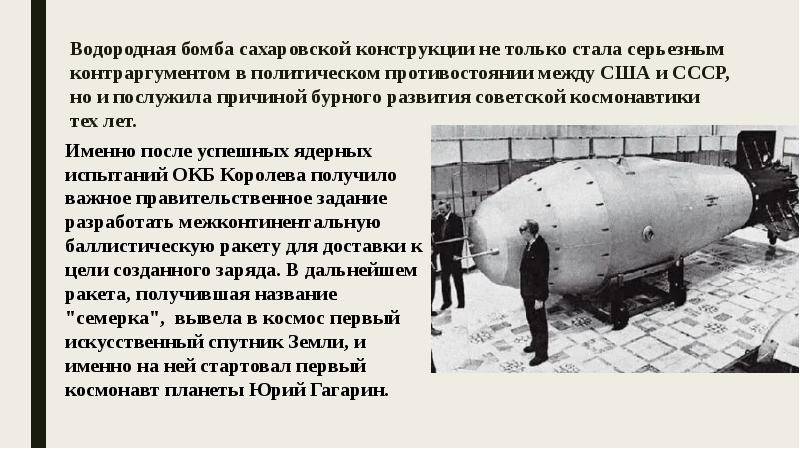

Неоднозначный и гениальный Андрей Сахаров: от атомного «пирога» до предсказания интернета

12 июля 1940 года в своем обращении к заместителю председателя СНК СССР Николаю Булганину академики Владимир Вернадский, Александр Ферсман и Василий Хлопин отметили, что, несмотря на большие трудности на пути практического использования внутриатомной энергии, они не носят принципиального характера и необходимо активизировать работу в этом направлении: «Важность этого вопроса вполне сознается за границей, и, по поступающим оттуда сведениям, в США и Германии лихорадочно ведутся работы, на них ассигнуются большие средства…» В январе 1941 года к наркому обороны Семену Тимошенко обратился с письмом физик-экспериментатор Виктор Маслов, акцентируя внимание на военном применении атомной энергии. Однако специальных правительственных решений не последовало. Разве что в структуре Академии наук с августа 1940 года началась работа комиссии по проблеме урана под председательством Хлопина.

До настоящего времени нигде в мире еще осуществить цепную реакцию распада урана не удалось, однако, по проникающим к нам сведениям, над этим вопросом усиленно работают в США и Германии. У нас такие работы также ведутся, и их крайне желательно всячески форсировать… В случае получения цепной реакции выделяющуюся энергию целесообразно было бы использовать для приведения в действие двигателей… Добыча урана в Союзе в настоящий момент совсем ничтожна: на 1941 год запланировано получение солей урана в количестве около 0,5 т (во всем мире планировали добыть порядка 250–275 т в год. — прим. авт.)

Из заключения академика Василия Хлопина 17 апреля 1941 года

Из книги «Атомный проект в СССР. Документы и материалы»

Нападение Германии на Советский Союз еще больше изменило приоритет научных разработок: страна нуждалась в наращивании выпуска боевой техники, создании более эффективного оружия, которое быстро можно было применить на фронте. На фоне катастрофических событий лета и осени 1941 года ядерная физика, малопонятная для абсолютного большинства партийно-хозяйственного руководства, отошла на дальний план. Но не для всех — академик Петр Капица первым предупредил о той опасности, с которой связано появление у противника атомного оружия.

Но не для всех — академик Петр Капица первым предупредил о той опасности, с которой связано появление у противника атомного оружия.

Одним из важнейших средств современной войны являются взрывчатые вещества. Наука указывает принципиальную возможность увеличить взрывную силу в 1,5–2 раза. Но последнее время дает нам новые возможности использования внутриатомной энергии, о которой ранее писалось только в фантастических романах. Теоретические подсчеты показывают, что если современная мощная бомба может, например, уничтожить целый квартал, то атомной бомбе даже небольшого размера… под силу с легкостью разрушить крупный столичный город с несколькими миллионами населения

Петр Капица

Из книги Г.А. Гончарова и Л.Д. Рябева “О создании первой отечественной атомной бомбы”

Тревожные сообщения разведки

Данные разведки вызывали вполне оправданную тревогу. Поэтому в 1942 году Иосиф Сталин назначил Михаила Первухина и Лаврентия Берию ответственными в правительстве за возобновление работ по использованию энергии ядра в военных целях.

Выбор М.Г. Первухина был неслучаен. Молодой инженер-электрик по образованию, после работы на различных инженерных областях, уже прошел большую трудовую школу, трудился руководителем «Мосэнерго», первым заместителем наркома тяжелой промышленности, а после разделения этого наркомата в 1939 году работал наркомом электростанций и электропромышленности…

Аркадий Круглов

лауреат Ленинской премии, около 20 лет работал начальником Научно-технического управления Министерства среднего машиностроения СССР, из книги «Штаб Атомпрома»

Берия же, поскольку курировал советскую внешнюю разведку, обладал максимумом информации о зарубежных работах по делению урана в военных целях.

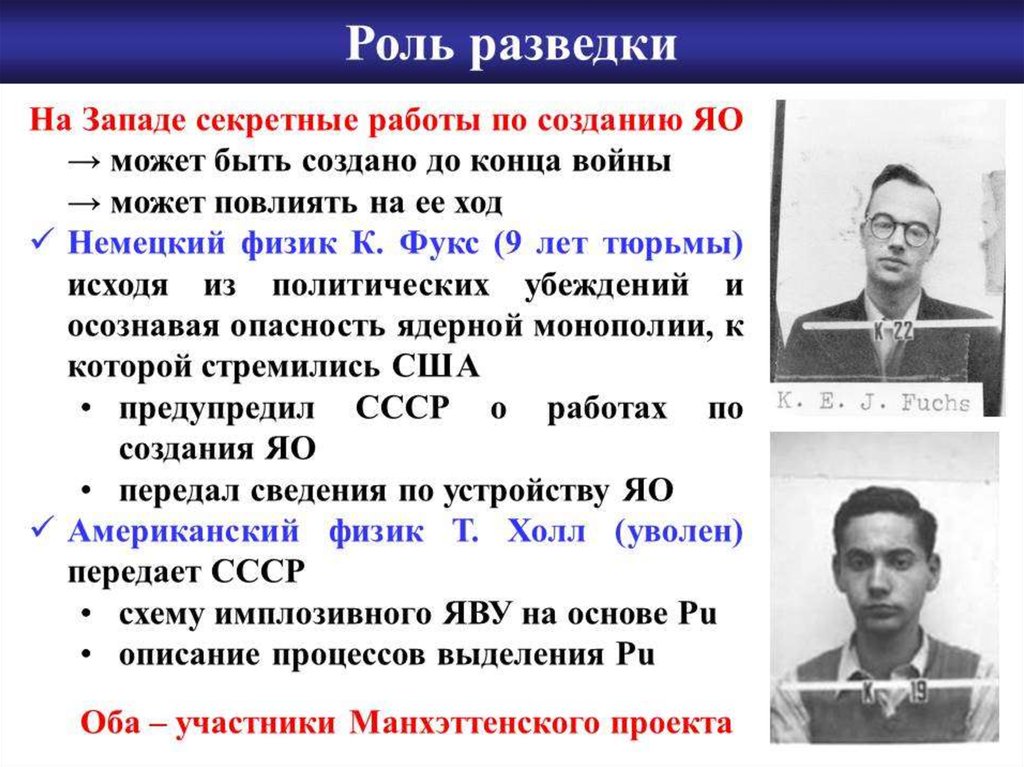

Так стало известно, что Великобритания первой приступила к проведению форсированных исследований и к организации технологий, необходимых для создания атомной бомбы (в реальности такого сверхмощного оружия ученые с 1941 года уже не сомневались). Кроме того, британский физик Клаус Фукс (отказавшийся от вознаграждения за свои сведения) подчеркивал, что западные государства стремились скрыть работы в этом направлении от своего союзника по коалиции.

«Кембриджская пятерка»

Нельзя забывать и про вклад в открытие планов за рубежом «Кембриджской пятерки» — собирательное название ядра советской разведывательной сети в Великобритании, сотрудничавшего с СССР из идейных соображений. В группу входили Ким Филби, Дональд Маклин, Энтони Блайт, Гай Берджесс и Джон Кернкросс — все они занимали высокие посты в разведке Великобритании или дипломатических структурах страны, принадлежали к элите британского общества.

Эту сеть (или ее часть — вероятно, количество советских агентов было значительно больше) впоследствии раскрыла британская контрразведка, но ни один из пяти агентов не понес сурового наказания. Джон Кернкросс позже отмечал, что «не считал свою работу на Советский Союз предательством своей страны, поскольку передавал союзнику жизненно важную информацию, которую намеренно удерживала в секрете клика правых британских политиков».

Бывший директор ЦРУ Аллен Даллес называл «Кембриджскую пятерку» «самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны».

В США атомные исследования первоначально отставали, но англичане, понимая, что не смогут в ближайшее время реализовать проекты, и опасаясь, что немцы их опередят, передали свои наработки за океан, решив объединить усилия англосаксов. Белый дом оперативно — уже в декабре 1941 года — выделил колоссальные ассигнования на атомные исследования. Руководителем работ был назначен нобелевский лауреат Роберт Оппенгеймер.

Основываясь на данных разведки и сообщениях от ученых, в Советском государстве пришли к выводу, что атомные проекты были направлены не только против Германии и ее сателлитов, но и против СССР.

В письме Сталину от 10 марта 1942 года Берия, перечислив главное по проблеме, выдвинул предложение: «[Необходимо] проработать вопрос о создании научно-совещательного органа при ГКО из авторитетных лиц для координации, изучения и направления работ всех ученых, научно-исследовательских организаций СССР, занимающихся вопросами атомной энергии урана».

Профессор-химик, который с началом войны был назначен уполномоченным ГКО по науке, Сергей Кафтанов вспоминал, что, когда в Кремле рассматривалось предложение о необходимости создания в СССР научного центра по проблемам разработки ядерного оружия, многие ключевые ведомства, включая Госплан, были против. Однако Сталин, немного подумав, заявил: «Надо делать».

Однако Сталин, немного подумав, заявил: «Надо делать».

Сентябрь 1942 года. Немцы дошли до Волги, до Кавказа. Шла напряженнейшая работа по самым актуальным для того времени темам: танковая броня, взрывчатые вещества, горючее для танков и авиации… И люди, и сырье, и материалы — все мобилизовано до предела. И тут поступает предложение развернуть работу в совсем другой, новой, почти фантастической области

Сергей Кафтанов

Из журнала «Химия и жизнь»

Именно к Кафтанову попали «атомная тетрадь» убитого на советско-германском фронте немецкого физика-ядерщика Ганса Вандервельде, письмо-предупреждение о серьезной угрозе нашей стране в случае бездействия от физика Георгия Флёрова и другие документы.

Работа закипела с новой силой

Прошло всего несколько дней, и заместитель председателя Совнаркома СССР и нарком иностранных дел Вячеслав Молотов пригласил Игоря Курчатова и начал знакомить его с материалами разведок НКВД и Генерального штаба. Масштаб уже выполненной англо-американцами работы произвел на него большое впечатление, а объем предоставленных материалов, наоборот, Курчатов признал недостаточным для уверенного успеха наших ученых. Профессор отметил, что необходимо срочно начинать активную работу и «для руководства этой сложной и громадной трудности задачей представляется необходимым учредить при ГКО под вашим [Вячеслава Молотова] председательством специальный комитет». Выбор Игоря Курчатова в качестве руководителя оказался исключительно удачным решением: он проявлял кипучую активность и предельную ясность мышления, заражал всех сотрудников невероятным энтузиазмом, умел подбирать и объединять людей.

Профессор отметил, что необходимо срочно начинать активную работу и «для руководства этой сложной и громадной трудности задачей представляется необходимым учредить при ГКО под вашим [Вячеслава Молотова] председательством специальный комитет». Выбор Игоря Курчатова в качестве руководителя оказался исключительно удачным решением: он проявлял кипучую активность и предельную ясность мышления, заражал всех сотрудников невероятным энтузиазмом, умел подбирать и объединять людей.

Читайте также

Япония забывает про «Фукусиму»: Токио отказывается от запрета на строительство новых АЭС

Сообщение о пуске в Чикаго 2 декабря 1942 года под руководством Энрико Ферми первого в мире ядерного реактора, известного как «Чикагская поленница», Курчатов оценил как «крупнейшее явление в мировой науке и технике». СССР следовало торопиться.

Начало 1943 года ознаменовалось принятием новых организационных мер: была создана Лаборатория атомного ядра №2 (затем Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, сегодня — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), ее перевели из Казани в Москву (поскольку фронт удалось отвести от стен столицы). В формировании коллектива Лаборатории №2, привлечении институтов, конструкторских бюро, заводов самых разных отраслей участвовал и Михаил Первухин, одновременно руководя созданием первых объектов будущей атомной промышленности.

В формировании коллектива Лаборатории №2, привлечении институтов, конструкторских бюро, заводов самых разных отраслей участвовал и Михаил Первухин, одновременно руководя созданием первых объектов будущей атомной промышленности.

Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова

© Евгений Кассин, Владимир Савостьянов/ТАСС

Следующие два с половиной года можно назвать периодом накопления знаний и практических навыков по данной проблеме: теоретические расчеты взрывного процесса в атомной бомбе, начало технического проектирования уран-графитового котла, оснащение современными приборами геолого-разведочных партий для интенсивного поиска урановых месторождений в СССР, строительство циклотрона и запуск его, подготовка молодых специалистов-атомщиков и т. д. Среди крупнейших советских ученых, привлеченных к работам, были Юлий Харитон, Лев Ландау, Яков Зельдович, Лев Арцимович, Исаак Кикоин и другие.

Конечно, в ходе изнурительной войны наша страна не могла вложить столь колоссальные ресурсы в создание атомной бомбы, как США, но задел был сделан существенный уже тогда. Основная же работа закипела после августа 1945 года, когда Штаты впервые применили это смертоносное оружие, сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Основная же работа закипела после августа 1945 года, когда Штаты впервые применили это смертоносное оружие, сбросив атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru

Страница не найдена | OSTI.GOV

Если вы видите эту страницу, это значит, что запрошенный вами URL не может быть найден. Возможно, он не существует или вы неправильно набрали его в своем браузере. Но, если вы считаете, что это наша ошибка, сообщите нам об этом. В противном случае у вас есть несколько вариантов: попробуйте использовать нашу панель навигации в верхней части этой страницы, посетите нашу домашнюю страницу или просмотрите наши продукты ниже.

Посетите любой из продуктов ниже, чтобы найти результаты исследований и разработок Министерства энергетики и многое другое.

Основной инструмент поиска

Рис.

271948: ОСТИ.ГОВ 250

271948: ОСТИ.ГОВ 250OSTI.GOV является основным инструментом поиска данных Министерства энергетики США по науке, технологиям и инженерным исследованиям. OSTI.GOV содержит более чем 70-летнюю научную и техническую информацию от DOE и учреждений-предшественников DOE и использует инновационный инструмент семантического поиска, позволяющий ученым, исследователям и общественности получать более актуальную информацию. Всего в OSTI.GOV около 3 миллионов записей.

Информация о научных, технических и инженерных исследованиях, финансируемая Министерством энергетики

Специализированные средства поиска по конкретным ресурсам

Публичный портал Министерства энергетики США по энергетике и науке (DOE PAGES ® ) — это инструмент поиска научных публикаций, включая рецензируемые журнальные статьи и принятые рукописи, полученные в результате исследований, финансируемых Министерством энергетики.

Научные публикации, полученные в результате исследований, финансируемых Министерством энергетики

DOE Data Explorer — это инструмент поиска наборов данных, коллекций данных и проектов данных, финансируемых DOE.

Данные научных исследований, полученные в результате исследований, финансируемых Министерством энергетики

DOE CODE — это платформа программных услуг и инструмент поиска DOE. DOE CODE позволяет пользователям отправлять и анонсировать код, предлагает услуги репозитория и позволяет обнаруживать программное обеспечение, финансируемое DOE.

Открытый исходный код, инструмент отправки и поиска программного обеспечения, финансируемого Министерством энергетики

DOE Patents — это всеобъемлющий инструмент поиска патентной информации, полученной в результате исследований и разработок (НИОКР), финансируемых Министерством энергетики. Сюда включены патенты, которые Министерство энергетики спонсировало с помощью различных механизмов финансирования, включая гранты, контракты или соглашения о сотрудничестве.

Сюда включены патенты, которые Министерство энергетики спонсировало с помощью различных механизмов финансирования, включая гранты, контракты или соглашения о сотрудничестве.

Патенты, полученные в результате исследований, финансируемых Министерством энергетики

DOE ScienceCinema — это инструмент поиска мультимедийных научных видеороликов и аудиофайлов из национальных лабораторий Министерства энергетики, других исследовательских центров Министерства энергетики и ЦЕРН (Европейской организации ядерных исследований), использующий технологию поиска с распознаванием речи.

Научные видеоролики, посвященные исследованиям, финансируемым Министерством энергетики США

Федеральное агентство США и международные средства поиска научной и технической информации

Рисунок 276758: SciGov250-min.png

Science. gov, написанный курсивом, с красными и синими лентообразными кривыми внизу.

gov, написанный курсивом, с красными и синими лентообразными кривыми внизу.

Эта межведомственная инициатива научных организаций 15 федеральных агентств США обеспечивает поиск более 200 миллионов страниц научной и технической информации всего одним запросом.

Научная информация, финансируемая правительством США

Рисунок 276759: wws-min.png

WorldWideScience.org написано справа. Светло-серый и фиолетовый глобус, изображающий часть Северной Америки, Европы, Африки и Азии, окруженный оранжевыми, синими и серыми эллипсами под разными углами слева.

WorldWideScience.org — это международный портал примерно 100 национальных научных коллекций из более чем 70 стран-участниц.

Глобальный научный портал

Советская ядерная история | Цифровой архив Центра Уилсона

Это собрание первоисточников, связанных с советской разработкой ядерного оружия. Эти письма и меморандумы относятся к периоду с 1940-х по 1980-е годы и взяты из различных архивных источников. Включены ранние записи и письма физика Игоря Курчатова, руководившего советским проектом по созданию атомной бомбы в 1940-х годах. В сборнике также обсуждаются более поздние советские ядерные разработки и связанные с ними международные договоры. См. также «Ядерное распространение» и связанные с ним коллекции в Проекте «Международная история ядерного распространения». (Изображение, первое советское атомное испытание, 1949)

Эти письма и меморандумы относятся к периоду с 1940-х по 1980-е годы и взяты из различных архивных источников. Включены ранние записи и письма физика Игоря Курчатова, руководившего советским проектом по созданию атомной бомбы в 1940-х годах. В сборнике также обсуждаются более поздние советские ядерные разработки и связанные с ними международные договоры. См. также «Ядерное распространение» и связанные с ним коллекции в Проекте «Международная история ядерного распространения». (Изображение, первое советское атомное испытание, 1949)

Связанный Конн.

- Люди

Значок для типа — Люди

Хрущев Никита Сергеевич

1894- 1971

Значок для типа — Люди

Громыко Андрей Андреевич

1909- 1989

Значок для типа — Люди

Сталин Иосиф

1879- 1953

Значок для типа — Люди

Нкрума, Кваме

1909- 1972

Значок для типа — Люди

Берия, Лаврентий П.

1899- 1953

Значок для типа — Люди

Молотов Вячеслав Михайлович

1890- 1986

Значок для Типа — Место

Восточная Европа

Советский Союз

Значок для Типа — Место

Северная Америка

США

Значок для Типа — Место

Восточная Европа

Украина

Значок для Типа — Место

Восточная Азия

Китай

Значок для Типа — Место

Украина

Чернобыль

Значок для Типа — Место

Восточная Азия

Северная Корея

Значок для типа — Тема

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Значок для типа — Тема

Украинская ядерная история

Значок для типа — Тема

Коллекция Никиты Хрущева

Значок для типа — Тема

План Баруха по международному контролю над атомной энергией

Значок для типа — Тема

Китайско-советские отношения

Значок для типа — Тема

Ядерное распространение

Популярные документы

14 апреля 1950 г. | Отчет Совета национальной безопасности, NSC 68, «Цели и программы США в области национальной безопасности»О политике национальной безопасности США в начале холодной войны. Включает оценку конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а также возможностей США и СССР в области ядерного оружия. |

23 сентября 1960 г. | Выступление Председателя Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик г-на Хрущева на 869Пленарное заседание 15-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций |

5 июля 1961 г. | Запись беседы Хрущева Н.С. с заместителем Премьера Госсовета КНР Чен ИЧен просит Хрущева рассмотреть насущные международные вопросы и представляет позицию СССР по ситуации в Лаосе, Южной Корее и на Кубе. Хрущев также поднимает проблемы в ГДР и трудности в переговорах с западными державами по германскому вопросу. Хрущев также упоминает о советских планах по запуску космического корабля и возобновлению ядерных испытаний. Два лидера также обсудили проблемы развития сельского хозяйства. |

13 мая 1946 г. | Постановление Совета Министров СССР «Вопросы реактивного вооружения». |