Нарукавные знаки Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный знак Полиции МВД Чеченской Республики Ичкерия

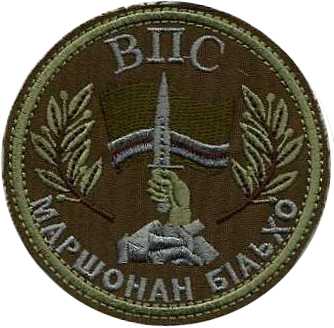

Нарукавный знак ВПС Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный знак МИТУ Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный знак ИПОН Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия. 2001г.

Нарукавный знак ИПОН Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия. 2001г.

ИПОН — Исламский полк особого назначения.

Нарукавный знак Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный знак полка милиции особого назначения им. А.Х. Кадырова МВД Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный знак Батальона охраны МВД Чеченской Республики

Нашивка нарукавная Службы Безопастности Презилента Чеченской Республики

Нарукавный знак Полка ПМСН Администрация Ножай Юрт им. А.Х. Кадырова Чеченской Республики

Нарукавный знак Военная комендатура

Нарукавный знак Военная комендатура. г. Грозный

Параметры:

Ширина: 70мм.

Высота: 60мм.

Толщина: 3мм.

Вес: 5гр.

шеврон 248-го батальона особого назначения «Юг» 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД , России(н.п.Ведено, Чеченская Республика).

шеврон 249-го батальона особого назначения «Север» 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения ВВ МВД России(г.Грозный, Чеченская Республика).

В 2006 году под патронатом Рамзана Кадырова были созданы батальоны « Север » и « Юг ». Структурно батальоны вошли в состав 46-й оброн ВВ МВД России. Каждый из батальонов состоял из трёх патрульных рот, разведывательной роты, а также подразделений обеспечения: взводов медицинского, связи, материально-технического обеспечения. Общая численность обеих воинских частей составила более 1200 человек. Батальоны комплектовались исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. С 2010 года 248 осмб (« Север ») преобразован в 141-й специальный моторизированный полк имени Героя Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадырова, с осени 2010 года начал комплектоваться так же военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. Полк « Север » численностью свыше 700 военнослужащих базируется в Грозном, батальон « Юг » со штатом более 500 военнослужащих с 2011 года базируется в н.п. Ведено. До постройки военного городка в Ведено, подразделения 248 осмб дислоцировались в Шатойском, Шаройском, Курчалойском, Итумкалинском и Шалинском районах. Командир полка « Север » — Герой Российской Федерации полковник Алимбек Делимханов, родной брат депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова. Командир батальона « Юг » — полковник Анзор Абдулганиевич Магомадов.

Нарукавный знак батальона «Кавказ» Армии Генерала Д. Дудаева Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный Знак Спецназа «Одинокий Волк» Вооруженных сил Ичкерии

Общий Нарукавный Знак «ICKERIYA»

Нашивка кадетов Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия

Нарукавный знак Пограничные войска Армии Чеченской Республики Ичкерия

Chechen Republic of Ichkeria

Национальная гвардия (Механизированный компонент) Армии Чеченской Республики Ичкерия.

Нарукавный знак времен правления президента Чечни А. Масхадова.

Производство: ЗАО « Siluetas » , Лянтварис, Тракайский район, Литва . Через своего представителя в Литве, чеченской стороной был сделан заказ на производство нарукавных нашивок для различных структур силовых ведомств Чеченской республики. Всего было изготовлено двенадцать типов нарукавных нашивок для подразделений МО , МВД и МШГБ республики.

Национальная гвардия (Артиллерийский компонент) Чечни. Нарукавный знак

Нарукавный знак времен правления президента Чечни А. Масхадова.

Производство: ЗАО « Siluetas » , Лянтварис, Тракайский район, Литва . Через своего представителя в Литве, чеченской стороной был сделан заказ на производство нарукавных нашивок для различных структур силовых ведомств Чеченской республики. Всего было изготовлено двенадцать типов нарукавных нашивок для подразделений МО , МВД и МШГБ республики.

Национальная Армия Чеченской Республики. Нашивка на рукав

Национальная Армия Чеченской Республики. Нашивка на рукав

Данный нарукавный знак использовался во времена правления президента Чечни А. Масхадова.

Данная нашивка , а также ряд других нашивок была изготовлена в Литве. Заказ на изготовление нашивок был сделан

forma-odezhda.ru

В.Морозов. У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ. ВВС Чеченской Республики Ичкерия в 1992 — 94 гг.

Предпринимаемые мною попытки найти материалы о чеченской авиации предвоенного (до декабря 1994 года) периода наконец-то увенчались успехом. В «Журнале любителей масштабного моделизма и военной истории «М-Хобби» N3(142)/2013 мною была найдена статья историка авиации Владислава Морозова как раз по интересующему периоду. Статья написана с большим знанием дела и довольно исчерпывающе. Полагаю, на данный момент этот материал — лучший из всего, что написано на подобную тему.Публикую материал любезного разрешения автора и главного редактора журнала «М-Хобби» Н.Поликарпова.

Владислав МОРОЗОВ

(Историк. Кандидат социологических наук, с недавнего времени — еще и писатель-фантаст. В моделизме серьезно с 1987 года. г.Уфа)

Фотографии из архива автора.

Художник Александр КАЗАКОВ

Все дальше уходят от нас 1990-е годы, и уже мало кто помнит про Первую чечнскую войну. А ведь всего 22 года назад «главный Бармалей» постсоветского пространства генерал Джохар Дудаев объявил о создании Чеченской Республики Ичкерия, а затем и о создании собственного военного министерства и Вооруженных Сил ЧРИ. Ичкерийская армия 1990-х и по сей день окружена массой зловещих слухов и невероятных легенд. И на одном из главных мест (наряду, к примеру, с «белыми колготками» — прибалтийскими женщинами-снайперами или безжалостными чернокожими наемниками) занимают ВВС ЧРИ, якобы в то время довольно мощными и боеспособными.

В числе прочего вооружения и техники Д.Дудаеву досталось 256 учебно-тренировочных самолетов (по другим данным — 260, в том числе 111 L-39С и 149 L-29, еще один вариант «расклада» — 152 L-39С и 94 L-29), три устаревших МиГ-17Ф, два МиГ-15УТИ и два вертолета Ми-8Т. Кроме того, в ЧРИ на аэродроме Грозный-Северный находилось кое-что от парка гражданской авиации Грозненского авиапредприятия: 6 Ту-134А, 1-2 Ми-8 и около 10 Ан-2. Был еще Ту-154Б внуковского авиапредприятия, поврежденный при грубой посадке в Грозном 25 декабря 1993 г. и брошенный там же. Военная техника базировалась в Ханкале и Калиновской. Различные публикации 1990-х неизменно указывали, что из дудаевских «Альбатросов» и «Дельфинов» было боеспособно не менее 40% — никак не менее 100 машин. Якобы, для этих 100 машин (которые в статьях 1990-х неизменно именуются «учебно-боевыми» или «легкими штурмовиками») были в большом количестве и топливо, и запчасти, и боезапас в виде авиабомб и блоков НАР УБ-16 (СМИ пугали народ и химическими боеприпасами, которые якобы тоже были у ВВС ЧРИ). Якобы главной проблемой ВВС ЧРИ был кадровый голод: по официальным данным МО РФ к концу 1994 г. у Дудаева на 100 самолетов был всего 41 подготовленный летчик, в том числе 8-10 «опытных пилотов-наемников» (украинцы, прибалты, русские). Кроме того, до 100 чеченских летчиков в тот момент якобы обучались в Турции. Российский генштаб полагал, что у ВВС ЧРИ достаточно сил и средств для реализации зловещего плана «Лассо» (как его именовали в СМИ), который якобы предусматривал массированные авиаудары по целям на территории РФ, в том числе и с использованием тактики «камикадзе». Именно из-за пресловутого «Лассо» ВВС ЧРИ и были затем уничтожены на земле превентивными ударами.

Якобы пролет L-39С над Грозным во время «Дня Независимости Ичкерии» 6.09.1994 г. Очень похоже на фотомонтаж — «элка» подозрительно напоминает однотипные машины ВВС Литвы.

Все военные самолеты и вертолеты, доставшиеся ВВС ЧРИ, принадлежали 392-му УАП Армавирского ВВАУЛ (дудаевцам достались и военно-технические склады этого училища). При этом часть техники на тот момент или находилась на консервации или была вообще списана и разукомплектована. Офицеры Советской Армии пытались перегнать часть самолетов в Россию, но дудаевские гвардейцы успели перегородить ВВП аэродрома Ханкала грузовиками и не допустили этого. Однако русские не остались в долгу, выведя из строя практически все находившиеся в летном состоянии «элки», сняв почти со всех самолетов системы опознования «свой-чужой» и датчики скорости. Некоторые самолеты были испорчены более основательно: по словам бывших ичкерийских пилотов, были L-39С, на которых «заводились двигатели и которые могли нормально рулить, но сразу после взлета эти машины переставали слушаться рулей, поскольку русские что-то сделали с управлением». Запчастей на складах нашлось совсем мало, от силы 10-15 комплектов. Что и определило количество исправных самолетов в ВВС ЧРИ: 10-12, не больше. Позже ситуация только усугубилась, так как охрана авиатехники и складов была условной, и местное население постоянно тащило с авиабаз все, что плохо лежало. Некий местный деятель, имевший отношение к охране авиабазы Ханкала, даже пытался приспособить колеса от «элок» к своему персональному Москвичу-412! В итоге количество самолетов, которые можно было одновременно поднять в воздух, никогда не превышало 3-5 (по документам ВВС ЧРИ, в начале 1994 г. в какой-то момент могли летать, к примеру, всего 2 L-39 и 2 L-29), но обычно из-за погоды, перебоев с керосином, запчастями и иных причин учебные полеты выполняли 1-2 L-39C, да и то далеко не ежедневно (обычно в 1992-93 гг. летали с паузами в 2-3 недели).

Слева: Брошенный L-39C ВВС ЧРИ. Ноябрь-декабрь 1994 г. или ранняя весна 1995 г. Авиабаза Ханкала. Справа: L-29 бывшего Армавирского ВВАУЛ на одной из баз хранения. Середина 1990-х годов. Большинство «Дельфинов», доставшихся ВВС ЧРИ, были в таком же состоянии и годились только в утиль.

«Кадровый голод» в реальности был еще большим, чем это описано в публикациях 1990-х. Поначалу были попытки привлечь к службе в ВВС ЧРИ обещаниями высоких окладов и квартир бывших специалистов СА, но понимания такие попытки не встречали. Что касается летчиков, то на постоянной основе удалось привлечь всего четырех относительно опытных летчиков-инструкторов, в числе которых было три чеченца (двое из них — выпускники Волгоградской школы ДОСААФ, видимо, ни на чем кроме L-39 ранее не летавшие и не имевшие никакого боевого опыта) и один русский (капитан или майор, выпускник Качинского ВВАУЛ), имевший некоторый опыт полетов на истребителях-бомбардировщиках. Именно эти четверо в течение 1,5-2 лет и готовили курсантов для ВВС ЧРИ, но желающих обучиться в Чечне оказалось немного — в начале 1994 г. даже объявлялся дополнительный набор курсантов. В течение 1992-94 гг. на базе исключительно «местных ресурсов» удалось подготовить от силы 15-20 пилотов, при этом их летная квалификация была ниже средней, а подготовка к выполнению боевых вылетов — вообще «никакой» из-за полного отсутствия практики. Документальных подтверждений тому, что курсанты из ВВС ЧРИ обучались в Турции до сих пор не найдено. Таким образом, данные о «41 летчике, опытных наемниках и иностранных курсантах» являются явным преувеличением.

Эффективность возможного боевого применения ВВС ЧРИ Д.Дудаев — все-таки опытный летчик и командир, — вполне здраво оценивал и никаких реальных задач им не ставил. Никаких планов по боевому использованию ВВС у Дудаева, похоже, не имелось. Формально в составе ВВС ЧРИ числились разведывательно-штурмовой авиаполк (по другим данным — «авиаотряд»), две учебные и одна вертолетная эскадрилья (реально исправной техники при этом, как сказано выше набиралось только на неполную учебную эскадрилью). Однако при этом вплоть до конца 1994 года в структуре армии ЧРИ отсутствовала даже такая должность, как «командующий ВВС». Формально ВВС ЧРИ подчинялись главному штабу ВС ЧРИ, то есть главкому Д.Дудаеву и его замам — А.Масхадову и В.Шахабову (кстати, бывший полковник ВВС СССР). Ситуация с авиационным боезапасом была более чем удручающей. Блоков НАР УБ-16 и ракет к ним на складах практически не было, а изрядная часть доставшихся дудаевцам от ВВС СССР авиабомб были «практическими» (то есть цементными болванками). Выходит, что реально ВВС ЧРИ располагали почти исключительно авиабомбами калибром не более 250 кг. Ситуация с боеприпасами была столь критической, что все четыре летчика-инструктора ВВС ЧРИ при встрече с Д.Дудаевым дали лично ему подписку следующего содержания: «Из-за отсутствия ракет, бомб и снарядов в случае необходимости поражения наземных и воздушных целей обязуюсь производить тараном». Видимо, корни плана «Лассо» исходят как раз из просочившегося в СМИ текста этой бумаги.

Слева: Ичкерийские гвардейцы на авиабазе Ханкала, 1992-93 гг. Оружие и обмундирование на всех с «прихватизированных» складов Советской Армии. Стоящие на заднем плане L-39C сохраняют советские «звезды», стандартный камуфляж и номера. Часть «элок» (видимо, машины, находящиеся в наилучшем состоянии) зачехлены. Справа: Остатки фюзеляжа одного из Ми-8Т ВВС ЧРИ, приспособленного российскими солдатами под караульную будку. Не ранее весны-лета 1995 г. Хорошо видны цвета камуфляжа, желтый бортовой номер «39», «негативный» опознавательный знак с «одиноким волком» и государственный флаг ЧРИ.

Так что пресловутый план «Лассо», скорее всего, был обычной дудаевской пропагандистской «уткой», подхваченной и раздутой (к явному и нескрываемому удовольствию самого Дудаева, который публично обещал разбомбить Ставрополь, Ростов, Краснодар и другие города юга РФ, неизменно вызывая этим истерику в Кремле) российскими СМИ.

Реальная же боевая деятельность ВВС ЧРИ была более чем скромной. К 1994 году дудаевская авиация относительно успешно выполняла лишь учебные полеты. Наибольшее количество (6-8 машин) L-39C было поднято в воздух, вероятно, 6 сентября 1994 года во время очередного военного парада по случаю «Дня Независимости Ичкерии», проходившего в Грозном. При использовании в ВВС ЧРИ МиГ-17Ф и МиГ-15УТИ точных данных нет, хотя вроде бы во время одного из массовых военно-спортивных мероприятий на территории Ичкерии (возможно во время празднования все того же «Дня Независимости» в 1994 или на год раньше — 6.09.1993 г.) один из летчиков-инструкторов демонстрировал одиночный пилотаж на каком-то из этих старых истребителей. Дудаевские вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-2 вооружения не имели и выполняли исключительно транспортные вылеты.

Между тем, с весны 1993 г. обстановка вокруг Чечни постепенно накалялась, поскольку поведение и политика Д.Дудаева становились все менее управляемыми и предсказуемыми для Кремля. Поначалу ставка была сделана на устранение Дудаева от власти силами местной оппозиции (так называемый «Временный Совет Чечни» во главе с У.Автурхановым, Д.Завгаевым и др.). Армия РФ передала оппозиционерам большое количество вооружения (в частности бронетанковой техники) и боеприпасов. При этом с воздуха оппозиционеров поддерживали штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВВС РФ с закрашенными номерами и опознавательными знаками, чьи экипажи подписали с «Временным Советом» «разовые контракты» (в те сложные и смутные годы подобная «подработка» была для военных в порядке вещей). Пик «внутричеченских» боевых действий пришелся на лето и осень 1994 г. Естественно, оппозиционеры неоднократно пытались вывести из строя самолеты ВВС ЧРИ — штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24 без опознавательных знаков в этот период произвели минимум три налета на авиабазу Ханкала и аэродром Грозный-Северный. При этом была уничтожена или повреждена часть авиапарка (в основном нелетающие машины), а бетонобойные бомбы серьезно повредили ВВП и рулежки в Ханкале. Из-за этого несколько пригодных к полетам L-39С и L-29 были перебазированы на Калиновскую, где взлетная полоса была грунтовой и допускала ремонт подручными средствами. Наряду с учебными полетами, ВВС ЧРИ в этот период начали выполнять и боевые вылеты, главным образом — на разведку.

Об этих боевых вылетах в свое время было написано очень много различных глупостей и небылиц. Особенно почему-то постарались чешские и другие восточноевропейские авторы, которые описывали многочисленные «достоверные» случаи воздушных боев ичкерийских L-39С с Ми-24 и Су-25, в которых, якобы, повредили несколько машин этих типов. Чего стоит, например, информация о том, что 25.10.1994 года восемь L-39C ВВС ЧРИ якобы вели бой с использованием НАР УБ-16 против не меньшего числа Ми-24 оппозиционеров и сбили два из них ценой потери двух «Альбатросов» и гибели одного летчика. «Оппозиционерские» вертолеты обычно летали поодиночке, парами или очень редко звеньями — большего тогда просто не требовалось. Ну а Су-24, даже идущий с полной боевой нагрузкой, на «Альбатросе» ну никак не нагонишь. Видимо, чехам со времен 1968 года согревала душу мысль о том, что техника их производства «бьет оккупантов».

Дудаеву достались от ВС СССР всего несколько ЗСУ-23-4, да и те, похоже, с неисправными радарами. Поэтому в целях ПВО и гвардейцы Ичкерии, и тамошние оппозиционеры использовали подобные «комбинации». Это импровизированные ЗСУ ВС Ичкерии в 1993-94 гг. БРДМ-2 были демилитаризованы на ремзаводах в рамках «конверсии» (еще одна «фишка» СНГшных конфликтов начала 1990-х). Машины перекрашены в белый «невоенный» цвет, с красными полосами, в корпусе одной из них даже прорезаны дополнительные окна. Такие «конверсионные» машины можно было купить за бесценок и вновь вооружить. Машина на первой фотографии вооружена ЗУ-23-2, а на второй — 12,7-мм пулеметом ДШК. Боевая эффективность подобных машин потенциально была невысокой.

Реальность же оказалась куда прозаичнее. ВВС ЧРИ выполнили против оппозиционеров несколько десятков (обычно говорят о 20-30) вылетов, действуя одиночными самолетами, реже — парами. В основном «Альбатросы» вели разведку, реже наносили БШУ обычными авиабомбами (применения НАРов оппозиционерами практически не зафиксировано). Правда, есть минимум одна видеозапись (показанная в частности телеканалом «Рен-ТВ» в одной из программ И.Прокопенко о чеченских войнах), где зафиксировано применение с L-39C ВВС ЧРИ летом или осенью 1994 года зажигательных баков (скорее всего, переделанных из обычных ПТБ). Одиночный «Альбатрос» пытался атаковать идущую по дороге колонну, был интенсивно обстрелян из стрелкового оружия и танковых зенитных пулеметов, поспешно и неточно (недолет составил не менее 50 метров) сбросив «зажигалки» с одного захода и ушел. Но не всем пилотам ВВС ЧРИ так везло — обеими сторонами были подтверждены две боевые потери. 21.09.1994 г. зенитным огнем (из ЗУ-23-2 или крупнокалиберных пулеметов) оппозиции был сбит Ан-2. Один или два члена его экипажа погибли. Оппозиционеры заявили, что этот самолет вел разведку. При этом точно известно, что этот Ан-2 в ВВС ЧРИ не числился, поскольку ранее принадлежал сельхозавиации и не был вооружен. Поэтому вполне возможно, что он действительно выполнял транспортный рейс (как это утверждала дудаевская сторона) и над расположением оппозиционеров пролетел случайно. А 4.10.1994 г. в районе г. Урус-Мартан ВВС ЧРИ потеряли L-39C. Самолет, по разным данным, выполнял разведывательный или тренировочный полет (не исключено, что в данном случае разведка вполне могла сочетаться с обучением курсантов) и был сбит огнем наземной ПВО оппозиции (в большинстве источников указано, что «Альбатрос» сбили из ПЗРК «Стрела» или «Игла»). При этом погибли пилот из «первой инструкторской четверки» и курсант (по другим данным инструктор летел один). Катапультироваться экипаж то ли не успел, то ли даже не пытался. Встречались также упоминания о том, что в этом вылете экипаж L-39C якобы пытались атаковать оппозиционерский Ми-8 или Ми-24 (если это был разведывательный или учебный вылет, то «элка» явно не была вооружена — таранить они этот вертолет собирались что ли? Прим. авт.) но, в итоге, сам попал под огонь ПЗРК. Во всяком случае, эта единственная потеря реактивного самолета ВВС ЧРИ (считавшегося боевым), подтвержденная всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Дудаевские источники указывали, что в этом L-39C погибли инструктор (бывший полковник ВВС СССР) Али Мацаев и курсант Делал Дадаев. Якобы вылет производился на разведку погоды, «элка» действительно не несла никакого вооружения и была поражена огнкм с земли в р-не п. Горагорск, без точного указания на то, каким именно оружием был сбит самолет. Правда, дудаевская сторона относила эту потерю к 3, а не к 4.10.1994 г.

Всего же до 30.11.1994 г. (до момента окончательного провала штурма Грозного танками Т-72, взятыми чеченской оппозицией у Павла Грачева «в аренду» вместе с экипажами) одиночные дудаевские L-39C несколько раз атаковали мехколонны оппозиции, без особого успеха сбрасывая ОФАБ-50 и ОФАБ-100. А 11.12.1994 г. Су-25 и Су-24 ВВС России атаковали аэродром Калиновская, Ханкала и Грозный-Северный, уничтожив или приведя в окончательную негодность всю находящуюся там авиатехнику. Уцелевшие дудаевские авиаспециалисты к тому моменту перешли в наземные подразделения ВС ЧРИ, а часть уцелевших инструкторов покинула Ичкерию. Остатки самолетов и вертолетов ВВС ЧРИ в основном были сданы в утиль после прихода в Чечню российской армии охочими до «левых» денег интендантами. Хотя есть все данные, что в 1998 году — уже накануне 2-й чеченской войны, — боевики пытались продать несколько каким-то образом уцелевших двигателей АИ-25ТЛ от L-39C азербайджанцам на запчасти. Сделка не состоялась из-за крайне плохого состояния двигателей и слишком высокой цены, запрошенной продавцами. А в 1999-м году ВВС Ичкерии состояли из одного-единственного Ан-2, уничтоженного российскими штурмовиками при первом же налете на Грозный. На этом и звершилась короткая и, в общем, неяркая история ВВС ЧРИ.

Линейка разбитых L-39C и L-29 на авиабазе Ханкала. Весна 1995 г. Хорошо видно, что фюзеляжи самолетов расстыкованы и двигатели на них отсутствуют.

Единственным реальным атрибутом ВВС ЧРИ стал введенный в 1992 году (по другим данным — в 1993, хотя номера и точной исходящей даты какого-либо конкретного документа по этому поводу никем из исследователей пока приведено не было) Военным министерством ЧРИ опознавательный знак в виде белого гербового волка с черными деталями, вписанного в сине-зеленый круг с желтыми окантовкой и орнаментом. Знак мог быть просто в виде круга (как это было, например на Ми-8Т ВВС ЧРИ) или наносился поверх пятиконечной звезды зеленого цвета с широкими лучами. «Зеленые волчьи звезды» присутствовали, как минимум, на нескольких L-39C и единичных L-29 ВВС ЧРИ. В ряде источников указывается, что «волк в круге» мог наноситься и поверх красной звезды ВВС СССР. Во всяком случае, фирмы Kanga и Linden Hill Decals, дававшие в своих наборах декалей на L-39 вариант ОЗ ВВС ЧРИ, предлагали именно этот вариант. Обе фирмы предлагали окраску на один и тот же L-39C с бортовым номером «11», но подтверждающих его существование фотографий нигде не приводилось. Существовал ли такой вариант опознавательных знаков или нет — непонятно: на черно-белых фотографиях самолетов цвет звезды не идентифицируется. Хотя параллельное существование на самолетах ВВС ЧРИ и красных и зеленых «волчьих звезд» отрицать все же не стоит. На дудаевской авиатехнике присутствуют и вовсе неуставные «негативные» эмблемы, например, на одном из Ми-8Т ВВС ЧРИ с бортовым номером «23» видны опознавательные знаки в виде белого круга с вписанным в него зеленым волком и орнаментом. Видимо, в каждом конкретном случае все, как обычно, зависело от наличия краски и художественных талантов исполнителя. При этом официально утвержденным ВМ ЧРИ образцом ОЗ была именно зеленая звезда, она же присутствует и на немногочисленных цветных фотографиях действующих L-39C ВВС ЧРИ. При этом 90% авиатехники, доставшейся дудаевцам, однозначно сохраняло звезды ВС СССР.

owkorr79.livejournal.com

Доклад Яшина: Армия Чечни является самой боеспособной группировкой в РФ | Новости из Германии о России | DW

Интернет-издание New Times в понедельник, 22 февраля, опубликовало главу из экспертного доклада «Угроза национальной безопасности», подготовленного к годовщине убийства российского оппозиционера Бориса Немцова его другом и соратником Ильей Яшиным. Обнародованная в преддверии официальной презентации доклада глава называется «Частная армия». Она раследует положение дел в силовых структурах Чечни.

По данным Яшина, созданная в Чечне региональная армия является, возможно, наиболее боеспособной военной группировкой в современной России. Численность вооруженных «кадыровцев», по оценкам экспертов, приближается к 30 тысячам. Значительная их часть формально является сотрудниками МВД РФ и служащими Внутренних войск РФ. «Фактически же действующие на территории Чечни вооруженные формирования не зависят от федеральных органов власти и лояльны лишь президенту Чечни, — пишет оппозиционер. — Только в Чечне Кремль разрешил создание местных подразделений, подконтрольных де-факто лишь главе республики».

Батальоны главы Чечни Рамзана Кадырова — единственные в России воинские формирования, укомплектованные по национальному признаку, вразрез с законодательством РФ. «Ядро силовых структур Чечни — это бывшие сепаратисты, которые были амнистированы по решению главы республики. Он же предоставил им возможность снова взять в руки оружие, но уже под своим контролем. Таким образом, воевавшие с российской армией боевики обязаны Кадырову не только своими местом и зарплатой, но также свободой и жизнью», — сказано в докладе Яшина.

Чеченские отряды на стороне пророссийских сепаратистов Донбасса

В ходе вооруженного конфликта на территории Донбасса против украинских военных действовали целые отряды боевиков из Чечни, указывает Яшин. В ноябре 2014 года появились документальные свидетельства создания на территории Донбасса отдельного чеченского батальона «Смерть», сформированного из ветеранов силовых структур Кадырова. Его бойцы, в частности, принимали участие в боях за донецкий аэропорт и Иловайск.

В последние годы боевики Кадырова активизировались и в Москве, отмечается в документе. «Но если в Чечне их главной задачей является защита режима своего босса, то остальную Россию они начинают воспринимать как потенциальную добычу», — убежден Яшин. Помимо охраны дружественных Кадырову бизнесменов и политиков так называемый «чеченский отдел» ФСБ в Москве оказывал силовую поддержку и криминальным «авторитетам». В российских регионах действуют преступные группировки, сформированные чеченскими бандитами, а некоторые из «авторитетов» пользуются публичным покровительством Кадырова.

Презентация экспертного доклада Ильи Яшина «Угроза национальной безопасности» состоится в Москве 23 февраля.

Смотрите также:

www.dw.com

Вооружённые формирования Ичкерии — это… Что такое Вооружённые формирования Ичкерии?

История

В результате событий сентября-ноября 1991 года Чеченская Республика фактически вышла из состава Российской Федерации. 1 ноября 1991 года президент Джохар Дудаев подписал указ о государственной независимости Чеченской Республики, 12 марта 1992 года вступила в силу принятая Парламентом ЧР Конституция, согласно которой Чечня провозглашалась «суверенным демократическим правовым государством, созданным в результате самоопределения чеченского народа». 31 марта 1992 года власти ЧР отказались подписать Федеративный договор.[1]

В соответствии с указом Джохара Дудаева № 2 от 8 ноября 1991 года, было учреждено военное министерство, и все военные формирования «независимо от порядка подчинённости» переходили в полное распоряжение министерства. На основании закона ЧР «О президентской деятельности» и указа № 16 от 9 декабря 1991 года. президенту подчинялись «все вооружённые формирования на территории Чеченской республики».[2]

Роль военного ведомства выполнял Главный штаб Вооруженных сил. Начальником Главного штаба являлся генерал-лейтенант Висхан Шахабов (бывший полковник советской авиации), зам.начальника Главного штаба — полковник Аслан Масхадов, начальником Оперативного управления Главного штаба — полковник Али Мацаев.[3]

Основой командного состава чеченской армии стали бывшие офицеры советской армии, у многих из которых был опыт боевых действий в Афганистане и других горячих точках.[4]

Вооруженные силы и правоохранительные органы

Вооруженные силы

Главнокомандующим Вооруженными силами ЧРИ, согласно Конституции, являлся президент республики.

Правоохранительные органы

К правоохранительным органам ЧРИ относились:[5]

- Министерство внутренних дел (МВД),

- Национальная служба безопасности (НСБ)

с 97-го года Министерство Государственной Безопасности (МГБ),

- Министерство Шариатской Государственной Безопасности (МШГБ),

- Генеральная прокуратура,

- Антитеррористический центр при президенте ЧРИ

Комплектование

Структура армии

К началу первой Чеченской войны армия Ичкерии состояла из двух бригад, семи отдельных полков и трех батальонов. Президентская гвардия состояла из 2 тыс. человек, подразделения МВД и Департамента госбезопасности Ичкерии включали в себя еще 3,5 тыс. служащих.

В межвоенное время структура и состав вооруженных сил Ичкерии изменялась в зависимости от взаимоотношений центральной власти и многочисленных полевых командиров (Басаев, Радуев, Ямадаев). Так кроме сил подчиненных президенту Чечни Аслану Масхадову действовали:

Оружие и вооружение

Авиация и ПВО

Опознавательные знаки ВВС Ичкерии (1992-1995 гг.)

В результате вывода из Чечни в 1992 году частей Российской Армии было брошено практически всё вооружение, в том числе самолёты и средства ПВО. Из них:

На авиабазе «Калиновская» (подчинённая Армавирскому авиационному училищу:

На авиабазе «Ханкала»:

Стоит отметить, что все самолёты были не боевыми, хотя при определённых обстоятельствах их можно было использовать в качестве штурмовиков. Таким образом, численный состав «ВВС Чеченской Республики Ичкерия» оценивался в 265 самолётов, не считая Ан-2 и двух вертолётов. По данным российской разведки к ноябрю 1994 года исправными и боеспособными было всего лишь около 40% техники, то есть примерно сотня боевых машин. Большая часть ичкерийской авиационной техники была уничтожена на аэродромах в первые же дни Чеченской кампании.

ПВО авиабаз насчитывала:

- 23 штуки зенитно-артиллерийские установки различных типов;

- 10 штук ЗРК «Стрела-10»;

- 7 штук ПЗРК «Игла»;

Имелось и некоторое количество ПЗРК «Стрела-3». По данным некоторых СМИ, у отрядов «моджахедов», имелось некоторое количество ПЗРК «Stinger» американского производства.

Артиллерия

Бронетехника

Стрелковое оружие

Хронология событий

Галерея

Примечания

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Кавказский Узел | Чеченская Республика Ичкерия

Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созаданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией в ходе Второй Чеченской войны.

Статус

1 октября 1991 года решением Верховного совета РСФСР Чечено-Ингушская Республика была разделена на Чеченскую и Ингушскую Республики (без определения границ).

27 октября 1991 года главой Чечни был избран глава Исполнительного комитета Общенационального Конгресса чеченского народа (ОКЧН) Джохар Дудаев. 1 ноября 1991 года своим первым декретом Дудаев провозгласил независимость Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) от Российской Федерации.

12 марта 1992 года Чеченская республика приняла конституцию независимого государства.

Ичкерия не была признана не одним из государств — членов ООН. Однако ее представительства существовали в ряде постсоветских государств — Азербайджане, Литве, Эстонии, Грузии, а также в Турции, Катаре, Афганистане и ещё примерно десятке государств.

Указ Президента Республики Грузия о признании государственной независимости Чеченской Республики, находясь после своего изгнания с родины в Грозном, подписал в марте 1992 года президент Грузии Звиад Гамсахурдия.

История

Уже в начале 1992 года Джохар Дудаев потребовал вывести, без оружия и военной техники, дислоцированные в Чечне на постоянной основе войска России. Несмотря на отказ, чеченские формирования силой захватили значительную часть оружия, принадлежавшую группировке российских войск. В дальнейшем передача вооружения и военной техники чеченской стороне производилась по указанию министра обороны Российской Федерации Павла Грачева. Часть оружия чеченцы купили за деньги. В итоге в распоряжении руководства Чечни оказалось довольно много вооружения, что позволило Дудаеву, ожидающему столкновения с Россией, приступить к строительству регулярной чеченской армии. К 7 июля 1992 года российские войска покинули пределы Чеченской республики.

Россия не могла примириться с фактической независимостью Ичкерии. По всей видимости, в военно-политическом руководстве России с самого начала конкурировали два подхода: идти по пути политического урегулирования или по пути силового решения проблемы. В окружении Ельцина на тот момент победило второе мнение.

Чечня оказалась в финансово-экономической, политической и информационной блокаде. По периметру ее границ с другими субъектами федерации (Ингушетия, Северная Осетия, Ставропольский край, Дагестан) были сосредоточены российские войска.

Между президентами Чечни и Ингушетии, Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым, было заключено соглашение, что границы между двумя вайнахскими республиками не будут демаркированы.

В конце июля 1993 года Москва предложила Чеченской республике членство в Федерации со специальным статусом, с более широкой автономией, чем у Татарстана, но этот вариант не нашел поддержку у властей Ичкерии.

12 декабря 1993 года в Российской Федерации состоялись выборы нового парламента России. Чечня в этих выборах не участвовала и своих представителей в высшие органы власти Российской Федерации не делегировала. 25 февраля 1994 года российская Государственная Дума приняла резолюцию о политическом урегулировании отношений с Чечней, но переговоры не принесли результатов. Не состоялась и встреча Ельцина с Дудаевым, возможность которой серьезно обсуждалась в этот период. Возможно, что факт срыва этой важной встречи — дело рук сторонников «жесткого курса».

Дудаев против Временного совета оппозиции

В августе 1994 года в Москве взяли курс на силовое решение чеченской проблемы. Вначале это планировалось сделать путем организации межчеченского конфликта, результатом которого должно было стать свержение Дудаева и приход к власти в Чеченской республике марионеточного правительства, покорного федеральному центру.

В Чечне с помощью некоторых влиятельных лиц, лично недовольных Дудаевым, стала формироваться оппозиция, вооруженные отряды которой снаряжались на русские деньги и со складов российской армии и министерства внутренних дел. Общее командование антидудаевскими силами принял на себя бывший сотрудник милиции Умар Автурханов. Он же являлся и председателем т.н. «Временного совета» оппозиции. Штаб Автурханова находился в селении Знаменское, на северо-западе Чечни, недалеко от североосетинского г. Моздока, одной из основных военных баз России на Северном Кавказе.

В Чечне с помощью некоторых влиятельных лиц, лично недовольных Дудаевым, стала формироваться оппозиция, вооруженные отряды которой снаряжались на русские деньги и со складов российской армии и министерства внутренних дел. Общее командование антидудаевскими силами принял на себя бывший сотрудник милиции Умар Автурханов. Он же являлся и председателем т.н. «Временного совета» оппозиции. Штаб Автурханова находился в селении Знаменское, на северо-западе Чечни, недалеко от североосетинского г. Моздока, одной из основных военных баз России на Северном Кавказе.

Лидеры оппозиции делали воинственные заявления, обещая захватить Грозный и свергнуть Дудаева до конца 1994 года, но, фактически, при этом рассчитывали главным образом на военную помощь России. Федералы выделили для группировки Автурханова десятки танков и бронетранспортеров, зенитные установки, минометы, автомашины, стрелковое оружие, тонны боеприпасов, горючее. Только 12 танков оппозиции были укомплектованы чеченскими экипажами, остальные — российскими военнослужащими. Российские генералы и офицеры участвовали в разработке планов по захвату Грозного. С воздуха операцию должны были обеспечивать военно-воздушные силы России.

Утром 26 ноября 1994 года бронетанковая техника и пехота под оппозиционным флагом с трех сторон атаковала Грозный, но попала под ураганный огонь защитников чеченской столицы. В ходе шестичасового боя нападавшие были полностью разбиты и рассеяны, понеся большие потери. Сам Автурханов бежал. Много российских офицеров попало в плен.

Однако «партия войны» в российском руководстве решила довести начатое до конца и бросить в дело регулярную армию, в победе которой над чеченскими «боевиками», из высокопоставленных московских политиков и военных мало кто сомневался.

Первая чеченская война (1994-1996)

29 ноября Ельцин, обратившись к участникам вооруженного конфликта в Чечне, велел в течение 48 часов прекратить огонь, сложить оружие и распустить все вооруженные формирования.

1 декабря 1994 года президент Российской Федерациии издал указ по Северному Кавказу, согласно которому все лица, незаконно владеющие оружием, должны в 15-дневный срок передать его правоохранительным органам. Указ не выполняется.

7 декабря состоялось заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Решено открыто применить силу, чтобы вернуть Чечню под юрисдикцию России. Эта акция официально была названа «восстановлением конституционного порядка» в Чеченской республике (хотя новая российская конституция 1993 года там никогда до этого не действовала).

11 декабря 1994 года российская армия начала широкомасштабную военную операцию против Чеченской республики. Так началась война, которая сегодня именуется «Первой чеченской» (если не считать русско-чеченских войн и вооруженных конфликтов XVIII — первой половины XX в.).

Какие силы и средства развернули противоборствующие стороны в начале Первой Чеченской кампании?

Какие силы и средства развернули противоборствующие стороны в начале Первой Чеченской кампании?

По данным российских военных источников, чеченские формирования по состоянию на 11 декабря 1994 года насчитывали около 13 тысяч человек личного состава. Имели 40 танков, 50 БТР и БМП, до 100 орудий полевой артиллерии и минометов и другое вооружение. Это была небольшая, но хорошо организованная и боеспособная армия.

Российская группировка, состоявшая из войск Министерства обороны и Министерства внутренних дел, перед началом вторжения насчитывала 23,8 тыс. человек. На вооружении имела 80 танков, 182 орудия и миномета, 208 боевых бронированных машин. К концу декабря силы группировки возросли до 38 тыс. человек, 230 танков, 454 бронированных машин, 388 орудий и минометов. Кроме того, воздушную поддержку сухопутных войск осуществляла мощная авиационная армада, имевшая в своем распоряжении фронтовые бомбардировщики, истребители, штурмовики, самолеты-разведчики, а также ударные и военно-транспортные вертолеты. Чеченцы тоже имели некоторое количество учебно-боевых самолетов чехословацкого производства, но почти все они были уничтожены российской авиацией на аэродромах, уже в первые дни войны.

Военное превосходство российской армии рождало у многих в Москве уверенность, что организованное сопротивление чеченцев будет сломлено уже к концу 94-го года. Однако сторонники военного решения чеченской проблемы не учли исторический опыт русско-чеченских отношений, показывающий, что «усмирение» Чечни силой оружия — дело долгое и кровавое. Периодически повторяемый геноцид приучил оказывать отпор даже в самых, казалось бы, невыгодных условиях. Поэтому, когда российские бронетанковые колонны двинулись на Грозный восстанавливать «конституционный порядок», а боевая авиация стала громить мирные населенные пункты, за оружие взялись даже очень далекие от политики люди.

Первые же недели боевых действий показали, что военные качества чеченцев не изменились за полувековой период мирной жизни. Чеченские отряды умело сочетали методы действий регулярных войск и партизанских формирований. Дальнейший ход войны показал, что российская армия не сумела полностью приспособиться к таким комбинированным формам действия.

К 20 декабря российские войска приблизились к Грозному на 10 километров, а 31 декабря начался первый штурм столицы Чечни, отбитый ее защитниками. Атакующие потеряли много танков, оказавшихся, как и следовало ожидать, очень уязвимыми на городских улицах. 18 января состоялась встреча премьер-министра России Черномырдина с представителями Дудаева, однако достигнутая договоренность о прекращении огня не была реализована на практике. Между тем в Грозном продолжались ожесточенные уличные бои, 19 января пал президентский дворец. Лишь к 11 марта 1995 года «федералам» удалось, ценой больших потерь, взять под контроль практически весь город, уже в значительной мере превращенный в развалины.

До июня были заняты также другие важнейшие населенные пункты и центры Чеченской республики. Чеченские формирования отступили к горам и перешли, в основном, к партизанским методам войны. В тылу федеральных войск развернулась минная война, в Грозном и других городах действовали разведывательно-диверсионные группы партизан. Российские военные, со своей стороны, высадили несколько вертолетных десантов в горах, в тылу у чеченских формирований. Поэтому говорить о более или менее четких линиях вооруженного противостояния, или фронтах, в российско-чеченской войне трудно.

Наблюдатели отмечали исключительно жестокие по характеру действия «федералов» в отношении местных жителей. Авиация и артиллерия наносили опустошительные удары по населенным пунктам, не считаясь с присутствием мирных жителей, в результате чего на этой войне исключительно высоким был удельный вес жертв среди мирного населения. Он составил до 95% от всех погибших. Никто не сосчитал, сколько людей стали жертвами бесконечных полицейских проверок («зачисток»), «фильтрационных пунктов» и т.д..

До лета 1995 года военные действия шли почти исключительно на территории Чечни, но 14 июня 1995 года мировые средства массовой информации облетело сообщение о дерзком рейде чеченского отряда под командованием известного полевого командира Шамиля Басаева, ворвавшегося в город Буденновск (Ставропольский край) и захватившего больницу с ее обитателями и другими мирными гражданами (более 500 человек). Басаев объяснил эту акцию желанием обратить внимание мировой общественности на происходящее в Чечне. В эти напряженные дни большую ответственность взял на себя премьер Черномырдин, вступивший в переговоры с Басаевым, и открывший ему обратный путь в Чечню. Этим Черномырдин спас жизнь сотен людей, которым, вероятно, суждено было погибнуть, если бы федеральные войска, окружавшие больницу, не прекратили обстрел и предприняли общий штурм. Впрочем, в Буденновске все же погибло 28 человек и было ранено 65.

Рейд Басаева, показавший, что война легко может перекинуться на внутренние регионы России, несомненно, способствовал началу нового раунда российско-чеченских переговоров о прекращении войны (с 29 июня 1995 г.). В переговорах участвовали начальник генерального штаба вооруженных сил Чечни Аслан Масхадов и командующий контингентом российских войск генерал Анатолий Романов. 10 сентября 1995-го года, в результате достигнутого в ходе переговоров соглашения, начинается частичный вывод российских войск из Чеченской республики.

Однако миротворческая инициатива, как видно, имела серьезных противников. 6 октября 1995 года в Грозном, в результате террористического акта, был тяжело ранен генерал Романов. После этого дальнейшие переговоры и вывод войск приостанавливаются. Война возобновилась с новой силой.

Решительное сопротивление чеченцев вынуждало российское командование наращивать свои силы в зоне боевых действий. К концу 1995 года по заявлению Доку Завгаева, главы пророссийской администрации в республике, на территории Чечни находилось 462 тысячи военнослужащих федеральных войск. Очень высокой была и степень насыщенности российской группировки средствами дальнего огневого поражения. Так, на конец 1995 года в федеральных войсках в Чечне одно средство огневого поражения приходилось на 63 человека, что считается отличным показателем технологической оснащенности войск. Например, во время войны в Персидском заливе в Многонациональных силах ООН этот показатель равнялся 1:110.

22 апреля 1996 года в результате целенаправленного ракетного удара был убит Джохар Дудаев. Смерть Дудаева, однако, не дезорганизовала чеченское сопротивление. Президентом Чеченской республики стал вице-президент Зелимхан Яндарбиев, писатель по профессии. Военное направление возглавлял Аслан Масхадов, в прошлом полковник Советской Армии. Именно он разработал план взятия Грозного летом 1996 года. В начале августа, когда российские войска наступали на горные позиции партизан на юге республики, часть чеченских формирований, просочившись сквозь блокадную зону, установленную «федералами», вошла в город и взяла его под свой контроль (5-6 августа 1996 г.). Отдельные части российского грозненского гарнизона были жестко блокированы чеченцами.

По всей видимости, такой оборот дела оказался полной неожиданностью для российского командования. В Грозный стали срочно перебрасывать войска, начались бои. Однако, несмотря на сообщения генералов, рапортующих в Москву, что удалось добиться перелома в пользу федеральных сил, обстановка в городе не менялась. Подвергать же полуразрушенный Грозный массированным артиллерийско-авиационным ударам, значило обречь на гибель блокированные в нем российские части.

12 августа 1996 года в городе Хасавюрте (Дагестан) начались мирные переговоры. Российскую сторону на них представлял Особый Уполномоченный Российской Федерации — генерал Александр Лебедь, чеченская сторона была представлена Асланом Масхадовым. Переговоры завершились 31 августа совместным (Лебедя и Масхадова) заявлением об основах отношений между Россией и Чечней. В дальнейшем эта договоренность была оформлена при встрече Черномырдина и Масхадова, подписавших 23 ноября 1996 года «Временное соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Чеченской республикой». Договор носил компромиссный характер: Россия de jure не признавала независимость Чечни, но на деле соглашалась с ее самостоятельным существованием. Окончательно статус Чеченской республики должен был быть определен через пять лет, т.е. в 2001 году. Перед подписанием договора российские войска покинули территорию Чечни.

Между войнами

В январе 1997 года в Чеченской республике состоялись президентские выборы. Победу на них одержал Аслан Масхадов. Значимым событием последующего периода стала его встреча в Москве с президентом России Борисом Ельциным, на которой был заключен договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия (12 мая 1997 г.). Стороны официально декларировали отказ от применения силы при решении спорных вопросов и желание строить свои отношения в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. В принятом документе подчеркивалось, что договор является основой для заключения дальнейших договоров и соглашений по всему комплексу взаимоотношений.

Чеченский народ праздновал окончание войны. Людям казалось, что, наконец-то, наступил долгожданный мир. Однако вскоре выяснилось, что успокаиваться было рано. Не прошло и трех лет, как растерзанная страна оказалась перед еще большим испытанием.

Сумевшая отстоять фактическую независимость, но не получившая юридического признания, Чеченская республика Ичкерия после войны 1994-1996 годов оказалась в сложном положении. Экономика страны была разрушена, резко упал жизненный уровень населения. В небольшой республике численность безработных достигла 400 тысяч человек, среди которых значительную часть составляла молодежь. Кроме того, были десятки тысяч больных и инвалидов, нуждавшихся в длительной медицинской реабилитации. Эту тяжелую социально-экономическую картину усугубляла активизация преступных групп, занимающихся грабежами, похищением людей, наркобизнесом. Процветал нелегальный нефтяной промысел. Постоянно происходили провокации, направленные на дискредитацию чеченской власти в глазах мирового сообщества. В этом плане следует особо отметить факты убийства представителей организации «Врачи без границ», прекратившей после этого свою работу в Чечне, а также четырех англичан, занимавшихся установкой спутниковой связи. Российские средства массовой информации широко освещали эти события, комментируя их как доказательство криминальной анархии, царящей в мятежной республике. Правоохранительным структурам Чечни действительно трудно было бороться с разгулом преступности, питательную среду для которой представляла послевоенная обстановка; не хватало средств, опытных кадров. Руководитель Управления по борьбе с похищением людей Шахид Баргишев был убит в результате покушения 25 октября 1998 года. Именно в тот день власти намечали провести масштабную операцию против преступников, занимающихся похищением людей с целью получения выкупа.

Сумевшая отстоять фактическую независимость, но не получившая юридического признания, Чеченская республика Ичкерия после войны 1994-1996 годов оказалась в сложном положении. Экономика страны была разрушена, резко упал жизненный уровень населения. В небольшой республике численность безработных достигла 400 тысяч человек, среди которых значительную часть составляла молодежь. Кроме того, были десятки тысяч больных и инвалидов, нуждавшихся в длительной медицинской реабилитации. Эту тяжелую социально-экономическую картину усугубляла активизация преступных групп, занимающихся грабежами, похищением людей, наркобизнесом. Процветал нелегальный нефтяной промысел. Постоянно происходили провокации, направленные на дискредитацию чеченской власти в глазах мирового сообщества. В этом плане следует особо отметить факты убийства представителей организации «Врачи без границ», прекратившей после этого свою работу в Чечне, а также четырех англичан, занимавшихся установкой спутниковой связи. Российские средства массовой информации широко освещали эти события, комментируя их как доказательство криминальной анархии, царящей в мятежной республике. Правоохранительным структурам Чечни действительно трудно было бороться с разгулом преступности, питательную среду для которой представляла послевоенная обстановка; не хватало средств, опытных кадров. Руководитель Управления по борьбе с похищением людей Шахид Баргишев был убит в результате покушения 25 октября 1998 года. Именно в тот день власти намечали провести масштабную операцию против преступников, занимающихся похищением людей с целью получения выкупа.

Серьезную опасность для внутренней стабильности Чечни создавали оппозиционные Масхадову силы. Так, сразу после его избрания президентом страны, лишившийся власти Зелимхан Яндарбиев и его сторонники обвинили Масхадова в уступчивости Москве. Другой составляющей частью политической оппозиции стали т.н. ваххабиты, представляющие разновидность ислама, проникшую в Чечню в первой половине 90-х годов ХХ века и отличную от традиционного здесь суфизма. Приверженцы ваххабизма сами себя называют «единобожцами», или салафитами, последователями «чистого» ислама, существовавшего во времена пророка Мухаммеда и его сподвижников. Свои организации они именуют джамаатом (община).

«Ваххабиты» храбро воевали в 1994 — 1996 годах и стяжали себе этим уважение среди чеченцев, но, с другой стороны, людей отталкивал от них политический и религиозный радикализм этого движения, а также методы, которыми ваххабиты пытались навязать чеченскому обществу свою идеологию. Сторонники суфийского ислама, традиционного в Чечне, Ингушетии и Дагестане, обвиняют ваххабитов в сектантстве. Те, в свою очередь, считают суфизм заблуждением, отклонением от истинной веры. Умеренных духовных и политических лидеров Северного Кавказа «ваххабиты» обвиняют в сотрудничестве с российскими властями, предательстве национальных и религиозных интересов северокавказских народов. Пик противостояния между сторонниками и противниками ваххабизма в Чечне пришелся на 14 июля 1998 года, когда конфликт в городе Гудермесе, начавшийся на бытовой почве, перерос в настоящий бой, в котором с обеих сторон погибло более 50 человек, в основном молодых людей. Это было одно из немногих крупных сражений, когда-либо происходивших между чеченцами. Ваххабиты понесли тяжелые потери.

После кровавых событий в Гудермесе Масхадов объявил ваххабизм вне закона и призвал имамов мечетей, руководителей местных администраций изгонять со своих территорий его сторонников. Однако за «ваххабитов» вступились вице-президент Чечни Ваха Арсанов и Шамиль Басаев, уговорившие Масхадова не углублять междоусобный конфликт. Избежавшие разгрома ваххабиты вскоре оправились и продолжали наращивать силы.

Интересно, что в такой обстановке в роли защитника ваххабизма выступила Москва. 22 июля 1998 года Комиссия при Президенте России по противодействию политическому экстремизму с участием министра юстиции Павла Крашенникова, директора ФСБ Николая Ковалева, министра внутренних дел Сергея Степашина, министра национальностей Евгения Сапиро пришла к выводу, что течение ваххабизм не является экстремистским.

По мнению политолога Вахита Акаева, «тот факт, что ваххабизм, официально запрещенный в Чечне, Ингушетии и оцениваемый как исламский фундаментализм в Дагестане, признан российскими силовыми министрами как течение мирное, неэкстремистское, говорит о том, что это течение имеет поддержку в определенных политических кругах в Москве, нередко преследующих корыстные цели».

Надо полагать, что в данном случае федеральный центр поддержал ваххабизм как силу, способную сыграть роль противовеса законно избранной власти в Чеченской республике.

В 1997-1998 годах предпринимались неоднократные попытки организационно-стуктурной консолидации чеченских и дагестанских «ваххабитов» и сочуствующих им политических сил. Так, в апреле 1998 года в Грозном был создан «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена судом — прим. «Кавказского узла»), под председательством Шамиля Басаева. Активную роль в нем играли также дагестанские исламисты, перебравшиеся в Чечню. Двое из трех заместителей Басаева были дагестанцами. От имени народов Дагестана и Чечни «Конгресс» (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена судом — прим. «Кавказского узла») наделил себя правами на любые действия, в том числе и политические.

В специальной литературе отмечается, что на пути создания северокавказской конфедерации очередной задачей «исламистов» и, можно добавить, национал-радикалов, ибо эти два направления мало различаются между собой (как и полтора века назад, ислам является объединяющим фактором в политической борьбе для разноязычного населения региона), был отрыв Дагестана от России и его воссоединение с Чечней с целью создания единого государства «Дегъистан».

Во многих районах Дагестана влияние «ваххабизма» было ощутимым. Тяжелая социально-экономическая и этнополитическая ситуация, высокий уровень безработицы, коррумпированность власти и отсутствие ясной жизненной перспективы для многих делает привлекательной идею исламского «джамаата». В Центральном Дагестане, в т.н. Кадарской зоне (селения Кадар, Карамахи, Чабанмахи), к маю 1998 года даже возникла своеобразная «ваххабитская республика»: местные крестьяне провозгласили независимость своих селений и полностью вышли из-под контроля российских и дагестанских властей. Впрочем, по некоторым данным, этот бунт носил не столько религиозно-политический, сколько социальный характер: вооруженные крестьяне изгнали коррумпированных чиновников и милицию, занимавшихся вымоганием взяток. Напряженность, возникшую в связи с этим фактом, на время разрядил премьер-министр России Степашин, который совершил поездку в Кадарскую зону и после встречи с ее населением заявил: «в этих селах живут нормальные люди, и их не надо трогать».

Однако, в целом, население Дагестана неоднозначно встречало активность «ваххабитов». В отдельных случаях дело доходило до столкновений с последователями традиционного ислама. Все это, на фоне клановой борьбы за власть в республике, частых террористических актов, а также нападений на дислоцированные здесь российские войска, создавало в Дагестане взрывоопасную ситуацию.

Вторжение в Дагестан и начало Второй чеченской кампании (1999-2009)

В такой обстановке 2 августа 1999 года произошло проникновение с территории Чечни в горный Дагестан вооруженных чечено-дагестанских отрядов, занявших несколько приграничных сел на западе республики, в Ботлихском и Цумадинском районах. Этими силами командовали Шамиль Басаев, Багаутдин Магомед, Магомед Тагаев и Хаттаб, действовавшие под флагом Конгресса народов Ичкерии и Дагестана (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена судом — прим. «Кавказского узла»). Российские средства массовой информации заостряли внимание на участие в этой акции чеченских командиров — Басаева и Хаттаба, представляя дело как исключительно чеченское вторжение на территорию одного из субъектов Российской Федерации. При этом упускалось из виду, что в операции с чеченской стороны участвовали в основном силы, оппозиционные президенту Масхадову.

Военное вторжение в Нагорный Дагестан дало официальным властям России повод для обвинения Ичкерии в нарушении договоренностей и агрессии. Правда, ничего не указывало на причастность к этой акции официальных властей республики и лично Аслана Масхадова, но с другой стороны президент Чечни публично не осудил вооруженное вторжение в соседнюю республику, не дал свою оценку происходящим событиям. Сдержанность Масхадова можно объяснить его нежеланием углублять разлад с оппозицией, которую возглавлял популярный военный лидер Шамиль Басаев; по-видимому, президент опасался раскола в чеченском обществе в условиях конфронтации с Россией.

Военное вторжение в Нагорный Дагестан дало официальным властям России повод для обвинения Ичкерии в нарушении договоренностей и агрессии. Правда, ничего не указывало на причастность к этой акции официальных властей республики и лично Аслана Масхадова, но с другой стороны президент Чечни публично не осудил вооруженное вторжение в соседнюю республику, не дал свою оценку происходящим событиям. Сдержанность Масхадова можно объяснить его нежеланием углублять разлад с оппозицией, которую возглавлял популярный военный лидер Шамиль Басаев; по-видимому, президент опасался раскола в чеченском обществе в условиях конфронтации с Россией.

Таким образом, на Северном Кавказе был нарушен хрупкий мир, сохранявшийся в течение трех лет. Российское правительство, которое в эти дни возглавил Владимир Путин, спешно перебросило в Дагестан мощную армейскую группировку и в районе поселка Ботлих начались упорные бои. Регулярным войскам, при участии дагестанской милиции, удалось вытеснить формирования «исламистов» обратно на территорию Чечни.

Федеральные власти, восстановив контроль над приграничными районами Западного Дагестана, предъявили джамаату Кадарской зоны ультиматум: разоружиться и подчиниться. Получив отказ, правительственные войска, используя бронетехнику, артиллерию и боевые самолеты, начали военную осаду непокорных селений — Карамахи и Чабанмахи. В течение многих дней войска обстреливали, бомбили и штурмовали села, пока полностью не подавили сопротивление дагестанских повстанцев. Карамахи и Чабанмахи были превращены в развалины.

Во время этой осады подконтрольные Басаеву военные формирования совершили еще одну попытку прорыва в Дагестан, теперь уже на помощь «кадарцам». Удар был нанесен на северо-западе республики, в Новолакском районе, который сильно пострадал от развернувшихся боевых действий. Федеральные силы, получившие подкрепление из центральных регионов России, в тяжелых боях остановили наступление противника, а затем отбросили его на исходный рубеж. Эти вторжения из Чечни вызвали протест значительной части населения Дагестана.

Потом произошли страшные террористические акты в городах Москве и Волгодонске: были взорваны жилые дома с их обитателями, погибли сотни ни в чем не повинных людей. Организаторами этих преступлений российская сторона объявила тех же Басаева и Хаттаба (хотя по сей день не обнародованы документы, подтверждающие это обвинение), после чего началось массированное воздушное и сухопутное наступление на Чечню. Российско-Чеченские договоры 1996-1997 годов были денонсированы. 1 октября 1999 года федеральная армия вторглась на территорию Чечни. Началась Вторая Чеченская война, которую официальная Москва назвала «антитеррористической операцией».

Ликвидация Ичкерии

В результате действий федеральных сил Ичкерия в 2000 году де-факто была ликвидирована. 12 июня 2000 года Владимир Путин назначил главой пророссийской временной администрации Чеченской Республики бывшего верховного муфтия Ичкерии Ахмада Кадырова. В 2003 году была принята новая Конституция Чечни, согласно которой республика являлась субъектом Российской Федерации. В том же году президентом Чеченской Республики был избран Ахмад Кадыров.

Формально по-прежнему остававшийся президентом Ичкерии Аслан Масхадов был убит 8 марта 2005 года в результате военной спецоперации ФСБ России в селении Толстой-Юрт Грозненского района Чечни. На посту главы самопровозглашенного государства Масхадова сменил председатель Высшего Шариатского Суда ЧРИ Абдул-Халим Садулаев, который в 2006 году также был ликвидирован российскими силовиками.

Пятый президент Ичкерии Доку Умаров 6 октября 2007 года объявил об упразднении Ичкерии и провозгласил образование «Имарата Кавказ» (запрещенная в России судом террористическая организация). При этом Умаров сложил полномочия президента Ичкерии и провозгласил себя «амиром моджахедов Кавказа», «предводителем джихада», а также «единственной законной властью на всех территориях, где есть моджахеды». Ичкерия (Нохчийчоь) была объявлена одним из вилайятов самопровозглашенного эмирата, наряду с Дагестаном, Галгайче (Ингушетией), Иристоном (Северной Осетией), Ногайской степью (Ставропольский край) и объединенным вилайятом Кабарды, Балкарии и Карачая.

Примечания

- Шеварднадзе: Россия не против того, что в Грузии работает представительство Чечни // Лента.ру, 20.12.1999; Талибы признали Чеченскую республику Ичкерия // Лента.ру, 17.01.2000; Меньше Ичкерии! // Известия, 31.10.2002.

- Российская военная историография оценивает потери чеченских боевиков в Первую Чеченскую войну, примерно, в 2700 человек, а мирного населения — более чем в 39 000 человек. Согласно тем же источникам безвозвратные потери федеральных войск (убитые в боях, умершие от ран и болезней, погибшие в катастрофах и т.д.) составили 5551 человек, а санитарные потери (раненные, контуженные, обожженные, заболевшие и т.д.) — 51 304 человека. Альтернативные источники называют значительно более высокие цифры потерь среди мирного населения и военнослужащих.

- Имя Хаттаба, выходца из Саудовской Аравии, стало широко известным после апреля 1996 г., когда его формирование в Черных горах расстреляло из засады мотострелковую колонну «федералов», потерявших при этом 78 человек убитыми.

www.kavkaz-uzel.eu

Вооруженные формирования Ичкерии в 1999 году: численность, организация, вооружение…

После окончания «большой войны” и подписания Хасавюртских соглашений президент Чечни Аслан Масхадов приложил много усилий для создания регулярных

вооруженных сил Республики Ичкерия . Но по ряду причин сделать ему это не удалось. Причины внутриполитического характера: Масхадов не смог привести к повиновению полевых командиров, которые, приобретя немалый авторитет и власть во время первой чеченской войны, не захотели делиться ими с президентом. К тому же необходимо учитывать сложившуюся в Чечне тейповую систему. В результате получилось так, что фактически каждый крупный полевой командир закрепился на территории собственного тейпа и вербовал из его состава своих бойцов. Далее, Масхадов не смог ничего противопоставить распространению мусульманского экстремизма, в значительной степени привнесенного извне – наемниками и эмиссарами из ближневосточных стран. Причины внешнеполитические: Ичкерия не была признана международным сообществом, и, следовательно, не могла осуществлять централизованные закупки вооружений , чтобы оснастить свою армию единообразными системами оружия. Последнее приходилось приобретать и доставлять в республику полулегальными и нелегальными способами. От иностранных государств и международных исламских организаций было получено большое количество вооружений – преимущественно стрелкового оружия, противотанковых и зенитных ракетных комплексов и боеприпасов к ним. Практически все тяжелое вооружение (бронетехника, артиллерия, системы залпового огня) либо остались с прошлой войны, либо нелегально приобретены в России. В итоге вооруженные силы Чечни как единое целое фактически не были созданы. Каждое формирование было почти полностью независимым, имея с центральным правительством очень слабые контакты.

К началу боевых действий в 1999 г. вооруженные формирования сепаратистов имели следующий вид:

Регулярные вооруженные формирования:

Всего примерно 10500 человек. Вооружение : около 60 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, около 25 танков, 3 самоходных артиллерийских орудия, 5 установок «Град”, 20 артиллерийских орудий, 15 зенитно-артиллерийских установок, до 40 переносных зенитно-ракетных комплексов. |

Отряды полевых командиров:

Всего примерно 6000 человек, из них на сторону федеральных сил к началу 2000-го года перешло около 300 человек. |

Иностранные наемники:

Всего около 1000 человек.

Итого приблизительно 17500 человек.

Кроме того, в большинстве населенных пунктов Чечни из местных жителей были созданы отряды местной самообороны, общая численность которых составляла примерно 10000 человек.

Всего, таким образом, федеральным силам в Чечне противостояло около 27000 – 27500 чеченских боевиков.

переработанная статья «Чечня:

Россия побеждает или создает себе новые проблемы?»

www.rusfact.ru

В эти дни чеченские ополченцы нанесли сокрушительное поражение русским воякам. Слава Ичкерии!: svobodu_narodam — LiveJournal

31 декабря 1994 — 1 января 1995 года чеченское ополчение разгромило штурмующую город Грозный российскую армию. За двое суток боев потери россиян убитыми и пропавшими без вести составили свыше 1500 человек, а также 2 500 раненых. Точные цифры потерь уже никогда не установить, поскольку российские военные направлялись в бой без системы учета, захоронения были беспорядочными, именные жетоны не выдавались.За два дня было уничтожено свыше 200 единиц российской бронетехники, другое вооружение. Три полка и одна бригада российской армии за два дня потеряли боеспособность и были выведены из боя.

Что произошло, если говорить коротко?

Российская армия входила в город четырьмя группировками – свыше 15000 человек, 195 танков, свыше 500 БМП и БТР, свыше 200 орудий и минометов, поддержка штурмовиков и вертолетов..

Им противостояли отряды чеченского ополчения численностью до 3,5 — 5 тысяч человек, по разным оценкам, у которых на вооружении было несколько танков, бронемашин, минометы. Чеченцы ожидали атаки и подготовили эшелонированную оборону.

Штурм начался с многочисленных провалов российского командования.

Передовой отряд 104-й воздушно-десантной дивизии был ошибочно атакован двумя российскими штурмовиками Су-25: 5 БМД было уничтожено, свыше 50 солдат убито и ранено. Подразделение потеряло боеспособность.

Передовой отряд 276-го мотострелкового полка не провел разведки местности и в результате попал на минное поле — взорвалось 7 БМП. Подразделение отступило для восстановления боеспособности.

На въезде в Грозный со стороны Моздока части внутренних войск МВД РФ вступили в ожесточенный бой с соседними армейскими подразделениями — с большими потерями с обеих сторон.

Ключом разгрома стало решение чеченского командования бить противника по частям, поочередно, на каждом направлении, сосредотачивая свои главные силы, и не пытаясь обороняться везде на всех направлениях. На ряде направлений чеченцы дали отпор еще на окраинах. Но почти беспрепятственно в центр города вошли 131-я мотострелковая бригада, 81-й мотострелковый полк, сводный отряд 20-й мотострелковой дивизии. Эти части заняли окрестности президентского дворца и железнодорожный вокзал. На другом направлении в город углубился 693-й мотострелковый полк. Достигнув указанных рубежей российские части остановились, и более никаких активных действий не предпринимали. Это позволило чеченцам беспрепятственно перебросить резервы к месту прорыва. Вскоре российские части были окружены мобильными отрядами пехоты и атакованы со всех сторон, прежде всего с помощью гранатометов и минометов, стрелкового оружия. Это было не так героически, как снял Невзоров в «Чистилище». Российские подразделения действовали беспомощно, и занимали крайне невыгодные позиции, на которых несли большие потери. Резервы на бронетехнике не могли пробиться сквозь чеченские заслоны, а российская артиллерия била не точно и несколько раз накрывала позиции 81-го полка и 131-й бригады. После утренней бомбежки по своим авиация и вертолеты для поддержки окруженных не применялись.

Передовой авианаводчик, приданный 131-й бригаде из другой части, старший прапорщик Вадим Шибков вспоминает:

«На вокзале нас зажали капитально. Тактика у боевиков была выверенной. Хорошо вооруженные, они действовали группами по 10-15 человек — и стреляли, стреляли, стреляли, часто сменяя друг друга, а мы отбивались в одном и том же составе. Кроме того, бронетехника в бригаде была старая, выслужившая все сроки — там башня не вращалась, там пушку заклинивало, а танки и вовсе были без активной защиты брони, да и личный состав, что скрывать, не был готов к ведению боя в городе. Может быть, в поле, под прикрытием авиации, артиллерии и брони, мы — сила, а здесь, в этих каменных джунглях незнакомого и враждебного города, когда с каждого этажа, из каждого окна дома, прилегающего к привокзальной площади, в тебя летит град свинца, — ты просто пушечное мясо».

Мобильные группы чеченской пехоты парализовали сопротивление россиян, прижимавшихся к бронетехнике на хорошо простреливаемом вокзале, стены которого легко пробивались и не могли служить укрытием. Затем остатки окруженных попытались вырваться из города, но прорыв не был организован, и чеченцы легко перебили большинство бойцов и почти всю технику. Комбриг 131-й бригады полковник Савин был убит.

(Кстати, после разгрома 131-я бригада была выведена из боя, а затем ее передислоцировали в Абхазию и переформировали в 7-ю военную базу — это воинская часть принимала участие во вторжении в Украину в 2014-м и также понесла потери).

Командир 81-го полка полковник Александр Ярославцев был ранен, но ему удалось выжить, вот его рассказ:

«К маю 1994 года полк приказали укомплектовать и назвать полком быстрого реагирования. Комплектовали кем придется. На май 1994 года в полку было только 3 техника роты вместо девяти, 60% солдат, прослуживших по полгода в учебке, а взводные командиры — в основном двухгодичники. В это же время два командира роты ушли в милицию — офицерам не платили денег. Попытки организовать боевую подготовку закончились плачевно — в июне начался кризис с топливом. Из-за постоянных невыплат жалованья стали уходить прапорщики-специалисты. В июле в полк начали поступать боеприпасы. Все солдаты, естественно, на разгрузке-погрузке, У солдат потерялись даже те навыки, которые они получили в учебках. И только тогда, когда узнали, что в дивизию к осени прибывает московская комиссия, выдали немного топлива из резерва штаба округа. Восьмого декабря полк подняли по тревоге и начали срочно комплектовать с тем, чтобы завершить комплектацию до 15 декабря, а с 15 декабря начать боевую подготовку. Из 1300 человек примерно половина пришла из учебок».

«Когда Квашнин ставил задачу, то говорил, что вот то, что я вам сейчас рисую на карте, я тут же и стираю. Потому что завтра об этом будут знать дудаевцы. Я не знал, что будут делать соседи по наступлению. Каждый знал только поставленную лично перед ним задачу (как это напоминает ситуацию в командовании АТО на Донбассе в 2014-м году: Муженко тогда не давал нашим войскам письменных приказов по тем же дурацким причинам. – Ю.Б.).

Вооружены мы были до зубов, но, конечно, я понимал, что входить в Грозный в таком составе — это больше чем преступление…

Если бы это был классический штурм, то дело обстояло бы так. Вот он — Грозный. Подъехали к окраине, к дому с боевиками метров на 400, влупили из всех видов оружия, а потом штурмовая группа захватывает этот дом. И так пошло дальше. А ведь как с нами было: прошли полгорода без выстрелов, а потом нас начали долбать. Насчет того, специально или нет, впустили в город, — вопрос сложный. Вряд ли специально пропустили бы такую армаду. Ведь слева от нас входили «рохлинцы», а справа и следом за мной 131-я бригада. Разведроту побили, но ведь мы никакого сопротивления не встретили — я по Первомайской до Орджоникидзе ехал на броне. Видимо, дудаевцы не ожидали от нас такой наглости, да еще 31 декабря. Впустили, а потом подумали, что делать. Стали стягивать боевиков и по обстановке бить, ведь дома-то не захвачены. Для захвата нужна пехота, а откуда у меня пехота? У меня было два батальона по 250 человек. Это считая хозвзвод, т.е. кухню, которая, естественно, не входила в Грозный, а это человек 40. Плюс, а вернее минус, минометная батарея в 60 человек. Так что в каждом батальоне было человек 160-170. Причем все эти бойцы за рычагами БМП. В город вошла одна броня.

Что значит взять под контроль? Именно такая стояла задача — не штурм. Это значит — войти на вокзал, например, обеспечить пропускной режим, если есть вооруженные люди — разоружить. Так же с президентским дворцом — окружить, никого туда не впускать, попытаться войти внутрь. Правда, кто же нас туда пустит?.. Ну, значит, держать под стволами. В это время должны подойти внутренние войска, обеспечить администрацию на вокзале, почте, телеграфе. То есть придут люди нам на смену». (с)

Изучение новогоднего штурма Грозного представляет и сегодня интерес в плане российско-украинской войны. К сожалению, судя по операциям на Донбассе, украинское военное командование российско-чеченские войны не анализировало, и многие ошибки российских генералов повторило, но многое, по счастью, удалось избежать.

Штурм Грозного планировался как полицейская операция. Предполагалось, что собрав превосходящие силы, российские части раздавят любое сопротивление подавляющее огневой мощью, а чеченцы будут деморализованы. То есть операция по сути была штурмом, но задачи изначально ставились не на уничтожение противника, а на занятие территории и установление «контроля над городом». Также, увы, ставились задачи и украинским войскам в ходе АТО на Донбассе.

Критические проблемы российской армии:

1. При этом само российское командование дезорганизовало управление своих войск. Вместо постановки задач непосредственно командирам частей и соединений, российский Генштаб создал для штурма Грозного временные импровизированные штабы — группировки «Север», «Северо-Восток», «Восток», Запад» (ну как тут не вспомнить выдуманные Муженко в 2014-м бесполезные «сектора», которыми заменили действующие штабы оперативных командований и штабы бригад). Штабы создавались буквально за несколько дней, не были укомплектованы, и разумеется, были не способны эффективно управлять боевыми действиями. Пятым штабом был представитель Генштаба ВС РФ Квашнин, аткже в управление вмешивался непосредственно министр обороны Грачев из штаба в Моздоке. Такое большое количество штабов руководило группировкой размером в одну комплектную дивизии. По сути корпусного уровня штабы командовали сводными полками, и даже тактические решения принимались не командирами на местах, а генералами. Скорость прохождения информации наверх и приказов вниз была крайне низкой, и во время динамичного боя управление исчезло вообще. Из-за безграмотного штабного планирования российские войска многократно открывали огонь по своим, и наносили огромные потери. Не могли оказать помощь, не могли наладить взаимодействие. Из-за того, что командиры соседних частей получали задачи каждый сам по себе, и не знали, цели командования и соседей, при утрате связи они были не способны принимать адекватные решения по обстановке. Все это результат подмены слаженных органов военного управления временными не подготовленными структурами.

2. Комплектование. Полнокомплектных частей российское командование не имело, и потому на базе воинских частей формировались временные сводные отряды, из кадровых военных, разбавленные не обученными призывниками. Печально знаменитая 131-я майкопская бригада пошла в бой в составе 446 человек. Эти сводные отряды не имели никакой слаженности и взаимодействия.

3. Боевой подготовки для современной локальной войны российские войска практически не вели — ни индивидуальной подготовки, ни групповой. Подготовка к боям в городе отсутствовала вообще. Особенно ярко проявилось шаблонное мышление большинства офицеров и генералов, не способность к импровизации. Офицеры и солдаты не были обучены к самостоятельным действиям, к самостоятельному анализу и оценке обстановки. Ополченцы показывали куда большую гибкость и способность грамотно распоряжаться наличными силами.

4. Отсутствие боеспособной пехоты. Воинские части прежде всего обеспечивали комплектование экипажей бронетехники и артиллерии, а вот пехоте не уделялось никакого внимания. и в пехотных подразделениях был наибольший некомплект, и самый слабо обученный личный состав. Это сделало российские части привязанными к технике, что в условиях городских боев сковывало маневр, и превращало российские подразделения в неповоротливые мишени. Даже попадая под огонь и в окружение, российские подразделения не оставляли технику, и следовали только по известным им дорогам. Огромные потери принесло не умение ориентироваться на местности. Армейские части не умели вести войсковую разведку, и противник всегда диктовал им инициативу. Ввиду низкой боеспособности мотострелковых частей в качестве пехоты российское командование начало применять части с более высоким уровнем индивидуальной подготовки – десантников, морскую пехоту, спецназ, но это также в полной мере не было адекватным решением, поскольку численность этих частей была не так велика, чтобы решать все задачи, а кроме того, их боевая подготовка также находилась на невысоком уровне, и заменить полностью пехоту они не могли, поскольку акцент в их обучении делался на специальных функциях, а к общевойсковому бою в качестве пехоты их опять-таки почти не готовили.

5. Разведка. Несмотря на обилие информации о противнике, система передачи данных из разведцентров в войска отсутствовала (мы это у себя видели в 2014-м и видим до сих пор). Войска знали о противнике только то, что наблюдали сами. Еще хуже того — войска не располагали данными о точном положении других своих подразделений. Командиры подразделений даже не были обеспечены точными картами Грозного. Средства разведки в передовых подразделениях практически отсутствовали.

6. Материальное обеспечение. Полноценное снабжение отсутствовало. Из-за отсутствия нормальных бытовых условий, бушевали эпидемии простудных заболеваний, заражение вшами. Дееспособность войск, которые были постоянно заняты не военными вопросами, а элементарным выживанием, была крайне низкой.