Проект колесно-гусеничного танка А-20 » Военное обозрение

В тридцатых годах советские танкостроители активно занимались разработкой колесно-гусеничных танков. Ввиду определенных проблем с ресурсом гусеничного движителя приходилось искать альтернативное решение, которым в итоге стало использование комбинированной ходовой части. В дальнейшем проблемы с гусеницами были решены, что привело к отказу от колесно-гусеничных танков. После этого все отечественные бронемашины этого класса оснащались только гусеничным движителем. Тем не менее, в середине тридцатых годов отсутствовали нужные технологии и материалы, что заставляло конструкторов изучать и разрабатывать несколько проектов одновременно.Еще до конца войны в Испании советские военные и конструкторы начали обсуждать облик перспективного танка. Бурное развитие противотанковой артиллерии привело к появлению требования об оснащении машин противоснарядной броней, стойкой для орудий калибра 37 и 45 мм. Имелись общие взгляды и на вооружение перспективных танков. Причиной для многочисленных споров была ходовая часть. Специалисты поделились на два лагеря, отстаивавших необходимость использования гусеничного или комбинированного движителя.

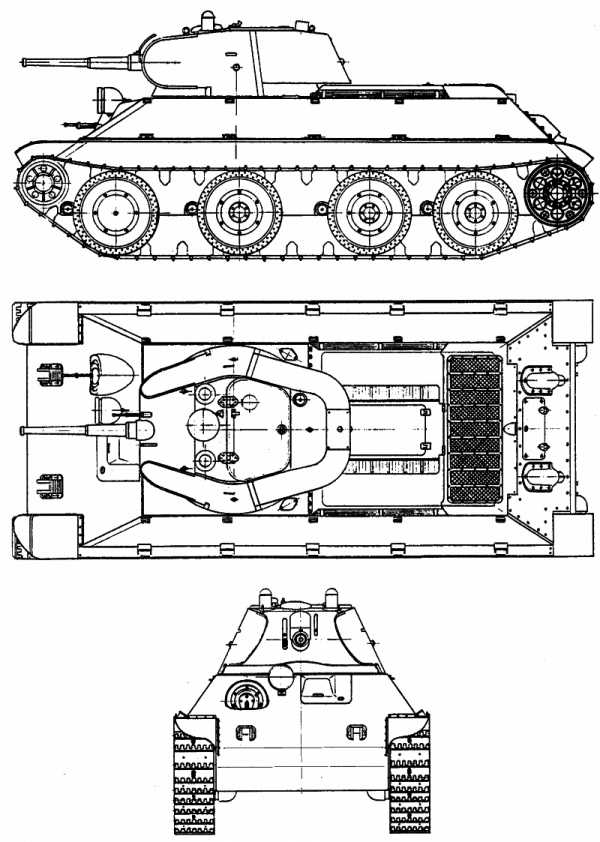

Опытный А-20

Главной предпосылкой к созданию колесно-гусеничных танков был низкий ресурс существовавших в то время гусениц. Военные желали получить гусеничный движитель с ресурсом не менее 3000 км. В таком случае можно было отказаться от идеи перегона техники на большие расстояния при помощи колес. Отсутствие требуемых гусениц было аргументом в пользу комбинированного движителя. Одновременно с этим колесно-гусеничная схема усложняла конструкцию танка, а также негативно сказывалась на производстве и эксплуатации. Кроме того, зарубежные страны к этому времени начали переход на полноценную гусеничную технику.

13 октября 1937 года Харьковский паровозный завод им. Коминтерна (ХПЗ) получил техническое задание на разработку нового колесно-гусеничного танка. Эта машина должна была иметь шесть пар ведущих колес, боевую массу на уровне 13-14 т, противоснарядную броню с наклонным расположением листов, а также 45-мм пушку во вращающейся башне и несколько пулеметов. Проект получил обозначение БТ-20.

В марте 1938 года нарком обороны К.Е. Ворошилов выступил с предложением, касавшимся будущего бронетанковых подразделений. В докладной записке на имя председателя Совнаркома он отмечал, что танковым подразделениям нужен только один танк. Для определения наиболее выгодного варианта такой машины нарком предложил разработать два сходных проекта танков с разными движителями. Имея одинаковые защиту и вооружение, новые танки должны были оснащаться колесно-гусеничным и гусеничным движителями.

К сентябрю 1938 года харьковские инженеры закончили разработку проекта БТ-20 и представили его специалистам Наркомата обороны. Сотрудники Автобронетанкового управления рассмотрели проект и утвердили его, внеся некоторые предложения. В частности, предлагалось разработать вариант танка с 76-мм пушкой, предусмотреть возможность кругового наблюдения из башни без использования смотровых приборов и т.д.

Дальнейшие работы велись с учетом предложений АБТУ. Уже в октябре 38-го ХПЗ предъявил комплект чертежей и макеты двух перспективных средних танков, отличавшихся типом ходовой части. Главный военный совет изучил документацию и макеты в начале декабря того же года. Вскоре началась подготовка рабочих чертежей колесно-гусеничного танка, к этому времени получившего новое обозначение А-20. Кроме того, стартовало проектирование гусеничной машины под названием А-20Г. В дальнейшем этот проект получит собственное наименование А-32. Ведущим инженером обоих проектов был А.А. Морозов.

На этом этапе реализации двух проектов возникли серьезные разногласия. Еще осенью 38-го военные соглашались с необходимостью строительства и испытаний двух опытных танков. Однако на заседании Комитета обороны 27 февраля 1939 года представители Наркомата обороны подвергли гусеничный танк А-32 серьезной критике. Колесно-гусеничный А-20, как тогда считалось, имел большую оперативную подвижность. Кроме того, текущее состояние проекта А-32 оставляло желать лучшего. Как следствие, возникли сомнения в необходимости строительства и испытания гусеничной машины.

Тем не менее, главный конструктор ХПЗ М.И. Кошкин настоял на необходимости строительства двух опытных образцов. Согласно различным источникам, военные предлагали закрыть проект А-32 ввиду невозможности быстрого завершения его разработки и строительства опытной машины в приемлемые сроки. Тем не менее, М.И. Кошкин сумел убедить их в необходимости продолжения работ и, как выяснилось позже, был прав. В будущем А-32 после массы доработок был принят на вооружение под индексом Т-34. Средний танк Т-34 стал одной из самых удачных боевых машин времен Великой Отечественной войны.

Танк А-20 по ряду характеристик проигрывал своему гусеничному собрату, однако представляет большой интерес с технической и исторической точки зрения. Так, он стал последним колесно-гусеничным танком Советского Союза. В дальнейшем проблему неприемлемо высокого износа гусениц удалось решить и отказаться от комбинированной ходовой части.

Средний танк А-20 строился по классической компоновке. В передней части бронекорпуса располагался механик-водитель (у левого борта) и стрелок. Позади них имелось боевое отделение с башней. Корму корпуса отдали под двигатель и агрегаты трансмиссии. В башне предусматривались рабочие места командира и наводчика. Командир машины также выполнял обязанности заряжающего.

Бронекорпус машины имел сварную конструкцию. Его предлагалось собирать из нескольких бронелистов толщиной 16-20 мм. Для повышения уровня защиты листы корпуса располагались под углом к вертикали: лобовой лист – под 56°, борта – 35°, кормовой – 45°. Сварная башня изготавливалась из листов толщиной до 25 мм.

Бронирование толщиной до 25 мм, расположенное под рациональными углами, позволило обеспечить защиту от пуль крупнокалиберного стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии, а также сохранить боевую массу машины на уровне 18 т.

В корме корпуса располагался дизельный двигатель В-2 мощностью 500 л.с. Трансмиссия состояла из четырехступенчатой трехходовой коробки передач, двух бортовых фрикционов и двух однорядных бортовых редукторов. Использование колесно-гусеничного движителя сказалось на конструкции трансмиссии. Для движения на гусеницах машина должна была использовать расположенные в корме ведущие колеса с гребневым зацеплением. В колесной конфигурации ведущими колесами становились три задние пары опорных катков. Интересен тот факт, что в составе трансмиссии танка А-20 широко использовались агрегаты бронемашины БТ-7М.

Ходовая часть среднего танка А-20 имела по четыре опорных катка на борт. В передней части корпуса крепились направляющие колеса, в кормовой – ведущие. Опорные катки оснащались индивидуальной пружинной подвеской. Три задние пары катков были связаны с трансмиссией и являлись ведущими. Две передние имели механизм поворота для управления машиной при движении «на колесах».

В башне танка установили 45-мм танковую пушку 20-К. Внутри боевого отделения удалось разместить 152 снаряда для пушки. В одной установке с пушкой монтировался спаренный пулемет ДТ калибра 7,62 мм. Еще один пулемет этого же типа находился в шаровой установке лобового листа корпуса. Общий боекомплект двух пулеметов – 2709 патронов.

Наводчик танка А-20 располагал телескопическим и перископическим прицелами. Для наведения орудия использовались механизмы с электрическим и ручным приводами. Командир машины мог следить за обстановкой на поле боя при помощи собственной панорамы.

Связь с другими танками и подразделениями обеспечивалась при помощи радиостанции 71-ТК. Экипаж машины должен был использовать танковое переговорное устройство ТПУ-2.

В начале лета 1939 года завод №183 (новое название ХПЗ) завершил строительство двух опытных танков моделей А-20 и А-32. Колесно-гусеничная машина была передана военному представительству АБТУ 15 июня 39-го. Через два дня военным сдали второй опытный танк. После некоторых предварительных проверок 18 июля стартовали сравнительные полигонные испытания нового танка, продолжавшиеся до 23 августа.

Средний танк А-20 показал достаточно высокие характеристики. На колесном ходу он развивал скорость до 75 км/ч. Максимальная скорость на гусеницах по грунтовой дороге достигала 55-57 км/ч. При движении по шоссе запас хода составлял 400 км. Машина могла подниматься на 39-градусный склон и преодолевать вброд водные преграды глубиной до 1,5 м. В ходе испытаний прототип А-20 прошел по разным трассам 4500 км.

Опытный А-32

Комиссия, проводившая испытания, пришла к выводу, что оба танка отвечают требованиям Наркомата обороны, благодаря чему могут быть приняты на вооружение. Кроме того, комиссия внесла предложение, касавшееся конструкции танка А-32. Эта машина, имевшая определенный запас по увеличению веса, после небольших доработок могла быть оснащена более мощной броней. Наконец, в отчете указывались некоторые недостатки новой бронетехники, которые нужно было устранить.

Новые танки сравнивались не только с серийными, но и друг с другом. В ходе испытаний выяснились некоторые преимущества А-20 в плане подвижности. Эта машина доказала свою способность совершать длительные марши с любой конфигурацией ходовой части. Кроме того, А-20 сохранял требуемую подвижность при потере гусениц или повреждении двух опорных катков. Тем не менее, имелись и недостатки. А-20 уступал гусеничному А-32 в отношении огневой мощи и защиты. Кроме того, колесно-гусеничный танк не имел резервов для модернизации. Его ходовая часть была сильно нагружена, из-за чего при любых заметных доработках машины ее пришлось бы разрабатывать заново.

19 сентября 1939 года Наркомат обороны выступил с предложением принять на вооружение Красной Армии двух новых средних танков. Перед началом сборки первых серийных машин конструкторам завода №183 рекомендовалось исправить выявленные недостатки, а также немного изменить конструкцию корпуса. Лобовой лист корпуса теперь должен был иметь толщину 25 мм, передняя часть днища – 15 мм.

К 1 декабря 1939 года требовалось построить опытную партию танков А-32. В конструкцию первых десяти машин планировалось внести некоторые коррективы (проект А-34). Через месяц харьковские специалисты должны были передать военным первые 10 танков А-20, так же в доработанном варианте. Полномасштабное серийное производство А-20 предполагалось начать с 1 марта 1940 года. Годовой план выпуска установили на уровне 2500 танков. Сборку новых танков должен был осуществлять харьковский завод №183. Изготовление броневых деталей собирались поручить Мариупольскому металлургическому заводу.

Опытные танки на полигоне в Кубинке. Слева направо: БТ-7М, А-20, Т-34 обр. 1940 г., Т-34 обр. 1941 г.

Разработка обновленного проекта А-20 затянулась. Харьковский завод был загружен заказами, из-за чего создание модернизированного проекта было связано с определенными трудностями. Новые проектные работы начались в ноябре 1939 года. Испытать модернизированный А-20 с усиленной броней и ходовой частью планировалось в самом начале 40-го года. Трезво оценивая свои возможности, завод №183 обратился к руководству промышленности с просьбой передать серийный выпуск А-20 другому предприятию. Харьковский завод не мог справиться с полномасштабным производством двух танков одновременно.

По некоторым данным, работы по проекту А-20 продолжались до весны 1940 года. Завод №183 имел определенные планы по этому проекту, а также желал передать строительство серийных танков другому предприятию. По-видимому, желающие начать производство новых средних танков так и не нашлись. В июне 1940 года вышло постановление Политбюро ВКП(б), в соответствии с которым требовалось начать серийное производство средних танков Т-34 (бывший А-32/34) и тяжелых КВ. Танк А-20 в серию не пошел.

Имеются некоторые сведения о дальнейшей судьбе единственного построенного опытного танка А-20. В начале Великой Отечественной войны эту машину включили в танковую роту Семенова, которую, по некоторым данным, сформировали из техники, имевшейся на полигоне 22-го Научно-испытательного автобронетанкового полигона (ныне 38-й НИИ Минобороны, г. Кубинка). В середине ноября 1941 года прототип А-20 пополнил состав 22-й танковой бригады. 1 декабря машина получила небольшие повреждения и уже через несколько дней вернулась в строй. Несколько недель 22-я бригада выполняла боевые задачи совместно с конницей генерал-майора Л.М. Доватора. В середине декабря танк А-20 вновь получил повреждения, после чего был отведен в тыл для ремонта. На этом следы опытной машины теряются. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Средний танк А-20 не пошел в серию. Тем не менее, его разработка, строительство и испытания имели большое значение для отечественного танкостроения. Несмотря на не вполне успешное завершение, этот проект помог установить реальные перспективы гусеничной и колесно-гусеничной техники. Испытания танков А-20 и А-32 показали, что при существующих технологиях бронетехника с комбинированной ходовой частью стремительно теряет преимущества перед гусеничными машинами, но не может избавиться от врожденных недостатков. Кроме того, А-32 имел определенный запас характеристик для модернизации. В результате обновленный танк А-32 пошел в серию, а машина А-20 так и не вышла из стадии испытаний и доработок, став последним советским колесно-гусеничным танком.

По материалам сайтов:

http://armor.kiev.ua/

http://opoccuu.com/

http://bronetehnika.narod.ru/

http://tankinfo.ru/

http://btvt.narod.ru/

topwar.ru

КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ ТАНКИ. Боевые машины мира № 27 БРМ «Лухс».

КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ ТАНКИ

Основной проблемой, занимавшей умы танковых конструкторов в 1920-е годы, был вопрос повышения оперативной подвижности танков. И дело было не только в недостаточной мощности двигателей и связанной с этим малой скорости движения. Камнем преткновения являлась крайне низкая живучесть гусениц. Немногие из них выдерживали пробег даже в 100 километров.

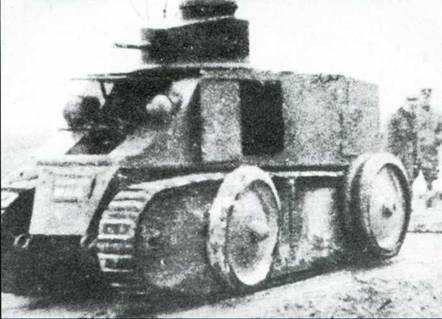

Колесно-гусеничный танк КН.50.

Колесно-гусеничный танк«Сен-Шамон» М21, вид сзади.

Именно поэтому в то время стала широко практиковаться перевозка легких танков и танкеток в кузове грузовиков и на специальных колесных прицепах. В результате возникла идея снабдить сам танк автомобильными колесами. Идея оказалась заманчивой – танк совершает марш на колесах со скоростью автомобиля, а в бой идет уже на гусеницах.

ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ

Первыми на поприще создания колесно-гусеничных танков отметились французы. Фирма «Сен-Шамон», начиная с 1921 года, разработала серию малых танков (танкеток) М21, М24 и М26. Однако изготовлено было только несколько машин первого образца. На этих танках передняя и задняя пары колес поворачивались на кронштейнах вокруг осей почти на 180° и фиксировались над гусеницами. Чтобы заменить колеса на гусеницы с помощью привода от двигателя требовалось 10 минут. При этом экипаж, состоявший из двух человек, оставался в машине. Для обратной замены движителя танк наезжал гусеницами на специальные деревянные подставки, приподнимая носовую часть. Опустив передние колеса, танк передвигался на подставках, пока не приподнималась кормовая часть, позволяя опустить и задние колеса. При массе 3,5 тонн танк на колесном ходу развивал скорость до 28 км/ч, на гусеницах же скорость составляла всего б км/ч. Существенным недостатком «Сен-Шамона»

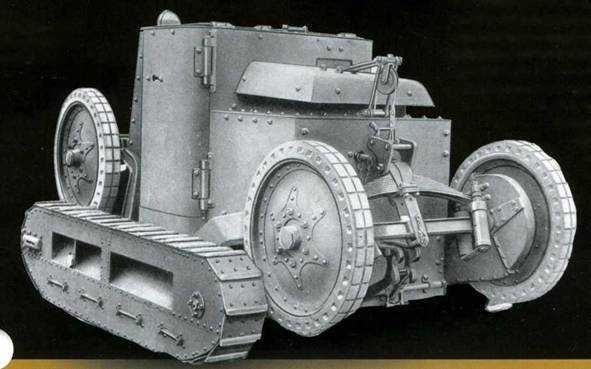

Колесно-гусеничный танк «Виккерс-Волслей» D3E1.

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ВАРИАНТ

В качестве базы для создания чехословацкого колесно-гусеничного танка КН.50 был взят трактор Hanomag WD-50PS. Его ходовая часть была переоборудована под установку автомобильных колес и подъемных механизмов. Моторный отсек и место механика-водителя поменялись местами. Был установлен бензиновый двигатель WD-50 немецкого производства мощностью 50 л. с. Механическая трансмиссия снабжалась четырехступенчатой коробкой передач (три скорости вперед и одна назад). Запас топлива размещался водном баке и составлял 160 литров.

Применительно к одному борту гусеничная ходовая часть включала в себя десять опорных катков с блокированной подвеской на пружинных рессорах и пять поддерживающих роликов. В гусеницу входили 48 стальных траков шириной 300 мм. Ведущие колеса размещались сзади, направляющие – спереди. Передние автомобильные колеса не имели подрессоривания и служили для поворота машины. Для улучшения проходимости по пересеченной местности задние колеса делались двухскатными и подвешивались на листовых полуэллиптических рессорах. Замена колес на гусеницы происходила в течение 20 минут. По проекту танк вооружался 37-мм пушкой или 7,92-мм тяжелым пулеметом «Шварцлозе», размещенным в одноместной цилиндрической башне. Экипаж машины состоял из двух человек. Спереди находилось место механика-водителя, в боевом отделении размещался командир, выполнявший также обязанности заряжающего и наводчика. В танк можно было попасть через дверь в левом борту корпуса и люк в лобовом листе. Для экипажа были оборудованы смотровые щели в корпусе и башне, защищенные бронестеклами, являлось размещение колес впереди и позади корпуса, что серьезно увеличивало длину танка.

Достоверно известно, что танк, не вызвавший никакого интереса у французских военных, в 1923 году с большой скидкой был продан Финляндии. Первоначально машина испытывалась в бронеавтомобильном батальоне финской армии, а в 1925 году была передана в танковый батальон. В 1937 году танк «Сен-Шамон» М21 был списан.

В отличие от французского образца, на чехословацком танке КН.50, созданном в 1924 году, колеса размещались по сторонам гусеничного движителя. Эта машина оказалась надежнее и проще французской в первую очередь из-за отказа от силового привода замены смены хода. Делалось это вручную, причем для этого также был необходим наезд на специальные подставки. Последующие варианты (КН.60 и КН.70) отличались от КН.50 в основном мощностью двигателя. Максимальная скорость при движении на колесах по дорогам с твердым покрытием достигала 35 км/ч, а запас хода – 300 км. Всего было построено 17 прототипов танка КН.50, которые интенсивно испытывались вплоть до начала 1930-х годов. КН.60 и КН.70 считались экспортными образцами и предлагались другим странам, в частности, Турции.

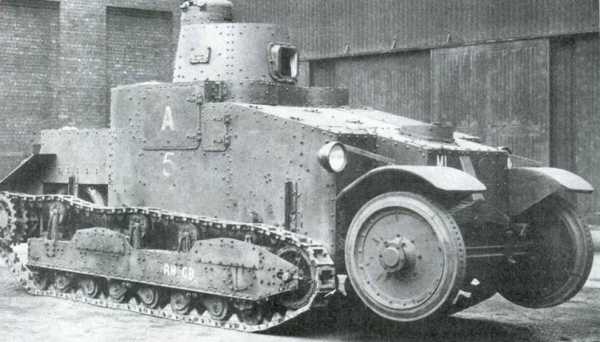

Колесно-гусеничный танк «Ландсверк» L-10.

БРИТАНСКИЕ ТАНКИ

Экспериментировать с колесно-гусеничными машинами британские инженеры начали в 1926 году на среднем танке «Виккерс» Mk. II, на котором дополнительно была установлена колесная ходовая часть. Первый опыт оказался не слишком удачным из-за заметного увеличения массы танка и неудачной конструкции колесного движителя, приводившей к сильной тряске при движении даже по шоссе. К началу 1927 года появилась новая модель колесно-гусеничного танка, представлявшая собой гибрид бронекорпуса с гусеничным движителем, изготовленный фирмой «Виккерс», и колесного шасси фирмы «Волслей». На этой машине (D3E1) была оригинально решена система смены движителя. При помощи специальных червячных механизмов почти целиком поднимался гусеничный движитель, на своих местах оставались только ведущие и направляющие колеса. Смена хода осуществлялась с помощью силового привода от двигателя без выхода экипажа из танка. Вооружение, состоявшее из трех пулеметов, размещалось в двух башенках. Машина, из-за своего характерного вида часто относимая к бронеавтомобилям, оказалась довольно резвой. Двигатель мощностью 90 л. с. разгонял 9,5-тонный танк до скорости 20 км/ч на гусеницах и 48 км/ч – на колесах! Несмотря на столь обнадеживающие результаты, дальше изготовления опытного образца дело не пошло.

Колесно-гусеничный танк «Ландсверк»L-30.

КОЛЕСНО-ГУСЕНИЧНЫЕ «СКАНДИНАВЫ»

В 1929 году в Швеции было собрано шесть колесно-гусеничных танков «Ландсверк» L-5. Танки эти были разработаны немецким инженером Отто Меркером. Их узлы изготавливались в Германии, а сборка осуществлялась в Швеции компанией «Ландсверк». Вооружение L-5 состояло из одной пушки калибра 37 мм и двух пулеметов калибра 9 мм. Боекомплект танка включал 200 выстрелов к пушке и 2000 патронов к пулеметам. Экипаж состоял из четырех челоёек. Один из этих танков был отправлен в Германию; другие пять остались в Швеции. Модель оказалась слишком хрупкой и в серийное производство не пошла. Дальнейшим развитием концепции колесно-гусеничного танка в Швеции стал L-30, который заслуженно считается одним из лучших в своем классе.

В 1930 году на основе танка «Ландсверк» L-5 было спроектировано два танка – L-10 и L-30. Компоновка и вооружение у них были одинаковые. Обе машины имели сварные корпуса и башни. Основное различие было в наличии у L-30 колесно-гусеничного хода. Подъем и опускание колес с помощью привода от 150-сильного двигателя «Майбах» осуществлялось всего за 20 секунд и не только на месте, но и в движении.

Поднятые по бортам колеса не ухудшали обзор и не мешали использовать вооружение.

«Ландсверк» L-30 казался более перспективным из-за высоких скоростных характеристик (на гусеницах – 35 км/ч, на колесах – 75 км/ч), но, как показали испытания, он не обладал какими-либо существенными преимуществами перед L-10, колесно-гусеничный ход был достаточно сложен, а проходимость у L-30 была хуже, чем у L-10. Кроме того, L-10 превосходил L-30 по бронированию (от 8 до 24 мм у L-10 и от 6 до 14 мм у L-30). В результате шведская армия приняла на вооружение танк «Ландсверк» L-10. Что касается L-30, то он так и остался опытным образцом.

Из стадии прототипа, а возможно даже из проекта, не вышел и еще один образец шведского колесно-гусеничного танка – «Ландсверк» L-80. При массе в 7,5 тонн (у L-30 – 11,5тонн) этот танк, разработанный в 1933 году, имел тоже весьма впечатляющие динамические характеристики. Как видим, до серийного производства не дошел ни один из вышеперечисленных образцов. Это произошло из-за сложности и уязвимости движителя и системы перемены хода. Слишком высокими были стоимость изготовления и эксплуатации этих машин. Во второй половине 1930-х годов интерес к колесно-гусеничным танкам ослабел. Появились гусеницы, выдерживавшие пробег в 1000 км, а скорость движения многих танков на гусеницах достигла 40-50 км/ч. Последняя попытка создания колесно-гусеничного танка относится к 1942 году, когда в Новой Зеландии инженером Скофилдом на базе гусеничного бронетранспортера «Универсал» была разработана боевая машина такого типа. Впрочем, ее можно отнести скорее к курьезам танкостроения.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

military.wikireading.ru

Колёсно-гусеничные танки — Википедия

Колесно-гусеничный танк Т2 Танк Кристи на испытаниях в СССР

Танк Кристи на испытаниях в СССРКолёсно-гусеничные танки — танки с колёсно-гусеничным движителем, у которых для осуществления движения на колёсах гусеницы необходимо было снимать, задние опорные катки при этом становились ведущими.

История

Тема колёсно-гусеничных боевых машин в конце 1920-х — начале 1930-х годов была весьма актуальна. Дело в том, что танки той эпохи были невероятно медлительными. Скорость первых «сухопутных дредноутов» не превышала 10 км/ч. На поле боя этого, вроде бы, хватало для сопровождения пехоты и прорыва оборонительной полосы противника. Но вот переброска танков на новый участок становилась головной болью. И дело не только в низкой скорости — ресурс гусениц тогдашних танков был также невелик: их хватало не более чем на 100 км.

Именно с этим, кстати, связано такое обилие бронеавтомобилей, выпускавшихся в мире до Второй мировой войны. Военным была крайне необходима боевая машина, обладающая высокой скоростью. И хотя недостатки бронеавтомобилей были всем понятны, только они могли занять нишу быстроходных боевых машин.

А что касается танков, то приходилось либо смиряться с их недостатками, либо подвозить танки к полю боя при помощи тяжёлых грузовиков, что довольно дорого.

Судя по всему, австро-танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поднимались и танк шёл на гусеницах. Офицеру Гюнтеру Бурштыну в 1911 году первому пришла в голову идея оснастить бронемашину одновременно и колесным, и гусеничным движителем. Такой танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поднимались и танк шёл на гусеницах. Идея Бурштына не была реализована, но о ней не забыли.

Так, в 1920-е годы во Франции была выпущена серия лёгких танков «Сен-Шамон» с колёсно-гусеничным движителем. Казалось, это был прорыв: если на гусеницах «Сен-Шамоны» могли развить всего 8 км/ч, то на колёсах — целых 30 км/ч! Не отстали от моды и чехословацкие конструкторы, создав в 1924 году танк KH-50.

А англичане в 1926 году предложили новое решение: на танке «Виккерс» поджимался не колёсный движитель, а гусеничный[1]. В следующем году был создан танк, у которого одновременно поднимался один движитель и опускался другой. Поляки в том же 1927 создали экспериментальный WB10.

10TP. На гусеничном ходу 10ТР развивал 50-56 км/ч, а на колёсах 75 км/ч. Из 4 опорных колёс на борту первое было рулевым, а второе слегка убиралось вверх при движении без гусениц. При колёсном ходе трансмиссия переключалась на последние 2 колеса. Переход с колёс на гусеницы занимал 30-45 минут.В 1931 шведы выпустили танк La-30, у которого смена движителя происходила всего за 20 секунд, причём, операция могла проводиться прямо на ходу.

Советский танк БТ-2 стал первой боевой машиной, удачно сочетавшей в себе признаки колёсно-гусеничного движителя. Он имел комбинированный колёсно-гусеничный движитель, состоящий из 2 ведущих колёс заднего расположения диаметром 640 мм, 2 направляющих колёс переднего расположения диаметром 550 мм, 8 опорных катков диаметром 815 мм с резиновыми бандажами и 2 стальных многозвенных гусеничных цепей с шириной трака 263 мм. При переходе на колесный ход гусеничные цепи снимались, разбирались на 4 части и укладывались на надгусеничные полки. Привод от КПП в этом случае осуществлялся на заднюю пару опорных катков, управлялся же танк поворотом передних катков. Переход с гусеничного хода на колёсный занимал 30—40 минут. Танк имел индивидуальную пружинную (свечную) подвеску, широко известную как подвеска Кристи. Три вертикальные пружины относительно каждого борта корпуса располагались между наружным броневым листом и внутренней стенкой борта корпуса, а одна располагалась горизонтально внутри корпуса в боевом отделении. Вертикальные пружины были связаны через балансиры с задними и средними опорными катками, а горизонтальные — с передними управляемыми катками. Необходимо отметить, что

Чертежи танка ТА-3среднетехническая скорость танка была существенно ниже максимальной и составляла на гусеницах 25 км/ч по шоссе и 22 км/ч по просёлку, а на колесах 22 км/ч по шоссе. На колёсном ходе танк мог передвигаться только по дорогам с твёрдым покрытием, по причине высокого удельного давления на грунт и наличия только одной пары ведущих колёс (катков).

В то же время высокая удельная мощность позволяла танкам осуществлять прыжки через препятствия на 15—20 (до 40[источник не указан 377 дней]) метров.

Танк Т-29-4 на колёсном ходу, лето 1935 года. Привод на три оси позволил значительно увеличить динамические характеристики машины.Казалось, военные были загипнотизированы возможностями колёсно-гусеничного движителя. На него пытались поставить танк Т-26 (вариант назывался Т-46

Эксперименты с Т-37А

Т-37Б

Проявившийся на войсковых учениях в начале 1930-х годов недостаточный ресурс гусеничного движителя (поломки траков и пальцев гусеничных лент при длительном движении по бездорожью), а также деструктивное его воздействие на дорожное полотно вызвало в руководстве УММ РККА большой интерес к колёсно-гусеничным танкам. Эти машины на марше по обустроенным дорогам общего пользования должны были перемещаться на колёсах, а в условиях бездорожья и в бою — на гусеницах. Таким образом, сберегались как ресурс гусеничного движителя, так и дорожное полотно. В перспективе планировалось все танки РККА перевести на колёсно-гусеничный ход. Применительно к малым разведывательным танкам одной из реализаций этой идеи был опытный образец Т-37Б, спроектированный конструктором П. Шитиковым. Однако от исходной модели заимствовался только ряд узлов и агрегатов, а в целом опытный образец представлял собой новую машину с уменьшенным по габаритам бронекорпусом и иной компоновкой (в частности, механик-водитель и командир располагались «в затылок» друг за другом). Масса Т-37Б составляла около 2,7 т, что позволяло перебрасывать его на значительные расстояния в кузове трёхтонного грузовика. В 1935 году был построен прототип (к этому моменту для малых танков колёсно-гусеничный движитель уже не рассматривался как обязательный элемент), испытания которого выявили большое число трудноустранимых недостатков. На вооружение РККА и в серийное производство Т-37Б не принимался, та же участь постигла и следующий проект П. Шитикова — Т-37В. В последнем случае не изготавливался даже опытный образец[2].

Решение «колёсно-гусеничной проблемы»

Конструкторы многих стран соревновались в изобретательности, пытаясь найти самое удачное решение «колёсно-гусеничной проблемы». Однако их детища в основном оставались лишь смелыми экспериментами: развитие техники не стоит на месте и танки (обычные) постепенно избавлялись от «детских болезней». Скорость хода по шоссе у лёгких танков достигла 40—50 км/ч. Повысился ресурс гусениц. А колёсно-гусеничные гибриды отличались сложностью и ненадёжностью. Возможность передвигаться на катках существует только при относительно малом весе танка (менее 20 тонн) и только по дорогам с твердым покрытием. При росте боевой массы (танк заправлен топливом, водой и загружен боеприпасами) давление на грунт оказывается недопустимо высоким. Как вспоминал генерал-лейтенант Ветров А.А. «при движении по шоссе колонны танков со снятыми гусеницами их колеса оставляют на асфальте глубокую колею. Особенно же большому разрушению подвергаются асфальтированные дороги в жаркую пору, когда асфальт размягчен…»

Сравнительные характеристики колёсно-гусеничных танков

| ТТХ колёсно-гусеничных танков[3] | ||||||||

| Характеристика | М.1928 «Кристи» | М.1931 (T.3) «Кристи» | БТ-2 | БТ-5 | БТ-7 (вып. 1937) | БТ-7А | ПТ-1 | Т-29 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Экипаж | ||||||||

| 3 | 4 | 5 | 5 | |||||

| Размеры | ||||||||

| Боевая масса, т | 7,8 | 10,5 | 11,3 | 11,5 | 13,8 | 14,65 | 14,2 | 28,8 |

| Длина корпуса, мм | 5180 | 5500 | 5660 | 7100 | 7370 | |||

| Ширина корпуса, мм | 2130 | 2230 | 2290 | 2990 | 3220 | |||

| Высота, мм | 1830 | 2280 | 2200 | 2250 | 2420 | 2450 | 2690 | 2820 |

| Клиренс, мм | 450 | 360 | 350 | 400 | 390 | 425 | 500 | |

| Вооружение | ||||||||

| Калибр пушки, мм | 37 | 45 | 76,2 | |||||

| Длина ствола, калибров | 45 | 46 | 16,5 | |||||

| Боекомплект, выстрелов | 126 | 92 | 72 (115 — без радиостанции) | 132 (172 — без радиостанции) | 188 | 88 | 67 | |

| Пулемёты, количество | 2 | 1 | 1 + 1 зенитный | 4 | 5 | |||

| Пулемёты, калибр мм | 7,62 | |||||||

| Боекомплект | 3000 | 2709 | 2394 | 3402 | 6930 | |||

| Бронирование, мм | ||||||||

| Лоб корпуса | 12,7 | 13 | 22 | 20 | 10 | 30 | ||

| Борт корпуса | 16 | 13 | 10 | 13 | 10 | 20 | ||

| Корма | 16 | 10 | 20 | 13 | 10 | 30 | ||

| Башня | 16 | 13 | 15 | 10 | 30 | |||

| Дно | 10 | 6 | ||||||

| Крыша | 6 | 5 | 8 | |||||

| Подвижность и проходимость | ||||||||

| Двигатель | «Либерти» 338 л. с. | М-5 400 л. с. | М-17Т 450 л. с. | В-2 500 л. с. | М-17Ф 500 л. с. | |||

| Ёмкость топливных баков, л | 132 | 337 | 360 | 650 | 580 | 400 | 660 | |

| Максимальная скорость по шоссе на колёсах, км/ч | 112 | 75 | 72 | 86 | 90 | 57 | ||

| Максимальная скорость по шоссе на гусеницах, км/ч | 68 | 44 | 52 | 62 | 55 | |||

| Запас хода по шоссе на колёсах, км | 185 | 240 | 300 | 200 | 500 | 900 | 230 | 328 |

| Запас хода по шоссе на гусеницах, км | 120 | 240 | 200 | 120 | 230 | 400 | 183 | 230 |

См. также

- Schofield tank

- Колёсные танки

- Полугусеничный движитель

- Sd.Kfz. 254 — германский средний разведывательный колёсно-гусеничный бронеавтомобиль 1930-х годов. Дизельный двигатель развивал максимальную мощность 70 л.с. Этого хватало, чтобы машина с массой около 6,4 тонн разгонялась на колесах по шоссе и дорогам с твердым покрытием до 60-65 км/ч.

- Боевая машина пехоты »Объект 19» — в качестве ходовой части использовалось колёсное шасси с колёсной формулой 4х4. Для движения по труднопроходимой местности использовался дополнительный гусеничный движитель, располагавшийся между осями колёс с обеих бортов машины. В качестве опорных катков использовались пустотелые катки плавающего танка ПТ-76. Время перехода с колёсного хода на гусеничный и наоборот составляло около 15~20 секунд[4].

Примечания

- ↑ Medium Mark I Wheel-and-Track — опытный колёсно-гусеничный танк, разработанный в 1926 году для повышения мобильности войск. Для обеспечения колёсного хода танк снабжался двумя парами крупных колёс в лобовой и кормовой частях танка. Переход с гусеничного на колёсный ход осуществлялся путём подъёма танка на домкратах и опускания колёс ниже уровня гусениц. Передняя колёсная пара была управляемой. Также машина оборудовалась несколько видоизменённым капотом водителя. Подобным образом был переделан и испытан один танк Mk.I, однако после неудовлетворительных испытаний его снова переделали в линейный.

- ↑ М. Н. Свирин. Броня крепка. История советского танка 1917—1937. — С. 297—298.

- ↑ И. П. Шмелёв. Танки БТ. — Москва: Хоббикнига, 1993. — С. 25. — 28 с. — 50 000 экз.

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокotvagaне указан текст

Литература

wikipedia.green

Колесно-гусеничный танк 10TP и «штурмовой» 14TP (Польша)

Характеристики колесно-гусеничного танка 10TP | |

|---|---|

| Страна: | Польша |

| Тип: | Колесно-гусеничный танк |

| Дата выпуска: | 1938 г. |

| Длинна: | 5,4 м |

| Ширина: | 2,6 м |

| Высота: | 2,2 м |

| Броня, лоб: | 8-20 мм |

| Броня, борт: | 20 мм |

| Броня, башня: | 16 мм |

| Экипаж: | 4 человека |

| Двигатель: | бензиновый «American la France», 240 л.с. |

| Дальность хода: | 210 км |

| Максимальная скорость: | 50 км/ч |

| Масса: | 12,4 т. |

| Вооружение: | 1× 37-мм пушка Bofors, 2х пулемета Ckm wz.30 |

Как известно Уолтер Кристи в первую очередь был бизнесменом, и только во вторую – выдающимся конструктором. Хотя некоторые с охотой слушают байки про то, как СССР тайно вывозил прототанки Кристи под видом сельхозтехники из США, сам Кристи продавал свои разработки любому, кто проявит к ним интерес – и Советскому Союзу, и Великобритании (и самим американцам, кстати, тоже) и… Польше.

Польскую сторону интересовала покупка лицензии для выпуска танка в Польше, поэтому в марте 1930 года с Кристи подписали контракт о продаже одного танка и провели предоплату за него. Хотя сумма сделки была коммерческой тайной, Кристи решил поторговаться, и запросил дополнительные 90000 долларов за лицензию на производство и… похоже он просто не знал, с кем связался. Был суд, громкое дело, и сделка была расторгнута. Обиженный Уолтер ничего не получил, а хитрые поляки (благо у них на руках кое-какая документация уже была) просто решили сделать собственный «танк Кристи».

В 1932 году были готовы чертежи новой машины, однако тут вмешалась бюрократия и пока польское военное ведомство решало какой все-таки танк нужен армии, прошло несколько лет, документация была просто уничтожена, а наработки остались разве что у самих конструкторов. Впрочем, уже в конце 1934 года вновь решили вернуться к идее колесно-гусеничной машины, а весной 1935 года приступили к её проектированию. Новый танк получил индекс 10TP – «десятитонный польский».

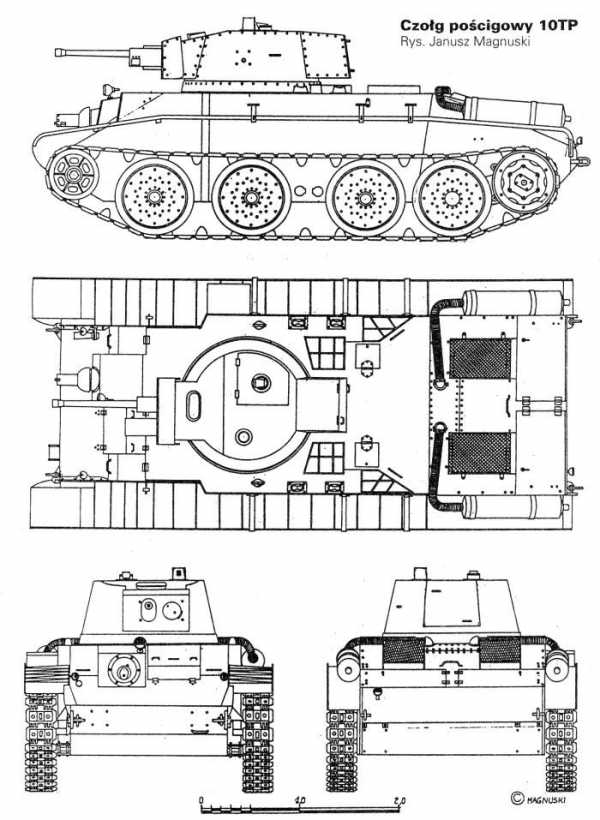

Чертеж польского танка 10TP

Вскоре проект был готов. Хотя это и не был «танк Кристи», в то же время, это не была в полной мере и самостоятельная разработка. Польские конструкторы хорошо переработали оригинальную конструкцию и бесспорно привнесли в неё ряд интересных решений.

Конструкция 10TP

По сравнению с американской машиной корпус был значительно расширен, благодаря чему появилась возможность установить в него курсовой пулемет (спереди) и установить башню конструкции фирмы Бофорс (аналогичную башне 7TP) с 37-мм пушкой конструкции той же фирмы и спаренным пулеметом.

Экипаж состоял из 4-х человек, корпус танка собирался из катаных бронелистов, соединенных заклепками и сваркой. Толщина брони корпуса составляла 20 мм, башни — 16 мм.

Ходовая часть повторяла схему танка Кристи, но была увеличена ширина траков гусениц и изменена конструкция катков: при движении на колесах первая пара опорных катков становилась управляемой, а вторая пара несколько приподнималась вверх при помощи сервомоторов гидравлической системы.

Рулевая колонка для управления движением на колесном ходу был снабжена гидравлическими сервоприводами. Гусеницы при движении на колесах складывались в надгусеничные полки.

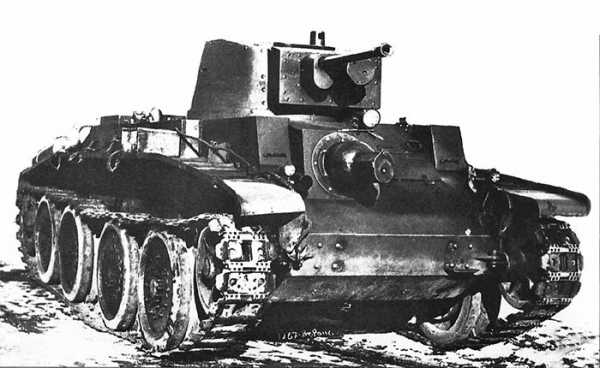

танк 10TP на колесном ходу

История создания танка 10TP

Танк 10ТР был включен в программу развития бронетанковых войск сроком до 1942 года, по которой планировалось построить 64 машины.

Сборку первого прототипа 10ТР начали в 1937 году в городе Урсус, недалеко от Варшавы. Однако, приступая к сборке, предприятие не имело необходимого оборудования для изготовления 10ТР, поэтому прототип был окончательно готов только в июле 1938 года. Сказывалось в основном, отсутствие в собственно польском производстве некоторых жизненно важных систем танка, например, двигателя, которые приходилось закупать за рубежом.

В 1938-1939 году 10TP прошел испытания, после которых использование колесного хода было признано нецелесообразным, при том, что даже на колесном ходу машина не выдавала не то, чтоб 70 км/ч, но даже 40. В целом, испытания танк прошел успешно, хотя, доработки были так значительны (убрав громоздкую систему двойного управления, удалось серьезно облегчить машину, а стало быть – появилась возможность усилить бронирование), что пускать 10TP в серию в оригинальном виде уже не было смысла.

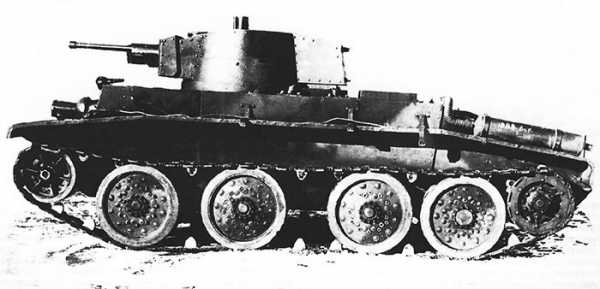

танк 10TP на гусеничном ходу

Штурмовой танк 10TP

Поэтому в 1938 году в Польше приступили к созданию чисто гусеничного варианта 10TP, танка 14ТР с усиленным бронированием (до 50 мм). Однако имеющийся двигатель, 14TP уже «не тянул». Так как польские разработки мощного двигателя были далеки от завершения, решили использовать германский «Майбах» мощностью 300 л.с.

Башня «Бофорс» от 7TP для 14TP не подходила, и специально для этой машины было решено создать новую башню (чисто польской разработки) с 47-мм пушкой (опять же польской) и спаренным с ней пулеметом. К сожалению, всё упиралось в двигатели – хотя в марте 1939 года опытный танк был по сути готов, переговоры с Германией все затягивались… а роковой сентябрь 1939 года был все ближе.

Танк 10TP, вид сбоку

10TP так и не пошел в серию, хотя, как говорят, единственный построенный танк этой модели участвовал в обороне Варшавы.

Источник: компиляция по открытым источникам сети интернет, отдельные фрагменты по книге «Фронтовая иллюстрация. Польский танк 7ТР»

armedman.ru

Колёсно-гусеничные танки — Википедия. Что такое Колёсно-гусеничные танки

Колесно-гусеничный танк Т2 Танк Кристи на испытаниях в СССР

Танк Кристи на испытаниях в СССРКолёсно-гусеничные танки — танки с колёсно-гусеничным движителем, у которых для осуществления движения на колёсах гусеницы необходимо было снимать, задние опорные катки при этом становились ведущими.

История

Тема колёсно-гусеничных боевых машин в конце 1920-х — начале 1930-х годов была весьма актуальна. Дело в том, что танки той эпохи были невероятно медлительными. Скорость первых «сухопутных дредноутов» не превышала 10 км/ч. На поле боя этого, вроде бы, хватало для сопровождения пехоты и прорыва оборонительной полосы противника. Но вот переброска танков на новый участок становилась головной болью. И дело не только в низкой скорости — ресурс гусениц тогдашних танков был также невелик: их хватало не более чем на 100 км.

Именно с этим, кстати, связано такое обилие бронеавтомобилей, выпускавшихся в мире до Второй мировой войны. Военным была крайне необходима боевая машина, обладающая высокой скоростью. И хотя недостатки бронеавтомобилей были всем понятны, только они могли занять нишу быстроходных боевых машин.

А что касается танков, то приходилось либо смиряться с их недостатками, либо подвозить танки к полю боя при помощи тяжёлых грузовиков, что довольно дорого.

Судя по всему, австро-танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поднимались и танк шёл на гусеницах. Офицеру Гюнтеру Бурштыну в 1911 году первому пришла в голову идея оснастить бронемашину одновременно и колесным, и гусеничным движителем. Такой танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поднимались и танк шёл на гусеницах. Идея Бурштына не была реализована, но о ней не забыли.

Так, в 1920-е годы во Франции была выпущена серия лёгких танков «Сен-Шамон» с колёсно-гусеничным движителем. Казалось, это был прорыв: если на гусеницах «Сен-Шамоны» могли развить всего 8 км/ч, то на колёсах — целых 30 км/ч! Не отстали от моды и чехословацкие конструкторы, создав в 1924 году танк KH-50.

А англичане в 1926 году предложили новое решение: на танке «Виккерс» поджимался не колёсный движитель, а гусеничный[1]. В следующем году был создан танк, у которого одновременно поднимался один движитель и опускался другой. Поляки в том же 1927 создали экспериментальный WB10.

10TP. На гусеничном ходу 10ТР развивал 50-56 км/ч, а на колёсах 75 км/ч. Из 4 опорных колёс на борту первое было рулевым, а второе слегка убиралось вверх при движении без гусениц. При колёсном ходе трансмиссия переключалась на последние 2 колеса. Переход с колёс на гусеницы занимал 30-45 минут.В 1931 шведы выпустили танк La-30, у которого смена движителя происходила всего за 20 секунд, причём, операция могла проводиться прямо на ходу.

Советский танк БТ-2 стал первой боевой машиной, удачно сочетавшей в себе признаки колёсно-гусеничного движителя. Он имел комбинированный колёсно-гусеничный движитель, состоящий из 2 ведущих колёс заднего расположения диаметром 640 мм, 2 направляющих колёс переднего расположения диаметром 550 мм, 8 опорных катков диаметром 815 мм с резиновыми бандажами и 2 стальных многозвенных гусеничных цепей с шириной трака 263 мм. При переходе на колесный ход гусеничные цепи снимались, разбирались на 4 части и укладывались на надгусеничные полки. Привод от КПП в этом случае осуществлялся на заднюю пару опорных катков, управлялся же танк поворотом передних катков. Переход с гусеничного хода на колёсный занимал 30—40 минут. Танк имел индивидуальную пружинную (свечную) подвеску, широко известную как подвеска Кристи. Три вертикальные пружины относительно каждого борта корпуса располагались между наружным броневым листом и внутренней стенкой борта корпуса, а одна располагалась горизонтально внутри корпуса в боевом отделении. Вертикальные пружины были связаны через балансиры с задними и средними опорными катками, а горизонтальные — с передними управляемыми катками. Необходимо отметить, что

Чертежи танка ТА-3среднетехническая скорость танка была существенно ниже максимальной и составляла на гусеницах 25 км/ч по шоссе и 22 км/ч по просёлку, а на колесах 22 км/ч по шоссе. На колёсном ходе танк мог передвигаться только по дорогам с твёрдым покрытием, по причине высокого удельного давления на грунт и наличия только одной пары ведущих колёс (катков).

В то же время высокая удельная мощность позволяла танкам осуществлять прыжки через препятствия на 15—20 (до 40[источник не указан 368 дней]) метров.

Танк Т-29-4 на колёсном ходу, лето 1935 года. Привод на три оси позволил значительно увеличить динамические характеристики машины.Казалось, военные были загипнотизированы возможностями колёсно-гусеничного движителя. На него пытались поставить танк Т-26 (вариант назывался Т-46

Эксперименты с Т-37А

Т-37Б

Проявившийся на войсковых учениях в начале 1930-х годов недостаточный ресурс гусеничного движителя (поломки траков и пальцев гусеничных лент при длительном движении по бездорожью), а также деструктивное его воздействие на дорожное полотно вызвало в руководстве УММ РККА большой интерес к колёсно-гусеничным танкам. Эти машины на марше по обустроенным дорогам общего пользования должны были перемещаться на колёсах, а в условиях бездорожья и в бою — на гусеницах. Таким образом, сберегались как ресурс гусеничного движителя, так и дорожное полотно. В перспективе планировалось все танки РККА перевести на колёсно-гусеничный ход. Применительно к малым разведывательным танкам одной из реализаций этой идеи был опытный образец Т-37Б, спроектированный конструктором П. Шитиковым. Однако от исходной модели заимствовался только ряд узлов и агрегатов, а в целом опытный образец представлял собой новую машину с уменьшенным по габаритам бронекорпусом и иной компоновкой (в частности, механик-водитель и командир располагались «в затылок» друг за другом). Масса Т-37Б составляла около 2,7 т, что позволяло перебрасывать его на значительные расстояния в кузове трёхтонного грузовика. В 1935 году был построен прототип (к этому моменту для малых танков колёсно-гусеничный движитель уже не рассматривался как обязательный элемент), испытания которого выявили большое число трудноустранимых недостатков. На вооружение РККА и в серийное производство Т-37Б не принимался, та же участь постигла и следующий проект П. Шитикова — Т-37В. В последнем случае не изготавливался даже опытный образец[2].

Решение «колёсно-гусеничной проблемы»

Конструкторы многих стран соревновались в изобретательности, пытаясь найти самое удачное решение «колёсно-гусеничной проблемы». Однако их детища в основном оставались лишь смелыми экспериментами: развитие техники не стоит на месте и танки (обычные) постепенно избавлялись от «детских болезней». Скорость хода по шоссе у лёгких танков достигла 40—50 км/ч. Повысился ресурс гусениц. А колёсно-гусеничные гибриды отличались сложностью и ненадёжностью. Возможность передвигаться на катках существует только при относительно малом весе танка (менее 20 тонн) и только по дорогам с твердым покрытием. При росте боевой массы (танк заправлен топливом, водой и загружен боеприпасами) давление на грунт оказывается недопустимо высоким. Как вспоминал генерал-лейтенант Ветров А.А. «при движении по шоссе колонны танков со снятыми гусеницами их колеса оставляют на асфальте глубокую колею. Особенно же большому разрушению подвергаются асфальтированные дороги в жаркую пору, когда асфальт размягчен…»

Сравнительные характеристики колёсно-гусеничных танков

| ТТХ колёсно-гусеничных танков[3] | ||||||||

| Характеристика | М.1928 «Кристи» | М.1931 (T.3) «Кристи» | БТ-2 | БТ-5 | БТ-7 (вып. 1937) | БТ-7А | ПТ-1 | Т-29 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Экипаж | ||||||||

| 3 | 4 | 5 | 5 | |||||

| Размеры | ||||||||

| Боевая масса, т | 7,8 | 10,5 | 11,3 | 11,5 | 13,8 | 14,65 | 14,2 | 28,8 |

| Длина корпуса, мм | 5180 | 5500 | 5660 | 7100 | 7370 | |||

| Ширина корпуса, мм | 2130 | 2230 | 2290 | 2990 | 3220 | |||

| Высота, мм | 1830 | 2280 | 2200 | 2250 | 2420 | 2450 | 2690 | 2820 |

| Клиренс, мм | 450 | 360 | 350 | 400 | 390 | 425 | 500 | |

| Вооружение | ||||||||

| Калибр пушки, мм | 37 | 45 | 76,2 | |||||

| Длина ствола, калибров | 45 | 46 | 16,5 | |||||

| Боекомплект, выстрелов | 126 | 92 | 72 (115 — без радиостанции) | 132 (172 — без радиостанции) | 188 | 88 | 67 | |

| Пулемёты, количество | 2 | 1 | 1 + 1 зенитный | 4 | 5 | |||

| Пулемёты, калибр мм | 7,62 | |||||||

| Боекомплект | 3000 | 2709 | 2394 | 3402 | 6930 | |||

| Бронирование, мм | ||||||||

| Лоб корпуса | 12,7 | 13 | 22 | 20 | 10 | 30 | ||

| Борт корпуса | 16 | 13 | 10 | 13 | 10 | 20 | ||

| Корма | 16 | 10 | 20 | 13 | 10 | 30 | ||

| Башня | 16 | 13 | 15 | 10 | 30 | |||

| Дно | 10 | 6 | ||||||

| Крыша | 6 | 5 | 8 | |||||

| Подвижность и проходимость | ||||||||

| Двигатель | «Либерти» 338 л. с. | М-5 400 л. с. | М-17Т 450 л. с. | В-2 500 л. с. | М-17Ф 500 л. с. | |||

| Ёмкость топливных баков, л | 132 | 337 | 360 | 650 | 580 | 400 | 660 | |

| Максимальная скорость по шоссе на колёсах, км/ч | 112 | 75 | 72 | 86 | 90 | 57 | ||

| Максимальная скорость по шоссе на гусеницах, км/ч | 68 | 44 | 52 | 62 | 55 | |||

| Запас хода по шоссе на колёсах, км | 185 | 240 | 300 | 200 | 500 | 900 | 230 | 328 |

| Запас хода по шоссе на гусеницах, км | 120 | 240 | 200 | 120 | 230 | 400 | 183 | 230 |

См. также

- Schofield tank

- Колёсные танки

- Полугусеничный движитель

- Sd.Kfz. 254 — германский средний разведывательный колёсно-гусеничный бронеавтомобиль 1930-х годов. Дизельный двигатель развивал максимальную мощность 70 л.с. Этого хватало, чтобы машина с массой около 6,4 тонн разгонялась на колесах по шоссе и дорогам с твердым покрытием до 60-65 км/ч.

- Боевая машина пехоты »Объект 19» — в качестве ходовой части использовалось колёсное шасси с колёсной формулой 4х4. Для движения по труднопроходимой местности использовался дополнительный гусеничный движитель, располагавшийся между осями колёс с обеих бортов машины. В качестве опорных катков использовались пустотелые катки плавающего танка ПТ-76. Время перехода с колёсного хода на гусеничный и наоборот составляло около 15~20 секунд[4].

Примечания

- ↑ Medium Mark I Wheel-and-Track — опытный колёсно-гусеничный танк, разработанный в 1926 году для повышения мобильности войск. Для обеспечения колёсного хода танк снабжался двумя парами крупных колёс в лобовой и кормовой частях танка. Переход с гусеничного на колёсный ход осуществлялся путём подъёма танка на домкратах и опускания колёс ниже уровня гусениц. Передняя колёсная пара была управляемой. Также машина оборудовалась несколько видоизменённым капотом водителя. Подобным образом был переделан и испытан один танк Mk.I, однако после неудовлетворительных испытаний его снова переделали в линейный.

- ↑ М. Н. Свирин. Броня крепка. История советского танка 1917—1937. — С. 297—298.

- ↑ И. П. Шмелёв. Танки БТ. — Москва: Хоббикнига, 1993. — С. 25. — 28 с. — 50 000 экз.

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокotvagaне указан текст

Литература

wiki.sc

Колёсно-гусеничный танк Википедия

Колесно-гусеничный танк Т2 Танк Кристи на испытаниях в СССР

Танк Кристи на испытаниях в СССРКолёсно-гусеничные танки — танки с колёсно-гусеничным движителем, у которых для осуществления движения на колёсах гусеницы необходимо было снимать, задние опорные катки при этом становились ведущими.

История[ | ]

Тема колёсно-гусеничных боевых машин в конце 1920-х — начале 1930-х годов была весьма актуальна. Дело в том, что танки той эпохи были невероятно медлительными. Скорость первых «сухопутных дредноутов» не превышала 10 км/ч. На поле боя этого, вроде бы, хватало для сопровождения пехоты и прорыва оборонительной полосы противника. Но вот переброска танков на новый участок становилась головной болью. И дело не только в низкой скорости — ресурс гусениц тогдашних танков был также невелик: их хватало не более чем на 100 км.

Именно с этим, кстати, связано такое обилие бронеавтомобилей, выпускавшихся в мире до Второй мировой войны. Военным была крайне необходима боевая машина, обладающая высокой скоростью. И хотя недостатки бронеавтомобилей были всем понятны, только они могли занять нишу быстроходных боевых машин.

А что касается танков, то приходилось либо смиряться с их недостатками, либо подвозить танки к полю боя при помощи тяжёлых грузовиков, что довольно дорого.

Малоизвестный факт — Австро-Венгрия была одной из первых стран, где начались разработки в области бронированных машин и были получены реальные результаты[1].

Судя по всему, австр. танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поднимались и танк шёл на гусеницах. Офицеру Гюнтеру Бурштыну в 1911 году первому пришла в голову идея оснастить бронемашину одновременно и колесным, и гусеничным движителем. Такой танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поднимались и танк шёл на гусеницах. Идея Бурштына не была реализована, но о ней не забыли.

Так, в 1920-е годы во Франции была выпущена серия лёгких танков «Сен-Шамон» с колёсно-гусеничным движителем. Казалось, это был прорыв: если на гусеницах «Сен-Шамоны» могли развить всего 8 км/ч, то на колёсах — целых 30 км/ч! Не отстали от моды и чехословацкие конструкторы, создав в 1924 году танк KH-50.

А англичане в 1926 году предложили новое решение: на танке «Виккерс» поджимался не колёсный движитель, а гусеничный[2]. В следующем году был создан танк, у которого одновременно поднимался один движитель и опускался другой. Поляки в том же 1927 создали экспериментальный WB10.

10TP. На гусеничном ходу 10ТР развивал 50-56 км/ч, а на колёсах 75 км/ч. Из 4 опорных колёс на борту первое было рулевым, а второе слегка убиралось вверх при движении без гусениц. При колёсном ходе трансмиссия переключалась на последние 2 колеса. Переход с колёсru-wiki.ru

Колёсно-гусеничный танк — это… Что такое Колёсно-гусеничный танк?

Колесно-гусеничный танк Т2

Танк Кристи на испытаниях в СССР

Колёсно-гусеничные танки-танки с колесно-гусеничным движителем, где для движения на колесах гусеницы снимались. Задние опорные катки при этом становились ведущими колесами.

Тема колёсно-гусеничных боевых машин в конце 1920-х — начале 1930-х была весьма актуальна. Дело в том, что танки той эпохи были невероятно медлительными. Скорость первых «сухопутных дредноутов» не превышала 10 км/ч. На поле боя этого, вроде бы, хватало для сопровождения пехоты и прорыва оборонительной полосы противника. Но вот переброска танков на новый участок становилась головной болью. И дело не только в низкой скорости — ресурс гусениц тогдашних танков был также невелик: их хватало не более чем на 100 км.

Именно с этим, кстати, связано такое обилие бронеавтомобилей, выпускавшихся в мире до Второй мировой войны. Военным была крайне необходима боевая машина, обладающая высокой скоростью. И хотя недостатки бронеавтомобилей были всем понятны, только они могли занять нишу быстроходных боевых машин.

А что касается танков, то приходилось либо смиряться с их недостатками, либо подвозить танки к полю боя при помощи тяжёлых грузовиков, что довольно дорого.

Судя по всему, австро-венгерскому офицеру Гюнтеру Бурштыну в 1911 году первому пришла в голову оригинальная идея «скрестить» танк с бронеавтомобилем, а именно — установить его на колёса. Такой танк-гибрид мог бы по хорошей дороге двигаться на колёсах, как автомобиль (с соответствующей скоростью), а при движении по бездорожью колёса поджимались и танк шёл на гусеницах. Идея Бурштына не была реализована, но о ней не забыли.

Так, в 1920-е годы во Франции была выпущена серия лёгких танков «Сен-Шамон» с колёсно-гусеничным движителем. Казалось, это был прорыв: если на гусеницах «Сен-Шамоны» могли развить всего 8 км/ч, то на колёсах — целых 30 км/ч! Не отстали от моды и чехословацкие конструкторы, создав в 1924 году танк KH-50. А англичане в 1926 году предложили новое решение: на танке «Виккерс» поджимался не колёсный движитель, а гусеничный [1]. В следующем году был создан танк, у которого одновременно поднимался один движитель и опускался другой. Поляки в том же 1927 создали экспериментальный WB10. В 1931 шведы выпустили танк La-30, у которого смена движителя происходила всего за 20 секунд, причём, операция могла проводиться прямо на ходу.

Конструкторы многих стран соревновались в изобретательности, пытаясь найти самое удачное решение «колёсно-гусеничной проблемы». Однако их детища в основном оставались лишь смелыми экспериментами: развитие техники не стоит на месте и танки (обычные) постепенно избавлялись от «детских болезней». Скорость хода по шоссе у лёгких танков достигла 40-50 км/ч. Повысился ресурс гусениц. А колёсно-гусеничные гибриды отличались сложностью и ненадёжностью.

Танк БТ-2 имел комбинированный колёсно-гусеничный движитель, состоящий из 2 ведущих колёс заднего расположения диаметром 640 мм, 2 направляющих колёс переднего расположения диаметром 550 мм, 8 опорных катков диаметром 815 мм с резиновыми бандажами и 2 стальных многозвенных гусеничных цепей с шириной трака 263 мм. При переходе на колесный ход гусеничные цепи снимались, разбирались на 4 части и укладывались на надгусеничные полки. Привод от КПП в этом случае осуществлялся на заднюю пару опорных катков, управлялся же танк поворотом передних катков. Переход с гусеничного хода на колёсный занимал 30-40 минут.

Танк имел индивидуальную пружинную («свечную») подвеску, широко известную как «подвеска Кристи». Три вертикальные пружины относительно каждого борта корпуса располагались между наружным броневым листом и внутренней стенкой борта корпуса, а одна располагалась горизонтально внутри корпуса в боевом отделении. Вертикальные пружины были связаны через балансиры с задними и средними опорными катками, а горизонтальные — с передними управляемыми катками.

Необходимо отметить, что среднетехническая скорость танка была существенно ниже максимальной и составляла на гусеницах 25 км/ч по шоссе и 22 км/ч по просёлку, а на колерах 22 км/ч по шоссе. На колёсном ходе танк мог передвигаться только по дорогам с твёрдым покрытием, по причине высокого удельного давления на грунт и наличия только одной пары ведущих колёс (катков). В то же время высокая удельная мощность позволяла танкам осуществлять прыжки через препятствия на 15-20 (до 40!) метров. Казалось, военные были загипнотизированы возможностями колёсно-гусеничного движителя. На него пытались поставить танк Т-26 (вариант назывался Т-46[1])

Примечания

- ↑ Medium Mark I Wheel-and-Track — опытный колёсно-гусеничный танк, разработанный в 1926 году для повышения мобильности войск. Для обеспечения колёсного хода танк снабжался двумя парами крупных колёс в лобовой и кормовой частях танка. Переход с гусеничного на колёсный ход осуществлялся путём подъёма танка на домкратах и опускания колёс ниже уровня гусениц. Передняя колёсная пара была управляемой. Также машина оборудовалась несколько видоизменённым капотом водителя. Подобным образом был переделан и испытан один танк Mk.I, однако после неудовлетворительных испытаний его снова переделали в линейный.

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru