малозаметные патрульные корабли с возможностями эсминца. Вслед за «Сообразительным» » Военное обозрение

Закладка третьего серийного патрульного корабля пр. 22160 «Павел Державин» состоялась на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького 18 февраля 2016 года. Вместе с ним уже на протяжении 2-х лет к завершающему этапу сборки подходят ещё 2 перспективных корвета проекта — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв», заложенные в 2014 году. По официальным данным сайта разработчика severnoe.com (ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро»), корабли проекта будут выполнять патрулирование в исключительной экономической зоне государства протяжённостью 200 миль, предотвращать пиратскую деятельность и контрабанду, а также эскортировать торговые суда через нестабильные участки морей и океанов. Но технологический потенциал, заложенный в проект 22160, открывает перед экипажами этих корветов такие возможности, которые ранее были просто невообразимы для надводных боевых кораблей водоизмещением менее 2000 тонн.

Замечательная традиция воплощения в малых боевых надводных кораблях ВМФ России некоторых возможностей эсминцев и крейсеров появилась на бумаге в виде эскизных проектов ещё в середине 90-х годов. Об этом стало известно после закладки в 1997 году перспективного сторожевого корабля пр. 12441 «Гром», в конструкции которого были замечены новые универсальные вертикальные пусковые установки модульного типа; как выяснилось позже, это были ПУ для разрабатываемых современных ЗУР 9М96 и 9М100, унифицированных с ЗРК «Триумф», «Редут» и «Витязь», которые сделали бы СК «Гром» первым в российском флоте фрегатом ПРО среднего и дальнего рубежей. Но проекту «Новик» не суждено было воплотиться в том «железе», которое задумывалось питерским ПКБ «Алмаз», в частности, из-за сложной политической обстановки конца 90-х, когда руководство флота не имело чёткого и единого подхода к назначению новых надводных кораблей. К началу ХХI века строительство головного корабля было приостановлено на неопределённое время, не достигнув даже половины готовности. Концепция фрегатов ПВО в России осталась на прежнем уровне самообороны на базе комплексов малой дальности «Кинжал» и «Кортик».

Фрегат пр. 12441 «Гром», являясь головным сторожевым кораблём типа «Новик», в связи с полной заморозкой проекта в начале 2000-х перестал достраиваться в качестве многоцелевого сторожевика дальней морской зоны. Простояв на стапеле ССЗ «Янтарь» более 10 лет, корпус «Новика» был загрунтован и спущен на воду, также были озвучены планы по достройке корабля уже под названием «Бородино» и по изменённому пр. 12441У в качестве учебно-боевой единицы для обучения состава ВМФ России на оборудовании нового поколения. Именно эти СК стали первыми разрабатываемыми российскими фрегатами, в составе вооружения которых предстояло применить передовой зенитно-ракетный комплекс эшелонированной ПВО/ПРО дальнего рубежа «Редут»

В то же время в объединённых ВМС НАТО стран Западной Европы активными темпами шли работы по строительству фрегатов ПВО типа F100 «Альваро де Басан» (Испания), «Лафайет» (Франция), «Саксония» (Германия), а позднее «Ивер Хуитфельд» (Дания), «Де Зевен Провинсиен» (Нидерланды). ПВО/ПРО испанских фрегатов F100 базировалась на БИУС «Иджис» и универсальных ВПУ Mk 41, способных запускать ЗУР RIM-67D (SM-2ER Block III) на дальность до 180 км; французские «Лафайеты» получили сверхманевренную зенитную ракету-перехватчик «Aster-30» дальностью 100 км для корабельного ЗРК PAAMS. Наметилось существенное отставание наших сторожевиков в возможностях борьбы с дальними воздушными целями, и вследствие этого сводилась к нулю способность самостоятельно действовать на удалении от «зонтика» ПВО дружественной корабельной ударной группировки, в условиях численного господства СВН противника. Не могли фрегаты пр. 11540 «Неустрашимый» и БПК пр. 1155 «Удалой» прикрывать дружественные надводные корабли на дальности более 8—12 км (дальность действия «Кортиков» и «Кинжалов»). Требовались кардинальные и быстрые решения, но реализовываться они начали лишь спустя 7 лет.

Испанский фрегат F105 «Христофор Колумб» (тип «Álvaro de Bazán») имеет водоизмещение около 5300 тонн. Оснащённые БИУС «Иджис», МРЛС AN/SPY-1D и УВПУ Mk 41 с 48 ТПК, 5 фрегатов этого типа могут быть в одно мгновение программно адаптированы для применения ЗУР-перехватчиков RIM-161A/B, а также RIM-174 «SM-6», что в структуре НАТО уже около половины десятилетия является дополнительной угрозой для сообщения между Черноморским и Балтийским флотами России. Разработанный в начале 90-х испано-американский проект, как его более крупные американские систершипы класса «Арлей Бёрк», имеет специальную конструкционную бронезащиту экипажа с помощью кевларовых перекрытий, а также композиционные элементы в несущих главной надстройки для уменьшения РЛ-заметности. Несмотря на некоторое повторение конструкции американских «Иджис»-кораблей, для оснащения испанской СУО Mk 99 предоставили только 2 радара непрерывного излучения SPG-62, из-за чего класс «Альваро де Базан» имеет худшие стрельбовые характеристики. Дальность хода составляет 5000 миль, что едва превосходит наши корветы класса «Стерегущий»

В 2003 году командованию ВМФ России был представлен эскизный проект фрегата пр. 22350 «Адмирал Горшков». Перспективный сторожевой корабль был первым российским фрегатом ПВО с возможностью поражения дальних воздушных целей зенитными ракетами 9М96Е2, выпущенными с УВПУ комплекса «Редут»; при этом, перехват мог быть осуществлён по принципу кинетического перехвата «hit-to-kill», что делало корабли проекта полноценными противоракетными фрегатами. Но для включения проекта в солидный реестр расходов гособоронзаказа потребовалось ещё 3 года, и закладка головного корабля состоялась лишь в феврале 2006 года, а спуск на воду — 29 октября 2010 года. СК дальней морской зоны ожидал длительный этап ходовых и огневых полигонных испытаний в Балтийском и Белом морях, которые сегодня подошли к заключительной фазе, перед передачей в состав СФ. Но для отработки перспективного корабельного зенитно-ракетного комплекса 3К96 «Редут» в условиях морского ТВД и корабельного базирования ещё до испытаний на СК «Адмирал Горшков», производителю (концерн ПВО «Алмаз-Антей») пришлось разместить «урезанную» версию комплекса на базе корветов пр. 20380 «Сообразительный», «Бойкий», «Совершенный», «Стойкий» и т.д. На корветах отсутствует 4-хсторонняя МРЛС «Полимент» на 16 целевых каналов, а роль радара обнаружения и целеуказания выполняет дециметровый РЛО с ФАР «Фуркэ-2», способный обнаружить цель с ЭПР 0,1 м2 на удалении 65 км. А ВПУ представлена 12 ячейками ТПК вместо 28 (на фрегатах пр. 22350). Но даже при такой радиолокационной архитектуре «Редут» показывает неплохую огневую производительность, что достигается благодаря инфракрасному и активному радиолокационному методам наведения ЗУР 9М100 и 9М96, а также управлению современной БИУС «Сигма», обеспечивающей скорострельность 1 ЗУР/с. Все корветы пр. 20380, начиная с «Сообразительного», являются уникальными боевыми кораблями, обладающими: малым водоизмещением, низкой радиолокационной заметностью, КЗРК ПРО «Редут» с двумя типами противоракет, обеспечивающих как закрытое воздушное пространство над значительным участком ТВД (ЗУР 9М96), так и самооборону (ЗУР 9М100).

Но, сравнивая корветы пр. 20380 с проектом 22160, отмечу, что оригинальные и передовые конструктивные особенности, более дальнобойный комплекс противокорабельного и стратегического вооружения, а также большие показатели автономности и дальности плавания у последнего определяют его преимущества перед 20380-м проектом в XXI веке, даже если принять во внимание «Редут».

Корветы пр. 22160, имея на 30% меньшее водоизмещение (до 1700 тонн), обладают в 1,5—2 раза большей дальностью плавания (до 6000 миль), чем класс «Стерегущий», что позволяет причислять их к патрульным кораблям дальней морской зоны, автономность при этом приближается 2 месяцам, у пр. 20380 — всего 2 недели. Конструкция надстроек, антенных постов и боевых модулей различных комплексов у пр. 22160 куда более близка к «стелс»-концепции, чем у пр. 20380. К примеру, у «Стерегущего» и других кораблей проекта обратные завалы бортов можете наблюдать лишь на переходе от корпуса к несущим композитной надстройки, т.е. всего на половине длины корабля, завалы эти хоть и снижают эффективность АРГСН ПКР противника до 10%, вряд ли могут довести ЭПР корабля до уровня рыбацкой лодки, как это сделано в американском «Zumwalt»; сказывается и стандартное круглое неподвижное основание 100-мм артиллерийской установки А-190-01, дающее дополнительные квадратные метры к общей ЭПР, и вполне стандартная конструкция носовой части верхней палубы. Противокорабельное вооружение корветов пр. 20380 представлено 2х4 ПУ КТ-184 ПКРК «Уран» с 8 дозвуковыми ПКР большой дальности Х-35УЭ (260 км), которые не дают существенных преимуществ перед натовскими фрегатами, оснащёнными новыми версиями «Гарпуна», а также позволяют поражать удалённые наземные объекты противника.

У проекта 22160 мы наблюдаем совершенно иную картину. Патрульные корабли дальней морской зоны (открытого моря) имеют в разы более совершенную конструкцию корпуса и архитектуру надстройки. Высокие обратные завалы бортов плавно переходят в наклонные угловатые образующие компактной надстройки, ходовая рубка которой идеально повторяет контуры надстройки (ходовая рубка корветов типа «Стерегущий» имеет классический обратный уклон иллюминаторной стороны). Надстройка примерно в 2 раза меньше надстройки кораблей пр. 20380, а верхняя палуба в носовой части корабля надёжно защищена множеством слоёв радиопоглощающих покрытий и композиционных материалов. Помимо этого, 57-мм артиллерийская установка А-220М оснащается угловатой башней с минимальной радиолокационной сигнатурой. Всё это позволяет экипажам корветов пр. 22160 максимально скрыть себя от глаз операторов радиолокационных комплексов дальних патрульных самолётов P-8A «Poseidon».

Особый интерес представляет бортовое радиоэлектронное оборудование корветов пр. 22160, а также управляемый им комплекс современного ракетного вооружения. Ударное вооружение патрульных кораблей типа «Василий Быков» (головной корабль проекта) представлено многоцелевым ракетным комплексом «Калибр-НК», для которого отведено 2х4 специализированные подъёмные ПУ УКСК в кормовой части корвета, предназначенные для запуска номенклатуры крылатых ракет типа 3М14 и 3М54. Восемь противокорабельных 3М54Э делают из небольшого корвета пр. 22160 опаснейшего морского охотника на малочисленные КУГ ВМС стран НАТО, а небольшое соединение этих корветов может расправиться даже с крупной АУГ. Все мы знаем о возможностях 3М54Э «прорывать» ближнюю корабельную ПРО на скорости 3300 км/ч. В случае же комплектации стратегической крылатой ракетой 3М14Э (дальностью до 2000 км), корветы типа «Василий Быков» смогут выполнять стратегически важные задачи по нанесению дальних ракетных ударов по важнейшим объектам противника на расстоянии 7000 миль от мест базирования. До сегодняшено дня не один боевой корабль класса корвет не способен был автономно действовать на уровне авианосной ударной группировки. Четырёхметровая осадка позволяет действовать на мелководье, в небольших заливах и даже в различных реках, на что большинство фрегатов не способны.

Перспективные корветы способны постоять за себя и при ударе ПКР противника, либо при приближении тактической авиации или БПЛА. Задачи ПВО/ПРО возложены на 12-канальный корабельный ЗРК средней дальности «Штиль-1». Зенитные ракеты 9М317Э в количестве 24 ед. размещаются в ТПК МС-487 двух модулей-ВПУ 3С90Э.1. В отличие от своего предшественника «Урагана», КЗРК «Штиль-1» с модульной ВПУ смог полноценно реализовать свою 12-канальность благодаря увеличенному до 1 ЗУР / 1,5 с темпу стрельбы. Темп почти соответствует показателям «Редута» и «Иджиса». Сама ЗУР 9М317Э имеет множество достоинств перед ракетой комплекса М-22 «Ураган» — 9М38М1: максимальная скорость полёта последней достигает 1550 м/с (5550 км/ч) за счёт более мощного двухрежимного твердотопливного ракетного двигателя, присутствует возможность перехвата вдогон 3-маховых целей (после модернизации МРЛС и программного обеспечения «Штиля» этот параметр может возрасти), предельная высота перехвата ракетой 9М317Э выросла до 25000 метров, предельный G-лимит возрос почти до 30 ед., что позволило перехватывать маневрирующие цели с перегрузками до 11-12 ед.; новая ЗУР стала гораздо компактней, поскольку получила новые складные аэродинамические рули для возможности размещения в ВПУ 3С90Э.1.

В рекламных источниках, а также на военных научно-популярных ресурсах указано, что предельная дальность поражаемой цели для корабельного ЗРК «Штиль-1» составляет 32 км, но указано и то, что предельная дальность применения ЗУР 9М317Э составляет 50 км, исходя из чего становится ясно, что 32 километрами «Штиль-1» ограничивается лишь по причине недостаточных энергетических возможностей РЛС подсвета целей (ЗУР 9М317Э имеет ПАРГСН, а поэтому полностью зависит от мощности РЛС подсвета типа ОП-3). Стандартная радиолокационная архитектура «Штиля» с РЛ-прожекторами подсвета имеет огромную схожесть с американским семейством «Иджис/Стандарт», из-за чего комплексу присущи знакомые проблемы с целевой канальностью, которая зависит от оснащённости РПН ОП-3.

Экспортный вариант корветов пр. 22160 предусматривает упрощённую (стандартную) версию комплектации зенитно-ракетного комплекса «Штиль-1». Как видите, над малозаметной ходовой рубкой макета расположен стандартный радиолокатор подсвета и наведения (РПН) ОП-3, позволяющий комплексу вести одновременный перехват не менее, чем двух воздушных целей. На модификации для ВМФ России (фото ниже) РПН отсутствует, а вместо него размещён стандартный для кораблей нового поколения антенный пост в главной надстройке в виде 4-х антенных решёток ФАР. В то же время, представители Морского НИИ Радиоэлектроники «Альтаир» (разработчики) не торопятся с информацией относительно работ по модернизации КЗРК «Штиль-1»

Стоит отметить важную деталь, которая не оговаривалась в интернет-ресурсах и на многочисленных форумах. Зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1» в системе вооружения корветов пр. 22160 управляют не стандартные РПН типа ОП-3, а специализированная 4-хсторонняя МРЛС с плоскими АФАР/ПФАР, размещёнными на 4-х гранях 8-гранной надстройки корабля в Х-образной «развёртке», как это сделано у японских ЭМ класса «Акидзуки». Подобный метод модернизации «Штиля-1» напоминает концепцию совершенствования «Иджиса» в сторону дополнительного оснащения новыми Х-диапазонными МРЛС типа AMDR, расположенными над существующей секцией РЛК AN/SPY-1. И это ещё не все сюрпризы перспективного малозаметного стелс-корвета.

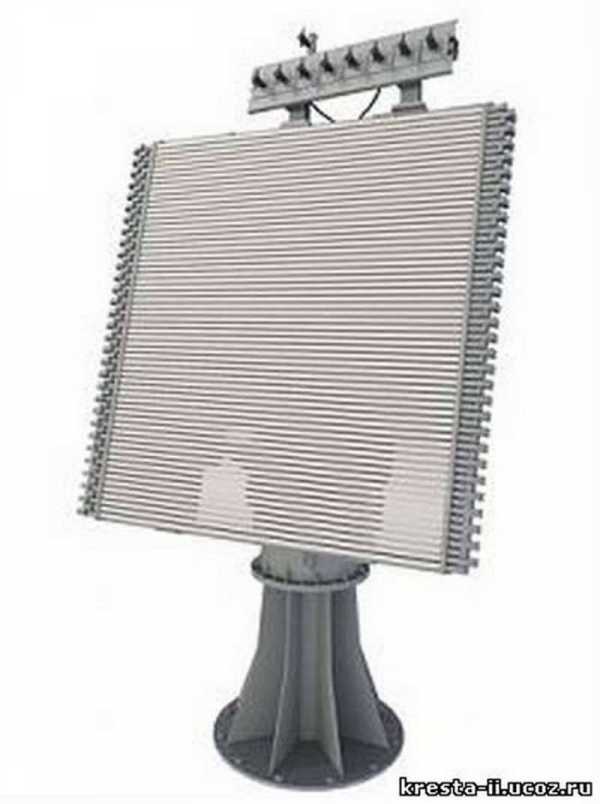

Модульная конструкция вооружения и БРЭО, а также открытая архитектура современной БИУС проекта 22160 позволяет устанавливать не один, а несколько типов последних радиолокаторов обнаружения и целеуказания, некоторые из которых имеют очень интересные технические параметры. Первая придаваемая РЛС — активный радиолокатор с ФАР «Позитив-МЭ1» с инструментальной дальностью обнаружения крупной цели 250 км и дальностью обнаружения цели с типа «истребитель» 110 км. Вторая — радиолокационный обнаружитель «Фрегат-МАЭ-4К». Эта РЛС в своём роде уникальна: функционирует в H-диапазоне сантиметровых волн (что находится между X и G-диапазонами, используемыми для подсвета целей), а поэтому может существовать аппаратная способность т.н. «огневого» режима работы станции, естественно, в неподвижном состоянии. Данный диапазон даёт более высокую точность обнаружения цели при обзоре воздушного пространства, что в лучшую сторону сказывается на времени реакции БИУС и КЗРК при отражении атаки вражеского высокоточного ракетного оружия. Для примера могу привести интересные «цифры» из таблицы данных по РЛС с ресурса paralay.com. Радиолокационный обнаружитель Е-диапазона дециметровых волн «Фрегат-МАЭ-5» имеет показатели азимутальной и угломестной ошибок координат обнаруженной цели 24« и 30« соответственно, H-диапазонный «Фрегат-МАЭ-4К» показывает в 5,5 раз более точный результат (4« и 6« соответственно).

Антенный пост радиолокационного обнаружителя «Фрегат-МАЭ-4К»

Имеется и ближний рубеж ПВО корветов пр. 22160. Им является комплекс управляемого вооружения (КУВ) турельного типа 3М-47 «Гибка». На корветах проекта предусмотрена одна вращающаяся турель «Гибки». Справедливости ради отмечу, что 3М-47, являясь одноканальным ракетным комплексом, не способен отразить удар более, чем 2-х ПКР «Гарпун» в «мёртвой зоне» комплекса «Штиль-1», а поэтому его эффективность в современных условиях очень мала. Используемые в качестве наклонных ПУ 2 пусковых модуля 9С846 «Стрелец» могут снабжаться 8 ТПК ПЗРК «Игла-С» (по 4 ЗУР на каждый модуль) или 4 ТПК ПТУР 9М120-1. В комплектации с «Иглой-С» комплекс «Гибка» может перехватывать теплоконтрастные воздушные цели, включая различные ПКР, БПЛА и авиацию, в комплектации же с ПТУР 9М120-1 «Атака» появляется возможность борьбы с малыми надводными катерами противника, различными береговыми объектами, а также с боевыми вертолётами. «Атака» имеет полуавтоматический принцип наведения по лазерному лучу с радиокомандной коррекцией, но для перехвата малоразмерных объектов (УАБ, свободнопадающие бомбы и БПЛА) малоэффективен, так как успешно поразить «холодную» малоразмерную цель кумулятивной БЧ направленного действия не получится, для этого необходимо исключительно полуактивное/активное радиолокационное наведение через ракету. Время реакции «Гибки» без своевременного целеуказания от основного корабельного ЗРК «Штиль» или общекорабельных РЛС составляет более 8 с, что не позволит вовремя сбить быстро приближающуюся ПКР; про защиту от противорадиолокационных ракет вообще промолчу. Единственные достойные средства ПВО ближнего рубежа для корветов пр. 22160 — ЗРАК «Пальма»/«Панцирь-М», что может быть проработано в следующих кораблях класса «Василий Быков» после первых же полигонных стрельб головного корабля.

Как и положено лучшему в мировой кораблестроительной практике патрульному кораблю дальней морской зоны, пр. 22160 будет оснащён наиболее современными и чувствительными гидроакустическими системами, разработанными в АО «Концерн «Океанприбор». На вооружении корветов будет находится сразу 3 гидроакустических комплекса различного назначения: низкочастотная активно-пассивная ГАС «Виньетка-ЭМ» для обнаружения шумоизлучающих источников (ПЛ, надводный корабль) в первой и второй дальних зонах акустической освещённости (35—140 км), ГАК МГК-335ЭМ-03 для обнаружения подводных целей в ближней зоне акустической освещённости (3-5 км, также 5-12 км) с установлением гидроакустической и телекодовой связи с целью опознавания или предупреждения экипажа обнаруженного объекта, ГАС «Паллада» для обнаружения подводных пловцов-диверсантов в непосредственной близости от корабля (до 0,5 км).

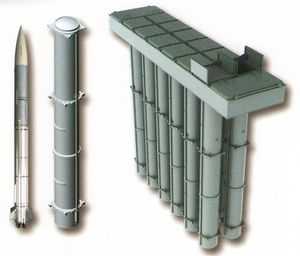

На фотографии главные элементы активно-пассивной ГАС «Виньетка-ЭМ» — излучатель низких частот (слева), буксируемый носитель-заглубитель (в центре) и эквидистантная буксируемая антенная акустическая решётка длиной от 92 до 368 метров с диаметром от 32 до 55 мм. Эквидистантная АР также известна как гибкая протяжённая буксируемая антенна (ГПБА). Все устройства на фотографии представляют подводный прибор 1ПА, вместе с 250-метровым кабелем-буксиром длина устройства может превышать 343 м. Пьезоэлектрические приёмники давления в ГПБА реагируют на минимальную смену давления при потоке акустической волны, отражённой от подводных объектов, а образующиеся электрические импульсы поступают в цифровое токосъёмное устройство в надводной части комплекса «Виньетка», где сигнал конвертируется в ситуационную тактическую картину подводной обстановки на МФИ операторов ГАС. Датчики ГПБА и низкочастотный излучатель функционируют в диапазоне 0,015 — 0,5 кГц с предельной глубиной работы 250 метров. «Виньетка-ЭМ» имеет пропускную способность по сопровождению источников звука — 64 канала

В составе оборонительных систем присутствует новейший корабельный комплекс РЭП ТК-25Э, разработанный АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». Работающий в диапазоне частот от 0,064 до 2 ГГц, комплекс способен к одновременному анализу 256 радиоизлучающих целей, среди которых может быть не менее 1000 распознаваемых разновидностей радиостанций, радиолокационных комплексов воздушного, наземного и морского базирования, а также АРГСН ПКР и других средств воздушного нападения. Есть и недостатки. К примеру, не могут пеленговаться радиоизлучающие цели, которые находятся выше 40 градусов относительно корабля в угломестном секторе, т.е. цель оказывается вне пределов угла обзора принимающей апертуры комплекса. Это недостаток также может вести к проблеме обнаружения воздушных опасностей в приближённом к кораблю воздушном пространстве в момент, когда средства ПВО заняты другими ракетоопасными направлениями.

В носовой части палубы патрульных кораблей проекта 22160 устанавливается мощное и проверенное 57-мм артиллерийское орудие А-220М, установленное на лафете, и прикрытое радиопоглощающей «стелс-маской». Высокая скорострельность (до 5 выстр./с) позволяет вести активный огонь по весьма шустрым морским, воздушным и наземным целям в радиусе примерно 5 км, максимальная же дальность по баллистической траектории переваливает за 12,5 км, что сделает эти патрульные корабли очень неприятными «гостями» для прибрежных сухопутных подразделений противника, вооружённого ПТРК малой дальности и стрелковым вооружением (касается террористических и др. военизированных группировок). В некоторых случаях установка А-220М может быть применена и в качестве вспомогательной зенитной артиллерийской установки с углом возвышения +85 градусов. Эффективность огня обеспечивается системой синхронизации с общекорабельными комплексами оптико-электронного и радиолокационного целеуказания, а также возможность ведения стрельбы с помощью придаваемого телевизионно-оптического комплекса.

Исходя из наличия улучшенной с помощью нового многофункционального антенного поста версии КЗРК «Штиль-1», установки ударного РК со стратегическими возможностями «Калибр-НК», размещения уникальных гидроакустических комплексов, а также увязки этих систем в БИУС, ПК пр. 22160 можно отнести к классу «усиленных» корветов. Уникальные патрульники со сверхмалым водоизмещением 1300—1700 тонн, обладая в разы меньшей стоимостью и требующие меньше ресурсов для обслуживания, могут строиться ускоренными темпами для скорейшего насыщения всех флотов нашего ВМФ. Дальностные возможности проекта 22160 открывают возможность действовать в составе любой дружественной корабельной ударной группировки, а модульная конструкция исполнения и стелс-возможности — сохранить целесообразность проекта на протяжении ещё нескольких десятилетий.

topwar.ru

Патрульные корабли проекта 22160 — Global wiki. Wargaming.net

Постройка и служба

| 6 ед. Заказано |

| Зеленодольский ССЗ «Залив» Место строительства |

Общие данные

| 1300 — 1800 / т. Водоизмещение (стандартное/полное) |

| 94 / 14 / 3,4 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |

| 2 маршевых дизеля 2 форсажных 34000 л.с. Энергетическая установка |

| 30 узл. Скорость хода |

| 6000 миль Дальность плавания |

Экипаж

| 80 чел. Общая численность |

Вооружение

Артиллерия

- 1 × 1 — 76,2-мм авт. орудие

в артустановке АК-176МА.

Тактическое вооружение

- «Калибр-НК»;

- 3М54 и/или 3М55.

Средства

- 3М-47 «Гибка»;

- 2 × ПУ ЗРК «Штиль-1».

Авиационное вооружение:

Построенные корабли

«Василий Быков»

Общие сведения

Корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, для оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, обеспечения охраны для кораблей при морских переходах, а также охраны военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения нападения различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350История создания

Предшественники

Тенденция сочетания в небольших надводных кораблях ВМФ России некоторых возможностей эсминцев и крейсеров появилась в России в виде эскизных проектов ещё в середине 1990-х годов. В 1997 году был заложен сторожевой корабль проекта 12441 — «Гром», в конструкции которого применялись новые универсальные вертикальные пусковые установки модульного типа, предназначенные для зенитных управляемых ракет 9М96 и 9М100, унифицированных с зенитно-ракетными комплексами «Триумф», «Редут» и «Витязь».

Размещение данных установок позволяло использовать сторожевой корабль как фрегат противовоздушной обороны среднего и дальнего рубежей. Однако сложная политическая обстановка и недостаток финансирования не позволили реализовать проект. Строительство было приостановлено в начале 21 века, не достигнув половины готовности. Концепция фрегатов ПВОПротивовоздушная оборона в России осталась на прежнем уровне самообороны, базируясь на основе комплексов малой дальности «Кинжал» и «Кортик».

Фрегат «Гром», головной сторожевой корабль типа «Новик», простоял на стапеле ССЗ «Янтарь» более 10 лет. Затем корпус корабля загрунтовали и спустили на воду. Планировалось достраивать корабль уже под названием «Бородино», по изменённому проекту 12441У, в качестве учебного корабля для обучения личного состава ВМФ России на оборудовании нового поколения. Таким образом эти сторожевые корабли стали первыми разрабатываемыми кораблями, в вооружении которых планировалось применить новый зенитно-ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны «Редут».

Корвет «Стерегущий» проекта 20380В условиях, когда у стран НАТО строились фрегаты ПВО типа F100, имеющие на вооружении зенитные ракеты RIM-67D (SM-2ER Block III), с дальностью действия 180 км и ракеты-перехватчики Aster-30 с дальностью действия 100 км, в ВМФ России наметилось существенное отставание сторожевиков в возможностях противодействия авиации вероятного противника. Фрегаты проекта 11540 «Неустрашимый» и проекта 1155 «Удалой» могли прикрывать дружественные надводные корабли на дальности не более 8-12 км. Требовались срочные кардинальные решения по строительству новых кораблей, но реализация идей задержалась ещё на несколько лет.

В 2003 году командованию ВМФ России представлен эскиз фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Этот корабль стал первым российским фрегатом ПВО, оснащённый зенитными ракетами 9М96Е2, комплекса ПВО «Редут». Также эти корабли могли осуществлять перехват ракет. При всей успешности проекта, финансирование на строительство кораблей получено лишь в 2006 году, и закладка головного корабля состоялась в феврале того же года, а спуск на воду — 29 октября 2010 года.

Пока корабль проходил ходовые и огневые полигонные испытания в Балтийском и Белом морях, установки ЗРК 3К96 «Редут» проходили отработку в морских условиях и в корабельном базировании. Урезанный вариант ЗРК «Редут» ещё до испытаний на сторожевике «Адмирал Горшков», устанавливался на базе корветов проекта 20380 — «Сообразительный», «Бойкий», «Совершенный», «Стойкий» и т.д. Корветы не оснащались четырёхсторонней МРЛС «Полимент», а в роли радара обнаружения и целеуказания выступал дециметровый РЛО с ФАР «Фуркэ-2». При этом ЗРК «Редут» показывал неплохую эффективность, благодаря инфракрасной и радиолокационной системе наведения ракет ЗУР 9М100 и 9М96, а также системе БИУС «Сигма», обеспечивающей скорострельность в 1 ракету в секунду. Все корветы проекта 20380 обладают малым водоизмещением и радиолокационной заметностью, оснащаются двумя типами противоракет, как для обеспечения ПВО, так и для самообороны.

Проект 22160 вобрал в себя лучшие наработки предыдущих проектов, в том числе и проекта 20380, с улучшенными конструктивными особенностями, более дальнобойным комплексом противокорабельного и стратегического вооружения, с высокими показателями автономности и дальности плавания.

Предпосылки к созданию

Эскизный чертёж патрульного корабля проекта 22160Флот Российской Федерации давно нуждался в кораблях, способных эффективно действовать в прибрежной морской зоне, охраняя морские границы государства. Концепция большого океанского флота изжила себя с завершением «Холодной войны». Вместо этого появилась необходимость оснастить флот многоцелевыми военными кораблями, способными действовать как во внутренних акваториях, так и на внешних рубежах.

Наличие сторожевиков ещё советской постройки не могло перекрыть существующий дефицит подобных кораблей. Советские сторожевики имели устаревшее техническое оснащение и не могли в полной мере выполнять возложенную на них роль.

Проектирование

Флоту Российской Федерации требовался сторожевой корабль совершенно нового типа, способный эффективно выполнять патрулирование экономической морской зоны и в случае необходимости нанести сокрушающий удар по противнику. Выходом из создавшейся ситуации могли стать военные корабли проекта 22800 типа «Каракурт», однако по своим тактико-техническим данным эти суда относились к ударному типу кораблей. Несмотря на небольшое водоизмещение корабли этого типа имели высокую огневую мощь. Соответственно стоимость этих кораблей была высокой. Требовалось создать корабль невысокой стоимости, отвечающий всем требованиям современного флота.

Презентация модели корабля проекта 22160 на выставке МВМС-2011

Презентация модели корабля проекта 22160 на выставке МВМС-2011Исходя из оценок состояния флота и изменившуюся военно-политическую обстановку в мире, Высшее военно-морское командование заказало разработку проекта малого корабля для патрулирования прибрежной морской зоны. Первоочередной задачей корабля являлась охрана территориальных вод и 200-мильной экономической зоны. Помимо этого тактическими задачами нового корабля являлись:

– борьба с контрабандой в территориальных водах;

– борьба с браконьерством и незаконным выловом рыбы в 200 мильной экономической зоне;

– проведение спасательных операций на море;

– охранение и сопровождение судов во время морского перехода;

– охрана портовых комплексов и военно-морских баз.

В ПКБ «Северный» был разработан проект 22160, который предполагал строительство нового патрульного корабля.

Изначально планировалось использовать новый корвет для нужд Пограничной службы ФСБ России, однако уже на стадии проектирования Военно-морское руководство поменяло концепцию. Новые корабли имеют сравнительно небольшое водоизмещение 1300 тонн. Максимальная скорость хода корвета по заданным параметрам не должна быть ниже 30 узлов.

Экипаж патрульного корабля составлял команду из 80 человек. В плане штатного вооружения конструкторам пришлось выбирать между двумя направлениями. Сначала в техническом задании озвучивалось условие создания на корабле вооружения ближнего радиуса действия, включая противокорабельные ракеты малой дальности, артиллерийские и зенитные комплексы. В дальнейшем, используя имеющийся опыт успешного применения на кораблях малого водоизмещения крылатых ракет «Калибр», принято решение оснастить новый корвет аналогичной пусковой установкой.

Постройка и испытания

Головной корабль проекта 22160 — «Василий Быков» на Зеленодольском ССЗЗаказ на строительство новых кораблей разместили на Зеленодольском судостроительном заводе, специализирующемуся на строительстве кораблей малого водоизмещения для ВМФ России. Головной корабль проекта 22160 — «Василий Быков» заложен в феврале 2014 года. В оснащении корабля используются в основном детали, узлы и агрегаты российского производства, включая радиолокационное и навигационное оборудование. Спуск корабля состоялся 28 августа 2017 года, после чего начались доковые работы и швартовые испытания. Затем готовый корпус перегонят на Чёрное море. Местом дальнейшей службы является Черноморский флот, с портом приписки в Новороссийской военно-морской базе.

Вслед за головным кораблём с периодичностью в 5-6 месяцев заложены ещё шесть кораблей по этому проекту. Вторым кораблём проекта 22160 стал «Дмитрий Рогачев», заложенный на Зеленодольской верфи. Третий и четвёртый корабли серии решено строить на Керченском судостроительном заводе «Залив». Корабль «Михаил Державин» заложен в феврале 2016 года, а в мае 2016 года заложен «Сергей Котов». Корветы керченской постройки имеют некоторые отличия от односерийных кораблей. Они отличаются немного увеличенной длиной и увеличением огневой мощи. Соответственно их водоизмещение будет увеличено. Эти два корабля, как и остальные корабли серии также планируется использовать для нужд Черноморского флота. Срок сдачи всех заложенных кораблей планируется на 2020 год.

| Название | Место строительства | Заложен | Спущен на воду | Место службы | Статус | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| «Василий Быков» | Зеленодольский ССЗ | 26 февраля 2014 года | 28 августа 2017 года | 2018 | Черноморский флот | Спущен на воду |

| «Дмитрий Рогачёв» | Зеленодольский ССЗ | 25 июля 2014 года | 2018 | Черноморский флот | Строится | |

| «Павел Державин» | ССЗ «Залив» | 18 февраля 2016 года | 2018 | Черноморский флот | Строится | |

| «Сергей Котов» | ССЗ «Залив» | 8 мая 2016 года | 2018 | Черноморский флот | Строится | |

| «Виктор Великий» | Зеленодольский ССЗ | 25 ноября 2016 года | 2019 | Черноморский флот | Строится | |

| «Николай Сипягин» | Зеленодольский ССЗ | 13 января 2018 года | 2019 | Черноморский флот | Строится |

Описание конструкции

Корпус

Основной отличительной особенностью кораблей проекта 22160 является модульная сборка. Такая методика постройки боевых кораблей впервые в России проходит обкатку на строительстве новых сторожевиков. Основная часть узлов и агрегатов, включая элементы вооружения, на кораблях однотипны, поэтому их монтаж и установка производится непосредственно на месте строительства. Универсальность конструкции кораблей заключается в том, что состав вооружения боевого корабля может изменяться в процессе эксплуатации.

Корпус судна и форма надстроек созданы с применением технологии «Стелс», что снижает радиолокационную заметность корабля. Борта корабля имеют высокие обратные завалы, а компактная надстройка — угловатые формы. Надстройка на кораблях проекта 22160 в 2 раза меньше чем на кораблях типа «Стерегущий». Верхняя палуба и палубные пространства защищены с помощью композитных материалов с низкой отражающей поверхностью. Носовая артиллерийская установка имеет угловатую форму башни с минимальной площадью отражающей поверхности.

Корабли имеют осадку в 4 метра, что позволяет им выполнять поставленные перед ними задачи как в открытом море, так и в морских заливах и на речных фарватерах.

Корпус корабля имеет отсек в кормовой части в котором возможно размещение двух 40-футовых контейнеров. В контейнерах могут содержаться модули и оборудование, необходимые для выполнения поставленной в данный момент задачи. Также в кормовой части размещён ангар для десантно-штурмовой моторной лодки. При открытии двери ангара, он наполняется водой и лодка имеет возможность выйти из корабля и зайти обратно своим ходом.

Позади надстройки расположен вертолётный ангар, позволяющий хранить базирующийся на корабле вертолёт в защищённом от воздействия погоды месте.

Бронирование

Бронирование на кораблях проекта 22160 отсутствует. Палуба и палубное пространство защищены композитными материалами.

Энергетическая установка и ходовые качества

На головном корабле серии, корвете «Василий Быков» установлены дизельные двигатели германской фирмы MAN.

Качество работы двигательной группы, универсальные обводы корпуса и наличие приличного навигационного оборудования обеспечивает новым корветам хорошую мореходность. Проектировщикам и строителям удалось реализовать на практике заявленную в техническом задании автономность в 60 суток. Новые корветы в действительности смогут ходить на огромные расстояния и находиться в море до двух месяцев. Ни один сторожевик ВМФ РФ не может похвастаться таким показателями.

В качестве двигательной установки для кораблей проекта 22160 предусмотрены двигатели типа CODAG (комбинированный дизель и газ) с общей выходной мощностью 25 000 кВт. Электрические системы, установленные на судне, включают в себя четыре дизель-генератора мощностью 300 кВт и один аварийный и портовый дизельный генератор мощностью 100 кВт.

Патрульные и максимальные скорости судна составляют соответственно 16 узлов и 30 узлов. Корабль имеет дальность хода 6000 миль на скорости патрулирования и может поддерживать автономный режим 60 дней.

Экипаж и обитаемость

Численность экипажа на кораблях проекта 22160 достигает 80 человек, включая командира и офицеров.

Вооружение

Главный калибр

Корабли проекта 22160 вооружены новым орудием калибра 76,2 мм, размещённым в универсальной артиллерийской установке АК-176МА. Орудие разработано на предприятии ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал». Испытания модуля успешно закончились 2 марта 2017 года и завод получил разрешение на серийный выпуск артустановок. По оценкам российских экспертов, АК-176МА сопоставима, а по некоторым параметрам даже превосходит иностранные аналоги.

Установки АК-176МА, по сравнению с предыдущими модификациями, имеют в два раза улучшенную точность наведения приводов, лучшую кучность стрельбы, скорость наведения. Также снижена до 9 тонн масса артустановки.

Новая артустановка будет использоваться для вооружения патрульных кораблей проектов 22160 и 23550, ракетных кораблей проекта 22800 и проекта 12418.

До 2020 года запланирован выпуск 22 артустановок АК-176МА, первый экземпляр уже отправлен на Зеленодольский ССЗ для головного корабля проекта 22160 «Василий Быков».

Орудийная установка AK-176MA в цеху завода «Арсенал»Характеристики 76,2-мм артустановки АК-176МА:

- Длина ствола: 59 калибров

- Масса снаряда: 5,9 кг

- Начальная скорость снаряда: 980 м/с

- Скорострельность: 120 выстрелов в минуту

- Углы вертикальной наводки: -15°/+85°

- Максимальная скорость горизонтального наведения: 35°/с

- Эффективная дальность стрельбы:

- * по надводным целям — 12 км

- * по воздушным целям — 7 км

- Расчёт: 2 чел.

- Боекомплект: 152 выстр.

Тактическое ударное вооружение

Противокорабельная ракета «Калибр» 3М-54ЕСуществуют планы о вооружении всех или нескольких кораблей серии ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»). Ракетный комплекс может оснащаться ракетами различного применения, как для поражения сухопутных, так и морских целей.

Точные данные о характеристиках ракет, поступающих на вооружение Вооружённых Сил РФ, отсутствуют. Экспортный вариант ракеты может поражать морские цели на расстоянии около 500 км, сухопутные цели на расстоянии от 2000 до 2600 км. Ракеты могут оснащаться тактическим ядерным зарядом.

Скорость ракеты достигает скорости 2,9 Маха, высота полёта от 20 до 150 метров, в разных модификациях. Наведение на цель происходит с помощью GPS или Глонасс, либо с помощью инерциальной навигации.

Вспомогательная/зенитная артиллерия

ЗРК «Штиль-1»

ЗРК «Штиль-1»  Зенитно-ракетная турельная установка 3М-47 «Гибка» (макет)

Гранатометный комплекс ДП-65

Зенитно-ракетная турельная установка 3М-47 «Гибка» (макет)

Гранатометный комплекс ДП-65Опционально ПВО кораблей может быть представлена 12-канальным зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1» с 24 ракетами 9М317Э. Комплекс не имеет собственной РЛС, информацию о цели он получает от трёхкоординатной РЛС корабля. Система управления огнём включает в себя радиопередатчики подсветки целей, вычислительный комплекс, оптико-электронные визиры, систему управления и отображения информации. Система управления огнём смонтирована в надстройках корабля и позволяет вести огонь в любых азимутальных направлениях.

«Штиль-1» использует ракету 9М317МЭ, являющуюся модификацией ракеты 9М317 ЗРК «Бук».

| Тактико-технические характеристики ЗРК «Штиль-1» | |

|---|---|

| время реакции из походного состояния | 5 — 10 с |

| Количество одновременно обстреливаемых целей | 2 — 12 |

| скорострельность | каждые 2 с |

| боезапас | 12 / 24 / 36 ракеты |

| Зона поражения | |

| по дальности | 2,5 — 50 км |

| по высоте | 5 — 15 000 м |

| по азимуту | 360° |

| по углу места | 0 — 90° |

Для создания противовоздушного ближнего рубежа на корветах устанавливаются комплекс «Гибка», который представляет собой турельную установку с автоматизированной системой управления, оснащённую опто-электронной системой обнаружения и сопровождения, а также комплектами аппаратуры и пусковых модулей «Стрелец» (с ракетами типа «Игла»). Комплекс разработан в 2004—2005 годах Морским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники «Альтаир».

Антидиверсионное вооружение

Корабли проекта 22160 оснащаются двумя гранатомётными установками ДП-65. Гранатомёт предназначен для защиты корабля от нападения боевых подводных пловцов и диверсантов.

Для обнаружения цели гранатомётный комплекс оборудован опускной гидроакустической станцией 747, которая работает в любом направлении вокруг станции, радиус действия до 400 м.

Если комплекс оснащён гидроакустической станцией «АНАПА-МЭ», гранатомёт обеспечивает автоматическое обнаружение цели, наведение станцией комплекса на цель и её сопровождение до уничтожения.

Граната РГ-55М, созданная для гранатомётного комплекса, предназначена для надёжного поражения подводных диверсантов на глубинах до 40 м в радиусе 16 м.

Авиационное вооружение

На палубе кораблей проекта 22160 может базироваться один вертолёт массой до 12 тонн. Под эти параметры подпадают вертолёты Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование

Корабль оборудован рядом радиолокационных систем, а также системами маскировки и контрмер.

Для защиты от электрооптического оружия и радаров используется система РК-10. Электронная система ТК-25 используется для создания помех на сонарах, радарах и системах лазерного целеуказания.

Навигационная радиолокационная станция «Пал-Н» на крыше надстройки используется для сканирования, обнаружения, идентификации и отслеживания воздушных или наземных целей. Там же расположена система радиолокационного обнаружения «Позитив-МЭ1», производящая обнаружение и отслеживание воздушных и наземных целей.

На кораблях проекта 22160 установлена система сонара «Паллада» предназначенная для отслеживания дайверов-диверсантов. Для обнаружения подводных лодок и торпед используется низкочастотная активно-пассивная гидроакустическая станция «Виньетка-ЭМ». На кораблях установлена система сонара МГК-335ЭМ-03 и три гидроакустические станции для мониторинга подводной и надводной части на расстоянии от 3 до 140 км.

См. также

Корветы проекта 20380

Фрегаты проекта 22350

Боевые корабли после 1945 года

Литература и источники информации

ru.wikipedia.org

bastion-opk.ru

bmpd.livejournal.com

topwar.ru

Галерея изображений

Макет проекта 22160 на выставке МВМС-2013

Выведенный из эллинга головной корабль проекта 22160 «Василий Быков». 23 июня 2017 года

Постер проекта 22160

Дизель-реверс-редукторный агрегат ДРРА6000 для главной силовой установки первого серийного патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев»

Видео

wiki.wargaming.net

Патрульные корабли проекта 22160 Википедия

Патрульные корабли проекта 22160 — российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработанные в Северном ПКБ и строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России[1].

По характеристикам и задачам корабли проекта близки к мультифункциональным офшорным патрульным судам[2] (OPV, MSOPV)[3], которые популярны в последнее время во многих флотах мира[4].

Предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах[5][6].

История

Первый российский корабль, спроектированный Северным ПКБ с применением модульной концепции вооружения[6]. Заказано шесть представителей проекта. Строительство ведётся на Зеленодольском заводе, а также на заводе Залив (два корабля)[7]. Первый корабль серии «Василий Быков» был заложен 26 февраля 2014 года. Спущен на воду 28 августа 2017 года[7], осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на завод Залив в Керчь для достройки. 25 марта 2018 года вышел из Керчи в Новороссийск на государственные испытания[8], стартовавшие в мае 2018 года. Предположительно «Василий Быков» вступит в строй до конца 2018 года[7].

Предполагается, что все заказанные в настоящий момент представители проекта 22160 войдут в состав Черноморского флота[7]. Предусматривается увеличение заказа на корабли данной серии до 12[6].

Конструкция

На кораблях проекта 22160 впервые в российской практике будет реализован модульный принцип[9].

| Часть вооружения на корабле постоянная, и оно монтируется при строительстве. Есть места, на которых можно в ходе ремонта разместить дополнительное вооружение. И есть места под съемные модули любого назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач | ||||

— Владимир Свиридопуло, Генеральный директор ОАО «Северное ПКБ» | ||||

Силовая установка

Первоначально на проекте предполагалась установка германских дизелей, но в связи с санкциями было выполнено импортозамещение и на корабли проекта устанавливаются дизели 16Д49 производства Коломенского завода, аналогичные установленным на корветы проекта 20380. Общая мощность ГЭУ — 12 000 л. с. (8800 КВт.). Силовая установка выполнена по двухвальной схеме, два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА6000[10] работают на винты фиксированного шага.

Вооружение

Артиллерийской вооружение проекта состоит из универсальной артиллерийской установки АК-176МА с возможностью поражения морских, береговых и воздушных целей[11]. Боекомплект — 152 выстрела в башне и 152 выстрела в погребе.

Для противовоздушной и противоракетной обороны предполагается, кроме артиллерийской установки, использовать ПЗРК «Игла-С» (комплект до 8 шт) и аппаратуру РЭП.

На корабле предусмотрено базирование 12-тонного вертолета, в том числе боевых Ка-29[12] и Ка-52К[13] для которых оборудован постоянный ангар, погреба для боезапаса и зарезервировано 30 кубических метров топлива. Отдельный ангар оборудован в бортовой надстройке для базирующихся на корабле БПЛА[14].

В кормовом слипе корабля предусмотрено базирование бронированной десантно-штурмовой лодки проекта 02800[15].

Для противодиверсионной обороны на проекте установлено два дистанционно-управляемых гранатомёта ДП-65 и две 14,5 мм пулеметных установки МТПУ. Также корабль комплектуется двумя ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64[16].

На корабле декларирована возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения, в том числе крылатых ракет «Калибр»[17], но в настоящее время на вооружении флота таких систем нет, из контейнерного снаряжения широко применяются только водолазные контейнеры[18].

Идут испытания контейнерной гидроакустической станции «Минотавр-ИСПН-М.2»[19]

Мореходность

Для проекта заявлены хорошая обитаемость и мореходность а также возможность использования вооружения при волнении моря до 5 баллов[20]. Заявленная автономность патрульного корабля проекта 22160 превышает автономность современных фрегатов проектов 11356 и 22350 гораздо большей размерности.

Представители проекта

В апреле 2014 года говорилось о планах по увеличению серии с 6 до 12 единиц, а также по базированию кораблей данного проекта на Черноморском и Северном флотах[6]. На Черноморский флот планируется передать 6 таких корветов[21][22]. После 2022 года серия будет продолжена[23].

Цвета таблицы:

Белый — не достроен или утилизирован не спущенным на воду

Зелёный — действующий в составе ВМФ

Жёлтый — действующий в составе иностранных ВМС или как гражданское судно

Красный — списан, утилизирован или потерян

См. также

Примечания

Ссылки

wikiredia.ru

как корабли проекта 22160 изменят тактику антипиратской борьбы

Модульная концепция морского вооружения впервые в России реализована на патрульном корвете проекта 22160 – корабле дальней морской зоны, масштабный заказ на создание серии которых выполняется сейчас судостроителями татарстанского АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького». Разработчики проекта, специалисты Северного проектно-конструкторского бюро, учли основные аспекты применения подобных кораблей, их востребованность и целевое предназначение. А это и несение погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, и патрулирование 200-мильной особой экономической зоны, и обеспечение безопасности кораблей и судов при морских переходах, и защита баз и водных районов, и антипиратская деятельность. В получившееся в итоге изделие оказались органично вписаны технологии и решения, учитывающие весь спектр будущего применения кораблей этого типа, отражающие их многопрофильную направленность.

Об уникальных новациях, реализованных при создании этого корабля, способного нести на борту не только набор различного вооружения, но комплекс специального оснащения, о его непревзойденных боевых и маневренных возможностях расскажет журналист Алексей Егоров, посвятивший проекту 22160 очередной выпуск программы «Военная приемка», выходящей на телеканале «Звезда».

«Ювелиры» речных переходов

Конечно, в сравнении с флотскими гигантами, такими, например, как тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» или тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», этот корабль по своим размерам выглядит куда скромнее. Но и миниатюрным его тоже не назовешь. Во всяком случае для речного перехода, которым предваряется боевая служба любого из построенных в Зеленодольске «плавсредств», габариты более чем внушительные. Просторы даже самых крупных российских рек для таких кораблей зачастую тесноваты. Судите сами: водоизмещение – около 1,8 тысячи тонн, длина – 94 метра, ширина – 14. Некоторые участки пути, по которому приходится идти корвету, особенно шлюзовые зоны (всего их 18), преодолеваются с ювелирной осторожностью. Расстояние от бортов до бетонных стен шлюзовой камеры измеряется в буквальном смысле сантиметрами. Кроме того, учитывая речное мелководье, корабль приходится ставить на понтоны, а это добавляет сложностей с управлением.

Этот корабль в свое время стал первым в линейке данного проекта. Свое имя он получил в память о Герое Советского Союза контр-адмирале Василии Быкове. В августе 1944 года командир дивизиона торпедных катеров Северного флота старший лейтенант Быков во время атаки вражеского конвоя в районе Северной Норвегии потопил 14 транспортов противника. Это был самый значительный и один из наиболее успешных боев североморских торпедоносцев. Сегодня корвет «Василий Быков» готовится заступить на службу в российский Военно-Морской Флот.

Перечислять внедренные здесь инновации можно долго. В их числе, например, технология «стелс», обеспечивающая незаметность в радиолокационном поле. Это достигается за счет особой архитектуры обводов корпуса. Вообще, надо сказать, что при создании корабля большая работа была выполнена специалистами Крыловского государственного научного центра. На специально построенной модели был проведен полный цикл испытаний по определению ходовых качеств и исследований на воздействие различных условий и сред. Учтены и потребности экипажа в составе 80 человек. К услугам моряков – обустроенные каюты, сауна, спортзал с баскетбольным кольцом, библиотека. Во время многодневных походов и плаваний, дальность которых может исчисляться несколькими тысячами миль, такой комфорт будет нелишним.

В приоритете – скорость

Теперь о главном – о боевом предназначении. Те, кто следил за перипетиями недавних историй с вылазками сомалийских пиратов, обратили вниманию на тактику действий этих «флибустьеров XXI века». Стремительный бросок на скоростных лодках, жесткий абордаж и мгновенный захват команды и груза. В борьбе с пиратами были задействованы военно-морские силы многих государств, в том числе российского ВМФ. Действовали наши моряки слаженно, четко, сорвав не одну атаку бандитов на мирные гражданские конвои. Однако опыт участия в противодействии морским разбойникам подсказал необходимость совершенствования боевых средств флота, придания им большей маневренности, многофункциональности. Можно сказать, что корветы проекта 22160 – реализация как раз этих потребностей.

К примеру, именно у этих кораблей есть то, чего нет ни у кого из «одноклассников», – десантно-штурмовая лодка, способная покидать корабль-носитель и возвращаться обратно прямо во время движения. Важно отметить, что лодка эта бронированная, а на борт она может брать до десяти морских пехотинцев плюс двух членов экипажа. По словам главного конструктора кораблей проекта 22160 Алексея Наумова, для спуска на воду ДШЛ достаточно 30 секунд. Специальное устройство приема-отдачи по максимуму использует гравитационный режим: после отдачи концов лодка под собственным весом соскальзывает по слиповой дорожке наружу. Скорость движения бронированного плавсредства по воде достигает при этом 80 километров в час, а незначительные габариты и слабый шум двигателя позволяют лодке приближаться к противнику (в том числе к объекту, захваченному пиратами) незаметно.

К слову, значительную скорость может развивать и сам корвет. Как отмечает Алексей Наумов, это достигается особой формой корпуса, позволяющей поддерживать полный ход в течение нескольких часов. Ну и конечно, оперативности действий добавляет наличие на борту корабля штатного воздушного судна – вертолета типа Ка-27, Ка-29 или Ка-31. Для размещения винтокрылой машины в конструкции корвета предусмотрен специальный закрытый ангар.

Корабль повышенной «зубастости»

Модульность – та самая новация, которая делает этот корабль поистине универсальным. В зависимости от типа монтируемых контейнеров «Василий Быков» может из патрульного превратиться, например, в корабль артиллерийский или санитарный. «Мы можем погрузить сюда одновременно два контейнера, обеспечить погрузку как ракетного комплекса, так и водолазного, санитарного, – говорит генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени A. M. Горького» Ренат Мистахов. – Все зависит от поставленной задачи».

Сегодня настало такое время, когда при разработке новых видов вооружения принцип модульности выступает одним из главным. Такой особенностью отличаются, к примеру, наши боевые машины проекта «Армата»: за счет той самой модульности их можно «формировать» под конкретные задачи, да еще и ремонтировать прямо в боевой обстановке.

Не случайно и то, что все более многофункциональными становятся и морские суда. Один из ярких примеров – спущенный недавно на воду ледокол проекта 21180 «Илья Муромец», созданный специально для ВМФ России. Как отмечает замглавкома Военно-Морским Флотом во вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, это судно предназначено для круглогодичной эксплуатации: в период, когда море будет свободно ото льда, ледокол будет обеспечивать проведение гидрографических, гидрометеорологических работ, бороться с разливами нефти, оказывать помощь в тушении пожаров.

При этом корабельные модули – понятие далеко не условное, а вполне осязаемое, практичное. Например, на корабле проекта 22160 в санитарном исполнении можно разместить помещения медицинского назначения, скажем операционную, принять значительное количество раненых. Что же касается вооружения, которым может оснащаться этот корабль, то оно представлено штатной 57-миллиметровой автоматической артиллерийской установкой А-220М, двумя 14,5-миллиметровыми морскими тумбовыми пулеметными установками, турельной зенитной установкой «Гибка», комплектами ПЗРК типа «Игла-С», гранатометами. Набор оружия для противодиверсионной группы составят подводные автоматы и пистолеты, для корабля в ракетном исполнении – наши знаменитые «Калибры».

«Это уникальный высокоманевренный и очень «зубастый» корабль», – отзывается о корветах проекта 22160 вице-премьер Дмитрий Рогозин. В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов отмечает, что созданные зеленодольскими судостроителями корабли – патрульные, ближней морской зоны, малые ракетные – уже стали предметом гордости вооруженных сил и Военно-Морского Флота страны. Стоит отметить, что сразу после новогодних праздников на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» состоялась торжественная церемония закладки нового патрульного корабля проекта 22160, получившего наименование в честь советского морского офицера, командира дивизиона сторожевых катеров Новороссийской военно-морской базы Героя Советского Союза капитана 3-го ранга Николая Ивановича Сипягина. Это шестой по счету и пятый в серии корабль, заложенный на стапелях предприятия. Как и предыдущие, корвет будет оснащен новейшими средствами поиска, радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия, получит высокие маневренные качества и достойную мореходность.

tvzvezda.ru

Патрульные корабли проекта 22160 — Википедия

Патрульные корабли проекта 22160 — российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработанные в Северном ПКБ и строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России[1].

По характеристикам и задачам корабли проекта близки к мультифункциональным офшорным патрульным судам[2] (OPV, MSOPV)[3], которые популярны в последнее время во многих флотах мира[4].

Предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах[5][6].

Первый российский корабль, спроектированный Северным ПКБ с применением модульной концепции вооружения[6]. Заказано шесть представителей проекта. Строительство ведётся на Зеленодольском заводе, а также на заводе Залив (два корабля)[7]. Первый корабль серии «Василий Быков» был заложен 26 февраля 2014 года. Спущен на воду 28 августа 2017 года[7], осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на завод Залив в Керчь для достройки. 25 марта 2018 года вышел из Керчи в Новороссийск на государственные испытания[8], стартовавшие в мае 2018 года. Предположительно «Василий Быков» вступит в строй до конца 2018 года[7].

Предполагается, что все заказанные в настоящий момент представители проекта 22160 войдут в состав Черноморского флота[7]. Предусматривается увеличение заказа на корабли данной серии до 12[6].

На кораблях проекта 22160 впервые в российской практике будет реализован модульный принцип[9].

| Часть вооружения на корабле постоянная, и оно монтируется при строительстве. Есть места, на которых можно в ходе ремонта разместить дополнительное вооружение. И есть места под съемные модули любого назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач | ||||

— Владимир Свиридопуло, Генеральный директор ОАО «Северное ПКБ» | ||||

Силовая установка[править | править код]

Первоначально на проекте предполагалась установка германских дизелей, но в связи с санкциями было выполнено импортозамещение и на корабли проекта устанавливаются дизели 16Д49 производства Коломенского завода, аналогичные установленным на корветы проекта 20380. Общая мощность ГЭУ — 12 000 л. с. (8800 КВт.). Силовая установка выполнена по двухвальной схеме, два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА6000[10] работают на винты фиксированного шага.

Вооружение[править | править код]

Артиллерийской вооружение проекта состоит из универсальной артиллерийской установки АК-176МА с возможностью поражения морских, береговых и воздушных целей[11]. Боекомплект — 152 выстрела в башне и 152 выстрела в погребе.

Для противовоздушной и противоракетной обороны предполагается, кроме артиллерийской установки, использовать ПЗРК «Игла-С» (комплект до 8 шт) и аппаратуру РЭП.

На корабле предусмотрено базирование 12-тонного вертолета, в том числе боевых Ка-29[12] и Ка-52К[13] для которых оборудован постоянный ангар, погреба для боезапаса и зарезервировано 30 кубических метров топлива. Отдельный ангар оборудован в бортовой надстройке для базирующихся на корабле БПЛА[14].

В кормовом слипе корабля предусмотрено базирование бронированной десантно-штурмовой лодки проекта 02800[15].

Для противодиверсионной обороны на проекте установлено два дистанционно-управляемых гранатомёта ДП-65 и две 14,5 мм пулеметных установки МТПУ. Также корабль комплектуется двумя ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64[16].

На корабле декларирована возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения, в том числе крылатых ракет «Калибр»[17], но в настоящее время на вооружении флота таких систем нет, из контейнерного снаряжения широко применяются только водолазные контейнеры[18].

Идут испытания контейнерной гидроакустической станции «Минотавр-ИСПН-М.2»[19]

Мореходность[править | править код]

Для проекта заявлены хорошая обитаемость и мореходность а также возможность использования вооружения при волнении моря до 5 баллов[20]. Заявленная автономность патрульного корабля проекта 22160 превышает автономность современных фрегатов проектов 11356 и 22350 гораздо большей размерности.

В апреле 2014 года говорилось о планах по увеличению серии с 6 до 12 единиц, а также по базированию кораблей данного проекта на Черноморском и Северном флотах[6]. На Черноморский флот планируется передать 6 таких корветов[21][22]. После 2022 года серия будет продолжена[23].

Цвета таблицы:

Белый — не достроен или утилизирован не спущенным на воду

Зелёный — действующий в составе ВМФ

Жёлтый — действующий в составе иностранных ВМС или как гражданское судно

Красный — списан, утилизирован или потерян

ru.wikiyy.com

Строительство ВМФ: брожение в умах. Часть 4

1. Непрофильные задачиСогласно демонстрационным материалам Зеленодольского СЗ, представленным на Армии-2016 и МВМС-2017, а также данным сайта ОСК, основными задачами ПК пр. 22160 являются:

− погранично-патрульная служба по охране территориальных вод;

− патрулирование 200-мильной особой экономической зоны в нейтральных и территориальных водах;

− пресечение контрабандной и пиратской деятельности;

− поиск и оказание помощи пострадавшим при морских катастрофах;

− экологический мониторинг окружающей среды;

− в военное время:

охранение кораблей и судов на переходе морем, защита морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника (ссылка 4, фото 4).

Сказанное (особенно впечатляет п. 5) дублирует и дополняет пресс-служба Минобороны и принявший эстафету у В. Чиркова действующий главком ВМФ адмирал В. Королёв:

− «новые патрульные корабли проекта 22160 модульного типа относятся к кораблям 3 ранга и предназначены для охраны и защиты морской экономической зоны, участия в поиске и оказании помощи пострадавшим при морских катастрофах, в охране судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении вероятного противника»;

− «корабли пр. 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий − для обеспечения устойчивости сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Они также призваны выполнять задачи эскортной, антипиратской и поисково-спасательной деятельности»;

− «патрульные корабли сегодня необходимы Флоту. Они будут решать задачи охраны коммуникаций, использоваться для борьбы с пиратством, браконьерством и решения других задач» (В. Королёв) (ссылка 5, ссылка 6 − в редакции автора блога).

Ранее функции охраны территориальных вод и экономической зоны были традиционной прерогативой пограничников. Цитата: «Данные корабли [ПСКР пр. 11351] строились по заказу КГБ СССР для морских частей пограничных войск и предназначены для несения дозорной [далее по тексту − пограничной] службы, охраны 200-мильной экономической зоны на Тихом океане, борьбы с контрабандой» (Ю. Апальков «Корабли ВМФ СССР», том III, часть I, стр. 106).

В действующем федеральном законе №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» охрана госграницы на море, проходящей по внешней границе территориального моря Российской Федерации (ст. 5, п. 2 «б») − 12 морских миль (22,2 км) от линии наибольшего отлива вдоль берега (ст. 3-5 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года − ссылка 7), «осуществляется пограничными органами федеральной службы безопасности» (ст. 3, 30). Вооружённые силы России охраняют государственную границу «в воздушном пространстве и подводной среде» (ст. 3, 31, 32) (ссылка 8). В более ранних редакциях закона (по крайней мере до 30.12.2008 включительно) воздушное пространство было жёстко закреплено за Войсками противовоздушной обороны, а подводная среда − за Военно-Морским Флотом (ссылка 9). В настоящее время ПВО страны обеспечивается совместными усилиями ВКС и ВМФ (что прописано в задачах ВМФ − ссылка 10).

В федеральном законе №40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» за ФСБ закрепляется пограничная деятельность по защите и охране не только госграницы (в целях недопущения противоправного её прохождения), но и «экономических и иных законных интересов Российской Федерации в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны [200 морских миль (370 км) согласно ст. 57 Конвенции ООН по морскому праву] и континентального шельфа Российской Федерации [не далее 350 морских миль (648 км) от линии наибольшего отлива или не далее 100 миль от 2500-метровой изобаты согласно ст. 76 Конвенции ООН], а также охрана за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках Российской Федерации, трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб» (ст. 8 и 11.1 − ссылка 11).

Таким образом, начав серийное строительство патрульных кораблей пр. 22160 (а также пр. 23550 ледокольного типа), Военно-Морской Флот в инициативном порядке или по указанию сверху (из Министерства обороны) взял на себя дополнительные, несвойственные ему функции. Если бы ВМФ России уже вступил в эру благоденствия, и его основной корабельный состав был обновлён хотя бы на 50%, никто бы не возражал против таких безобидных излишеств, но сегодня, когда доля новых кораблей основных классов составляет жалких 16% (17/106), а флот едва справляется со своими задачами, расширять их номенклатуру и строить что попало (лишь бы строить) − по меньшей мере безответственно.

2. Корабли для Аденского залива?

Помимо приведённой выше версии назначения строящихся ПК пр. 22160, как ни странно, существует и другая (параллельная), касающаяся их службы в мирное время. Впервые попавшая в кадр 15.06.2015 во время визита Д. Рогозина на Зеленодольский СЗ, а затем и на Армии-2017, звучит она так: «защита (охрана и оборона) районов морской экономической деятельности и судоходства РФ в удалённых районах Мирового океана» (фото 5-6).

Есть сведения, что все шесть достраивающихся, заложенных и запланированных к постройке 22160 предназначены для Черноморского флота (ссылка 12, ссылка 13) хотя ранее предполагалось, что корабли данного проекта «могут войти в состав каждого из флотов» (ссылка 14). Ближайшим удалённым районом, в котором теоретически могли бы пригодиться новые ПК, в этом случае является Аденский залив, до которого (точнее, до Джибути) от Новороссийска и Севастополя соответственно 2640 и 2470, а от Тартуса и вовсе 1660 миль. При заявленной дальности плавания в 6000 миль и автономности в 60 суток патрульный корабль пр. 22160 может в одиночку (без танкера) легко дойти до района несения боевой службы и патрулировать там порядка полутора месяцев, а пополнив запасы, скажем, в Салале − и того больше.

Говорить о других удалённых районах пока преждевременно. Пользуясь своей незаурядной дальностью, ПК пр. 22160 могли бы дойти на одной заправке (правда, на пределе) от Севастополя до Экваториальной Гвинеи (Бата, 5630 миль) или от Тартуса до Вьетнама (Вунгтау, 5900 миль), но что дальше? У ВМФ России, к сожалению, как не было, так и нет сети пунктов материально-технического обеспечения, а тем более − полноценных военно-морских баз с развитой инфраструктурой, расположенных в дальних водах на территориях зарубежных государств (кроме одного ПМТО в Сирии). Рано или поздно подобная сеть, без сомнения, будет создана, но в её отсутствие нормальное функционирование российских патрульных кораблей в дальних водах (включая Аденский залив) представляется решительно невозможным. Прежде всего это относится к модульности − нести БС придётся с тем, что погрузят на борт дома (в пункте постоянного базирования).

3. Беззащитный защитник

navy-korabel.livejournal.com

Патрульные корабли проекта 22160 — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Патрульные корабли проекта 22160 — российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработанные и строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России.[3]

Предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах[4][1].

История

Первый российский корабль, спроектированный Северным ПКБ с применением модульной концепции вооружения.[1] Заказано шесть представителей проекта. Строительство ведётся на Зеленодольском заводе, а также на заводе Залив (два корабля).[5] Первый корабль серии «Василий Быков» был заложен 26 февраля 2014 года. Спущен на воду 28 августа 2017 года[5], осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на завод Залив в Керчь для достройки. 25 марта 2018 вышел из Керчи в Новороссийск на государственные испытания[6], стартовавшие в мае 2018. Предположительно «Василий Быков» вступит в строй до конца 2018 года.[5]

Предполагается, что все заказанные в настоящий момент представители проекта 22160 войдут в состав Черноморского флота.[5] Предусматривается увеличение заказа на корабли данной серии до 12.[1]

Видео по теме

Конструкция

На кораблях проекта 22160 впервые в российской практике будет реализован модульный принцип к морскому вооружению[7].

| Часть вооружения на корабле постоянная, и оно монтируется при строительстве. Есть места, на которых можно в ходе ремонта разместить дополнительное вооружение. И есть места под съемные модули любого назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач | ||||

— Владимир Свиридопуло, Генеральный директор ОАО «Северное ПКБ» | ||||

Силовая установка

Вооружение

Шесть патрульных кораблей проекта 22160, которые до 2022 года должны пополнить состав ВМФ России, планируется оснастить ракетными комплексами 3М54 (семейства «Калибр-НК»)[8]

Мореходность

Проект 22160 отличается также хорошей автономностью и мореходностью — при водоизмещении около 2 тыс. тонн, по словам разработчика, он имеет такую же мореходность, что и вдвое больший фрегат проекта 11356.

Представители проекта

В апреле 2014 года говорилось о планах по увеличению серии с 6 до 12 единиц, а также по базированию кораблей данного проекта на Черноморском и Северном флотах[1]. На Черноморский флот планируется передать 6 таких корветов[9][10]. После 2022 года серия будет продолжена[11].

Цвета таблицы:

Белый — не достроен или утилизирован не спущенным на воду

Зелёный — действующий в составе ВМФ

Жёлтый — действующий в составе иностранных ВМС или как гражданское судно

Красный — списан, утилизирован или потерян

См. также

Примечания

Ссылки

wiki2.red