Завоевание Испании арабами | Всё об Испании

В 711 г. арабо-берберское войско, возглавляемое Тариком ибн-Зиядом (далее Торик) легко захватили побережье Испании и принялись грабить местное население. За очень короткое время казна арабов пополнилась большим количеством сокровищ. Видя это Муса дал ещё больше пяти тысяч воинов. Этой силе просто грабеж был не интересен, они жаждали власти на столь щедрой земле.

В это же время король Родриго в провинции Толедо, (на то время Мадрид не был столицей Испании) собрал под свои знамёна до 33 000 человек.

Битва началась по одним сведенья 19 по другим 23 июля 711 года в районе реки Гвадалете. К сожалению очень мало до наших дней дошло сведений о самом сражение. Известно точно, что братья Родриго покинули своего политического конкурента, рассчитывая что арабы, которые все равно скоро уйдут, решить проблему престола Испанского.

Арабские историки рисуют героическую картину того, как был убит король Родриго.

Ахмед арабский историк описывает то событие так: «Тарик заметил Родерика, он сказал своим приближенным: «Это король христиан» и бросился в атаку со своими людьми.

Воины, с войска Родерика были мало обучены и не имели такого боевого опыта как арабы. Увидя и проанализировав, Тарик пошел на прорыв через ряды врагов, пока не достиг короля, при этом ранив его мечом в голову, но не убил его. Война Родерика увидели, что король пал, а его личная охрана растеряны, отступление стало всеобщим безумием и победа досталась мусульманами. Лишенное военачальника войско не смогло дать настоящего сопротивления и было разбито.

Правдиво описана эта битва или нет, нам уже не станет известно. Верно в этой истории одно, то, что христиане вестготы потерпели полное поражение.

Королевство вестготов пало. Сопротивление немногочисленных вестготов было сломлено, преобладающие иберо-римляне не смогли оказать серьёзного сопротивления завоевателям, а значительное еврейское меньшинство даже приветствовало его, надеясь таким образом получить равные с христианами права.

У арабских правителей не было плана завоевания вестготской Испании.

В действительности, большую часть населения Магриба, откуда прибыли завоеватели, тогда составляли берберы, которые только недавно начали принимать ислам. Берберы неоднократно совершали набеги в южную часть Иберийского полуострова после падения римской власти.

Историки утверждают, что в апреля 711 года Тарик с 9 000 своих воинов высадился в районе Иберии с целью совершить очередной крупномасштабный грабительский набег, воспользовавшись расколом в Вестготском королевстве на западную часть (родригисты) и восточную (витицианы). На грабительскую версию указывает то, что его суда напоминали торговые, а когда стало ясно, с какой целью прибыли эти «торговцы», христианские жители близлежащих городов побросали своё имущество и попытались укрыться в холмах, то есть они поступили так, как обычно поступали жители Валенсии в случае кратковременного пиратского рейда, а не осады.

На следующий год в Испанию прибыло еще 18 000 арабов, и началось завоевание Испании арабами.

Местное население не вело масштабную борьбу против завоевание Испании арабами. Города сдавались сразу же, арабом даже не нужно было их осаждать. Буквально 5 лет понадобилось магометанам, что бы установили контроль над основной частью Испании, лишь страна басков и астурианцы оказали захватчикам серьезное сопротивление. Мудрая политика арабов позволила им быстро, легко и практический бескровно укрепиться там, где вестготы не смогли за 200 лет правления. Хорошее отношение с местными жителями и налоговые скидки, очень быстро привели жителей испанского полуострова на арабскую сторону.

Стремительно движущихся в северном направление арабов смогли остановить только на юге Франции в битве при Пуатье в 732 г., где поражение им нанесло войско Карл Мартелл, родной дед будущего короля Карла Великого.

Вероятнее всего одержи победу вестгонцами в 711 г. Вполне возможно, что арабы отказались бы от грабежа Испании и дальнейшем ее завоевания. И христиане сохранили бы свое влияние и присутствие в Средиземном море в значительно большем объеме. Чем после утраты Пиренейского полуострова.

Хотя о самой битве в эту эпоху мы знаем крайне мало.

Исторические последствия этого события и арабского завоевания Испании исключительны по своему масштабу.

Судьба многих исторических процессов (некоторые из которых длятся до сих пор) была заложена здесь, арабами, в 710-е годы.

Маленькие выжившие христианские королевства Испании боролись с арабами еще много столетий, последний правитель магометан был повержен и изгнан только в 1492 году Фердинандом II и Изабеллой I. Столетиями ориентированное на войну, испанское общество накопило колоссальный военный и идеологический потенциал, который теперь использовала не для реконкисты, а уже для конкисты в Новом Свете.

Могущество Испанской империи будет невероятно огромным еще почти два столетия после 1492 г., когда первое плавание Колумба с Барселоны по-настоящему открыло миру Америку.Кроме того, завоевание Испании арабами завершило процесс установления мусульманами контроля над большой частью Средиземного моря. Знаменитый бельгийский историк Анри Пирен. В своем фундаментальном труде, «Империя Карла Великого и арабский Халифат» показал значение произошедшего в начале 8 века. Античный средиземноморский мир, основанный на единстве культуры, способов управления и морской торговле, был нарушен арабами. Связь с античной традицией, культурная и экономическая, была разорвана. Экономика бывшей Западной Римской империи, управляемой германцами, основывалась также на росте городов и торговле. С приходом арабов в регион все большее значение приобретало сельское хозяйство, и, следовательно, земельная аристократия. Ослабла королевская власть. Начались Средние века. Сложились условия для феодального, средневекового облика Западной Европы. С политической раздробленностью, высокой ролью натурального хозяйства, специфической рыцарской военной организацией и пр.

Это может быть интересно: здоровый образ жизни для всех

vzepro-ispania.com

Предложения со словосочетанием ИСПАНСКИЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ

Он стал там губернатором одного из городов захваченных испанскими завоевателями. Катастрофа для популяции шиншилл наступила с приходом испанских завоевателей. Испанские завоеватели заимствовали слово «уракан», видоизменившееся впоследствии в «ураган». Испанские завоеватели, прибывшие в середине XVII в. Эти события явились рубежом между классической эпохой и постклассическим периодом, который продолжался до прибытия испанских завоевателей.Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: подорвать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Положительное

Отрицательное Испанские завоеватели, разгромившие государство ацтеков, обратили внимание на то, что аборигены часто употребляют листья и стебли золотого уса для обработки ран, а также в виде чая — для улучшения состояния раненых воинов. Естественно, что многие города-вассалы присоединились к испанцам, желая избавиться от ненавистных ацтеков, но лишь попали в другую форму зависимости от испанских завоевателей. Испанские завоеватели, разгромившие государство майя, переняли от аборигенов многие методы лечения стеблями и листьями золотого уса, включая применение дубильных веществ, получаемых из указанного растения.kartaslov.ru

конкистадоры — это… Что такое конкистадоры?

КОНКИСТАДО́РЫ (устар.) КОНКВИСТАДО́РЫ, -ов; мн. (ед. конкистадо́р; (устар.) конквистадо́р, -а; м.). [от исп. conquistador — завоеватель] Участники испанских завоевательных походов в Южную и Центральную Америку.

(исп., ед. ч. conquistador — завоеватель), испанские авантюристы, отправлявшиеся в Америку после её открытия для завоевания новых земель. Походы конкистадоров (Ф. Писарро, Э. Кортес и др.) сопровождались истреблением и порабощением коренного населения.

Этапы Конкисты

Первым конкистадором можно считать самого Христофора Колумба (см. КОЛУМБ Христофор), предложившего продавать в рабство население открытых им земель. 39 моряков, спутников Х. Колумба, добровольно оставшихся на острове Эспаньола (Гаити) вскоре после отплытия адмирала на родину (4 января 1493) вступили в конфликт с местными жителями из-за женщин и имущества и погибли все. В ходе Конкисты можно выделить два этапа. На коротком первом (1493—1518) пришельцы овладевали небольшими прибрежными участками на островах Карибского моря (Гаити, Пуэрто-Рико, Куба), а потом распространялись по всей их территории. Практически одновременно они занимали узкие береговые полосы Северной и Южной Америки, омываемые водами Атлантического океана, Карибского моря и Мексиканского залива. Второй этап, охватывающий почти восемь десятилетий (1518—1594), — завоевание двух гигантских империй ацтеков (см. АЦТЕКИ) и инков (см. ИНКИ), а также городов-государств майя (см. МАЙЯ (народ)); походы по внутренним районам обоих континентов, выход к тихоокеанскому побережью и захват Филиппин.

В итоге военных действий конкистадоров к владениям испанской короны были присоединены огромные пространства. В Северной Америке часть материка южнее 36 с. ш., включая Мексику и другие территории в Центральной Америке, а также значительные регионы Южной Америки без Бразилии, где утвердилась власть Португалии, и Гвианы, попавшей под контроль Англии, Франции и Нидерландов. Кроме того, испанцы «прибрали к рукам» почти всю Вест-Индию и Филиппинские острова. Суммарная площадь захваченных конкистадорами земель составила не менее 10,8 млн. км2, что почти в 22 раза превышает территорию собственно Испании. Разграничение завоеваний между Испанией и Португалией проходило по «папскому меридиану» согласно Тордесильясскому договору 1494 (см. ТОРДЕСИЛЬЯССКИЙ ДОГОВОР). Как считается, завоевание Бразилии подданными португальского короля произошло благодаря не совсем четким формулировкам папской буллы.

Каждый предводитель отряда конкистадоров (аделантадо), набрав отряд, заключал с испанской короной договор (капитуляцию). В этом договоре оговаривался процент отчисления с захваченных богатств в казну и доля самих аделантадос. Первым аделантадо был брат Х. Колумба, Б. Колумб. После установления иностранного господства на смену конкистадорам приходят европейские (главным образом испанские и португальские) поселенцы во главе с администрацией, подчинявшейся метрополии. Вместе с тем многие конкистадоры подчинялись властям лишь номинально, независимо проживая в своих обширных владениях. Со времени правления Филиппа III (1598—1621) испанская метрополия взяла курс на притеснение потомков конкистадоров, отдавая предпочтение уроженцам Испании. Во многом по этой причине потомки конкистадоров возглавили борьбу за отделение латиноамериканских колоний.

Конфликт цивилизаций

Наиболее жестоким был второй этап Конкисты, когда испанцы встретились не с племенами, находившимися на стадии первобытного общества, а столкнулись с чуждыми европейцам цивилизациями ацтеков (см. АЦТЕКИ), майя (см. МАЙЯ (народ)), инков (см. ИНКИ) и др. Религия ацтеков, изобиловавшая кровавыми обрядами, человеческими жертвоприношениями, произвела на испанцев особенно отталкивающее впечатление: они решили, что столкнулись с прислужниками дьявола, против которых оправданы любые методы. Этим объясняется, в частности, то, как тщательно уничтожались все следы культурной деятельности индейцев. Если статуи, а то и целые пирамиды невозможно было разрушить, их закапывали, произведения искусства, памятники уникальной местной письменности сжигали. Ювелирные изделия (а они отличались особой тщательностью отделки и оригинальными технологиями) почти все были переплавлены и ныне чрезвычайно редки.

Все завоевания были совершены горсткой конкистадоров (отрядами по нескольку сот человек, в редких случаях тысяч). Одно лишь огнестрельное оружие, в ту пору еще несовершенное, не могло дать такого эффекта. Легкость, с которой европейцам удалось сокрушить немалые государства, объясняется внутренней слабостью этих государств, власть вождей которых была абсолютна, но сами они были часто весьма слабыми и неспособными к сопротивлению. Европейцы рано обнаружили, что если во время боя захватить военного вождя индейцев, то все остальное войско прекращает сопротивление. Сыграл свою роль и страх индейцев перед лошадьми, их преклонение перед белыми, которых они считали богами, ведь практически у всех индейцев были предания о белом бородатом боге, научившем людей земледелию и ремеслам.

Подавляя выступления индейцев, испанцы казнили их тысячами. Оставленных в живых конкистадоры превращали в рабов и принуждали трудиться на полях, в рудниках или в мастерских. Многочисленные групповые самоубийства от непосильного труда и ужасающих условий жизни, гибель от завезенных пришельцами заразных болезней (оспы, чумы, дифтерита, кори, скарлатины, тифа и туберкулеза) привели к одной из крупнейших на планете демографических катастроф. За столетие численность населения Нового Света сократилась, по разным данным, с 17—25 млн. до 1,5 млн. человек, то есть в 11—16 раз. Многие регионы совершенно обезлюдели; ряд индейских народов исчез с лица Земли. Для труда на плантациях и рудниках стали завозить африканских рабов. Вместе с тем хорошо организованное сопротивление приносило и результат: арауканам (см. АРАУКАНЫ) на юге Чили удалось отстоять свою свободу, ведя борьбу более века.

Географические результаты Конкисты

Первопроходцами стали Колумб и его капитаны братья Мартин Алонсо и Висенте Яньес Пинсоны (см. ПИНСОН), обнаружившие Большие Антильские и часть Малых Антильских островов. Последующие плавания конкистадоров вдоль берегов Нового Света и походы по территориям, ранее совершенно не известным европейцам, привели к крупным географическим открытиям. Около 2000 км карибского побережья Северной Америки открыл со стороны моря Колумб в 1502—1503. Его достижение в 1508—1509 продолжили В. Пинсон и Х. Диас де Солис (см. ДИАС ДЕ СОЛИС Хуан): на их «счету» более 2700 км той же полосы далее к северу и около 800 км западного взморья Мексиканского залива до Северного тропика включительно; они, следовательно, выявили заливы Гондурасский и Кампече, став первооткрывателями полуострова Юкатан.

В поисках «источника вечной молодости» Хуан Понсе де Леон (см. ПОНСЕ ДЕ ЛЕОН Хуан) в 1513 первым проследил около 500 км восточного и более 300 км западного берега Флориды, обнаружил Флоридский пролив и начальный участок Гольфстрима (Флоридское течение). Несколько отрезков тихоокеанского взморья Центральной Америки общей длиной 1000 км в 1518—1519 осмотрел Гаспар Эспиноса. Полуостровной «статус» Флориды в 1519 доказал Алонсо Альварес де Пинеда. В том же году в поисках прохода в Тихий океан он открыл 2600 км побережья Мексиканского залива, дельту Миссисипи и устье Рио-Гранде.

Преемник Г. Эспиносы Андрес Ниньо в 1522—1523 первым проследил без перерывов около 2500 км тихоокеанской полосы Центральной Америки. При этом он осмотрел по всей длине (500 км) хребет Сьерра Мадре-де-Чьяпас. Далее к северо-западу первопроходцами береговой черты с суши стали посланцы Э. Кортеса (см. ниже). Диего Уртадо Мендоса, двоюродный брат Кортеса, по его заданию в 1532 обследовал около 1400 км тихоокеанского взморья континента, из них 1000 впервые.

Сам Кортес, возглавивший в 1535 морскую экспедицию, выявил небольшой отрезок берега полуострова Калифорния, посчитав его островом. Направленный им Андрес Тапия в 1537—1538 открыл 500 км материкового побережья Калифорнийского залива дальше к северо-западу. Его работу в 1539—1540 продолжил Франсиско Ульоа, еще один «порученец» Кортеса, достигший вершины залива. Он первый проследил также его западную (1200 км) и тихоокеанскую (1400 км) приморские полосы, доказав полуостровной характер Калифорнии. Самое дальнее к северу плавание совершил в 1542—1543 Хуан Кабрильо, осмотревший свыше 1800 км тихоокеанского побережья Северной Америки и около 1000 км Береговых хребтов.

Список наиболее значимых сухопутных экспедиций по материку открывает Э. Кортес: в походах 1519—1521 он ознакомился с частью Мексиканского нагорья. Четыре отряда его помощников — Гонсало Сандоваля, Кристоваля Олида, Хуана Альварес-Чико и Педро Альварадо (см. АЛЬВАРАДО Педро) — в 1523—1534 впервые выявили тихоокеанское взморье Центральной Америки на протяжении почти 2000 км. Альваро Нуньес Кавеса де Вака (см. КАВЕСА ДЕ ВАКА Альваро) за восемь лет (1528—1536) скитаний по территории юга США проделал путь длиной не менее 5,5 тыс. км. Он обнаружил Примексиканскую низменность, часть Великих равнин, южное окончание Скалистых гор и северные районы Мексиканского нагорья.

Поиски мифических стран и городов на юге территории США провели Сото (см. СОТО Эрнандо) и Коронадо (см. КОРОНАДО Франсиско), возглавившие две крупных зкспедиции. Эрнандо де Сото с Луисом Москосо де Альварадо в 1539—1542 прошли по юго-восточной части США около 3 тысяч км. Они открыли части Примексиканской и Приатлантической низменностей, предгорной равнины Пидмонт и южное окончание Аппалачей, а также реки бассейна Миссисипи (Теннесси, Арканзас и Ред-Ривер). (см. КОРОНАДО Франсиско)

Франсиско Васкес де Коронадо (см. КОРОНАДО Франсиско) в 1540—1542 преодолел более 7,5 тысяч км по внутренним областям материка, оказавшегося гораздо значительнее, чем тогда считалось. Он открыл плато Колорадо, одноименную реку с грандиозным каньоном и продолжил открытие Скалистых гор, гигантских сухих плато и необъятных прерий, начатое А. Кавеса де Вакой. Антонио Гутьеррес де Уманья, в официальных испанских документах прямо называвшийся «разбойником и убийцей», первым достиг географического «сердца» Северной Америки. В 1593—1594 он проделал по Великим равнинам около 1 тысячи км и добрался до среднего течения Платт (бассейн Миссури).

Первооткрывателем Южной Америки стал Колумб, в 1498 обнаруживший со стороны моря 500 км ее северного побережья и дельту Ориноко. Очень «урожайными» на открытия оказались 1499—1501: Алонсо Охеда (см. ОХЕДА Алонсо де) впервые обследовал 3000 км северо-восточного и северного взморья континента с Венесуэльским заливом и озером Маракайбо. 1200 км атлантической северо-восточной полосы впервые проследил В. Пинсон, открывший также дельту Амазонки. 1000 км южного побережья Карибского моря с заливами Дарьенским и Ураба обнаружил Родриго Бастидас (см. БАСТИДАС Родриго). В 1527 Франсиско Писарро (см. ПИСАРРО Франсиско) с моря выявил более 1200 км тихоокеанского берега континента с заливом Гуаякиль.

Длинный ряд сухопутных походов по Южной Америке начинается с экспедиции португальца на испанской службе Алежу Гарсия. В 1524—1525 он открыл часть Бразильского плоскогорья и Лаплатской низменности, а также равнину Гран-Чако и Боливийское нагорье. Пионерами в Северо-Западных Андах были отряды Амброзия Альфингера, Педро Эредья и Хуана Сесара. Первооткрывателем реки Ориноко стал Диего Ордас (см. ОРДАС Диего): в 1531 он поднялся по ней примерно на 1000 км от устья, обнаружил Гвианское плоскогорье и равнины Льянос-Ориноко.

Часть Западной Кордильеры открыли в 1532—1534 Франсиско Писарро, его младший брат Эрнандо и Себастьян Белалькасар. Э. Писарро первым побывал на верхнем течении Мараньон, одного из истоков Амазонки. Диего Альмагро (см. АЛЬМАГРО Диего)-отец в 1535 выявил Центральноандийское нагорье, озеро Титикака (см. ТИТИКАКА) (крупнейший на планете высокогорный водоем) и пустыню Атакама (см. АТАКАМА); он первым проследил около 2000 км Аргентино-Чилийских Анд, а также тихоокеанский берег материка на 1500 км. Первопроходцем внутренних районов Патагонии в том же 1535 стал Родриго де Ислас.

Около 500 км тихоокеанского взморья континента и южную часть Чилийских Анд в 1540—1544 обследовал Педро Вальдивия (см. ВАЛЬДИВИЯ Педро). Франсиско Орельяна (см. ОРЕЛЬЯНА Франсиско) в 1541—1542 выполнил первое пересечение Южной Америки, доказав ее значительную протяженность по экватору, открыл более 3000 км среднего и нижнего течения Амазонки и устья трех ее огромных притоков (Журуа, Риу-Негру и Мадейры). Пионерное плавание по Мараньону и Укаяли в 1557 совершил Хуан Салинас Лойола, проплыв на каноэ по этим составляющим Амазонки соответственно 1100 и 1250 км. Он оказался первопроходцем восточных предгорий Перуанских Анд (возвышенность Ла-Монтанья).

Общие географические итоги вековой деятельности конкистадоров: длина впервые осмотренного ими тихоокеанского побережья Северной Америки составила почти 10 тыс. км, а атлантического (включая берега Мексиканского залива и Карибского моря) — около 8 тысяч. Они выявили три полуострова материка — Флориду, Юкатан и Калифорнию — и более 6 тысяч км горной системы Кордильер Северной Америки с Мексиканским нагорьем, положили начало открытию Великих равнин, Аппалачей и реки Миссисипи.

Протяженность обнаруженного ими тихоокеанского взморья Южной Америки достигает почти 7 тысяч км, а атлантического (с учетом карибских берегов) — порядка 5,5 тысяч км. Они впервые проследили Анды (Кордильеры Южной Америки) без малого на 7 тысяч км, то есть почти по всей длине; они открыли Амазонку, величайшую на планете речную систему, Бразильское и Гвианское плоскогорья, Амазонскую и Лаплатскую низменности, а также равнины Льянос-Ориноко. Они стали первооткрывателями всех Больших Антильских, подавляющего большинства Малых Антильских островов, Карибского моря, Калифорнийского и Мексиканского заливов, а также течения Гольфстрим.

Письменные источники

В ходе Конкисты и после ее завершения появилось относительно много различных документов: сообщений, судовых журналов, отчетов, прошений и писем участников походов. К этому перечислению необходимо добавить летописи и книги современников конкистадоров, непосредственно не принадлежавших к их числу, но либо имевших доступ к документам Конкисты, либо лично знакомых с ее участниками. Подавляющее большинство материалов осталось неопубликованными, часть увидела свет, впрочем, далеко не всегда при жизни их авторов.

Помимо достаточно хорошо известных публикаций о плаваниях Х. Колумба, отметим ряд важных первоисточников и их авторов. Первым географом Нового Света стал Мартин Энсисо (1470? — 1528 ?), правильно Фернандес де Энсисо (Fernandez de Enciso), состоятельный адвокат и враг В. Бальбоа (см. НУНЬЕС ДЕ БАЛЬБОА Васко), участник плавания А. Охеды (см. ОХЕДА Алонсо де) (1508—1510). В 1519 он создал «Краткую географию» — навигационный и географический справочник известных к началу 16 века регионов планеты. Раздел этого труда, относящийся к Вест-Индии, представляет собой первое руководство для плавания в водах Карибского моря и, следовательно, является первой американской лоцией. Эта часть была опубликована в Лондоне в 1578.

Из пяти писем Э. Кортеса императору Карлу V (см. КАРЛ V Габсбург) первое утрачено, три следующих освещают завоевание империи ацтеков, а последнее посвящено походу в Гондурас. Они частично опубликованы на русском языке. События в Мексике подробно изложены в «Подлинной истории завоевания Новой Испании» Б. Диаса (см. ДИАС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО Берналь), участника событий (имеется сокращенный русский перевод). О тяжелейших последствиях Конкисты для американских индейцев, об их катастрофической смертности, о звериной жестокости и невероятной жадности испанцев рассказал в «Истории индейцев Новой Испании» монах-миссионер Мотолинеа Торивьо Бенавенте (ум. 1568), проживший в стране 45 лет.

Б. Диас в своей «Подлинной истории…» сообщил о первых контактах испанцев с народом майя. Основным источником по их этнографии и истории служит «Сообщение о делах в Юкатане» фанатичного монаха-миссионера и внимательного наблюдателя Диего де Ланда (см. ЛАНДА Диего), прибывшего в страну в 1549. (Русский перевод осуществлен в 1955). Первым официальным летописцем конкисты считается Гонсало Эрнандес Овьедо-и-Вальдес (1478—1557), величайший из ранних испанских историков заатлантических владений и первый их натуралист. В 1526 он создал «Краткое изложение естественной истории Индий» — географическую сводку, обычно именуемую «Сумарио», содержащую массу точных сведений о природе и животном мире Нового Света. Спустя девять лет он написал первую часть «Общей и естественной истории Индий», включавшую львиную долю его первого произведения и освещавшую ход открытия и завоевания островов Вест-Индии. Вторая и третья части работы посвящены, соответственно, покорению Мексики и Перу, а также ряда регионов Центральной Америки (Никарагуа, Коста-Рики, Панамы). Этот классический труд, переведенный на несколько европейских языков, впервые полностью опубликован в Мадриде в 1851—1855 (очередное испанское издание появилось в 1959 в пяти томах).

Историк и публицист Бартоломе де Лас Касас (см. ЛАС КАСАС Бартоломе), гуманист, получивший от испанской короны специально учрежденный для него титул «покровитель индейцев». После окончания Саламанкского университета в 1502 прибыл в Новый Свет; был лично знаком со многими конкистадорами, включая Х. Понсе де Леона (см. ПОНСЕ ДЕ ЛЕОН Хуан), А. Охеду (см. ОХЕДА Алонсо де) и Э. Кортеса (см. КОРТЕС Эрнандо). В течение полувека из плантатора на Гаити (1502—1510), священника в отрядах конкистадоров на Кубе (1511—1514), миссионера в Венесуэле и Гватемале (1519—1530-е гг.) он превратился в страстного защитника индейцев, неукротимого борца за их освобождение и решительного разоблачителя преступлений захватчиков.

В публицистической работе «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий» (1541) Лас Касас сжато изложил историю Конкисты и представил реалистическую картину бесчеловечного отношения конкистадоров к коренным жителям. (В 1578—1650 увидело свет 50 изданий этого гневного и яростного произведения на шести европейских языках). Его главный труд «История Индий» (впервые опубликован в 1875—1878; есть русский перевод) — один из важнейших первоисточников по истории и этнографии Латинской Америки. В нем, между прочим, приведены описания Второго и Третьего плаваний Х. Колумба. К крупным заслугам Лас Касаса необходимо отнести также переработку содержания утраченного дневника Первого плавания адмирала.

Франсиско Лопес де Херес (1497- ?) был спутником и секретарем Ф. Писарро (см. ПИСАРРО Франсиско) в перуанских кампаниях 1524—1527 и 1530—1535. В рапорте, отправленном императору в 1527, он преподносил Конкисту как справедливое дело. Вместе с тем он дал обьективную оценку своему начальнику и владыке инков. Перипетии второго похода Ф. Писарро и характеристики «действующих лиц» описал чиновник Агустин Сарате (1504 — после 1589) в хронике «История открытия и завоевания Перу», опубликованной в 1555.

Солдат Педро Сьеса де Леон (1518—1560) принимал участие в нескольких второстепенных походах по Колумбии и Перу. Во время 17-летних скитаний по Центральной Америке и северо-западу Южной он записывал сообщения конкистадоров и свидетельские показания очевидцев. Эти материалы и личные впечатления легли в основу его достоверной и надежной «Хроники Перу», состоявшей из четырех частей (при жизни автора в 1553 опубликована лишь первая). Вся работа увидела свет в английском переводе в 1864 и 1883.

Францисканский монах Бернардо де Саагун, настоящая фамилия Рибейра (1499 — 5 февраля 1590) проводил миссионерскую работу в Мексике с 1529. Свой ценный историко-этнографический труд «Всеобщая история событий в Новой Испании» он завершил в 1575, но первое издание осуществлено только в 1829—1831. Другой миссионер монах-иезуит Хосе де Акоста, по прозвищу «Плиний Нового Света» (1540—1600), действовал в Перу в 1570—80-х гг. В 1590 он опубликовал «Естественную и нравственную историю Индий», посвященную открытию и завоеванию Америки, ее физической географии, животному и растительному миру.

Солдат Алонсо де Эрсилья-и-Сунига (1533—1594) в 1557—1562 участвовал в безуспешных южно-чилийских походах конкистадоров против арауканов. Героическая борьба индейцев с захватчиками подвигла его к созданию правдивой и точной в деталях поэмы «Араукана». Это эпическое творение, опубликованное в 1569—1589 в трех частях, стало самым важным событием латино-американской литературы 16 века и первым национальным чилийским произведением.

Ход открытия и завоевания бассейна Параны (около 2,7 млн. км2) описал баварский наемник Ульрих Шмидль (Schmidel). В 1534—1554 он участвовал в многочисленных походах испанских конкистадоров по просторам Ла-Платской низменности и Бразильскому плоскогорью. В 1567 он опубликовал отчет об этих скитаниях под названием «Правдивая история одного чудесного плавания», выдержавший несколько изданий, последнее в 1962 на немецком языке. Спутник Ф. Орельяны (см. ОРЕЛЬЯНА Франсиско) монах Гаспар де Карвахаль (de Carvajal; 1500—1584) сразу же по окончании плавания, то есть во второй половине сентября 1542, составил «Повествование о новооткрытии достославной великой реки Амазонок». Этот правдивый рассказ (имеется русский перевод) — главный и самый подробный первоисточник одного из великих географических открытий, совершенных конкистадорами.

Индейские историки

Испанцы для многих народов Америки создали письменность на основе латинского алфавита. Кроме того, в Мексике и Перу были образованы школы, в которых обучали детей местной знати, как чисткровных потомков местных вождей, так и метисов, у которых отцом, как правило, был конкистадор, а матерью —индеанка из знатного рода. В конце 16 и на протяжении 17 в. появились местные индейские историки. В Мексике Эрнандо или Фернандо (или Эрнандо) Альварадо Тесосомок (Hernando de Alvarado Tezozomoc, род. ок. 1520) написал на испанском языке «Мексиканскую хронику» и на языке науатль — «Хронику мешикайотль».

Фернандо де Альва Иштлильшочитль (Fernando de Alva Ixtlilxochitl, 1568—1648) написал несколько работ об индейцах и испанских завоеваниях, наиболее известная из которых — «Чичимекская история». Антонио Доминго Чимальпаина (Antonio Domingo Chimalpain) написал несколько исторических работ, среди них «История Мексики с самых отдаленных времен до 1567», «Первоначальные сообщения о королевствах Акольуакан, Мехико и других провинциях с самых древних времен».

Метис Хуан Баутиста Помара (Juan Bautista Pomar) был автором «Сообщения о Тескоко», а другой, Диего Муньоса Камарго (Diego Muсoz Camargo) — «История Тлашкалы». Многие из этих работ начинаются с мифа о сотворении мира, затем приводятся легендарные сведения о странствовании племен, а затем события предиспанского и раннеколониального времени. В них представлена политическая история Мексики в заивисимости от того, из какого города или народа происходил тот или иной автор.

В Перу наиболее известным индейским автором стал Фелипе Гуаман Пома де Айяла (Felipe Guaman Poma de Ayala, род. в начале 1530-х, ум. в 1615). Происходил из знатного индейского рода в Уануко, одной из земель инкского государства Тауантинсуйу (см. ТАУАНТИНСУЙУ). Его книга «Новая хроника и доброе правление» написана на испанском языке с включением большого числа индейских слов; в ней содержатся сведения по истории Перу до прихода испанцев, о завоевание испанцами и испанском правлении. Почти половину обширной работы составляют авторские рисунки, что сами по себе могут служить источником изучения хозяйства и материальной культуры индейцев. Инка Гарсиласо де ла Вега (Inca Garcilaso de la Vega, el Inca, 1539—1616), мать которого была индеанка, а отец — испанец, родился и воспитывался в Перу, затем переехал в Испанию, где и опубликовал в 1609 «Подлинные комментарии инков», а в 1617 — «Общую историю Перу». В первой из книг речь шла о самом инкском государстве, а «История» рассказывает преимущественно о завоевании страны испанцами. «Комментарии» переведены на русский язык и изданы в 1974 под названием «История государства инков».

dic.academic.ru

Глава I. Римское завоевание Испании

Циркин Ю. Б.

История Древней Испании

Часть II. Римская Испания

209

II ПУНИЧЕСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ

Планируя действия против карфагенян, римляне предполагали послать часть своей армии в Испанию под командованием консула Публия Корнелия Сципиона. Однако Ганнибал опередил римлян. Сципион находился в Массалии, когда узнал, что карфагенская армия направляется в Италию. С большей частью войска он вернулся, чтобы встретить армию Ганнибала при выходе из альпийских проходов. Но несколько легионов он все же, выполняя первоначальный замысел, отправил на Пиренейский полуостров под командованием своего брата Гнея. Войско Гнея Корнелия Сципиона в 218 г. до н. э. высадилось в Эмпорионе. С этого события начинается римское завоевание Испании, продолжавшееся с небольшими перерывами 200 лет, до 19 г. до н. э.

Проблемы, связанные с завоеванием Римом Испании, являются, пожалуй, наиболее исследованными во всей древней истории этой страны. Существует большое количество и исследовательских, и популярных, и даже художественных произведений, специально посвященных этой теме. Поэтому нет необходимости еще раз подробно анализировать ход событий1, а стоит лишь сравнительно кратко изложить их ход.

Итак, в сентябре 218 г. Гней Сципион с двумя легионами (8800 человек) высадился в Эмпорионе. Эта греческая колония, боящаяся карфагенян, стала оперативной базой первых военных действий римлян. У карфагенян на Пиренейском полуострове было в это время 26 000 воинов, но значительная часть их оставалась к югу от Ибера. Сначала римскому командиру пришлось встретиться не с главными силами карфагенян, возглавляемыми братом Ганнибала Гасдрубалом, а с частями Ганнона, стоявшего во главе области между Ибером и Пиренеями. Союзником пунийцев был вождь племени илергетов Индибил. В ходе мелких сражений и маневров Гней Сципион сумел привлечь на свою

1 Наиболее подробное изложение со всей предшествующей библиографией: Montenegro A. La conquista… P. 3-192.

210

сторону некоторые испанские племена побережья и захватить город Тарракон, который с этого времени становится центром римских владений в значительной части Испании и их опорным пунктом в ходе войны (Polib. III, 76; Liv. XXI, 60-61; Zon. 8, 25; App. Hisp. 14). Эти успехи римлян встревожили Гасдрубала, который послал свой флот, чтобы перерезать связи римлян с Италией, которые осуществлялись в основном по морю. Однако в 217 г. до н. э. римская эскадра с помощью массалиотов разбила карфагенян в устье Ибера (Polyb. III, 95—96; Liv. XXII, 19—20).

В том же 217 г. до н. э. в Испанию прибыли римские подкрепления: корабли и 8000 воинов, возглавляемые Публием Сципионом (Polyb. III, 97, 2; Liv. XXII, 22, 1), который в качестве проконсула возглавил всю римскую армию в Испании. Отныне в дело вступают главные силы противников и их верховные командующие — Публий Корнелий Сципион и Гасдрубал, сын Гамилькара. Последний после поражения своего флота не решался перейти Ибер. Мы ничего больше не слышим о Ганноне, на некоторое время исчезает из поля нашего зрения Индибил. По-видимому военные действия между нижним течением Ибера и Пиренеями прекращаются, и эта территория закрепляется за римлянами. Зато последние делают попытку расширить сферу своих действий. Они переходят Ибер, пытаются захватить Сагунт. Хотя захватить город они не смогли, но предательство некоего Абелукса доставило им заложников, содержащихся в Сагунте (Polyb. III, 97—99), что позволило некоторым племенам перейти на сторону Рима. Пытались римляне, хотя и неудачно, захватить Эбес, но морские силы их еще не были достаточны для такой операции. Вновь римляне переходят Ибер уже в 215 г. В том же году на берегу этой реки в ожесточенном сражении встречаются основные силы врагов. Гасдрубал применил здесь ту же тактику, что за год до этого его брат в победоносной битве при Каннах. Однако на этот раз римляне сумели прорвать карфагенский центр, и армия Баркида потерпела тяжелое поражение (Liv. XXIII, 28—29).

Победа при Ибере открыла римлянам путь через эту реку. Римская армия перешла Ибер и в 212 г. до н. э. захватила Сагунт (FHA III, стр. 85). Кроме того, римлянам удалось переманить на свою сторону часть кельтиберских наемников карфагенян, и это значительно укрепило их войско. Теперь они смогли совершать довольно далекие походы, удаляясь на значительное расстояние от своей базы на юго-восток Пиренейского полуострова, хотя захватить Акру Левку им не удалось (Liv. XXIV, 41, 3—4). Успехам римлян во многом способствовала позиция испанцев. Еще в 216 г. до н. э. вспыхнуло восстание тартессиев во главе с вождем Хальбом (Liv, XXIII, 26, 6). И только в 214 г. это восстание было подавлено (Liv. XXIV, 42, 11). Кстати, это последнее по времени упомина-

211

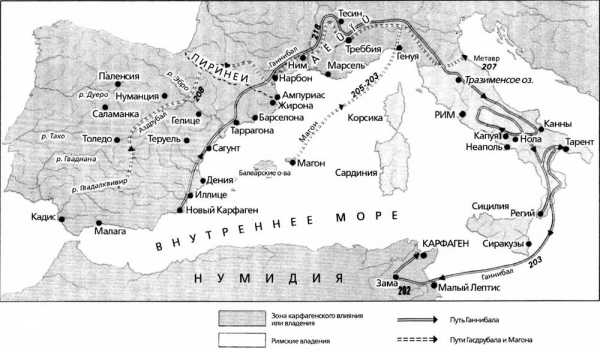

Карта 2. II Пуническая война (218–202 до н.э.)

212

ние тартессиев. После этих событий речь идет только о турдетанах (уже при упоминании о подавлении восстания говорится именно о турдетанах). Возможно, что в результате подавления восстания Хальба остатки Тартессийской державы были окончательно разрушены.

Несмотря на все успехи, положение римлян оставалось очень непрочным. Это ясно показала катастрофа 211 г. до н. э. Карфагеняне сумели на этот раз склонить кельтиберов на свою сторону: те отпали от римлян, и последние, лишившись кельтиберской помощи, потерпели страшное поражение: в ходе сражения пал сам Публий Сципион, а через 29 дней и его брат Гней (Liv. XXV, 36; Арр. Hisp. 16). Потеряв обоих полководцев, римляне были вынуждены отступить к Иберу, с трудом удерживаясь на северном берегу этой реки. Но и значительная часть территории между Ибером и Пиренеями также оказалась под властью карфагенского союзника Индибила, вождя племени илергетов. Правда, карфагеняне не решились нанести римлянам окончательный удар; армии их были разъединены: одна под командованием Гасдрубала, сына Гамилькара, находилась в земле карпетанов, другая во главе с его братом Магоном — у кониев на крайнем юго-западе полуострова, и третья, которой командовал Гасдрубал, сын Гисгона, — около устья Тага. И все же положение римлян было трудным, к тому же резко упал их моральный дух после смерти Сципионов и тяжелых поражений.

Положение изменилось, когда в Испанию прибыл Публий Корнелий Сципион младший, сын погибшего Публия, вместе с подкреплениями, причем и до этого сюда были отправлены некоторые части, освободившиеся от военных действий в Италии, так что под командованием юного Сципиона собралось до 35 тысяч воинов. Новый полководец реорганизовал армию, вдохнул в нее боевой дух и подготовил дерзкую операцию, которая должна была стать решительным поворотом в ходе войны в Испании.

В 209 г. до н. э. римская армия, руководимая Сципионом, неожиданно появилась под стенами Нового Карфагена и взяла штурмом этот

213

город (Polyb. X, 7-15; Liv. XXVI, 41-51; App. Hisp. 19-20). Взятие баркидской столицы имело огромное значение. В руки римлян попала богатейшая казна врагов и арсенал. Очень важным было то, что испанские заложники теперь оказались у римлян. Отпустив их по домам, Сципион привлек на свою сторону ряд испанских племен, в том числе илергетов во главе с Индибилом и его братом Мандонием. Велико было и моральное значение этого события. Теперь инициатива прочно перешла к римлянам. В том же году или, может быть, следующем (FHA III, стр. 119) римляне захватили и Барию (Plut. Apopht. Scip. Maior; Val. Max. 3, 6, la). После этого фактически все восточное побережье полуострова перешло в руки римлян. И в 208 г. Сципион приступает к завоеванию Южной Испании.

В битве при Бекуле римляне разбили армию Гасдрубала Баркида. Однако Сципиону не удалось организовать преследование врага, и карфагенский полководец отправился через всю Испанию, чтобы, повторив поход брата, прийти к нему на помощь в Италии (Polyb. X, 38—39; Liv. XXVII, 18—20; App. Hisp. 24). Как известно, в Италии он был разбит и погиб. В Испании остались две карфагенские армии, которым карфагенское правительство прислало сравнительно небольшое подкрепление во главе с Ганноном. Однако объединенные силы Магона и Ганнона были разбиты, и сам Ганнон попал в плен, а Магон отправился на Балеары за новыми подкреплениями (Liv. XXVII, 20). Гасдрубал, сын Гисгона, оставшийся в Южной Испании, распределил свою армию по местным городам, чтобы иметь опорные пункты и, главное, удержать в повиновении туземцев. Начались операции римлян по захвату отдельных южноиспанских городов. При этом многие испанские города теперь стали им оказывать сопротивление. Когда исход войны стал ясен, многие местные племена и города, ранее враждебные карфагенянам, теперь выступают против Рима. Так поступили, в частности, Индибил и Мандоний (Polyb. XI, 31; Liv. XXVIII, 25-34). Этому восстанию способствовал и солдатский бунт в самом римском лагере, лишь с трудом подавленный Сципионом. В конце концов восстание илергетов было подавлено, но римский полководец не решился сурово расправиться с их вождями, наложив на них только денежный штраф (Polyb. XI, 32—33; App. Hisp. 37).

В битве при Илипе (Polyb. XI, 20-24; Liv. XXVIII, 12-16) римляне разбили армию Гасдрубала. Остатки ее отошли к Гадесу, а вскоре ушли в Африку. Таким образом в Испании оставался только Магон. Он пытался неожиданным ударом овладеть Новым Карфагеном (Liv. XXVIII, 36), но неудачно. Гадитане отказались впустить его армию в город, и он был вынужден уйти в Эбес, где и перезимовал в 206—205 г. до н. э. А вскоре после его ухода из района Гадеса этот город перешел

214

на сторону победителей римлян (Liv. XXVIII, 37, 10). В следующем году Магон покинул и Эбес, пытаясь вновь перенести войну в Италию, но неудачно. В Испании не осталось больше карфагенского войска. С точки зрения римлян, эта страна была ими завоевана. По договору 201 г. до н. э. Карфаген отказался от всех своих внеафриканских владений, следовательно, и от испанских. Юридически господами той части Испании, которая когда-то была карфагенской, теперь стали римляне. Однако в действительности завоевание Испании Римом только началось.

Еще во время военных действий на Пиренейском полуострове испанцы стали выступать против римлян. Сципиону и его офицерам пришлось вести борьбу с такими городами, как Илитурги, Кастулон, Астапа. Опасным было восстание илергетов, так как оно развертывалось вблизи базы римлян, каковой стал Тарракон в Северо-Восточной Испании, к тому же илегерты были довольно сильны. Сципиону удалось, как уже говорилось, подавить это восстание и подчинить повстанцев на сравнительно мягких условиях. После же отъезда Сципиона в Рим илергеты, к которым на этот раз присоединились авзетаны, вновь восстали. С трудом преемники Сципиона Л. Корнелий Лентул и Л. Манлий Ацидин справились с восставшими. На этот раз римляне были беспощадны: Индибил и Мандоний были казнены, а на покоренных наложена двойная подать (Liv. XXIX, 1, 19-35).

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОВИНЦИЙ

Первоначально административное положение Испании в составе Римской республики было неопределенно, хотя сразу же римское правительство поняло, что один человек управлять всей этой страной не может. Поэтому после отзыва Сципиона сюда стали посылать двух проконсулов, хотя четко сферы их деятельности, вероятно, не были разграничены. Полномочия проконсулов продлевались. Так, пять лет (205—201 гг. до н. э.) здесь действовали Лентул и Манлий, один год (200) — Гай Корнелий Цегет и Манлий, два года (199—198) — Гней Корнелий Лентул и Луций Стерциний. Только в 197 г. до н. э. Испания официально была разделена на две провинции — Ближнюю и Дальнюю, во главе которых были поставлены ежегодно сменяемые преторы. Первыми преторами стали Гай Семпроний Тудитан в Ближней Испании и Марк Гельвий в Дальней (Liv. XXXII, 28).

И проконсулы, и преторы все время вынуждены были вести военные действия; недаром с посылкой преторов в каждую провинцию отправ-

215

лено было по 8000 пехотинцев и 400 всадников на смену старому войску (Liv. XXXII, 28, 11). Римлян к этому вынуждала упорная борьба испанцев за свою независимость.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НАЧАЛЕ II в. до н. э.

В 195 г. до н. э. положение в Испании для римлян стало столь грозным, что в дополнение к преторам (П. Манлию и Ап. Клавдию Нерону) сюда был послан и сам консул М. Порций Катон с двумя легионами, 15 000 пехотинцев и 800 всадников из числа союзников, и 20 кораблями (Liv. XXXIII, 43). В это время вся Испания была охвачена восстанием. В Ближней Испании восстали турдетаны, призвавшие на помощь кельтиберов. В то время как Катон вел упорные бои на севере, оба претора, соединив свои войска, действовали на юге. С большим трудом римлянам удалось справиться с испанцами. Катон, пользуясь и силой, и дипломатией, сумел подчинить авзетанов, суессетанов, илергетов и другие племена Ближней Испании и даже вторгнуться в Кельтиберию, хотя этот поход был чисто разведывательным, ибо у римлян еще не было достаточно сил для покорения этих земель. Затем консул пришел на помощь преторам против турдетанов (Liv. XXXIV, 11—21). Катон справил в следующем году пышный триумф, в котором продемонстрировал богатую добычу (Liv. XXXIV, 46, 2), но до покорения Испании было еще очень далеко.

Как только Катон покинул Пиренейский полуостров, там вспыхнуло новое восстание. Претор Ближней Испании Секст Дигиций потерпел поражение (Liv. XXXV, 1; Oros. IV, 20, 16), потеряв половину своей армии. Его преемник Гай Фламиний сумел восстановить положение, он разбил оретан, а в сражении у Толета — соединенные войска вакцеев, веттонов и кельтиберов (Liv. XXXV, 7, 6). Однако положение римлян едва ли было таким прочным, как можно было бы думать по сообщению Ливия. Во всяком случае римляне предпочли не менять командующего, а трижды продлевали командование Фламиния, который, таким образом, четыре года управлял провинцией (193-190 гг. до н. э.). А его преемнику Люцию Клавдию Гипсею прислали подкрепление, что вызвано было, вероятно, упорной борьбой кельтиберов. Борьба эта развертывалась пока еще в долине Ибера, римляне не решались вторгнуться на основную территорию этих племен. Только в 185 г. до н. э. оба претора — Люций Квинкций Криспин, правивший Ближней Испанией, и Гай Кальпурний Пизон, командовавший войсками в Дальней, — соединив свои армии, вторглись с юга в земли кельтиберов. После первого поражения они затем одер-

216

жали победу (Liv. XXXIX, 30—31), но ощутимых результатов она не дала, ибо на следующий год военные действия вновь развернулись лишь на окраинах Кельтиберии.

Летом 181 г. до н. э. в Ближней Испании вспыхнула большая война (Liv. XL, 30, 1), вошедшая в историю под названием I Кельтиберской (FHA, III, стр. 212). Кельтиберы, соединившись, сумели выставить невиданное до тех пор войско — до 35 000 человек. Претор Квинт Фульвий Флакк, мобилизовав союзников, вторгся в Карпетанию, захватил ряд городов, опустошил кельтиберские земли, завоевал несколько укреплений и был уверен в подчинении Кельтиберии. Он даже отправил в сенат посланцев, сообщивших о полном умиротворении провинций, о покорении Кельтиберии и выводе из Испании победоносной армии (Liv. XL, 30—33, 35; App. Hisp. 42). Однако новый претор Тиберий Семпроний Гракх, справедливо сомневаясь в истинности победных реляций, потребовал посылки новой армии в его провинцию (Liv. XL, 35—36). Флакк, узнав о скором прибытии преемника, решил не отдавать ему лавры окончательной победы и совершил новый поход в 180 г. Все эти походы и победы оказались бесполезными. Кельтиберы, терпя поражения в открытых сражениях, тем не менее не сдавались и продолжали упорное сопротивление. Прибывший в Испанию Гракх встретился с упорным и храбрым врагом. Обстановка в Испании была такова, что римское правительство продлило Гракху, как и его коллеге в Дальней Испании Люцию Постумию, командование на 179 г. и прислало подкрепление в 30 000 пехотинцев и 300 всадников (Liv. XL, 44, 4). Оба претора предприняли комбинированный поход, двигаясь один с востока, другой с запада через Лузитанию. Главная тяжесть войны выпала на долю Гракха. Ему удалось разбить кельтиберов в нескольких битвах, захватить некоторые их города (по словам Полибия, 300 городов, что было явным преувеличением, и над этим смеялся еще Посейдоний). Успехи римлян были действительно велики (Liv. XL, 47-50; App. Hisp. 43; Strabo IV, 13). Однако дальновидный претор понимал иллюзорность этих успехов и поспешил заключить с кельтиберами договор на сравнительно мягких условиях: платить налог (размеры его неизвестны, но, видимо, он был вполне посилен, ибо иначе договор не был бы столь желателен и приемлем для испанцев), поставлять вспомогательные войска и не строить новые города; к тому же некоторым он дал земли, объявив их друзьями римлян (App. Hisp. 43—44; Plut. Ti. Gracch. 5, 2). Этот договор закончил войну. В Ближней Испании надолго воцарился мир, изредка прерываемый восстаниями кельтиберов, вызываемыми произволом римских наместников, нарушающих Гракхов договор. Недаром Ливий неоднократно сообщает о процессах бывших преторов, обвиняемых в злоупотреблениях.

217

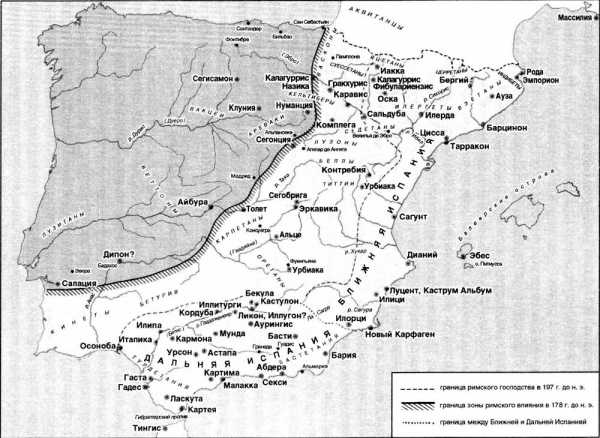

Карта 3. Римское продвижение в Испании в начальный период с 206 до 154 гг. до н. э.

218

В Дальней Испании все эти годы также было неспокойно. Наряду с населением Южной Испании врагами римлян все чаще становятся лузитане. Уже в 194 г. до н. э., на следующий год после походов Катона, претору этой провинции Публию Корнелию Сципиону Назике пришлось иметь дело с этим воинственным племенем (Liv. XXXV, 1), и это было первое столкновение римлян с теми, кто в будущем дольше всех будет оказывать сопротивление римской агрессии (FHA III, стр. 195). Наиболее успешным были действия Люция Эмилия Павла в 191-189 гг. до н. э., которого солдаты даже провозгласили императором (Liv. XXXVI, 2; XXXVII, 2; 50; 57; Plut. Aem. 4; CIL, II, 5041). Однако блестящие победы одного из лучших римских полководцев не сыграли решающей роли. Недаром преторам не раз продлевалось командование и присылались подкрепления. Правда, участие местных жителей Южной Испании (турдетан и родственных им) в борьбе становится все более редким, но лузитане оставались постоянной опасностью для римлян. И все же можно думать, что в 60-х гг. II в. до н. э. второй этап римского завоевания Испании завершился. Под властью Рима оказались земли Восточной и Южной Испании, которые ранее находились в подчинении у карфагенян. Хотя последние уступили их еще по миру 201 г. (а фактически раньше, когда остатки их армии ушли из страны), но практически римлянам понадобилось еще приблизительно 40 лет, чтобы реально утвердиться здесь. Официально, в соответствии с договором Гракха, подвластными Риму признали себя и кельтиберы плоскогорья, но на деле они оставались почти независимыми, ограничиваясь уплатой сравнительно небольшой подати.

ЛУЗИТАНСКИЕ ВОЙНЫ

Новый этап римского завоевания и соответственно испанского сопротивления начался в 50-х гг. этого же века, когда на защиту своей свободы выступили одновременно и лузитаны, и кельтиберы, к которым присоеднились и некоторые другие племена.

В середине 50-х гг. на территорию Дальней Испании, подчиненную римлянам, вторглись лузитаны во главе с Пуником. Армии римских преторов были разбиты и потеряли почти половину воинов. После этого к лузитанам присоединились веттоны, и объединенная армия двинулась к средиземноморскому побережью, населенному так называемыми бластофиникийцами. В сражении погиб Пуник, и его преемником становится некий Кайсар. Лузитаны, встречаясь с хорошо обученным регулярным римским войском, применяют своеобразную тактику, обеспе-

219

чивавшую им успех. Если в сражении перевес оказывался на стороне противника, они отступали, вынуждая врага преследовать их. Когда же во время преследования вражеский строй распадался, они нападали на него и одерживали в конце концов победу. Поэтому столь часто античные авторы сообщают о громких победах римских полководцев над лузитанами, вслед за которыми идут поражения.

Эту тактику пришлось испытать уже претору 153 г. до н. э. Люцию Муммию. При преследовании казалось бы разбитых лузитан на его армию напали побежденные и наголову разгромили ее, убив до 9000 человек. Это поражение Муммия привело к тому, что к восстанию присоединились ранее мирные лузитаны, жившие к югу от Тага. Они вторглись в земли кониев, а затем даже переправились в Африку, но там были разбиты преследовавшим их Муммием. Это сражение, видимо, оценивалось в Риме столь высоко, что Муммий получил триумф, хотя война была еще далеко не кончена, а главные силы лузитан оставались непобежденными. Это заставило нового претора Марка Атилия Серрана приступить к более активным действиям. Ему удалось, вторгшись в Лузитанию, захватить город Окстраки и принудить веттонов и некоторые другие племена к миру. Этому способствовало и вторжение в Лузитанию из Ближней Испании консула Марка Клавдия Марцелла, взявшего Нертобригу. Однако как только римляне ушли на зимние квартиры, война разгорелась вновь.

В новой кампании, начавшейся, по-видимому, в начале 151 г. до н. э. (FHA, IV, стр. 102), повторилось то же самое: победа претора Сервия Сульпиция Гальбы и затем его разгром. Претору пришлось обращаться за помощью к консулу Люцию Лицинию Лукуллу, закончившему в это время войну с вакцеями в Ближней Испании. С двух сторон римские войска ударили по лузитанам. Потерпев поражение, лузитаны готовы были восстановить мир, и римские военачальники притворно согласились. А далее Гальба совершил такое предательство, что даже античные авторы, сочувственно относящиеся к римлянам, весьма его порицали. Гальба согласился восстановить старый договор и даже пообещал землю нуждающимся в ней лузитанам. Якобы для переселения на плодородные земли он разделил испанцев на три обособленные группы и, напав на каждую из них по отдельности, многих уничтожил, а остальных продал в рабство. И лишь сравнительно немногие сумели спастись, и среди них Вириат. В следующем 149 г. Гальбу за это вероломство даже привлекли к суду, но оправдали.

Это избиение чрезвычайно ослабило лузитан. Однако в 147 г. до н. э. они оправились, и война возобновилась. Гай Ветилий, претор Дальней Испании, сумел первоначально разбить их и даже загнать в место, где

220

им грозила неминуемая гибель. Поэтому лузитаны запросили мира, и претор согласился на это. Однако вскоре верх взяло воспоминание о коварстве Гальбы. Под руководством Вириата лузитанам удалось вырваться из засады. Вириат становится верховным предводителем лузитан. С этого времени борьба приобретает новый размах.

Вириат, ранее пастух, был одним из самых талантливых полководцев и организаторов древней Испании. Недаром Флор (I, 33, 15) называет его Ромулом Испании. Первой жертвой Вириата оказался сам Ветилий. Он вместе с армией попал в искусную засаду, устроенную Вириатом, и был полностью разбит. Многие римляне, в том числе и сам претор, попали в плен (но Ветилий был убит испанцем, не знавшим его). Остатки римской армии, возглавляемые квестором, бежали в Карпесс (так этот город называет Аппиан). Квестор призвал на помощь воинов из числа союзных испанских племен, но и те были разбиты и уничтожены. После этого, как говорит Аппиан, квестор отсиживался в Карпессе, ожидая помощи из Рима. А Вириат вторгся в Карпетанию, разбил одну за другой несколько римских армий и безбоязнено прошел всю эту область. Эти поражения заставили римское правительство послать в Дальнюю Испанию консула 145 г. до н. э. Квинта Фабия Максима Эмилиана, сына Эмилия Павла. Сначала лузитаны одержали победы над отдельными римскими отрядами, но вызвать на бой самого Максима Вириату не удалось. Имея большой военный опыт и хорошо помня уроки столь частых поражений, Максим прежде всего реорганизовал войско и заново обучил его. Затем он стал нападать на отдельные лузитанские отряды, победами над которыми поднял дух своих солдат; он так защищал отряды фуражиров, что не давал лузитанам возможности напасть на них. И лишь после всего этого весной следующего 144 г. он вступил в борьбу с самим Вириатом и одержал первую после 153 г. победу.

После этих событий война приняла переменный характер. Вириат сумел заключить союз с кельтиберскими племенами ареваков, титтов и беллов и сам вторгся в Ближнюю Испанию, но потерпел неудачу. Тогда он отступил на свою старую базу, заманил претора Ближней Испании Квинкция, разбил его и заставил отсиживаться в Кордубе, разоряя без сопротивления страну бастетанов, т. е. Юго-Восточную Испанию. Это заставило римлян в 142 г. до н. э. вновь послать в Дальнюю Испанию консульское войско во главе с Луцием Цецилием Метеллом Кальвом, которого в следующем году сменил проконсул Квинт Фабий Максим Сервилиан. Хотя армия Сервилиана по численности в три раза превосходила воинство Вириата, тем не менее она была разбита, потеряла свой лагерь и укрылась в Итукци. Однако недостаток сил заставил Вириата отступить в Лузитанию. Только сам Сервилиан решился выйти из Итукци

221

и начать преследование лузитан. Ему удалось захватить некоторые города, ранее занятые лузитанами, и даже вторгнуться непосредственно в Лузитанию. Однако во время осады римлянами города Эрисаны Вириат с главными силами вернулся и наголову разбил римские легионы. Вириат понимал, что силы слишком неравны. Разбив Сервилиана, он предложил ему заключить мир на условии, что он, Вириат, будет признан другом римлян, а лузитане получат земли, которыми они уже фактически владели. Сервилиан пошел на этот почетный для обеих сторон мир. Так в 140 г. до н. э., казалось, закончилась лузитанская война. Лузитаны отстояли независимость и приобрели земли.

Однако римлян такое положение на устраивало. Преемник Сервилиана Квинт Сервилий Цепион написал сенату, что такой мир недостоин Рима, и тот разрешил нарушить его. Армия Цепиона овладела городом Арсой и пыталась вытеснить лузитан из Карпетании. Вириат, имея войско, уступающее по численности римскому, сумел уклониться от сражения. В то же время против лузитан выступил и консул Марк Попилий Ленат, действовавший в Кельтиберии. Положение Вириата было довольно сложным. Лузитанский предводитель поставил своей целью добиться мира и восстановления договора Сервилиана. После неудачной попытки переговоров с Ленатом он обратился к Цепиону. Однако тот сумел подкупить его посланцев, и те предательски убили своего полководца во время сна. Это произошло в 139 г. до н. э.

Гибель Вириата не прекратила сопротивление лузитан. Под командованием его преемника Тавтала они прорвались вплоть до Нового Карфагена. Но чувствовалось отсутствие воинского таланта павшего Вириата. Теперь перевес был явно на стороне римлян. Лузитаны не сумели овладеть городом, а на обратном пути подверглись нападениям и в конце концов сдались Цепиону. Лузитания в принципе была покорена, хотя сопротивление давно казалось бы покоренных племен Западной Испании не прекратилось. (О войне с лузитанами: App. Hisp. 56-72; Liv. Per. XLVIII, XLIX, LIV; Polyb. XXXV, 2; Oros. IV, 21,10; V, 4, 3; 14; Flor. I, 33, 15; Vel. Pat. II, 1, 3; 5, 3; De vir ill, 71; Diod. XXXIII, 1; Cas. Dio, fr. 75; 78.)

Еще не завершив войну с лузитанами, римские полководцы (Цепион и Децим Юний Брут) рвутся на северо-запад Испании. В 139 г. до н. э. Цепион воевал с веттонами, союзниками лузитан, а затем пошел походом против галлеков, а в 136 г. это сделал Брут. Походы были, по-видимому, вызваны стремлением римлян захватить богатые месторождения олова в этой части полуострова, с которой уже давно торговали гадитане. Однако, хотя Брут и получил почетное прозвище Gallaecus (Strabo III, 3,1), Галлеция оставалась назависимой до 20-х гг. I в. до н. э.

222

ВОЙНЫ В КЕЛЬТИБЕРИИ

Одновременно с борьбой с лузитанами римлянам пришлось вести не менее тяжелую войну в центре Пиренейского полуострова. Здесь противниками их выступали кельтиберские племена, героически защищающие свою свободу. Как уже отмечалось, формально эти племена признали власть Рима и в соответствии с договором Гракха платили небольшую подать и обязались не строить новые города. Такое положение не устраивало римлян. Они воспользовались строительством новых стен в городе Сегеде и обвинили его жителей в нарушении Гракхова договора. Не располагая достаточными силами для сопротивления в одиночку, сегедийцы (из племени беллов) обратились к аревакам, сильнейшим городом которых была Нуманция. Во главе объединенных сил встал сегедиец Кар. Положение показалось римлянам столь серьезным, что они решили послать в Испанию консула 153 г. до н. э. Квинта Фульвия Нобилиора, причем срок его вступления в должность передвинули с 1 марта на 1 января (с этого именно времени новый год в Риме и стал начинаться с 1 января). Началась II Кельтиберская война, во многом сконцентрировавшаяся вокруг Нуманции.

Нобилиор сразу же двинулся против Нуманции, но по пути был атакован кельтиберами. Римляне понесли большие потери, но много погибло и кельтиберов, в том числе и сам Кар. Это заставило их отступить в Нумацию, где были избраны новые вожди. Нобилиор пытался штурмовать город, но во время штурма защищавшиеся сумели ранить одного из слонов в римской армии, который повернулся против своих же воинов, и этому примеру последовали другие слоны. Римский строй был нарушен, чем воспользовались нумантинцы. Они произвели вылазку и разгромили нападающих. Нобилиор пытался взять реванш за поражение у стен Нуманции и захватить некоторые другие, видимо, менее сильные города, но и он сам, и его префект потерпели новые поражения, так что к восстанию присоединились после этого новые поселения. Особенно опасным для римлян было выступление города Оцилиса, в котором хранились припасы их армии. Такое положение заставило римлян избрать консулом на следующий год опытного Марка Клавдия Марцелла, который уже дважды был консулом, а до этого претором в Испании. Он хорошо знал местные условия и понимал, что в создавшихся обстоятельствах необходимо проявить умеренность. Захватив Оцилис, он взял только контрибуцию (30 талантов серебром) и несколько заложников. Такая относительная снисходительность наряду с некоторыми решительными действиями по разгрому нападавших на римское войско привела к тому, что многие испанские племена

223

и города запросили мира. Мир был восстановлен на условиях старого договора Гракха в 151 г. до н. э.

Однако консул 151 г. Люций Лициний Лукулл, прибывший в Ближнюю Испанию на смену Марцеллу, решил возобновить военные действия, ибо, как пишет Аппиан (Hisp. 51), он «жаждал славы и по бедности нуждался в деньгах». Характерно, что к этому времени слухи о тяготах испанской войны дошли до Рима, и солдаты, которые должны были отправиться с Лукуллом, возроптали, так что пришлось набирать воинов для испанского похода по жребию. Лукулл не решился начинать войну с нумантинцами и другими кельтиберами, заключившими договор с Марцеллом. Не спрашивая разрешения сената, он напал на вакцеев, проявив при этом больше коварства, чем доблести и полководческого искусства. Но после первых успехов он фактически потерпел поражение под Палланцией и был вынужден отступить в Турдетанию. О нападении на Нуманцию римляне уже не могли и думать.

Новая, III Кельтиберская война, вспыхнувшая в 143 г. до н. э., была частью мощного антиримского движения, охватившего Испанию. Поскольку военные действия в основном концентрировались вокруг Нуманции, эту войну называют обычно Нумантинской. Инициатором выступления были сами нумантинцы, примкнувшие в движению Вириата, но действовавшие самостоятельно. В 142 г. до н. э. под Нуманцией вновь оказались войска консула — Квинта Цецилия Метелла. Ему удалось захватить некоторые поселения ареваков, но города Нуманция и Терманция оказали римлянам упорное сопротивление. Все попытки захватить Нуманцию, которые предпринимали и Метелл, и консул следующего года Квинт Помпей, были неудачными. Правда, римлянам удалось в 141 г., по-видимому, захватить Терманцию, но Нуманция осталась неприступной. К тому же организовать долговременную и правильную осаду этого города римляне не могли: суровый климат, непривычный для римлян, заставлял их отступать на зиму в более южные районы. В 139 г. до н. э. нумантинцы сами пытались заключить мир, согласившись дать заложников и выплатить контрибуцию, так как их потери были довольно значительны. Однако римский сенат отказался ратифицировать договор, заключенный нумантинцами с Помпеем, и война возобновилась, хотя и не принесла особых успехов римскому оружию. Римская армия была деморализована бесконечными поражениями. Очередное их поражение вызвало присоединение к восстанию вакцеев, к которым присоединились и еще независимые кантабры. Консул 137 г. до н. э. Гай Гостилий Манцин пытался нанести удар по новым союзникам нумантинцев, однако вышедшие из города нумантинцы сами напали на его войска. Римляне были окружены, и в безнадежном положении только квестор Манцина Тиберий

224

Семпроний Гракх (будущий знаменитый народный трибун) сумел спасти соотечественников от неминуемой гибели. Он воспользовался расположением кельтиберов к своему отцу, заключившему с испанцами в свое время сравнительно мягкий договор, и убедил нумантинцев пойти на мир. Заключенный договор повторял в основном условия прежнего. Но римский сенат счел его недостойным. И вновь начались военные действия. И вновь римляне терпели поражение за поражением.

В таких условиях консулом 134 г. дон. э. был избран Люций Корнелий Сципион Эмилиан Африканский, сын Люция Эмилия Павла, усыновленный сыном Сципиона Африканского Старшего, а самое главное — только недавно, в 146 г., сумевший победоносно закончить безнадежную, казалось, последнюю войну с Карфагеном. Сципион Эмилиан получил специальное поручение вести войну с Нуманцией, но дать ему новую армию римское правительство не могло. Поэтому, вооружив только 4000 своих друзей и клиентов, Эмилиан взялся в первую очередь за реорганизацию старой, уже воевавшей в Испании и полностью разложившейся. Он выгнал из войска проституток, торговцев и всех других, разлагавших дисциплину, затем суровыми мерами восстановил твердый порядок в рядах. Только после этого Эмилиан начал готовить солдат к походу. Но и то сразу на Нуманцию он не пошел, а сначала разбил ее союзников. Этим консул и нумантинцев лишил помощи, и воодушевил своих воинов. Во второй половине 134 г. Эмилиан с армией оказывается у стен непобедимого города. Он использует свой африканский опыт и опыт своих предшественников под Нуманцией, не пытаясь штурмовать стены или завязать правильное сражение. Консул решил удушить город осадой. Римляне построили новые лагеря, перерезали реку Дурис плотиной, лишили осажденных малейшей надежды на помощь извне. Попытки нумантинцев заключить с Эмилианом мир не увенчались успехом. Измученные долгой осадой, голодом и болезнями, дойдя до людоедства, нумантинцы в 133 г. до н. э. были вынуждены капитулировать. Победоносный полководец сравнял непокорный город с землей, а уцелевших жителей продал в рабство. Посланная из Рима специальная комиссия занялась устроением покоренных земель. (О кельтиберских войнах: App. Hisp. 44-49; 76—98; Liv. Per. XLVTII, LIV-LVII, LIX; Polyb. XXXV, 2-3, 5.)

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАВОЕВАНИЯ

Разгром лузитан после гибели Вириата и падение Нуманции явились переломными моментами в борьбе испанцев против римских завоевателей. Правда борьба еще продолжалась более 100 лет, но теперь уже

225

римляне не встретили такого упорного сопротивления, как в землях лузитан и кельтиберов. Восточная, южная, западная и центральная части Пиренейского полуострова вошли в состав Римской державы. Теперь, когда жители этих областей выступали на борьбу, то речь уже шла о восстаниях, а не о сопротивлении агрессору. Особенно упорно восставали лузитаны. Против них воевали Гай Марий в 114 г. до н. э. (Plut. Mar. 6), Квинт Сервилий Цепион в 109 г. (Val. Max, VI, 9, 13), Марк Марий в 102 (App. Hisp. 100), Люций Корнелий Долабелла в 101-100 (FHA IV, р. 148), Гай Целий Кальд в 99 (FHA IV, р. 149). Возможно, что с теми же лузитанами имели дело Марк Лициний Красс в 96-94 и Публий Корнелий Сципион Назика в 93 гг. до н. э. (FHA IV, р. 152, 153). Еще не раз волновались кельтиберы. Особенно значительные военные действия велись в Кельтиберии в 98-94 гг. до н. э., когда консул 98 г. Тит Дидий подавлял восстания уже подчиненных племен и расширял римские владения в центре полуострова (App. Hisp. 99—100; Plut. Sert. 3; Liv. Per. LXX). В этих боях впервые на испанской земле прославился Квинт Серторний, имя которого в будущем будет неразрывно связано с Испанией. Однако Дидий не завершил покорения Кельтиберии, и в 93 и 82 гг. в тех же

226

районах действовал Г. Валерий Флакк, даже получивший триумф за победы в Испании (как, впрочем, и Дидий).

Римляне стремились не только стабилизировать свое положение в уже захваченных областях Испании, но и расширить сферу своего господства. В 123-122 гг. до н. э. римские войска во главе с консулом Квинтом Цецилием Метеллом захватывают Балеарские острова (Liv. Per. LX; Flor. I, 43; Strabo III, 5, 1). П. Лициний Красс, воевавший с лузитанами, после своей победы продвинулся к северу и открыл для римлян северозападное побережье Испании, проникнув тем самым в Галлецию (Strabo III, 5, 11). Однако покорение Галлеции было делом будущего. Таким образом, к концу 80-х гг. до н. э. римляне сумели после упорной борьбы сломить героическое сопротивление многих народов и племен Испании и захватить большую часть этой страны.

После этого римлянам, однако, еще долго пришлось воевать на западе и северо-западе Испании. Окончательно Испания была покорена только во времена Августа, причем значительные усилия пришлось приложить и самому Августу, и его лучшему и доверенному полководцу и зятю Агриппе. Хотя к 24 г. до н. э. война, казалось, была закончена, она в том же году вспыхнула вновь и окончательно была завершена римской армией под командованием Марка Випсания Агриппы только в 19 г. до н. э. (Об этой войне: Flor. II, 33; Cass Dio LIII, 25, 26; LIV, 5; Strabo III, 3, 8.) Таким образом, римскому оружию, сломившему в свое время армии Пирра и Ганнибала, Антиоха и Персея, понадобилось почти 200 лет для подчинения Испании.

Источник: Циркин Ю. Б. История Древней Испании / Ю. Б. Циркин. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2011. — 432 с., ил.

labyrinthos.ru

Испанские завоеватели и хронисты — это… Что такое Испанские завоеватели и хронисты?

- Испанские завоеватели и хронисты

Испанские завоеватели и хронисты (или стоявшие на службе у Испании) — конкистадоры, путешественники, исследователи, хронисты и историки Нового Света — Америки и Тихого океана в XV—XVI веках.

Хронология

- 1492—1504 Христофор Колумб

- 1492 Яньес Пинсон, Висенте

- 1492 Мартин Алонсо Пинсон

- 1492—1498 Охеда, Алонсо де

- 1492—1510 Коса, Хуан де ла

- 1493 Педро де лас Касас

- 1493 Хуан Родригес де Фонсека

- 1493 Пералонсо Ниньо

- 1493 Кристобаль Герра

- 1493 Колон, Диего

- 1493 Педро Маргарит

- 1493—1494 отец Бернардо Боиль

- 1494 Перо Эрнандес Коронель

- 1494 Алонсо Санчес Карвахаль

- 1494 Хуан де Лухан

- 1494 Бартоломе Колумб

- 1499—1503 Веспуччи, Америго

- 1500—1502 Франсиско де Бобадилья

- 1501—1502 Бастидас, Родриго де

- 1502 Лас Касас, Бартоломе де

- 1502 Эрнандо Колумб

- 1502 Кортес, Эрнан

- 1502—1511 Николас де Овандо

- 1508 Антонио де Торрес

- 1508 Хуан Диес де Солис

- 1508 Сантьяго де Окампо

- 1509 Колон, Диего

- 1509 Никуэса

- 1509 Охеда, Алонсо де

- 1510 Альварадо, Педро де

- 1510 Давила, Педрариас

- 1511 Диего Веласкес

- 1511 монах Антонио де Монтесинос

- 1511—1563 Франсиско де Вильягра

- 1512 Хуан Диес де Солис

- 1512 Понсе де Леон, Хуан

- 1512 Хуан Веспуччи

- 1513 Нуньес де Бальбоа, Васко

- 1514 Андагоя, Паскуаль де

- 1514 Кончильос

- 1514 Мигель де Пасамонте

- 1514 Ибаньес де Ибарра

- 1514 Родриго де Альбукерке

- 1516 Эрнан Понсе и Бартоломе Уртадо

- 1516 Педро Мартин де Англериа

- 1517 Франсиско Эрнандес де Кордова

- 1518 Грихальва, Хуан де

- 1519 Мартин Фернандес де Энсисо

- 1519 Максимилиано Трансильвано

- 1519 Магеллан, Фернан

- 1519 Диас дель Кастильо, Берналь

- 1519 Андрес Сан Мартин

- 1519 Франсиско Альбо

- 1519 Пигафетта, Антонио

- 1519 Хинес де Мафра

- 1520 Андрес Ниньо

- 1520 Антон де Эскивель

- 1520 Маркос де Агилар

- 1520 Гаспар де Эспиноса

- 1522 Андагоя, Паскуаль де

- 1522 Гонсало Гомес де Эспиноса

- 1522 Гарсия Хофре де Лоайса

- 1522 Хуан Себастьян Элькано

- 1522 Хиль Гонсалес Давила и Андрес Ниньо

- 1522 Писарро, Франсиско

- 1522 Франсиско де Херес

- 1522 Луис Эрнандес де Бьедма

- 1522 Альмагро, Диего де

- 1522 Писарро, Эрнандо

- 1522 Писарро, Гонсало

- 1523 Франсиско Эрнандес де Кордова

- 1523 Франсиско де Гарай

- 1524 Кристобаль де Олид

- 1524 монах Торибио де Бенавенте, «Мотолиниа»

- 1524 Эрнандо Луке

- 1525 Родриго де Бастидас

- 1526 Кабот, Себастьян

- 1526 Лукас де Айльон

- 1526 Давила, Педрариас

- 1526 Хиль Г. Давила

- 1527 Педро де Кандиа

- 1527 Альваро де Сааведра

- 1527 Панфило де Нарваес

- 1527 Лопе де Овьедо

- 1527 Монтехос

- 1528 Хуан де Ампуес

- 1529 Бернардино де Саагун

- 1529 Николас де Гусман

- 1529 Николас Федерманн

- 1529 Амбросио Альфинхер

- 1530 Диего де Ордас

- 1530 Педро де Ласо

- 1532 Мартин Кортес

- 1532 Уртадо де Мендоса, Диего

- 1533 Диего Бесерра

- 1533 Себастьян де Белалькасар

- 1533 Диего де Бесерра и Грихальва, Эрнандо де

- 1533 Орельяна, Франсиско де

- 1534 Педро де Эредиа

- 1534 Франсиско де Херес

- 1535 Хорхе де Спира или Оэмут

- 1535 Педро де Вальдивиа

- 1535 Хуан Саласар де Эспиноса

- 1535 Педро Фернандес де Луго

- 1535 Гонсало Фернандес Овьедо

- 1535 Франсиско Эрнандес Хирон

- 1536 Франсиско Сесар

- 1536 Франсиско Карвахаль

- 1536 Грихальва, Эрнандо де

- 1536 Мендоса, Педро де

- 1536 Франсиско Эрнандес

- 1536 Хуан де Кесада

- 1537 Бернардо де Тапиа

- 1537 Франсиско де Ульоа

- 1537 Николас де Федерманн

- 1538 Хуан де Айолас

- 1538 Пинеда

- 1539 отец Маркос

- 1539 монах Маркос де Ниса

- 1539 Хуан Саласар де Эспиноса

- 1539 Сото, Эрнандо де

- 1539 Инка Гарсиласо де ла Вега

- 1540 Франсиско Васкес де Гранада

- 1540 Эрнандо де Аларкон

- 1540 Санчо де Ос

- 1540 Хуан де Ладрильеро

- 1540 Андагоя, Паскуаль де

- 1540 Сото, Эрнандо де

- 1540 Франсиско Васкес де Коронадо

- 1540 Мельчор Диас

- 1541 Орельяна, Франсиско де

- 1541 Кристобаль Вака де Кастро

- 1541 Доминго Мартинес де Ирала

- 1541 Кабеса де Вака, Альвар Нуньес

- 1541—1551 Перо Эрнандес

- 1542 Луис Москосо де Альварадо

- 1542 Хуан Родригес Кабрильо

- 1542 Б. де Феррейо

- 1542 монах Карвахаль, Гаспар де

- 1542 Педрариас де Альместо

- 1542 Педро Тексейра

- 1542 Алонсо де Рохас

- 1542 Руй Лопес де Вильялобос

- 1543 Бартоломе Феррело

- 1543 Нуньес Вела, Бласко

- 1543 Фелипе Гутьеррес

- 1543 Диего де Рохас

- 1543 Альвар Нуньес

- 1543 Николас де Эредиа

- 1544 Бернардо де ла Торре

- 1544 Франсиско Вильягран

- 1544 Херонимо де Альдерете

- 1545 Х. де Карвахаль

- 1546 Фелипе де Уттен

- 1548 Доминго Мартинес де Ирала

- 1549 Хуан Нуньес де Прадо

- 1549 Алонсо Фернандес Луго

- 1549 Сан Франсиско Хавьер

- 1551 Ф. Агирре

- 1552 Франсиско Лопес де Гомара

- 1552 Ульрих Шмидель

- 1552 Хуан де Бетансос

- 1553 Сьеса де Леон, Педро

- 1554 Франсиско де Ибарра

- 1554 Антонио де Эррера

- 1555 Агустин де Сарате

- 1555 Франсиско Фахардо

- 1557 Педро де Урсуа

- 1557 Гарсия Уртадо де Мендоса

- 1558 Лопе де Агирре

- 1558 Херонимо де Вивар

- 1559 Руй Диас де Гусман

- 1563 Педро Кастаньеда де Нахера

- 1564 Мигель Лопес де Легаспи

- 1564 Андрес де Урданета

- 1564 Эстебан Родригес

- 1565 Родриго де Эспиноса

- 1565 Менендес де Авилес

- 1565 Хироламо Бенсони

- 1566 Хуан Родригес Фрейле

- 1566 Диего Лосада

- 1567 Эрнан Гальего

- 1567 Луис де Карвахаль

- 1568 Альваро де Менданья

- 1570 Хуан де Карденас

- 1570 Томас Лопес Медель

- 1571 Диего Фернандес «Палентино»

- 1571 Поло де Ондегардо

- 1571 Франсиско Эрнандес

- 1573 Хуан де Гарай

- 1574 Хуан Фернандес

- 1575 монах Херонимо Роман и Самора

- 1575 монах Педро Агуадо

- 1575 Хименес де Кесада, Гонсало

- 1575 Педро де Альфаро

- 1575 монах Диего де Ланда

- 1576 Эрнандо де лос Риос Коронель

- 1576 Хуан де Самудио

- 1579 Сармьенто де Гамбоа, Педро

- 1580 отец Акоста, Хосе де

- 1585 Мартин Игнасио де Лойола

- 1587 Педро де Унамуно

- 1589 Луис де Вальдивиа

- 1589 Хуан Суарес де Перальта

- 1590 отец Акоста, Хосе де

- 1591 Хуан де Карденас

- 1595 Альваро де Менданья

- 1595 Педро Фернандес де Кирос

- 1595 Себастьян Родригес Серменьо

- 1595 Хуан де Оньяте

- 1595 Исабель де Баррето

- 1595 Гаспар де Вильягра

- 1596 Себастьян Вискаино

- 1596 Доминго де Вера

- 1596 монах Агустин Давила

- 1598 Эрнандо де Альварадо Тесосомок

- 1599 Антонио де Сааведра

- 1599 Бернардо де Варгас Мачука

- 1599 Диего де Оканья

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

- Испанские Нидерланды

- Испанские имена

Смотреть что такое «Испанские завоеватели и хронисты» в других словарях:

Список испанских завоевателей и хронистов в Новом Свете — … Википедия

Колумбия — (Colombia) Государство Колумбия, география и история Колумбии, государственный строй Информация о государстве Колумбия, география и история Колумбии, государственный строй Содержание Содержание: Природа Рельеф местности Климат и растительный мир… … Энциклопедия инвестора

Мита — (исп. mita, на языке кечуа обязательная очерёдность) форма принудительного труда в сельских общинах Империи Инков, а позже в испанских колониях в Америке, при которой выделение людей на общественные работы производилось с помощью … Википедия

Астекское письмо — Тип: логосиллабическое Языки: науатль … Википедия

Кортес, Эрнан — Фернандо Кортéс Монрой Писáрро Альтамирано исп. Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano … Википедия

Леон (королевство) — У этого термина существуют и другие значения, см. Леон. Королевство Леон Reino de León ← … Википедия

Гибель Теночтитлана — Осада Теночтитлана Завоевание Кортесом Ацтекской империи … Википедия

Мачу-Пикчу — Руины древнего города Мачу Пикчу* Historic Sanctuary of Machu Picchu** Всемирное наследие ЮНЕСКО … Википедия

Кортес, Фернан — Фернандо Кортес Монрой Писарро Альтамирано исп. Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano Род деятельности: Испанский конкистадор … Википедия

Кортес, Фернандо — Фернандо Кортес Монрой Писарро Альтамирано исп. Fernando Cortés Monroy Pizarro Altamirano Род деятельности: Испанский конкистадор … Википедия

dic.academic.ru

Читать книгу Конкистадоры. История испанских завоеваний XV-XVI веков

Иннес ХЭММОНД КОНКИСТАДОРЫ: История испанских завоеваний ХV-ХVI веков

Предисловие автора

Эпоха Великих географических открытий всегда обладала для меня большой притягательной силой, однако предложение написать книгу по истории – серьезный вызов для любого романиста. Я колебался, принять это предложение или нет. Наконец, три фактора определили мое решение: во-первых, я по натуре рассказчик, а деяния Кортеса в Мексике и Писарро в Перу принадлежат к наиболее впечатляющим за всю историю человечества; во-вторых, все мои романы основаны на реалиях тех стран, в которых разворачивается действие, а потому уважение к истине для меня – глубоко въевшаяся профессиональная привычка; наконец, климатические и ландшафтные особенности страны всегда казались мне ключевым фактором для формирования характера ее народа и истории.