“Первого убитого забыть невозможно”. Воспоминания советских актёров о войне

Многие звёзды советского театра и кино, которых мы зачастую знаем как героев любимых комедий, в молодости принимали участие в Великой Отечественной войне. Некоторые прошли ее от первого до последнего дня, а кое-кто оставил воспоминания о тех годах. “Умный журнал” предлагает вам фронтовые истории из уст пятерых людей, имена которых знает вся страна.

Анатолий Папанов

«Говорят, что человек может привыкнуть ко всему. Я в этом не уверен»

Один из самых любимых публикой советских актёров попал на войну “естественным образом”: в октябре 1940 года ему исполнилось 18 и его призвали на срочную службу, которую он проходил в Поволжье. После нападения нацистской Германии на СССР Папанова вместе с другими неопытными призывниками наспех подготовили и отправили на фронт. Артист вспоминал:

«Я, как и большинство моих ровесников, верил в победу, жил этой верой, испытывал ненависть к врагу. Передо мной был пример Павки Корчагина, Чапаева, героев по нескольку раз просмотренных фильмов «Семеро смелых» и «Мы из Кронштадта»».

Попал он на Юго-Западный фронт, где в то время шли тяжелейшие бои. Под Харьковом советские войска были вынуждены отступать и несли огромные потери.

«По виду тех, кто уже воевал, было ясно — тут жарко. Окопались. Силища на нас шла — не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.

Основную тяжесть войны несла пехота… Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, — мы, пехота, уже считали себя в тылу…

Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал…».

Папанов в роли генерала Серпилина в “Живых и мёртвых”В 1942 году Папанов получил тяжёлое ранение, которое описывал так:

Папанов в роли генерала Серпилина в “Живых и мёртвых”В 1942 году Папанов получил тяжёлое ранение, которое описывал так:

«Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться. Вдруг — взрыв! И дальше — ничего не помню… Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты нас отрыли.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находящийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги».

После ранения Папанов уже не смог вернуться на фронт — у него были ампутированы три пальца ноги. Он поехал в Москву, где и поступил на актёрский факультет ГИТИСа. Однако война осталась с ним навсегда.

Папанов — студент ГИТИСа

Папанов — студент ГИТИСа

«Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь седели. Раньше думал, это литературный прием, оказалось — прием войны…

Говорят, что человек может привыкнуть ко всему. Я в этом не уверен. К ежедневным потерям я привыкнуть так и не сумел. И время все это не смягчает в памяти…».

Иннокентий Смоктуновский

«Ты просто счастливчик, несмотря что доходяга»

Будущего великого актёра призвали в армию в 1943 году, когда ему исполнилось 18. Пройдя курс подготовки в пехотном училище, он был отправлен на фронт, где принимал участие в битве на Курской дуге и в операции по форсированию Днепра. Во время последней Смоктуновский (тогда носивший свою настоящую фамилию — Смоктунович) был впервые представлен к медали “За отвагу”.

Вместе с ещё одним солдатом ему поручили доставить важные документы в штаб, располагавшийся на острове посредине Днепра. Реку нужно было преодолеть вброд — и это при том, что противник прекрасно об этом знал и простреливал переправу, уже убив накануне двух курьеров.

«Затея эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мною рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела… где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок…».

Смоктуновский с заданием справился и приобрёл славу любимчика фортуны.

«Оказывается, за нашим купанием в Днепре наблюдали многие, и все, кто видел, как колошматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав, что меня даже не царапнуло. «Ну везет тебе, длинный, ты просто счастливчик, несмотря что доходяга»».

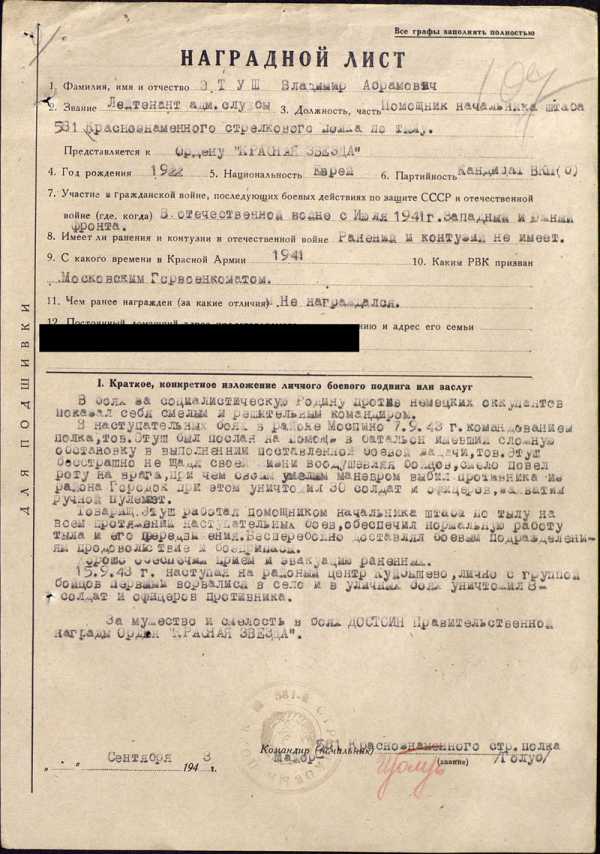

Приказ о награждении

Приказ о награждении

В декабре 1943-го молодой солдат попал в плен во время операции по освобождению Киева, однако через месяц сумел бежать. И снова ему очень везло.

«Когда я бежал из плена и, пережидая день, спрятался под мост, вдруг вижу – прямо на меня идет немецкий офицер с парабеллумом, дежуривший на мосту, но перед тем, как глазами натолкнуться на меня, он неожиданно поскользнулся и упал, а когда встал, то, отряхнувшись, прошел мимо и потом опять стал смотреть по сторонам…».

Выжить Смоктуновскому удалось чудом.

«Меня, восемнадцатилетнего, измученного мальчишку, вел инстинкт самосохранения. Я выведывал у крестьян, где побольше лесов и болот, где меньше шоссейных дорог, и шел туда. Фашистам там нечего было делать в отличие от партизан. Так добрел до поселка Дмитровка… Постучался в ближайшую дверь, и мне открыли. Я сделал шаг, попытался что-то сказать и впал в полузабытье. Меня подняли, отнесли на кровать, накормили, вымыли в бане. Меня мыли несколько девушек — и уж как они хохотали! А я живой скелет, с присохшим к позвоночнику животом, торчащими ребрами».

Отлежавшись в доме украинской семьи (контакты с которой он впоследствии поддерживал всю жизнь), Смоктуновский смог присоединиться к местному партизанскому отряду, а уже в мае вернулся на фронт. Во время наступления в Польше он увидел страшную и впечатляющую сцену, ставшую для него символом войны.

«Город, должно быть, предполагали взять внезапно, налетев вихрем огромного кавалерийского соединения, и оно на исходе ночи в долгой веренице однообразных приглушенных звуков быстро мчавшихся лошадей стремительно проносилось мимо нас. В их безмолвной устремленности было что-то от страшного миража живого, закручивающегося вокруг тебя омута. Многие всадники были в черных плечистых бурках и в уходящей темноте виделись огромными доисторическими чудищами со сложенными крыльями… Ни единого слова, ни единого отдельно выделенного какого-нибудь звука. Такое живое устремление силы и воли я видел впервые и не знаю, в чем тут дело, но, глядя на уносящуюся великолепную пружину эту, ясно помню нехорошее почему-то ощущение жути, тоски».

Вскоре он снова увидел промчавшихся мимо кавалеристов — уже в совсем другом состоянии.

«Сдвинутые на обочины дороги черные, обуглившиеся нагромождения людей и животных. Запекшиеся черные бурки. Застывшие всадники в исковерканных седлах с приваренными к сапогам стременами. Задранные головы лошадей с лопнувшими глазами, на черно-маслянистых лицах воинов жестко торчали из-под лихо заломленных кубанок спаленные чубы волос… Как чудовищные экспонаты жестокости войны, немо вопия с обеих сторон дороги, они провожали нас, идущих вперед к жизни, победе, будущему. Было трудно дышать — запах паленой шерсти, сожженного мяса и сгоревшей нефти долго был нашим попутчиком. Засада фашистских огнеметчиков перед самыми стенами Седлеца сделала свое страшное дело».

С дочерью Марией

С дочерью Марией

Своё отношение к войне Смоктуновский исчерпывающе выразил уже в названии своих мемуаров — “Я ненавижу войну”. Ненависть эта, однако, не помешала ему получить ещё одну медаль “За отвагу” в январе 45-го. Воевал Смоктуновский в полном соответствии с написанными им позже словами:

«Не верьте, что на войне не страшно, это страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а ты должен преодолеть животный ужас и идти вперед, и ты это делаешь».

Юрий Никулин

«Смерть на войне, казалось бы, не должна потрясать. Но каждый раз это потрясало»

Легендарного в будущем актёра и клоуна призвали в армию ещё в 1939-м, когда он окончил школу. Никулин попал на советско-финскую войну — правда, не на передовую, а в состав зенитной батареи, охранявшей подступы к Ленинграду. Великая Отечественная началась, когда молодой солдат уже готовился к увольнению. Узнали о ней Никулин с сослуживцами случайно — отправившись воскресным утром в магазин за пивом.

Свои воспоминания о войне актёр позже издал в виде коротких отдельных историй под названием “Почти серьёзно”. Вот как Никулин описывал увиденную на войне смерть:

«…Первого убитого при мне человека невозможно забыть. Мы сидели на огневой позиции и ели из котелков. Вдруг рядом с нашим орудием разорвался снаряд, и заряжающему осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар идет из котелка, а верхняя часть головы срезана, как бритвой, начисто.

Смерть на войне, казалось бы, не должна потрясать. Но каждый раз это потрясало. Я видел поля, на которых лежали рядами убитые люди: как шли они в атаку, так и скосил их всех пулемет. Я видел тела, разорванные снарядами и бомбами, но самое обидное — нелепая смерть, когда убивает шальная пуля, случайно попавший осколок.

Во время одного из привалов мы сидели у костра и мирно беседовали. Мой приятель, тоже москвич, показывал всем письма, а в них рисунки его сына.

— Вот парень у меня хорошо рисует, — сказал он, радуясь, — в третьем классе учится. Жена пишет, что скучает.

В это время проходил мимо командир взвода. Он вытащил из своего пистолета обойму и, кинув его моему земляку, попросил:

— Почисти, пожалуйста.

Солдат, зная, что пистолет без обоймы, приставил дуло к виску, хитро подмигнув нам, со словами: «Эх, жить надоело» — нажал на спусковой крючок. Видимо, решил пошутить. И тут раздался выстрел.

Парень замертво упал на землю. Лежит, а в виске у него красная дырочка, в зубах дымящаяся цигарка.

Ужасная смерть! Нелепая. Глупая».

Рассказал Никулин и о блокадном Ленинграде, под которым воевал два первых года Великой Отечественной.

«Я видел Ленинград во время блокады. Трамваи застыли. Дома покрыты снегом с наледью. Стены все в потеках. В городе не работали канализация и водопровод. Всюду огромные сугробы.

Между ними маленькие тропинки. По ним медленно, инстинктивно экономя движения, ходят люди. Все согнуты, сгорблены, многие от голода шатаются. Некоторые с трудом тащат санки с водой, дровами. Порой на санках везли трупы, завернутые в простыни. Часто трупы лежали прямо на улицах, и это никого не удивляло.

Бредет человек по улице, вдруг останавливается и… падает — умер… Конечно, в Ленинграде было страшнее, чем у нас на передовой».

Весной 1943 года Никулин перенёс воспаление лёгких, а после выхода из госпиталя — контузию во время авианалёта. Оправившись, он был переведён в другую часть, где стал командиром разведотделения. В этом качестве будущий народный артист дошёл до Прибалтики, где и встретил День Победы.

В своих воспоминаниях Никулин рассказывал не только об ужасах и тяготах войны, но и о чудесных происшествиях, вселявших в солдат надежду.

«Зимой 1944 года под Гдовом произошла удивительная встреча у нашего шофера Старовойтова.

Молодой парень — он работал на грузовике — вез продукты на батарею и нервничал, потому что опаздывал и знал, что все мы очень голодны. Но никак он не мог обогнать двух лошадей, обычных повозочных лошадей, которые подвозили патроны пехоте. Возчиками при лошадях, как правило, бывали пожилые люди.

Плетется Старовойтов за двумя повозками и проклинает повозочных на чем свет стоит. Он сигналит им и кричит, а они отругиваются не оборачиваясь. Это его и заело. Спрыгнул он со своей машины, подбежал к одному из них и как даст ему в ухо. Тот поднимается и говорит:

— Ты что это?

И хотел сдачи ему дать, но тут застыли они друг перед другом — молодой шофер и старый ездовой, потому что встретились на военной дороге отец и сын.

Не знали ничего друг о друге более двух лет».

Демобилизовали старшего сержанта Никулина в мае 1946 года. За время службы он был награждён медалью “За отвагу”.

На съёмках фильма “Они сражались за Родину”

На съёмках фильма “Они сражались за Родину”

Георгий Юматов

«Когда они сообразили, что нас там всего человек 15, всех перебили»

Звезда фильма “Офицеры”, ставший эталоном мужественного защитника Родины на экране, был им и в жизни.

Когда началась война, Юматову исполнилось всего 15. Он учился в Военно-морской школе, откуда уже на следующий год был зачислен юнгой на торпедный катер “Отважный”. Ещё через год будущий актёр стал рулевым. Воевал Юматов в составе Азовской и Дунайской флотилий, поучаствовав во взятии Бухареста, Будапешта и Вены.

Он много раз находился на краю гибели и спасался лишь чудом. Был неоднократно ранен, но о своих военных днях рассказывать не любил. Исключение сделал лишь однажды, когда в 80-х его пригласили в Австрию на памятные мероприятия, посвящённые освобождению Вены. Тогда он поведал журналисту, а что же всё-таки случилось 11 апреля 1945-го, в день памятного десанта на Имперский мост.

«Мы шли на бронекатерах. Прошли Румынию, Венгрию… Это был уже апрель, конец войны – венская операция. Подходим к последнему мосту, все мосты через Вену взорваны… Туман… Авиация «не работает»… Мы уткнулись носом в бык, то есть встали посредине моста, по которому в это время отступала танковая дивизия СС «Мертвая голова». Оба берега у немцев. Причалили, матросы забросили «кошки» и по канатам забрались туда. Мальчишки по девятнадцать-двадцать лет, самому старшему, по-моему, было лет двадцать пять. Пробрались туда, взяли гранаты-связки и под танки! Паника… Переполох… Радист успел на катере отстучать: «Матросы захватили мост». И наши в этот туман бросили десант и захватили мост полностью. Таким образом, была взята Вена…

Пока длилась операция по захвату моста, немцы пришли в себя. Когда они сообразили, что нас там всего человек 15, всех перебили. Оставшиеся в живых были очень сильно искалечены. Выжило всего двое или трое, меня отправили в госпиталь. Привезли, положили на операционный стол, хирург одел маску-наркоз и говорит: «Считай до десяти». Я считаю… и ничего. До двадцати, до ста – тот же эффект… Хирург очень удивился, снял маску, понюхал и приказал: «Ну-ка дайте ему стакан спирта!..».

За мужество Юматов был награждён медалью Ушакова. Войну он закончил опытным ветераном — в возрасте всего-навсего 19 лет.

Юматов в фильме “Офицеры”

Юматов в фильме “Офицеры”

Владимир Этуш

«Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?»

Народный артист СССР, прославившийся ролями в комедиях Гайдая, к моменту начала войны наслаждался беззаботной московской жизнью и представить не мог, что скоро она в один миг исчезнет как дым. Об этом моменте Этуш вспоминал подробно.

«Что такое война для меня? Представьте: я совсем юный актер, мне 18 лет. Я эдакий баловень судьбы, предвоенный год для меня складывается прекрасно: чудесный вахтанговский театр, выдающиеся коллеги-актеры, любовные похождения, ночные гулянки…

И вот война, начало которой помню в мельчайших деталях. 22 июня 41-го года в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве домой с очередной вечеринки. Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный черный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой, трепетавший на ветру. Я, по своей мальчишеской наивности, не придал этому эпизоду значения. Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу.

Только в районе обеда того же дня узнал о бомбежках Киева и Минска и о том, что прежняя, мирная, жизнь завершилась. Что ощутил я поначалу? Жуткий, колотящий страх, который до сих пор чувствую буквально кожей».

Молодой актёр продолжал заниматься творческой деятельностью, но что-то явно шло не так.

«В конце сентября 41-го мы играли в театре спектакль на военную тему — «Фельдмаршал Кутузов». В зале присутствовало всего 13 зрителей! Хорошо помню свое шоковое состояние. Я вдруг осознал, что в такой трагический для страны период людям не до театра. И на следующий день в военкомате записался добровольцем на фронт».

Сначала Этуш учился на военного переводчика, так как уже немного знал немецкий. После окончания курсов его определили в Северо-Кавказский военный округ, под Ростов. Там молодой человек, имевший звание лейтенанта, стал заместителем начальника отдела разведки и вместе со всей армией познал горечь отступления.

«…А затем — наше долгое и тяжелое отступление через Кавказский хребет. Днем жара, ночью — жуткий холод, а обмундирование к таким походам не приспособлено. С едой в горах было тоже неважно, поэтому голод в том переходе стал обычным делом. Люди слабели, засыпали на ходу, иногда срывались в пропасть — особенно по ночам, когда километрами приходилось передвигаться по «карнизам» вдоль отвесных скал.

Вообще, прошло много лет, но до сих пор помнится одно главное, тягостное ощущение от войны — это нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися. И временами все — и командиры, и бойцы — от утомления просто валились с ног.

Вспоминаю один характерный случай, врезавшийся в память. Это был 1943 год, зима… я хотел только одного — где-нибудь поспать. Зашел в соседнюю избу в нашем лагере и обомлел: в жарко натопленном помещении спали немецкие пленные вперемешку с нашими командирами! На железной кровати храпели двое немцев, у них в ногах поперек кровати спал наш начальник химслужбы, на полу рядом, ничком — начальник полковой разведки, а на его, простите, ягодицах покоилась голова еще одного пленного гитлеровца, тоже спящего. Картину довершал караульный, который дремал, сидя на табуретке и прислонив автомат к одному из спящих немцев… Словно и не было войны, врагов и противников. Спали вповалку измученные, смертельно усталые люди».

Молодой офицер сразу получил боевой опыт.

«Боев было много, и мне, лейтенанту, приходилось и бежать с винтовкой в руках, и командовать пулеметным расчетом, и лежать в обороне в цепи солдат. Однажды в такой цепи мой сосед, один из бойцов нашего полка, получил ранение в легкое, у него начался пневмоторакс, он задыхался. Необходимо было его приподнять, чтобы облегчить страдания. Я попытался это сделать, и вдруг его голова упала мне на грудь. Другая пуля, предназначенная мне, угодила в него… Как мне это забыть?».

После начала контрнаступления Красной Армии часть Этуша с боями дошла до Украины. За героизм, проявленный при атаке возглавляемой им роты в Донецкой и Запорожской областях, он был награждён орденом Красной Звезды. Правда, здесь же его военный путь закончился.

«Я получил тяжелое ранение. Это случилось сразу после награждения орденом Красной Звезды… немцы начали такой бой, каких до того момента я не припомню: все перед нами взрывалось и сверкало, как салют. Нужно было менять позиции, и мы побежали. Вдруг командир полка на бегу сует мне коробочку: «Этуш, забери свой орден! Черт знает, может, тебя убьют, а может, меня убьют!..».

У актёра были раздроблены кости таза, и после полугодичного лечения он со второй группой инвалидности вернулся в Москву — в родное Щукинское училище. А война, окончившаяся через пару дней после того, как ему исполнилось 23, навсегда осталась огромной частью его жизни.

«День Победы я отмечаю всегда, иногда вместе с собственным днем рождения. Может ли этот праздник потерять для меня свою ценность? Могу ли я забыть войну? Свою жизнь от жизни страны мне не отделить. И слава Богу, что так».

www.anews.com

СТРАШНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ

А потом помню: черное небо и черный самолет. Возле шоссе лежит нашамама с раскинутыми руками. Мы просим ее встать, а она не встает. Не

поднимается. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке, на

этом же месте. Мы кричали и просили: «Не закапывайте нашу мамку в ямку. Она

проснется, и мы пойдем дальше». По песку ползали какие-то большие жуки… Я

не могла представить, как мама будет жить под землей с ними. Как мы ее потом

найдем, как мы встретимся? Кто напишет нашему папе?

Кто-то из солдат спрашивал меня: «Девочка, как тебя зовут?» А я

забыла… «Девочка, а как твоя фамилия? Как зовут твою маму?» Я не

помнила… Мы сидели возле маминого бугорка до ночи, пока нас не подобрали и

не посадили на телегу. Полная телега детей. Вез нас какой-то старик, собирал

всех по дороге. Приехали в чужую деревню, и разобрали нас по хатам чужие

люди.

Женя Белькевич — 6 лет.

Спать было не на чем, спали на соломе. Когда пришла зима, на

четверых были одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом,

голодали и люди вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило

двести пятьдесят детей, и однажды — позвали на обед, а есть вообще нечего.

Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и глаза у них

полные слез. А была у нас лошадь Майка… Она была старая и очень ласковая,

мы возили на ней воду. На следующий день убили эту Майку. И давали нам воду

и такой маленький кусочек Майки… Но от нас это долго скрывали. Мы не могли

бы ее есть… Ни за что! Это была единственная лошадь в нашем детдоме. И еще

два голодных кота. Скелеты! Хорошо, думали мы потом, это счастье, что коты

такие худые, нам не придется их есть.

Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа,

потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут наливать, столько я

буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной

в радиусе нескольких километров… Вокруг детдома… Не распускалось ни одно

дерево, потому что съедались все почки, мы сдирали даже молодую кору. Ели

траву, всю подряд ели. Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали

карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой

становилось очень тяжело. Маленьких детей, нас было человек сорок, поселили

отдельно. По ночам — рев. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя старались

не произносить при нас слово «мама». Они рассказывали нам сказки и подбирали

такие книжки, чтобы там не было этого слова. Если кто-то вдруг произносил

«мама», сразу начинался рев. Безутешный рев.

Зина Косяк -8 лет.

В конце сорок четвертого года… Я увидела первых пленных немцев… Они

шли широкой колонной по улице. И что меня поразило, так это то, что люди

подходили к ним и давали хлеб. Меня это так поразило, что я побежала на

работу к маме спросить: «Почему наши люди дают немцам хлеб?» Мама ничего не

сказала, она только заплакала. Тогда же я увидела первого мертвого в

немецкой форме, он шел-шел в колонне и упал. Колонна постояла и двинулась

дальше, а возле него поставили нашего солдата. Я подбежала… Меня тянуло

посмотреть на смерть вблизи, побыть рядом. Когда по радио объявляли о

потерях противника, мы всегда радовались… А тут… Я увидела… Человек

как будто спал… Он даже не лежал, а сидел, полускрючившись, голова немного

на плече. Я не знала: ненавидеть мне его или жалеть? Это был враг. Наш враг!

Не помню: молодой он или старый? Очень усталый. Из-за этого мне было трудно

его ненавидеть. Я тоже маме об этом рассказала. И она опять плакала.

Таиса Насветникова -7 лет.

Через два дня, наверное, к нам на хутор зашла группа красноармейцев.

Запыленные, потные, с запекшимися губами, они жадно пили воду из колодца. И

как же они ожили… Как просветлели их лица, когда в небе появилось четыре

наших самолета. На них мы заметили такие четкие красные звезды. «Наши!

Наши!» — кричали мы вместе с красноармейцами. Но вдруг откуда-то вынырнули

маленькие черные самолеты, они крутились вокруг наших, что-то там трещало,

гремело. Это как, знаете… Кто-то рвет клеенку или полотно… Но звук

громче… Я еще не знал. что так издали или с высоты трещат пулеметные

очереди. За падающими нашими самолетами потянулись красные полосы огня и

дыма. Бабах! Красноармейцы стояли и плакали, не стесняясь своих слез. Я

первый раз видел… Первый раз… Чтобы красноармейцы плакали… В военных

фильмах, которые я ходил смотреть в наш поселок, они никогда не плакали.

А потом… Потом… Еще через несколько дней… Из деревни Кабаки

прибежала мамина сестра — тетя Катя. Черная, страшная. Она рассказала, что в

их деревню приехали немцы, собрали активистов и вывели за околицу, там

расстреляли из пулеметов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат

сельского Совета. Старый коммунист.

До сих пор помню слова тети Кати:

— Они ему разбили голову, и я руками мозги собирала… Они

белые-белые…

Она жила у нас два дня. И все дни рассказывала… Повторяла… За эти

два дня у нее побелела голова. И когда мама сидела рядом с тетей Катей,

обнимала ее и плакала, я гладил ее по голове. Боялся.

Я боялся, что мама тоже станет белая…

Женя Селеня — 5 лет.

Скоро начали голодать. Собирали лебеду, ели лебеду. Ели какие-то

цветы! Быстро кончились дрова. Немцы сожгли большой колхозный сад за

городом, боялись партизан, так все ходили и обрубали там пеньки, чтобы хоть

немного принести дров. Нагреть дома печь. Из дрожжей делали печенку: жарили

дрожжи на сковородке, и у них появлялся привкус печени. Мама дала мне

деньги, чтобы я купила хлеба на рынке. А там старая женщина продавала

козлят, и я вообразила, что спасу всю нашу семью, купив козленка. Козленок

подрастет — и у нас будет много молока. И я купила козленка, заплатив за

него все деньги, которые мне дали с собой. Я не помню, как мама меня ругала,

помню только, что мы несколько дней сидели голодные: деньги кончились.

Варили какую-то затирку, кормили ею козленка, я брала его с собой спать,

чтобы ему было тепло, но он замерзал. И скоро умер… Это была трагедия…

Мы очень плакали, не разрешали его уносить из дома. Сильнее всех плакала я,

считая себя виноватой. Мама вынесла его ночью тихонько, а нам сказала, что

козленка съели мыши.

Инна Левкевич — 10 лет.

В ноябре сорок второго… Начальник госпиталя приказал выдать мне

форму, правда, ее пришлось срочно перешивать. А сапоги на меня не могли

найти целый месяц. Так я стал воспитанником госпиталя. Солдатом. Что делал?

Одни бинты могли свести с ума. Их всегда не хватало. Приходилось стирать,

сушить, скручивать. Попробуйте скрутить тысячу штук в день! А я наловчился

еще быстрее взрослых. Ловко получилась и первая самокрутка… В день моего

двенадцатилетия старшина с улыбкой вручил мне пачку махорки, как

полноправному бойцу. Покуривал… Тихонько от мамы… Воображал, конечно.

Ну, и страшно… Я с трудом к крови привык. Боялся обожженных. С черными

лицами…

Когда разбомбили вагоны с солью и парафином, и то, и другое в дело

пошло. Соль — поварам, парафин — мне. Пришлось овладеть специальностью, не

предусмотренной никакими воинскими списками — делал свечи. Это похуже

бинтов! Моя задача, чтобы свечи долго горели, ими пользовались, когда не

было электричества. Под бомбежкой. Врачи не прекращали операции ни под

бомбежкой, ни под обстрелом. Ночью только закрывали окна. Завешивали

простынями. Одеялами.

Володя Чистоклетов — 10 лет.

Они нас расстреливали в упор… Люди падали на землю… В песок, в

траву… «Закрой глаза, сынок… Не смотри…» — просил отец. Я боялся

смотреть и на небо — там было черно от самолетов, и на землю — везде

лежали убитые. Близко пролетел самолет… Отец тоже упал и не поднялся. Я

сидел над ним: «Папа, открой глаза… Папа, открой глаза..» Какие-то люди

кричали: «Немцы!» — и тянули меня за собой. А до меня не доходило, что отец

больше не встанет, и вот так в пыли, на дороге, я его должен бросить. На нем

нигде не было крови, он просто молча лежал. Меня от него оттянули силой, но

много дней я шел и оглядывался, ждал — отец меня догонит. Просыпался

ночью… Просыпался от его голоса… Я не мог поверить, что отца больше у

меня нет. Так остался я один и в одном суконном костюме.

Володя Парабкович — 12 лет.

Когда нас освободили, отец ушел на фронт. Ушел с армией. Уже без него

мне сшили первое платье за войну. Сшила его мама из портянок, они были

белые, она их покрасила чернилами. На один рукав чернил не хватило. А мне

хотелось показать подружкам новое платье. И я стояла в калитке боком, то

есть хороший рукав показывала, а плохой прятала к дому. Мне казалось, что я

такая нарядная, такая красивая!

В школе впереди меня сидела девочка Аня. У нее погибли отец с матерью,

она жила с бабушкой. Они были беженцы, из-под Смоленска. Школа ей купила

пальто, валенки и блестящие галоши. Учительница принесла и положила все это

ей на парту. А мы сидели притихшие, потому что ни у кого из нас не было ни

таких валенок, ни такого пальто. Мы завидовали. Кто-то из мальчишек толкнул

Аню и сказал: «Повезло как!» Она упала на парту и заплакала. Плакала навзрыд

все четыре урока.

Вернулся с фронта отец, все пришли посмотреть на нашего папу. И на нас,

потому что к нам вернулся папа.

Первой пришла эта девочка…

Нина Ярошевич — 9 лет.

Иду из столовой, дети все кричат: «Приехала твоя мама!» У меня в ушах:

«Твоя ма-а-а-ма… Твоя ма-а-а-ма…» Мама мне снилась каждую ночь. Моя

настоящая мама. И вдруг она наяву, но мне казалось, что это во сне. Вижу —

мама! И не верю. Несколько дней меня уговаривали, а я боялась к маме

подходить. Вдруг это сон? Сон!! Мама плачет, а я кричу: «Не подходи! Мою

маму убили». Я боялась… Я боялась поверить в свое счастье…

Я и сейчас.. Всю жизнь плачу в счастливые моменты своей жизни.

Обливаюсь слезами. Всю жизнь… Мой муж… Мы живем с ним в любви много лет.

Когда он сделал мне предложение: «Я тебя люблю. Давай поженимся»… Я — в

слезы… Он испугался: «Я тебя обидел?» — «Нет! Нет! Я — счастливая!» Но я

никогда не могу быть до конца счастливой. Совсем счастливой. Не получается у

меня счастье. Боюсь счастья. Мне всегда кажется, что оно вот-вот кончится.

Во мне всегда живет это «вот-вот». Детский страх…

Тамара Пархимович -7 лет.

Жила рядом с нами очень хорошая, добрая женщина. Она видела все наши

страдания и сказала маме: «Пусть ваша дочь помогает мне по хозяйству». Уж

очень я была хилая. Ушла она в поле, а меня оставила с внуком, показала, что

где лежит, чтобы я его накормила и сама поела. Я подойду к столу, посмотрю

на еду, а брать боюсь. Мне казалось, что если я возьму что-нибудь, то все

сразу исчезнет, что это сон. Не то что есть, я даже пальцем боялась крошечку

тронуть — только бы все это не перестало существовать. Я лучше буду

смотреть, долго буду смотреть. То сбоку, то сзади подойду. Глаза боялась

закрыть. Так за весь день в рот ничего не взяла. А у этой женщины были

корова, овцы, куры. И она оставила мне масло, яйца…

Пришла хозяйка вечером, спрашивает:

— Ела?

Отвечаю:

-Ела…

-Ну, иди тогда домой. А это маме отнеси. — И дает мне хлебушка. — А

завтра снова приходи.

Пришла я домой, и эта женщина — сразу за мной. Я испугалась: не

пропало ли чего? А она целует меня и плачет:

— Что же ты, дурочка, ничегошеньки не ела? Почему все на месте лежит?

— И гладит, гладит меня по голове.

Эмма Левина — 13 лет.

Я очень удивилась, что молодой фашистский офицер, который стал жить у

нас, был в очках. А я себе представляла, что в очках ходят только учителя.

Он жил с денщиком в одной половине дома, а мы — в другой. Братик, самый

маленький, у нас простыл и сильно кашлял. У него была большая температура,

он весь горел, плакал ночами. Наутро офицер заходит на нашу половину и

говорит маме, что если киндер будет плакать, не давать ему спать по ночам,

то он его «пуф-пуф» — и показывает на свой пистолет. Ночью, как только брат

закашляет или заплачет, мать хватает его в одеяло, бежит на улицу и там

качает, пока он не заснет или не успокоится. Пуф-пуф…

Забрали у нас все, мы голодали. На кухню не пускали, варили они там

только себе. Брат маленький, он услышал запах и пополз по полу на этот

запах. А они каждый день варили гороховый суп, очень слышно, как пахнет этот

суп. Через пять минут раздался крик моего брата, страшный визг. Его облили

кипятком на кухне, облили за то, что он просил есть. А он был такой

голодный, что подойдет к маме: «Давай сварим моего утенка». Утенок у него

был самой любимой игрушкой, он никому его раньше в руки не давал. Спал с

ним.

Нина Рачицкая — 7 лет.

Там собралось много людей. И детей. Те, кто приехал за мамой, нас не

знали и не нашли. Они ломают дверь… А я вижу, что на дороге показалась

мама, такая маленькая, такая худенькая. И немцы ее увидели, они побежали

наверх, на горку, схватили маму, заломили ей руки и стали бить. А мы бежим и

кричим все втроем, кричим, сколько есть силы: «Мама! Мама!» Втолкнули ее в

мотоциклетную коляску, она только крикнула соседке: «Феня милая, ты

присмотри за моими детьми». Нас соседи отвели от дороги, но каждый боялся к

себе брать: а вдруг придут за нами? И мы пошли плакать в канаву. Домой

нельзя, нам уже рассказали, что в соседней деревне забрали родителей, а

детей сожгли, закрыли в доме и сожгли. Боимся войти в свой дом… Так

продолжалось, наверное, три дня. То мы в курятнике сидим, то к огороду

нашему подойдем. Есть хочется, а в огороде ничего не трогаем, потому что

мама ругалась, что мы рано рвем морковку, когда она еще не выросла, горох

обрываем. Мы ничего не берем и говорим друг другу, мол, наша мама

переживает, что мы без нее все уничтожим на огороде. Конечно, она так

думает. Она не знает, что мы ничего не трогаем. Слушаемся. Взрослые

передавали, и дети приносили нам: кто — брюкву вареную, кто — картофелину,

кто — бурак…

Потом нас забрала к себе тетя Арина. У нее остался один мальчик, а

двоих она потеряла, когда уходила с беженцами. Мы все время вспоминали маму,

и тетя Арина повела нас к коменданту тюрьмы, стала просить о свидании.

Комендант сказал, что разговаривать с мамой нельзя, единственное, что он нам

разрешил, — это пройти мимо ее окошка.

Мы пошли мимо окошка, и я увидела маму… Нас вели так быстро, что маму

увидела я одна, а сестренки не успели. Мамино лицо было красное, я поняла —

ее сильно били. Она нас тоже увидела и только крикнула: «Дети! Девочки мои!»

И больше не выглянула в окошко. Потом нам передавали, что она увидела нас и

потеряла сознание…

Через несколько дней мы узнали — маму расстреляли. Я и сестричка Рая

понимали, что нашей мамы уже нет, а самая младшая, Томочка, говорила, что

вот вернется мама, я ей все расскажу, если мы ее обижали, не брали на руки.

Когда нам давали поесть, я лучший кусочек отдавала ей. Так, я помнила,

делала мама…

Когда маму расстреляли… Подъехала к нашему дому машина… Стали

забирать вещи… Соседи позвали нас «Идите, попросите свои валенки, свои

теплые пальто. Скоро будет зима, а вы одеты по-летнему». Стоим мы втроем,

маленькая Томочка сидит у меня на шее, и я говорю: «Дядя, дайте ей валенки».

Полицейский в это время их взял и несет. Я договорить не успела, как он пнул

меня ногой, и сестра свалилась… И ударилась головкой о камень. Наутро мы

увидели на том месте большой нарыв, он стал расти. У тети Арины был толстый

платок, она завяжет ей головку, а нарыв все равно видно. Я ночью обниму

сестренку, а головка у нее большая-большая. И у меня страх, что она умрет.

Лиля Мельникова -7 лет.

Скоро немцы вернулись… Через несколько дней… Собрали всех детей,

нас было тринадцать человек, поставили впереди своей колонны — боялись

партизанских мин. Мы шли впереди, а они за нами ехали. Если надо было,

например, остановиться и взять воду из колодца, они сначала запускали к

колодцу нас. Так мы шли километров пятнадцать. Мальчишки не так боялись, а

девочки шли и плакали. А они за нами на машинах… Не убежишь… Помню, что

мы шли босиком, а еще только начиналась весна. Первые дни…

Хочу забыть…

Немцы ходили по хатам… Собирали матерей тех, у кого дети ушли в

партизаны… И отрубили им головы посреди деревни… Нам приказали:

«Смотрите». В одной хате никого не нашли, поймали и повесили их кота. Он

висел на веревочке, как ребенок…

Хочу все забыть…

Люба Александрович -11 лет.

Шли… Шли… В какой-то деревне… В одной хате было открыто окно. И

там, видно, недавно пекли картофельные пироги. И когда мы приблизились, брат

услышал запах этих пирогов, он потерял сознание. Я зашла в эту хату, хотела

попросить кусочек для брата, потому что он бы не поднялся. А я бы его не

понесла, сил мало. В хате никого не нашла, но не удержалась и отломила

кусочек пирога. Сидим и ждем хозяев, чтобы не подумали, что мы воруем.

Пришла хозяйка, она жила одна. Она нас не отпустила, она сказала: «Теперь

будете мои дети…» Как она это сказала, мы тут же с братом за столом

заснули. Так нам стало хорошо. У нас появился дом…

Скоро деревню сожгли. Людей всех тоже. И нашу новую тетю. А мы остались

жить, потому что рано утром ушли за ягодами… Сидели на горке и смотрели на

огонь… Уже все понимали… Не знали: куда нам идти? Как найти еще одну

тетю? Только эту полюбили. Мы даже говорили между собой, что будем называть

нашу новую тетю мамой. Такая она хорошая, она всегда целовала нас на ночь.

Нас подобрали партизаны. Из партизанского отряда на самолете отправили

за линию фронта…

Что у меня осталось с войны? Я не понимаю, что такое чужие люди, потому

что мы выросли с братом среди чужих людей. Нас спасли чужие люди. Но какие

же они мне чужие? Все люди свои. Я живу с этим чувством…

Нина Шунто — 6 лет.

Жили мы: мама, две сестрички, братик и курица. У нас одна курица

осталась, она с нами в хате жила, с нами спала. С нами от бомб пряталась.

Она привыкла и ходила за нами, как собачка. Как мы ни голодали, а курицу

спасли. А голодали так, что мать за зиму сварила старый кожух и все кнуты, а

нам они пахли мясом. Братик грудной… Заваривали кипятком яйцо, и эту

водичку давали ему вместо молока. Он переставал тогда плакать и умирать…

А вокруг убивали. Убивали. Убивали… Людей, коней, собак… За войну у

нас всех коней убили. Всех собак. Правда, коты уцелели.

Днем немцы приходят: «Матка, дай яйца. Матка, дай сало». Стреляют. А

ночью партизаны… Партизанам надо было выжить в лесу, особенно зимой. Они

ночью стучали в окно. Когда добром заберут, когда силой… У нас вывели

коровку… Мама плачет. И партизаны плачут… Не рассказать. Не рассказать,

милая. Нет! И нет!

Мама с бабушкой пахали так: сначала мама надевала на шею хомут, а

бабушка шла за плугом. Потом они менялись, другая становилась конем. Я

мечтала скорее вырасти… Жалко было маму и бабушку…

После войны на всю деревню была одна собака (чужая прибилась) и одна

наша курица. Яйца мы не ели. Собирали, чтобы вывести цыплят.

Я пошла в школу… Оторвала со стены кусок старых обоев — это была моя

тетрадка. Вместо резинки — пробка из бутылки. Выросли осенью бураки, так мы

радовались, что сейчас натрем бураков и у нас будут чернила. День-два эта

каша постоит и становится черная. Уже было чем писать.

Еще помню, что мама и я любили вышивать гладью, обязательно чтобы

веселенькие цветочки были. Черных ниток я не любила.

И сейчас не люблю черный цвет…

Зина Гурская -7 лет.

*********************************

Из книги Светланы Алексиевич «Последние свидетели». Все книги Алексиевич были у меня задолго до того, как она получила Нобелевскую премию, чем вызвала ожесточенные споры: достойна или не достойна, позор или гордость… Я думаю, что позор тем, (особенно её коллегам-писателям), которые вместо того, чтобы поздравить, писали мерзкие пасквили, соревнуясь в остроумии. Да, она не Толстой, не Бунин, не Куприн. Она на их славу и не претендует. Она человек, который еще с 70-ых годов прошлого века стал собирать бесценные воспоминания последних живых свидетелей войны. Человек, которые смог их разговорить, которые описал всё это самыми пронзительными словами. Один-единственный человек, которые додумался это сделать, годами собирал, пропустил через своё сердце. А ведь тогда было совершенно не принято рассказывать, как всё было на самом деле. Невероятно, что ей удалось добыть эти свидетельства. Её книги останутся нам, детям, внукам, правнукам и праправнукам. Это самое важное и за это она заслужила свою премию. А всё остальное, что ставят ей в вину, абсолютно неважно.

zelenyislon.livejournal.com

Воспоминание одного человека о войне

Война не обошла меня и мою жену. Жена всю блокаду пережила в Ленинграде, осталась без отца и без матери. Мой отец был в концлагере в Польше. С товарищами устроил побег. Погиб в конце войны 18-го марта 1945 года, за полтора месяца до окончания войны.

Эвакуация

Я, как малолеток, вместе с дедом и бабушкой при подходе немцев эвакуировались поездом из под Воронежа, но отъехали мы недалеко. Впереди немцы разбомбили железную дорогу. Поезд остановился рядом с небольшой деревней. Застрял не только наш поезд с беженцами, но также и военные составы, в том числе и с ранеными.

Пустили люди добрые нас переночевать. Утром проснулся от грохота разорвавшейся близко с домом бомбы. Увидел стоящего перед окном мальчика, по-видимому сына хозяйки дома, с каплями крови на лице от выбитого волной стекол от окна. Что-то кричала бабушка, вбежавшая в комнату, где я спал на полу под окном. Схватив меня, бабушка вытащила, меня ничего не понимающего на улицу. Все что-то кричали и куда-то бежали, а недалеко рвались бомбы. Так меня бабушка дотащила до какого-то рва, где уже согнувшись прятались, прижимаясь ко дну этого рва, много разных людей. Дома многие горели. Всё время громко ревели самолёты и непрерывно рвались поблизости бомбы. Так продолжалось около часа по времени.

Спасительный погреб

Я был ошеломлён всем этим и ничего не понимал, а поэтому не помню чтобы чего-то боялся. Но это было только в начале этого кошмарного сна наяву. Но когда бомбёжка прекратилась на короткое время, бабушка опять меня потащила дальше от железной дороги. Где-то метров через сто мы очутились в погребе, стоящего рядом дома. Там уже находились какие-то люди, которые и приютили нас. Как я понял позже: это был только первый эшелон налёта немецких самолётов на станцию, где скопилось много поездов, ожидавших ремонта дороги.

Через небольшой перерыв налёты возобновились. Тогда-то я и ощутил что такое страх по-настоящему. Бомбы падали беспрерывно с небольшим интервалом по времени. И каждая бомба издавала нарастающий вой. Этот вой сводил с ума, потому что каждый раз этот вой был таким понятным окончанием для меня прямо сейчас моей жизни. Этот нарастающий вой не оставлял надежду на то, что бомба упадёт не на меня, не на нас, находящихся в этом погребе. Почему такая была уверенность я не знаю до сих пор. Проститься с жизнью только один раз — это страшно, а когда бомбёжка не прекращается несколько часов, то можно сойти с ума, в чём я и убедился, когда взрослым стал читать воспоминания побывавших под бомбёжкой других людей. К вечеру бомбёжки прекратились. Выбравшись наверх, бабушка со мною стали искать деда, который ещё до начала бомбёжки, ушёл в ближнюю деревню искать возможности устроиться временно на жильё и узнать возможности дальнейшей эвакуации.

Через небольшой перерыв налёты возобновились. Тогда-то я и ощутил что такое страх по-настоящему. Бомбы падали беспрерывно с небольшим интервалом по времени. И каждая бомба издавала нарастающий вой. Этот вой сводил с ума, потому что каждый раз этот вой был таким понятным окончанием для меня прямо сейчас моей жизни. Этот нарастающий вой не оставлял надежду на то, что бомба упадёт не на меня, не на нас, находящихся в этом погребе. Почему такая была уверенность я не знаю до сих пор. Проститься с жизнью только один раз — это страшно, а когда бомбёжка не прекращается несколько часов, то можно сойти с ума, в чём я и убедился, когда взрослым стал читать воспоминания побывавших под бомбёжкой других людей. К вечеру бомбёжки прекратились. Выбравшись наверх, бабушка со мною стали искать деда, который ещё до начала бомбёжки, ушёл в ближнюю деревню искать возможности устроиться временно на жильё и узнать возможности дальнейшей эвакуации.Как мы нашли друг друга так я и не понял. Наверное люди рассказали деду, что видели нас: бабушку с внуком. Дед рассказал нам, что при возвращении к нам его обстрелял немецкий самолёт. Помогло то, что рядом был овраг, в котором он спрятался.

Долгая дорога в тыл

После встречи мы присоединились к колоне беженцев и поплелись пешком до ближайшей деревни, оставляя за собой в наступившей темноте раненную дымящуюся деревню и зарево вдали полыхающего пожара. По-видимому, это что-то горело в Воронеже или его окрестностях. Когда мы пришли в деревню, то стали проситься на ночлег. В первом доме крепкого строения нам отказали, но во втором бедненьком доме нас пустили. Мы, конечно, были очень рады этому и повалились спать на пол. Других спальных мест просто у них не было. Люди эти жили бедно.

Но радовались мы недолго, так как ночью на нас напали стаи клопов. Предстоял далёкий путь в Саратовскую область к родным, временами останавливаясь в какой-либо деревне на несколько дней, чтобы дед мог подзаработать для нашего существования и дальнейшего продвижения. Дед работал кузнецом. Кузнецов во время войны забрали почти всех на фронт, поэтому деду были рады в деревнях, через которые лежал наш путь спасения. Иногда нас подвозили попутные повозки, а когда приходилось идти пешком, то дед меня иногда вёз на тачке.

Так начиналось моё детство, из которого уже я мало что помню. Вся жизнь пр

олетела так быстро, что трудно становится даже понять свои короткие воспоминания, странички былого. И было ли всё это наяву? Вспоминаю слова бабушки в последние её годы жизни о впечатлении её о прошедшей жизни: «Пролетела жизнь как один день». Для меня они были раньше непонятны. Но только раньше!Как-то, не совсем давно прочитал статью воспоминаний одного автора об ожидании отца после войны и радости встречи с ним: «Урра! Он прибыл с войны живой!»

Родные, ушедшие на фронт

И обожгла она меня горечью прежних моих воспоминаний. Шла война, но мы ничего не знали о судьбе отца, так как писем с фронта не получали. Но за несколько месяцев до конца войны получили от отца с фронта два или три письма. Точно не знаю, так как позже или мать, или отчим их уничтожили. Но радовались мы недолго: пришла похоронка. Это было страшно, произошёл какой-то обрыв в жизни. Мой отец погиб 18-го марта 45-го. До окончания войны оставались считанные дни. Мне было тогда девять лет.

В письмах отец написал, что он был в концлагере в Польше. Перед приходом Красной Армии он вместе с товарищем сбежали и прятались в погребе у местных жителей. При приходе наших войск продолжал воевать уже солдатом. Теперь я думаю, что если бы он вернуся с войны живым, то это было бы плохо для него, так как всех кто побывал в концлагерях Сталин отправлял после возвращения с фронта в советский концлагерь-ГУЛАГ. А оттуда, как я понял читая Солженицина, выхода не было.

После похоронки, когда оставался один, трудно было переживать всякие обиды и неприятности от повседневной жизни того времени, когда только улица, в основном, заполняла мою жизнь. Матери было не до меня. Одиночество без общения с близкими мне людьми давило меня. Мальчикам без отца жить плохо. Сестрёнка была ближе с матерью чем я.

В чужих местах

Летом часто таскался целыми днями по речке с самодельной удочкой, поэтому было легче, как то всё забывалось. Зимой привязывал верёвкой коньки к валенкам. При этом короткой палочкой закручивал верёвку и коньки хорошо держались, так что можно было по наезженной дороге покататься. У ребят была мода тогда: делали из куска проволоки крюки и ими цеплялись за громыхающие, проезжие по накатанной снежной дороге улицы. Но была опасность когда попадались места открытого булыжника без снега. Начал курить с ребятами, но бабушка почувствовала запах от меня, когда перед уходом поцеловала меня. Больше долго не курил.

Мне купили какие-то старые сапоги не по размеру и я всё время натирал ноги. Идти было в школу больно до слёз. Но один мой товарищ вообще в школу не ходил во время слякоти, так как его обувь была непригодна для сырости. Ели в основном картошку, а это было “преимуществом” по сравнению с настоящим временем, так как не надо было готовить несколько блюд и мыть много посуды, а к тому же иметь и холодильник и множество посуды, да мы и мечтать об этом не могли тогда. В коридоре стоял примус, но в конце войны появился керогаз- чудо техники того времени. Это было всё хорошо для нас, так как другие и этог

xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai

Воспоминания немецкого солдата о Великой Отечественной Войне: dfedbees — LiveJournal

Воспоминания немецкого солдата Гельмута Клауссмана, ефрейтора 111-ой пехотной дивизии

Боевой путь

Я начал служить в июне 41-го года. Но я тогда был не совсем военным. Мы назывались вспомогательной частью и до ноября я, будучи шофёром, ездил в треугольнике Вязьма – Гжатск — Орша. В нашем подразделении были немцы и русские перебежчики. Они работали грузчиками. Мы возили боеприпасы, продовольствие.

Вообще перебежчики были с обоих сторон, и на протяжении всей войны. К нам перебегали русские солдаты и после Курска. И наши солдаты к русским перебегали. Помню, под Таганрогом два солдата стояли в карауле, и ушли к русским, а через несколько дней, мы услышали их обращение по радиоустановке с призывом сдаваться. Я думаю, что обычно перебежчики это были солдаты, которые просто хотели остаться в живых. Перебегали обычно перед большими боями, когда риск погибнуть в атаке пересиливал чувство страха перед противником. Мало кто перебегал по убеждениям и к нам и от нас. Это была такая попытка выжить в этой огромной бойне. Надеялись, что после допросов и проверок тебя отправят куда-нибудь в тыл, подальше от фронта. А там уж жизнь как-нибудь образуется.

Потом меня отправили в учебный гарнизон под Магдебург в унтер-офицерскую школу и после неё и весной 42-го года я попал служить в 111-ю пехотную дивизию под Таганрог. Я был небольшим командиром. Но большой военной карьеры не сделал. В русской армии моему званию соответствовало звание сержанта. Мы сдерживали наступление на Ростов. Потом нас перекинули на Северный Кавказ, потом я был ранен и после ранения на самолёте меня перебросили в Севастополь. И там нашу дивизию практически полностью уничтожили. В 43-м году под Таганрогом я получил ранение. Меня отправили лечиться в Германию, и через пять месяцев я вернулся обратно в свою роту. В немецкой армии была традиция — раненых возвращать в своё подразделение и почти до самого конца войны это было так. Всю войну я отвоевал в одной дивизии. Я думаю, это был один из главных секретов стойкости немецких частей. Мы в роте жили как одна семья. Все были на виду друг у друга, все хорошо друг друга знали и могли доверять друг другу, надеяться друг на друга.

Раз в год солдату полагался отпуск, но после осени 43-го года всё это стало фикцией. И покинуть своё подразделение можно было только по ранению или в гробу.

Убитых хоронили по-разному. Если было время и возможность, то каждому полагалась отдельная могила и простой гроб. Но если бои были тяжёлыми и мы отступали, то закапывали убитых кое-как. В обычных воронках из под снарядов, завернув в плащ-накидки, или брезент. В такой яме за один раз хоронили столько человек, сколько погибло в этом бою и могло в неё поместиться. Ну, а если бежали – то вообще было не до убитых.

Наша дивизия входила в 29 армейский корпус и вместе с 16-ой (кажется!) моторизованной дивизией составляла армейскую группу «Рекнаге». Все мы входили в состав группы армий «Южная Украина».

Как мы видели причины войны. Немецкая пропаганда.

В начале войны главным тезисом пропаганды, в которую мы верили, был тезис о том, что Россия готовилась нарушить договор и напасть на Германию первой. Но мы просто оказались быстрее. В это многие тогда верили и гордились, что опередили Сталина. Были специальные газеты фронтовые, в которых очень много об этом писали. Мы читали их, слушали офицеров и верили в это.

Но потом, когда мы оказались в глубине России и увидели, что военной победы нет, и что мы увязли в этой войне, то возникло разочарование. К тому же мы уже много знали о Красной армии, было очень много пленных, и мы знали, что русские сами боялись нашего нападения и не хотели давать повод для войны. Тогда пропаганда стала говорить, что теперь мы уже не можем отступить, иначе русские на наших плечах ворвутся в Рейх. И мы должны сражаться здесь, что бы обеспечить условия для достойного Германии мира. Многие ждали, что летом 42-го Сталин и Гитлер заключат мир. Это было наивно, но мы в это верили. Верили, что Сталин помирится с Гитлером, и они вместе начнут воевать против Англии и США. Это было наивно, но солдатом хотелось верить.

Каких-то жёстких требований по пропаганде не было. Никто не заставлял читать книги и брошюры. Я так до сих пор и не прочитал «Майн камф». Но следили за моральным состоянием строго. Не разрешалось вести «пораженческих разговоров» и писать «пораженческих писем». За этим следил специальный «офицер по пропаганде». Они появились в войсках сразу после Сталинграда. Мы между собой шутили и называли их «комиссарами». Но с каждым месяцем всё становилось жёстче. Однажды в нашей дивизии расстреляли солдата, который написал домой «пораженческое письмо», в котором ругал Гитлера. А уже после войны я узнал, что за годы войны, за такие письма было расстреляно несколько тысяч солдат и офицеров! Одного нашего офицера разжаловали в рядовые за «пораженческие разговоры». Особенно боялись членов НСДАП. Их считали стукачами, потому, что они были очень фанатично настроены и всегда могли подать на тебя рапорт по команде. Их было не очень много, но им почти всегда не доверяли.

Отношение к местному населению, к русским, белорусам было сдержанное и недоверчивое, но без ненависти. Нам говорили, что мы должны разгромить Сталина, что наш враг это большевизм. Но, в общем, отношение к местному населению было правильно назвать «колониальным». Мы на них смотрели в 41-ом как на будущую рабочую силу, как на территории, которые станут нашими колониями.

К украинцам относились лучше. Потому, что украинцы встретили нас очень радушно. Почти как освободителей. Украинские девушки легко заводили романы с немцами. В Белоруссии и России это было редкостью.

На обычном человеческом уровне были и контакты. На Северном Кавказе я дружил с азербайджанцами, которые служили у нас вспомогательными добровольцами (хиви). Кроме них в дивизии служили черкесы и грузины. Они часто готовили шашлыки и другие блюда кавказской кухни. Я до сих пор эту кухню очень люблю. С начала их брали мало. Но после Сталинграда их с каждым годом становилось всё больше. И к 44-му году они были отдельным большим вспомогательным подразделением в полку, но командовал ими немецкий офицер. Мы за глаза их звали «Шварце» — чёрные ( ;-))))

Нам объясняли, что относится к ним надо, как боевым товарищам, что это наши помощники. Но определённое недоверие к ним, конечно, сохранялось. Их использовали только как обеспечивающих солдат. Они были вооружены и экипированы хуже.

Иногда я общался и с местными людьми. Ходил к некоторым в гости. Обычно к тем, кто сотрудничал с нами или работал у нас.

Партизан я не видел. Много слышал о них, но там где я служил их не было. На Смоленщине до ноября 41-го партизан почти не было.

К концу войны отношение к местному населению стало безразличным. Его словно бы не было. Мы его не замечали. Нам было не до них. Мы приходили, занимали позицию. В лучшем случае командир мог сказать местным жителям, что бы они убирались подальше, потому, что здесь будет бой. Нам было уже не до них. Мы знали, что отступаем. Что всё это уже не наше. Никто о них не думал…

Об оружии.

Главным оружием роты были пулемёты. Их в роте было 4 штуки. Это было очень мощное и скорострельное оружие. Нас они очень выручали. Основным оружием пехотинца был карабин. Его уважали больше чем автомат. Его называли «невеста солдата». Он был дальнобойным и хорошо пробивал защиту. Автомат был хорош только в ближнем бою. В роте было примерно 15 — 20 автоматов. Мы старались добыть русский автомат ППШ. Его называли «маленький пулемёт». В диске было кажется 72 патрона и при хорошем уходе это было очень грозное оружие. Ещё были гранаты и маленькие миномёты.

Ещё были снайперские винтовки. Но не везде. Мне под Севастополем выдали снайперскую русскую винтовку Симонова. Это было очень точное и мощное оружие. Вообще русское оружие ценилось за простоту и надёжность. Но оно было очень плохо защищено от коррозии и ржавчины. Наше оружие было лучше обработано.

Артиллерия

Однозначно русская артиллерия намного превосходила немецкую. Русские части всегда имели хорошее артиллерийское прикрытие. Все русские атаки шли под мощным артиллерийским огнём. Русские очень умело маневрировали огнём, умели его мастерски сосредотачивать. Отлично маскировали артиллерию. Танкисты часто жаловались, что русскую пушку увидишь только тогда, когда она уже по тебе выстрелила. Вообще, надо было раз побывать по русским артобстрелом, что бы понять, что такое русская артиллерия. Конечно, очень мощным оружием был «шталин орган» — реактивные установки. Особенно, когда русские использовали снаряды с зажигательной смесью. Они выжигали до пепла целые гектары.

О русских танках.

Нам много говорили о Т-34. Что это очень мощный и хорошо вооружённый танк. Я впервые увидел Т-34 под Таганрогом. Два моих товарища назначили в передовой дозорный окоп. Сначала назначили меня с одним из них, но его друг попросился вместо меня пойти с ним. Командир разрешил. А днём перед нашими позициями вышло два русских танка Т-34. Сначала они обстреливали нас из пушек, а потом, видимо заметив передовой окоп, пошли на него и там один танк просто несколько раз развернулся на нём, и закопал их обоих заживо. Потом они уехали.

Мне повезло, что русские танки я почти не встречал. На нашем участке фронта их было мало. А вообще у нас, пехотинцев всегда была танкобоязнь перед русскими танками. Это понятно. Ведь мы перед этими бронированными чудовищами были почти всегда безоружны. И если не было артиллерии сзади, то танки делали с нами что хотели.

О штурмовиках.

Мы их называли «Русише штука». В начале войны мы их видели мало. Но уже к 43-му году они стали очень сильно нам досаждать. Это было очень опасное оружие. Особенно для пехоты. Они летали прямо над головами и из своих пушек поливали нас огнём. Обычно русские штурмовики делали три захода. Сначала они бросали бомбы по позициям артиллерии, зениток или блиндажам. Потом пускали реактивные снаряды, а третьим заходом они разворачивались вдоль траншей и из пушек убивали всё в них живое. Снаряд, взрывавшийся в траншее, имел силу осколочной гранаты и давал очень много осколков. Особенно угнетало, то, сбить русский штурмовик из стрелкового оружия было почти невозможно, хотя летал он очень низко.

О ночных бомбардировщиках

По-2 я слышал. Но сам лично с ними не сталкивался. Они летали по ночам и очень метко кидали маленькие бомбы и гранаты. Но это было скорее психологическое оружие, чем эффективное боевое.

Но вообще, авиация у русских была, на мой взгляд, достаточно слабой почти до самого конца 43 года. Кроме штурмовиков, о которых я уже говорил, мы почти не видели русских самолётов. Бомбили русские мало и не точно. И в тылу мы себя чувствовали совершенно спокойно.

Учёба.

В начале войны учили солдат хорошо. Были специальные учебные полки. Сильной стороной подготовки было то, что в солдате старались развить чувство уверенности в себе, разумной инициативы. Но было очень много бессмысленной муштры. Я считаю, что это минус немецкой военной школы. Слишком много бессмысленной муштры. Но после 43-го года учить стали всё хуже. Меньше времени давали на учёбу и меньше ресурсов. И в 44-ом году стали приходить солдаты, которые даже стрелять толком не умели, но за то хорошо маршировали, потому, что патронов на стрельбы почти не давали, а вот строевой фельдфебели с ними занимались с утра и до вечера. Хуже стала и подготовка офицеров. Они уже ничего кроме обороны не знали и, кроме как правильно копать окопы ничего не умели. Успевали только воспитать преданность фюреру и слепое подчинение старшим командирам.

Еда. Снабжение.

Кормили на передовой неплохо. Но во время боёв редко было горячее. В основном ели консервы.

Обычно утром давали кофе, хлеб, масло (если было) колбасу или консервированную ветчину. В обед – суп, картофель с мясом или салом. На ужин каша, хлеб, кофе. Но часто некоторых продуктов не было. И вместо них могли дать печенье или к примеру банку сардин. Если часть отводили в тыл, то питание становилось очень скудным. Почти впроголодь. Питались все одинаково. И офицеры и солдаты ели одну и ту же еду. Я не знаю как генералы – не видел, но в полку все питались одинаково. Рацион был общий. Но питаться можно было только у себя в подразделении. Если ты оказывался по какой-то причине в другой роте или части, то ты не мог пообедать у них в столовой. Таков был закон. Поэтому при выездах полагалось получать паёк. А вот у румын было целых четыре кухни. Одна — для солдат. Другая — для сержантов. Третья — для офицеров. А у каждого старшего офицера, у полковника и выше — был свой повар, который готовил ему отдельно. Румынская армия была самая деморализованная. Солдаты ненавидели своих офицеров. А офицеры презирали своих солдат. Румыны часто торговали оружием. Так у наших «чёрных» («хиви») стало появляться хорошее оружие. Пистолеты и автоматы. Оказалось, что они покупали его за еду и марки у соседей румын…

Об СС

Отношение к СС было неоднозначным. С одной стороны они были очень стойкими солдатами. Они были лучше вооружены, лучше экипированы, лучше питались. Если они стояли рядом, то можно было не бояться за свои фланги. Но с другой стороны они несколько свысока относились к Вермахту. Кроме того, их не очень любили из-за крайней жестокости. Они были очень жестоки к пленным и к мирному населению. И стоять рядом с ними было неприятно. Там часто убивали людей. Кроме того, это было и опасно. Русские, зная о жестокости СС к мирному населению и пленным, эсэсовцев в плен не брали. И во время наступления на этих участках мало кто из русских разбирался, кто перед тобой эссэман или обычный солдат вермахта. Убивали всех. Поэтому за глаза СС иногда называли «покойниками».

Помню, как в ноябре 42 года мы однажды вечером украли у соседнего полка СС грузовик. Он застрял на дороге, и его шофёр ушёл за помощью к своим, а мы его вытащили, быстро угнали к себе и там перекрасили, сменили знаки различия. Они его долго искали, но не нашли. А для нас это было большое подспорье. Наши офицеры, когда узнали — очень ругались, но никому ничего не сказали. Грузовиков тогда оставалось очень мало, а передвигались мы в основном пешком.

И это тоже показатель отношения. У своих (Вермахта) наши бы никогда не украли. Но эсэсовцев недолюбливали.

Солдат и офицер

В Вермахте всегда была большая дистанция между солдатом и офицером. Они никогда не были с нами одним целым. Несмотря на то, что пропаганда говорила о нашем единстве. Подчёркивалось, что мы все «камрады», но даже взводный лейтенант был от нас очень далёк. Между ним и нами стояли ещё фельдфебели, которые всячески поддерживали дистанцию между нами и ими, фельдфебелями. И уж только за ними были офицеры. Офицеры, обычно с нами солдатами общались очень мало. В основном же, всё общение с офицером шло через фельдфебеля. Офицер мог, конечно, спросить что-то у тебя или дать тебе какое-то поручение напрямую, но повторюсь – это было редко. Всё делалось через фельдфебелей. Они были офицеры, мы были солдаты, и дистанция между нами была очень большой.

Ещё большей эта дистанция была между нами и высшим командованием. Мы для них были просто пушечным мясом. Никто с нами не считался и о нас не думал. Помню в июле 43-го, под Таганрогом я стоял на посту около дома, где был штаб полка и в открытое окно услышал доклад нашего командира полка какому-то генералу, который приехал в наш штаб. Оказывается, генерал должен был организовать штурмовую атаку нашего полка на железнодорожную станцию, которую заняли русские и превратили в мощный опорный пункт. И после доклада о замысле атаки наш командир сказал, что планируемые потери могут достигнуть тысячи человек убитыми и ранеными и это почти 50% численного состава полка. Видимо командир хотел этим показать бессмысленность такой атаки. Но генерал сказал:

— Хорошо! Готовьтесь к атаке. Фюрер требует от нас решительных действий во имя Германии. И эта тысяча солдат погибнет за фюрера и Фатерлянд!

И тогда я понял, что мы для этих генералов никто! Мне стало так страшно, что это сейчас невозможно передать. Наступление должно было начаться через два дня. Об этом я услышал в окно и решил, что должен любой ценой спастись. Ведь тысяча убитых и раненых это почти все боевые подразделения. То есть, шансов уцелеть в этой атаке у меня почти небыло. И на следующий день, когда меня поставили в передовой наблюдательный дозор, который был выдвинут перед нашими позициями в сторону русских, я задержался, когда пришёл приказ отходить. А потом, как только начался обстрел, выстрелил себе в ногу через буханку хлеба (при этом не возникает порохового ожога кожи и одежды) так, что бы пуля сломала кость, но прошла навылет. Потом я пополз к позициям артиллеристов, которые стояли рядом с нами. Они в ранениях понимали мало. Я им сказал, что меня подстрелил русский пулемётчик. Там меня перевязали, напоили кофе, дали сигарету и на машине отправили в тыл. Я очень боялся, что в госпитале врач найдёт в ране хлебные крошки, но мне повезло. Никто ничего не заметил. Когда через пять месяцев в январе 1944-го года я вернулся в свою роту, то узнал, что в той атаке полк потерял девятьсот человек убитыми и ранеными, но станцию так и не взял…

Вот так к нам относились генералы! Поэтому, когда меня спрашивают, как я отношусь к немецким генералам, кого из них ценю как немецкого полководца, я всегда отвечаю, что, наверное, они были хорошими стратегами, но уважать их мне совершенно не за что. В итоге они уложили в землю семь миллионов немецких солдат, проиграли войну, а теперь пишут мемуары о том, как здорово воевали и как славно побеждали.

Самый трудный бой

После ранения меня перекинули в Севастополь, когда русские уже отрезали Крым. Мы летели из Одессы на транспортных самолётах большой группой и прямо у нас на глазах русские истребители сбили два самолёта битком набитых солдатами. Это было ужасно! Один самолёт упал в степи и взорвался, а другой упал в море и мгновенно исчез в волнах. Мы сидели и бессильно ждали кто следующий. Но нам повезло – истребители улетели. Может быть у них кончалось горючее или закончились патроны. В Крыму я отвоевал четыре месяца.

И там, под Севастополем был самый трудный в моей жизни бой. Это было в первых числах мая, когда оборона на Сапун горе уже была прорвана, и русские приближались к Севастополю.

Остатки нашей роты – примерно тридцать человек — послали через небольшую гору, что бы мы вышли атакующему нас русскому подразделению во фланг. Нам сказали, что на этой горе никого нет. Мы шли по каменному дну сухого ручья и неожиданно оказались в огненном мешке. По нам стреляли со всех сторон. Мы залегли среди камней и начали отстреливаться, но русские были среди зелени – их было невидно, а мы были как на ладони и нас одного за другим убивали. Я не помню, как, отстреливаясь из винтовки, я смог выползти из под огня. В меня попало несколько осколков от гранат. Особенно досталось ногам. Потом я долго лежал между камней и слышал, как вокруг ходят русские. Когда они ушли, я осмотрел себя и понял, что скоро истеку кровью. В живых, судя по всему, я остался один. Очень много было крови, а у меня ни бинта, ничего! И тут я вспомнил, что в кармане френча лежат презервативы. Их нам выдали по прилёту вместе с другим имуществом. И тогда я из них сделал жгуты, потом разорвал рубаху и из неё сделал тампоны на раны и притянул их этими жгутами, а потом, опираясь на винтовку и сломанный сук стал выбираться.

Вечером я выполз к своим.

В Севастополе уже полным ходом шла эвакуация из города, русские с одного края уже вошли в город, и власти в нём уже не было никакой.

Каждый был сам за себя.

Я никогда не забуду картину, как нас на машине везли по городу, и машина сломалась. Шофёр взялся её чинить, а мы смотрели через борт вокруг себя. Прямо перед нами на площади несколько офицеров танцевали с какими-то женщинами, одетыми цыганками. У всех в руках были бутылки вина. Было какое-то нереальное чувство. Они танцевали как сумасшедшие. Это был пир во время чумы.

Меня эвакуировали с Херсонеса вечером 10-го мая уже, после того как пал Севастополь. Я не могу вам передать, что творилось на этой узкой полоске земли. Это был ад! Люди плакали, молились, стрелялись, сходили с ума, насмерть дрались за место в шлюпках. Когда я прочитал где-то мемуары какого-то генерала — болтуна, который рассказывал о том, что с Херсонеса мы уходили в полном порядке и дисциплине, и что из Севастополя были эвакуированы почти все части 17 армии, мне хотелось смеяться. Из всей моей роты в Констанце я оказался один! А из нашего полка оттуда вырвалось меньше ста человек! Вся моя дивизия легла в Севастополе. Это факт!

Мне повезло потому, что мы раненые лежали на понтоне, прямо к которому подошла одна из последних самоходных барж, и нас первыми загрузили на неё.

Нас везли на барже в Констанцу. Всю дорогу нас бомбили и обстреливали русские самолёты. Это был ужас. Нашу баржу не потопили, но убитых и раненых было очень много. Вся баржа была в дырках. Что бы не утонуть, мы выбросили за борт всё оружие, амуницию, потом всех убитых и всё равно, когда мы пришли в Констанцу, то в трюмах мы стояли в воде по самое горло, а лежачие раненые все утонули. Если бы нам пришлось идти ещё километров 20 мы бы точно пошли ко дну! Я был очень плох. Все раны воспались от морской воды. В госпитале врач мне сказал, что большинство барж было наполовину забито мертвецами. И что нам, живым, очень повезло.

Там, в Констанце я попал в госпиталь и на войну уже больше не попал.

См.также:

Оккупированный Киев на венгерских фотографиях

«Сигналы» прошлого

Волховская битва из немецкого альбома.

Фотограф Франц Грассер в Белгородской области. 1943

Фотографии Франца Грассера. Восточный фронт ВМВ

dfedbees.livejournal.com

«Воспоминания о войне» читать онлайн книгу автора Николай Никулин на MyBook.ru

Ох, даже не знаю, что писать. Потому что если напишу, что не согласна с книгой, так скажут, что Я приукрашиваю войну, воспитанная пропагандой, и т.д. и т.п.

Но и согласиться с книгой Никулина не могу. Не с теми фактами, которые изложены в книге, а с тем, КАК поданы.

В аудиоварианте есть хвалебное предисловие, в котором говориться, что главное, что хотел показать Никулин, это то, что война — это грязь. Лично Я это всегда (ну может кроме самого розового детства) знала, для этого Никулин мне был не нужен. Ни на что он мне глаза не открыл, потому что практически многое из того, что он пишет, Я знала. Вернее не то, чтобы вот прям факты точные знала, но Я не дура, поэтому прекрасно знаю, чем все могло обернуться и для мирного немецкого населения, и вообще о поведении на войне. Но читать было мерзко. Лично для меня эта книга показала только одно — самого Никулина. И как бы его не хвалили, и как бы не говорили, какой это умнейший и светлейший человек был, но не поверю в это ни за что. Потому что умнейший и светлейший бы не написал такую книгу. Это Я не к тому, что надо скрывать и приукрашивать правду о войне. Люди должны это знать, но вот подавать так, как подал Никулин… Когда человек сознательно не говорит, не вспоминает о хороших людях, изредка что-то вставляет, что типа они были, но мало, и тут же все плохие, о плохих… И все кругом такие плохие, ужасные, один он белый и пушистый.

Дальше…

Если честно, такое ощущение у меня было, что попала в яму с навозом. Только навоз — это не сама война, хотя реально, она хуже, чем навоз, а вот то, как он все это преподносит. Хотела бросить после первого же часа прослушивания, чтобы понять, а к чему он ведет, зачем, и вообще, чтобы аргументированно не соглашаться с позицией автора, надо прочитать до конца. Вот и мучилась.

Вот таким маленьким и обиженным он и остался на всю войну. Вообще, когда его слушаешь, вообще непонятно, а как победили-то? Все бежали, их стреляли заградотряды (причем в конце книги он признает, что они все-таки иногда были реально нужны), клали гору трупов, ничего не защищая и не беря новых высот, а немцы такие все белые и пушистые получились, ВСЕХ своих убитых хоронили, хоронили в гробах, прям такие цивилизованные-цивилизованные, в отличии от нас, дикарей. Да, хоронили. Но чтобы всех..это просто не реально. И безусловно, Васильев (кстати, к нему, по утверждениям тех, кто знал Никулина лично, он относился уважительно и его книги ему нравились) выдумал то, что немцы своих раненых пристреливали. Там же цивилизация, что ты…

И по поводу того, как портили фарфор и прочее. Шли мужики, которые такого в глаза не видели, шли озлобленные, видя свою разрушенную страну, убитых друзей, родных, умирающих с голоду детей… Разрушенные Петергоф, Пушкин… Которые до сих пор восстанавливают и не могут восстановить. И удержаться от злобы на все это… Лично Я в ни камень не брошу. Не уверена, что сама смогла бы. Честь и хвала тем, кто удержался.

А во всем остальном.. очень много вопросов. Пройдусь пока по просто по оценкам того, что он пишет. На мой взгляд, неправильно, когда рядовой пытается оценить действия офицеров, особенно не тех, кто рядом, а тех, кто намного выше. Снизу видно намного меньше. Не говоря уж о том, что опыта организации ведения военных действий — никакого. И такая детская обида, что у офицеров паек больше. Так им и думать надо было побольше. И все офицеры у него.. такие мерзкие, тоже обида говорит. Можно подумать, что офицеры не гибли, да они зачастую гибли еще и первыми.. И как можно сказать, что посылать под пули других легче, чем самому идти. Да, безусловно, под пули идти страшно, подчас, наверное, вообще невозможно. Да, есть такие, которым лишь бы самим не идти. Но если человек нормальный, то каково отправлять других под пули, зная, что бОльшая часть их них погибнет, и с этим потом жить всю жизнь! Ну допустим, он считал, что среди офицеров все уроды, которые лучше других пошлют. Но ведь он не писал, что конкретно тем людям так было легче, он писал, что это вообще легче!!!! То есть он лично так считает!!! Но это скорее его характеризует.

У меня бабушкин брат лежит как раз там, на Синявинских высотах. И казалось бы мне как раз и утверждать, что зачем его там положили… Но не могу. Не могу утверждать, что без его гибели бы прекрасно обошлись бы.

Как-то всем Никулин в душу плюнул. Снабженцы у него все жлобы, только с целью нажиться… У меня дядя — он мальчишкой пошел на фронт, его обучили и отправили, Я не знаю кем, но какие-то войска были на мотоциклах. И он часть времени был снабженцем. Угу, по мнению Никулина зажравшимся тыловиком. Но если они все были тыловики, кто под пулями им доставлял боеприпасы, провиант???

У моего дяди два ордена Красной звезды. Да, Никулин и его «приложил», они же все понапокупали себе орденов и медалей. Только вот неувязочка. Вроде как покупали уже перед окончанием, у него второй — да, в 45 получен, за Берлинскую операцию. А вот первый — в самом начале 44, за действия в 43 году. Когда еще не покупали вроде как. И не хвастался он ими никогда. Я про то, что у него орден есть, узнала уже когда замужем была, у меня уже сын родился. А о том, что орден был не один, а два, узнала в этом году. Уже через много лет после его смерти. Когда в интернете нашла выложенные документы о его награждении. Покупать и молчать про них? Странная логика.

И когда Я читала скупые строки приказа… Я с ужасом представляла, а что за ними стоит…

Под бомбежкой рассредотачивать машины с боеприпасами… Тыловая крыса совсем.. :(((

Мне грустно. победивших нет, все они спились..приложил всех, и моего деда, который пошел добровольцем на фронт не зеленым мальчишкой, а мужчиной 40 лет, образованным, думаю прекрасно понимавшим, что победа не дастся малой кровью, потому что он уже тогда видимо пост занимал достаточно высокий. У него бронь была. И трое дочерей. И он пошел их защищать, хотя прекрасно мог бы и в тылу отсидеться. Да, воевал он не очень долго, потому что после ранения его на какое-то время отправили писарем в воронежскую комендатуру… Угу, еще одна тыловая крыса, жаждущая отсидеться… Его комендант оттуда больше на фронт не отпустил. Потому что дед был намного больше его образован, он числился писарем, а фактически был помощником коменданта. Тыловая крыса… Он же и работников комендатур, и писарей, всех приложил. В том числе и моего деда. Которого от смерти спасла… сбившаяся пряжка ремня. Его ранило в руку, а дальше пуля пошла в живот… Он и боль почувствовал резкую, а тогда ранение в живот… И когда ему медсестра стала перевязывать руку, он ей сказал: да брось ты руку, меня в бок ранило… Она посмотрела.. А там пряжка сбилась ремня и пули или осколок, не знаю, что там было, аккурат в нее и попал. Она выгнулась в обратную сторону, но ранения не допустила… Огромный синяк был. Вот деда как раз он приложил по полной… Он же у меня активный комсомолец, коммунист… В гражданскую за бандами гонялся… А потом большой пост занимал. Это уже после ВОВ. Жлоб.. Может и среди вас мало кто поверит, что был он кристально честным человеком. Никакими льготами не пользовались, жили с бабушкой достаточно бедно. Ну, может, получше многих, но на его только зарплату, пятерых содержать.. Главное достижение — все три дочери с высшим образованием. У мамы, младшей, тогда уже полегче жилось, даже приданое было. Целый половник!!! Правда, не новый, бабушка отдала свой. Теперь этот половник у меня. Я им пользуюсь. Да, были и те, кто и во время войны, жили очень неплохо. И Я про них знаю. Но… не все же такие, нельзя, как Никулин всех, под одну гребенку!