Гражданская война в Испании в 1930-х

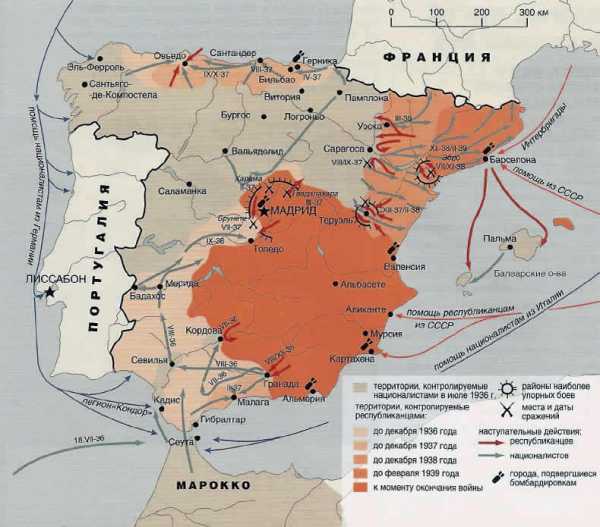

Гражданская война в Испании в 1936—1939 годах была между правительством испанского Народного фронта и оппозиционной ей испанской военно-националистической диктатурой, поддержанной фашистской Италией, нацистской Германией и Португалией. В результате этого конфликта была ликвидирована Испанская республика и свергнуто правительство, пользовавшееся поддержкой СССР.

Мятеж против республиканского правительства начался вечером 17 июля 1936 года. Сегодня мы хотим поделиться с вами редкими кадрами о трехлетнем противостоянии правительства и оппозиции.

Первое правительство Второй Испанской республики

Рабочие на баррикадах. Барселона 1936 год

Похороны антифашистской деятельницы. Мадрид 1936 год

Сгоревшие автомобили после разгрома оппозиции. Барселона 1936 год

Сдавшегося испанского мятежника ведут на военный суд. Мадрид 27 июля 1936 года

Футболисты поддерживают антифашистские бригады. Мадрид 1937 год

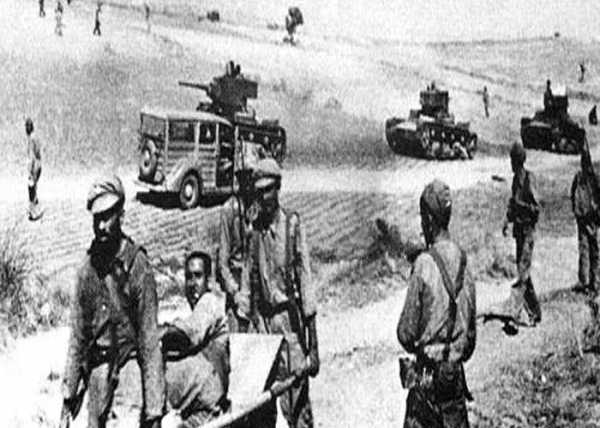

Отряд националистов

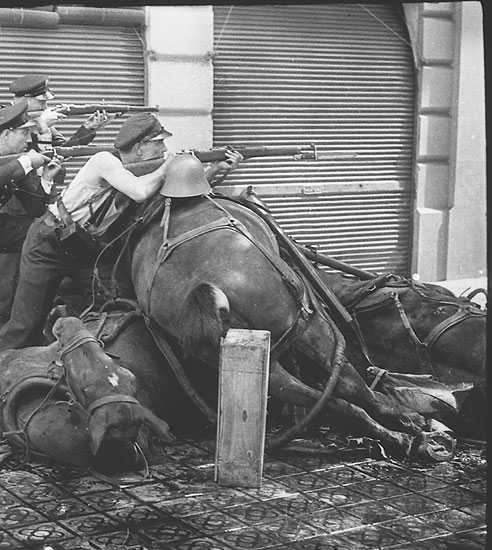

Баррикады из убитых лошадей. Барселона. Июль 1936 года

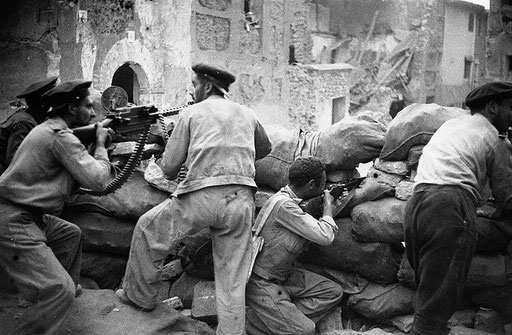

Уличные бои между мятежниками-франкистами и народной милицией в районе мадридской казармы Монтанья. 30 июля 1936-го

Солдат-фалангист бросает гранату через забор с колючей проволокой в отряд бойцов республиканской армии в Бургосе. 12 сентября 1936 года.

Митинг анархистов на стадионе в Мадриде. 1936 год

Фалангистские стрелки и пулеметчик на позиции вдоль скалистого фронта Уэска в северной Испании. 30 декабря 1936 года

Войска националистов на дороге Мадрид-Сарагоса, у города Гвадалахара. 29 марта 1937 года

Республиканские солдаты общаются с иностранными журналистами. В центре спиной к объективу стоит Э. Хемингуэй. 1937 год

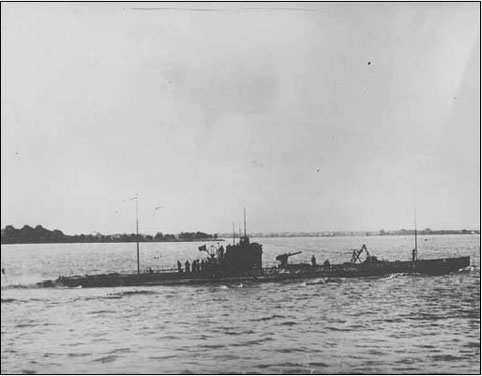

Подводная лодка республиканцев «С-4» (советского производства). 17 сентября 1937-го

На баррикадах Арагоны. 1938 год

В этом взрыве пятиэтажного здания Каса Бланка в Мадриде погибли 300 фашистов. 19 марта 1938 года. Правительственные лоялисты прорыли туннель на 548 метров за полгода до этого дня, чтобы подложить мины

Переход испанскими беженцами границы с Францией. 28 января 1939-го

Франкисты на военный парад в Барселоне. 25 февраля 1939 года

Республиканцы идут во французский лагерь для интернированных лиц. Франция, март 1939 года

Гражданская война обошлась Испании в 450 тысяч погибших (5% довоенного населения). По приблизительным подсчетам, погибло 320 тысяч сторонников республики и 130 тысяч националистов. Каждый пятый погибший стал жертвой не собственно военных действий, а политических репрессий по обе стороны фронта. По окончании войны страну покинули более 600 тысяч испанцев, среди них было немало интеллектуалов, таких как Пабло Пикассо и Ортега-и-Гассет.

распечатать Обсудить статью diletant.mediaЧем занимались сталинские «отпускники» в Испании 1936-1939 годов: rudy_ogon — LiveJournal

1 апреля 1939 года закончилась война в Испании«Любопытно, что в России до сих пор бытует убеждение, что Сталин «спасал испанскую демократию» (!!!). Между тем Мансанарес считает подобный тезис абсурдным, поскольку «сталинизм и демократия — понятия диаметрально противоположные».»

80 лет назад началась гражданская война в Испании. Была ли эта она столкновением демократии и фашизма, и что о ней скрывал СССР рассказал испанский историк Сесар Видаль Мансанарес.

Гражданская война, бушевавшая в Испании с 18 июля 1936 по апрель 1939 года, стала трагедией для страны и ее народа, считает мадридский историк и писатель Сесар Видаль Мансанарес. Этот конфликт, стоивший Испании миллион жизней, до сих пор оценивался по-разному. Советские историки, например, рассматривали его как первое в Европе столкновение сил демократии, представленных Народным фронтом из либеральных и левых партий, и фашизмом в лице испанских генералов.

При этом роль советских военных, направленных на Пиренеи, по официальной версии, спасать демократию, по выражению историка, «явно романтизировалась». Доктор Видаль Мансанарес, автор десятка монографий об этой войне, считает подобный подход ошибочным.

«К середине 1936 года в Испании сложилась критическая ситуация», — рассказал исследователь. В стране хозяйничали противоборствующие вооруженные группировки. Одни добивались «немедленной пролетарской революции по советским рецептам», другие — восстановления монархии, упраздненной в 1931 году, третьи — «фашизма итальянского образца». Ежедневно в терактах гибли люди: в основном случайные прохожие, совершались грабежи, поджоги церквей и монастырей. А правительство Народного фронта, «погрязшее во внутренних распрях», на эту ситуацию «практически не реагировало».

Особую озабоченность генералитета в 1936 году вызывали планы баскских и каталонских сепаратистов, которые, пользуясь хаосом, декларировали неминуемый выход своих регионов из состава Испании, что «означало развал страны». Ну а непосредственным поводом к восстанию военных и началу войны послужило убийство 13 июля сторонниками Народного фронта известного оппозиционера Хосе Кальво Сотело.

Советский Союз тут же пришел на помощь Народному фронту, напомнил историк. В Испанию было направлено оружие и военные специалисты. Последних в России до сих пор почему-то называют добровольцами, самостоятельно решившими отправиться на испанскую войну. И это притом, что из воспоминаний этих военных, известно, что об Испании им сообщалось начальством лишь на вокзале в Москве — перед отправкой. До этого они понятия не имели, куда предстоит ехать и чем заниматься.

Любопытно, что в России до сих пор бытует убеждение, что Сталин «спасал испанскую демократию» (!!!). Между тем Мансанарес считает подобный тезис абсурдным, поскольку «сталинизм и демократия — понятия диаметрально противоположные».

К тому же Народный фронт, по его выражению, никогда не олицетворял демократию. В нем доминировали радикалы, выступавшие за применение в Испании советского опыта диктатуры пролетариата. Кое-что им удалось реализовать до войны, кое-что после ее начала. Речь шла, в частности, об экспроприации частной собственности — банков, предприятий и сельхозугодий, отметил Видаль Мансанарес.

Впрочем, продолжает исследователь, наибольший «успех» был достигнут Народным фронтом по части внедрения советского опыта репрессий. Так, в словаре испанцев до сих пор существует слово «ЧК» — синоним любой зловещей организации.

Дело в том, что контингент из двух тысяч советских военных, прибывших в Испанию, почти наполовину состоял из работников НКВД. У них имелось спецзадание — создать органы госбезопасности, что и было сделано. В городских районах, в поселках и на предприятиях появились организации, названные по известной аналогии — ЧК. Их сотрудники занялись массовыми чистками по сталинским образцам.

Особо активно, по мнению Видаля Мансанареса, эмиссары НКВД действовали, когда речь заходила о ликвидации «крамолы» в рядах самого Народного фронта. В 1937 году они уничтожили участников так называемого «анархо-троцкистского заговора».

На самом деле никакого заговора не было, подчеркнул историк. Просто Сталин «завидовал популярности испанских анархистов и левых коммунистов» из Объединенной рабочей марксисткой партией (ПОУМ). Ее лидер Андреу Нина после зверских пыток был казнен сотрудниками НКВД.

Но «вершиной чекистской активности», по выражению эксперта, стало уничтожение видных представителей мадридской интеллигенции. Это произошло в поселке Паракуэльяс, недалеко от построенного впоследствии международного аэропорта Барахас. Расстрелы начались 7 ноября 1936 года — в ознаменование Октябрьской революции — и продолжались до середины декабря. Видаль Мансанарес приводит цифру в 8 тысяч расстрелянных. Среди них были «выдающиеся ученые, университетские профессора, известные литераторы, врачи, инженеры, священнослужители».

Тысячи ни в чем не повинных людей были уничтожены усилиями советских и испанских чекистов и в других регионах Испании. Репрессиям подвергались представители всех социальных слоев. Причиной, по которой человек обрекался на смерть, как указывает историк, могла стать не только связь с военными, но и, к примеру, его религиозность — крестик или образок на шее. Впрочем, поводом для казни мог служить и такой «признак враждебной социальной принадлежности», как ношение очков. Репрессии продолжались до поражения Народного фронта в гражданской войне весной 1939 года.

Тайна золота республиканской Испании

Одной из самых темных страниц остается история «испанского золота», вывезенного в Советский Союз.

«Операция «Х» — так кодировалась в документах Наркомата обороны СССР и НКВД программа помощи Советского Союза республиканской Испании. Впервые это название появилось в протоколах заседания Политбюро в конце сентября 1936 года. К тому времени поднявшие мятеж в Испании франкисты уже создали плацдарм на юге страны, захватив значительную часть территории. Они получали щедрую помощь из нацистской Германии и фашистской Италии: самолеты, танки, артиллерийские орудия, снаряды и авиабомбы, стрелковое оружие…

Муссолини направил в Испанию также своих собственных солдат (целый экспедиционный корпус, включающий эскадрилью бомбардировщиков), а Гитлер – специальное авиасоединение, известное как легион «Кондор». Печально известное: 26 апреля 1937 года легион «Кондор» стер с лица земли маленький городок Гернику, центр древней культуры. Трагедия Герники благодаря знаменитой картине Пабло Пикассо стала символом бессмысленной жестокости войны.

Что касается советской поддержки республиканской Испании, то она особено подробно описана в небольшой, малотиражной, но очень интересной книжке, вышедшей в начале «нулевых» в Москве, в серии «Первая монография» Ассоциации исследователей российского общества ХХ века. В издательских проектах этой ассоциации принимали участие и немцы. Монографию написал Юрий Рыбалкин — военный историк, занимающийся этой темой.

Главными направлениями «Операции «Икс» были военно–техническая помощь республиканскому правительству, деятельность военных советников, подготовка военных специалистов армии республики и непосредственное участие в боевых действиях советских добровольцев. За годы гражданской войны, как пишет Рыбалкин, Советский Союз передал испанцам около 650 самолетов, более тысячи артиллерийских орудий, танки, пулеметы, несколько торпедных катеров и почти полмиллиона винтовок. Причем, в Испанию отправляли не только старье, но и современные истребители И-15 и И-16, бомбардировщики, которые испанцы называли русскими именами («Наташки» и «Катюшки»), а также танки и бронеавтомобили.

Правда, по сравнению с помощью, которую оказывали франкистам Гитлер и Муссолини, объемы военно-технической помощи СССР республиканцам были скромными: Советский Союз поставил в два раза меньше артиллерийских орудий, в два с половиной раза меньше самолетов, в три раза меньше танков и бронеавтомобилей. «Это обуславливалось как экономическими возможностями СССР, так и политическими причинами, – подчеркивает Юрий Рыбалкин. – Позиция Сталина в отношении Испанской республики менялась в зависимости от его настроения, от обстановки на фронтах и на международной арене. Постепенно интерес Сталина к Испании пропал, даже, наоборот, сменился неприятием. Известно много обращений республиканского правительства к СССР за помощью, которые Сталин просто игнорировал».

Советских военных советников было в Испании тоже недостаточно: 600 человек за все время войны, с 1936 по 1939 годы. Но уже в начале 1939 года число их сократилось до 84 человек. Лишь очень немногие советские советники знали испанский язык. Они были незнакомы с нравами и обычаями испанцев, поэтому им приходилось долго срабатываться с республиканскими командирами, к которым их прикрепляли. Да и менялись советники часто: многих неожиданно отзывали на родину, где их тут же арестовывали.

Кроме того, из Москвы поступали, как замечает в своей книге российский историк, «противоречивые и не всегда оправданные указания». Проще говоря, Сталин и Ворошилов определяли направления главных ударов, тактику и даже конкретные действия отдельных подразделений, не зная ни боевых условий, ни состояния войск, ни даже топографии оперативных участков. Один из приказов наркома обороны Ворошилова, касавшихся Сарагосской операции, выглядел так: «Собери мощный кулак в одно место, запасись резервом и дуй в наиболее чувствительное место противника».

Особое внимание Рыбалкин уделяет и непосредственному участию советских военных в боевых действиях против Франко. Потери были очень большие. Советская техника уступала новым немецким самолетам, которые Гитлер поставил франкистам. Сказывалось также отсутствие боевого, да и просто летного опыта. Многие до отправки в Испанию налетали всего по 30-40 часов, тогда как немецкие и итальянские пилоты, воевавшие на стороне Франко, — в десять раз больше. Отсюда, например, высокий процент аварий и катастроф (только за полтора года испанской войны из-за них были потеряны без малого полторы сотни советских самолетов).

К сожалению, лишь вскользь, коротко, росийский историк говорит о деятельности НКВД в Испании. А, между тем, эта деятельность заслуживает особого разговора. Сталинский «большой террор», достигнувший своего пика в 1937-38 годах, распространился и на Испанию. Причем, главными врагами НКВД стали, в конце концов, уже не истинные сторонники Франко, а «троцкисты и их пособники». И никакого значения не имело то, что они храбро сражались в интербригадах или были (как, например, Андреас Нин) министрами региональных правительств «Народного фронта».

Чекистам была поручена еще одна деликатная операция — переправка в СССР испанского золота, которым республиканское правительство оплачивало советскую помощь. История эта породила немало мифов.

«Золотая» оплата советской военной помощи республиканскому правительству была обязательным условием Сталина. Решение об отправке в СССР части золотого запаса Госбанка Испании было принято осенью 1936 года. Так как франкистские войска уже подходили к Мадриду, около пятисот тонн золота, упакованного в 7800 ящиков весом 65 килограммов каждый были вывезены в Картахену и спрятаны недалеко от порта.

После того, как премьер-министр Испании Кабальеро и министр финансов Негрин официально обратились к СССР с просьбой принять на хранение часть золотого запаса страны, резиденту НКВД в Испании Александру Орлову поручили организовать его отправку. Ящики за нескольких ночей погрузили на четыре советских судна. С интервалом в сутки они уходили в море.

Маршрут «золотого каравана» был тщательно разработан. 2 ноября 1936 года суда прибыли в одесский порт. Здесь их перегрузили в специальный поезд и под усиленной охраной доставили в Москву. Сталин был в прекрасном настроении. Испанское золото (слитки, бруски, редкие монеты) поместили в подвал одного из домов по Настасьинскому переулку в Москве, якобы на временное хранение. Но на банкете в Кремле Сталин неожиданно сказал: «Испанцам не видать этого золота, как своих ушей».

Так оно и получилось. Долгое время о судьбе золотого запаса Банка Испании вобще не было известно. Но после смерти Сталина в США вышла книга «невозвращенца» Александра Орлова, руководившего операциями НКВД в Испании и скрывшегося после того, как он получил указание вернуться на родину. Орлов и рассказал об отправке золота в Советский Союз. Разразился скандал, эхо которого не утихало еще долгие годы.

Одно время говорили даже, что на вывезенное в СССР испанское золото строились дома-«хрущобы». Это, конечно, анекдот. Но как бы то ни было, история испанского золота продолжает оставаться «темной».

http://ehorussia.com/new/node/12670

rudy-ogon.livejournal.com

Фотографии времен Гражданской войны в Испании (1936-1939 г.г.), 2 часть

Продолжение сборника фотографий посвященного событиям Гражданской войны в Испании (с Июля 1936 г. по Апрель 1939 г.).

Как и в прошлый раз, напоминаю: в этой фотоподборке вы не найдете ужасных кадров из гор трупов, или фотографий детей похороненных под обломками школ, разрушенных в результате обстрелов и с той и с другой стороны фронта.

Не найдете, но запомните, и никогда не забывайте — они были. Смотрите фотографии, не выпуская эту мысль из головы.

- Пересекающие поле легкие танки типа Т-26 поставленные из Советского Союза. Три машины которые видите на фотографии — это ровно 1% от всех Т-26, поставленных СССР в Испанию. Фото: by Hulton Archive/Getty Images, 1936 г., Гражданская война в Испании.

- Полевая кухня правительственных войск на главной улице Буитраго, 12 сентября 1936 г. Фото: Ward / Fox Photos / Getty Images, Гражданская война в Испании.

- 8 января 1937 года 16 самолетов мятежников вылетев из Тетуана (испанское Марокко) сбросили бомбы на жилые кварталы Мадрида. На снимке представитель властей пытается успокоить родственников несчастных оказавшихся под завалами в разрушенных домах. Фото: AP Photo, Гражданская война в Испании.

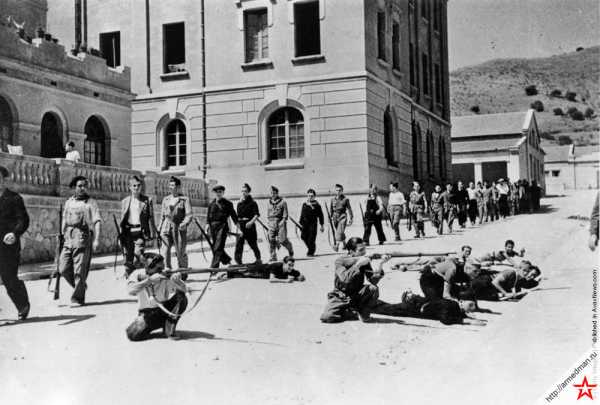

- Импровизированный тренировочный лагерь ополченцев Каталонии. Фото: Photo by Central Press/Getty Images, Гражданская война в Испании.

- Военный специалист немецкого Легиона «Кондор» проводит смотр вновь подготовленных частей армии испанских националистов. Фото: Bundesarchiv, Гражданская война в Испании.

- Французский пограничник помогает семье испанских беженцев при переходе через испано-французскую границу. 1938 год, фото: Keystone / Getty Images), Гражданская война в Испании.

- Раздача оружия ополчению сформированному анархо-синдикалистским профсоюзом Национальной конфедерации труда Испании (C.N.T.). Фото: Fox Photos / Getty Images, 1936 год, Гражданская война в Испании.

- Почетный караул республиканцев на похоронах женщины — бойца народного ополчения. Мадрид, Испания, 1936. Фото: Ward / Fox Photos / Getty Images, Гражданская война в Испании.

- Риетта Кан за рулем машины скорой помощи, купленной представителями американской киноиндустрии на собранные пожертвования «в помощь защитникам испанской демократии» (т.н. «Голливудский Караван»). Эта акция, ещё одно «достижение» гражданской войны в Испании: «Голливудский караван» — первый сбор средств в поддержку вооруженного сопротивления одной из сторон в другом государстве, осуществленный в США (да и в мире). Снимок сделан 18 сентября 1937г. в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Фото: AP Photo, Гражданская война в Испании.

- Самодельные броневики республиканцев на улицах Барселоны, август 1936 г. Несмотря на то, что СССР поставил республиканцам за время войны 120 «настоящих» бронеавтомобилей, техники все время не хватало. Отсюда и огромное число всевозможных полукустарных поделок, изготовленной буквально «на коленке», путем «бронирования» листами железа легковых автомобилей и грузовиков, которые явила миру Гражданская война в Испании. Фото: Fox Photos / Getty Images.

- Девушка в форме мятежников-националистов генерала Франко. Город Сан-Себастьян, 14 ноября 1936 г. Фото: Maeer в / Fox Photos / Getty Images, Гражданская война в Испании.

- Бомбардировка Барселоны франкистской авиацией, 1938 г. Как я уже не раз отмечал — подобные методы ведения военных действий впервые были продемонстрированы именно в ходе испанской гражданской войны. Весь расчет строился на том, чтобы методом террора довести мирное население до отчаяния, заставить его прекратить поддержку республиканцев и сдаться националистам. Фото: Italian Airforce.

- Пленные коммунисты, захваченные националистами в ходе успешной атаки на позиции, неподалеку от Сомосьерры. Фото: Гораций Абрахамс / Getty Images, 1936 г., Гражданская война в Испании.

- Эпизод битвы при Гвадалахаре, расчет 100-мм гаубицы 100/17 modelo 14, снимок 1937 г. Сражение при Гвадалахаре — одно из центральных в истории гражданской войны в Испании. Обоим сторонам пришлось действовать в крайне суровых условиях: гористая местность, сильнейшие ветры, дождь со снегом и непролазная грязь. Застрявшие на превратившихся в топь дорогах итальянские автоколонны были разбиты авианалетами, а за счет быстрого продвижения мобильных соединений республиканских интербригад, противник не смог в полной мере использовать потенциал свое артиллерии. Исход сражения сорвал планы Франко по наступлению на Мадрид: ставка на авиацию, оказалась выигрышной, а вот на итальянцев — нет.

- Солдаты-франкисты отдыхают в минуты затишья. Однако гораздо интереснее выглядит «нечто» рядом с ними. То ли пушка вмонтированная в забор, то ли баррикада построеная вокруг пушки. Фото: Hulton Archive/Getty Images, 1936 г.

- Члены ирландской добровольческой бригады сражавшейся на стороне республиканцев, вернувшиеся в Дублин. 22 июня 1937 г., фото: Fox Photos / Getty Images, Гражданская война в Испании.

- Республиканские ополченцы разбирают завалы — всё что осталось от их казарм после авианалета мятежников. Фото: Fox Photos / Getty Images, 8 сентября 1936 г., Гражданская война в Испании.

- Дороги есть, а проехать по ним нельзя — всё забито искореженным металлом. Обычная дорожная сцена времен гражданской войны в Испании — оставаться опасно, бежать — ещё опаснее. Фото: Three Lions/Getty Images, 1936 г.

- Прибытие пятой дивизии из Наварры. Поднятые вверх руки наглядно демонстрируют тот факт, что наваррцы сражались на стороне Франко и националистов.

- Испанский мятежник сдавшися в плен республиканскому ополчению. 27 июля 1936 года, Мадрид, Испания. Фото: AP Photo, Гражданская война в Испании.

- Толпа беженцев у испано-французской границы, 8 апреля 1938. Фото: Keystone/Getty Images, Гражданская война в Испании.

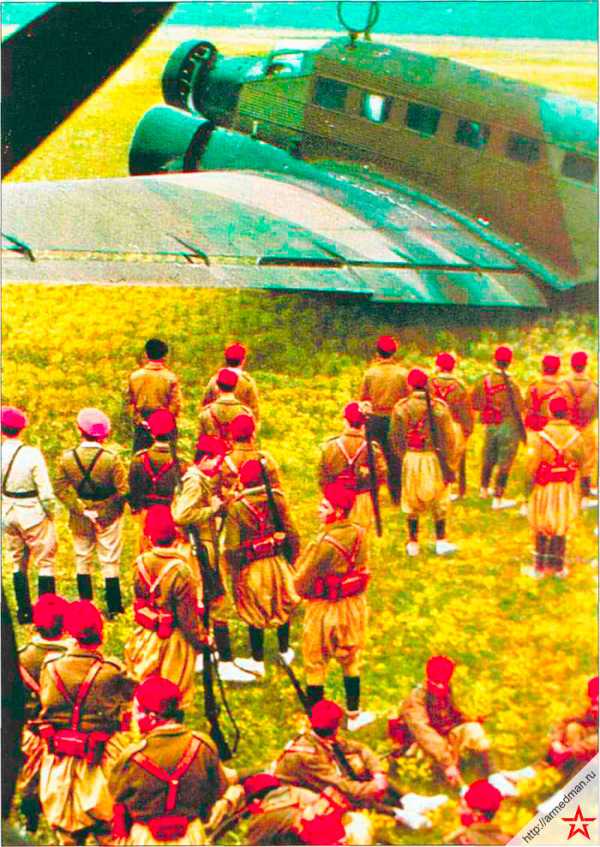

- Солдаты испанского иностранного легиона в Марокко перед отправкой в Испанию, 1936. на заднем плане транспортный самолет Ju-52 производства Германии.

- Жертвы внезапного воздушного налета на одной из городских улиц, 1937 г., Испания, фото Central Press / Getty Images). Гражданская война в Испании.

- Свободу Второй республики с оружием в руках отстаивали даже женщины. Снимок, вообще, очень запоминающийся — фотографу удалось запечатлить на одном снимке целый пласт типажей гражданской войны. Фото: Fox Photos / Getty Images), 1936 г., Гражданская война в Испании.

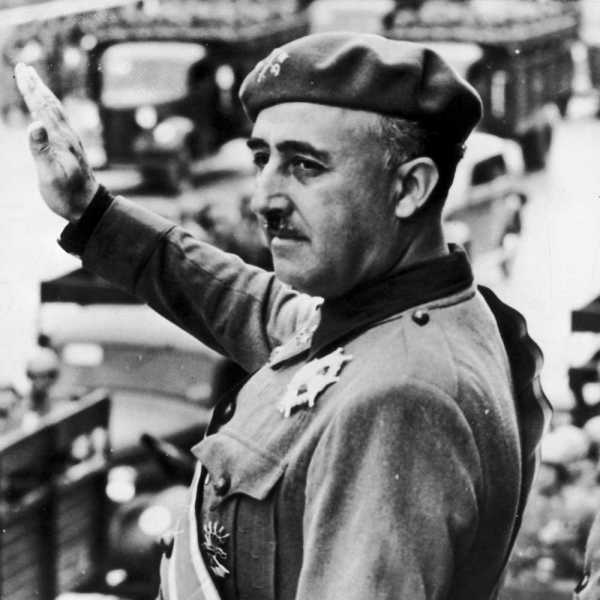

- Мятежный испанский генерал Франциско Франко, поднявший националистическое восстание, переросшее позже в Гражданскую войну. Не вызывает сомнения, что Франко был не только кровавым диктатором и палачом, но также и страстным патриотом своей страны. И он, и его противники так любили Испанию, что не желали делить её ни с кем. Итог: 4 года боевых действий, и смерть полумиллиона вчерашних сограждан. Патриотический парадокс.

Источник: компиляция на основе сведений находящихся в открытом доступе сети интернет, а также книги «Бронеавтомобили Красной Армии 1918-1945 г.г.»

armedman.ru

Русские в Испании 1936 г.

Вот что пишет о русских в Испании истоик Евгений Антонюк: «В начале 30-х годов монархия в Испании пала, но ситуация в республике оставалась очень нестабильной на протяжении нескольких лет. К власти пришли относительно умеренные левые, но они начали наступление на традиционную Испанию. В первую очередь на Церковь, которая всегда имела очень серьёзные позиции в испанском обществе. Все, кто был недоволен левыми, примыкали к правым. К середине 30-х годов и те и другие раскололи Испанию пополам, имея примерно одинаковое число сторонников.

Коминтерн в условиях резкой популяризации правых сил в межвоенной Европе настоятельно рекомендовал всем левым движениям и партиям объединяться в коалиции — Народные фронты — для противостояния правым.

Бой фалангистов и народной милиции в районе мадридских казарм Куартель де ла Монтанья (en:Siege of Cuartel de la Montaña). 30 июля 1936 Фото: wikipedia.org

Бой фалангистов и народной милиции в районе мадридских казарм Куартель де ла Монтанья (en:Siege of Cuartel de la Montaña). 30 июля 1936 Фото: wikipedia.orgНа выборах 1936 года объединявший социалистов, регионалистов и анархистов Народный фронт на несколько процентов опередил правых — националистов и монархистов. Победа левых принесла очередной виток нестабильности. На улицы выплеснулось политическое насилие. Ситуация предельно обострилась 13 июля, когда левыми был убит лидер правой парламентской оппозиции Хосе Сотела. Левые начали активно брать под свой контроль армию, создавая в ней свои ячейки. В этих условиях военные решили нанести удар первыми и спасти Испанию от «красной угрозы».

17 июля начался военный переворот в испанских колониях, которые относительно легко были взяты под контроль военными. В континентальной Испании мятеж начался 18 июля. Военным удалось захватить власть в центральном районе, но в остальных регионах её удержал Народный фронт.

В ответ на мятеж правительство объявило красный террор, главными жертвами которого стали в первую очередь священнослужители, оказавшиеся на территориях, подконтрольных Народному фронту. В ответ военные начали террор в отношении коммунистов на своих территориях.

Большая часть континентальной Испании контролировалась Народным фронтом, однако военным удалось удержать за собой центральные регионы страны. Началась гражданская война.

Позиция СССР

Поначалу СССР вообще не вмешивался в конфликт. Позиции республиканцев со стороны выглядели довольно сильными. Они фактически лишились армии, которая перешла на сторону восставших, зато контролировали гораздо большие и, что немаловажно, развитые территории. Практически вся промышленность была в их руках, к тому же они контролировали золотой запас страны.

Однако военные оказались прозорливее политиков. Пока республиканцы решали, надо ли создавать новую армию и если надо, то как её формировать, военные сориентировались и получили поддержку от Германии и Италии. Немецкие самолёты и итальянский флот быстро обеспечили превосходство на море и в воздухе, благодаря чему восставшие могли получать поставки вооружения из Германии и Италии.

Поддержка франкистов не осталась незамеченной в Кремле, и Сталин также решил присоединиться к конфликту. В сентябре 1936 года испанцы объявляют о создании армии, а также о формировании интернациональных бригад, которые будут частью армии. Интербригады предназначались для службы добровольцев со всей Европы, но не советских граждан, которые чаще всего служили офицерами под вымышленными испанскими именами. В этих бригадах служили граждане Франции, Германии, Польши, Италии. Практически все они были коммунистами и не имели серьёзного боевого опыта.

Советские специалисты

Если немцы прислали в Испанию только небольшой авиационный легион «Кондор», то итальянцы и португальцы отправили достаточно крупные сухопутные подразделения. СССР же отправил со своей стороны исключительно военных советников и специалистов. Тем не менее многие из них принимали участие в боевых действиях.

Недостатка в солдатах у республиканцев не было, проблема заключалась в отсутствии квалифицированных кадров в подразделениях, требующих особых навыков — в авиации и танковых частях. Поэтому советские специалисты делились на три группы: лётчики, танкисты и зенитчики.

Уже в сентябре 1936 года в Испанию прибывают первые советские самолёты. 30 бомбардировщиков с 15 лётчиками и наземным обслуживающим персоналом во главе с будущим генерал-лейтенантом Златоцветовым, позднее ставшим шефом бомбардировочной авиации республиканцев.

Авраам Златоцветов

Через месяц пришла партия из нескольких десятков истребителей. Поначалу вмешательство советских специалистов было крайне ограниченным. Ожидалось, что они будут участвовать только в планировании операций в качестве советников, а также в оборонительных действиях.

Франкисты тем временем предпринимали активные действия, пытаясь захватить оставшийся в руках республиканцев Мадрид. Город подвергался интенсивным бомбардировкам и именно здесь активно использовались советские лётчики, отражавшие атаки авиации мятежников и бомбившие их позиции.

Однако франкисты имели явное преимущество в воздухе, поэтому уже в ноябре 1936 года в Испанию прибыла крупная партия зениток с советскими специалистами. В первые месяцы войны советские зенитчики играли ключевую роль в республиканских ПВО. Практически все офицеры ПВО республиканцев были советскими гражданами. А будущий генерал-майор Тыкин занимал должность старшего советника по вопросам ПВО.

Но главной задачей советских специалистов была подготовка местных зенитчиков. С этой целью были открыты специальные учебные курсы, на которых преподавали советские офицеры.

Перебрасывали советских специалистов либо через Францию, которая весьма лояльно относилась к республиканцам, либо по морю — этот путь был более опасным, в связи с доминированием на море франкистов и их союзников.

Как правило, их снабжали так называемыми нансеновскими паспортами (в то время выдавался беженцам без гражданства), но в некоторых случаях им выдавали паспорта других государств. Делалось это через французские пункты вербовки, через которые проходили европейские добровольцы, ехавшие в интербригады. На этих пунктах у них забирали паспорта и дипломатической почтой переправляли в СССР, где часть их выдавали советским военспецам, ехавшим в Испанию, а другую часть — разведчикам-нелегалам в других странах.

В конце октября 1936 года в Испанию стали прибывать первые советские танкисты. Поначалу их задачей также было исполнение функций советников, а также подготовка местных кадров. Однако удачные действия армии франкистов вынудили советских танкистов принимать непосредственное участие в боях.

Советские специалисты принимали непосредственное участие в боевых действиях до осени 1938 года. Всего в Испанию было направлено 1811 специалистов, при этом только треть из них постоянно находилась там одновременно. Подавляющее большинство из них составляли лётчики, затем танкисты и инструкторы.

Общие потери советских специалистов погибшими, умершими от ран и несчастных случаев составили 189 человек.

Раскол в эмиграции

События в Испании вызвали в рядах русской эмиграции, бежавшей из страны после революции или Гражданской войны, настоящий раскол. Дело в том, что далеко не все ветераны белой армии были монархистами. Значительную часть белогвардейцев составляли люди самых различных взглядов, среди них были либералы, социалисты, эсеры.

Кроме того, большую роль в расколе сыграл и работавший в тесном контакте в Москвой Союз возвращения на Родину. Практически в каждой стране с крупной эмигрантской диаспорой СССР открыл такие союзы, которые были немаловажным фактором влияния на эмигрантов. Оказавшиеся в отрыве от привычной обстановки эмигранты, зачастую не имевшие возможности устроиться в новой стране, очень тяжело переживали эти обстоятельства и их среда была благодатной для агитации. Однако к началу 30-х годов СССР закрылся от внешнего мира и практически прекратил принимать эмигрантов назад.

В целом разделение среди эмигрантов было по профессиональному признаку. За исключением небольшой части военных, которые в эмиграции начали симпатизировать советскому государству, большая их часть стояла на позициях непримиримости. «Гражданские» были более склонны верить в «перерождение» СССР.

Антон Керсновский

Разумеется, события в Испании не могли оставить равнодушными никого. Слишком они были похожи на события в России 19-летней давности. Военные видели во Франко испанского аналога Корнилова и считали, что ему удалось то, что не удалось русскому генералу. Более левая часть эмиграции (включая Керенского) также сравнивала Франко с Корниловым, но на этот раз в отрицательном смысле.

Лагерь непримиримых антикоммунистов оживился, многие офицеры решили тряхнуть стариной и начали собираться на войну. Стремление попасть в Испанию было столь популярным, что ветеран Добровольческой армии и один из самых видных военных историков Керсновский опубликовал в прессе крайне эмоциональное письмо: «Когда наконец мы поумнеем и перестанем распинаться за чужих? С какой стати и почему проливаем потоки слёз и чернил во имя какой-то совершенно ненужной, чуждой и безразличной нам Испании? И если бы только слёзы и чернила! Нашлись русские люди, русские офицеры, пошедшие проливать свою кровь на поля Ламанчи, выручая потомков Дон Кихота.

Укажите мне испанца, который протестовал бы против уничтожения храма Христа Спасителя! Не знаете: вот и отлично. А я зато укажу вам русского офицера, туберкулёзного, без права на труд, с отобранным паспортом, которым не так давно — всего несколько месяцев тому назад — г.г. правые испанцы и г.г. правые французы перебрасывались, словно мячиком, через Пиренеи! Вот этот наш искалеченный и гонимый русский штабс-капитан заслуживает в тысячу раз более нашего внимания и сострадания, чем все испанские патеры, взятые вместе».

Плакат испанских националистов: «Да здравствуют Испания, Италия, Германия и Португалия!» (в центре портрет Франко) Фото: © wikipedia.org

Плакат испанских националистов: «Да здравствуют Испания, Италия, Германия и Португалия!» (в центре портрет Франко) Фото: © wikipedia.orgВ полемику с Керсновским вступил ветеран Первой мировой и Гражданской войн Скородумов, написавший ответное письмо, в котором доказывал, что обязанностью русского офицера является борьба с большевиками, где бы они ни находились.

Большая часть эмигрантов всё же предпочла следить за испанскими событиями издалека. Многим ветеранам не позволили отправиться на войну возраст и болезни. Тем не менее самые активные и непримиримые нашли способ попасть на эту войну.

Белые за белых

Объединявший большую часть бывших военных РОВС после начала конфликта предпринял попытки перебросить через Францию в Испанию русских добровольцев для Франко. Предполагалось, что их будут перебрасывать на границу небольшими группами, после чего они соединятся в отряд и установят контакты с представителями Франко. Первая группа благополучно уехала в приграничный городок, но вторая была арестована французами, которые негласно поддерживали республиканцев (добровольцы, ехавшие в республиканскую Испанию, не встречали препятствий). Вскоре лидер РОВС генерал Миллер был схвачен агентами НКВД и операция была свернута.

Евгений МиллерДобровольцам приходилось самим искать необходимые контакты и добираться до Испании. Кроме того, армия Франко вообще не слишком была заинтересована в добровольцах и не разворачивала вербовочных пунктов, в отличие от их соперников.

У франкистов было достаточно и солдат и оружия, серьёзную поддержку им оказывали итальянцы, немцы и португальцы. Поэтому нередко они просто отказывались от услуг добровольцев, желавших вступить в их ряды. Так, они отказались принимать группу русских казаков из Югославии, поскольку те ставили условием, чтобы их семьям оказывалась материальная поддержка в случае их гибели. Кроме того, испанцы не очень хорошо разбирались в российской истории и считали всех русских по умолчанию «красными».

Николай Шинкаренко

Первыми русскими добровольцами в частях Франко стали четверо ветеранов белой армии: генералы Фок и Шинкаренко, капитан Кривошея и штабс-капитан Полухин. Их желание попасть на войну было столь велико, что они добирались через пустыню в Испанском Марокко, чтобы перейти границу. Не обошлось и без недопониманий: испанские пограничники приняли их за шпионов-коммунистов и им удалось избежать больших неприятностей только благодаря тому, что офицер оказался хорошо осведомлён о недавней российской истории.

Генерал-майор Добровольческой армии Фок был ветераном Первой мировой, а в годы Гражданской служил начальником артиллерии у Врангеля. На момент начала испанской войны ему было уже 57 лет, но он был в отличной физической форме, что продемонстрировал испанцам.

Шинкаренко — один из первых офицеров, вступивших в Добровольческую армию, ещё когда она насчитывала лишь несколько сотен человек.

Анатолий Фок

Для франкистов русские добровольцы были незваными гостями. Хотя они и принимали их на службу, в большинстве случаев, им приходилось соглашаться на понижение в звании. Так, генерал Добровольческой армии Фок был зачислен на службу лейтенантом. А генерал Шинкаренко — и вовсе рядовым (но позднее повышен до лейтенанта). Офицеры белой армии в звании капитанов-майоров не могли рассчитывать больше, чем на чин сержанта или прапорщика.

Самым крупным эмигрантским формированием франкистов был Русский отряд батальона Донна Мария де Молина. В нём служило более 20 добровольцев. Духовником отряда был бывший князь Иоанн (Шаховской) — будущий епископ Сан-Францисский и один из самых видных деятелей РПЦЗ. Большая часть русских эмигрантов была рассредоточена по другим частям, и численность добровольцев в них не превышала четырёх-пяти человек. При этом батальон Донна Мария не был частью кадровой армии, а был формированием Рекете — карлистов-монархистов, выступавших за восстановление монархии с потомком дона Карлоса на престоле.

Ещё 12 русских добровольцев оказались на службе в Итальянском экспедиционном корпусе, который не входил в состав франкистской армии.

Подавляющее большинство эмигрантов служило в пехотных частях, а все советские специалисты — в авиации, ПВО или танковых частях. Тем не менее точно подтверждён как минимум один факт боестолкновения в воздухе между ними. Один из немногих лётчиков-эмигрантов — лейтенант Марченко, управлявший бомбардировщиком, столкнулся в небе над Сарагосой с эскадрильей советских истребителей под командованием капитана Еременко. Его самолёт был подбит, но ему удалось его посадить, однако уже на земле он был застрелен красными испанцами. Тем не менее советские летчики буквально приказали испанцам похоронить погибшего пилота на военном кладбище, чего испанцы по отношению к своим врагам обычно не делали.

Точное число эмигрантов, воевавших на стороне Франко, до сих пор не известно точно. В разных источниках указываются цифры от 72 до 150 человек. 34 из них погибло.

Белые за красных

Другая часть эмиграции примкнула к республиканцам и пополнила интербригады. Эти люди вербовались через Союз возвращения на Родину и рассчитывали службой в интербригадах добиться возвращения в СССР.

В большинстве случае это были уже не эмигранты, а дети эмигрантов, которые очень смутно помнили Россию, поскольку были ещё совсем маленькими. В отличие от отцов, у них не было непреклонной непримиримости, а благодаря пропаганде советских агентов у них порой складывалось весьма причудливое представление о советской стране. Многие из них, выросших уже в эмиграции, сами придерживались умеренных социалистических взглядов.

Но были среди них и ветераны Гражданской войны. Например, генерал Есимонтовский, чьё появление в интербригадах удивило всех: он воевал в белой армии, а в эмиграции оставался убеждённым монархистом и не был замечен в связях с советскими агентами. Тем не менее он служил в одной из интербригад в чине капитана.

Павел Дьяконов

Кроме того, на стороне республиканцев воевал генерал-майор Дьяконов, который не принимал участия в Гражданской войне, зато был генералом дореволюционной армии (в отличие от остальных). В своё время он был близок к Керенскому (благодаря чему и стал генералом), а с начала 20-х годов был завербован ОГПУ и исправно работал на советские спецслужбы. Собственно, именно благодаря Дьякову лидер РОВС генерал Кутепов и был заманен в ловушку и захвачен советскими агентами в Париже. Правда, в Испании Дьяконов не воевал, а исполнял поручения советских спецслужб.

Ещё одной небезынтересной фигурой был Лев Савинков, служивший в чине капитана в одной из интербригад. Он был сыном знаменитого эсеровского террориста Бориса Савинкова, а его дядя по матери — другой знаменитый эсеровский террорист и подчинённый его отца Лев Зильберберг. Савинков родился в Париже и в России никогда не жил, что не мешало ему придерживаться левых взглядов. Интересно, что его фактическим опекуном, продвигавшим его по службе, был агент НКВД Сыроежкин, которого некоторые исследователи считают непосредственным убийцей его отца — Бориса Савинкова, уже в СССР.

Александр Кутепов

В отличие от франкистов, у которых офицеров был даже избыток и иностранцев они на высокие должности не назначали, республиканцы охотно назначали иностранцев на высокие командные посты в связи с огромным недостатком командного состава.

Один из советских специалистов, генерал Ветров, в своих мемуарах сообщал о сотнях русских добровольцев-эмигрантов в интербригадах. По документам республиканцев, в их интербригадах числилось 340 русских.

Итоги

В общей сложности в гражданской войне в Испании приняло участие 2–2,1 тысячи русских. По общему количеству бойцов они входят в первую пятерку, уступая только французам, полякам и итальянцам. При этом надо учитывать, что во Франции была достаточно большая диаспора испанцев, которые уже стали местными гражданами. Кроме того, значительная часть русских добровольцев также имела французское гражданство.

Судьбы добровольцев сложились по-разному. Генерал Фок, один из первых и самых активных добровольцев, погиб в бою в августе 1937 года. Попав в окружение и расстреляв все патроны, он покончил с собой, чтобы не попасть в плен. Он был посмертно награждён высшим орденом Испании — орденом Святого Фердинанда.

Генерал Шинкаренко получил тяжёлое ранение, дослужился до звания лейтенанта. После войны он получил пенсию от государства и испанское гражданство и остался жить в этой стране, сотрудничая с различными эмигрантскими журналами. Он погиб под колёсами автомобиля в 1968 году.

Яков Смушкевич

После окончания войны Франко лично встретился с русскими добровольцами. Всем желающим было предоставлено гражданство и пенсия. Кроме того, пожелавшие продолжить службу были зачислены в Испанский иностранный легион на офицерские должности.

Большая часть эмигрантов, воевавших за республиканцев, вернулась в свои страны. Часть из них в дальнейшем примыкала к французскому движению Сопротивления.

Фёдор Арженухин

Ян Берзин

Советские военные специалисты были отозваны из Испании осенью 1938 года. После этого в Испании осталось лишь несколько военных советников. Значительная часть специалистов подверглась репрессиям после возвращения в СССР. Старший советник ВВС Смушкевич был арестован за несколько дней до начала ВОВ и расстрелян в октябре 1941 года. Главный военный советник Берзин был расстрелян через полгода после возвращения в СССР. Сменивший его Григорий Штерн, а также Фёдор Арженухин были расстреляны в 1941 году вместе со Смушкевичем. Прославившийся в Испании на полях сражений генерал Павлов был арестован через 12 дней после начала ВОВ и расстрелян. Осенью 1941 был расстрелян Качанов. Генерал-лейтенант Клич был арестован через две недели после начала ВОВ и казнён. Генерал-лейтенант авиации Пумпур был арестован за три недели до начала войны и расстрелян в 1942 году.

Аналогичная судьба постигла Птухина, Черных, Рычагова, Шахта, Горева. Маршал Кулик был расстрелян уже после войны. Также был казнён генеральный консул СССР в Испании Антонов-Овсеенко.

Уцелевшие вскоре принимали участие уже в Отечественной войне. Некоторые из них сделали неплохую карьеру. Маршалом авиации стал Агальцов, маршалом артиллерии — Воронов. Батов стал генералом армии, Кузнецов — адмиралом флота. Мерецков был арестован на второй день войны, но позднее отпущен на фронт и дослужился до звания маршала Советского Союза».

* — Рычагов оказался жертвой своей несдержанности, прямо оскорбив Сталина 9 апреля 1941 года. Через 3 дня он был снят с должности замнаркома обороны по авиации, через 2 дня после начала войны арестован и в ноябре расстрелян (без вынесения приговора) вместе с женой, т.к. «будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа».

psyont.livejournal.com

ИСПАНИЯ В 1936 — 1939 г.г. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. История Испании

В начале февраля 1937 года Малага была взята франкистами. Падение Малаги заставило руководство республики провести новое ответное наступление на Центральном фронте. Для этого была сформирована мощная группировка генерала Посаса. Однако дата операции дважды переносилась, националисты узнали о готовящемся ударе Народной армии и начали наступление сами. Атаковать франкисты решили юго-восточнее Мадрида, в долине реки Харама.Сражение за Хараму началось 6 февраля 1937 г. Наступавшая группировка франкистов под руководством Варелы впервые применила в ней немецкие 88-мм зенитки. Первые бои прошли крайне успешно для националистов, им удалось прорвать республиканскую оборону. Генерал Посас рассчитывал остановить наступавших у самой реки Харамы: переправа через неё из-за крутости берегов почти невозможна, а все мосты тщательно охранялись. Однако в ночь на 8 февраля небольшая группа марокканцев полностью вырезала охрану одного из мостов. Националисты перешли через Хараму.

В республике вновь началась паника. Многие вновь заявляли, что теперь Мадрид не удержать. Однако спешно переброшенная коммунистическая 11-я дивизия Энрике Листера смогла остановить продвижение националистов. Вскоре к Хараме были стянуты и другие подкрепления, в том числе и интербригады. С 11 по 16 февраля возле Харамы шли жесточайшие как и наземные, так и воздушные бои, в результате которых силы националистов иссякли. К 27 февраля 1937 г. бои на Хараме прекратились: республиканцы всё же так и не смогли отбросить националистов обратно за Хараму. В сражении полегло по 20 тысяч солдат и офицеров с каждой стороны.

Итальянский артиллерийский расчет франкистов в Гвадалахарском сражении (1937 г.)

Нарушить равновесие сил попытались итальянцы. Роатта с одобрения Муссолини разработал операцию по захвату Мадрида Корпусом добровольческих сил ударом с северо-востока, через городок Гвадалахара. К явному неудовольствию Франко и его сторонников, испанцам в этой операции отводилась второстепенная роль. Ещё большее возмущение у испанских националистов вызывали разговоры итальянцев о будущем Испании: после взятия Мадрида, которое те считали делом ближайших дней, они восстановят на Пиринеях монархию, посадив на престол кого-нибудь из родственников итальянского короля Виктора Эммануила III. Фактически итальянские фашисты рассматривали Испанию как часть новой Италии Муссолини.

Начало Гвадалахарского сражения не предвещало ничего плохого для Корпуса добровольческих сил. В начале марта он незаметно для республиканцев был переброшен из Андалусии в Кастилию. 8 марта он прорвал позиции 12-й дивизии Народной армии, пройдя через три дня с боем 30 километров. Однако республиканцам, как и при Хараме, удалось быстро перебросить подкрепления на опасный участок фронта. Используя благоприятную климатическую обстановку (туманы, облачность, осадки), республиканцы к 15 марта 1937 года остановили итальянских добровольцев.

В конце марта 1937 года республиканцы смогли одержать победу и на Юге — не знавший ранее поражений Кейпо де Льяно не сумел взять города Пособланко и Альмаден с ценными ртутными рудниками. В итоге к началу весны 1937 линия фронта окончательно стабилизировалась. Обе стороны потеряли надежду на быструю победу в войне. Настало время для решительных и мощных ударов.

Перед лицом растущей опасности (особенно после взятия националистами Малаги в феврале 1937 г.) среди лидеров наиболее влиятельных партий Народного фронта, прежде всего КПИ, стало вызревать понимание необходимости отказаться от чересчур амбициозных и рискованных революционных преобразований. Тактика коммунистов заключалась в концентрации усилий на борьбе с франкистами и поиске новых союзников, прежде всего среди мелкой и средней буржуазии.

Некоторые уступки городской и сельской буржуазии со стороны КПИ и каталонских коммунистов были расценены наиболее экстремистски настроенными партийными и профсоюзными лидерами как предательство «классовых интересов». Резкое обострение отношений между различными республиканскими партиями, в первую очередь между коммунистами и анархистами, привело к уличным столкновениям в Барселоне в мае 1937 г. Погибло около 500 человек.

Столкновения в Барселоне в мае 1937 г.

Кровавые события в Барселоне и растущие разногласия внутри партий Народного фронта повлекли отставку правительства Ф. Ларго Кабальеро. К присяге было приведено левое правительство во главе с социалистом X. Негрином. С его приходом к власти укрепились позиции КПИ внутри руководства Республики, в то же время анархисты и профсоюзные лидеры НКП утратили свое влияние. Программа нового правительства — «программа победы» — предусматривала создание регулярной армии, переход в войне от обороны к наступлению, проведение коренной аграрной реформы, введение прогрессивного социального законодательства.

Правительство приступило к реализации социальной программы, утвердило власть центрального правительства в Каталонии, сумело предупредить сепаратистские настроения в Арагоне и ряде других регионов. Одновременно осуществлялась реформа Вооруженных сил Испании. Три министерства — военное, военно-морского флота и военно-воздушного флота — были объединены в единое Министерство национальной обороны. Завершился процесс реорганизации народного ополчения в регулярные части. В большинстве частей и подразделений армии была введена должность политкомиссара, в обязанность которого входило укрепление воинской дисциплины.

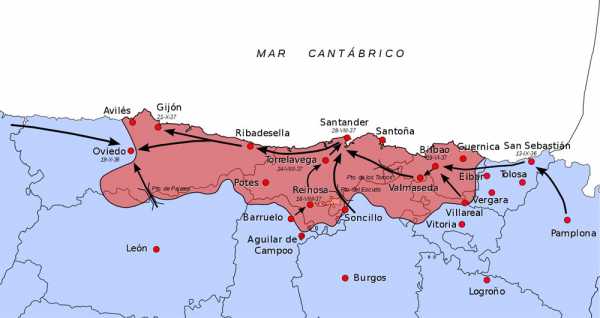

В конце марта 1937 года Франко решает перенести основной театр боевых действий на Северный фронт с целью захватить республиканский Север Испании, состоявший из Астурии, Кантабрии и Страны Басков. С одной стороны, это были одни из наиболее промышленно развитых регионов Испании, с другой стороны, республиканский Север был разобщён и поэтому уязвим. Все три его региона фактически являлись самостоятельными государствами со своими правительствами, вооружёнными силами и даже валютой. Слабыми были и контакты Севера с основной территорией республики. Республиканские военные и политики вообще рассматривали Северный фронт как малозначимый и отправляли туда недостаточное количество оружия, снарядов и продовольствия. Итогом этого стала катастрофическая нехватка на Севере как оружия с боеприпасами, так и продовольствия. От голода жителей Севера слабо спасали и регулярные поставки гуманитарной помощи из Франции, Великобритании и СССР.

Первой целью националистов стала Страна Басков. 50-тысячной Северной армии генерала Молы с 200 орудиями, 150 самолётами и 50 танками баски могли противопоставить лишь 30 тысяч солдат и офицеров, 60 мелкокалиберных пушек, 25 самолётов и 12 танков. Главным козырем националистов в сражениях за Страну Басков стало безоговорочное и подавляющее превосходство в воздухе.

Герника после бомбардировки 26 апреля 1937 г.

26 апреля немецкие и итальянские лётчики по приказу командования легиона «Кондор» нанесли бомбовый удар по городку Герника. В итоге погибли до 900 человек, преимущественно мирных жителей. Новым ударом по баскам стало уменьшение объёмов иностранных поставок продовольствия, так как 6 апреля Мола объявил о морской блокаде северных регионов республики. Правда, многие британские суда на свой страх и риск продолжали доставлять грузы в республику, несмотря на противодействие франкистских ВМС.

Через два дня после бомбардировки руины Герники были взяты наваррцами. А 1 мая части итальянского корпуса взяли город Бермео. За месяц басконской битвы армия Молы продвинулась вперёд на 20 километров. Националисты продолжили успешное наступление в Стране Басков. 13 июня 1937 года бригады наваррских рекете подошли к пригородам Бильбао. Началась битва за басконскую столицу. 19-20 июня националисты и итальянские добровольцы вошли в опустевший Бильбао — большая часть его жителей бежала из города. Автономия Страны Басков была тут же отменена указом каудильо.

Таким образом, весной 1937 года националисты сумели взять стратегически важный регион Испании, хотя и ценой ожесточённых боев и значительных потерь. Новой целью Северной армии националистов стала соседняя со Страной Басков Кантабрия. Однако республиканские политики и военные ещё не теряли надежд переломить ход войны. На июль ими было запланировано крупное наступление на Центральном фронте на городок Брунете. Брунетская операция была тщательно разработана республиканским генштабом и советскими специалистами во главе с полковником Висенте Рохо. Всего группировка Народной армии под командованием генерала Миахи включала в себя 85 тысяч солдат и офицеров — притом, что Брунете защищало только 10 тысяч франкистов.

Не знавшие о наступлении противника националисты 5 июля 1937 года были отброшены на 15 километров к западу. Народная армия быстро взяла Брунете и ряд окрестных посёлков. Однако вместо того, чтобы идти дальше, республиканцы начали «зачистку» местности от остатков частей противника. Франко начал спешно перебрасывать к Брунете пехотные подкрепления, а также эскадрильи легиона «Кондор». 9-10 июля началось контрнаступление националистов под командованием генерала Варелы. Республиканцы оказались не готовы к такому повороту событий и вскоре националисты отбили Брунете у неприятеля. После неудач на фронте среди республиканских офицеров мгновенно начались ссоры и взаимные обвинения в некомпетентности, трусости и предательстве. К 27 июля сражение за Брунете окончательно завершилось. Наступление республиканцев было полностью отбито, они потеряли в нём 25 тысяч человек (франкисты — в 2,5 раза меньше), однако, благодаря операции в Брунете республиканцам удалось несколько отсрочить наступление националистов на севере.

Этот месяц позволил властям Кантабрии формально поставить под ружьё для борьбы с националистами около 90 тысяч человек. Силы националистов и итальянцев насчитывали 75 тысяч солдат и офицеров. 14 августа 1937 года войска националистов повели наступление на город Рейноса. Командовавший республиканцами генерал Улибарри, несмотря на противодействие многих офицеров, решил не сдавать город. Первые три дня республиканцы стойко обороняли Рейносу, однако достаточно быстро их боевой дух стал иссякать. Осознавая неминуемость поражения, Сантандер покинули высокопоставленные республиканские политики и военные. Оставшиеся вступили в контакт с командованием итальянского корпуса и договорились сдать Сантандер без боя. В итоге 26 августа 1937 года силы националистов без единого выстрела вступили в город.

Гражданская война в Испании 1936 — 1939 г.г. (битва при Брунете, июль 1937 г.)

На сентябрь 1937 года было запланировано новое наступление Народной армии на Арагонском фронте, целью которого был центр Арагона — город Сарагоса. Боям с националистами предшествовала карательная операция против арагонских анархистов. Был разогнан анархистский Совет обороны Арагона в городе Каспе. Республиканцы сосредоточили в Арагоне мощную 80-тысячную группировку генерала Себастьяна Посаса. У неё на вооружении находилось 200 орудий, 140 самолётов, 100 танков и броневиков. Националисты же относились к Арагону как ко второстепенному участку войны, их войска в Арагоне под руководством генерала Понте уступали противнику по орудиям и бронетехнике в 2,5 раза, в живой силе — в 4 раза, в авиации — в 9 раз.

22 августа республиканцы взяли город Хака и продолжили наступление дальше. Отдельные части Народной армии в первые дни прошли с боем более 30 километров. Однако высокие темпы наступления сыграли с ней злую шутку — передовые части республиканцев оказались оторванными от резервов. В их тылу оставались ряд населённых пунктов, превращённых националистами в настоящие маленькие крепости, упорно не желавшие сдаваться неприятелю. В результате наступательная операция республиканцев в этом направлении быстро захлебнулась. К тому же, расчёт республиканцев на то, что Франко для спасения Сарагосы снимет части с Северного фронта, не оправдался.

В начале октября 1937 г. республиканцы предприняли новую попытку взять Сарагосу. Уже при подготовке удара они допустили ряд серьёзнейших промахов: ограничились крайне малым количеством пехоты, не провели должной подготовки корпуса, пренебрегли данными разведки. Основные надежды были возложены им на новейшие скоростные советские танки БТ-5, которые в итоге не оправдались, благодаря тактически грамотным действиям националистов. К 17 октября 1937 года сражение за Сарагосу закончилось. В итоге, республиканцы в ходе этой битвы повторили собственные же ошибки битвы у Брунете. Их потери составили 30 тысяч убитых и раненых солдат и офицеров, националисты же потеряли в полтора раза меньше людей.

После тактической победы в Арагоне националисты 1 октября 1937 года начали новое наступление на Севере, на Астурию. Если в живой силе защитники Астурии под командованием полковника Галана и националистическая Северная армия были примерно равны (по 40 тысяч человек), то в технике превосходство франкистов было неоспоримо.Несмотря на героические действия жителей Астурии по обороне своих земель от националистов, 21 ноября 1937 года войска франкиста Солчаги взяли последний оплот республиканцев на севере — город Хихон. До 30 тысяч астурийцев ещё в течение полугода вели партизанскую войну с националистами.

Таким образом, Северная кампания Гражданской войны войны закончилась безоговорочной победой националистов. Они сумели захватить экономически важный Север Испании и теперь контролировали уже более половины населения и территории Испании. Победа далась им дорогой ценой — было потеряно 100 тысяч человек (из них 10 тысяч — убитыми). Республика, в свою очередь, потеряла более 260 тысяч человек (из них более 30 тысяч убитыми и около 100 тысяч пленными).

Северная кампания в ходе Гражданской войны в Испании (март — сентябрь 1937 г.)

К концу 1937 года стало очевидным преимущество националистов в войне. Франко располагал хорошо обученными и организованными 350-тысячными вооружёнными силами, состоявшими из трёх армий: Северной генерала Хосе Солчаги, Центральной — генерала Андреса Саликета и Южной — генерала Гонсало Кейпо де Льяно. В отличие от Народной армии, это были дисциплинированные части, которые не сотрясали межпартийные противоречия.

Положение республиканцев становилось всё хуже. Главной проблемой оставалось плохое функционирование экономики. Промышленность совершенно не помогала фронту. Поскольку в сельском хозяйстве положение было столь же удручающим, республике не хватало как и промышленных товаров, так и продуктов питания. Со второй половины 1937 года на большей части Испанской республики начался голод.

Главный союзник Испанской республики, СССР, значительно уменьшил объёмы своей помощи. Многие советские талантливые военные специалисты и дипломаты были отозваны на Родину. Прекратила оказывать реальную помощь и Франция.

Премьер-министр Негрин, опираясь на поддержку КПИ и ФАИ—НКТ, продолжал заявлять о продолжении войны до победы. Но многие уже не верили в конечный крах режима Франко. Поговаривали о необходимости прекращения боевых действий при посредничестве иностранных государств и проведении под контролем Лиги Наций свободных общеиспанских выборов. Эту точку зрения разделяли многие видные деятели Испанской республики, такие как Индалесио Прието, Хулиан Бестейро, Хосе Антонио Агирре, Луис Компанис, Мануэль Асанья и т. д.

В этих условиях республиканцам было чрезвычайно важно попытаться переломить ход войны. Военный министр республики Прието считал, что для перелома хватит и небольшой, но убедительной победы. Такой победой вполне могло бы стать взятие небольшого прифронтового городка Теруэль в Арагоне. Эта операция была поручена недавно созданной Манёвренной армии генерала Хуана Сарабии. Она насчитывала 60 тысяч солдат и офицеров, 240 орудий, 200 самолётов, 100 танков и броневиков. 15 декабря 1937 года республиканцы, пользуясь морозом и густыми снегопадами, неожиданно, без артиллерийских и авиационных бомбардировок, перешли в наступление на Теруэль. К 17 декабря город был окружён частями Народной армии. В ставке Франко и штабах его армии чувствовалась растерянность. Немецкие военные советники предлагали Франко ответить республиканцам ударом на Центральном фронте, но тот решил деблокировать Теруэль. 20 декабря на выручку осаждённым были отправлены группировки войск генералов Аранды и Варелы.

Республиканцы же не стали наступать дальше и начали осаду Теруэля. Им удалось отбить попытки Варелы и Аранды освободить защитников города. 7 января 1938 Теруэль был вынужден капитулировать и сдаться с остатками гарнизона противнику. Взятие Теруэля спровоцировало едва ли не последнюю крупную волну оптимизма в Испанской республике. Союзники франкистов были, наоборот, разочарованы.

Гражданская война в Испании 1936 — 1939 г.г. Территория, захваченная франкистами к концу 1937 г.

promotour.info

Гражданская война в Испании 1936 — 1939 гг

Популярная песня республиканцев

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ (1936-1939 гг.) происходила между левосоциалистическим республиканским правительством страны, поддерживаемым коммунистами, и поднявшими вооруженный мятеж право-монархическими силами, на сторону которых встала большая часть испанской армии во главе с генералом Ф. Франко.

Долорес Ибаррури

Франциско Франко

Мятежников поддерживали Германия и Италия, а республиканцев — Советский Союз. Мятеж начался 17 июля 1936 года в Испанском Марокко. 18 июля восстало большинство гарнизонов на полуострове. Первоначально руководителем монархических сил был генерал Хосе Санхурхо, но вскоре после начала мятежа он погиб в авиационной катастрофе. После этого восставших возглавил командующий войсками в Марокко генерал Ф. Франко. Всего из 145 тысяч солдат и офицеров его поддержали более 100 тысяч. Несмотря на это, правительству с помощью оставшихся на его стороне армейских частей и спешно сформированных отрядов народной милиции удалось подавить мятежи в большинстве крупных городов страны. Под контролем франкистов оказались только Испанское Марокко, Балеарские острова (за исключением острова Менорка) и ряд провинций на севере и юго-западе Испании.

С первых же дней мятежники получали поддержку от Италии и Германии, начавших поставлять Франко оружие и боеприпасы. Это помогло франкистам в августе 1936 года захватить город Бадахос и установить сухопутную связь между своей северной и южной армиями. После этого войскам мятежников удалось установить контроль над городами Ирун и Сан-Себастьян и затруднить тем самым связь республиканского Севера с Францией Главный же удар Франко направил против столицы страны Мадрида.

В конце октября 1936 года в страну прибыли германский авиационный легион «Кондор» и итальянский моторизованный корпус Советский Союз, в свою очередь, направил республиканскому правительству значительные партии вооружения и боевой техники, в том числе танки и самолеты, а также послал военных советников и добровольцев. По призыву коммунистических партий европейских стран стали формироваться добровольческие интернациональные бригады, отправившиеся в Испанию на помощь республиканцам. Общее число иностранных добровольцев, сражавшихся на стороне Испанской Республики, превысило 42 тысячи человек. С их помощью республиканской армии удалось осенью 1936 года отразить наступление франкистов на Мадрид.

Война приняла затяжной характер. В феврале 1937 года войска Франко при поддержке итальянских экспедиционных войск овладели городом Малага на юге страны. Одновременно франкисты начали наступление на реке Харама к югу от Мадрида. На восточном берегу Харамы им удалось захватить плацдарм, но после ожесточенных боев республиканцы отбросили противника в исходное положение. В марте 1937 года армия мятежников атаковала испанскую столицу с севера. Главную роль в этом наступлении играл итальянский экспедиционный корпус. В районе Гвадалахары он был разгромлен. В этой победе республиканцев большую роль сыграли советские летчики и танкисты.

После поражения при Гвадалахаре Франко перенес основные усилия на север страны. Республиканцы, в свою очередь, в июле — сентябре 1937 года провели наступательные операции в районе Брунете и под Сарагоссой, окончившиеся безрезультатно. Эти атаки не помешали франкистам завершить уничтожение противника на севере, где 22 октября пал последний оплот республиканцев — город Хихон.

Вскоре республиканцам удалось добиться серьезного успеха В декабре1937 года они начали наступление на город Теруэль и в январе 1938 года овладели им. Однако затем республиканцы перебросили значительную часть сил и средств отсюда на юг. Франкисты воспользовались этим, перешли в контрнаступление и в марте 1938 года отбили Теруэль у противника. В середине апреля они вышли к побережью Средиземного моря у Винариса, разрезав надвое территорию, находившуюся под контролем республиканцев. Поражения вызвали реорганизацию республиканских вооруженных сил. С середины апреля они были объединены в шесть главных армий, подчинявшихся главнокомандующему, генералу Миахе. Одна из этих армий, Восточная, была отрезана в Каталонии от остальной территории республиканской Испании и действовала изолированно. 29 мая 1938 года из ее состава была выделена еще одна армия, названная армией Эбро. 11 июля к обеим армиям присоединился резервный армейский корпус. Им также были приданы 2 танковые дивизии, 2 бригады зенитной артиллерии и 4 кавалерийские бригады. Республиканское командование готовило крупное наступление, чтобы восстановить сухопутную связь Каталонии с остальной страной.

После реорганизации Народная армия Испанской Республики насчи-1 тывала 22 корпуса, 66 дивизий и 202 бригады общей численностью 1 250 тысяч человек. На армию Эбро, которой командовал генерал Х.М. Гильоте,» приходилось около 100 тысяч человек. Начальник республиканского Генерального штаба генерал В. Рохо разработал план операции, предусматривавшей форсирование Эбро и развитие наступление на города Гандеса,; Вадьдерробреса и Морелья. Скрытно сосредоточившись, армия Эбро 25 июня 1938 года начала форсирование реки. Поскольку ширина реки Эбро составляла от 80 до 150 м, франкисты считали ее труднопреодолимым препятствием. На участке наступления республиканской армии они имели лишь одну пехотную дивизию.

25 и 26 июня шесть республиканских дивизий под командованием полковника Модесто заняли плацдарм на правом берегу Эбро шириной 40 км по 1 фронту и 20 км в глубину. 35-я интернациональная дивизия под командованием генерала К. Сверчевского (в Испании он был известен под псевдонимом «Вальтер»), входившая в состав XV армейского корпуса, овладела возвышенностями Фатарелья и Сьерра-де-Кабальс. Битва на реке Эбро было последним сражением Гражданской войны, в котором участвовали интернациональные бригады. Осенью 1938 года по просьбе республиканского правительства они вместе с советскими советниками и добровольцами покинули Испанию. Республиканцы надеялись, что благодаря этому удастся добиться разрешения французских властей на пропуск в Испанию оружия и снаряжения, закупленных социалистическим правительством Хуана Негрина.

X и XV армейские корпуса республиканцев, которыми командовали генералы М. Татуэнья и Э. Листер, должны были окружить группировку франкистских войск в районе Эбро. Однако их продвижение было остановлено при помощи подкреплений, которые Франко перебросил с других фронтов. Из-за республиканской атаки на Эбро националистам пришлось прекратить наступление на Валенсию.

Франкистам удалось остановить продвижение V корпуса противника у Гандесы. Авиация Франко захватила господство в воздухе и постоянно бомбила и обстреливала переправы через Эбро. За 8 дней боев республиканские войска потеряли 12 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В районе республиканского плацдарма началась длительная битва на истощение. Вплоть до конца октября 1938 года франкисты предпринимали безуспешные атаки, пытаясь сбросить республиканцев в Эбро. Лишь в начале ноября седьмое наступление войск Франко окончилось прорывом обороны на правом берегу Эбро.

Республиканцам пришлось оставить плацдарм Их поражение было предопределено тем, что правительство Франции закрыло франко-испанскую границу и не пропускало вооружение для республиканской армии. Тем не менее битва на Эбро на несколько месяцев отсрочила падение Испанской Республики. Армия Франко потеряла в этом сражении около 80 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

В ходе Гражданской войны в Испании республиканская армия потеряла более 100 тысяч человек убитыми и умершими от ран. Безвозвратные потери армии Франко превысили 70 тысяч человек. Столько же солдат Национальной армии умерло от болезней. Можно предположить, что в республиканской армии потери от болезней были несколько меньше, поскольку по численности она уступала франкистской. Кроме того, потери интернациональных бригад погибшими превысили 6,5 тысячи человек, а потери советских советников и добровольцев достигли 158 человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Нет достоверных данных о потерях сражавшихся на стороне Франко германского авиационного легиона «Кондор» и итальянского экспедиционного корпуса.

fleri-a.livejournal.com