Кто такие «красные» и «белые»? Гражданская война (1917-1922): Красная Армия и Белая

Откуда возникли термины «красные» и «белые»? Гражданская война знала также «зеленых», «кадетов», «эсеров» и другие формирования. В чем же их принципиальное отличие?

В данной статье мы с вами ответим не только на эти вопросы, но и познакомимся вкратце с историей становления Советской власти в стране. Поговорим о противостоянии Белой гвардии и Красной Армии.

Происхождение терминов «красные» и «белые»

Сегодня история Отечества все меньше и меньше заботит молодежь. Согласно опросам, многие даже не имеют представления, кто такой Ленин, что уж говорить об Отечественной войне 1812 года…

Однако такие слова и словосочетания, как «красные» и «белые», «Гражданская война» и «Октябрьская революция», еще на слуху. Большинство, правда, не знает подробностей, но термины слышали.

Давайте разберемся детальнее в этом вопросе. Начать следует с того, откуда появились два противоборствующих лагеря — «белые» и «красные» в Гражданской войне. В принципе, это был просто идеологический ход советских пропагандистов и больше ничего. Сейчас вы разберетесь в этой загадке сами.

Если обратиться к учебникам и справочникам Советского Союза, там объясняется, что «белые» – это белогвардейцы, сторонники царя и враги «красных», большевиков.

Вроде все так и было. Но на самом деле это очередной враг, с которым боролись Советы.

Страна ведь семьдесят лет прожила в противостоянии фиктивным противникам. Это были «белые», кулаки, загнивающий запад, капиталисты. Очень часто такое размытое определение врага служило фундаментом для кляуз и террора.

Далее мы обсудим причины Гражданской войны. «Белые», согласно большевистской идеологии, были монархистами. Но вот в чем загвоздка, монархистов на войне практически не было. Им не за кого было сражаться, да и честь не страдала от этого. Николай II отрекся от престола, а брат его не принял корону. Таким образом, все царские офицеры оказались свободными от присяги.

Откуда же тогда появилось это «цветовое» различие? Если у большевиков действительно был красный флаг, то у их противников никогда не было белого. Ответ кроется в истории полуторавековой давности.

Великая Французская революция подарила миру два противоборствующих лагеря. Королевские войска носили белое знамя, знак династии французских правителей. Их противники после захвата власти вывешивали красное полотно в окне городской ратуши как знак введения военного времени. В такие дни любые сборища людей разгонялись солдатами.

Большевикам же противостояли не монархисты, а сторонники созыва Учредительного собрания (конституционные демократы, кадеты), анархисты (махновцы), «зеленоармейцы» (боролись против «красных», «белых», интервентов) и те, кто хотел отделения своей территории в свободное государство.

Таким образом, термин «белые» был умно использован идеологами для определения общего врага. Его выигрышная позиция оказалась в том, что любой красноармеец мог в двух словах объяснить, за что он сражается, в отличие от всех остальных повстанцев. Это привлекло простых людей на сторону большевиков и дало возможность последним победить в Гражданской войне.

Предпосылки войны

Когда на уроках изучается Гражданская война, таблица просто необходима для хорошего усвоения материала. Ниже приведены этапы данного военного конфликта, которые вам помогут лучше ориентироваться не только в статье, но и в этом периоде истории Отечества.

| Этапы | Даты | События |

| 1 | Февраль–март 1917 г. | Свержение самодержавия, раскол общества. |

| 2 | Март–октябрь 1917 г. | Обострение противостояния в обществе. |

| 3 | Октябрь 1917–март 1918 гг. | Ликвидация Временного правительства. Установление Советской власти. Распространение вооруженного конфликта. |

| 4 | Март–июнь 1918 г. | Рост насилия и террора. Формирование Красной Армии и Белой. |

| 5 | Лето 1918-конец 1920 гг. | Война с участием регулярных войск, в том числе иностранных. Милитаризация экономики. |

| 6 | 1921–1922 гг. | Затухание, локализация и окончание Гражданской войны. |

Теперь, когда мы с вами определились, кто такие «красные» и «белые», Гражданская война, точнее ее этапы, будут более понятными. Можно приступить к более глубокому их изучению. Начать стоит с предпосылок.

Итак, главной причиной такого накала страстей, который впоследствии вылился в пятилетнюю Гражданскую войну, были накопленные противоречия и проблемы.

Во-первых, участие Российской империи в Первой мировой войне разрушило экономику и истощило ресурсы в стране. Основная масса мужского населения была в армии, в упадок пришли сельское хозяйство и городская промышленность. Солдаты устали сражаться за чужие идеалы, когда дома были голодные семьи.

Вторая причина заключалась в аграрном и промышленном вопросах. Было слишком много крестьян и рабочих, которые жили за чертой бедности и нищеты. Большевики воспользовались этим в полной мере.

Для того чтобы превратить участие в мировой войне в межклассовую борьбу, были сделаны определенные шаги.

Вначале прошла первая волна национализации предприятий, банков, земель. Далее был подписан Брестский договор, который ввергал Россию в пучину полного разорения. На фоне общей разрухи красноармейцы устроили террор, чтобы удержаться при власти.

Для обоснования своего поведения ими была выстроена идеология борьбы против белогвардейцев и интервентов.

Предыстория

Давайте подробнее разберемся, почему же началась Гражданская война. Таблица, которую мы приводили ранее, иллюстрирует этапы конфликта. Но мы начнем с тех событий, которые произошли до Великой Октябрьской революции.

Ослабленная участием в Первой мировой войне, Российская империя приходит в упадок. От престола отрекается Николай II. Важнее, что у него не появляется преемника. В свете таких событий формируются одновременно две новые силы – Временное правительство и Совет рабочих депутатов.

Первые начинают разбираться с социальной и политической сферами кризиса, большевики же сконцентрировались на увеличении своего влияния в армии. Этот путь привел их впоследствии к возможности стать единственной правящей силой в стране.

Именно неразбериха в управлении государством привела к тому, что сформировались «красные» и «белые». Гражданская война стала лишь апофеозом их разногласий. Чего и следовало ожидать.

Октябрьская революция

Фактически трагедия Гражданской войны начинается с Октябрьской революции. Большевики набирали силу и увереннее шли к власти. В середине октября 1917 года в Петрограде начала складываться очень напряженная обстановка.

25 октября Александр Керенский, глава Временного правительства, уезжает из Петрограда в Псков за помощью. Он лично оценивает события в городе как восстание.

В Пскове он просит генерала Духонина помочь ему войсками. Керенский вроде и получает поддержку от казаков, но внезапно из регулярной армии выходят кадеты. Теперь конституционные демократы отказываются поддерживать главу правительства.

Не найдя должной поддержки в Пскове, Александр Федорович едет в город Остров, где встречается с генералом Красновым. В это же время в Петрограде происходит штурм Зимнего дворца. В советской истории это событие представлено как ключевое. Но на самом деле оно произошло без сопротивления со стороны депутатов.

После холостого выстрела с крейсера «Аврора» матросы, солдаты и рабочие подошли к дворцу и арестовали всех присутствовавших там членов Временного правительства. Кроме этого, состоялся Второй съезд Советов, где был принят ряд основных деклараций и отменена казнь на фронте.

Ввиду случившегося переворота Краснов решает оказать помощь Александру Керенскому. 26 октября в сторону Петрограда выходит конный отряд численностью в семьсот человек. Предполагалось, что в самом городе их поддержат восстанием юнкеры. Но оно было подавлено большевиками.

В сложившейся ситуации стало понятно, что Временное правительство больше не имеет силы. Керенский бежал, генерал Краснов выторговал у большевиков возможность беспрепятственно с отрядом вернуться в Остров.

Тем временем эсеры начинают радикальную борьбу против большевиков, которые, по их мнению, приобрели большую власть. Ответом на убийства некоторых «красных» руководителей стал террор со стороны большевиков, и началась Гражданская война (1917-1922). Рассматриваем теперь дальнейшие события.

Установление «красной» власти

Как мы уже сказали выше, трагедия Гражданской войны началась задолго до Октябрьской революции. Простой народ, солдаты, рабочие и крестьяне были недовольны сложившейся обстановкой. Если в центральных областях многие военизированные отряды находились под плотным контролем Ставки, то в восточных отрядах царили совсем другие настроения.

Именно наличие большого количества резервных войск и нежелание их вступать в войну с Германией помогли большевикам быстро и бескровно получить поддержку практически двух третей армии. Только 15 крупных городов противостояли «красной» власти, 84 же по собственной инициативе перешли к ним в руки.

Неожиданный сюрприз для большевиков в виде потрясающей поддержки со стороны растерянных и уставших солдат был объявлен «красными» как «триумфальное шествие Советов».

Гражданская война (1917-1922) только усугубилась после подписания разорительного для России Брестского мира. По условиям договора, бывшая империя теряла более миллиона квадратных километров территорий. Сюда входили: Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ, Румыния, донские территории. Кроме этого, они должны были выплатить Германии шесть миллиардов марок контрибуции.

Такое решение вызвало протест как внутри страны, так и со стороны Антанты. Одновременно с усилением различных локальных конфликтов начинается военная интервенция западных государств на территорию России.

Ввод войск Антанты подкрепился восстанием чехословацкого корпуса в Сибири и бунтом кубанских казаков под предводительством генерала Краснова. Разбитые отряды белогвардейцев и некоторых интервентов ушли в Среднюю Азию и еще много лет продолжали борьбу против Советской власти.

Второй период Гражданской войны

Именно на этом этапе наиболее активными были белогвардейские Герои Гражданской войны. История нам сохранила такие фамилии, как Колчак, Юденич, Деникин, Юзефович, Миллер и другие.

Каждый из этих полководцев имел свое видение будущего для государства. Некоторые пытались взаимодействовать с войсками Антанты, чтобы свергнуть большевистскую власть и все-таки созвать Учредительное собрание. Другие хотели стать местными князьками. Сюда относятся такие как Махно, Григорьев и прочие.

Сложность этого периода заключается в том, что как только была завершена Первая мировая война, германские войска должны были покинуть территорию России только после прихода Антанты. Но по секретному договору они ушли раньше, сдав города большевикам.

Как нам показывает история, Гражданская война именно после такого поворота событий входит в фазу особой жестокости и кровопролития. Неудача командиров, ориентировавшихся на западные правительства, усугублялась еще и тем, что у них катастрофически не хватало квалифицированных офицеров. Так, армии Миллера, Юденича и некоторые другие формирования распались только потому, что при недостатке командиров среднего звена основной приток сил шел от пленных красноармейцев.

Сообщениям в газетах этого периода характерны заголовки такого типа: «Две тысячи военнослужащих с тремя орудиями перешли на сторону Красной Армии».

Заключительный этап

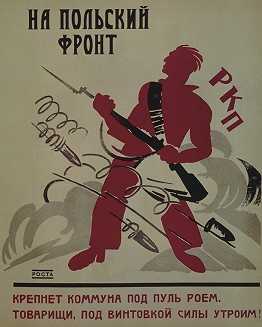

Начало последнего периода войны 1917–1922 годов историки склонны связывать с Польской войной. С помощью западных соседей Пилсудский хотел создать конфедерацию с территорией от Балтики до Черного моря. Но его стремлениям не суждено было осуществиться. Армии Гражданской войны под руководством Егорова и Тухачевского с боями продвинулись вглубь Западной Украины и вышли к польской границе.

Победа над этим врагом должна была поднять на борьбу рабочих в Европе. Но все планы красноармейских вождей провалились после разгромного поражения в битве, которая сохранилась под названием «Чудо на Висле».

После заключения мирного договора между Советами и Польшей в лагере Антанты начинаются разногласия. Вследствие этого снизилось финансирование «белого» движения, и Гражданская война в России начинает идти на спад.

В начале 1920-х годов подобные изменения во внешней политике западных государств привели к тому, что Советский Союз признало большинство стран.

Герои Гражданской войны заключительного периода боролись против Врангеля в Украине, интервентов на Кавказе и в Средней Азии, в Сибири. Среди особо отличившихся командиров следует отметить Тухачевского, Блюхера, Фрунзе и некоторых других.

Таким образом, в итоге пятилетних кровопролитных сражений на территории Российской империи сформировалось новое государство. Впоследствии оно стало второй супердержавой, единственным соперником которой были США.

Причины победы

Давайте разберемся, почему потерпели поражение «белые» в Гражданской войне. Мы сравним оценки противоборствующих лагерей и попытаемся прийти к общему выводу.

Советские историки главную причину своей победы видели в том, что оказывалась массовая поддержка со стороны угнетенных слоев общества. Особый упор делался на тех, кто пострадал вследствие революции 1905 года. Потому что они безоговорочно переходили на сторону большевиков.

«Белые» же, наоборот, жаловались на недостаток людских и материальных ресурсов. На захваченных территориях с миллионным населением они не могли провести даже минимальную мобилизацию, чтобы пополнить ряды.

Особо интересна статистика, которую дала Гражданская война. «Красные», «белые» (таблица приведена ниже) особо страдали от дезертирства. Нестерпимые условия быта, а также отсутствие четких целей давали о себе знать. Данные касаются только большевистских сил, поскольку внятных цифр белогвардейские записи не сохранили.

| Месяц | Количество человек |

| Февраль | Более 26 тысяч. |

| Март | Более 54 тысяч. |

| Май | Более 78 тысяч. |

| Июнь | Более 146 тысяч. |

| Июль | Более 270 тысяч. |

| Август | Более 299 тысяч. |

Главным же моментом, который отмечают современные историки, была политическая сфера конфликта.

Белогвардейцы, во-первых, не имели централизованного командования и минимального сотрудничества между частями. Они сражались локально, каждый за свои интересы. Вторая особенность заключалась в отсутствии политических работников и четкой программы. Эти моменты часто возлагались на офицеров, которые умели только воевать, но не вести дипломатические переговоры.

Красноармейцы же создали мощную идеологическую сеть. Была разработана четкая система понятий, которые вдалбливались в головы рабочим и солдатам. Лозунги позволяли понять даже самому забитому крестьянину, за что он идет сражаться.

Именно такая политика позволила большевикам получить максимальную поддержку населения.

Последствия

Победа «красных» в Гражданской войне далась государству очень дорого. Была полностью разрушена экономика. Страна потеряла территории с населением более чем в 135 миллионов человек.

Сельское хозяйство и урожайность, производство продуктов питания сократились на 40–50 процентов. Продразверстка и «красно-белый» террор в разных регионах привели к гибели громадного количества людей от голода, пыток и казни.

Промышленность, по оценкам специалистов, скатилась до уровня Российской империи времен правления Петра Первого. Как говорят исследователи, показатели производства снизились до 20 процентов от объемов 1913 года, а в некоторых областях и до 4 процентов.

Как следствие, начался массовый отток рабочих из городов в деревни. Так как там была хоть какая-то надежда не умереть от голода.

«Белые» в Гражданской войне отражали стремление дворянства и высших чинов вернуть прежние условия жизни. Но их оторванность от действительных настроений, царивших в простом народе, привела к тотальному поражению старого порядка.

Отражение в культуре

Лидеры Гражданской войны были увековечены в тысячах разных произведений — от кинематографа до полотен, от рассказов до скульптур и песен.

Например, такие постановки, как «Дни Турбиных», «Бег», «Оптимистическая трагедия» погружали людей в напряженную обстановку военного времени.

Фильмы «Чапаев», «Красные дьяволята», «Мы из Кронштадта» показывали усилия, которые прилагали «красные» в Гражданской войне для победы своих идеалов.

Литературное творчество Бабеля, Булгакова, Гайдара, Пастернака, Островского иллюстрирует жизнь представителей разных слоев общества в те тяжелые дни.

Можно приводить примеры практически до бесконечности, потому что социальная катастрофа, в которую вылилась Гражданская война, нашла мощнейший отклик в сердцах сотен художников.

Таким образом, сегодня мы с вами узнали не только происхождение понятий «белые» и «красные», но и познакомились вкратце с ходом событий Гражданской войны.

Помните, что любой кризис хранит в себе зерно будущих изменений к лучшему.

fb.ru

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1917–22 • Большая российская энциклопедия

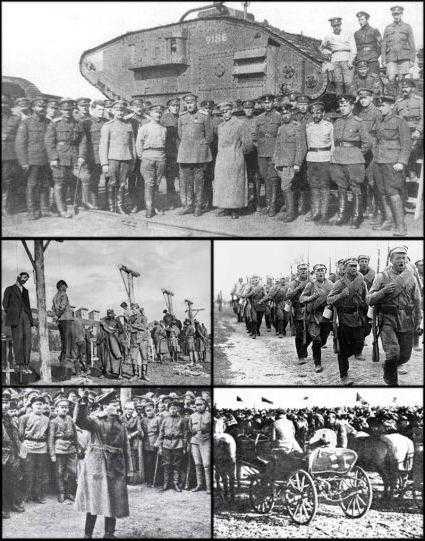

ГРАЖДА́НСКАЯ ВОЙНА́ 1917–22 в России, цепь вооружённых конфликтов между разл. политическими, социальными и этническими группами. Осн. боевые действия в Г. в. в целях захвата и удержания власти велись между РККА и вооруж. силами Белого движения – Белыми армиями (отсюда установившиеся названия гл. противников в Г. в. – «красные» и «белые»). Составной частью Г. в. являлись также вооруж. борьба на нац. «окраинах» быв. Рос. империи (попытки провозгласить независимость вызывали отпор со стороны «белых», выступавших за «единую и неделимую Россию», а также руководства РСФСР, видевшего в росте национализма угрозу завоеваниям революции) и повстанч. движение населения против войск противоборствующих сторон. Г. в. сопровождалась боевыми действиями на территории России войск стран Четверного союза, а также войск стран Антанты (см. Иностранная военная интервенция в России 1918–22).

В совр. историч. науке мн. вопросы, связанные с историей Г. в., остаются дискуссионными, среди них – вопросы о хронологич. рамках Г. в. и её причинах. Большинство совр. исследователей считают первым актом Г. в. бои в Петрограде во время осуществлённой большевиками Октябрьской революции 1917, а временем её окончания – разгром «красными» последних крупных антибольшевистских вооруж. формирований в окт. 1922. Часть исследователей считают, что период Г. в. охватывает только время наиболее активных боевых действий, которые велись с мая 1918 по нояб. 1920. Среди наиболее важных причин Г. в. принято выделять глубокие социальные, политич. и нац.-этнич. противоречия, существовавшие в Рос. империи и обострившиеся в результате Февр. революции 1917, а также готовность широко использовать насилие для достижения своих политич. целей всеми её участниками (см. «Белый террор» и «Красный террор»). Некоторые исследователи видят в иностр. интервенции причину особой ожесточённости и длительности Гражд. войны.

Ход вооруж. борьбы между «красными» и «белыми» можно разделить на 3 этапа, которые различаются по составу участников, интенсивности боевых действий и условиям внешнеполитич. обстановки.

Плакат «Год пролетарской диктатуры, октябрь 1917 – октябрь 1918».

На первом этапе (окт./нояб. 1917 – нояб. 1918) происходило формирование вооруж. сил противоборствующих сторон и осн. фронтов борьбы между ними. В этот период Г. в. шла в условиях продолжавшейся 1-й мировой войны и сопровождалась активным участием во внутр. борьбе в России войск стран Четверного союза и Антанты.

В окт. – нояб. 1917, в ходе Окт. революции 1917, большевики подавили вооруж. выступления сторонников Врем. правительства в Петрограде, его окрестностях (см. Керенского – Краснова выступление 1917) и в Москве. К кон. 1917 на б. ч. Европ. России была установлена сов. власть. Первые крупные выступления против большевиков произошли на казачьих территориях Дона, Кубани и Юж. Урала (см. в статьях Каледина выступление 1917–18, Кубанская рада и Дутова выступление 1917–18). В первые месяцы Г. в. боевые действия велись отд. отрядами, гл. обр. вдоль линий железных дорог, за крупные населённые пункты и ж.-д. узлы (см. «Эшелонная война»). Весной 1918 локальные стычки стали перерастать в более масштабные вооруж. столкновения.

Разгон Учредительного собрания и заключение Брестского мира 1918 усилили оппозицию политике СНК по всей стране. Созданные в феврале – мае подпольные антибольшевистские организации (Союз защиты Родины и свободы, Союз возрождения России, Национальный центр) попытались объединить силы, боровшиеся против сов. власти, и получить иностр. помощь, занимались переправкой добровольцев в центры сосредоточения антибольшевистских сил. В это время территория РСФСР сократилась из-за продвижения герм. и австро-венг. войск (продолжалось и после заключения Брестского мира 1918): в февр. – мае 1918 они заняли Украину, Белоруссию, Прибалтику, часть Закавказья и Юга Европ. России. Весной 1918 страны Антанты, стремившиеся противостоять герм. влиянию в России, высадили вооруж. десанты в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, что привело к падению здесь власти СНК. Начавшееся в мае Чехословацкого корпуса выступление 1918 ликвидировало сов. власть в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также отрезало Туркестанскую сов. республику в Ср. Азии от РСФСР.

Непрочность сов. власти и поддержка со стороны интервентов способствовали созданию летом и осенью 1918 ряда антибольшевистских, преим. эсеровских, правительств: Комитета членов Учредительного собрания (Комуч; июнь, Самара), Временного сибирского правительства (июнь, Омск), Верховного управления Северной области (август, Архангельск), Уфимской директории (сентябрь, Уфа).

В апр. 1918 на территории Донского казачьего войска создана Донская армия, которая к концу лета вытеснила сов. войска с территории Области войска Донского. Добровольческая армия (начала формироваться в нояб. 1917), состоявшая преим. из офицеров и юнкеров быв. рос. армии, в авг. 1918 заняла Кубань (см. в ст. Кубанские походы Добровольческой армии).

«Отчего вы не в армии?». Агитационный плакат Белого движения.

Успехи противников большевиков вызвали реформирование РККА. Вместо добровольч. принципа формирования армии в мае 1918 в РСФСР введена всеобщая воинская повинность. За счёт привлечения в РККА офицеров быв. рос. армии (см. Военспец) был усилен командный состав, учреждён институт военных комиссаров, в сент. 1918 создан РВСР (пред. – Л. Д. Троцкий) и введена должность главкома Вооруж. сил Республики (И. И. Вацетис). Также в сентябре вместо завес, существовавших с марта 1918, были образованы фронтовые и армейские объединения РККА. В ноябре учреждён Совет рабочей и крестьянской обороны (пред. – В. И. Ленин). Укреплению армии сопутствовало упрочение внутр. положения в РСФСР: после поражения левых эсеров восстания 1918 на территории республики не осталось организов. оппозиции большевикам.

В результате в начале осени 1918 РККА сумела изменить ход вооруж. борьбы: в сент. 1918 она остановила наступление войск Поволжской народной армии Комуча (началось в июле), к ноябрю оттеснила их к Уралу. На первом этапе Царицына обороны 1918–19 части РККА отбили попытки Донской армии овладеть Царицыном. Успехи РККА несколько стабилизировали положение РСФСР, но ни одна из сторон не смогла в ходе боевых действий получить решающий перевес.

У входа в здание командующего Добровольческой армией. Город Екатеринодар. 1918. На переднем плане (слева направо): А. И. Деникин, А. С. Лукомский, А. М. Драгомиров.

На втором этапе (нояб. 1918 – март 1920) произошли главные сражения между РККА и Белыми армиями, наступил перелом в Г. в. В связи с завершением 1-й мировой войны в этот период резко сократилось участие войск интервентов в Г. в. Уход герм. и австро-венг. войск с территории страны позволил СНК вернуть под свой контроль значит. часть Прибалтики, Белоруссии и Украины. Несмотря на высадку в нояб. – дек. 1918 дополнит. воинских частей стран Антанты в Новороссийске, Одессе и Севастополе, продвижение брит. войск в Закавказье, непосредств. участие войск Антанты в Г. в. оставалось ограниченным, и к осени 1919 осн. контингент союзных войск был выведен с территории России. Иностр. государства продолжали оказывать антибольшевистским правительствам и вооруж. отрядам материально-технич. помощь.

В кон. 1918 – нач. 1919 произошла консолидация антибольшевистского движения; руководство им от эсеровских и казачьих правительств перешло в руки консервативного «белого» офицерства. В результате переворота в Омске 18.11.1918 была свергнута Уфимская директория и к власти пришёл адм. А. В. Колчак, объявивший себя Верховным правителем Рос. гос-ва. 8.1.1919 на основе Добровольческой и Донской армий созданы Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) под команд. ген.-л. А. И. Деникина.

Первыми решительное наступление начали Колчака армии. В кон. 1918 Сибирская армия преодолела Уральский хребет и взяла Пермь. В марте 1919 последовало общее Колчака наступление 1919. Наибольшего успеха достигли войска Зап. армии ген.-л. М. В. Ханжина, которые овладели Уфой (март), а в конце апреля вышли на подступы к Волге. Появилась возможность соединения армий Колчака с ВСЮР, создалась угроза сов. власти в центр. районах РСФСР. Однако в мае 1919 части РККА, усиленные пополнениями, перехватили инициативу и в ходе контрнаступления Восточного фронта 1919 разбили противника и отбросили его к Уралу. В результате предпринятого командованием РККА наступления Восточного фронта 1919–20 сов. войска заняли Урал и б. ч. Сибири (в ноябре 1919 захвачен Омск, в марте 1920 – Иркутск).

На Сев. Кавказе против власти СНК выступили горские правительства, опиравшиеся на воен. помощь стран Четверного союза. После вывода иностр. войск с территории т. н. Горской республики она была занята частями ВСЮР, под давлением которых в конце мая 1919 Горское правительство прекратило свою деятельность.

Первые поражения армий Колчака совпали с началом Московского похода Деникина 1919, представлявшего собой самую серьёзную угрозу власти большевиков за годы Г. в. Его первоначальному успеху способствовала нехватка у РККА резервов, которые находились на Вост. фронте, а также массовый приток во ВСЮР казаков в результате проводившейся руководством РСФСР политики «расказачивания». Наличие казачьей конницы и хорошо подготовленных воен. кадров позволило ВСЮР овладеть Донбассом и Областью войска Донского, взять Царицын и занять б. ч. Украины. Попытки сов. войск контратаковать противника в ходе августовского наступления 1919 не увенчались успехом. В августе – сентябре оборона РККА была дезорганизована Мамонтова рейдом 1919. В октябре ВСЮР заняли Орёл, создав угрозу Туле и Москве. Наступление ВСЮР было остановлено, а затем сменилось стремит. отступлением вследствие предпринятого руководством РККА контрнаступления Южного фронта 1919 (было осуществлено после крупных мобилизаций в РСФСР и создания Первой конной армии, которая позволила ликвидировать преимущество ВСЮР в кавалерии), слабости контроля ВСЮР над занятыми территориями и желания казачества ограничиться обороной Области войска Донского и Кубани. В ходе наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–20 части РККА вынудили ВСЮР отойти на Сев. Кавказ и в Крым.

Летом – осенью 1919 последовало наступление на Петроград Сев. корпуса (с 19 июня Сев. армия, с 1 июля Северо-Западная армия) под общим команд. ген. от инф. Н. Н. Юденича (см. Петрограда оборона 1919). В окт. – нояб. 1919 оно было остановлено, Сев.-Зап. армия разбита, а её остатки отошли на территорию Эстонии.

На севере Европ. части России сформированные Временным правительством Северной области (преемник Верховного управления Сев. области) Северной области войска, поддержанные союзным экспедиц. корпусом, вели боевые действия с частями сов. Сев. фронта. В февр. – марте 1920 войска Сев. области прекратили своё существование (этому способствовали неудачи Белых армий на гл. направлениях и вывод союзного экспедиц. корпуса с территории области), части РККА заняли Архангельск и Мурманск.

На третьем этапе (март 1920 – окт. 1922) осн. борьба происходила на периферии страны и не представляла непосредств. угрозы сов. власти в центре России.

К весне 1920 самым крупным из «белых» воинских формирований являлась «Русская армия» (сформирована из остатков ВСЮР) ген.-л. П. Н. Врангеля, располагавшаяся в Крыму. В июне, воспользовавшись отвлечением осн. сил РККА на польск. фронт (см. Советско-польская война 1920), эта армия предприняла попытку захватить и укрепиться в сев. уездах Таврической губ., а также высадила в июле и августе десанты на побережье Сев. Кавказа, чтобы поднять на новое выступление против РСФСР казаков Области войска Донского и Кубани (см. Десанты «Русской армии» 1920). Все эти планы потерпели поражение, в октябре – ноябре «Русская армия» в ходе контрнаступления Южного фронта 1920 и Перекопско-Чонгарской операции 1920 была разбита (её остатки эвакуировались в Константинополь). После поражения Белых армий в нояб. 1920 – янв. 1921 на территории Сев. Кавказа были образованы Дагестанская АССР и Горская АССР.

«Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск в 1920 году». Художник М. Б. Греков.

Последние бои Г. в. происходили в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. В 1920–22 наиболее крупными антибольшевистскими формированиями там являлись Дальневосточная армия ген.-л. Г. М. Семёнова (контролировала район Читы) и Земская рать ген.-л. М. К. Дитерихса (контролировала Владивосток и часть Приморья). Им противостояли Народно-революц. армия (НРА) Дальневосточной республики (создана руководством РСФСР в апр. 1920, чтобы избежать воен. столкновения с Японией, сохранявшей воен. присутствие на Дальнем Востоке), а также отряды «красных» партизан. В окт. 1920 НРА овладела Читой и вынудила отряды Семёнова уйти по КВЖД в Приморье. В результате Приморской операции 1922 Земская рать была разбита (её остатки эвакуировались в Гензан, а затем в Шанхай). С установлением сов. власти на Дальнем Востоке завершились осн. сражения Гражд. войны.

Вооружённая борьба на национальных «окраинах» бывшей Российской империи

Вооружённая борьба на национальных «окраинах» бывшей Российской империи разворачивалась одновременно с осн. битвами между РККА и Белыми армиями. В ходе её возникали и ликвидировались разл. нац.-гос. образования и политич. режимы, устойчивость которых зависела от их умения успешно лавировать между «красными» и «белыми», а также поддержки со стороны третьих держав.

«На польский фронт». Агитационный плакат. Художник И. А. Малютин. Текст В. В. Маяковского. 1920.

Право на нац. самоопределение Польши было признано ещё Врем. правительством весной 1917. Во время Г. в. Польша не желала усиления ни одного из противников и в период гл. сражений сохраняла нейтралитет, добиваясь одновременно междунар. признания в европ. столицах. Столкновение с сов. войсками последовало в ходе сов.-польск. войны 1920, уже после поражения гл. сил «белых». В результате Польше удалось сохранить независимость и расширить свои границы (утверждены Рижским мирным договором 1921).

Финляндия провозгласила независимость сразу после Окт. революции в Петрограде. Закрепить её позволил союз с Германией, а затем со странами Антанты. Вопреки надеждам командования Белых армий на активную финл. помощь в походе на Петроград, участие Финляндии в Г. в. ограничилось вторжением финл. отрядов на территорию Карелии, получившим отпор со стороны РККА (см. Карельская операция 1921).

В Прибалтике образование независимых государств Эстонии, Латвии и Литвы – это результат одновременного ослабления России и Германии и расчётливой политики нац. правительств. Эст. и латв. руководство смогло привлечь на свою сторону осн. массу населения под лозунгами земельной реформы и противодействия нем. баронам, в то время как герм. оккупация в 1918 не позволила укрепиться органам сов. власти. В дальнейшем дипломатич. поддержка стран Антанты, неустойчивое положение сов. власти в регионе и успехи нац. армий вынудили руководство РСФСР заключить в 1920 мирные договоры с Эстонией (февраль), Литвой (июль) и Латвией (август).

На Украине и в Белоруссии нац. движение было ослаблено отсутствием единства по вопросу о будущем обществ.-политич. устройстве этих стран, а также большей популярностью социальных, а не нац. лозунгов среди населения. После Окт. революции в Петрограде Центральная рада в Киеве и Белорусская рада (см. Белорусские рады) в Минске отказались признать власть СНК, однако не смогли упрочить своё положение. Этому мешали наступления как сов., так и герм. войск. На Украине сменявшие друг друга нац.-гос. образования были непрочны. Созданная в апр. 1918 Украинская держава во главе с гетманом П. П. Скоропадским существовала только за счёт поддержки Германии, а Украинская народная республика С. В. Петлюры сохранялась, пока её гл. противники (РСФСР и ВСЮР) были заняты на др. фронтах Г. в. Белорус. нац. правительства целиком зависели от поддержки находившихся на их территории герм. и польск. армий. Летом 1920 после поражения осн. Белых армий и вывода с территории Украины и Белоруссии польск. оккупац. войск там была установлена власть УССР и БССР.

В Закавказье ход Г. в. предопределили конфликты между нац. правительствами. Созданный в нояб. 1917 в Тифлисе Закавказский комиссариат заявил о непризнании власти СНК. Провозглашённая Закавказским сеймом (созван Закавказским комиссариатом) в апр. 1918 Закавказская демократич. федеративная республика уже в мае в связи с подходом тур. войск распалась на Груз. демократич. республику, Азерб. демократич. республику и Республику Армения с разной политич. ориентацией: азербайджанцы действовали в союзе с турками; грузины и армяне искали опоры у Германии (её войска вошли в Тифлис и др. города Грузии в июне 1918), а затем стран Антанты (в нояб. – дек. 1918 в Закавказье введены брит. войска). После прекращения интервенции стран Антанты в авг. 1919 нац. правительства оказались неспособны восстановить экономику и увязли в пограничных конфликтах, разгоревшихся между Турцией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Это позволило РККА в ходе Бакинской операции 1920 и Тифлисской операции 1921 распространить сов. власть на Закавказье.

В Средней Азии осн. боевые действия развернулись на территории Туркестана. Там большевики опирались на рус. поселенцев, что обострило существовавшие религ. и нац. конфликты и оттолкнуло от сов. власти значит. часть мусульм. населения, которая широко участвовала в антисоветском движении – басмачестве. Препятствием для установления сов. власти в Туркестане была также брит. интервенция (июль 1918 – июль 1919). Войска сов. Туркестанского фронта в февр. 1920 взяли Хиву, а в сент. – Бухару; Хивинское ханство и Бухарский эмират были ликвидированы и провозглашены Хорезмская народная советская республика и Бухарская народная советская республика.

Повстанческое движение

Повстанческое движение в Г. в. возникло в 1918–19, а наибольшего размаха достигло в 1920–21. Целью повстанцев было защитить деревню от политики «военного коммунизма», проводившейся в РСФСР (гл. лозунги повстанч. отрядов – «советы без коммунистов» и свобода торговли с.-х. продуктами), а также от реквизиций и мобилизаций, которые осуществляли и большевики, и их противники. Повстанч. отряды состояли гл. обр. из крестьян (многие из них дезертировали из РККА и Белых армий), скрывались в лесах (отсюда их общее название – «зелёные») и пользовались поддержкой местного населения. Партизанская тактика борьбы делала их малоуязвимыми для регулярных войск. Повстанч. отряды, нередко из тактич. соображений, оказывали содействие «красным» или «белым», нарушая коммуникации и отвлекая от осн. боевых действий сравнительно крупные воинские соединения; при этом их воен. организация оставалась независимой от командования их союзников. В тылу армий Колчака наиболее многочисл. повстанч. отряды действовали в Томской и Енисейской губерниях, на Алтае, в районе Семипалатинска и долины р. Амур. Налёты на ж.-д. эшелоны, осуществлённые повстанцами, в решающие дни наступления Колчака в 1919 нарушали подвоз снабжения и вооружений для войск. На юго-востоке Украины действовала Революц.-повстанч. армия Украины Н. И. Махно, которая в разные периоды сражалась против укр. националистов, герм. войск, частей РККА и ВСЮР.

В тылу РККА первое крупное повстанч. движение возникло в марте – апр. 1919 и получило название «чапанная война». В кон. 1920 – нач. 1921 многотысячные крестьянские отряды действовали в Поволжье, на Дону, Кубани и Сев. Кавказе, в Белоруссии и Центр. России. Самыми крупными выступлениями были Тамбовское восстание 1920–21 и Западносибирское восстание 1921. Весной 1921 на значит. территории РСФСР сов. власть в деревне фактически перестала существовать. Широкий размах крестьянского повстанч. движения наряду с Кронштадтским восстанием 1921 заставил большевиков заменить политику «военного коммунизма» НЭПом (март 1921). Однако гл. очаги восстаний были подавлены сов. войсками только летом 1921 (отд. отряды продолжали сопротивление до 1923). В некоторых районах, напр. в Поволжье, восстания прекратились из-за разразившегося в 1921 голода.

Итоги Гражданской войны

В результате 5-летней вооруж. борьбы сов. республики объединили б. ч. территории быв. Рос. империи (за исключением Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Зап. Украины и Зап. Белоруссии). Гл. причина победы большевиков в Г. в. – поддержка осн. массой населения их лозунгов («Мир – народам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Вся власть Советам!») и декретов (особенно Декрета о земле), а также стратегич. преимущества их положения, прагматич. политика сов. руководства и раздробленность сил противников сов. власти. Контроль над обеими столицами (Петроград, Москва) и центр. районами страны дал СНК возможность опираться на крупные людские ресурсы (где даже в момент наибольшего продвижения противников большевиков проживало ок. 60 млн. чел.) для пополнения РККА; использовать воен. запасы быв. рос. армии и сравнительно развитую систему коммуникаций, позволявшую быстро перебрасывать войска на наиболее угрожаемые участки фронта. Антибольшевистские силы были разделены территориально и политически. Они не смогли выработать единую политич. платформу («белое» офицерство по большей части выступало за монархич. строй, а эсеровские правительства – за республиканский), а также согласовать время своих наступлений и ввиду своего окраинного расположения были вынуждены использовать помощь казаков и нац. правительств, которые не поддерживали планы «белых» воссоздать «единую и неделимую Россию». Помощь антибольшевистским силам со стороны иностр. держав была недостаточной для того, чтобы помочь им достичь решающего перевеса над противником. Массовое крестьянское движение, направленное против сов. власти, не совпав по времени с гл. битвами Г. в., не могло свергнуть власть большевиков из-за своей оборонит. стратегии, несогласованных действий и ограниченности целей.

Советское гос-во создало в условиях Г. в. мощные вооруж. силы (к нояб. 1920 насчитывали св. 5,4 млн. чел.) с чёткой организац. структурой и централизов. руководством, в чьих рядах служили ок. 75 тыс. офицеров и генералов быв. рос. армии (ок. 30% от численности её офицерского состава), опыт и знания которых сыграли важную роль в победах РККА на фронтах Г. в. Наиболее отличились среди них И. И. Вацетис, А. И. Егоров, С. С. Каменев, Ф. К. Миронов, М. Н. Тухачевский и др. Умелыми военачальниками стали солдаты, матросы и унтер-офицеры быв. рос. армии: В. К. Блюхер, С. М. Будённый, Г. И. Котовский, Ф. Ф. Раскольников, В. И. Чапаев и др., а также не имевшие воен. образования М. В. Фрунзе, И. Э. Якир и др. Макс. численность (к сер. 1919) Белых армий составляла ок. 600 (по др. данным, ок. 300) тыс. чел. Из воен. руководителей Белого движения видную роль в Г. в. сыграли генералы М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. И. Дутов, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Г. М. Семёнов, Я. А. Слащёв, Н. Н. Юденич, адм. А. В. Колчак и др.

Г. в. принесла огромные материальные и людские потери. Она довершила развал хозяйства, начатый в годы 1-й мировой войны (пром. произ-во к 1920 составляло 4–20% от уровня 1913, с.-х. произ-во сократилось почти вдвое). Полностью оказалась дезорганизованной финансовая система государства: на территории России в годы Г. в. находилось в обращении св. 2 тыс. видов денежных знаков. Самым ярким показателем кризиса стал голод 1921–22, которым было охвачено св. 30 млн. чел. Массовое недоедание и связанные с ним эпидемии обусловили высокую смертность. Безвозвратные потери сов. войск (убито, умерло от ран, пропало без вести, не вернулось из плена и др.) составили ок. 940 тыс. чел., санитарные – ок. 6,8 млн. чел.; их противники (по неполным данным) только убитыми потеряли св. 225 тыс. чел. Общее число погибших в годы Г. в., по разным оценкам, составило от 10 до 17 млн. чел., причём доля воен. потерь не превышала 20%. Под влиянием Г. в. из страны эмигрировало до 2 млн. чел. (см. раздел «Эмиграция» в томе «Россия»). Г. в. вызвала разрушение традиц. экономич. и обществ. связей, архаизацию общества и усугубила внешнеполитич. изоляцию страны. Под влиянием Г. в. сформировались характерные черты сов. политич. системы: централизация гос. управления и насильств. подавление внутр. оппозиции.

bigenc.ru

Гражданская война в России 1917-1922: причины, этапы, итог

Гражданской войной в России называют ряд вооруженных конфликтов 1917-1922 годов, которые произошли на территориях бывшей Российской империи. Противоборствующими сторонами выступили различные политические, этнические, социальные группы и государственные образования. Война началась после Октябрьской революции, главной причиной которой был приход к власти большевиков. Давайте поближе познакомимся с предпосылками, ходом и результатами Гражданской войны в России 1917-1922 годов.

Периодизация

Основные этапы Гражданской войны в России:

- Лето 1917 г. – конец осени 1918 г. Были сформированы основные центры антибольшевистского движения.

- Осень 1918 г. – середина весны 1919 г. Антанта начала свою интервенцию.

- Весна 1919 г. – весна 1920 г. Борьба советских властей России с «белыми» армиями и войсками Антанты.

- Весна 1920 г. – осень 1922 г. Победа власти и окончание войны.

Предпосылки

Не существует какой-либо строго определенной причины Гражданской войны в России. Она была результатом политических, экономических, социальных, национальных и даже духовных противоречий. Важную роль сыграли общественное недовольство, накопившееся в годы Первой мировой войны, и обесценивание человеческой жизни со стороны власти. Стимулом для протестных настроений стала также аграрно-крестьянская большевистская политика.

Большевики инициировали роспуск Всероссийского Учредительного Собрания и ликвидацию многопартийной системы. Кроме того, после принятия Брестского мира их стали обвинять в разрушении государства. Право самоопределения народов и формирование в разных уголках страны самостоятельных государственных образований было воспринято сторонниками неделимой России как предательство.

Недовольство новой властью выражали и те, кто был против разрыва с историческим прошлым. Особый резонанс в обществе вызывала антицерковная большевистская политика. Все перечисленные выше причины собрались воедино и привели к Гражданской войне в России 1917-1922 годов.

Военное противостояние принимало всяческие формы: восстания, вооруженные столкновения, партизанские действия, террористические акты и масштабные операции с участием регулярной армии. Особенностью Гражданской войны в России 1917-1922 годов было то, что она выдалась исключительно долгой, жестокой и захватывающей обширные территории.

Хронологические рамки

Широкомасштабный фронтовой характер Гражданская война в России 1917-1922 годов начала обретать весной-летом 1918 года, однако отдельные эпизоды противостояния имели место уже в 1917 году. Конечный рубеж событий определить также сложно. На территории европейской части России фронтовые сражения закончились еще в 1920 году. Однако после этого были массовые восстания крестьян против большевизма и выступления кронштадских матросов. На Дальнем Востоке вооруженная борьба закончилась и вовсе в 1922-1923 годах. Именно этот рубеж и считают окончанием крупномасштабной войны. Иногда можно встретить фразу «Гражданская война в России 1918-1922 годов» и прочие смещения на 1-2 года.

Особенности противостояния

Военные действия 1917-1922 годов кардинально отличались от сражений предыдущих периодов. Они сломали не один десяток стереотипов касательно управления подразделениями, системы управления армией и военной дисциплины. Значительных успехов добивались те военачальники, которые командовали по-новому, применяли для достижения поставленной задачи все возможные средства. Гражданская война была очень маневренной. В отличие от позиционных сражений предыдущих лет в 1917-1922 годах не использовались сплошные линии фронта. Города и поселки могли несколько раз переходить из рук в руки. Решающее значение имели активные наступления, нацеленные на перехват первенства у противника.

Гражданская война в России 1917-1922 годов характеризовалась использованием разноплановых тактик и стратегий. Во время установления советской власти в Москве и Петрограде была использована тактика уличных боев. В октябре 1917 года военно-революционный комитет, которым руководили В. И. Ленин и Н. И. Подвойский, разработал план захвата главных городских объектов. Во время сражений в Москве (осень 1917 года) отряды Красной гвардии наступали от окраин к центру города, который был занят Белой гвардией и юнкерами. Для подавления опорных пунктов использовалась артиллерия. Подобная тактика использовалась во время установления советской власти в Киеве, Иркутске, Калуге и Чите.

Формирование центров антибольшевистского движения

С началом формирования частей Красной и Белой армий Гражданская война в России 1917-1922 годов стала более масштабной. В 1918 году военные операции велись, как правило, вдоль железнодорожных сообщений и сводились к захвату важных узловых станций. Этот период назвали «эшелонной войной».

В первые месяцы 1918 года на Ростов-на-Дону и Новочеркасск, где были сосредоточены силы добровольческих подразделений генералов Л. Г. Корнилова и М. В. Алексеева, шло наступление красногвардейцев под предводительством Р. Ф. Сивера и В. А. Антонова-Овсеенко. Весной того же года чехословацкий корпус сформированный из военнопленных австро-венгров, отправился по Транссибирской железной дороге на Западный фронт. В течение мая-июня этот корпус сверг власть в Омске, Красноярске, Томске, Владивостоке, Новониколаевске и на всей территории, прилегающей к Транссибу.

Во время второго Кубанского похода (лето-осень 1918 г.) Добровольческая армия взяла узловые станции: Тихорецкую, Торговую, Армавир и Ставрополь, что фактически определило исход Северокавказской операции.

Начало Гражданской войны в России ознаменовалось обширной деятельностью подпольных организаций Белого движения. В больших городах страны действовали ячейки, которые был связаны с бывшими военными округами и воинскими частями этих городов, а также местными кадетами, эсерами и монархистами. Весной 1918 года в Томске действовало подполье под руководством подполковника Пепеляева, в Омске – полковника Иванова-Ринова, в Николаевске – полковника Гришина-Алмазова. Летом 1918 года было утверждено секретное положение касательно вербовочных центров армии добровольцев в Киеве, Одессе, Харькове и Таганроге. Они занимались передачей развединформации, отправляли через линию фронта офицеров и намеревались выступить против власти, когда Белая армия приблизится к городу их базирования.

Аналогичная функция была и у советского подполья, которое активно действовало в Крыму, в Восточной Сибири, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Оно создало весьма сильные партизанские отряды, которые позже вошли в состав регулярных частей Красной армии.

К началу 1919 года Белая и Красные армии были окончательно сформированы. В состав РККР вошло 15 армий, которые охватили весь фронт Европейской части страны. Высшее военное руководство было сосредоточено у Л. Д. Троцкого – Председателя РВСР (Революционного военного совета республики) и С.С. Каменева – Главнокомандующего. Тыловым обеспечением фронта и регулированием экономики на территориях Советской России занимался СТО (Совет Труда и Обороны), председателем которого был Владимир Ильич Ленин. Он же возглавлял Совнарком (Совет Народных Комиссаров) – фактически, советское правительство.

Красной армии противостояли объединенные армии Восточного фронта под командованием адмирала А. В. Колчака: Западная, Южная, Оренбургская. К ним также присоединились армии Главнокомандующего ВСЮР (Вооруженными Силами Юга России), генерал-лейтенант А. И. Деникина: Добровольческая, Донская и Кавказская. Кроме того, в общем Петроградском направлении действовали войска генерала от инфантерии Н.Н. Юденича – Главнокомандующего Северо-Западным фронтом и Е.К. Миллера – Главнокомандующего войском Северной области.

Интервенция

Гражданская война и иностранная интервенция в России были тесно связаны друг с другом. Интервенцией называют вооруженное вмешательство иностранных держав во внутренние дела страны. Ее основные цели в данном случае: заставить Россию продолжить воевать на стороне Антанты; защитить личные интересы на российских территориях; оказать финансовую, политическую и военную поддержку участникам Белого движения, а также правительствам стран, образованных после Октябрьской революции; и не допустить, чтобы идеи мировой революции проникли в страны Европы и Азии.

Развитие войны

Весной 1919 года были предприняты первые попытки комбинированного удара «белых» фронтов. С этого периода Гражданская война в России обрела широкомасштабный характер, в ней стали использоваться все рода войск (пехота, артиллерия, конница), велись военные действия при содействии танков, бронепоездов и авиации. В марте 1919-го восточный фронт адмирала Колчака начал свое наступление, нанеся удар по двум направлениям: на Вятку-Котлас и на Волгу.

Армии советского Восточного фронта под командованием С. С. Каменева в начале июня 1919 года смогли сдержать наступление белых, нанеся им встречные удары на Южном Урале и в Прикамье.

Летом того же года ВСЮР начали свое наступление на Харьков, Царицын и Екатеринослав. 3 июля, когда эти города были взяты, Деникиным была подписана директива «О походе на Москву». С того момента и до октября войска ВСЮР занимали основную часть Украины и Черноземного Центра России. Они остановились на линии Киев – Царицын, проходящей через Брянск, Орел и Воронеж. Практически одновременно с выходом ВСЮР на Москву, Северо-Западная армия генерала Юденича отправилась на Петроград.

Осень 1919 года стала для Советской армии наиболее критичным периодом. Под лозунгами «Все – на оборону Москвы» и «Все – на защиту Петрограда» была проведена тотальная мобилизация комсомольцев и коммунистов. Контроль над железнодорожными путями, которые сходились к центру России, позволил Реввоенсовету Республики перебрасывать войска между фронтами. Так, в разгар сражений на московском направлении под Петроград и на Южный фронт было переброшено несколько дивизий из Сибири и Западного фронта. В то же время белые армии так и не смогли установить общий антибольшевистский фронт. Исключение составляли разве что несколько локальных контактов на уровне отрядов.

Сосредоточение сил с разных фронтов позволило генерал-лейтенанту В.Н. Егорову, командующему южным фронтом, создать ударную группу, основой которой стали части Эстонской и Латышской стрелковых дивизий, а также конная армия К.Е. Ворошилова и С.М. Буденного. Были нанесены внушительные удары по флангам 1-го Добровольческого корпуса, который находился под командованием генерал-лейтенанта А.П. Кутепова и наступал на Москву.

После насыщенных боев октября-ноября 1919 года фронт ВСЮР был сломлен и белые начали отступать от Москвы. В середине ноября были остановлены и разбиты подразделения Северо-Западной армии, которым не хватило 25 километров, чтобы дойти до Петрограда.

Сражения 1919 года отличались широким использованием маневра. С целью прорыва фронта и проведения в тылу противника рейда использовали большие конные соединения. Белая армия с этой целью пользовалась казачьей конницей. Так, четвертый Донской корпус под руководством генерал-лейтенанта Мамонтова осенью 1919 года совершил глубокий рейд от города Тамбова до Рязанской губернии. А Сибирскому казачьему корпусу генерал-майора Иванова-Ринова, удалось прорвать «красный» фронт около Петропавловска. Тем временем «Червонная дивизия» Южного фронта РККА совершила рейд по тылам корпуса добровольцев. В конце 1919 год первая Конная армия начала решительно наступать на Ростовское и Новочеркасское направления.

В первые месяцы 1920 года на Кубани развернулось ожесточенное сражение. В рамках операций на реке Маныч и около станицы Егорлыкской состоялись последние массовые конные сражения в истории человечества. Количество всадников, принявших в них участие с обеих сторон, составляло порядка 50 тысяч. Итогом жестокого противостояния было поражение ВСЮР. В апреле того же года белые войска стали называться «Русской армией» и подчиняться генерал-лейтенанту Врангелю.

Окончание войны

В конце 1919 — начале 1920 года была окончательно разбита армия А. В. Колчака. В феврале 1920-го адмирал был расстрелян большевиками, а от его войска остались лишь мелкие партизанские отряды. Месяцем ранее, после пары неудачных походов, о роспуске Северо-Западной армии объявил генерал Юденич. После поражения Польши армия П. Н. Врангеля запертая в Крыму оказалась обреченной. Осенью 1920 года (силами Южного фронта красноармейцев) она была разбита. В этой связи порядка 150 тысяч человек (как военных, так и штатских) покинули полуостров. Казалось, что окончание Гражданской войны в России 1917-1922 годов не за горами, но все было не так просто.

В 1920-1922 годах боевые действия проходили на небольших территориях (Забайкалье, Приморье, Таврия) и начали обретать элементы позиционной войны. Для обороны стали активно использовать укрепления, для прорыва которых враждующей стороне нужна была длительная артиллерийская подготовка, а также огнеметная и танковая поддержка.

Разгром армии П.Н. Врангеля вовсе не означал, что Гражданская война в России закончилась. Красным нужно было справиться еще с крестьянскими повстанческими движениями, которые называли себя «зелеными». Самые мощные из них были развернуты в Воронежской и Тамбовской губерниях. Повстанческую армию возглавил эсер А. С. Антонов. Ей даже удалось свергнуть большевиков с власти в нескольких областях.

В конце 1920 года борьбу с мятежниками поручили частям регулярной Красной армии под управлением М. Н. Тухачевского. Однако сопротивляться партизанам крестьянской армии оказалось даже сложнее, чем открытому давлению белогвардейцев. Тамбовское восстание «зеленых» было подавлено лишь в 1921 году. А. С. Антонова убили в перестрелке. Приблизительно тогда же было разбито и войско Махно.

На протяжении 1920-1921 годов красноармейцы совершили ряд походов в Закавказье, по результатам которых в Азербайджане, Армении и Грузии была установлена советская власть. Для подавления белогвардейцев и интервентов на Дальнем Востоке большевиками в 1921 году была создана ДВР (Дальневосточная Республика). На протяжении двух лет армия республики сдерживала натиск японских войск в Приморье и обезвредила несколько белогвардейских атаманов. Она внесла значительный вклад в исход Гражданской войны и интервенции в Россию. В конце 1922 года ДВР присоединилась к РСФСР. В этот же период, одержав победу над басмачами, которые боролись за сохранение средневековых традиций, большевики закрепили свою власть на территории Средней Азии. Говоря про Гражданскую войну в России, стоит отметить, что отдельные повстанческие группы действовали вплоть до 1940-х годов.

Причины победы красных

Превосходство большевиков в Гражданской войне в России 1917-1922 годов, было обусловлено такими причинами:

- Мощная пропаганда и использование политического настроения масс.

- Контроль центральных губерний России, в которых располагались главные военные предприятия.

- Разобщенность и территориальная разрозненность белогвардейцев.

Итоги Гражданской войны в России

Главным результатом событий 1917-1922 годов стало утверждение большевистской власти. Революция и Гражданская война в России забрали порядка 13 миллионов жизней. Практически половина из них стали жертвами массовых эпидемий и голода. Около 2 млн россиян покинули в те годы родину, чтобы обезопасить себя и свои семьи. За годы Гражданской войны в России экономика государства упала до катастрофических показателей. В 1922 году, по сравнению с довоенными данными, промышленное производство сократилось в 5-7 раз, а сельскохозяйственное – на треть. Империя была окончательно разрушена, а самым крупным из образованных государств стала РСФСР.

fb.ru

Россия. Революция. Гражданская война. Белые победили

Не бывает альтернативной истории, что записано анналах уже никуда не денется. Но если бы «красные» не победили, что было бы дальше.

Наиболее очевидный сценарий

Деникин в европейской части России, а Колчак в Сибири разбивают войска «красных». Страной управляет Колчак, объявивший себя «Верховным правителем России». На севере страны, Дальнем Востоке и южных рубежах бывшей империи засели войска Антанты. Император с семьей расстреляны. Вопрос восстановления монархии даже не обсуждается. Разагитированные большевиками рабочие и крестьяне устраивают бунты и требуют больше прав и свобод. Страны Антанты забирают под свой контроль часть предприятий и сырьевых регионов. Дамокловым мечом становится проблема возврата долгов Российской империи. В стране разруха, гиперинфляция, недовольство народных масс.

Наиболее вероятный ответ правительства — введение военной диктатуры. Порка недовольных, запрет партий и демонстраций и иные меры, возможно, привели бы к мнимому порядку. Однако эти меры наверняка усилили бы сепаратистские настроения и центробежные тенденции. Особенно в Средней Азии, где Англия всегда отстаивала свои интересы.

Правительству срочно нужны средства. Единственно откуда их можно взять — национализировать часть земель у крупных землевладельцев для дальнейшей приватизации широкими слоями населения, запустить либеральную экономическую реформу. Сложно сказать, что было бы, пойди Россия по буржуазному пути развития. Ясно только, что на этом пути произошло бы сближение России с Западом.

«Белая империя» не выживет

«Красные» разбиты «белым» движением. Но среди белогвардейцев нет единства. В их рядах присутствуют монархисты, приверженцы парламентской монархии, республиканцы, просто ненавидящие «красных» и т. д. У них не появился общий лидер. Внутренние разборки вполне могут превратиться в новое вооруженное противостояние. И тогда…

-

Обескровленная и ослабленная Гражданской войной страна представляет легкую добычу для внешних сил. Всего лишь надо посадить в новой колонии свое марионеточное правительство.

-

Интервенция не удалась. Единого правителя нет. На улицах снова демонстрации с лозунгами: «Даешь учредительное собрание». Анархия, бардак, угроза новой революции. И возможно, что «Белая империя» сменилась бы на «Республику Советов».

Отдаться иностранцам

Для восстановления страны и построения капитализма приглашаем импортных инвесторов. Даем им режим наибольшего благоприятствования. В результате, в стране нет национальных предприятий, а есть иностранные банки, монополии и торговые предприятия. Одним словом, колония.

Империя и только империя

После победы белогвардейцам внутри своей среды удается договориться и возникает новая монархия. Все ресурсы и усилия направляются на сохранение и расширение империи. Например, Россия не только остановила истребление армян турками, но и присоединила к себе Западную Армению. Могла бы и расчленить Турцию, присоединив к себе часть территорий, прорвав блокаду, не отказываться от равноправного сотрудничества с Западом. Возможно, и фашизм не возник бы в Европе, а Россия выросла бы до мировой супердержавы.

Читайте также:

«В гражданской войне героев нет»

100 лет неизвестной нам революции

Федор ГАЙДА: у революции 1917 года есть начало, но…

Страницы истории: гражданская война 1918 года

Петлюра — национальный герой или исторический…

www.rusday.com