П3-41

| Тип антенны преобразователя (АП) | АП-1 (ППЭ) | АП-2(ППЭ) | АП-3(Е) | АП-4(Е) | АП-5 (Н) | АП-6(ППЭ) |

| Диапазон частот | (0,3 — 40) ГГц | (0,3 — 40) ГГц | (0,01-300) МГц | (0,01-300) МГц | (0,01-50) МГц | (0,5-5640) МГц |

| Пределы измерения плотности потока энергии, мкВт/см2 | 0,26-100000 | 10-1000000 для (0,3-5,6) ГГц (2,5-300000) для (5,6-40)ГГц |

1-100000 для (0,5-2000) МГц (0,26-24000) для (2,0-5,64)ГГц |

|||

| Пределы измерения напряженности электрического поля (Е), В/м | (2,5-800) для (10-30) кГц (0,5-550) для (0,03-300) МГц |

(15-1500) для (10-30) кГц (10-1500) для (0,03-300) МГц |

||||

| Пределы измерения напряженности магнитного поля (Н), А/м | (0,2-40) для (10-30) кГц (0,05-20) для (0,03-50) МГц |

По специальному требованию Заказчика изготавливаются антенны-преобразователи со следующими характеристиками:

- АП-1(ППЭ) и АП-2(ППЭ) с рабочим диапазоном частот (0,3- 60) ГГц

- АП-4(Е) с пределами измерения электрического поля (10-2000) В/м

| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ППЭ и среднеквадратичного значения напряженности электрического (магнитного) поля известной частоты | ±2,4 дБ |

| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерителя, обусловленной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальной в пределах рабочих температур на каждые 10 гр.C. не более: | |

| для АП-1 и АП-2 | ±0,6 дБ |

| для АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 | ±1,0 дБ |

Неравномерность коэффициента преобразования в рабочем диапазоне частот не более:

| для АП-1 | 4 дБ в диапазоне от 0,3 до 11,5 ГГц и 9 дБ в диапазоне частот от 11,5 до 40 ГГц |

| для АП-2 | 4 дБ в диапазоне от 0,3 до 5,6 ГГц и 12 дБ в диапазоне частот от 5,6 до 40 ГГц |

| для АП-3 | 12 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц, 9 дБ в диапазоне частот от 30 до 100 кГц и 5 дБ в диапазоне от 0,1 до 300 МГц |

| для АП-4 | 9 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц и 6 дБ в диапазоне частот от 0,03 до 300 МГц |

| для АП-5 | 13 дБ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц и 8 дБ в диапазоне частот от 0,03 до 50 МГц |

| для АП-6 | 5 дБ в диапазоне частот от 0,5 до 2000 МГц и 9 дБ в диапазоне частот от 2000 до 5640 МГц |

Размер измерительного устройства — 166х87х48 мм

| АП-1 и АП-2 | ф 63х285 мм |

| АП-3, АП-4, АП-5 и АП-6 | ф 83х311 мм |

Вес измерительного устройства — 0,5 кг

| АП-1, АП-2 | 0,14 кг |

| АП-3, АП-4, АП-6 | 0,21 кг |

| АП-5 | 0,3 кг |

Характеристики измерительного устройства:

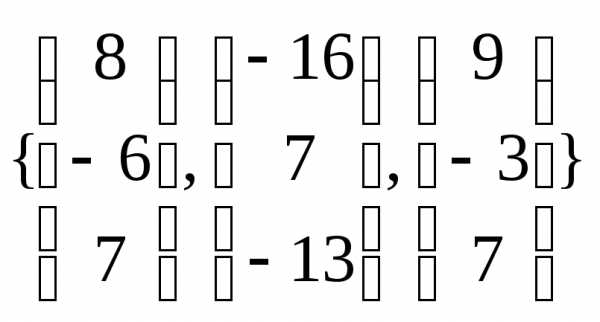

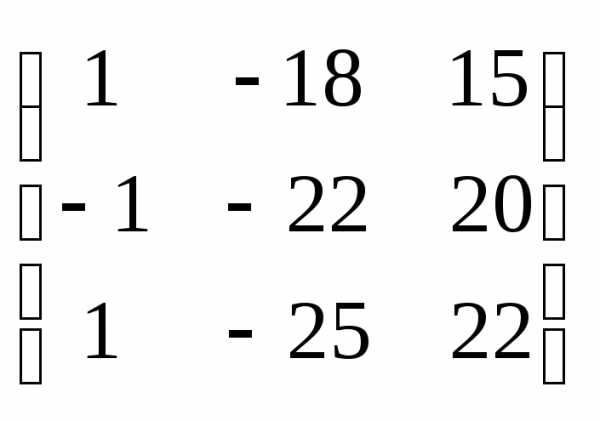

| Результаты измерения, выводимые на индикатор (с подсветкой в темноте): |

где t — время с момента включения прибора |

| Дополнительные функции | отображение средних и максимальных значений напряженности поля за 8 часов работы на ПЭВМ через волоконно-оптический кабель с привязкой к реальному масштабу времени |

| Функции предупреждения | визуальное и звуковое оповещение при достижении одного из допустимых значений напряженности, ППЭ или экспозиции, вводимых пользователем в процессор |

| Калибровка | автоматическая |

| Оптическая развязка П3-41 от ПЭВМ | Двойной оптический кабель от 10 до 100 м. Сопряжение с ПЭВМ через через USB – порт. |

| Рабочая температура | |

| Питание | 2 аккумуляторных батареи типоразмера AA емкостью 2,85 A*ч |

| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |

ntm.ru

ООО ПиТОН производство измерительных приборов группы П3: Перечень продукции

Измеритель уровней электромагнитных излучений

Измерение ЭМИ до 95 ГГц

Рабочая температура от -20 °С до +55 °С

Минимальная погрешность ±2 dB

561 780

Спецификация

- Масса:

- 510 г (без учета антенн)

- Габаритные размеры:

- 185 x 85 x 50 мм

- Размер дисплея:

- 60 x 30 мм

- Время непрерывной работы:

- 166 ч без подсветки / 83 ч c подсветкой

Комплект поставки

- Измерительное устройство

- Устройство сопряжения USB

- Оптический кабель 10м

- Аккумуляторная батарея типа AA — 2шт

- Зарядное устройство

- Программное обеспечение на CD

- Кейс для транспортировки

- Свидетельство о поверке

- Формуляр, Руководство по эксплуатации

AП-1

AП-2

AП-3

AП-4

AП-5

AП-6

300 МГц — 40 ГГц

300 МГц — 95 ГГц

10 кГц — 300 МГц

10 кГц — 300 МГц

10 кГц — 50 МГц

500 кГц — 5,6 ГГц

В современных сотовых системах связи используются базовые станции, работающие на частотах до 95ГГц.

С целью решения задач точных измерений электромагнитных излучений появилась, возможность в диапазоне от 10кГц до 40ГГц измерять напряженности и ППЭ с погрешностью 2,0дБ.

Для проведения работ в условиях низких температур для антенных преобразователей АП-1 (0,3-40ГГц) и АП-2 (0,3-95ГГц) установлена рабочая температура от -20 °С до +55 °С.

В П3-42 остались все функциональные возможности измерительного устройства П3-41, включая поиск максимального значения напряженности (возможность ЭМУ от радарных установок с изменяющейся диаграммой направленности), прерывистых излучений и измерение компонент напряженности поля по трём взаимно-ортогональным направлениям X, Y, Z.

Измеритель удовлетворяет действующим правовым и нормативным документами Госкомэпиднадзора РФ:

- ГОСТ 12.1.006-84

- СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03

- СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03

- СанПин 2.2.2/2.4.1340-03

- СанПиН 2.1.2.2645-10

- МР 2.1.10.0061-12

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

Соответствует требованиям национальных и международных стандартов:

- ANSI/IEEE 95. 1

- FCC

- ICNIRP

- Buwal

- O-Norm S-1120

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под №61524-15

Руководство по эксплуатации

Cвидетельство

Сертификат о признании (Казахстан)

Измеритель уровней электромагнитных излучений

Измерение ЭМИ до 40 ГГц

Рабочая температура от -10 °С до +55 °С

Погрешность ±2,4 dB

510 000

Спецификация

- Масса:

- 510 г (без учета антенн)

- Габаритные размеры:

- 185 x 85 x 50 мм

- Размер дисплея:

- 60 x 30 мм

- Время непрерывной работы:

- 166 ч без подсветки / 83 ч c подсветкой

Комплект поставки

- Измерительное устройство

- Устройство сопряжения USB

- Аккумуляторная батарея типа AA — 2шт

- Зарядное устройство

- Программное обеспечение на CD

- Кейс для транспортировки

- Свидетельство о поверке

- Формуляр, Руководство по эксплуатации

AП-1

AП-2

AП-3

AП-4

AП-5

AП-6

300 МГц — 40 ГГц

300 МГц — 40 ГГц

10 кГц — 300 МГц

10 кГц — 300 МГц

10 кГц — 50 МГц

500 кГц — 5,6 ГГц

Одна из ключевых наших разработок — Измеритель уровней электромагнитных излучений П3-41.

Он был разработан в 2004 г и прошел модернизацию в 2010 г. В соответствии с новым описанием типа П3-41 выпуска 2010 г., по сравнению со своим предшественником, имеет расширенные динамические и частотные диапазоны антенных преобразователей АП-2 — АП-5.

В состав прибора добавлен антенный преобразователь АП-6 с рабочим диапазоном частот от 0,5 до 5640 МГц, перекрывающий диапазоны частот около 80% работающих источников ЭМИ в настоящее время.

Диалог прибора с ПК осуществляется теперь через USB-порт.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ППЭ и напряженности нового П3-41 уменьшены до ±2,4 дБ.

Измеритель удовлетворяет действующим правовым и нормативным документами Госкомэпиднадзора РФ:

- ГОСТ 12.1.006-84

- СанПин 2.2.4.1191-03

- СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03

- СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03

- СанПин 2.2.2/2.4.1340-03

- СанПиН 2.1.2.2645-10

- МР 2.1.10.0061-12

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»

Соответствует требованиям национальных и международных стандартов:

- ANSI/IEEE 95. 1

- FCC

- ICNIRP

- Buwal

- O-Norm S-1120

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под №61524-15

Руководство по эксплуатации

Свидетельство (Россия)

Свидетельство (Белоруссия)

Свидетельство (Украина)

Преобразователь измерительный с волоконно-оптической линией связи

Частотный диапазон: от 0.5 МГц до 3 ГГц

Рабочая температура от -20 °С до +50 °С

Погрешность ±2 dB

771 240

Спецификация

- Масса лазерного модуля:

- 1,1 кг

- Масса приёмника оптического:

- 0,6 кг

- Габариты лазерного модуля:

- 160 х 85 х 57 мм

- Габариты приёмника:

- 110 x 95 x 40 мм

- Время непрерывной работы:

- до 6 часов в автономном режиме

Комплект поставки

- Лазерный модуль

- Приёмник оптический

- Оптоволоконный кабель от 10 м до 100 м

- Комплект аккумуляторных батарей C — 3шт, AA — 2шт

- Зарядное устройство

- Кейс для транспортировки

- Свидетельство о поверке

- Формуляр, Руководство по эксплуатации

Преобразователь измерительный с волоконно-оптической линией связи применяется в задачах передачи аналоговых сигналов по оптическому каналу.

Используется при решении задач электромагнитной совместимости, электромагнитной безопасности, радиоконтроля, а также при измерении диаграммы направленности антенн.

Оптическая развязка позволяет исключить влияние кабеля на результат измерения электрических аналоговых сигналов на длинах до 100 м.

Преобразователь Я6-130 полностью прошел метрологические и климатические и испытания в ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУ «Нижегородском центре стандартизации, метрологии и сертификации»

Преобразователь удовлетворяет тебованиям ГОСТ 22261, а по рабочим условиям относится к группе 4 ГОСТ 22261

Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под №40480-09

Руководство по эксплуатации

Свидетельство

Антенна дипольная пассивная

Диапазон частот: 500 — 3000 МГц

Рабочая температура от -20 °С до +50 °С

Предел абсолютной погрешности ±2 dB

154 800

Спецификация

- Масса:

- 0,5 кг

- Габариты антенны:

- 420 х 160 х 70 мм

- КСВН не более:

- 2.5

- Поляризация:

- Линейная

- Сопротивление выхода антенны:

- 50 Ом

Коэффициент калибровки

Антенна предназначена для измерения электрической составляющей напряженности электромагнитного поля.

Используется при решении задач электромагнитной совместимости технических средств, радиоконтроле,

а также для определения и контроля предельно-допустимых уровней электромагнитных полей.

Антенна соответствует требованиям ГОСТ 22261, а по рабочим условиям применения и предельным условиям транспортирования относится к группе 4 ГОСТ 22261.

Антенна полностью прошла метрологические и климатические и испытания в ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУ «Нижегородском центре стандартизации, метрологии и сертификации».

Руководство по эксплуатации

Свидетельство

Антенна дипольная пассивная

Диапазон частот: 30 — 1000 МГц

Рабочая температура от -20 °С до +50 °С

Предел абсолютной погрешности ±2 dB

118 440

Спецификация

- Масса:

- 1.1 кг

- Габариты антенны:

- 350 x 300 x 180 мм

- КСВН не более:

- 2.5

- Поляризация:

- Линейная

- Сопротивление выхода антенны:

- 50 Ом

Коэффициент калибровки

Антенна предназначена для измерения электрической составляющей напряженности электромагнитного поля.

Используется при решении задач электромагнитной совместимости технических средств, радиоконтроле,

а также для определения и контроля предельно-допустимых уровней электромагнитных полей.

Антенна соответствует требованиям ГОСТ 22261, а по рабочим условиям применения и предельным условиям транспортирования относится к группе 4 ГОСТ 22261.

Антенна полностью прошла метрологические и климатические и испытания в ФГУП «ВНИИФТРИ» и ФГУ «Нижегородском центре стандартизации, метрологии и сертификации».

Руководство по эксплуатации

Свидетельство

piton-nn.ru

Измеритель электромагнитных излучений П3-41

Данное оборудование указано в следующих разделах каталога:

Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ под номером 27826-10

Измеритель П3-41 разработан с целью обнаружения и контроля биологически опасных уровней электромагнитных излучении напряженности, плотности потока энергии (ППЭ) и экспозиции в соответствии с действующими правовыми и нормативными документами Госстандарта и Госкомэпиднадзора России: ГОСТ 12.1.006-84, ГН2.1.8/2.2.4.019-90, СанПин 2.2.4/2/1/8055-96, СанПин 2.1.2.1002-90, СанПин 2.1.8/2.2.41190-03.

Характерные

- Изотропное измерение сигналов

- Широкая полоса частот от 30 кГц до 40 ГГц (от 10 кГц до 60 ГГц по требованию заказчика)

- Широкий динамический диапазон 0,5…2000 В/м и от 0,26 мкВт/см² до 1 Вт/см²

- Высокая точность и стабильность измерений

- Автоматизация измерений при подключении к ПЭВM через оптический волоконный кабель

- Рабочие условия применения и транспортирования по 4 группе ГОСТ 22261

- Структура поставки определяется заказчиком

Технические характеристики

Частотные характеристики антенных преобразователей

| АП | Неравномерность, дБ | Диапазон частот | ||

| минимальная | типичная | максимальная | ||

| АП-1 (Е) | +3.0 | +3.5 | +4.5 | 0,3…40 ГГц |

| +0.8 | +1.0 | +1.4 | 0,3…11.5 ГГц | |

| +2.8 | +3.5 | +4.0 | 11,5…40 ГГц | |

| +2.5 | +2.8 | +3.0 | 40…60 ГГц | |

| АП-2 (Е) | +3.3 | +3.8 | +4.5 | 0,3…40 ГГц |

| +2.5 | +2.8 | +3.0 | 0,3…3.0 ГГц | |

| +2.0 | +3.1 | +3.6 | 3.0…30 ГГц | |

| +1.0 | +1.2 | +1.5 | 30…40 ГГц | |

| АП-3 (Е) | +2.5 | +3.0 | +3.5 | 0,03…300 МГц |

| +5.5 | +6.0 | +6.5 | 10…30 кГц | |

| +2.5 | +2.7 | +3.0 | 30…100 кГц | |

| +1.0 | +1.2 | +1.5 | 0.1…300 МГц | |

| АП-4 (Е) | +2.5 | +3.0 | +3.5 | 0,03…300 МГц |

| +3.5 | +4.0 | +4.5 | 10…30 кГц | |

| +2.2 | +2.5 | +2.7 | 30…100 кГц | |

| +1.0 | +1.2 | +1.5 | 0.1…300 МГц | |

| АП-5 (Н) | +2.0 | +2.2 | +2.5 | 0,03…50 МГц |

| +6.0 | +6.5 | +7.0 | 10…30 кГц | |

| +1.5 | +1.8 | +2.0 | 30…100 МГц | |

| +1.5 | +1.8 | +2.0 | 0.1…50 МГц | |

Пределы измерения антенных преобразователей

| АП | Диапазон частот | Пределы измерения | Примечание | |

| АП-1 | 0,3…60 ГГц | 1…615 В/м | 0,26…100 000 мкВт/см² | |

| АП-2 | 0,3…40 ГГц | 61,4…1940 В/м | 1…1000 мВт/см² | |

| АП-3 | 0,01…300 МГц | 1,5…300 В/м | 0,6…23800 мкВт/см² | для 10…30 кГц |

| 0,5… 300 В/м | 0,066…23800 мкВт/см² | для 0,03…300 МГц | ||

| АП-4 | 0,01…300 МГц | 15…2000 В/м | 0,06…1000 мВт/см² | для 10…30 МГц |

| 10…2000 В/м | 0,0265…1000 мВт/см² | для 0,03…300 МГц | ||

| АП-5 | 0,01…50 МГц | 0,25…12 А/м | для 0,03…50 МГц | |

| 0,05…8 А/м | для 10…30 кГц | |||

Характеристики устройства измерительного

| Результаты измерения, выводимые на индикатор (с подсветкой в темноте) |

|

| Основная погрешность измерения при введении в процессор частоты анализируемого излучения | -1,6…+1,6 дБ |

| Дополнительные функции | отображение средних и максимальных значений напряженности поля за 8 часов работы на ПЭВМ через волоконно оптический кабель с привязкой к реальному масштабу времени для обработки в программах типа MathCad |

| Функции предупреждения | визуальное и звуковое оповещение при достижении одного из допустимых значений напряженности, ППЭ или экспозиции, вводимых пользователем в процессор |

| Калибровка | автоматическая |

| Оптическая развязка ПЗ-41 от ПЭВМ | Двойной оптический кабель 10….50 м |

| Рабочая температура | -10…+50 °С |

| Питание | 2 аккумуляторных батареи типоразмера АА емкостью 1 А*ч |

| Время непрерывной работы | не менее 16 ч |

| Размеры | Устройство измерительное | 166×87×48 мм |

| АП-1 | 63×285 мм | |

| АП-2, АП-3, АП-4, АП-5 | 83×285 мм | |

| Вес | Устройство измерительное | 0,5 кг |

| АП-1, АП-2 | 0,14 кг | |

| АП-3, АП-4 | 0,2 кг | |

| АП-5 | 0,3 кг |

granat-e.ru

|

Характеристики устройства измерительного

|

|||

www.protehnology.ru

Задачи ПЗ 41-42. Линейные отображения

АГ – 2. ПЗ 41. Линейные отображения и линейные операторы.

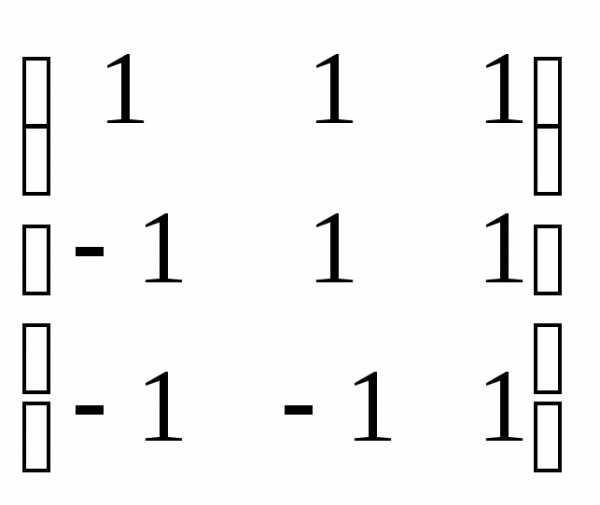

1. Найти ядро и

образ линейных отображений, заданных

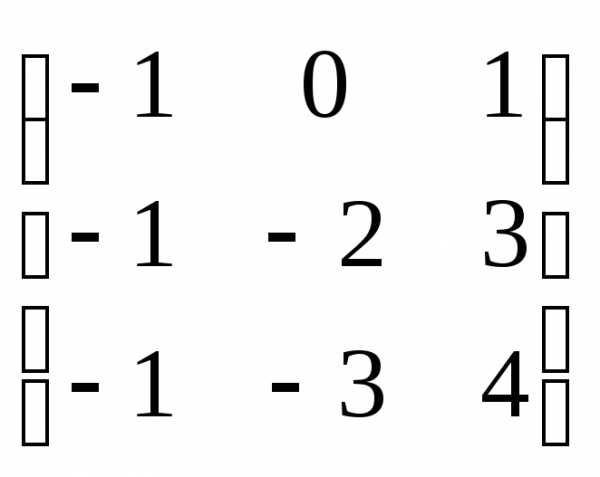

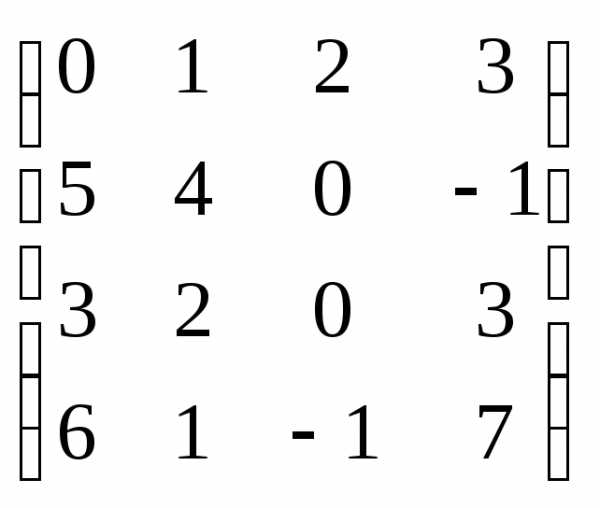

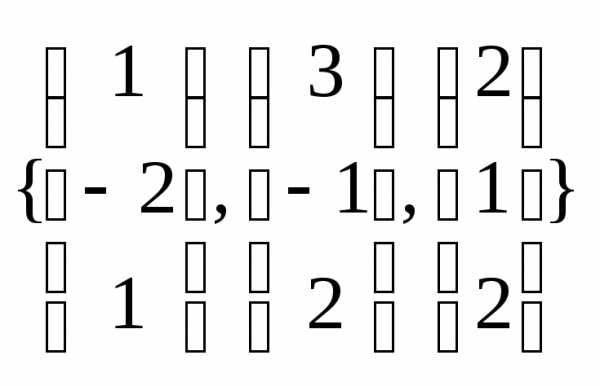

матрицами: а)  ;

б)

;

б)  ;

;

в)  ;

г)

;

г)  .

.

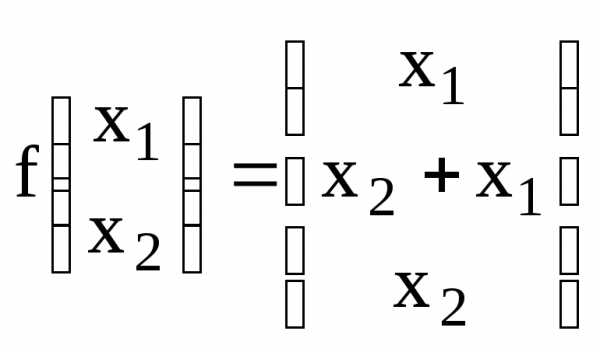

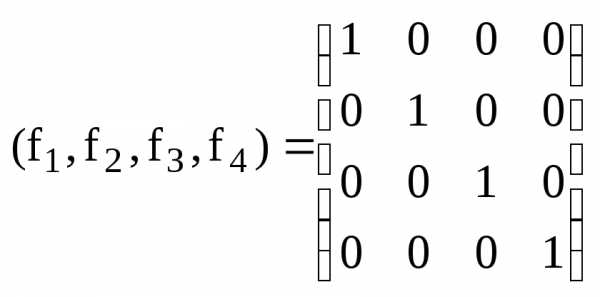

2. Дано отображение f векторных пространств:

а) докажите, что f — линейное отображение соответствующих векторных пространств;

б) найдите матрицу линейного отображения f относительно указанных базисов данных векторных пространств;

в) найдите ядро и образ линейного отображения f.

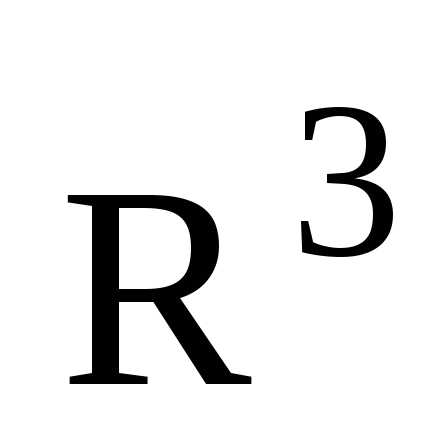

2.1. Пусть  — отображение из пространства столбцов

высоты 2 в пространство столбцов высоты

3, которое задается правилом:

— отображение из пространства столбцов

высоты 2 в пространство столбцов высоты

3, которое задается правилом:  .

.

В качестве базисов взять канонические базисы.

2.2. Пусть  — пространство векторов как направленных

отрезков, отложенных от начала координат

и задана прямоугольная декартовая

система координат с ортонормированным

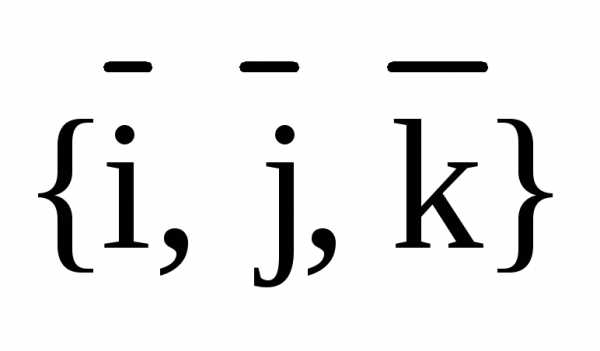

базисом

— пространство векторов как направленных

отрезков, отложенных от начала координат

и задана прямоугольная декартовая

система координат с ортонормированным

базисом  .

Поставим в соответствие каждому вектору

пространства

.

Поставим в соответствие каждому вектору

пространства  :

:

а) его проекцию

на вектор  ;

;

б) сумму данного

вектора с вектором  ;

;

в) скалярный квадрат данного вектора.

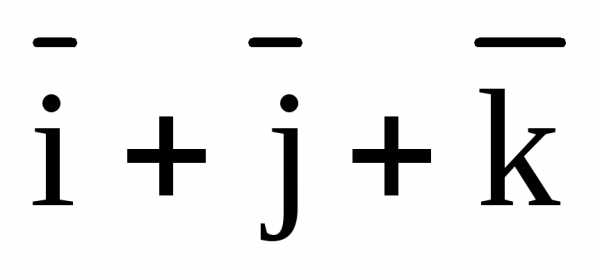

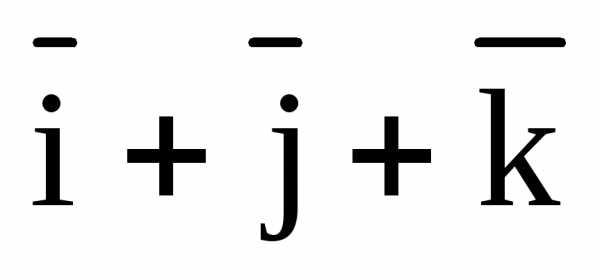

2.3. Пусть  — пространство векторов на плоскости

как направленных отрезков, отложенных

от начала координат и задана прямоугольная

декартовая система координат с

ортонормированным базисом

— пространство векторов на плоскости

как направленных отрезков, отложенных

от начала координат и задана прямоугольная

декартовая система координат с

ортонормированным базисом  .

Поставим в соответствие каждому вектору

пространства

.

Поставим в соответствие каждому вектору

пространства  :

:

а) вектор,

полученный из данного поворотом вокруг

его начала на  против часовой стрелки;

против часовой стрелки;

б) вектор,

полученный из данного поворотом вокруг

его начала на угол  против часовой стрелки;

против часовой стрелки;

в) вектор, полученный из данного растяжением вдоль оси Ох в два раза и вдоль оси Оу – в три раза.

ДЗ 41. Линейные отображения и линейные операторы.

1. Найти ядро и образ линейных отображений, заданных матрицами:

а)  ;

б)

;

б)  ;

в)

;

в)  .

.

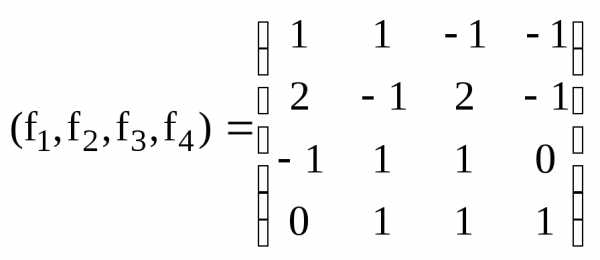

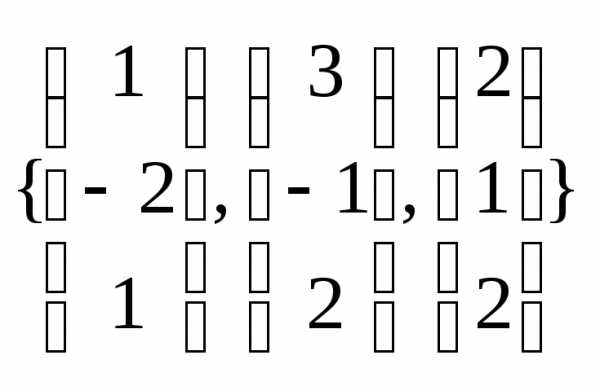

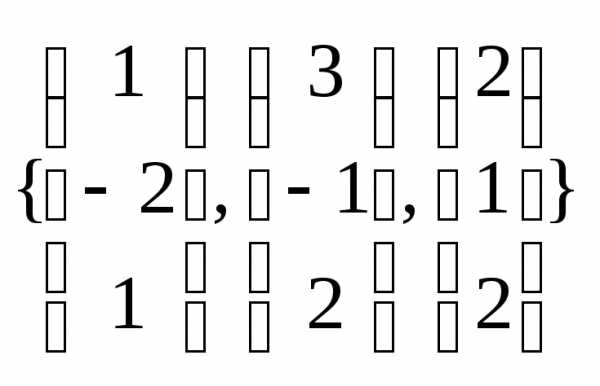

АГ – 2. ПЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

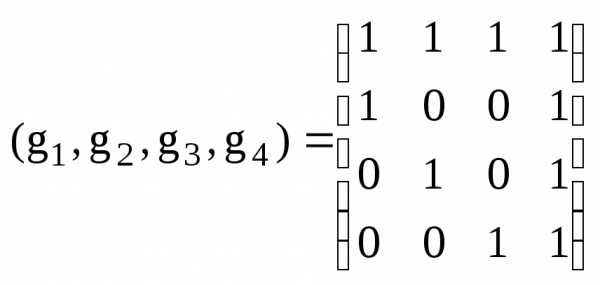

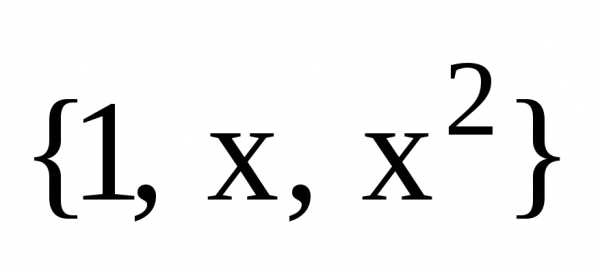

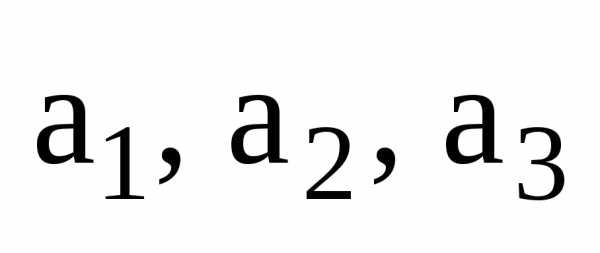

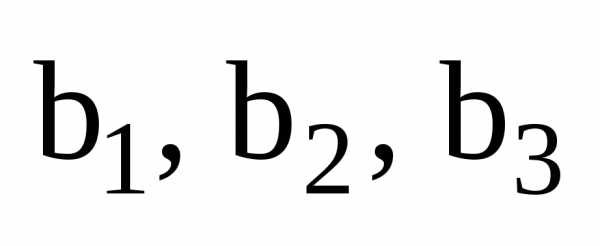

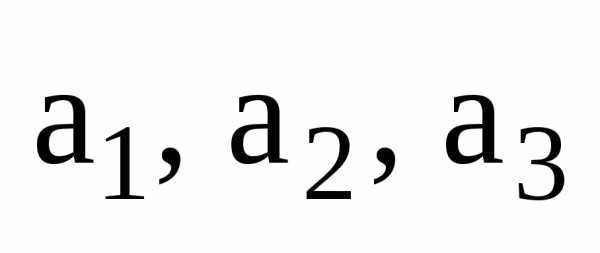

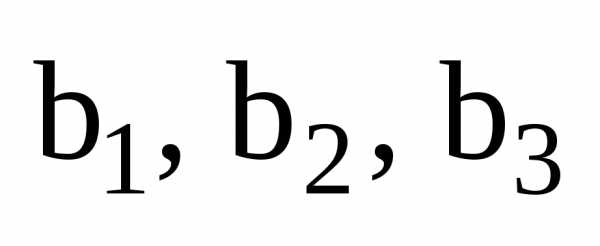

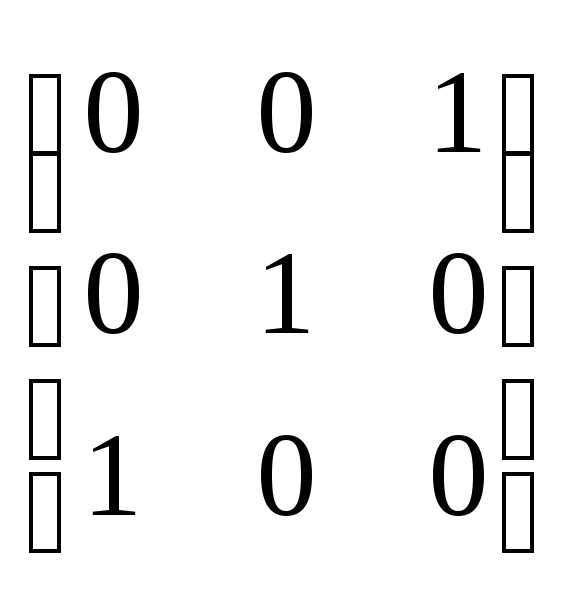

1. Составить формулы преобразования координат при

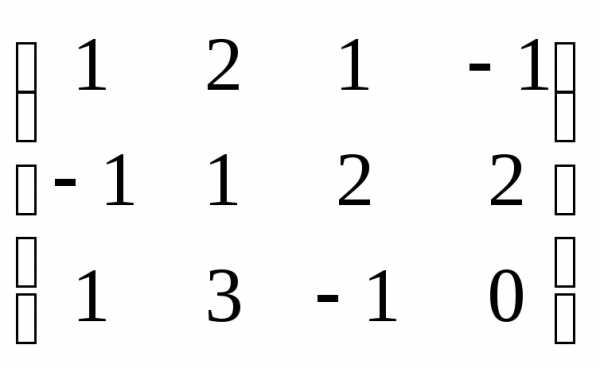

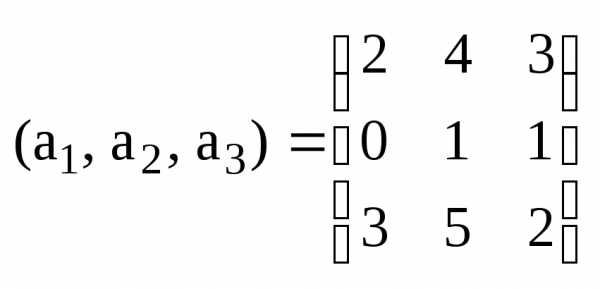

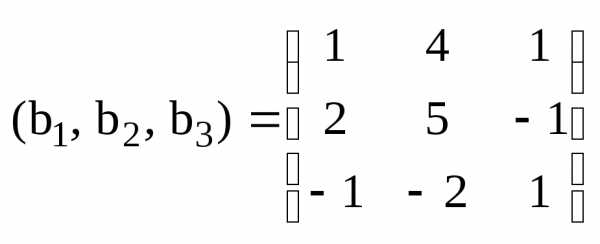

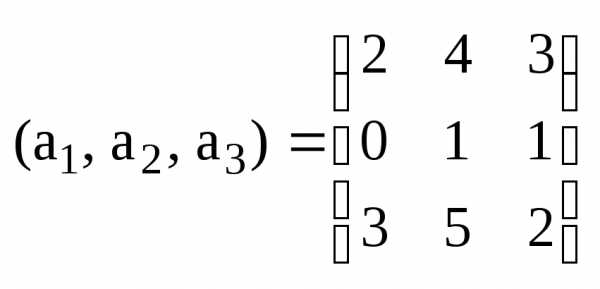

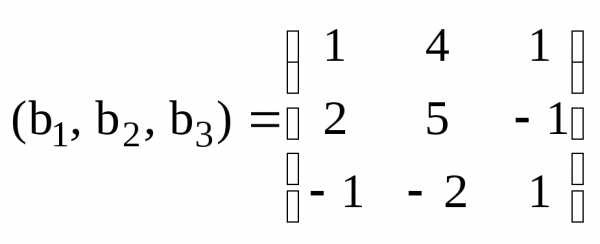

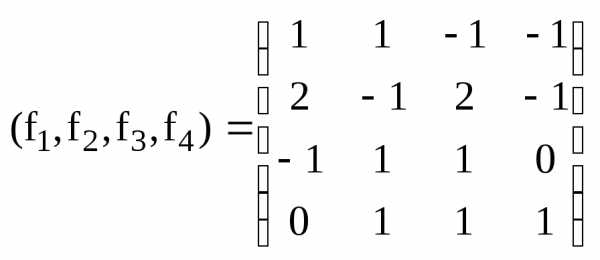

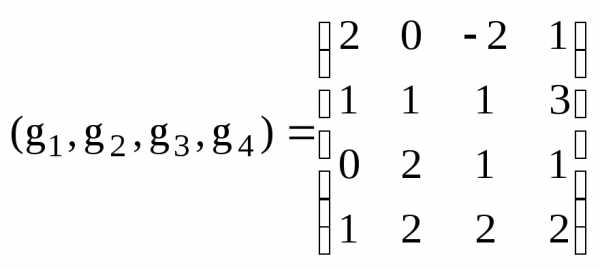

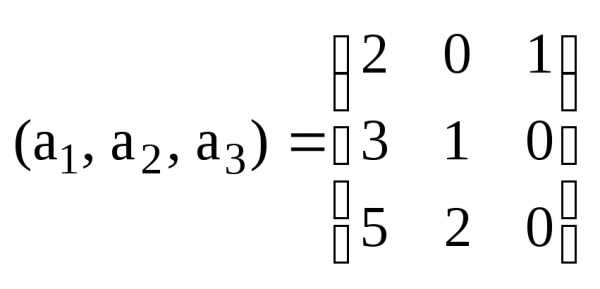

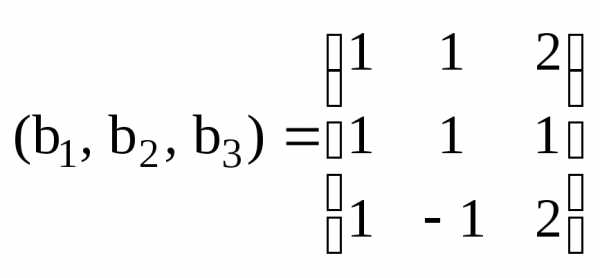

переходе от базиса к базису :

а)  ,

,  ;

;

б)  ,

,  .

.

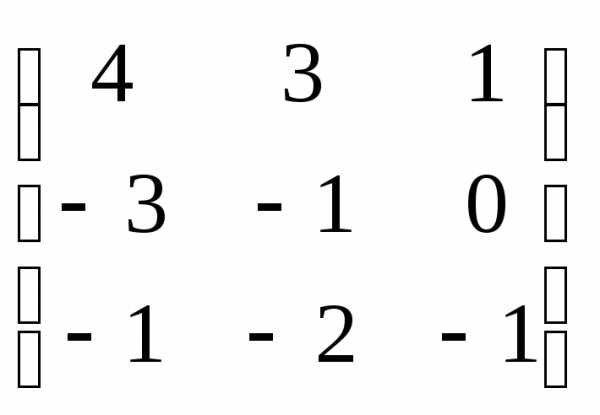

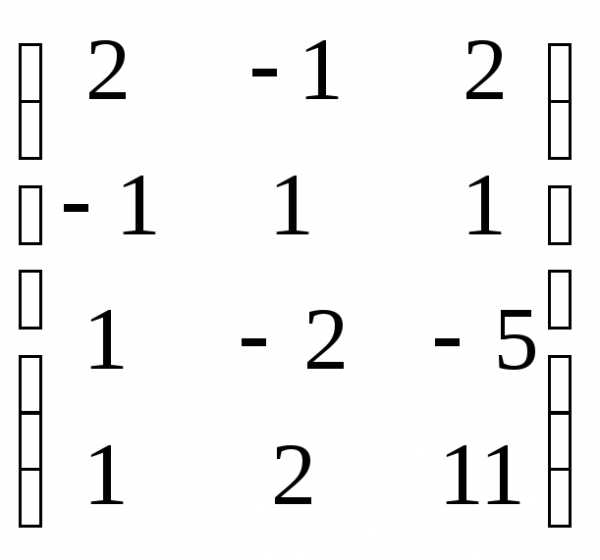

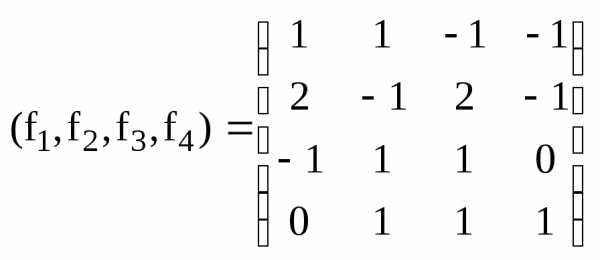

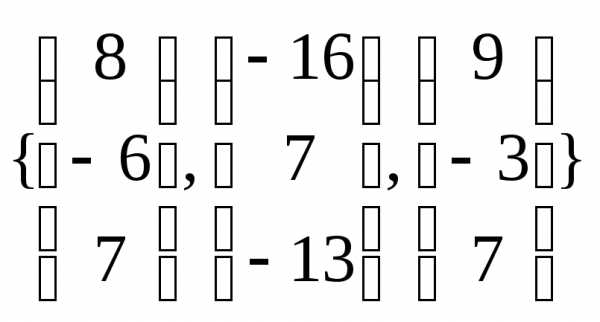

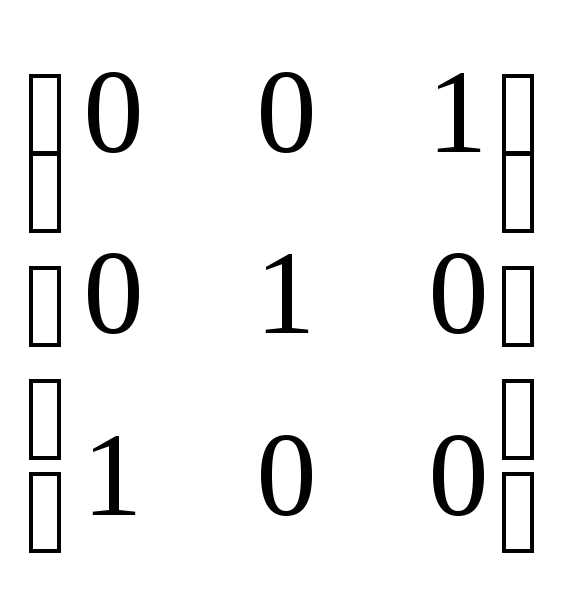

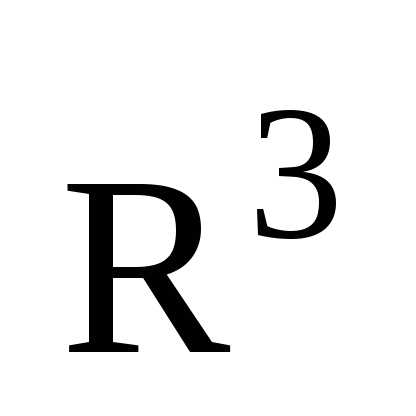

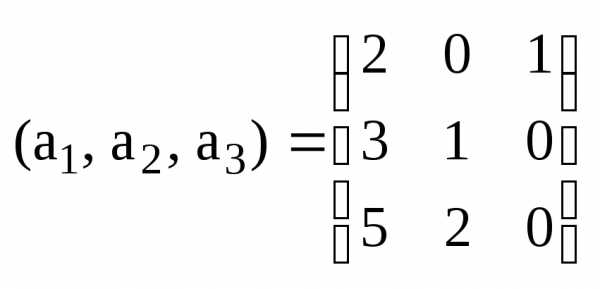

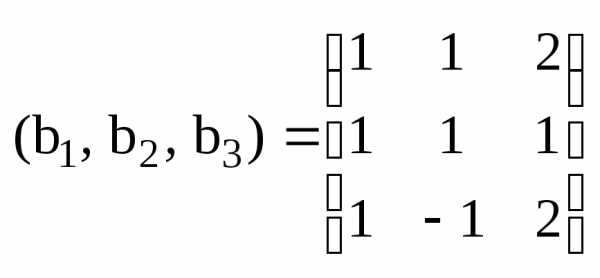

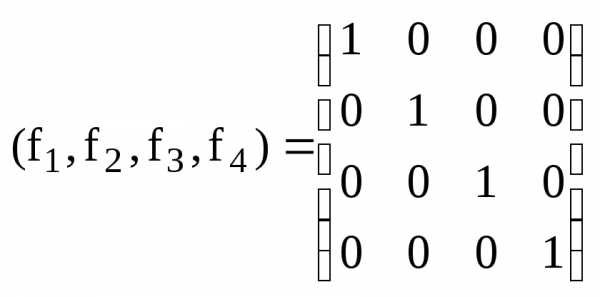

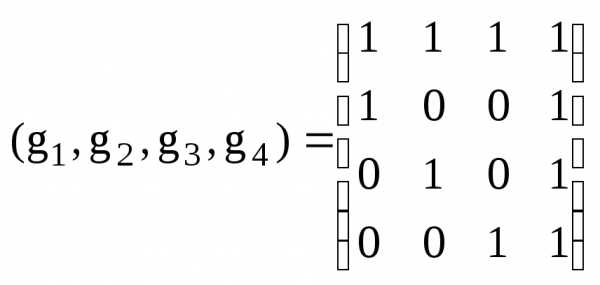

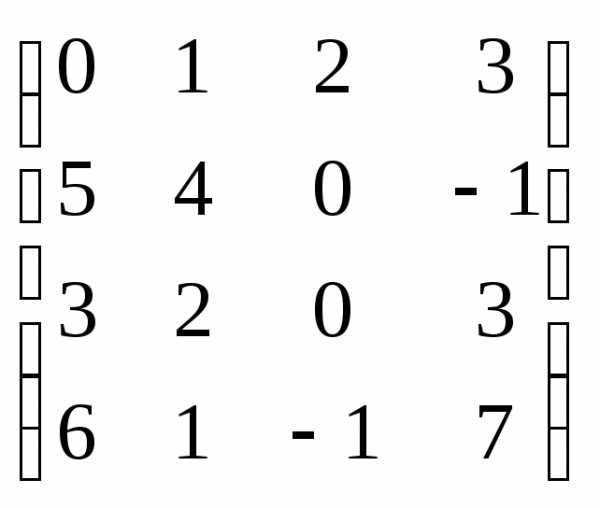

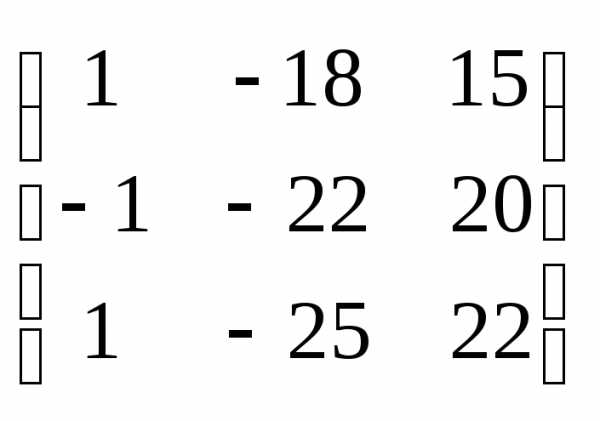

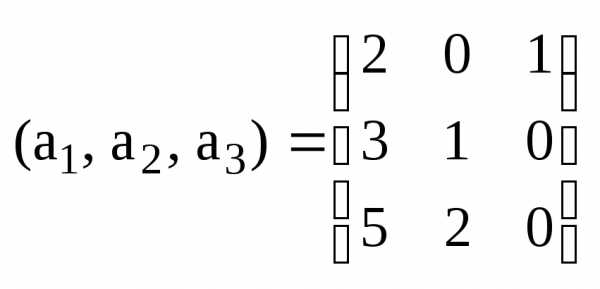

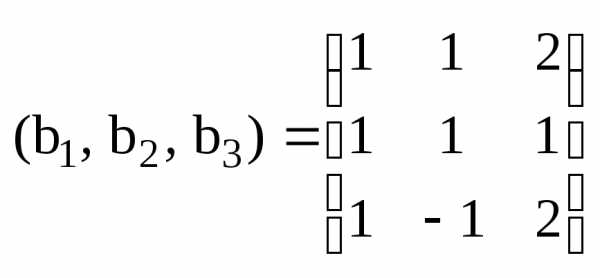

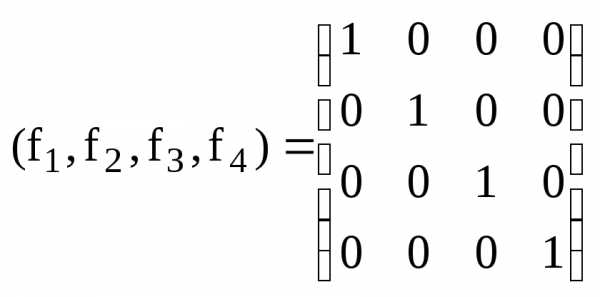

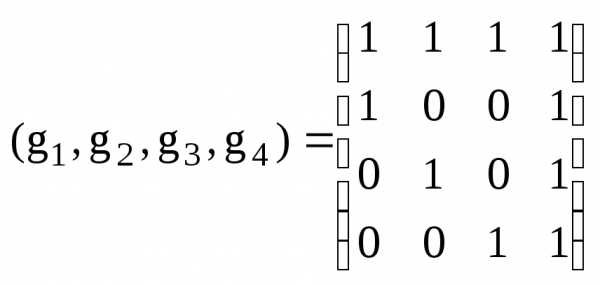

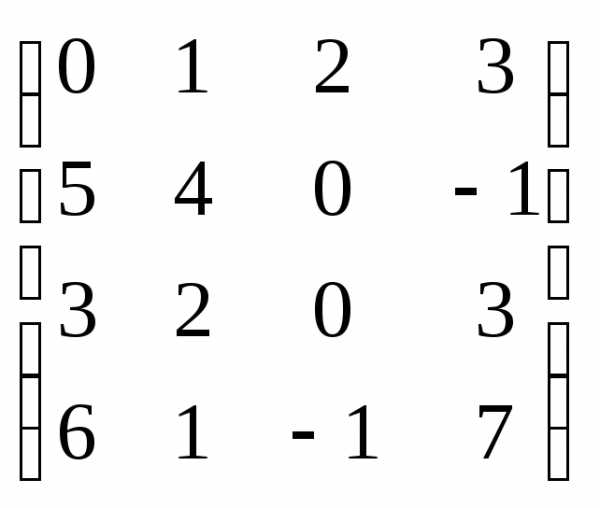

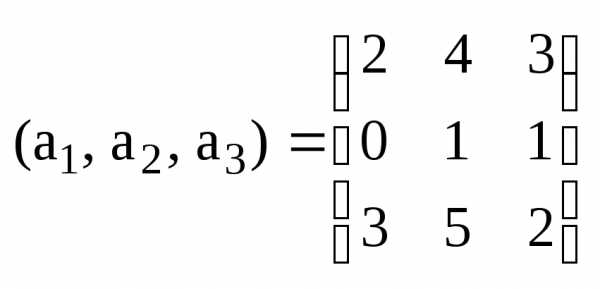

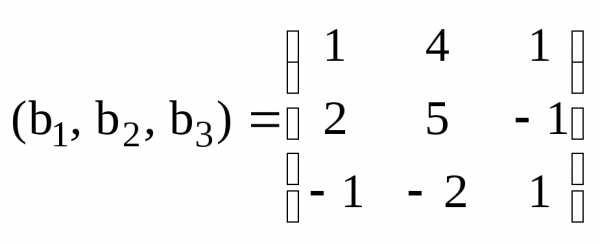

2. Пусть линейный

оператор в пространстве  в

базисе имеет матрицу

в

базисе имеет матрицу  .

Найти матрицу этого оператора в базисах:

.

Найти матрицу этого оператора в базисах:

а) ; б) .

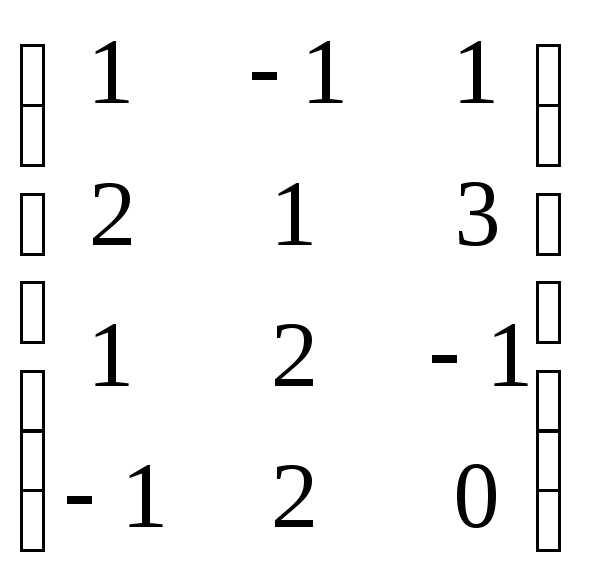

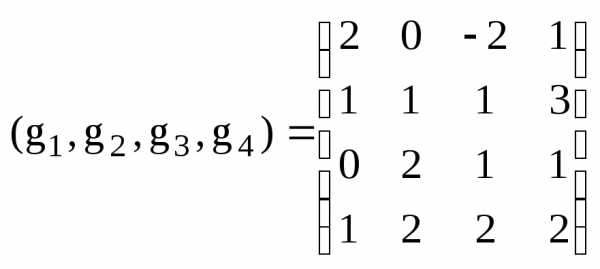

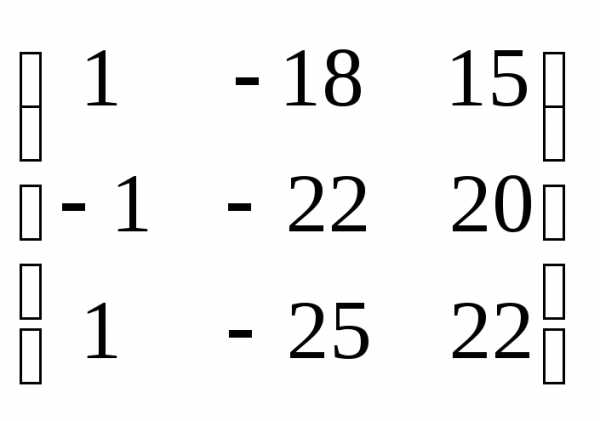

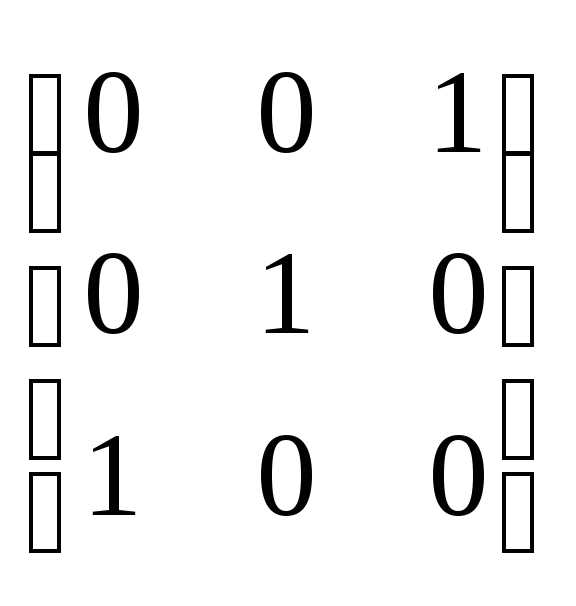

3. Пусть линейный

оператор в пространстве столбцов  имеет в базисе

имеет в базисе  матрицу

матрицу  .

Найти его матрицу в базисе

.

Найти его матрицу в базисе  .

.

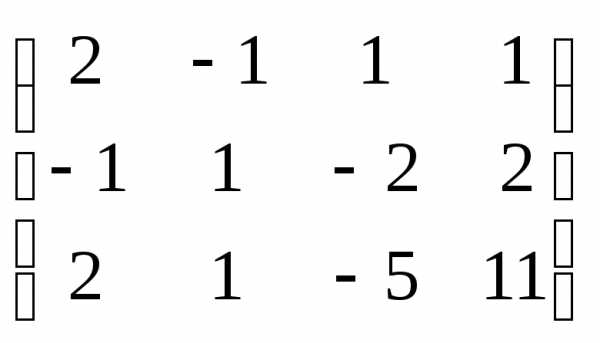

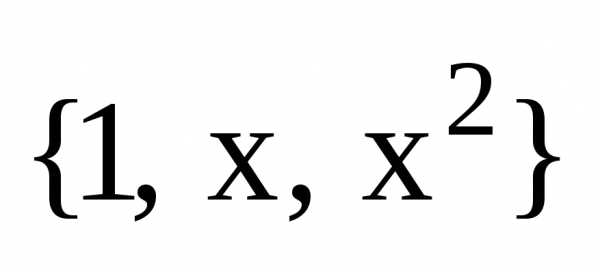

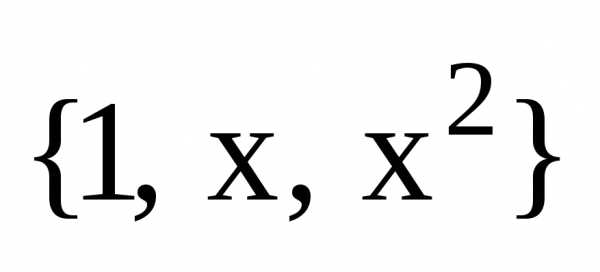

4. Пусть линейный

оператор в пространстве многочленов

степени не выше 2 имеет в базисе  матрицу

матрицу  .

Доказать, что система многочленов

образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого

базиса:

.

.

Доказать, что система многочленов

образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого

базиса:

.

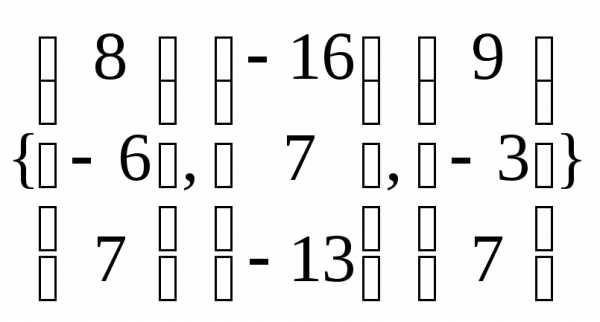

ДЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Пусть линейный

оператор А действует в пространстве

столбцов  и

.

В этом случае говорят, что линейный

оператор А переводит векторы

и

.

В этом случае говорят, что линейный

оператор А переводит векторы  в соответственно векторы

в соответственно векторы  .

Найдите матрицу оператора А относительно

того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов:

.

Найдите матрицу оператора А относительно

того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов:

а)  ,

,  ;

;

б)  ,

,  .

.

АГ – 2. ПЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Составить формулы преобразования координат при

переходе от базиса к базису :

а)  ,

,  ;

;

б)  ,

,  .

.

2. Пусть линейный

оператор в пространстве  в

базисе имеет матрицу

в

базисе имеет матрицу  .

Найти матрицу этого оператора в базисах:

.

Найти матрицу этого оператора в базисах:

а) ; б) .

3. Пусть линейный

оператор в пространстве столбцов  имеет в базисе

имеет в базисе  матрицу

матрицу  .

Найти его матрицу в базисе

.

Найти его матрицу в базисе  .

.

4. Пусть линейный

оператор в пространстве многочленов

степени не выше 2 имеет в базисе  матрицу

матрицу  .

Доказать, что система многочленов

образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого

базиса:

.

.

Доказать, что система многочленов

образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого

базиса:

.

ДЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Пусть линейный

оператор А действует в пространстве

столбцов  и

.

В этом случае говорят, что линейный

оператор А переводит векторы

и

.

В этом случае говорят, что линейный

оператор А переводит векторы  в соответственно векторы

в соответственно векторы  .

Найдите матрицу оператора А относительно

того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов:

.

Найдите матрицу оператора А относительно

того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов:

а)  ,

,  ;

;

б)  ,

,  .

.

АГ – 2. ПЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Составить формулы преобразования координат при

переходе от базиса к базису :

а)  ,

,  ;

;

б)  ,

,  .

.

2. Пусть линейный

оператор в пространстве  в

базисе имеет матрицу

в

базисе имеет матрицу  .

Найти матрицу этого оператора в базисах:

.

Найти матрицу этого оператора в базисах:

а) ; б) .

3. Пусть линейный

оператор в пространстве столбцов  имеет в базисе

имеет в базисе  матрицу

матрицу  .

Найти его матрицу в базисе

.

Найти его матрицу в базисе  .

.

4. Пусть линейный

оператор в пространстве многочленов

степени не выше 2 имеет в базисе  матрицу

матрицу  .

Доказать, что система многочленов

образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого

базиса:

.

.

Доказать, что система многочленов

образует базис и найти матрицу данного

линейного оператора относительно этого

базиса:

.

ДЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Пусть линейный

оператор А действует в пространстве

столбцов  и

.

В этом случае говорят, что линейный

оператор А переводит векторы

и

.

В этом случае говорят, что линейный

оператор А переводит векторы  в соответственно векторы

в соответственно векторы  .

Найдите матрицу оператора А относительно

того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов:

.

Найдите матрицу оператора А относительно

того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов:

а)  ,

,  ;

;

б)  ,

,  .

.

studfiles.net

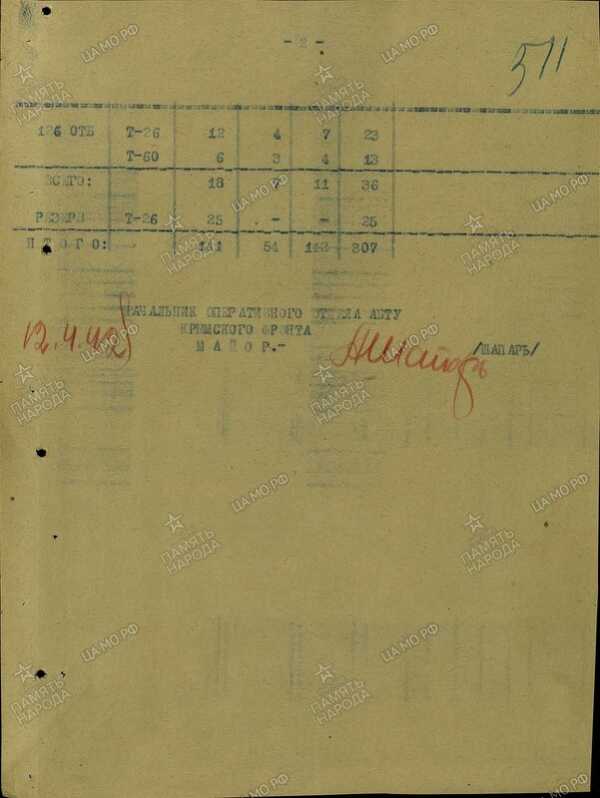

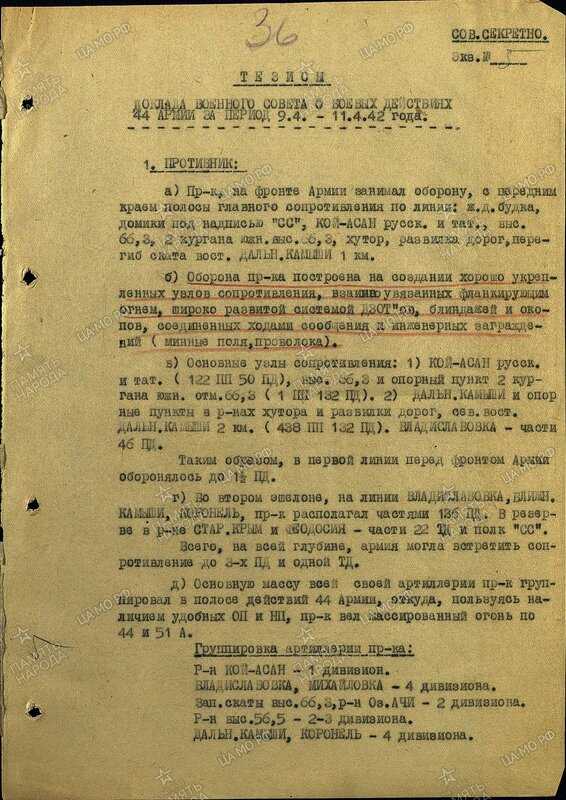

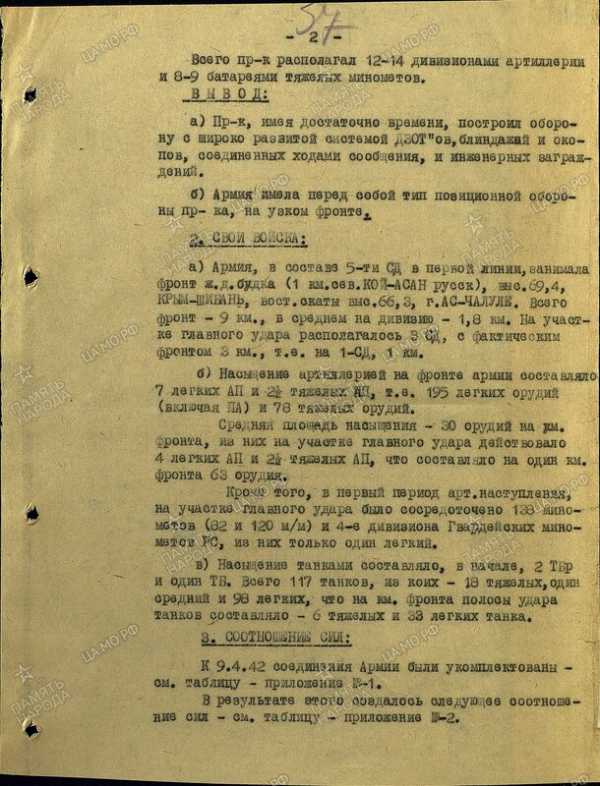

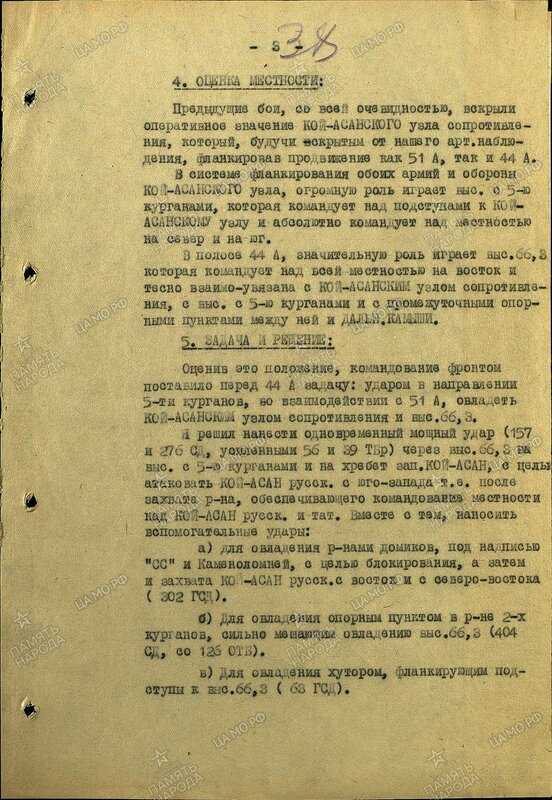

s.Pz.B. 41. История одного боя

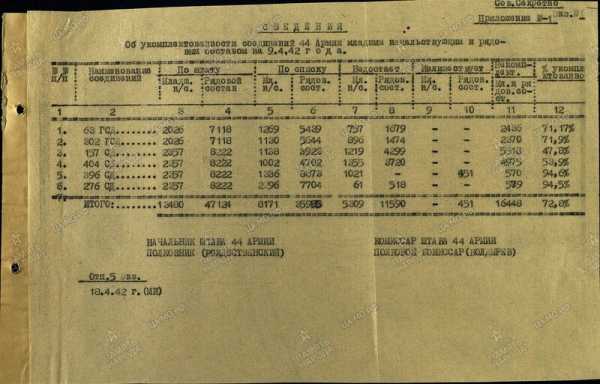

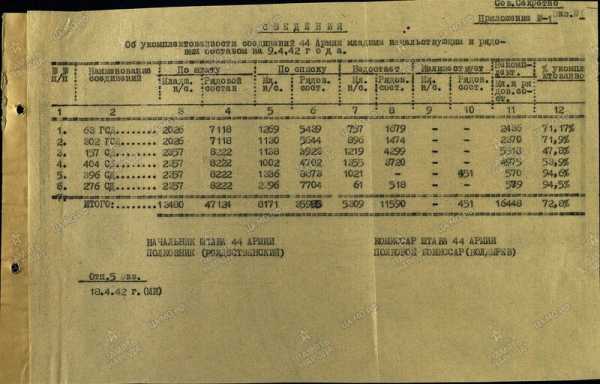

На Варспоте выложили неплохой обзор «2,8 cm schwere Panzerbüchse 41». Я в свое время постил выкопировку из хронологии Родионова касательно отчета 49 полка 28 егерской дивизии о случае самого успешного боевого применения данного противотанкового ружья. Проверить успех по нашим документам я не надеялся — всего лишь через месяц произошла Крымская катастрофа, превратившая в призраки все участвовавшие в бою части вместе со всеми их документами, однако последняя выкладка на Подвиге уцелевших документов Крымфронта позволила все таки кое что найти.

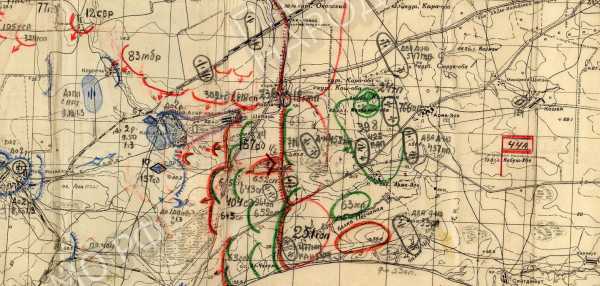

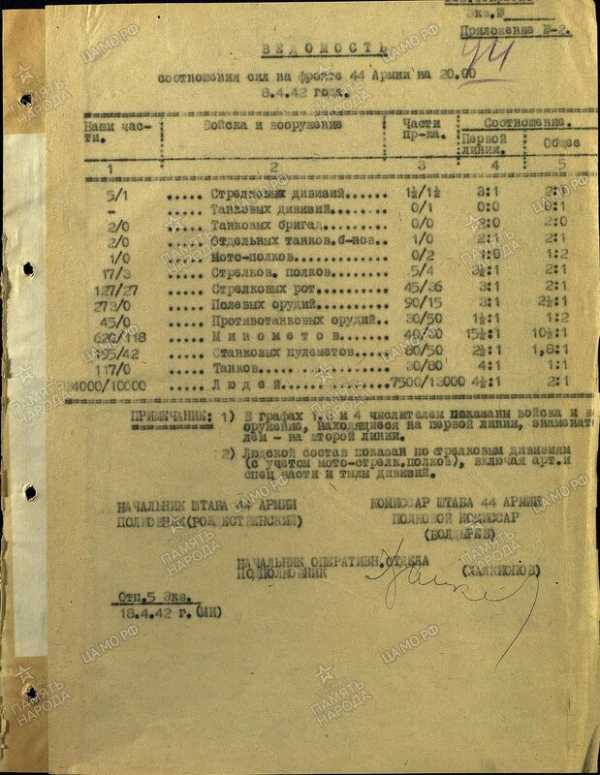

Начнем пожалуй, опять с немцев с иллюстрацией обстановки по выкопировке из карты 44 Армии (полностью весит 121 мег)

ОТЧЕТ О БОЕВЫХ УСПЕХАХ В БОРЬБЕ С РУССКИМИ ТАНКАМИ ОБЕРЕФРЕЙТОРА КЦЕРНЕК И ЕФРЕЙТОРА РЕКЦЮГЕЛЬ 10 РОТЫ 49 ЕГЕРСКОГО ПОЛКА, ВООРУЖЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМ ПРОТИВОТАНКОВЫМ РУЖЬЕМ

- Во время атаки русских танков 9.4.1942 г. и 11.4.1942 г. танки основной массой прорвались к главному полю боя на южном берегу озера, расположенного южнее Коя-Ассан. С наблюдательного пункта танки вначале не могли быть замечены, так как они подходили по лощине. В массе танки были замечены, когда они находились слева, позади противотанкового ружья и, частично, когда они двигались на обратном пути с командного пункта батальона к своим позициям. Все танки были обстреляны не в лоб, а с флангов или большей частью сзади.

- Действие тяжелого противотанкового ружья 41.

- Были уничтожены следующие типы танков:

- 09.4.1942 г. — 9 Т-26 С ( из них 7 оберефрейтором Кцернек, 2 ефрейтором Рекцюгель). 2 БТ-(7) ( из них 1 оберефрейтором Кцернек, 1 ефрейтором Рекцюгель).

- 11.4.1942 г. — 4 Т-60 (все ефрейтором Рекцюгель, так как оберефрейтор Кцернек, будучи наводчиком № 1 9.4.1942 г. получил выстрел в руку и не мог стрелять).

- Танки были поражены со следующих дистанций и приблизительным расходом боеприпасов:

- 1 Т-26 С с дистанции около 40 м приблизительно 3 выстрела;

- 3 Т-26 С с дистанции около 100 м по 3 выстрела на каждый;

- 2 Т-26 С с дистанции около 150 м первый 1 выстрелом, второй — 5 выстрелами;

- 1 БТ-(7) с дистанции около 400 м приблизительно 9 выстрелами;

- 2 Т-60 на расстоянии около 250 м приблизительно 4 выстрелами каждый;

- 2 Т-60 на расстоянии около 550 м приблизительно 6 выстрелами каждый;

- 3 Т-26 С на расстоянии около 600 м приблизительно 10 выстрелами каждый;

- 1 БТ-(7) на расстоянии около 600 м приблизительно 10 выстрелами каждый.

- Кроме трех танков, все остальные сгорели. 9 апреля около вечера появился сзади усиленный 44-тонный танк КВ-1, который уже в течение дня был много раз безуспешно обстрелян и на обрат¬ном пути, на расстоянии около 50 м был снова обстрелян 12 выстрелами. Со столбом дыма на корме он проехал обратно к своей линии и исчез.

- 11 мая сзади подошел горящий танк Т-60, из которого экипаж после двух выстрелов по танку вы¬скочил. Танк остался лежать горящим. 10 рота не сообщила об уничтожение или о повреждение этих двух танков.

- (Перевод с немецкого)

- ЦАМО. Ф. 38. Оп. 11355. Д. 651. Л. 36.(Цитирован по Хроникам Родионова)

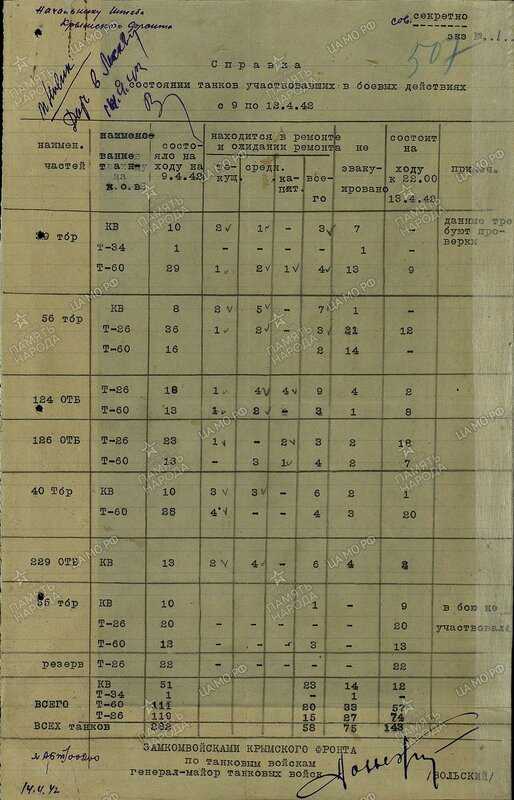

Для начала при помощи документов АБТУ 44 армии и Крымфронта привяжем части к которым могли принадлежать уничтоженные данным расчетом танки. Обзорная справка замкомандующего Крымфронта по АБТУ ген.майора Вольского вполне красноречива,чтобы ограничить перечень возможных жертв расчета Кцернека 9 апреля 56 отбр и 124, 126 отдельными танковыми батальонами. Среди которых только 56 танковая бригада имела танки КВ, один из которых данный расчет в тот день многократно обстрелял. Дам небольшой спойлер — судя по общему массиву документации, в привязанном немцами районе именно она и действовала, поддерживая части 157 сд наступающей южнее Коя-Асан. 276 сд поддерживала 39 тбр, 404 горнострелковую — 126 танковый батальон. В принципе, непосредственно берег озера-болота южнее Коя-Ассан можно привязать и к нему но как уже говорилось в нем не было КВ, да и потери в данных боях невысоки. Вариант что расчет Кцернека в течении дня долбил танки 56 тбр и 126 отб также вполне допустим.

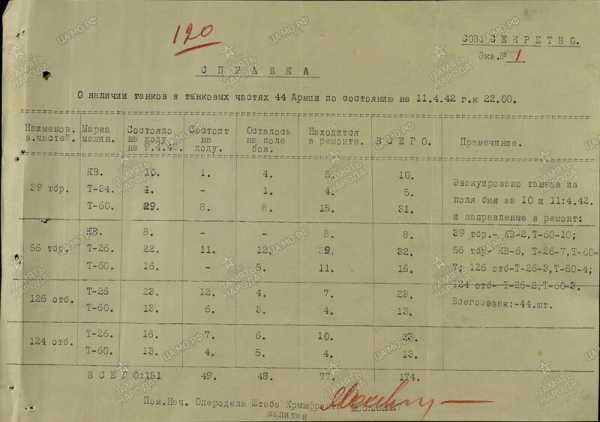

Поздние справки частично уточняют, частично запутывают картину, тем ни менее позволяя отделить потери 9 апреля от потерь 11 и разделить потери на эти даты, в том числе безвозвратные ( 10 числа активных боевых действий не велось)

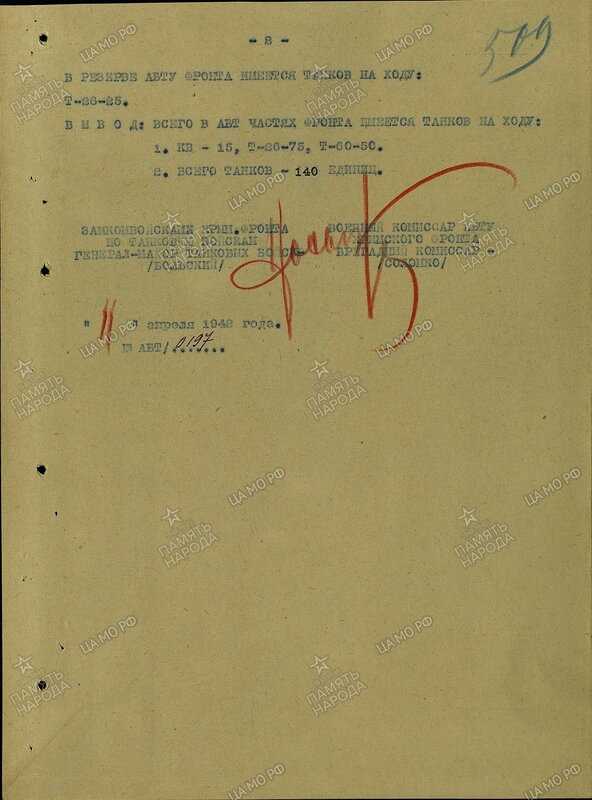

Как мы выяснили из справки АБТУ фронта на 14 апреля, к времени ее составления из 60 боеготовых на 9 число танков 56 танковой бригады, на ходу оставалось 12 Т-26. Все остальные танки бригады сгорели или были подбиты, причем 36 из них оставались неэвакуированными. Справки на 22 часа 11 марта уменьшают цифру боеготовых танков 9 апреля до 46, однако хорошо бьются с более поздней по количеству исправных Т-26 -11 шт против 12. Один Т-26 за трое суток вполне реально было починить. Однако с цифрой танков оставшихся на поле боя опять возникают непонятки, поскольку их показано только 17 а не 36, причем 1 КВ оставленным на поле боя не числится.

В данной ситуации можно предположить типичную болезнь с временным замазыванием потерь за счет показа ремонтными стоящих на нейтральной полосе подбитых машин с высокими возможностями к эвакуации и исправлению повреждений на месте, что фронт вычислил по паралельным донесениям технарей о наличии техники на СПАМах.

Еще одна справка ценна показом дневных потерь за 11 апреля 1942 года. Применительно к 56 бригаде это 6 сгоревших Т-26, а также подбитый КВ и 6 подбитых Т-60. Если не усложнять данный КВ и КВ из справки Вольского это он и есть. Коли Т-60 остались неэвакуироваными, эвакуировать последний КВ бригады тем более было нечем.

Данные цифры позволяют оценить потери 56 отбр безвозвратно уничтоженными и подбитыми машинами за 9 апреля в 7 КВ ( из 8) , 18 Т-26 ( из 36) и 10 Т-60 (из 16) по цифрам Вольского либо 7 КВ, 14 Т-26 и 10 Т-60 по справкам 44 Армии, баланс которых не бьется с фронтовым на 4 машины. Цифры танков «оставшихся на поле боя» из данных 44 армии можно смело принимать за машины сгоревшие и оставшиеся на территории противника, эвакуация которых не планировалась. Таковых там показано 17 штук.

Заявка на успех у немецкого расчета рисуется грандиозной — 9 Т-26С ( так немцы определяли машины с конической башней) и 2 БТ (видимо ошибочно опознанные они же) дают 11 машин из 18(14) потерянных бригадой в этот день Т-26 и 4(5) потеряннных 11 марта Т-60, из 6.

Исходя из данного ниже доклада Военного Совета 44 Армии можно предположить что данный расчет 9 апреля претендует на отбитую практически в одиночку атаку одного из танковых батальонов блуканувшей в тумане 56 бригады.

Кадровые танкисты которой сбившись с маршрута напоролись на мины, оставили там часть танков, но продолжили упорно идти вперед, причем судя по немецкому донесению неплохо применяясь к местности, коли неожиданно для врага выскочили практически к командному пункту немецкого батальона. К несчастью прикрытого тяжелым противотанковым ружьем обр. 1941 года, егеря расчета которого взяли … и не зассали.

Успех 11 апреля тоже в общем не такой уж невероятный. Лощинка, в районе которой Кцернек и Рекцюгель перестреляли своих двадцать шестых показала себя хорошим местом для танковой атаки, вполне логично попытаться повторить успех приняв меры по нейтрализации ПТО простреливающих выезд . Вот только противник тоже был не дурак и явно умел менять позиции для противотанковых засад против «слепых» танков противника.

И еще один вывод. Как неоднократно утверждалось, мной в том числе, выпуск СССР таких сонмов легкобронированных танков, 15 мм брони которых пробивались не только всем спектром ПТС любого сколько то развитого противника но и бронебойными пулями немецких винтовок и пулеметов с 200 метров и ближе , был преступен начиная как минимум 36, максимум 37 годов. Это танки для войны с противником без каких либо противотанковых средств вовсе. Т-60 которые ныне называют чудом которое якобы подпирало пехоту в сценарии лучше потерять танк чем стрелковый взвод , в суровой реальности теряя танк вместе с стрелковым взводом (а то и ротой, которая на такие танки в планировании что то расчитывала) — от Т-26 как видим ушел не слишком.

Причем, что особенно умиляет, броня Т-60 к броне БМП-1/2 местами и помощнее будет — а ПТС за 70 лет развития от панцербюхсе наоборот, ой как далеко ушли. Но все это конечно ничто, сравнительно с умением БМП плавать, очень вдохновляющем рисуя стрелки на пятикилометровке — а в то что стрелки не получились конечно же всегда окажутся виноваты подчиненные . Да, кстати, на БМП после сброса пехоты, когда она превращается в легкий танк НПП, даже экипаж — тоже 2 человека. Наводчик оператор как на Т-60/70 как впрочем и Т-26 должен вести постоянное наблюдение и поражать обнаруженные цели в одно рыло. Ну а потенциальный противник изучать вермахтовские методички с рекомендациями ни в коем случае не маячить с фронта.

rostislavddd.livejournal.com

птр — это… Что такое S.Pz.B.41-птр?

| s.Pz.B.41 | |

|---|---|

| Калибр, мм | 28/20 |

| Экземпляры | 2797 |

| Расчёт, чел. | 3-5 |

| Скорострельность, выстр/мин | до 30 |

| Скорость возки по шоссе, км/ч | до 40; |

| Высота линии огня, мм | 700 (с грунта — 420) |

| Ствол | |

| Длина ствола, мм/клб | 1730/(61,8/86,5) |

| Длина канала ствола, мм/клб | 1270/(45,4/63,5) |

| Масса | |

| Масса в походном положении, кг | 229 |

| Масса в боевом положении, кг | 229 |

| Габариты в походном положении | |

| Длина, мм | 2690 |

| Ширина, мм | 965 |

| Высота, мм | 838 |

| Клиренс, мм | 250 |

| Углы обстрела | |

| Угол ВН, град | от -5° до +30° |

| Угол ГН, град | 70° |

s.Pz.B.41 — немецкая артиллерийская система, классифицировавшаяся в вермахте как тяжёлое противотанковое ружьё — Schwere Panzerbüchse 41 . По мнению ряда советских и российских специалистов, является противотанковой пушкой (см. раздел Классификация)

Описание конструкции

s.Pz.B.41 являлась орудием с коническим каналом ствола. В казённой части ствол имел диаметр 28 мм, в дульной — 20 мм. Такая конструкция позволяла достичь высокой начальной скорости, и, соответственно, бронепробиваемости. s.Pz.B.41 представляло собой классическую пушку с подрессоренным колёсным ходом (колеса железные дисковые с резиновыми шинами), щитом, раздвижными станинами и противооткатными устройствами. С противотанковым ружьём её роднило лишь отсутствие механизмов наведения, поскольку из-за малых габаритов орудия оно легко наводилось вручную. Затвор горизонтальный клиновой четверть-автоматический (открывается вручную, а закрывается автоматически при досылке патрона). Тормоз отката гидравлический, накатник пружинный. Ствол имел дульный тормоз. Прицел открытый, постоянный, был рассчитан на дальность стрельбы до 500 метров. Мог также использоваться и оптический прицел ZF 1х11 от противотанковой пушки РАК 35/36.

Высокая начальная скорость снаряда, достигавшая 1400 метров в секунду, позволяла наводчику вести огонь по движущейся фронтальной цели на дистанции до 400 метров без изменения установки прицела. На больших дистанциях — до 600 метров, упреждение бралось по передней части цели.

Орудие могло стрелять с колёс и с сошек (в последнем случае расчёт занимал положение лёжа). Время перехода с колёс на сошки и обратно — 30-40 секунд.

При необходимости орудие безо всякого инструмента легко разбиралось на 5 частей (вес самой тяжёлой — 62 кг).

Классификация

lefts.Pz.B.41 IeFI 41

Вопрос классификации данной системы является дискуссионным, в различных источниках она причисляется как к артиллерийским орудиям, так и к противотанковым ружьям. Система имеет следующие конструктивные признаки артиллерийского орудия:

- достаточно крупный калибр (28 мм)

- наличие осколочного снаряда

- наличие ведущих поясков (точнее центрирующих конусных выступов) на снаряде

- наличие колёсного хода

- наличие противооткатных устройств

- значительная (для противотанкового ружья) масса, не позволяющий переносить систему без разборки расчётом;

- расчёт из 3 бойцов (расчёт противотанкового ружья обычно состоит из двух человек).

С противотанковым ружьём систему роднит только отсутствие механизмов вертикальной и горизонтальной наводки, которая осуществлялась непосредственно перемещением и качанием ствола. В организационно-штатной структуре немецких войск система занимала место противотанковых орудий — в частности, она использовалась в дивизионах истребителей танков, противотанковых дивизионах пехотных дивизий, взводах противотанковых орудий разведывательных батальонов пехотных и панцергренадерских дивизий.[1] Система классифицировалась как артиллерийское орудие в официальных изданиях, выпущенных Главным артиллерийским управлением РККА [2], [3]. В официальных советских справочниках [4], [5] боеприпасы к системе назывались снарядами (бронебойные) или гранатами (осколочные), а не пулями, как боеприпасы для противотанковых ружей. Ряд современных изданий [1], [6]. Как тяжёлое противотанковое ружьё система классифицировалась в Вермахте, причём вариант, предназначенный для установки на бронетехнику, официально классифицировался как танковая пушка — 2.8/2 cm KwK.42.

История создания

вид на орудие сверху-сзади

Впервые патент на ружьё с коническим каналом ствола и специальную пулю для такого канала получил в 1903 году профессор Карл Пуфф. Ряд экспериментов провёл в 1920-х — 1930-х годах другой немецкий инженер Герман Герлих в Германском испытательном институте ручного огнестрельного оружия в Берлине. Опытное 7 мм противотанковое ружьё Герлиха имело начальную скорость пули 1700 м/с. Позже начальную скорость пуль Гелиха удалось довести до 1760 м/c. Результатом продолжившихся разработок и стало s.Pz.B.41, созданное фирмой Маузер (Mauser) и принятое на вооружение в начале 1940 года (интересно, что первоначально предусматривалось создание универсальной автоматической пушки, оснащённой 18-зарядным магазином). Первоначально орудие имело индексы «Gerat 231» и «МК.8202». В июне-июле 1940 года была изготовлена опытная партия из 94 (по другим данным — из 30) орудий, отправленная на войсковые испытания. По их итогам была произведена доработка орудия, и с февраля 1941 года в войска начали поступать серийные пушки. Стоимость одного орудия составляла 4520 рейхсмарок (для сравнения, стоимость 50 мм противотанковой пушки Pak 38 составляла 10600 рейхсмарок).

Производство

Информация о серийном производстве орудия и боеприпасов к нему приведена в таблицах. Последняя пушка была выпущена в сентябре 1943. Главная причина прекращения производства — дефицит вольфрама для изготовления снарядов.

| Производство s.Pz.B.41, шт. | |||||

| 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Итого | |

| 94 | 349 | 1030 | 1324 | 2797 | |

| Производство снарядов для s.Pz.B.41, тыс. шт. | |||||

| тип снаряда | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Итого |

| осколочные | — | 9,2 | 373,3 | 130,1 | 512,6 |

| бронебойные | 156,2 | 889,5 | 270,0 | 278,1 | 1602,8 |

Организационно-штатная структура

s.Pz.B.41 использовалась вместо Pak 35/36 в основном в различных элитных частях — некоторых моторизованных дивизиях, а также в горнопехотных, егеррских и воздушно-десантных частях. Часть орудий поступила в батальоны истребителей танков и сапёрные части.

Боевое применение

Вероятно, впервые s.Pz.B.41 вступило в бой в июне 1941 на восточном фронте. На 1 июня 1941 вермахт располагал 183 такими орудиями. На ближних дистанциях это орудие легко поражало все советские лёгкие и средние танки, включая Т-34, а при удачном попадании была способна поразить и тяжёлый КВ-1. Орудие прошло всю войну, до самого её конца сохраняя свою эффективность (например, зарегистрирован случай пробития снарядом этого орудия нижнего лобового листа танка ИС-2). В ноябре 1944 в вермахте было 1336 (по другим данным — 833, из них 473 годных) s.Pz.B.41, в апреле 1945 ещё оставалось 853 орудия. Последние случаи боевого применения относятся к Берлинской операции. Известно о применении этого орудия в боях в Северной Африке и на западном фронте в 1944—1945.

Модификации

Орудие s.Pz.B.41 устанавливалось на бронетранспортёры Sd.Kfz.250Существовала специальная модификация s.Pz.B.41 для воздушно-десантных войск s.Pz.B.41 IeFI 41. Она отличалась уменьшенным до 139 кг (без катков — 118 кг) весом за счёт отказа от щита, подрессоривания и колёс (имелись маленькие катки). Кроме того, в конструкции орудия широко использовались лёгкие сплавы. Лафет обеспечивал круговое горизонтальное наведение и вертикальное от −15° до +25°. При использовании ПТР со снятыми катками высота оружия уменьшалась с 720 мм до 500 мм. Точное количество выпущенных орудий такой модификации неизвестно.

На базе s.Pz.B.41 была создана танковая пушка 2,8/2 cm KwK 42. Её характерным отличием был хромированный ствол. Была выпущена установочная серия из 24 орудий, об их использовании информации найти пока не удалось. Возможно, они устанавливались на бронеавтомобили

Самоходные установки с s.Pz.B.41

Орудие устанавливалось на бронетранспортёры Sd.Kfz.250. Получившаяся модификация имела наименование Sd.Kfz.250/11. Небольшое количество s.Pz.B.41 (или 2,8/2 cm KwK 42) было установлено на бронеавтомобили Sd.Kfz.221.

Оценка проекта

Немецкие пушки с коническим каналом ствола, и s.Pz.B.41 в частности, безусловно, были шедевром конструкторской мысли, «высокой технологией» 1940-х годов. Производство таких орудий требовало высочайшей производственной культуры и самых современных технологий. Никому, кроме Германии, не удалось запустить такие пушки в производство (интересное исключение — конический адаптер Littlejohn adaptor к английским 40-мм пушкам QF 2 pounder, превращавший обычную пушку в коническую), хотя известно об опытных разработках (например, в СССР такую пушку в 1940 пыталось создать КБ Грабина, но все усилия привели лишь к изготовлению одного дефектного опытного образца). Баллистические характеристики таких орудий значительно превышали таковые орудий классической схемы. До самого конца войны s.Pz.B.41 оставалось эффективным оружием, имеющим при этом очень малые (для противотанковой пушки) размеры.

Основными достоинствами s.Pz.B.41 являются:

- высокая начальная скорость (для начала 1940-х гг. V0 1400 м/с превышала верхнюю границу артиллерийских скоростей), и, соответственно, значительная бронепробиваемость

- рекордно малый вес (229 кг), позволявший перемещать орудие силами расчёта, и использовать его в условиях труднопроходимой местности

- малые размеры, значительно повышающие выживаемость орудия на поле боя и сильно облегчающие его маскировку

- высокая скорострельность

- возможность разборки на части

Основные недостатки s.Pz.B.41:

- низкая живучесть ствола (порядка 500 выстрелов)

- слабое осколочное действие

- использование в подкалиберных снарядах дефицитного вольфрама

- низкая технологичность ствола

- не очень большая эффективная дальность стрельбы

- склонность лёгкого остроголового сердечника к рикошету на броне

Некоторые авторы считают s.Pz.B.41 (и другие пушки с коническим стволом) неудачным орудием по причине низкой живучести ствола. Однако, в реальной боевой обстановке, вероятность выживания пушки, сделавшей 500 выстрелов по танкам с близкого расстояния, вряд ли превышала несколько процентов. Стрелять же из такой пушки осколочным снарядом следовало лишь в исключительных случаях для самообороны расчёта. Кстати, знаменитая советская проивотанковая пушка ЗИС-2 также имела невысокую живучесть ствола, порядка 1000 выстрелов (это общая проблема для всех орудий с высокой баллистикой).

Боеприпасы и баллистические данные

Пушка s.Pz.B.41 под патрон 28 х 188 мм (гильза с закраиной) имела два типа боеприпасов — патрон с бронебойным подкалиберным снарядом и патрон с осколочным снарядом.

Бронебойный снаряд состоял из сердечника, оболочки и баллистического наконечника. Сердечник был изготовлен из твёрдого сплава на основе карбида вольфрама, содержал около 9,1 % вольфрама. Оболочка изготавливалась из мягкой стали и имела два центрирующих кольцевых конусных выступа, которые при движении снаряда по коническому каналу обжимались и врезались в его нарезы, обеспечивая вращательное движение снаряда на полёте. Баллистический наконечник из магниевого сплава ввинчивался в поддон (корпус снаряда) после посадки сердечника. При ударе снаряда о броню баллистический наконечник и оболочка разрушались, а сердечник пробивал её. Масса сердечника 50 г, длина 40 мм, диаметр 10 мм, головная часть бронебойного сердечника шлифована.

Осколочный снаряд имел стальной корпус с двумя центрующими кольцевыми конусными выступами и фигурной каморой. Разрывной заряд состоял из двух шашек прессованного, флегматизированого ТЭНа. Взрыватель мгновенного действия не предохранительного типа.

| Номенклатура боеприпасов | |||||

| Тип | Обозначение | Масса снаряда, кг | Вес ВВ, г | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м |

| Подкалиберные бронебойные снаряды | |||||

| Бронебойный подкалиберный | 2,8 cm Pzgr.41 | 0,125 | — | 1430 | 500 |

| Осколочные снаряды | |||||

| Осколочная граната | 2,8 cm Sprg.41 | 0,093 | 5 | 1500 | 1000 |

| Таблица бронепробиваемости для s.Pz.B.41 | ||

| Подкалиберный бронебойный снаряд 2,8 cm Pzgr.41 | ||

| Дальность, м | При угле встречи 60°, мм | При угле встречи 90°, мм |

| 100 | 52 | 75 |

| 300 | 46 | ? |

| 500 | 25 | 40 |

| Приведённые данные относятся к немецкой методике измерения пробивной способности. Следует помнить, что показатели бронепробиваемости могут заметно различаться при использовании различных партий снарядов и различной по технологии изготовления брони. | ||

Примечания

- ↑ 1 2 Коломиец М. В. Противотанковая артиллерия Вермахта — Фронтовая иллюстрация, № 1, 2006. — М., АСКМ, ISBN 5-901266-01-3

- ↑ 28-20 мм германская противотанковая пушка обр.1941 г.- М, ГАУ, 1944

- ↑ Вооружение германской артиллерии — М, ГАУ, 1943

- ↑ Альбом конструкций патронов стрелкового и крупнокалиберного автоматического оружия (от 6,5 до 37 мм) .- М, изд. Академии им. Дзержинского, 1946

- ↑ Справочник по комплектации боеприпасов германской артиллерии .- М, ГАУ, 1943

- ↑ Широкорад А. Б.. Бог войны Третьего рейха. — М., АСТ, 2002.

Литература

- А.Широкорад. Бог войны Третьего рейха. — М.,ООО «Издательство АСТ», 2002. — 576 с.: 32 л. ил. ISBN 5-17-015302-3

- А.Иванов. Артиллерия Германии в период Второй мировой войны. — СПб., Издательский дом «Нева», 2003. — 64 с ISBN 5-7654-2634-4

Ссылки

| Артиллерия Третьего рейха времён Второй мировой войны | ||

|---|---|---|

| Танковые орудия | 2 cm KwK 30 · 3,7 cm KwK 36 · 3,7 cm KwK 38(t) · 5 cm KwK 38 · 5 cm KwK 39 · 7,5 cm KwK 37 · 7,5 cm KwK 40 · 7,5 cm KwK 42 · 8,8 cm KwK 36 · 8,8 cm KwK 43 | |

| Противотанковая артиллерия | 2,8 cm sPzB 41 · 3,7 cm PaK 36 · 4,2 cm PaK 41 · 4,7 cm PaK(t) · 5 cm PaK 38 · 7,5 cm PaK 97/38 · 7,5 cm PaK 40 · 7,5 cm PaK 41 · 7,5 cm PaK 44 · 7,62 cm PaK 36(r) · 8 cm PAW 600 · 8,8 cm PaK 43 · 12,8 cm PaK 44 | |

| Пехотные и горные орудия | 7,5 cm leIG 18/leGebIG 18/IG L/13 · 7,5 cm IG 37 · 7,5 cm IG 42 · 15 cm sIG 33 · 7,5 cm Geb K 15 · 7,5 cm GebG 36 · 10,5 cm GebH 40 | |

| Безоткатные орудия | 7,5 cm LG 40 · 10,5 cm LG 40 · 10,5 cm LG 42 | |

| Полевая, средняя и тяжёлая артиллерия | 7,5 cm FK 16 nA · 7,5 cm FK 18 · 7,5 cm FK 38 · 7,5 cm FK 7M85 · 10,5 cm leFH 16 · 10,5 cm leFH 18 · 10,5 cm leFH 18M · 10,5 cm leFH 18/40 · 10 cm K 17 · 10,5 cm sK 18 · 10,5 cm sK 18/40 · 15 cm sFH 13 · 15 cm sFh28 · 15 cm K 18 · 17 cm K 18 · 21 cm Mrs 18 | |

| Ж/д артиллерия | K5 · Густав · Дора | |

| Орудия САУ | 7,5 cm PaK 39 · 7,5 cm PaK 40 · 7,5 cm PaK 42 · 8,8 cm PaK 43 · 12,8 cm PaK 44 | |

| Зенитные орудия | 2 cm FlaK 30/38/Flakvierling · 3,7 cm FlaK 36/37/43 · 8,8 cm FlaK 18/36/37/41 · 10,5 cm FlaK 38/39 · 12,8 cm FlaK 40 | |

| Сверхтяжёлая и осадная артиллерия | Карл | |

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru