Хаяо Миядзаки. “Ветер крепчает”. Истории, рассказанные фильмом

Свежеет ветер! Жизнь вперед стремится!

Трепещут книги тонкие страницы,

На гребне скал – солёная роса!

Раздайтесь волны, расступитесь воды,

Стихи мои, летите на свободу,

Где мирный кров, где ветер в паруса!

Поль Валери. Кладбище у моря.

Пер. с французского Д. Кузнецов

Крепчает ветер!.. Значит – жить сначала!

Страницы книги плещут одичало,

Дробится вал средь каменных бугров, –

Листы, летите! Воздух, стань просторней!

Раздёрнись, влага! Весело раздёрни

Спокойный кров – кормушку кливеров!

Поль Валери. Кладбище у моря.

Пер. с французского Е.Витковского

Le vent se lève! . . . il faut tenter de vivre!

L’air immense ouvre et referme mon livre,

La vague en poudre ose jaillir des rocs!

Envolez-vous, pages tout éblouies!

Rompez, vagues! Rompez d’eaux réjouies

Ce toit tranquille où picoraient des focs!

«Ветер крепчает» — последний, во всех смыслах, фильм Миядзаки. Режиссер обещает, что больше он “снимать” не будет. Фильм, скорее взрослый, чем детский, хотя, мне кажется, я бы и в детстве его посмотрел с удовольствием, даже, возможно, до конца и не понимая о чем речь.

Режиссер обещает, что больше он “снимать” не будет. Фильм, скорее взрослый, чем детский, хотя, мне кажется, я бы и в детстве его посмотрел с удовольствием, даже, возможно, до конца и не понимая о чем речь.

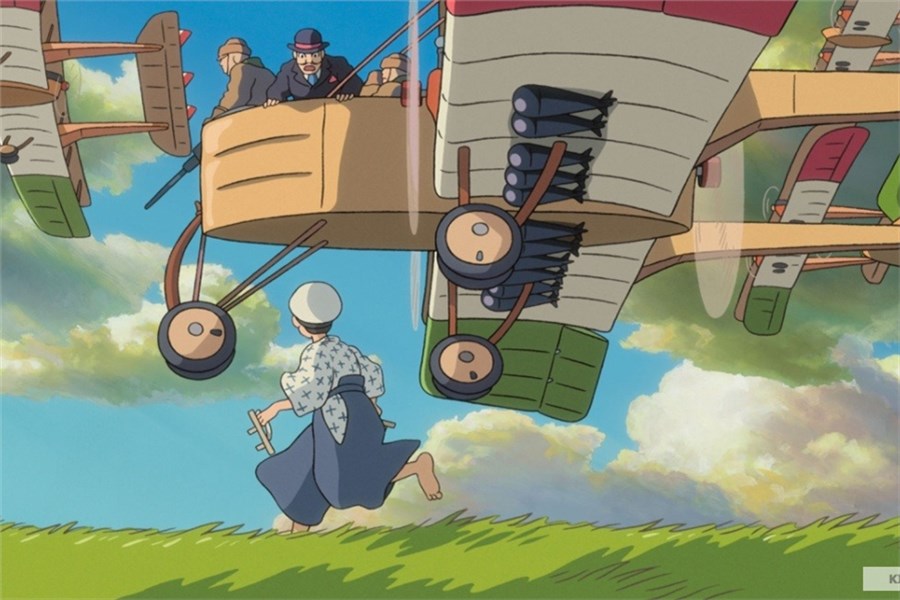

Жанрово «Ветер крепчает» по всем признакам — роман. Впрочем, он и снят по мотивам двух романов, одной манги и нескольких биографий. Фильм необычайно реалистичен для анимации.

Пейзажи нарисованы практически в духе фото-реализма и немного в импрессионисткой манере. В кадре видны временами даже блики от солнца на несуществующих линзах воображаемой кинокамеры.

Ну и вообще внимание к деталям таково, что, рисуя очки, художник не забывает об отражении в них сценок, не попадающих в кадр. В фильме вообще много бытовых сценок, никак не влияющих на сюжет, но прорисованных настолько тщательно, что так и хочется сказать «снятых».

Во время японской премьеры в кинотеатре была представлена небольшая экспозиция оригинальных исторических экспонатов, показанных в фильме: журнал авиации, фотокарточка Джованни Капрони, сигареты “Cherry” и японское издание романа «Волшебная гора».

Именно тех, что мы видим и в фильме тщательно прорисованными. Причем настолько тщательно, что фильм можно использовать как этнографическое исследование периоды «прекрасной эпохи золотых двадцатых», Великой депрессии и предвоенной Японии.

А ведь для Японии весь период между мировыми войнами долгое время был «запретной» темой, которую было принято изображать однозначной «черной полосой» в истории, состоящей строго из политических репрессий и страданий простых японцев. Очень похоже на то, как еще недавно изображался, да во многом и сейчас изображается, сталинский период.

Миядзаки же в “Ветер крепчает” незаметно, полусказочно растабуирует это время, показывая предвоенную Японию такой, какая она была. Не морализируя, не осуждая и не каясь, а скрупулезно, заботливо к деталям, тщательно воспроизводя портрет эпохи. Он рассказывает о том, как люди жили, как работали и что были счастливы. Миядзаки этим отдает и дань памяти родителям, чья молодость прошла как раз в описываемый период. Вот как говорит об этом сам режиссер:

Вот как говорит об этом сам режиссер:

- «В 1945 году, когда кончилась война, мне было четыре года. По мере того как я рос, на глазах менялась оценка довоенного периода японской истории: его будто вовсе не было. Эти годы старались не замечать, будто их аннулировали. Но я разговаривал с моими родителями, и их воспоминания доказывали мне, какой прекрасной была та эпоха. Вовсе не серой, как старались показать после войны, а прекрасной, радужной, полной надежд; то было время, когда мои мама и папа влюбились друг в друга. Мне хотелось показать людей, которые жили тогда, любили и надеялись. Да, мир готовился к войне, но прототип героя «Ветер крепчает» — авиаконструктор Дзиро Хорикоси — пережил тогда самые светлые годы своей жизни»

Для Миядзаки свойственно стремление донести информацию до зрителя всеми возможными способами: через визуальный ряд, диалоги, музыку. Но необычность «Ветер крепчает» в том, что место привычного сказочного мира тут занимает скрупулезно прорисованная историческая реальность.

Поэтому при просмотре стоит приглядываться к мелким и, на первый взгляд, незначительным деталям. Например, сигареты “Cherry”, которыми персонажи «дымят» практически без остановки, — это один из старейших японских брендов. Их начали выпускать в 1904 году отчасти для покрытия бюджетных расходов на индустриализацию и милитаризацию экономики. Курение было настолько повальной привычкой в Японии начала ХХ века, что страна стала одной из первых в мире, принявшей возрастные ограничения на продажу сигарет. Ну а курение за “конструкторскими» работами — это застал еще и я. Помню и то, как когда заканчивались сигареты, страдальцы начинали рыться в пепельницах в поисках «жирных» бычков.

К сведению, сигареты “Cherry” были сняты с производства только в 2011 году, а сам Хаяо Миядзаки был заядлым их курильщиком.

Со стороны может показаться, что в аниме много лишних, затянутых эпизодов. Но ни один из персонажей или предметов не появляется в кадре случайно.

Но ни один из персонажей или предметов не появляется в кадре случайно.

Много внимания в фильме уделено интерьерам, архитектуре, описанию быта и привычек как простых японцев, так и новой, вестернизированной интеллигенции.

В итоге получилась рисованная и необычно красочная энциклопедия предвоенной жизни Японии, по стилистике напоминающая «Евгения Онегина». У Пушкина — роман в стихах, у Миядзаки — роман-аниме.

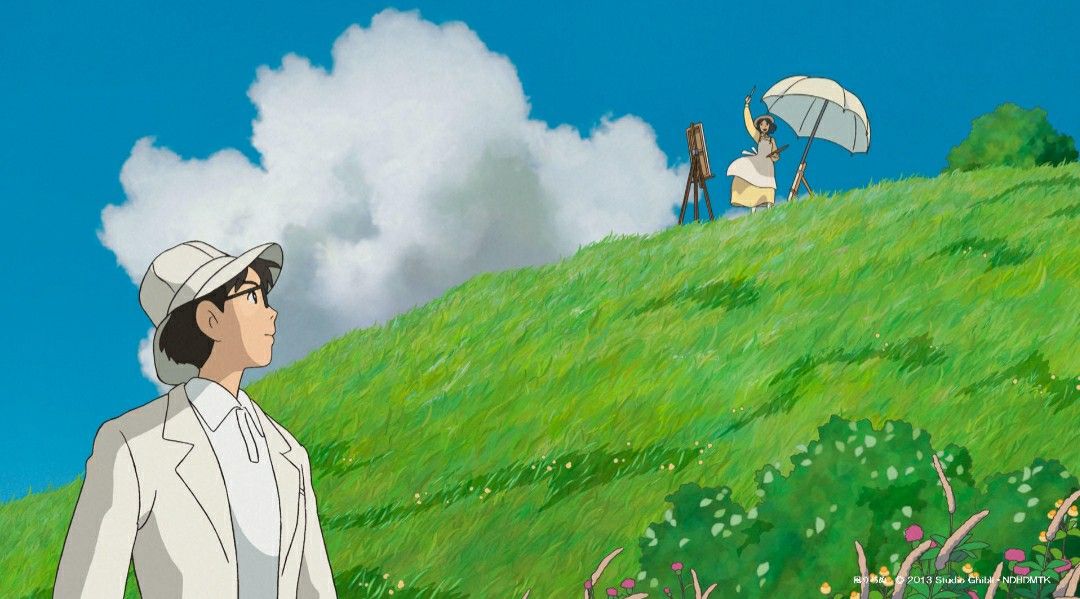

Помимо бытописания предвоенной Японии, в фильме много скрытых цитат, которые далеко не все просто разгадать. Например, название, которое заимствовано из романа писателя Тацуо Хори «Ветер крепчает», написанного в 1936-37 годах, в котором в заголовке использована строка стихотворения Поля Валери «Кладбище у моря»: «Крепчает ветер!.. Значит — жить сначала!». Оно, в свою очередь, по сюжету становится эпиграфом и поводом знакомства главных героев. Одну из главных героинь зовут Наоко, как и героиню другого одноименного романа Тацуо Хори. Но и это еще не все, в сюжете оба романа переплетаются в один и дополняются личной историей семьи Миядзаки. Мать режиссера, как и главная героиня, болела туберкулезом и посещала горные туберкулезные санатории, куда главный герой Дзиро Хорикоси отправляется отдохнуть от предвоенной гонки авиаконструкторов. Что это напоминает? Правильно, «Волшебную гору»Томаса Манна. И кого же Дзиро встречает в санатории?

Но и это еще не все, в сюжете оба романа переплетаются в один и дополняются личной историей семьи Миядзаки. Мать режиссера, как и главная героиня, болела туберкулезом и посещала горные туберкулезные санатории, куда главный герой Дзиро Хорикоси отправляется отдохнуть от предвоенной гонки авиаконструкторов. Что это напоминает? Правильно, «Волшебную гору»Томаса Манна. И кого же Дзиро встречает в санатории?

Немецкого инженера-вольнодумца, Ганса Касторпа, главного героя «Волшебной горы». И это не все аллюзии к Томасу Ману. «Волшебная гора» вышла в свет в 1924 году. Главный герой книги — немецкий инженер Ганс Касторп приезжает к двоюродному брату в горный санаторий для лечения туберкулеза, где знакомится с людьми противоположных взглядов, ведет интеллектуальные беседы и переживает романтические приключения. Роман пользовался огромной популярностью, был признан ключевым произведением немецкой литературы нового века и стал хорошо знаком образованным людям 20-х годов по всему миру. В аниме «Волшебную гору» читает и Дзиро. Считается, что на примере санатория Томас Манн «дал панораму идейной жизни европейского общества в канун мировой войны». Вероятно, похожие цели преследовал и Миядзаки. Оба санатория, и «Волшебная гора», и ее японский аналог — существуют вне времени и пространства, на пересечении между миром мертвых и миром живых, вне эпох, вне активной политики, и, одновременно в центре событий: европейская одежда и мода на все западное, искрящееся шампанское, немецкие песни, скромное обаяние японской буржуазии на фоне приближающегося экономического коллапса и страх перед вездесущими зловещими спецслужбами.

В аниме «Волшебную гору» читает и Дзиро. Считается, что на примере санатория Томас Манн «дал панораму идейной жизни европейского общества в канун мировой войны». Вероятно, похожие цели преследовал и Миядзаки. Оба санатория, и «Волшебная гора», и ее японский аналог — существуют вне времени и пространства, на пересечении между миром мертвых и миром живых, вне эпох, вне активной политики, и, одновременно в центре событий: европейская одежда и мода на все западное, искрящееся шампанское, немецкие песни, скромное обаяние японской буржуазии на фоне приближающегося экономического коллапса и страх перед вездесущими зловещими спецслужбами.

Но и это опять не все. Тема туберкулеза сама по себе значима для японского общества 20-х годов. До начала индустриализации заболевание было практически неизвестно (эпидемии этой болезни возникают только при большом скоплении людей и плохих условиях жизни) и первое время рассматривалось как «западная» болезнь, что в период «Демократии Тайсё», с ее повальной модой на Европу, расценивалось как признак романтизма.

Или вот еще одна интересная деталь. В один из вечеров немец Касторп играет на пианино и поет «Das Gibts Nur Einmal», а все ему подпевают:

напоминая Дзиро, что:

«Das kann das Leben nur einmal geben

vielleicht ist’s morgen schon vorbei!»

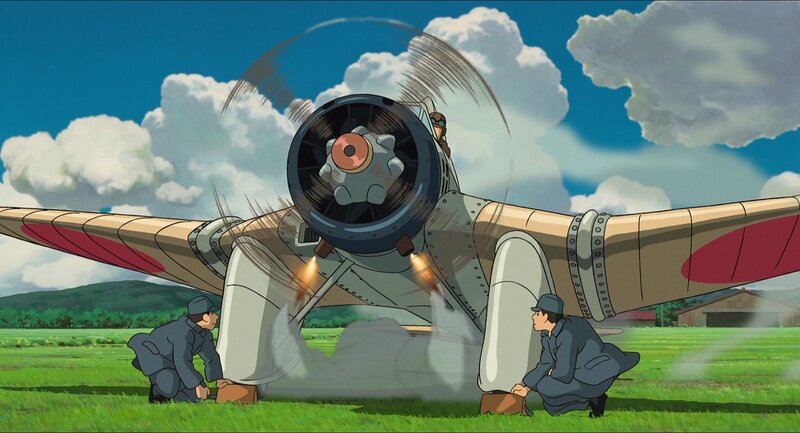

то есть не стоит тянуть с судьбоносным решением. Но вернемся к сюжету. В нем, вроде бы, речь идет об авиаконструкторе Дзиро Хорикоси и истории созадания японских истребителей Mitsubishi A5M и Mitsubishi A6M Zero. Но по факту, из реальной жизни в фильме только почти точная хронология выпуска самолётов Хорикоси, тогда как его судьба — это вымысел, во многом заимствованный из романов Тацуо Хори, истории семьи Миядзаки и культурного контекста предвоенной Японии.

Каким-то режиссерским находкам я не могу дать рационального объяснения. Например, в качестве звуковых эффектов, таких как звук работы авиадвигателя или шум землетрясения, были использованы человеческие голоса. Почему? Зачем? Но в этом-то и особенность фильмов Миядзаки: они полны загадок, которые если начать разгадывать, то фильм, в ответ, начинает рассказывать тебе истории. Истории о чем угодно. Например, об известных брендах. О Cherry я уже упоминал, но из фильма я узнал, что фирма Юнкерс, перед тем как занялась самолетами, занималась, в том числе, и радиаторами отопления.

Почему? Зачем? Но в этом-то и особенность фильмов Миядзаки: они полны загадок, которые если начать разгадывать, то фильм, в ответ, начинает рассказывать тебе истории. Истории о чем угодно. Например, об известных брендах. О Cherry я уже упоминал, но из фильма я узнал, что фирма Юнкерс, перед тем как занялась самолетами, занималась, в том числе, и радиаторами отопления.

А компания Митсубиси, на которую работает главный герой, с 1918 года занималась авиастроением. Есть легенда, что трилистник с эмблемы компании это не что иное как самолетный пропеллер, но это вымысел. Эмблема Митсубиси — это результат слияния фамильного герба рода Ивасаки (три ромба) и клана Тоса (три дубовых листа, произрастающих из одной точки). Сам же Миядзаке — сын директора фабрики Miyazaki Airplane Кацудзи Миядзаки, производившей комплектующие для Mitsubishi A6M Zero Дзиро Хорикоси. Детство Миядзаки прошло на фабрике, и в чем-то естественно, что он мечтал конструировать самолеты как Дзиро Хорикоси, но жизнь сложилась иначе и он стал аниматором.

После премьеры «Ветер крепчает» Миядзаки попал под осуждение «прогрессивной» общественности. И дело тут не только в том, что он растабуировал определенный исторический период, он напрямую сказал, что самолеты — не орудие войны и таковыми их делают «плохие люди». Что нет ничего плохого в том, как главный герой добровольно и с энтузиазмом создает машины, у которых нет и не может быть мирного предназначения. Цель авиаконструктора — создать идеальный самолет.

А то, что этот самолет — истребитель, это и не хорошо, и не плохо. Все зависит от того, как и кто потом этот истребитель будет использовать. Разве справедливо, что одни и те же конструкторы вооружений у стран победителей — герои, а у стран проигравших — преступники? Вот что сказал Миядзаки по этому поводу:

- «… Да, и мне важно объяснить им, что умничать задним числом очень просто. Посмотрим еще, что скажут о нас через полвека. Оба они, Хори и Дзиро, были счастливы в ту тревожную эпоху и вовсе не были пацифистами, что я и показал.

Что ж теперь, вычеркнуть их из истории? Меня обвиняют в нехватке антивоенного пафоса и даже, представьте, называют нацистом. А я всего лишь не хотел лгать… Иногда я представляю себе, как они случайно встретились бы в кафе у Токийского университета и Тацуо Хори сказал бы Дзиро: «Хорошие у тебя получались самолеты!» Вряд ли он стал бы обвинять его в милитаризме и службе силам зла. Ведь тогда мало кто представлял, к чему приведет эта война…»

Что ж теперь, вычеркнуть их из истории? Меня обвиняют в нехватке антивоенного пафоса и даже, представьте, называют нацистом. А я всего лишь не хотел лгать… Иногда я представляю себе, как они случайно встретились бы в кафе у Токийского университета и Тацуо Хори сказал бы Дзиро: «Хорошие у тебя получались самолеты!» Вряд ли он стал бы обвинять его в милитаризме и службе силам зла. Ведь тогда мало кто представлял, к чему приведет эта война…»

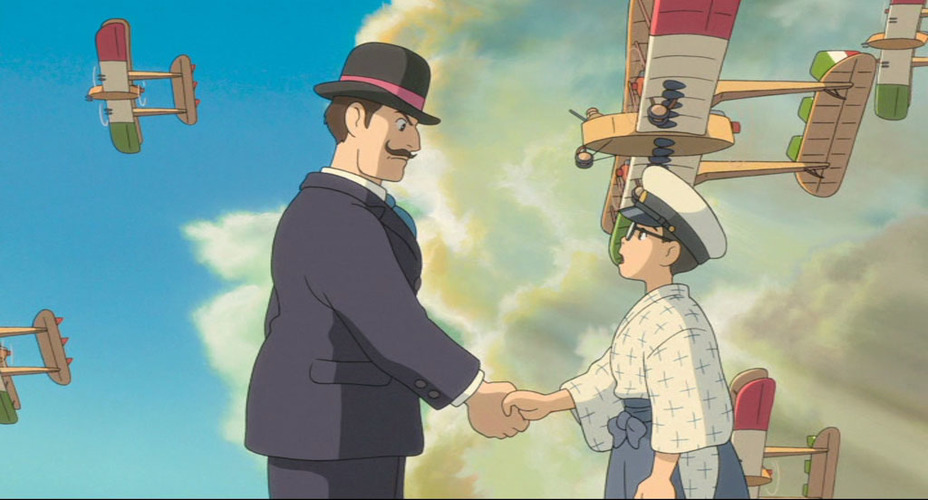

И речь тут не о национальной гордости. Миядзаки одинаково защищает и Дзиро Хорикоси и Джованни Капрони, итальянского авиаконструктора, кумира главного героя.

На родине, в Италии, Джованни Капрони считают пособником фашистов, но Миядзаки отказывается трактовать образ итальянского инженера как отрицательный. Помимо бомбардировщиков Капрони создавал и другие самолеты, а его самолеты давали работу тысячам людей как в Италии, так и в Японии. При этом разработанные Капрони самолеты во время войны никто так и не использовал! Не пригодились. Но Капрони все равно плохой. Кстати, связь Капрони и Миядзаки проявляется еще в одном любопытном факте. Анимационная студия Миядзаки называется Ghibli, так же как и один из военных самолетов, спроектированных Капрони.

Но Капрони все равно плохой. Кстати, связь Капрони и Миядзаки проявляется еще в одном любопытном факте. Анимационная студия Миядзаки называется Ghibli, так же как и один из военных самолетов, спроектированных Капрони.

Кроме самолетов, в фильме показана трогательная история любви, на фоне рока, долга и обстоятельств. История эта вневременная и общечеловеческая, но пересказывать ее глупо, пусть остается интрига. О чем еще фильм: об одержимости работой, о предчувствии грядущей войны, о попытке нагнать и успеть. По настроению очень похоже на предвоенный сталинский период в СССР.

Единственное, что «царапнуло» в фильме, так это то, что постоянно в кадре присутствует четкое разделение на «креаклов» и «ватников».

Первые изысканы, со вкусом одеты, читают Манна и декламируют Валери в оригинале.

Вторые, с грубыми и лишенными мыслей лицами, невзрачные внешне настолько, что сливаются в однородную коричневую массу.

Герои, ясное дело, относятся к первым и как бы живут в повседневности не замечая «недолюдей», хотя в разговорах «светлых эльфов» «ватники» присутствуют под термином “народ”, о котором надо заботиться, и даже — делиться пирожными. Другое дело, что и пирожные «ватники» оценить не могут:

Ну прямо как цэеуропейцы и кацапомонглы.

Неприятно, и в этом нет любви, что немного странно, так как ко всему остальному любовь яркая и пронзительная. Вот как-то так. И мне кажется, что это не все истории, что может рассказать фильм. И случайно доносящийся из чьего-то окна в фашисткой Германии «Зимний путь» Шуберта в одном из эпизодов, уверен — не спроста:

Как говорят, есть и аллюзии к «Под сенью девушек в цвету» Марселя Пруста. Но эти ребусы пока мною остались неразгаданными. Смотреть стоит, и, возможно, — не раз.

PS Кстати, во время путешествия Дзиро в Европу в кадр на несколько секунд попадает и Россия:

PPS Примеры того, насколько больше фильм Миядзаки может рассказать тем, у кого кругозор поширше моего:

1. О самолетах из “Ветер крепчает”

О самолетах из “Ветер крепчает”

2. О Японии из “Ветер крепчает”

Tags: Анимэ, Кино, Культурный контекст

Paul VALÉRY « Le Cimetière marin »

Стихотворение Поля Валери «Морское кладбище» на французском языке и в трёх переводах на русский язык.

Le Cimetière marin

Ce toit tranquille, où marchent des colombes,

Entre les pins palpite, entre les tombes ;

Midi le juste y compose de feux

La mer, la mer, toujours recommencée

Ô récompense après une pensée

Qu’un long regard sur le calme des dieux !

Quel pur travail de fins éclairs consume

Maint diamant d’imperceptible écume,

Et quelle paix semble se concevoir !

Quand sur l’abîme un soleil se repose,

Ouvrages purs d’une éternelle cause,

Le Temps scintille et le Songe est savoir.

Stable trésor, temple simple à Minerve,

Masse de calme, et visible réserve,

Eau sourcilleuse, Œil qui gardes en toi

Tant de sommeil sous un voile de flamme,

Ô mon silence !… Édifice dans l’âme,

Mais comble d’or aux mille tuiles, Toit !

Temple du Temps, qu’un seul soupir résume,

À ce point pur je monte et m’accoutume,

Tout entouré de mon regard marin ;

Et comme aux dieux mon offrande suprême,

La scintillation sereine sème

Sur l’altitude un dédain souverain.

Comme le fruit se fond en jouissance,

Comme en délice il change son absence

Dans une bouche où sa forme se meurt,

Je hume ici ma future fumée,

Et le ciel chante à l’âme consumée

Le changement des rives en rumeur.

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change !

Après tant d’orgueil, après tant d’étrange

Oisiveté, mais pleine de pouvoir,

Je m’abandonne à ce brillant espace,

Sur les maisons des morts mon ombre passe

Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir.

L’âme exposée aux torches du solstice,

Je te soutiens, admirable justice

De la lumière aux armes sans pitié !

Je te tends pure à ta place première,

Regarde-toi !… Mais rendre la lumière

Suppose d’ombre une morne moitié.

Ô pour moi seul, à moi seul, en moi-même,

Auprès d’un cœur, aux sources du poème,

Entre le vide et l’événement pur,

J’attends l’écho de ma grandeur interne,

Amère, sombre, et sonore citerne,

Sonnant dans l’âme un creux toujours futur !

Sais-tu, fausse captive des feuillages,

Golfe mangeur de ces maigres grillages,

Sur mes yeux clos, secrets éblouissants,

Quel corps me traîne à sa fin paresseuse,

Quel front l’attire à cette terre osseuse ?

Une étincelle y pense à mes absents.

Fermé, sacré, plein d’un feu sans matière,

Fragment terrestre offert à la lumière,

Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux,

Composé d’or, de pierre et d’arbres sombres,

Où tant de marbre est tremblant sur tant d’ombres ;

La mer fidèle y dort sur mes tombeaux !

Chienne splendide, écarte l’idolâtre !

Quand solitaire au sourire de pâtre,

Je pais longtemps, moutons mystérieux,

Le blanc troupeau de mes tranquilles tombes,

Éloignes-en les prudentes colombes,

Les songes vains, les anges curieux !

Ici venu, l’avenir est paresse.

L’insecte net gratte la sécheresse ;

Tout est brûlé, défait, reçu dans l’air

À je ne sais quelle sévère essence…

La vie est vaste, étant ivre d’absence,

Et l’amertume est douce, et l’esprit clair.

Les morts cachés sont bien dans cette terre

Qui les réchauffe et sèche leur mystère.

Midi là-haut, Midi sans mouvement

En soi se pense et convient à soi-même…

Tête complète et parfait diadème,

Je suis en toi le secret changement.

Tu n’as que moi pour contenir tes craintes !

Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes

Sont le défaut de ton grand diamant…

Mais dans leur nuit toute lourde de marbres,

Un peuple vague aux racines des arbres

A pris déjà ton parti lentement.

Ils ont fondu dans une absence épaisse,

L’argile rouge a bu la blanche espèce,

Le don de vivre a passé dans les fleurs !

Où sont des morts les phrases familières,

L’art personnel, les âmes singulières ?

La larve file où se formaient les pleurs.

Les cris aigus des filles chatouillées,

Les yeux, les dents, les paupières mouillées,

Le sein charmant qui joue avec le feu,

Le sang qui brille aux lèvres qui se rendent,

Les derniers dons, les doigts qui les défendent,

Tout va sous terre et rentre dans le jeu !

Et vous, grande âme, espérez-vous un songe

Qui n’aura plus ces couleurs de mensonge

Qu’aux yeux de chair l’onde et l’or font ici ?

Chanterez-vous quand serez vaporeuse ?

Allez ! Tout fuit ! Ma présence est poreuse,

La sainte impatience meurt aussi !

Maigre immortalité noire et dorée,

Consolatrice affreusement laurée,

Qui de la mort fais un sein maternel,

Le beau mensonge et la pieuse ruse !

Qui ne connaît, et qui ne les refuse,

Ce crâne vide et ce rire éternel !

Pères profonds, têtes inhabitées,

Qui sous le poids de tant de pelletées,

Êtes la terre et confondez nos pas,

Le vrai rongeur, le ver irréfutable

N’est point pour vous qui dormez sous la table,

Il vit de vie, il ne me quitte pas !

Amour, peut-être, ou de moi-même haine ?

Sa dent secrète est de moi si prochaine

Que tous les noms lui peuvent convenir !

Qu’importe ! Il voit, il veut, il songe, il touche !

Ma chair lui plaît, et jusque sur ma couche,

À ce vivant je vis d’appartenir !

Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Êlée !

M’as-tu percé de cette flèche ailée

Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !

Le son m’enfante et la flèche me tue !

Ah ! le soleil… Quelle ombre de tortue

Pour l’âme, Achille immobile à grands pas !

Non, non !… Debout ! Dans l’ère successive !

Brisez, mon corps, cette forme pensive !

Buvez, mon sein, la naissance du vent !

Une fraîcheur, de la mer exhalée,

Me rend mon âme… Ô puissance salée !

Courons à l’onde en rejaillir vivant.

Oui ! Grande mer de délires douée,

Peau de panthère et chlamyde trouée,

De mille et mille idoles du soleil,

Hydre absolue, ivre de ta chair bleue,

Qui te remords l’étincelante queue

Dans un tumulte au silence pareil,

Le vent se lève !… Il faut tenter de vivre !

L’air immense ouvre et referme mon livre,

La vague en poudre ose jaillir des rocs !

Envolez-vous, pages tout éblouies !

Rompez, vagues ! Rompez d’eaux réjouies

Ce toit tranquille où picoraient des focs !

1920

Paul VALÉRY (1871-1945)

Морское кладбище

Как этот тихий кров, где голубь плещет

Крылом, средь сосен и гробниц трепещет!

Юг праведный огни слагать готов

В извечно возникающее море!

О благодарность вслед за мыслью вскоре:

Взор, созерцающий покой богов!

Как гложет молний чистый труд бессменно

Алмазы еле уловимой пены!

Какой покой как будто утверждён,

Когда нисходит солнце в глубь пучины,

Где, чистые плоды первопричины,

Сверкает время и познанье — сон.

О стойкий клад, Минервы храм несложный,

Массив покоя, явно осторожный,

Зловещая вода, на дне глазниц

Которой сны я вижу сквозь пыланье,

Моё безмолвье! Ты в душе — как зданье,

Но верх твой — злато тысяч черепиц!

Храм времени, тебя я замыкаю

В единый вздох, всхожу и привыкаю

Быть заключенным в окоём морской,

И, как богам святое приношенье,

В мерцаньи искр верховное презренье

Разлито над бездонною водой.

Как, тая, плод, когда его вкушают,

Исчезновенье в сладость превращает

Во рту, где он теряет прежний вид,

Вдыхаю пар моей плиты могильной,

И небеса поют душе бессильной

О берегах, где вновь прибой шумит.

О небо, я меняюсь беспрестанно!

Я был так горд, я празден был так странно

(Но в праздности был каждый миг велик),

И вот отдался яркому виденью

И, над могилами блуждая тенью,

К волненью моря хрупкому привык.

Солнцестоянья факел встретив грудью

Открытой, подчиняюсь правосудью

Чудесному безжалостных лучей!

На первом месте стань, источник света:

Я чистым возвратил тебя!. . Но это

. Но это

Меня ввергает в мрак глухих ночей.

Лишь сердца моего, лишь для себя, в себе лишь —

Близ сердца, близ стихов, что не разделишь

Меж пустотой и чистым смыслом дня,-

Я эхо внутреннего жду величья

В цистерне звонкой, полной безразличья,

Чей полый звук всегда страшит меня!

Лжепленница зелёных этих мрежей,

Залив, любитель худосочных режей,

Узнаешь ли ты по моим глазам,

Чья плоть влечёт меня к кончине вялой

И чьё чело её с землей связало?

Лишь искра мысль уводит к мертвецам.

Священное, полно огнем невещным.

Залитое сияньем многосвещным,

Мне это место нравится: клочок

Земли, дерев и камня единенье,

Где столько мрамора дрожит над тенью

И моря сон над мёртвыми глубок.

Гони жреца, о солнечная сука!

Когда пасу без окрика, без звука,

Отшельником таинственных овец,

От стада белого столь бестревожных

Могил гони голубок осторожных

И снам напрасным положи конец!

Грядущее здесь — воплощенье лени.

Здесь насекомое роится в тлене,

Все сожжено, и в воздух всё ушло,

Всё растворилось в сущности надмирной,

И жизнь, пьяна отсутствием, обширна,

И горечь сладостна, и на душе светло.

Спят мертвецы в земле, своим покровом

Их греющей, теплом снабжая новым.

Юг наверху, всегда недвижный Юг

Сам мыслится, себя собою меря…

О Голова в блестящей фотосфере,

Я тайный двигатель твоих потуг.

Лишь я твои питаю [все] спасенья!

Мои раскаянья, мои сомненья —

Одни — порок алмаза твоего!..

Но мрамором отягощенной ночью

Народ теней тебе, как средоточью,

Неспешное доставил торжество.

В отсутствии они исчезли плотном.

О веществе их глина даст отчет нам.

Дар жизни перешел от них к цветам.

Где мертвецов обыденные речи?

Где их искусство, личность их? Далече.

В орбитах червь наследует слезам.

Крик девушек, визжащих от щекотки,

Их веки влажные и взор их кроткий,

И грудь, в игру вступившая с огнем,

И поцелуям сдавшиеся губы,

Последний дар, последний натиск грубый —

Всё стало прах, всё растворилось в нём!

А ты, душа, ты чаешь сновиденья,

Свободного от ложного цветенья

Всего того, что здесь пленяло нас?

Ты запоёшь ли, став легчайшим паром?

Всё бегло, всё течет! Иссяк недаром

Святого нетерпения запас.

Бессмертье с черно-золотым покровом,

О утешитель наш в венке лавровом,

На лоно матери зовущий всех!

Обман высокий, хитрость благочестья!

Кто не отверг вас, сопряженных вместе,

Порожний череп и застывший смех?

О праотцы глубокие, под спудом

Лежащие, к вам не доходит гудом

Далекий шум с поверхности земной.

Не ваш костяк червь избирает пищей,

Не ваши черепа его жилище —

Он жизнью жив, он вечный спутник мой!

Любовь или ненависть к своей особе?

Так близок зуб, меня грызущий в злобе,

Что для него имен найду я тьму!

Он видит, хочет, плоть мою тревожа

Своим касанием, и вплоть до ложа

Я вынужден принадлежать ему.

Зенон! Жестокий! О Зенон Элейский!

Пронзил ли ты меня стрелой злодейской,

Звенящей, но лишённой мощных крыл?

Рождённый звуком, я влачусь во прахе!

Ах, Солнце… Чёрной тенью черепахи

Ахилл недвижный над душой застыл!

Нет! Нет! Воспрянь! В последующей эре!

Разбей, о тело, склеп свой! Настежь двери!

Пей, грудь моя, рожденье ветерка!

Мне душу возвращает свежесть моря…

О мощь соленая, в твоем просторе

Я возрожусь, как пар, как облака!

Да! Море, ты, что бредишь беспрестанно

И в шкуре барсовой, в хламиде рваной

Несчетных солнц, кумиров золотых,

Как гидра, опьянев от плоти синей,

Грызёшь свой хвост, сверкающий в пучине

Безмолвия, где грозный гул затих,

Поднялся ветер!. . Жизнь зовет упорно!

. Жизнь зовет упорно!

Уже листает книгу вихрь задорный,

На скалы вал взбегает веселей!

Листы, летите в этот блеск лазурный!

В атаку, волны! Захлестните бурно

Спокойный кров — кормушку стакселей!

Поль Валери

Перевод Бенедикта Константиновича Лившица

Кладбище у моря

Спокойный кров среди гробниц и пиний,

Где ходят голуби, где трепет синий;

Здесь мудрый Полдень копит пламена,

Тебя, о море, вновь и вновь слагая!

Внимать покой богов – сколь дорогая

За долгость мысли плата мне дана!

Как тонок труд молниевидных вспышек,

Сжигающих алмазных искр излишек,

Какая тишь на пенах зачата!

Возляжет солнце над пучиной водной –

Твореньем чистым истины исходной

Мерцает Время, явствует Мечта.

Минервин храм, сокровище, отрада,

Спокойства обозримая громада,

Надменный Зрак, и огнен, и суров,

Завесы чьи над толщей сна владычат!

Мое молчанье!.. Златочерепитчат

В душе воздвигнутый, Великий Кров.

Над Времени обзорною вершиной

Стою, вместив её во вздох единый,

Во взор морской – вбираю небосвод;

О круг богов, мой высший дар приемли –

Бестрепетные искры, что на земли

Верховное пренебреженье шлет.

Как для плода нет радости безбрежней,

Чем в сладость обратить свой облик прежний –

Вот он вошел в уста, и вот исчез, –

Так я вдыхаю дым, которым буду;

Душе сгоревшей внятен отовсюду

Прибой, представший пением Небес.

О Небо, вот я пред тобою ныне!

От праздности могучей, от гордыни

Себя отъемлю и передаю

Пространствам озарённым и открытым;

Скользящей хрупко по могильным плитам

Я приучаюсь видеть тень свою.

Душа, пред факелами равноденства

Предстань сиянью мудрого блаженства,

Оружью света ныне дай ответ,

Стань первой вновь, стань изначально чистой,

Узри себя!.. Но перед мраком выстой,

С которым власть над миром делит свет.

Лишь для меня, и лишь во мне едином,

Под сердцем, в роднике стиха глубинном,

Меж пустотой и чистым бытиём,

Величье, знаю, эхом отзовётся,

Чтоб горький сумрак гулкого колодца

Звенеть остался в будущем моём.

Ты знаешь ли, лжеузник сонной пущи,

Залив, решётки скудные грызущий

Слепящих тайн моих закрытых глаз –

Чью плоть ничтожишь утлым приговором,

К земле костистой гнёшь чело, в котором

О мёртвых просверк мысли не угас.

Утешен я священным сим отрезком

Земли, что напоён бесплотным блеском,

Где светочей господствует волшба, –

Здесь всё одето в камень, злато, хвою,

Здесь мрамор тенью шевелит живою,

И море стережет мои гроба.

Ты, псица полыхающего солнца,

Гони отсюда идолопоклонца,

Когда, блюдя пастушеский урок,

Пасу моих могил спокойных стадо –

Здесь робким голубям бывать не надо,

И любопытство ангелов не впрок.

Здесь будущему празднствовать так просто

Изглодана цикадами короста.

Здесь мир жарою пожран и угрюм,

Как вышедший из пламенного горна:

Небытием пьяна, здесь жизнь просторна,

И горечь сладостна, и ясен ум.

Спят мертвецы, – к их тайне благосклонно

Земли от зноя высохшее лоно;

Недвижен Полдень и самозабвен

Там, наверху, в пленительном безделье…

Чело, и совершенное очелье,

Я – смысл твоих глубинных перемен.

Лишь я служу тебе противоречьем,

Раскаяньем и страхом человечьим –

Алмаза твоего изъян живой,

Но, мрамором придавленный в дремоте,

В корнях дерев народ, лишённый плоти,

Уже неспешно сделал выбор свой.

Расплавленный отсутствием всецелым,

Стал красной глиной облик, бывший белым, –

Отъятой жизни дар – цветком возрос!

Где всё, что было некогда привычным,

Единственным, неповторимо личным?

В глазах – личинки ныне вместо слёз.

Стон девушки, заласканной в щекотке,

Уста, и миг стыдливости короткий,

Трепещет грудь в пленительном жару,

Кровь на губах, измученных защитой,

Последний дар, еще ладонью скрытый –

Всё станет прах, и вновь пойдёт в игру.

Ужель, душа, ты тянешься к покою,

Ко сну, который ни волной морскою,

Ни золотом обманно не цветёт?

В пар обратясь, возобновишь ли пенье?

Нет! Всё течёт! Святое нетерпенье

Иссякло, – бытие полно пустот.

Скелет-бессмертье, чёрный с позолотой,

Ты манишь в смерть с отеческой заботой,

Ты лавры на чело не зря снискал –

Благочестива хитрость, ложь прелестна!

Но истина конечная известна –

Смеющегося черепа оскал.

Вы, пращуры, вы ныне персть земная,

Что спит, стопы идущих препиная,

Под них главы пустые подложив, –

Червь подлинный вам угрожать не может,

Он ничего под плитами не гложет,

Он лишь во мне, он только жизнью жив!

Любовью ли, иным огнём сугубым

Снедаем он, разящий тайным зубом –

Как ни зови его, итог един:

Он видит, алчет, мыслит, – год за годом

Он числит плоть мою своим феодом,

Он ведает – кто раб, кто господин.

Зенон Элейский, о Зенон жёстокий!

Меня ли ты в назначенные сроки

Стрелою нелетящей поразил?

Рождённый звуком, я простерт во прахе.

Ах! солнце… Жуткой тенью черепахи

Душе недвижный кажется Ахилл.

Нет, нет! Воспрять – и выжить в эрах новых!

Довольно, плоть, тебе дремать в оковах!

Вливайтесь прямо в грудь мою, ветра!

Мне душу и верни, и распечатай,

О море!.. О прибой солоноватый,

С тобою слиться мне пришла пора!

Да! Ты, о море, – бред, лишённый меры,

Хитон дырявый на спине пантеры,

Весь в идолах солнцеподобных звёзд, –

Мятеж, молчаньем налитой до края,

Сверхгидра, что пьянеет, пожирая

Свой собственный, свой ярко-синий хвост.

Крепчает ветер!.. Значит – жить сначала!

Страницы книги плещут одичало,

Дробится вал средь каменных бугров, –

Листы, летите! Воздух, стань просторней!

Раздёрнись, влага! Весело раздёрни

Спокойный кров – кормушку кливеров!

Поль Валери

Перевод с французского Е.Витковского

Кладбище у моря

То мирный кров, где меж могил и пиний

Крыл трепетанье, воркот голубиный;

Здесь полдень, в пламя обращая зной,

Рождает море — вечный акт творенья…

О! награди меня, по разуменью,

Дозволив созерцать богов покой!

Как тонки, невозвратны перемены

Алмазных искр неощутимой пены,

Какой покой из недр освобождён!

Здесь дремлет солнце над морской пучиной,

Творением чистым истинной причины

Мерцает время, явь видна сквозь сон.

Минервы храм — сокровище извечно,

Царит покой в пределах бесконечных,

Угрюмы воды. Взору нет границ,

Так много сна под огненной вуалью.

Молчание — души приют сакральный

Под сводом позлащенных черепиц.

Предел времен лишь вдох последний знает,

С его вершины чистой привыкаю

Обозревать бескрайних вод простор…

Как дар богам, что я вручить не смею,

Мерцание с высот небесных сеет

На землю свой презрительный укор.

Как вид плода рождает вожделенье

И дарит вкус взамен исчезновенье

Его во рту субстанцией иной,

Так я вдыхаю дым, которым стану,

И песни неба обласкают рану,

больной души , как берег; – прибой.

Ты право, небо – я другой отныне!

Взгляни – во мне ни страсти, ни гордыни,

Ни праздности. Я полный сил опять,

Оставил всё. Тебе лишь верю слепо,

И тень свою, скользящую по склепам,

Учусь теперь по звуку узнавать.

Солнцестоянья факелы как милость

Прими, душа, ведь света справедливость –

Оружие безжалостней, чем враг.

Свет – чистота. Стань снова непорочной,

Вглядись в себя!.. будь света средоточьем,

Когда нет света, миром правит мрак.

Лишь для меня, а не для шумной славы,

Там, ближе к сердцу, где стихов октавы,

Меж бездной и несбыточной мечтой

Моё величье отзовётся, верно…

Пусть эхом, словно звук в пустой цистерне,

Но будет тайно навсегда со мной.

Ты знаешь, пленница тенистых кущей,

Залив, оградки хилые жующий,

Закрытых глаз сверкающий секрет,

Чья плоть влачит себя к концу лениво,

Чей мозг питает землю молчаливо? …

Лишь искрой мысль о тех, кого уж нет…

Огонь бесплотный – святости примета,

Клочок земли, распахнутый для света,

Здесь хорошо, здесь светлый дух царит,

Здесь золото на камне в дымке синей,

На мраморе трепещут тени пиний,

Как будто море на могилах спит.

Пылающее солнце, пёс астральный!

Когда я здесь с улыбкой пасторальной

Своих овец таинственных блюду —

Ряды могил – прочь голубей пугливых!

Прочь идолопоклонников крикливых

И любопытных ангелов орду!

Здесь было всё — нет ничего на вырост,

А саранча сухой остаток выест.

Всё сожжено, разрушен мир и сух.

Не воздух – жар, он воспалён, как рана.

Здесь жизнь пьяна отсутствием, пространна.

Печаль без горечи и светел дух.

Здесь мертвые укрыты и согреты

Землёй, что сохраняет их секреты.

В зените полдень, верный сам себе,

Задумался, задерживая время…

Светило в совершенной диадеме,

Загадка превращений, я – в тебе.

Не знаешь ты причин для опасений,

Лишь я — живой исток твоих сомнений,

На грани диаманта лёгкий скол.

Но в ночь, когда надгробье стало домом,

Народ с обличьем странным, но знакомым,

Взял сторону твою, когда пришел.

Теперь их суть – отсутствие. Отныне

Их плоть не различима в красной глине,

А вдох последний перешёл в цветок.

Где смех особый, разговор обычный,

Таланта мера, взгляд на мир различный?

Личинки там, где прежде – слёз исток.

Истошный крик заласканной девицы,

Глаза и зубы, влажные ресницы,

Прелестная пылающая грудь,

Кровь на губах, призывных, ярко-алых,

Последний дар, прикрытый запоздало…

Под землю всё! Всё вновь в игру вернуть!

Душа, ты мнишь, что в вечных сновиденьях

Избегнешь блеска лживых обольщений,

Как здесь волны и золота родство?

Вновь запоёшь ли, дымом улетая?

Жизнь наша не заполнена до края,

Святое нетерпение мертво.

Скелет, бессмертья символ злато-чёрный,

Прослывший утешителем притворным,

Что грудью материнской смерть питал.

Нас благостная ложь его пленяет,

Да, он хитёр, но вряд ли что-то знает …

Смех черепа — бессмысленный оскал.

Нет в ваших головах теперь сомнений,

О, предки! – вы истоки поколений,

Тех, что давно в подземной глубине,

Где червь-грызун хозяин настоящий

Не только вам, под мрамором лежащим,

Он жизнью жив и он давно во мне.

Что движет им? Ко мне любовь, быть может,

Иль ненависть? Каким орудьем гложет

Он плоть мою? Как мне его назвать?

Не всё ль равно? Когда ещё до тризны

Меня он выбрал. Должен я при жизни,

Ещё живым ему принадлежать.

Зенон Элейский, мыслию разящий,

Пронзил меня насквозь стрелой дрожащей,

Хоть сам её полётом пренебрег.

Рожден я звуком, поражён стрелою.

Ужель тень черепахи мне закроет

Недвижного Ахилла быстрый бег!

Нет!…Устоять! Своё продолжить время!

Сбрось, плоть моя, задумчивости бремя!

Пей, грудь, новорождённые ветра!

Ты освежи мой разум воспаленный,

Верни мне душу, властелин солёный!

Вперед, в волну, мне снова жить пора!

Да! Море, бред твой истинно неистов!

Из шкуры барса балахон пятнистый,

Весь в ярких бликах солнца, как в огне.

Ты — гидра, захмелев от вод лазурных,

кусаешь хвост свой искристый, ажурный,

в смятении подобном тишине.

Свежеет ветер! Жизнь вперед стремится!

Трепещут книги тонкие страницы,

На гребне скал – солёная роса!

Раздайтесь волны, расступитесь воды,

Стихи мои, летите на свободу,

Где мирный кров, где ветер в паруса!

Поль Валери

Перевод Джелала Кузнецова

Похожие публикации:

Ветер крепчает | Христианство сегодня

«Le vent se lève!.. Il faut tenter de vivre!» («Ветер подымается!.. Надо стараться жить!»)

Эта цитата из стихотворения Поля Валери «Le Cimetière marin» начинается и повторяется на протяжении всего фильма Хаяо Миядзаки « Ветер крепчает », великолепного и экзистенциально-созерцательного фильма, недавно номинированного на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм (он проиграл «Холодное сердце »).

Миядзаки — легендарный японский режиссер/аниматор ( Унесенные призраками , Ходячий замок Хаула ) — находится на закате своей карьеры, а Ветер крепчает — соответственно эпическое, величественное и мрачное завершение его шести десятилетий знаменитой работы. Его темп больше Одзу, чем Lego Movie , а его тематика (строительство японских военных самолетов в годы, предшествовавшие Второй мировой войне) вряд ли типична для анимационного жанра, но The Wind Rises — мастерский фильм. Он заслуживает широкой аудитории.

Его темп больше Одзу, чем Lego Movie , а его тематика (строительство японских военных самолетов в годы, предшествовавшие Второй мировой войне) вряд ли типична для анимационного жанра, но The Wind Rises — мастерский фильм. Он заслуживает широкой аудитории.

Изображение: Студия Уолта Диснея

Аниме-фильм представляет собой беллетризованную биографию авиационного инженера Дзиро Хорикоши, который помогал проектировать и разрабатывать самолеты, которые Япония использовала во Второй мировой войне. Мы видим Дзиро как мальчика, который мечтает о полетах на самолетах, но из-за плохого зрения останавливается на мечте о постройке самолетов. Для этого он поступает в колледж и быстро становится инженерным вундеркиндом развивающейся авиационной промышленности своей страны.

Дзиро (озвученный в английской версии Джозефом Гордоном-Левиттом) может быть занудным инженером, но Миядзаки изображает его художником. Его холст — это небо, а его кисть — логарифмическая линейка. Напряжение в фильме возникает из-за того, что художник пытается заниматься любимым делом в рамках ограничений промышленности и практической жизни — в данном случае растущий военно-промышленный комплекс раскошеливается на огромные суммы денег на самолеты, предназначенные для маневренных машин для убийств. Дзиро предпочел бы, чтобы его самолеты были элегантными и изящными, без пушек и механизмов сброса бомб.

Напряжение в фильме возникает из-за того, что художник пытается заниматься любимым делом в рамках ограничений промышленности и практической жизни — в данном случае растущий военно-промышленный комплекс раскошеливается на огромные суммы денег на самолеты, предназначенные для маневренных машин для убийств. Дзиро предпочел бы, чтобы его самолеты были элегантными и изящными, без пушек и механизмов сброса бомб.

Но как бы то ни было, он жив и находится в расцвете своей инженерной жизни как раз в тот момент, когда мир готовится к войне. Как отмечает один персонаж, у любого художника, в том числе авиаконструктора, есть около десяти лет, в течение которых он или она находится на вершине своего мастерства, создавая свои лучшие работы.

Ветры жизни Дзиро унесли его в это место и время и для этой задачи: создать самые совершенные военные самолеты.

Миядзаки, откровенный пацифист, не критикует Дзиро за его роль в совершенствовании механизма смерти перед Второй мировой войной. Скорее, он сетует на то, как такой талант искажается, а такое мастерство используется для уродливых махинаций воюющих наций.

Скорее, он сетует на то, как такой талант искажается, а такое мастерство используется для уродливых махинаций воюющих наций.

Изображение: Студия Уолта Диснея

Картина «Ветер крепчает» на зловещем фоне стремления современности сменить пастырское на индустриальное (образ волов, везущих военные самолеты по травянистой взлетно-посадочной полосе) — это, прежде всего, элегия непостоянства красоты, искусства, любви. , а в конечном счете и сама жизнь.

Сама анимация отражает это: живописные, почти Моне-подобные пейзажи населяют фильм, а также причудливые образы облаков, полета и фантазии. Но этому противопоставляются образы огня, разрушения (1923 Канто, землетрясение и пожар) и война. Здесь есть скептицизм по поводу современности и романтическая любовь к природе и пасторальности, в манере, мало чем отличающейся от Терренса Малика или Вернера Херцога (который придает свой отчетливый голос немецкому персонажу в фильме).

Но «Ветер крепчает» — это не просто критика технологии. Он на самом деле восхищается технологиями как новой игровой площадкой для новаторов и художников.

Нет, фильм более стихийный в своем плаче: будь то техника, или война, или туберкулез, или ливень, который портит холст незавершенной картины, всему придет конец. The Wind Rises — яркий пример мудрой, тихой грусти, которая наполняет большую часть лучшего японского искусства ощущением временного «захода солнца».

Поскольку это японский фильм, эмоции Rises не вызывают слезоточивости (см. Up и Wall-E ), а более тонко вплетены в мазки повествования. Тем не менее, трудно не покинуть этот фильм с чувством экзистенциального веса где-то между sehnsucht и sunt lacrimae rerum : горько-сладкая тоска по миру без болезней и смерти; мир, в котором радостные детские мечты могут жить в будущем, не будучи испорченными бюрократией или испорченными грубостью практичности; мир, в котором история любви, подобная истории Дзиро и Наоко (озвученная Эмили Блант), не должна заканчиваться трагедией.

Дзиро мечтает делать красивые самолеты (его жизнь во сне — это активное, очищающее присутствие на протяжении всего фильма), но даже выбранная им среда не лишена присущих ему кошмаров. Как указывает Дзиро один персонаж: «Самолеты — это прекрасно, проклятые мечты ждут, пока небо поглотит их». Проклятые сны . Это тематическая сердцевина фильма.

Но, несмотря на все это, тяга к творчеству сохраняется. Будучи художником, Миядзаки, несомненно, слишком хорошо знаком с множеством причин, чтобы отчаиваться, сдаваться или уступать этому человеку — и все же в свои 73 года он все еще находит вдохновение, чтобы продолжать создавать искусство так, как он хочет.

Ветер всегда будет усиливаться, поднимая нас на новые высоты, унося нас туда, где мы меньше всего ожидаем, а иногда и отбрасывая нас обратно на землю. Есть что-то Форрест Гамп фаталистический», возможно, об этом. Или, может быть, это более божественно организованный ветер, несущий как благословение, так и несчастье.

Caveat Spectator

The Wind Rises получил странный рейтинг для анимационного фильма — PG-13, в основном за частые изображения курящих персонажей. Есть также несколько жестоких образов (разрушения от землетрясений и пожаров, крушение самолетов, один персонаж кашляет кровью) и несколько мягких ругательств. Темы войны и смерти также придают фильму порой зловещий тон.

Бретт МакКракен — писатель и журналист из Лос-Анджелеса, автор книг Хипстерское христианство: когда церковь и хладнокровие сталкиваются (Baker, 2010) и Серые вопросы: навигация в пространстве между законничеством и свободой (Бейкер, 2013). Вы можете подписаться на него @brettmccracken .

«Ветер усиливается!.. Надо стараться жить!» – Мысли Миядзаки

Ветер крепчает начинается цитатой Поля Валери: «Le vent se lève! . . . Il faut tenter de vivre!», что переводится как «Ветер поднимается! .

Эта тихая крыша, где пролетают голубиные паруса,

Между соснами, могилами, зримо пульсирует.

Беспристрастный полдень окрашивает море в пламя —

Это море вечно вздымается и вновь вздымается.

Когда у мысли был свой час, о, как награда

Долгие просторы небесного спокойствия!

Какая грация света, какой чистый труд образует

Многообразный бриллиант неуловимой пены!

Какой покой я чувствую рожденным в этом источнике!

Когда солнечный свет падает на глубокое море,

Воздух времени сверкает, сон верность —

Чистый вымысел и вечного Дела.

Верное сокровище, простая святыня разума,

Осязаемый покой, видимое молчание,

Вода с гордой крышкой, Око, в котором есть колодцы

Под пленкой огня такая глубина сна —

О тишина! . . . Особняк в моей душе, ты склон

. . Особняк в моей душе, ты склон

Из золота, крыша из бесчисленного множества золотых черепиц.

Храм времени, в краткий вздох скованный,

На эту редкую высоту привыкший Я взбираюсь, окруженный

Горизонтом глаза, опоясанного морем.

И, как мой высший дар богам,

Этот мирный блеск только порождает

Высшее равнодушие на небе.

Как плод, поглощенный наслаждением,

Как умирает тело во рту,

Превращается в наслаждение через растворение,

Так моей расплавленной душе возвещают небеса эманация будущего.

Прекрасные небеса, истинные небеса, посмотри, как я меняюсь!

После такой спеси, после стольких странностей

Праздности — странной, но полной силы —

Я весь открыт этим сияющим пространствам;

Призрак мчится — призрак подчиняет меня.

Моя душа обнажилась перед твоим летним огнем,

О справедливый, беспристрастный свет, которым я восхищаюсь,

Чьи объятия беспощадны, ты у меня остался

И отдай, чистый, на прежнее место.

Посмотри на себя. . . Но давать свет подразумевает

Не менее мрачную часть тени.

О, для себя одного, моего, глубоко внутри

В сердце быстротечном, в кладезе поэмы, между

Пустотой и ее чистым исходом молю

Намеки тайной силы моей.

О горькое, темное и гулкое водохранилище

Говоря о глубинах, всегда недоступных мне.

Но знай ты — притворяешься узником ветвей,

Залив, который окунает свои узкие тюремные решетки,

Тайна, которая ослепляет, хотя мои глаза закрыты, —

Какое тело тащит меня к своему затянувшемуся концу,

Какой разум притягивает его к этой населенной костями земле?

Закрытый, освященный, полный невещественного огня,

Кусочек земли, подаренный небесному свету —

Этот участок, правящий его факелами, нравится мне —

Место, сплошь из золота, камня и темного дерева, где содрогается

Итак много мрамора над столькими тенями:

И на моих могилах уснуло верное море.

Держись от идолопоклонников, светлый сторожевой пес, пока —

Одинокий с пастушьей улыбкой —

Долго пас овец моих, тайны мои,

Моё белоснежное стадо нетронутых могил!

Гоните подальше голубей осторожных,

Мечты напрасные, ангельские вопрошающие очи!

Сейчас здесь, будущее требует времени.

Хрупкое насекомое царапает сухой суглинок;

Все сожжено, израсходовано, вытянуто в воздух

К какому-то невыразимо разреженному раствору. . .

Жизнь расширена, уничтожением опьянена,

И сладостна горечь, и ясен дух.

Мертвые спокойно лежат, спрятанные в земле, где они

согреты и их тайны сожжены.

Неподвижный полдень, полдень в синеве

Размышляет о себе — самодостаточная тема.

Округлый купол и идеальная диадема,

- Я то, что тайно меняется в тебе.

- Я единственный проводник твоих страхов.

Мое раскаяние, мои сомнения, мои невыполненные желания —

Это недостаток твоей бриллиантовой гордости. . .

. .

Но в их тяжелую ночь, отягощенные мрамором,

Под корнями деревьев тень людей

Медленно подошла к вам.

В непроницаемое ничто они истончены,

Ибо красная глина поглотила белую;

В цветы перешел дар жизни.

Где мертвые? — их невзрачные обороты речи,

Личная благодать, душа, сообщающая каждому?

Личинки пробираются туда, где когда-то собирались слезы.

Птичьи резкие крики девушек, которых дразнит любовь,

Глаза, зубы, веки влажно сомкнутые,

Прекрасная грудь, играющая с пламенем,

Алая кровь, сияющая, когда губы поддаются,

Последний дар и пальцы, которые его защитят —

Все идут на землю, возвращаются в игру.

И ты, великая душа, есть ли еще надежда в тебе

Найти мечту без лживого оттенка

Что золото или волна предлагает плотским глазам?

Будешь ли ты петь, когда будешь в разреженном воздухе?

Все погибает. Существо из плоти и пор

Am I. Божественное нетерпение тоже умирает.

Тощее бессмертие, все из крепа и золота,

Лавровый утешитель, страшный на вид,

Смерть — чрево, материнская грудь, ты притворяешься

Прекрасная иллюзия, о благочестивый трюк!

Кто их не знает и не болеет

Этот пустой череп, этот вечный оскал?

Предки глубоко там, о заброшенные головы

Кого расстилает такая тяжесть лопатой земли,

Кто есть земля, в которой теряются наши шаги,

Настоящий пожиратель плоти, червь безответный

Не тебе ли спать под столом:

Жизнь его мясо, а я по-прежнему его хозяин.

«Любовь», назовем его? «Ненависть к себе», может быть?

Его потайной зуб так близок мне

Что любое имя ему вполне подходит,

Достаточно, чтобы он мог видеть, желать, мечтать, прикасаться —

Моя плоть восхищает его даже на моей кушетке

Я живу лишь как кусочек его жизнь.

Зенон, Зенон, жестокий философ Зенон,

Пронзил ли ты меня своей пернатой стрелой

Который гудит и летает, но не летает! Звучащий вал

дает мне жизнь, стрела убивает.