Начало Русско-японской войны. Часть 5. Нападение на Порт-Артур » Военное обозрение

Нападению японцев на Порт-Артур предшествовал довольно длительный период подготовки. Причем разрыв дипломатических отношений делал войну более чем вероятной.25 января 1904 года министр иностранных дел Японии барон Комура направил из Токио в Петербург телеграмму японскому послу Курино, где сообщалось о прекращении переговоров и «независимом действии» для защиты своего положения, прав и интересов. Курино 26 января (6 февраля) передал главе российского МИД Ламсдорфу две ноты. В первой говорилось о том, что Россия последовательно отвергла все предложения Японии касательно Кореи и Маньчжурии. Это заставляет японское правительство «серьёзно обдумать меры самообороны». Российской стороне сообщали, что переговоры прекращаются, и Токио оставляет за собой «право принять такое независимое действие, какое сочтет наилучшим для укрепления и защиты своего угрожаемого положения, …для охраны своих установленных прав и законных интересов». Во второй ноте говорилось о том, что японское правительство истощило без результата все меры примирения и видя, что все «его справедливые представления и умеренные и бескорыстные предложения не получают должного им внимания», прерывает дипломатическое отношения с Петербургом. В ответ на эти ноты, которые передал японский посланник, российский император Николай II дал указание барону Розену со всем составом дипломатической миссии покинуть Токио.

Японские ноты ясно указывали на то, что Япония решила воевать (формальное объявление войны было сделано 10 февраля 1904 г.). Ждать официального объявления войны в таких условиях было глупо. Поэтому говорить о внезапном нападении Японии на Россию не приходится. «Внезапным» оно стало только для тех российских сановников и военных, которые пребывали в иллюзиях несокрушимой мощи Российской империи и «ничтожности и слабости» японской нации (вроде императора Николая, который называл японцев «макаками»).

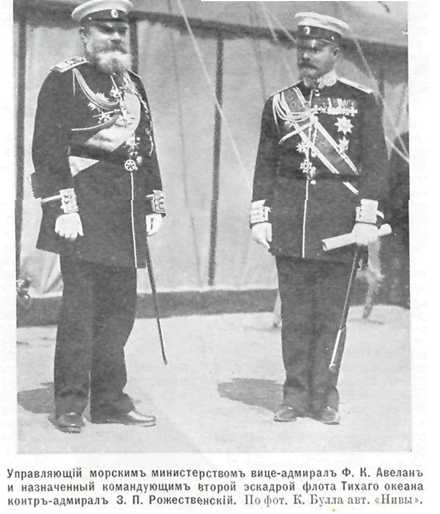

Наиболее компетентные русские военные верно оценили японские ноты. Так, 26 января (6 февраля) о возможности неожиданного нападения японского флота на место расположения русского флота с целью парализовать морские силы Российской империи сообщил начальник Главного штаба генерал-адъютант Виктор Викторович Сахаров. По его мнению, русский флот должен был приступить к активным действиям и перенести их в район первоочередных операций японских сил. В этот же день вице-адмирал С. О. Макаров написал управляющему Морским министерством Ф. К. Авелану об опасности расположения русского флота на внешнем рейде Порт-Артура. Пребывание кораблей на внешнем рейде давало возможность противнику произвести ночную атаку. «Результат такой атаки будет для нас очень тяжёл», — подчеркивал русский адмирал. Японский флот не пропустит такого благоприятного случая нанести нам удар. «Если мы не поставим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать после первой ночной атаки, заплатив дорого за ошибку». Макаров в очередной раз выступил как провидец. Но к его набату в Морском министерстве не прислушались.

Таким образом, Петербург имел все возможности для того, чтобы упредить удар противника, но не сделал этого. Результат был печальным. Японские вооруженные силы смогли получить превосходство на море в самом начале войны, что давало им возможность спокойно перебрасывать сухопутные войска. В условиях нехватки русских сухопутных сил на Маньчжурском театре Япония получала преимущество и на суше.

Нападение на Порт-Артур

Японская разведка бдительно сторожила каждое действие русского командования, особенно морского, на Дальнем Востоке. Поэтому расположение русского флота на внешнем рейде не осталось незамеченным. В Токио вопрос о войне решили, оставался только вопрос о дне и часе её начала. На совещании у божественного микадо (императора) японское высшее военное командование во главе с начальником Генштаба, маршалом Ивао Ояма и вице-адмиралом Хейхатиро Того, приняло решение о всеобщей мобилизации, нападении на русский флот в местах его базирования и об отправке сухопутных войск в Корею.

Фактически боевые действия Япония начала 24 января (4 февраля) 1904 года, когда японский корабль в Корейском проливе, в трех милях от берега и в шести милях от порта Фузан захватил гражданский пароход российского Добровольного флота «Екатеринослав». В сам Фузане (Пусане) был захвачен пароход Китайско-Восточной дороги «Мукден» и началась высадка японских войск. Такая же судьба постигла и другие русские пароходы, которые волей судьбы оказались в те дни в Корейском проливе — «Россия» и «Аргунь» и на рейде портового города Нагасаки — пароход КВЖД «Маньчжурия». Кроме того, японцы захватили русские почтовые учреждения в Фузане и Мозампо.

Нападение японцев на Порт-Артур

Адмирал Того собрал на флагманском броненосце командиров кораблей Соединенного флота и отдал им приказы. Контр-адмирал Уриу должен был со своим отрядом (с присоединением крейсера «Асама») и 9-м и 14-м отрядами миноносцев идти в Чемульпо и атаковать имеющиеся там русские корабли, а затем охранять высадку войск. Остальные силы должны были идти к Порт-Артуру. Миноносцы должны были ночью атаковать русские корабли на рейде. Эскадра планировала вступить в бой на следующий день, чтобы довершить разгром русского флота. Надо отметить, что японское командование имело карту Порт-Артура, план рейда и гавани Порт-Артур, где было отмечено расположение Тихоокеанской эскадры и место каждого корабля.

6 февраля 1904 года Соединенный флот Того вышел из базы Сасебо и взял курс на северо-запад, в Желтое море. В составе флота было 6 эскадренных броненосцев, 14 крейсеров и почти четыре десятка эскадренных миноносцев и истребителей. На всем своем пути японский флот никаких препятствий не встретил. 7 февраля отряд контр-адмирала С. Уриу (5 крейсеров, 8 миноносцев и 3 транспортов с десантом) получил приказ отделиться от основных сил и повернуть к порту Чемульпо. После полудня 8 февраля основные силы флота Того встали у острова Роунд, в 44 милях от главной военно-морской базы русской эскадры. В 6 часов вечера Того отдал приказ поднять на флагмане сигнал о начале первой военной операции.

8 февраля в Порт-Артур зашел британский пароход с японским консулом из Чифу. На этом пароходе в этот же день в Японию увезли всех японцев, которые проживали в городе. От них Того получил самые последние сведения о русской эскадре.

В ночь на 9 февраля Тихоокеанская эскадра стояла на внешнем рейде Порт-Артура. Корабли располагались на позициях не военного, а мирного времени. Правда, экипажи в полном составе находились на кораблях, все орудия, кроме крупнокалиберных, были заряжены. В морской дозор отправили два эскадренных миноносца: «Расторопный» и «Бесстрашный». На случай выхода в море по тревоге также были готовы дежурные крейсера эскадры — «Аскольд» и «Диана». Считается, что, если бы они были в охранении, японскую атаку можно было сорвать или значительно ослабить.

Вопреки предупреждениям Макарова и других офицеров, противоторпедные сети так и не были опущены. Кроме того, с «Ретвизана» и «Паллады» прожекторами освещались подходы к внешнему рейду со стороны моря. Это облегчило атаку вражеских минных истребителей. На флагманском эскадренном броненосце «Петропавловск» в 23 часа закончилось совещание у вице-адмирала О.В. Старка. На нём обсуждали возможные мероприятия на случай нападения противника. Общие настроения выразил начальник морского штаба контр-адмирал В.К. Витгефт. Начальник штаба, прощаясь с командирами кораблей, напутственно сказал: «Войны не будет». Эти слова были сказаны за полчаса до начала атаки японских кораблей.

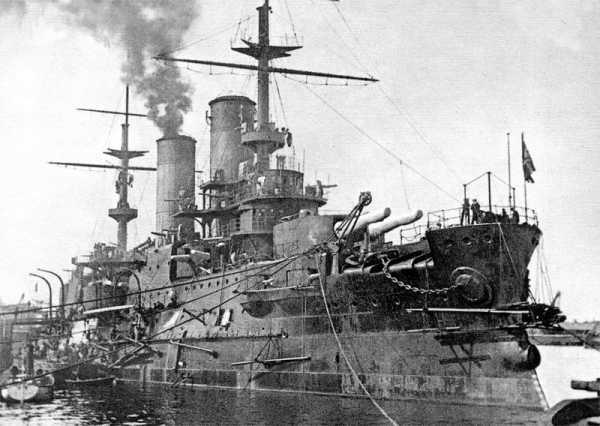

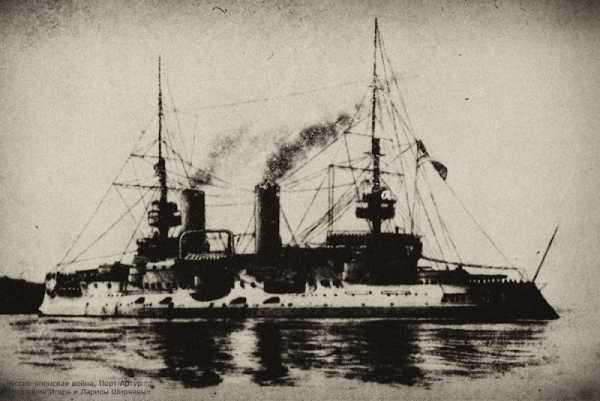

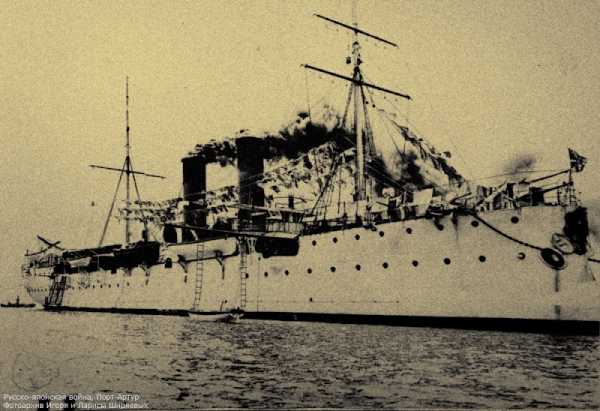

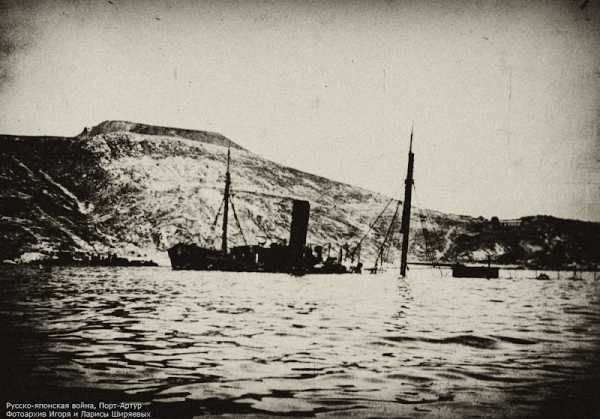

Броненосец «Ретвизан» в Порт-Артуре после ночной атаки

К тому же успеху японской атаки способствовал тот факт, что в Порт-Артуре о разрыве дипломатических отношений России и Японии знал только наместник Алексеев и близкие к нему люди. Об этом не сообщили ни начальнику крепости, ни начальнику артиллерии, ни главе штаба крепости, ни командиру 7-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. В результате в самый разгар боя Стессель был вынужден запрашивать штаб крепости о причинах стрельбы. А штаб крепости стал запрашивать морской штаб, оттуда сообщили, что это практические стрельбы. Когда все же объявили тревогу, никто не знал, боевая она или учебная. А вице-адмирал О. В. Старк долгое время не верил, что это настоящее нападение и даже пытался остановить стрельбу. Только спустя примерно час после японской атаки он отдал приказ крейсерам «Новик» и «Аскольд» начать преследование противника. Понятно, что японские миноносцы уже успешно скрылись.

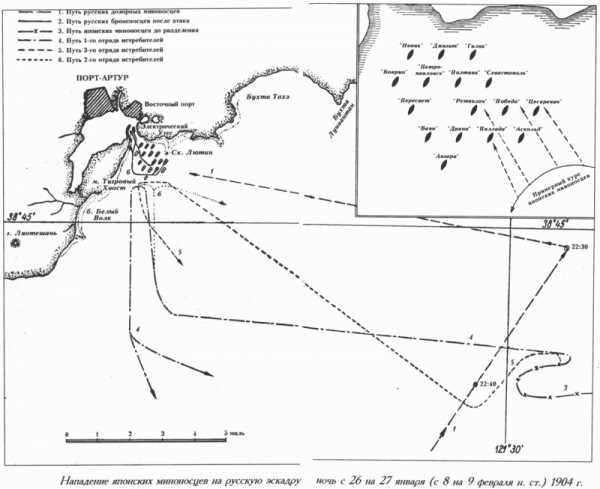

Японские миноносцы атаковали в 23.30. Бой продолжался более часа. Первую торпеду в 23.33 выпустил миноносец «Сиракумо», на котором был командир 1-го отряда миноносцев капитан 1-го ранга Асай Сейдзиро. Вахтенный офицер эскадренного броненосца «Ретвизан» Развозов обнаружив два миноносца, немедленно отдал приказ открыть огонь. Но в этот момент в броненосец попала торпеда. Она ударила в носовую часть левого борта. Погибло пять матросов. Корабль стал крениться на левый борт, погасло освещение. Чтобы выровнять броненосец, затопили погреба правого борта. Крен несколько выправили. Пробоину закрыли пластырем, электрическое освещение восстановили. Одновременно корабль вел беспорядочный огонь. За ночь корабль выпустил 150 снарядов. Командир корабля, опасаясь затопления, с разрешения командующего, повел корабль к проходу на внутренний рейд. Полной воды (прилива) не было, поэтому «Ретвизан» сел на мель, загородив половину прохода. Три отсека броненосца были затоплены, корабль принял 2,2 тыс. тонн воды.

Вторую торпеду, в кормовую часть левого борта, получил эскадренный броненосец «Цесаревич». У корабля был поврежден руль, затоплению подверглись кормовые отсеки, крен достиг 18 градусов. Броненосец также двинулся во внутреннюю гавань. По пути его ещё дважды атаковали, но торпеды прошли мимо. Третья японская торпеда попала в крейсер «Паллада». Торпеда попал в середину корпуса. В результате возник сильный пожар в угольной яме. Один матрос погиб, ещё четверо получили смертельные ранения. Ещё 38 человек были ранены или отравлены.

Японские корабли вели атаку одиночными торпедами с дистанции в 1-2 кабельтовых, то есть почти в упор. Условия атаки были практически идеальными. Всего в ходе ночной атаки японские истребители выпустили 16 торпед. Результаты атаки оказались не такими успешными, как наделось японское командование. Только 3 торпеды попали в цель. Часть торпед не взорвались. Как позднее выяснилось, японские моряки поспешили и выпустили торпеды с невыдернутой чекой (в небоеспособном состоянии).

Японская атака могла быть более успешной, если бы Того не разделил истребительные силы. Видимо, Того всё же не обладал полной информацией о расположении русской эскадры и напрасно послал значительную часть миноносцев к порту Дальний. Если бы японские миноносцы атаковали внешний рейд Порт-Артура в полном составе, операция могла стать более успешной.

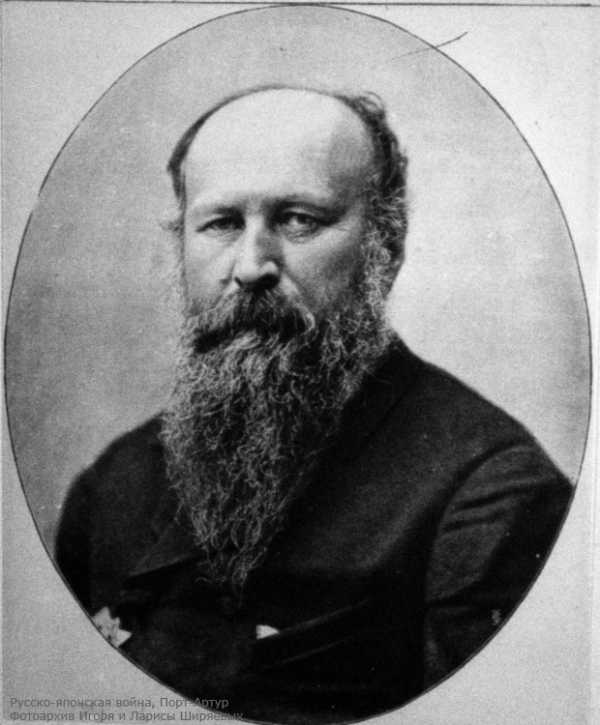

Адмирал Оскар Викторович Старк

В целом японскую атаку следует признать успешной. На значительный срок были выведены из строя два мощнейших корабля Тихоокеанской эскадры — «Ретвизан» и «Цесаревич». Их потом ремонтировали в течение полугода. Это дало преимущество японскому флоту. К тому же в Порт-Артуре не было доков, которые бы могли вместить такие корабли. Это серьёзно осложняло ремонт броненосцев.

Японские миноносцы, получив незначительные повреждения, ушли в открытое море. Для отражения возможной повторной атаки в море вышли крейсера и миноносцы. Они создали дозорную цепь.

К сожалению, даже первый бой не вывел Петербург из расслабленного состояния, не заставил высшее руководство империи мобилизовать себя и великую державу на войну. Так, когда предводитель бессарабского дворянства Крупенский спросил императора, что будет после первого успеха Японии, Николая сказал, что смотрит на всё это как на «укус блохи».

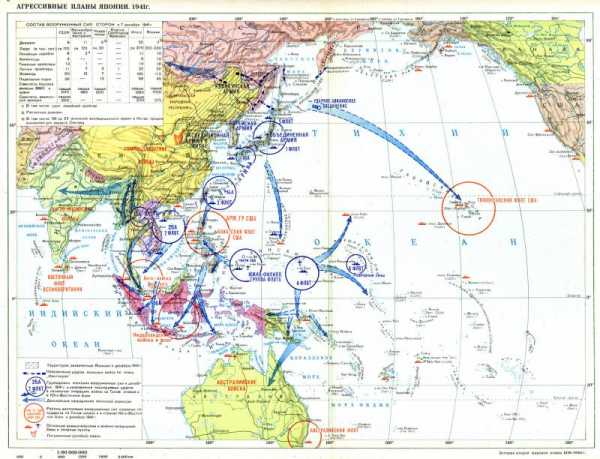

Источник карты: Быков П. Д. Русско-японская война 1904-1905 гг. Действия на море

Утренний бой

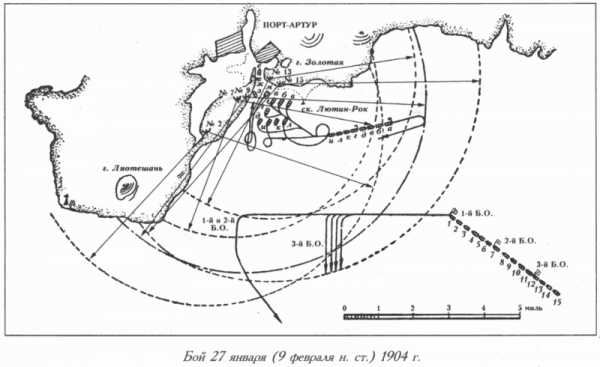

Того не знал результатов ночного боя. Поэтому утром послал крейсерский отряд на разведку. К 09:00 японские крейсера подошли на достаточно близкое расстояние, чтобы оценить результаты ночной атаки. Вице-адмирал Дэву Сигэто переоценил результаты нападения. Ему показалось, что 3-4 больших корабля сильно повреждены, а более мелкие суда находятся в явном беспорядке. Об этом он доложил Того. Японское командование решило, что момент для нападения удачный. Хотя первоначально Того надеялся выманить русские корабли с рейда, где их поддерживала береговая батарея. Японский адмирал решил рискнуть. Того придавал этой атака огромное значение и поднял на флагмане сигнал «победа или поражение». Все должны были стараться изо всех своих сил.

Русские корабли по-прежнему находились на внешнем рейде. Два поврежденных броненосца и крейсер стояли на мели около берега. Командир эскадры адмирал Старк был на докладе у Алексеева. Причем командование не организовало дозорную службу, в море не было ни одного миноносца. На вершинах, которые окружали Порт-Артур, не выставили наблюдательных постов.

Об атаке стало известно только тогда, когда в 11.07 противник открыл по русской эскадре огонь с дальней дистанции (8,5 км). Наше командование тогда даже не проводило стрельбы на такие дальние дистанции. Русские корабли открыли ответный огонь и стали сниматься с якорей, чтобы пойти навстречу врагу. Но тут наместник Алексеев приказал ждать адмирала Старка. Корабли потеряли несколько драгоценных минут. Только в 11.14 корабли под огнем противника снялись с якоря. Эта задержка привела к повреждению нескольких кораблей и могла привести к поражению русскую эскадру, если бы японцы лучше стреляли.

Первоначально русская эскадра построилась в строй кильватера и вела сближение с врагом, ведя огонь из носовых орудий. Затем Тихоокеанская эскадра, в 11.23, легла на контркурс с японским флотом и вела огонь по противнику правым бортом. Японские корабли попадали под огонь береговых батарей, но те открыли огонь с запозданием — в 11.30. Драгоценное время было потеряно.

Тут Того и понял, что его расчёты на успех ночной атаки сильно переоценены. Появилась угроза решительного поражения японского флота от русской эскадры, которая имела поддержку береговых батарей. В 11.45 японский адмирал приказ эскадре повернуть на юг. Через несколько минут японские корабли вышли из зоны обстрела русский кораблей и береговых батарей.

Русское командование в этом бою совершило практически все ошибки, которые можно было совершить. Дозорная служба проворонила появления врага. Адмирал Старк прозевал исключительную возможность нанести вражескому флоту, который шёл, выстроившись в одну кильватерную колонну, тяжелые потери или даже уничтожить. Сыграла свою негативную роль и плохая выучка артиллеристов. Если бы русские артиллеристы на кораблях и береговых батареях в предвоенный период были хорошо обучены, японская эскадра подверглась бы разгрому.

Обе стороны плохо стреляли. Так, русская эскадра во время боя выпустила по врагу у 2207 снарядов, а береговые орудия — 151 снаряд, а попаданий было всего 11. На русских кораблях погибло 14 человек, ранили 71. Русские корабли получили 29 попаданий японских снарядов. Флот Того, по японским данным, потерял 3 человек убитыми, 69 ранеными.

В результате бой не принес успеха одной из сторон. Ни японцы, ни русские не потопили ни одного корабля, несколько кораблей было повреждено. Того переоценил результаты ночной атаки и повел решительную атаку на русский флот, надеясь его полностью уничтожить. Однако сильно ошибся. Японский флот спасла только нерасторопность русского командования. Русский флот и береговые батареи не использовали уникальную возможность, чтобы нанести врагу тяжелый урон. В целом японцы после боя оказались в более выигрышном положении, так как у них были лучше развиты судостроительные, ремонтные мощности. Так, в Сасебо имелся сухой док, а ремонтные возможности Порт-Артура были ограничены.

Гибель «Варяга» и дальнейшие боевые действия

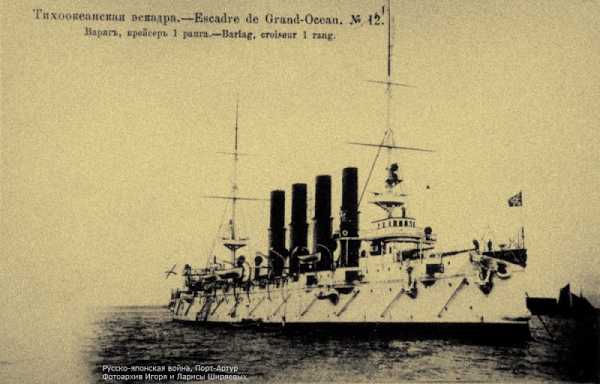

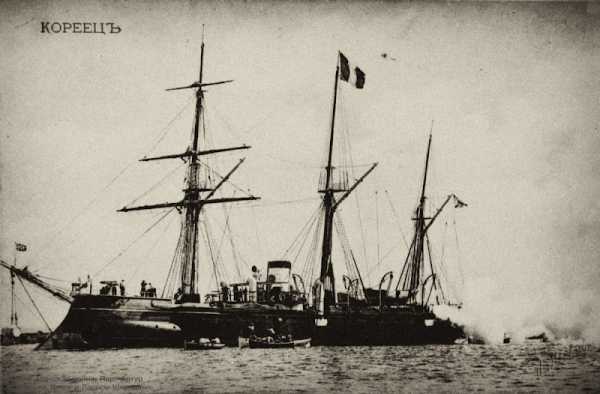

8 февраля Уриу высадил в Чемульпо десантные силы и предложил русским кораблям выйти из гавани. 9 февраля крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец» приняли бой и погибли. Во многом гибель этих кораблей на совести наместника Алексеева. Он знал об угрозе японского нападения, но не отозвал эти корабли в Порт-Артур. В результате они были поставлены в гибельное положение.

Адмирал Того, который держался на временной базе около Чемульпо, решил блокировать русскую эскадру. Минирование подходов, затоплением старых судов и бомбардировка с моря должны были привести к поражению русского флота. Русские командование отказалась от активных действий и 10 февраля все корабли были переведены во внутреннюю гавань. Задачи флоты были ограничены разведкой в ближней зоне и поддержкой обороны Квантунского полуострова.

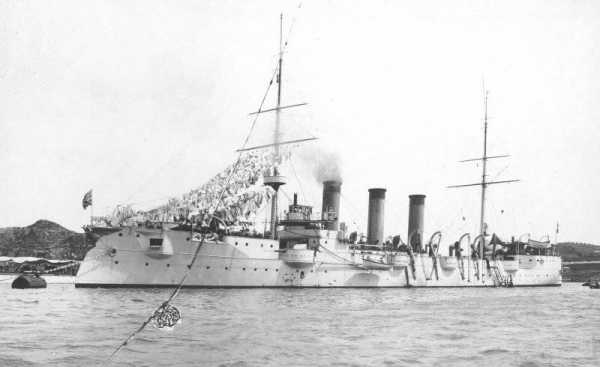

12 февраля русский флот потерял ещё два корабля. На ближних подступах к Порт-Артуру стали ставить минные заграждения. Ставивший мины транспорт «Енисей» подорвался на собственной мине. На берегу посчитали, что он подвергся нападению врага, и отправили на помощь бронепалубный крейсер «Боярин». Крейсер оказался на собственно минном поле и также подорвался. Капитан В. Ф. Сарычев решил покинуть корабль, который казался гибнущим. Однако корабль погиб уже от второго взрыва, когда его снесло на новые мины.

Того решил блокировать русский флот путем затопления нескольких судов в узком выходе из внутренний гавани. 20 февраля японский флот двинулся к Порт-Артуру. В ночь на 23 февраля несколько вражеских брандеров при поддержке миноносцев попытались реализовать этот замысел. Однако русские сторожевые корабли, при поддержке «Ретвизана» отбили эту атаку. Один брандер потопили, другой были сильно поврежден и его выбросило на прибрежные камни. 24 февраля эскадра Того приблизилась к Порт-Артуру, обменялась выстрелами с русскими крейсерами, которые вышли из гавани и вернулась в Чемульпо. У Порт-Артура был оставлен японский крейсерский отряд. 25 февраля японские крейсера попытались отрезать от Порт-Артура два русских дозорных миноносца — «Бесстрашный» и «Внушительный». «Бесстрашный» смог пробиться на базу. «Внушительный был вынужден скрыться в Голубиной бухте. Чтобы корабль не достался врагу, лейтенант М.С. Подушкин затопил его.

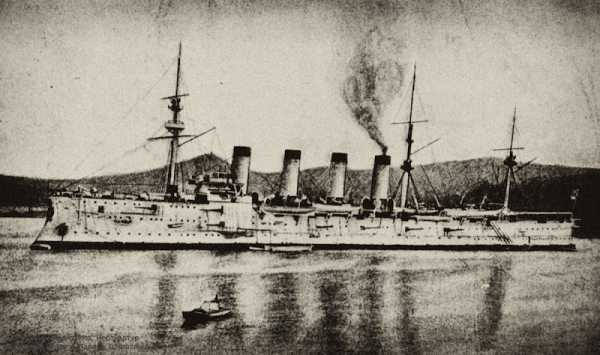

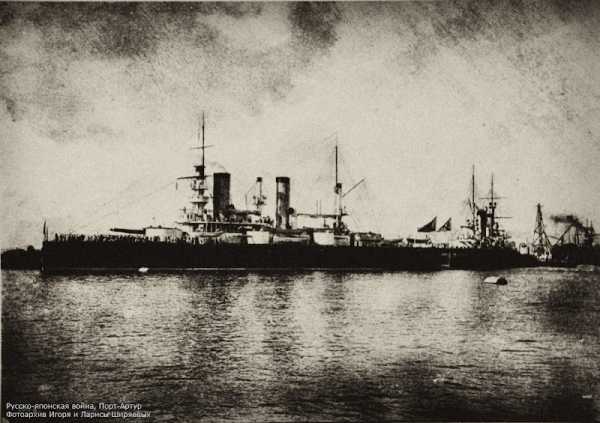

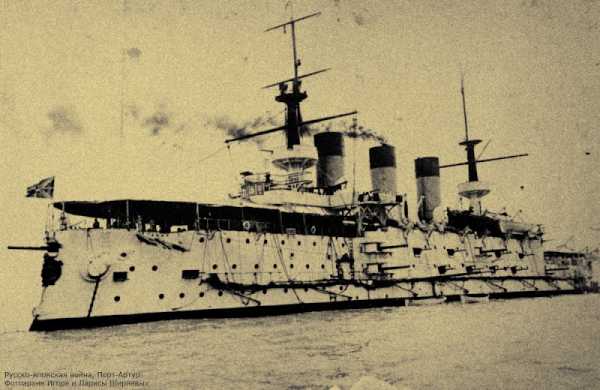

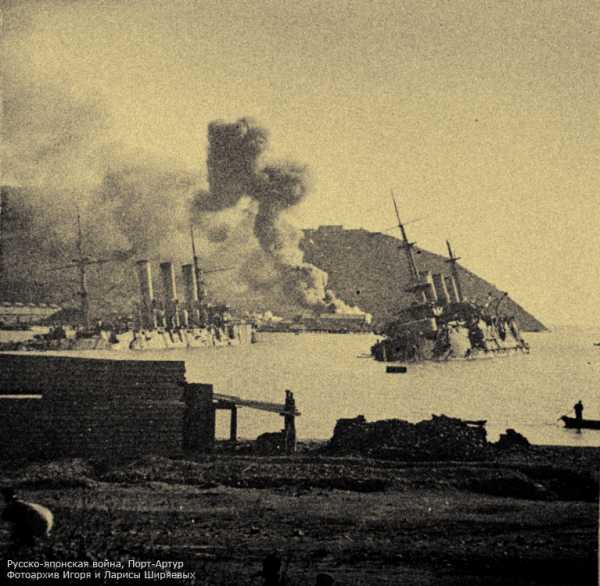

Эскадренные броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан» во внутреннем бассейне Порт-Артура.

Таким образом, в начале войны для Японской империи сложилась самая благоприятная обстановка. Русский флот, который представлял огромную угрозу планам японского командования, находился в бездействии. Адмирал Старк, несмотря на сохранение боеспособности Тихоокеанской эскадры и возможности вести борьбу за господство в акватории Желтого моря, отказался от активных действий. В корейских портах Цинампо и Чемульпо японцы начали высадку экспедиционных сил. Там высаживался первый эшелон 1-й японской армии генерала Куроки. Транспортный поток из японских портов шёл практически беспрерывно. С кораблей японские войска пересаживались на лодки, сампаны, шлюпки и джонки, и высаживались на берег.

9 февраля в войсках Дальнего Востока и Сибири была объявлена мобилизация. Военное положение объявили в Порт-Артуре и Владивостоке. 14 февраля японцы уже заняли Сеул. Здесь японцы впервые столкнулись с казаками. Казачья сотня опрокинула японский кавалерийский эскадрон и гнала его до Сеула. Дальше преследовать врага русский командир не стал. Он должен был наблюдать за противником. Вскоре вся Корея была потеряна.

В итоге ни Алексеев, ни Куропаткин, ни Старк, как военные руководители русских вооруженных сил на Дальнем Востоке, не смогли решить главную задачу начального этапа войны — сорвать высадку японских войск в Корее. Война на суше практически не велась. Японцы спокойно вели высадку войск, оружия и материальных средств. Подтягивали войска к пограничной реке Ялу, к границе Южной Маньчжурии. В то же время японское командование ошиблось со сроками переброски войск. Переброска войск из Японии в Корею проходила более медленными темпами, чем изначально планировали. Японский соединенный флот занимался блокадой Порт-Артура и прикрытием десантных судов. Часть его сил была отвлечена Владивостокским отрядом крейсеров.

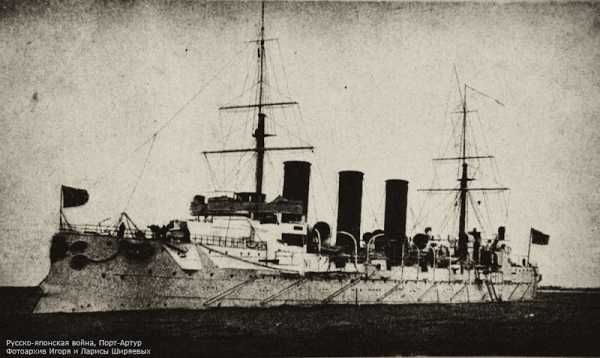

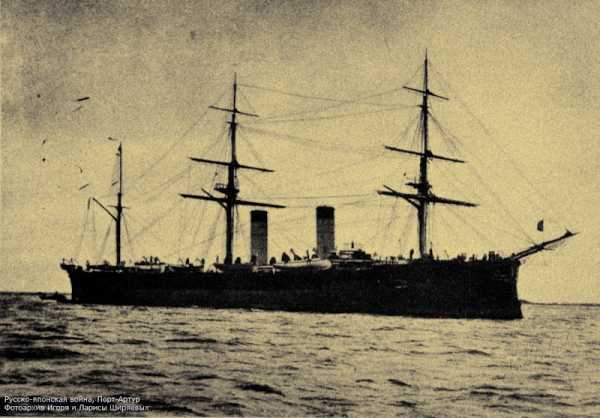

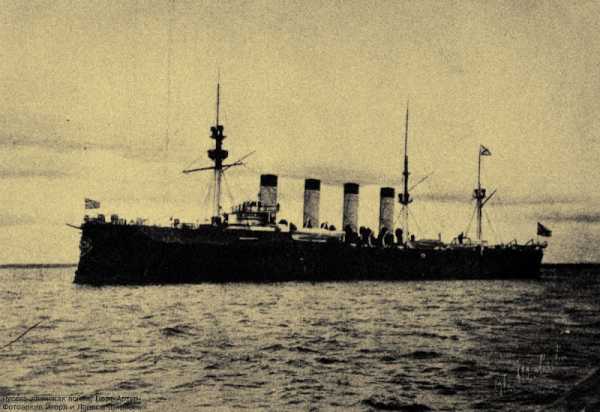

Крейсер «Боярин» на Дальнем Востоке, 1903 год.

Источники:

Быков П. Д. Русско-японская война 1904-1905 гг. Действия на море // http://militera.lib.ru/h/bykov_pd/index.html.

Кремлев С. Россия и Япония. Стравить! М., 2005.

Куропаткин А. Н. Русско-японская война, 1904-1905: Итоги войны. СПб., 2002 // http://militera.lib.ru/h/kuropatkin/index.html.

Левицкий Н. А. Русско-японская война 1904-1905 гг. М., 2003 // http://militera.lib.ru/h/levicky_na/index.html.

Мартин Кристофер. Русско-японская война. 1904-1905. М., 2003.

Молодяков В. Россия и Япония. Рельсы гудят. М., 2006.

Русско-японская война. От Владивостока до Цусимы. М., 2004.

Уткин А. Русско-японская война. В начале всех бед. М., 2005.

Широкорад А. Япония. Незавершенное соперничество. М., 2008.

Шишов А. В. Россия и Япония. История военных конфликтов. М., 2001 // http://militera.lib.ru/h/shihsov_av/index.html.

topwar.ru

Ночное нападение японцев на русский флот в Порт-Артуре » Москва

Причины Русско-японской войны и оборона Порт-Артура

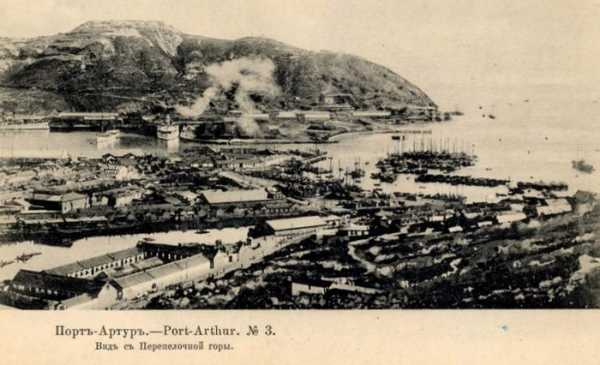

Россия для защиты своих геополитических интересов и границ на Дальнем Востоке, в нараставшем соперничестве с Англией, Францией и Германией в их хищном дележе Китая, нуждалась в приобретении на Тихом океане незамерзающего порта. В марте 1898 г. была заключена конвенция с Китаем об аренде на 25 лет Квантунского полуострова с прилегающими островами и Порт-Артуром. Здесь, на флагштоке Золотой горы, под салют эскадры был поднят российский флаг. Началось строительство военно-морской базы и крепости.

Усиление военного присутствия России в Маньчжурии и Корее встретило энергичное сопротивление других стран, особенно Японии, где началась пропагандная кампания против России. Японию подталкивали к этому европейские страны, особенно после заключения англо-японского союза в 1902 г. Договор гарантировал «специальные интересы» Англии в Китае, а Японии – в Корее и Маньчжурии. Германия участвовала в обучении японской армии.

Усиление военного присутствия России в Маньчжурии и Корее встретило энергичное сопротивление других стран, особенно Японии, где началась пропагандная кампания против России. Японию подталкивали к этому европейские страны, особенно после заключения англо-японского союза в 1902 г. Договор гарантировал «специальные интересы» Англии в Китае, а Японии – в Корее и Маньчжурии. Германия участвовала в обучении японской армии.

Но главная поддержка шла из США, которые заявили, что окажут поддержку Японии в случае ее конфликта с Россией. К этому правительство США пубуждали влиятельные финансисты во главе с Яковом Шиффом, главой еврейского финансового міра в США, стремясь ввязать Россию в затяжную непопулярную войну и возбудить на этой почве революционную смуту.

Нужно признать, что при такой расстановке сил война с Японией могла быть только затяжной и очень трудной для России. Хотя Япония была слабее России в экономическом и военном отношениях, она получила неограниченные кредиты от Шиффа и его партнеров, сумев в короткий срок мобилизовать свои ресурсы и модернизировать армию.

За десятилетие с 1894 по 1904 гг. японская армия выросла почти в 2,5 раза. В начале войны она насчитывала 375 тыс. человек и 1140 орудий. Японский флот состоял из 3 эскадр и 168 боевых кораблей, многие из которых по своим тактико-техническим данным (бронирование, скорость хода, скорострельность и дальность стрельбы орудий главного калибра) превосходили корабли российского флота.

Россия располагала кадровой армией в 1,1 млн. человек и 3,5 млн. человек в запасе, однако на Дальнем Востоке в январе 1904 г. находилось лишь около 98 тыс. человек и 148 полевых орудий. Кроме того, в пограничной страже – 24 тыс. человек и 26 орудий. Эти силы оказались разбросанными на огромной территории – от Читы до Владивостока и от Благовещенска до Порт-Артура. Маньчжурский театр – действий был связан с центром России только малопропускной железной дорогой. Это мешало быстро укреплять и снабжать вооруженные силы на Востоке. Военный министр генерал-адъютант А.Н. Куропаткин не видел надвигающейся опасности со стороны Японии и должных мер заблаговременно не предпринял.

Правительство России пыталось вести переговоры с Японией, но та не удовлетворялась небольшими уступками по корейским делам и явно шла на военный конфликт при поддержке США, решив силой осуществить свои притязания на всю Корею и Маньчжурию. 24 января 1904 г. в Петербурге посол Японии передал министру иностранных дел России две ноты. В ультимативной форме японское правительство заявило о прекращении переговоров, о разрыве дипломатических отношений с императорским Российским правительством…

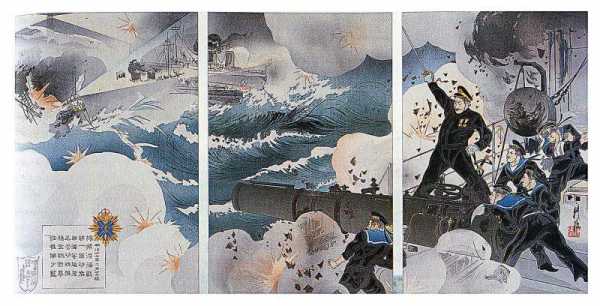

В тот же день, еще до получения ответа на эти ноты, японцы начали агрессивные действия, захватывая российские гражданские судна во всем регионе. Ночью 26 января японские миноносцы внезапно атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, повредив три русских корабля. Ответным огнем удалось потопить один японский миноносец.

Утром 27 января эскадра и крепость вступили в бой с основным отрядом японских кораблей, насчитывавшим 16 вымпелов. Японский адмирал Того, видя тактическую невыгодность своего положения, изменил курс и с большой скоростью ушел на юг. Защитники Порт-Артура потеряли 14 убитых и 71 раненого, японцы, по их данным, имели 3 убитых, раненых – 69 матросов и офицеров. В это же время 6 японских крейсеров и 8 миноносцев напали в корейском порту Чемульпо на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Героический неравный бой этих двух кораблей хорошо известен: жертвенный подвиг русских моряков всколыхнул весь русский народ.

Порт-Артур еще только отстраивался русской армией и не был готов к длительной обороне. На вооружении он имел всего 116 орудий, из них на морском направлении 108 и на сухопутном – только 8, вместо 542 по проекту. Сухопутный гарнизон крепости состоял из 12 100 солдат и офицеров (без моряков флотского экипажа). Война застала и Тихоокеанскую эскадру недостаточно подготовленной к боевым действиям на море. В Порт-Артуре базировались лишь 7 броненосцев, 1 броненосный крейсер, 5 легких крейсеров, канонерские лодки и миноносцы. Мобилизационный план и стратегическое развертывание не были выполнены.

Адмирал С.О. Макаров неоднократно выходил в море, вел бои с японскими кораблями, сорвал попытку адмирала Того заблокировать русский флот в гавани. Макаров готовил эскадру к решительному бою в открытом море. К сожалению, многое осуществить ему не удалось: он вместе со штабом погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине. Погиб и находившийся на корабле художник В.В. Верещагин. Спаслись немногие.

Макаров командовал флотом всего 36 дней, но оставил значительный след в делах, а также в сердцах подчиненных. После его гибели активные действия русского флота почти прекратились. Воспользовавшись этим, японцы начали высадку армии на Ляодунский полуостров. Русский флот из-за пассивности руководства оказался неспособным помешать противнику перевозить десант по Желтому морю и высаживать его на берег. Таким образом, судьба крепости, а значит и флота, решалась на сухопутном фронте. Здесь японцы сосредоточили большие силы и постоянно их пополняли.

Оборона крепости Порт-Артур – героическая страница в русско-японской войне. Из боевой летописи защиты морских крепостей порт-артурская эпопея сравнима лишь с обороной Севастополя. Здесь, в условиях сухопутной и морской блокады, с особой силой проявились патриотизм, мужество русских солдат, матросов и офицеров, их верность воинскому долгу. Почти одиннадцать месяцев продолжалось кровопролитное противостояние. За это время отважный гарнизон крепости успешно отбил 4 ожесточенных штурма противника, имевшего (при последнем из них) пятикратное превосходство в силах. Только акт о капитуляции, подписанный 20 декабря 1904 г. начальником гарнизона ген. Стеселем (вопреки воле большинства военного совета), остановил дальнейшее сопротивление. Дорого заплатил неприятель за Порт-Артур. Убыль японских войск, штурмовавших крепость, превысила 110 тысяч человек или шестую часть всех потерь Японии в войне 1904-1905 гг.

В то же время война выявила как финансируемую международным еврейством (все тем же Шиффом, что признает даже англоязычная «Еврейская энциклопедия») пятую колонну революционеров – наиболее яркий пример ее действий: провокация «Кровавого воскресенья», так и безответственную либеральную интеллигенцию, радовавшуюся поражениям русских войск, и, к сожалению, также косность и бездуховность русского чиновничества. Последнее самым удручающим образом отразилось в истории явления Божией Матери Порт-Артурской и в неисполнении военными чиновниками Ее пожелания по духовной защите Порт-Артура Ее чудотворной иконой.

+ + +

О двусмысленных и невыгодных для России итогах этой войны мы скажем далее в календаре в связи с Портсмутским миром. По Потсмутскому мирному договору права аренды Порт-Артура были уступлены Россией Японии. Однако, когда в 1923 г. истек договорный срок аренды, Япония отказалась возвратить Порт-Артур Китаю, превратив его в свою колонию.

В августе 1945 г. советская армия взяла Порт-Артур. По договоренности с китайским правительством СССР получил право аренды Порт-Артура с 1945 г. сроком на 30 лет. Но после смерти Сталина его преемник Хрущев вывел в 1955 г. войска из Порт-Артура и безвозмездно передал эту военно-морскую базу «братскому коммунистическому Китаю».

https://www.rus-sky.org/history/library/w/w01.htm

3rm.info

Русско-японская война. ПОРТ-АРТУР. — АЛЕКСЕЙ — ЖЖ

ПОРТ-АРТУР — китайский город Люйшунь, вошедший в историю Японии и России как Порт-Артур, возник в 80-х годах ХIХ века на юге полуострова Ляодун. Китайское правительство решило построить на берегу Желтого моря бухты военно-морскую базу. Начатые фортификационные работы были сорваны Японо-китайской войной 1894–1895 гг. Потерпевший в ней поражение Китай уступил весь полуостров Японии, но почти сразу же получил его обратно в результате совместного протеста России, Германии и Франции.

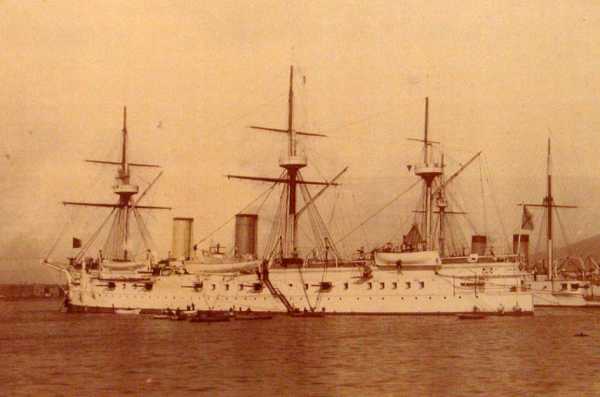

Через два года (1898) Россия получила права на аренду Порт-Артура и Ляодунского полуострова сроком на 25 лет. В 1901 по проекту военного инженера К. Величко началось строительство Порт-Артурской крепости. На рейде встала 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). Главной задачей гарнизона и флота была защита русских владений в Китае от нападения японских войск.

8 ФЕВРАЛЯ 1904 г. с утра в Порт-Артуре появился японский консул и предложил всем японским подданным срочно покинуть город. Люди в спешном порядке покинули город. Русское командование не ожидало нападения японцев именно в этот день и поэтому дневной инцидент остался без последствий. Военные корабли оставались стоять в шахматном порядке на внешнем рейде на якоре, без паров, противоминных заграждений, при включенном освещении, представляя из себя идеальные мишени для атаки.

Ночью того же дня без предварительного объявления войны японские миноносцы предприняли нападение на Порт-Артурскую эскадру.

Внезапное нападение эскадренных миноносцев было важнейшим звеном всего стратегического плана японцев. Русский Тихоокеанский флот по своим возможностям почти не уступал японскому. Во всяком случае, превосходство Того было не столь значительно, чтобы высадить и снабжать большую десантную армию. Это было возможно, только если русский флот будет блокирован.

Суть идеи внезапного нападения были в том, чтобы вывести из строя как можно больше русских кораблей и, связав эскадру «хвостом» из изуродованных судов, заставить его надолго остаться в Порт-Артуре. Географические особенности этой базы — длинный извилистый выход, доступный только в большую воду, наличие неподалеку возможностей для создания наблюдательных постов и передовых пунктов снабжения, способствовали осуществлению блокадных действий.

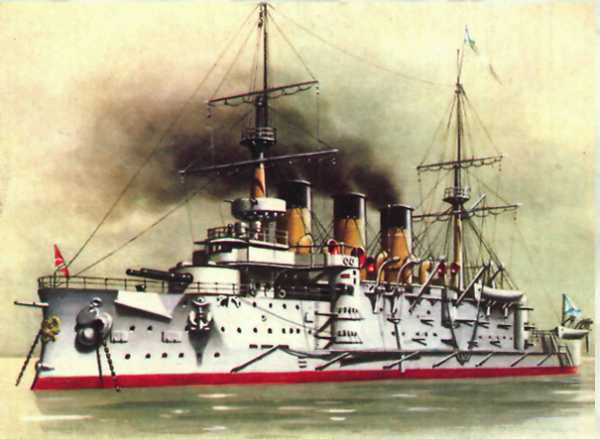

Нападение было осуществлено не самым лучшим образом (силы миноносцев были разбиты на две волны, из которых вторая не добилась успеха, плохая разведка, вследствие чего часть ударных кораблей искали русский флот на давно покинутой якорной стоянке в Дальнем, плохая тактическая координация во время удара). Тем не менее, благодаря ошибкам русского военно-морского командования (вице-адмирал О. Старк) японцам удалось в полной мере использовать эффект внезапности. Русский флот понес значительные потери. Были повреждены и надолго вышли из строя лучшие русские броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», а также крейсер «Паллада». «Полтава», «Диана», «Аскольд» и «Новик» получили пробоины ниже ватер-линии, но остались на плаву. Досталось и флагманскому кораблю «Петропавловск».

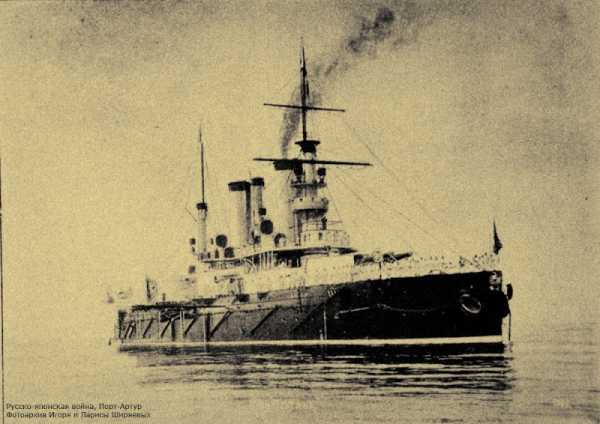

Эскадренный броненосец » Цесаревич».

На следующее утро японский флот под командованием вице-адмирала Хэйхатиро Того, появившись в районе Порт-Артура, с дальней дистанции начал обстрел русской эскадры и береговых укреплений. Этими действиями адмирал Того оценивал результаты атаки и демонстрировал уверенность в своих силах. Поскольку русский флот не решился выйти в открытое море и действовал только в зоне прикрытия своих береговых батарей, стало ясно, что он привязан к крепости. С этого момента Япония захватила господство на море и получили возможность начать десантные операции.

Затем адмирал Того приложил усилия к созданию временной передовой базы флота на островах Элиот и организации тесной блокады Порт-Артура.

13 апреля погиб флагманский броненосец “Петропавловск”, а с ним и командующий русским флотом С.О. Макаров.

На юте флагманского эскадренного броненосца «Петропавловск»: командующий флотом контр-адмирал С. О. Макаров, начальник его штаба контр-адмирал В. К. Витгефт, командир корабля капитан 1 ранга Н. М. Яковлев. Порт-Артур, 24.02.1904 г

Русская эскадра до 10 августа несколько раз пыталась выйти в море, но все время сталкивалась с японским флотом и возвращалась обратно. 19 августа начался штурм крепости. Потеряв за пять дней 20 тысяч солдат (русская армия — около 6 тысяч), японцы смогли вклиниться на отдельных участках в линию обороны, не добившись серьезного успеха в целом. 2-й и 3-й штурмы, предпринятые соответственно 19–22 сентября и 3–31 октября, позволили войскам генерала Ноги захватить три русских укрепления. Но и это не дало осаждающим стратегического преимущества.

Лишь после 4-го штурма, проведенного 5 декабря, японцы, потеряв 8 тысяч человек, захватили господствовавшую над городом гору Высокую и начали обстрел запертой на рейде эскадры. 15 декабря погиб организатор и вдохновитель обороны Порт-Артура генерал Кондратенко со всем своим штабом.

Героическая оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней. В борьбе за город японцы потеряли более 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей. Заключенный после войны Портсмутский мирный договор аннулировал права России на город и передал их Японии. Срок аренды истек в 1923, но японское правительство отказалось вернуть город Китаю. До конца второй мировой войны Порт-Артур служил Японии военно-морской базой и плацдармом для проникновения в Маньчжурию.

В августе 1945 город был захвачен советскими десантниками и после капитуляции Японии получил статус базы совместного использования СССР и Китаем. Срок договора предусматривал такое использование в течение 30 лет. За первое десятилетие Советский Союз восстановил все разрушенные войной сооружения и построил ряд новых. А в мае 1955 безвозмездно передал все это Китаю в качестве акта дружбы.

8-й понтонный батальонъ, проЪзжавший чрезъ Москву на Дальнiй Востокъ 28 февраля 1904 года.

Группа добровольцевъ-нижнихъ чиновъ на Казанскомъ вокзалЪ 10 апрЪля 1904 г.

Къ проезду Государя Императора чрезъ Москву в 1904 году. Высочайшiй смотръ 17-го сапёрнаго баталiона у Николаевскаго вокзала 8 мая 1904 г.

Группа юнкеровъ, произведённыхъ въ офицеры 8 августа 1904 г. и тотчасъ-же отправившихся на войну.

Прибытiе первыхъ раненыхъ на Казанскiй вокзалъ 15 августа 1904 г.

Прибытiе раненыхъ въ Москву 6 октября 1904 г.

И ещё ЗДЕСЬ СМОТРИМ

Использованы материалы с сайта: http://www.npacific.ru/np/library/encicl/16/0005.htm

a-dedushkin.livejournal.com

Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. Русско-японская война 1904-1905г.

Подготовка и поход 2-й Тихоокеанской эскадры

Первые месяцы русско-японской войны наглядно показали, что царское правительство оказалось неподготовленным к войне.

Недооценка сил противника и его военных возможностей и чрезмерная самоуверенность царского правительства, считавшего, что позиции России на Дальнем Востоке неуязвимы, привели к тому, что Россия не имела на театре войны необходимых сил. Результаты первых двух месяцев войны на море были крайне неблагоприятны для русской эскадры в Порт-Артуре. Она понесла такие потери, что японский флот получил преобладание на море. Это заставило царское правительство принять меры к усилению своих морских сил на Дальнем Востоке.

На необходимость усиления эскадры, уступавшей японскому флоту, особенно по количеству крейсеров и миноносцев, неоднократно указывал еще адмирал С.О. Макаров в бытность его командующим флотом. Но все его представления и просьбы не были выполнены. Позднее вопрос об усилении эскадры был пересмотрен при участии нового командующего Тихоокеанским флотом адмирала Скрыдлова, поставившего вопрос и посылке крупных подкреплений на Восток. В апреле 1904 г. было принципиально решено послать из Балтийского моря эскадру, получившую название 2-й Тихоокеанской эскадры.

В состав эскадры должны были войти корабли, которые заканчивались постройкой, а также часть кораблей Балтийского флота, хотя несколько устаревших по конструкции и вооружению, но вполне годных к плаванию. Кроме того, предполагалось купить за границей 7 крейсеров.

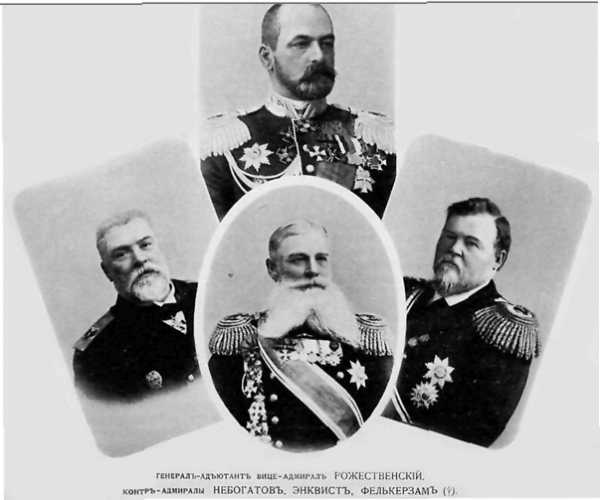

Ввиду того что по своему составу 2-я Тихоокеанская эскадра была недостаточно сильной для решения самостоятельных задач, посылка ее преследовала главным образом цель усиления порт-артурской эскадры. Формирование эскадры и подготовка ее к переходу на Дальний Восток были возложены на контр-адмирала Рожественского, занимавшего тогда пост начальника Главного морского штаба и назначенного командующим эскадрой. Его ближайшими помощниками являлись младшие флагманы контр-адмиралы Фелькерзам и Энквист.

З.П. Рождественский

Корабельный состав эскадры

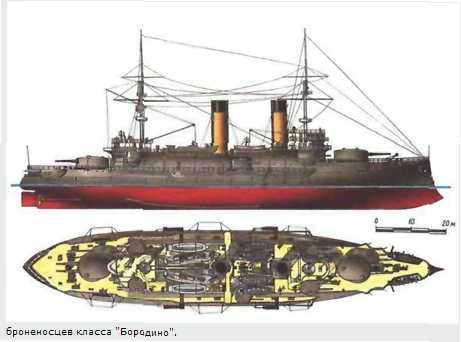

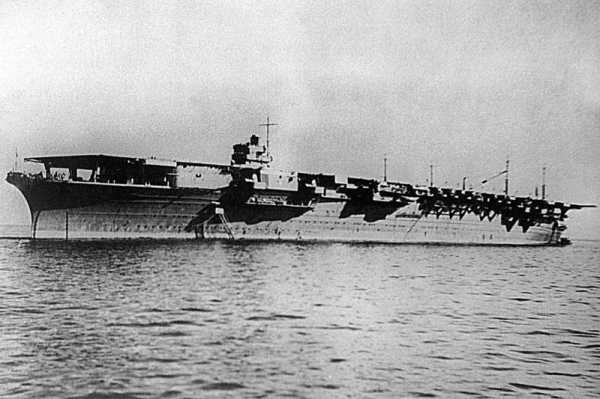

Основное ядро отправляемой на театр военных действий эскадры составляли четыре новых броненосца: “Александр III”, “Князь Суворов”, “Бородино” и “Орел”, из которых только первый прошел испытания в 1903 г., постройка остальных была закончена уже после начала войны, и они еще не прошли всех положенных испытаний. В частности, на броненосце “Орел” не успели произвести испытание крупнокалиберной артиллерии. Эти новые современные броненосцы, развивавшие скорость 18 узлов, перед выходом на Дальний Восток были сильно перегружены, так как пришлось принять на борт повышенные запасы боеприпасов и продовольствия. Кроме того, при достройке броненосцев на них были установлены различные вспомогательные приспособления, не предусмотренные первоначальным проектом. В результате осадка на 0,9 м превышала запроектированную, что увеличивало водоизмещение броненосцев на 2000 т. Следствием этого было большое понижение их остойчивости, а также живучести кораблей. Из остальных броненосцев к современным, уже бывшим в плавании кораблям, принадлежал только “Ослябя”. Но это был слабый по бронированию корабль, имевший к тому же 256-мм пушки вместо 305-мм.

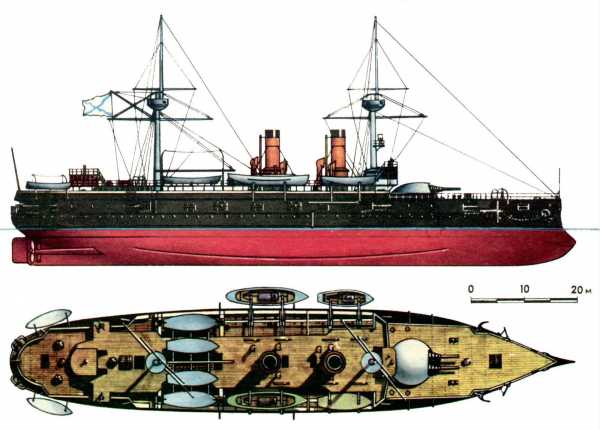

Броненосец “ Александр III“

эскадренный броненосец “ Ослябя “

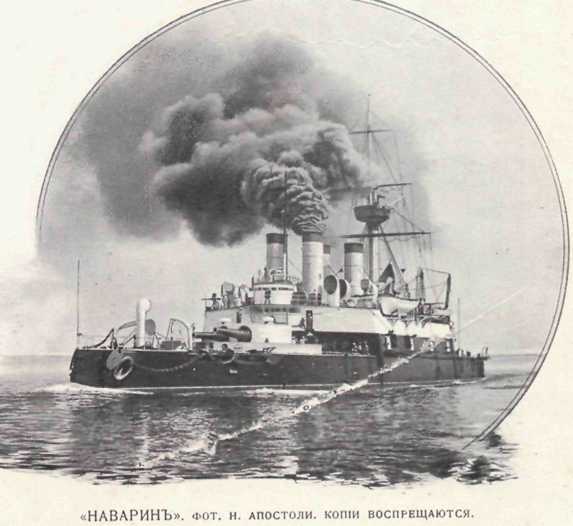

Броненосцы “Сисой Великий” и “Наварин” были старыми кораблями, причем второй имел старые недальнобойные 305-мм орудия. Скорость хода их не превышала 16 узлов. К броненосцам был присоединен старый броненосный крейсер “Адмирал Нахимов”, вооруженный 203-мм пушками. Таким образом, броненосные корабли 2-й Тихоокеанской эскадры имели самое различное вооружение, защиту и маневренные качества, не говоря уже о том, что тактические качества у новых кораблей были понижены из-за дефектов постройки, а остальные корабли были устарелой конструкции.

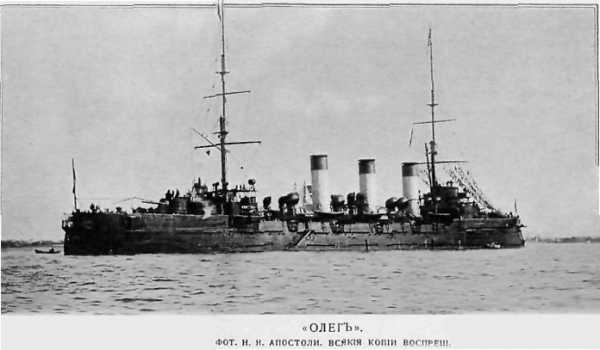

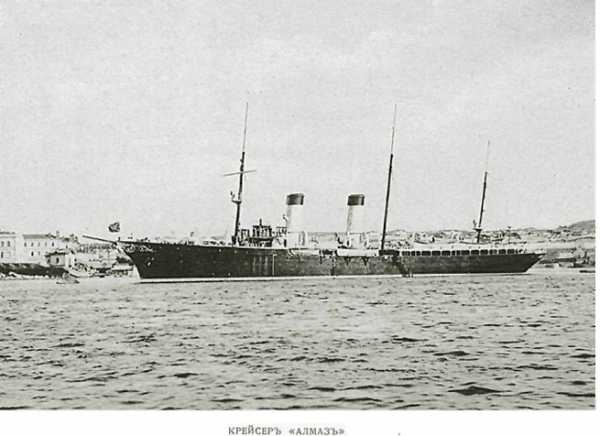

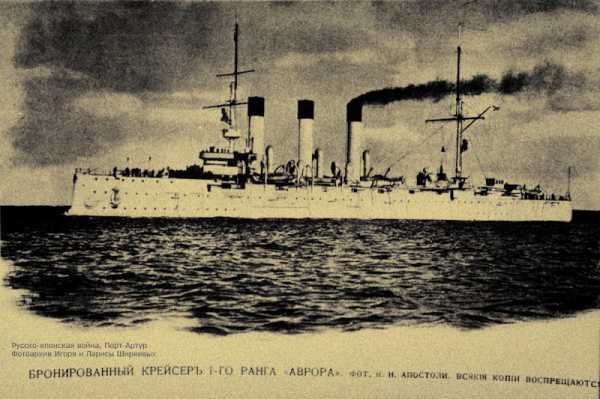

Еще большее разнообразие по своим тактико-техническим элементам , представляли крейсера, входившие в состав эскадры. Крейсеров было всего семь. Из них современными были “Олег”, “Аврора”, “Жемчуг” и “Изумруд”. Первый и последний не были готовы ко времени ухода эскадры и догнали ее уже в пути. Из остальных крейсеров “Светлана” и “Дмитрий Донской” были старыми кораблями, а “Алмаз” представлял собою вооруженную яхту.

Крейсер I-го ранга “ Дмитрий Донской “

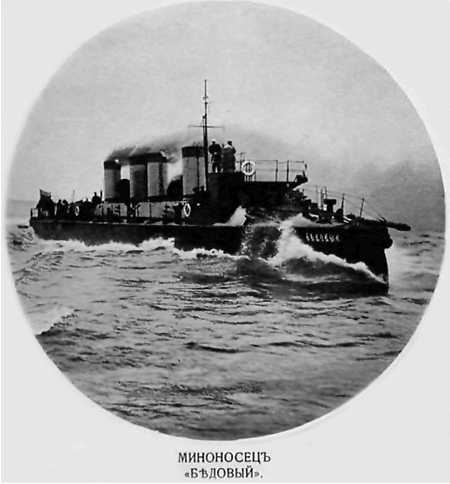

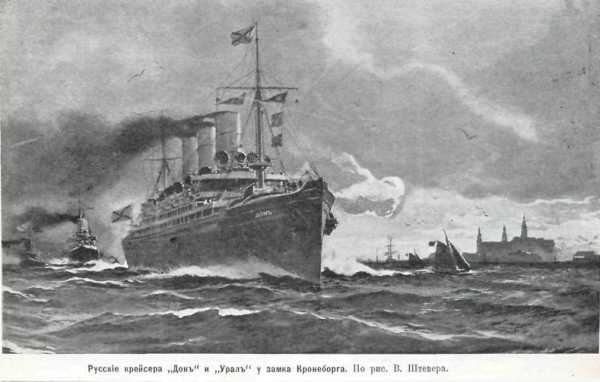

Из крейсеров два — “Жемчуг” и “Изумруд” были однотипными, быстроходными (24 узла), но незащищенными кораблями. “Олег” и “Аврора” имели палубное бронирование в 106 мм, но были разными по скорости. Первый давал до 23 узлов, а второй только 20. “Светлана” имела скорость 20 узлов, а “Алмаз” — 18. Наиболее старый из крейсеров “Дмитрий Донской” имел только 16 узлов. Слабость и недостаточность крейсерских сил была очевидной, поэтому решено было придать эскадре в качестве быстроходных разведчиков пять вооруженных быстроходных пароходов — “Урал”, “Кубань”, “Терек”, “Рион” и “Днепр”, которые в разные сроки присоединились : к эскадре на Мадагаскаре. Ценность этих так называемых вспомогательных крейсеров была весьма малой. В состав эскадры входило девять эскадренных миноносцев — “Бравый”, “Бодрый”, “Быстрый”, “Бедовый”, “Бурный”, “Блестящий”, “Безупречный”, “Громкий” и “Грозный”, что было явно недостаточно. Миноносцы имели на вооружении по три торпедных аппарата и развивали скорость не более 26 узлов.

Несмотря на то, что решение о посылке эскадры было принято в апреле, формирование и снаряжение ее заняло очень много времени.

Причинами тому были крайне медленные темпы достройки новых и ремонт старых кораблей. Только 29 августа работы на эскадре были закончены настолько, что она смогла выйти из Кронштадта в Ревель.

Личный состав

Личный состав эскадры в большинстве своем прибыл на корабли летом 1904 года, и только командиры и часть специалистов были назначены ранее и находились на них при постройке. Поэтому ни офицеры, ни команда не имели достаточно времени, чтобы хорошо изучить свои корабли. Кроме того, на кораблях эскадры было много молодых офицеров, досрочно выпущенных из морского кадетского корпуса по случаю войны, а также призванных из запаса и переведенных из торгового флота, так называемых “прапорщиков запаса”. Первые не имели достаточных знаний и опыта, вторые нуждались в обновлении своих знаний; третьи хотя и обладали опытом и знаниями морского дела, но не имели никакой военной подготовки. Такое укомплектование кораблей эскадры офицерами вызывалось тем, что кадрового состава хватало только на замещение наиболее ответственных должностей на кораблях.

Подготовка и организация эскадры

Перед уходом из Балтийского моря эскадра в полном составе ни разу не плавала, и только отдельные отряды кораблей совершили несколько совместных походов. Поэтому практика в совместном плавании и маневрировании была недостаточной. За короткий срок пребывания в Ревеле корабли эскадры смогли произвести очень ограниченное число стрельб, тем более что полученное для этого количество практического боезапаса было меньше, чем предполагалось. Торпедных стрельб с миноносцев тоже было проведено недостаточно. Материальная часть торпед была не подготовлена, поэтому при первых стрельбах много торпед затонуло.

Организация эскадры, установленная в начале похода, изменялась несколько раз и окончательно установилась только после оставления берегов Индокитая. Состав отдельных отрядов менялся, что отчасти вызывалось обстановкой похода. Все это не могло не отразиться на взаимоотношениях и влиянии начальников отрядов на своих подчиненных и на обучении команд кораблей. Кроме того, такое положение приводило к тому, что штабу командующего эскадрой приходилось заниматься разрешением различных мелких вопросов, которые могли бы быть разрешены младшими начальниками. Сам штаб командующего эскадрой не имел правильной организации. Начальника штаба не было, а флаг-капитан был только исполнителем приказаний командующего. Согласованности в работе флагманских специалистов не было, и каждый работал сам по себе, получая указания непосредственно от командующего эскадрой.

Таким образом, эскадра при выходе на театр военных действий не имела достаточной боевой подготовки и правильной организации.

Организация и условия перехода

Обеспечение перехода эскадры из Балтийского моря на театр военных действий при условии, что на всем протяжении ее пути (около 18 000 миль) Россия не имела ни одной собственной базы, являлось весьма сложной и трудной задачей.

Прежде всего предстояло разрешить вопросы снабжения кораблей эскадры топливом, водой и продовольствием, далее необходимо было обеспечить возможность ремонта и, наконец, принять меры для охраны эскадры от возможных попыток противника произвести нападение в пути.

Разработка всех этих мероприятий велась непосредственно адмиралом Рожественским с самого начала формирования эскадры.

Ввиду того, что входившие в состав эскадры новые броненосцы имели осадку, не допускавшую прохода Суэцким каналом без разгрузки, которая отняла бы много времени, командующий эскадрой решил идти с большими кораблями вокруг Африки, отправив другие корабли через Средиземное море. Соединение обеих частей эскадры должно было состояться на о. Мадагаскар. Для большей безопасности перехода Рожественский не считал возможным входить в переговоры с иностранными правительствами на предмет захода эскадры в какие-либо определенные порты, так как это заранее сделало бы известным его маршрут. Поэтому никаких предварительных соглашений по этому вопросу не заключалось. Имели место только переговоры с французским правительством по некоторым частным вопросам, как, например, о продолжительности пребывания русских кораблей во французских портах, о пунктах, наиболее подходящих для стоянки эскадры, и возможности сношений с эскадрой в пути и т.п. Некоторые частные вопросы, как, например, об охране кораблей при следовании через Суэцкий канал, разрешались и с другими иностранными правительствами. Но в целом дипломатической подготовки перехода сделано не было.

В силу этого переход эскадры чрезвычайно осложнился из-за протестов иностранных государств при заходе эскадры в тот или иной порт, сокращения сроков стоянки, невозможности выполнения текущего ремонта и отдыха личного состава.

Вопросом особой важности было своевременное снабжение углем, водой и провизией, ибо от этого всецело зависел и срок прибытия эскадры на Дальний Восток. В силу того, что использование для этого русского торгового флота не разрешало вопроса, так как закупка угля должна была бы производиться за границей, было решено привлечь к этому иностранные фирмы.

Таким образом, возможность движения эскадры на Восток была поставлена в зависимость от иностранных фирм и добросовестности выполнения ими контрактов. Как и следовало ожидать, такая организация снабжения не могла не сказаться на движении эскадры на Восток и была одной из причин задержки ее на о. Мадагаскар.

Вопросы снабжения эскадры углем настолько заботили командующего эскадрой, что они доминировали над всеми другими, даже в ущерб боевой подготовке. Для питания личного состава корабли приняли усиленные запасы продовольствия из порта. Доставка свежей провизии должна была производиться на основании контрактов, заключенных как с русскими, так и с некоторыми иностранными фирмами. Для ремонта кораблей в пути эскадре был придан специально оборудованный пароход-мастерская “Камчатка”. Этот пароход и еще несколько транспортов с грузом различного назначения составляли плавучую базу эскадры.

Известие об отправке русским правительством на Дальний Восток такого крупного подкрепления, как 2-я Тихоокеанская эскадра, не могло быть сохранено в тайне, и это событие обсуждалось на страницах и русской и заграничной прессы. Поэтому весьма вероятным было предположить, что японцы постараются на всем пути движения эскадры создать различные препятствия дипломатического и военного характера, вплоть до непосредственного нападения на эскадру и диверсионных выступлений.

Возможность подобных попыток учитывалась русским морским министерством, и оно изыскивало пути к организации постоянной системы наблюдения и охраны районов, где эскадру могли ожидать различные неожиданности. Такими наиболее опасными районами считались Датские проливы, Суэцкий канал к Красное море.

После переговоров с различными ведомствами было решено поручить это дело заграничной политической агентуре охранного отделения департамента полиции, которое охотно брало на себя организацию охраны пути эскадры в Датских проливах. Для организации охраны в других местах были командированы специальные люди, которые должны были информировать адмирала Рожественского о движении японских кораблей.

Все перечисленные мероприятия не гарантировали ни бесперебойного снабжения кораблей эскадры, ни обеспечения стоянки, ремонта и отдыха, ни. наконец, обеспечения эскадры от возможности внезапного нападения. Насколько созданная организация охраны эскадры в пути не отвечала своему назначению, показал случай при переходе эскадрой Северного (Немецкого) моря, известный под названием “Гулльского инцидента”.

Выход эскадры и Гулльский инцидент

Достройка новых кораблей, вопросы снабжения и пр. — все это задерживало выход эскадры. 29 августа эскадра пришла в Ревель и, простояв там около месяца, перешла в Либаву для приемки материалов и пополнения запасов угля; 2 октября эскадра вышла для следования на Дальний Восток. Однако и 2 октября вышли не все корабли. Два крейсера, часть миноносцев и транспортов не были еще готовы и должны были догнать эскадру в пути.

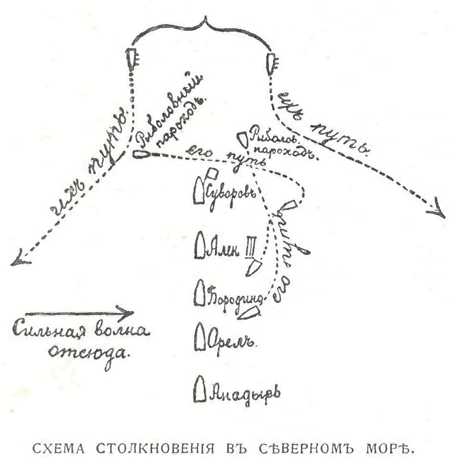

Первый переход эскадра совершила до м. Скаген (северная оконечность Ютландского полуострова), где предполагалось грузить уголь, и стала на якорь. Здесь адмиралом Рожественским были получены сведения о замеченных подозрительных кораблях и о якобы готовящемся нападении на эскадру. Считая стоянку у м. Скаген в этих условиях опасной, командующий эскадрой отменил погрузку и решил следовать дальше. Для перехода через Северное (Немецкое) море Рожественский решил разделить эскадру на 6 отдельных отрядов, которые должны были сниматься с якоря последовательно и идти друг за другом на расстоянии 20-30 миль. В первых двух отрядах шли миноносцы, в следующих двух — крейсера, затем два отряда броненосцев. Последним снимался с якоря отряд новых броненосцев. Такое расчленение эскадры : адмирал Рожественский считал наиболее целесообразным с точки зрения защиты боевого ядра эскадры — броненосцев.

Однако установленные между отрядами дистанции были недостаточны и не исключали возможности столкновения их в ночное время, в случае каких-либо непредвиденных задержек в пути. Головным отрядам не была поставлена задача разведки пути, которая давала бы главным силам, шедшим к тому же без охранения, гарантию безопасности. Связь между отрядами не была организована, хотя возможности к этому были. Каждый из них следовал изолированно от других. Таким образом, принятый адмиралом Рожественским походный порядок ни в какой мере не отвечал требованиям организации перехода эскадры в военное время.

Отряд новых броненосцев, на котором держал флаг адмирал Рожественский, снялся с якоря 8 октября в 22 часа. Около 0 час. 55 мин. 9 октября отряд подходил к району Доггер-банки Незадолго до этого транспорт-мастерская “Камчатка” донесла по радио, что ее атаковали миноносцы.

При проходе Доггер-бапки впереди отряда броненосцев были замечены силуэты каких-то кораблей без огней, которые шли на пересечку курса отряда и сближались с ним. На эскадре решили, что броненосцам грозит атака, и открыли огонь. Но когда были включены прожекторы, оказалось, что расстрелу подверглись рыбачьи суда. Огонь был прекращен. Однако за 10 минут, в течение которых продолжалась стрельба, несколько рыбачьих судов были повреждены. Неожиданно на левом траверзе броненосцев были замечены силуэты еще каких-то кораблей, по которым также был открыт огонь. Но после первых же выстрелов выяснилось, что это русские крейсера “Дмитрий Донской” и “Аврора”. На “Авроре” было ранено два человека и сделано несколько пробоин в надводной части корабля.

Пройдя Доггер-банку, эскадра направилась в Ла-Манш. 13 октября пришла в Виго (Испания). Здесь эскадра задержалась до разрешения конфликта между Англией и Россией, вызванного так называемым “Гулльским инцидентом”.

Есть основания предполагать, что Англия, занимавшая враждебную позицию по отношению к России и находившаяся в союзе с Японией, специально спровоцировала этот инцидент. Целью этой англо-японской провокации могло быть задержание продвижения 2-й Тихоокеанской эскадры, что ухудшало положение России на Дальнем Востоке.

После “Гулльского инцидента” английское правительство угрожало разрывом дипломатических отношений. Однако царское правительство предприняло все меры, чтобы ликвидировать возникший конфликт, согласившись возместить убытки и обеспечить семьи погибших и раненых пенсиями.

окончание

maximus67.livejournal.com

Русско-японская война — Lurkmore

| Русско-японская война | |

|---|---|

| Стороны | |

| Российская (Николашки 2) Империя | Японская (Анимэшная) Империя |

| Командующие | |

| генералъ Стессель генералъ Куропаткин адмиралъ Рожественский и компания | генералъ Ояма генералъ Ноги адмирал Того ещё какие-то японцы |

| Силы сторон | |

| крейсеры «Варяг» и «Аврора» пара вагонов Газмановых — юнитов имперский гламур водка | целая Япония самураев кавайный флот боязнь харакири снаряды с шимозой |

| Потери | |

| Порт-Артур половина Сахалина ымперский престиж | японцы по переписи последние самураи |

| « | Война перечеркивает все договоры. Вы потерпели поражение, и давайте исходить из сложившейся обстановки. | » |

| — Ютаро Комура по заключению Портсмутского мирного договора | ||

| « | Россия не просит у Японии прекращения войны; она вовсе не поставлена в тяжелую необходимость заключить мир во что бы то ни стало. – Согласие Государя Императора на предложение Рузвельта вызвано исключительно… чувствами человеколюбия, горячим желанием… прекратить кровавую распрю, содействуя утверждению всеобщего мира, столь необходимого для благосостояния и дальнейшего преуспеяния Отчизны и Богом вверенного Ему народа… Но, с другой стороны, каковы бы ни были военные и технические трудности для продолжения войны на столь отдаленной окраине нашей, как бы ни были тяжелы жертвы, которые народ принужден будет принести в борьбе с упорным противником, Россия все же ни одной минуты не задумается перед неизбежною необходимостью снова поднять оружие, если со стороны Японии поставлены будут условия, затрагивающие честь и достоинство ее как Великой державы. | » |

| — Николай II Миролюбивый | ||

| « | На конференции нет ни победителей, ни побеждённых. | » |

| — Несломимая российская делегация | ||

Русско-японская война — эпичный махач между Японской и Российской Эмпериями за обладание чайна-тауном с прилегающими к нему Эверестами и Кореей, а так же — в числе прочего — из-за рыбьего говна, первая для Российской Империи по-настоящему колониальная война. Махач закончился эпическим фейлом с обоих сторон, а добровольная сдача половины островка Россией, исключительно по доброте своей душевной, воспринимается как поражение, но мы то знаем правду. В истории сохраняется как эталон проёба войны при наличии подавляющего превосходства в людских и материальных ресурсах.

Китай грабют!Своими корнями история конфликта уходит в славный XIX век, когда ещё не было ООН, а «права человека» (в современном понимании) ещё только зарождались, и любая страна, посчитавшая свою армию достаточно сильной, могла просто так ограбить страну, расположенную за полмира, не придумывая для этого красивых лозунгов вроде «защиты демократии» и «мы своих не бросаем». Особой популярностью пользовался Китай, государство богатое и своеобразное. Китаю, мнившему себя «срединным царством», а всех остальных варварами, то, что его доят, жутко не нравилось. Однако, несмотря на попытки сопротивления, каждый раз оставался опиздюленным, извинялся, платил контрибуции, подписывал торговые договоры, и все продолжалось по-старому. Такая невезучесть китайского оружия только способствовала увеличению числа желающих подергать Китай за вымя.

К концу XIX века к ним присоединилась Япония — государство маленькое, но самурайское. Японцы выпинали китаёз из Кореи, и оттяпали у них Ляодунский полуостров с городком Порт-Артур. Старым дояркам появление молодой конкурентки не понравилось, так что вскоре Россия, Германия и Франция потребовали у самураев убраться с полуострова. Японцы ретировались, но затаили злобу и начали чеканить сабельки катаны. Россия же немедленно взяла полуостров в аренду (причем в договоре не была прописана цена за 25-летнюю аренду, то есть наши заняли его просто так, бесплатно) и основала в Порт-Артуре военно-морскую базу и первый незамерзающий порт. В общем, русские осваивали Маньчжурию, облизываясь на Корею, японцы осваивали Корею, щурясь на Маньчжурию. И ничем хорошим это, понятно, кончиться не могло.

Впрочем, японцы ограничивались поглядыванием и созданием самой прогрессивной на тот момент шпионской сети в мире. Вообще Россия, несмотря на свое хамское поведение по отношению к Японии, не хотела с ней рубиться, так как в стране были нехилые проблемы с внутренней политикой, что мешало вообще чем-либо заниматься, не то что войной. В 1903 году Генштаб сообщил, как бы намекая, что границы России на запад, юг и восток оптимальны. Однако нашлись те, кто с таким мнением был не согласен. Они-то, достроив КВЖД, приступили к колонизации Китая и самому лакомому куску — Корее.

Также российское вооружение было, как обычно, хуже японского. Но это вопрос еще спорный. Да, японская винтовочная пуля калибром 6,5 мм рассчитанная на тщедушных азиатов обладала явно неудовлетоворительным убойно-останавливающим действием по русским солдатам со средним ростом 1,7-1,8 м, и средним же весом в 70-80 кг, но, с другой стороны, плохая подготовка японских артиллеристов заставила няш использовать осколочно-фугасные снаряды в своих пушках, вместо общепринятой тогда шрапнели, что оказалось таки вином, ибо данный боеприпас оказался поистине универсальным, позволявшим уничтожать как живую силу, так и укрепления, в отличие от шрапнели, которая была основным боеприпасом к русским пушкам, и была совершенно бесполезна даже против глинобитных китайских фанз. Дело в том, что Япония только встала на так называемый путь индустриализации, а так как начинали они с полного нуля и революций у них никаких не предвиделось, то и сделать это было несколько проще .

[править] Японская месть, или как оно началось

Про экономическую подоплеку, или как Безобразов безобразничал.Конечно, Россия привела в Желтое море броненосцы не потому, что они уж очень красивые. Идея «маленькой победоносной войны», для отвлечения народных масс от социальных проблем, устроенных Домом Романовых, не была чужда умам ни царя-батюшки, ни его государственных мужей. И войны этой они дождались, но не маленькой и не победоносной. Изначально планировалось тупо и последовательно довести превосходство на море по броненосцам 10:6 к 1905 году и вломить японцам, но в реальности что-то пошло не так. В то время как военные рапортовали о явных признаках мобилизации японцев на войну, высшее руководство вело себя так, как будто война может начаться как футбольный матч — только по свистку в 1905 году.

Японская разведка внедряла своих людей в Россиюшку под видом китайских дворников. Японцы верно разделили русскую оппозицию на две части: 1) эсеры, эсдеки, бундовцы, готовые взять оружие и хоть завтра валить ублюдочную власть помещиков и капиталистов 2)причастные к владению помещики и капиталисты, либералы-кадеты (Милюков, Долгорукий и еще 9000 верноподданных аристократов), которые были согласны сотрудничать с японцами по своим соображениям. Военный атташе Акаси Мотодзиро настолько от этого охуел, что отказывался в это верить. Достаточно сказать, что японцы оплачивали ежедневные нужды того самого попа Гапона, на которого вышли за год до известных событий. К счастью для них, режим Николашки доебал своих подданых настолько, что историкам известны приветственные телеграммы Микадо от гимназистов и женских курсов нескольких русских городов по случаю начала русско-японской войны.

[править] Непосредственно война

Началось все 9 февраля 1904 года, под покровом ночи, когда японские миноносцы атаковали мирно спавшую на внешнем рейде Порт-Артура 1-ю Тихоокеанскую эскадру, продырявив два броненосца и крейсер. Собственно, с этого момента русскую эскадру зажали в гавани японским флотом, ограничив тем самым ее вылазки. После этого Япония доставляла войска морем, а Россия по Транссибу, пропускная способность которого в начале войны была аж в четыре (!!) раза меньше, чем в конце. Вылазки заканчивались и вином (например, действия минного заградителя «Амур», о чем речь пойдет ниже), но в основном — фэйлом (подрыв на мине броненосца «Петропавловск» и гибель САМОГО адмирала Макарова, кстати САМОГО адекватного тогдашнего командира). Про нападение добавить можно лишь то, что адмирал Того повел себя слишком осторожно — вместо того, чтобы кинуть все миноносцы разом, он посылал по несколько малых отрядов раз в полчаса. С одной стороны это правильно: ХЗ че там у этих урусов водится и если кого-то потопят, то не всех разом.

Дальнейшая судьба «Варяга» |

|---|

| Уже через неделю рациональные японцы начали поднимать лежащий на небольшой глубине «Варяг» и он, еще более десяти лет (!) служил в составе японского императорского флота под названием «Соя» (宗谷). В 1916 году крейсер (вместе с еще несколькими кораблями) был выкуплен Россией, и 5 апреля 1916 года, во время Первой Мировой, переведён во Владивосток(!!!). После чего под прежним именем «Варяг» был включён в состав флотилии Северного Ледовитого океана (совершил переход из Владивостока в Романов-на-Мурмане). Вот такая судьба. В феврале 1917 года ушёл на ремонт в Великобританию, где был конфискован британцами, поскольку советское правительство отказалось платить за его ремонт (sic!). В 1920 году перепродан германским фирмам в утиль. В 1925 году при буксировке корабль попал в шторм и погиб у берега в Ирландском море. |

В тот же день, 9 февраля, японцы выдвинули ультиматум капитану 1 ранга и командиру «Варяга» Всеволоду Фёдоровичу Рудневу, чтобы достославный крейсер не мешал им претворять свои коварные планы в жизнь и освободил причальное место в порту.

Однако самураи были посланы на три волшебных русских буквы, будущий (с 1905 года) контр-адмирал Руднев решил прорываться с боем и по-самурайски. И какбэ внезапно завязался бой между японской эскадрой из 6 крейсеров и 8 миноносцев и вышедшими из порта Чемульпо крейсером «Варяг» и канонеркой «Кореец». О том, что было дальше, данные сурово расходятся. Согласно сведениям командира Руднева, «Варяг» умудрился повредить два японских крейсера и утопить один миноносец. А согласно японским официальным данным, из 1105 снарядов, про которые говорил Руднев, выпущенных «Варягом», ни один не попал в цель и никаких повреждений и убитых или раненых не было. Как бы то ни было, чуда не произошло. После боя «Варяг» вернулся в гавань весь дырявый, с кучей пробоин, с погнутыми орудиями, убитыми и ранеными матросами и офицерами. ИЧСХ, «Кореец» вообще не был поврежден, так как капитан лодки, чуя чем дело пахнет, спилил мушку мачту (по которым в те годы наводили орудия), и снаряды, выпущенные по нему, давали большой перелет. Наш бравый контр-адмирал принял решение уничтожить оба корабля. Первым был взорван «Кореец». По свидетельствам очевидцев, жахнуло так, что владельцы стоявших в порту иностранных судов прибздели, и попросили больше ничего не взрывать. Их просьба была удовлетворена, и чуть живой, казалось бы нечинибельный крейсер «Варяг» был за ненадобностью затоплен. Дополнительный прикол состоит в том, что на «Корейце» были пушки помощнее, чем на «Варяге» (203 мм против 152 мм, но всего таких было 2 и их длина/новизна под вопросом). А ещё прислуга орудий на «Варяге» работала в открытую (орудия не имели бронещитов) и несла большие потери.

[править] Самурайская методика взятия крепостей

Доставка мяса на передовую своим ходом

его незавидная судьба

а так это выглядело в натуре

Японский кинематограф по поводу сабжаПриоритетной целью для Японии было взятие Порт-Артура, для чего на Ляоянском полуострове высадилась армия генерала Оку. Однако победоносного самурайского марша не получилось. Сначала, во время высадки, японцам нагадил минный заградитель «Амур», скинув мин там, где не надо (или где надо — с какой стороны смотреть). В результате ко дну ушли два броненосца «Ясима» и «Хацусэ», пять экземпляров разной мелкоты и куча юнитов. Вторым сюрпризом стали окопавшиеся у Цзиньчжоу два русских полка. Увидев врага, самурайское войско издало боевой клич и кинулось в атаку, которая кроме полного фэйла и кучи трупов ничего не принесла. Армия генерала Оку долбилась (как вода о гранитные стены) о позиции несчастных полков весь день, и лишь к вечеру, при помощи корабельной артиллерии, смогли их прорвать. В итоге при соотношении сил 10:1 в пользу японцев, соотношение потерь было 3-5:1, причем потери самураев превысили общую численность окопавшихся русских частей (957 убито и более 4 тыс. ранено, а русских было всего 4000).

В бою при Цзиньчжоу в полной мере проявился главный принцип ведения наступательных действий японской армией. Принцип был прост как грабли: если превосходящими силами долго долбить-кусать оборону противника, то оборона рано или поздно развалится. Этим принципом японцы невозбранно пользовались всю пятимесячную Порт-Артурскую эпопею. Если описывать ход боевых действий вкратце, они выглядели следующим образом: японцы начинают сворой долбиться об русскую оборону, через некоторое время русские отступают, победители собирают павших героев и ждут прибытия партии свеженабранного мяса для проведения новой долбежки. И результатов они добились впечатляющих: к концу штурма на каждого выведенного из строя русского приходилось пять убитых, раненных, захиревших, сошедших с ума японских солдат. Тем не менее за пять месяцев подобных упражнений взять Порт-Артур японской военной машине так и не удалось. Если бы не…

Здесь необходимо маленькое отступление. Дело в том, что Россия до Русско-японской войны целых 27 лет не воевала вообще[1]. В таких условиях военная служба превратилась в непыльную, хорошо оплачиваемую работу, на которой можно невозбранно стяжать. Поэтому для многих чиновников, офицеров и генералов война, пусть и «маленькая победоносная», стала душевным потрясением, и воевать они не хотели. Начальник Квантунского укрепленного района и фактический руководитель обороны крепости Порт-Артур, А. М. Стессель, не являлся исключением. Он твердо знал, что русская армия Его Величества нужна затем, чтобы спасать его, Стесселя, шкуру. Когда она с этой задачей стала плохо справляться, и японцы вплотную подошли к городу, подкаблучник Анатоль не на шутку обделался, послал к херам Военный совет крепости и капитулировал. Причем в Артуре на тот момент оставалось более 10 штукарей боеспособных солдат, продовольствия на 1,5 месяца и 0ver 1000 боеприпасов.

NB |

|---|

| Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что у Стесселя были не менее весомые аргументы в пользу сдачи крепости: во-первых: военный совет 20 декабря 1904 так и не принял никакого общего решения, что автоматически давало командующему право самому это решение принять; во-вторых: помня на наличии 10 тысяч боеспособных солдат, не стоит забывать и о наличии 13-15 тысяч раненых и больных, которые требовали ухода и содержания, а так же о том, что гарнизон к тому моменту был измотан до такой степени, что держался на одном честном слове; в-третьих: у гарнизона из оружия остались лишь винтовки и гранаты — вся артиллерия крепости и 1-я Тихоокеанская эскадра к тому моменту были окончательно выведены из строя; в четвёртых: давным-давно стало очевидно, что русская армия не в состоянии деблокировать крепость и вообще не в состоянии что-либо сделать; в-пятых: за месяц до сдачи русские потеряли ключевой пункт обороны — гору Высокую. А говоря об отношении современников к этому событию стоит не забывать и о том, что многие участники осады радовались, когда Стесселя выпустили. Да и по поводу его трусости существуют большие сомнения — сохранились архивные документы, согласно которым во время осады генерал не сдал командования, даже когда получил ранение в голову. А в-шестых, достаточно было посмотреть на прогресс японцев в прогрызаниии линий обороны, чтоб понять — лучше почетно капитулировать сегодня, чем анально пострадать в результате успешного штурма послезавтра, когда озверевшие японцы не захотят да и не смогут соблюдать даже видимости приличий; тем более, что подобный опыт имелся, когда в ходе войны с Китаем 1894-1895 годов японцы таки взяли штурмом Порт-Артур и практически полностью вырезали не только гарнизон, но и население. |

Это была большая удача для Японии, тоже замордовавшейся к тому времени штурмовать Порт-Артур. Но вин был настолько не эпик, что командовавший штурмом генерал В рот мне Ноги, уже после сдачи русских, хотел сделать харакири, и только запрет императора помешал ему реализовать свое намерение (впоследствии он всё же его реализовал после смены хозяина Хризантемового трона, причём вместе со своей тян). России же сдача крепости принесла ещё более ёбаный стыд и осложнение положения на фронте в Маньчжурии. Стесселя отдали под суд. Суд приговорил его к смертной казни, которую позже заменили на 10-летнее заключение, а потом и вовсе выпустили через год с небольшим. Известный тролль своего времени Владимир Пуришкевич написал по этому поводу:

Я слышал — Стессель Анатоль Посажен за измену в крепость. Какая, говорю, нелепость: Он сдаст и эту, ma parole! |

[править] Как Куропаткин сражался в Маньчжурии

Куропаткин — главный проёбщик 1904 года| « | Боже, царя возьми. Нам он не нужен, В лоб он контужен!! Япоонцами… | » |

| — Переиначенный очень огорчёнными простыми смертными людьми гимн в честь царя, провалившего войну | ||

Мукденское сражение |

|---|

Только не спит барсук.

Уши свои он повесил на сук

И тихо танцует вокруг…

Русскими войсками в Маньчжурии командовал генерал от инфантерии А. Н. Куропаткин. Он был неплохой мужик, заботился о солдатах и обладал многими достоинствами. Он прекрасно умел водить войска вне поля боя, подготавливать их к сражениям, организовывать тылы, но был у него и один маленький недостаток — генерал не умел воевать. От слова «вообще» — и без всякой надежды, что научится.

Отсутствие силы воли сражаться и настоять на выполнении приказов — вот его конёк. За год войны Куропаткин умудрился проебать пять сражений, не выиграв ни одного. Самый феерический проёб состоялся в августе 1904 года под городом Ляоян. При примерном равенстве в живой силе русская армия имела преимущество в артиллерии и выгодную позицию. Атакующих японцев выпиливали в промышленных масштабах, и они, устав от такого экстерминатуса, остановили наступление. Казалось, вот она — победа. Но Куропаткин жутко боялся, что враг готовит какую-то хитрую восточную хитрость, и на всякий случай приказал отступить.

Японское командование фалломорфировало, потому как от русской армии ожидали каких угодно действий, только не отступления. А для русских была окончательно потеряна надежда деблокировать Порт-Артур. После проёба пятой по счету битвы (при Мукдене) Куропаткин начал казаться лузером даже царю-батюшке и был снят с должности. Но вот беда — после снятия Куропаткина активных боевых действий в Маньчжурии больше не велось.

Можно припомнить также, что этот муж, как и многие реалисты, считал завершение войны преждевременным. Ибо именно к моменту подписанию Портсмутского мира регулярная армия добралась наконец из Европейской России до Маньчжурии и была готова к действиям. Но разбушевались слесаря — фейл.

P.S. Разве это могло остановить Царя-батюшку? Куропаткин точно так же и с аналогичным успехом воевал и в Первую мировую.

[править] У берегов Японии

- WIN

Действия Владивостокского отряда крейсеров. Несколько раз выходили в море с ответственным поручением и таки навели шороху (потопив некоторое количество пароходов) во внешней торговле Японии. Отдельной строкой можно добавить поход конце апреля 1905 года русских миноносцев и двух крейсеров к острову Хоккайдо. Японцы, справедливо сочтя это отвлекающим манёвром, никак не отреагировали. На этом месте win заканчивается, далее следует

Цусима «Это самый мерзкий ролик из всех, что мы с тобою записали». Гоблин и Юлин про фейлы боев русско-японской. Просмотр вызывает желание сделать харакири фейспалмом.- FAIL

За всю войну перед русской армией ни разу не была поставлена задача на разгром противника. Уже с апреля 1904 года (после гибели адмирала Макарова и всего его штаба) морские чиновники в Петербурге начали подозревать, а после неудавшегося прорыва и боя в Желтом море и гибели вице-адмирала Витгефта ясно поняли, что 1-я Тихоокеанская эскадра самостоятельно выбраться из Порт-Артура не в состоянии. Кто-то должен был ее оттуда вытаскивать. Черноморский флот отпадал, так как имелись сложности с проходом турецких проливов. Оставался Балтийский флот. Правда, Балтийский флот последний раз принимал участие в морском сражении еще в 1807 году, и с той поры вел исключительно мирное существование. Офицеры получали жалование, матросы — паёк, а в море корабли выходили редко[2]. И вот из всего этого благолепия слепили 2-ю Тихоокеанскую эскадру и, помахав с пирса платочком, отправили геройствовать[3]. Командующим назначили адмирала З. П. Рожественского, имевшего репутацию сурового морского волка за умение громко орать и бить подчиненных по мордасам. Также адмирал славился привычкой колотить бинокли о поручни капитанского мостика и/или выбрасывать их за борт. Зная об этой слабости, специально был выписан, понятно, за счет казны, расширенный комплект цейсовской оптики, порядка 50 единиц, дабы хватило на весь поход. А еще называл корабль будущей Революции… проституткой.

С самого начала этот поход был одним сплошным фэйлом (хорошо описанные в романах Пикуля «Три возраста Окини-сан» и Новикова-Прибоя «Цусима»). Часть кораблей из-за поломок оказалась не готовой к дате выхода и потом 5 месяцев догоняла главные силы. Во время перехода по Северному морю кто-то толкнул инфу, оказавшуюся лажей, что щас наших японские миноносцы прям тут ночью топить начнут. И увидев небольшие кораблики, броненосцы эскадры в ответ начали шмалять по всему, что движется. Кончилось всё потоплением хрен знает кем одного британского рыболовецкого судна и легким повреждением крейсера «Аврора» (да-да, того самого, причем ни один из 5 попавших в него снарядов не взорвался, а сами снаряды были выпущены со своих же российских кораблей, но тем не менее они убили Кенни корабельного попа). Во время пути личный состав впал в военно-морскую тоску, пьянствовал и устраивал драки в портовых борделях. К тому же матросы накупили у аборигенов обезьянок, крокодильчиков и прочей экзотической живности, так что эскадра стала походить на плавучий зоопарк. На острове Мадагаскар личный состав впал в уныние окончательно, получив известие, что Порт-Артур пал, и спасать больше некого. Сыграло роль и то, что наши вечные заклятые англо-французские друзья начали мутить воду и не пожелали вовремя заправить наши корабли углем, в результате чего они проторчали там хрен знает сколько и хрен знает зачем. К слову, вечно заклятые а-ф друзья не могли поставлять уголь царскому флоту по той простой причине, что просто не хотели этого делать, открыто сочувствуя Фудзиямцам, а уголь привозили доблестные немецкие рудовозы по приказу непосредственно тогдашнего кайзера. Наконец, после почти трёхмесячного бокса по переписке между Рождественским и его начальством в Петербурге, 16 марта 1905 года эскадра вышла с Мадагаскара для следования во Владивосток.

Приплыв в японские воды, Рожественский, реально оценивая силы своей армады, решил не искать боя с японцами, а прорываться во Владивосток. Маршрут он избрал самый короткий, через Цусимский пролив. В проливе-то эскадру и ждал ковайный японский флот. Началось «сражение», больше похожее на избиение лохов. К концу первого дня сражения японцы утопили 4 русских броненосца, и только закат помешал прибавить к ним пятый. Ночью эскадра развалилась. Часть крейсеров (в том числе «Аврора») убежали на Филиппины сдаваться американцам. Поврежденные в дневном бою корабли отстали один за другим и были истреблены японскими миноносцами. На следующее утро японцы добили всех, кому посчастливилось выжить ночью. До Владивостока добрались лишь легкий крейсер и два миноносца. ЧСХ, японский флот после Цусимы стал гораздо больше, чем был до нее. Потеряв всего 3 миноносца, японцы захватили в плен 4 броненосца, миноносец и госпитальное судно. Подробнее про этот Epic fail можно прочитать у Новикова-Прибоя в романе «Цусима».

NB |

|---|

| Справедливости ради стоит отметить, что до русского берега добралось четыре корабля. Крейсер второго ранга «Изумруд», который умудрился не обосраться в бою накануне, а ночью отгонял миноносцы от остатков эскадры, решил не сдаваться по приказу Небогатова и, прорвав окружение, ушел, понаставив напоследок радиопомех. Казалось бы чистый вин, почище «варяговского», но тут командир корабля начал усиленно фэйлить, так как решил, что за ним гонится весь японский флот. В итоге долго держал предельную скорость от чего скисла машина, потом не пошел во Владивосток прямым курсом, опасаясь, что подходы заминированы. В результате, шароёбясь по бухтам, крейсер вылетел на камни в заливе Владимира. Повреждения были незначительные, но командир приказал ссадить команду и взорвать исправный крейсер — кто знает, что у этих японцев на уме. Одного взрыва показалось недостаточно, бахнули еще. Экипаж отправился во Владивосток пешком, по пути выполняя приказ тыловых служб — закупать в прилегающих к маршруту деревнях крупный рогатый скот для обеспечения войска провиантом. «Корабль на скотину променяли» — подтрунивали над «изумрудовцами» деревенские. Так они и явились домой — со стадом коров вместо крейсера. Казалось бы — ебаный стыд, но на фоне всеобщего просера — почти вин. |

Одной из непосредственных причин решительной победы японского флота в сражении стало движение русской эскадры небольшой, 9-узловой скоростью в негибком строю кильватерной колонны. Пользуясь превосходством в скорости в 7 узлов, японский адмирал концентрировал свои корабли возле головы русской колонны и поочерёдно подвергал головные броненосцы длительному (около 5 часов) сосредоточенному расстрелу, чем вывел их из строя. Во-вторых ответный огонь русских по разным причинам (главной из которых явилось преступное решение о повышении влажности пироксилина основного заряда снарядов из-за чего последние не взрывались) оказался неэффективным. Имеется мнение (Бунич Игорь. «Князь Суворов»: Историческая хроника. Гибель линкора «Ямато»), что во время боя Того рискнул применить философскую концепцию «Цакуга-дзэн» («Путь лука»), заключавшуюся во введение артиллеристов в особое медитативное состояние, обеспечившее существенное ускорение темпа стрельбы и её точности. Судя по описанию, это достигалось без перенацеливания орудий и, по крайней мере, без их продувки после приведения в нейтральное положение. В общем, гибель трёх новейших броненосцев и исчерпание боевых ресурсов четвёртого предопределили поражение русских.