Правнучка легендарного летчика Маресьева стала стюардессой

Недавно страна отметила 100-летие Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. В годы Великой Отечественной войны, лишившись обеих ног, он снова сел за штурвал самолета. Летал с протезами, бил врага. Но мало кому известно, что потомки человека-легенды тоже связаны с авиацией. Знакомьтесь: правнучка героя Алиса Маресьева. Старший бортпроводник «Аэрофлота» — будущий кандидат юридических наук и просто красавица.

«Ты же советский человек»

В профессию Алиса пришла шесть с половиной лет назад, но, говорит, была влюблена в небо с детства.

— Я очень ждала, когда «Аэрофлот» откроет набор в бортпроводники — два года он не проводился. Конкурс был огромный. Больше всего дрожала перед медкомиссией. Но мама сказала то, что когда-то говорили Маресьеву, — об этом в «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого написано: «Алиса, ты же советский человек! Прадедушка летал без ног, а ты боишься, что не пройдешь медкомиссию. Ты же Маресьева!» Это придало сил и уверенности.

Алексей Петрович — мой двоюродный прадед. К сожалению, мне не довелось с ним встретиться: после развода родителей мы почти не общались с родственниками по отцовской линии. Кстати, сын моего прадедушки Николая Петровича — брата Алексея Петровича, мой дед Юрий Николаевич Маресьев, тоже был летчиком-истребителем.

Историю подвига прадеда, мне кажется, я знаю с рождения. В семье о нем часто вспоминали, но никто не выпячивал тот факт, что мы родственники Алексея Петровича. Наоборот, старались это не афишировать. В школе, в институте меня часто спрашивали: «А знаешь, был такой летчик?» Я говорила: «Да, знаю». Но дальше тему не развивала.

Я твердо решила: выйдя замуж, останусь Маресьевой. У меня две младшие сестренки, так что фамилию надо сохранить. Любимый человек относится к этому с пониманием.

Слово бабушки — закон

— Говорят, ваша мама тоже хотела стать стюардессой, но бабушка ее не пустила.

— Раньше это была немного другая профессия. Бортпроводникам приходилось убирать салон, и бабушке не хотелось, чтобы мама этим занималась. А ее слово в семье было законом. Суровая женщина была, командир. Служила механиком в авиационном полку Марины Расковой, много рассказывала о войне, вспоминала и курьезные случаи. Например, как ее заставляли стирать брови и ресницы. У нас у всех в семье по женской линии они очень черные, и командир думал, что она их рисует. «Плакала — и терла», — смеялась бабушка.— «Повесть о настоящем человеке» вы, наверное, наизусть выучили?

— Перечитывала несколько раз, каждый раз открывая для себя новое. Но это все-таки художественное произведение. Например, придумана любовная история с девушкой Ольгой — в жизни ее не существовало.

Бабушка нашей героини Антонина Федоровна (слева) служила в 586-м истребительном полку Марины Расковой.Фото: Личный архив

«Пробег» — 11 км за рейс

— Алиса, у вас два высших образования — стюардессе они необходимы?

— Мой папа — отчим, который меня воспитал, — сказал, что летать — это, конечно, прекрасно, но нужно, чтобы у меня была база в жизни. И я, как мама, пошла в юридический. Окончила Российскую академию государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ. Пишу кандидатскую на тему «Безопасность воздушного движения как объект уголовно-правовой охраны» — там будет все, что связано с авиадебоширами, захватом самолета и т. д.

— Дебоширов усмирять доводилось? Вообще бортпроводникам приходится применять физическую силу?

— С хулиганами сталкивалась, но усмирять их — для этого есть специально обученные люди. Что касается физической силы. Тележки, которые по салону передвигаем, нелегкие. Кроме того, бортпроводники вешали себе счетчики километража. До 11 километров за средний рейс набегало!

— Внештатные ситуации на борту случались?

— Самая памятная — мы летели на «Боинге-777» в Гонконг. У одного из пассажиров стало плохо с сердцем, пришлось сделать вынужденную посадку в Екатеринбурге. И хотя ребята говорили, что внешне я была абсолютно спокойна, внутри у меня все взрывалось. К счастью, обошлось — мы спасли человеку жизнь.

Жена пилота — это профессия

— Одна мудрая женщина мне говорила: никогда не выходи замуж за врача, моряка и пилота.

— Папа тоже был против моих отношений с летчиками, он сам пилот и знает что-то такое, видимо. Но для меня все люди, связанные с небом, — особая каста. Они необыкновенные. Я смотрю на них с восхищением.

Жена пилота — отдельная профессия. Мама с отцом недавно отметили 30-летие совместной жизни. Я маму спрашиваю: «Как можно столько времени прожить с одним человеком?» А она: «Ну его же никогда нет дома». Каждое возвращение папы — как праздник. Поэтому и удалось сохранить нормальные отношения. Люди просто не надоедают друг другу.

Сын летчика Алексея Маресьева: Отец отказался от виллы в Испании

20 мая исполнится 100 лет со дня рождения героя

Герой Советского Союза, летчик, потерявший после ранения ноги и сумевший вернуться за штурвал самолета, — его имя было знакомо каждому. О легенде советской авиации и прототипе героя «Повести о настоящем человеке» «Комсомолке» рассказал сын летчика Виктор Маресьев. (подробности)

www.stav.kp.ru

Алексей Маресьев | Военно-патриотический центр «Вымпел»

К 70-летию бессмертного подвига НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА,

Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева

4 апреля 1942 года, в лесу под Валдаем, что в Новгородской области, недалеко от озера Шлино у деревни Плав, где шли ожесточённые бои на Северо-Западном фронте, был найден раненый советский лётчик Алексей Петрович Маресьев.

Уникальная биография летчика, его мужество, целеустремлённость, феноменальная сила духа вызвали восхищение у миллионов и миллионов людей всех стран мира. И сегодня, кто не забыл историю нашей Родины и чтит Героев, Маресьев служит примером для подражания. Тысячи молодых людей, попадавших в трудные, порой безвыходные ситуации, когда от отчаяния кто-то готов был сдаться, вспоминали лётчика с ампутированными ногами, сумевшего наперекор судьбе вновь взлететь в небо, чтобы крушить врага.

Я работал начальником Бологовской дистанции пути Октябрьской железной дороги. Наши дочери Оля и Саша ходили в железнодорожный детский садик. Тогда можно было уже с годовалого возраста без опаски отдавать детей в ясли и идти на работу. Дочери у нас родились почти одновременно — через год с небольшим, отчего были определены сразу в одну группу. Детишек принимала нянечка, приветливая добрая бабушка — Ольга Михайловна Сергеева. Каждое утро спешащие на работу родители отдавали детей в ласковые руки «бабушки Оли», и мало кто из них знал, что эти руки в суровом 1942 году спасали найденного в лесу у фронтовой линии летчика. Эти руки смазывали гусиным жиром перебитые и безнадёжно отмороженные ноги, отпаивали молоком истощенного молодого лейтенанта, ставшего потом Национальным Героем страны. Так случилось, что Ольга Сергеева-Вихрова жила в родительском доме в деревне Плав. Муж был на фронте. Через некоторое время на мужа придёт похоронка, и Ольга станет с малолетней дочерью молодой вдовой, как миллионы женщин того сурового времени.

В прифронтовой полосе, несмотря на приближение врага, работали колхозы. Мужчины, годные к строевой, были призваны на фронт. Престарелый отец Ольги, Михаил Александрович Вихров, был председателем колхоза, в «подчинении» которого оставались женщины, дети да инвалиды. По соседству и жил такой инвалид — Сергей Малин. Это сейчас можно встретить здорового мужчину с купленной справкой об инвалидности и «законно» сидеть дома, чтобы год не состоять в рядах защитников Родины.

Малин был признан негодным к строевой и работал в колхозе. Звание «белобилетника» в те годы расценивалось как позорная кличка, от которой человек был готов наложить на себя руки. Таким же инвалидом, из под Ленинграда, с контузией в голову, с оторванными пальцами («мелочь» по сравнению с ногами или руками), прибыл списанный по ранениям Александр Вихров, сын председателя колхоза и брат Ольги.

Были и «беженцы». Из деревень, занятых немцами, старики уходили в партизаны, а кто не мог воевать по здоровью, перебирались за линию фронта к своим, помогая в колхозах ухаживать за скотом, работать в поле. По «ту сторону фронта» оставались родные дома, города и хаты, осквернённые фашистским присутствием.

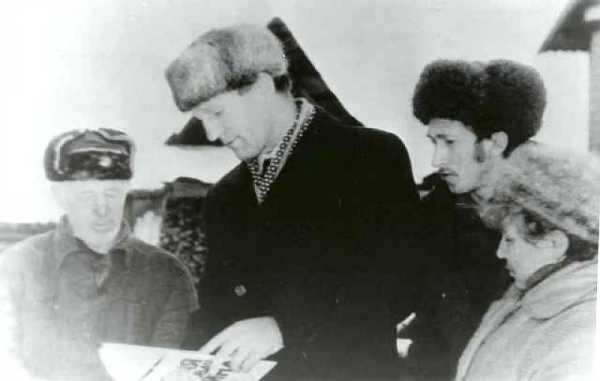

Я жил и работал в тех краях и использовал уникальную возможность, чтобы съездить на место, где был совершен подвиг, восхищающий людей силой духа и воли, побуждающий верить в потрясающие возможности человеческого организма. Мы организовали поездку «по местам боевой славы», на это священное место, в один из выходных дней. Я взял сына Ваню, чтобы он приобщался к великой истории наших отцов. Теперь он с гордостью рассказывает сверстникам, что встречался со спасителями А. П. Маресьева. Был в лесу на том месте, где нашли лётчика.

Сергей Петрович Малин живёт на Валдае. Александр Михайлович Вихров в той же деревне Плав и даже в том доме, куда был привезен, и где потом отогревали, обмывали и отпаивали раненого летчика. Я записал их рассказы. Сейчас их уже нет в живых. Оба они умерли в девяностых годах прошлого столетия. В 1966 году Алексей Петрович Маресьев пригласит их обоих в Москву на свой юбилей — 50-летие со дня рождения. А в Бологое жила сестра Вихрова, Ольга Михайловна, по книге «девушка Варя». Она на один год младше Маресьева, родилась в 1917 году. Из их рассказов дело было так.

Один из эвакуированных жителей соседней деревни, которую занимали немцы, решил посмотреть, не сожгли ли его дом оккупанты. Лесными тропами он с малолетним сыном перешел линию фронта и тайно навестил свой дом. Возвращаясь обратно, он услышал стон и под елью увидел человека. Но подходить к нему не стал. А вдруг это притворившийся шпион. Ищет «языков» и т.д. Военная обстановка не позволяла расслабляться. Человек пришел к председателю колхоза М. А. Вихрову и рассказал о находке: «То ли раненый летчик лежит, то ли дезертир какой…»

У Вихрова в этот день была запряжена лошадь, он собирался в лес за дровами. Вместо дров пришлось ехать за стонущим человеком. Дома был комиссованный с фронта сын Александр. Сосед Сергей тоже напросился в сани, втроем и поехали в лес. Под елью действительно лежал «худющий» летчик в комбинезоне. Председатель колхоза строго спросил:

— Ты русский?

— Русский я. Русский. Меня сбили на самолете. Спасите…

— A нy, брось пистолет…

Это уже проявил активность невоевавший Малин. Маресьев знал, как знает любой, принимавший присягу, что по законам военного времени военнообязанный ни при каких обстоятельствах не имеет права выпускать оружие из рук. Но то была особая ситуация. Пожилой человек и два парня явно не походили на врагов, а пистолет в его руке не располагал незнакомых, но своих людей, к спасению. В обойме было три патрона. Два для врагов, один для себя. Потом, через 57 лет, в Москве, при нашей встрече с Алексеем Петровичем он, рассказывая об этом эпизоде, прихорашиваясь, особо надавил на слово «два». Дескать, двоих-то я точно уложу, а это в два раза (!) больше, чем я один… Офицеры в плен не сдаются. В ту секунду в сознании проскочила строка Михаила Васильевича Лермонтова «вот были люди в наше время, не то, что нынешнее племя… Богатыри…». Вялым движением Алексей отбросил пистолет.

Далее рассказывает в объектив камеры Ольга Михайловна: «Привезли летчика в наш дом. На второй день истопили баню. Папа, (дед Михайло по книге) отнёс «на крукишках» Алексея в баню, где его хорошо отпарили, отмыли наросшую за две недели коросту. Переодели в деревенское чистое белье. Но ноги оказались перебиты и обморожены. «Белые, белые, как творог», — с деревенским колоритом рассказывал мне Александр Михайлович Вихров. Ольга успела окончить курсы медсестер и немного понимала в медицине. Она отпаивала молоком молодого офицера, смазывала ноги жиром. Знала, что истощённому человеку нельзя давать сразу много еды. Алексей стал называть ее Варей. Она спросила его: «Почему ты не называешь меня своим именем, Ольгой»? И Алексей сказал, что на родине у него в городе Камышин, осталась любимая девушка Варя.

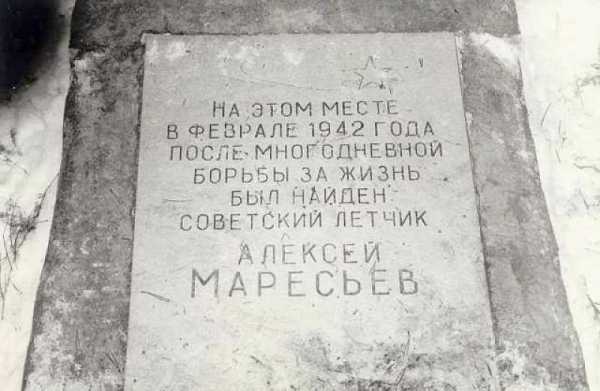

Так в книге, а потом и в знаменитом фильме, появилась не Оля, а Варя. Через два дня, на третий, прилетел самолет за раненым летчиком. С тех пор Алексей Петрович так и не побывает на месте своего спасения, о чем жители деревни по-своему очень жалеют и сейчас. На месте, где был найден А. П. Маресьев, местные следопыты установили памятную плиту с надписью:

Здесь, в феврале 1942 г.

после многодневной борьбы за жизнь,

был найден советский летчик

Алексей Петрович МАРЕСЬЕВ.

На плите ошибочно указано «в феврале». В других источниках, в том числе в интернете, наблюдается большой разброс дат. Даже в Центральном музее Вооруженных сил, в экспозиции, посвященной подвигу Маресьева, указано, что 4 апреля 1942 года Маресьев был сбит (!). Потом мы встретимся с Алексеем Петровичем. Я покажу любительскую фотографию той плиты, и он на обратной стороне фотографии плиты собственноручно напишет:

Найден был 4.IV.42 года.

Подтверждаю 9.ХП.1999 года.

И поставит свою подпись. Пожалуй, эту свидетельскую «резолюцию», заверенную личной подписью А. Маресьева, можно считать самым убедительным доказательством даты его спасения. Теперь эта любительская фотография хранится у нас в доме, как редчайший раритет. Дата моей последней встречи с легендарным летчиком. Но что сегодня молодежь знает о Маресьева? Вот уж воистину мы «Иваны, не помнящие родства»… С нами рядом жила мировая легенда, которой восхищался, да и восхищается сейчас весь мир. Но кто из нас знает и может точно назвать место, где был найден летчик Маресьев? А знают ли наши молодые граждане, что лейтенант Маресьев, до своего падения, то есть с ногами, сбил 4 самолета, а после лечения и годового отсутствия на фронте с 1943 года сбил еще 7 (семь!) вражеских самолетов. Причем, в одном из боев на Курской дуге сбил за один день два самолета. Итого в послужном списке за Маресьевым числится 11 сбитых самолетов врага.

Интересна история написания книги. Может, это кому полезно будет знать.

На фронт прибыл корреспондент Красной Звезды Б. Полевой. Бои были в разгаре, и командир полка не знал, как «отвязаться» от настойчивого корреспондента. Беседовать было просто не с кем и никакой возможности. Но вот приземлился самолёт Маресьева. Он уже второй раз за день поднимался в воздух, и за два вылета сбил по одному самолёту. Командир полка решил в этот день не испытывать судьбу лётчика в третий раз.

— Иди к Маресьеву. Бери интервью у него.

Полевой описывает, что из кабины вначале вылетела «палка», потом полевая сумка, и как-то неуклюже, по-медвежьи, вывалился усталый человек. Они пришли в землянку. Маресьев сказал, что за каждый сбитый самолёт лётчику полагается пятьсот граммов спирта. Он пошутил, что один литр такого напитка для одного будет многовато и предложил Полевому угощенье. Вечером стали укладываться на ночлег. Маресьев, с сожалением, предложил Полевому пустующие нары, свободное место в его землянке. Два дня назад его товарищ погиб в бою. Полевой занял место, почти уснул, как услышал необычный грохот. Из под нар Маресьева торчали… ноги. Полевой не поверил глазам. Маресьев снял протезы и забросил их до утра под свою «спальную кровать». Сон как рукой сняло. Корреспондент газеты понимал, что встретил уникального человека, который без похвальбы воюет с врагом и даже сбивает самолёты, но без обоих ног. Он стал расспрашивать Алексея подробно о том, как в Валдайском небе был сбит, как полз 18 суток, как был спасён местными жителями. Всю ночь Полевой записывал в тетрадки рассказ Маресьева. Написал хороший, как ему представлялось, очерк в газету. Но очерк долго не выходит. Борис звонит редактору, кажется, это был Поспелов. Редактор с армейским юмором беззлобно спрашивает Полевого:

— Слушай, Борис, ты случаем не работаешь у Геббельса в помощниках?

Понятно, что у Полевого после такой шутки «остановилось и похолодело» сердце.

— Что за вопрос? Что случилось?

— Понимаешь, Боря, совсем недавно этот враль Геббельс заявил, что Советы разгромлены, они уже в бой посылают стариков и инвалидов. Ты понимаешь, какой подарок мы сейчас сделаем этому Геббельсу? Давай отложим очерк до Победы. А потом мы книги о таких героях напишем.

Объективно редактор был прав. Мы ныне любим смаковать над нашей историей. Кто-то скажет, опять цензура. Да, цензура. Правильно тогда поступил редактор. Не всё можно было предавать огласке в интересах страны, в глобальном масштабе. Книгу Полевой напишет в 1946 году, во время работы Нюрнбергского процесса. Она сразу станет любимой книгой для миллионов читателей, а Маресьев станет Национальным героем страны, символом мужества и силы воли. Кстати, тоже не все знают, что звание Героя Советского Союза А. Маресьев получил в 1943 году, до широкой известности, а не после выхода книги, как считают некоторые наши читатели. Печально, но факты своей героической истории мы безжалостно предаём забвению. В мире были попытки и других летчиков взлететь в небо без ног. Со слов Алексея Петровича, такие попытки предпринимали англичане, те же немцы, американский летчик без одной ноги пытался взлететь, но ни у кого не получилось.

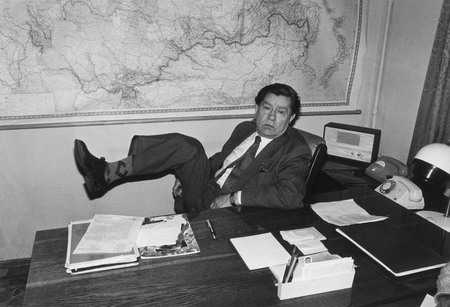

Я привез Алексею Петровичу в его кабинет на Гоголевском бульваре карту Валдайского района. Надо было видеть, с какой тщательностью Алексей Петрович отыскивал какое-то место. Оказывается, он определял место расположения полевого аэродрома, с которого он взлетел «тогда», 17 марта 1942 года. Определив на карте примерное место бывшего аэродрома, Алексей Петрович заметно оживился и оставил мне еще один автограф прямо на той карте. Теперь я знаю военную тайну, строго засекречиваемую в годы войны, место расположения одного из боевых аэродромов Северо-Западного фронта…

22 апреля 1998 г. День рождения В. И. Ленина. Но совпало так, что именно на этот день дал согласие на встречу в ЦДКЖ с железнодорожниками А. П. Маресьев. До этого Иван Иванович Родионов, Председатель Центрального совета ветеранов труда и войны железнодорожного транспорта МПС России, приезжал к нам в Московско-Рижскую дистанцию пути и рассказывал дорожным мастерам и инженерам о своей трудовой деятельности, о работе в годы войны начальником Бологовского отделения Октябрьской железной дороги. Я рассказал Ивану Ивановичу о моих встречах с участниками спасения Маресьева и поездках в деревню Плав Валдайского района. В то время Алексей Петрович был жив и здоров, и являлся Первым заместителем Председателя Центрального совета ветеранов вооруженных сил СССР, а потом России. Место, где нашли Маресьева, было на самой границе Новгородской и Калининской (Тверской) областей, на берегу озера Шлино, по акватории которого и проходила граница. Бологовские рыбаки и сейчас выезжают на рыбалку на это озеро. Я попросил Ивана Ивановича съездить в ЦС ветеранов Вооруженных сил и пригласить А.П. Маресьева к нам в дистанцию пути (!?) с рассказом о своём боевом пути. У нас была мечта отвезти Алексея Петровича в Плав и показать то место, где его нашли местные жители. Алексей Петрович почти согласился приехать в дистанцию, но в последний момент, как бы походя намекнул, что не откажется выступить и перед более «солидным» коллективом железнодорожников, если его пригласят, например, в ЦДКЖ. Это была удача. Иван Иванович, обратился к министру Аксененко Н.Е. с предложением об организации встречи железнодорожников с легендарным лётчиком. Николай Емельянович сам был воспитан на патриотических подвигах советского народа, работал на Октябрьской железной дороге и моментально дал согласие на организацию встречи. Причем, запланировал своё участие во встрече.

Я вновь съездил в Валдайский район, в деревню Плав. Снял на камеру видеофильм. Мало кто знает, как трудно было организовать эту встречу. Алексей Петрович часто болел. В другие дни, когда он был готов к встрече, Дом культуры бывал занят. Было опасение, что встреча вообще не состоится…

Н.Е. Аксененко выполнил обещание и тоже прибыл на встречу. В зале собрались около 500 железнодорожников. Ветераны, военные, работники Московской железной дороги, студенты и учащиеся. В Президиуме самые уважаемые железнодорожники, можно сказать, цвет железнодорожного транспорта того времени. Герои Социалистического труда Е.М.Чухнюк, В.Ф. Соснин, Герой Советского союза Е.А. Березовский, бывший министр МПС СССР Н.С. Конарев, заместители министра Ф.И. Шулешко, С.А. Пашинин, Н.М. Бурносов, В.Е. Бирюков — заместитель председателя Госплана СССР, И.И. Родионов, М.Н. Васильев — председатель совета ветеранов бронепоездов… Теперь на встречу пришли мои дочери Оля и Саша с мамой, Надеждой Ивановной. Оля и Саша по-детски рассказали Алексею Петровичу, что их воспитывала в садике бабушка Оля, та самая «девушка Варя», которая спасала его в далекой деревне Плав в 1942 году. Алексей Петрович обнял моих маленьких девочек и попросил передать привет бабушке Оле, Ольге Михайловне Сергеевой-Вихровой. Привет мы потом передали, а вот их встрече не суждено было состояться…

Николай Емельянович, вручая А.П. Маресьеву золотые часы, сказал:

— Я даже и думать не мог, что когда-нибудь пожму руку такому замечательному Человеку. Елена Мироновна Чухнюк от имени всех железнодорожников преподнесла Маресьеву большой букет цветов.

В своём выступлении Алексей Петрович поблагодарил железнодорожников за тёплую встречу, сказав при этом под бурные аплодисменты, что вот меня железнодорожники уже второй раз приглашают на такую встречу. Первый раз я здесь выступал в…1947 году, вот теперь через 50 лет вновь пригласили.

Сотни железнодорожников, ветеранов, в зале впервые видели живую легенду. Мы засняли эту встречу. Получился хороший фильм. Алексей Петрович минут тридцать стоял на трибуне, рассказывал о войне, о подвиге, о послевоенной жизни. Мы предложили этот фильм показать по ТВ. О Боже, лучше бы нам не знать этого. Работники из Останкино не только не «ухватились» за эту идею, как мы наивно полагали, но кощунственно предложили заплатить за показ этого фильма сумму, по расценкам рекламы, по самому большому тарифу… Ведь они прямо отказать не могли.

Вот и «свобода слова». Вот и «отсутствие цензуры»… Конечно, разве можно по телевизору на всю страну рассказывать о Героях, о Настоящих людях?! Ведь после этого молодые парни бросятся силу воли воспитывать, Родину защищать захотят, будут снова мечтать стать летчиками… После торжественного собрания железнодорожники попросили А.П. Маресьева сфотографироваться с ним на память о встрече.

Безусловно, в каждой отрасли народного хозяйства есть и будут свои герои, выдающиеся ученые, спортсмены, артисты, военные. Но как сегодня мало мы знаем о них? А ведь только в среде железнодорожников сотни и тысячи героев. О каждом из них можно создавать фильмы, писать книги. Кто-то уже ушел из жизни и с этих фотографий, но рассказывать мы о них обязаны, гордиться такими людьми должны. Помнить о героях, передавать в поколениях память о них наш долг. Иначе мы уподобимся Иванам, не помнящим родства.

Ветеранам очень понравилась встреча с А.П. Маресьевым, которую мы с И. И. Родионовым все же организовали и провели, и они пригласили меня «молодого» с ними сфотографироваться. Эту фотографию газета «Гудок три» два года подряд будет публиковать в празднование Дня Победы, 8−9 мая. Храню видеофильм о встрече. Придут времена, Родина будет знать Героев в лицо. По ТV покажем фильм. Железнодорожникам разошлём, фильм хороший, познавательный, патриотичный.

2001. 18 мая. Готовимся к празднованию 85-летия А.П. Маресьева. Мало кто знает, что он жив, здоров и даже работает Первым заместителем председателя Совета ветеранов вооруженных сил СССР, а теперь России. День рождения у него 20 мая 1916 г. Я решил устроить встречу Ольги Михайловны Сергеевой, «девушки Вари» с Алексеем Петровичем. Они не виделись 59 лет. Поразительно, но Ольга Михайловна еще и железнодорожница. Все годы после войны она отработала нянечкой в «нашем» железнодорожном детском садике №5 Бологовского отделения Октябрьской ж. д. А в последние годы, перед уходом на пенсию, нянчила и воспитывала моих дочерей Олю и Сашу. Чтобы выполнить формальности, обратился к руководству Московско-Рязанского отделения с просьбой разрешить на служебной «Волге» привезти из Бологое Ольгу Михайловну Сергееву. Она уже в преклонном возрасте и на поезде приехать не может. Тем более, потом в метро! А расходы? Легко сказка сказывается, но не может старый человек на свою скромную пенсию выехать в Москву. Исполняющий обязанности начальника отделения в тот момент, Павел Алексеевич Иванов не на шутку удивился. Как, ещё жива та «девушка», которая ухаживала за легендарным лётчиком?

— Это не розыгрыш? — спросил ещё раз Павел Алексеевич — и подписал разрешение.

На «Волге» привезли Ольгу Михайловну из Бологое в Москву, в театр Российской армии, где были назначены торжества. Полный зал гостей собрался поздравить великого летчика с юбилеем…

Ольга Михайловна с большим воодушевлением ехала в Москву: «Ай, посмотрю-ка я на Лешку… Был он такой худющий, когда привезли из леса…» Но встрече не суждено было состояться.

Сердце Алексея Петровича не выдержало именно в этот день. Он умер за час или два до начала торжества в театре. Празднично одетые люди, ветераны Вооруженных сил просто ахнули, а многие заплакали, когда к сидящим в зале обратился ведущий, известный актёр Марусев, и грустно объявил: «Уважаемые товарищи! — он трогательно произнес забытое теперь слово «товарищи», — к большому сожалению, Алексей Петрович… умер». Переполненный зал зрителей был шокирован. Мы с Ольгой Михайловной Сергеевой-Вихровой сидели в первом ряду. По сценарию предполагалось, когда выйдет А. П. Маресьев, нам предстояло подняться на сцену. Я должен был представить Ольгу Михайловну и второй раз за последние пятьдесят девять лет «познакомить» летчика с его спасительницей. На сцене стоял в сборе настоящий самолёт. Сверкал зелёной краской с пятиконечной звездой на фюзеляже. Самолёт специально привезли из музея авиации в Монино. Этот самолёт американский, «Кобра», именно на нём хотел летать Маресьев к концу войны. По сценарию Алексей Петрович мог «потрогать» руками самолёт, а при желании и посидеть в кабине. В тягостном раздумье мы поднялись с Ольгой Михайловной на сцену. Её надо было поддерживать. В руке была стариковская палочка. Мы подошли к самолёту, Ольга Михайловна положила на крыло букет цветов, которые предназначались Алексею Петровичу. Камеры TV, кино, снимали единственного оставшегося в живых свидетеля спасения будущего Национального героя страны, человека, подвиг которого вдохновлял миллионы людей на преодоление трудностей, воспитания стойкости духа, силы воли, мужества. У Ольги Михайловны брали интервью, но она сквозь слёзы сожалела, что не удалось повидаться с Лёшей, не удалось передать ему привет от жителей деревни, и не удалось пригласить его в деревню, посетить места, где он боролся за жизнь и где был спасён.

Потом операторы патриотической киностудии «Крылья России» поедут в Валдайский район. Не скрываю гордости, что мои усилия железнодорожника пригодились авиаторам. Я встретил полное понимание молодых ребят и девчат о важности рассказа подлинных событий той страшной войны. Эти ребята действительно «ухватились» за тему Маресьева. Рад, что наше дело нашло продолжение. Генеральный директор студии Викулин Сергей Петрович и исполнительный директор студии Губина Наталья Ивановна, направили операторов по моим рассказам в Бологое, Валдайский район. Они найдут деревню Плав, место, где был спасён лётчик, вновь запишут рассказ Ольги Михайловны, уже в «спокойной» обстановке скромной квартиры хозяйки. Теперь кадры этого фильма показывают ко всем военным праздникам, особенно по каналу «Звезда». Осталось организовать «тропу» Маресьева. Люди должны знать героические места нашей Родины.

Похоронили А.П.Маресьева на Новодевичьем кладбище. У меня взял интервью 1 канал ОРТ, и я предложил организовать «Тропу Маресьева». Фактически я повторил своё выступление в ЦДКЖ, в котором высказал идею создания мемориала Маресьева. Я говорил тогда и всегда повторяю свои предложения. Суть моего патриотического предложения в том, чтобы место, где был найден легендарный летчик, было также известно, как село Михайловское, где творил Пушкин, как Байконур, откуда взлетел Гагарин, как Бородино, где бился фельдмаршал Кутузов. Почему «дом сержанта Павлова» в Волгограде сохранен, а про место падения лейтенанта Маресьева практически никто не знает? Это место может, должно быть центром военно-патриотического воспитания молодежи. Там можно и нужно устраивать всероссийские слеты туристов, следопытов, поисковиков… Ведь ещё не найден, не вытащен из болота тот самолет, на котором был сбит Маресьев.

Ольга Михайловна рассказывала, что сразу после войны из тех болот вытаскивали самолеты. Их было поднято несколько штук. Но… все с летчиками. «Ребятки как сидели в кабинках, так там и оставались». Самолеты поднимали вагами, веревками. И из каждой кабины вытаскивали по одному, а то и по два мальчика… Все они были белые-белые. Болото хорошо сохраняло тела погибших ребят. Ольга Михайловна с такой материнской жалостью говорила о тех героях, что ни разу не назвала их по официальному — летчиками, солдатами, военными. Для неё все они оставались мальчиками, ребятками, сынками. Так вот, самолета «без летчиков», с пустой кабиной поднято не было. Где этот самолет?

Вот вам, следопыты, поле для благородной деятельности. Сколько тайн еще хранят поля нашей брани? Раскрывайте эти тайны. Одно только прикосновение к этим тайнам, только посещение этих святых для нормального человека мест, вызовет у вас такие патриотические чувства, такие мысли, от которых моментально слетает любой налет скабрезности, с человека сметается всякая мишура примитивного поведения. Человек в тех местах очищается… Печально, но и Ольга Михайловна умерла весной 2007 года. Теперь не осталось живых свидетелей спасения Маресьева. Но остались фильмы, документы. Жизнь продолжается.

***

В 2010 году Московское отделение Октябрьской железной дороги организовало поездку молодых железнодорожников к месту, где был найден советский летчик А.П. Маресьев. Я вновь выехал с группой молодых людей к этому священному месту, рассказал о всех участниках той спасательной операции, которой 4-го апреля 2012 года исполняется уже 70 лет. Юбилей исторического подвига, совершенного простым, но НАСТОЯЩИМ человеком нашей Родины. Подвиг А.П. Маресьева вошел в историю нашего народа, стал достоянием народа. Но очень хотелось бы, чтобы об этом достоянии знали потомки, помнили своих героев, учились и воспитывали детей своих на примерах подвигов своих предков.

Анатолий Иванов,

Почетный железнодорожник.

2012 год, Москва — Бологое.

vpc-vympel.ru

Строгий, скромный, сильный. Каким был настоящий Алексей Маресьев?

Он родился и умер в мае — не дожив всего два дня до своего 85-летия. Вся семья находилась в их старой четырехкомнатной квартире, врученной Алексею Маресьеву много лет назад как герою войны. Алексей Петрович полдня провел в постели — зная, что впереди юбилейный вечер, не хотел нагружать ноги, чтобы не натерли протезы. Затем поднялся, примерил медали, зашел в ванную — и оттуда донесся его сдавленный стон.

Он родился и умер в мае — не дожив всего два дня до своего 85-летия. Вся семья находилась в их старой четырехкомнатной квартире, врученной Алексею Маресьеву много лет назад как герою войны. Алексей Петрович полдня провел в постели — зная, что впереди юбилейный вечер, не хотел нагружать ноги, чтобы не натерли протезы. Затем поднялся, примерил медали, зашел в ванную — и оттуда донесся его сдавленный стон.Приехавшие через восемь минут врачи сказали жене и двум сыновьям, что Маресьев ничего не успел понять — инфаркт. Возможно, именно о такой смерти — дома, в окружении семьи — он и мечтал, когда 59 лет назад полз к своим после крушения самолета…

Мечта о небе

Алексея Маресьева долго не брали в пилоты. Серьезно переболев в детстве малярией, он заработал ревматизм, и дважды подавая документы в летное училище, проваливался на медкомиссии. Удача улыбнулась в 1934-м году, когда по комсомольской путевке Маресьева отправили на строительство Комсомольска-на-Амуре. Видя сомнения молодого человека, врач на медкомиссии ему пообещала: «Ты, конечно, волен не ехать в такую даль. Только знай: одной ногой ступишь на ту землю, и все твои болячки как рукой снимет». Она оказалась права. Комсомольске-на-Амуре Алексей Маресьев настолько окреп, что записался в аэроклуб и вскоре совершил свой первый полет. Война застала его уже в Батайске, где он работал авиаинструктором. Оттуда летчика Маресьева призвали на фронт.Подвиг: правда и мифы

Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева — Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев.

Первые годы войны для советских летчиков стали настоящим испытанием. Немцы были быстрее и опытнее, у наших же была только злость и азарт. Алексей Маресьев записал на свой счет четыре сбитых фашистских самолета, когда с Юго-Западного фронта его перебросили на Северо-Западный, в районе «Демянского котла».

Летчики готовятся к боевому вылету. Крайний слева — Герой Советского Союза летчик Алексей Маресьев.

Первые годы войны для советских летчиков стали настоящим испытанием. Немцы были быстрее и опытнее, у наших же была только злость и азарт. Алексей Маресьев записал на свой счет четыре сбитых фашистских самолета, когда с Юго-Западного фронта его перебросили на Северо-Западный, в районе «Демянского котла».Шла весна 1942-го. 4 апреля он вылетел на боевое задание, какие выполнял уже не раз — нужно было прикрывать бомбардировщики, атаковавшие окруженных немцев. Но в тот день Маресьеву не повезло. Самолет подбили. Раненый, он из последних сил пытался дотянуть его до позиций своих. Затем аварийная посадка в лесу, потеря сознания. Когда Маресьев очнулся, вокруг был лес, еще покрытый глубоким снегом, что и спасло ему жизнь. А рядом с летчиком сидел медведь-шатун — до поры до времени не трогавший человека, который казался мертвым. «Когда отец дернулся, зверь тут же лапой замахнулся, разорвал комбинезон, но папа успел выхватить пистолет и стрельнул медведю в голову. «Всю обойму в него выпустил, — рассказывал отец. — Медведь рухнул. Хорошо, на бок упал, а если б на меня, кранты бы мне…», — вспоминал старший сын летчика Виктор Маресьев. За свою жизнь Виктор Алексеевич дал множество интервью, в которых не раз говорил, чем «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого отличается от настоящей жизни Алексея Маресьева. В основном, деталями: герой книги сначала способен идти, в реальности же у летчика были раздроблены ступни, и все 18 дней до того, как его обнаружили свои, он только полз по снегу, все меньше веря в свое спасение.

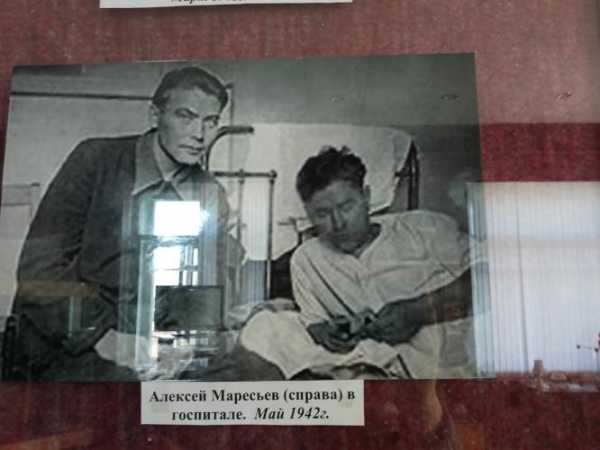

Маресьева спасли двое молодых парней — единственные из всей деревни не побоявшиеся напороться на немца и откликнувшиеся на крики о помощи. Раненого отпарили в бане, дали еды — и на этом возможности в помощи были исчерпаны. Врача в деревне не было, оставалось лишь ждать, когда сюда придут наши. Обессилевшего Маресьева увезли в госпиталь на обычной лошадиной подводе — никто не присылал за ним самолет, как написано в книге, ведь предстояло еще разобраться, кого нашли в лесу местные жители — не предатель ли? В госпитале героя определили прямиком в морг — так сильно к тому времени распространилась гангрена. Спас Маресьева профессор Теребинский: оценив состояние молодого лейтенанта (всего 26 лет!), он решился на ампутацию обеих ног. Маресьев выжил. И решил, что снова будет летать.

Медсестры, вылеты, любовь

К восстановлению летчик отнесся очень скрупулезно. Каждый день делал зарядку сидя, сам разработал для себя упражнения с протезами, а чтобы доказать врачам состоятельность своей физической формы, попросил медсестру научить его танцевать. Романтической истории, как в книге Полевого, из этого не вышло: наступив девушке один раз протезом на ногу, Маресьев понял, что может и из нее сделать инвалида. Так что его партнером по танцам стал товарищ по палате, а медсестра аккомпанировала им на репетициях.Наконец, в начале 1943-го, Алексей Маресьев вернулся на фронт. Но за штурвал самолета героя пускать не смешили — командир полка не верил, что калека сможет управлять сложной машиной в воздухе. Помог командир эскадрильи Александр Числов. В один из вылетов он взял Маресьева с собой ведомым — и тот не подвел.

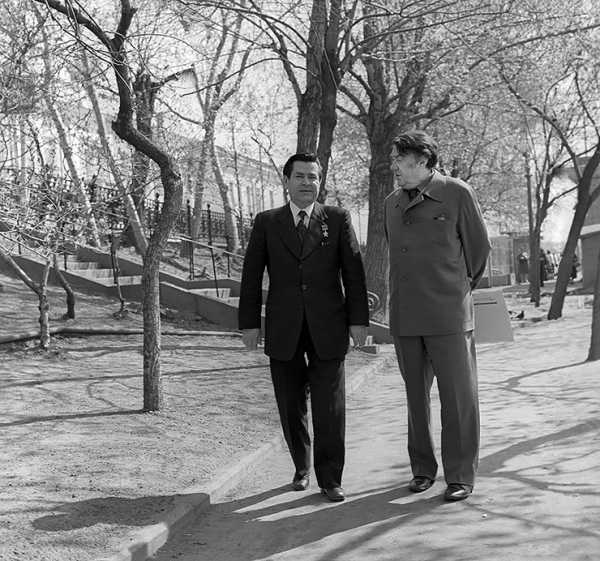

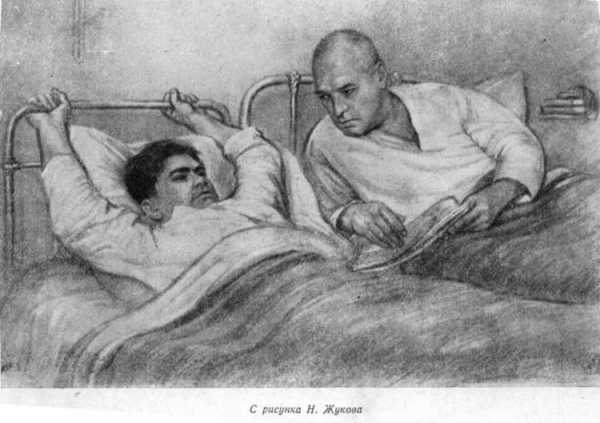

Легендарный советский летчик Алексей Маресьев (слева) и писатель Борис Полевой в дни празднования 30-летия победы в Великой Отечественной войне.

Лишь убедившись, что он снова так же эффективен в небе, как до ампутации, Алексей Маресьев выдохнул и почувствовал необходимость поделиться своей историей. В их часть как раз стали приезжать военные корреспонденты, прослышавшие о летчике-герое, лишенном обеих ног. Одним из них был Борис Полевой.

Сбив после возвращения из госпиталя вдвое больше самолетов противника, чем до ампутации, Маресьев принял предложение уйти с передовой и стать летчиком-инструктором. Героический этап биографии закончился — впереди была семейная жизнь.

Легендарный советский летчик Алексей Маресьев (слева) и писатель Борис Полевой в дни празднования 30-летия победы в Великой Отечественной войне.

Лишь убедившись, что он снова так же эффективен в небе, как до ампутации, Алексей Маресьев выдохнул и почувствовал необходимость поделиться своей историей. В их часть как раз стали приезжать военные корреспонденты, прослышавшие о летчике-герое, лишенном обеих ног. Одним из них был Борис Полевой.

Сбив после возвращения из госпиталя вдвое больше самолетов противника, чем до ампутации, Маресьев принял предложение уйти с передовой и стать летчиком-инструктором. Героический этап биографии закончился — впереди была семейная жизнь.Галина

Нет, его любимую женщину звали вовсе не Ольгой, а Галиной. Она тоже работала в управлении военно-воздушных сил — «бумажки разносила», по выражению их сына Виктора. Впервые увидев красивую стройную девушку, Маресьев, даром что герой, подойти постеснялся.

Впервые в жизни он воспользовался служебным положением и попросил приятеля из отдела кадров все о ней разузнать — не замужем ли, где живет…

Нет, его любимую женщину звали вовсе не Ольгой, а Галиной. Она тоже работала в управлении военно-воздушных сил — «бумажки разносила», по выражению их сына Виктора. Впервые увидев красивую стройную девушку, Маресьев, даром что герой, подойти постеснялся.

Впервые в жизни он воспользовался служебным положением и попросил приятеля из отдела кадров все о ней разузнать — не замужем ли, где живет…К тому времени Маресьев уже пользовался определенными привилегиями как герой войны. Так, за ним был закреплен служебный автомобиль с водителем — но на первое предложение подвезти Галина ответила отказом. Но на дальнейший ухаживания все же ответила — рассудив не столько сердцем, сколько разумом. «У нее до отца были еще женихи, один — музыкант, другой — поэт. И она очень прагматично решила: «Музыкант выпивать будет, поэт — гулять, а Маресьев без ног никуда от меня не денется». Так всю жизнь и прожили…», — рассказывал Виктор Маресьев. Он родился тогда же, когда вышла «Повесть о настоящем человеке» — в 1946-м. Отца видел только без ног. По словам Виктора, тот до конца жизни носил одну и ту же модель протезов, только раз в год отдавал их в ремонт.

Алексей Маресьев (в центре) с женой и сыном и писатель Борис Полевой во время прогулки.

Жизнь с Галиной оказалась не сахар: мужа она любила не меньше, чем свое положение жены героя. Привилегии принимала как должное, Маресьева частенько «пилила». Когда Алексей однажды завел любовницу, Галина этого так просто не оставила: вычислила их место встречи в гостинице, приехала лично и угрожала девушке расправой.

В партии даже не стали отчитывать летчика за аморальное поведение — нрав Галины был хорошо известен всем.

Но разводиться с ней Маресьев не собирался. После победы над немцами его жизнь была подчинена двум главным задачам: комфорту семьи и интересам ветеранов. Всю свою жизнь он откладывал деньги на жизнь своего младшего сына Алексея — в 5 лет у мальчика диагностировали эпилепсию, жить самостоятельно он не мог. Когда в начале 90-х все вклады обесценились, для Маресьева это стало тяжелым ударом.

Алексей Маресьев (в центре) с женой и сыном и писатель Борис Полевой во время прогулки.

Жизнь с Галиной оказалась не сахар: мужа она любила не меньше, чем свое положение жены героя. Привилегии принимала как должное, Маресьева частенько «пилила». Когда Алексей однажды завел любовницу, Галина этого так просто не оставила: вычислила их место встречи в гостинице, приехала лично и угрожала девушке расправой.

В партии даже не стали отчитывать летчика за аморальное поведение — нрав Галины был хорошо известен всем.

Но разводиться с ней Маресьев не собирался. После победы над немцами его жизнь была подчинена двум главным задачам: комфорту семьи и интересам ветеранов. Всю свою жизнь он откладывал деньги на жизнь своего младшего сына Алексея — в 5 лет у мальчика диагностировали эпилепсию, жить самостоятельно он не мог. Когда в начале 90-х все вклады обесценились, для Маресьева это стало тяжелым ударом.В начавшейся после перестройки волне «разоблачений» героев войны Маресьев не участвовал. Но и подвигом своим никогда не кичился. «Воевали все. Сколько на свете таких людей, на которых Полевого не нашлось», — говорил он, и считал своим долгом подавать пример другим, раз уж его историю узнали все. Есть что-то скромное даже в обстоятельствах его смерти. Вечер, на котором должны были чествовать героя, в итоге превратился в вечер памяти, на который юбиляр не пришел.

Фото: Риа Новости, В. Мастюков/ТАСС, В. Кузимин/ТАСС, ТАСС

www.goodhouse.ru

Алексей Маресьев: правда о настоящем человеке

В мае 2016 года исполнилось сто лет Герою Советского Союза Алексею Маресьеву, сумевшему после крушения самолета и ампутации обеих ног вновь вернуться в строй и даже сбить еще 7 вражеских машин. Самого летчика окружает множество легенд. Скажем, его день рождения официально отмечается 20 мая. Википедия и многие другие источники утверждают: «Алексей Петрович Маресьев (7 [20] мая 1916 года, Камышин, Саратовская губерния — 18 мая 2001, Москва)».

Самого летчика окружает множество легенд. Скажем, его день рождения официально отмечается 20 мая. Википедия и многие другие источники утверждают: «Алексей Петрович Маресьев (7 [20] мая 1916 года, Камышин, Саратовская губерния — 18 мая 2001, Москва)».

На самом деле «настоящий человек» появился на свет 16 мая. И этому есть документальные подтверждения — свидетельство о рождении.

Правда, сам Алексей Петрович не придавал большого значения точности даты. Раз закрепилось 20 мая, пусть так и будет.

Из хутора Веревкина

«Камышин… детство! Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице!..» — это из «Повести о настоящем человеке», в которой Борис Полевой описал реальную историю летчика Мересьева, прототипом которого и был Алексей Маресьев.

Дом, где прошло его детство, не сохранился. Но в Камышине хранят память о земляке.

— Есть у нас в городе старые дома железнодорожников. Мой сын недавно приобрел там жилье. Стали мы с ним разбирать всякий хлам в сарае и нашли черно-белую фотку, на ней какие-то школьники, — рассказывает местный историк Вячеслав Шамаев. — И среди них юный Маресьев.

Раритетное фото датировано 1929 годом. После «школы 2-й ступени», обычной семилетки, он пошел на рабфак. Сохранилось его заявление о приеме.

На групповом школьном фото. Маресьев — первый слева в нижнем ряду. Фото: Из архивного фонла музея Маресьева г. Камышин

— Написано оно с огромным количеством ошибок. В то время у него был такой уровень образования, — признает Шамаев. — В аттестате по всем предметам у него стоит «удовлетворительно». Но это не значит, что «тройки». Просто тогда была такая система: либо «уд.», либо «неуд.». А впоследствии Маресьев окончил Высшую партийную школу и даже стал кандидатом исторических наук.

Самолет так и не нашли

В небо он влюбился, как только увидел самолет. Набирал воду и услышал рокот мотора. Задрав голову, неотрывно следил за маленьким силуэтом на синем фоне. Смотрел-смотрел, да и свалился в воду.

Но в авиашколы его не брали из-за слабого здоровья: мучили малярия и ревматизм. Но в 18 лет райком комсомола отправил его на строительство Комсомольска-на-Амуре. Тамошний воздух благотворно подействовал на Маресьева.

Легендарная часть его жизни началась 5 апреля 1942 года, когда Як-1 был сбит над новгородскими лесами. Во все справочники здесь тоже вкралась хронологическая ошибка: обычно указывают 4 апреля. А на месте, где обнаружили полуживого Маресьева, и вовсе была мемориальная плита, надпись на которой гласила, что истребитель рухнул в феврале.

Кандидат исторических наук Алексей Иванов из Камышина лично общался с Маресьевым.

— Плиту уже поменяли, сейчас указан апрель. Путаницу в числах Маресьев объяснил просто: «Я так при падении головой о дерево ударился, что у меня все время галлюцинации были», — говорит историк. — 10 лет ищут самолет Маресьева. Достали 5 — все с мертвыми пилотами. И ни одного «Яка».

Мересьев выбрался из самолета и начал свой 18-дневный путь к людям. Ползком — ноги были покалечены. До сих пор никто точно не знает, где разбился его самолет, какое расстояние он преодолел.

— Полевой немного облегчил участь своего героя. Мересьев находит банку тушенки у убитых советских солдат. Таких подарков на пути Маресьева не попадалось, — уверяет Алексей Иванов. — Он питался шишками да ягодами. Еще засовывал руку в муравейник, там его кусали муравьи, а он слизывал кислоту с пальцев.

В одном из интервью сам Алексей Петрович также опроверг, что ел ежа (еще одна придумка Полевого. — Ред.). Из живности ему попалась лишь ящерица. Но она оказалась настолько противной на вкус, что Маресьев ее выплюнул.

Стулья, крылья

После операции медсестра успокаивала Маресьева, что теперь будет легче. Литературный персонаж, глядя на укороченные после ампутации ноги, съязвил: «На сколько килограммов?»

Реальному Маресьеву было ничуть не проще. По словам Вячеслава Шамаева, первые протезы сделал госпитальный мастер-самоучка. Алексей Петрович ходил в галифе, чтобы не видно было деревяшек. Но они сильно скрипели при ходьбе. Потом уже в Москве ему сделали заводские протезы. А после войны он получил пластиковые, сделанные на лучшем протезном заводе страны в Ленинграде.

— Маресьев часто говорил, что не читал повесть Полевого. Убежден, что это лишь легенда. Как и то, что книга была написана за 19 дней, — считает историк Иванов. — Вообще еще в 1943 году о Маресьеве был опубликован в «Красной звезде» рассказ фронтовика Ильченко. А повесть Полевого — тогда в два раза тоньше нынешней — была готова уже в 1944 году. Ее прочитал лично Сталин и синим карандашом наложил резолюцию: «Пока не время». Чтобы гитлеровская пропаганда не использовала в своих целях то, что у нас инвалиды воюют. А после войны Полевой расширил первоначальный вариант.

Военно-полевой роман

Алексей Маресьев с женой и сыном на даче. Фото: Яков Рюмкин / Музей Москвы

В повести кроме героической есть и любовная линия. Конечно, всем было интересно, что из этого было на самом деле. Но исследователи единодушны: трогательные женские образы «Повести о настоящем человеке»: камышинки Оли и «метеорологического сержанта» — только плод воображения писателя. А со своей будущей женой Галиной летчик познакомился уже после войны в Москве.

Впрочем, одна Ольга в судьбе Маресьева все же была. Сбитого летчика выхаживали нашедшие его жители деревни Плав (у Полевого — Плавни). Читатели вспомнят и Варю, выполнявшую роль сиделки при больном. Как указывает Иванов, ее прототипом была молодая солдатка Ольга Сергеева.

В мае 2001 года должна была состояться ее встреча со спасенным ею 59 лет назад летчиком. Сергееву пригласили на концерт в честь 85-летия Алексея Петровича.

К сожалению, им не удалось увидеться вновь. Маресьев перед выходом из дома почувствовал себя плохо, прилег перевести дух. Через минуту его сердце остановилось. Но вечер в Театре Российской армии состоялся. Открывала его минута молчания.

В мирное время Маресьев работал в ветеранских организациях. Тогда в Серпухове хотели выпускать мотоколяски для инвалидов. Как вспоминает его сын,

Маресьев возмутился: неужели это все, что заслужили люди? Тогда и стали выдавать ветеранам бесплатные «Запорожцы».

Сам он водил обычную машину, с педалями. В 1966 году, на 50-летие, ему подарили «Москвич». Когда рабочие узнали, кому предназначается автомобиль, собрали его вручную.

Кстати

Военно-патриотический туристический маршрут, посвященный подвигу Алексея Маресьева, появится в Валдайском районе. Одной из главных его точек станет двухметровый памятник с копией винта истребителя Як-1, установленный на месте, где его нашли. Монумент открыли 13 мая, среди гостей был сын летчика Виктор Маресьев.

Памятник А. П. Маресьеву в родном городе Камышине

В этом году рядом с памятником появятся места для ночлега и отдыха, парковка. Власти обещают привести в порядок и дороги — как автомобильные, так и тропинки. Добраться до деревни Плав можно будет в любое время года: летом — на автобусах, осенью — на джипах и квадроциклах, зимой — на снегоходах. Гостям предложат круглогодичный палаточный городок и осмотр дома семьи Вихровых, где приютили раненого летчика и где сейчас живет внук одного из его спасителей.

Маресьевский Як-1 здесь ищут много лет. Последняя экспедиция состоялась прошлой осенью, тогда поисковики заявили, что найденные в районе озера Селигер фрагменты принадлежат самолету Маресьева. Но выводы не подтвердились. Новая поисковая экспедиция стартовала на днях.

Инга Бугулова, Новгородская обл.

Прямая речь. Интервью с сыном летчика Виктором Маресьевым

Сегодня Маресьев-младший на пенсии, однако по мере сил способствует поддержанию памяти об отце.

— Конечно, по медицинским показателям он был инвалид. Но не хотел быть калекой. И с виду был абсолютно обычный человек. После войны же было очень много безруких, безногих. И некоторые тогда, образно говоря, поднимали лапки кверху. Отец был другого характера.

— Вы ездили на Валдай, где он был сбит?

— Конечно. Там без всяких туроператоров, без указаний сверху люди проложили «маресьевскую тропу»: едут к деревне Плав. Дом, где отца выхаживали, сохранился.

Я там побывал. В нем живет семья Вихровых. Сам отец больше туда не ездил. Боялся, что не выдержит сердце. Еще он не любил летать на пассажирских самолетах. Летал лишь дважды: в Париж и в США. А так все поездом.

Между тем

К столетнему юбилею Алексея Маресьева камышинский мультипликатор Вячеслав Горбунов экранизировал «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Многостраничная книга уместилась в 4-минутный видеоролик. Работа над фильмом заняла 4 месяца. Чтобы успеть к юбилею, аниматор вынужден был отказаться от ряда важных сцен. Например, от танца на протезах в госпитале — так Маресьев убедил врачей, что годен к службе.

goodspb.livejournal.com

Три «смерти» и одна жизнь настоящего человека…: bonmotistka — LiveJournal

Он крутанул меня в бостонском туре. И я даже на какое-то время забыла, что у него нет ног, и что ему почти восемьдесят. Выглядел он максимум на шестьдесят. Даже седых волос мало, что, учитывая пережитое, кажется невероятным…— Алексей Петрович, вы к Ольге вернулись? К той, которая вас ждала?

— Ха! Что вы! Не было никакой Ольги… Она – вымысел, образ, полет творческой фантазии…

Кто-нибудь помнит «Повесть о настоящем человеке» Полевого? Даже не знаю, проходят ее сейчас в школе или нет. В мои годы проходили. И имя Алексея Мересьева — героя, летчика, потерявшего при ранении обе ноги, но сумевшего встать на протезы, продолжить полеты, было у всех на устах. Люди приезжали в Москву, чтобы только посмотреть на легендарную личность… У легенды, как водится, был прототип, всего одна буква в фамилии изменена – Маресьев. С ним-то я и вальсировала. Шел 1995-ый год.

— Какие еще в книге неточности? Их много?

— Хватает. Полевой рассказывает, например, что, выбираясь из леса, я нашел труп медсестры, у медсестры на боку висела сумка. В сумке — банка консервов, сухари, вата, бинты… Ничего этого не было. Представьте себе, ползешь по лесу, натыкаешься на труп, вмерзший в сугроб. Разве разберешь, кто это: немец ли, наш ли, мужчина или женщина… А уж раскапывать его тем более в голову не придет. Да, я восемнадцать дней раненый выбирался к своим. Но единственной моей пищей за это время были муравьи. Смочу ладонь, приложу к кучке муравейника, насекомые на нее налипнут, я их слизываю и ем. Еще пробовал съесть ящерицу, а не ежа, как написано в книге. Надкусил с головы, она, хоть и сонная, но ногами упирается мне в губы. Как ни был голоден, есть не смог.

— Помнится, автор так описывает ваше возвращение с боевого задания, уже после ранения: самолет остановился, открылся козырек кабины, на снег вылетела большая черного дерева палка ручной работы… Я, когда шла на интервью, ожидала увидеть эту знаменитую палку…

— И палки никакой никогда не было. Я свои костыли как оставил в госпитале в сорок третьем, так к ним не возвращался. Видимо, Полевой хотел сделать мою историю более правдоподобной…

Он попал на фронт уже через несколько дней после объявления войны. Военная дорога началась в Запорожье, потом Кривой Рог, потом Никополь, опять Запорожье, Куйбышев… оттуда на новеньком Яке отправили на Северо-Западный фронт, где и случилась описанная Борисом Полевым история.

ПОДВИГ. 4 апреля 1942-ого года.

Район «Демянского котла» в Новгородской области. Самолет подбили. Вынужденную посадку совершил на оккупированной территории. 18 суток ползком пробирался к линии фронта.

Его обнаружили жители деревни Плав в Валдайском районе. Серёжа Малин и Саша Вихров. Отец Саши отвез Алексея на подводе в свой дом. Там он провел еще неделю, потом летчика отправили в московский госпиталь.

Перелом конечностей, обморожение. Гипс нельзя наложить, потому что гангрена началась, и обморожение нельзя лечить, потому что кость раздроблена. Пришлось ампутировать.

Он вернулся в «строй» уже через год – в июле 1943-го.

— Невозможно представить ваши ощущения сразу после операции, как это, был с ногами и вдруг без…

— Операция проходила довольно сложно. Я позже узнал, что Николай Наумович, профессор, ее делавший, перерыл массу литературы, прежде чем взялся за инструмент. Спинномозговая анестезия на меня не подействовала. Сделали общий наркоз. Когда я проснулся, было такое ощущение, будто кто-то ломал ноги в том месте, где их уже не было. Я заплакал. Не от боли, а от того, что доктор, как мне сказала сестра, уже ушел: «Почему он ушел, мне же больно?!»

— Самая горькая обида в вашей жизни?

— Самая горькая случилась чуть позже. После ампутации и долгих хождений по различным инстанциям меня направили в люберецкую летную часть. Я попросил командира назначить напарника для проверочного полета. Тот собрал весь личный состав и сказал так: «К нам пришел безногий летчик, просит, чтобы кто-то поработал с ним в паре… Кто-нибудь рискнет? Лично я отказываюсь»…

— И тем не менее, вы снова поднялись в небо.

— Да. И позже, после тяжелого боя на Орловско-Курской дуге, мне довелось услышать другие слова, правда, уже и от другого летчика: «Буду летать только с тобой». Нет большей награды, чем если тебе доверяют собственную жизнь.

— Жалеете, что в вашей жизни была война?

— Конечно. Я часто размышляю, чего достиг, если бы не стал инвалидом. Летал бы до преклонных лет, испробовал бы все новейшие конструкции самолетов…

— Никогда не было мысли: «не пошел бы в летчики…»?

— Такой мысли – никогда!

— Чем летчик отличается от солдата? Ну, кроме разных плоскостей сражений… Солдат видит смерть в лицо, видит, как убил человека… Вам ведь не приходилось?

— Нет, не приходилось…

— Сколько самолетов вы сбили?

— Одиннадцать. Четыре до ранения и семь после.

— Кто подсчитывал сбитые машины?

— Сами, товарищи, которые видели. После Курской дуги придумали «кинофотопулемет». Он фиксировал на пленку моменты стрельбы.

После войны летать Маресьеву не дали. И он занялся своим образованием. Окончил ВПШ, Академию общественных наук. Защитил диссертацию по истории. С войны демобилизовался капитаном, в мирное время дошел до полковника.

— Вы женаты…

— Женат. И двое сыновей. Супругу, Галину Викторовну, встретил в УВУЗ ВВС, где работал инспектором. Влюбился сразу. А подойти не решался. Конечно, я тогда был молод, но все же без обеих ног. За мной нужен был уход. Кто на это согласится? Для начала попросил коллегу поговорить с ней. А уж потом… И, знаете, что самое ценное в нашей с ней совместной жизни? Она никогда не относилась ко мне, как к инвалиду…

90-е годы прошлого века.

— Он разве еще жив? – спросил меня редактор, когда я принесла ему это интервью. Это были годы ломки большой страны. Многочасовые очереди за десятком яиц. Людям вдруг объявили, что до сих пор они жили совсем не так, как надо. О войне старались не вспоминать.

Уже можно было говорить все. Но из-за того, что все были заняты проблемами современными и более насущными, правду о Маресьеве никто не знал.

Я нашла его случайно. Мне дали задание подобрать неординарного героя. Я позвонила в Российский комитет ветеранов ВОВ, оказалось, что именно Алексей Петрович работал там первым заместителем председателя.

Конечно, в советские годы его чтили, Маресьев не шиковал, но и не бедствовал. Получил четырехкомнатную квартиру на Пушкинской, в ней все эти годы и жил. Часть зарплаты ежемесячно откладывал на книжку, копил для младшего сына, Алексея Алексеевича, инвалида с детства, чтобы тому было на что жить, когда отца не станет. В 1991-ом эти деньги «сгорели».

Интервью пришлось прервать. Пообщаться с легендой приехали школьники. Раньше было по пять шесть таких встреч в день. Теперь – в лучшем случае, одна в месяц. Да и то, видно, детям не интересно. Подарили гвоздички. Алексей Петрович не знал, куда их деть – передарил мне…

— Не могли бы вы выделить, скажем, пять качеств, необходимых человеку для того, чтобы вырасти настоящим…

— Как вы угадали? На мой взгляд, этих качеств именно пять: сила воли, смелость, упорство, мужество, умение преодолевать трудности. Все они между собой связаны, но ни одно нельзя выделить, ни одно убрать.

— Мне кажется, современному человеку нужны сейчас не столько мужество и смелость, сколько предприимчивость…

— Это чтобы выжить, но ведь потом еще жить. Эти качества, которые я перечислил, нужны всегда. Их востребованность не изменилась со времен войны.

— Ну, хорошо, ходить научились, самолеты водили. Но чтобы, как писал Полевой, танцевать… Тоже художественный вымысел?

Маресьев не сказал ничего, встал, подал мне руку и закружил…

— Я и в волейбол играл, в пинг-понг, в большой теннис, на мотоцикле катался, на велосипеде, на лыжах, на коньках… На лыжах очень сложно. Обычный лыжник делает широкий шаг и выпрямляет стопу. Если я попытаюсь это повторить, у меня лыжа поднимется. Приходится семенить маленькими шажочками, что очень утомительно. Ну и, чтобы держать мышцы в форме, тренируюсь каждый день!

18 мая 2001-го года.

— Я в мае родился. Говорят, кто в мае родился, тому весь век маяться. Вот я и маюсь. Наверное, и умру в мае…

Он хохотнул.

Я вспомнила это интервью, потому что 20 мая Алексею Петровичу Маресьеву исполнилось бы 97 лет.

После публикации мне звонили с телевидения, узнавали контакты… Сняли несколько документальных фильмов.

18 мая 2001-го года, на 85 лет, планировался торжественный вечер в Театре Российской Армии. На сцене — настоящий истребитель «аэрокобра» с бортовым номером 85. Народ собрался, но вечер все не начинали…

Наконец появился ведущий Олег Марусев с букетом черных роз:

— Мы собрались сегодня, чтобы отметить день рождения Алексея Маресьева, но судьба распорядилась иначе — Алексей Петрович только что скоропостижно скончался»,- сказал он заметно дрожащим голосом и положил цветы на крыло самолета. Цветы понесли и из зала. Через несколько минут истребитель в них буквально утонул.

Его сердце остановилось. Теперь уже навсегда. Через полгода умер сын Алексей, через год – жена Галина Викторовна…

Читали ли вы «Повесть о настоящем человеке»?

Повесть читал, и она была в школьной программе..

145(75.9%)

Читал, но в школе мы ее не проходили.

31(16.2%)

Не читал, но смотрел фильм.

5(2.6%)

Повесть не читал, но о Маресьеве-Мересьеве слышал.

8(4.2%)

Впервые услышал об Алексее Маресьеве только сейчас.

2(1.0%)

bonmotistka.livejournal.com

Тепло руки Алексея Маресьева | Православие и мир

22 апреля 1942 года в Валдайском районе деревенские мальчишки Саша Вихров и Серёжа Малин обнаружили израненного, полуживого лётчика. Его звали Алексей Маресьев.

Мне посчастливилось общаться с этим легендарным героем. Настоящий человек был обаятелен, улыбчив, пожалуй, даже моложав. Его не раздавили ни ранения, ни слава – а испытание медными трубами подчас сложнее…

Достаточно вспомнить, что ему была посвящена (разумеется, прижизненно) книга, вошедшая в школьную программу. В лучших театрах страны шла опера Прокофьева «Повесть о настоящем человеке», с экранов не сходил фильм, где роль лётчика исполнил популярный Павел Кадочников.

Павел Кадочников, “Повесть о настоящем человеке”

Правда, журналист Борис Полевой прославил лётчика, немного переиначив его фамилию: в художественной литературе он остался Мересьевым. Но этот нехитрый маневр никого не вводил в заблуждение: страна носила Алексея Петровича на руках. И всё это случилось, когда Алексей Маресьев был ещё молодым человеком.

Как он поборол искушения, как сохранил себя? Наверное, действительно был настоящим человеком, для которого и вражеский огонь, и соблазны не страшны.

Генерал Анатолий Сульянов таким запомнил Маресьева:

«Меня удивляла маресьевская школа общения – он находил общий язык с любой аудиторией: будь то летчики, техники, механики, школьники или учителя. Его потрясающее обаяние, умный добрый взгляд, скупые жесты, паузы в беседах – все влияло на людей так, что слушали они его словно завороженные. От Маресьева исходили невидимые флюиды некой скрытой энергии, которая активизировала людские души на восприятие всего того, о чем он им рассказывал».

И мне Алексей Петрович запомнился таким же – мудрым, заинтересованным. В те годы он тяжело переживал трагедию распада Советского Союза, резко не принимал гайдаровских реформ, говорил о развале армии…

К тому же реформы уничтожили накопления полковника Маресьева, а персональная пенсия, которую он получал, в те годы была скромнее, чем зарплата продавца в коммерческом ларьке. Но никакого уныния и в помине не было. Он отстаивал свои принципы, но не впадал в отчаяние, когда торжествовали противники.

История подвига начинается с детства, когда Алексею приходилось преодолевать слабость: он страдал болезнью суставов. В три года их многодетная семья осталась без отца… В юности дважды подавал заявление в лётную школу, но врачи не допускали до приёмных экзаменов из-за ревматизма.

Он выучился на токаря. А в 1934 году Маресьева по комсомольской путёвке направили на Дальний Восток. Сначала он отказывался от командировки, не хотел оставлять родной Камышин, но всё-таки направился на край света. И дальневосточный климат оказался для него спасительным: болезнь прошла, в походке проявилась сила.

Там Алексей начал заниматься в аэроклубе. Наступило время служить в армии – и там он добился поступления в Батайское авиационное училище. Там его и застала война – правда, летом 41-го Маресьев был уже не учеником, а инструктором и лейтенантом.

Свой первый воздушный бой Маресьев провёл в первое фронтовое лето, 23 августа, в районе Днепродзержинска. В январе 1942 года Красная армия окружает в районе города Демьянска шесть вражеских дивизий.

Гитлеровское командование стремилось любой ценой разорвать кольцо окружения. В ожесточенных боях в «Демьяновском котле» лётчик Маресьев снова проявил себя с лучшей стороны. Но 4 апреля его подбили. Маресьев попытался сесть на заледеневшее озерцо, но Як-истребитель рухнул на ели…

18 дней он полз к своим – врачи до сих пор выдвигают разные версии состояния Маресьева в те дни. Воля оказалась сильнее ранений.

А вот как вспоминал об этом митрополит Питирим, хорошо знавший лётчика:

«Народ наш был не только с партбилетом в кармане, но и с тайной молитвой, вложенной в партбилет, – об этом я, по прошествии 50 лет могу свидетельствовать, поскольку совершал таинства над многими старичками-генералами. В кругу моих знакомых было много замечательных людей. Вспоминаю знаменитого героя, летчика Маресьева. Он мне рассказывал в частной беседе, что им двигало, когда он полз по лесу, раненый, – патриотичность? воинский долг? – Вера в то, что он увидит свою мать, которая без него просто не выживет: он ее кормилец, он ее сын».

Сколько прополз раненый лётчик по территории, которую контролировал враг? – точно неизвестно. Место падения самолёта не установлено. То ли 6-7 километров, то ли 25… Его нашли мальчишки – с этого мы начали рассказ.

В деревне Плав не было врачей, Маресьева выхаживали народными средствами. Раненые и обмороженные ноги поразила гангрена. Через несколько дней за Маресьевым прибыл самолёт, лётчика вывезли в московский госпиталь. Замечательный хирург Николай Теребинский решился на операцию: лётчику ампутировали обе ноги в области голеней. Маресьеву спасли жизнь, но, как казалось, погубили его как лётчика.

Можно ли остаться полноценным человеком на протезах? 72 года назад трудно было ответить на этот вопрос оптимистически – да и сегодня, несмотря на успехи медицины, это непросто. А вернуться на фронт? И не кем-нибудь, а действующим лётчиком?

Долгие месяцы он провёл в госпитале и санатории, привыкал к протезам, боролся с отчаянием и делал всё, чтобы вернуться в авиацию. Он самостоятельно разработал серию изнурительных упражнений – и, к ужасу и восхищению врачей, занимался ежедневно, исступлённо.

В начале 43 года он прошёл медкомиссию и был направлен в Чувашию, в Ибрессинскую лётную школу, где раненых готовили к возвращению на фронт. В школе многие не знали, что этот улыбчивый парень передвигается на протезах. В феврале он совершил первый пробный вылет, впервые после ранения поднялся в небо. И – успех. После этого можно было требовать возвращения на фронт. И Маресьев требовал, добивался.

Похожий случай нашёлся в истории авиации – и это вдохновляло Маресьева. Русский лётчик Первой Мировой войны Александр Николаевич Прокофьев-Северский потерял правую ногу, но вернулся не только в строй, но и в небо, стал одним из лучших асов. Историю Первой мировой («империалистической») в те годы не слишком пропагандировали, но лётчики своих не забывают.

Он рвался в бой. Какая там инвалидность! В одиночку на войне проявить себя невозможно. И нашлись единомышленники, нашлись боевые товарищи, которые поверили в Маресьева. В июне 1943-го его зачислили в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк.

На боевые задания его не посылали: многие скептически относились к возможностям инвалида, а рисковать лётчиком и машиной не хотели. Шанс проявить себя даст ему командир эскадрильи А. М. Числов. 6 июля Маресьев поднял в небо самолёт Ла-5 и направился в бой. За несколько дней он сбил три вражеских самолёта. Не просчитался Числов!

Главные события развивались тогда под Курском и Орлом. Всю жизнь он будет вспоминать эти сражения каждый день – без исключения. 20 июля 1943 года во время воздушного боя Алексей спас жизни двух советских лётчиков и сбил сразу два вражеских «Фоккевульфа», прикрывавших бомбардировщики. Вот это было сражение! За этот подвиг Маресьев был награждён звездой Героя Советского Союза. О «безногом лётчике» в армии ходили восхищённые слухи.

Маресьев вспоминал о тех боях:

«Я сам, в новом для себя физическом состоянии, потом, стал участвовать в Орловско-Курской битве. И вот, те, кто участвовал в Сталинградской битве, говорят, что таких массовых воздушных боёв даже в Сталинградской битве не было! То есть в период Орловско-Курской битвы, в отдельные дни скапливалось по 350 самолетов с обеих сторон! Вы представляете себе! Там вот, когда получали задание на охрану или, как у нас говорят, на барражирование нашего участка сухопутных войск, и вот тебе показывают, в таком направлении идёт группа фашистских самолётов…

Посмотришь, – там туча, – здесь, вроде, ясное небо… А потом, когда туча начинает приближаться и силуэты самолётов начинают вырисовываться, и думаешь, а, вот, что это за туча! Слушаешь команду ведущего и, соответственно, – тактика… И начинается воздушный бой!

Вот какие массовые воздушные бои были, и наши лётчики выходили в них победителями!».

Пропаганда уже тогда могла бы сделать из Алексея Маресьева плакат. Но писали о нём в годы войны вполголоса: не хотели показывать немцам и союзникам, что «у нас уже инвалиды воюют». И всё-таки корреспонденты (в том числе – Борис Полевой) уже изучали его биографию.

В 1946-м году Полевой опубликовал «Повесть о настоящем человеке», через год писателя наградили Сталинской премией – и жизнь боевого лётчика снова переменилась.

После выхода книги Бориса Полевого слава Алексея Маресьева достигла седьмого неба. Его считали символом настоящего советского человека – самоотверженного, волевого, идущего к поставленной цели, не сворачивая. Казалось, что лётчик Маресьев вот-вот превратится в инструмент пропаганды.

А он оставался человеком! Его разрывали на части: то выступление перед школьниками, то – на каком-нибудь партийном форуме, то – перед иностранными гостями… Как легко было стать свадебным генералом – это печальный путь многих героев.

А он умел отделять художественный образ Мересьева от себя – простого русского солдата, хотя и с удивительной судьбой. А после 1991 года, когда началось осмеяние всех – без разбору – советских святынь, Алексей Петрович только улыбался, когда видел на газетных полосах такие заголовки: «Маресьев всё ещё жив».

В последнем интервью, за несколько дней до смерти, он признался:

«Я человек, а не легенда! В том, что я сделал, нет ничего необыкновенного. И то, что меня превратили в легенду, меня очень расстраивает».

Быть может, он не всегда так относился к славе, но вот показательный пример: книгу Бориса Полевого Алексей Маресьев так и не сумел прочитать от корки до корки, хотя брался несколько раз. Всё время что-то останавливало. Трудно было видеть себя безукоризненным героем. Тут не скромность и не гордыня, скорее – стремление сохранить себя, не стать глянцевым двойником собственного образа…

Фото: Юрий Рыбчинский

Он преподавал, не отдалялся от армии, от лётного братства, и много работал в ветеранских организациях – снова отнюдь не свадебным генералом. Помогал незаслуженно забытым горемыкам, находил забытых героев, протягивал руку помощи инвалидам. Он один – вместе с секретарями – заменял собой целую организацию.

В последние годы рядом с ним работал другой фронтовик – генерал армии Владимир Леонидович Говоров, сын маршала Леонида Александровича Говорова. Это самая заметная воинская династия в нашей истории: отец и сын – маршал и генерал армии, второго такого случая нет. И оба защищали блокадный Ленинград. Генерал Говоров и полковник Маресьев участвовали в организации парада ветеранов на Красной площади 9 мая 1995 года. К 50-летию Победы!

18 мая 2001 года я прочитал в интернете о смерти Алексея Петровича… В этот день в театре Армии должен был пройти торжественный вечер в его честь. Ведь через два дня лётчику исполнилось бы 85.

Вместо юбилея – похороны… Помню, что на прощание с Маресьевым не пришли первые лица государства: президент В.В.Путин и глава правительства М.М.Касьянов – только прислали соболезнования… Оплошали хитроумные советники…

Понятно, что политики столь высокого ранга живут по сложному регламенту, но это же Маресьев, настоящий человек, преодолевший себя, истинный герой войны.

Фото: clubistok.ru

В 2001-м ещё шла война в Чечне – и почтительное воспоминание о героике прошлого сражавшаяся армия восприняла бы с благодарностью. Уверен, что президенты Франции или США пришли бы склонить головы перед таким героем. Да и сегодняшний Путин, думаю, проводил бы героя на Новодевичьем.

На могиле Маресьева воздвигли деревянный крест. Горько было. Мы провожали благородство и простоту, провожали мечту о настоящем человеке. Но она всё равно жива. И тепло вашей руки, Алексей Петрович, забыть невозможно.

www.pravmir.ru

Кто есть кто в Саратове

Биография:

Родилась 22 мая 1966 года.

В 1989 году окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского по специальности «История».

С 1989 по 2006 гг. работала учителем в средней школе № 108 г. Саратова.

С 2006 года работает в КРЭ им. П.Н.Яблочкова преподавателем гуманитарных и социальных дисциплин.

Является председателем цикловой комиссии гуманитарных и социальных дисциплин в СГУ.

Источник: www.sgu.ru

Организация: Национальный исследовательский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83.

Контакты:

Телефон: +7 (8452) 26-16-96

Факс: +7 (8452) 27-85-29

Электронная почта: [email protected]

Сайт: www.sgu.ru

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Императорский Николаевский), открытый в 1909 году, – один из старейших и ведущих научно-образовательных центров России.

В структуру СГУ входят 15 факультетов, 6 образовательных институтов, филиал в г. Балашове с пятью факультетами и 2 колледжа. Образовательный и научно-исследовательский процесс в университете обеспечивают 175 кафедр, в том числе 10 базовых.

В СГУ обучается 29820 студентов и аспирантов и работает 2390 преподавателей и научных сотрудников, в том числе 304 доктора наук и 1000 кандидатов наук (с учётом совместителей). Среди ведущих профессоров университета 13 заслуженных деятелей науки РФ, 2 члена-корреспондента РАН, 10 лауреатов государственных и международных научных премий.

Обучение осуществляется по 83 специальностям высшего профессионального образования, 23 – среднего профессионального образования, 56 – аспирантуры, 10 – докторантуры, 28 направлениям бакалавриата и магистратуры, 45 программам дополнительного профессионального образования, 40 – профессиональной подготовки.

kto.delovoysaratov.ru