Как разобраться в римских копьях

Многие представляют себе римского легионера как воина, таскающего выгнутый дугой щит размером чуть менее человеческого роста и мечущего в начале драки опасные дротики с длинным железным наконечником, больше походящим на спицу. Потом полагается подобраться вплотную и старательно колоть противника в правый бок, незащищенный щитом, коротким гладиусом. На деле это один из вариантов комплекса вооружения (и тактики), причем в достаточно короткую эпоху. Разговор об экипировки римского воина невозможен без установки временных границ. Ведь легионер ранней республики и поздней империи по вооружению различаются так же сильно, как солдат Вильгельма Завоевателя и венецианский наемник XV столетия.

Иллюстратор: Peter Dennis

Иллюстратор: Peter DennisПрежде всего, копье. Многим историкам религии (или просто верующим) известны копья Лонгина (так звали легионера, по легенде нанесшего удар милосердия распятому Иисусу), хранящиеся в Ватикане и Вене. Специалисты признают их типологически соответствующими эпохе Христа. Но эти наконечники пехотных копий никак не походят на те, что ставились на пилумы. Следовательно, нельзя ограничиваться упрощенным образом, созданным в сознании обывателя штампами масскультуры. Попробуем коротко пройтись по копьям, применявшимся в разное время римскими солдатами.

Наконечники и подтоки римских копий

Наконечники и подтоки римских копийГаста. Это основной тип пехотного копья, которое упоминается в разные эпохи. Скорее всего, это просто обобщающее название такого древкового оружия, подобного копью, поскольку часто термин служит для обозначения самых разных единиц оружия. Сначала это было просто пехотное копье довольно приличного размера (как потом будут в ходу у викингов), но потом оно перейдет в разряд метательных (что-то вроде славянской сулицы), но в случае чего станет применяться и традиционным способом. А еще спустя какое-то время гаста превратится в чистый дротик. Потом снова станет полноразмерным копьем и окажется знаком отличия принципов и триариев, а основная масса солдат получит на вооружение те самые пилумы. Поэтому большинство исследователей считает, что гаста – это пехотное копье длиной до пары метров, но может меть и более скромные габариты.

Принципы и триарии республиканского Рима. Иллюстратор: Giuseppe Rava

Принципы и триарии республиканского Рима. Иллюстратор: Giuseppe RavaЛанцея. Довольно длинное копье (до 2,5 метров), больше всего известное в позднюю империю. Название получило из-за широкого наконечника характерной ланцетовидной формы. Изначально считалось оружием всадника, но, после участившихся встреч с конными варварами, стало применяться и как пехотное противоконное оружие. Со временем ланцея в паре с короткими дротиками окончательно вытеснила пилумы из состава вооружения легионера.

Солиферрум. Метательное цельнометаллическое копье из мягкого железа. Длиной полтора-два метра, толщиной около сантиметра. Оружие заимствовано Римом у иберийцев. Непосредственный предшественник пилума с точно такими же функциями. Тонкий наконечник легко пробивал щит, и крепко заседал в нем. А металлическое древко не давало перерубить его и избавиться от лишней обузы, препятствовавшей нормальной работе щитом. Таким образом, уже в начале схватки противник оставался без щита и становился легкой добычей легионеров в ближнем бою.

Иберийское копье солиферрум из музея Гранады

Иберийское копье солиферрум из музея ГранадыПилум. Метательное копье, усовершенствованный вариант солиферрума. От прототипа отличает наличие деревянного древка, позволявшего облегчить оружие без потери боевых качеств. Также пилум оказался удобнее для броска. Мягкий наконечник пилума (он специально не калился) при попадании в щит противника, под тяжестью древка сгибался и создавал дополнительные неудобства владельцу щита, поскольку еще и начинал упираться в землю, блокируя движение вперед. Метали пилум на дистанцию до 25 метров.

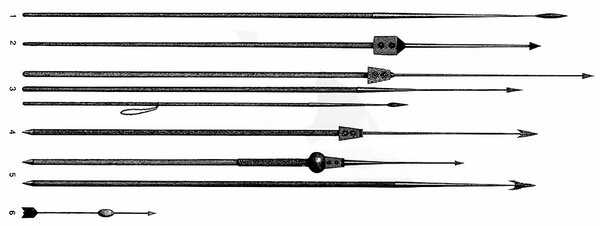

Разновидности пилума и некоторых других копий, имевших хождение в армии Рима

Разновидности пилума и некоторых других копий, имевших хождение в армии РимаФаларика. Это скорее огромная железная стрела. Применялась как зажигательное средство – наконечник обматывали просмоленной или промасленной паклей. Для метания такого снаряда применялись метательные машины, но в описаниях войн того времени приводятся примеры использования фаларики отдельными сильными воинами. Вероятнее всего, это просто авторские попытки приукрасить подвиг героя (одним махом семерых убиваху), поскольку находки таких цельнокованных стрел показывают, что ограниченно манипулировать ими по силам только очень крепким физически, выдающимся воинам.

Для метания таковых отлично подойдет скорпион. Иллюстратор: Peter Dennis

Для метания таковых отлично подойдет скорпион. Иллюстратор: Peter DennisСпикулум

Внеше спикулум — обычное укороченное копье

Внеше спикулум — обычное укороченное копьеПлюмбата. Очень интересная разновидность дротика, конструкция которого долго оставалась непонятной, пока, наконец, одну из археологических находок не удалось уверенно атрибутировать как плюмбату благодаря большому свинцовому грузу у основания острия. Древко деревянное с оперением, как у стрелы, – для стабилизации в полете. Конструктивно является массивной стрелой, утяжеленной свинцовым грузом. Общая длина оружия около 60 см.

Наконечник плюмбаты с утяжелителем, IV-V в

Наконечник плюмбаты с утяжелителем, IV-V вДальность броска плюмбаты существенно превышала дальность пилума, и в конце траектории такой снаряд практически не терял убойной силы из-за большой массы. Кроме того, плюмбата падала на врага почти вертикально, что осложняло парирование атаки. Описаны случаи, когда плюмбата пробивала шлемы и наносила смертельные ранения. В частности, от плюмбаты в 530 году погиб племянник Гейзериха – короля вандалов.

× Поддержите подпиской наш телеграм-канал: @battlez

Техника метания плюмбаты… Не забывайте подписываться на канал и ставить «пальцы вверх»!

Техника метания плюмбаты… Не забывайте подписываться на канал и ставить «пальцы вверх»!Это орудие стояло длительное время на вооружении византийской армии, что говорит об общей эффективности. По описаниям современников, легионеру полагался набор из пяти таких снарядов, которые крепились с внутренней стороны щита. Поздние опыты показали, что плюмбату реально бросить на расстояние порядка 60 метров и в короткий промежуток времени тренированный боец способен все пять штатных плюмбат отправить в сторону противника. Учитывая, что небольшие размеры и высокая скорость полета делали их практически незаметными в условиях боя, а потому – крайне опасными.

Следующее: Новая встреча с «Крокодилом».

Предыдущее: Как развлекались средневековые люди?

enciklopediya-tehniki.ru

Гаста копье римских воинов. Разновидности гасты

Гаста это копье легионеров Римской империи

Смысл наименования римского копья так же, как и для ряда прочих видов римского оружия, истолковывался по-всякому, что зависело от различных периодов. Историки подразделяют гасту на три разновидности.

Смысл наименования римского копья так же, как и для ряда прочих видов римского оружия, истолковывался по-всякому, что зависело от различных периодов. Историки подразделяют гасту на три разновидности.

Первый вид данного копья – это довольно длинная пика, которая была предназначена для ведения битвы в рукопашной схватке.

Второй вид – предназначался как для ведения рукопашного боя, так и для метания на дальнее расстояние. Это копье имело боле короткое древко, чем копье первого вида. Также на этом копье имелся специальный крюк, который предназначался для стаскивания щитов.

И наконец, третий вид римского копья представлял собой наиболее короткое и лёгкое копье, основные функции которого заключаются в метании.

Римский поэт III в. до н. э. Энний пишет о том, что гаста в её общераспространённом значении представляет собой метательное оружие, от которого получили своё название гастаты, хотя копье триариев также называлось «hasta». Но ко времени Полибия гастаты имели на вооружении уже пилумы, при этом также до конца неизвестно, откуда произошло данное название.

Под гастой («hasta velitaris») подразумевался также дротик, который использовался лёгкой пехотой. Если солдат лишали гасты, то такой поступок означал их разжалование в велиты. Однако некоторые учёные полагают, что первое время у римлян на вооружение были тяжёлые ударные копья, которые, по сути, и представляли собой гасты, а в дальнейшем стали использовать лёгкие метательные (пилумы, гезы и другие) – сначала гастаты в IV или III в. до н. э., а затем принципы к концу III в. и триарии в конце II или начале I в. до н. э.

Фециалы бросали окровавленную гасту на вражескую территорию, что являлось символом объявления войны. Особая гаста без наконечника («hasta pura» – букв. «чистая») в раннюю эпоху представляла собой боевую римскую награду. Данная награда присуждалась также примипилам после того, как была завершена служба.

Существовала ещё и «celibaris hasta», представлявшая собой копье, которым был поражён побеждённый гладиатор. Такие гасты использовались, как сообщает Овидий, по традиции для обрезания волос невесты. На общественных торгах воткнутая в землю гаста в качестве символа означала начало сделок («subhastationes»), и также по обычаю она же стояла перед судом центумвиров («hasta centumviralis»).

Что такое гастаты

В переводе с латинского термин означает «короткое копье». Гастатами являлись воины тяжёлой пехоты в составе римского легиона в IV в. до н. э. Первоначально воины были выходцами из бедного класса, они вооружались гастой и составляли 2-ю линию центурий. С III в. молодые воины образовали 1-ю линию манипул. А после 2-й Пунической войны воины уже были поставлены во 2-ю линию.

Статьи по теме:

sekach.ru

ПИЛУМ – МЕТАТЕЛЬНОЕ КОПЬЕ РИМСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ…

В основном применяется пехотинцами, а в период существования республиканской армии (конец VI в. до н.э. – 27 г до н.э.) он используется определенным родом войск – легковооруженными велитами и тяжелыми пехотинцами гастатами. Примерно в 100 году до н.э. полководец Марий вводит пилум как часть вооружения каждого легионера.Первоначально он состоит из длинного железного наконечника, равного по длине древку. Древко наполовину вгонялось в наконечник, и общая длина составляла около 1,5–2 метра. Металлическая часть была тонкой, до 1 см в диаметре, 0,6-1 м в длину и с зазубренным или пирамидальным острием. В период правления Цезаря были различные варианты первоначального типа — наконечник то удлинялся, то укорачивался. Также пилумы разделялись на легкие (до 2 кг) и тяжелые (до 5 кг). Главным его отличием от копья служила длинная железная часть. Это служило для того, чтоб при попадании в щит неприятеля он не мог быть перерублен мечом.

Наконечник пилума мог крепиться при помощи трубки на конце или плоского язычка, который крепился на древке 1-2 заклепками. У многих дротиков с «язычком» по краям плоской части края загибались и охватывали древко для того, чтоб наконечник лучше прилегал к нему Неплохо сохранившийся пилум (около 80 г. до н.э.) со вторым вариантом крепления острия был найден в Валенсии (Испания) и в Оберрадене (северная Германия). Благодаря этим находкам подтверждается, что к середине I века до н.э. пилум становится легче. Более ранние его экземпляры обнаружены в северной Этрурии, у Теламона. Наконечники этих образцов были очень короткими – всего 25-30 см в длину. Также существовали пилумы с плоской частью длиной 57-75 см. Во время известных военных реформ военачальника Гая Мария, им было замечено, что копье не всегда сгибалось при ударе, а противник мог его подобрать и воспользоваться. Чтоб это предотвратить, одна из заклепок заменяется деревянным штырьком, который ломается при ударе, а боковины язычка не загибались.

Тяжелые пилумы имеют сужающееся к концу древко, в месте соединения с наконечником имеется круглый тяжелый противовес, который должен повышать ударную силу копья. Этот вид пилума изображен на рельефе Канчиллериа в Риме, на котором показаны вооруженные ими преторианцы.

В основном копье предназначалось для метания в противника, как колющее оружие использовалось гораздо реже. Метали его перед началом рукопашного боя на расстояние от 7 до 25 метров, более легкие образцы – до 65 метров. Даже, несмотря на то, что пилум просто застревал в щите врага, не нанося ему при этом существенных повреждений, он затруднял передвижение противника в ближнем бою. При этом мягкий стержень острия часто загибался, исключая возможность быстро его вытащить или разрубить. Использование щита после этого становилось неудобным и его приходилось отбрасывать. Если же щит оставался в руках врага, подоспевший легионер наступал на древко застрявшего пилума и оттягивал щит неприятеля вниз, образуя удобную брешь для нанесения удара копьем или мечом. Тяжелые пилумы могли при силе удара могли пробить не только щит, но и противника в доспехе. Это было доказано современными испытаниями. С расстояния 5 метров римский пилум пробивает трехсантиметровую сосновую доску и двухсантиметровый слой фанеры.

Позже пилум уступает место более легкому спикулуму. Но существует вероятность, что это разные названия одного вида оружия. С упадком и развалом римской империи уходят в прошлое регулярная пехота – легионеры, и вместе с ними пропадают с поля боя пилумы. Начинается эпоха господства на поле боя тяжелой кавалерии и длинного копья.

Найдено множество так называемых «пилумов с плоским язычком». Наиболее ранние, тип Таламоначчио, найдены в Италии, Испании, Словении и Греции. Значительное их количество было найдено в Таламоначчио в Этрурии (225 г. до н.э.), в Кастелруфе (Castellruf) недалеко от Барселоны, Испания (конец третьего в. до н.э.), в Шмихеле, Словения (четкая датировка отсутствует), и еще несколько в Эпире (Ephyra) на северо-западе Греции (167 г. до н.э.). Наиболее ранний образец происходит из Помарико Веккио (Pomarico Vecchio), Базиликата (Basilicata) на юге Италии, и, возможно, относится ко второй половине четвертого в. до н.э. Он был найден вместе с крючком от самнитского пояса, что может служить указанием на самнитское происхождение этого типа. Все эти пилумы – короткие и толстые, с треугольным зазубреным наконечником и плоским язычком, обычно с двумя отверстиями для заклепок, изредка с одним. Некоторые имеют простой плоский язычок, но у большинства плоский язычок имеет загнутые под прямым углом к нему крылья. Такую конструкцию имеют некоторые типы из Шмихеля, и все типы из Кастелруфа и Эпиры. Такие крылья явно предназначены для фиксирования железка в древке.

В кладе из Шмихеля в западной Словении также представлены два варианта типа Таламоначчио – более длинная версия – с одним отверстием под заклепку (Шмихель 2), а также более длинная и тонкая версия с двумя такими отверстиями (Шмихель 3). Первого тип, но с двумя отверстиями, был также найден в Кастелруфе. Все они имеют крылья. В Каминреале (Caminreal), Испания, в слое первого века до н.э. была найдена намного более длинная версия. Сохранение такой специфической особенности вплоть до первого века до н.э. заставило меня еще раз обратить внимание на пилумы с плоским язычком середины второго века до н.э. из лагеря Рениеблас III (153 г. до н.э.) у Нуманции (Numantia), Испания. Плоские язычки у всех них обломаны по краям, и, вероятно, изначально имели крылья. Плоский язычок с заклепками и выгнутыми крыльями был опубликован среди других находок железных изделий в Рениеблас III, но Шультен (Schulten) не смог опознать в нем часть пилума. Все последнее, приведенное выше, я объединил под типом Рениеблас. Все эти образцы, за исключением типа Шмихель 3, имеют толстый стержень и не были предназначены сгибаться при ударе. В связи с этим знаменитое замечание Плутарха в его жизнеописании Мария, XXV, 1, представляется необъяснимым. Он говорит, что Марий изменил конструкцию пилума перед битвой с кимврами. Похоже, до того древко фиксировалось в железке двумя металлическими заклепками; Марий же, оставив одну металлическую заклепку, вторую заменил деревянным штырем, который легко ломался. Это было сделано для того, чтобы дротик, попав во вражеский щит, не торчал прямо, но чтобы деревянный штырек ломался, и древко из-за этого сгибалось и волочилось по земле, удерживаясь благодаря согнувшемуся наконечнику. Проблема заключается в том, что изогнутые крылья плоского язычка как раз и должны были предотвратить такой изгиб.

Были сделаны копии типов Таламоначчио, Шмихель 2, Шмихель 3 и Рениеблас.

Втульчатые пилумы

В Шмихеле были также найдены сорок три втульчатых пилума. Внутренний диаметр втулки очень мал, всего 13 мм. Длина большинства колеблется от 200 до 380 мм. Наконечники либо обломаны, либо их и не было. Такие же, очень короткие втульчатые пилумы (hasta velitaris) найдены в Рениеблас III и Нуманции, Испания. Это, по-видимому, образцы hasta velitaris, дротиков легковооруженных велитов. Наиболее ранний образец найден в Помарико Веккио (ок. 300 г. до н.э.). Они постоянно присутствуют в находках начиная с середины второго в до н.э., и остаются в употреблении в имперский период. В Шмихеле также было найдено несколько более длинных пилумов втульчатого типа, причем одно из них длиной 930 мм. Похожий образец длиной 955 мм найден в Рениеблас III. У последнего отсутствует наконечник; это просто заостренный стержень. Я сделал копию этого пилума, а также одного из очень коротких образцов из Рениеблас.

Испытания

Все реконструированные железки пилумов имели древки из ясеня. Толщина деревянной части втульчатых пилумов диктовалась диаметром втулки. Крылатые типы из Таламоначчио, Шмихеля 2 и Рениебласа были, несомненно, предназначены для тяжелого оружия и были оснащены соответствующими тяжелыми деревянными древками. Три из этих пилумов были испытаны Саймоном Ачёрчом, копьеметателем из местного клуба легкой атлетики под контролем автора и Джозефа Миллингтона, заведующего классической филологией в Спалдингской мужской средней школе. Испытания проводились 29-го июня 1998 с листом трехслойной фанеры толщиной 11-мм (15/32″) в качестве мишени. Самые дальние броски, из достигнутых, были следующими: hasta velitaris — 54,5 м, тип Таламоначчио — 34,8 и тип Рениеблас — 33,7 м.

Hasta velitaris всегда сгибалась при ударе не пробивая трехслойную фанеру. Ранее ее испытали с легким хвойным древком, но это оказалось неэффективным, и дальность была намного меньшей.

Тип Таламоначчио со своим треугольным зазубреным наконечником также не сумел пробить древесину. Когда тип Рениеблас ударялся об землю, он иногда слегка сгибался, но когда он поражал лист трехслойной фанеры, то проходил прямо сквозь него, совсем не изгибаясь. Его было очень трудно вытаскивать, т.к. древесина смыкалась вокруг него.

Длинный втульчатый пилум не метали. Его железко весит 0,325 кг и древко — 620 г, делая общий вес равным 955 г, таким образом придавая ему эффективную дальность меньше чем 30 м.

Пробивная способность

Для выяснения пробивной способности треугольного зазубреного и вытянутого пирамидального наконечников пилума применялось простое приспособление. Оно представляло собой установленную вертикально пластиковую трубу, сквозь которую падала более узкая труба с прикрепленным к ее концу зажимом. В этом зажиме закреплялись различные типы наконечников и сбрасывались с высоты 3,25 м сквозь более широкую трубу на кусок трехслойной фанеры толщиной 11 мм. Затем эту модель пилума заполняли песком, пока не достигался вес, при котором древесина пробивалась насквозь.

Удлиненный пирамидальный наконечник оказался намного эффективнее треугольного зазубреного. Испытывавшийся экземпляр был длиной 54 мм, с квадратным основанием со сторонами 10 мм. Стержень сразу под пирамидальным наконечником имел круглое сечение диаметром 6 мм. Эта модель пробила древесину насквозь при весе 3,2 кг.

Треугольный зазубреный наконечник, тип Таламоначчио, пробил фанеру насквозь при весе 4,8 кг. Этот образец имел треугольный наконечник длиной 45 мм, с зазубреным основанием шириной 24 мм и стержнем квадратного сечения со стороной 8 мм. Хотя зазубреный наконечник пробил древесину насквозь при весе 3,5 г, толстый стержень не прошел сквозь древесину полностью. Чтобы полностью ее пробить, потребовалось дополнительных 1,3 кг веса. Более длинный экземпляр того же типа (Шмихель 3) с треугольным зазубреным наконечником 35 x 18 мм и тонким стержнем круглого сечения диаметром 5 мм испытывать было очень трудно, поскольку наконечник легко гнулся и, в конце концов, его кончик отломился. К этому моменту вес достиг 2,31 кг. Однако, эксперимент нельзя считать полностью неудавшимся, поскольку вес, необходимый для сквозного пробития, должен был быть значительно меньше 3,5 кг, упомянутых выше для типа Таламоначчио. Один из тонких пилумов типа Шмихель 3 имел удлиненный пирамидальный наконечник с четырьмя острыми зазубринами. Похожие наконечники найдены также в Рениеблас. Испытания показали, что этот тип наконечника, длиной 40 мм и толщиной 14 мм, является наиболее удачной формой, обеспечивая сквозное пробивание фанеры при весе 2,05 кг. Hasta velitaris с удлиненным пирамидальным наконечником 31 x 6 мм и стержнем круглого сечения диаметром 4 мм пробил древесину насквозь при весе 0,73 кг.

Выводы

Дальность действительного броска (эффективная дальность броска) более тяжелых экземпляров едва ли могла превышать 25 м. На практике, центурион должен был давать команду на метание с учетом скорости сближения армий. На завершающей стадии атаки армии должны были двигаться со скоростью более 10 км/ч, соответственно, скорость сближения составляла ок. 25 км/ч или 7 метров в секунду. В описании битвы при Фарсале Цезарь указывает, что атака обычно производилась бегом, и критикует Помпея за отказ от этого приема, считая, что возбудимость людей еще более воспламеняется от желания сразиться. В современной терминологии это означает выброс адреналина. Центурион, по-видимому, давал приказ на метание приблизительно за четыре секунды до непосредственного столкновения армий. Точный момент, пожалуй, определить было нелегко. Возможно, был какой-то практический метод его определения, как, например, существовавшее когда-то для ручного огнестрельного оружия правило «не стрелять, пока не будут видны белки глаз».

Удлиненный пирамидальный наконечник, включая наконечник с зазубреными ребрами, явно был предназначен для пробивания тяжелого деревянного щита и поражения человека за ним. Большой треугольный зазубреный наконечник невозможно было метнуть с силой, достаточной для того, чтобы полностью пробить тяжелый деревянный щит. Поэтому его назначение трудно точно определить.

Полевые испытания пилумов с шиповидным язычком были повторены в Дареме (Durham) 22 марта 2002 г. в присутствии международной группы экспертов в области римского вооружения. В ее состав входили профессор Дитвульф Баатц (Dietwulf Baatz), признанный авторитет в вопросах римской артиллерии, и профессор Мордехай Гишон (Mordechai Gichon), известный специалист в области военного дела античности. Пилум метал Чарльз Джекман (Charles Jackman), армейский офицер, ростом 6 футов (1,86 м) и весом 15 стоунов (104 кг). Интересно отметить, что более короткий пилум был скреплен недостаточно надежно, и на втором броске втулка расшаталась. Она съехала вверх по стержню, который перекосился и расколол древко в месте крепления. Однако, этот способ крепления оказался настолько эффективным, что нам удалось связать древко тесьмой, ударами молотка загнуть втулку таким образом, чтобы она «зажала» металлический стержень, и продолжить испытания. Джекман метал пилум восемь раз, с близкого расстояния (ок. 5 метров), в лист березовой фанеры толщиной 7 мм, опиравшийся на куст. Пилум не согнулся даже тогда, когда его метали с большой силой. После одного броска он соскользнул с края щита, пролетел через куст и вонзился до древка во влажный дерн, не погнувшись и на этот раз. Мы пришли к выводу, что, хотя многие пилумы в ходе боя и гнулись, это не было основной их функцией.

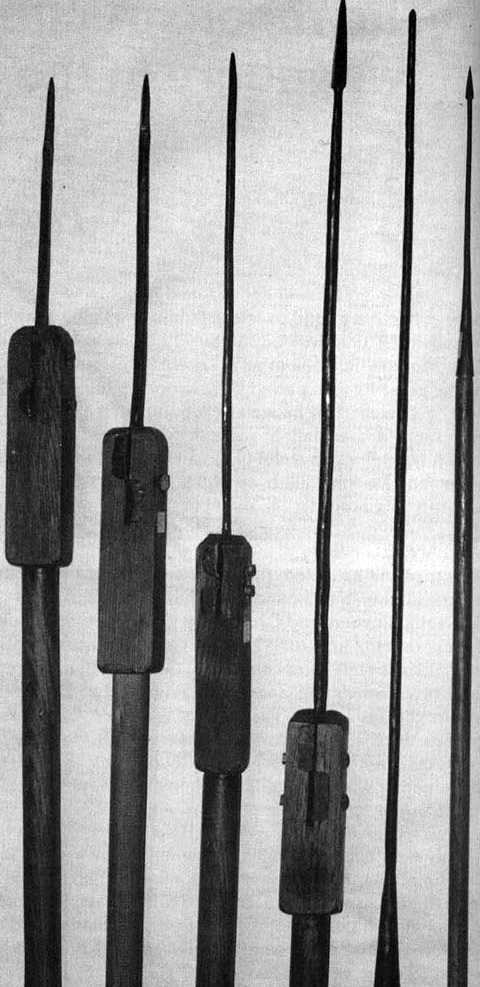

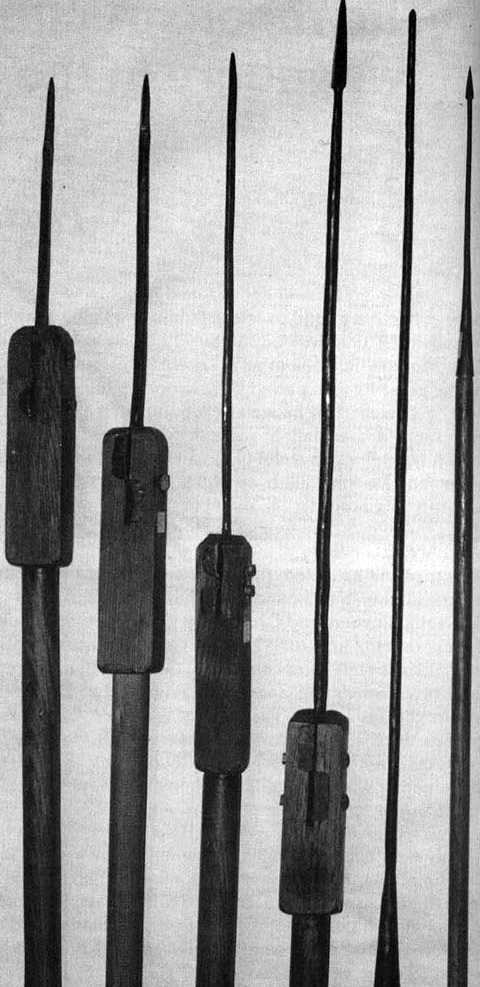

Реконструкция железок пилумов шести типов.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 2; 3. Шмихель 3; 4. Рениеблас; 5. Длинный втульчатый; 6. Hasta velitaris.

Реконструкция железок пилумов шести типов с ясеневыми древками.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 2; 3. Шмихель 3; 4. Рениеблас; 5. Длинный втульчатый; 6. Hasta velitaris.

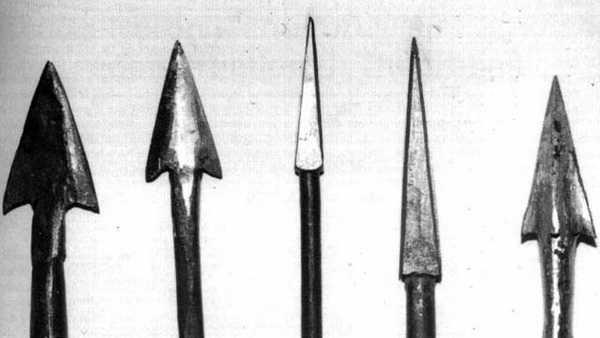

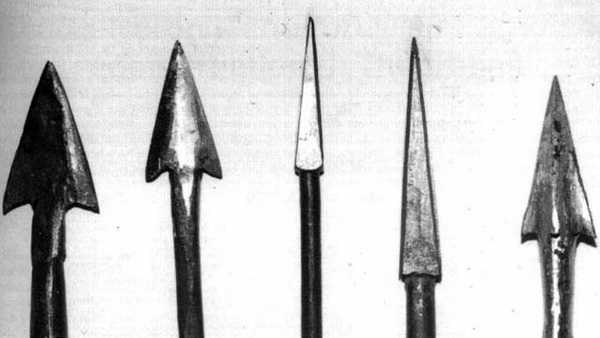

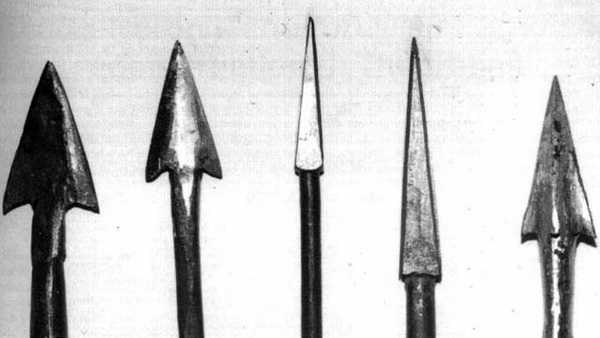

Наконечники пилумов пяти тиов, пробивная способность которых выяснялась на испытаниях.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 3; 3. Hasta velitaris; 4. Удлиненный пирамидальный; 5. Пирамидальный с зазубреными ребрами.

hist-etnol.livejournal.com

ПИЛУМ – МЕТАТЕЛЬНОЕ КОПЬЕ РИМСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ…: history_ru — LiveJournal

В основном применяется пехотинцами, а в период существования республиканской армии (конец VI в. до н.э. – 27 г до н.э.) он используется определенным родом войск – легковооруженными велитами и тяжелыми пехотинцами гастатами. Примерно в 100 году до н.э. полководец Марий вводит пилум как часть вооружения каждого легионера.Первоначально он состоит из длинного железного наконечника, равного по длине древку. Древко наполовину вгонялось в наконечник, и общая длина составляла около 1,5–2 метра. Металлическая часть была тонкой, до 1 см в диаметре, 0,6-1 м в длину и с зазубренным или пирамидальным острием. В период правления Цезаря были различные варианты первоначального типа — наконечник то удлинялся, то укорачивался. Также пилумы разделялись на легкие (до 2 кг) и тяжелые (до 5 кг). Главным его отличием от копья служила длинная железная часть. Это служило для того, чтоб при попадании в щит неприятеля он не мог быть перерублен мечом.

Наконечник пилума мог крепиться при помощи трубки на конце или плоского язычка, который крепился на древке 1-2 заклепками. У многих дротиков с «язычком» по краям плоской части края загибались и охватывали древко для того, чтоб наконечник лучше прилегал к нему Неплохо сохранившийся пилум (около 80 г. до н.э.) со вторым вариантом крепления острия был найден в Валенсии (Испания) и в Оберрадене (северная Германия). Благодаря этим находкам подтверждается, что к середине I века до н.э. пилум становится легче. Более ранние его экземпляры обнаружены в северной Этрурии, у Теламона. Наконечники этих образцов были очень короткими – всего 25-30 см в длину. Также существовали пилумы с плоской частью длиной 57-75 см. Во время известных военных реформ военачальника Гая Мария, им было замечено, что копье не всегда сгибалось при ударе, а противник мог его подобрать и воспользоваться. Чтоб это предотвратить, одна из заклепок заменяется деревянным штырьком, который ломается при ударе, а боковины язычка не загибались.

Тяжелые пилумы имеют сужающееся к концу древко, в месте соединения с наконечником имеется круглый тяжелый противовес, который должен повышать ударную силу копья. Этот вид пилума изображен на рельефе Канчиллериа в Риме, на котором показаны вооруженные ими преторианцы.

В основном копье предназначалось для метания в противника, как колющее оружие использовалось гораздо реже. Метали его перед началом рукопашного боя на расстояние от 7 до 25 метров, более легкие образцы – до 65 метров. Даже, несмотря на то, что пилум просто застревал в щите врага, не нанося ему при этом существенных повреждений, он затруднял передвижение противника в ближнем бою. При этом мягкий стержень острия часто загибался, исключая возможность быстро его вытащить или разрубить. Использование щита после этого становилось неудобным и его приходилось отбрасывать. Если же щит оставался в руках врага, подоспевший легионер наступал на древко застрявшего пилума и оттягивал щит неприятеля вниз, образуя удобную брешь для нанесения удара копьем или мечом. Тяжелые пилумы могли при силе удара могли пробить не только щит, но и противника в доспехе. Это было доказано современными испытаниями. С расстояния 5 метров римский пилум пробивает трехсантиметровую сосновую доску и двухсантиметровый слой фанеры.

Позже пилум уступает место более легкому спикулуму. Но существует вероятность, что это разные названия одного вида оружия. С упадком и развалом римской империи уходят в прошлое регулярная пехота – легионеры, и вместе с ними пропадают с поля боя пилумы. Начинается эпоха господства на поле боя тяжелой кавалерии и длинного копья.

Найдено множество так называемых «пилумов с плоским язычком». Наиболее ранние, тип Таламоначчио, найдены в Италии, Испании, Словении и Греции. Значительное их количество было найдено в Таламоначчио в Этрурии (225 г. до н.э.), в Кастелруфе (Castellruf) недалеко от Барселоны, Испания (конец третьего в. до н.э.), в Шмихеле, Словения (четкая датировка отсутствует), и еще несколько в Эпире (Ephyra) на северо-западе Греции (167 г. до н.э.). Наиболее ранний образец происходит из Помарико Веккио (Pomarico Vecchio), Базиликата (Basilicata) на юге Италии, и, возможно, относится ко второй половине четвертого в. до н.э. Он был найден вместе с крючком от самнитского пояса, что может служить указанием на самнитское происхождение этого типа. Все эти пилумы – короткие и толстые, с треугольным зазубреным наконечником и плоским язычком, обычно с двумя отверстиями для заклепок, изредка с одним. Некоторые имеют простой плоский язычок, но у большинства плоский язычок имеет загнутые под прямым углом к нему крылья. Такую конструкцию имеют некоторые типы из Шмихеля, и все типы из Кастелруфа и Эпиры. Такие крылья явно предназначены для фиксирования железка в древке.

В кладе из Шмихеля в западной Словении также представлены два варианта типа Таламоначчио – более длинная версия – с одним отверстием под заклепку (Шмихель 2), а также более длинная и тонкая версия с двумя такими отверстиями (Шмихель 3). Первого тип, но с двумя отверстиями, был также найден в Кастелруфе. Все они имеют крылья. В Каминреале (Caminreal), Испания, в слое первого века до н.э. была найдена намного более длинная версия. Сохранение такой специфической особенности вплоть до первого века до н.э. заставило меня еще раз обратить внимание на пилумы с плоским язычком середины второго века до н.э. из лагеря Рениеблас III (153 г. до н.э.) у Нуманции (Numantia), Испания. Плоские язычки у всех них обломаны по краям, и, вероятно, изначально имели крылья. Плоский язычок с заклепками и выгнутыми крыльями был опубликован среди других находок железных изделий в Рениеблас III, но Шультен (Schulten) не смог опознать в нем часть пилума. Все последнее, приведенное выше, я объединил под типом Рениеблас. Все эти образцы, за исключением типа Шмихель 3, имеют толстый стержень и не были предназначены сгибаться при ударе. В связи с этим знаменитое замечание Плутарха в его жизнеописании Мария, XXV, 1, представляется необъяснимым. Он говорит, что Марий изменил конструкцию пилума перед битвой с кимврами. Похоже, до того древко фиксировалось в железке двумя металлическими заклепками; Марий же, оставив одну металлическую заклепку, вторую заменил деревянным штырем, который легко ломался. Это было сделано для того, чтобы дротик, попав во вражеский щит, не торчал прямо, но чтобы деревянный штырек ломался, и древко из-за этого сгибалось и волочилось по земле, удерживаясь благодаря согнувшемуся наконечнику. Проблема заключается в том, что изогнутые крылья плоского язычка как раз и должны были предотвратить такой изгиб.

Были сделаны копии типов Таламоначчио, Шмихель 2, Шмихель 3 и Рениеблас.

Втульчатые пилумы

В Шмихеле были также найдены сорок три втульчатых пилума. Внутренний диаметр втулки очень мал, всего 13 мм. Длина большинства колеблется от 200 до 380 мм. Наконечники либо обломаны, либо их и не было. Такие же, очень короткие втульчатые пилумы (hasta velitaris) найдены в Рениеблас III и Нуманции, Испания. Это, по-видимому, образцы hasta velitaris, дротиков легковооруженных велитов. Наиболее ранний образец найден в Помарико Веккио (ок. 300 г. до н.э.). Они постоянно присутствуют в находках начиная с середины второго в до н.э., и остаются в употреблении в имперский период. В Шмихеле также было найдено несколько более длинных пилумов втульчатого типа, причем одно из них длиной 930 мм. Похожий образец длиной 955 мм найден в Рениеблас III. У последнего отсутствует наконечник; это просто заостренный стержень. Я сделал копию этого пилума, а также одного из очень коротких образцов из Рениеблас.

Испытания

Все реконструированные железки пилумов имели древки из ясеня. Толщина деревянной части втульчатых пилумов диктовалась диаметром втулки. Крылатые типы из Таламоначчио, Шмихеля 2 и Рениебласа были, несомненно, предназначены для тяжелого оружия и были оснащены соответствующими тяжелыми деревянными древками. Три из этих пилумов были испытаны Саймоном Ачёрчом, копьеметателем из местного клуба легкой атлетики под контролем автора и Джозефа Миллингтона, заведующего классической филологией в Спалдингской мужской средней школе. Испытания проводились 29-го июня 1998 с листом трехслойной фанеры толщиной 11-мм (15/32″) в качестве мишени. Самые дальние броски, из достигнутых, были следующими: hasta velitaris — 54,5 м, тип Таламоначчио — 34,8 и тип Рениеблас — 33,7 м.

Hasta velitaris всегда сгибалась при ударе не пробивая трехслойную фанеру. Ранее ее испытали с легким хвойным древком, но это оказалось неэффективным, и дальность была намного меньшей.

Тип Таламоначчио со своим треугольным зазубреным наконечником также не сумел пробить древесину. Когда тип Рениеблас ударялся об землю, он иногда слегка сгибался, но когда он поражал лист трехслойной фанеры, то проходил прямо сквозь него, совсем не изгибаясь. Его было очень трудно вытаскивать, т.к. древесина смыкалась вокруг него.

Длинный втульчатый пилум не метали. Его железко весит 0,325 кг и древко — 620 г, делая общий вес равным 955 г, таким образом придавая ему эффективную дальность меньше чем 30 м.

Пробивная способность

Для выяснения пробивной способности треугольного зазубреного и вытянутого пирамидального наконечников пилума применялось простое приспособление. Оно представляло собой установленную вертикально пластиковую трубу, сквозь которую падала более узкая труба с прикрепленным к ее концу зажимом. В этом зажиме закреплялись различные типы наконечников и сбрасывались с высоты 3,25 м сквозь более широкую трубу на кусок трехслойной фанеры толщиной 11 мм. Затем эту модель пилума заполняли песком, пока не достигался вес, при котором древесина пробивалась насквозь.

Удлиненный пирамидальный наконечник оказался намного эффективнее треугольного зазубреного. Испытывавшийся экземпляр был длиной 54 мм, с квадратным основанием со сторонами 10 мм. Стержень сразу под пирамидальным наконечником имел круглое сечение диаметром 6 мм. Эта модель пробила древесину насквозь при весе 3,2 кг.

Треугольный зазубреный наконечник, тип Таламоначчио, пробил фанеру насквозь при весе 4,8 кг. Этот образец имел треугольный наконечник длиной 45 мм, с зазубреным основанием шириной 24 мм и стержнем квадратного сечения со стороной 8 мм. Хотя зазубреный наконечник пробил древесину насквозь при весе 3,5 г, толстый стержень не прошел сквозь древесину полностью. Чтобы полностью ее пробить, потребовалось дополнительных 1,3 кг веса. Более длинный экземпляр того же типа (Шмихель 3) с треугольным зазубреным наконечником 35 x 18 мм и тонким стержнем круглого сечения диаметром 5 мм испытывать было очень трудно, поскольку наконечник легко гнулся и, в конце концов, его кончик отломился. К этому моменту вес достиг 2,31 кг. Однако, эксперимент нельзя считать полностью неудавшимся, поскольку вес, необходимый для сквозного пробития, должен был быть значительно меньше 3,5 кг, упомянутых выше для типа Таламоначчио. Один из тонких пилумов типа Шмихель 3 имел удлиненный пирамидальный наконечник с четырьмя острыми зазубринами. Похожие наконечники найдены также в Рениеблас. Испытания показали, что этот тип наконечника, длиной 40 мм и толщиной 14 мм, является наиболее удачной формой, обеспечивая сквозное пробивание фанеры при весе 2,05 кг. Hasta velitaris с удлиненным пирамидальным наконечником 31 x 6 мм и стержнем круглого сечения диаметром 4 мм пробил древесину насквозь при весе 0,73 кг.

Выводы

Дальность действительного броска (эффективная дальность броска) более тяжелых экземпляров едва ли могла превышать 25 м. На практике, центурион должен был давать команду на метание с учетом скорости сближения армий. На завершающей стадии атаки армии должны были двигаться со скоростью более 10 км/ч, соответственно, скорость сближения составляла ок. 25 км/ч или 7 метров в секунду. В описании битвы при Фарсале Цезарь указывает, что атака обычно производилась бегом, и критикует Помпея за отказ от этого приема, считая, что возбудимость людей еще более воспламеняется от желания сразиться. В современной терминологии это означает выброс адреналина. Центурион, по-видимому, давал приказ на метание приблизительно за четыре секунды до непосредственного столкновения армий. Точный момент, пожалуй, определить было нелегко. Возможно, был какой-то практический метод его определения, как, например, существовавшее когда-то для ручного огнестрельного оружия правило «не стрелять, пока не будут видны белки глаз».

Удлиненный пирамидальный наконечник, включая наконечник с зазубреными ребрами, явно был предназначен для пробивания тяжелого деревянного щита и поражения человека за ним. Большой треугольный зазубреный наконечник невозможно было метнуть с силой, достаточной для того, чтобы полностью пробить тяжелый деревянный щит. Поэтому его назначение трудно точно определить.

Полевые испытания пилумов с шиповидным язычком были повторены в Дареме (Durham) 22 марта 2002 г. в присутствии международной группы экспертов в области римского вооружения. В ее состав входили профессор Дитвульф Баатц (Dietwulf Baatz), признанный авторитет в вопросах римской артиллерии, и профессор Мордехай Гишон (Mordechai Gichon), известный специалист в области военного дела античности. Пилум метал Чарльз Джекман (Charles Jackman), армейский офицер, ростом 6 футов (1,86 м) и весом 15 стоунов (104 кг). Интересно отметить, что более короткий пилум был скреплен недостаточно надежно, и на втором броске втулка расшаталась. Она съехала вверх по стержню, который перекосился и расколол древко в месте крепления. Однако, этот способ крепления оказался настолько эффективным, что нам удалось связать древко тесьмой, ударами молотка загнуть втулку таким образом, чтобы она «зажала» металлический стержень, и продолжить испытания. Джекман метал пилум восемь раз, с близкого расстояния (ок. 5 метров), в лист березовой фанеры толщиной 7 мм, опиравшийся на куст. Пилум не согнулся даже тогда, когда его метали с большой силой. После одного броска он соскользнул с края щита, пролетел через куст и вонзился до древка во влажный дерн, не погнувшись и на этот раз. Мы пришли к выводу, что, хотя многие пилумы в ходе боя и гнулись, это не было основной их функцией.

Реконструкция железок пилумов шести типов.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 2; 3. Шмихель 3; 4. Рениеблас; 5. Длинный втульчатый; 6. Hasta velitaris.

Реконструкция железок пилумов шести типов с ясеневыми древками.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 2; 3. Шмихель 3; 4. Рениеблас; 5. Длинный втульчатый; 6. Hasta velitaris.

Наконечники пилумов пяти тиов, пробивная способность которых выяснялась на испытаниях.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 3; 3. Hasta velitaris; 4. Удлиненный пирамидальный; 5. Пирамидальный с зазубреными ребрами.

history-ru.livejournal.com

ПИЛУМ – МЕТАТЕЛЬНОЕ КОПЬЕ РИМСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ…: antiquity_ru — LiveJournal

В основном применяется пехотинцами, а в период существования республиканской армии (конец VI в. до н.э. – 27 г до н.э.) он используется определенным родом войск – легковооруженными велитами и тяжелыми пехотинцами гастатами. Примерно в 100 году до н.э. полководец Марий вводит пилум как часть вооружения каждого легионера.Первоначально он состоит из длинного железного наконечника, равного по длине древку. Древко наполовину вгонялось в наконечник, и общая длина составляла около 1,5–2 метра. Металлическая часть была тонкой, до 1 см в диаметре, 0,6-1 м в длину и с зазубренным или пирамидальным острием. В период правления Цезаря были различные варианты первоначального типа — наконечник то удлинялся, то укорачивался. Также пилумы разделялись на легкие (до 2 кг) и тяжелые (до 5 кг). Главным его отличием от копья служила длинная железная часть. Это служило для того, чтоб при попадании в щит неприятеля он не мог быть перерублен мечом.

Наконечник пилума мог крепиться при помощи трубки на конце или плоского язычка, который крепился на древке 1-2 заклепками. У многих дротиков с «язычком» по краям плоской части края загибались и охватывали древко для того, чтоб наконечник лучше прилегал к нему Неплохо сохранившийся пилум (около 80 г. до н.э.) со вторым вариантом крепления острия был найден в Валенсии (Испания) и в Оберрадене (северная Германия). Благодаря этим находкам подтверждается, что к середине I века до н.э. пилум становится легче. Более ранние его экземпляры обнаружены в северной Этрурии, у Теламона. Наконечники этих образцов были очень короткими – всего 25-30 см в длину. Также существовали пилумы с плоской частью длиной 57-75 см. Во время известных военных реформ военачальника Гая Мария, им было замечено, что копье не всегда сгибалось при ударе, а противник мог его подобрать и воспользоваться. Чтоб это предотвратить, одна из заклепок заменяется деревянным штырьком, который ломается при ударе, а боковины язычка не загибались.

Тяжелые пилумы имеют сужающееся к концу древко, в месте соединения с наконечником имеется круглый тяжелый противовес, который должен повышать ударную силу копья. Этот вид пилума изображен на рельефе Канчиллериа в Риме, на котором показаны вооруженные ими преторианцы.

В основном копье предназначалось для метания в противника, как колющее оружие использовалось гораздо реже. Метали его перед началом рукопашного боя на расстояние от 7 до 25 метров, более легкие образцы – до 65 метров. Даже, несмотря на то, что пилум просто застревал в щите врага, не нанося ему при этом существенных повреждений, он затруднял передвижение противника в ближнем бою. При этом мягкий стержень острия часто загибался, исключая возможность быстро его вытащить или разрубить. Использование щита после этого становилось неудобным и его приходилось отбрасывать. Если же щит оставался в руках врага, подоспевший легионер наступал на древко застрявшего пилума и оттягивал щит неприятеля вниз, образуя удобную брешь для нанесения удара копьем или мечом. Тяжелые пилумы могли при силе удара могли пробить не только щит, но и противника в доспехе. Это было доказано современными испытаниями. С расстояния 5 метров римский пилум пробивает трехсантиметровую сосновую доску и двухсантиметровый слой фанеры.

Позже пилум уступает место более легкому спикулуму. Но существует вероятность, что это разные названия одного вида оружия. С упадком и развалом римской империи уходят в прошлое регулярная пехота – легионеры, и вместе с ними пропадают с поля боя пилумы. Начинается эпоха господства на поле боя тяжелой кавалерии и длинного копья.

Найдено множество так называемых «пилумов с плоским язычком». Наиболее ранние, тип Таламоначчио, найдены в Италии, Испании, Словении и Греции. Значительное их количество было найдено в Таламоначчио в Этрурии (225 г. до н.э.), в Кастелруфе (Castellruf) недалеко от Барселоны, Испания (конец третьего в. до н.э.), в Шмихеле, Словения (четкая датировка отсутствует), и еще несколько в Эпире (Ephyra) на северо-западе Греции (167 г. до н.э.). Наиболее ранний образец происходит из Помарико Веккио (Pomarico Vecchio), Базиликата (Basilicata) на юге Италии, и, возможно, относится ко второй половине четвертого в. до н.э. Он был найден вместе с крючком от самнитского пояса, что может служить указанием на самнитское происхождение этого типа. Все эти пилумы – короткие и толстые, с треугольным зазубреным наконечником и плоским язычком, обычно с двумя отверстиями для заклепок, изредка с одним. Некоторые имеют простой плоский язычок, но у большинства плоский язычок имеет загнутые под прямым углом к нему крылья. Такую конструкцию имеют некоторые типы из Шмихеля, и все типы из Кастелруфа и Эпиры. Такие крылья явно предназначены для фиксирования железка в древке.

В кладе из Шмихеля в западной Словении также представлены два варианта типа Таламоначчио – более длинная версия – с одним отверстием под заклепку (Шмихель 2), а также более длинная и тонкая версия с двумя такими отверстиями (Шмихель 3). Первого тип, но с двумя отверстиями, был также найден в Кастелруфе. Все они имеют крылья. В Каминреале (Caminreal), Испания, в слое первого века до н.э. была найдена намного более длинная версия. Сохранение такой специфической особенности вплоть до первого века до н.э. заставило меня еще раз обратить внимание на пилумы с плоским язычком середины второго века до н.э. из лагеря Рениеблас III (153 г. до н.э.) у Нуманции (Numantia), Испания. Плоские язычки у всех них обломаны по краям, и, вероятно, изначально имели крылья. Плоский язычок с заклепками и выгнутыми крыльями был опубликован среди других находок железных изделий в Рениеблас III, но Шультен (Schulten) не смог опознать в нем часть пилума. Все последнее, приведенное выше, я объединил под типом Рениеблас. Все эти образцы, за исключением типа Шмихель 3, имеют толстый стержень и не были предназначены сгибаться при ударе. В связи с этим знаменитое замечание Плутарха в его жизнеописании Мария, XXV, 1, представляется необъяснимым. Он говорит, что Марий изменил конструкцию пилума перед битвой с кимврами. Похоже, до того древко фиксировалось в железке двумя металлическими заклепками; Марий же, оставив одну металлическую заклепку, вторую заменил деревянным штырем, который легко ломался. Это было сделано для того, чтобы дротик, попав во вражеский щит, не торчал прямо, но чтобы деревянный штырек ломался, и древко из-за этого сгибалось и волочилось по земле, удерживаясь благодаря согнувшемуся наконечнику. Проблема заключается в том, что изогнутые крылья плоского язычка как раз и должны были предотвратить такой изгиб.

Были сделаны копии типов Таламоначчио, Шмихель 2, Шмихель 3 и Рениеблас.

Втульчатые пилумы

В Шмихеле были также найдены сорок три втульчатых пилума. Внутренний диаметр втулки очень мал, всего 13 мм. Длина большинства колеблется от 200 до 380 мм. Наконечники либо обломаны, либо их и не было. Такие же, очень короткие втульчатые пилумы (hasta velitaris) найдены в Рениеблас III и Нуманции, Испания. Это, по-видимому, образцы hasta velitaris, дротиков легковооруженных велитов. Наиболее ранний образец найден в Помарико Веккио (ок. 300 г. до н.э.). Они постоянно присутствуют в находках начиная с середины второго в до н.э., и остаются в употреблении в имперский период. В Шмихеле также было найдено несколько более длинных пилумов втульчатого типа, причем одно из них длиной 930 мм. Похожий образец длиной 955 мм найден в Рениеблас III. У последнего отсутствует наконечник; это просто заостренный стержень. Я сделал копию этого пилума, а также одного из очень коротких образцов из Рениеблас.

Испытания

Все реконструированные железки пилумов имели древки из ясеня. Толщина деревянной части втульчатых пилумов диктовалась диаметром втулки. Крылатые типы из Таламоначчио, Шмихеля 2 и Рениебласа были, несомненно, предназначены для тяжелого оружия и были оснащены соответствующими тяжелыми деревянными древками. Три из этих пилумов были испытаны Саймоном Ачёрчом, копьеметателем из местного клуба легкой атлетики под контролем автора и Джозефа Миллингтона, заведующего классической филологией в Спалдингской мужской средней школе. Испытания проводились 29-го июня 1998 с листом трехслойной фанеры толщиной 11-мм (15/32″) в качестве мишени. Самые дальние броски, из достигнутых, были следующими: hasta velitaris — 54,5 м, тип Таламоначчио — 34,8 и тип Рениеблас — 33,7 м.

Hasta velitaris всегда сгибалась при ударе не пробивая трехслойную фанеру. Ранее ее испытали с легким хвойным древком, но это оказалось неэффективным, и дальность была намного меньшей.

Тип Таламоначчио со своим треугольным зазубреным наконечником также не сумел пробить древесину. Когда тип Рениеблас ударялся об землю, он иногда слегка сгибался, но когда он поражал лист трехслойной фанеры, то проходил прямо сквозь него, совсем не изгибаясь. Его было очень трудно вытаскивать, т.к. древесина смыкалась вокруг него.

Длинный втульчатый пилум не метали. Его железко весит 0,325 кг и древко — 620 г, делая общий вес равным 955 г, таким образом придавая ему эффективную дальность меньше чем 30 м.

Пробивная способность

Для выяснения пробивной способности треугольного зазубреного и вытянутого пирамидального наконечников пилума применялось простое приспособление. Оно представляло собой установленную вертикально пластиковую трубу, сквозь которую падала более узкая труба с прикрепленным к ее концу зажимом. В этом зажиме закреплялись различные типы наконечников и сбрасывались с высоты 3,25 м сквозь более широкую трубу на кусок трехслойной фанеры толщиной 11 мм. Затем эту модель пилума заполняли песком, пока не достигался вес, при котором древесина пробивалась насквозь.

Удлиненный пирамидальный наконечник оказался намного эффективнее треугольного зазубреного. Испытывавшийся экземпляр был длиной 54 мм, с квадратным основанием со сторонами 10 мм. Стержень сразу под пирамидальным наконечником имел круглое сечение диаметром 6 мм. Эта модель пробила древесину насквозь при весе 3,2 кг.

Треугольный зазубреный наконечник, тип Таламоначчио, пробил фанеру насквозь при весе 4,8 кг. Этот образец имел треугольный наконечник длиной 45 мм, с зазубреным основанием шириной 24 мм и стержнем квадратного сечения со стороной 8 мм. Хотя зазубреный наконечник пробил древесину насквозь при весе 3,5 г, толстый стержень не прошел сквозь древесину полностью. Чтобы полностью ее пробить, потребовалось дополнительных 1,3 кг веса. Более длинный экземпляр того же типа (Шмихель 3) с треугольным зазубреным наконечником 35 x 18 мм и тонким стержнем круглого сечения диаметром 5 мм испытывать было очень трудно, поскольку наконечник легко гнулся и, в конце концов, его кончик отломился. К этому моменту вес достиг 2,31 кг. Однако, эксперимент нельзя считать полностью неудавшимся, поскольку вес, необходимый для сквозного пробития, должен был быть значительно меньше 3,5 кг, упомянутых выше для типа Таламоначчио. Один из тонких пилумов типа Шмихель 3 имел удлиненный пирамидальный наконечник с четырьмя острыми зазубринами. Похожие наконечники найдены также в Рениеблас. Испытания показали, что этот тип наконечника, длиной 40 мм и толщиной 14 мм, является наиболее удачной формой, обеспечивая сквозное пробивание фанеры при весе 2,05 кг. Hasta velitaris с удлиненным пирамидальным наконечником 31 x 6 мм и стержнем круглого сечения диаметром 4 мм пробил древесину насквозь при весе 0,73 кг.

Выводы

Дальность действительного броска (эффективная дальность броска) более тяжелых экземпляров едва ли могла превышать 25 м. На практике, центурион должен был давать команду на метание с учетом скорости сближения армий. На завершающей стадии атаки армии должны были двигаться со скоростью более 10 км/ч, соответственно, скорость сближения составляла ок. 25 км/ч или 7 метров в секунду. В описании битвы при Фарсале Цезарь указывает, что атака обычно производилась бегом, и критикует Помпея за отказ от этого приема, считая, что возбудимость людей еще более воспламеняется от желания сразиться. В современной терминологии это означает выброс адреналина. Центурион, по-видимому, давал приказ на метание приблизительно за четыре секунды до непосредственного столкновения армий. Точный момент, пожалуй, определить было нелегко. Возможно, был какой-то практический метод его определения, как, например, существовавшее когда-то для ручного огнестрельного оружия правило «не стрелять, пока не будут видны белки глаз».

Удлиненный пирамидальный наконечник, включая наконечник с зазубреными ребрами, явно был предназначен для пробивания тяжелого деревянного щита и поражения человека за ним. Большой треугольный зазубреный наконечник невозможно было метнуть с силой, достаточной для того, чтобы полностью пробить тяжелый деревянный щит. Поэтому его назначение трудно точно определить.

Полевые испытания пилумов с шиповидным язычком были повторены в Дареме (Durham) 22 марта 2002 г. в присутствии международной группы экспертов в области римского вооружения. В ее состав входили профессор Дитвульф Баатц (Dietwulf Baatz), признанный авторитет в вопросах римской артиллерии, и профессор Мордехай Гишон (Mordechai Gichon), известный специалист в области военного дела античности. Пилум метал Чарльз Джекман (Charles Jackman), армейский офицер, ростом 6 футов (1,86 м) и весом 15 стоунов (104 кг). Интересно отметить, что более короткий пилум был скреплен недостаточно надежно, и на втором броске втулка расшаталась. Она съехала вверх по стержню, который перекосился и расколол древко в месте крепления. Однако, этот способ крепления оказался настолько эффективным, что нам удалось связать древко тесьмой, ударами молотка загнуть втулку таким образом, чтобы она «зажала» металлический стержень, и продолжить испытания. Джекман метал пилум восемь раз, с близкого расстояния (ок. 5 метров), в лист березовой фанеры толщиной 7 мм, опиравшийся на куст. Пилум не согнулся даже тогда, когда его метали с большой силой. После одного броска он соскользнул с края щита, пролетел через куст и вонзился до древка во влажный дерн, не погнувшись и на этот раз. Мы пришли к выводу, что, хотя многие пилумы в ходе боя и гнулись, это не было основной их функцией.

Реконструкция железок пилумов шести типов.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 2; 3. Шмихель 3; 4. Рениеблас; 5. Длинный втульчатый; 6. Hasta velitaris.

Реконструкция железок пилумов шести типов с ясеневыми древками.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 2; 3. Шмихель 3; 4. Рениеблас; 5. Длинный втульчатый; 6. Hasta velitaris.

Наконечники пилумов пяти тиов, пробивная способность которых выяснялась на испытаниях.

Слева направо: 1. Таламоначчио; 2. Шмихель 3; 3. Hasta velitaris; 4. Удлиненный пирамидальный; 5. Пирамидальный с зазубреными ребрами.

antiquity-ru.livejournal.com

Пилум – метательное копье римских легионеров

Пилум (лат. pilum) – древковое холодное оружие римских легионеров, разновидность дротика, предназначенное для метания с небольшого расстояния в противника. Точное его происхождение до сих пор не выяснено. Возможно, он был изобретен латинами, а может и позаимствован у самнитов или этрусков. Свое распространение пилум получает в республиканской армии Рима и стоит на вооружении легионеров до начала IV века н. э. В основном применяется пехотинцами, а в период существования республиканской армии (конец VI в. до н.э. – 27 г до н.э.) он используется определенным родом войск – легковооруженными велитами и тяжелыми пехотинцами гастатами. Примерно в 100 году до н.э. полководец Марий вводит пилум как часть вооружения каждого легионера.

Пилум

Первоначально он состоит из длинного железного наконечника, равного по длине древку. Древко наполовину вгонялось в наконечник, и общая длина составляла около 1,5–2 метра. Металлическая часть была тонкой, до 1 см в диаметре, 0,6-1 м в длину и с зазубренным или пирамидальным острием. В период правления Цезаря были различные варианты первоначального типа — наконечник то удлинялся, то укорачивался. Также пилумы разделялись на легкие (до 2 кг) и тяжелые (до 5 кг). Главным его отличием от копья служила длинная железная часть. Это служило для того, чтоб при попадании в щит неприятеля он не мог быть перерублен мечом.

Наконечник пилума мог крепиться при помощи трубки на конце или плоского язычка, который крепился на древке 1-2 заклепками. У многих дротиков с «язычком» по краям плоской части края загибались и охватывали древко для того, чтоб наконечник лучше прилегал к нему Неплохо сохранившийся пилум (около 80 г. до н.э.) со вторым вариантом крепления острия был найден в Валенсии (Испания) и в Оберрадене (северная Германия). Благодаря этим находкам подтверждается, что к середине I века до н.э. пилум становится легче. Более ранние его экземпляры обнаружены в северной Этрурии, у Теламона. Наконечники этих образцов были очень короткими – всего 25-30 см в длину. Также существовали пилумы с плоской частью длиной 57-75 см. Во время известных военных реформ военачальника Гая Мария, им было замечено, что копье не всегда сгибалось при ударе, а противник мог его подобрать и воспользоваться. Чтоб это предотвратить, одна из заклепок заменяется деревянным штырьком, который ломается при ударе, а боковины язычка не загибались.

Легионер Римской империи

Тяжелые пилумы имеют сужающееся к концу древко, в месте соединения с наконечником имеется круглый тяжелый противовес, который должен повышать ударную силу копья. Этот вид пилума изображен на рельефе Канчиллериа в Риме, на котором показаны вооруженные ими преторианцы.

В основном копье предназначалось для метания в противника, как колющее оружие использовалось гораздо реже. Метали его перед началом рукопашного боя на расстояние от 7 до 25 метров, более легкие образцы – до 65 метров. Даже, несмотря на то, что пилум просто застревал в щите врага, не нанося ему при этом существенных повреждений, он затруднял передвижение противника в ближнем бою. При этом мягкий стержень острия часто загибался, исключая возможность быстро его вытащить или разрубить. Использование щита после этого становилось неудобным и его приходилось отбрасывать. Если же щит оставался в руках врага, подоспевший легионер наступал на древко застрявшего пилума и оттягивал щит неприятеля вниз, образуя удобную брешь для нанесения удара копьем или мечом. Тяжелые пилумы могли при силе удара могли пробить не только щит, но и противника в доспехе. Это было доказано современными испытаниями. С расстояния 5 метров римский пилум пробивает трехсантиметровую сосновую доску и двухсантиметровый слой фанеры.

Позже пилум уступает место более легкому спикулуму. Но существует вероятность, что это разные названия одного вида оружия. С упадком и развалом римской империи уходят в прошлое регулярная пехота – легионеры, и вместе с ними пропадают с поля боя пилумы. Начинается эпоха господства на поле боя тяжелой кавалерии и длинного копья.

PostScriptum:

Если хотите узнать цену продуктов, и где сейчас лучшие цены, заходите на наш портал. Мы расскажем вам в каких супермаркетах проходят акции.

Записи по теме:

- Джид, джирд, джерид, джирид – метательный дротик (0)

Джид, джирд, джида, джерид, джирид, джирит (араб. dżarit, осман. dżirīd) – все это названия легкого … - Оружие принцев Амбера: Мерлин и его тайное оружие Фракир (0)

Фракир – тайное оружие Мерлина из серии книг Р. Желязны «Хроники Амбера». Мерлин приходится сыном ам… - Наградное «Аннинское» оружие (0)

Аннинское оружие – русское холодное табельное оружие (шпага, кортик или сабля) с прикрепленным к эфе… - Айкути (0)

Айкути или аигути – японский тип ножа без цубы, общими чертами напоминающий нож танто. Сами японцы к… - Годендаг (0)

Годендаг, годендак, гёдендаг (goedendag, godendac) – европейское двуручное древковое оружие. Из-за н…

getwar.ru