Почему США так и не выиграли Корейскую войну

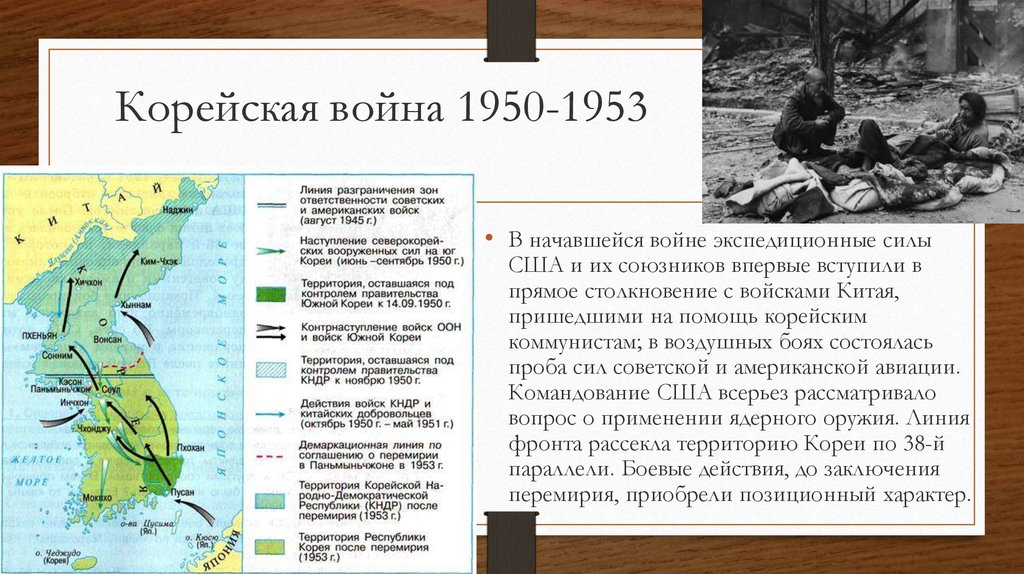

С одной стороны, коммунистический Север поддерживали Китай и Советский Союз. «Опорой» Юга стали Соединенные Штаты и войска ООН. США ставили задачу объединить страну под властью Юга и получить в свое распоряжение крупный плацдарм на Дальнем Востоке. Но, потеряв, по разным данным, от 136 до 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, потратив 83 миллиарда долларов, США так и не смогли выполнить эту задачу. Почему? «РГ» разбирается в причинах.

1. Неожиданность нападения

В советские годы «официальная» историческая наука придерживалась позиции, что войну развязало правительство Ли Сын Мана, спровоцированное «американскими империалистами». Газета «Правда» 25 июня 1950 года писала, что армия Южной Кореи численностью до 10 дивизий «совершила нападение» на КНДР по всей линии 38-й параллели и углубилась на ее территорию от 2 до 3 км. Однако части Корейской народной армии успешно отбили атаки противника и перешли в широкое контрнаступление.

Современные исследователи говорят о том, что к войне готовились обе стороны. «Считать, что Пхеньян и Сеул были просто заложниками в большой игре великих держав было бы неправильно. К войне на полуострове тщательно готовились обе корейские стороны. И, готовясь к этой войне, они никак не стремились оказаться в роли пешек, обслуживающих глобальные амбиции Москвы и Вашингтона. В основе их политики лежали, прежде всего, властные и националистические устремления», — пишет ректор МГИМО, специалист по Корее Анатолий Торкунов в книге «Загадочная война».

Как считают историки сегодня, первыми нарушили границу все-таки северяне. И хотя в течение 1948 — 1949 года вдоль 38-й параллели, по которой пролегла граница между Севером и Югом, все время происходили вооруженные стычки, нападение стало неожиданностью и для Южной Кореи, и для США, и для всего западного мира. За неделю до нападения, госсекретарь США Дин Ачесон в докладе Конгрессу заявил, что война маловероятна.

«Мы так долго жили на краю вулкана, что просто привыкли к такой жизни. Мы знали, что когда-нибудь произойдет катастрофа, — писал позднее в своих воспоминаниях первый секретарь посольства США в Сеуле Гарольд Джойс Нобл, — но проходил день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а взрыва так и не было, и мы уже не могли поверить в то, что на следующий день все будет по-другому».

Мы знали, что когда-нибудь произойдет катастрофа, — писал позднее в своих воспоминаниях первый секретарь посольства США в Сеуле Гарольд Джойс Нобл, — но проходил день за днем, месяц за месяцем, год за годом, а взрыва так и не было, и мы уже не могли поверить в то, что на следующий день все будет по-другому».

Американский историк Стьюк в своей книге «Корейская война» подчеркивает и то, что большинства южнокорейских военачальников не было на месте. «Ряд военных руководителей страны был за границей — в Японии или в США, — пишет он. — Поскольку нападение произошло в выходные, часть офицеров из воинских подразделений, расположенных вдоль границы, отсутствовала на боевых постах — они, как и многие американские советники, приписанные к этим соединениям, находились в краткосрочном отпуске. Постоянный руководитель группы американских советников в Корее незадолго до нападения уехал за новым назначением в Соединенные Штаты. Временно исполняющий его обязанности офицер в этот момент находился в Токио, где прощался с семьей, которая возвращалась домой».

Даже президенту Трумэну о начале войны сообщили лишь через несколько часов после ее начала, потому что он отдыхал с семьей на родине в Миссури, а госсекретарь Ачесон находился в Мэриленде.

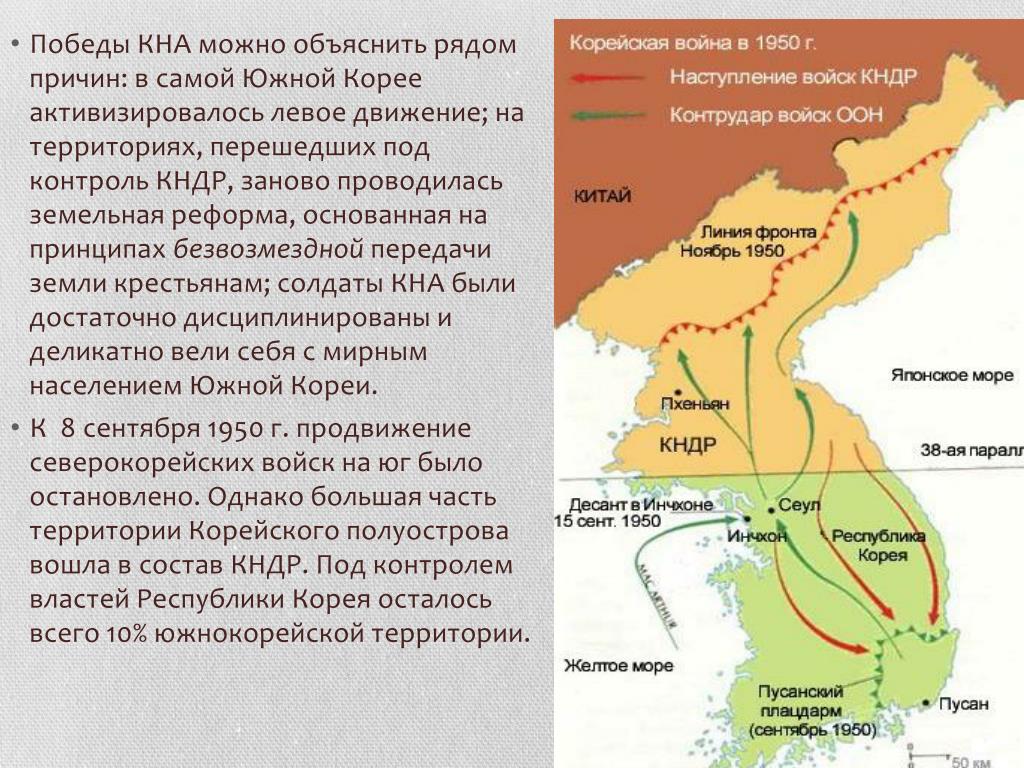

Эффект неожиданности позволил Корейской народной армии быстро продвинуться на Юг и уже через несколько дней, 28 июня, захватить столицу — Сеул.

2. Нехватка американского контингента

К началу Корейской войны в Штатах практически завершилась демобилизация. В отличие от СССР, США после Второй Мировой войны одними из первых распустили свою армию, буквально в течение года. Американцы надеялись, что монополия на ядерное оружие будет служить для них надежной защитой. К мирной жизни в Штатах вернулись 12 миллионов солдат и офицеров. Это привело к тому, что американские войска в Корее были недоукомплектованы. Дивизии, находившиеся на Корейском полуострове, были заполнены лишь на 40 процентов. Исключение составлял только Корпус морской пехоты.

К тому же, командовавший американскими войсками на Дальнем Востоке генерал Дуглас Макартур сосредоточил большую часть своих на территории оккупированной Японии. К началу войны США уже вывели свои войска с Корейского полуострова, находившиеся там после разгрома Японии.

К началу войны США уже вывели свои войска с Корейского полуострова, находившиеся там после разгрома Японии.

Уильям Стьюк полагает, что вопрос — сколько войск и техниники необходимо, чтобы отстоять Корею — для администрации Трумэна был одним из ключевых. Вплоть до того, что часть американских генералов вообще опасались, что им не хватит сил для проведения операции в столь отдаленном районе и вообще сомневались, нужно ли вовлекать американские войска в боевые действия. Этой же точки зрения придерживался и генерал Макартур. В начале войны американцы отправили в Корею лишь две дивизии, но затем нарастили группировку.

Уже первые бои показали, что само по себе появление американских войск не изменит ход войны. «Огневая мощь американских войск оказалась недостаточной, чтобы противодействовать танкам советского производства, а северокорейских солдат не испугало появление нового противника, — пишет Стьюк. — Материально-техническое обеспечение и боевой дух американских солдат оставляли желать лучшего. К тому же у них, как правило, не было никакого опыта ведения боевых действий. За годы службы в оккупационных силах США в Японии они так и не получили навыков, необходимых для выполнения боевых задач, стоявших теперь перед ними».

К тому же у них, как правило, не было никакого опыта ведения боевых действий. За годы службы в оккупационных силах США в Японии они так и не получили навыков, необходимых для выполнения боевых задач, стоявших теперь перед ними».

3. Партизанское движение

Надо отдать американцам должное — они быстро провели переоценку сил в регионе и нарастили группировку «объединенных войск», высадив десант и захватив портовый город Инчхон. К осени 1950 года соотношение сил поменялось. 28 сентября американцы освободили Сеул, а к началу октября вышли к 38-й параллели. Однако, оказавшись на территории северян, «войска ООН» столкнулись не только с сопротивлением регулярных частей Корейской народной армии, но и партизан.

«Драматические события первых месяцев войны привели к резкой активизации партизанского движения. В ходе контрнаступления американских и южнокорейских войск осенью 1950 года значительная часть северокорейской армии оказалась в окружении и перешла к партизанским действиям, — пишет российский востоко- и кореевед Андрей Ланьков. — В начале 1951 года, когда численность партизан достигла своего пика, в отрядах насчитывалось около 15 тысяч бойцов, в основном солдат-окруженцев».

— В начале 1951 года, когда численность партизан достигла своего пика, в отрядах насчитывалось около 15 тысяч бойцов, в основном солдат-окруженцев».

«В эти критические для КНДР дни Ким Ир Сен говорил, что он не пойдет на капитуляцию, уйдет в горы, чтобы вновь вести партизанскую войну против интервенции. Реальная угроза нарастания партизанского сопротивления на Севере вынудила коалицию внести существенные изменения в свою наступательную стратегию и тактику», — говорится в коллективном труде Владимира Ли, Валерия Денисова и Анатолия Торкунова «Корейский полуостров: метаморфозы военной истории».

В конце октября 1950 года начальник штаба 10-го корпуса ВС США подполковник Куинн представил Пентагону доклад с предложениями, как бороться с партизанами. Автор доклада поясняет, что северокорейские партизаны действуют в рамках трех боевых структур: регулярные отряды; полувоенизированная милиция — то есть обычные крестьяне, которые днем трудятся на полях, а ночью совершают вылазки; плохо вооруженные народоармейцы из числа детей и женщин, которые, тем не менее, поставляют важные сведения о передвижении и численности противника.

Подполковник Куинн также сделал ряд предложений по борьбе с северокорейскими партизанами, которые начали осуществляться. Однако «эти чрезвычайные акции не могли подавить партизанскую войну в тылах «войск ООН», — приходят к выводу российские исследователи.

4. Недооценка Китая

После того, как американские войска перешли в наступление, стало очевидно, что без помощи союзников — Советского Союза и Китая — КНА не сможет удержать страну. Однако Мао Цзедун колебался: вступать или нет в войну, так как боялся открытого конфликта с США. А Сталин, с начала войны согласившийся на поставку вооружения и помощь военных советников, не давал разрешения на использования авиации, как объясняет российский исследователь Игорь Сейдов в книге «Красные дьяволы» в небе Кореи», потому что тоже опасался объявлять войну Штатам.

Руководство КНР публично заявляло, что Китай вступит в войну, если какие-либо некорейские военные силы пересекут 38-ю параллель. В начале октября соответствующее предупреждение было передано в ООН через посла Индии в Китае. Однако президент Трумэн не верил в возможность широкомасштабного китайского вмешательства, заявляя, что китайские предупреждения являются лишь «попытками шантажировать ООН». Видимо, в этом причина того, что США даже не интересовались «колебаниями» Мао Цзедуна, его консультациями с Москвой и переговорами между Мао, Сталиным и Ким Ир Сеном.

Однако президент Трумэн не верил в возможность широкомасштабного китайского вмешательства, заявляя, что китайские предупреждения являются лишь «попытками шантажировать ООН». Видимо, в этом причина того, что США даже не интересовались «колебаниями» Мао Цзедуна, его консультациями с Москвой и переговорами между Мао, Сталиным и Ким Ир Сеном.

7 октября 1950 года американские войска пересекли 38-ю параллель. «Командование американских войск пребывало в эйфории. 15 октября генерал Макартур встретился на острове Уэйк с президентом Трумэном для обсуждения «финальной стадии» войны в Корее, — пишут российские исследователи Попов, Лавренов и Богданов в книге «Корея в огне войны». — Военно-политическое руководство США явно недооценило силы и намерения Китая. Вероятность китайского военного вторжения была оценена как «низкая», однако в любом случае такое вторжение, по мнению американских военных экспертов, не должно было иметь катастрофических последствий. Макартур расчитывал закончить военные действия к Дню благодарения, который в 1950 году приходился на 23 ноября».

«Китайские народные добровольцы» (так официально именовались китайские войска) общей численностью 260 тысяч человек начали переправляться через реку Ялуцзян в ночь на 19 октября 1950 года. Американская разведка ничего об этом не знала вплоть до 25 октября (то есть в течение недели!), пока китайские дивизии не атаковали южнокорейские войска, которые понесли большие потери.

Потом китайцы еще раз обвели американцев вокруг пальца. В конце ноября Китай начали второе наступление. Чтобы выманить американцев из прочных оборонительных позиций между Ханганом и Пхеньяном, командующий китайскими войсками Пэн Дэхуай дал приказ своим подразделениям имитировать панику. 24 ноября Макартур направил дивизии Юга прямо в ловушку. Обойдя войска ООН с запада, китайцы окружили их 420-тысячной армией и нанесли фланговый удар. На востоке в битве у Чхосинского водохранилища был разбит полк 7-й пехотной дивизии США.

И еще раз Макартур неправильно оценил численность китайских войск у корейской границы в апреле 1951 года, когда китайцы готовили контрнаступление. Более того, недостоверные сведения он передал президенту Трумэну.

Более того, недостоверные сведения он передал президенту Трумэну.

К лету 1951 года боевые действия зашли в тупик. Несмотря на численный перевес в людях и технике, США и их союзники не могли добиться преимущества.

5. Проигранное противостояние в воздухе

О противостоянии в воздухе над Кореей советской и американской авиации написано немало. Это был первый вооруженный конфликт, в котором с обоих сторон участвовали самолеты нового типа — реактивные истребители: МиГ-15 с советской стороны и F-86 с американской. Поначалу американские воздушные силы были представлены истребителями F-80, но советские «МиГи» разделывались с ними шутя. Американские летчики даже прозвали 38-ю параллель «аллеей МиГов». И тогда американцы отправили на фронт новые самолеты — F-86, которые имели примерно равные с «МиГами» характеристики, а в чем-то даже превосходили их. Именно противостояние двух реактивных истребителей стало классикой воздушной войны.

Задача перед советскими летчиками стояла специфическая: обеспечивая прикрытие стратегических объектов, а также поддержку наступавших северокорейских и китайских частей с воздуха, они не должны были вылетать за пределы 38-й параллели (то есть формально нарушать границу Северной Кореи), а также не должны были летать над Желтым морем, где их могли сбить корабли американского флота.

Первые воздушные бои советские летчики проигрывали — нужно было время изучить противника. Но потом отыгрались по полной программе. Два крупнейших поражения американцев произошли в апреле и в октябре 1951 года. В апреле советская авиация уничтожила 10 тяжелых бомбардировщиков и три истребителя, летевших бомбить мосты через реку Ялуцзян. Причем в воздушном бою участвовало всего 44 Мига против 48 бомбардировщиков B-29 «Superfortress» («Суперкрепость») и 76 истребителей прикрытия.

В октябре состоялось еще более массовое воздушное сражение: 21 «летающая крепость» под прикрытием 200 (!) истребителей различных типов отправилась бомбить северокорейский аэродром в Намси. Против них также выступили 44 МиГа. В результате американские самолеты не сбросили ни одной бомбы, а 12 бомбардировщиков В-29 и четыре истребителя F-84 были уничтожены.

Всего в небе над Кореей американцы, по данным, которые приводит Игорь Сейдов, потеряли больше тысячи самолетов. Потери советской авиации составили около 300 машин.

6. Внутренние противоречия в США

Ведение активных боевых действий на Корейском полуострове затруднили внутренние противоречия в США. Как это часто бывает с вооруженными конфликтами далеко за пределами государства, рядовые американцы не понимали, за что погибают их сыны на территории далекой чужой страны. К тому же, генерал Макартур публично осудил президента Трумэна за отказ от вторжения в Китай и использования ядерного оружия. А также направил соответствующее письмо в Конгресс. В ответ на это Трумэн снял Макартура с поста командующего армией.

В результате в условиях тупика, в который зашла война в Корее, а также успеха обвинений генерала МакАртура, на президентских выборах 1952 года демократа Трумэна с большим преимуществом победил кандидат от республиканской партии генерал Дуайт Эйзенхауэр. Одним из предвыборных обещаний Эйзенхауэра было покончить с войной в Корее, и он сдержал его.

«Жизнь в постоянном страхе и напряжении; тяготы гонки вооружений, истощающие богатства и силы всех народов; пустая трата сил, которая игнорирует попытки любой системы достичь подлинного изобилия и счастья для народов этой планеты. Каждая сделанная пушка, каждый сошедший со стапелей военный корабль и каждая новая ракета в конечном счете украдены у тех, кто испытывает голод, но не накормлен, у тех, кто мерзнет, но не имеет одежды», — живописал Эйзенхауэр ужасы войны в своей речи перед Конгрессом. Более того, средства, освободившиеся в результате прекращения боевых действий и разоружения, он пообещал направить в Фонд реконструкции и развития.

Каждая сделанная пушка, каждый сошедший со стапелей военный корабль и каждая новая ракета в конечном счете украдены у тех, кто испытывает голод, но не накормлен, у тех, кто мерзнет, но не имеет одежды», — живописал Эйзенхауэр ужасы войны в своей речи перед Конгрессом. Более того, средства, освободившиеся в результате прекращения боевых действий и разоружения, он пообещал направить в Фонд реконструкции и развития.

Обе партии в Конгрессе отреагировали на эту речь овациями, а госдепартамент и информагентства растираживали ее по всему миру.

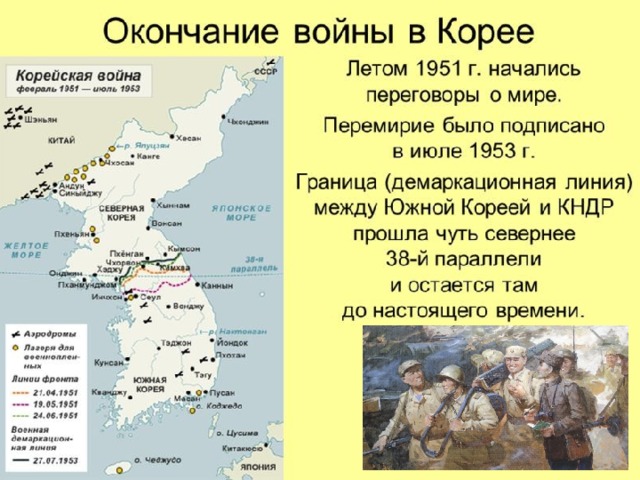

В июле 1953 года воюющие стороны подписали перемирие, но мирный договор не заключен до сих пор, и по сей день война формально считается незаконченной. Победителей в ней не оказалось, боевые действия завершились там же, где и начались — на 38-й параллели. США не решили ни одной поставленной задачи. Итогом стало только усиление «холодной войны». Но самый большой парадокс — так и не сделав выводов из неудачного ведения боевых на Корейском полуострове, через 12 лет Соединенные Штаты ввязались в новый военный конфликт в Азии, во Вьетнаме, наступив второй раз на те же грабли и понеся еще большие потери.

Замерзшие американцы и пленные коммунисты. Редкие кадры «забытой» войны в Корее на снимках лейтенанта армии США: Конфликты: Мир: Lenta.ru

Корейская война, начавшаяся в 1950 году, завершилась в 1953-м формальным перемирием, но не мирным договором. Некогда единая страна на долгие десятилетия погрузилась в холодное противостояние, лишь иногда озарявшееся потеплением отношений. И вот в очередной раз в декабре 2021 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил о намерении вместе с Северной Кореей, Китаем и США объявить об окончании Корейской войны. На такую возможность намекнула и Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына: Пхеньян готов пойти на диалог, если США откажутся от своей враждебной политики. Пока переговоры не перешли в реальную плоскость, Забытая война (неофициальное название войны между двумя Кореями, Северной и Южной) формально продолжается. Вспомнить, с чего начался конфликт, как выглядели его непосредственные участники, каким был их военный быт, позволит фотоархив, добытый фотографом и коллекционером Артуром Бондарем. Как выглядела Корейская война в объективе американского лейтенанта — в фоторепортаже «Ленты.ру».

Как выглядела Корейская война в объективе американского лейтенанта — в фоторепортаже «Ленты.ру».

Письмо с войны

Этот архив я приобрел на американском аукционе в 2021 году. Архив состоял из пяти черно-белых пленок типа 35-мм американской фирмы Eastman Kodak Super XX. К нему прилагался почтовый конверт, на котором было имя фотографа и штамп с датой доставки посылки в Америку — 24 июня 1952 года.

Все негативы отсняты Джорджем Толлесоном (George Tolleson) во время Корейской войны в период с 1950 по 1951 год. Толлесон служил лейтенантом в 25-й пехотной дивизии армии США. Благодаря ему сегодня мы можем увидеть Забытую войну глазами ее участника.

Рядовой американской армии возле джипа Willys. Южная Корея. 1950-1951 годы

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Военный конфликт между КНДР и Республикой Корея продолжался с 25 июня 1950-го по 27 июля 1953 года. Один из эпизодов холодной войны сегодня рассматривают как опосредованное противостояние между США c союзниками и силами КНР и СССР.

Предпосылкой к войне стало соглашение между США и СССР, заключенное в конце Второй мировой войны, когда Японию ждала неизбежная капитуляция. 10 августа 1945 года Москва и Вашингтон договорились разделить Корею по 38-й параллели, чтобы японские войска к северу от нее сдались Красной армии, а США приняли капитуляцию южных формирований. Таким образом полуостров был разделен на северную советскую и южную американскую части. Предполагалось, что это разделение будет временным, однако воссоединения не произошло до сих пор.

Начало войны в Корее стало неожиданным для США и других западных стран. В предрассветные часы 25 июня 1950 года северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом. Соотношение сил на суше было в пользу КНДР, на море — в пользу Южной Кореи. Несмотря на стремительное продвижение северокорейской армии в первые дни войны, ее главная цель не была достигнута — молниеносной победы не получилось. Тем не менее к середине августа до 90 процентов территории Южной Кореи было занято армией КНДР.

Важнейшие боевые действия начала войны — Тэджонская наступательная операция (3 июля — 25 июля) и Нактонганская операция (26 июля — 20 августа). В ходе Нактонганской операции был нанесен существенный урон 25-й пехотной дивизии США, в которой и служил Джордж Толлесон.

Корабль в Пусан

Поздней осенью 1950 года, отправляясь на пополнение пострадавшей от боев 25-й пехотной дивизии, Толлесон снимает отправку американских транспортных кораблей из японского порта Сасэбо. Вместе с другими военными лейтенант переправляется на японском пассажирском корабле Koan Maru.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Военные с удовольствием позируют друг другу на палубе и фотографируют военные корабли в порту Сасэбо. Среди них был и американский эсминец USS Doyle (DMS-34), который сопровождал транспортные суда во время Корейской войны. Также на снимки Толлесона попадает британский авианосец с самолетами Seafire и другие военные корабли.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американцев в порту провожает на войну небольшой военный оркестр.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Фотограф делает несколько кадров внутри корабля ночью после отбоя. Очевидно, что этот корабль совсем не приспособлен для переброски войск. Военные лежат где попало в армейских спальниках, вперемешку с вещмешками. Кто-то уже спит, кто-то читает книгу.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

По прибытии в один из портов Южной Кореи, скорее всего в Пусан, американская военная колонна следует в горную часть Южной Кореи частично на поезде, частично на военных автомобилях. В это время в Корее уже выпал снег. На железнодорожных остановках видно корейских мальчишек, которые попрошайничают у вагонов.

Солдатские будни

В Корее Толлесон снимает на пленку будни американской армии: строительство палаточной армейской базы в южнокорейских горах, взрывы, строительство дорог и инфраструктуры, солдатский нужник, штабную палатку с офицерами, а также сослуживцев. Помимо этого в его объектив попадают горные пейзажи, древнее корейское захоронение и пленные солдаты КНР, или, как их называли, китайские народные добровольцы, которых использовали для тяжелых работ.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Пленные солдаты КНР. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американские солдаты охраняют пленных солдат КНР, которые работают на строительстве дороги в расположении 25-й пехотной дивизии. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американские военные в армейской палатке, похожей на штаб части 25-й пехотной дивизии. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Капитан американской армии 25-й пехотной дивизии в расположении части в горном районе. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Расчистка участка земли от взорванной горной породы. Экскаватор грузит горную породу в кузов армейского грузовика. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Взрыв горной породы для прокладки дорог и инфраструктуры. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американский военный позирует с железным ободом от грузовой машины, который служит звуковым оповещателем. На фоне видны американские джипы Willys командного офицера Паркера и капрала Тромбино. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Армейский туалет. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американский военный на своей койке в армейской палатке в расположении 25-й пехотной дивизии. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американские военные с котелками в очереди за горячей едой. Южная Корея. 1950 год.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американские военные на фоне гор. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Фото: Джордж Толлесон / частная коллекция Артура Бондаря

Американский военный 25-й пехотной дивизии в расположении части в горном районе. Южная Корея. 1950-1951 годы.

Южная Корея. 1950-1951 годы.

***

Согласно официальной американской статистике, потери США в войне составляли 37 904 военнослужащих убитыми, пленными и пропавшими без вести. 20 апреля 1953 года начался обмен первыми больными и ранеными пленными.

Из-за того, что память о Корейской войне в американской истории игнорировалась в пользу Первой и Второй мировых войн и Вьетнамской войны, ее стали называть Забытая или Неизвестная война.

Корейская проблема в треугольнике США — Китай — Россия

27 июля 2021 г. отмечается очередная печальная годовщина — 68 лет прекращения боевых действий в Корее. Напомним, что формально война так и не была окончена, подписано лишь Соглашение о перемирии. Подписи поставили представители Китая («добровольцев»), КНДР и США (от имени «войск ООН»), тогда как Республика Корея подписывать документ отказалась.

С самого начала в этой горячей точке столкнулись интересы наиболее влиятельных после окончания Второй мировой войны держав — США, СССР, и незадолго до того возникшей, но уже обретшей свою правосубъектность Китайской Народной Республики. Корейская война стала одним из первых шокирующих драматических эпизодов развернувшейся «холодной войны». А США впервые выступили прямой стороной конфликта с «коммунистическим миром».

Корейская война стала одним из первых шокирующих драматических эпизодов развернувшейся «холодной войны». А США впервые выступили прямой стороной конфликта с «коммунистическим миром».

Динамическое равновесие в «треугольнике» на протяжении всего последующего периода холодной войны и стало гарантией самого существования двух корейских государств и относительной стабильности на полуострове. Сегодня Корейский полуостров остается одной из потенциальных зон конфликта, причем в отличие от других региональных конфликтов здесь налицо геополитическое измерение.

В США в последние годы независимо от смены администраций, особенно после фактического приобретения КНДР ядерного статуса, позиция по корейской проблеме определяется как часть стратегии на китайском направлении. Ранее Вашингтон пытался привлечь Пекин к давлению на КНДР, а когда это предсказуемо не получилось, стал использовать корейскую карту против Китая. Пока стратегия Байдена больше похожа на «стратегическое терпение 2.0», так как Вашингтон значимых уступок предложить не готов, а КНДР на заходы американцев не откликается.

Для Китая корейское направление остается одним из приоритетных в военно-политической сфере. Китай озабочен ракетно-ядерными амбициями Пхеньяна и проблемой распространения ядерного оружия. Его появление в КНДР ставит под удар позиции самого Китая в мировом ядерном рейтинге и подрывает его глобальные позиции, служит предлогом для наращивания военного кулака США вблизи его границ. В этом позиции Китая и России близки. Однако КНР выступает и против попыток изолировать и подорвать КНДР. Китайские дипломатические концепции предлагают мирное дипломатическое урегулирование корейской проблемы по двум трекам — ядерное разоружение и обеспечение гарантий безопасности КНДР. Китай не против диалога с США по этой теме, но вряд ли питает большие надежды на то, что ему удастся убедить Вашингтон встать на позиции реализма и заставить принять «стратегическое решение» — признать КНДР и учесть ее озабоченности, закрыв глаза на несовместимую с американской идеологией парадигму режима.

В США фактически утеряли надежду на денуклеаризацию КНДР, то есть отказ от ядерного оружия. Следующим шагом может стать контроль за вооружениями, недопущение разрастания ракетно-ядерного потенциала КНДР.

Следующим шагом может стать контроль за вооружениями, недопущение разрастания ракетно-ядерного потенциала КНДР.

Вероятный ответ — возможная инициатива организации переговорного процесса по ограничению и сокращению стратегических вооружений на Корейском полуострове. Такие идеи уже бродят в Вашингтоне. Россия в этих условия могла бы взять на себя роль организатора такого переговорного процесса между КНДР и США с участием также Москвы и Пекина. Это открывает поле взаимодействия с США, так как наши две страны — единственные, которые имеют опыт подобного дипломатического процесса (СНВ). Очевидно, должен быть заинтересован в этом и Китай. Так, процесс можно было бы возобновить в рамках каркаса шестисторонних переговоров (замороженных в 2006 году) при том понимании, что вся шестёрка целиком (с участием Южной Кореи и Японии) занималась бы проблемами создания режима региональной безопасности.

Наследие «холодной войны»

27 июля 2021 г. отмечается очередная печальная годовщина — 68 лет прекращения боевых действий в Корее. Напомним, что формально война так и не была окончена, подписано лишь Соглашение о перемирии. Подписи поставили представители Китая («добровольцев»), КНДР и США (от имени «войск ООН»), тогда как Республика Корея подписывать документ отказалась.

Напомним, что формально война так и не была окончена, подписано лишь Соглашение о перемирии. Подписи поставили представители Китая («добровольцев»), КНДР и США (от имени «войск ООН»), тогда как Республика Корея подписывать документ отказалась.

С самого начала в этой горячей точке столкнулись интересы наиболее влиятельных после окончания Второй мировой войны держав — США, СССР, и незадолго до того возникшей, но уже обретшей свою правосубъектность Китайской Народной Республики. Корейская война стала одним из первых шокирующих драматических эпизодов развернувшейся «холодной войны». А США впервые выступили прямой стороной конфликта с «коммунистическим миром». СССР остался за кулисами — правда, советские летчики непосредственно сражались с американцами. Но на грани поражения КНДР в войну вынужден был самым непосредственным образом вмешаться Китай, пославший почти миллионный корпус «добровольцев», которые и решили исход конфликта. СССР такому вовлечению Китая в «общее дело» был рад — есть предположения, что это именно по хитрому замыслу Сталина, который хотел исключить возможность американо-китайского сближения, Китай стал ударной силой «социалистической системы» в этой войне.

Георгий Булычев:

Шестисторонний дипломатический проект — поможет ли он денуклеаризации Корейского полуострова?

Динамическое равновесие в «треугольнике» на протяжении всего последующего периода холодной войны и стало гарантией самого существования двух корейских государств и относительной стабильности на полуострове. Нарушение этого баланса сил в результате распада СССР подтолкнуло КНДР, напуганную утерей главного союзника, к созданию собственного ядерного «стратегического уравнителя». И все же, несмотря на возросшую способность КНДР самостоятельно обеспечивать свою безопасность, общая диспозиция в геополитическом треугольнике и сегодня изменилась мало, хотя, конечно, соотношение сил претерпело значительные изменения в результате роста мощи Китая на фоне ослабления роли России в связи с распадом СССР.

Сегодня Корейский полуостров остается одной из потенциальных зон конфликта, причем в отличие от других региональных конфликтов здесь налицо геополитическое измерение.

В случае нестабильности в КНДР (скажем, из-за экономического или политического кризиса, волнений, инициированной извне «цветной революции») в конфликт сразу же окажутся непосредственно втянуты США, группировка войск которых расквартирована в Южной Корее. Вашингтон в рамках новой стратегии в регионе, названным им «Индо-Тихоокеанским», формирует по сути антикитайской блок на основе «алмаза демократий» — QUAD, куда активно тянут и Южную Корею

Кризис в КНДР привел бы не к «смене режима», а исчезновению КНДР как государства — Северная Корея немедленно будет поглощена Югом. В таком случае геополитические последствия выдвижение военного потенциала США к китайским границам трудно переоценить.

Конечно, Китай, на границе которого происходил бы конфликт, не сможет остаться в стороне. Утрата КНДР суверенитета нанесла бы чувствительный удар по продвигаемым КНР и Россией концепциям многополярного, основанного на уважении суверенитета и международном праве «Вестфальского» мира. Для Китая это к тому же стало бы неприятным свидетельством ограниченности его возможностей, «потерей лица» в международном масштабе.

Утрата КНДР суверенитета нанесла бы чувствительный удар по продвигаемым КНР и Россией концепциям многополярного, основанного на уважении суверенитета и международном праве «Вестфальского» мира. Для Китая это к тому же стало бы неприятным свидетельством ограниченности его возможностей, «потерей лица» в международном масштабе.

Вероятно, нельзя исключить и сценарий, когда в случае кризиса Китай возьмет Северную Корею (или ее часть) под свое «покровительство». Это вызвало бы крайне болезненную реакцию США и в целом Запада, многих азиатских стран — привело бы к смене глобального политического уравнения, в котором Китаю была бы назначена роль главного «злодея».

В Восточной Азии в обоих случаях возник бы долговременный очаг военно-политической конфронтации и ситуация гонки вооружений.

Неудивительно, что всеми вовлеченными великими державами корейский вопрос ныне воспринимается в контексте более широкой геополитической мозаики. При этом значение этого фрагмента мозаики все более возрастает, благодаря усиливающейся биполярной конфронтации США и КНР.

Позиции великих держав

В США в последние годы независимо от смены администраций, особенно после фактического приобретения КНДР ядерного статуса, позиция по корейской проблеме определяется как часть стратегии на китайском направлении. Ранее Вашингтон пытался привлечь Пекин к давлению на КНДР, а когда это предсказуемо не получилось, стал использовать корейскую карту против Китая.

Глеб Ивашенцов:

Будет ли конец Корейской войне?

Такие «метания», в частности, были характерны для администрации Д. Трампа. Будучи в плену завышенных представлений о степени влияния Пекина на Пхеньян, Трамп поначалу пытался добиться от Китая участия в его кампании «максимального давления», зачастую не выбирая средств воздействия на Китай.

Администрация Байдена более трезво оценивает ситуацию. По словам споуксмена Президента Дж. Псаки, линия Белого дома, разработанная в результате продолжавшейся несколько месяцев работы по «обзору» политики в Корее, предусматривает «выверенный («калиброванный») практический подход, который открыт для дипломатии с Северной Кореей», и направлен на «достижение «практического прогресса», который повышает безопасность Соединенных Штатов и их союзников». Сделаны символические жесты в виде подтверждения США приверженности Сингапурской декларации и Пханмунджомской декларации Севера и Юга, назначения спецпредставителя по корейской проблеме. В Вашингтоне утверждают, что такая политика реалистична и является равноудаленной как от попытки заключения «большой сделки» Трампа, так и «стратегического терпения» (игнорирования и сдерживания ) президента Обамы.

На деле, однако, пока стратегия Байдена больше похожа на «стратегическое терпение 2.0», так как Вашингтон значимых уступок предложить не готов, а КНДР на заходы американцев не откликается. По оценкам влиятельных южнокорейских политологов, разрекламированная линия не произвела особого впечатления на Пхеньян — он требует прекращения «политики враждебности», которая угрожает самому существованию страны.

Что касается Китая, неплохая команда специалистов по корейской проблеме в администрации Байдена понимает, что Китай ни в коем случае не «сдаст» КНДР, поскольку она остается «буфером» между его северо-востоком и азиатской группировкой войск США, и утрата даже столь одиозного клиента стала бы неприемлемым геополитическим ущербом для Пекина. Поэтому диалог с Пекином по корейской теме представляет для Вашингтона интерес, и попытки его форсировать уже осуществляются. Однако расчет на то, что такой диалог принесёт американцам нужные им результаты, иллюзорны. Китай сейчас откровенно сопротивляется попыткам США оказывать давление на КНДР и не желает усердствовать в соблюдении санкций против Пхеньяна.

Китай сейчас откровенно сопротивляется попыткам США оказывать давление на КНДР и не желает усердствовать в соблюдении санкций против Пхеньяна.

Для Китая корейское направление остается одним из приоритетных в военно-политической сфере. Китай озабочен ракетно-ядерными амбициями Пхеньяна и проблемой распространения ядерного оружия. Его появление в КНДР ставит под удар позиции самого Китая в мировом ядерном рейтинге и подрывает его глобальные позиции, служит предлогом для наращивания военного кулака США вблизи его границ. В этом позиции Китая и России близки.

Однако КНР выступает и против попыток изолировать и подорвать КНДР. Несмотря на разновекторность социально-политического развития, Китай не может откровенно отвергнуть или критиковать политический режим в КНДР и идеологию чучхе с «опорой на собственные силы». После охлаждения в отношениях в начале эры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, диалог на высшем уровне с 2018 г. возобновился и играет важную роль в координации позиций двух стран. У Китая — определенная сдерживающая роль, так как к советам Пекина в Пхеньяне прислушиваются. Там понимают, что КНР в неменьшей степени заинтересована в сохранении стабильности северокорейского государства и будет активно противодействовать внешним попыткам его подрыва. Китай также негласно оказывает заметную экономическую помощь КНДР, закрывает глаза на нелегальные экспортно-импортные операции Пхеньяна через его территорию и даже направленные на извлечение выгоды финансовые и кибероперации, часто незаконные.

У Китая — определенная сдерживающая роль, так как к советам Пекина в Пхеньяне прислушиваются. Там понимают, что КНР в неменьшей степени заинтересована в сохранении стабильности северокорейского государства и будет активно противодействовать внешним попыткам его подрыва. Китай также негласно оказывает заметную экономическую помощь КНДР, закрывает глаза на нелегальные экспортно-импортные операции Пхеньяна через его территорию и даже направленные на извлечение выгоды финансовые и кибероперации, часто незаконные.

Китайские дипломатические концепции предлагают мирное дипломатическое урегулирование корейской проблемы по двум трекам — ядерное разоружение и обеспечение гарантий безопасности КНДР. Министр иностранных дел Китая Ван И недавно подчеркнул необходимость «диалога и мирного урегулирования» и «поэтапных и синхронизированных действий» для решения проблемы денуклеаризации, заявив при этом, что США «необходимо пересмотреть свои непрекращающиеся военные угрозы и давление на КНДР на протяжении десятилетий». «Учитывая меры, которые КНДР приняла в направлении денуклеаризации и смягчения ситуации, США должны проявить свою искренность и дать ответ» — сказал он.

«Учитывая меры, которые КНДР приняла в направлении денуклеаризации и смягчения ситуации, США должны проявить свою искренность и дать ответ» — сказал он.

Китай не против диалога с США по этой теме, но вряд ли питает большие надежды на то, что ему удастся убедить Вашингтон встать на позиции реализма и заставить принять «стратегическое решение» — признать КНДР и учесть ее озабоченности, закрыв глаза на несовместимую с американской идеологией парадигму режима.

Конфронтационная стабильность и приоритеты России

Константин Асмолов:

Нет перспективы денуклеаризации КНДР

После провала американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале 2019 г. ситуация в корейском урегулировании оказалась в тупике, но уже не воспринимается, как критическая, и перестала вызывать острую международную озабоченность, вновь перейдя в категорию хронических неизлечимых проблем мировой политики. Такая ситуация, несмотря на риторику, в целом, в разной степени устраивает великие державы.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын после первой встречи с Трампом в Сингапуре в июне 2020 г. считал, что сможет добиться исторического прорыва в получении признания со стороны США, отдавая, впрочем, себе отчет в том, что смена власти в США может свести этот успех на нет. Автор считает правомерными догадки о том, что Ким надеялся договориться американцами о примирении по «вьетнамской модели». Это предполагало бы сближение КНДР с США при получении гарантий «отказа от враждебной политики» в обмен на дистанцирование от КНР. Естественно, что исторически и политически обусловленная зависимость от Пекина тяготит северокорейских руководителей. На мой взгляд, хрустальная мечта северокорейцев — найти баланс между Пекином и Вашингтоном, чтобы быть нужным в качестве «плацдарма» обоим и на этой основе «сосать двух маток», извлекать политические и экономические дивиденды от обоих противников. Подобно тому, как КНДР успешно применяла такую модель в период советско-китайского противостояния. Понятно, что Китай внимательно отслеживает такого рода замыслы.

Понятно, что Китай внимательно отслеживает такого рода замыслы.

В отличие от Вьетнама, однако, помешала ядерная проблема. По не связанным с корейской и даже региональной ситуацией причинам США, во избежание подрыва свих доминирующих позиций в глобальном балансе ядерного устрашения, необходимо исключить появление новых ядерных «игроков», тем более таких одиозных, как КНДР. Такую позицию разделяет и Китай, и Россия.

В Ханое Ким предложил поэтапный подход — для начала закрыть ключевой ядерный комплекс в Нёнбене и попросил смягчения санкций, однако консервативный американский истеблишмент во главе с Дж. Болтоном сорвал сделку. После этого Ким разочаровался в дипломатии, прекратил контакты с американцами. Его повестка в отношении США — прекращение совместных учений войск США и РК, неразмещение стратегического оружия на Корейском полуострове, подписание декларации о прекращении войны и создание мирного режима на Корейском полуострове, нормализации отношений, а для начала — смягчения санкций для обеспечения «права на развитие. Понимая, что Вашингтон к этому не готов, Пхеньян решил отказаться от контактов, ожидая, пока американский правящий класс «созреет».

Понимая, что Вашингтон к этому не готов, Пхеньян решил отказаться от контактов, ожидая, пока американский правящий класс «созреет».

Очевидно, реализация такого замысла способствовала бы повышению для США значимости КНДР — то есть, восприятию ее как угрозы. С учетом того, что военный путь решения не приемлем из-за ядерного потенциала КНДР, США, мол, придется найти формулу сосуществования. Такие планы, однако, встретили бы резкий протест Китая. Соблазн возвратиться к военным провокациям велик, но пока что Кима устраивает нынешнее положение. Это отвечает и интересам и Китая, и России.

В США фактически утеряли надежду на денуклеаризацию КНДР, то есть отказ от ядерного оружия. Следующим шагом может стать контроль за вооружениями, недопущение разрастания ракетно-ядерного потенциала КНДР.

Вероятный ответ — возможная инициатива организации переговорного процесса по ограничению и сокращению стратегических вооружений на Корейском полуострове. Такие идеи уже бродят в Вашингтоне. Россия в этих условия могла бы взять на себя роль организатора такого переговорного процесса между КНДР и США с участием также Москвы и Пекина. Это открывает поле взаимодействия с США, так как наши две страны — единственные, которые имеют опыт подобного дипломатического процесса (СНВ). Очевидно, должен быть заинтересован в этом и Китай. Так, процесс можно было бы возобновить в рамках каркаса шестисторонних переговоров (замороженных в 2006 году) при том понимании, что вся шестёрка целиком (с участием Южной Кореи и Японии) занималась бы проблемами создания режима региональной безопасности.

Такие идеи уже бродят в Вашингтоне. Россия в этих условия могла бы взять на себя роль организатора такого переговорного процесса между КНДР и США с участием также Москвы и Пекина. Это открывает поле взаимодействия с США, так как наши две страны — единственные, которые имеют опыт подобного дипломатического процесса (СНВ). Очевидно, должен быть заинтересован в этом и Китай. Так, процесс можно было бы возобновить в рамках каркаса шестисторонних переговоров (замороженных в 2006 году) при том понимании, что вся шестёрка целиком (с участием Южной Кореи и Японии) занималась бы проблемами создания режима региональной безопасности.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Причины войны в Корее — HISTORY CRUNCH

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ В КОРЕЙЕ

Война в Корее была первым крупным конфликтом после окончания Второй мировой войны и первой войны холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Это война между Северной Кореей и Южной Кореей в начале 1950-х годов. Север пользовался поддержкой союзников-коммунистов, включая Советский Союз и Китай, а юг — Западом и Соединенными Штатами. На самом деле Соединенные Штаты играли большую роль в конфликте на протяжении нескольких лет. Из-за периода времени и характера Корейской войны историки сегодня считают ее опосредованной войной эпохи холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сегодня историки в целом согласны с несколькими основными причинами Корейской войны, в том числе: распространение коммунизма во время холодной войны, сдерживание Америки и японская оккупация Кореи во время Второй мировой войны.

Это война между Северной Кореей и Южной Кореей в начале 1950-х годов. Север пользовался поддержкой союзников-коммунистов, включая Советский Союз и Китай, а юг — Западом и Соединенными Штатами. На самом деле Соединенные Штаты играли большую роль в конфликте на протяжении нескольких лет. Из-за периода времени и характера Корейской войны историки сегодня считают ее опосредованной войной эпохи холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сегодня историки в целом согласны с несколькими основными причинами Корейской войны, в том числе: распространение коммунизма во время холодной войны, сдерживание Америки и японская оккупация Кореи во время Второй мировой войны.

Основной причиной, по которой Соединенные Штаты вмешались в дела Кореи, была цель сделать все возможное, чтобы не допустить распространения коммунизма по всему миру. С началом холодной войны Соединенные Штаты практиковали политику сдерживания распространения коммунизма и хотели предотвратить укоренение этой идеологии в различных регионах мира. Со своей стороны, Советский Союз активно поддерживал распространение коммунизма по всему миру в таких местах, как Куба, Корея, Вьетнам и Восточная Европа. Американскую политику сдерживания часто называют Доктриной Трумэна, поскольку американский президент Гарри С. Трумэн утверждал, что Соединенные Штаты должны активно поддерживать сдерживание советского коммунизма сразу после Второй мировой войны. В дополнение к этой идее, причины участия Америки в Корейской войне часто рассматриваются как часть теории домино.

Со своей стороны, Советский Союз активно поддерживал распространение коммунизма по всему миру в таких местах, как Куба, Корея, Вьетнам и Восточная Европа. Американскую политику сдерживания часто называют Доктриной Трумэна, поскольку американский президент Гарри С. Трумэн утверждал, что Соединенные Штаты должны активно поддерживать сдерживание советского коммунизма сразу после Второй мировой войны. В дополнение к этой идее, причины участия Америки в Корейской войне часто рассматриваются как часть теории домино.

Корейская война | Теория домино |

Теория домино была верой эпохи холодной войны, популярной в Соединенных Штатах с 1950-х годов до конца холодной войны. Основанная на доктрине Трумэна, теория придерживалась идеи о том, что если советский коммунизм смог распространиться на одну страну, то он мог распространиться и на все другие соседние страны. Основная идея заключалась в том, что американцам нужно было предотвратить падение первой костяшки домино (поворот страны к коммунизму), чтобы предотвратить распространение коммунизма. Таким образом, историки теперь утверждают, что Соединенные Штаты использовали теорию домино, чтобы оправдать свое участие в Корее, как это было в более поздней войне во Вьетнаме.

Таким образом, историки теперь утверждают, что Соединенные Штаты использовали теорию домино, чтобы оправдать свое участие в Корее, как это было в более поздней войне во Вьетнаме.

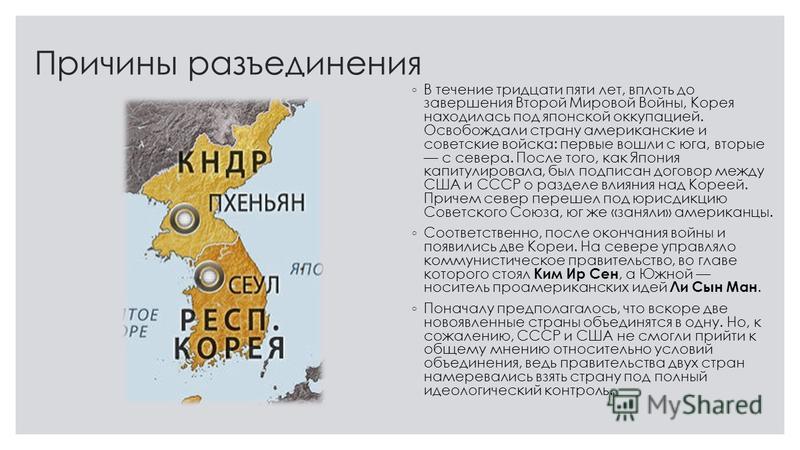

Конфликт в Корее начался в 1945 году, в конце Второй мировой войны. Поскольку Япония оккупировала Корейский полуостров в годы до и во время Второй мировой войны, и Советский Союз, и Соединенные Штаты работали над освобождением региона от японцев. Советский Союз вторгся в северную часть Кореи в августе 1945 года и освободил ее от японского контроля, а американские войска вскоре после этого освободили южную половину. К 1948 году Корея была официально разделена на две половины с отдельными правительствами вдоль 38-й параллели. Северную Корею во время войны возглавлял Ким Ир Сен, который правил страной как диктатор. Южную Корею возглавит президент Сингман Ри, государственный деятель-антикоммунист.

Ким Ир Сен | Ри | Трумэн | Сталин | Мао Цзэдун |

Между 1948 и 1950 годами напряженность между двумя сторонами нарастала, пока, наконец, в 19 году не начались боевые действия. 50. Во время Корейской войны несколько ключевых мировых лидеров сыграли важную роль. Президентом Соединенных Штатов был Гарри С. Трумэн, который сегодня наиболее известен своим решением использовать атомные бомбы против Японии в конце Второй мировой войны. Во время Корейской войны он поддерживал Южную Корею и правительство Ли Сын Мана. На стороне Северной Кореи был Советский Союз, которым руководил Иосиф Сталин. Сегодня Сталин считается жестоким диктатором, руководившим в первые годы холодной войны против Соединенных Штатов. Наконец, Мао Цзэдун возглавил Китай, который вступил в войну после того, как силы ООН пересекли 38-ю параллель в Северной Корее. Мао Цзэдун был коммунистическим правителем Китая после того, как возглавил коммунистическую революцию в стране в 1949.

50. Во время Корейской войны несколько ключевых мировых лидеров сыграли важную роль. Президентом Соединенных Штатов был Гарри С. Трумэн, который сегодня наиболее известен своим решением использовать атомные бомбы против Японии в конце Второй мировой войны. Во время Корейской войны он поддерживал Южную Корею и правительство Ли Сын Мана. На стороне Северной Кореи был Советский Союз, которым руководил Иосиф Сталин. Сегодня Сталин считается жестоким диктатором, руководившим в первые годы холодной войны против Соединенных Штатов. Наконец, Мао Цзэдун возглавил Китай, который вступил в войну после того, как силы ООН пересекли 38-ю параллель в Северной Корее. Мао Цзэдун был коммунистическим правителем Китая после того, как возглавил коммунистическую революцию в стране в 1949.

25 июня 1950 года конфликт обострился, когда войска Северной Кореи вторглись на юг при поддержке Советского Союза. Более 80 000 солдат прошли с севера до южных границ, где всего за 3 дня захватили Сеул, столицу Южной Кореи. Корейская война началась.

Корейская война началась.

ССЫЛКА НА ЭТУ СТАТЬЮАВТОР

НАЗВАНИЕ

Веб -сайт/Издатель

URL

|

Сдерживание и корейский «конфликт»

9.4 Сдерживание и корейский «конфликт»

Цели обучения

- Объяснить происхождение Корейской войны. Объясните, почему Соединенные Штаты и другие страны вмешались.

- Кратко изложите военную историю Корейской войны. Объясните, почему южнокорейские силы и силы ООН смогли сплотиться после того, как их зажали в Пусане, и почему они в конечном итоге были отброшены к 38-й параллели.

- Объясните, как внутренние проблемы Соединенных Штатов повлияли на войну в Корее. Объясните, как война повлияла на политику США.

Корейскую войну часто называют «забытой войной» из-за ее маргинализации в исторических записях. Однако война окажет драматическое влияние на Соединенные Штаты и их внешнюю политику в ближайшие десятилетия. В то время ряд видных американских лидеров опасались, что события могут выйти из-под контроля, как это произошло в 1914 и 1939. В какой-то момент сам президент Трумэн считал, что события в Корее могут привести к глобальной войне. Среди тех, кто предсказывал, что Корея разожжет Третью мировую войну, были изоляционисты, считавшие, что Америке нечего делать в Азии. Другие считали, что судьба «свободного мира» зависит от того, преуспеют ли коммунистические силы в своих усилиях по установлению контроля над Корейским полуостровом. В конце концов Корейская война привела к возвращению к статус-кво Северной и Южной Кореи, но было создано несколько важных прецедентов. Соединенные Штаты решили, что они будут использовать военную силу, чтобы остановить распространение коммунизма. Кроме того, президент мог вести войну без прямого одобрения Конгресса. По сей день трехлетняя война, унесшая жизни 35 000 американских солдат и примерно от 2 до 3 миллионов корейцев, официально известна в правительственных отчетах как «корейский конфликт».

Соединенные Штаты решили, что они будут использовать военную силу, чтобы остановить распространение коммунизма. Кроме того, президент мог вести войну без прямого одобрения Конгресса. По сей день трехлетняя война, унесшая жизни 35 000 американских солдат и примерно от 2 до 3 миллионов корейцев, официально известна в правительственных отчетах как «корейский конфликт».

Истоки Корейской войны

Рисунок 9.18

Китайский пропагандистский плакат, на котором американский генерал Дуглас Макартур убивает мать и ребенка, в то время как американские бомбардировщики распространяют войну на Китай, атакуя его мирных жителей.

Хотя обе стороны предварительно работали вместе, чтобы защитить свою страну от японских войск во время Второй мировой войны, гражданская война в Китае возобновилась в 1945 году. В мае 1949 года коммунистический лидер Мао Цзэдун вышел победителем и провозгласил Китайскую Народную Республику. Соединенные Штаты поддержали националиста Чан Кайши, который теперь бежал на Тайвань. Соединенные Штаты отказались признать власть правительства Мао и заявили, что изгнанное правительство Чанга на Тайване является законным правительством материкового Китая в течение следующих двух десятилетий. Обеспокоенность западных членов Организации Объединенных Наций по поводу того, что коммунистическому Китаю будет позволено занять одно из влиятельных постоянных мест в Совете Безопасности ООН, также привела к тому, что небольшое правительство Чанга представляло Китай в Организации Объединенных Наций до 19 сентября.71.

Соединенные Штаты отказались признать власть правительства Мао и заявили, что изгнанное правительство Чанга на Тайване является законным правительством материкового Китая в течение следующих двух десятилетий. Обеспокоенность западных членов Организации Объединенных Наций по поводу того, что коммунистическому Китаю будет позволено занять одно из влиятельных постоянных мест в Совете Безопасности ООН, также привела к тому, что небольшое правительство Чанга представляло Китай в Организации Объединенных Наций до 19 сентября.71.

Победа коммунистов пришла, несмотря на помощь США в размере 2 миллиардов долларов из-за народной поддержки Мао и коррумпированности и неэффективности режима Чан Кай-ши. Послание Мао и других коммунистических лидеров понравилось большинству безземельных и бедных крестьян Китая, поскольку оно обещало равное распределение земли и богатства. Напротив, Чан Кай-ши применил смертоносную силу против крестьян, протестовавших против роста цен на продукты питания. Администрация Трумэна утверждала, что Соединенные Штаты мало что могли сделать для предотвращения коммунистического захвата Китая и что прямое военное вмешательство было бы трагической ошибкой. Однако все больше американцев начинало верить обвинениям республиканских лидеров в том, что демократы виноваты в распространении коммунизма в Азии. Несмотря на свои опасения по поводу автократа Чан Кайши, Соединенные Штаты продолжали признавать его правительство в изгнании в качестве официального правительства Китая. Тем временем коммунистическое правительство Мао Цзэдуна работало над укреплением своей власти и распространением коммунизма на континенте.

Однако все больше американцев начинало верить обвинениям республиканских лидеров в том, что демократы виноваты в распространении коммунизма в Азии. Несмотря на свои опасения по поводу автократа Чан Кайши, Соединенные Штаты продолжали признавать его правительство в изгнании в качестве официального правительства Китая. Тем временем коммунистическое правительство Мао Цзэдуна работало над укреплением своей власти и распространением коммунизма на континенте.

В Корее была аналогичная гражданская война между националистическими и коммунистическими силами после окончания Второй мировой войны. Корея была оккупирована Японией до конца Второй мировой войны, когда дипломатическое соглашение потребовало японских войск к северу от линии 38-й параллели, проходящей на полпути через Корейский полуостров, которая использовалась в качестве разделительной линии между советским и американским секторами во время послевоенного восстановления Кореи. Линия вскоре стала границей между коммунистической Северной Кореей и некоммунистической Южной Кореей. сдаться Советам, а те, что к югу от параллели, сдались американцам. Точно так же, как Германия была разделена на разные сектора, Корея вскоре была разделена пополам по 38-й параллели. И Соединенные Штаты на Юге, и Советский Союз на Севере установили правительства, благоприятные для их собственной политической ориентации.

сдаться Советам, а те, что к югу от параллели, сдались американцам. Точно так же, как Германия была разделена на разные сектора, Корея вскоре была разделена пополам по 38-й параллели. И Соединенные Штаты на Юге, и Советский Союз на Севере установили правительства, благоприятные для их собственной политической ориентации.

В Южной Корее Соединенные Штаты призвали к выборам, чтобы заменить популярного коммунистического лидера, который возглавлял сопротивление этой страны Японии во Второй мировой войне. Сменивший его Ли Сын Ман был далеко не таким авторитарным, как Чан Кайши. Однако, как и лидер китайских националистов в изгнании, Ли Сын Ман никогда не пользовался народной поддержкой и мало уважал демократию. На севере Советы поддерживали коммунистическое правительство во главе с корейским националистом Ким Ир Сеном, который боролся против японской оккупации Кореи и был назначен советскими официальными лицами руководителем Временного коммунистического правительства Северной Кореи. В 19В 48 г. Ким стал главой коммунистического правительства Северной Кореи, который еще меньше заботился о мнении корейского народа, идеи которого отличались от его собственных. По оценкам историков, в период с 1945 по 1950 год погибло до 100 000 корейцев, когда Ли и Ким Ир Сен стремились воссоединить Корею под своим правлением. Кроме того, обе стороны (особенно авторитарный Ким Ир Сен) использовали силу, чтобы заставить замолчать своих противников в своих частях Корейского полуострова.

В 19В 48 г. Ким стал главой коммунистического правительства Северной Кореи, который еще меньше заботился о мнении корейского народа, идеи которого отличались от его собственных. По оценкам историков, в период с 1945 по 1950 год погибло до 100 000 корейцев, когда Ли и Ким Ир Сен стремились воссоединить Корею под своим правлением. Кроме того, обе стороны (особенно авторитарный Ким Ир Сен) использовали силу, чтобы заставить замолчать своих противников в своих частях Корейского полуострова.

После четырех лет оккупации советские и американские войска покинули Корею. И Ли, и Ким Ир Сен заявили, что они являются законными правителями Кореи, и оба обязались объединить полуостров под своим правительством. Северокорейцы при Ким Ир Сене имели то преимущество, что получали советские танки и другое технически совершенное оборудование, в то время как американцы не решались оказывать аналогичную помощь Южной Корее. Это нежелание было вызвано двумя основными причинами: первой была коррумпированность правительства Ли Сын Мана, а второй — то, что большинство американских лидеров уделяли больше внимания Европе, чем Азии. Это резко изменится 25 июня 19 года.50, когда северокорейские войска вторглись в Южную Корею.

Это резко изменится 25 июня 19 года.50, когда северокорейские войска вторглись в Южную Корею.

Президент Трумэн, уже подвергавшийся резкой критике со стороны растущего республиканского контингента в Конгрессе за «мягкое отношение к коммунизму», был полон решимости помешать коммунистам захватить Южную Корею. Трумэн заказал военно-морскую и авиационную поддержку Южной Кореи. Большинство американцев в то время считали, что Сталин руководил нападением Северной Кореи, и Конгресс, и общественность подавляющим большинством голосов одобрили более позднее привлечение Трумэном сухопутных войск США. Хотя более поздние критики обвинили президента в ведении войны без специального разрешения Конгресса, ассигнования Палаты представителей на увеличение военного бюджета почти не встретили сопротивления. Кроме того, лишь несколько сенаторов даже указали, что президент не добивался объявления войны. Американский народ еще больше поддержал действия Трумэна, полагая, что ожидание одобрения Конгресса могло вызвать серьезные задержки. После того, как война зашла в тупик, все больше американцев стали выступать против действий своей страны в Корее, и ни Трумэн, ни Эйзенхауэр не вернулись в Конгресс, чтобы добиваться официального объявления войны.

После того, как война зашла в тупик, все больше американцев стали выступать против действий своей страны в Корее, и ни Трумэн, ни Эйзенхауэр не вернулись в Конгресс, чтобы добиваться официального объявления войны.

Оглядываясь назад, можно сказать, что если бы вторжение Северной Кореи было частью плана Красной Армии, решительные, но односторонние действия Трумэна могли бы привести к прямому военному конфликту с Советским Союзом. Северная Корея продолжала получать советские поставки и благословение Сталина на протяжении всей войны, но похоже, что Ким Ир Сен поддерживал вторжение в Южную Корею и не был просто марионеткой Сталина. Северокорейский лидер признал, что главной заботой Америки была Европа, и его вторжение было основано на его уверенности в том, что Соединенные Штаты не будут использовать свои вооруженные силы для защиты режима Ли на Юге. Однако после Второй мировой войны Южная Корея была обязанностью Соединенных Штатов, и поэтому Трумэн считал, что ее вторжение коммунистического режима заставит многих усомниться в приверженности Соединенных Штатов тем, кто борется с коммунизмом по всему миру. Помимо предполагаемого вызова авторитету США, ситуация в Корее произошла всего через год после коммунистического захвата соседнего Китая. Стремительный ход событий казался многим американцам доказательством теории домино и ее предупреждением об инерции одной коммунистической победы, быстро распространяющейся на весь регион. американцы, мало знавшие Корею в 1949 с тревогой ждали выхода каждой ежедневной газеты, желая узнать, что войска США повернули вспять коммунистическую волну, которая, как они опасались, могла захлестнуть всю Юго-Восточную Азию.

Помимо предполагаемого вызова авторитету США, ситуация в Корее произошла всего через год после коммунистического захвата соседнего Китая. Стремительный ход событий казался многим американцам доказательством теории домино и ее предупреждением об инерции одной коммунистической победы, быстро распространяющейся на весь регион. американцы, мало знавшие Корею в 1949 с тревогой ждали выхода каждой ежедневной газеты, желая узнать, что войска США повернули вспять коммунистическую волну, которая, как они опасались, могла захлестнуть всю Юго-Восточную Азию.

Вторжение в тупик

Те американцы, которые смотрели новости из Кореи в июне и июле 1950 года, не нашли ничего, что могло бы поднять их настроение. Почти 100 000 солдат, многие из которых сражались на стороне коммунистических сил Мао в Китае, обрушились на неподготовленную армию Южной Кореи и быстро заняли столицу Сеул. Организация Объединенных Наций осудила агрессию Севера, но единственными членами ООН, которые направили значительное количество войск для борьбы с армиями Ким Ир Сена, были Соединенные Штаты и Южная Корея. Первые не прибудут в значительных количествах до августа, и самые великодушные наблюдатели оставят южнокорейские войска в состоянии, который самые щедрые наблюдатели могут назвать лишь «боевым отступлением».

Первые не прибудут в значительных количествах до августа, и самые великодушные наблюдатели оставят южнокорейские войска в состоянии, который самые щедрые наблюдатели могут назвать лишь «боевым отступлением».

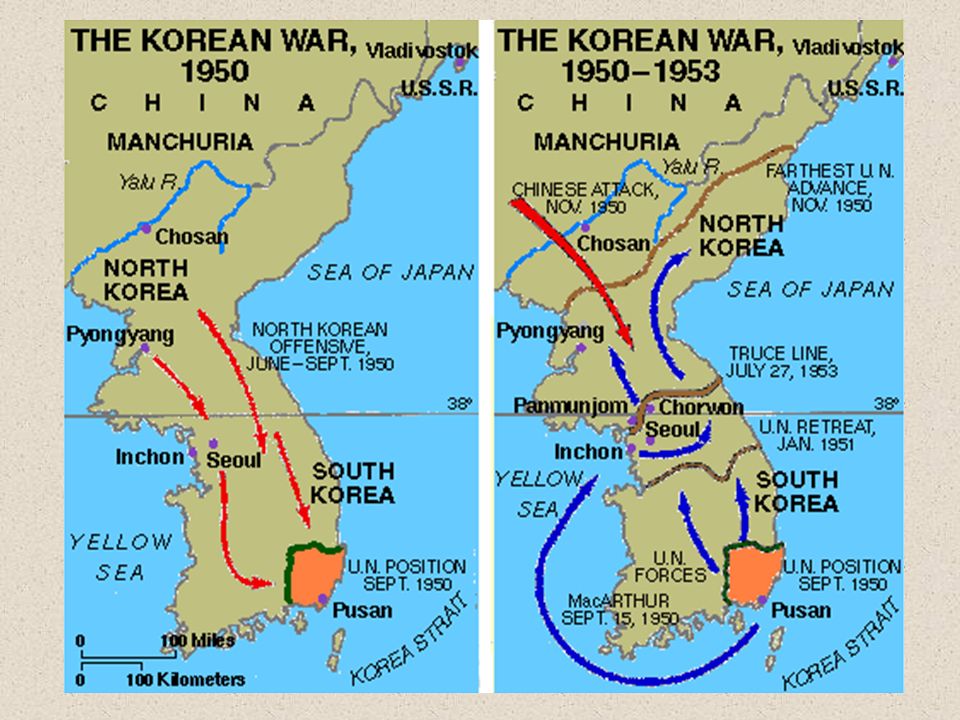

К августу и с помощью США южнокорейцы сформировали устойчивый оборонительный периметр в дальнем юго-восточном углу своей страны вокруг портового города Пусан. Силы ООН скованы за периметром Пусана — линией обороны в юго-восточном углу Корейского полуострова вокруг портового города Пусан. Войска ООН и Южной Кореи были вынуждены отступить в этот угол на ранних этапах Корейской войны. Американский генерал Дуглас Макартур сформулировал дерзкое наступление, основанное на нападении там, где северокорейцы меньше всего этого ожидали. Вместо того, чтобы пополнить запасы Пусана, он начал десантное вторжение в прибрежный город Инчхон, который находился на восточной стороне страны. Северокорейцы продвинулись слишком быстро, предположил семидесятилетний генерал, оставив большую часть своих сил на южной оконечности полуострова, а линии снабжения в центре страны уязвимыми для нападения. Если бы морские пехотинцы каким-то образом смогли преодолеть огромные приливы, которые привели к строительству подобных крепостям морских дамб вокруг Инчхона, войска США могли бы вбить клин в линии снабжения Северной Кореи и заманить в ловушку армию вторжения между Сеулом и Пусаном.

Если бы морские пехотинцы каким-то образом смогли преодолеть огромные приливы, которые привели к строительству подобных крепостям морских дамб вокруг Инчхона, войска США могли бы вбить клин в линии снабжения Северной Кореи и заманить в ловушку армию вторжения между Сеулом и Пусаном.

15 сентября 1950 года 12 000 морских пехотинцев застали врасплох и разгромили северокорейские войска во время Инчхонского вторжения. Десантный десант, предпринятый американскими войсками под командованием Дугласа Макартура во время Корейской войны. Вместо того, чтобы пополнить запасы войск ООН и Южной Кореи, удерживающихся в периметре Пусана, Макартур направил основную часть своих сил на захват Инчхона и продвижение на восток, перерезав линии снабжения Северной Кореи и зажав северокорейские войска между своими войсками и войсками в Пусане. и создал защищенный город в качестве безопасной зоны высадки войск США. Менее чем через две недели силы США и ООН, продвигаясь на восток и юг, освободили столицу Южной Кореи Сеул. Десятки тысяч северокорейских солдат смогли уйти на север до того, как силы Макартура, продвигающиеся теперь на север от Пусана, а также на юг и восток от Инчхона, смогли заманить в ловушку все силы. Тем не менее высадка в Инчхоне стала поворотным моментом на ранней стадии Корейской войны, поскольку половина северокорейцев сдалась, а другая половина бежала обратно в Северную Корею. Успех Макартура укрепил его и без того легендарный статус среди общественности США и побудил многих поддержать его ранее немыслимый план нападения на саму Северную Корею. После некоторых дебатов среди лидеров США и даже ООН Макартур получил разрешение преследовать бегущую коммунистическую армию в Северной Корее в надежде воссоединить Корею в одну некоммунистическую нацию.

Десятки тысяч северокорейских солдат смогли уйти на север до того, как силы Макартура, продвигающиеся теперь на север от Пусана, а также на юг и восток от Инчхона, смогли заманить в ловушку все силы. Тем не менее высадка в Инчхоне стала поворотным моментом на ранней стадии Корейской войны, поскольку половина северокорейцев сдалась, а другая половина бежала обратно в Северную Корею. Успех Макартура укрепил его и без того легендарный статус среди общественности США и побудил многих поддержать его ранее немыслимый план нападения на саму Северную Корею. После некоторых дебатов среди лидеров США и даже ООН Макартур получил разрешение преследовать бегущую коммунистическую армию в Северной Корее в надежде воссоединить Корею в одну некоммунистическую нацию.

Рисунок 9.19

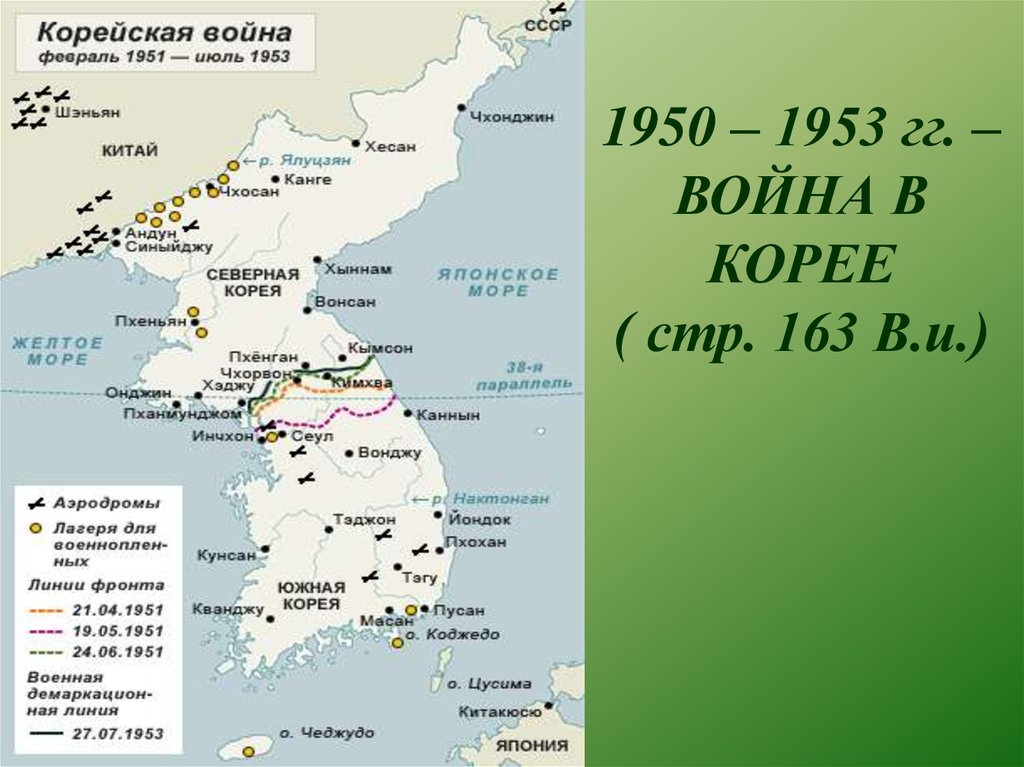

Северокорейские войска продвигались на юг через 38-ю параллель, которая должна была стать временной разделительной линией. Они гнали войска ООН и Южной Кореи обратно в Пусан, пока американские войска не начали контрнаступление в Инчхоне, которое раскололо линии снабжения Северной Кореи и вынудило их отступить через 38-ю параллель.

Превращение войны с защиты своего южнокорейского союзника в нападение на коммунистическую Северную Корею было одновременно сложной задачей и деликатным политическим вопросом. Мао Цзэдун неоднократно предупреждал, что китайские войска вмешаются, если американские войска приблизятся к китайско-северокорейской границе. Макартур отклонил эти предупреждения как пропаганду и предсказал, что его войска оккупируют всю Северную Корею к Дню Благодарения. Поначалу казалось, что смелые действия Макартура снова будут оправданы, поскольку американские и южнокорейские войска продолжат наступление на осажденные северокорейские силы. К концу ноября северокорейцы были отведены на оборонительные позиции у границы с Китаем.

Рисунок 9.20

Войска США участвовали в уличных боях во время освобождения Сеула в сентябре 1950 года. Во время войны город несколько раз переходил из рук в руки, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Оценка намерений Китая генералом Макартуром оказалась столь же недальновидной, как и более раннее убеждение Ким Ир Сена в том, что Соединенные Штаты не будут посылать войска в Корею. 25 ноября несколько сотен тысяч китайских солдат перешли границу Северной Кореи и вынудили войска США и Южной Кореи отступить на юг. Быстрое завоевание войск США, как и их северокорейского врага в первый месяц войны, означало, что линии снабжения США были растянуты и уязвимы для контратаки Китая. К Рождеству 1950 января китайские войска вытеснили американские и южнокорейские войска из Северной Кореи. К январю 1951 года северокорейцы отвоевали Сеул, и казалось, что китайцы и северокорейцы могут отбросить силы ООН обратно в Пусан.

25 ноября несколько сотен тысяч китайских солдат перешли границу Северной Кореи и вынудили войска США и Южной Кореи отступить на юг. Быстрое завоевание войск США, как и их северокорейского врага в первый месяц войны, означало, что линии снабжения США были растянуты и уязвимы для контратаки Китая. К Рождеству 1950 января китайские войска вытеснили американские и южнокорейские войска из Северной Кореи. К январю 1951 года северокорейцы отвоевали Сеул, и казалось, что китайцы и северокорейцы могут отбросить силы ООН обратно в Пусан.

Силам США и Южной Кореи удалось остановить продвижение корейцев; однако вскоре возникла тупиковая ситуация, когда две армии окопались, наступая и отступая на узкой полосе земли около 38-й параллели. Эта ситуация глубоко расстроила генерала Макартура, который предложил Соединенным Штатам использовать свой арсенал атомных бомб и даже призвал президента Трумэна распространить войну на Китай. Макартур также хотел помочь силам изгнанного китайского националиста Чан Кайши, если они согласятся атаковать китайские коммунистические войска. Трумэн признал, что китайцы будут рассматривать любое вторжение с Тайваня, поддерживаемого США, как равносильное объявлению США войны их стране. Вместо этого президент увеличил численность войск и начал контрнаступление в Корее. Мэтью Риджуэй, командующий 8-й армией в Корейской войне, руководивший успешным контрнаступлением на северокорейские позиции зимой 19-го.50–51. Риджуэй сменил Дугласа Макартура на посту командующего войсками США после того, как последний был смещен президентом Трумэном в апреле 1951 года. Он принял на себя командование этой контратакой и быстро восстановил контроль над Сеулом. К весне северокорейцы были вынуждены отступить за 38-ю параллель. Южная Корея снова оказалась в безопасности, Трумэн стремился к перемирию и возвращению к довоенному статус-кво разделенной Кореи. Макартур считал планы Трумэна трусливыми и равносильными победе коммунистов. В результате он молчаливо выступил против мирного плана президента, отправив сообщение китайцам с требованием безоговорочной капитуляции.

Трумэн признал, что китайцы будут рассматривать любое вторжение с Тайваня, поддерживаемого США, как равносильное объявлению США войны их стране. Вместо этого президент увеличил численность войск и начал контрнаступление в Корее. Мэтью Риджуэй, командующий 8-й армией в Корейской войне, руководивший успешным контрнаступлением на северокорейские позиции зимой 19-го.50–51. Риджуэй сменил Дугласа Макартура на посту командующего войсками США после того, как последний был смещен президентом Трумэном в апреле 1951 года. Он принял на себя командование этой контратакой и быстро восстановил контроль над Сеулом. К весне северокорейцы были вынуждены отступить за 38-ю параллель. Южная Корея снова оказалась в безопасности, Трумэн стремился к перемирию и возвращению к довоенному статус-кво разделенной Кореи. Макартур считал планы Трумэна трусливыми и равносильными победе коммунистов. В результате он молчаливо выступил против мирного плана президента, отправив сообщение китайцам с требованием безоговорочной капитуляции. Сообщение Макартура намекнуло, что американские войска могут вторгнуться в Китай и даже применить ядерное оружие, если они откажутся от его предложения.

Сообщение Макартура намекнуло, что американские войска могут вторгнуться в Китай и даже применить ядерное оружие, если они откажутся от его предложения.

Тупик к перемирию

Трумэн считал, что действия Макартура не только нарушили конституционный принцип гражданского контроля над вооруженными силами, но и были не чем иным, как изменой, поскольку они угрожали разжечь войну, которую он надеялся положить конец. Генерал Омар Брэдли считал, что нападение на Китай будет «не той войной, не в том месте, не в то время и не с тем врагом». Самая большая опасность, по мнению Трумэна, заключалась в том, что нападение на китайцев приведет к советской интервенции. Две страны были ведущими коммунистическими державами в мире и заключили пакт о взаимопомощи. В результате Трумэн и его советники опасались, что несанкционированные комментарии Макартура могут привести Америку к Третьей мировой войне. Однако политика заставила Трумэна действовать осторожно против своего мошеннического генерала. Макартура по-прежнему считали героем и военным гением, в то время как число одобрений Трумэна колебалось около 30 процентов. Политики-республиканцы одержали победы, связав президента с недавним подъемом коммунистов в Азии.

Макартура по-прежнему считали героем и военным гением, в то время как число одобрений Трумэна колебалось около 30 процентов. Политики-республиканцы одержали победы, связав президента с недавним подъемом коммунистов в Азии.

Рис. 9.21

Фотограф сопоставляет уставшего от войны корейца с ребенком на фоне американского танка. Война была особенно тяжелой для мирного населения.

По мере приближения выборов в конгресс 1950 года все больше и больше американцев считали Трумэна и других демократов «мягкими» по отношению к коммунизму. На этих выборах республиканцы глубоко проникли в ранее твердое демократическое большинство, поскольку разочарованный электорат задавался вопросом, почему самая могущественная нация в мире не может одержать победу над «отсталой» нацией, такой как Северная Корея. Выражения расовых предрассудков в отношении азиатов, ставшие обычным явлением во время Второй мировой войны, вернулись в виде призывов к применению атомного оружия против гражданского населения. Другие утверждали, что федеральное правительство кишит коммунистами. Почему еще, спрашивали они, великий генерал Макартур не может выступать против других коммунистических сил? Каждый день продолжавшейся войны, казалось, подтверждал худшее из этих обвинений — вооруженные силы США наносили удар в спину своим собственным правительством и главнокомандующим.

Другие утверждали, что федеральное правительство кишит коммунистами. Почему еще, спрашивали они, великий генерал Макартур не может выступать против других коммунистических сил? Каждый день продолжавшейся войны, казалось, подтверждал худшее из этих обвинений — вооруженные силы США наносили удар в спину своим собственным правительством и главнокомандующим.

Настойчивость Макартура в отношении тотальной войны в Азии перешла от частных бесед и секретных сообщений к сообщениям почти неповиновения в американских газетах. Популярный или нет, но президент Трумэн признал, что действия Макартура были одновременно непокорными и потенциально опасными. Генерал, который писал свои собственные приказы, нарушил священный американский принцип гражданского контроля над вооруженными силами. По этой причине Объединенный комитет начальников штабов поддержал решение президента освободить Макартура от командования. Многие американцы с гневом отреагировали на то, что популярный генерал был так бесславно смещен. Опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство американцев поддержало Макартура, в то время как рейтинги одобрения Трумэна достигли новых глубин. Генерал вернулся с триумфом, путешествуя по Восточному побережью, как герой-завоеватель, в сопровождении марширующих оркестров и парадов телеграфной ленты. В эмоциональном обращении, которое заставило плакать даже его недоброжелателей, старый генерал поблагодарил американский народ за честь служить ему в последних трех войнах. «Старые солдаты никогда не умирают, — заключил он, — они просто увядают».

Опросы общественного мнения показали, что подавляющее большинство американцев поддержало Макартура, в то время как рейтинги одобрения Трумэна достигли новых глубин. Генерал вернулся с триумфом, путешествуя по Восточному побережью, как герой-завоеватель, в сопровождении марширующих оркестров и парадов телеграфной ленты. В эмоциональном обращении, которое заставило плакать даже его недоброжелателей, старый генерал поблагодарил американский народ за честь служить ему в последних трех войнах. «Старые солдаты никогда не умирают, — заключил он, — они просто увядают».

Трумэн мудро избегал любых публичных заявлений и позволил Макартуру насладиться его, возможно, давно назревшей похвалой за его десятилетия военного руководства. Только позже Трумэн объяснил свое решение заменить Макартура Риджуэем, подробно объяснив Конгрессу, как Макартур стремился к эскалации войны. Аргумент Трумэна продемонстрировал мудрость ограниченной войны, и Конгресс ответил заявлением, в котором поблагодарил Макартура за его службу, но согласился с решением президента. В течение нескольких недель пресса и общественность США продолжали обсуждать этот вопрос, и большинство также согласилось с тем, что любое распространение Корейской войны за пределы Корейского полуострова было бы трагической ошибкой. Публичный имидж президента Трумэна был, по крайней мере, частично восстановлен, в то время как сторонники вторжения Макартура исчезли.