Развитие военной техники | История.ру

Величайшие завоевания технической мысли, которые могли и должны были облегчить положение широких народных масс, получили наиболее быстрое применение в военной технике, предназначенной для уничтожения людей и материальных ценностей.

Военная промышленность в период империализма получила чрезвычайно широкое развитие, и успехи военной техники были очень значительны.

Одной из характерных черт военной техники этого периода явилась автоматизация стрелкового оружия. Были значительно усовершенствованы конструкции станковых пулеметов, впервые изобретенных американским инженером X. Максимом в 1883 г.; появились тяжелые пулеметы Максима и Гочкиса, легкие пулеметы Льюиса, Виккерса и др.

Широкое применение пулеметов в европейских армиях началось после русско-японской войны.

К началу мировой войны было создано также несколько типов автоматических винтовок. Тенденция к автоматизации наблюдалась и в артиллерии. Перед мировой войной и в ходе ее были сконструированы новые скорострельные орудия — полуавтоматические и автоматические. Наибольшая дальность артиллерийской стрельбы к началу войны составляла 16—18 км, а в 1917 г. уникальная немецкая пушка «Колоссаль» («Большая Берта») вела обстрел Парижа с дистанции до 120 км.

Массовое применение тяжелой артиллерии потребовало развития механической тяги для передвижения орудий. Был введен ряд типов тягачей с двигателями внутреннего сгорания. Борьба с налетами авиации противника вызвала появление зенитных пулеметов и артиллерии.

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

В огромных размерах возросло производство взрывчатых веществ. В этой области были осуществлены новые изобретения и введены важные технические усовершенствования. В частности, в 1884 г. был изобретен бездымный порох. Главным сырьем в производстве взрывчатых веществ стали азотистые соединения (нитраты). До мировой войны нитраты добывались в европейских странах из привозной чилийской селитры или из побочных продуктов коксогазовых заводов.

Блокада германского побережья с начала войны побудила германскую промышленность наладить производство связанного азота из воздуха (по способу Габера-Боша). Если в 1913 г. предприятия мощного химического объединения «Баденские анилино-содовые заводы» вырабатывали всего 3 тыс. т связанного азота, то в 1918 г. выработка его достигла 270 тыс. т.

В 1915 г. германские войска впервые применили боевые отравляющие вещества. Страны Антанты также развернули производство удушливых, слезоточивых, нарывных и других ядовитых газов. Изготовлялись химические артиллерийские снаряды, специальные аппараты-газометы.

С целью защиты от газов во всех армиях были введены противогазы. Началось также строительство газоубежищ. В России работу по изготовлению противогазов возглавили видные ученые. Угольный противогаз, отличавшийся универсальностью и вместе с тем простотой изготовления, был разработан в 1915 г. Н. Д. Зелинским.

Первая мировая война была в известной мере первой «войной моторов». Для снабжения фронта широко использовался автотранспорт; появились новые боевые средства — танки и бронеавтомобили.

Идея применения танков возникла в ряде стран еще до начала войны. Левассер во Франции (1903 г.), В. Д. Менделеев — сын великого химика — в России (1911 г.) и Бурштын в Австрии (1912 г.) выдвинули проекты бронированных вездеходных машин с гусеничным ходом. После начала мировой войны новые конструкции танков предложили английские изобретатели Триттон и Уилсон.

Впервые использованные в бою 15 сентября 1916 г. на Сомме танки вскоре стали мощным средством прорыва оборонительных линий, представлявшихся еще в 1914—1915 гг. неприступными. Большое развитие во всех воюющих странах получили броневые автомобили, вооруженные пулеметами и орудиями небольшого калибра.

В военном деле были широко использованы средства воздухоплавания и авиации. Германия энергично готовила для военных целей эскадрильи жестких дирижаблей системы Цеппелина и Шютте-Ланца и мягких дирижаблей системы Парсеваля. За время мировой войны немецкое командование ввело в действие 123 дирижабля, совершивших около 800 вылетов. Объем крупнейших дирижаблей доходил до 68,5 тыс. м.

Однако опыт применения дирижаблей не был успешным: значительная часть их была сбита зенитной артиллерией и авиацией союзников или уничтожена в эллингах бомбардировками с воздуха. Гораздо большее значение приобрела военная авиация.

До войны предполагалось, что самолеты будут выполнять главным образом функции воздушной разведки. Но с лета 1915 г. самолеты стали снабжаться пулеметами, и на них начали возлагать функции истребителей. К концу войны истребители развивали скорость до 190—220 км в час, что прежде представлялось рекордом даже для специальных гоночных самолетов.

Авиация применялась и для бомбометания. Еще в 1913 г. конструктор И. Сикорский построил в России первый четырехмоторный самолет «Русский витязь». В следующем году он закончил постройку другого большого четырехмоторного самолета— «Илья Муромец» с общей мощностью двигателей в 400 л. с. и грузоподъемностью в 1,3т. К началу войны появился второй самолет того же типа и в 1916 г.— двухмоторный самолет В. А. Слесарева «Святогор».

В дальнейшем воюющие страны усовершенствовали бомбардировочную авиацию. Так, немецкий бомбардировщик «R—43—48» развивал скорость до 105 км в час и имел грузоподъемность 4,2 т. Началось также развитие военно-морской авиации. Один из первых гидросамолетов («летающая лодка») был сооружен русским конструктором Д. П. Григоровичем в 1913 г.

Для проведения боевых операций на море усиленно строились во многих странах (еще с предвоенных лет) крупные надводные корабли-броненосцы обычного типа и так называемые дредноуты, которые обладали большей мощностью вооружения и брони.

Применение двигателя внутреннего сгорания и электродвигателей сделало реальностью давнишнюю мечту человечества — подводное плавание. Однако подводные лодки были также использованы исключительно как средство войны. Сооружение подводных лодок началось в различных странах в последние годы XIX в.

Они приводились в движение в надводном положении двигателями внутреннего сгорания, а в подводном — электродвигателями, получавшими энергию от аккумуляторных батарей.

Особое внимание строительству подводных лодок уделяла Германия, вступившая в мировую войну с хорошо налаженным их производством. Действия германских подводных лодок нанесли большой ущерб торговому флоту противника и нейтральных стран.

Из средств связи широко использовались в военном деле телеграф, телефон, оптические средства связи и радио.

Радиоустановками стали снабжаться войсковые соединения и отдельные части во всех армиях, морские надводные и подводные корабли, самолеты, танки и т. д.

Мировая война вызвала огромное развитие военной техники, использовавшей все многообразие научных и технических знаний. «…Первый раз в истории,—отмечал В. И. Ленин,— самые могучие завоевания техники применяются в таком масштабе, так разрушительно и с такой энергией к массовому истреблению миллионов человеческих жизней».

www.istoriia.ru

Как изменилось военное оборудование. Как на протяжении столетия менялась бронетанковая техника

Программа «Солдат будущего» , которую поддержали армии многих стран мира, поможет вооружить солдат по последнему слову техники, чтобы увеличить их эффективность в бою. Эта программа включает в себя модернизацию не только вооружения солдата, но и технологий бронезащиты, систем наблюдения, а также повышение мобильности отдельного солдата за счёт наличия индивидуальных переносных источников энергии.

Разработки в области создания экипировки «солдата будущего», ведущиеся в США (Future Force Warrior) и в Великобритании (Future Integrated Soldier), объединяют все возможные источники финансирования, чтобы пехотинцы были вооружены как можно лучше. Ниже представлены некоторые технологии, которые помогут сделать из простого бойца настоящего «солдата будущего» — мобильного, быстрого, точного и неуязвимого.

Всевидящее око: разведывательные беспилотники

Беспилотная воздушная система Skylark («Жаворонок»), функцией которой является оптическое наблюдение, разработанная компанией Elbit Systems, теперь может управляться как командиром отряда, так и при помощи пульта дистанционного управления, закрепленного на груди солдата. Благодаря использованию новой современной системы управления FGCS (forward ground control station) беспилотник Skylark соответствует всем современным требованиям в отношении своих возможностей взаимодействия с оператором, размера, веса и лётных качеств.

Сама система управления состоит из 4 основных компонентов, закрепленных на груди солдата для удобства использования. Это мини-компьютер, тактический монитор, пульт управления и активный датчик Skylark Rambo . Оптический прибор может быть закреплен и на тактическом мониторе для выполнения секретных операций или при передвижении.

Система FGCS позволяет пехотинцам управлять беспилотником при помощи минимального количества оборудования. Аппарат запускается диспетчером, а управлять им с помощью системы FGCS может любой солдат, находящийся в радиусе действия сигнала беспилотника.

Медпункт на теле бойца: система WPSM

Технологии, помогающие следить за противником, уже широко используются в боевых операциях, а оборудование, которое позволяет контролировать физическое состояние собственных солдат, стало применяться совсем недавно. В США была разработана система отслеживания физического состояния бойца под названием WPSM (the warfighter physiological status monitor). Эта система является частью экипировки американского солдата будущего — проекта Future Force Warrior, который будет полностью завершен к 2032 году.

Система WPSM включает в себя комплект медицинских приборов для измерения физических параметров солдата, таких как температура тела, частота сердечных сокращений, артериальное давление и уровень стресса . Система собирает и обрабатывает эти данные и при необходимости передает их непосредственно медицинской службе для принятия дальнейших мер.

Датчики будут встроены в армейскую футболку, являющуюся частью нижнего белья солдата. Однако затраты на изготовление такой системы в данный момент не позволяют производить обмундирование в больших количествах. Перед разработчиками стоит задача снизить затраты на изготовление системы, чтобы ее могли выпустить в массовое производство.

Источники энергии: кислота, спирт или солнце?

Количество электронного оборудования, включенного в экипировку солдата, растёт, а это означает, что бойцам необходимы более мощные портативные источники электроэнергии. На данный момент почти четверть нагрузки пехотинца составляют портативные батареи, вес которых в отдельных случаях превышает 11 кг.

В связи с необходимостью снизить вес экипировки солдата, были разработаны высокоэффективные, удобные в использовании и легкие батареи. Новые литиево-кислотные батареи мощностью 300 ватт-час на килограмм работают на 50% эффективнее, чем стандартные батареи , используемые сейчас.

Представитель Департамента физических наук Научно-технической лаборатории Министерства обороны Великобритании Даррен Браунинг (Darren Browning), выступая на конференции, посвященной «солдатам будущего», настаивал на том, что в будущем они смогут увеличить мощность портативных батарей до 400 — 600 ватт-час на килограмм.

Другой вариант — это источники питания, работающие на очищенном метиловом спирте, которые имеют мощность 649 ватт-час на килограмм , что значительно превышает мощность любых других аккумуляторов, имеющихся в наличии в настоящее время. В стадии разработки находится программа по использованию альтернативных ресурсов. Она подразумевает использование солнечных батарей, встроенных в обмундирование бойца и способных не только преобразовывать солнечные лучи в электроэнергию, но и накапливать ее.

Проблемы использования источников питания в экипировке солдат до сих пор обсуждаются. Эксперты считают, что наличие единого источника питания для всех электроприборов, применяемых солдатами, гораздо эффективнее использования индивидуальных батареек . Источник питания помещается в рюкзаке и распределяет электроэнергию при помощи специального кондуктора, установленного на бронежилете. Такая система позволяет подстраиваться к особенностям климатических условий, в которых проходят боевые действия.

Крепкая броня: микроволокно или жидкость?

Отдельной темой для дискуссий, которая, возможно, является более сложной, чем портативные источники электроэнергии для солдат будущего, стала проблема бронезащиты. В частности, подверглись резкой критике бронежилеты, которые применяются в настоящее время в армии США.

Для защиты тела бойца в них используются керамические пластины. Согласно отчету комиссии военных ревизоров, в них был выявлен целый ряд недостатков. Такие бронежилеты сокращают мобильность солдата, снижают скорость его передвижения, неудобны для закрепления амуниции и неспособны подстраиваться к изменению погоды, влажности, температуры и атмосферного давления.

Несмотря на протесты и жалобы со стороны армии, представитель Пентагона генерал-лейтенант Уильям Филлипс, заверил, что «это самые лучшие на сегодняшний день бронежилеты в мире, что подтверждается многократными тестами». Многие разработчики экипировки солдата будущего склоняются к использованию в бронежилетах микроволоконных технологий, как, например, Kevlar или M5, или даже к использованию жидких протекторов.

Массачусетским Университетом Технологий (MIT) при участии Вооруженных Сил США был разработан жидкий материал феррофлюид , который в будущем, возможно, будет использоваться в бронежилетах. Его основными компонентами являются силикон и частицы железа. При попадании воздуха феррофлюид застывает в течение миллисекунд.

Микроволоконный материал М5 был разработан доктором Доутци Сиккема в химической компании Akzo Nobel. Это высокопрочное синтетическое волокно, в основе которого лежит использование конденсатной техники полимеризации. Этот материал легче Kevlar и, наряду с феррофлюидом, он рассматривается в качестве одного из компонентов бронежилетов будущего. Это наиболее огнеупорное органическое волокно из созданных на сегодняшний день. М5 уже подтвердил на практике свои уникальные свойства защиты бойца от поражения как холодным, так и огнестрельным оружием.

А что у нас?

В России создать полный комплект экипировки «солдата будущего» планируют к 2020 году . Отечественная экипировка будет ни в чем не уступать американским и европейски

lllit.ru

как изменилась техника десантников за последние 10 лет

Традиционно считается, что основное оружие десантников – нож, автомат, рукопашный бой. Но выполняемые задачи ВДВ требуют и серьезной боевой техники, и огневой поддержки. Нельзя сказать, что «крылатая гвардия» была безоружной ранее, но за последние годы техническая оснащенность войск возросла на несколько порядков – в основном за счет появления на вооружения совершенно новых образцов вооружения.

«Главное оружие ВДВ – это в первую очередь люди, которые служат у нас, – говорит командующий генерал-полковник Владимир Шаманов. – Десантник изначально готов к тому, чтобы выполнить любую поставленную задачу даже если другим она покажется невыполнимой. Естественно, что за высоким боевым духом стоит надежная и эффективная боевая техника и вооружение, которое наши солдаты и офицеры умеют использовать на самом высоком профессиональном уровне. Десантники на протяжении последних лет последовательно и комплексно подходили к проблеме переоснащения войск современным вооружением и военной техникой. Об этом говорят и настойчивость Командования ВДВ в создании образцов боевой техники на единой унифицированной транспортной базе (Курганские БМД-4М, БТР «Ракушка»), единый подход к развитию авиационного парка военно-транспортной авиации (Ульяновский Ил-476) и разработке современных средств десантирования».

Основная новая боевая единица ВДВ – боевая машина десанта БМД-4М или «Садовница» (наследница легендарной БМД-1). Отличается новым двигателем, корпусом, ходовой частью и другими узлами. Эта боевая машина на гусеничном ходу может десантироваться парашютным (14-купольная система) или посадочным способом. В ней предусмотрен штатный вариант десантирования с личным составом внутри.

БМД-4М обладает уникальной степенью защищенности и мощным комплексом вооружения. Эта новая российская разработка на 80 процентов унифицирована по узлам и агрегатам с БМП-3, что существенно упрощает процесс ее производства, эксплуатации и обслуживания. При весе в 13,5 тонн у БМД-4М более мощное вооружение, состоящее из 100-мм пушки 2А70 (боезапас 34 осколочно-фугасных снаряда), 30-мм автоматической пушки 2А72 (боезапас 500 выстрелов), спаренного с ними 7,62-мм пулемета ПКМТ (боезапас 2000 выстрелов), а также курсового 5,45-мм пулемета РПКС-74. Также БМД-4М вооружена 4 ПТУР «Аркан», способными поразить практически любую цель.

Помимо этого в арсенал входит шесть 81-мм дымовых гранат 3Д6М «Туча», которые могут обеспечить боевой машине безопасный отход из-под огня противника. Для удобства стрельбы на машине имеются приборы ночного видения, тепловизор, лазерный дальномер, а также средство сопровождения цели. По мнению специалистов, набор установленного на БМД-4М оборудования практически исключает возможность промаха.

На новой машине используется специальный сверхпрочный алюминиевый сплав, который обеспечивает лучшую защиту экипажа – броня обладает свойствами, которые исключают появления осколков внутри обитаемого отсека бронемашины в случае поражения ее снарядами или крупнокалиберными патронами.

Новая БМД может оснащаться боевым модулем «Бахча-У», который был создан в знаменитом Тульском КБ приборостроения. При этом этот боевой модуль практически на 100 процентов унифицирован с вооружением БМП-3 – используются одни и те же орудия, боеприпасы и прицельно-вычислительные комплексы. В сравнении с вооружением предыдущей БМД-3 новое боевое отделение в огневой мощи, как минимум в 2,5 раза, а по некоторым боевым характеристикам даже на порядок выше, а также позволяет десантникам уверенно решать различные боевые задачи без огневой поддержки со стороны артиллерии и танков не только в проведении наступательных операций, но и при действиях в обороне.

Самоходка 2С9 «Нона-С» и сегодня считается уникальной артиллерийской системой, которая создавалась специально для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя. Необходимость в такой машине возникла, когда появились планы по использованию десанта на неприятельской территории. (В случае возникновения глобального конфликта в Центральной Европе перед ВДВ ставились задачи захвата ключевых объектов в тылах войск НАТО).

И чем серьезнее калибр артиллерии, тем успешнее решаются поставленные задачи. До недавнего времени он ограничивался 120–122-мм, чуть позднее появилось 125-мм самоходное орудие «Спрут». Но необходимость более мощного орудия незримо висела в воздухе. И здесь новый вариант САО «Зауралец-Д» позволяет решить две задачи. В 120-мм варианте – заменить уже устаревшую «Нону-С», а с калибром в 152-мм – вывести десантную артиллерию на совершенно новый уровень.

В 2016 году на вооружение ВДВ поступит лишь несколько новых артиллерийских орудий «Зауралец-Д». После их апробирования начнутся массовые поставки в 2019 году. А полное переоснащение ВДВ новыми САО планируется завершить до 2020 года.

Спустившимся с небес десантникам приходится отражать атаки воздушного противника. Теперь для этого есть эффективное средство ПЗРК «Верба», В чем уникальность комплекса? При внешней схожести этого ПЗРК со своими предшественниками, где есть практически идентичная «труба», как у того же переносного комплекса «Игла», прицельный механизм, но это уже совершенно иное оружие, с новыми характеристиками. «Верба» способна успешно поражать не только традиционные воздушные цели – самолеты и вертолеты, но и так называемые малоизлучающие цели – крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

Ракета ПЗРК «Верба» оснащена уникальной трехспектральной головкой самонаведения, работающей в ультрафиолетовом, ближнем инфракрасном и среднем инфракрасном диапазонах. Именно такая разность спектров позволяет получить больше информации о цели, что делает этот комплекс «избирательным» оружием. Кроме того, головка «Вербы» обладает и значительно большей в сравнении с ПЗРК «Игла-С» чувствительностью, что увеличивает дальность захвата воздушных объектов. Также головка самонаведения автоматически выполняет «селекцию» ложных тепловых целей (тепловых помех) и сосредотачивается на объекте с наиболее сильным тепловым излучением.

Казалось бы – танки не летают, но на вооружении ВДВ появились в последнее время именно танки. Модернизированные Т-72Б3, которые отвечают всем требованиям современного боя. Десантировать их, конечно, не будут, а вот в десантно-штурмовых соединениях ВДВ танковые роты уже появились. Как и БТР-82АМ, которые можно перемешать к месту боевых действий посадочным способом. Вся остальная техника в войсках может десантироваться парашютным способом. В том числе с небес на землю опускаются мобильные полевые госпитали и даже… полевые воинские храмы.

Нынешний основной парашют, вернее – парашютная управляемая система специального назначения, это конечно же Д-10. Но особая гордость десантников – парашюты «Арбалет» и «Лесник». Да, они предназначены для разведчиков и спецназа, но в десанте все и разведчики, и спецназовцы. По крайней мере в душе.

Автор: Виктор Сокирко

tvzvezda.ru

Как изменится военная авиация России за ближайшие восемь лет

Парк авиационной техники Воздушно-космических сил России к 2025 году будет обновлен на 80-90 процентов. Об этом в понедельник в интервью «Красной звезде» сообщил главнокомандующий этим видом войск генерал-полковник Виктор Бондарев. Он подчеркнул, что исправность самолетов, вертолетов и космических аппаратов удастся довести до 95 процентов.«Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов», — отметил Бондарев.

По мнению многих военных экспертов, озвученные главкомом планы вполне реализуемы. В рамках действующей госпрограммы вооружений до 2020 года (ГПВ-2020) ВКС ежегодно получают порядка 150-160 новых самолетов и вертолетов. Быстрыми темпами перевооружаются и войска ПВО, в которые поступают десятки современных зенитно-ракетных комплексов С-400, «Бук-М3», «Тор-М2» и других. Тем не менее специалисты отмечают, что по ряду направлений российское авиастроение буксует: добиться заданной планки в 80-90 процентов новой техники в отдельных родах ВКС будет достаточно сложно.

Без импорта

На сегодняшний день в составе Воздушно-космических сил имеется около 3800 самолетов различных типов, а также порядка 1400 вертолетов, транспортных, ударных и многоцелевых. По своим размерам российский авиационный флот уступает только ВВС США. Добиться его исправного состояния — задача непростая. У американцев, несмотря на их колоссальный военный бюджет, средний возраст истребителей F-15 и F-16 составляет почтенные 20 лет. Тем не менее России удалось добиться существенных успехов.

«Я бы назвал нынешние темпы перевооружения нашей боевой авиации самыми выдающимися за всю историю страны, — рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник в отставке Виктор Мураховский. — Еще лет семь-десять назад нельзя было и мечтать о десятках новых машин в войсках — они исчислялись единицами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что парк оперативно-тактической авиации к 2025 году удастся обновить до заданных 80-90 процентов. У нас хорошо отлажено производство истребителей Су-30СМ и Су-35С, скоро пойдет в серийное производство новый МиГ-35. Фронтовые бомбардировщики Су-34 активно вытесняют уже порядком устаревшие Су-24. До 2020 года должен пойти в серию истребитель пятого поколения Т-50. Положительная динамика и в армейской авиации, которая ежегодно получает десятки новых вертолетов Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, современные модификации Ми-8 и других».

Эксперт подчеркнул, что, помимо закупок новой техники, Министерство обороны активно модернизирует старые самолеты. В частности, фронтовые бомбардировщики Су-24, поступившие на вооружение еще в 70-х годах прошлого века, массово оснащаются прицельным комплексом «Гефест». Эта система позволяет поражать цели свободнопадающими авиабомбами с тем же уровнем точности, что и управляемыми боеприпасами. Кроме того, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» начала производить ряд ударных комплексов, способных значительно повысить боевые характеристики даже безнадежно устаревших самолетов.

«Я бы отметил один важный момент: в производстве оперативно-тактической и армейской авиации нам удалось практически полностью закрыть вопрос импортозамещения, — рассказал Виктор Мураховский. — Еще пять лет назад мы серьезно зависели от вертолетных двигателей, производимых украинским концерном «Мотор Сич». Однако Объединенной двигателестроительной корпорации фактически удалось за три года полностью организовать собственное производство в России. Это же касается и двигателей для многих крылатых ракет».

Определенные опасения, по словам экспертов, вызывал почтенный возраст самолетов российской дальней и стратегической авиации. Практически все бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160 были построены еще в СССР, а проект перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) находится в ранней стадии разработки. Однако генеральный директор концерна «Туполев» Александр Конюхов в середине мая заявил, что к 2019 году в воздух должен подняться первый глубоко модернизированный Ту-160М2, который превзойдет своих предшественников по боевой эффективности в полтора-два раза. В серию эти машины пойдут к 2021 году и со временем станут основой российской стратегической авиации.

Транспортный вопрос

Тем не менее проблемы есть. Ахиллесовой пятой российских ВКС по-прежнему остается военно-транспортная авиация. Так сложилось, что производство самолетов для этого рода войск в годы СССР было развернуто по большей части в национальных республиках. В начале 2013 года Генеральный штаб Вооруженных сил утвердил четырехрядную структуру ВТА, обозначившую, какие типы военно-транспортных самолетов нужны в войсках. Это легкие машины с полезной нагрузкой шесть тонн (Ан-26), средние (20 тонн — Ан-12), тяжелые (60 тонн — Ил-76) и сверхтяжелые (более 60 тонн — Ан-124). Производство «Анов» осталось на Украине, а самолеты Ил-76 для военных в советское время строили в Ташкенте. Ситуация начала меняться в лучшую сторону сравнительно недавно.

«Нам удалось решить вопрос с постройкой Ил-76 в России, — пояснил Виктор Мураховский. — Всю производственную линию пришлось перевозить из Узбекистана. Была проведена колоссальная работа. Вся техническая документация на Ил-76 была на бумаге. Потребовалось немало времени, чтобы ее оцифровать и полностью восстановить производственную цепочку. Зато теперь класс тяжелых транспортников полностью строится у нас. Через два-три года в серийное производство должен пойти перспективный Ил-112, который по планам должен заменить старенькие Ан-26 и частично Ан-12. А вот альтернативы сверхтяжелым Ан-124 «Руслан» пока нет».

Эксперт подчеркнул, что строить эти самолеты будет просто-напросто нерентабельно. Чтобы их производство окупалось, нужен интерес к Ан-124 со стороны гражданских операторов. А спроса на эти гиганты у авиакомпаний на сегодняшний день не наблюдается. Кроме того, в стране нет производственных мощностей для «Русланов». Постройка линии с нуля приведет к резкому росту конечной стоимости самолетов. И стоить они, по словам Мураховского, будут дороже космических кораблей.

«Опыт сирийской операции показал, что тяжелые транспортники, способные совершать длительные перелеты, нужны нашей авиации как воздух, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — К счастью, удалось наладить производство Ил-76, они могут частично заменить Ан-124. Вся надежда на «Ермака», но неизвестно, когда он наконец появится в металле».

«Ермак» (также известный под обозначением ПТС — перспективный транспортный самолет) — проект КБ Ильюшина, о разработке которого объявили в 2013 году. Он сможет поднимать в воздух 80-100 тонн груза, что эквивалентно весу пяти боевых машин пехоты БМП-3. Специально для него сейчас разрабатывается перспективный двигатель на основе ПД-14 (устанавливается, в частности, на новейшие пассажирские МС-21) с тягой 30 тонн. Это значительно превосходит возможности силовой установки Ан-124. В серийное производство «Ермак» должен пойти к 2024 году.

news24today.info

Коротко о состоянии парка военной автомобильной техники » Военное обозрение

На протяжении последних десятилетий основными факторами, обеспечивающими мобильность войск, являются железные дороги и автомобильный транспорт. При этом в силу некоторых объективных причин второму уделяется гораздо большее внимание. В любой воинской части, вне зависимости от ее принадлежности к тому или иному роду войск, имеется некоторое количество автомобилей различных классов. Так называемая военная автомобильная техника (ВАТ), в том числе и автомобили многоцелевого назначения (АМН), способна выполнять самые разные задачи транспортного характера и поэтому является самым массовым классом машин в вооруженных силах.По словам начальника Главного автобронетанкового управления министерства обороны (ГАБТУ) генерал-лейтенанта А. Шевченко, доля АМН в общем количестве военной автомобильной техники вооруженных сил равна 91,5%. Второе место по численности занимают военные гусеничные машины с 7,4%. Специальные колесные тягачи и подобная им техника замыкает список с 1,1 процента. Нетрудно подсчитать примерное количество машин того или иного класса, если учесть общую численность военной автомобильной техники – около 410,2 тысяч единиц.

Стоит отметить, парк автомобильной техники переживает не самые лучшие времена. Количество старой техники пока что очень велико и ей требуется замена. Некоторые подвижки в этом направлении уже есть, но их пока нельзя признать достаточными. Чтобы понять имеющиеся тенденции, рассмотрим информацию, опубликованную в февральском выпуске журнала «Грузовик Пресс». В нем приведены интересные данные по состоянию парка ВАТ в 2005 и 2012 году.

В 2005 году в вооруженных силах имелась военная автомобильная техника 41 базовой модели и 60 модификаций общим числом в 410,8 тыс. единиц. 71% этой техники был оснащен бензиновыми двигателями. Таким образом, грузовики и тягачи с дизельными моторами составляли меньшинство. Такое соотношение типов двигателей может быть предметом многих споров. Другой же факт относительно состояния ВАТ в 2005 году выглядит однозначно и малоприятно. Примерно 80% техники имело возраст более 12 лет, т.е. было произведено не позже первой половины девяностых годов прошлого века. Оставшиеся 20 процентов распределились следующим образом. Большая часть (13%) приходилось на технику возрастом от 6 до 12 лет, а оставшиеся семь процентов – на новые машины, не старше шести лет.

ЗиЛ-157

ЗиЛ-131

Урал

ГАЗ-66

КАМАЗ

МТ-ЛБ

Также можно рассмотреть долю техники того или иного модельного ряда. В 2005 году несомненными лидерами в этом аспекте были автомобили Завода имени Лихачева. На долю грузовиков ЗиЛ-157, ЗиЛ-131 и т.д. приходилась треть от общего числа ВАТ в войсках. Второе и третье место по количеству с небольшим разрывом занимали «Уралы» (13%) и ГАЗы (12%). Далее шли грузовики КамАЗ с 10 процентами, а пятое место разделили между собой ульяновские (УАЗ) и кременчугские (КрАЗ) автомобили с долей по шесть процентов. Наконец, около четырех процентов ВАТ представляло собой гусеничные тягачи МТ-ЛБ. Оставшиеся 16% были разнородным парком машин, произведенных на различных заводах: Минском колесных тягачей, брянском и т.д.

Стоит отметить, указанные цифры касаются лишь общей численности машин. В имеющихся открытых источниках нигде не упоминается количество ВАТ, находящейся на хранении или в эксплуатации. Подобная информация могла бы сделать имеющуюся картину гораздо более подробной, но министерство обороны не спешит ее раскрывать. Также можно обратить внимание на годы выпуска техники и ее долю. Нетрудно догадаться, что в число тех 80-ти процентов автомобилей, которые в 2005 году были старше 12 лет, входит немало техники, сделанной еще до распада Советского Союза. Кроме того, к этой же группе относится некоторое количество машин, собранных в первые годы независимости. Наименьшее же число имевшихся в 2005-м автомобилей было произведено с 1999 по 2005 годы, т.е. в период после дефолта 1998-го. Точных данных такого рода нет, но есть основание полагать, что в первые несколько лет указанного периода темпы производства были гораздо ниже, чем потом.

С тех пор, о которых говорит представленная статистика, прошло почти восемь лет. В течение этого периода финансирование вооруженных сил постоянно увеличивалось. На полученные из бюджета деньги военное ведомство ремонтировало старую технику и приобретало новую, в том числе и военную автомобильную. Благодаря этому ситуация с парком ВАТ начала понемногу меняться, но, тем не менее, в настоящее время она по-прежнему не удовлетворяет нуждам. До требуемых 75-80 процентов еще далеко.

По данным того же журнала «Грузовик Пресс», доля старой техники, чей возраст перевалил за 12 лет, к 2012 году уменьшилась до 57%. Автомобилей, тягачей и т.п., попавших в категорию от 6 до 12 лет, стало немного больше – 14 процентов. Что касается новой техники не старше шести лет, то ее количество возросло в четыре с лишним раза. По состоянию на конец прошлого 2012 года в эту категорию попадает 29% военной автомобильной техники. Это в два раза меньше, чем требуется текущей Госпрограммой перевооружения, но до 2020 года еще пока далеко и для обновления есть время. Общая численность ВАТ, согласно некоторым данным, почти не сократилась, а разница заключается всего в нескольких сотнях машин, на которые при имеющихся масштабах цифр можно попросту не обращать внимание.

К сожалению, конкретные цифры по составу техники, подобные данным по состоянию парка ВАТ в 2005 году, отсутствуют. Тем не менее, известны несколько подробностей. Так, общее соотношение техники с дизельными и бензиновыми двигателями почти не поменялось. Автомобили с бензиновыми моторами по-прежнему в большинстве и их количество вдвое превышает численность дизельных «собратьев». Кроме того, доля грузовиков марки ЗиЛ за семь лет снизилась с 33 до 6 процентов. Причины этого – списание устаревших автомобилей, а также отсутствие массовых закупок новых. Сокращение количества автомобилей Завода им. Лихачева при сохранении общей численности автопарка прямо говорит о том, что на место списанных грузовиков пришли другие. Судя по имеющимся данным, потерянные машинами ЗиЛ 23 процента были восполнены техникой КамАЗ и «Урал».

Необходимо отметить, что приведенные цифры относятся только к современному состоянию ВАТ в российских вооруженных силах. В ходе провальных девяностых и неоднозначных двухтысячных годов отечественная автомобильная промышленность находилась в сложном положении и поэтому не могла полноценно заниматься развитием автомобильной техники для армии. В настоящее время вооруженные силы нуждаются сразу в нескольких автомобилях различного назначения, при этом созданных на единой базе. Сейчас эту тематику прорабатывают несколько автозаводов и уже неоднократно демонстрировались прототипы новых машин. К 2015 году армия должна получить первые серийные образцы новых автомобилей. Как после этого изменится количественный и качественный состав парка ВАТ? Узнаем через семь лет, в 2020 году.

КАМАЗ-63968 Тайфун-К

Урал-63099 Тайфун-У

По материалам:

http://vpk-news.ru/

http://bmpd.livejournal.com/

Привалов А. Победитель будет один // Грузовик Пресс. 2013 №2(112). С.52.

topwar.ru

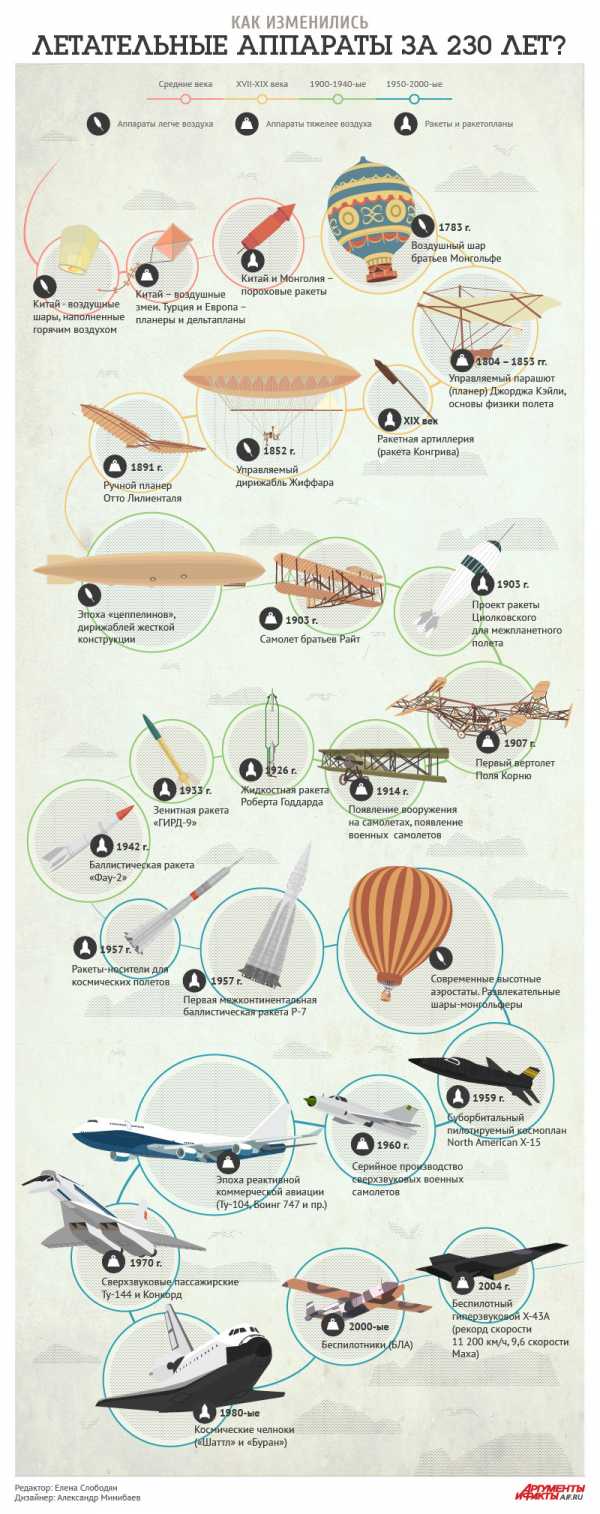

Как изменились летательные аппараты за 230 лет? | Ответы | Вопрос-Ответ

Человечество с давних времён стремилось реализовать мечту о полёте. В VI веке в Китае был задокументирован полёт человека с использованием воздушного змея, в IX веке в Кордовском халифате был совершён первый управляемый полёт на дельтаплане, а в Европе в XV веке проекты летательных аппаратов разрабатывал Леонардо да Винчи — но ни один из них не был реализован на практике. Активно покорять воздух человечество начало в конце XVIII века, когда в Европе появились первые аэростаты — воздушные шары.

Легче воздуха

Первый свободный полёт воздушного шара, Розье и маркиз д’Арланд 21 ноября 1783. Фото: Commons.wikimedia.org

Первый свободный полёт воздушного шара, Розье и маркиз д’Арланд 21 ноября 1783. Фото: Commons.wikimedia.orgВ 1783 г. Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз д’Арланд впервые пролетели 8 км на воздушном шаре разработки братьев Монгольфье, наполненном горячим воздухом. После этого неуправляемые аэростаты, т. е. воздушные шары, которые перемещаются по воле ветра, не только стали популярным развлечением в Европе, но и успешно использовались в военных целях во время Гражданской войны в США и Франко-прусской войны в Европе. В XIX веке учёные сосредоточились на создании управляемого воздушного шара (дирижабля) — и в 1852 г. француз Жиффар совершил первый полёт на дирижабле, оснащённом паровым двигателем. С появлением двигателя внутреннего сгорания дирижабли начали активно использоваться как для транспортного сообщения, так и в военных целях.

Вершиной развития дирижаблей стали «цеппелины» — сигарообразные воздушные корабли с жёстким корпусом, внутри которого находились баллоны с водородом, обеспечивающим подъёмную силу. Благодаря им Германия вступила в Первую мировую войну с самым мощным воздухоплавательным флотом: цеппелины могли преодолеть расстояние в 2–4 тыс. км со скоростью до 90 км/ч и обрушить на врага тонны бомб. Период между двумя мировыми войнами стал «золотым веком» дирижаблей: гиганты, зачастую оборудованные роскошными каютами, ресторанами и прогулочными палубами, могли совершать трансконтинентальные перелёты и нести тонны грузов. Однако они обладали меньшей скоростью и низкой боевой эффективностью по сравнению с быстро развивающимися самолётами, что и привело к закату эры дирижаблей накануне Второй мировой войны. Ещё одной проблемой того времени было использование взрывоопасного водорода, что привело к ряду катастроф, включая катастрофу одного из крупнейших пассажирских дирижаблей «Гинденбург» в 1937 году. Современные аэростаты используют для создания подъёмной силы более безопасный гелий и применяются, в первую очередь, в развлекательных и научных целях.

Самолёты и вертолёты

Основу строительства самолётов — аппаратов тяжелее воздуха, чья подъёмная сила создаётся за счёт набегающего на крыло потока воздуха — создали эксперименты с планерами на рубеже XIX–XX веков. Многие изобретатели того времени применяли различные конструктивные решения, чтобы достичь управляемого полёта, но общепризнанный успех пришёл к братьям Райт. Американцы Орвилл и Уилбер Райт сумели разрешить целый комплекс проблем, связанных с конструкцией планера, двигателя и механизмов управления самолётом, и 17 декабря 1903 г. в Северной Каролине совершили первый задокументированный полёт самолёта. Приблизительно в это же время, в 1907 году, в воздух поднялся и первый пилотируемый вертолёт, сконструированный Полем Корню.

Орвилл в Китти Хоук с планером 1901 года, нос аппарата направлен вверх; он не имел хвоста. Фото: Commons.wikimedia.org

Орвилл в Китти Хоук с планером 1901 года, нос аппарата направлен вверх; он не имел хвоста. Фото: Commons.wikimedia.orgПрактически сразу самолёты начали оцениваться с точки зрения военного применения, а начавшаяся вскоре Первая мировая война дала мощный толчок развитию военной авиации. В конце 1914 г. Ролан Гарро совместил пулемёт с главной осью самолёта, что позволило эффективно вести огонь во время полёта, и вскоре над Европой развернулись первые воздушные бои. В 20–30 годы всё активнее применяется алюминий вместо дерева как основной материал корпуса, развиваются пилотажно-навигационные приборы, а также стремительно развиваются самолётные двигатели — вплоть до появления первых реактивных двигателей в 1930-ых годах. Вторая мировая война потребовала не только усовершенствования конструкций самолётов, но и методов их производства — к концу войны их производили десятками тысяч в год. Эта производственная база стала основой стремительного развития коммерческой авиации в послевоенный период.

Эра реактивной авиации

Первыми серийными коммерческим реактивным самолётами стали американский Avro C102 Jetliner (1949 г.) и британский De Havilland Comet (1951 г.), причём «Кометы» начали использоваться на коммерческих рейсах британской авиакомпании BOAC уже в 1952 г.

Самолёт De Havilland Comet. Фото: Commons.wikimedia.org

Самолёт De Havilland Comet. Фото: Commons.wikimedia.orgВ 1956 году советский «Аэрофлот» стал первой авиакомпанией в мире, осуществлявшей регулярные перевозки на реактивных самолётах Ту-104. А с появлением Boeing 707 и Boeing 747 коммерческие перевозки стали по-настоящему массовыми. В 1975 году «Аэрофлот» начал выполнять рейсы на Ту-144, первом сверхзвуковом пассажирском самолёте, а в 1976 году British Airways начали трансатлантические рейсы на сверхзвуковом самолёте «Конкорд». Впрочем, век сверхзвуковой пассажирской авиации оказался недолог и прекратился к началу XXI века. Широкое применение реактивные сверхзвуковые самолёты нашли в военной сфере — от истребителей до бомбардировщиков дальнего действия.

Ракеты и ракетопланы

Первые ракеты появились в III веке в Китае вместе с изобретением пороха. Первоначально они использовались для фейерверков и развлечений, но вскоре начали применяться и в военном деле. В Европу ракеты попали благодаря походам монголов в XIII веке. В XIX веке активно применялась ракетная артиллерия, пока ей на смену не пришли более точные нарезные артиллерийские орудия. Однако эпохой ракетостроения стал XX век, когда ракеты стали рассматриваться как средство межпланетных полётов и началось научное изучение принципов реактивного движения. Пионером теории реактивного движения стал Константин Циолковский, спроектировавший ракету для межпланетных сообщении в 1903 г. Аналогичные исследования проводили в 1920-е годы немецкий учёный Герман Оберт и американский учёный Роберт Годдард.Работы Циолковского, Оберта и Годдарда стали основой для развития ракетной техники в СССР, Германии и США. В СССР был создан Реактивный институт, который в 1933 году создал принципиально новое оружие — реактивные снаряды, применявшиеся во время войны в легендарной «Катюше», и первые зенитные ракеты «ГИРД». В Германии разработку ракет вело Немецкое общество межпланетных сообщений, где работал и Вернер фон Браун, создавший в 1934 году опытную ракету А-2, а в 1942 году баллистическую ракету А-4. В 1944 году эта баллистическая ракета начала применяться под военным наименованием «Фау-2». Её военное применение подтолкнуло СССР и США к активной разработке баллистических ракет в послевоенный период, во время «холодной войны». В 1957 г. в СССР под руководством Сергея Королёва была создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7», способная нести ядерный заряд, и в том же году она была использована для запуска первого в мире искусственного спутника Земли — так началась эпоха космических полётов с использованием ракет. В США в 1950–1960-е годы были созданы экспериментальные ракетопланы, в том числе первый в мире суборбитальный пилотируемый космоплан North American X-15, который в 1967 году установил рекорд скорости самолёта в XX веке — 7297 км/ч. Ракетопланы стали основой для создания «космических челноков» — многоразовых космических кораблей «Спейс Шатлл» (США, 1981 г.) и «Буран» (СССР, 1988 г.).

Фото: АиФ

Фото: АиФwww.aif.ru

Как изменилась армия России при Путине (часть 1, бытовая, важная): uspehrussia.ru — LiveJournal

Как изменилась Армия России при Путине очень четко показывают две картинки. Одна, в фильме «Президент», если не ошибаюсь про то, как проходила чеченская компания, когда ВВП пришел к власти. Вторая: либо спецоперация в Крыму с «зелеными человечками», либо проходящая сейчас операция ВКС РФ в Сирии. Собственно, на этом тему можно сворачивать — 2 очевидных картинки. Но, я пишу и завел блог не просто так, а чтобы доносить информацию до людей, а также, чтобы раз за разом потом тыкать упоротых носом в данные. А данных есть у меня.

Армия 90-х это армия голодных, преданных людей. Преданных на войне, преданных в тылу, преданных своей страной, которой они присягали и которую клялись защищать. Не было денег, не было техники, не было ничего — кроме вранья и толстых харь зажравшихся генералов. Редкие честные офицеры в верхах гнобились т.н. демократами, а также жуликами и ворами всех видов и родов, так сказать. Из армии тащили все, а пилить высококласную технику помогали «западные партнеры». Флот, авиация, РВСН — все уничтожалось под сладкий лепет дружбы — методично, четко, с упоением.

Не цель этого поста рассписывать, хотя есть что — сколько нам выпилили отличных кораблей, самолетов, ядерного оружия. Сколько после этого вывезли полезных материалов, сколько технических решений. Все было, всему еще будет дана тщательная оценка, которой так боятся т.н. оппозиционеры. Давайте будем посмотреть, что стало.

Питание и быт

Начнем с относительно простого: быт солдат. Напоминаю, в 90-х было модно идти в бандюки, в нулевые в экономисты-юристы, в 10-е — в чиновники, сейчас отбоя нет от желающих обучаться на технические дисциплины, в частности, робототехнику, а также, конкретно в России — служить в армии. И сегодня уже на привыз приходит больше желающих, чем могут себе позволить военкоматы. В 90-х о таком можно было только мечтать и, тоже секрет «поли шинели» — ловили и гребли всех. Об этом нам расскажет в смешной форме кино ДМБ, которое сегодня выглядит, как ненаучная фантастика.

Мало того, а когда вы последний раз слышали про дедовщину в армии? Раньше каждый день мы читали и смотрели, без вопросов, ужасные вещи про дедовщину, избиения и издевательства. Очевидно, переход на службу в 1 год, а также усиление дисциплины сделали свое дело. Кроме того, в хорошей, уважающей себя армии всегда будет меньше издевательств и побоев от старослужащих, чем в несчастной, какой наша армия была еще 15 лет назад. Даже меньше. И, хочу заметить, Армия — это не санаторий, это не детский сад и это не пионерский лагерь. Так или иначе, тяготы и лишения там будут. По вопросам же дедовищины вообще, как я неоднократно писал — в совершенно западной, хорошей, показательной армии Германии насилуют и избивают солдат. Даже в то время как их министр обороны ведет дискуссии о «разнообразии сексуального подхода среди войск». Обсуждать США даже не будем. Есть отличный фильм «Цельнометаллическая оболочка» — для романтиков. А для реалистов — Ютуб полон разных интересных роликов. Это на заметку.

По питанию и быту я привожу вам ссылки, иначе придется цитировать все это дело целиком. Вот питание, а вот — питание и быт. Для затравки 2 цитаты:

1. Если раньше солдаты раз в неделю посещали баню, то теперь в каждой казарме есть душевые. Кроме того, полным ходом идет оснащение казарм стиральными машинами и моющими пылесосами. «По распорядку душ положен 2 раза в неделю. Когда мы были в командировке, с общевойсковой дивизии обеспечения нам пригнали полевые душевые. С виду обычные грузовые прицепы, а внутри 5 душевых с горячей водой, и причем сделано все цивильно. Я до этого не знал, что такие штуки бывают», — делится впечатлениями Евгений.

2. На обед в столовой стоят от 6 до 8 контейнеров с первыми и вторыми блюдами русской кухни. На первое – борщ, солянка, щи, гороховый, вермишелевый супы, рассольник. На второе солдатам полагаются гарниры и несколько разновидностей вареного и жареного мяса: отварная говядина, свиные отбивные, куриное филе и ножки, печени, подливы. Единственный недос

uspehrussia.livejournal.com