Испытание первой атомной бомбы в СССР

В апреле 1946 года при Лаборатории № 2 было создано конструкторское бюро КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ) — одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия, главным конструктором которого был назначен Юлий Харитон. Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов.Сверхсекретный объект был размещен в 75 километрах от города Арзамаса (Горьковской области, ныне Нижегородская область) на территории бывшего Саровского монастыря.

Перед КБ-11 была поставлена задача создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом из них рабочим веществом должен быть плутоний, во втором — уран-235. В середине 1948 года работы по варианту с ураном были прекращены из-за относительно низкой эффективности его по сравнению с затратами ядерных материалов.

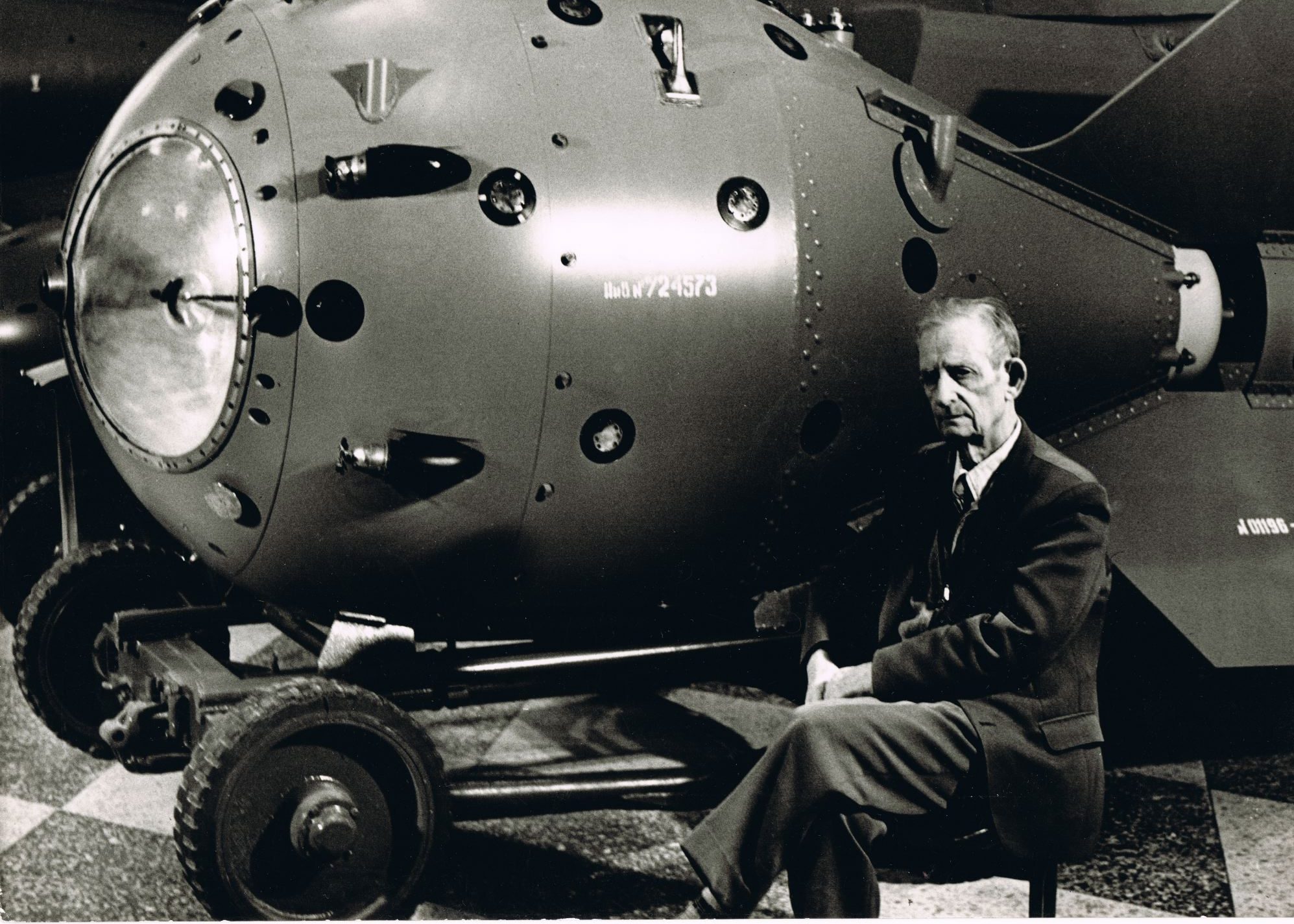

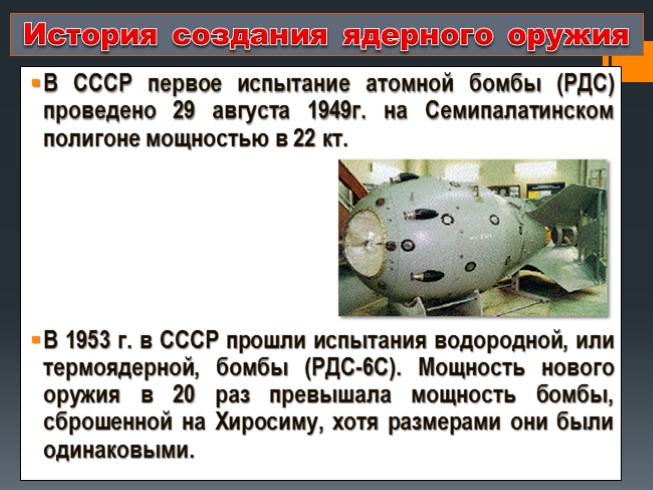

Первая отечественная атомная бомба имела официальное обозначение РДС-1.

Создание первой советской атомной бомбы РДС-1 велось с учетом имевшихся материалов по схеме плутониевой бомбы США, испытанной в 1945 году. Эти материалы были предоставлены советской внешней разведкой. Важным источником информации был Клаус Фукс — немецкий физик, участник работ по ядерным программам США и Великобритании.

Разведматериалы по американскому плутониевому заряду для атомной бомбы позволили сократить сроки создания первого советского заряда, хотя многие технические решения американского прототипа не являлись наилучшими. Даже на начальных этапах советские специалисты могли предложить лучшие решения как заряда в целом, так и его отдельных узлов. Поэтому первый испытанный СССР заряд для атомной бомбы был более примитивным и менее эффективным, чем оригинальный вариант заряда, предложенный советскими учеными в начале 1949 года.

Заряд для атомной бомбы РДС-1 был выполнен в виде многослойной конструкции, в которой перевод активного вещества — плутония в надкритическое состояние осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе.

РДС-1 представляла собой авиационную атомную бомбу массой 4,7 тонны, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра.

Она разрабатывалась применительно к самолету Ту-4, бомболюк которого допускал размещение «изделия» диаметром не более 1,5 метра. В качестве делящегося материала в бомбе использовался плутоний.

Конструктивно бомба РДС-1 состояла из ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.

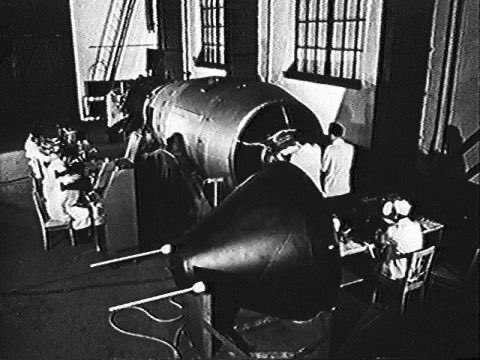

Для производства атомного заряда бомбы в городе Челябинск-40 на Южном Урале был построен комбинат под условным номером 817 (ныне ФГУП «Производственное объединение «Маяк»). Комбинат состоял из первого советского промышленного реактора для наработки плутония, радиохимического завода для выделения плутония из облученного в реакторе урана, и завода для получения изделий из металлического плутония.

Реактор комбината 817 был выведен на проектную мощность в июне 1948 года, а спустя год на предприятии получили необходимое количество плутония для изготовления первого заряда для атомной бомбы.

Место для полигона, на котором планировалось испытать заряд, было выбрано в прииртышской степи, примерно в 170 километрах западнее Семипалатинска в Казахстане. Под полигон была отведена равнина диаметром примерно 20 километров, окруженная с юга, запада и севера невысокими горами. На востоке этого пространства находились небольшие холмы.

Строительство полигона, получившего название учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных сил СССР (в последующем Министерства обороны СССР), было начато в 1947 году, а к июлю 1949 года в основном было закончено.

Для проведения испытаний на полигоне была подготовлена опытная площадка диаметром 10 километров, разбитая на сектора. Она была оборудована специальными сооружениями, обеспечивающими проведение испытаний, наблюдение и регистрацию физических исследований.

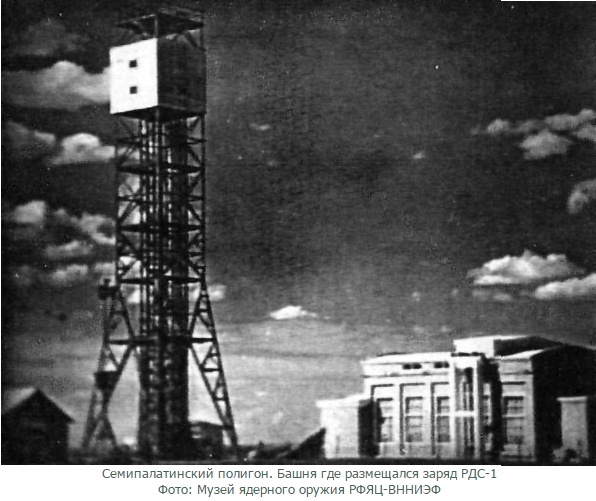

В центре опытного поля смонтировали металлическую решетчатую башню высотой 37,5 метра, предназначенную для установки заряда РДС-1.

На расстоянии одного километра от центра было сооружено подземное здание для аппаратуры, регистрирующей световые, нейтронные и гамма-потоки ядерного взрыва. Для изучения воздействия ядерного взрыва на опытном поле были построены отрезки тоннелей метро, фрагменты взлетно-посадочных полос аэродромов, размещены образцы самолетов, танков, артиллерийских ракетных установок, корабельных надстроек различных типов. Для обеспечения работы физического сектора на полигоне было построено 44 сооружения и проложена кабельная сеть протяженностью 560 километров.

5 августа 1949 года правительственная комиссия по проведению испытания РДС-1 дала заключение о полной готовности полигона и предложила в течение 15 дней провести детальную отработку операций по сборке и подрыву изделия. Проведение испытания было определено на последние числа августа. Научным руководителем испытания был назначен Игорь Курчатов.

Проведение испытания было определено на последние числа августа. Научным руководителем испытания был назначен Игорь Курчатов.

В период с 10 по 26 августа было проведено 10 репетиций по управлению испытательным полем и аппаратурой подрыва заряда, а также три тренировочных учения с запуском всей аппаратуры и четыре подрыва натурных взрывчатых веществ с алюминиевым шаром от автоматики подрыва.

21 августа специальным поездом на полигон были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных запала, один из которых должен был использоваться при подрыве боевого изделия.

24 августа на полигон прибыл Курчатов. К 26 августа вся подготовительная работа на полигоне была завершена.

Курчатов отдал распоряжение о проведении испытания РДС-1 29 августа в восемь часов утра по местному времени.

В четыре часа дня 28 августа в мастерскую у башни был доставлен плутониевый заряд и нейтронные запалы к нему. Около 12 ночи в сборочной мастерской на площадке в центре поля началась окончательная сборка изделия — вложение в него главного узла, то есть заряда из плутония и нейтронного запала.

К шести часам утра заряд подняли на испытательную башню, было завершено его снаряжение взрывателями и подключение к подрывной схеме.

В связи с ухудшением погоды было принято решение о переносе взрыва на один час раньше.

В 6.35 операторы включили питание системы автоматики. В 6.48 минут был включен автомат поля. За 20 секунд до взрыва был включен главный разъем (рубильник), соединяющий изделие РДС-1 с системой автоматики управления.

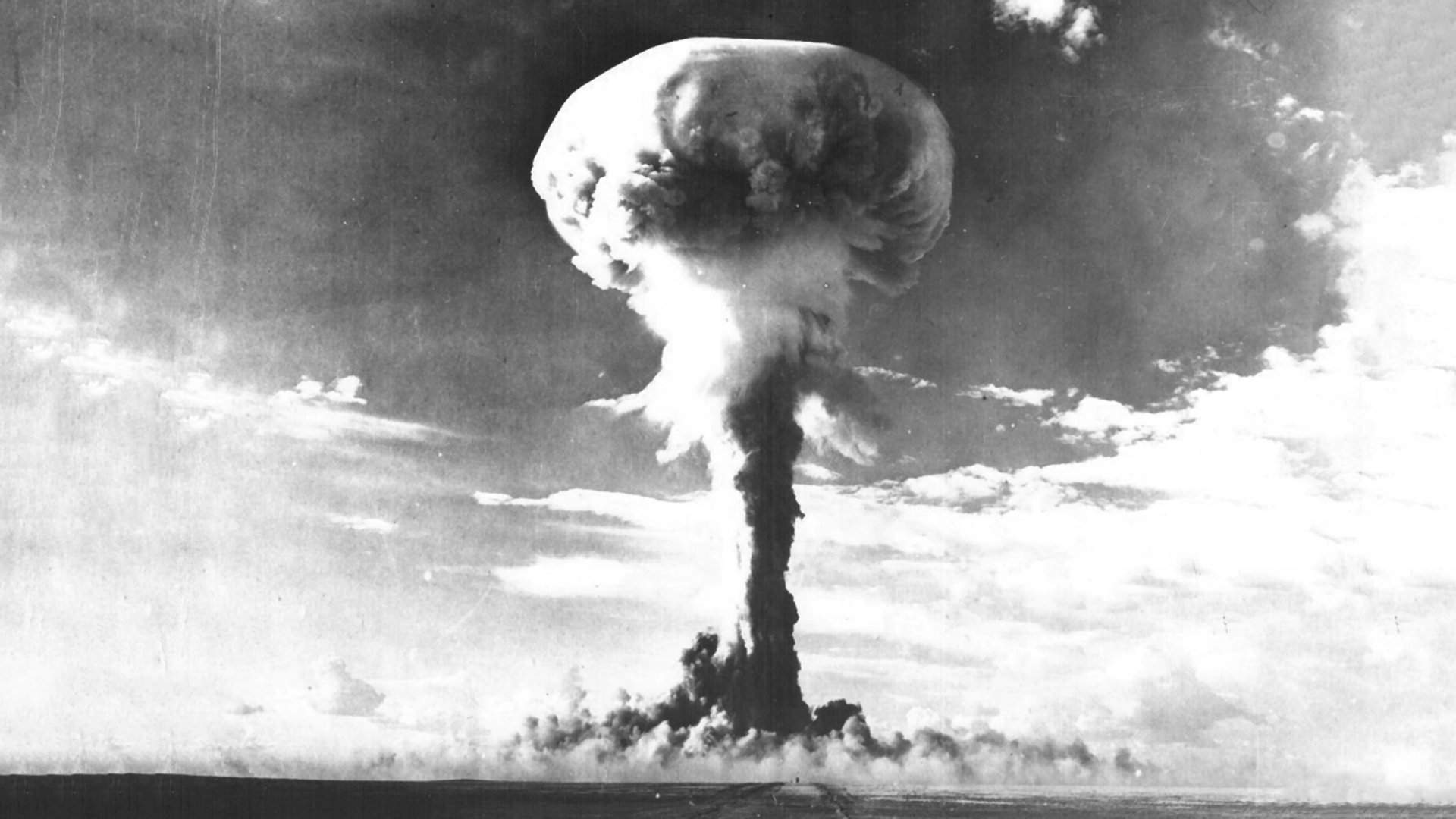

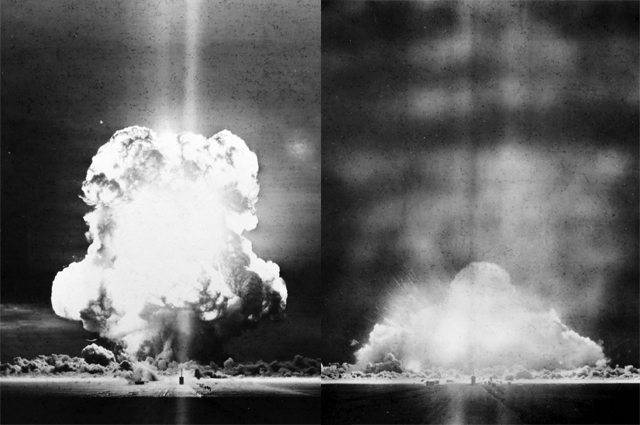

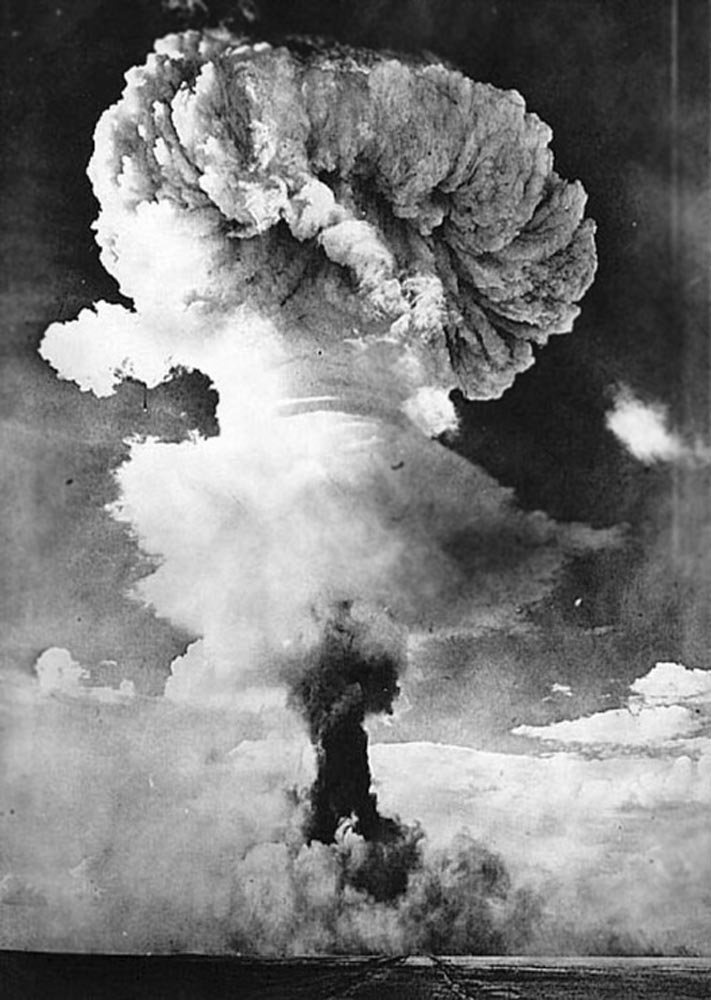

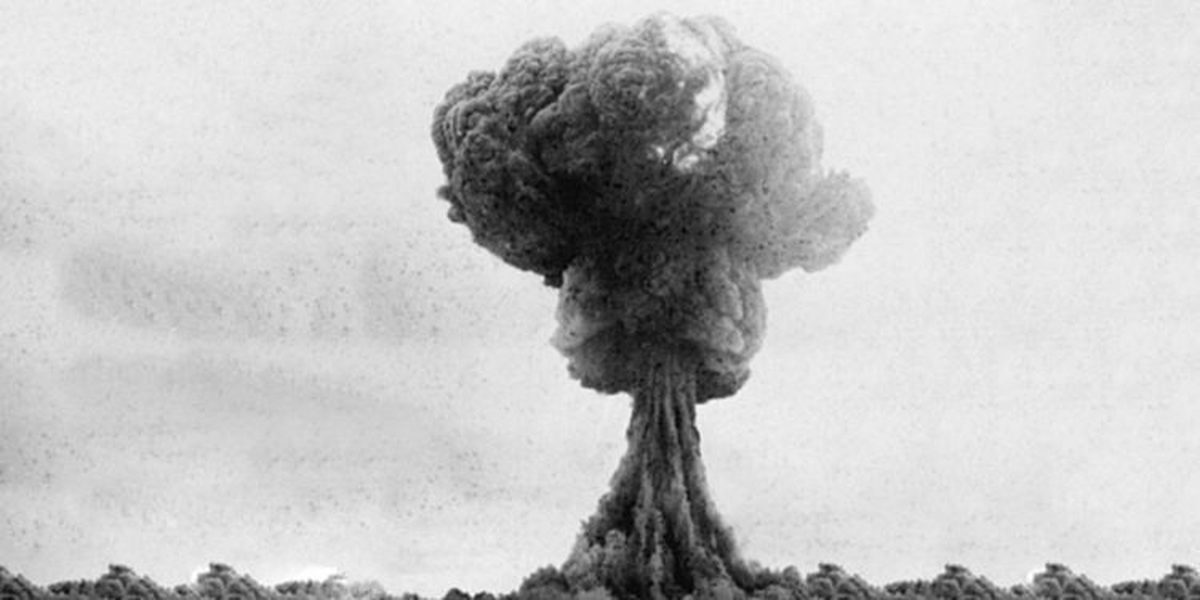

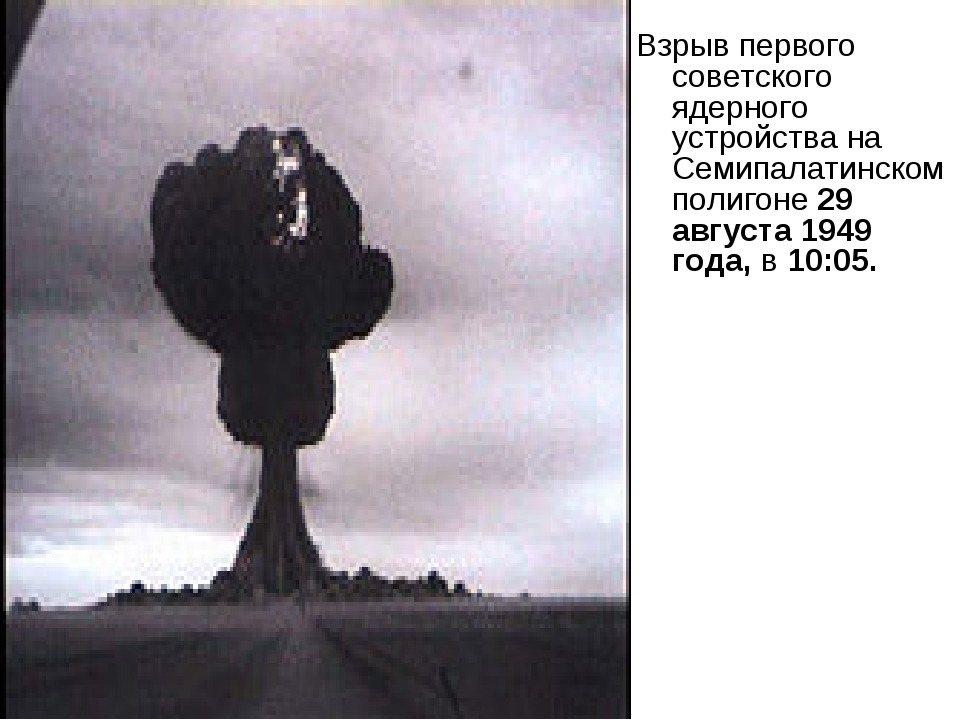

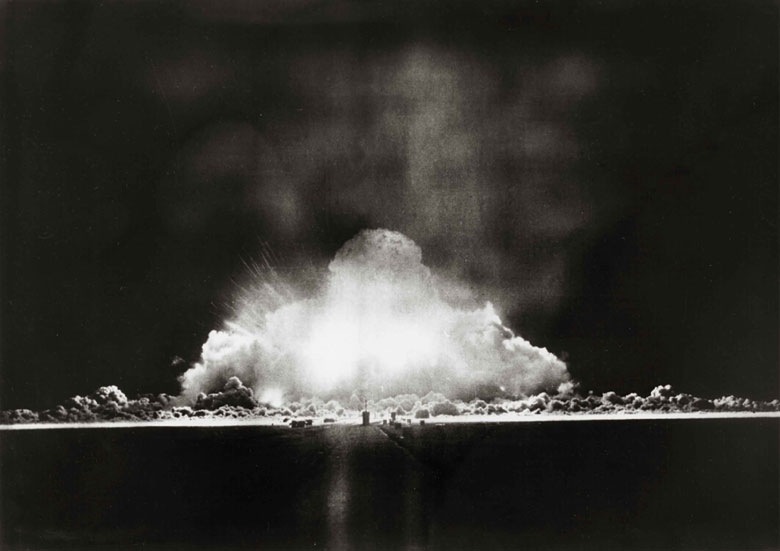

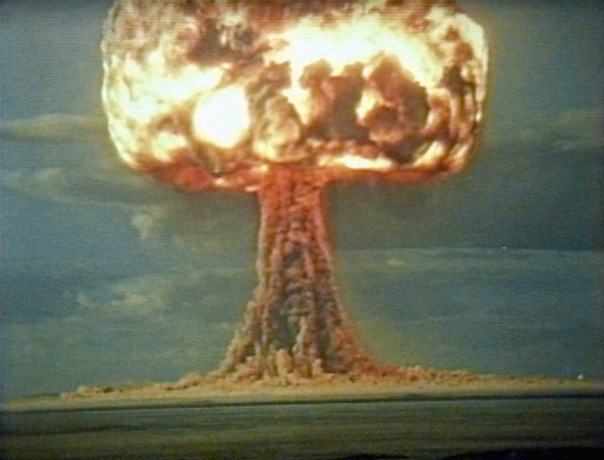

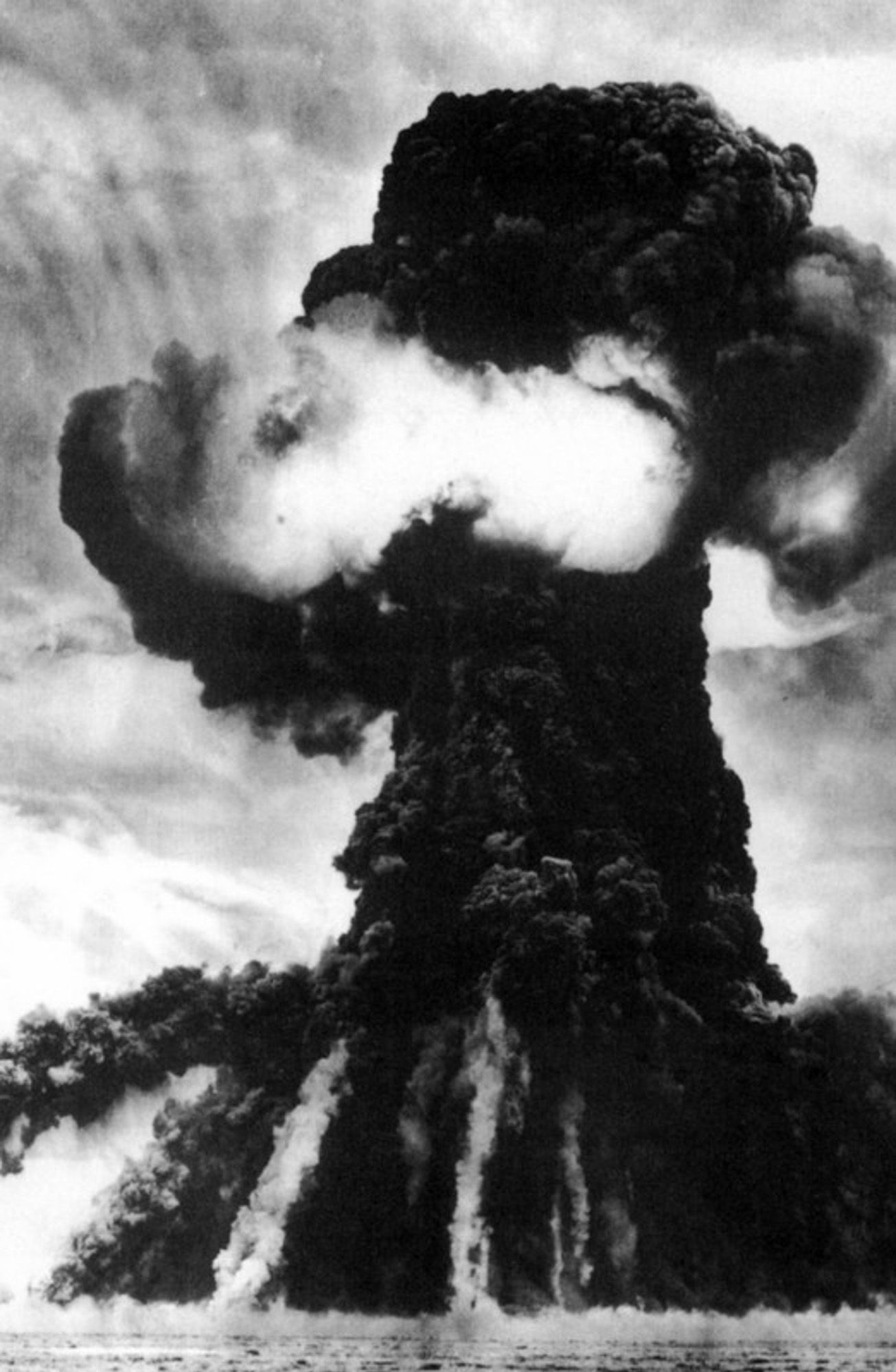

Ровно в семь часов утра 29 августа 1949 года вся местность озарилась ослепительным светом, который ознаменовал, что СССР успешно завершил разработку и испытание своего первого заряда для атомной бомбы.

Через 20 минут после взрыва к центру поля были направлены два танка, оборудованные свинцовой защитой, для проведения радиационной разведки и осмотра центра поля. Разведкой было установлено, что все сооружения в центре поля снесены. На месте башни зияла воронка, почва в центре поля оплавилась, и образовалась сплошная корка шлака.

Использованная в опыте аппаратура позволила провести оптические наблюдения и измерения теплового потока, параметров ударной волны, характеристик нейтронного и гамма-излучений, определить уровень радиоактивного загрязнения местности в районе взрыва и вдоль следа облака взрыва, изучить воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на биологические объекты.

Энерговыделение взрыва составило 22 килотонны (в тротиловом эквиваленте).

За успешную разработку и испытание заряда для атомной бомбы несколькими закрытыми указами Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года орденами и медалями СССР была награждена большая группа ведущих исследователей, конструкторов, технологов; многим было присвоено звание лауреатов Сталинской премии, а непосредственные разработчики ядерного заряда получили звание Героя Социалистического Труда.

В результате успешного испытания РДС-1 СССР ликвидировал американскую монополию на обладание атомным оружием, став второй ядерной державой мира.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Испытание первой атомной бомбы в СССР

https://ria.ru/20190829/1557946475.html

Испытание первой атомной бомбы в СССР

Испытание первой атомной бомбы в СССР — РИА Новости, 29.08.2019

Испытание первой атомной бомбы в СССР

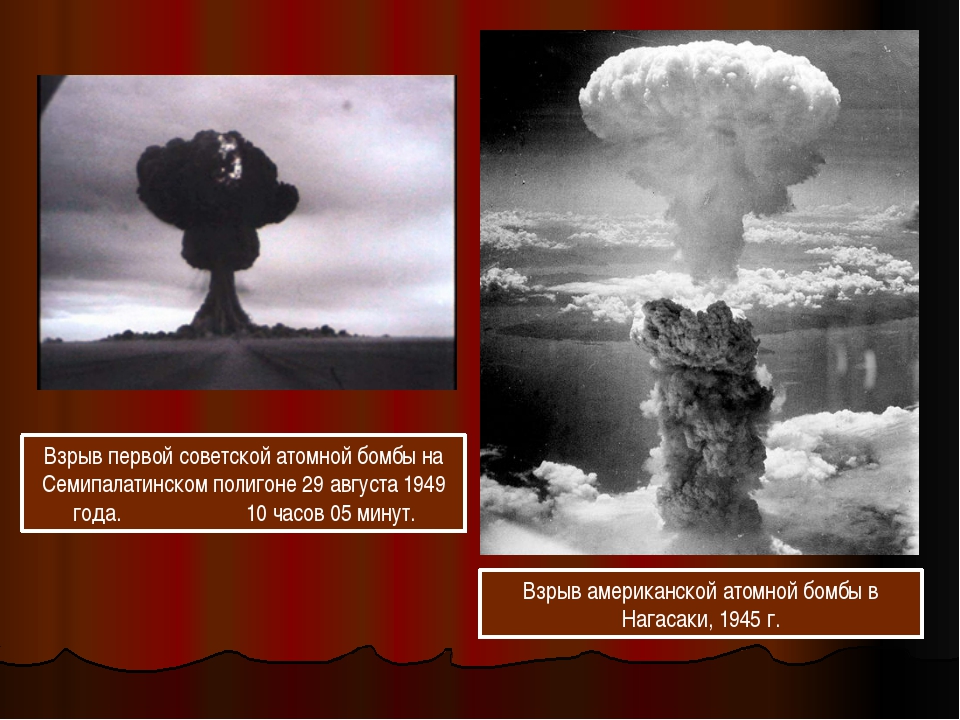

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (Казахстан) прошли успешные испытания первого советского заряда для атомной бомбы. РИА Новости, 29.08.2019

2019-08-29T04:15

2019-08-29T04:15

2019-08-29T04:15

справки

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/70/1557947027_0:109:2913:1748_1920x0_80_0_0_eae2fe686c4f472976bf4a5bd8a92da3.jpg

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (Казахстан) прошли успешные испытания первого советского заряда для атомной бомбы. Этому событию предшествовала долгая и трудная работа ученых-физиков. Началом работ по делению ядра в СССР можно считать 1920-е годы. С 1930-х годов ядерная физика становится одним из основных направлений отечественной физической науки, а в октябре 1940 года впервые в СССР с предложением использовать атомную энергию в оружейных целях выступила группа советских ученых, подав в отдел изобретательства Красной Армии заявку «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества».Начавшаяся в июне 1941 года война и эвакуация научных институтов, занимавшихся проблемами ядерной физики, прервали работы по созданию атомного оружия в стране. Но уже с осени 1941 года в СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США секретных интенсивных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов использования атомной энергии для военных целей и создание взрывчатых веществ огромной разрушительной силы.Эти сведения заставили, несмотря на войну, возобновить в СССР работы по урановой тематике. 28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», согласно которому возобновились исследования по использованию атомной энергии.

Началом работ по делению ядра в СССР можно считать 1920-е годы. С 1930-х годов ядерная физика становится одним из основных направлений отечественной физической науки, а в октябре 1940 года впервые в СССР с предложением использовать атомную энергию в оружейных целях выступила группа советских ученых, подав в отдел изобретательства Красной Армии заявку «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества».Начавшаяся в июне 1941 года война и эвакуация научных институтов, занимавшихся проблемами ядерной физики, прервали работы по созданию атомного оружия в стране. Но уже с осени 1941 года в СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США секретных интенсивных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов использования атомной энергии для военных целей и создание взрывчатых веществ огромной разрушительной силы.Эти сведения заставили, несмотря на войну, возобновить в СССР работы по урановой тематике. 28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», согласно которому возобновились исследования по использованию атомной энергии.

Тогда же для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб было создано Первое главное управление при СНК СССР (впоследствии Министерство среднего машиностроения СССР, ныне – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»), подчиненной Специальному комитету. Руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. В апреле 1946 года при Лаборатории № 2 было создано конструкторское бюро КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ Экспериментальной физики) – одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия, главным конструктором которого был назначен профессор Юлий Харитон. Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. Сверхсекретный объект был размещен в 80 километрах от города Арзамаса (Горьковской области, ныне Нижегородская область) на территории бывшего Саровского монастыря.

Тогда же для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб было создано Первое главное управление при СНК СССР (впоследствии Министерство среднего машиностроения СССР, ныне – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»), подчиненной Специальному комитету. Руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. В апреле 1946 года при Лаборатории № 2 было создано конструкторское бюро КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ Экспериментальной физики) – одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия, главным конструктором которого был назначен профессор Юлий Харитон. Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. Сверхсекретный объект был размещен в 80 километрах от города Арзамаса (Горьковской области, ныне Нижегородская область) на территории бывшего Саровского монастыря. Перед КБ-11 была поставлена задача создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом из них рабочим веществом должен быть плутоний, во втором – уран-235. В середине 1948 года работы по варианту с ураном были прекращены из-за относительно низкой эффективности его по сравнению с затратами ядерных материалов.Первая отечественная атомная бомба имела официальное обозначение РДС-1. Расшифровывалось оно по-разному: «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т. д. Но в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она была зашифрована как «Реактивный двигатель «С».Создание первой советской атомной бомбы РДС-1 велось с учетом имевшихся материалов по схеме плутониевой бомбы США, испытанной в 1945 году. Эти материалы были предоставлены советской внешней разведкой. Важным источником информации был Клаус Фукс – немецкий физик, участник работ по ядерным программам США и Великобритании. Разведматериалы по американскому плутониевому заряду для атомной бомбы позволили сократить сроки создания первого советского заряда, хотя многие технические решения американского прототипа не являлись наилучшими.

Перед КБ-11 была поставлена задача создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом из них рабочим веществом должен быть плутоний, во втором – уран-235. В середине 1948 года работы по варианту с ураном были прекращены из-за относительно низкой эффективности его по сравнению с затратами ядерных материалов.Первая отечественная атомная бомба имела официальное обозначение РДС-1. Расшифровывалось оно по-разному: «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т. д. Но в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она была зашифрована как «Реактивный двигатель «С».Создание первой советской атомной бомбы РДС-1 велось с учетом имевшихся материалов по схеме плутониевой бомбы США, испытанной в 1945 году. Эти материалы были предоставлены советской внешней разведкой. Важным источником информации был Клаус Фукс – немецкий физик, участник работ по ядерным программам США и Великобритании. Разведматериалы по американскому плутониевому заряду для атомной бомбы позволили сократить сроки создания первого советского заряда, хотя многие технические решения американского прототипа не являлись наилучшими. Даже на начальных этапах советские специалисты могли предложить лучшие решения как заряда в целом, так и его отдельных узлов. Поэтому первый испытанный СССР заряд для атомной бомбы был более примитивным и менее эффективным, чем оригинальный вариант заряда, предложенный советскими учеными в начале 1949 года. Но для того чтобы гарантированно и в короткие сроки показать, что СССР тоже обладает атомным оружием, было принято решение на первом испытании использовать заряд, созданный по американской схеме. Заряд для атомной бомбы РДС-1 был выполнен в виде многослойной конструкции, в которой перевод активного вещества – плутония в надкритическое состояние осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. РДС-1 представляла собой авиационную атомную бомбу массой 4,7 тонны, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Она разрабатывалась применительно к подвеске в самолете Ту-4, бомболюк которого допускал размещение «изделия» диаметром не более 1,5 метра.

Даже на начальных этапах советские специалисты могли предложить лучшие решения как заряда в целом, так и его отдельных узлов. Поэтому первый испытанный СССР заряд для атомной бомбы был более примитивным и менее эффективным, чем оригинальный вариант заряда, предложенный советскими учеными в начале 1949 года. Но для того чтобы гарантированно и в короткие сроки показать, что СССР тоже обладает атомным оружием, было принято решение на первом испытании использовать заряд, созданный по американской схеме. Заряд для атомной бомбы РДС-1 был выполнен в виде многослойной конструкции, в которой перевод активного вещества – плутония в надкритическое состояние осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. РДС-1 представляла собой авиационную атомную бомбу массой 4,7 тонны, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Она разрабатывалась применительно к подвеске в самолете Ту-4, бомболюк которого допускал размещение «изделия» диаметром не более 1,5 метра. Конструктивно бомба РДС-1 состояла из ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.Для производства атомного заряда бомбы в городе Челябинск-40 (ныне город Озерск Челябинской области) был построен комбинат под условным номером 817 (ныне ФГУП «Производственное объединение «Маяк»). Комбинат состоял из первого советского промышленного реактора для наработки плутония, радиохимического завода для выделения плутония из облученного в реакторе урана, и завода по получению особо чистого металлического плутония. Реактор комбината 817 был выведен на проектную мощность в июне 1948 года, а спустя год на предприятии получили необходимое количество плутония для изготовления первого заряда для атомной бомбы. Для испытаний заряда был построен полигон в прииртышской степи, примерно в 170 километрах западнее Семипалатинска в Казахстане. Под него была отведена равнина диаметром примерно 20 километров, окруженная с юга, запада и севера невысокими горами.

Конструктивно бомба РДС-1 состояла из ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.Для производства атомного заряда бомбы в городе Челябинск-40 (ныне город Озерск Челябинской области) был построен комбинат под условным номером 817 (ныне ФГУП «Производственное объединение «Маяк»). Комбинат состоял из первого советского промышленного реактора для наработки плутония, радиохимического завода для выделения плутония из облученного в реакторе урана, и завода по получению особо чистого металлического плутония. Реактор комбината 817 был выведен на проектную мощность в июне 1948 года, а спустя год на предприятии получили необходимое количество плутония для изготовления первого заряда для атомной бомбы. Для испытаний заряда был построен полигон в прииртышской степи, примерно в 170 километрах западнее Семипалатинска в Казахстане. Под него была отведена равнина диаметром примерно 20 километров, окруженная с юга, запада и севера невысокими горами. На востоке этого пространства находились небольшие холмы.Строительство испытательного комплекса, получившего название учебный полигон № 2 министерства Вооруженных сил СССР (в последующем министерства обороны СССР), было начато в 1947 году, а к июлю 1949 года в основном было закончено. Для проведения испытаний атомной бомбы на полигоне подготовили опытную площадку диаметром 10 километров, условно разделенную на сектора. Она была оборудована специальными сооружениями, обеспечивающими проведение испытаний, наблюдение и регистрацию физических исследований. В центре опытного поля смонтировали металлическую решетчатую башню высотой 37,5 метра, предназначенную для установки заряда РДС-1. На расстоянии одного километра от центра было сооружено подземное здание для аппаратуры, регистрирующей световые, нейтронные и гамма-потоки ядерного взрыва. Для изучения воздействия ядерного взрыва на опытном поле были построены отрезки тоннелей метро, фрагменты взлетно-посадочных полос аэродромов, размещены образцы самолетов, танков, артиллерийских ракетных установок, корабельных надстроек различных типов.

На востоке этого пространства находились небольшие холмы.Строительство испытательного комплекса, получившего название учебный полигон № 2 министерства Вооруженных сил СССР (в последующем министерства обороны СССР), было начато в 1947 году, а к июлю 1949 года в основном было закончено. Для проведения испытаний атомной бомбы на полигоне подготовили опытную площадку диаметром 10 километров, условно разделенную на сектора. Она была оборудована специальными сооружениями, обеспечивающими проведение испытаний, наблюдение и регистрацию физических исследований. В центре опытного поля смонтировали металлическую решетчатую башню высотой 37,5 метра, предназначенную для установки заряда РДС-1. На расстоянии одного километра от центра было сооружено подземное здание для аппаратуры, регистрирующей световые, нейтронные и гамма-потоки ядерного взрыва. Для изучения воздействия ядерного взрыва на опытном поле были построены отрезки тоннелей метро, фрагменты взлетно-посадочных полос аэродромов, размещены образцы самолетов, танков, артиллерийских ракетных установок, корабельных надстроек различных типов. Для обеспечения работы физического сектора на полигоне было построено 44 сооружения и проложена кабельная сеть протяженностью 560 километров.5 августа 1949 года правительственная комиссия по проведению испытания РДС-1 дала заключение о полной готовности полигона и предложила в течение 15 дней провести детальную отработку операций по сборке и подрыву изделия. Проведение испытания было определено на последние числа августа. Научным руководителем испытания был назначен Игорь Курчатов.В период с 10 по 26 августа было проведено 10 репетиций по управлению испытательным полем и аппаратурой подрыва заряда, а также три тренировочных учения с запуском всей аппаратуры и четыре подрыва натурных взрывчатых веществ с алюминиевым шаром от автоматики подрыва. 21 августа специальным поездом на полигон были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных запала, один из которых должен был использоваться при подрыве боевого изделия.24 августа на полигон прибыл Курчатов. К 26 августа вся подготовительная работа на полигоне была завершена.

Для обеспечения работы физического сектора на полигоне было построено 44 сооружения и проложена кабельная сеть протяженностью 560 километров.5 августа 1949 года правительственная комиссия по проведению испытания РДС-1 дала заключение о полной готовности полигона и предложила в течение 15 дней провести детальную отработку операций по сборке и подрыву изделия. Проведение испытания было определено на последние числа августа. Научным руководителем испытания был назначен Игорь Курчатов.В период с 10 по 26 августа было проведено 10 репетиций по управлению испытательным полем и аппаратурой подрыва заряда, а также три тренировочных учения с запуском всей аппаратуры и четыре подрыва натурных взрывчатых веществ с алюминиевым шаром от автоматики подрыва. 21 августа специальным поездом на полигон были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных запала, один из которых должен был использоваться при подрыве боевого изделия.24 августа на полигон прибыл Курчатов. К 26 августа вся подготовительная работа на полигоне была завершена. Курчатов отдал распоряжение о проведении испытания РДС-1 29 августа в восемь часов утра по местному времени.В четыре часа дня 28 августа в мастерскую у башни был доставлен плутониевый заряд и нейтронные запалы к нему. Около 12 часов ночи в сборочной мастерской на площадке в центре поля началась окончательная сборка изделия – вложение в него главного узла, то есть заряда из плутония и нейтронного запала. В три ночи 29 августа был закончен монтаж изделия. К шести часам утра заряд подняли на испытательную башню, было завершено его снаряжение взрывателями и подключение к подрывной схеме. В связи с ухудшением погоды было принято решение о переносе взрыва на один час раньше.В 6.35 операторы включили питание системы автоматики. В 6.48 минут был включен автомат испытательного поля. За 20 секунд до взрыва был включен главный разъем (рубильник), соединяющий изделие РДС-1 с системой автоматики управления. Ровно в семь часов утра 29 августа 1949 года вся местность озарилась ослепительным светом, который ознаменовал, что СССР успешно завершил разработку и испытание своего первого заряда для атомной бомбы.

Курчатов отдал распоряжение о проведении испытания РДС-1 29 августа в восемь часов утра по местному времени.В четыре часа дня 28 августа в мастерскую у башни был доставлен плутониевый заряд и нейтронные запалы к нему. Около 12 часов ночи в сборочной мастерской на площадке в центре поля началась окончательная сборка изделия – вложение в него главного узла, то есть заряда из плутония и нейтронного запала. В три ночи 29 августа был закончен монтаж изделия. К шести часам утра заряд подняли на испытательную башню, было завершено его снаряжение взрывателями и подключение к подрывной схеме. В связи с ухудшением погоды было принято решение о переносе взрыва на один час раньше.В 6.35 операторы включили питание системы автоматики. В 6.48 минут был включен автомат испытательного поля. За 20 секунд до взрыва был включен главный разъем (рубильник), соединяющий изделие РДС-1 с системой автоматики управления. Ровно в семь часов утра 29 августа 1949 года вся местность озарилась ослепительным светом, который ознаменовал, что СССР успешно завершил разработку и испытание своего первого заряда для атомной бомбы. Через 20 минут после взрыва к центру поля были направлены два танка, оборудованные свинцовой защитой, для проведения радиационной разведки и осмотра центра поля. Разведкой было установлено, что все сооружения в центре поля снесены. На месте башни зияла воронка, почва в центре поля оплавилась, и образовалась сплошная корка шлака. Гражданские здания и промышленные сооружения были полностью или частично разрушены.Использованная в опыте аппаратура позволила провести оптические наблюдения и измерения теплового потока, параметров ударной волны, характеристик нейтронного и гамма-излучений, определить уровень радиоактивного загрязнения местности в районе взрыва и вдоль следа облака взрыва, изучить воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на биологические объекты.Энерговыделение взрыва составило 22 килотонны тротилового эквивалента. За успешную разработку и испытание заряда для атомной бомбы закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года орденами и медалями СССР была награждена большая группа ведущих исследователей, конструкторов, технологов; многим было присвоено звание лауреатов Сталинской премии, а непосредственные разработчики ядерного заряда получили звание Героя Социалистического Труда.

Через 20 минут после взрыва к центру поля были направлены два танка, оборудованные свинцовой защитой, для проведения радиационной разведки и осмотра центра поля. Разведкой было установлено, что все сооружения в центре поля снесены. На месте башни зияла воронка, почва в центре поля оплавилась, и образовалась сплошная корка шлака. Гражданские здания и промышленные сооружения были полностью или частично разрушены.Использованная в опыте аппаратура позволила провести оптические наблюдения и измерения теплового потока, параметров ударной волны, характеристик нейтронного и гамма-излучений, определить уровень радиоактивного загрязнения местности в районе взрыва и вдоль следа облака взрыва, изучить воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на биологические объекты.Энерговыделение взрыва составило 22 килотонны тротилового эквивалента. За успешную разработку и испытание заряда для атомной бомбы закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года орденами и медалями СССР была награждена большая группа ведущих исследователей, конструкторов, технологов; многим было присвоено звание лауреатов Сталинской премии, а непосредственные разработчики ядерного заряда получили звание Героя Социалистического Труда. В результате успешного испытания РДС-1 СССР ликвидировал американскую монополию на обладание атомным оружием, став второй ядерной державой мира.На вооружение советской армии первое оперативно-тактическое ядерное оружие (раньше называлось атомное оружие) поступило в конце 1953 года, в 1962 году в СССР была принята на вооружение первая межпланетная баллистическая ракета с термоядерной боевой частью. В 1950-е годы началось формирование стратегических ядерных сил СССР как ответная мера на ядерную угрозу со стороны США. Быстрые темпы развития ракетно-ядерного оружия в СССР и США привели к большому накоплению ядерных зарядов, поэтому с 1970-х годов эти страны стали принимать меры по ограничению стратегических вооружений. Российские стратегические ядерные силы предназначен для сдерживания агрессии и поражения стратегических объектов противника в ядерной войне. Они являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил ВВС – авиационные стратегические ядерные силы.

В результате успешного испытания РДС-1 СССР ликвидировал американскую монополию на обладание атомным оружием, став второй ядерной державой мира.На вооружение советской армии первое оперативно-тактическое ядерное оружие (раньше называлось атомное оружие) поступило в конце 1953 года, в 1962 году в СССР была принята на вооружение первая межпланетная баллистическая ракета с термоядерной боевой частью. В 1950-е годы началось формирование стратегических ядерных сил СССР как ответная мера на ядерную угрозу со стороны США. Быстрые темпы развития ракетно-ядерного оружия в СССР и США привели к большому накоплению ядерных зарядов, поэтому с 1970-х годов эти страны стали принимать меры по ограничению стратегических вооружений. Российские стратегические ядерные силы предназначен для сдерживания агрессии и поражения стратегических объектов противника в ядерной войне. Они являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил ВВС – авиационные стратегические ядерные силы. Основу их вооружения составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет, стратегические атомные ракетные подводные лодки, стратегические (тяжелые) бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса «воздух-земля» и авиабомбами. Главная составляющая наземной ядерной триады России – твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс» вместе с ракетными комплексами «Тополь-М». РС-24 с разделяющимися головными частями в зависимости от модификации несет от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью по 300 килотонн каждый. Дальность — 12 тысяч километров. На вооружении РВСН также стоят ракетные комплексы Р-36М2 «Воевода» и РС-18А «Стилет», вооруженные тяжелыми жидкостными ракетами. «Воевода» способна доставить на территорию противника 8,8 тонны ядерных боеголовок. Ракета несет десять разделяющихся боевых блоков мощностью по мегатонне каждая. В боевом составе морских стратегических ядерных сил числятся более десятка ракетных подводных лодок.

Основу их вооружения составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет, стратегические атомные ракетные подводные лодки, стратегические (тяжелые) бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса «воздух-земля» и авиабомбами. Главная составляющая наземной ядерной триады России – твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс» вместе с ракетными комплексами «Тополь-М». РС-24 с разделяющимися головными частями в зависимости от модификации несет от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью по 300 килотонн каждый. Дальность — 12 тысяч километров. На вооружении РВСН также стоят ракетные комплексы Р-36М2 «Воевода» и РС-18А «Стилет», вооруженные тяжелыми жидкостными ракетами. «Воевода» способна доставить на территорию противника 8,8 тонны ядерных боеголовок. Ракета несет десять разделяющихся боевых блоков мощностью по мегатонне каждая. В боевом составе морских стратегических ядерных сил числятся более десятка ракетных подводных лодок. С 2013 года в ВМФ стали поступать ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» с новейшими ракетными комплексами Р-30 «Булава», боевая часть которых от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, меняющих траекторию полета по высоте и курсу. Радиус действия «Булавы» – восемь тысяч километров. Каждый из «Бореев» вооружен шестнадцатью ракетами.Ударное ядро воздушной компоненты триады сегодня составляют сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-160М1 «Белый лебедь» и дозвуковые турбовинтовые Ту-95МС «Медведь». Их основное оружие – крылатые ракеты класса «воздух — земля» Х-555, Х-101 и ее вариант с ядерной боеголовкой Х-102. Их стартовая масса – 2,4 тонны, дальность – 5500 километров.По состоянию на март 2019 года, согласно данным Ассоциации сторонников контроля над вооружениями (Arms Control Association), в России было 524 развернутых стратегических системы доставки и 1461 развернутая стратегическая ядерная боеголовка, а также 760 развернутых и неразвернутых стратегических пусковых установок.

С 2013 года в ВМФ стали поступать ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» с новейшими ракетными комплексами Р-30 «Булава», боевая часть которых от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, меняющих траекторию полета по высоте и курсу. Радиус действия «Булавы» – восемь тысяч километров. Каждый из «Бореев» вооружен шестнадцатью ракетами.Ударное ядро воздушной компоненты триады сегодня составляют сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-160М1 «Белый лебедь» и дозвуковые турбовинтовые Ту-95МС «Медведь». Их основное оружие – крылатые ракеты класса «воздух — земля» Х-555, Х-101 и ее вариант с ядерной боеголовкой Х-102. Их стартовая масса – 2,4 тонны, дальность – 5500 километров.По состоянию на март 2019 года, согласно данным Ассоциации сторонников контроля над вооружениями (Arms Control Association), в России было 524 развернутых стратегических системы доставки и 1461 развернутая стратегическая ядерная боеголовка, а также 760 развернутых и неразвернутых стратегических пусковых установок. В настоящее время в российских Вооруженных силах идет процесс обновления стратегических ядерных сил.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

В настоящее время в российских Вооруженных силах идет процесс обновления стратегических ядерных сил.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источниковРИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/70/1557947027_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_43db3e8feb5e34266cd0368222aa52c8.jpgРИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

xn--p1ai/awards/

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне (Казахстан) прошли успешные испытания первого советского заряда для атомной бомбы. Этому событию предшествовала долгая и трудная работа ученых-физиков. Началом работ по делению ядра в СССР можно считать 1920-е годы. С 1930-х годов ядерная физика становится одним из основных направлений отечественной физической науки, а в октябре 1940 года впервые в СССР с предложением использовать атомную энергию в оружейных целях выступила группа советских ученых, подав в отдел изобретательства Красной Армии заявку «Об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества».Начавшаяся в июне 1941 года война и эвакуация научных институтов, занимавшихся проблемами ядерной физики, прервали работы по созданию атомного оружия в стране. Но уже с осени 1941 года в СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США секретных интенсивных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов использования атомной энергии для военных целей и создание взрывчатых веществ огромной разрушительной силы.Эти сведения заставили, несмотря на войну, возобновить в СССР работы по урановой тематике. 28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», согласно которому возобновились исследования по использованию атомной энергии. В октябре 1942 года к этим работам был привлечен профессор Ленинградского физико-технического института (ныне Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук) Игорь Курчатов, а в феврале 1943 года было принято новое распоряжение ГКО, которым он был назначен научным руководителем работ по осуществлению цепной реакции деления урана («урановая проблема»).

Но уже с осени 1941 года в СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США секретных интенсивных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов использования атомной энергии для военных целей и создание взрывчатых веществ огромной разрушительной силы.Эти сведения заставили, несмотря на войну, возобновить в СССР работы по урановой тематике. 28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) СССР № 2352сс «Об организации работ по урану», согласно которому возобновились исследования по использованию атомной энергии. В октябре 1942 года к этим работам был привлечен профессор Ленинградского физико-технического института (ныне Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук) Игорь Курчатов, а в феврале 1943 года было принято новое распоряжение ГКО, которым он был назначен научным руководителем работ по осуществлению цепной реакции деления урана («урановая проблема»). В Москве во главе с Курчатовым была создана Лаборатория № 2 Академии наук СССР, выросшая впоследствии в Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова (ныне – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), которая стала заниматься исследованием атомной энергии. Первоначально общее руководство атомной проблемой осуществлял заместитель председателя ГКО Вячеслав Молотов. Но 20 августа 1945 года (через несколько дней после проведения США атомной бомбардировки японских городов) ГКО принял решение о создании Специального комитета, который возглавил Лаврентий Берия. Он стал руководителем советского атомного проекта. Тогда же для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб было создано Первое главное управление при СНК СССР (впоследствии Министерство среднего машиностроения СССР, ныне – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»), подчиненной Специальному комитету.

В Москве во главе с Курчатовым была создана Лаборатория № 2 Академии наук СССР, выросшая впоследствии в Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова (ныне – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), которая стала заниматься исследованием атомной энергии. Первоначально общее руководство атомной проблемой осуществлял заместитель председателя ГКО Вячеслав Молотов. Но 20 августа 1945 года (через несколько дней после проведения США атомной бомбардировки японских городов) ГКО принял решение о создании Специального комитета, который возглавил Лаврентий Берия. Он стал руководителем советского атомного проекта. Тогда же для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб было создано Первое главное управление при СНК СССР (впоследствии Министерство среднего машиностроения СССР, ныне – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»), подчиненной Специальному комитету. Руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. В апреле 1946 года при Лаборатории № 2 было создано конструкторское бюро КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ Экспериментальной физики) – одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия, главным конструктором которого был назначен профессор Юлий Харитон. Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. Сверхсекретный объект был размещен в 80 километрах от города Арзамаса (Горьковской области, ныне Нижегородская область) на территории бывшего Саровского монастыря.

Руководителем ПГУ стал народный комиссар боеприпасов Борис Ванников. В апреле 1946 года при Лаборатории № 2 было создано конструкторское бюро КБ-11 (ныне Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ Экспериментальной физики) – одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия, главным конструктором которого был назначен профессор Юлий Харитон. Базой для развертывания КБ-11 был выбран завод N 550 Народного комиссариата боеприпасов, выпускавший корпуса артиллерийских снарядов. Сверхсекретный объект был размещен в 80 километрах от города Арзамаса (Горьковской области, ныне Нижегородская область) на территории бывшего Саровского монастыря.Перед КБ-11 была поставлена задача создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом из них рабочим веществом должен быть плутоний, во втором – уран-235. В середине 1948 года работы по варианту с ураном были прекращены из-за относительно низкой эффективности его по сравнению с затратами ядерных материалов.

Первая отечественная атомная бомба имела официальное обозначение РДС-1. Расшифровывалось оно по-разному: «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т. д. Но в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она была зашифрована как «Реактивный двигатель «С».

Расшифровывалось оно по-разному: «Россия делает сама», «Родина дарит Сталину» и т. д. Но в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она была зашифрована как «Реактивный двигатель «С».

Создание первой советской атомной бомбы РДС-1 велось с учетом имевшихся материалов по схеме плутониевой бомбы США, испытанной в 1945 году. Эти материалы были предоставлены советской внешней разведкой. Важным источником информации был Клаус Фукс – немецкий физик, участник работ по ядерным программам США и Великобритании. Разведматериалы по американскому плутониевому заряду для атомной бомбы позволили сократить сроки создания первого советского заряда, хотя многие технические решения американского прототипа не являлись наилучшими. Даже на начальных этапах советские специалисты могли предложить лучшие решения как заряда в целом, так и его отдельных узлов. Поэтому первый испытанный СССР заряд для атомной бомбы был более примитивным и менее эффективным, чем оригинальный вариант заряда, предложенный советскими учеными в начале 1949 года. Но для того чтобы гарантированно и в короткие сроки показать, что СССР тоже обладает атомным оружием, было принято решение на первом испытании использовать заряд, созданный по американской схеме.

Но для того чтобы гарантированно и в короткие сроки показать, что СССР тоже обладает атомным оружием, было принято решение на первом испытании использовать заряд, созданный по американской схеме.

Она разрабатывалась применительно к подвеске в самолете Ту-4, бомболюк которого допускал размещение «изделия» диаметром не более 1,5 метра.

Конструктивно бомба РДС-1 состояла из ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.

Для производства атомного заряда бомбы в городе Челябинск-40 (ныне город Озерск Челябинской области) был построен комбинат под условным номером 817 (ныне ФГУП «Производственное объединение «Маяк»). Комбинат состоял из первого советского промышленного реактора для наработки плутония, радиохимического завода для выделения плутония из облученного в реакторе урана, и завода по получению особо чистого металлического плутония. Реактор комбината 817 был выведен на проектную мощность в июне 1948 года, а спустя год на предприятии получили необходимое количество плутония для изготовления первого заряда для атомной бомбы. Для испытаний заряда был построен полигон в прииртышской степи, примерно в 170 километрах западнее Семипалатинска в Казахстане. Под него была отведена равнина диаметром примерно 20 километров, окруженная с юга, запада и севера невысокими горами. На востоке этого пространства находились небольшие холмы.

Комбинат состоял из первого советского промышленного реактора для наработки плутония, радиохимического завода для выделения плутония из облученного в реакторе урана, и завода по получению особо чистого металлического плутония. Реактор комбината 817 был выведен на проектную мощность в июне 1948 года, а спустя год на предприятии получили необходимое количество плутония для изготовления первого заряда для атомной бомбы. Для испытаний заряда был построен полигон в прииртышской степи, примерно в 170 километрах западнее Семипалатинска в Казахстане. Под него была отведена равнина диаметром примерно 20 километров, окруженная с юга, запада и севера невысокими горами. На востоке этого пространства находились небольшие холмы.Строительство испытательного комплекса, получившего название учебный полигон № 2 министерства Вооруженных сил СССР (в последующем министерства обороны СССР), было начато в 1947 году, а к июлю 1949 года в основном было закончено.

Для проведения испытаний атомной бомбы на полигоне подготовили опытную площадку диаметром 10 километров, условно разделенную на сектора. Она была оборудована специальными сооружениями, обеспечивающими проведение испытаний, наблюдение и регистрацию физических исследований. В центре опытного поля смонтировали металлическую решетчатую башню высотой 37,5 метра, предназначенную для установки заряда РДС-1. На расстоянии одного километра от центра было сооружено подземное здание для аппаратуры, регистрирующей световые, нейтронные и гамма-потоки ядерного взрыва. Для изучения воздействия ядерного взрыва на опытном поле были построены отрезки тоннелей метро, фрагменты взлетно-посадочных полос аэродромов, размещены образцы самолетов, танков, артиллерийских ракетных установок, корабельных надстроек различных типов. Для обеспечения работы физического сектора на полигоне было построено 44 сооружения и проложена кабельная сеть протяженностью 560 километров.

Она была оборудована специальными сооружениями, обеспечивающими проведение испытаний, наблюдение и регистрацию физических исследований. В центре опытного поля смонтировали металлическую решетчатую башню высотой 37,5 метра, предназначенную для установки заряда РДС-1. На расстоянии одного километра от центра было сооружено подземное здание для аппаратуры, регистрирующей световые, нейтронные и гамма-потоки ядерного взрыва. Для изучения воздействия ядерного взрыва на опытном поле были построены отрезки тоннелей метро, фрагменты взлетно-посадочных полос аэродромов, размещены образцы самолетов, танков, артиллерийских ракетных установок, корабельных надстроек различных типов. Для обеспечения работы физического сектора на полигоне было построено 44 сооружения и проложена кабельная сеть протяженностью 560 километров.

5 августа 1949 года правительственная комиссия по проведению испытания РДС-1 дала заключение о полной готовности полигона и предложила в течение 15 дней провести детальную отработку операций по сборке и подрыву изделия. Проведение испытания было определено на последние числа августа. Научным руководителем испытания был назначен Игорь Курчатов.

Проведение испытания было определено на последние числа августа. Научным руководителем испытания был назначен Игорь Курчатов.

В период с 10 по 26 августа было проведено 10 репетиций по управлению испытательным полем и аппаратурой подрыва заряда, а также три тренировочных учения с запуском всей аппаратуры и четыре подрыва натурных взрывчатых веществ с алюминиевым шаром от автоматики подрыва.

21 августа специальным поездом на полигон были доставлены плутониевый заряд и четыре нейтронных запала, один из которых должен был использоваться при подрыве боевого изделия.

24 августа на полигон прибыл Курчатов. К 26 августа вся подготовительная работа на полигоне была завершена.Курчатов отдал распоряжение о проведении испытания РДС-1 29 августа в восемь часов утра по местному времени.

В четыре часа дня 28 августа в мастерскую у башни был доставлен плутониевый заряд и нейтронные запалы к нему. Около 12 часов ночи в сборочной мастерской на площадке в центре поля началась окончательная сборка изделия – вложение в него главного узла, то есть заряда из плутония и нейтронного запала. В три ночи 29 августа был закончен монтаж изделия. К шести часам утра заряд подняли на испытательную башню, было завершено его снаряжение взрывателями и подключение к подрывной схеме.

В связи с ухудшением погоды было принято решение о переносе взрыва на один час раньше.

В 6.35 операторы включили питание системы автоматики. В 6.48 минут был включен автомат испытательного поля. За 20 секунд до взрыва был включен главный разъем (рубильник), соединяющий изделие РДС-1 с системой автоматики управления.

Ровно в семь часов утра 29 августа 1949 года вся местность озарилась ослепительным светом, который ознаменовал, что СССР успешно завершил разработку и испытание своего первого заряда для атомной бомбы.

Через 20 минут после взрыва к центру поля были направлены два танка, оборудованные свинцовой защитой, для проведения радиационной разведки и осмотра центра поля. Разведкой было установлено, что все сооружения в центре поля снесены. На месте башни зияла воронка, почва в центре поля оплавилась, и образовалась сплошная корка шлака. Гражданские здания и промышленные сооружения были полностью или частично разрушены.

Гражданские здания и промышленные сооружения были полностью или частично разрушены.

Использованная в опыте аппаратура позволила провести оптические наблюдения и измерения теплового потока, параметров ударной волны, характеристик нейтронного и гамма-излучений, определить уровень радиоактивного загрязнения местности в районе взрыва и вдоль следа облака взрыва, изучить воздействие поражающих факторов ядерного взрыва на биологические объекты.

Энерговыделение взрыва составило 22 килотонны тротилового эквивалента. За успешную разработку и испытание заряда для атомной бомбы закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1949 года орденами и медалями СССР была награждена большая группа ведущих исследователей, конструкторов, технологов; многим было присвоено звание лауреатов Сталинской премии, а непосредственные разработчики ядерного заряда получили звание Героя Социалистического Труда.В результате успешного испытания РДС-1 СССР ликвидировал американскую монополию на обладание атомным оружием, став второй ядерной державой мира.

Российские стратегические ядерные силы предназначен для сдерживания агрессии и поражения стратегических объектов противника в ядерной войне. Они являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил ВВС – авиационные стратегические ядерные силы. Основу их вооружения составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет, стратегические атомные ракетные подводные лодки, стратегические (тяжелые) бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса «воздух-земля» и авиабомбами.

В боевом составе морских стратегических ядерных сил числятся более десятка ракетных подводных лодок. С 2013 года в ВМФ стали поступать ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» с новейшими ракетными комплексами Р-30 «Булава», боевая часть которых от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения общей массой 1,15 тонны, меняющих траекторию полета по высоте и курсу. Радиус действия «Булавы» – восемь тысяч километров. Каждый из «Бореев» вооружен шестнадцатью ракетами.

Радиус действия «Булавы» – восемь тысяч километров. Каждый из «Бореев» вооружен шестнадцатью ракетами.

Ударное ядро воздушной компоненты триады сегодня составляют сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-160М1 «Белый лебедь» и дозвуковые турбовинтовые Ту-95МС «Медведь». Их основное оружие – крылатые ракеты класса «воздух — земля» Х-555, Х-101 и ее вариант с ядерной боеголовкой Х-102. Их стартовая масса – 2,4 тонны, дальность – 5500 километров.

По состоянию на март 2019 года, согласно данным Ассоциации сторонников контроля над вооружениями (Arms Control Association), в России было 524 развернутых стратегических системы доставки и 1461 развернутая стратегическая ядерная боеголовка, а также 760 развернутых и неразвернутых стратегических пусковых установок. В настоящее время в российских Вооруженных силах идет процесс обновления стратегических ядерных сил.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

60 лет назад в СССР испытали «царь-бомбу».

Рекорд мощности взрыва никто не превзошёл

Рекорд мощности взрыва никто не превзошёлБомба величиной с трехэтажный дом

В начале 1950-х годов «ядерный баланс» складывался не в пользу Советского Союза. В 1951 году СССР располагал всего 25 ядерными бомбами – против 640 у США. Но дело было не только в этом. Ещё в 1948-м американцы испытали стратегический бомбардировщик B-36, а в 1955 году – B-52, превосходно приспособленный для транспортировки на дальние расстояние и сброса массивных ядерных боеприпасов.

Советский Союз же тогда не имел надёжных средств доставки ядерных бомб на территорию США, и мог осуществлять «сдерживающую угрозу» только в отношении американских войск за рубежом и их союзников – в основном, в Европе.

Работа над достижением паритета велась в нескольких направлениях. Производились всё новые ядерные боеприпасы, разрабатывались всё более совершенные методы их доставки до цели – дальняя авиация, ракеты, которыми стали оснащать в том числе подводные лодки. Одновременно шли разработки принципиального нового вида оружия, ещё более мощного, чем «обычное» ядерное – водородного или термоядерного.

Практически с самого начала выяснилось, что процесс повышения мощности обычной ядерной бомбы упирается в «потолок», ограниченный несколькими десятками килотонн. Дело в том, что цепная реакция при большой сверхкритической массе не способна затронуть весь боезаряд. Начавшееся практически мгновенно выделение энергии успевает разбросать большую часть вещества до того, как оно вступит в цепную реакцию.

Необходимо было повысить мощность взрыва другим методом. И решение оказалось найдено: термоядерный синтез. Управляемый синтез до сих пор является мечтой, а вот неуправляемый (взрыв) – уже освоен.

Работы в этом направлении одновременно шли и в США, и в СССР. 1 ноября 1952 года американцы испытали на тихоокеанском атолле Эниветок первое термоядерное устройство, которое, однако, не было бомбой в прямом смысле этого слова. Это был «лабораторный образец» величиной с трехэтажный дом – в постройке из гофрированного алюминия разместили «обычную» ядерную бомбу TX-5 и огромный сосуд с жидким дейтерием и сердечником-запалом из плутония. Они были окружены оболочкой из необогащенного урана и заключены в цилиндрический стальной кожух.

Общая масса конструкции, включая холодильную установку, необходимую для поддержания дейтерия в жидком состоянии, составляла 73,8 тонны. Естественно, поднять такую массу в воздух и сбросить её оттуда на кого-нибудь не представлялось возможным.

Термоядерная гонка

Советский Союз опередил США в создании компактного термоядерного оружия, пригодного к употреблению.

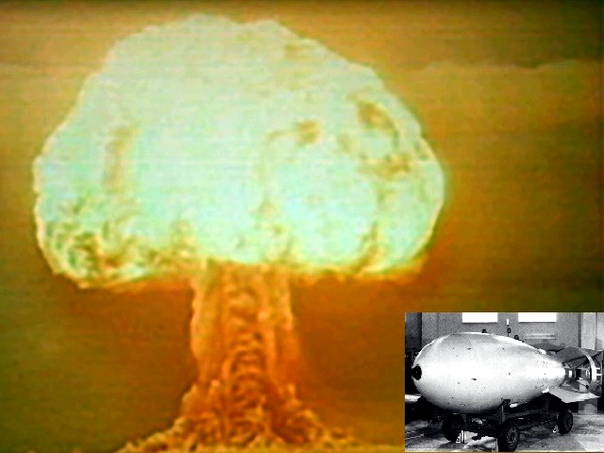

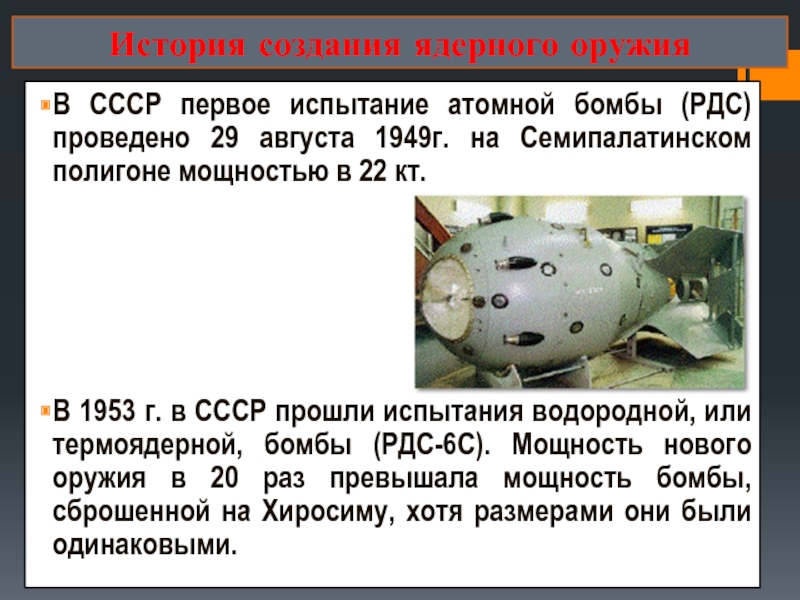

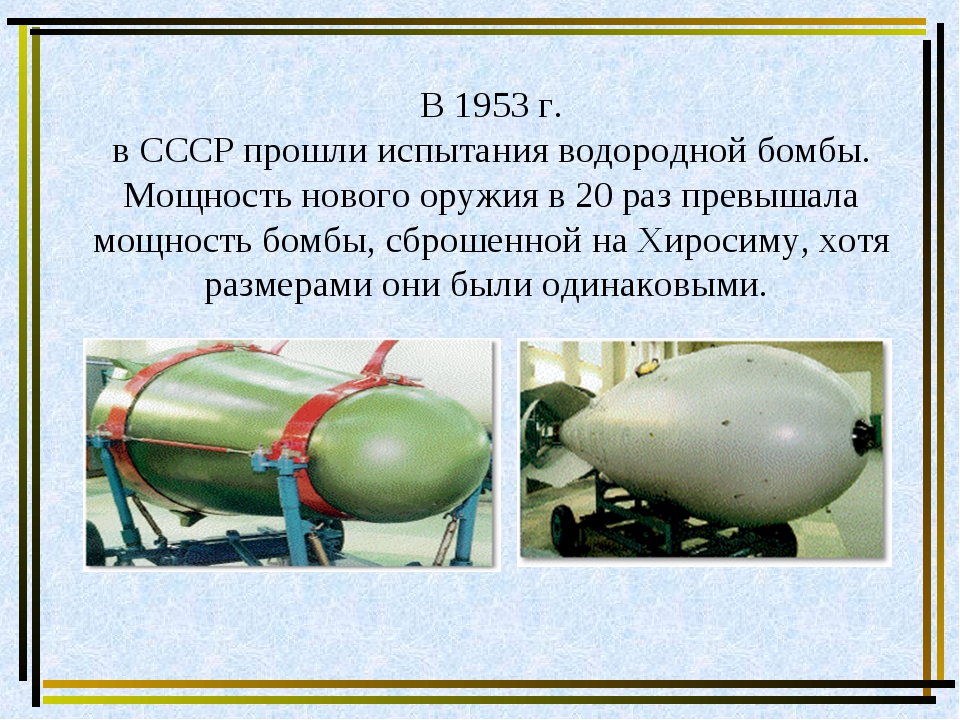

12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне состоялись испытания бомбы РДС-6с, созданной коллективом ученых под руководством Андрея Сахарова и Юлия Харитона за восемь лет напряженной работы. Её конструкцию составляло чередование слоев «лёгких» (дейтерий, тритий и их химические соединения) и «тяжёлого» (уран-238) вещества – отчего бомбу неофициально именовали «слойкой». Она весила 7 тонн, и её вполне можно было взять на борт самолета. При взрыве она показала мощность в 400 килотонн.

Её конструкцию составляло чередование слоев «лёгких» (дейтерий, тритий и их химические соединения) и «тяжёлого» (уран-238) вещества – отчего бомбу неофициально именовали «слойкой». Она весила 7 тонн, и её вполне можно было взять на борт самолета. При взрыве она показала мощность в 400 килотонн.

«Ядерная гонка» сменилась «термоядерной» – две мировых сверхдержавы стали пытаться опередить друг друга по мощности своих боезапасов. 1 марта 1954 года на атолле Бикини состоялись испытания «Касл Браво», во время которых американцы взорвали термоядерное устройство весом в 10,5 тонн. Это был двухступенчатый заряд, в котором в качестве термоядерного горючего применялся дейтерид лития – мощность его взрыва в два с половиной раза превысила расчетную и составила 15 мегатонн.

CCCР сделал ответный ход 22 ноября 1955 года – в этот день на Семипалатинском полигоне были произведены испытания первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Её номинальная мощность составляла приблизительно 3 мегатонн, но во время испытания она оказалась снижена примерно вдвое – до 1,6 Мт.

В 1956-м в специально созданном НИИ-1011 начались работы над советской «царь-бомбой» АН602 – которая, по мнению Москвы, должна была стать самым надежным средством сдерживания.

Авторы изделия предусмотрели для нее трёхступенчатую конструкцию: ядерный заряд первой ступени (расчётный вклад в мощность взрыва — 1,5 мегатонны) запускал термоядерную реакцию во второй ступени (вклад в мощность взрыва – 50 мегатонн). Она же, в свою очередь, инициировала так называемую ядерную «реакцию Джекилла-Хайда» (деление ядер в блоках урана-238 под действием быстрых нейтронов, образующихся в результате реакции термоядерного синтеза) в третьей ступени (ещё 50 мегатонн мощности). Так что общая расчётная мощность АН602 должна была составить 101,5 мегатонн.

Такое оружие устрашило даже разработчиков – они пришли к выводу, что взрыв подобной конструкции вызовет чрезвычайно мощное радиационное загрязнение. В итоге, конструкторский коллектив, в который входили Виктор Адамский, Андрей Сахаров, Юрий Бабаев, Юрий Смирнов и Юрий Трутнев, решил отказаться от «реакции Джекилла-Хайда» в третьей ступени бомбы и заменить урановые компоненты на их свинцовый эквивалент. Это должно было уменьшить расчётную общую мощность взрыва почти вдвое (до 51,5 мегатонн).

В принципе, испытания «царь-бомбы» могли провести ещё в 1959 году, но советское руководство распорядилось не форсировать работы по АН602. На тот момент в мире наметились признаки разрядки в международных отношениях – и была надежда, что удастся добиться ощутимого потепления.

Однако к началу 1961 года обстановка вновь обострилась. 1 мая 1960 года над территорией СССР был сбит шпионский самолет Lockheed U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом. 17 апреля 1961-го в заливе Свиней на Кубе высадился десант, намеревавшийся свергнуть власть союзного СССР Фиделя Кастро. И проект «царь-бомбы» реанимировали.

И проект «царь-бомбы» реанимировали.

«Зрелище было ужасным»

17 октября 1961 года советский лидер Никита Хрущев, обращаясь к участникам XXII съезда КПСС, сообщил им о готовящемся испытании бомбы невиданной мощности – выразив надежду, что её никогда не придется применять в боевых условиях.

15 сентября 09:09

Тем временем, в закрытом городе «Арзамас-16 завершалась подготовка АН602. Последним «штрихом» стало создание парашютной системы медленного спуска. Окончательный вес бомбы вместе с парашютной системой составил 26,5 тонн. Изделие по железной дороге доставили на Кольский полуостров, а оттуда – на аэродром, где привели в боевое положение и загрузили в самолет.

Утром 30 октября экипаж под командованием майора Андрея Дурновцева поднялся в воздух с аэродрома Оленья на Кольском полуострове – и вскоре он уже находился над испытательным полигоном № 6 Министерства обороны СССР, расположенном на Новой Земле. Самолет-носитель сопровождал самолет-лаборатория Ту-16А. В силу своей безлюдности и отдаленности Новая Земля и раньше использовалась для проведения испытаний ядерного оружия.

АН602 мощностью в 50 млн тонн тротилового эквивалента взорвалась в 11 часов 32 минуты – на 4-километровой высоте над Новой Землёй. Грибообразное облако взметнулось на 67 километров, а вспышку света от взрыва можно было увидеть за тысячу километров.

Взрывная волна трижды обогнула планету. В посёлке, находившемся за 400 километров от эпицентра взрыва, разрушило деревянные дома и сорвало крыши у каменных зданий. На сотни километров вокруг прервалась радиосвязь.

«В радиусе 50 километров от эпицентра всё горело, хотя перед взрывом здесь лежал снег высотой в человеческий рост. Зрелище было ужасным. Если существует ад, то он должен выглядеть именно так. Земля горела, а скалы дымились, так как были раскалены ещё и через несколько часов после взрыва», – рассказывал впоследствии участник испытаний Юрий Лысенко.

Зрелище было ужасным. Если существует ад, то он должен выглядеть именно так. Земля горела, а скалы дымились, так как были раскалены ещё и через несколько часов после взрыва», – рассказывал впоследствии участник испытаний Юрий Лысенко.

Измеренная мощность взрыва (58,6 мегатонны) заметно превысила проектную (51,5 мегатонны). Этот рекорд до сих пор никем не преодолен.

К концу 1960-х годов СССР и США сели за стол переговоров об ограничении ядерных вооружений. Плодом переговорного процесса стал Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).

70 лет назад в СССР прошло первое испытание атомной бомбы — Российская газета

Двадцать девятого августа 1949 года в Семипалатинске после первого испытания изделия РДС-1 — реактивного двигателя «С», созданного в конструкторском бюро N11 в Сарове, в мире был установлен атомный паритет.

До этого атомной бомбой владели только американцы, испытавшие смертельное оружие 16 июля 1945-го на полигоне Аламогордо. Меньше чем через месяц — 6 и 9 августа — они сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

Об истории создания советской атомной бомбы написаны сотни книг. Кажется, тут не избежать азбучных истин и повторений. А вот опровергнуть некоторые мифы можно.

Инфографика «РГ” /Антон Переплетчиков/ Александр Емельяненков

1. Часто возникают споры: как и когда в СССР узнали о начале работ в США и в Великобритании над атомной бомбой.

— Ответ дал мне Герой России, атомный разведчик Владимир Барковский, написавший об этом подробнейшую книгу. К сожалению, абсолютно для нас закрытую. Еще в сентябре 1941-го из Центра по всем резидентурам было разослано указание — срочно сообщать любую информацию, связанную с созданием бомбы.

Первыми, это установлено документально, с разницей в несколько дней из Лондона пришли два сообщения от членов так называемой Кембриджской пятерки. Первое прислал Дональд Маклейн из Форин Офиса. А Джон Кернкросс выкрал полный доклад засекреченного комитета, контролировавшего работу британских атомщиков.

2. В возможность создания бомбы в Москве не поверили и потому особого значения ценнейшим сведениям не придали.

— Еще как поверили. Но было не до атома. 16-18 октября 1941-го судьба Москвы висела на волоске. Надо было спасать столицу и мир. Какие там научные разработки. К созданию атомной бомбы вернулись лишь в 1942-м.

3. Если бы не лейтенант Георгий Флеров, написавший письмо лично Сталину, работы над созданием атомной бомбы начались бы еще позже.

— Молодой техник-лейтенант Флеров, призванный в армию в сентябре 1941-го, был учеником Игоря Курчатова. Георгий Флеров первым обратил внимание на то, что все статьи, хоть как-то связанные с атомными проблемами, вдруг исчезли из зарубежных научных журналов. Будущий академик тотчас написал об этом руководителям советской науки. Но столпы на несколько его писем особого внимания не обратили.

Смельчак обратился с написанным от руки письмом прямо к тов. Сталину. И только тогда начались работы. Не преуменьшая роли будущего академика Флерова, надо признать: ни единого свидетельства того, что письмо дошло до главного в стране адресата, нет.

Но работы начались. Почему? Пришло время. В Великой Отечественной наметился коренной перелом. И, вздохнув, в СССР взялись за создание атомного оружия.

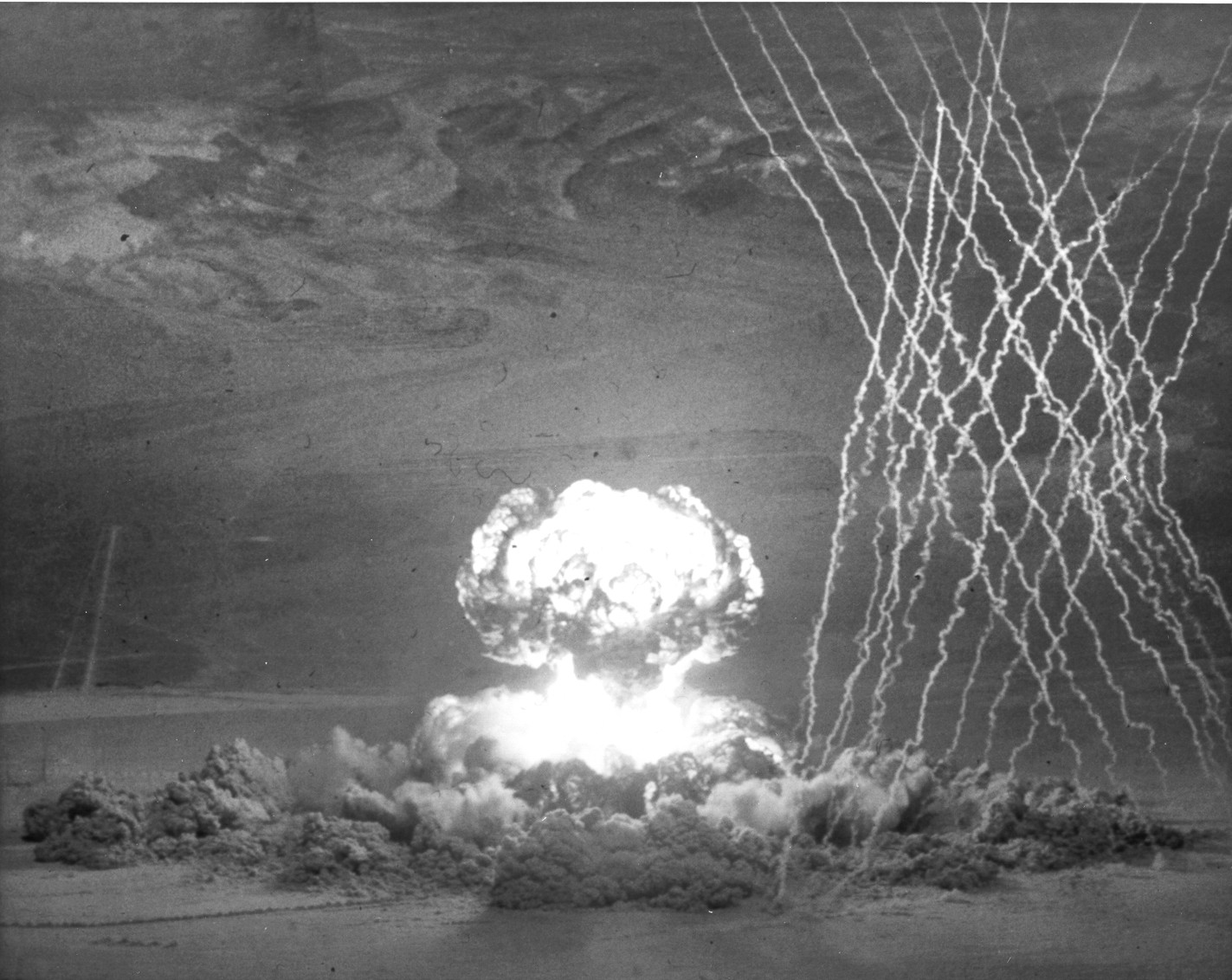

Этот снимок сделан на полигоне в Семипалатинске через две секунды после успешного испытания первой советской атомной бомбы. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

4. Сталин остался совершенно спокоен, после того как президент США Трумэн сообщил ему о создании оружия необыкновенной разрушительной силы.

— Это произошло 24 июля 1945-го после одного из заседаний Потсдамской конференции. И Гарри Трумэн, и внимательно вслушивавшийся в разговор между ними премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, стоявший в пяти ярдах (полутора метрах) от них, были поражены спокойной реакцией генералиссимуса. Тот лишь кивнул головой и заметил, что это оружие хорошо использовать против Японии. И Трумэн, и лиса Черчилль, решили: Сталин ничего не понял, он даже представить не мог, о каком оружии шла речь.

Нет, Сталин-то как раз понял. Советская агентура доложила о работе союзников над атомной бомбой еще осенью 1941-го. Сталин был в курсе всего, с бомбой связанного. А сохранив поразительное спокойствие, сумел убедить союзников в своем полном неведении.

Сталин был в курсе всего, с бомбой связанного. А сохранив поразительное спокойствие, сумел убедить союзников в своем полном неведении.

Но вот что было дальше. Вернувшись в свою резиденцию, Иосиф Виссарионович позвонил академику Курчатову. Приказ его был тверд и резок: работу над «изделием» во что бы то ни стало ускорить. Средств не жалеть. Задача, поставленная перед Курчатовым, требует скорейшего решения.

А перед ближним своим окружением Иосиф Виссарионович не раскрылся, позволив Жукову и Ворошилову шутить на тему, что «американцы набивают себе цену». Во всем хорошо разобрался личный переводчик Сталина Владимир Павлов. Но в свои 30 лет он уже прекрасно знал, когда надо хранить полное молчание.

Как писал в своих рукописных воспоминаниях начальник сталинской охраны генерал-лейтенант Власик, спокойствие и выдержка изменили вождю после сообщения о бомбардировке Хиросимы. Вот когда он впал в ярость. Кричал криком, да так, что изо рта, как утверждает Власик, шла пена. Нервы не выдержали: срыв и истерика, мат и охаивание ближайших соратников. Сталинский гнев обрушился на Берию: из разряда особо приближенных тот был исключен. Но только на время.

Сталинский гнев обрушился на Берию: из разряда особо приближенных тот был исключен. Но только на время.

5. Атомную бомбу создали американские ученые при помощи ведущих физиков-атомщиков западных стран.

— И с этим не поспоришь. Но как тогда относиться к тому, что еще в 1940 году сотрудники Харьковского физико-технологического института подали «заявку на изобретение атомной бомбы и методов наработки урана-235»? Неужели Фридрих Ланге, Виктор Маслов и Владимир Шпинель опередили Оппенгеймера, Эйнштейна, Бора плюс всю могучую плеяду иностранных гениев? Да, они попытались определить технологию изготовления взрывчатого вещества, создать конструкцию бомбы и механизм подрыва. Но как было поверить в реальность проекта в 1940-м? Он настолько опередил время. К тому же схема уранового заряда была разработана неверно. Проекту выразили недоверие.

И все же заявка имеет определенную ценность — скорее историческую. Первая в Советском Союзе конструкция именно атомной бомбы рассматривалась еще за год на начала Великой Отечественной войны.

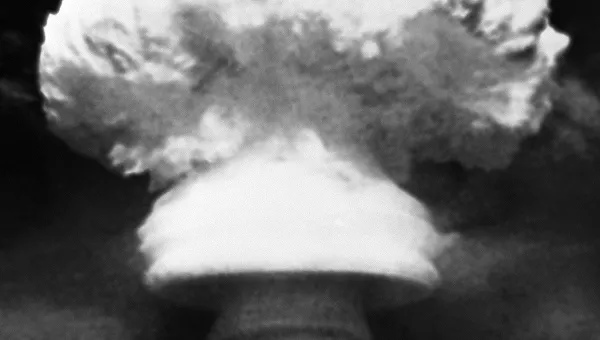

Еще мгновение назад здесь, на расстоянии 500 метров, стоял наш истребитель Ла-9… Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

6. В добыче секретов атомной бомбы нам помогали ведущие мировые светила, исповедующие левые взгляды.

— А вот это — совсем неверно. Конечно, в книгах генерала Павла Судоплатова об этом пишется много и с удовольствием. Но, увы, в атомной разведке достижения Павла Анатольевича гораздо скромнее, чем представляется.

Мировые светила настолько прикормлены, так привязаны к своему высочайшему положению и столь боятся потерять его, что на сотрудничество с советской разведкой никогда впрямую не шли. Ограничивались и во время войны похвалами Советскому Союзу, насмерть бьющемуся с общим врагом — фашизмом. Не больше.

Часто пишется, будто огромную помощь в создании бомбы оказал датский физик Нильс Бор. Нобелевский лауреат, почетный член Академии наук СССР, в годы войны он наотрез отказался сотрудничать с нацистами. Но и нам Бор не помог.

Знаменитый советский атомный разведчик Герой России Владимир Барковский подробно рассказывал мне о так называемой миссии Терлецкого. Руководивший атомным проектом Берия требовал от подчиненных проявлять активность. Он и подбросил Судоплатову идею отправить в Копенгаген группу ученых, они же частично разведчики, во главе с физиком Яковом Терлецким. Неплохой специалист, хорошо подготовленный переводчик, а по совместительству (что выяснилось лишь через много лет) и разведчик, он сразу понял, что миссия обречена на провал.

Руководивший атомным проектом Берия требовал от подчиненных проявлять активность. Он и подбросил Судоплатову идею отправить в Копенгаген группу ученых, они же частично разведчики, во главе с физиком Яковом Терлецким. Неплохой специалист, хорошо подготовленный переводчик, а по совместительству (что выяснилось лишь через много лет) и разведчик, он сразу понял, что миссия обречена на провал.

Вопросы готовили по приказу Берии. Их, подавляя внутреннее несогласие, и задавали Бору в Дании. Тот держался дружелюбно, однако отвечал так, словно беседовал с начинающими студентами-физиками. Тщательный перевод, сделанный в Москве, понравился двум людям: Берии и Судоплатову. Они и преподнесли это тов. Сталину как свой огромный успех. По мнению Барковского, прием — типичный бериевский.

Однако ученые высказались по поводу «откровений» Нильса Бора исключительно сдержанно, никакой помощи от него они не дождались.

А вот нашей разведке этот визит запомнился. Бор, занимавший одно из высочайших мест в мировой научной иерархии, отличился не только замкнутой сдержанностью. Быстро сообщил о визите русских в датскую контрразведку, не забыв передать и список вопросов-ответов. Несколько членов миссии Терлецкого оказались засвеченными.

Быстро сообщил о визите русских в датскую контрразведку, не забыв передать и список вопросов-ответов. Несколько членов миссии Терлецкого оказались засвеченными.

Но Берию не смутило и это. Главное было умело доложить, что он и сделал в победном стиле.

…А вот — что от него осталось. И неудивительно. Ведь мощность бомбы гигантская — более 20 кт. Башня высотой в 37 метров, на которой установили «изделие», была сметена с лица земли, а на ее месте образовалась воронка трехметрового диаметра. А вот знаменитый танк Т-34 и полевая артиллерия, стоявшие в полукилометровом радиусе от центра взрыва, получили легкие повреждения. Все десять автомашин, их установили в километре от эпицентра и далее через каждые 500 метров, сгорели. Специально для испытаний на расстоянии соответственно в километр и полтора километра построили железнодорожный и шоссейный мосты. Они были искорежены, отброшены от своего места метров на 20-30. Стоявшие на мостах железнодорожные вагоны и машины разбросало по полигону на расстоянии 50-80 м. Пушки и танки тоже не подлежали восстановлению. Два жилых трехэтажных дома поблизости от центра построили на расстоянии 20 метров. Оба были полностью разрушены. Как и щитовые и бревенчатые дома в радиусе 5 километров. Да, бомба сработала. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Пушки и танки тоже не подлежали восстановлению. Два жилых трехэтажных дома поблизости от центра построили на расстоянии 20 метров. Оба были полностью разрушены. Как и щитовые и бревенчатые дома в радиусе 5 километров. Да, бомба сработала. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

7. Берия держал советских ученых-физиков в страхе, угрожая всяческими карами за невыполнение поставленной задачи.

— Ничего подобного. Лаврентий Павлович, поставленный во главе атомного проекта, акценты расставил сразу. Его первая беседа с лучшими представителями научной интеллигенции поразила никак нежданной доброжелательностью. Он рассказал о задачах, потребовал отдачи от каждого. А вместо угроз сразу же поставил себя на одну доску с подчиненными. Заявил, что проект все равно надо осуществить, и как можно быстрее. Ну, а если уж не удастся, то отвечать нам, обратите внимание на «нам», придется вместе.

Средств, и не только на производство, Берия не жалел. На ученых посыпались блага в виде дополнительных продовольственных пайков, государственных дач и даже новеньких «Побед». Для того времени — щедрость небывалая.

Для того времени — щедрость небывалая.

Однажды во время совещания в кабинете Берии с группой ведущих ученых в разгаре развернувшегося теоретического спора кто-то (говорят, академик Капица) вдруг предложил прервать дискуссию и прослушать радиотрансляцию из Англии, где играли московские динамовцы в ставшем знаменитым послевоенном победном турне. Смелость неслыханная. Берия среагировал мгновенно, признавшись, что и сам хотел послушать репортаж Синявского об игре любимой команды, но не решился отвлекать научную элиту. После матча заседание продолжилось.

8. Берия первым сообщил Сталину об успешном испытании в Семипалатинске.

— Совсем нет. Берия действительно дозвонился до ближней дачи Сталина. Тот уже спал, но Берия приказал разбудить Иосифа Виссарионовича. Прокричал радостную новость. И нарвался на равнодушное: «Ты что, Лаврентий, будишь меня по пустякам». Какой там пустяк. Сталинская личная разведка следила за испытаниями прямо в Семипалатинске и сообщила хозяину об успешном взрыве. Сталин же «осадил» Лаврентия. А тот решил, что Сталин, как и четыре года назад в Потсдаме, «не понял».

Сталин же «осадил» Лаврентия. А тот решил, что Сталин, как и четыре года назад в Потсдаме, «не понял».

Инфографика «РГ»/ Леонид Кулешов

9. Наши американские друзья Юлиус и Этель Розенберги были казнены за передачу русским атомных секретов.

— Да, Розенберги были казнены на электрическом стуле за то, чего они никогда не совершали. Об этом не раз подробно рассказывал близкий мне человек — Герой России Александр Феклисов. Это он был на связи с Юлиусом. Только никаких атомных секретов Розенберг нам не раскрыл. Скромный и очень небогатый инженер сотрудничал с советской разведкой не ради денег, а за идею. Передавая Феклисову некоторые образцы обычного вооружения, ни разу не согласился принять от него вознаграждение. А Этель Розенберг к разведке отношения не имела. Феклисов лишь предполагал, что муж, возможно, что-то рассказывал ей о помощи, которую он, коммунист, оказывает Красной Армии в борьбе против Гитлера.

Однако казнь не была чудовищной ошибкой, как теперь признается даже в американских исследованиях. Умерщвление Розенбергов стало местью тех, кто проиграл в борьбе двух мировых разведок.

Умерщвление Розенбергов стало местью тех, кто проиграл в борьбе двух мировых разведок.

10. Бесконечен спор о том, чей вклад в создание первой советской атомной бомбы более весомый — разведки или ученых.

— В самом начале 1990-х один из отцов атомной бомбы академик Юлий Борисович Харитон посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки в Ясенево. Там он долго беседовал с нашими атомными разведчиками — Владимиром Борисовичем Барковским и Анатолием Антоновичем Яцковым. Сохранилось и фото. С Барковским — героем моих книг и очерков — меня связывали добрые отношения. Владимир Борисович даже показывал место, где и было сделано историческое фото. И Барковский тогда пошутил: «Разошлись мирно — 50 на 50».

Недавно рассекреченный документ: «Тактико-техническое задание на атомную бомбу». Под ним подпись Юлия Харитона. Далее фамилия Павла Зернова — директора конструкторского бюро N11, в котором и создавалось отечественное атомное оружие. Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Фото: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Исполнилось 70 лет первой советской атомной бомбе — Реальное время

Как история удачного испытания под Семипалатинском в 1949 году начиналась с лаборатории в полувоенной Казани и закончилась паникой в западных СМИ, Карибским кризисом и гонкой вооружений

Сегодня исполняется 70 лет испытанию первой советской атомной бомбы, состоявшегося через 4 года после бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки и ставшего следствием атомной гонки трех стран — США, СССР и Третьего рейха — в 1940-е. Событие оказалось ключевым и для гонки вооружений XX века, и для «холодной войны», став важным фактором того, что настоящей войны все-таки не случилось. Газета «Реальное время» вспомнила о том, что 39-летний Игорь Курчатов, выбранный Берией куратором атомного проекта, начинал его в Казани, почему в СССР решили взрывать американский, а не свой вариант бомбы и как все-таки советские ученые решили проблему нехватки урана и плутония. Испытание сопровождалось молчанием Запада, жители которого узнали о взрыве советской бомбы лишь месяц спустя, получая к тому же совершенно удивительную об этом информацию: от «факта», что на испытаниях присутствовал лично Сталин, до предположений, что «бомба взорвалась в Крыму или Сибири».