Противотанковые ружья ПТРД-41 и ПТРС-41. Характеристики, фото, описание

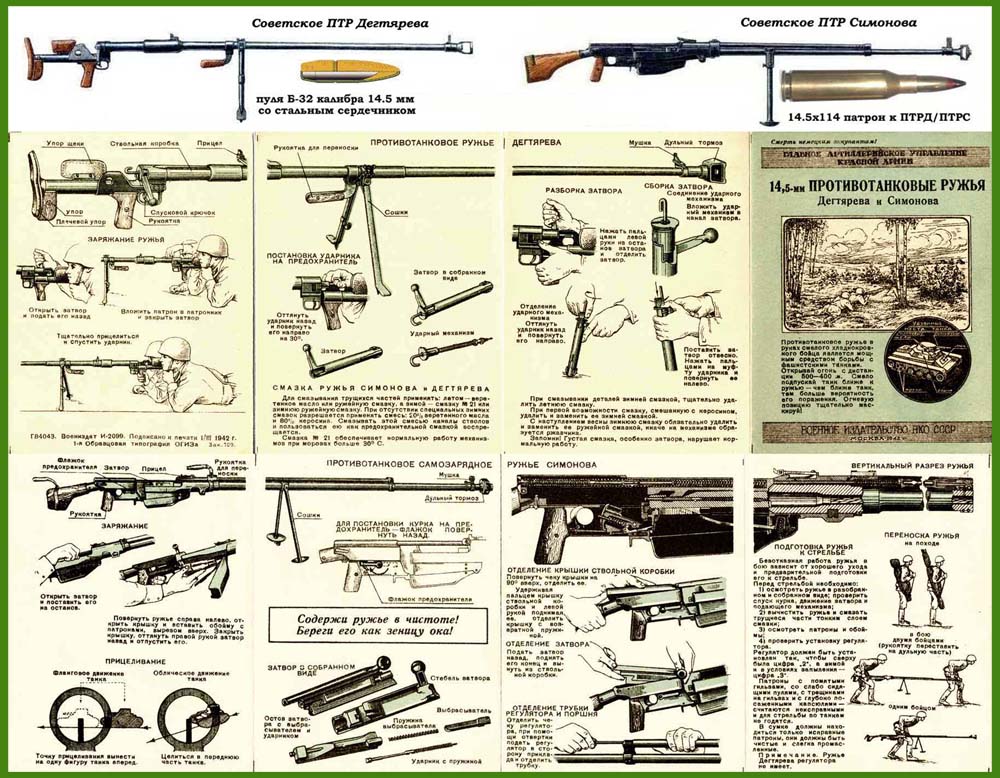

В начале июля 1941 г. ведущие советские оружейные конструкторы получили задание на срочную разработку противотанковых ружей. Всего лишь через 22 дня Василий Дегтярёв представил на суд государственной комиссии однозарядное противотанковое ружье, рассчитанное на 14,5-мм патрон с бронебойно-зажигательной пулей Б-32 (стальной сердечник) или БС-41 (металлокерамический сердечник).

Параллельно с Дегтярёвым к разработке противотанкового ружья приступил Сергей Симонов. Представленный им вариант самозарядного противотанкового ружья был настолько хорош, что Постановление Государственного комитета обороны от 29 августа 1941 г. содержало довольно редкое для воюющей страны решение: принять на вооружение и запустить в производство сразу два варианта противотанковых ружей — систем Симонова и Дегтярёва.

- Тип: Противотанковое ружье

- Конструктор: В. А. Дегтярёв

- Страна: СССР

Конструктивные особенности ПТРД-41

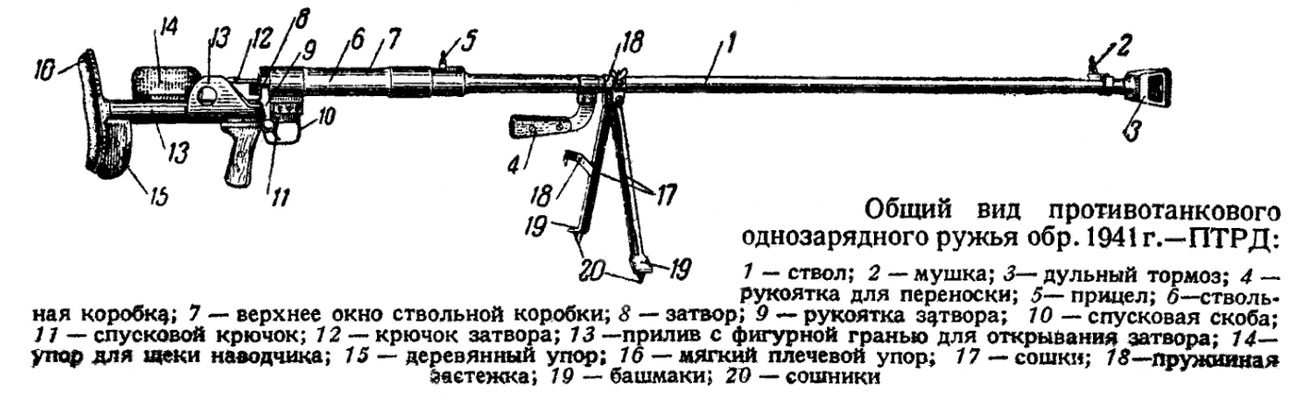

Ружье, получившее индекс ПТРД-41, было очень простым по конструкции, достаточно технологичным и дешевым в производстве. Оно представляло собой систему с ручным заряжанием патрона и автоматическим открыванием затвора после выстрела, что значительно повышало скорострельность и облегчало процесс извлечения стреляных гильз.

Оно представляло собой систему с ручным заряжанием патрона и автоматическим открыванием затвора после выстрела, что значительно повышало скорострельность и облегчало процесс извлечения стреляных гильз.

Противотанковое ружье системы Симонова — ПТРС-41

Боевой расчет

В бою ПТРД обслуживалось двумя бойцами — наводчиком и помощником наводчика. Помощник нужен был также для переноски ружья на длительные расстояния. Во время смены позиции ПТРД можно было перенести и в одиночку — для этого рядом с сошками была предусмотрена специальная рукоятка, надетая на ствол.

Конструкция и принцип работы ПТРС-41

Противотанковое ружье системы Симонова, получившее впоследствии индекс ПТРС-41, при стрельбе использовало принцип автоматического перезаряжания — отвод части пороховых газов из ствола и воздействие их на затвор через газовый поршень со штоком — и имело магазин на пять патронов. При создании своего ружья Сергей Симонов принял простое и вместе с тем достаточно оригинальное решение: взяв за основу конструкцию своей автоматической 7,62-мм винтовки АВС-36, укрупнить ее до 14,5-мм калибра.

Эффективность огня

Автоматическое перезаряжание ПТРС позволяло стрелку вести огонь по быстро движущимся бронированным целям противника, не отрывая взгляда от прицела. Это дало возможность увеличить прицельную скорострельность ружья системы Симонова до 15 выстр./мин. Прицельная дальность стрельбы из ПТРС доходила до 1500 м (по крайней мере, об этом свидетельствовали нанесенные на прицельную планку деления от 1 до 15, обозначающие расстояние в сотнях метров).

Боеприпасы

В ПТРД и ПТРС использовались 14,5-мм патроны с бронебойно-зажигательными пулями двух типов — со стальным сердечником Б-32 и металлокерамическим сердечником БС-41.

Курская битва: ружья против танков

Во время самого грандиозного танкового сражения Великой Отечественной войны, произошедшего в районе Курска в июле 1943 г., среди пехотинцев можно было часто встретить боевые расчеты, вооруженные 14,5-мм противотанковыми ружьями отечественной конструкции. И это несмотря на то, что пули, выпущенные этими ружьями, были способны с расстояния 300 м пробить только 35-мм броню. Вероятно, впоследствии немецким командирам не раз приходилось удивляться, получив известие о том, что еще один танк PzKpfw V «Пантера» или PzKpfw VI «Тигр», имеющие лобовую броню 100 и 110 мм, вышел из строя после того, как пуля, выпущенная из противотанкового ружья, повредила его ходовую часть. «Фердинанды» же, лобовая броня которых равнялась 200 мм, становились беспомощными оттого, что советские бронебойщики простреливали стволы их пушек.

Вероятно, впоследствии немецким командирам не раз приходилось удивляться, получив известие о том, что еще один танк PzKpfw V «Пантера» или PzKpfw VI «Тигр», имеющие лобовую броню 100 и 110 мм, вышел из строя после того, как пуля, выпущенная из противотанкового ружья, повредила его ходовую часть. «Фердинанды» же, лобовая броня которых равнялась 200 мм, становились беспомощными оттого, что советские бронебойщики простреливали стволы их пушек.

Советский пехотинец ведет огонь из противотанкового ружья ПТРД

Цель — не только танки

Высокие тактико-технические характеристики противотанковых ружей позволили применять их до последних дней войны. Расчеты бронебойщиков легко расправлялись с автомашинами, низко летящими самолетами, самоходными орудиями и бронетранспортерами противника. Кроме того, противотанковые ружья эффективно применялись для стрельбы по бетонным укреплениям (дотам) и орудиям.

Расчет советского противотанкового ружья ПТРД-41 на позиции во время битвы за Москву. Московская область, зима 1941—1942 гг.

Московская область, зима 1941—1942 гг.

Объем производства

По некоторым оценкам, общий выпуск ПТРД за годы производства превысил 280 000 экземпляров, а ПТРС — 190 000 экземпляров.

Тактико-технические характеристики ПТРС (ПТРД)

Калибр14,5 мм

Масса20,9 (17,3) кг

Длина ствола1350 мм

Общая длина ружья2200 (2000) мм

Начальная скорость пули1012 м/с

Скорострельность15 (8—10) выстр./мин

Прицельная дальность1500 (600) м

Вес пули64 г

Емкость магазина5 патронов

Патрон14,5 х 114 мм

Бронепробиваемостьна 100 м — 40 мм; на 300 м — 35 мм; на 500 м — 25 мм

Автор: А. Г. Мерников

Поделиться ссылкой

противотанковое ружье Симонова, история разработки и применение, конструкция и боеприпасы, характеристики ТТХ, достоинства и недостатки, роль в войне

ПТРС — противотанковое ружье СимоноваПТРС — советское самозарядное противотанковое ружьё системы Симонова. Оно появилось в войсках уже вскоре после начала Великой Отечественной войны. Вплоть до 1943 года СССР было необходимо любыми средствами бороться с бронетехникой нацистской Германии, и противотанковые ружья в этот период стали почти безальтернативным по эффективности оружием.

Вплоть до 1943 года СССР было необходимо любыми средствами бороться с бронетехникой нацистской Германии, и противотанковые ружья в этот период стали почти безальтернативным по эффективности оружием.

ПТРС предназначалось для борьбы со средними и лёгкими танками и бронемашинами противника на дистанциях от 100 до 500 метров. Кроме того, такие ружья могли вести огонь по укреплённым огневым точкам (ДОТам и ДЗОТам), а также и по самолётам.

Содержание

История создания

Неудачное для СССР начало Великой Отечественной войны привело к тому, что уже в июле 1941 года И.В. Сталин поставил задачу вооружения советских войск мобильным и мощным средством борьбы с германскими танками. Накануне войны в Советском Союзе уже был создан крупнокалиберный 14,5-мм патрон, под который проходило испытания противотанковое ружьё (ПТР) конструкции Николая Рукавишникова. Это ружьё превосходило имеющиеся на тот момент зарубежные аналоги, но сложность его конструкции не позволяла наладить его быстрое и массовое производство, тем более — в условиях так тяжело начавшейся войны.

По воспоминаниям Д.Ф. Устинова, одного из руководителей советской оборонной промышленности в годы войны, Сталин на одном из первых заседаний ГКО предложил поручить разработку более технологичных 14,5-мм ПТР, для надёжности, сразу двум конструкторам. Это задание в начале июля 1941 года получили Василий Дегтярёв и Сергей Симонов.

Готовые к испытаниям образцы нового оружия появились в кратчайшие сроки: от постановки задачи до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня. Оба одновременно представленных образца были успешно испытаны, 29 августа 1941 года — приняты на вооружение Красной Армии и запущены в серийное производство под наименованиями ПТРС и ПТРД. Расшифровка этих сокращений означала соответственно противотанковые ружья Симонова и Дегтярёва образца 1941 г.

При создании ружья С.Г. Симонов принял решение взять за основу конструкцию своей самозарядной винтовки образца 1938 года, уже оправдавшей себя в боях. Это потребовало заметного увеличения габаритов оружия до таких размеров, чтобы стало возможным использовать патроны калибра 14,5 мм. В целом именно эта идея была реализована, что позволило сделать новое противотанковое ружьё самозарядным, а его практическую скорострельность довести до 15 выстрелов в минуту.

В целом именно эта идея была реализована, что позволило сделать новое противотанковое ружьё самозарядным, а его практическую скорострельность довести до 15 выстрелов в минуту.

В сравнении с самозарядным противотанковым ружьём Рукавишникова разработка Симонова показала при испытаниях сходные результаты как по баллистическим характеристикам и массо-габаритным параметрам, так и по бронепробиваемости и ёмкости магазина. В то же время ПТРС показало более высокую живучесть, а также было проще в эксплуатации и обслуживании. Оно оказалось и заметно более технологичным в производстве. В частности, количество деталей в ружье Симонова было на треть меньше, чем в ружье Рукавишникова.

По сравнению с вариантом Дегтярёва противотанковое ружьё Симонова было в полтора раза более скорострельным, но при этом более тяжёлым и сложным в производстве. А в те дни требовалось как можно больше ружей, и главное — они были нужны немедленно. Серийное производство ПТРС было начато в ноябре 1941 года, но до конца этого года их удалось выпустить лишь 77 штук.

Задержка с выпуском ПТРС была связана также с тем, что их планировалось производить в Туле, но после эвакуации этого производства в Саратов их изготовление было вскоре налажено там на бывшем заводе «Трактородеталь». Причём для быстрой организации производства изготовление магазинной коробки поручили комбайновому заводу, бойка — механическим мастерским местного университета.

Вторым местом производства ПТРС стал Ижевск, где одновременно делались и ПТРД. Для этого использовались эвакуированные производства Тульского оружейного и Подольского механического заводов. Летом 1942 года производство противотанковых ружей обеих систем было выделено в самостоятельный завод № 622 (впоследствии Ижевский механический завод), а с середины 1943 года это предприятие производило только ПТРС.

Пик производства этого оружия пришёлся на 1942-1943 годы, когда роль ПТР в системе противотанковой обороны была наиболее значительной. Выпуск ПТРС в Саратове продолжался до июня 1944 года, в Ижевске — до декабря того же года. Всего за годы войны было произведено 190 615 единиц ПТРС. В дальнейшем значительное число ПТРС было поставлено Советским Союзом КНДР и Китаю, они активно применялись в Корейской войне 1950-1953 годов.

Выпуск ПТРС в Саратове продолжался до июня 1944 года, в Ижевске — до декабря того же года. Всего за годы войны было произведено 190 615 единиц ПТРС. В дальнейшем значительное число ПТРС было поставлено Советским Союзом КНДР и Китаю, они активно применялись в Корейской войне 1950-1953 годов.

Особенности конструкции

Самозарядное ПТРС действовало по схеме с отводом пороховых газов. Оно состояло из ствола с дульным тормозом и газоотводной камерой, ствольной коробки с прикладом, затвора, спусковой скобы, механизмов перезаряжания и ударно-спускового, прицельных приспособлений, магазина и сошки.

Приклад

ПТРС имело деревянный приклад и рукоятку «пистолетного» типа. На затыльнике приклада располагался амортизатор (так называемая «подушка»), который смягчал действие отдачи. Шейка приклада использовалась для удержания оружия левой рукой.

Питание

Питание ружья производилось посредством неотъёмного магазина. Коробчатый двухрядный магазин с откидной нижней крышкой и рычажным подавателем имел ёмкость 5 патронов. Заряжание производилось снизу, металлической обоймой с патронами, расположенными в шахматном порядке. Стрельбу можно было вести только одиночными выстрелами.

Коробчатый двухрядный магазин с откидной нижней крышкой и рычажным подавателем имел ёмкость 5 патронов. Заряжание производилось снизу, металлической обоймой с патронами, расположенными в шахматном порядке. Стрельбу можно было вести только одиночными выстрелами.

Автоматика

Автоматика ПТРС работала по принципу отвода части пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. В конструкции имелся газовый регулятор на три положения для дозирования отводимых на поршень газов, в зависимости от условий эксплуатации. Запирание ствола осуществлялось перекосом остова затвора в вертикальной плоскости. для переноски. Ударный механизм — курковый, с винтовой боевой пружиной.

Ствол

Ствол имел восемь правосторонних нарезов и был снабжён дульным тормозом. На ствол ПТРС крепились складная сошка и рукоятка для переноски.

Предохранитель

Ударно-спусковой механизм обеспечивает огонь только одиночными выстрелами. По израсходовании патронов затвор останавливается в открытом положении. Предохранитель флажковый.

По израсходовании патронов затвор останавливается в открытом положении. Предохранитель флажковый.

Прицельный механизм

Прицел ПТРС относился к открытому секторному типу и был рассчитан на дистанции боя от 100 до 1500 метров. Сектора прицельного приспособления имели значения от 1 до 15, каждый из них соответствовал 100 метрам дистанции. Прицельное устройство также включало мушку с намушником.

Патроны ПТРС имели калибр 14,5 ммТехнические характеристики

Противотанковое ружьё Симонова обладало боевой скорострельностью в 15 выстрелов в минуту. Начальная скорость выпущенной из него пули составляла 1020 м/с.

Калибр и патроны

- Б-32 (обыкновенная) — бронебойно-зажигательная со стальным закалённым сердечником;

- БС-41 (специальная) — бронебойно-зажигательная пуля с металлокерамическим сердечником на основе карбида вольфрама.

Бронепробиваемость этих пуль составляла (при угле встречи 90°): на дистанции 300 м — 40 мм, на дистанции 100 м — 50–60 мм.

Дальность прицельной стрельбы

Прицельная дальность ПТРС составляла 1500 метров. При этом максимальной дальностью эффективной стрельбы считалась дистанция 800 метров, на которой ружьё могло успешно поражать укреплённые огневые точки противника. Для поражения бронированных целей максимальной дальностью считалась дистанция 500 метров.

Габариты, вес и длина

| Параметры | Значения |

| Длина оружия | 2108 мм |

| Длина ствола | 1219 мм |

| Вес без патронов | 20,93 кг |

| Вес с патронами | 22 кг |

Вместительность магазина

Неотъёмный магазин имел вместимость 5 бронебойных патронов.

Заряжание ПТРС производилось снизу обоймой («пачкой») из пяти патроновПринцип действия

ПТРС обслуживал расчёт из двух человек (стрелок и заряжающий). В бою ружьё мог переносить один номер расчёта или оба вместе (рукоятки для переноски крепились на стволе и прикладе). В походном положении ружьё разбиралось на две части (ствол с сошкой и ствольная коробка с прикладом) и переносилось обоими номерами расчёта.

В бою ружьё мог переносить один номер расчёта или оба вместе (рукоятки для переноски крепились на стволе и прикладе). В походном положении ружьё разбиралось на две части (ствол с сошкой и ствольная коробка с прикладом) и переносилось обоими номерами расчёта.

Советские солдаты использовали ПТР для поражения не только танков и бронемашин, но и дзотов, и даже низколетящих самолётов. Противотанковое ружьё Симонова обладало весьма высокой кучностью стрельбы. Принципиальным недостатком этого оружия являлось слабое заброневое воздействие 14,5-миллиметровой пули: даже при точном попадании ею было достаточно сложно вывести из стоя членов экипажа или серьёзный узел вражеской бронетехники. Для уничтожения из ПТР одного немецкого танка порой требовалось до 15 попаданий

Уже после первых месяцев войны немцы постоянно наращивали броневую защиту своей ударной бронетехники, поражать которую со временем становилось всё сложнее. Для этого приходилось вести огонь с очень близкого расстояния, фактически — в 100-150 метров. Кроме того, выстрел противотанкового ружья поднимал мощные клубы пыли, что практически полностью демаскировало расчёт ПТР, становившийся первоочередной мишенью для вражеских пулемётчиков, снайперов и сопровождающих танки пехотинцев. Очень часто случалось, что после отражения танковой атаки из состава бронебойной роты в живых не оставалось ни одного бойца.

Кроме того, выстрел противотанкового ружья поднимал мощные клубы пыли, что практически полностью демаскировало расчёт ПТР, становившийся первоочередной мишенью для вражеских пулемётчиков, снайперов и сопровождающих танки пехотинцев. Очень часто случалось, что после отражения танковой атаки из состава бронебойной роты в живых не оставалось ни одного бойца.

Следует отметить, что советские ПТР упоминаются как «достойное уважения» оружие во многих германских работах, посвящённых Второй мировой войне. В воспоминаниях немецких танкистов отдаётся должное мужеству их расчётов. Советские командиры уже с 1942 года отмечали особенности проведения немцами атак с участием танков и штурмовых орудий, которые порой останавливались в 300-400 метрах от передовых окопов (то есть на дальности, с которых открывали огонь советские ПТР), и далее поддерживали свою пехоту огнём с места.

Советские бронебойщики занимают позицию в развалинах дома на южной окраине Воронежа (1942 год)Во время войны некоторое число советских ПТР было захвачено немцами. Эти трофеи Вермахт охотно ставил на своё вооружение под наименованием Panzerbüchse 784(r) (PzB 784(r)), что свидетельствует о достаточно высоких боевых качествах этих ружей.

Применение во Второй Мировой войне

С декабря 1941 года в стрелковые полки вводились расчёты ПТР, объединённые в отдельные взводы. В один полк, действующий на передовой, как правило, входили три взвода солдат, вооружённых ПТРД или ПТРС. С осени 1942 года стандартный советский стрелковый батальон имел в своём штате взвод ПТР из 18 ружей. С января 1943 года роту ПТР стали включать в состав мотострелково-пулемётного батальона танковой бригады, где они просуществовали до марта 1944 года.

Роты ПТР вводились также в состав артиллерийских истребительно-противотанковых дивизионов, а батальоны ПТР — в состав истребительных противотанковых бригад. Противотанковые ружья вместе с ручными пулемётами обеспечивали самооборону артиллерийских батарей от внезапных атак противника.

С появлением подразделений ПТР была разработана и специальная тактика их применения.

В бою роту ПТР командир стрелкового полка или батальона мог целиком оставить в своем распоряжении или придать стрелковым ротам, в обороне оставляя в качестве своего резерва ПТ не менее взвода «бронебойщиков».

Взвод ПТР мог действовать в полном составе, дробиться на отделения по 2-4 ружья или полувзводы. Отделение ПТР, действуя в составе взвода или самостоятельно, должно было в бою выбирать огневую позицию, оборудовать и замаскировать её, быстро изготовляться к стрельбе и после поражения бронетехники противника менять огневую позицию в ходе боя.

Огневые позиции выбирались за естественными или искусственными препятствиями, хотя часто расчётам приходилось укрываться просто в траве или кустах. Позиции должны были обеспечивать круговой обстрел на дальности до 500 м и занимать фланговое положение к направлению вероятного движения танков противника. Организовывалось взаимодействие со стрелковыми подразделениями и другими противотанковыми силами. На позиции, в зависимости от наличия времени, готовился окоп полного профиля с площадкой для стрельбы, окоп для кругового обстрела с площадкой или без неё, либо небольшой окоп для стрельбы в широком секторе без площадки — стрельба в этом случае велась с подогнутой или снятой сошкой.

Огонь по танкам ПТР открывали, в зависимости от обстановки, с 250-400 метров, предпочтительно — в борт или корму, но на позициях пехоты бронебойщикам обычно приходилось «бить в лоб». Расчёты ПТР расчленялись по фронту и в глубину на интервалах и дистанциях в 25-40 м углом вперёд или назад, при ведении фланкирующего огня — в линию. Фронт отделения ПТР составлял 50-80 м, взвода — от 250 до 700 м.

По движущемуся танку рекомендовалось сосредотачивать огонь нескольких ПТР, при приближении танка — по его башне, при преодолении танком барьера, эскарпа, насыпи — по днищу, при движении танка на соседа — по борту и моторной части, наружным бакам, при удалении танка — в корму.

В наступлении взвод ПТР двигался перекатами в боевом порядке стрелковой роты (батальона) в готовности встретить танки противника огнём не менее двух отделений. Расчёты ПТР занимали позиции впереди в промежутках между стрелковыми взводами. При наступлении с открытым флангом бронебойщиков старались держать на этом фланге. Отделение ПТР обычно наступало в промежутках или на флангах стрелковой роты, взвод ПТР — на флангах роты или батальона. От позиции к позиции расчёты перемещались по скрытым подступам или под прикрытием огня пехоты и миномётов.

При наступлении с открытым флангом бронебойщиков старались держать на этом фланге. Отделение ПТР обычно наступало в промежутках или на флангах стрелковой роты, взвод ПТР — на флангах роты или батальона. От позиции к позиции расчёты перемещались по скрытым подступам или под прикрытием огня пехоты и миномётов.

ПТР сыграли большую роль в противотанковой обороне в 1941-1942 годах, но со второй половины 1943 года, когда противник начал применять тяжёлые танки и самоходные орудия, имеющие мощную броневую защиту, их эффективность значительно снизилась. С весны 1944 года роты ПТР в танковых подразделениях расформировали, «Бронебойщиков» чаще всего переквалифицировали в танкистов, пополняя экипажи новых Т-34-85, которые в отличие от «тридцатьчетвёрок» с 76-мм пушками имели в штатном составе не 4, а 5 человек.

Тем не менее, командиры частей и соединений и в 1944-1945 годах с успехом использовали основные достоинства ПТР — манёвренность, возможность постоянно находиться в боевых порядках малых подразделений, простоту их маскировки. При боях в населённых пунктах, при захвате и закреплении плацдармов, когда не было возможности использовать артиллерию, ПТР часто оказывались весьма эффективными.

При боях в населённых пунктах, при захвате и закреплении плацдармов, когда не было возможности использовать артиллерию, ПТР часто оказывались весьма эффективными.

Предпринимались отдельные попытки использовать ПТР с соответствующей оптикой вместо снайперской винтовки для поражения противника на больших дальностях или за укрытиями. Но в целом практика применения оптического прицела на ПТР оказалась неэффективной из-за слишком сильной отдачи оружия.

ПТРС и ПТРДПлюсы и минусы

Советские бойцы и командиры в целом весьма высоко оценивали качества противотанковых ружей, считая их простым, безотказным, очень манёвренным и достаточно эффективным оружием, даже несмотря на первоначальное несовершенство их конструкции. Как отмечал в конце 1944 года 5-й отдел ГАУ, обобщая сравнительные итоги применения противотанковых ружей ПТР Дегтярёва и Симонова в ходе войны, на первом этапе своей службы (до конца лета 1942 года) ПТРД имело существенный недостаток — тугую экстракцию гильз, что резко понижало надёжность его действия.

По этой причине войска поначалу предпочитали иметь ПТРС как более надёжное и имеющее большую скорострельность оружие, но затем ситуация изменилась. С августа 1942 года действующая армия стала получать ПТРД, где отмеченный дефект был полностью устранён. К тому времени в большей степени стали выявляться недостатки ПТРС: поперечный разрыв гильзы, хронические задержки при стрельбе, достаточно частые «двойные» выстрелы, приводящие к разрыву ствола.

Оружие непрерывно дорабатывалось, но полностью эти недостатки так и не были устранены. В конечном итоге недостаточная бронепробиваемость советских ПТР против всё более тяжело бронированной немецкой техники на завершающем этапе войны привела к прекращению выпуска обоих типов этого оружия.

ПТРС Против. ПТРД, 1944 г. — Блог об огнестрельном оружии

- php» data-post-type=»post» data-order=»DESC» data-orderby=»date» data-offset=»0″ data-posts-per-page=»1″ data-scroll=»true» data-scroll-distance=»100″ data-max-pages=»0″ data-pause-override=»false» data-pause=»false» data-button-label=»Older Posts»>

- Винтовка Симонова начинает заклинивать уже после небольшого засорения патронника, после 10-15 выстрелов. Винтовка Дегтярева безупречна в своем действии. Я подбил танк под Скопишками с 300 метров (пулей БО-32). – сержант Пажардук, 665-й полк, 216-я отд.

- Противотанковое ружье Дегтярева имеет недостаточную для борьбы с танками скорострельность, слишком долгая перезарядка. Скорострельность винтовки Симонова хорошая, но тяжеловата для атаки. Их слабость в том, что они используются не всем подразделением, а рассредоточены по ротам и взводам, что лишает возможности вести групповой огонь по танкам и другим целям. У пуль БО-32 слабые зажигательные свойства, у пуль БО-41 хорошие. – сержант Пикалов, 346-й.

Отд.

Отд. - ПТРД отличное оружие, работает без нареканий. ПТРС часто заклинивает при попадании в него какой-либо грязи или при замерзании смазки. – артиллерийский интендант 1166-го полка 346-й отд. Младший военный техник Приходько в/ч

- ПТРД безупречен в бою, никогда не имеет заклиниваний, создающих трудности на поле боя. Однако его слабость в том, что у него нет магазина. ПТРС имеет высокую скорострельность, его удобно носить с собой, так как его можно быстро разобрать и собрать. Недостаток его в том, что у него много заклиниваний, которые невозможно устранить на поле боя, винтовка в собранном виде имеет большой вес, круглые гильзы часто лопаются, патронник засоряется, что приводит к заклиниваниям. Из противотанковых ружей с 300 метров (пуля БО-41) подбито 4 средних танка, с 200 метров — три бронеавтомобиля. – артиллерийский интендант 1168-го полка. 346-я дивизия.

- ПТРС имеет достаточную скорострельность и достаточную для легкого или среднего танка бронепробиваемость.

К его недостаткам можно отнести заклинивание в пыльных условиях и расширение гильзы, что затрудняет перезарядку.

К его недостаткам можно отнести заклинивание в пыльных условиях и расширение гильзы, что затрудняет перезарядку.

ПТРД легкий и мобильный, надежный в мороз и пыль. Проходимость достаточная. К недостаткам можно отнести большую скорострельность. В ходе боев в Литве и Латвии зажигательными пулями было подбито 3 танка с дистанции 250-300 метров. — Командир 1-й роты 1168-го полка. 346-я дивизия. Капитан Готожков - ПТРД превосходит ПТРС, пробиваемость хорошая. Тремя прицельными выстрелами с дистанции 250 метров был уничтожен пулемет противника. Командир роты 346-й дивизии. Старший лейтенант Дериц

- Противотанковое ружье — хорошее оружие для уничтожения опорных пунктов противника, бронемашин и другого оружия. – старший сержант Федосеев в/ч

- Бронепробиваемость противотанкового ружья на 100 метров составляет 45 мм. Скорострельность ПТРС 10-15 выстрелов в минуту, ПТРД 8-10 выстрелов в минуту. Скорострельность хорошая. Противотанковое ружье очень эффективно уничтожает вражеские пулеметные гнезда.

- Подразделения противотанковых ружей предпочитают вооружаться ПТРД, так как они легче и надежнее. В настоящее время противотанковые ружья редко применяются против танков, так как наши части насыщены противотанковой артиллерией. Обычно они используются для уничтожения автомобилей, тягачей и легких бронированных автомобилей. – артиллерийский интендант 417-й отд. Малинин

- На втором этапе Отечественной войны, когда Красная Армия перешла в наступление на всех фронтах, произошло насыщение наших сил противотанковой артиллерией, улучшение бронирования средних танков и увеличение количества тяжелых танков, значение противотанковой винтовок как противотанковых средств резко сократилось.

Противотанковое ружье утратило свою силу как противотанковое оружие пехоты. Артиллерия теперь эффективно борется с танками. Противотанковое ружье благодаря высокой точности теперь применяется против открытых скоплений противника, бронемашин и БТР. Это естественно, учитывая состояние оснащения пехоты в это время.

Это естественно, учитывая состояние оснащения пехоты в это время. - Почти все подразделения противотанковых ружей хорошо отзываются о ПТРД: легкий в переноске и безотказный в бою. Одни желают увеличить его скорострельность, другие упоминают, что скорострельность — единственное хорошее качество ПТРС. Положительных отзывов о его надежности нет, только отрицательные. После 10-15 выстрелов он начинает заедать, и эти заедания трудно исправить, отнимают много времени, что недопустимо в современном быстротечном бою.

ПТРС в бою непригоден, а его последующее производство бессмысленно. - Оставить ПТРД в производстве, увеличить его скорострельность.

Опубликовано в Guns & Gear, Rifles Автор Nathaniel F с 83 комментариями Вторая мировая война

14,5-мм противотанковое ружье Симонова ПТРС было очень инновационной винтовкой, которая, казалось бы, предлагала советскому противотанковому стрелку в начале Второй мировой войны пугающую огневую мощь. Его полуавтоматическое действие и блочная зарядка обоймы давали пехоте пять выстрелов из высокоскоростных боеприпасов для тяжелой противотанковой винтовки, которые можно было выстрелить так быстро, как только можно было нажать на спусковой крючок и снова захватить цель. По сравнению с ним современное однозарядное ПТРД Дегтярева кажется откровенно сырым. Однако, как показывает эта оценка, переведенная EnsignExpendable из блога Soviet Gun Archives, все не всегда так, как кажется:

Однако, как показывает эта оценка, переведенная EnsignExpendable из блога Soviet Gun Archives, все не всегда так, как кажется:

«Оценка противотанковых ружей Дегрярева и Симонова на основании отзывов рядовых, сержантов и офицеров противотанковых стрелковых частей

Выводы

Начальник штаба 51-й армии генерал-майор Дашевский

Начальник штаба артиллерии полковник Шведков

28 сентября 1944 года″

Хотя к 1944 году раздумья над тем, какое устаревшее противотанковое ружье лучше, может показаться тривиальным, Советы обнаружили, что винтовки были чрезвычайно полезны для атаки более легких целей, таких как грузовики, легкие бронированные машины, самолеты на земле и чувствительные статические цели, такие как топливные склады. Далее, хотя в целом толщина брони немецких танков сильно увеличилась с 19С 41 по 1944 г. многие их танки оставались уязвимыми для противотанковых ружей с близкого расстояния, в том числе, если стрелку везло и попадал точно в цель, некоторые следы от танка «Пантера». Привередливая ПТРС, однако, не была полным провалом: весьма успешный карабин Симонова СКС среднего калибра был непосредственно основан на конструкции ПТРС.

Далее, хотя в целом толщина брони немецких танков сильно увеличилась с 19С 41 по 1944 г. многие их танки оставались уязвимыми для противотанковых ружей с близкого расстояния, в том числе, если стрелку везло и попадал точно в цель, некоторые следы от танка «Пантера». Привередливая ПТРС, однако, не была полным провалом: весьма успешный карабин Симонова СКС среднего калибра был непосредственно основан на конструкции ПТРС.

Натаниэль F

Натаниэль — энтузиаст истории и любитель огнестрельного оружия, чей основной интерес заключается в технологических разработках военного стрелкового оружия, начиная с эпохи бездымного пороха. С ним можно связаться по электронной почте [email protected]

Дисфункция проксимальных канальцев почек у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих тенофовир по сравнению со щадящим режимом лечения тенофовиром в западной Кении

. Клинические инфекционные заболевания 2006, 42(10):1488–1495. [PubMed] [Google Scholar]

2. Лейси М.Дж.: Влияние фармацевтических инноваций на лечение ВИЧ/СПИДа в эпоху высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) в США, 1987–2010. 2014.

Лейси М.Дж.: Влияние фармацевтических инноваций на лечение ВИЧ/СПИДа в эпоху высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) в США, 1987–2010. 2014.

3. Щек Л.А., Гупта С.К., Хабаш Р., Гуаш А., Калайджян Р., Аппель Р. и др.: Клиническая эпидемиология и течение спектра почечных заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией. Почки международные 2004, 66(3):1145–1152. [PubMed] [Google Scholar]

4. Kalyesubula R, Perazella MA: Нефротоксичность ВААРТ. Исследования и лечение СПИДа 2011, 2011. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

5. Post FA, Wyatt CM, Mocroft A: Биомаркеры нарушения функции почек. Текущее мнение о ВИЧ и СПИДе 2010, 5(6):524–530. [PubMed] [Академия Google]

6. ВОЗ: Сводные рекомендации по применению антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. В.; 2013. [PubMed]

7. Фернандес-Фернандес Б., Монтойя-Феррер А., Санс А.Б., Санчес-Ниньо М.Д., Искьердо М.С., Поведа Дж. и др.: Нефротоксичность тенофовира: обновление 2011 г. Исследования и лечение СПИДа

2011, 2011. doi: 10.1155/2011/354908

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Исследования и лечение СПИДа

2011, 2011. doi: 10.1155/2011/354908

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Rodriguez-Nóvoa S, Alvarez E, Labarga P, Soriano V: Почечная токсичность, связанная с использованием тенофовира. Экспертное заключение о безопасности лекарств 2010, 9(4): 545–559. дои: 10.1517/14740331003627458 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Fux CA, Simcock M, Wolbers M, Bucher HC, Hirschel B, Opravil M, et al.: Использование тенофовира связано со снижением расчетной скорости клубочковой фильтрации в Швейцарское когортное исследование ВИЧ. Противовирусная терапия 2007, 12(8):1165–1173. [PubMed] [Google Scholar]

10. Brennana A, Evans D, Maskew M, Naicker S, Ive P, Sanne I: Взаимосвязь между почечной дисфункцией, нефротоксичностью и смертью среди ВИЧ-инфицированных взрослых при приеме тенофовира. СПИД (Лондон, Англия) 2011, 25:1603–1609. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [Google Scholar]

11. Cooper RD, Wiebe N, Smith N, Keizer P, Naicker S, Tonelli M: Систематический обзор и метаанализ: почечная безопасность тенофовира дизопроксила фумарата при ВИЧ-инфекции. инфицированных пациентов. Клинические инфекционные заболевания: официальное издание Американского общества инфекционистов.

2010, 51(5):496–505. [PubMed] [Google Scholar]

инфицированных пациентов. Клинические инфекционные заболевания: официальное издание Американского общества инфекционистов.

2010, 51(5):496–505. [PubMed] [Google Scholar]

12. Сообщение F: Побочные эффекты: АРТ и почки: изменения функции почек и почечная токсичность. J Int AIDS Soc 2014, 17(4 Приложение 3):19513. doi: 10.7448/IAS.17.4.19513 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Labarga P, Barreiro P, Martin-Carbonero L, Rodriguez-Novoa S, Solera C, Medrano J и др.: Аномалии почечных канальцев в отсутствие нарушений функции клубочков у больных ВИЧ, получавших тенофовир. СПИД (Лондон, Англия) 2009, 23(6):689–696. [PubMed] [Google Scholar]

14. Дель Паласио М., Ромеро С., Касадо Дж.Л. Дисфункция или повреждение проксимальных канальцев почек у ВИЧ-инфицированных пациентов. обзоры по СПИДу 2012, 14(3):179–187. [PubMed] [Google Scholar]

15. Кэмпбелл Л.Дж., Дью Т., Салота Р., Чесерем Э., Хамза Л., Ибрагим Ф. и др.: Экскреция общего белка, альбумина и низкомолекулярного белка у ВИЧ-позитивных пациентов. . БМК нефрология

2012, 13:85. дои: 10.1186/1471-2369-13-85

[Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

. БМК нефрология

2012, 13:85. дои: 10.1186/1471-2369-13-85

[Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Дель Паласио М., Ромеро С., Касадо Дж.Л.: Использование биомаркеров для оценки почечной токсичности, связанной с ВААРТ, у ВИЧ-инфицированных пациентов. Текущие исследования ВИЧ 2012, 10(6):521–531. дои: 10.2174/157016212802429802 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Kinai E, Hanabusa H: Почечная тубулярная токсичность, связанная с тенофовиром, оцениваемая с использованием мочи-бета-2-микроглобулина, процента канальцевой реабсорбции фосфата и уровней щелочной фосфатазы. СПИД (Лондон, Англия) 2005, 19(17):2031–2033. [PubMed] [Google Scholar]

18. Ким С.Ю., Мун А. Нефротоксичность, вызванная лекарствами, и ее биомаркеры. Биомолекулы и терапия 2012, 20(3):268–272. doi: 10.4062/biomolther.2012.20.3.268 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Ezinga M, Wetzels JF, Bosch ME, van der Ven AJ, Burger DM: Длительное лечение тенофовиром: распространенность дисфункции почечных канальцев и ее связь с концентрацией тенофовира в плазме. Противовирусная терапия

2014, 19(8):765–771. дои: 10.3851/IMP2761

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Противовирусная терапия

2014, 19(8):765–771. дои: 10.3851/IMP2761

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Pitisci L, Demeester R, Legrand J-C: Оценка критериев распространенности и Европейского клинического общества по СПИДу (EACS) для диагностики дисфункции проксимальных почечных канальцев у пациентов, получающих антиретровирусную терапию в обычных условиях. Журнал Международного общества по СПИДу 2014, 17 (4 Приложение 3): 19564. doi: 10.7448/IAS.17.4.19564 [Статья PMC бесплатно] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

ckd_evaluation_classification_stratification.pdf]

22. Леви А.С., Стивенс Л.А., Шмид С.Х., Чжан Ю., Кастро А.Ф., Фельдман Х.И. и др.: Новое уравнение для оценки скорости клубочковой фильтрации. Анналы внутренней медицины 2009, 150(9):604–612. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

23. Педуцци П., Конкато Дж., Кемпер Э., Холфорд Т.Р., Файнштейн А.Р.: Моделирование количества событий на переменную в логистическом регрессионном анализе. Журнал клинической эпидемиологии

1996, 49(12):1373–1379. [PubMed] [Google Scholar]

Журнал клинической эпидемиологии

1996, 49(12):1373–1379. [PubMed] [Google Scholar]

24. Chadwick DR, Sarfo FS, Kirk ESM, Owusu D, Bedu-Addo G, Parris V и др.: Тенофовир связан с повышенной канальцевой протеинурией и бессимптомной дисфункцией почечных канальцев в Гане. БМК нефрология 2015, 16:195. doi: 10.1186/s12882-015-0192-4 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. Mauss S, Berger F, Schmutz G: Антиретровирусная терапия тенофовиром связана с легкой почечной дисфункцией. СПИД 2005, 19(1):93–95. [PubMed] [Google Scholar]

26. Dauchy F-A, Lawson-Ayayi S, de La Faille R, Bonnet F, Rigothier C, Mehsen N, et al.: Повышенный риск аномальной функции проксимальных почечных канальцев при ВИЧ-инфекции и антиретровирусной терапии. терапия. Почки международные 2011, 80(3):302–309. [PubMed] [Академия Google]

27. Хосе С., Хамза Л., Джонс Р., Уильямс Д., Уинстон А., Бернс Ф. и др.: Риск хронического заболевания почек у населения Африки и Карибского бассейна с ВИЧ. J заразить Dis

2018, 218(11):1767–1772. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

J заразить Dis

2018, 218(11):1767–1772. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

28. Kaze AD, Ilori T, Jaar BG, Echouffo-Tcheugui JB: Бремя хронической болезни почек на африканском континенте: систематический обзор и метаанализ. БМК нефрология 2018, 19(1):125. doi: 10.1186/s12882-018-0930-5 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Калькулятор СКФ National Kidney Foundation [https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator]

30. Nelson MR, Katlama C, Montaner JS, Cooper DA, Gazzard B, Clotet B, et al. .: Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата для лечения ВИЧ-инфекции у взрослых: первые 4 года. СПИД 2007, 21(10):1273–1281. [PubMed] [Google Scholar]

31. Mulenga L, Musonda P, Mwango A, Vinikoor MJ, Davies MA, Mweemba A, et al.: Влияние исходной почечной функции на результаты антиретровирусной терапии, содержащей тенофовир, в Замбии. Клинические инфекционные заболевания: официальное издание Американского общества инфекционистов.