первый проект глобального мира – тема научной статьи по истории и археологии читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Конференц-зал

ЖЩрПи

Фадеичева М.А.

голландская индия и большевики: первый проект глобального мира

Фадеичева Марианна Альфредовна

доктор политических наук Академик МАДИ, главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН

«Зайцеобразные обитают на огромных просторах — от Аляски до Парагвая. Люли-люли Парагвая. От азиатских тундр до тропических лесов Явы. Люли-люли Явы…» В. Богомяков. Зайцеобразные.

Идеологическая обстановка в мире в последней четверти XX века в числе прочих имела одну существенную особенность: научные дискуссии и ожесточенные споры «просвещенной общественности» по поводу процесса глобализации как сущности современной эпохи. В связи с этим появился раскол на партии (части) глобалистов и антиглобалистов, а также попытки снять это противоречие во мнениях в виде альтерглобализма. Однако в результате не появилось глобальных или глокальных авторитетных проектов, которые смогли бы завоевать хотя бы полмира. Глобальный мир с конца XX века связан с объективными факторами, с развитием экономики, техники и технологии, средств массовой коммуникации. Однако эти тренды сложились до начала Второй мировой войны. В 1941 г. британский писатель, блестящий публицист и философ Герберт Джордж Уэллс, сравнивая это время с 1900 годом, писал: «Во-первых, главным образом благодаря авиации, радио и вообще всем средствам сообщения и связи произошло то, что можно назвать почти полным уничтожением расстояния. Сейчас новости узнают

Однако в результате не появилось глобальных или глокальных авторитетных проектов, которые смогли бы завоевать хотя бы полмира. Глобальный мир с конца XX века связан с объективными факторами, с развитием экономики, техники и технологии, средств массовой коммуникации. Однако эти тренды сложились до начала Второй мировой войны. В 1941 г. британский писатель, блестящий публицист и философ Герберт Джордж Уэллс, сравнивая это время с 1900 годом, писал: «Во-первых, главным образом благодаря авиации, радио и вообще всем средствам сообщения и связи произошло то, что можно назвать почти полным уничтожением расстояния. Сейчас новости узнают

чуть ли не одновременно на всем земном шаре. С добрыми или дурными намерениями люди могут за день или за день с небольшим перебрасывать с одного конца земли на другой бомбы, наркотики и любые товары. Расстояния не служат больше защитой суверенности отдельных государств. Теперь границы одного перекрывают границы другого. Мы живем друг у друга на пороге. Фактически человечество стало одной общиной»1. В этих новых обстоятельствах человечество действовало реактивно. «Условия существования изменились в корне, а мы только еще начинаем менять систему своего поведения»2, не имеем адекватного проекта нового мирового устройства.

В этих новых обстоятельствах человечество действовало реактивно. «Условия существования изменились в корне, а мы только еще начинаем менять систему своего поведения»2, не имеем адекватного проекта нового мирового устройства.

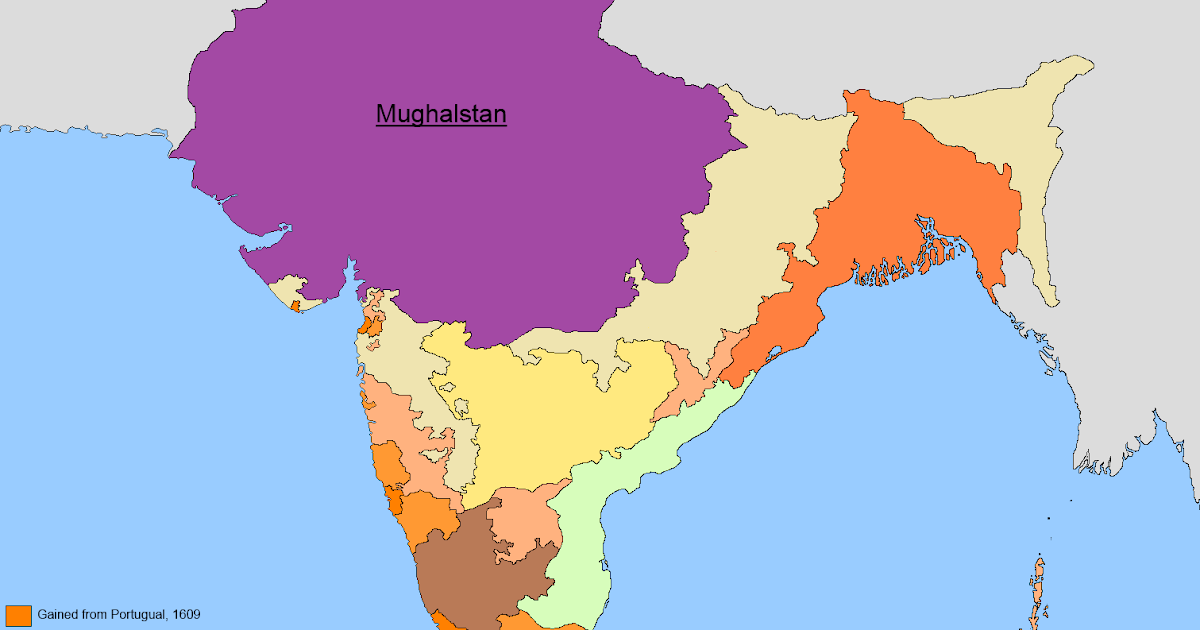

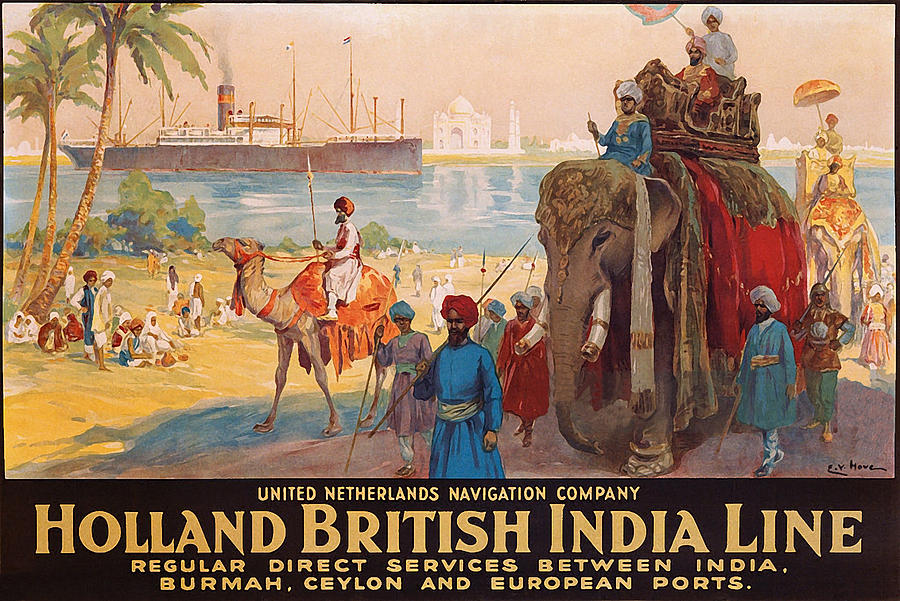

Однако в начале XX века в соответствии с его спецификой в России был выработан первый глобальный проект глобального мира — большевистский проект, который предполагал сознательное и целенаправленное изменение условий существования, установление нового мирового порядка. Был, как известно, и автор идеи — Карл Маркс, и автор сценария — В.И. Ленин. Термин «глобальный» не был характерен для большевистского дискурса, использовался термин «мировой». Это не меняет сути дела, здесь не нужно двух слов, это — одно и то же. Не было ни одного места на земном шаре, на которое большевики не обратили бы своего внимания. Глобальный масштаб мышления, умноженный на грандиозность замысла, позволял вписывать в этот проект мир от США до Филиппин, от Российской империи до Голландской Индии. «Остров на пути в Индию», современная Республика Индонезия, бывшая колония Голландии, являлась локусом, в котором находили отражение глобальные тренды. И хотя Голландская Индия не входила в сферу интересов Российской империи, не она была обделена вниманием большевиков.

«Остров на пути в Индию», современная Республика Индонезия, бывшая колония Голландии, являлась локусом, в котором находили отражение глобальные тренды. И хотя Голландская Индия не входила в сферу интересов Российской империи, не она была обделена вниманием большевиков.

Особое значение Голландской Индии, как и всякой другой колонизованной территории, состояло в том, что их наличие придавало особый статус тому государству, которому они подчинялись. Те государства, которые были владельцами колоний, становились мировыми великими державами и наоборот, теряя колонии, теряли величие: колониальная

тщрПи

Конференц-зал

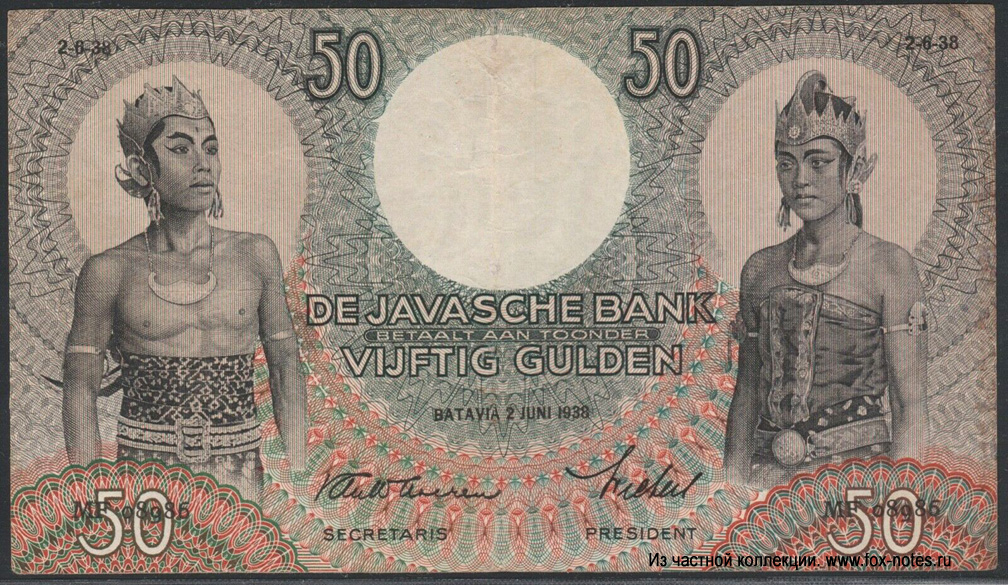

держава — великая держава. Можно утверждать, что Российская империя также была мировой великой державой благодаря тем территориям, которые она смогла колонизовать или захватить. Связь колониализма и величия прослеживается в историческом труде Дж. Р. Сили «Экспансия Англии», известном благодаря ленинскому конспекту этой работы, входящему в «Тетради по империализму». Сили описывал колониальные империи и их соперничество на протяжении трех веков. «… В истории этого периода мы должны всегда читать вместо Голландия, Португалия, Испания — Великая Голландия, Великая Португалия и Великая Испания. Я отмечаю также, что этот порядок вещей ныне исчез.»3 под влиянием целого ряда исторических событий. «Однако и теперь еще можно говорить о существовании Великой Голландии, принимая во внимание великолепную колонию Яву с населением не меньше, чем в девятнадцать миллионов»4.

Сили описывал колониальные империи и их соперничество на протяжении трех веков. «… В истории этого периода мы должны всегда читать вместо Голландия, Португалия, Испания — Великая Голландия, Великая Португалия и Великая Испания. Я отмечаю также, что этот порядок вещей ныне исчез.»3 под влиянием целого ряда исторических событий. «Однако и теперь еще можно говорить о существовании Великой Голландии, принимая во внимание великолепную колонию Яву с населением не меньше, чем в девятнадцать миллионов»4.

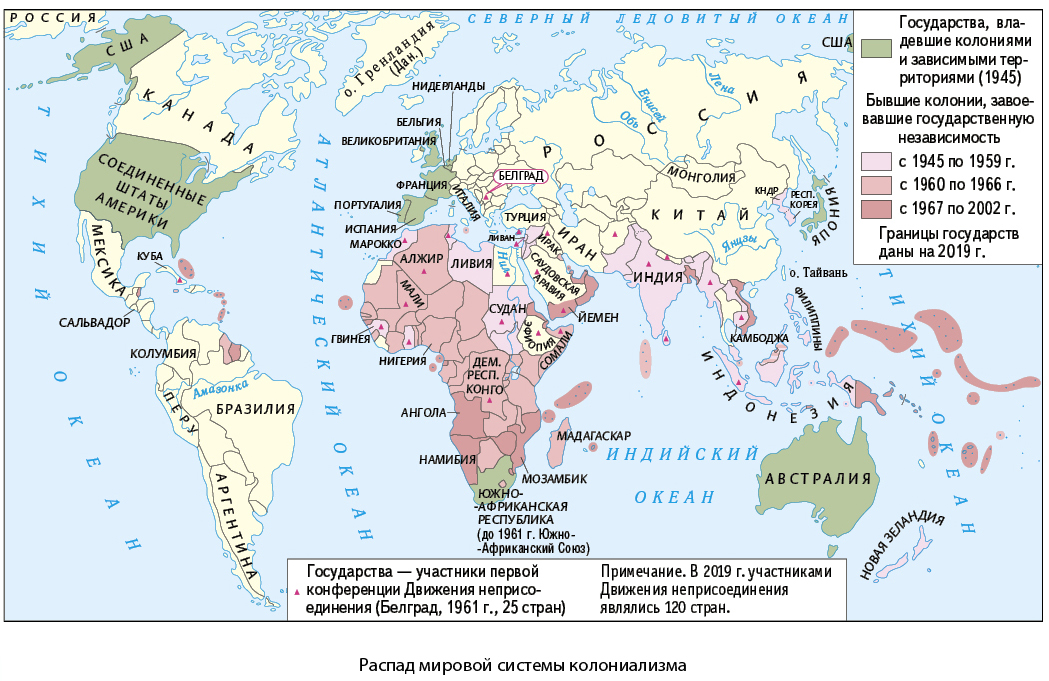

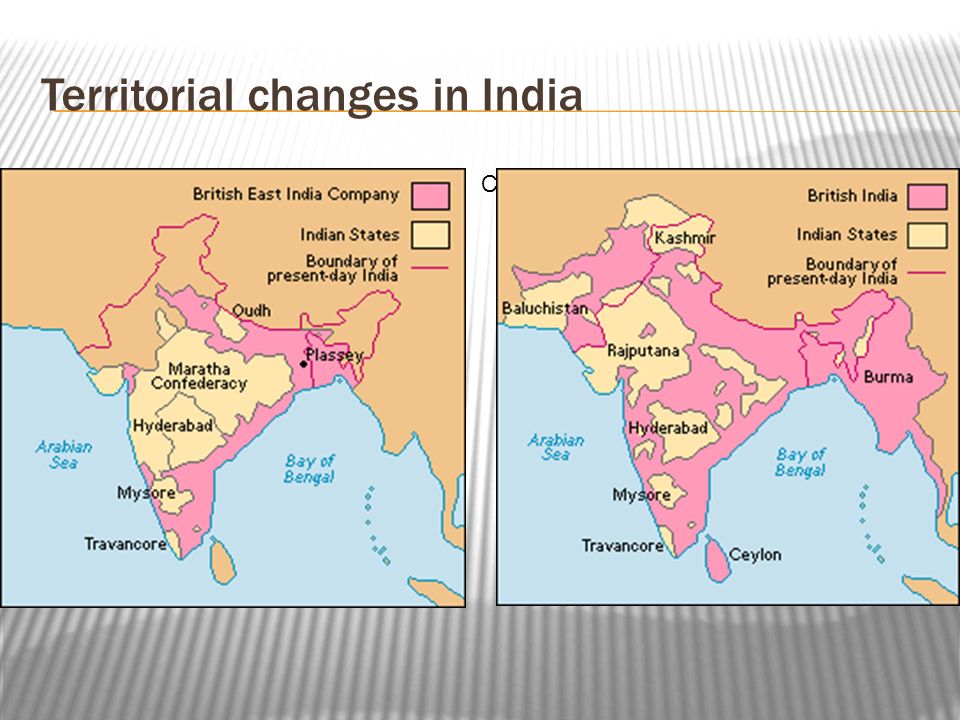

Большевистский проект мирового переустройства складывался в эпоху империализма как высшей стадии развития капитализма. С точки зрения большевиков, при империализме происходило обострение классовых противоречий, ухудшение положения масс «и в экономическом отношении — тресты, дороговизна — и в политическом: рост милитаризма, учащение войн, усиление реакции, упрочение и расширение национального гнета и колониального грабежа»5. Также Ленин отмечал, что «политическими особенностями империализма являются реакция по всей линии и усиление национального гнета»6. Конспектируя книгу Альбрехта Вирта «Всемирная история современности», изданную в Лейпциге в 1913 г., и ряд других источников, Ленин составил Таблицу колониальных захватов и войн. Таблица включает в себя три части всего мирового пространства, это — Америка и Западная Европа, Восточная Европа (Австрия + Балканы + Россия), остальные страны (главным образом Азия и Африка) с населением, соответственно 350 млн., 250 млн. и 1 млрд. человек, и время с 1873 г. по 1914 г., деленное на периоды 1873-1879, 1880-1891, 1892-1898, 1899-1904, 1905-1914. Таблица занимает шесть страниц7, одно только краткое перечисление колониальных событий говорит об их глобальном масштабе. «Капитал 17 века, имея своими предпосылками аграрный переворот, обезземеление крестьян, перенесение базы торговли в Атлантический, а потом и в Тихий океан, развивает бешеную колониальную политику

Конспектируя книгу Альбрехта Вирта «Всемирная история современности», изданную в Лейпциге в 1913 г., и ряд других источников, Ленин составил Таблицу колониальных захватов и войн. Таблица включает в себя три части всего мирового пространства, это — Америка и Западная Европа, Восточная Европа (Австрия + Балканы + Россия), остальные страны (главным образом Азия и Африка) с населением, соответственно 350 млн., 250 млн. и 1 млрд. человек, и время с 1873 г. по 1914 г., деленное на периоды 1873-1879, 1880-1891, 1892-1898, 1899-1904, 1905-1914. Таблица занимает шесть страниц7, одно только краткое перечисление колониальных событий говорит об их глобальном масштабе. «Капитал 17 века, имея своими предпосылками аграрный переворот, обезземеление крестьян, перенесение базы торговли в Атлантический, а потом и в Тихий океан, развивает бешеную колониальную политику

грабежа и присвоения чужих территорий (голландцы, испанцы, бельгийцы, англичане, французы). Эта колониальная политика и ведет к войне не только между державой-захватчиком и порабощенным народом, но между державами-хищницами в борьбе их за раздел всего мира, за монополию рынков. Колониальные территории западноевропейских государств значительно превосходят территории метрополии. Колонии Англии превосходят площадь метрополии в 99 раз, Бельгии в 80 раз, Голландии -58 раз, Франции — в 13 раз, Италии — в 5 раз»8. Разделенный мир подлежит переделу, поэтому с его разделением борьба не прекращается, а эксплуатация усиливается. В экономической литературе того времени использовалось понятие борьба за «дележ мира».

Колониальные территории западноевропейских государств значительно превосходят территории метрополии. Колонии Англии превосходят площадь метрополии в 99 раз, Бельгии в 80 раз, Голландии -58 раз, Франции — в 13 раз, Италии — в 5 раз»8. Разделенный мир подлежит переделу, поэтому с его разделением борьба не прекращается, а эксплуатация усиливается. В экономической литературе того времени использовалось понятие борьба за «дележ мира».

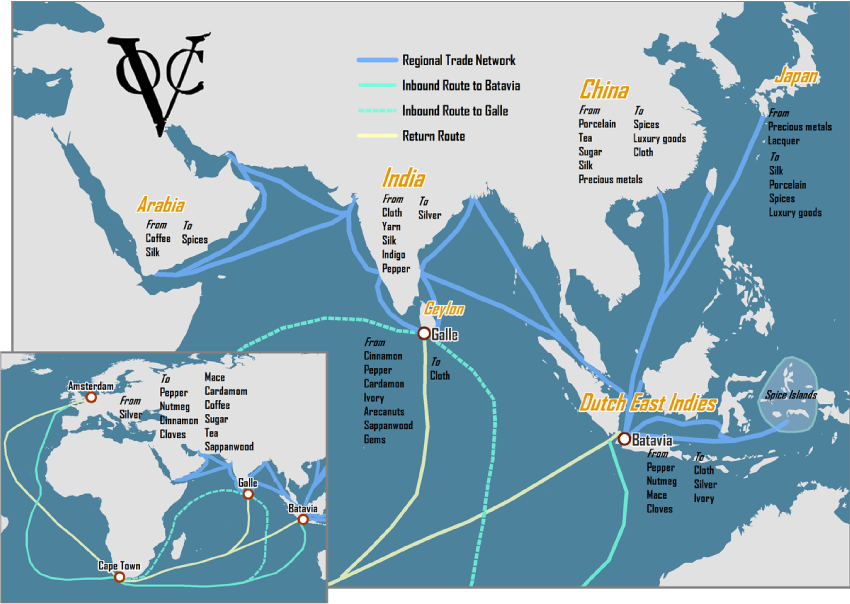

Описывая раздел мира между союзами капиталистов в работе «Империализм как высшая стадия капитализма», Ленин привел «поучительный пример попытки такого передела, борьбы за передел», связанный с «керосиновой промышленностью», «керосиновую комедию», в которой главными действующими лицами были «Керосиновый трест» Рокфеллера, голландско-английский трест «Шелл» и «Немецкий банк». В центре их столкнувшихся интересов оказались нефтяные источники в Голландской Индии. Разбирая статью Феликса Пиннера «Керосиновая стратегия» из журнала «Die Bank» за 1912 год, в Тетрадях по империализму в том месте, которое относилось к кейсу Голландской Индии, Ленин провел две жирные вертикальные черты и поставил знаменитое «NB», что обозначало особую важность текста. «С одной стороны, немцы («Дисконтогезельшафт» и «Эрдель акциен гезель-шафт») хотят объединить Румынию (и Россию) против «Стандард ойл компании»; с другой стороны, «Стандард ойл компани» основал общество («Недерландсхе колониале петролеум матсхапей») в самой Голландии, скупая источники (и концессии) в Голландской Индии — удар своему главному врагу: голландско-английскому тресту «Шелл» («Конинклийке Шелл») и т. д. Борьба за дележ мира. «Раздел мира»9. Так поступали империалистические хищники, рвущие на части колонизованные территории. Это можно назвать алгоритмом действий великих держав.

«С одной стороны, немцы («Дисконтогезельшафт» и «Эрдель акциен гезель-шафт») хотят объединить Румынию (и Россию) против «Стандард ойл компании»; с другой стороны, «Стандард ойл компани» основал общество («Недерландсхе колониале петролеум матсхапей») в самой Голландии, скупая источники (и концессии) в Голландской Индии — удар своему главному врагу: голландско-английскому тресту «Шелл» («Конинклийке Шелл») и т. д. Борьба за дележ мира. «Раздел мира»9. Так поступали империалистические хищники, рвущие на части колонизованные территории. Это можно назвать алгоритмом действий великих держав.

Считалось, что колониализм являлся признаком и существенной чертой империализма, соответственно, разрушение колониальной системы

Конференц-зал

тщрПи

наносило непоправимый удар по империализму и означало его крушение. В связи с этим представляется очевидным, что большевики отводили главную роль национально-колониальному вопросу и национально-освободительному движению. В небольшой статье «Пробуждение Азии», опубликованной в газете «Правда» в мае 1913 г. , Ленин отмечал два условия, которые «окончательно разбудили Азию»: это мировой капитализм и русское движение 1905 года. Он подчеркнул, что вслед за русским движением демократическая революция охватила всю Азию — Турцию, Персию, Китай, английскую Индию. Однако 2/3 текста посвящены голландской Индии, что свидетельствует об особом внимании автора к этой колонии: «Интересно, что революционно-демократическое движение охватило теперь и голландскую Индию, остров Яву и другие колонии Голландии, имеющие населения до 40 миллионов человек»10. Ленин делал ссылку на голландского марксиста Ван-Равестейна, который описывал пробуждение голландской Индии и указывал, что исконный деспотизм и произвол голландского правительства встретили, наконец, решительный отпор и протест среди масс туземного населения. Он подчеркивал, что даже «немецкие империалисты», старавшиеся следить за национально-освободительными движениями в колониях, в издании «Архив всемирного хозяйства» отмечали брожение и протесты в Голландской Индии11.

, Ленин отмечал два условия, которые «окончательно разбудили Азию»: это мировой капитализм и русское движение 1905 года. Он подчеркнул, что вслед за русским движением демократическая революция охватила всю Азию — Турцию, Персию, Китай, английскую Индию. Однако 2/3 текста посвящены голландской Индии, что свидетельствует об особом внимании автора к этой колонии: «Интересно, что революционно-демократическое движение охватило теперь и голландскую Индию, остров Яву и другие колонии Голландии, имеющие населения до 40 миллионов человек»10. Ленин делал ссылку на голландского марксиста Ван-Равестейна, который описывал пробуждение голландской Индии и указывал, что исконный деспотизм и произвол голландского правительства встретили, наконец, решительный отпор и протест среди масс туземного населения. Он подчеркивал, что даже «немецкие империалисты», старавшиеся следить за национально-освободительными движениями в колониях, в издании «Архив всемирного хозяйства» отмечали брожение и протесты в Голландской Индии11.

Были выявлены политические акторы, носители этого движения: народные массы на Яве, участвовавшие в националистическом движении «под знаменем ислама»; созданная капитализмом местная интеллигенция «из акклиматизировавшихся европейцев», выступавших за независимость голландской Индии; китайское население на Яве и ряде других островов, перенесшее революционные настроения из Китая. Ленин откровенно выражал радость по поводу неудержимого роста демократического движения на Яве. Свидетельствами этого роста и предреволюционной ситуации явились процессы быстрого возникновения многочисленных союзов и партий среди «туземного населения», самым крупным из которых был национальный союз туземцев, насчитывавший порядка 80000 членов и организовывавший массовые митинги. Голландское правительство шло по пути запретов этих организаций, что вызывало еще большее сопротивление туземцев и дальнейший рост движения.

Так, например, была распущена «индийская партия», включившая в свой устав и программу положение о стремлении к независимости. «Голландские «держиморды» (кстати сказать, одобряемые и клерикалами, и либералами: сгнил европейский либерализм!) увидели в этом преступное стремление отделиться от Голландии!»12. Однако роспуск этой партии привел только к тому, что она вновь стала действовать под другим названием. Заметим, что под «туземцами» здесь понимались местные жители колонизованной территории голландской Индии. Такие же понятийные обыкновения содержались и в Своде Законов Российской империи, когда Законодатель устанавливал положения об управлении «туземным населением» и регулировал отношения между «туземцами различных народностей» и «населением коренного русского происхождения».

«Голландские «держиморды» (кстати сказать, одобряемые и клерикалами, и либералами: сгнил европейский либерализм!) увидели в этом преступное стремление отделиться от Голландии!»12. Однако роспуск этой партии привел только к тому, что она вновь стала действовать под другим названием. Заметим, что под «туземцами» здесь понимались местные жители колонизованной территории голландской Индии. Такие же понятийные обыкновения содержались и в Своде Законов Российской империи, когда Законодатель устанавливал положения об управлении «туземным населением» и регулировал отношения между «туземцами различных народностей» и «населением коренного русского происхождения».

Особый большевистский интерес к голландской Индии и радость по поводу роста национального движения в ней объясняется тем, что она относилась к последнему из трех, наиболее неразвитому типу «стран в отношении к самоопределению наций», которые Ленин выделил в работе «Социалистическая революция и право наций на самоопределение»13, а именно: к азиатским полуколониальным странам и колониям с общей численностью населения в 1 млрд. человек, в которых буржуазно-демократические движения или только начинались, или еще были далеко не закончены. (К первому типу были отнесены передовые капиталистические страны Западной Европы и США, в которых буржуазно-прогрессивные национальные движения давно закончены, «великие» нации которых угнетали «чужие нации» в колониях и внутри страны). (Ко второму типу относились страны Восточной Европы, в том числе Австрия, Балканы и особенно Россия, в которых в этот период обострилась национальная борьба, развились буржуазно-демократические национальные движения). Голландская Индия, несомненно, была слабым звеном в цепи национально-освободительных движений, ее активизация в этом отношении означала, что эти движения разворачивались в мировом масштабе. Снова локальный кейс голландской Индии отразил глобальные тренды. Пробуждение Азии и пробуждении в Азии одной из ее самых отсталых колонизованных территорий в этом контексте представляло «открывшуюся в начале XX века новую полосу всемирной истории».

человек, в которых буржуазно-демократические движения или только начинались, или еще были далеко не закончены. (К первому типу были отнесены передовые капиталистические страны Западной Европы и США, в которых буржуазно-прогрессивные национальные движения давно закончены, «великие» нации которых угнетали «чужие нации» в колониях и внутри страны). (Ко второму типу относились страны Восточной Европы, в том числе Австрия, Балканы и особенно Россия, в которых в этот период обострилась национальная борьба, развились буржуазно-демократические национальные движения). Голландская Индия, несомненно, была слабым звеном в цепи национально-освободительных движений, ее активизация в этом отношении означала, что эти движения разворачивались в мировом масштабе. Снова локальный кейс голландской Индии отразил глобальные тренды. Пробуждение Азии и пробуждении в Азии одной из ее самых отсталых колонизованных территорий в этом контексте представляло «открывшуюся в начале XX века новую полосу всемирной истории».

тщрПи

Конференц-зал

Большевики видели общие тренды в развитии капитализма в мире и, по сути, оценивали его высшую стадию как глобальное явление в экономике и политике, как эпоху, для которой существенно и типично деление наций на угнетающие и угнетенные. Колониализм в качестве атрибута империализма представлялся также глобальным явлением, несмотря на многообразие локальный кейсов. Именно поэтому «программа социал-демократии должна выдвигать, как основное, существеннейшее и неизбежное при империализме, деление наций на угнетающие и угнетаемые»14. Средство борьбы с национальным неравноправием, выбранное большевиками, было таким же глобальным, как и то, с чем необходимо бороться, это — национально-освободительное движение в масштабе всего мира, распространяемое даже в самых отсталых его частях. Смысл национально-освободительного движения заключался в борьбе против национально-колониального гнета, в осуществлении права на самоопределение угнетенных наций, то есть права на независимость в политическом смысле, на свободное политическое отделение от угнетающей нации, как внутри метрополии, так и в колонизованных территориях. Принципиальность этого положения объяснялась тем, что «к неизбежному слиянию наций человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы отделения»15.

Принципиальность этого положения объяснялась тем, что «к неизбежному слиянию наций человечество может прийти лишь через переходный период полного освобождения всех угнетенных наций, т. е. их свободы отделения»15.

Вопрос о самоопределении наций также был сформулирован глобально, то есть в отношении всего мирового пролетариата. Однако это была двухсторонняя задача, так как интернациональный пролетариат был подразделен на «пролетариат угнетающих наций» и «пролетариат угнетенных наций». Первый должен был требовать свободы политического отделения колоний и наций, угнетаемых «его» нацией, второй должен был бороться за классовую солидарность и единство с «пролетариатом угнетающих наций», против «буржуазии угнетенных наций», которая превращала лозунги национального освобождения в обман рабочих. Все те, кто проповедовал идеи мирного союза равноправных наций при империализме, был отнесен к разряду оппортунистов и социал-шовинистов. Так, например, «только на словах является социалистом и интернационалистом, а на деле шовинистом и аннексионистом. тот голландский социалист, который не борется за свободу отделения и неза-

тот голландский социалист, который не борется за свободу отделения и неза-

висимость голландской Индии»16. В отношении постановки и решения вопроса о самоопределении товарищи по Интернационалу из разных стран, в том числе и некоторые российские товарищи, совершали много ошибок, что означало извращение марксизма в теории и причиняло вред национально-освободительному движению на практике. Поэтому большевикам приходилось постоянно бороться с этими ошибками и разъяснять, как правильно понимать этот вопрос. Особенно много заблуждений возникло среди части социал-демократов в период Первой мировой войны. С точки зрения большевиков правильная пролетарская политика заключалась в отрицании защиты отечества в империалистической войне, в стремлении добиться поражения своего правительства.

Ошибались, в частности, голландские товарищи, используя лозунг «самоопределения наций» для оправдания участия в империалистической войне, что в свою очередь приводило к отрицанию самоопределения наций. Так, в письме «дорогому товарищу» по Интернационалу Генриетте Роланд-Гольст от 8 марта 1916 г. Ленин писал: «Точка зрения немцев, англичан, русских все же важнее (и объективно правильней), чем голландская и польская! Гортер требует «национальной независимости» для Голландской Индии. Очень хорошо! Но ведь это именно и есть право на самоопределение!!»17. В это же время, в марте 1916 г., в статье «О «Программе мира»», напечатанной в газете «Социал-демократ» касаясь спора русского каутскианца Мартова с голландцем Гортером, Ленин замечал, что «Гортер, неправильно отрицая принцип самоопределения наций, правильно применяет его, требуя политической независимости Голландской Индии и разоблачая в измене социализму несогласных с этим голландских оппортунистов»18. В тезисах «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», впервые опубликованных на русском языке в «Сборнике «Социал-Демократа» в октябре 1916 г. Ленин вновь обращается к этому примеру: «Тов. Гортер в своей превосходной брошюре: «Империализм, война и социал-демократия» неправильно отрицает принцип самоопределения наций, но правильно применяет его, когда требует немедленно «политической и национальной» независимости Голландской Индии и разоблачает голландских оппортунистов, отказывающихся выставлять такое требование и бороться за него»19.

Так, в письме «дорогому товарищу» по Интернационалу Генриетте Роланд-Гольст от 8 марта 1916 г. Ленин писал: «Точка зрения немцев, англичан, русских все же важнее (и объективно правильней), чем голландская и польская! Гортер требует «национальной независимости» для Голландской Индии. Очень хорошо! Но ведь это именно и есть право на самоопределение!!»17. В это же время, в марте 1916 г., в статье «О «Программе мира»», напечатанной в газете «Социал-демократ» касаясь спора русского каутскианца Мартова с голландцем Гортером, Ленин замечал, что «Гортер, неправильно отрицая принцип самоопределения наций, правильно применяет его, требуя политической независимости Голландской Индии и разоблачая в измене социализму несогласных с этим голландских оппортунистов»18. В тезисах «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», впервые опубликованных на русском языке в «Сборнике «Социал-Демократа» в октябре 1916 г. Ленин вновь обращается к этому примеру: «Тов. Гортер в своей превосходной брошюре: «Империализм, война и социал-демократия» неправильно отрицает принцип самоопределения наций, но правильно применяет его, когда требует немедленно «политической и национальной» независимости Голландской Индии и разоблачает голландских оппортунистов, отказывающихся выставлять такое требование и бороться за него»19. Таким об-

Таким об-

Конференц-зал

шжурсШи

разом, не случайно Ленин трижды приводит пример Голландской Индии и точку зрения голландских социал-демократов по вопросу ее национального самоопределения. В этом примере раскрывались типичные заблуждения части социал-демократов, что наносило вред социал-демократическому интернационалу.

Неправильно выбранные средства борьбы с буржуазией, вредные лозунги и ошибочное понимание права наций на самоопределение могли служить препятствиями в достижении целей, поэтому столь масштабной была ленинская критика заблуждений европейских и русских социал-демократов. Цель большевистского проекта мирового переустройства — то, ради чего он осуществлялся и существовал, была также исключительно глобальной, -наступление полного коммунизма, которому должен был предшествовать окончательно победивший и упрочившийся социализм. При этом социализму отводилась существенная роль: «Целью социализма является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их»20.

Для правительств мировых великих держав того времени мир представлялся состоящим из отдельных государств, неких монад как непроницаемых сущностей, которые борются за рынки сбыта, источники сырья, источники дешевой рабочей силы, сферы приложения капитала. Они мыслили локально и национально. Большевики же мыслили глобально и интернационально, прежде «своих» правительств и «своих» государств они видели «мировой пролетариат» и «мировую буржуазию», неравномерность развития связывали с эпохой империализма, охватившей весь Глобус. Империализм — явление глобальное, следовательно, требуется глобальное переустройство мира. Средства для его переустройства признавались только глобальные, это — деколонизация и мировая социальная революция. Поэтому для большевиков не было «маленьких уголков» на земном шаре, также и Голландская Индия, как и любой из них, была богатейшей областью и существенным кейсом, укладывавшимся в глобальный контекст нового мирового порядка.

Литература:

1. Уэллс Г. Наука и мировое общественное мнение. Герберт Уэллс. Собр. соч. в 15 т. Т. 15. С. 427.

Наука и мировое общественное мнение. Герберт Уэллс. Собр. соч. в 15 т. Т. 15. С. 427.

2. Уэллс Г. Наука и мировое общественное мнение. Герберт Уэллс. Собр. соч. в 15 т. Т. 15. С. 428.

3. Ленин В.И. Тетради по империализму. Тетрадь «О марксизме и империализме» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 28. С. 642.

4. Ленин В.И. Тетради по империализму. Тетрадь «О марксизме и империализме» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Посуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 28. С. 641.

5. Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 252.

6. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 408.

7. См. Ленин В.И. Тетради по империализму. Тетрадь «ни» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 28. С. 489-494.

лит., 1962. Т. 28. С. 489-494.

8. Политический словарь. Ленинград: Рабочее изд-во «Прибой», 1926. С. 166-167.

9. Ленин В.И. Тетради по империализму. Тетрадь «бета» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 28. С. 153.

10. Ленин В.И. Пробуждение Азии // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1976. Т. 23. С. 145.

11. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 407.

12. Ленин В.И. Пробуждение Азии // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Посуд. изд-во полит. лит., 1976. Т. 23. С. 146.

13. См.: Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С.260-261.

14. Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 257.

изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 257.

15. Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 256.

16. Ленин В.И. Первоначальный вариант предложения ЦК РСДРП Второй социалистической конференции // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 464.

17. Ленин В.И. Генриетте Роланд-Гольст. 8 марта 1916 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1964. Т. 49. С. 190.

18. Ленин В.И. О «Программе мира» // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 273.

19. Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 260.

20. Ленин В.И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. пятое. М: Госуд. изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 256.

изд-во полит. лит., 1962. Т. 27. С. 256.

НИДЕРЛАНДСКАЯ ИНДИЯ • Большая российская энциклопедия

НИДЕРЛА́НДСКАЯ И́НДИЯ (нидерл. Nederlands-Indiё, индонез. Hindia-Belanda), колониальные владения Нидерландов на Малайском архипелаге, Малаккском п-ове и в Зап. Ириане (Новая Гвинея), со столицей в Батавии (ныне Джакарта).

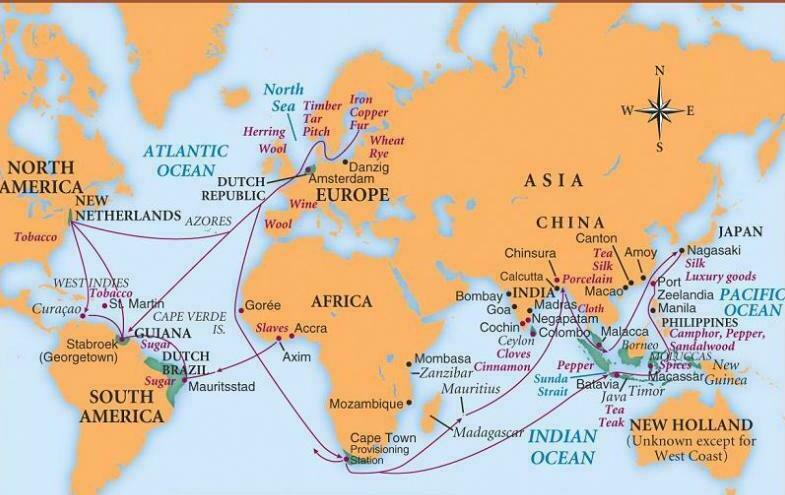

Первая нидерл. экспедиция достигла Малайского архипелага в 1596. Гл. орудием экспансии Нидерландов в этом регионе стала созданная в 1602 Нидерл. Ост-Индская компания (ОИК, полное назв. – Объединённая Ост-Индская компания, De Verenigde Oost-Indische Compagnie; см. Ост-Индские компании). В 1602–1799 ОИК, опираясь на основанную в 1619 крепость Батавия, начала распространять своё мор. господство и торговую монополию в регионе. В трёх т. н. молуккских войнах (1635–1638, 1650–56, 1679–83) ОИК покорила султанаты Тернате, Тидоре и Бачан, по Бонгайскому трактату (1667) с султанатом Гова на о. Сулавеси добилась права единоличной торговли на островах архипелага. В 1683 она установила контроль над султанатом Бантам (Бантен), в ходе «яванских войн за престолонаследие» (1704–08, 1719–23, 1749–55) положила конец существованию Матарама Позднего. В 1641 голландцы захватили у португальцев г. Малакка и начали создавать торговые фактории на Малаккском п-ове. В результате войн 1756–1758 и 1783–84 ОИК поставила под свой контроль султанат Джохор (юж. часть Малаккского п-ова и острова между Малайей и о. Суматра). Однако по результатам англо-голл. войны 1780–84 (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.) ОИК потеряла фактории на зап. берегу Суматры и гл. опорный пункт в этом районе – Паданг. После создания в 1795 на территории Нидерландов «дочерней» Франции Батавской республики Н. И. стала объектом англо-франц. соперничества, что в конечном счёте привело к упадку ОИК.

Сулавеси добилась права единоличной торговли на островах архипелага. В 1683 она установила контроль над султанатом Бантам (Бантен), в ходе «яванских войн за престолонаследие» (1704–08, 1719–23, 1749–55) положила конец существованию Матарама Позднего. В 1641 голландцы захватили у португальцев г. Малакка и начали создавать торговые фактории на Малаккском п-ове. В результате войн 1756–1758 и 1783–84 ОИК поставила под свой контроль султанат Джохор (юж. часть Малаккского п-ова и острова между Малайей и о. Суматра). Однако по результатам англо-голл. войны 1780–84 (см. Англо-голландские войны 17–18 вв.) ОИК потеряла фактории на зап. берегу Суматры и гл. опорный пункт в этом районе – Паданг. После создания в 1795 на территории Нидерландов «дочерней» Франции Батавской республики Н. И. стала объектом англо-франц. соперничества, что в конечном счёте привело к упадку ОИК. 31.12.1799 она была ликвидирована, управление Н. И. перешло к нидерл. правительству. По Лондонскому договору 1824 Нидерланды уступили Великобритании свои владения на Малаккском п-ове, но сохранили Суматру.

31.12.1799 она была ликвидирована, управление Н. И. перешло к нидерл. правительству. По Лондонскому договору 1824 Нидерланды уступили Великобритании свои владения на Малаккском п-ове, но сохранили Суматру.

В кон. 19 – нач. 20 вв. Нидерланды продолжили завоевание сохранявших независимость регионов (Падри война; Ачехская война; экспедиция на о. Ломбок в 1894; покорение внутр. районов островов Суматра, Калимантан и Сулавеси в 1901–08). К 1913 Н. И. с населением ок. 40 млн. чел. охватила всю территорию (1,9 млн. км2) совр. Индонезии. Н. И. стала для метрополии источником аграрно-сырьевых ресурсов, гл. обр. нефти (в 1907 была создана крупнейшая англо-голл. нефтяная монополия «Royal Dutch Shell»), рынком сбыта нидерл. пром. товаров и источником дешёвой рабочей силы. С 1830 в ряде областей Н. И. введена «система принудительных культур», предусматривавшая замену земельного налога разведением экспортных культур (кофе, сахарный тростник, индиго, табак и др. ) и их продажу администрации по низким фиксированным ценам. По «аграрному» и «сахарному» законам 1870 часть земель Н. И. перешла в гос. собственность и передана в аренду по льготным ценам частным лицам или компаниям. Наряду с аграрным перенаселением и повышением эксплуатации, это привело к пауперизации крестьянства. Для привлечения частного иностр. капитала колониальное правительство начало проводить в Н. И. политику «открытых дверей» и снизило таможенные пошлины, что сдерживало становление и развитие нац. буржуазии.

) и их продажу администрации по низким фиксированным ценам. По «аграрному» и «сахарному» законам 1870 часть земель Н. И. перешла в гос. собственность и передана в аренду по льготным ценам частным лицам или компаниям. Наряду с аграрным перенаселением и повышением эксплуатации, это привело к пауперизации крестьянства. Для привлечения частного иностр. капитала колониальное правительство начало проводить в Н. И. политику «открытых дверей» и снизило таможенные пошлины, что сдерживало становление и развитие нац. буржуазии.

После прихода к власти в Нидерландах в 1901 парт. коалиции во главе с лидером Антиреволюционной партии А. Кёйпером правительств. кабинет начал осуществлять новый курс, целью которого было создание благоприятных условий для эксплуатации Н. И. экономич. методами (получил названия «этич. курс», «этич. политика»).

Структура управления Н. И. окончательно сложилась в нач. 20 в. Во главе колонии стоял ген.-губернатор, подчинявшийся министру колоний. При ген.-губернаторе действовал Инд. совет, куда входили в осн. крупные чиновники. Существовали департаменты внутр. дел, юстиции, финансов, экономики, путей сообщения, просвещения и религии. Н. И. состояла из «правительств. земель» и «туземных государств». Одновременно она делилась на Внутренние (о. Ява, о. Мадура) и Внешние владения (с 1921 Внешние провинции). Обе части состояли из резидентств (на Яве) и резидентств и губернаторств (во Внешних владениях). Резиденту подчинялись ассистент-резиденты, ведавшие афдеелингами (отделениями). Афдеелинг на «правительств. землях» одновременно являлся регентством во главе с местным регентом, подчинявшимся ассистент-резиденту. Регентства делились на дистрикты (округа) и ондедистрикты (подокруга) во главе с местными чиновниками (ведоно и ассистент-ведоно). Во Внешних провинциях, где в «туземных гос-вах» сохранялась старая знать, регентов не было, во главе афдеелингов, как правило, стояли воен. коменданты, которым подчинялись главы округов и подокругов. После 1-й мировой войны в Н. И. были проведены реформы: появился фольксраад – совещат. орган при ген.-губернаторе, созданы провинции с местными советами на Яве, а также гор. советы в крупных городах Явы и Суматры.

Во Внешних провинциях, где в «туземных гос-вах» сохранялась старая знать, регентов не было, во главе афдеелингов, как правило, стояли воен. коменданты, которым подчинялись главы округов и подокругов. После 1-й мировой войны в Н. И. были проведены реформы: появился фольксраад – совещат. орган при ген.-губернаторе, созданы провинции с местными советами на Яве, а также гор. советы в крупных городах Явы и Суматры.

Недостаточно гибкая колониальная политика Нидерландов в Н. И., их нежелание идти на серьёзные компромиссы (накануне 2-й мировой войны индонезийцы составляли менее 7% высших чиновников; ни один индонезиец не стал резидентом и/или ассистент-резидентом), а также ухудшавшееся положение населения вызывали как недовольство либеральной части общества и значит. части служилой аристократии, так и открытое сопротивление радикальных националистов. В нач. 1920-х гг. в Н. И. развернулось забастовочное движение. В нояб. 1926 в Батавии и в зап. районах Явы, а в янв. 1927 на западе Суматры произошли вооруж. антиколониальные восстания под рук. Коммунистической партии Индонезии, разгромленные нидерл. властями. В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. в Н. И. активизировались демократич. силы, усилилось влияние Национальной партии Индонезии, выступавшей за достижение независимости. С началом 2-й мировой войны Н. И. попала в сферу экспансионистских интересов Японии. В янв. 1942 Япония начала воен. действия в Вост. Калимантане, в феврале япон. ВМС разгромили англо-нидерл. эскадру в Яванском м., высадились на Яве и Суматре, захватили столицу Н. И. и 9.3.1942 приняли капитуляцию нидерл. колониальной армии, что фактически положило конец существованию Нидерландской Индии.

В нач. 1920-х гг. в Н. И. развернулось забастовочное движение. В нояб. 1926 в Батавии и в зап. районах Явы, а в янв. 1927 на западе Суматры произошли вооруж. антиколониальные восстания под рук. Коммунистической партии Индонезии, разгромленные нидерл. властями. В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. в Н. И. активизировались демократич. силы, усилилось влияние Национальной партии Индонезии, выступавшей за достижение независимости. С началом 2-й мировой войны Н. И. попала в сферу экспансионистских интересов Японии. В янв. 1942 Япония начала воен. действия в Вост. Калимантане, в феврале япон. ВМС разгромили англо-нидерл. эскадру в Яванском м., высадились на Яве и Суматре, захватили столицу Н. И. и 9.3.1942 приняли капитуляцию нидерл. колониальной армии, что фактически положило конец существованию Нидерландской Индии.

Голландская Ост-Индская компания | Факты, история и значение

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полета на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые питают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

Международная торговля | Определение, история, преимущества, теория и типы

грузовое судно

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Канси Хьюго Гроций Жан-Батист Кольбер Саид ибн Султан Миллард Филлмор

- Похожие темы:

- политика разорения соседа полушарная интеграция сравнительное преимущество трудовая теория стоимости Торговля аборигенов и жителей островов Торресова пролива

Просмотреть весь соответствующий контент →

международная торговля , экономические операции, которые осуществляются между странами.

Международная торговля и сопутствующие финансовые операции обычно осуществляются с целью обеспечения нации товарами, которых у нее нет, в обмен на те, которые она производит в изобилии; такие сделки, функционирующие с другой экономической политикой, имеют тенденцию повышать уровень жизни нации. Большая часть современной истории международных отношений связана с усилиями по содействию более свободной торговле между странами. В этой статье представлен исторический обзор структуры международной торговли и ведущих институтов, созданных для содействия такой торговле.

Исторический обзор

Обмен товарами или услугами между разными народами — это вековая практика, возможно, такая же старая, как история человечества. Международная торговля, однако, конкретно относится к обмену между представителями разных наций, и описания и объяснения такой торговли начинаются (несмотря на фрагментарность более раннего обсуждения) только с возникновением современного национального государства в конце европейского Средневековья. Когда политические мыслители и философы начали исследовать природу и функцию нации, торговля с другими странами стала особой темой их исследований. Поэтому неудивительно, что одна из первых попыток описания функции международной торговли была найдена в рамках этого в высшей степени националистического направления мысли, ныне известного как меркантилизм.

Меркантилистский анализ, достигший пика своего влияния на европейскую мысль в 16-м и 17-м веках, сосредоточился непосредственно на благосостоянии нации. Он настаивал на том, что приобретение богатства, особенно богатства в форме золота, имеет первостепенное значение для национальной политики. Меркантилисты воспринимали достоинства золота почти как предмет веры; следовательно, они никогда не пытались адекватно объяснить, почему погоня за золотом заслуживает такого высокого приоритета в их экономических планах.

Меркантилисты воспринимали достоинства золота почти как предмет веры; следовательно, они никогда не пытались адекватно объяснить, почему погоня за золотом заслуживает такого высокого приоритета в их экономических планах.

Думаете о социально ответственном инвестировании? Вот что нужно знать

Меркантилизм был основан на убеждении, что национальные интересы неизбежно вступают в противоречие — что одна нация может увеличить свою торговлю только за счет других наций. Таким образом, правительства были вынуждены ввести контроль над ценами и заработной платой, развивать национальную промышленность, стимулировать экспорт готовой продукции и импорт сырья, в то же время ограничивая экспорт сырья и импорт готовой продукции. Государство стремилось предоставить своим гражданам монополию на ресурсы и торговые точки своих колоний.

Торговая политика, продиктованная меркантилистской философией, была, соответственно, проста: поощрять экспорт, препятствовать импорту и получать прибыль от полученного излишка экспорта в золоте. Идеи меркантилистов часто были интеллектуально неглубоки, и действительно, их торговая политика могла быть не более чем рационализацией интересов растущего класса торговцев, которые хотели более широких рынков — отсюда упор на расширение экспорта — в сочетании с защитой от конкуренции в форме импортные товары.

Идеи меркантилистов часто были интеллектуально неглубоки, и действительно, их торговая политика могла быть не более чем рационализацией интересов растущего класса торговцев, которые хотели более широких рынков — отсюда упор на расширение экспорта — в сочетании с защитой от конкуренции в форме импортные товары.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Типичным примером меркантилистского духа является Английский навигационный акт 1651 года, который оставил за родной страной право торговать со своими колониями и запретил ввоз товаров неевропейского происхождения, если только они не перевозятся на кораблях, курсирующих по английским флаг. Этот закон просуществовал до 1849 года. Подобная политика проводилась во Франции.

К середине 18 в. начала складываться сильная реакция против меркантилистских настроений. Во Франции экономисты, известные как физиократы, требовали свободы производства и торговли. В Англии экономист Адам Смит продемонстрировал в своей книге Богатство наций (1776) преимущества снятия торговых ограничений.

После Адама Смита основные принципы меркантилизма больше не считались оправданными. Однако это не означало, что нации отказались от всякой меркантилистской политики. Ограничительная экономическая политика теперь оправдывалась утверждением, что до определенного момента правительство должно не допускать иностранных товаров на внутренний рынок, чтобы защитить национальное производство от внешней конкуренции. С этой целью все чаще вводились таможенные сборы, заменявшие прямые запреты на ввоз, которые становились все реже и реже.

В середине 19 века протекционистская таможенная политика эффективно защищала многие национальные экономики от внешней конкуренции.

Триумфом либеральных идей стало англо-французское торговое соглашение 1860 года, согласно которому французские покровительственные пошлины должны были быть снижены максимум до 25 процентов в течение пяти лет при условии свободного ввоза всех французских товаров, кроме вин, в Великобританию. За этим соглашением последовали другие европейские торговые пакты.

Возрождение протекционизма

Реакция в пользу протекционизма распространилась по всему западному миру во второй половине XIX века. Германия проводила систематически протекционистскую политику, и вскоре ей последовало большинство других стран. Вскоре после 1860 года, во время Гражданской войны, Соединенные Штаты резко повысили свои пошлины; Закон Мак-Кинли о тарифах 1890 г. был ультрапротекционистским. Соединенное Королевство было единственной страной, сохранившей верность принципам свободной торговли.

был ультрапротекционистским. Соединенное Королевство было единственной страной, сохранившей верность принципам свободной торговли.

Но протекционизм последней четверти XIX века был мягким по сравнению с меркантилистской политикой, которая была распространена в XVII веке и должна была возродиться между двумя мировыми войнами. К 1913 году преобладала обширная экономическая свобода. Количественные ограничения были неслыханными, а таможенные пошлины были низкими и стабильными. Валюта свободно конвертировалась в золото, которое, по сути, представляло собой общие международные деньги. Проблем с платежным балансом было немного. Люди, которые хотели поселиться и работать в стране, могли отправиться куда угодно с небольшими ограничениями; они могли свободно открывать предприятия, заниматься торговлей или экспортировать капитал. Равные возможности для конкуренции были общим правилом, единственным исключением было существование ограниченных таможенных преференций между некоторыми странами, чаще всего между страной происхождения и ее колониями.