ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗД. Астрономия

ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗД

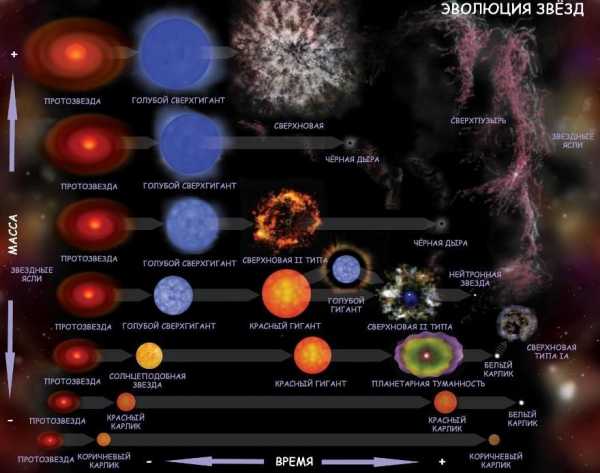

Эволюция звезды представляет собой последовательность этапов, которую она проходит, начиная от своего формирования в качестве протозвезды до конца своей жизни в качестве объекта, излучающего свет. Звезда образуется из облаков космической пыли и водорода в результате направленной внутрь силы тяготения. По мере уплотнения вещества в недрах протозвезды гравитационная энергия превращается в тепловую, и температура звезды увеличивается до тех пор, пока не начинается реакция ядерного синтеза. Излучение высокой энергии, испускаемое на этом этапе, еще больше разогревает протозвезду, и она становится звездой Главной последовательности.

Звезда находится на этапе Главной последовательности большую часть своей жизни, испуская излучение в результате реакции между ядрами гелия и водорода в своем ядре. В ходе этого процесса образуется давление на внешние слои звезды, окружающие ядро. Гравитационное давление на каждый слой уравновешивается давлением извне, которое создает излучение. Когда все ядра водорода в ядре звезды оказываются израсходованными, ядро коллапсирует, а внешние слои раздуваются, увеличиваясь в объеме, и остывают. Звезда становится красным гигантом. На этом этапе ядра гелия в ядре вступают в реакцию синтеза между собой и образуют ядра более тяжелых элементов вплоть до железа. Когда этот процесс заканчивается, вся звезда коллапсирует и разогревается, становясь белым карликом, если ее масса составляет менее 1,4 массы Солнца. Планетарные туманности, наблюдаемые вокруг некоторых звезд, считаются облаками светящегося вещества, выброшенными в результате коллапса с образованием белого карлика. Если масса звезды превосходит 1,4 массы Солнца, что известно как предел Чандрасекара, звезда полностью коллапсирует, а затем взрывается. Такие звезды называются сверхновыми.

См. также статьи «Диаграмма Герцшпрунга — Ресселла», «Новая», «Ядерный синтез», «Красный гигант», «Сверхновая», «Белый карлик».

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

Эволюция звезд — это… Что такое Эволюция звезд?

Звёздная эволюция в астрономии — последовательность изменений, которым звезда подвергается в течение её жизни, то есть на протяжении сотен тысяч, миллионов или миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. За такие колоссальные промежутки времени звезда претерпевает значительные изменения.

Звезда начинает свою жизнь как холодное разрежённое облако межзвёздного газа, сжимающееся под действием собственного тяготения. При сжатии энергия гравитации переходит в тепло, и температура газового шара возрастает. Когда температура в ядре достигает нескольких миллионов К, начинаются термоядерные реакции и сжатие прекращается. В таком состоянии звезда пребывает бо́льшую часть своей жизни, находясь на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга — Расселла, пока не закончатся запасы топлива в её ядре. Когда в центре звезды весь водород превратится в гелий, термоядерное горение водорода продолжается на периферии гелиевого ядра.

В этот период структура звезды начинает заметно меняться. Её светимость растёт, внешние слои расширяются, а температура поверхности снижается — звезда становится красным гигантом. На ветви гигантов звезда проводит значительно меньше времени, чем на главной последовательности. Когда масса её изотермического гелиевого ядра становится значительной, оно не выдерживает собственного веса и начинает сжиматься; если звезда достаточно тяжела, возрастающая при этом температура может вызвать термоядерное превращение гелия в более тяжёлые элементы.

Изучение звёздной эволюции невозможно наблюдением лишь за одной звездой — многие изменения в звёздах протекают слишком медленно, чтобы быть замеченными даже по прошествии многих веков. Выход из положения кроется в изучении множества звёзд, каждая из которой находится на определённой стадии жизненного цикла. За последние несколько десятилетий широкое распространение в астрофизике получило моделирование структуры звёзд с использованием вычислительной техники.

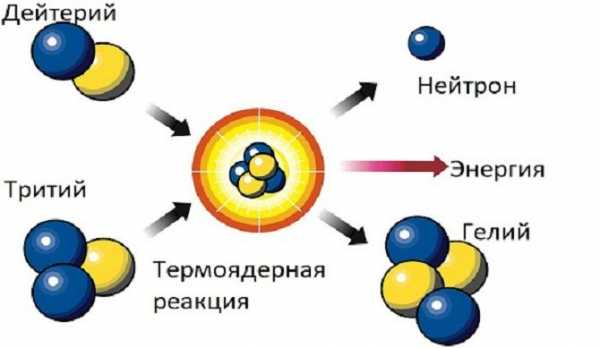

Термоядерный синтез в недрах звёзд

К 1939 году было установлено, что источником звёздной энергии является происходящий в недрах звёзд термоядерный синтез [1]. Большинство звёзд излучают потому, что в их недрах четыре протона соединяются через ряд промежуточных этапов в одну альфа-частицу. Это превращение может идти двумя основными путями, называемыми протон-протонным или p-p-циклом и углеродно-азотным или CN-циклом. В маломассивных звёздах энерговыделение в основном обеспечивается первым циклом, в тяжёлых — вторым. Запас ядерного топлива в звезде ограничен и постоянно тратится на излучение. Процесс термоядерного синтеза, выделяющий энергию и изменяющий состав вещества звезды, в сочетании с гравитацией, стремящейся сжать звезду и тоже высвобождающей энергию, а также с излучением с поверхности, уносящим выделяемую энергию, являются основными движущими силами звёздной эволюции.

Рождение звёзд

Эволюция звезды начинается в гигантском молекулярном облаке, также называемым звёздной колыбелью. Большая часть «пустого» пространства в галактике в действительности содержит от 0,1 до 1 молекулы на см³. Молекулярное облако же имеет плотность около миллиона молекул на см³. Масса такого облака превышает массу Солнца в 100 000—10 000 000 раз благодаря своему размеру: от 50 до 300 световых лет в поперечнике.

Пока облако свободно вращается вокруг центра родной галактики, то ничего не происходит. Но стоит возникнуть внешнему возмущению, слегка уменьшившему размер облака, то наступает гравитационный коллапс. К примеру, облака могут столкнуться друг с другом, или одно из них может пройти через плотный рукав спиральной галактики. Другим фактором может стать близлежащий взрыв сверхновой звезды, ударная волна которого столкнётся с молекулярным облаком на огромной скорости. Кроме того, возможно столкновение галактик, способное вызвать всплеск звёздообразования, по мере того, как газовые облака в каждой из галактик сжимаются в результате столкновения.

Но так или иначе, размер меняется, и давление молекулярного газа больше не может препятствовать дальнейшему сжатию, газ начинает свободно падать, в масштабе времени: К примеру, для Солнца tff = 5 * 107 лет.

По теореме вириала половина высвобождающейся гравитационной энергии уходит на нагрев облака, а половина — на световое излучение. В облаках же давление и плотность нарастают к центру, и коллапс центральной части происходит быстрее, нежели периферии. По мере сжатия длина свободного пробега фотонов уменьшается и облако становится всё менее прозрачным для собственного излучения. Это приводит к более быстрому росту температуры и еще более быстрому росту давления. В конце концов градиент давления уравновешивает гравитационную силу, образуется гидростатическое ядро, массой порядка 1 % от массы облака. Этот момент мы не видим, глобула давно не прозрачна в оптическом диапазоне. Дальнейшая эволюция протозвезды — это аккреция продолжающего падать вещества. Торможение происходит на поверхности ядра. В конце концов масса вещества исчерпается и звезда проявится в оптическом диапазоне, ознаменовав конец протозвёздной фазы и начало фазы молодой звезды.

Так было бы, если б изначальное молекулярное облако не вращалось. Но все они в той или иной степени вращаются, и по мере уменьшения размера облака растёт и его скорость вращения, которая в определённый момент разделяет вещество на два слоя, которые продолжают коллапсировать независимо друг от друга. Слои в свою очередь также могут быть разорваны увеличившимися центробежными силами. В зависимости от начальной скорости вращения молекулярного облака мы наблюдаем звёздные скопления, двойные звёзды, звёзды с экзопланетами.

Молодые Звёзды

Если рождение звёзд можно описать единым образом, то дальнейший путь развития звезды почти полностью зависит от массы, и лишь в самом конце может сыграть свою роль химический состав.

Молодые звёзды малой массы

В это время для звёзд массой больше, чем 0.8 масс Солнца, ядро становится прозрачным для излучения, и возобладает лучистый перенос энергии в ядре, а наверху оболочка остается конвективной. Какими прибывают на главную последовательность звёзды меньшей массы, достоверно никто не знает, так как время нахождения этих звёзд в разряде молодых превышает возраст Вселенной. Все наши представления об эволюции этих звёзд держатся на численных расчетах.

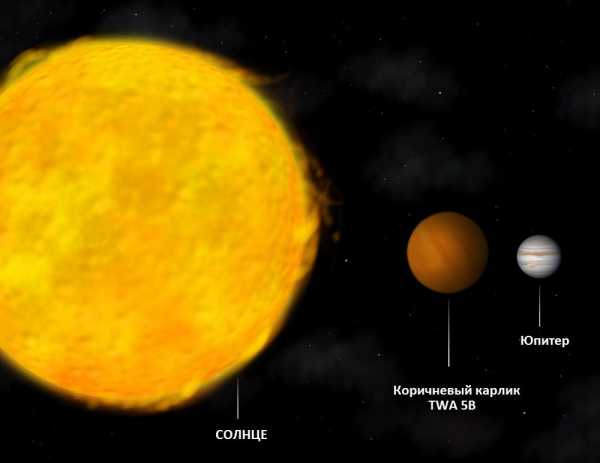

По мере сжатия звезды, начинает увеличиваться давление вырожденного электронного газа и на каком-то радиусе звезды это давление останавливает рост центральной температуры, а затем начинает ее понижать. И для звёзд меньше 0.08 это оказывается фатальным: выделяющейся энергии в ходе ядерных реакций никогда не хватит, чтобы покрыть расходы на излучение. Такие недо-звёзды получили название коричневые карлики, и их судьба — это постоянное сжатие, пока давление вырожденного газа не остановит его, а затем — постепенное остывание с остановкой всех ядерных реакций.

Молодые звёзды промежуточной массы

Молодые звёзды промежуточной массы (от 2 до 8 массы Солнца) качественно эволюционируют точно так же, как и их меньшие сестры, за тем исключением, что в них нет конвективных зон вплоть до главной последовательности.

Объекты этого типа ассоциируются с т. н. звёздами Ae\Be Хербита неправильными переменными спектрального типа B-F5. У них также наблюдаются диски биполярные джеты. Скорость истечения, светимость и эффективная температура существенно больше, чем для

Молодые звёзды с массой больше 8 солнечных масс

На самом деле это уже нормальные звёзды. Пока накапливалась масса гидростатического ядра, звезда успела проскочить все промежуточные стадии и разогреть ядерные реакции до такой степени, чтоб они компенсировали потери на излучение. У данных звёзд истечения массы и светимость настолько велика, что не просто останавливает коллапсирование оставшихся внешних областей, но толкает их обратно. Таким образом, масса образовавшейся звезды заметно меньше массы протозвёздного облака. Скорее всего этим и объясняется отсутствие в нашей галактике звёзд больше чем 100—200 массы Солнца.

Середина жизненного цикла звезды

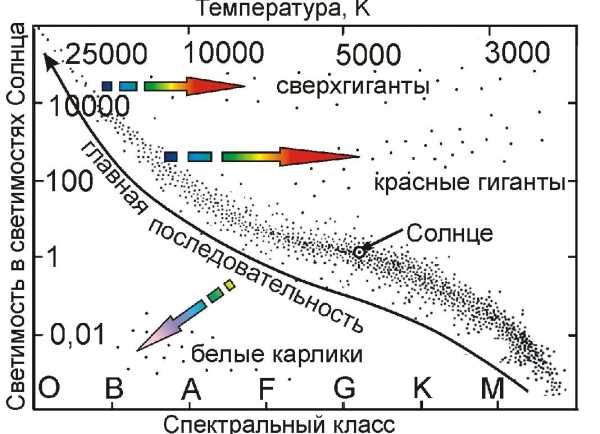

Среди сформировавшихся звёзд встречается огромное многообразие цветов и размеров. По спектральному классу они варьируются от горячих голубых до холодных красных, по массе — от 0,08 до более чем 200 солнечных масс. Светимость и цвет звезды зависит от температуры её поверхности, которая, в свою очередь, определяется массой. Все, новые звезды «занимают своё место» на главной последовательности согласно своему химическому составу и массе. Речь не идёт о физическом перемещении звезды — только о её положении на указанной диаграмме, зависящем от параметров звезды. То есть, речь идёт, фактически, лишь об изменении параметров звезды.

Маленькие, холодные красные карлики медленно сжигают запасы водорода и остаются на главной последовательности сотни миллиардов лет, в то время как массивные сверхгиганты уйдут с главной последовательности уже через несколько миллионов лет после формирования.

Звёзды среднего размера, такие как Солнце, остаются на главной последовательности в среднем 10 миллиардов лет. Считается, что Солнце все ещё на ней, так как оно находится в середине своего жизненного цикла. Как только звезда истощает запас водорода в ядре, она уходит с главной последовательности.

Зрелость

По прошествии от миллиона до нескольких десятков миллиардов лет (в зависимости от начальной массы) звезда истощает водородные ресурсы ядра. В больших и горячих звёздах это происходит гораздо быстрее, чем в маленьких и более холодных. Истощение запаса водорода приводит к остановке термоядерных реакций.

Без давления, которое производилось этими реакциями и уравновешивало силу собственного гравитационного притяжения звезды, внешние слои начинают сжиматься к ядру. Температура и давление повышаются как во время формирования протозвезды, но на этот раз до гораздо более высокого уровня. Коллапс продолжается до тех пор, пока при температуре приблизительно в 100 миллионов К не начнутся термоядерные реакции с участием гелия.

Очень горячее ядро становится причиной чудовищного расширения звезды. Её размер увеличивается приблизительно в 100 раз. Таким образом звезда становится красным гигантом, и фаза горения гелия продолжается около нескольких миллионов лет. Практически все красные гиганты являются переменными звёздами.

То, что происходит в дальнейшем, вновь зависит от массы звезды.

Поздние годы и гибель звёзд

Старые звёзды с малой массой

На сегодняшний день достоверно неизвестно, что происходит с лёгкими звёздами после истощения запаса водорода. Поскольку возраст вселенной составляет 13,7 миллиардов лет, что недостаточно для истощения запаса водородного топлива, современные теории основываются на компьютерном моделировании процессов, происходящих в таких звёздах.

Некоторые звёзды могут синтезировать гелий лишь в некоторых активных участках, что вызывает нестабильность и сильные солнечные ветры. В этом случае образования планетарной туманности не происходит, а звезда лишь испаряется, становясь даже меньше чем коричневый карлик.

Но звезда с массой менее 0,5 солнечной никогда не будет в состоянии синтезировать гелий даже после того, как в ядре прекратятся реакции с участием водорода. Звёздная оболочка у них недостаточно массивна, чтобы преодолеть давление, производимое ядром. К таким звёздам относятся красные карлики (такие как Проксима Центавра), срок пребывания которых на главной последовательности составляет сотни миллиардов лет. После прекращения в их ядре термоядерных реакций, они, постепенно остывая, будут продолжать слабо излучать в инфракрасном и микроволновом диапазонах электромагнитного спектра.

Звёзды среднего размера

При достижении звездой средней величины (от 0,4 до 3,4 солнечных масс) фазы красного гиганта, её внешние слои продолжают расширяться, ядро сжиматься, и начинаются реакции синтеза углерода из гелия. Синтез высвобождает много энергии, давая звезде временную отсрочку. Для звезды по размеру схожей с Солнцем, этот процесс может занять около миллиарда лет.

Изменения в величине испускаемой энергии заставляют звезду пройти через периоды нестабильности, включающие в себя перемены в размере, температуре поверхности и выпуске энергии. Выпуск энергии смещается в сторону низкочастотного излучения. Все это сопровождается нарастающей потерей массы вследствие сильных солнечных ветров и интенсивных пульсаций. Звёзды, находящиеся в этой фазе, получили название звёзд позднего типа, OH-IR звёзд или Мира-подобных звёзд, в зависимости от их точных характеристик. Выбрасываемый газ относительно богат тяжёлыми элементами, производимыми в недрах звезды, такими как кислород и углерод. Газ образует расширяющуюся оболочку и охлаждается по мере удаления от звезды, делая возможным образование частиц пыли и молекул. При сильном инфракрасном излучении центральной звезды в таких оболочках формируются идеальные условия для активизации мазеров.

Реакции сжигания гелия очень чувствительны к температуре. Иногда это приводит к большой нестабильности. Возникают сильнейшие пульсации, которые в конечном итоге сообщают внешним слоям достаточно кинетической энергии, чтобы быть выброшенными и превратиться в планетарную туманность. В центре туманности остаётся ядро звезды, которое, остывая, превращается в гелиевый белый карлик, как правило, имеющий массу до 0,5-0,6 солнечных и диаметр порядка диаметра Земли.

Белые карлики

Вскоре после гелиевой вспышки «загораются» углерод и кислород; каждое из этих событий вызывает сильную перестройку звезды и её быстрое перемещение по диаграмме Герцшпрунга — Рассела. Размер атмосферы звезды увеличивается ещё больше, и она начинает интенсивно терять газ в виде разлетающихся потоков звёздного ветра. Судьба центральной части звезды полностью зависит от её исходной массы: ядро звезды может закончить свою эволюцию как белый карлик (маломассивные звёзды), в случае, если её масса на поздних стадиях эволюции превышает предел Чандрасекара — как нейтронная звезда (пульсар), если же масса превышает предел Оппенгеймера — Волкова — как чёрная дыра. В двух последних случаях завершение эволюции звёзд сопровождается катастрофическими событиями — вспышками сверхновых.

Подавляющее большинство звёзд, и Солнце в том числе, заканчивают эволюцию, сжимаясь до тех пор, пока давление вырожденных электронов не уравновесит гравитацию. В этом состоянии, когда размер звезды уменьшается в сотню раз, а плотность становится в миллион раз выше плотности воды, звезду называют белым карликом. Она лишена источников энергии и, постепенно остывая, становится тёмной и невидимой.

У звезд более массивных, чем Солнце, давление вырожденных электронов не может сдержать сжатие ядра, и оно продолжается до тех пор, пока большинство частиц не превратится в нейтроны, упакованные так плотно, что размер звезды измеряется километрами, а плотность в 100 млн раз превышает плотность воды. Такой объект называют нейтронной звездой; его равновесие поддерживается давлением вырожденного нейтронного вещества.

Сверхмассивные звёзды

После того, как внешние слои звезды, с массой большей чем пять солнечных, разлетелись образовав красный сверхгигант, ядро вследствие сил гравитации начинает сжиматься. По мере сжатия увеличиваются температура и плотность, и начинается новая последовательность термоядерных реакций. В таких реакциях синтезируются тяжёлые элементы, что временно сдерживает коллапс ядра.

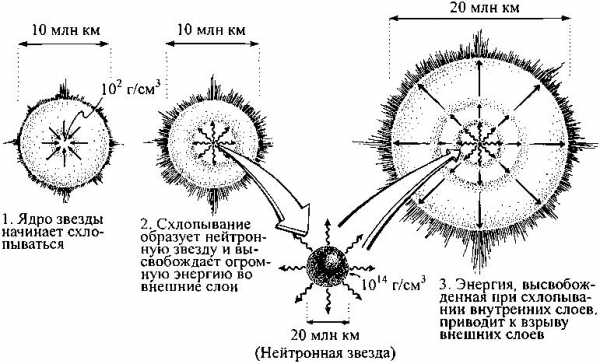

В конечном итоге, по мере образования всё более тяжёлых элементов периодической системы, из кремния синтезируется железо-56. Вплоть до этого момента синтез элементов высвобождал большое количество энергии, однако именно ядро железа-56 обладает максимальным дефектом массы и образование более тяжёлых ядер невыгодно. Поэтому когда железное ядро звезды достигает определённой величины, то давление в нём уже не в состоянии противостоять колоссальной силе гравитации, и происходит незамедлительный коллапс ядра с нейтронизацией его вещества.

То что происходит в дальнейшем, не до конца ясно. Но что бы это ни было, это в считанные секунды приводит к взрыву сверхновой звезды невероятной силы.

Сопутствующий этому всплеск нейтрино провоцирует ударную волну. Сильные струи нейтрино и вращающееся магнитное поле выталкивают большую часть накопленного звездой материала — так называемые рассадочные элементы, включая железо и более лёгкие элементы. Разлетающаяся материя бомбардируется вырываемыми из ядра нейтронами, захватывая их и тем самым создавая набор элементов тяжелее железа, включая радиоактивные, вплоть до урана (а возможно, даже до калифорния). Таким образом, взрывы сверхновых объясняют наличие в межзвёздном веществе элементов тяжелее железа.

Взрывная волна и струи нейтрино уносят материал прочь от умирающей звезды в межзвёздное пространство. В последующем, перемещаясь по космосу, этот материал сверхновой может столкнуться с другим космическим мусором, и возможно, участвовать в образовании новых звёзд, планет или спутников.

Процессы, протекающие при образовании сверхновой, до сих пор изучаются, и пока в этом вопросе нет ясности. Также стоит под вопросом, что же на самом деле остаётся от изначальной звезды. Тем не менее, рассматриваются два варианта:

Нейтронные звёзды

Известно, что в некоторых сверхновых сильная гравитация в недрах сверхгиганта заставляет электроны упасть на атомное ядро, где они, сливаясь с протонами, образуют нейтроны. Электромагнитные силы, разделяющие близлежащие ядра, исчезают. Ядро звезды теперь представляет собой плотный шар из атомных ядер и отдельных нейтронов.

Такие звёзды, известные, как нейтронные звёзды, чрезвычайно малы — не более размера крупного города, и имеют невообразимо высокую плотность. Период их обращения становится чрезвычайно мал по мере уменьшения размера звезды (благодаря сохранению момента импульса). Некоторые совершают 600 оборотов в секунду. Когда ось, соединяющая северный и южный магнитный полюса этой быстро вращающейся звезды, указывает на Землю, можно зафиксировать импульс излучения, повторяющийся через промежутки времени, равные периоду обращения звезды. Такие нейтронные звезды получили название «пульсары», и стали первыми открытыми нейтронными звёздами.

Чёрные дыры

Далеко не все сверхновые становятся нейтронными звёздами. Если звезда обладает достаточно большой массой, то коллапс звезды продолжится и сами нейтроны начнут обрушиваться внутрь, пока её радиус не станет меньше Шварцшильдовского. После этого звезда становится чёрной дырой.

Существование чёрных дыр было предсказано общей теорией относительности. Согласно ОТО материя и информация не может покидать чёрную дыру ни при каких условиях. Тем не менее, квантовая механика делает возможным исключения из этого правила.

Остаётся ряд открытых вопросов. Главный среди них: «А есть ли черные дыры вообще?» Ведь чтобы сказать точно, что данный объект это черная дыра необходимо наблюдать его горизонт событий. Все попытки это сделать оканчивались провалом. Но надежда пока есть, так как некоторые объекты нельзя объяснить без привлечения аккреции, причем аккреции на объект без твердой поверхности, но само существование черных дыр это не доказывает.

Также открыты вопросы: возможен ли коллапс звезды непосредственно в чёрную дыру, минуя сверхновую? Существуют ли сверхновые, которые впоследствии станут чёрными дырами? Каково точное влияние изначальной массы звезды на формирование объектов в конце её жизненного цикла?

Примечания

- ↑ Шкловский И. С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1984. — 384 с.

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

dic.academic.ru

Ответы@Mail.Ru: Как происходит эволюция звезд?

Звёздная эволюция в астрономии — последовательность изменений, которым звезда подвергается в течение её жизни, то есть на протяжении сотен тысяч, миллионов или миллиардов лет, пока она излучает свет и тепло. За такие колоссальные промежутки времени звезда претерпевает значительные изменения. Звезда начинает свою жизнь как холодное разрежённое облако межзвёздного газа, сжимающееся под действием собственного тяготения. При сжатии энергия гравитации переходит в тепло, и температура газового шара возрастает. Когда температура в ядре достигает нескольких миллионов К, начинаются термоядерные реакции и сжатие прекращается. В таком состоянии звезда пребывает бо́льшую часть своей жизни, находясь на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга — Расселла, пока не закончатся запасы топлива в её ядре. Когда в центре звезды весь водород превратится в гелий, термоядерное горение водорода продолжается на периферии гелиевого ядра. В этот период структура звезды начинает заметно меняться. Её светимость растёт, внешние слои расширяются, а температура поверхности снижается — звезда становится красным гигантом. На ветви гигантов звезда проводит значительно меньше времени, чем на главной последовательности. Когда масса её изотермического гелиевого ядра становится значительной, оно не выдерживает собственного веса и начинает сжиматься; если звезда достаточно тяжела, возрастающая при этом температура может вызвать термоядерное превращение гелия в более тяжёлые элементы. Изучение звёздной эволюции невозможно наблюдением лишь за одной звездой — многие изменения в звёздах протекают слишком медленно, чтобы быть замеченными даже по прошествии многих веков. Выход из положения кроется в изучении множества звёзд, каждая из которой находится на определённой стадии жизненного цикла. За последние несколько десятилетий широкое распространение в астрофизике получило моделирование структуры звёзд с использованием вычислительной техники. Термоядерный синтез в недрах звёзд К 1939 году было установлено, что источником звёздной энергии является происходящий в недрах звёзд термоядерный синтез [1]. Большинство звёзд излучают потому, что в их недрах четыре протона соединяются через ряд промежуточных этапов в одну альфа-частицу. Это превращение может идти двумя основными путями, называемыми протон-протонным или p-p-циклом и углеродно-азотным или CN-циклом. В маломассивных звёздах энерговыделение в основном обеспечивается первым циклом, в тяжёлых — вторым. Запас ядерной энергии в звезде конечен и постоянно тратится на излучение. Процесс термоядерного синтеза, выделяющий энергию и изменяющий состав вещества звезды, в сочетании с гравитацией, стремящейся сжать звезду и тоже высвобождающей энергию, и излучением с поверхности, уносящим выделяемую энергию, являются основными движущими силами звёздной эволюции. Эволюция звезды начинается в гигантском молекулярном облаке, также называемым звёздной колыбелью. Большая часть «пустого» пространства в галактике в действительности содержит от 0,1 до 1 молекулы на см³. Молекулярное облако же имеет плотность около миллиона молекул на см³. Масса такого облака превышает массу Солнца в 100 000—10 000 000 раз благодаря своему размеру: от 50 до 300 световых лет в поперечнике. Пока облако свободно вращается вокруг центра родной галактики, то ничего не происходит. Но стоит возникнуть внешнему возмущению, слегка уменьшившему размер облака, то наступает гравитационный коллапс. К примеру, облака могут столкнуться друг с другом, или одно из них может пройти через плотный рукав спиральной галактики. Другим фактором может стать близлежащий взрыв сверхновой звезды, ударная волна которого столкнётся с молекулярным облаком на огромной скорости. Кроме того, возможно столкновение галактик, способное вызвать всплеск звёздообразования, по мере того, как газовые облака в каждой из галактик сжимаются в результате столкновения.

<a rel=»nofollow» href=»http://astronet.ru/db/msg/1188340″ target=»_blank»>http://astronet.ru/db/msg/1188340</a>

touch.otvet.mail.ru

Строение и эволюция звезд

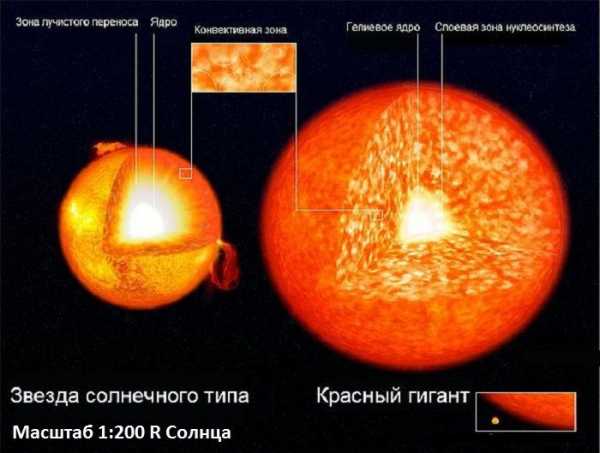

Строение звезд. Может показаться, что невозможно узнать что-либо о внутреннем строении звезд. Не только далекие звезды, но и наше Солнце кажется абсолютно недоступным для изучения его недр. Тем не менее о строении звезд мы знаем не меньше, чем о строении Земли. Дело в том, что звезды – это газовые шары, в большинстве своем – стабильные, не испытывающие ни коллапса, ни расширения. Поэтому на любой глубине давление газа равно весу вышележащих слоев, а поток излучения пропорционален перепаду температуры от внутренних горячих к наружным холодным слоям. Этих условий, сформулированных в виде математических уравнений, достаточно, чтобы на основе законов поведения газа рассчитать структуру звезды, т.е. изменение давления, температуры и плотности с глубиной. При этом из наблюдений нужно знать только массу, радиус, светимость и химический состав звезды, чтобы теоретически определить ее структуру. Расчеты показывают, что в центре Солнца температура достигает 16 млн. К, плотность 160 г/см3, а давление 400 млрд. атм.

Звезда является природной саморегулирующейся системой. Если по какой-то причине мощность энерговыделения в ядре звезды не сможет компенсировать излучение энергии с поверхности, то звезда не сможет противостоять гравитации: она начнет сжиматься, от этого повысится температура в ее ядре и возрастет интенсивность ядерных реакций – таким образом баланс энергии будет восстановлен.

Эволюция звезд. Звезда начинает свою жизнь как холодное разреженное облако межзвездного газа, сжимающееся под действием собственного тяготения. При сжатии энергия гравитации переходит в тепло, и температура газовой глобулы возрастает. В прошлом столетии вообще считали, что энергии, выделяющейся при сжатии звезды, достаточно для поддержания ее светимости, но геологические данные пришли в противоречие с этой гипотезой: возраст Земли оказался значительно больше того времени, в течение которого Солнце могло бы поддерживать свое излучение за счет сжатия (ок. 30 млн. лет).

Сжатие звезды приводит к повышению температуры в ее ядре; когда она достигает нескольких миллионов градусов, начинаются термоядерные реакции и сжатие прекращается. В таком состоянии звезда пребывает большую часть своей жизни, находясь на главной последовательности диаграммы Герцшпрунга – Ресселла, пока не закончатся запасы топлива в ее ядре. Когда в центре звезды весь водород превратится в гелий, термоядерное горение водорода продолжается на периферии гелиевого ядра.

(33.60 Кб)

В этот период структура звезды начинает заметно меняться. Ее светимость растет, внешние слои расширяются, а температура поверхности снижается – звезда становится красным гигантом. На ветви гигантов звезда проводит значительно меньше времени, чем на главной последовательности. Когда масса ее изотермического гелиевого ядра становится значительной, оно не выдерживает собственного веса и начинает сжиматься; возрастающая при этом температура стимулирует термоядерное превращение гелия в более тяжелые элементы.

Белые карлики и нейтронные звезды. Вскоре после гелиевой вспышки «загораются» углерод и кислород; каждое из этих событий вызывает сильную перестройку звезды и ее быстрое перемещение по диаграмме Герцшпрунга – Рессела. Размер атмосферы звезды увеличивается еще больше, и она начинает интенсивно терять газ в виде разлетающихся потоков звездного ветра. Судьба центральной части звезды полностью зависит от ее исходной массы: ядро звезды может закончить свою эволюцию как белый карлик, нейтронная звезда (пульсар) или черная дыра.

Подавляющее большинство звезд, и Солнце в том числе, заканчивают эволюцию, сжимаясь до тех пор, пока давление вырожденных электронов не уравновесит гравитацию. В этом состоянии, когда размер звезды уменьшается в сотню раз, а плотность становится в миллион раз выше плотности воды, звезду называют белым карликом. Она лишена источников энергии и, постепенно остывая, становится темной и невидимой.

У звезд более массивных, чем Солнце, давление вырожденных электронов не может сдержать сжатие ядра, и оно продолжается до тех пор, пока большинство частиц не превратится в нейтроны, упакованные так плотно, что размер звезды измеряется километрами, а плотность в 100 млн. раз превышает плотность воды. Такой объект называют нейтронной звездой; его равновесие поддерживается давлением вырожденного нейтронного вещества. См. также НЕЙТРОННАЯ ЗВЕЗДА.

Черные дыры. У звезд более массивных, чем предшественники нейтронных звезд, ядра испытывают полный гравитационной коллапс. По мере сжатия такого объекта сила тяжести на его поверхности возрастает настолько, что никакие частицы и даже свет не могут ее покинуть, – объект становится невидимым. В его окрестности существенно изменяются свойства пространства-времени; их может описать только общая теория относительности. Такие объекты называют черными дырами.

Если предшественник черной дыры был членом затменной двойной системы, то и черная дыра будет продолжать обращаться вокруг соседней нормальной звезды. Про этом газ из атмосферы звезды может попадать в окрестность черной дыры и падать на нее. Но прежде чем исчезнуть в области невидимости (под горизонтом событий), он разогреется до высокой температуры и станет источником рентгеновского излучения, которое можно наблюдать с помощью специальных телескопов. Когда нормальная звезда заслоняет черную дыру, рентгеновское излучение должно пропадать.

Несколько затменных двойных с рентгеновскими источниками уже обнаружено; в них подозревают наличие черных дыр. Пример такой системы – объект Лебедь X-1. Спектральный анализ показал, что орбитальный период этой системы 5,6 сут, и с таким же периодом происходят рентгеновские затмения. Почти нет сомнений, что там находится черная дыра. См. также ЧЕРНАЯ ДЫРА.

Продолжительность эволюции звезд. Если отвлечься от некоторых катастрофических эпизодов в жизни звезд, то человеческая жизнь слишком коротка, чтобы заметить эволюционные изменения каждой конкретной звезды. Поэтому об эволюции звезд судят так же, как о росте деревьев в лесу, т.е. одновременно наблюдая множество экземпляров, находящихся в данный момент на разных стадиях эволюции.

Скорость и картина эволюции звезды почти полностью определяются ее массой; некоторое влияние оказывает и химический состав. Звезда может быть физически молодой, но уже эволюционно состарившейся в таком же смысле, как месячный мышонок старше годовалого слоненка. Дело в том, что интенсивность выделения энергии (светимость) звезд очень быстро возрастает с ростом их массы. Поэтому более массивные звезды гораздо быстрее сжигают свое горючее, чем маломассивные.

Яркие массивные звезды верхней части главной последовательности (спектральные классы О, В и А) живут значительно меньше, чем звезды типа Солнца и еще менее массивные члены нижней части главной последовательности. Поэтому родившиеся одновременно с Солнцем звезды классов О, В и А уже давно закончили свою эволюцию, а те, что наблюдаются сейчас (например, в созвездии Ориона), должны были родиться относительно недавно.

В окрестности Солнца встречаются звезды различного физического и эволюционного возраста. Однако в каждом звездном скоплении все его члены имеют практически одинаковый физический возраст. Изучая самые молодые скопления с возрастом ок. 1 млн. лет, мы видим все его звезды на главной последовательности, а некоторые еще только приближающимися к ней. В более старых скоплениях наиболее яркие звезды уже покинули главную последовательность и стали красными гигантами. У наиболее старых скоплений осталась лишь нижняя часть главной последовательности, но зато богато населены звездами ветвь гигантов и следующая за ней горизонтальная ветвь.

Если сравнить между собой диаграммы Герцшпрунга – Рессела различных рассеянных скоплений, то можно легко понять, какое из них старше. Об этом судят по положению точки обрыва главной последовательности, отмечающей вершину ее сохранившейся нижней части. У двойного скопления h и Персея эта точка лежит значительно выше, чем у скоплений Плеяды и Гиады, следовательно, оно намного моложе их.

Диаграммы Герцшпрунга – Рессела шаровых скоплений указывают на их очень большой возраст, близкий к возрасту самой Галактики. Эти скопления состоят из звезд, сформировавшихся в ту далекую эпоху, когда вещество Галактики почти не содержало тяжелых элементов. Поэтому их эволюция протекает не совсем так, как у современных звезд, хотя в целом соответствует ей.

В заключение укажем, что возраст Солнца около 5 млрд. лет, и в настоящее время оно находится в середине своего эволюционного пути. Но если бы исходная масса Солнца была всего вдвое выше, то его эволюция уже давно закончилась бы, и жизнь на Земле так и не успела бы достигнуть своей вершины в образе человека. См. также АСТРОНОМИЯ И АСТРОФИЗИКА; ГАЛАКТИКИ; ГРАВИТАЦИОННЫЙ КОЛЛАПС; МЕЖЗВЕЗДНОЕ ВЕЩЕСТВО; СОЛНЦЕ.

studfiles.net

Эволюция звёзд — развитие, история, этапы, стадии, периоды, факторы, вики — WikiWhat

Основная статья: ЗвездаСодержание (план)

Рождение звёзд

см. Происхождение звёзд

Начальная стадия эволюции звёзд

На диаграмме Герцшпрунга — Рассела появившаяся звезда занимает точку в правом верхнем углу: у неё большая светимость и низкая температура. Основное излучение происходит в инфракрасном диапазоне. До нас доходит излучение холодной пылевой оболочки. В процессе эволюции положение звезды на диаграмме будет меняться. Единственным источником энергии на этом этапе служит гравитационное сжатие. Поэтому звезда достаточно быстро перемещается параллельно оси ординат.

Температура поверхности не меняется, а радиус и светимость уменьшаются. Температура в центре звезды повышается, достигая величины, при которой начинаются реакции с лёгкими элементами: литием, бериллием, бором, которые быстро выгорают, но успевают замедлить сжатие. Трек поворачивается параллельно оси ординат, температура на поверхности звезды повышается, светимость остаётся практически постоянной. Наконец, в центре звезды начинаются реакции образования гелия из водорода (горение водорода). Звезда выходит на главную последовательность.

Продолжительность начальной стадии определяется массой звезды. Для звёзд типа Солнца она около 1 млн лет, для звезды массой 10 M☉ примерно в 1000 раз меньше, а для звезды массой 0,1 M☉ в тысячи раз больше.

Молодые звёзды малой массы

В начале эволюции звезда малой массы имеет лучистое ядро и конвективную оболочку (рис. 82, I).

Стадия главной последовательности

На стадии главной последовательности звезда светит за счёт выделения энергии в ядерных реакциях превращения водорода в гелий. Запас водорода обеспечивает светимость звезды массой 1 M☉ примерно в течение 1010 лет. Звезды большей массы расходуют водород быстрее: так, звезда массой в 10 M☉ израсходует водород менее чем за 107лет (светимость пропорциональна четвертой степени массы).

Звёзды малой массы

По мере выгорания водорода центральные области звезды сильно сжимаются.

Звёзды большой массы

После выхода на главную последовательность эволюция звезды большой массы (>1,5 M☉) определяется условиями горения ядерного горючего в недрах звезды. На стадии главной последовательности это — горение водорода, но в отличие от звёзд малой массы в ядре доминируют реакции углеродно-азотного цикла. В этом цикле атомы C и N играют роль катализаторов. Скорость выделения энергии в реакциях такого цикла пропорциональна T17. Поэтому в ядре образуется конвективное ядро, окружённое зоной, в которой перенос энергии осуществляется излучением.

Светимость звёзд большой массы намного превышает светимость Солнца, и водород расходуется значительно быстрее. Связано это и с тем, что температура в центре таких звёзд тоже намного выше.

По мере уменьшения доли водорода в веществе конвективного ядра темп выделения энергии уменьшается. Но поскольку темп выделения определяется светимостью, ядро начинает сжиматься, и темп выделения энергии остаётся постоянным. Звезда же при этом расширяется и переходит в область красных гигантов.

Стадия зрелости звёзд

Звёзды малой массы

К моменту полного выгорания водорода в центре звезды малой масс образуется небольшое гелиевое ядро. В ядре плотность вещества и температура достигают значений 109 кг/м и 108 K соответственно. Горение водорода происходит на поверхности ядра. Поскольку температура в ядре повышается, темп выгорания водорода увеличивается, увеличивается светимость. Лучистая зона постепенно исчезает. А из-за увеличения скорости конвективных потоков внешние слои звезды раздуваются. Размеры и светимость её возрастают — звезда превращается в красный гигант (рис. 82, II).

Звёзды большой массы

Когда водород у звезды большой массы полностью исчерпывается, в ядре начинает идти тройная гелиевая реакция и одновременно реакция образования кислорода (3He=>C и C+He=>0). В то же время на поверхности гелиевого ядра начинает гореть водород. Появляется первый слоевой источник.

Запас гелия исчерпывается очень быстро, так как в описанных реакциях в каждом элементарном акте выделяется сравнительно немного энергии. Картина повторяется, и в звезде появляются уже два слоевых источника, а в ядре начинается реакция C+C=>Mg.

Эволюционный трек при этом оказывается очень сложным (рис. 84). На диаграмме Герцшпрунга—Ресселла звезда перемещается вдоль последовательности гигантов или (при очень большой массе в области сверхгигантов) периодически становится цефеидой.

Конечные стадии эволюции звёзд

Старые звёзды малой массы

У звезды малой массы, в конце концов, скорость конвективного потока на каком-то уровне достигает второй космической скорости, оболочка отрывается, и звезда превращается в белый карлик, окружённый планетарной туманностью.

Эволюционный трек звезды малой массы на диаграмме Герцшпрунга — Рассела показан на рисунке 83.

Гибель звёзд большой массы

В конце эволюции звезда большой массы имеет очень сложное строение. В каждом слое свой химический состав, в нескольких слоевых источниках протекают ядерные реакции, а в центре образуется железное ядро (рис. 85).

Ядерные реакции с железом не протекают, так как они требуют затраты (а не выделения) энергии. Поэтому железное ядро быстро сжимается, температура и плотность в нем увеличиваются, достигая фантастических величин — температуры 109 K и давления 109 кг/м3. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

В этот момент начинаются два важнейших процесса, идущие в ядре одновременно и очень быстро (по-видимому, за минуты). Первый заключается в том, что при столкновениях ядер атомы железа распадаются на 14 атомов гелия, второй — в том, что электроны «вдавливаются» в протоны, образуя нейтроны. Оба процесса связаны с поглощением энергии, и температура в ядре (также и давление) мгновенно падает. Внешние слои звезды начинают падение к центру.

Падение внешних слоёв приводит к резкому повышению температуры в них. Начинают гореть водород, гелий, углерод. Это сопровождается мощным потоком нейтронов, который идёт из центрального ядра. В результате происходит мощнейший ядерный взрыв, сбрасывающий внешние слои звезды, уже содержащие все тяжёлые элементы, вплоть до калифорния. По современным воззрениям все атомы тяжёлых химических элементов (т. е. более тяжёлых, чем гелий) образовались во Вселенной именно во вспышках сверхновых. На месте взорвавшейся сверхновой остаётся в зависимости от массы взорвавшейся звезды либо нейтронная звезда, либо чёрная дыра.

Эволюция тесных двойных звёзд

см. Эволюция тесных двойных систем

Картинки (фото, рисунки)

Рис. 82. Эволюция звезды малой массы

Рис. 83. Эволюционный трек звезды малой массы

Рис. 84. Эволюционный трек звезды большой массы

Рис. 85. Модель предсверхновой звезды

Развитие звезд средней массы доклад

Эволюции звезд начиная со звездные ассоциации

Основные этапы эволюции звезд. источники светимости.

Типы звезд взависимости от массы

Теории эволюции звезд

Как эволюционирует звезда малой массы?

Как эволюционирует звезда большой массы?

wikiwhat.ru

рождение, стадии и заключительный этап, возникновение теории, классификация, учение и зависимость от массы, строение нейтронных

Вселенная представляет собой постоянно меняющийся макромир, где каждый объект, субстанция или материя пребывают в состоянии трансформации и изменений. Эти процессы длятся миллиарды лет. В сравнении с продолжительностью человеческой жизни этот непостижимый умом временной отрезок времени огромен. В масштабах космоса эти изменения достаточно скоротечны. Звезды, которые мы сейчас наблюдаем на ночном небосклоне, были такими же и тысячи лет назад, когда их могли видеть египетские фараоны, однако на самом деле все это время ни на секунду не прекращалось изменение физических характеристик небесных светил. Звезды рождаются, живут и непременно стареют — эволюция звезд идет своим чередом.

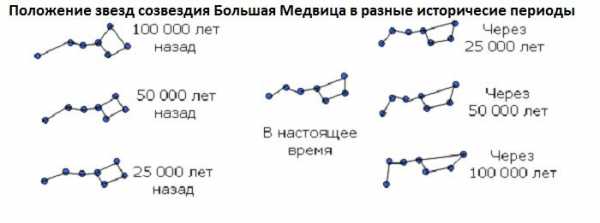

Положение звезд созвездия Большая Медведица в разные исторические периоды в интервале 100000 лет назад — наше время и через 100 тыс. лет

Интерпретация эволюции звезд с точки зрения обывателя

Для обывателя космос представляется миром спокойствия и безмолвия. На самом деле Вселенная является гигантской физической лабораторией, где происходят грандиозные преобразования, в ходе которых меняется химический состав, физические характеристики и строение звезд. Жизнь звезды длится до тех пор, пока она светит и отдает тепло. Однако такое блистательное состояние не вечно. За ярким рождением следует период зрелости звезды, который неизбежно заканчивается старением небесного тела и его смертью.

Образование протозвезды из газопылевого облака 5-7 млрд. лет назад

Вся наша информация о звездах сегодня умещается в рамки науки. Термодинамика дает нам объяснение процессов гидростатического и теплового равновесия, в котором пребывает звездная материя. Ядерная и квантовая физика позволяют понять сложный процесс ядерного синтеза, благодаря которому звезда существует, излучая тепло и даря свет окружающему пространству. При рождении звезды формируется гидростатическое и тепловое равновесие, поддерживаемое за счет собственных источников энергии. На закате блистательной звездной карьеры это равновесие нарушается. Наступает черед необратимых процессов, итогом которых становится разрушение звезды или коллапс — грандиозный процесс мгновенной и блестящей смерти небесного светила.

Взрыв сверхновой — яркий финал жизни звезды, родившейся в первые годы существования Вселенной

Изменение физических характеристик звезд обусловлено их массой. На скорость эволюции объектов оказывает влияние их химический состав и в некоторой степени существующие астрофизические параметры — скорость вращения и состояние магнитного поля. Точно говорить о том, как все происходит на самом деле, не представляется возможным ввиду огромной продолжительности описываемых процессов. Скорость эволюции, этапы трансформации зависят от времени рождения звезды и ее месторасположения во Вселенной на момент рождения.

Эволюция звезд с научной точки зрения

Любая звезда зарождается из сгустка холодного межзвездного газа, который под действием внешних и внутренних гравитационных сил сжимается до состояния газового шара. Процесс сжатия газовой субстанции не останавливается ни на мгновение, сопровождаясь колоссальным выделением тепловой энергии. Температура нового образования растет до тех пор, пока не запускается в ход термоядерный синтез. С этого момента сжатие звездной материи прекращается, достигнут баланс между гидростатическим и тепловым состоянием объекта. Вселенная пополнилась новой полноценной звездой.

Главное звездное топливо — атом водорода в результате запущенной термоядерной реакции

В эволюции звезд принципиальное значение имеют их источники тепловой энергии. Улетучивающаяся в пространство с поверхности звезды лучистая и тепловая энергия пополняются за счет охлаждения внутренних слоев небесного светила. Постоянно протекающие термоядерные реакции и гравитационное сжатие в недрах звезды восполняют потерю. Пока в недрах звезды имеется в достаточном количестве ядерное топливо, звезда светится ярким светом и излучает тепло. Как только процесс термоядерного синтеза замедляется или прекращается совсем, для поддержания теплового и термодинамического равновесия запускается в действие механизм внутреннего сжатия звезды. На данном этапе объект уже излучает тепловую энергию, которая видна только в инфракрасном диапазоне.

Исходя из описанных процессов, можно сделать вывод, эволюция звезд представляет собой последовательную смену источников звездной энергии. В современной астрофизике процессы трансформации звезд можно расставить в соответствии с тремя шкалами:

- ядерная временная шкала;

- тепловой отрезок жизни звезды;

- динамический отрезок (финальный) жизни светила.

В каждом отдельном случае рассматриваются процессы, определяющие возраст звезды, ее физические характеристики и разновидность гибели объекта. Ядерная временная шкала интересна до тех пор, пока объект питается за счет собственных источников тепла и излучает энергию, являющуюся продуктом ядерных реакций. Оценка длительности этого этапа вычисляется путем определения количества водорода, которое превратится в процессе термоядерного синтеза в гелий. Чем больше масса звезды, тем больше интенсивность ядерных реакций и соответственно выше светимость объекта.

Размеры и масса различных звезд, начиная от сверхгиганта, заканчивая красным карликом

Тепловая временная шкала определяет этап эволюции, в течение которого звезда расходует всю тепловую энергию. Этот процесс начинается с того момента, когда израсходовались последние запасы водорода и ядерные реакции прекратились. Для поддержания равновесия объекта запускается процесс сжатия. Звездная материя падает к центру. При этом происходит переход кинетической энергии в тепловую энергию, затрачиваемую на поддержание необходимого температурного баланса внутри звезды. Часть энергии улетучивается в космическое пространство.

Учитывая тот факт, что светимость звезд определяется их массой, в момент сжатия объекта его яркость в пространстве не меняется.

Звезда на пути к главной последовательности

Формирование звезды происходит в соответствии с динамической временной шкалой. Звездный газ свободно падает внутрь к центру, увеличивая плотность и давление в недрах будущего объекта. Чем выше плотность в центре газового шара, тем больше температура внутри объекта. С этого момента основной энергией небесного тела становится тепло. Чем больше плотность и выше температура, тем больше давление в недрах будущей звезды. Свободное падение молекул и атомов прекращается, процесс сжатия звездного газа приостанавливается. Такое состояние объекта обычно называют протозвездой. Объект на 90% состоит из молекулярного водорода. При достижении температуры 1800К водород переходит в атомарное состояние. В процессе распада расходуется энергия, повышение температуры замедляется.

Вселенная на 75% состоит из молекулярного водорода, который в процессе формирования протозвезд превращается в атомарный водород — ядерное топливо звезды

В подобном состоянии давление внутри газового шара уменьшается, тем самым давая свободу силе сжатия. Такая последовательность повторяется каждый раз, когда сначала ионизируется весь водород, а затем наступает черед ионизации гелия. При температуре 10⁵ К газ ионизируется полностью, сжатие звезды останавливается, возникает гидростатическое равновесие объекта. Дальнейшая эволюция звезды будет происходить в соответствии с тепловой временной шкалой, гораздо медленнее и последовательнее.

Радиус протозвезды с момента начала формирования сокращается с 100 а.е. до ¼ а.е. Объект пребывает в середине газового облака. В результате аккреции частиц из внешних областей облака звездного газа масса звезды будет постоянно увеличиваться. Следовательно, температура внутри объекта будет расти, сопровождая процесс конвекции — перенос энергии от внутренних слоев звезды к ее внешнему краю. Впоследствии с ростом температуры в недрах небесного тела конвекция сменяется лучистым переносом, сдвигаясь к поверхности звезды. В этом момент светимость объекта стремительно увеличивается, растет и температура поверхностных слоев звездного шара.

Процессы конвекции и лучистый перенос во вновь образовавшейся звезде перед началом реакций термоядерного синтеза

К примеру, для звезд, у которых масса идентична массе нашего Солнца, сжатие протозвездного облака происходит всего за несколько сотен лет. Что касается финальной стадии образования объекта, то конденсация звездной материи растягивается уже на миллионы лет. Солнце движется к главной последовательности достаточно быстро, и этот путь займет сотню миллионов или миллиарды лет. Другими словами, чем больше масса звезды, тем больше промежуток времени, затрачиваемый на формирование полноценной звезды. Звезда с массой в 15М будет двигаться по пути к главной последовательности уже значительно дольше — порядка 60 тыс. лет.

Фаза главной последовательности

Несмотря на то, что некоторые реакции термоядерного синтеза запускаются при более низких температурах, основная фаза водородного горения стартует при температуре в 4 млн. градусов. С этого момента начинается фаза главной последовательности. В дело вступает новая форма воспроизводства звездной энергии — ядерная. Кинетическая энергия, высвобождаемая в процессе сжатия объекта, отходит на второй план. Достигнутое равновесие обеспечивает долгую и спокойную жизнь звезды, оказавшейся в начальной фазе главной последовательности.

Деление и распад атомов водорода в процессе термоядерной реакции, происходящей в недрах звезды

С этого момента наблюдение за жизнью звезды четко привязано к фазе главной последовательности, которая является важной частью эволюции небесных светил. Именно на этом этапе единственным источником звездной энергии является результат горения водорода. Объект пребывает в состоянии равновесия. По мере расхода ядерного топлива меняется только химический состав объекта. Пребывание Солнца в фазе главной последовательности продлится ориентировочно 10 млрд. лет. Столько времени потребуется, чтобы наше родное светило израсходовало весь запас водорода. Что касается массивных звезд, то их эволюция происходит быстрее. Излучая больше энергии, массивная звезда пребывает в фазе главной последовательности всего 10-20 млн. лет.

Менее массивные звезды горят на ночном небосклоне значительно дольше. Так, звезда с массой 0,25М будет пребывать в фазе главной последовательности десятки миллиардов лет.

Диаграмма Герцшпрунга – Рассела, оценивающая взаимосвязь спектра звезд с их светимостью. Точки на диаграмме – месторасположение известных звезд. Стрелки указывают смещение звезд от главной последовательности в фазы гигантов и белых карликов.

Чтобы представить эволюцию звезд, достаточно взглянуть на диаграмму, характеризующую путь небесного светила в главной последовательности. Верхняя часть графика выглядит менее насыщенной объектами, так как именно здесь сосредоточены массивные звезды. Это месторасположение объясняется их непродолжительным жизненным циклом. Из известных на сегодняшний день звезд некоторые имеют массу 70М. Объекты, масса которых превышает верхний предел — 100М, могут вообще не сформироваться.

У небесных светил, масса которых меньше 0,08М, нет возможности преодолеть критическую массу, необходимую для начала термоядерного синтеза и остаются всю свою жизнь холодными. Самые маленькие протозвезды сжимаются и образуют планетоподобные карлики.

Планетоподобный коричневый карлик в сравнении с нормальной звездой (наше Солнце) и планетой Юпитер

В нижней части последовательности сосредоточены объекты, где доминируют звезды с массой равной массе нашего Солнца и немногим больше. Мнимой границей между верхней и нижней части главной последовательности являются объекты, масса которых составляет – 1,5М.

Последующие этапы эволюции звезд

Каждый из вариантов развития состояния звезды определяется ее массой и отрезком времени, в течение которого происходит трансформация звездной материи. Однако Вселенная представляет собой многогранный и сложный механизм, поэтому эволюция звезд может идти другими путями.

Путешествуя по главной последовательности, звезда с массой, примерно равной массе Солнца, имеет три основных варианта маршрута:

- спокойно прожить свою жизнь и мирно почить в бескрайних просторах Вселенной;

- перейти в фазу красного гиганта и медленно стареть;

- перейти в категорию белых карликов, вспыхнуть сверхновой и превратиться в нейтронную звезду.

Возможные варианты эволюции протозвезд в зависимости от времени, химического состав объектов и их массы

После главной последовательности наступает фаза гиганта. К этому времени запасы водорода в недрах звезды полностью заканчиваются, центральная область объекта представляет собой гелиевое ядро, а термоядерные реакция смещаются к поверхности объекта. Под действием термоядерного синтеза оболочка расширяется, а вот масса гелиевого ядра растет. Обычная звезда превращается в красного гиганта.

Фаза гиганта и ее особенности

У звезд с небольшой массой плотность ядра становится колоссальной, превращая звездную материю в вырожденный релятивистский газ. Если масса звезды чуть больше 0,26М, рост давления и температуры приводит к началу синтеза гелия, охватывающего всю центральную область объекта. С этого момента температура звезды стремительно растет. Главная особенность процесса заключается в том, что вырожденный газ не имеет способности расширяться. Под воздействием высокой температуры увеличивается только скорость деления гелия, что сопровождается взрывной реакцией. В такие моменты мы можем наблюдать гелиевую вспышку. Яркость объекта увеличивается в сотни раз, однако агония звезды продолжается. Происходит переход звезды в новое состояние, где все термодинамические процессы происходят в гелиевом ядре и в разряженной внешней оболочке.

Строение звезды главной последовательности солнечного типа и красного гиганта с изотермическим гелиевым ядром и слоевой зоной нуклеосинтеза

Такое состояние является временным и не отличается устойчивостью. Звездная материя постоянно перемешивается, при этом значительная ее часть выбрасывается в окружающее пространство, образуя планетарную туманность. В центре остается горячее ядро, которое называется белым карликом.

Для звезд большой массы перечисленные процессы протекают не так катастрофически. На смену гелиевому горению приходит ядерная реакция деления углерода и кремния. В конце концов звездное ядро превратится в звездное железо. Фаза гиганта определяется массой звезды. Чем больше масса объекта, тем меньше температура в его центре. Этого явно недостаточно для запуска ядерной реакции деления углерода и других элементов.

Судьба белого карлика – нейтронная звезда или черная дыра

Оказавшись в состоянии белого карлика, объект пребывает в крайне неустойчивом состоянии. Прекратившиеся ядерные реакции приводят к падению давления, ядро переходит в состояние коллапса. Энергия, выделяемая в данном случае, расходуется на распад железа до атомов гелия, который дальше распадается на протоны и нейтроны. Запущенный процесс развивается со стремительной скоростью. Коллапс звезды характеризует динамический отрезок шкалы и занимает по времени долю секунды. Возгорание остатков ядерного топлива происходит взрывным образом, освобождая в доли секунды колоссальный объем энергии. Этого вполне достаточно, чтобы взорвать верхние слои объекта. Финальной стадией белого карлика является вспышка сверхновой.

Ядро звезды начинает схлопываться (слева). Схлопывание формирует нейтронную звезду и создает поток энергии во внешние слои звезды (в центре). Энергия, выделяемая в результате сброса внешних слоев звезды при вспышке сверхновой (справа).

Оставшееся сверхплотное ядро будет представлять собой скопление протонов и электронов, которые сталкиваясь друг с другом, образуют нейтроны. Вселенная пополнилась новым объектом — нейтронной звездой. Из-за высокой плотности ядро становится вырожденным, процесс коллапсирования ядра останавливается. Если бы масса звезды была достаточно большой, коллапс мог бы продолжаться до тех пор, пока остатки звездной материи не упадут окончательно в центре объекта, образуя черную дыру.

Объяснение финальной части эволюции звезд

Для нормальных равновесных звезд описанные процессы эволюции маловероятны. Однако существование белых карликов и нейтронных звезд доказывает реальное существование процессов сжатия звездной материи. Незначительное количество подобных объектов во Вселенной свидетельствует о скоротечности их существования. Финальный этап эволюции звезд можно представить в виде последовательной цепочки двух типов:

- нормальная звезда — красный гигант – сброс внешних слоев – белый карлик;

- массивная звезда – красный сверхгигант – взрыв сверхновой – нейтронная звезда или черная дыра – небытие.

Схема эволюции звезд. Варианты продолжения жизни звезд вне главной последовательности.

Объяснить с точки зрения науки происходящие процессы достаточно трудно. Ученые-ядерщики сходятся во мнении, что в случае с финальным этапом эволюции звезд мы имеем дело с усталостью материи. В результате длительного механического, термодинамического воздействия материя меняет свои физические свойства. Усталостью звездной материи, истощенной длительными ядерными реакциями, можно объяснить появление вырожденного электронного газа, его последующую нейтронизацию и аннигиляцию. Если все перечисленные процессы проходят от начала до конца, звездная материя перестает быть физической субстанцией – звезда исчезает в пространстве, не оставляя после себя ничего.

Межзвездные пузыри и газопылевые облака, являющиеся местом рождения звезд, не могут пополняться только за счет исчезнувших и взорвавшихся звезд. Вселенная и галактики находятся в равновесном состоянии. Постоянно происходит потеря массы, плотность межзвездного пространства уменьшается в одной части космического пространства. Следовательно, в другой части Вселенной создаются условия для образования новых звезд. Другими словами, работает схема: если в одном месте убыло определенное количество материи, в другом месте Вселенной такой же объем материи появился в другой форме.

В заключение

Изучая эволюцию звезд, мы приходим к выводу, что Вселенная представляет собой гигантский разряженный раствор, в котором часть материи трансформируется в молекулы водорода, являющегося строительным материалом для звезд. Другая часть растворяется в пространстве, исчезая из сферы материальных ощущений. Черная дыра в этом смысле является местом перехода всего материального в антиматерию. Постичь до конца смысл происходящего достаточно трудно, особенно если при изучении эволюции звезд делать ставку только на законы ядерной, квантовой физики и термодинамики. К изучению данного вопроса следует подключать теорию относительной вероятности, которая допускает искривление пространства, позволяющее трансформироваться одной энергии в другую, одного состояния в другое.

comp-pro.ru

4. Происхождение и эволюция звезд.

В 1948 г. эмигрировавший из СССР в США Г.Гамов (1904–1968) выдвинул гипотезу рождения Вселенной в результате Большого Взрыва. Сейчас эта гипотеза называется теорией горячей Вселенной. Согласно этой теории, приблизительно через 100 сек после Большого Взрыва, создавшего пространство, время, материю и положившего начало расширению и остыванию Вселенной, в ее достаточно горячем веществе, содержащем протоны и нейтроны, при температуре 109 К начали протекать термоядерные реакции первичного нуклеосинтеза самых легких (не считая водорода) ядер, в результате которых стали образовываться ядра дейтерия, трития и гелия.

Через 1 млн. лет после рождения Вселенной смесь водорода и гелия, подчиняясь закону всемирного тяготения, стала собираться в сгустки, из которых впоследствии образовались первые звезды и галактики. По теории Г.Гамова вещество, из которого они формировались, должно было состоять на 75% из водорода и на 25% из гелия. По современным оценкам, переход от однородной водородно-гелиевой Вселенной к структурной Вселенной с галактиками и звездами длился от 1-го до 3-х миллиардов лет, а первые звезды могли возникнуть через 200 млн. лет после рождения Вселенной.

По мнению ученых, образование звезд и галактик в расширяющейся Вселенной было обусловлено существованием пространственной неоднородности вещества, возникшей из квантовых флуктуаций материи при рождении Вселенной, и гравитационной неустойчивостью любого неравномерного распределения масс (область пространства с большей плотностью притягивает окружающие массы и таким образом способствует еще большему его уплотнению).

Газопылевые космические облака, из которых возникают звезды, неустойчивы: малые возмущения их плотности могут привести к нарушению гравитационного равновесия. Под влиянием силы всемирного тяготения возмущения будут нарастать, что приведет к разделению облака на отдельные фрагменты, каждый из которых под влиянием гравитации начнет сжиматься, образуя протозвезду. Постепенное сжатие водородно-гелиевых сгущений под действием собственной гравитационной силы приводит к их нагреву до значений температуры, достаточных для возникновения термоядерных реакций синтеза. Дальнейшее сжатие при этом прекращается, т.к. его уравновешивает теперь излучение, из сгустка возникает звезда и начинается термоядерный этап ее эволюции. Около 90% звезд в видимой Вселенной находится на стадии термоядерного синтеза гелия из водорода, потому что именно эта стадия звездной эволюции – самая продолжительная в активной «жизни» звезды.

Рождение звезды обычно скрыто космической пылью, поглощающей излучение звездного ядра. При этом оболочка из пыли нагревается до сотен градусов и в соответствии с этой температурой светит сама в инфракрасном (ИК) диапазоне. Поэтому только с появлением ИК–фотометрии и радиоастрономии стали доступны для наблюдений и изучений явления в газопылевых облаках, имеющих отношение к рождению звезд.

Вещество, израсходованное на образование звезд, частично возвращается в межзвездную среду при их взрывах. Обогащенное тяжелыми элементами, синтезированными в недрах звезд или образовавшимися во время их взрывов, оно может снова включиться в процесс звездообразования. Различают звезды разных поколений в зависимости от того, сколько раз вошедший в их состав межзвездный газ участвовал в формировании звезд. Так, первые звезды во Вселенной возникали из первичного газа, содержащего только водород (75% по массе) и гелий (25% по массе). Звезды последующих поколений образовались из газа, содержащего весь набор тяжелых элементов. Считается, что Солнце – звезда третьего поколения. Так что, все в Солнечной системе, включая и людей, состоит из пепла взорвавшихся звезд. У других звезд также обнаружены планеты: их в настоящее время известно более 100. Планетные системы могли формироваться у звезд второго и последующих поколений из вещества, в котором присутствовали элементы тяжелее гелия.

Диапазон характерных масс звезд составляет 0.1Мc –100Мc (Мc – масса Солнца). Большинство звезд в видимой Вселенной имеет массу меньше, чем Солнце. В звездах с массой М≤0.1Мc невозможно термоядерное горение водорода, поэтому они могут светить только за счет постепенного охлаждения их вещества. Обнаружение таких звезд осложнено их низкой светимостью, поэтому возможно, что часть невидимого вещества во Вселенной (скрытая масса), которое можно обнаружить только по их гравитационного воздействию на соседние объекты, заключена именно в них. По оценкам ученых, вещество, непосредственно наблюдаемое в звездах и газовых туманностях, составляет не более 5% от полной массы Вселенной (при этом на звезды приходится только 1% всей массы Вселенной). Звезды с М≥100Мc неустойчивы.

Чем больше масса звезды, тем быстрее она истощает запасы своего ядерного топлива и тем быстрее она стареет. Поэтому массивные звезды с массой, приблизительно в 100 раз превосходящей массу Солнца, живут всего лишь около 10 млн. лет; звезды с массой, в несколько раз превышающей солнечную массу, – сотни миллионов лет; а звезды с массой М~Мc светят примерно 10 млрд. лет.

Звезды могут развиваться по отдельности или в системах, состоящих из двух или большего количества звезд.

Звезда, излучающая за счет выделения ядерной энергии, медленно эволюционирует по мере изменения ее химического состава. Наибольшее время она проводит на стадии, когда в ее центральной части горит водород. Большая длительность этого этапа связана, в частности, с тем, что водород является самым калорийным ядерным топливом. При образовании одного ядра гелия (альфа-частицы) из 4-х ядер водорода выделяется примерно 26 МэВ энергии, а при образовании углерода 6С12 из 3-х альфа-частиц – только около 7.3 МэВ, т.е. выделение энергии на единицу массы при этом в 10 раз меньше.

После выгорания водорода в центре звезды и образования гелиевого ядра выделение ядерной энергии в нем прекращается, и ядро начинает интенсивно сжиматься. Водород продолжает гореть в тонкой оболочке, окружающей гелиевое ядро. Оболочка при этом расширяется, светимость звезды растет, поверхностная температура уменьшается, и звезда становится красным гигантом (в случае менее массивных звезд) или сверхгигантом (красным или желтым) в случае более массивных звезд. Цвет звезды определяется температурой ее поверхности: чем больше температура поверхности Т, тем выше частота излучения ν согласно формуле

kT ~ hν, (1)

где h – постоянная Планка, а k – постоянная Больцмана. Поэтому красные звезды – самые холодные, а голубые – самые горячие.

Процесс последующей звездной эволюции определяется в основном массой звезды. Образование элементов тяжелее магния возможно только в массивных звездах. Солнце из-за недостаточной массы закончит свою эволюцию на стадии гелиевого горения. К концу своей жизни звезды, аналогичные Солнцу, сбрасывают свою оболочку (планетарную туманность) и превращаются в белых карликов, сжимаясь до размеров Земли или меньше. Белый карлик – горячая звезда, но из-за малых размеров ее практически не видно. Через миллиарды лет белый карлик должен охладиться и превратиться в черного карлика, не излучающего свет. Таким образом, черные карлики – это мертвые остатки звезд.

В массивных звездах после образования железа гравитационное сжатие ядра не удерживается противодавлением излучения, т.к. в результате ядерных реакций, идущих на этом этапе, энергия не выделяется. Элементы тяжелее железа образуются в недрах звезд при захвате ядрами свободных нейтронов или протонов. Так синтезируются тяжелые ядра вплоть до висмута.

Температура в центре красных сверхгигантов может достигать 1010 К. При такой температуре ядра атомов разваливаются на протоны и нейтроны, протоны поглощают электроны, превращаясь в нейтроны и испуская нейтрино. Как правило, эволюция таких звезд заканчивается мощным взрывом – вспышкой сверхновой. В 1987 г. ученые наблюдали такой взрыв в галактике Большое Магелланово Облако, находящейся от нас на расстоянии 150 тыс. световых лет. В результате вспышки сверхновой состояние звезды кардинально изменяется: она либо полностью разрушается, либо сбрасывает свою внешнюю оболочку, а ее бешено вращающееся (по закону сохранения момента импульса) нейтронное ядро превращается под действием сил гравитационного сжатия в нейтронную звезду, масса которой при размере около 10 км может превышать массу Солнца. Нейтронная звезда состоит из нейтронного газа, внутреннее давление которого противодействует гравитации и останавливает сжатие звезды. Огромные силы давления нейтронного вещества обусловлены тем, что являющиеся фермионами нейтроны по принципу Паули не могут находиться в одном энергетическом состоянии и поэтому при сильном сжатии отталкиваются друг от друга.

Идею о возможности существования во Вселенной нейтронных звезд впервые выдвинул советский физик Л.Д.Ландау (1908–1968) в 1932 г. после того, как был открыт нейтрон. Вращаясь, нейтронные звезды должны импульсами испускать электромагнитное излучение. Поэтому их стали называть пульсарами. В 1967 г. астрономы открыли первую нейтронную звезду, находящуюся в центре Крабовидной туманности, возникшей после взрыва сверхновой в 1054 г. Звезда периодически излучала радиоволны. Одиночные нейтронные звезды проявляют себя обычно как радиопульсары, а нейтронные звезды в двойных звездных системах – как рентгеновские источники. Теряя энергию на излучение, нейтронная звезда должна постепенно замедлять свое вращение. Как следует из теоретических расчетов, масса нейтронной звезды не может превышать массу Солнца более, чем в 3-4 раза.

Механизм перехода сжатия звезды во взрыв, в результате которого межзвездная среда обогащается тяжелыми элементами, образовавшимися в недрах звезд и в процессе самого взрыва, в настоящее время до конца не ясен.

Если масса ядра умирающей сжимающейся звезды превышает массу Солнца в 3 и большее число раз, никакая сила не сможет остановить процесс сжатия. Это поняли ученые к середине 60-х годов ХХ века. Рассчитав структуру звезд и ход их эволюции, они пришли к выводу, что существование устойчивых мертвых звезд с массой М>3Мc невозможно. По мере сжатия напряженность гравитационного поля будет нарастать, увеличивая согласно общей теории относительности искривленность пространства и замедляя время вблизи звезды. Когда звезда сожмется до гравитационного радиуса Rg

Rg = 2 GM / c2 , (2)

где М – масса звезды, G – гравитационная постоянная, с – скорость света в вакууме, она исчезнет из видимой Вселенной, оставив только свое гравитационное поле и превратившись в черную дыру. Сверхсильное гравитационное притяжение черной дыры не могут преодолеть ни одно известное вещество и ни одно излучение. Поэтому она – невидимая (черная).

Немецкий астрофизик К.Шварцшильд (1873–1916) первым нашел точное решение уравнений общей теории относительности А.Эйнштейна, которое, как оказалось впоследствии, описывает геометрию пространства–времени вблизи черной дыры. Он также вычислил критический радиус, до которого нужно сжать массу, чтобы она стала черной дырой. Этот радиус стал называться радиусом Шварцшильда, или гравитационным радиусом. Черная дыра не имеет поверхности, существует только область пространства вокруг нее, определяемая гравитационным радиусом и невидимая для внешнего наблюдателя. Эта область называется горизонтом событий. Любое тело или излучение, оказавшись вблизи горизонта событий, будет двигаться только внутрь черной дыры. Предполагается, что в черных дырах Вселенная скрывает большую часть своей материи. Если материальный объект попадает в гравитационное поле черной дыры, то он разогревается до очень высоких температур. Поэтому перед окончательным исчезновением в ней он выбрасывает во Вселенную интенсивное рентгеновское излучение.

Черные дыры могут быть окнами в другие Вселенные, пространства и времена, из них могут рождаться Вселенные аналогично возникновению нашей Вселенной из сверхплотного и горячего состояния материи. Известный английский ученый, прикованный судьбой к инвалидной коляске, С.Хокинг (р.1924) выдвинул гипотезу о том, что со временем черные дыры испаряются, излучая в окружающее пространство энергию.

Итак, согласно современной теории эволюции звезд, умирая, каждая звезда становится или белым карликом, или нейтронной звездой, или черной дырой. Белые карлики известны уже много десятилетий и долгое время считались последней стадией эволюции любой звезды. Но затем, как было отмечено выше, были открыты пульсары, доказавшие реальное существование нейтронных звезд. В настоящее время ученые ищут экспериментальные подтверждения наличия во Вселенной черных дыр.

5. Поиски черных дыр.

Поиск черных дыр в космосе является сложной задачей, т.к. никакая информация, в том числе и свет, не может выйти с поверхности таких объектов. Однако во Вселенной существует гравитационное поле черной дыры. Черные дыры поглощают световые лучи, проходящие вблизи нее, и отклоняют лучи, идущие на значительном расстоянии. Также черные дыры могут оказывать гравитационное воздействие на другие космические объекты: удерживать возле себя планеты или образовывать двойные системы с другими звездами. Вещество, поглощаемое черной дырой, разогревается до очень высоких температур и перед тем, как исчезнуть в ней, должно выбрасывать мощное рентгеновское излучение.

Для поиска рентгеновских источников в космосе на околоземную орбиту в 1970 г. был запущен американский спутник «Ухуру», с помощью которого астрономы открыли источники рентгеновского излучения во многих двойных звездных системах. В большинстве таких систем масса невидимой части не превышает 2-х солнечных масс, т.е. является нейтронной звездой. Но имеются двойные звезды с массой невидимой части, которая больше 3-х масс Солнца. Предполагается, что в этом случае темным компонентом является черная дыра.

Первым кандидатом в черные дыры стал невидимый источник рентгеновского излучения Лебедь-Х1, находящийся на расстоянии 8000 световых лет от Земли. Это – двойная звездная система, в которой видимой частью является звезда с массой около 30-и солнечных масс, а невидимый объект имеет массу более 6-и масс Солнца.

Существует гипотеза, что в центре многих галактик находятся черные дыры, массы которых достигают десятков и сотен миллионов солнечных масс. В результате падения вещества на черную дыру должно выделяться огромное количество энергии. Астрономы использовали космический телескоп «Хаббл» и рентгеновскую обсерваторию «Чандра», запущенную НАСА в 1999 г., для того, чтобы найти доказательства существования черных дыр в галактических ядрах. В результате проведенных наблюдений за огромной эллиптической галактикой М87, расположенной на расстоянии 50 млн. световых лет от Земли в созвездии Девы, установлено, что в ее центре имеется вращающийся с огромной скоростью (600 км/с) ионизованный газовый диск радиусом около 3.5 пк (1 пк (парсек) равен 3.3 светового года). Предполагается, что только гравитация невидимого объекта массой 2–3 млн. солнечных масс могла заставить газ вращаться с такой скоростью.

С помощью космической обсерватории «Чандра» было получено рентгеновское изображение центральной области Млечного Пути. В Стрельце А, расположенном в этой области, было зарегистрировано наиболее интенсивное рентгеновское излучение. Во время наблюдений источник этого излучения ярко светился несколько минут, а затем в течение 3 часов возвращался на предыдущий уровень. Быстрые изменения мощности рентгеновского излучения ученые связывают с тем, что вспышка была вызвана приближением вещества к черной дыре.

Кроме этого, в ядре Млечного Пути обнаружены звезды, движущиеся со скоростями более 1000 км/с. В области радиусом 0.1 пк вокруг Стрельца А наблюдается увеличение скоростей звезд по мере приближения к центру. Такие большие скорости можно объяснить только тем, что Стрелец А – черная дыра с массой, равной 2.6•106 Мc.

Существование черной дыры в центре нашей Галактики не представляет опасности для Земли из-за ее огромной удаленности. Но так как черная дыра питается звездной и другой материей, она может поглотить всю Галактику. Но прежде чем она доберется до Солнечной системы, ей придется проглотить не менее 100 млрд. звезд Млечного Пути.

Один из кандидатов в черные дыры путешествует по нашей Галактике. Его открыли в 2000 г. Ученые полагают, что это массивная двойная звездная система, в которой черная дыра поглощает материю соседней звезды. Удалось определить орбиту этого объекта. Расстояние между ним и Солнцем составляет сейчас 6000 световых лет.

В 1999 г. с помощью обсерватории «Чандра» был обнаружен мощный рентгеновский источник, расположенный на расстоянии 2.5 млрд. световых лет от Земли в центре одной из галактик созвездия Гидры. Предполагают, что он также является черной дырой.

Самыми мощными источниками электромагнитного излучения во Вселенной являются открытые в 1963 г. квазары – квазизвездные радиоисточники. Их размеры больше звезд, но меньше галактик. Диаметр квазара равен приблизительно нескольким световым неделям, а масса – более 106 Мc. Большинство квазаров расположено на расстояниях 10–15 млрд. световых лет от Земли, т.е. на границе видимой Вселенной. Поэтому мы видим их такими, какими они были, когда Вселенная только начала формироваться. Светимость квазара может быть эквивалентной излучению десятков галактик. В настоящее время открыты тысячи квазаров. Для них характерны мощные движения газа и выбросы струй вещества (джетов) со скоростью, близкой к скорости света. Существует гипотеза о том, что квазары – это гигантские черные дыры с массой около 100 млн. солнечных масс, расположенные в плотных ядрах галактик. Такие массивные черные дыры должны разрушать и захватывать звезды, орбиты которых расположены в непосредственной близости от них. Подтверждением этого является изменение светимости квазаров с характерным периодом менее одного дня.

studfiles.net