Опытный автомат Судаева АС-44 (СССР. 1944 год)

На участие в конкурсе 1944 года на перспективный автомат под промежуточный патрон было подано по разным данным от 15 до 18 разработок. Среди прочих в конкурсе участвовал и Алексей Иванович Судаев, известный советский конструктор стрелкового оружия …

Первым разработку автомата под промежуточный патрон обр. 1943 года, тогда еще 7,62х41 мм (свое современное обозначение 7,62х39 мм и окончательный вид патрон приобрел лишь в 1948 году) начал конструктор лучшего пистолета-пулемета Второй Мировой Войны Алексей Иванович Судаев, и уже в 1944 году разработал семь вариантов автомата под промежуточный патрон.

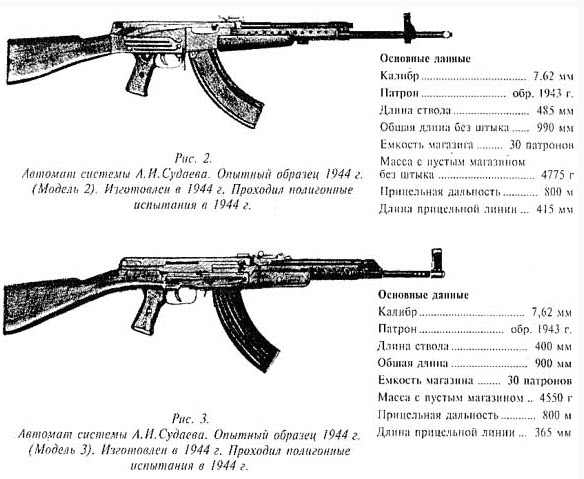

Первая модель автомата опытного автомата Судаева образца 1944 года технически представляет собой газоотводный автомат, газовый поршень расположен над стволом, запирание осуществляется перекосом затвора в вертикальной плоскости. УСМ допускает ведение как одиночного, так и автоматического огня. Переводчик огня, совмещенный с предохранителем, расположен на левой стороне оружия. Питание патронами осуществляется от отъемного коробчатого магазина на 30 патронов, с двухрядным их расположением. Прицельные приспособления – мушка на стойке, в круглом намушнике, и секторный целик. Отличительной особенностью являются складные сошки, расположенные на стволе, перед цевьем. Для крепления штыка в конструкции предусмотрен прилив под стволом.

Переводчик огня, совмещенный с предохранителем, расположен на левой стороне оружия. Питание патронами осуществляется от отъемного коробчатого магазина на 30 патронов, с двухрядным их расположением. Прицельные приспособления – мушка на стойке, в круглом намушнике, и секторный целик. Отличительной особенностью являются складные сошки, расположенные на стволе, перед цевьем. Для крепления штыка в конструкции предусмотрен прилив под стволом.

Вторая модель повторяла первую, изменению подверглась форма газовой камеры, несколько изменен вид затвора, селектор рода огня и предохранитель были выполнены двумя отдельными органами управления, первый – размещен в спусковой скобе, второй – над рукояткой управления огнем. Помимо этого отличалась отсутствием сошек.

Третья модель отличалась укороченным цевьем и стволом, без возможности установки штыка. Значительно изменена конструкция затвора, УСМ допускает ведение только автоматического огня, роль предохранителя играет пылезащитная откидная крышка на ствольной коробке справа, имеющая два выреза для постановки рукоятки затвора на предохранитель в походном положении. В остальном конструкция автомата повторяла предыдущую модель.

В остальном конструкция автомата повторяла предыдущую модель.

Четвертая модель была представлена тремя вариантами (условно – четвертая, пятая и шестая модели), отличавшимися лишь длиной ствола. Технически четвертая модель представляла собой газоотводный автомат, запирание осуществлялось перекосом затвора в вертикальной плоскости. Отличие от предыдущих моделей заключалось в усовершенствованном затворе, измененной форме пылезащитной крышки, модернизированном УСМ и предохранителе.

Предохранитель кнопочного типа расположен над рукояткой управления огнем, переводчик огня – слева на цевье. В этой модели вновь присутствовали сошки и крепления для штыка.

Седьмая модель представляла собой модифицированную четвертую модель, но с автоматикой, работающей по принципу отдачи свободного затвора, с газовым тормозом. (То есть тут, как я понимаю, использовался так называемый принцип Барнитцке. К такому прибегали немцы во время ВМВ в некоторых системах, они же применили сие на одном из пистолетов «Хеклер-Кох» кажись в 1970-е, подобное есть в одной из разработок украинских ПП уже в 1990-е. По поводу Украины см. тег «принцип Барнитцке»).

По поводу Украины см. тег «принцип Барнитцке»).

На испытания в мае 1944 года А. И. Судаев представил первую и четвертую модели, причем первая модель более, чем другие представленные на конкурс образцы, удовлетворили представленным требованиям, и, далеко не в последнюю очередь – по надежности работы. Весной 1945 года опытная партия автоматов АС-44 была изготовлена на Тульском оружейном заводе, и отправлена на войсковые испытания, происходившие летом 1945 года в Московском, Ленинградском, Среднеазиатском и Закавказском военных округах, а также в группе советских войск в Германии и на Высших офицерских курсах «Выстрел». Автомат Судаева вполне удовлетворял требованиям по кучности стрельбы с сошек, практически не уступая пулемету ДП на дальностях до 600 м, и намного превосходил по эффективности стрельбы состоящие тогда на вооружении пистолеты-пулеметы. Однако точность и кучность стрельбы одиночными выстрелами оказалась намного хуже, чем у винтовки Мосина. Еще одним существенным недостатком был вес АС-44. По завершении войсковых испытаний комиссия заключила: «Автомат под патрон образца 1943 г. может занять соответствующее ему место в системе стрелкового вооружения в армии и заменить штатные пистолеты-пулеметы (ППД-40, ППШ-41, ППС-43) при условии, что он не будет уступать им по маневренным качествам и кучности автоматической стрельбы».

По завершении войсковых испытаний комиссия заключила: «Автомат под патрон образца 1943 г. может занять соответствующее ему место в системе стрелкового вооружения в армии и заменить штатные пистолеты-пулеметы (ППД-40, ППШ-41, ППС-43) при условии, что он не будет уступать им по маневренным качествам и кучности автоматической стрельбы».

В октябре 1945 года А.И. Судаев представил модернизированный вариант – вторую модель (встречается также обозначение ОАС – Облегченный Автомат Судаева), отличавшуюся, кроме означенных выше изменений, отсутствием сошек – благодаря этому решению была сэкономлена значительная часть массы. Но предварительные испытания показали резкое уменьшение кучности стрельбы, причиной чего стала как раз резко возросшая отдача из-за уменьшения массы. Помимо этого, ряд деталей показал неудовлетворительную живучесть. Комиссия постановила нецелесообразность изготовления серии автоматов ОАС для проведения полигонных испытаний без устранения недостатков, отмеченных заводскими испытаниями, но тяжелая болезнь не позволила конструктору довести свой автомат до конца, а 17 августа 1946 года в расцвете творческих сил в 33-летнем возрасте Алексей Иванович умер в Кремлевской больнице (По поводу этой странной смерти есть разные сведения, но несомненно одно : как из-за смерти Поликарпова торчат уши Яковлева, так и из-за смерти Судаева торчат уши Калашникова).

Тактико-технические характеристики Модель 1

Калибр, мм 7,62

Патрон 7,62х41 мм

Длина без штыка, мм 1033

Длина ствола, мм 505

Вес без патронов и без штыка, кг 5,67

Емкость магазина, патронов 30

Прицельная дальность, м 800

Источник — http://zonwar.ru/

АС-44

Автомат Судаева (АС-44) — советский автомат, разработанный Алексеем Судаевым в 1944 году под промежуточный патрон. В конкурсе НКО СССР он стал лучшим автоматом под промежуточный патрон. Такие его особенности, как вынос вверх затворной группы с большими зазорами, а также обеспечение контактного взаимодействия движущихся частей через малые площади, были внесены в конструкцию автомата Калашникова.

История

Разработка патрона

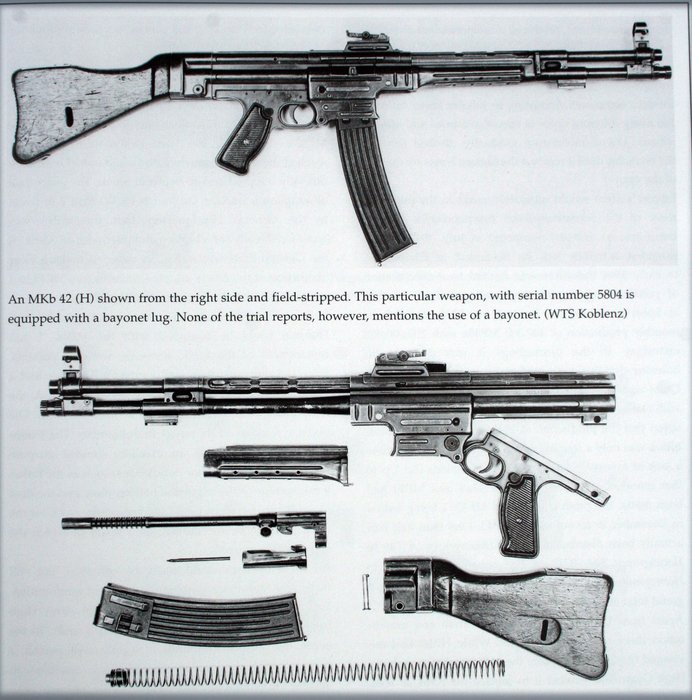

Зимой 1942—1943 годов советские войска на Волховском фронте завладели трофейными автоматическими карабинами Mkb.42(H). Новый автомат привлёк внимание советских военных, и в июле 1943 года на специальном заседании технического совета Наркомата вооружений заговорили об иностранных автоматических винтовках. Речь шла не только о Mkb.42(H), но и о поставленном по программе ленд-лиза американском карабине M1 Carbine калибра 7,62×33 мм. По результатам обсуждения было принято решение о том, что возможно и нужно создавать оружие аналогичного класса с эффективной дальностью стрельбы порядка 400–500 м. Однако поскольку подобных боеприпасов в СССР не существовало, было принято решение о разработке нового промежуточного патрона (уменьшенной мощности).

Речь шла не только о Mkb.42(H), но и о поставленном по программе ленд-лиза американском карабине M1 Carbine калибра 7,62×33 мм. По результатам обсуждения было принято решение о том, что возможно и нужно создавать оружие аналогичного класса с эффективной дальностью стрельбы порядка 400–500 м. Однако поскольку подобных боеприпасов в СССР не существовало, было принято решение о разработке нового промежуточного патрона (уменьшенной мощности).

При активном участии генерала В.Г.Фёдорова в техническое задание на новый патрон было заложено стразу несколько вариантов калибров — 5,6, 6,5 и 7,62 мм. Осенью 1943 года был разработан первый промежуточный патрон уменьшенной мощности калибра 7,62×41 мм, его базовый вариант разработали в рекордно короткие сроки конструкторы Н.М.Елизаров и Б.В.Сёмин. В октябре 1943 года на совещании в Наркомате вооружений был принят для дальнейшей разработки этот патрон. Он имел остроконечную оболочечную пулю со свинцовым сердечником и гильзу бутылочной формы без выступающей закраины. Его дульная энергия составляла примерно 2/3 от 7,62-мм винтовочного патрона, а его баллистика была лучше, чем у американского патрона 7,62×33 мм. В декабре 1943 года выпустили пробную партию патронов.

Его дульная энергия составляла примерно 2/3 от 7,62-мм винтовочного патрона, а его баллистика была лучше, чем у американского патрона 7,62×33 мм. В декабре 1943 года выпустили пробную партию патронов.

Конкурс

В ноябре 1943 года был объявлен конкурс на разработку индивидуального оружия под новый патрон, в том числе и на автомат. В первоначальном виде в тактико-технических требованиях автоматическое оружие должно было считаться оружием поддержки уровня отделения, а самозарядный карабин под новый патрон должен был стать новым оружием. Поэтому в мае 1944 года на конкурсе были представлены образцы, классифицируемые как автомат, так и как ручной пулемёт. Всего в конкурсе приняли участие образцы КБ Дегтярёва (два пулемёта, один с дисковым питанием на основе ДП-27 и второй с ленточным питанием), Токарева (автоматы на базе винтовки АВТ), Симонова, Коровина, Прилуцкого (компоновка булл-пап), Кузьмищева и Судаева.

На первом этапе конкурса было принято решение, что ни один из образцов не удовлетворяет полностью всем требованиям первоначального технического задания, однако именно автомат Судаева под индексом АС-44. выиграл первый этап и был признан лучшим по совокупности испытаний. Автомат зарекомендовал себя достаточно хорошо, но некоторые его детали (ударник и выбрасыватель) показали низкую живучесть. Автомат рекомендовалось доработать для повышения живучести деталей и надёжность работы автоматики. В августе 1944 года состоялся ещё один тур испытаний, в котором дополнительно участвовали автомат Булкина (на базе ручного пулемёта Bren с верхним расположением магазина) и автомат Шпагина (на базе ППШ со свободным затвором). В итоге автомат Шпагина выбыл из испытаний быстро, поскольку система со свободным затвором оказалась нежизнеспособной при использовании промежуточных патронов. Лидером снова признали АС-44, хотя опять не удалось выявить победителя. По кучности стрельбы с сошек автомат Судаева не уступал пулемёту ДП и превосходил все пистолеты-пулемёты по эффективности стрельбы, но проигрывал по точности и кучности стрельбы одиночными выстрелами винтовке Мосина. По завершении войсковых испытаний комиссия заявила:

выиграл первый этап и был признан лучшим по совокупности испытаний. Автомат зарекомендовал себя достаточно хорошо, но некоторые его детали (ударник и выбрасыватель) показали низкую живучесть. Автомат рекомендовалось доработать для повышения живучести деталей и надёжность работы автоматики. В августе 1944 года состоялся ещё один тур испытаний, в котором дополнительно участвовали автомат Булкина (на базе ручного пулемёта Bren с верхним расположением магазина) и автомат Шпагина (на базе ППШ со свободным затвором). В итоге автомат Шпагина выбыл из испытаний быстро, поскольку система со свободным затвором оказалась нежизнеспособной при использовании промежуточных патронов. Лидером снова признали АС-44, хотя опять не удалось выявить победителя. По кучности стрельбы с сошек автомат Судаева не уступал пулемёту ДП и превосходил все пистолеты-пулемёты по эффективности стрельбы, но проигрывал по точности и кучности стрельбы одиночными выстрелами винтовке Мосина. По завершении войсковых испытаний комиссия заявила:

Автомат под патрон образца 1943 г.

может занять соответствующее ему место в системе стрелкового вооружения в армии и заменить штатные пистолеты-пулеметы (ППД-40, ППШ-41, ППС-43) при условии, что он не будет уступать им по маневренным качествам и кучности автоматической стрельбы.

Новый автомат имел другое устройство, которое отличалось от предыдущего образца. Весной 1945 года после ряда доработок, которые облегчили конструкцию всего оружия, экспериментальная партия автоматов была изготовлена на Тульском оружейном заводе. Испытания состоялись уже после завершения войны: весной-летом 1945 года в ГСВГ, а также в Московском, Ленинградском, Среднеазиатском и Закавказском военных округах и на Высших офицерских курсах «Выстрел» состоялись первые испытания. Общий опыт оказался положительным, но армейское руководство потребовало уменьшить массу оружия.

В октябре 1945 года Судаев представил ещё один модернизированный вариант под названием ОАС (Облегчённый автомат Судаева) без сошек. Испытания показали снижение кучности стрельбы в связи с высокой отдачей. Живучесть также оказалась неудовлетворительной, и комиссия потребовала устранить недостатки. Однако 17 августа 1946 года Алексей Иванович Судаев после болезни скоропостижно скончался, и дальнейший ход работ над его автоматом был окончательно остановлен. В 1946 году на очередном туре испытаний лучшим был признан проект М.Т.Калашникова, а в ноябре его проект был одобрен для изготовления опытного образца — в Коврове был изготовлен прототип автомата Калашникова под названием АК-46.

Живучесть также оказалась неудовлетворительной, и комиссия потребовала устранить недостатки. Однако 17 августа 1946 года Алексей Иванович Судаев после болезни скоропостижно скончался, и дальнейший ход работ над его автоматом был окончательно остановлен. В 1946 году на очередном туре испытаний лучшим был признан проект М.Т.Калашникова, а в ноябре его проект был одобрен для изготовления опытного образца — в Коврове был изготовлен прототип автомата Калашникова под названием АК-46.

Конструкция

Автоматика АС-44 основана на отводе пороховых газов через отверстие в стенке ствола, с длинным ходом расположенного над стволом газового поршня и запиранием путём перекоса затвора в вертикальной плоскости. Ствольная коробка — стальная фрезерованная, внутри неё вывешена затворная группа для уменьшения чувствительности к загрязнению (позднее это решение использовал Калашников). Ударно-спусковой механизм — куркового типа, работал от боевой пружины. Предохранитель флажкового типа был размещён внутри спусковой скобы и запирал курок, а также совмещался с переводчиком. Выброс стреляной гильзы происходил при помощи выбрасывателя на затворе и отражателя на левой стенке ствольной коробки.

Выброс стреляной гильзы происходил при помощи выбрасывателя на затворе и отражателя на левой стенке ствольной коробки.

Автомат был снабжён деревянным прикладом и пистолетной рукояткой, а на дульном срезе ствола был тормоз-компенсатор. Стрельба велась как одиночным, так и непрерывным огнём с закрытого затвора при помощи горизонтально перемещавшегося переводчика на левой стороне. Питание осуществлялось от отъёмного коробчатого магазина на 30 патронов с двухрядным их расположением. Прицельными приспособлениями являлась мушка на стойке в круглом намушнике с секторным целиком. Ведение огня допускалось на расстоянии до 800 м. На первых образцах были складные сошки, расположенные под стволом перед цевьём, а под стволом был также прилив для крепления штыка. От сошек позже Судаев отказался для уменьшения массы оружия.

конструктивные особенности и технические характеристики

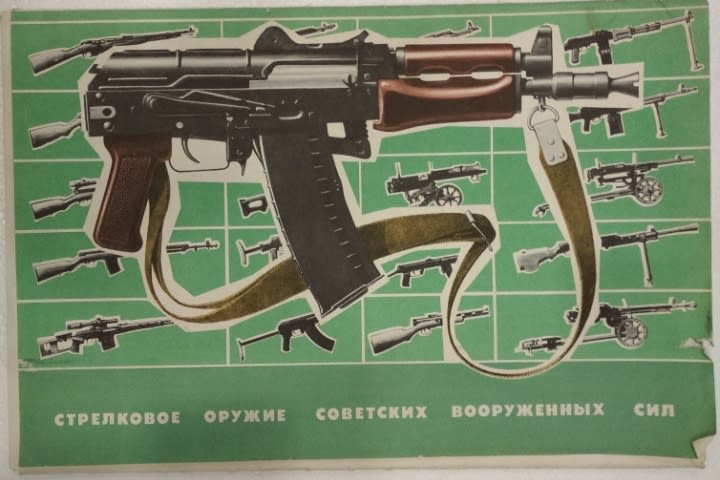

Сегодня даже смешно выяснять, кто первым создал такой вид стрелкового оружия, как автомат. Человечество шло к этому изобретению целенаправленно. Сначала появились скорострельные чудища-пулеметы, затем в разных странах спроектировали компактные пистолет-пулеметы, а уж потом, к концу Второй мировой войны, насущным стал новый класс вооружений, получивший название штурмовой винтовки, позже – автомата. Современникам, интересующимся вопросами военно-технической истории, известны фамилии самых знаменитых конструкторов эпохи, увековеченные в названии их смертоносных детищ. Томпсон, Шмайсер, Шпагин, Дегтярев, Калашников. Автомат Судаева АС-44 внешне похож и на АК, и на StG-44, что дало пищу для размышлений о том, что якобы у немцев конструкцию сначала позаимствовал один наш конструктор, а потом у него, в свою очередь, ее скопировал другой. Особенно на такой версии настаивают те, кто мало разбирается в технике, но зато склонны к преклонению перед всем западным.

Сначала появились скорострельные чудища-пулеметы, затем в разных странах спроектировали компактные пистолет-пулеметы, а уж потом, к концу Второй мировой войны, насущным стал новый класс вооружений, получивший название штурмовой винтовки, позже – автомата. Современникам, интересующимся вопросами военно-технической истории, известны фамилии самых знаменитых конструкторов эпохи, увековеченные в названии их смертоносных детищ. Томпсон, Шмайсер, Шпагин, Дегтярев, Калашников. Автомат Судаева АС-44 внешне похож и на АК, и на StG-44, что дало пищу для размышлений о том, что якобы у немцев конструкцию сначала позаимствовал один наш конструктор, а потом у него, в свою очередь, ее скопировал другой. Особенно на такой версии настаивают те, кто мало разбирается в технике, но зато склонны к преклонению перед всем западным.

Кто такой Судаев

Родился Алексей Иванович в 1912 году, в Алатыре (Симбирская губерния). С пятнадцати лет слесарил, затем учился в техникуме, после окончания коего работал на транспортном строительстве. Изобретательством занялся с 1933 года, при этом первые проекты его отличались некоторой фантастичностью (для своего времени), в частности, им предлагалось использовать инфракрасные лучи для автоматического управления пулеметной стрельбой. Во время службы в армии Судаев всерьез заинтересовался оружием. Затем был институт в Горьком, первые творческие успехи, академия Дзержинского. Защита дипломной работы шла на немецком, язык вероятного противника курсант усвоил между занятиями по основному курсу. Тема – проект ручного пулемета.

Изобретательством занялся с 1933 года, при этом первые проекты его отличались некоторой фантастичностью (для своего времени), в частности, им предлагалось использовать инфракрасные лучи для автоматического управления пулеметной стрельбой. Во время службы в армии Судаев всерьез заинтересовался оружием. Затем был институт в Горьком, первые творческие успехи, академия Дзержинского. Защита дипломной работы шла на немецком, язык вероятного противника курсант усвоил между занятиями по основному курсу. Тема – проект ручного пулемета.

Военинженеру 3-го ранга А. И. Судаеву поручили упростить зенитную установку, и он справился с заданием, упразднив множество деталей, оказавшихся лишними, эта работа оказалась очень полезной в драматические месяцы начального этапа войны. Но самой значительной заслугой конструктора стал пистолет-пулемет ППС-43. Он заслуживает отдельного раздела, а об Алексее Ивановиче известно, что человеком он был очень скромным, даже не любил фотографироваться, сохранились только снимки для документов, и они не самого лучшего качества.

За свою короткую 34-летнюю жизнь этот талантливый инженер многого добился. Одним из его шедевров стал АС-44. Автомат Судаева во многом опережал свое время, но, к сожалению, автор не успел его «довести».

Потрясающий ППС-43

Вообще-то, понятия «пистолет-пулемет» и «автомат» очень условны. В художественной, а подчас и популярной технической литературе редко разделяют эти термины. Немецких и советских солдат авторы чаще всего «вооружают» автоматами, хотя и П-40 и ППШ – классические пистолет-пулеметы. Разница состоит в формате боеприпаса. В течение почти всей войны и вермахт, и Красная Армия имели на вооружении автоматические образцы, рассчитанные на применение пистолетного короткого патрона. Это позволяло носить более легкий боекомплект, что очень важно для пехотинца. Споры о том, какой из пистолетов-пулеметов (или автоматов, если угодно) был лучшим, МП-40 или ППШ, не стихали долгое время.

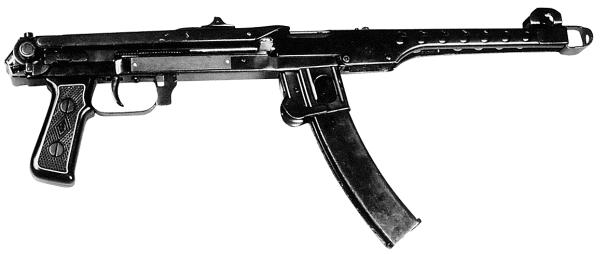

А ответ на этот вопрос, по мнению многих специалистов, совершенно неожиданный. Лучшим в войне признан автомат А. И. Судаева – пистолет-пулемет ППС-43. Он был самым легким, надежным, компактным, именно им вооружались морские пехотинцы, десантники, фронтовые разведчики и танкисты. Это был настоящий шедевр, который и в самом деле копировали после войны во многих странах как официально (по лицензии), так и пиратским образом.

Лучшим в войне признан автомат А. И. Судаева – пистолет-пулемет ППС-43. Он был самым легким, надежным, компактным, именно им вооружались морские пехотинцы, десантники, фронтовые разведчики и танкисты. Это был настоящий шедевр, который и в самом деле копировали после войны во многих странах как официально (по лицензии), так и пиратским образом.

Появление нового класса стрелкового оружия

ППС-43 — автомат Судаева 1943 года. АС-44 предложен армии, как видно из его индекса, примерно через несколько месяцев, и этот образец отличался от предшествующей модели принципиально. Во-первых, он рассчитан на так называемый промежуточный патрон 7,62-мм калибра, меньший по размеру, чем винтовочный, но намного превосходящий по мощности пистолетный. Во-вторых, дизайн его был совершенно иным. Собственно, вопрос архитектуры действительно подвергся пересмотру именно немцем Хуго Шмайсером, впервые сформулировавшим понятие «скорострельная штурмовая винтовка» в 1944 году. Это был образец StG-44, представлявший нечто среднее между пулеметом и пистолетом-пулеметом. Автомат Судаева АС-44 напоминает его по очертаниям, и тому есть причины.

Автомат Судаева АС-44 напоминает его по очертаниям, и тому есть причины.

Об обманчивой внешности

Многие технические образцы похожи друг на друга. Современные автомобили, например, бывает трудно различить, да и самолеты-истребители тоже. Внешний облик диктуется техническими требованиями, к вопросам дизайна конструкторы относятся прагматично, выбирая наиболее рациональный вариант. Автомат АС-44 конструкции А. И. Судаева напоминает «Шмайсер» и АК-47, во-первых, изогнутым рожком магазина, во-вторых, пистолетной рукоятью, в-третьих, высокой мушкой. Однако достаточно лишь открыть крышку ствольной коробки, и станет очевидной полная уникальность внутреннего механизма. Но обо всем по порядку.

Магазин

Первое, что вызывает ассоциации с другими образцами в глазах непосвященного наблюдателя, — это форма рожка.

Вариантов расположения патронов в магазине не так уж много. Диск удобен и компактен, но оружие становится объемным, и его не так удобно носить. Край магазина упирается в спину, при дальних маршах это способствует утомлению бойца. Прямое очертание (как у немецкого МП-40) возможно, но только тогда, когда в нем находятся пистолетные патроны, имеющие геометрию, близкую к цилиндрической. И StG-44, и АК-47, и автомат Судаева АС-44 комплектуются (в основном варианте) криволинейным дугообразным рожком. Это обусловлено конической (в грубом приближении) формой промежуточного патрона. В этом решении нет ничего странного, одна лишь целесообразность. Кстати, приоритет изобретения изогнутого дугой двухрядного коробчатого магазина, в просторечии «рожка», принадлежит не немцу Хуго Шмайсеру, как почему-то принято считать, а русскому механику-оружейнику Федорову. Датируется патент 1916 годом. Это, к слову, для поборников теории «западного технического гения».

Прямое очертание (как у немецкого МП-40) возможно, но только тогда, когда в нем находятся пистолетные патроны, имеющие геометрию, близкую к цилиндрической. И StG-44, и АК-47, и автомат Судаева АС-44 комплектуются (в основном варианте) криволинейным дугообразным рожком. Это обусловлено конической (в грубом приближении) формой промежуточного патрона. В этом решении нет ничего странного, одна лишь целесообразность. Кстати, приоритет изобретения изогнутого дугой двухрядного коробчатого магазина, в просторечии «рожка», принадлежит не немцу Хуго Шмайсеру, как почему-то принято считать, а русскому механику-оружейнику Федорову. Датируется патент 1916 годом. Это, к слову, для поборников теории «западного технического гения».

Рукоять

Мода – дама капризная, она затрагивает самые разные, порой неожиданные сферы человеческой деятельности. Если советский стрелок-автоматчик, вооруженный ППШ, вел огонь, «прицеливаясь по-ружейному», то солдат вермахта держал свой МП-40 правой рукой как пистолет. По большому счету, большого значения это не имело, но образцы нового поколения в своем большинстве предусматривали именно такую структуру общей компоновки. По ней выполнен и автомат Судаева обр. 1944 г. Близкое расположение магазина с рукоятью диктуется требованиями соблюдения центро-массового баланса.

По большому счету, большого значения это не имело, но образцы нового поколения в своем большинстве предусматривали именно такую структуру общей компоновки. По ней выполнен и автомат Судаева обр. 1944 г. Близкое расположение магазина с рукоятью диктуется требованиями соблюдения центро-массового баланса.

Мушка и прицел

Да, мушка высокая, как и у StG-44. Такая форма прицельного узла задается верхним расположением газоотводной трубки. Ствол находится ниже, прицельная планка закреплена в задней части крышки коробки, и если мушка будет маленькой, она «выпадет» из поля зрения стрелка. При этом отсутствие соосности упора приклада и ствольного канала, предложенное Судаевым, стало оригинальным решением. В результате отдача уменьшилась, а кучность возросла. По этим показателям АС превосходит хваленый немецкий Шмайсер.

Сходство силуэтов, в общем, может служить аргументом только для тех, кто не знаком со спецификой оружейного конструирования, а в особенности с технологическими приемами изготовления. Найти схему, реализация которой при массовом производстве станет беспроблемной, да еще такую, чтобы в результате качество и тактико-технические характеристики оставались высокими, — вот в чем главная задача современного инженера. Создавать простое и хорошее всегда намного сложнее, чем изготовить отдельный, пусть даже и совершенный, но сложный образец.

Найти схему, реализация которой при массовом производстве станет беспроблемной, да еще такую, чтобы в результате качество и тактико-технические характеристики оставались высокими, — вот в чем главная задача современного инженера. Создавать простое и хорошее всегда намного сложнее, чем изготовить отдельный, пусть даже и совершенный, но сложный образец.

Сравнение АС и АК

Приоритетность оружейных технологий вообще вопрос трудный. Использование чужих идей в этой специфической области деятельности не считается чем-то зазорным. Каждый образец оружия в той или иной степени является результатом компиляции самых удачных узлов и механизмов, применявшихся ранее.

Не подвергая сомнению заслуги Михаила Тимофеевича Калашникова, создавшего самый массовый автомат в истории человечества, следует, однако, отметить, что некоторые технические решения он позаимствовал у Алексея Ивановича Судаева. В каком-то, самом общем смысле, АС-44 — предтеча АК-47. Начать можно с самого принципа использования силы пороховых газов для создания условий следующего выстрела. Вместе с тем неподвижное крепление газового поршня к затворной раме применено еще в 1927 году конструктором Дегтяревым при проектировании его пулемета. «Калаш» и «Судаев» имеют еще одну общую черту технологического характера, у обоих образцов изготовление ствольной коробки производится методом штампования. Возможно, проживи конструктор АС подольше, он продумал бы и другие способы упрощения технологии, во время войны он лично следил за процессом сборки ППС и многократно вносил предложения по усовершенствованию. Но так уж угодно было судьбе, что именно М. Т. Калашников смог довести свое детище до той изящной простоты, благодаря которой оно и стало одним из символов эпохи.

Вместе с тем неподвижное крепление газового поршня к затворной раме применено еще в 1927 году конструктором Дегтяревым при проектировании его пулемета. «Калаш» и «Судаев» имеют еще одну общую черту технологического характера, у обоих образцов изготовление ствольной коробки производится методом штампования. Возможно, проживи конструктор АС подольше, он продумал бы и другие способы упрощения технологии, во время войны он лично следил за процессом сборки ППС и многократно вносил предложения по усовершенствованию. Но так уж угодно было судьбе, что именно М. Т. Калашников смог довести свое детище до той изящной простоты, благодаря которой оно и стало одним из символов эпохи.

Характеристики и трудный выбор

Автомат Судаева АС-44 при надлежащей конструктивной доводке мог стать основным образцом Советской Армии, но преждевременная смерть автора в 1946 году не дала сбыться его творческим планам. В 1944-м прошли серии испытаний двух вариантов образца, выявившие отдельные недочеты (главным образом низкая надежность ударника и выбрасывателя), подлежащие устранению. Масса автомата в разных модификациях составляла примерно 5,5 кг. Емкость магазина составляла 30 патронов, дальность прицельного огня – до восьмисот метров. На вооружение АС-44 так и не поступил, разделив судьбу многих других проектов, в числе которых автоматы Рукавишникова, Булкина, Коробова, Дементьева. Что делать, конструкторов было много, а выбирать пришлось всего один образец.

Масса автомата в разных модификациях составляла примерно 5,5 кг. Емкость магазина составляла 30 патронов, дальность прицельного огня – до восьмисот метров. На вооружение АС-44 так и не поступил, разделив судьбу многих других проектов, в числе которых автоматы Рукавишникова, Булкина, Коробова, Дементьева. Что делать, конструкторов было много, а выбирать пришлось всего один образец.

Автомат Судаева АС-44: конструкция и технические характеристики

Сегодня даже смешно узнавать, кто первым создал такой вид стрелкового оружия, как автомат. Человечество шло к этому изобретению целенаправленно. Сначала появились скорострельные монстры-пулеметы, затем в нескольких странах были сконструированы малогабаритные пистолеты-пулеметы, и только потом, к концу Второй мировой войны, появился новый класс оружия, получивший название штурмовая винтовка, а позже и пистолет-пулемет, стал жизненно необходим. Современников интересовали вопросы военно-технической истории, известные имена известнейших конструкторов эпохи, увековеченные в имени их смертоносного детища. Томпсон, Шмайссер, Шпагин, Дегтярев, Калашников. Автомат Судаева СС-44 внешне похож и на АК, и на StG-44, что дало пищу для размышлений о том, что немцы якобы сначала позаимствовали конструкцию у одного нашего конструктора, а потом, в свою очередь, скопировали ее у другого. Особенно на такой версии настаивают те, кто мало разбирается в технике, но склонен восхищаться всем западным.

Томпсон, Шмайссер, Шпагин, Дегтярев, Калашников. Автомат Судаева СС-44 внешне похож и на АК, и на StG-44, что дало пищу для размышлений о том, что немцы якобы сначала позаимствовали конструкцию у одного нашего конструктора, а потом, в свою очередь, скопировали ее у другого. Особенно на такой версии настаивают те, кто мало разбирается в технике, но склонен восхищаться всем западным.

Кто такой Судаев?

Алексей Иванович родился в 1912 году в г. Алатырь (Симбирская губерния). С пятнадцати лет механизатор, затем учился в техникуме, после окончания которого работал в транспортном строительстве. Изобретательством занимается с 1933 года, при этом первые его проекты были несколько вычурными (для своего времени), в частности, предлагалось использовать инфракрасные лучи для автоматического управления огнем пулемета. Во время службы в армии Судаев серьезно увлекся оружием. Потом был институт в Горьком, первые творческие успехи, Академия Дзержинского. Защита дипломной работы проходила на немецком языке, который курсант вероятного противника выучил между занятиями на основном курсе. Тема — проект пулемета.

Тема — проект пулемета.

Военинженеру 3 ранга А. И. Судаеву было поручено упростить зенитную установку, и он справился с задачей, упразднив многие детали, которые были лишними, эта работа очень пригодилась в драматические месяцы начального этапа война. Но самой значительной заслугой конструктора стал пистолет-пулемет ППС-43. Он достоин отдельного раздела, а об Алексее Ивановиче известно, что он был очень скромен, даже фотографироваться не любил, сохранились только картинки для документов, да и то не самого лучшего качества.

За свою короткую 34-летнюю жизнь этот талантливый инженер многого добился. Одним из его шедевров был AU-44. Автомат Судоева во многом опередил свое время, но, к сожалению, автор не успел его «допилить».

Awesome ППС-43

На самом деле понятия «пистолет-пулемет» и «автомат» очень условны. В художественной, а иногда и в популярной технической литературе эти термины редко используются. Немецких и советских солдат чаще всего «вооружают» автоматическим оружием, хотя П-40 и ППШ — классические пистолеты-пулеметы. Отличие в формате боеприпасов. В течение почти всей войны и Вермахт, и Красная Армия имели на вооружении автоматические модели, рассчитанные на использование пистолетного короткого патрона. Это позволяло носить с собой более легкий боезапас, что очень важно для пехотинца. Споры о том, какой из пистолетов-пулеметов (или автоматов, если угодно) лучше, МР-40 или ППШ, не утихали долгое время.

Отличие в формате боеприпасов. В течение почти всей войны и Вермахт, и Красная Армия имели на вооружении автоматические модели, рассчитанные на использование пистолетного короткого патрона. Это позволяло носить с собой более легкий боезапас, что очень важно для пехотинца. Споры о том, какой из пистолетов-пулеметов (или автоматов, если угодно) лучше, МР-40 или ППШ, не утихали долгое время.

И ответ на этот вопрос, по мнению многих специалистов, совершенно неожиданный. Лучшим в войне автоматом А. И. Судаева признан пистолет-пулемет ППС-43. Это были самые легкие, надежные, компактные, именно ими были вооружены морские пехотинцы, десантники, фронтовые разведчики и танкисты. Это был настоящий шедевр, который действительно копировали после войны во многих странах как официально (по лицензии), так и пиратским путем.

Появление нового класса стрелкового оружия

ППС-43 — автоматическое оружие Судоева образца 1943 года. АС-44 был предложен армии, как видно из его индекса, примерно через несколько месяцев, и этот образец принципиально отличался от предыдущей модели. Во-первых, он рассчитан на так называемый промежуточный патрон калибра 7,62-мм, меньший по размерам, чем винтовочный патрон, но значительно превосходящий по мощности пистолетный. Во-вторых, его конструкция была совершенно другой. Собственно вопрос об архитектуре действительно подвергся ревизии у немца Хуго Шмайссера, впервые сформулировавшего понятие «скорострельный автомат» в 1944. Это был образец StG-44, представляющий собой нечто среднее между пулеметом и пистолетом-пулеметом. Автомат Судаева АС-44 напоминает его своими очертаниями, и на то есть причины.

Во-первых, он рассчитан на так называемый промежуточный патрон калибра 7,62-мм, меньший по размерам, чем винтовочный патрон, но значительно превосходящий по мощности пистолетный. Во-вторых, его конструкция была совершенно другой. Собственно вопрос об архитектуре действительно подвергся ревизии у немца Хуго Шмайссера, впервые сформулировавшего понятие «скорострельный автомат» в 1944. Это был образец StG-44, представляющий собой нечто среднее между пулеметом и пистолетом-пулеметом. Автомат Судаева АС-44 напоминает его своими очертаниями, и на то есть причины.

На обманчивую внешность

Многие технические образцы похожи друг на друга. Современные автомобили, например, трудно отличить, и даже истребители тоже. Внешний вид диктуется техническими требованиями, дизайнеры подходят к вопросам дизайна прагматично, выбирая наиболее рациональный вариант. Автомат АС-44 конструкции А. И. Судаева напоминает «Шмайссера» и АК-47, во-первых, изогнутым рожком магазина, во-вторых, пистолетной рукояткой, в-третьих, высокой рукояткой. Однако достаточно лишь открыть крышку ствольной коробки, и станет очевидной полная уникальность внутреннего механизма. Но обо всем по порядку.

Однако достаточно лишь открыть крышку ствольной коробки, и станет очевидной полная уникальность внутреннего механизма. Но обо всем по порядку.

Score

Первое, что вызывает ассоциации с другими образцами в глазах непосвященного наблюдателя, это форма рожка.

Вариантов расположения патронов в магазине не много. Диск удобный и компактный, но оружие становится громоздким, и носить его не так удобно. Край магазина упирается в спину, при длительных маршах это способствует утомлению бойца. Прямой набросок (как у немецкого МР-40) возможен, но только при наличии в нем пистолетных патронов, имеющих геометрию, близкую к цилиндрической. И СтГ-44, и АК-47, и автомат Судаева АС-44 снабжены (в основном варианте) изогнутым дугообразным рупором. Это связано с конической (в грубом приближении) формой промежуточного патрона. Ничего странного в этом решении нет, только целесообразность. Кстати, приоритет изобретения двуствольного изогнутого по дуге магазина, в просторечии «рожка», принадлежит не немцу Гуго Шмизеру, как почему-то считается, а русскому механику- оружейник Федоров. Патент датирован 19 годом.16. Это, кстати, для сторонников теории «западного технического гения».

Патент датирован 19 годом.16. Это, кстати, для сторонников теории «западного технического гения».

Ручка

Мода — дама своенравная, она затрагивает самые разные, порой неожиданные, сферы человеческой деятельности. Если советский наводчик-наводчик, вооруженный ППШ, вел огонь, «целясь в пушку», то солдат Вермахта держал свой МР-40 правой рукой, как пистолет. По большому счету это не имело большого значения, но образцы нового поколения в своем большинстве предусматривали такое строение общей компоновки. На нем автомат Судаева обр. 1944 Близкое расположение магазина к рукоятке диктуется требованиями соблюдения центрально-массового баланса.

Мушка и прицел

Да мушка высокая, как у StG-44. Такая форма прицельного узла задается верхним расположением газоотводной трубки. Ствол находится внизу, прицельная планка закреплена в задней части крышки коробки, и если мушка маленькая, то она будет «выпадать» из поля зрения стрелка. В данном случае предложенное Судаевым отсутствие соосности приклада и канала ствола было оригинальным решением. В результате отдача уменьшилась, а точность повысилась. По этим показателям АУ превосходит хваленый немецкий Шмайссер.

В результате отдача уменьшилась, а точность повысилась. По этим показателям АУ превосходит хваленый немецкий Шмайссер.

Сходство силуэтов в целом может служить аргументом только для тех, кто не знаком со спецификой конструкции оружия, и в частности с технологическими приемами изготовления. Найти схему, реализация которой в серийном производстве будет беспроблемной, да еще такой, чтобы в результате качество и тактико-технические характеристики оставались высокими — вот главная задача современного инженера. Создать простое и хорошее всегда намного сложнее, чем сделать отдельный, пусть идеальный, но сложный узор.

Сравнение АС и АС

Приоритет оружейной техники вообще сложный вопрос. Использование чужих идей именно в этой сфере деятельности не считается чем-то зазорным. Каждый образец оружия является более или менее результатом компиляции наиболее удачных узлов и механизмов, использовавшихся ранее.

Не подвергая сомнению заслуги Михаила Тимофеевича Калашникова, создавшего самый массовый автомат в истории человечества, следует, однако, отметить, что некоторые технические решения он позаимствовал у Алексея Ивановича Судаева. В каком-то, самом общем смысле, АС-44 является предшественником АК-47. Можно начать с самого принципа использования силы пороховых газов для создания условий для следующего выстрела. При этом неподвижное крепление газового поршня к затворной раме использовалось в 1927 конструктора Дегтярева при проектировании своего пулемета. «Калаш» и «Судаев» имеют еще одну общую черту технологического характера, у обоих образцов изготовление ствольной коробки выполнено методом штамповки. Возможно, проживи конструктор АУ подольше, он бы придумал другие способы упрощения техники, во время войны лично следил за процессом сборки ППС и неоднократно вносил предложения по усовершенствованию. Но это было настолько судьбоносно, что именно М. Т. Калашников смог довести свое детище до той изящной простоты, благодаря которой оно стало одним из символов эпохи.

В каком-то, самом общем смысле, АС-44 является предшественником АК-47. Можно начать с самого принципа использования силы пороховых газов для создания условий для следующего выстрела. При этом неподвижное крепление газового поршня к затворной раме использовалось в 1927 конструктора Дегтярева при проектировании своего пулемета. «Калаш» и «Судаев» имеют еще одну общую черту технологического характера, у обоих образцов изготовление ствольной коробки выполнено методом штамповки. Возможно, проживи конструктор АУ подольше, он бы придумал другие способы упрощения техники, во время войны лично следил за процессом сборки ППС и неоднократно вносил предложения по усовершенствованию. Но это было настолько судьбоносно, что именно М. Т. Калашников смог довести свое детище до той изящной простоты, благодаря которой оно стало одним из символов эпохи.

Характеристики и трудный выбор

Автомат Судаева АС-44 мог бы стать базовой моделью Советской Армии при должной конструктивной доработке, но преждевременная смерть автора в 1946 году не оправдала его творческих планов. В 1944 г. была проведена серия испытаний двух вариантов образца, выявившая отдельные недостатки (в основном низкая надежность ударника и выбрасывателя), подлежащие устранению. Вес машины в разных модификациях составлял около 5,5 кг. Емкость магазина составляла 30 патронов, дальность прицельной стрельбы — до восьмисот метров. АС-44 на вооружение не поступил, разделив судьбу многих других проектов, в том числе автоматического оружия Рукавишникова, Булкина, Коробова, Дементьева. Что поделать, конструкторов было много, а образец надо было выбрать только один.

В 1944 г. была проведена серия испытаний двух вариантов образца, выявившая отдельные недостатки (в основном низкая надежность ударника и выбрасывателя), подлежащие устранению. Вес машины в разных модификациях составлял около 5,5 кг. Емкость магазина составляла 30 патронов, дальность прицельной стрельбы — до восьмисот метров. АС-44 на вооружение не поступил, разделив судьбу многих других проектов, в том числе автоматического оружия Рукавишникова, Булкина, Коробова, Дементьева. Что поделать, конструкторов было много, а образец надо было выбрать только один.

| История обслуживания: | |

|---|---|

| Годы эксплуатации: | 1942-1951 |

| Б/у: | Красная Армия, Советская армия, дружественные страны |

| Войны и конфликты: | Вторая мировая война, война в Корее, война во Вьетнаме |

| История производства: | |

| Конструктор: | Судаев Алексей Иванович |

| Дизайнер: | 1942 |

| Характеристики | |

| Масса, кг: | 3,04 кг (без магазина) 3,67 кг (с загруженным магазином) |

| Длина, мм: | 615/820 мм со сложенным/разложенным прикладом |

| Длина ствола, мм: | 272 мм |

| Картридж: | 7,62×25 мм ТТ |

| Калибр, мм: | 7,62 мм |

| Принцип работы: | свободные ворота |

| Скорострельность, выстр/мин: | 700 |

| Начальная скорость пули, м/с: | 500 |

| Прицельная дальность, м: | 200 м |

| Тип боеприпасов: | Коробчатый магазин на 35 патронов hu:Kép:PPSZ-43. jpg jpg |

| Картинки на Викискладе: | ППС-43 |

Малоизвестный предшественник АК – автомат наклона затворной рамы

Сегодня мало кто знает, что у знаменитого автомата Калашникова были предшественники, которые могли соревнуйтесь с ним на полигоне. Одной из таких машин был автомат наклона затворной рамы (АС-44), разработанный советским конструктором Алексеем Ивановичем Судеви в 1919 году.44. Разработанный автомат стал первым в СССР оружием под промежуточный патрон конструкции Н. М.

Елизаров и б. В. Семина, вошедшего в историю под обозначением 7,62-мм патрон образца 1943 года (7,62х39 мм). Предыстория создания советской машины.

Анализ боевых действий в годы Великой Отечественной войны показал, что при насыщении воюющих армий механизированной техникой наиболее напряженные бои для пехоты начинают разворачиваться на малых дистанциях и обычно носят скоротеческий характер. Поскольку морская пехота не всегда может рассчитывать на поддержку артиллерии и других мощных огневых средств, необходимо было обеспечить повышенную мощь огня пехоты с помощью малогабаритного и легкого оружия. Отчасти с этой задачей справились винтовки, так как они обладали эффективным поражающим действием и относительно небольшой массой. Но дальность их эффективного огня была крайне ограничена и не превышала 200-300 метров из-за использования пистолетных патронов. Винтовочный патрон создан на основе поражающего действия пули на дальностях до 2000 метров и даже больше.

Поскольку морская пехота не всегда может рассчитывать на поддержку артиллерии и других мощных огневых средств, необходимо было обеспечить повышенную мощь огня пехоты с помощью малогабаритного и легкого оружия. Отчасти с этой задачей справились винтовки, так как они обладали эффективным поражающим действием и относительно небольшой массой. Но дальность их эффективного огня была крайне ограничена и не превышала 200-300 метров из-за использования пистолетных патронов. Винтовочный патрон создан на основе поражающего действия пули на дальностях до 2000 метров и даже больше.

Однако в ходе реальных боевых действий стрельба из стрелкового оружия на такую дальность из пулеметов не велась, поэтому стало очевидно, что винтовочные патроны имеют избыточную емкость. Попытки разработки ручных пулеметов и автоматических винтовок под существующие винтовочные патроны показали, что большой импульс отдачи индивидуального автоматического оружия создает трудности при стрельбе стоя, с колена или в движении. Возник вопрос о разработке нового патрона, который по своим баллистическим характеристикам, габаритам и массе занимал бы промежуточное положение между пистолетными и винтовочными патронами. Алексей Судаев

19 июля43, на специальном заседании Наркомата вооружений последовала дискуссия, посвященная немецким автоматическим винтовкам Mkb. 42(h) калибра 7,92х33 мм (диаметр основания гильзы 11,9 мм), они были захвачены советскими солдатами на Волховском фронте зимой 1942-1943 гг. диаметр базовой втулки 9,04 мм).

Возник вопрос о разработке нового патрона, который по своим баллистическим характеристикам, габаритам и массе занимал бы промежуточное положение между пистолетными и винтовочными патронами. Алексей Судаев

19 июля43, на специальном заседании Наркомата вооружений последовала дискуссия, посвященная немецким автоматическим винтовкам Mkb. 42(h) калибра 7,92х33 мм (диаметр основания гильзы 11,9 мм), они были захвачены советскими солдатами на Волховском фронте зимой 1942-1943 гг. диаметр базовой втулки 9,04 мм).

По результатам обсуждения было принято решение о разработке в СССР стрелкового оружия того же класса с эффективной дальностью стрельбы около 400-500 метров, а также о разработке патрона к нему. В рекордно короткие сроки разработку базового варианта нового патрона взяли на себя конструкторы Н. М. Елизаров и б. Т.

Семин. В октябре 1943 г. на заседании Наркомата вооружений было принято решение о принятии для дальнейшего развития их патрона уменьшенной мощности 7,62х41 мм (диаметр донной гильзы 11,26 мм) с остроконечной оболочечной пулей со свинцом. сердечник и гильза бутылочной формы, без выступающей кромки. Варианты боеприпасов калибра 5,6 мм и 6,5 мм, которые также рассматривались, были отклонены. Следует отметить, что патрон 7,62х41 мм в дальнейшем трансформировался в 7,9.0003

сердечник и гильза бутылочной формы, без выступающей кромки. Варианты боеприпасов калибра 5,6 мм и 6,5 мм, которые также рассматривались, были отклонены. Следует отметить, что патрон 7,62х41 мм в дальнейшем трансформировался в 7,9.0003

62х39 мм (разработка была полностью завершена до 1949 года) и в таком виде он вошел в историю. Дульная энергия нового оружия, получившего индекс ГРАУ «57-н-231», достигла 2200 Дж, что равно примерно 2/3 дульной энергии штатного винтовочного патрона 7,62х54мм (диаметр дульной базовая втулка 12,37 мм). В боевой стрельбе обычно велась дистанция не более 600-800 метров (кроме пулеметов). На этой дистанции новый умный боеприпас обеспечивал пробитие трех сосновых досок толщиной 2,25 см, пуля имела энергию около 196 Дж и импульсом 2 кгм/с. По сравнению с американским патроном 7,62х33 мм с дульной энергией 1300 Дж советский патрон 7,62х41 мм имел лучшую баллистику, обеспечивающую лучшую отдачу (легкие преграды) и большую дальность стрельбы.

В декабре 1943 года СССР была подготовлена опытная партия промежуточных патронов. Тогда же были составлены и первые тактико-технические требования к новому стрелковому оружию пехоты. Это принятие на вооружение промежуточного патрона в 1943 открыл в СССР новые перспективы в создании автоматического оружия. 7,62-мм патрон образца 1943 г.

автомат ас-44

Первый проект своего автомата под новый промежуточный патрон 1943 года, затем еще 7,62х41 мм, начал молодой конструктор-оружейник и создатель, пожалуй, лучшего пистолета-пулемета Второй мировой войны Алексей Судаев. Он уже в 1944 году представил военным свою разработку, получившую обозначение АС-44. Автомат конструкции затворной рамы наклона работал по принципу отвода пороховых газов через отверстие в крышке ствола (тот же принцип использовался в автомате Калашникова) и имел толстый ствол с компенсатором.

Тогда же были составлены и первые тактико-технические требования к новому стрелковому оружию пехоты. Это принятие на вооружение промежуточного патрона в 1943 открыл в СССР новые перспективы в создании автоматического оружия. 7,62-мм патрон образца 1943 г.

автомат ас-44

Первый проект своего автомата под новый промежуточный патрон 1943 года, затем еще 7,62х41 мм, начал молодой конструктор-оружейник и создатель, пожалуй, лучшего пистолета-пулемета Второй мировой войны Алексей Судаев. Он уже в 1944 году представил военным свою разработку, получившую обозначение АС-44. Автомат конструкции затворной рамы наклона работал по принципу отвода пороховых газов через отверстие в крышке ствола (тот же принцип использовался в автомате Калашникова) и имел толстый ствол с компенсатором.

Газовый поршень располагался над стволом. Использование толстостенных валов, которые даже вблизи мушки и дульного среза имели внешний диаметр от 17 до 20 мм, было характерно для всех прототипов наклона затворной рамы Алексея. Это положительно сказалось на кучности стрельбы, но в то же время отрицательно сказалось на весе и габаритах оружия. Пистолет-пулемет АС-44 размещался в кожухе, который имел 32 отверстия одинакового диаметра и 7,5-мм запирание ствола, производившееся перекосом затвора в вертикальной плоскости.

Это положительно сказалось на кучности стрельбы, но в то же время отрицательно сказалось на весе и габаритах оружия. Пистолет-пулемет АС-44 размещался в кожухе, который имел 32 отверстия одинакового диаметра и 7,5-мм запирание ствола, производившееся перекосом затвора в вертикальной плоскости.

Масса подвижных частей (затворная рама с газовым поршнем и казенник) составляла 715 грамм. Рукоятка затвора располагалась слева, она закреплялась на рамке затвора. Это было необычное решение, предполагающее дрочить левой рукой. Направляющий стержень боевой пружины передней части помещался в отверстие сердечника затвора, а головка шпильки закреплялась в задней стенке ствольной коробки. Используемый ударно-спусковой механизм позволял стрелку вести из АС-44 как одиночный, так и непрерывный огонь.

Применен переводчик режимов огня рычажного типа, аналогичный автомату Калашникова. Переводчик огня, совмещенный с предохранителем, расположен на ствольной коробке с левой стороны. Рукоятка управления огнем пистолетного типа выполнена из дерева, в ней размещен ударно-спусковой механизм с возможностью откидывания вниз (аналогичная конструкция использовалась на другом существе откидывания затворной рамы его пистолета-пулемета ППС-43). Автоматическая система наклона затворной рамы — прототип 1944 (модель 1). Вид слева

Питание АС-44 боеприпасами осуществлялось из отъемного коробчатого магазина с двухрядным расположением патронов, емкость магазина – 30 патронов.

Автоматическая система наклона затворной рамы — прототип 1944 (модель 1). Вид слева

Питание АС-44 боеприпасами осуществлялось из отъемного коробчатого магазина с двухрядным расположением патронов, емкость магазина – 30 патронов.

Прицельные приспособления были представлены мушками на передней части, в круглом намушнике и в секторе в целом. Отличительной особенностью автомата была складная сошка, которая крепилась к стволу винтовки перед цевьем. Для фиксации штыка в конструкции был предусмотрен прилив под стволом. В технологии производства нового автомата и других прототипов широко использовалась именно штамповка, которая была характерна для всех образцов судакского оружия. Вторая модель автоматического наклона затворной рамы повторяла первую, но изменения коснулись формы газовых камер.

Также несколько изменена казенная часть оружия, переключатель режимов огня и предохранитель были представлены двумя отдельными органами, первый находился в спусковой скобе, а второй над рукояткой управления огнем. Автомат имеет съемную штампованную крышку ствольной коробки, что несколько упростило процесс разборки. Третья модель автомата АС-44 отличалась от предыдущей укороченным стволом и цевьем, отсутствовала возможность установки штыка. Существенно изменена конструкция затвора, ударно-спусковой механизм допускал только автоматический огонь, роль предохранителя выполняла пылезащитная откидная крышка на ствольной коробке справа, имевшая два выреза для установки рукоятки затвора на предохранитель в походном положении. В остальном машина по конструкции повторяет предыдущую модель. Четвертая модель станка с наклоном затворной рамы была представлена тремя вариантами (условно это были четвертая, пятая и шестая модели), которые отличались друг от друга только длиной ствола.

Автомат имеет съемную штампованную крышку ствольной коробки, что несколько упростило процесс разборки. Третья модель автомата АС-44 отличалась от предыдущей укороченным стволом и цевьем, отсутствовала возможность установки штыка. Существенно изменена конструкция затвора, ударно-спусковой механизм допускал только автоматический огонь, роль предохранителя выполняла пылезащитная откидная крышка на ствольной коробке справа, имевшая два выреза для установки рукоятки затвора на предохранитель в походном положении. В остальном машина по конструкции повторяет предыдущую модель. Четвертая модель станка с наклоном затворной рамы была представлена тремя вариантами (условно это были четвертая, пятая и шестая модели), которые отличались друг от друга только длиной ствола.

Технически четвёртая модель АС-44 представляла собой газоотводной автомат, запорный механизм осуществлялся варп-воротом в вертикальной плоскости. В отличие от предыдущих моделей оружие получило переработанный ударно-спусковой механизм и запирание, усовершенствованный затвор и измененную форму пылезащитного кожуха.

Поэтому была поставлена задача создать новый пистолет-пулемет. Сочетал в себе все хорошие качества предшественника и был лучше своего автомата ППС, технические характеристики которого описаны ниже.

Поэтому была поставлена задача создать новый пистолет-пулемет. Сочетал в себе все хорошие качества предшественника и был лучше своего автомата ППС, технические характеристики которого описаны ниже. В то же время, иметь лучшую производительность и простоту производства.

В то же время, иметь лучшую производительность и простоту производства. Помимо всего вышеперечисленного, существовали и жесткие требования к технике. Самое главное — максимальное упрощение производства, которое было осуществлено за счет автоматической обработки и упрощения конструкции в целом. Новый пистолет-пулемет должен был изготавливаться из 2-3-мм стали с механической обработкой, что увеличивало скорость.

Помимо всего вышеперечисленного, существовали и жесткие требования к технике. Самое главное — максимальное упрощение производства, которое было осуществлено за счет автоматической обработки и упрощения конструкции в целом. Новый пистолет-пулемет должен был изготавливаться из 2-3-мм стали с механической обработкой, что увеличивало скорость. Первым образцом, с которого началось серийное производство, стал ППС-42. Его внедряли в части Ленинградского фронта, где машина отлично показала себя и понравилась бойцам. Однако пришлось внести в конструкцию некоторые изменения, поэтому в 1943 году был создан ППС-43, имевший калибр 7,62 мм. Усовершенствованный пистолет-пулемет Судаева оказался еще более функциональным и показательным. Таким образом, новая машина стала лидером среди всех моделей этого типа. небольшие руки.

Первым образцом, с которого началось серийное производство, стал ППС-42. Его внедряли в части Ленинградского фронта, где машина отлично показала себя и понравилась бойцам. Однако пришлось внести в конструкцию некоторые изменения, поэтому в 1943 году был создан ППС-43, имевший калибр 7,62 мм. Усовершенствованный пистолет-пулемет Судаева оказался еще более функциональным и показательным. Таким образом, новая машина стала лидером среди всех моделей этого типа. небольшие руки. Однако на фотографиях та часть, которая является отличительным признаком, чаще всего скрыта плечом стрелка, поэтому она не так известна.

Однако на фотографиях та часть, которая является отличительным признаком, чаще всего скрыта плечом стрелка, поэтому она не так известна. В ППШ этот же показатель был 60-70%. В процессе производства нового автомата широко применялись как штамповка, так и сварка, а сам ППС-43 практически полностью изготавливался из металла, исключая только накладки рукояти, которые изготавливались из дерева, а впоследствии применялся пластик.

В ППШ этот же показатель был 60-70%. В процессе производства нового автомата широко применялись как штамповка, так и сварка, а сам ППС-43 практически полностью изготавливался из металла, исключая только накладки рукояти, которые изготавливались из дерева, а впоследствии применялся пластик. Однако конструкция очень сложная. У ППШ-41 скорострельность достигает 1100 выстрелов в минуту, что значительно увеличивает рассеивание. Поэтому, кстати, модель нельзя было использовать в войсках. Масса затвора составляла для ППС около 0,6 кг. Автомат МР-40 имел скорострельность всего 600 выстрелов в минуту, а в конструкции не было переводчика огня, который был у ППШ-41. Поэтому добиться простой конструкции для этой модели не удалось.

Однако конструкция очень сложная. У ППШ-41 скорострельность достигает 1100 выстрелов в минуту, что значительно увеличивает рассеивание. Поэтому, кстати, модель нельзя было использовать в войсках. Масса затвора составляла для ППС около 0,6 кг. Автомат МР-40 имел скорострельность всего 600 выстрелов в минуту, а в конструкции не было переводчика огня, который был у ППШ-41. Поэтому добиться простой конструкции для этой модели не удалось. Состоит из ресивера автомата Судаева ППС. Устройство включает ствол, затвор и возвратный механизм. В конструкции также используется спусковая коробка, в которой находятся курок и предохранитель. Эти две детали соединяются шарнирами.

Состоит из ресивера автомата Судаева ППС. Устройство включает ствол, затвор и возвратный механизм. В конструкции также используется спусковая коробка, в которой находятся курок и предохранитель. Эти две детали соединяются шарнирами. Направляющий стержень выполняет роль отражателя, гильза после выстрела отскакивает от него и выбрасывается в окно, которое находится сверху ствольной коробки.

Направляющий стержень выполняет роль отражателя, гильза после выстрела отскакивает от него и выбрасывается в окно, которое находится сверху ствольной коробки. В заднем положении рукоятка затвора фиксируется в средней части. Таким образом, предохранитель представляет собой устройство, которое управляется пластиной. Сама машинка стоит на нем после перемещения ручки вверх-вниз.

В заднем положении рукоятка затвора фиксируется в средней части. Таким образом, предохранитель представляет собой устройство, которое управляется пластиной. Сама машинка стоит на нем после перемещения ручки вверх-вниз.

Целик имеет два фиксированных положения — 100 и 200 м, обозначенных цифрами 10 и 20.

Целик имеет два фиксированных положения — 100 и 200 м, обозначенных цифрами 10 и 20.

Обычный пулемет, рассчитанный под винтовочный патрон, был идеальным оборонительным оружием, но имел большие габариты, поэтому не мог быстро следовать за наступающими войсками. Пистолет-пулемет, использующий пистолетный патрон, имел небольшую массу и высокую скорострельность, что значительно повышало огневую мощь пехотных дивизий.

Обычный пулемет, рассчитанный под винтовочный патрон, был идеальным оборонительным оружием, но имел большие габариты, поэтому не мог быстро следовать за наступающими войсками. Пистолет-пулемет, использующий пистолетный патрон, имел небольшую массу и высокую скорострельность, что значительно повышало огневую мощь пехотных дивизий. В СССР генералы не слишком любили пистолеты-пулеметы, считая их полицейским оружием. Мнение изменилось после финской войны и эффективного применения финнами пистолета-пулемета «Суоми».

В СССР генералы не слишком любили пистолеты-пулеметы, считая их полицейским оружием. Мнение изменилось после финской войны и эффективного применения финнами пистолета-пулемета «Суоми».

Затвор выполняет роль отражателя и выбрасывает гильзы наружу.

Затвор выполняет роль отражателя и выбрасывает гильзы наружу.

Необходимо было срочно удешевить производство оружия. Так, в 1942 году среди конструкторов-оружейников был объявлен конкурс на разработку нового пистолета-пулемета.

Необходимо было срочно удешевить производство оружия. Так, в 1942 году среди конструкторов-оружейников был объявлен конкурс на разработку нового пистолета-пулемета. К. Безручко-Высоцкий, именно его механизм затвора и возвратно-пружинная система использовались в проекте.

К. Безручко-Высоцкий, именно его механизм затвора и возвратно-пружинная система использовались в проекте. Весь период выпуска составил два малых года, с конца 1942 по 1945 год. Общее количество выпущенных стрелковых единиц составило 500 000 штук.

Весь период выпуска составил два малых года, с конца 1942 по 1945 год. Общее количество выпущенных стрелковых единиц составило 500 000 штук.

После окончания войны часть переданного вооружения осталась в дар братским армиям, в том числе значительное количество стрелкового оружия.

После окончания войны часть переданного вооружения осталась в дар братским армиям, в том числе значительное количество стрелкового оружия.

Производство одной единицы ППС-43 обходилось стране в 6,2 кг металла и 2,7 человеко-часа. Для уже упомянутого ППШ-41 эти показатели составляют 13,5 кг и 7,3 человеко-часа соответственно.

Производство одной единицы ППС-43 обходилось стране в 6,2 кг металла и 2,7 человеко-часа. Для уже упомянутого ППШ-41 эти показатели составляют 13,5 кг и 7,3 человеко-часа соответственно.

минута. Дело в том, что у ППШ была настолько высокая скорострельность, что он мог сделать около 1000 выстрелов в минуту. Нелегко таскать с собой большое количество боеприпасов, которые он расходует с такой скоростью. Да и ППС-43 заклинивал гораздо реже, благодаря иной конструкции магазина и досылателя патронов из магазина в патронник. Из ППС-43 можно было стрелять даже одиночными выстрелами, для этого требовался некоторый опыт, но солдаты могли отправить только одну пулю, если успевали отпустить спусковой крючок сразу после его нажатия. Этот пистолет-пулемет не имеет специального переводчика на одиночный огонь.

минута. Дело в том, что у ППШ была настолько высокая скорострельность, что он мог сделать около 1000 выстрелов в минуту. Нелегко таскать с собой большое количество боеприпасов, которые он расходует с такой скоростью. Да и ППС-43 заклинивал гораздо реже, благодаря иной конструкции магазина и досылателя патронов из магазина в патронник. Из ППС-43 можно было стрелять даже одиночными выстрелами, для этого требовался некоторый опыт, но солдаты могли отправить только одну пулю, если успевали отпустить спусковой крючок сразу после его нажатия. Этот пистолет-пулемет не имеет специального переводчика на одиночный огонь. Для повышения точности попаданий в передней части дульного среза имеется компенсатор, он же дульный тормоз.

Для повышения точности попаданий в передней части дульного среза имеется компенсатор, он же дульный тормоз.

Об этом свидетельствует тот факт, что он был принят на вооружение несколькими странами.

Об этом свидетельствует тот факт, что он был принят на вооружение несколькими странами.